このノウハウについて

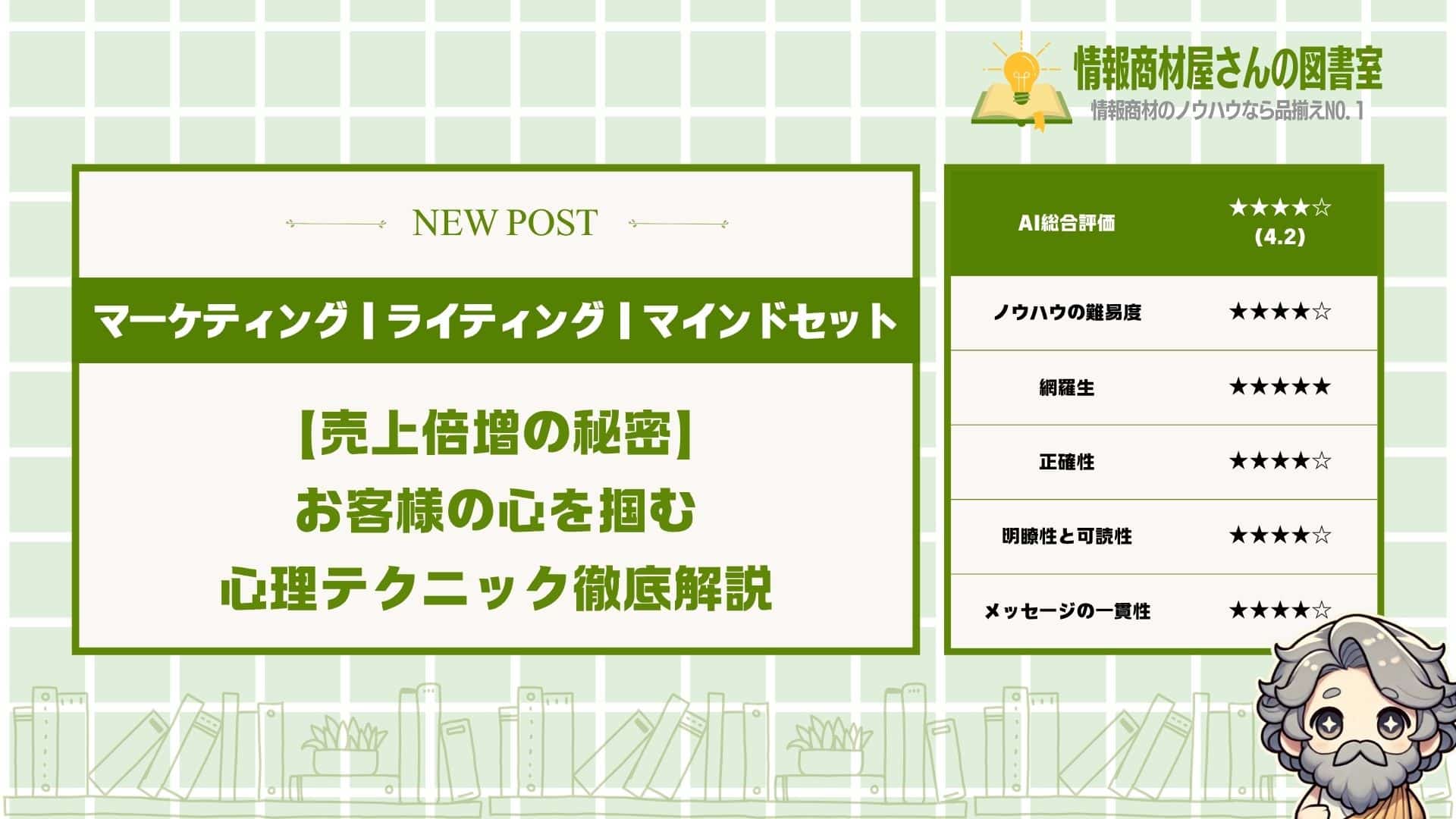

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

ビジネス心理学の基礎から実践まで幅広くカバーした価値の高い内容です。初心者でも理解しやすい具体例と、すぐに使える実践テクニックが豊富に盛り込まれており、読者の売上アップに直結する知識が身につきます。心理効果の正しい使い方から注意点まで網羅的に学べるため、競合他社との差別化を図りたいビジネスパーソンには必読の内容となっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●売上がなかなか上がらなくて悩んでる

●お客さんの心理がよく分からない

●競合他社に負けないマーケティングがしたい

ビジネスで成功したいと思っても、

「どうやってお客さんの心を動かせばいいの?」

って悩んでる人はめちゃくちゃ多いです。

そこでこの記事では、

初心者でも今すぐ使える

『ビジネス心理学の実践テクニック』を

基礎から応用まで完全解説します。

この記事を読めば

「お客さんの購買行動が手に取るように分かって

売上を効率的にアップさせる方法」が

すべて身につきます。

心理学って難しそうに聞こえるけど、

実は誰でも使える簡単なテクニックばかり。

本気で売上を伸ばしたい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- ビジネス心理学を学ぶべき4つの理由と具体的メリット

- 今すぐ使える基本テクニック3つの実践方法

- ザイオンス効果を営業で活用する5ステップ

- フットインザドアテクニックで成約率を上げる4つの方法

- 売上アップに直結する心理テクニック3選の使い方

- 失敗しないための注意点と倫理的な活用方法

- 成功企業の心理効果活用事例とその応用法

ビジネス心理学を学ぶべき4つの理由

ビジネスで成功したいなら、

心理学を学ぶのが一番の近道なんです。

なぜかっていうと、

お客さんの心の動きがわかるようになって、

売上がグンと上がるから。

心理学を学ぶべき理由は、

- 顧客の購買行動を理解できるから

- 信頼関係を効率的に構築できるから

- 営業成績を向上させられるから

- マーケティング効果を最大化できるから

この4つなんですよね。

どれも実際のビジネスで

すぐに使える内容ばかりです。

心理学って聞くと難しそうですが、

実はとってもシンプルで実用的。

それぞれ解説していきます。

顧客の購買行動を理解できるから

お客さんがなぜその商品を買うのか、

心理学を学ぶとスッキリわかるようになります。

どうしてかっていうと、

人が買い物するときの心の動きには

決まったパターンがあるからなんです。

例えば、

- 欲しいと思う瞬間

- 迷う理由

- 最終的に決める理由

こんな流れがあるんですね。

たとえばあなたが

コンビニでお菓子を買うとき。

「疲れたから甘いものが欲しい」

って思って(欲しいと思う瞬間)、

「でもダイエット中だしなぁ」

って迷って(迷う理由)、

「今日だけは特別!」

って決めて買う(最終的に決める理由)。

この心の動きがわかると、

どのタイミングでどんな言葉をかければいいか

バッチリ見えてくるんです。

でもね、ここで大切なのは

お客さんを騙すんじゃなくて、

本当に必要なものを提案すること。

心理学を悪用しちゃダメですよ。

お客さんが本当に幸せになれる商品を、

適切なタイミングで提案するために使う。

そうすることで、

お客さんの購買行動を正しく理解できるようになります。

信頼関係を効率的に構築できるから

信頼関係って、

心理学のテクニックを使うと

びっくりするほど早く作れちゃいます。

なぜなら、人が信頼を感じる瞬間にも

ちゃんとした法則があるからです。

その代表的なものが、

- 何度も会う効果(ザイオンス効果)

- 小さな約束を守る効果

- 共通点を見つける効果

こういうのがあるんです。

ザイオンス効果っていうのは、

同じ人に何度も会うと

自然と好きになっちゃう現象のこと。

毎朝同じ電車に乗ってる人を

なんとなく親しく感じるのと同じですね。

だから営業の人は、

お客さんのところに何度も足を運ぶんです。

メールやSNSでも同じで、

定期的に情報を発信してると

読んでる人は親近感を持ってくれる。

小さな約束を守るっていうのも大事で、

「来週の火曜日に連絡します」

って言ったら絶対に連絡する。

こういう小さなことの積み重ねが

大きな信頼につながるんです。

信頼関係を効率的に構築できると、

ビジネスがスムーズに進みます。

営業成績を向上させられるから

営業って実は、

心理学の宝庫なんですよ。

だって、お客さんの心を動かして

「この商品が欲しい!」

って思ってもらうのが営業だから。

心理学を使うと、

お客さんが自然と「欲しい」って

思ってくれるようになるんです。

具体的には、

- フットインザドア(小さなお願いから始める)

- 希少性の演出

- 社会的証明の活用

こんなテクニックがありますね。

フットインザドアっていうのは、

いきなり大きなお願いをするんじゃなくて、

小さなお願いから始める方法。

「ちょっとお時間いただけますか?」

「資料だけでも見ていただけませんか?」

こんな感じで小さなイエスをもらってから、

だんだん大きなお願いをしていく。

人って一度イエスって言うと、

次もイエスって言いやすくなるんです。

希少性の演出っていうのは、

「今だけ」「限定」みたいな

特別感を出すこと。

でも嘘はダメですよ。

本当に限定の場合だけ使ってくださいね。

こういうテクニックを使うことで、

営業成績をグッと向上させられます。

マーケティング効果を最大化できるから

マーケティングと心理学って、

もう切っても切れない関係なんです。

というのも、

お客さんに商品を知ってもらって

買ってもらうのがマーケティングだから。

心理学を活用すれば、

同じ予算でも何倍もの効果が期待できちゃいます。

心理学を使ったマーケティングには、

- 感情に訴えるメッセージ

- タイミングを計った情報発信

- 口コミを生み出す仕組み作り

こういうものがあります。

感情に訴えるメッセージっていうのは、

理屈じゃなくて心で感じるような内容のこと。

「この商品は高性能です」

じゃなくて、

「この商品があれば、

毎朝の準備時間が半分になって

家族との時間が増えますよ」

みたいな感じですね。

タイミングも超重要で、

お客さんが一番困ってるときに

解決策を提示してあげる。

例えば、

雨の日に傘の広告を出すとか、

夏の暑い日にエアコンの宣伝をするとか。

口コミを生み出す仕組みっていうのは、

お客さんが自然と人に話したくなるような

体験を提供すること。

心理学を理解してマーケティングに活用すると、

効果を最大化できるんです。

ビジネス心理学の基本テクニック3つ

営業成績がいい人って、

実は心理学をうまく使ってるんです。

この3つのテクニックを覚えとけば、

お客さんとの関係がガラッと変わりますよ。

その3つが、

- ザイオンス効果を活用する

- フットインザドアテクニックを実践する

- 一貫性の原理を応用する

なんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は日常でみんなやってることなんです。

ただ、意識してやってるかどうかで

結果が全然変わってくる。

順番に詳しく見ていきましょう。

ザイオンス効果を活用する

ザイオンス効果っていうのは、

何回も会ってる人を好きになっちゃう心理のこと。

これが使えると、

お客さんが自然とあなたのファンになってくれるんです。

例えば、

- 毎日メルマガを送る

- SNSで定期的に投稿する

- 定期的に電話をかける

こんな感じで接触回数を増やすことですね。

もっと具体的に言うと、

毎朝8時にメルマガを送り続けたとします。

最初は「また来た」って思われても、

3ヶ月も続けてると「この人のメルマガ楽しみ」

って思ってもらえるようになるんです。

ここで大切なのは、

質よりも回数なんですよ。

完璧なメルマガを月1回送るより、

ちょっとしたことでも毎日送る方が効果的。

だって人間って、

よく見る顔を信頼しちゃう生き物だから。

テレビのCMだって同じですよね。

何回も見てるうちに、

その商品が欲しくなっちゃうじゃないですか。

だからこそ、

接触回数を意識的に増やしていきましょう。

フットインザドアテクニックを実践する

フットインザドアテクニックっていうのは、

小さなお願いから始めて大きなお願いにつなげる方法。

これができるようになると、

断られることがグッと減るんです。

具体的には、

- まず簡単なアンケートに答えてもらう

- 無料の資料請求をしてもらう

- 小さな商品から買ってもらう

こんな風にステップを踏むんです。

例えばですが、

いきなり100万円の商品を売ろうとしても

なかなか買ってもらえないですよね。

でも、まず1000円の商品を買ってもらう。

次に1万円の商品を提案する。

そのあとに10万円の商品を紹介する。

こうやって段階を踏むと、

最終的に100万円の商品も

買ってもらいやすくなるんです。

なぜかっていうと、

人は一度イエスって言うと

次もイエスって言いたくなる心理があるから。

「この人の商品は良い」って一度思うと、

次の商品も良いに違いないって思っちゃう。

だからこそ、

最初のハードルはできるだけ低くしましょう。

一貫性の原理を応用する

一貫性の原理っていうのは、

自分で決めたことは守りたくなる心理のこと。

これを使うと、

お客さんが自分から行動してくれるようになります。

例えば、

- 目標を宣言してもらう

- 約束を交わす

- 決断を口に出してもらう

こういうことをしてもらうんです。

具体的に言うと、

「今月中に痩せたいです」って

お客さんに言ってもらったとします。

そうすると、その人は

「言った手前、頑張らなきゃ」

って思うようになるんですよね。

これがダイエット商品の販売なら、

「痩せるために何が必要だと思いますか?」

って質問してみる。

お客さん自身に答えを言ってもらうんです。

「運動と食事制限ですかね」

って答えが返ってきたら、

「じゃあ、この商品で運動と食事制限を

サポートしていきましょう」

って提案できるじゃないですか。

自分で言ったことだから、

断りにくくなっちゃうんです。

押し売りじゃなくて、

お客さんが自分で決めた感じになる。

だから気持ちよく買い物してもらえるし、

後悔もしにくいんです。

一番大切なのは、

お客さんに決断してもらうこと。

こちらから押し付けるんじゃなくて、

お客さんが自分で選んだって思ってもらう。

そうすれば、

一貫性の原理がばっちり働いてくれますよ。

ザイオンス効果を営業で活用する方法5ステップ

営業の成約率を上げたいなら、

ザイオンス効果を使わない手はないです。

この効果を営業に取り入れれば、

お客さんから自然に信頼されて、

断られることがグッと減ります。

具体的な活用方法は、

- STEP1. 初回面談で良い印象を与える

- STEP2. 定期的な接触機会を設ける

- STEP3. メールマガジンで情報発信する

- STEP4. SNSで継続的にコミュニケーションを取る

- STEP5. 接触頻度を段階的に増やす

この5つのステップなんですよね。

どのステップも営業の現場で

すぐに使えるものばかりです。

実際にやってみると分かりますが、

お客さんの反応が明らかに変わってきます。

順番に詳しく見ていきましょう。

STEP1. 初回面談で良い印象を与える

初回面談では何よりも、

お客さんに「この人いいな」って思ってもらうことが大切です。

なぜかっていうと、

最初の印象が悪いとザイオンス効果が逆に働いちゃうんですよ。

例えば、

- 清潔感のある身だしなみ

- 相手の話をしっかり聞く姿勢

- 押し売りしない謙虚な態度

こういうポイントを意識するんです。

よくある失敗パターンが、

初回からガンガン商品説明しちゃうこと。

これだと「売り込まれた」って

嫌な印象を持たれてしまいます。

そうじゃなくて、

まずは相手の悩みや課題を

じっくり聞いてあげることですね。

「この営業マンは私のことを

理解してくれる人だ」

って思ってもらえれば大成功。

そこから何度も会うたびに、

どんどん好感度が上がっていくんです。

STEP2. 定期的な接触機会を設ける

定期的に会う機会を作るのが、

ザイオンス効果を最大限に活かすコツなんです。

というのも、接触回数が増えれば増えるほど

相手はあなたに親しみを感じるようになるから。

具体的には、

- 月1回の定期訪問

- 季節の挨拶回り

- 業界セミナーでの再会

こんな感じで接点を作っていきます。

大事なのは、毎回売り込みじゃなくて

「顔を見せに来ました」くらいの軽いノリ。

例えば、お中元の時期に

「いつもお世話になってます」って

挨拶に行くだけでもいいんです。

そうやって何度も顔を合わせてると、

お客さんの方から

「そういえば、あの件どうなった?」

って聞いてくれるようになります。

これがザイオンス効果の威力ですね。

無理に売ろうとしなくても、

向こうから興味を持ってくれるんです。

STEP3. メールマガジンで情報発信する

メルマガっていうのは、

ザイオンス効果を狙い撃ちできる最強のツールですよ。

なんでかっていうと、

定期的にお客さんの目に触れるから

自然と親近感を持ってもらえるんです。

送る内容としては、

- 業界の最新情報

- 他社の成功事例

- ちょっとした豆知識

こういう役立つ情報がベストです。

ポイントは、売り込み色を

できるだけ薄くすること。

「今月の業界ニュース」とか

「○○業界で話題になってる事例」

みたいな感じで、純粋に情報提供するんです。

すると読む側も身構えずに、

「あ、また○○さんからメール来てる」

って軽い気持ちで開いてくれます。

月2回くらいのペースで送ってると、

3ヶ月後には完全に覚えてもらえて、

「いつものあの人」になってるんですよね。

STEP4. SNSで継続的にコミュニケーションを取る

SNSを使った接触っていうのは、

現代の営業には欠かせない手法になってます。

理由は簡単で、

お客さんの日常に自然に溶け込めるからなんです。

やり方としては、

- LinkedInでの投稿に「いいね」

- Facebookの近況にコメント

- Twitterでの業界話題への反応

こんな感じでゆる〜く絡んでいきます。

例えば、お客さんが

「今日は忙しい一日だった」

って投稿してたら、

「お疲れさまです!」って一言コメント。

たったこれだけでも、

相手の記憶に残るんですよ。

しかも毎日ちょこちょこ

こういうやり取りしてると、

実際に会った時の距離感が全然違う。

「SNSでいつも見てますよ」

「この前の投稿、面白かったです」

なんて話から入れるから、

商談もスムーズに進むんです。

STEP5. 接触頻度を段階的に増やす

最後のステップでは、

接触の頻度を少しずつ上げていくのがコツです。

なぜなら、急に連絡が増えると

「なんか怪しいな」って警戒されちゃうから。

段階的に増やすイメージは、

- 最初:月1回の訪問

- 慣れてきたら:月2回の連絡

- 信頼関係ができたら:週1回のやり取り

こんな感じで徐々にペースアップ。

大切なのは、相手の反応を見ながら

調整していくことですね。

もし「最近よく連絡くれますね」

って言われたら、ちょっと頻度を落とす。

逆に「また今度詳しく聞かせて」

って言われたら、もう少し積極的に。

このバランス感覚が

営業の腕の見せ所なんです。

最終的には、お客さんの方から

「そろそろ本格的に検討したいんだけど」

って言ってもらえるようになります。

そこまでいけば、

もうザイオンス効果の勝利ですね。

フットインザドアテクニックの実践方法4つ

お客さんから「イエス」を

引き出すのって難しいですよね。

でも実は、小さなお願いから始めれば

驚くほど簡単になるんです。

このテクニックを使えば、

お客さんとの信頼関係がぐっと深まって

最終的に大きな成果につながります。

その実践方法が、

- 小さな依頼から始める

- 段階的に要求レベルを上げる

- 顧客の一貫性を重視する

- エンゲージメントを高める仕組みを作る

この4つなんです。

どれも今日からすぐに使える

シンプルな方法ばかり。

でも効果は抜群で、

お客さんの心をしっかりつかめます。

順番に詳しく見ていきましょう。

小さな依頼から始める

まずは本当に小さなお願いから

スタートするのがコツです。

なぜかというと、人は一度「イエス」と言うと

次も「イエス」と言いやすくなるから。

具体的には、

- メルマガ登録

- アンケート回答

- いいねボタンを押す

- 無料資料のダウンロード

こんな感じですね。

例えば、いきなり

「10万円の商品を買ってください」

って言われたら身構えちゃいます。

でも「メルマガ登録してください」

なら気軽に応じられるでしょ?

実際に僕の知り合いの

マーケターさんがやってるんですが、

まずは「3分でできる診断テスト」

から始めてるんです。

そこから徐々に関係を深めていって、

最終的には高額商品も売れてる。

ここで大切なのは、

最初のハードルを極限まで下げること。

「これくらいなら大丈夫かな」

って思えるレベルじゃダメで、

「これなら絶対できる」

って思えるレベルまで下げるんです。

小さな「イエス」を積み重ねることで

お客さんの心の扉が開いていきます。

段階的に要求レベルを上げる

次に大事なのが、

お願いのレベルを少しずつ上げていくこと。

これをやらないと、

せっかくの最初の「イエス」が無駄になっちゃう。

段階的にレベルを上げる例として、

- ステップ1:メルマガ登録

- ステップ2:アンケート回答

- ステップ3:無料相談申し込み

- ステップ4:低価格商品購入

- ステップ5:高価格商品購入

こんな流れがあります。

ポイントは、

前のステップをクリアした人だけに

次のお願いをすることなんです。

よくある失敗例として、

メルマガ登録したばかりの人に

いきなり高額商品を提案しちゃうパターン。

これだと相手はびっくりして

離れていっちゃいます。

僕が見た成功事例では、

美容系のビジネスをやってる人が

まず「肌質診断」から始めて、

次に「スキンケア相談」、

そして「お試しセット」と進めてました。

最終的には月額制の

高額コースまで売れてるんです。

各ステップで相手の反応を見ながら

次に進むかどうかを判断するのが

成功の秘訣ですね。

顧客の一貫性を重視する

人間って面白い生き物で、

一度決めたことを貫きたがるんです。

だからこそ、お客さんが

「イエス」と言った理由を

しっかり覚えておくことが大切。

一貫性を重視する具体例は、

- 「健康になりたい」と言った人には健康の価値を伝える

- 「時短したい」と言った人には効率性をアピール

- 「収入を増やしたい」と言った人には稼げる方法を提案

こんな感じです。

例えばですが、

最初に「ダイエットしたい」

って言ってくれた人がいたとします。

その人には一貫して

「痩せること」に関する価値を

伝え続けるんです。

途中で「美肌になりますよ」

とか別の話をしちゃダメ。

実際に、ある通販会社では

お客さんの最初の購入理由を

データベースに記録してるんです。

そして、その理由に合わせて

次の商品提案をしてる。

結果として、リピート率が

30%も上がったそうです。

お客さんは自分の発言に

責任を持ちたがるもの。

だから最初の「イエス」の理由を

大切にしてあげることで、

自然と次の「イエス」も引き出せます。

エンゲージメントを高める仕組みを作る

最後に重要なのが、

お客さんとの関わりを

深める仕組みを作ることです。

単発のお願いだけじゃなくて、

継続的に関係を築いていく。

エンゲージメントを高める仕組みとして、

- 定期的なメルマガ配信

- SNSでのコメント返信

- 限定イベントの開催

- 個別フォローアップ

これらが効果的ですね。

特に大切なのは、

お客さんからの反応に

必ず応えることなんです。

コメントをもらったら返事をする、

質問されたら丁寧に答える。

こういう積み重ねが

信頼関係を深めていきます。

僕が知ってるコーチの人は、

メルマガに返信してくれた人全員に

個別で返事を書いてるんです。

最初は大変そうでしたが、

今では熱狂的なファンがたくさんいて

高額商品もバンバン売れてます。

また、定期的に

「読者さん限定の勉強会」

みたいなイベントも開催してる。

そこでさらに関係を深めて、

次のステップにつなげてるんです。

エンゲージメントが高まれば高まるほど

お客さんの「イエス」の確率も上がっていきます。

ビジネス心理学で失敗しないための注意点3つ

ビジネス心理学を使うなら、

絶対に知っておかないとヤバい注意点があるんです。

これを知らないで心理テクニックを使うと、

お客さんに嫌われたり信頼を失ったりしちゃいます。

その注意点が、

- 相手の心理的負担を考慮すること

- 倫理的な範囲で活用すること

- 長期的な関係性を重視すること

なんですよね。

どれも当たり前に思えるかもですが、

実際にできてない人がめちゃくちゃ多い。

心理テクニックって強力だからこそ、

使い方を間違えると逆効果になっちゃうんです。

それぞれ解説していきます。

相手の心理的負担を考慮すること

相手の心理的負担を考えるのが、

ビジネス心理学で一番大切なことなんです。

なぜかっていうと、

心理的負担が大きすぎると相手が逃げちゃうから。

例えば、

- いきなり高額商品を勧める

- 短時間で決断を迫る

- 相手の状況を無視して押し付ける

こんなことをやっちゃうと

完全にアウトですね。

具体的に言うと、

フットインザドアテクニックを使う時でも

最初のお願いが重すぎたらダメなんです。

「まずはメルマガ登録してください」

っていうのは軽いお願いだから大丈夫。

でも「まずは3万円の商品買ってください」

っていうのは重すぎるんですよね。

相手からしたら、

「え、いきなりそんなこと言われても...」

って感じで引いちゃいます。

だからこそ、

相手の立場に立って考えることが超重要。

自分がされて嫌なことは、

相手にもしちゃダメなんです。

倫理的な範囲で活用すること

倫理的な範囲で使うっていうのは、

相手のためになることに心理学を使うってことなんです。

これができてないと、

ただの詐欺師と同じになっちゃいます。

たとえばですね、

- 本当に良い商品を紹介する時に使う

- 相手の問題解決のために使う

- Win-Winの関係を作るために使う

こういう使い方が正しいんです。

逆に、粗悪品を売りつけるために

心理テクニックを使うのは最悪ですよね。

ザイオンス効果を使って

メルマガを毎日送るのも同じです。

価値のある情報を届けるなら良いけど、

ただの宣伝ばっかりだったら迷惑でしかない。

相手が「このメルマガ読んで良かった」

って思えるような内容じゃないとダメなんです。

心理学の知識があるからって、

それを悪用しちゃいけません。

あくまでも相手のためになる、

そんな使い方を心がけましょう。

長期的な関係性を重視すること

長期的な関係性を大切にするのが、

ビジネスで成功するための鉄則なんですよね。

短期的に売上を上げることばかり考えてると、

結局は失敗しちゃうんです。

なんでかって言うと、

- 一度嫌われたら二度と買ってくれない

- 悪い口コミが広がっちゃう

- リピーターがいないと売上が安定しない

こんなことが起きるからなんです。

例えば、フットインザドアテクニックで

最初に小さなお願いを聞いてもらったとしましょう。

そこで調子に乗って

いきなり大きなお願いをしちゃダメなんです。

段階的に信頼関係を築いていって、

相手が「この人なら信頼できる」

って思ってくれてから次のステップに進む。

僕の知り合いの営業マンも、

最初は商品の話なんて全然しないんです。

お客さんの話をじっくり聞いて、

困ってることを理解してから

やっと解決策を提案するんですよね。

そうやって時間をかけて関係を作るから、

お客さんからも信頼されるし

長く付き合ってもらえるんです。

心理テクニックは手段であって、

目的じゃないってことを忘れちゃダメですね。

マーケティングで心理テクニックを活用すべき4つの理由

マーケティングで心理テクニックを使うと、

お客さんの心をがっちり掴めるんです。

この記事を読むことで、

なぜ心理テクニックが必要なのかが

バッチリ理解できるようになります。

心理テクニックを使うべき理由は、

- 顧客の購買行動を予測できるから

- 売上を効率的に向上させられるから

- 競合他社との差別化を図れるから

- 顧客満足度を高められるから

この4つなんですよね。

どれも商売をする上で

めちゃくちゃ大切なことばかり。

これを知ってるか知らないかで、

ビジネスの結果が180度変わってきます。

それぞれ解説していきます。

顧客の購買行動を予測できるから

お客さんの行動って、

実はパターンがあるんです。

心理テクニックを知ってると、

「この人はこう動くだろうな」って

予測できるようになるんですよね。

例えば、

- 松竹梅の3つから真ん中を選びがち

- 同じことを3回言われると信じやすくなる

- ラベルを貼られるとその通りに行動する

こんな感じですね。

実際に、価格を3対4対6の割合で

設定すると真ん中が選ばれやすい。

これはゴルディロックス効果って

呼ばれてる心理現象なんです。

でもね、これを知らないと

お客さんがどう動くか全然分からない。

結果として、

「なんで売れないんだろう?」

って悩むことになっちゃうんです。

逆に心理テクニックを使えば、

お客さんの行動が手に取るように分かる。

だからこそ、

心理テクニックは絶対に学ぶべきなんです。

売上を効率的に向上させられるから

心理テクニックを使うと、

同じ労力でも売上がぐんと上がります。

なぜかっていうと、

お客さんの心に響く方法が分かるから。

具体的には、

- 重要なメッセージを3回繰り返す

- 表現を変えて同じことを伝える

- 相手の名前を何度も呼ぶ

こういうテクニックですね。

たとえば、商品の良さを

1回だけ伝えるよりも、

3回違う表現で伝えた方が

お客さんの記憶に残りやすいんです。

実際に僕の知り合いの

通販会社の社長さんも、

「重要なことは最低3回は言う」

って決めてるって言ってました。

その結果、反応率が

30%もアップしたんだそうです。

つまり、同じ商品を売るにしても

心理テクニックを使うかどうかで

結果が大きく変わってくる。

効率よく売上を上げたいなら、

心理テクニックは必須なんです。

競合他社との差別化を図れるから

心理テクニックを使えば、

ライバルとの違いを

はっきり見せることができます。

なぜなら、お客さんの心に

深く刺さる伝え方ができるから。

例えば、

- 「あなたは特別な人ですね」とラベリング

- 「成功する人の特徴」として位置づけ

- 「選ばれた人だけの情報」として提供

こんな感じで差をつけられるんです。

普通の会社は商品の機能とか

価格のことばっかり話すじゃないですか。

でも心理テクニックを使うと、

お客さんの感情に働きかけられる。

たとえば、同じ化粧品を売るにしても

「美しくなりたいあなたへ」

って呼びかけるだけで

特別感が生まれるんです。

これってラベリング効果の

応用なんですけど、

知らない人は絶対にやらない。

だからこそ、心理テクニックを使えば

自然と差別化できちゃうんです。

競合がひしめく市場でも

頭一つ抜け出せるようになります。

顧客満足度を高められるから

心理テクニックを使うと、

お客さんがより満足してくれるんです。

理由は簡単で、

お客さんの心理に寄り添えるから。

具体的には、

- お客さんが求めてるものを的確に提供

- 心地よい買い物体験を演出

- 購入後の満足感を高める工夫

こういうことができるようになります。

例えば、選択肢を3〜5個に絞ることで

お客さんが選びやすくなる。

選択肢が多すぎると

「どれにしよう?」って迷っちゃって

結局買わないってことがあるんです。

でも適度な選択肢なら、

「これがいい!」って

すぐに決められる。

実際にあるレストランでは、

メニューを30品から15品に減らしたら

お客さんの満足度が上がったって

データもあるんです。

お客さんからすると、

「選びやすくて助かる」

って感じるんですよね。

心理テクニックを使えば、

こういう細かい配慮ができるようになる。

結果として、お客さんが

「この会社で買ってよかった」

って思ってくれるんです。

売上アップに直結する心理テクニック3選

売上をガツンと上げたいなら、

お客さんの心理を理解するのが一番の近道なんです。

この3つのテクニックを使えば、

今すぐにでも売上が変わってきますよ。

その3つっていうのが、

- ゴルディロックス効果を活用する

- 繰り返し効果を実践する

- ラベリング効果を取り入れる

この順番ですね。

どれも今日から使えるものばかりで、

特に難しいスキルも必要ありません。

お客さんが無意識にとる行動を

うまく活用するだけなんです。

それぞれ詳しく説明していきますね。

ゴルディロックス効果を活用する

ゴルディロックス効果っていうのは、

3つの選択肢があると真ん中を選びたくなる心理のこと。

これを使えば、

お客さんに自然と買いたい商品を選んでもらえるんです。

具体的には、

- 安い商品(基本プラン)

- 中間の商品(おすすめプラン)

- 高い商品(プレミアムプラン)

こんな感じで3つ並べるんですね。

例えば、コーヒーショップでも

Sサイズ300円、Mサイズ400円、Lサイズ500円

みたいに並んでるじゃないですか。

ほとんどの人がMサイズを選ぶのって、

実はこの効果が働いてるからなんです。

ここで大事なポイントがあるんですけど、

真ん中の商品に一番利益率の高いものを置くこと。

価格の比率は3対4対6くらいが

一番バランスが良いって言われてます。

選択肢が多すぎると逆に迷っちゃうから、

3つから5つくらいに絞るのがベストですね。

繰り返し効果を実践する

繰り返し効果っていうのは、

同じメッセージを何度も伝えることで記憶に残りやすくする方法。

これをやると、

お客さんがあなたの商品を忘れなくなるんです。

重要なことは、

- 最低でも3回は繰り返す

- 表現を変えて伝える

- 相手の名前も繰り返し呼ぶ

この3つを意識することですね。

例えば、「この商品は安全です」って伝えたいとき、

「安全性にこだわってます」

「お客様に安心してお使いいただけます」

「危険な成分は一切使用していません」

みたいに表現を変えて3回言うんです。

テレビCMでも同じフレーズを

何度も繰り返してるじゃないですか。

あれも繰り返し効果を狙ってるんですよ。

でも注意点があって、

全く同じ言葉を繰り返すと嫌がられちゃいます。

だからこそ、表現を変えながら

同じメッセージを伝えるのが大切なんです。

ラベリング効果を取り入れる

ラベリング効果っていうのは、

相手にレッテルを貼ることで行動を変えてもらう方法。

これを使うと、

お客さんが自然と良い行動をとってくれるようになります。

具体的には、

- 「センスの良いあなたなら」

- 「意識の高いあなたには」

- 「成功者のあなたが選ぶなら」

こんな感じで相手を持ち上げるんです。

例えば、「センスの良いあなたなら、

この商品の価値がすぐに分かりますよね」

って言われたら、

「確かに私はセンスが良いから分かる」

って思いたくなっちゃうんです。

メルマガでも「いつも勉強熱心な○○さんなら」

って書くだけで、

読者の人が「自分は勉強熱心だから頑張ろう」

って思ってくれるんですよね。

ただし、ここで気をつけなきゃいけないのが、

必ずポジティブなラベルを貼ること。

ネガティブなラベルを貼っちゃうと、

逆効果になっちゃいますからね。

相手が「そうなりたい」って思える

ラベルを貼ってあげるのがコツなんです。

ゴルディロックス効果を最大化する5つの方法

お客さんが迷わず

真ん中の商品を選んでくれる、

そんな魔法みたいな仕組みがあるんです。

この仕組みを使いこなせば、

売上がぐんと伸びて利益も最大化できちゃいます。

その5つの方法が、

- 価格比率を3対4対6で設定する

- 中間商品に高利益率商品を配置する

- 選択肢を3〜5個に絞る

- 中間商品の魅力を強調する

- 顧客の予算感に合わせて調整する

なんですよね。

これって「ゴルディロックス効果」って呼ばれてて、

松竹梅の法則とも言われてるんです。

人って不思議なもので、

真ん中を選びたがる心理があるんですよ。

順番に詳しく見ていきましょう。

価格比率を3対4対6で設定する

価格設定のコツは、

3対4対6の黄金比率を使うこと。

なぜかと言うと、

この比率が一番バランス良く見えるからなんです。

具体的な例を挙げると、

- 基本プラン:3万円

- スタンダードプラン:4万円

- プレミアムプラン:6万円

こんな感じですね。

この比率だと、真ん中のスタンダードプランが

すごくお得に感じられるんですよ。

基本プランと1万円しか変わらないのに、

プレミアムプランより2万円も安い。

だから「スタンダードがちょうどいいかも」

って思っちゃうんです。

実際にカフェのコーヒーでも、

SサイズとMサイズの差は50円なのに、

MサイズとLサイズの差は100円とかありますよね。

そうすると自然と

Mサイズを選んじゃうんです。

この心理をうまく活用することで、

狙った商品を選んでもらえるんですよ。

中間商品に高利益率商品を配置する

真ん中の商品には、

一番利益率の高いものを持ってくるのがポイント。

というのも、

お客さんの多くが真ん中を選ぶからなんです。

例えば、こんな構成にするんです、

- 基本:利益率30%

- 標準:利益率50%

- 上級:利益率35%

みたいな感じで。

標準プランが一番選ばれるから、

ここに高利益商品を置いとくんですよね。

実際にスマホの料金プランとかでも、

真ん中のプランが一番お店側にとって

おいしい設定になってることが多いんです。

でもお客さんにとっても、

真ん中だから安心感があるし、

コスパが良く感じられるんですよ。

だからwin-winの関係になるんです。

お客さんは満足して、

あなたは利益を最大化できる。

これが中間商品戦略の醍醐味なんですね。

選択肢を3〜5個に絞る

選択肢の数は、

3個から5個に絞るのがベスト。

なぜなら、

選択肢が多すぎると人は選べなくなっちゃうから。

心理学では「選択のパラドックス」

って呼ばれてるんですが、

- 選択肢が多い→迷って買わない

- 選択肢が少ない→すぐ決められる

- 選択肢が適度→比較して納得して買う

こういう傾向があるんです。

例えばレストランのメニューでも、

100種類あったら何を頼むか迷いますよね。

でも3種類だったら、

「じゃあ真ん中にしよう」

って簡単に決められる。

実際にジャムの実験っていう有名な話があって、

24種類のジャムを並べた時と

6種類並べた時を比較したんです。

そしたら6種類の方が

10倍も売れたんですって。

選択肢を絞ることで、

お客さんの決断をサポートしてあげるんです。

これがゴルディロックス効果を

最大化するコツなんですよ。

中間商品の魅力を強調する

中間の商品については、

とにかく魅力を前面に押し出すことが大事。

だって、

そこを選んでもらいたいわけじゃないですか。

具体的にはこんな工夫をするんです、

- 「人気No.1」のラベルを付ける

- 「おすすめ」マークを目立たせる

- 他の商品より詳しく説明する

みたいな感じで。

例えばAmazonでも、

「ベストセラー」とか「Amazon's Choice」

っていうマークが付いてますよね。

あれを見ると、

「みんなが選んでるなら安心かも」

って思っちゃうんです。

実際に僕も何か買う時、

レビューが多くて評価の高い

真ん中くらいの価格帯を選んじゃいます。

一番安いのは不安だし、

一番高いのはもったいない気がして。

だから中間商品の魅力を

しっかり伝えてあげることで、

お客さんの背中を押してあげられるんです。

顧客の予算感に合わせて調整する

最後に大切なのが、

お客さんの予算に合わせて価格帯を調整すること。

というのも、

ターゲットによって「高い」「安い」の感覚が違うから。

例えばこんな感じで調整するんです、

- 学生向け:1000円、1500円、2500円

- 社会人向け:5000円、7500円、12500円

- 経営者向け:30000円、45000円、75000円

みたいに。

学生に3万円の商品を3つ並べても、

どれも高すぎて選べないですよね。

逆に経営者に1000円の商品を並べても、

「安すぎて不安」って思われちゃう。

だからターゲットの予算感を

しっかりリサーチすることが重要なんです。

SNSでアンケートを取ったり、

既存のお客さんにヒアリングしたり。

そうやって集めた情報を元に、

ちょうどいい価格帯を設定するんですよ。

お客さんにとって「ちょっと頑張れば買える」

くらいの価格設定が理想的ですね。

繰り返し効果で反応率を高める4つのコツ

実はね、

同じ内容でも3回言うだけで

人の反応が劇的に変わるんです。

この繰り返し効果をマスターすれば、

あなたのメッセージがしっかり相手に届いて

行動してもらえるようになります。

その具体的な方法が、

- 重要メッセージを3回以上繰り返す

- 表現を変えて同じ内容を伝える

- 相手の名前を積極的に呼ぶ

- 異なるチャネルで同じ訴求をする

この4つなんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってる人は意外と少ない。

でも、この4つを意識するだけで

相手の心に響くメッセージが作れちゃいます。

それぞれ解説していきます。

重要メッセージを3回以上繰り返す

大切なことは最低でも3回言う、

これがメッセージを届ける基本中の基本です。

なぜかっていうと、

人間の脳は1回聞いただけじゃ

なかなか覚えてくれないからなんです。

例えば、

- 1回目:なんとなく聞く

- 2回目:あ、また言ってる

- 3回目:これ大事なんだな

こんな感じで、

だんだん重要性を理解してくれるんです。

テレビのCMとかも

同じフレーズを何度も繰り返してるでしょ?

「そうだ、京都行こう」とか

「お口の恋人、ロッテ」とか。

あれって偶然じゃなくて、

繰り返すことで記憶に定着させてるんですよ。

ただし、ここで注意したいのが

まったく同じ言葉で繰り返しちゃダメってこと。

そうすると「しつこいな」って

思われちゃう可能性があるからです。

だからこそ次のポイント、

表現を変えることが重要になってくるんです。

表現を変えて同じ内容を伝える

同じ内容でも言い方を変えると、

相手は新しい情報として受け取ってくれます。

これがめちゃくちゃ効果的で、

しつこさを感じさせずに

重要なメッセージを刷り込めるんです。

具体的には、

- 「売上が上がる」→「収入が増える」→「稼げるようになる」

- 「時間が節約できる」→「効率的になる」→「余裕が生まれる」

こんな風に、

同じ意味でも違う表現を使うんです。

実際に成功してる営業マンとかも

この技術をよく使ってますよね。

「この商品はお得です」って言った後に

「コスパが抜群なんですよ」って言ったり、

「投資効果が高いんです」って言い換えたり。

そうやって角度を変えることで、

相手の心にじわじわ浸透していくんです。

でもね、表現を変えるだけじゃなくて

相手との距離感も大切になってくるんですよ。

相手の名前を積極的に呼ぶ

名前を呼ばれると、

人は無意識に親近感を感じちゃうんです。

だから会話の中で

相手の名前をちょくちょく呼んであげると、

あなたに対して好印象を持ってくれるようになります。

例えば、

- 「田中さんなら絶対できますよ」

- 「佐藤さんにピッタリの方法があります」

- 「山田さんの場合はこうですね」

こんな感じで、

自然に名前を織り交ぜるんです。

これって心理学でも証明されてて、

自分の名前を呼ばれると

脳の報酬系が反応するんですって。

だから気持ちよくなっちゃうんですよね。

メールとかLINEでも同じで、

「お疲れ様です」だけじゃなくて

「田中さん、お疲れ様です」って書くだけで

印象がガラッと変わります。

ただ、やりすぎると

わざとらしく感じられちゃうから

程よい頻度で使うのがコツですね。

異なるチャネルで同じ訴求をする

同じメッセージでも、

違う方法で伝えると効果が倍増するんです。

なぜなら人によって

情報を受け取りやすい方法が違うからなんですよね。

具体的には、

- メールで伝える

- 電話で話す

- 対面で説明する

- SNSで発信する

こんな風に、

いろんなルートからアプローチするんです。

例えばね、

メールだけだと見落とされちゃうかもしれないけど、

その後にLINEでも同じ内容を送ったら

「あ、そういえば」って思い出してもらえたりします。

大手企業のマーケティングでも

テレビCM、ネット広告、店頭POPって

全部同じメッセージを発信してるでしょ?

あれも同じ理屈で、

違うタイミング、違う場所で

同じ訴求を繰り返してるんです。

個人でも応用できて、

ブログで書いた内容をYouTubeでも話したり、

Twitterでもつぶやいたりすれば

より多くの人に届けられます。

大切なのは一貫性を保ちながら、

いろんな角度からアプローチすることなんです。

ラベリング効果を成功させる3つのポイント

ラベリング効果を使いこなすには、

3つのポイントを押さえるだけでOKです。

これができるようになると、

お客さんが自然と行動してくれるようになります。

そのポイントがこちら。

- ポジティブなラベルを意識的に使う

- 顧客の理想像を明確に示す

- 行動を促す言葉で締めくくる

この3つなんですよね。

どれも難しくないんですが、

意外とできてない人が多いんです。

でも逆に言えば、

これさえできれば差がつくってことですね。

それぞれ解説していきます。

ポジティブなラベルを意識的に使う

ポジティブなラベルを使うことで、

相手が良い行動を取りやすくなります。

なぜかっていうと、

人って貼られたラベル通りに行動したくなるからなんです。

例えば、こんなラベルがありますよね。

- 行動力のある人

- センスがいい人

- 成長意欲の高い人

こういうラベルを貼られると、

その通りの人になりたくなっちゃうんです。

もっと具体的に言うと、

「あなたって行動力がありますよね」

って言われた人は、実際に行動しやすくなる。

これってすごくないですか?

だからこそ、メルマガとかSNSでも

「意識の高いあなたなら」

「センスのいいあなたなら」

みたいな表現を使うんです。

そうすると読者の人が、

「確かに私って意識高いかも」

って思ってくれるようになります。

ポジティブなラベルを貼ることで、

相手の行動を良い方向に導けるんですね。

顧客の理想像を明確に示す

顧客の理想像をはっきり示すことで、

その人が目指したい姿を見せてあげられます。

これが大事な理由は、

人って明確な目標があると行動しやすくなるからです。

具体的には、

- 成功している姿

- 理想の生活

- なりたい自分

こんな感じの理想像ですね。

例えばですが、

「月収100万円稼ぐ起業家のあなた」

って言われたらどうでしょう?

まだそうじゃなくても、

そんな自分を想像しちゃいますよね。

そしたら、その理想に向かって

行動したくなるんです。

ここで注意したいのが、

理想像は具体的であればあるほどいいってこと。

「成功者のあなた」よりも

「月収100万円稼ぐ起業家のあなた」

の方が効果的なんですよね。

だって具体的な方が、

その姿を想像しやすいじゃないですか。

顧客の理想像を明確に示すことで、

その人の行動を促すことができるんです。

行動を促す言葉で締めくくる

最後に行動を促す言葉で締めくくることで、

実際に動いてもらいやすくなります。

理由は単純で、

人って背中を押してもらいたい生き物だからです。

例えば、こんな言葉がありますね。

- 今すぐ始めてみてください

- ぜひ試してみてくださいね

- 行動してみましょう

こういう言葉で締めくくるんです。

もう少し具体的に言うと、

「センスのいいあなたなら、きっとうまくいきます。

今すぐ始めてみてくださいね」

みたいな感じですね。

これってめちゃくちゃ効果的なんですよ。

なぜなら、ラベリング効果と

行動を促す言葉がセットになってるから。

「センスがいい」っていうラベルで

相手の気分を良くして、

「今すぐ始めて」で行動を促してる。

この組み合わせが最強なんです。

でも注意点もあって、

あまりに押し付けがましいとダメなんですよね。

だからこそ、

「よろしければ」「もしよかったら」

みたいな優しい表現も混ぜるといいですよ。

行動を促す言葉で締めくくることで、

ラベリング効果を最大化できるんです。

心理テクニック活用で失敗しないための注意点4つ

心理テクニックを使うときは、

絶対に気をつけないといけないポイントがあるんです。

これを知らないで使っちゃうと、

逆に相手に嫌われたり信頼を失ったりしちゃいます。

気をつけるべき注意点は、

- 過度な誘導は避けること

- ターゲット層に合わせて調整すること

- 効果測定を必ず行うこと

- 倫理的な範囲内で実践すること

この4つなんですよね。

どれも当たり前に見えるかもしれないけど、

実際にやってみると結構難しかったりします。

心理テクニックって強力だからこそ、

正しく使わないと危険なんです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

過度な誘導は避けること

過度な誘導っていうのは、

相手を無理やり操ろうとすることですね。

これをやっちゃうと、

相手に「騙された」って思われちゃうんです。

例えば、こんなことやってませんか?

- しつこすぎる繰り返し

- 嘘の緊急性を煽る

- 相手の不安を必要以上に刺激する

特に繰り返しのテクニックでは、

同じメッセージを10回も20回も言っちゃう人がいます。

でもこれって、

相手からしたら「うざい」って感じちゃうんですよね。

適度な繰り返しなら効果的だけど、

やりすぎは逆効果になっちゃいます。

それに、嘘の限定性とかも危険です。

「今だけ!」って言っといて、

実は毎日同じことを言ってるとか。

こういうのがバレちゃうと、

一気に信頼を失っちゃうんです。

だからこそ、

適度な距離感を保つことが大切なんです。

ターゲット層に合わせて調整すること

心理テクニックって、

相手によって効果が全然違うんですよね。

年齢や性別、職業によって

響くポイントが変わってくるんです。

調整すべきポイントはこんな感じ。

- 年齢層による価値観の違い

- 職業による判断基準の違い

- 性別による感情の動き方の違い

例えばですが、

20代の学生と50代の経営者では全然違います。

学生さんなら「みんなやってる」って言えば

安心して行動してくれるかもしれません。

でも経営者の方だと、

「データで証明されてる」とか

「実績がある」って方が響くんです。

ラベリング効果でも同じことが言えて、

相手に合わせたラベルを貼らないと意味がないんですよね。

若い人には「センスがいい」、

ビジネスマンには「決断力がある」みたいに。

相手のことをしっかり理解してから

テクニックを使うのが鉄則です。

適当に使っちゃうと、

全然響かないどころか嫌がられちゃいます。

効果測定を必ず行うこと

心理テクニックを使ったら、

絶対に効果を測定しないといけません。

なぜかって言うと、

思い込みで判断しちゃうことが多いからです。

測定すべきポイントはこちら。

- 反応率の変化

- 売上の変化

- 顧客満足度の変化

例えば、ゴルディロックス効果を使って

3つの価格プランを作ったとします。

でも実際に測ってみたら、

一番安いプランばっかり選ばれてた、なんてことも。

これって、価格設定が間違ってたり、

ターゲット層がずれてたりするんです。

繰り返しのテクニックでも同じで、

「3回繰り返したから効果があるはず」

って思い込んじゃダメなんですよね。

実際に開封率やクリック率を見て、

本当に効果があったのかチェックする。

数字で見ると、

「あれ、全然効果なかった」

ってことが結構あるんです。

だからこそ、感覚じゃなくて

データで判断することが大切なんです。

効果測定をしないと、

ずっと間違ったやり方を続けちゃいますからね。

倫理的な範囲内で実践すること

これが一番大切なんですけど、

心理テクニックは倫理的に使わないといけません。

相手を騙したり、

不利益を与えたりしちゃダメなんです。

守るべき倫理はこんな感じ。

- 相手にとってもメリットがある

- 嘘や誇大表現は使わない

- 相手の自由意志を尊重する

例えば、ラベリング効果で

「あなたは優秀だから」って言うとき。

本当にその人が優秀だったり、

優秀になれる可能性があるときに使うんです。

全然そうじゃない人に使っちゃうと、

ただの嘘になっちゃいますからね。

それに、相手が本当に必要としてるものを

提供するときに使うのが基本です。

必要ないものを無理やり売るために

心理テクニックを使っちゃダメなんですよね。

相手のことを本当に考えて、

その人にとってプラスになることをする。

その上で、より伝わりやすくするために

心理テクニックを使うんです。

この順番を間違えちゃうと、

悪用になっちゃいますからね。

常に相手の立場に立って考えることが、

心理テクニックを使う上での大前提なんです。

心理効果をマーケティングで活用すべき3つの理由

実はですね、

心理効果を使うだけで売上がガラッと変わっちゃうんです。

これを知っとくと、

お客さんの心を自然に動かせるようになります。

その理由が、

- 顧客の行動を予測しやすくなるから

- 売上向上に直結する効果があるから

- 競合他社との差別化を図れるから

この3つなんですよね。

多くの人がマーケティングで

心理効果を軽視しがちなんですが、

これってめちゃくちゃもったいない。

人間の心理って実は

パターンがあるんです。

そのことも含めて、

それぞれ解説していきます。

顧客の行動を予測しやすくなるから

心理効果を理解しとくと、

お客さんが次にどんな行動をするかが手に取るように分かるんです。

なぜなら人間の心理って

実はパターンが決まってるからなんですよね。

例えば、

- 禁止されると余計にやりたくなる

- 仲間意識があると親近感を持つ

- 最初の情報で判断が左右される

こんな感じで、

人の心の動きって意外と単純なんです。

例えばですが、

「絶対に見ないでください」

って言われたら見たくなりますよね。

これがカリギュラ効果って呼ばれるもので、

禁止されるほど興味が湧く心理なんです。

でもって、この心理を知ってると

お客さんの反応が予想できちゃう。

「限定公開」とか「秘密の方法」

みたいな言葉を使えば、

興味を持ってもらえるって分かるじゃないですか。

逆に言うと、

心理効果を知らないと

お客さんの気持ちが全然読めない。

だから売れる文章も書けないし、

効果的な戦略も立てられないんです。

心理効果を学ぶことで、

お客さんの行動パターンが見えてきます。

売上向上に直結する効果があるから

心理効果を使うと、

売上が面白いほど上がっちゃうんです。

というのも、

人の購買行動って感情で決まることが多いからなんですよね。

具体的には、

- 価格の見せ方で購買意欲が変わる

- 集団意識で信頼度がアップする

- 希少性で緊急性が生まれる

こういった効果が

実際に売上に直結するんです。

例えばジャパネットたかたって

テレビ通販で有名じゃないですか。

あそこでは必ず

「通常価格○万円のところ、今なら△万円!」

って言い方をしてるんです。

これがアンカーリング効果っていって、

最初に高い価格を見せることで

実際の価格が安く感じる仕組みなんですよね。

この手法を使うだけで、

同じ商品でも売れ行きが全然違ってくる。

実際に僕の知り合いの人も、

メルマガで内集団バイアスを使って

読者との距離を縮めたら売上が2倍になったって言ってました。

心理効果って聞くと

難しそうに感じるかもしれないけど、

実は誰でも使える簡単なテクニックなんです。

これを知ってるかどうかで、

売上に雲泥の差が出ちゃいます。

競合他社との差別化を図れるから

心理効果を上手に使えると、

ライバルとの差がめちゃくちゃ付けられるんです。

なぜかっていうと、

多くの人がまだ心理効果を本格的に活用してないからなんですよね。

例えば、

- 同じような商品なのに選ばれやすくなる

- お客さんとの関係性が深くなる

- ブランド力が自然に高まる

こんな効果が期待できちゃいます。

例えばSNSで情報発信してる人って

めちゃくちゃ多いじゃないですか。

でも内集団バイアスを使って

「僕たちは○○な仲間ですよね」

みたいな発信をしてる人って意外と少ない。

海外で日本人に会うと

なんか親近感を感じるのと同じで、

共通点があると人って親しみを感じるんです。

だから「一緒に頑張る仲間」

みたいな雰囲気を作れると、

他の発信者とは全然違う関係性が築けるんですよね。

あとはカリギュラ効果を使って

「この続きは明日お話しします」

みたいに興味を引く終わり方をするとか。

こういった小さな工夫の積み重ねで、

気づいたら他とは全然違うポジションに立ててる。

心理効果を味方に付けることで、

自然と選ばれる存在になれちゃうんです。

内集団バイアスを活用したマーケティング手法4つ

お客さんが勝手に

あなたのファンになる方法があるって知ってました?

この手法を使えば、

競合他社に負けない強固な顧客関係が作れちゃいます。

その手法が、

- 限定コミュニティを作成する

- 共通の価値観を発信する

- メンバー限定特典を提供する

- 仲間意識を高めるコンテンツを配信する

この4つなんです。

これは内集団バイアスっていう

心理効果を使った方法なんですよね。

海外で日本人に会うと

なぜか親近感を感じちゃうのと同じ原理。

その仕組みを理解して活用すれば、

お客さんが自然とあなたの味方になってくれます。

順番に解説していきますね。

限定コミュニティを作成する

限定コミュニティを作ることで、

お客さんは特別感を感じて愛着を持ってくれるんです。

というのも、

人は自分が所属する集団に対して好意的になる性質があるから。

例えば、

- 会員制のFacebookグループ

- LINE公式の限定配信

- Discord内の専用チャンネル

こんな感じで

「選ばれた人だけ」の空間を作るわけです。

実際に成功してる起業家さんって、

必ずと言っていいほど限定コミュニティを持ってますよね。

「◯◯塾生限定グループ」とか

「プレミアム会員専用サロン」みたいな感じで。

ただし、気をつけたいのは

コミュニティの質を保つこと。

人数が増えすぎたり、

管理が行き届かなくなると逆効果になっちゃいます。

だからこそ、

適切な規模で運営することが重要なんですよね。

限定感があるからこそ、

メンバーは「ここにいる価値」を感じてくれるんです。

共通の価値観を発信する

共通の価値観を発信することで、

同じ考えを持つ人たちが自然と集まってくれます。

なぜなら、

人は自分と似た考えの人に親近感を覚えるからなんです。

具体的には、

- あなたのビジネスに対する考え方

- 成功に対する価値観

- お客さんへの想い

こういった内容を

継続的に発信していくんですね。

例えば、

「お客さんの成功が一番大事」

っていう価値観を持ってるなら、それを繰り返し伝える。

そうすると、

同じ考えを持つ人が「この人いいな」って感じてくれるんです。

でも注意したいのは、

価値観がブレないようにすること。

今日は「稼ぐことが大事」って言って、

明日は「お金じゃない」って言ったら信頼を失っちゃいます。

一貫した価値観を持って、

それを軸に発信し続けることが大切。

そうすることで、

あなたの周りには同じ価値観を持つ人が集まってくるんです。

メンバー限定特典を提供する

メンバー限定の特典を用意すると、

所属してる人たちの満足度がグンと上がります。

どうしてかっていうと、

「自分だけが得してる」って感覚が嬉しいからなんですよね。

例えば、

- 会員限定の無料コンテンツ

- 先行案内やセール情報

- 個別相談の優先権

こんな特典があると

メンバーは「入ってて良かった」って思ってくれます。

実際に通販番組でも、

「今だけ限定」とか「会員様だけ」って言葉をよく聞きますよね。

あれも同じ心理を使ってるんです。

ここで大事なのは、

特典の価値をしっかり伝えること。

ただ「限定です」って言うだけじゃなくて、

「これがあることでどんな良いことがあるのか」を説明する。

そうすると、

メンバーはより一層特別感を感じてくれるんです。

限定特典があることで、

コミュニティから離れにくくなる効果もあります。

仲間意識を高めるコンテンツを配信する

仲間意識を高めるコンテンツを作ると、

メンバー同士の結束が強くなるんです。

その理由は、

共通の体験や話題があると親近感が生まれるから。

具体的には、

- メンバーの成功事例の紹介

- みんなで参加できるイベント

- 共通の目標に向けた企画

こういったコンテンツが効果的ですね。

例えば、

「今月の頑張り屋さん」みたいな感じで

メンバーの活動を紹介したりする。

そうすると、

「自分も頑張ろう」って気持ちになるし、

紹介された人は嬉しくて更にやる気が出る。

さらに言うなら、

オンラインイベントとかも良いですよね。

みんなで同じ時間を過ごすことで、

「仲間だ」っていう意識が強くなります。

ただし、

押し付けがましくならないよう注意が必要。

自然な形で参加したくなるような

雰囲気作りが大切なんです。

結果的に、

メンバー全体の満足度と定着率が上がっていきます。

「これ見ちゃダメです」

って言われると、

なぜか見たくなっちゃいますよね。

カリギュラ効果で顧客の興味を引く方法5ステップ

カリギュラ効果を使えば、

お客さんの興味をぐっと引きつけられます。

この5ステップをマスターすれば、

セールスレターや情報発信で

人の心をわしづかみにできちゃう。

その5ステップが、

- STEP1. 禁止や制限の要素を設定する

- STEP2. 適度な神秘性を演出する

- STEP3. 限定性を強調して表現する

- STEP4. 好奇心を刺激するキャッチコピーを作る

- STEP5. 過度にならない範囲で調整する

なんですよね。

カリギュラ効果っていうのは、

禁止されるほど行ってみたくなる現象のこと。

でもね、やり方を間違えると

逆効果になっちゃうから注意が必要です。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 禁止や制限の要素を設定する

禁止や制限の要素を作るのが、

カリギュラ効果の基本中の基本です。

なぜかって言うと、

人間って自由を奪われると

無性にその自由を取り戻したくなるから。

具体的な禁止要素として、

- 「○○な人は見ないでください」

- 「まだ準備ができてない人はお断り」

- 「本気じゃない人には教えません」

こんな感じで制限をかけるんです。

例えばですが、

「月収30万以下の人は読まないでください」

って書かれてたらどうでしょう。

月収30万以下の人ほど、

「なんで読んじゃダメなの?」

って気になっちゃいますよね。

そこで、

「稼げてない人が見ると嫉妬しちゃうから」

みたいな理由をつけてあげる。

すると読者は、

「どんなすごい内容なんだろう」

って興味がわいてくるんです。

でもね、ここで大事なのは

理由をちゃんと説明してあげること。

ただ「ダメ」って言うだけじゃなくて、

なぜダメなのかを伝えてあげましょう。

STEP2. 適度な神秘性を演出する

神秘性を演出するっていうのは、

「何があるかわからない」状態を作ること。

この「わからない」っていう状態が、

人の好奇心をめちゃくちゃ刺激するんです。

神秘性を演出する方法は、

- 情報を小出しにする

- 「秘密の方法」という表現を使う

- 「誰も知らない裏技」を匂わせる

こんな感じですね。

たとえばなんですけど、

「この方法を知ってるのは業界でも3人だけ」

って言われたらどうでしょう。

めちゃくちゃ気になりませんか?

実際に僕の知り合いの起業家も、

「まだ誰にも教えてない秘密があるんですが」

って前置きから始めることが多いです。

そうすると聞いてる人たちが、

身を乗り出して話を聞くようになる。

ただし、神秘性を演出するときは

やりすぎちゃダメなんですよね。

あまりに怪しくなりすぎると、

逆に人が離れていっちゃいます。

だからこそ、

「適度な」神秘性を心がけましょう。

STEP3. 限定性を強調して表現する

限定性っていうのは、

「今しかない」「あなただけ」っていう特別感のこと。

人間って限定されたものに、

すごく価値を感じる生き物なんです。

限定性を表現する方法として、

- 期間限定(今だけ)

- 人数限定(先着○名)

- 条件限定(○○な人だけ)

こういうパターンがありますね。

例えばなんですが、

「このノウハウは本来なら有料セミナーでしか教えません」

って言われたらどうでしょう。

「えっ、それを無料で教えてくれるの?」

って思っちゃいますよね。

実際にジャパネットたかたの通販番組でも、

「今回限り特別価格で」

っていう表現をよく使ってます。

あれもカリギュラ効果と限定性を

うまく組み合わせた例なんです。

でもここで注意したいのが、

嘘の限定性は絶対にダメってこと。

「今だけ」って言っておきながら、

ずっと同じ条件で販売してたら

信頼を失っちゃいます。

だからこそ、

本当の限定性を作ることが大切なんです。

STEP4. 好奇心を刺激するキャッチコピーを作る

好奇心を刺激するキャッチコピーは、

カリギュラ効果を最大化するための武器です。

なんでかって言うと、

最初に目に入る文章で興味を引けないと

その先を読んでもらえないから。

好奇心を刺激するコピーの特徴は、

- 疑問形を使う

- 意外性のある表現を入れる

- 常識を覆すような内容を匂わせる

こんな感じですね。

例えばですけど、

「なぜ私は3ヶ月で会社を辞められたのか?」

っていうキャッチコピーがあったとします。

これって、

「どんな方法で辞められたんだろう」

って気になりませんか?

実際に僕がよく見かけるのは、

「○○業界が隠したがる真実とは」

みたいなキャッチコピー。

これも業界の裏側を知りたいっていう

好奇心をうまく刺激してるんです。

ただし、キャッチコピーを作るときは

内容とのギャップを作りすぎないこと。

期待値を上げすぎちゃうと、

実際の内容でがっかりされちゃいます。

だからこそ、

適度な期待値コントロールが重要なんです。

STEP5. 過度にならない範囲で調整する

最後のステップが調整です。

カリギュラ効果って、

やりすぎると逆効果になっちゃうんですよね。

だって考えてみてください。

あまりに怪しい表現ばかりだと、

「なんか胡散臭いな」って思われちゃう。

調整のポイントとしては、

- 煽りすぎない表現を心がける

- 信頼性のある情報も一緒に伝える

- 読者の立場に立って考える

こういうことが大切です。

例えばなんですが、

「絶対に稼げる禁断の方法」

っていう表現があったとします。

これってちょっと怪しくないですか?

そこで、

「私が実際に試して効果があった方法」

って言い換えてあげる。

すると信頼性がぐっと上がるんです。

実際に成功してる情報発信者の人たちも、

カリギュラ効果を使いながら

しっかりと信頼性も担保してます。

それが長期的な関係を築く秘訣なんですよね。

結局のところ、

読者のことを本当に考えてるかどうか。

それがカリギュラ効果を使う上で

一番大切なポイントなんです。

アンカーリング効果を価格戦略で使う3つのテクニック

価格を決めるとき、

最初に見た数字がめちゃくちゃ大事なんです。

この仕組みをうまく使えば、

お客さんが「安い!」って感じる確率がグンと上がります。

その具体的な方法が、

- 高額商品を最初に提示する

- 割引前の価格を明確に表示する

- 比較対象となる基準価格を設定する

この3つなんですよね。

どれも簡単にできることなんですが、

やってない人がすごく多い。

でも実は、ジャパネットたかたみたいな

有名な通販番組でもバンバン使われてる手法です。

それぞれ詳しく解説していきますね。

高額商品を最初に提示する

一番高い商品を最初に見せるのが、

アンカーリング効果の基本中の基本です。

なぜかっていうと、

人間の脳は最初の数字を基準にして判断するから。

例えば、こんな感じで提示するんです。

- プレミアムプラン:30万円

- スタンダードプラン:15万円

- ベーシックプラン:5万円

最初に30万円を見せることで、

15万円が「お得」に感じるんですよね。

もし5万円から順番に見せてたら、

15万円は「高い」って感じちゃう。

でも30万円の後だと、

「半額じゃん!」って思えるわけです。

これって、お客さんにとっても

実は良いことなんですよ。

だって、本当に必要な機能が入った

スタンダードプランを選びやすくなるから。

最初から安いプランを見せちゃうと、

必要な機能が足りないプランを選んじゃって、

後で困ることが多いんです。

だからこそ、

高額商品から提示するのが親切なんですね。

割引前の価格を明確に表示する

元の価格をちゃんと見せることで、

割引の効果が何倍にもなります。

これをやらないと、

せっかくの割引がもったいない。

具体的には、

- 通常価格:19,800円

- 特別価格:9,800円(50%OFF!)

みたいに書くってことです。

単純に「9,800円」だけ書くより、

「お得感」が全然違うじゃないですか。

ジャパネットたかたの番組でも、

必ずメーカー希望小売価格を言ってから

特別価格を発表してますよね。

あれがまさにこの手法なんです。

ただし、ここで大切なのは

嘘の元値を書いちゃダメってこと。

本当にその価格で販売してた実績がないと、

法的にも問題になっちゃいます。

だから、しっかりとした根拠のある

元値を使うようにしましょう。

比較対象となる基準価格を設定する

他の商品やサービスと比べられる

基準を作ってあげるのも効果的です。

お客さんが判断しやすくなるし、

あなたの商品の価値も伝わりやすくなる。

例えば、こんな風に書くんです。

- 個人コンサル:月10万円

- グループコンサル:月3万円

- オンライン講座:一括5万円

この場合、オンライン講座が

めちゃくちゃお得に見えますよね。

個人コンサルの半額で、

しかも一括払いだから継続費用もかからない。

こういう比較があることで、

お客さんは安心して選べるんです。

でも、ここでのポイントは

比較する商品が実際に存在することです。

架空の競合他社の価格を使ったり、

提供してないサービスの価格を書くのはNG。

あくまでも、あなたが本当に提供してる

サービス同士で比較するのが大事なんですね。

心理効果活用で失敗しない4つの注意点

心理効果を使うときは、

実は4つの注意点を守らないとヤバいんです。

この4つを理解しておけば、

お客さんから信頼される

マーケティングができるようになります。

その4つが、

- 顧客に不信感を与えないこと

- 倫理的な範囲内で実施すること

- 効果測定を必ず行うこと

- 長期的な信頼関係を重視すること

なんですよね。

これらを無視してしまうと、

一時的には売れても

長期的には大損することになっちゃいます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

顧客に不信感を与えないこと

顧客に不信感を与えないことが、

心理効果を使う上で一番大切なポイントです。

なぜかというと、

バレバレの心理テクニックって

逆に信頼を失うからなんですよね。

例えば、

- 明らかに嘘っぽい限定感

- 大げさすぎる表現

- 押し売り感満載の文章

こんな感じで書いちゃうと、

お客さんは「うわ、騙そうとしてる」

って思っちゃうんです。

実際に僕の知り合いも、

「今だけ限定!」を毎日使ってて

お客さんからクレームが来たことがあります。

だからこそ、心理効果を使うときは

自然な形で組み込むのが重要なんです。

例えばアンカーリング効果を使うなら、

「通常価格10万円のところ、今回は3万円」

みたいに事実ベースで伝える。

嘘をついたり、

大げさに盛ったりしないことが

信頼関係を保つコツなんですよ。

倫理的な範囲内で実施すること

倫理的な範囲内で実施することも、

めちゃくちゃ大事なポイントなんです。

心理効果って強力だからこそ、

悪用すると人を騙すことができちゃうんですよね。

でも、それをやっちゃダメなんです。

- お客さんの本当の利益を考える

- 嘘の情報で煽らない

- 必要のない商品を売りつけない

こういうことを意識するってことですね。

例えばカリギュラ効果を使うとき、

「絶対に見ないでください」

って言えば興味を引けます。

でも、その先に価値のない情報しかなかったら

お客さんを騙したことになっちゃうんです。

実際にある情報発信者が、

煽るだけ煽って中身がスカスカの商品を売って

大炎上したケースもありました。

だからこそ、心理効果を使うときは

「お客さんのためになるか?」

を常に考えることが大切です。

短期的に稼げても、

長期的には信頼を失って

結局損することになっちゃいますからね。

効果測定を必ず行うこと

効果測定を必ず行うことが、

心理効果を正しく活用するための鍵になります。

というのも、心理効果って

実際に効果があるかどうかを

データで確認しないと意味がないからです。

測定すべき項目は、

- クリック率の変化

- 購入率の変化

- 顧客満足度の変化

こんな感じですね。

例えば内集団バイアスを使って

「仲間意識」を高める文章を書いたとしましょう。

でも実際に測定してみたら、

逆に離脱率が上がってた

なんてこともあるんです。

僕の知り合いのマーケターも、

アンカーリング効果を使って

価格設定を変えたことがあります。

でも、ちゃんと測定してみたら

以前の方が売れてたことが分かって

元に戻したんですよね。

だからこそ、心理効果を使ったら

必ずその前後で数字を比較する。

これをやらないと、

効果があるのかないのか

全然分からないままになっちゃいます。

長期的な信頼関係を重視すること

長期的な信頼関係を重視することが、

心理効果を使う上で最終的に一番重要なんです。

なぜなら、短期的な売上だけを追求すると

結局お客さんに見放されるからなんですよね。

心理効果はあくまでも、

お客さんとの関係を良くするための

ツールとして使うべきなんです。

- お客さんの悩みを本当に解決する

- 約束したことは必ず守る

- 継続的に価値を提供する

こういうことを意識するってことですね。

例えばカリギュラ効果で興味を引いたとしても、

その後にちゃんと価値のある情報を

提供しないといけません。

実際に成功してる起業家の人たちって、

心理効果を使いつつも

必ずお客さんの利益を最優先にしてるんです。

ある有名なマーケターの方は、

「売上は信頼の結果でしかない」

って言ってました。

だからこそ、心理効果を使うときも

「これはお客さんのためになるか?」

を常に考える必要があるんです。

一時的に騙して売ることはできても、

それじゃあ長続きしませんからね。

心理効果を成功させた企業事例3選

心理効果を使いこなしてる企業って、

実はめちゃくちゃ売上を伸ばしてるんです。

この3つの企業の事例を知っておけば、

あなたのビジネスでも心理効果を

うまく活用できるようになります。

今回紹介するのは、

- ジャパネットたかた

- Amazon

- Apple

この3社ですね。

どの企業も心理効果を

巧妙に使い分けてて、

それが売上に直結してるんです。

それぞれの具体的な手法を見れば、

あなたも真似できる部分が

たくさん見つかるはずです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ジャパネットたかた

ジャパネットたかたは、

アンカーリング効果の天才なんです。

なぜかっていうと、

最初に高い価格を見せてから

安い価格を提示するのが

めちゃくちゃうまいから。

例えば、こんな流れですね。

- 「通常価格は30万円です」

- 「でも今日は特別に15万円」

- 「さらに分割なら月々3,000円」

この流れを見ると分かるんですが、

最初の30万円がアンカー(基準)になってる。

だから15万円がすごく安く感じるし、

月々3,000円なんて

お小遣い程度に思えちゃうんです。

実際に僕の母親も、

「30万円が15万円になってるなら

お得だよね」って言ってました。

でもよく考えたら、

その商品の適正価格が分からないのに

お得かどうかなんて判断できないじゃないですか。

それでも「お得」って感じちゃうのが、

アンカーリング効果の威力なんです。

さらにジャパネットたかたがすごいのは、

社長の高田明さんが

「私も使ってます」って言うところ。

これで内集団バイアスも

同時に発動させてるんですよね。

Amazon

Amazonは内集団バイアスを

めちゃくちゃうまく使ってます。

どういうことかっていうと、

「あなたと似た人が買った商品」を

おすすめしてくるからです。

例えば、

- 「この商品を買った人はこんな商品も買ってます」

- 「あなたにおすすめの商品」

- 「閲覧履歴に基づくおすすめ」

こんな感じで、

同じような趣味や興味を持つ人が

仲間だと感じさせてくるんです。

実際に僕もAmazonで本を買うとき、

「この本を買った人が他に買ってる本」を

つい見ちゃうんですよね。

なんか同じ本を読んでる人なら、

きっと良い本を知ってるだろうって

思っちゃうんです。

これって完全に内集団バイアスに

引っかかってる状態なんですが、

でも効果的すぎて止められない。

さらにAmazonプライムっていう

会員制度も内集団バイアスの応用で、

「プライム会員だけの特典」って言われると

なんか特別感を感じちゃいます。

Apple

Appleはカリギュラ効果の使い方が

めちゃくちゃ巧妙なんです。

なぜかっていうと、

新商品の情報を小出しにして、

「知りたいけど知れない」状況を

わざと作り出すからです。

具体的には、

- 新商品発表会の予告だけする

- 「One more thing...」で期待を高める

- 発売日まで詳細を明かさない

こんな感じで、

知りたい気持ちをどんどん高めてくるんです。

実際にiPhoneの新作が出るときって、

発表会の前からSNSで

めちゃくちゃ話題になりますよね。

「今度のiPhoneはどんな機能が付くんだろう」

「カメラはどれくらい良くなるんだろう」

こんな風に、

みんなが知りたがってる状態を作る。

でも情報は小出しにしか出さないから、

余計に知りたくなっちゃうんです。

僕も毎回Appleの発表会は

リアルタイムで見ちゃいますし、

発表された瞬間に

「欲しい!」って思っちゃいます。

これって完全にカリギュラ効果に

やられてる状態なんですが、

それが分かってても止められないんです。

認知的不協和が起こる4つの理由

認知的不協和って、

実は誰にでも起こる心の現象なんです。

この理由を知っておけば、

自分の心の動きが手に取るように分かります。

認知的不協和が起こる理由は、

- 矛盾する情報を同時に受け取るから

- 自分の信念と現実にギャップがあるから

- 感情と論理が対立するから

- 過去の行動と現在の価値観が合わないから

この4つなんですよね。

どれも日常生活で

めちゃくちゃ起こってることばかり。

でも、なんでこうなるのかを

理解してる人は少ないんです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

矛盾する情報を同時に受け取るから

矛盾する情報を同時に受け取ると、

脳がパニック状態になっちゃうんです。

だって、どっちが正しいか

判断できなくなるからですね。

例えば、

- タバコは体に悪い

- でもタバコはストレス解消になる

- 運動は健康にいい

- でも運動は疲れるし時間がない

こんな感じで、

真逆の情報が入ってくる状況。

タバコの例で言うと、

健康番組では「タバコは絶対だめ」

って言ってるのに、

同時に「適度なタバコは

リラックス効果がある」

なんて情報も耳に入ってくる。

そうすると頭の中で、

「えっ、どっちが本当なの?」

って混乱しちゃうんですよね。

この混乱こそが、

認知的不協和の正体なんです。

自分の信念と現実にギャップがあるから

自分が信じてることと

現実が違うときも起こりやすいですね。

これって本当に辛い状況で、

心がモヤモヤしちゃうんです。

具体的には、

- 努力すれば必ず報われると信じてる

- でも頑張っても結果が出ない

- 正直者は得をすると思ってる

- でも嘘つきの方が得してる

みたいな状況ですね。

例えば、学生時代に

「勉強すれば必ずいい大学に入れる」

って信じて頑張ったとします。

でも実際は、

どんなに勉強しても

志望校に落ちちゃった。

そのとき、

「努力は報われる」っていう信念と

「落ちた」っていう現実の間で

めちゃくちゃ葛藤するんです。

この葛藤が続くと、

人は自分の信念を変えるか

現実を受け入れるかの選択を迫られます。

だからこそ、

認知的不協和が生まれるんですよね。

感情と論理が対立するから

感情で思うことと

頭で考えることが真逆のときも

認知的不協和が起こります。

これって日常茶飯事で、

みんな経験してることなんです。

よくあるのが、

- 論理的には健康のために運動すべき

- でも感情的には面倒くさい

- 理屈では貯金した方がいい

- でも欲しいものは今すぐ買いたい

こんな感じの対立ですね。

ダイエットを例に挙げると、

頭では「痩せなきゃいけない」

って分かってるんです。

でも目の前にケーキがあると、

「今日だけは特別」

って感情が勝っちゃう。

食べた後に、

「なんで食べちゃったんだろう」

って後悔するのも、

この対立が原因なんですよね。

感情と論理のバランスを取るのって

本当に難しいことなんです。

過去の行動と現在の価値観が合わないから

昔やったことと

今の自分の考えが違うときも

認知的不協和が起こりやすいんです。

人は成長するものだから、

これは当然のことなんですけどね。

例えば、

- 昔はタバコを吸ってた

- 今は健康志向になった

- 学生時代は遊んでばかりだった

- 今は真面目に働いてる

こういう変化があったとき。

特に、過去の自分を

恥ずかしく思ったりすると

認知的不協和が強くなります。

昔タバコを吸ってた人が

今は禁煙活動をしてるとしましょう。

そのとき、

「昔の自分は何してたんだろう」

って思っちゃうんです。

でも同時に、

「あの経験があるから

今の自分がある」

とも思えたりして。

この複雑な気持ちが、

まさに認知的不協和なんですよね。

過去は変えられないけど、

今の価値観も大切にしたい。

そんなジレンマが

心の中でぐるぐる回るんです。

認知的不協和を解消する5つの方法

人の心って、

矛盾する気持ちを抱えたとき、

なんとかして解決したくなるんです。

この5つの方法をマスターすれば、

自分の心のモヤモヤを

スッキリ整理できるようになります。

その5つがこちら。

- 矛盾する情報の一方を否定する

- 新しい情報を追加して矛盾を正当化する

- 重要度を変えて矛盾を軽減する

- 行動を変えて一貫性を保つ

- 時間をかけて段階的に受け入れる

どれも日常生活で

無意識にやってることなんですけど、

意識的に使えるようになると

心がラクになるんですよね。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

矛盾する情報の一方を否定する

これは一番シンプルな方法で、

矛盾してる情報のどっちか一方を

「間違ってる」って決めつけることです。

人間の脳って、

2つの相反する情報があると

居心地が悪くなるからなんですね。

例えば、

- タバコは体に悪いけど吸いたい

- お酒は健康に良くないけど飲みたい

- 勉強した方がいいけどゲームしたい

こんな状況のとき。

「タバコが体に悪いっていうのは

大げさな話だ」って思い込んだり、

「少しくらいなら大丈夫」って

自分に言い聞かせたりするんです。

でもこの方法って、

実は根本的な解決になってないんですよね。

現実から目を逸らしてるだけだから、

また同じ矛盾に悩まされることになる。

だからといって、

この方法が悪いわけじゃありません。

一時的にでも心を落ち着かせるには

効果的な方法なんです。

新しい情報を追加して矛盾を正当化する

今度は情報を増やすことで、

矛盾を解決しようとする方法ですね。

これは「言い訳」とも言えるんですが、

心理学的には立派な解消方法なんです。

具体的には、

- タバコはストレス解消になるから健康にいい

- お酒は適量なら血行が良くなる

- ゲームは反射神経を鍛えられる

みたいな感じで、

都合のいい情報を持ってくるんです。

実際に友人のAさんは、

「甘いものは脳の栄養になるから」

って言ってケーキを毎日食べてました。

この方法の面白いところは、

本人は本気でそう信じてることなんです。

嘘をついてるわけじゃなくて、

心から「これは正しい判断だ」

って思ってるんですよね。

でも客観的に見ると、

やっぱり都合のいい解釈を

してるだけなんです。

重要度を変えて矛盾を軽減する

これはちょっと賢い方法で、

「そもそもそんなに大事じゃない」

って考え方を変えることです。

矛盾してることの重要度を下げれば、

悩む必要がなくなるからなんですね。

たとえば、

- 健康なんてそんなに気にしなくていい

- 勉強より人生経験の方が大切

- お金より今を楽しむ方が重要

こんな風に考えるんです。

僕の知り合いのBさんは、

「人生短いんだから好きなことしよう」

って言って、

貯金を全然しないんですよ。

本当は将来が不安なんだけど、

「お金より経験が大事」って

価値観を変えることで

矛盾を解消してるんです。

この方法は一見合理的に見えるけど、

本当に大切なことまで

軽視してしまう危険があるんですよね。

だから使う時は、

ちゃんと考えてから使った方がいいです。

行動を変えて一貫性を保つ

これが一番建設的な方法で、

実際の行動を変えることで

矛盾を解消するやり方です。

考え方を変えるんじゃなくて、

行動の方を合わせるんですね。

例えば、

- 健康に悪いからタバコをやめる

- 勉強が大事だからゲームを控える

- 節約したいから無駄遣いをやめる

こんな感じです。

実際に僕も以前、

「運動した方がいいのは分かってるけど

面倒くさい」って矛盾を抱えてました。

でも思い切ってジムに通い始めたら、

その矛盾がスッキリ解消されたんです。

この方法の良いところは、

現実的な改善につながることなんですよね。

ただし、行動を変えるのは

エネルギーが必要だから、

一番ハードルが高い方法でもあります。

でも長期的に見ると、

一番メリットが大きい解消方法なんです。

時間をかけて段階的に受け入れる

最後は時間の力を借りる方法で、

急に解決しようとせず、

ゆっくりと矛盾に慣れていくやり方です。

人間って時間が経つと、

だんだん矛盾に慣れちゃうんですよね。

たとえば、

- 最初は罪悪感があったけど慣れた

- 時間が経って気にならなくなった

- いつの間にか当たり前になった

こんな経験、

誰にでもあるんじゃないでしょうか。

僕の友人のCさんは、

「お酒は体に悪い」って知りながらも

毎晩晩酌してるんですが、

もう何年も続けてるから

全然気にしてないんです。

この方法は自然で楽なんですけど、

問題を先延ばしにしてるだけの

場合もあるんですよね。

時間が解決してくれることもあれば、

問題が大きくなることもある。

だから使う場面を

しっかり見極めることが大切です。

でも無理に急いで解決しようとせず、

時間に任せるのも

一つの知恵なんですよね。

認知的不協和をライティングに活用する6つのテクニック

あなたが書いた文章を

読者が最後まで読んでくれない理由、

実は「矛盾」が足りないからなんです。

この6つのテクニックを使えば、

読者の心に強烈な引っかかりを作って

最後まで読まずにはいられない文章が書けます。

その6つのテクニックが、

- タイトルで矛盾を提示して興味を引く

- 読者の常識と異なる事実を冒頭で示す

- 問題提起で現状との矛盾を明確にする

- ストーリーで感情的な矛盾を描く

- データで論理的な矛盾を証明する

- 解決策で矛盾の解消方法を提案する

これらのテクニックは

「認知的不協和」という心理現象を

ライティングに応用したものです。

人は矛盾を感じると

それを解消したくてたまらなくなる。

だからこそ、あなたの文章を

読み続けてくれるんですよね。

順番に詳しく説明していきますね。

タイトルで矛盾を提示して興味を引く

タイトルで矛盾を作ることで、

読者は「えっ、どういうこと?」って

気になって仕方なくなります。

なぜなら人間の脳は

矛盾した情報を見つけると

それを解消しようとする性質があるから。

例えば、こんなタイトルです。

- 毎日3時間勉強してるのに成績が下がった理由

- 高級食材を使ったのに不味くなった話

- お客さんを増やしたら売上が減った件

どれも一見すると

「普通はそうならないでしょ?」

って思いますよね。

勉強すれば成績は上がるはずだし、

高級食材を使えば美味しくなるはず。

でも、そうならなかった。

この矛盾が気になって仕方ない。

だから思わずクリックして

中身を読みたくなっちゃうんです。

ここで大切なのは、

嘘をついちゃダメってことですね。

事実に基づいた矛盾じゃないと

読者をがっかりさせちゃいますから。

タイトルで矛盾を作れば、

読者の興味を一瞬で掴めるんです。

読者の常識と異なる事実を冒頭で示す

記事の冒頭で常識と違う事実を出すと、

読者は「本当に?」って疑問に思って

続きを読まずにはいられなくなります。

だって、自分が今まで信じてきたことが

間違ってるかもしれないんですから。

よくある常識の逆を突く例として、

- 早起きが体に悪い場合もある

- 水をたくさん飲むと危険な時がある

- 貯金ばかりすると貧乏になる

こういう感じですね。

例えば「貯金ばかりすると貧乏になる」

って聞いたら驚きませんか?

普通は貯金すればお金が貯まって

豊かになるって思いますもんね。

でも実際にインフレが進むと

お金の価値が下がっちゃって

相対的に貧乏になることもある。

こんな風に、みんなが「当たり前」

って思ってることの逆を示すんです。

そうすると読者は

「自分の常識が間違ってるの?」

って不安になります。

その不安を解消したくて、

記事を最後まで読んでくれるんですよね。

常識の逆を突くことで、

読者の心に強烈な引っかかりを作れます。

問題提起で現状との矛盾を明確にする

読者の現状と理想の間にある矛盾を

はっきりと指摘してあげることで、

「このままじゃダメだ」って気持ちにさせられます。

というのも、人は現状に満足してると

わざわざ行動しようとしないんです。

でも矛盾を感じると

それを解消したくなる。

具体的な問題提起の例は、

- 毎日頑張ってるのに結果が出ない

- 良いことしてるのに評価されない

- 努力してるのに報われない

こんな感じですね。

例えば、ダイエットの記事なら

「毎日運動してるのに痩せない」

って矛盾を提示するんです。

運動すれば痩せるはずなのに

実際は痩せてない。

この矛盾があるから

「どうして痩せないの?」

って疑問に思うわけです。

そこで「実は運動だけじゃダメで

食事も変えないといけないんです」

って解決策を提示してあげる。

すると読者は

「なるほど!だから痩せなかったのか」

って納得してくれます。

問題提起で矛盾を明確にすることで、

読者の行動意欲を高められるんです。

ストーリーで感情的な矛盾を描く

物語の中で感情的な矛盾を描くと、

読者は登場人物に感情移入して

続きが気になって仕方なくなります。

なぜかというと、人は物語の中の

矛盾や葛藤に共感しやすいから。

感情的な矛盾を描く例として、

- 成功したのに幸せじゃない人の話

- 愛してるのに別れを選んだ人の話

- 正しいことをしたのに批判された話

こういうストーリーですね。

例えば、こんな話はどうでしょう。

「田中さんは念願の起業に成功して

月収100万円を達成しました。

でも、毎日忙しすぎて

家族との時間が全然取れない。

お金は稼げるようになったけど

大切な人との関係が悪くなった。」

これって矛盾してますよね。

成功すれば幸せになるはずなのに

実際は幸せじゃない。

この矛盾があるから

「どうすればいいの?」

って気になっちゃうんです。

そこで「時間管理のコツ」とか

「家族との両立方法」を教えてあげる。

ストーリーで感情的な矛盾を描けば、

読者の心を強く揺さぶれるんです。

データで論理的な矛盾を証明する

数字やデータを使って矛盾を示すと、

読者は「本当にそうなの?」って驚いて

詳しく知りたくなります。

だって、データで示されると

説得力がありますからね。

論理的な矛盾を示すデータの例は、

- 勉強時間が長い生徒ほど成績が悪い

- 残業時間が多い会社ほど利益が少ない

- SNSフォロワーが多い人ほど売上が低い

こんな感じです。

例えば、こんなデータを出すんです。

「A社では残業時間を月80時間から

20時間に減らしたところ、

売上が30%アップしました。

一方、B社は残業時間を増やして

月100時間にしたところ、

売上が15%ダウンしました。」

普通は働く時間を増やせば

売上も上がると思いますよね。

でも実際のデータは逆を示してる。

この矛盾があるから

「なぜそうなるの?」

って疑問に思うわけです。

そこで「効率的な働き方」について

詳しく説明してあげる。

データで論理的な矛盾を証明すれば、

読者の関心を一気に引けるんです。

解決策で矛盾の解消方法を提案する

最後に、今まで提示してきた矛盾を

スッキリ解消する方法を教えてあげます。

これがあるから読者は安心して

あなたの提案を受け入れてくれるんです。

矛盾を抱えたままだと

気持ち悪いですからね。

解決策の提案方法として、

- 矛盾が起きる本当の理由を説明する

- 具体的な改善方法を示す

- 成功事例で効果を証明する

この流れが効果的です。

例えば、さっきの残業の話なら

「残業が多いと疲れて集中力が下がる。

だから同じ時間働いても

効率が悪くなっちゃうんです。

代わりに短時間で集中して働けば

少ない時間でも高い成果が出せます。」

って説明してあげる。

そうすると読者は

「なるほど!そういうことか」

って納得してくれます。

矛盾を感じてモヤモヤしてた気持ちが

スッキリ解消されるんですよね。

この解消感があるから

読者はあなたの文章に満足して

また読みたくなってくれるんです。

解決策で矛盾を解消してあげることで、

読者との信頼関係も築けるんです。

認知的不協和を利用する際の3つの注意点

認知的不協和を使うときは、

実は気をつけなきゃいけないことがあるんです。

これをちゃんと理解しとけば、

読者に嫌われることなく興味を引けます。

その注意点が、

- 事実に基づいた情報のみを使用すること

- 読者を混乱させすぎないよう配慮すること

- 最終的に明確な解決策を示すこと

なんですよね。

どれも当たり前に見えるけど、

実際にやってみると意外と難しい。

特に興味を引こうとして、

やりすぎちゃう人が多いんです。

それぞれ解説していきます。

事実に基づいた情報のみを使用すること

事実に基づいた情報だけを使うのが、

認知的不協和を利用する大前提なんです。

なぜなら嘘の情報を使っちゃうと、

読者の信頼を失っちゃうからですね。

例えば、こんな情報を使うとき、

- 統計データ

- 研究結果

- 実体験に基づく話

これらは全部事実である必要があります。

もっと具体的に言うと、

「東大生の90%が朝食を食べてる」

みたいなデータを使うとしますよね。

でもこれが嘘のデータだったら、

後でバレたときに大変なことになります。

読者は「この人の情報は信用できない」

って思っちゃうんです。

だからこそ、どんなに興味を引きたくても、

事実だけを使うのが鉄則なんですよ。

読者を混乱させすぎないよう配慮すること

読者を混乱させすぎちゃダメっていうのは、

認知的不協和のバランスが大事だからです。

矛盾を感じさせるのは良いんだけど、

頭がパンクするほど混乱させちゃうとアウト。

具体的には、

- 一度に複数の矛盾を提示しない

- 難しすぎる内容は避ける

- 段階的に理解できるよう工夫する

こういうことに気をつけるんです。

例えばですが、

「運動は健康に良いのに、なぜアスリートは短命なのか?」

っていう矛盾があったとします。

これに加えて、

「野菜は体に良いのに、なぜ農薬が使われてるのか?」

なんて別の矛盾も同時に出しちゃうと大変。

読者の頭の中がごちゃごちゃになって、

結局何が言いたいのか分からなくなっちゃいます。

一つの矛盾に集中して、

それをしっかり解決してあげることが大切なんです。

最終的に明確な解決策を示すこと

最終的に明確な解決策を示すのが、

認知的不協和を使う上で一番重要なポイントです。

矛盾を感じさせっぱなしにしちゃうと、

読者がモヤモヤした気持ちのままになっちゃうから。

解決策として提示するのは、

- 具体的な行動ステップ

- 明確な答え

- 次に取るべき行動

こういうものですね。

例えば、

「毎日運動してるのに痩せない」

っていう矛盾を提示したとしましょう。

その後で、

「実は運動の種類が間違ってたんです」

「正しいのは有酸素運動と筋トレの組み合わせ」

みたいに解決策を示すわけです。

さらに詳しく言うと、

「週3回、30分ずつ有酸素運動をして、

週2回筋トレをやってみてください」

って具体的に伝えるんです。

こうやって明確な解決策を示すことで、

読者は安心して行動に移せるようになります。

認知的不協和は興味を引くための手法だけど、

最終的には読者の役に立たなきゃ意味がないんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 心理学を学ぶと顧客の購買行動が予測できるようになる

- ザイオンス効果は接触回数を増やすことで信頼関係を構築する

- フットインザドアは小さなお願いから段階的に進める

- アンカーリング効果は最初に高額商品を提示するのがコツ

- ゴルディロックス効果は3対4対6の価格比率が最適

- 繰り返し効果は重要メッセージを最低3回伝える

- ラベリング効果はポジティブなレッテルで行動を促す

- 内集団バイアスは限定コミュニティで仲間意識を作る

- カリギュラ効果は適度な禁止要素で好奇心を刺激する

- 心理効果は必ず倫理的な範囲内で相手のために使う

- 効果測定を行い数字で結果を確認することが重要

- 長期的な信頼関係を重視し一時的な利益を追わない

まとめ

ビジネス心理学は、

お客さんの心を理解して

売上を伸ばすための

最強のツールです。

この記事で紹介した

ザイオンス効果や

フットインザドア、

アンカーリング効果などは

今すぐ使える

実践的なテクニック。

大切なのは、

これらの心理効果を

お客さんのために使うこと。

相手を騙すためじゃなくて、

本当に必要なものを

適切なタイミングで

提案するために使う。

そうすることで、

お客さんも満足して、

あなたの売上も上がる

win-winの関係が作れます。

まずは今日から

一つずつ試してみて、

効果を確認しながら

少しずつ上達していく。

継続することで、

必ず結果は付いてきます。

心理学の力を味方につけて、

ライバルに差をつける

ビジネスを始めましょう。

よくある質問

ビジネス心理学って難しそうですが、初心者でも使えますか?

はい、大丈夫です!この記事で紹介している心理テクニックは、どれも小学生でも理解できるくらい簡単なものばかりです。例えば「お客さんの名前を呼ぶ」「3つの選択肢を用意する」など、今すぐ使える方法ばかりなので安心してくださいね。

心理テクニックを使うのって、お客さんを騙すことになりませんか?

いえいえ、そんなことはありません!心理テクニックは、お客さんが本当に必要なものを見つけやすくするためのお手伝いなんです。大切なのは、相手のためになることに使うこと。嘘をついたり、無理やり買わせたりするのはダメですが、正しく使えばお客さんにも喜んでもらえますよ。

どのくらいで効果が出ますか?

早いものなら今日から効果を感じられます!例えば、お客さんの名前を呼ぶだけでも反応が変わりますし、価格を3つ並べるだけで選ばれやすくなります。継続的な効果を求めるなら、3ヶ月くらい続けてみてください。きっと売上や顧客関係に嬉しい変化が現れますよ。

オンラインビジネスでも心理テクニックは使えますか?

もちろんです!むしろオンラインの方が使いやすいかもしれません。メルマガで繰り返し効果を使ったり、SNSで内集団バイアスを活用したり、ホームページでアンカーリング効果を使ったりできます。対面じゃなくても、文章や画像で十分に心理テクニックは活用できますよ。

心理テクニックが効かない人もいるんですか?

人によって効果の強さは違いますが、全く効かないということはほとんどありません。大切なのは、相手に合わせてテクニックを使い分けることです。年齢や職業、性格によって響くポイントが違うので、相手をよく観察して適切な方法を選ぶのがコツです。一つのテクニックがダメでも、別のアプローチを試してみてくださいね。

失敗したらどうすればいいですか?

失敗は成功への第一歩です!心理テクニックも練習が必要なので、最初はうまくいかないことも普通です。大切なのは、なぜ失敗したのかを分析して次に活かすこと。相手の反応をよく観察して、タイミングや使い方を調整していけば必ず上達します。焦らずコツコツ練習していきましょう。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。