このノウハウについて

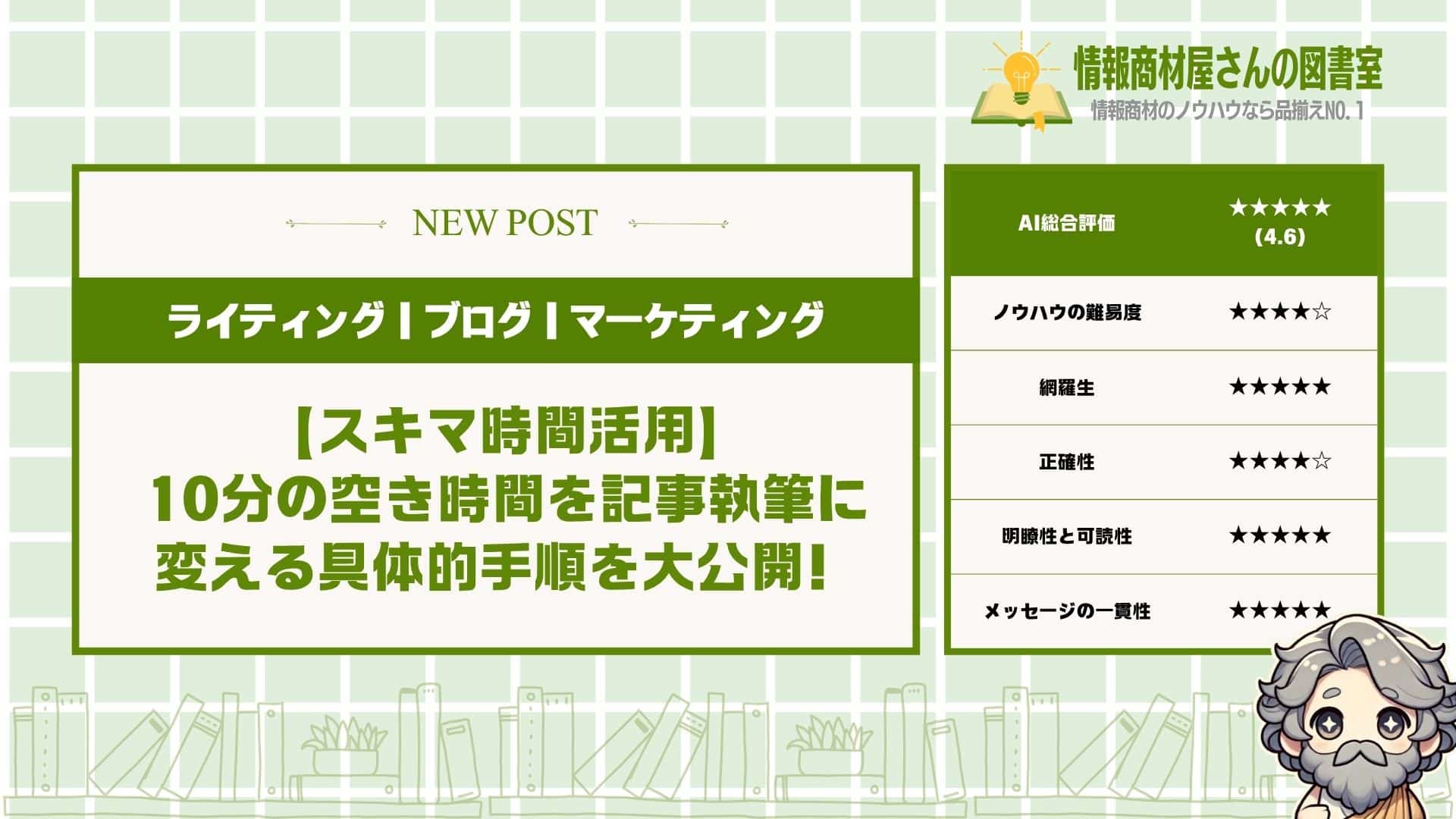

AI総合評価|★★★★★(4.6)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

忙しい現代人の「時間がない」という切実な悩みを完全解決する実践的ガイドです。スキマ時間を活用した記事作成術から最新ツールまで、あなたが今日から使える具体的手法が満載!読むだけで記事作成スピードが劇的に向上し、毎日の通勤時間が貴重な執筆時間に変わります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●毎日忙しくて記事を書く時間が全然取れない

●気づいたら1日があっという間に終わってしまう

●記事を書きたい気持ちはあるけど、まとまった時間がない

実は多くの人が気づいていない

「隠れた時間」が1日の中に3〜4時間も存在するんです。

この記事では、

そんな貴重なスキマ時間を最大限活用して

効率的に記事を作成する方法を

6つのステップで完全解説します。

通勤時間、待ち時間、ちょっとした空き時間が

あなたの強力な執筆時間に生まれ変わります。

実際にこの方法を実践した人たちは、

「記事作成時間が半分になった」

「毎日続けられるようになった」

と驚きの成果を報告しています。

時間に追われる毎日から解放されて、

ストレスフリーで記事作成を楽しみたい人は

最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 1日3時間の隠れ時間を発見する具体的方法

- スキマ時間で効率的に記事を書く6つのステップ

- 記事作成スピードを3倍向上させる実践テクニック

- スマホ1台で完結する記事執筆環境の作り方

- 継続できる記事作成習慣を身につける秘訣

スキマ時間で効率的に作業する6つのステップ

実は1日の中で、

あなたが気づいてない時間が3〜4時間もあるんです。

この時間をうまく使えるようになったら、

記事作成がめちゃくちゃ楽になります。

その具体的な方法が、

- STEP1. 事前に作業内容を整理しておく

- STEP2. スマホやメモ帳などのツールを準備する

- STEP3. 短時間でできるタスクをリストアップする

- STEP4. 知識や情報を整理する

- STEP5. 記事構成や見出しを考える

- STEP6. 完成した内容をまとめて仕上げる

この6つなんですよね。

どれも難しいことじゃないんですが、

順番通りにやることが超重要です。

バラバラにやっちゃうと、

結局時間の無駄になっちゃうんで。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 事前に作業内容を整理しておく

事前に何をやるかを決めとくのが、

スキマ時間活用の基本中の基本です。

だって考えてみてください、

10分しかない時間に「何しようかな」って考えてたら終わっちゃうじゃないですか。

具体的には、

- 今日やりたい作業をメモしとく

- 優先順位をつけとく

- 所要時間を予想しとく

こんな感じで準備するんです。

例えばですけど、

朝起きたときに「今日は記事のネタ出しと構成作りをしよう」って決めとく。

そうすると電車の中で、

「よし、ネタ出しやろう」ってすぐ始められるんですよね。

ここで大切なのは、

完璧を求めすぎないことなんです。

「とりあえずこれやってみよう」

くらいの軽い気持ちでいいんですよ。

だからまずは、

明日やりたいことを3つくらい書き出してみてください。

STEP2. スマホやメモ帳などのツールを準備する

どこでも作業できるように、

道具を準備しとくのが超大事なんです。

なぜかっていうと、

スキマ時間っていつ来るか分からないからですね。

準備しとくものは、

- スマホのメモアプリ

- 小さなメモ帳

- ペン

これだけで十分です。

私の知り合いで、

いつもスマホのメモアプリを使ってる人がいるんですが、

その人めちゃくちゃ記事書くの早いんですよ。

電車の中でも、

カフェで待ってる時間でも、

すぐにメモアプリ開いて作業してるんです。

でもね、

スマホが苦手な人もいますよね。

そういう人は、

手のひらサイズのメモ帳がおすすめです。

ポケットに入れとけば、

いつでもサッと取り出せますからね。

大切なのは、

いつでも使える状態にしとくことなんです。

STEP3. 短時間でできるタスクをリストアップする

ここからがポイントなんですが、

5分とか10分でできる作業を洗い出しとくんです。

短時間だからこそ、

集中してパパッとできる作業を選ぶのがコツですね。

例えば、

- 記事のタイトル案を3つ考える

- 見出しを5個書き出す

- キーワードを調べる

こんな感じの作業です。

実際に私がやってるのは、

「記事のネタを10個書き出す」っていう作業なんですが、

これって意外と5分くらいでできちゃうんですよ。

コーヒー飲みながらでも、

電車に乗りながらでも、

サクッとできるんです。

注意したいのは、

時間がかかりそうな作業は避けることですね。

「文章を完璧に仕上げる」とか、

「画像を探して編集する」とか、

そういうのはスキマ時間には向いてません。

だからこそ、

細かく分けて考えることが大切なんです。

STEP4. 知識や情報を整理する

さて、ここで大切になってくるのが、

頭の中にある情報をきちんと整理することなんです。

なぜなら、

ごちゃごちゃした状態だと、短時間で良いアイデアが出てこないからですね。

整理する内容は、

- 今まで学んだこと

- 体験したこと

- 気になってること

この3つを分けて書き出すんです。

例えばですが、

私が副業について記事を書くときは、

「失敗した経験」「成功した方法」「今気になってる手法」

って感じで分けて整理してます。

そうすると、

「あ、この失敗談を記事にしよう」

とか、

「この成功体験をもっと詳しく書こう」

って、ネタがどんどん浮かんでくるんですよ。

整理のコツは、

完璧にやろうとしないことです。

思いついたことを、

とりあえずメモに書いとくだけでも十分効果があります。

知識が整理されてると、

記事を書くスピードが格段に上がるんです。

STEP5. 記事構成や見出しを考える

いよいよ記事の骨組みを作る段階ですね。

これがスキマ時間活用の醍醐味なんですよ。

構成を考えるのって、

実は短時間でも十分できる作業なんです。

具体的には、

- 記事の流れを決める

- 見出しを3〜5個考える

- 各見出しで何を書くか決める

こんな感じで進めていきます。

私の場合なんですが、

通勤電車の中で記事構成を考えることが多いんですね。

「今度書く記事は、まず問題提起して、

次に解決方法を3つ紹介して、

最後にまとめよう」

って感じで、ざっくり流れを決めちゃいます。

そのあと、

「問題提起の見出しは何にしよう」

「解決方法の見出しは何にしよう」

って、一つずつ考えていくんです。

構成さえできちゃえば、

あとは文章を埋めていくだけなので、

記事作成がめちゃくちゃ楽になります。

見出しを考えるときは、

読者の気持ちになって考えるのがポイントですね。

STEP6. 完成した内容をまとめて仕上げる

最後のステップでは、

今まで作った材料を組み合わせて完成させるんです。

ここまで来たら、

もう記事の8割は完成してるようなもんですね。

やることは、

- 各見出しの文章を書く

- 全体の流れを調整する

- 読みやすさをチェックする

この3つだけです。

実際にやってみると分かるんですが、

事前準備がしっかりできてると、

文章を書くのがすごく楽なんですよ。

例えば私の場合、

朝の通勤時間で構成を考えて、

昼休みに見出しを決めて、

帰りの電車で文章を書く、

って感じで分けてやってます。

そうすると、

家に帰ったときには、

ほぼ完成した記事ができあがってるんです。

注意したいのは、

完璧を求めすぎないことですね。

80点くらいの出来でも、

全然問題ありません。

大切なのは、

スキマ時間を使って継続することなんです。

スキマ時間活用で失敗しない4つのポイント

1日3時間もある無駄な時間を

有効活用できたら人生変わりますよね。

でも実際は、

スキマ時間を上手く使えずに

挫折してしまう人がほとんどなんです。

この記事を読めば、

スキマ時間を確実に活用して

成果を出せるようになります。

失敗しないポイントは、

- 無理のない範囲で取り組むこと

- 継続できる仕組みを作ること

- 集中できる環境を整えること

- 成果を定期的に振り返ること

この4つなんですよね。

多くの人がこのポイントを知らずに

いきなり完璧を目指しちゃう。

だから続かないし、

結局元の生活に戻っちゃうんです。

順番に詳しく説明していきますね。

無理のない範囲で取り組むこと

スキマ時間活用で一番大切なのは、

自分のペースで無理なく進めることです。

なぜかっていうと、

最初から頑張りすぎると絶対に続かないから。

例えば、

- 毎日1時間勉強する

- 通勤時間は全て作業に使う

- 休憩時間も一切無駄にしない

こんな計画を立てちゃうんですよね。

でもね、これって現実的じゃないんです。

人間って疲れる日もあるし、

やる気が出ない日だってありますから。

そんな日に無理して頑張ろうとすると、

「今日もできなかった」って

自分を責めちゃうんですよね。

それが続くと、

「自分にはスキマ時間活用なんて無理だ」

って諦めモードになっちゃう。

だからこそ、最初は

「今日は5分だけやろう」

くらいの軽い気持ちで始めるのがコツです。

実際に5分やってみると、

意外と「もうちょっとやろうかな」

って気持ちになることが多いんです。

無理のない範囲で続けることが、

結果的に一番効果的なんですよね。

継続できる仕組みを作ること

継続するためには、

やる気に頼らない仕組み作りが必要です。

どういうことかっていうと、

自動的に行動できる環境を整えるってこと。

具体的には、

- スマホにメモアプリを入れておく

- 通勤バッグに本を常備する

- 決まった時間にアラームをセットする

こんな感じですね。

例えば、電車通勤の人なら

スマホに読書アプリを入れておく。

そうすれば電車に乗った瞬間、

自然と本を読む習慣ができるんです。

また、トイレに行くときは

必ずメモ帳を持参するとか、

そういう小さなルールを作る。

ポイントは、

「やろうかな、どうしようかな」

って迷う余地をなくすこと。

迷ってる時間がもったいないし、

迷うとやらない理由を探しちゃうから。

だから、条件が揃ったら

自動的に行動できる仕組みを作るんです。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、

一度仕組みができれば楽になりますよ。

集中できる環境を整えること

短いスキマ時間だからこそ、

集中できる環境作りが超重要なんです。

理由は簡単で、

15分しかない時間で5分も準備に使ってたら

もったいないじゃないですか。

環境を整える方法としては、

- スマホの通知をオフにする

- 必要な道具をまとめて準備する

- 雑音をシャットアウトする

この3つが基本ですね。

特にスマホの通知は要注意。

せっかく集中してるのに

LINEやSNSの通知が来ると、

一気に集中力が途切れちゃいます。

だから作業する時は、

必要のない通知は全部オフにしましょう。

あとは、イヤホンを使って

音楽を聞いたり、

周りの雑音を遮断するのも効果的。

カフェで作業するときなんかは

特に有効ですよね。

環境が整ってると、

短時間でも驚くほど集中できるんです。

10分でも相当な作業ができるようになりますよ。

成果を定期的に振り返ること

最後のポイントは、

自分の成果をちゃんと確認することです。

なんでこれが大事かっていうと、

成長を実感できないと続かないから。

振り返りの方法は、

- 週に1回、何をやったかメモする

- 月に1回、成果を数字で確認する

- 3ヶ月に1回、目標を見直す

こんな感じで段階的にやるのがおすすめ。

例えば、読書をスキマ時間でやってる人なら

「今週は3冊読めた」

「先月は10冊読破した」

みたいに記録するんです。

数字で見ると、

「こんなに頑張ったんだ」

って実感できるんですよね。

それに、振り返りをすることで

改善点も見えてきます。

「平日はうまくいくけど、

休日はサボりがちだな」

とか気づけるんです。

そしたら休日用の対策を考えればいい。

振り返りって面倒に感じるかもしれませんが、

実際にやってみると楽しいですよ。

自分の成長が目に見えるって、

すごくモチベーションになるんです。

スキマ時間活用におすすめのツール5選

毎日3時間も無駄にしてる時間があるって

知ってました?

でも逆に言えば、

その時間をうまく使えば

めちゃくちゃ効率よく作業できちゃうんです。

そのために必要なのが、

- スマートフォンアプリ

- デジタルメモ帳

- 音声録音アプリ

- クラウドストレージ

- タスク管理ツール

この5つなんですよね。

これらのツールがあれば、

電車の中でも、待ち時間でも、

ちょっとした空き時間を

有効活用できるようになります。

どれも使い方は簡単だし、

無料で始められるものばかりです。

それぞれ解説していきます。

スマートフォンアプリ

スマートフォンアプリは、

スキマ時間活用の最強ツールです。

なぜなら、いつでもどこでも

手軽に使えるからなんですよね。

例えば、

- 電車の中で記事のネタを考える

- 待ち時間にアイデアをメモする

- 歩きながら音声入力で下書きする

こんなことができちゃうんです。

実際に僕の知り合いは、

通勤電車の30分を使って

毎日ブログの下書きを書いてるんですって。

それで月に20記事も

書き上げてるらしいんですよ。

しかも、スマホなら

写真も撮れるし、

調べ物もすぐできる。

だから思いついたアイデアを

その場で形にできるんです。

ポイントは、

使いやすいアプリを

2〜3個に絞ることですね。

スマートフォンアプリを使えば、

スキマ時間が宝の時間に変わります。

デジタルメモ帳

デジタルメモ帳っていうのは、

思いついたことをすぐに記録できる最高のツールです。

手書きのメモと違って、

検索もできるし、

整理も楽ちんなんですよね。

具体的には、

- 思いついたアイデアをパッと記録

- 後で見返しやすいように整理

- スマホとパソコンで同期

こんな使い方ができます。

例えばですが、

トイレに入ってる5分間で

記事の見出しを3つ考えて

メモしておくとかですね。

そうすると、

後でパソコンに向かったときに

「何書こうかな?」って悩まなくて済む。

いきなり書き始められるから

めっちゃ効率いいんです。

特に便利なのが、

音声入力機能ですね。

歩きながらでも、

話すだけでメモが取れちゃう。

デジタルメモ帳があれば、

アイデアを逃すことがなくなります。

音声録音アプリ

音声録音アプリは、

手が使えないときの救世主なんです。

なんでかっていうと、

声に出すだけで

アイデアを残せるからですね。

例えば、

- 料理しながら記事の構成を考える

- 散歩中にネタを思いつく

- 運転中にアイデアが浮かぶ

こんなときに超便利なんですよ。

実際に、ある有名なライターさんは

毎朝の散歩で30分間

ひたすら記事のアイデアを

録音してるんだそうです。

それを後で文字起こしして、

記事のネタ帳にしてるんですって。

しかも最近の音声録音アプリって、

自動で文字起こししてくれるものも多い。

だから録音した内容を

すぐにテキストにできちゃうんです。

ただし注意点があって、

周りに人がいるときは

ちょっと恥ずかしいかもしれません。

でもそれを乗り越えれば、

音声録音アプリは最強の味方になります。

クラウドストレージ

クラウドストレージっていうのは、

インターネット上にファイルを保存できるサービスです。

これがあると、

どこからでも自分のファイルに

アクセスできるようになるんですよね。

具体的には、

- スマホで撮った写真をすぐ共有

- 外出先で資料を確認

- 複数のデバイスで作業継続

こんなことができちゃいます。

例えば、

カフェでスマホを使って

記事の下書きを書いたとしますよね。

そのファイルをクラウドに保存しておけば、

家に帰ってパソコンで

続きを書くことができるんです。

僕の友人は、

電車の中でスマホで書いた記事を

会社のお昼休みにパソコンで仕上げて、

家に帰る前に投稿してるそうです。

つまり、場所を選ばずに

作業を進められるってことですね。

無料で使えるサービスも多いし、

セキュリティもしっかりしてる。

クラウドストレージがあれば、

スキマ時間の作業が無駄になりません。

タスク管理ツール

タスク管理ツールは、

やるべきことを整理して

効率よく進めるためのツールです。

どうして大切かっていうと、

スキマ時間って短いから

何をするか迷ってる暇がないんですよね。

例えば、

- 5分でできるタスクをリスト化

- 優先順位をつけて整理

- 完了したタスクをチェック

こんな使い方をします。

具体的には、

「記事のタイトルを3つ考える」

「写真を5枚選ぶ」

「見出しの構成を決める」

みたいな感じで細かく分けるんです。

そうすると、

10分の空き時間ができたときに

「あ、タイトル考えよう」って

すぐに行動に移せる。

ある主婦の方は、

家事の合間の5分間を使って

タスク管理ツールで整理した作業を

コツコツ進めてるそうです。

それで月末には

しっかりと成果が出てるんですって。

大事なのは、

タスクを小さく分けることですね。

タスク管理ツールを使えば、

短い時間でも確実に前進できます。

効果的な知識整理とインプットの方法4ステップ

記事を書くとき、

多くの人が知識不足で悩んでます。

でも実は、

正しい手順を踏めば

誰でも質の高い記事が書けるんです。

その手順が、

- STEP1. 既存知識を体系的に整理する

- STEP2. 不足情報をキーワードでリサーチする

- STEP3. 収集した情報をメモに記録する

- STEP4. 記事構成に情報を適切に配置する

この4つなんですよね。

この流れを覚えとけば、

もう知識不足で悩むことはありません。

各ステップには

コツがあるんで、

それぞれ解説していきます。

STEP1. 既存知識を体系的に整理する

既存知識の整理っていうのは、

今持ってる知識を全部書き出すこと。

これをやることで、

自分が何を知ってて

何を知らないかがハッキリします。

例えば、

- 経験したこと

- 学んだこと

- 失敗したこと

こんな感じで

とにかく全部出しちゃいましょう。

料理の記事を書くなら、

「今まで作ったことがある料理」

「失敗した経験」

「美味しく作るコツ」

みたいに思いつく限り書くんです。

頭の中にあるものを

全部外に出すイメージですね。

そうすると、

「あ、この部分の知識が足りない」

って気づけるようになるんです。

知識の穴が見えてくると、

次に何を調べればいいかも

自然と分かってきます。

だからこそ、

最初に既存知識を整理するのが

めちゃくちゃ大事なんですよ。

STEP2. 不足情報をキーワードでリサーチする

不足情報のリサーチは、

足りない知識をピンポイントで補うこと。

やみくもに調べるんじゃなくて、

キーワードを使って

効率よく情報を集めるのがコツです。

具体的には、

- 「○○ 方法」

- 「○○ コツ」

- 「○○ 失敗」

こんなキーワードで

検索してみるんです。

さっきの料理の例だと、

「パスタ 茹で方 コツ」

「ハンバーグ 失敗しない方法」

みたいな感じですね。

検索結果を見ると、

競合がどんな内容を書いてるかも

チェックできちゃいます。

でも注意点があって、

情報を集めすぎると

逆に混乱しちゃうんですよ。

だから、

3〜5サイトくらいに絞って

質の高い情報だけを

ピックアップするのがおすすめ。

キーワードを使ったリサーチで、

必要な情報だけを

効率よく集めましょう。

STEP3. 収集した情報をメモに記録する

収集した情報は、

必ずメモに残しておくこと。

頭で覚えとこうとしても、

絶対に忘れちゃいますからね。

メモの取り方にも

ちょっとしたコツがあります。

例えば、

- 情報源のURL

- 重要なポイント

- 自分の感想や気づき

この3つを

セットで記録するんです。

具体的には、

「○○サイトで見つけた情報:

パスタは1%の塩水で茹でる。

→自分も試してみたい」

みたいな感じですね。

情報源を残しとけば、

後で詳しく確認できるし、

自分の感想も書いとけば

オリジナルの視点が生まれます。

スマホのメモアプリでも

ノートでも何でもOK。

大切なのは、

情報をちゃんと記録して

いつでも見返せる状態に

しておくことなんです。

メモを取る習慣をつけると、

記事の質が格段に上がりますよ。

STEP4. 記事構成に情報を適切に配置する

最後のステップは、

集めた情報を記事構成に

うまく配置すること。

これができると、

読みやすくて価値のある記事が

完成するんです。

配置のポイントは、

- 基本情報は前半に

- 応用テクニックは中盤に

- 注意点や失敗例は後半に

こんな流れを意識することですね。

料理記事なら、

「基本の作り方」→「美味しく作るコツ」→「よくある失敗と対策」

みたいな順番にするんです。

読者の立場になって考えると、

知りたい順番って

だいたい決まってるじゃないですか。

だから、

その順番に合わせて

情報を配置してあげるんです。

あと、

1つの見出しに

情報を詰め込みすぎないのも大事。

1見出し1テーマを心がけると、

すっきりした記事になります。

情報を適切に配置できれば、

読者にとって価値のある記事が

必ず書けるようになりますよ。

記事作成で重要なキーワードリサーチ3つの手順

記事を書く前に

キーワードリサーチをしっかりやっとくと、

読まれる記事が書けるんです。

この手順を知っておけば、

競合に負けない記事が作れて、

読者にも喜んでもらえます。

その手順が、

- STEP1. テーマに関連するキーワードを洗い出す

- STEP2. 競合記事の内容と構成を分析する

- STEP3. 読者ニーズを把握して差別化を図る

この3つなんですよね。

多くの人がいきなり記事を書き始めちゃうけど、

それだと読まれない記事になっちゃう。

でも、この3つの手順を踏めば、

確実に質の高い記事が書けるようになります。

順番に解説していきますね。

STEP1. テーマに関連するキーワードを洗い出す

テーマに関連するキーワードを

できるだけたくさん集めることから始めましょう。

なぜかって言うと、

読者がどんな言葉で検索してるかが分からないと、

的外れな記事になっちゃうからです。

例えば、

- メインキーワード

- 関連キーワード

- 疑問系キーワード

こんな感じで

キーワードを分けて考えるといいですよ。

「ダイエット」がテーマなら、

「ダイエット 方法」「痩せる コツ」

「体重 減らす」みたいな感じですね。

さらに具体的に言うと、

「ダイエット 運動なし」

「ダイエット 食事 メニュー」

なんてキーワードも出てきます。

ここで大切なのは、

自分の頭だけで考えないってこと。

実際にGoogleで検索して、

関連キーワードや予測変換を見てみる。

そうすると、

自分では思いつかなかった

キーワードがどんどん出てくるんです。

だから最初の段階では、

とにかく幅広くキーワードを集めましょう。

STEP2. 競合記事の内容と構成を分析する

集めたキーワードで実際に検索して、

上位に出てくる記事をチェックしていきます。

これをやる理由は、

どんな内容が求められてるかを

知ることができるからなんです。

具体的には、

- どんな見出しを使ってるか

- どんな情報を載せてるか

- どんな構成になってるか

こういうポイントを

しっかり見ていくんですね。

例えば「ダイエット 方法」で検索したら、

食事制限の話、運動の話、

サプリの話なんかが出てくるはずです。

でも、よく見てみると、

「継続するコツ」について書いてる記事は

意外と少なかったりするんですよ。

そういう部分を見つけられると、

あとで差別化のチャンスになります。

ただし、ここで注意したいのは、

丸パクリしちゃダメってこと。

あくまで「こんな情報が求められてるんだな」

って参考にする程度にしておきましょう。

競合分析をしっかりやっておけば、

読者が本当に知りたい情報が見えてきます。

STEP3. 読者ニーズを把握して差別化を図る

最後に、読者が本当に求めてることを理解して、

他の記事にはない価値を提供していきます。

なぜなら、同じような内容の記事を書いても、

競合に埋もれちゃうからなんです。

ポイントとしては、

- 読者の悩みの深掘り

- 競合が書いてない視点

- 自分だけの体験談

こんな要素を盛り込むことですね。

さっきのダイエットの例で言うと、

みんな「痩せる方法」は書いてるけど、

「リバウンドしない心構え」については

あまり触れてなかったりします。

そこで、「なぜダイエットが続かないのか」

っていう心理的な部分に焦点を当てる。

そうすると、

他の記事とは違った角度から

価値を提供できるんです。

また、自分の失敗談や成功体験を入れると、

より説得力のある記事になります。

例えば、

「私も3回ダイエットに失敗したけど、

この考え方を変えたら成功できた」

みたいな感じですね。

読者は結果だけじゃなくて、

プロセスや失敗談にも共感するもの。

だからこそ、

読者ニーズを深く理解して、

自分らしい切り口で記事を書くことが大切なんです。

記事の品質を高める執筆テクニック5つ

記事の品質を上げるには、

5つのポイントを押さえるだけで十分なんです。

この5つを意識するだけで、

読者がスラスラ読める記事が書けるようになります。

その5つが、

- 読者目線で分かりやすい文章を書く

- 具体例や事例を積極的に盛り込む

- 見出しと本文の一貫性を保つ

- 適切な文字数で情報を整理する

- 最終チェックで誤字脱字を確認する

なんですよね。

どれも基本的なことなんですが、

意外とできてない人が多いんです。

でも逆に言えば、

これさえ守れば他の人と差がつけられる。

それぞれ解説していきます。

読者目線で分かりやすい文章を書く

読者目線で書くっていうのは、

自分が知ってることを前提にしないってことです。

なぜなら、読者はあなたほど

そのテーマに詳しくないからなんですよね。

例えば、

- 専門用語を使わない

- 難しい言葉は簡単に言い換える

- 一文を短くして読みやすくする

こんな感じですね。

よくあるのが、

「SEO対策をしましょう」

って書いちゃうパターン。

でも読者からしたら、

「SEOって何?」

って状態かもしれないじゃないですか。

だから、

「検索で上位に表示されるように工夫しましょう」

って書いた方が親切なんです。

あと、一文が長すぎると

読者は途中で疲れちゃいます。

だからこそ、

読者目線を忘れちゃダメなんです。

具体例や事例を積極的に盛り込む

具体例を入れるっていうのは、

読者がイメージしやすくするためなんです。

抽象的な話だけだと、

読者は「ふーん」で終わっちゃうんですよね。

でも具体例があると、

- あぁ、そういうことか

- 自分の場合はどうだろう

- これなら分かりやすい

って感じで理解が深まるんです。

例えばですが、

「文章は短く書きましょう」

って言われても分からないですよね。

でも、

「一文は30文字以内にしましょう。

スマホで読む人が多いので、

長いと読みづらいんです」

って具体的に言われると分かりやすい。

さらに言うと、

実際の文章を「悪い例」と「良い例」で

見せてあげるともっと親切ですよね。

だからこそ、

具体例をどんどん使いましょう。

見出しと本文の一貫性を保つ

見出しと本文の一貫性っていうのは、

見出しで約束したことを本文で必ず説明するってことです。

これができてないと、

読者は「あれ?」って混乱しちゃうんですよね。

例えば、

- 見出しで「3つの方法」と書いたら3つ説明する

- 「初心者向け」と書いたら専門用語は使わない

- 「簡単な方法」と書いたら複雑な手順は避ける

こういうことですね。

よくあるのが、

見出しで「5つのコツ」って書いたのに、

本文では3つしか説明してないパターン。

読者は5つ知りたくて読んでるのに、

3つしかないと裏切られた気分になっちゃいます。

あと、「初心者向け」って書いたのに、

いきなり専門用語バンバン使っちゃうとか。

これも読者からしたら、

「話が違うじゃん」って感じですよね。

だから見出しで約束したことは、

必ず本文で守るようにしましょう。

適切な文字数で情報を整理する

適切な文字数で書くっていうのは、

必要な情報を過不足なく伝えるってことなんです。

短すぎても長すぎても、

読者にとって良くないんですよね。

具体的には、

- 一つの見出しで300〜500文字程度

- 重要なポイントは詳しく説明

- 不要な情報は思い切って削る

こんな感じです。

短すぎると、

読者が「もっと詳しく知りたい」

って思っても情報が足りない。

逆に長すぎると、

「長くて読むのが面倒」

って思われちゃいます。

例えば料理のレシピで考えてみると、

材料だけ書いてあっても作れないし、

逆に調理の歴史から始まっても面倒ですよね。

必要な手順を適度な長さで

分かりやすく説明してあるのがベスト。

記事も同じで、

読者が知りたいことを適度な分量で

説明してあげるのが大切なんです。

最終チェックで誤字脱字を確認する

最終チェックっていうのは、

記事を公開する前の最後の砦なんです。

どんなに良い内容でも、

誤字脱字があると台無しになっちゃうんですよね。

チェックするポイントは、

- 漢字の変換ミス

- 送り仮名の間違い

- 文章のねじれ

こういうところですね。

よくあるのが、

「記事を買く」みたいな変換ミス。

「書く」の間違いなんですが、

こういうのがあると読者は気になっちゃいます。

内容に集中できなくなるんです。

あと、文章のねじれもよくありますね。

「この方法は、効果的で、

おすすめできる方法です」

みたいな感じで、同じことを繰り返しちゃう。

こういうのも最終チェックで

気づけるようになります。

だから記事を書き終わったら、

必ず一度読み返すクセをつけましょう。

記事作成で構成を決めるべき4つの理由

記事を書く前に構成を決めることで、

あなたの記事は劇的に変わります。

構成をしっかり決めとけば、

読者に響く記事が楽に書けるし、

作業時間も大幅に短縮できるんです。

構成を決めるべき理由は、

- 読者にとって分かりやすい内容になるから

- 執筆作業が効率的に進められるから

- 記事全体の一貫性を保てるから

- SEO効果を最大化できるから

この4つなんですよね。

多くの人が構成を軽視してるけど、

実はここが一番大切なポイント。

構成がしっかりしてれば、

記事の品質は格段に上がります。

それぞれ解説していきます。

読者にとって分かりやすい内容になるから

構成を決めることで、

読者が迷わずに記事を読み進められます。

なぜなら、情報が整理されて

論理的な流れができるからです。

例えば、

- タイトルから結論までの道筋が明確

- 各見出しが順序立てて配置される

- 重要なポイントが適切な位置にある

こんな状態になるんですね。

これって、料理のレシピと同じで、

手順が明確だから誰でも作れる。

記事も同じで、構成がしっかりしてると

読者は「なるほど!」って納得しながら

最後まで読んでくれるんです。

逆に構成がめちゃくちゃだと、

読者は途中で「何が言いたいの?」

って混乱しちゃう。

そうなると、せっかく良い内容でも

伝わらないまま離脱されちゃいます。

だからこそ、構成を決めることで

読者目線の分かりやすい記事が作れるんです。

執筆作業が効率的に進められるから

構成を事前に決めておくと、

執筆スピードが圧倒的に上がります。

理由は簡単で、

何を書けばいいかが明確になるから。

具体的には、

- 各見出しで伝える内容が決まってる

- 文章の流れが頭の中で整理されてる

- 迷いながら書く時間がなくなる

こういう状態になるんです。

僕の知り合いのライターさんも、

「構成を決めてから書くようになって

執筆時間が半分になった」

って言ってました。

スキマ時間を使って記事を書く場合も、

構成があれば通勤中にスマホで

ちょっとずつ進められるんです。

「今日はこの見出しを書こう」

って決められるから、

短時間でも確実に進歩できる。

反対に構成がないと、

「今日は何を書こうかな...」

って悩む時間ばかりかかっちゃう。

だから構成を決めることで、

効率的に記事が完成するんです。

記事全体の一貫性を保てるから

構成を決めると、

記事全体にブレがなくなります。

これは、最初にゴールを決めてから

書き始めるからなんですね。

例えば、

- 記事のテーマから逸れない

- 同じような内容の重複を避けられる

- 論理的な矛盾が起きにくい

こんなメリットがあります。

特に長い記事を書くときは、

途中で「あれ、何について書いてたっけ?」

ってなりがちじゃないですか。

でも構成があれば、

いつでも全体像を確認できるから

道に迷うことがないんです。

それに、記事の見直しをするときも

構成があると修正しやすい。

「この部分は構成と合ってるかな?」

って客観的にチェックできるから、

品質の高い記事に仕上がります。

一貫性がある記事は読者からの信頼も高くて、

「この人の記事は分かりやすい」

って思われやすいんです。

SEO効果を最大化できるから

構成を決めることで、

検索エンジンに評価されやすい記事になります。

なぜかっていうと、

SEOに必要な要素を計画的に配置できるから。

具体的には、

- キーワードを適切な位置に入れられる

- 見出しタグを効果的に使える

- 読者の検索意図に沿った内容にできる

こういうことができるんです。

例えば、「記事 構成」っていうキーワードで

上位表示を狙う場合、

構成段階でキーワードの配置を決めとく。

そうすると、自然な流れで

キーワードを記事に散りばめられるんです。

後からキーワードを無理やり入れると、

不自然な文章になっちゃうけど、

構成段階で決めとけばスムーズ。

それに、Googleは記事の構造を重視してるから、

しっかりした構成の記事は評価されやすい。

見出しが整理されてて、

内容が論理的に配置されてる記事は

検索結果で上位に表示されやすいんです。

だから構成を決めることで、

SEO効果も最大化できるってわけです。

記事構成を効率的に決める5つのステップ

記事を書くとき、

いきなり文章を書き始めてませんか?

実は構成を最初に決めておけば、

迷わずスラスラ記事が書けるんです。

効率的に構成を決める5つのステップは、

- STEP1. 記事のターゲット読者を明確にする

- STEP2. 記事のタイトルを決定する

- STEP3. 見出し構成を作成する

- STEP4. 各見出しの具体的内容を決める

- STEP5. 段落構成を整理する

この順番で進めていけば、

誰でも読みやすい記事が作れます。

構成がしっかりしてると、

読者も最後まで読んでくれるんですよね。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 記事のターゲット読者を明確にする

記事のターゲット読者を決めるのが、

構成作りの一番最初のステップなんです。

だって、誰に向けて書くかで

記事の内容って全然変わってくるから。

例えば、

- 初心者向けなのか上級者向けなのか

- 男性向けなのか女性向けなのか

- 若い人向けなのか年配の人向けなのか

こういうことを最初に決めておくんです。

もっと具体的に言うなら、

「副業でブログを始めたい30代サラリーマン」

みたいな感じですね。

ここまで詳しく決めておくと、

どんな悩みを持ってるかも想像できる。

そうすると、どんな情報を

求めてるかも分かってくるんです。

ターゲットが曖昧だと、

結局誰にも刺さらない記事になっちゃう。

だからこそ、最初にしっかり

ターゲット読者を決めることが大切なんです。

STEP2. 記事のタイトルを決定する

記事のタイトルっていうのは、

読者が一番最初に目にする部分ですよね。

ここで興味を持ってもらえないと、

そもそも記事を読んでもらえないんです。

良いタイトルの条件は、

- 読者の悩みが解決できそう

- 具体的な数字が入ってる

- 読みたくなる魅力がある

こんな感じです。

例えば「ブログの書き方」よりも、

「初心者でも30分でできるブログの書き方5ステップ」

の方が読みたくなりますよね。

数字が入ってると、

どのくらいの時間で読めるかも分かる。

それに「初心者でも」って言葉があると、

「自分にもできそう」って思えるじゃないですか。

タイトルが決まると、

記事全体の方向性も見えてきます。

だから2番目のステップで

タイトルをしっかり決めておくんです。

STEP3. 見出し構成を作成する

見出し構成を作るっていうのは、

記事の骨組みを作ることなんです。

これができてると、

あとは肉付けしていくだけだから楽になる。

見出し構成で大切なのは、

- 論理的な流れになってるか

- 読者の知りたい順番になってるか

- 重複してる内容がないか

この3つですね。

例えば料理のレシピ記事なら、

「材料の準備→下準備→調理→盛り付け」

みたいな順番になりますよね。

これが「調理→材料の準備」

みたいな順番だと読者は混乱しちゃう。

だから読者の立場に立って、

どんな順番で知りたいかを考えるんです。

見出しだけ読んでも、

記事の内容が分かるレベルまで

作り込んでおくのがコツ。

そうすると読者も読みやすいし、

自分も書きやすくなるんですよね。

STEP4. 各見出しの具体的内容を決める

各見出しの具体的内容を決めるのは、

見出しの中身を詳しく考えることです。

ここでちゃんと決めておかないと、

書いてる途中で迷子になっちゃうんですよね。

具体的内容を決めるときは、

- その見出しで何を伝えたいか

- どんな具体例を使うか

- 読者にどんな行動をしてもらいたいか

こういうことを考えておきます。

例えば「SEO対策の方法」っていう見出しなら、

「キーワード選定→タイトル作成→本文への配置」

みたいな流れを決めておく。

それぞれの段階で、

どんな具体例を出すかも考えておくんです。

「キーワード選定なら、

Googleキーワードプランナーを使って

月間検索数1000回以上のキーワードを選ぶ」

みたいな感じですね。

ここまで決めておけば、

あとは文章にするだけ。

だから書くときに悩まなくて済むし、

スムーズに執筆が進むんです。

STEP5. 段落構成を整理する

段落構成を整理するっていうのは、

記事全体の最終チェックみたいなものです。

ここで全体のバランスを見て、

調整していくんですよね。

段落構成で確認するのは、

- 各見出しの文章量のバランス

- 段落の長さが適切か

- 読みやすい改行になってるか

こんなところです。

例えば1つの見出しだけ

すごく長くなってたりすると、

読者は疲れちゃいますよね。

そういうときは見出しを分けたり、

内容を削ったりして調整するんです。

スマホで読む人が多いから、

1段落は3〜4行くらいにしておく。

そうすると画面いっぱいに

文字が詰まって見えないんです。

段落構成がしっかりしてると、

読者もストレスなく読める。

だから最後のステップで

全体を見直すことが大切なんですよね。

スキマ時間を活用した記事執筆テクニック6つ

忙しい毎日でも、

ちょっとしたスキマ時間で記事が書けちゃうんです。

この方法をマスターしちゃえば、

時間がないって悩みから解放されますよ。

具体的には、

- 通勤時間にアイデアをメモする

- 昼休みに見出し単位で執筆する

- 待ち時間にスマホで下書きを作る

- 就寝前に構成を見直す

- 朝の時間に集中して執筆する

- 移動中に音声入力を活用する

この6つなんですよね。

どれも5分から15分程度の

短い時間でできることばかり。

でも、この積み重ねが

記事完成への近道になるんです。

それぞれ解説していきます。

通勤時間にアイデアをメモする

通勤時間って、

実はアイデアの宝庫なんです。

なぜかっていうと、

リラックスした状態で頭が整理されるから。

例えば、

- 電車の中で見た広告からヒントを得る

- 車内アナウンスから記事のネタを思いつく

- 窓の外の景色を見て新しい視点を発見する

こんな風に、

日常の何気ない瞬間がアイデアの源になる。

もっと具体的に言うなら、

「遅延でイライラしてる人を見て、ストレス解消法の記事を思いつく」

みたいな感じですね。

ここで大切なのは、

思いついたらすぐにメモすること。

スマホのメモアプリでも、

手帳でも何でもいいんです。

「あとで覚えてるから大丈夫」

って思っても、絶対忘れちゃうんですよ。

だからこそ、

通勤時間はアイデア収集の黄金タイムなんです。

昼休みに見出し単位で執筆する

昼休みの30分から1時間って、

見出し1つ分を書くのにちょうどいいんです。

理由は、集中できる時間が限られてるから

逆に効率よく書けちゃうんですよね。

具体的には、

- 食事を済ませた残り15分で1つの見出しを完成させる

- お弁当を食べながら構成を考える

- 同僚との会話から記事のネタを拾う

こんな使い方ができるんです。

例えばですが、

「朝の準備を効率化する方法」っていう記事なら、

昼休みに「時短メイクのコツ」の見出しだけ完成させる。

そうすると、

帰宅後の負担がめちゃくちゃ軽くなるんです。

注意したいのは、

完璧を求めすぎないこと。

昼休みは下書きレベルでOK。

後で見直せばいいんですから。

この「ちょっとずつ進める」感覚が、

記事完成への最短ルートになります。

待ち時間にスマホで下書きを作る

病院の待ち時間とか、

美容院の待ち時間って結構長いですよね。

そんな時間を使って、

スマホでサクッと下書きを作っちゃいましょう。

なぜなら、

スマホなら場所を選ばずに執筆できるから。

例えば、

- 電車の待ち時間に記事の導入部分を書く

- カフェで注文を待ってる間に見出しを整理する

- 友達との待ち合わせ時間に結論部分をまとめる

こういう使い方ができるんです。

実際に僕の知り合いのライターさんは、

子供の習い事の送迎待ちの間に

毎日少しずつ記事を書いてるんですって。

1回の待ち時間は15分程度でも、

週に5回あれば75分になる。

それだけあれば、

1つの記事の骨組みは十分作れちゃいます。

大事なのは、

スマホのメモアプリを使いこなすこと。

音声入力機能を使えば、

タイピングより早く文章が作れるんです。

だから待ち時間を、

「時間の無駄」じゃなくて「執筆時間」に変えちゃいましょう。

就寝前に構成を見直す

寝る前の10分って、

記事の構成を整理するのに最適なんです。

どうしてかっていうと、

1日の情報が頭の中で整理されてるタイミングだから。

具体的には、

- その日書いた内容の流れをチェックする

- 足りない部分や矛盾点を見つける

- 翌日書く部分の優先順位を決める

こんなことができるんですよね。

例えば、

「今日は見出し3つ書いたけど、2つ目と3つ目の内容が被ってるな」

って気づいたりするんです。

夜の時間だからこそ、

冷静に自分の文章を客観視できる。

ここで重要なのは、

完璧に修正しようとしないこと。

就寝前は「気づき」だけメモして、

実際の修正は翌日にやる。

そうすることで、

睡眠の質を下げずに済むんです。

この習慣を続けてると、

記事の完成度がグンと上がりますよ。

朝の時間に集中して執筆する

朝起きてからの30分って、

実は一番集中できる時間なんです。

なぜなら、

脳がリフレッシュされてて雑念が少ないから。

例えば、

- 起床後すぐに重要な見出しを一気に書く

- コーヒーを飲みながら記事の結論部分を完成させる

- 通勤前の15分で前日の下書きを清書する

こういう使い方が効果的なんです。

実際、多くの作家さんや

ブロガーさんが朝の時間を執筆に使ってる。

朝の集中力って、

夜の3倍くらい高いって言われてるんですよ。

ただし、注意点もあって、

朝の時間は限られてるってこと。

だからこそ、

前日に「明日の朝は何を書くか」を決めとく。

そうすれば、

朝起きてすぐに執筆モードに入れるんです。

朝の執筆習慣ができると、

記事作成のスピードが劇的に上がりますよ。

移動中に音声入力を活用する

移動中の時間って、

音声入力を使えば執筆時間に変わるんです。

理由は、

手がふさがってても声なら出せるから。

具体的には、

- 歩きながら記事のアイデアを音声でメモする

- 車の運転中に記事の構成を声に出して整理する

- 電車内で小声で文章を録音する

こんな活用法があるんですよね。

例えばですが、

散歩しながら「今日あった出来事」を話すように録音して、

それを後で文章に起こすんです。

話し言葉って、

書き言葉より自然で読みやすいことが多い。

だから音声入力で作った文章は、

読者にとって親しみやすくなるんですよ。

最近のスマホの音声認識って、

かなり精度が高くなってる。

多少の誤変換はあっても、

後で修正すれば全然問題ないレベル。

移動時間を執筆時間に変えられれば、

1日の執筆時間が倍になることもあるんです。

記事の見直しで確認すべき5つのポイント

記事を書き終えたら、

絶対に見直しをしなきゃダメです。

見直しをしっかりやることで、

読者に愛される記事に生まれ変わるんです。

見直しで確認すべきポイントは、

- 誤字脱字がないかチェックする

- 内容の整合性を確認する

- 読みやすさを向上させる

- SEOキーワードを適切に配置する

- 記事全体の流れを最終確認する

この5つなんですよね。

どれも基本的なことに見えるかもですが、

実は奥が深くて見落としがちなポイント。

しっかりと一つずつチェックしていけば、

プロレベルの記事に仕上がります。

それぞれ解説していきます。

誤字脱字がないかチェックする

誤字脱字のチェックは、

記事の信頼性を左右する超重要なポイント。

なぜなら、たった一つの誤字でも

読者の信頼を一気に失っちゃうからです。

例えば、

- 「ありがとうございます」が「ありがとございます」

- 「重要」が「重用」

- 「以外」と「意外」の使い分けミス

こんな間違いがあったりします。

特に変換ミスって本当に多くて、

自分では気づかないことがほとんど。

例えば「きょうみ」って打って

「今日み」って変換されちゃったりね。

でも読み返してみると、

「あ、これ『興味』だった」って気づく。

誤字脱字を見つけるコツは、

一度時間を置いてから読み返すこと。

書いた直後だと脳が勝手に補完しちゃって、

間違いに気づけないんですよ。

だからこそ、最低でも一晩は寝かせてから

チェックするのがおすすめです。

音読してみるのも効果的で、

声に出すと違和感に気づきやすくなります。

内容の整合性を確認する

内容の整合性っていうのは、

記事全体で矛盾がないかどうかってこと。

これができてないと読者が混乱しちゃって、

最後まで読んでもらえなくなるんです。

よくある整合性の問題は、

- 前半と後半で言ってることが違う

- 数字やデータが間違ってる

- 専門用語の説明が統一されてない

こういうパターンですね。

たとえば最初に「月10万円稼げる」って書いたのに、

途中で「月5万円が目標」って書いちゃったり。

読者からしたら

「結局どっちなの?」ってなりますよね。

僕も昔、ダイエット記事で

「1日1000カロリー」って書いたあとに

「1日1200カロリー」って書いちゃって、

読者さんから指摘されたことがあります。

整合性をチェックするときは、

記事全体を通して読み返すのが一番。

特に数字や固有名詞、

専門用語は要注意です。

メモを取りながら読み返して、

同じ内容について書いた部分を

まとめて確認するといいですよ。

読みやすさを向上させる

読みやすさを向上させるのは、

読者に最後まで読んでもらうための必須条件。

どんなに良い内容でも、

読みにくかったら途中で離脱されちゃいます。

読みやすさのポイントは、

- 文章の長さを調整する

- 改行や空行を適切に入れる

- 漢字とひらがなのバランスを整える

この3つが基本ですね。

特にスマホで読む人が多い今は、

1行が長すぎると読みづらくなっちゃう。

だから20文字くらいで改行するのが

ベストなんです。

あとは「こと」「もの」「とき」みたいな

ひらがなで書ける漢字は、

できるだけひらがなにした方がいい。

「事」「物」「時」って漢字で書くより、

ひらがなの方が優しい印象になります。

読みやすさをチェックするときは、

実際にスマホで読んでみるのが一番。

パソコンで書いてると気づかないけど、

スマホだと「うわ、読みにくい」って

感じることがよくあるんです。

SEOキーワードを適切に配置する

SEOキーワードの配置は、

検索エンジンに記事を見つけてもらうために超大事。

でも、キーワードを詰め込みすぎると

逆に読みにくくなっちゃうんです。

適切な配置のポイントは、

- タイトルに必ずメインキーワードを入れる

- 見出しに自然にキーワードを散りばめる

- 本文では無理せず自然な流れで使う

こんな感じですね。

例えば「ダイエット 方法」がキーワードなら、

「効果的なダイエット方法5選」

みたいにタイトルに入れる。

そして見出しでも

「食事制限によるダイエット方法」

「運動を取り入れたダイエット方法」

って感じで使っていく。

昔は「ダイエット方法ダイエット方法」って

連発してる記事もあったけど、

今はそういうのは逆効果です。

SEOキーワードをチェックするときは、

キーワードの出現回数を数えてみて。

全体の文字数の2〜3%くらいが

ちょうどいいバランスです。

あとは実際に声に出して読んでみて、

不自然じゃないかを確認しましょう。

記事全体の流れを最終確認する

記事全体の流れの確認は、

読者が迷子にならないための最終チェック。

流れが悪いと読者は途中で

「あれ、何の話だっけ?」ってなっちゃいます。

確認すべき流れのポイントは、

- 導入から結論まで一貫してるか

- 各見出しが論理的につながってるか

- 読者が行動したくなる構成になってるか

この3つですね。

良い記事の流れっていうのは、

読者が自然に次の段落を読みたくなる構成。

例えば問題提起→解決策→具体例→まとめ

みたいに、ストーリーがあるんです。

僕がよくやるのは、

記事の見出しだけを抜き出して

一覧で見てみること。

見出しだけ読んでも

「あ、この順番で読めば理解できそう」

って思えるかどうかをチェックします。

全体の流れを確認するときは、

読者の立場になって考えるのが大切。

「この記事を読んだ読者は

どんな行動を取るだろう?」

って想像しながら読み返してみて。

最終的に読者が行動したくなる

記事になってたら合格です。

記事作成を成功させる実践的なコツ4つ

記事作成で挫折する人の

9割は準備不足が原因なんです。

でも逆に言うと、

正しいコツさえ掴めば誰でも継続できる。

記事作成を成功させるコツは、

- テンプレートを作成して活用する

- 執筆環境を整備する

- 定期的な執筆習慣を身につける

- 読者からのフィードバックを収集する

この4つなんですよね。

どれも当たり前に見えるかもですが、

実際にやってる人は少ない。

だからこそ、この4つを

しっかり実践すれば差がつくんです。

それぞれ解説していきます。

テンプレートを作成して活用する

テンプレートっていうのは、

記事の型を決めておくことです。

これがあるだけで、

記事作成のスピードが3倍は速くなる。

テンプレートで決めておくのは、

- タイトルの付け方

- 見出しの構成パターン

- 導入文の書き方

- まとめ方

こんな感じですね。

例えば、ノウハウ記事なら

「問題提起→解決策→具体例→まとめ」

みたいな流れを決めておく。

商品レビューなら

「結論→使ってみた感想→メリット・デメリット→おすすめする人」

って感じで型を作っておくんです。

テンプレートがあると、

「今日は何を書こうかな」って迷わない。

構成も決まってるから、

あとは中身を埋めるだけ。

毎回ゼロから考える必要がないので、

記事作成がめちゃくちゃ楽になるんです。

執筆環境を整備する

執筆環境っていうのは、

記事を書くための場所や道具のこと。

環境が整ってないと、

集中できなくて作業が進まないんです。

環境整備で大切なのは、

- 静かで集中できる場所を確保する

- 使いやすいツールを準備する

- スマホでもメモできる環境を作る

この3つですね。

まず場所なんですが、

カフェでも自宅でもどこでもOK。

大切なのは、

毎回同じ場所で書くことです。

そうすると脳が

「ここは記事を書く場所だ」

って認識してくれる。

ツールについては、

WordPressでもGoogleドキュメントでも何でも大丈夫。

でも一つだけ気をつけてほしいのが、

スマホでもメモできる環境を作ること。

通勤中とか外出先で

「あ、これ記事のネタになる!」

って思った時にすぐメモできるんです。

こういう小さな積み重ねが、

最終的に記事の質を上げてくれる。

だから環境整備って、

思ってる以上に大切なんですよ。

定期的な執筆習慣を身につける

定期的な執筆習慣っていうのは、

毎日決まった時間に記事を書くこと。

習慣になっちゃえば、

歯磨きと同じで当たり前にできるようになります。

習慣化のポイントは、

- 毎日同じ時間に書く

- 最初は短時間でもOK

- 完璧を求めすぎない

この3つなんです。

例えば、朝の7時から30分だけ

記事を書く時間を作る。

最初は200文字でも300文字でも

全然構わないんです。

大切なのは、

毎日続けることですからね。

僕の知り合いで、

毎朝5時に起きて記事を書いてる人がいるんです。

最初は15分しか書けなかったけど、

3ヶ月続けたら1時間集中できるようになった。

今では月に30記事以上

書けるようになってるんですよ。

習慣の力って本当にすごくて、

最初はしんどくても慣れちゃえば楽勝。

むしろ書かない日があると

気持ち悪く感じるようになります。

だからまずは、

短時間でもいいから毎日続けることから始めましょう。

読者からのフィードバックを収集する

読者からのフィードバックっていうのは、

記事を読んだ人の感想や意見のこと。

これを集めることで、

自分では気づかない改善点が見つかるんです。

フィードバック収集の方法は、

- コメント欄を設置する

- SNSで感想を聞く

- アンケートフォームを作る

こんな感じですね。

例えば、記事の最後に

「この記事はどうでしたか?」

って質問を入れておく。

TwitterやInstagramで

「今日の記事、どう思いました?」

って投稿するのもいいですね。

実際に読者の声を聞くと、

「ここがわかりにくかった」

「もっと具体例がほしい」

みたいな意見がもらえる。

僕も以前、

「専門用語が多すぎて理解できない」

ってコメントをもらったことがあるんです。

それから意識して

簡単な言葉で説明するようにしたら、

「わかりやすくなった!」って言ってもらえました。

一人で書いてると、

どうしても独りよがりになっちゃう。

でも読者の声を聞けば、

本当に役立つ記事が書けるようになる。

だからフィードバック収集は、

記事のレベルアップに欠かせないんです。

記事作成でツールを使うべき4つの理由

記事作成でツールを使うべき理由は、

作業効率が格段にアップするからです。

ツールを使うことで、

時間もクオリティも両方手に入ります。

具体的には、

- 作業時間を大幅に短縮できるから

- チームでの共同作業がスムーズになるから

- 記事の品質を安定して保てるから

- 進捗管理が簡単にできるから

この4つが主な理由ですね。

どれも記事作成で悩みがちなポイントを

ばっちり解決してくれるんです。

記事作成に時間がかかりすぎて困ってる人や、

品質にムラがある人は必見です。

それぞれ解説していきます。

作業時間を大幅に短縮できるから

ツールを使うと、

記事作成の時間が半分以下になります。

なぜかっていうと、

手作業でやってた面倒な作業を自動化できるからです。

例えば、

- 文章の構成を考える時間

- 情報を整理する時間

- フォーマットを整える時間

こんな作業が一瞬で終わっちゃうんです。

具体的にはGoogleドキュメントを使えば、

テンプレートを作っておくだけで毎回同じ構成で書けます。

それに、音声入力機能を使えば

タイピングする時間もカットできるんですよね。

実際に僕の知り合いのライターさんも、

ツールを導入してから記事作成時間が3分の1になったって言ってました。

しかも、時間が短くなったからといって

品質が下がるわけじゃないんです。

むしろ集中して作業できるから、

前よりも良い記事が書けるようになったとか。

だからこそ、

作業時間の短縮は絶対に狙うべきなんです。

チームでの共同作業がスムーズになるから

ツールを使うと、

チームでの記事作成が驚くほど楽になります。

理由は簡単で、

みんなが同じ場所で同時に作業できるからです。

例えば、

- リアルタイムで編集できる

- コメント機能で意見交換できる

- 役割分担が明確になる

こんなメリットがあるんです。

Googleドキュメントなら、

一つの記事を複数人で同時に編集できちゃいます。

Aさんが文章を書いてる間に、

Bさんが画像を挿入して、Cさんが校正する。

こんな風に分担作業ができるから、

一人で作業するより圧倒的に早く完成するんです。

それに、わざわざメールでやり取りしなくても

その場でコメントできるのが便利すぎます。

「ここの表現、もう少し分かりやすくしない?」

みたいなやり取りが瞬時にできる。

チームで記事を作る時は、

ツールなしじゃもう考えられないですね。

記事の品質を安定して保てるから

ツールを使うと、

毎回同じクオリティの記事が書けるようになります。

なぜなら、

テンプレートやチェック機能があるからです。

具体的には、

- 文章の構成が統一される

- 誤字脱字をチェックしてくれる

- 読みやすさを数値化してくれる

こんな機能があるんです。

例えばTrelloでタスク管理すれば、

「見出し作成→本文執筆→校正→公開」

みたいな流れを毎回同じようにできます。

そうすると、手順を飛ばしちゃって

品質が下がることがなくなるんですよね。

それに、Googleドキュメントの提案機能を使えば、

「この表現はもっと分かりやすくできますよ」

って自動でアドバイスしてくれたりします。

一人で作業してると気づかない部分も

ツールがサポートしてくれるから安心です。

結果として、

どの記事も一定以上のクオリティになるんです。

進捗管理が簡単にできるから

ツールを使うと、

記事の進捗状況が一目で分かるようになります。

これは特に複数の記事を同時に進めてる時に

めちゃくちゃ助かるんです。

例えば、

- どの記事がどこまで進んでるか

- 締切まであと何日あるか

- 誰がどの作業を担当してるか

こういうことが瞬時に把握できます。

Trelloを使えば、

カード形式で記事の状態を管理できるんです。

「企画中」「執筆中」「校正中」「完成」

みたいにカテゴリ分けしておけば、

ドラッグ&ドロップで簡単に移動できます。

これがあると、

「あれ、あの記事どこまで進んでたっけ?」

みたいな混乱がなくなるんですよね。

それに、締切が近づいてる記事に

色をつけて警告してくれる機能もあります。

スマホからでもチェックできるから、

外出先でも進捗確認ができて便利です。

進捗管理がしっかりできると、

記事作成のストレスが激減しますよ。

記事作成に最適なツール5選

記事作成で一番大切なのは、

実は使うツール選びなんです。

正しいツールを使えば、

記事作成の時間が半分になって、

クオリティも格段に上がります。

今回紹介するのは、

- Googleドキュメント

- Trello

- Notion

- Slack

- Canva

この5つですね。

どれもスマホで使えるし、

無料で始められるものばかり。

実際に僕も毎日使ってるツールで、

これなしじゃもう記事が書けません。

それぞれ詳しく説明していきます。

Googleドキュメント

Googleドキュメントは、

記事作成の基本中の基本ツールです。

なぜかっていうと、

どこからでもアクセスできて、

自動保存されるからなんですよね。

例えば、

- 電車の中でスマホから執筆

- 家のパソコンで続きを書く

- カフェでタブレットから編集

こんな使い方ができちゃいます。

しかも全部リアルタイムで

同期されるから超便利。

例えばですけど、

朝の通勤電車で記事の構成を考えて、

お昼休みにスマホでちょこっと書く。

そして家に帰ったら

パソコンで仕上げるみたいな。

こういう使い方をすると、

スキマ時間がめちゃくちゃ有効活用できる。

実際、僕の知り合いのライターさんも

「Googleドキュメントのおかげで

記事作成スピードが2倍になった」

って言ってました。

共同編集機能もあるから、

チームで記事を作る時も

めちゃくちゃ重宝するんです。

だからこそ、

Googleドキュメントは必須ツールです。

Trello

Trelloっていうのは、

記事の進捗管理に最強のツールなんです。

なんでかっていうと、

カードを移動させるだけで

進捗が一目で分かるから。

具体的には、

- アイデア段階

- 執筆中

- 校正中

- 完成

こんな感じでカラムを作って、

記事をカードにして移動させるんです。

これがめちゃくちゃ分かりやすい。

例えば、

「今週は5記事書く予定」

って決めたとします。

そしたら5枚のカードを作って、

「アイデア段階」に置いておく。

1記事書き始めたら

「執筆中」に移動させて、

完成したら「完成」に移すんです。

そうすると、

今どの記事がどの段階にあるか

パッと見で分かるじゃないですか。

これがあるのとないのとでは、

作業効率が全然違うんですよね。

特に複数の記事を同時進行してる時は、

Trelloがないともう無理です。

Notion

Notionは、

記事作成の全てを一元管理できる

オールインワンツールなんです。

これが便利な理由は、

記事作成に必要な機能が

全部入ってるからなんですよね。

例えば、

- 記事のアイデア帳

- 執筆用のエディタ

- 画像の保存場所

- 進捗管理表

これ全部Notion一つでできちゃう。

もっと具体的に言うと、

月曜日にアイデアをNotionにメモして、

火曜日にそのままNotion内で執筆開始。

そして完成した記事も

Notionに保存しておけるんです。

だから記事に関する情報が

全部一箇所にまとまってる状態。

これって本当に楽なんですよ。

「あの記事どこに保存したっけ?」

とか

「あのアイデアどこにメモしたっけ?」

みたいなことが一切なくなる。

実際、僕も最初は

いろんなツールを使い分けてたんですが、

Notionに統一してから作業がめちゃくちゃスムーズになりました。

だからこそ、

Notionは記事作成者の強い味方なんです。

Slack

Slackっていうのは、

チームでの記事作成には欠かせないツールです。

なぜなら、

リアルタイムでやり取りできて、

記事に関する情報が整理されるから。

例えば、

- 記事のフィードバック

- 修正依頼

- アイデアの共有

こういうことが

スムーズにできちゃうんです。

もっと詳しく説明すると、

記事を書いた後に

「#記事チェック」みたいなチャンネルで

「この記事どうですか?」って投稿する。

そうすると他のメンバーが

「ここをもう少し詳しく」

とか

「この表現が分かりにくい」

みたいなフィードバックをくれるんです。

メールだと埋もれちゃうけど、

Slackなら見逃すことがない。

しかも過去のやり取りも

簡単に検索できるから、

「前にあの件について話したな」

って時もすぐ見つけられる。

一人で記事を書いてる場合でも、

自分用のメモ代わりに使えるし、

本当に便利なツールなんです。

Canva

Canvaは、

記事に使う画像作成の救世主です。

なんでかっていうと、

デザインの知識がなくても

プロレベルの画像が作れちゃうから。

具体的には、

- アイキャッチ画像

- 記事内の図解

- SNS用の宣伝画像

こういうのが簡単に作れるんです。

例えばですけど、

「記事作成のコツ」っていう記事を書いたとします。

そしたらCanvaで

「記事作成のコツ」っていうテキストを入れて、

おしゃれな背景を選ぶだけ。

たった5分でプロっぽい

アイキャッチ画像の完成です。

しかもテンプレートが

めちゃくちゃ豊富にあるから、

毎回違うデザインで作れる。

実際、僕の知り合いのブロガーさんも

「Canva使い始めてから

記事のクリック率が上がった」

って言ってました。

やっぱり見た目って大事なんですよね。

だからこそ、

Canvaは記事作成には必須のツールです。

効率的なツール活用方法6ステップ

記事作成でツールを使うなら、

正しい順番で進めないと逆に時間がかかっちゃうんです。

でもこの6ステップを知っておけば、

作業時間が半分になって品質も上がります。

その6ステップがこちら、

- STEP1. 記事の目的に合わせてツールを選定する

- STEP2. チームメンバーとツールを共有する

- STEP3. テンプレートを作成して標準化する

- STEP4. 進捗状況をリアルタイムで管理する

- STEP5. 定期的にツールの使用状況を見直す

- STEP6. 新しいツールを積極的に試してみる

なんですよね。

多くの人がいきなりツールを使い始めて、

結局うまくいかないパターンが多い。

でも順番通りにやれば、

必ず効率化できるんです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 記事の目的に合わせてツールを選定する

ツール選びは、

記事の目的を明確にしてからじゃないとダメなんです。

なぜかというと、

目的によって最適なツールが全然違うから。

例えば、

- 一人で書くならGoogleドキュメント

- チームで管理するならTrello

- スマホでメモするなら音声入力アプリ

こんな感じですね。

よくあるのが、

「みんなが使ってるから」って理由で

Notionを選んじゃうパターン。

でも一人で簡単な記事を書くだけなら、

Notionは機能が多すぎて逆に面倒なんです。

料理に例えると、

目玉焼きを作るのに

プロ用のオーブンを使うようなもの。

確かに高性能だけど、

やりたいことには合ってないんですよね。

だからまずは、

「何のために記事を書くのか」を

はっきりさせることが大切なんです。

STEP2. チームメンバーとツールを共有する

ツールを選んだら、

次はチーム全員が同じツールを使えるようにすること。

これができてないと、

結局バラバラになって効率が悪くなっちゃうんです。

具体的には、

- 全員がアクセスできるか確認

- 使い方を統一する

- 権限設定をきちんとする

これらをチェックしましょう。

実際に僕が見た失敗例なんですが、

ライターさんがGoogleドキュメントで書いて、

編集者がWordで修正してたんです。

そうすると毎回ファイル変換が必要で、

レイアウトが崩れたり

修正箇所が分からなくなったり。

結果的に、

やり取りだけで1日潰れちゃったんですよね。

でも最初にツールを統一しておけば、

リアルタイムで編集できるし

コメント機能も使える。

だからこそ、

チーム全体での共有が重要なんです。

STEP3. テンプレートを作成して標準化する

ここが意外と見落としがちなんですけど、

テンプレートを作っておくと作業がめちゃくちゃ楽になります。

理由は簡単で、

毎回ゼロから考える必要がなくなるから。

例えば、

- 見出しの構成パターン

- 導入文の書き方

- 締めの文章の型

こういうのを決めておくんです。

僕の知り合いのブロガーさんは、

記事のテンプレートを10パターン作ってて。

商品レビューなら「A型」、

ノウハウ記事なら「B型」って感じで

使い分けてるんですよ。

そのおかげで、

記事を書く時間が3分の1になったって

言ってました。

テンプレートがあると、

「今日は何を書こう」って悩む時間も

なくなるんですよね。

だから標準化って、

思ってる以上に効果が大きいんです。

STEP4. 進捗状況をリアルタイムで管理する

進捗管理ができてないと、

締切直前になって慌てることになっちゃいます。

だからこそ、

リアルタイムで状況を把握できる仕組みが必要なんです。

管理すべき項目は、

- どの記事がどこまで進んでるか

- 誰が何を担当してるか

- 締切までの残り時間

この3つですね。

Trelloなんかを使うと、

カードを移動させるだけで

進捗が一目で分かるんです。

「執筆中」「校正中」「完成」みたいに

列を作っておいて、

カードをドラッグするだけ。

これだけで、

チーム全員が今の状況を

把握できるようになります。

スマホからでも確認できるから、

外出先でも状況をチェックできる。

そうすると、

「あ、この記事遅れてるな」って

早めに気づけるんですよね。

だからリアルタイム管理は、

絶対に取り入れるべきなんです。

STEP5. 定期的にツールの使用状況を見直す

ツールって使ってるうちに、

だんだん使い方が変わってくるもんなんです。

だから定期的に見直しをしないと、

非効率な使い方をしてることがあるんですよね。

見直すポイントは、

- 実際に使ってる機能はどれか

- 使いにくいと感じる部分はないか

- もっと良いツールが出てないか

こんな感じです。

例えば、

最初はTrelloを使ってたけど、

記事の数が増えてきたら

管理しきれなくなった。

そんな時は、

もう少し高機能なツールに

切り替えるタイミングかもしれません。

僕も半年に1回は、

使ってるツールを全部チェックして

「本当に必要かな?」って考えるんです。

そうすると、

全然使ってない機能に

お金を払ってることに気づいたり。

見直しをすることで、

コストも時間も節約できるんです。

STEP6. 新しいツールを積極的に試してみる

最後のステップは、

新しいツールにチャレンジすることなんです。

なぜなら、

テクノロジーはどんどん進歩してて、

もっと便利なツールが次々出てくるから。

試すべきツールの例は、

- AI文章作成ツール

- 音声入力アプリ

- 自動校正ソフト

こういうのですね。

最近だとChatGPTみたいなAIツールが

すごく話題になってますよね。

実際に使ってみると、

アイデア出しとか構成作りが

めちゃくちゃ早くなるんです。

ただし、

新しいツールを試す時は

「お試し期間」を活用しましょう。

いきなり年間契約とかしちゃうと、

合わなかった時に損しちゃいますから。

1週間とか1ヶ月使ってみて、

本当に効果があるかを

しっかり確認する。

そうやって少しずつ、

自分に合ったツールを

見つけていくのが大切なんです。

スマホで記事作成を効率化する4つの方法

スマホを使えば、

記事作成の時間を半分に短縮できます。

この方法をマスターすれば、

忙しい毎日でもサクサク記事が書けて、

もう締切に追われることもなくなります。

効率化のポイントは、

- 移動時間にアイデアをメモする

- 音声入力機能を活用する

- クラウド同期で作業を継続する

- 通知機能で締切を管理する

この4つなんですよね。

どれもスマホだからこそできる技で、

パソコンだけじゃ絶対に真似できません。

スキマ時間を最大限に活用して、

それぞれ詳しく説明していきますね。

移動時間にアイデアをメモする

移動時間って、

実は記事のアイデアが一番浮かぶ時間なんです。

電車に揺られてぼーっとしてる時に、

ふと良いアイデアが思い浮かんだりしませんか?

そんな時に活用したいのが、

- スマホのメモアプリ

- 音声メモ機能

- 写真でのメモ

こんな方法ですね。

例えばですが、

電車で隣に座ってる人の会話を聞いて、

「あ、これ記事のネタになりそう」

って思った瞬間にメモするんです。

または、街中で見かけた看板や

お店の工夫なんかも、

写真でパシャッと撮っておく。

これだけで、

記事のネタに困ることがなくなります。

僕の知り合いのライターさんも、

毎日の通勤時間だけで

1週間分のネタを集めてるって言ってました。

移動時間を無駄にしないで、

アイデア収集の時間にしちゃいましょう。

音声入力機能を活用する

音声入力を使えば、

タイピングの3倍の速度で文章が書けちゃいます。

なぜなら、話すスピードって

タイピングよりもずっと早いからなんです。

活用できる場面は、

- 歩きながらの執筆

- 家事をしながらの執筆

- 運転中のアイデア録音

こんな感じですね。

特に便利なのが、

家事をしながら記事を書くこと。

洗い物してる間に、

「今日の記事は〇〇について書こう」

って話しかけるだけで文章ができあがる。

料理してる間に、

記事の構成を音声で組み立てることもできます。

ただし、最初は恥ずかしいかもしれません。

でも慣れちゃえば、

一人でぺらぺら話すのが当たり前になって、

むしろタイピングが面倒に感じるようになりますよ。

音声入力をマスターすれば、

記事作成のスピードが劇的に上がります。

クラウド同期で作業を継続する

クラウド同期があれば、

どこでも記事の続きが書けるようになります。

家でパソコンで書いた記事の続きを、

電車の中でスマホで書けちゃうんです。

おすすめのツールは、

- Googleドキュメント

- Notion

- Evernote

この辺りですね。

例えば、朝の通勤時間に

スマホで記事の構成を作って、

会社の昼休みにスマホで本文を書く。

そして家に帰ったら、

パソコンで仕上げの編集をする。

こんな風に、

場所と時間を選ばずに作業できるんです。

僕も実際に、

カフェでスマホで書いた記事を

家のパソコンで仕上げることがよくあります。

作業が途切れることがないから、

集中力も途切れないし、

記事の質も保てるんですよね。

クラウド同期を使いこなせば、

時間と場所の制約から完全に解放されます。

通知機能で締切を管理する

通知機能を使えば、

締切を忘れることが絶対になくなります。

スマホって常に持ち歩いてるから、

大事な予定を見逃すことがないんですよね。

設定しておきたい通知は、

- 記事の締切日

- 執筆開始の時間

- 進捗確認のタイミング

こんな感じです。

具体的には、

「明日の朝9時から記事を書く」

って決めたら、その30分前に通知を設定する。

「今週金曜日が締切」

なら、3日前と1日前に

進捗確認の通知を入れておく。

こうやって小刻みに通知を設定することで、

「あ、やばい!締切明日だった!」

なんてことがなくなるんです。

実際に、僕の友人のライターさんは

この方法で遅刻ゼロを1年間キープしてます。

クライアントからの信頼も厚くて、

継続的にお仕事をもらえてるそうです。

通知機能をうまく使えば、

時間管理のプロになれちゃいます。

スキマ時間で記事作成を成功させる5つの準備

スキマ時間を使って記事を書くなら、

準備が9割なんですよ。

この準備をしっかりやっとけば、

10分の空き時間でも

サクサク記事が書けちゃいます。

その準備っていうのが、

- 記事のテーマを事前に決めておく

- 構成案を簡単にメモしておく

- 必要な情報を予め収集しておく

- 執筆環境を整えておく

- 目標文字数を明確に設定しておく

この5つなんですね。

どれも簡単なことなんですが、

やってない人がめちゃくちゃ多い。

だからこそ、

「時間がない」って悩んじゃうんです。

それぞれ解説していきます。

記事のテーマを事前に決めておく

記事のテーマは、

絶対に事前に決めておきましょう。

なぜかというと、

テーマを考える時間が

一番もったいないからなんです。

例えば、こんな感じで

リストアップしておくんですよ。

- 時短料理のコツ

- 節約術について

- 読書の習慣化方法

みたいにですね。

もっと具体的に言うと、

電車を待ってる3分の間に

「今度はダイエットについて書こう」

って決めちゃうんです。

そうしておけば、

実際にスキマ時間ができたとき、

すぐに書き始められるじゃないですか。

逆に、テーマが決まってないと

「何について書こうかな?」

って悩んでる間に時間が終わっちゃう。

これってすごくもったいないですよね。

だからこそ、

テーマは必ず事前に決めておきましょう。

構成案を簡単にメモしておく

構成案っていうのは、

記事の骨組みみたいなもの。

これを先に作っておくと、

めちゃくちゃ書きやすくなるんです。

具体的には、

- 導入部分で何を書くか

- 本文で伝えたいポイント3つ

- まとめで何を言うか

こんな感じで

ざっくりメモしておくだけでOK。

例えばですけど、

料理のレシピ記事を書くなら

「材料→手順→コツ→完成」

みたいな流れを決めておく。

そうすると、

スキマ時間に書くときも

迷わずにスラスラ書けちゃうんです。

構成が決まってないと、

「次に何を書けばいいんだろう?」

って手が止まっちゃいますからね。

だから、

構成案は絶対に用意しておきましょう。

必要な情報を予め収集しておく

情報収集も、

事前にやっておくのが鉄則です。

どうしてかっていうと、

調べ物をしてると

あっという間に時間が過ぎちゃうから。

例えば、

- 統計データ

- 専門家の意見

- 参考になる事例

こういうのを

先に集めておくんですよ。

もっと言うと、

スマホのメモアプリに

「ダイエット記事用の情報」

みたいなフォルダを作って

そこにどんどん保存しておく。

そうしておけば、

実際に書くときは

その情報を見ながら

サクサク文章が書けるんです。

逆に、書きながら調べてると

「あれ、この数字正しかったっけ?」

って不安になって手が止まっちゃう。

だからこそ、

情報は必ず事前に集めておきましょう。

執筆環境を整えておく

執筆環境を整えるっていうのは、

いつでもすぐに書ける状態にしておくこと。

これができてないと、

せっかくのスキマ時間を

準備だけで終わらせちゃうんです。

準備すべきものは、

- スマホの文書作成アプリ

- よく使う単語の辞書登録

- テンプレートの保存

こんな感じですね。

例えばですが、

電車の中で記事を書きたいなら

スマホで快適に文字入力できるよう

キーボードアプリを設定しておく。

あとは、

「ありがとうございます」とか

よく使う言葉を

「あり」で変換できるようにしておく。

そうすると、

文字入力のスピードが

めちゃくちゃ上がるんですよ。

環境が整ってないと、

「あー、打ちにくいな」

って思ってる間に時間が過ぎちゃいます。

だから、

執筆環境はしっかり整えておきましょう。

目標文字数を明確に設定しておく

目標文字数を決めておくと、

スキマ時間でも

効率よく記事が書けるんです。

なんでかっていうと、

ゴールが見えてると

集中力が続くからなんですね。

設定する文字数は、

- 10分なら300文字

- 20分なら600文字

- 30分なら1000文字

こんな感じで

時間に合わせて決めておく。

もっと具体的に言うと、

「今日の通勤時間20分で

600文字書き上げるぞ!」

って決めちゃうんです。

そうすると、

だらだら書かずに

集中して取り組めるじゃないですか。

逆に、目標がないと

「まあ適当に書けばいいか」

って思っちゃって

結局中途半端になる。

文字数を決めておけば、

「あと100文字で目標達成!」

って頑張れるんですよね。

だからこそ、

目標文字数は必ず設定しておきましょう。

効率的なスキマ時間記事作成6ステップ

スキマ時間を使って

記事が書けるようになったら、

毎日の生活が劇的に変わります。

この6つのステップを覚えておけば、

通勤時間や待ち時間が

貴重な執筆時間に変身しちゃいます。

その6つのステップが、

- STEP1. 5分で記事の骨組みを作る

- STEP2. 10分で導入部分を書き上げる

- STEP3. 15分で本文の要点を整理する

- STEP4. 20分で詳細内容を肉付けする

- STEP5. 10分で文章を推敲し整える

- STEP6. 5分で最終チェックを行う

なんですよね。

それぞれの時間配分を

しっかり守ることで、

短時間でも質の高い記事が完成します。

スマホでもできる作業が多いので、

場所を選ばずに進められますよ。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 5分で記事の骨組みを作る

記事の骨組みは、

たった5分で決めちゃいましょう。

なぜなら、最初に構成を決めておけば、

後の作業がスムーズに進むからです。

例えば、

- タイトルを仮決めする

- 見出しを3〜5個考える

- 結論を一言でまとめる

こんな感じで進めていきます。

電車の中でスマホを使って、

メモアプリに箇条書きで

ざっくりと書き出すだけでOK。

「今日は恋愛について書こう」

「見出しは出会い、デート、告白の3つ」

みたいな感じで決めていくんです。

ここで大切なのは、

完璧を求めすぎないこと。

とりあえず方向性が決まれば、

それで十分なんですよね。

骨組みさえあれば、

次のステップで迷わずに進められます。

STEP2. 10分で導入部分を書き上げる

導入部分っていうのは、

読者の心をつかむ最重要パート。

ここがしっかり書けてれば、

記事全体の印象がぐっと良くなるんです。

具体的には、

- 読者の悩みを明確にする

- 解決策があることを伝える

- 記事を読むメリットを示す

この3つを意識して書きます。

例えばですが、

「毎日忙しくて記事が書けない」

っていう悩みから始めて、

「でも実は、スキマ時間だけで

質の高い記事が書けるんです」

って希望を見せてあげる。

そして「この方法を知れば、

通勤時間が執筆時間に変わりますよ」

ってメリットを伝えるんです。

導入部分は感情に訴えかけるので、

読者との距離がぐっと縮まります。

ここでしっかりと興味を引けたら、

最後まで読んでもらえる確率が

めちゃくちゃ高くなるんですよね。

STEP3. 15分で本文の要点を整理する

本文の要点整理は、

記事の中身を決める大切な作業。

要点がしっかり整理できてれば、

読者にとって分かりやすい記事になります。

整理するポイントは、

- 各見出しで伝えたいことを1つに絞る

- 具体例を2〜3個用意する

- 読者の疑問を先回りして考える

こんな感じですね。

例えば「デートの誘い方」について書くなら、

「自然な誘い方が一番効果的」

っていう結論を決めて、

「映画の話から誘う」

「共通の趣味から誘う」

みたいな具体例を考えていきます。

さらに「断られたらどうしよう」

っていう読者の不安も

先に解決策を用意しておく。

要点整理の段階で

読者目線に立って考えることで、

親切で分かりやすい記事になるんです。

本文の要点がしっかりしてれば、

次のステップの肉付けが楽になります。

STEP4. 20分で詳細内容を肉付けする

詳細内容の肉付けは、

記事に深みを与える重要な工程。

ここでしっかりと内容を充実させれば、

読者にとって価値のある記事になります。

肉付けする内容は、

- 具体的な体験談やエピソード

- 数字やデータを使った根拠

- 読者が行動しやすい具体的な方法

こういったものを追加していきます。

例えばですが、

「自然な誘い方」について書くなら、

「実際に僕の友人がこの方法で成功した話」

を詳しく紹介したり、

「成功率が8割上がる」

みたいな具体的な数字を入れたり、

「明日から使える3つのフレーズ」

を教えてあげたりするんです。

読者が「なるほど!」って思えるような

リアルな情報を盛り込むことで、

記事の説得力がぐんと上がります。

この段階では時間をかけて、

丁寧に内容を作り込んでいきましょう。

STEP5. 10分で文章を推敲し整える

文章の推敲は、

記事の完成度を高める大切な作業。

推敲をしっかりやることで、

読みやすくて伝わりやすい記事になるんです。

チェックするポイントは、

- 誤字脱字がないか

- 文章のリズムは良いか

- 論理的な流れになっているか

この3つを重点的に見ていきます。

例えば、同じ語尾が続いてないか、

「です・ます調」と「である調」が

混在してないかをチェックしたり、

話の順番がおかしくないか、

読者が理解しやすい順序になってるか

を確認したりします。

スマホの読み上げ機能を使って、

実際に音声で聞いてみるのも

めちゃくちゃ効果的ですよ。

推敲の段階で気づく改善点って

意外と多いんですよね。

この10分をしっかりかけることで、

記事のクオリティが格段に上がります。

STEP6. 5分で最終チェックを行う

最終チェックは、

記事を公開する前の仕上げ作業。

ここで見落としがないか確認することで、

完璧な状態で記事を世に送り出せます。

最終チェックの項目は、

- タイトルと内容が一致しているか

- 見出しの順番は適切か

- 読者にとって役立つ内容になっているか

こういったことを確認します。

特に大切なのが、

「読者目線でのチェック」なんです。

自分が読者だったら、

この記事を最後まで読みたいと思うか、

実際に行動したくなるかを考えてみる。

もし「ちょっと物足りないな」

って感じたら、

具体例をもう一つ追加したり、

読者への呼びかけを強めたりします。

最終チェックを丁寧にやることで、

読者に愛される記事が完成するんです。

たった5分ですが、

この時間が記事の価値を決めると言っても

過言じゃありませんよ。

スキマ時間記事作成で活用すべきツール4選

スキマ時間での記事作成は、

適切なツールさえあれば驚くほど効率的になります。

これらのツールを使いこなせれば、

通勤時間や待ち時間が貴重な創作時間に変わるんです。

今回紹介するのは、

- スマートフォンのメモアプリ

- クラウド型文書作成ツール

- 音声入力機能

- 時間管理アプリ

この4つなんですよね。

どれも無料で使えるものばかりで、

すぐに導入できるのが嬉しいところ。

使い方次第では、

記事作成の効率が2倍以上になることも。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

スマートフォンのメモアプリ

スマートフォンのメモアプリは、

スキマ時間記事作成の最強の相棒です。

いつでもどこでもサッと開けて、

思いついたアイデアを即座に記録できるからなんです。

例えば、

- 電車の中でのひらめき

- 歩いてる時の気づき

- 寝る前のアイデア

こんなタイミングで

思い浮かんだことを逃さずキャッチできます。

もっと具体的に言うと、

カフェで隣の人の会話を聞いて

「あ、これ記事のネタになりそう」

って思った瞬間にメモできるんです。

でも、ここで気をつけたいのが

メモアプリの選び方なんですよね。

iPhoneなら標準のメモアプリ、

Androidならキープメモが使いやすい。

シンプルで起動が早いものを選ぶのが

長続きするコツなんです。

複雑な機能があっても、

結局使わなくなっちゃうからね。

だからこそ、

シンプルなメモアプリを味方につけましょう。

クラウド型文書作成ツール

クラウド型文書作成ツールは、

どのデバイスからでも同じ文書にアクセスできる優れものです。

スマホで書き始めた記事を

パソコンで仕上げるなんてことが簡単にできちゃうんです。

代表的なものとしては、

- Googleドキュメント

- マイクロソフトオンライン

- Notion

こんなツールがありますね。

特にGoogleドキュメントは

無料で使えて動作も軽快。

スマホアプリも使いやすくて、

電車の中でも快適に文章が書けます。

実際に僕の知り合いのライターさんは、

通勤の往復2時間をフル活用して

Googleドキュメントで記事を書いてるんです。

そしたら1日で1記事完成させちゃう。

しかも自動保存機能があるから、

バッテリーが切れても安心なんですよね。

データが消える心配がないのは

本当にありがたい機能です。

クラウドの力を借りれば、

場所を選ばずに記事作成ができるようになります。

音声入力機能

音声入力機能は、

タイピングが苦手な人の救世主的存在です。

話すスピードで文章を作成できるので、

手で打つより圧倒的に早いんですよね。

具体的には、

- 歩きながらの記事作成

- 料理中のアイデア記録

- 運転中の音声メモ

こんな使い方ができちゃいます。

例えば散歩してる時に、

「今日は天気がいいから、

天気と気分の関係について書こうかな」

って話しかけるだけで文章になる。

最近のスマホの音声認識って

めちゃくちゃ精度が高くなってるんです。

方言や話し方のクセも

しっかり理解してくれるから驚き。

ただし、周りに人がいる時は

ちょっと恥ずかしいかもしれませんね。

でも慣れちゃえば、

これほど便利なツールはありません。

音声入力をマスターすれば、

記事作成のスピードが格段にアップします。

時間管理アプリ

時間管理アプリは、

スキマ時間を見える化してくれる頼もしいツールです。

どのくらいの時間があるかが分かれば、

その時間に合った作業を選べるようになるんです。

例えば、

- 5分なら見出しを考える

- 15分なら導入文を書く

- 30分なら1つの章を完成させる

こんな感じで時間を有効活用できます。

ポモドーロテクニックを使える

「Forest」というアプリなんかは特におすすめ。

25分集中して5分休憩する

リズムを作ってくれるんです。

実際に使ってみると分かるんですが、

短時間でも集中できるようになるのが不思議。

「あと20分しかないから無理」

って思ってた時間でも、

意外と記事の一部分は書けちゃうんですよね。

時間を意識することで、

ダラダラ作業することもなくなります。

メリハリがついて、

結果的に記事の質も上がるんです。

時間管理アプリを使いこなせば、

スキマ時間が宝の時間に変わります。

スキマ時間記事作成で注意すべき3つのポイント

スキマ時間で記事を書くとき、

実は多くの人が同じ失敗をしてるんです。

でもね、この3つのポイントさえ押さえとけば、

10分や15分の短い時間でも

質の高い記事がサクサク書けるようになります。

その3つのポイントが、

- 完璧を求めすぎないこと

- 集中できる環境を選ぶこと

- 継続することを最優先にすること

なんですよね。

この3つって、

頭では分かってるつもりでも

実際にやってみると意外と難しい。

でも逆に言えば、

これさえクリアできれば

スキマ時間が最強の武器になるんです。

それぞれ詳しく説明していきますね。

完璧を求めすぎないこと

完璧を求めすぎちゃうと、

スキマ時間での記事作成は絶対に失敗します。

だって時間が限られてるのに、

完璧なものを作ろうとしたら

絶対に時間が足りなくなるから。

例えば、こんなことやってませんか?

- 一文一文を何度も書き直す

- 完璧な表現を探し続ける

- 誤字脱字がないか何度もチェック

こういうのって、

時間がたっぷりあるときにやることなんです。

もっと具体的に言うと、

電車の中で記事を書いてるときに

「この表現もっと良くできないかな」

って30分も悩んでたら本末転倒ですよね。

スキマ時間での記事作成は、

まずは「書き上げること」が一番大事。

細かい修正や調整は、

後でまとまった時間があるときに

やればいいんですよ。

だからこそ、

「60点でもいいから完成させる」

っていう気持ちが超重要なんです。

集中できる環境を選ぶこと

集中できる環境を選ぶのは、

スキマ時間を最大限活用するための基本中の基本。

なぜなら短い時間しかないから、

その時間を100%集中状態で

使わないともったいないんです。

集中できる環境っていうのは、

- 周りの音が気にならない場所

- スマホの通知が来ない状態

- 座れる場所や落ち着ける空間

こんな感じですね。

僕の知り合いで、

毎朝カフェで30分だけ記事を書く人がいるんです。

その人は必ず同じ席に座って、

スマホは機内モードにして、

イヤホンで集中できる音楽を聞いてる。

そうやって環境を整えることで、

たった30分でも1000文字以上

サクッと書いちゃうんですよね。

でも逆に、

テレビがついてるリビングで書いたり、

LINEの通知が来まくる状態だと

全然集中できないんです。

短い時間だからこそ、

環境選びは妥協しちゃダメ。

自分なりの「集中スイッチ」を見つけて、

毎回同じ環境を作るのがコツなんです。

継続することを最優先にすること

継続することを最優先にするっていうのは、

「今日は調子が悪いからやめとこう」

じゃなくて毎日続けることです。

これが一番大切で、

でも一番難しいポイントでもあります。

なんでかっていうと、

- 今日は疲れてるから

- 今日は時間がないから

- 今日は気分が乗らないから

こんな理由で、

すぐにサボりたくなっちゃうから。

でもね、スキマ時間での記事作成は

「習慣」にしちゃうのが一番なんです。

例えば、歯磨きって

「今日は疲れてるからやめとこう」

なんて思わないじゃないですか。

それと同じレベルまで

記事作成を習慣化しちゃうんです。

僕が知ってる成功してる人は、

「1日5分でもいいから必ず書く」

っていうルールを作ってました。

調子が悪い日は本当に5分だけ。

でも絶対に毎日続ける。

そうやって継続してたら、

3ヶ月後には1時間集中して

書けるようになってたんですよね。

だから完璧な記事を書くことより、

まずは「毎日続ける」ことを

最優先に考えましょう。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 事前準備が記事作成効率化の9割を決める

- 構成を先に決めておけば迷わずスラスラ書ける

- スマホとクラウドツールで場所を選ばず執筆可能

- 音声入力機能でタイピング速度の3倍で文章作成

- 完璧を求めず60点でも完成させることを優先

- 5分の短時間でも毎日継続することが最重要

- テンプレート活用で記事作成時間を大幅短縮

- 進捗管理ツールで複数記事の同時進行が可能

- 読者目線での最終チェックで記事品質を向上

- 適切なツール選択で作業効率が2倍以上アップ

まとめ

スキマ時間を活用した

記事作成術について

詳しく解説してきました。

この方法を実践すれば、

「時間がない」という悩みから

完全に解放されます。

重要なポイントは、

事前準備をしっかり行い、

完璧を求めすぎないこと。

そして何より大切なのが、

毎日少しずつでも

継続することです。

今日からでも始められる

簡単な方法ばかりなので、

まずは通勤時間に

アイデアをメモすることから

スタートしてみてください。

1週間続けるだけで、

記事作成に対する意識が

劇的に変わるはずです。

あなたの貴重な時間を

最大限に活用して、

ストレスフリーな

記事作成ライフを

手に入れましょう。

今すぐスマホのメモアプリを開いて、

最初の一歩を踏み出してください。

よくある質問

スキマ時間で記事を書くのって本当に効果があるの?

はい、とても効果があります!実は1日の中で気づいてない時間が3〜4時間もあるんです。この時間をうまく使えば、まとまった時間がなくても質の高い記事がサクサク書けちゃいます。通勤時間や待ち時間を活用するだけで、記事作成がめちゃくちゃ楽になりますよ。

スマホだけで本格的な記事って書けるの?

もちろん書けます!音声入力機能を使えばタイピングの3倍の速度で文章が作れるし、クラウド同期があればスマホで書いた記事をパソコンで仕上げることもできます。実際に多くのライターさんがスマホだけで月20記事以上書いてるんですよ。

記事のネタが思い浮かばない時はどうすればいい?

移動時間を使ってアイデア収集するのがおすすめです!電車の中で見た広告や街中の看板、人との会話からヒントを得ることができます。スマホのメモアプリに思いついたことをどんどん書き留めておけば、ネタに困ることがなくなりますよ。

スキマ時間だと集中できないんだけど大丈夫?

短時間だからこそ逆に集中できるんです!15分という制限があると「この時間で絶対に終わらせよう」って気持ちになって、集中力がぐっと高まります。環境を整えてスマホの通知をオフにすれば、10分でも驚くほど作業が進みますよ。

毎日続けるコツってある?

完璧を求めすぎないことが一番大切です!最初は1日5分でもいいから必ず続ける。60点でもいいからとにかく書き上げることを目標にしましょう。歯磨きと同じレベルまで習慣化できれば、自然と記事作成が当たり前になりますよ。

どんなツールを使えばいいの?

Googleドキュメント、スマホのメモアプリ、音声入力機能があれば十分です!どれも無料で使えて、どこからでもアクセスできるから超便利。特にGoogleドキュメントはスマホで書いた記事をパソコンで仕上げられるので、スキマ時間活用には欠かせませんね。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。