このノウハウについて

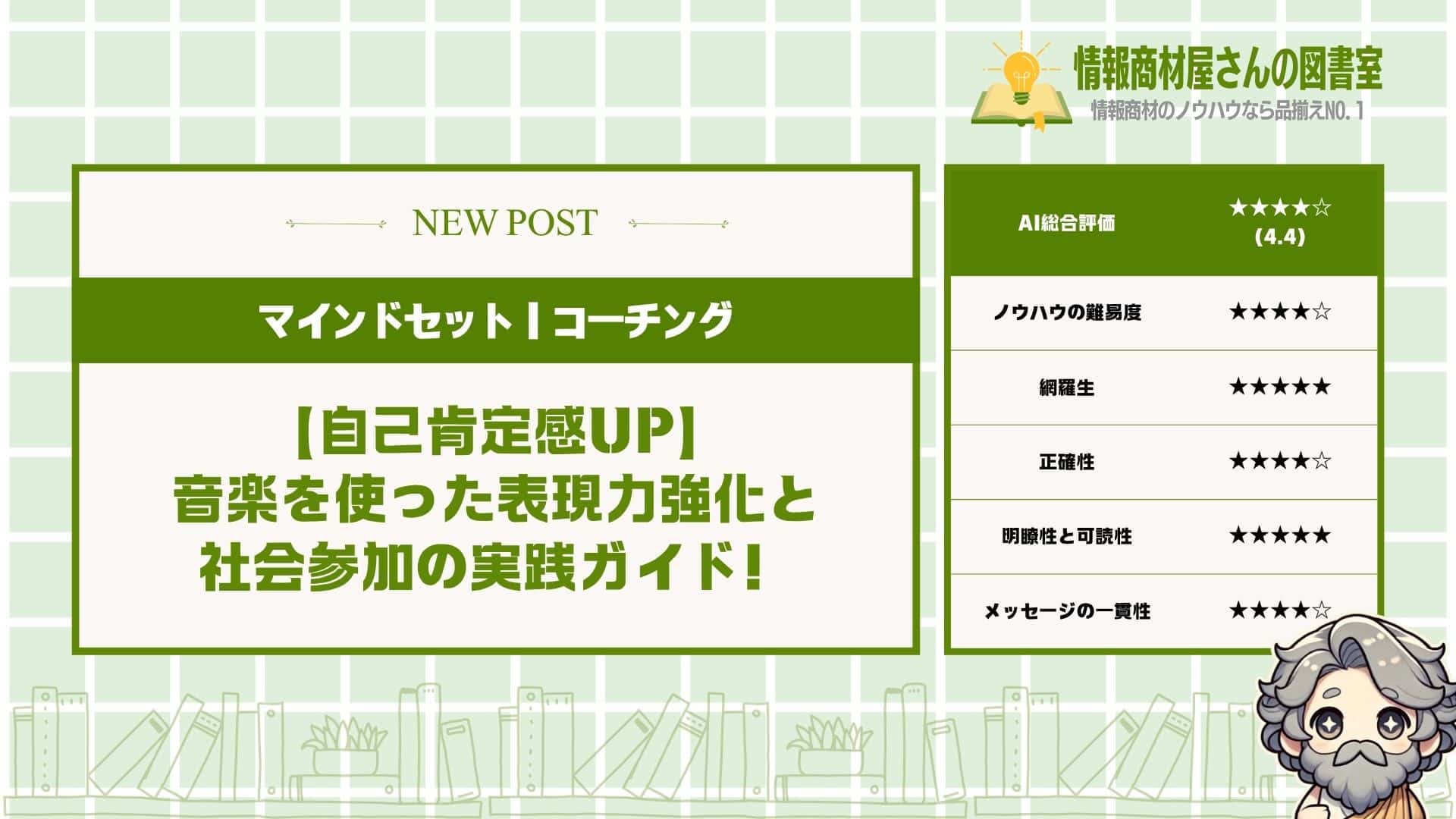

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

音楽を通じた自己表現から社会参加まで、人生を豊かにする実践的なノウハウが詰まった価値ある内容です。読者は音楽の力を活用して自分らしさを発見し、コミュニケーション能力を向上させ、最終的に社会に貢献する人間へと成長できるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●自分の気持ちをうまく表現できなくて悩んでる

●人とのコミュニケーションが苦手で距離を感じる

●何か社会の役に立ちたいけど何から始めればいいか分からない

こんな悩みを抱えているあなたに

朗報があります。

実は音楽を活用することで、

これらの問題は全て解決できるんです。

そこでこの記事では、

音楽を使った自己表現力向上から

コミュニケーション能力アップ、

さらには社会参加まで

段階的に成長できる方法を解説します。

この記事を読めば

「音楽の力で人生を変える具体的な手順」が

全て分かります。

音楽未経験者でも今日から実践できる

実用的なノウハウを詰め込みました。

理想の自分になりたい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 音楽が自己表現に効果的な4つの科学的理由

- 音楽で自己表現力を高める5つの実践方法

- 音楽をコミュニケーションツールとして活用する6ステップ

- 文化的背景を理解して音楽を深く楽しむ3つの方法

- 自己肯定感を高めて人生を変える7つの習慣

- 良好な人間関係を築く5つの重要ポイント

- 社会的アクションを起こすための具体的な6ステップ

コミュニケーションが重要な4つの理由

実は、コミュニケーションって

人生を左右する最強のスキルなんです。

これをマスターしとけば、

仕事も恋愛も友人関係も

全部うまくいくようになります。

コミュニケーションが重要な理由は、

- 相手との信頼関係を築けるから

- 誤解やトラブルを未然に防げるから

- 自分の考えを正確に伝えられるから

- チームワークが向上するから

この4つなんですよね。

どれも日常生活で

めちゃくちゃ大切なことばかり。

この4つを理解できれば、

今日からコミュニケーション上手になれちゃいます。

詳しく見ていきましょう。

相手との信頼関係を築けるから

コミュニケーションの一番の効果は、

相手との信頼関係が作れることです。

なぜなら、話をすることで

お互いのことを理解し合えるからなんですね。

例えばこんな感じで、

- 相手の気持ちが分かる

- 自分のことも知ってもらえる

- お互いの価値観を共有できる

こんなことが起こるんです。

想像してみてください。

クラスに転校生が来たとします。

最初はみんな

「どんな子なんだろう?」

って距離を置いちゃいますよね。

でも、一緒に話したり

遊んだりしてるうちに、

だんだん仲良くなっていく。

これってまさに、

コミュニケーションを通じて

信頼関係が生まれてる証拠なんです。

職場でも同じことが言えて、

上司と部下がちゃんと話し合える関係だと

仕事がスムーズに進むんですよ。

逆に、全然話さない関係だと

「この人何考えてるか分からない」

って不安になっちゃう。

だからこそ、

信頼関係を築くためにも

コミュニケーションが欠かせないんです。

誤解やトラブルを未然に防げるから

しっかりコミュニケーションを取ることで、

面倒な誤解やトラブルを避けることができます。

というのも、多くの問題って

「伝わってない」「勘違いしてた」

から起こることが多いんです。

よくあるパターンとしては、

- 言った言わないの問題

- 相手の気持ちを勝手に想像してしまう

- 自分の思い込みで判断してしまう

こういうことですね。

例えば、友達と待ち合わせをするとき。

「駅で待ってるね」って言ったとします。

でも、駅って改札の外なのか中なのか、

東口なのか西口なのか

はっきりしてないですよね。

結果的に、お互い違う場所で待ってて

「なんで来ないの?」

ってイライラしちゃうんです。

これが職場だったらもっと大変。

プロジェクトの締切を勘違いしてたり、

やるべき作業を間違えてたりしたら

大問題になっちゃいます。

でも、最初にちゃんと確認しておけば

こんなトラブルは起こらない。

だから、面倒くさがらずに

しっかり話し合うことが大切なんです。

自分の考えを正確に伝えられるから

コミュニケーション力があると、

自分の頭の中にあることを

相手にちゃんと伝えられるようになります。

これができないと、

せっかく良いアイデアがあっても

誰にも理解してもらえないんです。

具体的には、

- 自分の意見をはっきり言える

- 相手に分かりやすく説明できる

- 感情も含めて表現できる

こんなことができるようになります。

例えば、学校でグループワークをするとき。

あなたがすごく良いアイデアを思いついたとします。

でも、それをうまく説明できなかったら

「なんか分からないな」

って言われちゃうかもしれません。

逆に、分かりやすく話せる人は

みんなから「それいいね!」

って言ってもらえる。

これって仕事でも同じで、

プレゼンが上手な人は

どんどん評価されていくんです。

営業の人なんて特にそうですよね。

商品の良さを伝えるのが上手な人ほど

たくさん売れるようになる。

つまり、コミュニケーション力って

自分の可能性を広げてくれる

すごく大切なスキルなんです。

チームワークが向上するから

最後に、コミュニケーションがあると

みんなで協力して物事を進められるようになります。

なぜかというと、

お互いの役割や状況が分かって

助け合えるようになるからです。

チームワークが良くなると、

- みんなで同じ目標に向かえる

- 困ったときに助け合える

- それぞれの得意分野を活かせる

こんな素晴らしいことが起こります。

部活動を思い出してみてください。

強いチームって、選手同士が

すごくよく話し合ってますよね。

「今度の試合、相手はこんな作戦で来るから

こうやって対応しよう」

みたいな感じで。

逆に、バラバラなチームは

みんな勝手に動いちゃって

なかなか勝てない。

会社でも同じことが言えて、

コミュニケーションが取れてる部署は

プロジェクトがスムーズに進むんです。

「今週中にこれやっておくね」

「じゃあ僕はこっちを担当します」

って感じで、自然と役割分担ができる。

結果的に、一人でやるよりも

ずっと大きな成果を出せるようになるんです。

良好な人間関係を築く5つのポイント

人間関係って実は、

ちょっとしたコツさえ掴めば

誰でも上手くいくんです。

この5つのポイントをマスターすれば、

職場でも家庭でも友達関係でも

みんなから愛される人になれちゃいます。

その5つのポイントが、

- 相手に関心を持って接する

- 約束や時間を必ず守る

- 感謝の気持ちを言葉で表現する

- 相手の価値観を尊重する

- 適度な距離感を保つ

この辺りなんですよね。

どれも当たり前に思えるかもですが、

実際にできてる人って意外と少ない。

逆に言えば、これができるだけで

周りと差がつくってことです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相手に関心を持って接する

相手に関心を持つっていうのは、

その人のことを本当に知りたいと思うこと。

これができると、

相手は「この人は自分を大切にしてくれる」

って感じてくれるんです。

具体的には、

- 相手の話をちゃんと聞く

- 質問をして深く知ろうとする

- 相手の変化に気づいてあげる

こんな感じですね。

例えばですが、

同僚が髪型を変えたときに

「髪型変えた?似合ってるね」

って声をかけるだけでも全然違います。

友達が悩んでるときも、

「どうしたの?話聞くよ」

って言ってあげるだけで

相手は嬉しく感じるもんです。

でもね、ここで大切なのが

本当に関心を持つってことなんです。

表面的に聞いてるだけだと

相手にはバレちゃうんですよね。

「この人、適当に聞いてるな」

って思われたら逆効果。

だからこそ、

心から相手のことを知りたいと思って

接することが大切なんです。

約束や時間を必ず守る

約束や時間を守るっていうのは、

信頼関係の基本中の基本。

これができない人とは、

誰だって深い関係になりたくないですよね。

なぜかって言うと、

- 約束を破られると裏切られた気分になる

- 時間を守らない人は相手を軽視してる

- 信頼できない人とは安心して付き合えない

こういう心理が働くからです。

逆に言うと、

約束や時間をきちんと守る人は

「この人は信頼できる」

って思ってもらえるんです。

例えば、友達と待ち合わせするとき

必ず5分前には到着する。

仕事で「明日までに資料作ります」

って言ったら絶対に間に合わせる。

こういう小さなことの積み重ねが

信頼関係を作っていくんですよね。

しかもね、これって一度失うと

取り戻すのがすごく大変なんです。

「あの人はいつも遅刻する」

って一度思われちゃうと、

その印象を変えるのに時間がかかる。

だからこそ、

最初からきちんと守ることが

めちゃくちゃ重要なんです。

感謝の気持ちを言葉で表現する

感謝の気持ちを言葉にするって、

人間関係を良くする魔法みたいなもの。

「ありがとう」って言われて

嫌な気分になる人なんていないですからね。

というのも、

- 感謝されると自分の価値を感じられる

- 「ありがとう」は相手を認める言葉

- 感謝を伝えると相手も優しくなる

こんな効果があるからなんです。

でも、ただ「ありがとう」って言うだけじゃ

もったいないんですよね。

「手伝ってくれてありがとう、

おかげですごく助かった」

「いつも気にかけてくれてありがとう、

あなたがいてくれて心強い」

みたいに、具体的に何に感謝してるか

伝えるとさらに効果的です。

実際に、感謝を伝える習慣がある人って

周りにファンが多いんですよね。

「あの人といると気分がいい」

って思われるから、

自然と人が集まってくるんです。

たった一言なのに、

こんなに人間関係が変わるなんて

すごいと思いませんか?

だからこそ、

感謝の気持ちはケチらずに

どんどん伝えていきましょう。

相手の価値観を尊重する

相手の価値観を尊重するっていうのは、

「あなたの考え方も大切だよ」

って伝えることなんです。

これができると、

相手は安心してあなたと関われるようになります。

なぜなら、

- 否定されないと分かると心を開ける

- 自分らしくいられる相手を信頼する

- 価値観を認めてくれる人を大切にしたくなる

こういう心理があるからです。

例えば、あなたが映画好きでも

相手がアニメ好きだったとします。

そのとき、

「アニメなんて子供っぽい」

って言っちゃダメなんですよね。

「アニメも面白そうだね、

今度おすすめ教えて」

って言えると最高です。

職場でも同じで、

仕事のやり方が違う同僚がいても

「そのやり方もいいね」

って認めてあげる。

そうすると相手も、

あなたのやり方を尊重してくれるように

なるんですよね。

ただし、ここで注意したいのが

自分の価値観を曲げる必要はないってこと。

相手を尊重しつつ、

自分も大切にするバランスが

大切なんです。

適度な距離感を保つ

適度な距離感を保つっていうのは、

相手にとって心地よい関係を作ること。

近すぎても遠すぎてもダメで、

ちょうどいい距離感が大切なんです。

どうしてかって言うと、

- 近すぎると相手が息苦しく感じる

- 遠すぎると関係が深まらない

- 適度な距離だと安心して付き合える

こんな理由があるからです。

例えば、仲良くなったからって

毎日LINEを送りまくったり、

相手のプライベートに

ズカズカ入り込んだりしちゃダメ。

「今日何してた?」

「誰と会ってたの?」

って詮索しすぎると

相手は逃げたくなっちゃいます。

逆に、全然連絡を取らなかったり

話しかけなかったりすると

「この人、私に興味ないのかな」

って思われちゃう。

だからこそ、相手の反応を見ながら

距離感を調整することが大切なんです。

相手がもっと話したそうだったら

少し近づいてみる。

ちょっと引いてる感じがしたら

少し距離を置いてみる。

この微調整ができるようになると、

誰とでも良い関係が築けるように

なるんですよね。

コミュニケーション上手な人が実践している習慣3つ

コミュニケーション上手な人って、

実は毎日やってる習慣があるんです。

この習慣を身につけるだけで、

人との関係がガラッと変わって

話すのが楽しくなりますよ。

その習慣がこちら、

- 毎日積極的に挨拶する

- 相手の良い点を見つけて褒める

- 定期的に自分の伝え方を振り返る

この3つなんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってる人は意外と少ない。

でも、これができるようになると

自然と人が寄ってくるようになるんです。

それぞれ解説していきます。

毎日積極的に挨拶する

挨拶って、

コミュニケーションの入り口なんです。

なぜなら、挨拶から始まることで

相手との心の距離がぐっと縮まるから。

例えば、

- 朝会った時の「おはようございます」

- エレベーターで一緒になった時の会釈

- 帰る時の「お疲れ様でした」

こんな当たり前のことですね。

でもさ、これを毎日欠かさずやってると

相手の印象に残るんですよ。

特に、普段あまり話さない人にも

積極的に声をかけてみてください。

「あの人、いつも感じいいな」

って思われるようになるんです。

ちなみにですが、

挨拶するときは笑顔も大切。

無表情で「おはようございます」って言われても

なんか怖いじゃないですか。

でも、にこっと笑って挨拶されたら

こっちも自然と笑顔になっちゃう。

そうやって、お互いに気持ちよく

一日をスタートできるんですよね。

だからこそ、

挨拶は積極的にやっていきましょう。

相手の良い点を見つけて褒める

褒めるっていうのは、

相手の自己肯定感を高めてあげること。

これができる人は、

みんなから愛されるんです。

なぜかっていうと、

- 髪型変えたんですね、似合ってます

- その服、色がすごくきれいですね

- 今日の資料、とても分かりやすかったです

こういう風に言われると

嬉しくなっちゃうでしょ?

人って、認められたい生き物なんです。

だから褒められると嬉しいんですよね。

でもここで大事なのが、

本当に思ったことを褒めること。

適当に褒めても、

相手には伝わっちゃうんです。

例えば、同僚が新しいプレゼンをした時に

「話し方がとても聞きやすかった」

って具体的に褒めてあげる。

そうすると、その人は

「この人は私のことをちゃんと見てくれてる」

って感じるんです。

ただし、褒めすぎは逆効果。

毎日毎日褒めてたら

「この人、何か裏があるのかな」

って思われちゃいます。

だから、本当に良いなって思った時に

素直に伝えるのがベストですね。

定期的に自分の伝え方を振り返る

振り返りっていうのは、

自分のコミュニケーションを客観視すること。

これをやってる人とやってない人では、

成長のスピードが全然違うんです。

どういうことかというと、

- 今日の会話、相手は楽しそうだったかな

- あの時の言い方、きつく聞こえなかったかな

- もっと分かりやすく説明できたかも

こんな感じで考えてみるんです。

例えば、会議で発言した後に

「みんなの反応はどうだったかな」

って思い返してみる。

もし反応が薄かったら、

「もう少し具体例があった方が良かったかも」

って次に活かせるじゃないですか。

でもね、これって一人でやるのは

なかなか難しいんですよ。

だから、信頼できる友達や同僚に

「今日の話し方どうだった?」

って聞いてみるのもいいですね。

最初は恥ずかしいかもしれないけど、

素直にフィードバックをもらえると

めちゃくちゃ成長できるんです。

それに、振り返りを習慣にしてると

だんだん話しながら

「今の伝わったかな」

って考えられるようになります。

そうなったら、

コミュニケーション上手の仲間入りですね。

人間関係で失敗しないための注意点4つ

人間関係でうまくいかない人って、

実は共通してやっちゃってることがあるんです。

これを知っておくだけで、

職場でも友達関係でも格段にうまくいくようになります。

その注意点が、

- 一方的に話し続けないこと

- 相手を批判や否定しないこと

- プライベートに踏み込みすぎないこと

- 感情的になって対応しないこと

なんですよね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

意外とできてない人が多いんです。

この4つを意識するだけで、

周りの人との関係がびっくりするほど良くなりますよ。

それぞれ解説していきます。

一方的に話し続けないこと

一方的に話し続けるのって、

相手にとってすごく負担になっちゃうんです。

なんでかっていうと、

会話のキャッチボールができなくなるから。

例えば、

- 自分の話ばかりする

- 相手の返事を待たない

- 話を遮って自分の話に持っていく

こんなことをしてると、

相手は疲れちゃうんですよね。

もっと具体的に言うと、

「昨日映画見に行ったんだけど〜」って相手が話し始めたのに、

「あ、映画といえば俺もこの前〜」って話を奪っちゃう感じです。

これをやられると、

相手は「この人は私の話に興味ないんだな」って思っちゃいます。

だからこそ、

相手の話をちゃんと最後まで聞くことが大切なんです。

そうすれば相手も、

「この人は私の話を聞いてくれる」って感じて、

あなたに好感を持つようになります。

会話は一人でするものじゃなくて、

みんなで作り上げるものなんです。

相手を批判や否定しないこと

相手を批判したり否定したりするのは、

人間関係を壊す一番の原因になっちゃいます。

どうしてかというと、

人は否定されると心を閉ざしちゃうから。

具体的には、

- 「それは間違ってる」

- 「そんなのダメだよ」

- 「普通はそうしないでしょ」

こんな言葉を使っちゃうこと。

例えばですが、

友達が「今度転職しようと思ってるんだ」って相談してきたとき、

「えー、今の会社辞めるなんてもったいないよ」って言っちゃう。

これって相手の気持ちを否定してることになるんです。

相手は勇気を出して相談してくれたのに、

いきなり否定されたら傷ついちゃいますよね。

そんなときは、

「そうなんだ、どんな理由で転職を考えてるの?」

って聞いてあげる方がいいんです。

まずは相手の気持ちを受け止めて、

それから一緒に考えてあげる。

そうすることで、

相手はあなたを信頼してくれるようになります。

プライベートに踏み込みすぎないこと

プライベートに踏み込みすぎるのって、

相手にとってはすごく不快なことなんです。

なぜなら、

人にはそれぞれ話したくないことがあるから。

よくあるのが、

- 年収や貯金額を聞く

- 恋人や結婚の話を詳しく聞く

- 家族の事情を根掘り葉掘り聞く

こういうことですね。

たとえば職場で、

「○○さんって彼氏いるんですか?なんで結婚しないんですか?」

って聞いちゃうパターン。

聞いてる本人は軽い気持ちでも、

聞かれる方は「なんでそんなこと答えなきゃいけないの?」って思っちゃいます。

人にはそれぞれ事情があるし、

話したくないことだってあるんですよね。

だからこそ、

相手が自分から話してくれるまでは、

深く聞かない方がいいんです。

もし相手が話してくれたら、

「教えてくれてありがとう」って気持ちで聞く。

そうすれば相手も、

「この人になら話しても大丈夫」って思ってくれるようになります。

感情的になって対応しないこと

感情的になって対応しちゃうと、

相手との関係がこじれちゃうことが多いんです。

どうしてかっていうと、

感情的になると冷静な判断ができなくなるから。

例えば、

- イライラして声を荒げる

- 相手の意見に対して怒る

- 感情に任せて言い返す

こんなことをしちゃうんですね。

具体的に言うと、

会議で自分の提案が却下されたとき、

「なんで分かってくれないんですか!」って感情的になっちゃう。

そうすると周りの人は、

「この人は感情的で話しづらい」って思っちゃいます。

でも実際は、

一度深呼吸して冷静になってから話せばいいだけなんです。

「そうですね、もう一度整理して説明させてください」

って言えば、相手も聞く耳を持ってくれます。

感情的になりそうなときは、

「ちょっと時間をください」って言って、

一旦その場を離れるのも効果的ですよ。

冷静になってから話せば、

お互いにとって良い解決策が見つかることが多いんです。

音楽が自己表現に効果的な4つの理由

実は音楽って、

最強の自己表現ツールなんです。

音楽を使えば、

普段言えない気持ちも相手に伝わるし、

あなたらしさも自然に表現できちゃいます。

その理由が、

- 感情を直接的に伝えられるから

- 言葉では表現できない気持ちを表現できるから

- 個性や価値観を自然に示せるから

- 相手との共感を生み出しやすいから

この4つなんですよね。

どれも音楽だからこそできることで、

他の方法じゃなかなか難しい。

だからこそ音楽は、

自己表現の手段として最高なんです。

順番に詳しく見ていきましょう。

感情を直接的に伝えられるから

音楽は感情を

そのまま相手に届けられるツールです。

なぜかというと、

音楽には感情を揺さぶる力があるから。

例えば、

- 悲しい時に聞く曲

- 嬉しい時に聞く曲

- 怒ってる時に聞く曲

こんな風に、

気分によって選ぶ曲って変わりますよね。

これって逆に言えば、

曲を聞いただけで

その人の感情が分かるってことなんです。

友達が失恋した時に

切ないバラードを聞いてたら、

「あ、今辛いんだな」って分かるじゃないですか。

でも、これが言葉だと

「今日は悲しいです」

って直接言わないと伝わらない。

音楽なら何も言わなくても、

曲を流すだけで気持ちが伝わる。

だから音楽は、

感情を伝える最高の手段なんです。

言葉では表現できない気持ちを表現できるから

音楽の凄いところは、

言葉にならない複雑な気持ちも表現できること。

これができるのは、

音楽が感覚的なものだからなんです。

具体的には、

- なんとなくモヤモヤする気持ち

- 説明できない不安感

- 言葉にできない喜び

こういう微妙な感情って、

言葉で説明するの難しくないですか。

でも音楽なら、

その微妙なニュアンスも表現できちゃう。

例えば、春の夕暮れに感じる

ちょっと切ない気持ちとか。

あれって言葉で説明しようとすると

めちゃくちゃ難しいんですけど、

音楽なら一発で伝わります。

実際、多くのアーティストが

「言葉では表現できない気持ちを音楽にした」

って言ってるんですよね。

それくらい音楽には、

言葉を超えた表現力があるんです。

だからこそ、

複雑な気持ちも音楽なら表現できちゃう。

個性や価値観を自然に示せるから

音楽を通じて、

あなたの個性や価値観が自然に伝わります。

どうしてかと言うと、

音楽の好みってその人らしさが出るから。

例えば、

- ロックが好きな人

- クラシックが好きな人

- ジャズが好きな人

それぞれ全然違う雰囲気ですよね。

ロック好きの人って

エネルギッシュで自由な感じがするし、

クラシック好きの人は

落ち着いてて上品な印象がある。

これって音楽の好みから

その人の価値観が見えてるってことなんです。

さらに言うと、

どんな歌詞に共感するかでも

その人の考え方が分かっちゃう。

恋愛の歌ばかり聞く人と

社会問題を歌った曲を好む人では、

関心のあることが全然違うじゃないですか。

だから音楽を共有するだけで、

自然とあなたらしさが伝わる。

これって他の方法だと

なかなか難しいことなんですよね。

相手との共感を生み出しやすいから

音楽は人と人をつなげる

最高のコミュニケーションツールです。

なぜなら、

同じ音楽を好きな人同士は

共感しやすいから。

よくあるのが、

- 同じアーティストが好きな人と仲良くなる

- 同じ曲で盛り上がる

- 音楽の話で距離が縮まる

こんな経験ありませんか。

初対面の人でも、

好きな音楽が一緒だと

一気に親近感が湧くんですよね。

それに音楽って、

一緒に聞くことで

同じ感情を共有できるんです。

例えば、友達と一緒に

お気に入りの曲を聞いてる時って

なんだか心が通じ合ってる感じがしません?

これは音楽が持つ

共感を生み出す力なんです。

実際、コンサートやライブに行くと

知らない人同士でも

一体感を感じられるじゃないですか。

あれも音楽の共感力の表れなんですよね。

だからこそ音楽を使えば、

相手との距離をぐっと縮められる。

これが音楽を使った自己表現の

最大のメリットなんです。

音楽で自己表現力を高める5つの方法

音楽って実は、

自分の気持ちを表現する最強のツールなんです。

この記事を読めば、

音楽を使って自分らしさを

もっと自然に表現できるようになります。

具体的には、

- 自分の感情に合う楽曲を見つける

- 楽器演奏や歌唱にチャレンジする

- 音楽の歌詞から自分の想いを学ぶ

- 音楽を通じて新しい価値観に触れる

- 音楽制作で創造性を発揮する

この5つの方法があるんですよね。

どれも今日からすぐに始められるし、

特別な才能なんて必要ありません。

音楽がコミュニケーションの手段として

どれだけ強力かも分かってもらえるはず。

それぞれ解説していきます。

自分の感情に合う楽曲を見つける

自分の今の気持ちにぴったりな曲を見つけること、

これが自己表現の第一歩なんです。

なぜかって言うと、

音楽って感情を映し出す鏡みたいなものだから。

例えば、

- 悲しいときに聞きたくなるバラード

- 元気を出したいときのアップテンポな曲

- 恋をしてるときのラブソング

こんな風に、

気持ちと音楽って自然に結びつくじゃないですか。

もっと具体的に言うなら、

失恋したときに聞く切ない曲とか、

試験前に気合を入れるロック音楽とか。

そういう「今の自分の気持ち」に

ぴったりハマる曲を意識的に探してみるんです。

ここで大切なのは、

他の人がどう思うかじゃなくて

自分がどう感じるかってこと。

友達が「この曲ダサい」って言っても、

あなたが心から好きなら

それがあなたの個性なんですよね。

音楽の好みって人それぞれ違うから、

自分だけの感情にフィットする曲を

見つけることが自己表現につながるんです。

楽器演奏や歌唱にチャレンジする

楽器を弾いたり歌ったりするのは、

自分の内側にあるものを外に出す最高の方法。

どうしてかっていうと、

自分の手や声を使って音を作るから

より直接的に感情を表現できるんです。

具体的には、

- ギターで好きな曲を弾いてみる

- お風呂で大きな声で歌う

- ピアノで簡単なメロディーを作る

こんなことから始めればOK。

最初は全然うまくいかないかもしれないけど、

それでも自分なりの音が出せたときって

すごく嬉しいんですよね。

例えば、ギターの弦を一本だけ弾いても、

その音には確実にあなたの個性が入ってる。

力の入れ方とか、

弾くタイミングとか、

そういう細かいところに

あなたらしさが現れるんです。

ただし、完璧を目指す必要はないよ。

プロの演奏家になるわけじゃないから、

楽しく自分なりに表現できればそれで十分。

下手でも構わないし、

間違えても全然大丈夫なんです。

大事なのは、

自分の気持ちを音に込めること。

音楽の歌詞から自分の想いを学ぶ

歌詞って実は、

自分の気持ちを言葉にするお手本なんです。

その理由は、

作詞家の人たちが感情を言葉で表現する

プロだからなんですよね。

例えば、

- 恋愛の複雑な気持ちを表現した歌詞

- 友情の大切さを歌った言葉

- 夢に向かう気持ちを込めたメッセージ

こういう歌詞を読んでると、

「あ、自分もこんな気持ちだった」

って気づくことがあるんです。

もっと詳しく言うと、

普段なら「なんかモヤモヤする」

としか言えない気持ちを、

歌詞が「切ない」とか「懐かしい」

とかって表現してくれてる。

そんな言葉に出会ったら、

今度は自分でも使ってみるんです。

でも、そのまま真似するんじゃなくて、

自分なりにアレンジしてみる。

日記に書いてみたり、

友達との会話で使ってみたり、

SNSで発信してみたり。

そうやって少しずつ、

自分の感情を言葉で表現するのが

上手になっていくんですよね。

歌詞から学んだ表現方法は、

きっとあなたの自己表現力を

グンと高めてくれるはずです。

音楽を通じて新しい価値観に触れる

いろんなジャンルの音楽を聞くことで、

今まで知らなかった世界が見えてくるんです。

なぜなら、音楽にはその文化や

時代背景が込められてるから。

具体的には、

- 海外の音楽から異文化を感じる

- 昔の音楽からその時代を知る

- 新しいジャンルで価値観が広がる

こんな体験ができるんですよね。

例えば、レゲエ音楽を聞いてると

ジャマイカの自由な雰囲気が伝わってきたり、

クラシック音楽で上品な気持ちになったり。

ジャズを聞いてると

大人っぽい気分になるし、

K-POPを聞いてると

韓国の文化に興味が湧いてくる。

そうやって新しい価値観に触れることで、

自分の中にも新しい表現方法が生まれるんです。

ここで面白いのは、

最初は「なんか変な音楽だな」

って思ってた曲でも、

何回か聞いてるうちに好きになったりすること。

それって、自分の感性が

広がってる証拠なんですよね。

新しい音楽との出会いは、

新しい自分との出会いでもあるんです。

音楽制作で創造性を発揮する

自分で音楽を作るのは、

究極の自己表現なんですよね。

理由は簡単で、

メロディーも歌詞も全部

自分のオリジナルだから。

今は、

- スマホアプリで簡単に作曲できる

- 無料ソフトで本格的な音楽制作

- 楽器がなくてもパソコンで演奏

こんな風に、

誰でも気軽に音楽制作ができる時代。

最初は鼻歌で適当にメロディーを作って、

それをスマホで録音するだけでもOK。

そこから少しずつ、

楽器の音を重ねてみたり、

歌詞をつけてみたり。

例えば、今日あった嬉しいことを

そのまま歌にしてみるとか、

好きな人への気持ちを

メロディーに込めてみるとか。

そんな小さなことから始めればいいんです。

完成度なんて気にしなくていいし、

他の人に聞かせる必要もない。

自分だけの音楽を作ることで、

自分だけの表現方法が見つかるんです。

作った音楽を聞き返すと、

「あの時こんな気持ちだったんだ」

って客観的に自分を見つめ直せる。

それが自己理解を深めて、

もっと豊かな自己表現につながっていくんですよね。

音楽をコミュニケーションツールとして活用する6つのステップ

音楽って実は、

最強のコミュニケーションツールなんです。

この6つのステップを覚えとけば、

人との関係がめちゃくちゃ深くなります。

そのステップが、

- STEP1. 相手の音楽の好みをリサーチする

- STEP2. 共通の音楽体験を作り出す

- STEP3. 音楽を話題のきっかけにする

- STEP4. プレイリストを共有して関係を深める

- STEP5. 一緒に音楽イベントに参加する

- STEP6. 音楽を通じて感謝の気持ちを伝える

なんですよね。

音楽は言葉を超えて

心と心を繋ぐ魔法みたいなもの。

でもね、ただ音楽が好きってだけじゃダメで、

戦略的に使うのがコツなんです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 相手の音楽の好みをリサーチする

相手の音楽の好みを知ることが、

すべての始まりなんです。

だって、相手が何を好きかわからないと、

どんな音楽で繋がればいいかわからないじゃないですか。

リサーチする方法としては、

- SNSの投稿をチェックする

- 何気ない会話で聞いてみる

- 一緒にいるときの反応を見る

こんな感じですね。

例えばですが、

インスタのストーリーで音楽付けてる人って

結構いるじゃないですか。

そこでどんなジャンルの音楽を

よく使ってるかチェックするんです。

ロックが多いのか、

ポップスが多いのか、

それともバラードが多いのか。

そうやって相手の音楽の傾向を

つかんでおくのが大切なんです。

でもね、ここで注意したいのが、

あんまり露骨にリサーチしすぎないこと。

自然な会話の中で

「最近どんな音楽聞いてる?」

って聞くのがベストですね。

相手の好みがわかれば、

次のステップに進めます。

STEP2. 共通の音楽体験を作り出す

共通の音楽体験っていうのは、

一緒に同じ音楽を楽しむ時間のことです。

これができると、

二人だけの特別な思い出ができるんですよね。

具体的には、

- 同じ曲を一緒に聞く

- カラオケに行く

- 音楽番組を一緒に見る

みたいなことです。

例えば、相手がJ-POPが好きだとわかったら、

「今度新しいアーティスト見つけたんだけど、一緒に聞いてみない?」

って提案してみるんです。

そのとき大切なのが、

相手のペースに合わせること。

無理やり自分の好きな音楽を

押し付けちゃダメなんです。

相手が「いいね!」って言った曲を

一緒に盛り上がって聞く。

そうすると、その曲が流れるたびに

お互いのことを思い出すようになるんです。

これって恋人同士でよくある

「二人の歌」みたいなものですね。

友達同士でも同じで、

共通の音楽体験があると絆が深まります。

STEP3. 音楽を話題のきっかけにする

音楽を話題のきっかけにするのは、

会話を自然に始める最高の方法なんです。

なぜかというと、

音楽って感情に直接働きかけるから。

話しやすい雰囲気を

作りやすいんですよね。

例えば、

- 「この曲知ってる?」

- 「昨日のライブ見た?」

- 「この歌詞すごくない?」

こんな風に切り出すんです。

実際に僕の友達でも、

初対面の人と話すときは必ず音楽の話から入る人がいます。

その人曰く、

「音楽の話だと相手も身構えないし、自然に盛り上がれる」

とのこと。

確かに、いきなり仕事の話とか

プライベートな話をするよりも、

音楽の話の方が気軽ですよね。

それに、音楽の好みがわかると

その人の性格もなんとなく見えてくる。

ロックが好きな人は情熱的だったり、

クラシックが好きな人は落ち着いてたり。

もちろん絶対じゃないけど、

会話のヒントにはなります。

音楽を入り口にして、

どんどん話を広げていきましょう。

STEP4. プレイリストを共有して関係を深める

プレイリストを共有するっていうのは、

現代版のミックステープみたいなものです。

これがめちゃくちゃ効果的で、

相手との距離がグッと縮まるんです。

なんでかって言うと、

プレイリストってその人の内面が表れるから。

共有する方法としては、

- SpotifyやApple Musicでシェア

- YouTubeの再生リストを作る

- LINEで曲のリンクを送る

こんな感じですね。

例えば、

「今の気分にぴったりな曲集めてみた!」

って言って10曲くらいのプレイリストを送るんです。

相手も「私も作ってみる!」

って言ってくれたら大成功。

お互いのプレイリストを聞いて、

「この曲いいね!」

「これ知らなかった!」

って会話が生まれます。

実際、音楽って自己表現の手段として

すごく大きな役割を果たしてるんです。

だから、プレイリストを共有するってことは

お互いの内面を見せ合うってこと。

それって、すごく親密な行為なんですよね。

プレイリストを通じて、

相手のことをもっと深く知れちゃいます。

STEP5. 一緒に音楽イベントに参加する

一緒に音楽イベントに参加するのは、

関係を一気に深める最強の方法です。

ライブやコンサートって、

同じ時間、同じ空間で感動を共有するじゃないですか。

これが絆を深めるのに

めちゃくちゃ効果的なんです。

参加できるイベントは、

- アーティストのライブ

- 音楽フェス

- 地域の音楽イベント

とかですね。

例えば、お互いが好きなアーティストの

ライブチケットが取れたとします。

一緒に会場に行って、

同じ曲で盛り上がって、

帰りに感想を話し合う。

この体験って、

絶対に忘れられない思い出になるんです。

僕も友達と初めてライブに行ったときのこと、

今でもはっきり覚えてます。

あの時の興奮とか感動を

一緒に味わったからこそ、

その友達とは今でも仲良しなんです。

音楽イベントの良いところは、

自然とテンションが上がること。

普段は恥ずかしがり屋の人も、

ライブ会場では大声で歌ったりする。

そういう普段見られない一面を

見ることができるのも魅力ですね。

STEP6. 音楽を通じて感謝の気持ちを伝える

音楽を通じて感謝の気持ちを伝えるのは、

言葉だけでは表現しきれない想いを届ける方法です。

音楽には感情を増幅させる力があるから、

ストレートに心に響くんですよね。

感謝を伝える方法として、

- 感謝の気持ちを込めた曲を贈る

- 手紙と一緒に音楽を添える

- 特別な日に思い出の曲をかける

こんなやり方があります。

例えば、友達の誕生日に

「いつもありがとう」の気持ちを込めて、

二人の思い出の曲を贈るんです。

「この曲聞くといつもあなたのこと思い出すよ」

って一言添えて。

これって、ただ「ありがとう」って言うより

ずっと心に残るじゃないですか。

実際に、音楽は感情に直接働きかけるから

記憶にも残りやすいんです。

だから、大切な人への感謝の気持ちを

音楽に込めて伝えると効果抜群。

相手も「この人は私のことを

こんなに大切に思ってくれてるんだ」

って感じてくれます。

音楽を通じた感謝の表現は、

関係をより深いものにしてくれるんです。

文化的背景を理解して音楽を楽しむ方法3つ

音楽って聞いてるだけでも

楽しいけど、実はもっと深く味わえるんです。

文化的背景を知ることで、

今まで気づかなかった音楽の魅力が

どんどん見えてきますよ。

その方法が、

- 楽曲の歴史的背景を調べる

- アーティストの文化的ルーツを学ぶ

- 異なる文化の音楽に積極的に触れる

この3つなんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実はちょっとしたコツさえ分かれば

誰でもカンタンにできちゃいます。

音楽がもっと豊かに感じられるように

なるはずです。

順番に詳しく見ていきますね。

楽曲の歴史的背景を調べる

楽曲の歴史的背景を調べると、

その曲が持つ本当の意味が分かるんです。

だって、どの曲も

その時代の出来事や社会の雰囲気が

反映されてるからなんですよね。

調べ方としては、

- その曲が作られた年代をチェック

- 当時の社会情勢を調べる

- 歌詞に込められたメッセージを読み解く

こんな感じで進めていけばOKです。

例えばですけど、

1960年代のフォークソングって

ベトナム戦争への反対メッセージが

込められてることが多いんです。

ボブ・ディランの「風に吹かれて」も

公民権運動の真っ只中で生まれた曲で、

平和への願いが歌詞に込められてます。

そういう背景を知ってから聞くと、

メロディーの奥にある深い想いが

伝わってくるんですよね。

最近だと、YouTubeとかウィキペディアで

楽曲の背景情報がカンタンに調べられます。

ちょっと調べるだけで、

音楽の聞こえ方がガラッと変わりますよ。

アーティストの文化的ルーツを学ぶ

アーティストの文化的ルーツを学ぶのも、

音楽をもっと深く理解するのに超大切です。

なぜかって言うと、

アーティストが育った環境や文化が

音楽のスタイルに直接影響してるからなんです。

具体的には、

- 出身地の音楽的伝統

- 家族や地域の文化的背景

- 影響を受けた他のアーティスト

これらを調べてみましょう。

たとえばレゲエの神様と呼ばれる

ボブ・マーリーの場合だと、

ジャマイカのラスタファリ文化が

彼の音楽の根っこにあるんです。

ラスタファリっていうのは

アフリカ回帰を目指す宗教的運動で、

自然との調和や平和を重視してます。

だからマーリーの楽曲には

愛と平和のメッセージが

たくさん込められてるんですよね。

こういう文化的背景を知ってると、

なんで彼がドレッドヘアにしてたのかとか、

歌詞で「ジャー」って言葉を使うのかとか、

全部つながって見えてきます。

アーティストの文化的ルーツを学ぶことで、

その人の音楽が持つ本当の意味が

手に取るように分かるようになるんです。

異なる文化の音楽に積極的に触れる

異なる文化の音楽に積極的に触れることで、

音楽の幅がめちゃくちゃ広がります。

というのも、世界中には

私たちが知らない素晴らしい音楽が

山ほどあるからなんです。

おすすめの触れ方は、

- 世界各国の伝統音楽を聞いてみる

- 異文化のポップスやロックを探す

- 音楽フェスで多様なジャンルを体験する

こんな感じで始めてみてください。

例えばアフリカの太鼓音楽を聞くと、

リズムの概念が根本から変わります。

西洋音楽とは全然違う

複雑なポリリズムが使われてて、

体の奥底から湧き上がるような

エネルギーを感じられるんです。

インドの古典音楽なんかも面白くて、

シタールという楽器の音色は

日本人にはなじみがないけど、

聞いてるうちに不思議な魅力に

引き込まれちゃいます。

最近はSpotifyとかの音楽配信サービスで

「世界の音楽」みたいなプレイリストが

たくさん用意されてるんですよね。

そういうのを活用すれば、

家にいながら世界中の音楽に

触れることができちゃいます。

異なる文化の音楽に触れることで、

自分の音楽的な感性も

どんどん豊かになっていくんです。

自己肯定感を高めるべき4つの理由

自己肯定感を高めることで、

あなたの人生は劇的に変わります。

この記事を読むことで、

なぜ自己肯定感が大切なのかが

はっきりと分かるようになります。

自己肯定感を高めるべき理由は、

- 精神的な健康状態が向上するから

- 人間関係が良好になるから

- 仕事のパフォーマンスが上がるから

- ストレス耐性が強くなるから

この4つなんです。

どれも日常生活に

直接関わってくることばかり。

実際に自己肯定感が高い人と

低い人では生活の質が全然違います。

それぞれ解説していきます。

精神的な健康状態が向上するから

自己肯定感が高いと、

心の状態がめちゃくちゃ安定します。

なぜかというと、

自分を受け入れられるようになるから

無駄な悩みが減るんですよね。

例えば、

- 他人と比較して落ち込まない

- 失敗しても立ち直りが早い

- 不安になりにくい

こんな感じで

心が軽やかになるんです。

もっと具体的に言うと、

友達がSNSで楽しそうな写真を

投稿してるのを見ても、

「いいなー」って思うだけで

「それに比べて自分は...」

みたいに落ち込まなくなります。

これってすごく大きな変化で、

毎日の気分が全然違ってくるんです。

ちなみに、心の健康が保たれると

体の健康にも良い影響があります。

ストレスが減ることで

睡眠の質も良くなりますし、

食欲も安定するんですよね。

結果的に、病気になりにくい

体づくりにもつながります。

だからこそ、

精神的な健康のために

自己肯定感を高めるのは大切なんです。

人間関係が良好になるから

自己肯定感が高い人は、

人との付き合いがとても上手です。

どうしてかっていうと、

自分に余裕があるから

相手のことも大切にできるんです。

具体的には、

- 相手の意見を素直に聞ける

- 嫉妬や妬みが少ない

- 感謝の気持ちを伝えやすい

こういう行動が

自然にできるようになります。

例えばですが、

友達が昇進した話を聞いたとき、

心から「おめでとう!」って言えるんです。

自己肯定感が低いと、

「なんで自分じゃないんだろう」

って思っちゃったりしますよね。

でも自己肯定感が高いと、

相手の成功を一緒に喜べます。

そうすると相手も嬉しくなって、

もっと仲良くなれるんです。

また、自分の意見もちゃんと言えるから

対等な関係を築けます。

言いたいことを我慢して

ストレスを溜めることもなくなるし、

相手からも信頼されやすくなるんです。

つまり、自己肯定感を高めることで

周りの人との関係が

どんどん良くなっていくんですね。

仕事のパフォーマンスが上がるから

仕事でも自己肯定感の効果は

めちゃくちゃ大きいんです。

理由は簡単で、

自信を持って行動できるようになるから

結果も自然についてくるんですよね。

例えば、

- 新しいことにチャレンジしやすい

- 失敗を恐れずに行動できる

- 積極的に意見を発言できる

こんな変化が起こります。

会議で「こんなアイデアどうでしょう?」

って提案するとき、

自己肯定感が低いと

「バカにされたらどうしよう」

って不安になっちゃいます。

でも自己肯定感が高いと、

「もし違っても勉強になるし」

って前向きに考えられるんです。

その結果、どんどん発言するようになって

周りからも頼りにされるようになります。

それに、失敗したときの立ち直りも早いです。

「今回はうまくいかなかったけど、

次はもっと良くしよう」

って切り替えられるんですよね。

上司や同僚からも

「あの人は頼もしいな」

って思われるようになって、

昇進のチャンスも増えていきます。

だから仕事で成功したいなら、

自己肯定感を高めるのが

一番の近道なんです。

ストレス耐性が強くなるから

最後に、ストレスに強くなることも

大きなメリットの一つです。

これは、自分のことを信じられるから

困難な状況でも冷静でいられるんです。

ストレス耐性が強いと、

- プレッシャーがかかっても平常心

- 批判されても必要以上に落ち込まない

- 忙しい時期でも体調を崩しにくい

こんな風になれます。

例えば、大事なプレゼンの前日に

「明日失敗したらどうしよう」

って不安になることありますよね。

自己肯定感が高い人は、

「準備はしっかりしたし、

あとは自分を信じてやるだけ」

って思えるんです。

そうすると余計な心配をしないから

ぐっすり眠れて、

当日も良いパフォーマンスができます。

また、上司から厳しいことを言われても

「改善点を教えてくれてるんだな」

って前向きに受け取れるんですよね。

現代社会はストレスがいっぱいです。

SNSでは他人の成功ばかり目につくし、

仕事では常に結果を求められます。

そんな環境だからこそ、

ストレスに負けない心の強さが

めちゃくちゃ重要になってくるんです。

自己肯定感を高めることで、

どんな状況でも自分らしく

生きていけるようになります。

社会問題が自己肯定感に与える3つの影響

今の社会って、

実は私たちの自信をどんどん奪ってるんです。

この3つの影響を知っておけば、

自分を責めすぎずに済むようになります。

その3つが、

- SNSでの比較文化が自信を奪う

- 格差社会が劣等感を生み出す

- 競争社会がプレッシャーを増大させる

なんですよね。

どれも現代社会の特徴的な問題で、

私たちの心に大きな影響を与えてます。

これらの問題を理解することで、

自分の気持ちとうまく付き合えるようになるんです。

それぞれ解説していきます。

SNSでの比較文化が自信を奪う

SNSって、

実は私たちの自信をめちゃくちゃ奪ってるんです。

だって、他の人のキラキラした投稿ばかり

目に入ってくるからなんですよね。

例えば、

- 友達の海外旅行の写真

- 同級生の昇進報告

- 知り合いの幸せそうな家族写真

こんな投稿を見てると、

「自分だけ取り残されてる」って感じちゃう。

でもね、これってすごく当たり前のことで、

みんな良いことしか投稿しないじゃないですか。

失敗したことや辛いことって

わざわざSNSに載せないですよね。

だから実際には、

その人たちにも悩みや困ったことがあるはず。

でも私たちには見えないから、

「みんな自分より幸せそう」って錯覚しちゃうんです。

ここで大切なのは、

SNSは現実の一部分しか映してないってこと。

だからこそ、SNSで見た情報と

自分の現実を比べるのはやめた方がいいんです。

格差社会が劣等感を生み出す

格差社会っていうのは、

お金持ちと貧しい人の差がどんどん広がってる社会のこと。

この格差が、私たちの心に

「自分はダメなんじゃないか」って気持ちを植え付けるんです。

例えば、

- 高級車に乗ってる人を見たとき

- ブランド品を持ってる人を見たとき

- 立派な家に住んでる人を知ったとき

こんなときに、

「自分は何もできてない」って感じちゃいません?

でもね、これって個人の能力だけの問題じゃないんです。

生まれた環境や運、タイミングなど

いろんな要素が関係してるんですよね。

だから、お金や物で

自分の価値を測る必要はないんです。

あなたにはあなたの良いところがあるし、

お金じゃ測れない価値がたくさんある。

そのことを忘れずに、

自分らしく生きていけばいいんです。

競争社会がプレッシャーを増大させる

競争社会っていうのは、

みんなが「勝ち負け」を意識して生きてる社会のこと。

この環境が、私たちに

「負けちゃいけない」っていうプレッシャーをかけるんです。

たとえばですが、

- 受験での偏差値競争

- 就職活動での企業ランキング

- 年収での序列意識

こういうのって、

常に誰かと比べられてる感じがしますよね。

しかもですね、この競争って

終わりがないのが特徴なんです。

一つの目標をクリアしても、

また次の競争が待ってるじゃないですか。

だから、いつまでたっても

「これで十分」って思えないんです。

でも本当は、人生って

競争じゃなくて冒険なんですよね。

自分のペースで歩いて、

自分なりの幸せを見つけていけばいい。

他の人と比べるんじゃなくて、

昨日の自分と比べてちょっとでも成長してたら

それで十分なんです。

自己肯定感が低い人に共通する5つの特徴

自己肯定感が低い人って、

実は共通する行動パターンがあるんです。

これを知っておくだけで、

自分の心の状態がよく分かるようになります。

その特徴っていうのが、

- 失敗を必要以上に恐れてしまう

- 他人の評価ばかり気にしてしまう

- 自分の意見を言えずにいる

- 完璧でないと満足できない

- 過去の失敗をいつまでも引きずる

この5つなんですね。

どれか一つでも当てはまったら、

自己肯定感が下がってる可能性が高いです。

でも大丈夫、

まずは自分の状態を知ることから始まります。

それぞれ解説していきます。

失敗を必要以上に恐れてしまう

失敗を恐れすぎるっていうのは、

自己肯定感が低い人の代表的な特徴です。

なぜかっていうと、

失敗したときに自分を責めすぎちゃうから。

例えば、

- 新しいことにチャレンジできない

- 間違いを犯すのが怖くて行動できない

- 完璧にできる自信がないと始められない

こんな感じで、

行動する前から諦めちゃうんです。

もっと具体的に言うと、

「資格試験を受けたいけど、落ちたら恥ずかしい」

って思って申し込みすらしないとか。

「新しい習い事を始めたいけど、

上手くできなかったらどうしよう」

って考えて結局やらないとか。

ここで大切なのは、

失敗って実は成長のチャンスだってこと。

失敗から学べることの方が、

成功から学べることより多いんです。

だって、失敗したときに

「次はこうしよう」って考えるじゃないですか。

それが一番の学びになるんですよね。

失敗を恐れすぎると、

どんどん行動できなくなっちゃいます。

他人の評価ばかり気にしてしまう

他人の評価を気にしすぎるのも、

自己肯定感が低い人の典型的な特徴。

これは自分で自分を認められないから、

他の人に認めてもらおうとしちゃうんです。

具体的には、

- SNSの「いいね」の数が気になる

- 人からどう思われてるか常に心配

- 批判されるのが怖くて本音が言えない

こういう状態になっちゃうんですね。

例えばですけど、

友達と遊んでる写真をSNSに投稿して、

「いいね」が少ないと落ち込んじゃう。

「私って人気ないのかな」

「みんなに嫌われてるのかな」

って考えちゃうんです。

でもね、

他人の評価って実はあてにならないんですよ。

だって、その人の気分とか、

その日の状況によって変わるから。

それに、他人の評価ばかり気にしてると、

本当の自分が分からなくなっちゃいます。

自分がどう思うかが一番大切なのに、

それを見失っちゃうんですね。

他人の評価を気にしすぎると、

自分らしく生きられなくなっちゃいます。

自分の意見を言えずにいる

自分の意見が言えないっていうのは、

「間違ってたらどうしよう」って思っちゃうから。

自己肯定感が低いと、

自分の考えに自信が持てないんです。

よくあるのが、

- 会議で意見を求められても黙ってしまう

- 友達との会話で合わせてばかりいる

- 本当は違う意見なのに「そうだね」って言っちゃう

こんな感じで、

自分を押し殺しちゃうんですね。

例えば、みんなでお昼ご飯を決めるとき、

本当はお寿司が食べたいのに、

「何でもいいよ」って言っちゃう。

そして結局、

あんまり好きじゃないパスタを食べることになって、

心の中でモヤモヤしちゃうんです。

でもさ、

自分の意見って実はすごく価値があるんですよ。

だって、あなたにしかない視点とか、

あなただけの経験があるから。

それを言わないのって、

すごくもったいないことなんです。

間違ってても全然いいんですよ。

間違いから学べることもあるし。

自分の意見を言えないと、

どんどん自分が小さくなっちゃいます。

完璧でないと満足できない

完璧主義っていうのも、

自己肯定感が低い人によくある特徴です。

これは「完璧じゃない自分はダメ」

って思い込んじゃってるから。

例えば、

- テストで90点取っても「100点じゃないからダメ」

- 料理を作っても「もっと美味しくできたはず」

- 仕事で褒められても「まだまだ足りない」

こんな風に、

いつも自分にダメ出ししちゃうんです。

もっと具体的に言うと、

友達に手作りクッキーをあげて、

「美味しい!」って言われても、

「でも焼き色がちょっと濃すぎた」

って気にしちゃう。

そうやって、

せっかくの成功体験を台無しにしちゃうんですね。

ここで知っておいてほしいのは、

完璧な人なんてこの世にいないってこと。

みんな何かしら欠点があるし、

それが普通なんです。

完璧を求めすぎると、

何をやっても満足できなくなっちゃいます。

そうすると、

どんどん自分が嫌いになっちゃうんですよね。

完璧でなくても、

あなたは十分価値のある人なんです。

過去の失敗をいつまでも引きずる

過去の失敗をずっと覚えてるのも、

自己肯定感が低い人の特徴なんです。

なんでかっていうと、

その失敗が「自分はダメな人間だ」

っていう証拠だと思っちゃうから。

よくあるパターンが、

- 昔の恥ずかしい出来事を思い出して落ち込む

- 「あのとき失敗したから今度もダメかも」って思う

- 過去の自分を責め続けてしまう

こういう状態になっちゃうんですね。

例えばですけど、

中学生のときに発表で失敗したことを、

大人になった今でも思い出して、

「あのとき恥ずかしかったな」

って落ち込んじゃう。

そして、

「だから私は人前で話すのが苦手なんだ」

って決めつけちゃうんです。

でもね、

過去は過去でしかないんですよ。

今のあなたは、

そのときのあなたとは違います。

経験も積んでるし、

成長もしてるはずです。

過去の失敗にとらわれすぎると、

新しいチャレンジができなくなっちゃいます。

失敗は失敗として受け入れて、

そこから学んだことを活かすのが大切なんですね。

過去を引きずると、

未来への可能性を閉ざしちゃいます。

自己肯定感を効果的に高める7つの方法

自己肯定感を高めるには、

毎日の小さな習慣を変えることが一番大切なんです。

この記事を読めば、

今日からすぐに実践できる方法が分かって、

自分に自信が持てるようになります。

具体的には、

- 自分の長所を毎日書き出す

- 小さな成功体験を積み重ねる

- ネガティブな思考を客観視する

- 感謝の気持ちを習慣化する

- 完璧主義をやめて60点を目指す

- 信頼できる人との時間を増やす

- 自分を他人と比較することをやめる

この7つの方法なんですよね。

どれも難しいことじゃなくて、

ちょっとした意識の変化でできることばかり。

実際に多くの人が実践して、

効果を感じてる方法です。

それぞれ詳しく解説していきます。

自分の長所を毎日書き出す

自分の長所を毎日書き出すっていうのは、

自分の良いところに意識を向ける習慣のこと。

これをやると脳が自然と

自分の良い面を探すようになるんです。

例えば、

- 今日は時間通りに起きられた

- 友達に優しい言葉をかけられた

- 仕事でミスをしなかった

こんな小さなことでも

全然OKなんですよね。

もっと具体的に言うと、

「今日はコンビニの店員さんに

ありがとうって言えた」

みたいなことでも立派な長所です。

ここで大切なのは、

毎日続けることなんです。

最初は思い浮かばなくても、

続けてるうちに必ず見つかるようになる。

人間の脳って面白くて、

意識を向けたものをどんどん見つけるようになるんです。

だからこそ、

長所を書き出す習慣を作りましょう。

小さな成功体験を積み重ねる

小さな成功体験を積み重ねるっていうのは、

達成しやすい目標をクリアしていくこと。

なぜなら成功体験が増えると、

「自分はできる人間だ」って思えるようになるからです。

具体的には、

- 毎朝6時に起きる

- 1日1回は散歩する

- 本を1ページ読む

こんな簡単なことから

始めるのがコツですね。

例えばですが、

いきなり「毎日10キロ走る」

なんて目標を立てちゃダメなんです。

最初は「玄関から外に出る」

くらいの小さな目標でいい。

それができたら次の日は

「家の周りを1周する」

って感じで少しずつ増やしていく。

そうやって小さな「できた!」を

積み重ねていくことが大事なんです。

成功体験って麻薬みたいなもので、

一度味わうともっと欲しくなる。

だからこそ、

小さな成功から始めましょう。

ネガティブな思考を客観視する

ネガティブな思考を客観視するっていうのは、

自分の悪い考えを第三者の目で見ること。

これができるようになると、

感情に振り回されなくなるんです。

例えば、

- 「また失敗した」と思った時

- 「自分はダメな人間だ」と感じた時

- 「みんなに嫌われてる」と考えた時

こんな時に一歩下がって

冷静に考えてみるんです。

もっと具体的に言うと、

「今の自分は失敗を大げさに捉えてるな」

「本当にダメな人間なのかな?」

って自分に問いかけてみる。

すると不思議なことに、

そのネガティブな考えが

ただの思い込みだって気づくんです。

でもね、最初はうまくいかなくても

全然大丈夫なんですよ。

客観視するのって

慣れが必要だから。

練習すればするほど、

感情と事実を分けて考えられるようになります。

だからこそ、

ネガティブな思考が浮かんだら

一度立ち止まって客観視してみましょう。

感謝の気持ちを習慣化する

感謝の気持ちを習慣化するっていうのは、

毎日「ありがたいな」って思うことを見つけること。

感謝する習慣があると、

自分の周りにある良いことに気づけるようになるんです。

具体的には、

- 今日食べたご飯が美味しかった

- 家族が元気でいてくれる

- 友達からメッセージが来た

こんな当たり前のことでも

感謝の対象になるんですよね。

例えばですが、

朝起きた時に「今日も目が覚めた」

って感謝してみる。

夜寝る前に「今日も一日無事に過ごせた」

って思ってみる。

そうすると段々と、

自分の人生って悪くないなって

思えるようになってくるんです。

感謝の気持ちって伝染するもので、

自分が感謝してると周りの人も

優しくしてくれるようになる。

そうするとまた感謝することが増えて、

良い循環が生まれるんです。

だからこそ、

感謝の習慣を作ってみましょう。

完璧主義をやめて60点を目指す

完璧主義をやめて60点を目指すっていうのは、

100点じゃなくても合格点なら良しとすること。

完璧主義の人って実は

自己肯定感が下がりやすいんです。

なぜかっていうと、

- いつも100点を求めてしまう

- 少しでもミスがあると落ち込む

- 結果として行動できなくなる

こんな悪循環に

陥っちゃうからなんですよね。

でも60点でいいって思えると、

「まあまあできたじゃん」

って自分を褒められるようになる。

例えばですが、

部屋の掃除をする時も

完璧にピカピカにしなくていい。

床にあるゴミを拾って、

机の上を片付けるだけでも

十分60点なんです。

そうやって「できた」を

積み重ねていくことが大事。

完璧じゃなくても

行動した自分を認めてあげる。

それが自己肯定感を

高めるコツなんです。

だからこそ、

60点で満足する習慣を作りましょう。

信頼できる人との時間を増やす

信頼できる人との時間を増やすっていうのは、

自分を受け入れてくれる人と過ごすこと。

人間関係って自己肯定感に

めちゃくちゃ影響するんです。

例えば、

- いつも批判ばかりする人

- 否定的な言葉を使う人

- マウントを取ってくる人

こんな人たちと一緒にいると、

自分はダメな人間だって

思い込んじゃうんですよね。

逆に信頼できる人っていうのは、

あなたの良いところを見つけて

褒めてくれる人のこと。

失敗した時も責めるんじゃなくて、

「次は大丈夫だよ」

って励ましてくれる人です。

そういう人と過ごす時間が増えると、

自分のことを好きになれるんです。

もしも周りにそんな人がいないなら、

新しい環境に飛び込んでみるのもあり。

習い事を始めたり、

ボランティアに参加したり。

きっと素敵な出会いが

待ってるはずです。

だからこそ、

信頼できる人との時間を大切にしましょう。

自分を他人と比較することをやめる

自分を他人と比較することをやめるっていうのは、

人と自分を比べて落ち込むのをやめること。

比較ばかりしてると

絶対に自己肯定感は上がらないんです。

理由は簡単で、

- 世の中には上には上がいる

- 人それぞれ得意分野が違う

- 見えてる部分だけで判断してしまう

こんなことが

起こっちゃうからなんですよね。

例えばですが、

SNSで他の人の投稿を見て

「みんな充実してるな」

って落ち込んだことありませんか?

でもSNSって基本的に

良いことしか投稿しないじゃないですか。

裏では悩んでることだって

いっぱいあるはずなんです。

だから比較しても

意味がないんですよね。

大切なのは昨日の自分と

今日の自分を比べること。

少しでも成長してたら、

それで十分素晴らしいんです。

他人と比較する時間があったら、

自分の成長に目を向けてみる。

そうすると自然と

自分を認められるようになります。

だからこそ、

比較することをやめて

自分の成長を見つめましょう。

自己肯定感の高い人が実践している4つの習慣

自己肯定感の高い人って、

実は毎日の小さな習慣を大切にしてるんです。

この習慣を身につけるだけで、

あなたも自分に自信を持って生きられるようになります。

その4つの習慣が、

- 毎朝ポジティブな言葉を自分にかける

- 定期的に自分の成長を振り返る

- 困難な状況でも学びを見つける

- 自分らしさを大切にして生活する

なんですよね。

どれも今日から始められることばかりで、

特別なスキルや才能は必要ありません。

でも効果は本当にすごいんです。

順番に詳しく見ていきましょう。

毎朝ポジティブな言葉を自分にかける

毎朝自分に向かって

良い言葉をかけることが一番大切です。

なぜかって言うと、

朝の言葉がその日一日の気持ちを決めるから。

例えば、

- 今日もいい一日になりそう

- 自分なら絶対にできる

- 今日も成長できる日だ

こんな風に声に出して言うんです。

最初は恥ずかしいかもしれないけど、

鏡を見ながら自分に話しかける感じでやってみて。

実際に声に出すのがポイントなんですよね。

心の中で思うだけじゃなくて、

実際に耳で聞くことで脳が「本当だ」って認識するんです。

ちょうど友達に「頑張って」って言われると

元気が出るのと同じ仕組みですね。

でもね、いきなり大げさな言葉を使わなくても大丈夫。

「今日もよろしくお願いします」

みたいな簡単な挨拶から始めても効果があります。

大事なのは毎日続けることで、

自分を大切にする気持ちを育てることなんです。

定期的に自分の成長を振り返る

自分がどれだけ成長したかを

定期的にチェックすることも重要なんです。

これをやると、

自分の頑張りをちゃんと認められるようになるから。

具体的には、

- 今週できるようになったこと

- 先月と比べて変わったこと

- 去年の自分との違い

こういうことを書き出してみるんです。

例えばですが、

「人前で話すのが苦手だったけど、今は会議で発言できるようになった」

とか。

「料理が全然できなかったけど、今は簡単な料理なら作れる」

みたいな小さなことでも全然OK。

むしろ小さな変化に気づくことの方が大切なんですよね。

だって、成長って実は毎日少しずつ起こってるものだから。

でも普段は忙しくて気づかないんです。

だからこそ、意識的に振り返る時間を作ることで、

「あ、自分って結構頑張ってるじゃん」って気づけるんです。

困難な状況でも学びを見つける

大変なことが起きたときでも、

そこから何かを学ぼうとする姿勢が大事です。

そうすることで、

どんな状況でも自分を成長させられるから。

例えば、

- 失敗から次に活かせることを探す

- 嫌なことからも新しい発見を見つける

- トラブルを解決力を鍛える機会と捉える

こんな風に考えるんです。

仕事でミスをしちゃったときも、

「なんで失敗したんだろう」って原因を考えて、

「次はこうしよう」って改善策を見つける。

人間関係でうまくいかないときも、

「相手の気持ちを理解するにはどうしたらいいかな」

って考えてみる。

そうやって学びを見つけることで、

嫌な出来事も自分を強くしてくれる経験に変わるんです。

最初は難しく感じるかもしれないけど、

慣れてくると自然にできるようになります。

そして気づいたら、

どんなことが起きても動じない強い心が育ってるんです。

自分らしさを大切にして生活する

他の人と比べるんじゃなくて、

自分らしく生きることを大切にするのも重要です。

なぜなら、

自分らしく生きてる人は自然と自信が湧いてくるから。

具体的には、

- 自分の好きなことを大切にする

- 他人の目を気にしすぎない

- 自分のペースで物事を進める

こういうことを意識するんです。

例えば、みんながカフェ巡りをしてても、

自分は本を読むのが好きなら図書館に行く。

流行りの服を着なくても、

自分が心地よいと感じる服を選ぶ。

そんな風に自分の気持ちを大切にするんです。

もちろん、周りとの調和も大事だけど、

自分を犠牲にしすぎる必要はないんですよね。

実際に自分らしく生きてる人って、

なんだか輝いて見えませんか?

それは自分を大切にしてるから出てくる

自然な魅力なんです。

だから他の人と違っても全然大丈夫。

むしろその違いこそが、

あなたの一番の魅力になるんです。

社会的アクションが必要な4つの理由

今の世の中って、

「誰かがやってくれるでしょ」

って思ってる人が多すぎるんです。

でもね、実際に行動すると

あなたの人生も周りも

ガラッと変わっちゃうんですよ。

社会的アクションが必要な理由は、

- 社会問題が深刻化しているから

- 個人の力で変化を起こせるから

- 将来世代への責任があるから

- コミュニティの結束が強まるから

この4つなんです。

どれも「なんとなく分かる」

って感じかもしれないけど、

実はもっと深い意味があるんですよね。

一つひとつ詳しく見ていくと、

きっとあなたも行動したくなりますよ。

それぞれ解説していきます。

社会問題が深刻化しているから

社会問題って、

放っておくとどんどん悪化しちゃうんです。

なぜかっていうと、

問題は時間が経つほど

根深くなっていくものだから。

具体的には、

- 環境問題の悪化

- 格差の拡大

- 高齢化社会の進行

- 地域コミュニティの衰退

こんな問題が挙げられますね。

例えば環境問題なんかは、

10年前と今を比べてみると

明らかに深刻になってるじゃないですか。

異常気象も増えてるし、

海洋プラスチック問題も

どんどん深刻になってる。

でもさ、これって

「誰かがなんとかしてくれる」

って思ってたら絶対解決しないんです。

みんながそう思ってるから、

結局誰も本気で動かない。

そうこうしてるうちに、

問題はますます大きくなっちゃう。

だからこそ、今のうちに

一人ひとりが動く必要があるんですよね。

個人の力で変化を起こせるから

「自分一人が動いても意味ないでしょ」

って思ってる人、めちゃくちゃ多いんです。

これって完全に間違いで、

実は個人の力ってすごく大きいんですよ。

なんでそう言えるかっていうと、

- 小さな行動が波及効果を生む

- SNSで影響力を持てる時代

- 同じ想いの人が集まりやすい

- 企業や行政も個人の声を重視する

こういう理由があるからなんです。

例えばですけど、

一人の高校生が始めた環境活動が

世界中に広がったりしてるじゃないですか。

グレタ・トゥーンベリさんなんかが

まさにそうですよね。

たった一人の行動が、

世界中の若者を動かして

大きな社会運動になった。

それに、今の時代って

SNSがあるから影響力を持ちやすいんです。

あなたが発信した内容が

共感を呼んで拡散されれば、

一気に何千人、何万人にも届く。

そうやって同じ想いの人たちが集まって、

大きな変化を起こせるんですよ。

だから「自分一人じゃ無力」

なんて思わないでほしいんです。

将来世代への責任があるから

今を生きる私たちには、

未来の子どもたちに対する責任があるんです。

どういうことかっていうと、

今の行動が将来の世界を決めるから。

責任を感じる場面として、

- 環境破壊の進行

- 社会保障制度の破綻

- 教育格差の拡大

- 地域文化の消失

こんなことが挙げられますね。

例えば地球温暖化の問題なんて、

今すぐ私たちの生活に

大きな影響があるわけじゃない。

でも20年後、30年後の世界を考えたら

めちゃくちゃ深刻な問題になってる

可能性が高いんです。

その時に困るのは、

今の子どもたちや

これから生まれてくる子どもたち。

「あの時の大人たちが

もっと真剣に取り組んでくれてたら...」

って思われたくないじゃないですか。

それに、社会保障の問題も同じ。

今のペースで少子高齢化が進んだら、

将来の若い世代に

とんでもない負担をかけちゃう。

だからこそ、今のうちに

できることをやっておく必要があるんです。

将来世代への責任を果たすためにも、

社会的アクションは欠かせないんですよね。

コミュニティの結束が強まるから

社会的アクションに参加すると、

地域やコミュニティの絆が

めちゃくちゃ強くなるんです。

なんでかっていうと、

同じ目標に向かって協力することで

自然と結束が生まれるから。

結束が強まる理由は、

- 共通の目標を持てる

- お互いの良さを知れる

- 困った時に助け合える

- 達成感を共有できる

こういうところにあるんです。

例えば地域の清掃活動とかに参加すると、

普段話したことのない近所の人と

仲良くなったりするじゃないですか。

「あ、この人ってこんなに優しい人だったんだ」

とか新しい発見があったりして。

そうやって人とのつながりが生まれると、

何か困ったことがあった時に

助け合えるようになるんです。

災害が起きた時なんかも、

普段からコミュニティの結束が強いところほど

みんなで支え合えてるんですよね。

それに、みんなで何かを成し遂げた時の

達成感って本当に気持ちいいんです。

一人でやってる時とは

全然違う感動がある。

こういう体験を通して、

コミュニティ全体が

どんどん良い方向に変わっていくんですよ。

コミュニティで取り組む社会的アクション6ステップ

今の時代、

一人で社会を変えるのは

正直めちゃくちゃ難しいです。

でもね、コミュニティの力を使えば、

あなたも確実に社会を変える

アクションが起こせるようになります。

その具体的な方法が、

- STEP1. 地域の課題を調査・把握する

- STEP2. 仲間を集めてチームを作る

- STEP3. 具体的な目標を設定する

- STEP4. アクションプランを策定する

- STEP5. 実際に活動を開始する

- STEP6. 成果を評価・改善する

この6つのステップなんです。

一つひとつは難しくないんですが、

順番を間違えると失敗しやすい。

だからこそ正しい手順で進めることが

めちゃくちゃ大切になってきます。

それぞれ詳しく解説していきますね。

STEP1. 地域の課題を調査・把握する

地域の課題をしっかり調べることが、

社会的アクションの第一歩になります。

なぜかって言うと、

本当の問題が分からないと

的外れな活動をしちゃうからなんです。

例えば、

- 近所のゴミ問題

- 高齢者の孤立問題

- 子どもの遊び場不足

こういった身近な問題から

探してみるのがおすすめです。

もっと具体的に言うなら、

「うちの商店街、シャッター街になってる」

とか「公園が汚くて子どもが遊べない」

みたいな感じですね。

ここで大切なのは、

ネットで調べるだけじゃダメってこと。

実際に足を使って歩き回って、

地域の人たちの声を聞くんです。

おばあちゃんとか、

お店の人とかに話を聞いてみる。

そうすると、表面的には見えない

本当の問題が見えてくるんですよ。

だからこそ、

しっかりとした調査が必要なんです。

STEP2. 仲間を集めてチームを作る

一人でやるより、

仲間と一緒にやった方が

絶対に成果が出やすいです。

どうしてかって言うと、

みんなで力を合わせることで

個人では無理なことができるからです。

仲間集めのコツは、

- SNSで呼びかける

- 地域の掲示板に貼る

- 友達や家族に相談する

こんな感じで始めてみましょう。

最初は3人とか5人とか、

少人数でも全然大丈夫なんです。

例えばですけど、

「公園をきれいにしたい人、一緒にやりませんか?」

って感じで声をかけてみる。

そしたら意外と、

「私もそう思ってた!」

って人が現れるもんなんですよね。

ただし注意点があって、

最初から完璧なチームを作ろうとしないこと。

まずは「やる気がある人」を

2〜3人集めるだけでOKです。

人数が多すぎると、

意見がまとまらなくて

逆に動けなくなっちゃいます。

小さく始めて、

徐々に仲間を増やしていく。

これが成功するチーム作りの

基本的な考え方なんです。

STEP3. 具体的な目標を設定する

目標をはっきりさせないと、

活動がぐちゃぐちゃになっちゃいます。

なんでかっていうと、

みんなが違う方向を向いて

頑張っちゃうからなんですね。

目標設定のポイントは、

- 数字で測れること

- 期限を決めること

- みんなで共有すること

この3つを意識するのが大切です。

例えば、

「公園をきれいにする」じゃなくて

「3ヶ月以内に公園のゴミを50%減らす」

みたいに具体的にするんです。

そうすることで、

「今月はどのくらい進んだかな?」

って進み具合がちゃんと分かります。

でもね、ここで気をつけたいのが

あまりにも大きすぎる目標を立てないこと。

「地域の全部の問題を解決する!」

とか言っちゃうと、

結局何も進まなくなります。

小さくても確実に達成できそうな目標から

スタートするのがコツなんです。

そして目標を決めたら、

チームのみんなで共有する。

これをやることで、

みんなが同じ方向を向いて

頑張れるようになるんですよ。

STEP4. アクションプランを策定する

目標が決まったら、

今度はそこまでの道筋を

しっかり考えていきます。

というのも、

計画なしで動き出すと

途中で迷子になっちゃうからです。

プラン作りで大切なのは、

- 誰が何をやるか決める

- いつまでにやるか決める

- 必要なものを洗い出す

この3つをはっきりさせることです。

例えばですが、

公園のゴミを減らすなら

「田中さんは掃除道具を準備する」

「佐藤さんは市役所に相談に行く」

みたいに役割分担するんです。

そして「来週の土曜日までに」

っていう風に期限も決める。

さらに、

「軍手が10個必要だね」

「ゴミ袋も20枚は要るかな」

って必要なものも書き出しておく。

こうやって細かく決めておくと、

当日になって「あれがない!」

って慌てることがなくなります。

ただし、完璧なプランを作ろうとして

何週間も考え込むのはNGです。

70点くらいのプランができたら、

とりあえず動き始めちゃう。

動きながら修正していけば

いいんですからね。

STEP5. 実際に活動を開始する

ここからが本番ですが、

実は一番楽しいステップでもあります。

なぜなら、今まで準備してきたことが

形になって見えてくるからです。

活動を始めるときのコツは、

- 小さなことから始める

- 定期的に集まる

- 記録を残す

この3つを意識することです。

いきなり大きなイベントをやるんじゃなくて、

「毎週日曜日の朝、1時間だけ掃除する」

みたいな感じで始めてみましょう。

そうすると、

「あ、意外とできるじゃん!」

って自信がついてきます。

それから、活動の様子を

写真に撮ったり日記に書いたりして

記録に残しておくのも大事です。

後で振り返ったときに、

「こんなに頑張ったんだな」

って実感できますからね。

あと、活動してると

思うようにいかないことも出てきます。

でもそれって当たり前のことなので、

落ち込まずに「次はどうしよう?」

って前向きに考えていきましょう。

継続することが、

何よりも大切なんです。

STEP6. 成果を評価・改善する

活動を続けてると、

「本当に効果があるのかな?」

って不安になることがあります。

だからこそ、定期的に振り返って

成果をチェックすることが必要なんです。

評価のポイントは、

- 数字で効果を測る

- チームメンバーの感想を聞く

- 地域の人の反応を見る

この3つの視点から見ることです。

例えば、

「ゴミの量が実際に減ったか?」

「みんなのやる気は続いてるか?」

「近所の人から感謝されてるか?」

こんな感じでチェックしてみます。

もし思ったような成果が出てなくても、

それは失敗じゃありません。

「じゃあ、どこを変えたらいいかな?」

って改善点を考えるチャンスなんです。

実際、最初からうまくいく活動なんて

ほとんどありません。

みんな試行錯誤しながら、

少しずつ良くしていくもんなんです。

大切なのは、

「完璧じゃなくても続けること」。

そうすることで、

必ず地域が良くなっていきます。

そして気がついたら、

あなたたちの活動が

他の人たちのお手本になってるかもしれませんよ。

責任ある行動を身につける3つのポイント

責任ある行動って、

実は誰でも身につけられるスキルなんです。

このポイントを押さえておけば、

周りから信頼される人になれますし、

社会にも良い影響を与えられます。

その3つのポイントが、

- 自分の言動が与える影響を考える

- 継続的に学習・成長する姿勢を持つ

- 他者との協力を大切にする

なんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実はちょっとした意識の変化だけで大丈夫。

今の時代、社会問題も山積みだし、

一人一人の行動がめちゃくちゃ大切になってます。

それぞれ解説していきます。

自分の言動が与える影響を考える

自分の言動が与える影響を考えるっていうのは、

発言や行動をする前に一呼吸置くことなんです。

なぜかっていうと、

私たちの言葉や行動って思ってる以上に

周りの人に影響を与えてるからです。

例えば、こんなことありませんか?

- SNSで愚痴を投稿したら友達が心配してくれた

- 職場で笑顔でいたら雰囲気が明るくなった

- 家族にイライラをぶつけたら気まずくなった

こういう経験、

誰でも一度はあるはずです。

特にSNSなんかだと、

何気なく投稿した一言が

たくさんの人に見られちゃいますよね。

友達が「今日最悪だった」って投稿してたら、

なんとなく自分も気分が下がっちゃう。

逆に「今日すごく良いことがあった!」

って投稿を見ると、

こっちまで嬉しくなったりします。

だからこそ、発言する前に

「これを言ったらどう思われるかな?」

って一瞬考える習慣をつけるのが大事。

別に完璧である必要はないんですが、

ちょっと意識するだけで全然違います。

自分の言動が与える影響を考えられるようになると、

自然と責任ある行動が取れるようになるんです。

継続的に学習・成長する姿勢を持つ

継続的に学習・成長する姿勢っていうのは、

「まだまだ知らないことがある」って謙虚でいることですね。

これが責任ある行動につながる理由は、

知識や経験が増えると判断力が上がるからなんです。

具体的には、

- 本を読んで新しい知識を得る

- 失敗から学んで次に活かす

- 他の人の意見を聞いて視野を広げる

こんな感じで、

日々少しずつでも成長していくことです。

例えばですけど、

環境問題について何も知らない人と、

いろいろ勉強してる人だったら、

どっちの方が責任ある行動を取れるでしょうか?

当然、知識がある人の方が

「このゴミはどうやって捨てよう」

「この商品は環境に優しいかな」

って考えられますよね。

でも、ここで大切なのは

「完璧じゃなくてもいい」ってことです。

僕の友達で、最初は全然環境のこと知らなかった人がいるんですが、

ドキュメンタリー番組を一本見ただけで

プラスチックのストローを使わなくなりました。

小さな一歩でも、

それが継続的な成長につながるんです。

学び続ける姿勢があれば、

自然と責任感も育っていきます。

だって、知れば知るほど

「自分にも何かできることがあるかも」

って思えてくるからです。

継続的に学習・成長する姿勢こそが、

責任ある行動の土台になるんですよね。

他者との協力を大切にする

他者との協力を大切にするっていうのは、

一人で全部やろうとしないで、みんなで力を合わせることです。

どうしてこれが責任ある行動につながるかっていうと、

協力することで一人じゃできない大きなことができるからなんですよね。

例えば、

- 地域の清掃活動に参加する

- 職場でチームワークを大切にする

- 家族で家事を分担する

こういうことです。

一人だと「自分がやらなくても誰かがやるでしょ」

って思っちゃいがちじゃないですか。

でも、みんなで協力してると

「自分も頑張らなきゃ」

って自然に思えてくるんです。

実際に、僕の住んでる地域でも

月に一回みんなで公園の掃除をしてるんですが、

最初は数人だったのが今では20人以上集まってます。

一人一人は小さな力でも、

みんなで集まると結構きれいになるんですよね。

そして何より、

「みんなのために頑張ろう」

って気持ちが自然に湧いてくる。

これって、責任感が育ってる証拠なんです。

協力することで、

自分だけじゃなくて周りの人のことも

考えられるようになります。

「この人たちと一緒に良いことをしたい」

って思えるようになると、

自然と責任ある行動が取れるようになるんです。

他者との協力を大切にすることが、

責任ある行動を身につける近道なんですよね。

積極的な行動を起こすための3つのステップ

行動を起こすって、

実はめちゃくちゃシンプルなんです。

この3つのステップを知っておけば、

今まで動けなかった自分から卒業できます。

その3つが、

- 自分にできることから始める

- 継続可能な計画を立てる

- 行動の成果を定期的に振り返る

なんですよね。

多くの人が行動できないのは、

いきなり大きなことをやろうとするから。

でも実際は小さな一歩から始めて、

それを積み重ねていくのが正解なんです。

それぞれ解説していきます。

自分にできることから始める

行動を起こすときに一番大切なのは、

自分のレベルに合ったことから始めることです。

なぜかって言うと、

いきなり難しいことに挑戦すると挫折しちゃうから。

例えば、

- 毎日5分だけ読書する

- 週に1回散歩する

- 1日1つだけ片付けをする

こんな感じで、

本当に小さなことから始めるんです。

もっと具体的に言うなら、

「今すぐできて、明日も続けられそうなこと」

を選ぶのがコツなんですよね。

運動を始めたいなら、

いきなりジムに通うんじゃなくて、

まずは家で腕立て伏せを3回だけやる。

そんな感じで、

「これなら絶対できる」

っていうレベルから始めましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、

だんだん自信がついてくるんです。

そうすると自然と、

もう少し大きなことにも挑戦したくなる。

だからこそ、

自分にできることから始めるのが重要なんです。

継続可能な計画を立てる

計画を立てるときのポイントは、

「続けられるかどうか」を最優先に考えること。

完璧な計画よりも、

続けられる計画の方が100倍価値があるからです。

具体的には、

- 無理のないペースを設定する

- 忙しい日のことも考慮する

- 楽しめる要素を入れる

こういうことを意識するんです。

例えばですけど、

「毎日1時間勉強する」って決めても、

仕事が忙しい日は絶対に無理ですよね。

そんなときは、

「平日は15分、休日は30分」

みたいに柔軟に設定するんです。

それでも、毎日何かしら続けてれば、

1ヶ月後にはかなりの差が生まれます。

ここで大切なのは、

完璧を求めすぎないことなんですよね。

80%できれば上出来って考えて、

長期的に続けることを重視しましょう。

継続可能な計画さえ立てられれば、

行動を起こすのはそんなに難しくありません。

行動の成果を定期的に振り返る

振り返りっていうのは、

自分の行動がどんな結果を生んでるかチェックすること。

これをやらないと、

せっかくの行動が無駄になっちゃうんです。

振り返りのポイントは、

- 週に1回は必ず振り返る時間を作る

- 良かった点と改善点を書き出す

- 次の週の目標を決める

こんな感じですね。

振り返りをすると、

「あ、意外とできてるじゃん」

って気づくことが多いんですよ。

逆に、

「ここはもう少し工夫が必要だな」

っていう発見もあります。

例えば、読書を続けてるなら、

「今週は3日しかできなかった。でも先週は1日だけだったから成長してる」

って感じで客観視するんです。

そうすると、

自分の成長が実感できて、

もっと頑張ろうって気持ちになれます。

振り返りは自分を褒める時間でもあるし、

次に向けて改善する時間でもあるんです。

だからこそ、

定期的な振り返りを習慣にしましょう。

社会を変えた成功事例3選

たった一人の行動が、

実は世界を変えることがあるんです。

この記事を読むことで、

あなたも社会を変える一歩を踏み出せます。

社会を変えた具体的な事例として、

- 環境保護活動の草の根運動

- 地域活性化プロジェクト

- 教育格差解消の取り組み

この3つを紹介していきますね。

どれも最初は小さな行動から始まったものばかり。

でも、その影響は計り知れないものになりました。

一つ一つの事例から、

あなたにもできることが見つかるはずです。

それぞれ解説していきます。

環境保護活動の草の根運動

環境保護って、

実は一人の小さな行動から大きく広がるもの。

なぜかっていうと、

身近な問題だから共感を呼びやすいからなんです。

例えば、

- 近所の川の清掃活動

- プラスチック削減運動

- 地域の緑化活動

こんな活動がありますよね。

アメリカのある小さな町では、

一人の主婦が始めたゴミ拾いが

今では全国規模の運動になってます。

最初は毎朝の散歩のついでに

道端のゴミを拾ってただけ。

でも、それを見た近所の人たちが

「私もやってみよう」って参加し始めたんです。

SNSで活動を発信したところ、

他の地域からも「うちでもやりたい」

って声が上がるようになりました。

今では全米で数万人が参加する

大きな環境保護運動になってるんですよ。

日本でも似たような事例があって、

海岸のプラスチックゴミを拾う活動が

企業や学校を巻き込む運動になってます。

一人の「なんとかしたい」って気持ちが、

こんなにも大きな変化を生むんですね。

地域活性化プロジェクト

地域を元気にするプロジェクトも、

個人の小さなアイデアから生まれることが多いんです。

地域の人たちが「うちの町も良くなるかも」

って希望を持てるからなんですよね。

具体的には、

- 空き家を活用したカフェ運営

- 地元の特産品を使った商品開発

- 観光客向けの体験プログラム

こういった取り組みがあります。

岡山県のある過疎化が進む村では、

一人の若者が始めた古民家カフェが

村全体を変えるきっかけになりました。

最初は「こんな田舎で商売なんて無理」

って周りから反対されてたんです。

でも、その若者は諦めずに

地元のおばあちゃんたちと一緒に

手作りの料理やお菓子を提供し始めました。

口コミで評判が広がって、

今では県外からもお客さんが来るように。

それを見た他の住民も

「自分たちにもできることがある」

って気づいて動き出したんです。

今では村全体で観光客を迎える

仕組みができあがってます。

一つのカフェが村の希望の光になって、

みんなのやる気に火をつけたんですね。

教育格差解消の取り組み

教育の機会を平等にする活動も、

一人の「子どもたちのために」って思いから始まります。

教育って未来に直結するものだから、

多くの人が「応援したい」って感じるんです。

例えば、

- 無料の学習支援教室

- 中古教材の無料配布

- オンライン授業の提供

こんな取り組みがありますね。

東京のある大学生は、

自分が家庭教師をしてた経験から

「もっと多くの子どもたちを支援したい」

って思うようになりました。

最初は友達数人と一緒に

近所の公民館で週1回の勉強会を開催。

参加する子どもは3人だけでした。

でも、その子たちの成績が上がったり

勉強が好きになったりする姿を見て、

保護者の間で評判になったんです。

今では全国に支部があって、

数千人の子どもたちが参加してます。

大学生ボランティアも1000人を超えて、

企業からの支援も受けられるように。

一人の「困ってる子どもたちを助けたい」

って気持ちが、こんなに大きな輪になったんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 音楽は感情を直接的に伝える最強の自己表現ツール

- 楽器演奏や歌唱で内面の感情を外に表現できる

- 音楽の歌詞から自分の気持ちを言葉にする技術を学べる

- 相手の音楽の好みをリサーチしてコミュニケーションの入り口を作る

- プレイリスト共有で相手との距離を一気に縮められる

- 音楽イベント参加で忘れられない絆を築ける

- 文化的背景を学ぶことで音楽の深い魅力を発見できる

- 自己肯定感向上には毎日のポジティブな言葉かけが効果的

- 小さな成功体験の積み重ねが自信につながる

- 完璧主義をやめて60点を目指すことで行動力が上がる

- 相手に関心を持って接することが信頼関係の基礎

- 約束と時間を守ることで確実な信頼を築ける

- 感謝の気持ちを具体的に表現すると人間関係が劇的に改善する

- 地域の課題調査から始める社会的アクションが成功の秘訣

- 継続可能な小さな行動から社会を変える大きな力が生まれる

まとめ

音楽を活用した自己表現から

社会参加までの道のりを

詳しく解説してきました。

音楽には言葉を超えて

心と心を繋ぐ魔法のような力があります。

感情を直接的に伝えられるし、

複雑な気持ちも表現できちゃう。

そんな音楽の力を使えば、

あなたも確実に変われるんです。

まずは自分の感情に合う楽曲を見つけて、

楽器演奏や歌唱にチャレンジしてみる。

相手の音楽の好みをリサーチして、

プレイリストを共有してみる。

そうやって少しずつ

コミュニケーション能力を高めていく。

自己肯定感も毎朝のポジティブな言葉かけや

小さな成功体験の積み重ねで育てられます。

人間関係では相手に関心を持って、

感謝の気持ちを具体的に伝える。

そして最終的には地域の課題を調査して、

仲間と一緒に社会的アクションを起こす。

一つ一つは小さな行動だけど、

積み重ねることで大きな変化が生まれます。

音楽をきっかけに始まった成長が、

やがてあなたを社会に貢献する人間に

変えてくれるはずです。

完璧を目指さず60点で満足しながら、

今日から一歩ずつ進んでいきましょう。

あなたの人生を変える第一歩は、

好きな音楽を見つけることから始まります。

よくある質問

音楽で自分を表現するのって難しそうですが、初心者でもできますか?

全然難しくありません!まずは自分の気持ちに合う曲を見つけることから始めてみてください。お風呂で好きな歌を歌ったり、スマホアプリで簡単な音作りをするだけでも立派な自己表現です。完璧である必要はないので、楽しみながら少しずつ始めてみましょう。

楽器が弾けなくても音楽で自己表現はできますか?

もちろんできます!楽器が弾けなくても、歌を歌ったり、音楽を聞いて感想を伝えたり、プレイリストを作って友達と共有するだけでも素晴らしい自己表現になります。音楽制作アプリを使えば、楽器なしでも簡単に曲作りができちゃいますよ。

音楽の趣味が人と違っても大丈夫でしょうか?

むしろその違いこそがあなたの個性です!人と違う音楽が好きだからこそ、あなたらしさが表現できるんです。同じ音楽を好きな人同士で深いつながりも生まれますし、違いを認め合うことで新しい音楽との出会いも増えます。自信を持って自分の好みを大切にしてください。

音楽を通じて人とのコミュニケーションが上手になる方法はありますか?

相手の音楽の好みをさりげなく聞いて、共通の曲や歌手を見つけることから始めましょう。一緒に音楽を聞いたり、プレイリストを共有したり、ライブに行ったりすると自然と距離が縮まります。音楽は感情を共有できる最高のツールなので、積極的に活用してみてください。

自己肯定感が低くて行動できないのですが、どうしたらいいですか?

まずは毎日自分の良いところを一つでも見つけて書き出してみてください。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ自信がついてきます。完璧を目指さず60点で満足する習慣をつけて、感謝の気持ちを大切にしながら、信頼できる人との時間を増やしていきましょう。

社会問題に取り組みたいけど、一人では何もできない気がします

一人の力は思っている以上に大きいんです!まずは身近な問題から調査して、SNSで同じ想いの仲間を見つけてみましょう。小さな目標を設定して、具体的な計画を立てれば、必ず変化を起こせます。大切なのは完璧を求めずに、できることから始めることです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。