このノウハウについて

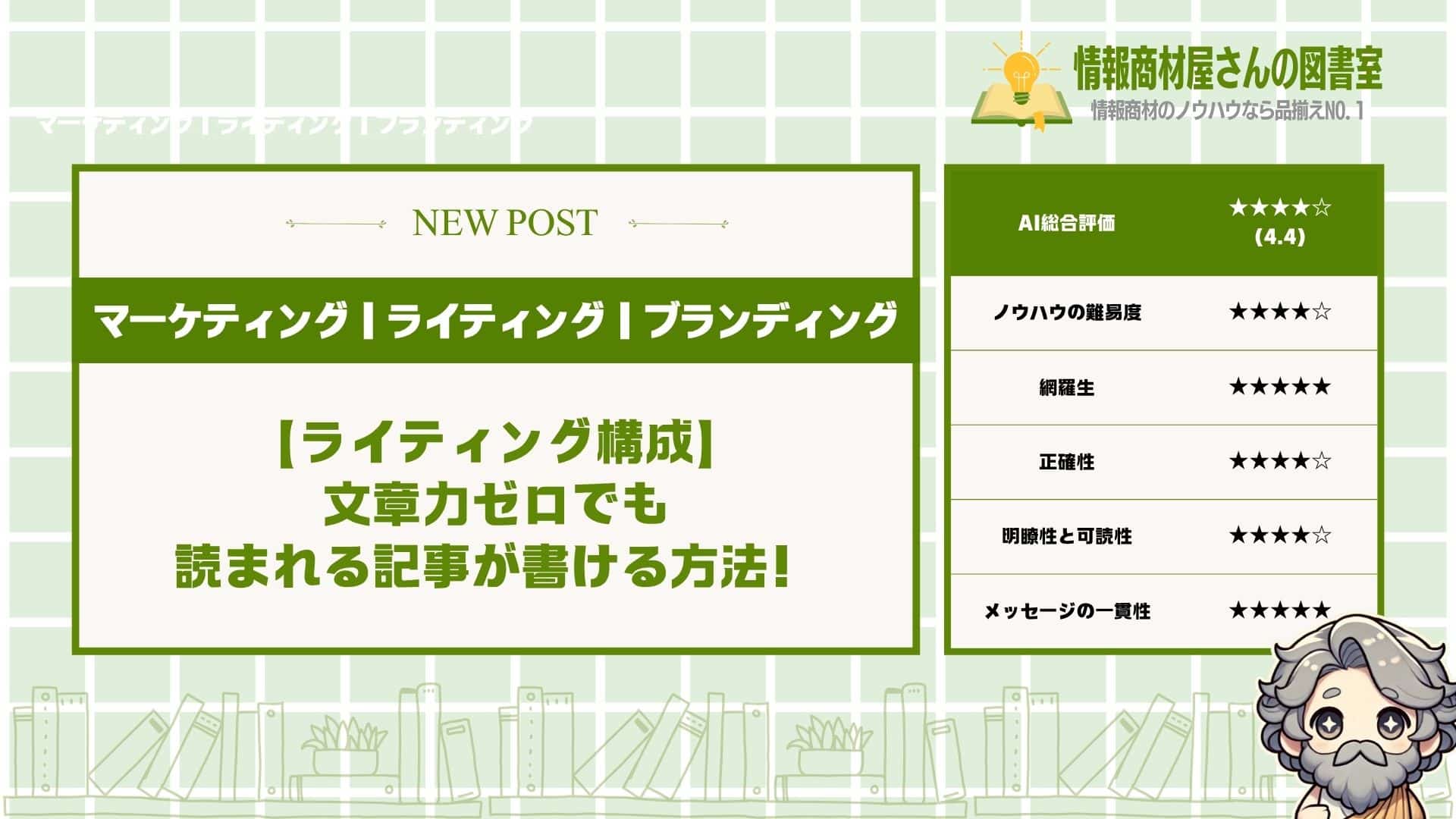

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

この記事は手段価値の教育からライティング構成まで、ビジネスで成功するための包括的なノウハウが詰まった価値ある内容です。具体的なステップと実践的なテクニックで、あなたの商品が選ばれる理由を明確に示し、ライバルに差をつける戦略が手に入ります。読み終わった後には、確実に行動に移せる知識とスキルが身についているでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品が売れなくて困ってるんだけど……

●ライバルが多すぎてどうやって差別化すればいいか分からない

●文章を書いても全然読んでもらえない

多くの人が「良い商品を作れば売れる」と

思い込んでしまいがちですが、

実際はお客さんに「なぜその商品を選ぶべきか」を

教育しなければ絶対に売れません。

そこでこの記事では、

手段価値の教育からライバルリサーチ、

効果的なライティング構成まで、

お客さんから選ばれるために必要な

すべての知識とテクニックを解説します。

この記事を読めば

「競合がいても選ばれる商品の作り方」と

「読者を行動させる文章の書き方」が

完全にマスターできます。

実際にビジネスで結果を出している人たちが

使っている実践的なノウハウを凝縮しました。

本気で成果を出したい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 手段価値の教育で商品を選んでもらう3つの理由

- ライバルリサーチで競合を圧倒する5つのステップ

- 読者を惹きつけるライティング構成の作り方

- 自分だけの魅力を効果的にアピールする方法

- 読者が思わず行動したくなる誘導テクニック

手段価値の教育が重要な3つの理由

手段価値の教育をしないと、

あなたの商品は絶対に売れません。

どんなに良い商品でも、

お客さんが「なぜその手段を選ぶべきか」

を理解してないと買ってくれないんです。

手段価値の教育が重要な理由は、

- 自分の商品やサービスを選んでもらえるから

- ライバルとの差別化を図れるから

- 顧客の問題解決への道筋を示せるから

この3つなんですよね。

問題点の教育で悩みを自覚してもらった後、

次にやるべきことが手段価値の教育。

これができないと、

お客さんは他の人から買っちゃいます。

順番に詳しく見ていきましょう。

自分の商品やサービスを選んでもらえるから

手段価値の教育をすることで、

お客さんがあなたの商品を選ぶ理由が明確になります。

だって考えてみてください、

同じような商品がたくさんある中で、

なぜあなたから買わないといけないのか。

その理由を教えてあげるのが、

手段価値の教育なんです。

例えば、

- この方法が一番効果的

- この手段なら失敗しない

- この商品だけの特別な機能

こんな感じで、

選ぶべき理由を伝えていくんですね。

実際に、ダイエット商品を売る場合を

想像してみてください。

「運動で痩せましょう」

「食事制限で痩せましょう」

「サプリで痩せましょう」

この3つの手段があったとき、

なぜサプリを選ぶべきなのか。

それを論理的に説明できれば、

お客さんは納得して買ってくれるんです。

でも、これができてない人が

めちゃくちゃ多いんですよね。

商品の説明ばかりして、

「なぜその手段なのか」を

教えてあげてない。

だからこそ、手段価値の教育で

選ばれる理由を作ってあげましょう。

ライバルとの差別化を図れるから

手段価値の教育をすることで、

ライバルと明確に差をつけられます。

これって本当に大切なことで、

同じような商品を売ってる人は

たくさんいるじゃないですか。

その中で選ばれるためには、

独自性や希少性を伝える必要があるんです。

具体的には、

- 他にはない特別な方法

- 誰も教えてくれない秘密

- 業界の常識を覆す新しいやり方

こういう要素を盛り込んで、

差別化を図っていくんですね。

例えば、英語学習の商品を売るとき、

「毎日3時間勉強しましょう」

って言ってる人ばかりだったとします。

そこで、

「実は1日10分だけでも効果的な方法があります」

って伝えたらどうでしょう。

一気に注目されますよね。

しかも、その方法が本当に効果的なら、

お客さんはあなたから買いたくなります。

これが差別化の力なんです。

ライバルが当たり前だと思ってることを

疑ってみる。

そして、新しい視点を提供する。

これができれば、

お客さんはあなたを選んでくれるんです。

顧客の問題解決への道筋を示せるから

手段価値の教育をすることで、

お客さんに明確な道筋を示せます。

問題点の教育で悩みを自覚してもらった後、

「じゃあどうしたらいいの?」

って思ってる状態ですよね。

そこで手段価値の教育をして、

解決への道筋を教えてあげるんです。

例えば、

- まずはこの方法を試してみる

- 次にこのステップを踏む

- 最終的にはこの状態を目指す

こんな感じで、

段階的に説明していくんですね。

実際に、副業で稼ぎたい人に対して

アドバイスする場合を考えてみましょう。

「副業で稼ぐのは難しい」

って問題点を教えた後、

「でも、正しい手段を選べば可能です」

って伝えるんです。

そして、

「まずはスキルを身につけて、

次に案件を獲得して、

最終的には安定収入を得る」

こういう道筋を示してあげる。

すると、お客さんは

「なるほど、そういう流れなのか」

って理解できるんですよね。

道筋が見えると、

人は行動しやすくなります。

逆に、道筋が見えないと、

どんなに良い商品でも

買ってもらえないんです。

だからこそ、手段価値の教育で

問題解決への道筋を

しっかりと示してあげましょう。

手段価値の教育を実践する5つのステップ

お客さんに「あなたから買いたい」って

思ってもらうには、

手段価値の教育が絶対に必要なんです。

これをマスターすれば、

ライバルを圧倒して

選ばれる商品になれちゃいます。

手段価値の教育には

5つのステップがあって、

- STEP1. 顧客の問題点を明確に把握する

- STEP2. 解決手段の選択肢を整理する

- STEP3. 自社商品の独自性を明確にする

- STEP4. 競合他社との違いを分析する

- STEP5. 顧客に価値を伝える方法を設計する

この順番で進めていくんですね。

どのステップも飛ばしちゃダメで、

順番通りにやることが大切です。

一つ一つ丁寧にやっていけば、

確実にお客さんから選ばれるようになります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 顧客の問題点を明確に把握する

顧客の問題点を

はっきりと理解することが

手段価値の教育の出発点です。

なぜなら、

問題が分からないと

的外れな提案をしちゃうからなんですよね。

例えば、こんな問題があります。

- 売上が伸びない

- 集客がうまくいかない

- 商品の魅力が伝わらない

ダイエット商品を売る場合だったら、

「痩せたいけど続かない」

「運動する時間がない」

みたいな問題があるじゃないですか。

英語学習なら

「勉強してるのに話せない」

「時間がないから挫折する」

とかですね。

でも、ここで注意してほしいのが、

表面的な問題だけじゃダメってこと。

その奥にある本当の悩みを

探り当てる必要があるんです。

痩せたい人の本当の悩みは

「モテたい」「自信を持ちたい」

かもしれないですからね。

だからこそ、

顧客の問題点を深く理解することが

すべての基盤になるんです。

STEP2. 解決手段の選択肢を整理する

解決手段の選択肢を

きちんと整理することで、

お客さんに最適な道筋を示せます。

というのも、

選択肢が多すぎると

お客さんは迷っちゃうからなんです。

具体的には、

- 自力で解決する方法

- 他社のサービスを使う方法

- あなたの商品を使う方法

この3つに分けて考えるといいですね。

ダイエットの例で言うと、

自力なら「食事制限と運動」、

他社なら「ジムに通う」「他のダイエット商品」、

あなたなら「独自のダイエット法」

みたいな感じです。

英語学習だったら、

独学、英会話スクール、オンライン教材

って選択肢がありますよね。

ここで大切なのは、

それぞれの選択肢の

メリットとデメリットを

正直に伝えることなんです。

自力の方法も認めつつ、

「でも、こんな問題があるよね」

って教えてあげる。

そうすることで、

お客さんは納得して

あなたの商品を選んでくれるんです。

STEP3. 自社商品の独自性を明確にする

自社商品の独自性を

はっきりさせることが、

選ばれるための決め手になります。

だって、

他と同じだったら

わざわざあなたから買う理由がないですもんね。

独自性のポイントは、

- 他にはない特徴

- あなただけの経験や実績

- 独自の方法論やノウハウ

こういうところにあるんです。

例えば、

「3日で5kg痩せる独自メソッド」

「元英語嫌いが開発した学習法」

「月商1000万円達成者が教える集客術」

みたいな感じですね。

僕の知り合いのコーチは、

「元うつ病患者だからこそ分かる

心の支え方」

を売りにしてるんです。

この経験って、

他の人には絶対にマネできない

独自性じゃないですか。

だからこそ、

あなたにしかない体験や

あなただけの視点を

しっかりと言葉にすることが大切なんです。

お客さんは商品を買うんじゃなくて、

あなたという人から買うんですから。

STEP4. 競合他社との違いを分析する

競合他社との違いを

しっかり分析することで、

あなたの立ち位置が明確になります。

なぜかというと、

お客さんは必ず比較検討するからなんですよね。

分析するポイントは、

- 価格の違い

- サービス内容の違い

- 提供方法の違い

- アフターサポートの違い

こんなところを見ていきます。

例えば、

英語学習サービスなら、

「大手は月額1万円で大人数制」

「個人コーチは月額5万円でマンツーマン」

みたいな感じで整理するんです。

オンラインダイエットなら、

「A社は食事管理メイン」

「B社は運動指導メイン」

「C社は心理面サポートメイン」

って具合にですね。

ここで重要なのは、

競合を悪く言うんじゃなくて、

違いを客観的に伝えることです。

「A社も良いサービスですが、

こういう方にはうちの方が合います」

って感じで伝えるんですよね。

そうすることで、

お客さんは安心して

あなたを選んでくれるようになります。

STEP5. 顧客に価値を伝える方法を設計する

顧客に価値を伝える方法を

きちんと設計することで、

確実に選ばれるようになります。

伝え方が下手だと、

どんなに良い商品でも

選んでもらえないからなんです。

価値を伝える要素は、

- ベネフィット(お客さんが得られる結果)

- 証拠(実績や事例)

- 緊急性(今すぐ必要な理由)

この3つが基本になります。

例えば、

「3ヶ月で月収50万円達成」(ベネフィット)

「実際に100人が成功」(証拠)

「今だけ特別価格」(緊急性)

みたいな感じですね。

ダイエット商品なら、

「2週間で-5kg」(ベネフィット)

「モニター50人全員が成功」(証拠)

「夏まであと1ヶ月」(緊急性)

って伝え方になります。

でも、ここで気をつけてほしいのが、

嘘はダメだってことです。

本当の実績や事例を使って、

正直に伝えることが大切なんですよね。

そうすることで、

お客さんとの信頼関係が生まれて、

長期的に選ばれ続けるようになります。

手段価値の教育で効果を高める4つのポイント

手段価値の教育ってのは、

あなたの商品やサービスを選んでもらうための最後の決め手なんです。

これがうまくいくと、

お客さんが「この人から買いたい!」って思ってくれるようになります。

そのために大切なのが、

- 希少性をアピールする

- 具体的な成果を示す

- 顧客の立場に立って説明する

- 感情に訴えかける表現を使う

この4つのポイントなんですよね。

どれも簡単そうに見えて、

実はめちゃくちゃ奥が深いんです。

でも、この4つを押さえておけば、

ライバルに負けない強い訴求ができます。

それぞれ解説していきます。

希少性をアピールする

希少性をアピールするってのは、

「これは他では手に入らない」って思わせることなんです。

人って、限定とか特別って言葉に

めちゃくちゃ弱いじゃないですか。

例えば、

- 今だけ限定の特典

- 私だけが知ってる秘密の方法

- 一般には公開されてない情報

こんな感じで伝えるんです。

もっと具体的に言うなら、

「私が10年かけて見つけた独自のノウハウ」

みたいな表現ですね。

これを聞いた瞬間、

「え、それ気になる!」

って思っちゃうでしょ?

ただし、ここで注意してほしいのが、

嘘の希少性は絶対にダメってことです。

本当に特別なものじゃないと、

後でバレて信頼を失っちゃいます。

だからこそ、

あなたの本当の強みを見つけて希少性を作り出しましょう。

具体的な成果を示す

具体的な成果を示すってのは、

数字や実例を使って説得力を高めることですね。

抽象的な話だけじゃ、

お客さんは信じてくれないんです。

例えば、

- 月収が3ヶ月で50万円アップした

- 体重が2週間で5キロ減った

- 売上が前年比200%になった

こういう具体的な数字があると、

一気に信頼度が上がります。

さらに言うと、

お客さんの声とか体験談も効果的ですよね。

「田中さんは私のアドバイスで

実際に月収100万円を達成しました」

みたいな感じで。

でも、ここで大切なのは、

その成果が本当に再現可能かどうかです。

たまたま上手くいった例だけを

見せちゃうのはフェアじゃないですからね。

だから、平均的な成果とか、

どのくらいの期間で結果が出るかも

正直に伝えるのがポイントなんです。

顧客の立場に立って説明する

顧客の立場に立って説明するってのは、

お客さんの気持ちになって話すことです。

自分の商品の良さばかり話してても、

お客さんには響かないんですよね。

大切なのは、

- お客さんが何に困ってるか

- どんな未来を望んでるか

- どんな不安を抱えてるか

これを理解することなんです。

例えば、ダイエット商品を売るなら、

「痩せて綺麗になりたいけど、

続けられるか不安」

っていう気持ちを汲み取ってあげる。

そして、

「私も同じ気持ちでした」

って共感から入るんです。

そうすると、お客さんは

「この人は私のことを分かってくれる」

って感じてくれるようになります。

商品の説明をするときも、

機能の話じゃなくて、

「あなたの悩みがこう解決されます」

って伝え方をするのが大切ですね。

感情に訴えかける表現を使う

感情に訴えかける表現を使うってのは、

理屈じゃなくて心に響く言葉を選ぶことなんです。

人って最終的には感情で

買い物を決めるんですよね。

論理的な説明も大切だけど、

それだけじゃ行動してもらえないんです。

例えば、

- ワクワクする

- 安心できる

- 自信が持てる

こんな感情を想像させる言葉を

使うのが効果的です。

「このノウハウを使えば、

毎朝起きるのが楽しくなります」

みたいな感じですね。

さらに言うと、

ストーリーを使うのもおすすめです。

「昔の私は毎日不安で仕方なかったんですが、

この方法に出会って人生が変わりました」

って体験談を交えると、

お客さんも感情移入しやすくなります。

でも、大げさすぎる表現は

逆効果になっちゃうから注意が必要です。

自然で親しみやすい言葉を選んで、

お客さんの心にそっと寄り添うような

表現を心がけましょう。

手段価値の教育を成功させるための実践テクニック4つ

手段価値の教育を成功させるには、

4つの実践テクニックが必要なんです。

これらのテクニックを使えば、

お客さんにあなたの商品の価値を

しっかりと伝えることができます。

その4つが、

- ストーリーテリングを活用する

- 数字やデータで信頼性を高める

- 顧客の声を積極的に取り入れる

- 継続的に改善を重ねる

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

手段価値の教育に特化した使い方があるんです。

それぞれの使い方を知らないと、

せっかくの良い商品も選んでもらえません。

それぞれ解説していきます。

ストーリーテリングを活用する

ストーリーテリングは、

あなたの商品の手段価値を

感情的に伝える最強の方法です。

なぜなら、人は理屈よりも

感情で動く生き物だからなんですね。

例えば、

- 実際に成功した体験談

- 失敗から学んだ教訓

- お客さんの変化の物語

こういったストーリーを

使うことができます。

例えば、ライティング講座を売るなら、

「3ヶ月前まで全然稼げなかった田中さんが、

この方法を使って月収30万になった話」

みたいなストーリーを話すんです。

さらに詳しく言うと、

「田中さんは最初、他の教材で学んでたけど

全然結果が出なくて諦めかけてた。

でも、この独自の3ステップ法を使ったら

たった1ヶ月で初収益が出た」

という具体的な流れを伝えるんです。

ただし、ストーリーを話すときは

必ず事実に基づいて話してくださいね。

嘘のストーリーは絶対にダメです。

信頼を失ってしまいます。

また、ストーリーは長すぎても

飽きられてしまうので注意が必要です。

ストーリーテリングを使えば、

お客さんの心に響く手段価値の教育ができます。

数字やデータで信頼性を高める

数字やデータを使うことで、

あなたの商品の手段価値に

説得力を持たせることができます。

というのも、感情だけでは

「本当かな?」って疑われちゃうからです。

具体的には、

- 成功率や効果の数値

- 他社との比較データ

- 実績や結果の具体的な数字

こういったものを

積極的に使っていきましょう。

例えば、「多くの人が成功してます」

じゃなくて、「受講生の87%が

3ヶ月以内に月収10万円を達成」

みたいに具体的な数字で伝えるんです。

もっと詳しく言うなら、

「従来の方法だと成功率が20%だったのに対し、

この新しい手法では87%の人が結果を出せた」

という比較データを出すと効果的です。

でも、数字を使うときは

必ず正確なデータを使ってくださいね。

嘘の数字を使ったら、

後でバレたときに大変なことになります。

また、数字だけを並べすぎると

堅苦しくなってしまうので、

ストーリーとのバランスが大切です。

数字やデータを適切に使えば、

手段価値の教育がより説得力を持ちます。

顧客の声を積極的に取り入れる

顧客の声を使うことは、

手段価値の教育において

最も効果的な方法の一つです。

なぜかというと、第三者の意見は

あなたが言うよりも信頼されるからです。

例えば、

- お客さんの感想や体験談

- ビフォーアフターの変化

- 具体的な成果や結果

こういった生の声を

積極的に紹介していきましょう。

「この方法を使って本当に良かったです。

他の教材では全然ダメだったのに、

こちらは分かりやすくて結果も出ました」

みたいな声があると説得力が違います。

さらに具体的に言うと、

「山田さん(30代会社員)は、

以前は副業で月3万円しか稼げなかったけど、

この手法を学んで半年で月20万円になった」

という詳細な情報を載せるんです。

ただし、顧客の声を使うときは

必ず許可を取ってから使いましょう。

勝手に使うのは絶対にダメです。

トラブルの原因になります。

また、良い声だけじゃなくて、

改善点についての声も参考にして

商品をより良くしていくことが大切です。

顧客の声を上手に活用すれば、

手段価値の教育がより効果的になります。

継続的に改善を重ねる

継続的な改善は、

手段価値の教育を成功させる

最も重要なポイントです。

なぜなら、一度作った教育内容が

ずっと効果的とは限らないからです。

具体的には、

- 反応率や成約率の測定

- お客さんからのフィードバック収集

- 市場の変化に合わせた内容更新

こういったことを

定期的に行っていきましょう。

例えば、「この部分の説明が分かりにくい」

という声があったら、すぐに改善する。

「もっと具体例が欲しい」と言われたら、

事例を追加するんです。

もっと詳しく言うなら、

「Aパターンの説明では成約率が5%だったけど、

Bパターンに変えたら8%になった」

みたいにテストを繰り返すんです。

改善するときは、一度に全部を変えずに

一つずつ変えていくのがコツです。

そうしないと、何が効果的だったのか

分からなくなってしまいます。

また、改善は面倒くさいと思うかもですが、

これをやるかやらないかで

結果が大きく変わってきます。

継続的な改善を続けることで、

手段価値の教育はどんどん効果的になっていきます。

ライバルリサーチが必要な4つの理由

ライバルリサーチをしないで

ビジネスをするのは、

目隠しして戦場に行くようなもの。

ちゃんとリサーチをすることで、

勝てる戦略が見えてきて、

無駄な時間とお金を使わずに済むんです。

ライバルリサーチが必要な理由は、

- 競合の動向を把握できるから

- 自分の立ち位置を客観視できるから

- 差別化のポイントが見つかるから

- 効果的な戦略を立てられるから

この4つなんですよね。

多くの人がライバルを見ずに

自分の思い込みだけで勝負しちゃう。

でも実際は、

ライバルを知ることで

勝てる道筋が見えてくるんです。

それぞれ解説していきます。

競合の動向を把握できるから

競合の動向を把握することで、

市場の流れが手に取るように分かります。

なぜなら、

競合は同じ市場で戦ってる仲間だから、

彼らの動きを見れば市場の変化が見えるんです。

例えば、

- どんな商品を出してるか

- どんな価格設定にしてるか

- どんな宣伝をしてるか

こういうことを

チェックするってことですね。

もっと具体的に言うと、

コーチング業界で活動してるなら、

他のコーチがどんなサービスを

いくらで提供してるかを調べる。

そうすると、

「最近は個別コーチングよりも

グループコーチングが人気なんだな」

とか分かってくるんです。

ここで大切なのは、

競合を敵だと思わないこと。

むしろ市場の先生だと思って、

彼らから学ぶ姿勢を持つんです。

そうすれば、

自分が何をすべきかが

自然と見えてきますよ。

自分の立ち位置を客観視できるから

自分の立ち位置を客観視できるのは、

ライバルリサーチの大きなメリット。

どうしてかと言うと、

自分一人だと井の中の蛙になっちゃって、

本当の実力が分からないからです。

具体的には、

- 自分の商品の価値はどのくらいか

- 自分のスキルレベルはどの程度か

- 自分の発信力はどうなのか

こんなことが

はっきりと見えてくるんです。

例えばですが、

自分では「すごいサービス作った!」

って思ってても、

競合を調べてみたら似たようなサービスが

もっと安く提供されてたりする。

逆に、

「自分なんてまだまだだな」

って思ってたのに、

実は競合よりも質の高いサービスを

提供できてたりもするんです。

このギャップを知ることで、

自分が今どこにいるのかが

はっきりと分かります。

そうすれば、

次に何をすべきかも

自然と見えてくるんですよね。

差別化のポイントが見つかるから

差別化のポイントが見つかるのは、

ライバルリサーチの最大の魅力。

なぜかというと、

競合がやってないことを見つけることで、

自分だけの強みを作れるからなんです。

例えば、

- 競合が提供してないサービス

- 競合が届けてない層

- 競合が使ってない手法

こういった隙間を

見つけることができるんです。

実際に、

英語コーチングの市場を調べてみると、

多くのコーチが「TOEIC対策」を

メインにしてることが分かったりします。

でも、

「英語で雑談できるようになりたい」

って人向けのサービスは

意外と少なかったりするんです。

そこで、

「雑談特化の英語コーチング」

として差別化を図ることができる。

これって、

競合を調べたからこそ

見つけられるチャンスなんですよね。

差別化ができれば、

価格競争に巻き込まれずに

自分の価値を高く売ることができます。

効果的な戦略を立てられるから

効果的な戦略を立てられるのは、

ライバルリサーチの最終的なゴール。

というのも、

競合の情報を集めることで、

勝てる戦略が見えてくるからです。

戦略を立てるときに見るべきポイントは、

- 競合の強みと弱み

- 市場の空白地帯

- 自分が勝てる領域

この3つを組み合わせて

考えることなんです。

例えば、

ダイエットコーチの市場で

「30代女性向け」のコーチが多いとします。

でも、

「50代男性向け」のコーチは

ほとんどいないことが分かった。

そこで、

「50代男性専門のダイエットコーチ」

として参入すれば、

競争が少ない市場で勝負できるんです。

さらに、

既存のコーチが

「食事制限メイン」でやってるなら、

「運動メイン」で差別化することもできる。

こうやって、

競合の情報を元に戦略を立てることで、

無駄な戦いを避けて

効率よく成果を出せるんですよね。

効果的なライバルリサーチを行う5つのステップ

ライバルリサーチって、

実は多くの人が間違った方法でやってるんです。

正しい方法でリサーチできれば、

競合を圧倒的に上回る戦略が立てられます。

そのために必要なのが、

- STEP1. 広義と狭義のライバルを特定する

- STEP2. ライバルの強みと弱みを分析する

- STEP3. ライバルの戦略パターンを把握する

- STEP4. 市場でのポジションを確認する

- STEP5. 分析結果を自分の戦略に活かす

この5つのステップなんですよね。

それぞれのステップには

明確な目的と方法があります。

順番通りにやることで、

効果的なリサーチができるんです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 広義と狭義のライバルを特定する

ライバルリサーチの第一歩は、

正しいライバルを見つけることです。

なぜなら、ライバルを間違えると

全く意味のない分析になっちゃうから。

特定すべきライバルは、

- 広義のライバル(同じ悩みを解決する人)

- 狭義のライバル(同じ手段を使う人)

この2つですね。

例えば、あなたが

「ダイエットコーチ」だとしましょう。

広義のライバルは、

ダイエットに関わる全ての人。

- パーソナルトレーナー

- 栄養士

- エステティシャン

- ダイエット商品を売る人

みたいな感じです。

狭義のライバルは、

あなたと同じ「コーチング」という手段を使う人。

つまり、同じダイエットコーチや

コーチングスタイルの人たちですね。

でも、ここからが大切なんですけど、

狭義のライバルをさらに絞り込むんです。

自分と同じターゲット層で、

同じような価格帯の人に絞る。

そうすることで、

本当に競合する相手が見えてきます。

広義と狭義を分けて考えることで、

戦略の幅が格段に広がるんです。

STEP2. ライバルの強みと弱みを分析する

次にやるべきことは、

ライバルの強みと弱みを徹底的に調べること。

これをやる理由は、

自分がどこで勝負すべきかが分かるからです。

分析すべきポイントは、

- 商品・サービスの内容

- 価格設定

- 発信内容

- 実績や経験

- フォロワー数や影響力

こんな感じですね。

例えば、あるライバルを見てみたら

「実績はすごいけど、価格が高すぎる」

ってことが分かったとします。

そしたら、あなたは

「同じような結果を、もっと手頃な価格で」

というポジションが取れますよね。

逆に、「価格は安いけど、

実績がイマイチ」なライバルがいたら、

実績で勝負すればいいんです。

ここで注意したいのは、

ライバルの悪口を言うことじゃないってこと。

あくまで自分の立ち位置を

明確にするためのリサーチです。

強みと弱みを客観的に見ることで、

自分の勝てるポイントが見えてきます。

STEP3. ライバルの戦略パターンを把握する

ライバルがどんな戦略を使ってるかを

パターン化して理解するのが3つ目のステップ。

戦略パターンを知ることで、

同じ土俵で戦うことを避けられるんです。

チェックすべき戦略パターンは、

- 集客方法(SNS、広告、紹介など)

- 商品の売り方(個別相談、セミナー、LP)

- 価格戦略(高単価、低単価、分割払い)

- ブランディング(専門家、親しみやすさ)

こういった要素ですね。

例えば、多くのライバルが

「Instagram + 個別相談」

というパターンを使ってたとします。

そしたら、あなたは

「YouTube + セミナー」

みたいな違うパターンを選ぶんです。

実際に、僕の知り合いで

コーチングをやってる人がいるんですが、

みんなが個別相談をやってる中で、

グループコーチングに特化したんです。

そしたら、「グループコーチングといえばこの人」

って感じで、一気に有名になったんですよね。

戦略パターンを把握することで、

レッドオーシャンを避けて、

ブルーオーシャンを見つけられます。

STEP4. 市場でのポジションを確認する

4つ目のステップは、

市場全体でのポジションを確認すること。

市場のポジションを知ることで、

自分がどこに入り込めるかが見えてきます。

確認すべきポジションは、

- 価格帯別のポジション

- ターゲット別のポジション

- 手法別のポジション

- 実績別のポジション

こんな感じですね。

例えば、ダイエット市場を見てみると、

「高額パーソナルトレーニング」と

「安価なオンライン指導」に分かれてたりします。

でも、その間の

「中価格帯でしっかりサポート」

っていうポジションが空いてるかもしれません。

そこに入り込めれば、

競合が少ない状態で勝負できるんです。

実際に、あるコンサルタントの人は

「月額3万円で毎日サポート」

っていうポジションを作って成功してました。

高額コンサルは50万円以上、

安価なものは月5000円くらいだったので、

その間がぽっかり空いてたんですよね。

市場のポジションを俯瞰で見ることで、

自分だけの場所を見つけられます。

STEP5. 分析結果を自分の戦略に活かす

最後のステップは、

これまでの分析結果を実際の戦略に落とし込むこと。

分析しただけじゃ意味がないので、

具体的な行動に変えていくんです。

戦略に活かすポイントは、

- 自分の独自性を明確にする

- 競合しない手段を選ぶ

- 空いてるポジションを狙う

- 自分の強みを最大化する

この4つですね。

例えば、分析の結果、

「みんな理論重視で堅い印象」

ってことが分かったとします。

そしたら、あなたは

「親しみやすくて実践的」

っていう路線で行けばいいんです。

実際に、僕が見てきた中で

うまくいった人の例があります。

その人は、ライバルがみんな

「完璧主義」を推してる中で、

「70点主義」を打ち出したんです。

「完璧を目指さず、70点でいいから続けよう」

っていうメッセージですね。

そしたら、完璧主義で疲れた人たちが

一気に集まってきたんですよ。

分析結果を自分の戦略に活かすことで、

ライバルとは全く違う魅力を

アピールできるようになります。

競争に勝つための手段選択3つのポイント

ビジネスで成功するために、

手段選択が一番重要なんです。

この3つのポイントを押さえれば、

ライバルに負けない戦略が立てられます。

そのポイントが、

- 自分の商品特性に合った手段を選ぶ

- 競合が少ない手段に絞り込む

- 継続可能な手段を優先する

って感じですね。

多くの人が間違えてしまうのは、

流行りの手段に飛びついちゃうこと。

でも実際は、自分に合った手段を

しっかり選ぶことが大切なんです。

それぞれ解説していきます。

自分の商品特性に合った手段を選ぶ

手段選択では、

自分の商品特性をまず理解することが重要です。

なぜなら、商品によって

効果的な手段が全然違うからなんですよね。

例えば、

- 高額商品なら信頼構築が必要

- 低価格商品なら認知度が重要

- 専門性の高い商品なら教育が必要

こんな感じで、

商品によって戦略が変わってきます。

たとえば、100万円のコンサルを売るなら、

いきなり広告で売るのは難しいじゃないですか。

でも、1000円の電子書籍だったら

広告からでも売れちゃったりする。

だから、まずは自分の商品が

どんな特性を持ってるのかを知ることが大事。

高額商品なら、まずはブログやSNSで

信頼関係を築いてから売る。

低価格商品なら、広告やSEOで

たくさんの人に知ってもらう。

こうやって商品特性に合わせて

手段を選ぶことで勝率が上がるんです。

競合が少ない手段に絞り込む

競合が少ない手段を選ぶのが、

実は一番効率的な戦略なんです。

だって、みんなが同じことやってたら

埋もれちゃうじゃないですか。

具体的には、

- みんながやってる手段を避ける

- 自分だけが得意な手段を見つける

- 新しい手段にいち早く取り組む

こういうことを意識するといいですね。

例えばですが、

みんながインスタをやってる業界なら

YouTubeに力を入れてみる。

みんながブログを書いてるなら

音声配信を始めてみる。

こんな感じで、

ちょっと違う手段を選ぶんです。

実際に僕の知り合いで、

みんながSNSをやってる中で

メルマガだけに集中した人がいるんです。

そしたら、競合が少ないから

すぐに結果が出たんですよね。

だからこそ、人と違う手段を

選ぶことが大切なんです。

競合が少ない場所で戦えば、

自然と勝ちやすくなりますからね。

継続可能な手段を優先する

継続可能な手段を選ぶことが、

長期的な成功には絶対に必要です。

というのも、どんなに良い手段でも

続けられなかったら意味がないからです。

例えば、

- 自分が得意な分野の手段

- 時間的に無理のない手段

- 資金的に続けられる手段

こういう視点で選ぶのが大事ですね。

毎日動画を作るのが苦手なのに

YouTubeを選んじゃダメなんです。

文章を書くのが好きなら

ブログやメルマガを選ぶ。

話すのが得意なら

音声配信やセミナーを選ぶ。

こんな感じで、

自分の得意分野と合わせるんです。

あとは、時間や資金の面でも

無理をしちゃダメですね。

広告に月100万円かけられないなら

無料でできる手段を選ぶ。

毎日3時間しか作業できないなら

短時間でできる手段を選ぶ。

こうやって現実的に考えることで、

長く続けられる手段が見つかります。

継続は力なりって言葉があるように、

続けられる手段を選ぶのが一番なんです。

自分の魅力を最大化するアピール方法4つ

ライバルがいる市場で勝つには、

自分だけの魅力を伝えることが全てなんです。

この4つの方法を使えば、

お客さんが「あなたから買いたい」って思うようになります。

その4つの方法が、

- 商品の独自性を明確に打ち出す

- 希少性の価値を強調する

- 持っている情報の価値を伝える

- 競合との違いを具体的に示す

なんですよね。

これができてないと、

価格競争に巻き込まれて疲弊しちゃいます。

でも逆に言うと、

この4つさえ押さえれば競合なんて怖くない。

順番に詳しく見ていきましょう。

商品の独自性を明確に打ち出す

商品の独自性っていうのは、

あなたの商品にしかない特別な部分のこと。

これを明確にすることで、

お客さんは「これじゃなきゃダメ」って思うようになるんです。

例えば、

- 他にはない機能がある

- 作り方が特別

- 提供方法が違う

こんな感じで差別化できる部分を

見つけることですね。

具体的に言うと、

英会話スクールなら「マンツーマンで24時間対応」とか、

コンサルなら「3ヶ月で結果が出なかったら全額返金」みたいな。

でも、ここで気をつけたいのが、

独自性って意外と身近にあるってことなんです。

あなたが当たり前だと思ってることが、

実は他の人にとっては特別だったりする。

だから、自分の商品を

客観的に見直してみることが大切。

お客さんの声を聞いたり、

友達に「何が良いと思う?」って聞いてみるのもいいですね。

そうやって見つけた独自性を

しっかりアピールしていけば、

他とは違う魅力的な商品になります。

希少性の価値を強調する

希少性っていうのは、

「限られた人しか手に入らない」っていう価値のこと。

人って、珍しいものや

手に入りにくいものに価値を感じるんですよね。

たとえば、

- 数量限定

- 期間限定

- 特定の条件を満たした人だけ

こういう条件があると、

急に欲しくなっちゃうじゃないですか。

実際に、僕の知り合いのコーチは

「月3名限定」って言ってから申し込みが増えたんです。

同じ内容なのに、

「いつでも受け付けてます」って言ってた時より

反応が全然違ったって言ってました。

ただし、ここで注意したいのが、

嘘の希少性は絶対にダメってこと。

「今だけ」って言ってるのに

毎月同じキャンペーンやってたら、

お客さんに見透かされちゃいます。

本当に限定できる理由を作って、

それを正直に伝えることが大切なんです。

希少性は強力な武器だけど、

誠実に使ってこそ効果があります。

持っている情報の価値を伝える

あなたが持ってる情報って、

実はすごく価値があるんです。

でも、多くの人は

その価値に気づいてないんですよね。

例えば、

- 実体験から学んだこと

- 失敗から得た教訓

- 成功するまでの過程

こういう生の情報は、

本やネットでは手に入らない貴重なものなんです。

具体的に言うと、

ダイエットに成功した人なら「3ヶ月で10kg痩せた時の食事記録」とか、

副業で稼いだ人なら「初月から5万円稼げた具体的な手順」みたいな。

でも、情報の価値を伝える時は、

ただ「貴重です」って言うだけじゃダメ。

その情報を手に入れるまでに

どれだけ苦労したかとか、

どれだけお金をかけたかとか、

具体的なエピソードを交えることが大切なんです。

そうすることで、

お客さんは「そんなに大変だったんだ」って

情報の価値を実感してくれます。

あなたの経験や知識は、

誰かにとってはお金を払ってでも欲しい情報なんです。

競合との違いを具体的に示す

競合との違いを示すっていうのは、

「他の人とは何が違うの?」っていう疑問に答えること。

これができないと、

お客さんは「どれも同じに見える」って思っちゃうんです。

例えば、

- 提供する内容の違い

- アプローチ方法の違い

- サポート体制の違い

こういう部分を

はっきりと伝えることですね。

実際に、僕が見たマーケティングコンサルの人は

「他の人は理論ばかりだけど、僕は実践重視です」って言ってたんです。

そして、実際に手を動かしながら教えてくれるから、

お客さんからすごく評価されてました。

ここで大切なのが、

競合を悪く言うんじゃなくて、

自分の良さを際立たせることなんです。

「A社はダメだけど、うちは良い」じゃなくて、

「A社はこういう特徴があって、うちはこういう特徴がある」

っていう感じで伝える。

そうすることで、

お客さんは冷静に比較検討できるし、

あなたの誠実さも伝わります。

違いを具体的に示すことで、

お客さんは安心してあなたを選べるようになるんです。

効果的なライティング構成を作るべき4つの理由

ライティングで一番大切なのは、

実は「構成」なんです。

これをしっかり作れば、

読者がスラスラ読んでくれて、

最後まで離脱しない記事が書けます。

構成を作るべき理由は、

- 読者の理解度が格段に向上するから

- 説得力のある文章が書けるから

- 読者の共感を得やすくなるから

- 執筆時間を大幅に短縮できるから

この4つなんですよね。

多くの人が構成を軽視してるけど、

これができてないと

どんなに良い内容でも伝わらない。

逆に構成さえしっかりしてれば、

普通の内容でも読者に響く文章になります。

それぞれ解説していきます。

読者の理解度が格段に向上するから

読者の理解度を上げるには、

構成が絶対に必要なんです。

なぜなら、

人間の脳は順序立てて説明されると

理解しやすくできてるから。

例えば、

- 結論を最初に伝える

- その理由を順番に説明する

- 具体例で補強する

こんな流れで書くと、

読者は迷わずに読み進められます。

逆に構成がバラバラだと、

「で、結局何が言いたいの?」

って思われちゃうんです。

これって料理のレシピと同じで、

材料を先に書いて、

作り方を順番に説明するじゃないですか。

いきなり「塩を入れて」から始まったら

意味不明ですよね。

文章も同じで、

読者が迷わないように

道筋を作ってあげるのが大切。

構成がしっかりしてると、

読者は「なるほど、そういうことか」

って納得しながら読んでくれます。

だからこそ、

構成を作ることで理解度が劇的に上がるんです。

説得力のある文章が書けるから

説得力のある文章を書くなら、

構成が命なんですよね。

というのも、

論理的な流れがあると

読者が自然に納得してくれるから。

具体的には、

- 問題提起をする

- 解決策を提示する

- 根拠を示す

- 反対意見に答える

こんな順番で書くと、

読者は「確かにそうだな」

って思ってくれます。

例えば、

「ダイエットは食事制限だけじゃダメです」

って言ったあとに、

「運動も必要な理由は...」

って続けると説得力が生まれる。

でも、いきなり

「運動しましょう」

って言われても響かないんです。

僕も昔は構成を考えずに

思いついたことを書いてたんですが、

全然読者に響かなかった。

でも構成を意識するようになってから、

「この記事、納得できました」

って感想をもらえるようになったんです。

構成があると、

読者の心を動かす文章が書けます。

読者の共感を得やすくなるから

読者の共感を得るためにも、

構成は欠かせないんです。

なぜかというと、

共感って段階的に生まれるものだから。

例えば、

- 読者の悩みを代弁する

- 自分も同じ経験をしたと伝える

- その時の気持ちを詳しく描写する

この順番で書くと、

読者は「この人、分かってくれる」

って感じてくれます。

いきなり解決策を提示しても、

「この人に何が分かるの?」

って思われちゃうんですよね。

共感を得るには、

まず読者の気持ちに寄り添って、

それから自分の体験を話す。

これが自然な流れなんです。

例えば、

「文章が書けなくて悩んでませんか?

実は僕も昔、同じことで悩んでました。

毎日パソコンの前で固まって...」

こんな感じで書くと、

読者は「そうそう、まさにそれ!」

って共感してくれます。

構成を意識するだけで、

読者との距離がグッと縮まるんです。

執筆時間を大幅に短縮できるから

執筆時間を短縮したいなら、

構成作りは絶対にやるべきです。

理由は単純で、

何を書くかが明確になるから。

構成なしで書くと、

- 途中で何を書くか分からなくなる

- 同じことを繰り返し書いちゃう

- 結論がブレブレになる

こんなことが起こって、

結果的に時間がかかるんです。

でも構成があれば、

「次はこれを書けばいい」

って迷わずに進められます。

これって旅行の計画と同じで、

行き先を決めずに出発すると

迷子になっちゃいますよね。

でも事前にルートを決めておけば、

スムーズに目的地に着ける。

文章も同じで、

構成というルートがあると

迷わずにゴールまで書けるんです。

僕も構成を作るようになってから、

記事を書く時間が半分以下になりました。

前は3時間かかってた記事が、

今は1時間で書けるようになったんです。

構成を作る時間を入れても、

トータルで見ると圧倒的に早い。

だからこそ、

構成作りは時間短縮の最強ツールなんです。

ライティング構成を組み立てる5つのステップ

ライティングで一番大切なのは、

実は文章力じゃなくて構成なんです。

この構成さえしっかり組み立てられれば、

読者をぐいぐい引き込んで行動させられます。

今回お伝えする5つのステップは、

- STEP1. 結論を最初に明確に示す

- STEP2. 根拠となる理由を整理する

- STEP3. 読者の共感ポイントを盛り込む

- STEP4. 興味を引くフックを作成する

- STEP5. 提供価値を具体的に設定する

この順番で進めていくだけで、

誰でも読みやすい文章が書けちゃいます。

どれも難しいことじゃないし、

慣れれば30分もあれば構成完成です。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 結論を最初に明確に示す

結論を最初に書くっていうのは、

読者に「この記事で何が分かるか」を伝えること。

だって、結論が分からない記事って

最後まで読む気になれないじゃないですか。

具体的には、

- この記事で学べること

- 読み終わった後の変化

- 解決できる悩み

こういうことを冒頭で

はっきりさせてあげるんです。

例えば「今日は集客のコツを3つお伝えします」

みたいに最初に言っちゃう。

そうすると読者は

「あ、集客のコツが3つ学べるのね」

って分かって安心して読み進められます。

逆に結論を後回しにしちゃうと、

「この人何が言いたいんだろう?」

って思われて途中で離脱されちゃうんです。

だからこそ、

結論は必ず最初に持ってきましょう。

STEP2. 根拠となる理由を整理する

根拠っていうのは、

あなたの結論が正しいって証明するもの。

この根拠がしっかりしてないと、

読者は「本当かな?」って疑っちゃいます。

根拠として使えるのは、

- 実際の体験談

- データや統計

- 専門家の意見

こんな感じですね。

でも一番効果的なのは、

やっぱりあなた自身の体験談なんです。

「私も昔はこうでした」

「でもこの方法を試したら変わりました」

っていう流れが一番説得力ある。

例えば集客の話なら、

「私も最初はお客さんが全然来なくて困ってました」

から始めるとリアルに感じてもらえます。

根拠は3つくらいあると

かなり説得力が増しますよ。

STEP3. 読者の共感ポイントを盛り込む

共感ポイントっていうのは、

読者が「あ、この人私のこと分かってる」って思う部分。

これがあるかないかで、

文章の信頼度が全然変わってきます。

共感を得るには、

- 読者の悩みを言語化する

- 失敗体験を共有する

- 同じような気持ちを表現する

こういうことが大切なんです。

例えば「文章書くのって本当に大変ですよね」

みたいに読者の気持ちを代弁してあげる。

そうすると読者は

「そうそう!まさにそれ!」

って思って一気に親近感を持ってくれます。

私も昔、文章を書くときは

「何から書けばいいか分からない」

って悩んでました。

きっとあなたも同じような経験があるはず。

そういう共通の体験を

積極的に文章に入れていきましょう。

STEP4. 興味を引くフックを作成する

フックっていうのは、

読者の注意を一気に引きつける仕掛けのこと。

これがないと、どんなに良い内容でも

最後まで読んでもらえないんです。

効果的なフックは、

- 意外性のある事実

- 読者の常識を覆す情報

- 具体的な数字や結果

こういうものですね。

例えば「実は文章力より構成の方が大事」

みたいに、一般的な常識と違うことを言う。

そうすると読者は

「え?そうなの?」

って興味を持ってくれます。

私の場合、

「文章が下手でも月100万稼げました」

って言うと皆さん驚かれます。

でも実際、構成さえしっかりしてれば

文章力なんて二の次なんですよ。

こういう意外性のある話を

記事の中に散りばめていきましょう。

STEP5. 提供価値を具体的に設定する

提供価値っていうのは、

読者がこの記事を読んで得られるメリット。

これが曖昧だと、

読者は「で、結局何が良くなるの?」

って思っちゃいます。

価値を具体的に示すには、

- 数字で表現する

- ビフォーアフターを見せる

- 実際の変化を伝える

こういうことが重要なんです。

例えば「文章が上手くなります」

じゃなくて「30分で読みやすい文章が書けます」

って具体的に言う。

そうすると読者は

「あ、30分でできるなら私にもできそう」

って思ってくれるんです。

私も最初は1記事書くのに

3時間くらいかかってました。

でもこの構成を覚えてからは、

30分で書けるようになったんです。

だからこそ、あなたにも

同じような変化が起こるはず。

提供価値は必ず具体的に、

そして読者が想像しやすいように

伝えてあげてくださいね。

自分の手法を効果的にアピールする3つの方法

あなたの手法が本当に優れているなら、

それを相手に分かりやすく伝えることが大切です。

この3つの方法を実践すれば、

読者があなたの手法を選びたくなります。

具体的な方法は、

- 独自手法の優位性を具体例で証明する

- 他手法の問題点を客観的に指摘する

- 実績データで信頼性を高める

この3つなんですよね。

多くの人が自分の手法を説明するとき、

抽象的な表現で終わってしまいがち。

でも、これらの方法を使えば、

読者の心にしっかり響くんです。

それぞれ解説していきます。

独自手法の優位性を具体例で証明する

独自手法の優位性っていうのは、

あなたの方法が他と違って良い理由を示すこと。

ここで大切なのが、

具体例を使って証明することなんです。

例えば、

- 結果が出るまでの時間が短い

- 作業量が少なくて済む

- 初心者でも理解しやすい

こんな優位性を

実際の事例で説明するんですね。

もし、あなたがライティングを教えてるなら、

「僕の手法だと3時間で記事が書けます」

って伝えるだけじゃダメなんです。

「普通の人は8時間かかる記事を、

僕の構成テンプレートを使えば3時間で完成」

こんな風に比較して説明すると、

読者はその違いがハッキリ分かります。

さらに詳しく言うと、

「Aさんは最初8時間かかってたけど、

僕の手法を学んだら3時間になった」

みたいな実例があると最強ですね。

ただし、ここで注意したいのが、

嘘や大げさな表現は絶対にダメってこと。

本当にあった事例だけを使って、

正直に伝えることが信頼につながります。

読者は嘘を見抜くのが上手いので、

誠実さを大切にしましょう。

だからこそ、

独自手法の優位性は具体例で証明することが重要なんです。

他手法の問題点を客観的に指摘する

他手法の問題点を指摘するっていうのは、

競合の方法がなぜダメなのかを説明すること。

これをやることで、

あなたの手法の良さが際立つんですよね。

具体的には、

- 時間がかかりすぎる

- 難しすぎて挫折しやすい

- 結果が出にくい

こんな問題点を

冷静に分析して伝えるんです。

例えば、ライティングの世界だと、

「従来の方法は文章力に頼りすぎてる」

って指摘できるかもしれません。

「文章力がない人は結果が出ない。

でも僕の構成テンプレートなら、

文章力がなくても読まれる記事が書ける」

こんな感じで説明すると、

読者は「なるほど!」って思うんです。

さらに踏み込んで言うと、

「文章力を身につけるには何年もかかるけど、

構成テンプレートなら今日から使える」

って具体的に説明するとより効果的。

でも、ここで気をつけたいのが、

他の人を悪く言いすぎないこと。

あくまで客観的な事実として、

冷静に問題点を指摘するんです。

感情的になって批判すると、

読者に嫌な印象を与えちゃいます。

だから、

他手法の問題点は客観的に指摘することが大切なんです。

実績データで信頼性を高める

実績データで信頼性を高めるっていうのは、

数字を使ってあなたの手法の効果を証明すること。

数字があると、

読者は「本当なんだ」って信じやすくなります。

例えば、

- 成功率90%

- 平均作業時間3時間短縮

- 受講生の満足度95%

こんな数字を

具体的に示すんですね。

もし、あなたがライティングを教えてるなら、

「僕の手法で100人が学んで、

90人が1ヶ月以内に結果を出しました」

って伝えるんです。

これだけで、

読者の信頼度は一気に上がります。

さらに詳しく説明すると、

「最初は1記事8時間かかってた人が、

僕の手法を学んで3時間になった」

みたいな具体的な変化も効果的。

ただし、ここで重要なのが、

嘘の数字は絶対に使わないこと。

バレたときの信頼失墜は、

取り返しがつかないレベルです。

本当の数字がない場合は、

「まだデータは少ないですが」

って正直に伝える方がいいんです。

読者は正直な人を信頼するので、

誠実さを大切にしましょう。

だからこそ、

実績データで信頼性を高めることが効果的なんです。

読者が信頼できる判断基準の提示方法4つ

情報発信者を選ぶとき、

何を基準にしたらいいか分からないですよね。

でも実は、

信頼できる人を見つける方法があるんです。

この4つの基準を知っておけば、

変な人に騙されることもなくなります。

その4つが、

- 無料コンテンツの質で評価軸を示す

- サポート体制の充実度を基準にする

- 実践者の成功事例を紹介する

- 透明性の高い情報開示を心がける

なんですよね。

どれも当たり前のことなんですが、

意外とできてない人が多いんです。

逆に言うと、

これができてる人は信頼できる証拠。

順番に詳しく説明していきますね。

無料コンテンツの質で評価軸を示す

無料コンテンツの質が高い人は、

間違いなく信頼できる人です。

だって考えてみてください。

無料でこんなに価値を提供してくれる人なら、

有料商品はもっとすごいはずですよね。

例えば、

- YouTube動画がめちゃくちゃ分かりやすい

- ブログ記事が具体的で実践的

- SNSの投稿が毎回勉強になる

こんな人を見つけたら、

その人から学ぶのがベストです。

僕の知り合いで、

YouTubeで毎日30分の動画を投稿してる人がいるんです。

その動画の内容が本当に濃くて、

「これ有料級じゃん」って思うレベル。

実際にその人の有料商品を買った人たちも、

「想像以上に良かった」って言ってるんですよね。

ここで注意したいのは、

無料コンテンツがペラペラな人です。

「詳しくは有料で」とか、

「続きはメルマガで」とか言って、

無料部分をスカスカにしてる人。

こういう人は避けた方がいいですね。

無料コンテンツの質こそが、

その人の本当の実力を表してるんです。

サポート体制の充実度を基準にする

サポートが手厚い人から

商品を買うのが鉄則です。

なぜなら、

どんなに良い商品でも分からないことは出てくるから。

そんなとき、

しっかりサポートしてくれる人じゃないと困りますよね。

具体的には、

- 質問に対して丁寧に答えてくれる

- レスポンスが早い

- 個別相談に乗ってくれる

こんなサポートがあるかどうか。

実際に僕が以前買った商品で、

サポートが全然ダメなものがあったんです。

質問しても3日経っても返事が来ない。

やっと返事が来たと思ったら、

「マニュアルを読んでください」だけ。

結局その商品は使いこなせずに

お金をドブに捨てることになりました。

逆に、サポートが充実してる人の商品は、

分からないことがあってもすぐ解決できる。

だから安心して取り組めるし、

結果も出やすいんです。

商品を買う前に、

必ずサポート体制を確認しましょう。

実践者の成功事例を紹介する

実践者の成功事例をたくさん紹介してる人は、

本当に結果を出せる人です。

だって、

実際に結果が出てなかったら紹介できないですもんね。

例えば、

- 「Aさんが3ヶ月で月収30万達成しました」

- 「Bさんが半年で脱サラできました」

- 「Cさんが1年で独立しました」

こんな具体的な事例を

どんどん紹介してる人。

しかも、その事例が具体的で、

どんな状況からどう変わったかが分かるもの。

僕が信頼してる情報発信者の人は、

毎月のように実践者の声を紹介してるんです。

「今月は○○さんが初収益を達成しました」

「△△さんが目標だった月収100万を突破しました」

みたいな感じで。

しかも、その人たちの実名や顔写真も

しっかり載せてるんですよね。

これって、

本当に結果が出てる証拠なんです。

逆に、成功事例を全然紹介してない人や、

「匿名希望のAさん」みたいな曖昧な事例ばかりの人は要注意。

実践者の成功事例こそが、

その人の実力を証明する最強の証拠なんです。

透明性の高い情報開示を心がける

透明性が高い人は、

絶対に信頼できます。

なぜかというと、

隠し事がない人だから。

変なことしてる人って、

どこか隠したがるんですよね。

でも透明性が高い人は、

- 自分の失敗談も包み隠さず話す

- 商品の弱点も正直に伝える

- 実績を具体的な数字で示す

こんな感じで、

良いことも悪いことも正直に話してくれます。

僕が尊敬してる起業家の人は、

自分が借金まみれだった頃の話も

恥ずかしがらずに話してくれるんです。

「あの頃は本当にダメダメでした」

「こんな失敗もしました」

って感じで。

でも、そういう人だからこそ、

「この人は信頼できる」って思えるんですよね。

逆に、

「僕は最初から順調でした」

「失敗したことはありません」

みたいに言う人は怪しいです。

完璧すぎる人なんて存在しないですからね。

透明性が高い人から学ぶと、

リアルな体験談も聞けるし、

同じ失敗を避けることもできます。

だから結果的に、

成功への近道になるんです。

自分の魅力を効果的に伝える5つの方法

自分の魅力を伝えるって、

実はちゃんとした方法があるんです。

この5つの方法を使えば、

相手に「この人から学びたい」って思わせることができます。

その5つの方法が、

- 情報の希少性を具体的に示す

- 限定性のある価値を強調する

- 他との違いを明確に表現する

- 独自の経験談を活用する

- 専門性の高さをアピールする

なんですよね。

どれも単純そうに見えるんですが、

実際にやってみると奥が深いんです。

この5つを使い分けることで、

相手の心にしっかり響くようになります。

それぞれ解説していきます。

情報の希少性を具体的に示す

情報の希少性っていうのは、

「この情報は珍しいよ」って伝えることです。

人って珍しい情報に

すごく興味を持つ性質があるんですよね。

例えば、

- 業界の人しか知らない裏話

- 一般的には出回らない情報

- 実際に体験した人だけが知る真実

こんな感じの情報ですね。

もっと具体的に言うと、

「実は大手企業の営業部では、こんな秘密の手法を使ってるんです」

みたいな感じで伝えるんです。

そうすると相手は、

「え、そんな秘密があるの?」

って食いついてくるんですよね。

ここで大切なのは、

ただ「珍しい」って言うだけじゃダメってこと。

なぜその情報が珍しいのか、

どうして他の人は知らないのかを

ちゃんと説明してあげる必要があります。

そうすることで、

「この人は本当に貴重な情報を持ってるんだな」

って信頼してもらえるんです。

限定性のある価値を強調する

限定性っていうのは、

「今だけ」「あなただけ」みたいな特別感のことです。

人って限定されたものに

すごく価値を感じるんですよね。

例えば、

- 期間限定で教えてる方法

- 特定の条件を満たした人だけに伝える内容

- 普段は有料で教えてる情報

こういう感じで伝えるんです。

実際に僕の知り合いのコーチは、

「この方法は普段3万円のセミナーで教えてるんですが」

って前置きしてから話すんです。

そうすると聞いてる人は、

「え、3万円の価値がある話を無料で聞けるの?」

って思って真剣に聞いてくれるんですよね。

でも注意が必要なのは、

嘘の限定性を作っちゃダメってこと。

本当に価値のあるものを

本当に限定的に提供するから意味があるんです。

だからこそ、

自分が持ってる価値を見直して、

どんな限定性を作れるかを考えてみましょう。

他との違いを明確に表現する

他との違いっていうのは、

「私は他の人とここが違うんです」って伝えることです。

これができないと、

「別にあなたじゃなくてもいいよね」

って思われちゃうんですよね。

例えば、

- 他の人は理論だけど私は実践重視

- 他の人は一般論だけど私は個別対応

- 他の人は表面的だけど私は本質的

こんな感じで違いを出すんです。

実際にある英語の先生は、

「他の先生は文法から教えるけど、私は会話から入ります」

って言って差別化してるんです。

そうすると、

「文法が苦手だから会話から始めたい」

って思う人が集まってくるんですよね。

ここで大切なのは、

ただ違うって言うだけじゃなくて、

なぜその違いが良いのかを説明すること。

その違いによって、

相手にどんなメリットがあるのかを

しっかり伝えてあげましょう。

独自の経験談を活用する

独自の経験談っていうのは、

あなただけが体験した話のことです。

これが一番強力な武器になるんですよね。

なぜなら、

誰も真似できない唯一無二の価値だからです。

例えば、

- 失敗から学んだ教訓

- 成功するまでの具体的な道のり

- 実際に試して効果があった方法

こういう体験談ですね。

僕の知り合いの起業家は、

「3回事業に失敗して、4回目でやっと成功した」

っていう話をよくするんです。

そうすると聞いてる人は、

「この人は失敗も成功も知ってるから信頼できる」

って思うんですよね。

大切なのは、

成功談だけじゃなくて失敗談も含めること。

失敗談があることで、

「この人は正直で信頼できる」

って思ってもらえるんです。

そして、その失敗から

どうやって立ち直ったかを伝えることで、

再現性も示せるんですよね。

専門性の高さをアピールする

専門性っていうのは、

「この分野については詳しいです」って伝えることです。

人って専門家の話を

すごく信頼する傾向があるんですよね。

例えば、

- 何年もその分野で活動してる

- 資格や実績を持ってる

- 深い知識や技術がある

こういうことを伝えるんです。

でも、ここで注意したいのは、

ただ「専門家です」って言うだけじゃダメってこと。

具体的な数字や事例を使って、

その専門性を証明する必要があります。

例えば、

「マーケティングを5年間やってて、100社以上のお手伝いをしました」

みたいな感じですね。

そうすると相手は、

「この人は本当に経験豊富なんだな」

って納得してくれるんです。

さらに、その専門性を活かして、

どんな結果を出せるのかも

一緒に伝えてあげましょう。

そうすることで、

「この人に任せれば安心だ」

って思ってもらえるんですよね。

再現性の高い手法を作る4つのステップ

再現性の高い手法を作るには、

4つのステップを踏むことが重要です。

このステップを実践すれば、

誰でもあなたの手法を実行できるようになります。

その4つのステップが、

- STEP1. 手法を体系化して整理する

- STEP2. 誰でも実践できる形に落とし込む

- STEP3. 具体的な成功事例を用意する

- STEP4. 失敗パターンも含めて説明する

これらのステップですね。

どれも欠かせないステップで、

順番通りに進めることが大切なんです。

1つでも抜けちゃうと、

再現性が一気に下がっちゃいます。

順番に詳しく解説していきます。

STEP1. 手法を体系化して整理する

手法を体系化するっていうのは、

あなたが無意識にやってることを明確にすることです。

なぜなら、自分では当たり前にやってることでも、

他の人には全然分からないことが多いから。

例えば、こんなことがあります。

- 自分では簡単だと思ってる作業

- 無意識に判断してる基準

- 感覚的にやってる手順

これらを全部洗い出すんです。

特に、「なんとなく」でやってる部分って

実は一番重要だったりするんですよね。

でも、それを言葉にしないと

相手には伝わらないんです。

だからこそ、まずは自分の頭の中を

整理整頓することから始めましょう。

料理のレシピを作るみたいに、

「塩をひとつまみ」じゃなくて

「塩を小さじ1/2」って具体的に書く感じです。

そうやって体系化していくと、

誰でも理解できる形になっていきます。

STEP2. 誰でも実践できる形に落とし込む

誰でも実践できる形に落とし込むっていうのは、

専門用語を使わずに説明することです。

というのも、あなたにとって当たり前の言葉でも、

初心者には全く意味が分からないことが多いんです。

具体的には、

- 専門用語を日常的な言葉に置き換える

- 複雑な工程を細かく分解する

- 必要な道具や環境を明確にする

こういった作業が必要になります。

例えば、「コンバージョン率を上げる」じゃなくて

「お客さんが商品を買ってくれる確率を上げる」

って言い換えるんです。

そうすると、ビジネス初心者でも

すぐに理解できるようになります。

あと、手順も細かく分けることが大切。

「記事を書く」じゃなくて、

「タイトルを考える→見出しを作る→本文を書く」

みたいに分解するんです。

そうやって一つ一つのステップを

小学生でも分かるレベルまで落とし込むと、

誰でも実践できるようになります。

STEP3. 具体的な成功事例を用意する

具体的な成功事例を用意するっていうのは、

実際にその手法で結果を出した人の話を集めることです。

なぜかというと、人は理論だけじゃなくて

実際の結果を見たいと思うからなんです。

成功事例として準備するものは、

- 実際の数字やデータ

- 取り組んだ期間

- 具体的な変化

これらを含めた事例ですね。

例えば、「月収が10万円から50万円になった田中さん」

みたいな抽象的な話じゃダメなんです。

「3ヶ月間毎日2時間ずつ作業して、

月収が10万円から50万円になった田中さん」

って具体的に書くんです。

そうすると、読んでる人も

「自分にもできそう」って思えるんですよね。

さらに、成功事例は1つじゃなくて

複数用意することが大切です。

いろんなタイプの人の事例があると、

「自分と似た人もいるな」って安心してもらえます。

だからこそ、できるだけ多くの

成功事例を集めておきましょう。

STEP4. 失敗パターンも含めて説明する

失敗パターンも含めて説明するっていうのは、

うまくいかない時の原因と対策を伝えることです。

これが実は一番重要なんですけど、

多くの人が見落としがちなポイントなんです。

失敗パターンを説明する理由は、

- 事前に注意点を知ってもらえる

- つまずいた時の対処法が分かる

- より現実的で信頼できる情報になる

こういったメリットがあるからです。

例えば、「記事を書く時は毎日続けましょう」

って言うだけじゃなくて、

「でも、完璧を求めすぎると続かなくなります」

って注意点も伝えるんです。

そして、「もし書けない日があっても、

次の日からまた始めれば大丈夫」

って対処法も教えてあげる。

実際に僕の知り合いでも、

最初は毎日完璧な記事を書こうとして

結局3日で挫折しちゃった人がいました。

でも、「60点でもいいから毎日書く」

って方針に変えたら、

3ヶ月間継続できるようになったんです。

こういう失敗談と対処法をセットで伝えると、

再現性が格段に上がります。

相手の行動を促すための誘導テクニック6つ

人を動かすって、

実はちゃんとした方法があるんです。

これを知ってるかどうかで、

あなたの文章の反応率が

10倍も20倍も変わってきます。

その方法が、

- メリットを具体的な数字で示す

- 将来の理想像を描かせる

- 他の選択肢のリスクを説明する

- 緊急性を感じさせる表現を使う

- 社会的証明を活用する

- 行動しやすい環境を整える

この6つなんですよね。

どれも単体でも効果があるんですが、

組み合わせることで

さらに威力を発揮するんです。

それぞれ解説していきます。

メリットを具体的な数字で示す

メリットを数字で示すことで、

相手は行動する価値を

はっきりと理解できるようになります。

なぜなら、数字って

曖昧さがないから信頼しやすいんです。

例えば、

- 月収が50万円アップした

- 作業時間が3時間短縮できた

- 成約率が25%向上した

こんな風に具体的な数字があると、

「あ、これ本当に効果あるんだな」

って思えるじゃないですか。

もっと詳しく言うと、

「稼げるようになります」じゃなくて

「3ヶ月で月収30万円稼げるようになります」

って言った方が断然響くんです。

ただし、ここで注意したいのは

嘘の数字を使っちゃダメってこと。

バレたときの信頼失墜が

めちゃくちゃ大きいんですよね。

だから、本当の数字を使って

相手に価値を伝えることが大切です。

将来の理想像を描かせる

将来の理想像を描かせるっていうのは、

相手に「こうなりたい」って

強く思わせることなんです。

これができると、

人は自然と行動したくなるんですよね。

具体的には、

- 自由な時間が手に入る未来

- 経済的な不安がない生活

- 家族との時間が増える日常

こういった理想の状況を

リアルに想像してもらうんです。

例えば、副業で稼げるようになったら

「平日の昼間にカフェでのんびりできる」

「子供の運動会に参加できる」

みたいな具体的なシーンを伝えるんです。

そうすることで、

相手の中で「絶対にそうなりたい」

っていう強い気持ちが生まれます。

でも、ここで大切なのは

現実的な理想像を描くこと。

あまりにも非現実的だと

逆に信用されなくなっちゃいますからね。

他の選択肢のリスクを説明する

他の選択肢のリスクを説明するのは、

今のままでいることの危険性を

しっかり理解してもらうためです。

人って現状維持が楽だから、

よっぽどのことがないと動かないんですよね。

だから、

- 今のままだと収入が増えない

- 他の人にどんどん差をつけられる

- チャンスを逃し続けてしまう

こんなリスクを具体的に伝えるんです。

例えば、「今AI学ばないと、

5年後には仕事がなくなってるかも」

みたいな感じですね。

実際に、多くの仕事が

AIに置き換わっていく可能性が高いから、

今のうちに対策しないとヤバいんです。

ただし、脅しすぎるのは逆効果。

適度な危機感を持ってもらいつつ、

「でも大丈夫、解決策がありますよ」

って安心感も与えることが重要です。

緊急性を感じさせる表現を使う

緊急性を感じさせる表現っていうのは、

「今すぐ行動しないとマズい」

って思わせることなんです。

これがあると、

人は先延ばしをしなくなるんですよね。

よく使われるのが、

- 限定◯名様まで

- 今月末で終了

- 残り◯時間で締切

こういった表現です。

例えば、「このノウハウは

今週中に実践しないと

来月のチャンスを逃しちゃいます」

みたいな感じで使うんです。

実際に、タイミングって

すごく大切なことが多いから、

それを伝えてあげるのも親切なんですよね。

でも、毎回毎回緊急性を煽ってると

「またか」って思われちゃいます。

だから、本当に緊急性がある時だけ

使うようにしましょう。

社会的証明を活用する

社会的証明っていうのは、

「他の人もやってるから安心」

って思わせることです。

人って、みんながやってることは

正しいって感じる性質があるんですよね。

例えば、

- 1000人が実践して成果を出した

- 同じような悩みを持つ人が解決した

- 業界の専門家も推奨している

こういった情報を伝えるんです。

具体的には、

「主婦の田中さんも、このノウハウで

月10万円稼げるようになりました」

みたいな実例を紹介するんです。

そうすると、

「自分と同じような人ができたなら、

私にもできるかも」

って思ってもらえるんですよね。

ただし、ここでも

嘘の証明は絶対にダメ。

本当の実例や推薦を使って、

信頼性を高めることが大切です。

行動しやすい環境を整える

行動しやすい環境を整えるっていうのは、

相手が迷わずに次のステップに進めるよう

道筋を明確にすることです。

どんなに良い提案でも、

「何をすればいいか分からない」

って状態だと人は動けないんです。

だから、

- 具体的な手順を示す

- 必要な準備を教える

- 最初の一歩を簡単にする

こういった配慮が必要なんですよね。

例えば、「まずはこのリンクをクリックして、

メールアドレスを入力するだけ」

みたいに、めちゃくちゃ簡単な行動から

始めてもらうんです。

実際に、最初のハードルが低いと

その後の行動も続きやすくなるんですよね。

逆に、いきなり難しいことを求めると

「やっぱりやめとこう」

って思われちゃいます。

だから、相手の立場に立って

「どうしたら行動しやすいかな」

って考えることが大切なんです。

選ばれる人になるための差別化戦略3つ

選ばれる人になるには、

差別化戦略が絶対に必要なんです。

この戦略をマスターすれば、

ライバルがいくらいても

あなたが選ばれるようになります。

その戦略が、

- 独自のポジションを確立する

- 一貫したメッセージを発信する

- 継続的な価値提供を行う

この3つなんですよね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にできてる人は少ない。

だからこそ、

この3つを意識するだけで

一気に差をつけられるんです。

それぞれ解説していきます。

独自のポジションを確立する

独自のポジションっていうのは、

あなただけの特別な立ち位置のこと。

これを作れるかどうかで、

選ばれるかどうかが決まっちゃいます。

なぜなら、

- 他の人と同じことをしてたら埋もれる

- 差別化できないと価格競争になる

- 独自性がないと記憶に残らない

こんな風になっちゃうからです。

例えば、同じライティングを教える人でも、

「元営業マンのライティング講師」

っていうポジションがあったとします。

これだけで、

「営業経験を活かしたライティング」

っていう独自性が生まれるんです。

営業で培った

「相手の心を動かす技術」

を組み合わせることで、

他の講師とは違う価値を提供できる。

でも、ここで大切なのは、

ただ違うだけじゃダメってことです。

その違いが相手にとって

メリットになるかどうかが重要。

営業経験があるから

「売れる文章が書ける」

っていう価値に繋がるから意味があるんです。

だからこそ、

自分だけのポジションを見つけて

そこに価値を乗せることが大切なんです。

一貫したメッセージを発信する

一貫したメッセージっていうのは、

いつも同じことを伝え続けることです。

これができると、

あなたの存在が相手の記憶に

しっかりと刻まれるんですよね。

というのも、

- 毎回違うことを言うと信頼されない

- 一貫性がないと専門性が疑われる

- 同じメッセージを聞くと覚えやすい

こういう理由があるからです。

例えば、

「ライティングは型が9割」

っていうメッセージを決めたとします。

そしたら、どんな発信をするときも

この軸からブレないようにするんです。

SNSでも、

「今日もライティングの型について話します」

って感じで発信する。

セミナーでも、

「ライティングの型をマスターしましょう」

って内容にする。

そうすると、

あなたを見た人は

「この人はライティングの型の専門家だ」

って認識してくれるんです。

でも、ここで注意したいのは、

同じことを言うのと

同じメッセージを伝えるのは違うってこと。

同じメッセージでも、

伝え方や具体例は変えていい。

むしろ、いろんな角度から

同じメッセージを伝えることで

より深く理解してもらえるんです。

だから、軸はブラさずに

表現は工夫していくのが正解ですね。

継続的な価値提供を行う

継続的な価値提供っていうのは、

定期的に相手にとって役立つ情報を

届け続けることです。

これをやり続けると、

相手があなたを信頼してくれて

最終的に選んでもらえるようになります。

なぜかっていうと、

- 継続することで信頼が積み上がる

- 定期的に接触することで親近感が湧く

- 価値を感じると恩返ししたくなる

こんな心理が働くからなんです。

例えば、毎週月曜日に

「今週のライティングのコツ」

っていうメールを送り続けるとします。

最初は「ふーん」って感じでも、

3ヶ月、半年と続けていくうちに

「この人の情報は役に立つ」

って思ってもらえるようになる。

そして、いざあなたが

商品やサービスを紹介したときに

「いつもお世話になってるし、試してみようかな」

って思ってもらえるんです。

ただし、ここで重要なのは

「価値提供」っていう部分です。

ただ頻繁に連絡するだけじゃ

うざがられちゃいますからね。

相手が「受け取って良かった」

って思える内容を届けることが大切。

そのためには、

相手が何に困ってるのか

何を知りたがってるのかを

しっかり把握しておく必要があります。

継続的に価値を提供できれば、

あなたが選ばれるのは時間の問題ですよ。

同士の教育を成功させる4つの理由

同士の教育って、

実は組織を変える最強の武器なんです。

これを理解しておけば、

チーム全体が驚くほど成長して、

みんなで一緒に成果を出せるようになります。

同士の教育が成功する理由は、

- チーム全体のスキルが向上するから

- 組織の結束力が強化されるから

- 知識の共有が促進されるから

- 継続的な成長文化が築けるから

この4つなんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

実際にどう機能するかは

意外と知られてません。

それぞれの理由を深掘りして、

なぜ同士の教育が

こんなにも効果的なのか見ていきましょう。

チーム全体のスキルが向上するから

チーム全体のスキルが向上するのは、

みんなが教え合うことで

個人の能力の底上げができるから。

一人だけが優秀でも限界があるけど、

全員のレベルが上がれば

組織全体の力が何倍にもなるんです。

例えば、

- 営業のコツを先輩が後輩に教える

- プレゼンが上手い人がやり方を共有する

- 効率的な作業方法をみんなで学ぶ

こんな感じで、

一人ひとりが持ってる知識や技術を

みんなでシェアするわけです。

さらに具体的に言うと、

営業成績トップの人が

「お客さんとの話し方のコツ」を教えたら、

チーム全体の売上が30%アップした

なんて話もよく聞きますよね。

ただし、ここで大切なのは

教える側も学ぶってことです。

人に教えることで

自分の理解も深まるし、

新しい視点も得られるんです。

だから教える人も教わる人も

両方が成長できるんですよね。

同士の教育は、

みんなでレベルアップできる

最高の仕組みなんです。

組織の結束力が強化されるから

組織の結束力が強化されるのは、

お互いに教え合うことで

信頼関係が生まれるからなんです。

「この人が教えてくれたおかげで成長できた」

って感謝の気持ちが、

チーム全体の絆を深めてくれます。

具体的には、

- 困った時に助け合える関係ができる

- お互いの強みを認め合える

- 一緒に目標に向かう仲間意識が芽生える

こういった変化が起こるんですよね。

実際に、ある会社では

同士の教育を導入してから、

「職場の雰囲気が明るくなった」

「みんなで協力する文化ができた」

という声が多く聞かれるようになったそうです。

でも、これって当然の話で、

人って誰かに親切にされたら

その人を好きになるじゃないですか。

教育も同じで、

時間を割いて教えてもらったら

その人に対して感謝の気持ちが生まれる。

そうすると自然と

「今度は自分が誰かを助けよう」

って思うようになるんです。

この良い循環が生まれることで、

組織全体の結束力が

どんどん強くなっていくんですよね。

知識の共有が促進されるから

知識の共有が促進されるのは、

同士の教育によって

情報が組織全体に行き渡るからです。

一人だけが知ってる情報じゃなくて、

みんなが同じ知識を持てるようになる。

これがめちゃくちゃ重要なんですよね。

例えば、

- 新しいツールの使い方をみんなで学ぶ

- 成功事例を全員で共有する

- 失敗から学んだ教訓をチームで活かす

こんな風に、

一人の経験や知識が

みんなの財産になるんです。

さらに詳しく言うと、

マーケティング部の人が見つけた

「効果的な広告の作り方」を

営業部の人にも教えたら、

提案資料の質が格段に上がった

なんてケースもあります。

ここで注意したいのは、

知識を独り占めしちゃダメってことです。

「自分だけが知ってる情報」を

抱え込んでしまうと、

組織全体の成長が止まっちゃいます。

でも同士の教育があれば、

みんなで知識を共有する文化ができて、

組織全体のレベルが上がるんです。

知識の共有は、

組織を強くする基盤なんですよね。

継続的な成長文化が築けるから

継続的な成長文化が築けるのは、

同士の教育によって

「学び続ける習慣」が身につくからです。

一度きりの研修じゃなくて、

日常的に学び合う環境ができるんですよね。

これが組織の長期的な成功に

つながってくるんです。

具体的には、

- 新しいことを学ぶのが当たり前になる

- 失敗を恐れずにチャレンジできる

- 常に改善を考える習慣がつく

こういった変化が起こります。

実際に、継続的な成長文化がある会社では、

「今月はこんな新しいことを学んだ」

「来月はこのスキルを身につけたい」

みたいな会話が

日常的に交わされるようになります。

そうなると、

変化の激しい時代でも

組織が柔軟に対応できるようになるんです。

新しい技術が出てきても、

みんなで学び合えば

すぐに取り入れられるし、

競合他社より早く成長できます。

だからこそ、

同士の教育は一時的な効果じゃなくて、

組織の未来を変える力があるんですよね。

同士の教育を効果的に実施する5つのステップ

同士の教育を成功させるには、

しっかりとした手順を踏むことが必要不可欠です。

この5つのステップを実践すれば、

あなたの教育活動が劇的に効果的になります。

効果的な同士の教育には、

- STEP1. 教育目標を明確に設定する

- STEP2. 参加者のレベルを把握する

- STEP3. 適切な教育内容を選定する

- STEP4. 実践的な学習環境を整える

- STEP5. 学習成果を定期的に評価する

この5つが重要なんですよね。

どれも欠かすことができない要素で、

順番通りに進めることが大切です。

それぞれのステップを丁寧に実践すれば、

教育効果が格段に上がります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 教育目標を明確に設定する

教育目標を明確にすることが、

同士の教育における最初の重要なステップです。

目標がはっきりしていないと、

教育の方向性が定まらないからなんです。

例えば、

- 何を学んでほしいのか

- どんな行動を取ってほしいのか

- どのレベルまで到達してほしいのか

こうした点を具体的に決めることですね。

「なんとなく勉強してもらう」

じゃなくて、

「3ヶ月後に基本的な業務を

一人でできるようになる」

みたいに具体的にするんです。

目標設定では、

参加者が理解しやすい言葉で

表現することも大切なポイント。

難しい専門用語を使わずに、

誰でも分かる表現にしましょう。

そうすることで、

参加者も自分の目標として

しっかり認識できるようになります。

明確な目標設定こそが、

効果的な同士の教育の土台になるんです。

STEP2. 参加者のレベルを把握する

参加者のレベルを正確に把握することが、

教育を成功させる鍵になります。

なぜなら、レベルに合わない教育をしても

効果が出ないからなんですよね。

具体的には、

- 現在の知識レベル

- 経験の有無

- 学習に対する意欲

これらを事前に調べることです。

例えば、初心者ばかりの集まりなのに

上級者向けの内容を教えても、

みんなついていけなくて困っちゃいます。

逆に、経験者が多いのに

基本的すぎる内容だと、

退屈で集中力が続きません。

レベル把握の方法としては、

簡単なアンケートを取ったり、

事前に軽く話を聞いてみたりするのが効果的。

参加者一人ひとりの状況を

できるだけ詳しく知ることで、

最適な教育プランが立てられます。

適切なレベル設定ができれば、

参加者全員が満足する教育が実現できるんです。

STEP3. 適切な教育内容を選定する

教育内容の選定は、

目標とレベルに基づいて慎重に行う必要があります。

内容が適切でないと、

どんなに熱心に教えても結果が出ないからです。

選定のポイントは、

- 目標達成に直結する内容

- 参加者のレベルに適した難易度

- 実際の業務に活かせる実用性

この3つを意識することですね。

たとえば、営業スキルを向上させたいなら、

理論だけじゃなくて

実際の営業場面で使えるテクニックを

中心に組み立てるんです。

また、一度に詰め込みすぎないことも重要で、

消化しきれる量に調整しましょう。

教育内容は、

参加者が「これなら自分にもできそう」

と感じられるレベルに設定することが大切。

難しすぎると挫折してしまうし、

簡単すぎると物足りなくなっちゃいます。

適切な教育内容を選定することで、

参加者の学習意欲を高く保てるんです。

STEP4. 実践的な学習環境を整える

学習環境を実践的に整えることが、

教育効果を最大化する重要な要素です。

理論だけ学んでも、

実際に使えるようにならないからなんですよね。

実践的な環境とは、

- 実際の業務に近い状況設定

- 失敗しても安心できる雰囲気

- すぐにフィードバックがもらえる仕組み

こうした要素を含んだ環境のことです。

例えば、接客スキルを教えるなら、

実際にお客様役を立てて

ロールプレイングをするんです。

そうすることで、

頭で理解したことを

体で覚えることができます。

また、学習者が質問しやすい雰囲気を

作ることも大切なポイント。

分からないことがあっても

気軽に聞けるような環境にすれば、

理解度がぐんと上がります。

実践的な学習環境があってこそ、

本当に使えるスキルが身につくんです。

STEP5. 学習成果を定期的に評価する

学習成果の定期的な評価は、

教育の質を保つために欠かせません。

評価なしでは、

教育が効果的かどうか分からないからです。

評価のポイントは、

- 理解度の確認

- 実践での活用状況

- 参加者の満足度

これらを定期的にチェックすることですね。

例えば、毎週小テストを行ったり、

実際の業務での変化を観察したりして、

学習の進捗を把握するんです。

評価結果を見て、

理解が不十分な部分があれば

追加で説明したり、

教え方を変えたりします。

また、参加者からの

フィードバックも積極的に集めて、

教育内容の改善に活かしましょう。

評価は批判するためじゃなくて、

より良い教育を提供するための

大切な情報収集なんです。

定期的な評価を通じて、

継続的に教育の質を向上させることができるんです。

行動を促す教育の実践方法3つ

行動を促す教育って、

実は3つのポイントを押さえるだけで

劇的に効果が上がるんです。

この3つをマスターすれば、

あなたの教育は単なる知識の伝達から

実際に行動を起こさせる力強いものに変わります。

その3つが、

- 具体的な行動指針を示す

- 実践的な演習を取り入れる

- 継続的なフォローアップを行う

なんですよね。

多くの人が教育で失敗するのは、

知識だけ伝えて終わってしまうから。

でも、この3つを組み合わせることで、

学習者が自然と行動したくなる仕組みが作れるんです。

それぞれ解説していきます。

具体的な行動指針を示す

具体的な行動指針っていうのは、

学習者が「今すぐ何をすればいいか」が分かる道筋のこと。

これがないと、どんなに素晴らしい知識を教えても

結局何もしないで終わっちゃうんですよね。

例えば、

- 今日の15時までにこれをやってください

- まずはこの3つの手順で進めてください

- 最初の1週間はこれだけに集中してください

こんな風に、

迷わず行動できる指針を示すことです。

もっと具体的に言うと、

「ライティングを学びましょう」じゃなくて

「今日から毎日200文字の日記を書いてください」

みたいな感じですね。

ここで大事なのは、

相手の立場に立って考えること。

初心者の人って、

何から始めればいいか全然分からないんです。

だからこそ、

「これをやれば間違いない」っていう

明確な道筋を示してあげる必要があるんですよね。

逆に言うと、

曖昧な指示ばかりだと

学習者は行動できないまま終わっちゃいます。

実践的な演習を取り入れる

実践的な演習っていうのは、

学んだことをその場で試せる機会を作ること。

人って、実際に体験しないと

本当の理解には至らないんですよね。

具体的には、

- ワークショップ形式で一緒にやってみる

- 小さな課題を出して実際に取り組んでもらう

- ペアワークで相手に教えてもらう

こんな感じで、

頭で理解するだけじゃなくて

体で覚えられる仕組みを作るんです。

例えば、セールスライティングを教えるなら、

理論を説明した後に

「今すぐ50文字でキャッチコピーを書いてみてください」

って実際にやってもらうんですよね。

そうすることで、

「あ、こういうことか」っていう

腑に落ちる瞬間が生まれるんです。

しかも、演習をやってもらうと

学習者の理解度も把握できるし、

つまずいてるポイントも見えてくる。

だから、次に何を教えればいいかも

自然と分かってくるんですよね。

演習なしの教育って、

結局は一方通行で終わっちゃうんです。

継続的なフォローアップを行う

継続的なフォローアップっていうのは、

教えた後も定期的にサポートし続けること。

一回教えただけで終わりにしちゃうと、

学習者はすぐに元の状態に戻っちゃうんです。

例えば、

- 1週間後に進捗を確認する

- 月に1回は振り返りの時間を作る

- 困ったときにいつでも質問できる環境を整える

こんな風に、

継続的に関わり続けることが大切なんですよね。

人って、新しいことを始めても

だいたい3日坊主で終わっちゃうじゃないですか。

でも、定期的にフォローしてもらえると

「やらなきゃ」っていう気持ちが維持できるんです。

しかも、途中で壁にぶつかったときに

すぐに相談できる相手がいると

挫折しにくくなるんですよね。

僕も昔、プログラミングを学んだときに

メンターの人が毎週進捗を聞いてくれたおかげで

最後まで続けられた経験があります。

一人だったら絶対に途中で諦めてたと思うんですよね。

だからこそ、

教えっぱなしじゃなくて

継続的にサポートすることが重要なんです。

学習効果を最大化する進め方4つ

学習効果を最大化するには、

やみくもに勉強するだけじゃダメなんです。

この4つの進め方を実践すれば、

今までの3倍の速さで知識が身につきます。

具体的には、

- 復習のタイミングを最適化する

- 理解度に応じて学習ペースを調整する

- 実践的な課題に取り組む

- 学習仲間と情報交換する

この4つなんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってる人は意外と少ない。

でも、これができるかどうかで

学習の成果が全然変わってくるんです。

それぞれ解説していきます。

復習のタイミングを最適化する

復習のタイミングって、

実は科学的に最適な時間が決まってるんです。

これを知ってるだけで、

記憶の定着率が格段にアップします。

例えば、

- 学習直後

- 1日後

- 3日後

- 1週間後

- 1ヶ月後

こんなタイミングで復習するのが

一番効果的だと言われてます。

これは「エビングハウスの忘却曲線」

っていう有名な研究結果に基づいてるんですね。

人間の脳は、新しい情報を

24時間で約70%忘れちゃうんです。

でも、忘れる直前に復習すると

記憶がリセットされて長期記憶に変わる。

だからこそ、

適切なタイミングでの復習が大切なんです。

逆に言うと、

復習のタイミングを間違えると

せっかく勉強した時間が無駄になっちゃいます。

理解度に応じて学習ペースを調整する

理解度に合わせて学習ペースを変えるのが、

効率的な学習の基本中の基本です。

なぜなら、理解できてないのに

先に進んでも意味がないからなんです。

具体的には、

- 理解度80%未満なら復習重視

- 理解度80%以上なら次のステップ

- 完全に理解したら応用問題

こんな感じで調整するのがベストですね。

よくある間違いが、

「とりあえず最後まで進めよう」

って考えちゃうことなんです。

でも、基礎が理解できてないのに

応用問題をやっても全然できない。

結局、最初に戻って

やり直すハメになっちゃうんですよね。

それなら最初から、

理解度に応じてペースを調整した方が

結果的に早く習得できるんです。

だからこそ、

焦らずに自分のペースで進めることが大切なんです。

実践的な課題に取り組む

実践的な課題に取り組むことで、

知識が本当の意味で身につくんです。

理由は簡単で、

実際に使わないと覚えられないからなんですよね。

例えば、

- 学んだことを人に教える

- 実際の問題を解いてみる

- 自分なりにアレンジしてみる

こういう実践的な活動が

めちゃくちゃ効果的なんです。

よく「インプット3:アウトプット7」

って言われるのも、このためなんですね。

アウトプットする過程で、

自分が本当に理解できてるかどうかが

はっきりと分かるんです。

理解できてない部分があれば、

そこを重点的に復習すればいい。

そうやって実践と復習を繰り返すことで、

確実に知識が定着していくんです。

だから、

実践的な課題を積極的に取り入れましょう。

学習仲間と情報交換する

学習仲間との情報交換は、

学習効果を飛躍的に高める秘訣なんです。

一人で勉強してると、

どうしても視野が狭くなっちゃうからなんですね。

たとえば、

- 分からない部分を質問し合う

- 学習方法を共有する

- お互いの進捗を報告する

こんな交流が学習を加速させます。

実際に、同じ内容を学んでる人でも

理解の仕方が全然違ったりするんです。

自分では気づかなかった視点を

教えてもらえることもよくあります。

それに、一人だと挫折しやすいけど

仲間がいると続けやすいんですよね。

「みんな頑張ってるから自分も頑張ろう」

って思えるのが、すごく大きいんです。

オンラインのコミュニティでも

リアルの勉強会でも構いません。

とにかく、

学習仲間を見つけることが大切なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 手段価値の教育をしないと商品は絶対に売れない

- ライバルリサーチは目隠しで戦場に行くのを防ぐ必須作業

- ライティング構成が文章力より10倍重要

- 独自性と希少性が選ばれる商品の決め手

- 具体的な数字と成功事例で信頼性を高める

- 読者の理想像を描かせることで行動を促す

- 継続的な価値提供で長期的な信頼を築く

- 同士の教育でチーム全体のスキルを向上させる

- 実践的な演習で知識を体で覚えさせる

- 復習のタイミング最適化で記憶定着率を3倍にする

まとめ

手段価値の教育から

ライバルリサーチ、

効果的なライティング構成まで、

お客さんから選ばれるために

必要な全ての方法を

お伝えしてきました。

多くの人が商品が売れない理由は、

お客さんに「なぜその商品を

選ぶべきか」を教えていないから。

でも、この記事で学んだ

手段価値の教育をマスターすれば、

ライバルがいても

あなたの商品が選ばれるように

なります。

さらに、ライバルリサーチで

競合の動きを把握し、

自分だけのポジションを

見つけることができれば、

価格競争に巻き込まれることも

なくなります。

そして、効果的な

ライティング構成を使えば、

文章力がなくても

読者をぐいぐい引き込んで

行動させることが

できるようになるんです。

大切なのは、

今日学んだことを

すぐに実践すること。

まずは手段価値の教育から

始めてみてください。

あなたの商品の独自性を

明確にして、

お客さんに選ばれる理由を

作ってあげましょう。

継続的に実践していけば、

必ず結果がついてきます。

今すぐ行動を起こして、

選ばれる人になってください。

よくある質問

手段価値の教育って何ですか?どうして必要なの?

手段価値の教育とは、お客さんに「なぜその方法を選ぶべきか」を教えることです。これをしないと、どんなに良い商品でもお客さんは他の人から買ってしまいます。自分の商品を選んでもらうため、ライバルとの違いを伝えるため、そして問題解決への道筋を示すために絶対に必要なんです。

ライバルリサーチはなぜ大切なの?どうやってやればいいの?

ライバルリサーチをしないでビジネスするのは、目隠しして戦場に行くようなものです。競合の動きを知ることで、自分の立ち位置が分かり、差別化のポイントが見つかります。まず広義と狭義のライバルを特定し、強みと弱みを分析して、戦略パターンを把握することから始めましょう。

ライティングの構成って本当に重要なの?文章力の方が大事じゃない?

実は文章力より構成の方がずっと大切なんです!構成がしっかりしていれば、文章が下手でも読者にしっかり伝わります。構成があると読者の理解度が上がり、説得力も生まれ、共感も得やすくなります。さらに執筆時間も半分以下になるので、まずは構成をマスターしましょう。

自分の魅力をうまく伝えられません。どうしたらいいですか?

自分の魅力を伝えるには5つの方法があります。情報の希少性を示し、限定性のある価値を強調し、他との違いを明確に表現し、独自の経験談を活用し、専門性の高さをアピールすることです。特に体験談は誰も真似できない唯一無二の価値なので、成功談だけでなく失敗談も含めて正直に伝えましょう。

同士の教育って何ですか?普通の教育と何が違うの?

同士の教育とは、チームメンバー同士で教え合うことです。普通の教育と違って、みんなが先生にも生徒にもなれるのが特徴です。チーム全体のスキルが向上し、組織の結束力が強まり、知識の共有が進み、継続的な成長文化が築けます。一人だけ優秀でも限界がありますが、全員のレベルが上がれば組織の力は何倍にもなります。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。