このノウハウについて

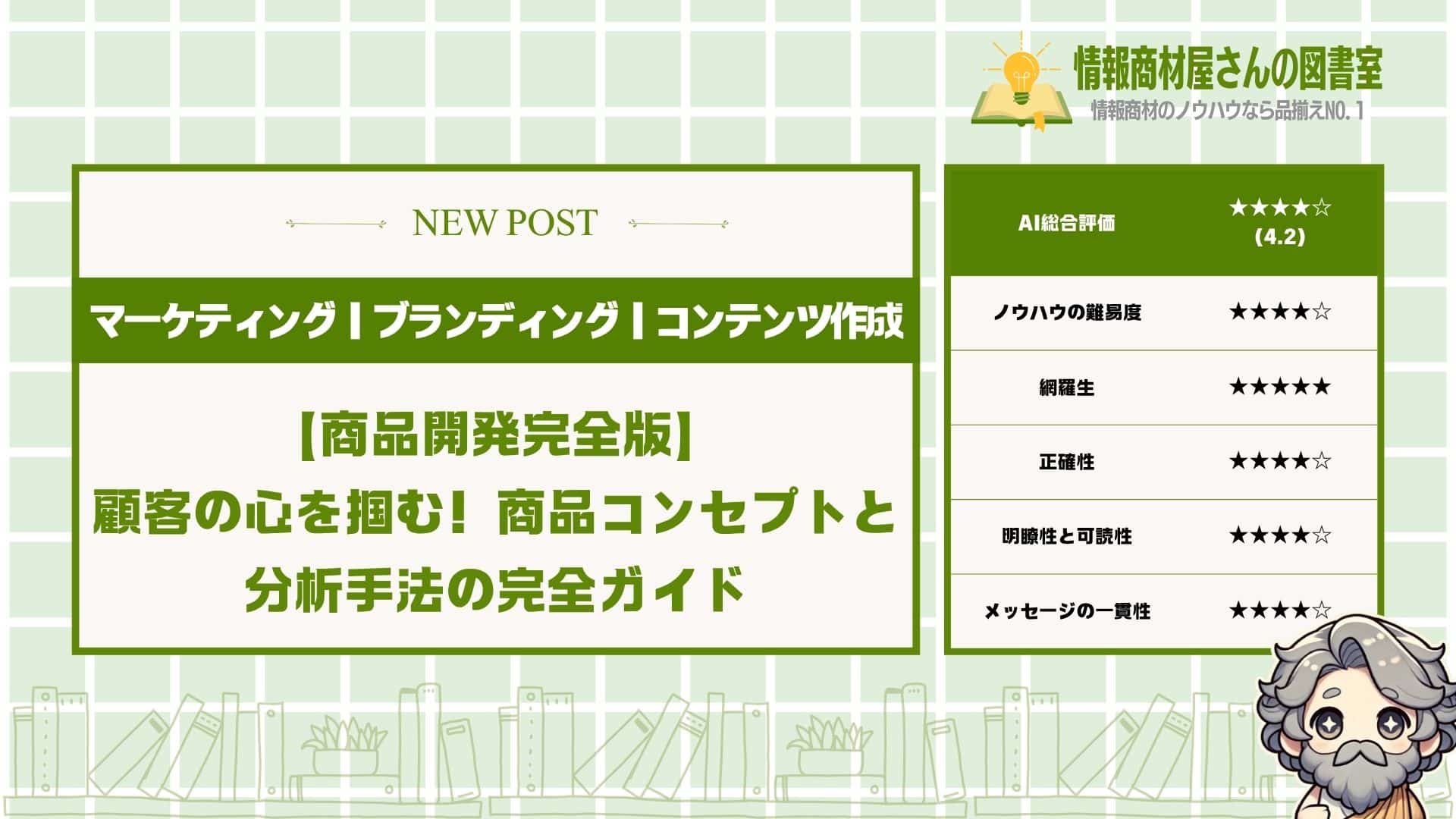

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品を作ったけど全然売れない...

●お客さんの心に響く商品コンセプトが作れない

●競合他社に負けない差別化戦略が分からない

多くの人がビジネスで失敗する理由は、

「誰に何を売るか」が

曖昧になっているからなんです。

そこでこの記事では、

売れる商品を作るために必要な

『商品コンセプト設計』から『顧客分析』まで

体系的に解説します。

この記事を読めば

「お客さんの心に刺さる商品作り」と

「競合に勝つ差別化戦略」が

すべて分かります。

10年以上のビジネス経験から得た

実践的なノウハウを凝縮しました。

売上を倍増させたい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 商品コンセプトが重要な4つの理由と効果的な作成方法

- 5つのステップで作る売れる商品コンセプト設計術

- ターゲット顧客分析の重要性と実践的な分析手法

- ペルソナリサーチを活用した6つの顧客分析ステップ

- 競合分析で差別化を図る具体的な戦略立案方法

- 理想の顧客像構築で長期的な売上向上を実現するテクニック

ターゲット顧客分析が重要な4つの理由

ターゲット顧客分析って、

実はビジネス成功の鍵を握ってるんです。

これをしっかりやっておくと、

商品もマーケティングも全部うまくいきます。

その理由が、

- 顧客の本当のニーズを把握できるから

- 効果的な商品開発ができるから

- 適切なマーケティング戦略を立てられるから

- 競合他社との差別化を図れるから

なんですよね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にできてる人は少ないんです。

この4つの理由を理解すれば、

あなたのビジネスは劇的に変わります。

それぞれ詳しく解説していきます。

顧客の本当のニーズを把握できるから

顧客の本当のニーズを把握できるのが、

ターゲット顧客分析の最大のメリットです。

だって、お客さんが本当に欲しがってるものが分からないと、

商品もサービスも的外れになっちゃうじゃないですか。

例えば、

- お客さんが抱えてる悩み

- 理想の未来像

- 普段の生活パターン

こんなことが手に取るように分かるんです。

もっと具体的に言うなら、

30代の働くママが「時短料理のレシピ」を探してるとき、

本当に欲しいのはレシピじゃないんですよね。

実際は「家族との時間を増やしたい」

「疲れた日でも美味しいご飯を作りたい」

っていう気持ちなんです。

こういう深い部分まで理解できるから、

お客さんの心にグッと刺さる提案ができるんですよ。

表面的な要望だけじゃなくて、

その奥にある本音まで見抜けるようになります。

だからこそ、ターゲット顧客分析は

絶対にやっておいた方がいいんです。

効果的な商品開発ができるから

効果的な商品開発ができるのも、

ターゲット顧客分析の大きなメリットなんです。

なぜなら、お客さんの欲求や不安が分かれば、

それを解決する商品を作ればいいだけだからです。

具体的には、

- 顧客の悩みを解決する機能

- 顧客の理想を叶える特徴

- 顧客のライフスタイルに合う仕様

こういうポイントを押さえた商品が作れます。

例えばですが、

忙しいビジネスマンをターゲットにした場合、

「10分で作れる健康弁当キット」みたいな商品が生まれるんです。

このキットは単なる弁当じゃなくて、

「健康でいたいけど時間がない」

っていう悩みを解決してるんですよね。

逆に、ターゲット分析をしないと、

誰も欲しがらない商品を作っちゃうんです。

「すごく高機能だけど使いにくい」

「安いけど求められてない」

みたいな商品になっちゃう。

だから、商品開発の前には

必ずターゲット顧客分析をやりましょう。

適切なマーケティング戦略を立てられるから

適切なマーケティング戦略を立てられるのも、

ターゲット顧客分析の重要なポイントです。

というのも、お客さんの行動パターンや価値観が分かれば、

どこで何を伝えればいいかが明確になるからなんです。

例えば、

- どのSNSをよく使うか

- どんな時間帯にネットを見るか

- どんな言葉に反応するか

こういうことが全部分かるんですよね。

実際に、20代の女性と50代の男性では、

情報を得る場所も時間も全然違うじゃないですか。

20代女性ならInstagramやTikTokで

夜の時間帯に情報収集してるかもしれないし、

50代男性なら新聞やニュースサイトを

朝の通勤時間に見てるかもしれない。

こういう違いを理解してるから、

効果的にアプローチできるんです。

逆に、ターゲットが曖昧だと、

広告費をムダに使っちゃうことになります。

誰に向けて発信してるか分からないから、

メッセージもぼやけちゃうんですよね。

だからこそ、マーケティング戦略を立てる前に

ターゲット顧客分析は必須なんです。

競合他社との差別化を図れるから

競合他社との差別化を図れるのも、

ターゲット顧客分析の大きな強みです。

なぜかというと、お客さんの価値観を深く理解してると、

他社が気づいてない部分でアピールできるからなんです。

例えば、

- 他社が見落としてる顧客の悩み

- 競合が提供してない価値

- お客さんが本当に求めてる体験

こういうポイントを見つけられるんです。

具体的に言うと、

英会話スクールの市場で考えてみましょう。

多くのスクールが「英語力向上」を売りにしてる中で、

ターゲット分析をしっかりやると、

「外国人と自然に会話できる自信」

が本当に欲しいものだと分かったりします。

そうすると、

「英語力よりも会話の自信を育てるスクール」

っていう差別化ができるんですよね。

こういう独自のポジションを取れるから、

価格競争に巻き込まれることもないんです。

お客さんにとって「ここじゃないとダメ」

っていう存在になれるから、

長期的にビジネスが安定します。

だから、競合が多い市場でも

ターゲット顧客分析をしっかりやれば、

必ず勝てるポジションが見つかるんです。

ペルソナリサーチを活用した顧客分析5ステップ

お客さんの心の中を

のぞき見できたらいいなって思いません?

実は、ペルソナリサーチを使えば

お客さんの本音がバッチリ見えるんです。

この5つのステップを順番にやれば、

- STEP1. 基本的な顧客情報を収集する

- STEP2. 顧客の行動パターンを調査する

- STEP3. 顧客の価値観を深掘りする

- STEP4. 顧客の課題と欲求を整理する

- STEP5. ペルソナシートを作成する

こんな感じで進めていきます。

どのステップも超大事で、

一つでも飛ばしちゃうと

お客さんの本当の気持ちが見えなくなっちゃう。

でも安心してください。

一つずつ丁寧に解説していきますね。

STEP1. 基本的な顧客情報を収集する

まずは、お客さんの基本情報を

しっかり集めることから始めましょう。

これをやらないと、

あとで全部がブレブレになっちゃうんです。

集める情報はこんな感じ、

- 年齢や性別

- 住んでる場所

- 仕事や収入

- 家族構成

こういう基本的なことですね。

例えば、30代の会社員の女性で

都内在住、年収400万円、

一人暮らしみたいな感じ。

これだけでも、

その人の生活がなんとなく見えてきません?

朝は満員電車に揺られて通勤して、

夜は疲れて帰ってきて

コンビニ弁当を食べてる姿とか。

基本情報があるだけで、

その人の日常がリアルに想像できるんです。

だからこそ、

基本情報の収集は絶対に手を抜いちゃダメ。

STEP2. 顧客の行動パターンを調査する

次に大事なのが、

お客さんがどんな行動をしてるかを知ること。

なぜかっていうと、

行動パターンを知ることで

どこでアプローチすればいいかが分かるから。

調べるポイントはこんな感じ、

- どんなサイトを見てるか

- SNSは何を使ってるか

- 買い物はどこでするか

- 休日は何をしてるか

こういうことを調べるんです。

例えば、インスタグラムで

美容情報をチェックしてて、

楽天でよく買い物してる人だったら、

インスタ広告や楽天市場が狙い目ですよね。

それに、平日の夜8時頃に

スマホをいじってることが多いなら、

その時間に投稿すれば見てもらいやすい。

行動パターンが分かれば、

お客さんとの接点を作りやすくなるんです。

だから、お客さんの一日の流れを

まるで友達のことを知ってるみたいに

詳しく調べちゃいましょう。

STEP3. 顧客の価値観を深掘りする

ここからが本当に大切なんですけど、

お客さんの価値観を深く理解することです。

価値観っていうのは、

その人が何を大切にしてるかってこと。

深掘りするポイントはこんな感じ、

- 何にお金を使いたがるか

- 何を我慢してるか

- どんなことに怒るか

- 何を誇らしく思ってるか

こういうことを調べるんです。

例えば、子供の教育費には

惜しみなくお金を使うけど、

自分の洋服は安いものを買ってる

お母さんがいたとします。

この人の価値観は

「子供の未来が一番大事」

ってことですよね。

だから、この人に商品を売るときは

「お子さんのためになりますよ」

って伝えれば響くんです。

価値観を理解できると、

お客さんの心にストレートに

メッセージが届くようになります。

だからこそ、

価値観の深掘りは絶対に必要なんです。

STEP4. 顧客の課題と欲求を整理する

さて、ここまで来たら

お客さんの困ってることと

欲しがってることを整理しましょう。

これが分からないと、

どんな商品を作ればいいかが見えないんです。

整理するのはこんなこと、

- 今困ってること

- 将来不安に思ってること

- 本当は欲しいもの

- 理想の未来

こういうことですね。

例えば、働くお母さんだったら

「時間がない」「疲れてる」

っていう困りごとがあって、

「もっと子供と過ごしたい」

っていう欲求があるかもしれません。

この場合、時短できる商品や

疲れを癒してくれるサービスが

喜ばれるってことが分かります。

課題と欲求を整理すると、

お客さんが本当に求めてるものが

はっきり見えてくるんです。

そうすれば、

「これ、まさに私が欲しかったもの!」

って思ってもらえる商品が作れちゃいます。

STEP5. ペルソナシートを作成する

最後に、今まで集めた情報を

一枚のシートにまとめちゃいましょう。

これがあることで、

チーム全員が同じお客さん像を

共有できるようになります。

ペルソナシートに書くことは、

- 基本情報

- 行動パターン

- 価値観

- 課題と欲求

- 一日の流れ

こんな感じです。

例えば、「田中花子さん(32歳)」

みたいに名前もつけちゃって、

まるで実在する人みたいに

詳しく書いてみてください。

朝6時に起きて、7時半に家を出て、

電車の中でインスタを見てて、

お昼休みにネットショッピングして...

みたいな感じで。

ペルソナシートが完成すると、

商品開発でも広告作成でも

「花子さんだったらどう思うかな?」

って考えられるようになります。

これで、お客さんの心に

ピンポイントで刺さる

商品やメッセージが作れるんです。

顧客の欲求と不安を効果的に書き出す3つの方法

顧客の本当の欲求と不安を

知ることができれば、

商品やサービスが飛ぶように売れます。

この方法を知ることで、

お客さんの心の奥底にある

本音を見抜けるようになりますよ。

その具体的な方法が、

- 顧客インタビューを実施する

- アンケート調査を活用する

- 行動観察を行う

この3つなんです。

どれも簡単にできる方法ですが、

やり方を間違えると

全然意味がなくなっちゃいます。

正しいやり方を知って、

お客さんの本音を引き出しましょう。

それぞれ解説していきます。

顧客インタビューを実施する

顧客インタビューっていうのは、

お客さんと直接話をして

本音を聞き出すことです。

これが一番確実で、

深い情報が手に入るんですよね。

例えば、

- なぜその商品を買ったのか

- どんな不安があったのか

- 何に一番困っていたのか

こういうことを

直接聞けるわけです。

もっと具体的に言うと、

「夜眠れないくらい心配だった」

とか「家族にバレるのが怖かった」

みたいな生の声が聞けます。

こんな風に、

お客さんの感情まで

しっかり聞き出せるんです。

ただし、気をつけなきゃいけないのは、

質問の仕方なんですよね。

「満足していますか?」

みたいな質問だと、

「はい、満足です」

で終わっちゃいます。

そうじゃなくて、

「どんな時に一番困りましたか?」

って具体的に聞くのがコツです。

顧客インタビューをうまく活用すれば、

お客さんの本当の気持ちが

手に取るように分かります。

アンケート調査を活用する

アンケート調査っていうのは、

たくさんの人から

一気に情報を集める方法ですね。

インタビューと違って、

数で勝負できるのが

最大のメリットなんです。

例えば、

- 100人にアンケートを取る

- 選択肢を用意して答えやすくする

- 無記名で本音を書いてもらう

こんな感じで

進めていくんです。

もう少し詳しく言うと、

「一番困っていることは何ですか?」

って質問に対して、

A、B、C、Dの選択肢を用意する。

そうすると、

「Aが60%、Bが30%」

みたいに数字で見えてくるんです。

でも、ここで大切なのは、

選択肢の最後に

「その他(自由記述)」

を必ず入れることなんですよね。

なぜかって言うと、

あなたが思いもしなかった

本音が出てくることがあるから。

実際に、

「その他」の欄に書かれた内容が

一番参考になったりするんです。

アンケート調査をうまく使えば、

お客さんの傾向が

数字ではっきり見えてきます。

行動観察を行う

行動観察っていうのは、

お客さんが実際に何をしているかを

こっそり見ることです。

人って、

口で言うことと

実際にやることが違うんですよね。

例えば、

- どのページを一番長く見ているか

- どこで離脱しているか

- どんな商品を実際に買っているか

こういうことを

観察するんです。

具体的に言うと、

「健康に気を使っています」

って言ってる人が、

実はコンビニ弁当ばっかり買ってる

みたいなことがあるんです。

そうすると、

「健康に気を使いたいけど、

時間がなくて困ってる」

っていう本当の悩みが見えてきます。

ネットショップなら、

グーグルアナリティクスで

お客さんの行動が分かりますよね。

リアル店舗なら、

どの商品の前で立ち止まるか、

どんな表情をしているか

観察してみるんです。

この方法のすごいところは、

お客さん自身も気づいてない

無意識の行動が分かることなんです。

行動観察をちゃんとやれば、

お客さんの本当のニーズが

浮き彫りになってきます。

顧客の価値観を理解するための4つのポイント

顧客の価値観を理解するには、

表面的な情報だけじゃダメなんです。

もっと深いところまで

掘り下げて分析する必要があるんですよね。

そうすることで、

お客さんの心に響く商品やサービスが作れます。

顧客の価値観を理解するポイントは、

- ライフスタイルを詳しく分析する

- 購買行動の背景を探る

- 情報収集の方法を把握する

- 意思決定のプロセスを理解する

この4つなんです。

どれも一見当たり前に見えるかもですが、

実はちゃんとできてる人って少ない。

この4つを押さえることで、

お客さんとの信頼関係が一気に深まります。

順番に詳しく説明していきますね。

ライフスタイルを詳しく分析する

ライフスタイルの分析っていうのは、

お客さんの日常生活を丸ごと理解すること。

これができると、

お客さんがどんな価値観を持ってるかが見えてきます。

具体的には、

- 平日と休日の過ごし方

- お金の使い方

- 時間の使い方

- 人間関係の築き方

こんなことを調べるんです。

例えばですが、

平日は朝6時に起きて

ジムに通ってから出勤する人がいるとします。

この人は健康意識が高くて、

自己管理をしっかりしてる人だと分かりますよね。

休日も家族と過ごすより

一人の時間を大切にしてる人なら、

独立心が強い可能性が高いです。

そんな人には、

「効率的に結果を出す」とか

「自分らしく生きる」みたいなメッセージが刺さるんです。

逆に、家族との時間を大切にしてる人なら、

「家族の笑顔のために」っていう

アプローチの方が響きます。

だからこそ、

ライフスタイルの分析は超重要なんです。

購買行動の背景を探る

購買行動の背景を探るっていうのは、

なぜその商品を買うのかの理由を深掘りすること。

表面的な理由じゃなくて、

もっと奥にある本当の理由を見つけることです。

例えば、

- 商品を買う前に何を感じてるか

- どんな問題を解決したいか

- 商品を買った後どうなりたいか

こういうことを調べるんですよね。

たとえばですが、

高級な化粧品を買う人がいるとします。

表面的には「肌をきれいにしたい」

っていう理由かもしれません。

でも本当の理由は、

「自分に自信を持ちたい」とか

「周りから素敵だと思われたい」

かもしれないんです。

この本当の理由が分かれば、

商品の売り方も変わってきますよね。

「肌がきれいになる」じゃなくて、

「自信に満ちた毎日を送れる」

っていう伝え方の方が響くんです。

だから購買行動の背景を探ることで、

お客さんの心の奥にある価値観が見えてきます。

情報収集の方法を把握する

情報収集の方法を把握するっていうのは、

お客さんがどこから情報を得てるかを知ること。

これが分かると、

どんな情報を信頼してるかも見えてきます。

調べるべきことは、

- どのSNSをよく使うか

- どんなメディアを見るか

- 誰の意見を参考にするか

こんなことですね。

例えばですが、

InstagramやTikTokをよく見る人は、

視覚的な情報を重視してる可能性が高いです。

逆にTwitterやブログを読む人は、

文字情報や論理的な説明を好む傾向があります。

友達や家族の意見を重視する人もいれば、

専門家やインフルエンサーの意見を

参考にする人もいるんです。

この違いを理解することで、

どんな方法で情報を伝えればいいかが分かります。

視覚重視の人には画像や動画を使って、

論理重視の人には詳しい説明を用意する。

こうやって情報の伝え方を変えることで、

お客さんに響くメッセージが作れるんです。

意思決定のプロセスを理解する

意思決定のプロセスを理解するっていうのは、

お客さんがどうやって「買う」を決めるかを知ること。

人によって決め方が全然違うので、

そこを理解することが大切なんです。

意思決定のパターンには、

- 直感的に決める人

- じっくり比較検討する人

- 他人の意見を聞いてから決める人

こんなタイプがあります。

直感的に決める人は、

第一印象で「いいな」と思ったら

すぐに行動に移すタイプです。

この人たちには、

パッと見て魅力的に感じる

プレゼンテーションが効果的ですね。

逆にじっくり比較検討する人は、

他の商品と比べて

メリット・デメリットを整理したがります。

この人たちには、

詳しい資料や比較表を用意して

納得してもらうことが大切です。

他人の意見を聞いてから決める人は、

口コミやレビューを重視します。

だから、お客さんの声や

実績を前面に出すのが効果的なんです。

このように意思決定のプロセスを理解することで、

お客さんの価値観に合った

アプローチができるようになります。

ターゲット顧客分析を商品開発に活かす3つの手法

商品開発で一番やばいのは、

自分の思い込みで作っちゃうことなんです。

でも、ターゲット顧客をちゃんと分析すれば、

売れる商品が作れるようになります。

その具体的な手法が、

- 顧客ニーズに基づいた機能設計を行う

- 顧客の価値観に合わせたデザインを採用する

- 顧客の不安を解消する仕組みを構築する

この3つなんですよね。

どれも顧客分析がベースになってて、

実際にやってみると効果がすごいんです。

商品開発で迷子になりがちな部分も、

これで解決できちゃいます。

それぞれ解説していきます。

顧客ニーズに基づいた機能設計を行う

顧客ニーズを徹底的に調べて、

それに合わせた機能を作るのが一番大切。

なぜかっていうと、

顧客が本当に欲しがってる機能じゃないと使ってもらえないから。

例えば、

- 時短したい

- 簡単に使いたい

- 安全に使いたい

こんなニーズがあったとします。

時短したい人には、

ワンクリックで完了する機能を付けたり、

自動化できる仕組みを入れたりするんです。

簡単に使いたい人だったら、

説明書を読まなくても直感的に使える

インターフェースにしてあげる。

ここで大切なのは、

顧客の声を直接聞くことなんですよね。

アンケートを取ったり、

インタビューをしたりして、

リアルな声を集めるんです。

そうすると、自分では気づかなかった

ニーズが見えてくるんですよ。

だからこそ、

顧客ニーズベースの機能設計が重要なんです。

顧客の価値観に合わせたデザインを採用する

顧客の価値観を理解して、

それに合うデザインにするのがポイント。

というのも、

価値観とデザインがズレてると違和感を感じちゃうから。

具体的には、

- 環境を大切にする人

- シンプルを好む人

- 高級感を求める人

こんな価値観の違いがあります。

環境を大切にする人だったら、

自然素材を使ったデザインにしたり、

リサイクルマークを目立つところに付けたりする。

シンプルを好む人には、

余計な装飾を削って、

必要最小限の要素だけで構成するんです。

でも、ただ価値観を調べるだけじゃダメで、

どうしてその価値観を持ってるかまで

深掘りしないといけません。

例えば環境を大切にする人でも、

子供の未来を考えてる人と、

自然が好きな人では微妙に違うじゃないですか。

そこまで理解できると、

デザインにも深みが出てくるんです。

価値観に合ったデザインって、

顧客の心にすっと入ってくるんですよね。

顧客の不安を解消する仕組みを構築する

顧客が持ってる不安を先回りして、

それを解消する仕組みを作るのが大事。

なぜなら、

不安があると人は行動できないから。

よくある不安として、

- 本当に効果があるのか

- 使い方が分からないかも

- サポートしてもらえるのか

こんなものがあります。

効果に不安がある人には、

お試し期間を設けたり、

実際に使った人の声を載せたりするんです。

使い方が分からない不安には、

動画マニュアルを作ったり、

チャットサポートを付けたりする。

ここで重要なのは、

顧客の不安を想像じゃなくて、

実際に聞き取ることなんですよね。

僕の知り合いの会社でも、

顧客アンケートを取ったら、

全然予想してなかった不安が出てきたんです。

「商品が大きすぎて置き場所がない」

っていう不安だったんですが、

それまで全然気づいてなかった。

そこで、コンパクトサイズも作ったら、

売上が一気に伸びたんですよ。

不安を解消する仕組みがあると、

顧客は安心して商品を選んでくれるんです。

商品コンセプトが重要な4つの理由

商品コンセプトって、

実はビジネス成功の鍵を握ってるんです。

これをしっかり作れば、

売上が倍増することだってあります。

その理由が、

- 顧客の購買意欲を高められるから

- 商品開発の方向性が明確になるから

- マーケティング戦略の軸が定まるから

- 競合他社との差別化が図れるから

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもしれませんが、

本当の意味を理解してる人は少ないです。

それぞれの理由には、

深い意味があるんですよ。

順番に詳しく説明していきますね。

顧客の購買意欲を高められるから

顧客の購買意欲を高めるには、

商品コンセプトが絶対に必要なんです。

なぜなら、お客さんが商品を買うときって、

その商品を使った未来を想像してるからです。

例えば、

- この商品を使ったらどうなるかな

- 自分の生活がどう変わるかな

- どんな気持ちになれるかな

こんなことを考えてるんですよね。

もっと具体的に言うと、

ダイエット商品を買う人は

「スリムになった自分」を想像してます。

英語教材を買う人は

「外国人とペラペラ話してる自分」を

頭の中で描いてるんです。

だからこそ、商品コンセプトで

その未来を明確に示してあげる必要があります。

お客さんが「あ、これ欲しい!」って

思えるような未来を見せてあげるんです。

そうすることで、

購買意欲がぐんぐん高まっていきます。

商品開発の方向性が明確になるから

商品開発の方向性を決めるのも、

コンセプトがあってこそなんです。

というのも、コンセプトがないと

何を作ったらいいか分からなくなるからです。

具体的には、

- どんな機能を付けるべきか

- どんなデザインにするべきか

- どんな価格設定にするべきか

こういったことが決められないんです。

例えば、スマホを作るときに

「若い女性が可愛く写真を撮れるスマホ」

っていうコンセプトがあったとします。

そうすると、カメラ機能を重視して、

美肌効果のある加工機能を付けたり、

可愛いカラーバリエーションを用意したりします。

でも、コンセプトがなかったら、

「とりあえず高性能なスマホを作ろう」

って感じで迷走しちゃうんです。

結果的に、誰にも刺さらない

中途半端な商品ができあがっちゃいます。

だからこそ、商品開発の最初に

コンセプトを固めることが大切なんです。

マーケティング戦略の軸が定まるから

マーケティング戦略を立てるときも、

コンセプトが軸になってくるんです。

なぜかと言うと、コンセプトがあることで

誰に向けて発信すべきかが決まるからです。

例えば、

- どんな人をターゲットにするか

- どんなメッセージを伝えるか

- どんな媒体で宣伝するか

こういったことが明確になります。

さっきのスマホの例で言うと、

「若い女性が可愛く写真を撮れるスマホ」

っていうコンセプトがあれば、

20代の女性をターゲットにしますよね。

そして、InstagramやTikTokで

可愛い写真を投稿してる

インフルエンサーに宣伝してもらいます。

でも、コンセプトがなかったら、

「とりあえずテレビCMを打とう」

って感じで無駄遣いしちゃうんです。

結果的に、費用対効果の悪い

マーケティングになっちゃいます。

コンセプトがあることで、

効率的な宣伝ができるようになるんです。

競合他社との差別化が図れるから

競合他社との差別化においても、

コンセプトが重要な役割を果たします。

どうしてかというと、コンセプトがあることで

自分だけの独自性を打ち出せるからです。

具体的には、

- 他社にはない価値を提供できる

- お客さんに選ばれる理由ができる

- 価格競争に巻き込まれにくくなる

こんなメリットがあるんです。

例えば、コーヒーショップを開くとき

「忙しいビジネスマンが5分で美味しいコーヒーを飲める店」

っていうコンセプトがあったとします。

そうすると、注文から提供まで5分以内、

テイクアウト専門、駅近立地

っていう特徴を打ち出せます。

これって、ゆっくりくつろぐカフェとは

全然違う価値を提供してますよね。

だから、お客さんも

「急いでるときはあの店」

って使い分けてくれるんです。

でも、コンセプトがなかったら、

「普通のコーヒーショップ」になっちゃって

価格でしか勝負できなくなります。

コンセプトがあることで、

唯一無二の存在になれるんです。

効果的な商品コンセプトを作成する5つのステップ

商品が売れるかどうかって、

実はコンセプトで8割決まっちゃうんです。

この5つのステップを順番に実行すれば、

お客さんが「これ欲しい!」って思う

魅力的なコンセプトが作れます。

その5つのステップが、

- STEP1. ターゲット顧客を明確に定義する

- STEP2. 顧客の課題と理想の未来を洗い出す

- STEP3. 提供価値を具体的に言語化する

- STEP4. コンセプトを一文で表現する

- STEP5. 顧客の使用シーンを具体的に描く

なんですよね。

多くの人がコンセプト作りで失敗するのは、

この順番を間違えてるからなんです。

正しい順番で進めることで、

お客さんの心に刺さるコンセプトが完成します。

それぞれ解説していきます。

STEP1. ターゲット顧客を明確に定義する

ターゲット顧客を明確にするっていうのは、

「誰に向けた商品なのか」をはっきりさせること。

ここが曖昧だと、

どんなに良い商品でも誰にも響かないんです。

具体的には、

- 年齢や性別

- 職業や収入

- 悩みや願望

- 生活スタイル

こういった情報を

できるだけ詳しく決めていきます。

例えば「30代の働く女性」じゃなくて、

「32歳の会社員、年収400万円、

一人暮らし、美容に月2万円使う、

でも時間がなくて手抜きしがち」

みたいな感じですね。

ここまで具体的にすると、

その人の顔が浮かんできますよね。

そうすると、その人が何を求めてるかも

自然と見えてくるんです。

だからこそ、

ターゲットはめちゃくちゃ具体的に決めましょう。

STEP2. 顧客の課題と理想の未来を洗い出す

顧客の課題と理想の未来を洗い出すことで、

商品が解決すべき問題が明確になります。

なぜなら、人は現状に不満があるから

商品を買うからなんですよね。

洗い出すべき項目は、

- 今困ってること

- 将来不安に思ってること

- 本当はこうなりたいと思ってること

こんな感じです。

さっきの32歳女性の例で言うと、

「朝の準備に時間がかかって焦る」

「肌荒れが気になるけど対策が分からない」

「もっと綺麗になって自信を持ちたい」

みたいな感じですね。

課題と理想の未来を書き出すときは、

できるだけ感情的な言葉を使うのがコツです。

「効率が悪い」じゃなくて「焦る」、

「改善したい」じゃなくて「自信を持ちたい」

みたいに、感情が伝わる表現にしましょう。

そうすることで、

お客さんの心に響くコンセプトが作れるんです。

STEP3. 提供価値を具体的に言語化する

提供価値を具体的に言語化するっていうのは、

あなたの商品がどんな良いことをもたらすかを明確にすること。

これができてないと、

お客さんは「で、結局何がいいの?」って思っちゃいます。

言語化すべき価値は、

- 機能的価値(何ができるか)

- 情緒的価値(どんな気持ちになるか)

- 社会的価値(周りからどう見られるか)

この3つですね。

例えば、時短コスメなら

「朝の準備が10分短縮できる」(機能的価値)

「余裕を持って1日をスタートできる」(情緒的価値)

「いつも綺麗でいられる人だと思われる」(社会的価値)

みたいな感じです。

ここで大切なのは、

お客さんが実際に感じる価値を書くこと。

あなたが「これは価値があるはず」と思っても、

お客さんがそう感じなければ意味がないんです。

だから、実際にお客さんの声を聞いたり、

アンケートを取ったりして確認しましょう。

STEP4. コンセプトを一文で表現する

コンセプトを一文で表現するのは、

商品の魅力を最も分かりやすく伝えるため。

一文にまとめることで、

お客さんの頭にすっと入ってきます。

良いコンセプトの条件は、

- 15秒以内で理解できる

- 誰に何を提供するかが明確

- 他との違いが分かる

この3つですね。

例えば、

「忙しい働く女性が、たった5分で

プロ級メイクを完成させる

オールインワンコスメ」

みたいな感じです。

これだと、誰に(忙しい働く女性)、

何を(5分でプロ級メイク)、

どうやって(オールインワンコスメで)

提供するかが一発で分かりますよね。

コンセプトを一文にまとめるときは、

何度も声に出して読んでみてください。

スラスラ言えて、

聞いた人がすぐに理解できるなら完璧です。

STEP5. 顧客の使用シーンを具体的に描く

顧客の使用シーンを具体的に描くことで、

お客さんが商品を使ってる姿を想像させられます。

想像できると、

「これ欲しい!」って気持ちが強くなるんです。

描くべきシーンは、

- いつ使うか

- どこで使うか

- どんな気持ちで使うか

- 使った後どうなるか

こういったことですね。

さっきのコスメの例なら、

「朝7時、洗面台の前で

『今日も忙しいけど頑張ろう』と思いながら

5分でメイクを完成させて、

鏡を見て『今日も可愛い♪』と微笑む」

みたいな感じです。

ここまで具体的に描くと、

お客さんは自分がその商品を使ってる姿を

リアルに想像できるんです。

使用シーンを描くときは、

五感を使った表現を入れるのがコツです。

「鏡を見て微笑む」みたいに、

視覚的な表現を入れると

より鮮明にイメージできますからね。

商品コンセプトを継続的に改善する3つの方法

商品コンセプトって、

一度作ったら終わりじゃないんですよ。

継続的に改善していくことで、

お客さんにもっと刺さる商品になっていきます。

その改善方法が、

- 定期的にコンセプトを見直す

- 顧客フィードバックを活用して修正する

- 市場変化に合わせてアップデートする

この3つなんですね。

どれも商品を長く愛されるものにするために

欠かせない作業なんです。

それぞれの方法には

コツがあるので覚えておいてください。

順番に詳しく説明していきます。

定期的にコンセプトを見直す

コンセプトの見直しは、

商品を成長させるために絶対必要なこと。

なぜなら、

時間が経つと最初のコンセプトがぼやけてくるからです。

見直しのタイミングとしては、

- 3ヶ月に1回

- 新商品発売前

- 売上が落ちた時

こんな感じですね。

例えば、最初は「忙しい主婦向けの時短料理」

っていうコンセプトだったとします。

でも実際に売ってみると、

一人暮らしの会社員の方が多く買ってくれた。

そしたら「忙しい人向けの簡単料理」

に変えた方がいいかもしれません。

この見直し作業をやってると、

商品の本当の価値が見えてくるんです。

お客さんが本当に求めてるものと

自分が思ってたものが違うことって

よくあるんですよね。

だからこそ、

定期的な見直しが大切なんです。

顧客フィードバックを活用して修正する

お客さんの声を聞くのが、

コンセプト改善の一番の近道。

お客さん自身が

「こんな風に使ってる」って教えてくれるからです。

フィードバックを集める方法は、

- アンケート調査

- レビューの分析

- 直接インタビュー

こういった方法があります。

たとえば、英語学習アプリを作ったとして、

最初は「TOEIC対策アプリ」ってコンセプトだった。

でもお客さんに聞いてみると、

「日常会話で使えるようになりたい」

って声が多かったんです。

そこで「実践的な英会話が身につくアプリ」

にコンセプトを変更したら売上が2倍になった。

こんな話もあるんですよ。

お客さんって、

私たちが気づかない使い方をしてくれる。

その使い方の中に、

本当のコンセプトが隠れてることが多いんです。

だから、お客さんの声を

しっかり聞くことが重要なんですね。

市場変化に合わせてアップデートする

市場って常に変わってるので、

それに合わせてコンセプトも変える必要があります。

変化に対応できないと、

どんどんお客さんが離れていっちゃうんです。

市場変化で注目すべきは、

- 競合商品の動向

- 業界トレンド

- 社会情勢の変化

この3つですね。

例えば、コロナ前は「オフィスで使える弁当箱」

っていうコンセプトだった商品があったとします。

でもリモートワークが増えて、

「自宅で使いやすい弁当箱」

にコンセプトを変更したんです。

そしたら、家で仕事する人たちに

すごく人気になったんですよね。

こんな風に、

社会の変化に合わせてコンセプトを変える。

これができると、

時代に取り残されることがありません。

むしろ、変化をチャンスに変えて

もっと多くの人に愛される商品になるんです。

だから、常にアンテナを張って

市場の変化をキャッチしておきましょう。

成功する商品コンセプトの特徴5つ

商品が売れるかどうかって、

実はコンセプトで8割決まっちゃうんです。

ここをしっかり押さえとけば、

お客さんに「これ欲しい!」って

思ってもらえる商品が作れます。

成功するコンセプトには、

- 顧客の感情に訴えかけること

- 具体的で分かりやすいこと

- 独自性があること

- 実現可能であること

- 一貫性が保たれていること

この5つの特徴があるんですよね。

どれも当たり前に見えるかもですが、

実際にできてる人はめちゃくちゃ少ない。

この5つを意識するだけで、

商品の魅力が格段にアップしますよ。

それぞれ解説していきます。

顧客の感情に訴えかけること

感情に訴えかけるコンセプトこそが、

お客さんの心を動かすんです。

なぜなら人って、

論理じゃなくて感情で商品を買うから。

例えば、

- ワクワクする未来が見える

- 不安や悩みから解放される

- 憧れの自分になれる

こんな感情を刺激するコンセプトですね。

ダイエット商品で考えてみると、

「3ヶ月で5kg痩せる」よりも

「理想の自分に生まれ変わる」の方が

グッと心に響くじゃないですか。

実際に成功してる商品って、

「痩せた後の自分がどんなに素敵か」

っていう感情的な部分を

めちゃくちゃ大事にしてるんです。

でも気をつけなきゃいけないのは、

感情だけじゃダメってこと。

感情で興味を持ってもらった後に、

ちゃんと論理的な根拠も示す必要があります。

だからこそ、

感情に訴えかけることから始めましょう。

具体的で分かりやすいこと

具体的で分かりやすいコンセプトは、

お客さんがすぐに理解できるんです。

というのも、

曖昧なコンセプトだと

お客さんが混乱しちゃうからですね。

具体的なコンセプトの例として、

- 数字を使って明確に表現

- 誰でも知ってる言葉で説明

- イメージしやすい表現を使う

こういうポイントがあります。

例えばですが、

「英語が上達する」っていうより

「3ヶ月で外国人と30分会話できる」

の方が断然分かりやすいですよね。

お客さんは具体的な未来を

想像できるようになるんです。

ただし、具体的にしすぎて

逆に複雑になっちゃうケースもあります。

シンプルで分かりやすく、

でも具体的っていうバランスが大切。

だから、

具体的で分かりやすいコンセプトを心がけましょう。

独自性があること

独自性のあるコンセプトじゃないと、

他の商品に埋もれちゃうんですよね。

なぜかって言うと、

似たような商品がたくさんあるから。

独自性を出すポイントは、

- 他にはない特徴を打ち出す

- 自分だけの経験や強みを活かす

- 新しい切り口で問題を解決する

こんな感じです。

例えば料理教室だったら、

「料理が上手くなる」じゃなくて

「忙しいママでも15分で作れる愛情料理」

みたいな独自の切り口があると良いですね。

実際に成功してる商品って、

必ず何かしらの独自性を持ってます。

でもここで注意したいのは、

独自性を追求しすぎて

お客さんのニーズから外れちゃうこと。

あくまでお客さんが求めてることを

独自の方法で解決するのが大事なんです。

そうすれば、

独自性のあるコンセプトが作れますよ。

実現可能であること

実現可能なコンセプトでないと、

お客さんに信頼してもらえないんです。

どういうことかというと、

あまりにも非現実的だと

「本当にできるの?」って疑われちゃう。

実現可能性を示すには、

- 具体的な方法や手順を示す

- 実際の成功事例を紹介する

- 段階的な目標設定をする

こういうアプローチが効果的です。

例えば「1日で英語がペラペラになる」

っていうのは現実的じゃないですよね。

でも「毎日30分の学習で

3ヶ月後に日常会話ができる」

なら実現可能に感じます。

お客さんは「これなら自分にもできそう」

って思ってくれるんです。

ただし、実現可能性を重視しすぎて

インパクトが弱くなっちゃうのも問題。

現実的だけど魅力的な

絶妙なバランスを見つけることが大切です。

だからこそ、

実現可能であることを意識しましょう。

一貫性が保たれていること

一貫性のあるコンセプトは、

お客さんに安心感を与えるんです。

なぜなら、

コンセプトがブレブレだと

信頼性が下がっちゃうからですね。

一貫性を保つポイントは、

- メッセージが統一されている

- 商品の特徴と合致している

- ターゲットが明確になっている

こういうことです。

例えば「初心者向け」って言ってるのに、

説明が専門用語だらけだったら

一貫性がないですよね。

お客さんは混乱しちゃいます。

成功してる商品は、

コンセプトから商品内容、

マーケティングまで

すべてが一貫してるんです。

でも一貫性を保つのって

意外と難しいんですよね。

定期的にコンセプトを見直して、

ブレてないかチェックすることが大切。

そうすれば、

一貫性のあるコンセプトが作れますよ。

理想の顧客像を構築すべき4つの理由

ビジネスで成功してる人って、

必ず理想の顧客像をはっきり持ってるんです。

この理想の顧客像を作ることで、

商品開発からマーケティングまで全部うまくいきます。

その理由が、

- 商品開発の方向性が明確になるから

- 顧客満足度を大幅に向上させられるから

- 効果的なマーケティング戦略を立てられるから

- 長期的な売上向上につながるから

なんですよね。

多くの人が「なんとなく」で

ビジネスをやってしまいがちです。

でも理想の顧客像がはっきりしてると、

迷わずに進めるようになるんです。

順番に詳しく説明していきますね。

商品開発の方向性が明確になるから

商品開発の方向性が明確になるっていうのは、

どんな商品を作ればいいかが一発で分かること。

これって実は、

顧客の価値観を深く理解してるからなんです。

例えば、

- 時間を大切にする人

- 健康を重視する人

- 家族との時間を優先する人

こういう価値観が分かってると、

商品の方向性も決まりますよね。

もう少し具体的に言うと、

時間を大切にする人なら「時短できる商品」を求めてるし、

健康を重視する人なら「体に良い商品」を欲しがってます。

だから商品開発で迷わなくなるんです。

逆に理想の顧客像が曖昧だと、

「これでいいのかな?」って迷いまくっちゃう。

結果的に中途半端な商品になって、

誰にも刺さらない商品が出来上がるんですよね。

でも理想の顧客像がはっきりしてれば、

その人に向けて一直線に商品を作れます。

顧客満足度を大幅に向上させられるから

顧客満足度を大幅に向上させられるっていうのは、

お客さんが「まさに欲しかったやつ!」って思ってくれること。

なぜかっていうと、

お客さんのライフスタイルに合わせた商品を提供できるからなんです。

たとえば、

- 朝が忙しいワーキングマザー

- 健康を気にする高齢者

- 勉強に集中したい学生

こんな感じで、

お客さんの生活パターンが見えてくるじゃないですか。

朝が忙しいワーキングマザーなら、

「5分で朝食が作れるキット」とか、

「子供が喜ぶ栄養満点のお弁当レシピ」とか。

そういう商品を提供できるんです。

するとお客さんは、

「この会社、私のこと分かってくれてる!」

って感じてくれるんですよね。

これって普通の商品とは全然違う反応です。

お客さんの日常に溶け込む商品を作れるから、

満足度が格段に上がるんです。

効果的なマーケティング戦略を立てられるから

効果的なマーケティング戦略を立てられるっていうのは、

お客さんに響く言葉で話しかけられるってこと。

どうしてかっていうと、

お客さんの価値観を理解してるから、共感を得やすいんです。

例えば、

- どんな言葉に反応するか

- どんな悩みを抱えてるか

- どんな未来を求めてるか

こういうことが手に取るように分かるんですよね。

健康を重視する人なら、

「添加物不使用」とか「自然由来」って言葉に反応するし、

時短を求める人なら「たった3分で」とか「簡単に」って言葉が刺さります。

だからマーケティングメッセージも、

その人に合わせて作れるんです。

実際に、ある化粧品会社が

「忙しい30代女性」をターゲットにしたとき、

「朝のスキンケアが30秒で完了」ってメッセージで大ヒットしたんです。

これって理想の顧客像がはっきりしてたから、

響くメッセージを作れたってことなんですよね。

長期的な売上向上につながるから

長期的な売上向上につながるっていうのは、

一度買ってくれたお客さんがリピーターになってくれること。

その理由は、

お客さんとの信頼関係を築けるからなんです。

具体的には、

- お客さんのニーズを先読みできる

- 期待を超える価値を提供できる

- 長期的な関係を築ける

こういうことができるようになるんですよね。

例えば、

「健康志向の40代男性」が理想の顧客像だとしたら、

その人が次に欲しがりそうな商品も予想できるじゃないですか。

最初にプロテインを買ってくれたら、

次は「筋トレ器具」や「健康食品」を提案できる。

そうやって継続的に価値を提供できるから、

お客さんは「この会社なら安心」って思ってくれるんです。

実際に、あるフィットネス会社が

理想の顧客像を明確にしてから、

リピート率が3倍になったって話もあります。

お客さんとの関係が深くなると、

ブランドロイヤルティも高まって、

他社に浮気されにくくなるんですよね。

だからこそ、理想の顧客像を作ることが

長期的な売上向上につながるんです。

理想の顧客の価値観を把握する5つの方法

顧客の価値観を知らずに

商品を売ろうとしても絶対に売れません。

でも、この5つの方法を使えば

お客さんの本当の価値観がバッチリ分かります。

その5つの方法が、

- 既存顧客にアンケート調査を実施する

- SNSでの顧客の発言を分析する

- 競合他社の顧客層を研究する

- 顧客インタビューを定期的に行う

- 購買データから価値観を推測する

なんですよね。

どれも今すぐできることばかりで、

お金もほとんどかからないんです。

この方法を使えば、

お客さんの心の奥底にある価値観まで

丸見えになっちゃいます。

それぞれ解説していきます。

既存顧客にアンケート調査を実施する

既存のお客さんにアンケートを取るのが

一番手っ取り早くて確実な方法です。

だって、実際にあなたの商品を

買ってくれた人たちなんですから。

例えば、

- なぜこの商品を選んだのか

- 何に一番価値を感じたのか

- どんな悩みを解決したかったのか

こんな質問をしてみるんです。

すると、お客さんの本音が

どんどん出てくるんですよね。

「安さよりも品質を重視したい」

「時間を節約したかった」

みたいな感じで。

ここで大切なのは、

質問の仕方を工夫することです。

「良かった点を教えてください」

じゃなくて、

「友達に勧めるとしたら何て言いますか?」

って聞いてみる。

そうすると、

お客さんの本当の価値観が

自然と出てくるんです。

既存顧客のアンケートほど

価値観を知るのに役立つものはありません。

SNSでの顧客の発言を分析する

SNSって、人の本音が

めちゃくちゃ出やすい場所なんです。

そこで、お客さんがどんなことを

普段つぶやいてるかをチェックしてみる。

例えば、

- どんなことに悩んでるのか

- 何を大切にしてるのか

- どんな価値観を持ってるのか

こういうことが分かっちゃいます。

もっと具体的に言うと、

「やっぱり安いだけじゃダメだな」

「品質が良いものを長く使いたい」

みたいなつぶやきがあったりする。

そういうのを見つけたら、

その人の価値観が見えてきますよね。

ただし、ここで注意したいのは

プライバシーを尊重することです。

個人を特定するような調査じゃなくて、

全体的な傾向を見る感じで。

SNSの発言分析は、

お客さんの生の声を知る

すごく良い方法なんです。

競合他社の顧客層を研究する

実は、競合他社のお客さんを

観察するのもめちゃくちゃ勉強になります。

なぜなら、同じような商品を

買う人たちだからです。

例えば、

- 競合のレビューを読む

- 競合のSNSのフォロワーを見る

- 競合のイベントに参加してみる

こんなことをやってみるんです。

すると、その業界のお客さんが

どんな価値観を持ってるかが分かる。

「この会社のお客さんは環境を重視してるな」

「あの会社のお客さんはコスパを重視してるな」

みたいな感じで。

競合研究で分かった価値観を

自分のビジネスに活かすんです。

でも、パクるんじゃなくて、

参考にして自分なりにアレンジする。

そうすれば、

お客さんの価値観に合った

商品作りができるようになります。

競合他社の顧客層研究は

価値観を知る近道なんです。

顧客インタビューを定期的に行う

お客さんと直接話すのが

一番深い価値観を知る方法です。

アンケートだと表面的な答えしか

もらえないことが多いんですよね。

でも、インタビューなら、

- なぜそう思うのか

- どんな経験があったのか

- 本当に大切にしてることは何か

こういう深い部分まで聞けます。

例えば、「品質を重視します」

って答えた人に対して、

「なぜ品質を重視するようになったんですか?」

って聞いてみる。

すると、

「昔、安い商品を買って失敗したから」

「長く使えるものを買いたいから」

みたいな本音が出てくるんです。

インタビューのコツは、

リラックスした雰囲気で話すこと。

お客さんが緊張してると、

本音を話してくれませんからね。

定期的にインタビューをすることで、

お客さんの価値観の変化も

キャッチできるようになります。

購買データから価値観を推測する

最後に、購買データを分析して

価値観を推測する方法です。

お客さんの行動を見れば、

何を大切にしてるかが分かるんです。

例えば、

- どの商品をよく買うのか

- どの価格帯を選ぶのか

- どのタイミングで買うのか

こういうデータを集めてみる。

すると、

「このお客さんは高品質なものを選ぶ傾向がある」

「あのお客さんは季節の変わり目に買う」

みたいなことが分かります。

データ分析で分かった傾向から、

お客さんの価値観を推測するんです。

高品質なものを選ぶ人は

「品質重視」の価値観を持ってるし、

まとめ買いする人は

「効率重視」の価値観を持ってる。

購買データは嘘をつかないので、

かなり正確な価値観が分かります。

ただし、データだけじゃ分からない

感情的な部分もあるので、

他の方法と組み合わせるのがベストです。

購買データ分析は、

客観的に価値観を知る

とても有効な手段なんです。

理想の顧客のライフスタイルを分析する6つのステップ

理想の顧客のライフスタイルを

しっかり分析すれば、

商品やサービスがバンバン売れます。

この分析をマスターすれば、

お客さんの心にドンピシャで

刺さる提案ができるようになるんです。

分析するための6つのステップが、

- STEP1. 顧客の1日のスケジュールを想像する

- STEP2. 休日の過ごし方を具体的に描く

- STEP3. よく利用するサービスを洗い出す

- STEP4. 情報収集の方法を特定する

- STEP5. 購買行動のパターンを把握する

- STEP6. ライフステージの変化を予測する

この6つなんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際やってみると奥が深いんです。

でも、この順番でやっていけば

お客さんの生活が手に取るように

分かるようになります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 顧客の1日のスケジュールを想像する

顧客の1日のスケジュールを

細かく想像することで、

商品を使うタイミングが見えてきます。

なぜかというと、

人は習慣の生き物だから、

決まった時間に決まった行動をするんです。

例えば、

- 朝6時に起きて朝食を食べる

- 8時に電車で通勤する

- 12時にランチを食べる

- 19時に帰宅して夕食を作る

- 22時にお風呂に入る

こんな感じですね。

もっと詳しく見ていくと、

朝の通勤電車でスマホを見る時間が

30分あるとします。

そしたら、その30分の間に

どんな情報を求めてるのか、

どんな悩みを抱えてるのかが分かる。

ここからが大切なんですけど、

その時間に合わせて商品を提案すれば

買ってもらえる確率がグッと上がるんです。

朝の忙しい時間帯なら

時短できる商品が喜ばれるし、

夜のリラックスタイムなら

癒し系の商品が求められる。

だからこそ、

1日のスケジュールを想像するのが

めちゃくちゃ重要なんです。

STEP2. 休日の過ごし方を具体的に描く

休日の過ごし方を知ることで、

お客さんの本当の価値観が

はっきりと見えてきます。

どうしてかと言うと、

休日は自分の好きなことに

時間を使えるからなんですよね。

具体的には、

- 家族と公園に行く

- カフェで読書をする

- 友達とショッピングを楽しむ

- 家でNetflixを見る

- ジムで汗を流す

こういった行動パターンです。

例えば、休日に家族と過ごすことが

多い人なら、

家族向けの商品やサービスに

興味を持ちやすいんです。

具体的に言うと、

子供と一緒に楽しめる商品とか、

家族みんなで使える便利グッズとか。

それから、休日の過ごし方を見れば

その人の経済状況も分かります。

高級レストランに行く人と

家で料理を作る人では、

提案する商品の価格帯も

変わってくるじゃないですか。

だから休日の過ごし方を

しっかり描くことが大事なんです。

STEP3. よく利用するサービスを洗い出す

お客さんがよく使うサービスを

知ることで、

どんな価値を求めてるかが分かります。

なぜなら、人は自分にとって

価値があると感じるものにだけ

お金を払うからです。

よく利用するサービスとしては、

- Amazon Prime

- Netflix

- Uber Eats

- メルカリ

- Instagram

こんなものがありますよね。

もう少し掘り下げてみると、

Netflixをよく使う人は

エンターテイメントに価値を感じてる。

Uber Eatsを使う人は

時間の節約に価値を感じてる。

メルカリを使う人は

お得に買い物することに

価値を感じてるんです。

ここで注意したいのは、

同じサービスでも

使う理由が人によって違うこと。

Instagramを使う理由も、

情報収集のためだったり、

友達とのつながりのためだったり、

自己表現のためだったりします。

だからこそ、

なぜそのサービスを使うのかまで

深く考えることが大切なんです。

STEP4. 情報収集の方法を特定する

お客さんがどこで情報を

集めてるかを知ることで、

効果的にアプローチできます。

というのも、

人は信頼できる情報源から

情報を得たいと思ってるからです。

情報収集の方法には、

- YouTubeで動画を見る

- Twitterでトレンドをチェック

- 友達からの口コミ

- 雑誌や新聞を読む

- GoogleやYahooで検索

こういったものがあります。

例えば、YouTubeで情報を

集めることが多い人なら、

動画コンテンツを作って

アプローチするのが効果的。

逆に、友達の口コミを

重視する人なら、

紹介キャンペーンを作ったり、

SNSでの拡散を狙ったりする。

さらに言うと、

情報収集のタイミングも

重要なポイントなんです。

朝の通勤時間にスマホで

情報をチェックする人もいれば、

夜寝る前にじっくり調べる人もいる。

そのタイミングに合わせて

情報を発信すれば、

見てもらえる確率が高くなります。

STEP5. 購買行動のパターンを把握する

お客さんの購買行動のパターンを

理解することで、

売上を大幅にアップできます。

なぜかと言うと、

人にはそれぞれ決まった

買い物のクセがあるからなんです。

購買行動のパターンとしては、

- 衝動的に買う

- じっくり比較検討してから買う

- セールの時だけ買う

- 口コミを調べてから買う

- ブランドにこだわって買う

こんな感じですね。

衝動的に買う人なら、

限定感や緊急性を演出して

「今すぐ買わなきゃ」

って思わせるのが効果的。

逆に、じっくり比較検討する人なら、

詳しい商品説明や

他社との比較表を用意して

納得してもらうことが大切です。

それから、購買のタイミングも

人それぞれ違うんですよね。

給料日の直後に買い物する人もいれば、

月末のセールを狙って買う人もいる。

そのタイミングに合わせて

キャンペーンを打てば、

売上が一気に伸びるんです。

STEP6. ライフステージの変化を予測する

お客さんのライフステージの変化を

予測することで、

長期的な関係を築けます。

どうしてかというと、

人生の節目には

新しいニーズが生まれるからです。

ライフステージの変化には、

- 就職・転職

- 結婚

- 出産・子育て

- マイホーム購入

- 退職・老後

こういったものがあります。

例えば、結婚を控えてる人なら、

新生活に必要な商品に

興味を持ちやすくなる。

出産を控えてる人なら、

赤ちゃん用品や育児グッズに

関心が高まります。

さらに詳しく見ていくと、

ライフステージが変わる前から

準備を始める人が多いんです。

結婚の半年前から家具を見始めたり、

出産の3ヶ月前から

ベビー用品を調べ始めたり。

だから、そのタイミングを

しっかり予測して、

適切な商品を提案することが

めちゃくちゃ重要なんです。

ライフステージの変化を

予測できるようになれば、

お客さんにとって

なくてはならない存在になれます。

理想の顧客との関係構築で重要な4つのポイント

顧客との関係構築って、

実は4つのポイントを押さえるだけで劇的に変わります。

これをマスターしちゃえば、

お客さんがあなたのファンになって、

長期的に愛され続けるビジネスができるんです。

その4つのポイントが、

- 顧客の期待値を常に上回る価値を提供すること

- 継続的なコミュニケーションを心がけること

- 顧客の声に真摯に耳を傾けること

- 信頼関係を築くための透明性を保つこと

なんですよね。

多くの人がこの4つを

なんとなくでしか理解してない。

でも実際は、それぞれに

深い意味と具体的な実践方法があるんです。

一つずつ丁寧に

解説していきますね。

顧客の期待値を常に上回る価値を提供すること

期待値を上回る価値提供っていうのは、

お客さんが「想像以上だった!」って感じること。

これができると、

お客さんは自然とあなたのファンになってくれます。

例えば、

- 商品に手書きのメッセージを添える

- 注文した商品より少し多めに入れてあげる

- アフターサポートを充実させる

こんな小さな工夫なんです。

コーヒーショップで言うと、

「今日は寒いですね」って声をかけながら、

温かいおしぼりを一緒に出してくれる。

お客さんは「コーヒーを飲みたい」

って思って来ただけなのに、

心も温まって帰っていく。

これが期待値を上回る

価値提供の典型例ですね。

ただし、ここで注意したいのは、

やりすぎると逆効果になること。

お客さんが求めてないサービスを

無理やり押し付けちゃうと、

「うざい」って思われちゃうんです。

だからこそ、

お客さんの気持ちを読み取る力が大切なんですよね。

継続的なコミュニケーションを心がけること

継続的なコミュニケーションっていうのは、

商品を売った後も関係を続けることです。

多くの人が商品を売ったら

「はい、終わり」って思っちゃうんですけど、

それじゃもったいないんですよね。

なぜかって言うと、

- 既存のお客さんの方が新規より購入率が高い

- 口コミで新しいお客さんを紹介してくれる

- 商品改善のヒントをくれる

こんなメリットがあるからです。

例えば、商品を購入してくれた人に

月に1回メールを送るとか、

SNSで役立つ情報を発信するとか。

美容院なんかだと、

「前回のカットから1ヶ月経ちましたね」

って連絡をくれるところがあります。

そうすると、

「そろそろ切りに行こうかな」

って自然に思えるじゃないですか。

でも、ここで大切なのは

売り込みばかりしないこと。

お客さんにとって価値のある情報を

定期的に届けることが重要なんです。

そうすることで、

「この人からの連絡は嬉しい」

って思ってもらえるようになります。

顧客の声に真摯に耳を傾けること

顧客の声に耳を傾けるっていうのは、

お客さんの本音を聞き出すことです。

これができると、

商品やサービスがどんどん良くなっていくんです。

どういうことかと言うと、

- お客さんの不満を改善できる

- 新しい商品のアイデアが生まれる

- お客さんが「大切にされてる」と感じる

こんな効果があるからですね。

レストランで言うと、

「お味はいかがですか?」

って聞いてくれるお店がありますよね。

そこで「ちょっと塩味が強いかも」

って正直に答えたら、

次回行った時に改善されてた。

こんな経験があると、

「このお店は私の意見を聞いてくれる」

って嬉しくなるじゃないですか。

ただし、お客さんの声を聞く時は

批判を恐れちゃダメなんです。

厳しい意見こそ、

商品を良くするための宝物だと思って、

感謝の気持ちで受け取りましょう。

信頼関係を築くための透明性を保つこと

透明性を保つっていうのは、

お客さんに対して正直でいることです。

これができると、

お客さんから深く信頼されるようになります。

というのも、

- 商品の良い面も悪い面も伝える

- 価格設定の理由を説明する

- 問題が起きた時は素直に謝る

こんな姿勢が大切だからです。

例えば、オンラインショップで

「この商品は少し重いので、

持ち運びには向いていません」

って正直に書いてあったとします。

お客さんは「この店は正直だな」

って思って、

逆に信頼度が上がるんです。

実際に、あるハンドメイド作家さんが

「今回の商品は少し色ムラがあります」

って正直に書いたら、

「正直で好感が持てる」って評価が上がった。

こんな話もあるんですよね。

でも、透明性って

ただ何でも話せばいいってわけじゃない。

お客さんにとって必要な情報を

適切なタイミングで伝えることが大切なんです。

そうすることで、

「この人は信頼できる」

って思ってもらえるようになります。

顧客像構築を成功させるための実践テクニック3つ

顧客像構築で一番大切なのは、

お客さんの心の中まで

しっかり理解することなんです。

これができると、

商品がバンバン売れるように

なっちゃいます。

成功させるための

実践テクニックは、

- ペルソナシートを詳細に作成する

- 定期的に顧客像を見直し更新する

- 全社員で顧客像を共有し活用する

この3つですね。

多くの会社が

なんとなくでやっちゃってるけど、

実はコツがあるんです。

正しいやり方を知れば、

お客さんの気持ちが

手に取るように分かります。

それぞれ解説していきます。

ペルソナシートを詳細に作成する

ペルソナシートっていうのは、

理想のお客さんを

一人の人間として詳しく書いたものです。

なぜかというと、

お客さんの気持ちを

リアルに想像できるからなんです。

例えば、

- 30歳の田中花子さん

- 会社員で年収400万円

- 一人暮らしでペットを飼いたい

こんな感じで

具体的に設定するんですね。

ここからが大切なんですけど、

もっと細かく設定していくんです。

朝は何時に起きて、

どんな朝食を食べて、

通勤中に何を考えてるのか。

そこまで想像できると、

花子さんがどんな商品を

欲しがってるかが見えてきます。

でも、多くの人は

「20代女性」くらいで

止めちゃうんですよね。

それだと全然ダメなんです。

だって、同じ20代女性でも

学生と社会人じゃ

全然違うじゃないですか。

だからこそ、

一人の人間として

詳しく設定することが大事なんです。

定期的に顧客像を見直し更新する

顧客像って、

実は時間が経つと

変わっちゃうものなんです。

どうしてかというと、

お客さんの生活や

価値観がどんどん変化するからです。

具体的には、

- 流行りの変化

- 生活スタイルの変化

- 社会情勢の変化

こういうことが

影響してくるんですね。

例えばですが、

コロナ前とコロナ後では

みんなの生活が激変しました。

在宅ワークが当たり前になって、

外食よりも家で食べることが

増えたりしましたよね。

そうなると、

お客さんが欲しがる商品も

当然変わってきます。

だから、3ヶ月に1回とか

半年に1回は必ず

顧客像を見直すんです。

そうしないと、

時代遅れの商品を

作っちゃうことになります。

実際に、定期的に見直してる会社は

売上が安定してるんですよ。

逆に、一度作ったら

そのままにしてる会社は

だんだん売れなくなっちゃいます。

だからこそ、

定期的な見直しが

めちゃくちゃ重要なんです。

全社員で顧客像を共有し活用する

顧客像っていうのは、

一部の人だけが知ってても

意味がないんです。

理由は簡単で、

お客さんと接する人全員が

同じ認識を持つ必要があるからです。

例えば、

- 営業担当者

- カスタマーサポート

- 商品開発チーム

みんながバラバラの

お客さん像を持ってたら

どうなると思います?

営業は「若い人向け」って思ってて、

サポートは「年配の人向け」って

思ってたりするんです。

そうすると、

お客さんは混乱しちゃいますよね。

だから、全社員で

顧客像を共有するのが

めちゃくちゃ大事なんです。

具体的には、

社内の見えるところに

ペルソナシートを貼ったり、

定期的に勉強会を開いたりします。

そうすることで、

みんなが同じ方向を向いて

お客さんに接することができます。

実際に、ある会社では

全社員がお客さんの名前を

覚えるくらい共有してました。

その結果、

どの部署の人と話しても

一貫したサービスを

受けられるようになったんです。

だからこそ、

全社員での共有と活用が

成功のカギなんです。

競合分析を行うべき4つの理由

競合分析って、

実はビジネスを成功させる

一番の近道なんですよ。

この4つの理由を理解しておけば、

あなたのビジネスが

圧倒的に有利になります。

その4つの理由が、

- 市場での立ち位置を正確に把握できるから

- 自社の強みと弱みを客観視できるから

- 効果的な戦略を立案できるから

- 競合の動向を先読みできるから

なんですよね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にできてる人は

めちゃくちゃ少ないんです。

この4つをしっかり理解して

実践できるようになれば、

ライバルに差をつけられます。

それぞれ解説していきます。

市場での立ち位置を正確に把握できるから

市場での立ち位置を知ることで、

自分がどこにいるのかが

はっきり分かるんです。

なぜなら、

自分だけ見てても

全体像が見えないからですね。

例えば、

- 自分の商品の価格帯

- サービスの質のレベル

- 顧客層の違い

こういうのが見えてきます。

これってまさに、

地図を見ながら歩くのと

同じなんですよ。

自分がどこにいるか分からないまま

歩いてても目的地に着けないでしょ?

ビジネスも一緒で、

市場での自分の位置を知らないと

どっちに向かえばいいか分からない。

でも競合分析をすることで、

「あ、うちはこの辺りにいるんだな」

って分かるんです。

そうすると、

「もうちょっと上を狙おう」とか

「この層を攻めよう」とか

戦略が立てやすくなるんですよね。

だからこそ、

市場での立ち位置を把握するのが

めちゃくちゃ大切なんです。

自社の強みと弱みを客観視できるから

自社の強みと弱みって、

競合と比較しないと

本当には分からないんです。

どうしてかというと、

自分だけ見てると

判断基準がないからなんですよね。

具体的には、

- 価格の安さ

- サービスの手厚さ

- 対応の早さ

こんなことが見えてきます。

例えばですが、

自分では「普通かな」って思ってた

対応スピードが、

実は業界トップクラスだったりする。

逆に、

「これは強みだ!」って思ってたことが、

他社と比べると

全然大したことなかったりもします。

これって友達と比べて初めて

自分の背の高さが分かるのと

同じなんですよ。

一人だと高いか低いか分からないけど、

みんなと並んだら一目瞭然でしょ?

だから競合分析することで、

「うちの強みはここだ!」

「ここは改善が必要だな」

って客観的に判断できるんです。

効果的な戦略を立案できるから

効果的な戦略を立てるには、

競合の情報が絶対に必要なんです。

なぜかって言うと、

相手を知らずに戦うのは

目隠しでケンカするようなものだから。

例えば、

- 競合の価格設定

- マーケティング手法

- 顧客へのアプローチ方法

これらを知ることで

戦略が立てやすくなります。

実際に、

競合が高価格帯で勝負してるなら

低価格で攻めるという選択肢もあるし、

逆に高品質路線で差別化もできる。

これって将棋やチェスと同じで、

相手の駒の配置を見ながら

自分の次の手を考えるんです。

相手が何をしてるか分からないと

効果的な手が打てないでしょ?

だからこそ、

競合分析をしっかりやることで

的確な戦略が立てられるんですよね。

競合の動向を先読みできるから

競合の動向を先読みできると、

市場の変化に

いち早く対応できるんです。

理由は簡単で、

競合も同じ市場で戦ってるから

似たような課題に直面するからなんです。

具体的には、

- 新サービスの開発動向

- 価格改定のタイミング

- マーケティング戦略の変更

こういうのが見えてきます。

例えばですが、

大手競合が新しいサービスを

準備してるのが分かったら、

先回りして対策を打てるんですよ。

これって天気予報を見て

傘を持って出かけるのと同じ。

雨が降ってから慌てるより、

事前に準備しておく方が

絶対に楽でしょ?

ビジネスも一緒で、

競合の動きを見てれば

「あ、こういう流れになりそうだな」

って予測できるんです。

そうすると、

後手に回ることなく

先手を打てるようになります。

効果的な競合分析を実行する6つのステップ

競合分析って、

実は多くの人が間違ったやり方をしてるんです。

でも正しい手順を踏めば、

あなたのビジネスが一気に有利になります。

競合分析を効果的に行うための

6つのステップがこちら。

- STEP1. 競合他社を広義と狭義で分類する

- STEP2. 各競合の特徴と事業内容を調査する

- STEP3. 競合の強みと弱みを詳細分析する

- STEP4. 自社の強みと弱みを客観的に評価する

- STEP5. 競合比較表を作成して可視化する

- STEP6. 分析結果をもとに戦略を立案する

この6つのステップを順番に実行することで、

競合に勝つための戦略が見えてきます。

ただ競合を見るだけじゃなくて、

戦略的に分析することが大切なんです。

順番に詳しく説明していきますね。

STEP1. 競合他社を広義と狭義で分類する

競合分析の第一歩は、

競合を正しく分類することから始まります。

多くの人が競合を狭く考えすぎてて、

本当の競合を見落としちゃってるんです。

競合を分類する時のポイントは、

- 直接競合(狭義の競合)

- 間接競合(広義の競合)

- 代替品・サービス

この3つに分けることですね。

例えば、あなたがオンライン英会話を

やってるとしましょう。

直接競合は他のオンライン英会話、

間接競合は英会話スクールや語学学習アプリ、

代替品は海外旅行や留学なんかになります。

でも、ここからが大切なんですけど、

さらに細かく分析する必要があるんです。

ネットビジネスをやってる場合、

リアルビジネスも競合になることがあります。

お客さんの時間やお金を奪い合ってる

すべてのサービスが競合だと考えましょう。

STEP2. 各競合の特徴と事業内容を調査する

競合を分類できたら、

次はそれぞれの特徴を詳しく調べていきます。

ここで手を抜いちゃうと、

後の戦略が全部ズレちゃうんです。

調査すべき項目は、

- サービス内容と価格設定

- ターゲット層と顧客の特徴

- 販売方法とマーケティング手法

この3つを中心に調べましょう。

例えば、競合がどんなキーワードで

SEO対策をしてるのか。

どんなSNSを使って、

どんな投稿をしてるのか。

料金体系はどうなってて、

どんなお客さんが利用してるのか。

これらを細かく調べることで、

競合の戦略が見えてきます。

実際に競合のサービスを使ってみるのも

すごく効果的な方法ですよ。

お客さんの立場になって体験すると、

競合の良いところも悪いところも分かります。

STEP3. 競合の強みと弱みを詳細分析する

さて、ここからが本格的な分析です。

競合の強みと弱みを徹底的に洗い出していきます。

強みと弱みを正確に把握できれば、

あなたが勝てるポイントが見つかるんです。

分析する時のポイントは、

- 商品・サービスの品質

- 価格設定の妥当性

- 顧客対応の質

この3つの視点から見ることですね。

例えば、ある競合は価格が安いけど、

サポートが全然だめだったとします。

逆に別の競合は価格は高いけど、

手厚いサポートで顧客満足度が高い。

こんな感じで、それぞれの特徴を

客観的に評価していくんです。

でも、ここで注意してほしいのは、

自分の主観だけで判断しないこと。

口コミサイトやレビューを見たり、

実際にお客さんの声を聞いたりして、

客観的なデータを集めましょう。

STEP4. 自社の強みと弱みを客観的に評価する

競合の分析ができたら、

今度は自社を客観的に見つめ直します。

自分のことって意外と分からないもので、

思い込みで判断しちゃうことが多いんです。

自社分析で大切なのは、

- 商品・サービスの独自性

- 価格競争力

- 顧客との関係性

この3つを正直に評価することです。

例えば、あなたがコンサルティングを

やってるとしましょう。

初期投資が少なくて始められるのが強み、

でも社会的信用が低いのが弱みかもしれません。

ITスキルが必要なのは弱みだけど、

自由度が高いのは強みになります。

こんな風に、良いところも悪いところも

包み隠さず書き出してみてください。

特に弱みを認めるのは辛いけど、

ここをしっかりやらないと差別化できません。

弱みを克服する戦略を考えることで、

競合に勝てるようになるんです。

STEP5. 競合比較表を作成して可視化する

分析した情報を整理するために、

競合比較表を作ってみましょう。

表にまとめることで、

全体像が一目で分かるようになります。

比較表に入れるべき項目は、

- 価格設定

- サービス内容

- 強みと弱み

- ターゲット層

この4つを軸にするといいですね。

例えば、横軸に競合他社を並べて、

縦軸に評価項目を書いていきます。

そうすると、どの競合が

どの分野で強いのかが一目瞭然。

自社がどのポジションにいるのかも

はっきり見えてきます。

この表を作る時のコツは、

5段階評価とか点数で評価すること。

「良い」「悪い」だけじゃなくて、

具体的な数字で表すと分かりやすいです。

そうすることで、自社が勝てる分野と

負けてる分野がはっきりします。

STEP6. 分析結果をもとに戦略を立案する

最後のステップは、

分析結果を使って実際の戦略を作ることです。

ここまでの分析が無駄にならないよう、

具体的なアクションプランを立てましょう。

戦略立案のポイントは、

- 差別化できるポイントを見つける

- 競合の弱みを突く戦略を考える

- 自社の強みを最大化する施策を実行する

この3つを意識することですね。

例えば、競合がサポートに力を入れてないなら、

あなたは手厚いサポートで差別化できます。

競合が高価格なら、

コスパの良さをアピールする戦略もあります。

でも、単純に価格を下げるだけじゃダメ。

顧客にとっての価値を最大化しながら、

長期的に成長できるビジネスモデルを

構築することが大切なんです。

分析した結果をもとに、

3ヶ月後、6ヶ月後、1年後の目標を設定して、

具体的な行動計画を立てていきましょう。

差別化戦略で成功するための5つのポイント

ビジネスで成功するには、

競合とは違う独自の価値を

お客さんに提供することが絶対条件です。

この5つのポイントを実践すれば、

あなたのビジネスは確実に

他社とは違う存在になれます。

その5つのポイントが、

- 自社の独自性を明確に定義する

- 顧客価値を最大化する施策を実施する

- 競合の弱みを突く戦略を構築する

- 長期的なビジネスモデルを設計する

- 継続的な改善サイクルを確立する

なんですよね。

多くの人は競合分析を

なんとなくやってしまいがちですが、

実は戦略的に進めることが重要。

それぞれの要素を組み合わせることで、

圧倒的な差別化が実現できるんです。

順番に詳しく解説していきます。

自社の独自性を明確に定義する

自社の独自性っていうのは、

他の会社にはない

あなただけの特別な価値のこと。

これを明確にしないと、

お客さんからは「よくある会社」

って思われちゃうんですよね。

具体的には、

- 他社にはない商品の特徴

- 独自のサービス提供方法

- 会社の理念や価値観

こういった要素を

しっかり洗い出すことです。

例えば、初期投資が少なくて済むとか、

自由度が高いサービスを提供してるとか、

そういう強みを見つけるんです。

さらに深掘りすると、

「なぜその強みが生まれたのか」

まで考えてみるといいでしょう。

ここで大切なのは、

お客さんの目線で考えることなんです。

あなたが「これは強みだ」って思っても、

お客さんにとって価値がなければ

意味がないですからね。

だからこそ、

自社の独自性を客観的に

しっかり定義することが重要なんです。

顧客価値を最大化する施策を実施する

顧客価値の最大化っていうのは、

お客さんが感じる「得した感」を

できるだけ大きくすることです。

これができれば、

お客さんは喜んで

あなたの商品を選んでくれます。

実際に取り組むべきことは、

- お客さんの悩みを深く理解する

- 解決策を分かりやすく提供する

- 期待以上のサービスを届ける

こんな感じですね。

例えば、お客さんが

「ITスキルがなくて困ってる」

って悩んでるとしましょう。

そしたら、

「ITスキルがなくても大丈夫です」

って安心感を与えてあげるんです。

さらに、実際に使いやすいシステムを

作ってあげたり、

サポートを充実させたりする。

でも、ここで注意したいのは、

価値を提供しすぎて

利益が出なくなることです。

バランスを取りながら、

お客さんにとって最高の価値を

提供し続けることが大切なんです。

競合の弱みを突く戦略を構築する

競合の弱みを突くっていうのは、

ライバル会社ができてないことを

あなたがやるってことです。

これがうまくいけば、

お客さんは迷わず

あなたを選んでくれるようになります。

まず競合分析で見るべきは、

- 広義の競合(業界全体)

- 狭義の競合(直接的なライバル)

- それぞれの強みと弱み

この3つを整理することですね。

例えば、リアルビジネスが

「社会的信用は高いけど初期投資が大きい」

っていう特徴があるとします。

そしたら、ネットビジネスなら

「初期投資が少なくて始めやすい」

って強みをアピールできるんです。

さらに具体的に言うと、

競合が「サポートが薄い」なら

手厚いサポートを提供する。

競合が「料金が高い」なら

リーズナブルな価格設定にする。

ただし、単純に真似するだけじゃなくて、

自社の強みと組み合わせることが

めちゃくちゃ重要なんです。

長期的なビジネスモデルを設計する

長期的なビジネスモデルっていうのは、

一時的な成功じゃなくて、

ずっと続けられる仕組みを作ることです。

これができないと、

せっかく差別化しても

すぐに競合に追いつかれちゃいます。

設計するときに考えるべきは、

- 継続的な収益源の確保

- 顧客との長期的な関係構築

- 競合が真似しにくい仕組み

こういった要素ですね。

例えば、単発の商品販売だけじゃなくて、

継続的なサービス提供や

アフターサポートも含めるんです。

そうすることで、

お客さんとの関係が長く続いて、

安定した収益が見込めるようになります。

また、自社の文化や価値観を

ビジネスモデルに組み込むことで、

他社が真似しにくくなるんですよね。

重要なのは、

短期的な利益だけを追うんじゃなくて、

10年後も通用する仕組みを

今から作っておくことなんです。

継続的な改善サイクルを確立する

継続的な改善サイクルっていうのは、

常にサービスや戦略を

アップデートし続ける仕組みのことです。

これがないと、

どんなに良い差別化戦略も

時間が経つと効果が薄れちゃいます。

改善サイクルで回すべきは、

- 顧客の声を集める仕組み

- 定期的な競合分析

- 新しい価値提供の検討

この3つを定期的に

チェックすることですね。

例えば、月に1回は

お客さんからのフィードバックを

まとめて分析する時間を作るんです。

そこで出てきた課題や要望を

次の改善に活かしていく。

さらに、競合の動向も

定期的にチェックして、

新しい脅威がないか確認する。

ここで大切なのは、

改善のための改善になっちゃダメってことです。

お客さんにとって本当に価値のある

改善だけを実施することで、

差別化がより強固になるんです。

競合分析で陥りがちな3つの失敗パターン

競合分析って、

実は9割の人が間違ったやり方をしてるんです。

この3つの失敗パターンを避けるだけで、

あなたのビジネスは圧倒的に有利になります。

よくある失敗パターンが、

- 競合の範囲を狭く捉えすぎること

- 表面的な情報だけで判断すること

- 分析結果を戦略に活かせないこと

この3つなんですよね。

どれも一見当たり前に見えるけど、

実際にできてる人はほとんどいない。

特に最後の「戦略に活かせない」は

めちゃくちゃ多い失敗パターンです。

順番に詳しく見ていきましょう。

競合の範囲を狭く捉えすぎること

競合分析で一番やっちゃダメなのが、

同じ業界の会社だけを見ることなんです。

実際の競合はもっと広い範囲にいるから、

狭い視野で分析しても意味がないんですよね。

例えば、

- 同じ商品を売ってる会社

- 同じ悩みを解決してる会社

- 同じ時間を奪い合ってる会社

こんな感じで範囲を広げて考えないと。

もっと具体的に言うと、

あなたがネットビジネスを教えてるなら、

リアルビジネスのコンサルも競合になるんです。

どっちも「稼ぎたい」って悩みを

解決してるじゃないですか。

だから、同じネットビジネス系だけ見てても

本当の競合は見えてこない。

お客さんの立場になって考えると、

選択肢はもっと広いんですよね。

その広い範囲で競合を見つけられれば、

真の差別化ポイントが見えてきます。

表面的な情報だけで判断すること

次によくある失敗が、

ホームページやSNSを見ただけで判断しちゃうこと。

これだと競合の本当の強みや弱みが

全然見えてこないんですよ。

表面的な情報って、

- 料金表

- サービス内容

- 会社概要

こんなのばっかりでしょ。

でも本当に知りたいのは、

どんな戦略で集客してるかとか、

どんな顧客にどんな価値を提供してるかなんです。

例えばですが、

実際にお客さんになってみる。

無料相談を受けてみたり、

メルマガに登録してみたり。

そうすると、どんな流れで

セールスしてるかが分かるんです。

あとは口コミサイトとか、

実際の利用者の声を調べる。

そこには本音が書いてあるから、

競合の本当の強みと弱みが見えてきます。

表面だけじゃなくて、

もっと深いところまで調べることが大切なんです。

分析結果を戦略に活かせないこと

で、一番もったいないのがこれ。

せっかく競合分析をしたのに、

それを自分の戦略に活かせない人が超多いんです。

分析して満足しちゃうパターンですね。

分析結果を戦略に活かすには、

- 競合の弱みを突く戦略

- 競合にない価値を提供する戦略

- 競合と違う市場を狙う戦略

こんな感じで考えないといけません。

例えば、競合が高額サービスばっかりなら、

低価格で同じ価値を提供する戦略もありです。

逆に競合が安売り合戦してるなら、

高付加価値で差別化する手もある。

僕の知り合いで、

プログラミングスクールをやってる人がいるんですが、

他のスクールが「転職保証」を売りにしてる中で、

「副業で稼ぐ」にフォーカスしたんです。

そしたら、転職したくない人たちが

どんどん集まってきて大成功したんですよね。

これが分析結果を戦略に活かすってことです。

競合がやってないことを見つけて、

そこで勝負するのが一番効率的なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 商品コンセプトは顧客の購買意欲を高める重要な要素

- 効果的なコンセプト作成には5つのステップが必要

- ターゲット顧客分析で本当のニーズを把握する

- ペルソナリサーチは基本情報から価値観まで深掘りする

- 競合分析は広義と狭義の両方で分類して実施する

- 差別化戦略では独自性と実現可能性のバランスが重要

- 理想の顧客像は定期的な見直しと更新が必要

- 顧客の価値観とライフスタイルを徹底的に分析する

- 継続的なコミュニケーションで信頼関係を築く

- 全社員での顧客像共有がビジネス成功の鍵

まとめ

商品コンセプトの設計から

顧客分析まで

体系的に解説してきました。

この記事で紹介した手法を

実践すれば、

あなたのビジネスは確実に変わります。

特に重要なのは、

お客さんの本当のニーズを

理解することです。

表面的な要望だけでなく、

その奥にある価値観や

ライフスタイルまで

深く掘り下げることで、

競合にはない独自の価値を

提供できるようになります。

商品コンセプトの5つのステップと

ペルソナリサーチの6つの手法、

そして競合分析の実践方法を

組み合わせることで、

売れる商品が作れるはずです。

最も大切なのは、

一度作って終わりではなく、

継続的に改善し続けることです。

お客さんの声に耳を傾け、

市場の変化に合わせて

アップデートしていく。

この積み重ねが

長期的な成功につながります。

今すぐ理想の顧客像を明確にして、

お客さんの心に響く

商品作りを始めてください。

よくある質問

商品コンセプトって本当に必要なの?作らなくても売れる商品はあるよね?

商品コンセプトがないと、お客さんが「なぜこの商品を買う必要があるの?」って迷っちゃうんです。売れてる商品は必ずお客さんの心に響くコンセプトがあります。コンセプトがあることで、お客さんは「これ、まさに私が欲しかったもの!」って感じて、迷わず購入してくれるようになるんですよ。

コンセプト作りって難しそう。初心者でも簡単にできる方法はある?

大丈夫です!5つのステップに沿って進めれば、誰でも魅力的なコンセプトが作れます。まずは「誰に向けた商品か」を具体的に決めて、その人の悩みと理想を書き出すだけ。あとは順番に進めていけば、自然とお客さんの心に刺さるコンセプトが完成しちゃいます。

ターゲットを絞りすぎると、お客さんが少なくなって売上が下がりそうで心配...

実は逆なんです!ターゲットを絞れば絞るほど、その人たちに強く響くメッセージが作れて売上が上がります。「みんなに向けた商品」は結局誰にも刺さらないんです。一人の具体的な人に向けて作った商品の方が、同じような悩みを持つ多くの人に愛されるようになるんですよ。

競合分析って何を調べればいいの?ライバルの真似をするってこと?

競合分析は真似するためじゃなく、差別化するためにやるんです。ライバルの強みと弱みを調べて、「ライバルができてないことを自分がやる」のが目的です。例えば、ライバルがサポートに力を入れてないなら、あなたは手厚いサポートで差別化できます。そうやって自分だけの強みを見つけることが大切なんです。

お客さんの本音を知る方法が分からない。アンケートを取っても表面的な答えしか返ってこない...

質問の仕方を変えてみてください。「満足していますか?」じゃなくて「友達に勧めるとしたら何て言いますか?」って聞くと本音が出やすいです。あとは、SNSでの発言をチェックしたり、実際にお客さんと直接話したりすることで、アンケートでは分からない深い気持ちが見えてきますよ。

一度作ったコンセプトや顧客像って、ずっと使い続けていいの?

いえ、定期的に見直しが必要です。お客さんの価値観や生活スタイルは時代とともに変わるからです。3ヶ月に1回は見直して、お客さんの声を聞いたり、市場の変化をチェックしたりしましょう。そうすることで、いつでもお客さんの心に響く商品を提供し続けることができるんです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。