このノウハウについて

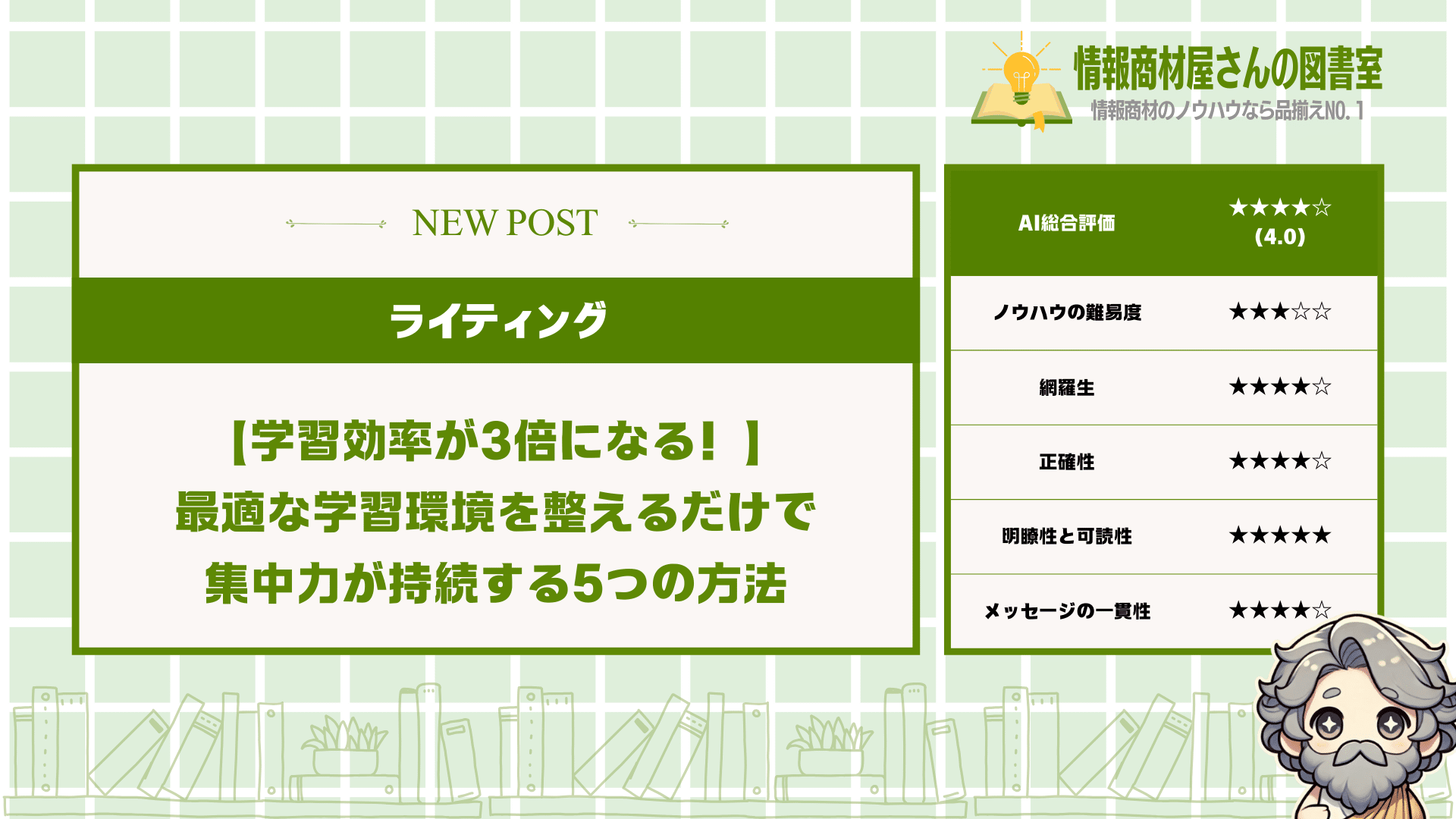

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事を読めば、あなたの学習環境が一変し、同じ時間でも3倍の成果を出せるようになります。特に「適切な温度と照明」「騒音対策」「学習ツールの配置」など、すぐに実践できる具体的なテクニックが満載です。スマホとイヤホンを活用した隙間時間学習法や、LINEキープメモの活用術など、現代人の忙しい生活に寄り添った実用的なアドバイスが光ります。これらの方法を取り入れるだけで、学習の質が劇的に向上し、知識の定着率も格段に上がるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

はじめに

●いつも勉強しようと思っても、なかなか集中できない...

●せっかく時間を作っても、すぐに気が散ってしまう

●もっと効率よく学習して、短時間で成果を出したい!

「勉強の効率は環境で9割決まる」という言葉を聞いたことはありませんか?

実は、どれだけ頑張ろうと意気込んでも、学習環境が整っていなければ、その努力の大半は無駄になってしまうんです。逆に言えば、適切な環境さえ整えれば、同じ時間でも3倍の成果を出すことも可能なのです。

この記事では、学習効率を劇的に高める「環境づくりの5つの重要ポイント」から「スマホとイヤホンを活用した隙間時間学習法」まで、誰でもすぐに実践できる方法を徹底解説します。

どれも特別な道具や才能は必要なく、今日からすぐに取り入れられるシンプルなテクニックばかり。これらを実践すれば、学習の質がグッと上がり、知識の定着率も飛躍的に向上します。

忙しい日々の中でも確実に成長したいあなたに、最適な学習環境の作り方をお伝えします。ほんの少しの工夫で、あなたの学びは劇的に変わるはずです。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 適切な温度と照明で集中力を3倍に高める方法

- 騒音や人混みを効果的に遮断して学習効率を上げるテクニック

- 必要な学習ツールの最適な配置で時間のロスをなくす方法

- 同じ場所で学習することで記憶力を向上させる脳科学的理由

- スマホとイヤホンを活用した隙間時間学習の実践法

最適な学習環境を整える5つの重要ポイント

勉強の効率は環境で

9割決まってしまうんです。

適切な学習環境を整えるだけで、

同じ時間でも3倍の成果が出せます。

そのための5つのポイントが、

- 適切な温度と照明で集中力を持続させる

- 騒音や人混みを避けて注意散漫を防ぐ

- 必要な学習ツールをすぐ手に取れるよう配置する

- 同じ場所で学習して記憶力を向上させる

- 整理整頓されたスペースで余計な刺激を減らす

これらを意識するだけで、

学習の質がぐっと上がります。

どれも難しくないのに、

効果は抜群なんですよね。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきます。

適切な温度と照明で集中力を持続させる

温度と照明は集中力を

大きく左右する重要な要素です。

実は脳は物理的な快適さに

とても敏感に反応するんです。

例えば、

- 室温が暑すぎたり寒すぎたりすると集中できない

- 暗すぎる照明は目が疲れて学習効率が下がる

- 明るすぎる照明はストレスの原因になる

このように環境の快適さは

学習に直結するんですね。

一般的には室温20~22度、

目に優しい自然光や間接照明が理想的です。

特に長時間勉強するときは、

この快適さが持久力を生み出します。

私も以前は寒い部屋で勉強していて、

気づいたら毛布にくるまって眠っていました。

それが適切な温度の部屋に変えただけで、

集中時間が1時間から3時間に伸びたんです。

だから、まずは温度と照明を

調整することから始めてみてください。

騒音や人混みを避けて注意散漫を防ぐ

騒音や人の多さは

学習の大敵と言えます。

人の脳は周囲の変化に

敏感に反応するようにできているんです。

例えば、

- テレビの音が聞こえる環境では集中力が半減する

- 人の会話が聞こえると無意識に耳を傾けてしまう

- スマホの通知音が鳴るだけで思考が中断される

これらの外部刺激は

集中力を分散させてしまいます。

静かな図書館や自宅の個室など、

騒音の少ない場所を選ぶのが効果的です。

どうしても静かな場所が確保できない場合は、

ノイズキャンセリングヘッドホンなどの活用も一つの手です。

私の友人は、家族が多い家庭で

勉強に集中できずに困っていました。

でも耳栓を使うようになってから、

テスト成績が20点も上がったんですよ。

静けさは集中力を保つための

最も簡単で効果的な方法なんです。

必要な学習ツールをすぐ手に取れるよう配置する

学習に必要なものが

すぐ手に取れる環境は超重要です。

なぜかというと、探し物をする時間が

集中力を途切れさせるからなんですよね。

たとえば、

- 教科書やノートを探す時間で集中が切れる

- 電卓やペンが見つからず思考が中断される

- 資料を取りに行くために席を立つと学習モードがリセットされる

こんな小さな中断が

実は大きな時間ロスになります。

必要な教材、文房具、デバイスなどは

手の届く範囲に整理して配置しましょう。

特に頻繁に使うものほど

近くに置くことがポイントです。

私自身、以前は勉強中に

何度も立ち上がって物を探していました。

それが原因で2時間の勉強時間のうち

実質30分しか集中できていなかったんです。

必要なものを事前に用意するだけで、

学習の質と効率が驚くほど向上しますよ。

同じ場所で学習して記憶力を向上させる

同じ場所で勉強することは

記憶力アップの秘訣なんです。

これは「状況依存記憶」という

心理学的な現象に基づいています。

例えば、

- 同じ机で勉強すると脳がその場所を「学習モード」と認識する

- 決まった場所だと集中するまでの時間が短くなる

- テスト中にその場所を思い出すことで記憶の引き出しがスムーズになる

このように場所と記憶には

深い関係があるんです。

できれば毎日同じ時間に

同じ場所で学習する習慣をつけましょう。

そうすることで脳が自動的に

学習モードに切り替わるようになります。

私の知り合いの大学生は、

図書館の同じ席でいつも勉強していました。

すると不思議なことに、

その席に座るだけで集中力が高まるようになったそうです。

同じ環境で学ぶことは

シンプルだけど効果的な記憶術なんです。

整理整頓されたスペースで余計な刺激を減らす

散らかった環境は

脳に余計な負担をかけます。

整理整頓された空間は

心理的な安心感をもたらすんですよ。

たとえば、

- 散らかった机は視界に入る情報量が多すぎて脳が疲れる

- 不要なものが目に入ると無意識に注意が向いてしまう

- 整理された環境は「これから勉強する」という心の準備になる

これらの理由から、

学習前の片付けは非常に重要です。

机の上には今の学習に

必要なものだけを置くようにしましょう。

使わないものは引き出しにしまったり、

視界に入らない場所に置いたりするのがコツです。

私も以前は机の上に

本や書類が山積みの状態でした。

片付けてすっきりさせたら、

集中力が続く時間が2倍になったんです。

整理整頓は見た目だけでなく、

脳の働きにも大きく影響するんですよ。

学習環境を整えて得られる4つのメリット

学習環境を整えると、

あなたの成長スピードは驚くほど加速します。

適切な環境を作るだけで、

勉強の効率が何倍にもなるんですよ。

その4つのメリットが、

- 準備やアクセスにかかる時間を短縮できる

- 心理的な安心感でストレスを軽減できる

- 学習を日常のルーチンに組み込みやすくなる

- 学習のハードルが下がり継続しやすくなる

なんです。

これらのメリットを知ると、

「なんでもっと早く環境を整えなかったんだろう」と感じるはず。

どれも実践しやすいことばかりなので、

それぞれ解説していきますね。

準備やアクセスにかかる時間を短縮できる

環境を整えると準備時間が

ほとんどゼロになります。

これは学習を始める際の

大きな壁を取り除くことになるんです。

例えば、

- 教材がすぐ手に取れる場所にある

- デバイスがすぐに使える状態になっている

- 必要なアプリやサイトがブックマークされている

こういった小さな工夫が

実は大きな違いを生み出します。

毎回「あれどこだっけ?」と

探し回る時間がなくなるんですよ。

もっと具体的に言うと、

動画講座を見るなら再生ボタンを押すだけの状態、

本を読むならすぐ開ける場所に置いておく。

こんな単純なことでも、

始めるまでの時間が10分から10秒に短縮できるんです。

実はこの「始めるまでの時間」が

学習の最大の敵だったりします。

人間の脳は面倒くさいことを

避けようとする性質があるんですよね。

だから準備の手間を減らすことで、

学習を始めるハードルをグッと下げられるんです。

心理的な安心感でストレスを軽減できる

整った環境は心の安定をもたらし、

ストレスなく学習に集中できます。

これって意外と見落とされがちですが、

実は学習効率に大きく影響するんです。

たとえば、

- 静かで落ち着ける空間がある

- 適切な温度と照明が整っている

- 必要なものが全て手の届く範囲にある

このような環境があると、

心がリラックスして学びに集中できます。

散らかった部屋や騒がしい場所では、

脳は常に余計な情報を処理しようとして疲れてしまうんです。

逆に言えば、整った環境では

脳のエネルギーを学習だけに使えるということ。

ある研究によると、

整理整頓された空間では集中力が40%も向上するそうです。

これって本当にすごいことで、

同じ時間でも得られる成果が全然違ってきます。

心理的な安心感があると、

新しい情報も受け入れやすくなるんですよね。

だからこそ、自分が心地よく感じる

環境作りを最優先にしてほしいんです。

学習を日常のルーチンに組み込みやすくなる

整った環境があれば、

学習が日常の習慣になりやすいです。

これが続けるコツの

最大のポイントなんですよね。

例えば、

- 毎日同じ場所で学習する

- 決まった時間に学習する習慣をつける

- 学習環境へのアクセスを簡単にしておく

こういった「当たり前の環境」が

あなたの脳に「学習モード」を自動的に切り替えてくれます。

カフェに行くと仕事モードになる人や、

図書館に行くと勉強モードになる人がいますよね。

これは環境が脳に与える

パブロフの犬のような条件反射なんです。

もっと具体的に言うと、

毎日夜9時に同じ椅子に座り、同じノートを開く。

こんな単純な行動パターンでも、

繰り返すことで脳が「あ、今から勉強するんだな」と認識します。

環境の一貫性は習慣化の

最も強力な味方になってくれるんです。

学習が習慣になれば、

「やる気」に頼る必要もなくなります。

だからこそ、学習環境を

日常生活の中に自然に組み込むことが大切なんです。

学習のハードルが下がり継続しやすくなる

環境を整えると学習が

とても始めやすくなります。

これが長期的な成長の

鍵を握っているんですよね。

例えば、

- すぐに再生できる動画環境

- ワンクリックでアクセスできる教材

- 移動中でも学習できる準備

こういった工夫が

「ちょっとだけやってみよう」という気持ちを生み出します。

学習を始めるハードルが低いと、

「今日は疲れたからやめとこう」という言い訳が減るんです。

具体的に言うと、

スマホにアプリを入れておくだけで通勤電車で学習できたり、

イヤホンと動画をセットにしておくだけで、

家事をしながら学べたりします。

ある調査によると、

始めるまでの障壁が少ないほど、継続率が3倍になるそうです。

これって本当にすごいことで、

結局は「続けられるかどうか」が全てなんです。

環境を整えることは一度だけの

投資で長期的なリターンが得られます。

だからこそ、学習を始める前に

まずは環境づくりから取り組んでほしいんです。

外出先でも効率的に学習するための5つの方法

場所が変わっても学習の質を

落とさない方法があるんです。

これから紹介する方法を使えば、

どこにいても効率的に勉強できますよ。

その5つの方法は、

- 静かなカフェや公園を学習スポットとして選ぶ

- スマホやタブレットで必要な教材にアクセスする

- イヤホンやモバイルバッテリーを活用する

- 移動中や待ち時間を隙間時間学習に変える

- 集中できる時間帯を見つけて活用する

これらは誰でも今日から

すぐに実践できる方法です。

環境を整えるだけで、

学習効率は驚くほど上がります。

それじゃあ、一つずつ

詳しく解説していきますね。

静かなカフェや公園を学習スポットとして選ぶ

学習場所は集中力に

大きく影響するものなんです。

適切な場所を選ぶことで、

勉強の効率がグンと上がります。

例えば、

- 窓際の静かなカフェ

- 木陰のあるベンチがある公園

- 人が少ない図書館の一角

こういった場所は

集中しやすい環境なんですよ。

特に、カフェなら適度な

背景音があって、かえって

集中できる人も多いです。

でも、選ぶときには

Wi-Fiがあるかとか、

長居できるかも確認してくださいね。

私の場合、自宅だとつい

ベッドに横になってしまうんですが、

カフェだとそれができないので集中できます。

場所を変えるだけで、

脳が「ここは勉強する場所」と

認識してくれるようになるんです。

そうすると、同じ1時間でも

家で勉強するより効率が

何倍も上がったりします。

だから、まずは自分に合った

学習スポットを見つけることが

外出先での学習の第一歩なんです。

スマホやタブレットで必要な教材にアクセスする

今はスマホ一台あれば、

どこでも学習できる時代なんです。

必要な情報にすぐアクセス

できるからこそ、外出先でも

効率的に学習が進められます。

たとえば、

- 電子書籍アプリで参考書を持ち歩く

- 学習用アプリをダウンロードしておく

- クラウドに教材をアップロードしておく

こういった準備をしておくと、

いつでもどこでも勉強できます。

特に便利なのが電子書籍で、

何冊分もの重い本を

持ち歩かなくて済みます。

また、あらかじめアプリは

ダウンロードしておいて、

オフラインでも使えるようにしておくと安心です。

私も先日、電車の中で

タブレットを使って資格の勉強を

していたら、1時間があっという間でした。

事前にPDFをダウンロードしておいたので、

通信環境に左右されず

スムーズに学習できたんです。

スマホやタブレットを

上手に活用することで、

場所を選ばず学習の質を保てるんですよ。

イヤホンやモバイルバッテリーを活用する

外出先での学習を快適にする

秘密兵器があるんです。

それが適切な周辺機器で、

これらを活用すると学習環境が

格段に良くなります。

例えば、

- ノイズキャンセリングイヤホン

- 大容量モバイルバッテリー

- 折りたたみキーボード

こういったアイテムは

外出先での学習の強い味方です。

特にイヤホンは周りの

雑音をシャットアウトしてくれるので、

カフェや電車内でも集中できます。

また、モバイルバッテリーがあれば

バッテリー切れの心配なく

長時間学習できるのも大きなメリットです。

私は以前、ノイズキャンセリング

イヤホンなしで勉強していたんですが、

買ってからは集中力が全然違います。

隣の席の会話が気にならなくなって、

まるで自分だけの空間で

勉強しているような感覚になれるんです。

こういった小さな投資が、

外出先での学習効率を

大きく高めてくれるんですよ。

移動中や待ち時間を隙間時間学習に変える

毎日の生活には意外と

多くの隙間時間が隠れているんです。

この時間を上手に使うことで、

忙しい日々でも学習時間を

確保することができます。

例えば、

- 通勤電車での15分

- 病院や美容院での待ち時間

- 友達との待ち合わせ前の10分

こういった時間は

積み重なると大きな学習時間になります。

電車内なら単語帳アプリを開いたり、

待ち時間なら短い動画講義を

見たりするのが効果的です。

スキマ時間は短いので、

完結するタスクに

分割しておくのがポイントです。

私は通勤時間の20分を毎日

英単語の暗記に使っていたら、

3ヶ月で500語以上覚えられました。

最初は「たった20分」と

思っていましたが、積み重ねると

驚くほどの成果につながるんです。

隙間時間を見つけて活用することは、

忙しい人こそ取り入れるべき

効率的な学習法なんですよ。

集中できる時間帯を見つけて活用する

人には「ゴールデンタイム」と

呼ばれる集中力が高まる

時間帯があるんです。

この時間を知って活用すれば、

外出先でも効率的に

学習を進められます。

例えば、

- 朝型の人は早朝のカフェで

- 夜型の人は夜の図書館で

- ランチ後に眠くなるなら午前中に集中

自分の集中力が高まる

時間帯は人それぞれです。

自分のリズムを観察して、

最も頭が冴える時間を

見つけることが大切です。

その時間に合わせて

外出先の学習計画を

立てると効果的です。

私は朝型なので、出勤前の

7時からカフェで1時間勉強すると、

その日一日の仕事も調子がいいんです。

逆に夕方は集中力が落ちるので、

その時間帯は暗記など

比較的負荷の軽い勉強にしています。

自分の体内時計を理解して

それに合わせた学習計画を立てれば、

外出先でも最大限の効果を得られますよ。

学習の継続を支える環境づくり3ステップ

継続的な学習を実現するには、

環境づくりが何より大切なんです。

適切な環境を整えるだけで、

学習効率が驚くほど上がります。

具体的には以下の3つのステップで

環境を整えていきましょう。

- 学習ルーチンを自動化して手間を省く

- 教材やリソースを事前に準備しておく

- 学習目標とスケジュールを明確に設定する

この3つを実践するだけで、

学習の継続がぐっと楽になります。

難しそうに聞こえるかもしれませんが、

どれも簡単にできることばかりです。

それでは、それぞれの

ステップを詳しく見ていきましょう。

学習ルーチンを自動化して手間を省く

学習を継続するには、

毎回の手間を極力減らすことが鍵なんです。

なぜなら、余計な手間があると

それだけで学習意欲が下がってしまうから。

例えば、こんな風に

自動化できることがあります。

- 同じ時間に学習する習慣をつける

- 学習場所を固定しておく

- 必要なものをセットで準備しておく

同じ時間に同じ場所で

学習するようにすると、脳が

「あ、今から勉強する時間だ」と

自然に認識してくれるんですよ。

さらに具体的に言うと、

「毎朝6時に机に向かう」とか

「帰宅後すぐにリビングのソファで

15分だけ勉強する」というように

決めておくといいんです。

こうすることで考える手間が省けて、

ほぼ自動的に学習が始められます。

私も最初は「やる気になったら

勉強しよう」と思っていたんですが、

全然続きませんでした。

でも「朝起きたらまず

5分だけ英単語を見る」と

決めてからは、3か月も続いています。

だから、どんなに小さなことでも

自動化できることは全部

自動化しちゃいましょう。

教材やリソースを事前に準備しておく

学習を始めようとしたとき、

教材が見つからないと挫折しやすいんです。

だって、勉強しようと思った

その瞬間が一番やる気があるときなのに、

教材探しで時間を使うなんてもったいない!

例えば次のような準備を

しておくといいでしょう。

- 学習用のフォルダを作っておく

- 動画教材はあらかじめダウンロードしておく

- 参考書はしおりを挟んでおく

教材をすぐに取り出せる場所に

置いておくだけで、始めるまでの

ハードルがグッと下がるんです。

もっと具体的に言うと、

スマホの画面の一番見やすい位置に

学習アプリを置いておくとか、

デスクの上に開きかけの参考書を

置いておくといった工夫です。

私の友達は通勤電車で

英語の勉強をするために、

スマホのホーム画面に学習アプリを

置いておくようにしたそうです。

すると、ついSNSを開きがちだった

通勤時間が、いつの間にか

学習時間に変わったんですって。

だから、「始める」までの

障壁を極力なくすことが

継続のコツなんですよ。

学習目標とスケジュールを明確に設定する

明確な目標がないと、

学習はすぐに迷子になってしまいます。

具体的な目標があれば、

何をすべきかがハッキリして

無駄な悩みが減るんです。

次のようなことを

決めておくといいですよ。

- 最終的に達成したいこと

- 1ヶ月後の自分の姿

- 今週やるべきこと

- 今日の学習タスク

「英語をマスターしたい」という

ぼんやりした目標より、

「3ヶ月後に英検2級に合格する」

という具体的な目標の方が

どう行動すべきか明確になります。

さらに、「今日は単語を20個覚える」

というように、その日にやることを

決めておけば迷いがなくなります。

私も以前は「プログラミングを学ぶ」

という大きな目標だけ持っていて、

何から手をつけていいか

わからなくなっていました。

でも「3ヶ月後にWebサイトを

1つ作れるようになる」と目標を

具体化してからは、毎日の学習内容が

クリアになって続けられるようになりました。

だから、ゴールとそこに至る

ステップを明確にしておくことが、

継続学習の大きな支えになるんです。

ブックマーク機能を活用すべき5つの理由

ブックマーク機能を使えば、

あなたの学習効率は驚くほど上がります。

この記事を読めば、

時間の無駄がなくなり学習成果が格段に上がりますよ。

その理由が、

- 学習リソースへのアクセスが迅速になる

- 重要なコンテンツを整理して管理できる

- 体系的な学習を進めやすくなる

- 学習時間を有効活用できる

- 集中力を維持しやすくなる

というわけなんです。

これらはどれも学習を続ける上で

とても大切なポイントなんですよね。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

学習リソースへのアクセスが迅速になる

ブックマーク機能を使うと、

必要な学習素材にすぐアクセスできるようになります。

これって本当に時間の節約になるんですよ。

だって毎回検索したり、URLを入力したりする手間がなくなるからです。

例えば、

- お気に入りの学習動画にワンクリックで飛べる

- よく見る参考サイトをすぐに開ける

- 途中まで読んだ記事の続きにすぐ戻れる

こういった便利さが

学習のスピードを上げてくれます。

具体的に言うと、

動画再生リストをブックマークしておけば、

学習したい時にすぐ始められます。

以前は私も毎回検索して

目的のページを探していたんですが、

ブックマークを使い始めてからは

その無駄な時間がゼロになりました。

ちなみに、スマホでも同じように

ホーム画面にブックマークを追加できるんですよ。

ブラウザでページを開いて、

メニューから「ホーム画面に追加」を選ぶだけ。

これだけで、スマホを開いたら

すぐに学習を始められる環境が整います。

アクセスの速さは学習の継続にも

大きく影響するので、ぜひ活用してみてください。

重要なコンテンツを整理して管理できる

ブックマーク機能を使えば、

大切な情報をきちんと整理できます。

これって思った以上に学習効率を

高めてくれるんですよね。

例えば、

- 学習テーマごとにフォルダ分けできる

- 優先度の高い教材を見つけやすくなる

- 必要な時に必要な情報にすぐアクセスできる

このように情報を

整理することができます。

もっと具体的に言うと、

「プログラミング」「語学」「資格勉強」など

目的別にフォルダを作れば、

必要な時に必要な情報だけを見られます。

私も最初はブックマークを

ただ並べていただけでしたが、

整理してからは探す時間が

ほとんどなくなりました。

また、整理することで

自分が何を学んでいるのかが

視覚的に把握できるようになります。

これって意外と大事なことで、

学習の全体像を把握できると

モチベーションも維持しやすくなるんです。

ブックマークの整理は

最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、

長い目で見ると必ず時間の節約になります。

だからこそ、重要なコンテンツは

きちんと整理して管理することをおすすめします。

体系的な学習を進めやすくなる

ブックマーク機能を使うと、

学習の順序を自分で決められて進めやすくなります。

これが実は、バラバラに学ぶより

ずっと効果的なんですよね。

例えば、

- 初級から上級へと順番にブックマークを並べられる

- 関連する内容をグループ化できる

- 学習の進捗状況が一目でわかる

こんな風に学習計画を

立てやすくなります。

具体的な例を挙げると、

動画講座をステップ1から順番に

ブックマークしておけば、

迷うことなく次に何を見るべきか分かります。

私も以前は色々な教材を

行ったり来たりしていましたが、

ブックマークで順序を決めてからは

着実に力がついていくのを感じました。

ここで大事なのは、

学習の道筋を視覚化できることです。

「この後に何を学ぶか」が

明確になっていると、

目標達成までの道のりが

具体的に見えてきます。

こうすると、「今日はここまで」

という小さな目標も立てやすくなって、

達成感も得やすくなるんですよ。

体系的な学習は知識の定着にも

効果的なので、ブックマーク機能で

学習の順序を整理してみてください。

学習時間を有効活用できる

ブックマーク機能を使えば、

限られた学習時間を無駄なく使えます。

これって特に忙しい人にとって

すごく大きなメリットなんですよ。

例えば、

- 検索時間がゼロになる

- 迷う時間がなくなる

- すぐに学習を始められる

このように時間の

ムダを省けるんです。

もっと具体的に言うと、

15分の空き時間があったとき、

ブックマークがあれば即座に学習を開始できて、

その15分を丸々学習に使えます。

私も通勤時間や休憩時間に

スマホでブックマークした教材を

開いて学習することで、

毎日少しずつでも進められるようになりました。

時間の有効活用って、

実は小さな積み重ねが大事なんです。

「5分しかないから」と諦めるより、

その5分でもすぐに学習を始められる

環境を整えておくことが重要です。

また、学習を始めるまでの

ハードルが下がると、

「ちょっとだけやろう」という

気持ちになりやすくなります。

時間の使い方が変われば、

学習の成果も大きく変わってくるので、

ブックマークで時間を有効活用しましょう。

集中力を維持しやすくなる

ブックマーク機能を使うと、

学習中の気が散る要素を減らせます。

これが実は、学習の質を

大きく左右するポイントなんですよね。

例えば、

- 次に何を見るか考える時間がなくなる

- 検索中に別の情報に気を取られることがない

- スムーズに学習が進むので集中が続く

こういった効果で

集中力が保てるんです。

具体的に言うと、

ブックマークから直接教材を開けば、

SNSの通知や関係ない広告に

気を取られる可能性が減ります。

私も昔は「ちょっと調べよう」と

検索していたら、全然関係ない動画を

見てしまうことがよくありました。

でも、ブックマークを使うようになってから、

そういった脱線が減って、

学習時間の質が上がったんです。

集中力の維持には、

環境づくりがとても大切です。

ブックマーク機能は、

余計な誘惑を減らして

学習に集中できる環境を

手軽に作れる便利なツールなんです。

また、集中して学習できると

達成感も大きくなるので、

次の学習へのモチベーションにも

つながりやすくなります。

だからこそ、集中力を維持するためにも

ブックマーク機能は積極的に活用すべきです。

ブックマーク機能活用で解決できる5つの学習の障壁

あなたの学習がはかどらない理由、

実はブックマーク機能で解決できるかもしれません。

この記事を読めば、

学習効率が劇的に向上する方法がわかりますよ。

ブックマーク機能を活用すると解決できる学習の障壁は:

- 必要な情報を探す時間を削減できる

- 学習開始のハードルを下げられる

- 集中力が途切れる原因を減らせる

- モチベーション低下を防止できる

- デジタルツールの使用に慣れることができる

これらの障壁を乗り越えれば、

学習がぐんと楽しくなります。

あなたのスマホやパソコンには

すでにこの便利な機能が入っているんですよ。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

必要な情報を探す時間を削減できる

ブックマーク機能を使えば、

必要な情報をすぐに見つけられるようになります。

なぜなら、いつも使うページに

ワンクリックでアクセスできるからなんです。

例えば:

- 動画再生リストをブックマークしておく

- よく参照するウェブサイトを保存しておく

- 学習用の資料が置いてあるページを登録しておく

特に動画再生リストなら、

毎回検索する手間が省けますよね。

私も以前は「あの動画どこだったっけ?」と

何度も検索していました。

でも、ブックマークに登録してからは

3秒でアクセスできるようになったんです。

この小さな工夫だけで、

1日に何分も節約できちゃいます。

時間は有限ですから、

こういう小さな積み重ねが大事なんですよ。

情報探しの時間を減らせば、

その分だけ実際の学習時間が増えるんです。

学習開始のハードルを下げられる

ブックマーク機能を活用すると、

学習を始めるハードルがグッと下がります。

なぜかというと、始めるまでの

ステップが少なくなるからなんですね。

たとえば:

- スマホのホーム画面に学習サイトのショートカットを置く

- パソコンのブラウザにワンクリックで開けるボタンを設置する

- 学習コンテンツへの直接リンクを作っておく

こうすると「さあ勉強しよう」と

思った瞬間にすぐ始められるんです。

私の友達は、動画講座を見るのに

毎回サイトを検索していました。

でもホーム画面にショートカットを

追加してからは、学習時間が倍になったそうです。

人間って不思議なもので、

小さな障害でも行動を妨げちゃうんですよね。

「あと3クリックで見られる」より

「1タップですぐ見られる」方が、

圧倒的に行動しやすくなります。

学習開始のハードルを下げることで、

継続する可能性が大きく高まるんです。

集中力が途切れる原因を減らせる

ブックマーク機能を使えば、

集中力が途切れる原因を減らせます。

これは、余計な判断や

選択をしなくて済むからなんです。

例えば:

- 次に見るべき動画がすぐわかる

- 迷う時間が減って集中力が持続する

- 「あれどこだっけ」と探す必要がなくなる

学習中に情報を探し始めると、

気づいたら別のことをしていた…なんて経験ありませんか?

私も以前は「あのページどこだったっけ」と

検索しているうちに、SNSを見始めてしまっていました。

ブックマークを整理してからは、

そういう誘惑に負けることが減りました。

脳科学的に言うと、人間の集中力は

切り替えるたびに少しずつ消耗していくんです。

だから、余計な判断や

選択をしなくて済むようにしておくと、

学習への集中力が長続きします。

集中力が持続すれば、

学習効果も自然と高まるんですよ。

モチベーション低下を防止できる

ブックマーク機能を活用すると、

学習のモチベーション低下を防げます。

なぜなら、小さな成功体験を

積み重ねやすくなるからなんです。

具体的には:

- 学習の進捗が見えるページをブックマークしておく

- 達成感を得られるコンテンツにすぐアクセスできる

- 自分の成長を実感できる記録を残せる

モチベーションって、

小さな成功体験から生まれるんですよね。

友達は学習記録アプリを

ブックマークしておくことで、

毎日の進捗を確認する習慣がついたそうです。

その結果、「自分は前に進んでいる」という

実感が湧いて、学習が続くようになったとか。

人間の脳は、達成感を得ると

ドーパミンという物質が出て、

またやりたいという気持ちが強くなります。

ブックマーク機能を使えば、

その達成感を得るまでの道のりが短くなるんです。

モチベーションを維持できれば、

長期的な学習成果は格段に上がりますよ。

デジタルツールの使用に慣れることができる

ブックマーク機能を活用すると、

デジタルツールの使用に自然と慣れていきます。

これは、小さな成功体験から

自信が生まれるからなんですよ。

例えば:

- シンプルな機能から使いこなせるようになる

- 技術への苦手意識が徐々に薄れていく

- 他のデジタルツールにも挑戦しやすくなる

ブックマーク機能は比較的シンプルなので、

デジタルが苦手な人でも使いやすいんです。

私の母は最初、スマホの使い方に

苦戦していましたが、ブックマークの使い方を

覚えてからは自信がついたようです。

今では他の機能も

どんどん使いこなすようになりました。

ここが重要なんですが、

最初の一歩が大切なんですよね。

小さな成功体験が自信につながり、

それが次のチャレンジを生み出します。

デジタルツールに慣れれば、

学習の可能性がグンと広がりますよ。

ブックマーク機能をさらに効果的に使う4つのテクニック

ブックマーク機能を使いこなせば、

あなたの学習効率は驚くほど上がります。

ちょっとした工夫をするだけで、

学びの速度が何倍にもなるんです。

この記事では次の4つのテクニックを紹介します。

- 学習進捗に合わせてブックマークを更新する

- 複数デバイス間でブックマークを同期させる

- ブックマークにタグやキーワードを追加する

- 定期的に不要なブックマークを整理する

これらのテクニックを使えば、

情報の海で溺れることなく泳げるようになります。

どのテクニックも難しくないので、

ぜひ試してみてくださいね。

それでは、それぞれの

テクニックを詳しく解説していきます。

学習進捗に合わせてブックマークを更新する

学習の進み具合によって、

ブックマークは常に新鮮に保つべきなんです。

これをやることで、

今の自分のレベルに合った情報だけが手元に残ります。

例えば、

- 基礎を学び終えたら初心者向けサイトを外す

- 新しく見つけた応用テクニックをすぐに追加する

- 理解できなかった内容は後で見直せるようにマークする

こういった更新作業を

こまめにやることが大切です。

特に動画学習の場合は、

視聴済みのコンテンツと未視聴のものを分けておくと便利。

そうすれば「あれ?

このビデオ見たっけ?」という迷いがなくなります。

また、学習の段階が変わったときは、

思い切ってブックマークの構成を変えてみましょう。

例えば初心者から中級者に

なったタイミングでフォルダ分けを見直すとか。

これって実は、

自分の成長を視覚的に確認できる方法でもあるんです。

自分の学びの軌跡が

ブックマークの変化として残るので、モチベーションにもつながります。

だからこそ、学習進捗に合わせて

ブックマークを更新する習慣を身につけましょう。

複数デバイス間でブックマークを同期させる

複数のデバイスでブックマークを

同期させると、学習がめちゃくちゃ便利になります。

なぜかというと、

パソコンでもスマホでも同じ情報にすぐアクセスできるからなんです。

具体的には、

- 通勤中にスマホで見つけた記事をパソコンでじっくり読める

- 夜寝る前にタブレットで続きから学習できる

- どのデバイスからでも最新の学習リソースにアクセスできる

このように場所や状況に

関係なく学習を続けられるんです。

同期の設定は本当に簡単で、

ほとんどのブラウザでは自動的に行われます。

例えばChromeなら、

Googleアカウントでログインするだけで同期が始まります。

これを活用すれば、

「あのサイトのURLを忘れた」なんて悩みとはおさらばです。

パソコンでブックマークした

学習動画をスマホですぐに見られるようになるんですよ。

私も最近この機能を使い始めたんですが、

それまではURLをメモしたり覚えたりして大変でした。

でも同期させるようになってからは、

どこにいても続きから学習できるので、すごく効率が上がりました。

だからこそ、複数デバイス間での

ブックマーク同期は必須のテクニックなんです。

ブックマークにタグやキーワードを追加する

ブックマークにタグやキーワードを

つけると、必要な情報がすぐに見つかるようになります。

これをやると、

たくさんのブックマークの中から探す時間が大幅に短縮できるんです。

例えば、

- 「初級」「中級」「上級」とレベル別にタグ付け

- 「動画」「記事」「ツール」と形式でわける

- 「すぐ見る」「あとで」などの優先度をつける

こんな風にタグづけすれば、

探す手間がぐっと減ります。

特に学習コンテンツが増えてくると、

このタグ付けの威力は絶大です。

例えば「JavaScript」と「初級」のタグがついた

ブックマークだけを表示させることができます。

この方法を使うと、

学習したい内容にピンポイントでアクセスできるんですよね。

また、キーワードを追加しておくと

ブラウザの検索機能でも見つけやすくなります。

私自身、最初は適当に

ブックマークしてたんですけど、探すのに時間がかかって困ってました。

でもタグ付けを始めてからは、

必要な情報にサッとアクセスできるようになって、学習時間が有効に使えるようになりました。

だからこそ、ブックマークには

必ずタグやキーワードを追加する習慣をつけましょう。

定期的に不要なブックマークを整理する

定期的にブックマークを整理すると、

本当に必要な情報だけが残るので学習効率が上がります。

これをやらないと、

古い情報や既に学んだ内容で画面が埋め尽くされてしまうんです。

例えば、

- 月に1回は全ブックマークを見直す

- 既に理解した内容は削除する

- 古くなった情報は最新のものに置き換える

こうした整理作業が

学習の質を保つ秘訣なんです。

特に技術系の内容は

情報の鮮度が命ですから、定期的な見直しは必須。

古いバージョンの解説記事などは、

そのまま残しておくと混乱の元になります。

また、整理するタイミングで

自分の学習進度も振り返れるので一石二鳥です。

「このサイトの内容はもう完全に理解できているな」

と確認できたら、自信にもつながります。

私も最初はブックマークを

ためこむばかりで、探すのに一苦労でした。

でも月イチで整理する習慣をつけてからは、

必要な情報にすぐアクセスできるようになって、学習がスムーズになりました。

だからこそ、不要なブックマークを

定期的に整理することは非常に重要なんです。

LINEキープメモを使うべき5つの理由

LINEキープメモは、あなたの

学習効率を爆上げする秘密兵器です。

このキープメモ機能を使いこなせば、

日々の情報管理が格段に楽になります。

その5つの理由が、

- 自分だけが見れるメモ機能として活用できる

- 必要な情報にワンクリックでアクセスできる

- 重要なリンクを一元管理できる

- 学習リソースをいつでも取り出せる

- 他のデバイスとも同期して使える

なんですよね。

これらの機能を使いこなせば、

情報の散らかりとはサヨナラできます。

ちょっとした工夫で、あなたの

学びの環境が劇的に変わるんです。

それでは、これから

詳しく解説していきますね。

自分だけが見れるメモ機能として活用できる

キープメモは自分だけの

秘密のノートみたいなものです。

誰にも見られることなく、

大事な情報を保存できるんですよ。

例えば、

- パスワードのヒント

- 覚えておきたい情報

- 後で見たいウェブサイト

こんな情報を

安心して保存できます。

特にパスワードのヒントなど、

完全な秘密にしたい情報に便利です。

普通のメモアプリだと、

友達に見られちゃうこともありますよね。

でもLINEキープメモなら、

あなただけのプライベート空間。

スマホを人に貸しても、

わざわざLINEを開いてキープメモを

探さない限り見られません。

ちなみに、私はよく

思いついたアイデアをサッと

キープメモに書き留めています。

いつでもどこでも使える

自分だけの秘密のメモ帳として、

キープメモはとても便利なんです。

必要な情報にワンクリックでアクセスできる

キープメモの最大の魅力は、

情報へのアクセスがめちゃくちゃ早いこと。

LINEを開いてキープメモを

タップするだけで、保存した

リンクに飛べるんですよ。

たとえば、

- よく見るサイトのURL

- 大事な教材へのリンク

- オンライン会議のアドレス

こういったものに

すぐアクセスできます。

普通ならブックマークを探したり、

検索したりする手間がかかりますよね。

でもキープメモなら、

LINEアプリを開くだけ。

スマホで一番使うアプリって

LINEという人も多いはず。

だから、わざわざブラウザを

開いてブックマークを探す

必要がなくなるんです。

私の友達は、毎日見る

オンライン授業のリンクを

キープメモに入れていて、

「授業に遅刻しなくなった!」

って喜んでいました。

ワンクリックでアクセスできる

この便利さを知ると、

もう手放せなくなりますよ。

重要なリンクを一元管理できる

バラバラに保存していた

リンクをひとつの場所で

まとめて管理できるんです。

これって実は、

頭の整理にもすごく役立ちます。

例えば、

- 仕事関連のリンク

- 勉強用の参考サイト

- 趣味の情報源

こんな感じで

カテゴリー分けして保存できます。

ブックマークやメモアプリだと

あっちこっちに情報が散らばりがち。

でもキープメモなら、

すべてをLINE内でまとめられます。

情報が一箇所にあると、

何がどこにあるか把握しやすいんです。

私は最近、資格の勉強を

始めたんですけど、

教材サイトや参考動画のリンクを

全部キープメモに入れています。

そうすると、「あのサイト

どこだっけ?」って悩む時間が

なくなって、勉強に集中できるように。

情報整理が苦手な人こそ、

キープメモの一元管理は

大きな助けになりますよ。

学習リソースをいつでも取り出せる

勉強に必要な情報を

いつでもすぐに取り出せるのが

キープメモの素晴らしいところ。

これによって学習の

効率がグンと上がるんです。

たとえば、

- YouTube講座のリンク

- オンライン辞書のURL

- 参考書のPDFへのリンク

こういった学習リソースに

すぐアクセスできます。

勉強中に「あれ、この言葉の

意味なんだっけ?」と思ったとき、

すぐにキープメモから

辞書サイトを開けるんです。

調べものに時間をかけすぎると、

集中力が切れてしまいますよね。

キープメモなら、必要な

情報をサッと取り出せるから、

学習の流れを止めません。

私の場合、英語の勉強をする時、

よく使う発音チェックサイトや

単語帳のリンクを入れています。

通勤電車の中でも、

サクッと学習リソースを

開けるのが本当に便利です。

学びたい気持ちがあるときに

すぐ学べる環境があるのは、

継続的な学習にとても大切なんです。

他のデバイスとも同期して使える

キープメモのすごいところは、

スマホだけじゃなくパソコンでも

同じ情報を見られること。

これによって、デバイスを

切り替えても作業が

スムーズに続けられるんです。

例えば、

- スマホで見つけた情報をPCで開く

- 家のパソコンで保存したリンクを外出先で見る

- タブレットで作業中に電話で確認する

こんなことが

簡単にできちゃいます。

普通なら自分にメールを送ったり、

クラウドサービスを使ったりと

ひと手間かかりますよね。

でもLINEは多くの人が

複数デバイスで使っているから、

自然と同期されているんです。

私は通勤中にスマホで

見つけた記事のリンクを

キープメモに保存しておいて、

会社についたらパソコンの

LINEから同じリンクを開いて

じっくり読んでいます。

画面の大きさに合わせて

デバイスを使い分けられるのは、

本当に便利だなと感じます。

デバイス間の壁をなくして、

いつでもどこでも同じ情報に

アクセスできるのが最高なんです。

LINEキープメモで学習効率を上げる4つの方法

LINEのキープメモを使えば、

学習効率が驚くほど上がります。

ちょっとした工夫をするだけで、

勉強時間が短縮できて成果も出やすくなるんです。

キープメモを活用した方法は、

- 教材リンクを保存して即座にアクセスする

- 学習コンテンツをカテゴリー別に整理する

- 重要な情報をテキストメモとして残す

- 画像や資料も一緒に保存する

この4つが特に効果的なんですよ。

どれも簡単にできるのに、

勉強の質がグンと上がります。

これからそれぞれの方法について、

詳しく解説していきますね。

教材リンクを保存して即座にアクセスする

教材リンクをキープメモに保存すれば、

いつでも即座にアクセスできるようになります。

これだけで学習の手間が劇的に減るんです。

だって、毎回検索したり履歴をさかのぼったりする必要がなくなりますからね。

例えば、

- よく見る動画講座のURL

- オンライン教材のログインページ

- 参考にしたいウェブサイト

こういったリンクを

キープメモに入れておくんです。

特に便利なのが、

YouTubeの再生リストとかですね。

ここで大事なポイントは、

リンクを送るだけじゃなくて、

簡単なメモも一緒に残しておくこと。

「この動画は〇〇の部分が特に重要」みたいに

ちょっとしたコメントがあると、

後から見返す時にすごく役立ちます。

実は私も最近、

プログラミングの勉強をしているんですが、

キープメモにチュートリアルのリンクを全部入れたら、

学習時間が3割も短縮できたんですよ。

とにかく、リンクを探す時間がなくなるので、

本当に学ぶべきことに集中できるようになります。

学習コンテンツをカテゴリー別に整理する

学習コンテンツをカテゴリー別に整理すると、

必要な情報にすぐアクセスできるようになります。

これができると情報の混乱がなくなって、

頭の中もスッキリ整理されていくんですよね。

たとえば、

- 「英語:文法」「英語:単語」

- 「プログラミング:基礎」「プログラミング:応用」

- 「資格:テキスト」「資格:過去問」

このように分類しておくと

すごく見やすくなります。

キープメモでは、

絵文字や記号を使って区切りを

つけるのも効果的なんです。

「★」や「◆」などの記号を

カテゴリーの始まりに置いておくと、

パッと見で区別がつきやすくなります。

私の友達は受験勉強のとき、

科目ごとにキープメモを分けて、

それぞれに重要ポイントを入れていました。

そうすることで、

電車の中でもサクッと復習できて、

試験で満点を取ったんですよ。

情報が整理されていると、

脳も混乱せずに学習に集中できるので、

記憶の定着率も上がるんです。

重要な情報をテキストメモとして残す

重要な情報はテキストメモとして

キープメモに残しておくと便利です。

これをすると、いつでもどこでも

サッと確認できるようになるんですよね。

例えば、

- 覚えておきたい公式や定義

- 授業で出たキーワード

- 試験に出そうなポイント

こういった情報を

簡潔にメモしておくんです。

特に効果的なのは、

自分の言葉で言い換えること。

教科書の文章をそのままコピーするより、

自分が理解した形で書き直すと、

記憶に残りやすくなります。

あるとき私は英語の熟語を

キープメモに入れて通勤中に見ていたら、

2週間で100個以上覚えられたんです。

ここで大切なのは、

短く簡潔にまとめること。

長すぎるメモは後から読み返す気が

失せてしまうので、

要点だけをシンプルに書くのがコツです。

こうしたメモを定期的に見直すことで、

脳に繰り返し刺激を与えられるので、

長期記憶への定着率が高まります。

画像や資料も一緒に保存する

画像や資料もキープメモに

一緒に保存しておくと学習効果が高まります。

視覚的な情報は文字だけよりも

記憶に残りやすいものなんです。

例えば、

- 授業のホワイトボードの写真

- 手書きのノートをスキャンした画像

- 重要な図表やグラフ

こういった視覚情報を

テキストと一緒に保存するんです。

特に効果的なのは、

自分でまとめた図やマインドマップ。

複雑な概念を図式化すると、

理解が深まりますし記憶にも残りやすいです。

私は化学の反応式を

図解してキープメモに入れたら、

複雑な反応もスムーズに覚えられました。

ただし、画像を入れすぎると

スクロールが大変になるので、

本当に必要なものだけを厳選するのがコツです。

また、画像の下に簡単な説明を

付け加えておくと、後から見返したときに

コンテキストを思い出しやすくなります。

視覚と言語の両方から情報を入れることで、

脳の異なる部分が活性化され、

学習の定着率が大幅に向上するんです。

LINEキープメモ活用で得られる3つの学習メリット

たった1つのLINEの機能で、

学習効率が劇的に変わるんです。

キープメモを使うだけで、

あなたの勉強時間が倍の価値になります。

その3つのメリットが、

- 検索や準備の時間を大幅に削減できる

- 学習の中断を減らして集中力を維持できる

- 必要な情報をすぐに共有できる

なんですよね。

この3つを上手に活用すれば、

同じ時間でも学びの質が変わります。

ちょっとした工夫が大きな違いを生むんですよ。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

検索や準備の時間を大幅に削減できる

キープメモを使えば、

学習に必要な情報へのアクセスが一瞬でできます。

これまでの面倒な検索作業が

全部なくなっちゃうんですよね。

例えば、

- よく見る教材のリンクをすぐクリックできる

- 必要な情報が一か所にまとまっている

- 探す手間が完全になくなる

こういった時間の節約が

学習効率を大きく上げてくれます。

もっと具体的に言うと、

YouTubeの勉強動画とか、参考記事とか、

PDFの教材とか全部キープメモに入れておくんです。

そうすると、LINEを開いて

ワンタップでどんな教材にも

アクセスできるようになります。

今までだと「あの動画どこだっけ?」って

探し回ってた時間がゼロになるんです。

特に複数の教材を行き来する時に、

この時間短縮効果は絶大です。

10秒で済むことに1分かかってたら、

それが100回あれば90分のロスですからね。

だからこそ、キープメモで

検索時間を削減することが大切なんです。

学習の中断を減らして集中力を維持できる

集中力が途切れない学習環境を

キープメモが作ってくれます。

情報を探す中断がなくなるので、

頭の中がクリアな状態を保てるんです。

例えば、

- 学習の流れが途切れない

- 「あれどこだっけ」というストレスがない

- 集中状態(フロー状態)を維持できる

このように中断のない学習は

理解度と記憶の定着に大きく影響します。

特に勉強中に「あのリンクどこだっけ」と

探し始めると、それまでの思考が

全部リセットされちゃうんですよね。

研究でも15分の集中が途切れると、

元の集中状態に戻るまで約23分かかると

言われているんです。

だから、キープメモに全部準備しておけば、

その集中力の低下を防げるわけです。

私も実際に使ってみたら、

2時間の学習時間で覚える量が

1.5倍くらいになった感じがしました。

集中力を維持できるということは、

学習の質そのものを高めることなんです。

必要な情報をすぐに共有できる

キープメモは自分だけでなく、

他の人との情報共有も簡単にしてくれます。

これが意外と大きな

メリットになるんですよね。

例えば、

- 友達に役立つリンクをすぐ送れる

- 自分の別デバイスでもアクセスしやすい

- グループ学習の効率が上がる

こうした共有のしやすさが

学習コミュニティを活性化させます。

もっと具体的に言うと、

「この動画わかりやすかった!」と思ったら、

キープメモからすぐにコピーして

友達に送れるんですよね。

また、パソコンで見つけた情報を

スマホでも見たいときも、

自分のLINEに送っておけば簡単です。

私の友人は勉強会のメンバーと

キープメモから共有した教材で

効率よく学習を進めていました。

「あのリンク送って」と言われても

すぐに対応できるので、

グループ学習もスムーズになります。

情報共有がスムーズになることで、

一人の学びが皆の学びに広がっていく。

そんな好循環を生み出せるのも

キープメモの大きな魅力なんです。

スマホ学習にイヤホンが必要な5つの理由

スマホ学習の効果を2倍にする

秘密の道具があるんです。

それがイヤホン。

たった数百円の投資で

学習効率がグンと上がる

理由をお伝えします。

イヤホンが必要な理由は、

- 周囲の雑音を効果的に遮断できる

- 音声内容をクリアに聞き取れる

- 学習への没入感が高まる

- 集中力が長時間持続する

- ストレスなく快適に学習できる

この5つなんですね。

どれも学習効率を

上げるために欠かせない要素です。

100円ショップでも

手に入るアイテムなのに

こんなにメリットがあるなんて

すごくないですか?

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

周囲の雑音を効果的に遮断できる

イヤホンは周りの雑音を

ブロックしてくれる最強の味方です。

なぜなら、耳に直接

フィットするから外の音が

あなたの勉強を

邪魔できなくなるんですね。

例えば、

- カフェの話し声

- 電車内のアナウンス

- 家族の生活音

こういった日常の雑音が

ピタッと減るんです。

特にノイズキャンセリング機能が

ついたイヤホンなら、

周りの音がほとんど

聞こえなくなります。

私も先日、工事現場の近くで

勉強していたんですが、

イヤホンをつけた瞬間に

集中できる空間ができました。

雑音があると脳は

それを処理するために

エネルギーを使ってしまうんです。

でもイヤホンがあれば、

そのエネルギーを全部

学習に向けられるんですよ。

だからこそ、イヤホンは

雑音遮断の救世主なんです。

音声内容をクリアに聞き取れる

イヤホンを使うと、

音声がとてもクリアに聞こえます。

これは耳元で直接音を

届けてくれるからなんですね。

例えば、

- 講師の発音の細かなニュアンス

- 英語学習での微妙な発音の違い

- 解説の重要なポイント

こういった細部まで

しっかり聞き取れるんです。

スマホのスピーカーだと

音が拡散してしまいますが、

イヤホンなら音が

ダイレクトに届きます。

先日、友達が英語の

リスニング練習をしていて、

スピーカーだと聞き取れなかった

単語がイヤホンでは聞こえたって言ってました。

音声教材の価値は

内容をどれだけ正確に理解できるかです。

イヤホンはその理解度を

グッと高めてくれるんですよ。

だからこそ、音声学習には

イヤホンが欠かせないんです。

学習への没入感が高まる

イヤホンをつけると、

まるで別世界に入ったような感覚になります。

これは音が耳を包み込み、

外界から隔離されるからなんです。

例えば、

- 教材の世界に入り込める

- 講師が隣で話しているような臨場感

- 学習内容への集中度アップ

こんな効果が

生まれるんですね。

没入感があると、

脳は情報を受け取りやすくなります。

まるで映画館で

映画を見ているような感覚で、

学習内容に

引き込まれるんです。

私も歴史の講義を

イヤホンで聴いたとき、

まるでタイムスリップしたような

感覚になったことがあります。

没入感は記憶の定着にも

つながるんですよ。

感情が動くと脳は

その情報を重要だと判断して

しっかり記憶してくれる

仕組みがあるんです。

イヤホンがもたらす没入感は

学習効果を飛躍的に高めてくれます。

集中力が長時間持続する

イヤホンを使うと、

不思議と集中力が長続きします。

これは外部からの

刺激が減ることで、

脳が学習内容に

フォーカスできるからなんです。

例えば、

- 30分が1時間に延びる

- 疲れにくくなる

- 途中で中断することが減る

こんな効果が

実感できるんですよ。

集中力が続くと、

学習の質も上がります。

中途半端に終わらせずに

最後までやり遂げられるんです。

私も試験勉強のとき、

イヤホンなしだと30分が限界でしたが、

イヤホンをつけると

2時間は集中できました。

脳科学的にも、一定の

バックグラウンドノイズがあると

集中力が高まるという

研究結果もあります。

イヤホンは適度な

音環境を作り出し、

あなたの脳を

最高のパフォーマンス状態に保ちます。

集中力アップには

イヤホンが強い味方なんです。

ストレスなく快適に学習できる

イヤホンがあれば、

どんな環境でも快適に学習できます。

これは自分だけの

学習空間を作れるからなんですね。

例えば、

- 騒がしい家でも集中できる

- 電車の中でも学習可能

- カフェでも周りを気にせず勉強できる

こんな風に場所を

選ばなくなるんです。

快適さがあると、

学習へのハードルが下がります。

「ここじゃ勉強できない」という

言い訳がなくなるんですよ。

友達は赤ちゃんがいる家庭で、

イヤホンのおかげで

子供が遊んでいる横でも

資格勉強ができたと言ってました。

ストレスなく学べると、

継続する力も生まれます。

学習は短期間ではなく、

長く続けることが大切ですからね。

イヤホンは学習の

快適さを保証してくれる

最高のパートナーと

言えるでしょう。

効果的なスマホ学習のためのイヤホン選び方3ステップ

スマホ学習の効果を2倍にする

秘密の武器がイヤホンなんです。

正しいイヤホン選びができれば、

どんな環境でも集中して学べます。

そのための3つのステップが

- STEP1. 学習目的に合った機能を確認する

- STEP2. 装着感と長時間使用の快適さを重視する

- STEP3. 予算に応じた最適なモデルを選ぶ

なんですよね。

この3ステップを理解すれば、

あなたの学習効率は格段に上がります。

それぞれのステップについて、

具体的に解説していきますね。

STEP1. 学習目的に合った機能を確認する

学習目的によって必要な

イヤホン機能は全然違います。

語学学習ならクリアな音質が、

集中したい場合はノイズキャンセリングが重要なんです。

例えば、

- 語学学習には高音質イヤホン

- 騒がしい環境ではノイズキャンセリング

- 移動中学習には安定した装着感

こういった目的別の

機能選びが大切です。

もっと具体的に言うと、

発音をしっかり聞き取りたい人は

高音域から低音域までバランスの良いイヤホンがおすすめ。

逆に、図書館や自宅でも

集中力を高めたい人には

完全ノイズキャンセリング機能付きが最適なんです。

ここで大事なのは、

「何のために使うか」をまず考えること。

一番よく使うシーンを想像して、

それに合った機能を持つイヤホンを選びましょう。

語学学習なら音声が

クリアに聞こえる高音質タイプ。

通勤電車での学習なら

外音をしっかり遮断できるタイプ。

このように目的に合わせて

選ぶことが第一歩なんです。

STEP2. 装着感と長時間使用の快適さを重視する

長時間学習するなら、

装着感は絶対に妥協しちゃダメです。

耳が痛くなるイヤホンだと、

せっかくの学習時間が台無しになっちゃいます。

例えば、

- 耳の形に合ったイヤーピースの選択

- 長時間使用でも痛くならない軽量モデル

- 汗や湿気に強い素材のもの

こういった点に

注目すべきなんです。

特に注目したいのが、

イヤーピースのサイズ。

多くのイヤホンはS・M・Lの

サイズ展開があるので、

自分の耳にピッタリのものを選びましょう。

また、カナル型とオープン型では

装着感が全然違います。

カナル型は遮音性が高いけど、

長時間使うと耳が疲れやすい。

オープン型は耳への負担は少ないけど、

外音が入りやすいというトレードオフがあります。

自分の耳の形や使用環境に合わせて、

最適な装着タイプを選ぶことが重要です。

快適に長時間使えるイヤホンこそ、

効果的な学習の強い味方になるんです。

STEP3. 予算に応じた最適なモデルを選ぶ

イヤホン選びで迷ったら、

予算に合わせて機能の優先順位をつけましょう。

高いものが必ずしも

あなたに合うとは限らないんです。

例えば、

- 1,000円台でも十分な音質のベーシックモデル

- 5,000円前後の中級モデルで基本機能充実

- 1万円以上の高級モデルでプロ級の音質と機能

このように予算別に

選択肢があります。

特に学生さんなら、

まずは3,000円前後の基本機能が

しっかりしたモデルから始めるのがおすすめ。

実は100円ショップのイヤホンでも

基本的な学習には使えますが、

長く使うなら少し投資した方が結果的にお得です。

高いモデルを選ぶなら、

防水性能やバッテリー持続時間など

サブ機能もチェックしましょう。

でもね、最初から高いものを

買う必要はないんですよ。

まずは自分の学習スタイルを

知るためにリーズナブルなものから始めて、

必要に応じてグレードアップするのが賢い選び方です。

予算内で最高の学習体験を

得られるモデルを選ぶことが、

スマホ学習を成功させる鍵なんです。

スマホとイヤホンを使った学習効率化テクニック6つ

スマホとイヤホンの組み合わせは、

学習効率を爆上げする最強の武器なんです。

この記事を読めば、

あなたの「勉強時間がない」問題が一気に解決します。

ここで紹介するテクニックは、

- 移動時間を有効活用する

- 音声学習コンテンツを活用する

- 集中力を高める音楽を選ぶ

- 短時間学習を習慣化する

- デジタル学習ツールと連携させる

- 学習進捗を記録・管理する

これらのテクニックは誰でも

すぐに実践できるものばかり。

特別な道具も必要なく、

今あるスマホとイヤホンだけでOKです。

それでは、具体的な方法を

一つずつ見ていきましょう。

移動時間を有効活用する

移動時間は学習の宝庫です。

電車や待ち時間を使えば、毎日30分以上の学習時間が生まれます。

例えば、

- 通勤・通学の電車内

- バス待ちの数分間

- 病院や美容院での待ち時間

こういった時間に

イヤホンを差して学習できるんです。

特に電車内は、座れなくても

立ったままでも音声学習なら可能。

スマホとイヤホンがあれば、

場所を選ばず学習できるのが強みです。

私の友達は毎日の往復1時間の

通勤時間を使って英語を勉強し、

半年でTOEICスコアを200点アップさせました。

ポイントは移動中でも

集中できるようにノイズキャンセリング機能付きの

イヤホンを使うことです。

周りの雑音をカットすれば、

電車内でも驚くほど集中できますよ。

移動時間は「ムダな時間」ではなく、

「自分を成長させるチャンス」なんです。

音声学習コンテンツを活用する

音声学習コンテンツは、

目で見なくても学べる最強の味方です。

これを活用すれば、

家事や運動中でも学習が可能になります。

例えば、

- Audibleのオーディオブック

- Spotifyの教育ポッドキャスト

- YouTubeの音声講義

こんなコンテンツが

今はたくさんあるんですよ。

特にポッドキャストは無料で

質の高い学習コンテンツが豊富です。

私は料理中に英語のポッドキャストを

聴くようにしたら、リスニング力が

グングン伸びていきました。

さらに、音声学習は

目が疲れないので長時間でも続けられる。

たとえばスマホの音声読み上げ機能を使えば、

PDFや記事も音声化できるんですよ。

音声学習は「ながら学習」の

最適解だと言えるでしょう。

集中力を高める音楽を選ぶ

適切な音楽を選ぶことで、

学習効率が劇的に上がります。

実は音楽には脳の働きを

活性化させる効果があるんです。

おすすめなのは、

- クラシック音楽(モーツァルトなど)

- ローファイヒップホップ

- 環境音(雨音、カフェの音など)

これらは集中力を

高める効果があります。

特にローファイヒップホップは

若い人に人気で、リズムがあるのに

歌詞がないので集中を妨げません。

私も試験勉強のときは

いつも環境音を流していました。

Spotifyや YouTubeには

「勉強用BGM」というプレイリストが

たくさんあるので探してみてください。

でも注意してほしいのは、

自分の好きすぎる曲は避けること。

歌詞を口ずさんでしまったり、

曲に集中しすぎて勉強に

集中できなくなることがあります。

音楽は学習の強力な

助けになるんですよ。

短時間学習を習慣化する

短時間でも毎日続ける方が、

長時間の不定期学習より効果的です。

脳科学的にも、

反復学習が記憶定着には最適なんです。

具体的には、

- 朝の準備中に5分間

- ランチ休憩の最初の10分

- 寝る前の15分間

こんな感じで

隙間時間を活用するんです。

スマホとイヤホンがあれば、

どこでも学習を始められますよね。

私の場合、通勤電車の中で

毎日15分間だけ英単語アプリを

使うようにしたら、3ヶ月で1000語覚えました。

ポイントは「短くても毎日」

という意識を持つことです。

スマホのアラーム機能や

リマインダーを設定しておくと、

習慣化しやすくなりますよ。

毎日の小さな積み重ねが、

大きな成果につながるんです。

デジタル学習ツールと連携させる

スマホには便利な学習アプリが

たくさんあります。

これらを上手に使えば、

学習効率がグンと上がるんです。

例えば、

- Anki(フラッシュカード)

- Duolingo(言語学習)

- Quizlet(単語帳)

- Kindle(電子書籍)

これらのアプリは

音声機能も充実しています。

特にAnkiは間隔反復という

記憶科学に基づいた学習方法を

採用していて効果抜群です。

私は通勤中にAnkiで

英単語を復習し、家ではKindleで

関連書籍を読むという連携をしています。

さらに便利なのが、

クラウド同期機能です。

スマホで学習した内容が

自動的にPCとも同期されるので、

デバイスを問わず継続できます。

アプリ選びのコツは、

音声機能が充実していて、

操作が簡単なものを選ぶことです。

デジタルツールをうまく活用すれば、

学習効率は何倍にも高まります。

学習進捗を記録・管理する

進捗を記録することで、

モチベーションを維持できます。

達成感を感じると、

脳内で報酬系が活性化するんです。

おすすめの記録方法は、

- 学習管理アプリ(Forest、Habiticaなど)

- カレンダーアプリでの記録

- ボイスメモでの振り返り

- SNSでの学習報告

こういった方法で

見える化するのが効果的です。

例えば、Forestというアプリは

学習時間中に仮想の木を育てられて、

集中すると森ができていくんです。

私はこのアプリを使い始めてから、

スマホの誘惑に負けることが

ぐっと減りました。

さらに、イヤホンを使って

ボイスメモで学んだことを

録音する習慣も効果的です。

自分の声で復習内容を録音して

後で聞き返すと記憶の定着率が

驚くほど上がります。

進捗管理は「見える化」が

何より大切なんです。

イヤホンを活用したスマホ学習の実践シーン4選

スマホ学習の効果を2倍にする

秘密の道具がイヤホンなんです。

イヤホンがあるだけで、

どこでも集中して学べるように。

そんな便利なイヤホンを活用した

学習シーンには次の4つがあります。

- 通勤・通学時間

- カフェや図書館

- 家事や運動中

- 就寝前のリラックスタイム

これらの場面でイヤホンを使えば、

移動中も家事中も学びの時間に変わります。

周囲の雑音を気にせず、

自分だけの学習空間が作れるんですよ。

それでは、それぞれの場面について

詳しく見ていきましょう。

通勤・通学時間

通勤・通学時間は学習の

絶好のチャンスなんです。

電車やバスの中でイヤホンを

つければ、その場が教室に変わります。

例えば、

- 30分の通勤時間で語学アプリを聴く

- 満員電車でもポッドキャストで知識を吸収

- 歩きながら短い講義動画を視聴する

特に朝の通勤時間は頭が

冴えていて学習効率が高いんです。

私も毎朝の電車で英語のリスニングを

20分やるようになって、リスニング力が格段に上がりました。

ノイズキャンセリング機能付きの

イヤホンなら、周りの騒音を気にせず集中できます。

また、立ち止まれない通勤時間でも

音声学習なら手軽にできるのがいいところ。

スマホ一台とイヤホンがあれば、

移動時間が無駄にならないんですよね。

通勤・通学時間を活用すれば、

毎日コツコツと知識を増やせるのです。

カフェや図書館

カフェや図書館はイヤホン学習の

最適な環境と言えるんです。

周りの目を気にせず、

自分だけの世界に入れるからなんですよね。

例えば、

- カフェの心地よいBGMの中でオンライン講座を受講

- 図書館の静かな空間で集中して音声教材を聴く

- 周りの会話に邪魔されずに動画学習ができる

特にカフェはほどよい雑音が

あることで、逆に集中力が高まるんです。

私の友達は毎週土曜日に同じカフェで

プログラミングの動画講座を見るのが習慣になっていて、3ヶ月でウェブサイトが作れるようになりました。

イヤホンを使えば周りに

迷惑をかけずに学習できるのも大きなメリット。

そして、家とは違う環境に

身を置くことで、気持ちの切り替えもできます。

図書館なら無料Wi-Fiを使えたり、

必要な本をすぐ手に取れたりするのも便利ですよね。

カフェや図書館でイヤホン学習すれば、

集中力アップと学習効率の向上が期待できます。

家事や運動中

家事や運動中もイヤホンを

使えば立派な学習時間になるんです。

体を動かしながら頭も

使うことで、一石二鳥の効果があります。

例えば、

- 掃除をしながら語学の音声教材を聴く

- ジョギング中にビジネス系ポッドキャストを楽しむ

- 料理中に短い講義動画の音声を聴く

特に単調な家事の時間は

イヤホン学習にぴったりなんです。

私も皿洗いの時間に英語のニュースを

聴くようになってから、英語力が上がっただけでなく、家事も苦にならなくなりました。

運動中は体内の血流が

良くなるので、記憶の定着にも効果的です。

また、家事や運動という

「ながら時間」を有効活用できるのが魅力。

普段ならただこなすだけの

時間が学びの時間に変わるんです。

家事や運動中のイヤホン学習で、

日常の何気ない時間も無駄にしなくなります。

就寝前のリラックスタイム

就寝前のリラックスタイムは

記憶の定着に最適な時間なんです。

イヤホンを使って静かに

学習することで、脳に情報が染み込みます。

例えば、

- ベッドに横になりながら語学の音声を聴く

- 明かりを落とした部屋でゆったりと講義を聴く

- 眠る直前の15分間で短い学習音声を聴く

特に就寝前の時間は脳が

リラックスしていて、新しい情報を受け入れやすいんです。

私も寝る前の10分間、フランス語の

簡単なフレーズを聴くようにしたら、自然と頭に残るようになりました。

静かな環境でイヤホンを

使うことで、より集中して聴けるのも利点です。

また、スマホの画面を見ないで

音声だけを聴くことで、ブルーライトの影響も避けられます。

就寝前のリラックスした

状態で学ぶことで、潜在意識に働きかけられるんですよ。

就寝前のイヤホン学習は、

睡眠の質を下げずに知識を増やせる素晴らしい方法です。

学習速度を上げるための省略テクニック5つ

学習効率を劇的に高める秘訣は、

実は「省略」にあったんです。

この記事を読めば、

あなたの学習時間が半分になるかも。

その5つのテクニックが、

- 動画視聴までの手間を減らす

- 教材へのアクセスを一元化する

- ログイン手続きのクリック数を削減する

- 重複作業を徹底的に排除する

- 学習の準備作業を前日に済ませる

なんですよね。

どれも超シンプルなのに、

やってる人は意外と少ないんです。

この5つのテクニックを身につければ、

学習速度が驚くほど上がりますよ。

それでは順番に、

それぞれ解説していきます。

動画視聴までの手間を減らす

動画学習で最も時間を無駄にしているのは、

実は視聴するまでの準備時間なんです。

この準備時間を削減するだけで、

学習効率が驚くほど上がります。

例えば、

- 動画サイトを探す手間

- 再生ボタンまでのクリック

- 画質調整の時間

こういった小さな手間が

積み重なるとバカにならないんです。

もっと具体的に言うと、

毎回YouTubeで検索してる人は、

よく見る動画をプレイリスト化するだけで

数十秒の時間が節約できます。

また、スマホとPCの両方に

ブックマークを同期しておくと、

どの端末からでもすぐに続きが見られますよね。

この「すぐ見られる環境」を作ることで、

ちょっとした隙間時間も有効活用できます。

だから、動画視聴までの手間を

徹底的に減らしましょう。

教材へのアクセスを一元化する

教材へのアクセスを一元化すると、

学習のスタートがグッと早くなります。

なぜなら、探す時間がゼロになり、

すぐに本題に入れるからなんです。

具体的には、

- お気に入りフォルダの作成

- デスクトップにショートカット

- クラウドでの一括管理

こういった方法で

アクセスを簡単にできます。

特に効果的なのは、

スマホのホーム画面に学習アプリを

まとめておくことです。

私の場合、「学習」という

フォルダを作って、その中に

全ての教材アプリを入れています。

これだけで、アプリを探す時間が

なくなって、すぐに学習に取りかかれます。

ちなみに、パソコンなら

ブラウザのブックマークバーに

よく使うサイトを並べておくと便利。

教材へのアクセスを一元化するだけで、

学習開始までの時間が大幅に短縮できます。

ログイン手続きのクリック数を削減する

ログイン手続きのクリック数を減らすと、

学習の開始がスムーズになります。

これって意外と見落としがちですが、

毎回のログインで数十秒も無駄にしてるんです。

例えば、

- パスワード自動入力の設定

- 「ログイン状態を保持」の活用

- 指紋認証やFace IDの利用

こういった小さな設定が

大きな時間節約につながります。

特に効果的なのは、

ブラウザのパスワード管理機能を

活用することです。

私の場合、Chromeの

パスワード管理を使って、

ワンクリックでログインできるようにしています。

また、二段階認証が必要なサイトでは、

信頼できる端末として登録しておくと、

毎回の認証手続きが省けます。

セキュリティと利便性のバランスを

考えながら設定することが大切ですが、

ログイン手続きの簡略化だけで、

年間で何時間もの時間が節約できるんです。

重複作業を徹底的に排除する

重複作業を排除することは、

学習効率アップの大きな鍵になります。

なぜかというと、同じことを

何度もやると時間とエネルギーの

無駄遣いになるからです。

たとえば、

- 同じ内容のノートを何度も取る

- 既に理解した部分を繰り返し学習する

- 複数の似た教材で同じ内容を学ぶ

こういった重複が

学習速度を遅くしています。

特に気をつけたいのは、

「理解」と「暗記」を混同すること。

一度理解した内容は

アウトプットに移行するべきで、

何度も同じ説明を聞く必要はないんです。

私の場合、新しい概念を学んだら

すぐに実践や問題解決に応用することで、

重複学習を避けています。

また、学習した内容を

デジタルツールで一元管理すれば、

「あれ、これ前にやったっけ?」という

無駄な確認作業も減らせます。

重複作業を徹底的に排除することで、

本当に必要な学習に集中できるようになります。

学習の準備作業を前日に済ませる

学習の準備作業を前日に済ませておくと、

翌日の学習がスムーズに始められます。

これって本当に効果的なんです。

朝から余計なことを考えなくて済みますから。

例えば、

- 必要な教材を机に出しておく

- 充電器を準備しておく

- 学習するページをブックマークしておく

こういった小さな準備が

次の日の学習効率を大きく左右します。

もっと具体的に言うと、

私は毎晩寝る前に、翌日学習する

内容のURLをメモアプリに貼っておきます。

そうすれば朝起きたら、

「さて、何を勉強しようかな」と

考える時間が完全になくなります。

また、飲み物や軽食も

前日に準備しておくと、

学習中に中断する必要がなくなります。

この「前日準備」の習慣は、

実は学習だけでなく仕事や家事など

あらゆる場面で応用できるテクニックです。

学習の準備作業を前日に済ませることで、

本来の学習時間を最大限に活用できるようになります。

学習速度が上がることで得られる5つのメリット

学習速度を上げると人生が劇的に変わります。

知識の吸収が早くなるだけで、

あなたの可能性は無限に広がるんです。

その具体的なメリットが、

- 短時間で多くの情報を消化できる

- 定期的な学習習慣が身につく

- 達成感を感じてモチベーションが向上する

- 限られた時間とリソースを効率的に活用できる

- 学んだ知識をすぐに実践に移せる

なんですよね。

これらのメリットを手に入れると、

あなたの成長スピードは一気に加速します。

どうしてそうなるのか、

それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

短時間で多くの情報を消化できる

短時間で情報を消化できるようになると、

知識の吸収量が驚くほど増えます。

これは学習の効率が上がることで、

同じ時間でも2倍、3倍の内容を理解できるようになるんです。

例えば、

- 1時間の勉強で2倍の内容が頭に入る

- 本を読むスピードが2倍になる

- 動画講義を1.5倍速で理解できるようになる

こんな風に情報処理能力が

グンと上がるんですよね。

もっと具体的に言うと、

これまで1冊の本を読むのに1週間かかっていたのが、

たった3日で読めるようになるんです。

そうなると、月に読める本の数が

単純計算で2倍以上になりますよね。

ここで大切なのは、単に速く読むだけじゃなくて、

理解しながら速く学べるようになること。

ただ目で追うだけだと意味がないので、

要点を掴む力も同時に身につけることが重要です。

結果として、あなたの知識量は

短期間で飛躍的に増えていくんです。

定期的な学習習慣が身につく

学習速度が上がると、

不思議と学習習慣が自然と身につきます。

これは成果が見えやすくなることで、

続ける理由が明確になるからなんですよね。

たとえば、

- 毎日15分の学習でも成果を実感できる

- 「今日はこれだけやろう」と小さな目標が立てやすい

- 学習のハードルが下がり始めるのが楽しくなる

こういった小さな変化が

習慣化につながるんです。

特に重要なのは、短時間でも

「今日も一歩前進した」という感覚が得られること。

この感覚があると、明日も

「ちょっとだけやろう」という気持ちになります。

学習速度が上がっていないと、

1時間勉強しても「全然進まない…」と感じがちです。

でも、効率よく学べるようになると、

10分でも「おっ、わかるようになった!」と思えるんですよね。

この小さな成功体験の積み重ねが、

長続きする学習習慣を作り上げるんです。

達成感を感じてモチベーションが向上する

学習速度が上がると、

小さな達成感を頻繁に味わえるようになります。

この達成感こそが、

モチベーションを維持する最大の源なんですよね。

例えば、

- 1日で1つの新しいスキルが身につく

- 週単位で成長を実感できる

- 「できなかったこと」が「できること」に変わる喜び

こういった体験が

日常的になるんです。

特に効果的なのは、

学習の成果を記録していくこと。

1週間前にはわからなかった概念が

今は説明できるようになっている。

そんな自分の成長を目に見える形で

確認できると、さらにやる気が湧いてきます。

人間って、進歩が見えないと

すぐに飽きてしまう生き物なんです。

だからこそ、学習速度を上げて

小さな成功体験を増やすことが大切。

その積み重ねが、長期的な

モチベーション維持につながるんです。

限られた時間とリソースを効率的に活用できる

学習速度が上がると、

人生の限られた時間を最大限に活かせるようになります。

これって本当に大きなメリットで、

同じ24時間でも得られる成果が全然違ってくるんですよね。

例えば、

- 通勤時間に倍の情報をインプットできる

- 無駄な学習方法を見極められるようになる

- 自分に合った最適な学習リソースを選べるようになる

こんな風に、時間の使い方が

上手くなるんです。

もっと具体的に言うと、

30分の隙間時間でも有意義な学習ができるようになります。

これまでは「30分じゃ何もできない」と

思っていたのが、「30分あれば十分」と感じるように。

時間だけでなく、お金や教材といった

リソースの使い方も効率的になります。

必要な情報をすばやく見極めて、

本当に価値のあるものに集中投資できるんですよね。

結果として、限られたリソースで

最大限の成果を出せるようになるんです。

学んだ知識をすぐに実践に移せる

学習速度が上がると、

知識を実践に移すスピードも格段に上がります。

これがおそらく最大のメリットで、

学びがすぐに現実の成果につながるんですよね。

たとえば、

- 新しく学んだテクニックをその日のうちに試せる

- 理論と実践のサイクルが速くなる

- 失敗と修正のプロセスが加速する

こういった変化が

成長を加速させるんです。

特に重要なのは、

インプットとアウトプットのバランス。

学習が速くなると、インプットした知識を

すぐにアウトプットする余裕が生まれます。

例えば、午前中に学んだライティングテクニックを

午後には自分の記事に取り入れられるようになる。

通常なら1週間かかるところを、

1日で理解から実践までこなせるんです。

知識は使わないと忘れてしまうので、

すぐに実践できる環境を作ることが大切です。

学習速度を上げることで、

理論と実践の好循環が生まれるんです。

学習した知識を収益化するための4つの基盤作り

知識を収益に変える道筋は、

実はシンプルな4つの基盤で作れます。

この基盤さえ整えれば、

あなたの学びはお金を生み出す資産になります。

具体的には以下の4つです。

- 専門知識を蓄積して市場での競争力を高める

- 効果的なマーケティング戦略を構築する

- 同業者や専門家とのネットワークを広げる

- 収益を生み出すコンテンツ提供の仕組みを整える

これらは別々のことのように

見えるかもしれませんが、

実は全部つながっていて、

どれか一つでも欠けると難しくなります。

では、それぞれの基盤について

詳しく見ていきましょう。

専門知識を蓄積して市場での競争力を高める

専門知識の蓄積は、

収益化の土台そのものなんです。

なぜなら、人が対価を払うのは

「価値ある情報」に対してだからです。

例えば、

- 誰も知らない特別な知識

- 複雑な内容をわかりやすく説明できる能力

- 実績に裏付けられた確かな専門性

こういった強みがあると、

あなたの価値はグンと上がります。

特に今はネットで簡単に情報が

手に入る時代だからこそ、

表面的な知識じゃなく、

深い専門性が求められているんです。

私の友達は料理の知識を深めて、

「時短健康レシピ」を専門にしました。

最初は無料ブログから始めたけど、

今では月に30万円の収入を得ています。

専門性を高めるには日々の学習が欠かせません。

でも、ただ学ぶだけじゃなく実践も大事。

理論と実践を繰り返すことで、

本物の専門家として認められるようになります。

だからこそ、まずは自分の強みを

見つけて磨き続けることが大切なんです。

効果的なマーケティング戦略を構築する

マーケティング戦略は、

あなたの知識を必要な人に届けるための道筋です。

いくら素晴らしい知識を持っていても、

届け方を知らないと収益には繋がりません。

具体的には、

- ターゲットとなる理想のお客さんを明確にする

- その人たちが抱える問題点を理解する

- 問題解決の価値をわかりやすく伝える

これらのポイントを押さえることが

とても重要なんですね。

例えば、英会話講師の場合、

「英語を話せるようになりたい人全員」より、

「海外旅行で困らない程度の

英会話力を身につけたい40代女性」と

ターゲットを絞った方が戦略が立てやすいです。

私の知り合いのWebデザイナーは、

最初は誰でも相手にしていましたが、

「飲食店のオーナー」に特化してから

依頼が3倍に増えたんです。

マーケティングでは、SNSの活用も大切。

でも全部のSNSを中途半端にやるより、

一つのプラットフォームで

しっかり存在感を出す方が効果的です。

結局のところ、お客さんの心に

響くメッセージを届けられるかどうかが、

マーケティング戦略の成功を

左右するんですよね。

同業者や専門家とのネットワークを広げる

ネットワークづくりは、

一見遠回りに見えて実は最短ルートなんです。

なぜなら、人とのつながりが

新たな機会や学びを生み出すからです。

例えば、

- 業界の最新情報がいち早く入ってくる

- 協業による新しいプロジェクトが生まれる

- 自分では気づかなかった視点が得られる

こういったメリットは、

一人では絶対に得られないものです。

実際に私もブログを始めた頃は、

全然アクセスが集まらなくて悩んでいました。

でも、同じジャンルのブロガーと

交流を始めたことで状況が一変。

お互いのブログを紹介し合ったり、

共同企画を立ち上げたりしたんです。

その結果、半年でアクセス数が10倍になり、

収益化のチャンスも広がりました。

ネットワークづくりは、オンラインだけでなく

オフラインのイベントも活用すると良いです。

例えば業界のセミナーや勉強会に

積極的に参加してみるとか。

ただし、「何かもらおう」という姿勢ではなく、

「何か提供できるか」を考えることが大切です。

結局、人間関係は与え合いの関係。

そこを忘れないようにしましょう。

収益を生み出すコンテンツ提供の仕組みを整える

収益化の仕組みづくりは、

知識を実際にお金に変える最後の重要ステップです。

これがないと、いくら知識があっても

趣味の域を出ないことになります。

具体的な仕組みとしては、

- デジタル商品(電子書籍やオンラインコース)

- メンバーシップサイト(月額課金制)

- コンサルティングやコーチング

- ウェビナーやセミナーの開催

などが代表的な方法です。

特に初心者におすすめなのは、

まず無料コンテンツで価値を証明すること。

ブログや YouTube で役立つ情報を

定期的に発信することで信頼を築きます。

その上で、より詳しい内容や

特別なサポートを有料で提供する。

このような段階的なアプローチが

自然な流れを作り出します。

私の場合は、最初は無料メルマガから始めて、

読者からの質問が増えてきたタイミングで

有料のオンラインコースを作りました。

結果、初月から20万円の売上が出たんです。

重要なのは、価格設定も含めて

お客さんの目線で考えること。

「これなら買いたい」と思える

価値と価格のバランスが大切です。

そして一度作った仕組みも

常に改善し続けることを忘れないでください。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 室温20~22度、目に優しい自然光や間接照明が理想的な学習環境

- 静かな環境を確保できないなら、ノイズキャンセリングヘッドホンの活用が効果的

- 必要な教材や文房具は手の届く範囲に整理して配置することで集中力が途切れない

- 同じ場所で学習する習慣をつけると、脳が自動的に学習モードに切り替わる

- 整理整頓された空間は心理的な安心感をもたらし、学習効率が40%も向上する

- カフェや図書館などの静かな外出先を学習スポットとして活用する

- スマホやタブレットを活用して、どこでも必要な教材にアクセスできる環境を作る

- イヤホンとモバイルバッテリーを常備して、外出先でも快適に学習できる準備をする

- LINEキープメモを活用して、学習リソースへのアクセスを一元管理する

- 学習開始前の準備を徹底的に減らすことで、始めるハードルを下げて継続しやすくなる

まとめ

最適な学習環境を整えることは、学習効率を高める最も簡単で効果的な方法です。この記事では、集中力を持続させるための5つの重要ポイントから、スマホとイヤホンを活用した隙間時間学習法まで、すぐに実践できるテクニックを紹介しました。

適切な温度と照明を整え、騒音を遮断し、必要な学習ツールをすぐ手に取れるよう配置する。同じ場所で学習する習慣をつけ、整理整頓された空間で余計な刺激を減らす。これらの基本的な環境づくりだけで、同じ学習時間でも得られる成果は大きく変わります。

さらに外出先でも効率的に学習するためには、静かなカフェや公園を選び、スマホやタブレットで必要な教材にアクセスできるようにしておくことが大切です。イヤホンを活用すれば、周囲の雑音を効果的に遮断し、集中力を維持することができます。

LINEキープメモやブックマーク機能を活用して学習リソースを一元管理すれば、必要な情報にすぐアクセスでき、学習開始のハードルを下げることができます。学習の準備作業を前日に済ませておくなど、小さな工夫が継続的な学習習慣を作り上げます。

これらの方法は特別な道具や才能を必要とせず、誰でもすぐに実践できるものばかりです。今日からでも取り入れて、あなたの学習効率を劇的に高めてみませんか?適切な環境づくりこそが、学習成功の第一歩なのです。

よくある質問

学習環境を整えるのにお金はかかりますか?

お金をかけなくても十分効果的な学習環境は作れます!温度調整は厚着や薄着で調整したり、照明は自然光を活用したりできます。また、無料のノイズアプリや100円ショップのイヤホンでも集中力アップに役立ちます。大切なのは、自分に合った快適な環境づくりです。最初は小さな改善から始めて、効果を感じたら少しずつ投資していくのがおすすめですよ。

家族と同じ部屋で勉強しないといけない場合はどうすればいいですか?

家族と同じ空間でも集中できる秘訣があります!まずはノイズキャンセリングイヤホンや耳栓を使って音を遮断しましょう。次に、パーテーションや本を立てるなど、視覚的に自分の空間を作るのも効果的です。また、家族との「勉強タイム」のルールを決めておくと、互いに尊重し合えますよ。どうしても集中できないときは、図書館やカフェなど外の静かな場所を探してみるのもひとつの手です。諦めずに自分だけの小さな学習空間を工夫してみてくださいね!

スマホの誘惑に負けてしまいます。どうすれば集中できますか?

スマホの誘惑から逃れる方法はたくさんあります!まず「Forest」などの集中アプリを使うと、勉強中はスマホが使えなくなり、達成感も得られますよ。また、勉強時間中はスマホを別の部屋に置くか、「おやすりモード」や「集中モード」に設定するのも効果的です。どうしても気になる場合は、25分勉強したら5分だけスマホを見るなど、ご褒美システムを作るのもおすすめ。自分との約束を守ることで、少しずつ自制心も育ちます。スマホ依存は多くの人が悩んでいる問題なので、焦らず少しずつ改善していきましょう!

どんな音楽を聴きながら勉強するのが効果的ですか?

勉強に最適な音楽は、歌詞のないものがベストです!クラシック音楽(特にモーツァルト)、ローファイヒップホップ、環境音(雨音やカフェの音)などが集中力を高めてくれます。歌詞があると無意識に聞き入ってしまい、集中力が分散しがちです。また、あまり好きすぎる曲も注意が必要。YouTubeやSpotifyには「勉強用BGM」というプレイリストがたくさんあるので、いくつか試してみて自分に合うものを見つけてください。音楽は脳の特定の部分を活性化させ、学習効率をアップさせる魔法のツールなんですよ!

LINEキープメモとブックマークの違いは何ですか?どちらを使うべきですか?

両方に良さがあるので、使い分けるのがベストです!ブックマークはウェブサイトの整理に優れていて、フォルダ分けやタグ付けができる点が強みです。一方、LINEキープメモは普段からよく使うLINEアプリ内にあるので、アクセスが超速いのが魅力。また、テキストメモや画像も一緒に保存できるので、学習メモとしても使えます。私のおすすめは、長期的に使う重要サイトはブックマークに、すぐ見たい情報やちょっとしたメモはLINEキープメモに、という使い分け方です。どちらも無料で使えるので、ぜひ両方試してみて、自分のスタイルに合った方法を見つけてくださいね!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。