このノウハウについて

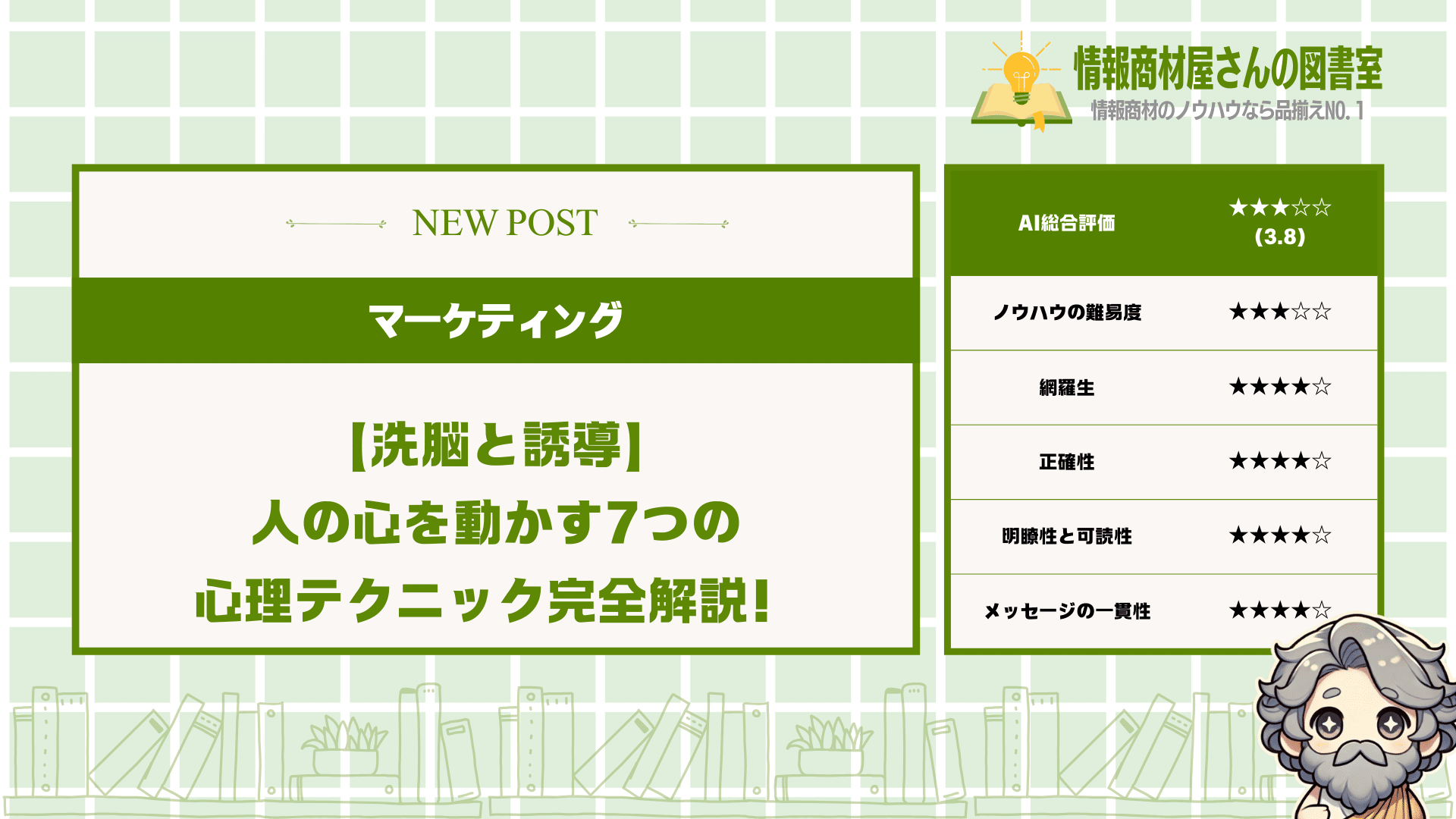

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は洗脳と誘導の本質を理解しやすく解説した優れた内容です。日常生活で無意識に影響を受けている仕組みを知ることで、読者は自分自身の判断力を高め、他者からの影響をより客観的に見られるようになるでしょう。特に「良い洗脳」と「悪い洗脳」の区別は目からウロコの内容で、この知識を活かせば人間関係やビジネスでの影響力を倫理的に高めることができます。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●「誘導」と「洗脳」って何が違うの?

●周りの人に影響を与えたいけど、悪い印象を持たれたくない…

●効果的に人を説得する方法を知りたい!

「洗脳」という言葉を聞くと、多くの人はカルト教団や詐欺的な商法を思い浮かべるかもしれません。

でも実は、私たちの日常生活には「良い洗脳」と呼べる影響力の行使が溢れているんです。

例えば、子どもに「手洗いの大切さ」を教えることも、一種の洗脳と言えるかもしれません。

この記事では、誘導と洗脳の本質的な関係性から、それらを倫理的に活用する方法、そして有害な洗脳から身を守るための具体的なテクニックまでを徹底解説します。

これらの知識を身につければ、ビジネスでもプライベートでも、より効果的にコミュニケーションを取れるようになります。

さらに、周囲からの不適切な影響を見極め、自分の意思決定を守る力も手に入れられるでしょう。

あなたの人生を豊かにする「影響力の正しい使い方」について、一緒に学んでいきましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 誘導と洗脳の本質的な共通点と違い

- 人の心を動かす効果的な誘導テクニック6つ

- 洗脳と誘導を倫理的に活用するための3つの原則

- 日常生活で体験している良い洗脳の実例5つ

- 有害な洗脳から自分を守るための4つの方法

- 洗脳のメカニズムを理解するための3つのポイント

- 人を導く影響力を正しく使うための具体的なステップ

誘導と洗脳の関係性を理解する4つのポイント

あなたが「誘導」と「洗脳」の違いを

知らないままでいると危険です。

この記事を読めば、日常の中で

気づかぬうちに影響を受けている仕組みがわかります。

ポイントは以下の4つです。

- 両者の本質的な共通点を把握する

- 目的達成のための手段として捉える

- 影響力の強さによる違いを理解する

- 意図と結果で評価する視点を持つ

これらを理解すれば、周りからの

影響をより客観的に見られるようになります。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

両者の本質的な共通点を把握する

誘導と洗脳は根本的に

同じことを指しているんです。

これは多くの人が

誤解している部分なんですよね。

たとえば...

- どちらも人の行動や考え方を変える

- 特定の方向へ導こうとする

- 相手の意思決定に影響を与える

これらはすべて共通しています。

学校の先生が生徒に

勉強の大切さを教えるのも、

テレビCMが商品の魅力を

伝えるのも本質は同じなんです。

ここで大事なのは、「洗脳」という言葉に

悪いイメージがあるけど、実は中立なこと。

「洗脳=悪」という考え方自体が

実は教育によって植え付けられた価値観なんです。

つまり、私たちは「洗脳は悪いもの」と

教育によって"洗脳"されているわけです。

だから、まずは両者が本質的に

同じ行為だと理解することが大切です。

目的達成のための手段として捉える

誘導も洗脳も、何かの

目的を達成するための手段なんです。

この視点で見ると、

良い悪いの判断がしやすくなります。

例えば...

- 子どもの安全のために交通ルールを教える

- 健康のために良い生活習慣を勧める

- 商品を売るために魅力的に見せる

これらはすべて目的があって

行われる行為なんですよね。

親が子どもに「車に気をつけて」と

言うのも一種の誘導です。

でも、それは子どもの命を

守るという良い目的があります。

一方で、不必要なものを

高額で売りつけるための誘導は、

売る側の利益だけを

考えた目的かもしれません。

つまり、手段そのものより

その背後にある目的が重要なんです。

だからこそ、「なぜその誘導が

行われているのか」を考えることが大切。

目的を見極めることで、

その誘導や洗脳が自分にとって

有益かどうかを判断できるようになります。

影響力の強さによる違いを理解する

誘導と洗脳の違いは、

主に影響力の強さにあるんです。

この違いを理解すると、

どんな状況にあるのか見極められます。

たとえば...

- 誘導は穏やかな示唆や提案

- 洗脳はより強力で継続的な働きかけ

- 誘導は選択の余地を残す場合が多い

日常生活では、お店の

「いらっしゃいませ」も軽い誘導です。

でも、「今日限りの特別価格です!」と

焦らせる手法はより強い誘導になります。

宗教団体が長期間にわたって

特定の考え方だけを教え込むのは、

より強い影響力を持つ

洗脳に近いかもしれません。

ここで大切なのは、強さの程度は

連続的であり、明確な境界線はないこと。

軽い誘導から強い洗脳まで、

グラデーションのように存在しています。

そのため、「これは誘導」「これは洗脳」と

単純に分けるのではなく、

その影響力の強さを

意識することが重要なんです。

意図と結果で評価する視点を持つ

誘導や洗脳を判断するとき、

意図と結果の両面から評価することが大切です。

この視点があれば、

物事をより公平に見られるようになります。

例えば...

- 良い意図でも悪い結果になることがある

- 悪い意図でも偶然良い結果になることもある

- 同じ行為でも受け手によって結果が変わる

教師が生徒のためを思って

厳しく指導するのは良い意図です。

でも、その方法によっては

生徒の自尊心を傷つけてしまうかもしれません。

逆に、単に売上を上げたいという

意図のマーケティングでも、

その商品が本当に役立つなら

結果として消費者の生活が良くなります。

ここで重要なのは、誘導や洗脳という

行為そのものではなく、

その意図と結果の両方を

バランスよく見ることなんです。

だから私たちは、「誰が」「何のために」

「どんな方法で」影響を与えようとしているのか、

そして「その結果どうなるのか」を

常に考える習慣を持つべきなんです。

効果的な誘導テクニック6選

人の心を自然に動かす方法は、

実はシンプルな6つのテクニックに集約されます。

これらを理解して使いこなせば、

ビジネスでもプライベートでも説得力が格段に上がります。

効果的な誘導テクニックには、

- 明確な方向性を示す

- 相手の価値観に合わせた言葉を選ぶ

- 段階的に情報を提供する

- 選択肢を適切に制限する

- 社会的証明を活用する

- 一貫性のあるメッセージを繰り返す

があります。

これらのテクニックは心理学に基づいた、

人の行動パターンを理解したものです。

どれも難しいことじゃなくて、

ちょっとした意識で使えるんですよ。

では、それぞれのテクニックについて

詳しく解説していきますね。

明確な方向性を示す

人は明確なゴールがあると、

そこに向かって自然に動き出します。

なぜなら人間の脳は、

方向性が示されると安心するようにできているんです。

例えば、

- 「この道をまっすぐ行くと駅があります」

- 「このボタンを押すと注文完了です」

- 「この3ステップで痩せられます」

こんな風に明確な指示があると、

人は迷わず行動できるんですよね。

特に選択肢が多すぎると、

人は「選択疲れ」を起こしてしまいます。

だから「こっちに来てね」って

はっきり示してあげることが大切なんです。

実際にお店のメニューでも、

おすすめが明記されていると選びやすいですよね。

この「明確な方向性」があるかないかで、

相手の行動率は大きく変わってきます。

だからこそ、何かを伝えるときは

ゴールをハッキリ示すことを忘れないでください。

相手の価値観に合わせた言葉を選ぶ

相手の価値観に合った言葉を使うと、

驚くほど説得力が増すんです。

これは相手の「世界観」に入り込むことで、

共感を生み出す効果があるからなんですよ。

例えば、

- 節約を大事にする人には「コスパ」を強調

- 安全を重視する人には「安心感」を伝える

- 社会貢献に興味がある人には「社会的意義」を説明

このように相手が大切にしていることに

合わせた言葉選びが効果的です。

特に重要なのは、自分の価値観を

押し付けないということ。

例えば私も最近、子供に片付けを

教えようとしていたんです。

最初は「きれいな部屋はいいでしょ」と

言っていましたが、全然響かなくて。

でも「片付けると好きなおもちゃが

すぐ見つかるよ」と言ったら、

すんなり行動してくれたんです。

これって相手の価値観(おもちゃで遊びたい)に

合わせた言葉選びができたからですね。

相手の心に響く言葉を選ぶことで、

自然な誘導が可能になるんです。

段階的に情報を提供する

情報は一度にドバッと出すより、

少しずつ段階的に出した方が効果的です。

なぜかというと、人間の脳は

一度に処理できる情報量に限りがあるからなんです。

例えば、

- 最初は概要だけを伝える

- 興味を示したら詳細を追加する

- 質問に応じて更に深い情報を提供する

こうやって階段を上るように

情報を出していくと良いんですよ。

特に難しい内容を伝えるときは、

この方法が効果的です。

例えば料理のレシピも、

最初から全工程を説明されると混乱しますよね。

「まず材料を準備して」「次に切って」と

ステップバイステップで教えてもらった方が

わかりやすいはずです。

私も先日、友達にスマホの使い方を

教えていたんですが、最初は基本機能だけ。

慣れてきたら少しずつ応用的な使い方を

教えていったら、混乱なく覚えてくれました。

このように情報を小分けにすることで、

相手の理解度に合わせた誘導ができるんです。

選択肢を適切に制限する

選択肢は多すぎると人を

迷わせてしまうものなんです。

実は選択肢を2〜3個に絞ると、

決断がスムーズになるという心理効果があります。

例えば、

- 「AとBどちらがいいですか?」

- 「今日と明日、いつがいいですか?」

- 「赤と青、どちらの色が好みですか?」

このように限られた選択肢を

提示するテクニックです。

ポイントは、どの選択肢を選んでも

あなたの目的に沿うようにすること。

例えば「このプランとこのプラン、

どちらにしますか?」と聞けば、

「契約しない」という選択肢を

自然に排除できるんですよね。

私も子供に野菜を食べさせるとき、

「ニンジンとピーマン、どっちから食べる?」

って聞くんです。

そうすると「食べない」という選択肢が

なくなって、どちらかを選ぶようになります。

このように選択肢を工夫するだけで、

相手の行動を自然に導くことができるんです。

社会的証明を活用する

「みんなやっているよ」という

メッセージは驚くほど強力なんです。

人間は本能的に、多くの人がしていることを

安全で正しいと判断する傾向があるからなんですね。

例えば、

- 「90%の人が選んでいます」

- 「人気No.1商品です」

- 「多くのお客様からご好評いただいています」

こういった表現は、相手の

不安を取り除く効果があります。

特に初めての行動や決断をするとき、

他の人の選択は大きな判断材料になるんです。

実際にレストランでも、

行列ができているお店に入りたくなりますよね。

私も最近、新しいアプリを

ダウンロードするか迷っていたんです。

でも「500万ダウンロード突破!」という

表示を見て、「これだけの人が使ってるなら

安心だな」と思って決断できました。

このように「みんなの選択」を

見せることで、自然な後押しができるんです。

一貫性のあるメッセージを繰り返す

同じメッセージを繰り返し伝えると、

不思議と人の記憶に残るものなんです。

これは人間の脳が、繰り返し入る情報を

重要だと判断する仕組みがあるからなんですよ。

例えば、

- 広告で同じフレーズを繰り返す

- プレゼンで重要ポイントを何度か言う

- 会話の中で核心部分を違う言い方で伝える

このように一貫したメッセージを

繰り返すことが効果的です。

ただし大切なのは、うるさく感じない

自然な繰り返しであること。

例えば選挙演説でも、

候補者は必ず同じメッセージを

少しずつ言い方を変えて繰り返しますよね。

私も子供に「手洗いの大切さ」を

教えるとき、毎回違う言い方で

でも同じ内容を伝えています。

「ばい菌をやっつけるんだよ」

「手を洗うとかっこいいね」など。

そうすると、自然と習慣として

身についていくんです。

一貫性のあるメッセージを繰り返すことで、

相手の意識に深く浸透させることができるんです。

洗脳と誘導を倫理的に活用する3つの原則

世の中で悪者扱いされる「洗脳」や「誘導」、

実は正しく使えば強力な武器になります。

これから紹介する3つの原則を守れば、

相手を傷つけずに望む結果を引き出せるんです。

その3つの原則とは、

- 相手の利益を最優先にする

- 透明性を保つ

- 自由意志を尊重する

この3つなんですね。

どれも当たり前のことに思えるかもしれませんが、

実践できている人は意外と少ないんです。

この3つを意識するだけで、

あなたの説得力は格段に上がります。

それぞれの原則について、

詳しく見ていきましょう。

相手の利益を最優先にする

相手の利益を最優先にすることが、

倫理的な誘導の絶対条件です。

これを守らないと、単なる操作や搾取になってしまうんですよね。

例えば、

- 相手が本当に必要としているものを提供する

- 長期的な幸福や成長につながる選択を促す

- 自分の利益より相手の利益を第一に考える

こういった姿勢が

大切になってきます。

具体的に言うと、

ダイエット商品を売る場合。

「これを買えば痩せますよ」と言うだけでなく、

「あなたの体質に合った使い方はこれです」と伝えるんです。

本当にその人に合った提案をすることで、

結果的に信頼関係が生まれます。

ビジネスの世界でも同じことが言えて、

短期的な売上より顧客満足を優先する会社は長続きするんですよね。

この原則を守るためには、

まず相手のニーズをしっかり理解することが大切です。

「この人は何を求めているんだろう?」

「どうすれば本当の意味で役立てるだろう?」

こんな問いを自分に投げかけながら、

相手の立場に立って考えてみましょう。

相手の利益を最優先にすれば、

自然と信頼関係が築かれていくんです。

透明性を保つ

透明性を保つというのは、

あなたの意図を正直に伝えるということです。

隠し事や裏の目的があると、

それはいずれバレて信頼を失うことになります。

例えば、

- 商品の良い面も悪い面も正直に伝える

- なぜその提案をしているのか理由を説明する

- 自分の立場や利害関係を明らかにする

このような誠実さが

相手の心を開きます。

より具体的に言うと、

セミナーや講座を販売する場合。

「この講座を受ければ必ず成功します」ではなく、

「この講座は○○に効果的ですが、△△の効果は期待できません」と伝えるんです。

正直に限界や欠点を伝えることで、

かえって信頼性が高まるんですよね。

実際に私の友人は不動産営業をしていますが、

物件の欠点も正直に伝えることで成約率が上がったと言っていました。

透明性を保つには、

自分の言葉に責任を持つことも大切です。

「言ったことは必ず守る」

「分からないことは分からないと認める」

こうした姿勢が、

長期的な信頼関係を築く基盤になります。

透明性があれば、

相手は安心してあなたの提案に耳を傾けてくれるでしょう。

自由意志を尊重する

自由意志を尊重するというのは、

最終的な選択は相手に委ねるということです。

どんなに良い提案でも、

強制されると人は反発を感じるものなんですよね。

例えば、

- 複数の選択肢を提示する

- 決断を急がせない

- 「ノー」と言える雰囲気を作る

こういった配慮が

相手の自尊心を守ります。

もっと身近な例で言うと、

子どもに野菜を食べさせる時。

「絶対に食べなさい」と命令するより、

「ブロッコリーとニンジン、どっちから食べる?」と選ばせる方が効果的なんです。

選択肢を与えることで、

相手は自分で決めた感覚を持てます。

ビジネスの場面でも同じことが言えて、

「今すぐ決めてください」ではなく「検討する時間を差し上げます」と伝えると好印象です。

自由意志を尊重するには、

相手のペースを大切にすることも重要です。

「急かさない」

「プレッシャーをかけすぎない」

こうした配慮があれば、

相手は自分の意志で行動している実感を持てます。

自由意志を尊重することで、

相手は自分の決断に責任を持ち、より強い動機を持つんです。

私たちが日々体験している洗脳の5つの実例

あなたの周りには目に見えない洗脳が

たくさん仕掛けられています。

でも実は、それらの洗脳は

私たちの生活を良くするためのものなんです。

この記事では、身近な洗脳の例として

- 熱中症予防のための水分補給を促す広告

- 健康のために早起きを勧める情報

- 環境保護のためのエコ活動への参加呼びかけ

- 安全運転を促す交通標語

- ソーシャルメディアで特定の商品を勧める影響力

を紹介します。

これらは私たちの行動を変える

巧妙な仕組みを持っています。

でも怖がる必要はないんですよ。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

熱中症予防のための水分補給を促す広告

熱中症予防の広告は、私たちの

健康を守るための良い洗脳なんです。

これは命を守るために必要な

行動変容を促すものだからです。

例えば、

- テレビCMで「のどが渇く前に水分補給を」と繰り返し伝える

- コンビニの入口に「熱中症対策」の文字と飲料水を並べる

- スポーツドリンクのCMで「塩分も大切」と教育する

このような情報が

あふれかえっていますよね。

特に夏になると、電車内の

広告やニュースでも毎日のように

熱中症予防が取り上げられます。

これらは私たちの脳に

「水分補給=命を守る行為」という

方程式を植え付けているんです。

ちなみに、私も先日駅で

熱中症予防の広告を見て、

すぐに飲み物を買いました。

このように、健康を守るための

洗脳は私たちの生活に役立っています。

だからこそ、このような

良い洗脳は積極的に

受け入れていいんですよ。

健康のために早起きを勧める情報

「早起きは三文の徳」という

言葉を子どもの頃から聞かされていませんか?

これも実は私たちの健康を

守るための洗脳の一つなんです。

例えば、

- 朝型生活が健康に良いというテレビ番組

- 成功者は早起きだという自己啓発本

- 朝活を推奨するSNSの投稿

こういった情報に

私たちは日常的に触れています。

特に健康番組では「早起きすると

体内時計が整い、生活習慣病の

リスクが下がる」と説明されます。

また、早起きして朝日を浴びると

セロトニンが分泌され、

気分が良くなるとも言われています。

でもね、実はこれって

全ての人に当てはまるわけじゃないんです。

夜型の体質の人もいるし、

仕事の都合で夜勤の人もいます。

それでも「早起きは良いこと」という

価値観が社会全体に浸透しているのは、

長年にわたる情報の繰り返しがあったから。

このように、健康情報も

一種の洗脳と言えるんですね。

環境保護のためのエコ活動への参加呼びかけ

「レジ袋を断りましょう」「ゴミの

分別にご協力ください」こんな

呼びかけも実は洗脳の一種なんです。

これは地球環境を守るための

集団的な行動変容を促すものだからです。

例えば、

- スーパーでのレジ袋有料化

- 公共の場所での分別ゴミ箱の設置

- 環境問題を取り上げるドキュメンタリー番組

これらは私たちの環境意識を

高めるために計画された仕掛けです。

特に最近では、SDGsという言葉が

あらゆる場所で使われるようになり、

環境に配慮することが「正しいこと」

だという価値観が広まっています。

学校教育でも環境問題は

重要なテーマとして取り上げられ、

子どもたちの意識に影響を与えています。

ただし、環境保護の名のもとに

行われる商業活動には注意が必要です。

「エコ」というラベルを貼るだけで

実は環境負荷が高い商品もあります。

でも、環境を守るための

行動を促す洗脳自体は、

私たちの未来のために必要なことなんです。

安全運転を促す交通標語

「スピードを出すな」「シートベルトを

しめよう」という交通標語も

立派な洗脳の一例なんですよ。

これは交通事故から命を

守るための社会的な仕組みだからです。

例えば、

- 「飲酒運転、しない させない 許さない」という標語

- 「安全第一」と書かれた道路標識

- 交通安全週間での街頭キャンペーン

こういった呼びかけを

私たちは日常的に目にします。

特に高速道路のサービスエリアでは

「居眠り運転に注意」という

看板が目に入りやすい場所に設置され、

無意識のうちに注意を促されます。

また、テレビCMでも交通安全の

メッセージが繰り返し流されることで、

「安全運転=当たり前」という

価値観が形成されていきます。

子どもの頃から交通安全教室で

教えられることも、長期的な

洗脳プロセスの一部と言えるでしょう。

このように、社会全体で安全運転を

促す仕組みは、私たちの命を

守るための良い洗脳なんです。

ソーシャルメディアで特定の商品を勧める影響力

インフルエンサーが「これ良かった!」と

紹介する商品に惹かれた経験はありませんか?

これは現代的な洗脳の

最も効果的な形の一つなんです。

なぜなら、友人からの

推薦のように感じさせる

巧妙な仕組みがあるからです。

例えば、

- 有名インフルエンサーによる商品レビュー

- 「#PR」と小さく書かれた投稿

- 「使ってみた」系の動画コンテンツ

これらはソーシャルメディア上で

毎日のように目にする光景ですよね。

特に信頼している人が

「この商品すごく良かった!」と

言うと、私たちはその意見を

重視してしまう傾向があります。

実際、私も好きなYouTuberが

勧めていたシャンプーを

思わず購入してしまったことがあります。

でも、これらの投稿の多くは

企業からの依頼で行われており、

純粋な個人の感想ではないことも。

だからこそ、SNS上の情報は

常に少し距離を置いて見ることが大切です。

このように、ソーシャルメディアは

現代の洗脳装置として

非常に効果的に機能しているんですね。

家庭内で行われている良い洗脳4つの事例

実は私たちの家庭では、

知らず知らずのうちに「良い洗脳」が行われています。

この「良い洗脳」を理解すれば、

子育てや家族関係がぐっと良くなるかもしれません。

具体的には以下の4つが代表的です。

- 子どもの将来のために大学進学を勧める

- 健康維持のために規則正しい食生活を教える

- 社会性を身につけるためのマナー教育を施す

- 自立心を育てるために家事を分担させる

これらは一見当たり前のことに

思えるかもしれませんね。

でも実はこれらには

深い意味があるんです。

それぞれの「良い洗脳」について、

詳しく見ていきましょう。

子どもの将来のために大学進学を勧める

親が子どもに大学進学を勧めるのは、

実は典型的な「良い洗脳」の一例なんです。

これが洗脳と言える理由は、

子どもの選択肢を特定の方向に誘導しているからなんですよね。

例えば、

- 「大学に行けば将来の選択肢が広がるよ」

- 「学歴があると就職に有利だよ」

- 「専門的な知識を身につけられるよ」

こんな言葉を何度も

繰り返し子どもに伝えます。

特に高校生の時期になると、

「大学進学は当然」という雰囲気を作り出すんですよね。

私自身も高校時代に

「大学に行くべき」と親から何度も言われました。

最初は反発していたけど、

結果的に大学で学んだことが今の仕事に役立っています。

ただし、大切なのは

子どもの適性や興味を無視しないこと。

むしろ、子どもの可能性を

広げるための誘導であるべきです。

この「良い洗脳」は子どもの将来の

可能性を広げる大切な親の役割なんです。

健康維持のために規則正しい食生活を教える

健康的な食習慣を教えることは、

実は子どもへの素晴らしい「良い洗脳」なんです。

なぜかというと、子どもは

本能のままだとお菓子ばかり食べたがるからですね。

たとえば、

- 「野菜を食べると体に良いよ」

- 「朝ごはんはしっかり食べようね」

- 「ジャンクフードばかりだと体に悪いよ」

このような言葉を

日常的に繰り返します。

特に幼少期から繰り返し伝えることで、

自然と健康的な食習慣が身につくんですよね。

熱中症予防のために

「水分をこまめに取りなさい」と言うのも同じです。

これって考えてみれば、

健康を守るための素晴らしい誘導ですよね。

子どもは理由を完全に理解できなくても、

習慣として身につけることができます。

大人になってからも

この習慣が続くことが多いんです。

健康的な食習慣の「洗脳」は、

将来の健康問題を予防する大切な教育なんです。

社会性を身につけるためのマナー教育を施す

マナー教育は、子どもが

社会で生きていくための「良い洗脳」と言えます。

これが重要なのは、社会は

ルールやマナーで成り立っているからなんですよね。

例えば、

- 「人と話すときは目を見て話しましょう」

- 「『ありがとう』と『ごめんなさい』が言える人になりなさい」

- 「公共の場では静かにしましょう」

こういったことを

小さい頃から繰り返し教えます。

最初は意味が分からなくても、

習慣として身につけることで社会適応力が高まります。

私の知り合いの子どもは、

挨拶が自然とできる子に育ちました。

それは親が毎日「おはよう」

「いってきます」などの挨拶を

徹底して教えたからなんです。

もちろん、形だけのマナーではなく、

相手を思いやる心も同時に教えることが大切です。

マナーを守る理由を

理解できる年齢になったら、

「なぜそうするのか」も説明するといいですね。

このマナー教育という「良い洗脳」は、

子どもの社会生活を豊かにする基盤となるんです。

自立心を育てるために家事を分担させる

家事を子どもに分担させることは、

自立心を育てるための効果的な「良い洗脳」です。

これが大切なのは、生きていく上で

自分のことは自分でする力が必要だからなんですよね。

たとえば、

- 「自分の部屋は自分で掃除しよう」

- 「食器は使ったら自分で洗おう」

- 「洗濯物は自分でたたもう」

こういった小さなことから

始めることが多いですね。

最初は面倒くさがって嫌がっても、

繰り返し習慣づけることで当たり前になっていきます。

私の友人は5歳の子どもに

「おもちゃを使ったら片付ける」ことを

徹底して教えていました。

今では誰に言われなくても

自然と片付けができる子になっています。

特に思春期には反発もありますが、

それを乗り越えることも成長の一部です。

家事分担は単なる手伝いではなく、

生きる力を育てる教育なんです。

この「良い洗脳」によって、

子どもは将来自立した大人になっていくんですね。

有害な洗脳から身を守るための4つの方法

私たちの周りには知らず知らずのうちに、

様々な洗脳が仕掛けられています。

これらの洗脳から自分を守るための方法を知れば、

自分らしい人生を歩めるようになります。

その4つの方法が、

- 情報の出所を常に確認する

- 複数の情報源から検証する

- 批判的思考を養う

- 自分の価値観と照らし合わせる

なんですよね。

実は洗脳って良い面もあるんです。

例えば熱中症予防の呼びかけなんかもそう。

でも悪意のある洗脳からは、

しっかり身を守る必要があります。

では、それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

情報の出所を常に確認する

情報の出所を確認することは、

洗脳から身を守る最初の防御線です。

なぜなら情報の発信元によって、

その信頼性が大きく変わってくるからなんです。

例えば、

- 専門家や研究機関からの情報

- 匿名のSNSアカウントからの情報

- 利益相反がある企業からの情報

これらは全然信頼度が

違いますよね。

特に「〇〇によると」という

曖昧な表現には要注意です。

そのソースが本当に信頼できるのか、

発信者にはどんな意図があるのかを考えましょう。

親が「大学に行くべき」と言うとき、

それは単なる思い込みなのか、

それとも経験に基づく助言なのか。

この区別ができるようになると、

情報の質を見極める目が養われます。

だからこそ、何か情報を得たら

まずは「誰が言っているのか」を

確認する習慣をつけましょう。

複数の情報源から検証する

複数の情報源から検証することは、

バランスの取れた見方を育てる秘訣です。

一つの情報源だけを信じると、

その情報源のバイアスに染まってしまうんですよね。

たとえば、

- 同じニュースでも新聞社によって見出しが違う

- SNSと専門家の見解が異なる

- 友達の意見と親の意見が食い違う

こういったことは

日常的によくあることです。

特に大事なことほど、

いろんな角度から見てみることが重要。

例えば進路選択のとき、

親の「大学に行くべき」という意見だけでなく、

実際に働いている人や違う道を選んだ人の

話も聞いてみるといいですね。

情報をクロスチェックすることで、

一方的な洗脳から自分を守れるようになります。

だから大切な判断をするときは、

必ず複数の情報源に当たって、

多角的に検証してみましょう。

批判的思考を養う

批判的思考を養うことは、

洗脳に対する最強の武器になります。

これは単に批判することではなく、

情報を深く分析する力のことなんですよ。

例えば、

- この情報は事実に基づいているか

- 論理的に筋が通っているか

- 感情に訴えかけて理性を曇らせていないか

こういった視点で

情報を見ることが大切です。

特に「みんなが言っているから」

という理由だけで信じるのは危険。

熱中症予防の呼びかけでも、

なぜ水分補給が必要なのか、

その科学的根拠を理解しておくと

より効果的な対策ができますよね。

批判的思考は練習で身につきます。

日々のニュースやSNSの情報を

「本当かな?」と疑問を持ちながら

見てみるといいでしょう。

そうすることで、洗脳的な情報に

流されにくくなっていきます。

自分の価値観と照らし合わせる

自分の価値観と照らし合わせることは、

最終的な防衛線となります。

どんなに正しそうな情報でも、

あなた自身の価値観に合わなければ

受け入れる必要はないんですよ。

たとえば、

- 社会的成功の定義が自分と合わない

- 幸せの形が他人と違う

- 自分が大切にしたいものが独自にある

こんなことは

よくあることです。

親が「大学に行くべき」と言っても、

あなたが別の道で自己実現したいなら、

その選択を尊重する勇気も必要です。

もちろん、他者の意見を聞くことは大切。

でも最終的には自分の心に

正直になることが幸せへの近道です。

だからこそ、自分が何を大切にしたいのか、

どんな人生を歩みたいのかを

常に問い続けることが重要なんです。

洗脳のメカニズムを理解するための3つのポイント

あなたの周りで起きている洗脳、

気づいていないだけかもしれません。

この記事を読めば、日常に潜む

洗脳の仕組みが丸わかりになります。

洗脳のメカニズムを理解するためには、

以下の3つのポイントを押さえておくと良いです。

- 繰り返しの力を活用している

- 感情に訴えかける要素がある

- 権威や集団の力を利用している

これらのポイントは、私たちの

日常生活でもよく見かけるものです。

実は、洗脳は悪いことばかりじゃなく、

良い方向に導くこともあるんですよ。

それでは、これから詳しく

一つずつ解説していきますね。

繰り返しの力を活用している

洗脳では繰り返しが

とても重要な役割を果たします。

なぜなら、人間の脳は繰り返し聞いたことを

真実だと思いやすい特性があるからです。

例えば...

- 同じCMが何度も流れる

- 親が同じ言葉を何度も言う

- 友達の間で同じ話題が繰り返される

このような繰り返しによって、

私たちの考え方は少しずつ変わっていきます。

特に、熱中症予防のために

「水分をこまめに取りましょう」という

メッセージが夏に繰り返されると、

私たちは自然と水分補給を

習慣にするようになりますよね。

これって、考えてみれば

一種の良い洗脳なんです。

繰り返しの力は強力なので、

広告や教育でもよく使われています。

でも、この繰り返しが悪用されると

誤った情報や考え方も信じてしまう

危険性があることを知っておきましょう。

繰り返しは洗脳の基本テクニックで、

気づかないうちに私たちの行動や

考え方に大きな影響を与えているんです。

感情に訴えかける要素がある

洗脳が効果的なのは、

感情に強く訴えかけるからなんです。

理性よりも感情の方が

人の行動を動かしやすいんですよね。

たとえば...

- 恐怖を煽る表現

- 幸せな未来を描く言葉

- 罪悪感を刺激する言い方

こういった感情的な要素が

メッセージに含まれていると、

私たちはつい影響を受けてしまいます。

高校生の時に親から

「大学に行けば将来安心だよ」と

言われた経験がある人も多いはず。

これは不安という感情と

安心という感情の両方に

訴えかけているんですね。

「大学に行かないと将来が不安」という

恐怖と、「大学に行けば安心できる」

という安心感を同時に与えています。

感情が動くと、人は

冷静な判断ができなくなります。

例えば、セールで「今日限り」と

言われると焦りの感情から

本当は必要ないものまで

買ってしまうことがありますよね。

これも感情を利用した

洗脳テクニックの一つです。

感情に訴えかける要素は洗脳において

非常に強力なツールであり、

私たちの意思決定に大きく

影響していることを覚えておきましょう。

権威や集団の力を利用している

洗脳では権威や集団の力が

とても大きな役割を果たします。

人は専門家や多数派の意見に

従いやすい性質があるからです。

例えば...

- 「医師が推奨する」という表現

- 「みんなが使っている」という言葉

- 「有名人も愛用」というフレーズ

このような権威や集団の力を

借りることで、メッセージの

信頼性が高まるんですね。

親が「大学に行くべき」と言うとき、

「周りのみんなも行くよ」とか

「大学卒は収入が高い」という

統計データを出してきたりします。

これは集団の力と権威の力を

両方使った洗脳テクニックです。

もっと身近な例では、

「この商品は売上No.1です」

という広告メッセージ。

これも「多くの人が選んでいる」

という集団の力を利用しています。

権威や集団の力は、私たちが

自分で考えるよりも楽に

判断できる便利な道しるべですが、

時には私たちの自由な思考を

妨げることもあるんです。

だからこそ、「なぜそう言われているのか」

「本当にそれが自分に合っているのか」を

立ち止まって考えることが大切です。

権威や集団の力を利用した洗脳は

とても効果的で、私たちは気づかないうちに

その影響を受けていることが多いんです。

洗脳スキルを倫理的に活用する5つの方法

洗脳スキルは正しく使えば、

人の人生を良い方向に導く力になります。

このスキルを倫理的に使えば、

ビジネスも人間関係も格段に良くなるんです。

具体的には以下の5つの方法があります:

- お客様の本当の悩みを解決するために使う

- 相手にとって価値ある変化を促進する

- 長期的な信頼関係を構築する

- 透明性を保ちながら影響力を行使する

- 相手の自己決定権を尊重する

これらは一見当たり前に見えるかもしれませんが、

実践できている人は意外と少ないんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

お客様の本当の悩みを解決するために使う

お客様の本当の悩みを解決することこそ、

洗脳スキルの最も倫理的な使い方です。

なぜなら、相手が抱える本質的な問題を

解決できれば、双方にとって価値が生まれるからなんです。

例えば:

- ダイエット商品を売る時、見た目だけでなく健康面の悩みも解決する

- 英語教材を提供する時、資格だけでなく実生活での活用法も教える

- 投資商品を勧める時、リスクも含めた総合的な判断材料を提供する

こういった形で、表面的な悩みの奥にある

本当の課題に向き合うことが大切です。

特に効果的なのは、お客様自身も

気づいていない潜在的なニーズを掘り起こすことです。

たとえば、ダイエット商品を買いたい人は

単に「痩せたい」だけでなく、「自信を持ちたい」

「健康になりたい」という本音があるかもしれません。

そういった本当の悩みに寄り添えば、

お客様は深い満足感を得られるんです。

つまり、洗脳スキルを使って

表面的な欲求を刺激するだけでなく、

根本的な悩みを解決することで、

本物の価値を提供できるというわけです。

相手にとって価値ある変化を促進する

洗脳スキルの本質は、

相手に価値ある変化を起こすことにあります。

これは単なる商品販売を超えて、

相手の人生をより良くする変化を生み出すことなんです。

例えば:

- 悪い習慣を良い習慣に変えるサポートをする

- 自己肯定感を高めるようなコミュニケーションを心がける

- 新しいスキルの習得を促し、可能性を広げる手助けをする

こうした変化は、相手の人生に

長期的なプラスの影響を与えます。

特に大切なのは、その変化が

相手自身の価値観に沿ったものであることです。

例えば、ある人にとっては

お金を稼ぐことが価値かもしれませんが、

別の人にとっては家族との時間が

何よりも価値があるかもしれません。

そんな時、洗脳スキルを使って

無理やり自分の価値観を押し付けるのではなく、

相手の価値観を尊重した上で、

より良い選択ができるよう導くことが大切です。

このように、相手にとって本当に価値のある変化を

促進することが、倫理的な洗脳の核心なんですよ。

長期的な信頼関係を構築する

洗脳スキルを使うなら、

一時的な利益より長期的な信頼を選びましょう。

なぜなら、信頼関係こそが

持続可能なビジネスの基盤になるからです。

具体的には:

- 過度な約束をせず、確実に実行できることだけを伝える

- 短期的な売上より顧客満足度を優先する判断をする

- 問題が起きたときこそ誠実に対応し、信頼を深める

このような姿勢は、

一見遠回りに見えるかもしれません。

でも実は、長い目で見ると

最も効率的な方法なんです。

特に重要なのは、「言ったことは必ず守る」

という基本的な誠実さです。

例えば、「3日で10キロ痩せる」

なんて非現実的な約束をするより、

「3ヶ月で健康的に5キロ減量」と

正直に伝えた方が信頼は高まります。

わたしの友人は、一度だけ短期的な利益のために

過大な約束をしたことがありました。

結果、一時的には売上が上がったものの、

クレームや返金要求が相次ぎ、

最終的には評判を落として

長期的には大きな損失となったんです。

このように、洗脳スキルは短期的な売上より

長期的な信頼構築のために使うべきなんです。

透明性を保ちながら影響力を行使する

透明性を保つことは、

倫理的な洗脳の重要な要素です。

これは隠し事をせず、

オープンに情報を共有することで、

相手に対する敬意を示すことに

つながるんですよね。

例えば:

- セールスの意図を隠さず、正直に伝える

- 商品やサービスのメリットだけでなく、限界も伝える

- 自分の立場や利益関係を明確にする

こういった透明性は、

一見ビジネスチャンスを逃すように思えます。

でも実際は、透明であることで

かえって信頼が高まるんです。

特に大切なのは、

「なぜそれを勧めているのか」という

動機の透明性です。

例えば、「私はこの商品を売ることで

報酬を得ますが、それ以上にあなたに

価値があると確信しているから勧めています」

と正直に伝えることで、

むしろ信頼関係が深まることが多いんです。

わたし自身も以前は「売り込み感」を

出さないように気を使っていましたが、

むしろ正直に「これはセールスです」と

伝えた方が、相手も構えずに

話を聞いてくれることに気づきました。

このように、影響力を行使する際も

透明性を保つことが、倫理的な洗脳の鍵なんです。

相手の自己決定権を尊重する

相手の自己決定権を尊重することは、

倫理的な洗脳の最も重要な原則です。

なぜなら、最終的な選択は

常に相手に委ねるべきだからなんです。

具体的には:

- 押し売りをせず、相手のペースを尊重する

- 「ノー」という答えも受け入れる余裕を持つ

- 選択肢を提示し、決断は相手に任せる

こうした姿勢は、相手に

安心感と尊重されている感覚を与えます。

特に重要なのは、相手が「自分で決めた」

と感じられるようにすることです。

たとえば、「これを買うべきです」ではなく

「AとBの選択肢がありますが、あなたの状況だと

どちらが合っていると思いますか?」

といった問いかけの方が、

相手の主体性を尊重できます。

先日、あるセミナーで講師が

「今日買わないと二度とこの価格では

提供しません!」と強引に迫る場面がありました。

一時的には申込が増えたものの、

後になってキャンセルが相次ぎ、

最終的には「押し売りされた」という

悪い評判が広まってしまったんです。

このように、相手の自己決定権を尊重することは

短期的な成果より重要な倫理的原則なんです。

洗脳スキルが人々を救う4つの場面

あなたは「洗脳」という言葉に、

どんなイメージを持っていますか?

実は洗脳スキルは、人を騙すためだけではなく、

多くの人を救う力にもなるんです。

この記事では、洗脳スキルが人々を

救う4つの場面を紹介します。

- 悪習慣から抜け出せない人を導く時

- 自己否定の思考パターンを変える時

- 新しい可能性に気づかせる時

- 前向きな行動変容を促す時

これらは全て、相手の人生を

良い方向に変えるための使い方です。

ポイントは「相手のため」に

このスキルを使うこと。

それでは、具体的に

それぞれ解説していきます。

悪習慣から抜け出せない人を導く時

悪習慣から抜け出せない人は、

実は「思考の枠」にはまっているんです。

この状態の人には、

新しい思考パターンを示してあげることが必要なんですよね。

例えば、こんな人たちがいます。

- タバコをやめられない人

- 食べ過ぎてしまう人

- スマホ依存から抜け出せない人

こういう人たちって、

頭では「やめたい」と思っているんです。

でも、無意識レベルでは

「これが自分」と思い込んでいる。

だから、「あなたはもうタバコを吸わない人だ」

という新しいアイデンティティを植え付けることで、

行動が変わり始めるんです。

この時に洗脳的な手法を使うと、

古い思考パターンを書き換えられるんですよ。

実際、禁煙セラピーや

ダイエットコーチングの成功例を見ると、

思考の枠組みを変えることから始まっています。

悪習慣を持つ人は自分で自分を

否定的に洗脳している状態なんです。

だからこそ、肯定的な方向への

洗脳的アプローチが効果的なんですよ。

自己否定の思考パターンを変える時

自己否定に陥っている人は、

実は間違った思い込みで自分を縛っています。

こういう人には、新しい視点を

繰り返し伝えることが救いになるんですよね。

例えば、次のような思い込みを持つ人たち。

- 「私には才能がない」

- 「私は人に好かれない」

- 「私はいつも失敗する」

こういう人たちって、

過去の経験から勝手に結論を出しているんです。

そして、その結論に合う証拠だけを

集めてしまう悪循環に陥っています。

ここで「あなたにはこんな素晴らしい面がある」と

具体的な証拠を示しながら繰り返し伝えることで、

少しずつ自己イメージが変わっていくんです。

特に重要なのは、単に励ますだけでなく、

具体的な成功体験を積ませること。

例えば、小さなことでも

成功体験を作り出して、

「ほら、できたでしょ?」と認識させる。

この積み重ねが、長年の

自己否定パターンを書き換えていくんです。

自己否定の思考は、長年かけて

形成された強力な洗脳状態なんです。

だからこそ、それを解くには

ポジティブな方向への再洗脳が必要なんです。

新しい可能性に気づかせる時

多くの人は、自分の可能性に

気づいていないことがほとんどです。

そんな時、新しい視点を

繰り返し伝えることで、人生が開けるんですよね。

たとえば、こんな状況の人たち:

- 同じ仕事しかできないと思っている人

- 年齢的に遅いと諦めている人

- 自分には無理だと決めつけている人

これらの人たちは、

自分で自分の可能性を閉ざしています。

ここで「実はあなたにもできる」という

メッセージを、証拠とともに繰り返し伝えると、

少しずつ信念が変わっていくんです。

特に効果的なのは、

似た境遇から成功した人の例を示すこと。

「あの人ができたなら、

私にもできるかも」という気持ちが

芽生え始めるんですよね。

私の知り合いには、40代で

プログラミングを始めた人がいます。

最初は「こんな歳から無理だ」と

思っていたのに、半年後には

副業で収入を得るようになりました。

可能性を信じられない状態は、

一種の思考の洗脳状態なんです。

それを解くには、新しい可能性への

ポジティブな洗脳が必要なんですよ。

前向きな行動変容を促す時

人が行動を変えるのは、

実は感情が動いた時だけなんです。

この感情を動かすために、

洗脳的なテクニックが役立つんですよね。

例えば、次のような場面で:

- ダイエットを続けられない人

- 勉強が続かない人

- 新しいことに挑戦できない人

こういう人たちは、

頭では「やるべき」とわかっています。

でも、感情が動かないから

行動が続かないんですよね。

ここで「行動した先にある未来」を

鮮明にイメージさせることで、

感情を動かすことができるんです。

具体的には、成功した自分の姿を

細部まで描写してもらったり、

その状態になった時の感情を

体験してもらうんです。

私の友人は運動が続かなかったのですが、

「健康な体で子どもと遊ぶ自分」を

毎日イメージするようになってから、

3年以上も運動を続けられています。

これって、自分自身に

ポジティブな未来像を植え付ける

一種の自己洗脳なんですよね。

行動変容を促すには、

理屈よりも感情に訴える洗脳的アプローチが

効果的なんです。

洗脳スキルを使う際の3つの注意点

洗脳スキルは正しく使えば人を良い方向に導く強力なツールになります。

しかし間違った使い方をすると、

人間関係を壊し信頼を失う危険性もあるんです。

この記事では以下の3つの重要な注意点について詳しく解説します:

- 相手の利益を最優先にすること

- 虚偽の情報を使わないこと

- 依存関係を作らないよう気をつけること

これらの注意点を守ることで、

洗脳スキルを倫理的に正しく活用できるようになります。

実は多くの人がこれらの注意点を

知らないまま洗脳テクニックを使おうとして失敗しています。

ではこれから、それぞれの

注意点について詳しく見ていきましょう。

相手の利益を最優先にすること

洗脳スキルを使うなら、

絶対に相手の利益を最優先にしなければいけません。

なぜなら、相手の利益を考えない洗脳は

単なる操作や詐欺になってしまうからです。

例えば...

- 本当に相手のためになる提案をしているか

- 相手が得られるメリットは何か

- 自分の利益だけを考えていないか

これらを常に意識することが

とても大切なんですよね。

もっと具体的に言うと、

ダイエット商品を売る場合、単に「痩せられますよ」と言うだけでなく、

「この方法なら無理なく続けられて健康的に痩せられます」と伝えること。

つまり、本当に相手にとって

価値のあるものを提供する姿勢が必要なんです。

実はこの「相手の利益優先」という考え方は、

長期的な信頼関係を築く基盤にもなります。

だって考えてみてください。

あなたが誰かに「この人は私のことを本当に考えてくれている」と

思われたら、その信頼関係は簡単には崩れませんよね。

だからこそ、洗脳スキルを使う際には

常に「これは相手にとって本当に良いことか?」と

自問自答することが大切なんです。

虚偽の情報を使わないこと

洗脳テクニックを使うときは、

絶対に嘘の情報を使ってはいけません。

というのも、一度でも嘘がバレると

あなたへの信頼が完全に崩れ去ってしまうからです。

たとえば以下のようなことは避けるべきです:

- 効果を誇張する

- 存在しない証拠や実績を作り上げる

- 都合の悪い情報を隠す

これらは短期的には効果があるように

見えるかもしれませんが、長い目で見ると自滅します。

実際のところ、事実だけでも

十分に説得力のある内容は作れるんですよ。

ちょっと想像してみてください。

あなたが買った商品が宣伝と全く違ったらどう感じますか?

二度とその会社から買わないですよね。

事実を基にした正直なコミュニケーションは、

実は最も強力な洗脳テクニックの一つなんです。

なぜかというと、正直さは信頼を生み、

信頼こそが人の心を動かす最大の要素だからです。

ですから、魅力的に見せたいという

気持ちがあっても、決して事実を曲げないこと。

それが長期的に見て、

最も効果的な洗脳の方法なんですよ。

依存関係を作らないよう気をつけること

洗脳スキルを使う際は、

相手があなたに依存しないよう注意が必要です。

これは実はとても重要で、

健全な関係を維持するためには避けられない点なんです。

気をつけるべきポイントとしては:

- 常にあなたの助けがないと進めないような状況を作らない

- 自立できるようなスキルや知識も同時に与える

- 必要以上に恐怖や不安を煽らない

こういった点に注意することで、

健全な影響力を維持できるんですね。

より具体的に言うと、

例えばコーチングの場合、「いつでも私に頼っていいよ」ではなく、

「自分で判断できるようになるためのサポートをします」というスタンスが大切です。

依存関係が生まれると、

最初は良くても長期的には双方にとって不健全になります。

実は多くのカルト団体や悪質なビジネスは、

この依存関係を意図的に作り出しています。

彼らは「私がいないとあなたは成功できない」

「私の教えだけが正しい」といったメッセージを繰り返します。

でも本当に相手のことを考えるなら、

いずれはあなたがいなくても自立できるよう導くべきなんです。

結局のところ、健全な洗脳とは

相手の可能性を引き出し、自立を促すものであるべきです。

宗教団体の洗脳による信者獲得術7つ

宗教団体はある種の心理テクニックを駆使して、

人を自然と取り込んでいきます。

そのテクニックを知っておくと、

あなた自身が騙されるリスクを減らせます。

洗脳テクニックには以下の7つがあります。

- 特定の価値観だけを繰り返し教える

- 外部情報との比較を避けさせる

- 共同体意識を強化する

- 高額な献金や商品購入を当然と思わせる

- 段階的に依存度を高める

- 質問や疑問を抑制する環境を作る

- 脱会に対する恐怖心を植え付ける

これらのテクニックは巧妙に組み合わされて、

気づかないうちに人を取り込んでいきます。

どんな手口が使われているのか、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

特定の価値観だけを繰り返し教える

宗教団体は同じメッセージを

何度も何度も繰り返します。

これは単純接触効果という

心理学的な手法なんですよね。

例えば…

- 毎日同じ教えを聞かされる

- 教典の同じ箇所を何度も読まされる

- 特定のフレーズを繰り返し唱える

このように同じことを

繰り返し伝えられると、人は徐々に信じ始めます。

もっと身近な例で言うと、

テレビCMと同じ原理なんです。

最初は「なんだこの変な商品」と思っていても、

何度も見ているうちに「試してみようかな」と思い始める。

これって、私たちの脳が

「よく聞くことは正しいこと」と勘違いしやすい性質があるからなんです。

ちなみに、この繰り返しの教えには

外部の情報を否定する内容も含まれています。

だからこそ、一つの情報源だけでなく

複数の視点から物事を見る習慣が大切なんですよ。

外部情報との比較を避けさせる

宗教団体は外の世界の情報を

遮断しようとします。

なぜかというと、比較されると

彼らの教えの矛盾が見えてしまうからなんです。

例えば、

- 特定のメディアを「悪い影響がある」と禁止する

- 批判的な書籍や記事を読むことを制限する

- 団体外の人との交流を「危険」と教える

こうした制限をかけることで、

信者は他の視点を知る機会を失います。

これは子どもがお菓子しか食べたことがなくて、

野菜の存在を知らないようなものです。

比較する対象がなければ、

「これが普通」と思い込んでしまうんですよね。

実際、多くのカルト団体では

テレビやインターネットの利用を制限しています。

こうした状況では、自分が置かれている状況が

異常だと気づくのが難しくなってしまいます。

だからこそ、どんな情報でも

複数の情報源で確認する習慣が重要なんです。

共同体意識を強化する

宗教団体は「私たちは特別な仲間」という

強い共同体意識を作り出します。

これは人間の所属欲求を

巧みに利用した手法なんですよね。

たとえば、

- 特別な呼称や言葉遣いを導入する

- 独自の服装や髪型を推奨する

- 「選ばれた者」という特別感を与える

こうした特別感は、

人を団体に縛り付ける強力な接着剤になります。

日常生活で例えると、

学生時代の部活動や趣味のサークルと似ています。

でも宗教団体の場合は、

「私たちだけが真実を知っている」という

排他的な要素が加わるんです。

特に注目すべきは、

「私たち」と「外の世界」という

二項対立の構図を作り出すことです。

この仲間意識が強くなるほど、

団体から離れることへの心理的ハードルが高くなります。

結果として、明らかにおかしな教えでも

「仲間のため」に受け入れてしまうんです。

高額な献金や商品購入を当然と思わせる

宗教団体は徐々に信者から

お金を引き出す仕組みを作ります。

これは「コミットメントと一貫性の原理」を

利用した巧妙な手法なんです。

例えば、

- 最初は少額の寄付から始める

- 「神への捧げもの」と位置づける

- 献金額と信仰の深さを結びつける

このように段階的に金銭的負担を

増やしていくんですよね。

普通の生活で考えると、

最初は100円募金、次は1000円、そして10万円…と

少しずつ金額が上がっていくイメージです。

特に怖いのは、高額な支払いをした後、

人は自分の行動を正当化しようとする心理があること。

「こんなにお金を払ったんだから、

この教えは正しいはずだ」と思い込むんです。

認知的不協和という心理現象ですが、

一度大きな投資をすると、

それが間違いだったと認めるのが難しくなります。

だからこそ、お金の要求が増えていくときは

要注意のサインだと覚えておきましょう。

段階的に依存度を高める

宗教団体は少しずつ信者の

依存度を高めていきます。

これは「茹でガエル理論」のように、

変化に気づかせないための戦略なんです。

例えば、

- 最初は週1回の集会から始まる

- 徐々に活動頻度が増えていく

- やがて生活のすべてが団体中心になる

こうして気づかないうちに、

団体への依存度が高まっていくんですよね。

日常生活で例えると、

ゲームやSNSにハマっていく過程と似ています。

最初は「ちょっとだけ」のつもりが、

気づいたら一日中スマホを見ている…という感じです。

特に恐ろしいのは、この変化が

とても緩やかに進むこと。

だから「おかしいな」と

気づくタイミングを逃してしまいがちなんです。

もし身近な人が特定の団体に

時間を取られすぎていると感じたら、

それは危険信号かもしれません。

質問や疑問を抑制する環境を作る

宗教団体は疑問を持つことを

悪いこととして扱います。

これは批判的思考を封じ込めて、

盲目的な従順さを育てる手法なんです。

例えば、

- 質問すること自体が「信仰が足りない証拠」とされる

- 疑問を持つ人を公の場で叱責する

- 「理解できなくても信じるべき」と教える

このように疑問を持つこと自体を

罪悪感と結びつけるんですよね。

学校の授業で考えると、

「先生の言うことに疑問を持つな」と

言われるようなものです。

でも健全な組織では、

質問や疑問はむしろ歓迎されるものです。

特に危険なのは、「あなたにはまだ理解できない」

「もっと修行を積めば分かる」といった

先送りの返答が繰り返されること。

これにより信者は自分の判断力を

信じられなくなっていきます。

だからこそ、質問を歓迎しない団体には

要注意だと覚えておきましょう。

脱会に対する恐怖心を植え付ける

宗教団体は脱会することへの

恐怖を植え付けます。

これは出口を閉ざすことで、

信者を囲い込む最後の砦なんです。

例えば、

- 「団体を離れると不幸になる」と脅す

- 脱会者の悲惨な末路の噂を流す

- 「救済から外れる」という恐怖を与える

こうした脅しにより、

たとえ疑問を持っても脱会に踏み切れなくなります。

日常で例えると、

「この会社を辞めたら二度と就職できないよ」と

脅されるようなものです。

特に効果的なのは、

具体的な恐怖よりも漠然とした不安を与えること。

「何か悪いことが起きる」という

曖昧な恐怖は反証が難しいからです。

実際には、多くの脱会者が

新しい生活を健全に送っています。

しかし団体内にいる限り、

そうした事実を知る機会はありません。

だからこそ、恐怖による支配は

洗脳の重要な要素だと理解しておくべきです。

宗教における信者心理の4つの特徴

あなたの周りにも「なんか変だな」と思う人、いませんか?

実は宗教に入った人には、特徴的な心理変化が現れるんです。

これを知っておくと、自分自身や大切な人を守ることができます。

その特徴とは、

- 批判的思考能力が低下している

- 高額な要求にも応じやすくなっている

- 組織への依存度が高まっている

- 外部の意見を受け付けなくなっている

というものなんですね。

この4つの特徴は誰にでも起こり得るもので、決して他人事ではありません。

私たちの身近なところでも、こうした変化は静かに進行していることがあるんです。

では、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

批判的思考能力が低下している

信者になると、物事を疑って考える力が弱くなってしまうんです。

これは宗教団体が意図的に作り出す状態で、信者を操りやすくするための第一歩なんですよね。

例えば、

- 「先生の言うことは絶対」と思うようになる

- おかしいと思っても質問できなくなる

- 矛盾した教えでも受け入れてしまう

こういった状態に陥ってしまうんです。

もっと身近な例で言うと、友達が「この本に書いてあるから間違いない」と言って、明らかに怪しい健康法を始めたとします。

あなたが「それって科学的に証明されてるの?」と聞いても、「信じる者は救われる」みたいな返事しか返ってこない。

そんな状況、想像できますよね。

この状態になると、自分の頭で考えることをやめて、教えをそのまま受け入れるようになります。

だから、おかしな指示でも「これは修行だ」と思って従ってしまうんです。

自分の判断力を失うことは、実は人生の選択肢を狭めることにつながるんですよ。

だからこそ、何かを信じる時も「本当にそうかな?」と立ち止まって考える習慣が大切なんです。

高額な要求にも応じやすくなっている

信者になると、普通なら驚くような高額な要求でも、喜んで応じてしまうようになるんです。

これは価値観が変わってしまい、お金や時間の使い方に対する判断基準が歪んでしまうからなんですよ。

例えば、

- 月収の半分を寄付しても「当然」と感じる

- 高額な教材や儀式に何百万円も使う

- 家族のために使うべきお金を団体に捧げる

このような行動が当たり前になってしまうんです。

具体的には、年収300万円の人が月に10万円の献金をしても「救いのためだから」と感じてしまったり。

高額な聖書や教材を買わされても「これは投資だ」と思い込んでしまうんですね。

こうなると、家族との関係も悪化しがちです。

「なぜそんなにお金を使うの?」という家族の心配も、「理解してくれない」と感じてしまいます。

実際、多くの宗教トラブルは、この「お金」の問題から表面化することが多いんです。

だからこそ、自分や周りの人のお金の使い方に急な変化があったら、注意が必要なんですよ。

普通の感覚を失わないように、時々「これって本当に必要なことかな?」と自問することが大切です。

組織への依存度が高まっている

信者になると、日常の判断まで組織に頼るようになってしまうんです。

これは自分の意思決定能力が奪われ、組織なしでは生きられないと思い込まされた状態なんですよね。

例えば、

- 何か決める時に「教祖様ならどうするか」と考える

- 団体の活動が最優先になり、家族や仕事が二の次になる

- 組織を離れる恐怖感が強くなる

こういった状態になってしまうんです。

もっと具体的に言うと、転職するかどうかの相談を家族ではなく教団の人にするようになったり。

休日も自分の時間ではなく、勧誘活動や集会で埋め尽くされるようになるんですね。

この依存状態が強まると、「もし組織を離れたら、私はどうなるんだろう」という不安が強くなります。

そして、その不安こそが脱会を難しくする大きな心理的障壁になるんです。

組織への依存は徐々に進行するので、気づいた時には深みにはまっていることが多いんですよ。

健全な関係とは、自分の意思で選べる自由があることです。

「この集まりに行かないと不安」と感じたら、それは依存の兆候かもしれません。

外部の意見を受け付けなくなっている

信者になると、外からの批判や忠告を完全に遮断してしまうようになるんです。

これは組織が「外部は敵」という考えを植え付けることで、信者を孤立させ、さらに支配しやすくするためなんですよ。

例えば、

- 家族の心配を「迫害」と感じる

- メディアの報道を「嘘」と決めつける

- 批判する人を「悪魔に操られている」と思う

こんな風に考えるようになってしまうんです。

より身近な例で言うと、親が「その団体、ニュースで問題になってたよ」と心配しても、「世間は真実を理解していない」と反発してしまう。

友人が「最近変わったね」と言っても、「あなたは救われていないから分からないんだ」と思ってしまうんですね。

この状態になると、周りの人との会話が成立しなくなり、どんどん孤立していきます。

そして孤立が進むほど、組織への依存度はさらに高まるという悪循環に陥るんです。

外部の意見を聞けなくなることは、実は自分の世界を狭めることになります。

様々な視点から物事を見られなくなり、思考の柔軟性が失われていくんですよ。

だからこそ、「この考えに反対する意見も聞いてみよう」という姿勢を持つことが、健全な判断力を保つ秘訣なんです。

宗教ビジネスモデルの収益構造3つ

宗教ビジネスには驚くほど

儲かる3つの仕組みがあります。

この収益構造を理解すれば、

どんなビジネスでも応用できる原則が見えてきます。

その3つの仕組みとは、

- 少ない労力で大きな利益を生み出す仕組み

- 信者の継続的な献金システム

- 高単価商品・サービスの販売戦略

なんですよね。

これらは宗教団体だけでなく、

実は多くの成功企業も取り入れている方法です。

どうやって少ない労力で大きく稼ぎ、

長期的な収入を確保しているのか。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

少ない労力で大きな利益を生み出す仕組み

宗教ビジネスの最大の特徴は、

少ない労力で莫大な利益を生み出せること。

これは信者という熱狂的な

支持者を作り出すからなんです。

例えば、

- 一度の説法で何百人もの信者から献金を集められる

- 信者同士が新しい信者を勧誘してくれる

- 教えを広めるボランティアが無償で働いてくれる

こういった仕組みが

自然と出来上がるんですよね。

特に注目したいのは、

信者自身が新しい信者を連れてくる点です。

これって考えてみると、

普通のビジネスでいう「紹介営業」と同じ。

でも宗教の場合は報酬なしで

信者が勧誘活動をしてくれるんです。

なぜそんなことが可能かというと、

「救いをもたらす」という大義名分があるから。

「大切な人にも知ってほしい」という

気持ちから自発的に広めてくれるんですね。

この仕組みをビジネスに応用すると、

アフィリエイトやMLMのような形になります。

でも宗教の場合はさらに強力で、

信者は金銭的報酬なしでも動いてくれる。

だからこそ少ない労力で

大きな利益を生み出せるんです。

信者の継続的な献金システム

宗教ビジネスのすごいところは、

継続的な収入源を確保している点です。

これは信者から定期的に

献金を集める仕組みがあるからなんですよね。

例えば、

- 毎週の礼拝での献金

- 月々の会費や寄付

- 年間行事に合わせた特別献金

このような形で、

定期的に収入が入ってくる仕組みがあります。

特に興味深いのは、

これが強制ではなく自発的だという点。

信者は「神のため」「救済のため」と

思って喜んでお金を払うんです。

これってビジネスでいう

サブスクリプションモデルとそっくり。

でも普通のサブスクと違って、

解約率がめちゃくちゃ低いんですよね。

なぜなら信者にとって献金は

「義務」や「恩返し」という意味を持つから。

さらに面白いのは、

献金額に上限がないこと。

「できる範囲で」と言いながらも、

多く献金する人ほど評価される雰囲気があります。

この「継続的な小さな収入」が

積み重なることで大きな利益になるんです。

こういう仕組みこそが、

宗教ビジネスの安定した収益基盤なんですよ。

高単価商品・サービスの販売戦略

宗教ビジネスの収益の柱として、

驚くほど高額な商品やサービスがあります。

これが成立するのは、

信者の価値観が特殊だからなんです。

例えば、

- 高額な聖書や教典

- 特別な祈祷や儀式の料金

- 「聖地」への高額ツアー

- 「ご利益」のある高額なお守りや置物

こういったものが

普通に売れてしまうんですよね。

特に面白いのは、

これらの原価はとても低いことが多い点です。

たとえば1000円で作れる物を

10万円で販売することも珍しくありません。

なぜこんなことが可能かというと、

信者には「価値の比較」をしないフィルターがかかっているから。

一般的な消費者なら

「これって本当にこの値段する?」と考えますよね。

でも信者は「救いのため」「魂のため」と

考えるので、価格に疑問を持ちにくいんです。

さらに、高額なものほど

「特別な効果がある」と信じる傾向があります。

これは心理学でいう「価格効果」で、

高いものほど効果があると思い込む心理です。

この仕組みをうまく使って、

通常では考えられない利益率を実現しています。

だからこそ宗教ビジネスは、

高単価商品で大きな収益を上げられるんです。

信者を増やすべき5つの理由

信者を増やすことは現代の

ビジネスにおいて必須戦略です。

あなたのブランドを熱狂的に

支持してくれる人たちがいれば、

ビジネスは驚くほど

安定して成長していきます。

その理由は主に以下の5つです。

- ビジネスの収益が安定するから

- 強固なコミュニティが形成できるから

- 商品やサービスの改善点が明確になるから

- 口コミによる自然な拡散が期待できるから

- 長期的な関係性を構築できるから

これらはどれも単なる顧客獲得とは

全く次元の異なるメリットです。

普通のお客さんと信者では

もたらす価値が段違いなんですよね。

では、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

ビジネスの収益が安定するから

信者がいると収益が

驚くほど安定するようになります。

なぜかというと、信者は

あなたの新商品を必ず買ってくれるからです。

例えば、

- 新商品を出した途端に即完売

- 値段が高くても文句を言わない

- 定期的に購入してくれる

こんな状況が

当たり前になるんです。

アップル製品を考えてみてください。

新型iPhoneが発売されると、

何十万円もする商品なのに

発売日に行列ができますよね。

これこそが信者の力であり、

予測可能な収益につながります。

信者がいれば売上の見込みが

立てやすくなるというわけです。

景気の変動に左右されにくく、

安定したキャッシュフローが得られる。

これって中小企業や個人事業主にとって

本当に大きな強みになりますよね。

だからこそ、信者を増やすことは

ビジネスの安定に直結するんです。

強固なコミュニティが形成できるから

信者がいると、自然と強固な

コミュニティが形成されます。

これは単なるファンクラブとは

全く違うレベルの結束力なんです。

たとえば、

- メンバー同士で交流が生まれる

- 共通の価値観で繋がっている

- 自発的に集まって活動する

このような現象が

自然発生するんですね。

ホンダのスーパーカブのファンクラブや

ハーレーダビッドソンのオーナーズクラブを

想像してみてください。

彼らは単なる顧客ではありません。

同じ価値観を持つ仲間として

深い絆で結ばれているんです。

このようなコミュニティがあると、

新規顧客の獲得コストも下がります。

なぜなら、コミュニティ自体が

魅力となって人を引き寄せるからです。

また、困ったときには

このコミュニティが支えになります。

だからこそ、強固なコミュニティは

ビジネスの大きな資産になるんです。

商品やサービスの改善点が明確になるから

信者がいると、商品やサービスの

改善点が驚くほど明確になります。

なぜなら、信者は熱心に

フィードバックをくれるからなんです。

例えば、

- 細かい不満点を教えてくれる

- 競合と比較した意見をくれる

- 改善案まで提案してくれる

こういった貴重な情報が

どんどん集まるんですよ。

任天堂のゲームを考えてみてください。

熱心なファンは細部まで分析し、

SNSやフォーラムで詳細な

レビューを投稿しますよね。

これは無料の市場調査と

同じ価値を持っています。

高額なマーケティングリサーチを

しなくても生の声が集まるんです。

さらに、信者からのフィードバックは

本音であることが多いです。

彼らはあなたの成功を

心から願っているからこそ、

率直な意見を

惜しみなく提供してくれます。

このような質の高いフィードバックが

商品改善の大きな武器になるんです。

口コミによる自然な拡散が期待できるから

信者がいると、口コミによる

自然な拡散が起こります。

これは、どんな広告よりも

効果的なマーケティングになるんです。

たとえば、

- SNSでの熱心な紹介

- 友人や家族への推薦

- オンラインレビューの投稿

こんな形で自然と

広がっていくんですね。

スターバックスのファンを

思い浮かべてみてください。

彼らは新商品が出るたびに

インスタグラムに投稿し、

友達を店に連れていき、

熱心に魅力を語りますよね。

これは単なる宣伝ではなく、

信頼できる人からの推薦です。

統計によると、友人からの推薦は

広告よりも10倍以上信頼されるんですよ。

また、信者による拡散は

広告費をかけずに行われます。

つまり、マーケティング費用を

大幅に削減できるということ。

だからこそ、口コミによる自然拡散は

ビジネス成長の強力なエンジンになるんです。

長期的な関係性を構築できるから

信者との関係は、単なる取引を

超えた長期的な絆になります。

これは一時的な売上より

はるかに価値のあるものなんです。

例えば、

- 何年も継続して購入してくれる

- あなたの成長を応援してくれる

- 困難なときも離れない

こういった関係が

自然と築かれていきます。

老舗の和菓子屋さんの常連客を

想像してみてください。

彼らは何十年も通い続け、

店の歴史を知り、

時には店主の子どもの

成長まで見守りますよね。

これは単なる顧客関係ではなく、

人生を共有する関係です。

このような長期的な関係があると、

ビジネスの浮き沈みに関わらず、

安定した支持を

得続けることができます。

また、信者との長い付き合いは

あなた自身の成長にも繋がります。

だからこそ、長期的な関係構築は

ビジネスの最大の財産になるんです。

信者を効果的に増やす7つの基本ステップ

あなたのメッセージに強く共感し、

熱心に支持してくれる人が欲しいですよね。

そんな「信者」と呼べる熱狂的な

ファンを作る方法があるんです。

この記事を読めば、誰でも

実践できる7つのステップが分かります。

その7つのステップとは、

- STEP1. 明確なビジョンを打ち出す

- STEP2. ターゲット層を絞り込む

- STEP3. 価値提供を最優先する

- STEP4. 共感できるストーリーを語る

- STEP5. 双方向のコミュニケーションを確立する

- STEP6. コミュニティ意識を育てる

- STEP7. 継続的な関係構築を行う

です。

これらは特別な才能がなくても

誰でも実践できる具体的な方法なんです。

知識を身につけて実践すれば、

あなたも信者を増やせますよ。

それでは、それぞれのステップを

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 明確なビジョンを打ち出す

人は明確な目標や夢を

持つ人に惹かれるものです。

なぜなら、はっきりしたビジョンは

人々に方向性と希望を与えるからなんですね。

例えば、

- 「5年後にこうなりたい」と具体的に語る

- 「こんな世界を作りたい」という思いを伝える

- 自分の信念を一貫して表現する

このように、あなたが目指す

未来を明確に示すことが大切です。

実際に有名な起業家や

インフルエンサーを見てみると、

ほとんどの人が明確なビジョンを

持っていることに気づきますよね。

ビジョンがあいまいだと、

人はついてこようという気持ちになりません。

だからこそ、まずは自分が

何を目指しているのかを明確にして、

それを分かりやすい言葉で

伝えることから始めましょう。

あなたの情熱が伝わるビジョンこそが、

信者を引き寄せる最初の一歩なんです。

STEP2. ターゲット層を絞り込む

「みんなに好かれよう」とすると、

結局誰にも強く響かなくなります。

これはね、特定の人たちに

深く刺さるメッセージを届けるためなんです。

例えば、

- 年齢や性別などの基本的な属性

- 悩みや課題、願望

- 価値観や興味関心

こういった要素で、あなたの

メッセージが響く相手を絞り込みます。

例えば子育て中の30代女性と

定年後の60代男性では、

関心事も言葉の受け取り方も

まったく違いますよね。

もっと具体的に言うと、

「子育てに悩む共働きの30代ママ」や

「セカンドキャリアを模索する

定年間近の会社員」というように

細かく設定すると効果的です。

絞り込むことで逆に、

その層には強烈に響くメッセージが作れます。

だから、最初から広く浅くではなく、

まずは特定の層に深く刺さることを目指しましょう。

ターゲットを明確にすることで、

本当にあなたの信者になる人を見つけられるんです。

STEP3. 価値提供を最優先する

信者を増やすためには、

まず与えることから始めましょう。

なぜかというと、人は自分に

価値を与えてくれる人に惹かれるからです。

例えば、

- 役立つ情報やノウハウを無料で提供する

- 相手の悩みを解決するヒントを与える

- 精神的な支えや励ましの言葉を贈る

このように、相手にとって

価値のあるものを惜しみなく提供します。

特に最初の段階では、

見返りを求めず与え続けることが大切です。

私の知り合いのコンサルタントは、

半年間毎日無料でアドバイスを続けました。

その結果、信頼を得て

有料サービスに申し込む人が増えたんです。

ここで大事なのは、

本当に相手のためになる価値を提供すること。

表面的なものではなく、

相手の人生を良くする本質的な価値です。

価値提供を続けることで信頼関係が生まれ、

自然と信者が増えていくんですよ。

STEP4. 共感できるストーリーを語る

人は論理より感情で

動くことが多いんです。

これはね、心を動かすストーリーが

強い信頼関係を築くからなんですよ。

例えば、

- あなた自身の失敗体験

- 困難を乗り越えた経験

- 価値観が変わった瞬間

こういった実体験を

正直に語ることが大切です。

特に苦労した経験や

失敗談を包み隠さず話すと、

「この人は本当のことを

話してくれている」という信頼感が生まれます。

例えば起業家の多くは、

最初の失敗体験を隠さず話しますよね。

そうすることで、今の成功が

より説得力を持つようになります。

また、ストーリーには

聞き手が自分を重ねられる要素が必要です。

「私もそうだった」と思える部分があると、

強い共感が生まれるんですね。

共感を呼ぶストーリーこそが、

単なるファンを熱狂的な信者に変える力なんです。

STEP5. 双方向のコミュニケーションを確立する

一方的に発信するだけでは、

強い絆は生まれないものです。

なぜなら、人は自分の意見や

存在が認められたと感じると、

より強い親近感を

抱くようになるからなんです。

例えば、

- コメントやメッセージに丁寧に返信する

- 質問を積極的に受け付ける

- フィードバックを求め、実際に取り入れる

こういった双方向のやりとりが

信頼関係を深めていきます。

SNSを上手く活用している

インフルエンサーを見ると、

ほとんどの人がフォロワーとの

コミュニケーションを大切にしていますよね。

特に初期段階では、

一人一人に丁寧に対応することが重要です。

「この人は私の声を

聞いてくれている」という実感が、

人を単なるフォロワーから

信者へと変えていくんです。

そして、相手の意見を尊重し、

時には自分の考えを変える柔軟さも必要です。

双方向のコミュニケーションこそが、

長期的な信頼関係の基盤になるんですよ。

STEP6. コミュニティ意識を育てる

人は所属欲求を持っていて、

「仲間」と感じられる場所を求めているんです。

これはね、同じ価値観を持つ人々の

つながりが強い帰属意識を生むからなんですよ。

例えば、

- メンバー同士が交流できる場を作る

- 共通の目標や課題に一緒に取り組む

- 特別な呼び名や合言葉を作る

こういった工夫で、仲間意識を

高めることができます。

実際に成功している多くの

ビジネスやブランドを見ると、

単なる顧客ではなく、

コミュニティのメンバーとして

人々を巻き込んでいることが

わかりますよね。

例えばアップル製品のユーザーは、

単なる消費者以上の帰属意識を持っています。

また、メンバー同士が

助け合える環境を整えることも大切です。

あなたからの一方的な価値提供だけでなく、

メンバー間での価値交換が生まれると、

コミュニティはより強固になります。

帰属意識の強いコミュニティこそが、

熱狂的な信者を生み出す土壌なんです。

STEP7. 継続的な関係構築を行う

信頼関係は一朝一夕には

築けないものなんです。

これはね、長期的な視点で

コツコツと関係を深めていくことが、

本当の信者を増やす

秘訣だからなんですよ。

例えば、

- 定期的に連絡を取り続ける

- 記念日や特別な日に祝福のメッセージを送る

- 時間の経過とともに深まる価値を提供する

こういった継続的な

関わりが大切なんです。

多くの人は最初の熱が冷めると

連絡が途絶えがちになりますが、

本当の信頼関係は

そこからが勝負なんですよね。

例えば、私の知り合いの

コーチは、プログラム終了後も

定期的に元クライアントに

近況を尋ねるメールを送っています。

そうすることで、数年後に

また新しい依頼が舞い込むことも多いんです。

また、長期的な関係では

相手の変化や成長に合わせて、

提供する価値も

変化させていくことが重要です。

継続的な関係構築こそが、

一時的なファンではなく、

生涯のサポーターとなる

信者を生み出す最大の秘訣なんです。

信者を増やす際に避けるべき4つの失敗例

あなたのビジネスや活動に共感してくれる人を増やすには、避けるべき落とし穴があります。

多くの人が知らないうちに、信頼関係を壊す行動をとってしまい、せっかくのファンを失っているんです。

この記事では以下の4つの失敗例について詳しく解説します:

- 過度な押し売りをしてしまうこと

- 一貫性のないメッセージを発信すること

- フィードバックを無視すること

- 短期的な利益だけを追求すること

これらは一見わかりやすそうに見えて、実際にはほとんどの人が無意識のうちに犯してしまう間違いなんです。

特に熱意がある人ほど、相手のことを考えずに自分の思いを押し付けてしまいがちです。

それぞれの失敗例について詳しく見ていきましょう。

過度な押し売りをしてしまうこと

信者を増やそうとするとき、一番やってはいけないのが過度な押し売りです。

これは相手の気持ちや状況を無視して、自分の考えや商品を強引に勧めてしまうことなんですよ。

例えば:

- 初対面の人にいきなり商品を勧める

- 断られても何度も勧誘を続ける

- 相手の悩みを聞かずに解決策を押し付ける

こういった行動は、相手に「この人は自分のことを本当に考えてくれているのか?」という疑問を抱かせます。

特にSNSでよく見かけるのが、フォローしてすぐDMで商品を売りつけてくる人ですよね。

そんな行動をされると、ほとんどの人はブロックしたくなるものです。

大切なのは、まず相手との信頼関係を築くことなんですよ。

押し売りではなく、相手が求めている価値を提供することで、自然と興味を持ってもらえるようになります。

そうすれば、あなたの話に耳を傾け、共感してくれる人が増えていくんです。

一貫性のないメッセージを発信すること

信者を増やす上で致命的なのが、一貫性のないメッセージを発信してしまうことです。

これは今日言ったことと明日言うことが違うような状態で、人々はそんな発信者を信頼できなくなるんですよね。

例えば:

- 昨日は「健康第一」と言っていたのに今日は「お金第一」と言う

- ある商品を絶賛した後、すぐに競合商品も絶賛する

- 主義主張がコロコロ変わる

このような矛盾した行動は、あなたの言葉の信頼性を大きく損ねてしまいます。

特にSNSの発信履歴は簡単に見返せるので、矛盾点はすぐに指摘されてしまうんですよ。

私も以前、あるインフルエンサーをフォローしていたんですが、その人の意見が週ごとにコロコロ変わるのを見て不信感を抱き、フォローを外してしまいました。

一貫性を保つには、自分の軸をしっかり持つことが大切です。

すべての発信が一本の筋で繋がっていると、人々はあなたの言葉に重みを感じ、信頼してくれるようになります。

結局のところ、人は一貫性のある人に安心感を覚え、その人の周りに集まるものなんです。

フィードバックを無視すること

信者を増やす過程で、多くの人が見落としがちなのがフィードバックの重要性です。

フォロワーからの意見や反応を無視してしまうと、彼らは「自分の声は届いていない」と感じて離れていってしまうんですよね。

例えば:

- コメントに全く返信しない

- 批判的な意見を即座に削除する

- 同じ質問が何度も来ているのに対応しない

このような行動は、せっかく興味を持ってくれた人との関係を壊してしまいます。

特にオンラインコミュニティでは、リーダーの反応の早さや丁寧さが信頼感につながるんです。

私の知り合いは、毎日30分だけフォロワーからのDMに返信する時間を設けているんですが、それだけで「この人は本当に自分たちのことを考えてくれている」という評価を得ています。

フィードバックを活かすことで、あなたの発信はどんどん良くなっていきます。

批判的な意見も、実は成長するための貴重な情報なんですよ。

だからこそ、フィードバックを大切にして、常に改善する姿勢を見せることが信者を増やす秘訣なんです。

短期的な利益だけを追求すること

信者を増やす上で最も自滅的な行動が、短期的な利益だけを追い求めることです。

これは目先の売上や数字にとらわれて、長期的な関係構築を犠牲にしてしまう状態なんですよね。

例えば:

- 質の低い商品を高額で販売する

- 過大な約束をして期待を裏切る

- 信頼を得た後に次々と高額商品を売りつける

こういった行動は一時的には利益をもたらすかもしれませんが、長期的には信頼を失うことになります。

特にインターネット時代では、悪評はあっという間に広がってしまうんです。

私も以前、ある有名インフルエンサーの高額講座を購入したことがありますが、内容が宣伝と全く違って失望しました。

その後、その人の発信をすべて信じられなくなり、周りの人にも注意するようになったんです。

大切なのは、提供する価値と対価のバランスを常に考えることです。

短期的には損に見えても、長期的な信頼関係を築くことが、結果的には最大の利益につながります。

真に信者を増やしたいなら、短期的な利益より長期的な信頼構築を優先することが不可欠なんです。

信者を維持するための6つの実践テクニック

一度獲得した信者を長期的に

維持する方法があるんです。

これを知っておけば、

あなたのファンはどんどん増えていきます。

その6つの方法が、

- 定期的に価値ある情報を提供する

- 特別感のある体験を創出する

- メンバー同士の交流を促進する

- 個人的な繋がりを大切にする

- 信頼関係を常に優先する

- 変化や進化を恐れずに挑戦する

なんですよね。

これらは単なるテクニックではなく、

人間関係の本質に根ざしたものです。

どれも実践しやすいものばかりなので、

ぜひ取り入れてみてください。

それでは、ひとつずつ

詳しく解説していきますね。

定期的に価値ある情報を提供する

価値ある情報を定期的に提供することが、

信者維持の最も基本的な方法です。

なぜなら、人は自分に役立つ情報を

継続的にくれる人を信頼するからなんですね。

例えば、

- 毎週のメールマガジン

- 月に一度のウェビナー

- 定期的なSNS投稿

このような形で、

コンスタントに情報を届けましょう。

特に効果的なのは、

他では手に入らない独自の視点や情報です。

「あ、この人からしか

得られない情報だ」と思われると、

あなたの価値はグンと上がります。

でも気をつけたいのは、

量より質の方が大事だということ。

内容の薄い情報を

たくさん発信するよりも、

本当に役立つ情報を適切なタイミングで

届ける方が効果的です。

だからこそ、自分の専門分野で

常に学び続けることが大切なんですよ。

価値ある情報を提供し続けることで、

信者はあなたの元に留まり続けるんです。

特別感のある体験を創出する

特別感のある体験を提供することは、

信者を維持する強力な方法です。

これは人が「自分は選ばれた存在だ」と

感じたいという心理に基づいています。

例えば、

- 限定メンバー向けのイベント

- 先行アクセスの権利

- 特別な称号やバッジの付与

こういった特別感を

演出することが効果的です。

具体的には、会員限定の

オンラインコミュニティを作ったり、

先行販売の権利を与えたりする方法があります。

これにより「自分だけの特別な体験」

という感覚を生み出せるんです。

ここで大事なのは、

その特別感が見せかけではなく、

本当の価値を持っていることです。

例えば私の知り合いは、

顧客の誕生日に手書きのカードを

送っているんですが、これが

すごく喜ばれているんですよね。

コストはほとんどかかりませんが、

その心遣いが特別感を生み出しています。

特別な体験を提供することで、

信者はあなたとの関係を

大切にしたいと思うようになります。

メンバー同士の交流を促進する

メンバー同士の交流を促進することは、

コミュニティの結束を強める鍵なんです。

なぜなら、人は所属意識を

強く求める生き物だからですね。

例えば、

- オンラインフォーラムの設置

- 定期的なグループミーティング

- メンバー同士のコラボ企画

このような機会を

積極的に作ることが大切です。

特に効果的なのは、

共通の目標に向かって

一緒に取り組む活動です。

同じ目標を持つ仲間がいると、

その集団から離れにくくなるんですよね。

ここで注意したいのは、

交流の場を提供するだけでなく、

初めは積極的にファシリテートすることです。

例えば、新しいメンバーを

古参メンバーに紹介したり、

共通の話題を振ったりする

サポートが必要です。

私の友人は料理教室を開いていますが、

レッスン後に必ず30分の

お茶会の時間を設けています。

そこで生まれた交流が、

生徒さんたちの継続率を

大幅に上げているそうです。

メンバー同士の絆が強まれば、

あなたのコミュニティは

自然と維持されていくんです。

個人的な繋がりを大切にする

個人的な繋がりを大切にすることは、

信者維持の核心部分です。

これは人間が根本的に

「自分を理解してくれる人」との

関係を求めているからなんですね。

例えば、

- 名前を覚えて呼びかける

- 個人的な状況を気にかける

- 記念日や成果を祝福する

こういった小さな心遣いが

大きな違いを生み出します。

特に効果的なのは、

相手の発言や行動を

しっかり覚えておくことです。

「前回こんな話をしていましたよね」

と言われると、人は驚くほど

喜ぶものなんですよ。

ただし、大切なのは

演技ではなく真摯な関心です。

無理に親しくしようとするのではなく、

本当に相手のことを

気にかけることが大切です。

私自身、ブログのコメントに

必ず返信するようにしていますが、

それだけで多くの読者さんが

定期的に訪れてくれるようになりました。

個人的な繋がりを感じられると、

人はその関係を続けたいと

強く思うようになるんです。

信頼関係を常に優先する

信頼関係を常に優先することは、

長期的な信者維持に不可欠です。

なぜなら、一度失った信頼を

取り戻すのは非常に難しいからですね。

例えば、

- 約束は必ず守る

- 誠実にコミュニケーションをとる

- ミスがあれば素直に認める

これらの行動が

信頼関係の基盤となります。

特に重要なのは、

短期的な利益よりも

信頼関係を優先する姿勢です。

目先の売上よりも、

長期的な関係構築を

重視する姿勢が大切なんです。

ここで気をつけたいのは、

信頼は日々の小さな行動の

積み重ねで築かれるということ。

大きな約束を一度守るよりも、

小さな約束を何度も守り続ける方が

信頼は深まります。

私の知り合いのコンサルタントは、

クライアントに不利な提案でも

正直に伝えることを徹底しています。

短期的には損をしても、

その誠実さが長期的な

信頼につながっているそうです。

信頼関係を最優先にすることで、

信者は長く付き従ってくれるんです。

変化や進化を恐れずに挑戦する

変化や進化を恐れずに挑戦することは、

信者を飽きさせない秘訣です。

これは人間が本能的に

新しい刺激を求める生き物だからなんですね。

例えば、

- 新しいコンテンツの形式を試す

- 最新の知識やトレンドを取り入れる

- 自分自身の成長を見せる

このような挑戦が

信者を引きつけ続けます。

特に効果的なのは、

信者と一緒に成長していく

姿勢を見せることです。

「一緒に新しいことに

チャレンジしていこう」という

姿勢が共感を生むんですよね。

ただし、変化させるのは

表面的な部分だけにして、

核となる価値観は一貫させることが大事です。

あまりにも急激な変化は

信者を混乱させてしまいます。

私の友人のユーチューバーは、

毎年一つ新しいコンテンツ形式を

取り入れることにしています。

それが視聴者の期待と

新鮮さのバランスを

うまく保っているそうです。

変化と挑戦を続けることで、

信者は常にあなたから

新しい価値を得られると感じるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 誘導と洗脳は本質的に同じで、人の行動や考え方に影響を与える行為である

- 影響力の強さによって誘導と洗脳は区別され、グラデーションのように連続的に存在する

- 目的と意図によって良い洗脳と悪い洗脳が区別される

- 効果的な誘導には明確な方向性の提示と相手の価値観に合わせた言葉選びが重要

- 倫理的な影響力の行使には相手の利益を最優先にすることが不可欠

- 熱中症予防や交通安全の呼びかけなど、社会には良い洗脳が多く存在する

- 洗脳は繰り返し、感情への訴えかけ、権威や集団の力を利用している

- 有害な洗脳から身を守るには情報の出所確認と批判的思考が重要

- 信頼関係の構築と透明性の確保が倫理的な影響力の基盤となる

- 相手の自己決定権を尊重することが、長期的な信頼関係につながる

まとめ

誘導と洗脳の関係性について理解することは、私たちの日常生活で大きな力になります。

この記事では、両者の本質的な共通点から始まり、影響力の強さによる違い、そして意図と結果で評価する視点の重要性まで解説してきました。

誘導と洗脳は根本的には同じことを指していて、どちらも人の行動や考え方に影響を与える行為です。

その違いは主に影響力の強さにあり、明確な境界線はなくグラデーションのように存在しています。

特に重要なのは、これらの技術自体が良いか悪いかではなく、その目的と使い方によって評価されるべきだということです。

熱中症予防の呼びかけや交通安全の標語など、私たちの周りには実は「良い洗脳」がたくさんあります。

これらは命を守るために必要な行動変容を促す、社会的に価値のあるものなんですね。

一方で、洗脳のメカニズムを理解することで、悪意ある影響から自分を守ることもできます。

情報の出所を確認し、複数の情報源から検証する習慣をつけることが大切です。

そして、批判的思考を養い、自分の価値観と照らし合わせて判断する力を持つことが最終的な防衛線となります。

影響力を倫理的に活用するには、相手の利益を最優先にし、透明性を保ち、自由意志を尊重することが基本原則です。

これらの知識を身につければ、ビジネスでもプライベートでも、より効果的かつ倫理的にコミュニケーションを取れるようになるでしょう。

人の心を動かす力は、使い方次第で世界をより良くすることも、傷つけることもできます。

この記事で学んだことを活かして、あなた自身の影響力を正しく、そして最大限に発揮してください。

よくある質問

洗脳と誘導の違いは何ですか?

洗脳と誘導は本質的に同じ行為です。どちらも人の行動や考え方に影響を与えるものですが、主な違いは影響力の強さにあります。誘導は穏やかな示唆や提案で選択の余地を残す場合が多いのに対し、洗脳はより強力で継続的な働きかけです。例えば、お店の「いらっしゃいませ」は軽い誘導ですが、宗教団体が長期間にわたって特定の考え方だけを教え込むのはより強い洗脳に近いと言えます。

良い洗脳と悪い洗脳の見分け方はありますか?

良い洗脳と悪い洗脳の見分け方は、主に「目的」と「結果」にあります。良い洗脳は相手の利益を最優先にし、長期的な幸福や成長につながります。例えば、健康のために水分補給を促す広告や子どもに規則正しい食生活を教えることは良い洗脳です。一方、悪い洗脳は相手の自由意志を奪い、依存関係を作り出します。見分けるポイントは、「相手の自己決定権が尊重されているか」「透明性が保たれているか」「短期的な利益だけを追求していないか」です。

洗脳されやすい人の特徴はありますか?

洗脳されやすい人には、いくつかの特徴があります。批判的思考能力が弱く、情報を鵜呑みにしやすい人、所属欲求が強く集団に受け入れられたい人、人生の転機や不安定な時期にある人は特に影響を受けやすいです。また、外部情報との接触が少なく、比較する視点を持てない環境にいる人も洗脳されやすくなります。誰でも完全に免疫があるわけではなく、状況によっては誰もが洗脳の対象になり得るという点が怖いところです。自分の考えを常に見直し、複数の情報源から検証する習慣が大切です。

宗教団体の洗脳から身を守るにはどうすればいいですか?

宗教団体の洗脳から身を守るには、いくつかの重要な対策があります。まず、情報の出所を常に確認し、複数の情報源から検証する習慣をつけましょう。「この団体について他の人はどう評価しているか」を調べることが大切です。また、批判的思考を養い、疑問を持つことを恐れないでください。高額な要求や外部との接触制限を求められたら、それは危険信号です。さらに、重要な決断の前には信頼できる人に相談し、自分の価値観と照らし合わせて考えることも効果的です。洗脳は徐々に進行するので、早い段階で気づくことが何よりも重要なのです。

洗脳テクニックを倫理的に使うことはできますか?

はい、洗脳テクニックを倫理的に使うことは可能です。倫理的な使い方の鍵は、相手の利益を最優先にすることです。例えば、子どもの健康のために「野菜を食べると強くなれる」と伝えることは良い洗脳と言えます。倫理的に使うための3つの原則は、「相手の利益を最優先にする」「透明性を保つ」「自由意志を尊重する」です。具体的には、悪習慣から抜け出せない人を導いたり、自己否定の思考パターンを変えたりする場面で、相手の人生を良くする方向に使うことができます。大切なのは、短期的な自分の利益ではなく、相手の長期的な幸福を考えることなのです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。