このノウハウについて

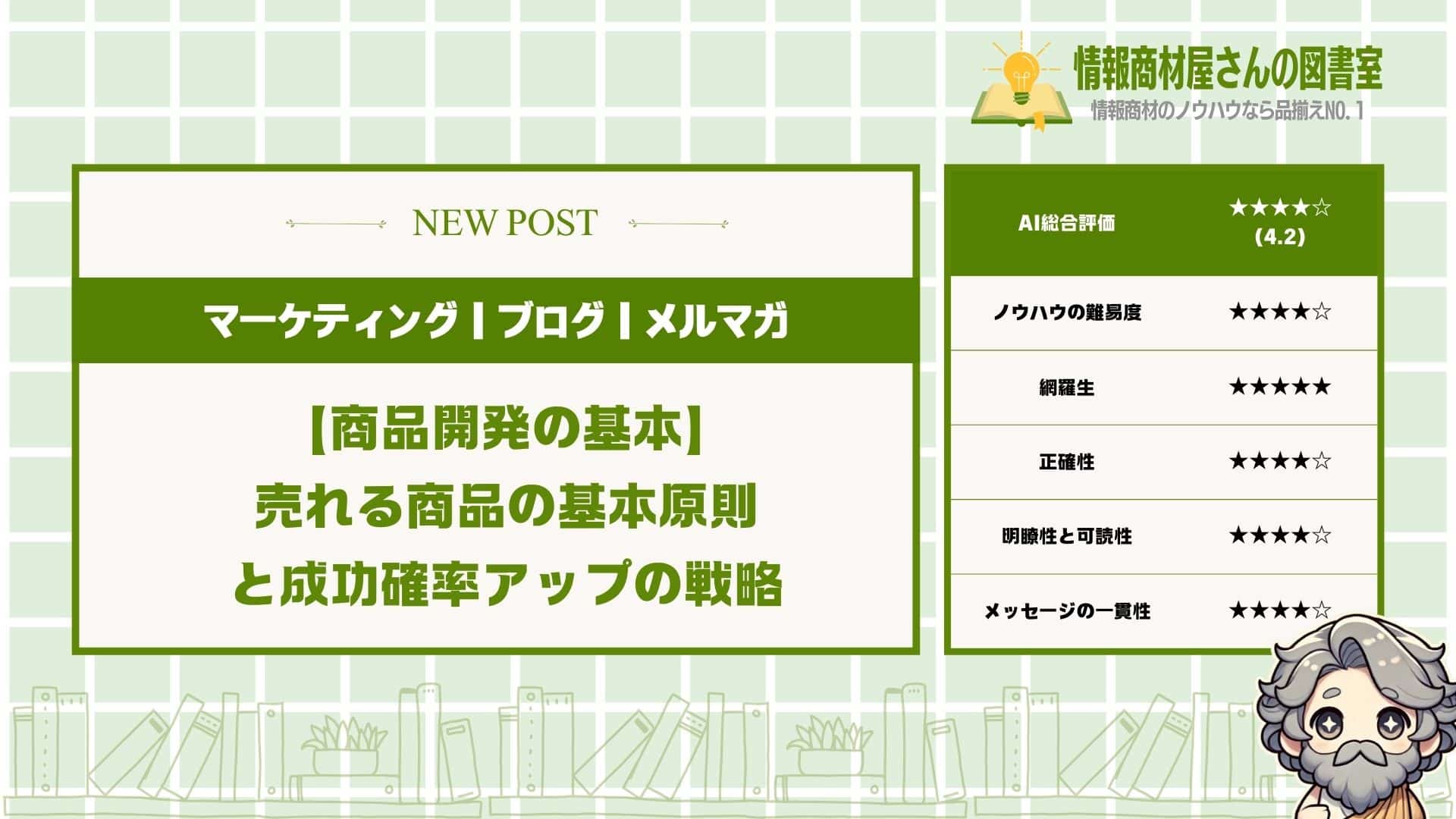

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

商品開発の全体像を体系的に学べる貴重な内容です。基本原則から具体的な手法まで網羅されており、初心者でも実践できる具体的なステップが豊富に含まれています。特に失敗例や注意点が豊富で、あなたが同じ失敗を繰り返すリスクを大幅に減らせます。読み進めることで、売れる商品を作るための確実な道筋が見えてくるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品開発に興味があるけど何から始めればいいか分からない

●せっかく作った商品が全然売れなくて困っている

●競合に負けない商品を作りたいけど方法が分からない

商品開発で成功するかどうかは、

実は作る前の準備で9割決まってしまいます。

多くの人が「良い商品を作れば売れる」と思い込んで、

いきなり商品作りから始めてしまうんです。

でも、それだと失敗する確率が

めちゃくちゃ高くなってしまいます。

そこでこの記事では、

商品開発で絶対に押さえておくべき基本原則から

具体的な手法まで全て解説します。

この記事を読めば、

売れる商品を作るための正しい手順が分かり、

無駄な時間とお金を使わずに済むようになります。

実際に成功している人たちが使っている

商品開発の秘訣を全て公開しているので、

最後まで読んで実践してください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 商品開発で成功するための3つの基本原則

- 効果的な商品構成を設計する5つのステップ

- 商品開発前に実施すべき6つのリサーチ方法

- 商品開発で失敗しないための4つの注意点

- メルマガマーケティングで自動販売する仕組み作り

- SNSを使った効果的な集客戦略6ステップ

- ブログ運営で集客力を高める4つのポイント

商品開発で成功するための3つの基本原則

商品開発で成功するには、

3つの基本原則を押さえることが全てです。

この3つをしっかり理解しておけば、

商品開発で失敗することはありません。

その3つが、

- 利益率の高いジャンルを選択する

- 自社商品の開発に集中する

- 市場ニーズを徹底的に調査する

なんですよね。

多くの人がこの順番を間違えたり、

どれか1つを疎かにしちゃうんです。

でも、この3つって全部セットで

考えないと意味がないんですよ。

それぞれ詳しく説明していきます。

利益率の高いジャンルを選択する

利益率の高いジャンルを選ぶことが、

商品開発の成功を左右します。

なぜなら、利益率が低いジャンルだと

どれだけ頑張っても儲からないからです。

例えば、

- 情報商材系のジャンル

- コンサルティング系のジャンル

- デジタル商品のジャンル

こういったジャンルは

利益率が高いんですよね。

情報商材なんかは特に分かりやすくて、

一度作っちゃえば原価がほぼゼロなんです。

1万円で売れば、

ほぼ1万円が利益になっちゃう。

これが物販だったらどうでしょうか。

1万円で売っても、

仕入れ値が5千円だったら利益は5千円。

さらに送料や梱包費用を考えると、

実際の利益はもっと少なくなります。

だからこそ、最初のジャンル選びで

利益率を意識することが大切なんです。

利益率が高いジャンルを選べば、

少ない売上でも十分な利益が残ります。

自社商品の開発に集中する

自社商品を作ることに集中するのが、

商品開発で成功するための鉄則です。

他社の商品を転売したり代理店をやっても、

結局は利益が薄くなっちゃうんですよね。

具体的には、

- 自分の知識をまとめた教材

- 自分のスキルを教えるコンサル

- 自分だけのノウハウを商品化

こんな感じで、

自分にしか作れない商品を作るんです。

例えば、料理が得意な人なら

「忙しい主婦のための10分レシピ集」

みたいな商品を作れますよね。

これって、その人の経験や知識が

ぎゅっと詰まった商品じゃないですか。

他の人には真似できない、

オリジナルの価値があるんです。

でも、他社の商品を売ってたら

価格競争に巻き込まれちゃいます。

同じ商品を売ってる人が他にもいるから、

安く売らないと売れなくなるんですよ。

だから自社商品を作ることで、

競合との差別化ができるんです。

市場ニーズを徹底的に調査する

市場ニーズの調査は、

商品開発で絶対に外せない部分です。

どんなに素晴らしい商品を作っても、

誰も欲しがらなければ売れませんからね。

調査すべきポイントは、

- ターゲットが何に困ってるか

- どんな解決策を求めてるか

- いくらなら払ってくれるか

この3つを徹底的に調べるんです。

例えば、SNSで同じような悩みを持つ人が

どんな投稿をしてるかチェックしてみる。

「ダイエットしたいけど続かない」

「運動する時間がない」

みたいな投稿がたくさんあったとします。

そしたら、

「忙しい人でも続けられるダイエット法」

っていう商品のニーズがあるってことです。

さらに、競合他社がどんな商品を

いくらで売ってるかも調べましょう。

同じようなダイエット商品が

3万円で売れてるなら、

そのくらいの価格帯が相場だと分かります。

こうやって市場を調べることで、

売れる商品を作れるようになるんです。

逆に、調査を怠ると

「作ったけど全然売れない」

っていう悲惨な結果になっちゃいます。

効果的な商品構成を設計する5つのステップ

商品構成の設計って、

実は商品の成功を左右する

一番大切な部分なんです。

この5つのステップを

マスターしちゃえば、

お客さんが「欲しい!」って

思わず言っちゃう商品が作れます。

その5つのステップが、

- STEP1. 商品の核となる価値を定義する

- STEP2. 顧客が求める機能を洗い出す

- STEP3. 商品の全体像を設計する

- STEP4. 実現可能性を検証する

- STEP5. 商品仕様を確定する

この順番で進めることで、

売れる商品の土台が

しっかり作れるんです。

どのステップも

めちゃくちゃ重要だから、

一つずつ丁寧に解説していきます。

STEP1. 商品の核となる価値を定義する

商品の核となる価値を定義するのが、

商品作りの第一歩なんですよ。

なぜなら、この価値が

お客さんの購入理由に

直結するからなんです。

例えば、

- お客さんの悩みを解決する

- 理想の未来を実現させる

- 時間を大幅に短縮する

こんな感じで、

商品が提供する価値を

明確にしていくんです。

もっと具体的に言うとね、

「英語学習アプリ」なら

「忙しい人でも1日10分で

英会話ができるようになる」

みたいな価値ですね。

この価値がブレちゃうと、

商品全体がグラグラしちゃうんです。

だから最初にしっかりと

「この商品は何のためにあるのか」

を決めておくことが大事。

お客さんが「これ欲しい!」

って思える価値を

見つけることから始めましょう。

STEP2. 顧客が求める機能を洗い出す

顧客が求める機能を洗い出すことで、

商品の方向性が見えてくるんです。

というのも、お客さんが

実際に使いたい機能を

把握しないと意味がないからです。

具体的には、

- 必須機能(絶対に必要)

- 便利機能(あると嬉しい)

- 差別化機能(他社にない)

この3つに分けて

整理していくんですよ。

例えば家計簿アプリだったら、

必須機能は「収支の記録」、

便利機能は「自動カテゴリ分け」、

差別化機能は「AI家計診断」

みたいな感じですね。

ここで大事なのは、

お客さんの声を

しっかり聞くことです。

SNSでアンケートを取ったり、

既存のお客さんに

直接聞いてみたりして、

リアルなニーズを把握しましょう。

自分の思い込みだけで

機能を決めちゃうと、

誰も使わない商品になっちゃいます。

STEP3. 商品の全体像を設計する

商品の全体像を設計するっていうのは、

パズルのピースを

組み合わせるようなものなんです。

なぜかっていうと、

バラバラの機能を

一つの商品として

まとめる作業だからです。

設計するときのポイントは、

- 使いやすさを重視する

- 機能同士の連携を考える

- お客さんの利用シーンを想定する

この3つを意識して

組み立てていくんです。

例えばダイエットアプリなら、

「食事記録→運動記録→体重管理→

レポート確認」っていう流れで

お客さんが使うことを想定して

設計していくんですよ。

でも注意したいのは、

機能を詰め込みすぎないこと。

あれもこれもって

盛り込んじゃうと、

かえって使いにくくなっちゃいます。

シンプルで分かりやすい

商品構成を心がけることが

成功の秘訣なんです。

STEP4. 実現可能性を検証する

実現可能性を検証するのは、

夢を現実に変える

重要なステップなんです。

どんなに素晴らしいアイデアでも、

実際に作れなかったら

意味がないからです。

検証すべきポイントは、

- 技術的に実現できるか

- 予算内で作れるか

- 期限内に完成するか

この3つを

しっかりチェックしていきます。

例えば、AIを使った機能を

入れたいと思っても、

技術的な知識がなかったり

予算が足りなかったりしたら

実現は難しいですよね。

そんなときは、

機能を簡素化したり

外部の専門家に

お願いしたりする方法を

考えるんです。

大切なのは、

「できない」で終わらせずに

「どうしたらできるか」を

考え続けることです。

現実的な範囲で

最高の商品を作る方法を

見つけていきましょう。

STEP5. 商品仕様を確定する

商品仕様を確定するのは、

設計図を完成させる

最終段階なんです。

ここまでの検討内容を

具体的な仕様書として

まとめ上げるからです。

仕様書に含める内容は、

- 機能の詳細説明

- 操作手順やフロー

- デザインの方向性

これらを

明確に記載していきます。

例えば「ログイン機能」なら、

「メールアドレスとパスワードで

ログインできる。

パスワードを忘れた場合は

リセット機能を使える」

みたいに詳しく書くんです。

この仕様書があることで、

実際に商品を作る人が

迷わずに作業できるんですよ。

あとから「あれ?これどうするんだっけ?」

って悩む時間も

大幅に減らせます。

細かすぎるかなって思うくらい

詳しく書いておくのが

成功のコツなんです。

商品開発前に実施すべきリサーチ方法6つ

商品開発で成功するかどうかは、

実は作る前のリサーチで決まっちゃいます。

このリサーチをしっかりやっとけば、

売れる商品が作れるし、

無駄な時間もお金も使わずに済むんです。

具体的には、

- 自分の強みとスキルを棚卸しする

- 過去の経験と実績を整理する

- 競合商品の価格設定を調査する

- ライバルのブランディング手法を分析する

- 市場の成長性を評価する

- 顧客の購買行動を研究する

この6つをやっとけば大丈夫。

どれも難しそうに見えるかもですが、

実際は身近なことばかりなんですよね。

順番に詳しく説明していきますね。

自分の強みとスキルを棚卸しする

自分の強みとスキルを棚卸しするっていうのは、

自分が何ができるかを全部書き出すことです。

これをやらないと、

どんな商品を作ればいいか分からないんですよね。

例えば、

- 料理が得意

- 人に教えるのが上手

- パソコンが詳しい

みたいな感じで書き出していくんです。

もっと具体的に言うと、

料理が得意な人なら「お弁当作りが得意」

「時短料理が得意」みたいに

細かく分けてみるといいですよ。

人に教えるのが上手な人だったら、

「分かりやすく説明できる」

「初心者の気持ちが分かる」

とかも強みになりますからね。

ここで大切なのは、

恥ずかしがらずに全部書き出すこと。

小さなことでも、

それが商品のヒントになったりするんです。

だって、あなたが当たり前だと思ってることが、

他の人にとっては価値のあることかもしれないじゃないですか。

自分の強みを知ることで、

どんな商品を作ればいいかが見えてきます。

過去の経験と実績を整理する

過去の経験と実績を整理するっていうのは、

今まで自分がやってきたことを振り返ることですね。

これをやることで、

商品に説得力が生まれるんです。

具体的には、

- 仕事での成功体験

- 失敗から学んだこと

- 趣味で身につけたスキル

こんなことを整理していきます。

例えば、営業の仕事をしてた人なら、

「月間売上トップを3回取った」

とか具体的な数字があるといいですよね。

主婦の方だったら、

「家計を月3万円節約できた」

「子育てしながら資格を取った」

みたいなことも立派な実績です。

ここでのポイントは、

数字を使って表現すること。

「たくさん売った」じゃなくて、

「100万円分売った」の方が

説得力があるじゃないですか。

失敗体験も大切なんですよ。

失敗したからこそ分かることって

めちゃくちゃ価値があるんです。

過去の経験と実績があることで、

お客さんは「この人なら信頼できる」

って思ってくれるようになります。

競合商品の価格設定を調査する

競合商品の価格設定を調査するっていうのは、

同じような商品がいくらで売られてるかを調べることです。

これをやらないと、

値段の付け方で失敗しちゃうんですよね。

調べる方法は、

- ネットで検索してみる

- 実際に店舗を見に行く

- 口コミサイトをチェックする

こんな感じで簡単にできます。

例えば、料理教室を開きたいなら、

近所の料理教室が1回いくらで

やってるかを調べるんです。

オンラインの講座なら、

同じジャンルの講座が

いくらで売られてるかをチェック。

ここで分かることは、

相場がどれくらいかってことですね。

相場より高すぎると売れないし、

安すぎると「大丈夫かな?」

って思われちゃいます。

でも、相場を知ってれば、

適正な価格を付けられるんです。

それに、競合より少し安くしたり、

逆に高くても価値を感じてもらえる

工夫ができるようになります。

価格設定は商品の売れ行きを

大きく左右するから、

しっかり調査しておきましょう。

ライバルのブランディング手法を分析する

ライバルのブランディング手法を分析するっていうのは、

同じ分野で活動してる人が

どんな風に自分を見せてるかを研究することです。

これをすることで、

自分の見せ方のヒントが見つかるんですよね。

チェックするポイントは、

- どんなキャラクターで活動してるか

- どんなメッセージを発信してるか

- どんなデザインを使ってるか

この辺りを見ていけばいいです。

例えば、同じ料理の分野でも、

「時短料理の専門家」として活動してる人もいれば、

「おしゃれな料理を作る人」として

活動してる人もいるじゃないですか。

SNSの投稿を見てみると、

どんな写真を使ってるか、

どんな文章を書いてるかが分かります。

ウェブサイトがあれば、

どんな色使いをしてるか、

どんなキャッチコピーを使ってるかも

チェックできますよね。

ここで大切なのは、

真似するんじゃなくて参考にすること。

同じようなことをやっても、

埋もれちゃうだけですからね。

ライバルを分析することで、

自分だけの個性を見つけられるし、

どうやって差別化すればいいかも

見えてきます。

市場の成長性を評価する

市場の成長性を評価するっていうのは、

その分野が今後伸びていくかどうかを

調べることなんです。

これをやっとかないと、

頑張って商品を作ったのに

需要がなくなっちゃうかもしれません。

調べる方法は、

- ニュースや雑誌をチェック

- 統計データを見る

- SNSでの話題性を確認

こんな感じで情報を集めます。

例えば、オンライン教育の分野なら、

コロナ以降すごく伸びてますよね。

在宅ワークが増えたから、

スキルアップしたい人が

めちゃくちゃ増えてるんです。

逆に、従来の対面型のサービスは

一時期厳しくなりました。

でも最近は対面の良さも

見直されてきてるんですよね。

市場の成長性を見るときは、

短期的な流行じゃなくて、

長期的なトレンドを見ることが大切。

一時的に話題になっても、

すぐに廃れちゃうものもありますからね。

成長してる市場で商品を作れば、

自然とお客さんも増えていくし、

ビジネスも安定します。

顧客の購買行動を研究する

顧客の購買行動を研究するっていうのは、

お客さんがどんな風に商品を買うかを

詳しく調べることです。

これが分かると、

どのタイミングで何をすればいいかが

はっきりするんですよね。

研究する内容は、

- どこで情報を集めるか

- 何を基準に選ぶか

- いつ購入を決めるか

この辺りを調べていきます。

例えば、料理教室に通いたい人なら、

まずネットで検索して、

口コミを見て、

体験レッスンに参加してから

決める人が多いかもしれません。

美容系の商品なら、

インスタグラムで情報を集めて、

友達の意見を聞いてから

買う人が多いとか。

年齢層によっても違いますよね。

若い人はSNSで情報を集めるけど、

年配の人は新聞や雑誌を

参考にするかもしれません。

この購買行動が分かれば、

どこで宣伝すればいいか、

どんな情報を提供すればいいかが

見えてきます。

お客さんの行動パターンに合わせて

商品を作ったり、売り方を考えたりすれば、

自然と売れやすくなるんです。

商品開発で失敗しないための注意点4つ

商品開発で失敗する人の

95%は同じミスを繰り返してる。

でも、この4つの注意点を

しっかり守れば失敗を避けられます。

その4つの注意点が、

- 完璧主義に陥らないこと

- 顧客の声を無視しないこと

- 予算オーバーを避けること

- 発売タイミングを見極めること

なんですよね。

どれも基本的なことに見えるけど、

実際にやってみると意外と難しい。

特に初めて商品を作る人は

これらの罠にハマりやすいんです。

順番に詳しく説明していきますね。

完璧主義に陥らないこと

完璧主義になっちゃうと、

商品をいつまでたっても世に出せない。

これが一番もったいないパターンで、

多くの人がここで挫折しちゃうんです。

例えば、

- あと少し改良したら完璧になる

- もう少し機能を追加したい

- デザインがまだ納得いかない

こんな感じで、

永遠に完成しないループに入る。

実際に僕の知り合いでも、

商品を3年間作り続けてる人がいるんです。

「もうちょっとで完成します」

って言い続けてるけど、

結局まだ売り出せてない。

でもね、

80%の完成度でも十分なんですよ。

お客さんは完璧な商品より、

今すぐ問題を解決してくれる商品を求めてる。

だから、ある程度できたら

まずは小さく始めてみること。

そこから改良していけば、

結果的に良い商品になるんです。

顧客の声を無視しないこと

顧客の声を無視しちゃうと、

誰も欲しがらない商品ができちゃう。

これって結構やりがちなミスで、

作り手の思い込みで商品を作っちゃうパターンですね。

具体的には、

- 自分が良いと思うものを作る

- 市場調査をしないで作る

- 既存客の意見を聞かない

こういうことをやっちゃうと、

売れない商品の完成です。

例えば、

料理教室を運営してる人が

「高級フレンチのコース」を作ったとします。

でも実際にお客さんが求めてるのは

「10分でできる簡単おかず」だったりする。

作り手は「本格的なものを教えたい」

って思ってるけど、

お客さんのニーズとズレてるんですよね。

だからこそ、

商品を作る前にリサーチが大切。

既存のお客さんにアンケートを取ったり、

直接話を聞いたりして、

本当に欲しいものを把握するんです。

予算オーバーを避けること

予算オーバーしちゃうと、

商品開発が途中で止まっちゃう。

これも結構あるあるで、

最初に予算計画をしっかり立てないと危険なんです。

よくある失敗例として、

- 外注費が予想以上にかかった

- 機能追加で開発費が膨らんだ

- デザインにお金をかけすぎた

こんな感じで、

気づいたら予算の2倍になってた

なんてことがよくあります。

実際に、

オンライン講座を作ってる人で

動画編集にこだわりすぎて

予算が10倍になった人もいるんです。

最初は10万円の予定だったのに、

結局100万円かかっちゃった。

でも売上は予想通りで、

回収するのに2年かかったって話です。

だから最初に、

「絶対にこの予算内で作る」

って決めておくことが大切。

そして、その範囲内で

最高のものを作ることを考えるんです。

発売タイミングを見極めること

発売タイミングを間違えると、

良い商品でも売れなくなっちゃう。

タイミングって本当に大切で、

これを軽視する人が多いんですよね。

例えば、

- 競合が同じような商品を出した直後

- 市場が飽和してるタイミング

- お客さんの購買意欲が低い時期

こういう時に出しちゃうと、

どんなに良い商品でも埋もれちゃいます。

具体的には、

ダイエット商品を12月に出すとか。

12月って忘年会シーズンで、

みんなダイエットどころじゃないじゃないですか。

でも1月になったら、

「今年こそ痩せよう」

って気持ちになる人が増える。

だから同じ商品でも、

1月に出した方が絶対に売れるんです。

また、競合の動きも

しっかりチェックしておくこと。

大手が似たような商品を出すタイミングと

被らないようにするのも重要ですね。

メルマガマーケティングを成功させる5つの方法

メルマガって実は、

今でも最強のマーケティング手法の一つなんです。

でも、多くの人が

やり方を間違えてて失敗してるんですよね。

正しい方法を知っておけば、

自動で商品が売れる仕組みが作れちゃいます。

成功させるための方法は、

- ステップメールで自動販売の仕組みを作る

- 魅力的な特典で登録者数を増やす

- 読者のニーズに合わせた配信内容を作る

- 開封率を高める件名を工夫する

- 配信頻度を最適化する

この5つなんです。

どれか一つでも欠けると、

思うような結果が出ないんですよね。

逆に言えば、この5つを

しっかり押さえておけば大丈夫。

順番に詳しく説明していきますね。

ステップメールで自動販売の仕組みを作る

ステップメールっていうのは、

登録した人に自動で順番にメールが送られる仕組みのこと。

これを使えば、

あなたが寝てる間も商品が売れるんです。

具体的には、

- 1通目:自己紹介とお礼

- 2通目:読者の悩みに共感

- 3通目:解決策の提示

- 4通目:商品の紹介

- 5通目:お客様の声

- 6通目:限定特典の案内

- 7通目:最後のお誘い

こんな感じで

7通くらいのメールを用意するんです。

例えば、ダイエット商品を売りたいなら、

1通目で「私も昔は太ってました」って共感して、

2通目で「でも、あることをしたら痩せたんです」って興味を引く。

そして3通目で具体的な方法を教えて、

4通目で「もっと詳しく知りたい方はこちら」って商品を紹介するんです。

このように段階を踏むことで、

読者との信頼関係を築きながら自然に商品を売れるんですよ。

一度作ってしまえば、

後は自動で動いてくれるから本当に楽ちんです。

魅力的な特典で登録者数を増やす

特典っていうのは、

メールアドレスを登録してもらう時にプレゼントするもの。

これがないと、

誰もメルマガに登録してくれません。

だって考えてみてください。

- 何ももらえないメルマガ

- 有益な情報がもらえるメルマガ

どっちに登録したいですか?

絶対に後者ですよね。

特典の例としては、

- PDF資料(ノウハウをまとめたもの)

- 動画講座(30分くらいの解説動画)

- チェックリスト(やることリスト)

- テンプレート(すぐ使える雛形)

こんなものが喜ばれます。

例えば、ブログで稼ぐ方法を教えてるなら、

「月10万円稼ぐブログの作り方」っていうPDFを作る。

そしたら「無料でプレゼント中!」って言って

メルマガ登録を促すんです。

大切なのは、

その特典が本当に価値があるものかどうか。

手抜きで作ったものだと、

登録してもらってもすぐに解除されちゃいます。

だからこそ、

時間をかけて良い特典を作りましょう。

読者のニーズに合わせた配信内容を作る

読者のニーズに合わせるっていうのは、

相手が知りたいことを教えてあげるってこと。

自分が話したいことじゃなくて、

相手が聞きたいことを話すんです。

これができてない人が

めちゃくちゃ多いんですよね。

例えば、

- 今日の出来事

- 自分の成功体験ばかり

- 商品の宣伝ばかり

こんな内容ばっかり送ってたら、

読者は飽きちゃいます。

そうじゃなくて、

読者が困ってることを解決してあげる。

例えば、副業について教えてるなら、

「副業の時間がない人へ」っていうテーマで

時間の作り方を教えてあげる。

そうすると読者は

「この人のメルマガは役に立つ」って思って

毎回楽しみに読んでくれるようになるんです。

読者のニーズを知るには、

アンケートを取ったり、

SNSでコメントをもらったりするのが効果的。

そうやって集めた情報を元に、

メルマガの内容を考えるんです。

開封率を高める件名を工夫する

件名っていうのは、

メールの一番最初に表示される部分。

ここで興味を引けないと、

メール自体を開いてもらえません。

どんなに良い内容を書いても、

開いてもらえなかったら意味がないんです。

開封率を高める件名のコツは、

- 数字を入れる

- 疑問形にする

- 緊急性を出す

- 具体的にする

この4つですね。

例えば、

「ブログで稼ぐ方法」っていう件名より、

「【残り3日】30日で月5万円稼いだブログ術」

の方が開きたくなりませんか?

数字が入ってるし、

期限もあるし、

具体的だから興味を引くんです。

他にも、

「なぜ私のブログは1ヶ月で10万PVになったのか?」

みたいに疑問形にするのも効果的。

答えが知りたくなって、

思わず開いちゃうんですよね。

ただし、

中身と全然違う件名にするのはダメ。

それをやると信頼を失って、

次から開いてもらえなくなります。

配信頻度を最適化する

配信頻度っていうのは、

どのくらいの間隔でメルマガを送るかってこと。

これも結構大事なポイントなんです。

送りすぎると嫌がられるし、

送らなすぎると忘れられちゃう。

一般的には、

- 毎日配信

- 週2〜3回配信

- 週1回配信

この3パターンが多いですね。

毎日配信は読者との距離が縮まるけど、

ネタを考えるのが大変。

週1回配信は楽だけど、

読者に忘れられやすい。

だから週2〜3回くらいが

ちょうどいいバランスかなって思います。

例えば、月曜日と木曜日に送るとか、

火曜日、木曜日、土曜日に送るとか。

そんな感じで決めておくと、

読者も「今日はメルマガの日だな」って

期待してくれるようになります。

大切なのは、

一度決めた頻度を守ること。

不規則に送ってると、

読者が混乱しちゃいますからね。

最初は週1回から始めて、

慣れてきたら頻度を上げていくのもありです。

効果的な集客戦略を実現する6つのステップ

集客がうまくいかないって悩んでる人、

実は順番を間違えてるだけなんです。

この6つのステップを順番通りにやれば、

SNSで効果的に集客できるようになります。

その6つのステップが、

- STEP1. ターゲット層を明確に設定する

- STEP2. SNSプラットフォームを選定する

- STEP3. 魅力的なプロフィールを作成する

- STEP4. フォロワーとの関係性を構築する

- STEP5. 投稿内容を計画的に配信する

- STEP6. 分析と改善を継続的に行う

なんですよね。

多くの人がいきなり投稿から始めちゃうけど、

それだと効果が出にくいんです。

土台をしっかり作ってから投稿すると、

集客効果がグンと上がりますよ。

それぞれ解説していきます。

STEP1. ターゲット層を明確に設定する

ターゲット層を決めるのは、

集客戦略の一番大切な土台です。

ここがぼんやりしてると、

どんなに頑張っても集客できないんです。

例えば、

- どんな悩みを持ってる人なのか

- 何歳くらいの人なのか

- どんな生活をしてる人なのか

こんなことを

はっきりさせるんですね。

もっと具体的に言うと、

「30代の会社員で副業を始めたい人」

みたいな感じです。

この設定をしっかりやっておくと、

その人に刺さる投稿が作れるようになる。

逆に、みんなに向けて発信しちゃうと、

誰にも響かない投稿になっちゃうんです。

例えば、お店で「みなさーん」って呼ばれても

振り返らないけど、名前で呼ばれたら振り返るでしょ。

それと同じで、

ターゲットを絞るほど反応が良くなるんです。

だからこそ、

ターゲット層をしっかり決めましょう。

STEP2. SNSプラットフォームを選定する

SNSプラットフォームを選ぶときは、

ターゲットがどこにいるかで決めるんです。

全部のSNSをやろうとすると、

どれも中途半端になっちゃいます。

たとえば、

- Twitterは文章が得意な人向け

- Instagramは写真が得意な人向け

- YouTubeは動画が得意な人向け

こんな感じで

特徴が違うんですよね。

さらに詳しく言うと、

Twitterは30代のビジネスマンが多いし、

Instagramは20代の女性が多い傾向があります。

だから、あなたのターゲットが

どのSNSをよく使ってるかを調べて、

そこに集中するのが一番効果的。

一つのSNSで結果を出してから、

他のSNSに手を広げるのがおすすめです。

最初から複数やると、

どれも成果が出なくて挫折しちゃうんです。

まずは一つのSNSで、

しっかり成果を出しましょう。

STEP3. 魅力的なプロフィールを作成する

プロフィールっていうのは、

あなたのお店の看板みたいなものです。

ここがダメだと、

どんなに良い投稿をしてもフォローされません。

プロフィールで大切なのは、

- この人をフォローするメリット

- どんな情報を発信してるのか

- 信頼できる人なのか

この3つを

伝えることなんです。

具体的には、

「副業で月10万稼ぐ方法を発信中」

みたいに書くんですね。

そうすると、副業に興味がある人が

「この人をフォローしたら役に立ちそう」

って思ってくれるんです。

プロフィール写真も大切で、

顔出しできるなら顔出しした方が

信頼してもらいやすくなります。

顔出しが難しい場合は、

イラストでもいいので親しみやすい画像を使いましょう。

プロフィールは、

フォローするかどうかの判断材料になるんです。

STEP4. フォロワーとの関係性を構築する

フォロワーとの関係性を作るのは、

集客を成功させるための重要なポイントです。

ただフォロワー数を増やすだけじゃなくて、

信頼関係を築くことが大切なんです。

関係性を築く方法は、

- コメントに丁寧に返信する

- フォロワーの投稿にいいねやコメントをする

- 質問や相談に答える

こんなことを

積極的にやるんですね。

例えば、あなたの投稿に

「参考になりました」ってコメントが来たら、

「ありがとうございます!」って返すんです。

そうすると、その人は

「この人は親しみやすいな」

って感じてくれるようになります。

さらに、フォロワーの投稿にも

積極的に反応してあげると、

お互いの関係がもっと深くなるんです。

これって、リアルの人間関係と同じですよね。

挨拶してくれる人や、

話を聞いてくれる人を信頼するじゃないですか。

SNSでも同じで、

コミュニケーションを取ることで信頼関係が生まれるんです。

STEP5. 投稿内容を計画的に配信する

投稿内容を計画的に配信するのは、

継続的に集客するために必要なことです。

思いつきで投稿してると、

内容がバラバラになって効果が薄くなっちゃいます。

計画的に配信するために、

- 教育系の投稿

- 体験談の投稿

- 商品紹介の投稿

この3つのバランスを

考えて投稿するんです。

具体的には、

教育系7割、体験談2割、商品紹介1割

くらいの割合がおすすめですね。

教育系の投稿をメインにすることで、

フォロワーに価値を提供できるし、

あなたを専門家として認識してもらえます。

体験談の投稿では、

あなたの人柄や信頼性を伝えられるし、

商品紹介では実際に商品を紹介できるんです。

この3つをバランスよく投稿することで、

フォロワーとの関係を深めながら、

自然に商品への興味を持ってもらえるようになります。

計画的に投稿することで、

効率的に集客できるんです。

STEP6. 分析と改善を継続的に行う

分析と改善を続けるのは、

集客効果をどんどん高めるために欠かせません。

なんとなく投稿を続けてても、

成果は頭打ちになっちゃうんです。

分析すべきポイントは、

- どの投稿が一番反応が良かったか

- フォロワーはどんな内容に興味があるか

- どの時間帯に投稿すると見てもらえるか

こんなことを

チェックするんですね。

例えば、ノウハウ系の投稿と

体験談の投稿を比べてみて、

どっちの方がいいねが多いかを見るんです。

そうすると、

「うちのフォロワーはノウハウ系が好きなんだな」

って分かってきます。

それが分かったら、

ノウハウ系の投稿を増やしていけばいいんです。

こうやって分析して改善を繰り返すことで、

どんどん集客効果が高くなっていきます。

最初は手探りでも、

データを見ながら改善していけば必ず上達するんです。

分析と改善を続けることで、

集客のプロになれますよ。

ブログ運営で集客力を高める4つのポイント

ブログで集客するとき、

実は4つのことを押さえとけば成功するんです。

この4つのポイントを理解しとけば、

読者がどんどん集まるブログが作れます。

その4つが、

- 適切なサーバーとドメインを選択すること

- SEOを意識した記事構成にすること

- 読者の悩みを解決する内容を提供すること

- 定期的な更新を継続すること

なんですよね。

どれも基本的なことに見えるけど、

正しくできてる人は意外と少ない。

この4つってそれぞれ違う役割があって、

全部が揃わないと集客できないんです。

そのあたりも含めて、

それぞれ解説していきます。

適切なサーバーとドメインを選択すること

サーバーとドメインの選択は、

ブログの土台を作る超重要な作業なんです。

ここで間違えちゃうと、

後からめちゃくちゃ苦労することになります。

例えば、

- 表示速度が遅いサーバー

- 独自ドメインじゃない無料ブログ

- 安定性に欠けるサーバー

こんな選択をしちゃうと

集客どころじゃなくなっちゃう。

もっと具体的に言うと、

無料ブログだとサービス終了のリスクがあるし、

遅いサーバーだと読者がイライラして離れちゃうんです。

だからこそ、最初から

しっかりとしたサーバーと独自ドメインを選ぶ。

これが集客の第一歩なんですよ。

実際、僕の知り合いでも

無料ブログでコツコツ書いてたのに、

サービス終了で全部消えちゃった人がいるんです。

3年間の努力が水の泡になって、

めちゃくちゃ落ち込んでました。

だから最初の選択が

本当に大切なんですよね。

SEOを意識した記事構成にすること

SEOを意識した記事構成っていうのは、

検索エンジンで上位表示されやすい書き方のこと。

これができないと、

どんなに良い記事を書いても読まれません。

例えば、

- タイトルにキーワードを入れる

- 見出しを適切に使う

- 記事の構成を分かりやすくする

こんな基本的なことを

しっかりやることですね。

具体的に言うと、

「ブログ 集客」で検索されたいなら、

タイトルにその言葉を入れるんです。

そして見出しにも関連するキーワードを入れて、

読者が欲しい情報を順番に並べる。

これだけでも

検索結果での順位が全然違ってきます。

でも注意しないといけないのは、

キーワードを詰め込みすぎないこと。

自然な文章の中に

キーワードを入れることが大切なんです。

検索エンジンは賢いから、

不自然な文章はすぐに見抜かれちゃいますよ。

だから読者のことを第一に考えて、

その上でSEOを意識するのがコツなんです。

読者の悩みを解決する内容を提供すること

読者の悩みを解決する内容っていうのは、

ブログ集客の核心部分なんですよね。

これができてないと、

どんなにアクセスがあっても意味がありません。

例えば、

- 具体的な解決策を示す

- 実体験に基づいた情報を提供する

- 読者が行動しやすい形で伝える

こんな内容を

心がけることが大切です。

もっと具体的に言うと、

「ブログで集客したい」って悩んでる人に、

「こうすれば集客できますよ」って具体的な方法を教えてあげる。

そのときに、自分が実際にやってみて

うまくいった方法を教えてあげるんです。

例えば、僕の知り合いは

毎日コツコツ記事を書き続けて、

3ヶ月で月間1万PVを達成したんです。

その人が「毎日更新が大切」って言うと、

すごく説得力がありますよね。

だから自分の経験を交えながら、

読者の悩みを解決してあげる。

これが集客力を高める

一番のポイントなんですよ。

定期的な更新を継続すること

定期的な更新を継続するっていうのは、

ブログ集客で一番大切なことかもしれません。

継続できないと、

せっかく集まった読者も離れちゃいます。

例えば、

- 毎日更新する

- 週に3回は更新する

- 月に10記事は書く

こんな感じで

自分なりのペースを決めることですね。

大切なのは、無理しすぎないこと。

毎日更新しようと思って挫折するより、

週に2回でも確実に続ける方がいいんです。

実際、僕が見てきた成功してる人って、

みんな継続力がすごいんですよ。

最初は全然アクセスがなくても、

コツコツ続けてるうちに徐々に伸びてくる。

そして半年とか1年経つと、

気づいたら大きく成長してるんです。

でも途中で諦めちゃう人が多いのも事実。

だからこそ、最初から

無理のないペースで始めることが大切なんです。

継続は力なりって言葉があるけど、

ブログ集客においては本当にその通りなんですよね。

仕組みの分析と改善が重要な4つの理由

ビジネスの仕組みを作っただけで

満足してる人って実は多いんです。

でも、ここからが本当の勝負で、

分析と改善こそが売上を大きく左右します。

仕組みを分析して改善することで、

- 売上向上の具体的な道筋が見えるから

- 問題点を客観的に把握できるから

- 改善効果を数値で測定できるから

- 継続的な成長基盤を築けるから

この4つの理由があるんですよね。

多くの人が見落としがちなポイントですが、

実はここが一番大切な部分なんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

売上向上の具体的な道筋が見えるから

仕組みを分析すると、

売上を上げるための具体的な道筋がはっきり見えてきます。

なぜなら、数値を計測することで

どの部分が良いか悪いかが一目瞭然になるからです。

例えば、

- メルマガの開封率が低い

- 商品ページの離脱率が高い

- 決済完了率が悪い

こんな具体的な問題点が

はっきりと浮かび上がってきます。

メルマガの開封率が20%だったとしたら、

「件名を変えれば30%になるかも」

って具体的な改善策が見えてくるんです。

商品ページで80%の人が離脱してるなら、

「もっと分かりやすい説明にしよう」

って改善点が明確になります。

これって、勘に頼ってた頃とは

全然違うレベルの精度なんですよね。

どこを直せば売上が上がるかが

手に取るように分かるようになります。

問題点を客観的に把握できるから

分析をすることで、

自分の思い込みを排除して問題点を客観視できるんです。

これがめちゃくちゃ重要で、

感覚だけだと本当の問題を見逃しちゃうことが多いんですよね。

よくある例が、

- 商品が悪いと思ってたけど実は集客が問題

- 価格が高いと思ってたけど実は説明不足

- ターゲットが間違ってると思ってたけど実はタイミングの問題

こんな感じで、

思ってた原因と実際の原因が違うことって本当に多いんです。

例えば、商品が売れないときに

「価格を下げなきゃ」って思いがちですが、

実際に分析してみると決済ページまで来てる人は結構買ってる。

問題は商品ページに来る人が少ないことで、

つまり集客の問題だったりするんです。

こういうことって、

数値を見ないと絶対に分からない。

感覚だけで判断してたら、

間違った改善をしちゃって時間を無駄にしてしまいます。

だからこそ、客観的な分析が

めちゃくちゃ大切なんですよね。

改善効果を数値で測定できるから

改善をした後に、

その効果を数値ではっきりと確認できるのが最大のメリットです。

なぜかというと、

改善が本当に効果があったかどうかを正確に判断できるからなんです。

測定できる項目としては、

- 売上の変化

- 成約率の変化

- アクセス数の変化

これらを改善前後で比較するんです。

例えば、メルマガの件名を変えたら

開封率が20%から35%に上がったとします。

そしたら、その変更が確実に効果があったって

数値で証明できるじゃないですか。

逆に、商品ページのデザインを変えたけど

成約率が変わらなかったとしたら、

その改善は意味がなかったってことが分かります。

こうやって効果を測定することで、

どの改善が本当に有効だったかが明確になるんです。

そうすると、次回からは効果的な改善だけに

時間と労力を集中できるようになります。

継続的な成長基盤を築けるから

分析と改善を繰り返すことで、

一時的な成果じゃなくて継続的に成長できる基盤が作れるんです。

どういうことかというと、

改善のサイクルを回すことで常に最適化された状態を保てるからです。

継続的な成長に必要なのは、

- 定期的な数値チェック

- 仮説を立てて検証する習慣

- 市場の変化への対応

この3つのサイクルを回し続けることなんです。

例えば、今月は商品ページの改善をして成約率が上がったとします。

来月は今度はメルマガの配信頻度を変えて

開封率の向上を狙うって感じで、

常に何かしらの改善を続けていくんです。

そうすることで、

市場が変化しても対応できるし、

競合が出てきても負けない仕組みができあがります。

実際に、長期的に成功してる人って

みんなこの改善サイクルを回してるんですよね。

一度作った仕組みに満足せずに、

常に良くしていこうって姿勢があるから

継続的に成長できるんです。

効果的な仕組み分析を行う5つのステップ

仕組みを作ったら、

それで終わりじゃないんです。

実際に作った仕組みを

しっかり分析して改善していけば、

売上が2倍、3倍になることもあります。

今回紹介する5つのステップは、

- STEP1. 現状の数値データを収集する

- STEP2. 各プロセスの成果を測定する

- STEP3. ボトルネックとなる部分を特定する

- STEP4. 改善優先度を決定する

- STEP5. 具体的な改善計画を立案する

この順番で進めていきます。

どのステップも欠かせないもので、

飛ばしてしまうと効果が半減しちゃう。

だからこそ、

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP1. 現状の数値データを収集する

まずは今の状況を

数字でしっかり把握することから始めましょう。

数字がないと良いか悪いかの

判断ができないからです。

例えば、こんな数字を集めてみてください。

- メルマガの開封率

- 商品ページの閲覧数

- 購入率や成約率

これらの数字を見ると、

お客さんがどこで離脱してるかが分かります。

たとえば、メルマガの開封率が10%なら、

100人にメールを送っても

10人しか読んでくれてないってことです。

でも、これって悪いことじゃなくて、

改善できる部分が見つかったってことなんです。

開封率を20%に上げられれば、

同じ100人でも20人が読んでくれる。

つまり、売上も倍になる可能性があるんです。

だからこそ、

現状の数字をしっかり集めることが大切なんです。

STEP2. 各プロセスの成果を測定する

次にやることは、

お客さんが商品を買うまでの

流れを細かく測定することです。

それぞれの段階で

どれくらいの人が次に進んでくれるかを

チェックするんです。

測定すべき項目は、

- 広告からサイトに来た人の数

- メルマガに登録してくれた人の数

- 商品ページを見てくれた人の数

こんな感じで、

一つひとつの段階を見ていきます。

例えば、100人が広告を見て、

そのうち20人がサイトに来てくれた。

そして、20人のうち5人が

メルマガに登録してくれたとします。

そうすると、広告からメルマガ登録までの

流れが見えてきますよね。

でも、もしかしたら

サイトに来た人の半分くらいは

メルマガに登録してくれるかもしれません。

そんな可能性を見つけるためにも、

各段階をしっかり測定することが重要なんです。

STEP3. ボトルネックとなる部分を特定する

ここからが本当に大切なんですけど、

どこが一番問題になってるかを

見つけ出すことです。

ボトルネックっていうのは、

お客さんが一番離れてしまう部分のことです。

よくある問題箇所は、

- メルマガの開封率が低い

- 商品ページで離脱率が高い

- 価格を見た瞬間に諦めてしまう

こういった部分ですね。

たとえば、メルマガは開封してくれるけど、

商品ページに行った途端に

90%の人が離脱してしまうとします。

そうしたら、商品ページに

大きな問題があるってことです。

もしかしたら、

商品の魅力が伝わってないかもしれないし、

価格が高すぎるかもしれません。

こういった問題を見つけられれば、

そこを重点的に改善すれば

売上が大幅にアップします。

だからこそ、

ボトルネックを見つけることが重要なんです。

STEP4. 改善優先度を決定する

問題が見つかったら、

どこから手をつけるかを決めましょう。

全部一気に改善しようとすると、

どれも中途半端になっちゃうからです。

優先度を決める基準は、

- 改善したときの効果の大きさ

- 改善にかかる時間や労力

- すぐに結果が出るかどうか

この3つを考えて決めるといいです。

例えば、メルマガの開封率を上げるのと、

商品ページの改善をするのと、

どっちが効果的かを比較してみます。

メルマガの開封率を10%から20%に上げれば、

商品を見てくれる人が2倍になります。

でも、商品ページを改善して

購入率を5%から10%に上げても、

効果は同じくらいです。

ただ、メルマガの件名を変えるだけなら

30分でできるかもしれません。

でも、商品ページの改善は

数日かかるかもしれないんです。

だからこそ、

効果が大きくて簡単にできることから

始めるのがおすすめなんです。

STEP5. 具体的な改善計画を立案する

最後は、実際に改善するための

具体的な計画を作ることです。

計画がないと、

なんとなく改善して終わりになっちゃいます。

改善計画に入れるべき内容は、

- 何をいつまでに改善するか

- どんな方法で改善するか

- 改善後の目標数値

この3つは必ず決めておきましょう。

例えば、「来週の金曜日までに

メルマガの件名を3パターン作って、

開封率を15%以上にする」

みたいな感じです。

そして、改善した後は

必ず結果を確認することが大切です。

もし思ったような結果が出なかったら、

また別の方法を試してみる。

逆に、うまくいったら

その方法を他の部分にも応用してみる。

こうやって継続的に改善していくことで、

仕組み全体がどんどん良くなっていきます。

だからこそ、

具体的な計画を立てることが重要なんです。

結果分析と仮説検証を成功させる6つの方法

ビジネスの仕組みを作ったら、

そこで終わりじゃないんです。

むしろここからが本当の勝負で、

継続的に改善していくことで売上が何倍にもなるんですよ。

その改善を成功させるための方法が、

- 改善前後の数値を比較検証する

- 良い結果の要因を詳細に分析する

- 悪い結果の原因を徹底的に調査する

- 新しい仮説を論理的に構築する

- 小規模テストで仮説を検証する

- 検証結果を次の改善に活かす

この6つなんですね。

多くの人が何となく改善してるんですが、

実はちゃんとした手順があるんです。

この手順を知ってるかどうかで、

改善の成果が全然違ってきます。

それぞれ解説していきますね。

改善前後の数値を比較検証する

改善するときに一番大切なのは、

数値でしっかり比較することです。

なぜなら、感覚だけで判断すると

実際の効果が分からないからなんですよ。

例えば、

- 売上が10万円から15万円に上がった

- アクセス数が1000から1500に増えた

- 成約率が2%から3%に向上した

こんな風に具体的な数字で

比較することが大切なんです。

僕の知り合いの人も、

最初は「なんとなく良くなった気がする」

って言ってたんですが、

数値を見たら実は下がってたんですよね。

だから感覚に頼っちゃダメなんです。

ちゃんと数値で測定して、

改善前と改善後を比較する。

これをやらないと、

本当に効果があったのか分からないんです。

特に重要なのは、

一つの数値だけじゃなくて複数の数値を見ること。

売上だけじゃなくて、

アクセス数や成約率も一緒に見るんです。

そうすることで、

どこが良くなってどこが悪くなったのかが分かります。

良い結果の要因を詳細に分析する

良い結果が出たときこそ、

なぜ良くなったのかを詳しく調べることが大事なんです。

というのも、偶然良くなっただけなのか、

それとも改善策が効いたのかを知る必要があるからです。

具体的には、

- どの施策が一番効果があったのか

- いつから数値が上がり始めたのか

- どんな条件で良い結果が出たのか

こういうことを細かく調べるんです。

例えばですが、

メルマガの件名を変えたら開封率が上がった場合、

どんな言葉が響いたのかを分析するんですよね。

「限定」という言葉が良かったのか、

それとも「無料」という言葉が良かったのか。

そこまで詳しく調べることで、

次回も同じような成果を出せるようになります。

逆に、ここを適当にしちゃうと

良い結果を再現できないんです。

たまたま上手くいっただけなのに、

それを実力だと勘違いしちゃう。

だからこそ、

良い結果こそしっかり分析しましょう。

悪い結果の原因を徹底的に調査する

悪い結果が出たときって、

つい目を逸らしたくなるんですよね。

でも実は、悪い結果の方が

学べることが多いんです。

なぜかというと、

何が問題なのかがハッキリするからなんですよ。

例えば、

- アクセス数は増えたのに売上が下がった

- メルマガの配信数は同じなのに反応が悪い

- 広告費は同じなのに成約数が減った

こんな状況になったとき、

原因を徹底的に調べるんです。

僕が見てきた中で多いのは、

「なんとなく調子が悪い」

で終わらせちゃうパターンです。

でもそれじゃもったいないんですよね。

悪い結果には必ず原因があるので、

それを見つけ出すことが大切なんです。

時には、複数の原因が重なってることもあります。

市場の変化と自分の施策の両方が

影響してる場合もあるんです。

だからこそ、

一つ一つ丁寧に原因を調べていく必要があります。

新しい仮説を論理的に構築する

分析が終わったら、

次は新しい仮説を立てる段階です。

ここで大切なのは、

感覚じゃなくて論理的に考えることなんですよ。

つまり、なぜそうなるのかの理由を

ちゃんと説明できる仮説を立てるんです。

例えば、

- 「価格を下げれば売上が上がる」

- 「写真を変えれば反応が良くなる」

- 「配信時間を変えれば開封率が上がる」

こんな仮説を立てるとき、

なぜそうなるのかを考えるんですね。

価格を下げれば売上が上がるのは、

お客さんにとって手に取りやすくなるから。

でも、価格を下げすぎると

商品の価値が低く見られる可能性もある。

こういう風に、

メリットとデメリットの両方を考えるんです。

そうすることで、

より精度の高い仮説が立てられます。

適当に思いついた仮説だと、

テストしても意味のある結果が得られないんです。

だからこそ、

論理的に筋の通った仮説を立てることが重要なんですよ。

小規模テストで仮説を検証する

仮説を立てたら、

いきなり大きく変更するのは危険です。

なぜなら、仮説が間違ってた場合、

大きな損失を被る可能性があるからなんです。

だから最初は、

- 一部のお客さんだけでテストする

- 短期間だけ試してみる

- 予算を少額に抑えてテストする

こんな風に小規模でテストするんです。

例えばですが、

メルマガの件名を変えるテストをするとき、

全部の読者に送るんじゃなくて、

まずは100人だけに送ってみるんです。

そこで良い結果が出たら、

徐々に範囲を広げていく。

これがリスクを抑えながら

改善していく方法なんですよね。

僕が知ってる成功してる人たちも、

みんなこの方法を使ってます。

いきなり大きく変更して

失敗するリスクを避けてるんです。

小規模テストなら、

失敗しても損失は最小限に抑えられます。

そして成功したら、

その方法を本格的に導入すればいいんです。

検証結果を次の改善に活かす

テストの結果が出たら、

それで終わりじゃないんです。

その結果を次の改善に

しっかり活かすことが大切なんですよ。

なぜなら、一回の改善で

完璧になることはほとんどないからです。

具体的には、

- 成功した要因を他の部分にも応用する

- 失敗した原因を避けるようにする

- 新たな課題を見つけて次の仮説を立てる

こういうことを繰り返すんです。

例えば、メルマガの件名で

「限定」という言葉が効果的だったら、

商品ページでも「限定」を使ってみるんです。

逆に、価格を下げても

売上が上がらなかったら、

価格以外の要因を考えてみる。

こんな風に、

一つの結果から複数の学びを得るんですね。

そして、それらの学びを

次の改善計画に反映させる。

この繰り返しによって、

どんどん売上が向上していくんです。

大事なのは、

一回やって終わりじゃなくて、

継続的に改善し続けることなんですよ。

長期的な戦略構築で避けるべき3つの落とし穴

長期的な戦略を立てるとき、

多くの人がハマってしまう落とし穴があるんです。

この3つの落とし穴を避けることで、

あなたの戦略は確実に成功に近づきます。

その3つが、

- 短期的な結果だけに注目すること

- 市場変化への対応を怠ること

- 戦略の柔軟性を失うこと

なんですよね。

この3つって、

実は多くの経営者や起業家が

無意識にやってしまってることなんです。

でも、これを知っておくだけで

戦略の質が格段に上がるんですよ。

それぞれ詳しく解説していきます。

短期的な結果だけに注目すること

短期的な結果ばかり見てると、

長期的な戦略は絶対に失敗します。

これは多くの人が陥りがちな

罠みたいなものなんですよね。

例えば、

- 今月の売上だけを気にする

- 今週のアクセス数だけを見る

- 今日の反応だけで判断する

こんな風に目先のことばかり

気にしちゃうパターンです。

もっと具体的に言うと、

SNSで投稿した内容が

その日にバズらなかったからって

すぐに戦略を変えちゃうような感じ。

でもね、長期的な戦略って

そういうもんじゃないんです。

植物を育てるのと同じで、

種を撒いてから花が咲くまで

時間がかかるものなんですよ。

今日撒いた種が

明日には花を咲かせるなんて

そんなことありえないじゃないですか。

だからこそ、短期的な結果に

一喜一憂しちゃダメなんです。

長期的な視点を持って、

じっくりと戦略を育てていく。

それが成功への近道なんですよね。

市場変化への対応を怠ること

市場っていうのは、

常に変化し続けてるものなんです。

だから、その変化に対応できないと

どんなに良い戦略でも失敗しちゃいます。

例えば、

- 新しい技術が出てきた

- 競合他社が新サービスを始めた

- お客さんのニーズが変わった

こういった変化を

見逃しちゃうパターンですね。

実際に、昔は電話帳を使って

お店を探してた人たちが

今はスマホで検索するようになった。

この変化に対応できなかった

電話帳の会社は苦しくなったんです。

でも、この変化を見抜いて

ネット検索に力を入れた会社は

大きく成長できました。

だから、常にアンテナを張って

市場の変化をキャッチすることが

めちゃくちゃ大切なんです。

月に1回でもいいから、

業界の情報をチェックしたり

お客さんの声を聞いたりする。

そういう習慣を作っておくと、

変化に乗り遅れることがなくなります。

市場の変化を味方につけて、

戦略をアップデートしていく。

そうすれば、長期的な成功が

手に入るんですよ。

戦略の柔軟性を失うこと

戦略って、一度決めたら

絶対に変えちゃダメってもんじゃないんです。

むしろ、状況に応じて

柔軟に調整していくことが大切なんですよね。

例えば、

- 計画通りにいかない部分がある

- 新しいチャンスが見つかった

- 予想と違う結果が出た

こんな時に、頑固に元の計画に

固執しちゃうパターンです。

よくあるのが、

「この戦略で絶対にいく!」

って決めちゃって、

途中で軌道修正できなくなること。

でも、これって

すごくもったいないんですよ。

例えば、お店を経営してる人が

「平日の昼間に集客する」

って決めてたとします。

でも、実際にやってみたら

夜の方がお客さんが来ることが分かった。

この時に、元の計画に固執して

昼間の集客ばかりやってたら

チャンスを逃しちゃいますよね。

だから、結果を見ながら

戦略を調整していくことが

めちゃくちゃ重要なんです。

戦略っていうのは、

目的地に向かうための地図みたいなもの。

道が工事中だったら

別の道を通ればいいし、

もっと良い道が見つかったら

そっちを使えばいいんです。

柔軟性を持って戦略を調整していく。

それが長期的な成功への

一番の近道なんですよ。

継続的な成長を実現する戦略的思考法4つ

ビジネスで成功し続けるには、

一度作った戦略をそのまま使い続けちゃダメなんです。

この4つの思考法を身につければ、

どんな変化にも対応できて長期的に成長できます。

その4つが、

- 市場トレンドを定期的に調査する

- 競合他社の動向を分析する

- 顧客ニーズの変化を把握する

- 戦略を段階的に見直す

なんですよね。

これらは全部つながってて、

どれか一つでも欠けると成長が止まっちゃいます。

それぞれのやり方と

なぜ大切なのかを詳しく説明していきます。

市場トレンドを定期的に調査する

市場トレンドの調査っていうのは、

今何が流行ってるかを定期的にチェックすること。

これをやらないと、

時代に取り残されちゃうんです。

例えば、

- 新しい技術の普及状況

- 消費者の行動パターンの変化

- 業界全体の動き

こういうことを

月1回は必ずチェックしましょう。

具体的に言うと、

5年前はみんなFacebookを使ってたけど、

今はTikTokやInstagramが主流になってますよね。

マーケティングをやってる人で

まだFacebookだけに頼ってる人は、

完全に時代遅れになっちゃってるんです。

だからこそ、

定期的な市場調査が欠かせない。

業界誌を読んだり、

セミナーに参加したり、

ネットで情報収集したりして、

常に最新情報をキャッチしておきましょう。

そうすることで、

変化の波に乗り遅れることなく、

むしろ先取りできるようになります。

競合他社の動向を分析する

競合他社の分析は、

自分のビジネスを客観視するために超重要なんです。

なぜなら、

競合を知ることで自分の立ち位置が分かるから。

調べるべきポイントは、

- 新商品やサービスの発表

- 価格戦略の変更

- マーケティング手法の変化

これらを常にウォッチしておくんです。

例えばですが、

競合が新しいサービスを始めたとき、

それがお客さんにどう受け入れられてるかを見るんです。

もし好評なら、

自分も似たようなサービスを

もっと良い形で提供できないか考える。

逆に不評なら、

なぜダメだったのかを分析して、

同じ失敗を避けることができます。

でも、ここで注意したいのは、

ただ真似するだけじゃダメってこと。

競合の良いところを参考にしつつ、

自分らしさを加えて差別化を図る。

そうやって競合分析を活用すれば、

市場での競争力を高められるんです。

顧客ニーズの変化を把握する

顧客ニーズの変化を把握するのは、

ビジネス成長の根幹となる部分です。

お客さんが何を求めてるかが分からないと、

どんなに頑張っても売上は上がりません。

把握すべきニーズの変化は、

- 商品に対する要求の変化

- 購買行動の変化

- 価値観の変化

こういった部分ですね。

実際に、コロナ前後で

お客さんの行動は大きく変わりました。

オンラインでの買い物が当たり前になったし、

健康や安全に対する意識も高くなった。

この変化に対応できた会社は伸びたけど、

対応できなかった会社は苦戦してます。

だから、お客さんの声を

直接聞く機会を作ることが大切。

アンケートを取ったり、

インタビューをしたり、

SNSでの反応を見たりして、

リアルな声を集めましょう。

そうすることで、

お客さんが本当に欲しがってるものが見えてきて、

それに合わせて商品やサービスを改善できるんです。

戦略を段階的に見直す

戦略の見直しっていうのは、

今やってることが本当に正しいかを定期的にチェックすること。

一度決めた戦略をずっと続けるんじゃなくて、

状況に応じて柔軟に変えていくんです。

見直すべきポイントは、

- 売上目標の達成状況

- 施策の効果測定

- 市場環境の変化への対応

これらを3ヶ月に1回は

必ず確認するようにしましょう。

たとえば、

売上が目標に届いてない場合、

何が原因なのかを徹底的に分析します。

商品の問題なのか、

マーケティングの問題なのか、

それとも市場環境の変化なのか。

原因が分かったら、

それに対する改善策を考えて実行する。

そして、その結果をまた分析して、

さらに改善していく。

このサイクルを回し続けることで、

常に最適な戦略を維持できるんです。

短期的な結果に一喜一憂するんじゃなくて、

長期的な視点で戦略を調整していく。

そうすることで、

どんな変化が起きても対応できる

強いビジネスを作れるようになります。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 利益率の高いジャンルを選択することが商品開発成功の鍵

- 自社商品の開発に集中して競合との差別化を図る

- 市場ニーズを徹底的に調査してから商品を作る

- 商品の核となる価値を明確に定義する

- 顧客が求める機能を必須・便利・差別化の3つに分けて整理

- 実現可能性を技術・予算・期限の3つの観点で検証

- 自分の強みとスキルを棚卸しして商品のヒントを見つける

- 競合商品の価格設定を調査して適正価格を決める

- 完璧主義に陥らず80%の完成度でまず市場に出す

- ステップメールで自動販売の仕組みを構築する

- ターゲット層を明確に設定してから集客戦略を立てる

- 分析と改善を継続的に行って売上を向上させる

まとめ

商品開発で成功するには、

正しい順番で進めることが

一番大切なんです。

多くの人が失敗する理由は、

いきなり商品を作り始めて

しまうからなんですよね。

でも、この記事で紹介した

3つの基本原則を守れば、

売れる商品が作れるように

なります。

利益率の高いジャンルを選んで、

自社商品の開発に集中し、

市場ニーズをしっかり調査する。

この順番を間違えなければ、

商品開発で失敗することは

ありません。

そして、商品ができたら

メルマガやSNSを使って

効果的に集客していく。

ブログも活用しながら

継続的に改善を続けることで、

売上はどんどん伸びていきます。

大切なのは、

完璧を求めすぎないこと。

80%の完成度でも

まずは市場に出してみて、

お客さんの反応を見ながら

改善していけばいいんです。

今日からでも始められる

内容ばかりなので、

ぜひ実践してみてください。

あなたの商品開発が

成功することを

心から願っています。

よくある質問

商品開発を始めたいけど、何から手をつけていいか分からない。初心者でも失敗しない方法はありますか?

商品開発で一番大切なのは、最初の3つの基本原則を守ることです。利益率の高いジャンルを選んで、自分だけの商品を作り、お客さんが本当に欲しがるものを調べる。この順番を間違えなければ、初心者でも成功できるんです。まずは自分の得意なことから始めて、小さくスタートしましょう。

商品のアイデアはあるけど、本当に売れるかどうか不安です。事前に確認する方法はありますか?

売れるかどうかは、作る前のリサーチで9割決まります。SNSでお客さんの悩みをチェックしたり、競合商品の価格や口コミを調べたりするだけで、需要があるかどうかが分かるんです。さらに、小さなテストから始めれば、大きな失敗を避けながら確実に成功への道筋が見えてきます。

商品を作ったけど、どうやって集客すればいいか分からない。お金をかけずに効果的な方法はありますか?

お金をかけなくても、SNSとブログを使えば十分集客できます。大切なのは、お客さんの悩みを解決する情報を発信し続けること。そして、メルマガで関係を深めていけば、自然と商品を買ってもらえるようになります。継続することで、確実にファンが増えていきますよ。

完璧な商品を作ろうとして、いつまでも完成しません。どのタイミングで販売を始めればいいですか?

完璧主義は商品開発の最大の敵です。80%の完成度でも、お客さんの問題を解決できれば十分価値があります。まずは小さく始めて、お客さんの反応を見ながら改善していく方が、結果的に良い商品になるんです。今すぐ行動することで、成功への第一歩が踏み出せます。

商品は売れているけど、売上が安定しません。継続的に成長させる方法を教えてください。

継続的な成長には、数値を測定して改善し続けることが欠かせません。売上だけでなく、お客さんの行動や市場の変化も定期的にチェックして、戦略を調整していく。この改善サイクルを回すことで、どんな変化にも対応できる強いビジネスが作れるんです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。