このノウハウについて

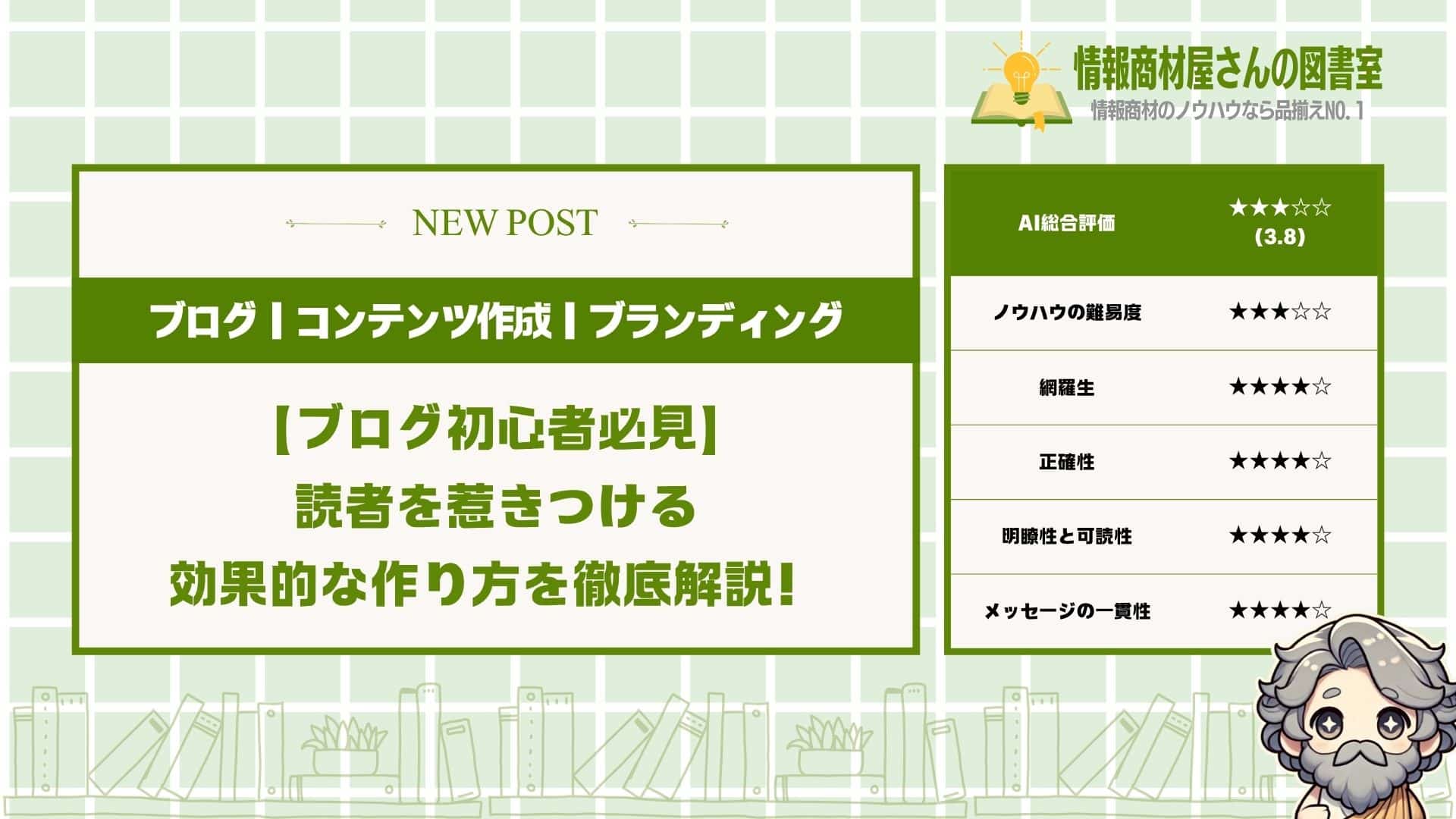

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

プロフィール画像からブログデザイン、ランディングページまで幅広くカバーした実用的な内容です。初心者でも理解しやすい具体例と、すぐに実践できる方法が満載で、あなたのブログ運営を劇的に変える可能性を秘めています。読み進めることで、読者に覚えてもらいやすいブランドを構築し、収益化への道筋が見えてくるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●プロフィール画像がなかなか決まらない

●ブログのデザインがダサくて恥ずかしい

●せっかく記事を書いても読者に覚えてもらえない

ブログやSNSで発信を始めても、

「なんか他の人と差がつかない」

「印象に残らない」

って悩んでる人は本当に多いです。

でも実は、プロフィール画像とデザインを

ちょっと工夫するだけで、

読者があなたを一瞬で覚えてくれるように

なるんです。

この記事では、

プロフィール画像の選び方から

ブログデザインの基本、

さらにはメルマガ連携まで、

ブランド力を高める方法を

すべて解説します。

この記事を読めば、

「あ、この人だ!」って

瞬時に覚えてもらえる

魅力的なブランドが作れるようになります。

今まで埋もれていたあなたの発信が、

読者の記憶に残る特別な存在に

変わるはずです。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 読者の記憶に残るプロフィール画像の選び方

- ブログデザインで第一印象を劇的に改善する方法

- 統一感のあるブランドイメージの構築術

- 効果的なランディングページの作成テクニック

- メルマガ登録率を3倍にする具体的な戦略

効果的なプロフィール画像を選ぶ5つのポイント

プロフィール画像って、

実はあなたの第一印象を決める超重要なものなんです。

これをちゃんと選べば、

SNSやブログで一気に覚えてもらえるし、

ブランド力もぐんと上がります。

効果的なプロフィール画像を選ぶポイントは、

- 統一されたキャラクターを使用する

- 自分の写真やアバターを活用する

- インパクトの強い画像を選択する

- ブランドイメージに合わせて作成する

- 各プラットフォームで統一感を保つ

この5つなんです。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってみると奥が深い。

でも、この5つを押さえておけば、

あなたのプロフィール画像は完璧です。

それぞれ解説していきます。

統一されたキャラクターを使用する

統一されたキャラクターを使うっていうのは、

一つのキャラクターやデザインを決めて、

それをずっと使い続けることなんです。

これをやると、

人があなたのことを覚えやすくなるんですよね。

例えば、

- 同じイラストキャラクター

- 同じ動物のモチーフ

- 同じデザインテイスト

こういう感じで統一するんです。

よく考えてみてください。

有名なブランドって、

みんなロゴやキャラクターが決まってるじゃないですか。

マクドナルドのドナルドとか、

ディズニーのミッキーマウスとか。

それと同じで、

あなたも一つのキャラクターを決めて、

それを使い続けるんです。

そうすると、

「あ、この人だ!」って

瞬時に分かってもらえるようになります。

逆に、コロコロ変えちゃうと、

誰だか分からなくなっちゃうんですよね。

だからこそ、

統一されたキャラクターを使うことが大切なんです。

自分の写真やアバターを活用する

自分の写真やアバターを使うっていうのは、

あなた自身を表現する画像を選ぶってことです。

これがめちゃくちゃ効果的なんですよ。

なぜかっていうと、

- 親近感がわく

- 信頼感が生まれる

- 覚えてもらいやすい

こんな効果があるからです。

人って、顔が見える相手の方が

安心するんですよね。

例えば、

街で道を聞くときも、

マスクをしてる人より、

顔が見える人に声をかけやすいでしょ?

それと同じで、

SNSでも顔が見える方が親しみやすいんです。

でも、「顔出しはちょっと...」

って人もいますよね。

そんな時は、

似顔絵やアバターでも全然OK。

最近は、

AIで作れるアバターもあるし、

ココナラとかで安く作ってもらえます。

要は、あなたらしさが伝わる

画像を使うことが大切なんです。

インパクトの強い画像を選択する

インパクトの強い画像っていうのは、

一目見ただけで印象に残る画像のことです。

これを選ぶと、

他の人と差別化できるんですよね。

どんな画像がインパクト強いかっていうと、

- 色が鮮やか

- デザインが個性的

- 意外性がある

こういう要素があるものです。

例えば、

真っ赤な背景に白い文字とか、

ちょっと変わった角度の写真とか。

逆に、よくある風景写真とか、

動物の写真とかは、

可愛いけど印象に残りにくいんです。

僕の知り合いで、

プロフィール画像を

派手なピンクの背景にしてる人がいるんですが、

その人のことはすぐ覚えちゃいました。

「あ、ピンクの人だ!」って

一発で分かるんですよね。

でも、注意点もあって、

インパクトが強すぎて

変な印象を与えちゃダメです。

あくまで、

良い意味で印象に残る画像を選びましょう。

ブランドイメージに合わせて作成する

ブランドイメージに合わせるっていうのは、

あなたが発信してる内容や

目指してる方向性に合った画像を選ぶことです。

これをやると、

一貫性のあるブランドが作れるんです。

例えば、

- ビジネス系ならスーツ姿

- 料理系なら食べ物関連

- 癒し系なら優しい色合い

こんな感じで合わせるんですね。

もしあなたが、

「信頼できるビジネスパーソン」

っていうブランドを作りたいなら、

きちんとした服装の写真を使う。

逆に、

「親しみやすいママブロガー」

っていうブランドなら、

笑顔の写真や温かい色合いの画像を使う。

こうやって、

あなたのブランドイメージと

プロフィール画像を合わせることで、

見た人に「この人はこういう人なんだ」

って瞬時に伝わるんです。

ブランドイメージがバラバラだと、

何をしてる人なのか分からなくなっちゃいます。

だから、

一貫性を保つことがすごく大切なんですよね。

各プラットフォームで統一感を保つ

各プラットフォームで統一感を保つっていうのは、

Twitter、Instagram、ブログ、YouTubeなど、

全部で同じプロフィール画像を使うことです。

これをやると、

どこで見てもあなただって分かってもらえます。

なんでこれが大切かっていうと、

- 認知度が上がる

- 信頼感が増す

- ブランド力が強化される

こんな効果があるからです。

例えば、

Twitterで見かけた人が、

YouTubeにも同じ画像で出てたら、

「あ、この人知ってる!」

って思いますよね。

でも、全然違う画像だったら、

同じ人だって気づかないかもしれません。

実際、僕も最初は

プラットフォームごとに

違う画像を使ってたんですが、

全然覚えてもらえなかった。

でも、統一してからは、

「いろんなところで見かけますね」

って言われるようになったんです。

ただし、プラットフォームによって

画像のサイズが違うので、

そこは調整が必要です。

でも、基本的なデザインや

色合いは統一しておくことが大切ですね。

プロフィール画像を活用する6つの方法

プロフィール画像って、

一度作ったら色んなところで使えるから超便利なんです。

この6つの方法を知っておけば、

あなたのブランド認知度がぐんと上がります。

その6つの方法が、

- ブログのプロフィール欄に設置する

- SNSアカウントで統一して使用する

- 記事内の吹き出しで活用する

- 名刺やビジネス資料に掲載する

- メール署名に組み込む

- 動画コンテンツで使用する

なんですよね。

どれも簡単にできることばかりですが、

やってない人が意外と多いんです。

統一されたプロフィール画像を使うことで、

他の人との差別化もばっちりできちゃいます。

それぞれ解説していきます。

ブログのプロフィール欄に設置する

ブログのプロフィール欄にプロフィール画像を設置するのが、

一番基本的で効果的な方法です。

なぜなら、読者があなたのことを

視覚的に覚えやすくなるからなんですね。

例えば、

- 文章だけのプロフィール

- 画像付きのプロフィール

- 統一されたアバター画像

この中で一番印象に残るのは、

間違いなく画像付きのプロフィールです。

メラビアンの法則って聞いたことありますか?

人って視覚情報から

55%もの印象を受けるんです。

だから文章だけのプロフィールより、

画像があった方が圧倒的に記憶に残る。

動物や風景の画像を使ってる人もいますが、

正直インパクトが弱いんですよね。

自分の写真やアバターの方が、

個人のブランドを強化できるんです。

ブログのプロフィール欄は

あなたを知ってもらう最初のステップだから、

プロフィール画像をしっかり設置しましょう。

SNSアカウントで統一して使用する

SNSアカウントで統一したプロフィール画像を使うと、

ブランド認知度が一気に高まります。

というのも、同じ画像を色んなところで見ると、

人は「あ、この人だ」って覚えてくれるからです。

具体的には、

- Twitter

- Instagram

- Facebook

- LinkedIn

こんな感じで、

全部同じプロフィール画像にするんです。

僕の知り合いで、

独特なアバター画像を統一して使ってる人がいるんですが、

もうその画像を見ただけで誰だか分かるんですよね。

それくらい統一って大切なんです。

逆に、SNSごとに違う画像を使ってると、

同じ人だって認識してもらえない。

せっかくフォローしてもらっても、

別の人だと思われちゃうかもしれません。

だからこそ、

統一されたプロフィール画像を使うことで、

あなたのブランドを強化できるんです。

記事内の吹き出しで活用する

記事内の吹き出しでプロフィール画像を活用すると、

読者との距離がぐっと縮まります。

なぜかというと、

あなたが直接話しかけてるような感じになるからです。

例えば、

- 「ここがポイントです!」

- 「実際にやってみてください」

- 「私もこれで成功しました」

こんな感じで、

吹き出しの中にあなたのプロフィール画像を入れるんです。

文章だけで説明するより、

画像があった方が親しみやすく感じますよね。

実際、吹き出しを使ってる記事って

読みやすいし、内容も頭に入りやすいんです。

でも注意点もあって、

使いすぎると逆に読みにくくなっちゃいます。

ポイントとなる部分や、

強調したい部分で使うのがコツですね。

記事内の吹き出しは、

あなたの存在感を高める効果的な方法なんです。

名刺やビジネス資料に掲載する

名刺やビジネス資料にプロフィール画像を掲載すると、

相手に強い印象を与えられます。

どうしてかと言うと、

文字だけの名刺より圧倒的に覚えてもらいやすいからです。

よくある例として、

- 文字だけの名刺

- 顔写真付きの名刺

- アバター画像付きの名刺

この中で一番記憶に残るのは、

やっぱり画像付きの名刺なんですよね。

営業マンの友人が言ってたんですが、

顔写真を名刺に入れるようになってから、

お客さんに覚えてもらえる確率が上がったそうです。

「あ、あの名刺の人ね」

って感じで思い出してもらえるんだとか。

ビジネス資料でも同じで、

プロフィール画像があると信頼感が増します。

どんな人が作った資料なのか

視覚的に分かるからですね。

オンラインでのやり取りが増えた今だからこそ、

プロフィール画像の重要性が高まってるんです。

メール署名に組み込む

メール署名にプロフィール画像を組み込むと、

メールのやり取りでも印象に残りやすくなります。

理由は簡単で、

毎回のメールであなたの画像を見てもらえるからです。

具体的には、

- 小さなアバター画像

- 会社のロゴと一緒に

- 連絡先情報の横に

こんな感じで、

メール署名の一部として入れるんです。

特にビジネスメールでは、

何度もやり取りすることが多いじゃないですか。

その度にあなたの画像を見てもらえれば、

自然と覚えてもらえるようになります。

僕も実際にやってみたんですが、

「メールのアバター画像、印象的ですね」

って言われることが増えました。

ただし、画像のサイズには注意が必要で、

大きすぎるとメールが重くなっちゃいます。

適度なサイズで、

相手に負担をかけない程度にしましょう。

メール署名は見落としがちですが、

実は効果的なブランディング手段なんです。

動画コンテンツで使用する

動画コンテンツでプロフィール画像を使用すると、

視聴者にあなたのブランドを強く印象付けられます。

なぜなら、動画は視覚と聴覚の両方に

アプローチできる最強のメディアだからです。

使い方としては、

- 動画の冒頭で自己紹介

- 画面の隅に常時表示

- エンディングで再度表示

こんな感じで、

動画の中に自然に組み込むんです。

YouTubeで成功してる人たちを見ると、

みんな統一されたアバターや画像を使ってますよね。

それを見ただけで、

「あ、この人の動画だ」って分かるんです。

特に顔出しが難しい場合は、

アバター画像が超重要になってきます。

声だけだと印象が薄くなりがちですが、

キャラクター画像があることで親しみやすさが生まれる。

動画コンテンツは今後もどんどん重要になってくるので、

プロフィール画像を効果的に活用していきましょう。

プロフィール画像作成で避けるべき3つの失敗

プロフィール画像で失敗すると、

せっかくの集客チャンスを逃しちゃいます。

この3つの失敗を避けるだけで、

あなたの認知度がぐんと上がって

覚えてもらいやすくなるんです。

その3つの失敗が、

- 動物や風景画像を使用すること

- プラットフォームごとに異なる画像を使うこと

- 低画質や不鮮明な画像を選ぶこと

なんですよね。

この3つって、

みんなやりがちなんですけど

実はめちゃくちゃもったいない。

メラビアンの法則でも言われてるように、

人って視覚情報から

すごく多くの印象を受けるんです。

だからこそ、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

動物や風景画像を使用すること

動物や風景の画像は、

あなた自身を全然印象づけられません。

なぜなら、

インパクトが弱くて記憶に残りにくいから。

例えば、

- 可愛い猫の写真

- 綺麗な夕日の写真

- 花の写真

こんな画像を使ってる人、

めちゃくちゃ多いんですよね。

でも考えてみてください。

猫の写真を使ってる人って、

世の中にどれくらいいると思います?

たぶん数え切れないくらいいるはずです。

そんな中で、

あなたの猫の写真だけが

特別に印象に残ると思いますか?

正直、難しいですよね。

人って、個人のブランドを

強化したいなら

自分の写真やアバターを使うべきなんです。

そうすることで、

他の人との差別化が

しっかりできるようになります。

プラットフォームごとに異なる画像を使うこと

プラットフォームごとに

違う画像を使うのは、

ブランド認知度を下げる原因になります。

というのも、

統一されたキャラクターや画像を使うことで

認知度が高まるからなんです。

具体的には、

- TwitterとInstagramで違う画像

- ブログとYouTubeで違う画像

- FacebookとLinkedInで違う画像

こんな感じで

バラバラにしちゃってる人が多い。

でもね、これって

すごくもったいないことなんです。

例えば、

Twitterであなたを知った人が

Instagramでも同じ画像を見たら

「あ、この人だ!」って

すぐに認識してもらえるじゃないですか。

でも画像が違ったら、

同じ人だって気づいてもらえない

可能性が高いんです。

プロフィール画像って

一度作成すれば

いろんなプラットフォームで使えるんですよね。

だからこそ、

統一した画像を使うことが大切なんです。

低画質や不鮮明な画像を選ぶこと

低画質や不鮮明な画像は、

あなたのプロ意識を疑われちゃいます。

なぜかというと、

画質が悪いと「適当な人」って

印象を与えてしまうから。

よくある失敗例として、

- ぼやけた自撮り写真

- 画素数が少なくてザラザラした画像

- 暗すぎて顔がよく見えない写真

こんな画像を使ってる人がいるんです。

でも、これって

めちゃくちゃ損してるんですよね。

例えば、

同じ内容の情報を発信してる人が

2人いたとします。

1人は高画質でクリアな画像、

もう1人はぼやけた低画質な画像。

どちらの方が信頼できそうに感じますか?

間違いなく、

高画質な画像の人ですよね。

プロフィール画像って、

ブログ記事の吹き出しとかでも

使えるんです。

だから、

デザインにこだわることで

他のコンテンツとの差別化も

しっかり図れるようになります。

成功事例から学ぶプロフィール画像活用術3選

プロフィール画像って、

実は成功の鍵を握ってるんです。

この3つの事例を知っておけば、

あなたもブランド力を一気に上げられます。

成功してる人たちが実際にやってる

活用術が、

- 統一キャラクターでブランド化した事例

- 自分の写真で親近感を演出した事例

- オリジナルアバターで差別化した事例

この3つなんですよね。

どれも実際に結果を出してる人たちが

使ってる方法ばかりです。

それぞれの成功パターンを知れば、

あなたにぴったりの方法が見つかるはず。

それぞれ解説していきます。

統一キャラクターでブランド化した事例

統一キャラクターを使うことで、

一瞬で「あの人だ!」って覚えてもらえるんです。

なぜなら、同じキャラクターを

どこでも使い続けることで、

脳に強く印象が残るからなんですね。

例えば、

- YouTube、Twitter、ブログで同じキャラクター

- 名刺やメルマガでも同じ画像

- 商品パッケージにも統一キャラクター

こんな感じで使い分けてるんです。

あるビジネス系YouTuberの方は、

オリジナルの動物キャラクターを作って、

全てのプラットフォームで統一してました。

最初は知名度ゼロだったのに、

半年後には「あのキャラクターの人」って

覚えてもらえるようになったんです。

ここで大事なのは、

キャラクターに個性を持たせること。

ただの可愛い動物じゃなくて、

自分の発信内容に合った特徴を

キャラクターに込めるんですよね。

例えば、筋トレ系の発信なら

マッチョなクマのキャラクターとか。

料理系なら、

エプロンをつけた猫のキャラクターとか。

そうすることで、

キャラクターを見ただけで

「あ、あの分野の人だ」って

瞬時に分かってもらえるんです。

統一キャラクターは、

ブランド化の最強ツールなんですよ。

自分の写真で親近感を演出した事例

自分の写真を使うっていうのは、

読者との距離をぐっと縮める方法なんです。

というのも、人って顔が見えると

「この人、信頼できそう」って

無意識に感じちゃうんですよね。

実際に成功してる例として、

- 笑顔で手を振ってる写真

- 自然体でリラックスしてる表情

- 少し斜めから撮った親しみやすい角度

こういう写真を使ってる人が多いです。

あるコンサルタントの女性は、

最初はイラストを使ってたんですが、

自分の写真に変えた途端に

反応率が3倍になったって言ってました。

「顔が見えるから安心して

相談できる」っていう声が

たくさん届くようになったんです。

でもここで注意したいのは、

写真の質にこだわりすぎないこと。

プロが撮ったような完璧な写真より、

スマホで撮った自然な表情の方が

親近感を感じてもらえるんですよね。

大切なのは、

「この人と話してみたい」って

思ってもらえる表情かどうか。

堅すぎる表情だと距離を感じちゃうし、

逆にふざけすぎてても

信頼感が薄れちゃいます。

自分の写真は、

親近感を演出する最高の武器なんです。

オリジナルアバターで差別化した事例

オリジナルアバターっていうのは、

自分だけの特別感を演出できる方法なんですよね。

なぜかというと、

世界に一つだけのデザインだから、

他の誰とも被らないんです。

成功してる人たちは、

- 自分の特徴を活かしたデザイン

- 発信内容に合わせた色使い

- 覚えやすいシンプルなデザイン

こんなポイントを押さえて

アバターを作ってるんです。

あるマーケティング系の発信者は、

自分の髪型や服装を再現した

オリジナルアバターを作成。

そのアバターが印象的すぎて、

「アバターの人」って呼ばれるまでに

なったんですよね。

しかも、そのアバターを

グッズ化したり、

動画のキャラクターとして

動かしたりもしてました。

ここで重要なのは、

アバターに自分らしさを込めること。

ただ可愛いだけじゃなくて、

自分の個性や発信内容が

伝わるデザインにするんです。

例えば、

読書好きなら本を持ったアバター、

旅行好きなら地図を持ったアバターとか。

そうすることで、

アバターを見ただけで

「あ、この人はこういう人なんだ」って

分かってもらえるんですよね。

オリジナルアバターは、

差別化の決定打になるんです。

効果的なブログデザインが重要な4つの理由

ブログのデザインって、

実は記事の内容と同じくらい大切なんです。

どんなに良い記事を書いても、

デザインがダメだと読者は離れちゃいます。

効果的なブログデザインが

重要な理由は、

- 読者の第一印象を決定するから

- SEO効果を向上させるから

- 読者の滞在時間を延ばせるから

- ブランドイメージを構築できるから

この4つなんですよね。

どれも読者にとって

すごく大切なポイントです。

これらを理解すれば、

あなたのブログは劇的に変わります。

それぞれ解説していきます。

読者の第一印象を決定するから

読者の第一印象は、

デザインで9割決まっちゃいます。

だって人間って、

見た目で判断する生き物だから。

例えば、

- ヘッダーがごちゃごちゃしてる

- 文字が小さくて読みにくい

- 色使いがバラバラ

こんなブログを見たら、

「なんか見づらいな」って思いますよね。

逆に、スッキリしたヘッダーで

読みやすい文字サイズのブログだと、

「このブログ読みやすそう」って感じます。

特にヘッダーは超重要で、

ブログの顔みたいなものです。

お店の看板と同じで、

第一印象でお客さんが入るかどうか決まる。

だからこそ、

ヘッダーデザインには力を入れましょう。

記事タイトルも同じで、

読者が「読みたい」と思うかどうかは

デザインと文字で決まるんです。

第一印象が良ければ、

読者はあなたのブログを信頼してくれます。

SEO効果を向上させるから

実はね、

デザインってSEOにも関係してるんです。

Googleは読者にとって

使いやすいサイトを評価するから。

具体的には、

- ページの読み込み速度

- スマホでの見やすさ

- 文章の読みやすさ

これらがSEOに影響します。

例えば、画像が重すぎて

ページの読み込みが遅いと、

Googleからの評価が下がっちゃう。

スマホで見たときに

文字が小さすぎて読めないのも、

SEO的にはマイナスです。

でも逆に言えば、

デザインを改善するだけで

検索順位が上がる可能性があるってこと。

本文の構成も大切で、

見出しや箇条書きを使って

読みやすく整理すると、

Googleに「良いコンテンツ」って認識されます。

装飾も適度に使えば、

読者の滞在時間が延びて

SEO効果がアップするんです。

デザインを意識するだけで、

SEO対策にもなるなんて一石二鳥ですよね。

読者の滞在時間を延ばせるから

良いデザインは、

読者をブログに留めておく力があります。

なぜなら、読みやすいと

最後まで読んでもらえるから。

例えば、

- 文章が詰まりすぎてない

- 適度に画像が入ってる

- 色分けで重要な部分が分かる

こんなブログだと、

読者は疲れずに読み続けられます。

逆に、真っ黒な文字だけがずらーっと

並んでるブログは見るだけで疲れちゃう。

サイドバーの配置も重要で、

Zの法則やFの法則を使って

読者の視線を誘導できるんです。

これは人間の目の動きを

考慮した配置方法で、

自然に読者の興味を引けます。

メルマガ登録やプロフィールを

上位に配置すれば、

読者との関係も深められます。

読者が長く滞在してくれれば、

あなたのファンになってくれる可能性も高まる。

そうすれば、

リピーターが増えて

ブログの成長につながるんです。

ブランドイメージを構築できるから

デザインは、

あなたのブランドを表現する手段です。

統一感のあるデザインを使えば、

読者にあなたを覚えてもらえます。

例えば、

- いつも同じ色使い

- 決まったフォント

- 一貫したレイアウト

こういう要素で、

「このブログといえばあの人」

って印象を作れるんです。

例えば、青を基調としたデザインなら

「信頼できる」印象を与えられるし、

オレンジなら「親しみやすい」印象になります。

装飾の仕方も

ブランドイメージに影響します。

シンプルな装飾なら

「プロフェッショナル」な印象、

可愛い装飾なら

「親近感のある」印象を与えられる。

ブランドイメージが確立されれば、

読者はあなたのブログを

他と区別して認識してくれます。

そうなれば、

何か困ったときに

「あの人のブログを見よう」

って思い出してもらえるんです。

読みやすい記事タイトルを作る6つのテクニック

記事タイトルって、

実はブログで一番大事な部分なんです。

どれだけ良い記事を書いても、

タイトルがダメだと誰も読んでくれません。

でも安心してください。

今回お伝えする6つのテクニックが、

- 数字を含めて具体性を高める

- 読者の悩みを明確に示す

- 感情に訴える言葉を使用する

- SEOキーワードを自然に含める

- 32文字以内に収める

- 疑問形で興味を引く

これらなんです。

この6つを使いこなせば、

クリック率が格段に上がります。

実際に僕の知り合いのブロガーさんも、

この方法でアクセス数が3倍になったって言ってました。

順番に詳しく説明していきますね。

数字を含めて具体性を高める

数字を入れると、

読者は「具体的に何が分かるんだろう」って興味を持ちます。

人間の脳って曖昧なものより、

はっきりした情報の方が信頼するんですよね。

例えば、

- 「ダイエット方法」より「3つのダイエット方法」

- 「節約術」より「月5万円節約する方法」

- 「勉強法」より「30日で英語が話せる勉強法」

こんな感じで数字があると、

パッと見ただけで内容が想像できます。

特に「3つの」「5つの」みたいな

奇数を使うと効果的なんです。

なぜかって言うと、

奇数の方が人間の記憶に残りやすいから。

実際にコンビニの商品とかも、

「3個セット」「5個入り」って

奇数で売ってることが多いでしょ。

それと同じ心理を使うんです。

だからタイトルを作るときは、

まず数字を入れられないか考えてみてください。

読者の悩みを明確に示す

読者の悩みをズバッと言い当てると、

「あ、これ私のことだ」って思ってもらえます。

なぜなら人って、

自分の悩みに関する情報には敏感だから。

具体的には、

- 「なかなか痩せられない人へ」

- 「毎日残業で疲れ果てているあなたに」

- 「お金が貯まらなくて困っている方必見」

こういう書き方ですね。

例えば主婦の方なら、

「家事が面倒で仕方ない」

「子供の勉強を見るのが大変」

みたいな悩みがあるじゃないですか。

そこを「家事を10分短縮する方法」

「子供が自分から勉強するようになる声かけ」

って具体的に示すんです。

ここで大切なのは、

一般的な悩みじゃなくて

リアルな悩みを書くこと。

SNSのコメントとか、

実際に友達から聞いた話とか、

そういうリアルな声を参考にすると良いですよ。

感情に訴える言葉を使用する

感情に響く言葉を使うと、

読者の心がグッと動きます。

理屈じゃなくて感情で、

人は行動を起こすものなんです。

効果的な感情ワードって、

- 「驚愕」「衝撃」「必見」

- 「簡単」「楽々」「らくらく」

- 「秘密」「裏技」「コツ」

こういうのがありますね。

例えば料理のブログなら、

「簡単!10分で作れる絶品パスタ」

「驚愕!材料3つだけの激うまスープ」

みたいな感じ。

でもここで注意してほしいのは、

やりすぎると胡散臭くなること。

「超絶簡単!驚愕の裏技で必ず成功!」

みたいなタイトルは、

逆に信頼を失っちゃいます。

適度に使うのがコツなんです。

感情に訴えつつも、

信頼性を保つバランスが大切ですね。

SEOキーワードを自然に含める

SEOキーワードを入れると、

検索エンジンから見つけてもらいやすくなります。

でも不自然に入れちゃうと、

読者が違和感を感じて離れちゃうんです。

ポイントは、

- タイトルの前半に入れる

- 自然な文章の流れで入れる

- 関連キーワードも一緒に使う

この3つですね。

例えば「ダイエット」がキーワードなら、

「ダイエット成功者が教える3つの秘訣」

「30代女性のダイエット体験談」

みたいに自然に入れるんです。

逆にダメな例は、

「ダイエット ダイエット方法 痩せる」

みたいにキーワードを詰め込むこと。

これだと読者が読みにくいし、

検索エンジンからも評価されません。

あくまで読者ファーストで、

その上でSEOも意識するって感じですね。

32文字以内に収める

32文字以内にするのは、

検索結果で全部表示されるからです。

それより長いと「...」で省略されて、

肝心な部分が見えなくなっちゃいます。

文字数を数える方法は、

- Googleドキュメントの文字カウント機能

- 無料の文字数カウントツール

- スマホのメモアプリ

こういうのを使えばOKです。

例えば、

「初心者でも簡単にできる副業で月5万円稼ぐ方法」

これで29文字なので、ちょうど良い感じ。

でも「初心者でも簡単にできる在宅副業で確実に月5万円稼ぐ具体的な方法」

だと43文字で長すぎます。

短くするコツは、

余計な修飾語を削ること。

「確実に」「具体的な」みたいな

なくても意味が通じる言葉は削りましょう。

簡潔で分かりやすいタイトルの方が、

読者にも伝わりやすいですからね。

疑問形で興味を引く

疑問形にすると、

読者の頭の中に「?」マークが浮かびます。

人間って疑問を持つと、

その答えを知りたくなる生き物なんです。

効果的な疑問形って、

- 「なぜ○○なのか?」

- 「どうして○○できるのか?」

- 「本当に○○なのか?」

こういうパターンがありますね。

例えば美容系なら、

「なぜ私だけ肌荒れが治らないのか?」

「どうして高い化粧品を使っても効果がないのか?」

みたいな感じ。

この疑問形のすごいところは、

読者が自分の体験と重ねて考えること。

「そうそう、私もそう思ってた!」

「確かに、なんでだろう?」

って共感してもらえるんです。

ただし疑問形を使うときは、

記事の中でちゃんと答えを用意すること。

疑問だけ投げかけて答えがないと、

読者をがっかりさせちゃいますからね。

本文デザインで読者を引き込む7つの方法

本文デザインって聞くと、

なんか難しそうって思いません?

でも実は、

ちょっとしたコツを知ってるだけで

読者がぐんぐん記事を読んでくれるんです。

読者を引き込む本文デザインには、

実は7つの黄金ルールがあるんです。

このルールを覚えとけば、

どんな記事でも最後まで読んでもらえます。

その7つが、

- 適切な文字サイズと行間を設定する

- 見出しで内容を整理する

- 箇条書きで要点を明確にする

- 画像を効果的に配置する

- 色やマーカーで重要箇所を強調する

- 改行と余白を活用する

- 読者の感情に響く表現を使用する

なんですよね。

この7つを意識するだけで、

読者の離脱率がガクッと下がります。

逆に言えば、

これを知らないと読者はすぐに離れちゃう。

それぞれ解説していきます。

適切な文字サイズと行間を設定する

文字サイズと行間って、

読みやすさを決める一番大切な要素なんです。

なぜかって言うと、

読者は文字が読みにくいとすぐに諦めちゃうから。

例えば、

- 文字が小さすぎて目が疲れる

- 行間が狭すぎて文字が詰まって見える

- 逆に行間が広すぎて内容が頭に入らない

こんな状態だと、

どんなに良い内容でも読んでもらえません。

具体的には、

文字サイズは16px以上、

行間は1.5倍から1.8倍がベストです。

スマホで見たときに、

文字がちょうど良い大きさに見えるかどうか。

これをチェックするのが大切ですね。

実際に自分のスマホで記事を見て、

「読みやすいな」って感じるサイズにしましょう。

文字サイズと行間を適切に設定するだけで、

読者の滞在時間が劇的に変わります。

見出しで内容を整理する

見出しっていうのは、

記事の道しるべみたいなものなんです。

見出しがあることで、

読者は「次に何が書いてあるか」が分かります。

例えば、

- この章では何を学べるのか

- どんな内容が書いてあるのか

- 自分が知りたい情報があるのか

これが一目で分かるんですよね。

見出しがない記事って、

まるで地図のない旅行みたいなもの。

どこに向かってるのか分からないから、

読者は途中で迷子になっちゃいます。

だからこそ、

見出しは必ず入れるようにしましょう。

見出しがしっかりしてると、

読者は安心して記事を読み進められます。

箇条書きで要点を明確にする

箇条書きって、

情報を整理する最強のツールなんです。

どうしてかって言うと、

パッと見ただけで内容が頭に入ってくるから。

例えば、

- 重要なポイントが一目で分かる

- 文章が読みやすくなる

- 記憶に残りやすくなる

こんな感じで、

箇条書きにするだけで情報が整理されます。

長い文章をダラダラ書くより、

箇条書きで要点をまとめた方が

読者にとって親切なんですよね。

特に、

スマホで読む読者にとっては

箇条書きは本当にありがたい存在。

文字がぎっしり詰まった文章より、

スッキリした箇条書きの方が

圧倒的に読みやすいんです。

箇条書きを使うことで、

読者の理解度がぐんと上がります。

画像を効果的に配置する

画像っていうのは、

文字だけでは伝えきれない情報を補完してくれるんです。

なぜなら、

人間は視覚的な情報の方が

理解しやすいようにできてるから。

例えば、

- 手順を説明するときのスクリーンショット

- 概念を説明するときの図解

- 読者の興味を引くアイキャッチ画像

こういった画像があると、

文章の理解度が格段に上がります。

特に、

複雑な内容を説明するときは

画像があるかないかで大違い。

文字だけだと

「なんか難しそう...」

って思われちゃうんですよね。

でも画像があると、

「あ、これなら分かりそう」

って思ってもらえます。

画像を効果的に使うことで、

読者の満足度が大幅にアップします。

色やマーカーで重要箇所を強調する

色やマーカーって、

読者の注意を引く魔法のツールなんです。

というのも、

人間の目は色の変化に敏感に反応するから。

例えば、

- 赤字で重要なポイントを強調

- 黄色のマーカーで注意事項をハイライト

- 青字でリンクを分かりやすく表示

こんな感じで、

色を使い分けることで情報が整理されます。

ただし、

色を使いすぎると逆効果になっちゃいます。

クリスマスツリーみたいに

カラフルすぎる記事は

読者が疲れちゃうんですよね。

だから、

本当に重要なところだけに

色やマーカーを使うのがコツ。

色やマーカーを適切に使うことで、

読者が重要な情報を見逃さなくなります。

改行と余白を活用する

改行と余白っていうのは、

読者の目を休ませてくれる大切な要素なんです。

なぜかというと、

文字がぎっしり詰まってると

読者が疲れちゃうから。

例えば、

- 長い文章を適度に改行する

- 段落と段落の間に余白を作る

- 見出しの前後に余白を入れる

こういった工夫で、

記事がぐっと読みやすくなります。

新聞みたいに

文字がびっしり詰まった記事って

読む気がしないじゃないですか。

でも、

適度に余白があると

「読みやすそう」って思えるんです。

特にスマホで読む場合は、

画面が小さいから余白が重要。

改行と余白を上手に使うことで、

読者がストレスなく記事を読めます。

読者の感情に響く表現を使用する

読者の感情に響く表現って、

記事を最後まで読んでもらうための秘訣なんです。

どうしてかって言うと、

人は感情で動く生き物だから。

例えば、

- 「これ知らないとヤバいです」

- 「実は私も同じ悩みを抱えてました」

- 「この方法で人生が変わりました」

こんな表現があると、

読者は「もっと知りたい」って思うんです。

堅い文章だと、

読者は途中で飽きちゃいます。

でも、

感情的な表現があると

読者は記事に引き込まれるんですよね。

まるで友達と話してるみたいに、

親しみやすい表現を使うのがコツ。

読者の感情に響く表現を使うことで、

記事への愛着が深まります。

サイドバーを最適化する4つのポイント

サイドバーって、

実はブログの売上を左右する超重要な場所なんです。

ここをきちんと整えておくだけで、

読者がファンになってくれたり、

メルマガ登録してくれたりします。

でも多くの人が、

サイドバーを適当に作っちゃってる。

これってすごくもったいないんですよね。

サイドバーを最適化するポイントは、

- 重要な情報を上部に配置する

- 視線の動きを考慮して設計する

- メルマガ登録フォームを設置する

- プロフィールで信頼性を高める

この4つなんです。

どれも簡単にできることばかりだけど、

効果は抜群に高い。

それぞれ詳しく説明していきますね。

重要な情報を上部に配置する

重要な情報は、

必ずサイドバーの上の方に置くのが鉄則です。

なぜかって言うと、

読者は上から順番に見ていくからなんですよね。

例えば、こんな感じで優先順位をつけてみてください。

- メルマガ登録フォーム

- プロフィール

- 人気記事ランキング

- カテゴリー一覧

この順番で上から配置していくんです。

特にメルマガ登録フォームは、

一番上に持ってくるのがおすすめ。

だって、読者があなたのファンになってくれる

一番確実な方法だからです。

逆に、あまり重要じゃない情報、

例えばアーカイブとかは下の方でOK。

読者が本当に必要としてる情報から

順番に見せてあげることで、

行動してもらいやすくなるんです。

視線の動きを考慮して設計する

人の視線って、

実は決まった動きをするんですよ。

これを「Zの法則」とか「Fの法則」って言うんですけど、

簡単に言うと左上から右下に向かって見ていくんです。

だからこそ、

サイドバーの配置もこの法則に合わせる必要があります。

具体的には、

- 左上に一番重要な情報

- その下に次に重要な情報

- 右下に向かって重要度を下げていく

こんな感じで配置するんです。

例えば、スマホで見たときも

上から下に向かって見ていきますよね。

だから、パソコンでもスマホでも

上の方に重要な情報を置くのが正解なんです。

でも、ここで注意したいのが、

詰め込みすぎないこと。

情報がぎゅうぎゅうに詰まってると、

読者は疲れちゃって離脱しちゃいます。

適度な余白を作って、

見やすさを心がけましょう。

メルマガ登録フォームを設置する

メルマガ登録フォームは、

絶対にサイドバーに設置してください。

これがあるかないかで、

あなたのブログの価値が全然変わってきます。

なぜなら、メルマガ登録してくれた人は

あなたの情報を定期的に受け取ってくれるからです。

例えば、

- 新しい記事を書いたときの通知

- 特別な情報やノウハウの共有

- 商品やサービスの案内

こういったことができるようになるんです。

ブログを一回見ただけの人って、

また来てくれる可能性は低いんですよね。

でも、メルマガ登録してくれた人は

継続的に関係を築けます。

だからこそ、メルマガ登録フォームは

サイドバーの一番目立つ場所に置くんです。

登録してもらうためには、

「登録するとこんな良いことがありますよ」

っていうメリットを明確に伝えることが大切。

例えば、

「ブログでは書けない裏話をお届け」

とか、具体的なメリットを書いてあげてください。

プロフィールで信頼性を高める

プロフィールって、

読者があなたを信頼するかどうかを決める重要な要素なんです。

だから、サイドバーには必ず

プロフィールを載せておきましょう。

なぜかというと、

人は「誰が書いてるか分からない記事」を信用しないからです。

例えば、こんな情報を入れてみてください。

- あなたの写真

- 簡単な自己紹介

- 専門分野や得意なこと

- 実績や経験

これらを入れることで、

読者は「この人なら信頼できそう」

って思ってくれるんです。

特に写真は重要ですね。

顔が見えるだけで、

親近感がぐっと増します。

でも、ここで気をつけたいのが、

長すぎるプロフィールは逆効果だということ。

サイドバーは限られたスペースなので、

簡潔で分かりやすい内容にしましょう。

詳しいプロフィールは別のページに作って、

「詳しいプロフィールはこちら」

みたいなリンクを貼っておけばOKです。

ブログデザインで失敗しがちな5つの注意点

ブログデザインで失敗する人って、

実は同じような間違いを繰り返してるんです。

この5つの注意点を知っておけば、

読者がストレスなく記事を読んでくれて、

最後まで離脱しないブログが作れます。

その5つの注意点が、

- 装飾を使いすぎて読みにくくする

- モバイル対応を怠る

- 読み込み速度を軽視する

- 統一感のないデザインにする

- 読者目線を忘れてしまう

なんですよね。

どれも基本的なことに見えるけど、

意外とやっちゃってる人が多い。

特に初心者の方は、

良かれと思ってやってることが

逆効果になってたりするんです。

それぞれ解説していきます。

装飾を使いすぎて読みにくくする

装飾を使いすぎると、

逆に読みにくいブログになっちゃいます。

なぜなら、装飾が多すぎると

どこが重要なのか分からなくなるから。

例えば、こんな感じの装飾を

やりすぎちゃうケースがあります。

- 太字だらけの文章

- 色とりどりのマーカー

- やたら大きいフォント

こういうのって、

一見すると目立つから良さそうに見えるんですよね。

でも実際は、

読者の目がチカチカしちゃって

集中できなくなるんです。

例えば、マーカーを使うなら

1つの段落に1箇所だけとか。

太字も本当に重要なところだけに

絞って使うのが効果的なんです。

装飾っていうのは、

読みやすさを向上させるための手段。

主役は文章の内容であって、

装飾じゃないってことを

忘れちゃダメなんですよね。

だからこそ、

装飾は控えめにするのが正解です。

モバイル対応を怠る

モバイル対応を怠ると、

読者の8割を失うことになります。

その理由は、

今の時代ほとんどの人が

スマホでブログを読んでるから。

実際のデータを見ると、

- スマホからのアクセスが約80%

- パソコンからのアクセスが約20%

っていう感じになってるんです。

つまり、スマホで読みにくいブログは

ほとんどの読者にとって

ストレスでしかないってこと。

例えば、パソコンでは綺麗に見えても

スマホだと文字が小さすぎたり、

ボタンが押しにくかったりする。

そうなると読者は

「読みにくいな」って思って

すぐに他のサイトに行っちゃうんです。

だから、ブログを作るときは

まずスマホで確認すること。

スマホで読みやすければ、

パソコンでも問題ないことが多いから。

モバイル対応は、

今の時代必須中の必須なんです。

読み込み速度を軽視する

読み込み速度が遅いと、

読者はあなたのブログを見る前に

他のサイトに行っちゃいます。

これは本当にもったいないことで、

せっかく良い記事を書いても

読んでもらえないんです。

統計によると、

- 3秒以上かかると約50%の人が離脱

- 5秒以上かかると約80%の人が離脱

っていうデータがあるんですよね。

つまり、読み込みが遅いだけで

半分以上の読者を失っちゃうってこと。

例えば、画像のサイズが大きすぎたり、

プラグインを入れすぎたりすると

読み込みが遅くなります。

画像は適切なサイズに圧縮して、

必要のないプラグインは削除する。

これだけでも、

かなり速度が改善されるんです。

読み込み速度って、

SEOにも影響するから

Googleからの評価も下がっちゃう。

だから、定期的に

サイトの速度をチェックして

改善していくことが大切なんです。

統一感のないデザインにする

統一感のないデザインは、

読者に不安感を与えちゃいます。

なぜかというと、

バラバラなデザインだと

素人っぽく見えちゃうから。

例えば、こんな感じの

統一感のなさがよくあります。

- ページごとに違うフォント

- 色使いがバラバラ

- ボタンのデザインが統一されてない

こういうブログって、

なんとなく信頼できない感じがしませんか?

逆に、統一感があるブログは

プロっぽく見えて

信頼感が生まれるんです。

例えば、メインカラーを決めたら

そのカラーを基調にして

全体のデザインを統一する。

フォントも、見出しと本文で

使い分けるにしても

2〜3種類に絞るのがおすすめ。

統一感があると、

読者は安心して記事を読めるし

ブランドとしての印象も良くなります。

だから、デザインするときは

全体の統一感を意識することが

めちゃくちゃ重要なんです。

読者目線を忘れてしまう

読者目線を忘れると、

自分本位なブログになっちゃいます。

これが一番やっちゃいけないことで、

読者が求めてない情報ばかり

載せることになるんです。

読者目線を忘れがちな例として、

- 自分の日記みたいな内容

- 専門用語だらけの説明

- 読者が知りたいことと違う情報

こういうのがあるんですよね。

ブログって、

読者の悩みを解決するためのもの。

だから、常に

「読者はどんなことを知りたいのか」

「どんな悩みを持ってるのか」

を考えながら書くことが大切なんです。

例えば、ブログデザインについて書くなら

「どうやったら読みやすくなるか」

「初心者でも簡単にできる方法は何か」

を重視して書く。

自分が伝えたいことじゃなくて、

読者が知りたいことを

優先して書くってことですね。

読者目線で考えられるようになると、

自然と読まれるブログになるし

ファンも増えていきます。

だから、記事を書く前に

「これは読者のためになるか」

を必ず確認するクセをつけましょう。

効果的なランディングページを作成する5つのポイント

ランディングページって、

実は5つのポイントさえ押さえれば

誰でも効果的なものが作れるんです。

このポイントを理解しとけば、

読者がどんどん行動してくれる

ページが作れるようになります。

その5つのポイントが、

- ファーストビューでインパクトを与える

- 明確なコピーで読者の興味を引く

- 数字を使って信頼性を高める

- 次のアクションを促すデザインにする

- 読者目線でページを設計する

なんですよね。

どれも基本的なことなんですが、

意外とできてない人が多いんです。

でも逆に言えば、

この5つさえ意識すれば

他の人と差をつけられるってことです。

それぞれ解説していきます。

ファーストビューでインパクトを与える

ファーストビューっていうのは、

ページを開いた瞬間に見える部分のこと。

ここで読者の心を掴めないと、

すぐにページを閉じられちゃうんです。

なぜかっていうと、

人って3秒で判断するから。

例えば、

- 見た目がごちゃごちゃしてる

- 何のページか分からない

- 興味を引く要素がない

こんな状態だと、

読者は即座に離脱しちゃいます。

だからこそ、

ファーストビューには

一番伝えたいメッセージを

大きく分かりやすく載せるんです。

例えば、

「たった30日で月収10万円達成!」

みたいな具体的で魅力的な

メッセージを目立つ場所に置く。

そうすることで、

読者は「お、これは気になるな」

って思ってくれるんですよね。

あとは、画像や色使いも大切で、

パッと見て印象に残るような

デザインにしておくことです。

ファーストビューで興味を持ってもらえれば、

その後の内容も読んでもらえる

可能性がグッと上がります。

明確なコピーで読者の興味を引く

明確なコピーっていうのは、

読者が「これは自分のことだ」って

思えるような文章のこと。

曖昧な表現じゃなくて、

ハッキリと伝わる言葉を使うのが

めちゃくちゃ重要なんです。

というのも、

読者は自分に関係ないと思ったら

すぐに興味を失っちゃうから。

具体的には、

- 誰に向けたメッセージなのか

- どんな悩みを解決するのか

- どんな結果が得られるのか

これらを明確に書くんです。

例えば、

「副業で稼ぎたい会社員の方へ」

っていう感じで、

ターゲットをハッキリさせる。

そして、

「残業続きでも月5万円稼げる方法」

みたいに、具体的な悩みと

解決策を示してあげるんです。

こうすることで、

読者は「これは自分のためのページだ」

って感じてくれるようになります。

逆に、

「誰でも簡単に稼げます」

みたいな曖昧な表現だと、

誰の心にも刺さらないんですよね。

だからこそ、

明確で具体的なコピーを

心がけることが大切なんです。

数字を使って信頼性を高める

数字を使うっていうのは、

読者に「本当なんだ」って

思ってもらうためなんです。

数字があるだけで、

一気に信頼性が上がるんですよね。

なぜなら、

数字は具体的で嘘をつけないから。

例えば、

- 実績の数字

- 利用者の数

- 具体的な期間

こういうのを入れるんです。

「多くの人が成功しています」

よりも、

「127人が月収10万円を達成」

って書いた方が説得力ありますよね。

他にも、

「短期間で結果が出ます」

じゃなくて、

「平均21日で初収益を獲得」

みたいに書く。

こうすることで、

読者は「これなら信頼できそう」

って思ってくれるんです。

ただし、

嘘の数字を使っちゃダメですよ。

本当の数字を使うからこそ、

信頼してもらえるんです。

数字を効果的に使えば、

読者の不安を取り除いて

行動してもらいやすくなります。

次のアクションを促すデザインにする

次のアクションを促すっていうのは、

読者に「何をすればいいか」を

ハッキリと示すことなんです。

これができてないと、

せっかく興味を持ってもらっても

行動してもらえないんですよね。

理由は簡単で、

人は迷うと行動しないから。

だから、

- ボタンを目立たせる

- 行動を促す文言を入れる

- 次に何が起こるかを説明する

こういうことが必要なんです。

例えば、

「今すぐ無料で受け取る」

っていうボタンを

目立つ色で大きく配置する。

そして、

「クリックすると登録フォームに移動します」

みたいに、次に何が起こるかを

説明してあげるんです。

こうすることで、

読者は安心して行動できるようになります。

あとは、

ページの中で何度も

行動を促すボタンを配置すること。

一回だけじゃなくて、

複数回チャンスを作ってあげる。

そうすれば、

読者がその気になったタイミングで

すぐに行動してもらえるんです。

読者目線でページを設計する

読者目線でページを設計するっていうのは、

自分の都合じゃなくて

読者の気持ちを最優先に考えることなんです。

これができてない人が

めちゃくちゃ多いんですよね。

なぜなら、

作る側の視点で考えちゃうから。

でも大切なのは、

読者がどう感じるかなんです。

具体的には、

- 読者の悩みから始める

- 専門用語を使わない

- 読みやすい文章にする

こういうことを意識するんです。

例えば、

いきなり商品の説明から始めるんじゃなくて、

「こんな悩みありませんか?」

って読者の気持ちに寄り添う。

そして、

難しい言葉は使わずに

小学生でも分かるような

簡単な言葉で説明する。

文章も長すぎず、

適度に改行を入れて

読みやすくしてあげるんです。

さらに、

読者が知りたい情報を

知りたい順番で並べる。

自分が伝えたい順番じゃなくて、

読者が知りたい順番でね。

こうやって読者目線で作ったページは、

最後まで読んでもらえるし

行動してもらえる確率も高くなります。

メルマガ登録率を向上させる4つの方法

メルマガ登録率を上げるには、

4つのポイントを押さえるだけで十分です。

この4つを実践すれば、

今より確実に登録者が増えて、

あなたのファンも増えていきます。

その4つが、

- 登録ボタンを目立つ位置に配置する

- 読者にとって価値のある情報を提示する

- サイドバーでメルマガ誘導を行う

- 記事内で自然にメルマガを紹介する

なんですよね。

どれも基本的なことですが、

意外とちゃんとできてない人が多い。

でも逆に言うと、

これをやるだけで差がつくってことです。

それぞれ詳しく解説していきます。

登録ボタンを目立つ位置に配置する

登録ボタンは、

読者の目に一番最初に飛び込む場所に置くのが正解です。

なぜなら、

人は最初の3秒で興味があるかどうかを判断するからなんです。

例えば、

- ページの一番上

- 記事タイトルの真下

- 目立つ色のボタン

こんな感じで配置するんですね。

実際に成功してるサイトを見てみると、

どこもファーストビューに

登録ボタンが配置されてます。

Amazonだって楽天だって、

一番重要なボタンは

必ず目立つ位置にありますよね。

ところが多くの人は、

記事の最後とかサイドバーだけに

ボタンを置いてしまってる。

これだと読者が気づかないまま

ページを閉じちゃうんです。

だからこそ、

登録ボタンは目立つ位置に置きましょう。

読者にとって価値のある情報を提示する

価値のある情報っていうのは、

読者が「これ欲しい!」って思える内容のこと。

要するに、

登録することで得られるメリットを明確に伝えるんです。

具体的には、

- 無料で○○が手に入る

- 限定情報が届く

- 稼げるノウハウが学べる

みたいな感じですね。

例えば「毎日ブログ更新のコツを配信します」

よりも「月収10万円稼げるブログ術を無料で教えます」

の方が圧倒的に魅力的じゃないですか。

数字を使うのも効果的で、

「3ヶ月で収益化できる方法」

とか具体的に書くんです。

でも注意点があって、

嘘は絶対にダメですよ。

本当に価値のある情報を

提供できる自信があるときだけ

こういう書き方をしてください。

読者との信頼関係が一番大切なので、

価値のある情報を確実に届けましょう。

サイドバーでメルマガ誘導を行う

サイドバーは、

読者がいつでも目にする場所だから活用しない手はないです。

というのも、

記事を読んでる最中に何度も目に入るから、

自然と印象に残るんですよね。

サイドバーで効果的なのは、

- 簡潔なキャッチコピー

- 登録フォーム

- 特典の説明

この3つを組み合わせることです。

実際に僕が見たサイトでは、

「副業で月5万円稼ぐ方法を無料配信中」

っていうキャッチコピーで

めちゃくちゃ登録されてました。

ただし、サイドバーは

あまり長すぎると読まれません。

3行くらいでサクッと

魅力を伝えるのがコツなんです。

それと、スマホで見たときに

ちゃんと表示されるかも確認してくださいね。

今はスマホで見る人が多いから、

サイドバーでの誘導も重要になってきます。

記事内で自然にメルマガを紹介する

記事内での紹介は、

読者が一番集中してるタイミングでできるから効果抜群です。

なぜかというと、

記事を読んでる人は既にあなたの情報に

興味を持ってる状態だからなんです。

自然な紹介の仕方は、

- 記事の途中で関連情報として

- 詳しい内容はメルマガで

- 続きが気になる部分で

こんな感じで挟むんですね。

例えば「この方法についてもっと詳しく知りたい方は、

メルマガで具体的な手順を配信してます」

みたいに書くんです。

押し売り感を出さずに、

あくまで読者のためになる情報として

紹介するのがポイントですよ。

でも気をつけないといけないのは、

あまり頻繁に誘導しすぎないこと。

記事の内容がメインなので、

誘導は2〜3回程度に留めておきましょう。

読者が「また宣伝か」って思っちゃうと、

逆効果になっちゃいますからね。

ランディングページとメルマガ連携で成果を上げる3つの戦略

ランディングページとメルマガを

うまく連携させることで、

読者との関係を深めて

売上を劇的に伸ばせます。

この戦略をマスターすれば、

一度の訪問者を長期的な顧客に

変えることができるようになります。

成果を上げるための

3つの戦略がこちらです。

- 一貫性のあるメッセージを伝える

- 段階的に読者との関係を深める

- 効果測定と改善を繰り返す

この3つを正しく実践すれば、

ランディングページの成約率も

メルマガの開封率も上がります。

どれも基本的なことですが、

意外とできてない人が多いんです。

順番に詳しく

解説していきますね。

一貫性のあるメッセージを伝える

一貫性のあるメッセージっていうのは、

ランディングページとメルマガで

同じトーンや価値観を保つことです。

これができてないと、

読者が混乱して離れていっちゃうんです。

具体的には、

- 文章のトーンを統一する

- 提供する価値を一貫させる

- デザインやカラーを合わせる

こんな感じですね。

例えば、ランディングページで

「初心者でも簡単にできる」

って言ってたのに、

メルマガでは急に

専門用語ばかり使ったり、

難しい話をし始めたら

読者は「あれ?」って思いますよね。

さらに言うと、

ランディングページで

「毎日3分でOK」って言ってたのに、

メルマガで

「1日2時間は必要です」

なんて言ったら、

完全に信頼を失っちゃいます。

だからこそ、

最初から最後まで

ブレない軸を持つことが大切。

読者は一貫性があるからこそ、

あなたを信頼してくれるんです。

その信頼があるからこそ、

最終的に商品を買ってくれる。

一貫性を保つだけで、

成約率は確実に上がります。

段階的に読者との関係を深める

段階的に関係を深めるっていうのは、

いきなり売り込むんじゃなくて、

少しずつ信頼関係を築くことです。

これをやらないと、

読者に警戒されて

すぐに離れられちゃいます。

例えば、

- 1通目:自己紹介と価値提供

- 2通目:具体的なノウハウ提供

- 3通目:体験談や事例紹介

こんな流れで進めるんです。

最初のメルマガでは、

「こんにちは、○○です」

って自己紹介から始めて、

読者にとって役立つ情報を

無料で提供してあげる。

そうすると読者は

「この人のメルマガ、

役に立つな」って思ってくれます。

2通目、3通目と続けていくうちに、

「この人から学びたい」

って気持ちが芽生えてくるんです。

そこで初めて商品の紹介をする。

この順番を守るだけで、

売上は全然変わってきます。

逆に、1通目から

「この商品買ってください」

って言ったら、

ほぼ100%嫌われます。

段階的に関係を深めることで、

読者はあなたのファンになって、

商品を買ってくれるようになります。

効果測定と改善を繰り返す

効果測定と改善っていうのは、

数字を見ながら

どんどん良くしていくことです。

これをやらないと、

いつまで経っても

成果が上がりません。

測定すべき数字は、

- ランディングページの登録率

- メルマガの開封率

- メルマガのクリック率

この3つですね。

例えば、ランディングページの

登録率が5%だったとしたら、

「これを10%にするには

どうしたらいいか?」

って考えるんです。

タイトルを変えてみたり、

特典を追加してみたり、

いろんなテストをしてみる。

そして数字が上がったら、

今度はメルマガの開封率を

上げることに集中する。

件名を変えてみたり、

配信時間を変えてみたり、

これもテストの繰り返しです。

僕の知り合いで、

最初は登録率が3%だったのに、

3ヶ月間改善を続けて

15%まで上げた人がいます。

同じアクセス数でも、

5倍の人がメルマガに

登録してくれるようになったんです。

これって、広告費を

5分の1にできたってことと

同じですよね。

だからこそ、

効果測定と改善を

絶対にやった方がいいんです。

数字を見ながら改善すれば、

必ず成果は上がります。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- プロフィール画像は統一されたキャラクターを全プラットフォームで使用する

- 動物や風景画像ではなく自分の写真やアバターを活用する

- インパクトの強い画像で他者との差別化を図る

- ブログデザインは読者の第一印象を9割決定する重要な要素

- 文字サイズは16px以上、行間は1.5倍から1.8倍が最適

- 見出しと箇条書きで内容を整理し読みやすさを向上させる

- 記事タイトルには数字を含めて具体性を高める

- 32文字以内のタイトルで検索結果での完全表示を実現

- サイドバーの上部には重要な情報を配置する

- メルマガ登録フォームは目立つ位置に設置する

- ランディングページのファーストビューでインパクトを与える

- 段階的に読者との関係を深めて信頼を構築する

まとめ

プロフィール画像から

ブログデザインまで、

読者に覚えてもらうための

すべての方法をお伝えしました。

一番大切なのは、

統一感のあるブランドを

作ることです。

プロフィール画像を決めたら、

それを全てのプラットフォームで

使い続けてください。

ブログデザインも、

読者の目線に立って

読みやすさを最優先に

考えることが重要です。

文字サイズや行間を調整し、

見出しや箇条書きを使って

情報を整理しましょう。

記事タイトルには数字を入れて

具体性を高め、

32文字以内に収めることで

検索結果での見栄えも

良くなります。

そして忘れてはいけないのが、

メルマガ登録フォームの設置です。

一度きりの訪問者を

長期的なファンに変えるために

必ず設置してください。

これらの方法を実践すれば、

あなたのブログは

読者の記憶に残る

特別な存在になります。

今日から少しずつでも

始めてみてください。

きっと数ヶ月後には、

「この人のブログ、

また読みたい」

って思ってもらえる

ブランドが完成しているはずです。

よくある質問

プロフィール画像って本当に必要なの?文字だけじゃダメなの?

プロフィール画像は絶対に必要です!人は視覚情報から55%もの印象を受けるので、文字だけだと記憶に残りません。統一されたプロフィール画像があることで、読者はあなたを一瞬で覚えてくれて、信頼感も生まれます。

顔出しが恥ずかしいんですが、どうすればいいですか?

顔出しが難しい場合は、似顔絵やアバターでも大丈夫です!AIで作れるアバターやココナラで安く作ってもらえる似顔絵など、あなたらしさが伝わる画像を使いましょう。大切なのは、統一感を保つことです。

プロフィール画像はどこで使えばいいの?

プロフィール画像は色んな場所で使えます!ブログのプロフィール欄、SNSアカウント、記事内の吹き出し、名刺、メール署名、動画コンテンツなど、あらゆる場所で統一して使うことで、あなたのブランド力がぐんと上がります。

猫の写真をプロフィール画像にしてるんですが、これって効果ありますか?

残念ながら、動物や風景の画像は効果が薄いです。猫の写真を使ってる人は世の中にたくさんいるので、あなただけを覚えてもらうのは難しいんです。自分の写真やオリジナルのアバターの方が、圧倒的に差別化できます。

ブログデザインって本当に大切なの?内容が良ければ十分じゃない?

ブログデザインは内容と同じくらい大切です!どんなに良い記事を書いても、デザインが悪いと読者は離れちゃいます。第一印象で9割決まるし、SEO効果も上がるし、読者の滞在時間も延びます。デザインを改善するだけで成果が劇的に変わりますよ。

メルマガ登録してもらうにはどうしたらいいですか?

メルマガ登録率を上げるには、登録ボタンを目立つ位置に置いて、読者にとって価値のある情報を提示することが大切です。「無料で○○が手に入る」「限定情報が届く」など、具体的なメリットを示しましょう。サイドバーや記事内での自然な誘導も効果的です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。