このノウハウについて

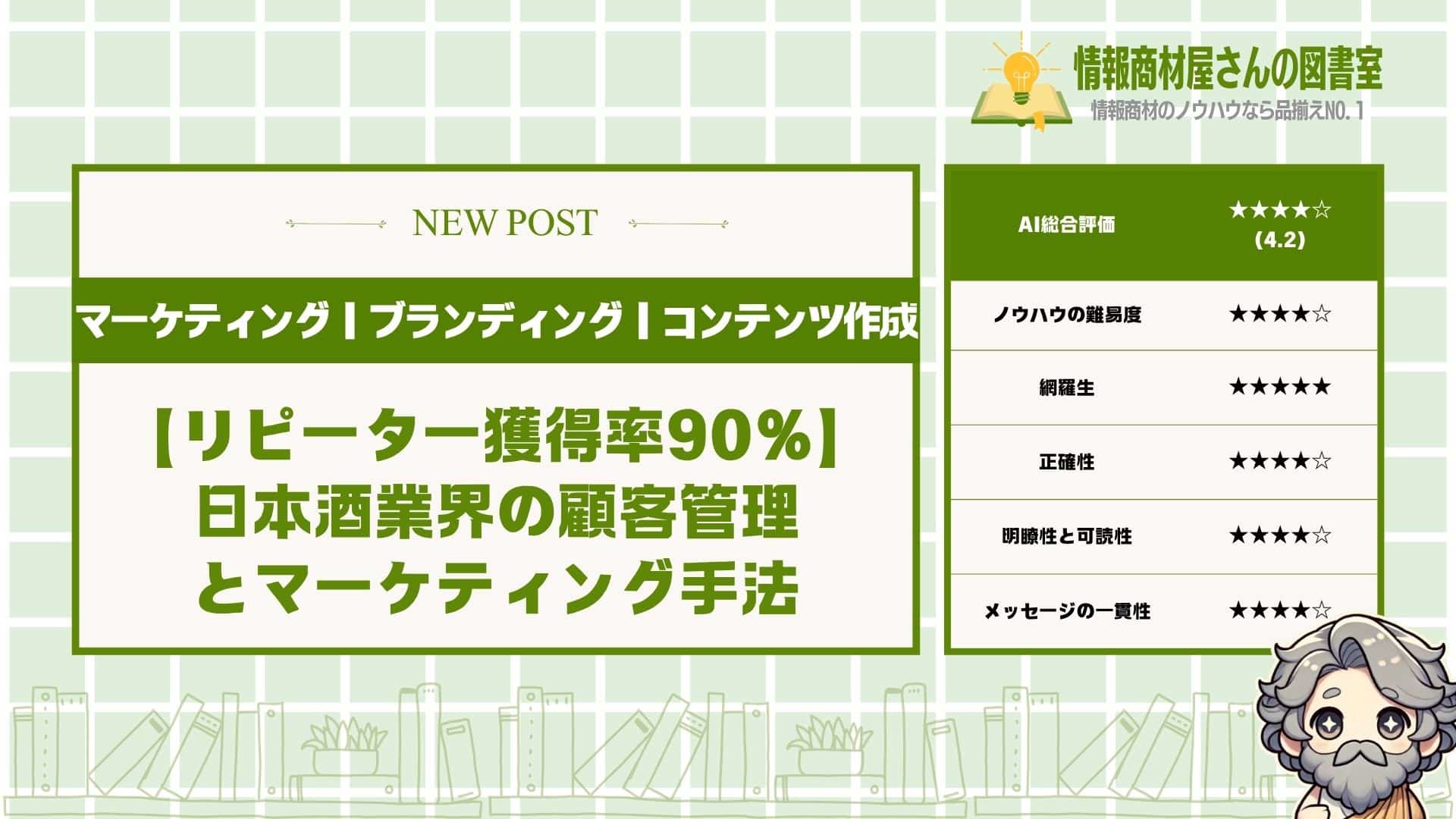

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は日本酒業界の経営者や関係者にとって、売上向上とブランド強化を実現するための実践的な知識が詰まった価値の高い内容です。文化的価値から具体的なマーケティング戦略まで幅広くカバーしており、読者の様々な悩みを解決できる包括的なガイドとなっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●日本酒の売上が思うように伸びない...

●どうやってブランド価値を高めればいいか分からない

●海外展開したいけど何から始めればいいの?

●お客さんとの関係をもっと深めたい

多くの酒蔵や日本酒関係者が

「商品は良いのに売れない」

「競合他社との差別化ができない」

と悩んでいるのが現状です。

そこでこの記事では、

日本酒の文化的価値を活かしながら

売上を劇的に向上させる

具体的な方法を全て解説します。

この記事を読めば

「日本酒の本当の価値を伝える方法」

「お客さんがファンになる仕組み作り」

「海外市場での成功戦略」

これら全てが分かります。

実際に成功している酒蔵の事例と

具体的な実践方法を詰め込みました。

日本酒業界で成功したい方は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 日本酒が文化遺産として価値を持つ5つの理由

- 地域経済を活性化する6つの具体的方法

- 効果的なブランディング戦略の実践法

- 顧客データベース構築の5ステップ

- 海外市場で成功する輸出促進策

- SNSとイベントを活用した情報発信術

- リピーター獲得率を90%まで上げる方法

日本酒が文化遺産として重要な5つの理由

日本酒って、

実は世界に誇れる文化遺産なんです。

この記事を読むと、

日本酒がどれほど価値のあるものか

分かるようになりますよ。

その理由が、

- 数千年の歴史を持つ伝統製造技術が継承されているから

- 祭りや儀式で重要な役割を果たしているから

- 地域ごとの独自性が文化を象徴しているから

- 国際的な舞台で高い評価を獲得しているから

- フランスワインやドイツビールと対等に競争できるから

なんですよね。

これを知ってると、

日本酒への見方が変わります。

それに、なぜ日本酒が

これほど大切なのかも理解できるんです。

それぞれ解説していきます。

数千年の歴史を持つ伝統製造技術が継承されているから

日本酒の製造技術って、

なんと数千年も前から続いてるんです。

その理由は、

職人さんたちが代々技術を受け継いできたから。

例えば、

- 麹作りの技術

- 発酵の見極め方

- 水の選び方

こんな技術が、

親から子へと伝わってきたんですね。

具体的に言うと、

酒蔵の杜氏さんたちは

何十年もかけて技術を身につけます。

温度管理ひとつとっても、

機械じゃなくて感覚で判断するんです。

ところで、この技術継承って

すごく大変なことなんですよ。

一度途切れちゃうと、

もう二度と同じものは作れません。

だからこそ、各酒蔵では

若い職人さんを育てることに

力を入れてるんです。

この長い歴史と技術の継承こそが、

日本酒を文化遺産たらしめてるんです。

祭りや儀式で重要な役割を果たしているから

日本酒は、

お祭りや大切な儀式で欠かせない存在なんです。

これは、日本酒が

神聖なものとして扱われてきたからなんですね。

具体的には、

- 神社での奉納

- 結婚式での乾杯

- 新年のお祝い

こういった場面で、

必ずと言っていいほど登場します。

例えば、神社のお祭りでは

「お神酒」として神様にお供えしますよね。

これって、日本酒が

ただの飲み物じゃなくて

特別な意味を持ってるからなんです。

でも、最近は若い人たちが

こういった文化から離れがちです。

だからこそ、日本酒の文化的価値を

もっと伝えていく必要があるんですよ。

お祭りや儀式での役割を知ることで、

日本酒の本当の価値が見えてきます。

地域ごとの独自性が文化を象徴しているから

日本酒って、

地域によって全然違う味になるんです。

それぞれの土地の文化や風土が

そのまま味に表れてるからなんですね。

例えば、

- 新潟の淡麗辛口

- 兵庫の芳醇な味わい

- 秋田の甘口系

こんな風に、

地域ごとに特色があるんです。

これは、その土地の水質や気候、

そして米の品種が違うから。

新潟の日本酒がすっきりしてるのは、

雪解け水が軟水だからなんですよ。

ただし、これって偶然じゃないんです。

長い年月をかけて、

その土地に合った製造方法を

職人さんたちが作り上げてきたんです。

だから、日本酒を飲むことで

その地域の文化を感じることができる。

地域の個性が詰まった日本酒こそが、

文化遺産としての価値を持ってるんです。

国際的な舞台で高い評価を獲得しているから

日本酒は、

世界中で認められる存在になってるんです。

その証拠に、

海外のコンクールで数々の賞を受賞してるから。

実際に、

- ロンドン酒チャレンジ

- インターナショナル・ワイン・チャレンジ

- 全米日本酒歓評会

こういった国際的な大会で、

日本酒が高く評価されてます。

例えば、獺祭という日本酒は

海外でも大人気になってますよね。

パリの高級レストランでも

提供されるほどなんです。

そうは言っても、

まだまだ知らない人も多いんです。

だからこそ、もっと世界に

日本酒の素晴らしさを伝えていく必要があります。

国際的な評価を受けてることで、

日本酒の文化的価値が証明されてるんです。

フランスワインやドイツビールと対等に競争できるから

日本酒は、

世界三大酒類の一つになれる実力があるんです。

なぜなら、品質も歴史も

フランスワインやドイツビールに負けてないから。

比較してみると、

- 製造技術の高さ

- 味の複雑さ

- 文化的背景の深さ

どれをとっても、

遜色ないレベルなんですよね。

実際に、海外のソムリエさんたちも

日本酒の奥深さに驚いてるんです。

ワインのように料理とのペアリングも楽しめるし、

ビールのように気軽に飲むこともできます。

けれども、まだ世界的な知名度では

ワインやビールに劣ってるのが現状です。

でも、これからどんどん

日本酒の魅力が伝わっていくはずです。

そうなったときに、

日本酒は世界の舞台で堂々と戦える存在になります。

フランスワインやドイツビールと肩を並べる

日本酒の実力こそが、文化遺産としての価値なんです。

日本酒産業の経済効果を高める6つの方法

日本酒って実は、

めちゃくちゃ経済効果が高い産業なんです。

この6つの方法を実践すれば、

地域経済が一気に活性化しますよ。

その6つの方法が、

- 地元農業との連携を強化する

- 酒蔵での雇用創出を拡大する

- 観光客誘致の仕組みを構築する

- 地域特産品とのコラボレーションを推進する

- 輸出戦略を積極的に展開する

- 関連産業との連携を深める

なんですよね。

どれも地域全体を巻き込んだ取り組みで、

単発じゃなくて継続的な効果が期待できます。

フランスのワインやドイツのビールと

対等に戦える日本酒だからこそできる戦略です。

それぞれ解説していきます。

地元農業との連携を強化する

地元農業との連携強化は、

日本酒産業の経済効果を高める最重要ポイントです。

なぜかって言うと、

日本酒の原材料である米や水が地元で調達できれば、

お金が地域内で循環するからなんです。

連携強化の具体例としては、

- 酒蔵専用の酒米栽培契約

- 地元農家との年間契約システム

- 農業技術指導の共同実施

こういった取り組みが効果的ですね。

例えば新潟県の某酒蔵では、

地元農家と10年契約を結んで

専用の酒米を栽培してもらってるんです。

農家さんは安定収入が得られて、

酒蔵は品質の高い米を確保できる。

さらに言うとですね、

この連携によって地域の農業技術も向上するんです。

酒米って普通の米より栽培が難しいから、

農家さんの技術レベルがどんどん上がっていく。

そうすると他の作物の品質も良くなって、

地域農業全体のレベルアップにつながるんですよ。

だからこそ、

地元農業との連携強化が経済効果を最大化する鍵なんです。

酒蔵での雇用創出を拡大する

酒蔵での雇用創出拡大は、

地域経済に直接的なインパクトを与える方法です。

どうしてかというと、

雇用が増えれば地域にお金を落とす人が増えるし、

技術継承もできるからなんです。

雇用創出の具体的な方法は、

- 季節労働者の通年雇用化

- 若手職人の積極的な採用

- 女性杜氏の育成プログラム

こんな感じで進めていけばいいんです。

実際に山形県のある酒蔵では、

従来は冬場だけの季節雇用だったのを

通年雇用に切り替えたんですって。

そしたら働く人の生活が安定して、

地域での消費も増えたんです。

ここで大事なのがですね、

ただ雇用を増やすだけじゃダメってことです。

技術継承や品質向上も同時に進めないと、

長期的な競争力が保てないんですよ。

だから新人研修制度を充実させたり、

ベテラン職人とのペアリング制度を作ったり、

そういう工夫も必要になってきます。

結果的に、

酒蔵での雇用創出拡大が地域経済の基盤を作るんです。

観光客誘致の仕組みを構築する

観光客誘致の仕組み構築っていうのは、

日本酒を軸にした観光コンテンツを作ることです。

これが重要な理由は、

観光客が落とすお金が地域経済を大きく潤すからなんですね。

観光客誘致の具体的な取り組みは、

- 酒蔵見学ツアーの充実

- 日本酒テイスティング体験

- 酒造り体験プログラム

こういったコンテンツを整備することです。

例えば京都の伏見エリアでは、

複数の酒蔵が連携して観光ルートを作ってるんです。

観光客は一日で複数の酒蔵を回れるし、

各酒蔵も集客効果を得られるっていう仕組み。

さらに詳しく言うと、

外国人観光客向けの英語ガイドツアーも実施してて、

国際的な認知度アップにも成功してるんです。

でもここで注意したいのは、

単発のイベントじゃなくて継続的な仕組みを作ることです。

定期的に開催される酒祭りや、

季節ごとの限定イベントなど、

リピーターを作る工夫が必要なんですよ。

そうすることで、

観光客誘致の仕組みが持続的な経済効果を生み出すんです。

地域特産品とのコラボレーションを推進する

地域特産品とのコラボレーション推進は、

相乗効果で経済価値を高める方法です。

なぜ効果的かっていうと、

お互いの商品価値を高め合えるし、

新しい市場も開拓できるからなんです。

コラボレーションの具体例は、

- 地元食材を使った日本酒の開発

- 特産品とのセット商品販売

- 共同でのブランディング戦略

こんな取り組みが効果を発揮します。

北海道のある酒蔵では、

地元の海産物と日本酒をセットにした

「海の幸セット」を販売してるんです。

これが観光客にめちゃくちゃ人気で、

売上が前年比150%アップしたんですって。

もう一つ面白い例では、

地元の果物を使った日本酒リキュールを開発して、

女性や若い世代にも人気が出てるケースがあります。

ただし気をつけなきゃいけないのは、

コラボする相手との品質レベルを合わせることです。

どちらか一方のクオリティが低いと、

ブランド価値全体が下がっちゃうんですよ。

だから事前の品質チェックや、

共同でのブランド戦略が重要になってきます。

そうやって進めることで、

地域特産品とのコラボが大きな経済効果を生むんです。

輸出戦略を積極的に展開する

輸出戦略の積極展開は、

日本酒産業の経済効果を劇的に高める方法です。

理由は簡単で、

海外市場は国内市場の何倍も大きいし、

価格も高く設定できるからなんです。

輸出戦略の具体的なアプローチは、

- 海外バイヤーとの直接取引

- 現地レストランとのパートナーシップ

- 国際的な日本酒コンテストへの参加

こういった活動が効果的ですね。

実際に山口県の旭酒造(獺祭)は、

海外展開を積極的に進めた結果、

売上の約3割が海外からになったんです。

これによって地域経済への貢献度も

大幅にアップしてるんですよ。

さらに具体的に言うと、

アメリカやヨーロッパの高級レストランでは、

日本酒が1杯2000円以上で提供されてるケースもあります。

でもね、輸出戦略で重要なのは

現地の文化や嗜好を理解することなんです。

例えばアメリカでは甘口が好まれるけど、

ヨーロッパでは辛口の需要が高いとか。

そういった市場調査をしっかりやって、

現地に合わせた商品開発も必要になってきます。

そうすることで、

輸出戦略が持続的な経済効果をもたらすんです。

関連産業との連携を深める

関連産業との連携を深めるっていうのは、

日本酒を中心とした産業クラスターを作ることです。

これが経済効果を高める理由は、

複数の産業が連携することで

より大きな付加価値を生み出せるからなんです。

関連産業との連携例は、

- 飲食店との商品開発連携

- 物流業者との効率化プロジェクト

- 観光業者との共同プロモーション

こういった取り組みが成果を上げています。

例えば新潟県では、

酒蔵と地元の飲食店が連携して

「日本酒ペアリングコース」を開発したんです。

これが話題になって県外からも

お客さんが来るようになったんですよ。

もっと詳しく説明すると、

物流業者との連携では配送コストを削減できるし、

観光業者との連携では集客効果も期待できます。

ただし連携を成功させるには、

各産業のメリットを明確にすることが大切です。

一方的な関係じゃなくて、

みんなが得するWin-Winの関係を作らないと

長続きしないんですよね。

だから事前の調整や、

定期的な効果測定も欠かせません。

そうやって進めることで、

関連産業との連携が地域経済全体を押し上げるんです。

日本酒による国際友好関係構築の実践例3選

日本酒って実は、

国と国をつなぐ架け橋になってるんです。

この記事を読めば、

日本酒がどれだけ国際関係に

影響を与えてるかが分かります。

具体的には、

- 文化交流イベントでの活用事例

- 外交の場でのホスピタリティ活用事例

- 海外観光促進での成功事例

この3つを紹介しますね。

どれも日本酒が持つ特別な力を

活かした素晴らしい事例ばかりです。

それぞれ解説していきます。

文化交流イベントでの活用事例

文化交流イベントでは、

日本酒が最高のコミュニケーション

ツールになってるんです。

なぜかっていうと、

日本酒には数千年の歴史があって、

その背景が人の心を動かすから。

例えば、

- 海外での日本文化祭

- 国際的な酒造技術セミナー

- 留学生向けの日本文化体験会

こういったイベントで

日本酒が大活躍してるんです。

特に面白いのが、

フランスで開催された

日本酒とワインの交流会。

フランスの人たちは

最初「日本酒なんて...」

って思ってたんですが、

実際に飲んでみると

「こんなに繊細で複雑な味わいが

あるなんて知らなかった」

って驚いてたんです。

でも、ここで大切なのは

ただ飲んでもらうだけじゃなくて、

その背景にある文化を伝えること。

例えば、お米を作る農家さんの話や

杜氏さんの技術の話をすると、

みんな真剣に聞いてくれるんです。

そうやって文化の深い部分まで

理解してもらえるから、

単なる「美味しいお酒」を超えた

特別な存在になるんですよね。

外交の場でのホスピタリティ活用事例

外交の場面では、

日本酒がおもてなしの心を

伝える最強のアイテムになってます。

というのも、

日本酒には「和」の精神が

込められてるからなんです。

具体的には、

- 首脳会談での乾杯

- 大使館でのレセプション

- 国際会議での懇親会

こんな場面で使われてるんですね。

実際に、ある国の首相が

日本を訪問したときの話なんですが、

安倍元首相が特別な日本酒を

用意してもてなしたんです。

その日本酒は、

その首相の出身地と同じ緯度で

作られたお酒だったんですって。

そういう細やかな配慮が

相手の心をグッと掴んで、

会談がすごく和やかな雰囲気に

なったって聞きました。

それから、大使館のレセプションでも

日本酒は大活躍してるんです。

各国の外交官が集まる場で

日本酒を振る舞うと、

自然と会話が弾むんですよね。

お酒の力もあるけど、

それ以上に日本の文化に対する

興味や敬意が生まれるからなんです。

海外観光促進での成功事例

海外観光促進では、

日本酒が日本への憧れを

作り出す魔法の杖になってます。

なぜなら、

日本酒を通じて日本の魅力を

体感してもらえるからです。

成功事例として、

- 酒蔵ツーリズムの海外PR

- 海外での日本酒バー展開

- SNSでの日本酒文化発信

これらが特に効果的なんです。

例えば、アメリカで展開してる

日本酒バーの話なんですが、

そこでは単に日本酒を出すだけじゃなくて、

酒蔵の写真や動画を見せながら

日本の風景や文化を紹介してるんです。

そうすると、お客さんが

「実際に日本に行って

酒蔵を見てみたい」

って思うようになるんですよね。

実際に、そのバーを通じて

日本旅行を決めた人が

年間で数百人もいるんです。

さらに面白いのが、

InstagramやTikTokでの発信。

美しい酒蔵の風景と

日本酒を楽しむ様子を投稿すると、

海外の人たちが「いいね」を

たくさんつけてくれるんです。

そこから日本への興味が生まれて、

実際に観光に来る人が

どんどん増えてるんですよね。

特に若い世代の外国人観光客は、

日本酒体験を目的に

日本を訪れる人が多いんです。

情報発信が重要な4つの理由

情報発信って、

実は会社の成長に欠かせないんです。

これをしっかりやることで、

お客さんとの関係が劇的に変わりますよ。

情報発信が重要な理由は、

- 顧客との信頼関係を築けるから

- ブランドの認知度を高められるから

- 競合他社との差別化を図れるから

- 長期的な売上向上につながるから

この4つなんですよね。

どれも会社の未来を左右する

大切なポイントばかりです。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

顧客との信頼関係を築けるから

顧客との信頼関係は、

情報発信によって自然に生まれるんです。

なぜなら、定期的に情報を発信することで

お客さんがあなたの会社を身近に感じるからですね。

例えば、

- 日本酒の作り方を丁寧に説明する

- 酒蔵の職人さんの想いを伝える

- お客さんからの感想を紹介する

こんな情報を発信するとどうでしょう。

お客さんは「この会社は

隠し事をしない正直な会社だな」

って感じるはずです。

さらに具体的に言うと、

酒造見学ツアーを開催して

その様子をSNSで発信したりする。

そうすると、参加できなかった人も

「次は絶対参加したい」

って思ってくれるんですよね。

でも注意したいのは、

一方的な宣伝ばかりしちゃダメってこと。

お客さんの役に立つ情報や

楽しい情報を中心に発信する。

そうすることで、

お客さんは自然とあなたの会社を

信頼してくれるようになるんです。

ブランドの認知度を高められるから

ブランドの認知度アップには、

情報発信が一番効果的なんですよ。

どうしてかっていうと、

情報発信することで多くの人の目に触れるからです。

具体的には、

- SNSでの日常的な投稿

- ブログでの専門知識の共有

- イベント開催の告知と報告

これらを続けることですね。

例えば、日本酒の豆知識を

毎日SNSで発信したとします。

「今日は日本酒の温度による

味の変化について」

みたいな感じで。

そうすると、日本酒好きの人たちが

「この会社、詳しいな」

って思ってくれるんです。

さらに、料理人や食品専門家と

コラボしたイベントを開催する。

その様子を発信すれば、

専門家のフォロワーにも

あなたの会社を知ってもらえます。

ただし、ここで大切なのは

継続することなんですよね。

一回や二回発信しただけじゃ

なかなか覚えてもらえない。

でも続けていけば、

必ず認知度は上がっていきます。

競合他社との差別化を図れるから

競合他社との差別化って、

情報発信の内容で決まるんです。

その理由は、同じような商品でも

伝え方次第で全然違って見えるからですね。

差別化のポイントは、

- 独自の視点や専門知識の共有

- 会社の人間性や温かさの表現

- 他社にはない体験の提供

こんなところにあります。

例えば、同じ日本酒を売ってる会社が

たくさんあったとしましょう。

でも、あなたの会社だけが

「農業体験付きの酒造見学ツアー」

を開催してるとします。

そしてその体験を

SNSやブログで発信する。

そうすると、お客さんは

「ここの会社は他と違うな」

って感じてくれるんです。

また、文化人や芸能人を招いた

イベントを開催して、

その交流の様子を発信する。

これも立派な差別化ですよね。

重要なのは、

他社が真似できないような

独自性を持つことなんです。

そういう独自性を

情報発信で伝えることで、

お客さんの心に残る会社になれます。

長期的な売上向上につながるから

長期的な売上向上は、

情報発信の積み重ねで実現するんです。

なぜかというと、情報発信によって

ファンが増えて、リピーターが生まれるからですね。

売上向上につながる流れは、

- 情報発信でファンを獲得

- ファンが商品を購入

- 満足したファンがリピーター化

- リピーターが口コミで広げる

こんな好循環が生まれます。

例えば、オンラインセミナーで

日本酒の楽しみ方を教えたとします。

参加者は「勉強になった」

って感じて、あなたの会社を好きになる。

そして実際に商品を買ってくれて、

気に入ったらまた買ってくれる。

さらに、友達にも

「この会社の日本酒おいしいよ」

って紹介してくれるんです。

海外の酒類専門家との

交流や意見交換も効果的ですね。

その様子を発信すれば、

「国際的な会社なんだな」

って印象を与えられます。

ただし、ここで忘れちゃいけないのは

商品の品質を保つことです。

いくら情報発信がうまくても、

商品が良くなければ

長期的な売上は望めません。

でも、良い商品と効果的な情報発信が

組み合わさったときの威力は

本当にすごいんですよ。

イベント開催で効果的に情報発信する5つの方法

イベント開催は、

日本酒の魅力を直接伝える最強の方法です。

実際に体験してもらうことで、

お客さんの心にグッと響く情報発信ができちゃいます。

効果的なイベント開催の方法は、

- 体験型試飲会を企画する

- 見学ツアーを定期開催する

- オンラインセミナーを活用する

- 季節に合わせたイベントを企画する

- 参加者限定の特別企画を用意する

この5つなんですよね。

どれも実際に参加者と

直接つながれる方法ばかり。

ただ単にイベントをやるんじゃなくて、

戦略的に情報発信していくのがコツです。

それぞれ詳しく解説していきます。

体験型試飲会を企画する

体験型試飲会は、

日本酒の味を直接知ってもらう絶好のチャンス。

味覚で感じてもらえるからこそ、

どんな言葉よりも強いインパクトを与えられるんです。

例えば、

- 飲み比べセットの提供

- 料理とのペアリング体験

- 蔵元による解説付き試飲

こんな要素を盛り込むと

めちゃくちゃ効果的ですね。

特に飲み比べセットは、

参加者が「違い」を実感できるから

日本酒の奥深さを知ってもらえます。

「こんなに味が違うんだ!」

って驚いてもらえるんですよね。

さらに言うと、

料理とのペアリングも超重要。

日本酒単体じゃなくて、

食事と一緒に楽しむ文化を

体験してもらうことで、

日常に取り入れやすくなるんです。

でも、ここで気をつけたいのは、

ただ飲んでもらうだけじゃダメってこと。

きちんと背景やストーリーを

伝えながら試飲してもらうことで、

記憶に残る体験になります。

体験型試飲会は、

お客さんとの距離を一気に縮める最高の方法です。

見学ツアーを定期開催する

見学ツアーっていうのは、

実際に酒造りの現場を見てもらうこと。

これをやると参加者は

「こんな風に作られてるんだ」

って感動してくれるんです。

具体的には、

- 酒造りの工程を実際に見学

- 職人さんの技術を間近で体験

- 普段入れない場所への案内

こういう特別感が

めちゃくちゃ大切なんですよね。

テレビや本で見るのと、

実際に現場で見るのとでは

全然違う感動があります。

特に、職人さんが実際に

作業してる姿を見てもらうと、

「こんなに手間をかけてるんだ」

って理解してもらえるんです。

例えば、米を蒸してる瞬間とか、

麹菌を混ぜてる作業とか、

そういう細かい部分まで見せる。

そうすると参加者は

「大変な作業なんだな」

って実感してくれます。

あとは、普段は入れない

発酵タンクの近くまで案内したり、

貯蔵庫の中を見せたりすると、

特別感がアップするんですよね。

見学ツアーは、

日本酒への理解と愛着を深めてもらう絶好の機会です。

オンラインセミナーを活用する

オンラインセミナーは、

遠くの人にも参加してもらえる便利な方法。

地理的な制約がないから、

全国どこからでも参加できちゃうんです。

活用方法としては、

- 日本酒の基礎知識を教える講座

- 季節ごとの楽しみ方セミナー

- 蔵元との直接対話イベント

こんな感じで企画すると

参加者が集まりやすいです。

特に基礎知識を教える講座は、

日本酒初心者の人にとって

すごく価値があるんですよね。

「どうやって選べばいいの?」

「どんな飲み方があるの?」

そんな疑問に答えてあげる。

オンラインだからこそ、

資料を画面で共有しながら

分かりやすく説明できます。

さらに、チャット機能を使えば

参加者からの質問にも

リアルタイムで答えられる。

でも、オンラインの場合は

参加者の集中力が切れやすいから、

30分から1時間程度に

時間を区切るのがコツです。

あとは、セミナー後に

参加者限定の特典を用意したり、

フォローアップのメールを送ったりすると

関係性が深まります。

オンラインセミナーは、

効率的に多くの人とつながれる現代的な方法です。

季節に合わせたイベントを企画する

季節に合わせたイベントは、

その時期ならではの特別感を演出できます。

季節感があるからこそ、

参加者の心に響きやすいんですよね。

例えば、

- 春の新酒祭り

- 夏の冷酒イベント

- 秋のひやおろし試飲会

- 冬の熱燗体験会

こんな風に季節ごとに

テーマを変えるのがポイント。

春なら桜の季節に合わせて、

お花見気分で新酒を楽しんでもらう。

夏は暑いから冷酒の美味しさを

実際に体験してもらって、

「日本酒って夏でも美味しいんだ」

って気づいてもらえます。

秋のひやおろしは、

その季節限定の味わいだから

特別感がめちゃくちゃ高い。

冬の熱燗は、

体が温まる心地よさも一緒に

体験してもらえるんです。

季節イベントの良いところは、

毎年同じ時期に開催できるから

リピーターが来てくれること。

「去年も参加したけど、

今年はどんな味なんだろう」

って楽しみにしてもらえます。

季節に合わせたイベントは、

一年を通じて継続的に情報発信できる優れた方法です。

参加者限定の特別企画を用意する

参加者限定の特別企画は、

「参加してよかった」って思ってもらうための仕掛け。

限定感があるからこそ、

参加者の満足度がグッと上がるんです。

具体的には、

- 非売品の限定酒の試飲

- 蔵元との個別相談タイム

- 参加者だけの特別割引

こういう特典を用意すると

参加者が喜んでくれます。

非売品の限定酒なんて、

そのイベントでしか

味わえないわけですから、

めちゃくちゃ価値が高い。

「今日参加したから

この味を知ることができた」

って特別感を味わってもらえます。

蔵元との個別相談タイムも、

普段は聞けない話を

直接聞けるチャンス。

参加者からすると、

「プロに直接質問できる」

って貴重な体験なんですよね。

特別割引も効果的で、

イベント参加者だけが

お得に商品を購入できるから、

その場で購入につながりやすい。

大切なのは、

「参加してくれた人を大切にする」

っていう気持ちを形にすること。

参加者限定の特別企画は、

お客さんとの絆を深める最高の方法です。

SNSとブログで日常的に情報発信する6つのステップ

SNSとブログで日常的に情報発信するには、

6つのステップを順番に実行するだけです。

この6つのステップを実行すれば、

お客さんとの距離がぐっと縮まって、

ファンになってもらえます。

その6つのステップが、

- STEP1. 発信内容のテーマを決める

- STEP2. 投稿スケジュールを作成する

- STEP3. 豆知識や楽しみ方を紹介する

- STEP4. 日常風景を魅力的に撮影する

- STEP5. 顧客との交流を積極的に行う

- STEP6. 反応を分析して改善する

この流れです。

実際にやってみると、

思ってるより簡単なんですよね。

でも、どのステップも大切なので、

一つずつ飛ばさずにやることが重要です。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 発信内容のテーマを決める

発信内容のテーマを決めることが、

情報発信の第一歩なんです。

なぜなら、テーマが決まってないと、

何を投稿していいか分からなくなるからです。

例えば、、、

- 日本酒の豆知識

- 酒蔵の日常

- お客さんとの交流

こんな感じで、

3つくらいのテーマを決めておきます。

もっと具体的に言うと、

「今日は日本酒の飲み方について投稿しよう」

「明日は酒蔵の朝の風景を撮影しよう」

みたいに決められるんですよね。

ただし、テーマを決めるときは、

お客さんが興味を持ちそうなものを選ぶのがコツです。

自分が好きなことだけじゃなくて、

お客さんが知りたいことを考えてみましょう。

そうすると、投稿に対する反応も

ぐっと良くなりますよ。

だからこそ、

発信内容のテーマをしっかり決めることが大切なんです。

STEP2. 投稿スケジュールを作成する

投稿スケジュールを作成するのは、

継続的な情報発信のためには欠かせません。

というのも、スケジュールがないと、

投稿が不規則になって、

お客さんに忘れられちゃうからです。

具体的には、

- 月曜日は豆知識の投稿

- 水曜日は日常風景の投稿

- 金曜日はお客さんとの交流投稿

こんな風に決めておくんです。

実際に、毎週決まった曜日に投稿してると、

お客さんも「今日は○○の投稿がある日だな」

って覚えてくれるようになります。

そうなると、お客さんの方から

SNSやブログを見に来てくれるんですよね。

ただ、最初は無理しすぎないことが大事です。

週に3回投稿するって決めても、

続かなかったら意味がないじゃないですか。

だから、最初は週に1回でも2回でも、

確実に続けられるペースから始めましょう。

継続することが一番大切なので、

無理のないスケジュールを作ることがポイントです。

STEP3. 豆知識や楽しみ方を紹介する

豆知識や楽しみ方を紹介することで、

お客さんにとって価値のある情報を提供できます。

なぜかと言うと、お客さんは

「知らなかった!」

「へぇ〜、そうなんだ」

って感じる情報が大好きだからです。

例えば、

- 日本酒の正しい保存方法

- 季節に合わせた日本酒の選び方

- 料理との相性の見つけ方

こういった情報を発信するんです。

さらに詳しく言うと、

「日本酒は冷蔵庫で保存すると味が変わりにくい」

「夏は軽やかな味わいの日本酒がおすすめ」

みたいな具体的な情報を教えてあげるんですね。

でも、ここで注意したいのは、

難しい専門用語を使わないことです。

お客さんが理解できない情報を発信しても、

「難しそう」って思われて、

離れていっちゃうかもしれません。

だから、小学生でも分かるような

簡単な言葉で説明してあげましょう。

そうすることで、豆知識や楽しみ方が

お客さんにとって本当に役立つ情報になります。

STEP4. 日常風景を魅力的に撮影する

日常風景を魅力的に撮影することは、

お客さんとの距離を縮める最高の方法です。

どうしてかというと、普段見えない部分を見せることで、

親近感を持ってもらえるからなんです。

撮影する内容としては、

- 朝の酒蔵の様子

- 従業員の作業風景

- 季節の移り変わり

こんな感じの日常的な場面です。

もう少し具体的に説明すると、

「今朝の酒蔵は霧がかかってて幻想的でした」

「杜氏さんが真剣に味見をしてる姿」

みたいな、普通の人が見られない光景を撮影するんです。

ただし、撮影するときは

お客さんが興味を持ちそうな角度を意識しましょう。

例えば、単純に作業してる写真じゃなくて、

「この作業が美味しい日本酒を作るポイントなんです」

って説明を加えると、より魅力的になります。

そうすることで、お客さんは

「へぇ〜、こんな風に作られてるんだ」

って興味を持ってくれるようになります。

日常風景を魅力的に撮影することで、

お客さんにとって特別な体験を提供できるんです。

STEP5. 顧客との交流を積極的に行う

顧客との交流を積極的に行うことが、

ファンを作る一番の近道なんです。

理由は簡単で、一方的な情報発信じゃなくて、

お客さんとのやり取りがあることで、

親しみやすさが生まれるからです。

交流の方法としては、

- コメントへの返信

- お客さんの感想の紹介

- 質問への丁寧な回答

こういったことを心がけます。

実際にやってみると分かるんですが、

お客さんからコメントをもらったときに、

すぐに返信してあげると、すごく喜んでくれるんです。

「返信してくれるんだ!」

「親しみやすい人だな」

って思ってもらえるんですよね。

それに、お客さんの感想を紹介するときは、

「○○さんからこんな嬉しいコメントをいただきました」

って感じで、お客さんを主役にしてあげましょう。

そうすると、紹介されたお客さんも嬉しいし、

他のお客さんも「私もコメントしてみよう」

って思ってくれるようになります。

顧客との交流を積極的に行うことで、

一人ひとりとの関係が深くなっていきます。

STEP6. 反応を分析して改善する

反応を分析して改善することで、

より効果的な情報発信ができるようになります。

なぜなら、どんな投稿が人気なのか、

どんな内容に興味を持ってもらえるのかが

分かるようになるからです。

分析するポイントは、

- いいねの数

- コメントの内容

- シェアされた回数

こういった数字や反応を見ることです。

例えば、日本酒の豆知識の投稿は

いいねが多いけど、

日常風景の投稿はコメントが多い、

みたいな傾向が見えてきます。

そうすると、

「豆知識は役に立つと思ってもらえてる」

「日常風景は親近感を持ってもらえてる」

って分析できるんですよね。

ただし、数字だけじゃなくて、

コメントの内容もしっかり読んでみましょう。

「もっと詳しく知りたい」

「こんな情報も教えて欲しい」

って要望があったら、それに応えてあげるんです。

そうすることで、お客さんが本当に求めてる情報を

発信できるようになります。

反応を分析して改善することで、

どんどん情報発信の質が上がっていきます。

専門家とのコラボレーションを成功させる4つのポイント

専門家とのコラボレーションで

一番大切なのは、

お互いにとって

意味のある関係を築くことです。

これができれば、

あなたのビジネスは

今までにない広がりを見せて、

新しいお客さんも

どんどん増えていきます。

成功させるポイントは、

- 自社の価値観に合う専門家を選ぶ

- 双方にメリットのある企画を提案する

- 事前の打ち合わせを丁寧に行う

- コラボ後のフォローアップを怠らない

この4つなんですよね。

どれか一つでも欠けちゃうと、

せっかくのコラボが

中途半端に終わっちゃいます。

でも逆に言うと、

この4つさえ押さえておけば、

必ず成功するんです。

それぞれ解説していきます。

自社の価値観に合う専門家を選ぶ

価値観が合う専門家を選ぶのが、

コラボ成功の第一歩です。

なぜなら、価値観が違うと

お互いの目指す方向が

バラバラになっちゃうからです。

例えば、

- 伝統を大切にする酒蔵なら文化人

- 革新的な取り組みをする酒蔵なら若手料理人

- 地域密着型なら地元の有名人

こんな感じで選ぶといいですね。

実際に、ある老舗酒蔵が

茶道の先生とコラボしたとき、

「日本の美意識を大切にする」

という共通の価値観があったから

すごく素敵なイベントになったんです。

お客さんも

「この組み合わせは納得」

って感じで、

すごく評判が良かったみたい。

逆に、価値観が合わない専門家を選ぶと、

企画の段階で

意見がぶつかっちゃって、

結局うまくいかないことが多いです。

だからこそ、

まずは相手の考え方や

大切にしてることを

しっかり調べてから

声をかけるのが大事なんです。

双方にメリットのある企画を提案する

企画を考えるときは、

自分だけじゃなくて

相手にもメリットがあるかを

必ず考えないといけません。

これができてないと、

相手も本気になってくれないし、

結果的に中途半端な

コラボになっちゃいます。

具体的には、

- 料理人なら新しいレシピ開発の機会

- 文化人なら知識を披露する場

- 芸能人なら新しいファン層へのアプローチ

こういったメリットを

提供できるかどうかです。

例えば、日本酒と料理のペアリングイベントなら、

酒蔵は新しいお客さんに出会えるし、

料理人は日本酒に合う料理を

考える楽しさを味わえます。

お互いが「これは面白そう!」

って思える企画じゃないと、

絶対に成功しないんです。

一方的に

「宣伝してください」

みたいなお願いをしても、

相手は乗り気になりません。

だから企画を考えるときは、

「相手にとって何がいいかな?」

って視点を忘れちゃダメですね。

事前の打ち合わせを丁寧に行う

打ち合わせをしっかりやっておくと、

当日のトラブルが

ほとんどなくなります。

なぜかっていうと、

お互いの期待値が

きちんと合わせられるからです。

打ち合わせで確認すべきことは、

- イベントの目的と目標

- 当日の流れと役割分担

- 必要な準備物や設備

- 参加者への対応方法

これらを詳しく話し合います。

実際に、ある酒蔵が

有名シェフとコラボしたとき、

3回も打ち合わせを重ねたそうです。

そのおかげで、

当日は本当にスムーズに進んで、

参加者からも

「すごく良かった」

って声をたくさんもらえました。

でも、打ち合わせを適当にやると、

当日になって

「あれ?こんなはずじゃなかった」

ってことになりがちです。

特に、専門家の方は

普段とは違う環境で

お仕事をすることになるので、

細かいところまで

確認しておくのが親切ですね。

コラボ後のフォローアップを怠らない

コラボが終わった後の

フォローアップこそが、

実は一番大切なんです。

ここをちゃんとやると、

次回のコラボにつながったり、

他の専門家を紹介してもらえたりします。

フォローアップでやることは、

- お礼のメッセージを送る

- イベントの写真や動画を共有する

- 参加者の感想を伝える

- 次回の企画について相談する

こういったことですね。

ある酒蔵では、

コラボした料理人に

参加者のアンケート結果を

まとめて送ったそうです。

そしたら料理人の方が

すごく喜んでくれて、

「今度は違う企画でも

やってみましょう」

って言ってくれたんです。

逆に、コラボが終わったら

「はい、おしまい」

みたいな態度だと、

相手も良い印象を持ちません。

せっかく良いコラボができても、

その後の関係が続かないのは

もったいないですよね。

だからこそ、

コラボ後のフォローアップは

絶対に手を抜いちゃダメなんです。

リストマーケティングが重要な4つの理由

リストマーケティングって、

実はビジネスの成功を左右する

めちゃくちゃ大切な仕組みなんです。

これをしっかり理解して実践すれば、

売上が安定して

お客さんとの関係も深くなります。

その理由が、

- 継続的な売上を安定して確保できるから

- 顧客との信頼関係を深められるから

- マーケティングコストを大幅に削減できるから

- 競合他社との差別化を図れるから

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

なぜそうなるのかを

正しく理解できてない場合が多い。

それぞれの理由を深掘りして、

具体的にどう活用するかも含めて

詳しく解説していきます。

継続的な売上を安定して確保できるから

リストマーケティングの最大の魅力は、

一度お客さんの情報を手に入れたら

継続的に売上を作れることなんです。

なぜなら、

お客さんに直接アプローチできる

手段を持てるからですね。

例えば、

- メールマガジンで新商品を紹介

- 会員限定セールの案内

- 季節に合わせた特別企画の提案

こんな感じで、

定期的にお客さんと

接触できるんです。

日本酒の蔵元さんなら、

秋の新酒の季節に

「今年の新酒が完成しました!」

ってメールを送れますよね。

お客さんリストがあれば、

わざわざ新しいお客さんを

一から探す必要がない。

だって、もうあなたの商品に

興味を持ってくれてる人たちが

リストにいるんですから。

毎月決まった日に

メルマガを送るだけで、

売上が立つようになるんです。

これって、

めちゃくちゃ安定した仕組みですよね。

顧客との信頼関係を深められるから

リストマーケティングがすごいのは、

お客さんとの距離を

どんどん縮められることなんです。

その理由は、

定期的にコミュニケーションを

取り続けられるからですね。

具体的には、

- 商品の裏話や製造過程の紹介

- お客さんの声に対する返答

- 季節の挨拶や近況報告

こういった内容を

継続的に発信できるんです。

例えば、日本酒の蔵元さんが

「今日は麹作りの日でした」

って写真付きでメール送ったとします。

お客さんは、

「あ、今こんなことやってるんだ」

って親近感を持ちますよね。

そうやって、

商品だけじゃなくて

作り手の顔が見えるようになる。

すると、お客さんは

「この人から買いたい」

って思うようになるんです。

信頼関係ができると、

お客さんは他の商品も

試してみたくなります。

だからこそ、

リストマーケティングは

長期的な関係作りに最適なんです。

マーケティングコストを大幅に削減できるから

リストマーケティングって、

実はお金をかけずに

集客できる方法なんです。

どうしてかというと、

広告費をかけなくても

既存のお客さんにアプローチできるから。

例えば、

- 新規顧客獲得の広告費

- SNS広告の運用費

- チラシやポスターの印刷費

こういった費用が

ほとんどかからないんです。

メールマガジンなら、

1000人に送っても

数百円程度の費用しかかかりません。

新聞広告だったら

何十万円もかかるのに、

メールなら格安で済むんです。

しかも、メールの場合は

開封率や反応率も

すぐに分かります。

「今回のメールは

100人中30人が開いてくれた」

みたいな数字が見えるんですね。

だから、どんな内容が

お客さんに響くのかも

だんだん分かってきます。

一度リストができてしまえば、

マーケティングコストを

大幅に削減しながら

売上を伸ばせるんです。

競合他社との差別化を図れるから

リストマーケティングの隠れた効果が、

他の会社と差をつけられることなんです。

なぜかというと、

お客さんとの関係の深さが

全然違ってくるからですね。

例えば、

- 個別のフォローアップ

- お客さん限定の特別サービス

- 一人一人に合わせた提案

こういったことができるように

なるんです。

日本酒の例で言うと、

「田中さんは辛口がお好みでしたよね」

って個別にメールを送れます。

そして、

「今回入荷した辛口の純米酒、

田中さんにぴったりだと思います」

って提案できるんです。

これって、

一般的な広告とは

全然違いますよね。

お客さんからすると、

「自分のことを覚えてくれてる」

って感じて嬉しくなります。

競合他社が

一般的な広告しかしてない中で、

あなただけが個別対応してたら

どうでしょうか。

お客さんは間違いなく

あなたの会社を選びますよね。

だからこそ、

リストマーケティングは

競合との差別化に

めちゃくちゃ効果的なんです。

効果的な顧客データベースを構築する5つのステップ

顧客データベースを作るって、

実は売上を2倍にできる秘密なんです。

この5つのステップを実践すれば、

お客さんのことが手に取るように分かって、

売上がグングン伸びるようになります。

その5つのステップが、

- STEP1. 顧客情報の収集方法を決める

- STEP2. データベース管理システムを選定する

- STEP3. 顧客セグメントを明確に分類する

- STEP4. ターゲット設定を具体的に行う

- STEP5. カスタマイズした情報発信を開始する

なんですよね。

この順番で進めていけば、

お客さんが喜んで買ってくれる仕組みが完成します。

最初は難しそうに見えるかもですが、

実際にやってみると意外とカンタンなんです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 顧客情報の収集方法を決める

顧客情報の収集方法を決めるのは、

データベース作りの土台になる部分です。

なぜなら、ここで集める情報の質が

その後の売上に直結するからなんです。

例えば、

- イベント参加者の連絡先

- 商品購入者の住所や年齢

- アンケート回答者の趣味嗜好

こんな情報を集めることですね。

もっと具体的に言うと、

日本酒の販売をしてる場合だったら、

試飲会に来てくれた人の情報を集める。

その時に名前だけじゃなくて、

「どんな味の日本酒が好きか」

「どのくらいの頻度で飲むか」

みたいなことも聞いておくんです。

でも、ここで大切なのは

お客さんに嫌がられない方法で集めること。

無理やり情報を聞き出そうとすると、

お客さんが逃げちゃいますからね。

プレゼントと引き換えにしたり、

会員特典と交換にしたりして、

お客さんにとってもメリットがある形にする。

だからこそ、

収集方法をしっかり決めておくことが重要なんです。

STEP2. データベース管理システムを選定する

データベース管理システムを選ぶのは、

お客さんの情報を整理整頓するためです。

というのも、情報がバラバラだと

せっかく集めた情報が活用できないからなんです。

選ぶときのポイントは、

- 使いやすさ

- 情報の検索しやすさ

- データの安全性

この3つを重視しましょう。

例えば、エクセルでも管理できるんですが、

お客さんの数が増えてくると限界があります。

だから専用のシステムを使った方が良いんです。

最近だと、クラウド型のシステムが人気で、

スマホからでも情報を確認できるし、

データが消える心配もありません。

でも、システムを選ぶときは

自分のスキルレベルに合わせることが大切。

高機能すぎるシステムを選んでも、

使いこなせなかったら意味がないですからね。

まずは無料で試せるものから始めて、

慣れてきたら有料版にアップグレードする。

そんな感じで進めていけば、

失敗することはありません。

STEP3. 顧客セグメントを明確に分類する

顧客セグメントを分類するっていうのは、

お客さんをグループ分けすることです。

なぜかっていうと、

お客さん一人一人のニーズが違うからなんです。

分類する基準は、

- 年齢や性別

- 住んでる場所

- 購入履歴や行動パターン

こんな感じでグループ分けします。

例えば、日本酒を売ってる場合だったら、

「20代女性で甘口好き」

「50代男性で辛口好き」

みたいに分けるんです。

そうすると、それぞれのグループに

ピッタリの商品を提案できるようになります。

20代女性には飲みやすい日本酒を、

50代男性には本格的な日本酒を

おすすめできるってわけですね。

ただし、分類しすぎるのも良くないんです。

あまり細かく分けすぎると、

今度は管理が大変になっちゃいます。

最初は3〜5個くらいのグループに分けて、

慣れてきたら細分化していく。

そんな風に段階的に進めていけば、

無理なく顧客セグメントができあがります。

STEP4. ターゲット設定を具体的に行う

ターゲット設定をするっていうのは、

どのお客さんに何を売るかを決めることです。

これをやる理由は、

的確な商品提案ができるようになるからなんです。

設定するときのポイントは、

- そのグループの悩みや欲求

- 購買パターンや予算

- 好みや価値観

これらを詳しく分析することです。

例えば、「30代共働き夫婦」っていうグループがあったとします。

このグループの人たちは、

忙しくて時間がないけど、

たまには美味しいものを楽しみたい。

そんな気持ちを持ってることが多いんです。

だから、このグループには

「家で手軽に楽しめる高級日本酒セット」

みたいな商品がピッタリなんですよね。

でも、ここで大切なのは

思い込みで決めつけないこと。

実際にアンケートを取ったり、

直接話を聞いたりして、

リアルな声を集めることが重要です。

そうすることで、

お客さんの心に響く提案ができるようになります。

STEP5. カスタマイズした情報発信を開始する

カスタマイズした情報発信っていうのは、

それぞれのグループに合わせた内容を送ることです。

どうしてこれが大切かっていうと、

お客さんが「自分のことを分かってくれてる」

って感じてくれるからなんです。

発信する内容は、

- メールマガジン

- ニュースレター

- SNSでの投稿

こんな方法で届けます。

例えば、日本酒初心者のグループには

「日本酒の基本的な楽しみ方」

っていう内容を送る。

逆に、日本酒上級者のグループには

「今月の限定酒の紹介」

みたいな専門的な内容を送るんです。

そうすると、初心者の人は

「勉強になる!」って思ってくれるし、

上級者の人は「面白い情報だ!」

って喜んでくれます。

ただし、発信しすぎるのも良くないんです。

毎日メールが来たら、

さすがにうざいって思われちゃいます。

週に1〜2回くらいのペースで、

価値のある情報を届けるのがベスト。

そうすることで、お客さんとの関係が深まって、

自然と商品を買ってもらえるようになります。

リピーター獲得のための実践的な戦略6つ

お客さんに一度だけ買ってもらって終わり、

そんなビジネスじゃもったいないですよね。

この6つの戦略を使いこなせば、

お客さんがファンになって何度も買ってくれるようになります。

その6つの戦略が、

- 魅力的な会員制度を設計する

- 特典プログラムを継続的に提供する

- 個別フォローアップを丁寧に行う

- 特別オファーを定期的に配信する

- 顧客の声を積極的に収集する

- フィードバックを商品開発に活かす

なんですよね。

どれも簡単に見えるかもしれませんが、

実は奥が深いんです。

お客さんの心理を理解して、

長期的な関係を築くのがポイント。

それぞれ解説していきます。

魅力的な会員制度を設計する

会員制度っていうのは、

お客さんに「特別感」を与える仕組みのこと。

なぜなら、人は特別扱いされると

そのお店や会社に愛着を感じるからです。

例えば、

- 会員限定の商品が買える

- 会員だけの割引価格がある

- 会員専用のイベントに参加できる

こんな特典があったら嬉しいですよね。

コンビニのポイントカードだって

同じ仕組みなんですよ。

「このお店で買い物すると得する」

って感じさせることで、

他のお店じゃなくてそこを選んでもらう。

ただし、会員制度を作るときは

お客さんにとって本当に価値があるかを

しっかり考えないといけません。

形だけの会員制度だと、

逆にお客さんに面倒だと思われちゃう。

だからこそ、

魅力的な会員制度を設計することが大切なんです。

特典プログラムを継続的に提供する

特典プログラムっていうのは、

お客さんが「また来たくなる」理由を作ること。

継続的に提供することで、

お客さんの期待感を維持できるんです。

具体的には、

- 毎月違う商品の割引クーポン

- 季節限定の特別サービス

- 誕生日月の特別プレゼント

みたいな感じですね。

航空会社のマイレージプログラムなんて

まさにこれの代表例。

飛行機に乗るたびにマイルが貯まって、

貯まったマイルで無料航空券がもらえる。

だから、同じ航空会社を

繰り返し使いたくなるんです。

でも、ここで気をつけたいのは

特典の質を保つこと。

最初だけ豪華で、

だんだんしょぼくなっていくと

お客さんはがっかりしちゃいます。

継続的に価値のある特典を

提供し続けることが成功の鍵なんです。

個別フォローアップを丁寧に行う

個別フォローアップっていうのは、

一人ひとりのお客さんに合わせた対応をすること。

これができると、

お客さんは「大切にされてる」って感じるんです。

例えば、

- 購入後のお礼メール

- 使い方のアドバイス

- 困ったときのサポート

こういうことですね。

美容院なんかでよくあるじゃないですか。

カットした後に

「髪の調子はいかがですか?」

って電話やメールをくれるお店。

そういうお店って、

また行きたくなりますよね。

ただ、個別フォローアップは

手間がかかるのが難点。

でも、その手間をかけることで

お客さんとの信頼関係が深まるんです。

一度信頼関係ができれば、

長期的にお付き合いしてもらえるようになります。

特別オファーを定期的に配信する

特別オファーっていうのは、

「今だけ」「あなただけ」の特別な提案のこと。

定期的に配信することで、

お客さんの関心を引き続けられるんです。

よくあるのが、

- 期間限定セール

- 会員限定商品

- 早期購入割引

みたいなやつですね。

アマゾンのタイムセールなんて

まさにこれの典型例。

「今だけ安い」って言われると、

つい買いたくなっちゃいますよね。

でも、特別オファーを出すときは

タイミングが重要なんです。

毎日のように特別オファーを出してたら、

「特別」じゃなくなっちゃう。

適度な間隔で、

本当に価値のあるオファーを出すことが

効果的なんです。

顧客の声を積極的に収集する

顧客の声を収集するっていうのは、

お客さんが何を思ってるかを知ること。

これができると、

お客さんが本当に欲しがってるものが分かるんです。

収集方法としては、

- アンケート調査

- レビューの依頼

- 直接のヒアリング

こんな感じですね。

スターバックスなんかは

お客さんの声を大切にしてる会社として有名。

新商品を出すときも、

お客さんの意見を参考にしてるんです。

だから、多くの人に愛される商品を

作り続けられるんですよね。

ただし、声を集めるだけじゃダメ。

集めた声をちゃんと分析して、

改善に活かすことが大切なんです。

お客さんも、自分の意見が

反映されてるのが分かると嬉しいものです。

フィードバックを商品開発に活かす

フィードバックを商品開発に活かすっていうのは、

お客さんの意見を実際の商品に反映させること。

これができると、

お客さんが本当に欲しい商品を作れるんです。

具体的には、

- 使いにくい部分の改善

- 新機能の追加

- デザインの変更

こういうことですね。

任天堂のゲーム開発なんて

まさにこれの成功例。

ユーザーの声を聞いて、

どんどんゲームを改良していく。

だから、長く愛されるゲームを

作り続けられるんです。

お客さんの声を商品に反映させると、

「この会社は私たちの声を聞いてくれる」

って思ってもらえる。

そうすると、お客さんはその会社の

ファンになってくれるんです。

ファンになったお客さんは、

新商品が出るたびに買ってくれるし、

友達にも紹介してくれるようになります。

クロスセリングとアップセリングを成功させる4つの方法

お客さんが一度商品を買ってくれたら、

そこで終わりじゃないんです。

実は、そこからが本当のビジネスの始まり。

売上を2倍、3倍にできるチャンスなんですよね。

その秘密が、

- 関連商品を自然に提案する

- 高級商品の価値を明確に伝える

- 限定品の希少性を効果的にアピールする

- 体験型サービスを魅力的に紹介する

この4つなんです。

どれも難しそうに見えるかもですが、

コツさえ掴めば意外とカンタン。

お客さんも喜んでくれるし、

あなたの売上もグンと上がります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

関連商品を自然に提案する

関連商品の提案って、

実は「親切な提案」なんです。

だって、お客さんが本当に欲しがってるものを

先回りして教えてあげてるんですからね。

例えば、こんな感じで、

- 日本酒を買った人に酒器を提案

- おつまみセットも一緒に紹介

- 冷蔵庫での保存方法も教える

こんな風に自然に繋げるんです。

もっと具体的に言うと、

日本酒を買ったお客さんに

「この日本酒、実は専用の酒器で飲むと味が全然違うんですよ」

って教えてあげる感じ。

そうすると、お客さんは

「えっ、そうなの?」

って興味を持ってくれるんです。

ここで大切なのは、

売りつけようとしないこと。

あくまで「より楽しんでもらうため」

っていう気持ちで提案するんです。

そうすれば、お客さんも

「この人は私のことを考えてくれてる」

って感じて、自然と買ってくれるようになります。

高級商品の価値を明確に伝える

高級商品って、

ただ「高いですよ」って言っても売れないんです。

なぜ高いのか、

何が違うのかを分かりやすく説明するのがコツ。

例えば、

- 作り方の違いを説明する

- 味の違いを体感してもらう

- 希少性や歴史を物語として伝える

こんな感じで価値を見せるんです。

日本酒で言うなら、

「この日本酒は100年続く酒蔵が、

年に100本しか作らない特別なお酒なんです」

って伝えるとどうでしょう。

一気に特別感が出ますよね。

でも、ここで終わっちゃダメなんです。

「普通の日本酒と何が違うかというと、

お米を削る割合が全然違うんですよ。

普通は70%削るんですが、これは50%も削ってるんです」

こんな風に、

具体的な違いも教えてあげる。

そうすると、お客さんは

「なるほど、だから高いんだ」

って納得してくれるんです。

限定品の希少性を効果的にアピールする

限定品って、

人の心をくすぐるんですよね。

「今しか手に入らない」

「他の人は持ってない」

そんな特別感が欲しくなるんです。

だから、こんな風に伝えるんです。

- 数量限定であることを強調

- 期間限定の特別感を演出

- 入手困難さを伝える

例えば、

「実は、この日本酒は

今年の春に収穫したお米だけで作ってて、

全国でも50本しか作られてないんです」

こんな風に言われたら、

「えっ、そんなに貴重なの?」

って思いますよね。

さらに、

「来月には完売予定なので、

気になる方はお早めに」

って付け加える。

そうすると、お客さんは

「今買わないと後悔するかも」

って思うんです。

でも、嘘はダメですよ。

本当に限定品だからこそ、

その価値を正しく伝えるんです。

体験型サービスを魅力的に紹介する

最近の人って、

「モノ」より「体験」を求めてるんです。

だから、商品と一緒に

特別な体験も提案してあげるんです。

例えば、

- 日本酒の飲み比べ会への招待

- 酒蔵見学ツアーの案内

- 料理教室での日本酒ペアリング体験

こんなサービスを用意するんです。

「この日本酒を買ってくれた方には、

来月開催する酒蔵見学ツアーに

特別価格で参加できるんですよ」

こんな風に提案されたら、

ワクワクしませんか?

体験って、お金以上の価値があるんです。

思い出になるし、

友達にも自慢できるし、

SNSでシェアもできる。

だから、お客さんは

「ちょっと高くても参加したい」

って思うんです。

しかも、体験を通じて

あなたのファンになってくれるので、

次回も買ってくれる可能性が高くなります。

酒蔵がブランディングを強化すべき4つの理由

今の時代、どんなに美味しいお酒を作っても、

それだけじゃ売れないんです。

でも、ブランディングをしっかりやれば、

お客さんから選ばれる酒蔵になれます。

その理由が、

- 競合他社との差別化を図れるから

- 顧客の信頼と愛着を深められるから

- 商品の付加価値を高められるから

- 長期的な売上向上につながるから

この4つなんですよね。

どれも酒蔵の経営にとって

めちゃくちゃ大切なポイントです。

特に今は同じようなお酒が

たくさん出回ってるじゃないですか。

だからこそ、他とは違う魅力を

しっかり伝えていく必要があるんです。

順番に詳しく見ていきましょう。

競合他社との差別化を図れるから

ブランディングの一番の効果は、

他の酒蔵と明確に区別できることです。

なぜなら、お客さんは選択肢が多すぎて

どれを選んでいいか分からないからなんです。

例えば、

- 創業200年の伝統的な製法

- 地元の名水を使った特別な味わい

- 杜氏の独自のこだわり

こんな特徴を前面に出すんですね。

実際に、ある酒蔵では

「蔵人の手作業にこだわった製法」

というストーリーを打ち出したところ、

他の大手メーカーとの違いが明確になりました。

お客さんも「あ、あの手作りの酒蔵ね」

って覚えてくれるようになったんです。

ここで大切なのは、

単に「美味しい」だけじゃダメってことです。

どう美味しいのか、

なぜ美味しいのかを

具体的に伝える必要があるんですよね。

そうすることで、

お客さんの心に残る酒蔵になれるんです。

顧客の信頼と愛着を深められるから

ブランディングをしっかりやると、

お客さんとの関係がグッと深くなります。

というのも、商品の背景にある想いや

こだわりを知ってもらえるからなんです。

具体的には、

- 杜氏の情熱的な製造への取り組み

- 地域の文化を大切にする姿勢

- 環境に配慮した製造プロセス

こういう部分を見せていくんですね。

たとえば、ある酒蔵では

杜氏さんが毎日朝4時から仕込みを始めて、

一本一本丁寧に品質をチェックしてる様子を

SNSで発信してるんです。

そうすると、お客さんは

「この人が作ったお酒なら間違いない」

って思ってくれるようになります。

さらに、地域の祭りに協賛したり、

伝統文化の保護活動に参加したりすることで、

「地域を大切にする酒蔵」

というイメージも定着するんです。

こうした取り組みを続けていると、

お客さんは単なる購入者じゃなくて、

ファンになってくれるんですよね。

商品の付加価値を高められるから

ブランディングができてると、

同じお酒でも高い値段で売れるようになります。

理由は簡単で、

お客さんが「価値がある」と感じてくれるからです。

例えば、

- 伝統的な製法で作られた特別感

- 限定生産による希少性

- 受賞歴や評価による品質保証

こういう要素が価値を生むんです。

実際に、あるクラフト酒蔵では

「月に100本しか作らない限定酒」

として販売したところ、

通常の3倍の価格でも完売したんです。

お客さんは「希少で特別なお酒」

だと感じて、喜んで購入してくれました。

また、パッケージデザインを

おしゃれに統一したり、

酒蔵の歴史を丁寧に説明したりすることで、

ギフトとしての需要も高まります。

「この酒蔵のお酒なら、

大切な人への贈り物にぴったり」

って思ってもらえるんですね。

長期的な売上向上につながるから

ブランディングの効果は、

すぐには見えないけど確実に積み重なっていきます。

なぜかというと、

お客さんの記憶に残り続けるからなんです。

具体的には、

- リピート購入の増加

- 口コミによる新規顧客の獲得

- 安定した売上基盤の構築

こんな効果が期待できるんですね。

例えば、ブランディングに成功した酒蔵では、

お客さんが「今度もあの酒蔵のお酒にしよう」

って自然に選んでくれるようになります。

さらに、満足したお客さんが

「あの酒蔵のお酒、本当に美味しいよ」

って友人や家族に勧めてくれるんです。

これって、広告費をかけなくても

新しいお客さんが増えるってことですよね。

また、しっかりとしたブランドイメージがあると、

景気が悪くなったときでも

売上が急激に落ちにくくなります。

お客さんが「この酒蔵のお酒は特別」

って思ってくれてるからなんです。

効果的なストーリーテリングを実践する3つの方法

酒蔵のブランディングで

一番大切なのは、

お客さんの心に響く物語を作ること。

これができると、

単なる日本酒じゃなくて

「この酒蔵の日本酒が飲みたい」

って思ってもらえるんです。

そのために必要なのが、

- 酒蔵の歴史と伝統を魅力的に伝える

- 杜氏や従業員の情熱を共有する

- 地域文化との深いつながりを説明する

この3つなんですよね。

どれも難しそうに見えるけど、

実はコツさえ掴めば簡単なんです。

お客さんが思わず

「この酒蔵のファンになりたい」

って感じるような伝え方があるんです。

それぞれ解説していきます。

酒蔵の歴史と伝統を魅力的に伝える

酒蔵の歴史って、

ただ年数を言うだけじゃダメなんです。

なぜかと言うと、

人は数字じゃなくて

感情で動くものだから。

例えば、

- 創業200年の重み

- 代々受け継がれてきた技術

- 困難を乗り越えてきた物語

こんな風に、

歴史の中にある人間ドラマを

伝えてあげるのがコツですね。

例えばですが、

「戦争で一度は廃業寸前になったけど、

地域の人たちに支えられて復活した」

みたいなエピソードがあったとします。

そしたら、

「地域の人たちがどんな風に支えてくれたのか」

「復活した時の杜氏の気持ちはどうだったのか」

そんな部分を詳しく話すんです。

ここで大切なのは、

単に事実を並べるんじゃなくて

「その時の人の気持ち」を

想像できるように伝えること。

そうすると、

お客さんも酒蔵の一員になったような

気持ちになってくれるんですよね。

だからこそ、

歴史は感情と一緒に伝えましょう。

杜氏や従業員の情熱を共有する

杜氏や従業員の情熱を伝えるのは、

お客さんに「人」を感じてもらうため。

これができると、

商品じゃなくて

「この人が作った日本酒」

として見てもらえるんです。

具体的には、

- 杜氏の日々のこだわり

- 従業員の仕事への想い

- 品質へのこだわりエピソード

こんな部分を

リアルに伝えてあげるんです。

例えば、

「杜氏が毎朝4時に起きて

もろみの状態をチェックしている」

なんて話があったとしますよね。

そしたら、

「なぜ4時なのか」

「どんな音や匂いで判断しているのか」

「失敗した時はどんな気持ちになるのか」

そんな細かい部分まで伝えるんです。

さらに言うと、

「その杜氏が一番大切にしている瞬間」

みたいな話も入れてあげる。

でも、ここで注意したいのは

作り話にならないようにすること。

実際にインタビューして、

本当の気持ちを聞き出すのが大切です。

そうすると、

お客さんも「本物の情熱」を

感じ取ってくれるんですよね。

だから、

人の情熱は本物を伝えましょう。

地域文化との深いつながりを説明する

地域とのつながりを伝えるのは、

日本酒に「特別感」を持ってもらうため。

なぜなら、

その土地でしか作れない理由があると

お客さんは価値を感じるからです。

例えば、

- 地元の水の特徴

- 地域の気候が与える影響

- 地元農家との関係性

こんな部分を

具体的に説明してあげるんです。

例えばですが、

「この地域の水は軟水で、

優しい味わいの日本酒になる」

って説明があったとします。

そしたら、

「なぜその水質になるのか」

「他の地域の水との違いは何か」

「実際に飲み比べるとどう違うのか」

そんな風に詳しく説明するんです。

さらに具体的に言うと、

「地元の農家さんが30年かけて

土作りにこだわって作った米を使ってる」

みたいな話も入れてあげる。

でも、ここで大切なのは

「地域の人たちとの関係性」も

一緒に伝えること。

単に材料の話じゃなくて、

「人と人とのつながり」があることで

お客さんは温かい気持ちになるんです。

だからこそ、

地域とのつながりは人間関係も含めて

伝えてあげましょう。

酒蔵のビジュアルアイデンティティを確立する3つのステップ

酒蔵のブランディングって、

実はビジュアルが9割決めてるんです。

この3つのステップを踏めば、

お客さんに愛される酒蔵に変われます。

その3つのステップが、

- ロゴとパッケージデザインを統一する

- 写真と動画で商品の魅力を伝える

- 製造過程の透明性を高める

なんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実際はそんなに複雑じゃないんです。

順番にやっていけば、

必ず結果が出るステップです。

それぞれ解説していきます。

ロゴとパッケージデザインを統一する

ロゴとパッケージを統一するのは、

お客さんに覚えてもらうためです。

バラバラのデザインだと、

同じ酒蔵の商品だと気づいてもらえない。

具体的には、

- 色の統一

- フォントの統一

- デザインテイストの統一

この3つを揃えることですね。

例えば、コカ・コーラって

どの商品も赤色で統一されてるじゃないですか。

あれと同じで、

酒蔵も色を決めちゃうんです。

「この青色といえば〇〇酒造」

みたいな感じで覚えてもらえます。

ここで大切なのは、

一度決めたら絶対に変えないこと。

コロコロ変えちゃうと、

せっかく覚えてもらったのが台無しです。

だからこそ、

最初にしっかり決めることが重要なんです。

写真と動画で商品の魅力を伝える

写真と動画を使うのは、

商品の美味しさを視覚で伝えるためです。

文字だけじゃ伝わらないものって、

やっぱり映像で見せるのが一番。

例えば、

- お酒の透明感

- 注ぐ時の美しさ

- 飲んでる時の表情

こんな瞬間を切り取るんです。

特に効果的なのが、

実際に飲んでる人の笑顔を撮ること。

「美味しい」って言葉で書くより、

笑顔の写真1枚の方が伝わります。

最近だと、スマホでも

十分キレイな写真が撮れるんですよね。

プロに頼まなくても、

ちょっとしたコツを覚えれば大丈夫。

光の当て方とか角度とか、

そういう基本を押さえるだけで全然違います。

動画も同じで、

製造してる様子を撮るだけでも価値があるんです。

製造過程の透明性を高める

製造過程を見せるのは、

お客さんに安心感を与えるためです。

どんな風に作られてるか分からないと、

なんとなく不安になっちゃいますよね。

透明性を高める方法として、

- 工場見学の実施

- 製造動画の公開

- 杜氏さんの紹介

こんなことができます。

例えば、パン屋さんで

作ってるところが見えるお店って人気じゃないですか。

あれと同じで、

酒造りの過程を見せてあげるんです。

「こんなに丁寧に作ってるんだ」

って感じてもらえます。

特に効果的なのが、

杜氏さんの人柄を伝えること。

どんな想いで作ってるのか、

どんなこだわりがあるのか。

そういう人の温かさが伝わると、

商品への愛着も湧いてきます。

SNSでも簡単にできるので、

日々の作業風景を投稿するだけでも十分です。

社会的責任で信頼を築く3つの取り組み

お客さんって今の時代、

商品だけじゃなくて会社の姿勢も見てるんですよね。

特に酒造会社みたいな

伝統的な業界だからこそ、

社会的責任をしっかり果たすことで

お客さんからの信頼がぐっと深まるんです。

その具体的な取り組みが、

- 環境配慮型の製造プロセスを導入する

- 地域貢献と文化保護活動を推進する

- 健康的な飲酒文化を普及促進する

この3つなんですよね。

どれも今の時代に求められてる

大切な要素ばかりです。

しかもこれらをちゃんとやることで、

ブランドの価値も自然と上がっていくんです。

それぞれ解説していきます。

環境配慮型の製造プロセスを導入する

環境に優しい製造方法を取り入れるっていうのは、

もう現代のビジネスでは当たり前になってきてるんです。

なぜかっていうと、

お客さんの環境への意識が

すごく高くなってるからなんですよね。

例えば、

- 水の使用量を減らす技術

- 再生可能エネルギーの活用

- 廃棄物のリサイクル

こういった取り組みが

注目されてるんです。

実際に、ある酒造会社では

製造過程で出る米ぬかを

肥料として地元の農家に提供してるんですよ。

それで地域の循環型農業を

支援してるっていう事例もあります。

でもね、大切なのは

ただやるだけじゃなくて、

その取り組みをちゃんと伝えることなんです。

お客さんは環境に配慮した商品を

選びたいと思ってるけど、

それが分からなければ選べないじゃないですか。

だからこそ、

環境配慮の取り組みを積極的に発信することで

お客さんの心に響くブランドになれるんです。

地域貢献と文化保護活動を推進する

地域とのつながりを大切にするっていうのは、

酒造会社にとって特に重要なポイントなんです。

どうしてかっていうと、

日本酒って地域の文化そのものだから、

その土地との関係性が商品の価値に直結するんですよね。

具体的には、

- 地元の祭りやイベントへの協賛

- 伝統的な酒造技術の継承

- 地域の若者への技術指導

こんな活動が効果的なんです。

例えばですが、

地元の小学生を酒蔵見学に招いて

日本酒の歴史や文化を教える

っていう取り組みをしてる蔵もあります。

子どもたちが大人になったとき、

その蔵のことを覚えてくれてるんですよ。

それに、地域の文化祭で

酒造りの実演をしたり、

地元の米農家と一緒に

田植えイベントを開催したり。

そういう活動を通じて

地域の人たちとの絆が深まるんです。

しかも、そんな活動の様子を

SNSで発信すれば、

全国のお客さんにも

「この蔵は地域を大切にしてるんだな」

って伝わるじゃないですか。

だから地域貢献って

結果的にブランド価値の向上にも

つながってくるんです。

健康的な飲酒文化を普及促進する

健康的な飲酒文化を広めるっていうのは、

お酒を作る会社だからこそできる

社会貢献なんですよね。

なんでこれが大切かっていうと、

お酒の適正な楽しみ方を伝えることで

業界全体の信頼性が上がるからなんです。

例えば、

- 適量飲酒の啓発活動

- おつまみとのペアリング提案

- 飲酒運転防止キャンペーン

こういった取り組みが

求められてるんです。

実際に、酒造会社が主催する

「日本酒の正しい楽しみ方教室」

みたいなイベントも増えてきてるんですよ。

そこでは、お酒の種類や特徴、

適切な飲み方や量について

丁寧に教えてくれるんです。

でも、ここで重要なのは

「お酒を飲むな」って言うんじゃなくて、

「正しく楽しく飲みましょう」

っていうスタンスなんですよね。

お客さんも、

「この会社は私たちの健康を考えてくれてる」

って感じるから、

そのブランドに対する信頼が深まるんです。

それに、健康的な飲酒文化が広まれば

お酒業界全体のイメージも良くなって、

結果的に自分たちの商品も

選ばれやすくなるんです。

海外市場に適応すべき4つの理由

日本酒の海外展開で成功するなら、

現地の市場に合わせることが絶対条件です。

この4つのポイントを押さえておけば、

海外でも日本酒がしっかり売れるようになります。

その4つが、

- 現地の食文化に合わせられるから

- 多様な顧客層にアプローチできるから

- ブランド価値を高められるから

- 長期的な売上拡大を実現できるから

なんですよね。

どれも海外で日本酒を売るときには

欠かせない要素ばかりです。

現地の人たちの心をつかむためにも、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

現地の食文化に合わせられるから

現地の食文化に合わせることで、

日本酒がもっと身近な存在になるんです。

だって、その国の人たちが普段食べてる料理と

相性の良い日本酒を提案できるからですね。

例えば、

- フランス料理に合う日本酒の提案

- イタリア料理との組み合わせ

- 中華料理とのペアリング

こんな感じで、

現地の料理と日本酒をセットで考えるんです。

フランスなら、

チーズやワインの文化があるじゃないですか。

そこで「日本酒もチーズに合うんですよ」

って提案すれば興味を持ってもらえる。

実際に、フランスのチーズ専門店で

日本酒とチーズのペアリングイベントをやったら

すごく好評だったって話もあります。

ただし、現地の食文化を理解するには

その国の人たちとしっかり話すことが大切です。

現地のレストランオーナーや

料理人の意見を聞いて、

どんな味が好まれるかを知る必要があります。

そうやって現地の食文化に寄り添えば、

日本酒が自然に受け入れられるんです。

多様な顧客層にアプローチできるから

海外市場に適応することで、

いろんなタイプのお客さんに日本酒を届けられます。

その理由は、現地の人たちの好みや

ライフスタイルに合わせた提案ができるからなんです。

具体的には、

- 若い世代向けのカジュアルな日本酒

- 高級志向の大人向けプレミアム日本酒

- 健康志向の人向けオーガニック日本酒

みたいな感じで、

ターゲットを細かく分けて提案できるんです。

アメリカの場合だと、

若い人たちはクラフトビール文化があるから

「クラフト日本酒」って位置づけで売り出したり。

健康志向の人が多いカリフォルニアでは、

「低アルコール」「無添加」を

前面に出した日本酒が人気になってます。

でも、ここで大切なのは

それぞれの国の文化的背景を理解すること。

宗教的な理由でお酒を飲まない人が多い国では、

料理用の日本酒として提案したり。

お酒に対する考え方が違う国では、

その国に合ったアプローチが必要なんです。

そうやって多様な顧客層に対応できれば、

市場全体での売上アップが期待できます。

ブランド価値を高められるから

現地市場への適応は、

日本酒のブランド価値をぐっと上げてくれるんです。

なぜかって言うと、

「この日本酒は私たちのことを理解してくれてる」

って現地の人たちに感じてもらえるからです。

例えば、

- 現地の言葉でのラベル表示

- その国の文化を尊重したパッケージデザイン

- 現地の有名シェフとのコラボレーション

こういった取り組みをすることで、

単なる「外国のお酒」から

「私たちのための特別なお酒」に変わるんです。

実際に、ヨーロッパのある酒蔵では

現地のアーティストと一緒に

ボトルデザインを作ったんですって。

そしたら、その日本酒が

「アート作品のようなお酒」として話題になって

高級ブランドとして認知されるようになりました。

ただ、ここで注意したいのは

日本らしさを失わないことです。

現地に合わせすぎて

日本酒の本来の魅力が伝わらなくなったら

本末転倒ですからね。

日本の伝統と現地の文化を

うまく融合させることで、

唯一無二のブランド価値が生まれるんです。

長期的な売上拡大を実現できるから

海外市場への適応は、

将来にわたって安定した売上を作ってくれます。

その理由は、現地の人たちに

日本酒を生活の一部として定着させられるからなんです。

具体的には、

- 現地の年間行事に合わせた商品展開

- 地域密着型のマーケティング活動

- 現地パートナーとの長期的な関係構築

こんな取り組みを通じて、

一時的なブームじゃなくて

継続的な需要を作り出せるんです。

例えば、クリスマスシーズンには

「クリスマス限定日本酒」を販売したり。

バレンタインデーには

「カップル向けペアセット」を提案したり。

現地の人たちの生活リズムに合わせて

商品を提案していくんです。

また、現地の酒類販売店や

レストランとの信頼関係を築くことで

長期的な取引も可能になります。

最初は小さな売上でも、

現地の人たちに愛され続けることで

徐々に売上が拡大していくんです。

そうやって現地に根ざした事業を作れば、

10年後、20年後も安定して

日本酒を売り続けることができます。

日本酒の海外市場が

今、すごい勢いで伸びてるって知ってます?

実は2023年の輸出額は

過去最高を更新したんです。

でも、まだまだ伸びしろがあるんですよね。

この記事を読めば、

あなたも日本酒の輸出を

効果的に促進できるようになります。

具体的には、

- 国際的な酒類コンペティションに参加する

- 海外の日本食レストランとタイアップする

- 観光客向けの酒蔵ツアーを開発する

- 体験プログラムを企画する

- 現地の販売チャネルを確保する

この5つの取り組みが

めちゃくちゃ効果的なんです。

どれも実際に成功してる

酒蔵さんがやってる方法ばかり。

海外展開を考えてる人なら

絶対に知っておきたい内容です。

それぞれ詳しく解説していきますね。

国際的な酒類コンペティションに参加する

コンペティションへの参加は、

日本酒の品質を世界に証明する

最強の方法なんです。

なぜなら、

第三者機関からの評価っていうのは

めちゃくちゃ信頼度が高いから。

例えば、こんなコンペがあります。

- インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)

- ロンドン酒チャレンジ

- 全米日本酒鑑評会

これらで賞を取ると、

一気に海外での知名度が上がるんです。

実際に、IWCで金賞を取った

ある酒蔵さんの話なんですが、

受賞後に海外からの注文が

10倍以上に増えたそうです。

しかも、受賞した日本酒は

現地の高級レストランでも

採用されるようになったんですよね。

ただし、コンペに参加するときは

戦略的に選ぶことが大切です。

自分の日本酒のタイプに合った

コンペを選ばないと

思うような結果が出ないことも。

例えば、フルーティーな日本酒なら

若い審査員が多いコンペの方が

評価されやすいんです。

コンペでの受賞は、

海外展開の強力な武器になります。

海外の日本食レストランとタイアップする

日本食レストランとの提携は、

日本酒を現地の人に知ってもらう

一番自然な方法ですね。

だって、日本料理と日本酒って

セットで楽しむものじゃないですか。

具体的には、

- 料理とのペアリング提案

- 限定メニューの共同開発

- スタッフ向けの日本酒講習会

こういった取り組みが

すごく効果的なんです。

ニューヨークの高級日本料理店では、

ソムリエさんが日本酒の説明を

お客さんに丁寧にしてくれるんですよ。

そのおかげで、

「日本酒って美味しいんだ!」

って気づくお客さんが

めちゃくちゃ増えてるんです。

さらに、レストランのスタッフに

日本酒の知識を教えてあげると、

お客さんへの提案力も上がります。

でも、ここで注意したいのは

現地の食文化に合わせること。

例えば、アメリカだと

ステーキに合う日本酒を提案したり、

フランスだとチーズとの

ペアリングを考えたり。

現地の人が普段食べてる料理と

日本酒を組み合わせることで、

より身近に感じてもらえるんです。

レストランとの連携は、

日本酒ファンを確実に増やせる方法です。

観光客向けの酒蔵ツアーを開発する

酒蔵ツアーっていうのは、

日本酒の魅力を体験してもらう

最高の機会なんですよね。

実際に作ってる現場を見て、

職人さんの話を聞いて、

できたての日本酒を飲む。

これ以上のプロモーションって

なかなかないと思うんです。

成功してる酒蔵ツアーには、

- 英語対応のガイド

- 試飲コーナー

- お土産コーナー

- 写真撮影スポット

こういった要素が

しっかり組み込まれてます。

山形県のある酒蔵さんでは、

外国人観光客向けのツアーを始めたら

年間3000人以上が訪れるようになったんです。

しかも、ツアーに参加した人の

約8割が日本酒を購入してくれて、

帰国後もオンラインで

リピート購入してくれるそうです。

ツアーの内容も工夫が必要で、

ただ見学するだけじゃなくて

参加型の体験を入れると

より印象に残るんですよね。

例えば、ラベル貼りの体験とか

簡単な日本酒の作り方説明とか。

SNSで写真をシェアしてもらえるような

フォトジェニックな場所も

作っておくと効果的です。

酒蔵ツアーは、

日本酒ファンを作る最強の方法です。

体験プログラムを企画する

体験プログラムっていうのは、

日本酒を「知る」から「体感する」に

変える魔法みたいなものなんです。

頭で理解するより、

実際に体験した方が

記憶に残るじゃないですか。

効果的な体験プログラムとしては、

- 日本酒の飲み比べ教室

- 料理とのペアリング体験

- 日本酒カクテル作り

- 伝統的な酒器での試飲

こういったものが人気ですね。

ロンドンで開催された

日本酒体験イベントでは、

参加者が実際に酒器を使って

正しい飲み方を学んだんです。

そしたら、

「こんなに美味しいものだったんだ!」

って感動する人が続出したそうです。

イベント後のアンケートでは、

参加者の9割以上が

「また日本酒を飲みたい」

って答えたんですよね。

体験プログラムのコツは、

五感全部を使ってもらうこと。

見て、香りを嗅いで、

味わって、音を聞いて、

酒器の感触も楽しんでもらう。

そうすると、

ただ飲むだけより

何倍も印象に残るんです。

体験プログラムは、

日本酒の本当の魅力を

伝える最適な方法なんです。

現地の販売チャネルを確保する

どんなに素晴らしい日本酒でも、

買える場所がなければ

意味がないですよね。

だからこそ、

現地での販売ルートを作ることが

めちゃくちゃ重要なんです。

販売チャネルには、

- 高級酒類専門店

- 百貨店の日本食品コーナー

- オンライン販売

- 日本食材店

こういった選択肢があります。

アメリカで成功してる

ある日本酒メーカーさんは、

最初は小さな日本食材店から

スタートしたんですよ。

そこで評判が良くなって、

だんだん大きな店舗でも

取り扱ってもらえるようになったんです。

今では全米の主要都市で

販売されるまでになりました。

販売チャネルを選ぶときは、

ターゲット層に合わせることが大切。

高級路線で行くなら

百貨店や高級酒類店、

カジュアルに広めたいなら

オンライン販売がおすすめです。

でも、一番大事なのは

現地のパートナーとの関係作り。

信頼できるパートナーがいれば、

現地の文化や消費者の好みも

教えてもらえるんです。

販売チャネルの確保は、

日本酒の海外展開を成功させる

絶対に欠かせない要素です。

クロスカルチャーマーケティングを成功させる6つの方法

日本酒を海外に売るなら、

文化の壁を味方につけるのが一番効果的です。

この6つの方法を実践すれば、

あなたの商品が世界中で愛される

ブランドになっちゃいます。

その方法っていうのが、

- 日本の伝統文化と連携する

- 海外の文化イベントでプロモーションする

- 国際的な食文化交流プログラムに参加する

- 現地のインフルエンサーと協力する

- 多言語対応のマーケティング素材を作成する

- 文化的な違いを理解して商品を提案する

これらの方法なんですよね。

どれも実際に海外で

成功してる企業が使ってる手法です。

文化の違いを理解して活用すれば、

競合他社と差をつけられるんです。

それぞれ詳しく説明していきます。

日本の伝統文化と連携する

日本酒と伝統文化をセットで

海外に発信するのが最強の戦略です。

なぜなら海外の人たちは

日本の文化全体に興味を持ってるから。

例えば、

- 茶道の体験会で日本酒を紹介

- 華道教室で日本酒の香りを楽しむ

- 書道イベントで日本酒の銘柄を書く

こんな感じで組み合わせるんです。

実際にニューヨークの

日本文化センターでは、

茶道と日本酒のコラボイベントが

大盛況だったって話があります。

参加者の多くが

「日本酒の奥深さを初めて知った」

って感想を残してるんですよね。

でも注意点があって、

伝統文化を正しく理解してないと

逆効果になっちゃうんです。

表面的な知識だけじゃなくて、

その文化の背景や意味まで

しっかり勉強しておきましょう。

文化を尊重する姿勢が伝われば、

海外の人たちも真剣に

あなたの商品を見てくれるようになります。

海外の文化イベントでプロモーションする

現地の文化イベントに参加すると、

一気に認知度が上がります。

その理由は、イベントに来る人たちが

もともと新しい文化に興味があるからです。

具体的には、

- 地元の食文化フェスティバル

- 国際交流イベント

- 文化祭や芸術祭

こういう場所が狙い目ですね。

例えばロンドンの

ジャパンフェスティバルでは、

毎年10万人以上の人が集まります。

そこで日本酒の試飲会をやったら、

その場で何百本も売れちゃった

なんて話もあるんです。

さらにイベント後も

SNSで拡散されて、

長期的な効果も期待できます。

ただし、現地のイベントルールを

しっかり確認しておくことが大切です。

アルコールの提供に関する規制は

国によって全然違うからです。

事前準備をちゃんとしておけば、

海外の文化イベントは

最高の宣伝の場になってくれます。

国際的な食文化交流プログラムに参加する

食文化交流プログラムは、

日本酒を自然に紹介できる絶好のチャンスです。

というのも、料理と一緒に

お酒を楽しむのは世界共通だから。

参加できるプログラムとしては、

- 国際料理コンテスト

- 文化交流センターの料理教室

- 大使館主催の食文化イベント

こんなところがありますね。

特に日本食レストランと

タイアップした企画は効果抜群です。

シェフが料理に合う日本酒を

その場で解説してくれるから、

お客さんも納得して買ってくれるんです。

実際にパリの日本食レストランでは、

料理教室と日本酒のペアリング体験を

組み合わせたイベントが人気で、

毎回満席になってるそうです。

でも気をつけないといけないのは、

現地の食文化を理解すること。

例えばイスラム圏では

アルコールがNGだったり、

インドでは宗教的な配慮が必要だったり。

相手の文化を尊重しながら

プログラムに参加すれば、

信頼関係も築けて一石二鳥です。

現地のインフルエンサーと協力する

地元で影響力のある人と組むのが、

実は一番手っ取り早い方法かもしれません。

なぜかっていうと、その人のファンは

すでにその人を信頼してるからです。

狙い目のインフルエンサーは、

- 料理系YouTuber

- 日本文化に詳しいブロガー

- 地元の有名シェフ

こういう人たちですね。

例えば料理系YouTuberに

日本酒を使った料理を作ってもらったら、

その動画が100万回再生されて

問い合わせが殺到したって事例があります。

視聴者は「あの人が紹介してるなら

きっと美味しいんだろう」って

思ってくれるんですよね。

ただし、インフルエンサー選びは

慎重にやった方がいいです。

フォロワー数だけじゃなくて、

その人の発信内容や

ファンの質も見極めましょう。

本当に日本酒に興味を持ってくれる

インフルエンサーと組めば、

長期的な関係も築けて

ビジネスがどんどん広がっていきます。

多言語対応のマーケティング素材を作成する

英語だけじゃなくて、

現地の言語で情報発信するのが基本中の基本です。

母国語で説明されると、

人は安心して商品を買えるからです。

作るべき素材っていうのは、

- ウェブサイト

- パンフレット

- 商品説明書

最低でもこの3つは必要ですね。

特にウェブサイトは重要で、

現地の人が検索したときに

ちゃんと情報が出てこないと

そもそも知ってもらえません。

実際にドイツ語対応のサイトを作った

日本酒メーカーでは、

ドイツからの注文が5倍になったそうです。

現地の人からすると、

「この会社は本気で私たちの国に

商品を売りたいんだな」

って伝わるんですよね。

ただし、機械翻訳だけに頼るのは危険です。

文化的なニュアンスまで

正確に伝えるためには、

現地の人にチェックしてもらいましょう。

多言語対応は最初は大変だけど、

一度作っちゃえば長期的に

売上アップに貢献してくれます。

文化的な違いを理解して商品を提案する

最後に一番大切なのが、

現地の文化に合わせた商品提案です。

同じ日本酒でも、

国によって好まれる味や

飲み方が全然違うからです。

考慮すべき文化的な違いは、

- 味の好み(甘口・辛口)

- 飲酒の習慣(食事中・食後)

- 宗教的な制約

こういうポイントですね。

例えばアメリカでは

甘口の日本酒が人気だけど、

フランスでは辛口が好まれる傾向があります。

また韓国では焼肉と一緒に

日本酒を飲む文化が根付いてて、

肉料理に合う日本酒が売れてるんです。

こういう現地の事情を

事前にリサーチしておけば、

的外れな提案をしなくて済みます。

現地の酒類専門家や

日本食レストランのオーナーに

話を聞いてみるのもおすすめです。

彼らは実際にお客さんと接してるから、

リアルな需要を教えてくれますよ。

文化の違いを理解して

それに合わせた提案ができれば、

あなたの日本酒は現地で

愛される商品になります。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 日本酒は数千年の歴史を持つ文化遺産として国際的な価値がある

- 地域農業・雇用創出・観光誘致で経済効果を最大化できる

- ストーリーテリングとビジュアル統一でブランド価値を向上させる

- 顧客データベースで個別対応とカスタマイズ発信を実現する

- リストマーケティングで継続的売上と信頼関係を構築する

- 体験型イベントと試飲会で直接的な商品価値を伝える

- SNSとブログで日常的な情報発信を継続する

- 専門家コラボで信頼性と付加価値を高める

- 会員制度と特典プログラムでリピーター獲得を促進する

- 海外展開では現地文化に適応した商品提案が成功の鍵

- 国際コンペ参加と現地パートナーシップで認知度を拡大する

- 社会的責任を果たすことで長期的な信頼とブランド価値を築く

まとめ

日本酒の価値向上と

売上拡大の方法について

詳しく解説してきました。

文化遺産としての価値から

具体的なマーケティング戦略まで

幅広くお伝えしました。

特に重要なのは

お客さんとの関係作りです。

単に商品を売るだけでなく

ファンになってもらうことが

長期的な成功につながります。

ブランディングでは

ストーリーテリングが効果的で

酒蔵の歴史や杜氏の想いを

しっかり伝えることが大切です。

海外展開を考えるなら

現地の文化に合わせた

商品提案が必要不可欠です。

また情報発信は継続が命で

SNSやイベントを活用して

日常的にお客さんと

つながり続けましょう。

データベース管理と

リストマーケティングで

お客さん一人ひとりに

最適な提案ができるようになります。

これらの方法を実践すれば

あなたの日本酒も必ず

多くの人に愛される

ブランドになるはずです。

今日から少しずつでも

始めてみてください。

継続することで

必ず結果は出てきます。

日本酒の素晴らしさを

世界中の人に伝えるために

一緒に頑張りましょう。

よくある質問

日本酒の海外展開を始めたいのですが、何から手をつけたらいいでしょうか?

まずは国際的な酒類コンペティションに参加することから始めましょう。第三者機関からの評価は海外での信頼度がとても高く、受賞すれば一気に知名度が上がります。同時に現地の日本食レストランとのつながりも作っておくと効果的です。

日本酒のブランディングで一番大切なポイントは何ですか?

ストーリーテリングが最も重要です。酒蔵の歴史や杜氏の情熱、地域とのつながりを感動的な物語として伝えることで、お客さんの心に深く響くブランドになれます。単に美味しいだけでは他社との差別化ができません。

リピーターを増やすにはどんな仕組みを作ればいいですか?

魅力的な会員制度と個別フォローアップが効果的です。会員限定の特典や季節限定商品を提供し、一人ひとりのお客さんに合わせた丁寧な対応を心がけましょう。お客さんの声を積極的に収集して商品開発に活かすことも大切です。

SNSでの情報発信がうまくいかないのですが、コツはありますか?

投稿スケジュールを決めて継続することが一番大切です。日本酒の豆知識、酒蔵の日常風景、お客さんとの交流という3つのテーマを決めて、定期的に投稿しましょう。お客さんからのコメントには必ず返信して、双方向のコミュニケーションを心がけてください。

地域経済への貢献を高めるには何をしたらいいでしょうか?

地元農業との連携強化と観光客誘致の仕組み作りが効果的です。地元農家と酒米の契約栽培を結び、酒蔵見学ツアーや体験プログラムを充実させましょう。地域の特産品とのコラボレーションも相乗効果を生み出します。

日本酒の文化的価値をもっと多くの人に伝えたいのですが、どうすればいいですか?

国際交流イベントの開催と文化理解プログラムの実施がおすすめです。海外からの訪問者向けの体験会や、日本酒の歴史と製造技術を学べるセミナーを定期的に開催しましょう。専門家とのコラボレーションも文化的価値を高める効果があります。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。