このノウハウについて

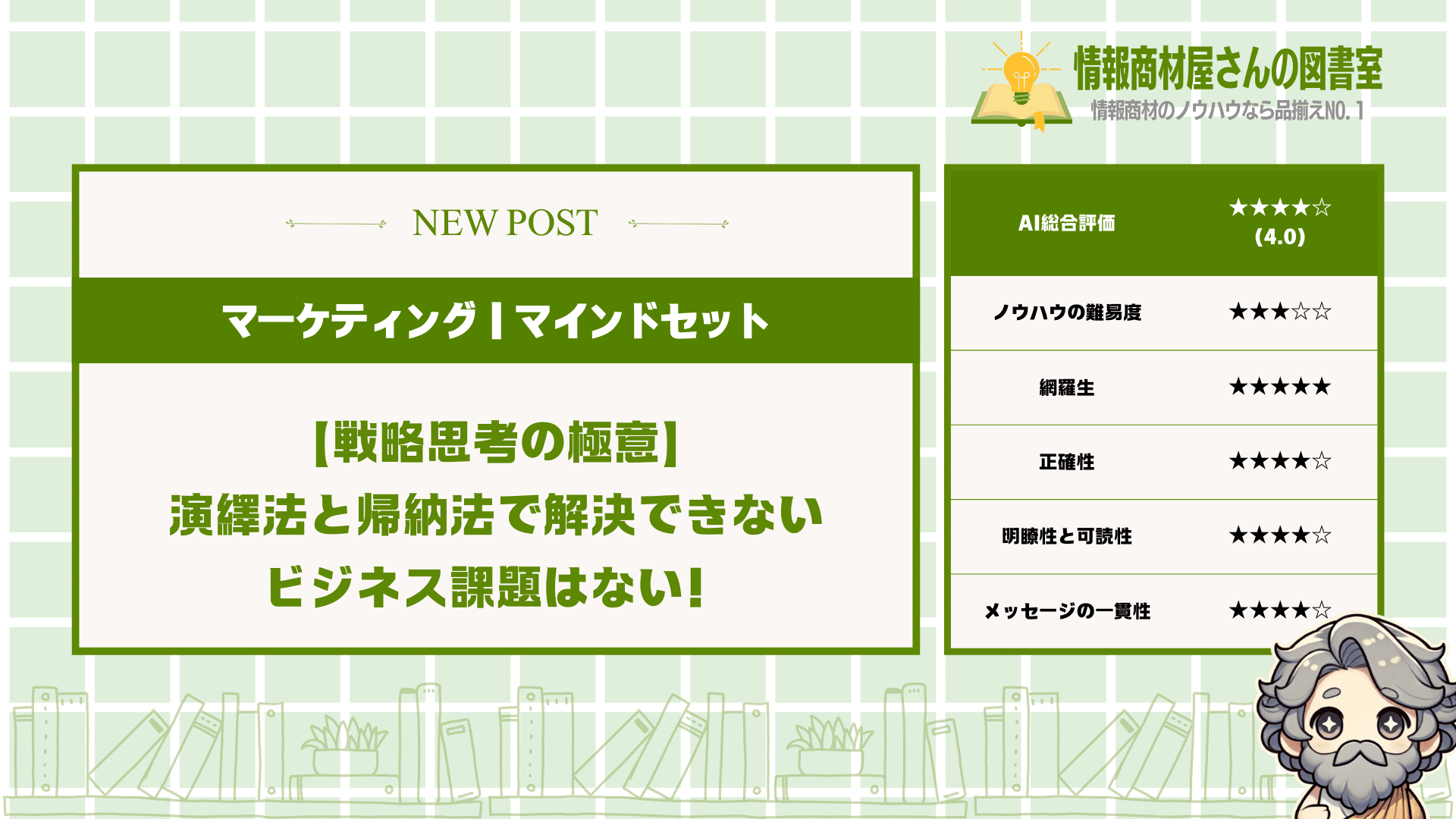

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は演繹法と帰納法という2つの思考法を、ビジネスに応用するための実践的なガイドです。専門的な概念をわかりやすく解説しながら、具体例を豊富に盛り込んでいるため、読者はすぐに自分のビジネスに取り入れることができます。特に「模倣と創造性のバランス」や「継続的な学習の重要性」の章は、読者の視野を広げ、新たな成功への道筋を示してくれるでしょう。この記事を読めば、論理的思考力が高まり、ビジネス判断の質が格段に向上すること間違いなしです。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●ビジネスでなかなか成果が出ない…

●いつも同じような判断ミスを繰り返してしまう

●成功している人の真似をしているのに、うまくいかない

ビジネスの世界で成功している人たちには、

実は共通の「思考法」があることをご存知ですか?

それが「演繹法」と「帰納法」という

2つの論理的思考法なんです。

この記事では、この2つの思考法を

ビジネスで活用するための具体的な方法を

詳しく解説していきます。

演繹法は「一般的なルールから特定の結論を導く」、

帰納法は「個別の事例から一般的な法則を見つける」

という思考プロセスです。

この2つを効果的に組み合わせることで、

あなたのビジネス判断は格段に向上し、

成功への近道が見えてくるでしょう。

難しく聞こえるかもしれませんが、

実はとてもシンプルな考え方です。

この記事を最後まで読めば、

あなたも明日から実践できる

具体的なステップが身につきます。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 演繹法と帰納法の基本と、それぞれのビジネスでの活用法

- 演繹法を使って一般的なルールから具体的な戦略を立てる方法

- 帰納法で成功事例から独自のビジネスモデルを構築する手順

- 両方の思考法を組み合わせて競合と差別化する具体的テクニック

- 継続的な学習と知識習得で思考力を高める7つのステップ

ビジネスで演繹法が重要な5つの理由

ビジネスの世界で成功する人は、

実は「演繹法」を使いこなしています。

この思考法を身につけるだけで、

あなたのビジネス判断が格段に良くなります。

その重要な理由が、

- 一般的なルールから特定のケースへ論理的に導ける

- 明確なルールに基づいた戦略を立案できる

- 過去の成功体験から問題解決アプローチを決定できる

- 成功の法則を使って潜在的リスクを予測し最小化できる

- 売上を大幅に向上させることが可能になる

なんですよね。

これらを理解して実践すれば、

ビジネスの成功率がグンと上がります。

難しく聞こえるかもしれませんが、

実はとってもシンプルな考え方なんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

一般的なルールから特定のケースへ論理的に導ける

演繹法を使うと、大きなルールから

個別の状況へと考えを進められます。

これができると、どんな場面でも

筋の通った判断ができるようになるんです。

例えば、

- 「良い商品は顧客の問題を解決する」というルールがあれば

- 「この商品は○○の問題を解決するから売れるはず」と導ける

- 「高品質な顧客サポートは顧客満足度を高める」から自社の対応を見直せる

このように大きな法則から

具体的な行動へと落とし込めるんです。

もっと身近な例で言うと、

「雨の日は傘が必要」というルールがあれば、

今日雨が降るなら傘を持って出かけます。

これと同じように、ビジネスでも

「〇〇なら△△する」という

シンプルな判断ができるようになります。

ビジネスの現場では毎日のように

判断を迫られる場面がありますよね。

そんなとき、演繹法があれば

迷わず正しい判断ができるんです。

だからこそ、演繹法は

ビジネスパーソンの必須スキルなんですよ。

明確なルールに基づいた戦略を立案できる

演繹法を使うと、確かな根拠に

基づいた戦略が立てられるんです。

なぜなら、すでに証明されたルールから

導き出すので、説得力が違うんですよね。

たとえば、

- 「SNSでの定期投稿は認知度を上げる」という法則から投稿計画を立てる

- 「価格と価値のバランスが重要」というルールから価格設定の根拠を示せる

- 「顧客の声を取り入れた商品は売れる」から商品開発の方向性を決められる

こんな風に、なんとなくではなく

ちゃんとした理由がある戦略が作れます。

具体的に言うと、「この業界では

週3回の情報発信が最適」という

データがあれば、それに従った

発信計画が立てられるわけです。

そうすると、チームのみんなも

「なぜそうするのか」が分かるから

協力も得やすくなりますよね。

会議でも「私はこう思う」ではなく

「このルールに基づくとこうなる」と

説明できるので、意見が通りやすくなります。

だからこそ、演繹法を使った

戦略立案は強力なツールなんです。

過去の成功体験から問題解決アプローチを決定できる

演繹法を使えば、過去の成功から

学んで問題を解決できるんですよ。

過去のパターンを見つけて

それを新しい状況に当てはめられるのが

大きな強みなんです。

例えば、

- 「前回のキャンペーンで○○が効果的だった」から次の施策を考える

- 「あのときの対応で顧客満足度が上がった」から似た問題への対処法を導く

- 「競合他社の成功事例」から自社に応用できるポイントを見つける

このように、ゼロから考えるのではなく

すでにうまくいったことを基に進められます。

たとえば子育てでも、「前回泣いたとき

抱っこしたら落ち着いた」という経験から

「子どもが泣いたら抱っこする」という

対応パターンを作りますよね。

ビジネスでも同じように、

過去の成功体験からルールを作り、

それを新しい問題に適用するんです。

特に忙しいビジネスの現場では、

一から考える時間がないことも多いです。

そんなとき、演繹法による

問題解決アプローチがあれば

素早く効果的に対応できるんですよ。

成功の法則を使って潜在的リスクを予測し最小化できる

演繹法の素晴らしいところは、

リスクを先に見つけられることです。

成功のルールがわかれば、その逆も

理解できるので、失敗を避けられるんですよね。

たとえば、

- 「顧客の声を無視すると失敗する」というルールから、顧客調査を徹底する

- 「急な拡大は資金繰りを悪化させる」という法則から、段階的な成長計画を立てる

- 「一つの販路に依存すると危険」というパターンから、複数の販売チャネルを確保する

こうしたリスク予測ができると、

問題が起きる前に対策が打てます。

私の友人は小さな飲食店を経営していて、

「繁盛期の後には必ず閑散期が来る」という

ルールを理解していました。

だから夏の忙しい時期に稼いだお金を

冬の閑散期のために貯めておいたんです。

そのおかげで、冬も安定して営業できました。

このように、「もしこうなったら」を

前もって考えられるのが演繹法の強みです。

だからこそ、ビジネスの安定と

成長のために演繹法は欠かせないんですよ。

売上を大幅に向上させることが可能になる

演繹法を使いこなせると、

最終的には売上アップにつながります。

なぜなら、成功パターンを見つけて

それを繰り返し適用できるからなんです。

例えば、

- 「特定の顧客層に響くメッセージ」を見つけて広告に活用する

- 「購入につながる商品説明の型」を全商品に展開する

- 「成約率の高い営業トーク」をチーム全体で共有する

こういった成功法則を見つけて

応用することで売上が伸びていきます。

私の知り合いのネットショップ店主は、

「商品写真に人物を入れると購入率が上がる」

という法則を発見しました。

そこで全商品の写真を人物入りに

変更したところ、売上が1.5倍になったんです。

これぞまさに演繹法の威力ですよね。

演繹法を使えば、成功した施策を

体系化して繰り返せるようになります。

一度うまくいったことを

何度も再現できるようになれば、

安定した売上アップは当然の結果なんです。

だからこそ、売上を伸ばしたいなら

演繹法をマスターすることが

近道だと言えるんですよ。

効果的な演繹法を実践する4つのステップ

演繹法を使いこなせると、

どんな問題も解決できるようになります。

この記事を読めば、

あなたも論理的な思考で成功への道筋が見えてきますよ。

その4つのステップとは、

- STEP1. 一般的なルールや原則を明確に定義する

- STEP2. 特定の状況や事例を分析する

- STEP3. ルールを状況に適用して結論を導き出す

- STEP4. 結果を検証して次のアクションに活かす

この4つのステップは、

ビジネスでもプライベートでも使える超便利な方法です。

何か判断に迷ったときこそ、

演繹法の出番なんですよね。

それでは、各ステップについて

詳しく解説していきますね。

STEP1. 一般的なルールや原則を明確に定義する

最初に必要なのは、

信頼できるルールを見つけることです。

このルールが土台となって、

あとの判断がすべて決まってくるんです。

例えば、

- 「早起きは三文の徳」というルール

- 「顧客満足度が高いほど売上が伸びる」という原則

- 「定期的な運動は健康に良い」という法則

こういった一般的な

原則やルールを明確にします。

もっと具体的に言うと、

「毎日7時間の睡眠を取ると生産性が上がる」

といったルールを自分の中で定義するんです。

このステップでは曖昧さは禁物で、

できるだけ具体的なルールにしましょう。

なんでかというと、

あいまいなルールだと後で適用するときに困るからなんです。

例えば「早く寝る」ではなく

「23時までに就寝する」と具体的にする。

このように明確なルールを作っておくと、

次のステップがスムーズに進みますよ。

STEP2. 特定の状況や事例を分析する

次は、目の前の状況を

しっかり理解する段階です。

この分析がないと、

せっかくのルールも活かせないんですよね。

例えば、

- 今の自分の睡眠パターンを記録する

- 特定の商品の顧客満足度データを集める

- 自分の運動習慣と体調の関係を振り返る

こういった具体的な

状況を詳しく調べます。

もっと実践的な例で言うと、

「最近の自分は平均6時間しか睡眠を取れていない」

という現状分析をするわけです。

この分析は正直であることが大切で、

都合の良いデータだけ見ないようにしましょう。

だって、正確な状況が分からないと、

正しい結論も出せないじゃないですか。

分析するときは数字やデータを使うと、

より客観的に状況を把握できますよ。

このステップをしっかりやることで、

次のステップでの判断が的確になります。

STEP3. ルールを状況に適用して結論を導き出す

ここからが演繹法の

本領発揮する場面なんです。

ステップ1で定めたルールを

ステップ2の状況に当てはめるんですよ。

例えば、

- 「早起きは三文の徳」なら早起きすべき

- 顧客満足度を上げる施策を実行すべき

- 定期的な運動計画を立てるべき

このように、ルールと現状から

論理的な結論を導きます。

具体的に言うと、

「7時間睡眠が理想なのに6時間しか取れていないなら、

就寝時間を1時間早めるべきだ」

という結論になるわけです。

この過程で大切なのは、

感情に流されず論理的に考えること。

だって、「眠いけど、

もう少しスマホを見ていたい」

なんて感情が入ると、正しい結論が出せないですよね。

ルールと状況さえ正確なら、

結論はほとんど自動的に導き出されるんです。

この論理的な結論こそが、

演繹法の最大の強みなんですよ。

STEP4. 結果を検証して次のアクションに活かす

最後のステップは、

導き出した結論を実行して検証することです。

ここを怠ると、

せっかくの演繹法も意味がなくなっちゃうんです。

例えば、

- 早起きした結果、実際に生産性が上がったか

- 顧客満足度向上策で本当に売上が伸びたか

- 運動習慣で健康状態が改善したか

こういった結果を

しっかり確認します。

より具体的には、

「1週間23時就寝を実践して、生産性が15%向上した」

といった形で検証するんですね。

この検証結果は次の判断材料になるので、

できれば数値化すると良いんです。

なぜなら、「なんとなく調子が良い」より

「生産性が15%向上」の方が説得力がありますよね。

もし結果が思わしくなければ、

ルール自体を見直すきっかけにもなります。

このサイクルを繰り返すことで、

あなたの演繹法はどんどん精度が高まっていきますよ。

演繹法活用で避けるべき4つの失敗ポイント

演繹法を使うとき、

多くの人が陥る罠があります。

この罠を知っておけば、

あなたの思考はもっと的確になります。

避けるべき失敗ポイントは次の4つです。

- 不正確な前提に基づいて推論してしまうこと

- 例外を考慮せずに一般化しすぎること

- データ不足のまま結論を急いでしまうこと

- 成功事例の表面的な特徴だけを真似てしまうこと

これらのポイントは知っていても、

実際に避けるのは難しいものです。

でも大丈夫、

それぞれの対策法も一緒に紹介します。

では、具体的に

一つずつ見ていきましょう。

不正確な前提に基づいて推論してしまうこと

演繹法の最大の落とし穴は、

そもそもの前提が間違っていることなんです。

どんなに論理的に考えても、

土台がグラグラだと結論も崩れちゃうんですよね。

例えば、

- 「SNSフォロワーが多い人は必ず売上が高い」という思い込み

- 「高額商品ほど利益率が高い」という誤解

- 「競合が使う戦略は自社でも通用する」という思い込み

こういった間違った前提から

スタートしてしまうと大変です。

特にビジネスの世界では、

業界の「常識」が実は思い込みだったりします。

私の友人は「高単価商品が売れる」という

前提で商品設計したものの全く売れませんでした。

でも実際には、その業界では

低単価の入門商品から信頼を築く必要があったんです。

だからこそ大切なのは、

前提自体を常に疑う姿勢です。

「本当にこの考えは正しいのか?」と

自問自答する習慣をつけましょう。

そうすれば、不正確な前提に

基づいた失敗を避けられるんです。

例外を考慮せずに一般化しすぎること

演繹法を使うとき、

ルールの例外を見落としがちなんです。

これって本当に危険で、

「常に当てはまる」と思い込むと痛い目に遭います。

たとえば、

- 「朝型の人は成功する」と思って無理に早起きする

- 「ブログは毎日更新すべき」と質より量を優先してしまう

- 「成功者は皆SNSを活用している」と思い込む

こういった一般化は、

実はケースバイケースなんですよね。

ビジネスの世界では特に、

「これさえやれば必ず成功する」という法則はありません。

私自身、「毎日投稿すれば伸びる」と

信じて続けたものの、疲れ切って質が落ちた経験があります。

後から気づいたのは、

自分の場合は週3回の質の高い投稿の方が効果的だったということ。

だから重要なのは、

ルールを柔軟に捉える視点です。

「このルールはどんな状況で当てはまるのか?」

「どんな例外があるか?」を常に考えましょう。

一般化しすぎず、状況に応じた

判断ができるようになれば大きく成長できます。

データ不足のまま結論を急いでしまうこと

演繹法で失敗するパターンとして、

十分な裏付けなしに結論を出してしまうことがあります。

これって本当によくある問題で、

少ないデータから大きな判断をしがちなんです。

例えば、

- たった1回の成功体験を普遍的な法則と思い込む

- 少数の顧客の意見だけで全体の傾向と判断する

- 短期間の結果だけで長期的な戦略を決めてしまう

こんな風に急いで判断すると、

大きな間違いにつながることが多いんです。

ビジネスでは特に、

十分なサンプル数が必要なのに忘れがちです。

私の知り合いは新商品の反応を

たった10人にテストしただけで全国展開を決めました。

結果は散々で、実は

そのサンプルが偶然好意的な層だけだったんですね。

だから大事なのは、

十分なデータを集める忍耐力です。

「もっと検証が必要かも」と

立ち止まる勇気を持ちましょう。

結論を急がず、データを集めてから

判断することで、成功率はグンと上がります。

成功事例の表面的な特徴だけを真似てしまうこと

演繹法の大きな落とし穴は、

成功の本質ではなく見た目だけを真似てしまうことです。

これって本当によくやっちゃうミスで、

「あの人がやってるから」と表面的なことだけ真似るんですよね。

例えば、

- 人気インフルエンサーと同じ投稿スタイルをそのまま真似る

- 成功した企業のウェブデザインをコピーする

- 売れている商品の見た目や価格だけを参考にする

こういった真似は、

背景にある戦略や理由を無視しているんです。

ビジネスでの成功には、

見えない部分の努力や独自の強みが隠れています。

友人はある有名起業家の話し方や

服装まで真似したのに全く成果が出ませんでした。

なぜなら、その起業家の強みは

見た目ではなく、業界知識と人脈だったからです。

だから重要なのは、

表面ではなく本質を理解することなんです。

「なぜこれが成功したのか?」

「どんな原理が働いているのか?」を深く考えましょう。

表面的な模倣ではなく本質を理解すれば、

自分なりのアプローチで成功できるようになります。

帰納法を理解すべき3つの理由

成功者たちは必ず帰納法を

使っているって知ってました?

この思考法を身につけるだけで、

あなたのビジネスは劇的に変わります。

帰納法を理解すべき理由は、

- 新しい分野でも活用できるから

- 実際の事例に基づいた戦略を立てられるから

- 自分で答えを見つけ出す能力が向上するから

なんですよね。

これらは単なる理由じゃなくて、

あなたの成長に直結する武器になります。

それぞれの理由について、

詳しく見ていきましょう。

新しい分野でも活用できるから

知識ゼロの新分野でも、

帰納法があれば道を切り開けます。

なぜなら帰納法は具体的な事例から

学びを得る方法だからなんです。

例えば、

- 成功している人の行動を観察する

- 複数の成功事例から共通点を見つける

- その共通点をルール化して自分に当てはめる

こういった流れで

新しい分野でも前に進めるんです。

もっと具体的に言うと、

SNSマーケティングを始めるとして、

まず伸びている投稿を100個集めて、

共通する特徴を書き出すわけです。

そこから「○○が入ってる投稿は

伸びやすい」というルールが見えてきます。

ここがすごく大事なんですが、

専門知識がなくても進められるんです。

だって、成功事例を観察して

真似するだけでいいわけですから。

私も最初はブログの書き方を

全然知らなかったんですよね。

でもアクセス数の多い記事を

分析して共通点を見つけたら、

自分の記事も少しずつ

読まれるようになったんです。

だからこそ新しいことに挑戦するなら、

帰納法は最強の武器になります。

実際の事例に基づいた戦略を立てられるから

帰納法の素晴らしさは、

空想じゃなく現実に基づいていること。

これって本当に重要で、

成功の確率を格段に上げるんです。

例えば、

- すでに成功している事例を参考にする

- 実際に効果があった方法だけを選ぶ

- 現実世界で検証済みの戦略を立てられる

このように、空理空論ではなく

実績のある方法を選べるんです。

より詳しく言うと、

起業するときに思いつきでビジネスモデルを

考えるのではなく、

すでに利益を出している

同業他社の仕組みを研究する。

そして「なぜこの会社は

儲かっているのか」を分析し、

そのエッセンスを取り入れるわけです。

この方法のいいところは、

失敗リスクが大幅に減ることなんですよね。

なぜって、すでに誰かが

成功している道だからです。

ちなみに私の友人は、

飲食店を開業する前に、

繁盛している10店舗の共通点を

徹底的に調査したんです。

そして見つけたパターンを

自分の店に取り入れたら、

オープン初月から黒字になりました。

このように実証済みの戦略を

立てられるのが帰納法の強みなんです。

自分で答えを見つけ出す能力が向上するから

帰納法を使うと、

答えを自分で見つける力が育ちます。

これがすごく大切なのは、

他人に依存せず成長できるからなんです。

たとえば、

- 「正解」を教えてもらうのではなく自分で発見する

- データや事例から自分なりの法則を見出す

- 思考力と分析力が自然と鍛えられる

こんな風に、自分の頭で

考える習慣が身につくんですよ。

もう少し具体的に言うと、

YouTubeで稼ぎたいとき、

「成功する方法を教えてください」と

誰かに聞くのではなく、

伸びているチャンネル10個を選んで

共通点を自分で分析する。

そうすることで、その分野特有の

成功法則が見えてくるんです。

この探究のプロセス自体が、

あなたの思考力を鍛えてくれます。

私自身も最初は何でも

誰かに答えを求めていたんですが、

帰納法を知ってからは

「自分で法則を見つけよう」と

考えるようになりました。

すると不思議なことに、

どんな分野でも自分で道を

切り開けるようになったんです。

この「自分で答えを見つける能力」は、

一生使える最高のスキルですよ。

帰納法を実践する4つのステップ

あなたの周りの成功者たちには、

見えない共通点があるんです。

その共通点を見つけ出せば、

あなたも同じ成功を手に入れられます。

その方法が、

- STEP1. 具体的な事例を観察して記録する

- STEP2. 複数の事例から共通点を見つける

- STEP3. 共通点から一般的なルールを導き出す

- STEP4. 抽出したルールをビジネスに適用する

という帰納法の4ステップなんです。

これって難しそうに聞こえるかもだけど、

実は私たちが日常的にやっていることなんですよ。

この4つのステップを理解すれば、

どんな分野でも成功パターンを見つけられます。

それでは詳しく、

それぞれのステップを解説していきますね。

STEP1. 具体的な事例を観察して記録する

最初にやることは、

成功している事例をじっくり観察することです。

この段階では情報収集が

とても大切になってくるんですよ。

例えば、

- 売れている商品の特徴を書き出す

- 人気YouTuberの動画の共通点をメモする

- 成功した起業家の行動パターンを記録する

といった具体的な

観察作業をするわけです。

もっと身近な例で言うと、

お子さんが好きなおもちゃを選ぶときも同じです。

「この前喜んで遊んでたな」

「あのキャラクターが好きみたいだな」

というように観察していますよね。

この段階で大切なのは、

なるべく多くの事例を集めること。

一つや二つの例だけだと、

偶然の要素が入り込んでしまうかもしれません。

だから、できるだけたくさんの

成功事例を観察するようにしましょう。

観察するときは、細かいところまで

目を向けることが成功への近道です。

STEP2. 複数の事例から共通点を見つける

次は集めた事例を比べて、

共通点を探し出す段階です。

ここがちょっと難しいけど、

実は一番おもしろいところなんですよ。

例えば、

- 売れている本の表紙はどれも明るい色を使っている

- 人気のお店はどこも接客が丁寧

- 成功した新商品は既存品より20%安い

こんな共通点が

見えてくるかもしれません。

具体的に言うと、

人気のあるカフェを5つ調べたとします。

すると「全部が駅から5分以内」

「全部がInstagramで写真映えする」

という共通点が見つかるかも。

この作業で大事なのは、

先入観を持たないことなんです。

「きっとこれが理由だろう」と

決めつけずに、データから語らせましょう。

時には意外な共通点が

見つかることもあるんですよ。

そういう発見が、

あなただけの強みになります。

STEP3. 共通点から一般的なルールを導き出す

見つけた共通点を元に、

一般的なルールを作るのが次のステップです。

ここでは「だから何?」と

自分に問いかけることが大切なんですよ。

例えば、

- 表紙が明るい本が売れる

- 丁寧な接客のお店は繁盛する

- 既存品より2割安い新商品は成功しやすい

といったルールが

見えてくるわけです。

わかりやすく言うと、

「雨の日はお客さんが少ない」という観察から、

「天気が悪いと人は外出したがらない」

というルールを導き出すようなものです。

このステップでよくある失敗は、

ルールを複雑にしすぎること。

シンプルで覚えやすいルールの方が、

実際に使いやすいんですよね。

あとは、例外がないか

チェックすることも忘れないでください。

「このルールに当てはまらない

成功例はあるかな?」と考えてみると、

より正確なルールに

近づくことができます。

STEP4. 抽出したルールをビジネスに適用する

最後は見つけたルールを、

自分のビジネスで使う段階です。

これが実は一番大事で、

知識を行動に変える瞬間なんですよ。

例えば、

- 自分の本の表紙も明るい色にする

- スタッフに丁寧な接客を徹底させる

- 新商品は競合より20%安く設定する

といった具体的な

行動に落とし込みます。

身近な例でいうと、

「人気YouTuberは動画の最初に結論を言う」

というルールを見つけたら、

あなたも動画を作るときに

最初に結論を伝えるようにするわけです。

ここで気をつけたいのは、

ただコピーするだけではダメということ。

あなたのビジネスや状況に

合わせて調整することが大切です。

そして実行したら結果を観察して、

うまくいかなければ修正する。

この繰り返しによって、

どんどん精度の高いルールになっていきます。

帰納法の素晴らしいところは、

実践と改善を繰り返すことで、

あなただけの成功法則が

見つかることなんですよ。

帰納法活用で注意すべき3つのポイント

帰納法を使うときには、

見落としがちな重要ポイントがあります。

これを知っておくだけで、

あなたの分析の精度が格段に上がりますよ。

帰納法活用で特に注意すべきポイントは、

- 十分な数の事例を集めること

- 偏りのないサンプルを選ぶこと

- 定期的に結果を評価して修正すること

この3つなんです。

どれも当たり前に思えるかもしれませんが、

実践するとなると意外と難しいものです。

でも大丈夫、これから詳しく

それぞれのポイントを解説していきますね。

十分な数の事例を集めること

帰納法では事例の数が

結論の信頼性を左右します。

少ない事例からルールを導くと、

偶然の一致を法則と勘違いしてしまうんですよ。

例えば、

- 3件の成功事例だけで判断する

- 1週間の売上データだけで傾向を決める

- 一人の顧客の意見だけで商品改良する

こういったケースでは

誤った結論に至りがちです。

最低でも10件以上、できれば

30件以上の事例を集めるのが理想的です。

たとえば飲食店の新メニュー開発なら、

100人以上の顧客反応を見るべきでしょう。

また、長期的なデータも

短期的なデータも両方集めることが大切です。

なぜかというと、季節変動や

一時的なトレンドに惑わされないためなんです。

わたしの友人は3人の意見だけで

新商品を開発して大失敗しました。

でも、次は100人にアンケートをとって

開発したら大ヒット商品になったんです。

十分な数の事例があれば、

偶然ではない本当のパターンが見えてきます。

偏りのないサンプルを選ぶこと

事例の数だけでなく、

その選び方も超重要なんです。

偏ったサンプルからは、

偏った結論しか導き出せないんですよね。

たとえば、

- 自分と似た考えの人だけから意見を集める

- 成功事例だけを分析して失敗例を無視する

- 特定の地域や年齢層だけのデータを使う

こういった偏りがあると、

結論の信頼性が大きく下がります。

できるだけ多様な視点や

バックグラウンドからデータを集めましょう。

特に意識したいのは、

自分の仮説に反する事例も集めることです。

例えば新しいマーケティング手法を

検証するなら、それが効果的だった例と

効果がなかった例の両方を集めるべきです。

友達のネットショップ経営者は、

リピート客からの意見だけで商品開発したら

新規顧客をまったく獲得できませんでした。

でも、一度も購入したことがない人の

意見も聞いてみたら、大きな問題点が

見つかったそうです。

偏りのないサンプルを選ぶことで、

より現実に即した結論が導けるんです。

定期的に結果を評価して修正すること

帰納法で導いた結論は、

絶対的な真理ではないんです。

新しい事例や状況の変化によって、

修正が必要になることも多いんですよ。

例えば、

- 一度決めたルールをずっと変えない

- 成功したやり方を疑わない

- 新しい情報が入っても古い結論に固執する

こういった姿勢は危険です。

少なくとも3ヶ月に一度は、

導き出したルールの有効性を検証しましょう。

具体的には、そのルールに基づいて

行動した結果をデータで確認します。

予想通りの結果が出ているか?

例外的なケースは増えていないか?

市場環境に変化はないか?

こうした点をチェックして、

必要なら結論を修正するんです。

私の知り合いの会社では、

コロナ前に導き出した顧客ニーズの分析を

そのまま使い続けて大きく売上を落としました。

でも、3ヶ月ごとに顧客調査を行う

システムに変えてからは、

環境変化にも柔軟に対応できるようになりました。

定期的な評価と修正があってこそ、

帰納法は真の力を発揮するんです。

演繹法と帰納法の基本を理解する3つのポイント

あなたの思考力を劇的に高める

秘密の武器があるんです。

それが「演繹法」と「帰納法」。

この2つを理解するだけで、

あなたの問題解決能力は

格段にアップします。

この記事では以下の3つを

詳しく解説していきますね。

- 演繹法は一般的なルールから具体的な結論を導き出す

- 帰納法は個別の事例から一般的なパターンを見つける

- 両方の思考法はビジネス戦略に不可欠である

この3つのポイントを押さえれば、

日常生活でもビジネスでも役立つ思考法が身につきます。

どれも難しく感じるかもしれませんが、

実は私たちが無意識に使っているものなんです。

それでは、1つずつ

詳しく見ていきましょう。

演繹法は一般的なルールから具体的な結論を導き出す

演繹法というのは、大きなルールから

小さな結論を出す考え方です。

これは私たちが学校で習った

三段論法のような方法なんですよ。

例えば、

- すべての人間は死ぬ

- 太郎は人間である

- だから太郎は死ぬ

というような考え方ですね。

大きなルール(すべての人間は死ぬ)から

特定の状況(太郎)に当てはめて、

結論(太郎は死ぬ)を導き出します。

もっと日常的な例で言うと、

「雨が降ると地面が濡れる」というルールがあれば、

「今日は雨だから、地面は濡れているはず」と予測できます。

この方法のすごいところは、

すでに証明されたルールを使うので、

結論の信頼性が高いことなんです。

ビジネスでも、「この市場では

〇〇という戦略が効果的」というルールがあれば、

新規参入する際にその戦略を採用できます。

ただし気をつけないといけないのは、

前提となるルール自体が間違っていると、

すべての結論も間違ってしまうということ。

だからこそ、演繹法だけでなく

次に説明する帰納法も大切なんです。

帰納法は個別の事例から一般的なパターンを見つける

帰納法というのは、小さな事例をたくさん集めて

大きなルールを見つける方法です。

これは科学者が実験を重ねて

法則を発見するやり方に似ているんですよ。

例えば、

- りんごAは木から落ちた

- りんごBも木から落ちた

- りんごCも木から落ちた

- だから、りんごは木から落ちるものだ

という具合に考えていきます。

身近な例で言うと、

「このお店のラーメンは3回食べたけど毎回おいしかった」から

「このお店のラーメンはおいしい」と結論づけるような感じです。

この方法の強みは、実際の経験や

データから結論を導くので、

現実に即した判断ができることなんです。

マーケティングでも、

「20代女性の顧客からの評判がいい」

「30代女性からも好評」などの事例から、

「女性向け商品として売り出そう」と決めたりします。

ただし注意点としては、

観察した事例が少なすぎたり、

偏っていたりすると、

間違った結論に至る可能性があります。

そのため、できるだけ多くの

事例を集めることが大切です。

帰納法は新しい発見をするのに

とても役立つ思考法なんですよ。

両方の思考法はビジネス戦略に不可欠である

演繹法と帰納法は、

ビジネスの成功に欠かせない二つの車輪なんです。

どちらか一方だけでは、

バランスの良い戦略は立てられません。

例えば、

- 市場データ分析(帰納法)と理論の適用(演繹法)

- 顧客フィードバック(帰納法)と戦略立案(演繹法)

- 競合分析(帰納法)とビジネスモデル構築(演繹法)

このように両方を行き来するんですね。

具体的に言うと、

成功している企業の共通点を分析して(帰納法)、

そこから「成功するためのルール」を見つけます。

次に、そのルールを自社に

当てはめて戦略を立てる(演繹法)。

そして実行した結果を

また分析して(帰納法)、

ルールを修正していく...

というサイクルを繰り返します。

実はAppleやGoogleなどの

大企業も同じことをしています。

彼らは膨大なデータから

パターンを見つけ(帰納法)、

それを元に新製品の戦略を立てる(演繹法)。

そして市場の反応を見て

また戦略を練り直す...

という具合です。

このように両方の思考法を

使いこなせると、ビジネスの

意思決定の質が格段に上がります。

どんな状況でも柔軟に

対応できる思考力が身につくんです。

演繹法と帰納法を組み合わせるメリット4つ

演繹法と帰納法を組み合わせると、

思考の幅が一気に広がるんです。

この2つの方法を上手に使えば、

問題解決力が格段にアップします。

その主なメリットは、

- 理論と実践を効果的に結びつけられる

- 戦略の精度が大幅に向上する

- より柔軟な意思決定ができるようになる

- データに基づいた確かな戦略を立案できる

これらのメリットは、

ビジネスでもプライベートでも役立ちます。

どんな場面でも使える

強力な思考法なんですよね。

それぞれのメリットについて、

詳しく見ていきましょう。

理論と実践を効果的に結びつけられる

理論と実践がつながると、

アイデアが現実になりやすくなります。

演繹法で考えた理論を帰納法で

検証できるからなんですよね。

例えば、

- 本で学んだマーケティング理論を実際の販売データで確認する

- 数学の公式を実際の問題解決に応用してみる

- 栄養学の知識を実際の料理作りに活かす

こんな風に理論と実践を

行き来することができるんです。

特に仕事の場面では、

会議で出たアイデアを実際に試してみて、

その結果からまた新しい理論を作る。

そうやって少しずつ

精度を高めていけるんですよね。

私の友達は料理教室を開いていて、

最初は料理の教科書通りに教えていました。

でも生徒さんの反応を見ながら

教え方を少しずつ変えていったら、

理解度がグンと上がったんです。

これこそが理論と実践の

行き来の良い例ですよね。

どんなに素晴らしい理論も

実践で検証されないと意味がない。

だからこそ、演繹法と帰納法を

組み合わせることが大切なんです。

戦略の精度が大幅に向上する

戦略の精度が上がると、

無駄な労力や時間を減らせます。

演繹法と帰納法を組み合わせると、

より正確な判断ができるようになるんです。

たとえば、

- 過去の売上データから法則を見つけて次の販促計画を立てる

- 子どもの行動パターンから効果的な勉強法を導き出す

- 交通量調査から最適な店舗立地を決定する

このように具体的なデータと

大きな理論を組み合わせると、

より精度の高い戦略が立てられます。

特にビジネスの世界では、

市場調査のデータから法則を見つけ出し、

それを元に新商品の開発方針を決める。

そうすることで的中率が

格段に上がるんですよね。

私が前に働いていた会社では、

顧客アンケートの結果から

共通する不満点を見つけました。

その不満を解消する商品を開発したら、

発売初日から大ヒットしたんです。

これも演繹法と帰納法を

うまく組み合わせた例ですね。

戦略の精度を上げることは、

ビジネスの成功に直結します。

だからこそ両方の思考法を

使いこなすことが重要なんです。

より柔軟な意思決定ができるようになる

柔軟な意思決定ができると、

変化の激しい時代に対応できます。

演繹法と帰納法を行き来することで、

状況に応じた判断ができるようになるんです。

例えば、

- 基本ルールを持ちながらも状況に応じて臨機応変に対応する

- 新しい情報が入ってきたら迅速に戦略を修正できる

- 失敗からすぐに学んで次の行動に活かせる

こういった柔軟性は

現代のビジネス環境では必須です。

特に不確実性の高い状況では、

固定観念にとらわれず、

新しい発想で問題に取り組めます。

私の知り合いの飲食店経営者は、

コロナ禍で客足が途絶えた時、

すぐにテイクアウトに切り替えました。

過去のデータを分析しながらも、

新しい状況に合わせて

大胆に方針転換したんです。

これも演繹法と帰納法を

バランス良く使った例ですね。

柔軟な思考は現代社会で

最も価値のあるスキルの一つ。

だからこそ、両方の思考法を

マスターする価値があるんです。

データに基づいた確かな戦略を立案できる

データに基づく戦略は、

成功確率が格段に高くなります。

演繹法と帰納法を組み合わせると、

より確かな根拠のある計画が立てられるんです。

例えば、

- 過去の成功事例から共通点を見つけて法則化する

- その法則を新しいプロジェクトに応用する

- 結果を検証して法則をさらに精緻化する

このサイクルを回すことで、

どんどん精度の高い戦略が

立てられるようになります。

特にマーケティングの分野では、

顧客データの分析から導き出した法則を

新しい広告戦略に応用することが多いです。

そして実際の反応を見て、

また戦略を微調整していく。

私が携わったウェブサイトの

リニューアルプロジェクトでは、

アクセスデータを徹底的に分析しました。

そこから見えてきたユーザーの

行動パターンを元に新デザインを作り、

結果的にコンバージョン率が3倍になったんです。

これも演繹法と帰納法の

組み合わせの威力ですね。

データに基づく意思決定は、

感覚や経験だけに頼るよりも

はるかに成功確率が高いんです。

だからこそ、両方の思考法を

使いこなせるようになりましょう。

ビジネス戦略に演繹法と帰納法を活用する5ステップ

ビジネスで成功する人たちには

秘密の思考法があるんです。

それは「演繹法」と「帰納法」

という2つの考え方。

これらをマスターすれば、

どんな状況でも最適な判断ができます。

具体的には以下の5ステップで

実践していきます。

- STEP1. 既存のビジネスモデルを分析する

- STEP2. 成功要因を特定する

- STEP3. 新しいビジネスアイデアに適用する

- STEP4. 結果を定期的にモニタリングする

- STEP5. 観察結果に基づいて戦略を調整する

この5つのステップは誰でも

実践できるシンプルな方法です。

でも実はこの順番が

とっても大切なんですよね。

それぞれのステップについて

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 既存のビジネスモデルを分析する

まずは身の回りの成功例を

じっくり観察することから始めます。

これが帰納法の第一歩で、

具体的な事例から学ぶんですね。

例えば、

- 業界のトップ企業の特徴

- 急成長したスタートアップの共通点

- 自社の過去の成功事例

こういった実例を

細かく分析していきます。

具体的に言うと、売上が伸びた時期の

マーケティング施策や価格設定などを調べるんです。

あるいは顧客の反応が良かった

商品やサービスの特徴を洗い出したり。

この作業って地道ですけど、

実はとても価値があるんですよ。

なぜなら、成功の法則は

すでに目の前にあることが多いから。

ただ、多くの人はそれに

気づいていないだけなんです。

だから既存モデルの分析こそが

成功への第一歩なんですね。

STEP2. 成功要因を特定する

分析したデータから

パターンを見つけ出すのが次のステップです。

これこそが帰納法の真髄で、

バラバラの情報から法則を導き出すんです。

たとえば、

- 顧客満足度が高いサービスの共通点

- 売上を伸ばした商品の特徴

- リピート率の高い店舗の接客スタイル

このような成功要因を

具体的にリストアップします。

もっと詳しく言うと、「なぜその商品が

売れたのか」の本当の理由を探るんです。

見た目の特徴だけでなく、

顧客の心理や時代背景も含めて考える。

この段階でよくある間違いは、

表面的な特徴だけを見てしまうこと。

でもね、本当に大切なのは

その奥にある本質的な価値なんです。

例えば、あるカフェが人気なのは

単に味が良いからじゃなくて、

「忙しい日常から逃れられる

空間を提供している」からかもしれません。

こういった本質を見抜くことが

次のステップへの重要な鍵になるんです。

STEP3. 新しいビジネスアイデアに適用する

見つけた成功法則を

新しい分野に当てはめるのが演繹法です。

これが演繹法の醍醐味で、

一般論から具体的な戦略を導き出すんですね。

例えば、

- 別業界での成功モデルを自社に応用する

- 過去の成功パターンを新商品に取り入れる

- 他社の強みを分析して自社流にアレンジする

こんな風に法則を

応用していくわけです。

具体的には、スマホアプリで成功した

サブスクリプションモデルを実店舗に取り入れるとか。

あるいは、アパレルで効果があった

限定商品戦略を食品ビジネスに応用するとか。

ここで大切なのは、単なる

真似ではなく「本質的な要素」を取り入れること。

表面的なコピーではなく、

なぜそれが効果的だったのかの理由を理解する。

たとえば友達が料理教室で

大成功したとしましょう。

その本質が「参加型体験の提供」なら、

あなたの本業でも「お客さんが参加できる仕組み」を

考えることができますよね。

このように成功法則を翻訳して

自分のビジネスに取り入れるんです。

STEP4. 結果を定期的にモニタリングする

戦略を実行したら

必ず結果を観察することが重要です。

これは再び帰納法の出番で、

実際のデータから学びを得るんですね。

具体的には、

- 売上や利益の変化

- 顧客からのフィードバック

- 市場シェアの推移

こういった指標を

定期的にチェックします。

もう少し詳しく言うと、週次や月次で

数字の変化を追うだけでなく、質的な変化も見るんです。

例えば顧客の反応や従業員の

モチベーションの変化なども大切な指標。

この段階でよくある失敗は、

自分に都合の良いデータだけを見てしまうこと。

でも成功するためには、

良い結果も悪い結果も正直に受け止める必要があります。

たとえば新しいサービスを始めたけど

期待したほど売れていないとしたら。

「まだ宣伝が足りないから」と言い訳せず、

「なぜ顧客に響かないのか」を真剣に考えることが大切です。

このように現実のデータから

学ぶ姿勢が次のステップにつながるんです。

STEP5. 観察結果に基づいて戦略を調整する

モニタリングで得た情報をもとに

戦略を微調整していきます。

これが演繹法と帰納法の

完璧な組み合わせなんですね。

たとえば、

- 効果が出ている施策を強化する

- うまくいかない部分は原因を分析して修正

- 予想外の良い結果を新たな戦略に発展させる

このように柔軟に

対応していくんです。

具体的に言うと、ある販促が予想以上に

効果があったなら、その要素を他の商品にも応用する。

逆に反応が悪かった施策は、

なぜダメだったのかを分析して改善する。

ビジネスで成功している人って、

最初から完璧な戦略を立てているわけじゃないんです。

むしろ、実行→観察→調整の

サイクルを素早く回している人なんですよね。

例えば、あるお店が新メニューを出したら

お客さんの反応を細かく観察します。

「このメニュー、写真を撮る人が多いな」

と気づいたら、もっとインスタ映えする

盛り付けにするとか。

このように現実の反応から学び、

素早く戦略を調整する姿勢が大切なんです。

演繹法と帰納法を使った戦略最適化の4つのアプローチ

ビジネスの成功には思考法の

使い分けが決定的に重要です。

演繹法と帰納法を組み合わせれば、

戦略の精度が驚くほど高まります。

この記事では以下の4つの

アプローチを詳しく解説します。

- 成果を定量的に評価する

- フィードバックを積極的に収集する

- 市場の変化に合わせて理論を更新する

- 戦略をより効果的なものへと進化させる

これらのアプローチを使いこなせば、

どんな状況でも最適な判断ができます。

理論と実践を結びつけることで、

ビジネスの成功確率が格段に上がるんです。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

成果を定量的に評価する

成果を数字で測ることは、

戦略の有効性を確認する最も確実な方法です。

なぜなら、感覚ではなく客観的な

データに基づいて判断できるからなんですよね。

例えば、

- 売上の増減率

- 顧客満足度のスコア

- ウェブサイトのコンバージョン率

こういった数値を

きちんと追跡することが大切です。

特に重要なのは、施策の前後で

どれだけ数字が変わったかを見ること。

例えば新しいマーケティング戦略を

実施した後に売上が30%上がったなら、

その戦略は効果的だったと言えますよね。

子どもの勉強で考えると、

テストの点数が上がったかどうかで

勉強法が合っているか分かるのと同じです。

ただし、数字だけを追いかけると

本質を見失うこともあります。

だからこそ、何を測るのかという

指標選びも非常に重要なんです。

最終的に、定量的な評価があれば

次の一手が明確になり、

迷いなく前に進めるようになります。

フィードバックを積極的に収集する

フィードバックは、

戦略改善の宝の山なんです。

お客さんや同僚の声には、

私たちが気づかない真実が隠れているからです。

例えば、

- お客さんからの直接の感想

- 社内スタッフの現場の声

- SNSでの反応や評判

これらの生の声は、

数字だけでは見えない洞察を与えてくれます。

特に重要なのは、否定的な

フィードバックにも耳を傾けること。

「この商品の使い方が分かりにくい」

という不満は、マニュアル改善の

チャンスかもしれないんですよね。

学校の授業でいうと、

「ここが分からない」という質問が

教え方を見直すきっかけになるみたいな感じです。

フィードバックを集める時は、

質問の仕方も工夫すると良いですよ。

「良かったですか?」ではなく

「どうすればもっと良くなると思いますか?」

と聞くと具体的な改善点が見えてきます。

フィードバックの収集と分析を

習慣化することで、常に顧客視点を

失わない戦略づくりができるようになります。

市場の変化に合わせて理論を更新する

理論は固定したものではなく、

常に進化させるべきものです。

市場環境は刻々と変わるので、

古い理論にしがみつくと取り残されるんですよね。

例えば、

- 競合他社の新たな動き

- 消費者の嗜好の変化

- 新しい技術の登場

こういった変化に気づいたら、

すぐに理論を見直す必要があります。

特に重要なのは、

「これまでうまくいったから」という

思い込みを捨てる勇気です。

スマートフォンが普及した時、

従来の携帯電話の戦略にこだわった

企業は市場から消えていきましたよね。

子どもの遊びでも、新しいゲームが

流行ると古いルールは通用しなくなる、

そんなイメージです。

理論の更新には、

最新のトレンドを追いかけるだけでなく、

自社のデータ分析も欠かせません。

結局のところ、変化を恐れず

理論を柔軟に更新できる企業こそが、

長期的な成功を収めるんです。

戦略をより効果的なものへと進化させる

戦略は常に進化させることで、

競争優位性を維持できます。

なぜなら、改善のない戦略は

いずれ陳腐化してしまうからなんですよね。

例えば、

- 成功事例からの学び

- 失敗からの教訓

- 新しいアイデアの実験

これらを繰り返すことで、

戦略は少しずつ洗練されていきます。

特に大切なのは、小さな改善を

積み重ねる姿勢を持つことです。

一度に大きく変えるのではなく、

「この部分をちょっと変えてみよう」

という小さな実験を繰り返すんです。

料理のレシピを少しずつ

アレンジして完成度を高めていくのと

似ているかもしれませんね。

また、進化させる際には

他業界の成功事例からも学ぶと良いです。

全く異なる分野の知恵を

取り入れることで、思いもよらない

ブレイクスルーが生まれることもあります。

結局、戦略の進化は終わりのない旅。

常に改善し続けることこそが、

ビジネスの持続的な成功につながるんです。

効果的な模倣で成功する5つの方法

成功者の真似をするだけで、

あなたも成功できるんです。

ただ闇雲に真似するのではなく、

効果的な模倣の方法があります。

その方法は以下の5つです。

- 成功事例から本質的要素を特定する

- 核心部分だけを選んで取り入れる

- 自社のビジネスモデルに合わせてカスタマイズする

- 小規模テストで効果を検証する

- フィードバックを活かして継続的に改善する

これらの方法を使えば、

他社の成功をうまく取り入れられます。

でも、ただコピーするだけじゃなく、

自分らしさを加えることも大切です。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

成功事例から本質的要素を特定する

成功事例の本質を見抜くことが、

効果的な模倣の第一歩です。

なぜなら表面的な真似だけでは、

本当の成功要因を取り入れられないからなんです。

例えば...

- 人気商品の見た目だけでなく、顧客が求めている価値を理解する

- 成功企業の行動だけでなく、その背景にある考え方を分析する

- 人気コンテンツの形式だけでなく、読者の心を掴む要素を見つける

このように深く分析することで、

真の成功要因が見えてきます。

もっと具体的に言うと、

例えばAppleの成功を模倣したいなら、

単にシンプルなデザインを真似るだけでなく、

「使いやすさ」と「美しさ」の両立という

本質的な価値観を理解する必要があります。

これは演繹法と呼ばれる考え方で、

成功の背後にある原則を見つけ出すんです。

そうすることで表面的な模倣ではなく、

本質的な要素を自分のビジネスに取り入れられます。

だから成功事例を見るときは、

「なぜこれが成功したのか」という

本質的な問いを常に持つことが大切なんです。

核心部分だけを選んで取り入れる

成功事例のすべてを真似する必要はなく、

核心部分だけを選んで取り入れるのがコツです。

というのも、あれもこれも取り入れようとすると、

かえって焦点がぼやけてしまうからなんですね。

例えば...

- 成功事例の中で特に効果的だった要素だけを選ぶ

- 自分のビジネスに関連する部分だけを取り入れる

- 模倣するとすぐに効果が出そうな部分を優先する

こうやって厳選することで、

効率よく成功要素を取り入れられます。

具体的には、Amazonの成功を参考にするなら、

彼らの「顧客第一主義」や「1-Clickショッピング」のような

核心的な部分だけを選んで取り入れるといいでしょう。

逆に言うと、物流システムの全てや

膨大な商品ラインナップまで真似する必要はありません。

大切なのは、「この要素が成功の

本当の原動力なのか?」と

常に自問自答することなんです。

そうすれば、本当に必要な核心部分だけを

見極めることができるようになります。

だから成功事例から学ぶときは、

全てを取り入れようとせず、

エッセンスだけを抽出する姿勢が重要なんです。

自社のビジネスモデルに合わせてカスタマイズする

他社の成功要素をそのまま取り入れるのではなく、

自社に合わせて調整することが大切です。

なぜかというと、どんなに優れた方法でも、

そのまま使うと逆効果になることがあるからなんです。

例えば...

- 自社の規模や予算に合わせて規模を調整する

- 自社の顧客層に合わせて内容をアレンジする

- 自社の強みを活かせるよう方法を変更する

このようにカスタマイズすることで、

より効果的に取り入れることができます。

もう少し具体的に言うと、

大手企業の高額なマーケティング施策を

小規模ビジネスに取り入れる場合、

予算や規模を縮小しつつも

本質的な戦略は維持するといった工夫が必要です。

ここで大事なのは、自社のビジネスモデルや

価値観、そして顧客層をしっかり理解しておくこと。

そうすれば、他社の成功要素を

自社の状況に合わせて最適化できます。

結局のところ、模倣は出発点であって、

最終的には自社に合った形に

進化させることが成功への近道なんです。

小規模テストで効果を検証する

取り入れた要素は、いきなり全面展開せず、

小さく試してみることが重要です。

これは何故かというと、どんなに良さそうな方法でも、

実際にやってみないと効果はわからないからなんですね。

たとえば...

- 新しいマーケティング手法を限られた地域や顧客層で試す

- 新機能を一部のユーザーだけに提供してみる

- 少額の予算で小規模なキャンペーンを実施する

こうした小さなテストで、

リスクを抑えながら効果を確認できます。

具体的な例を挙げると、

オンラインショップが新しい商品ページのデザインを

取り入れる場合、まずは一部の商品カテゴリーだけで

テストして、売上や顧客の反応を見るといいでしょう。

このアプローチの良いところは、

失敗しても被害が小さく済むこと。

それに、小規模テストでは

素早く結果が出るので、

迅速に改善点を見つけられます。

だから新しいアイデアを取り入れるときは、

「まずは小さく始めて、効果を確認してから

拡大していく」という姿勢が大切なんです。

フィードバックを活かして継続的に改善する

テスト結果やお客さんの反応をもとに、

取り入れた要素を常に改善していくことが成功の鍵です。

なぜなら、最初から完璧な模倣はありえないし、

市場環境も常に変化しているからなんですね。

例えば...

- お客さんからの意見や感想を積極的に集める

- 売上やアクセス数などの数字データを分析する

- 社内スタッフの使用感や意見も取り入れる

こうしたフィードバックを集めることで、

より効果的な改善ができるんです。

具体的に言うと、新しいサービス方法を

取り入れた飲食店なら、お客さんの反応や

スタッフの使いやすさを毎日チェックして、

少しずつ調整していくといいでしょう。

大切なのは、このプロセスを

一度きりでなく継続的に行うこと。

最初は上手くいかなくても、

フィードバックを活かして改善し続ければ、

徐々に自社に最適な形に進化していきます。

つまり、模倣は始まりに過ぎず、

そこから改善し続けることで

本当の成功につながるんです。

模倣だけでは勝てない!創造性を発揮する4つのポイント

ビジネスで本当に成功するには、

ただの真似では足りないんです。

創造性を加えることで、

あなたのビジネスは輝き始めます。

この記事では次の4つのポイントを

詳しく解説していきます:

- 独自の価値提案で競争優位を築く

- ブランド差別化で顧客の記憶に残る

- 新しいアイデアやサービスを生み出す

- 複数の戦略でリスクを分散させる

これらのポイントは簡単そうに

見えるかもしれません。

でも実際に取り入れるには

コツがいるんですよね。

それでは、ひとつずつ

くわしく見ていきましょう。

独自の価値提案で競争優位を築く

独自の価値提案こそが、

競争の激しい市場で勝ち抜く鍵なんです。

なぜなら、真似だけのビジネスは

すぐに追い抜かれてしまうからですね。

例えば、こんな場面ありませんか?

- 同じようなサービスが市場に溢れている

- 価格競争に巻き込まれて利益が減っている

- 顧客があなたのサービスを選ぶ理由が弱い

こういった状況に陥りやすいのは、

独自性がないからなんですよ。

もっと具体的に言うと、

コーヒーショップを例に考えてみましょう。

大手チェーンと同じメニューで

勝負しても太刀打ちできません。

でも、地元の農家と提携した

オリジナルブレンドを出せば違います。

そこで大切なのが、市場調査と

自社の強みを見極めることです。

顧客が本当に求めているものは何か、

そしてあなたにしか提供できない

価値は何かを考えましょう。

これを明確にすれば、

競争優位性が自然と生まれてくるんです。

ブランド差別化で顧客の記憶に残る

ブランド差別化とは、

お客さんの心に残る特別な印象を作ることです。

これができると、たくさんの選択肢の中から

あなたのサービスが選ばれやすくなります。

たとえば次のようなことが

差別化になりますよ:

- 独特なロゴやデザイン

- 心に響くストーリー

- 一貫した顧客体験

これらは単なる見た目の問題ではなく、

お客さんとの絆を作るものなんです。

具体例を挙げると、アップル製品は

シンプルなデザインと使いやすさで

他と違う存在感を示しています。

彼らは「Think Different」という

メッセージ一つとっても、強い印象を

与えることに成功しているんですよね。

差別化を考える時は、

自分の会社の「らしさ」を

徹底的に掘り下げることが大事です。

創業の理念や大切にしている価値観、

スタッフの個性など、あなたにしか

語れないストーリーがあるはずです。

そうしたブランドの個性が、

お客さんの記憶に残り、

長期的な関係を築く基盤になるんです。

新しいアイデアやサービスを生み出す

新しいアイデアを生み出すことは、

ビジネスの成長に欠かせません。

なぜって、市場は常に変化していて、

古いやり方だけでは通用しなくなるからです。

イノベーションを起こすには

こんな方法が効果的です:

- 異なる業界の成功例を学ぶ

- お客さんの悩みを深く理解する

- チームの多様な視点を活かす

これらの方法を使うと、

思いもよらないアイデアが生まれるんです。

例えば、Netflixは映画レンタルから

ストリーミングサービスへと

大きく方向転換しました。

彼らは「映画を楽しむ」という

本質的なニーズを理解した上で、

より便利な形を提供したんですね。

新しいアイデアを考える時は、

「これまでずっとこうだったから」

という思い込みを捨てることが大切です。

あと、演繹法と帰納法を

組み合わせるのも効果的ですよ。

成功事例から学びつつ(演繹法)、

自分の経験から新しい法則を

見つける(帰納法)んです。

このバランスが、模倣と創造性の

絶妙な組み合わせを生み出すんですよ。

複数の戦略でリスクを分散させる

ビジネスでは、一つの戦略だけに

頼るのは危険なんです。

複数の戦略を持つことで、

一つが失敗しても全体が崩れません。

リスク分散の具体例を

見てみましょう:

- 複数の収益源を持つ

- 異なる顧客層にアプローチする

- 段階的に新しい取り組みを試す

これらは保険のような役割を

果たしてくれるんですよ。

例えば、Amazonは元々オンライン書店でしたが、

今では電子機器、クラウドサービス、

動画配信など多角的に展開しています。

どれか一つの事業が苦戦しても、

他の事業でカバーできる体制を

作っているわけです。

リスク分散を考える時は、

「何が起きても大丈夫」という

視点が重要になります。

でも注意したいのは、あれもこれも

手を広げすぎないことです。

自社の強みを活かせる関連分野で

少しずつ挑戦していくのが、

理想的なリスク分散の形なんです。

そうすれば、創造性を発揮しながらも

安定した成長を実現できますよ。

模倣と創造性のバランスを取る3つのテクニック

ビジネスで成功するには、

模倣と創造性を上手く組み合わせるしかないんです。

この記事を読めば、

あなたのビジネスが他社と差別化できるようになりますよ。

この記事では以下の3つのテクニックを紹介します:

- 演繹法と帰納法を組み合わせる

- 市場ニーズと自社の強みを掛け合わせる

- 独自性のあるプロトタイプを作成する

これらのテクニックは実際に

多くの成功企業が使っている方法です。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実は誰でも実践できるものばかりです。

それでは、一つずつ詳しく

解説していきますね。

演繹法と帰納法を組み合わせる

演繹法と帰納法を組み合わせると、

新しいアイデアが生まれやすくなります。

この二つの考え方を使うことで、

成功事例の本質を見抜きつつ、独自のアイデアも生み出せるんです。

例えば:

- 成功している会社の共通点を見つける(帰納法)

- 成功の原理原則から自社に応用できることを考える(演繹法)

- 両方の視点から新しいアイデアを生み出す

多くの企業は片方だけに

偏りがちなんですよね。

例えば演繹法だけだと、

「あの会社が成功したからその通りにしよう」という模倣だけになります。

逆に帰納法だけだと、

「自分たちの経験だけから考えよう」となって視野が狭くなります。

でも、この二つを組み合わせることで、

より幅広い視点からアイデアを生み出せるんです。

実際にAppleは既存の技術(タッチスクリーン)を

研究しつつ(演繹法)、独自の使いやすさを追求(帰納法)してiPhoneを生み出しました。

この組み合わせが重要なんですね。

だからこそ、演繹法と帰納法、

両方の思考法を意識的に使うことが大切です。

市場ニーズと自社の強みを掛け合わせる

市場ニーズと自社の強みを掛け合わせると、

他社が真似できない独自の価値が生まれます。

この二つを組み合わせることで、

お客さんが求めているものを、あなたにしか提供できない方法で届けられるんです。

具体的には:

- 市場調査で顧客が本当に欲しいものを知る

- 自社の得意なことや強みを明確にする

- その二つが交わる部分で製品やサービスを考える

多くの会社は市場ニーズだけを

追いかけがちなんですよね。

そうすると、他の会社と

同じようなものを作ってしまいます。

逆に自社の強みだけに

こだわりすぎると、誰も欲しくないものを作ってしまうリスクがあります。

例えば、Teslaは環境への関心が高まる市場ニーズと、

自社の電気自動車技術という強みを掛け合わせました。

それによって、環境に優しいだけでなく、

かっこよくて性能の良い車を作り出したんです。

このように、市場が求めているものと

あなたの会社の強みを組み合わせることで、真の差別化が生まれるんです。

独自性のあるプロトタイプを作成する

独自性のあるプロトタイプを作ると、

実際に形にすることで新しいアイデアが生まれます。

頭の中だけで考えるのではなく、

実際に形にすることで、思いもよらない発見があるんですよ。

例えば:

- 最小限の機能だけを持つ試作品を作る

- 実際にユーザーに使ってもらいフィードバックを集める

- そのフィードバックをもとに改良を重ねる

多くの企業は完璧なものを

作ろうとして時間をかけすぎます。

でも実は、早めに形にして

試してみることが大切なんです。

GoogleはGmailを何年も「ベータ版」として

提供しながら改良を続けました。

そうすることで、ユーザーの

実際の使い方や要望を取り入れながら進化させたんです。

さらに、プロトタイプを作る過程で、

当初は思いつかなかった機能やアイデアが生まれることも多いんです。

例えば3Mの付箋は、

別の製品開発中に生まれた「あまり強くない粘着剤」という

失敗から生まれた製品なんですよ。

このように、実際に形にして試すことで、

思わぬ発見や独自性を見つけることができるんです。

模倣と創造性を活かした成功事例3選

ビジネスの世界では模倣と創造性の

絶妙なバランスが成功の鍵なんです。

このバランスをうまく取れた企業は

市場で圧倒的な存在感を示しています。

そんな成功事例として、

- テクノロジー企業

- 小売業

- サービス業

の3つの業界から紹介します。

どれも「真似るだけじゃなく、

そこに独自性を加えた」好例です。

これから各業界の事例を見ていくと、

あなたのビジネスにも使えるヒントが見つかるはずです。

それでは、具体的な事例を

詳しく見ていきましょう。

テクノロジー企業

テクノロジー業界では、模倣と創造性の

バランスが特に重要になってきます。

なぜなら、完全なオリジナルを

目指すよりも効率的だからなんですよね。

例えば、

- Appleのスマートフォン開発

- Facebookのストーリー機能

- Amazonのサブスクリプションモデル

こういった事例は、

他社のアイデアを取り入れつつも

独自の価値を加えています。

特にAppleはスマートフォン自体を

発明したわけではありません。

既存の技術を洗練させ、

使いやすさとデザイン性を

徹底的に追求したんです。

ここがポイントなんですが、

模倣する際は「何を」真似るかが大事。

Facebookも同様で、Snapchatの

ストーリー機能を取り入れましたが、

自社のプラットフォームに最適化しました。

そして独自の機能を追加することで、

単なるコピーを超えた価値を提供できたんです。

テクノロジー企業の成功の秘訣は、

模倣と革新のバランスにあるんですね。

小売業

小売業界では、顧客体験の模倣と

独自の価値提供が成功を分けます。

この業界は特に消費者の目が厳しいので、

差別化がとても重要なんですよ。

例えば、

- ZARAの「ファストファッション」戦略

- 無印良品のミニマリズムコンセプト

- スターバックスの「第三の場所」戦略

これらの企業は他社の成功要素を

取り入れながらも、独自性を出しています。

ZARAは高級ブランドのデザインを

参考にしながら、迅速な生産体制と

手頃な価格帯で差別化しました。

無印良品も同様に、シンプルさを

極限まで追求することで、

ブランドの独自性を確立したんです。

でもね、単に「シンプル」なだけじゃなく、

「必要十分」という価値観を

商品に込めたところが素晴らしい。

スターバックスも「コーヒーショップ」という

既存の概念を模倣しつつも、

「第三の場所」という新しい価値を提供しました。

こうした小売業の成功事例からわかるのは、

模倣は出発点であって、

そこに独自の価値観を加えることが

本当の成功につながるということです。

サービス業

サービス業では、顧客との接点が

最も重要な差別化ポイントになります。

この業界では特に「どう模倣するか」より

「どう独自性を出すか」が勝負なんです。

例えば、

- Uberの配車サービス

- Airbnbの宿泊プラットフォーム

- Netflixのコンテンツ戦略

これらの企業は既存のサービスモデルを

根本から見直し、テクノロジーを活用して

新たな価値を生み出しました。

Uberはタクシー配車という

古くからあるサービスを、

スマホアプリと組み合わせて

まったく新しい体験に変えたんです。

Airbnbも同様に、「宿泊施設」という

既存の概念を拡張し、一般家庭の

空きスペースを活用するという

革新的なアプローチを取りました。

ここで大事なのは、彼らが

単にテクノロジーを導入しただけでなく、

「人と人をつなぐ」という

本質的な価値を大切にしたこと。

Netflixも従来のレンタルビデオの

ビジネスモデルから始まりましたが、

ストリーミングサービスへの転換と

オリジナルコンテンツ制作により

独自のポジションを確立しました。

このようにサービス業の成功事例は、

模倣を出発点としながらも、

大胆な革新によって

新たな市場を創造しているんですね。

継続的な学習が重要な5つの理由

今の時代、学び続けない人は

確実に取り残されていきます。

継続的な学習を習慣にすれば、

あなたのビジネスや人生が劇的に変わります。

その重要な理由が5つあります。

- 市場の変化に対応できるから

- 競合との差別化が図れるから

- 新しいビジネスチャンスを見つけられるから

- 問題解決能力が向上するから

- 自己成長を実感できるから

どれも「わかってるよ」と思うかもですが、

実は深い意味があるんです。

実際に継続的に学習している人と

そうでない人には大きな差が生まれます。

それでは、なぜ継続的な学習が

そんなに大切なのか、詳しく見ていきましょう。

市場の変化に対応できるから

市場の変化に素早く対応できるのは、

継続的に学習している人だけなんです。

なぜなら、今の世の中は

想像以上のスピードで変わっているからです。

例えば、

- 昨日まで常識だったことが今日は通用しない

- 新しい技術やサービスが次々と登場する

- お客さんの求めるものがどんどん変わっていく

こんな状況が

当たり前になっています。

特にAIの進化を見てください。

たった1年でビジネスの景色が変わりました。

ChatGPTが登場する前と後では、

多くの仕事のやり方が根本から変わったんです。

学び続けていない人は

この変化に気づくのが遅れます。

気づいたときには

すでに手遅れということも少なくありません。

だからこそ、常に新しい情報を

取り入れる習慣が必要なんですよ。

学び続けることで変化の兆しを

いち早く察知できるようになります。

競合との差別化が図れるから

継続的な学習をすると、

競合と簡単に差をつけられるんです。

実は多くの人が学びを

途中でやめてしまうという現実があります。

たとえば、

- 同じビジネスを始めた人たちの多くが1年以内に諦める

- 新しい知識を得ても実践しない人が大半

- 「わかった気になる」だけで深堀りしない

こういった傾向が

あちこちで見られます。

より具体的に言うと、

本を読んでも実践しない人が9割以上います。

セミナーに参加しても

行動に移す人はほんの一握りなんです。

だからこそ、あなたが学び続けるだけで

自然と周りと差がついていきます。

特に重要なのは、学んだことを

すぐに試してみる姿勢です。

失敗してもいいから

とにかく実践することが大切。

そうすれば競合が真似できない

あなただけの強みが自然と育っていくんですよ。

新しいビジネスチャンスを見つけられるから

継続的に学習している人だけが

新たなチャンスに気づけるんです。

これは当たり前のことですが、

知らないことはチャンスだと認識できません。

例えば、

- 新しい市場やニーズの発見

- 既存のサービスの改善点

- 異なる業界の手法の応用

こういった気づきは

学び続けている人にしか見えないんです。

実際、大きな成功を収めた起業家たちは

常に新しい情報にアンテナを張っています。

彼らは様々な分野の本を読み、

異業種の人との交流も大切にしています。

そうやって得た知識を組み合わせて

新しいビジネスモデルを生み出すんですね。

あなたも継続的に学ぶことで

誰も気づいていない穴場を見つけられます。

そして、そのチャンスを活かせば

ビジネスを大きく成長させることができるんです。

問題解決能力が向上するから

継続的な学習をすると、

どんな問題も解決できる力が身につきます。

これは単に知識が増えるだけでなく、

考え方自体が変わってくるからなんです。

例えば、

- 複雑な問題を分解して考えられるようになる

- 多角的な視点で状況を分析できる

- 過去の経験や知識を応用できる

このような能力は

日々の学びから自然と身についていきます。

特に異なる分野の知識を得ることで、

思いもよらない解決策が浮かぶようになります。

プログラミングの考え方を

マーケティングに応用するとか。

心理学の知識を

商品開発に活かすとか。

そういった分野を超えた

知識の組み合わせが強力なんです。

問題解決能力が高まると、

ビジネスのあらゆる場面で役立ちます。

売上が伸び悩んでいるとき、

クレームが発生したとき、

どんな状況でも冷静に対処できる

自信が生まれてくるんですよ。

自己成長を実感できるから

継続的に学習することで、

自分の成長を実感できるんです。

これが実は一番大きな

モチベーションになったりします。

例えば、

- 去年できなかったことが今はできる

- 以前は理解できなかった内容が今は簡単に理解できる

- 周りの人から「変わったね」と言われる

こういった変化を

感じられるようになります。

具体的には、半年前に読んだ本を

もう一度読み返してみるといいです。

「こんなこと書いてあったんだ!」と

新たな気づきがあるはずです。

それは自分の理解力や視点が

成長した証拠なんですよ。

この成長実感があるからこそ、

さらに学びたいという意欲が湧いてきます。

そして、その意欲が次の行動を生み、

さらなる成長につながるんです。

自己成長の実感は

お金では買えない喜びをもたらします。

だからこそ、継続的な学習は

ビジネスだけでなく人生全体を豊かにするんです。

効果的な知識習得法7つのステップ

あなたの脳は驚くほど効率的に

知識を吸収できる仕組みを持っています。

正しい方法で学べば、

誰でも短期間で専門家レベルになれるんです。

そのための7つのステップが、

- STEP1. 学習目標を明確に設定する

- STEP2. 優先順位の高い情報源を選ぶ

- STEP3. 定期的な学習時間を確保する

- STEP4. 学んだ内容をノートにまとめる

- STEP5. 知識を実際のビジネスで試す

- STEP6. 結果を分析して改善点を見つける

- STEP7. 学習サイクルを継続する

なんですよね。

これらのステップを順番に実践すると、

知識が自然と身につくようになります。

一つずつ丁寧に見ていきながら、

それぞれ解説していきます。

STEP1. 学習目標を明確に設定する

学習を始める前に、

はっきりとした目標を決めることが大切です。

なぜなら目標がないと、

方向性を見失ってしまうからなんですね。

例えば、

- 「3ヶ月でブログ収入5万円を達成する」

- 「半年以内にWebマーケの資格を取る」

- 「1年後に独立できるスキルを身につける」

このように具体的な

目標を設定するんです。

もっと詳しく言うと、

期限と数字を入れた目標が最強なんです。

「いつか稼げるようになりたい」より

「3ヶ月以内に月5万円稼ぐ」の方が、

脳が具体的にイメージできますよね。

実は目標設定だけで、

学習効率が2倍になるって研究結果もあるんです。

ちなみに目標は紙に書いて、

毎日見える場所に貼っておくといいですよ。

そうすると脳が無意識のうちに、

その目標に向かって動き出すんです。

だからこそ最初に、

明確な学習目標を設定しましょう。

STEP2. 優先順位の高い情報源を選ぶ

情報源の選び方で、

学習の質が大きく変わってきます。

今はネットで何でも調べられる時代だからこそ、

質の高い情報を選ぶ目が必要なんですよね。

たとえば、

- 実績のある人が書いた本やブログ

- 専門家が運営するYouTubeチャンネル

- 業界で評価の高いオンライン講座

こういった信頼できる

情報源を選びましょう。

特に大切なのは、

理論だけでなく実践に基づいた情報です。

成功している起業家のSNSや

情報発信を定期的にチェックすると、

最新のトレンドがわかって超便利です。

ただし気をつけたいのが、

情報収集に時間をかけすぎること。

「調べること」と「学ぶこと」は

実は全然違うものなんですよ。

必要な情報だけを厳選して、

それ以外は思い切って捨てましょう。

質の高い情報源を選ぶことで、

学習効率は驚くほど上がります。

STEP3. 定期的な学習時間を確保する

毎日コツコツと学ぶ習慣が、

実は一番の近道なんです。

これ、多くの成功者が

口をそろえて言っていることなんですよね。

例えば、

- 朝の30分を学習タイムに設定する

- 通勤時間を有効活用する

- 就寝前の15分を読書の時間にする

こんな風に日常の中に

学習時間を組み込むんです。

特に効果的なのが、

「同じ時間に同じ場所で学ぶ」という方法。

これを続けると脳が自動的に

学習モードに切り替わるようになります。

私の友達は毎朝5時に起きて、

カフェで1時間勉強するのを3年続けていて、

今では自動的に頭が冴えるようになったそうです。

ちなみに長時間よりも、

短時間でも毎日続ける方が効果的です。

1日5時間よりも、

毎日30分の方が身につくんですよ。

だから無理のない範囲で、

定期的な学習時間を確保しましょう。

STEP4. 学んだ内容をノートにまとめる

インプットした情報は、

必ず自分の言葉でまとめることが大切です。

なぜかというと、

「理解した」と「説明できる」は

まったく違うレベルだからなんですね。

例えば、

- 本を読んだらキーポイントを書き出す

- 講座を受けたら要点をまとめる

- 学んだことを誰かに説明するつもりでノートに書く

このように自分の言葉で

アウトプットするんです。

特にオススメなのが、

手書きでノートを取ること。

タイピングより手書きの方が、

脳に定着しやすいって研究結果があるんです。

友達が実践していた方法は、

学んだことを5行でまとめる「5行要約」。

これだけでも理解度が

ぐっと深まるそうですよ。

また、図や表を使って

視覚的にまとめると記憶に残りやすいです。

学んだ内容をノートにまとめることで、

知識が自分のものになります。

STEP5. 知識を実際のビジネスで試す

頭で理解しただけでは、

本当の知識にはなりません。

実際に使ってみて初めて、

身についた知識になるんですよね。

たとえば、

- SNSマーケティングを学んだら自分のアカウントで実践

- コピーライティングを学んだら実際に広告を書いてみる

- Webデザインを学んだら友人のサイトを作ってみる

こんな風に学んだことを

すぐに試してみるんです。

特に効果的なのが、

小さく始めて失敗を重ねること。

最初から完璧を目指すより、

小さな失敗を繰り返す方が成長が早いんです。

私の知り合いは新しいマーケティング手法を

毎週一つずつ試すことにしていて、

1年で驚くほどスキルが上がったそうです。

大切なのは「とりあえずやってみる」

という姿勢なんですよね。

完璧主義は捨てて、

まずは行動に移しましょう。

知識を実際のビジネスで試すことで、

本物のスキルが身につきます。

STEP6. 結果を分析して改善点を見つける

実践した結果を振り返ることで、

次のレベルに進むことができます。

これを怠ると同じ失敗を

繰り返してしまうんですよね。

例えば、

- どんな結果が出たのか数字で確認する

- うまくいった点と改善点をリストアップする

- 次回の実践でどう改善するか計画を立てる

このように実践結果を

しっかり分析するんです。

特に大切なのが、

「なぜその結果になったのか」を考えること。

単に「うまくいかなかった」で終わらせず、

原因を突き詰めることが成長の鍵です。

私のビジネス仲間は毎週金曜日に

「週間振り返りシート」を書いていて、

その習慣が成功の大きな要因だったと言っています。

また、他の人の意見をもらうことも

新しい気づきにつながります。

自分では見えない盲点が

見えてくることが多いんです。

結果を分析して改善点を見つけることで、

確実にスキルアップできます。

STEP7. 学習サイクルを継続する

最も重要なのは、

この学習サイクルを続けることです。

一時的な努力ではなく、

継続することで大きな成果が生まれるんですよね。

例えば、

- 毎月の目標と振り返りを設定する

- 学習仲間を作って互いに刺激し合う

- 小さな成功体験を積み重ねてモチベーションを維持する

こういった工夫で

継続する力を身につけるんです。

特に効果的なのが、

「習慣化」という考え方。

意志の力に頼るのではなく、

自動的に行動できる環境を作ることが大切です。

私の先輩は「学習の儀式化」といって、

毎朝同じ音楽をかけてから勉強を始めるようにしたら、

その音楽を聴くだけで学習モードになるようになったそうです。

また、成長を実感するために

定期的に自分の成長を振り返ることも大事です。

3ヶ月前の自分と比べると、

確実に成長している部分が見えてきますよ。

学習サイクルを継続することで、

あなたのスキルは無限に成長します。

実践的なスキル向上のための4つの方法

あなたのスキルが伸び悩んでいるのは、

実は学び方が間違っているからかもしれません。

正しい方法で学べば、

成長スピードは驚くほど加速します。

その方法が、

- 成功事例を徹底的に分析する

- 異業種のマーケティング戦略から学ぶ

- 最新トレンドを定期的にチェックする

- メンターからフィードバックを得る

なんですよね。

これらの方法は単純そうに見えますが、

実践している人は意外と少ないんです。

どれも日常に取り入れやすいのに、

効果は絶大なんですよ。

それでは、具体的な方法について

詳しく解説していきますね。

成功事例を徹底的に分析する

成功事例を分析することは、

最短で成長するための近道なんです。

なぜなら他の人の成功から学べば、

自分で全て経験する必要がないからですね。

例えば、

- なぜその事例は成功したのか

- どんな工夫がされていたのか

- 何が人々の心を動かしたのか

こういった点を細かく

見ていくことが大切です。

もっと具体的に言うと、

SNSで人気の投稿があったら、なぜ人気なのか?

文章の組み立て方は?反応を集めるポイントは?

といった部分を徹底的に調べるんです。

私の友人は毎週3つの成功事例を

ノートに書き出す習慣をつけていました。

そしたら半年で、

自分のビジネスの売上が2倍になったんです。

ただ、分析するだけじゃなくて、

実際に真似してみることも大事なんですよ。

真似ることで「なるほど、ここがポイントだったのか」

という発見があったりします。

成功事例から学ぶことで、

自分の成長が格段に早くなるんです。

異業種のマーケティング戦略から学ぶ

異業種のマーケティング戦略を学ぶと、

思いもよらないアイデアが生まれるんです。

これが意外と盲点で、

多くの人が自分の業界だけを見てしまうんですよね。

例えば、

- 全く違う業界の広告手法

- 他業種の顧客獲得方法

- 意外な分野の商品説明の仕方

こういったものから

新しい発想が生まれます。

特に面白いのは、

異なる業界のセールスレターを読むことです。

化粧品業界の感情に訴える文章術を

ITサービスに応用したら大ヒットした例もあります。

私自身も料理本の構成方法を

ビジネス書の執筆に取り入れたら、

読者からの反応がグンと良くなりました。

異業界のやり方を見ると、

「こんな方法があったのか!」と目から鱗が落ちることも。

だからこそ、意識的に

自分の業界以外の情報も集めるといいんです。

異業種から学ぶことで、

他の人とは違う独自の強みが作れるんですよ。

最新トレンドを定期的にチェックする

最新トレンドをチェックすることは、

時代に取り残されないために絶対必要なことです。

だって、世の中の変化のスピードって

本当に早くなってるじゃないですか。

例えば、

- 新しい技術やツールの登場

- 消費者の好みの変化

- 業界の新しい動き

これらの情報をキャッチしておくことが

とても大切なんです。

特にインターネット関連の分野では、

半年前の情報がもう古くなっていることも珍しくありません。

私の知り合いのデザイナーさんは、

毎朝15分だけトレンドチェックの時間を設けています。

その習慣のおかげで、

AIツールの波にもいち早く乗れて、

今では仕事の効率が3倍になったそうです。

でもね、全てのトレンドを追いかける必要はないんです。

自分のビジネスや目標に関連する

トレンドだけを選んで追いかければOK。

最新情報をチェックする習慣があれば、

チャンスを逃さず掴めるようになります。

メンターからフィードバックを得る

メンターからのフィードバックは、

自分では気づけない盲点を教えてくれるんです。

これが成長速度を

劇的に高めてくれる秘訣なんですよね。

例えば、

- 自分の弱点の指摘

- より効率的な方法の提案

- 経験に基づくアドバイス

こういった生きた知恵を

直接もらえることが強みです。

具体的に言うと、

自分の書いた文章や企画書を経験者に見てもらい、

「ここをこう変えるとより効果的」といった

具体的なアドバイスをもらうことです。

私自身も起業したての頃、

週に一度メンターにZoomで相談する時間を作っていました。

その時間で得たアドバイスのおかげで、

無駄な遠回りをせずに成長できたんです。

ただし、メンターは必ずしも

有名人や高額コンサルタントである必要はありません。

あなたより少し先を行く先輩や、

同じ分野で実績のある人でも十分なんです。

メンターからの率直なフィードバックこそ、

自分を客観的に見るための最高の鏡なんですよ。

ビジネスに活かせる情報収集の3つのポイント

今すぐ使える情報収集術が

あなたのビジネスを変えます。

正しい情報収集のやり方を

マスターするだけで、意思決定が

格段に早くなるんです。

その3つのポイントが、

- 質の高い情報源を厳選する

- 複数の視点から情報を検証する

- 得た情報を整理・体系化する

なんですよね。

これらのポイントを押さえるだけで、

情報の海で溺れることなく、

本当に必要な知識だけを

効率よく集められるようになります。

では、それぞれのポイントについて

詳しく解説していきますね。

質の高い情報源を厳選する

質の高い情報源を選ぶことは、

情報収集の土台となる最重要ポイントです。

なぜなら、出発点となる情報が

信頼できないと、その後の全てが

無駄になってしまうからなんです。

例えば、

- 権威ある専門家のブログ

- 業界の最新データを扱う公式サイト

- 実績のある企業の公式発表

こういった信頼性の高い

情報源を見つけることが大切です。

特に最近はSNSで誰でも

情報発信できる時代ですよね。

だからこそ、その情報の

背景や発信者の実績を

しっかり確認する習慣が必要なんです。

私の友人は毎朝30分、

厳選した5つのニュースサイトと

3人の専門家のメルマガだけをチェック。

その結果、情報過多にならず

的確な判断ができるようになりました。

情報源を選ぶときは、

「この人は本当にその分野の

プロなのか?」と常に疑問を持つといいです。

そして、時間をかけて

少しずつ自分だけの

「信頼できる情報源リスト」を

作っていくのがおすすめです。

質の高い情報源を厳選することで、

情報収集の効率が劇的に上がります。

複数の視点から情報を検証する

複数の視点で情報を検証することは、

バランスの取れた判断をするための必須スキルです。

一つの情報源だけを信じると、

偏った見方に陥る危険性があるんですよね。

例えば、

- 同じニュースを複数のメディアで確認する

- 賛成派と反対派の両方の意見を聞く

- 統計データの元となった調査方法を確認する

こうした検証作業が

情報の信頼性を高めてくれます。

特にビジネスでは、自分に

都合のいい情報だけを

集めがちなんですよね。

でも、あえて反対意見も

しっかり調べることで、

盲点を見つけられるんです。

ある経営者は新商品の

発売前に、必ず批判的な

意見を5つ以上集めるルールを

作っているそうです。

そうすることで、思わぬ

問題点を事前に発見できるんですね。

情報を検証する際は、

「この情報の弱点は何か?」

「反対の立場からはどう見えるか?」

と常に考える習慣をつけましょう。

こういった多角的な視点で

情報を集めることで、

より確かな判断ができるようになります。

複数の視点から情報を検証することは、

ビジネスの成功に直結する重要なスキルなのです。

得た情報を整理・体系化する

集めた情報を整理・体系化することは、

実際に行動に移すための重要なステップです。

いくら良い情報を集めても、

頭の中がごちゃごちゃしていては

使いこなせないんですよね。

例えば、

- デジタルツールでカテゴリー分けする

- 重要度や緊急度でランク付けする

- 定期的に情報を見直し不要なものを捨てる

このような整理方法が

情報の活用度を高めてくれます。

特に今はEvernoteやNotionといった

デジタルツールが充実していて、

情報を簡単に保存したり

検索したりできるようになりました。

私自身、以前は情報を

集めるだけで満足していたんですが、

週に一度「情報整理の時間」を

設けるようになってから、

実際に使える知識が増えました。

具体的には、新しく得た情報を

「すぐ使える」「将来役立つ」「参考程度」

の3つに分類しています。

そして最も重要なのは、

整理した情報を自分の言葉で

まとめ直すことなんです。

これによって理解が深まり、

必要なときにすぐ思い出せるように

なるんですよね。

情報を整理・体系化することで、

知識は単なる「知っている」から

「使える」レベルに変わります。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 演繹法は「一般的なルールから特定の結論を導く」思考法で、ビジネス判断の精度を高める

- 帰納法は「個別の事例から一般的な法則を見つける」思考法で、新しいビジネスチャンスを発見できる

- 演繹法の実践には4つのステップがあり、特に「ルールの明確な定義」が重要

- 帰納法を活用する際は、十分な数の事例を集め、偏りのないサンプルを選ぶことが成功の鍵

- 両方の思考法を組み合わせることで、理論と実践を効果的に結びつけられる

- 模倣する際は表面的な特徴ではなく、成功の本質的要素を見極めることが大切

- 独自の価値提案とブランド差別化で競争優位性を築ける

- 継続的な学習が市場の変化への対応力と問題解決能力を向上させる

- 効果的な知識習得には、明確な目標設定と定期的な実践が不可欠

- 質の高い情報源を厳選し、複数の視点から検証することでビジネス判断の質が高まる

まとめ

演繹法と帰納法という2つの思考法について

詳しく解説してきました。

これらの思考法は難しく感じるかもしれませんが、

実は私たちが日常的に使っている

とてもシンプルな考え方なんです。

演繹法は「大きなルールから小さな結論を導く」、

帰納法は「具体的な事例から法則を見つける」

という思考プロセスです。

この2つを意識的に使い分けることで、

ビジネスの成功確率が格段に上がります。

特に重要なのは、この2つを

組み合わせて使うということ。

成功事例から法則を見つけ(帰納法)、

その法則を自分のビジネスに

応用する(演繹法)というサイクルを

回していくことが大切です。

また、他社の成功を模倣する際も、

表面的な特徴だけでなく、

成功の本質を理解することが重要です。

そして、そこに自分だけの独自性を

加えることで、真の差別化が生まれます。

継続的な学習も忘れてはいけません。

市場は常に変化していますから、

学び続けることでチャンスを

見逃さない目を養いましょう。

最後に、質の高い情報を効率よく

集めて整理する習慣をつけることも、

思考力向上には欠かせません。

この記事で紹介した方法を

一つずつ実践していけば、

あなたのビジネス判断は

確実に良くなっていくでしょう。

明日からでも、小さなことから

始めてみてください。

思考の質が変われば、

結果も必ず変わります。

よくある質問

演繹法と帰納法の違いは何ですか?

演繹法は「一般的なルールから具体的な結論を導く」思考法です。例えば「雨が降ると地面が濡れる→今日は雨だから地面は濡れているはず」という考え方です。一方、帰納法は「個別の事例から一般的なパターンを見つける」思考法です。例えば「このお店のラーメンは3回食べて毎回おいしかった→このお店のラーメンはおいしい」という考え方です。どちらもビジネスでは欠かせない思考法ですよ!

演繹法をビジネスで活用する具体例を教えてください

演繹法のビジネス活用例はたくさんあります!例えば「良い商品は顧客の問題を解決する」というルールがあれば、「この商品は○○の問題を解決するから売れるはず」と導けます。また「SNSでの定期投稿は認知度を上げる」という法則から投稿計画を立てたり、「前回のキャンペーンで○○が効果的だった」から次の施策を考えたりできます。こうした大きなルールから具体的な行動へと落とし込むことで、日々の判断がスムーズになりますよ!

帰納法を使って新しいビジネスアイデアを見つける方法はありますか?

帰納法でビジネスアイデアを見つける素敵な方法があります!まず、成功している10個のビジネスを選んで徹底的に分析してみましょう。「なぜ成功したのか」「共通点は何か」をメモします。例えば「すべて月額制を採用している」「すべてSNSを活用している」といった共通点が見えてくるかもしれません。この共通点から「成功するビジネスの法則」を導き出し、自分のビジネスに応用するのです。また、お客さんの声を100件集めて分析すれば、誰も気づいていないニーズが見つかるかもしれません。実例から学ぶ帰納法は、新しい発見の宝庫なんですよ!

演繹法と帰納法を使う際によくある失敗例は何ですか?

演繹法と帰納法の失敗例はよくあります。演繹法では「不正確な前提に基づいて推論する」失敗が多いです。例えば「SNSフォロワーが多い人は必ず売上が高い」という思い込みから戦略を立てると痛い目に遭います。帰納法では「データ不足のまま結論を急ぐ」失敗が多いです。たった1回の成功体験を普遍的な法則と思い込んだり、少数の顧客の意見だけで全体の傾向と判断したりすると大きな間違いにつながります。また、両方に共通する失敗として「成功事例の表面的な特徴だけを真似る」ことがあります。本質を理解せず見た目だけ真似ても、同じ成果は得られないのです。失敗を避けるには、前提を疑う姿勢と十分なデータ収集が大切ですよ!

演繹法と帰納法を組み合わせて使うコツはありますか?

演繹法と帰納法を組み合わせるコツは、「循環させる」ことです!まず市場データを分析して(帰納法)、そこから「成功するためのルール」を見つけます。次に、そのルールを自社に当てはめて戦略を立て(演繹法)、実行します。そして実行した結果をまた分析して(帰納法)、ルールを修正する...というサイクルを回すのです。例えば、顧客アンケートから「写真付きの商品は売れる」というルールを見つけたら、全商品に写真を追加してみる。その結果を測定して、さらにルールを精緻化する。このように両方の思考法を行き来することで、理論と実践が結びつき、戦略の精度がどんどん高まっていきますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。