このノウハウについて

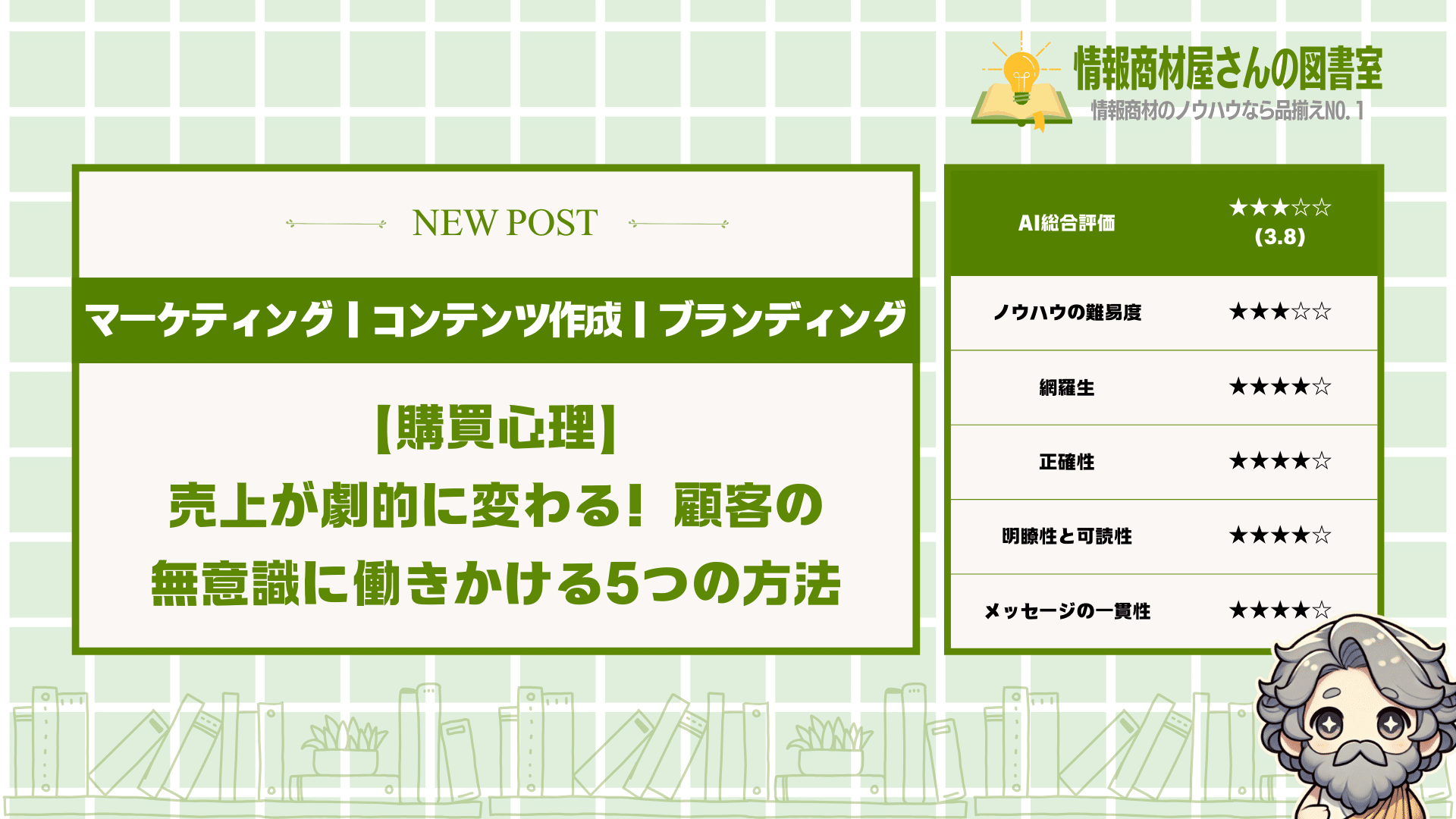

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は顧客心理を理解するための実践的なノウハウが満載で、読むだけで明日から使える販売テクニックが身につきます。希少性の原理や社会的証明など、人の購買行動に影響を与える心理メカニズムをわかりやすく解説しているため、どんなビジネスでも応用できる貴重な知識が得られるでしょう。特に「お客さんが自分から買いたくなる環境づくり」の部分は目から鱗の内容です。この記事を読めば、強引な営業なしでも自然に売上が上がる仕組みを構築できるようになりますよ。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●なかなか商品が売れなくて悩んでいる...

●お客さんの心理がよく分からない

●もっと自然に売上を伸ばす方法はないの?

「どうすれば商品やサービスが売れるのだろう?」

多くの事業者がこの疑問を抱えています。実は、人の購買行動には隠れた心理的な仕掛けがあり、それを理解するだけで売上が劇的に変わるんです。

この記事では、顧客心理を理解するための6つの重要ポイントから、ターゲット層の心を掴む4つの販売戦略、さらには説得力のある販売コミュニケーション5つのテクニックまで、包括的に解説します。

これらのノウハウを身につければ、強引な営業をしなくても、お客さんが「買いたい!」と自然に思ってくれる環境を作れるようになります。

心理学の知見に基づいた実践的なテクニックばかりなので、どんなビジネスでもすぐに活用できます。小さなお店からネットショップまで、規模を問わず効果を発揮する方法をお伝えします。

売上アップの秘訣は、実はお客さんの心を理解することにあったのです。さあ、顧客心理の扉を開いて、ビジネスの新たな可能性を探りましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 希少性や社会的証明を活用して購買意欲を高める方法

- お店の雰囲気やプロモーションで顧客心理に働きかけるテクニック

- 顧客データを分析して効果的な販売戦略を立てる手順

- 説得力のある販売コミュニケーションを構築する5つのステップ

- セールスに頼らず自然な購買を促す環境づくりの秘訣

顧客心理を理解する6つの重要ポイント

人の購買行動には隠れた心理的な仕掛けがあって、

それを知るだけで売上が劇的に変わります。

この記事を読めば、お客さんの心を

つかむ秘訣がすぐに使えるようになりますよ。

この記事では以下の6つのポイントを解説します:

- 希少性の原理を活用して購買欲を刺激する

- 社会的証明を取り入れて信頼感を醸成する

- 店舗の雰囲気で顧客の感情に働きかける

- 他者の影響力を利用して購買決定を促す

- プロモーション戦略で認知度と購入意欲を高める

- 顧客レビューを戦略的に活用する

これらのポイントは、どんなビジネスでも

すぐに取り入れられる実践的なものばかりです。

小さなお店からネットショップまで、

どこでも使える心理テクニックなんです。

それでは、ひとつずつ詳しく

見ていきましょう。

希少性の原理を活用して購買欲を刺激する

希少性の原理とは、手に入りにくいものほど

価値が高く感じる心理のことです。

これを上手く使うと、お客さんの

「今すぐ欲しい!」という気持ちを

強く引き出せるんですよ。

例えば、

- 「期間限定」という言葉を使う

- 「残りわずか」と表示する

- 「先着30名様のみ」と数を限定する

こういった表現を使うだけで、

人はすぐに反応してしまうんです。

スーパーの特売コーナーで

「本日限り」と書かれた商品に

人が殺到する光景、見たことありませんか?

あれこそが希少性の原理の

わかりやすい例なんですよね。

もっと身近な例でいうと、

子供のおもちゃで「限定モデル」とか

「コレクター版」というと売れ行きが

グンと上がったりします。

この心理テクニックを使うときは、

嘘をつかないことが大切です。

本当に数量限定なら効果抜群ですが、

ウソだとバレると信頼を失います。

希少性を感じさせることで、

人は「今買わないと手に入らない」と

思って行動を起こすんです。

社会的証明を取り入れて信頼感を醸成する

社会的証明とは、「みんなが選んでるなら

きっといいんだろう」と思う心理です。

これを活用すると、初めて

あなたのお店や商品を見る人でも

安心して買い物ができるようになります。

具体的には、

- 購入者数を表示する

- 人気商品ランキングを作る

- 「みんなのおすすめ」コーナーを設ける

このような方法で、他の人も

選んでいることを見せるんです。

例えば、レストランで行列ができていると、

「あそこは美味しいんだろうな」と

思ってしまいますよね。

これも社会的証明の

わかりやすい例なんです。

同じように、ネットショップでも

「この商品は今月500個売れました」

と表示するだけで、信頼感が

グッと高まるんですよ。

さらに、SNSでシェアされやすい

仕組みを作ることも効果的です。

友達がオススメしているものなら

なおさら信頼できますからね。

社会的証明は、新規のお客さんを

安心させる最強の武器です。

そのため、実際の数字や

事実を元に活用しましょう。

店舗の雰囲気で顧客の感情に働きかける

お店の雰囲気は、お客さんの気分や

購買意欲に大きく影響するんです。

上手く作り込むことで、

長く滞在してもらったり、

つい買ってしまう環境が作れます。

例えば、

- 照明の明るさを調整する

- 心地よい音楽をかける

- 季節感のあるディスプレイを作る

こんな工夫が実は

買い物行動を大きく左右するんです。

アパレルショップでは、

ゆったりした音楽をかけると

お客さんの滞在時間が長くなり、

結果的に購入率が上がるという

研究結果もあります。

また、パン屋さんが焼きたてパンの

香りを店頭に漂わせるのも

同じ心理テクニックなんですよ。

お客さんは「いい匂い!」と思って

つい店内に入ってしまいます。

オンラインショップでも、

サイトデザインや色使い、写真の質で

雰囲気を作ることができます。

見やすくて使いやすいサイトは

滞在時間を延ばし、購入率を高めます。

お店の雰囲気づくりは、

五感に訴えかけることで

無意識のうちに購買意欲を

高める効果があるんです。

他者の影響力を利用して購買決定を促す

私たちは知らず知らずのうちに、

周りの人の行動や意見に

影響されているんです。

この「他者の影響力」を活用すれば、

お客さんの背中を優しく

押してあげることができます。

例えば、

- インフルエンサーとのコラボ

- 有名人の推薦文を掲載

- 「スタッフおすすめ」の札をつける

こうした方法で、他者の影響力を

借りることができるんです。

子供がYouTuberの使っているものを

欲しがるのも、この心理が

働いているからなんですよ。

また、友達が「このアプリいいよ」と

言うと、すぐにダウンロードしてしまう

経験はありませんか?

それも他者の影響力の

典型的な例なんです。

さらに、お店のスタッフが

「私も使っています」と

言うだけでも、購入の

後押しになったりします。

ただし、信頼できる人や

ブランドと組むことが大切です。

信頼性の低い人の推薦は

逆効果になることもあります。

他者の影響力は、お客さんの

「これでいいのかな?」という

不安を取り除く強力な手段なんです。

プロモーション戦略で認知度と購入意欲を高める

効果的なプロモーション戦略は、

お客さんの認知から購入までの

道筋をスムーズにします。

上手くプロモーションを行えば、

新規のお客さんを増やし、

リピーターも作れるようになります。

具体的には、

- 期間限定キャンペーンの実施

- ポイント還元や特典の提供

- SNSでの定期的な情報発信

このような方法で、お客さんの

興味と行動を引き出せるんです。

例えば、コンビニの「〇〇フェア」や

「シール〇枚で商品プレゼント」は

お客さんの来店頻度を高める

プロモーションの好例です。

また、LINEで「今日限定クーポン」を

送ると、急に来店数が増えたりします。

これも人の「損したくない」という

心理を利用したプロモーションですね。

大切なのは、単なる値引きではなく、

お客さんに「特別感」や「お得感」を

感じてもらうことです。

「いつもありがとう」という感謝の気持ちを

プロモーションに込めることで、

ブランドへの愛着も生まれます。

効果的なプロモーションは、

単なる販売促進ではなく、

お客さんとの関係づくりの

手段でもあるんです。

顧客レビューを戦略的に活用する

顧客レビューは、新しいお客さんの

不安を取り除く最強の武器です。

上手く活用することで、

信頼性を高め、購入の決め手に

なることも多いんですよ。

ポイントは、

- 実名や写真付きのレビューを集める

- 良い点だけでなく改善点も載せる

- 具体的な使用体験を共有してもらう

こうした工夫で、レビューの

信頼性が大きく変わってきます。

例えば、通販サイトで星5つの

レビューばかりだと逆に怪しいと

思ったことありませんか?

少しの悪いレビューがあることで、

かえって信頼性が増すんです。

また、「この商品を使って3kg痩せました」

という具体的な結果付きのレビューは、

単なる「良かった」より説得力があります。

さらに、お客さんからの質問と

回答をQ&A形式で載せることも効果的。

「私と同じ疑問を持つ人がいる」と

共感を生み、不安を解消できます。

レビューを集める際は、購入後に

丁寧にお願いメールを送ったり、

小さなお礼を用意するのも有効です。

顧客レビューは、あなたでなく

第三者が語る信頼の証。

だからこそ、販促の中心に

据えるべき重要な要素なんです。

ターゲット層の心を掴む4つの販売戦略

お客さんの心を掴む販売戦略、

実はシンプルな4つの方法があるんです。

これを知っておくだけで、

売上がぐんと伸びる可能性が高まります。

その4つの方法とは、

- デモグラフィック分析で顧客像を明確にする

- 購買履歴から消費行動パターンを把握する

- アンケート調査で具体的なニーズを発掘する

- データに基づいた商品提案を実践する

この4つを順番に実践していくと、

お客さんの心をしっかり掴めるようになります。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実は誰でも始められる方法なんです。

では、これから1つずつ

詳しく説明していきますね。

デモグラフィック分析で顧客像を明確にする

デモグラフィック分析というのは、

お客さんの基本情報を集めて分析することです。

これをしっかりやることで、

誰に売りたいのかがはっきりしてきます。

例えば、

- 年齢層はどこなのか

- 男性と女性どちらが多いのか

- どんな地域に住んでいるのか

こういった情報を

集めて整理するんですね。

もっと具体的に言うと、

「30代の働くママが多い」とか

「20代前半の大学生が中心」とか。

こうやって顧客像が見えてくると、

その人たちに合った言葉や商品が選べます。

たとえば私が前に売っていた

ダイエット商品の場合。

最初は「健康に痩せたい人向け」と

漠然と考えていたんです。

でも分析したら「30代の子育て中で

時間がない女性」が多いと分かって、

商品の説明方法を変えました。

お客さんの顔が見えると、

会話するような感覚で売れるんです。

だからこそ、デモグラフィック分析は

販売戦略の第一歩なんですよ。

購買履歴から消費行動パターンを把握する

購買履歴を見ると、

お客さんの本当の好みが見えてきます。

この情報はとても貴重で、

未来の購入も予測できちゃうんです。

例えば、

- いつも何曜日に買うのか

- どんな商品を組み合わせて買うのか

- 季節によって買い方が変わるのか

こんなパターンが

見えてくるんですね。

より詳しく言うと、

「金曜の夕方にまとめ買いする人」や

「新商品が出たらすぐ試す人」など。

こういった傾向がわかれば、

その人に合ったタイミングで提案できます。

私の友達の雑貨店では、

お客様カードを作ってもらって

購入履歴を記録していました。

すると「この人はグリーン系が好き」

「誕生日プレゼント用に来店する」

といった傾向がわかったんです。

それを元に「こんなの入りましたよ」と

LINEで知らせると、反応がすごく良かった!

お客さんの行動パターンを知ると、

うざがられない提案ができるようになります。

だから購買履歴の分析は、

信頼関係を築く大切な鍵なんですよ。

アンケート調査で具体的なニーズを発掘する

アンケート調査をすると、

お客さんの本音が聞けるんです。

これがあるとないとでは、

商品開発や改善の精度が全然違います。

たとえば、

- 今の商品の不満点は何か

- どんな機能があったら嬉しいか

- いくらなら買いたいと思うか

こういった生の声を

集められるんですね。

もっと具体的に言うと、

「持ち運びやすさが欲しい」とか

「もう少し安ければ定期購入したい」とか。

こういった声を集めると、

次の一手が見えてきます。

私が前に関わっていた

オンラインショップでは、

購入後に簡単なアンケートを送っていました。

すると「梱包が過剰」という

意見が多かったので、

エコな包装に変えたんです。

そしたらSNSで「環境に優しい会社」と

シェアされるようになって、

新規のお客さんが増えました。

お客さんの声を聞くことで、

思いもよらないチャンスが見つかるんです。

だからこそ、アンケート調査は

販売戦略の重要な柱なんですよ。

データに基づいた商品提案を実践する

データに基づいた提案とは、

集めた情報を元に最適な商品を勧めることです。

これをやると、お客さんは

「わかってくれてる」と感じるんです。

例えば、

- 過去の購入から好みを予測する

- 同じ属性の人気商品を紹介する

- 季節や時期に合わせた提案をする

こんな風に情報を

活用するんですね。

より具体的に言うと、

「前回買ったバッグと合う財布です」とか

「この年代に人気の新商品です」とか。

こういった提案は的中率が高く、

お客さんも「ちょうど探してた!」と喜びます。

私の知り合いのネットショップでは、

購入データを分析して

「よく一緒に買われている商品」を

表示するようにしました。

そうしたら、平均購入点数が

1.3個から2.1個に増えたんです!

お客さんにとっても「欲しかったものが

見つかる」という良い体験になります。

データを活用した提案は、

売上アップと顧客満足の両方を

叶える最強の戦略なんですよ。

説得力のある販売コミュニケーション5つのテクニック

説得力のある販売コミュニケーションには、

実は5つの秘密のテクニックがあるんです。

これらを知っておくだけで、

あなたの商品やサービスはグンと売れやすくなります。

その5つのテクニックとは、

- メディア活用の基本原則を理解する

- 成功事例から実践的なアイデアを抽出する

- 効率的なコンテンツ作成ツールを活用する

- 顧客の潜在ニーズに訴える言葉選びをする

- 信頼関係を構築するコミュニケーションを心がける

この5つのテクニックは、

どんな業種でも応用できる基本中の基本です。

でも、知っているのと実践できるのとでは

大きな差があるんですよね。

それじゃあ、この5つのテクニックについて

詳しく解説していきますね。

メディア活用の基本原則を理解する

メディア活用の基本原則は、

どのツールを使うかよりも「なぜ使うか」を明確にすることです。

この原則を理解すると、

無駄な発信がなくなり効果的な販売につながるんですよ。

例えば、

- SNSは若い層へのアプローチに効果的

- メルマガは濃いファン層の育成に最適

- ブログは検索から来る新規顧客獲得に強い

このように、それぞれのメディアには

得意分野があるんです。

だから、自分の商品やサービスに

合ったメディアを選ぶことが大切。

ただやみくもに全部のメディアを

使おうとしても上手くいきません。

むしろ、1つのメディアでも

深く使いこなす方が効果的なんです。

私の知り合いは最初Instagram一本に

集中したことで、半年で売上が3倍になりました。

あれこれ手を出すより、

一つを極めた方が結果が出やすいんですね。

メディア選びで大切なのは、

あなたのお客さんがどこにいるかです。

そこを見極めて基本原則を理解すれば、

効果的な販売コミュニケーションができますよ。

成功事例から実践的なアイデアを抽出する

成功事例を研究することは、

自分だけのアイデアを生み出す最短ルートなんです。

他の人が成功した方法を学べば、

あなたも同じような成果を出せる可能性が高まります。

例えば、

- 競合のSNSの投稿内容を分析する

- 人気ブロガーの記事構成を研究する

- 成功している企業のメルマガを定期購読する

こうした研究から、実際に

使えるアイデアが見つかるんです。

大切なのは「そのまま真似る」ではなく、

「なぜ効果があるのか」を考えること。

その理由が分かれば、

自分のビジネスに合わせたアレンジができます。

例えば私の場合、

ある有名ブロガーの記事構成を参考にして、

自分の文章に応用したところ、

読者からの反応が2倍になりました。

真似するだけじゃなく、

理由を理解して応用するのがポイントです。

特に注目すべきは、その業界で

長く成功している人たちのやり方。

彼らの方法には必ず

再現性のある理由があるんです。

その理由を見つけ出して

自分のものにしましょう。

効率的なコンテンツ作成ツールを活用する

効率的なコンテンツ作成ツールを使えば、

あなたの作業時間は半分以下になります。

時間が短縮できれば、

その分だけ質の高いコンテンツが作れるようになるんです。

例えば、

- 文章校正ツールで誤字脱字をチェック

- AIツールで記事の下書きを作成

- 画像編集アプリで簡単にプロ級の画像を作成

こういったツールを上手に活用すると、

作業効率が格段に上がるんですよ。

特に最近のAIツールは進化していて、

基本的な文章なら数分で作成できます。

それを自分の言葉で編集すれば、

オリジナルコンテンツが簡単に作れるんです。

私も最初は全部自分で書いていましたが、

ツールを使い始めてから生産性が3倍になりました。

でも、気をつけたいのは

ツールに頼りすぎないこと。

あくまでもツールは道具であって、

最終的な判断は人間がするべきです。

ツールを使いこなせるようになれば、

少ない労力で最大の効果を出せますよ。

顧客の潜在ニーズに訴える言葉選びをする

顧客の潜在ニーズに訴える言葉を選ぶと、

あなたの商品は自然と売れるようになります。

なぜかというと、人は自分の

悩みや欲求を理解してくれる人から買いたいと思うからです。

例えば、

- 「痩せる」より「健康的に美しくなる」

- 「節約」より「賢く使ってゆとりを作る」

- 「勉強する」より「楽しく成長する」

このように、同じ内容でも

言葉の選び方で印象が大きく変わるんです。

特に大切なのは、表面的なニーズではなく

その奥にある本当の欲求を理解すること。

ダイエット商品を買う人は単に痩せたいのではなく、

自信を持ちたいという欲求があるかもしれません。

そういった深層心理を理解して

言葉を選ぶことが重要なんです。

私の友人は化粧品の販売で、

「若返り」ではなく「あなたらしさを引き出す」という

言葉を使ったところ、

売上が1.5倍になったそうです。

言葉選びで気をつけたいのは、

誇大表現や嘘は絶対にダメということ。

正直に、でも顧客の気持ちに

寄り添った言葉選びを心がけましょう。

信頼関係を構築するコミュニケーションを心がける

信頼関係を構築するコミュニケーションは、

長期的な販売成功の最も重要な要素です。

一時的な売上よりも、

お客さんとの信頼関係を築くことで継続的な成果が出るんです。

例えば、

- 約束したことは必ず守る

- 困ったときに親身になって対応する

- 商品の良い点だけでなく制限も正直に伝える

こういった誠実な対応が、

お客さんからの信頼を勝ち取るんですよ。

特に大切なのは、売った後の

アフターフォローです。

購入後にきちんとフォローすることで、

リピーターになってくれる可能性が高まります。

実際に私が以前購入した商品は、

購入後も定期的に使い方の提案をしてくれて

とても印象に残っています。

今でもその会社の商品を買い続けています。

また、何か問題が起きたときの

対応も信頼関係構築の大きなチャンスです。

クレームに真摯に対応することで、

むしろ前より信頼が深まることもあるんです。

信頼関係があれば、価格競争に

巻き込まれることもなくなります。

だからこそ、一つ一つの

コミュニケーションを大切にしましょう。

セールスに頼らない自然な購買を促す3つの方法

お客さんが「買いたい!」と

自分から思ってくれたら最高ですよね。

しつこいセールスなしでも

自然に商品が売れる状態を作れば、

あなたのビジネスは

ぐんと楽になります。

その方法が、

- 顧客の自発的な選択を促す環境を整える

- 特典や割引で自主的な行動を動機づける

- ユーザー体験を最適化して購買障壁を取り除く

この3つなんです。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実はとってもシンプルなことばかり。

これから詳しく解説していくので、

ぜひ最後まで読んでくださいね。

顧客の自発的な選択を促す環境を整える

お客さんが自分から選びたくなる

環境づくりが何より大切です。

これができると、押し売りせずに

自然な流れで購入してもらえるんですよ。

例えば、

- お店の雰囲気を心地よくする

- 商品レビューを目立つ場所に置く

- 「みんなが選んでいる」という安心感を見せる

こういった工夫で、

お客さんの心理に働きかけられます。

特に店内の照明や音楽って

すごく影響力があるんです。

明るい照明だと活気が出て、

暗めの照明だとリラックス効果があります。

どっちも購買意欲を

高める効果があるんですよ。

さらに具体的に言うと、

アパレルショップなら明るめの照明と

テンポの良い音楽がぴったり。

逆に高級レストランなら、

落ち着いた照明とゆったりした音楽が

雰囲気を作り出します。

それから、他の人の行動も

大きな影響力を持っています。

「この商品、みんな買ってるんだ」と

思わせることができれば、

お客さんは自然と

その商品に興味を持ちます。

だからこそ、顧客レビューや

SNSでの評価をうまく見せることが大事。

お客さんが自分から

「これ、欲しい!」と思える環境を

整えることがポイントなんです。

特典や割引で自主的な行動を動機づける

特典や割引は、お客さんの

「やってみよう」という気持ちを

グッと高めてくれます。

でも、ただ安くするだけじゃなく、

お客さんの行動を促す仕組みが必要なんです。

たとえば、

- 期間限定キャンペーン

- 先着○名様だけの特別プレゼント

- まとめ買い割引

こんな形で「今すぐ行動したい」と

思わせることができます。

特に「希少性」を感じさせると

効果バツグンなんですよ。

「このチャンスを逃したくない!」と

思わせることができるからです。

例えば、「今日だけ」とか

「残り3個」という表示を見ると、

なぜか急に欲しくなる、

あの気持ちですね。

さらに、ポイントカードのような

ちょっとした特典も効果的です。

「あと2回でプレゼントがもらえる」

という状態だと、

人はそれを完成させたくて

また来店してくれるんです。

ただし、大切なのは

押しつけがましくないこと。

「これはあなたのためになりますよ」と

自然に伝えることで、

お客さんは自分の意思で

行動している感覚を持てます。

そうすると、「売られた」ではなく

「自分で選んだ」という

満足感が生まれるんです。

ユーザー体験を最適化して購買障壁を取り除く

お客さんが「買いたい」と思っても、

その過程で面倒なことがあると

すぐに離れていっちゃいます。

だから、買い物をする時の

「面倒くさい」を徹底的に減らすんです。

具体的には、

- 商品の探しやすさ

- 決済の簡単さ

- 質問への素早い回答

これらが重要なポイントになります。

特にネットショップだと、

クリック数が多すぎると

途中で諦める人が増えるんです。

例えば、Amazonの「1-Click注文」は

まさにこの考え方の代表例。

「欲しい」と思ったら

すぐに買える仕組みが

購入率を高めているんですね。

もっと身近な例で言うと、

お店の商品配置も大切です。

関連商品を近くに置いたり、

よく探されるものを見つけやすい

場所に配置したり。

こういった工夫で、お客さんの

「探す」という負担を減らせます。

それから、不安や疑問を

すぐに解消できる環境も重要。

「この商品、本当に私に合うかな?」

という不安があると、

人は購入をためらってしまいます。

だからこそ、質問に答えられる

スタッフを配置したり、

オンラインならチャットサポートを

用意したりすることが効果的なんです。

結局のところ、お客さんの立場に立って

「どうしたら買いやすいか」を

考え続けることが大切なんですよ。

効果的な動線設計で顧客を誘導する5つの方法

ウェブサイトの成功は、

実は訪問者の行動パターンで決まります。

効果的な動線設計ができれば、

売上やコンバージョン率が劇的に向上するんです。

この記事では以下の5つの方法を紹介します:

- ユーザーが求める情報を最初に配置する

- コンテンツを階層的に整理する

- 視覚的に魅力的なビジュアル要素を活用する

- 明確なCTAボタンを戦略的に配置する

- モバイルフレンドリーなレスポンシブデザインを採用する

これらの方法はどれも実践しやすくて、

すぐに効果が出るものばかりです。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

ユーザーが求める情報を最初に配置する

ユーザーが最も欲しい情報は、

ページの一番上に置くべきなんです。

なぜなら、人は自分の求める情報が

すぐに見つからないとイライラするからです。

例えば...

- レストランサイトなら営業時間やメニュー

- ECサイトなら人気商品や特売情報

- サービスサイトなら料金プランや特徴

こういった情報をトップに

持ってくることが大切です。

私の友達のケーキ屋さんは、

サイトのトップに「本日のケーキ」を表示したら、

来店客が20%も増えたんですよ。

お客さんは「今日どんなケーキがあるか」

が一番知りたかったんですね。

ここで大事なのは、あなたの

伝えたいことではなく、お客さんが

知りたいことを優先することです。

アクセス解析ツールを使えば、

ユーザーがどのコンテンツに

最も興味を持っているか分かります。

その結果に基づいて情報を

配置し直すだけで、成約率が

大きく変わることもあるんです。

だからこそ、ユーザーが最初に

求める情報を最優先で配置することが

効果的な動線設計の第一歩なんです。

コンテンツを階層的に整理する

コンテンツは階層構造で

整理するのが超効果的です。

なぜなら、人間の脳は

自然と情報を分類して理解するように

できているからなんですよね。

具体的には次のような方法があります:

- 大きなカテゴリーから小さなカテゴリーへ

- 重要な情報から詳細情報へ

- 一般的な内容から専門的な内容へ

このように段階的に情報を

整理することで、ユーザーは

迷わず欲しい情報にたどり着けます。

例えば、ファッションサイトなら

まず「メンズ・レディース」という

大カテゴリーがあって、次に「トップス・

ボトムス」という中カテゴリー、

さらに「Tシャツ・シャツ」という

小カテゴリーと分けていきます。

私の知り合いのネットショップは、

カテゴリー構造を見直しただけで

離脱率が15%も減ったんです。

情報が整理されていると、

ユーザーはストレスなく

サイト内を移動できるんですよね。

ここでのポイントは「3クリック

ルール」を意識すること。

ユーザーが求める情報に

3クリック以内でたどり着ける

ようにするんです。

これを意識するだけで、

ユーザーの満足度は

格段に上がりますよ。

だから、コンテンツの階層構造は

ユーザーの行動パターンを

考えながら設計しましょう。

視覚的に魅力的なビジュアル要素を活用する

人の脳は文字よりも画像を

素早く処理するようにできています。

だから、ビジュアル要素を

上手に使うと情報が伝わりやすく

なるんですよね。

効果的なビジュアル要素には:

- 高品質な商品写真

- 分かりやすいアイコン

- 情報をまとめたインフォグラフィック

- 短い説明動画

などがあります。

例えば、料理レシピサイトでは

手順ごとの写真があると、読者は

ずっと理解しやすくなりますよね。

私の友人のブロガーは、

記事に関連画像を増やしただけで

滞在時間が2倍になったんです。

ビジュアルがあると内容が

頭に入りやすいし、記憶にも

残りやすくなるんですよね。

ただし、気をつけたいのは

画像の読み込み速度です。

いくら素敵な画像でも、

表示に時間がかかると

ユーザーはイライラしてしまいます。

最近では、写真よりも短い動画の

方が効果的なケースも増えています。

15秒程度の動画で商品の

使い方を見せるだけで、

コンバージョン率が上がることも。

視覚的要素は単なる飾りではなく、

ユーザーを次のステップへ

導くための重要な道しるべなんです。

明確なCTAボタンを戦略的に配置する

CTAボタンは、お客さんに

「次にこれをしてね」と

教えてあげる大切な要素です。

効果的なCTAは、ユーザーが

迷わず行動できるように

導いてくれるんですよね。

良いCTAボタンの特徴は:

- 目立つ色を使用している

- 簡潔で分かりやすい言葉を使っている

- クリックしたくなるような表現がある

- 適切なサイズと位置に配置されている

例えば「今すぐ購入」より

「30%オフで今すぐ購入」の方が

クリック率は高くなります。

私の運営するサイトでは、

CTAボタンの色を赤から緑に

変えただけで、クリック率が

15%アップしたことがありました。

色だけでこんなに変わるんです!

ただし、CTAボタンは

ページ内に散りばめれば

いいというものではありません。

ユーザーの意思決定プロセスに

合わせて、適切なタイミングで

表示することが大切です。

例えば商品説明を読み終えた

直後や、特典内容を確認した

後に配置するのが効果的です。

モバイルの場合は特に、

親指が届きやすい位置に

CTAを配置することも重要です。

CTAは単なるボタンではなく、

ユーザーの背中を優しく

押してあげるものなんです。

モバイルフレンドリーなレスポンシブデザインを採用する

今やインターネットアクセスの

半分以上はスマホからです。

だから、どんなデバイスでも

見やすいサイトにすることが

超重要なんですよね。

レスポンシブデザインの

ポイントとしては:

- 画面サイズに合わせて自動調整される

- タップしやすいボタンサイズにする

- スクロールの多さを適切に調整する

- 読みやすいフォントサイズを使う

例えば、PCでは横並びの

メニューも、スマホでは

ハンバーガーメニューに

変わるようにするといいですね。

私の知り合いのお店は、

モバイル対応をしっかりしたら

スマホからの注文が3倍に

増えたそうです。

やっぱりスマホで見づらいと、

すぐに離脱されちゃうんですよね。

特に気をつけたいのは

ページの読み込み速度です。

モバイルユーザーは特に

読み込みの遅さに敏感で、

3秒以上かかると半数以上が

離脱するというデータもあります。

Googleも検索順位で

モバイルフレンドリーな

サイトを優遇していますから、

SEO的にも重要なんです。

テスト方法としては、

自分のスマホで実際に

サイトを操作してみることが

一番分かりやすいです。

モバイルフレンドリーな

サイトは、今や選択肢ではなく

必須条件になっているんです。

ウェブサイトの動線設計で売上を伸ばす6つのポイント

あなたのウェブサイト、実は

お客さんを逃がす仕掛けになってるかも。

ちゃんと動線設計ができていれば、

売上は驚くほど伸びるんです。

今回は売上アップに直結する

6つのポイントをご紹介します。

- シンプルで直感的なナビゲーションを設計する

- 重要な情報を目立つ位置に配置する

- ユーザーの行動パターンを分析して改善する

- ページ間の自然な流れを作り出す

- 離脱率の高いページを特定して修正する

- A/Bテストで最適な導線を見つける

これらのポイントは難しそうに

見えるかもしれませんが、

実は少しの工夫で

大きな変化を生み出せるんです。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

シンプルで直感的なナビゲーションを設計する

ナビゲーションはシンプルであるほど、

ユーザーは迷わず行動できます。

複雑なメニューは人を混乱させ、

離脱の原因になってしまうんです。

例えば、こんな工夫が効果的です。

- メニュー項目は5〜7個に絞る

- 分かりやすい言葉でメニューを表示する

- スマホでも操作しやすいサイズにする

特にメニュー項目の数は

とても重要なポイントです。

あれもこれも入れたくなる

気持ちはわかりますが、

実はメニューが多すぎると

ユーザーの目移りを招いて、

かえって何も選べなくなる

現象が起きてしまうんです。

私の友達のお店も最初は

メニューが20個以上あったんですが、

思い切って7つに減らしたら

なんとCVRが30%も上がったんです!

シンプルなナビゲーションは

ユーザーの迷いを減らし、

欲しい情報への到達を

スムーズにしてくれます。

重要な情報を目立つ位置に配置する

重要な情報は、ユーザーの

目に最初に入る場所に置きましょう。

人は画面の全てを均等に見るわけではなく、

特定のパターンで視線を動かすんです。

効果的な配置方法としては、

- 画面の上部や左上に最重要情報を置く

- 購入ボタンは目立つ色で大きめに設計する

- スクロールせずに見える範囲に核心を置く

特に「F型」や「Z型」という

視線の動きを意識すると良いです。

多くの人は画面を見るとき、

まず上部を横に見て、

次に少し下がって横に見て、

そして縦に下へと視線を移動させます。

例えば、あるECサイトでは

商品写真の右側に購入ボタンを

大きく目立つオレンジ色で配置したところ、

購入率が45%もアップしたんです。

ユーザーが求める情報や

アクションボタンを見つけやすくすることで、

迷いなく次のステップへ

進んでもらえるようになります。

ユーザーの行動パターンを分析して改善する

ユーザーがサイト内でどう動くかを

知ることは、動線改善の鍵です。

データを見ずに感覚だけで

改善しようとすると失敗します。

分析に役立つ方法としては、

- Googleアナリティクスでページ遷移を確認する

- ヒートマップでクリック箇所を視覚化する

- セッション録画でユーザーの行動を観察する

中でもヒートマップは

とても分かりやすいツールです。

画面上のどこがよくクリックされているか、

どこまでスクロールされているかが

色の濃淡で一目で

わかるようになっています。

私が担当したあるサイトでは、

ヒートマップを見て驚いたことがあります。

重要な情報を載せていたのに、

ほとんどの人がそこまで

スクロールしていなかったんです!

そこで情報を上部に移動させたところ、

問い合わせ数が2倍に

増えたということがありました。

ユーザーの実際の行動を

データで把握することで、

効果的な改善策が

見えてくるんです。

ページ間の自然な流れを作り出す

ページからページへの移動は、

物語のように自然な流れが大切です。

唐突な展開があると、ユーザーは

混乱して離脱してしまいます。

自然な流れを作るコツは、

- 関連コンテンツへのリンクを適切に配置する

- 次のステップが明確になる導線を用意する

- ユーザーの疑問を先回りして解消する内容にする

特に重要なのは、ユーザーが

「次に何をすればいいのか」を

迷わないようにすることです。

例えば、商品ページから

カートページへの遷移では、

「カートに追加しました」という

確認メッセージとともに、

「お買い物を続ける」と「レジに進む」

という2つの選択肢を

はっきり示すことが効果的です。

あるオンラインショップでは、

このような明確な導線を整備したところ、

カート放棄率が25%も

減少したという事例があります。

ユーザーを自然に次のステップへ

導くことで、コンバージョン率が

大きく向上するんですよ。

離脱率の高いページを特定して修正する

サイト内で特に離脱率が高い

ページは要注意です!

そこがユーザーを逃がす

穴になっているかもしれません。

離脱対策としては、

- 離脱率の高いページの共通点を見つける

- ページの読み込み速度を改善する

- 魅力的なコンテンツや次の行動を促す要素を追加する

特に大事なのは、なぜそこで

離脱するのかの原因を探ること。

例えば、フォームページで

離脱が多い場合は、

入力項目が多すぎたり、

プライバシーへの不安があったりします。

実際にあるサービスでは、

申込フォームの入力項目を

15個から7個に減らしただけで、

コンバージョン率が120%も

アップしたという驚きの

結果が出ています。

また、ページの表示速度も

離脱に大きく影響します。

3秒以上の読み込みで

約40%のユーザーが離脱するという

調査結果もあるんです。

離脱の原因を特定して修正することで、

サイト全体の成約率を

大きく改善できるチャンスが

あるんですよ。

A/Bテストで最適な導線を見つける

思い込みではなく、実際に

テストして最適解を見つけましょう。

「これが一番いい」と思っても、

実際のユーザー反応は違うことも多いです。

効果的なA/Bテスト方法としては、

- ボタンの色や大きさを変えてテストする

- 見出しや説明文の表現を変えてみる

- 画像やレイアウトを変更して比較する

一度に大きく変えるのではなく、

一つの要素だけを変更して

効果を測定するのがコツです。

例えば、あるサイトでは

「今すぐ購入」というボタンと

「30日間無料体験」というボタンで

テストしたところ、

後者のほうがクリック率が

213%も高かったんです!

これは予想外の結果でしたが、

ユーザー心理を反映した

貴重なデータとなりました。

また、小さな変更でも

大きな効果につながることも。

ボタンの色を赤から緑に

変えただけで、コンバージョンが

21%上がったという事例も

あるんですよ。

A/Bテストを繰り返すことで、

徐々に最適な導線が

見えてくるものなんです。

顧客生涯価値を高める動線設計の3つのテクニック

あなたのビジネスの収益が2倍、

3倍と伸びる秘密があります。

それは「顧客生涯価値」を

高める動線設計なんです。

正しい動線設計ができれば、

お客さんは何度も買ってくれるようになります。

そのための3つのテクニックが、

- ターゲット顧客の行動パターンを把握する

- 定期的なキャンペーンと特典で再訪問を促す

- 顧客フィードバックを収集して体験を改善する

なんですよね。

これらのテクニックを使えば、

一度きりの購入で終わらせない仕組みが作れます。

お客さんとの長期的な関係を築いて、

継続的な収益を生み出せるようになりますよ。

それでは、具体的な方法を

順番に見ていきましょう。

ターゲット顧客の行動パターンを把握する

お客さんがどう行動するかを

知ることが最初の一歩です。

これがわからないと、

効果的な動線設計はできません。

例えば、

- どのページから訪問してくるか

- サイト内でどう移動するか

- 購入前に何回訪問するか

こういった行動パターンを

しっかり把握することが大切です。

特にウェブサイトなら、

アナリティクスツールで確認できます。

実店舗であれば、

お客さんの店内での動きを観察したり、

スタッフに報告してもらうといいでしょう。

私の知人の雑貨店では、

お客さんの動きを地図に記録していました。

すると多くの人が入口から右回りに

店内を回ることがわかったんです。

この情報を活かして商品配置を変えたら、

売上が1.5倍になったそうです。

ここで大事なのは、

データに基づいて判断すること。

「たぶんこうだろう」という

勘だけに頼るのは危険です。

お客さんの行動パターンを理解できれば、

次の購入につながる道筋が見えてきます。

定期的なキャンペーンと特典で再訪問を促す

お客さんに何度も来てもらうには、

魅力的な理由が必要なんです。

定期的なキャンペーンや特典は、

その最も効果的な方法の一つです。

たとえば、

- 会員限定セール

- ポイント還元デー

- 誕生月特典

こういった特典があると、

お客さんは「また来よう」と思うわけです。

特に効果的なのは、

購入金額に応じた特典設計です。

コーヒーショップのスタンプカードを

思い浮かべてみてください。

10杯買うと1杯無料、

というシンプルな仕組みですが、

これがあるだけで再訪問率が上がります。

私の友人のネットショップでは、

初回購入者に次回使える500円クーポンを配布。

そして2回目の購入者には

会員ランクアップの特典を用意しました。

この施策で再購入率が

15%から42%にアップしたんです。

でも注意したいのは、

キャンペーンの頻度とタイミングです。

あまりに頻繁だと「いつでもセールしてる」と

思われて価値が下がってしまいます。

だからこそ、計画的に

特典やキャンペーンを設計しましょう。

顧客フィードバックを収集して体験を改善する

お客さんの声を聞くことは、

動線設計の改善に欠かせません。

なぜなら、実際に使う人の

生の声ほど価値あるものはないからです。

具体的には、

- アンケート調査

- レビュー分析

- 問い合わせ内容の整理

こういった方法で

フィードバックを集めるんです。

特に「どこで迷ったか」

「何が不便だったか」という

ネガティブな意見は宝物です。

あるオンラインショップでは、

カート離脱率が高いことに悩んでいました。

そこでフィードバックを集めたところ、

「送料がわかりにくい」という声が多数。

送料表示を目立たせる改善をしただけで、

購入完了率が23%アップしたんです。

フィードバックを集める際は、

できるだけ具体的な質問をしましょう。

「満足していますか?」より

「どの部分が最も使いやすかったですか?」

のような聞き方の方が有益です。

また、集めたフィードバックは

必ず行動に移すことが大切。

改善点を見つけたら素早く対応し、

その結果をお客さんに伝えましょう。

こうした継続的な改善こそが、

顧客生涯価値を高める最も確実な方法です。

効果的な情報発信を成功させる5つの基本原則

あなたの情報発信、実は大切な

ポイントを見逃しているかも。

今日からすぐに使える5つの

基本原則を知れば、発信力が

グンと上がって、ファンが

どんどん増えていきますよ。

その5つの原則とは、

- 一貫したメッセージでブランド信頼性を高める

- ターゲットに最適なメディアを選択する

- 価値ある高品質コンテンツを提供する

- 適切なタイミングと頻度で発信する

- 視聴者からのフィードバックを活用する

です。

これらの原則はどれも簡単そうに

見えて、実はちゃんと押さえるのが

とっても大事なポイントなんです。

それぞれの原則について、

詳しく見ていきましょう。

一貫したメッセージでブランド信頼性を高める

一貫したメッセージを出し続けると、

自然とブランドの信頼性が高まります。

これって当たり前のようで

意外と難しいことなんですよね。

例えば、

- 毎回違うテイストの投稿をする

- 今日はかしこまった文章、明日はくだけた文章

- ロゴやカラーが頻繁に変わる

こういうことをしていると、

見ている人は混乱してしまいます。

もっと具体的に言うと、

健康系の情報を発信している人が

突然、投資の話をし始めたら

「この人は何の専門家なの?」と

思われてしまうわけです。

だから、自分のメッセージやイメージは

できるだけ統一しておくのが大切。

SNSでもブログでもメルマガでも、

同じトーンで話しかけることで

「あ、この人の話だ!」と

すぐに認識してもらえるようになります。

そうやって一貫性を保つことで、

あなたのブランド価値はどんどん高まるんです。

ターゲットに最適なメディアを選択する

ターゲットに合ったメディアを選ぶことは、

情報発信の効果を大きく左右します。

なぜなら、どんなに良い内容でも

届く場所が間違っていたら意味がないからです。

例えば、

- 10代向けならTikTokやInstagram

- ビジネスパーソン向けならTwitterやLINKEDIN

- 主婦層ならInstagramやFacebook

このように、ターゲットによって

使うべきメディアは変わってくるんです。

でもね、メディアを選ぶ前に

もっと大事なことがあって、

それは「誰に向けて発信するか」を

しっかり決めることなんですよ。

「みんなに届けたい」と思うと

かえって誰にも届かなくなる。

これ、情報発信の鉄則です。

だから、まずはターゲットを絞って、

その人たちがよく使うメディアを選ぶ。

そうすれば、あなたのメッセージは

ちゃんと届く確率がグッと上がります。

価値ある高品質コンテンツを提供する

価値ある高品質なコンテンツこそが、

人々があなたをフォローする理由です。

これは言い換えると、「役に立つ」

情報を提供することなんですよね。

例えば、

- 具体的な問題解決方法を教える

- 専門的な知識をわかりやすく説明する

- 実体験に基づいたアドバイスをする

こういった内容は、見る人にとって

本当に価値があるものです。

特に大切なのは、「自分だけの視点」

を入れること。

同じ情報でも、あなたならではの

切り口や体験を交えることで、

オリジナリティが生まれて

人の心に残りやすくなります。

私も以前、料理のブログを始めたとき、

レシピだけでなく失敗談も書いたら

「同じ失敗をした!」という

コメントがたくさん来たんです。

そこから読者との距離が近くなって、

ファンが増えていきました。

質の高いコンテンツを作り続けることが、

長期的な信頼関係を築く鍵なんです。

適切なタイミングと頻度で発信する

適切なタイミングと頻度で発信すると、

フォロワーとの関係が深まります。

これができていないと、せっかくの

良いコンテンツも埋もれてしまうんです。

例えば、

- 朝の通勤時間にビジネス情報を発信

- 週末の夜にレジャー情報を発信

- 毎週水曜日に定期コンテンツを配信

このように、ターゲットが

見やすい時間を考えることが大切。

特に気をつけたいのは、

「頻度の一貫性」なんです。

毎日投稿していたのに突然

2週間も音沙汰なしになると、

フォロワーは「もう終わったのかな?」

と思って離れていってしまいます。

私の友達は週1回の動画配信を

2年間一度も欠かさず続けて、

今では5万人のチャンネル登録者を

獲得しています。

頻度は多くなくても、

一貫性があれば人は集まるんです。

だから無理のない頻度を決めて、

それを守り続けることが大切ですよ。

視聴者からのフィードバックを活用する

視聴者からのフィードバックは、

情報発信の質を高める宝物です。

なぜなら、あなたが気づかない

視点を教えてくれるからなんですよね。

例えば、

- コメント欄の質問から新しいテーマを見つける

- 「わかりにくい」という指摘から説明を改善する

- 好評だった内容を深掘りして新シリーズを作る

こういった活用法があります。

大事なのは、フィードバックを

ただ集めるだけじゃなくて、

実際にコンテンツに反映させること。

「前回コメントいただいた○○について、

今日は詳しく説明します」

というふうに取り入れると、

視聴者は「ちゃんと聞いてくれてる!」と

喜んでくれるものです。

私自身、ブログを始めたばかりの頃は

自分の思いつきだけで書いていましたが、

読者からの質問に答える記事を

書き始めてから、アクセス数が3倍に!

フィードバックを活かすことで、

あなたの情報発信はどんどん進化します。

だからこそ、視聴者の声に

耳を傾ける姿勢を大切にしましょう。

魅力的な教育コンテンツを構築する7つのステップ

あなたの教育コンテンツ、

実は90%の人が途中で見るのをやめてるかも。

でも大丈夫!今から紹介する

7つのステップを実践すれば、

受講者が最後まで夢中になる

コンテンツが作れるようになります。

その7つのステップとは、

- STEP1. 明確な目的とゴールを設定する

- STEP2. 受講者のニーズと背景を分析する

- STEP3. 論理的な構造と流れを設計する

- STEP4. 基礎から応用へ段階的に進める

- STEP5. 各セクションのテーマを明確にする

- STEP6. 重要ポイントを効果的にまとめる

- STEP7. インタラクティブ要素を取り入れる

これらのステップは単なる

理論じゃなくて実践的なものです。

どれも取り入れやすいし、

すぐに効果を実感できるはずです。

では、それぞれのステップを

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 明確な目的とゴールを設定する

教育コンテンツを作る前に、

はっきりとした目的を決めることが超重要です。

これができていないと、

受講者も「何を学べばいいの?」と迷ってしまうんです。

例えば、

- 「このコースで何が学べるのか」

- 「終了後に何ができるようになるのか」

- 「なぜこれを学ぶ必要があるのか」

こういったことを

最初にハッキリさせておくんですね。

具体的に言うと、

「このコースを終えると、AIツールを使って文章作成が30分以内にできるようになります」

みたいな感じです。

こうすることで受講者は

自分の目標と照らし合わせられるんです。

実は私も以前、目的があいまいな

教材を作ってしまったことがあって。

受講者からは「何を学んだらいいか

わからない」という声が多かったんです。

でも目的を明確にしたら、

完了率が3倍に跳ね上がりました。

だからこそ、最初に目的とゴールを

きちんと設定することが大切なんです。

STEP2. 受講者のニーズと背景を分析する

受講者が本当に求めているものを

理解することが成功の鍵なんです。

なぜなら、ニーズを把握していないと

空振りのコンテンツになっちゃうからです。

ここで大事なのは、

- 受講者の知識レベルは?

- どんな悩みを抱えている?

- 何を達成したいと思っている?

このあたりをしっかり

調べておくことなんですよ。

例えば料理の教材を作るなら、

初心者向けか経験者向けかで内容が全然違います。

初心者には包丁の持ち方から

教える必要があるかもしれないし、

経験者には高度なテクニックを

教えた方が喜ばれるわけです。

私の友達は英語教材を作ったんですが、

最初は自分の思い込みで内容を決めていました。

でも実際にアンケートを取ってみたら、

「文法より日常会話が知りたい」という

声が圧倒的に多かったんです。

内容を修正したら受講者の

満足度が格段に上がりました。

だから受講者のことを

よく知ることが本当に大切なんです。

STEP3. 論理的な構造と流れを設計する

教育コンテンツは道筋が

はっきりしていることが超大事です。

なぜかというと、バラバラな情報では

受講者が混乱して脱落しやすくなるからなんです。

例えば、

- 全体の流れを最初に示す

- 関連する内容をまとめる

- 一つの話題から次へスムーズに移る

こういったことを

意識するといいですよ。

特にマインドマップやフローチャートを

使うと、内容の関連性が見えやすくなります。

実際、私が作った料理講座では、

「材料の準備→下ごしらえ→調理→盛り付け」

という流れで構成しました。

これだと誰でも迷わず

ステップを追えるんですよね。

逆に以前見た講座では、

いきなり難しい内容から始まって、

後から基礎知識の説明が

出てくるという構成でした。

とても混乱してしまって、

途中で見るのをやめてしまいました。

だからこそ、論理的な流れを

設計することは本当に重要なんです。

STEP4. 基礎から応用へ段階的に進める

学びは階段を上るように、

少しずつステップアップするのが効果的です。

いきなり難しいことを教えると、

受講者はついていけなくなっちゃうんですよね。

たとえば、

- 簡単な概念から始める

- 理解できたら次のレベルへ

- 基礎を固めてから応用へ

こんな感じで進めると、

受講者も安心して学べるんです。

プログラミングを教えるなら、

まずは「Hello World」を表示するところから。

そして変数、条件分岐、

ループと段階的に進んでいくイメージです。

私の知り合いは写真講座を作ったんですが、

いきなり露出や絞りの話から始めたら、

初心者が全然ついてこれなかったそうです。

でも「カメラの持ち方」「シャッターの押し方」

から始めるように変えたら、

完了率がグンと上がったんですよ。

難しいことも基礎からの

積み重ねで理解できるようになる。

そのことを忘れずに

コンテンツを作りましょう。

STEP5. 各セクションのテーマを明確にする

それぞれのパートが何について

学ぶのか、はっきりさせることが大切です。

これをしないと、受講者は

「今何を学んでいるんだっけ?」と

迷子になっちゃうんですよね。

具体的には、

- セクションごとにタイトルをつける

- 冒頭で「このパートでは〇〇を学びます」と伝える

- 一つのセクションで一つのテーマに絞る

こういった工夫をするといいです。

例えば料理教室なら、

「包丁の使い方」「火加減の調整」

など、テーマを分けて教えますよね。

私も昔、全部ごちゃ混ぜに

教えようとして失敗しました。

でも「今日はソースの作り方だけ」

「今日は盛り付けのコツだけ」と

テーマを絞ったら、理解度が上がったんです。

頭の中で整理しやすくなるし、

「あのパートでソースの作り方を学んだな」

と思い出しやすくなるんですよね。

だから各セクションのテーマは

はっきりさせることが大事なんです。

STEP6. 重要ポイントを効果的にまとめる

学んだことを定着させるには、

ポイントのまとめが欠かせません。

なぜなら、人間の脳は

繰り返しによって記憶するからなんです。

例えば、

- 各セクションの終わりに要点をリスト化する

- 「今日のポイント3つ」などとしてまとめる

- 図や表で視覚的に整理する

こんな風にすると、

記憶に残りやすくなります。

実際、私のウェビナーでは

セクションごとに「ここまでのまとめ」を

入れるようにしています。

すると参加者から

「復習しやすい」と好評なんです。

反対に、まとめのない長い講義は

「何を学んだか思い出せない」と

言われることが多いんですよね。

友達の先生は授業の最後に

「今日の3つのキーワード」を

板書するそうなんです。

そうすると生徒の理解度が

明らかに上がったとか。

だからこそ、重要なポイントを

効果的にまとめる工夫をしましょう。

STEP7. インタラクティブ要素を取り入れる

一方的に情報を与えるだけでなく、

受講者が参加できる要素が大切です。

なぜかというと、人は体験したことを

ずっと覚えているからなんですよね。

たとえば、

- 小さなクイズや質問を挟む

- 実践してみる時間を設ける

- グループディスカッションの機会を作る

こういった要素を入れると、

学習効果がグンと上がります。

オンライン講座なら、

途中で「次はどうなると思いますか?」

と問いかけるだけでも効果的です。

私も最近の講座では、

「5分間で実際にやってみてください」

という時間を必ず入れています。

すると受講者の理解度が

明らかに上がるんですよね。

友達の英会話教室では、

レッスンの半分は生徒同士で

会話する時間にしているそうです。

そうしたら、「聞くだけ」の時より

上達が早くなったとか。

だから受講者が能動的に

参加できる要素を必ず入れましょう。

教育コンテンツの効果を高める3つのビジュアル活用テクニック

教育コンテンツにビジュアルを取り入れると、

理解度が驚くほど向上します。

文字だけの説明より、

視覚的な要素があると記憶に残りやすく、

学習効果が2倍以上に

高まるという研究結果もあるんです。

特に効果的なのが、

- フローチャートで情報の流れを可視化する

- マインドマップで関連性を明確にする

- 図解で複雑な概念を簡潔に伝える

この3つのテクニックです。

これらは難しそうに聞こえますが、

実は誰でも簡単に始められるんですよ。

基本的な形を覚えれば、

あとは応用するだけなんです。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきます。

フローチャートで情報の流れを可視化する

フローチャートは情報の順序や

流れを一目で分かるようにする強力なツールです。

特に手順や選択肢が複数ある内容を

教える時に効果を発揮するんですよ。

例えば、

- 「はい・いいえ」で分岐する意思決定プロセス

- 商品購入までのステップ

- 問題解決の手順

こういった流れのある情報を

矢印と四角で表すだけで、

文章だけでは伝わりにくい

プロセスが一瞬で理解できるようになります。

実際、私が先日オンライン講座で

フローチャートを使ったところ、

「これまで理解できなかった部分が

すっと頭に入ってきた」という

感想をたくさんもらったんです。

フローチャートを作る時のコツは、

シンプルに保つことなんですよ。

あまり情報を詰め込みすぎると、

かえって分かりにくくなってしまいます。

だから最初は主要な流れだけを

描いてみることをおすすめします。

フローチャートを使えば、

複雑な情報でも整理して伝えられるんです。

マインドマップで関連性を明確にする

マインドマップというのは、

中心から枝分かれする図で関連性を示すものです。

脳の自然な思考パターンに

合わせているから記憶に残りやすいんですよね。

例えば、

- 一つのテーマから広がる関連トピック

- アイデアのブレインストーミング

- 科目や概念の全体像の把握

このような場面で

マインドマップを使うと効果的です。

中心に主要なテーマを置いて、

そこから放射状に枝を伸ばしていくだけで、

情報同士のつながりが

視覚的に理解できるようになります。

私が授業でマインドマップを

導入したときのことなんですが、

それまで別々の概念だと

思っていた学生たちが、

「あ、これとこれって

つながってるんだ!」と

目を輝かせる瞬間を

何度も目撃しました。

マインドマップ作成時は、

色やイラストを活用すると良いです。

視覚的な要素が増えると、

脳の異なる部分が活性化して

記憶の定着率が

さらに高まるからなんです。

マインドマップを使えば、

バラバラな情報も関連付けて整理できます。

図解で複雑な概念を簡潔に伝える

図解というのは、

複雑な概念を視覚的に表現する方法です。

言葉だけでは伝わりにくい

抽象的な内容も図にすると理解しやすくなるんです。

例えば、

- 数値データのグラフ化

- 比較や対比を表す表

- 概念同士の関係性を示す図

こういった図解を使うと、

複雑な情報も簡潔に伝えられます。

特に統計データや

数字が多い内容を教える時は、

棒グラフや円グラフにするだけで

理解度が格段に上がるんですよね。

ある時、難しい理論を

説明していた時のことですが、

文章だけで説明していると

みんな困った顔をしていたのに、

簡単な図解を描いた瞬間、

「あー、そういうことか!」と

全員が納得した表情に

変わったことがありました。

図解を作る時のポイントは、

必要な情報だけに絞ることです。

余計な装飾や情報は

かえって混乱の原因になります。

だから、伝えたい

ポイントを明確にして、

それを最もシンプルに

表現することを心がけましょう。

図解を効果的に使えば、

どんな難しい概念も分かりやすく伝えられます。

コンテンツ作成を効率化する5つの理由

コンテンツ作成の効率化は、

あなたのビジネスを劇的に変える魔法の杖です。

これを実践すれば、

疲れ果てることなく質の高い発信が続けられるように。

効率化で得られる5つのメリットは、

- 制作時間を大幅に短縮できる

- クオリティを一定に保てる

- コスト削減につながる

- 継続的な発信が可能になる

- 創造的な作業に集中できる

これらを取り入れるだけで、

コンテンツ作りの悩みが一気に解消されます。

どれも実践しやすいものばかりなので、

すぐに取り入れることができますよ。

それじゃあ、一つずつ詳しく

解説していきますね。

制作時間を大幅に短縮できる

コンテンツ作成の効率化で、

作業時間が驚くほど短くなります。

なぜなら、テンプレートや

成功パターンの活用で無駄な試行錯誤が減るからです。

例えば、

- 成功者のコンテンツ構造を分析して真似る

- テンプレートを活用して基本構成を固める

- 編集作業を簡素化するツールを使う

こういった方法を取り入れると、

制作時間が半分以下になることも。

特に成功しているコンテンツの

構造を分析するのは超効果的です。

魅力的なストーリー展開や

論理的な構成を真似るだけで、

クオリティが一気に上がります。

テンプレートを使えば、

毎回ゼロから考える必要がなくなるんです。

例えば、ブログ記事なら

「導入→問題提起→解決策→まとめ」という

テンプレートを用意しておくだけでOK。

時間がないときこそ、

効率化の仕組みが威力を発揮します。

だからこそ、コンテンツ制作の

時間短縮は最初に取り組むべき課題なんです。

クオリティを一定に保てる

効率化するとコンテンツの

質が安定して高くなります。

これは、成功パターンを

繰り返し使えるようになるからなんですよ。

例えば、

- 一度成功した構成を再利用できる

- 効果的な表現方法をコピーできる

- 編集のチェックリストで品質を保証できる

こうした方法で、

誰でも一定水準以上の質を保てるんです。

特に重要なのは、

シンプルな言葉を使うこと。

難しい専門用語を避けて、

小学生でも分かる言葉で説明すると

多くの人に伝わりやすくなります。

また、感情に訴える表現を

意識的に取り入れることも大切。

「わくわく」「ドキドキ」といった

感情を表す言葉を使うと、

読者の心に響きやすくなるんです。

テンプレートを使うと、

忙しい時や調子が悪い時でも

一定の質を保つことができます。

だからこそ、効率化は

クオリティの安定にも繋がるんですね。

コスト削減につながる

効率化でコンテンツ作成の

コストが大幅に下がります。

これは時間だけでなく、

人件費や外注費も削減できるからです。

具体的には、

- 作業時間の短縮で人件費が減る

- 外注する量が減らせる

- ツール活用で複数人の仕事を一人でこなせる

このような効果が

期待できるんですよね。

特に時間節約のための

ツール活用は非常に効果的です。

例えば、Google Docsなら

複数人で同時編集ができるので、

修正作業が格段に速くなります。

また、Trelloのような

タスク管理アプリを使えば、

作業の進捗が一目で分かるように。

自動化ツールのZapierを使えば、

SNSへの投稿も自動でできるので、

その分の時間とコストが節約できます。

小さな会社や個人事業主にとって、

コスト削減は死活問題です。

効率化によるコスト削減は、

ビジネスの継続性にも直結するんですね。

継続的な発信が可能になる

効率化することで、

長期間コンテンツを出し続けられます。

なぜなら、作業の負担が減って

燃え尽き症候群を防げるからなんです。

例えば、

- 作業の簡素化で精神的な疲労が減る

- 計画的に作成できるようになる

- 突発的な事態にも対応できる余裕ができる

こういった効果で、

安定した発信が可能になるんです。

特に大事なのは、

オリジナリティの付加方法を知ること。

自分の経験や視点を加えるだけで、

似たようなテーマでも全く違う印象に。

例えば「ダイエット」というテーマでも、

あなた自身の成功体験を入れるだけで

オリジナルコンテンツになります。

また、複数の既存アイデアを

組み合わせることでも、

新しい価値を生み出せますよ。

継続的な発信こそが、

信頼構築の基本なんです。

だからこそ、効率化して

継続できる仕組みを作ることが重要なんですね。

創造的な作業に集中できる

効率化の最大のメリットは、

クリエイティブな思考に時間を使えること。

これは単純作業から解放されて、

本当に重要な部分に集中できるからです。

例えば、

- ルーチン作業の自動化で創造的思考の時間が増える

- アイデア出しに集中できる

- 読者との対話や関係構築に時間を使える

このような変化が

生まれるんですよね。

特に作業の簡素化は

大きな効果をもたらします。

テンプレートを活用すれば、

構成を考える時間が短縮され、

内容の質向上に集中できます。

また、効率的な文章編集テクニックを

身につければ、推敲の時間も減らせます。

明確な目的設定や

冗長な表現の削除など、

シンプルなコツで文章は良くなります。

創造性こそが、

他との差別化を生み出す源泉です。

効率化によって創造的作業に

集中できるようになれば、

あなたのコンテンツは確実に輝きます。

成功者のコンテンツを模倣して効率化する3つの方法

あなたが毎回コンテンツを

一から作るのは時間の無駄です。

成功者の真似をするだけで、

クオリティの高い内容が作れちゃうんです。

この記事では以下の3つの方法を

詳しく解説していきます。

- 人気コンテンツの構造を分析する

- ストーリー展開のパターンを取り入れる

- 効果的な表現技法を応用する

これらの方法を使えば、

コンテンツ作りの時間が大幅に減ります。

しかも質も上がるので、

一石二鳥なんですよね。

それじゃあ、それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

人気コンテンツの構造を分析する

成功しているコンテンツには、

必ず真似するべき構造があります。

その構造を理解すれば、

あなたも同じように成功できるんです。

例えば、

- 人気YouTuberの動画構成

- バズった記事の見出し配置

- 売れている本の章立て

こういった構造を

よく観察してみましょう。

人気YouTuberの動画を見ると、

最初の10秒で視聴者の興味を引き、

その後に本題に入るパターンが多いです。

バズった記事では、

重要な情報が最初に来て、

詳細は後半に配置されています。

この構造を理解することで、

あなたのコンテンツも読みやすくなります。

特に大切なのは、

情報の出し方の順番なんです。

成功者は「読者が知りたい情報」を

絶妙なタイミングで出しています。

だから、人気コンテンツの構造を

真似するだけで効果が出るんですよ。

ストーリー展開のパターンを取り入れる

人を惹きつけるコンテンツには、

必ず魅力的なストーリー展開があります。

このパターンを取り入れるだけで、

読者は最後まで読んでくれるようになるんです。

例えば、

- 問題提起から解決までの流れ

- 失敗談から成功への道のり

- 疑問から驚きの発見へ

こんなストーリー展開が

効果的なんですよね。

特に「問題提起から解決」というパターンは、

多くの成功コンテンツで使われています。

最初に読者の悩みを明確にして、

その後に解決策を提示するんです。

このストーリー展開を使うと、

読者は「自分のことを話している」と感じます。

たとえば料理のレシピブログなら、

「時間がない主婦の悩み」から始めて、

「10分で作れる簡単レシピ」で解決する流れ。

こういうストーリー展開を真似するだけで、

あなたのコンテンツはグッと読みやすくなるんです。

効果的な表現技法を応用する

成功しているコンテンツには、

特徴的な表現技法が必ずあります。

これを真似するだけで、

あなたの文章は格段に読みやすくなるんです。

たとえば、

- 短い文章で区切る技法

- 比喩を使った分かりやすい説明

- 具体例を豊富に盛り込む方法

こういった表現技法が

読者の心をつかむんですよね。

特に短い文章で区切る技法は、

スマホで読む人が増えた今、とても効果的です。

長い文章よりも、

短く区切った文章の方が読みやすいですよね。

この表現技法を使うことで、

読者は無理なく最後まで読めるんです。

また、専門用語をなるべく使わず、

小学生でも分かる言葉で説明するのも大切。

例えば「ROI」と言うより

「投資に対してどれだけ返ってくるか」と言う方が伝わります。

こういった表現技法を意識するだけで、

あなたのコンテンツは劇的に改善するんですよ。

コンテンツ作成の効率化に役立つテンプレート活用法4つ

コンテンツ作成の時間を半分に減らす方法があるとしたら、知りたくないですか?

実はテンプレートを使えば、クオリティを保ちながら作業時間を大幅に短縮できるんです。

その効果的な活用法は次の4つ。

- 目的別テンプレートを作成して使い回す

- 定型部分と変動部分を明確に分ける

- テンプレートを定期的に更新する

- 業界別の成功事例からテンプレートを作る

これらの方法を使えば、毎回ゼロから考える必要がなくなり、作業効率が驚くほど上がります。

何度も同じような内容を書いているなら、テンプレート化して時間を節約しましょう。

それでは、それぞれの方法について詳しく解説していきますね。

目的別テンプレートを作成して使い回す

目的別テンプレートを作っておくと、同じような内容を何度も一から作る手間が省けます。

なぜなら、コンテンツには目的ごとに最適な型があるからなんですよね。

例えば、

- メールマガジン用テンプレート

- ブログ記事用テンプレート

- SNS投稿用テンプレート

このように目的別に分けておくと、作業がめちゃくちゃ楽になります。

メールマガジンなら「挨拶→今日のトピック→本文→締めの言葉→次回予告」という流れが定番ですよね。

ブログ記事なら「導入→目次→各見出し解説→まとめ」という構成が基本的です。

こういった型を一度作っておけば、あとは内容を埋めていくだけで完成するんです。

実際に私も記事を書くとき、見出し構成だけのテンプレートを何種類か用意しています。

「問題提起型」「ハウツー型」「比較型」など用途に合わせて選ぶだけで、記事の骨組みが一瞬で完成します。

これだけでも作業時間が3分の1くらいに短縮できるので、目的別テンプレートは本当におすすめですよ。

定型部分と変動部分を明確に分ける

テンプレートを本当に効率的に使うなら、定型部分と変動部分をはっきり分けることが大切です。

これをしっかり分けておくと、毎回変更する箇所だけに集中できるので時間の節約になるんですよ。

具体的には、

- 毎回同じ内容(挨拶文、会社紹介など)

- 毎回変わる内容(トピック、データ、事例など)

- 部分的に調整する内容(表現、強調点など)

こんな感じで分けておくと良いでしょう。

例えば、YouTubeの台本を作る場合、冒頭の挨拶や締めの言葉はほとんど変わりませんよね。

「今日は〇〇について解説します」という部分だけ変えれば良いわけです。

私の場合、ブログ記事の導入部分と結論部分はテンプレート化して、中身の具体例だけを変えています。

また、変動部分には目立つ色や記号をつけておくと、編集すべき箇所が一目でわかって便利です。

こうすることで「どこを変更すればいいんだっけ?」と悩む時間がなくなり、作業がスムーズに進みますよ。

テンプレートを定期的に更新する

テンプレートは作って終わりではなく、定期的に見直して更新することが重要です。

なぜかというと、コンテンツのトレンドや効果的な表現方法は常に変化しているからなんですよね。

例えば、

- 反応が良かった表現を取り入れる

- 時代遅れになった言い回しを修正する

- 新しいSEO対策を組み込む

こういった点を見直すことで、テンプレートの質が上がっていきます。

具体的には3ヶ月に一度くらいのペースで見直すと良いでしょう。

「この部分の反応が良かったな」と感じたら、すぐにテンプレートに反映させるのがコツです。

私も最近、記事の導入部分のテンプレートを更新しました。

以前は事実から入る書き方でしたが、読者の悩みから始める形に変えたところ、読了率が20%も上がったんです。

こうやって効果のあった改善点をテンプレートに取り込むことで、全体の質が底上げされていきます。

テンプレートは生き物だと思って、常に進化させていくことが成功の秘訣なんですよ。

業界別の成功事例からテンプレートを作る

他の人が成功しているコンテンツを参考にしてテンプレートを作ると、効果的なフォーマットが手に入ります。

というのも、すでに成功している事例には、読者の心を掴むパターンが隠されているからなんですよね。

例えば、

- 人気YouTuberの動画構成

- バズった記事の見出し構成

- 開封率の高いメルマガの文章構造

これらを分析して真似することで、成功の再現性が高まります。

具体的なやり方としては、まず自分の業界で人気のコンテンツを5つほど選びます。

それらに共通する構成やパターンを見つけ出し、自分なりのテンプレートに落とし込むんです。

私も美容業界のブログ記事を分析したとき、「悩み→原因→解決法→具体的な商品紹介」というパターンが多いことに気づきました。

このパターンをテンプレート化して使ったところ、読者からの反応が格段に良くなったんです。

ただし、丸パクリではなく自分の個性や視点を加えることを忘れないでくださいね。

成功事例を土台にしながらも、オリジナリティを加えることで、より効果的なテンプレートが完成するんです。

コンテンツに個性を与える効率的な4つの方法

誰もが見たくなる魅力的な

コンテンツを作る秘訣があります。

その秘訣を知れば、

あなたの発信力は一気に変わるんです。

それが以下の4つの方法です。

- 自分だけの体験談を盛り込む

- 異なる分野のアイデアを組み合わせる

- 独自の言い回しやフレーズを開発する

- 最新トレンドを取り入れて差別化する

これらの方法を使えば、

他の人と同じようなことを発信しても、

あなただけの色が出せるように

なるんですよね。

それでは、具体的な方法を

詳しく見ていきましょう。

自分だけの体験談を盛り込む

体験談を入れると、

コンテンツの信頼性が一気に高まります。

なぜなら、あなたにしか

語れない話だからなんです。

例えば、こんな体験談が効果的です。

- 失敗から学んだこと

- 成功した時の具体的な方法

- 他の人とは違う視点で気づいたこと

これらを入れるだけで、

読者は「この人は本当に経験してるんだ」と

感じてくれるようになります。

私自身も昔は一般的な情報ばかり

書いていたんですが、全然反応がなくて。

でも自分が初めて記事を書いた時の

緊張感や失敗談を入れたら、

「私も同じ経験があります!」という

コメントをもらえるようになったんです。

あなたの経験は、

他の人には絶対に真似できない武器。

だからこそ、どんな小さな体験でも

積極的に入れていくことが大切なんです。

異なる分野のアイデアを組み合わせる

全く違う分野のアイデアを

組み合わせると、新しい価値が生まれます。

これこそが、多くの人が

見逃している重要なポイントなんです。

例えば、こんな組み合わせが面白いです。

- 料理の手順とビジネス戦略

- スポーツの練習法と語学学習

- 子育ての知恵と部下育成

こういう異なる分野を

つなげることで、「なるほど!」と

思わせる内容になるんですよね。

私も最近、園芸の考え方を

コンテンツ作りに応用してみたら、

「種をまいて、水やりして、

根気よく待つ」という当たり前の

プロセスが新鮮に感じられて。

それを記事にしたら、

普段とは違うフォロワーさんからも

反応をもらえたんです。

色んな趣味や知識を持っていれば、

それだけ組み合わせのバリエーションが

増えるというわけです。

だから、自分の興味のある分野を

どんどん広げていくといいですよ。

独自の言い回しやフレーズを開発する

あなただけの言い回しがあると、

読者の記憶に残りやすくなります。

これって言葉のブランディングみたいな

ものだと思ってもらえればOKです。

こんな方法で独自フレーズを作れます。

- 難しい概念を身近なものに例える

- よく使う言葉に独自の形容詞をつける

- 自分の失敗や成功体験をネーミングする

例えば「情報収集」という

普通の言葉を使うのではなく、

「知識の宝探し」とか

「アイデアハンティング」という

言い方にするだけで印象が変わります。

私も最初は普通の言葉で

書いていたんですけど、

「朝活」ではなく「夜明け充電タイム」

という言い方を始めたら、

読者さんから「夜明け充電タイム、

私も始めました!」という

メッセージをもらうようになったんです。

言葉って不思議なもので、

ちょっとした工夫で記憶に残るんですよね。

あなただけの言い回しを

少しずつ増やしていきましょう。

最新トレンドを取り入れて差別化する

トレンドを取り入れると、

コンテンツが鮮度の高いものになります。

それにより、「この人は

最新情報に詳しい」という

印象を与えることができるんです。

効果的なトレンド活用法には次のものがあります。

- 最新ニュースと自分の専門分野を結びつける

- 新しいアプリやツールを試した感想を共有する

- 流行っている言葉や概念を独自解釈する

こうすることで、

同じようなテーマでも

新鮮な切り口になるんですよね。

つい先日も、新しいAIツールを

使ってみたレビューを書いたら、

「いつも同じような記事ばかりだけど、

これは参考になった」というコメントを

いただいたことがあります。

特に今の時代、テクノロジーの

進化は本当に速いですから、

常にアンテナを張って、

新しい情報をキャッチする

習慣をつけるといいですね。

トレンドを取り入れることで、

あなたのコンテンツは

常に新鮮さを保てるんです。

コンテンツ作成の効率化に役立つ4つのツール

コンテンツ作成において、

効率化は成功の鍵なんです。

適切なツールを使うことで、

作業時間が半分になることも。

そんな便利なツールが、

- クラウド文書作成ツール

- タスク管理アプリ

- プロジェクト管理ソフト

- 自動化ツール

なんですよね。

これらのツールを活用すれば、

煩わしい作業から解放されます。

どのツールも初心者でも

簡単に使いこなせるものばかり。

それでは詳しく、

それぞれ解説していきます。

クラウド文書作成ツール

クラウド文書作成ツールは、

どこからでもアクセスできる便利なツールです。

Google DocsやMicrosoft Wordなど、

クラウド上で文書を作成・編集できるんですよ。

例えば、

- 外出先でもスマホから編集できる

- 複数人で同時に作業できる

- 自動保存されるから作業が消えない

こういった特徴があって

本当に便利なんです。

特にチームで作業するときは、

リアルタイムで修正や意見を反映できます。

私も先日、電車の中で

急に思いついたアイデアを

すぐにメモできて助かりました。

それに、クラウド上にあるから

パソコンが壊れても大丈夫。

以前は USBメモリを

持ち歩いていた時代が懐かしいですね。

今ではスマホさえあれば、

どこでも作業の続きができるんです。

クラウド文書作成ツールは

現代のコンテンツ作成者には必須の道具です。

タスク管理アプリ

タスク管理アプリっていうのは、

やるべきことを整理してくれる便利な相棒です。

頭の中のごちゃごちゃを

スッキリさせてくれるんですよね。

例えば、

- 期限付きのタスクを一覧で見られる

- 優先順位をつけて整理できる

- 完了したときの達成感がある

こんな感じで、

作業の見通しが立ちやすくなります。

TodoistやTrelloなどのアプリを使えば、

複雑な仕事も小さなタスクに分解できるんです。

私も先週、大きな企画を

小さなタスクに分けたら、

急に取り組みやすくなりました。

ここで大事なのは、

タスクは具体的に書くこと。

「記事を書く」じゃなくて

「猫の記事を500字書く」みたいに

具体的にするのがコツなんです。

そうすると、脳が「これならできる!」

って思ってやる気が出るんですよ。

タスク管理アプリは

頭の整理整頓をしてくれる最高の味方です。

プロジェクト管理ソフト

プロジェクト管理ソフトというのは、

大きな仕事の全体像を把握するための地図みたいなものです。

チームでの作業が

スムーズに進むように設計されているんですよ。

例えば、

- 誰が何をいつまでにやるか明確になる

- 進捗状況がひと目で分かる

- コミュニケーションが一元化される

こういった機能があって、

混乱を防いでくれるんです。

AsanaやNotionなどを使えば、

複数のプロジェクトも整理して管理できます。

私の友人は先月から

Notionを使い始めたんですが、

「もっと早く知りたかった」と言ってました。

特にリモートワークが増えた今、

こういったツールの重要性は

さらに高まっているんですよね。

以前は対面でのミーティングで

済んでいたことも、今は

システム上で管理する必要があります。

だからこそプロジェクト管理ソフトは、

現代の仕事には欠かせないツールなんです。

自動化ツール

自動化ツールっていうのは、

繰り返しの作業をロボットに任せる魔法のようなもの。

単純作業から解放されて、

創造的な仕事に集中できるんですよ。

例えば、

- SNSへの投稿を自動でスケジュール

- メールの返信を自動化

- データの収集や整理を自動で行う

こんな感じで、

時間のかかる作業を省略できます。

ZapierやIFTTTといったツールを使うと、

「もしこうなったら、こうする」という

条件付きの自動化も可能なんです。

私も最近、ブログ更新を

SNSに自動投稿するようにしたら、

1日30分も時間が浮きました。

面白いのは、最初は

設定に時間がかかるけど、

その後の時間節約は半端ないこと。

例えるなら、種まきに

少し時間をかけると、

その後は勝手に実がなるような感じ。

自動化ツールは単調な作業から

私たちを解放してくれる救世主なんです。

継続的な学習を成功させる5つの方法

効率的な学習方法を知れば、

あなたの成長スピードは一気に加速します。

正しい方法を知らないままだと、

時間だけが過ぎていってしまいますよね。

学習を成功させる5つの方法は、

- 教材を繰り返し視聴して理解を深める

- マインドマップを作成して全体像を把握する

- 学んだ内容を定期的に振り返る

- 同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶ

- 学習計画を立てて進捗を管理する

これらなんです。

どれも特別難しいことではなく、

ちょっとした工夫で実践できます。

でも効果は抜群で、

学習の質が劇的に変わりますよ。

それでは、これから

一つずつ詳しく説明していきますね。

教材を繰り返し視聴して理解を深める

教材は一度だけでなく、

何度も繰り返し見ることが大切です。

なぜなら、繰り返すごとに

脳に定着する度合いが高まるからなんですよ。

例えば、

- 初回は全体像をつかむだけ

- 2回目は重要ポイントに注目

- 3回目は細かい部分まで理解する

このように段階的に

見ていくといいんです。

特に動画教材なんかだと、

最初は流し見しがちですよね。

でも2回目、3回目と見ていくと、

「あれ?この部分前見たとき気づかなかった」

ということがよくあります。

これって実はすごく大事なことで、

学びの深さが全然違ってくるんです。

私も英語の勉強をしてるんですが、

同じ教材を3回見ると理解度が

まるで違うことに気づきました。

最初は単語の意味だけだったのが、

表現の微妙なニュアンスまで

わかるようになったんです。

だから、面倒くさいと思っても

繰り返し教材に触れることで

本当の理解が得られるんですよ。

マインドマップを作成して全体像を把握する

マインドマップを作ると、

頭の中が整理されてスッキリします。

なぜなら、バラバラだった情報が

視覚的につながるからなんですね。

例えば、

- 中心に大きなテーマを書く

- 枝分かれさせて関連項目を広げる

- 色やイラストを使って記憶に残りやすくする

こんな風に作ると

理解が深まるんです。

マインドマップって聞くと

難しそうに感じるかもしれません。

でも実は紙とペンさえあれば

すぐに始められるんですよ。

私が料理を覚えるときも

マインドマップを使いました。

真ん中に「パスタ料理」と書いて、

そこから「カルボナーラ」「ペペロンチーノ」

などの枝を伸ばしていったんです。

さらにそこから「材料」「手順」

「コツ」と枝分かれさせました。

これだけで頭の中が整理されて、

レシピの全体像がパッと見てわかるように

なったんですよね。

マインドマップは脳の働き方に

合っているので、記憶に残りやすく

全体像を把握するのに最適なんです。

学んだ内容を定期的に振り返る

定期的な振り返りは、

学習効果を何倍にも高めます。

これは、時間が経つと忘れていく

脳の特性に対抗する方法なんですよ。

例えば、

- 学んだ翌日に5分間復習する

- 1週間後にもう一度確認する

- 1ヶ月後に総復習する

このリズムで振り返ると

記憶の定着率がグンと上がります。

振り返りって面倒くさいと

思われがちなんですけど、

実は時間の節約になるんです。

なぜかというと、忘れてから

またゼロから学び直すより、

覚えているうちに復習する方が

ずっと効率がいいからなんですよ。

私も英単語を覚えるとき、

「エビングハウスの忘却曲線」に

沿って復習するようにしました。

学習した日、翌日、1週間後、

1ヶ月後と定期的に見直すだけで、

覚える単語の数が3倍になったんです。

振り返りは面倒だけど、

学習効果を最大化する

秘密の武器なんですよ。

同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶ

仲間と一緒に学ぶと、

モチベーションが続きやすくなります。

なぜかというと、人は一人だと

サボりがちですが、誰かと約束すると

責任感が生まれるからなんです。

例えば、

- 定期的に学習会を開く

- オンラインでの勉強仲間を作る

- 学んだことを教え合う場を持つ

こんな取り組みが

効果的なんですよ。

一人で勉強していると、

つまずいたときに行き詰まりがち。

でも仲間がいれば、

「ここどう理解したの?」って

気軽に聞けるし、教えることで

自分の理解も深まるんです。

私も資格試験の勉強をするとき、

SNSで同じ目標の人たちと

グループを作りました。

毎日の学習報告をし合って、

分からないところは質問し合う。

これだけで挫折せずに

最後まで続けられたんです。

一人の力には限界がありますが、

仲間と学ぶことで可能性が

広がるんですよね。

学習計画を立てて進捗を管理する

学習計画を立てることで、

ゴールまでの道筋が見えてきます。

計画がないと、その日の気分で

勉強することになって効率が悪いんです。

例えば、

- 最終目標から逆算して計画を立てる

- 週単位、日単位で何をするか決める

- 達成したら記録をつける

このように進めると

着実に前進できます。

計画って難しく考えがちですが、

シンプルな方がうまくいくんですよ。

手帳やスマホのアプリを使って

「今日は何をするか」を

明確にするだけでもOKです。

私も語学の勉強をするとき、

「3ヶ月で日常会話ができるようになる」

という目標を立てました。

そこから逆算して、

「毎日30分の会話練習」

「週に100単語覚える」など

具体的なタスクに分解したんです。

そして達成したら必ずチェックを入れる。

この単純なことが、

モチベーション維持に

とても役立ちました。

計画と記録があれば、

自分の成長が目に見えるので

学習が楽しくなるんですよ。

学習の継続を妨げる3つの障害と克服法

勉強を始めるのは簡単なのに、

続けるのが難しいって感じたことないですか?

実は、あなたが学習を続けられない

本当の理由がわかれば対策は簡単です。

学習継続を妨げる主な障害は、

- モチベーション低下

- 時間不足

- 孤独な学び

この3つなんです。

これらの壁にぶつかるのは

あなただけじゃありません。

でも大丈夫、どの障害にも

効果的な対策があるんですよ。

それぞれの解決方法を

詳しく見ていきましょう。

モチベーション低下を防ぐために小さな成功体験を積み重ねる

モチベーション低下は学習継続の

最大の敵と言っても過言ではありません。

これを防ぐには、小さな成功体験を

積み重ねていくことが効果的なんです。

例えば、

- 1日5分でも勉強できた

- 難しい問題が1つ解けた

- 新しい単語を3つ覚えられた

こういった小さな成功を

毎日実感することが大切です。

特に始めたばかりの頃は、

大きな目標だと挫折しやすいんです。

だから「今日は30分勉強する」

といった達成しやすい目標を設定して、

それを達成できたら自分を褒めましょう。

私の友達は英語学習で

「毎日たった1つの単語を覚える」

という小さな目標から始めました。

それが習慣になって、

今では毎日10個以上の単語を

自然と覚えられるようになったんです。

また、学習の進捗を記録することも

モチベーション維持に役立ちます。

ノートやアプリで記録をつけると、

自分の成長が目に見えるので

やる気が続きやすくなりますよ。

小さな成功体験を積み重ねることで、

学習が楽しくなり、モチベーションが

自然と高まっていくんです。

時間不足を解消するために学習の優先順位を決める

「忙しくて勉強する時間がない」

というのはよく聞く悩みですよね。

でも実は、時間不足は優先順位を

明確にすることで解決できるんです。

例えば、

- スマホを見る時間を減らす

- 通勤・通学時間を活用する

- 朝30分早く起きる

こういった小さな工夫で

学習時間は確保できます。

特に効果的なのは「時間の見える化」です。

1週間の予定をカレンダーに書き出して、

空き時間を探してみましょう。

驚くことに、多くの人は

思っているより自由時間があるものです。

私自身、以前は「時間がない」と

思い込んでいましたが、実際に

時間の使い方を記録してみたら、

SNSに1日2時間も使っていたんです。

それを30分に減らすだけで、

学習時間が大幅に増えました。

また、「学習の小分け化」も有効です。

1時間のまとまった時間がなくても、

10分×6回なら同じ効果が得られます。

通勤電車の中や昼休み、

寝る前のちょっとした時間を

有効活用するのがポイントです。

時間の優先順位を明確にすれば、

忙しい日々の中でも確実に

学習時間を確保できるようになります。

孤独な学びを改善するためにコミュニティに参加する

一人で黙々と勉強していると、

だんだん孤独を感じてきますよね。

この孤独感は、学習コミュニティに

参加することで解消できるんです。

例えば、

- オンライン学習グループに入る

- 勉強会やセミナーに参加する

- SNSで同じ目標を持つ人と繋がる

こうした方法で仲間を見つけられます。

特に効果的なのは、定期的に

進捗を共有できる環境を作ることです。

同じ目標を持つ人たちと

一緒に学ぶことで、刺激を受けたり

新しい視点を得たりできます。

私も以前は独学で挫折しがちでしたが、

週1回のオンライン勉強会に参加するように

なってから継続できるようになりました。

わからないことを質問できる相手がいる

というだけで、心理的な負担が

大きく減るんですよね。

また、自分の知識を誰かに教えることも

理解を深める素晴らしい方法です。

「教えることは二度学ぶこと」

という言葉があるように、

人に説明することで自分の理解も

より確かなものになります。

コミュニティに参加することで、

学びは孤独な作業から

楽しい社会活動へと変わるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 希少性の原理を活用すると「今買わないと手に入らない」という心理が働き、購買意欲が高まる

- 社会的証明を取り入れることで「みんなが選んでいるなら間違いない」という安心感を与えられる

- 店舗の雰囲気(照明・音楽・香り)は顧客の購買行動に大きな影響を与える

- インフルエンサーや有名人の推薦は「他者の影響力」を利用した効果的な販売戦略

- デモグラフィック分析で顧客像を明確にすることで、的確なアプローチが可能になる

- 購買履歴から消費行動パターンを把握すれば、タイミングの良い提案ができる

- アンケート調査で顧客の声を集めることで、商品開発や改善の精度が上がる

- メディア選びは「誰に向けて発信するか」を明確にしてから行うべき

- 顧客が自発的に選びたくなる環境を整えることで、押し売りせずに自然な購入につながる

- ユーザー体験を最適化して購買障壁(面倒な手続きなど)を取り除くことが重要

まとめ

顧客心理を理解することが、ビジネス成功への近道であることをお伝えしてきました。人の購買行動には心理的な仕掛けがあり、それを知って活用するだけで売上は劇的に変わります。

希少性の原理や社会的証明といった心理テクニックは、お客さんの「今すぐ欲しい!」という気持ちを自然に引き出します。また、店舗の雰囲気づくりや他者の影響力を利用することで、購買意欲を高められることも分かりました。

ターゲット顧客の分析もとても大切です。デモグラフィック情報を集め、購買パターンを把握し、アンケートで生の声を聞くことで、的確な商品提案ができるようになります。

さらに、説得力のある販売コミュニケーションのためには、適切なメディア選びや成功事例からの学び、顧客の潜在ニーズに訴える言葉選びが欠かせません。

最終的には、お客さんが自発的に選びたくなる環境を整え、特典や割引で行動を促し、購買障壁を取り除くことで、セールスに頼らない自然な購買を実現できます。

これらのテクニックはどれも明日から実践できるシンプルなものばかり。ぜひあなたのビジネスに取り入れて、お客さんの心をつかむ販売の達人になってください。心理学を味方につければ、売上アップは決して難しくありません。

よくある質問

顧客心理を理解するには何から始めればいいですか?

まずは自社の主要顧客層の基本情報(年齢、性別、地域など)を集めるデモグラフィック分析から始めましょう。そして実際の購買履歴を分析して、いつ、何を、どのように買っているかのパターンを見つけることが大切です。この基本データがあれば、顧客の心を掴む第一歩が踏み出せますよ。

希少性の原理を実際のビジネスでどう活用すればいいですか?

希少性の原理を活用するには、「期間限定」「数量限定」「先着〇名様」といった表現を商品やサービスに取り入れてみましょう。ただし、嘘の希少性は信頼を損なうので、実際に限定のものを用意することが大切です。例えば、本当に数量限定の特別セットを作ったり、期間限定キャンペーンを実施したりすると、お客様の「今買わないと手に入らない」という気持ちを刺激できますよ。

コンテンツ作成の時間を短縮するコツはありますか?

コンテンツ作成時間を短縮するには、目的別のテンプレートを作成して使い回すことがとても効果的です。例えば、ブログ記事なら「導入→問題提起→解決策→まとめ」という基本構成をテンプレート化しておき、そこに内容を埋めていくだけで完成できます。さらに、定型部分と変動部分を色分けしておくと、編集すべき箇所が一目でわかって作業がグッとスピードアップしますよ。これだけで作業時間が3分の1になることも珍しくありません!

お店の雰囲気でお客さんの購買意欲を高めるにはどうすればいいですか?

お店の雰囲気づくりでは、照明・音楽・香りなど五感に訴えかける工夫が効果的です。例えばアパレルショップなら明るい照明とテンポの良い音楽で活気を出し、高級レストランなら落ち着いた照明とゆったりした音楽で特別感を演出しましょう。パン屋さんが焼きたての香りを店頭に漂わせるのも同じ心理テクニックです。オンラインショップでも、見やすいデザインや質の高い写真で雰囲気を作れます。お客さんが無意識のうちに「ここにいると心地いい」と感じる空間を作ることで、滞在時間と購買意欲が自然と高まりますよ。

効果的なウェブサイトの動線設計のポイントは何ですか?

効果的なウェブサイトの動線設計では、まずユーザーが最も求める情報(営業時間、料金、特徴など)をトップに配置することが重要です。次に情報を階層的に整理し、3クリック以内で目的の情報に到達できるようにしましょう。そして目立つCTAボタン(「今すぐ購入」など)を適切な位置に配置し、スマホでも見やすいレスポンシブデザインにすることが不可欠です。ヒートマップツールでユーザーの行動を分析し、A/Bテストで最適な配置を見つけることで、コンバージョン率が劇的に向上しますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。