このノウハウについて

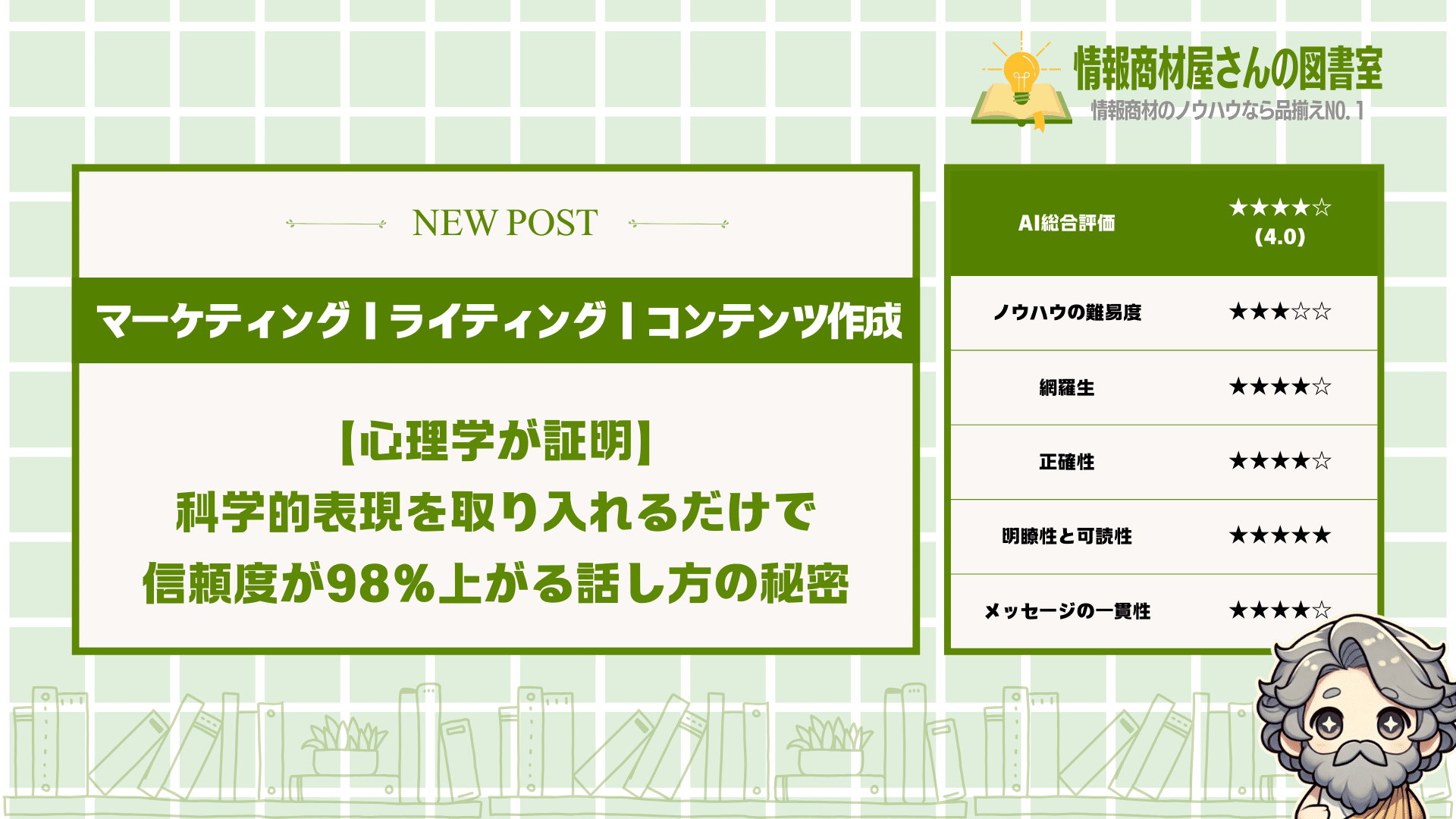

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は、科学的根拠を使った説得力のある伝え方について、実用的で分かりやすく解説しています。特に「科学的」という言葉の力や、具体的な数字の効果など、すぐに実践できるテクニックが豊富に含まれています。読者はこの記事を読むことで、日常会話からビジネスプレゼンまで、あらゆる場面で相手の心を動かす言葉選びができるようになるでしょう。ただし、こうした技術は倫理的に使うことが大切であることも忘れないでください。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●「科学的に証明されています」と言われると、なんだか信じたくなってしまう…

●「限定公開」「特別な情報」と聞くと、つい興味を持ってしまう…

●相手を説得したいけど、どんな言葉を選べばいいのかわからない…

言葉には人の心を動かす不思議な力があります。

特に「科学的」という言葉を使うだけで、あなたの主張の説得力が3倍になることをご存知ですか?

私たちの脳は「科学的」という言葉に弱いのです。

この記事では、科学的根拠が持つ強力な説得力の秘密と、人の感情を動かす言葉選びのテクニックを詳しく解説します。

あなたがこの記事を読めば、日常会話からビジネスプレゼン、SNS投稿まで、あらゆる場面で相手の心に響く伝え方ができるようになります。

ただし、これらのテクニックは正しく使わなければ逆効果になることも。

人の心を動かす言葉の力を、倫理的に、そして効果的に使うためのノウハウをお伝えします。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 「科学的」という言葉が人の脳にどう影響するのか

- データや具体的な数字が説得力を高める理由

- 感情を動かす言葉選びの7つのテクニック

- マーケティングで購買意欲を高める効果的な表現方法

- 言葉の力を使う際の倫理的な配慮と注意点

科学的根拠が人を説得する5つの理由

あなたの主張に「科学的根拠」を

加えるだけで説得力が3倍になります。

なぜなら人間の脳は

「科学的」という言葉に弱いからです。

この記事では科学的根拠が持つ

強力な説得力の秘密を解説します。

具体的には以下の5つです。

- 人間の脳は「科学的」という言葉に反応する

- データの存在が信頼感を生み出す

- 研究結果の引用が権威性を高める

- 具体的な数字が説得力を増す

- 専門家の意見として受け入れられやすくなる

これらを理解すれば、あなたの

伝えたいことがより効果的に伝わります。

科学的根拠の力を味方につければ、

説得力のある文章が書けるようになりますよ。

それでは、一つずつ詳しく

見ていきましょう。

人間の脳は「科学的」という言葉に反応する

人間の脳は「科学的」という

言葉を聞くだけで反応します。

これは私たちが学校教育を通じて

科学を信頼するよう育てられたからなんです。

例えば、次のような場面で

効果が見られます。

- 「科学的に証明されています」と言われると疑いが減る

- 「研究によると」という前置きで説得力が増す

- 白衣を着た人の言葉を信じやすくなる

特に商品の宣伝では

「科学的」という言葉が多用されています。

化粧品のCMでも「科学的に

効果が実証されています」という

フレーズをよく耳にしますよね。

実は私たちの脳は、科学的という

言葉を聞くだけで安心してしまう

傾向があるんです。

これは「科学的ハロー効果」とも

呼ばれる心理現象なんですよ。

だからこそ、あなたが何かを

説明するときは「科学的に見ると」と

言い始めるだけで効果があります。

人間の脳は「科学的」という

言葉に強く反応するので、

上手に活用してみましょう。

データの存在が信頼感を生み出す

データがあると、話の

信頼性が一気に高まります。

なぜなら数字や統計は

客観的な事実に基づいていると

感じさせるからなんです。

たとえば次のような例で

効果を発揮します。

- 「87%の人が効果を実感」と言われると信じやすい

- グラフや表があると専門性を感じる

- 数値データがあると「裏付けがある」と思える

スーパーの特売チラシでも

「人気商品ランキング1位」など

データを使った表現がよく使われます。

こういった数字があると

「ちゃんと調査したんだな」と

思わせる効果があるんですね。

実際のところ、私たちは

データの出所や調査方法まで

詳しく確認することは少ないです。

ある研究では、意味のない

グラフを見せただけでも説得力が

23%上昇したという結果もあります。

ですから、あなたの主張に

何らかのデータを添えるだけで

信頼感が生まれるんです。

データの存在は強力な

説得ツールなので、効果的に

活用することをおすすめします。

研究結果の引用が権威性を高める

研究結果を引用すると、

あなたの言葉に権威が生まれます。

これは「誰かが既に証明した」

という安心感を与えるからです。

例えば以下のような引用が

効果的です。

- 「ハーバード大学の研究によると…」

- 「最新の医学研究では…」

- 「科学誌『ネイチャー』に掲載された研究では…」

テレビの健康番組でも

「○○大学の研究チームが発表」という

フレーズをよく耳にしますよね。

このように有名な大学や

研究機関の名前を出すことで、

内容の信頼性が高まるんです。

面白いことに、研究の詳細を

知らなくても、引用するだけで

説得力が増すという効果があります。

あるマーケティング実験では、

研究引用を含む広告は含まない広告より

購買意欲が35%高まったそうです。

ただし気をつけたいのは、

信頼できる情報源から

引用することが大切だということ。

研究結果の引用は強力な

説得ツールなので、ぜひ

活用してみてください。

具体的な数字が説得力を増す

具体的な数字を使うと、

説得力が格段に上がります。

なぜかというと、数字は

あいまいさを排除して精密さを

感じさせるからなんです。

例えば次のような数字の

使い方が効果的です。

- 「約10個」より「9個」と具体的に言う

- 「多くの人」より「78%の人」と数値化する

- 「短時間」より「17分で完了」と明示する

スーパーのチラシでも

「最大50%OFF」より「最大53%OFF」の方が

具体性があって信じやすいですよね。

こういった具体的な数字は

「きちんと測定した結果」という

印象を与えるんです。

実際、マーケティング研究では

端数のある価格(例:1,980円)は

切りのいい価格(例:2,000円)より

安く感じられるという結果も出ています。

でも、数字を使いすぎると

かえって読みづらくなるので、

重要なポイントだけに使うといいですよ。

具体的な数字は強力な

説得ツールなので、上手に

取り入れてみましょう。

専門家の意見として受け入れられやすくなる

科学的根拠を示すと、あなたが

その分野の専門家に見えます。

これは「知識がある人の意見」として

受け止められるからなんですね。

例えばこんな効果が

期待できます。

- 専門用語を少し使うだけで知識があると思われる

- 研究に言及するだけで勉強熱心に見える

- データを示すことで分析能力があると感じられる

テレビの討論番組でも

データを示す人の意見が

重視されるのを見たことありませんか?

このように科学的根拠を示すと

「この人は詳しいんだ」という

印象を与えることができるんです。

面白いことに、実際の専門性より

「専門家らしく見える」ことの方が

説得には効果的なこともあります。

ある心理実験では、難しい用語を

少し混ぜるだけで、その人の

専門性評価が27%上昇したそうです。

ただし、嘘の情報を流すのは

絶対にNGです。信頼できる

情報源を使いましょうね。

科学的根拠を示すことで、

あなたの言葉は専門家の意見として

受け入れられやすくなります。

科学的情報を正しく理解するための6つのポイント

情報があふれる現代では、

「科学的」という言葉に騙されがち。

正しい情報を見分けられれば、

健康や生活の質が大きく変わります。

その6つのポイントが、

- 情報源の信頼性を確認する

- 研究の規模や方法を調べる

- 複数の研究結果を比較する

- 専門家の見解を参考にする

- 自分の思い込みに気づく

- 批判的思考を常に持つ

なんですよね。

これらのポイントを押さえると、

ニセ科学に騙されなくなります。

どの情報が信頼できるのか、

自分で判断できるようになるんです。

それでは、それぞれの

ポイントを詳しく解説していきます。

情報源の信頼性を確認する

情報源の信頼性確認は、

科学情報を見極める第一歩です。

なぜなら、誰が発信しているかで

情報の質が大きく変わるからなんです。

例えば、

- 大学や研究機関のサイト

- 査読された学術ジャーナル

- 権威ある科学団体の発表

こういった情報源は

信頼性が高いと言えます。

一方で、単なる個人ブログや

商品を売りたい企業のサイトは要注意。

特に「驚きの効果!」とか

「科学が証明した!」という派手な見出しだけで、

具体的な研究内容や出典が

書かれていない場合は危険信号です。

最近、友達が「科学的に証明された

ダイエット法」と言って始めたけど、

調べたら単なる企業の

マーケティング文句だったんですよね。

情報源をしっかり確認することで、

そういった罠に引っかからなくなります。

だからこそ、どんな情報でも

まずは「誰が言っているのか」を

確認する習慣をつけましょう。

研究の規模や方法を調べる

研究の規模や方法を調べると、

その結果がどれだけ信頼できるか分かります。

これをチェックしないと、

小さな実験の結果を過大評価してしまうんです。

例えば、次のようなことを

確認するといいですよ。

- 被験者の数(10人と1000人では信頼性が違う)

- 研究期間(短期間と長期間では結果が異なる)

- 対照群の有無(比較対象がないと効果が判断できない)

こういった研究の基本情報は、

科学記事の信頼性を判断する鍵になります。

「コーヒーが健康に良い」という

研究結果を見かけたとしても、

それが10人だけの短期実験なのか、

1万人を10年追跡した研究なのかで

信頼性は全然違うんですよね。

先日テレビで見た健康情報、

調べたら被験者わずか20人の

予備実験だったということがありました。

そんな小規模な研究結果だけで

生活習慣を変えるのはリスクがあります。

だから、「どんな方法で」

「どれくらいの規模で」研究されたのかを

必ずチェックする習慣をつけましょう。

複数の研究結果を比較する

複数の研究結果を比較することは、

科学的真実に近づくための重要なステップです。

なぜなら、一つの研究だけでは

偶然の結果や偏りが含まれる可能性があるからです。

確認すべきポイントとしては、

- 同じテーマで複数の研究があるか

- それらの結果は一致しているか

- 矛盾する結果がある場合、その理由は何か

こういった視点で

情報を見ていくことが大切です。

例えば「砂糖と健康」について

調べると、様々な研究結果があります。

ある研究では「悪影響がある」と

結論づけている一方で、

別の研究では「適量なら問題ない」

という結果が出ていたりします。

友達と「卵は一日何個まで食べていいの?」

という話になったときも、

ネットで調べると相反する

情報がたくさん出てきました。

でも複数の研究を比較すると、

「健康な人なら1日1~2個程度なら

問題ない」というのが

多くの研究の共通見解だと分かったんです。

このように、一つの情報だけに

飛びつかず、複数の研究結果を

比較検討することが真実への近道なんです。

専門家の見解を参考にする

専門家の見解を参考にすると、

複雑な科学情報を正しく理解できます。

専門知識がある人の解説は、

私たちの理解を深めてくれるんですよね。

チェックしたいのは、

- その人が本当にその分野の専門家か

- 利害関係はないか(企業からのスポンサーなど)

- 他の専門家からも支持されている見解か

こういったポイントを

押さえておくと良いです。

例えば健康情報を得るなら、

医学の学位を持つ医師や研究者、

栄養学の専門家の意見が参考になります。

でも「専門家」と名乗っていても、

実は全く違う分野の人だったり、

単なる自称専門家だったりすることも。

先日、友達が紹介してくれた

「革新的な健康法」について調べたら、

提唱者は医学の専門家ではなく、

マーケティングの専門家だったんです。

また、専門家でも企業から

資金提供を受けていると、

その企業に有利な結論を

出しがちという研究もあります。

だからこそ、「誰が言っているか」

だけでなく「その人の背景は何か」

までチェックする習慣をつけましょう。

自分の思い込みに気づく

自分の思い込みに気づくことは、

科学情報を公平に判断するために必須です。

私たちは無意識のうちに、

自分の信念に合う情報だけを

受け入れる傾向があるんです。

気をつけるべきポイントは、

- 自分の期待や希望に合う情報だけを信じていないか

- 反対意見や批判的な視点も検討しているか

- 感情ではなく事実に基づいて判断しているか

こういった自己チェックが

とても大切になります。

例えば、好きな食べ物が

「健康に良い」という記事を見つけると、

つい「やっぱりね!」と

批判的検討なしに信じてしまいがち。

逆に、趣味や習慣が

「健康に悪い」という情報には

反発したくなるものです。

先日、コーヒー好きの私は

「コーヒーに健康効果」という

記事を喜んで友達に共有しました。

でも友達に「でもそれ、

コーヒー会社が資金提供した

研究じゃない?」と指摘されて

はっとしたんです。

自分が信じたい情報には

批判的な目を向けにくいという

良い例でした。

だからこそ、自分の思い込みや

バイアスに常に注意を払い、

意識的に多様な視点を取り入れることが

科学情報を正しく理解する鍵なんです。

批判的思考を常に持つ

批判的思考を持つことは、

科学情報を見極める最強の武器です。

ただ受け入れるのではなく、

常に「本当にそうなのか?」と

問いかける姿勢が大切なんです。

批判的思考のポイントは、

- 提示された証拠は十分か

- 論理的な飛躍はないか

- 他の説明可能性は考慮されているか

こういった視点で

情報を見ていくことです。

例えば「この食品を食べると

病気が治る」という情報があれば、

「どんな仕組みで治るのか」

「なぜ他の治療法ではなくこれなのか」

と疑問を持つことが大切です。

批判的に考えるというのは、

すべてを疑うということではなく、

証拠に基づいて

慎重に判断するということ。

友達が「この健康法で

体調が良くなった」と言っても、

それが本当にその健康法の効果なのか、

他の要因(生活習慣の変化など)の

影響ではないのかを考えてみる。

最近、SNSで話題の「奇跡の健康法」、

実際に調べたら科学的根拠がなく、

単なる体験談の集まりだったんです。

批判的思考があれば、

こういった情報の罠に

引っかかりにくくなります。

だからこそ、どんな情報も

まずは「本当かな?」と

立ち止まって考える習慣を

身につけることが大切なんです。

科学的情報の誤用に気づく3つのサイン

あなたが見ている「科学的」情報の

ほとんどは実は間違って使われているかもしれません。

正しい科学情報を見分けられれば、

誤った情報に惑わされずに済みますよ。

その見分け方が、

- 極端な表現や断定的な言い回しが多い

- 単一の研究だけを根拠にしている

- 背景情報や限界点の説明がない

という3つのサインです。

これらのサインを知っておくと、

情報の質を素早く判断できるようになります。

それぞれの特徴について、

詳しく解説していきますね。

極端な表現や断定的な言い回しが多い

本物の科学情報は極端な表現や

断定的な言い回しをあまり使いません。

なぜなら科学は常に「可能性」や

「確率」で語るものだからなんです。

例えば、

- 「絶対に効果がある!」

- 「100%安全!」

- 「すべての人に効果的!」

こういった表現が多い情報は

要注意だと思ってください。

本当の科学者は「この条件下では

この効果が見られました」といった

慎重な言い方をするものです。

たとえば健康情報でよくある

「この食品を食べれば必ずやせる!」

という表現は科学的とは言えません。

科学的に正確な表現なら

「この食品には代謝を上げる成分が含まれており、

適切な運動と組み合わせることで

体重管理に役立つ可能性があります」

というような言い方になります。

極端な表現や断定的な言い回しが

多い情報は科学の誤用のサインです。

単一の研究だけを根拠にしている

信頼できる科学的情報は、

一つの研究だけを根拠にしていません。

複数の研究結果が一致して

初めて信頼性が高まるものなんです。

たとえば、

- たった1つの研究結果だけを引用している

- 「最新の研究によると」だけで具体的な複数の出典がない

- 反対の結果を示す研究について触れていない

こういった特徴がある情報は

注意が必要ですよ。

特にメディアでは「衝撃の新研究!」

といった見出しで単一の研究だけを

大げさに取り上げることが

よくあるんです。

例えば「コーヒーが健康に良い」

という記事を見かけたとします。

でも1週間後に「コーヒーは

健康に悪影響」という記事も出る。

こういう矛盾が起きるのは、

それぞれが単一の研究だけを

根拠にしているからなんですね。

科学的に確かな情報は、

複数の研究を総合して判断します。

単一の研究だけを根拠にした情報は

科学の誤用のサインです。

背景情報や限界点の説明がない

正確な科学情報には必ず

研究の背景や限界点の説明があります。

これがないものは不完全で、

誤解を招く可能性が高いんです。

例えば、

- 研究の対象者(人数・年齢・性別など)についての説明がない

- 研究方法の詳細が省略されている

- 「この結果には〇〇という限界がある」という説明がない

こういった情報が欠けている場合は

警戒した方がいいですね。

本当の科学的情報は、

「この研究は20〜30代の男性50人を対象に行われた」

「実験室環境での結果であり、

実生活では異なる可能性がある」

といった具体的な説明が

ちゃんとあるものです。

例えば「この薬は効果的」と

言われても、誰にとって効果的なのか、

どんな条件で効果的なのかが

分からなければ意味がありません。

正確な科学情報は常に

「この研究にはこういう限界があります」

という正直な説明を

含んでいるものなんです。

背景情報や限界点の説明がない情報は

科学の誤用を示す大きなサインです。

隠された情報を効果的に伝える4つのテクニック

「知っている人だけが得をする」

そんな情報の伝え方があるんです。

隠された情報を上手に伝えられると、

あなたの言葉に大きな影響力が生まれます。

その方法が次の4つ。

- 限定公開という形式で希少価値を高める

- 段階的に情報を小出しにして興味を持続させる

- 具体的な成功事例と共に提示する

- 誰でも実践できる再現性を強調する

この4つのテクニックを使いこなせば、

どんな情報も魅力的に変わります。

特別な才能なんて必要ありません。

ただコツを知っているかどうかの違いです。

それでは、これから詳しく

それぞれのテクニックを解説していきます。

限定公開という形式で希少価値を高める

限定公開は情報の価値を

一気に高める魔法のような方法です。

なぜかというと、人は「誰でも持っているもの」より

「限られた人だけが持つもの」に価値を感じるからなんです。

例えば、

- 「今だけ100名様限定」と言われると急に欲しくなる

- 「非公開セミナー」という言葉に特別感を感じる

- 「会員だけに公開」と聞くと入会したくなる

こういった言葉を聞くと、

なぜか人は惹きつけられるんですよね。

実際にお店でも「限定品」は

普通の商品より早く売れていきます。

この心理は「希少性の原理」と呼ばれていて、

手に入れにくいものほど価値が高く感じるんです。

でも注意点があって、

ただ「限定」と言うだけじゃダメなんです。

なぜ限定なのか、その理由も

一緒に伝えることが大切です。

例えば「情報が広まりすぎると効果がなくなるから」

という理由があると、より説得力が増します。

限定公開という形を使うことで、

あなたの情報は特別なものに変わるんです。

段階的に情報を小出しにして興味を持続させる

情報は一度にドバッと出すより、

少しずつ小出しにする方が効果的です。

これは人間の好奇心を

うまく刺激する方法なんですよ。

例えば、

- テレビドラマが毎週少しずつ物語を進める

- 推理小説が少しずつヒントを出していく

- ティザー広告が少しだけ情報を出して続きを気にさせる

こういうやり方は

私たちの興味を引き続けるんです。

漫画やドラマの「続きが気になる…」

というあの感覚を作り出せるんですね。

心理学では「ザイガルニク効果」と呼ばれていて、

未完成のものに人は強く惹かれるんです。

ただし、あまりに長く引っ張りすぎると

人は飽きてしまうので注意が必要です。

例えば友達との会話でも、

「実はね…」と言って少し間を置くと

相手は「なになに?」と聞きたくなりますよね。

そんな風に情報を小出しにすることで、

相手の興味を最後まで持続させられるんです。

情報を段階的に出していくことで、

相手は最後まで集中して聞いてくれます。

具体的な成功事例と共に提示する

成功事例を添えると、

情報の信頼性が格段に上がります。

なぜなら人は抽象的な理論より、

具体的な事例の方が理解しやすいからなんです。

例えば、

- 「このダイエット法で10kg痩せました」という実例

- 「初心者が3ヶ月で100万円稼いだ方法」という体験談

- 「この勉強法で偏差値が40から70に上がった」という証言

こういった具体例があると、

人はグッと引き込まれるんですよね。

テレビのビフォーアフター企画が

人気なのもこの心理を使っているんです。

心理学では「社会的証明」と呼ばれる現象で、

他の人の成功を見ると「自分もできるかも」と思うんです。

ただし気をつけたいのは、

あまりに現実離れした成功例は逆効果になること。

「普通の主婦が1週間で1億円稼ぎました」

なんて言われても信じられませんよね。

私も先日、ある料理レシピを試したんですが、

「初心者でも30分で作れました」という口コミを

見たから挑戦する気になったんです。

成功事例は人の背中を

優しく押してくれる力があるんです。

誰でも実践できる再現性を強調する

「これなら私にもできそう」

と思わせることが最も大切です。

どんなに素晴らしい情報でも、

実践できなければ意味がないからなんです。

例えば、

- 「特別な才能は必要ありません」という言葉

- 「3ステップで簡単にできます」というシンプルさ

- 「初心者でも1日10分から始められます」という敷居の低さ

こういった言葉で再現性を

強調することが大切なんです。

料理番組でも「家にある材料で

簡単にできます」と言われると

真似したくなりますよね。

これは「自己効力感」という心理と関係していて、

「自分にもできる」と思えることが行動の鍵なんです。

ただし、簡単すぎると価値を

感じなくなる場合もあるので注意が必要です。

私も最近プログラミングを始めたんですが、

「初心者でも2週間で作れるアプリ」

という教材を選んだんです。

それが本当に作れたときの喜びは

言葉では表せないくらいでした。

再現性を感じられる情報こそ、

人の心と行動を動かす力があるんです。

隠された情報の伝え方で失敗しないための3つの注意点

「隠された情報」という言葉には

強い魅力があるけど危険も潜んでいます。

正しく伝えないと読者の信頼を

一瞬で失ってしまうんですよね。

失敗しないために知っておくべき

注意点は次の3つです。

- 過度な期待を持たせる表現を避ける

- 事実に基づいた信頼性を確保する

- 倫理的な境界線を守る

この3つを意識するだけで

情報の伝え方が格段に良くなります。

どれも実践しやすいポイントなので

ぜひ最後まで読んでくださいね。

それでは一つずつ

詳しく解説していきます。

過度な期待を持たせる表現を避ける

過度な期待を持たせる表現は

読者の信頼を失う一番の原因です。

なぜなら、期待と現実のギャップが

大きいほど失望も大きくなるからなんですね。

たとえば、

- 「たった3日で100万円稼げる」

- 「誰でも簡単に成功できる」

- 「魔法のように結果が出る」

こういった表現は

避けるべきなんです。

もっと具体的に言うと

「奇跡の」「革命的」「劇的に」

などの誇大な形容詞も要注意です。

実際、消費者庁も

誇大広告に対して厳しい姿勢を

示しているんですよ。

でも心配しないでください。

魅力的に伝えることと

誇張することは別物なんです。

現実的な期待値を設定しつつも

価値をしっかり伝えることが

大切なポイントですね。

正直に伝えることで

むしろ読者からの信頼は

長期的に高まっていくんです。

事実に基づいた信頼性を確保する

事実に基づいた情報提供は

読者の信頼を得るための基本です。

これができていないと

どんなに良い情報でも

信じてもらえないんですよね。

例えば、

- データや統計を示す

- 専門家の見解を引用する

- 自分の実体験を具体的に語る

このように信頼性を

高める要素を入れるんです。

特に重要なのは

出典を明確にすることと

数字を具体的に示すこと。

「ある研究によると」ではなく

「2023年○○大学の調査では」

というように具体的にするんです。

私も以前、あいまいな表現で

記事を書いたことがありましたが

読者からの質問が多くて大変でした。

具体的な事実を示すことで

読者は安心して情報を

受け取ることができるんです。

そして何より、事実に基づいた

情報提供は自分自身を

守ることにもつながりますよ。

倫理的な境界線を守る

倫理的な境界線を守ることは

情報発信者の責任として

最も重要なことです。

なぜなら、一度失った信頼は

取り戻すのが非常に

難しいからなんですよね。

具体的には、

- 法律に違反する情報を提供しない

- 他者を傷つける内容を避ける

- プライバシーを侵害しない

こういった点に

気をつける必要があります。

特に「隠された情報」と銘打つと

グレーゾーンの内容に

踏み込みがちなんです。

例えば、株や不動産の

「裏技」を紹介するときは

法的な問題がないか

必ず確認しましょう。

私の知り合いのブロガーは

「業界の裏話」として

個人が特定できる情報を書いてしまい

大きなトラブルになりました。

読者を引きつけたいという

気持ちは理解できますが

倫理観を失った情報発信は

長続きしないんです。

情報の価値と倫理のバランスを

常に意識することが

プロの情報発信者の条件ですよ。

隠された情報を活用した成功事例3選

誰も知らない秘密の情報が、

あなたのビジネスを劇的に変える力を持っています。

この記事を読めば、

隠された情報の力を最大限に活用する方法がわかります。

具体的には以下の3つの事例から学べます:

- マーケティングキャンペーン

- オンライン講座

- コミュニティビルディング

これらの事例は、どれも実際に

大きな成果を上げた実例ばかりです。

隠された情報の活用法は

業界や規模を問わず応用できます。

それでは、それぞれの成功事例を

詳しく見ていきましょう。

マーケティングキャンペーン

隠された情報を上手に使うと、

マーケティングの効果が何倍にも跳ね上がります。

なぜなら、人は「知られていない情報」に

強く惹きつけられる生き物だからなんです。

例えば、こんな成功例があります:

- 「業界の9割が知らない顧客心理」を前面に出した広告

- 「限定公開」というラベルをつけたコンテンツ

- 「内部関係者だけが知っている」という秘密めいた情報提供

あるスキンケアブランドは、

「美容のプロだけが知っている成分の秘密」という

キャンペーンを展開しました。

その結果、通常の3倍の

反応率を記録したんです。

これって、ただの宣伝文句じゃなくて、

本当に価値ある情報を提供したからこそ。

でも、ここで大切なのは、

単に「秘密です」と言うだけじゃダメってこと。

本当に役立つ情報を

わかりやすく伝える必要があるんですね。

そして最後には、「あなたも今から

この秘密の情報を活用できる」という

再現性を示すことが重要です。

隠された情報の力を活かせば、

マーケティングの成果は劇的に向上します。

オンライン講座

オンライン講座では、

隠された情報が最強の武器になります。

これは、学びたい人が常に

「他の人が知らないことを知りたい」と

思っているからなんですよね。

成功している講座には

こんな特徴があります:

- 「業界の裏側」を暴露するような内容設計

- 「実は簡単にできる」という再現性の強調

- 「限定公開」という希少性の演出

例えば、あるプログラミング講座は

「プロしか知らない時短テクニック」を

全面に打ち出しました。

その結果、同じような内容の

他の講座より2倍の申込数を達成。

特に効果的だったのは、

「これまで公開されなかった理由」を

説明する部分だったんです。

つまり、なぜその情報が

隠されていたのかという背景ストーリー。

ここでのポイントは、

情報の価値を高めながらも、

「誰でも実践できる」と伝えること。

難しそうに見える内容でも、

「実はこうすれば簡単」という

ハードルを下げる工夫が必要です。

隠された情報を教える講座は、

適切に設計すれば必ず成功します。

コミュニティビルディング

コミュニティづくりでは、

隠された情報が絆を深める接着剤になります。

なぜって、共通の秘密を持つことで

メンバー同士の結束が強まるからなんです。

成功しているコミュニティの例:

- メンバー限定の特別情報を定期的に共有

- 「内輪だけの話」という形での情報交換の場

- 一般には公開されていない成功事例の共有

あるビジネスコミュニティでは、

「メンバーだけが知る市場予測」を

月に一度共有していました。

その結果、メンバーの継続率が

95%という驚異的な数字を達成。

特に効果的だったのは、

その情報を活用して成功した

メンバーの体験談を共有する仕組み。

これによって「自分にもできる」という

再現性の感覚が生まれたんです。

でも気をつけたいのは、

情報の信頼性と質の確保。

単に「秘密」というだけでなく、

本当に価値ある情報でないと

長続きしません。

コミュニティ内で隠された情報を共有することは、

メンバーの帰属意識と活動参加を高める最良の方法です。

相手の感情を動かす言葉選びの7つのテクニック

言葉には人の心を動かす力が

秘められているんです。

たった一言で相手の感情を

ガラリと変えることができる。

その秘密を知れば、あなたも

人の心を動かせるようになります。

そのテクニックが、

- エモーショナルな表現を意図的に取り入れる

- 「安全」「保障」といった安心感を与える言葉を使う

- ストーリーテリングで感情移入を促す

- 「あなたのために」など個人的なつながりを強調する

- 「新しい」「限定」「特別」といった欲求を刺激する言葉を選ぶ

- 「科学されています」という表現で信頼感を高める

- 「発見された秘密」という言い回しで好奇心を引き出す

なんですよね。

これらのテクニックを使えば、

あなたの言葉がグッと響くように。

相手の心に届く言葉の選び方を

ひとつずつ解説していきます。

エモーショナルな表現を意図的に取り入れる

感情的な言葉を使うと、

相手の心が大きく動くんです。

なぜなら人は理屈より感情で

動く生き物だからなんですよね。

例えば、

- 「うれしい」「わくわく」などの喜びを表す言葉

- 「怖い」「不安」といった恐れを表す言葉

- 「腹立たしい」「悔しい」といった怒りを表す言葉

これらの言葉を使うと、

相手の感情がすぐに反応します。

たとえば「値引きします」より

「お得な特別価格です」の方が、

なんだかワクワクしませんか?

感情的な言葉は脳に直接働きかけて、

理性よりも先に反応してしまうんです。

でも、使いすぎると逆効果に

なることもあるので注意が必要。

適切なタイミングで感情的な言葉を

選ぶことが大切なんですよ。

感情を揺さぶる言葉を意識的に

選ぶだけで、伝わり方が変わります。

「安全」「保障」といった安心感を与える言葉を使う

安心感を与える言葉は、

人の心を落ち着かせる効果があります。

これは人間の基本的な欲求である

「安全への欲求」に働きかけるからです。

例えば、

- 「安全」「安心」という直接的な言葉

- 「保証します」「確実」という確約を示す言葉

- 「信頼」「実績」という実績を示す言葉

こういった言葉を聞くと、

なんだか安心しませんか?

「この方法は100%安全です」と

言われると、つい信じたくなりますよね。

特に不安や迷いがある時には、

安心感を与える言葉が効果的です。

例えば商品を売る時も、

「30日間返金保証付き」と言うだけで

購入のハードルがグッと下がるんです。

でも、嘘の安心感を与えるのはNG。

本当に安心できる内容を伝えましょう。

安心感を与える言葉は、

相手との信頼関係を築く基礎になります。

ストーリーテリングで感情移入を促す

物語の力を使うと、

相手の心に深く入り込めます。

なぜかというと、人は物語を通して

感情移入しやすくなるからなんです。

例えば、

- 「昔々あるところに...」という導入

- 「困難を乗り越えて...」という展開

- 「そして幸せになりました」という結末

こんな流れで話を進めると、

相手は自然と耳を傾けます。

「私も最初は全然できなかったけど、

このやり方で成功できたんです」

という体験談が響くのはこのためです。

ストーリーには起承転結があると

より効果的になります。

特に、主人公が困難を乗り越える

ストーリーは人の心を動かします。

それに、データや事実だけより

ストーリーの方が記憶に残りやすいんです。

だから、大切なメッセージは

物語の形で伝えると効果的なんですよ。

「あなたのために」など個人的なつながりを強調する

「あなた」という言葉は、

相手との距離を一気に縮めます。

これは人が自分に関係することに

強く反応する性質があるからです。

例えば、

- 「あなたのために用意しました」

- 「あなたならできます」

- 「私たちの未来のために」

こういった表現を使うと、

相手は特別感を感じるんです。

「全ての人に」より「あなたに」と

言われた方が嬉しいですよね。

個人的なつながりを感じると、

人は親近感や信頼感を抱きます。

特に「私たち」という表現は、

同じグループに属している感覚を

生み出して連帯感が生まれるんです。

でも、使いすぎると逆に

不自然に感じられることも。

相手との関係性に合わせて、

適切に使うことが大切です。

個人的なつながりを強調する言葉は、

相手の心に直接届くパワーがあります。

「新しい」「限定」「特別」といった欲求を刺激する言葉を選ぶ

人は「特別なもの」に

強く惹かれる生き物なんです。

これは希少性や新奇性に価値を

見出す心理があるからなんですよね。

例えば、

- 「新発売」「最新」という新しさを示す言葉

- 「限定100個」「期間限定」という希少性を示す言葉

- 「あなただけ」「特別価格」という特別感を示す言葉

こういった言葉を聞くと、

なんだか欲しくなりませんか?

「通常価格の30%オフ」より

「特別価格で今だけ提供」の方が

魅力的に感じるのはこのためです。

人は失うことを恐れる心理があるので、

「この機会を逃すと...」という表現も

強い影響力を持ちます。

ただし、本当に価値があるものに

使わないと信頼を失うので注意が必要。

適切に使えば、相手の行動を

促す強力なきっかけになります。

欲求を刺激する言葉は、

人の決断を後押しする力があるんです。

「科学されています」という表現で信頼感を高める

「科学的に証明されています」という

言葉には不思議な説得力があります。

これは科学に対する社会的な

信頼感が根底にあるからなんです。

例えば、

- 「研究結果によると」

- 「専門家が認めた」

- 「データが示すように」

このような表現を使うと、

話に信頼性が加わります。

「この方法は効果的です」より

「研究によると93%の人に効果が

あることが証明されています」の方が

説得力がありますよね。

具体的な数字や研究機関の名前を

出すとさらに効果的です。

ただし、嘘の情報や誇張した

表現は絶対に避けましょう。

本当に科学的な裏付けがある

内容に使うことが大切です。

科学的な表現は、あなたの言葉に

専門性と信頼性を与えてくれます。

「発見された秘密」という言い回しで好奇心を引き出す

「秘密」という言葉には、

人の好奇心を刺激する力があります。

これは人間が本来持っている

「知りたい」という欲求に

働きかけるからなんです。

例えば、

- 「あまり知られていない方法」

- 「業界の裏側で使われている秘密」

- 「最近発見された驚きの事実」

こんな言葉を聞くと、

続きが気になりませんか?

「ダイエット方法」より

「トップモデルだけが知る

秘密のダイエット法」の方が

興味をそそられますよね。

人は「知らないこと」に対して

不安を感じる一方で、

「特別な情報を得る」ことに

喜びを感じる生き物なんです。

ただし、本当に価値ある情報を

提供することが大切です。

期待はずれだと逆効果になって

信頼を失ってしまいます。

「秘密」や「発見」という言葉は、

相手の注意を引きつけ、

行動を促す強力な武器になります。

感情操作の技術を使う際の3つの注意点

感情操作の技術は強力だけど、

使い方を間違えると大炎上します。

正しく理解して使えば、

あなたの言葉は人の心を動かせます。

気をつけるべきポイントは、

- 嘘や誇張表現を避けて誠実さを保つ

- 相手の知識レベルに合わせた表現を選ぶ

- 過度な感情的表現で信頼を損なわないよう注意する

この3つを守れば、

感情操作が悪い印象にならないんです。

言葉の力を使いながらも、

相手を尊重する姿勢が大切なんですよね。

それぞれのポイントについて、

詳しく見ていきましょう。

嘘や誇張表現を避けて誠実さを保つ

感情を動かす言葉を使うときは、

嘘をつかないことが絶対条件です。

誠実さを失うと、一度失った信頼は

二度と取り戻せないからなんですね。

例えば、

- 「科学的に証明済み」と言うなら本当の研究結果がある

- 「限定公開情報」と言うなら本当に一般には出回っていない

- 「100%効果がある」と言うなら例外なく全員に効果がある

このように、言葉に

責任を持つことが大切です。

特に「科学的に証明されています」という

フレーズはよく使われますが、

実際に研究結果がないのに

使うのは大きな信頼損失につながります。

友達に「絶対おいしいよ!」って

言ったレストランがイマイチだったら、

次からあなたの推薦は

信じてもらえなくなりますよね。

それと同じで、小さな誇張も

積み重なると信頼を失います。

だからこそ、感情を動かす表現を

使うときは事実に基づくことが大切なんです。

相手の知識レベルに合わせた表現を選ぶ

感情操作の技術を使うときは、

相手の知識レベルを見極めることが重要です。

専門用語や難しい表現を

使いすぎると逆効果になるんですよね。

例えば、

- 初心者には専門用語を避けてわかりやすく

- 専門家には適切な専門用語で信頼性を示す

- 子どもには具体例や比喩を多く使う

こうした配慮があると、

相手は「私のことを理解してくれている」と感じます。

料理の初心者に「アルデンテに茹でて」と

言っても伝わらないのと同じです。

「少し固めに茹でて」と

言った方が伝わりますよね。

逆に専門家に基本的なことばかり

説明すると「私を馬鹿にしている」と感じさせます。

私も先日、パソコンの修理に行ったとき、

基本的なことを延々と説明されて、

「私はそんなレベルじゃないのに...」と

ちょっとイラっとした経験があります。

だからこそ、相手の知識レベルを

見極めた言葉選びが大切なんです。

過度な感情的表現で信頼を損なわないよう注意する

感情を動かす表現は効果的ですが、

やりすぎると逆に怪しまれます。

適度な感情表現が、

最も説得力を持つんですよね。

例えば、

- 「驚異の効果!」より「多くの人が実感している効果」

- 「絶対に成功する!」より「正しく続ければ成功率が高まる」

- 「人生が180度変わる!」より「生活の質が向上する」

このように控えめな表現の方が、

むしろ信頼性が高まるんです。

テレビショッピングで

「信じられない効果!」と連呼されると、

「うーん、怪しいな」って

思ってしまいますよね。

私も最近、SNSで「人生激変!」という

広告に惹かれて記事を読んだのですが、

中身があまりにも大げさで

すぐに離脱してしまいました。

反対に、冷静な表現と具体的な

事例を示してくれる記事には信頼感が生まれます。

感情を動かす言葉は、

塩加減のように「ちょうどいい」が大事なんです。

感情操作の技術を効果的に活用する5つの実践方法

人の心を動かすには、

感情に訴えかける技術が必要なんです。

この技術を身につければ、

あなたの伝えたいことが相手の心に刺さります。

その5つの実践方法が、

- 相手のニーズや価値観を事前に分析する

- 視覚的要素と言葉を組み合わせて印象を強める

- 具体的な事例やテストモニアルを用意する

- 感情と論理のバランスを意識する

- 相手の反応を観察して表現を調整する

なんですよね。

これらの方法は単純そうに見えても、

使いこなすには少しコツがいります。

でも大丈夫です。ちゃんと

順番に解説していきますね。

相手のニーズや価値観を事前に分析する

相手が何を求めているかを

事前に知ることが一番大切です。

なぜなら、相手の心に響く言葉は

その人の価値観によって全然違うからなんです。

例えば、

- 安全を重視する人には「保障」という言葉が効果的

- 新しいものが好きな人には「最新」という言葉が響く

- 特別感を求める人には「限定」という表現が効く

このように、相手によって

刺さる言葉は違うんですよね。

もっと具体的に言うと、

お母さんには「家族の安全」という言葉が、

若い人には「新しい体験」という言葉が

心に響きやすいということです。

だから事前に「この人は何に

価値を感じるんだろう?」と

考えておくことが大切なんです。

例えば友達との会話でも、

相手が何に興味があるかを

知っておくと話が弾みますよね。

同じように、伝えたいことがあるときも

相手の興味や関心を知っておくと

グッと伝わりやすくなるんです。

相手のニーズを分析することは、

効果的なコミュニケーションの第一歩なんですね。

視覚的要素と言葉を組み合わせて印象を強める

言葉だけでなく、目で見える

ものを使うと効果が倍増します。

これは、人間が情報の約80%を

視覚から得ているからなんですよ。

例えば、

- 写真や動画で感情を呼び起こす

- 色使いで特定の気持ちを引き出す

- 文字の大きさや配置で重要なポイントを強調する

こういった視覚的な要素は

言葉の力をぐっと強くしてくれます。

具体的に言うと、悲しい話をするときに

暗い色や下向きの矢印を使ったり、

嬉しい話には明るい色や笑顔の写真を

添えたりすると効果的なんです。

小学校の授業でも、先生が

黒板に絵を描きながら説明すると

わかりやすかったですよね。

あれと同じで、言葉と視覚的な

要素を組み合わせると、相手の

記憶に残りやすくなるんです。

例えば、友達に旅行の話をするとき、

写真を見せながら話すと、ただ

話すよりも相手は興味を持ってくれます。

だから、大切なことを伝えるときは、

言葉だけでなく目で見えるものも

一緒に使うことを意識してみてください。

視覚と言葉の組み合わせは、

感情を動かす強力な武器になるんです。

具体的な事例やテストモニアルを用意する

実際にあった話や体験談は、

抽象的な説明より何倍も説得力があります。

というのも、人は他の人の

経験から学ぶ生き物だからなんですね。

例えば、

- 成功した人の体験談

- 問題が解決された実例

- 「Before/After」の変化を示す証言

こういった具体例があると、

「自分にもできるかも」と思えるんです。

より詳しく言うと、

「この方法で10キロ痩せました」という

具体的な数字入りの体験談は、

「痩せられます」という抽象的な

説明よりもずっと信じてもらえます。

子どもの頃、お母さんの

「野菜を食べると強くなるよ」より、

「あのヒーローも野菜をたくさん

食べているんだよ」と言われた方が

野菜を食べる気になりませんでしたか?

それと同じで、具体的な事例は

相手の行動を促す力があるんです。

例えば友達を新しいお店に

誘うときも、「美味しいよ」より

「先週行ったら、あの芸能人も

来てたんだよ」と言う方が

興味を引けますよね。

具体的な事例やテストモニアルは、

言葉に信頼性と現実味を

与える最高の方法なんです。

感情と論理のバランスを意識する

人を動かすには、感情と

論理の両方が必要なんです。

なぜなら、人は感情で決断して、

論理でその決断を正当化する

傾向があるからなんですよね。

例えば、

- 最初に感情に訴えかける

- 次に論理的な根拠を示す

- 最後にまた感情に戻る

このような流れが効果的です。

具体的に言うと、

「この方法を使えば夢が叶います」

(感情)→「科学的研究によると

成功率が80%上昇します」(論理)

→「あなたも新しい人生を

始められます」(感情)という

構成が人の心を動かしやすいんです。

子どもの頃、お母さんが

「お風呂に入らないと風邪を

ひくよ」(論理)と言っても

入らなかったけど、「お風呂に

入ったら気持ちいいよ」(感情)

と言われると入る気になった

経験はありませんか?

同じように、人を説得するときも

感情と論理をうまく組み合わせると

効果的なんです。

例えば友達を旅行に誘うとき、

「この景色は最高だよ」(感情)と

「交通費も安いし、時間も

ちょうどいいよ」(論理)を

組み合わせると説得力が増します。

感情と論理のバランスを取ることで、

相手の心と頭の両方に

働きかけることができるんです。

相手の反応を観察して表現を調整する

最後に大切なのは、相手の

反応を見ながら調整することです。

これが重要なのは、同じ言葉でも

受け取り方は人それぞれ違うからなんです。

例えば、

- 表情や姿勢の変化に注目する

- 質問や反応に合わせて説明を変える

- 興味を示した部分を掘り下げる

こういった観察と調整が

効果的なコミュニケーションの鍵です。

もっと具体的に言うと、

相手が「へえ」と目を輝かせたら

その話題を続け、眉をひそめたら

別の角度から説明するといった

微調整が大切なんです。

小さい頃、お母さんが

あなたの好きな食べ物を

覚えていてくれたのは、

あなたの反応を見て

判断していたからですよね。

同じように、人と話すときも

相手の反応を見て、「この話は

興味があるな」「この言い方は

ピンとこないな」と感じ取って

調整することが大切なんです。

例えば友達との会話でも、

相手が笑ったり質問してきたりする

話題は続け、無反応の話題は

切り上げるといった調整を

自然にしていると思います。

相手の反応を観察して表現を

調整することは、感情操作の

技術の中でも最も洗練された方法なんです。

マーケティングで購買意欲を高める言葉選び7つのポイント

あなたの言葉選びで、売上が10倍に

跳ね上がることもあるんです。

このポイントをマスターすれば、

お客さんの心を動かして行動を促せます。

具体的には以下の7つのポイントを

お伝えしていきます。

- エモーショナルな言葉で感情を揺さぶる

- 限定表現で「今すぐ行動」を促す

- 「VIP」「特別」といった言葉で顧客を特別扱いする

- 信頼性を示す表現で商品価値を高める

- 具体的な数字を使って説得力を出す

- 顧客のメリットを明確に伝える

- ポジティブな言葉選びで前向きなイメージを植えつける

これらは単なるテクニックじゃなく、

人の心理に働きかける方法なんです。

上手に使えば、あなたの商品やサービスが

選ばれる確率がグンと上がりますよ。

それでは、一つずつ詳しく

解説していきましょう。

エモーショナルな言葉で感情を揺さぶる

人は感情で動いて、理屈で

正当化するものなんです。

だからこそ、お客さんの心に

響く言葉選びが大切なんですよ。

例えば、

- 「愛」や「喜び」といった前向きな感情

- 「不安」や「恐れ」といった危機感

- 「驚き」や「感動」といった強い印象

こういった感情を呼び起こす

言葉を使うことが効果的です。

具体的に言うと、「この商品で

あなたの毎日が輝きます」という

表現は、単に「便利です」と言うより

ずっと心に響きますよね。

また「このチャンスを逃すと、

後悔するかもしれません」という

言い方は、行動を促す力があります。

ここで大切なのは、商品やサービスに

合った感情を選ぶこと。

例えば安全を売りにする保険なら

安心感を、ファッションなら喜びや

自信を感じさせる言葉がいいですね。

でも、感情に訴えすぎると

逆に怪しまれるので注意してください。

結局、人の心を動かすのは

理屈より感情なんです。

限定表現で「今すぐ行動」を促す

「限定」という言葉には、

人を動かす不思議な力があります。

なぜかというと、人は失うことへの

恐れが強いからなんですよね。

例えば、

- 「期間限定」

- 「数量限定」

- 「今だけの特別価格」

こんな言葉を見ると、

「今すぐ行動しないと!」という

気持ちになりませんか?

実際のお店でも「あと3点限り」

なんて書かれていると、欲しくなる

気持ちが高まりますよね。

これは「損失回避」という心理で、

チャンスを逃すことへの不安が

行動を促すんです。

でもね、ここで大事なのは

ウソをつかないこと。

本当に限定なのか、本当に

特別価格なのか、誠実さは

信頼関係の基本です。

例えばネットショップで

「本日限り」と書いておきながら

毎日同じセールをしていたら、

お客さんは不信感を抱きますよね。

限定表現は強力な武器ですが、

正直に使うことで効果を

最大化できるんです。

「VIP」「特別」といった言葉で顧客を特別扱いする

人はみんな「自分は特別」と

思われたい生き物なんです。

そこを上手く刺激することで、

お客さんの心をつかめるんですよ。

例えば、

- 「選ばれた方だけにご案内」

- 「VIP会員限定」

- 「あなただけの特別オファー」

こんな言葉を見ると、なんだか

自分が大切にされている感じがして

うれしくなりませんか?

実際のサービスでも「プラチナ会員」

とか「ゴールド顧客」みたいな

ランク分けがあると、上のランクに

なりたくなるものです。

この心理は「承認欲求」と呼ばれていて、

人間の基本的な欲求の一つなんです。

でも気をつけたいのは、この特別感が

本物である必要があること。

例えば「VIP会員」と言いながら

特に特典がなければ、かえって

がっかりさせてしまいます。

具体的には会員限定の早期案内や

特別割引など、本当に特別な

扱いをすることが大切です。

特別感を演出する言葉は、

お客さんとの絆を深める

強力なツールなんです。

信頼性を示す表現で商品価値を高める

人は不安な気持ちで

お金を使いたくないんです。

だから信頼できる証拠を示すことで、

購入への不安を取り除けるんですよ。

例えば、

- 「科学的に証明された」

- 「専門家推奨」

- 「○万人が選んだ」

こういった表現は、商品の

信頼性を高めてくれます。

実際のマーケティングでも

「医師が開発」とか「特許取得済み」

という言葉で安心感を与えていますよね。

これは「社会的証明」と呼ばれる

心理効果で、多くの人や専門家が

認めていることが安心材料になるんです。

ただし、ここでも嘘をつくのは

絶対にNGです。

例えば「科学的に証明」と言うなら

本当の研究結果があること、

「多くの人が選んだ」なら

実際の数字があることが必要です。

信頼性を示す表現は、

お客さんの背中を押す

最後の一押しになります。

だからこそ、事実に基づいた

誠実な表現を心がけましょう。

具体的な数字を使って説得力を出す

ふわっとした表現より、

数字は人の心に残るんです。

なぜなら数字は具体的で、

信頼感を生み出すからなんですよ。

例えば、

- 「満足度98%」

- 「3日で効果実感」

- 「平均15%の売上アップ」

こんな具体的な数字があると、

なんだか信じやすくなりませんか?

「多くのお客様に喜ばれています」より

「98.7%のお客様が満足」の方が

ずっと説得力がありますよね。

これは「具体性効果」と呼ばれるもので、

具体的な情報ほど記憶に残りやすく、

信頼されやすいという特性です。

でも、数字を使うときには

正確さが命です。

例えば「約3割増」と言うなら、

本当に計測したデータがあることが

大前提ですよね。

また、あまりに完璧すぎる数字

(100%満足など)は逆に

疑われることもあります。

93.7%のような、少し端数がある

数字の方が信頼感があるんです。

具体的な数字は、あなたの主張に

強力な裏付けを与えてくれます。

顧客のメリットを明確に伝える

人は「これ、買って何がいいの?」

と常に考えているんです。

だから「何が得られるか」を

はっきり伝えることが大切なんですよ。

例えば、

- 「時間の節約」

- 「健康への効果」

- 「コスト削減」

こういった具体的なメリットを

伝えることが効果的です。

実際の広告でも「髪がサラサラに」

とか「朝の準備時間が半分に」など

具体的な効果を示していますよね。

これは「ベネフィット訴求」と呼ばれ、

商品の特徴ではなく、それによって

得られる利益を伝える方法です。

ここで大切なのは、お客さんの

立場で考えること。

例えば高性能な掃除機なら

「最新モーターを搭載」より

「掃除時間が半分になる」の方が

魅力的に感じますよね。

特に「あなたは〜できるようになります」

という言い方は、お客さんが自分の

未来をイメージしやすくなります。

結局、人が買うのは商品そのものではなく

その商品がもたらす未来なんです。

ポジティブな言葉選びで前向きなイメージを植えつける

言葉には不思議な力があって、

人の気持ちを変える力があるんです。

ポジティブな言葉を使うと、

商品やサービスへの印象も

良くなるんですよ。

例えば、

- 「解決」「成功」「向上」

- 「簡単」「スムーズ」「快適」

- 「新しい」「革新的」「先進的」

こういった前向きな言葉は

気持ちを明るくします。

実際のCMなどでも「さわやか」

「すっきり」「元気」といった

ポジティブな言葉がたくさん

使われていますよね。

これは「感情伝染」という現象で、

ポジティブな言葉に触れると

気分も前向きになるんです。

ただし、大切なのはバランス。

あまりにも誇大な表現は

かえって信頼を損ねます。

例えば「奇跡の」「驚異の」

といった表現は使いすぎると

胡散臭く感じられることも。

また、否定的な言葉を避けるのも

ポイントです。「疲れない」より

「元気になる」の方が印象が良いですね。

ポジティブな言葉は、あなたの商品や

サービスを輝かせる光のようなもの。

上手に使って、お客さんの心に

明るいイメージを植えつけましょう。

マーケティングの倫理的配慮に関する4つの重要事項

マーケティングには「隠された力」が

あることをご存知ですか?

その力を正しく使えば顧客の信頼を

勝ち取れますが、誤った使い方は

あなたのブランドを一瞬で

崩壊させてしまうのです。

この記事では以下の4つの

重要ポイントをお伝えします。

- 科学的根拠のない主張を避ける

- 情報の透明性を常に確保する

- 消費者の判断力を操作しない

- 長期的な信頼関係を優先する

これらは単なる理想論ではなく、

実際のビジネスで成果を出すための必須知識です。

今の時代、消費者はますます賢くなっており、

誠実さが最大の武器になっています。

それでは、具体的な内容を

一つずつ解説していきますね。

科学的根拠のない主張を避ける

科学的根拠のない主張は

消費者の信頼を大きく損ないます。

なぜなら、嘘や誇張された情報は

いずれバレてしまうからなんです。

例えば、こんな表現は要注意です。

- 「科学的に証明された」という根拠なき表現

- 「100%効果があります」という断言

- 「唯一の解決策」と競合を無視した主張

これらの表現は一見すると

売上を伸ばすように思えますが、

実際には後々クレームや

返金要求の原因になりがちです。

もっと具体的に言うと、

「この化粧品は科学的に若返り効果が証明されています」

という表現を使う場合、

本当に科学的な研究結果があるのか確認が必要です。

大切なのは、自社製品の良さを

正直に伝えることなんですよ。

「当社の調査では80%のお客様が満足」

のように、事実に基づいた表現を使いましょう。

そうすれば長期的に見て

顧客の信頼を勝ち取れるんです。

科学的根拠のある主張だけを使うことで、

あなたのブランドの信頼性は格段に高まります。

情報の透明性を常に確保する

情報の透明性とは、

お客様に対して隠し事をしないということです。

これは単なる美徳ではなく、

現代のマーケティングでは必須条件なんですよ。

具体的には次のような例があります。

- 価格の全てを明示する(隠れた手数料なし)

- 商品の限界や欠点も正直に伝える

- 個人情報の利用目的を明確にする

このような透明性を持った情報提供は、

顧客の信頼を大きく高めます。

例えば、サブスクリプションサービスで

「初月無料、その後は月額1,980円」と

明確に表示するのと、小さな文字で

解約条件を隠すのとでは大違いです。

特に最近では、SNSの普及により

隠された情報はすぐに拡散されてしまいます。

だからこそ、最初から全ての情報を

オープンにする方が賢明なんですね。

ちなみに私の知り合いの会社では、

商品の欠点まで正直に伝えることで

かえって「この会社は信頼できる」と

顧客から高評価を得ているんですよ。

情報の透明性は短期的な売上より

長期的な信頼関係を築く基盤になります。

消費者の判断力を操作しない

消費者の判断力を操作するというのは、

人の弱みや心理的なスキを利用することです。

これは短期的には効果があっても、

長期的には必ず自分に返ってくるんですよね。

具体的に避けるべき手法としては:

- 極端な恐怖心を煽る表現

- 「今だけ」と急かす虚偽の希少性

- 誤解を招く比較データの使用

こういった手法は一時的に

購買意欲を高めるかもしれませんが、

購入後に「騙された」と感じた顧客は

二度とあなたの商品を買わなくなります。

例えば「今日中に購入しないと二度とこの価格では買えません」

と言いながら、実は翌週も同じセールをやっているケース。

これが発覚したら、顧客の

信頼は一気に崩れ去りますよね。

それよりも、「このセールは月に一度開催しています」

と正直に伝える方が長期的な関係を築けます。

大事なのは、お客さんを

「操作する対象」ではなく

「一緒に価値を作る仲間」として

見ることなんだと思います。

消費者の判断力を尊重することで、

真の信頼関係が生まれるのです。

長期的な信頼関係を優先する

長期的な信頼関係を優先するというのは、

目先の利益より将来の関係性を大切にすることです。

これは実はマーケティングの

基本中の基本なんですよね。

信頼関係を築くためのポイントは:

- 約束したことは必ず守る

- 問題が起きたら素直に謝罪する

- 顧客の声に真摯に耳を傾ける

こうした姿勢は短期的には

面倒に感じるかもしれませんが、

長い目で見ると顧客の

リピート率を大きく高めます。

例えば、商品に不具合があった場合、

すぐに対応して交換や返金を行うこと。

これは一見すると損に思えますが、

その対応の良さに感動した顧客は

SNSなどで良い評判を広めてくれる

こともあるんですよね。

私の友人が経営する小さなショップでは、

一人一人の顧客に丁寧に対応することで

広告費をほとんどかけずに

口コミだけで成長を続けています。

長期的な信頼関係こそが、

本当のマーケティング成功の鍵なのです。

批判的思考を身につける7つのステップ

今の時代、情報があふれすぎて

何が本当か分からなくなってます。

批判的思考を身につければ、

ウソや偏った情報に惑わされなくなります。

この記事では以下のステップを紹介します:

- STEP1. 情報の出所を必ず確認する

- STEP2. 複数の情報源を比較検討する

- STEP3. 事実と意見を区別する

- STEP4. 論理的な矛盾を見つける

- STEP5. 自分の思い込みや偏見を認識する

- STEP6. 反対意見も積極的に調べる

- STEP7. 結論を出す前に十分な証拠を集める

これらのステップは特別な能力がなくても

だれでも実践できるものばかりです。

では、それぞれのステップについて

くわしく見ていきましょう。

STEP1. 情報の出所を必ず確認する

情報の出所を確認することは

批判的思考の第一歩です。

なぜなら、情報の信頼性は

その出どころで大きく変わるからなんですね。

例えば...

- ニュースサイトの運営者は誰か

- 記事を書いた人の専門性はあるのか

- 公開された日付は最新のものか

こういったことを

チェックする習慣をつけましょう。

もっと具体的に言うと、

「○○によると〜」という情報があったら、

その「○○」が本当に信頼できる情報源なのか確認するんです。

友だちから聞いた話と

専門家の研究結果では

信頼度がぜんぜん違いますよね。

特にインターネットの情報は

誰でも発信できるので要注意です。

テレビや有名人の発言でも

必ず出所を確認する習慣をつけると、

情報に振り回されなくなります。

情報の出所を確認することで、

あなたは一歩賢い情報の受け手になれるんです。

STEP2. 複数の情報源を比較検討する

一つの情報源だけを信じるのは

とても危険なことなんです。

なぜなら、どんな情報源にも

バイアスや見落としがあるからですね。

たとえば...

- 同じニュースでも報道機関によって視点が違う

- SNSと専門サイトでは情報の深さが違う

- 海外と国内では報道の仕方が違うことがある

こういった違いを

比べてみることが大切です。

具体的には、大きなニュースがあったとき、

複数のメディアで読み比べてみるといいですよ。

そうすると「あれ?このメディアは

この部分を強調してるけど、

あっちはまったく触れてないな」

という発見があります。

私も先日、健康に関する記事を

いくつか読み比べたら、

同じ研究結果なのに全然違う結論に

なっていることに気づきました。

複数の視点から情報を集めると

より全体像が見えてきます。

そして何より、一つの意見に

偏らない考え方ができるようになるんです。

STEP3. 事実と意見を区別する

事実と意見の区別ができることは

批判的思考の核心部分です。

これができないと、他人の意見を

事実だと思って信じてしまうんですよね。

例えば...

- 「今日は雨が降っている」は事実

- 「雨の日は憂鬱だ」は意見

- 「売上が10%増加した」は事実

- 「この商品は素晴らしい」は意見

このような違いを

見分ける目を養いましょう。

特にニュース記事では、

「〜だと思われる」「〜と考えられる」

という表現は意見や推測の部分です。

一方、数字やデータ、

実際に起きた出来事の記述は

事実の部分だと判断できます。

先日テレビで見た健康番組でも、

「この食品が健康に良い」という意見と

「この食品にはビタミンCが多く含まれている」

という事実が混在していました。

メディアでは事実と意見が

混ざっていることが多いです。

この区別ができるようになると、

情報の本質を見抜く力が

格段にアップしますよ。

STEP4. 論理的な矛盾を見つける

論理的な矛盾を見つけることは

批判的思考の重要なポイントです。

なぜなら、矛盾点があると

その情報全体の信頼性が

疑わしくなるからなんですね。

たとえば...

- 前提と結論がつながっていない

- 数字や統計が不自然に飛躍している

- 主張と根拠が釣り合っていない

こういった点に

注目してみましょう。

具体的には、「だから」「つまり」

「したがって」などの接続詞の後に

続く内容が本当に論理的につながっているか

チェックするといいですよ。

私も最近、あるダイエット商品の広告で

「1週間で5キロ減量!しかも食事制限なし!」

という主張を見て、論理的に考えると

ありえないと気づきました。

特に大げさな表現や

極端な主張をする情報には

注意が必要です。

論理的な矛盾を見つける力を

身につけると、根拠のない情報に

惑わされなくなりますよ。

STEP5. 自分の思い込みや偏見を認識する

自分の思い込みや偏見に

気づくことはとても大切です。

なぜなら、私たち誰もが

無意識のうちに偏った見方を

してしまうからなんですよね。

例えば...

- 自分の経験に基づいた思い込み

- 好きな人の意見は正しいと思ってしまう傾向

- 自分の信念に合う情報だけを集めてしまう癖

こういった自分の傾向を

認識することが大事です。

具体的には、何か強い反応を

示したときに「なぜこんな反応をしたんだろう?」

と自分に問いかけてみるといいですよ。

私も先日、ある政治ニュースを見て

すぐに否定的な気持ちになりました。

でも立ち止まって考えると、

それは私の個人的な価値観が

影響していたことに気づいたんです。

自分の思い込みに気づくのは

正直難しいことです。

でも自分の考えを常に

疑問視する習慣をつけると、

より公平な判断ができるようになりますよ。

STEP6. 反対意見も積極的に調べる

反対意見を積極的に調べることは

バランスの取れた思考のために必須です。

自分と同じ意見ばかり集めると、

視野が狭くなってしまうんですよね。

たとえば...

- 自分が賛成する意見の問題点を探す

- 反対派の人々が何を根拠にしているか調べる

- 両方の立場から考えてみる

こういった姿勢が

大切になってきます。

具体的には、あるテーマについて

調べるときに、意識的に

「〇〇 反対意見」「〇〇 批判」

などと検索してみるといいですよ。

私も環境問題について

調べていたとき、賛否両論の

意見を読んでみたことで、

問題の複雑さをより深く

理解することができました。

反対意見を知ることは

決して自分の考えを

否定することではありません。

むしろ、より強固な自分の

考えを築くための材料になるんです。

STEP7. 結論を出す前に十分な証拠を集める

結論を急がず証拠を集めることは

批判的思考の集大成といえます。

すぐに判断したくなる気持ちを

抑えることが大切なんですよね。

例えば...

- 一つの記事だけでなく複数の情報を集める

- 感情的になる前に十分な情報を確認する

- 時間をかけて考える余裕を持つ

こういった慎重さが

正しい判断につながります。

具体的には、重要な決断をする前に

「本当にこれで十分な情報を集めたか?」

と自問自答するといいでしょう。

私も新しいスマホを買うとき、

最初は見た目で決めようとしましたが、

一週間かけて口コミやレビューを

調べた結果、全く違う機種を

選ぶことになりました。

特にSNSでは断片的な情報に

基づいて即断即決しがちです。

でも十分な証拠を集める習慣をつければ、

後悔の少ない判断ができるようになりますよ。

批判的思考を実践する際の4つの注意点

批判的思考は使い方を間違えると、

むしろマイナスになることもあります。

正しく実践すれば人生の質が

格段に上がるスキルなんです。

その際に注意すべき点が、

- 感情に流されず冷静に分析すること

- すべての情報を疑いすぎないこと

- 相手の立場や背景も考慮すること

- 批判と否定を混同しないこと

この4つになります。

どれも知っているようで

実践するのは難しいポイントです。

でも、これらを意識するだけで

思考の質がぐっと高まりますよ。

それぞれ詳しく解説していきます。

感情に流されず冷静に分析すること

感情に流されると冷静な判断が

できなくなってしまいます。

なぜなら感情は論理的思考を

邪魔してしまうからなんですね。

例えば、

- 怒りで頭がいっぱいになると事実が見えなくなる

- 不安が強いと最悪の結果ばかり想像してしまう

- 期待が大きすぎると欠点を見落としがち

このような状態では

適切な判断ができません。

特に重要な決断をするときは、

一度深呼吸して冷静になりましょう。

感情と事実を分けて考えることで、

より客観的な視点が持てるんです。

実際、科学的な研究でも

感情状態が判断に大きく影響することが

証明されています。

だからこそ、自分の感情に

気づくことが第一歩なんですよね。

感情を否定するのではなく、

一旦横に置いて考えることが大切です。

冷静に分析する習慣をつければ、

批判的思考の質が格段に上がります。

すべての情報を疑いすぎないこと

批判的思考は「疑う力」ですが、

すべてを疑いすぎるのは逆効果です。

健全な懐疑心と過度の不信感は

まったく違うものなんですよね。

例えば、

- すべての情報を疑うと判断が遅れる

- 信頼できる情報源まで否定してしまう

- 陰謀論にはまりやすくなる

こういった状態になると

思考が硬直してしまいます。

特にインターネット時代は

情報過多で何を信じていいか

わからなくなりがちです。

そこで大切なのは「程よい疑い」。

完全に信じるでもなく、

完全に疑うでもない姿勢です。

信頼できる情報源を見極める

目を養うことが重要なんですよね。

例えば、専門家の意見や

複数の信頼できるメディアで

確認された情報は信頼度が高いです。

適切なバランスで疑うことで、

批判的思考の効果が最大化します。

相手の立場や背景も考慮すること

批判的思考は相手の立場や

背景を理解してこそ真価を発揮します。

なぜなら人の考えは環境や

経験に大きく影響されるからなんです。

例えば、

- 文化的背景の違いによる価値観の差

- 世代による考え方のギャップ

- 専門分野による視点の違い

こういった違いを無視すると

対話が成立しなくなります。

特に意見が対立したときは、

なぜその人がそう考えるのか

理解しようとする姿勢が大切です。

相手の立場に立って考えることで、

新たな気づきが得られることも多いんです。

実際、異なる視点を取り入れることで

問題解決の幅が広がることが

研究でも示されています。

だからこそ、多様な意見を

尊重する姿勢が重要なんですよね。

相手の背景を考慮することは、

より深い批判的思考につながります。

批判と否定を混同しないこと

批判的思考と単なる否定は

まったく別物だということを覚えておきましょう。

批判は建設的な分析であり、

否定は単なる拒絶なんですよね。

例えば、

- 批判は改善点を示すが否定は可能性を潰す

- 批判は具体的だが否定は感情的になりがち

- 批判は相手を尊重するが否定は軽視する

このような違いがあります。

特に議論の場では、

「それは違う」で終わらせず

「こうすればより良くなる」と

提案することが大切です。

建設的な批判は相手にとっても

価値のあるフィードバックになります。

実際のコミュニケーションでは、

言い方一つで受け取られ方が

大きく変わることも覚えておきましょう。

例えば「それは間違っている」より

「別の見方もあるかもしれない」の方が

受け入れられやすいですよね。

批判と否定の違いを理解することで、

より効果的な批判的思考が実践できます。

批判的思考が役立つ日常の5つの場面

毎日の生活の中で批判的に

考えるだけで人生が変わります。

情報が溢れる現代では、

何を信じるべきか迷うことも多いですよね。

そんな時に役立つ場面が、

- ニュースやSNSの情報を読むとき

- 商品やサービスを購入する前

- 職場での意思決定の場面

- 人間関係でのコミュニケーション

- 自己成長のための振り返り

なんです。

これらの場面で批判的思考を

使えるようになると毎日が変わります。

判断ミスが減って、

後悔する機会も少なくなりますよ。

それでは具体的に、

それぞれ解説していきます。

ニュースやSNSの情報を読むとき

ニュースやSNSを見るときは、

すべてを信じないことが大切です。

なぜなら、今の時代は誰でも

情報発信できるからなんですよね。

例えば、こんな経験ありませんか?

- 「〇〇が健康にいい」という記事を鵜呑みにした

- 友達のSNS投稿を事実だと思い込んだ

- 有名人の発言をそのまま信じてしまった

特にSNSの情報は

確認なしで広まることが多いです。

「この記事、本当かな?」と

一度立ち止まって考えてみましょう。

私も先日、ある健康法について

SNSで見かけて試そうとしました。

でも別の情報源で調べたら

全然科学的根拠がなかったんです。

情報の出どころを確認するだけで

騙されずに済むことが多いんですよ。

だから、何か重要な情報を見たら

必ず複数の情報源で確認しましょう。

商品やサービスを購入する前

お買い物をする前には、

批判的に考えることが特に大事です。

なぜって、企業は私たちに

買ってもらうために工夫してるからなんです。

よくある例としては、

- 「限定」「今だけ」という言葉に弱くなる

- レビューだけを信じて購入する

- 有名人が使っているから良いと思ってしまう

こういった心理作戦に

私たちはよく引っかかります。

特に「今だけ特別価格!」と言われると

冷静さを失ってしまいがちです。

私も先月、セールだからと

必要のないものを買ってしまいました。

あとで「本当に必要だったかな?」と

考えると、実はそうでもなかったんです。

だから買い物の前には

「これは本当に必要?」

「他の選択肢は?」と自問しましょう。

そうすれば、後悔する買い物が

グッと減りますよ。

職場での意思決定の場面

職場での決断は、

批判的思考が最も役立つ場面です。

なぜなら、仕事の判断ミスは

大きな影響を与えるからなんです。

例えば、こんな状況ありませんか?

- 上司の意見だからといって全て受け入れる

- 前例踏襲で新しいアイデアを考えない

- 会議で反対意見を言えない雰囲気がある

職場では特に「空気」に

流されやすいものです。

「これまでこうやってきたから」という

理由だけで決めることも多いですよね。

私の職場でも、非効率な作業が

ずっと続いていたことがありました。

「なぜこの方法なの?」と質問したら

誰も明確な理由を説明できなかったんです。

見直した結果、作業時間が

半分になったこともありました。

だから職場では「なぜ?」と

丁寧に問いかける姿勢が大切なんです。

人間関係でのコミュニケーション

人間関係では、言葉の裏にある

本当の気持ちを考えることが大事です。

相手の言動には、表面上の意味と

本当の意図があるからなんですよね。

例えば、こんな経験はありませんか?

- 「大丈夫」と言われても本当は違う気がする

- SNSの投稿と実際の様子が違う

- 何気ない一言で相手が傷ついてしまった

言葉だけを信じると

誤解が生まれやすいんです。

特に文字だけのやり取りでは

感情が伝わりにくいですよね。

先日、友達から「忙しい」という

返信をもらって無視されたと感じました。

でも実際に会ったら本当に

大変な時期だったと分かったんです。

相手の立場になって考えると

見えてくることがたくさんあります。

だから人間関係では「この人は

なぜそう言ったのだろう?」と

想像力を働かせることが大切なんです。

自己成長のための振り返り

自分自身を振り返るときこそ、

批判的思考が最も価値を発揮します。

なぜなら、自分に甘くなりがちな

盲点に気づけるからなんですよね。

例えば、こんな思考パターンありませんか?

- 失敗したときに他人や環境のせいにする

- 自分の長所ばかり見て短所から目をそらす

- 同じ失敗を繰り返してしまう

自分を客観的に見るのは

とても難しいことなんです。

特に自分の欠点や失敗については

直視したくない気持ちがありますよね。

私も先日、大事なプレゼンで

うまくいかなかったことがありました。

最初は「資料が足りなかった」と

環境のせいにしていたんです。

でも冷静に考えたら、準備不足という

自分の問題だったと気づきました。

だから成長するためには

「なぜうまくいかなかったのか?」を

自分に正直に問いかけることが大切です。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 「科学的」という言葉を使うだけで説得力が高まる

- 具体的な数字(87%など)は抽象的な表現より信頼される

- 研究結果や専門家の意見を引用すると権威性が増す

- 感情に訴えかける言葉(喜び、不安など)は人の心を動かす

- 「限定」「特別」といった希少性を示す言葉は行動を促す

- 「あなたのために」など個人的なつながりを強調する表現は効果的

- ストーリーテリングは感情移入を促し記憶に残りやすい

- 情報の透明性と誠実さが長期的な信頼関係を築く

- 過度な誇張や嘘は一時的に効果があっても信頼を損なう

- 批判的思考を持つことで情報の真偽を見極められる

まとめ

科学的根拠を使った説得力のある

伝え方について詳しく解説してきました。

「科学的」という言葉には

人の脳を動かす不思議な力があり、

あなたの主張に説得力を与えてくれます。

データや具体的な数字を示すことで

信頼感が生まれ、研究結果の引用は

あなたの言葉に権威性をもたらします。

特に「93.7%の人が効果を実感」のような

端数のある具体的な数字は、

「多くの人」という曖昧な表現より

ずっと説得力があることを覚えておきましょう。

また、感情を動かす言葉選びも重要です。

「安心」「特別」「限定」といった言葉は

人の心に強く働きかけます。

ただし、これらのテクニックを使う際には

倫理的な配慮が欠かせません。

嘘や誇張表現は短期的には効果があっても

長期的な信頼関係を損なってしまいます。

情報の透明性を保ち、相手を尊重する姿勢が

真の説得力を生み出すのです。

日常生活やビジネスシーンで

これらのテクニックを活用すれば、

あなたの言葉はより心に響くものになります。

ぜひ今日から、科学的根拠を取り入れた

言葉選びを意識してみてください。

相手の立場に立ち、誠実さを忘れずに

言葉の力を最大限に活用することで、

あなたのコミュニケーション能力は

格段にアップするでしょう。

よくある質問

「科学的根拠」と言われると、なぜ人は信じやすくなるのですか?

私たちの脳は「科学的」という言葉を聞くだけで反応してしまうんです。学校教育を通じて科学を信頼するよう育てられてきたので、「科学的に証明されています」と言われると自然と疑いが減ります。これは「科学的ハロー効果」と呼ばれる心理現象で、科学的という言葉を聞くだけで安心してしまう傾向があるんですよ。

データや数字はなぜ説得力があるのですか?

数字やデータがあると、話の信頼性が一気に高まります。これは数字が客観的な事実に基づいていると感じさせるからです。「87%の人が効果を実感」と言われると、なんだか信じやすくなりますよね。実は、私たちはデータの出所や調査方法まで詳しく確認することは少ないんです。ある研究では、意味のないグラフを見せただけでも説得力が23%上昇したという結果もあります。

科学的情報を見分けるポイントは何ですか?

科学的情報を見分けるポイントはいくつかあります。まず情報源の信頼性を確認しましょう。大学や研究機関のサイト、査読された学術ジャーナルなどは信頼性が高いです。次に研究の規模や方法を調べることも大切です。10人の小さな実験と1000人の大規模研究では信頼性が全然違います。また、複数の研究結果を比較して、一致した見解があるかを確認するのも効果的です。一つの研究だけでなく、複数の情報源で確認する習慣をつけましょう。

批判的思考を日常生活でどう活用すればいいですか?

批判的思考は日常生活のさまざまな場面で役立ちます。ニュースやSNSの情報を読むときは「この情報は本当かな?」と立ち止まって考えてみましょう。買い物をする前には「これは本当に必要?」「他の選択肢は?」と自問すると後悔する買い物が減ります。職場での意思決定では「なぜこの方法なの?」と丁寧に問いかける姿勢が大切です。人間関係では相手の立場になって「なぜそう言ったのだろう?」と想像力を働かせると誤解が減ります。自分自身を振り返るときも「なぜうまくいかなかったのか?」と正直に問いかけることで成長できますよ。

感情操作の技術を使うときの注意点は何ですか?

感情操作の技術を使うときは3つの注意点があります。まず、嘘や誇張表現を避けて誠実さを保つことが大切です。「科学的に証明済み」と言うなら本当の研究結果がある必要があります。次に、相手の知識レベルに合わせた表現を選ぶこと。初心者には専門用語を避け、専門家には適切な専門用語で信頼性を示しましょう。そして、過度な感情的表現で信頼を損なわないよう注意することです。「驚異の効果!」より「多くの人が実感している効果」のような控えめな表現の方が信頼性が高まります。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。