このノウハウについて

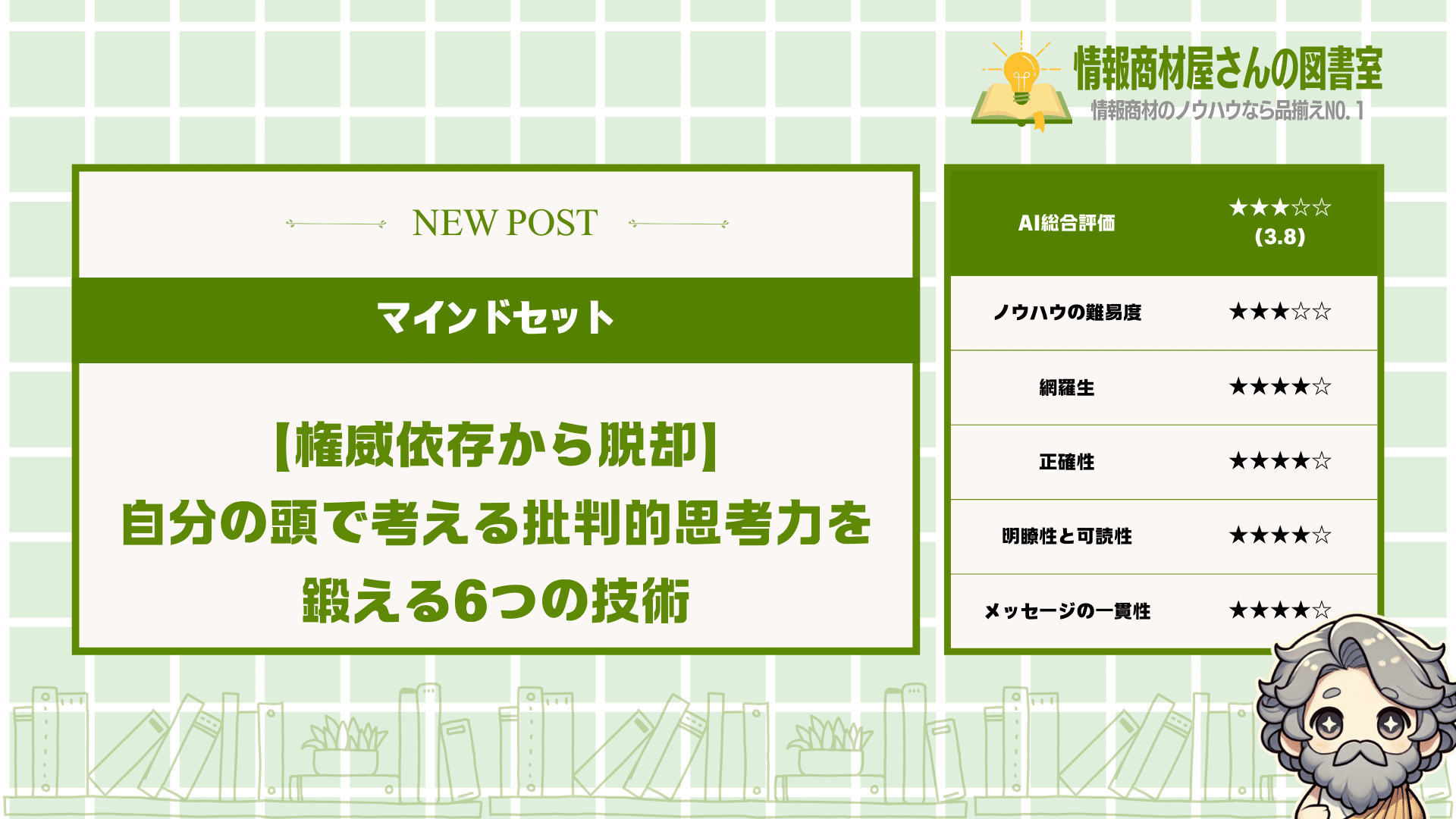

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は、情報過多の現代社会で本当に役立つ批判的思考のガイドです。科学的情報の見極め方から自己判断力の強化まで、実践的なステップが分かりやすく解説されています。記事を読むことで、SNSやニュースの情報を鵜呑みにせず、自分の頭で考える力が身につきます。特に健康情報や商品選びなど日常的な場面での応用法が具体的で、すぐに実践できる内容になっています。情報に振り回されない、自分軸のある生き方を実現したい人にとって、この記事は道しるべとなるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

あなたは毎日、どれくらいの情報を

鵜呑みにしていますか?

「専門家が言っていたから」

「テレビで見たから」

「みんながそう言っているから」

こんな理由で情報を信じていませんか?

実は私たちの周りには、

科学的に見せかけた嘘情報が

あふれているんです。

特にSNSの普及で、

誰でも「専門家風」の情報を

発信できるようになりました。

その結果、何を信じていいのか

わからなくなっている人が増えています。

この記事では、科学的な情報を

正しく評価するための批判的思考力を

身につける方法を解説します。

情報の真偽を見抜く力があれば、

健康、お金、人間関係など

あらゆる面で賢い選択ができるようになります。

「情報を見極める目」を持つことで、

あなたの人生はもっと自由に、

そして確かなものになるはずです。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 科学的情報が人々に与える影響力と操作される理由

- データやグラフが示す情報を正しく評価する方法

- 権威依存から脱却して自分の頭で考える技術

- 情報操作を見抜くメディアリテラシーの具体的な身につけ方

- 日常生活のさまざまな場面で批判的思考を活かす実践法

科学的主張が人々に与える影響力5つ

科学的主張は私たちの考え方や

行動に驚くほど強い影響を与えています。

この記事を読めば、科学的情報が

どのように私たちを動かしているか理解できます。

- データやグラフが視覚的に訴える

- 論理的な説明が信頼感を生み出す

- 専門家の意見として重みを持つ

- 社会的な議論の基盤となる

- 政策決定に大きな影響を与える

これらはどれも私たちの日常生活や

社会の動きに密接に関わっています。

知らず知らずのうちに影響を

受けている部分も多いんです。

それでは、具体的に

それぞれ解説していきます。

データやグラフが視覚的に訴える

データやグラフは人の心に

ダイレクトに届く力を持っています。

なぜなら、目で見て分かる形で

情報が伝わるからなんですよね。

例えば、

- 温暖化のグラフを見て危機感を感じる

- コロナ感染者数の推移を見て行動を変える

- ダイエット効果のグラフを見て商品を買う

こういった経験は

誰にでもあるはずです。

特に棒グラフや折れ線グラフは

一目で変化が分かるから強いんです。

昨日テレビで見た海面上昇のグラフは、

文字だけの説明より何倍も衝撃的でした。

右肩上がりの線を見ただけで

「これはマズイ」と感じてしまったんです。

ただし、グラフの見せ方で

印象はガラッと変わることも。

縦軸の数値の取り方や

色使いで印象操作ができるんです。

だから視覚的な情報は強いけど、

鵜呑みにするのは危険なんですよね。

視覚情報の力を理解すれば、

情報との付き合い方が変わります。

論理的な説明が信頼感を生み出す

論理的な説明は人の心に

安心感と信頼を生み出します。

なぜかというと、筋が通った話は

私たちの頭の中でスッと納得できるからです。

たとえば、

- 「だから〜なんです」という因果関係

- 「AならばB」という論理的つながり

- 数字を使った具体的な説明

こういった要素が入ると

信頼度がグンと上がるんです。

特に「研究によると」という

言葉の威力はすごいですよね。

先日見たCMでも「臨床試験で実証済み」

と言われると、なんだか信じてしまいました。

でも実は、論理的に聞こえる説明でも

飛躍や省略があることが多いんです。

例えば健康食品の広告では

「成分Aが含まれているから効果的」と言いますが、

その成分の量や吸収率については

触れられていないことが多いですよね。

だから論理的に聞こえる説明も

時には疑ってかかることが大切です。

論理的な説明の力を知ることで、

情報を冷静に判断できるようになります。

専門家の意見として重みを持つ

専門家の意見は普通の人の

何倍も説得力を持ちます。

これは長年の研究や経験に

裏打ちされた知識だと思われるからなんです。

例えば、

- 「○○大学教授が推奨」という表現

- 「医師が開発した」という商品紹介

- 「科学者が警告する」というニュース

こんな言葉を見ると

つい信じてしまいますよね。

白衣を着た人が話すだけで

信頼度が上がるという研究結果もあります。

先週テレビで見た健康番組では、

医師が言うことだからと家族全員が納得していました。

でも気をつけたいのは、

専門家にも得意分野と不得意分野があること。

例えば内科医が美容について

語っていても、それが専門とは限りません。

また、専門家の意見も

時代とともに変わることがあります。

昔は「卵はコレステロールが高いから1日1個まで」

と言われていましたが、今は違いますよね。

専門家の意見の重みを理解しつつも、

鵜呑みにしない姿勢が大切です。

社会的な議論の基盤となる

科学的主張は社会での

話し合いの土台になります。

みんなが同じ情報を基に

議論できるからこそ、社会が前に進むんです。

たとえば、

- 環境問題についての科学的データ

- 健康リスクに関する研究結果

- 経済予測のための統計情報

これらがなければ、ただの

感情論だけで議論することになります。

特に難しい問題ほど、

科学的な情報が重要になるんですよね。

コロナ禍では感染症データを元に

様々な対策が議論されました。

もし「感染者が何人」という

データがなければ、対策も立てられなかったはずです。

ただし、同じデータでも

解釈が人によって違うことも。

例えば経済と健康、どちらを

優先するかで意見が分かれることもあります。

また、科学的データが不完全な場合は

議論そのものが揺らいでしまうことも。

だからこそ、正確で偏りのない

科学的情報が社会には必要なんです。

政策決定に大きな影響を与える

科学的主張は国や自治体の

決まりごとを作る時の根拠になります。

政治家や役所の人たちは

科学的な証拠を基に動くことが多いんです。

例えば、

- 喫煙の健康被害データによる分煙政策

- 交通事故統計による速度制限の設定

- 感染症データによる公衆衛生対策

これらは全部、科学的な

情報があるから決められたことです。

特に最近は「証拠に基づく政策立案」

という考え方が広がっています。

去年の台風対策も、過去の

気象データを分析して決められていました。

でも時には、科学と政治の

思惑がずれることもあるんです。

科学者が「これは危険」と言っても、

経済的な理由で政策に反映されないこともあります。

また、科学的知見が不確かな段階では

政策決定が難しくなることも。

例えば新しい技術の規制は、

リスクがはっきりするまで判断が難しいですよね。

科学と政策の関係を理解すれば、

私たちの社会がどう動くか見えてきます。

科学的データを鵜呑みにしてはいけない4つの理由

科学的データがあると、

なぜか人は簡単に信じてしまうもの。

でも実は、そのデータ、

鵜呑みにするとヤバいことになります。

その理由が以下の4つです。

- データ収集方法に偏りがある可能性がある

- 解釈によって結論が変わることがある

- 研究の資金源が結果に影響することがある

- 発表されていない反証データが存在する可能性がある

これらを知っておくと、

情報に振り回されなくなります。

世の中に出回る科学的な情報には、

実はいろんな落とし穴があるんです。

それでは詳しく、

それぞれ解説していきますね。

データ収集方法に偏りがある可能性がある

科学的データには、

実は集め方に問題があることが多いんです。

その問題点を知らないと、

間違った結論を信じてしまいます。

例えば、

- アンケートの対象者が偏っている

- サンプル数が少なすぎる

- 都合の良いデータだけ集めている

こんな状況が

よく起こっているんですよ。

もっと具体的に言うと、

「この化粧品は95%の人が効果を実感!」

という宣伝。

でも実際は20人中19人が

効果を感じただけかもしれません。

また、アンケートを取る相手も

若い女性だけだったり、特定の地域の人だけだったり。

これじゃあ全体の傾向とは

言えないですよね。

大事なのは、データがどうやって

集められたのかを確認すること。

誰が、どのくらいの人数で、

どんな条件で調査したのか。

こういった背景を知ることで、

そのデータの信頼性が見えてきます。

解釈によって結論が変わることがある

同じデータでも、

見る角度で全然違う結論になるんです。

これが科学データの

とても怖いところなんですよね。

例えば、

- グラフの縦軸の数値を操作する

- 都合のいい期間だけを切り取る

- 相関関係を因果関係と勘違いさせる

こんな手法で、

データの印象が大きく変わります。

たとえば、ある商品の売上グラフ。

縦軸を0から始めず10万から始めれば、

わずかな増加も急成長に見えますよね。

また、「コーヒーを飲む人はガンになりにくい」

というデータがあったとします。

でもこれは、コーヒーががんを予防するのではなく、

単に健康意識の高い人がコーヒーを選ぶだけかもしれません。

こういった解釈の違いは、

専門家でも意見が分かれることが多いんです。

だから、一つの解釈だけを

鵜呑みにしないことが大切。

複数の専門家の意見を聞いたり、

違う角度からのデータも見てみましょう。

研究の資金源が結果に影響することがある

研究にはお金がかかるもの。

そのお金の出どころが、

結果に影響することがあるんです。

これは意外と知られてないけど、

とても重要なポイントですよ。

例えば、

- 企業から資金提供を受けた研究

- 特定の政治的立場からの助成金

- 研究者自身の利害関係

こういった背景が、

研究結果をゆがめることがあります。

たとえば、あるお菓子メーカーが

「私たちの商品は健康に良い」という

研究結果を発表したとします。

でも、その研究がそのメーカー自身の

資金で行われていたら?

ちょっと疑ってみたくなりますよね。

実際、タバコ会社が喫煙の害を

否定する研究に資金を出していた

という歴史的な例もあります。

だから、研究結果を見るときは

「誰のためのデータなのか」

「誰がお金を出しているのか」

を確認するのが大切なんです。

これを知っておくと、

データの裏側が見えてきますよ。

発表されていない反証データが存在する可能性がある

世に出ているデータの陰には、

発表されていないデータが

たくさん眠っているんです。

これ、けっこう衝撃的な事実

なんですよね。

例えば、

- 仮説を支持しないデータは発表されにくい

- 否定的な結果は雑誌に載りづらい

- 企業に都合の悪いデータは隠される

こういったことが

実際に起きているんです。

学術界では「出版バイアス」と呼ばれていて、

ポジティブな結果の研究は発表されやすく、

ネガティブな結果は埋もれがちなんです。

例えば、ある薬の効果を調べる

10の研究があったとします。

そのうち1つだけが効果ありで、

9つは効果なしだったとしても、

効果ありの研究だけが発表されることも。

これは科学界でも大きな問題として

認識されているんですよ。

だから、「この研究が唯一の真実」と

思わないことが大切です。

反対の結果を示す研究がないか

調べてみることも重要ですし、

「この分野ではどんな議論が

あるのか」という全体像を

把握することが必要なんです。

科学的主張を適切に評価する5つの方法

科学的な情報が溢れる今、

私たちは騙されやすい状態にあります。

正しい判断をするために、

情報の見極め方を知っておくべきです。

具体的には以下の5つの方法が

とても役立ちます。

- 情報源の信頼性を確認する

- 複数の研究結果を比較する

- 主張の背景にある利害関係を調査する

- 反対意見や批判的見解も探す

- 専門家による解説や分析を参考にする

これらの方法を使えば、

あなたも情報の真偽を見抜けるようになります。

世の中には様々な「科学的」情報が

あふれているんですよね。

では、それぞれの方法について

詳しく解説していきましょう。

情報源の信頼性を確認する

情報源の信頼性は、

科学的主張の価値を決める最も重要な要素です。

なぜなら、どんなに素晴らしい主張でも

出どころが怪しければ信じられないからなんですね。

例えば、以下のようなポイントを

チェックしてみましょう。

- 有名な研究機関や大学からの発表か

- 査読付き学術誌に掲載されているか

- 著者の経歴や専門分野は関連しているか

これらを確認することで、

情報の信頼度がわかります。

より具体的に言うと、

ハーバード大学の研究チームによる発表と、

名前も聞いたことのないサイトの記事では

信頼性が全然違いますよね。

情報源を確認する習慣をつけると、

怪しい情報にすぐ気づけるようになります。

私自身も健康情報を見るときは、

必ず「誰が言っているのか」を

最初にチェックするようにしています。

信頼できる情報源からの情報こそが、

正しい判断の第一歩なんです。

複数の研究結果を比較する

一つの研究だけを鵜呑みにせず、

複数の研究結果を比較することが大切です。

これは科学の基本中の基本で、

再現性という重要な概念に関わるんですよ。

確認すべきポイントとしては、

- 同じテーマで複数の研究結果が一致しているか

- 異なる研究グループでも同様の結論に達しているか

- 時間の経過とともに結果が安定しているか

こういった点を見ることで、

その主張の信頼性が高まります。

たとえば、ある食品の健康効果について

一つの研究だけが主張していて、

他の研究では確認されていないなら

慎重になるべきですよね。

実は科学の世界では、

最初の研究結果が後の研究で

覆されることも珍しくないんです。

私の友人は「コーヒーは体に悪い」という

古い研究を信じていましたが、

最近の複数の研究では適量なら

むしろ健康にいいとされています。

このように複数の研究を比較することで、

より確かな判断ができるようになります。

主張の背景にある利害関係を調査する

科学的主張の裏には、

しばしば利害関係が隠れています。

この点を見逃すと、

偏った情報に振り回される危険性があるんです。

チェックすべき点としては、

- 研究の資金提供者は誰か

- 研究者と特定の企業との関係はないか

- 研究結果が誰の利益になるのか

こういったことを調べると、

主張の真の意図が見えてきます。

例えば、タバコ会社が資金提供した

「喫煙の健康影響」に関する研究は、

どうしても疑ってみる必要がありますよね。

もっと身近な例だと、

ある特定の食品の効能を強調する記事が、

その食品メーカーのウェブサイトに

掲載されていたりします。

私も以前、ある健康食品の効果について

調べていたときに、推奨している医師が

その会社の顧問だったことを知りました。

利害関係を知ることで、

情報をより客観的に評価できるようになるんです。

反対意見や批判的見解も探す

科学的主張に対する反対意見や

批判的見解も積極的に探すことが重要です。

なぜなら、どんな研究にも

限界や問題点があるものだからです。

具体的には以下のようなことを

調べてみましょう。

- その主張に対する反論はないか

- 研究方法に問題点を指摘する声はないか

- 別の解釈の可能性はないか

これらを確認することで、

より balanced な視点が得られます。

たとえば「ある食事法が万能」という

主張があったとしても、それに対する

批判や限界を指摘する意見も探してみると、

実はそれほど効果がない場合もあります。

最近では SNS で「これが絶対正しい」と

断言する情報が多いですが、

科学は常に進化しているものです。

私も環境問題について調べるときは、

賛否両論の意見をチェックして

バランスのとれた理解を心がけています。

反対意見も含めて検討することで、

より深い理解と判断ができるようになるんです。

専門家による解説や分析を参考にする

複雑な科学的主張は、

専門家の解説を参考にするのが賢明です。

専門知識のない私たちにとって、

生のデータや論文を理解するのは難しいですからね。

参考にすべき専門家の情報源としては、

- 科学ジャーナリストの解説記事

- 関連分野の研究者によるブログや書籍

- 信頼できる科学メディアの分析

などがあります。

例えば、医学的な主張については

医師や公衆衛生の専門家が

どう解釈しているかを調べると良いでしょう。

最近だと、新型コロナウイルスに関する

様々な情報が飛び交いましたが、

専門家による冷静な分析を参考にした人は

パニックに陥らずに済みましたよね。

私の場合、難しい科学ニュースがあると

科学系のポッドキャストで専門家が

どう解説しているかをよく聞いています。

専門家の視点を借りることで、

自分一人では気づかない

重要なポイントを理解できるようになります。

科学リテラシーを高める3つの実践法

現代社会では情報の真偽を

見極める力が生き残りの武器になります。

科学リテラシーを高めることで、

あなたの判断力は格段に向上するでしょう。

その実践法が、

- 基本的な科学的思考法を学ぶ

- 質の高い科学メディアを定期的にチェックする

- オープンな姿勢で多角的に情報を収集する

なんですよね。

これらはどれも特別な才能や

専門知識がなくても始められるものです。

日常生活に少しずつ取り入れることで、

確実に効果が表れてきます。

それでは具体的な方法について、

それぞれ解説していきます。

基本的な科学的思考法を学ぶ

科学的思考法の基本は、

物事を批判的に検証する姿勢です。

この姿勢があれば、

情報の真偽を見極める力が身につくんですよね。

例えば、

- 「本当にそうなの?」と疑問を持つ

- 証拠に基づいて判断する

- 複数の情報源を確認する

こういった習慣を

身につけることが大切です。

特に日常生活では、

SNSやニュースで見た情報を

すぐに信じてしまいがちです。

でも「この情報の出所は?」

「誰が何の目的で発信している?」

と考える習慣をつけるだけで違います。

科学的思考の基本書を読むのも

おすすめの方法ですね。

「13歳からの科学的思考」や

「世界一やさしい科学の本」など、

入門書から始めるといいでしょう。

難しく考える必要はなくて、

まずは「疑う習慣」を持つことです。

この基本的な姿勢があれば、

情報洪水の時代でも溺れずに済みますよ。

質の高い科学メディアを定期的にチェックする

良質な科学メディアを習慣的に読むことは、

科学リテラシー向上の近道になります。

信頼できる情報源に触れることで、

自然と判断基準が養われるんですよね。

具体的には、

- 「Nature」や「Science」の一般向け記事

- 「ナショナルジオグラフィック」

- 「Newton」などの科学雑誌

これらのメディアは

専門家の監修を受けています。

特に最近では、

こうした有名メディアのウェブサイトや

SNSアカウントもあるので便利です。

毎日チェックする必要はなくて、

週に1回程度でも十分効果があります。

ここでのポイントは、

継続することなんですよね。

例えば私の場合ですが、

通勤電車の中で10分だけ

科学ニュースをチェックする習慣にしています。

そうすると、徐々に

「あれ?このニュース、何か変だな」

と感じる感覚が育ってくるんです。

良質な情報に触れ続けることで、

粗悪な情報を見分ける目が

自然と養われていくわけです。

オープンな姿勢で多角的に情報を収集する

固定観念にとらわれず、

多様な視点から情報を集めることが重要です。

一つの情報源だけに頼ると、

バイアスにはまりやすくなるんですよね。

たとえば、

- 賛成派と反対派の両方の意見を聞く

- 異なる専門分野からの見解を調べる

- 海外のメディアも参考にする

こういった多角的なアプローチが

バランスの取れた判断につながります。

特に科学的な話題では、

専門家の間でも意見が分かれることが多いです。

気候変動や食品の安全性など、

様々な立場からの意見を

比較検討することが大切なんです。

私自身の経験では、

あるダイエット法について調べたとき、

推進派の記事だけでなく批判的な

研究結果も調べたことがあります。

すると、当初は「画期的な方法」と

思っていたものが、実は科学的根拠が

乏しいことがわかったんですよね。

このように多角的に情報を集めることで、

バランスの取れた判断ができるようになり、

科学リテラシーが高まっていくんです。

権威依存に陥りやすい5つの理由

あなたは知らず知らずのうちに

「権威」に依存してませんか?

実はこの権威依存、

私たちの判断力を奪う厄介な落とし穴なんです。

この記事では、権威依存に陥りやすい

5つの理由について解説します。

- 知名度の高い人物の発言を信頼しがちだから

- 専門機関の情報を絶対視する習慣があるから

- 多数のフォロワーがいると正しく見えるから

- 学校教育で教わった内容を疑わないから

- 自分で考えるよりも楽だから

これらの理由を知ることで、

自分の思考パターンに気づけるようになります。

そして何より、自分の頭で

考える力を取り戻せるんですよ。

それでは、この5つの理由について

詳しく見ていきましょう。

知名度の高い人物の発言を信頼しがちだから

有名人の言葉には不思議な

説得力があるものです。

これは私たちの脳が「知名度=信頼性」

という短絡的な判断をしてしまうからなんです。

例えば、

- テレビに出ている専門家の発言

- 著名な経営者のビジネス論

- 人気芸能人のライフスタイル提案

こういったものを何の疑いもなく

受け入れてしまうことがあります。

特に自分が尊敬している人や

好きな有名人の発言は、

その内容を吟味することなく

「正しい」と思い込んでしまいがちです。

でもね、有名人だって間違えることはあるし、

専門外のことを話していることも多いんです。

だから、誰が言ったかではなく、

「何を言ったか」の内容自体を

しっかり考えることが大切なんですよ。

知名度と信頼性は別物だということ、

これを忘れないようにしましょう。

専門機関の情報を絶対視する習慣があるから

「○○研究所の発表によると…」

こんな言葉を聞くと、なんだか信じてしまいますよね。

これは私たちが専門機関や

権威ある組織を絶対視する

習慣があるからなんです。

例えば、

- 政府機関の発表

- 大学の研究結果

- 有名シンクタンクの予測

このような情報源からの発言は、

ほとんど無条件で信頼してしまいます。

特に難しい言葉や数字、

グラフなどが使われていると、

「さすがプロ!」と思って

内容を深く考えずに受け入れちゃうんです。

でもね、どんな専門機関にも

バイアスや利害関係があるんですよ。

例えば、ある研究が特定の企業から

資金提供を受けていたら、

その結果は少なからず

影響を受けている可能性があります。

だから専門機関の情報も

「誰のため」「何のため」の情報なのか、

ちょっと立ち止まって

考えてみることが大切なんです。

多数のフォロワーがいると正しく見えるから

SNSで100万人もフォロワーがいる人の

言葉って、なんだか説得力がありますよね。

これは「みんなが支持しているなら

間違いないだろう」という

集団心理が働いているからなんです。

例えば、

- フォロワー数百万人のインフルエンサーの健康法

- 大量の「いいね」がついた投稿

- バズった情報やトレンド

こういったものに対して、

私たちは無意識に信頼性を感じてしまいます。

特にSNS時代の今は、

数字が見えやすいので、

フォロワー数やいいね数で

価値判断をしがちなんですよね。

でも、人気と正確さは

全く別物だということを忘れないでください。

実は、フォロワーは買うことも

できるし、拡散されやすい情報は

必ずしも正確な情報とは限らないんです。

だから、多くの人が支持しているからといって、

それが正しいとは限らないことを

常に意識しておくといいですね。

学校教育で教わった内容を疑わないから

「学校で習ったから間違いない」

こんな思い込み、ありませんか?

これは私たちが幼い頃から

学校の先生や教科書を

絶対的な存在として育ったからなんです。

例えば、

- 教科書に書かれた歴史的事実

- 先生から教わった常識

- 学校で習った「正解」

こういったものを疑うことなく、

そのまま大人になってしまうことが多いんです。

特に日本の教育は「正解」を

覚えることに重点が置かれているので、

「これが正解」と教わったことを

疑問に思わない習慣が身についています。

でもね、教科書だって時代とともに

書き換えられるし、先生だって

すべてを知っているわけじゃないんです。

例えば、「コロンブスがアメリカを発見した」と

習った人も多いと思いますが、

実際にはそこに先住民が

暮らしていたわけですから、

「発見」という表現自体に偏りがありますよね。

だから学校で習ったことも、

時には「本当にそうなのかな?」と

疑問を持つ姿勢が大切なんです。

自分で考えるよりも楽だから

正直なところ、自分で考えるって

めちゃくちゃ疲れるんですよね。

だから誰かの意見や権威ある人の

言葉に頼ってしまうんです。

これは私たちの脳が

「省エネモード」で動きたがる

性質があるからなんです。

例えば、

- 複雑な問題について考えるのをやめて専門家の意見を鵜呑みにする

- 自分で調べるより有名人の発言を引用する

- 批判的に考えず「みんなそう言ってるから」と判断する

こういった思考の省略は、

日々の生活ではよく起こります。

特に忙しかったり疲れていたりすると、

「誰かが言ってたから」という

理由で思考停止してしまいがちです。

でもね、自分の頭で考えないと、

いつまでたっても他人の意見の

受け売りでしか話せなくなっちゃうんです。

例えば、政治的な意見も

ニュースで聞いたそのままを

繰り返すだけになってしまいます。

自分で考えるのは確かに大変ですが、

それが自分自身の判断力を

鍛える唯一の方法なんです。

だから、少し面倒でも

「本当にそうかな?」と

立ち止まって考える習慣をつけましょう。

思考停止状態を見分ける4つのサイン

あなたの周りにいませんか?

何も考えずに意見を言う人。

そんな思考停止状態の人を

見分けるサインを知れば、

あなた自身も思考停止に

陥らずに済みますよ。

その4つのサインとは、

- 権威者の意見をそのまま引用している

- 情報の出所を確認していない

- 反対意見を聞くと不快感を覚える

- 「みんなそう言っている」と主張する

このサインがある人は、

自分の頭で考えていない証拠です。

これからそれぞれの特徴と

対処法を詳しく解説します。

権威者の意見をそのまま引用している

権威者の意見をそのまま

引用する人は要注意です。

なぜなら、それは自分の頭で

考えていない証拠だからです。

例えば、

- 「あの有名な先生が言ってたから」

- 「テレビで専門家が言ってた」

- 「フォロワー100万人のインフルエンサーの意見」

こんな風に権威者の意見を

そのまま使っているんですね。

もっと具体的に言うと、

「東大の教授が言ってたから間違いない」

とか「あの社長の本に書いてあったから」

という理由で意見を採用するパターンです。

有名人の言葉を借りること自体は

悪くないんですよ。

でも、その意見に対して

「なぜそう思うのか」という

自分なりの解釈がないと危険です。

権威者だって間違えることは

あるわけですから。

だから、誰かの意見を引用するときは

「私はこう解釈する」という

自分の視点を必ず加えましょう。

そうすれば、思考停止状態から

脱することができるんです。

情報の出所を確認していない

情報の出所を確認しない人は、

思考停止状態に陥っています。

これは情報を鵜呑みにする

危険な習慣なんですよね。

例えば、

- 「ネットで見た」だけで情報源を言えない

- SNSの投稿をそのまま信じる

- 「どこかで読んだ」と曖昧な表現をする

こういった人は情報の

信頼性を確認していないんです。

特に最近は、「TikTokで見た」

「Instagramのリールで言ってた」

という理由だけで情報を信じる人が

増えていて心配です。

情報源をたどると、実は

専門家ではない人の意見だったり、

古い情報だったりすることが

よくあるんですよ。

そこで大切なのが、

「この情報はどこから来たの?」

と常に問いかけることです。

一次情報にたどり着くまで

確認する習慣をつければ、

思考停止から抜け出せますよ。

情報の出所を確認することは、

賢い判断をするための

第一歩なんです。

反対意見を聞くと不快感を覚える

反対意見を聞いて怒ったり

不機嫌になる人は要注意です。

これは自分の考えに固執する

思考停止の典型的なサインなんです。

例えば、

- 違う意見を言われると顔色が変わる

- 「それは違う」と即座に否定する

- 反論されると話題を変える

こういった反応を示す人は、

自分の意見を守ることに

必死になっているんですね。

具体的には、政治や宗教の話で

「それは間違っている」と感情的になったり、

好きな芸能人の批判を聞いて

不機嫌になったりする場面です。

実は、反対意見こそが

自分の考えを深める

チャンスなんですよ。

違う視点から物事を見ることで、

自分が気づかなかった部分に

目を向けられるからです。

だからこそ、反対意見を聞いたら

「なるほど、そういう見方もあるんだ」

と受け止める姿勢が大切です。

不快感を覚えたら、それは

自分が思考停止に陥っている

サインかもしれませんよ。

「みんなそう言っている」と主張する

「みんなそう言ってる」と

主張する人は思考停止しています。

この言葉は自分で考えずに

集団の意見に頼っている

証拠なんですよね。

例えば、

- 「世間ではそう言われている」

- 「常識でしょ」

- 「みんな知ってるよ」

こういった表現を使う人は、

実は具体的な根拠がない

ことが多いんです。

特に「今はみんなSNSやってるから

やらないとダメ」とか

「若い人はみんなこの商品使ってる」

という言い方をする人がいますよね。

でも、本当に「みんな」とは

誰のことなのか考えると、

実はごく一部の人たちだったり

します。

大切なのは、「みんな」という

あいまいな言葉に頼らず、

具体的な数字や事例を

示せるかどうかです。

「私の周りの10人中8人は」

というように具体的に話せる人は、

ちゃんと自分で考えている証拠。

「みんな」という言葉に頼らず、

自分の言葉で説明できるように

なりましょう。

批判的思考力を高める6つの方法

人生の重要な判断を間違えない

ためには批判的思考力が必須です。

この力を身につければ、

騙されにくくなるだけでなく、

より良い選択ができるように

なっていきます。

批判的思考力を高める方法は、

- 複数の情報源を比較検討する

- 「なぜ」を5回繰り返して考える

- 反対の立場から問題を見てみる

- 権威者の主張の根拠を調べる

- 自分の意見を言語化して整理する

- 定期的に自分の信念を見直す

この6つが特に効果的です。

どれも特別な道具がなくても、

今日から始められる方法ばかり。

それぞれの方法について、

詳しく解説していきますね。

複数の情報源を比較検討する

一つの情報だけを信じると、

偏った見方になりがちです。

なぜなら、どんな情報にも

発信者の意図や偏りがあるからなんです。

例えば、

- ニュースサイトによって同じ出来事の見出しが全く違う

- SNSでは自分の好みに合った情報だけが表示される

- 専門家でも立場によって意見が分かれることがある

こんな状況がよくありますよね。

特にネットの情報は玉石混交で、

真実と嘘が入り混じっています。

だからこそ、何かを判断する時は

最低でも3つ以上の情報源を確認するといいんです。

例えば健康情報なら、

医療サイト、研究論文、実際の体験談など

異なる視点からの情報を集めてみましょう。

そうすると「あれ?この部分は

みんな言ってるけど、ここは意見が分かれてるな」

というポイントが見えてきます。

情報源を比較することで、

共通点と相違点が明確になり、

より確かな判断ができるように

なっていくんですよ。

「なぜ」を5回繰り返して考える

「なぜ」を繰り返し問うと、

問題の本質に迫ることができます。

これは子どもが好きな「なぜなぜ攻撃」が

実は深い思考法だったというわけです。

例えば、

- なぜその商品を買いたいの?→便利そうだから

- なぜ便利だと思うの?→時間が節約できそうだから

- なぜ時間を節約したいの?→他のことに使いたいから

- なぜ他のことに時間を使いたいの?→本当にやりたいことがあるから

- なぜそれをやりたいの?→それが自分の喜びにつながるから

こんな感じで掘り下げると、

本当の動機が見えてきます。

特に大きな決断をする前に、

この方法を試してみるといいですよ。

例えば転職を考えているなら、

「なぜ今の職場を辞めたいのか」を

5回繰り返し問うてみましょう。

すると「給料が安いから」という

表面的な理由から、

「自分の能力を正当に評価してほしい」

という本質的な欲求が見えてくるかもしれません。

この方法を使えば使うほど、

自分自身の思考の癖や、

物事の根本原因を見抜く力が

自然と身についていきますよ。

反対の立場から問題を見てみる

自分と反対の意見を理解すると、

より広い視野で物事を判断できます。

これは頭の体操みたいなもので、

柔軟な思考力を鍛えるのに効果的なんです。

例えば、

- 自分が賛成している政策に反対する人の理由を考えてみる

- 好きではない商品の良い点をあえて5つ挙げてみる

- 自分の信念と真逆の立場になって議論を組み立ててみる

こういう練習をしてみましょう。

最初は違和感があるかもしれませんが、

これをやると視野が広がります。

たとえば環境問題で「レジ袋は禁止すべき」

と思っていたとしましょう。

反対側の立場で「レジ袋が必要な理由」を

考えてみると、障害のある人や高齢者にとっての

利便性という視点が見えてくるかもしれません。

実は私も最近、大嫌いだった

納豆について「良い点を5つ挙げる」

という課題をやってみたんです。

栄養価の高さや保存のしやすさなど

調べていくうちに、少し見方が変わりました。

この方法を使うことで、

自分の思い込みに気づき、

より公平で深い理解に

到達できるようになりますよ。

権威者の主張の根拠を調べる

有名人や専門家の意見でも、

その根拠を確認する習慣が大切です。

なぜなら、権威のある人の言葉だからといって

必ずしも正しいとは限らないからなんです。

例えば、

- テレビに出ている医師の健康アドバイスの科学的根拠

- 投資家の推奨する銘柄の選定理由

- 著名人の発言の背景にある利害関係

こういったことを調べてみましょう。

権威者の発言には、

隠れた意図があることも少なくありません。

特にSNSでフォロワー数の多い

インフルエンサーの言葉は、

無批判に受け入れられがちです。

でも実際は、商品のPRが含まれていたり、

個人的な経験を一般化していたりすることも。

私自身も以前、有名な経営者の

アドバイスをそのまま信じて失敗した

経験があります。

後で調べてみると、その人の成功は

特殊な環境があったからこそだったんですね。

権威者の言葉を疑うのではなく、

その背景や根拠を知ることで、

より賢く情報を取り入れられる

ようになるんです。

自分の意見を言語化して整理する

頭の中だけで考えるより、

言葉や文字にすると思考が整理されます。

これは「アウトプットすることで

インプットが定着する」という

学習の基本原理にも通じるんです。

例えば、

- 重要な決断の前にメリット・デメリットを書き出す

- 読んだ本や記事について友人に説明してみる

- 自分の考えをSNSやブログに投稿してみる

こんな方法が効果的です。

言語化する過程で、自分の考えの

矛盾点や穴に気づくことができます。

例えば私は最近、新しい仕事の

オファーについて悩んでいたとき、

ノートに「受ける場合」「断る場合」の

それぞれについて考えられる結果を

全部書き出してみました。

書いているうちに、自分が本当に

何を大事にしたいのかが見えてきたんです。

また、友人に自分の考えを説明しようとすると、

「あれ、ここの部分うまく説明できないな」

という箇所が自分の理解不足だとわかります。

言語化することで思考が整理され、

より論理的な判断ができるように

なっていくんですよ。

定期的に自分の信念を見直す

長年持っている考えも、

時には見直してみる勇気が必要です。

なぜなら、世界は常に変化していて、

昔は正しかったことも今は違うかもしれないからです。

例えば、

- 「これが正しい」と思っている教育方法

- 「こうあるべき」という仕事観や人生観

- 「これが一番」と信じている習慣や方法

こういったものを定期的に見直してみましょう。

特に学校で教わったことは

絶対視しがちですが、

時代とともに知識は更新されています。

例えば栄養学の分野では、

「脂肪は悪」という考えが長く主流でしたが、

今では良質な脂肪の重要性が認識されています。

私も「早起きは三文の徳」という

信念を持っていましたが、

最近の睡眠研究で個人の体内時計には

違いがあることを知り、

自分の生活リズムを見直しました。

半年に一度くらい「今の自分の

信じていることは本当に正しいのか」と

問いかけてみるといいですよ。

自分の信念を柔軟に更新できる人は、

変化する世界でも適応力を

発揮できるようになります。

権威依存から脱却した人の3つの特徴

自分の頭で考えられる人には、

ある共通した特徴があるんです。

この特徴を身につければ、

周りに流されず自分らしい人生を歩めます。

その3つの特徴とは、

- 多様な意見を尊重できる

- 新しい情報に基づいて考えを変えられる

- 自分の判断に自信と責任を持つ

なんですよね。

これらは単なる性格の問題じゃなく、

意識して育てられる能力です。

権威に頼らず自分で判断するって、

実はとても大切なスキルなんです。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきます。

多様な意見を尊重できる

権威から脱却した人は、

さまざまな立場の意見を素直に聞けます。

これができるのは、一つの正解だけを

求めない柔軟さを持っているからなんです。

例えば、

- 反対意見も最後まで聞ける

- SNSのバブルから抜け出して多様な情報源を持つ

- 「専門家が言ったから正しい」と思い込まない

こういう姿勢が

とても大切なんですよね。

特に今のSNS時代は、自分と似た意見ばかり

目にする「フィルターバブル」に陥りがち。

でも権威依存から脱却した人は、

意識的に違う意見も探して聞きます。

友達と話していて意見が違っても、

「へぇ、そういう考え方もあるんだ」

と興味を持って聞けるんです。

昨日テレビで見た専門家の意見と

ネットで見つけた記事の内容が

違っていても混乱しません。

むしろ「なぜ違うのだろう?」と

両方の根拠を調べてみたりします。

この「違い」を恐れない姿勢こそが、

自分で考える力の第一歩なんです。

新しい情報に基づいて考えを変えられる

権威依存から脱却した人は、

新しい事実が出てきたら考えを変えられます。

これは頑固さとは逆で、

柔軟な知性の証なんですよね。

例えば、

- 「昔からそう言われてきた」という理由だけで固執しない

- 自分の間違いを素直に認められる

- 新しい研究結果や証拠に基づいて判断を更新できる

こういった姿勢が

とても重要なんです。

「コーヒーは体に悪い」と思っていたけど、

最新の研究では適量なら健康にいいと分かれば、

その情報を受け入れて考えを変えられます。

学校で習った知識が最新ではないと知ったとき、

「教科書に書いてあったから」と固執せず、

新しい情報を取り入れられるんです。

これって実は勇気がいることなんですよ。

自分の考えを変えるのって、

ちょっと恥ずかしかったり

面倒に感じたりしますよね。

でも、権威依存から脱却した人は

「より正確な情報を得られた」と

むしろ喜ぶことができるんです。

だからこそ、常に学び続けることが

できるんですよね。

自分の判断に自信と責任を持つ

権威依存から脱却した人は、

自分で決めたことに責任を持ちます。

これができるのは、判断の過程を

大切にしているからなんですよね。

例えば、

- 失敗しても他人のせいにしない

- 自分の価値観に基づいて判断できる

- 周りの評価よりも自分の納得感を重視する

こんな特徴が

見られるんです。

仕事で新しいプロジェクトを始めるとき、

上司や有名な経営者の言うことだけでなく、

自分なりに調べて判断します。

そして、その結果がうまくいかなくても

「◯◯さんが言ったからやったのに」

とは言わないんですよね。

自分の人生の選択について、

友達や親の意見ももちろん聞きますが、

最終的には自分で決めて後悔しません。

これって本当に大切なことです。

なぜなら、他人の判断に頼りすぎると、

自分の人生なのに他人任せになってしまうから。

権威依存から脱却した人は、

「これは私が選んだこと」という

自覚と誇りを持っているんです。

だからこそ、たとえ失敗しても

そこから学び、次に活かせる

強さを持っているんですよね。

日常生活で実践できる思考力トレーニング5選

あなたの脳は使わなければ

どんどん衰えていくんです。

思考力を鍛えれば、

人生の選択肢が広がります。

これから紹介する方法は、

- ニュースの裏側を考える習慣をつける

- 議論の場に積極的に参加する

- 読書の幅を意図的に広げる

- 自分と異なる意見の人と対話する

- 定期的に自分の思考プロセスを振り返る

どれも特別な道具や

お金が必要ないものばかり。

日常生活の中で

すぐに始められるものです。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

ニュースの裏側を考える習慣をつける

ニュースを見るときは

「なぜ」を考える習慣をつけましょう。

この習慣が思考力を

鍛える最強の方法なんです。

例えば、

- 「この記事は誰の視点で書かれているか」

- 「報道されていない情報は何か」

- 「誰がこの情報から利益を得るのか」

こういう視点で

ニュースを見てみてください。

朝のニュース番組で「今日は雨です」と

言われたら、その通りだと思いますよね。

でも「景気が回復しています」と

言われたら、本当かな?と疑問を持つ。

そんな風に情報を

鵜呑みにしない姿勢が大切です。

実は、多くの人は権威のある情報源を

無条件に信じてしまう傾向があります。

でも、どんな情報も

誰かの視点で切り取られています。

だからこそ「本当かな?」と

一度立ち止まって考える習慣が、

思考力を鍛えるんですよ。

議論の場に積極的に参加する

議論は思考力を鍛える

最高のジムなんです。

意見をぶつけ合うことで、

脳に新しい回路が生まれるんですよ。

たとえば、

- 友人との食事で社会問題について話す

- オンラインフォーラムでテーマ討論に参加する

- 職場のミーティングで積極的に発言する

こんな機会を

意識的に増やしてみましょう。

特に重要なのは、

自分の意見を「言語化」すること。

頭の中だけで考えるのと

実際に言葉にするのでは

鍛えられる思考力が全然違います。

最初は緊張するかもしれませんが、

回数を重ねるごとに

自分の考えがクリアになっていきます。

議論の場では、自分の意見を

主張するだけでなく、

相手の意見も尊重しましょう。

そうすることで、

多角的な視点が身につき、

思考の幅が広がっていくんです。

読書の幅を意図的に広げる

読書は思考力アップの

王道とも言える方法です。

ただし、いつも同じジャンルばかり

読んでいては効果は半減。

意識的に次のような

読書習慣を作りましょう。

- 普段読まないジャンルの本を月1冊読む

- 自分と反対の立場の著者の本を読む

- 古典と最新の本を交互に読む

こうすることで、

脳に新しい刺激が与えられます。

例えば、いつもビジネス書しか

読まない人が小説を読むと、

想像力が鍛えられます。

逆に、フィクションばかり読んでいる人が

科学の本を読むと、

論理的思考が強化されるんです。

読書の効果を高めるコツは、

ただ読むだけでなく、

その内容について考えること。

「この主張は正しいか?」

「自分の生活にどう活かせるか?」

そんな問いを持ちながら

読むと思考力が格段に上がります。

自分と異なる意見の人と対話する

自分と違う考えの人と

話すのは最高の思考トレーニングです。

同じ意見の人とばかり話していると、

思考が固定化してしまうんですよ。

具体的には、

- 政治的立場が異なる人と対話する

- 違う世代の人と意見交換する

- 異なる文化背景を持つ人の話を聞く

こういった経験が

思考の幅を広げてくれます。

例えば、SNSでは自分と

似た意見の人ばかりフォローしがちですが、

あえて違う意見の人も

フォローしてみるといいでしょう。

最初は不快に感じることもあるかもしれませんが、

「なぜその人はそう考えるのか」

理解しようとする姿勢が大切です。

異なる意見を聞くことで、

自分の考えの盲点に気づいたり、

より強固な論理を構築できるようになります。

対話の目的は相手を

説得することではなく、

互いの考えを理解し合うこと。

そんな姿勢で臨めば、

思考力は確実に高まっていきますよ。

定期的に自分の思考プロセスを振り返る

思考力を高めるには、

自分がどう考えているかを

客観的に見つめ直すことが重要です。

これを「メタ認知」といって、

思考力向上の秘訣なんですよ。

実践方法としては、

- 日記をつけて自分の決断を振り返る

- 重要な判断をした後にその理由を書き出す

- 定期的に「なぜそう思ったのか」を問いかける

こういった習慣が

思考の質を高めていきます。

たとえば、仕事で大きな決断をした後に、

「なぜその選択をしたのか」

「他の選択肢はなかったのか」

と振り返ってみましょう。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、

この習慣を続けることで、

自分の思考パターンや

バイアスに気づけるようになります。

私も以前は直感で判断することが

多かったんですが、振り返りを

始めてからは判断ミスが減りました。

思考プロセスを意識することで、

次第に「考える力」そのものが

鍛えられていくんです。

批判的思考が必要な5つの理由

あなたの周りには嘘情報が

あふれているのをご存知ですか?

批判的思考を身につければ、

情報の海で溺れることなく泳げます。

この記事では次の5つについて

詳しく解説していきますね。

- 情報の真偽を正確に判断できるようになる

- 操作されやすい情報に騙されなくなる

- 自分の意見や判断に自信が持てるようになる

- 問題解決能力が向上する

- 自己成長のスピードが加速する

これらはどれも現代社会を

生き抜くために欠かせないスキルです。

情報があふれる時代だからこそ、

批判的思考が武器になるんですよ。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

情報の真偽を正確に判断できるようになる

批判的思考があれば、

情報の真偽を見抜く目が養われます。

なぜなら、物事を鵜呑みにせず

常に「本当かな?」と考える癖がつくからです。

例えば、こんな場面で役立ちます。

- SNSで見かけた健康情報

- ニュースで報道される統計データ

- 友人から聞いた噂話

特にSNSの健康情報は

要注意なポイントですよね。

「〇〇を食べると病気が治る」

という投稿を見かけたとします。

批判的思考があれば、

「誰が言っているのか」

「科学的根拠はあるのか」と

自然に疑問を持てるようになります。

データやグラフを見るときも、

その出所や目的を確認する習慣がつきます。

これって本当に大事なことで、

信頼できる機関からの情報なのか、

どんな意図で提供されているのかを

見極める力がつくんですよ。

情報の真偽を判断する力は、

現代を生きる上での必須スキルなのです。

操作されやすい情報に騙されなくなる

批判的思考を持つと、

情報操作の罠に引っかからなくなります。

なぜなら、情報の裏側にある

意図やバイアスを見抜けるようになるからです。

次のような情報には特に注意が必要です。

- 感情に訴えかける広告

- 一部だけを切り取ったニュース

- 「みんなが使っている」という宣伝文句

例えば広告の場合、

「9割の人が効果を実感!」と

書かれていることがありますよね。

批判的思考があれば、

「そもそも調査対象は何人?」

「どんな条件で調査したの?」と

自然に疑問を持てるようになります。

また、ニュースでも同じこと。

一部分だけを切り取って

大げさに報道していることが

よくあるんですよね。

こういった情報操作に気づくためには、

常に「本当にそうなの?」という

疑問を持ち続けることが大切です。

批判的思考は私たちを

情報操作から守ってくれる

最強の盾になるんです。

自分の意見や判断に自信が持てるようになる

批判的思考を身につけると、

自分の判断に自信が持てるようになります。

これは、ただ感覚で判断するのではなく、

根拠に基づいて考える習慣がつくからなんです。

こんな場面で特に力を発揮します。

- 重要な決断をするとき

- 他人と意見が対立したとき

- 新しいアイデアを提案するとき

例えば仕事の場面で、

上司の意見と自分の考えが

違うことがありますよね。

批判的思考があれば、

「なぜそう考えるのか」の理由を

明確に説明できるようになります。

感情ではなく論理で考えるので、

自分の意見に説得力が生まれ、

周囲からの信頼も高まるんです。

また、自分の意見に自信があると、

他人の意見にも耳を傾けられるように

なるという良い効果もあります。

自分の考えに根拠があるからこそ、

柔軟に他の視点も取り入れられる

心の余裕が生まれるんですよね。

自分の意見に自信を持つことは、

人間関係の質も高めてくれるのです。

問題解決能力が向上する

批判的思考を持つと、

問題解決が上手くなります。

これは、物事の本質や

原因を深く掘り下げて

考えられるようになるからです。

次のような状況で特に役立ちます。

- 仕事のトラブル対応

- 人間関係の修復

- 日常生活の困りごと解決

例えば職場でミスが続いたとき、

表面的な対応だけでは

同じ問題が繰り返されますよね。

批判的思考があれば、

「なぜミスが起きるのか」

「システムに問題はないか」

と根本原因を探れるようになります。

また、一つの解決策だけでなく、

複数の選択肢を考える習慣も

身についていきます。

問題解決の過程では、

「これが唯一の方法」と

思い込まないことが大切なんです。

さらに、批判的思考は

問題の予防にも役立ちます。

起こりうるリスクを

事前に想定できるので、

問題が大きくなる前に

対処できるようになるんですよ。

問題解決能力は人生の質を

大きく左右する重要なスキルです。

自己成長のスピードが加速する

批判的思考を身につけると、

自己成長のスピードが格段に上がります。

なぜなら、自分の考えや行動を

客観的に振り返る習慣がつくからです。

次のような場面で効果を発揮します。

- 失敗からの学び

- 新しいスキルの習得

- 自分の弱点の克服

例えば何か失敗したとき、

ただ「ついてなかった」で

終わらせていませんか?

批判的思考があれば、

「なぜうまくいかなかったのか」

「次回はどうすべきか」と

建設的に考えられるようになります。

また、新しいことを学ぶときも、

ただ情報を詰め込むのではなく、

「これはどう活用できるか」

「本当に必要な知識なのか」と

効率的に学べるようになります。

自分の弱点に向き合うのも

批判的思考の大きなメリットです。

感情的にならずに

自分の課題を分析できるので、

効果的な改善策を

見つけられるようになります。

自己成長のスピードが上がれば、

人生の可能性がどんどん広がっていくのです。

批判的思考を実践する6つの方法

情報があふれる現代社会では、

真実を見極める力が必要不可欠です。

批判的思考を身につければ、

騙されない賢い判断ができるようになります。

実践すべき方法は次の6つです。

- データやグラフの出所を必ず確認する

- 情報提供者の意図や目的を考える

- 複数の情報源から検証する

- 常識とされていることにも疑問を持つ

- 自分の思い込みやバイアスを認識する

- 多角的な視点で情報を分析する

これらの方法は一見シンプルですが、

実践するとかなり効果的です。

日常生活でも仕事でも使える

スキルばかりなので、ぜひ参考にしてください。

それでは、一つずつ詳しく

解説していきますね。

データやグラフの出所を必ず確認する

データやグラフを見たときは、

まず「誰が」出したものか確認しましょう。

信頼できる情報かどうかは、

その出所によって大きく変わってくるんです。

例えば、次のようなポイントを

チェックするといいですよ。

- 政府機関や大学などの信頼できる組織からの情報か

- 研究者の名前や所属が明記されているか

- いつの情報なのか(最新か古いか)

特に重要なのは、

データが公開されている場所です。

個人のブログと国の統計局では、

信頼性が全然違いますよね。

また、出所が不明なグラフや

出典が書かれていない数字には要注意。

そういった情報は誰かの

都合のいいように加工されている可能性が高いです。

だからこそ、どんな素晴らしい

データに見えても、出所をしっかり確認する習慣をつけましょう。

情報提供者の意図や目的を考える

情報を見るときは「なぜ」この情報が

提供されているのか考えることが大切です。

情報には必ず提供する側の

意図や目的が隠れているものなんです。

こんなことをチェックしてみましょう。

- 何かを売りたいのか

- 特定の考え方に誘導したいのか

- 自分の主張を正当化したいのか

たとえば、化粧品会社が出した

「美容に関する調査」を見たとします。

その会社は自社製品の良さを

アピールしたいという目的があるはずです。

そのため、都合のいい結果だけを

強調している可能性があるんですよね。

ニュースでも同じことが言えます。

同じ出来事でも、メディアによって伝え方が違う。

これは各メディアの方針や

読者層に合わせた意図があるからなんです。

情報提供者の「裏の目的」を

考えることで、情報の価値を正しく判断できるようになります。

複数の情報源から検証する

一つの情報源だけを信じるのは、

批判的思考の大敵なんです。

複数の情報源を比較することで、

より正確な全体像が見えてきます。

例えば、こんな風に

情報を集めてみましょう。

- 賛成派と反対派の両方の意見を調べる

- 異なるメディアの報道を比較する

- 専門家の見解と一般の意見の両方を確認する

実際に使ってみると、

驚くほど見え方が変わりますよ。

例えば、ダイエット法について

調べるとします。

推進派のサイトだけ見ると

「魔法のように痩せる」と書かれていても、

医学系のサイトでは

「効果は限定的」と書かれているかもしれません。

両方の情報を比較することで、

より現実的な判断ができるようになるんです。

この方法は時間がかかりますが、

重要な判断をするときには欠かせない手順です。

常識とされていることにも疑問を持つ

「みんなが正しいと思っていること」も、

実は間違っていることがあるんです。

常識を疑う姿勢を持つことで、

新しい発見や理解が深まります。

例えば、こんな「常識」も

実は誤解だったりします。

- 「朝食は一日で最も重要な食事」

- 「人は脳の10%しか使っていない」

- 「お風呂上がりの水分補給は太る」

これらは広く信じられていますが、

科学的に証明されていないか、誤りとされています。

昔は「地球は平ら」が

常識でしたよね。

それを疑問視した人たちがいたから

今の科学的知識が発展したんです。

「みんながそう言っているから」

という理由だけで信じるのではなく、

「本当にそうなの?」と

疑問を持つ習慣をつけることが大切です。

常識を疑うことは、

知的好奇心を育てることにもつながります。

自分の思い込みやバイアスを認識する

自分自身の中にある

先入観やバイアスに気づくことが重要です。

誰でも無意識のうちに

情報を自分に都合よく解釈してしまうものなんです。

こんなバイアスが

私たちの判断に影響しています。

- 確証バイアス(自分の考えを支持する情報だけを集めてしまう)

- 権威バイアス(有名人や専門家の意見を過大評価する)

- 集団思考(周りの意見に流されてしまう)

例えば、政治的な話題では

自分の支持する側の意見ばかり聞いてしまいがち。

こういった傾向に気づくには、

自分の考えと反対の意見も意識的に探してみることです。

「なぜ私はこの情報を

信じたいと思うのか?」

と自問することで、

自分のバイアスに気づけるようになります。

自分の思い込みを認識できれば、

より公平な判断ができるようになるんです。

多角的な視点で情報を分析する

一つの事象を様々な角度から

見ることで、より深い理解が得られます。

多角的に考えることで、

偏った判断を避けることができるんです。

例えば、ある社会問題について

こんな視点から考えてみましょう。

- 経済的な影響

- 社会的な影響

- 文化的な背景

- 歴史的な経緯

具体的には、環境問題を

考えるとしましょう。

環境保護だけでなく、経済発展や

雇用への影響も考える必要がありますよね。

さらに地域の文化や歴史的背景も

重要な要素になってきます。

こうやって様々な角度から

物事を見ることで、バランスの取れた判断ができます。

時には専門家ではない人の

意見を聞くことも新しい視点につながります。

多角的な視点を持つことは、

複雑な問題を理解するための最も有効な方法なのです。

批判的思考を妨げる4つの落とし穴

私たちの頭の中には、

知らず知らずのうちに思考の罠があるんです。

この罠を理解して避けることで、

より賢い判断ができるようになります。

その4つの落とし穴とは、

- 権威者の意見を無条件に信じてしまう

- 自分の価値観に合う情報だけを集める

- 感情に流されて判断を誤る

- 思考の省略や単純化に頼りすぎる

これらは誰もが陥りがちな

思考のクセと言えるものです。

でも大丈夫、これらを知っておけば

自分の考え方を見直すことができます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

権威者の意見を無条件に信じてしまう

権威者の意見をそのまま受け入れるのは、

批判的思考の大きな敵なんです。

専門家だからといって、

必ずしも正しいとは限らないんですよね。

例えば、

- 有名な医師の健康アドバイス

- 著名な経済学者の予測

- 人気インフルエンサーの商品レビュー

こういった情報も、

時には間違っていることがあります。

もっと具体的に言うと、

「この治療法は効果的です」と医師が言っても、

その背後には製薬会社との関係があるかもしれません。

あるいは経済学者の予測が外れることも

珍しくないですよね。

だからこそ、誰が言ったかではなく、

その内容自体を吟味することが大切なんです。

私も昔は有名な先生の言うことを

鵜呑みにしていたことがありました。

でも後から別の専門家の意見を聞いて、

「あれ?意見が全然違う」と気づいたんです。

権威に頼るのではなく、

自分自身で考える習慣をつけましょう。

そうすれば、より確かな

判断ができるようになりますよ。

自分の価値観に合う情報だけを集める

私たちは無意識のうちに、

自分の考えに合う情報ばかり集めがちなんです。

これは「確証バイアス」と呼ばれていて、

客観的な判断を難しくする要因なんですよ。

例えば、

- 自分の政治的立場を支持するニュースだけ見る

- 自分の信念に合う研究結果だけを信じる

- 反対意見には耳を貸さない

こんな風に情報を

選り好みしてしまうんです。

特にSNSの普及で、自分好みの

情報だけに囲まれる「エコーチェンバー」が生まれやすくなりました。

これだと、世界の一部しか

見えなくなってしまいます。

私自身も環境問題について調べるとき、

最初は自分の考えに合う情報ばかり集めていました。

でも、あえて反対意見も読んでみたら、

考慮すべき別の視点があることに気づいたんです。

だから意識的に、自分と

違う意見も積極的に取り入れてみましょう。

そうすることで、より

バランスの取れた考え方ができるようになります。

感情に流されて判断を誤る

感情は私たちの判断に

大きな影響を与えるものなんです。

冷静に考えるべき時でも、

感情が先走ると正しい判断ができなくなります。

例えば、

- 怒りに任せて返信メールを送ってしまう

- 不安から必要以上に物を買い込む

- 恐怖から新しいことに挑戦できない

こういった判断は、

後から「あれは冷静じゃなかったな」と後悔することが多いですよね。

特に重要な決断をするときこそ、

感情に流されないよう注意が必要です。

私も就職先を決めるとき、

「雰囲気が良かった」という感覚だけで選びそうになりました。

でも一晩置いて冷静に考え直したら、

条件面で問題があることに気づいたんです。

ですから、大事な決断の前には

「今の自分は感情的になっていないか」と自問してみましょう。

そして必要なら時間を置いて、

冷静になってから判断することが大切です。

思考の省略や単純化に頼りすぎる

私たちの脳は、できるだけ

エネルギーを節約したがるんですよ。

そのため「ショートカット思考」と呼ばれる

簡略化した考え方をしがちなんです。

例えば、

- ステレオタイプで人を判断する

- 複雑な問題を単純化しすぎる

- 最初の印象だけで決めつける

こういった思考の省略は、

時に大きな判断ミスにつながります。

特に現代社会の複雑な問題は、

単純な白黒思考では理解できないことが多いんです。

私も以前、ある国の人について

「みんなこういう性格だ」と決めつけていました。

でも実際に多くの人と交流してみると、

その国の人にも様々な個性があることを知りました。

だから難しい問題に直面したときは、

「これは単純化しすぎていないか」と立ち止まってみましょう。

そして時間をかけて多角的に

考えることで、より深い理解が得られるんです。

情報操作が行われる5つの理由

毎日私たちは膨大な情報の波に

飲み込まれています。

でもその情報、実は誰かに

巧みに操作されているかも。

知らないと損するその理由は

以下の5つです。

- 企業の利益を最大化するため

- 製品やサービスの販売促進のため

- 特定の結論に誘導するため

- 社会的課題をビジネスチャンスに変えるため

- 特定の意見や立場を正当化するため

これらを知っておくだけで、

情報の見方がガラッと変わります。

なんでもかんでも鵜呑みにしてると、

知らず知らずのうちに誘導されちゃう。

じゃあどうすれば良いのか、

それぞれ解説していきます。

企業の利益を最大化するため

企業は利益を最大化するために

情報を操作することがあります。

これは当たり前といえば当たり前で、

企業の最大の目的は利益追求だからです。

例えば...

- 研究結果の都合のいい部分だけを公表する

- 自社に不利なデータを隠す

- 科学的根拠を誇張して伝える

こういった手法が

よく使われています。

特に健康食品業界では、

「臨床試験で効果が証明!」という

フレーズをよく見かけますよね。

でも実は被験者が10人程度の

小規模な試験だったりします。

さらに深刻なのは、

製薬会社が医学雑誌に論文を

発表する際の情報操作です。

効果があった試験結果だけを

発表して、効果がなかった

研究結果は隠すこともあるんです。

だからこそ、「誰が」「何の目的で」

その情報を出しているのかを

常に考える習慣が大切なんです。

製品やサービスの販売促進のため

販売促進のために

科学っぽい言葉を使って

情報操作することがよくあります。

これが効くのは、多くの人が

科学的に聞こえる言葉に弱いからです。

たとえば...

- 「特許取得済み成分配合」

- 「93%の人が効果を実感!」

- 「医師も推奨する方法」

こんなフレーズ、

どこかで見たことありませんか?

化粧品のCMなんかだと

「ナノ粒子がお肌の奥まで浸透」

なんて言葉をよく使いますよね。

でもそれって、実際どれくらい

効果があるのか説明されてないし、

比較対象も示されていません。

また「93%の人が効果を実感!」

というのも、実は「少し効果があった」

と答えた人も含まれているかもです。

特に気をつけたいのが、

「医師も推奨」という表現。

実は一人の医師が言っただけかも

しれないし、その医師がその会社と

関係があるかもしれないんです。

だから広告の言葉は

いつも疑ってかかるくらいが

ちょうどいいんですよ。

特定の結論に誘導するため

情報操作の大きな目的の一つは、

あなたを特定の結論に誘導することです。

これは政治的な議論でも

商品販売でもよく使われる手法で、

データの選択的提示が基本です。

例えば...

- 都合のいいデータだけを強調する

- グラフの縦軸や横軸を操作して印象を変える

- 相関関係を因果関係のように見せる

こういった手法は

メディアでもよく使われています。

ニュース番組で「失業率が5%に上昇」

と報じられると危機的に聞こえますが、

前月が4.9%だったら大した変化じゃない。

でもそんな前提は

省略されがちなんです。

また統計グラフの操作も

よくある手法です。

縦軸を0から始めずに

途中から始めれば、小さな変化も

大きく見せることができます。

さらに「この食品を食べた人は

健康になった」という表現も要注意。

その食品を食べた人が

同時に運動も始めていたら?

本当の要因は何だったのでしょう。

だから情報を見るときは

「何が省略されているか」を

考える癖をつけるといいですよ。

社会的課題をビジネスチャンスに変えるため

社会問題をビジネスチャンスに

変えるために情報操作が

行われることがあります。

これは一見良いことに見えますが、

実は問題を誇張したり、

解決策を単純化したりする危険があるんです。

例えば...

- 環境問題を利用したグリーンウォッシング

- 健康不安を煽って商品を売る

- 社会貢献を装った販売戦略

こういった手法は

現代ビジネスでよく見られます。

「環境に優しい」と謳う商品が

実は製造過程で大量のCO2を

排出していたりするんですよね。

これをグリーンウォッシングと言って、

環境問題への取り組みを装いながら

実態が伴っていないケースです。

また健康不安を煽るのも

よくある手法です。

「あなたの体内には恐ろしい毒素が

溜まっています」なんて言われたら

デトックス商品を買いたくなりますよね。

でも実は人間の体には

肝臓や腎臓という優れた

解毒システムが備わっています。

社会問題をビジネスに結びつけること

自体は悪くないんですが、

問題を正確に伝えず誇張するのは

情報操作の一種なんです。

特定の意見や立場を正当化するため

特定の意見や立場を

正当化するために

情報操作が行われることがあります。

これは政治的な議論だけでなく、

企業の活動や個人の主張でも

よく見られる手法です。

たとえば...

- 権威ある人物の引用(権威への訴え)

- 感情に訴えかける表現の多用

- 反対意見を極端に単純化して批判する

こういった手法は

SNSでよく見かけますよね。

「あの有名な専門家も言っている」

という表現は要注意です。

その専門家が本当にその分野の

専門家なのか、発言の文脈は

正確なのかを確認する必要があります。

また感情に訴えかける表現も

情報操作の定番です。

「子どもたちの未来のために」

「日本の伝統を守るために」

こんな言葉で始まる主張は、

理性的な判断より感情に

訴えかけようとしています。

さらに怖いのが、反対意見を

極端に単純化して批判する手法。

「環境保護を主張する人は

経済成長を全く考えていない」

なんて言い方は、議論を

歪めてしまいます。

だから主張を聞くときは

「なぜその結論に至ったのか」

という過程も大事にしましょう。

情報操作を見抜くメディアリテラシー4つのステップ

毎日あなたが見る情報の

半分は操作されているかもしれません。

でも大丈夫、

簡単な4つのステップで

情報操作から身を守る

メディアリテラシーが身につきます。

その4つのステップとは、

- STEP1. 情報の発信元を確認する

- STEP2. 主張の背景にある目的を分析する

- STEP3. 提示されたデータの全体像を把握する

- STEP4. 複数の情報源で事実を検証する

なんですよね。

これらのステップを実践すれば、

騙されない力が身につきます。

特にSNSが普及した今だからこそ、

この力は本当に大切なんです。

それでは各ステップについて、

詳しく解説していきますね。

STEP1. 情報の発信元を確認する

情報の発信元を確認することは、

信頼性の第一歩となります。

なぜなら情報を出している人や組織によって、

伝え方が大きく変わるからなんです。

例えば、

- 企業が発信する自社製品の情報

- 政府機関が発表する統計データ

- 個人ブロガーの体験談

これらはそれぞれ

信頼度が違いますよね。

企業の場合、自社製品について

良い面ばかり強調する傾向があります。

一方で、第三者機関のレビューなら

より客観的な評価が期待できるんです。

発信元を確認する習慣をつけると、

情報の偏りにすぐ気づけるようになります。

特に「専門家が推奨」という表現には

要注意です。その専門家は

どんな立場の人なのかも確認しましょう。

発信元がはっきりしない情報は、

基本的に信頼度が低いと

考えておくのが安全です。

情報の発信元を確認することで、

その情報の真の価値が見えてきます。

STEP2. 主張の背景にある目的を分析する

主張の背景には必ず

何らかの目的が隠れています。

その目的を見抜くことで、

情報の本質が見えてくるんですね。

例えば、

- 売上アップが目的の企業情報

- 支持率向上を狙う政治的発言

- アクセス数稼ぎのセンセーショナルな記事

これらは全て異なる

目的を持っているんです。

「科学的に証明されました」という言葉の裏に、

商品を売りたいという意図が

隠れていることは珍しくありません。

環境問題を訴える記事も、

実はエコ商品の宣伝が

本当の狙いかもしれないんです。

特に気をつけたいのは、

感情を揺さぶるような表現です。

「今すぐ行動しないと手遅れに!」

というような焦らせる言葉には

警戒心を持ちましょう。

何かを売りたい、説得したい、

行動させたいという目的が

隠れていることが多いんです。

主張の背景にある目的を分析することで、

情報の真の意図を見抜く力が

身につくようになります。

STEP3. 提示されたデータの全体像を把握する

データは切り取り方で

まったく違う印象になります。

全体像を把握することで、

操作されたデータに騙されなくなるんです。

例えば、

- グラフの縦軸が操作されている

- 都合の良いデータだけが選ばれている

- 比較対象が恣意的に選ばれている

こういったテクニックは

よく使われるんですよね。

「90%の人が効果を実感!」という

広告を見たとき、実は調査対象が

わずか10人だったということもあります。

また、短期間の変化だけを強調して

長期的な傾向を隠していることも。

データの出典や調査方法、

サンプル数なども確認する

習慣をつけましょう。

特に「劇的な効果」を謳う情報は、

データの全体像を見ないと

誤解してしまう危険があります。

例えば健康食品の広告で

「血糖値が30%改善」と言われても、

実際の数値変化が微小なら

意味がないかもしれません。

提示されたデータの全体像を把握することで、

情報の真実性を正しく評価できるように

なっていきます。

STEP4. 複数の情報源で事実を検証する

一つの情報源だけを信じるのは

とても危険なことです。

複数の情報源で検証することで、

より正確な事実が見えてくるんですよ。

例えば、

- 異なる立場のメディアの報道を比較する

- 専門家の意見と一般報道の違いを確認する

- SNSの情報と公式発表の整合性をチェックする

これらの比較が

真実への近道になります。

あるニュースサイトが「新薬の劇的効果」を

報じていても、医学雑誌では

「効果は限定的」と評価されているかもしれません。

特にSNSで拡散される情報は、

元の文脈から切り離されて

誤解を招くことが多いんです。

気になる情報があれば、

できるだけ異なる視点の

情報源を3つ以上確認してみましょう。

うちの子どもが学校で

「これは本当?」と聞いてきたとき、

「じゃあ違う場所でも調べてみようか」

と一緒に確認するようにしています。

この習慣が身につくと、

フェイクニュースに惑わされにくく

なるんですよね。

複数の情報源で事実を検証する習慣は、

情報社会を生き抜くための

最も強力な武器となります。

ビジネスと科学の関係で注意すべき3つのポイント

ビジネスの世界では科学が

都合よく利用されることが多いんです。

この事実を知っておくだけで、

情報に騙されにくくなります。

注意すべきポイントは以下の3つです。

- 科学的主張の背後にある資金提供者を調べる

- データの選択的提示に警戒する

- 感情に訴える表現に惑わされない

これらは一見当たり前のことに

思えるかもしれません。

でも実際には、多くの人が

この罠にはまっているんですよね。

それでは具体的に、

それぞれ解説していきますね。

科学的主張の背後にある資金提供者を調べる

科学的な主張の裏には、

お金を出している人や会社がいるんです。

その資金提供者を知ることで、

その情報の本当の目的が見えてきます。

例えば...

- 健康食品の効果を示す研究がその会社から資金提供されている

- 環境問題の研究が特定の業界団体からお金をもらっている

- 新薬の効果を発表している医師が製薬会社と関係がある

このような場合、

結果が偏りやすいんですよね。

もっと具体的に言うと、

タバコ会社が「喫煙の害は限定的」という

研究結果を発表したらどう思いますか?

そこには明らかな

利益相反があるわけです。

だから誰がその研究や

情報にお金を出しているのか、

それを確認する習慣をつけましょう。

信頼できる情報源かどうかは、

資金提供者を見れば大体わかるんです。

結局のところ、お金の流れを

追えば真実に近づけることが多いんですよ。

データの選択的提示に警戒する

データの選択的提示というのは、

都合のいい数字だけを見せることです。

これがビジネスの世界では

よく使われる手なんですよね。

たとえば...

- 成功例だけを強調して失敗例は隠す

- グラフの縦軸を操作して効果を大きく見せる

- 短期間の結果だけを示して長期的な影響を無視する

こういったテクニックは

マーケティングでよく使われます。

特に「8割の人が効果を実感!」

なんて言われても、それは調査対象の

選び方で簡単に操作できるんです。

気をつけたいのは、

データそのものより「何を見せていないか」

という点なんですよね。

例えば健康食品が「血圧を下げる効果あり」

と言っていても、それ以外の健康指標が

悪化するなら意味がないですよね。

だから常に「他のデータは?」

「全体像は?」という視点を

持つことが大切なんです。

データを見るときは、

その裏側にも目を向けましょう。

感情に訴える表現に惑わされない

感情に訴える表現というのは、

理性より感情を動かそうとする言葉です。

これが科学的な装いをまとって

出てくると要注意なんですよ。

例えば...

- 「今すぐ行動しないと手遅れに!」という焦りを煽る表現

- 「みんなが選んでいる」という同調圧力を利用した言葉

- 「あなただけに特別に」という優越感を刺激する言い回し

こういった表現は、

冷静な判断を妨げるんです。

特に環境問題や健康問題のような

重要なテーマでは、恐怖や不安を

煽るレトリックがよく使われます。

例えば「この商品を使わないと

将来大変なことになります」と

脅されたような気持ちになりませんか?

そんなとき一度深呼吸して、

「本当にそうなの?」と

冷静に考える習慣をつけましょう。

感情が高ぶっているときほど、

論理的思考が鈍るものです。

だからこそ、感情に訴える表現に

出会ったら警戒信号と思って、

一歩引いて考えることが大切なんです。

自己判断力を強化する4つのステップ

自分で判断する力は、

人生の質を大きく左右します。

この力を身につければ、

周りに流されない自分だけの道を歩めるんです。

その方法は、

- 権威や肩書きに依存しない思考法を身につける

- 自分の価値観を明確にする

- 感情と論理を区別して考える

- 決断する勇気を養う

この4つのステップなんですね。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実は日常生活の中で少しずつ身につけられるものです。

これから一つひとつ、

くわしく説明していきますね。

権威や肩書きに依存しない思考法を身につける

権威や肩書きに頼らない思考は、

本当の自己判断力の第一歩なんです。

なぜなら、肩書きだけで信じてしまうと

自分の頭で考える機会を失ってしまうからです。

例えば、

- 「有名大学の教授が言ったから」と鵜呑みにする

- 「テレビで言っていたから」と疑わない

- 「社長の意見だから」と従うだけ

こういった判断の仕方は

自分の頭を使っていないんですよね。

もっと具体的に言うと、

「この医者は有名だから」という理由だけで

治療法を決めてしまうのは危険です。

その代わりに、「なぜその治療法が

自分に合っているのか」を理解することが大切。

ここで大事なのは、

権威を完全に無視するわけじゃないってこと。

専門家の意見は参考にしつつも、

最終的には自分で「なぜそうなのか」を考えるんです。

そうすることで、誰かの意見に

振り回されない自分軸ができていきます。

つまり、権威に頼らず自分の頭で

考える習慣が自己判断力の基礎になるんです。

自分の価値観を明確にする

自分の価値観を知ることは、

判断の羅針盤を持つようなものです。

なぜなら、何を大切にしているかが

分かれば迷いが少なくなるからなんですよね。

例えば、

- 「自由」を大切にするのか

- 「安定」を重視するのか

- 「人間関係」が一番なのか

こういったことを明確にしておくと、

選択するときの基準になります。

具体的に言うと、「自由」を重視する人なら、

給料が少し下がっても自由な働き方ができる

仕事を選ぶかもしれません。

逆に「安定」が大事な人なら、

その選択はしないでしょう。

実は、価値観を知るには、

過去の選択を振り返るのが近道なんです。

例えば、「なぜあのとき

その選択をしたんだろう」と考えてみる。

そうすると、自分が無意識に

何を大切にしているかが見えてきます。

自分の価値観が明確になれば、

他人の意見に流されずに自分らしい判断ができるんです。

感情と論理を区別して考える

感情と論理を分けて考えるのは、

バランスの良い判断をするコツなんです。

どちらも大切ですが、混同すると

後悔する決断をしがちだからなんですよね。

たとえば、

- 怒りや不安で急いだ判断をする

- 好きな人の意見だからという理由で同意する

- 恐怖から選択肢を狭めてしまう

こういったことは、

感情が論理をかき消している状態です。

もっと具体的に言うと、

高額な買い物をするとき「欲しい!」という

気持ちだけで決めると後で後悔することがあります。

そんなときは一度立ち止まって、

「本当に必要か」「予算内か」という

論理的な面も考えることが大切です。

ここで役立つのが、

感情を認識する「感情日記」なんです。

毎日の気持ちを書き出すことで、

自分の感情パターンが見えてきます。

そうすると、「あ、これは

感情に流されそうになってるな」と

気づけるようになるんですよ。

感情と論理をバランスよく使うことで、

後悔の少ない判断ができるようになります。

決断する勇気を養う

決断する勇気は、

自己判断力の最終段階なんです。

いくら考えても、最後は

行動に移さなければ意味がないからなんですよね。

例えば、

- 完璧な情報を求めて決断を先延ばしにする

- 失敗を恐れて選択を避ける

- 他人の反応が気になって本心と違う選択をする

こういった態度では、

本当の自己判断力は育ちません。

具体的に言うと、転職を考えるとき

「もっと情報が必要」と言い続けて

いつまでも動かないケースがあります。

でも実は、ある程度の情報があれば

あとは飛び込む勇気が必要なんです。

勇気を養うには、小さな決断から

始めるのがおすすめです。

例えば、いつも行くお店で

新しいメニューを試してみるとか。

そういう小さな冒険を重ねると、

だんだん大きな決断もできるようになります。

結局、完璧な判断はないので、

決めて動いてみることが自己判断力を鍛える一番の方法なんです。

批判的思考と自己判断で陥りやすい3つの落とし穴

物事を深く考え自分で判断することは、

実は思わぬ罠がいっぱい待ち構えています。

しっかり理解しておけば、

賢い判断ができるようになりますよ。

その3つの落とし穴が、

- 過度な懐疑主義に陥ってしまう

- 分析麻痺に陥り決断できなくなる

- 他者の意見を完全に排除してしまう

なんですよね。

これらは批判的思考を身につける過程で

多くの人が経験する困難です。

でも大丈夫、これらの落とし穴を

避ける方法はちゃんとあります。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

過度な懐疑主義に陥ってしまう

批判的思考を始めると、

何でも疑ってしまう罠にはまりがちです。

これは「なぜ」という疑問を持つことが

行き過ぎてしまう現象なんですよね。

例えば、

- 友達のアドバイスまで疑ってしまう

- 専門家の意見もすべて信じられなくなる

- 確立された事実さえも疑い始める

こんな風に、

すべてを疑う姿勢になってしまうんです。

もっと具体的に言うと、

- 天気予報を見ても「当たらないだろう」と決めつける

- 医者の診断を「本当かな?」と何度も別の医者に確認する

といった行動パターンが現れます。

健全な疑問と過度な懐疑主義の間には、

実はとても細い線があるんですよ。

だからといって、

すべてを鵜呑みにするのも危険です。

バランスが大切で、

信頼できる情報源を見極める目を養いましょう。

適度な疑問を持ちつつも、

信頼に値する情報は受け入れる柔軟さが必要なんです。

分析麻痺に陥り決断できなくなる

分析麻痺というのは、

考えすぎて行動できなくなる状態のことです。

情報を集めて分析することに

夢中になりすぎるとこうなっちゃうんですよね。

例えば、

- 新しい携帯を買うのに何ヶ月も調査し続ける

- 小さな決断にも大量の時間をかけてしまう

- 完璧な答えを求めて永遠と考え続ける

こういう状況に

陥ってしまうことがあります。

特に重要な決断では、

あらゆる角度から検討して動けなくなります。

私の友人は一度、

引っ越し先を決めるのに半年かかったんです。

あまりにも多くの情報を集めすぎて、

どの選択肢がベストか判断できなくなったんですね。

実は完璧な判断なんて、

ほとんどの場合存在しないんです。

そこで大切なのが、

「十分な情報」と「決断のタイミング」を見極めること。

全部の情報を集めようとするより、

重要な要素だけ確認して決断する勇気も必要です。

他者の意見を完全に排除してしまう

自分で考えることを重視するあまり、

他の人の意見を無視してしまう傾向があります。

これは自己判断力を高めようとするときに、

バランスを崩してしまう典型的なパターンなんですよ。

例えば、

- 「自分の考えだけが正しい」と思い込む

- 周りからのアドバイスを聞く耳を持たない

- 専門家の意見さえも軽視してしまう

こんな風に、

他者の視点を完全に遮断してしまうんです。

ある会社員の方は、

上司のアドバイスをすべて無視して独自の方法で仕事を進め、

結局大きなミスを犯して

チーム全体に迷惑をかけてしまいました。

実は他者の意見を聞くことは、

自分の思考を広げるチャンスなんですよね。

だからといって、

すべての意見を取り入れる必要はないんです。

大切なのは、他者の意見も一つの情報として

受け止めた上で、最終判断は自分でする姿勢。

批判的思考とは他者を排除することではなく、

多様な視点を取り入れて自分で判断することなんです。

日常生活で批判的思考を活かす5つの場面

あなたの周りには毎日、

嘘や誤解を招く情報が溢れています。

批判的思考を身につければ、

賢い選択ができるようになります。

日常で特に役立つ場面は:

- ニュースやSNSの情報を評価する時

- 商品やサービスを選ぶ時

- 人間関係での対立を解決する時

- キャリア選択を考える時

- 健康や医療に関する情報を判断する時

これらの場面では「なぜ」と

問いかける習慣が特に大切です。

それぞれの状況で批判的思考を

どう活かせるか見ていきましょう。

ニュースやSNSの情報を評価する時

情報の信頼性を見極めるには、

情報源をまず確認することが大切です。

なぜなら、今の時代は誰でも

簡単に情報発信できるからなんですよね。

例えば、こんな点をチェックすると良いです:

- 記事を書いた人や組織は信頼できるか

- 複数の情報源で同じ内容が確認できるか

- 事実と意見がきちんと区別されているか

特にSNSでは、センセーショナルな

見出しに惑わされないことが重要です。

「〇〇が危険」みたいな投稿を見たら、

本当にそうなのか別の情報源も調べてみましょう。

ちなみに私も先日、友達が

シェアした健康情報を鵜呑みにしそうになりました。

でも「誰が言ってるの?」と

考えて調べたら、科学的根拠が全くなかったんです。

情報を共有する前に一呼吸おいて、

「これは本当に正しいのかな?」と

自問する習慣をつけるといいですよ。

結局のところ、情報の受け手である

私たち自身が情報の品質管理者なんです。

商品やサービスを選ぶ時

商品選びで批判的思考を使うと、

後悔しない買い物ができます。

なぜって、企業は良い面だけを

アピールするのが当たり前だからです。

こんなことを意識してみましょう:

- レビューの数字だけでなく内容も読む

- 悪いレビューにも目を通す

- 本当に必要なものか考える

特に高額な買い物をする時は、

比較検討が超大事なんですよ。

「みんなが持ってるから」という

理由だけで買うのはちょっと危険です。

私も先日、人気のスマホを

買おうとしていたんですが、

実際の使い方を考えたら

もっと安いモデルで十分だと気づきました。

広告の魔法にかからないよう、

「これを買うとどんな問題が解決するの?」

と自分に問いかけてみるといいですよ。

本当に必要なものかを見極めれば、

無駄遣いも減って家計も助かります。

人間関係での対立を解決する時

対立が起きたとき、批判的思考は

感情に流されない解決策を見つける鍵です。

相手の立場になって考えると、

問題の本質が見えてくるんですよね。

具体的には:

- 自分の感情を一度脇に置く

- 相手の言い分をしっかり聞く

- 事実と感情を分けて考える

感情的になると冷静な判断が

できなくなってしまいます。

「なぜ相手はそう思うのか」と

考えることで新しい視点が得られるんです。

例えば友達との意見の食い違いで

モヤモヤしていた時があったんですが、

「相手はどんな経験からそう思うように

なったのかな?」と考えてみたら、

理解できることが増えました。

対話の中で「〜だから〜なんだよね」と

お互いの理由を説明し合うことで、

意外な共通点が見つかることも多いです。

結局、批判的思考は自分の考えを

押し付けるためではなく、

より良い理解のために使うものなんです。

キャリア選択を考える時

キャリア選択では批判的思考が

後悔しない決断につながります。

周りの意見に流されず自分の価値観で

判断することが大切なんですよね。

こんな視点で考えてみましょう:

- 年収だけでなく仕事の内容や環境も検討する

- 将来性や自分の成長可能性を考える

- 他の選択肢との比較をしっかりする

特に「みんなが良いと言っている会社」は

本当にあなたに合っているのか疑問を持ちましょう。

「この仕事は5年後も続けたいか?」

という質問は意外と効果的です。

私の友人は人気企業に入ったものの、

自分の価値観と合わなくて3年で退職しました。

その後、自分の興味を深く掘り下げて

選んだ仕事では、給料は下がったけど

毎日楽しく働いているそうです。

だから、他人の成功の物差しではなく

自分の幸せの定義に沿った選択が

長い目で見ると成功につながるんですね。

健康や医療に関する情報を判断する時

健康情報を評価する時こそ、

批判的思考が命を守ることにつながります。

なぜなら、間違った健康情報は

実際の健康被害を招くことがあるからです。

特に注意したいポイントは:

- 科学的な根拠があるかどうか

- 誰が(どんな立場の人が)言っているのか

- 極端な主張や奇跡的な効果をうたっていないか

「〇〇が万病に効く」とか

「たった1週間で劇的効果」みたいな

表現には要注意です。

信頼できる医療機関や公的機関の

情報と照らし合わせることが重要ですね。

私の親戚は、SNSで見た健康法を

試して体調を崩してしまったことがあります。

もし「これって本当かな?」と

思ったら、必ず複数の信頼できる

情報源で確認する習慣をつけましょう。

特に深刻な症状がある場合は、

ネット情報だけに頼らず、

専門家に相談することが一番の近道です。

結局、健康情報を判断する時は

科学的な証拠を重視することが

自分と家族の健康を守る鍵なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 科学的主張は視覚的なデータやグラフ、論理的な説明で強い影響力を持つ

- データ収集方法の偏りや解釈の違いに注意して科学的情報を評価する

- 情報源の信頼性確認と複数の研究結果比較が重要

- 権威者の意見を無条件に信じず、その主張の根拠を調べる習慣をつける

- 自分の思い込みやバイアスを認識し、多角的な視点で情報を分析する

- 「なぜ」を5回繰り返して考え、問題の本質に迫る思考法を実践する

- 反対の立場から問題を見ることで、より広い視野で判断できるようになる

- 情報の発信元と背景にある目的を常に分析する習慣をつける

- 過度な懐疑主義や分析麻痺に陥らないバランス感覚も重要

- 日常生活のニュース評価、商品選び、人間関係、健康情報判断に批判的思考を活かす

まとめ

情報があふれる現代社会で、

私たちは知らず知らずのうちに

科学的に見える情報に影響されています。

データやグラフの視覚的な力、

論理的な説明の信頼感、

専門家の意見の重み…これらは

私たちの判断に強く作用します。

しかし、本当に価値ある情報かどうかを

見極めるには批判的思考力が必要です。

この記事では、情報源の信頼性確認や

複数の研究結果比較など、

具体的な評価方法を紹介しました。

特に大切なのは、権威や肩書きに

依存しない思考法を身につけること。

「なぜ」を繰り返し問いかけ、

反対の立場からも物事を見る習慣は、

あなたの判断力を確実に高めます。

情報の発信元や背景にある目的を

分析する習慣も重要です。

誰がどんな意図でその情報を

出しているのかを考えましょう。

ただし、過度な懐疑主義や

分析麻痺に陥らないバランス感覚も

忘れてはいけません。

この記事で学んだ批判的思考を

日常生活のニュース評価や商品選び、

人間関係や健康情報の判断に活かせば、

あなたの生活はより豊かになるはずです。

情報に振り回されず、自分の頭で

考える力を磨き続けることが、

この複雑な世界を賢く生き抜く

最大の武器になるのです。

よくある質問

科学的な情報をどうやって見分ければいいですか?信頼できる情報とそうでない情報の違いが分かりません。

情報源をしっかり確認しましょう。政府機関や大学などの信頼できる組織からの情報か、研究者の名前や所属が明記されているか、いつの情報なのかをチェックします。また、複数の情報源で同じ内容が確認できるかも重要です。個人のブログよりも査読付き学術誌の方が信頼性は高いですよ。

「93%の人が効果を実感!」というような広告の数字は信じても大丈夫ですか?

そのような数字はよく調査方法を確認する必要があります。「93%」と言っても、調査対象が10人だけかもしれませんし、「少し効果があった」と答えた人も含まれているかもしれません。また、どんな人を対象に調査したのか、どんな質問をしたのかなど、調査の背景情報が重要です。数字だけでなく、その裏側も疑問を持って見てみましょう。

専門家や有名人の意見はどこまで信じていいのでしょうか?

専門家や有名人の意見も無条件に信じるのは危険です。まず、その人が本当にその分野の専門家なのか確認しましょう。例えば内科医が美容について語っていても、それが専門とは限りません。また、専門家にも利害関係があることがあります。「この専門家はどんな立場で話しているのか」「誰から資金提供を受けているのか」といった背景も調べるとよいでしょう。有名人の場合は特に、専門知識があるかどうかを見極めることが大切です。

SNSで広まっている健康情報を信じてしまい、失敗した経験があります。どうすれば騙されなくなりますか?

SNSの健康情報は特に注意が必要です。まず「奇跡的な効果」を謳っているものは疑いましょう。次に、その情報を複数の信頼できる情報源(医療機関のサイトや公的機関の情報)で確認することをおすすめします。また「なぜこの情報が広まっているのか」という視点も大切です。単に話題性があるだけか、商品販売が目的なのかを考えてみましょう。深刻な症状がある場合は、必ず専門家に相談してくださいね。

批判的思考力を高めるには日常生活でどんなことができますか?簡単にできる方法を教えてください。

日常生活で簡単にできる方法はたくさんあります。例えば、ニュースを見るときに「なぜこのニュースが今報道されているのか」と考えてみる、商品を買う前に「本当に必要か」と自問する、友達と意見が違ったときに「なぜ相手はそう考えるのか」と想像してみるなどです。また、普段読まないジャンルの本を月に1冊読んでみたり、自分と違う意見の人と積極的に対話したりするのも効果的です。小さな「なぜ?」を日常に取り入れることから始めてみましょう。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。