このノウハウについて

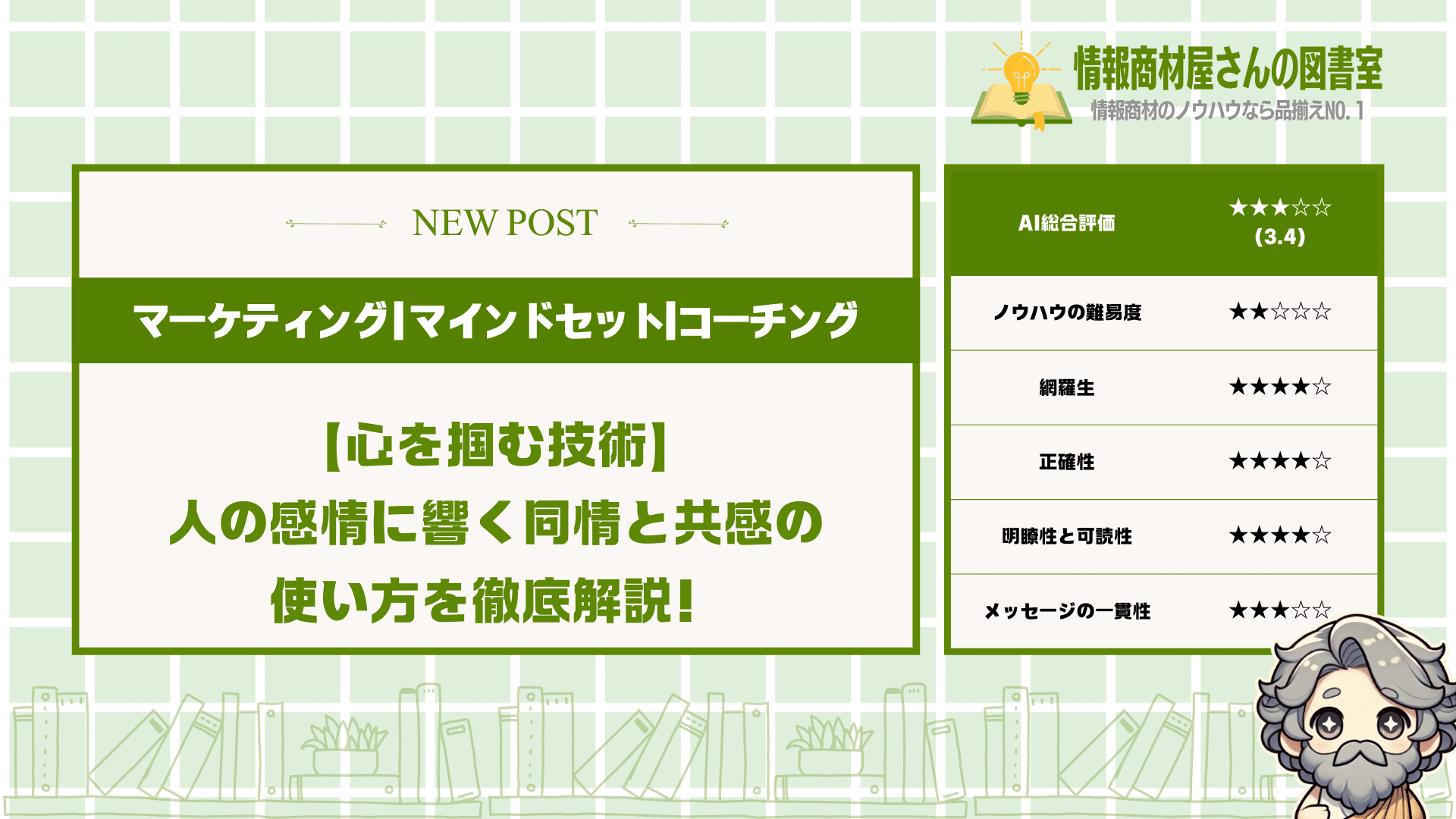

AI総合評価|★★★☆☆(3.4)

| ノウハウの難易度 | ★★☆☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★☆☆ |

総評

この記事は、人の心を動かすための同情と共感のテクニックを分かりやすく解説しています。日常生活ですぐに使える実践的なアドバイスが満載で、コミュニケーション能力を高めたい方にとって貴重な情報源となるでしょう。特に人間関係に悩む方や、説得力のある話し方を身につけたい方は、この記事の内容を実践するだけで、相手との信頼関係を築く第一歩を踏み出せます。心理学の知識をベースにしながらも、難しい専門用語を使わず誰でも理解できる内容になっているのが魅力です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●なぜか自分の言いたいことが相手に伝わらない...

●どうすれば人の心を動かせるのだろう?

●人間関係がうまくいかず、いつも孤独を感じてしまう

人の心を動かすのは、論理的な説明よりも

感情に訴えかける「同情と共感」の力なんです。

でも、この「同情と共感」を上手く使いこなせている人は

実はとても少ないのが現実。

多くの人が「なぜか自分の言葉が相手に届かない」

「どうしても理解してもらえない」と

悩んでいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、心理学の知見をもとに

「同情と共感を引き出す効果的な戦略」から

「マインドコントロールの罠を避ける方法」まで

徹底的に解説します。

この記事を読めば、人間関係を劇的に改善する

具体的なテクニックが身につき、

相手の心に響くコミュニケーション術を

マスターすることができます。

あなたの言葉が相手の心に届く喜びを

ぜひ体験してください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 同情と共感を引き出す5つの効果的な戦略

- 人の心を動かすストーリーテリングの具体的な方法

- 同情と共感を得る際に避けるべき注意点

- コミュニティの結束を強める実践的テクニック

- マインドコントロールから身を守る自己防衛法

同情と共感を引き出す効果的な戦略5つ

人の心を動かす最強の武器は、

同情と共感なんです。

この5つの戦略をマスターすれば、

相手の心に確実に響く伝え方ができます。

その5つが、

- 被害者ポジションを適切に活用する

- 個人的な苦難の物語を共有する

- 逆境からの再起ストーリーを構築する

- 家族のために奮闘する姿を描写する

- 困難を乗り越える姿勢を見せる

なんですよね。

これらの戦略は単なる演技ではなく、

真実を効果的に伝える方法です。

相手の心に響く伝え方を

身につけるためのポイントです。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

被害者ポジションを適切に活用する

被害者ポジションは使い方次第で、

強力な共感ツールになります。

不当な扱いを受けた経験は、

多くの人が共感できるポイントなんです。

例えば、

- 理不尽な解雇を経験した話

- いじめられた過去の告白

- 誤解されて傷ついた体験

こういった経験を

適切に共有することです。

もっと具体的に言うと、

「前の会社で実績を上げたのに、

上司の嫉妬で評価されなかった」といった話。

でもね、ここで大切なのは、

単に被害者ぶるだけじゃダメなんです。

弱さを見せつつも、

そこから立ち上がる強さも必要。

被害者ポジションを使うときは、

必ず「それでも頑張った」という

ポジティブな側面も見せましょう。

長々と被害を訴えるだけでは、

うんざりされてしまいます。

だからこそ、被害者ポジションは

バランスを取って活用することが大切です。

個人的な苦難の物語を共有する

個人的な苦難の物語は、

人の心に直接響くパワーがあります。

なぜなら、誰もが人生で

何かしらの苦難を経験しているからです。

たとえば、

- 大きな失敗をした経験

- 病気や怪我で苦しんだ時期

- 経済的に苦しかった日々

このような体験を

正直に語ることが大切です。

具体的には「学生時代にバイトと

勉強の両立で毎日3時間しか

寝られなかった」とか。

こんな経験を話すとき、

細部まで描写することがポイントです。

「朝4時に起きて新聞配達、

昼は授業、夜はコンビニで

深夜まで働いた」というように。

でも、ただ苦しかったと

言うだけじゃ意味がないんです。

その苦難から何を学んだのか、

どう成長したのかも伝えること。

自分の弱さや失敗を

さらけ出す勇気があると、

人は自然とあなたに共感します。

逆境からの再起ストーリーを構築する

再起ストーリーは人の心を

最も強く動かす物語の一つです。

誰もが挫折から立ち上がる

ヒーローに憧れるからなんですよね。

例えば、

- 失業からの復活劇

- 大きな失敗からの学び

- 挫折を乗り越えた経験

こういったストーリーは

聞き手の心をつかみます。

具体的には「会社が倒産して

路頭に迷ったけど、そこから

独学でスキルを身につけて

フリーランスになった」とか。

このようなストーリーでは、

変化の瞬間を強調することが大事。

「どん底で泣いていたとき、

ふと『このままじゃダメだ』と

気づいて行動を変えた」という

ターニングポイントを描くんです。

ただし、あまりに劇的すぎると

逆に信じてもらえなくなります。

現実的な苦労と、

地道な努力の過程も

しっかり伝えることが大切。

逆境からの再起ストーリーは、

希望を与える力があるんです。

家族のために奮闘する姿を描写する

家族のために頑張る姿は、

多くの人の心を動かします。

自分よりも大切な人のために

奮闘する姿に、誰もが共感するんです。

たとえば、

- 子どものために仕事を頑張る親

- 病気の家族を支える話

- 親孝行のために努力する姿

こういった話は多くの人の

心に響くものです。

具体的には「子どもの学費のために

副業を始めて、毎日深夜まで

作業していた」といった話ですね。

このとき、感情的な部分も

しっかり伝えることがポイント。

「疲れて帰宅しても、

子どもの寝顔を見ると

また頑張ろうと思えた」

といった心情を伝えるんです。

ただし、家族の話は

プライバシーに関わるので注意が必要。

過度に詳細な情報は避けつつ、

本質的な感情や動機を

伝えることを心がけましょう。

家族のために頑張る姿は、

あなたの人間性を伝える

強力なメッセージになります。

困難を乗り越える姿勢を見せる

困難に立ち向かう姿勢は、

人に勇気と希望を与えます。

諦めずに前進する姿に、

多くの人が共感し応援したくなるんです。

例えば、

- 何度失敗しても挑戦し続ける姿

- 批判に負けず信念を貫く態度

- 不可能と言われたことへの挑戦

こういった姿勢を

見せることが大切です。

具体的には「10回連続で企画を

却下されても、11回目で

ついに承認された」といった話。

このとき、感情的な部分も

率直に伝えることがポイントです。

「正直、7回目の却下で

もう辞めようと思ったけど、

一晩考えて再挑戦した」という

弱音も含めて伝えるんです。

でも、ただ頑張ったというだけでは

印象に残りません。

具体的にどんな工夫をしたのか、

どう考え方を変えたのかも伝えること。

困難に立ち向かう姿勢を見せると、

あなたの信頼性と人間的な魅力が

大きく高まるんです。

心を動かすストーリーテリングの重要性4つ

人の心を本当に動かすのは、

論理よりも感情なんです。

ストーリーテリングを

マスターすれば、あなたの伝えたい

メッセージが何倍も効果的になります。

その重要なポイントが、

- 感情に訴える物語構造を作る

- 共感できる主人公像を演出する

- 具体的なエピソードで説得力を高める

- 教訓や成長を示して希望を与える

この4つなんですね。

どれも実はとても身近なもので、

日常でも使えるテクニックなんです。

これからそれぞれの

ポイントについて詳しく解説していきますね。

感情に訴える物語構造を作る

感情に訴える物語構造は、

人の心を一気につかむ鍵なんです。

なぜかというと、人は

論理より感情で動くように

できているからなんですよね。

例えば、

- 困難な状況からのスタート

- 試行錯誤の過程

- 最後の成功や気づき

こんな流れがあると、

読む人はぐっと引き込まれます。

もっと具体的に言うと、

「最初はお金がなくて苦労したけど、

工夫して節約したら、半年で100万円

貯められた」という話の方が、

単に「節約のコツ」を並べるより

ずっと心に残りますよね。

この「逆境→努力→成功」という

流れは、映画やドラマでもよく

使われる王道の構造なんです。

物語には「起承転結」が

必要だと言われますが、特に

「転」の部分が重要です。

予想外の展開や気づきがあると、

読者は「おっ!」と思って

最後まで読み進めてくれるんですよ。

感情を揺さぶる物語構造を

意識するだけで、あなたの

メッセージの伝わり方は

大きく変わってきます。

共感できる主人公像を演出する

共感できる主人公像は、

読者があなたの話に入り込むための入口です。

なぜなら、人は自分と

似た経験や感情を持つ人物に

自然と親近感を抱くからなんですよ。

たとえば、

- 失敗や挫折の経験がある

- 不安や迷いを正直に語る

- 家族や大切な人のために頑張る姿

このような要素があると、

「この人、私と同じ」と感じます。

具体的に言うと、

「私も最初はSNSの投稿が

全然いいねされなくて落ち込んだ」

という話は、同じ悩みを持つ人の

心をつかみますよね。

主人公が完璧すぎると、

むしろ読者は距離を感じてしまうんです。

だからこそ、弱さや

失敗談を適度に見せることが

実は強みになるんですよ。

ここで大事なのは、

作り話ではなく本当の

あなたの姿を見せること。

嘘っぽさは人の目には

すぐに見抜かれてしまいます。

だから、あなたらしさを

大切にしながら、読者が

共感できるポイントを

うまく演出してくださいね。

具体的なエピソードで説得力を高める

具体的なエピソードは、

あなたの話に色と形を与えるものです。

抽象的な話だけでは、

頭では理解できても心には

届かないことが多いんですよね。

例えば、

- 実際の会話のやりとり

- 具体的な数字や変化

- 五感を使った描写

こういった要素を入れると、

話がリアルに感じられます。

たとえば「努力が大切です」と

言うより、「毎朝5時に起きて、

雨の日も2時間ジョギングを

3年間続けた結果、フルマラソンを

完走できました」と言う方が

ずっと説得力がありますよね。

私の友人は料理のブログを

書いているんですが、「美味しい」

という言葉だけでなく、「ほうれん草の

苦みとベーコンの塩気が絶妙に

マッチして、口の中で広がる」と

書くようになってから読者が増えたんです。

細部にこだわった描写が、

読者の想像力を刺激して

没入感を高めてくれるんですね。

だからこそ、あなたの経験から

具体的なエピソードを選び、

細部まで描写することを

心がけてみてください。

教訓や成長を示して希望を与える

教訓や成長の要素は、

ストーリーの締めくくりとして非常に大切です。

なぜなら、人は単なる

面白い話より、何かを学べる

話に価値を感じるからなんですよ。

たとえば、

- 失敗から学んだこと

- 苦労して得た気づき

- 今の自分につながる変化

こういった要素があると、

読者も「自分も変われるかも」と

希望を持てるんです。

もっと具体的に言うと、

「3回の転職失敗から学んだのは、

スキルより人間関係が大切だということ。

今の職場では初日から積極的に

コミュニケーションを取るようにしています」

という話は、同じ悩みを持つ人に

道筋を示してあげられますよね。

私自身も以前は人前で

話すのが苦手だったんですが、

小さな勉強会から少しずつ

挑戦して、今では100人の

前でも話せるようになりました。

成長ストーリーには、

「私にもできるかも」という

再現性を感じさせる力があります。

だからこそ、単なる自慢話では

なく、そこから得た学びや

変化のプロセスを伝えることで、

読者に希望を与えられるんです。

同情と共感を得る際に避けるべき注意点4つ

人の心を動かすには注意点が

あるってご存知でしたか?

同情や共感を得ようとするとき、

思わぬ落とし穴が待っています。

これを知らないと逆効果になって、

信頼を失うことになりかねません。

避けるべき注意点は次の4つです。

- 作り話や誇張表現を使わないこと

- 自己憐憫に陥りすぎないこと

- 相手の状況を考慮すること

- 長すぎる説明を避けること

これらのポイントを押さえれば、

自然な共感を得られるようになります。

人間関係でも仕事でも役立つので、

しっかり理解していきましょう。

それでは一つずつ、

詳しく解説していきます。

作り話や誇張表現を使わないこと

嘘や大げさな表現は、

信頼を一瞬で崩壊させます。

なぜなら、バレたときのダメージが

取り返しがつかないからなんです。

例えば...

- 実際より苦労を大きく見せる

- 存在しない困難を作り出す

- 成功体験を過大に表現する

こういった誇張は、

最初は効果があるように見えます。

でも真実が明らかになった時、

あなたの信頼性は地に落ちるんです。

特に今の時代はSNSなどで

情報が簡単に検証できますよね。

小さな嘘でも見抜かれやすく、

一度失った信頼は取り戻せません。

だからこそ、正直に自分の

体験を伝えることが大切なんです。

事実だけでも十分共感を

得られることを忘れないでください。

自己憐憫に陥りすぎないこと

自分の不幸を嘆きすぎると、

逆に相手は離れていきます。

これって意外かもしれませんが、

過度な自己憐憫は重たく感じるんです。

たとえば...

- 常に被害者意識で語る

- 自分の不運ばかり強調する

- 解決策を考えず問題だけ語る

こういった態度は、

最初は同情を引きますよね。

しかし長く続けると、

「いつも同じ話」と思われます。

特に大切なのは、

困難と共に前向きな姿勢も見せること。

私の友人は失業の話をするとき、

「大変だけど新しいスキルを学べるチャンス」

と前向きに話していました。

その姿勢に多くの人が共感し、

自然と応援したくなったんです。

自分の苦しみを伝えつつも、

前向きさを忘れないことが鍵です。

相手の状況を考慮すること

あなたの話が相手にとって

負担になっていないか考えましょう。

実は相手の置かれた状況を

無視すると反感を買うんですよ。

例えば...

- もっと大変な状況の人に愚痴る

- 忙しい人に長々と話す

- 相手の気持ちを考えない一方的な話

このような行動は、

共感どころか嫌悪感を生みます。

特に相手がもっと深刻な

問題を抱えているかもしれません。

私が経験した例では、

軽い体調不良を友人に話したとき。

後で彼女が重い病気と

闘っていたと知ってゾッとしました。

だから話す前に「今お話しても

いいですか?」と確認することや、

相手の様子をよく見て

タイミングを図ることが大切です。

相手の状況を尊重することで、

真の共感関係が築けるんです。

長すぎる説明を避けること

ダラダラと話が長いと、

相手は興味を失ってしまいます。

要点をしぼらないと、

本当に伝えたいことが埋もれるんです。

たとえば...

- 枝葉末節にこだわりすぎる

- 本筋から外れた話を挟む

- 同じ内容を繰り返し話す

こういった話し方は、

相手の集中力を奪ってしまいます。

特に重要なのは、

核心部分を簡潔に伝えること。

友人が就職活動の失敗談を

短く的確に話してくれたとき、

細かい説明がなくても

十分に状況が伝わってきました。

逆に詳細をすべて話そうとすると、

相手は途中で聞く気力を失います。

「3分以内で説明できるか」と

自問してみるのも良い方法です。

簡潔さは共感を得るための

強力な武器になるんですよ。

コミュニティの結束が重要な5つの理由

コミュニティの結束力は

成功への隠れた秘密兵器です。

この記事を読めば、あなたの

グループをもっと強くする方法が

すぐに実践できるようになります。

具体的には以下の理由が重要です:

- メンバーの帰属意識が高まる

- 共通の目標達成が容易になる

- 困難な状況でも団結力が保てる

- 新規メンバーの獲得につながる

- 長期的な活動の継続性が確保できる

これらはどれも、コミュニティを

長く続けるための土台となります。

一つひとつ違った角度から

結束の重要性を見ていきましょう。

メンバーの帰属意識が高まる

結束力の高いコミュニティでは、

メンバーが「ここが自分の居場所だ」と感じます。

この帰属意識があるからこそ、

メンバーは積極的に参加するようになるんです。

例えば...

- 「この人たちと一緒にいると安心する」

- 「自分の意見が尊重されている」

- 「ここでは本当の自分でいられる」

こんな気持ちをメンバーが

持てるようになるんですね。

もっと具体的に言うと、

町内会のお祭りで役割を与えられた人は

その後の集まりにも参加しやすくなる

というような現象です。

実は、人間には「所属したい」という

根本的な欲求があるんです。

だからこそ、コミュニティの結束が

強まると、その欲求が満たされて

メンバーは自然と活動に

コミットするようになります。

この帰属意識こそが、

長続きするコミュニティの基盤なんです。

共通の目標達成が容易になる

結束力のあるコミュニティでは、

共通の目標を達成しやすくなります。

なぜかというと、みんなが同じ方向を

向いて力を合わせるからなんですよね。

具体的には次のような例があります:

- 町内清掃で参加者が多いと短時間で終わる

- 学校の文化祭で役割分担がスムーズにいく

- オンラインコミュニティでの情報共有が活発になる

こういった場面では、

一人ひとりの小さな力が集まって

大きな成果につながっていくんです。

たとえば、マンションの自治会で

防災訓練を行う場合、結束力がある

コミュニティでは参加率が高く、

実際の災害時の対応力も上がります。

ここで大切なのは、目標が

「みんなのもの」になっていること。

個人プレーではなく、

「私たちの目標」という意識が

生まれることで、達成への

モチベーションが格段に上がるんです。

結束力があれば、大きな目標も

小さく分けて着実に達成できるんです。

困難な状況でも団結力が保てる

結束力の強いコミュニティは、

困難な状況に直面しても崩れません。

むしろ、危機に直面すると

さらに絆が深まるということもあるんです。

例えば、こんな場面で力を発揮します:

- 予算カットがあっても活動を継続できる

- メンバー間の意見対立を乗り越えられる

- 外部からの批判に対して団結して対応できる

こういった困難な状況こそ、

コミュニティの真価が問われるんですよね。

実際、東日本大震災の被災地では、

日頃から結束力のあった地域ほど

復興が早かったという

調査結果もあるんです。

危機的状況では、人は

頼れる仲間を求めます。

そんなとき、日頃から信頼関係が

築かれているコミュニティでは

お互いを支え合う力が

自然と生まれてくるんです。

困難を乗り越えた経験は、

さらなる結束力を生み出します。

新規メンバーの獲得につながる

結束力のあるコミュニティは、

自然と新しいメンバーを引き寄せます。

これは、楽しそうな雰囲気や

充実感が外から見ても伝わるからなんです。

例えば、こんな魅力が外部に伝わります:

- 活動している人たちが生き生きしている

- メンバー同士の信頼関係が見て取れる

- 成果や実績が目に見える形で表れている

こういった特徴は、

見学に来た人にも伝わるものです。

実際、サークルや習い事の体験会で

メンバー同士の仲の良さを感じると

「ここに入りたい!」と

思いやすくなりますよね。

でもね、ここで大切なのは

「閉鎖的にならないこと」。

結束力があるからこそ、

新しい人を温かく迎え入れる

余裕と寛容さを持つことが

できるんです。

結束力は、コミュニティの

魅力を高める最高の広告なんです。

長期的な活動の継続性が確保できる

結束力のあるコミュニティは、

長期間にわたって活動を続けられます。

これは一時的な盛り上がりではなく、

持続可能な仕組みが作られるからです。

例えば、以下のような効果があります:

- メンバーの入れ替わりがあっても文化が継承される

- 活動のノウハウが蓄積され効率が上がる

- 困難な時期も乗り越えられる粘り強さがある

こういった特徴があるからこそ、

長く続くコミュニティが生まれるんです。

例えば、100年以上続く

お祭りや地域行事は、

世代を超えた結束力によって

支えられています。

継続的な活動には、

メンバーの入れ替わりは避けられません。

でも、結束力があれば、

「自分がいなくなっても続いてほしい」

という思いが生まれ、次世代への

バトンタッチがスムーズになります。

結束力は、コミュニティの

寿命を決める重要な要素なんです。

コミュニティの結束を強める7つの効果的な手法

人が集まるだけじゃ、

本当の意味でのコミュニティにはなりません。

この記事を読めば、

あなたのグループが一致団結する方法がわかります。

具体的には以下の7つの方法を紹介します:

- 共通の敵や課題を明確にする

- 集団としてのアイデンティティを強化する

- 定期的な交流イベントを開催する

- 成功体験を共有する場を設ける

- メンバー同士の相互サポート体制を構築する

- 独自の言葉やシンボルを作り出す

- 貢献者を公に称える仕組みを導入する

これらの方法は、どんな規模のコミュニティでも

すぐに取り入れることができます。

小さなサークルから大きな組織まで、

どこでも応用可能なテクニックです。

それでは、ひとつずつ

詳しく見ていきましょう。

共通の敵や課題を明確にする

コミュニティが結束するには、

共通の敵や課題があると効果的です。

これは人間の本能的な部分に

働きかけるからなんですよね。

例えば...

- 競合するグループとの差別化

- 社会問題への共同対応

- 業界の課題への挑戦

こういった「共通の敵」があると

団結力が自然と高まります。

具体的に言うと、環境保護団体なら

「環境破壊」という敵に対して団結しますし、

スポーツチームなら

ライバルチームという明確な敵がいます。

でも気をつけたいのは、

ネガティブな感情だけに頼らないこと。

建設的な課題解決を

目指すことが大切なんです。

例えば「あのグループに負けない」より

「この課題を一緒に乗り越えよう」という

前向きな姿勢の方が長続きします。

共通の敵や課題があると、

メンバーが同じ方向を向きやすくなり、

結束力が自然と高まるんです。

集団としてのアイデンティティを強化する

集団のアイデンティティを強めると、

メンバーの所属意識が格段に高まります。

なぜかというと、人は自分が

どこに属しているかを常に求めているからです。

具体的には次のようなことが効果的です:

- グループ名の工夫

- 共通の価値観の明文化

- 独自の文化やルールの確立

これらによって「私たち」という

意識が自然と芽生えてきます。

例えば、単なる「読書会」ではなく

「夜明け前の読書家たち」という

名前をつけるだけで特別感が生まれます。

また、「私たちは〇〇を大切にする集団です」

というような価値観を明確にすることも重要です。

ちなみに、最近の研究では

集団アイデンティティが強いほど、

メンバーの貢献度や継続率が高いことが

わかっています。

でもね、大事なのは

押し付けにならないこと。

メンバー全員が納得して

受け入れられるアイデンティティを

時間をかけて育てていくのがコツです。

集団としての独自性を高めることで、

メンバーは「この場所は特別だ」と

感じるようになります。

定期的な交流イベントを開催する

定期的な交流イベントは、

コミュニティの結束を強める最強の武器です。

これが効果的なのは、人間関係が

対面での交流で深まるからなんですよね。

例えば、こんなイベントが効果的です:

- 月例ミーティング

- 季節ごとの集まり

- 年次の大きなイベント

これらを通じてメンバー同士の

距離が自然と縮まっていきます。

特に重要なのは「定期的」であること。

一回きりではなく、繰り返し開催することで

参加者の記憶に残りやすくなります。

オンラインコミュニティでも、

定期的なウェビナーやZoom飲み会などが

結束力を高めるのに役立ちます。

ただし、気をつけたいのは

強制参加にしないこと。

参加したくなるような

魅力的な内容を考えることが

長続きのコツなんです。

私の知り合いのコミュニティでは、

毎月第一土曜日に「朝活会」を開いていて、

これが習慣になってメンバーの結束を

強めているそうです。

定期的な交流の場があることで、

メンバー同士の信頼関係が育まれ、

コミュニティの一体感が生まれるんです。

成功体験を共有する場を設ける

成功体験を共有する場があると、

コミュニティの結束力が驚くほど高まります。

なぜなら、人は喜びを

分かち合うことで絆が深まるからです。

効果的な共有方法としては:

- 定例の成功報告会

- SNSでの成果発表

- メンバー紹介コーナーの設置

これらを通じて、個人の成功が

グループ全体の喜びになります。

例えば、ダイエットコミュニティなら

「今月3kg減量できました!」という報告が

他のメンバーにも刺激を与えます。

ビジネスグループでも

「この方法で売上が2倍になりました」

という共有は全員の財産になりますよね。

大切なのは、小さな成功でも

ちゃんと取り上げること。

「これくらい」と思わずに

どんな進歩も祝福する文化が

コミュニティを強くします。

私が参加しているあるグループでは、

毎週の「小さな一歩報告会」があって、

どんな小さな進歩も拍手で迎えられます。

その結果、チャレンジする人が増えて

全体の活性化につながっているんです。

成功体験の共有は、メンバーに

「このコミュニティにいて良かった」と

実感させる最高の方法なんです。

メンバー同士の相互サポート体制を構築する

メンバー同士が助け合える仕組みは、

コミュニティの結束を劇的に高めます。

これが効果的なのは、困った時に

手を差し伸べてくれる仲間がいると

安心感が生まれるからです。

具体的なサポート体制としては:

- メンター制度の導入

- 質問掲示板の設置

- スキル交換の仕組み作り

こういった仕組みがあると、

一人ひとりが大切にされていると感じます。

例えば、プログラミングコミュニティでは

初心者の質問に上級者が答える文化があり、

それが全体の成長につながっています。

また、子育てサークルでは

急な用事の時に子どもを預かり合う

システムがあると絆が深まります。

相互サポートで大事なのは、

「与えること」も「受け取ること」も

どちらも大切だと伝えること。

遠慮せずに助けを求められる

雰囲気づくりが重要なんです。

私の友人が運営するコミュニティでは

「今週の助けて!」というコーナーがあり、

誰でも気軽に助けを求められます。

そして誰かの役に立てた経験が

コミュニティへの愛着を

さらに強めるという好循環が生まれます。

メンバー同士のサポート体制は、

「一人じゃない」という安心感を生み、

強固なコミュニティの基盤となるんです。

独自の言葉やシンボルを作り出す

独自の言葉やシンボルを持つと、

コミュニティの一体感が格段に高まります。

これが効果的なのは、人間には

「仲間内だけの共通言語」に

特別な親しみを感じる性質があるからです。

効果的な例としては:

- 独自の挨拶や合言葉

- グループロゴやマスコット

- 内輪でしか通じない略語

これらが「私たちだけの文化」を

形作っていきます。

例えば、あるマラソンサークルでは

「いちに!」という挨拶が定着していて、

外で偶然会っても使うそうです。

また、オンラインコミュニティでは

特定の絵文字や独自のスタンプが

結束力を高めることがあります。

面白いのは、こういった文化は

自然発生的に生まれることも多いこと。

メンバーから出てきた言葉を

皆で育てていくのが理想的です。

ただし、新しいメンバーが

疎外感を感じないように

説明する機会も大切ですね。

私が知っているあるコミュニティでは

「用語集」を作って、新メンバーに

渡しているそうです。

独自の言葉やシンボルは、

メンバーに「特別な仲間」という

感覚を与え、帰属意識を

強める効果があるんです。

貢献者を公に称える仕組みを導入する

貢献者をきちんと称えると、

コミュニティの結束力が驚くほど高まります。

これが効果的なのは、人は

自分の貢献が認められると

もっと頑張りたくなるからなんです。

具体的な称え方としては:

- 月間MVPの表彰

- 感謝の壁の設置

- 貢献度に応じたバッジやランク

こういった仕組みがあると、

貢献することが楽しくなります。

例えば、あるボランティア団体では

「今月のヒーロー」を選び、

インタビューを掲載しています。

また、オンラインフォーラムでは

質問に答えた回数に応じて

称号が変わるシステムがあります。

大切なのは、目立つ貢献だけでなく

縁の下の力持ち的な役割も

しっかり評価すること。

「いつも場を和ませてくれる賞」など

多様な貢献を認める工夫が効果的です。

私の参加しているあるグループでは

毎週のミーティングの最後に

「今週感謝したい人」を

全員が一人ずつ挙げる時間があります。

これがとても温かい雰囲気を

作り出しているんですよ。

貢献者を公に称えることは、

「この場所で頑張る価値がある」と

メンバーに感じさせ、自発的な

行動を促す最高の方法なんです。

コミュニティの結束を測定する3つの方法

コミュニティの結束度は目に見えない

でも確実に測れる指標があります。

この記事を読めば、あなたの

コミュニティの健全性が一目瞭然に。

以下の3つの方法で確実に

結束力を数値化できますよ:

- メンバーの継続率を追跡する

- 自発的な参加度合いを観察する

- 定期的なフィードバックを収集する

これらの指標を組み合わせれば、

コミュニティの本当の姿が見えてきます。

数字だけでなく、その背景にある

感情も読み取れるようになりますよ。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきましょう。

メンバーの継続率を追跡する

メンバーの継続率は、コミュニティの

健全性を示す最も明確な指標です。

人は居心地の悪い場所には

長くとどまらないからなんですね。

例えば、こんな数字を

チェックしてみましょう:

- 月ごとの退会者数

- 1年以上在籍している人の割合

- 休眠会員が活動再開する頻度

これらの数字を毎月追いかけると、

コミュニティの結束力の変化が見えてきます。

特に注目したいのは、イベントや

変更後の継続率の変化です。

もし新しい取り組みをした後に

継続率が上がったなら、それは成功の証。

逆に下がったなら、何かが

メンバーの心に合わなかったということ。

私の知り合いは小さな読書会を

運営していたんですが、参加者の名前と

参加回数を記録するだけで、誰が本当に

コミットしているか見えてきたそうです。

継続率を追跡することで、

問題点を早期に発見できるんです。

結局のところ、メンバーが

長く留まるコミュニティは、

間違いなく結束力が高いと言えますね。

自発的な参加度合いを観察する

自発的な参加というのは、

誰かに言われなくても自ら動く状態のこと。

これが多いほど、コミュニティへの

愛着が強いことの証なんですよ。

具体的にチェックしたいのは:

- 自主的に始まった企画の数

- リーダーがいなくても進む活動

- メンバー同士の自発的な交流

こういった行動を観察していくと、

コミュニティの自走力が見えてきます。

特に注目したいのは、誰かが

困っているときに手を差し伸べる

場面がどれくらいあるかということ。

強いコミュニティでは、困った人が

いると自然と助け合いが生まれるんです。

例えば、あるオンラインゲームの

コミュニティでは、初心者が質問すると

ベテランプレイヤーが自ら名乗り出て

丁寧に教えてくれることがあります。

そういう光景が日常的に

見られるかどうかが重要なポイント。

さらに言うと、メンバー同士が

運営者を介さずに交流しているなら、

それは極めて健全な証拠です。

LINE交換したり、オフ会を

自主的に開いたりする動きは

コミュニティの結束の証なんですよ。

自発的な参加が増えれば増えるほど、

そのコミュニティは強く結束しています。

定期的なフィードバックを収集する

定期的なフィードバックは、

メンバーの本音を知る最短ルートです。

数字だけでは見えない感情や

満足度を測れるのが強みなんですね。

効果的なフィードバック収集方法は:

- 匿名アンケートの実施

- 1対1の面談やインタビュー

- 退会者へのヒアリング

これらを組み合わせることで、

コミュニティの現状が浮き彫りになります。

特に大切なのは、「このコミュニティに

友達を誘いたいと思いますか?」

という質問への回答です。

この質問への反応が良ければ、

メンバーは本当に満足している証拠。

あるママ友コミュニティでは、

月に一度「良かったこと・改善点」を

シェアする時間を設けています。

そこで出た意見をもとに

少しずつ改善を重ねた結果、

参加者が倍増したそうです。

また、フィードバックを集める際は

「批判は大歓迎」という雰囲気を

作ることも重要なポイントです。

本音を言いやすい環境があれば、

問題点がすぐに見つかりますからね。

定期的なフィードバックを通じて

メンバーの声に耳を傾けることが、

結束力の強いコミュニティを

作る秘訣なんです。

思考停止を誘導するテクニック5つを理解する

あなたの周りで突然「これは今しかない!」と焦らされて決断を迫られたことはありませんか?

これこそが思考停止を誘導する典型的な手法です。このような手法を理解することで、あなた自身が騙されるリスクを大幅に減らせます。

この記事では、思考停止に誘導するテクニックを5つ紹介します:

- ストレスや緊張状態を利用して判断力を鈍らせる

- 二項対立の構図で選択肢を限定する

- 権威や専門家の意見を盾に批判を封じる

- 感情に訴えかけて論理的思考を抑制する

- 集団心理を利用して同調圧力をかける

これらのテクニックは日常生活のあらゆる場面で使われています。セールスや広告、政治的な演説、SNSでの情報拡散など、身近なところに潜んでいるんです。

それでは、これから一つずつ詳しく解説していきますね。

ストレスや緊張状態を利用して判断力を鈍らせる

人はストレスや緊張状態に置かれると、冷静な判断ができなくなります。

これを利用して人の思考を止めさせるテクニックが実はあちこちで使われているんです。

例えば...

- 「今日限りの特別価格!」

- 「残りわずか3席!今すぐ申し込まないと...」

- 「このままでは大変なことになる!」

このような言葉を聞くと、私たちの脳は「急がなきゃ」という気持ちになってしまいます。

特に通販番組やセールスページでは、時間制限を設けることで焦りを生み出し、じっくり考える余裕を奪おうとします。

あるとき友達が「24時間以内に申し込まないと2倍の値段になる」というオンライン講座を衝動買いしたことがありました。後で冷静になって調べてみると、実は定期的に同じセールをやっていたんです。

こういった時間制限や危機感を煽る手法は、私たちの脳の「恐怖反応」を刺激して、論理的思考よりも感情的な反応を優先させるんですね。

だから、何か急かされたと感じたら「一度深呼吸して、本当に急ぐ必要があるのか」と自問することが大切です。

二項対立の構図で選択肢を限定する

二項対立とは、複雑な問題を「白か黒か」という単純な二択に置き換えることです。

これによって人の思考の幅を狭め、本来あるはずの多様な選択肢を見えなくしてしまうんです。

例えば...

- 「私たちの味方か、それとも敵か?」

- 「この政策に賛成か反対か?」

- 「買うか買わないか、今決めてください」

こういった問いかけをされると、私たちは中間的な立場や別の選択肢を考慮することを忘れてしまいます。

政治の世界ではこの手法がよく使われていて、「私たちの政策に反対する人は国を愛していない」というような言説で、批判的な意見を封じ込めようとすることがあります。

友人との会話でも「この映画が好きじゃないの?じゃあ嫌いなんだね」と二択を迫られることがありますよね。でも実際は「まあまあ」「部分的に良い」など、様々な評価があり得るわけです。

この手法に対抗するには「他の選択肢はないのか?」「なぜこの二つだけなのか?」と問いかけることが効果的です。

大事なのは、物事は必ずしも白黒つけられるものではないと認識すること。グレーゾーンや複数の視点があることを忘れないようにしましょう。

権威や専門家の意見を盾に批判を封じる

「専門家が言っているから間違いない」という論法は、思考停止を誘導する強力なテクニックです。

権威ある人や組織の意見を借りることで、自分で考える必要性を奪い、批判を封じ込めるんですね。

例えば...

- 「○○大学の教授も推薦しています」

- 「業界トップの専門家が監修」

- 「科学的に証明されています」

このような言葉を聞くと、私たちは無条件に信頼してしまいがちです。

テレビCMでよく見かける「白衣を着た人が推薦する健康食品」などは典型的な例ですね。実際には、その人が本当に専門家なのか、その分野の権威なのかを確認することは少ないです。

友人が「有名な投資家が勧めていた」という理由だけで怪しい投資話に乗ってしまったという話を聞いたことがあります。結局、その「有名な投資家」は単なる広告塔だったんですよね。

このテクニックに対抗するには、「その専門家は本当にその分野の権威なのか」「他の専門家は何と言っているのか」「利益相反はないのか」といった点を確認することが大切です。

権威や肩書きに頼るのではなく、その主張の中身自体を吟味する習慣をつけましょう。それが批判的思考の基本です。

感情に訴えかけて論理的思考を抑制する

感情を揺さぶられると、人は論理的に考えることが難しくなります。

これを利用して、感動や怒り、恐怖などの強い感情を引き出し、冷静な判断を妨げるテクニックがあるんです。

例えば...

- 感動的なストーリーで商品を紹介する

- 怒りや恐怖を煽るニュース見出し

- 「子どもたちの未来のために」と訴えかける

このような感情的なアプローチをされると、私たちは事実や論理よりも感情に基づいて判断してしまいがちです。

広告でよく見られるのは、商品そのものの特徴よりも「使用後の幸せな家族の姿」を強調するパターン。商品の実際の効果や価値を冷静に判断する機会を奪っているんですね。

あるとき、友人がSNSで見た「保護された子犬の悲しい物語」に心を動かされて、よく調べもせずに寄付してしまったことがありました。後で調べたら、その団体は怪しいものだったそうです。

このテクニックに対抗するには、強い感情を感じたときこそ「一度冷静になろう」と意識することが大切です。

感情そのものは大切ですが、重要な判断をするときは「なぜこの感情を感じているのか」「事実と感情を分けて考えられているか」と自問してみましょう。

集団心理を利用して同調圧力をかける

「みんながやっているから」という理由で行動を促すテクニックは非常に効果的です。

人間には集団に同調したいという本能があり、これを利用して思考停止に誘導することができるんです。

例えば...

- 「90%の人が選んでいます」

- 「周りの人はみんな持っていますよ」

- 「このトレンドに乗り遅れないで」

こういった言葉を聞くと、私たちは「自分だけ違う選択をして取り残されたくない」と感じてしまいます。

ファッションやガジェットの広告でよく見られるのが「今季のトレンド」「話題沸騰中」といったフレーズ。本当に必要かどうかより、周りに合わせたいという心理に訴えかけているんですね。

学生時代、友達が「クラスのみんなが参加するから」という理由だけで興味のないサークル活動に入ってしまい、後で苦労していたことがありました。

この同調圧力に対抗するには、「自分にとって本当に必要なのか」「自分の価値観に合っているのか」を常に問いかけることが大切です。

人気があることと自分に合っていることは必ずしも一致しません。周りの目を気にするあまり、自分自身の判断力を手放さないように注意しましょう。

日常生活で思考停止に陥らないための対策6つ

あなたの頭が急に真っ白になり、

「これって正しいのかな?」と考えられなくなる瞬間。

そんな思考停止状態に陥らないための

対策を知れば、人生の判断が格段に良くなります。

この記事では以下の6つの対策を紹介します:

- 情報を複数の信頼できる情報源から確認する

- 時間的余裕を持って判断する習慣をつける

- 「なぜ」を5回繰り返して本質を探る

- 反対意見や異なる視点を積極的に取り入れる

- 感情と論理を分けて考える思考法を身につける

- 自分の認知バイアスを定期的に見直す

これらの方法は、日常のちょっとした

場面でも使える簡単なテクニックです。

でも効果は絶大で、あなたの

判断力を確実に高めてくれます。

それでは、それぞれの対策について

詳しく見ていきましょう。

情報を複数の信頼できる情報源から確認する

一つの情報源だけを信じると、

知らず知らずのうちに思考停止に陥ります。

複数の信頼できる情報源から

確認することで、より正確な判断ができるんです。

例えば、

- ニュースを見るときに複数のメディアを比較する

- SNSの情報を鵜呑みにせず公式サイトで確認する

- 専門家の意見を複数聞いてみる

こうした習慣を持つだけで、

情報の偏りに気づきやすくなります。

特にインターネット時代は情報が

あふれているので、比較することが大切です。

ある健康情報について、一つの

ブログだけ読んで「これが真実だ!」と

思ってしまった経験はありませんか?

でも医学論文や複数の医師の

見解を調べると、全く違う結論に

なることもよくあるんです。

この「複数確認」という習慣は

とても単純なのに、多くの人が省略しがち。

だからこそ、意識的に

複数の情報源を確認する習慣を

つけることが大切なんです。

時間的余裕を持って判断する習慣をつける

「今すぐ決めないと!」という

プレッシャーは思考停止の大敵です。

時間的余裕を持つことで、

冷静な判断ができるようになります。

たとえば、

- 重要な決断の前には一晩寝る

- 「考える時間をください」と言える勇気を持つ

- 緊急でないメールには即返信しない習慣をつける

このように少しの間を置くだけで、

判断の質が格段に上がります。

セールスの現場では「今日だけ特別!」

という言葉でお客さんの思考を

止めさせる手法がよく使われています。

実際、私も先日家電量販店で

「今日限りの特別価格」と言われ、

ほぼ衝動買いしそうになりました。

でも「一日考えさせてください」と

言って帰り、家で調べたら他店の

方が安かったということがありました。

時間を置くことで感情が落ち着き、

論理的に考えられるようになります。

だから焦らされても「ちょっと

考える時間をください」と言える

勇気を持つことが大切なんです。

「なぜ」を5回繰り返して本質を探る

「なぜ」を繰り返し問うことで、

問題の本質に迫ることができます。

この方法は子どもの純粋な好奇心を

大人になっても持ち続ける秘訣でもあるんです。

例えば、

- 「なぜこの商品を買いたいのか」を掘り下げる

- 「なぜこの意見に賛成/反対するのか」を考える

- 「なぜこの習慣が続かないのか」を分析する

こうして自分自身に問いかけることで、

表面的な理解から深い洞察へと進めます。

トヨタ自動車が問題解決のために

「なぜ」を5回繰り返す手法を

取り入れていることは有名です。

例えば「なぜ遅刻したのか」→「電車が遅れたから」

→「なぜ余裕を持って出なかったのか」→

「朝起きられなかったから」というように掘り下げます。

私自身も先日、ついスマホを

長時間見てしまう習慣について

「なぜ」を繰り返し考えてみました。

すると「実は孤独感を埋めるため」

という意外な本質に気づき、

対策を立てることができたんです。

「なぜ」を繰り返すことで、

思考停止せずに本質的な

問題解決ができるようになります。

反対意見や異なる視点を積極的に取り入れる

自分と同じ意見ばかり聞いていると、

知らず知らずのうちに思考が偏ります。

反対意見や異なる視点を意識的に

取り入れることで、思考の幅が広がるんです。

例えば、

- 自分と政治的立場が違う人の意見を聞く

- SNSで自分と違う世代の人をフォローする

- 異なる文化圏のニュースや情報に触れる

こうした習慣によって、

自分の「当たり前」が崩されることがあります。

ある研究によると、意見が分かれる

トピックについて反対側の立場の

論文を読むと視野が広がるそうです。

私も最近、自分と全く政治的立場が

異なる友人と食事をする機会がありました。

最初は「絶対わかり合えない」と

思っていましたが、話を聞くうちに

「なるほど、そういう見方もあるのか」と

新しい発見がたくさんありました。

反対意見を聞くことは時に不快かも

しれませんが、それこそが思考を

活性化させるきっかけになります。

だからこそ、意識的に自分と

異なる視点を取り入れる習慣を

つけることが大切なんです。

感情と論理を分けて考える思考法を身につける

感情に流されると、冷静な

判断ができなくなることがあります。

感情と論理を意識的に分けて

考えることで、より良い判断ができるようになるんです。

例えば、

- 怒りや不安を感じたら一度深呼吸する

- 「今の感情」と「事実」を紙に書き出してみる

- 重要な決断の前に「感情チェック」をする習慣をつける

このように感情を認識した上で、

論理的に考える習慣をつけると良いでしょう。

心理学では「認知的分離」と呼ばれる

テクニックがあり、感情と思考を

区別することの重要性が指摘されています。

つい先日、私は職場で同僚と

意見が対立した時、すごく腹が立ちました。

でも「今、私は怒っている。でも

冷静に考えると彼の意見にも

理があるかもしれない」と自分に言い聞かせました。

その結果、感情的な対立を避け、

建設的な話し合いができたんです。

感情は大切な信号ですが、

それに支配されずに論理的に

考える力を磨くことが重要です。

自分の認知バイアスを定期的に見直す

私たちは誰でも知らず知らずのうちに、

様々な認知バイアスの影響を受けています。

自分のバイアスを意識的に見直すことで、

より客観的な判断ができるようになるんです。

例えば、

- 確証バイアス(自分の考えを支持する情報だけを集める傾向)

- 集団思考(周囲に合わせて批判的思考を止める傾向)

- ダニング=クルーガー効果(無知なのに自信過剰になる傾向)

こうしたバイアスを知っておくと、

自分の思考の癖に気づきやすくなります。

心理学の研究によると、自分の

バイアスを認識するだけでも、

その影響を減らせるそうです。

先日、私はあるプロジェクトで

「これは絶対うまくいく!」と

自信満々だったのですが、

ふと「もしかして、これは

楽観バイアスかも?」と思い、

改めてリスクを洗い出してみました。

すると、見落としていた重大な

問題点がいくつも見つかり、

事前に対策を立てることができたんです。

自分のバイアスを定期的に

見直す習慣をつけることで、

思考停止を防ぎ、より良い判断ができるようになります。

思考停止から抜け出すための心理テクニック4つ

あなたの頭が真っ白になって

何も考えられなくなった経験はありませんか?

そんな思考停止状態から

簡単に抜け出せる方法があります。

これから紹介する4つのテクニックは、

- 深呼吸で自律神経のバランスを整える

- 「本当にそうか?」と自問自答する

- 紙に書き出して思考を整理する

- 信頼できる人に相談して視野を広げる

どれも今すぐ実践できる

シンプルな方法ばかりです。

でも効果はバツグンで、

頭の回転が格段に良くなりますよ。

それでは、具体的な方法を

順番に見ていきましょう。

深呼吸で自律神経のバランスを整える

深呼吸は思考停止状態から

最も手軽に抜け出せる方法です。

なぜなら、呼吸を整えると

自律神経のバランスが整うからなんですね。

例えば、こんな効果があります。

- パニック状態から冷静さを取り戻せる

- 脳に十分な酸素が行き渡る

- 緊張状態から解放される

特に「4-7-8呼吸法」が

効果的だと言われています。

これは4秒間かけて息を吸い、

7秒間息を止め、8秒間かけて

吐き出すという方法です。

この呼吸法を3回繰り返すだけで、

頭がすっきりして考えがまとまりやすくなります。

ちなみに私も仕事で行き詰まった時は、

必ずこの呼吸法を実践しています。

深呼吸は場所を選ばず

すぐにできるのが最大の魅力。

思考が止まった瞬間に

まずは深呼吸から始めてみましょう。

「本当にそうか?」と自問自答する

「本当にそうか?」と自分に

問いかけることは強力なテクニックです。

この質問が思考の枠を

壊してくれるからなんですよね。

具体的には次のような効果があります。

- 思い込みに気づける

- 別の視点が見えてくる

- 固定観念から解放される

例えば「この仕事は絶対に

終わらない」と思った時に、

「本当にそうか?」と問いかけてみる。

すると「いや、優先順位をつければ

なんとかなるかも」という

新しい考えが浮かんできます。

この質問は脳に「別の可能性」を

探すよう指示を出す効果があるんです。

私の友人は就職活動で行き詰まった時、

「本当に私に合う会社はないのか?」と

自問自答したそうです。

そこから視野を広げて探した結果、

思いもよらない業界で

理想の仕事に出会えたんですよ。

思考停止に陥ったら、

自分の思い込みを疑う習慣をつけると

新しい発想が生まれやすくなります。

紙に書き出して思考を整理する

頭の中のモヤモヤを紙に

書き出すことは驚くほど効果的です。

なぜなら、思考を視覚化すると

頭の中が整理されるからなんですね。

これをやると次のような効果があります。

- 考えが整理される

- 問題点が明確になる

- 解決策が見えてくる

具体的な方法としては、

まず白紙に今の状況や

悩みを思いつくまま書き出します。

そして書いたものを眺めながら

関連する項目を線で結んだり、

優先順位をつけたりしてみましょう。

マインドマップという形で

放射状に広げていくのも効果的です。

私自身、仕事の企画で行き詰まった時は

必ずこの方法を使っています。

頭の中だけで考えていた時には

見えなかったつながりが、

紙に書き出すと不思議と見えてくるんです。

スマホのメモアプリでもいいですが、

実際に手を動かして書く方が

脳の活性化には効果的ですよ。

信頼できる人に相談して視野を広げる

信頼できる人に相談することは

思考の幅を広げる最良の方法です。

これは自分一人では気づけない

視点が得られるからなんですよね。

相談することで得られる効果は以下の通り。

- 新しい視点が得られる

- 盲点に気づける

- 感情的な部分を客観視できる

例えば、仕事の問題で

行き詰まった時に同僚に相談すると、

「そういう見方もあるのか!」と

目から鱗が落ちる経験をしますよね。

相談相手は必ずしも

専門家である必要はありません。

むしろ全く違う分野の人の方が

斬新なアイデアをくれることも多いです。

私の場合は、プログラミングの問題で

詰まった時に、エンジニアではなく

デザイナーの友人に相談したことがあります。

すると技術的な視点ではなく

ユーザー目線からの提案をもらえて、

問題解決の糸口が見つかったんです。

思考停止状態から抜け出すには、

一人で抱え込まず、信頼できる人に

話を聞いてもらうことも大切なんですよ。

マインドコントロールで使われる定義操作の5つの特徴

あなたの周りで「それって正しい?」と感じる言葉の定義に出会ったことはありませんか?

実はそれ、マインドコントロールの一種かもしれないんです。

定義操作は見えにくい支配の道具で、知らないうちに思考が誘導されていきます。

この記事では、マインドコントロールで使われる定義操作の特徴を5つご紹介します。

- 都合の良い概念定義を作り出す

- 定義を通じて行動を制限する

- 繰り返し同じ言葉を使って刷り込む

- 反対意見を否定的に定義づける

- 独自の価値観を絶対視する

これらの特徴を知っておくと、誰かに思考を操られそうになったときに気づけるようになります。

日常生活の中で、こうした定義操作に気づけるようになると、自分の考えを守れるようになりますよ。

それでは、それぞれ詳しく解説していきます。

都合の良い概念定義を作り出す

マインドコントロールする側は、自分たちに都合の良い言葉の定義を作り出します。

これは相手を誘導するための第一歩で、言葉の意味を微妙にずらして操作するんですね。

例えば...

- 「愛」を「厳しさ」と定義する

- 「成功」を「グループへの貢献度」と定義する

- 「正しさ」を「リーダーの言うこと」と定義する

このように、普通の言葉の意味を少しずつ変えていくんです。

具体的な例を挙げると、あるグループでは「真の愛」とは「相手のためを思って厳しく指導すること」と定義されていました。

そのため、メンバーへの厳しい叱責や罰も「愛の表現」として正当化されてしまうんですね。

こうした定義のずらしは最初は小さく始まり、徐々に常識から離れていきます。

でも、グループの中にいると「みんなそう思っている」という雰囲気があるので、おかしいと気づきにくいんです。

言葉の定義を変えることで、人の思考そのものを変えられることを覚えておきましょう。

定義を通じて行動を制限する

定義操作の次のステップは、その定義を使って人々の行動を制限することです。

作られた定義が「こうあるべき」というルールになって、知らず知らずのうちに行動が縛られていくんですよ。

例えば...

- 「真の仲間」は「質問しない」と定義する

- 「成長」は「批判を受け入れること」と定義する

- 「忠誠」は「個人の時間を犠牲にすること」と定義する

こんな定義が広まると、質問したり反論したりする自由が奪われていきます。

ある宗教団体では「信仰」を「疑わないこと」と定義していました。

そのため、少しでも疑問を持つことは「信仰が足りない」と非難され、メンバーは疑問を持つこと自体を恐れるようになったんです。

このように定義を通じて、「良い仲間」「悪い仲間」という区別が生まれます。

そして、「良い仲間」であり続けるために、自分の行動を自ら制限するようになるんですね。

定義が変わると行動も変わる、この関係性に気づくことが大切です。

繰り返し同じ言葉を使って刷り込む

定義操作の効果を高めるために、同じ言葉や表現が何度も繰り返されます。

これは洗脳の基本テクニックで、何度も聞くことで「当たり前」と思えるようになるんですよね。

例えば...

- 毎日のミーティングで同じフレーズを唱える

- グループの歌や掛け声に特定の言葉を入れる

- 独自の専門用語を日常会話で使わせる

こうした繰り返しで、新しい定義が頭に染み込んでいくんです。

実際のカルト団体では、「浄化」という言葉を何百回も唱えさせる儀式がありました。

その結果、メンバーは「浄化」という言葉に強い感情的反応を示すようになり、リーダーが「浄化」と言うだけで行動が変わるようになったんです。

この繰り返しの効果は科学的にも証明されていて、心理学では「単純接触効果」と呼ばれています。

何度も触れるだけで親しみや信頼感が生まれるんですね。

言葉の繰り返しがあるときは、その裏に定義操作が隠れていないか注意してみましょう。

反対意見を否定的に定義づける

マインドコントロールの巧妙な点は、反対意見そのものを否定的に定義づけることです。

これによって、批判や疑問を持つこと自体が「悪いこと」になってしまうんですよね。

例えば...

- 質問することを「不信感」と定義する

- 批判を「否定的エネルギー」と呼ぶ

- 離脱希望を「裏切り」と表現する

こうすると、疑問を持った人自身が自分を責めるようになります。

ある自己啓発セミナーでは、疑問を持つことを「成長への抵抗」と定義していました。

そのため、参加者は高額なコースへの勧誘に疑問を持っても、「自分が成長を拒んでいるだけだ」と自己否定してしまうんです。

このテクニックは特に強力で、外部からの批判も「彼らは理解していない」と一蹴できます。

そして批判する人を「敵」「無知な人」と定義することで、外部の意見が入りにくくなるんですね。

健全な組織では批判や疑問が歓迎されるものです。それを否定的に定義するグループには注意しましょう。

独自の価値観を絶対視する

定義操作の最終段階は、グループの独自の価値観や世界観を絶対的な真理として定義づけることです。

これによって「私たちだけが正しい」という排他的な考え方が強化されるんですよね。

例えば...

- 「真の幸せ」はこのグループでしか得られない

- グループの教えは「科学を超えた真実」である

- 「選ばれた人」だけがこの教えを理解できる

こうした定義は、メンバーに特別感を与えると同時に、外の世界との分断を作ります。

実際のカルト教団では「私たちは選ばれた民族」と教え、一般社会のルールは「無知な人々のもの」と定義していました。

そのため、社会のルールを破ることも「より高い目的のため」と正当化されてしまったんです。

この「私たちは特別」という定義は、批判的思考を停止させる効果があります。

なぜなら「特別な私たち」には一般的な論理が適用されないと思い込むからなんですね。

どんな組織も「私たちだけが真実を知っている」と主張し始めたら、それは危険信号かもしれません。

染み込ませ技術が効果的な理由4つ

人の心に特定の考えを染み込ませる技術は、

驚くほど強力な影響力を持っています。

この技術を理解すれば、

マーケティングから人間関係まで応用できるんです。

その理由は主に、

- 人間は繰り返しに弱いから

- 集団の同調圧力が働くから

- 認知的不協和を避けたいと思うから

- 所属欲求が利用されるから

なんですよね。

これらは心理学の基本原理に基づいていて、

日常生活のあらゆる場面で見られます。

それぞれの理由について、

詳しく解説していきますね。

人間は繰り返しに弱いから

人間は同じことを繰り返し聞くと、

いつの間にかそれを真実だと思い込んでしまいます。

これは「単純接触効果」と呼ばれる心理現象で、

私たちの脳の仕組みそのものなんです。

例えば、

- 何度も見るCMの商品が気になる

- 繰り返し聞く情報を信じてしまう

- よく目にするブランドを信頼する

こういった経験は

誰にでもあるんじゃないでしょうか。

もっと身近な例で言うと、

子どもの頃に親から何度も言われた言葉って、

今でも頭に残っていませんか?

「早寝早起きは健康の秘訣」とか

「姿勢良く座りなさい」とか。

これらの言葉が染み込んでいるのは、

繰り返し聞かされたからなんですよね。

広告業界ではこの原理をよく活用していて、

同じメッセージを少しずつ形を変えて繰り返します。

そうすると、知らず知らずのうちに

その考えが自分のものになっていくんです。

人間の脳は繰り返しに弱いからこそ、

染み込ませ技術が効果的なんですね。

集団の同調圧力が働くから

集団の中にいると、

周りと同じ行動や考えを持ちたくなります。

これは私たちが生まれながらに持つ性質で、

「同調圧力」と呼ばれるものなんです。

例えば、

- 友達が皆持っているものを欲しくなる

- 周りが笑っていると自分も笑ってしまう

- 多数派の意見に賛同しがちになる

こんな経験は

誰にでもあるはずです。

特に日本では「出る杭は打たれる」という

ことわざがあるように、同調圧力が強いんです。

会社の飲み会で、本当は行きたくないのに

「みんな行くから」と参加してしまうことも

同調圧力の一例ですよね。

この心理を利用すると、

「みんなが使っている」「大人気の」といった

表現が非常に効果的になります。

周りの人が信じていることを

自分も信じたくなる心理があるんです。

だからこそ、集団の中で

特定の考えを広めやすいという特徴があり、

染み込ませ技術が効果的に働くんですね。

認知的不協和を避けたいと思うから

人は自分の中で矛盾する考えを

持つことを極端に嫌う生き物なんです。

これを「認知的不協和」と呼びますが、

簡単に言えば「心の中のモヤモヤ」です。

例えば、

- タバコが体に悪いと知りながら吸い続ける

- 環境問題を心配しながらもプラスチックを使う

- 節約したいのに高い買い物をしてしまう

こういった状況では

心の中で葛藤が起きますよね。

この不快な感覚を解消するために、

人は自分の行動や考えを正当化しようとします。

例えば「高かったけど長く使えるから結局は節約になる」

といった具合に自分を納得させるんです。

この性質を利用すると、

一度ある考えを受け入れた人は、

それと矛盾する情報を避けるようになります。

むしろ、その考えを強化する情報を

積極的に探すようになるんですよ。

だから最初に小さな同意を得て、

徐々に大きな考えへと導いていくと、

人は自然とその考えを受け入れやすくなります。

認知的不協和を避けたいという心理があるからこそ、

染み込ませ技術は効果的に機能するんです。

所属欲求が利用されるから

人間には「どこかに所属したい」

「仲間に入りたい」という強い欲求があります。

これは「所属欲求」と呼ばれるもので、

生きていく上での基本的な欲求なんです。

例えば、

- SNSで「いいね」がほしくなる

- 特定のグループに入りたいと思う

- 仲間外れにされるのを恐れる

こういった気持ちは

誰にでも自然と湧いてくるものです。

小学校の頃、流行りのおもちゃを

持っていないと仲間はずれになりそうで

不安だった経験はありませんか?

この所属欲求を利用すると、

「私たちの仲間になれば安心」という

メッセージが非常に効果的になります。

特に不安や孤独を感じている人には、

「仲間」「家族」「コミュニティ」といった

言葉が強く響くんですよね。

一度コミュニティに所属すると、

そのグループの価値観や考え方を

自然と受け入れるようになります。

所属欲求は人間の根源的な欲求だからこそ、

これを利用した染み込ませ技術は

非常に効果的に働くんです。

マインドコントロールの強化に使われる手法6つ

マインドコントロールには、

巧妙な心理テクニックが使われています。

これらの手法を知っておけば、

不自然な影響から自分を守ることができます。

その6つの手法とは、

- 成功体験を過大に演出する

- 証言を感情的に語らせる

- 従順な行動に報酬を与える

- 疑問を持つことを罪悪感と結びつける

- 内部情報を特別なものとして扱う

- グループ内での序列を作り出す

こんな風に人の心を動かす方法が

あるんですよね。

これらは日常生活でも

よく見かける手法なんです。

でも正体を知れば、

不自然な影響力から身を守れます。

それでは一つずつ、

詳しく見ていきましょう。

成功体験を過大に演出する

成功体験を大げさに見せるのは、

マインドコントロールの基本テクニックです。

なぜなら人は成功例を見ると、

「自分もできる」と思いやすくなるからなんです。

例えば、

- 小さな成果を大きく見せる

- 例外的な成功を標準のように紹介する

- ビフォーアフターを極端に演出する

こういった手法が

よく使われています。

あるダイエット商品の広告で、

たった1人の成功例を何度も強調したり。

または宗教団体が入会者の

「人生が一変した」という体験を

大々的に宣伝したりするんです。

特に効果的なのは、

「一週間で10キロ減量!」のような

極端な成功例を見せることです。

この手法が強力なのは、

人間の希望的思考を利用しているから。

私たちは「自分だけは例外的に

うまくいく」と思いたがる生き物なんです。

だから極端な成功例を見せられると、

冷静な判断ができなくなります。

この手法を見破るには、

「本当に平均的な結果なのか」と

常に疑問を持つことが大切です。

証言を感情的に語らせる

感情的な証言は、

論理より強く人の心を動かします。

これは脳が感情情報を

優先処理する仕組みを持っているからです。

例えば、

- 涙ながらの体験談

- 興奮した様子での成功報告

- 感謝の気持ちを熱く語る場面

このような感情的な証言は

非常に説得力を持ちます。

宗教団体の集会では、

メンバーが涙ながらに「救われた体験」を

語る場面がよくあります。

また、ネットワークビジネスの

勧誘会でも、成功者が興奮した様子で

収入アップの体験を語るんですよね。

特に効果的なのは、

「私はダメな人間でしたが、

ここで人生が変わりました」という

ビフォーアフターの語り方です。

この手法が効くのは、

感情には「伝染」する性質があるから。

誰かが強い感情を表現すると、

それを見ている人も同じ感情を

感じやすくなるんですよ。

だから冷静に考えるなら、

感情と事実を分けて考えることが

重要なポイントになります。

従順な行動に報酬を与える

従順な行動に報酬を出すのは、

行動心理学の基本原則を応用しています。

これは人間が「報酬がもらえる行動」を

繰り返す傾向があるからなんです。

例えば、

- 言うことを聞くと称賛される

- グループの規則に従うと特典がある

- 勧誘に成功すると地位が上がる

こういった報酬システムが

よく使われています。

ある組織では、新メンバーを

勧誘するたびにポイントが貯まり、

組織内での地位が上がるシステムがあります。

また、セミナービジネスでは

積極的に参加する人を公の場で

褒めたたえることがよくあるんです。

特に効果的なのは、

予測できない不定期な報酬です。

ギャンブルと同じで、

「次はいつ報酬がもらえるか」という

期待感が人を強く動かすんですよ。

この手法が強力なのは、

人間の脳が報酬に対して

強く反応する仕組みだからです。

実は私たちの脳は、

報酬を期待すると快感物質の

ドーパミンを分泌するんです。

この仕組みを見破るには、

「なぜこの行動に報酬があるのか」と

常に考えることが大切です。

疑問を持つことを罪悪感と結びつける

疑問を罪悪感と結びつける手法は、

批判的思考を封じる効果があります。

これは人が社会的な非難を

本能的に恐れる心理を利用しているんです。

例えば、

- 「信じられないなんて信頼がない」と言う

- 質問者を「まだ理解が浅い」と扱う

- 疑問を「否定的な考え方」とレッテル貼り

このような方法で疑問を

封じ込めることがあります。

あるセミナー講師は質問した人に

「あなたは成功を恐れているのでは?」

と返すことで、質問自体を問題視します。

また、宗教団体では「疑うのは

悪い霊の影響」などと説明して

質問すること自体を悪と定義づけるんです。

特に効果的なのは、

「グループへの裏切り」という

感情的な非難です。

「みんなが信じているのに、

あなただけが疑うのはなぜ?」

という問いかけは強力です。

この手法が効くのは、

人間が集団からの排除を

本能的に恐れるからなんです。

私たちは進化の過程で、

集団から外れることは生存の危機だと

認識するようになりました。

この操作を見破るには、

「健全な組織なら質問は歓迎するはず」

と理解しておくことが大切です。

内部情報を特別なものとして扱う

内部情報を特別扱いする手法は、

所属意識と優越感を高めます。

これは人間が「特別な知識を持つ仲間」に

属したいという欲求を持つからです。

例えば、

- 「これは外部の人には話せない情報」と言う

- 段階的に「より深い真実」を明かす

- 内部用語や専門用語を多用する

こういった方法でメンバーに

特別感を与えるんです。

ある投資セミナーでは

「一般には公開されていない情報」として

投資法を教えることで価値を高めます。

また、自己啓発グループでは

レベルごとに「より高度な教え」を

少しずつ明かしていくこともあります。

特に効果的なのは、

「あなただけに教える」という

個人的な特別感の演出です。

「あなたは理解力が高いから

特別に教えます」と言われると、

人は冷静さを失いがちです。

この手法が効くのは、

人間には「認知的一貫性」を

保とうとする心理があるから。

高いお金や時間を投資した情報は

「きっと価値がある」と思いたくなる

心理が働くんですよね。

この操作を見破るには、

「本当に特別な情報なのか」を

冷静に評価することが大切です。

グループ内での序列を作り出す

グループ内に序列を作る手法は、

競争心と所属欲求を利用します。

これは人間が社会的地位を

求める本能を持っているからなんです。

例えば、

- 階級やレベルを設定する

- 特定の行動で上位に昇格できる仕組み

- 上位者には特典や権限を与える

こういった序列システムが

よく使われています。

あるネットワークビジネスでは

「プラチナ会員」「ゴールド会員」など

ランクを設けて競争意識を高めます。

また、宗教団体では「修行の段階」を

設定し、上位者ほど教祖に近づける

仕組みを作ることもあるんです。

特に効果的なのは、

「あと少しで上のランクに行ける」と

思わせる設計です。

目標が近く見えると人は

より一層努力するという

「ゴールの接近効果」が働きます。

この手法が強力なのは、

人間が比較によって自分の価値を

測る傾向があるからです。

私たちは無意識のうちに

「グループ内での自分の立ち位置」を

気にしてしまうんですよね。

この操作を見破るには、

「この序列は何のためにあるのか」と

目的を考えることが大切です。

マインドコントロールから身を守る方法5つ

知らないうちに他人の思考に

操られているかもしれません。

この記事を読めば、マインド

コントロールの罠から自分を

守る具体的な方法が

わかるようになります。

守り方は主に5つあります。

- 情報の出所を常に確認する

- 複数の情報源から検証する

- 感情に訴えかける手法に注意する

- 決断を急かされたら一度離れる

- 外部の人と定期的に接触を保つ

これらの方法を身につければ、

誰かに思考を支配される

危険性がグッと下がります。

心の自由を守る武器になります。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

情報の出所を常に確認する

情報がどこから来たのか、

必ず確認する習慣をつけましょう。

信頼できる情報源かどうかを

見極めることが大切なんです。

例えば、

- 「誰が言っているのか」

- 「その人の立場や利害関係は」

- 「その情報は事実と意見どちらか」

このようなポイントを

チェックするんですね。

もっと具体的に言うと、

ニュースを見るときに

「この記事を書いた人は

何を得るのだろう?」と

考えてみるといいです。

情報の裏側には必ず

誰かの意図があるんです。

特にSNSでシェアされている

情報は要注意です。

出所不明の情報に惑わされず、

常に「誰が」「なぜ」その情報を

広めているのかを考える

クセをつけましょう。

そうすれば、マインドコントロールの

第一段階をブロックできます。

複数の情報源から検証する

一つの情報源だけを

信じないことが大切です。

複数の視点から情報を

集めることで、偏った考えに

陥るのを防げるんですよ。

たとえば、

- 反対の立場の意見も聞く

- 異なるメディアの報道を比較する

- 専門家の見解を調べる

こういった行動が

重要になってきます。

具体的に言うと、ある商品を

勧められたとしたら、

その商品の良い評判だけでなく

悪い評判も意識して探してみる。

そうすれば、バランスの

取れた判断ができます。

特に何かを決断する前は、

できるだけ多くの情報源から

意見を集めることを

心がけましょう。

一つの声だけに耳を傾けると、

いつの間にか思考が誘導されて

しまうことがあるんです。

複数の視点から検証する習慣は、

マインドコントロールへの強力な防御です。

感情に訴えかける手法に注意する

強い感情を引き出そうとする

メッセージには警戒しましょう。

感情が高ぶると、冷静な

判断力が低下してしまうんです。

例えば、

- 恐怖を煽る表現

- 強い罪悪感を与える言葉

- 過度な共感を求める訴えかけ

こういった手法は要注意です。

具体的には、「今すぐ行動

しないと大変なことになる!」

とか「あなただけが私たちを

救える」といった言葉です。

こんな風に感情を

揺さぶられたときは、

いったん深呼吸して、冷静に

なる時間を取りましょう。

感情と論理を分けて

考えることが大切です。

誰かがあなたの感情を

動かそうとしているとき、

それは何か別の目的が

隠れていることが多いんです。

感情に流されず、冷静に

状況を分析する力が

マインドコントロールから

身を守る鍵になります。

決断を急かされたら一度離れる

「今決めないと」と

せかされたら要注意です。

急がされるときほど、冷静に

時間をかけるべきなんです。

たとえば、

- 「期間限定」という言葉

- 「今日だけの特別価格」という誘い

- 「すぐに決断しないと遅れる」という脅し

これらは典型的な

急かしのテクニックです。

もっと具体的に言うと、

「あと3席しか残ってません!」

とか「今日中に決めないと

この条件では提供できません」

といった言葉です。

こういう状況では、

「考える時間をください」

と言って、その場を

いったん離れましょう。

本当に良い選択肢なら、

明日考えても変わりません。

焦らせることで冷静な判断を

妨げようとする手法は、

マインドコントロールの

定番テクニックなんです。

時間をかけて考える権利は

あなたにあります。

外部の人と定期的に接触を保つ

特定のグループだけと

接していると視野が狭くなります。

外の世界との接点を持ち続けることが

マインドコントロール予防の鍵です。

例えば、

- 多様な友人関係を維持する

- 家族との定期的な連絡

- 違う価値観の人との対話

こういった外部との

つながりが大切なんです。

具体的には、新しい習い事を

始めて違う環境の人と

交流してみるとか、

昔の友人に連絡してみるとか。

そうすることで、自分が

いる環境が普通なのか、

ちょっと変なのか、

客観的に見られるようになります。

閉鎖的な環境ほど

マインドコントロールが

起きやすいということを

覚えておきましょう。

外の世界との接点を

意識的に持ち続けることで、

自分の考え方が一方向に

偏っていないか確認できます。

多様な人間関係は、健全な

思考を保つ最良の防御です。

ファン化と連帯感を醸成する5つの方法

あなたのビジネスやコミュニティに

熱狂的なファンがいると何が変わるか知ってますか?

単なる顧客やフォロワーではなく、

あなたのために自ら発信してくれる応援団ができるんです。

そのために必要な5つの方法が、

- メンバー同士の共通体験を創り出す

- グループ限定の特典を提供する

- 内部情報を戦略的に共有する

- 成功体験を全員で共有する

- オンライン・オフラインの交流機会を設ける

これらの方法です。

どれも難しそうに見えますが、

実はちょっとした仕掛けで実現できるんですよ。

それでは、これから具体的に

それぞれの方法を解説していきます。

メンバー同士の共通体験を創り出す

共通体験はコミュニティの絆を

一気に強くする魔法のような存在です。

みんなで同じことを経験すると、

自然と仲間意識が生まれるんですよね。

例えば、

- みんなで同じチャレンジに挑戦する

- グループでのオンラインイベントを開催する

- 定期的な勉強会や発表会を実施する

こういった体験が

強い絆を作り出します。

具体的に言うと、30日間の

早起きチャレンジをコミュニティで行うと、

同じ苦労を共有できますよね。

あるいは、全員で同じ本を読んで

感想をシェアするブッククラブも効果的です。

こうした共通体験があると、

「あの時は大変だったね」という

共通の思い出が生まれるんです。

そして、その思い出が

メンバー同士の会話の糸口になり、

自然と交流が深まっていきます。

重要なのは、この体験が

単発ではなく継続的に行われること。

定期的な共通体験を通じて、

コミュニティの一体感は

どんどん強くなっていくんです。

グループ限定の特典を提供する

限定特典は「自分たちだけの特別なもの」という

所属感を高める強力な武器になります。

特別感があると、メンバーは

そのコミュニティに価値を感じるんですよね。

例えば、

- メンバー限定の割引やプレゼント

- 先行アクセスや優先予約権

- 特別なバッジやステータスの付与

このような特典が

メンバーシップの価値を高めます。

もっと具体的に言うと、

新商品の発売前先行体験会に

メンバーだけを招待するとか。

あるいは、通常は有料の

コンテンツをメンバーには無料で

提供するといった方法もあります。

こうした特典があると、

「このコミュニティにいる価値がある」と

メンバーに実感してもらえるんです。

大事なのは、この特典が

外部の人には絶対に手に入らないこと。

「私たちだけ」という特別感が

メンバーの帰属意識を高め、

コミュニティへの愛着を育てるんです。

内部情報を戦略的に共有する

内部情報の共有は、メンバーに

「仲間として信頼されている」という

感覚を与える効果があります。

情報を共有することで、

透明性と信頼関係が生まれるんですよね。

例えば、

- 新企画の裏側や開発過程

- 経営者の考えや悩み

- 今後の展開についての先行情報

こういった情報は

特別感を演出します。

具体的には、新商品開発中の

試行錯誤の様子をメンバーだけに

公開するといった方法があります。

または、経営者自身が

直面している課題について

率直に語るビデオメッセージなども効果的です。

このような情報共有があると、

「私たちは単なる顧客じゃなく、

一緒に作り上げる仲間なんだ」という

感覚が生まれるんです。

ただし、注意点としては

共有する情報の質と量のバランス。

あまりにもネガティブな情報ばかりだと

不安を与えてしまいますし、

逆に表面的なことだけだと

特別感が薄れてしまいます。

適切な内部情報の共有が

メンバーとの信頼関係を

深めていくポイントなんです。

成功体験を全員で共有する

成功体験の共有は、コミュニティの

モチベーションを一気に高める

パワフルな方法です。

誰かの成功を皆で喜ぶことで、

「次は自分も」という前向きな気持ちが

生まれるんですよね。

例えば、

- メンバーの成功事例を定期的に紹介する

- 小さな進歩でも積極的に称賛する

- 成功したメンバーによる体験談セッション

こういった取り組みが

コミュニティ全体を活性化させます。

もっと具体的に言うと、

あるメンバーが商品を使って

成果を出した場合、その詳細な

プロセスをインタビュー形式で共有する。

または、毎月「MVPメンバー」を

選出して表彰するといった

仕組みも効果的です。

こうした成功共有があると、

「このコミュニティにいれば

自分も成功できる」という

希望が広がるんです。

特に大切なのは、

成功の規模に関わらず

小さな一歩も大切にすること。

初心者の小さな進歩も

ベテランの大きな成果も

同じように称えることで、

誰もが居場所を感じられる

コミュニティになっていくんです。

オンライン・オフラインの交流機会を設ける

交流機会の創出は、メンバー同士の

関係性を深める最も直接的な方法です。

実際に顔を合わせたり、

リアルタイムで会話することで、

一気に距離が縮まるんですよね。

例えば、

- 定期的なオンラインミーティング

- 地域ごとの少人数オフ会

- 年に一度の大規模イベント

このような機会が

強いつながりを作ります。

具体的には、毎週金曜日の夜に

1時間だけのオンライン雑談会を

開催するというのも良いですね。

または、メンバーが多い地域では

カフェでの気軽な交流会を

開くのも効果的です。

こうした交流があると、

オンラインだけでは見えなかった

メンバーの人柄や魅力に触れられて、

より深い関係が築けるんです。

大事なポイントは、

参加のハードルを下げること。

忙しい人でも参加しやすい

時間設定や、初参加でも

居心地よく過ごせる工夫が必要です。

さらに、オンラインとオフラインを

うまく組み合わせることで、

地理的な制約を超えた

包括的なコミュニティ作りが

可能になるんです。

コミュニティの連帯感が生み出す4つのメリット

あなたのコミュニティに強い連帯感があると、

メンバーが離れなくなる魔法が生まれます。

連帯感は単なる雰囲気じゃなく、

ビジネス成長の強力な武器になるんです。

その具体的なメリットが、

- メンバーの継続率が向上する

- 自発的な相互サポートが生まれる

- 口コミによる新規メンバー獲得につながる

- ブランドへの信頼度が高まる

この4つなんですよね。

どれも知ってはいても、

意識して作れてる人は少ないんです。

これらをしっかり理解して実践すれば、

コミュニティの価値が一気に高まります。

では、それぞれのメリットについて

詳しく解説していきますね。

メンバーの継続率が向上する

連帯感のあるコミュニティでは、

メンバーがずっと残りたくなるんです。

なぜかというと、人は単なるサービスより

「居場所」に対して愛着を持つからなんですよ。

例えば...

- 会員をやめるのが「友達を失う」ように感じる

- 他のサービスに乗り換える心理的ハードルが高くなる

- コミュニティの成長を見届けたいという気持ちが生まれる

こういった感情が、

退会を思いとどまらせるんです。

特にオンラインサロンなどでは、

連帯感がないと3ヶ月で8割が退会するなんてことも。

でも連帯感があれば、

1年後も7割が残るケースもあるんです。

実際、あるフィットネスコミュニティでは、

メンバー同士の応援メッセージ機能を追加しただけで

継続率が23%も上がったという事例があります。

このように、人間関係が深まると

「辞めづらさ」が自然と生まれるんですね。

だからこそ、継続率を上げたいなら

連帯感づくりを最優先すべきなんです。

自発的な相互サポートが生まれる

連帯感の強いコミュニティでは、

メンバー同士が勝手に助け合うようになります。

これって、運営側にとっては

サポートコストが減るという大きなメリットなんです。

たとえば、

- 先輩メンバーが新人の質問に答えてくれる

- 困っている人がいると自然と助け合いが生まれる

- 専門知識を持つメンバーが無償でアドバイスをしてくれる

こういった助け合いが

自然発生するようになるんです。

あるプログラミングコミュニティでは、

質問への回答の90%が運営ではなく

メンバー同士で解決されているそうです。

これってすごいことで、

運営の手間が大幅に減るわけです。

さらに言うと、人は「助ける側」になると

より強くコミュニティに愛着を持ちます。

例えば、あなたが誰かを助けたとき、

その人への思い入れが強くなりませんか?

それと同じで、誰かを助けることで

コミュニティへの帰属意識が高まるんです。

だから、相互サポートの文化は

連帯感をさらに強化する好循環を生み出します。

口コミによる新規メンバー獲得につながる

連帯感のあるコミュニティは、

メンバーが自ら宣伝してくれる広告塔になります。

これってすごいことで、

広告費をかけなくても成長できるんですよね。

例えば...

- 「このコミュニティ最高だよ!」と友人に紹介する

- SNSで自発的に体験をシェアしてくれる

- オフ会や交流会に友人を連れてくる

こういった行動が

自然と起こるようになるんです。

実際のデータでいうと、

連帯感の強いコミュニティでは

新規メンバーの40〜60%が紹介によるものだとか。

これは普通のビジネスの10〜15%と比べると

かなり高い数字なんですよ。

特に面白いのは、紹介で入ったメンバーは

継続率も高い傾向があるということ。

なぜなら、紹介者という「最初の友達」が

すでにいるからなんですね。

だからこそ、連帯感を高めることは

マーケティング戦略としても超効果的なんです。

ブランドへの信頼度が高まる

連帯感のあるコミュニティは、

あなたのブランドへの信頼も高めてくれます。

なぜかというと、人は集団の意見を

個人の意見より信頼する傾向があるからです。

例えば...

- メンバー同士の肯定的な会話が信頼の証明になる

- 失敗があっても許容度が高くなる

- 新サービスの試験導入がスムーズになる

こういった効果が

自然と生まれてくるんです。

あるオンラインスクールでは、

システムトラブルが発生した際も

連帯感の強いコミュニティでは批判が少なく、

むしろ「大変だね、頑張って」という

励ましの声が多かったそうです。

これって本当にありがたいことで、

ビジネスをやってると必ず失敗はあるわけです。

そんなとき、すぐに批判されるか

応援されるかは大きな違いですよね。

また、新しい商品やサービスを出すときも、

連帯感のあるコミュニティなら

「とりあえず試してみよう」という態度になります。

このように、連帯感はブランドの

強固な防波堤になってくれるんです。

ファン化を促進する特別感を演出する6つの戦略

あなたのファンは「特別な存在」

と感じた瞬間に心を開きます。

特別感を演出できれば、

単なる顧客が熱狂的なファンに変わるんです。

そのための具体的な戦略が、

- VIP限定コンテンツを作成する

- 先行アクセス権を付与する

- メンバー専用の称号や肩書きを設ける

- 記念品やグッズを提供する

- 貢献度に応じた特典システムを構築する

- メンバーの声を運営に反映させる

これらはどれも特別感を

演出するための有効な方法です。

ちょっとした工夫で、

あなたのファンは「選ばれた存在」だと感じるんですね。

それぞれの戦略について

詳しく解説していきます。

VIP限定コンテンツを作成する

限定コンテンツは特別感を

生み出す最強の武器です。

誰でも見られないものを

手に入れると人は価値を感じるんですよね。

例えば、

- メンバー限定の動画や記事

- 裏側を見せる舞台裏コンテンツ

- 非公開の情報やノウハウ

こういったものを

用意してあげるんです。

特にビジネスの場合だと、

通常では公開しない収益の数字や、

失敗談なんかを包み隠さず

話すだけでもファンは喜びます。

ここで大切なのは、

その限定感をしっかり伝えること。

「これはVIPメンバーだけに

お伝えしていること」と強調すれば、

聞いている人は自分が

特別だと感じてくれるんです。

限定コンテンツは量より質。

本当に価値のあるものを提供しましょう。

先行アクセス権を付与する

先行アクセス権は「私は

特別な存在」と感じさせる魔法です。

他の人より先に情報や

商品を手に入れられると、

人はなぜか優越感と

特別感を感じるんですよね。

例えば、

- 新商品の先行予約権

- イベントの優先参加権

- 新コンテンツの早期視聴権

こういった「先に」という

特権を与えるんです。

映画の試写会なんかも

これと同じ原理ですよね。

公開前に見られるという

特別感があるから人は喜ぶんです。

この先行アクセス権は

実はコストがあまりかからない。

単に「タイミング」を

操作するだけなんですよね。

でも効果は絶大で、

ファンの満足度が一気に高まります。

先行アクセスの期間は

あまり長すぎず、短すぎずが理想的です。

メンバー専用の称号や肩書きを設ける

人は名前や肩書きで

特別感を感じる生き物です。

ただのメンバーではなく、

特別な称号があると帰属意識が高まるんですよね。

例えば、

- ゴールドメンバー

- プラチナサポーター

- 創設メンバー

こんな風に呼ばれると、

なんだか特別な気分になりませんか?

実際、大手のポイント

サービスなんかもこの心理を利用してますよね。

ゴールド会員、プラチナ会員って

聞くだけでなんか特別な気がしちゃう。

この称号は見える形で

表示できるとさらに効果的です。

コミュニティサイトでの

バッジやアイコン、メールの署名など、

目に見える形で特別感を

演出してあげるといいんですよ。

称号を作るときは、あなたの

ブランドや世界観に合ったものにしましょう。

記念品やグッズを提供する

形あるものは特別感を

物理的に実感させる力があります。

手に取れる記念品は

つながりを強化する強力なツールなんですよね。

例えば、

- オリジナルTシャツやステッカー

- 名前入りの記念品

- 限定デザインのグッズ

こういったものを

提供するんです。

私の知り合いのコーチは

クライアントに手書きのカードと

小さなお守りを送るんですが、

これが驚くほど喜ばれるんです。

金額的には大したことなくても、

「私のために用意してくれた」という気持ちが

ファンの心を掴むんですよね。

特に大切なのは、

そのグッズがあなたのブランドを

身につけていることの誇りに

つながるかどうかです。

ファンが喜んで人に見せたくなる

ようなグッズを考えましょう。

貢献度に応じた特典システムを構築する

人は自分の貢献が

認められると強い絆を感じます。

貢献度に応じて特典が

増えていくと、さらに関わりたくなるんですよね。

例えば、

- 継続期間による特典アップ

- 活動量に応じたポイント制度

- 紹介数に応じた報酬

こういったシステムを

作ってあげるんです。

よくあるのは、継続年数で

ランクが上がるシステムですよね。

3年以上の会員には

特別なサービスが受けられるとか。

でもここで大事なのは、

その特典が本当に価値があること。

形だけの特典だと

かえって不満が生まれます。

貢献度の測定方法と

特典内容のバランスを考えて、

ファンが「もっと関わりたい」と

思えるシステムを作りましょう。

メンバーの声を運営に反映させる

人は「自分の意見が

反映された」と感じると強い愛着を持ちます。

ファンの声を聞き、実際に

取り入れることで特別感が生まれるんですよね。

例えば、

- 新企画へのアイデア募集

- 商品開発への参加機会

- 運営方針への投票権

こういった参加型の

仕組みを作るんです。

有名なところでは、

クラウドファンディングの

リターンに「あなたの名前を

製品に入れます」というのがありますよね。

あれも参加感と特別感を

演出する方法の一つです。

ただし、意見を聞くだけで

実際に反映されないと、

かえって不信感につながります。

本当に取り入れられる

範囲で意見を求め、

実際に反映したら

「あなたの意見で変わりました」と

必ず伝えることが大切です。

ファンとの共創感が

最も強い絆を生み出します。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 被害者ポジションは適切に使い、バランスを取ることが重要

- 個人的な苦難の物語は具体的な細部まで描写すると共感を得やすい

- 感情に訴える物語構造は「逆境→努力→成功」の流れが効果的

- 作り話や誇張表現は信頼を一瞬で崩壊させるので絶対に避ける

- 自己憐憫に陥りすぎず、前向きな姿勢も見せることが大切

- コミュニティの結束は帰属意識を高め、継続率の向上につながる

- 「なぜ」を5回繰り返し問うことで問題の本質に迫ることができる

- 感情と論理を分けて考える思考法で冷静な判断力を養える

- 特別感を演出するVIP限定コンテンツや先行アクセス権が効果的

- メンバーの声を運営に反映させることで強い愛着が生まれる

まとめ

人の心を動かす最も効果的な方法は

同情と共感を引き出すことです。

この記事では、被害者ポジションの適切な活用や

個人的な苦難の物語の共有など

具体的な戦略を紹介してきました。

特に大切なのは、ただ弱さを見せるだけでなく

そこから立ち上がる強さも同時に見せること。

バランスを取りながら感情に訴えかける

ことが重要なポイントです。

また、ストーリーテリングの力も

忘れてはならない要素です。

「逆境→努力→成功」という物語構造や

共感できる主人公像の演出は

相手の心に深く響きます。

ただし、作り話や誇張表現は

信頼を一瞬で崩壊させるので

絶対に避けるべきです。

真実を効果的に伝えることこそが

長期的な信頼関係を築く鍵なのです。

コミュニティを作る場合は

メンバー同士の共通体験を創り出したり

限定特典を提供することで

強い連帯感を醸成できます。

そして何より、自分自身が

マインドコントロールの罠に

陥らないよう注意することも大切です。

情報を複数の信頼できる情報源から確認し

時間的余裕を持って判断する習慣をつければ

思考停止を防ぐことができます。

人の心を動かす技術は、使い方次第で

人間関係を豊かにする素晴らしいツールにも

相手を操作する危険な武器にもなります。

この記事で学んだ知識を

ぜひポジティブな目的のために活用し

周囲の人との絆を深めてください。

よくある質問

同情や共感を得るために話し方を変えるのは嘘をついていることになりませんか?

嘘をつくことと効果的に伝えることは違います。大切なのは真実を伝えながらも、相手の心に響く表現方法を選ぶこと。たとえば実際にあった苦労話を伝える時、淡々と事実だけ述べるより、感情や学びを含めて話す方が相手に伝わります。嘘や誇張は逆効果なので、あくまで自分の本当の経験を、心に響く形で伝えることがポイントです。

被害者ポジションを使うと弱い人だと思われませんか?

大切なのはバランスです。単に被害者ぶるだけでなく、「困難を乗り越えた強さ」も一緒に見せることがポイント。たとえば「理不尽な状況に置かれたけど、そこから学んでこう成長した」という話し方をすれば、むしろ逆境に負けない強さを印象づけられます。弱さと強さの両方を見せることで、より人間的で共感しやすい印象を与えられるんですよ。

自分の苦労話ばかり話すと、うんざりされませんか?

確かに苦労話ばかりだとうんざりされる危険があります。大事なのは「長さ」と「目的」です。だらだらと愚痴るのではなく、簡潔に伝え、そこから得た学びや成長を必ず加えること。また、相手の状況や気持ちを考えて、話すタイミングも選びましょう。「この経験から学んだことを共有したい」という姿勢で話せば、単なる愚痴ではなく価値ある話になります。

感情に訴えかけるストーリーを作るのが苦手です。どうすれば上手になりますか?

まずは基本の「起承転結」構造を意識してみましょう。特に「転」の部分(予想外の展開や気づき)が重要です。また、具体的なエピソードを入れること。「努力しました」より「毎朝5時に起きて雨の日も2時間勉強した」という具体的な描写の方が伝わります。そして実際の会話や感情、五感を使った表現を取り入れると、ぐっと臨場感が増します。練習として好きな映画や本のストーリー構造を分析してみるのも効果的ですよ。

コミュニティの結束を高めたいけど、強制的にならないか心配です。どうすればいいですか?

強制感を避けるポイントは「選択肢」と「価値」です。メンバーが「参加したい!」と思える魅力的な共通体験を提供しましょう。たとえば定期的な交流イベントも、参加は自由にして内容を充実させる。また、メンバー同士の自然な相互サポートが生まれる環境づくりも効果的です。強制ではなく「参加すると得られるメリット」を明確にして、自発的な参加を促すアプローチが長続きする結束力を生み出します。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。