このノウハウについて

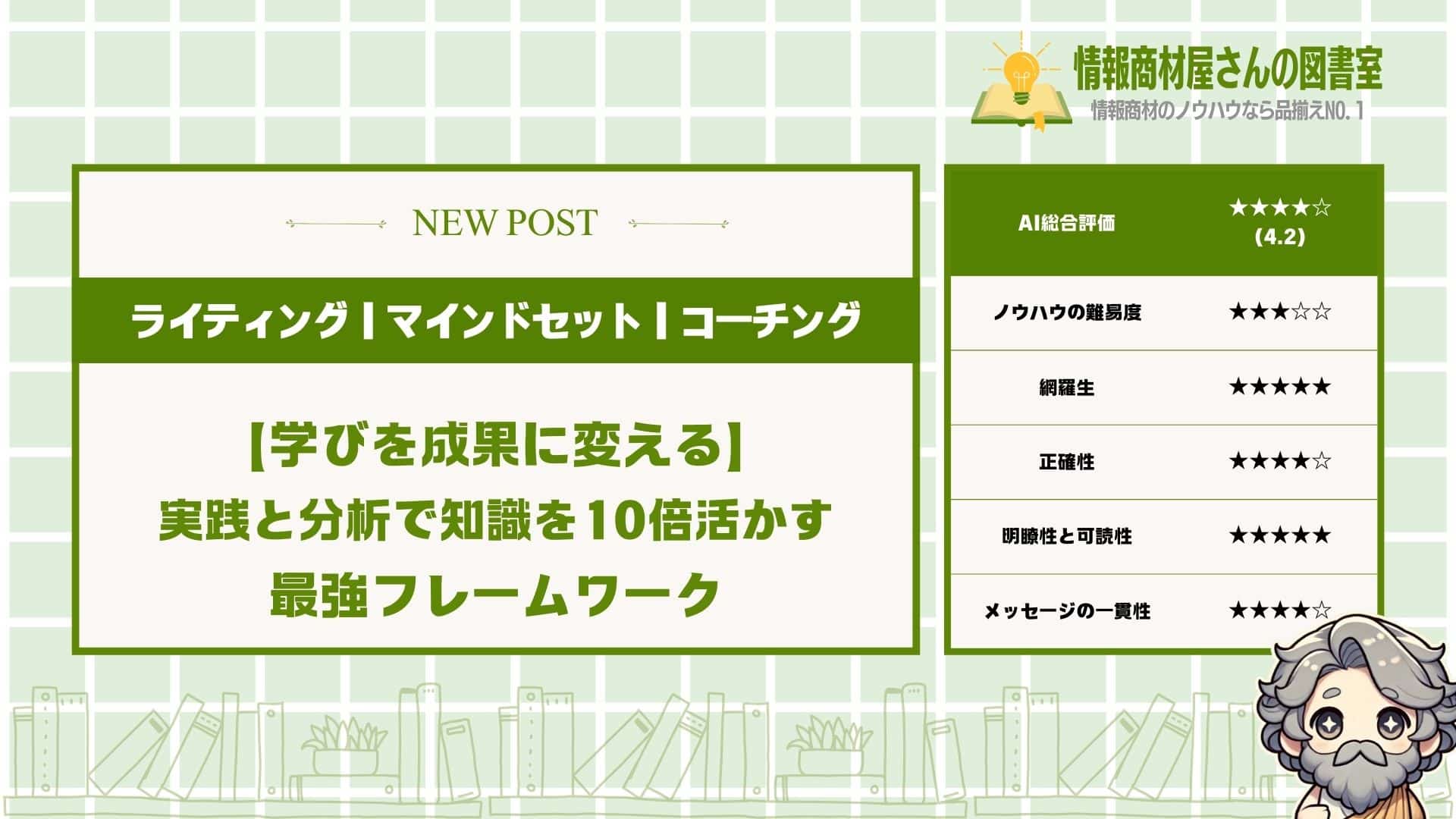

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は知識を本当に身につけるための実践的な方法を網羅的に解説しています。単なる「学び方」ではなく、知識を定着させ実生活で活用するための具体的なテクニックが満載。特に「10回以上の反復」や「シャドーイング」など科学的に効果が証明された方法を取り入れることで、あなたの学習効率は劇的に向上するでしょう。理論だけでなく即実践できる内容なので、今日から学びが変わります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●せっかく勉強したのに、すぐに忘れてしまう…

●本をたくさん読んでいるのに、実践できていない

●知識はあるはずなのに、いざという時に使えない

人間の脳は新しい情報を学んでも、

24時間以内に約70%を忘れてしまうように

設計されています。

これは自然な仕組みなのですが、

だからこそ効果的な学習法が必要なんです。

実は知識を本当に身につけるには、

「単に知る」だけでは不十分。

反復学習や実践、フィードバックの活用など

特定の方法を組み合わせることで、

学びの定着率は劇的に高まります。

この記事では、科学的に効果が証明された

知識習得の方法と、それを実生活で

活かすための具体的なテクニックを解説します。

これらの方法を実践すれば、

あなたの知識は「使える武器」に変わり、

仕事でもプライベートでも

大きな成果を生み出せるようになります。

「知っているだけ」と「使いこなせる」の差は、

実はたった数ステップの違いだけなんです。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 知識を確実に定着させる最低10回の反復学習法

- シャドーイングなど脳の記憶システムに合わせた効率的な学習テクニック

- 学んだ知識を実生活で活用するための4つの具体的方法

- 忘却曲線を理解して効果的な学習計画を立てる方法

- ノウハウコレクター症候群から抜け出し実践につなげる7つのステップ

効果的な知識習得のための繰り返し学習法5つ

あなたの頭に入れた知識、

実はほとんど忘れてるかもしれません。

効果的な学習法を知れば、

知識の定着率が驚くほど上がります。

その方法が、

- 最低10回以上の反復学習を実践する

- シャドーイングで聞いた内容をすぐに声に出す

- 正確な発音やアクセントを意識して聴き取る

- 知識を使えるレベルまで落とし込む

- 定期的な復習スケジュールを作成する

なんですよね。

これらは単なる勉強法ではなく、

脳の仕組みに合わせた効率的な方法です。

人間の脳は繰り返しによって

情報を長期記憶に変えるんです。

それでは詳しく

それぞれ解説していきます。

最低10回以上の反復学習を実践する

知識を本当に身につけるには、

最低でも10回は繰り返す必要があります。

これは脳の記憶システムが

そういう仕組みになってるからなんです。

例えば、

- 1回だけ見た映画のセリフはすぐ忘れる

- 何度も見た映画のセリフは自然に覚えている

- 好きな歌の歌詞は繰り返し聴くことで覚える

このように日常でも

繰り返しの効果は実感できますよね。

実際の勉強でも同じことが言えて、

一度読んだだけの本の内容は1週間後には

ほとんど思い出せません。

でも10回以上読んだり

要点をまとめたりすると、記憶に残りやすくなるんです。

ここで大切なのは、

ただ漠然と繰り返すんじゃなくて、能動的に取り組むこと。

例えば本を読むなら、

重要な部分に線を引いたり、

要約したりしながら読むといいです。

人間の脳は「使わない情報」を

どんどん捨てていくように設計されてるんです。

だからこそ、繰り返し学習で

「これは大事な情報だ」と脳に認識させましょう。

シャドーイングで聞いた内容をすぐに声に出す

シャドーイングっていうのは、

聞いた内容をすぐに真似して声に出す学習法です。

これは特に言語学習で効果的ですが、

あらゆる知識の定着にも役立つんですよ。

例えば、

- 講義を聴きながらすぐに復唱する

- 動画学習の内容を声に出して繰り返す

- 本の重要な部分を読んだ後に

自分の言葉で言い換える

こういった方法で学ぶと、

単に聞くだけの3倍は記憶に残ります。

なぜこんなに効果があるかというと、

複数の感覚を使うことで脳への刺激が増えるからなんです。

聞くだけなら聴覚だけですが、

声に出すと聴覚と発声器官の両方を使います。

さらに発声するときは

自分で言葉を組み立てる必要があるので、

脳が活性化します。

私の友達は英語の勉強で

この方法を使ってたんですが、

3ヶ月で驚くほど上達しました。

シャドーイングは少し恥ずかしく

感じるかもしれませんが、効果は抜群です。

だから自宅や車の中など

一人の時間を利用して積極的に取り入れてみてください。

正確な発音やアクセントを意識して聴き取る

ただ聞き流すのではなく、

細部まで意識して聴くことが大切です。

細かい部分まで注意を払うと、

記憶の質が格段に向上するんですよ。

例えば、

- 講師の話し方のリズムやトーンに注目する

- 重要なポイントで声の大きさが変わることに気づく

- 専門用語の正確な発音を意識して聞く

こうした「意識的な聴取」は

ただ聞くよりも脳に強い印象を残します。

特に言語学習では、

ネイティブの発音を細かく観察することで

上達が早くなります。

でも実はこれって言語だけじゃなくて、

どんな学習にも当てはまるんです。

例えば料理の動画を見るとき、

シェフの包丁の持ち方や材料の切り方まで

注目すると上達が早いですよね。

私も最近プログラミングを勉強してるんですが、

経験者のコーディングを細かく観察することで

理解が深まりました。

このように「なんとなく」ではなく

「意識的に」聴くことで学習効率は飛躍的に上がります。

集中して細部まで意識することで、

脳はその情報を「重要」と判断して記憶に

残しやすくなるんです。

知識を使えるレベルまで落とし込む

知識を本当に身につけるには、

実際に使えるレベルまで落とし込むことが必須です。

ただ知っているだけでは

本当の理解とは言えないんですよね。

例えば、

- 学んだ知識を誰かに説明してみる

- 実際の問題解決に応用してみる

- 日常生活の中で意識的に活用する

こういった「知識の活用」が

本当の学びにつながります。

アインシュタインも

「理解していないものは説明できない」と言ったそうです。

つまり、誰かに説明できるレベルになって

初めて本当に理解したと言えるんですね。

私の経験でも、プログラミングの概念は

本で読んだだけではさっぱりでした。

でも実際にコードを書いて

エラーと格闘する中で、本当の理解が生まれたんです。

知識は使わないと

すぐに忘れてしまう消耗品のようなものです。

だからこそ、学んだことは

すぐに実践の場で使ってみることが大切なんです。

定期的な復習スケジュールを作成する

人間の脳は時間とともに

学んだことを忘れていく仕組みになっています。

これを防ぐには、

計画的な復習が欠かせないんですよ。

例えば、

- 学習した当日に一度復習

- 1日後に再度復習

- 1週間後、1ヶ月後にも復習

このような間隔を空けた復習は

「間隔効果」と呼ばれ、記憶の定着に非常に効果的です。

エビングハウスの忘却曲線によると、

人は学習した内容の約70%を24時間以内に

忘れてしまうんです。

でも適切なタイミングで復習すれば、

この忘却を大幅に減らせます。

私はスマホのリマインダーを使って

復習スケジュールを管理しています。

例えば新しい本を読んだら、

翌日、3日後、1週間後、1ヶ月後に

復習する予定を入れておくんです。

こうすると忘れずに復習できるし、

知識が長期記憶に定着する確率が高まります。

スケジュール作りが面倒に感じるかもしれませんが、

この小さな手間が学習効率を何倍にも高めるんです。

定期的な復習こそが、

知識を本当の自分のものにする最も確実な方法なのです。

知識を実生活で活用するための4つの方法

本を読んだり講義を受けたりしても、

ほとんどの人は実生活で使えていません。

せっかく時間をかけて学んだ知識が

宝の持ち腐れになっているんです。

そこで知識を実生活で活かす方法として、

- ビジネスシーンで学んだ知識を即実践する

- 人間関係構築に知識を応用する

- 恋愛コミュニケーションに知識を取り入れる

- 日常生活の問題解決に知識を活用する

の4つがあります。

これらの方法を使うことで、

頭に入れた知識が実際の成果に変わります。

それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

ビジネスシーンで学んだ知識を即実践する

ビジネス書や講座で学んだことは、

すぐに実践することが超重要です。

なぜなら人間の脳は学んだことを

24時間以内に使わないと忘れてしまうからなんです。

例えば、

- 会議で学んだプレゼン技術をすぐ

次の打ち合わせで試してみる - マーケティングの本で読んだアイデアを

今日のメール文に取り入れる - リーダーシップ講座で教わった声かけを

午後のチーム会議で実践する

このように学んだその日に

小さく始めることが大切です。

私の友人は営業の研修を受けた後、

その日のうちに学んだ質問技術を

実際の顧客との電話で使ってみました。

すると驚くほど会話が弾み、

その場で追加契約をもらえたんです。

知識をメモするだけじゃなくて、

実際に体を動かして試すことが大事なんですよね。

それに、失敗しても大丈夫。

小さく始めれば大きな問題にはなりません。

何度も繰り返し実践することで、

知識が自分のスキルに変わっていくんです。

人間関係構築に知識を応用する

人間関係の本や講座で学んだことは、

日常の人間関係ですぐに試してみるべきです。

理由は簡単で、人間関係のスキルは

実践なしには絶対に身につかないからなんです。

例えば、

- 「聞き上手になる方法」を学んだら、

次の雑談で実践する - 「相手の名前を覚える技術」を

会社の新入社員に試してみる - 「アクティブリスニング」を

ランチタイムの会話で意識する

こういった小さな実践が

大きな変化につながるんです。

私自身、「質問力」について学んだ後、

家族との夕食時に開いた質問を意識してみました。

すると、いつもは一言で終わる子どもが

学校であったことを詳しく話してくれるようになったんです。

ここで大切なのは、

完璧を目指さないことなんですよ。

最初は少し不自然に感じるかもしれませんが、

続けるうちに自然と身についていきます。

人間関係の知識は実践することで初めて、

あなたの人間関係を豊かにする力になるんです。

恋愛コミュニケーションに知識を取り入れる

恋愛本や心理学で学んだことは、

パートナーとの関係改善に直接役立ちます。

なぜかというと、恋愛は理論より実践が

100倍大事な分野だからなんですよね。

例えば、

- 「5つの愛の言語」を学んだら、

パートナーの言語タイプを見極めて実践 - 「アサーティブな伝え方」を

次の意見の相違の時に使ってみる - 「非言語コミュニケーション」の

重要性を意識して触れ合いを増やす

このような小さな変化が

二人の関係を大きく変えるんです。

私の知り合いは「感謝の表現」について学んだ後、

毎日パートナーに一つ感謝を伝える習慣をつけました。

最初は照れくさかったそうですが、

2週間も続けると二人の関係が明らかに

良くなったと言っていました。

大事なのは継続することです。

一度や二度では効果は現れません。

恋愛の知識は実践し続けることで、

あなたの愛情表現のレパートリーになるんです。

そして結果として、

より深い絆が生まれていくんですよ。

日常生活の問題解決に知識を活用する

自己啓発書や問題解決の方法論は、

毎日の小さな課題に応用できます。

実は難しい問題より、身近な問題に

知識を使うほうが定着しやすいんですよ。

例えば、

- 「タイムマネジメント」の本を読んだら、

明日の朝の準備に応用する - 「決断力を高める方法」を

週末の予定決めに使ってみる - 「ミニマリスト思考」を

クローゼットの整理に活かす

こういった日常の小さなことに

学んだ知識を使うのがポイントです。

私自身、「習慣化の科学」について学んだ後、

朝の運動を始める時に「小さく始める」という

原則を使いました。

最初は「たった1分のストレッチ」から始めたことで、

今では30分の運動が習慣になっています。

ここで大切なのは、

知識を「使える形」に変換することなんです。

抽象的な理論をそのまま使うのではなく、

「今日、これをどうするか」という

具体的な行動に落とし込む。

そうすることで知識が実際の生活を

より良くする道具になっていくんです。

知識の定着率を高める効果的な対策3つ

あなたが一生懸命勉強したのに、

数日後には忘れてしまった経験はありませんか?

実は知識を定着させるには、

特別な方法があるんです。

この記事では、知識を長く

記憶に残す方法として、

- 忘却曲線を理解して学習計画を立てる

- 学んだ内容を他者に説明する機会を作る

- 知識を視覚化してノートや

マインドマップにまとめる

という3つの対策を紹介します。

これらは科学的にも効果が

証明されている方法なんですよ。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

忘却曲線を理解して学習計画を立てる

忘却曲線とは、人間が新しい

知識を忘れていく速さを表したものです。

これを知っておくと、

効率よく勉強できるようになるんです。

例えば、

- 新しく学んだことは24時間で約70%忘れる

- 1週間後には90%以上が記憶から消える

- 定期的な復習で忘れる量を大幅に減らせる

このように、人間の脳は

新しい情報をすぐに忘れがちです。

だからこそ、計画的に

復習する必要があるんですね。

もっと具体的に言うと、

最初に学んだ日、翌日、3日後、

1週間後、2週間後、1ヶ月後と

少しずつ間隔を空けて復習するといいんです。

これって、スマホのアラームを

セットしておくと忘れずにできますよ。

ここで大切なのは、

1回の学習では絶対に定着しないということ。

専門家によると、新しい知識を

本当に自分のものにするには

最低10回以上の反復が必要だとされています。

だから忘却曲線を理解して、

計画的に復習することが

知識定着の第一歩なんです。

学んだ内容を他者に説明する機会を作る

人に教えることは、

実は最高の学習法なんです。

なぜなら、誰かに説明するには

自分自身がしっかり理解していないといけないから。

例えば、

- 友達や家族に今日学んだことを話してみる

- オンラインコミュニティで質問に答える

- SNSで学んだことをシェアする

こういった行動を通じて、

知識が整理されていくんです。

特に難しい概念を

小学生にもわかるように説明しようとすると、

自分の理解が深まっていきます。

実は、これは「ファインマン技法」

という有名な学習法の一つなんですよ。

ちょっとためしに、

今日学んだことを家族に説明してみてください。

うまく説明できない部分があれば、

それはまだ理解が不十分な証拠です。

また、説明するときに

質問されることもあるでしょう。

そういった予想外の質問に

答えようとする過程で、

知識がさらに深まっていくんです。

だから、積極的に人に

教える機会を作ることが、

知識を定着させる強力な方法なんです。

知識を視覚化してノートやマインドマップに

まとめる

頭の中の情報を目に見える形にすると、

記憶に残りやすくなるんです。

これは、脳が視覚情報を

特に強く記憶する性質があるからなんですね。

例えば、

- カラフルなペンで重要ポイントを強調する

- 関連する概念を線で結ぶマインドマップを作る

- イラストや図を交えてノートを取る

こういった方法で、

抽象的な知識が具体的になります。

特に、関連する情報同士を

線で結ぶマインドマップは、

脳の働き方に近い形で情報を整理できるんです。

私も最近、新しい言語を

勉強するときに単語カードを

作ってみたんですが、

覚えるスピードが格段に上がりました。

視覚化の効果って、

本当にすごいですよ。

それに、ノートを取るときは

ただ写すだけじゃなくて、

自分の言葉で言い換えることが大切です。

書きながら考えることで、

脳が活性化して記憶に残りやすくなります。

また、定期的にノートを

見直すことも忘れないでくださいね。

視覚化することで、

知識の構造が明確になり、

長期記憶への定着率が

大幅に高まるんです。

知識習得の失敗を防ぐ4つの注意点

知識を身につけようとして、

多くの人が同じ失敗を繰り返しています。

この記事を読めば、

あなたの学習効率が劇的に上がるはずです。

失敗しないために押さえるべきポイントは以下の4つです。

- 一度の学習で理解したと思い込まない

- 受動的な学習だけに頼らない

- 長時間の詰め込み学習を避ける

- 実践なしの知識蓄積に終始しない

これらのポイントは、どれも

私たちが無意識にやってしまいがちなこと。

でも、この4つの落とし穴を避ければ、

あなたの知識習得は確実に進みます。

それでは、それぞれの

ポイントを詳しく解説していきますね。

一度の学習で理解したと思い込まない

人間の脳は一度見ただけでは、

ほとんど何も覚えられないんです。

最低でも10回以上は同じ内容を

繰り返し学ぶ必要があります。

例えば、こんな経験ありませんか?

- 本を読んで「なるほど!」と

思ったのに翌日には内容を忘れている - 講義を聞いて理解したつもりが、

後で質問されると答えられない - 一度覚えた単語や用語をすぐに忘れてしまう

これらはすべて、

脳の自然な働きなんです。

エビングハウスの忘却曲線によると、

人は学んだことの約70%を24時間以内に忘れてしまいます。

だからこそ、繰り返し学習が

とても大切になってくるんですね。

「わかった」と「できる」の間には

大きな隔たりがあることを忘れないでください。

本当の理解は、何度も繰り返し

その知識と向き合うことでしか得られません。

受動的な学習だけに頼らない

ただ見たり聞いたりするだけでは、

知識は定着しないんですよ。

脳を積極的に使う学習法を

取り入れる必要があります。

例えば、こんな受動的な学習ありませんか?

- 動画をボーッと見ているだけ

- 本をただ読み流しているだけ

- 講義を聞くだけで何もメモを取らない

これでは情報が頭に

入ってこないんです。

もっと効果的なのは、

シャドーイングのような能動的な方法です。

シャドーイングとは、聞いたことを

すぐに声に出して繰り返す学習法。

これを使うと、ただ聞くだけより

記憶の定着率が3倍も高まるんですよ。

他にも、学んだことを誰かに

教えてみるという方法も効果的です。

「教えることは二度学ぶこと」

という言葉があるくらいです。

だから、次からは受け身の姿勢ではなく、

積極的に脳を使う学習法を試してみてください。

長時間の詰め込み学習を避ける

一晩中勉強して試験に

臨むのは実は逆効果なんです。

脳は休息を取りながら

少しずつ学ぶ方が効率がいいんです。

例えば、こんな経験ありませんか?

- テスト前日に徹夜で勉強したのに、

ほとんど覚えていない - 長時間集中して学んだのに、

翌日には忘れている - 一気に多くのことを学ぼうとして、

かえって混乱する

これらは脳の処理能力の

限界を超えているからなんです。

研究によると、25分勉強して

5分休憩するポモドーロ・テクニックが効果的です。

また、睡眠中に脳は

学んだ情報を整理しています。

だから、短時間でも毎日

コツコツ学ぶ方が、長期記憶に定着しやすいんです。

学習は短距離走ではなく

マラソンだと思ってください。

一気に走り抜けるより、

ペース配分が重要なんです。

実践なしの知識蓄積に終始しない

知識をただ集めるだけでは、

本当の意味で身についたとは言えません。

学んだことを実際に使ってみることで、

初めて自分のものになるんです。

例えば、こんな状況ありませんか?

- たくさんの本を読んでいるのに、

行動に移せていない - 知識はあるのに、いざという時に使えない

- 情報収集ばかりで、実践が伴っていない

これは「知識の貯金箱症候群」

と呼ばれる状態です。

実践することで初めて、

知識の穴や不足している部分が見えてきます。

例えば英語を学ぶなら、

文法書を読むだけでなく実際に会話してみる。

プログラミングを学ぶなら、

チュートリアルをこなすだけでなく

自分でアプリを作ってみる。

このように実践と学習を

行ったり来たりすることが大切です。

知識は使ってこそ価値があり、

実践を通じて本当の理解が深まります。

知識を実践に移す5つの重要ステップ

知識を持っているだけでは、

何も変わらないんです。

この5つのステップを知れば、

あなたの学びが確実に成果になります。

その5つが、

- 学んだ内容をすぐに行動に移す

- 小さな成功体験から始める

- 継続できる仕組みを作る

- 定期的に振り返りの時間を設ける

- 他者からのフィードバックを取り入れる

なんですよね。

これらは単なる理論じゃなくて、

実際に成果を出してる人が必ずやってることなんです。

どれも難しいことじゃないけど、

組み合わせると驚くほど効果があります。

それでは、一つひとつ

詳しく解説していきますね。

学んだ内容をすぐに行動に移す

学んだことはその日のうちに

必ず試してみることが超大事です。

頭で理解したつもりでも、

実際にやってみないと身につかないんですよね。

例えば、

- 本で読んだアイデアをメモする

- セミナーで学んだ技術を翌日から使う

- 新しく知った方法を小さなプロジェクトで試す

こういった行動が

知識を自分のものにします。

もっと具体的に言うと、

料理の本を読んだなら、その日の夕食で一品作ってみる。

英語の新しい表現を習ったら、

その日のうちに友達との会話で使ってみる。

こんな感じで実践することで、

脳に強く記憶が定着するんです。

あのね、人間の脳って

使わない情報はどんどん捨てていくんですよ。

だから「あとでやろう」は

ほとんどの場合「やらない」になっちゃう。

学んだらすぐ行動、

これが最も効果的な学習法なんです。

小さな成功体験から始める

小さな一歩から始めることが、

大きな変化への近道なんです。

無理なく達成できる目標を

設定することが継続の秘訣なんですよね。

例えば、

- 5分だけ新しい習慣を試す

- 一日一回だけ新しいスキルを使う

- 週に1回だけ新しい方法を実践する

このような小さなステップが

自信につながるんです。

たとえば、毎日1時間勉強するのは

最初は難しいかもしれません。

でも「毎日5分だけ」なら

誰でもできそうですよね。

そして小さな成功を積み重ねると、

自然とやる気も出てくるんです。

よく「ゼロイチ問題」って言われますが、

何もしてない状態から始めるのが一番難しい。

でも一度始めてしまえば、

あとは続けるだけなんですよね。

だから最初の一歩は

とにかく小さく設定しましょう。

継続できる仕組みを作る

継続するには、

自分の意志だけに頼らない仕組みが必要です。

環境を整えることで、

自然と行動できるようになるんですよね。

例えば、

- 毎日同じ時間に取り組む習慣を作る

- スマホのリマインダーを設定する

- 友達と一緒に取り組む約束をする

こういった仕組みが

継続をサポートしてくれます。

もう少し具体的に言うと、

朝起きたらまず水を飲む場所に教材を置いておく。

あるいは、スマホの画面に

「今日の実践項目」をメモ帳アプリで表示させておく。

このように環境を整えると、

意識しなくても行動できるようになります。

実はね、意志力って

思ったより弱いものなんですよ。

疲れてるときや忙しいときは

特に続かなくなっちゃう。

だから「やろう」と思わなくても

自然とできる仕組みを作ることが大切なんです。

定期的に振り返りの時間を設ける

振り返りの時間を持つことは、

成長を加速させる秘密兵器です。

何がうまくいって何がダメだったか

分析することで次の行動が明確になるんですよね。

例えば、

- 週末に今週の実践を5分だけ振り返る

- 月末に今月の成果と課題をノートにまとめる

- 3ヶ月ごとに大きな進歩を確認する

こんな振り返りが

次の成長につながります。

具体的には、「何がうまくいったか」

「何が難しかったか」「次はどうするか」を書き出します。

たった5分でも振り返る習慣があると、

同じ失敗を繰り返さなくなるんです。

振り返りって面倒くさく感じるかもだけど、

実は成長を最も早める方法なんですよ。

特に「何がうまくいったか」を

意識することが大切です。

成功体験を認識することで、

自信がついて次も頑張れるようになります。

だから振り返りは、

絶対に習慣にしてほしいことなんです。

他者からのフィードバックを取り入れる

他の人からの意見をもらうことは、

自分では気づけない盲点を発見する方法です。

客観的な視点があると、

成長のスピードが何倍にも加速するんですよね。

例えば、

- 信頼できる友人に進捗を見てもらう

- オンラインコミュニティで質問する

- メンターに定期的にアドバイスをもらう

こういった外部の視点が

あなたの成長を助けます。

具体的には、自分の作品や成果物を

誰かに見せて感想をもらうこと。

あるいは、自分の学習プロセスについて

誰かに説明してみること。

これだけでも、思わぬ気づきが

得られることが多いんです。

人って自分のことになると、

どうしても客観性を失いがちなんですよね。

「これでいいや」と思ってることが、

実は全然違う方向だったりすることもある。

だからこそ、時々は他の人の目を

借りることが大切なんです。

効果的な実践と分析サイクルを回す4つの方法

何かを学んでも実践しなければ、

本当の成長は得られません。

効果的な実践と分析のサイクルを

回せるようになれば、どんな分野でも上達できます。

そのために必要な4つの方法が、

- 明確な目標を設定する

- 行動の結果を細かく記録する

- データに基づいて改善点を見つける

- 次のアクションプランを具体化する

なんですよね。

これらは単純そうに見えますが、

きちんと実行している人は意外と少ないんです。

でも、この4つを意識するだけで、

あなたの成長スピードは格段に上がります。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

明確な目標を設定する

目標設定は成功への第一歩、

これがないと何をすればいいのか迷子になります。

明確な目標があれば、

無駄な行動を減らせて効率的に前進できるんです。

例えば、

- 「ブログのPV数を3ヶ月で2倍にする」

- 「1ヶ月で5kg減量する」

- 「3ヶ月以内に英検2級に合格する」

このように具体的な数字と

期限を設定することが大切です。

「ブログを成長させたい」より

「3ヶ月でPV数を2倍にする」の方が、

取るべき行動が明確になりますよね。

そして目標は紙に書いたり、

スマホのメモアプリに記録しておくと良いです。

頭の中だけだと忘れがちですし、

目に見える形にすることで意識が高まります。

ちなみに私も以前は

「英語を上達させたい」という

あいまいな目標を持っていました。

でも「3ヶ月で英検2級に合格する」と

具体的にしたら、毎日の学習内容が

はっきりして集中力が上がったんです。

目標設定の際は「SMART」の法則、

つまり具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、

達成可能(Achievable)、現実的(Realistic)、

期限付き(Time-bound)を意識しましょう。

明確な目標があってこそ、

効果的な実践と分析のサイクルが回り始めるんです。

行動の結果を細かく記録する

行動の結果を記録することは、

成長への近道なんですよ。

なぜなら、記憶だけでは

正確な分析ができないからです。

たとえば次のようなことを記録しましょう。

- いつ何をどれくらいやったか

- どんな気づきがあったか

- 予想と違った点は何か

- 感じた難しさや楽しさ

こういった情報を日記やノート、

スマホアプリなどに残しておくんです。

ダイエットなら食事内容と体重変化、

ブログなら記事の内容とPV数の関係など、

具体的な数字とともに記録するのがポイント。

私の友人は毎日の勉強時間と

内容を記録し始めてから、

英語力が急激に伸びました。

「あの日は2時間集中できたけど、

今日は30分で集中力が切れた。

原因は睡眠不足かも」といった

気づきが得られるようになったんです。

記録する習慣をつけるには、

最初は簡単なことから始めるといいですよ。

たとえば、スマホのメモアプリに

3行だけでも記録する習慣をつけるとか。

継続は力なりというけれど、

記録があってこそ、その力が

正しい方向に向かうんです。

データに基づいて改善点を見つける

データを分析することで、

本当の改善点が見えてくるんです。

なんとなくの感覚ではなく、

記録したデータをもとに判断することが大切です。

例えば、

- ブログのどんな記事がPV数を伸ばしたか

- どの時間帯に勉強すると効率が良いか

- どんな食事制限が体重減少に効果的だったか

このようなパターンを

見つけることができます。

データを見る時は客観的な視点で、

「なぜこの結果になったのか」と

常に問いかけることがポイントです。

私自身、YouTubeチャンネルの

再生回数データを分析したとき、

予想外の発見がありました。

凝った編集の動画より、

シンプルだけど役立つ情報を

提供する動画の方が視聴回数が

多かったんですよね。

この発見により、コンテンツ作りの

方向性を大きく変えることができました。

データ分析は難しそうに思えますが、

最初は「増えた・減った」「良かった・悪かった」

という単純な比較から始めればOKです。

グラフ化するとさらに傾向が

わかりやすくなりますよ。

データに基づいた分析こそが、

感覚や思い込みに左右されない

確かな成長をもたらすんです。

次のアクションプランを具体化する

分析結果を次の行動に

つなげることが最も重要です。

具体的なアクションプランがないと、

せっかくの分析も無駄になってしまいます。

例えば、

- 「高評価だった記事のテーマで新シリーズを作る」

- 「集中力が高い午前中に難しい勉強をする」

- 「炭水化物を夕食で控えることを徹底する」

このように、分析結果から

具体的な行動計画を立てるんです。

アクションプランは「いつまでに」

「何を」「どのように」するかを

明確にすることがポイントです。

私の場合、英語学習の分析から

「リスニングが弱点」と分かったとき、

「毎朝30分、英語のポッドキャストを

聴く」という具体的な計画を立てました。

その結果、3ヶ月でリスニング力が

目に見えて向上したんですよね。

アクションプランを立てるときは、

無理のない範囲で始めることも大切です。

いきなり大きな変更より、

小さな改善を積み重ねる方が

長続きしやすいんですよ。

具体的なアクションプランこそが、

実践と分析のサイクルを

回し続けるための原動力なんです。

実践しても成果が出ないときの3つの対処法

努力しているのに全然成果が

出ない時って本当に辛いですよね。

でもそんな時こそ冷静に

対処法を知っておくことで、

ぐんと成長できる

チャンスが広がります。

その対処法が、

- 学習方法を根本から見直す

- モチベーションの源泉を再確認する

- 専門家やメンターにアドバイスを求める

なんですよね。

この3つのポイントを押さえると、

停滞期を乗り越えられるんです。

どれも実はシンプルなことなんですが、

意外と見落としがちなポイントです。

それじゃあ、具体的に

それぞれ解説していきますね。

学習方法を根本から見直す

学習方法を見直すことは、

成果が出ない最大の突破口になります。

なぜかというと、やり方が間違ってると

どれだけ頑張っても結果は出ないからです。

例えば、こんな状況ありませんか?

- 毎日勉強しているのに成績が上がらない

- ダイエットしているのに体重が減らない

- ビジネス書を読みまくっても収入が増えない

こういうケースでよくあるのが、

「量」だけにこだわって「質」を

見落としているパターンです。

もっと具体的に言うと、

英語を覚えるのに単語だけ暗記して

会話の練習をしていないようなもの。

このとき大切なのは、

自分の学習プロセスを

紙に書き出してみることです。

そうすると、「あれ?この部分が

足りてないかも」という発見が

必ずあるものなんです。

学習方法の見直しは面倒くさいけど、

同じ努力をするなら成果に

つながる方法を選びたいですよね。

だからこそ、まずは今の

学習方法を根本から見直してみましょう。

モチベーションの源泉を再確認する

モチベーションの源泉を再確認することは、

長期的な成功への鍵となります。

これが大事な理由は、本当の目的を

見失うと努力の方向性が

ズレてしまうからなんです。

よくある例としては、

- なんとなく周りに流されて始めた勉強

- SNSの影響で始めたけど本当は興味ない趣味

- 親や上司に言われたからやっている仕事

こんな状況だと、どうしても

心の底から頑張れないんですよね。

実は私自身も昔、プログラミングを

勉強していた時期があったんです。

でも、「稼げるから」という

理由だけで始めたせいで、

全然続かなかった経験があります。

このような時は、「そもそも

なぜこれをやりたいのか?」と

自分に問いかけてみましょう。

時には、「実はこれじゃない」と

気づくことも大切な発見です。

あるいは、初心に戻って

最初の情熱を思い出すことで、

新たなエネルギーが湧いてくることも。

自分の本当の目的を見つめ直すことで、

モチベーションが復活し、

成果につながることが多いんです。

専門家やメンターにアドバイスを求める

専門家やメンターにアドバイスを求めるのは、

成長の最短ルートを見つける方法です。

なぜなら、自分では気づかない

盲点や改善点を教えてもらえるからです。

こんな場面で特に効果的です。

- 同じところでつまずき続けている

- 何が問題か自分では分からない

- 独学で限界を感じている

このような状況に陥ったとき、

第三者の視点はとても貴重なんです。

例えば、ピアノを独学で練習していて

上達しない場合、先生に見てもらうと

「その指の使い方が間違っています」と

一瞬で問題点を指摘してもらえます。

私の友人は英語学習で2年間

成果が出なかったのですが、

英語講師に相談したところ、

勉強法が根本的に間違っていたと

気づかされたそうです。

ただし、アドバイスを求める相手は

ちゃんと結果を出している人を

選ぶことが超重要です。

インターネットなら無料で

質問できるコミュニティもありますし、

有料でもコンサルを受ける価値は

十分にあると思います。

自分の殻に閉じこもらず、

専門家の知見を借りることで、

思わぬブレイクスルーが

起こることがあるんです。

実践と分析で成功した人の共通点5つ

成功者には「やり方」より「考え方」に

共通点があるんです。

この共通点を知れば、

あなたの努力が無駄にならなくなります。

その5つの共通点とは、

- 失敗を学びに変換する思考法を持つ

- 継続を最優先する習慣がある

- 効率よりも効果を重視する

- 小さな進歩を喜ぶ姿勢がある

- 常に新しい挑戦を続ける

なんですよね。

これらは単なる性格の話じゃなくて、

誰でも身につけられる思考パターンなんです。

この5つを理解して実践すれば、

あなたも成功への道を歩めますよ。

それでは順番に

詳しく解説していきますね。

失敗を学びに変換する思考法を持つ

成功者は失敗を単なる挫折ではなく、

貴重な学びの機会と捉えています。

この考え方があるからこそ、

何度失敗しても前に進めるんですね。

例えば、

- 失敗した原因を冷静に分析する

- 次に活かせる教訓を必ず見つける

- 失敗を人に話せる余裕がある

こういった特徴が

成功者には見られます。

もっと具体的に言うと、

新しい商品が売れなかった時に

「自分にはセンスがない」と諦めるのではなく、

「何が顧客のニーズと合わなかったのか」を考えるんです。

失敗から逃げずに向き合うことで、

次の成功への種を見つけられるんですよね。

私の友人は起業して最初の1年で

大きな赤字を出してしまったんです。

でもその経験を「お金の使い方の教訓」として

徹底的に分析したおかげで、2年目には黒字転換できました。

失敗を恐れる人は新しいことに

チャレンジできなくなってしまいます。

でも成功者は「失敗=学び」という

等式を心に刻んでいるんです。

この思考法があれば、

どんな失敗も無駄にならないんですよ。

継続を最優先する習慣がある

成功者は「続けること」を

何よりも大切にしています。

なぜなら、どんな才能も継続なしには

花開かないということを知っているからです。

例えば、

- 毎日少しでも前進する習慣がある

- モチベーションに頼らない仕組みを持つ

- 忙しい時こそルーティンを守る

このような特徴が

彼らには共通しています。

具体的に言うと、

ブログを書く人なら「毎日300字でも書く」

という小さなルールを決めて守り続けるんです。

そして大切なのは、

その継続を可能にする環境づくりなんですよね。

私の知り合いのYouTuberは

最初の1年間はほとんど再生数がなかったんです。

でも週2回の投稿を欠かさず続けた結果、

今では登録者10万人を超えるチャンネルになりました。

継続できない人の多くは、

最初から完璧を求めすぎているんです。

一方で成功者は「とにかく続ける」ことを

最優先にして、その過程で改善していきます。

継続する習慣こそが、

あらゆる成功の土台なんですよ。

効率よりも効果を重視する

成功者は「早くやること」より

「正しくやること」を重視します。

この考え方があるからこそ、

本当に重要なことに集中できるんですね。

例えば、

- 時間短縮より成果の質を優先する

- 「やらないこと」を明確に決める

- 重要な作業に集中するための環境を整える

こういった特徴が

成功者の行動パターンです。

もっと具体的に言うと、

多くの人が10個の仕事を中途半端にこなす間に、

成功者は3つの重要な仕事を完璧にやり遂げるんです。

効率だけを求めると、

本質的な部分がおろそかになりがちなんですよね。

私の先輩経営者は新商品開発に

時間をかけすぎると言われていました。

でも徹底的に顧客ニーズを研究した結果、

発売後はほとんど改良の必要がなく大ヒットしたんです。

「早く」よりも「正しく」を

選べるかどうかが分かれ道なんです。

だからこそ成功者は、

効率を追い求める前に「これは本当に必要か」と問います。

効果を最優先する思考が、

無駄な努力を減らし成功への近道になるんです。

小さな進歩を喜ぶ姿勢がある

成功者は大きな目標だけでなく、

小さな成長も見逃さず喜ぶ特徴があります。

この姿勢があるからこそ、

長い道のりでもモチベーションを保てるんですね。

例えば、

- 日々の小さな成長を記録している

- 昨日の自分と今日の自分を比較する

- 完璧を求めず「より良く」を目指す

こういった特徴が

成功者には見られます。

具体的に言うと、

売上が前月比5%増えただけでも

きちんと自分を褒めるようなことです。

小さな進歩を認識することで、

自信とやる気が続くんですよね。

私の知り合いのマラソンランナーは、

最初は5分走るのもやっとだったそうです。

でも「今日は昨日より30秒長く走れた」と

小さな進歩を喜び続けた結果、

1年後にはフルマラソンを完走できました。

多くの人は大きな変化がないと

「成長していない」と感じてしまいます。

でも成功者は1%の進歩でも

見逃さず自分を認めるんです。

小さな進歩を喜ぶ姿勢こそが、

長期的な成功への燃料になるんですよ。

常に新しい挑戦を続ける

成功者は安定を得た後も、

新しいことに挑戦し続けます。

この姿勢があるからこそ、

時代の変化に取り残されないんですね。

例えば、

- 快適な環境から自ら抜け出す勇気がある

- 異なる分野の知識も積極的に吸収する

- 「知らないこと」を恥じない謙虚さがある

こういった特徴が

成功者の行動に表れています。

もっと具体的に言うと、

ある程度成功した後も「これで十分」と

満足せずに次の目標を設定するんです。

新しい挑戦があるからこそ、

成長が止まらないんですよね。

私の恩師は60歳を過ぎてから

プログラミングを学び始めました。

「若い人たちの考え方を理解したい」という

好奇心から始めたことが、

結果的に新しいビジネスチャンスを生み出したんです。

多くの人は成功体験に安住して

そこから動かなくなります。

でも本当の成功者は「次は何だろう」と

常に新しい地平線を探しているんです。

挑戦し続ける姿勢こそが、

長期的な成功の秘訣なんですよ。

ノウハウコレクター症候群に陥る5つの理由

あなたが成長できないのは、

ノウハウを集めるだけで実践していないからかもしれません。

多くの人が知識を集めるだけで、

行動に移せない罠に陥っています。

その主な理由は、

- 新しい情報に価値があると思い込んでいる

- 既存の知識を活用する方法を知らない

- 実践よりも収集が簡単だから

- 成功への近道を探している

- 不安を情報収集で埋め合わせようとする

これらの理由を知ることで、

自分の行動パターンを見直せます。

それぞれの原因を理解すれば、

具体的な対策も見えてきますよ。

それでは一つずつ、

詳しく解説していきますね。

新しい情報に価値があると思い込んでいる

新しい情報ばかり追いかけるのは、

「最新=最良」という思い込みがあるからです。

でも実は、古い情報でも

十分に価値があることが多いんですよ。

例えば、

- 去年買った本をまだ読み切れていない

- セミナーの内容を実践していない

- 購入した教材の半分も消化できていない

こんな状況、

心当たりありませんか?

特に情報発信やビジネスの世界では、

新しい手法が次々と出てきます。

でも基本的な原理原則は

ほとんど変わらないんです。

たとえば、マーケティングの基本や

人間心理の原則は何十年も同じ。

新しい本を買う前に、

手元にある本を読み返してみましょう。

すでに持っている情報こそ、

あなたにとって最も価値があるのです。

既存の知識を活用する方法を知らない

多くの人は持っている知識を

どう使えばいいか分からないんです。

知識を実践に変える方法を

知らないから次の情報を探してしまいます。

例えば、

- 読んだ本の内容をメモしていない

- 学んだことを体系化していない

- 知識を実際の問題に当てはめていない

こういった状態だと、

せっかくの知識が宝の持ち腐れになります。

知識は使ってこそ力になるもの。

読むだけでは身につきません。

特に大事なのは、

学んだことをすぐに試してみること。

例えば、ブログの書き方を学んだなら、

その日のうちに実際に記事を書いてみる。

セールスの技術を学んだなら、

次の日に実際の商談で使ってみる。

知識の活用法を知れば、

新しい情報への依存度は下がりますよ。

実践よりも収集が簡単だから

情報を集めるのは楽しいけど、

実践するのは面倒くさいですよね。

これが多くの人が

ノウハウコレクターになる一番の理由です。

例えば、

- 本を読むのは快適な椅子でできる

- セミナーを聴くのは受動的で楽

- 新しい教材を買うとワクワクする

一方で実践となると、

失敗のリスクや不快感が伴います。

新しいことを始めるのって、

最初は必ず上手くいかないじゃないですか。

その不快感を避けるために、

また新しい情報を求めてしまうんです。

でもね、成長するためには

この「実践の壁」を乗り越える必要があります。

小さな一歩から始めて、

少しずつ行動の習慣をつけていきましょう。

実践こそが最高の学びであり、

本当の成長につながるものなんです。

成功への近道を探している

多くの人は「もっといい方法」

「もっと楽な方法」を常に探しています。

近道を探す心理が、

際限ない情報収集を促すんですね。

例えば、

- この方法より効率的なやり方があるはず

- もっと早く結果が出る方法を知りたい

- 失敗せずに成功する秘訣を知りたい

こんな気持ち、

誰でも持っていますよね。

特にネットの世界では、

「たった3日で〇〇」みたいな

誘惑的な情報があふれています。

でもね、本当の成功に

近道はないんですよ。

例えば、筋トレで体を

鍛えるのに近道はありません。

継続的な努力と

地道な実践が必要なんです。

近道を探すのをやめて、

今ある知識で一歩踏み出すことが

実は最短ルートだったりします。

不安を情報収集で埋め合わせようとする

情報を集めるのは、

実は不安を和らげる行為なんです。

「もっと知れば安心できる」という

思い込みが背景にあります。

例えば、

- 失敗したくないから情報を集める

- 自信がないから勉強し続ける

- 完璧にしたいから準備が終わらない

こういった心理が

行動を先延ばしにさせています。

不安は知識ではなく、

経験によって克服されるものなんです。

初めて自転車に乗るとき、

いくら本を読んでも乗れるようにはなりません。

実際に乗って、

何度か転んで覚えるしかないんです。

同じように、ビジネスや勉強も

実践を通じて不安を克服していくもの。

情報収集で安心を得るのではなく、

小さな行動で自信をつけていきましょう。

それが本当の成長につながる

唯一の道なんですよ。

ノウハウコレクター症候群から抜け出す7つの方法

あなたの本棚やパソコンの中、

知識の墓場になってませんか?

たくさんの教材を買ったのに、

ほとんど手をつけていない…

そんな「ノウハウコレクター症候群」から

抜け出す方法を紹介します。

この記事では以下の7つの方法を

詳しく解説していきますね。

- 手持ちの教材を整理して見える化する

- 一つの教材を完全に実践してから次に進む

- 学んだ知識を即日で活用する

- 新規購入前に72時間のクーリング期間を設ける

- 学習の進捗を記録して成果を確認する

- 仲間と学習内容をシェアして定着させる

- 実践から得た気づきをノートにまとめる

どれも今日から始められる

シンプルな方法ばかりです。

でも効果は抜群なんですよ。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

手持ちの教材を整理して見える化する

まずは持っている教材を

全部洗い出してみましょう。

これだけでも状況が

ガラッと変わるんですよね。

例えば次のような方法で

整理してみてください。

- 紙の教材は一箇所に集める

- デジタル教材は専用フォルダを作る

- エクセルやノートで一覧表を作る

こうすることで、

「こんなにあったの?」と

気づくことが多いんです。

実際、私の知り合いは

整理したら30以上の未読教材が

見つかって驚いていました。

これを見える場所に置いておくと、

新しい教材を買う前に

「まだこれだけ残ってる」と

思い出せるようになります。

また、教材ごとにジャンル分けすると、

どの分野に偏って集めているかも

わかりやすくなりますよ。

見える化することで、

無駄な購入を防げるんです。

一つの教材を完全に実践してから次に進む

一つの教材を最後まで

やり切ることが超重要です。

なぜなら、知識は実践して

初めて自分のものになるからなんですよね。

具体的には以下のような

アプローチが効果的です。

- 教材一冊に集中する期間を決める

- 章ごとに実践課題を設定する

- 次の教材に手を出す期限を決める

教材を読むだけなら誰でもできますが、

実践するとなると話は別。

例えば、マーケティングの本を

読んだだけの人と、実際に

広告を作ってみた人では、

理解度が全然違います。

私自身も以前はプログラミングの

教材を10冊以上持っていましたが、

1冊を完全にマスターしてから

次に進んだら、上達スピードが

格段に上がりました。

複数の教材を行ったり来たりすると、

どれも中途半端になってしまいます。

だから「これだけはやり切る!」と

決めた教材を選んで、

集中的に取り組みましょう。

学んだ知識を即日で活用する

その日学んだことは、

その日のうちに使ってみましょう。

これが知識を定着させる

最も効果的な方法なんです。

例えば次のような

実践方法があります。

- ブログやSNSで学んだことをシェアする

- 小さなプロジェクトに応用してみる

- 誰かに教えるつもりで説明してみる

学んだことをすぐに使わないと、

忘れてしまうのは当然のこと。

研究によると、新しい情報は

24時間以内に復習しないと、

約70%が忘れられるそうです。

私の友人は英語の新しい

フレーズを学ぶたびに、

その日のうちに3回は

会話で使うようにしています。

そうすることで、

記憶への定着率が

驚くほど高まるんですよね。

知識はインプットだけでなく、

アウトプットしてこそ

本当の力になります。

だから「今日学んだこと」を

今日のうちに使う習慣を

つけてみてください。

新規購入前に72時間のクーリング期間を設ける

新しい教材を買いたくなったら、

まず72時間待ってみましょう。

この「冷却期間」が衝動買いを

防ぐ鍵になるんですよね。

具体的には以下のような

ルールを自分に課します。

- 欲しい教材をリストアップする

- 3日間は購入ボタンを押さない

- 3日後に本当に必要か再検討する

これって実はショッピング依存症の

治療法としても使われる方法なんです。

友人のケースですが、彼女は

「買いたい!」と思ったものを

メモ帳に書き出して3日待つことに。

すると驚くことに、欲しかった教材の

7割は3日後には「別にいいか」と

思えるようになったそうです。

この方法を使えば、

本当に必要な教材だけを

厳選できるようになります。

衝動的な購入を減らして、

質の高い学習材料だけを

手元に残せるんです。

学習の進捗を記録して成果を確認する

学習の記録をつけることで、

目に見える進歩を感じられます。

これが継続のモチベーションに

なるんですよね。

進捗管理には次のような

方法が効果的です。

- カレンダーに学習日をマークする

- 学んだ内容を簡潔にメモする

- 定期的に振り返る時間を設ける

記録をつけることで、

「こんなに続けられた」という

達成感が得られるんです。

実際、私がブログ運営を

学んでいたとき、毎日の

作業内容と時間を記録したら、

3ヶ月後には見違えるほど

効率が上がっていました。

特に「今日は何ページ読んだ」

「どんな実践をした」など

具体的に書くのがポイント。

成果が見えると「次の教材に

行く必要があるのか?」と

冷静に判断できるようになります。

進捗を記録することで、

無駄な買い物が減るんです。

仲間と学習内容をシェアして定着させる

学んだことを誰かと

共有してみましょう。

これが知識の定着と

実践を促進するんですよね。

シェアの方法としては

こんな例があります。

- 学習仲間を作る

- オンラインコミュニティで発信する

- 家族や友人に教えてみる

人に教えるつもりで説明すると、

自分の理解度がはっきりします。

「あれ?ここうまく説明できない」と

気づいたら、それは理解が

足りていない証拠なんです。

私の経験では、プログラミングを

独学していたとき、進まなかった部分を

友人に説明しようとして初めて

「ここが分かってなかった」と

気づくことがよくありました。

また、シェアすることで

フィードバックももらえます。

これが新たな気づきを生み、

学びをさらに深めてくれるんです。

仲間とシェアする習慣をつければ、

知識の吸収率が格段に上がります。

実践から得た気づきをノートにまとめる

実践して気づいたことを

ノートに書き留めましょう。

これが知識を自分のものに

する最終ステップなんです。

効果的なまとめ方には

こんな方法があります。

- 「わかったこと」と「疑問点」を分ける

- 自分の言葉で言い換えてみる

- 図や表を使って視覚化する

実践からの気づきは、

教材には載っていない

オリジナルの知恵になります。

例えば、料理の本の手順通りに

作ってみて「ここは温度を

少し下げた方がいい」と

気づいたことをメモしておくと、

次回はさらに上手くいきます。

私自身もブログ運営の教材で

学んだ後、実際にやってみて

「これは自分の場合は違った」

という発見を記録していました。

それが今では私だけの

ノウハウ集になっています。

気づきをまとめることで、

新しい教材に頼らなくても

自分だけの教科書ができるんです。

一つのノウハウを深く理解するための4つのステップ

ノウハウを本当に身につけるには、

単なる「知識」から「実践的スキル」へと

変換する必要があります。

多くの人が見落としがちですが、

この変換プロセスこそが成功への近道なんです。

その具体的な方法が以下の4ステップです。

- STEP1. 教材の全体像を把握する

- STEP2. 実践可能なポイントを抽出する

- STEP3. 小さな行動に分解して実行する

- STEP4. 結果を振り返り改善点を見つける

これらのステップを踏むことで、

どんな難しいノウハウでも自分のものにできます。

知識を行動に変える具体的な方法を

これから詳しく解説していきますね。

STEP1. 教材の全体像を把握する

まずは教材全体を俯瞰的に

見ることから始めましょう。

これが最初のステップとなる理由は、

森を見ずに木だけ見ても迷子になるからです。

例えば、

- 目次を最初に読む

- 章の見出しに目を通す

- 教材の結論部分を先に確認する

このような方法で全体像を

つかむことができます。

特に効果的なのは、教材を

最初から最後まで一気に通読すること。

細かい部分は理解できなくても、

大枠を掴むことが目的です。

私自身、新しい本を読むときは

まず「パラパラめくり読み」をします。

その後で細部に入っていくと、

理解が何倍も深まるんですよね。

全体像を把握することで、

各パートの重要性や関連性が見えてきます。

そうすると次のステップである

ポイント抽出がスムーズになるんです。

STEP2. 実践可能なポイントを抽出する

全体像を掴んだら、次は

実際に使えるポイントを見つけましょう。

これが大切なのは、すべての情報が

あなたにとって必要なわけではないからです。

具体的には、

- 「今すぐ試せそう」なポイント

- 自分の状況に合っている内容

- 繰り返し強調されている核心部分

こういった点に注目して

抽出していきます。

特に効果的なのは、教材の中で

「これが最も重要」と強調されている部分です。

多くの教材では、本当に大切な

ポイントは繰り返し登場します。

私の経験では、一冊の本から

実践すべきポイントは3〜5個程度。

それ以上抽出しても、実践が

難しくなってしまうんですよね。

このステップでは、メモを取ったり

ハイライトを付けたりするのも効果的です。

抽出したポイントだけでも

十分な価値があることが多いんです。

STEP3. 小さな行動に分解して実行する

抽出したポイントを、さらに

小さな行動に分解しましょう。

なぜなら、大きな変化は小さな

一歩の積み重ねでしか起こらないからです。

例えば、

- 5分でできるタスクに分割する

- 今日中に終わらせられる範囲に限定する

- 「いつ・どこで・何を」と具体化する

こうした方法で行動のハードルを

下げることができます。

特に効果的なのは、「今日だけ」

という限定をつけること。

「毎日続ける」と考えると

プレッシャーになりますが、

「今日だけやってみる」なら

気軽に始められますよね。

私も新しいことを始めるときは、

必ず「5分チャレンジ」から入ります。

たった5分なら誰でもできるし、

始めてしまえば続けられることが多いんです。

行動を小さく分解することで、

実践のハードルが劇的に下がります。

そして実践こそが、知識を

本当の意味で自分のものにする唯一の方法なんです。

STEP4. 結果を振り返り改善点を見つける

実践したら、必ず結果を

振り返る時間を取りましょう。

これが最終ステップとして重要なのは、

振り返りなしでは成長が止まるからです。

具体的には、

- うまくいったことを書き出す

- 予想外の出来事をメモする

- 次回の改善点を明確にする

このような振り返りで

学びを深めることができます。

最も効果的なのは、振り返りを

習慣化することです。

毎日5分でも振り返りの時間を

取ることで、学びが加速します。

私は実践後すぐにメモを取る

習慣をつけています。

感覚が鮮明なうちに記録することで、

細かな気づきも逃さないようにしているんです。

振り返りを通じて、教材の内容と

自分の経験が融合していきます。

そうして初めて、知識は

あなた自身のものになるのです。

洗脳術を倫理的に使用すべき5つの理由

洗脳術と聞くと怪しいイメージがあるけど、

実は正しく使えば人の役に立つんです。

倫理的に使うことで、

あなたのビジネスは長く続いていきます。

その理由が、

- お客様の幸福を最優先できるから

- 長期的なビジネス成功につながるから

- 信頼関係を構築できるから

- 社会的責任を果たせるから

- 自己成長につながるから

なんですよね。

これらの理由を知っておくと、

影響力のある技術を正しく使えます。

そうすれば短期的な利益だけでなく、

長く続くビジネスができるんです。

では、それぞれの理由について

詳しく解説していきますね。

お客様の幸福を最優先できるから

お客様の幸福を第一に考えると、

洗脳術も良い方向に使えるんです。

なぜかというと、お客様が本当に必要としているものを

提供できるようになるからなんですよね。

例えば、

- 本当に役立つ商品を買ってもらえる

- 後悔させない提案ができる

- 長期的に喜んでもらえる

こういった形で

お客様の幸福に貢献できます。

もっと具体的に言うと、

ダイエット商品を売る時に

「一週間で10kg痩せる」なんて

嘘の約束はしないということ。

代わりに「3ヶ月で健康的に5kg減量、

リバウンドしにくい体質に」という

正直な提案をするんです。

こうすることで、お客様は

実際に結果を得られて幸せになります。

そもそも洗脳術って、人の考えを

変える強い力があるんですよ。

だからこそ、その力を使って

お客様が本当に幸せになれることを

提案すべきなんです。

結局のところ、お客様の幸福を

最優先にすることが、あなた自身の

成功にもつながるんですよ。

長期的なビジネス成功につながるから

倫理的な洗脳術を使うと、

ビジネスが長く続くようになります。

なぜなら、短期的な売上より

長い目で見た信頼関係が大切だからです。

例えば、

- リピーターが増える

- 口コミで広がる

- クレームが減る

このような好循環が

生まれるようになります。

実際のビジネスでいうと、

一回だけ高額商品を売りつけるより、

何度も来てくれるお客さんを作る方が大事。

そのためには、「この人から買うと

いつも満足できる」という

信頼を築くことが重要なんです。

逆に言うと、騙すような売り方をすると

すぐにバレて二度と来てくれなくなる。

それどころか、SNSなどで

悪い評判が広がってしまうかも。

だから倫理的な洗脳術を使って、

お客さんに「この選択は正しかった」と

思ってもらえることが大切なんです。

結果として、長期的に見れば

あなたのビジネスは安定して

成長し続けることができますよ。

信頼関係を構築できるから

倫理的な洗脳術を使うと、

お客さんとの信頼関係が深まります。

これは単なる取引以上の

価値ある関係を作れるからなんです。

例えば、

- 「この人なら大丈夫」と思ってもらえる

- 困ったときに真っ先に連絡してくれる

- あなたのことを周りに紹介してくれる

こういった形で

信頼が形になっていきます。

具体的な例を挙げると、

不動産屋さんが「この物件は日当たりが

悪いですが、予算内です」と正直に伝える場合。

その正直さに信頼を感じた人は、

次に家を探すときも同じ不動産屋さんに

依頼するでしょう。

この信頼関係があれば、

多少高い商品でも「きっと理由があるんだろう」

と考えてもらえるようになります。

ところで、信頼って一度失うと

取り戻すのがすごく難しいんですよね。

だから最初から誠実に対応して、

少しずつ信頼を積み重ねていくことが大事。

結局のところ、ビジネスの基盤となる

信頼関係を築けることが、倫理的な

洗脳術の大きなメリットなんです。

社会的責任を果たせるから

倫理的な洗脳術を使うことで、

社会的な責任を果たせるんです。

これは私たちの影響力が

社会全体に広がるからなんですよね。

例えば、

- 良い価値観を広められる

- 社会問題の解決に貢献できる

- 未来の世代にも良い影響を与えられる

こんな形で社会に

貢献することができます。

具体的に言うと、環境に配慮した商品を

「これを選ぶことで地球環境を守れます」と

伝えることで、環境保護の意識を広げられます。

また、健康的な生活習慣を促す情報を

魅力的に伝えることで、多くの人の

健康増進に貢献できるんです。

実は私たちが発する言葉や情報は、

思っている以上に多くの人に影響を与えています。

その影響力を悪用すれば社会に害を与えますが、

良い方向に使えば社会全体が良くなる。

そう考えると、倫理的な洗脳術を使うことは

単なるビジネス戦略ではなく、

社会への貢献にもなるんですよ。

自己成長につながるから

倫理的な洗脳術を使うことは、

あなた自身の成長にもつながります。

なぜなら、相手の立場に立って

考える習慣が身につくからなんです。

例えば、

- 相手の気持ちを理解する力が育つ

- 自分の言動に責任を持つようになる

- より深い人間関係を築けるようになる

こういった点で

人間的に成長できるんです。

具体的に言うと、お客さんの悩みや

希望を理解しようとすることで、

共感力や観察力が高まります。

また、「この言葉でどんな影響を与えるだろう」

と考えることで、自分の言葉に

責任を持つようになりますよね。

これって実は、ビジネスだけでなく

プライベートの人間関係でも

すごく役立つスキルなんです。

そして何より、倫理的であろうとする

姿勢そのものが、あなたの人格を

より魅力的なものにしていきます。

結局のところ、倫理的な洗脳術を

使おうとする過程で、あなた自身も

より良い人間になっていくんです。

洗脳術の悪用を避けるための6つのポイント

人の心を動かす技術には

大きな責任が伴います。

この記事を読めば、影響力のある

テクニックを倫理的に使えるようになります。

- 詐欺的な商法を完全に排除する

- 相手の意思決定を尊重する

- 透明性のある情報提供を心がける

- 強制や圧力をかけない

- 相手の最善の利益を考える

- 定期的に自分の手法を見直す

これらのポイントを押さえることで

あなたの信頼性は格段に高まります。

人の心に働きかける技術は強力ですが

正しく使ってこそ価値があります。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

詐欺的な商法を完全に排除する

詐欺的な商法は絶対に

避けるべきものです。

なぜなら、それは短期的な利益を

生むかもしれませんが、長期的には必ず失敗するからです。

例えば、

- 効果のない健康食品を「奇跡の薬」と偽って売る

- 実現不可能な収入を約束するビジネス勧誘

- 存在しない問題を作り出して解決策を売る

こういった手法は一時的に

売上を上げるかもしれません。

しかし、顧客が真実を知った時の

信頼喪失は取り返しがつきません。

実際に、詐欺的な商法で成功した

企業の多くは数年以内に破綻しています。

これは単なる倫理の問題ではなく

ビジネスの生存に関わる問題なんです。

ある調査によると、顧客の90%以上が

「騙された」と感じた企業からは二度と

購入しないと答えています。

それだけじゃなく、平均して13人に

その悪い経験を話すというデータもあります。

だからこそ、短期的な利益に

目がくらまないことが大切です。

詐欺的な商法を排除することが

持続可能なビジネスの基盤となります。

相手の意思決定を尊重する

相手の意思決定を尊重することは

健全な関係構築の基本です。

これを怠ると、一時的に成果が出ても

長期的な信頼関係は築けないんですよね。

例えば、

- 「ノー」という答えを素直に受け入れる

- 考える時間を十分に与える

- 決断を急がせるような言動を避ける

このような姿勢は

相手に安心感を与えます。

特に重要なのは、「今すぐ決めないと

損しますよ」といった焦らせる手法を使わないこと。

そういった圧力は一見効果的に

見えるかもしれません。

でも実際には、後から「騙された」

という感情を生み出す原因になるんです。

私の友人は不動産の営業をしていますが

常に「今日決めなくても大丈夫ですよ」と伝えるそうです。

すると不思議なことに、

その姿勢に安心感を覚えて

その場で契約する人が多いんだとか。

相手の意思決定を尊重する姿勢が

逆に信頼を生み、良い結果につながるんです。

だからこそ、選択の自由を

常に相手に委ねることが大切なんですね。

透明性のある情報提供を心がける

透明性のある情報提供は

信頼関係の土台となります。

なぜなら、隠し事のない関係こそが

長期的な信頼を築く唯一の方法だからです。

具体的には、

- 商品やサービスのデメリットも正直に伝える

- 料金体系を明確に示す

- 期待できる結果と期待できない結果を区別する

このようなアプローチは

短期的には売上を下げるように思えます。

でも実は、デメリットを正直に

伝えることで信頼性が高まるんです。

例えば、ダイエット商品を売る際に

「これだけで痩せる」と言うより

「適切な食事と運動も必要です」と伝える方が信頼されます。

実際に、透明性の高い企業は

顧客満足度が20%以上高いというデータもあります。

さらに言えば、最初から正しい

情報を提供することで、後のクレームや返品も減ります。

私が以前購入したソフトウェアは

できることとできないことを明確に示していました。

その正直さに好感を持ち、

今でも同じ会社の製品を使い続けています。

透明性のある情報提供は

長期的な顧客関係の構築に不可欠なんです。

強制や圧力をかけない

強制や圧力をかけないことは

健全な説得の基本中の基本です。

なぜなら、圧力によって得た「イエス」は

後になって必ず「ノー」に変わるからです。

例えば、

- 期限を不自然に設ける

- 「みんなが買っている」と集団心理を利用する

- 感情的な言葉で罪悪感を煽る

こういった手法は短期的には

効果があるように見えます。

しかし、圧力で決断させられた人は

後で「自分の意思ではなかった」と感じるんです。

ある研究によると、プレッシャーで

購入した商品の返品率は通常の3倍以上だそうです。

また、そういった経験をした顧客の

87%は二度とその会社を利用しないと答えています。

私の知人は高額なセミナーに

「今日だけの特別価格」と言われて申し込みました。

後日、同じ価格でずっと

販売されていることを知り、大きな不信感を抱いたそうです。

強制や圧力は一時的な成果をもたらしても

長期的な関係性を破壊してしまいます。

だからこそ、相手のペースを

尊重することが何より大切なんです。

相手の最善の利益を考える

相手の最善の利益を考えることは

ビジネスの持続可能性の核心です。

これは単なる道徳的な問題ではなく

長期的な成功のための戦略でもあるんです。

例えば、

- 相手に本当に必要ないものは勧めない

- より安価で効果的な選択肢があれば紹介する

- 時に「今はその商品はお勧めできません」と言える

このような姿勢は短期的には

売上の機会を逃すように思えます。

でも実は、相手の利益を

最優先することで得られる信頼は計り知れないんです。

ある調査によると、「自分の利益より

顧客の利益を優先する」と感じられる企業の顧客維持率は

平均の2.5倍だそうです。

私自身、パソコンを買いに行った時に

「今買うより2週間後の新モデルを待った方がいい」

と正直に言ってくれた店には強い信頼を感じました。

結果的に、その後もその店で

何度も買い物をすることになりました。

相手の最善の利益を考えることは

短期的には損に見えても、長期的には

最も賢い選択なんですよね。

そういう姿勢こそが

永続的な関係を築く基盤になるんです。

定期的に自分の手法を見直す

定期的に自分の手法を見直すことは

倫理的な実践を維持するために不可欠です。

なぜなら、気づかないうちに

悪い習慣が忍び込むことがあるからなんです。

具体的には、

- 3ヶ月に一度は自分の営業トークを録音して聞き直す

- 顧客からの率直なフィードバックを求める

- 業界の倫理基準の変化に注意を払う

こういった定期的な

見直しは面倒に感じるかもしれません。

しかし、自己満足に陥らないためには

客観的な視点が必要不可欠なんです。

例えば、ある保険会社は毎月

セールストークの録音を聞き直す時間を設けています。

その結果、不適切な表現や

誤解を招く説明が大幅に減ったそうです。

私自身も以前、自分のメールマガジンを

読み返してみたら、知らず知らずのうちに

焦らせる表現が増えていることに気づきました。

すぐに修正したところ、

実は開封率と反応率が上がったんです。

定期的な見直しは単なる

自己批判ではありません。

それは自分自身と自分のビジネスを

より良くするための成長の機会なんです。

だからこそ、定期的な振り返りを

習慣にすることが大切ですね。

洗脳術を倫理的に活用する4つの実践方法

説得力のある会話術は、正しく使えば

人の人生を良い方向に変えられます。

倫理的な方法で人を動かす技術を

身につければ、ビジネスも人間関係も上手くいきます。

この記事では以下の4つの方法を紹介します。

- 顧客の真のニーズを理解する

- 価値ある解決策を提供する

- フィードバックを積極的に求める

- 継続的な関係構築に注力する

これらの方法は単なるテクニックではなく、

相手を尊重する姿勢から生まれるものです。

それでは、具体的な実践方法を

ひとつずつ見ていきましょう。

顧客の真のニーズを理解する

お客さんが本当に欲しいものを

知ることが最も大切です。

なぜなら、表面的な要望の裏には

もっと深い願いが隠れていることが多いからです。

例えば、

- 「安い商品が欲しい」と言う人は本当は

「価値ある買い物がしたい」 - 「早く届けて」と言う人は

「予定通りに進めたい」 - 「もっと機能が欲しい」と言う人は

「自分の問題を解決したい」

このような本音を理解するには、

じっくり話を聞く姿勢が必要です。

「どうしてそれが必要なんですか?」と

優しく掘り下げる質問をしてみましょう。

私の友達は家電販売店で働いていますが、

お客さんが「安いテレビが欲しい」と言ったとき、

「どんな風に使われるんですか?」と

質問することで真のニーズを引き出します。

すると「子供の勉強用」という

本当の目的が見えてきたりするんです。

こうして本当のニーズがわかれば、

的確な提案ができるようになります。

相手の立場になって考えることで、

信頼関係も自然と築けるんですね。

価値ある解決策を提供する

お客さんの問題を本当に

解決できる提案をすることが大切です。

これは単に商品を売るだけでなく、

相手の生活をより良くする手助けをするということなんです。

例えば、

- 単に安い商品ではなく、

コスパの良い選択肢を提案する - 短期的な解決策だけでなく、

長期的なメリットも説明する - 商品の特徴だけでなく、

具体的な使い方や活用法も伝える

このように価値を伝えることで、

相手は「これは自分に必要だ」と感じるようになります。

私が最近買ったノートパソコンは、

店員さんが「これなら5年は快適に使えますよ」と

具体的な使用シーンを

いくつも説明してくれました。

少し予算オーバーでしたが、

長い目で見たら得だと納得して購入しました。

こんな風に、お客さんにとっての

本当の価値を提供することが大切なんです。

そうすれば無理に説得する必要もなく、

自然と「欲しい」と思ってもらえるようになります。

フィードバックを積極的に求める

お客さんの声を積極的に

聞くことがとても大切です。

なぜなら、改善点を知ることで

より良いサービスが提供できるからです。

例えば、

- 「どう感じましたか?」と率直に尋ねる

- 「もっとこうだったら良かった」という

意見を歓迎する - 批判的な意見こそ真剣に受け止める

このように意見を求めることで、

相手は「自分の声が大切にされている」と感じます。

私の行きつけのカフェでは、

新メニューを出すたびに感想を聞いてくれます。

「もう少し甘さ控えめが好みです」と

伝えると、次回は調整してくれたりします。

そうすると「自分のために

改善してくれた」と嬉しくなって、

もっとそのお店のファンに

なってしまうんですよね。

お客さんからのフィードバックは

最高の成長材料なんです。

だからこそ、素直な気持ちで

意見を求める姿勢が大切なんですね。

継続的な関係構築に注力する

一度きりの取引ではなく、

長く続く関係を作ることが成功の鍵です。

これは売上を追うだけでなく、

お客さんとの信頼関係を大切にするということなんです。

例えば、

- 購入後のフォローアップをきちんと行う

- 特別なイベントや記念日に気遣いの

メッセージを送る - 困ったときには商品に関係なく力になる

こうした小さな積み重ねが、

強い信頼関係を築いていきます。

私が車を買った販売店では、

購入から半年後に「調子はどうですか?」と

わざわざ電話をくれて

困ったことがないか聞いてくれました。

特に問題はなかったのですが、

その気遣いがとても嬉しく感じました。

次に車を買うときも、

迷わずその販売店に行くと思います。

このように、一時的な売上より

長期的な関係を重視することで、

結果的に安定したビジネスが

築けるようになるんです。

フィードバックを活用すべき5つの理由

フィードバックは成長の最短ルートを教えてくれる、

あなたの人生の最高のナビゲーターです。

しっかり活用できれば、

あなたの成長スピードは驚くほど加速します。

フィードバックを活用すべき理由は次の5つです。

- 自分の弱点を客観的に把握できるから

- 成長のスピードが格段に上がるから

- 新たな視点や気づきを得られるから

- モチベーション維持につながるから

- 他者との信頼関係が構築できるから

これらはどれも単独で効果があるけど、

組み合わさるとパワーが倍増します。

特に自己成長を目指している人にとっては、

フィードバックの活用は必須スキルと言えます。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

自分の弱点を客観的に把握できるから

自分の弱点って、

自分だけでは気づきにくいものなんです。

フィードバックがあれば、

鏡を見るように自分の課題が見えてきます。

例えば、

- プレゼンの話し方が早すぎる

- 文章の構成が分かりにくい

- 説明が専門的すぎて伝わらない

こういった点は自分では

気づけないことが多いんですよね。

もっと具体的に言うと、

「あなたの説明は例が少なくて理解しづらい」

というフィードバックをもらえたら、

すぐに改善点が明確になります。

私も以前、文章が難しすぎるという

フィードバックをもらって初めて気づきました。

ここでポイントなのは、

フィードバックを素直に受け止めること。

最初は耳が痛いことも

あるかもしれませんが、

それこそが成長のための

貴重な情報源なんです。

自分の弱点を知ることは、

成長への第一歩なんですよ。

成長のスピードが格段に上がるから

フィードバックを活用すると、

成長のスピードが驚くほど速くなります。

なぜかというと、試行錯誤の

時間を大幅に短縮できるからなんです。

例えば、

- 間違った方向に進むのを早期に修正できる

- 効果的な方法にすぐに切り替えられる

- 無駄な遠回りを避けられる

これって、道に迷ったときに

地図をもらうようなものです。

具体的に言うと、料理を覚えるとき、

「塩加減が強すぎる」というフィードバックを

もらえれば、次回からすぐに調整できますよね。

私自身、ブログ記事を書いていたとき、

「導入部分が長すぎる」というアドバイスで

文章力が一気に向上しました。

また、フィードバックは

あなたが気づいていない才能を

発見することもあるんです。

「この部分はとても分かりやすかった」

という肯定的なフィードバックも、

あなたの強みを教えてくれます。

フィードバックは成長のための

最高の近道なんですよ。

新たな視点や気づきを得られるから

フィードバックの素晴らしい点は、

まったく新しい視点を与えてくれること。

他の人の目を通して見ると、

自分では思いつかなかった発想に出会えるんです。

例えば、

- 全く違う角度からの解釈

- 異なる専門分野からの意見

- 世代や文化の違いによる新たな視点

これって、同じ絵を違う場所から

見るようなものなんですよね。

もっと具体的に言うと、

プロジェクトの提案書に対して

「ここにこんな要素を加えたら?」という

フィードバックが新たな展開を生むことがあります。

私も先日、記事の構成について

アドバイスをもらったら、

まったく考えていなかった切り口を

発見できて目から鱗が落ちました。

さらに、フィードバックは

あなたの思考の枠を広げてくれます。

一人で考えていると、

どうしても同じパターンに陥りがち。

でも、他者からの視点を取り入れることで、

創造性が何倍にも広がるんです。

新しい視点を得ることは、

成長の可能性を無限に広げてくれますよ。

モチベーション維持につながるから

フィードバックは、

あなたのやる気を保つ強力な燃料になります。

特に肯定的なフィードバックは、

続ける力を与えてくれるんですよね。

例えば、

- 「この部分すごく良かった」という励まし

- 「前回より上達している」という成長の実感

- 「助かりました」という感謝の言葉

これらは、あなたの努力が

報われていることを示す証拠です。

具体的に言うと、プレゼンの後に

「とても分かりやすかった」と言われたら、

次も頑張ろうという気持ちになりますよね。

私も最初のYouTube動画を投稿したとき、

「参考になった」というコメントが

続ける原動力になりました。

もちろん、改善点を指摘する

フィードバックも大切です。

「ここをもっと良くしたい」という

具体的な目標ができると、

チャレンジする意欲が湧いてきます。

フィードバックがあるからこそ、

長い道のりも歩み続けられるんです。

モチベーションを維持するために、

フィードバックは欠かせない存在なんですよ。

他者との信頼関係が構築できるから

フィードバックのやり取りは、

人間関係を深める素晴らしい機会なんです。

お互いに率直に意見を交わすことで、

信頼関係が自然と育まれていきます。

例えば、

- 誠実なフィードバックを通じた相互理解

- 改善への協力による絆の形成

- 成長を共に喜び合える関係の構築

これは、一緒に山に登るような

体験を共有することに似ています。

具体的に言うと、上司からの

建設的なフィードバックを素直に受け入れ、

改善していくうちに、自然とその上司との

関係が良くなっていくことがあります。

私も以前、同僚と定期的に

お互いの仕事をレビューし合う関係を

築いたことで、チームワークが

格段に向上した経験があります。

特に重要なのは、フィードバックを

与える側も受ける側も、

相手を尊重する姿勢を持つこと。

「あなたの成長を願っている」という

気持ちが伝わると、

信頼関係はさらに深まります。

人と人との絆を強くするために、

フィードバックは素晴らしいツールなんです。

効果的なフィードバックの取り方3つのステップ

フィードバックを上手に集めると、

あなたの成長スピードは10倍になります。

正しい方法を知っているだけで、

周りからもらえる意見の質が格段に上がるんです。

効果的なフィードバックを得るための

3つのステップは次のとおりです。

- STEP1. 具体的な質問を準備する

- STEP2. 批判と提案を分けて受け取る

- STEP3. 行動計画に落とし込む

この3つのステップを踏むことで、

もらったアドバイスを最大限に活かせます。

ただフィードバックをもらうだけじゃなく、

それを成長につなげる方法が大切なんです。

それでは、順番に詳しく

解説していきますね。

STEP1. 具体的な質問を準備する

具体的な質問を用意しておくと、

役立つフィードバックがもらえやすくなります。

なぜなら、漠然とした質問では

相手も何を答えていいか迷ってしまうからです。

例えば、こんな具体的な質問が効果的です。

- 「発表の導入部分はわかりやすかったですか?」

- 「この企画書のどこを改善すべきだと

思いますか?」 - 「私の説明で理解しづらかった点はどこですか?」

このように具体的に聞くと、

相手も答えやすくなるんですよね。

「どうでしたか?」と聞くより、

「この部分についてどう思いましたか?」と聞く方が、

相手も答えやすいものです。

実は私も先日、プレゼンの後に

「どこを改善すべきですか?」と

具体的に質問したところ、とても役立つアドバイスを

もらえました。

質問の仕方を変えるだけで、

もらえる情報の質が全然違うんです。

だから、フィードバックを求める前に、

何について知りたいのかを明確にしましょう。

具体的な質問を準備することが、

質の高いフィードバックを得る第一歩なのです。

STEP2. 批判と提案を分けて受け取る

批判と提案は別物だということを

理解しておくことがすごく大切です。

この区別ができていないと、

批判されたときに感情的になってしまうからなんです。

フィードバックには主に次のような種類があります。

- 「ここが良くない」という批判

- 「こうするといい」という提案

- 「ここが良かった」という肯定的評価

批判を受けたときは、

まずは感情的にならず事実として受け止めましょう。

そして、批判の後には

「どうすれば良くなると思いますか?」と

提案を求めるといいんですよ。

先日、私の書いた記事について

「導入部分が長すぎる」という批判をもらいました。

最初はちょっとショックでしたが、

「どう短くすればいいと思いますか?」と聞いたところ、

とても具体的なアドバイスがもらえたんです。

批判は成長のチャンスであって、

あなた自身を否定しているわけじゃないんですよね。

だからこそ、批判と提案を分けて考え、

両方から学ぶ姿勢が大切なんです。

STEP3. 行動計画に落とし込む

フィードバックをもらっただけでは、

実は何も変わらないんですよね。

大切なのは、もらったアドバイスを

具体的な行動計画に変えることなんです。

効果的な行動計画の立て方は次のとおりです。

- 優先順位をつける

- 期限を決める

- 小さなステップに分ける

例えば「プレゼンのスピードが速い」と

指摘されたとしましょう。

それを「次回のプレゼンでは、

各スライドの説明に30秒以上かけ、

重要なポイントでは一度息を止める」

という具体的な行動に落とし込むんです。

私自身も先月、文章が難しすぎるという

フィードバックをもらったときに、

「小学4年生でも理解できる言葉を使う」

という目標を立てました。

そして、毎日書く記事で

難しい言葉を見つけたら簡単な言葉に

置き換える練習をしたんです。

フィードバックをもらって終わりじゃなく、

それをどう活かすかが本当に大事なんですよ。

行動計画に落とし込むことで、

フィードバックが本当の成長につながるんです。

動画学習から最大限の効果を得る4つの方法

動画学習で成果を出せない人の

99%は致命的な間違いをしています。

正しい方法を知るだけで、

あなたの学習効率は3倍になるでしょう。

その方法とは、

- 視聴前に学習目標を設定する

- メモを取りながら視聴する

- 学んだ内容を実践に移す

- 定期的に復習する

この4つなんです。

どれも簡単そうに見えますが、

ほとんどの人が実践できていません。

これから一つずつ詳しく

説明していきますね。

視聴前に学習目標を設定する

学習目標を先に決めておくと、

集中力が格段に上がります。

なぜなら、脳が「これを学ぶ」と

事前に認識することで情報を選別できるからです。

例えば、

- 「この動画から3つのポイントを学ぶ」

- 「この内容を明日から使えるようにする」

- 「分からない用語をリストアップする」

といった具体的な目標を

設定しておくんですね。

特に効果的なのは、

「この動画を見て何ができるようになりたいか」

を明確にすることです。

私の友人は英語学習の動画を

ただ漠然と見ていましたが、

成果が出ませんでした。

でも「今日はこの動画から

接続詞の使い方を3つマスターする」

と決めてから視聴したら、

理解度が一気に上がったんです。

目標設定は1分もかからないのに、

効果は抜群なんですよ。

だから動画を再生する前に、

必ず「何を得るか」を決めておきましょう。

メモを取りながら視聴する

メモを取ることは、

情報を脳に定着させる最強の方法です。

単に見るだけより、書き留めると

記憶の定着率が約3倍になるんですよ。

例えば、

- 重要なポイントを箇条書きする

- 分からない言葉をチェックする

- 「なるほど!」と思った部分に印をつける

こういった簡単なメモでも

効果は絶大です。

特におすすめなのは、

自分の言葉で要約することです。

先日、プログラミングの動画を

見ていた時のことなんですが、

コードの意味をノートに書き出したら、

理解度が格段に上がりました。

ちなみに、スマホのメモ帳でも

紙のノートでもどちらでもOKです。

大切なのは、受け身ではなく

能動的に情報と向き合うこと。

メモを取る習慣をつければ、

学習効率は驚くほど上がりますよ。

学んだ内容を実践に移す

知識を実際に使わないと、

72時間で約80%が忘れられます。

だから視聴後すぐに実践することが、

記憶を定着させる決め手なんです。

例えば、

- 料理動画なら実際に作ってみる

- ビジネス戦略なら自分の仕事に当てはめる

- 語学なら学んだフレーズで会話する

このように学んだ内容を

すぐに使ってみることが大切です。

私自身、マーケティングの動画を

見た後に、すぐにSNS投稿に

活かしてみたら、反応が2倍になりました。

実は小さな実践でも十分なんです。

5分でもいいから、何か行動してみる。

それだけで脳は「これは重要だ」と

認識して記憶を強化してくれます。

だから「見るだけ」で終わらせず、

必ず何かアクションを起こしましょう。

定期的に復習する

人間の脳は「間隔を空けた復習」で

最も効率よく記憶を定着させます。

一度見ただけでは、どんなに素晴らしい

内容も時間とともに薄れていくんです。

例えば、

- 翌日に5分間振り返る

- 1週間後に要点を確認する

- 1ヶ月後に全体を復習する

こんな感じで計画的に

復習する時間を作りましょう。

特に効果的なのは、

メモを見直すことです。

私は投資の動画を見た後、

1週間後に再度メモを読み返して

理解を深めました。

すると最初は気づかなかった

ポイントが見えてきたんです。

スマホのリマインダーに

「○○の動画を復習する」と

設定しておくのもおすすめですよ。

定期的な復習は面倒に感じるかも

しれませんが、学習効果を

倍増させる秘訣なんです。

継続学習を習慣化するための5つのテクニック

あなたの脳は実はずっと学び続けたいと思っています。

新しい知識を身につけることで、

人生が大きく変わる可能性があるんです。

継続学習を習慣にするための

効果的な方法として、

- 小さな目標から始める

- 学習の時間帯を固定する

- 進捗を可視化する

- 学習仲間を作る

- 自分へのご褒美システムを構築する

これらの方法があります。

どれも難しそうに見えるかもしれませんが、

実はとても簡単に始められるんですよ。

それぞれの方法について、

詳しく見ていきましょう。

小さな目標から始める

小さな目標から始めることが、

継続学習の最大の秘訣なんです。

大きすぎる目標を立てると、

挫折してしまう可能性が高くなります。

例えば、

- 1日5分だけ勉強する

- 毎日1ページだけ本を読む

- 週に1つの新しい単語を覚える

このような小さな目標なら、

誰でも続けられますよね。

もっと具体的に言うと、

「今日は英語の単語を3つだけ覚える」

という目標なら達成感も得やすいです。

小さな成功体験を積み重ねることで、

自信がついてきます。

そうすると、自然と学習時間が

延びていくことが多いんですよ。

「5分だけ」と思って始めたのに、

気づいたら30分勉強していた、

なんてことはよくあります。

だから、まずは小さな一歩から

始めてみることが大切なんです。

学習の時間帯を固定する

学習の時間帯を固定すると、

習慣化がぐっと簡単になります。

これは脳が「この時間は学習する時間」と

認識するようになるからなんですね。

例えば、

- 毎朝起きてすぐの15分

- 毎晩寝る前の10分

- 毎日の通勤電車の中

こんな風に決めておくと、

自然と体が覚えていきます。

具体的な例を挙げると、

朝の6時から6時15分までを

学習時間と決めておくことです。

この時間を「学習の聖域」として

他の活動で侵さないようにします。

ここで大事なのは、

あなたが最も集中できる時間帯を選ぶこと。

朝型の人もいれば夜型の人もいるので、

自分のリズムに合わせた時間を選びましょう。

時間帯を固定することで、

「今日は忙しいから勉強しない」という

言い訳も減らせるんです。

進捗を可視化する

進捗を目に見える形にすると、

モチベーションが驚くほど上がります。

達成感を視覚的に確認できると、

脳が喜ぶ仕組みがあるんですよ。

例えば、

- カレンダーに学習した日に印をつける

- 学習ノートに毎日の成果を記録する

- アプリで学習時間を記録する

このような方法で、

自分の成長が見えるようにしましょう。

特に効果的なのは、

壁に大きなカレンダーを貼って、

学習した日に赤い丸をつけていく方法です。

連続して丸がつくと、

その連続を途切れさせたくない気持ちが

自然と生まれてくるんですね。

これは「連鎖効果」と呼ばれていて、

習慣化に非常に効果的です。

私も実際に英語学習を始めたとき、

この方法で3か月間一日も欠かさず

続けることができました。

進捗の可視化は単純ですが、

継続のための強力な武器になります。

学習仲間を作る

学習仲間がいると、

モチベーションが格段に上がります。

一人だと甘えが出てしまいますが、

誰かと一緒なら責任感が生まれるんです。

例えば、

- オンライン学習コミュニティに参加する

- 友人と一緒に学習目標を共有する

- 勉強会やサークルに参加する

こうした環境があると、

自然と学習が続きやすくなります。

実際に私の友人は、

SNSで「今日の学習報告」を

毎日投稿するグループを作りました。

そうしたら、報告しなきゃという

気持ちから毎日欠かさず学習するように

なったそうです。

また、他の人の学習内容を見ることで、

新しいアイデアや方法も得られます。

わからないことがあったときに、

すぐに質問できる相手がいるのも

大きなメリットですね。

一人で黙々と頑張るより、

仲間と一緒に成長する方が

ずっと楽しく続けられるんです。

自分へのご褒美システムを構築する

自分へのご褒美を用意すると、

学習がもっと楽しくなります。

脳は報酬を期待すると、

その行動をもっとしたくなるんですよ。

例えば、

- 1週間続けたら好きな映画を観る

- 目標達成したら美味しいものを食べる

- 一定期間頑張ったら欲しかったものを買う

このような小さなご褒美が、

大きなモチベーションになります。

より具体的に言うと、

「30日間毎日学習を続けたら、

新しい本を1冊買う」といった

ルールを自分で作るんです。

ただし、ご褒美は学習内容に

見合ったものにするのがポイント。

小さな目標には小さなご褒美、

大きな目標には大きなご褒美を

設定するといいでしょう。

子どもの頃、頑張ったらご褒美があると

嬉しかったのと同じで、

大人になっても報酬システムは効果的です。

自分を労わりながら学習を続けることで、

長期的な習慣化につながるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 知識を本当に身につけるには最低10回以上の反復が必要

- シャドーイングで聞いた内容をすぐに声に出すと記憶定着率が3倍に

- 学んだ知識は24時間以内に実践することで長期記憶に変換される

- 忘却曲線に基づいた計画的な復習スケジュールが知識定着の鍵

- 知識を視覚化してノートやマインドマップにまとめると記憶に残りやすい

- 一度の学習で理解したと思い込まず、複数回の復習が必須

- 受動的な学習より能動的な学習(教える、書く、話す)が効果的

- 学習は短時間でも毎日コツコツ続ける方が長期記憶に定着しやすい

- 実践から得た気づきをノートにまとめることで独自の知識体系ができる

- フィードバックを活用することで成長スピードが格段に上がる

まとめ

知識を本当に身につけるためには、

単に情報を得るだけでは不十分です。

この記事では、効果的な知識習得のための

反復学習の重要性から始まり、

実践と分析のサイクルを回す方法まで

幅広く解説してきました。

最も重要なポイントは、新しい知識を

最低10回以上繰り返し、

学んだことをすぐに声に出したり

実践したりすることです。

また、忘却曲線を理解して

計画的な復習スケジュールを立てることで、

知識の定着率は劇的に高まります。

多くの人が陥りがちなノウハウコレクター症候群から

抜け出すためには、手持ちの教材を整理して

一つの教材を完全に実践してから次に進むという

シンプルな方法が効果的です。

学びを成果に変えるには、

小さな行動に分解して実行し、

結果を振り返って改善点を見つけるという

サイクルを回し続けることが大切です。

そして何より、フィードバックを積極的に求め、

それを行動計画に落とし込むことで

あなたの成長スピードは格段に上がります。

これらの方法はどれも今日から始められる

シンプルなものばかりです。

ぜひ今日から一つでも実践してみてください。

そうすれば、あなたの知識は「ただの情報」から

「使える武器」へと変わり始めるでしょう。

学びは一生続く旅です。

正しい方法で学ぶことで、

その旅はもっと実り多いものになります。

よくある質問

効果的な知識習得のためには、どれくらいの回数の反復学習が必要ですか?

最低でも10回以上の反復学習が必要です。人間の脳は繰り返しによって情報を長期記憶に変えるようにできています。例えば、一度だけ見た映画のセリフはすぐに忘れますが、何度も見た映画のセリフは自然に覚えているのと同じです。ただ漠然と繰り返すのではなく、重要な部分に線を引いたり要約したりしながら能動的に取り組むと、脳が「これは大事な情報だ」と認識して記憶に残りやすくなります。

シャドーイングとは何ですか?どうして効果があるのですか?

シャドーイングとは、聞いた内容をすぐに真似して声に出す学習法です。単に聞くだけの3倍は記憶に残るとても効果的な方法です。なぜなら、複数の感覚を使うことで脳への刺激が増えるからです。聞くだけなら聴覚だけを使いますが、声に出すと聴覚と発声器官の両方を使います。さらに発声するときは自分で言葉を組み立てる必要があるので、脳が活性化します。少し恥ずかしく感じるかもしれませんが、自宅や車の中など一人の時間を利用して積極的に取り入れてみましょう。

知識を本当に身につけるためにはどうすればいいですか?

知識を本当に身につけるには、実際に使えるレベルまで落とし込むことが必須です。ただ知っているだけでは本当の理解とは言えません。学んだ知識を誰かに説明してみる、実際の問題解決に応用する、日常生活の中で意識的に活用するといった「知識の活用」が本当の学びにつながります。アインシュタインも「理解していないものは説明できない」と言ったように、誰かに説明できるレベルになって初めて本当に理解したと言えるのです。知識は使わないとすぐに忘れてしまう消耗品のようなものなので、学んだことはすぐに実践の場で使ってみることが大切です。

効果的な復習スケジュールはどのように組めばいいですか?

効果的な復習スケジュールは「間隔効果」を利用して組むのがベストです。具体的には、学習した当日に一度復習し、1日後、1週間後、1ヶ月後にも復習するというように間隔を空けて行います。エビングハウスの忘却曲線によると、人は学習した内容の約70%を24時間以内に忘れてしまいますが、適切なタイミングで復習すればこの忘却を大幅に減らせます。スマホのリマインダーを使って復習スケジュールを管理すると忘れずに済みます。例えば新しい本を読んだら、翌日、3日後、1週間後、1ヶ月後に復習する予定を入れておくと知識が長期記憶に定着する確率が高まります。

ノウハウコレクター症候群から抜け出すにはどうすればいいですか?

ノウハウコレクター症候群から抜け出すには、まず手持ちの教材を整理して見える化し、一つの教材を完全に実践してから次に進むことが大切です。また、学んだ知識を即日で活用する習慣をつけ、新規購入前に72時間のクーリング期間を設けましょう。さらに、学習の進捗を記録して成果を確認し、仲間と学習内容をシェアして定着させることも効果的です。そして、実践から得た気づきをノートにまとめることで、知識が本当の意味であなたのものになります。特に重要なのは「一つをやり切る」という姿勢です。複数の教材を行ったり来たりすると、どれも中途半端になってしまいます。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。