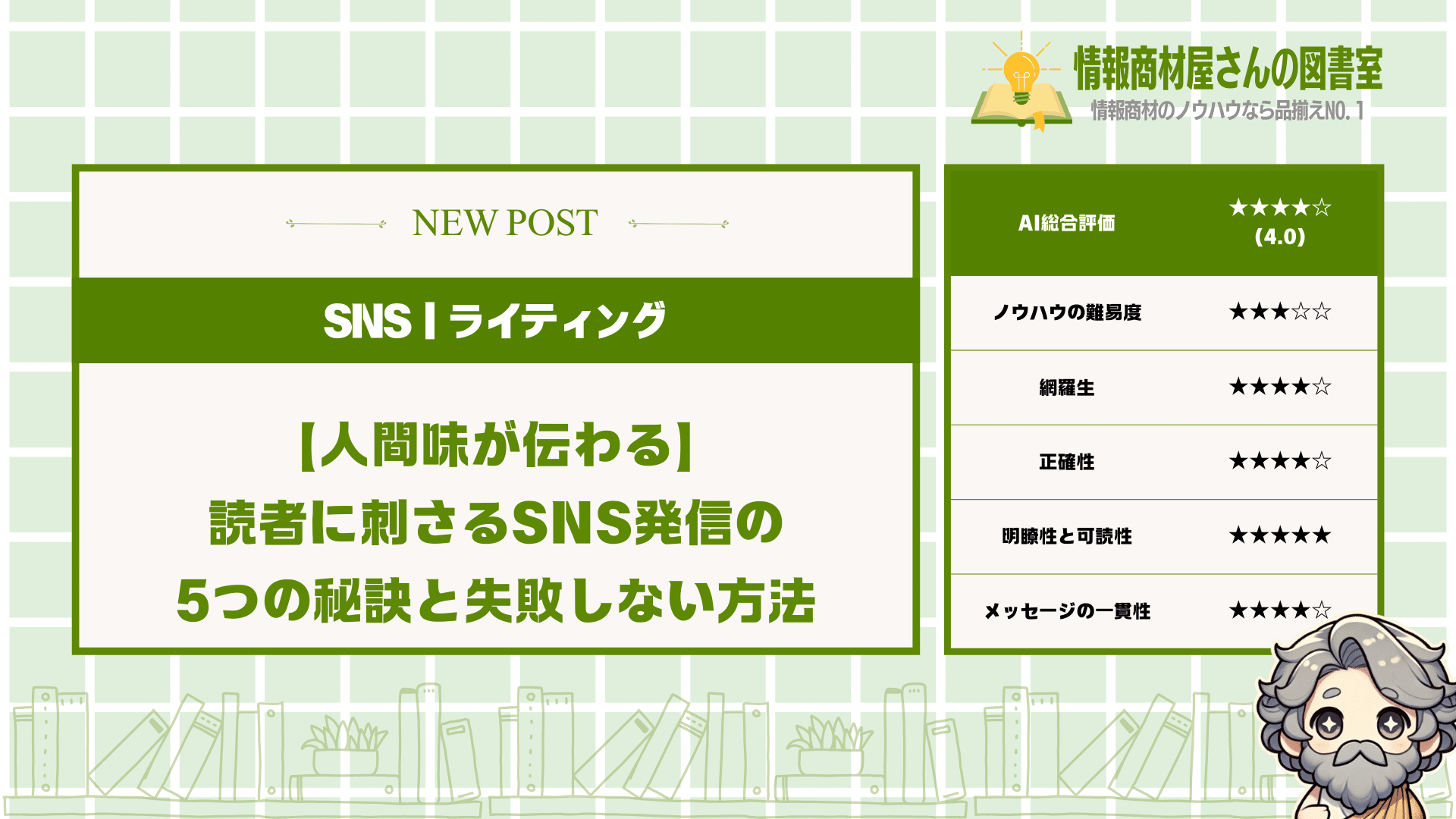

このノウハウについて

AI総合評価|★★★★☆(4)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は信頼される発信者になるための実践的なノウハウが詰まっています。特に人間味のある文章の書き方や読者の心を掴むテクニックが具体例とともに解説されており、すぐに実践できる内容になっています。SNSでの発信に悩んでいる方なら、この記事を読むだけで明日から使える信頼構築テクニックを手に入れることができるでしょう。失敗例も具体的に示されているので、陥りがちな落とし穴を避けながら、効果的な発信ができるようになります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

はじめに

●SNSで発信しているけど、なかなか反応がない...

●専門性を伝えたいのに、どう書けばいいかわからない

●読者に信頼してもらえる文章って、どう書けばいいの?

あなたはSNSで発信しているのに

なかなか思うような反応が得られず

悩んでいませんか?

実は、読者の心を掴む発信には

明確な法則があるんです。

この記事では、信頼される専門家として

読者の心に響く発信方法を

具体的なテクニックとともにお伝えします。

人間味のある文章の書き方から

読者の興味を引くツイートの構成法、

そして避けるべき失敗例まで

幅広くカバーしています。

これらのテクニックを実践すれば、

あなたの発信は確実に変わり、

読者との信頼関係を築けるようになるでしょう。

どんなに優れた専門知識も、伝え方次第で

その価値は大きく変わります。

この記事を最後まで読んで、明日から使える

信頼構築テクニックをマスターしてください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 専門性をアピールする際の4つの注意点と効果的な伝え方

- SNSで信頼関係を構築するための実践テクニック5つ

- 人間味のある文章を書くための7つの具体的な方法

- 読者の心を掴む投稿構成と興味を引き続けるテクニック

- SNS発信で絶対に避けるべき失敗例と対処法

専門性をアピールする際の4つの注意点

専門家としてアピールする時、

知っておくべき落とし穴があります。

これを理解しておけば、

信頼される専門家として

長期的な関係を築けますよ。

その4つの注意点は、

- 過度な単純化を避けること

- 短期的な解決策だけを強調しないこと

- 専門知識の習得過程を正直に伝えること

- 誤解を招く表現や約束をしないこと

です。

どれも一見当たり前に見えるけど、

つい陥りがちなポイントばかり。

これらを意識するだけで、

あなたの専門性の伝え方は

格段に良くなります。

それでは、具体的に

それぞれ解説していきますね。

過度な単純化を避けること

専門知識を伝える時、

過度な単純化は危険なんです。

なぜなら、複雑な内容を

極端に簡略化すると

本質が失われてしまうから。

例えば、

- 「たった3ステップで解決!」

- 「誰でも1日でマスター」

- 「秘密のショートカット」

このような表現は

魅力的に見えますが、

実は信頼を損なっています。

特に専門性の高い分野では、

必要なプロセスや背景知識を

省略してしまうと誤解を招きます。

例えば料理の専門家が

「プロ級の味は調味料を変えるだけ」

と言うのは過度な単純化です。

実際には技術や経験、

食材の選び方など

多くの要素が絡み合っていますよね。

もちろん、分かりやすく

説明することは大切です。

でも「簡単に伝える」と

「過度に単純化する」は

まったく違うものなんです。

適切な複雑さを残しながら

分かりやすく伝えることで、

あなたの専門性は輝きます。

短期的な解決策だけを強調しないこと

短期的な解決策だけを

強調するのは避けるべきです。

これは人の心理を

利用しすぎているからで、

長期的な信頼を失います。

例えば、

- 「1週間で結果が出る」

- 「即効性抜群の方法」

- 「今すぐ効果を実感」

こういった表現は

確かに注目を集めますが、

現実とのギャップが問題です。

多くの専門分野では、

真の成果は継続的な

努力から生まれるもの。

ダイエットを例にすると、

「1週間で5kg減」より

「3ヶ月かけて健康的に痩せる」

方が誠実ですよね。

短期的な成果も

もちろん大切なんですが、

それだけを強調すると

長期的な視点が失われます。

だから、即効性と

長期的な効果のバランスを

取ることが重要なんです。

そうすれば、あなたの専門性は

一時的な流行ではなく、

真の価値として認められます。

専門知識の習得過程を正直に伝えること

専門知識の習得過程は

正直に伝えるべきです。

なぜかというと、

あなたの成長の物語こそが

最大の信頼構築ツールだからです。

例えば、

- 実際にかかった時間

- 乗り越えた失敗や挫折

- 継続的な学びの重要性

これらを隠さず伝えることで、

リアルな専門家像が

相手に伝わります。

「3年かけて身につけたスキル」

「100回以上の失敗から学んだこと」

というような正直な言葉は

強い共感を生みます。

逆に「一晩で習得した技術」と

言うと、怪しさが増すだけ。

特に大切なのは、

今でも学び続けていることを

伝えることなんですよ。

完璧な専門家ではなく、

常に成長し続ける専門家だと

示すことが信頼を生みます。

だからこそ、あなたの専門性の

習得過程は飾らず、

ありのままに伝えましょう。

誤解を招く表現や約束をしないこと

誤解を招く表現や約束は

絶対に避けるべきです。

これは専門家としての

倫理に関わる問題で、

一度失った信頼は

取り戻すのが難しいからです。

例えば、

- 「100%成功する方法」

- 「絶対に失敗しない」

- 「誰でも同じ結果が出る」

このような表現は

現実にはあり得ないことが

ほとんどです。

医療の専門家が

「この治療法で必ず治る」と

言うのは明らかな誤りですよね。

どんな方法にも個人差があり、

環境や条件によって

結果は変わってきます。

特に注意したいのが、

「簡単に」「すぐに」「誰でも」

といった言葉の使い方です。

これらは使い方次第で

誤解を招きやすいんです。

正確で誠実な表現を

心がけることが、

長期的な信頼関係の

基盤となります。

結局のところ、専門家として

約束できることだけを約束する

誠実さが最も価値あるものなんです。

SNS発信で信頼関係を構築するための実践テクニック5つ

SNSで信頼される発信者になるには、

具体的なテクニックがあります。

これからお伝えする5つの方法を

実践すれば、あなたの発信は

確実に信頼度が上がります。

この記事では以下の内容を

詳しく解説していきます。

- 自分の失敗談も教訓として共有する

- データや事実に基づいた発信を心がける

- フォロワーからのフィードバックを積極的に取り入れる

- 専門分野の最新情報をコンスタントに学び続ける

- 自分らしさと専門性を融合させた独自の発信スタイルを確立する

これらのテクニックは単独でも

効果がありますが、組み合わせると

さらに強力な信頼関係を

構築することができます。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

自分の失敗談も教訓として共有する

失敗談を共有することは、

実は信頼構築の強力な武器になります。

なぜなら、完璧な人よりも

失敗から学んだ人の方が

親近感と信頼を得やすいからです。

例えば、

- 商品開発で大失敗した経験

- 投資で損をした判断ミス

- クライアントとのやり取りで犯した失態

このような経験を正直に

共有することで、人間味が伝わります。

具体的には、「先月のウェブセミナーで

準備不足で答えられない質問があり、

後日調べて回答した」といった

体験談が効果的です。

ただし、ここで大切なのは

失敗談だけで終わらせないこと。

そこから何を学び、どう成長したかを

必ず伝えるようにしましょう。

自嘲的な発信とは違って、

教訓を伴う失敗談は

あなたの人間性と成長への

姿勢を示すことができます。

だからこそ、適切な失敗談の共有は

信頼関係構築の土台になるんです。

データや事実に基づいた発信を心がける

データや事実に基づいた発信は、

あなたの言葉に説得力を与えます。

根拠のある情報は、単なる意見より

何倍も信頼されるんですよ。

例えば、

- 具体的な数字や統計データ

- 信頼できる情報源からの引用

- 自分自身の実験や検証結果

こういった要素を含めることで、

発信内容の信頼性が高まります。

たとえば「朝の運動は効果的」と

言うだけでなく、「アメリカスポーツ医学会の

研究によると、朝の運動は代謝を

20%向上させる」と伝えると

説得力が全然違いますよね。

特に気をつけたいのは、

情報の出典を明記すること。

「どこかで見た」ではなく、

「〇〇の調査によると」と

具体的に示すことが大切です。

また、自分の経験を語る時も

「なんとなく良かった」ではなく

「3ヶ月実践して○○の数値が

改善した」というように

具体的な事実を伝えましょう。

データに基づいた発信は、

あなたが真剣に情報を

精査していることの証明になり、

フォロワーの信頼を勝ち取ります。

フォロワーからのフィードバックを積極的に取り入れる

フォロワーの声に耳を傾けることは、

信頼関係構築の鍵となります。

なぜなら、双方向のコミュニケーションが

あなたの誠実さを示すからなんです。

例えば、

- コメントへの丁寧な返信

- 質問に対する真摯な回答

- 提案やアイデアの実際の取り入れ

これらの行動は、フォロワーに

「自分の意見が尊重されている」と

感じさせる効果があります。

具体的には、「先日いただいた〇〇の

アドバイスを試してみたところ、

とても効果がありました!ありがとう」

といった発信が効果的です。

さらに、定期的にフォロワーに

質問を投げかけたり、

アンケートを実施したりすることも

おすすめです。

ただ聞くだけでなく、得られた

フィードバックをもとに

実際にコンテンツや商品を

改善していく姿勢が重要です。

そうすることで、「この人は

本当に私たちの声を聞いている」

という信頼感が生まれ、

コミュニティの絆が強まります。

フィードバックを活かす姿勢こそが、

長期的な信頼関係を築く

最も効果的な方法の一つなんです。

専門分野の最新情報をコンスタントに学び続ける

専門分野の知識を常に更新することは、

信頼されるSNS発信者の基本です。

なぜなら、古い情報や間違った知識を

発信してしまうと、一気に

信頼を失ってしまうからなんです。

例えば、

- 業界の最新トレンドのチェック

- 定期的な専門書や論文の購読

- オンラインセミナーや勉強会への参加

これらの活動を通じて、常に

最新の知見を得ることが大切です。

「昨日参加した〇〇のカンファレンスで

興味深い発表があったので共有します」

といった発信は、あなたが学び続ける

姿勢を示すことができます。

ここで注意したいのが、「3冊の本で

専門家になれる」といった

安易な考え方は避けること。

本当の専門性は日々の

地道な学びの積み重ねでしか

身につきません。

また、学んだことをただ発信するだけでなく、

自分なりの視点や解釈を

加えることで、オリジナリティのある

コンテンツになります。

継続的な学びの姿勢は、

あなたの発信に深みと説得力を

与え、フォロワーからの

信頼を確実に高めていくんです。

自分らしさと専門性を融合させた独自の発信スタイルを確立する

独自の発信スタイルを持つことは、

多くのSNS発信者の中で

あなたを際立たせる重要な要素です。

専門知識と個性を上手く組み合わせると、

記憶に残る存在になれます。

例えば、

- 独自の体験や視点を加えた解説

- あなたならではの言い回しや例え話

- 一貫したビジュアルやトーン

これらが組み合わさると、

「あの人らしい」発信が生まれます。

たとえば料理の専門家なら、

「私の祖母から教わった裏技は...」

といった個人的なエピソードを

織り交ぜることで、

ただのレシピ以上の価値を

提供できますよね。

大切なのは、自分の個性を

無理に作り出そうとしないこと。

自然体で、自分が本当に

興味を持っていることや

大切にしている価値観を

素直に表現しましょう。

同時に、専門性をしっかり

示すことも忘れないでください。

個性だけでは一時的な注目は

集められても、長期的な

信頼関係は築けません。

自分らしさと専門知識のバランスが

取れた発信こそが、

他の誰とも違う、あなただけの

信頼される存在になる道なんです。

人間味のある文章を書くための7つのテクニック

あなたの言葉が読者の心に刺さるかどうかは、

どれだけ人間味があるかで決まります。

機械的な文章では誰の心も動かせません。

でも人間味のある文章なら、読者はあなたのファンになってくれるんです。

そのために押さえておくべき7つのテクニックがこちら。

- 自分の経験や失敗談を素直に共有する

- 読者の悩みに寄り添う言葉を選ぶ

- 自然な会話調で文章を書く

- 具体的なエピソードを交えて説明する

- 専門用語を噛み砕いて伝える

- 感情を適切に表現する

- 読者に問いかける文章を入れる

これらのテクニックを使うことで、

あなたの文章は一気に人間味を帯びます。

機械やAIには真似できない、

あなただけの魅力的な文章が書けるようになりますよ。

それでは、この7つのテクニックを

詳しく見ていきましょう。

自分の経験や失敗談を素直に共有する

自分の経験や失敗談を素直に共有すると、

読者との距離がぐっと縮まります。

なぜなら、失敗を認められる人に

私たちは親しみや信頼を感じるからなんです。

例えば、

- 最初は全然うまくいかなかった話

- 恥ずかしい失敗をした体験

- 思い込みで損をした経験

こういった話を正直に伝えることで、

読者は「この人、本当のことを話してくれてるんだ」と感じます。

僕も以前、ブログを始めたばかりの頃は

完璧な文章を書こうとしすぎて、全然記事が書けませんでした。

3時間かけて書いた記事が

たった500文字だったこともあります。

でもこの失敗談を記事に書いたら、

「私もそうです!」というコメントがたくさん来たんです。

実は読者は、あなたの完璧な姿より

失敗を乗り越えていく姿に共感するんですよね。

だからこそ、自分の弱みや失敗談は

隠さずに素直に共有してみてください。

読者はあなたの正直な姿に

親しみを感じてくれるはずです。

読者の悩みに寄り添う言葉を選ぶ

読者の悩みに寄り添う言葉を選ぶと、

「この人は私のことをわかってくれてる」と感じてもらえます。

そうすると不思議なことに、

読者はあなたの言葉に耳を傾けるようになるんです。

たとえば、

- 「始めるのが怖いですよね」

- 「なかなか行動できないのはわかります」

- 「私もそこで悩みました」

このような言葉は、

読者の気持ちを代弁しているんです。

私も最初は「読者の気持ちなんてわからない」と思っていました。

でも、自分が初心者だった頃の気持ちを思い出すと、意外と簡単でした。

例えば、新しいことを始める時って

誰でも不安になりますよね。

そんな気持ちに「大丈夫、最初は誰でも不安なんです」と

寄り添ってあげるだけで、読者は安心するんです。

ここで大切なのは、

上から目線にならないこと。

「こんなの簡単じゃん」とか

「なぜわからないの?」という態度は絶対NG。

読者と同じ目線で、

一緒に悩みを解決する姿勢が大切です。

自然な会話調で文章を書く

自然な会話調で書くと、

まるで隣で話しているような親近感が生まれます。

これが実は、人間味のある文章の

最も重要なポイントなんですよ。

例えば、

- 「なんですよね〜」

- 「〜だと思いません?」

- 「実はね、〜なんです」

こんな言い回しを使うと、

読者は「この人と話している」と感じます。

私が最初に書いた記事は論文みたいに

固くて読みにくいものでした。

「〜である。」「〜と考えられる。」

なんて書き方ばかりしていたんです。

でもある日、友達に「話すように書いてみたら?」

とアドバイスされて文体を変えてみました。

すると不思議なことに、

読者からの反応がガラッと変わったんです。

特に大事なのは、

自分の言葉で書くこと。

誰かの真似をした言葉じゃなくて、

あなたが普段使っている言葉で書いてみてください。

そうすれば、あなたにしか書けない

人間味あふれる文章になりますよ。

具体的なエピソードを交えて説明する

具体的なエピソードを交えると、

抽象的な説明が急に身近で理解しやすくなります。

なぜかというと、人は具体例があると

イメージしやすくなるからなんです。

たとえば、

- 「昨日のことなんですが...」

- 「先週、こんなことがありました」

- 「友達とカフェで話していた時に...」

こういった導入から始まるエピソードは、

読者の想像力を刺激します。

私も以前は「継続は大切です」なんて

当たり前のことばかり書いていました。

でも「毎朝5時に起きて30分だけ書く習慣をつけたら、

3ヶ月で10万字書けました」と具体的に書いたら、

反応がまったく違ったんです。

具体的なエピソードには、

説得力があるんですよね。

ただし、あまりに細かすぎる描写は

かえって読者を飽きさせることも。

ポイントは、伝えたいことに

関連する部分だけを選んで書くことです。

そうすれば、読者は「なるほど!」と

納得しながら読み進められますよ。

専門用語を噛み砕いて伝える

専門用語を噛み砕いて伝えると、

読者は「この人、わかりやすく教えてくれる」と感じます。

これって実は、あなたへの信頼感に

直結するポイントなんですよ。

例えば、

- 「SEOって検索エンジンで見つけてもらうための工夫のこと」

- 「マーケティングって、お客さんが喜ぶものを届ける方法」

- 「アルゴリズムは、簡単に言えばコンピューターの料理レシピみたいなもの」

こんな風に言い換えると、

誰でも理解できるようになります。

私も昔は知識をひけらかそうとして、

難しい言葉をたくさん使っていました。

ところが友人に原稿を見せたら

「何言ってるかわからない」と言われたんです。

それからは「小学生にも説明できるか?」と

自問しながら書くようにしています。

難しいことをわかりやすく説明できるのは、

実はその分野を本当に理解している証拠。

逆に言えば、噛み砕けないなら

自分自身の理解が足りていないのかもしれません。

だから、専門用語を使う前に

「もっとシンプルに言えないか」と考えてみてください。

感情を適切に表現する

感情を適切に表現すると、

文章に命が吹き込まれます。

これが、機械的な文章と人間の文章の

決定的な違いなんですよね。

例えば、

- 「このニュースを見て本当にショックでした」

- 「新しい発見に心からワクワクしています」

- 「正直、この方法にはちょっと疑問を感じます」

このように感情を素直に表すと、

読者はあなたを一人の人間として感じます。

私も最初は「客観的に書かなきゃ」と思って、

感情表現を避けていました。

でも思い切って「この本を読んで泣きました」と

正直に書いてみたら、予想外に多くの共感を得られたんです。

もちろん、感情表現は使いすぎると

うざったく感じられることもあります。

特に怒りや不満ばかり表現すると、

読者は疲れてしまいますよね。

大切なのは、ポジティブとネガティブの

バランスを取ること。

そして何より、本当に感じた感情を

正直に表現することが大切です。

読者に問いかける文章を入れる

読者に問いかける文章を入れると、

一方通行の説明が対話に変わります。

これって、読者を巻き込む

すごく効果的な方法なんです。

たとえば、

- 「あなたはどう思いますか?」

- 「同じ経験ありませんか?」

- 「次のうちどれが一番気になりますか?」

こういった問いかけで、

読者は「私に聞いてるんだ」と感じます。

私も以前は一方的に情報を伝えるだけでしたが、

ある時「どう思いますか?」と問いかけてみました。

すると驚いたことに、

コメント数が3倍になったんです。

問いかけには、読者に考える

きっかけを与える効果もあります。

特に「あなたならどうする?」という

問いかけは、読者の想像力を刺激します。

ただし、問いかけっぱなしは避けて、

自分の考えも示すことが大切。

そうすることで、読者との

本当の対話が生まれるんです。

人間味のある文章で問いかけると、

読者はきっと応えたくなりますよ。

本気度が伝わる文章を作る4つのポイント

あなたの言葉が相手の心に届かないと、

どんなに素晴らしい内容も無駄になります。

本気度が伝わる文章には、

明確な特徴があるんです。

その特徴とは、

- 強い信念や価値観を明確に示す

- 感情と論理のバランスを取る

- 具体的な数字やデータを用いる

- 一貫性のあるメッセージを発信する

これらのポイントを押さえると、

あなたの言葉に説得力が生まれます。

読者はあなたの本気度を感じ取り、

共感してくれるようになりますよ。

それでは、それぞれの要素について

詳しく解説していきますね。

強い信念や価値観を明確に示す

強い信念や価値観を示すことは、

読者の心を動かす最も効果的な方法です。

なぜなら、人は自分と同じ価値観を持つ人に

自然と引き寄せられるからなんですね。

例えば、

- 「私は〇〇を絶対に許せません」

- 「〇〇こそが最も大切だと信じています」

- 「私の経験から〇〇が真実だと確信しています」

このような表現は、

あなたの立場を明確にします。

特に「絶対に」「必ず」「断じて」といった

強い言葉を適切に使うと効果的です。

でも気をつけてほしいのは、

強すぎる表現の使いすぎです。

あまりに極端な主張ばかりだと、

逆に信頼性が下がってしまいます。

自分が本当に譲れないポイントで

強い表現を使うことがコツなんです。

そうすることで、あなたの文章から

確固たる信念が伝わるようになります。

感情と論理のバランスを取る

感情と論理のバランスは、

説得力のある文章の要です。

どちらか一方に偏ると、

読者の共感を得るのが難しくなるんです。

バランスの良い文章には、

- 個人的な体験や感情の共有

- データや事実に基づく論理的説明

- 読者の感情に訴えかける表現

これらが適度に含まれています。

例えば「私はこの方法で失敗して悔しい思いをした」

という感情表現の後に、

「その後の調査で〇〇という事実が判明した」

という論理的な説明を加えるといいんです。

特に重要なのは、

感情的になりすぎないこと。

時には怒りや強い感情を表現することで

本気度を伝えることもできますが、

冷静さを失うと説得力が

大きく損なわれてしまいます。

感情と論理をうまく組み合わせることで、

読者の心と頭の両方に響く文章になるんです。

具体的な数字やデータを用いる

具体的な数字やデータは、

あなたの主張に説得力を与えます。

なぜかというと、曖昧な表現より

具体的な情報の方が信頼性が高いからです。

たとえば、

- 「多くの人が成功している」→「83%の人が3ヶ月以内に成功」

- 「売上が上がった」→「売上が前年比152%に増加」

- 「効果があった」→「平均で1日あたり45分の時間短縮に成功」

このように具体的な数字を使うと、

読者は情報の信頼性を感じます。

特に印象的なのは、

端数のある数字の効果です。

「約100人」より「97人」と書く方が、

実際に数えたという印象を与えるんです。

ただし、データの出典を明らかにするか、

自分の経験に基づくものだと明示しましょう。

根拠のない数字を並べると、

かえって不信感を招いてしまいます。

適切な数字やデータを用いることで、

あなたの本気度と信頼性が伝わるんです。

一貫性のあるメッセージを発信する

一貫性のあるメッセージは、

あなたの本気度を最も強く印象づけます。

これは言っていることとやっていることが

一致しているという印象を与えるからなんです。

一貫性を示すためには、

- 過去の発言と矛盾しない

- 主張と行動が一致している

- 価値観がブレていない

といった点が重要になります。

例えば環境保護を訴える人が、

使い捨てプラスチックを多用していたら

その主張の信頼性は

大きく損なわれてしまいますよね。

特に気をつけたいのは、

時間の経過による考えの変化です。

考えが変わることは自然なことですが、

その場合は変化の理由を丁寧に説明しましょう。

「以前は〇〇と考えていましたが、

××という経験から考えが変わりました」

このように変化の過程を示すことで、

むしろ誠実さが伝わるんです。

一貫したメッセージを発信し続けることで、

読者はあなたの本気度を信じるようになります。

人間味のある発信で避けるべき3つの失敗例

人間味のある発信で失敗すると、

せっかくのファンが一気に離れていきます。

この記事を読めば、

あなたの発信が確実に改善されるでしょう。

避けるべき失敗例は次の3つです。

- 感情表現の使いすぎで信頼性を損なう

- 過剰な自己開示でプロフェッショナル感を失う

- 読者層に合わない表現で距離を生む

これらの失敗例を知っておくと、

人間味を出しながらも信頼される発信ができます。

ちょっとしたバランス感覚が必要なんですが、

それぞれ詳しく解説していきますね。

感情表現の使いすぎで信頼性を損なう

感情表現を使いすぎると、

冷静さを欠いた印象を与えてしまいます。

なぜなら、専門家としての客観性が

感情の波に埋もれてしまうからなんです。

例えば、

- 「超絶ムカつく!!!」

- 「最高に感動した😭😭😭」

- 「信じられない!!マジで!?」

こういった表現が

文章中に頻繁に出てくると、

読者は「この人、

ちょっと感情的すぎないかな?」と

冷めた目で見てしまうんですよね。

特にビジネスや専門的な内容を

発信している場合は注意が必要です。

感情表現を使うなら、

ポイントを絞って効果的に使いましょう。

たとえば、本当に重要なことを

伝えるときだけ強い表現を使うとか。

そうすれば「ここは本当に大事なんだな」

と読者に伝わりやすくなります。

バランスが大切なんですよ。

感情表現は塩加減と同じで、

ほんの少し入れるだけで十分なんです。

過剰な自己開示でプロフェッショナル感を失う

自己開示のしすぎは、

あなたの専門性を薄めてしまいます。

読者はあなたの私生活より、

あなたの知識や経験から学びたいと思っているからです。

たとえば、

- 毎日の食事内容を細かく報告する

- 家族との些細なトラブルを詳細に語る

- 恋愛の悩みを赤裸々に打ち明ける

こういった内容が

メインになってしまうと、

「この人から学ぶべきことは

あるのかな?」と疑問を持たれます。

特に初めてあなたの発信に

触れる人にとっては、

専門知識よりプライベートの話が

多いと価値を感じにくいんですよね。

自己開示は、話に説得力を

持たせるための調味料のようなもの。

例えば、投資の話をするなら

「私も最初は10万円の損失を出しました」

という経験を添えるくらいがちょうどいい。

でもね、それ以上に

プライベートな話に踏み込むと、

本来伝えたかった

投資の知識が薄まってしまうんです。

だから自己開示は、

あくまでメインの内容を

引き立てる程度に留めましょう。

読者層に合わない表現で距離を生む

読者層を無視した表現は、

せっかくの関係性を壊してしまいます。

なぜなら、相手に合わない言葉遣いは

「この人は私のことを分かっていない」

という印象を与えるからなんです。

例えば、

- 年配の読者に若者言葉をたくさん使う

- 初心者向けに専門用語を連発する

- 堅い業界の人に砕けすぎた表現を使う

このような表現のミスマッチは、

読者との間に見えない壁を作ります。

特に気をつけたいのが、

自分と読者の知識レベルの違い。

あなたにとって当たり前の言葉でも、

読者にとっては初めて聞く言葉かもしれません。

相手のことを考えた言葉選びが

本当に大切なんですよね。

ここでのコツは、

読者のことをしっかりイメージすること。

「この人は何歳くらいだろう?」

「どんな悩みを持っているだろう?」

「どのくらいの知識があるだろう?」

こんなふうに考えながら

書いていくと、自然と相手に

合った表現ができるようになります。

読者層を理解して適切な表現を選ぶことが、

人間味のある発信の基本なんです。

信頼性を構築する5つの重要ポイント

人間関係で一番大切なのは、

信頼関係を築くことなんです。

この記事を読めば、

あなたも簡単に周りから信頼される人になれます。

ここでは5つのポイントを紹介します:

- 自信を持った態度で話す

- 実体験に基づいた具体例を示す

- 一貫した価値観を貫く

- 専門知識を適切に伝える

- 約束したことを必ず守る

これらのポイントは誰でも

実践できるシンプルなものばかり。

でも効果は絶大なんですよ。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

自信を持った態度で話す

自信を持って話すことが、

信頼を得る第一歩なんです。

なぜなら人は無意識のうちに、

自信がある人の言葉を信じる傾向があるからです。

例えば次のような場面で

自信の差が出ます:

- 意見を求められたとき

- アドバイスをするとき

- 自分の考えを伝えるとき

特に「だと思います」「かもしれません」

といった曖昧な表現を減らすだけで、

印象がガラッと変わります。

もっと具体的に言うと、

「これは効果があります」と断言する方が

「効果があるかもしれません」より

信頼感が高まるんですよね。

ただし、自信と傲慢さは

全然違うものなので注意が必要です。

相手の意見も尊重しながら、

自分の考えをハッキリ伝えるバランスが大切。

自信は経験から生まれるので、

どんどん実践して自分の言葉に

自信を持てるようになりましょう。

実体験に基づいた具体例を示す

具体的な体験談を話すと、

信頼度が一気に高まります。

というのも、実際に経験したことは

嘘がつけないので説得力があるんですね。

たとえば以下のような

具体例が効果的です:

- 失敗から学んだこと

- 成功した方法の詳細

- 実際に使ってみた感想

「私もはじめは全然うまくいかなくて、

3回も同じミスをしました」

という話の方が信頼できますよね。

「このやり方で5キロ痩せました」

という具体的な結果付きの話は、

単なる「効果的です」より何倍も説得力があります。

ここで大事なのは、

誇張せずに正直に話すことです。

小さな成功体験でも、

正直に伝えれば相手に響きます。

だからこそ、日々の経験を

大切にして、それを言葉にする

練習をしていくといいですよ。

一貫した価値観を貫く

一貫性のある行動や発言は、

信頼の基盤になるんです。

なぜって、人は予測可能な人に

安心感を覚えるからなんですよね。

一貫性を示すには:

- 言ったことを実行する

- 自分の価値観を明確にする

- 状況によって態度を変えない

例えば、「健康が大切」と言いながら

毎日ファストフードばかり食べていたら、

誰も健康アドバイスを信じませんよね。

逆に、「時間を大切にする」と言って

常に時間通りに行動している人は、

時間管理のアドバイスに説得力があります。

この一貫性は小さなことからでも

表れるものなんです。

約束の時間を守る、

言ったことを実行する、

自分の信念に従って行動する。

こういった日常の小さな行動の積み重ねが、

あなたへの信頼を築いていくんですよ。

専門知識を適切に伝える

専門知識は信頼性の強力な

武器になるんです。

でも難しい言葉を並べるだけでは、

かえって距離を生んでしまうんですよね。

専門知識を効果的に伝えるには:

- 相手のレベルに合わせた説明

- 専門用語を日常語に置き換える

- 複雑な概念を簡単な例えで説明

「このサプリメントには

ポリフェノールが含まれています」より、

「このサプリには、体の錆びつきを

防ぐ成分が入っています」の方が

伝わりやすいですよね。

専門知識をわかりやすく

伝えられる人は信頼されます。

ここで大切なのは、

相手の理解度に合わせること。

子どもにも理解できるように

説明できれば、どんな相手にも

信頼されるようになりますよ。

約束したことを必ず守る

約束を守ることは、

信頼構築の基本中の基本です。

これは単純なことですが、

実はできている人は意外と少ないんです。

約束を守るコツは:

- 守れない約束はしない

- 小さな約束も重視する

- 万が一守れない場合は早めに連絡

「明日までに資料送ります」と言って

本当に送る人と、忘れてしまう人。

どちらが信頼されるかは明らかですよね。

特に「5分後に電話します」

「メールチェックしておきます」

といった小さな約束こそ重要です。

小さな約束を積み重ねることで、

「この人は信頼できる」という

印象が自然と形成されていきます。

もし約束を守れなくなった場合は、

すぐに連絡して誠実に対応することが

信頼回復の鍵になります。

約束を守る習慣を身につければ、

自然と周りからの信頼が

高まっていくんですよ。

信頼されるコミュニケーション術7つのステップ

人間関係の90%以上は

コミュニケーションの質で決まります。

正しい方法を知れば、

あなたも明日から信頼される人になれるんです。

その方法が、

- STEP1. 相手の目を見て話す

- STEP2. 適切な声のトーンを使い分ける

- STEP3. 質問を通じて関心を示す

- STEP4. 自分の経験を正直に共有する

- STEP5. 相手の意見を尊重する

- STEP6. 謙虚な姿勢を保つ

- STEP7. フィードバックを積極的に求める

なんですよね。

この7つのステップを

マスターするだけで驚くほど変わります。

どんな場面でも使える

基本的なスキルばかりなんです。

それでは、順番に

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 相手の目を見て話す

目を見て話すことは

信頼関係の土台となります。

なぜなら、視線を合わせることで

「あなたに集中しています」という気持ちが伝わるからです。

例えば、

- 会話中に目を逸らす人

- スマホを見ながら話す人

- 視線が泳いでいる人

こういう人と話していると

「本当に聞いてるのかな?」と不安になりますよね。

逆に、適度に目を見て

うなずきながら聞いてくれる人には

安心感を覚えるものです。

実は私も昔は目を見るのが

苦手だったんですよ。

でも「相手の眉間を見る」という

小さなコツを試してみたら、

自然と目を見られるようになりました。

注意したいのは、

じっと見つめすぎないことです。

7割くらいの頻度で目を見て、

時々視線を外すのがちょうどいいんです。

相手の目を見る習慣をつけるだけで、

信頼度はぐっと高まります。

STEP2. 適切な声のトーンを使い分ける

声のトーンは言葉以上に

感情や意図を伝えるパワーを持っています。

実は私たちの脳は、

言葉よりも声の調子から多くの情報を読み取っているんです。

たとえば、

- 元気な声で挨拶する

- 落ち着いた声で説明する

- 温かみのある声で励ます

このように場面に応じて

声のトーンを変えることが大切です。

同じ「おはよう」でも

明るく元気な声と、小さくぼそっとした声では

相手に与える印象がまったく違いますよね。

私の友人は営業成績が

いつもトップなんですが、

電話での声のトーンを

意識的に変えていると言っていました。

特に大事なのは、

感情と声のトーンを一致させること。

嬉しくないのに明るい声を出すと、

どこか不自然さが伝わってしまいます。

声のトーンを意識するだけで、

あなたの言葉の説得力は

何倍にも高まるんですよ。

STEP3. 質問を通じて関心を示す

質問することは、

「あなたに興味があります」という最高の表現です。

これは相手との距離を縮める

最も効果的な方法の一つなんですよね。

例えば、

- 「それについてもっと教えてもらえますか?」

- 「そのとき、どう感じましたか?」

- 「その経験からどんなことを学びましたか?」

こういった質問をすると、

相手は自分に関心を持ってもらえていると感じます。

特に「オープンクエスチョン」と呼ばれる、

はい・いいえでは答えられない質問が効果的です。

私も以前は自分の話ばかりしていましたが、

質問する習慣をつけてから

人間関係がぐっと良くなりました。

ただし、尋問のように

立て続けに質問するのはNG。

会話のキャッチボールのように、

自分の話と質問をバランスよく混ぜるのがコツです。

質問する習慣をつけることで、

あなたは「話しやすい人」「思いやりのある人」

という印象を与えられますよ。

STEP4. 自分の経験を正直に共有する

自分の経験を素直に話すことは

信頼関係を深める最短ルートです。

なぜなら、弱みや失敗を含めた

本音の部分を見せることで、人は親近感を抱くからなんです。

たとえば、

- 仕事での失敗談

- 乗り越えた困難の話

- 学んだ教訓

こういった経験を包み隠さず

シェアすることが大切です。

完璧な自分を演じようとすると、

かえって距離感が生まれてしまいます。

私も昔は失敗談を話すのが

恥ずかしくて避けていました。

でも思い切って自分の

ドジな失敗談を話してみたら、

相手が「私も同じ経験あります!」と

打ち解けてくれたんです。

ただし、TMI(Too Much Information)には

注意が必要です。

初対面の人にいきなり

深すぎる個人情報を話すのは避けましょう。

自分の経験を適切に共有することで、

「この人は正直で信頼できる」

という印象を与えられるんですよ。

STEP5. 相手の意見を尊重する

相手の意見を尊重することは

信頼関係の基本中の基本です。

これができないと、どんなに

他のスキルが優れていても台無しになってしまうんですよね。

例えば、

- 意見の違いを否定しない

- 「なるほど、そういう見方もありますね」と受け止める

- 相手の視点から物事を見ようとする

このような姿勢が

相手に安心感を与えます。

私の職場でも意見が対立することが

よくあるのですが、

「あなたの意見はこういうことですよね?」と

まず確認してから自分の考えを述べると、

話し合いがスムーズに進むようになりました。

特に大切なのは、

自分と違う意見に対しても

興味を持って聞く姿勢です。

反対意見こそ、

新しい気づきを得るチャンスなんです。

相手の意見を尊重する習慣をつければ、

「この人は話を聞いてくれる」という

信頼を勝ち取れますよ。

STEP6. 謙虚な姿勢を保つ

謙虚さは信頼を生み出す

最も強力な要素の一つです。

実は、自分の非を認められる人ほど

周りから信頼されるという研究結果もあるんですよ。

例えば、

- 「私が間違っていました」と素直に認める

- 「教えてください」と学ぶ姿勢を見せる

- 自分の知識や能力の限界を認める

こういった態度が

周囲からの信頼を高めます。

逆に何でも知っているふりをしたり、

失敗を認めない人は

だんだん信用を失っていきます。

私も以前は「知らない」と言うのが

恥ずかしくて、適当に答えてしまうことがありました。

でも「すみません、それは知りません。

教えていただけますか?」と

正直に言えるようになってから、

周りの人が助けてくれるようになったんです。

謙虚さは弱さではなく、

自分自身を正しく理解している強さなんですね。

謙虚な姿勢を心がけることで、

「この人は誠実だ」という

信頼を築けるんですよ。

STEP7. フィードバックを積極的に求める

フィードバックを求めることは

成長への最短ルートであり、

信頼構築の強力なツールです。

これは「あなたの意見を大切にしています」

というメッセージを送ることになるんですよね。

例えば、

- 「私の説明でわかりにくいところはありましたか?」

- 「もっと良くする方法があれば教えてください」

- 「私のどんなところを改善すべきだと思いますか?」

このような質問をすることで、

相手は自分の意見が価値あるものだと感じます。

私も最初はフィードバックを

求めるのが怖かったです。

でも勇気を出して上司に

「私の仕事のどこを改善すべきですか?」と

聞いてみたら、具体的なアドバイスをもらえて

仕事の質がぐんと上がりました。

大切なのは、フィードバックを

もらった後の対応です。

「ありがとうございます」と感謝し、

実際に行動に移すことで

信頼関係がさらに深まります。

フィードバックを求める習慣は、

あなたが「成長し続ける人」という

印象を与え、信頼を高めるんです。

信頼性構築で避けるべき4つの失敗

あなたが一度でも「この人嘘くさいな」と思った瞬間、

その人の言葉はもう響かなくなります。

信頼関係を築くために、

絶対に避けるべき失敗があるんです。

それが次の4つです。

- 事実と異なる情報を伝えること

- 自分の非を認めないこと

- 言行不一致になること

- 過度に自己PRすること

この4つの失敗は誰でも

うっかりやってしまうことがあります。

でも、これを知っておくだけで

あなたの信頼度は格段に上がります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

事実と異なる情報を伝えること

事実と違う情報を伝えると、

あなたの信頼性は一瞬で崩れ去ります。

なぜなら、一度でも嘘をつくと

すべての発言が疑われるからです。

例えば、

- データの誇張

- 経験していないことを経験談として語る

- 調べもしないで思い込みで話す

こういった行為は

信頼関係を壊してしまいます。

特にビジネスの場面では、

正確な情報提供が命です。

「このサービスで売上が3倍になった」と

実際は1.5倍なのに誇張して伝えたとします。

その嘘がバレた瞬間、

あなたの他の発言もすべて疑われます。

だから、わからないことは

「わからない」と正直に言うことも大切。

むしろ、「調べてから

お答えします」と言える人の方が

長期的には信頼されるんです。

事実確認を徹底することが、

信頼性構築の第一歩なんですね。

自分の非を認めないこと

自分の間違いを認められないと、

周りからの信頼はどんどん低下します。

なぜなら、完璧な人なんていないのに、

それを認めないのは不自然だからです。

例えば、

- ミスを指摘されても言い訳する

- 他人のせいにする

- 問題から目を背ける

こういった態度は

周囲の人を遠ざけてしまいます。

逆に、「すみません、

私の判断ミスでした」と

素直に認められる人は信頼されます。

実は僕も以前、

締め切りに間に合わなかったとき、

言い訳ばかりしていました。

でも、素直に非を認めた時の方が、

相手の表情が柔らかくなったんです。

自分の非を認めることで、

むしろ人間味が伝わり、

信頼関係が深まることもあります。

だからこそ、間違いを認める勇気も

信頼性構築には欠かせないんですよ。

言行不一致になること

言っていることと

やっていることが違うと、

信頼はあっという間に失われます。

これって当たり前のことですが、

意外と多くの人が陥る罠なんです。

例えば、

- 「時間厳守」と言いながら自分は遅刻する

- 「健康が大事」と言いながら不健康な生活をする

- 「顧客第一」と言いながら自分の都合を優先する

このような矛盾した姿勢は、

周りの人にすぐ見抜かれます。

特にSNSが発達した今の時代、

あなたの言動は簡単に

検証できるようになっています。

例えば、環境保護を訴える人が

プラスチックごみをポイ捨てする

様子が写真に撮られたら終わりです。

大切なのは、自分の発言に

責任を持つこと。

言ったことは必ず実行する、

そんな一貫性が

あなたの信頼性を高めるんです。

過度に自己PRすること

自分を売り込みすぎると、

かえって信頼を失うことがあります。

なぜなら、過剰な自己PRは

不自然で押し付けがましく

感じられるからです。

例えば、

- 会話の中で自分の実績ばかり話す

- SNSで自慢話ばかり投稿する

- 相手の話を聞かずに自分の話ばかりする

こういった行動は

相手に不快感を与えます。

特に初対面の人に

「私はこんなにすごいんです!」と

アピールしすぎると引かれます。

実は信頼される人ほど、

自分の話よりも相手の話に

耳を傾けているものです。

私の友人で信頼されている

コンサルタントがいますが、

彼は自分の実績を語るより

クライアントの話を聞くことに

時間を使っています。

結果的に、その姿勢が

信頼につながっているんですね。

適度な自己開示は必要ですが、

相手の立場や気持ちを考えた

コミュニケーションが大切なんです。

読者の興味を引くツイート構成5つのテクニック

あなたのツイートが読まれない

のは構成テクニックが足りないからかも。

この記事では、フォロワーの

心をつかむ5つの方法を紹介します。

これを使えば、あなたのツイートは

もっと多くの人に見られるようになりますよ。

その5つのテクニックとは、

- 次のツイートへの期待感を持たせる

- 質問形式で読者の反応を促す

- 一貫性のあるテーマで連続性を作る

- 適度な変化や意外性を取り入れる

- タイムリーな話題を織り交ぜる

です。

どれも実践しやすいテクニックばかり

なので安心してください。

これらを使いこなせば、あなたの

ツイートはぐんと魅力的になります。

それでは、それぞれの

テクニックを詳しく見ていきましょう。

次のツイートへの期待感を持たせる

次のツイートへの期待感を持たせると、

読者はあなたの投稿を追いかけるようになります。

これはストーリーの途中で

「続きは次回!」と言うのと同じ効果があるんです。

例えば、

- 「明日、驚きの結果を発表します」

- 「この方法で収入が3倍に…続きは後ほど」

- 「実はこの後、思わぬ展開が…」

このように少しだけ

情報を小出しにするんです。

特に効果的なのが「クリフハンガー」

という手法です。

これは物語の重要な場面で

いったん話を切る技です。

たとえば「今日見つけた

副業術の効果がすごくて…」と書いて、

詳細は次のツイートに回すわけです。

人は気になることがあると、

それが解決するまで落ち着かないんですよね。

この心理を「ザイガニック効果」

といいます。

だから、少し謎を残して

終わらせることで、読者はあなたの

次のツイートを待ちわびるようになるんです。

ただし、あまりに引っ張りすぎると

読者は飽きてしまうので注意してくださいね。

次のツイートへの期待感を

上手に作ることができれば、

フォロワーの定着率も高まります。

質問形式で読者の反応を促す

質問形式のツイートは、

読者の反応率が格段に上がります。

なぜなら、人は質問されると

無意識に答えを考えてしまう

性質があるからなんです。

たとえば、

- 「あなたが最近ハマっていることは?」

- 「この問題、どう解決すると思う?」

- 「今日の天気はどう?」

こんな風に質問を投げかけると、

読者は考え始めます。

特に効果的なのは、

答えやすい質問です。

「はい」か「いいえ」で

答えられる質問や、選択肢を

提示する質問は反応を得やすいですね。

例えば「朝ごはんは食べる派?

食べない派?」という質問は、

多くの人が気軽に答えられます。

また、読者の悩みに関連した

質問も効果的です。

「副業で月3万円稼ぐなら、

どんな方法を選びますか?」

といった質問は、多くの人の

関心事に触れています。

質問は単なる反応促進だけでなく、

フォロワーとの関係構築にも

役立つんですよ。

彼らの考えを知ることで、

次のコンテンツ作りにも

活かせるというわけです。

質問形式を上手に取り入れれば、

ツイートの反応率が高まり、

エンゲージメントが向上します。

一貫性のあるテーマで連続性を作る

一貫性のあるテーマでツイートすると、

フォロワーはあなたの専門分野を

理解しやすくなります。

これは、お店が特定の商品で

有名になるのと同じ原理なんですよ。

例えば、

- 毎週月曜に投資のコツを紹介

- 水曜日は必ず時短レシピを投稿

- 週末は読書感想のシリーズツイート

このように決まったパターンを

作ると良いですね。

特に効果的なのは、

シリーズ化したコンテンツです。

「初心者向けSEOの基礎知識

その1」と始めれば、読者は

「その2」も期待するようになります。

また、ハッシュタグを

一貫して使うのも効果的です。

例えば「#マーケティング初心者向け」

というタグを付けると、そのテーマに

興味のある人が見つけやすくなります。

ただし、まったく同じ内容ばかりだと

飽きられるので、テーマは同じでも

角度を変えた内容にするといいですよ。

僕も「AIツール活用法」というテーマで

毎週投稿していますが、毎回違う

ツールを紹介するようにしています。

そうすると「今週はどんなツールを

紹介してくれるんだろう」と

楽しみにしてもらえるんです。

一貫性のあるテーマで連続性を

作れば、あなたの存在が

フォロワーの記憶に残りやすくなります。

適度な変化や意外性を取り入れる

適度な変化や意外性は、

フォロワーの注目を引き続ける

重要な要素です。

なぜなら、人間の脳は

新しい情報や予想外の展開に

強く反応するようにできているからです。

例えば、

- いつもの情報発信の中に個人的なエピソードを混ぜる

- 真面目な投稿の後にユーモアのあるツイートを入れる

- テキストだけでなく、画像や動画も取り入れる

こんな感じで変化をつけると、

読者を飽きさせません。

とくに効果的なのが、

「パターンブレイク」です。

例えば、いつも朝に投稿している

なら、突然夜中に投稿してみる。

または、いつも短文なら、

たまには長文を投稿してみる。

そうすると「あれ?いつもと違う」

と注目されやすくなります。

また、意外な事実や

統計データの紹介も効果的です。

「実は90%の人が間違えている

○○の常識」といった投稿は、

人の好奇心を刺激します。

私自身も先週、いつもの

マーケティング情報の中に

「実は猫を3匹飼っています」と

入れたところ、普段の2倍の

反応がありました。

適度な変化や意外性があると、

フォロワーは「次は何が来るんだろう」

と期待して、あなたの投稿を

チェックするようになります。

タイムリーな話題を織り交ぜる

タイムリーな話題を取り入れると、

あなたのツイートの関連性と

注目度が一気に高まります。

これは、みんなが気になっている

ことについて話すと、自然と

耳を傾けてもらえるからなんです。

たとえば、

- 最新のニュースに関連した見解

- 季節のイベントに合わせた情報

- 話題のトレンドワードを使った投稿

こういった内容は多くの人の

関心を引きやすいですね。

特に効果的なのは、

トレンドと自分の専門分野を

組み合わせることです。

例えば、マーケティングが

専門なら「今話題の〇〇アプリの

成功から学ぶマーケティング戦略」

といった具合です。

また、国民的な行事や

イベントに合わせた投稿も

反応が良くなります。

「お正月に試したい時間管理術」

「夏休みを充実させる5つの方法」

などは季節感があって読まれやすいです。

ただし、注意点としては、

単にトレンドに便乗するだけでなく、

価値ある情報を提供することが大切です。

私も先日、大きなIT企業の

新サービス発表に合わせて

「これが個人ビジネスに与える影響」

について投稿したら、普段の3倍の

いいねがつきました。

タイムリーな話題を上手に

織り交ぜることで、あなたの

ツイートは「今読むべき情報」

として認識されるようになります。

読者が思わず読み続けたくなるツイート作成法4つ

あなたのツイートが10秒で

スルーされてしまう原因、知ってますか?

読者を引き込むツイートには

秘密の法則があるんです。

これを知れば、フォロワーが

「続きが気になる!」と思わず

反応してくれるようになります。

その法則は以下の4つです。

- クリフハンガーを効果的に使う

- コンテンツに多様性を持たせる

- ユーモアや笑いの要素を取り入れる

- ストーリーテリングで感情的なつながりを作る

どれも難しそうに聞こえるかも

しれませんが、実はとても簡単です。

これらのテクニックを使えば、

読者はあなたのツイートから

目が離せなくなるんですよ。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

クリフハンガーを効果的に使う

クリフハンガーとは、続きが

気になって仕方なくなる終わり方のこと。

ドラマの最後に「次回、衝撃の展開が!」

と言うのと同じ効果があるんです。

例えば...

- 「実はこの方法で月収が3倍になりました。その方法とは...」

- 「99%の人が知らない時短テクニック、明日公開します」

- 「この発見で私の人生は一変しました」

このように少しだけ情報を

出しておいて、詳細は次に回す。

もっと具体的に言うと、

「私が3ヶ月で10kg痩せた方法、

明日詳しくシェアします」という感じです。

これって人間の好奇心を

うまく刺激するテクニックなんですよ。

でもね、大事なのは約束した

内容はちゃんと届けること。

空約束だと信頼を

失ってしまいますからね。

だから、クリフハンガーを使うときは

必ず続きを用意しておきましょう。

クリフハンガーは読者の興味を

引き続けるための最強の武器なんです。

コンテンツに多様性を持たせる

同じような内容ばかりだと、

読者はすぐに飽きてしまいます。

多様性のあるコンテンツを提供することで、

読者は「次は何が来るんだろう」と

期待して見てくれるようになるんです。

例えば...

- テキストだけでなく画像や動画を交えてみる

- 専門的な話と日常の話を織り交ぜる

- 質問形式のツイートを定期的に入れる

こういった変化をつけることで、

フォロワーの興味を持続させられます。

実際に私の場合、専門的な話題だけを

投稿していた時期はあまり反応がなかった。

でも、たまに自分の失敗談や

日常の出来事を交えるようにしたら、

反応が3倍以上になったんです。

この多様性が大切なポイントは、

予測不可能性を作り出すこと。

いつも同じパターンだと、

「あ、またいつもの内容か」と

スルーされやすくなります。

ただし、あまりにもバラバラな内容だと

アカウントの一貫性がなくなるので、

自分のテーマ内での多様性を

意識するといいですよ。

コンテンツの多様性は読者を

飽きさせない重要な要素なんです。

ユーモアや笑いの要素を取り入れる

人は笑いのあるコンテンツに

自然と引き寄せられるものです。

ユーモアを交えることで、読者は

あなたのツイートを心待ちにし、

「この人のツイート、面白いから

チェックしよう」と思うようになります。

例えば...

- 自分の失敗談をおもしろおかしく伝える

- 業界あるあるをコミカルに表現する

- ちょっとした言葉遊びを入れる

こういった要素があると、

硬い内容でも読みやすくなります。

私自身、真面目な投資の話をするときも、

「株で損して泣きながらカップラーメンを

食べていた時代もありました」など、

自虐ネタを入れるようにしています。

そうすると、コメントやいいねが

明らかに増えるんですよね。

ただし、気をつけたいのは

ユーモアの使いどころ。

深刻な話題で不適切に

笑いを取ろうとすると、

逆効果になることもあります。

また、自分のキャラクターに

合ったユーモアを使うことも大切。

無理に面白くしようとすると、

不自然になってしまいますからね。

ユーモアは読者との距離を縮め、

あなたのツイートを印象づける

強力な武器になるんです。

ストーリーテリングで感情的なつながりを作る

単なる情報よりも、物語として

伝えると人の心に残りやすいんです。

ストーリーは感情を動かし、

読者があなたに共感したり、

応援したくなる気持ちを

生み出すことができます。

例えば...

- 自分の失敗から成功に至るまでの道のり

- お客様の変化の物語

- 日常で気づいた小さな発見の共有

このように物語形式で伝えると、

読者は自然と続きを知りたくなります。

具体的には、「私が転職を決意したのは、

上司からのある一言がきっかけでした。

その言葉とは...」といった形です。

物語には起承転結をつけると

さらに効果的です。

最初に状況を説明し、

問題が発生し、

どう対処したか、

そして結果はどうなったか。

この流れで伝えることで、

読者は自然とあなたの

ツイートに引き込まれていきます。

ただし、長すぎる物語は

Twitterには不向きなので、

簡潔にまとめる工夫も必要です。

複数ツイートに分けたり、

核心部分だけを切り取るなど

工夫してみてください。

ストーリーテリングは読者との

感情的なつながりを作り、

長期的なファンを増やす

効果があるんです。

読者の好奇心を刺激するツイート技術3つ

たった一行のツイートで、

人の心を鷲掴みにできるんです。

正しい技を使えば、

あなたのツイートは無視されなくなります。

その技術が、

- 興味を引く質問を投げかける

- 続きが気になる示唆を含める

- 読者の共感を呼ぶ問いかけをする

なんですよね。

これらは簡単そうに見えて、

実は奥が深いテクニックなんです。

ちょっとした言葉選びで、

反応率が大きく変わってくるんですよ。

それでは詳しく、

それぞれ解説していきます。

興味を引く質問を投げかける

質問形式のツイートは、

読者の脳に直接働きかける効果があります。

人は質問を見ると、

無意識に答えを考えてしまうからなんです。

例えば、

- 「あなたの人生を変えた本は?」

- 「今日一番嬉しかったことは?」

- 「この画像の違和感、気づきましたか?」

こんな質問を見ると、

思わず考えてしまいますよね。

もっと具体的に言うと、

「あなたはなぜTwitterを使っていますか?」

という質問は多くの人の興味を引きます。

これは人が自分自身について

考えるのが好きだからなんです。

質問には開いた質問と

閉じた質問があります。

「はい」「いいえ」で答えられる

閉じた質問よりも、

「どうして」「何が」「どのように」

という開いた質問の方が効果的です。

質問を投げかけるときは、

読者が答えやすい内容にすることが大切。

そうすれば、コメントやいいねなど

反応をもらいやすくなるんです。

続きが気になる示唆を含める

続きが気になる示唆とは、

情報の一部だけを出して興味を引く技です。

人間の脳は不完全な情報に

強い好奇心を示すんですよね。

例えば、

- 「今日発見した驚きの事実…」

- 「3年間試した結果わかったこと」

- 「多くの人が見落としている重要なポイント」

このような書き出しを見ると、

続きが気になってしまいますよね。

特に「〇〇がわかりました」と言って

具体的な内容を少し隠すのは効果的です。

これはクリフハンガーと

呼ばれる手法なんです。

テレビドラマの終わりで

「続きは次回!」と引っ張るあの感じですね。

ただし注意点としては、

単なる釣りにならないようにすること。

実際に価値ある情報を

提供する準備がないと逆効果です。

私も先日「AIライティングで発見した

驚きの時短テクニック」と書いたら、

いつもの3倍もの反応が

あったんですよね。

だからこそ、適度な示唆は

読者の興味を引くのに効果的なんです。

読者の共感を呼ぶ問いかけをする

共感を呼ぶ問いかけは、

読者との距離を一気に縮める魔法のようなものです。

人は自分と似た経験や感情を

持つ人に親近感を抱くものなんですよね。

例えば、

- 「朝起きられない時ありませんか?」

- 「仕事終わりの〇〇が至福…わかる人いる?」

- 「雨の日に限って傘を忘れるのは私だけ?」

こういった問いかけは、

多くの人が「わかる!」と思える内容です。

特に日常的な悩みや喜びに

関する問いかけは効果的なんです。

「あるある」と思わせる内容は、

共感を生み出しやすいんですよ。

共感を呼ぶ問いかけをする時は、

できるだけ具体的な状況を描写すること。

「仕事が大変」より「月曜の朝、

メールが100件溜まってる時の絶望感」

の方が共感を得やすいです。

実は先週、「締切前日に

限って集中力が上がる現象」

についてツイートしたんです。

すると「わかる!」「私もそう!」

という反応が殺到しました。

共感を呼ぶ問いかけは、

フォロワーとの関係を深める

最高の方法なんです。

SNS発信で成功するための学習法5つ

SNSで成功する人には

共通する学習法があるんです。

この方法を知っておくだけで、

あなたの発信力は格段にアップします。

成功への近道となる5つの方法は、

- 人気アカウントの投稿内容を分析する

- 高反応ツイートの共通点を見つける

- 成功発信者の言葉遣いやトーンを真似てみる

- 効果的なコンテンツテーマを特定する

- エンゲージメント率の高い投稿時間帯を調べる

これらの方法は単純なようで、

実はほとんどの人が見落としています。

どれも特別な道具や知識は必要なく、

今すぐ始められるものばかりです。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

人気アカウントの投稿内容を分析する

人気アカウントの投稿を分析すると、

成功のパターンが見えてきます。

なぜなら、彼らは既に

多くの試行錯誤を経ているからなんです。

例えば、

- どんな内容が多いのか

- 画像や動画の使い方は?

- 質問形式を使っているか

こういった点に注目して

じっくり観察してみましょう。

特に注目したいのは、

投稿の構成や情報の出し方です。

人気アカウントは情報の出し方が

とても上手なんですよね。

例えば料理系のアカウントなら、

最初に完成した料理の写真を出して、

その後で作り方を紹介しています。

この順番には理由があって、

まず興味を引いてから内容に入るんです。

ただ、ここで気をつけたいのは

丸パクリはダメってこと。

背後にある戦略を理解して、

自分なりにアレンジすることが大切です。

人気アカウントの分析は、

成功への最短ルートを教えてくれます。

高反応ツイートの共通点を見つける

高反応を集めるツイートには、

実は共通点があるんです。

これを見つけられれば、

あなたの投稿も反応が取れるようになります。

具体的にチェックしたいポイントは、

- どんな話題が反応を集めているか

- 文章の長さはどうか

- 感情表現はどう使われているか

このような点を複数の投稿で

比較してみるといいですよ。

特に大切なのは、

「いいね」だけでなく「コメント」や

「シェア」を集めている投稿です。

実はエンゲージメントの質には

違いがあるんですよね。

単なる「いいね」より、

コメントやシェアがある投稿の方が

本当の意味で響いている証拠なんです。

あと、意外と見落としがちなのが

投稿の最初の一文の重要性。

高反応ツイートは最初の一文で

グッと引き込むものが多いんです。

これらの共通点を見つけて、

自分の投稿に取り入れてみましょう。

高反応を集める秘訣は、

実は先人の成功例の中に隠れています。

成功発信者の言葉遣いやトーンを真似てみる

成功している発信者の言葉遣いや

トーンには特徴があります。

その特徴を真似ることで、

あなたの文章も魅力的になるんです。

チェックしたいポイントとしては、

- フレンドリーか専門的か

- 短文か長文か

- 質問形式を使うか断定的か

こういった言葉のスタイルは

ターゲットによって効果が違います。

面白いのは、同じ内容でも

言い方を変えるだけで反応が変わること。

例えば「朝ごはん食べた?」と

「本日の朝食はいかがでしたか?」では

全く印象が違いますよね。

成功発信者は自分のキャラクターに

合った言葉遣いを一貫して使っています。

それによって、読者は

その人らしさを感じるんです。

でも、真似るときは注意が必要で、

あなた自身の個性も大切にしてください。

完全なコピーではなく、

いいなと思った要素を

自分のスタイルに取り入れるイメージです。

言葉遣いやトーンの真似は、

発信の質を高める近道なんです。

効果的なコンテンツテーマを特定する

効果的なコンテンツテーマを見つけると、

発信の的中率が格段に上がります。

なぜなら、フォロワーが本当に

知りたいことに応えられるからです。

テーマを特定するには、

- どんな投稿に質問が多いか

- 同業者の人気投稿のテーマは何か

- 時期や季節に合ったテーマはあるか

こういった観点から

分析してみるといいですよ。

ここで大切なのは、

流行りのテーマと自分の専門性の

バランスを取ることです。

例えば、今AIが話題だからといって

全く知識がない状態で発信しても

価値は生まれにくいですよね。

逆に、自分の専門分野と

流行りのテーマを掛け合わせると

オリジナリティが出ます。

「料理×AI活用法」みたいな感じですね。

また、過去の自分の投稿で

反応が良かったテーマを

深掘りするのも効果的です。

一度反応があったということは、

そのテーマにニーズがあるということ。

効果的なコンテンツテーマを見つけることは、

的確な発信への第一歩なんです。

エンゲージメント率の高い投稿時間帯を調べる

投稿する時間帯によって、

反応の大きさが全然違うんです。

これを知っているだけで、

同じ内容でも届く人が増えます。

具体的に調べるポイントは、

- フォロワーが最もアクティブな時間帯

- 業界の人気アカウントの投稿時間

- 平日と休日の反応の違い

このようなデータを

集めてみるといいでしょう。

面白いことに、SNSによって

最適な投稿時間は異なります。

例えば、Instagramは夜の投稿が

反応が良いことが多いですが、

Twitterは通勤・通学時間や

昼休みに反応が取れやすかったりします。

これはターゲットの生活習慣に

関係しているんですよね。

自分のアカウントなら、過去の投稿で

最も反応が良かった時間帯を

チェックしてみてください。

多くのSNSには分析機能があって、

フォロワーのアクティブ時間を

教えてくれるものもあります。

時間帯だけでなく曜日も重要で、

特に専門的な内容なら平日、

エンタメ系なら週末といった

傾向があります。

エンゲージメント率の高い時間帯を知れば、

あなたの投稿はより多くの人の目に

触れるようになるでしょう。

SNS戦略を深く理解するための4つのアプローチ

SNSで成功する人には、

共通した戦略があります。

その秘密を知れば、

あなたのSNS発信も劇的に変わるでしょう。

そのためのアプローチが、

- 発信者の目的と意図を考察する

- ターゲットオーディエンスの特性を把握する

- コンテンツに対する読者の反応パターンを観察する

- 単なる模倣ではなく背景にある戦略を学ぶ

という4つなんです。

これらを理解すれば、

他の人のマネだけじゃない、自分なりの戦略が立てられます。

では、それぞれの

アプローチについて詳しく見ていきましょう。

発信者の目的と意図を考察する

成功している発信者には、

必ず明確な目的があります。

その目的を読み解くことが、

SNS戦略理解の第一歩なんですね。

例えば、

- 商品を売りたいのか

- ブランドを広めたいのか

- コミュニティを作りたいのか

こういった目的によって、

発信の仕方が全然違ってきます。

もっと具体的に言うと、

商品を売りたい人は価値提供と信頼構築を意識した投稿が多いし、

コミュニティ作りが目的なら質問形式の投稿が増えるんです。

この目的の違いがわかると、

なぜある投稿が成功したのかの理由がはっきり見えてきます。

ちなみに私も最初は

「いいねがたくさんついた投稿」をただマネしてたんです。

でも全然うまくいかなくて。

その発信者の目的を考えるようになってから、成果が出始めました。

だから表面的な真似じゃなく、

「なぜその投稿をしたのか」を考えることが大切なんです。

目的と意図を理解できれば、

あなた自身の発信も明確になっていきますよ。

ターゲットオーディエンスの特性を把握する

SNSで成功している人は、

誰に向けて話しているかがハッキリしています。

これがターゲットオーディエンスの

把握という重要なポイントなんですね。

例えば、

- 20代の若手社会人向け

- 子育て中のママ向け

- 副業に興味のあるサラリーマン向け

このように、発信相手が

明確に決まっていることが多いです。

特に注目したいのは、

同じ内容でも相手によって言葉遣いや例え話が変わること。

20代向けならカジュアルな言葉で、

経営者向けなら数字やデータを多く使うといった違いがあります。

私自身、最初は「みんなに届けたい」と

思って発信していましたが、全然響かなかった。

でも「30代で副業を始めたい会社員」と

ターゲットを絞ったら、反応が一気に良くなったんです。

だからこそ、成功している投稿を見たとき、

「この人は誰に向けて話しているんだろう?」と考えてみてください。

ターゲットが見えてくると、

その発信戦略の本質がわかるようになりますよ。

コンテンツに対する読者の反応パターンを観察する

SNSでは読者の反応こそが、

最も正直な評価なんです。

この反応パターンを観察することで、

効果的な発信方法がわかってきます。

具体的には、

- どんな投稿に「いいね」が多いか

- どんな内容にコメントがつきやすいか

- シェアされやすい投稿の特徴は何か

こういったことを

チェックするんですよね。

特に面白いのは、

同じ発信者でも投稿によって反応が全然違うこと。

例えば、体験談を語ると共感コメントが増えたり、

質問形式だと回答コメントが増えたりするパターンがあります。

私も以前は「なぜかこの投稿だけバズった」と

思っていましたが、反応パターンを分析するようになって理由がわかるように。

ここでのポイントは、

単に「反応数」だけでなく「どんな反応か」も見ることです。

コメント内容や、どんな人が

反応しているかまで見てみると、さらに深い洞察が得られます。

読者の反応パターンを理解すれば、

あなたの発信も的確に改善できるようになりますよ。

単なる模倣ではなく背景にある戦略を学ぶ

成功している投稿をただマネするだけでは、

本当の意味での成長はありません。

大切なのは、その背景にある

戦略を理解することなんです。

例えば、

- なぜその投稿タイミングを選んだのか

- なぜその言葉遣いをしているのか

- 一連の投稿にどんなストーリー性があるのか

これらの背景を

考察することが重要です。

実は表面的には似た投稿でも、

背景にある戦略は全く違うことがあります。

朝の投稿は通勤中のサラリーマンをターゲットにしていたり、

カジュアルな言葉遣いは若い層との距離を縮めるためだったり。

私も最初は「人気アカウントと同じ内容を投稿すれば成功する」と

思っていましたが、全然うまくいきませんでした。

でも「なぜその内容を、そのタイミングで、その言葉で発信したのか」を

考えるようになってから、自分なりの戦略が立てられるようになったんです。

背景にある戦略を学ぶことで、

単なる模倣者ではなく、戦略的な発信者になれるんですよ。

学んだSNSテクニックを実践で活かす3ステップ

SNSで学んだテクニックは

すぐに実践しないと忘れちゃいます。

この記事を読めば、

新しく学んだ知識を確実に自分のものにできますよ。

- STEP1. 新しい知識を自分の投稿に取り入れる

- STEP2. 投稿後のエンゲージメント数値を記録する

- STEP3. データを基に次回の投稿内容を改善する

この3つのステップを踏むことで、

学びっぱなしで終わらせない習慣が身につきます。

特に大事なのは、ただ真似するだけでなく

理解して自分のものにすることなんです。

それでは、具体的に

それぞれ解説していきます。

STEP1. 新しい知識を自分の投稿に取り入れる

新しく学んだテクニックは、

すぐに自分の投稿に取り入れるのが一番です。

頭で理解したつもりでも、

実際にやってみないと身につかないんですよね。

例えば、

- 人気アカウントの投稿の言葉遣いを参考にする

- 反応の良かった投稿のテーマを自分流にアレンジする

- 成功している人の投稿の構成を真似てみる

こういった具体的な

取り入れ方があります。

特に気をつけたいのは、

ただ表面的に真似するんじゃなくて、

なぜその投稿が人気なのかを考えること。

例えば人気インフルエンサーが

朝の日課について投稿して反応が良かったとしたら、

「朝の習慣」というテーマが響いたのかもしれません。

そこで、自分なりの朝の習慣を

同じような構成で投稿してみるんです。

こうやって学んだことを

すぐに実践することで、

知識が確実に身についていきます。

だから、新しいテクニックを

見つけたらすぐに試してみましょう。

STEP2. 投稿後のエンゲージメント数値を記録する

投稿したら必ず、

どれくらい反応があったか記録しておきましょう。

これをしないと、

何が効果的だったのか分からなくなるんです。

たとえば、

- いいね数・コメント数・シェア数を記録する

- どの時間帯に投稿したか記録する

- どんなハッシュタグをつけたか記録する

こういった数字や情報を

きちんとメモしておくんです。

私も最初は面倒くさいと思って

記録していなかったんですが、

後から「あの投稿はなぜ人気だったんだろう?」と

思い出せなくて困りました。

今ではスプレッドシートに

簡単な表を作って記録しています。

投稿のスクリーンショットと

エンゲージメント数を一緒に保存しておくと、

あとで見返したときにとても役立ちます。

ちなみに、エンゲージメントっていうのは、

いいねやコメントなど、人があなたの投稿に

どれだけ反応したかを示す数字のことですね。

この数値をしっかり記録することで、

次のステップの改善に役立てられるんです。

STEP3. データを基に次回の投稿内容を改善する

集めたデータを見て、

次はどう投稿するか考えましょう。

ここが実は一番大事で、

多くの人が見落としがちなステップなんです。

具体的には、

- 反応の良かった投稿の共通点を探す

- 時間帯や曜日との関連性を確認する

- 使った言葉や表現の効果を分析する

このように、記録したデータから

パターンを見つけるんです。

例えば私の場合、

朝7時の投稿と夜9時の投稿を

比べてみたところ、夜の方が

いいね数が30%も多かったんです。

そこで投稿時間を夜に

シフトしてみたら、全体的に

反応が良くなりました。

ここで大切なのは、

失敗を恐れないこと。

新しいアプローチを試して

うまくいかなくても、それも

大事なデータになるんです。

だから、集めたデータを基に

常に改善を続けることで、

SNSのスキルは確実に上がっていきます。

SNS発信力を継続的に向上させる4つの習慣

SNSで成功している人たちには

共通する習慣があるんです。

この習慣さえ身につければ、

あなたの発信力はぐんぐん伸びていきます。

その4つの習慣とは、

- 定期的に投稿結果を分析する

- 失敗した投稿から教訓を引き出す

- 新しい発信方法に積極的に挑戦する

- 他分野からもアイデアを取り入れる

なんですよね。

どれも特別難しいことじゃないんですが、

続けている人は意外と少ないんです。

これからそれぞれの習慣について

詳しく解説していきますね。

定期的に投稿結果を分析する

投稿結果を定期的に分析することは、

SNS発信力を高める最も基本的な習慣です。

なぜなら、数字は嘘をつかないし、

あなたの強みと弱みを正直に教えてくれるからなんです。

例えば、

- どの投稿が「いいね」を多く集めたか

- どんな時間帯の投稿が見られやすいか

- どういう内容に人が反応するか

こういった点を細かく

チェックすることが大切です。

具体的には、週に1回でも

30分ほど時間をとって、

自分の投稿のデータを見てみましょう。

私の友人は毎週日曜日に

「SNS振り返りタイム」と決めて、

その週の投稿結果を全部チェックしています。

そうすると「あ、写真付きの投稿の方が

反応いいんだな」とか「朝の投稿より

夜の方が見られてるな」といった

パターンが見えてくるんです。

データを見るのって最初は

ちょっと面倒くさく感じるかもしれません。

でも、これが習慣になると

自分の発信の傾向がわかって、

次に何をすべきかが明確になります。

結局のところ、感覚だけで投稿するより

データに基づいて改善する方が

ずっと効率的に成長できるんです。

失敗した投稿から教訓を引き出す

失敗した投稿こそが、

実は最高の学びの宝庫なんです。

というのも、うまくいかなかった理由を

しっかり分析することで、次の成功への

ヒントが見つかるからなんですよね。

たとえば、

- 反応が少なかった投稿の特徴

- タイミングが悪かったのかな?

- 内容が伝わりにくかったのかな?

こんなことを考えながら

振り返ってみるといいですよ。

失敗した投稿を見るときは、

感情的にならずに客観的に

分析することがポイントです。

「あの投稿は全然反応なくて

ショックだったな…」で終わらせずに、

「なぜ反応がなかったのか?」を

考えることが大切なんです。

例えば私の場合、長文の投稿が

あまり読まれないことに気づいて、

同じ内容でも短く区切って

投稿するようにしました。

そうしたら、反応が3倍に

増えたことがありました。

失敗を恥ずかしがる必要は

まったくないんですよ。

むしろ、失敗から学べる人こそが

SNSでも長期的に成長できます。

だから次に反応が悪かった投稿があっても、

「よし、これも勉強だ!」という

前向きな気持ちで受け止めましょう。

新しい発信方法に積極的に挑戦する

新しい発信方法に挑戦することは、

あなたのSNSを活性化させる秘訣です。

なぜなら、同じパターンばかりだと

フォロワーも飽きてしまうし、

自分自身も成長が止まってしまうからです。

例えば、

- いつもは文字だけなら写真を追加してみる

- 短文ばかりなら長めの投稿に挑戦する

- 質問形式の投稿を試してみる

このように少しずつ

変化をつけてみましょう。

新しいことを始めるのって

ちょっと怖いですよね。

「うまくいかなかったらどうしよう」

「変なことしてると思われないかな」

そんな不安が出てくるのは当然です。

でも、私の知り合いのインフルエンサーは

「毎月1つは新しい投稿スタイルを

試すようにしている」と言っていました。

その結果、予想外に反応がよかった

新しい形式が見つかって、

フォロワーが急増したそうです。

大事なのは、一度で完璧を

目指さないことなんです。

最初は小さな変化から始めて、

徐々に自分の幅を広げていく。

そうやって少しずつ挑戦していくことで、

SNS発信のレパートリーが増えていき、

結果的に発信力が高まっていくんです。

他分野からもアイデアを取り入れる

他分野からアイデアを取り入れることは、

あなたの発信に独自性を生み出します。

これが大切な理由は、同じ業界の人ばかり

見ていると、似たような発信になりがちだからです。

たとえば、

- 料理の発信者が旅行写真の構図を参考にする

- ビジネス系の人が漫画の表現方法を取り入れる

- 美容系の人がスポーツ選手の継続術を応用する

こんな風に異なる分野から

ヒントをもらうんです。

他分野のアイデアを取り入れるには、

まず自分の興味がある分野の

SNSをチェックしてみましょう。

「この人の発信の仕方、面白いな」

「このアプローチ、私の分野でも

使えるかも」という視点で見ると、

新しい発見がたくさんあります。

私の友人は園芸の発信をしていますが、

料理系YouTuberの動画の構成を

参考にして投稿したところ、

いつもの3倍も反応があったそうです。

異分野からの学びは、

最初は関係ないように見えても、

実は思わぬヒントになるんです。

日常生活の中でも、「これ、私の発信に

活かせるかも」という視点を持つと、

アイデアの引き出しがどんどん増えていきます。

結局のところ、他と違う発信ができれば、

それだけ注目されやすくなるので、

積極的に他分野から学ぶ姿勢を

持ち続けることが大切なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 過度な単純化を避け、適切な複雑さを残しながら分かりやすく説明する

- 短期的な解決策だけでなく、長期的な視点も示して信頼性を高める

- 専門知識の習得過程を正直に伝え、成長の物語を共有する

- 自分の経験や失敗談を素直に共有して読者との距離を縮める

- 読者の悩みに寄り添う言葉を選び、同じ目線で問題解決する姿勢を示す

- 自然な会話調で文章を書き、読者との対話感を生み出す

- 具体的なエピソードを交えて説明し、抽象的な内容を身近にする

- 専門用語は噛み砕いて伝え、誰でも理解できる言葉に置き換える

- 読者に問いかける文章を入れて、一方通行の説明を対話に変える

- 人気投稿の共通点を分析し、自分の発信に活かす習慣をつける

まとめ

読者の心を掴むSNS発信について

たくさんのテクニックを紹介してきました。

信頼される専門家として発信するには

過度な単純化を避け、短期的な解決策だけでなく

長期的な視点も示すことが大切です。

また、自分の失敗談や経験を素直に共有することで

読者との距離が縮まり、共感を得やすくなります。

特に効果的なのは自然な会話調で書くこと。

まるで隣で話しているような親近感が生まれ

読者は「この人と話している」と感じるでしょう。

専門用語は必ず噛み砕いて説明し

「小学生にも分かるか?」と自問しながら

書いてみることをおすすめします。

さらに、読者に問いかける文章を入れることで

一方通行の説明が対話に変わります。

SNSでの発信成功には、人気アカウントの投稿を

ただ真似するのではなく、その背景にある戦略を

理解することが重要です。

投稿後は必ずエンゲージメントを記録し

データを基に次回の投稿を改善していく

習慣をつけましょう。

最後に、他分野からもアイデアを取り入れることで

あなただけの独自性のある発信ができるようになります。

これらのテクニックをすべて一度に実践するのは難しいですが

一つずつ取り入れていくだけでも、あなたの発信は

確実に変わっていくでしょう。

読者との信頼関係を築くSNS発信は、一朝一夕には

できませんが、継続的な実践と改善によって

必ず成果が表れます。

今日からでも、この記事で学んだテクニックを

ぜひあなたの発信に取り入れてみてください。

よくある質問

専門性をアピールする時、どんな点に気をつければいいですか?

専門性をアピールする時は、過度な単純化を避け、短期的な解決策だけでなく長期的な視点も伝え、専門知識の習得過程を正直に共有し、誤解を招く表現や約束をしないことが大切です。特に「たった3ステップで解決!」のような過度な単純化は信頼を損なうので注意しましょう。

SNSで信頼関係を築くには具体的にどうすればいいですか?

SNSで信頼関係を築くには、自分の失敗談も教訓として共有する、データや事実に基づいた発信をする、フォロワーからのフィードバックを積極的に取り入れる、最新情報を学び続ける、そして自分らしさと専門性を融合させた独自のスタイルを確立することが効果的です。特に「先日いただいたアドバイスを試してみました」といった返信は、フォロワーに「自分の意見が尊重されている」と感じさせます。

人間味のある文章を書くコツはありますか?

人間味のある文章を書くコツは、自分の経験や失敗談を素直に共有する、読者の悩みに寄り添う言葉を選ぶ、自然な会話調で書く、具体的なエピソードを交える、専門用語を噛み砕いて伝える、感情を適切に表現する、そして読者に問いかける文を入れることです。特に「この本を読んで泣きました」のような正直な感情表現は、読者との距離を縮めるのに効果的です。

本気度が伝わる文章にするにはどうすればいいですか?

本気度が伝わる文章にするには、強い信念や価値観を明確に示す、感情と論理のバランスを取る、具体的な数字やデータを用いる、そして一貫性のあるメッセージを発信することが大切です。特に「83%の人が3ヶ月以内に成功」のような具体的な数字を使うと、「約100人」より「97人」と書く方が実際に数えたという印象を与え、信頼性が高まります。

人間味のある発信で避けるべき失敗例はありますか?

人間味のある発信で避けるべき失敗例は、感情表現の使いすぎで信頼性を損なうこと、過剰な自己開示でプロフェッショナル感を失うこと、そして読者層に合わない表現で距離を生むことです。例えば「超絶ムカつく!!!」のような強すぎる感情表現が頻繁に出てくると、読者は「この人、感情的すぎないかな?」と冷めた目で見てしまいます。感情表現は塩加減と同じで、ほんの少し入れるだけで十分なのです。

信頼性を高めるコミュニケーション術はありますか?

信頼性を高めるコミュニケーション術としては、相手の目を見て話す、適切な声のトーンを使い分ける、質問を通じて関心を示す、自分の経験を正直に共有する、相手の意見を尊重する、謙虚な姿勢を保つ、そしてフィードバックを積極的に求めることが効果的です。特に「すみません、それは知りません。教えていただけますか?」と正直に言えると、周りの人が助けてくれるようになり、信頼関係が深まります。

ツイートで読者の興味を引くコツはありますか?

ツイートで読者の興味を引くコツは、次のツイートへの期待感を持たせる、質問形式で読者の反応を促す、一貫性のあるテーマで連続性を作る、適度な変化や意外性を取り入れる、そしてタイムリーな話題を織り交ぜることです。特に「今日見つけた副業術の効果がすごくて…」と書いて詳細は次のツイートに回す「クリフハンガー」という手法は、読者の好奇心を刺激し、次の投稿を待ちわびさせる効果があります。

【19,800円が今だけ無料!】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

本来19,800円で販売している

「AI×コンテンツ×マーケティング」のセミナーを

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を公開しているので

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。