このノウハウについて

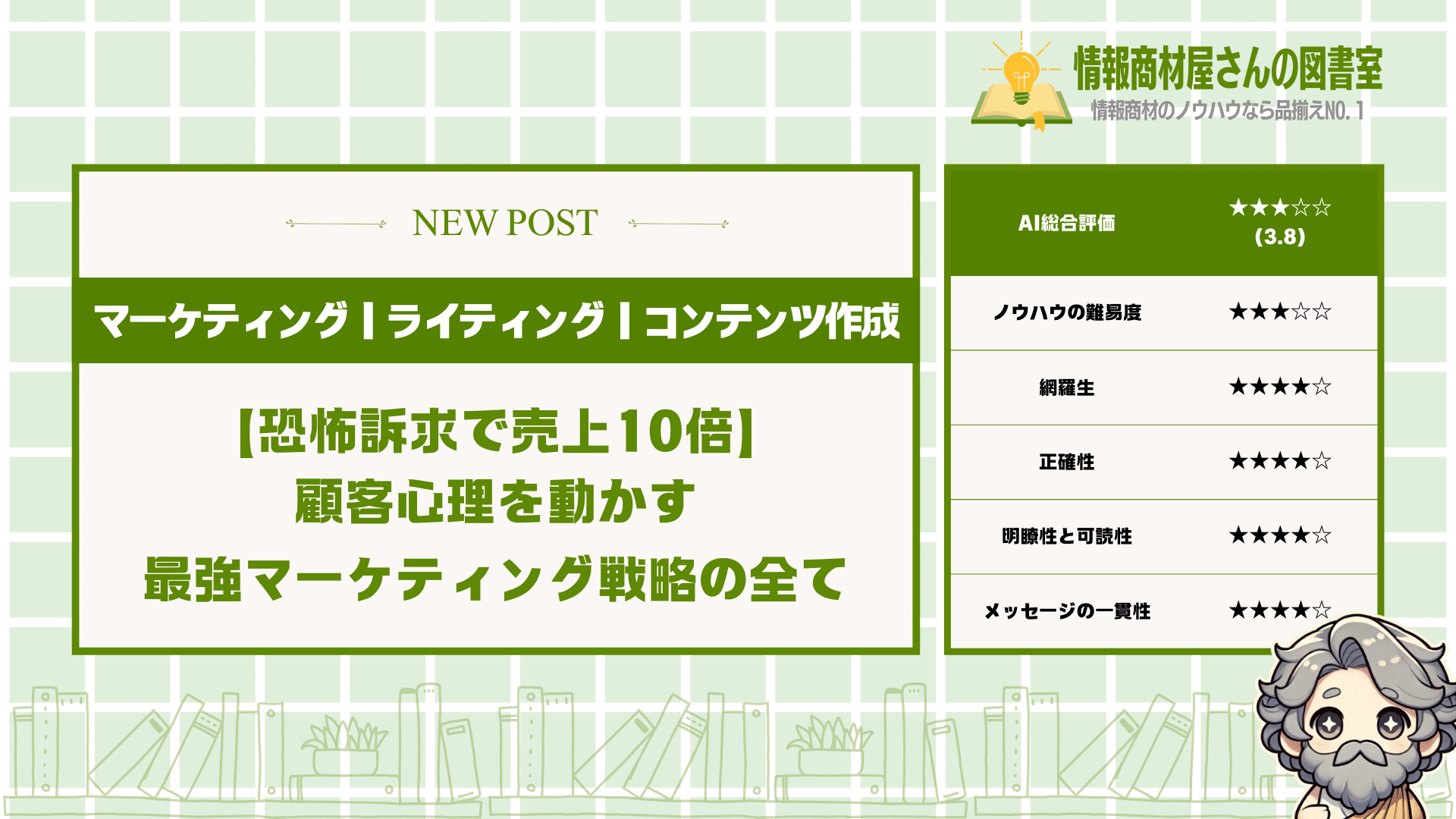

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は恐怖訴求マーケティングの効果的な活用法を包括的に解説しており、初心者から中級者まで役立つ内容となっています。特に「恐怖」と「解決策」のバランスの取り方や具体的な実践例が豊富で、読者はすぐに自分のビジネスに応用できるでしょう。心理学的根拠に基づいた説明も説得力があり、マーケティング戦略を見直したい方には必読の内容です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品やサービスが思うように売れない…

●顧客の心をつかむコピーが書けない…

●競合との差別化ができていない…

あなたのマーケティングが成果を出せないのは、

恐怖訴求を効果的に活用できていないからかもしれません。

実は人間の脳は、得することよりも

失うことを避けたいという強い本能を持っています。

この「損失回避バイアス」を理解して

マーケティングに活かせれば、顧客の行動を

劇的に変えることができるんです。

この記事では、恐怖訴求マーケティングが

効果的な理由から具体的な実践方法まで、

すべてを分かりやすく解説します。

読み終えれば、あなたも明日から

顧客の心を動かす強力なメッセージを

発信できるようになるでしょう。

ただし、恐怖訴求は諸刃の剣。

使い方を間違えると逆効果になることも。

正しい知識を身につけて、

あなたのビジネスを次のレベルに

引き上げていきましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 恐怖訴求マーケティングが効果的な5つの心理学的理由

- 顧客の購買意欲を高める7つの具体的な恐怖訴求テクニック

- 恐怖訴求を成功させた実際のビジネス事例3選

- 恐怖訴求と価値提供のバランスを取る5つの方法

- 恐怖訴求を使う際の3つの重要な注意点

恐怖訴求マーケティングが効果的な5つの理由

あなたの売上が今の10倍に

なったらどう感じますか?

実はそれを可能にする秘密が

恐怖訴求マーケティングなんです。

これを理解して使いこなせば、

あなたの商品やサービスが飛ぶように売れます。

その理由は以下の5つです:

- 顧客の冷静な判断力を一時的に停止させるから

- 問題解決への強い欲求を生み出すから

- 購買意欲と即決行動を促進するから

- 顧客の3つの壁(未読・不信・拒否)を突破できるから

- 適切に使えば顧客の未来をポジティブに変えられるから

これらのポイントは多くの

成功したマーケターが実践している秘訣です。

でも、ほとんどの人はこれを

正しく使えていないんですよね。

それでは、なぜ恐怖訴求が

こんなに効果的なのか、詳しく見ていきましょう。

顧客の冷静な判断力を一時的に停止させるから

人は恐怖を感じると、

論理的に考える能力が一時的に低下します。

これは人間の脳の仕組みによるもので、

恐怖を感じると防衛本能が優先されるんです。

例えば:

- 「このままだと将来破産するかも」と思うと冷静さを失う

- 「健康を害するリスク」を示されると感情的になる

- 「競合に遅れをとる」という恐れで急いで決断してしまう

このような恐怖メッセージを

受け取ったとき、脳は「危険」を感じるんです。

そうすると「とにかく安全になりたい」

という気持ちが強くなって、

冷静な判断ができなくなります。

実際、大手保険会社の広告では

「もしものとき、家族を守れますか?」

というメッセージがよく使われています。

これは相手の防衛本能を

刺激する効果的な方法なんですね。

ただし、恐怖を感じさせるだけでは

逆効果になることもあります。

必ず解決策も一緒に

提示することが大切です。

恐怖を感じた人は冷静さを失い、

すぐに安心を得たいと思うようになるんです。

そこであなたの商品やサービスが

解決策として映れば、購入につながりやすくなります。

問題解決への強い欲求を生み出すから

恐怖訴求は人の中に

「この問題をなんとかしたい」という

強い欲求を生み出します。

なぜなら、人は不快な状態から

逃れたいという本能を持っているからなんです。

具体的には:

- 「このままだと取り残される」という恐怖

- 「今行動しないと手遅れになる」という焦り

- 「他の人はすでに始めている」という取り残される感覚

こういった感情が湧き上がると、

人は解決策を求めて積極的に動き出します。

例えば健康食品の広告で

「このままの食生活を続けると、

10年後にはこんな病気になるリスクが…」

と訴えかけると効果的です。

そして、その後に

「でも私たちの商品を使えば

そのリスクを大幅に減らせます」

と解決策を示すんです。

実際、大手化粧品会社の

エイジングケア製品の広告では、

「何もしないと加速する老化」を

示してから解決策を提案しています。

これによって、「今すぐ何とかしたい」

という気持ちを強く引き出せるんですね。

ただ、あまりにも強い恐怖を

与えすぎると、人は逆に

無視したり拒否したりすることもあります。

適度な恐怖と、確実な解決策を

セットで提示することが成功の鍵なんです。

購買意欲と即決行動を促進するから

恐怖訴求は人の購買意欲を

高め、即決行動を促します。

これは「今すぐ行動しないと

大変なことになる」という

緊急性を感じさせるからなんです。

例えば:

- 「期間限定」という言葉で焦りを生み出す

- 「残りわずか」で希少性と損失の恐れを感じさせる

- 「今だけ特別価格」で見逃す恐怖を刺激する

こういった表現によって、

「後で考えよう」という先延ばし心理を

打ち破ることができるんです。

実際のケースでいうと、

不動産投資のセミナー広告では

「このチャンスを逃すと、次はいつになるか分かりません」

といった表現がよく使われています。

これによって「今行動しないと

チャンスを逃してしまう」という

恐怖を感じさせ、即決を促すんですね。

また、オンラインショップでは

「あと3個」「24時間限定」などの

表示で同じ効果を狙っています。

私自身も先日、「期間限定」の

セミナーに申し込みましたが、

後で考えると冷静な判断ではなかったと気づきました。

でも、その時は「逃したら二度とない」

という恐怖から即決してしまったんです。

このように恐怖訴求は

人の決断スピードを速める

効果があるんですよ。

顧客の3つの壁(未読・不信・拒否)を突破できるから

マーケティングで最も厄介なのは、

顧客が持つ3つの壁です。

恐怖訴求はこれらの壁を

効果的に突破できるんです。

その3つの壁とは:

- 未読の壁(見てもらえない)

- 不信の壁(信じてもらえない)

- 拒否の壁(行動してもらえない)

恐怖訴求は特に「未読の壁」を

突破するのに効果的です。

例えば「あなたが知らない間に

こんな危険が迫っています」という

見出しは強い注目を集めます。

不信の壁に対しては、

「これを無視した人がどうなったか」

という事例を示すことで信頼性を高められます。

実際のマーケティングでは、

セキュリティソフトの広告で

「ハッキング被害の実例」を示し、

その後に解決策を提案するパターンが多いです。

これによって「本当に危険なんだ」

と実感させ、不信の壁を突破します。

拒否の壁に対しては、

「行動しないことのリスク」を

具体的に示すことで突破できます。

例えば「このままだと5年後には

競合に完全に追い抜かれる可能性が高い」

といった具体的な未来予測です。

友人の経営者は以前、

新しいシステムの導入を渋っていましたが、

「導入しないと年間いくら損失が出るか」

という具体的な数字を見せられて

すぐに決断したと言っていました。

このように恐怖訴求は

顧客の3つの壁を効果的に突破し、

行動を促すパワーを持っているんです。

適切に使えば顧客の未来をポジティブに変えられるから

恐怖訴求を使うと聞くと、

「それって倫理的に問題ないの?」

と思う人もいるでしょう。

でも大切なのは、最終的に

顧客の未来をポジティブに変えることなんです。

そのために必要なのは:

- 実在する問題や危険を正直に伝える

- 過度な誇張や嘘をつかない

- 恐怖だけでなく希望も提示する

適切な恐怖訴求は、

顧客が直面している本当の問題に

気づかせる役割を果たします。

例えば、健康診断を受けることの

重要性を訴える広告では、

「早期発見できなかった場合の結果」という

恐怖要素を示しつつ、

「定期検診で97%は治療可能」という

希望も伝えます。

これは結果的に受診者の

命を救うことにつながるんです。

また、ビジネスコーチングの

広告では「このままだと5年後も

同じ悩みを抱えている」という

恐怖を示しつつ、

「コーチングで人生が変わった事例」

という希望も提示します。

私の知人は、そういった広告に

背中を押されてコーチングを受け、

実際に年収が倍になりました。

このように、恐怖訴求は

単に売るための手法ではなく、

顧客の人生をよりよくするための

きっかけを作る役割も果たすんです。

ただし、恐怖だけを煽って

実際には役に立たない商品を

売りつけるのは絶対にNGです。

最終的に顧客の未来が

本当によくなる商品やサービスを

提供することが大前提なんですよ。

恐怖訴求マーケティングで失敗しないための4つの注意点

恐怖訴求は強力なマーケティング手法だけど、

使い方を間違えると逆効果になります。

正しく使えば顧客の行動を促し、

間違えればブランド価値を下げる諸刃の剣。

この記事では以下の4つの注意点について

詳しく解説していきます。

- 過度な恐怖訴求でブランドイメージを損なわない

- ポジティブなメッセージとのバランスを取る

- 顧客との信頼関係を常に優先する

- 定期的に顧客フィードバックを収集して戦略を調整する

これらを理解すれば、効果的かつ

倫理的な恐怖訴求が可能になります。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

過度な恐怖訴求でブランドイメージを損なわない

恐怖訴求は効果的だけど、

やりすぎるとブランドイメージが悪化します。

お客さんの感情を必要以上に

操作しようとすると信頼を失うんですね。

例えば、

- 実際よりも大げさな危険性を煽る

- 根拠のない恐怖を植え付ける

- 過度に不安を煽るメッセージ

こういった過剰な恐怖訴求は

長期的な信頼関係を壊してしまいます。

特に健康関連の商品では、

病気のリスクを必要以上に強調すると

顧客から「詐欺的」と思われかねません。

実際、ある化粧品ブランドが

「このクリームを使わないと10歳老けて見える」

という広告を出したところ、顧客から

強い反発を受けた事例があります。

恐怖訴求を使うなら、

事実に基づいた適切なレベルにすることが大切。

誇張しすぎず、かといって

効果が出ないほど弱くもしない。

そのバランスを見極めることで、

顧客の行動を促しながらも

ブランドの信頼性を守れるんです。

ポジティブなメッセージとのバランスを取る

恐怖だけを訴えると、

顧客は無力感や不安だけが残ります。

そこで大切なのが、

問題解決策や希望も同時に提示すること。

例えば、

- 問題提起の後に明確な解決策を示す

- 恐怖の後に安心感を与える

- ネガティブとポジティブの比率を考慮する

このバランスが取れていないと、

顧客は単に怖がるだけで行動に移せません。

保険会社の広告を例に挙げると、

事故のリスクを伝えるだけでなく、

「だからこそ私たちの保険で安心を」

というメッセージも添えるべきなんです。

実際に成功している企業は、

「問題:解決策」の比率を

およそ1:2で構成しています。

つまり、恐怖を感じさせる部分より、

希望や解決策を伝える部分を

より多く取り入れているんですね。

恐怖は人を動かす強力な感情ですけど、

その後の安心感や達成感も

同じくらい重要なんです。

だから、恐怖訴求を使う時は

必ずポジティブな出口も

用意しておくことが成功の鍵なんです。

顧客との信頼関係を常に優先する

恐怖訴求よりも大切なのは、

実は顧客との信頼関係なんです。

どんなに効果的な恐怖訴求でも、

信頼を損なうなら使うべきではありません。

例えば、

- 顧客の実際の悩みに基づいた訴求をする

- 誇張ではなく事実に基づいた情報提供

- 顧客を尊重する姿勢を常に保つ

こうした点に注意することで、

恐怖訴求が信頼関係を壊さなくなります。

あるサプリメント会社が

「今すぐ購入しないと健康を損なう」と

過度な恐怖訴求をした結果、

顧客からの信頼を失った例があります。

一方で、同じ業界の別の会社は

「健康リスクは確かにありますが、

予防法はいくつもあります」と

誠実なアプローチをとり成功しました。

信頼関係があれば、

多少の恐怖訴求も受け入れられるんです。

でも、その逆はありません。

だからこそ、短期的な売上より

長期的な信頼構築を優先する

姿勢が重要なんですよね。

定期的に顧客フィードバックを収集して戦略を調整する

恐怖訴求の効果は

顧客層や時代によって変わります。

だから常に顧客の反応を

観察して調整することが必要なんです。

例えば、

- アンケートやインタビューの実施

- SNSでの反応分析

- クリック率や購入率の測定

こういった方法で顧客の

本音を知ることができます。

あるメーカーは環境問題を

恐怖訴求に使っていましたが、

顧客からの「疲れた」という

フィードバックを受けて、

希望を感じるメッセージに

シフトしたところ反応が良くなりました。

最近では特にSNS上での

顧客の生の声が重要な指標になっています。

「この広告見て怖くなった」

「こんな脅し文句使わなくても買うのに」

といった声は貴重な改善ヒントです。

定期的な見直しがなければ、

一度は効果があった恐怖訴求も

徐々に効果が薄れていきます。

だからこそ、常に顧客の声に

耳を傾け、時代や状況に合わせて

戦略を調整していくことが

長期的な成功の秘訣なんです。

恐怖訴求を成功させた実践事例3選

「このままでは大変なことになりますよ」

そんな言葉が人の行動を変える力を持っているのをご存知ですか?

恐怖訴求を上手く使った企業は、売上を大きく伸ばしています。

この記事では実際に成功した事例を見ていきましょう。

- 健康食品業界

- 保険サービス

- 教育コンテンツ

これらの業界では特に恐怖訴求が効果的です。

それぞれがどんな風に顧客の不安を刺激して、行動を促したのか詳しく見ていきましょう。

健康食品業界

健康食品業界では「今の生活習慣を続けるとどうなるか」という恐怖が強力な販売ツールになっています。

なぜなら健康は一度失うと取り戻すのが難しいという真実があるからです。

例えば...

- 「このままだと10年後に深刻な病気になるリスクが3倍に」

- 「40代からの健康悪化は急激に進みます」

- 「95%の人が気づかないうちに栄養不足になっている」

こういった警告文句で消費者の注意を引きます。

特に成功している例としては、あるサプリメントメーカーが「隠れ栄養失調」という言葉を広め、現代人の食生活の危険性を訴えたキャンペーンがあります。

彼らは科学的データを示しながら、日常的な食事だけでは必要な栄養素が摂れないことを強調したんですね。

でも単に怖がらせるだけじゃなく、その解決策として自社製品を提示するのがポイントです。

「1日たった〇〇円で将来の医療費数百万円を節約できる」といった具体的なメリットも併せて伝えることで、行動を促しています。

消費者は自分の体に何か悪いことが起きるかもしれないという不安から、すぐに対策を取りたくなるんです。

これこそが健康食品業界で恐怖訴求が効果的に働く理由なんですよ。

保険サービス

保険サービスでは「もしものとき」の不安を具体的に描き出すことで、加入を促進しています。

この業界の成功は、人が失うことへの恐怖を強く感じる心理を巧みに利用しているからなんですね。

例えば...

- 「あなたに何かあったら、家族はどうなりますか?」

- 「病気やケガで働けなくなったとき、収入はどうなる?」

- 「老後の貯蓄、足りていますか?」

こういった問いかけが人の不安を刺激します。

ある生命保険会社は「もしもパパがいなくなったら」というCMで、父親が亡くなった後の家族の苦労を描き、視聴者の感情に強く訴えかけました。

このCMは視聴者に「自分が家族を守れなくなる」という恐怖を感じさせ、保険加入の必要性を実感させたんです。

特に効果的なのは、具体的な数字を示すことです。

「無保険だと遺族の生活費は平均〇〇万円不足します」といったデータを示すと、漠然とした不安が具体的な危機感に変わります。

ただし、単に恐怖を煽るだけでなく「この保険があれば安心です」という解決策と希望も同時に提示することで、顧客の信頼を得ることができています。

保険業界の恐怖訴求は、人が大切なものを失う不安から自分や家族を守りたいという本能に働きかけるから成功するんです。

教育コンテンツ

教育コンテンツ業界では「学ばないことによる将来の機会損失」という恐怖が強力な動機付けになっています。

この訴求が効果的なのは、人が成長や成功の機会を逃すことに強い不安を感じるからなんですよ。

例えば...

- 「このスキルがないと5年後あなたの仕事はAIに奪われます」

- 「今学ばなければ、年収は今のまま変わりません」

- 「ライバルはすでに始めています。あなただけ取り残されていいですか?」

こういったメッセージが行動を促します。

あるプログラミングスクールは「IT知識ゼロの40代が転職できた最後の世代かもしれません」というコピーで受講生を集めることに成功しました。

彼らは技術の進化スピードと年齢による採用市場の厳しさを具体的に示し、「今行動しないと手遅れになる」という切迫感を生み出したんです。

特に効果的なのは、具体的な事例を示すことです。

「このスキルを学ばなかった人の平均年収は〇〇万円低下しました」といったデータや、「学ばなかった結果、こんな状況になった」という実例を示すと説得力が増します。

でも単に恐怖を煽るだけでなく、「このコースを受ければ3ヶ月で転職可能になります」といった具体的な希望も提示することで、行動に移しやすくなります。

教育コンテンツの恐怖訴求は、人が自己成長や将来の安定を求める本能に働きかけるからこそ効果があるんです。

恐怖心理を活用したマーケティング手法7つ

あなたが売上を伸ばせないのは、

顧客の「恐怖心理」を活用できていないからかもしれません。

正しく恐怖心理を理解すれば、

顧客の行動を自然に促せるようになります。

その効果的な手法が、

- 問題点を明確に提示する

- 行動しないリスクを強調する

- 緊急性を持たせる

- 具体的な解決策を提案する

- 社会的証明を活用する

- 成功事例を紹介する

- 安心感を与える保証を付ける

この7つなんですね。

どれも実践しやすいのに、

効果は絶大なものばかりです。

人は損失を避けたいという本能があるので、

これらの手法は驚くほど効果的なんです。

それでは、それぞれの手法について

詳しく解説していきますね。

問題点を明確に提示する

問題点を明確に示すことは、

恐怖心理を活用する第一歩です。

お客さんが抱える課題をズバリ指摘すると、

思わず「そうそう、それ!」と共感してくれるんです。

例えば、

- 「あなたのウェブサイトは訪問者を逃がしています」

- 「その古い営業手法では顧客を失い続けるでしょう」

- 「今のままでは競合に完全に追い抜かれます」

このように具体的に問題を

指摘することが大切です。

もっと身近な例で言うと、

歯医者さんが「このまま放置すると、

歯を全部失うかもしれませんよ」と言われたら、

すぐに治療を受けたくなりますよね。

ここで重要なのは、

問題を誇張しすぎないこと。

嘘っぽく感じられると、

かえって信頼を失ってしまいます。

だから、事実に基づいた

リアルな問題提起をしましょう。

問題点を明確に示すことで、

顧客は自分の状況を客観視できるようになり、

解決策を求める心理状態になるんです。

行動しないリスクを強調する

何もしないことのリスクを

強調するのはとても効果的です。

なぜなら人間は、得をするよりも

損をしたくない心理が強いからなんですね。

例えば、

- 「今行動しないと、競合に市場シェアを奪われます」

- 「この機会を逃すと、二度と同じ条件では提供できません」

- 「放置すればするほど、解決コストは増大します」

こんな風に具体的なリスクを

示してあげるんです。

実際の例で言うと、

保険の営業マンが「もし今、あなたに何かあったら、

ご家族はどうやって生活していくんでしょう?」

と聞くのも同じ心理を利用しています。

大事なのは、現実的で

具体的なリスクを伝えること。

あまりにも大げさだと、

信頼性が失われてしまいます。

でも、適切なリスクを示すと、

人は「このままではまずい」と感じて、

行動を起こす準備が整うんです。

行動しないリスクを適切に強調することで、

顧客は問題解決への第一歩を踏み出す

動機づけになるんですよ。

緊急性を持たせる

緊急性を持たせることは、

決断を促す強力な方法です。

人は「今すぐ」という言葉に

弱いものなんですよね。

例えば、

- 「このオファーは今週末まで」

- 「先着30名様限定の特典」

- 「在庫残りわずか」

こういった表現は、人の

行動を促進させるんです。

身近な例で言うと、

テレビショッピングで「今なら〇〇円オフ!

電話が殺到しているのでお早めに!」

というフレーズを聞くと、つい急いで

注文したくなりますよね。

ただし、注意点としては、

嘘の緊急性は絶対ダメです。

「期間限定」と言っておきながら、

いつまでも同じ条件で提供していると、

信頼を完全に失います。

本当の期限や限定条件を

設けることが重要なんです。

緊急性があると人は思考停止になり、

「後で考えよう」という先延ばしが

減少するため、即決につながります。

具体的な解決策を提案する

恐怖を感じさせた後は、

必ず具体的な解決策を示すことが大切です。

解決策がないと、お客さんは

ただ不安になるだけで行動しません。

例えば、

- 「当社のシステムを導入すれば、売上が30%アップします」

- 「このトレーニングを受けると、3ヶ月で結果が出ます」

- 「この商品一つで、あなたの悩みが解消されます」

このように明確な解決策と

成果を示すことが重要です。

例えば、ダイエット商品のCMで

「この商品を使って3ヶ月で10kg減量!」

と具体的な数字を示すのも同じ理由です。

ここでのポイントは、

できるだけ具体的に、

かつ実現可能な解決策を提示すること。

過大な約束は後で

クレームの原因になります。

顧客が「これなら自分にもできそう」

と感じられる解決策を提案することで、

購入への心理的障壁が下がるんです。

具体的な解決策を示すことで、

恐怖から希望へと顧客の感情を

切り替えることができるんですよ。

社会的証明を活用する

「みんなが選んでいる」という

社会的証明は非常に強力です。

人は不安なとき、

他の人の行動を参考にする

傾向があるんですよね。

例えば、

- 「すでに1000社が導入済み」

- 「95%のお客様が満足と回答」

- 「業界トップシェアの実績」

こういった表現は、安心感を

与えてくれるんです。

実生活でも、混雑しているレストランを

見ると「人気があるから美味しいのかな」と

思って入りたくなりますよね。

大切なのは、具体的な数字や

事実に基づいた証明を示すこと。

曖昧な表現や誇張は

かえって不信感を招きます。

特に恐怖を感じている人は、

「自分だけじゃない」という

安心感を求めているんです。

社会的証明を上手く活用することで、

「みんなが選んでいるなら間違いない」

という心理を刺激できるんですよ。

成功事例を紹介する

実際の成功事例を紹介することは、

信頼性を高める効果的な方法です。

具体的な事例があると、

「自分にもできるかも」と

思ってもらいやすくなります。

例えば、

- 「A社は当社のサービス導入後、売上が2倍に」

- 「主婦のBさんは、この方法で月5万円の副収入を実現」

- 「未経験だったCさんが、3ヶ月で資格取得に成功」

このような事例は説得力が

とても高いんです。

テレビの健康食品のCMでも、

「この商品で健康になりました!」

という体験談をよく見かけますよね。

ここで大事なのは、

ターゲットに近い人の事例を選ぶこと。

あまりにもかけ離れた成功例だと

「自分には無理」と思われてしまいます。

成功事例は「再現性」を

感じさせる重要な要素です。

成功事例を通じて、顧客に

「自分もこうなれる」という

イメージを持ってもらうことが大切なんです。

安心感を与える保証を付ける

最後の一歩を踏み出すには、

安心感を与える保証が効果的です。

どんなに良い商品でも、

失敗するリスクを恐れる人は多いものです。

例えば、

- 「30日間の返金保証」

- 「1年間の無料サポート付き」

- 「満足できなければ全額返金」

こういった保証があると、

購入のハードルが下がります。

通販サイトで「送料無料・30日間返品OK」

という表示を見ると安心して

注文できますよね。

ここでのポイントは、

実際に守れる保証を提供すること。

守れない約束は信頼を

完全に失う原因になります。

保証を付けることで、

「失敗しても大丈夫」という

安心感を与えられるんです。

適切な保証は、顧客の

最後の不安を取り除き、

購入決断を後押しする強力な

武器になるんですよ。

恐怖心理マーケティングが効果的な3つの業界

あなたの商品が売れないのは、

恐怖心理を活用していないからかもしれません。

恐怖心理マーケティングを

上手く使えば売上が劇的に変わります。

特に効果的なのが次の3つの業界です。

- 保険・金融サービス

- 健康・美容産業

- セキュリティ関連製品

これらの業界では恐怖心理が

強力な購買動機になるんですね。

人は得したいより損したくない生き物。

そこを理解すれば売り方が変わります。

それでは各業界について

詳しく見ていきましょう。

保険・金融サービス

保険や金融サービスでは

恐怖心理が最も効果を発揮します。

なぜなら人は将来の不安や

経済的損失に強い恐怖を感じるからです。

例えば次のような訴求が効果的です。

- 「もし明日、事故に遭ったら家族はどうなりますか?」

- 「老後の資金が足りなくなったらどうしますか?」

- 「突然の入院で貯金が底をついたら?」

こういった問いかけは

人の防衛本能を刺激します。

特に家族がいる人にとっては

「何かあったら」という不安が大きいんです。

実際、大手保険会社の

CMやチラシを見てみてください。

「もしものとき」「万が一に備えて」

といったフレーズがよく使われています。

これは恐怖心理を刺激して

思考停止状態に持っていく手法なんです。

恐怖を感じると人は冷静な判断ができず、

すぐに行動を起こそうとします。

だからこそ保険や投資商品は

恐怖心理マーケティングと相性抜群なんですよ。

健康・美容産業

健康や美容の業界も

恐怖心理マーケティングの宝庫です。

人は老化や病気、見た目の衰えに

強い不安を感じる生き物なんですね。

例えばこんな訴求が効果的です。

- 「このままでは10年後あなたの肌はシワだらけに」

- 「隠れた生活習慣病のリスクが迫っています」

- 「周りの人はあなたの口臭に気づいています」

こういった言葉を聞くと、

ほとんどの人は不安になりますよね。

特に「今は大丈夫でも将来はヤバい」

という訴求は強力です。

実際にダイエット商品や

美容クリームの広告を見ると、

「このままだと取り返しがつかなくなる」

というメッセージが隠れています。

それに加えて「でも今なら間に合う」

という希望も提示するんです。

これが恐怖と希望のセットで、

購買意欲を強く刺激します。

健康や美容は自分自身に関わることなので、

恐怖心理がダイレクトに効くんですよ。

セキュリティ関連製品

セキュリティ製品は

恐怖心理の塊みたいな業界です。

防犯カメラやホームセキュリティ、

ウイルス対策ソフトなどがこれに当たります。

効果的な訴求としては次のようなものがあります。

- 「あなたの家が留守の間に泥棒が…」

- 「個人情報が今まさに盗まれているかも」

- 「子どもの安全を守れますか?」

こういった問いかけは

人の防衛本能を直接刺激します。

特に家族や財産など

大切なものを守りたい気持ちは強いです。

セキュリティ会社のCMでは

「もし侵入されたら…」というシナリオや

実際の犯罪統計を使って

恐怖心を煽ることが多いんです。

そして「でもこの製品があれば安心」

という解決策を提示します。

人は損失回避の本能が強いので、

「失うかもしれないリスク」には敏感です。

だからこそセキュリティ製品は

恐怖心理マーケティングとの相性が抜群なんですね。

安全と安心を買うという点で、

顧客の行動を強く促すことができるんです。

恐怖訴求が効果的な5つの理由

あなたのメッセージが人の心を動かさないのは、恐怖訴求を使いこなせていないからかもしれません。

恐怖訴求を理解すれば、相手の行動を促す力が格段に上がるんです。

その効果的な理由は以下の5つ。

- 人間は損失を回避する本能があるから

- 緊急性を感じさせ即決を促せるから

- 感情に訴えかけ記憶に残りやすいから

- 他の訴求よりも行動変容が起きやすいから

- 顧客の潜在的不安を表面化できるから

これらの理由を知ると、なぜあの広告が効くのか、なぜあのセールスが成約するのかが見えてきます。

実は私たちの脳は、得することよりも損することを避けようとする傾向が強いんです。

それでは、恐怖訴求が効く理由を一つずつ詳しく見ていきましょう。

人間は損失を回避する本能があるから

人間には生まれつき、損することを極端に嫌う本能があるんです。

この「損失回避バイアス」があるから、恐怖訴求は強く響くんですよね。

例えば、

- 「10万円得する」より「10万円損しない」方が魅力的に感じる

- 「健康になれる」より「病気にならない」方が響く

- 「チャンスを掴む」より「チャンスを逃さない」方が行動しやすい

こういった心理が私たちの判断に大きく影響しています。

実際の研究でも、同じ金額なら「得する」より「損しない」という表現の方が約2倍の効果があるとされているんです。

ダニエル・カーネマンという心理学者は、人は得るものより失うものに約2倍の価値を感じると発見しました。

だからこそ、「このままだと〇〇を失いますよ」という訴えかけは、人の心を強く動かすんです。

例えば、ダイエット商品の広告で「美しくなれる」より「このままだと健康を失う」と言われた方が、多くの人は行動を起こしやすいんですよ。

損失回避の本能は私たちの生存本能に直結していて、危険から身を守るために進化してきたものなんです。

だからこそ、恐怖訴求は人間の最も原始的な部分に働きかけることができるんですね。

緊急性を感じさせ即決を促せるから

恐怖訴求の強みは、人に「今すぐ行動しなきゃ」と思わせる緊急性を生み出せることなんです。

この緊急性があるから、人は考えすぎずに即決してしまうんですよね。

具体的には、

- 「あと3日で値上げします」

- 「在庫残りわずか」

- 「このチャンスを逃すと二度とない」

こんな言葉を見たり聞いたりすると、冷静な判断ができなくなりがちです。

心理学では「希少性の原理」と呼ばれていて、手に入らなくなる可能性があると、その価値が高く感じられるんです。

アマゾンの「残り1点」表示を見ると、本当は必要なかったものまで買ってしまった経験、ありませんか?

これは私たちの脳が、「失う恐怖」から逃れるために即決してしまう仕組みなんです。

ただし、あまりに過剰な緊急性の演出は逆効果になることもあります。

適度な緊急性を感じさせることで、人は「後回しにしたら損する」と判断して行動を起こすんです。

この心理メカニズムをうまく活用すれば、セールスでも集客でも成果が上がりやすくなりますよ。

感情に訴えかけ記憶に残りやすいから

恐怖訴求の大きな強みは、論理より感情に直接訴えかけることができるという点なんです。

感情を揺さぶられた情報は、単なる事実よりもずっと記憶に残りやすいんですよね。

例えば、

- 交通安全の怖い映像

- 健康被害の生々しい写真

- 失敗した人の後悔の声

こういった情報は、数字やデータよりも強く印象に残ります。

脳科学の研究でも、感情的な体験は扁桃体という部分に強く記憶されることがわかっています。

扁桃体って聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単に言うと「感情の記憶庫」みたいなものです。

例えば、タバコのパッケージに印刷された肺がんの写真は、「喫煙は健康に悪い」という文字情報よりもはるかに強い印象を与えますよね。

これは感情を刺激する情報が、私たちの意思決定に大きな影響を与えるからなんです。

マーケティングでも、単に「良い商品です」と言うより「これを使わないとこんな問題が起きますよ」と伝える方が効果的なことが多いんです。

感情を動かせれば、人の行動も動かせる。それが恐怖訴求の大きな強みなんですね。

他の訴求よりも行動変容が起きやすいから

恐怖訴求が特に優れているのは、人の行動を実際に変えやすい点なんです。

ポジティブな訴求より、ネガティブな訴求の方が行動変容を促しやすいんですよね。

例えば、

- 「健康になりましょう」より「病気になりますよ」

- 「お得です」より「損しますよ」

- 「成功できます」より「失敗しますよ」

このような伝え方の方が、人は動きやすいんです。

心理学の実験でも、健康に関するメッセージは、ポジティブな内容より恐怖を喚起する内容の方が行動変容につながりやすいことがわかっています。

例えば禁煙キャンペーンでは、「禁煙すると健康になれます」より「喫煙を続けるとこんな病気になります」という訴求の方が効果的なんです。

これは私たちの脳が、危険を回避するための行動を優先するように設計されているからなんですよね。

ただし、恐怖だけでは人は凍りついてしまうこともあります。

だから効果的な恐怖訴求には、必ず「解決策」をセットで提示することが大切なんです。

「この恐ろしい状況を避けるには、こうすればいいですよ」と示すことで、行動変容が起こりやすくなります。

顧客の潜在的不安を表面化できるから

恐怖訴求の隠れた強みは、顧客が気づいていない潜在的な不安や問題を表面化できることなんです。

人は自分の問題に気づいていないことも多いので、それを見せてあげることで「あ、これ解決したい」と思わせられるんですよね。

例えば、

- 「実はあなたのデータ、こんな風に漏れているかも」

- 「知らないうちに損している税金対策とは」

- 「見過ごしがちな健康リスクの正体」

こういった形で隠れた問題を浮き彫りにすると、人は耳を傾けます。

マーケティングでは「パンを売るなら、まず空腹感を作れ」と言われるように、問題意識がなければ解決策も求めないんです。

例えば保険の営業では、「もし明日事故に遭ったら家族はどうなりますか?」と不安を喚起することで、保険の必要性を感じてもらいます。

これは決して悪いことではなく、本当に必要なものを届けるための重要なステップなんです。

潜在的な不安を表面化させることで、顧客は「このままではまずい」と気づき、行動を起こす動機が生まれるんですよ。

ただし、存在しない不安を作り出すのは倫理的に問題があります。

実際に存在するリスクや問題を正確に伝え、その解決策を提供することが、誠実な恐怖訴求の姿なんです。

効果的な恐怖訴求の実例3選

恐怖訴求を使えば、商品やサービスの

売上が劇的に伸びることがあります。

うまく使えば顧客の心を

ガッチリ掴んで離さない効果があるんです。

効果的な恐怖訴求の実例は、

- FX投資の機会損失を強調するセールスコピー

- 健康リスクを訴求する保険商品の広告

- セキュリティ対策の重要性を示すITサービス

この3つが特に強力です。

どれも人の不安や恐れに

上手く訴えかけている例なんですよ。

これから具体的に

それぞれ解説していきます。

FX投資の機会損失を強調するセールスコピー

FX投資の広告で最も効果的なのは

「今やらないと一生後悔する」という訴求です。

これが効くのは人間が損失を

利益よりも強く感じる性質があるからなんです。

例えば、

- 「この1ヶ月で○○円の利益を逃しました」

- 「あなただけが取り残されています」

- 「今始めないと永遠にチャンスは来ません」

このような言葉を見ると

なんだか焦っちゃいますよね。

特に「今月の為替変動で10万円の

利益を得たトレーダーが続出中!」

という具体的な数字を示されると効果絶大です。

もっと詳しく言うと、

「先週から始めた初心者が3日で5万円稼いだ」

というような身近な成功例も効果的なんです。

この手法が効くのは、人間には

「取り残される恐怖」があるからなんですよ。

心理学では「FOMO(Fear Of Missing Out)」

と呼ばれる現象で説明できます。

要するに「みんな儲かってるのに

自分だけ出遅れたら大変!」

という焦りを感じさせるわけです。

だからFX広告では「今すぐ始めないと

このチャンスを永久に失います」という

二項対立の構図を作ることが大切なんです。

健康リスクを訴求する保険商品の広告

健康保険の広告で最も効果的なのは

「もしも」の状況を具体的に描写することです。

人は自分の健康や家族の安全に

関する恐怖に非常に敏感に反応するんです。

例えば、

- 「もし明日、あなたが倒れたら家族はどうなる?」

- 「3人に1人ががんになる時代、あなたは大丈夫?」

- 「突然の入院で貯金が底をつく前に」

こういった問いかけは

グサッと心に刺さりますよね。

特に「40代男性の心筋梗塞発症率は

10年前の1.5倍に増加」のような

具体的なデータを示されると説得力が増します。

さらに「実際に保険に入っていなかったために

家を失った山田さん家族の話」といった

リアルなストーリーも効果的です。

この手法が効くのは、人間には

「失うことへの恐れ」が強いからなんですよ。

専門的には「損失回避性」と呼ばれる

心理傾向があって、得るよりも

失わないことを重視する傾向があります。

だから保険の広告では「あなたの大切な

ものを守るために」という

安心感を売ることが重要なんです。

結局のところ、健康リスクを

具体的に見せることで「自分事」として

捉えてもらうことが最も効果的なんです。

セキュリティ対策の重要性を示すITサービス

ITセキュリティの広告で効果的なのは

「攻撃されるとどうなるか」を

リアルに示すことです。

これが効くのは多くの人が

自分のデータやプライバシーの

価値を十分理解していないからなんです。

例えば、

- 「あなたの個人情報が今この瞬間も狙われている」

- 「1日に○○件のサイバー攻撃が発生中」

- 「対策しないとデータ復旧に○○万円かかります」

こんな言葉を見ると

不安になりますよね。

特に「中小企業の30%が

サイバー攻撃を受けて1年以内に

倒産している」という統計データは衝撃的です。

もっと具体的に言うと、

「先月、同業他社がランサムウェア被害で

顧客データを全て失い、5000万円の

身代金を要求された」といった例も効果的です。

この手法が効くのは、人間には

「見えない脅威」に対する

不安が特に大きいからなんです。

セキュリティの脅威は目に見えないので、

それを可視化することで

危機感を持ってもらえるんですよ。

つまり、「何もしなければこうなる」と

「対策すればこう守られる」という

コントラストを見せることが大切なんです。

結局、セキュリティ対策の広告では

「あなたのビジネスが狙われている」

という現実を突きつけることが最も効果的です。

恐怖訴求を様々なコンテンツに組み込む6つの方法

恐怖心は人間の行動を促す

最も強力なトリガーなんです。

これを上手く活用できれば、

あなたのコンテンツの効果は何倍にも跳ね上がります。

恐怖訴求を効果的に取り入れる方法は次の6つ。

- レターやメールに緊急性を持たせる

- SNS投稿で問題提起から解決策へ導く

- 動画コンテンツで視覚的インパクトを与える

- ウェブサイトの導入部分で注意を引く

- セミナーやウェビナーの冒頭で危機感を煽る

- 事例やケーススタディで失敗の教訓を示す

どれも難しそうに見えるかもですが、

実はシンプルな法則があるんです。

恐怖を感じさせた後に、

必ず解決策を示すことがポイント。

それでは、それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

レターやメールに緊急性を持たせる

メールやレターの冒頭で

時間的な危機感を作り出すことが大切です。

「今すぐ行動しないと損をする」という

感覚を読み手に持たせることができるんです。

例えば、

- 「あと3日で値上げします」

- 「先着30名様限定の特典」

- 「見逃すと二度とチャンスはありません」

こういった表現を使うことで

読者に緊急性を感じさせられます。

特に効果的なのは具体的な

期限や数字を入れること。

「今週末まで」より「6月10日23時59分まで」

のように具体的な方が信憑性が増すんです。

でも気をつけてほしいのが、

嘘の緊急性は絶対にNGってこと。

本当に期間限定なら良いですが、

いつも「残り3席」と言っていたら

信頼を失ってしまいます。

緊急性を感じさせた後には、

必ず具体的な行動手順を示しましょう。

「今すぐここをクリック」など

シンプルな指示が効果的です。

SNS投稿で問題提起から解決策へ導く

SNSでは短い文章で

問題の深刻さを伝えることがカギです。

読者の潜在的な不安に触れることで、

スクロールを止めさせる効果があります。

例えば、

- 「あなたのSNS発信、実は逆効果かも」

- 「知らないうちに失っている信頼関係」

- 「90%の人が見落としているリスク」

このような書き出しは

すぐに注目を集められます。

特にTwitterなどの短文SNSでは、

最初の一文で興味を引くことが重要。

でも、ただ怖がらせるだけじゃ

ダメなんですよね。

必ず次の投稿やリンク先で

解決策を提示することが大切です。

「実はこうすれば簡単に解決できます」

という希望を見せることで、

読者はあなたの提案に

耳を傾けてくれるようになります。

SNSでの恐怖訴求は短く鋭く、

そして必ず救いを示すこと。

これが成功の秘訣なんです。

動画コンテンツで視覚的インパクトを与える

動画では視覚と音声を使って

恐怖感情を強く引き出せます。

見る人の心に残る強いインパクトを

与えられるのが動画の強みなんです。

例えば、

- ビフォーアフターの鮮明な対比

- 失敗した人の実際の体験談

- 何もしなかった場合の未来予測

こういった要素を取り入れると

視聴者の感情を動かしやすくなります。

YouTubeの冒頭10秒で

問題提起をすることが特に効果的。

「このままだと大変なことになります」

という内容で始めれば、

視聴者は「どうなるの?」と

最後まで見てくれる可能性が高まります。

でも注意してほしいのは、

ショッキングすぎる映像はNG。

視聴者が不快になって

離脱してしまうこともあります。

適度な危機感を与えた後は、

希望が見える解決策を必ず示すこと。

動画の最後には明確な

次のステップを提示しましょう。

ウェブサイトの導入部分で注意を引く

ウェブサイトのヘッダーや

最初のセクションは超重要です。

訪問者が「このサイトに

残るべきか」を判断する

最初の3秒を掴むことができます。

例えば、

- 「あなたのビジネスが直面している3つの危機」

- 「見過ごされがちな重大なリスク」

- 「競合に負けている本当の理由」

こういった見出しは

すぐに関心を引きつけます。

特にランディングページでは、

問題→解決策→行動の流れを

明確に作ることが大切です。

問題を提示する部分では

具体的な数字やデータを使うと

説得力が増しますよ。

「90%の新規事業が失敗する中、

成功する10%には共通点がある」

というような表現が効果的です。

でも、恐怖だけでは

訪問者は不安になって離脱します。

ページを下にスクロールすると

希望が見えてくる構成にすることで、

最後まで読んでもらい、

行動につなげることができるんです。

セミナーやウェビナーの冒頭で危機感を煽る

セミナーの最初の5分で

聴衆の注意を引くことが超大事です。

「このセミナーを聞かないと

どんな損失があるか」を

明確に伝えることができます。

例えば、

- 「このままだと5年後に直面する問題」

- 「業界の90%が気づいていない変化」

- 「今すぐ対策しないと失うもの」

こういった内容から始めると

参加者の集中力が高まります。

特に効果的なのは、

実際の失敗事例を紹介すること。

「先日あるクライアントが

こんな失敗をしました」という

具体的な話は説得力があります。

ただし、長すぎる恐怖訴求は

聴衆を疲れさせてしまうので注意。

冒頭10分程度で危機感を与えたら、

残りの時間で解決策や希望を

たっぷり提供するのがコツです。

セミナーの最後には必ず

次のステップを明確に示して、

参加者が行動しやすい

環境を作りましょう。

事例やケーススタディで失敗の教訓を示す

実際の失敗事例は

最も説得力のある恐怖訴求です。

「他の人の失敗から学ぶ」という

安全な方法で教訓を得られるんです。

例えば、

- 「A社が陥った致命的なミス」

- 「成功していた企業が突然倒産した理由」

- 「多くの人が繰り返す典型的な失敗パターン」

こういった事例は読者の

記憶に強く残ります。

特に効果的なのは、

読者と似た立場の人の事例。

「あなたと同じ業界の人が

こんな失敗をしました」という

話は身近に感じられるんです。

事例を紹介する際は、

具体的な数字や結果を

示すことが重要です。

「売上が50%減少した」

「顧客の80%を失った」など

具体的な影響を伝えましょう。

そして必ず、その失敗から

どう学び、どう回避できるかを

示すことを忘れないでください。

失敗事例は恐怖を与えますが、

その教訓こそが読者にとっての

本当の価値なんです。

恐怖訴求と価値提供のバランスを取る5つのテクニック

あなたのマーケティングが響かない理由、

それは恐怖と価値のバランスが取れていないからかもしれません。

正しいバランスを知れば、

顧客の心を掴んで離さない強力なメッセージが作れるようになります。

このバランスを取るための5つのテクニックは:

- 問題提起と解決策を同時に示す

- 恐怖の後に具体的な成功事例を提示する

- 教育的コンテンツで信頼関係を構築する

- 定期的なフォローアップで安心感を与える

- 顧客のフィードバックを取り入れて調整する

これらのテクニックは単なる理論ではなく、

実践で効果が証明されているものばかりです。

どれも一朝一夕で身につくものではありませんが、

コツを掴めば驚くほど効果的です。

それでは、一つずつ詳しく

解説していきましょう。

問題提起と解決策を同時に示す

問題提起と解決策を同時に示すことは、

恐怖訴求を効果的に使うための基本中の基本です。

これができていないと、

顧客は不安だけが残って行動に移せなくなってしまうんです。

例えば、

- 「このままでは売上が下がります」と言った後に「でもこの方法で改善できます」と示す

- 「健康リスクがあります」と伝えた後に「この簡単な対策があります」と提案する

- 「期限が迫っています」と焦らせた後に「今すぐできる簡単な手続きはこちら」と案内する

このように問題と解決をセットで

提示することが大切なんです。

もっと具体的に言うと、

メールマーケティングでは「開封率が低いと収益が下がります」と恐怖を与えた後、

「この3つのテクニックで開封率を2倍にできます」と解決策を示すといいでしょう。

ここで大事なのは、

恐怖だけを与えて放置しないこと。

それだと顧客は不安になるだけで、

あなたに対して不信感を抱いてしまいます。

だから問題を指摘したら、

必ずその場で解決策も提示するようにしましょう。

問題と解決策をセットで示すことで、

顧客は「この人は私を助けてくれる」と感じるようになります。

恐怖の後に具体的な成功事例を提示する

恐怖を感じさせた後は、

必ず具体的な成功事例を見せるべきです。

これによって「解決できる」という

希望と再現性を示すことができるんですね。

例えば、

- 「同じ悩みを持っていたAさんは、このやり方で解決しました」

- 「初心者だったBさんも3ヶ月でこの成果を出せました」

- 「あなたと似た状況のCさんが実践した方法です」

こういった具体例があると、

顧客は自分にもできそうだと感じるんです。

より詳しく言うと、

「SEO対策をしないとウェブサイトの順位が下がります」と恐怖を与えた後、

「当社のサービスを利用した飲食店は3ヶ月で検索順位が30位上昇しました」という成功事例を示すと効果的です。

成功事例を示す際は、

数字やビフォーアフターの写真があるとさらに説得力が増します。

なぜなら人は抽象的な話より、

具体的な証拠を見せられた方が信じやすいからです。

ただし、あまりにも誇張された成功事例は、

かえって不信感を生むので気をつけましょう。

現実的で再現可能な成功事例こそが、

恐怖を感じた顧客の背中を押す強力な武器になるんです。

教育的コンテンツで信頼関係を構築する

教育的なコンテンツを提供することは、

恐怖訴求と価値提供のバランスを取る上で欠かせません。

なぜなら、知識を与えることで

顧客との信頼関係が深まるからなんです。

具体的には、

- 無料のハウツー記事やガイド

- 役立つチェックリストやテンプレート

- 業界トレンドについての分析レポート

こういった価値あるコンテンツを

惜しみなく提供することが大切です。

例えば、投資の危険性を訴えた後に、

「初心者でもわかる資産運用の基礎知識」という無料PDFを提供するといった形ですね。

この方法のいいところは、

顧客が「この人は本当に私を助けようとしている」と感じてくれることです。

単に恐怖を煽って商品を売りつけるのではなく、

まず価値あるコンテンツで相手の問題解決を手伝う姿勢を見せるんです。

そうすると不思議なことに、

あなたの有料サービスにも自然と興味を持ってくれるようになります。

教育的コンテンツを通じて信頼関係を築くことで、

恐怖訴求が「脅し」ではなく「親切な忠告」として受け取られるようになるんです。

定期的なフォローアップで安心感を与える

定期的なフォローアップは、

顧客に安心感を与える重要なテクニックです。

一度恐怖を与えたら、

その後もしっかりサポートしていることを示す必要があるんですよね。

例えば、

- 定期的なメールでの進捗確認

- 新しい情報や追加リソースの提供

- 質問や相談に対する丁寧な返答

こういったフォローアップがあると、

顧客は「見捨てられていない」と感じるんです。

具体的には、オンラインコースを販売した後、

週に1回「学習の進み具合はどうですか?」というメールを送ったり、

追加の参考資料を提供したりするといいでしょう。

特に最初の購入や申し込みの後は、

不安になりやすい時期なので手厚くフォローすることが大切です。

このフォローアップは、

自動化できる部分と人の温かみが必要な部分を

うまく組み合わせるのがコツです。

定期的に顔を見せることで、

「この人は本当に私の成功を願ってくれている」

という信頼感が生まれます。

フォローアップを怠ると、

せっかく築いた信頼関係が崩れてしまうので、

継続的なコミュニケーションを心がけましょう。

顧客のフィードバックを取り入れて調整する

顧客からのフィードバックを

積極的に集めて活用することは非常に重要です。

なぜなら、あなたの恐怖訴求が

強すぎるか弱すぎるかを正確に把握できるからなんです。

具体的には、

- アンケートやサーベイの実施

- 直接的な感想や意見の収集

- 行動データ(開封率やクリック率など)の分析

こういった方法で顧客の反応を

細かくチェックしていきましょう。

例えば、メールマーケティングでは

A/Bテストを行って、どの程度の恐怖訴求が最も効果的かを

数値で確認することができます。

フィードバックを集める際は、

「このメッセージを読んでどう感じましたか?」

といった具体的な質問を投げかけるのが効果的です。

そして集まったフィードバックに基づいて、

恐怖訴求と価値提供のバランスを微調整していくんです。

顧客の声に耳を傾けることで、

押し付けがましくない、

受け入れられやすいメッセージングが可能になります。

フィードバックを活用した継続的な改善こそが、

長期的な信頼関係を築く秘訣なんです。

恐怖訴求が顧客心理に与える5つの効果

恐怖訴求は人の心を動かす

最強の武器なんです。

うまく使えば顧客の行動を

ガラッと変えられるんですよ。

この記事では恐怖訴求が

どんな効果をもたらすのか、

具体的に5つの効果を

詳しく解説していきます。

- 問題意識を強く認識させる

- 行動変容のきっかけを作る

- 学び続ける動機付けとなる

- 解決策を探す意欲を高める

- 顧客の人生を良い方向に導く

これらの効果を理解すれば、

あなたのビジネスも大きく変わります。

お客さんの心をつかんで

行動してもらうコツがわかりますよ。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

問題意識を強く認識させる

恐怖訴求は顧客に問題の

深刻さを強く認識させます。

なぜなら人は危機感を感じると

初めて本気で問題と向き合うからです。

例えば、

- 「このままだと老後2000万円不足します」

- 「放置すると症状が悪化する可能性が高いです」

- 「対策しないと競合に完全に負けます」

こんなメッセージを受け取ると

誰でもドキッとしますよね。

特に具体的な数字や

明確なリスクを示されると、

問題の現実味が増します。

日常生活でも同じことが

起きているんですよ。

例えば健康診断で「このままだと

生活習慣病になりますよ」と

言われたとき、初めて真剣に

食生活を見直す人は多いです。

ただし、恐怖を与えすぎると

かえって拒否反応を起こすので

バランスが大切なんです。

問題意識を持ってもらうことで

次のステップに進む準備ができます。

行動変容のきっかけを作る

恐怖訴求は人の行動を

変えるきっかけになります。

これは危機感が人を

動かす原動力になるからです。

たとえば、

- 「今行動しないと手遅れになります」

- 「この機会を逃すと二度とチャンスはありません」

- 「ライバルはすでに始めています」

このような言葉を聞くと

行動せずにはいられなくなります。

特に「時間的緊急性」を

伝えることで、人は

「今すぐ何かしなきゃ」と感じます。

身近な例で言うと、

「期間限定セール、あと3日」

というメッセージに反応して

急いで買い物をした経験、

ありませんか?

でも大事なのは、恐怖を

与えた後に必ず解決策を

示すことなんです。

解決策がないと人は

ただ不安になるだけで、

行動に移せません。

だから「この問題があるけど、

こうすれば解決できます」と

セットで伝えることが重要です。

行動変容のきっかけを作ることで

顧客は新しい一歩を踏み出せるのです。

学び続ける動機付けとなる

恐怖訴求は人に学び続ける

強い動機を与えます。

なぜなら問題解決のために

知識を得たいという欲求が

生まれるからなんです。

例えば、

- 「業界の変化についていけないと取り残される」

- 「新しい知識がないと価値が下がる」

- 「学ばないとチャンスを逃し続ける」

こういったメッセージは

学習意欲を高めるんですよ。

特に「このままでは」という

言葉から始まる未来予測は

強い影響力を持ちます。

実際、私の友人は「AI時代に

スキルアップしないと仕事がなくなる」

という記事を読んでから、

毎日1時間勉強する習慣を

つけたんですよ。

ここで大切なのは、恐怖だけでなく

「学べば状況が良くなる」という

希望も同時に伝えること。

恐怖と希望のバランスが

長期的な学習意欲を維持する

秘訣なんです。

そうやって学び続ける動機を

持ってもらうことで、お客さんは

あなたの商品やサービスの

価値を長く感じてくれます。

解決策を探す意欲を高める

恐怖訴求は人に解決策を

積極的に探させる力があります。

問題の深刻さを知ると、

人は自然と解決方法を

求めるようになるんですね。

たとえば、

- 「このリスクを放置すると大変なことに」

- 「競合に遅れをとっているかもしれません」

- 「見逃している重大な問題があります」

こんな言葉を聞くと、

「どうすればいいの?」と

答えを求めたくなります。

特に具体的な問題点を

挙げながら不安を煽ると、

解決策への渇望が高まります。

日常で例えると、「この症状は

放置すると悪化する可能性があります」

と医師に言われたら、

すぐに治療法を聞きたくなりますよね。

ポイントは、解決策を

探す意欲が高まったタイミングで、

あなたの商品やサービスを

自然な形で提示すること。

このとき「これが唯一の解決策です」

ではなく「これも効果的な

選択肢の一つです」という

姿勢が信頼を生みます。

解決策を探す意欲を高めることで

顧客はあなたの提案に

耳を傾けてくれるようになります。

顧客の人生を良い方向に導く

恐怖訴求の最終目標は

顧客の人生をより良くすることです。

これは短期的な売上だけでなく

長期的な価値提供につながるからです。

例えば、

- 「今の習慣が将来の健康を左右します」

- 「今投資しないと10年後に後悔します」

- 「変化を恐れると成長のチャンスを逃します」

このようなメッセージは

人生の質に関わる重要な

気づきを与えます。

特に「このままだと〇〇になる」と

「変えれば□□になれる」の

両方を示すと効果的です。

実際、禁煙キャンペーンで

「喫煙の害」と「禁煙の利益」

両方を伝えると成功率が

高まるという研究結果もあります。

大切なのは、恐怖を煽るだけでなく

ポジティブな未来像も

しっかり見せること。

「問題があるけど、解決すれば

こんな素晴らしい未来が待っている」

というストーリーが人の心を動かします。

顧客の人生を良くする本気の思いが

あれば、恐怖訴求は単なる

マーケティング手法ではなく、

真の価値提供になるんです。

恐怖訴求でコンバージョン率を向上させる6つの方法

あなたの広告やメッセージ、

実は顧客の心に刺さってない可能性が高いです。

恐怖訴求を正しく使えば、

コンバージョン率が驚くほど上がります。

この記事では以下の6つの方法を解説します:

- 顧客が直面するリスクを具体的に示す

- 感情を刺激する表現を使う

- 問題と解決策を明確に対比させる

- 時間的な緊急性を強調する

- 顧客からのフィードバックを活用する

- 継続的に戦略を改善する

これらの方法は単なる理論ではなく、

実際にビジネスで成果を出している手法です。

それぞれの方法について、

具体的な実践方法を見ていきましょう。

顧客が直面するリスクを具体的に示す

顧客が直面するリスクを具体的に示すことは、

恐怖訴求の基本中の基本です。

なぜなら人は抽象的な危険よりも、

具体的なリスクの方が強く反応するからなんですね。

例えば次のようなリスクを示すことができます:

- 「このまま対策しないと、3ヶ月後には売上が30%減少する可能性があります」

- 「放置すると、競合に顧客を奪われ、市場シェアが半減するでしょう」

- 「今の方法では、あなたの時間とお金が無駄になっています」

これらは単なる脅しではなく、

実際に起こり得る結果を示しているんです。

もっと具体的に言うと、

「このまま古い営業手法を続けると、AIを活用した競合に顧客を奪われ、来年の収益が40%減少する」

といった具体的な数字を示すことが効果的です。

ただし、リスクを示す際には、

必ず信頼できるデータや事例に基づくことが大切です。

根拠のない恐怖を煽るだけでは、

かえって信頼を失うことになりますからね。

顧客が直面するリスクを具体的に示すことで、

行動の必要性を強く認識させることができるんです。

感情を刺激する表現を使う

感情を刺激する表現を使うことは、

恐怖訴求の効果を何倍にも高めます。

なぜかというと、人間の決断の多くは、

実は論理よりも感情に基づいているからなんですね。

効果的な感情刺激の例としては:

- 「このチャンスを逃すと、後悔することになるでしょう」

- 「何もしないという選択は、実は最大のリスクなのです」

- 「今すぐ行動しなければ、すべてが手遅れになります」

こういった表現は、

読み手の心に強く訴えかけるんです。

具体的には、「あなたがこのまま行動しないと、

同業者はどんどん先に進み、取り残されてしまいます」

といった表現が効果的です。

ただし大事なのは、

感情を刺激しすぎないこと。

過度な恐怖を煽ると、

かえって顧客が拒絶反応を示すことがあります。

そこで、恐怖と希望をバランスよく提示して、

「問題はあるけど、解決策もある」というメッセージを伝えましょう。

感情を適切に刺激する表現を使うことで、

顧客の行動を促す強力な動機付けになるんです。

問題と解決策を明確に対比させる

問題と解決策を明確に対比させることは、

恐怖訴求の効果を最大化する秘訣です。

これが重要なのは、

顧客に「逃げ道」を示さないと恐怖が麻痺を引き起こすからなんですよね。

効果的な対比の例としては:

- 「このままでは売上が下がり続けますが、この方法を導入すれば3ヶ月で回復します」

- 「多くの企業がこの問題で失敗していますが、当社のアプローチで成功した事例が100件以上あります」

- 「古い方法では時間がかかりますが、新しいシステムなら半分の時間で結果が出せます」

このような対比は、

問題の深刻さと解決策の価値を同時に伝えられるんです。

より具体的には、

「このままSEO対策をしないと検索順位が下がり続け、月間5000人の見込み客を失いますが、

当社のSEO戦略を導入すれば3ヶ月以内に上位表示を回復できます」

といった形で示すことが効果的です。

ここで気をつけたいのは、

解決策はシンプルで実行しやすいものにすること。

複雑すぎる解決策は、

顧客に「自分にはできない」と思わせてしまいます。

問題と解決策を明確に対比させることで、

顧客の行動を促す強力な動機付けを作り出せるんです。

時間的な緊急性を強調する

時間的な緊急性を強調することは、

恐怖訴求を活用する上で非常に効果的です。

なぜなら人間には「先延ばし」の習性があり、

緊急性がないと行動しない傾向があるからなんですよね。

緊急性を伝える効果的な方法には:

- 「この特別価格は今週末まで」

- 「先着30名様限定の特典」

- 「年内に導入しないと、来年の税制改正で損をする可能性があります」

こういった表現は、

即座の行動を促す強力なトリガーになります。

具体的には、

「このセミナーは定員30名で、すでに25名が申し込んでいます。

今すぐ申し込まないと、次回の開催は半年後になります」

といった形で伝えると効果的です。

ただし、ここで気をつけたいのは、

嘘の緊急性を作らないこと。

「いつでも最終日」のようなウソの限定感は、

顧客の信頼を大きく損なってしまいます。

本当の期限や限定要素に基づいた

緊急性を伝えることが大切なんです。

時間的な緊急性を適切に強調することで、

顧客の「今すぐ行動しよう」という意欲を高められます。

顧客からのフィードバックを活用する

顧客からのフィードバックを活用することは、

恐怖訴求の説得力を大きく高めます。

なぜかというと、第三者の経験は

「自分にも起こりうる」と感じさせる強力な証拠になるからなんですね。

フィードバック活用の効果的な方法には:

- 「あのとき決断していなかったら...」という後悔の声を紹介する

- 問題を放置した結果、大きな損失を被った顧客の事例を示す

- 逆に、早期に行動して成功した事例を対比として示す

これらの声は、

あなたの主張に強力な裏付けを与えてくれます。

具体的には、

「A社は当社のセキュリティ対策を見送った結果、

3ヶ月後にデータ漏洩が発生し、5000万円の損害賠償を支払うことになりました」

といった事例が説得力を持ちます。

ここで大切なのは、

フィードバックは可能な限り具体的で検証可能なものにすること。

曖昧な証言や明らかに作り話のような事例は、

かえって信頼性を損なってしまいます。

顧客からの生の声を効果的に活用することで、

恐怖訴求のリアリティと説得力を大きく高められるんです。

継続的に戦略を改善する

継続的に戦略を改善することは、

恐怖訴求の効果を長期的に維持するために不可欠です。

なぜなら、同じメッセージを繰り返すと

顧客は次第に慣れてしまい、効果が薄れるからなんですよね。

効果的な改善方法としては:

- A/Bテストを行い、どの訴求方法が最も効果的か検証する

- 顧客の反応を細かく分析し、メッセージを調整する

- 市場環境の変化に合わせて、新たなリスク要因を取り入れる

こういった継続的な改善が、

長期的な成果につながるんです。

たとえば、「この文言は開封率が15%高かった」

「このリスク説明は成約率を2倍にした」

といったデータを基に戦略を磨いていくことが大切です。

また大事なのは、

恐怖訴求だけに頼らないこと。

希望や利益の訴求とバランスよく組み合わせて、

総合的なマーケティング戦略を構築しましょう。

継続的に戦略を改善し続けることで、

恐怖訴求の効果を最大化し、長期的な成果につなげられるんです。

恐怖訴求マーケティングがビジネス成長に繋がる4つの理由

恐怖訴求マーケティングは

ビジネス成長の強力な武器になります。

この手法をうまく活用すれば、

売上アップが劇的に加速するんです。

その理由は次の4つです。

- 顧客の関心度が急激に上昇する

- 購入意欲が高まる

- リピート顧客の獲得につながる

- 競合他社との差別化要因となる

これらは単なる理論ではなく、

実際のビジネスで証明されています。

恐怖って人の行動を変える

すごい力を持ってるんですよね。

それぞれの理由について

詳しく解説していきますね。

顧客の関心度が急激に上昇する

恐怖訴求を使うと、顧客の

関心度がグンと上がります。

なぜなら、人は損失や危険に対して

敏感に反応する生き物だからです。

例えば...

- 「このままだと大変なことになりますよ」という警告

- 「見逃すと後悔する」というメッセージ

- 「今すぐ行動しないとチャンスを失います」という促し

こういった言葉を聞くと、

人はすぐに耳を傾けるんです。

もっと具体的に言うと、

「このままSNSを放置すると、

競合に顧客を奪われますよ」

と言われたら、SNSの活用に

興味を持ちませんか?

恐怖は人の注意を引きつける

最も強力な感情の一つなんです。

だって、危険を察知することは

生存本能に直結してますからね。

だからこそ、適切な恐怖訴求は

顧客の関心を一気に高める

効果があるわけです。

購入意欲が高まる

恐怖訴求によって、お客さんの

購入意欲はぐっと高まります。

これは問題を認識した人が

解決策を求めて行動するという

自然な流れなんですよね。

具体的には、

- 「このままでは損をする」という焦り

- 「今すぐ対策が必要」という緊急感

- 「他の人は既に始めている」という焦燥感

こういった感情が芽生えると、

人は素早く決断するんです。

たとえば、「セキュリティ対策を

しないとデータが盗まれる可能性が

高まります」と言われたら、

すぐにセキュリティソフトを

購入したくなりますよね。

恐怖を感じた後に解決策を

示されると、その価値を

より高く評価するんです。

心理学では「コントラスト効果」

と呼ばれる現象ですね。

問題と解決策のギャップが

大きいほど、お客さんの

購入意欲は高まるんです。

だから恐怖訴求は、適切に使えば

購入を促す強力なトリガーに

なるわけですね。

リピート顧客の獲得につながる

恐怖訴求マーケティングは

リピーターを増やす効果も

バツグンにあるんです。

これは顧客の問題解決体験が

強い信頼関係を築くからなんですね。

例えば、

- 「危険から守ってもらえた」という安心感

- 「問題が実際に解決した」という満足感

- 「専門家に任せられる」という信頼感

こういった感情が芽生えると、

お客さんは繰り返し購入してくれます。

具体的に言うと、「このウイルス

対策ソフトのおかげで、危険な

攻撃から守られました」という

体験をした人は、次回も同じ

ブランドを選びやすいんです。

恐怖を感じた後に解決策を

提供してもらえると、その

ブランドへの信頼が深まります。

これは単なる商品購入ではなく、

「救われた」という感情的な

つながりが生まれるからなんです。

そして、一度信頼関係が

築かれると、お客さんは

長期的な関係を望むようになる。

だからこそ、恐怖訴求は

リピーターを増やす効果的な

手法なんですね。

競合他社との差別化要因となる

恐怖訴求マーケティングは

他社との差別化に大きく

貢献するんです。

なぜなら、問題の本質を

深く理解している専門家として

ポジショニングできるからですね。

例えば、

- 「この業界の危険性を理解している」という専門性

- 「問題の本質を見抜いている」という洞察力

- 「効果的な解決策を持っている」という信頼性

こういった要素が、あなたの

ビジネスを際立たせるんです。

具体的に言うと、「他社が

言わない業界の隠れたリスクを

指摘できる」ことで、

お客さんからの信頼を

一気に獲得できるんですよ。

恐怖訴求を使うことで、

「この人は本当のことを

教えてくれる」という

印象を与えることができます。

多くの企業がメリットばかり

語る中で、リスクについても

正直に伝えることで信頼を得る。

そうすると、「この会社は

誠実だ」という評価につながり、

競合との差別化になるんです。

だからこそ、適切な恐怖訴求は

あなたのビジネスを群を抜いて

目立たせる効果があるんですね。

恐怖訴求を効果的に活用するための3つの注意点

あなたの商品やサービスの

魅力を伝える方法は様々あります。

その中でも恐怖訴求は

強力な武器になるんですよ。

でも使い方を間違えると

逆効果になることも…。

効果的に活用するための

3つの注意点をご紹介します。

- 過度な恐怖感を与えすぎない

- 解決策を明確に提示する

- 顧客との信頼関係を維持する

この3つを意識するだけで

あなたのメッセージは格段に良くなります。

お客さんの心を動かしつつも

信頼関係を築ける方法なんです。

それぞれの注意点について

詳しく解説していきますね。

過度な恐怖感を与えすぎない

恐怖訴求で大切なのは

やりすぎないことなんです。

強すぎる恐怖感は人を

麻痺させてしまうからです。

例えば…

- あまりにも怖すぎると人は目を背ける

- 現実離れした恐怖は信頼を失う

- 適度な危機感が最も行動を促す

お客さんが「これは自分に

関係ある問題だ」と思える程度が理想的。

過度な恐怖は「そんなことあり得ない」

と思われて無視されちゃうんですよね。

具体的に言うと、「このままだと

破産します!」より「このままだと

月に3万円損しています」の方が効果的。

なぜなら現実的で想像しやすく、

すぐに行動したいと思えるからです。

ちなみに友達との会話でも

同じことが言えますよね。

大げさに話す人より

現実的な話をする人の方が信頼できる。

だから恐怖訴求も程よさが

大切なんですよ。

解決策を明確に提示する

恐怖を感じさせたら

必ず解決策を示すことが重要です。

解決策がないと人は

ただ不安になるだけなんですよね。

こんな例があります。

- 問題点だけでなく対策も伝える

- 具体的な手順を示す

- すぐに実行できる行動を提案する

「このままだと大変なことになります」

だけでは人は動けません。

「でもこうすれば解決できます」

という希望を必ず示してあげましょう。

例えば健康商品を売る場合、

「このままだと生活習慣病のリスクが

高まります」と言うだけでなく、

「この商品を毎日〇〇するだけで

リスクを下げられます」と伝えるんです。

私の友人も以前ダイエット商品を

見たとき、「太ると怖い」だけの広告より

「これを使えば簡単に痩せられる」

という解決策付きの広告に惹かれたそうです。

人は問題よりも解決策に

お金を払うものなんです。

だから恐怖を伝えたら

必ず希望も与えましょう。

顧客との信頼関係を維持する

恐怖訴求を使うときは

信頼関係を壊さないことが最重要です。

過度な脅しは顧客との

関係を悪化させてしまいます。

例えば…

- 誇張した表現を避ける

- 事実に基づいた情報を提供する

- 顧客のためを思った提案をする

「絶対に失敗します!」より

「このようなリスクがあります」という

伝え方の方が信頼されるんですよ。

恐怖を煽るだけでなく、

本当に相手のためになる

アドバイスを心がけましょう。

具体的には、「この商品を買わないと

大変なことになる」ではなく、

「この問題に対して私たちの商品が

どのように役立つか」を伝える方が効果的。

私自身も保険の勧誘で

「加入しないと大変なことになる」と

言われるより、リスクと対策を

丁寧に説明してくれる担当者の方が

信頼できると感じます。

長期的な関係を築くためには

短期的な売上より信頼を

優先することが大切なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 人間は得ることよりも失うことを避ける「損失回避バイアス」を持っている

- 恐怖訴求は顧客の冷静な判断力を一時的に停止させ、行動を促す

- 問題提起だけでなく、必ず具体的な解決策もセットで提示する

- 過度な恐怖は顧客の拒否反応を招くため、適切なレベルに調整する

- 保険・金融、健康・美容、セキュリティ関連業界で特に効果的

- 緊急性を持たせることで「先延ばし」を防ぎ、即決を促せる

- 顧客の潜在的不安を表面化させ、解決策を求める欲求を生み出す

- 恐怖と希望のバランスが取れたメッセージが最も効果的

- 実在する問題や危険を正直に伝え、誇張や嘘は避ける

- 最終的には顧客の人生をポジティブに変えることを目指す

まとめ

恐怖訴求マーケティングは、

正しく使えば顧客の行動を

劇的に変える強力な武器になります。

人間の脳は生まれつき

「損失回避バイアス」を持っており、

得することよりも失うことを

避けたいという本能があるのです。

この記事では恐怖訴求が効果的な理由から

具体的な実践方法、注意点まで

幅広く解説してきました。

特に重要なのは、恐怖だけを

煽るのではなく、必ず解決策も

セットで提示することです。

お客さんを怖がらせるだけでは

ただ不安になるだけで、

行動には結びつきません。

また、過度な恐怖は拒否反応を

招くこともあるため、適切なレベルの

恐怖訴求を心がけましょう。

実在する問題や危険を正直に伝え、

誇張や嘘は絶対に避けるべきです。

業界別に見ると、保険・金融、

健康・美容、セキュリティ関連の

分野で特に効果を発揮します。

これらの業界では顧客の不安や

リスク回避の意識が強いため、

恐怖訴求との相性が抜群なのです。

最終的には、恐怖訴求の目的は

単に売上を上げることではなく、

顧客の人生をより良い方向に

導くことであることを忘れないでください。

適切な恐怖訴求と希望のバランスが

取れたマーケティングを実践して、

あなたのビジネスを成長させましょう。

顧客の心を動かし、行動を促す

強力なメッセージを発信できれば、

あなたの商品やサービスは

きっと多くの人に届くはずです。

よくある質問

恐怖訴求マーケティングは倫理的に問題ないのですか?

恐怖訴求マーケティングは、実在する問題や危険を正直に伝え、その解決策も一緒に提示する場合は倫理的に問題ありません。大切なのは、嘘や過度な誇張をせず、最終的にお客さんの生活や状況を良くすることが目的であること。単に怖がらせて売りつけるのではなく、本当に役立つ解決策を提供するという姿勢が重要です。お客さんの未来をより良くするためのきっかけとして使うことが大切なんですよ。

恐怖訴求マーケティングはどんな業界で効果的ですか?

恐怖訴求マーケティングは特に3つの業界で効果的です。まず保険・金融サービス業界では、将来の不安や経済的損失への恐れが強い購買動機になります。次に健康・美容産業では、老化や病気への不安が行動を促します。そしてセキュリティ関連製品では、大切なものを守りたいという本能に直接訴えかけることができます。これらの業界では人の「失いたくない」という気持ちが強く働くため、恐怖訴求が特に効果を発揮するんですよ。

恐怖訴求を使う際の一番の注意点は何ですか?

恐怖訴求を使う際の一番の注意点は、恐怖を与えた後に必ず具体的な解決策を提示することです。恐怖だけを与えると、お客さんはただ不安になって行動できなくなってしまいます。「この問題があります」と伝えたら、必ず「でもこうすれば解決できます」という希望も一緒に示すことが大切。解決策は具体的で実行しやすいものにして、お客さんが「これなら私にもできる」と感じられるようにすることがポイントです。恐怖と希望のバランスが、効果的な恐怖訴求の秘訣なんですよ。

恐怖訴求マーケティングが特に効果的なのはどんな場面ですか?

恐怖訴求マーケティングは、お客さんが問題を認識していない場面で特に効果的です。例えば、健康リスクに気づいていない人に対して「このままだと将来こんな病気になるかも」と伝えることで、問題意識を持ってもらえます。また、行動を先延ばしにしがちな場面でも「今行動しないとこのチャンスを逃します」という時間的緊急性を伝えることで即決を促せます。さらに、競合との差別化が必要な場面でも「他社では教えてくれない業界の隠れたリスク」を伝えることで、専門家としての信頼を得られるんですよ。

恐怖訴求マーケティングはどうやって測定すればいいですか?

恐怖訴求マーケティングの効果測定には、いくつかの方法があります。まずA/Bテストを行い、恐怖訴求を使ったメッセージと使わないメッセージのコンバージョン率を比較しましょう。また、お客さんからのフィードバックを積極的に集めて、どのメッセージが心に響いたのかを直接聞くことも大切です。さらに、開封率やクリック率などの行動データも重要な指標になります。これらの測定を定期的に行い、恐怖と希望のバランスを微調整していくことで、最も効果的なメッセージを見つけることができますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。