このノウハウについて

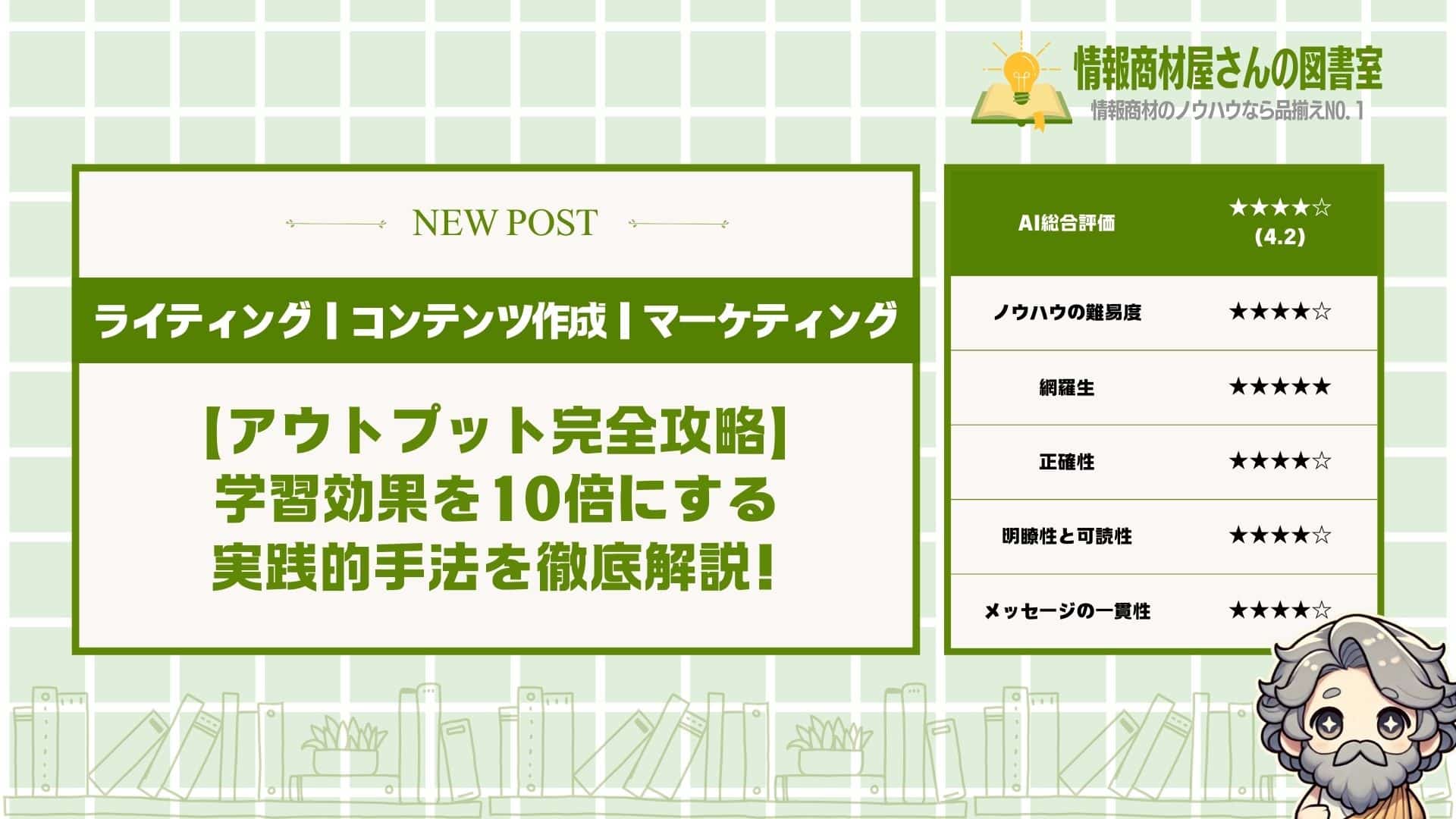

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

学習効果を劇的に向上させたいあなたにとって、まさに宝の山です。アウトプットの重要性から具体的な実践方法、さらには収益化まで、学習に関するあらゆる悩みを一気に解決してくれます。特に「なんとなく勉強してるけど身についてる気がしない」という不安を抱えている方には、目からウロコの発見が待っています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●せっかく勉強してるのに全然身についてる気がしない

●インプットばかりで実際に使えるスキルが身につかない

●学習を続けたいけどモチベーションが続かない

学習において多くの人が陥る最大の落とし穴、

それは「インプット中心の勉強法」なんです。

どれだけ本を読んでも、

どれだけ動画を見ても、

アウトプットしなければ知識は定着しません。

そこでこの記事では、

学習効果を10倍にするアウトプット術から

継続的な成長を実現する具体的な方法まで

すべて網羅して解説します。

この記事を読めば、

「ただ勉強するだけの人」から

「学んだことを確実に身につけて成果を出す人」に

変わることができます。

私が実際に試行錯誤して見つけた

効果実証済みの学習ノウハウを惜しみなく公開します。

本気で成長したい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- アウトプットが学習効果を劇的に上げる4つの科学的理由

- 今すぐ実践できる5つの効果的なアウトプット手法

- アウトプット習慣を確実に身につける4つの実証済みコツ

- マーケティング知識でコンテンツ分析力を爆上げする方法

- 学習しながら収益を得るアフィリエイト連携術

- 挫折しない長期学習計画の立て方と継続のコツ

- 学習効果を最大化する3つの必須ツール活用法

アウトプットが重要な4つの理由

学んだことを本当に身につけたいなら、

アウトプットが絶対に欠かせません。

この記事を読めば、

なぜアウトプットがそんなに大切なのかが

はっきり分かります。

アウトプットが重要な理由は、

- 学んだ知識を実践で活用できるから

- インプットした内容を定着させられるから

- 自分の理解度を正確に把握できるから

- 継続的な成長サイクルを作れるから

この4つなんです。

どれも当たり前のように聞こえるかもですが、

実際にできてる人って意外と少ない。

ここからがポイントなんですけど、

この4つを理解するだけで

あなたの学習効果が劇的に変わります。

それぞれ解説していきます。

学んだ知識を実践で活用できるから

学んだ知識を実際に使えるようになるには、

アウトプットが絶対に必要なんです。

なぜかっていうと、

頭で理解してるのと実際にやってみるのは

全然違うからなんですよね。

例えば、

- 本で読んだ料理のレシピ

- YouTubeで見た筋トレのやり方

- 参考書で覚えた英語の文法

こういうのって

見てるだけじゃできないじゃないですか。

実際に料理を作ってみたり、

筋トレを実践してみたり、

英語で文章を書いてみたりしないと

本当の意味で身につかない。

で、ここが大事なんですが、

授業や仕事でも全く同じことが言えるんです。

どんなに素晴らしいノウハウを学んでも、

実際にアウトプットしないと

現場で使い物にならないんですよ。

だからこそ、

学んだ知識を実践で活用するためには

アウトプットが欠かせないんです。

インプットした内容を定着させられるから

アウトプットすることで、

学んだ内容がしっかり記憶に残るようになります。

これは脳の仕組み的にも

科学的に証明されてることなんです。

具体的には、

- 人に説明してみる

- 文章に書き出してみる

- SNSでシェアしてみる

こんな感じでアウトプットすると

記憶への定着率が格段に上がるんですよ。

逆に言うと、

インプットだけしてる人って

せっかく学んだことをどんどん忘れちゃう。

例えば、学生時代を思い出してみてください。

テスト前に一夜漬けで暗記したことって

テストが終わったら忘れちゃいますよね。

でも、友達に教えたり、

ノートにまとめたりした内容は

今でも覚えてたりしませんか。

それはまさに、

アウトプットの効果なんです。

せっかく時間をかけて学ぶんだから、

しっかり記憶に定着させたいですよね。

自分の理解度を正確に把握できるから

アウトプットしてみると、

自分がどこまで理解できてるかが

はっきり分かるんです。

なぜなら、理解できてない部分は

絶対にアウトプットできないからなんですよね。

例えば、

- 説明しようとして言葉に詰まる

- 文章にしようとしてまとまらない

- 具体例が全然思い浮かばない

こういう状況になったとき、

「あ、ここ理解できてないな」

って気づけるんです。

実際、僕の知り合いで

プログラミングを学んでる人がいるんですが、

その人は動画を見てるときは

「完璧に理解した!」

って思ってたそうです。

でも、実際にコードを書こうとしたら

全然書けなくて愕然としたって言ってました。

これってまさに、

アウトプットしてみて初めて

自分の理解度が分かった例ですよね。

理解度を正確に把握できれば、

どこを重点的に勉強すべきかも

明確になります。

継続的な成長サイクルを作れるから

アウトプットを習慣にすると、

自然と成長し続けられるようになるんです。

どういうことかというと、

アウトプット→フィードバック→改善

という流れができるからなんですね。

具体的には、

- Twitterでツイートして反応を見る

- ブログを書いてコメントをもらう

- 人に説明して質問をもらう

こんな風にアウトプットすると

周りから反応がもらえるじゃないですか。

その反応を見て、

「ここが分かりにくかったんだな」

「この部分をもっと勉強しよう」

って気づけるんです。

例えば、僕も最初はTwitterで

学んだことをツイートしてたんですが、

全然いいねがつかなくて。

でも、それがきっかけで

「もっと分かりやすく伝えよう」

って思うようになったんです。

そうやって改善を続けてると、

だんだん反応も良くなってきて

自分のスキルも上がってくる。

これが成長サイクルってやつですね。

一度このサイクルができちゃえば、

あとは自動的に成長し続けられるんです。

効果的なアウトプットを実現する5つの方法

学んだことを

頭の中に留めてるだけじゃ、

正直もったいないんですよね。

アウトプットをちゃんとすることで、

知識が定着して実際に使えるようになるんです。

そのための具体的な方法が、

- 専用リンクを活用して感想を投稿する

- Twitterで学びを140字にまとめる

- 学んだ内容を人に説明する

- ブログやnoteに気づきを書く

- 実際の業務で知識を応用する

この5つなんです。

どれも簡単にできるものばかりですが、

効果は絶大なんですよね。

知識を本当に自分のものにするために、

順番に見ていきましょう。

専用リンクを活用して感想を投稿する

専用リンクを使った感想投稿は、

アウトプットの第一歩として最適なんです。

なぜなら、

手軽に始められて続けやすいから。

例えば、

- 動画の下にあるリンクをクリック

- 学んだことを簡単に書く

- 投稿ボタンを押すだけ

たったこれだけですからね。

実際に僕も最初は

このやり方から始めたんですが、

書いてるうちにどんどん理解が深まったんです。

最初は「面白かった」程度の感想でも、

続けてるうちに具体的な気づきが書けるようになる。

でも、ここで大切なのは

ただ「良かった」だけじゃなくて、

「なぜ良かったのか」まで書くこと。

そうすることで、

自分の中で知識が整理されるんです。

毎回少しずつでもいいから、

感想を言葉にする習慣をつけてみてください。

Twitterで学びを140字にまとめる

Twitterでのアウトプットは、

情報を凝縮する力が身につくんです。

140字という制限があるからこそ、

本当に大切なポイントだけを抜き出せるようになる。

具体的には、

- 今日学んだ一番大きな気づき

- 実践してみたい具体的なアクション

- 他の人にも教えたいポイント

こんな内容をツイートするんです。

例えば僕の知り合いで、

毎日読書の学びをツイートしてる人がいるんですが、

その人の理解力は本当にすごいんですよね。

短い文字数で要点をまとめることで、

自然と思考が整理されるんです。

さらに言うと、

他の人からリプライやいいねをもらえると、

それがモチベーションにもなる。

一人でやってるより、

みんなと一緒に学んでる感覚が持てるんです。

だから毎日じゃなくても、

学んだときはTwitterで発信してみましょう。

学んだ内容を人に説明する

人に説明するっていうのは、

最強のアウトプット方法なんですよね。

理由は簡単で、

相手に分かるように話さないといけないから。

例えば、

- 家族に今日学んだことを話す

- 友達に面白かった内容をシェアする

- 職場の同僚に役立つ情報を教える

こういう場面を作るんです。

僕も昔、

セミナーで学んだことを妻に話したんですが、

「それってどういうこと?」って聞かれて答えられなかった。

その時に気づいたんです。

分かったつもりになってただけだって。

でも説明しようとすることで、

自分の理解の浅い部分が見えてくる。

そこでもう一度学び直すと、

今度は本当に理解できるんです。

相手が小学生だと思って、

簡単な言葉で説明してみてください。

それができるようになったら、

本当にその知識が身についた証拠ですからね。

ブログやnoteに気づきを書く

ブログやnoteに書くのは、

深く考える力を育てるのに最適なんです。

なぜかというと、

文章にまとめる過程で思考が整理されるから。

書く内容としては、

- 今日学んだことの詳細

- 自分なりの解釈や考察

- 実際に試してみた結果

こんな感じですね。

実際に僕の友人で、

毎週学んだことをnoteにまとめてる人がいるんですが、

その人の成長スピードは本当に早いんです。

書いてるうちに新しい気づきが生まれたり、

点と点がつながって線になったりする。

それに、後から読み返すことで

復習にもなるんですよね。

ただし、完璧を求めすぎないことが大切です。

最初は短くても、

うまく書けなくても全然OK。

続けることで必ず上達しますから、

まずは気軽に始めてみましょう。

実際の業務で知識を応用する

業務での応用は、

学びを現実に変える最終段階なんです。

実際に使ってみることで、

知識が本当の意味で自分のものになる。

応用の仕方としては、

- 学んだ手法を実際の作業に取り入れる

- 新しい視点で問題を解決してみる

- 効率化できる部分を見つけて改善する

こういったことですね。

例えば僕は、

時間管理の方法を学んだ時に、

すぐに自分の仕事に当てはめてみたんです。

最初はうまくいかなかったんですが、

試行錯誤するうちにコツが掴めて、

今では生産性が格段に上がりました。

でも気をつけたいのは、

いきなり全部変えようとしないこと。

小さなところから始めて、

徐々に範囲を広げていく。

そうすることで確実に定着して、

本当に使える知識になるんです。

学んだことを実践に移すのが、

一番価値のあるアウトプットですからね。

アウトプットで失敗しないための3つの注意点

アウトプットで失敗する人って、

実は共通した間違いをしてるんです。

この3つの注意点を知っておけば、

挫折せずにアウトプットを続けられます。

その3つが、

- 完璧を求めすぎないこと

- 継続性を最優先にすること

- 他人と比較しすぎないこと

なんですよね。

多くの人がこの3つで

つまずいちゃってるんです。

でも逆に言えば、

この3つさえ気をつけておけば大丈夫。

それぞれ解説していきます。

完璧を求めすぎないこと

完璧を求めすぎちゃうと、

アウトプットが全然できなくなっちゃいます。

なぜかって言うと、

完璧じゃないものを出すのが怖くなるから。

例えば、

- 文章がうまく書けない

- 内容が薄い気がする

- 間違ってるかもしれない

こんな風に思っちゃって、

結局何も発信できないんです。

でもね、最初から完璧な人なんて

この世にいないんですよ。

みんな最初はヘタクソだし、

間違いもいっぱいしてる。

それでも続けてるから

だんだん上手になってくんです。

僕も最初にTwitterで

学んだことをツイートしたとき、

めちゃくちゃ恥ずかしかった。

「こんなレベルの低いこと

つぶやいて大丈夫かな」

って思ってたんです。

でも今思えば、

あの時のツイートがあったから

今の自分があるんですよね。

だからこそ、

完璧を求めすぎないことが大切なんです。

継続性を最優先にすること

継続性を最優先にするっていうのは、

質よりもまず続けることを重視すること。

これができてない人が

本当に多いんですよね。

なぜなら、

- 毎日長文を書こうとする

- 完璧な内容じゃないとダメだと思う

- 一回でも休んだら諦めちゃう

こんな感じで

ハードルを上げすぎちゃうから。

でも実際は、

毎日140文字のツイートでも

十分アウトプットになるんです。

例えば、

「今日学んだのは○○です。

これを明日の授業で使ってみます」

みたいな感じでもOK。

短くても毎日続けてる方が、

週に1回長文を書くより

よっぽど効果があるんですよ。

継続することで、

アウトプットが習慣になる。

習慣になったら、

もうこっちのもんです。

だから最初は質なんて気にしないで、

とにかく続けることだけ考えましょう。

他人と比較しすぎないこと

他人と比較しすぎちゃうと、

自分のアウトプットに自信がなくなります。

比較することで

モチベーションが下がっちゃうんです。

よくあるのが、

- あの人の方が文章がうまい

- 自分より詳しい人がいる

- いいねの数が少ない

こんな風に思っちゃうこと。

でもさ、

みんなスタート地点が違うんですよ。

経験も違えば、

持ってる知識も違う。

だから比較すること自体が

意味ないんです。

大切なのは、

昨日の自分と比べること。

昨日より少しでも

成長してればそれでOK。

例えば、

「昨日より文章が書きやすくなった」

「前より具体例を入れられるようになった」

みたいな小さな変化でも十分。

僕もTwitterを始めた頃、

フォロワーが多い人を見て

落ち込んでた時期があったんです。

でも、

「自分は自分のペースで」

って思えるようになってから

すごく楽になりました。

そしたら自然と

アウトプットの質も上がってきたんです。

だから他人と比較するんじゃなくて、

過去の自分と比較するようにしましょう。

アウトプット習慣を身につける4つのコツ

アウトプット習慣って、

身につけるのがめちゃくちゃ大変ですよね。

でも実は、ちょっとしたコツを知ってるだけで

習慣化がグッと楽になるんです。

そのコツっていうのが、

- 毎日決まった時間にアウトプットする

- 小さな成果でも記録に残す

- アウトプット仲間を見つける

- 振り返りの時間を定期的に設ける

この4つなんですよね。

どれも当たり前に見えるかもですが、

実際にやってる人って意外と少ないんです。

この4つを意識するだけで

アウトプットが自然と続くようになります。

それぞれ解説していきます。

毎日決まった時間にアウトプットする

アウトプット習慣を身につけるなら、

毎日決まった時間にやるのが一番効果的です。

なぜかっていうと、

時間を固定することで脳が「やる時間だ」って

自動的に認識してくれるからなんですよね。

例えば、

- 朝起きて30分以内

- お昼休みの15分間

- 寝る前の20分間

こんな感じで決めておくんです。

朝の時間帯なら、

「コーヒー飲みながら昨日学んだことをツイートする」

みたいな感じで習慣にできます。

お昼休みなら、

「お弁当食べた後の15分で今日の気づきをメモする」

っていうルーティンも作れますよね。

ここで大事なのが、

完璧を求めすぎないことなんです。

たとえ3行しか書けなくても、

その時間にアウトプットしたことが重要。

質よりも継続を重視して、

まずは「その時間になったらやる」っていう

習慣を脳に覚えさせましょう。

小さな成果でも記録に残す

アウトプットを続けるためには、

どんなに小さな成果でもちゃんと記録しておくことです。

これをやる理由は、

自分の成長を実感できるからなんですよね。

記録に残すものっていうのは、

- 今日書いたツイートの内容

- 学んだことのメモ

- アウトプットした時間や文字数

こういった些細なことでOKです。

例えばですが、

「今日は5分で140字のツイートができた」

っていう記録でも十分なんです。

1週間後に見返したときに、

「あ、ちゃんと続けてるじゃん」

って自分を褒めてあげられますよね。

さらに詳しく言うと、

スマホのメモアプリに日付と一緒に

「○○について学んだ→ツイートした」

みたいに残しておくだけでも効果抜群です。

記録を見返すと、

自分がどれだけ成長してるかが分かって

モチベーションがグンと上がります。

だからこそ、

小さな成果も大切に記録しておきましょう。

アウトプット仲間を見つける

一人でアウトプットを続けるのって、

正直めちゃくちゃしんどいんですよね。

でも仲間がいると、

お互いに刺激し合えて継続しやすくなるんです。

仲間を見つける方法としては、

- Twitterでアウトプットしてる人をフォロー

- オンラインコミュニティに参加

- 職場や友人でアウトプット宣言

こんな感じで探してみてください。

Twitterなら、

「#アウトプット」とか「#学習記録」

みたいなハッシュタグで検索すると

同じような人がたくさん見つかります。

その人たちのツイートに

「いいね」やコメントをしてると、

自然と交流が生まれるんですよね。

もっと具体的に言うと、

毎日学習記録をツイートしてる人に

「お疲れさまです!私も頑張ります」

ってリプライするだけでも関係が築けます。

そうやって仲間ができると、

「今日サボったら恥ずかしい」

っていう良いプレッシャーも生まれて

自然と継続できるようになります。

振り返りの時間を定期的に設ける

アウトプット習慣を長続きさせるには、

定期的に振り返りをするのが超重要なんです。

振り返りをする理由は、

自分のアウトプットの質を向上させるためですね。

振り返るポイントっていうのは、

- 今週はどんなことをアウトプットしたか

- どの内容が一番反応が良かったか

- 次はどんなことを発信したいか

こういったことを週に1回チェックするんです。

例えば日曜日の夜に、

その週にツイートした内容を見返して

「この話題はいいねが多かったな」

って分析してみるんです。

そうすると、

自分がどんな内容をアウトプットすると

読者に喜んでもらえるかが分かってきます。

さらに言うと、

「来週はもっと具体例を入れてみよう」

とか「体験談を多めにしてみよう」

みたいな改善点も見えてくるんですよね。

振り返りをすることで、

ただ続けるだけじゃなくて

質の高いアウトプットができるようになります。

だからこそ、

週に1回は必ず振り返りの時間を作りましょう。

私が実践しているアウトプット術3選

学んだことを忘れないためには、

アウトプットが絶対に必要なんです。

この3つの方法を実践すれば、

あなたの知識が確実に身につきます。

私が実際にやってるのが、

- 学習直後の3分間メモ術

- SNSを活用した毎日投稿法

- 週次振り返りレポート作成法

この3つなんですよね。

どれも簡単にできるし、

続けやすいのがポイント。

実際にこの方法で

学んだことがしっかり定着するようになりました。

それぞれ解説していきます。

学習直後の3分間メモ術

学習が終わったらすぐに、

3分間でメモを書くんです。

なぜなら、学んだ直後が

一番記憶が鮮明だから。

例えば、

- 今日学んだ重要なポイント

- 自分なりの気づき

- 実際に使えそうなこと

こんな感じで

サッと書き出すんですよね。

もっと具体的に言うと、

「マーケティングの動画を見た後に、

ターゲット設定が大切だと学んだ」

みたいな感じです。

このメモ術のコツは、

完璧を求めないこと。

3分間という時間制限があるから、

重要なことだけ書けばいい。

きれいにまとめる必要もないし、

自分が分かればそれで十分なんです。

だからこそ、

毎日続けられるんですよね。

SNSを活用した毎日投稿法

毎日SNSに学んだことを

投稿するのがめちゃくちゃ効果的。

というのも、人に見られる前提で書くと

自然と内容を整理できるからです。

具体的には、

- Twitterで140字以内にまとめる

- Instagramのストーリーで共有

- Facebookに感想を投稿

こういう方法がありますね。

私の場合、Twitterを使って

「今日はライティングについて学びました。

読者の気持ちを考えることが

一番大切だと気づきました」

みたいな感じで投稿してます。

毎日投稿するコツは、

ハードルを下げること。

長文を書く必要はないし、

専門用語を使う必要もない。

自分の言葉で、

素直に感じたことを書けばいいんです。

そうすることで、

アウトプットが習慣になるんですよね。

週次振り返りレポート作成法

週に1回、その週に学んだことを

レポートにまとめるんです。

なぜかっていうと、

点と点がつながって線になるから。

毎日のメモやSNS投稿を見返して、

- 今週一番印象に残ったこと

- 実際に試してみたこと

- 来週チャレンジしたいこと

こんな項目でまとめるんですよね。

例えばですが、

月曜日にマーケティングを学んで、

水曜日にセールスを学んだとします。

そうすると週末に、

「マーケティングとセールスは

つながってるんだな」

って気づけるんです。

このレポートは

自分だけが見るものだから、

正直に書けばいい。

うまくいかなかったことも、

失敗したことも全部書く。

そうすることで、

自分の成長が見えるようになるんです。

アウトプットとアフィリエイトを連携すべき4つの理由

アウトプットとアフィリエイトって、

実は最強のコンビなんですよ。

これを知ってると、

勉強しながらお金も稼げちゃうんです。

その理由が、

- 学習しながら収益を得られるから

- フォロワーとの信頼関係を築けるから

- 継続的なブランディング効果があるから

- 自然な形で商品紹介ができるから

この4つなんですよね。

多くの人が気づいてないけど、

この組み合わせはマジで強力です。

勉強も収益化も両方手に入るなんて、

一石二鳥どころじゃないですからね。

順番に詳しく見ていきましょう。

学習しながら収益を得られるから

学習とお金稼ぎが同時にできるのが、

この方法の一番のメリットです。

なぜなら、

勉強した内容をそのままマネタイズできるから。

例えば、こんな感じで、

- 読んだ本の感想ツイートにアフィリエイトリンクを添付

- 学んだスキルの体験談と一緒に教材を紹介

- 実践した結果をシェアしながらツールを推薦

こういうことができるんです。

普通だったら勉強は勉強、

お金稼ぎはお金稼ぎって分けて考えがち。

でも実際は、

学習過程そのものが価値のあるコンテンツになるんですよ。

「勉強しながらお金が稼げたらラッキー」

っていう気軽な姿勢でいいんです。

変に力まずに始められるし、

続けやすいのも大きなポイントですね。

学習意欲も収益への期待も、

両方が原動力になってくれます。

フォロワーとの信頼関係を築けるから

信頼関係を作るのに、

この方法がめちゃくちゃ効果的なんです。

というのも、

あなたの学習過程をリアルタイムで見せられるからです。

具体的には、

- 失敗談も成功談も包み隠さず共有

- 実際に使ってみた正直な感想

- 学習の途中経過や気づきを発信

こういう生の情報を出していくんです。

たとえば、プログラミングを学んでる最中に

「今日はエラーで3時間悩んだ」

みたいなリアルな体験談を投稿する。

そこに役立った参考書のリンクを貼れば、

同じ悩みを持つ人にとって価値ある情報になります。

売り込み感が全然ないのに、

自然と商品が売れていくんですよ。

フォロワーさんも

「この人は本当に使ってるんだな」

って安心して購入してくれるんです。

嘘偽りのない体験談だからこそ、

深い信頼関係が生まれるんですね。

継続的なブランディング効果があるから

ブランディングって難しそうに聞こえるけど、

要は「あなたといえばコレ」って印象を作ることです。

継続的にアウトプットしてると、

自然とその分野の専門家っぽく見えてくるんですよ。

例えば、

- 毎日マーケティング本の感想をツイート

- 週1でWebデザインの学習記録を投稿

- 月に数回は英語学習のコツをシェア

こんな感じで続けてると、

「マーケティングのことならこの人」

みたいな印象がついてきます。

実際、僕の知り合いでも

毎日読書感想をツイートしてる人がいるんですが、

今では「本のソムリエ」って呼ばれてるんです。

その人が紹介する本は

フォロワーさんがよく買ってくれるそうで、

アフィリエイト収入もかなりあるみたい。

コツコツ続けることで、

あなた自身がその分野のインフルエンサーになれちゃうんです。

自然な形で商品紹介ができるから

押し売り感ゼロで商品を紹介できるのが、

この方法のすごいところなんです。

なぜかって言うと、

学習の一環として商品を使ってるからです。

例えば、こんな流れで、

- 「今日はこの本読んでます」

- 「第3章の〇〇の部分が特に参考になった」

- 「同じ悩みを持つ人にはおすすめです」

って感じで紹介するんです。

普通のアフィリエイトだと

「この商品おすすめです!」

って感じで宣伝っぽくなりがち。

でもアウトプットと組み合わせると、

学習記録の一部として自然に紹介できるんです。

たとえば、

「今日学んだPhotoshopのテクニック」

って投稿の最後に、

「参考にした教材はこちら」

ってリンクを貼る感じですね。

フォロワーさんも

「この人が実際に使ってるなら安心」

って思ってくれるから、

成約率も高くなるんですよ。

何より、あなた自身も

罪悪感なく紹介できるのが嬉しいポイントです。

効果的なアウトプットアフィリエイト手法4つ

アウトプットしながら

お金を稼ぐのって実は超カンタンなんです。

この手法を覚えておけば、

勉強代を回収しながら成長できちゃいます。

具体的には、

- 学習記録と一緒に参考書を紹介する

- 実践結果と共にツールをレビューする

- 気づきをまとめて関連商品を提案する

- 失敗談から学んだ教材を推薦する

この4つなんですよね。

どれも自然な形で商品を紹介できるから、

フォロワーにも嫌がられません。

むしろ感謝されることが多いんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

学習記録と一緒に参考書を紹介する

学習記録を投稿するときに、

使ってる参考書を一緒に紹介するんです。

これが一番自然で効果的な方法なんですよね。

例えば、こんな感じで、

- 今日は第3章まで読み終わった

- この問題集で苦手分野が分かった

- 解説が分かりやすくて助かる

みたいな学習の様子を投稿するんです。

「今日はマーケティング本を3時間読みました」

って投稿と一緒に本の写真を載せる。

そこにアフィリエイトリンクを

さりげなく添付しておくんですね。

でもここで大切なのが、

本当に良いと思った本だけ紹介すること。

適当に選んだ本を紹介しちゃうと、

信頼を失っちゃうからです。

実際に読んで「これ良いな」って思ったものだけ。

そうすれば自然と熱量も伝わるし、

フォロワーも「買ってみようかな」って思ってくれるんです。

実践結果と共にツールをレビューする

何かのツールを使った結果を

正直にレビューするのも効果的ですね。

実践した人の生の声って、

みんな聞きたがるんですよ。

具体的には、

- このツール使って作業効率が2倍になった

- 思ったより使いにくかった部分もある

- コスパは正直微妙かも

こんな感じで正直な感想を書くんです。

例えばですが、

「Canvaを1ヶ月使ってみた結果」

みたいな投稿をするとしますよね。

良かった点も悪かった点も

包み隠さず書いちゃうんです。

「デザインは簡単にできるけど、

無料版だと素材が限られる」とか。

そういう正直なレビューの方が

信頼されるんですよね。

で、最後に「気になる人はこちら」って

アフィリエイトリンクを貼っておく。

そうすると「この人のレビューなら信頼できる」

って思ってもらえるんです。

気づきをまとめて関連商品を提案する

学んだことから得た気づきを

まとめて投稿するのも良いですね。

気づきって価値のある情報だから、

みんな喜んで読んでくれるんです。

例えば、

- マーケティングで一番大切なのは顧客理解

- 文章力より相手の気持ちを考える力

- 小手先のテクニックより本質が重要

こんな気づきをまとめるんです。

「今月読んだ5冊のマーケティング本から

学んだ3つのポイント」みたいな感じで。

そこで「特に参考になった本はこちら」

って感じで商品を紹介するんですね。

気づきを提供してから商品を紹介するから、

「価値をもらったお返し」みたいな感覚になる。

だから自然と購入してもらいやすいんです。

しかも気づきをまとめる作業って

自分の学習にもなるじゃないですか。

一石二鳥なんですよね。

失敗談から学んだ教材を推薦する

失敗談って実は

めちゃくちゃ価値のあるコンテンツなんです。

みんな失敗したくないから、

失敗談を聞きたがるんですよね。

例えば、

- 独学で3ヶ月やって全然成果が出なかった

- 間違った方法で時間を無駄にした

- もっと早く正しい方法を知りたかった

こんな失敗談を正直に話すんです。

「ブログを3ヶ月続けたけど

全然アクセスが増えなくて挫折しそうでした」

みたいな感じですね。

そこから「でもこの教材に出会って

やり方を変えたら一気に改善した」

って流れにするんです。

失敗談があるからこそ、

その後の成功が際立つんですよね。

「同じ失敗をしたくない」って思ってる人が

その教材を買ってくれるんです。

でも大事なのは、

本当に役に立った教材だけ紹介すること。

嘘の失敗談とか作っちゃダメですよ。

マーケティング知識を身につけるべき4つの理由

YouTubeを見てるだけだった人が、

マーケティングを学んだ瞬間に世界が変わるんです。

この知識を身につけることで、

あなたの情報収集力が格段にアップして、

コンテンツ制作スキルも爆上がりします。

具体的には、

- コンテンツの戦略的意図を理解できるから

- 視聴者への影響力を分析できるから

- 自分のコンテンツ制作に活かせるから

- ビジネス全体の流れを把握できるから

この4つの理由があるんですよね。

これまで何となく見てたYouTubeが、

まるで教科書みたいに見えてきます。

それに、自分でコンテンツを作るときも、

戦略的に組み立てられるようになるんです。

順番に解説していきますね。

コンテンツの戦略的意図を理解できるから

コンテンツの裏側にある狙いが、

手に取るように分かるようになります。

マーケティング知識があると、

制作者が何を考えて作ってるかが見抜けるんです。

例えば、

- なぜこのタイミングでこの話をするのか

- なぜこの順番で情報を出すのか

- なぜこの表現を使うのか

こんなことが分析できるんですよね。

実際に、ブレーンかける公式の動画を見てると、

証拠マーケティングっていう手法を使ってることが分かります。

これは、実績や証拠を先に見せることで、

視聴者の信頼を獲得する戦略なんです。

でもね、マーケティングを知らないと、

「なんか説得力あるなー」で終わっちゃう。

知識があれば、

「あ、これは証拠マーケティングの手法だ」

って理解できるんです。

そうすると、なぜその動画が人気なのか、

なぜ多くの人が影響を受けるのかが分かります。

基本的なマーケティング論を押さえてるだけで、

コンテンツの見方が180度変わるんですよ。

視聴者への影響力を分析できるから

講師や制作者がどうやって人を動かしてるか、

その仕組みが丸見えになっちゃいます。

影響力の正体が分かると、

自分も同じような効果を生み出せるようになるんです。

分析できるポイントとしては、

- 身振り手振りの使い方

- 声のトーンの変化

- 話すスピードの調整

これらが挙げられますね。

例えば、重要なポイントを話すときに、

急に声のトーンを落として話したりします。

これって、視聴者の注意を引きつける

心理テクニックなんですよね。

普通の会話では意識しないけど、

プロの講師は戦略的にやってるんです。

また、手の動きも計算されてて、

大切な部分では大きなジェスチャーを使います。

これによって、視聴者の記憶に

より強く印象を残すことができるんです。

通常の会話スタイルと比較すると、

その違いがはっきり分かります。

だからこそ、影響力の仕組みを理解できれば、

あなたも同じように人を惹きつけられるんです。

自分のコンテンツ制作に活かせるから

学んだマーケティング知識を使って、

あなた自身のコンテンツがめちゃくちゃ上達します。

他の人のテクニックを分析できるってことは、

それを自分の作品にも取り入れられるってことなんです。

活用できる要素は、

- 構成の組み立て方

- 話し方のテクニック

- 視聴者との距離感の作り方

こういったものですね。

例えばですが、人気YouTuberの動画を見て、

「最初の30秒でこんな仕掛けをしてるな」

って気づけるようになります。

その仕掛けを自分の動画でも使えば、

視聴者の離脱率を下げられるんです。

また、話し方についても、

どのタイミングで間を取るかとか、

どこで声を大きくするかとかが分かります。

これって、実際にやってみると

めちゃくちゃ効果があるんですよ。

視聴者からのコメントも変わってくるし、

再生時間も伸びるようになります。

つまり、マーケティング知識があることで、

あなたのコンテンツ制作スキルが一気に向上するんです。

ビジネス全体の流れを把握できるから

個々のコンテンツだけじゃなくて、

ビジネス全体の戦略が見えてきます。

この視点を持つことで、

長期的な成功パターンが理解できるようになるんです。

把握できる流れとしては、

- 集客からセールスまでの導線

- ファン化の仕組み

- 収益化のタイミング

こんな感じですね。

例えば、無料のYouTube動画で価値を提供して、

そこからメルマガに誘導するパターンがあります。

そして、メルマガでより深い関係を築いてから、

有料商品を紹介するっていう流れです。

これって、一つ一つは別々に見えるけど、

実は全部つながってるんですよね。

マーケティングを理解してると、

「あ、この動画は集客用だな」

「この企画はファン化が目的だな」

って分かるようになります。

そうすると、自分がビジネスを始めるときも、

どの段階で何をすべきかが明確になるんです。

闇雲に頑張るんじゃなくて、

戦略的に取り組めるようになります。

だからこそ、ビジネス全体の流れを把握することで、

あなたの成功確率がグンと上がるんです。

効果的なマーケティング知識を習得する5つの方法

マーケティング知識って、

実は体系的に学ばないと身につかないんです。

この5つの方法をマスターしちゃえば、

あなたもマーケティングのプロになれますよ。

その方法が、

- 基本的なマーケティング理論を学習する

- 証拠マーケティングの概念を理解する

- 実際の事例を分析して応用力を身につける

- 専門書籍を読んで知識を深める

- セミナーや講座に参加して実践的に学ぶ

この5つなんです。

どれも大切なんですけど、

順番に取り組むのがコツですね。

基礎から応用まで段階的に学べるので、

確実にスキルアップできちゃいます。

それぞれ解説していきます。

基本的なマーケティング理論を学習する

マーケティングの基本理論は、

すべての土台になる超重要な知識です。

基礎がしっかりしてないと、

どんなテクニックも使いこなせないんですよね。

例えば、

- 4P(商品・価格・流通・宣伝)

- ターゲット設定の方法

- 顧客心理の基本パターン

こういった基本的な概念ですね。

料理で言うと包丁の使い方みたいなもので、

これができないと何も作れません。

特に4Pの概念なんかは、

どんなビジネスでも使える万能ツールなんです。

でもね、多くの人が基礎を飛ばして

いきなり応用に走っちゃうんですよ。

そうすると結局うまくいかなくて、

「マーケティングって難しい」

って諦めちゃう人が多いんです。

だからこそ、まずは基本理論から

しっかり学んでいきましょう。

基本さえ押さえておけば、

あとはどんどん応用が利くようになります。

証拠マーケティングの概念を理解する

証拠マーケティングっていうのは、

お客さんに「これなら信頼できる」って思ってもらう手法のこと。

これができるようになると、

商品やサービスがめちゃくちゃ売れやすくなるんです。

具体的には、

- お客様の声や体験談

- 数字やデータでの実績証明

- 専門家からの推薦文

こんな感じの証拠を集めることですね。

人って基本的に疑い深い生き物なので、

「本当かな?」って思っちゃうんですよ。

でも証拠があると、

「あ、これなら大丈夫そう」

って安心してくれるんです。

例えばレストランを選ぶときも、

口コミがいっぱいあるお店の方が安心しますよね。

それと同じ心理を使うのが

証拠マーケティングなんです。

ここで大切なのは、

証拠の質と量のバランスですね。

たくさんあっても嘘っぽかったらダメだし、

本物でも少なすぎると説得力に欠けちゃいます。

だから証拠マーケティングは、

戦略的に取り組む必要があるんです。

実際の事例を分析して応用力を身につける

事例分析って聞くと難しそうですが、

実は身の回りにあるマーケティングを観察するだけなんです。

これをやると、

理論を実際にどう使うかが分かるようになります。

分析すべきポイントは、

- なぜその広告に惹かれたのか

- どんな心理テクニックが使われているか

- 自分だったらどう改善するか

こんな視点で見てみることですね。

例えばテレビCMを見てるときに、

「あ、これは恐怖心を煽ってるな」

とか気づけるようになるんです。

そうすると自分が何かを作るときに、

「じゃあ私もこの手法を使ってみよう」

って応用できちゃうんですよ。

特に成功している企業の事例は、

本当に勉強になることが多いです。

なんでかっていうと、

プロが考え抜いた戦略だからですね。

そこには必ず理由があるし、

ちゃんと効果も出てるってことなんです。

だから普段の生活の中でも、

マーケティングの視点を持って

いろんなものを見てみてください。

専門書籍を読んで知識を深める

本を読むのって、

マーケティング知識を深めるのに最高の方法なんです。

なぜかというと、

体系的にまとめられた知識を効率よく吸収できるから。

おすすめの読み方は、

- まずは入門書から始める

- 気になった部分はメモを取る

- 読んだ内容を実際に試してみる

こんな感じで進めるといいですよ。

最初から難しい本に挑戦しちゃうと、

途中で挫折しちゃう可能性が高いんです。

だから「マーケティングって何?」

レベルの本から読み始めましょう。

例えば有名な著者の本なら、

実際のビジネスで使われた手法が

具体的に書かれてることが多いんです。

ただ注意したいのは、

読むだけで満足しちゃダメってことですね。

本で学んだことは必ず実践して、

自分なりに検証してみることが大切です。

そうすることで知識が定着するし、

応用力も身についてきますから。

セミナーや講座に参加して実践的に学ぶ

セミナーや講座の最大のメリットは、

リアルタイムで質問できることなんです。

本を読んでて分からないことがあっても、

著者に直接聞くことはできませんよね。

でもセミナーなら、

- その場で疑問を解決できる

- 他の参加者の質問からも学べる

- 講師の実体験を直接聞ける

こんな風に、生きた知識を得られるんです。

特に講師の話し方や身振り手振りって、

実はマーケティングテクニックの宝庫なんですよ。

どうやって聴衆の注意を引いてるか、

どのタイミングで重要なポイントを伝えてるか、

そういうのを観察するだけでも勉強になります。

例えば声のトーンを変えて

重要な部分を強調したりとか、

間を使って緊張感を作ったりとか。

そういう細かいテクニックは、

実際に見ないと分からないことが多いんです。

あと、セミナーに参加すると

同じ志を持った仲間にも出会えます。

一人で勉強してると挫折しやすいけど、

仲間がいると続けやすくなりますからね。

だからマーケティングを本気で学びたいなら、

セミナーや講座への参加は必須だと思います。

コンテンツ制作者の技術を分析する6つのポイント

実はコンテンツ制作者って、

見た目以上にめちゃくちゃ計算して作ってるんですよ。

この6つのポイントを押さえとけば、

あなたも人を惹きつけるコンテンツが作れます。

その6つが、

- 身振り手振りの意図と効果を観察する

- 声のトーンの使い分けを分析する

- 話し方のテンポとリズムを確認する

- 視線の動きと聞き手への配慮を見る

- 表情の変化とメッセージ性を読み取る

- 通常の会話との違いを比較検討する

なんですよね。

普通に動画を見てるだけじゃ

気づかないことがほとんど。

でも意識して見ると、

すごく勉強になるんです。

それぞれ解説していきます。

身振り手振りの意図と効果を観察する

身振り手振りっていうのは、

実は話の内容をより伝わりやすくするための技術なんです。

なぜかというと、

人は視覚からの情報を一番信じやすいから。

例えば、

- 大きさを表現するときの手の広げ方

- 重要なポイントで指を立てる動作

- 流れを説明するときの手の動き

こんな感じですね。

人気YouTuberの動画を見てると、

話してる内容に合わせて手がめちゃくちゃ動いてる。

これって偶然じゃなくて、

ちゃんと計算されてるんですよ。

例えば「すごく大きい」って言うとき、

両手を大きく広げて見せる。

そうすると視聴者は、

言葉だけじゃなくて目からも「大きさ」を感じられる。

だからより印象に残るし、

理解しやすくなるんです。

逆に身振り手振りが全くないと、

どんなに良いこと言ってても伝わりにくい。

だからこそ、

身振り手振りの使い方をしっかり観察しましょう。

声のトーンの使い分けを分析する

声のトーンって、

聞き手の感情をコントロールする最強の武器なんです。

これができるかどうかで、

コンテンツの魅力が全然変わってくる。

具体的には、

- 重要な部分で声を低くして威厳を出す

- 楽しい話題では声を高くして親しみやすさを演出

- 秘密を教えるときは声を小さくして特別感を作る

みたいな感じ。

テレビのアナウンサーとかも

ニュースの内容によって声のトーン変えてますよね。

悲しいニュースのときは低めで落ち着いた声、

明るいニュースのときは少し高めで弾んだ声。

これと同じことを

コンテンツ制作者もやってるんです。

例えば、

「ここだけの話なんですけど...」

って言うときは声を小さくする。

そうすると聞き手は、

「特別な情報を教えてもらってる」

って感じるんですよ。

逆に盛り上げたいときは

声を大きくして元気よく話す。

そんな風に声のトーンを使い分けることで、

聞き手の心をつかんでるんです。

話し方のテンポとリズムを確認する

話し方のテンポとリズムっていうのは、

聞き手を飽きさせないための超重要な技術。

なんでかって言うと、

単調な話し方だと人はすぐ眠くなっちゃうから。

例えば、

- 重要な部分の前でわざと間を作る

- 盛り上がる場面では早口で畳み掛ける

- 説明が難しいときはゆっくり丁寧に話す

こんな感じの使い分けですね。

落語家さんとかも

話のテンポをめちゃくちゃ意識してる。

面白い部分に向かうときは

だんだん早口になって期待感を高めて、

オチの直前でピタッと止まる。

そうすることで、

聞き手の注意を一点に集中させるんです。

人気のコンテンツ制作者も

同じような技術を使ってます。

「実は...」って言った後に

2秒くらい間を空ける。

そうすると視聴者は、

「何を言うんだろう?」

って興味津々になるんですよ。

だからこそ、

テンポとリズムの使い方をチェックするのが大事なんです。

視線の動きと聞き手への配慮を見る

視線の動きって、

聞き手との距離感を作る大切な要素なんです。

ここを意識できてるかどうかで、

コンテンツの親しみやすさが全然違う。

注目すべきは、

- カメラ目線でしっかり視聴者を見つめる

- 時々視線を外して考えてる様子を見せる

- 重要な話のときは必ずカメラを見る

こんなポイント。

テレビのキャスターとかも

視線の使い方がめちゃくちゃ上手い。

ニュースを読むときはしっかりカメラを見て、

コメンテーターと話すときは相手を見る。

これって当たり前に見えるけど、

実はすごく計算されてるんです。

例えば、

何かを思い出してる風に話すときは

少し上を見たりする。

そうすると聞き手は、

「あ、この人今思い出してるんだな」

って自然に感じられる。

逆にずっと手元の資料を見てたら、

「この人、本当にこの話を信じてるのかな?」

って思われちゃう。

だから視線の動きを観察すると、

その人がどれくらい聞き手のことを考えてるかが分かるんです。

表情の変化とメッセージ性を読み取る

表情の変化っていうのは、

話の内容に説得力を持たせる最高のツールなんですよね。

なぜなら、

人は言葉よりも表情を信じるから。

具体的には、

- 嬉しい話のときは自然な笑顔を見せる

- 深刻な話では眉間にしわを寄せて真剣さを表現

- 驚きの情報では目を大きく開いて驚いた表情

こんな使い分けをしてる。

俳優さんとかも

表情だけで感情を伝える訓練をしてますよね。

悲しいシーンでは本当に悲しそうな顔をして、

楽しいシーンでは心から楽しそうに笑う。

コンテンツ制作者も同じで、

話の内容に合わせて表情を変えてるんです。

例えば、

「これはマジでやばいんですよ」

って言うときは本当に困った表情をする。

そうすると視聴者も、

「あ、これは本当にやばいことなんだな」

って感じるんですよ。

逆に表情が全然変わらないと、

どんなに良いこと言ってても伝わらない。

だから表情の使い方を見ると、

その人がどれくらい伝える技術を持ってるかが分かるんです。

通常の会話との違いを比較検討する

通常の会話との違いを見るっていうのは、

その人がどれくらいコンテンツ制作を意識してるかを知る方法。

普通の会話とは全然違う技術を

使ってるはずなんです。

違いとしては、

- 普通の会話より声が大きくてはっきりしてる

- 身振り手振りが普段より大げさ

- 話の構成がめちゃくちゃ分かりやすい

こんな感じですね。

友達と話してるときと

プレゼンしてるときって全然違うじゃないですか。

プレゼンのときは、

聞いてる人全員に伝わるように話す。

コンテンツ制作も同じで、

画面の向こうにいる人全員に伝わるように工夫してる。

例えば、

普通なら「あれ」「それ」で済ませるところを

「先ほどお話しした○○の件」

って丁寧に説明し直す。

そうすることで、

途中から見始めた人でも理解できるようになる。

また、普通の会話だと

話が脱線することもあるけど、

コンテンツでは必ず話を元に戻す。

こういう違いを見ることで、

その人がどれくらいプロ意識を持ってるかが分かるんです。

分析スキルを向上させる実践的な3つのトレーニング

コンテンツを見るとき、

「なんとなく良いな」で終わってませんか?

それって実はもったいなくて、

分析スキルを鍛えれば自分のコンテンツ作りが劇的に上達するんです。

分析スキルを上げる方法は、

- 毎日異なるコンテンツを分析する習慣をつける

- 分析結果を文章にまとめて記録する

- 他の分析者と意見交換して視点を広げる

この3つなんですよね。

どれも地味に見えるかもですが、

続けていくと確実に力がつきます。

コンテンツの裏側にある戦略や技術が

手に取るように分かるようになりますよ。

それぞれ解説していきます。

毎日異なるコンテンツを分析する習慣をつける

分析スキルを上げる一番の近道は、

とにかく毎日いろんなコンテンツを見ることです。

なぜかというと、

分析って筋トレと同じで毎日やらないと上達しないから。

例えば、こんな感じで分析してみてください。

- YouTube動画の構成パターン

- SNS投稿の文章テクニック

- 広告のキャッチコピーの工夫

- セミナー講師の話し方の特徴

今日はYouTube、明日はInstagram、

明後日はセミナー動画みたいに変えていくんです。

特に注目してほしいのが、

講師の身振り手振りや声のトーンですね。

普通に話してるときと全然違うはずです。

実際、人気のYouTuberって

普段の会話より3倍くらいテンション高めに話してる。

視聴者を飽きさせないための

計算された演出なんですよね。

そういう細かいところまで気づけるようになると、

自分がコンテンツを作るときにも応用できます。

毎日続けることで、

分析する目がどんどん鋭くなっていきますよ。

分析結果を文章にまとめて記録する

分析したことは必ず文章で記録しましょう。

頭の中で「なるほどな」って思っただけじゃ、

次の日には忘れちゃうからです。

記録するときのポイントはこんな感じ。

- なぜそのテクニックが効果的なのか

- どんなマーケティング理論が使われてるか

- 自分のコンテンツにどう活かせるか

例えばですけど、

「この動画の冒頭で問題提起してるのは、視聴者の注意を引くため」

って書くだけでも全然違います。

さらに深掘りするなら、

「証拠マーケティングの考え方で、最初に痛みを感じさせてから解決策を提示してる」

みたいに理論と結びつけて考える。

これをやってると、

だんだんマーケティングの基本が身についてくるんです。

僕の知り合いで分析が上手い人がいるんですが、

その人は毎日ノートに3つずつ気づきを書いてるそうです。

最初は「なんか良かった」レベルだったのが、

今では「この部分でAIDMAの法則使ってる」

とか具体的に分析できるようになってる。

文章にすることで思考が整理されて、

次に同じパターンを見たときにすぐ気づけるんですよね。

記録を続けることで、

分析スキルが確実に向上していきます。

他の分析者と意見交換して視点を広げる

一人で分析してると、

どうしても視野が狭くなっちゃうんですよね。

だからこそ、他の人と意見交換するのが大切です。

同じコンテンツを見ても、

人によって全然違うところに注目してるから面白いんです。

意見交換の方法はこんな感じ。

- SNSで分析結果をシェアする

- オンラインコミュニティで議論する

- 勉強会やセミナーで発表する

- 友達と一緒にコンテンツを見て話し合う

特におすすめなのが、

同じ動画を見て感想を言い合うことですね。

「あの部分どう思った?」

「なんであそこで声のトーン変えたんだろう?」

みたいに話してると、新しい発見がいっぱいある。

実際、僕も友達とYouTube分析してたとき、

「あの手の動きって信頼感を演出してるんじゃない?」

って指摘されてハッとしたことがあります。

一人だと絶対気づかなかったポイントでした。

他の人の視点を取り入れることで、

自分だけでは見えない部分が見えてくる。

それに、人に説明することで

自分の理解もより深まるんです。

意見交換を続けていくと、

多角的に物事を見る力が身につきますよ。

継続的な学習が必要な4つの理由

もしかして、

勉強なんてもう終わりって思ってませんか?

でもね、これからの時代は

学び続けることがめちゃくちゃ大事なんです。

継続的に学習することで、

あなたの人生がガラッと変わります。

その理由は、

- 変化する時代に適応できるから

- 専門スキルを向上させられるから

- キャリアの選択肢が広がるから

- 自信と満足感を得られるから

この4つなんですね。

どれも聞いたことがあるかもしれませんが、

実は深い意味があるんですよ。

それぞれの理由を知っておけば、

学習に対するモチベーションも上がります。

詳しく見ていきましょう。

変化する時代に適応できるから

変化する時代に適応するためには、

継続的な学習が絶対に必要なんです。

なぜかというと、

今の世の中って本当に変化が激しいから。

例えば、

- AIが急速に発達してる

- 働き方がどんどん変わってる

- 新しいサービスが次々生まれてる

こんな状況なんですよね。

10年前にはスマホもそんなに普及してなかったのに、

今じゃみんな当たり前に使ってるじゃないですか。

YouTubeだって、

昔は趣味で動画を見るものだったのに

今じゃお仕事にしてる人がいっぱいいる。

そんな風に、

世の中はあっという間に変わっちゃうんです。

だからこそ、

新しいことを学び続けないと置いてかれちゃう。

逆に言えば、

学び続けてる人はチャンスをつかめるってことです。

継続的な学習こそが、

変化の激しい時代を生き抜く武器になります。

専門スキルを向上させられるから

専門スキルを向上させるためには、

学習を続けることが一番効果的なんです。

どうしてかって言うと、

スキルって使わないとどんどん錆びちゃうから。

具体的には、

- 新しい技術や手法が生まれる

- より効率的なやり方が見つかる

- 業界のトレンドが変わる

こういうことが起こるんですね。

例えばデザインの仕事をしてる人でも、

昔はPhotoshopだけ使えれば良かったけど

今はFigmaとかCanvaとか新しいツールがいっぱい。

料理だって、

昔ながらの作り方だけじゃなくて

時短テクニックや健康志向のレシピとか

新しい情報がどんどん出てきますよね。

だから、

今持ってるスキルに満足してちゃダメなんです。

常に新しいことを学んで、

自分のスキルをアップデートしていく。

そうすることで、

専門分野でずっと活躍し続けられるんです。

キャリアの選択肢が広がるから

キャリアの選択肢を広げたいなら、

継続的な学習が欠かせません。

理由は簡単で、

学んだ分だけできることが増えるからです。

例えば、

- 新しい資格を取る

- 違う分野の知識を身につける

- 複数のスキルを組み合わせる

こんなことができるようになります。

営業をやってた人が

マーケティングを学んだら

より戦略的な営業ができるようになったり。

事務の仕事をしてた人が

プログラミングを覚えたら

システム開発の仕事にも挑戦できたり。

実際に、

一つの会社で一生働く時代じゃなくなってきてるし

副業や転職も当たり前になってますよね。

そんな時に、

いろんなスキルを持ってる人の方が

絶対に有利なんです。

学習を続けることで、

「あれもできる、これもできる」って状態になれる。

だからこそ、

継続的な学習がキャリアアップの鍵になります。

自信と満足感を得られるから

自信と満足感を得るためにも、

継続的な学習ってすごく大切なんです。

なぜなら、

新しいことを覚えるたびに成長を実感できるから。

具体的には、

- 昨日できなかったことができるようになる

- 周りの人に教えてあげられるようになる

- 自分の成長を実感できる

こういう体験ができるんですね。

例えば、

英語を勉強してて最初は全然話せなかったのに

だんだん外国人と会話できるようになったら

めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。

料理を覚えて、

家族に「美味しい!」って言ってもらえたら

すごく満足感を感じますよね。

そういう小さな成功体験の積み重ねが、

自分への自信につながっていくんです。

しかも、

学習を続けてる人って前向きな人が多いから

自然と良い人間関係も築けるようになります。

継続的な学習は、

スキルアップだけじゃなくて心の充実ももたらしてくれるんです。

多面的な観察力を身につける5つの方法

ただ見るだけじゃなくて、

いろんな角度から物事を見る力。

これが身につくと、

今まで気づかなかった発見がバンバン出てきます。

その具体的な方法が、

- コンテンツの表面だけでなく制作過程も分析する

- 異なる視点から同じ情報を検証する

- 制作者の意図や背景を推測する

- 成功事例の共通点を見つける

- 失敗から学べる要素を抽出する

この5つなんです。

どれも普段やってそうで、

実はちゃんとできてない人が多い。

でも逆に言えば、

この5つを意識するだけで一気に成長できるってことです。

順番に詳しく説明していきますね。

コンテンツの表面だけでなく制作過程も分析する

表面的な内容だけじゃなくて、

どうやって作られたかまで見るのが大切。

なぜかっていうと、

制作過程にこそ本当のノウハウが隠れてるからなんです。

例えば、

- どんな順番で作ったのか

- どんなツールを使ったのか

- どこに一番時間をかけたのか

こういうところを観察するんですね。

人気YouTuberの動画を見るときも、

ただ面白いなって思うだけじゃもったいない。

「この人、最初の10秒で絶対に視聴者の心を掴んでる」

「編集のテンポが絶妙だな」

みたいに分析してみる。

そうすると、

なぜその動画が人気なのかが見えてくるんです。

料理番組を見るときだって同じで、

完成した料理を見るだけじゃなくて

火加減とか手順とかに注目する。

そっちの方が自分で作るときに役立ちますよね。

制作過程まで見る癖をつけると、

表面だけ見てた頃とは全然違う学びが得られます。

異なる視点から同じ情報を検証する

同じ情報でも、

立場が変われば見え方が全然違うんですよ。

だからこそ、

いろんな角度から検証するのが重要なんです。

具体的には、

- 作り手の視点

- 使う人の視点

- 第三者の視点

この3つで見てみることですね。

例えばですが、

新しいアプリが話題になったとします。

作り手の視点だと

「こんな機能を頑張って作った」

って思うかもしれない。

でも使う人の視点だと

「操作が分かりにくい」

って感じるかもしれません。

第三者の視点だと

「市場にどんなインパクトがあるか」

って考えるかもしれない。

この3つの視点で見ることで、

そのアプリの本当の価値が分かってくるんです。

ニュースを見るときだって、

報道する側と当事者と一般市民、

それぞれの立場で考えてみる。

そうすると物事の本質が

よく見えてくるようになります。

制作者の意図や背景を推測する

なんでこの人はこれを作ったんだろう。

そこを考えるのがめちゃくちゃ大事なんです。

意図を読み取る練習をすることで、

物事の本質が見えてくるからなんですね。

例えば、

- どんな問題を解決したかったのか

- 誰をターゲットにしてるのか

- どんな体験をさせたいのか

こういうことを考えてみる。

人気のカフェがあったとして、

ただ「おしゃれだな」って思うだけじゃなくて

「なんでこの内装にしたんだろう」って考える。

きっと、リラックスしてもらいたいとか

インスタ映えを狙ってるとか

何かしらの意図があるはずなんです。

その意図が分かると、

自分が何かを作るときの参考になる。

映画を見るときだって、

監督が何を伝えたかったのか

どんなメッセージを込めたのか

そういうことを考えながら見る。

そうすると、

ただ楽しむだけじゃなくて

学びも得られるようになります。

制作者の気持ちになって考える癖をつけると、

観察力が格段にアップしますよ。

成功事例の共通点を見つける

成功してるものって、

実は似たような特徴があることが多いんです。

だから、その共通点を見つけることで

成功の法則が見えてくるんですね。

具体的には、

- 人気のコンテンツの共通点

- 売れてる商品の共通点

- 成功してる人の共通点

こういうのを探してみる。

例えば、バズってるTikTokを

10個くらい集めて分析してみる。

そうすると、

「最初の3秒で必ず驚きがある」

「テンポが早い」

「真似したくなる要素がある」

みたいな共通点が見えてくる。

成功してる飲食店を見ても、

「接客が丁寧」

「SNS映えする」

「リピートしたくなる仕組みがある」

とか共通してることがあります。

この共通点が分かれば、

自分が何かを作るときに活かせる。

成功事例をただ眺めるんじゃなくて、

パターンを見つける意識で見る。

そうすると、

成功の秘訣が手に取るように分かってきます。

失敗から学べる要素を抽出する

失敗例からの学びって、

実は成功例よりも価値があることが多いんです。

なぜなら、

何がダメだったかがはっきり分かるからなんですね。

失敗から学ぶポイントは、

- なぜ失敗したのか

- どこで間違えたのか

- どうすれば避けられたのか

この3つを考えることです。

例えば、閉店したお店があったとします。

「なんで潰れたんだろう」

って考えてみる。

立地が悪かったのか、

商品が良くなかったのか、

価格設定が間違ってたのか。

その原因が分かれば、

自分が同じ失敗をしないで済みます。

炎上したインフルエンサーとかも、

「なんで炎上したんだろう」

って分析してみる。

発言のタイミングが悪かったのか、

言い方に問題があったのか、

そもそも内容が不適切だったのか。

そういうのを分析しておくと、

自分が情報発信するときに気をつけられる。

失敗例は宝の山なんです。

みんな成功例ばかり見たがるけど、

失敗例からの方が学べることが多い。

だから失敗を見つけたら、

「なんで失敗したんだろう」

って必ず考える癖をつけましょう。

効果的な学習を継続する6つのステップ

学習を継続するって、

実は正しい手順があるんです。

この手順を知ってるかどうかで、

あなたの成長速度は10倍変わります。

効果的な学習継続には、

- STEP1. 明確な学習目標を設定する

- STEP2. 学習スケジュールを計画する

- STEP3. 即座にアウトプットする習慣をつくる

- STEP4. 定期的にフィードバックを求める

- STEP5. 学習内容を実践で活用する

- STEP6. 進捗を振り返り改善する

この6つのステップがあるんです。

多くの人がなんとなく勉強してるけど、

これじゃあ効果は半減しちゃう。

でも正しい順番で進めれば、

確実にスキルアップできちゃいます。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 明確な学習目標を設定する

学習目標を明確にするのが、

継続学習の最初のステップなんです。

なぜかって言うと、

ゴールがないと迷子になっちゃうから。

目標設定で大切なのは、

- 具体的な数値を入れること

- 期限を決めること

- 理由を明確にすること

この3つですね。

例えばですが、

「英語を話せるようになりたい」

じゃなくて、

「3ヶ月後にTOEIC700点を取って、

転職活動で有利になりたい」

みたいに具体的にするんです。

こうすると脳が勝手に、

「何をすればいいか」

を考え始めてくれるんですよね。

僕の知り合いでも、

「なんとなくプログラミング勉強する」

って言ってた人は3日で挫折した。

でも「6ヶ月でWebサイト作れるようになって

副業で月5万稼ぐ」

って決めた人は今も続けてます。

だからこそ、

明確な目標設定が超重要なんです。

STEP2. 学習スケジュールを計画する

スケジュールを計画するっていうのは、

学習を習慣化するための土台作りなんです。

ここでのポイントは、

現実的で続けやすい計画にすること。

計画作りで意識すべきは、

- 毎日同じ時間に学習する

- 最初は短時間から始める

- 休憩時間も組み込む

こんな感じですね。

よくある失敗パターンが、

「毎日3時間勉強する!」

みたいな無茶な計画を立てちゃうこと。

最初は1日15分でも全然OK。

継続することの方が大事なんです。

例えば朝起きてコーヒー飲みながら

15分だけ本を読むとか。

電車の中で単語帳を見るとか、

そんな小さなことから始める。

実際に成功してる人って、

みんな小さく始めてるんですよね。

いきなり大きく始めると、

挫折する確率が高くなっちゃう。

だから最初は小さく、

徐々に時間を増やしていきましょう。

STEP3. 即座にアウトプットする習慣をつくる

学んだことを即座にアウトプットするのが、

記憶定着の最強の方法なんです。

これができるかどうかで、

学習効果が劇的に変わってきます。

アウトプットの方法は、

- SNSで学んだことをシェア

- ブログに書く

- 人に説明する

こういう方法がありますね。

実はですね、

インプットだけだと脳は

「重要じゃない情報」

って判断しちゃうんです。

でもアウトプットすると、

「あ、これ大事な情報なんだ」

って脳が認識してくれる。

例えば本を読んだら、

その日のうちにTwitterで

「今日学んだこと」

をつぶやくとか。

友達に「こんなこと知った!」

って話すだけでも効果抜群。

僕も勉強したことは、

必ずその日のうちに誰かに話すか

文章にするようにしてます。

そうすると記憶に残りやすいし、

理解も深まるんですよね。

だからこそ、

アウトプットは学習とセットで考えましょう。

STEP4. 定期的にフィードバックを求める

フィードバックを求めるっていうのは、

自分の成長を客観視するためなんです。

一人で学習してると、

どうしても偏った見方になっちゃう。

フィードバックをもらう相手は、

- 同じ分野の先輩

- 学習仲間

- オンラインコミュニティ

こんな人たちがおすすめ。

例えばプログラミング学習なら、

作ったコードを見てもらうとか。

英語学習なら、

話してる様子を録画して

ネイティブの人にチェックしてもらうとか。

フィードバックって、

自分では気づけない盲点を

教えてくれるんですよね。

実際に僕も文章を書くとき、

必ず誰かに読んでもらってます。

そうすると、

「ここ分かりにくい」

「この表現いいね」

みたいな意見がもらえる。

一人だと気づけないことが、

他の人の視点で見えてくるんです。

だから恥ずかしがらずに、

積極的にフィードバックを求めましょう。

STEP5. 学習内容を実践で活用する

学習内容を実践で使うってのは、

知識を本物のスキルに変える作業なんです。

どれだけ勉強しても、

使わなきゃ意味がないですからね。

実践活用のコツは、

- 小さなプロジェクトから始める

- 失敗を恐れずチャレンジする

- 実際の問題解決に使ってみる

こんな感じです。

例えば、

マーケティングを学んだなら

自分のSNSで実際に試してみる。

プログラミングを学んだなら、

簡単なアプリを作ってみる。

英語を学んだなら、

外国人観光客に道案内してみる。

実践って最初は怖いんですけど、

ここで本当の学びが起こるんです。

教科書で覚えたことと、

実際にやってみることって

全然違うんですよね。

僕もライティングを学んだとき、

理論は分かってたつもりだった。

でも実際に文章を書いてみると、

全然うまくいかなくて。

そこで初めて、

「あ、まだまだだな」

って気づけたんです。

実践することで、

真の理解が深まるんですよね。

STEP6. 進捗を振り返り改善する

進捗を振り返るっていうのは、

学習の質を高め続けるためなんです。

定期的に立ち止まって、

「今のやり方でいいのかな?」

って考えることが大切。

振り返りのポイントは、

- 週に1回は必ず振り返る

- うまくいったことを記録する

- 改善点を具体的に見つける

この3つを意識すること。

例えば毎週日曜日に、

「今週何を学んだか」

「どこでつまづいたか」

を書き出してみる。

そうすると自分の学習パターンが

見えてくるんですよね。

「朝の方が集中できる」

「動画より本の方が理解しやすい」

みたいな発見がある。

実際に成長が早い人って、

みんなこの振り返りを

しっかりやってるんです。

僕も毎週振り返りをするようになってから、

学習効率が格段に上がりました。

同じ失敗を繰り返さなくなったし、

自分に合った学習法も分かってきた。

最初は面倒に感じるかもですが、

これが一番成長につながります。

だからこそ、

振り返りと改善を習慣にしましょう。

自己成長を加速させる4つの戦略

一人で頑張ってても、

なかなか成長できないって経験ありませんか。

実は、自己成長を本当に加速させたいなら、

他の人との関わりが絶対に必要なんです。

この4つの戦略を使えば、

今までの何倍ものスピードで成長できちゃいます。

その4つっていうのが、

- 学習コミュニティに積極的に参加する

- メンターや指導者を見つける

- 他者との情報交換を定期化する

- 競争相手を設定してモチベーションを維持する

なんですよね。

どれも一人じゃできないことばかりですが、

だからこそ効果が抜群なんです。

一人で悩んでる時間がもったいないので、

それぞれ解説していきます。

学習コミュニティに積極的に参加する

学習コミュニティに参加するのが、

成長スピードを上げる一番手っ取り早い方法です。

なぜかっていうと、

同じ目標を持った仲間がいるからなんですよね。

例えば、

- オンラインサロン

- 勉強会グループ

- SNSの学習アカウント

こういう場所に飛び込んでみる。

最初は「自分なんかが参加していいのかな」

って不安になるかもしれません。

でもね、みんな最初は初心者だったんです。

むしろ初心者だからこそ、

新鮮な質問ができて重宝されたりします。

コミュニティに参加すると、

自然と学習習慣も身につくんですよ。

みんなが頑張ってる姿を見てると、

「自分もやらなきゃ」って気持ちになるじゃないですか。

それに、分からないことがあっても

すぐに質問できる環境があるって最高です。

学習コミュニティは、

成長のための最強の味方になってくれます。

メンターや指導者を見つける

メンターを見つけるっていうのは、

自分の理想の未来を歩んでる人に教えてもらうこと。

これができると、

遠回りしないで済むんです。

というのも、

- 失敗パターンを事前に教えてもらえる

- 効率的な学習方法を知れる

- 実体験に基づいたアドバイスがもらえる

こんな感じで、

一人で試行錯誤する時間を大幅に短縮できます。

例えばですけど、

料理を覚えたいとき独学でやるより、

料理上手な人に教えてもらった方が早いですよね。

それと全く同じなんです。

メンターっていうと堅苦しく感じるかもしれませんが、

先輩や上司でも全然いいんですよ。

大切なのは、

「この人みたいになりたい」

って思える人を見つけること。

そして素直に教えを請う姿勢を持つことです。

メンターがいるだけで、

成長の質がガラッと変わりますから。

他者との情報交換を定期化する

他の人との情報交換を習慣にするっていうのは、

自分だけじゃ気づけない盲点を教えてもらうためです。

人って、どうしても自分の視点だけで

物事を見ちゃうんですよね。

でも他の人と話すと、

- 「そんな見方があったのか」

- 「その方法知らなかった」

- 「そういう考え方もあるんだ」

こんな発見がめちゃくちゃあります。

月に1回でもいいので、

同じ分野を学んでる人と情報交換してみてください。

お互いに最近学んだことを

シェアし合うだけでも効果抜群です。

例えば、

「最近この本読んだんだけど、こんなことが書いてあって」

みたいな軽い感じで大丈夫。

相手も新しい情報を得られるので、

win-winの関係になれるんです。

情報交換を定期的にやってると、

学習のモチベーションも維持できます。

「次回までに何か新しいこと学ばなきゃ」

って思うようになりますからね。

他者との情報交換は、

成長を継続させる燃料みたいなものです。

競争相手を設定してモチベーションを維持する

競争相手を決めるっていうのは、

自分を奮い立たせるための仕組み作りなんです。

人間って不思議なもので、

ライバルがいると急にやる気が出るんですよね。

なぜなら、

- 負けたくないという気持ちが生まれる

- 相手の成長が自分の刺激になる

- 客観的に自分のレベルを測れる

こういう効果があるからです。

学生時代を思い出してみてください。

テストの点数を友達と比べたり、

部活で同期とタイムを競ったりしませんでした?

あの時の「負けてられない」って気持ち、

めちゃくちゃパワーがありましたよね。

大人になってもその仕組みは使えます。

同じ時期に学習を始めた人とか、

同じ目標を持ってる人を見つけて、

心の中でライバル認定しちゃうんです。

別に相手に宣戦布告する必要はありません。

SNSで相手の投稿をチェックして、

「この人に負けないように頑張ろう」

って思うだけでも十分効果があります。

競争相手がいると、

サボりそうになった時でも踏ん張れるんですよ。

学習効果を最大化するツール3選

学習効果を最大化するには、

適切なツールを使うことが超重要なんです。

これを知ってるだけで、

勉強の効率が3倍以上変わってきます。

効果的なツールは、

- オンライン学習プラットフォーム

- 学習管理アプリ

- コミュニケーションツール

この3つなんですね。

どれも今すぐ使えるものばかりで、

しかも多くが無料で利用できるんです。

それぞれの特徴を理解して使い分けることで、

学習の質がガラッと変わってきます。

順番に詳しく解説していきます。

オンライン学習プラットフォーム

オンライン学習プラットフォームは、

多面的な学習を可能にする最強のツールです。

なぜかっていうと、

コンテンツの表面だけじゃなく制作方法まで学べるからなんです。

例えば、

- 動画の構成や話し方

- 資料の作り方

- 説明の順序

こんなところまで

観察できちゃうんですよね。

YouTubeで料理動画を見るときも、

レシピだけじゃなくて撮影の仕方とか、

説明のタイミングとかも見てみてください。

そうすると、

「あ、この人はここで視聴者の注意を引いてるな」

って制作者の意図が見えてきます。

でもって、ここからが面白いところなんですが、

同じ内容でも違う人が作ると全然違うんです。

Aさんの英語講座とBさんの英語講座、

同じ文法を教えてても伝え方が違う。

その違いを分析することで、

自分に合った学習スタイルが見つかります。

だからこそ、オンライン学習プラットフォームは

ただ受け身で見るんじゃなくて、

能動的に観察することが大切なんです。

学習管理アプリ

学習管理アプリっていうのは、

学んだことを即座にアウトプットする習慣を作るためのツールです。

これがあるかないかで、

学習の定着率が劇的に変わってきます。

具体的には、

- 学習記録の可視化

- 復習タイミングの管理

- 進捗の把握

こういうことができるんです。

例えばAnkiっていうアプリなら、

覚えた単語を忘れそうなタイミングで

自動的に復習させてくれるんですよね。

人間の記憶って、

24時間で74%忘れちゃうって言われてます。

でも適切なタイミングで復習すれば、

記憶に定着させることができるんです。

さらに言うと、

学習管理アプリの良いところは

自分の成長が目に見えることなんです。

「今月は先月より30%多く勉強できた」

「この分野の理解度が80%になった」

こんな風に数字で見えると、

モチベーションも上がりますよね。

学習管理アプリを使うことで、

感覚的な勉強から科学的な勉強に

シフトチェンジできるんです。

コミュニケーションツール

コミュニケーションツールは、

他の学習者とのネットワーキングを通じて相互成長するためのものです。

一人で勉強してると限界があるんですが、

人とつながることで学習効果が何倍にもなります。

使えるツールとしては、

- Discord

- Slack

- オンライン勉強会

- SNSの学習コミュニティ

こんなのがありますね。

例えば、プログラミングを学んでるとき、

一人だとエラーで何時間も悩んじゃうことがあります。

でも学習コミュニティに参加してれば、

「こんなエラーが出たんですけど...」

って聞けば5分で解決することもあるんです。

それに、他の人の質問を見てるだけでも

「あ、そんな視点があったのか」

って新しい発見があります。

実際に僕の知り合いで、

英語学習のDiscordコミュニティに参加してた人がいるんですが、

毎日他の人と英語で会話してたら

3ヶ月でペラペラになっちゃったんです。

一人で単語帳とにらめっこしてた頃とは

比べ物にならないスピードでした。

フィードバックをもらって改善する姿勢も

コミュニケーションツールがあってこそですね。

だからこそ、学習にコミュニケーションツールを

積極的に取り入れていきましょう。

講義後に必ず行うべき4つの整理作業

講義を聞きっぱなしにしてる人、

めちゃくちゃもったいないことしてます。

この4つの整理作業をやるだけで、

記憶の定着率が3倍以上変わってきます。

その4つっていうのが、

- 学んだ内容を要点別にまとめる

- 重要なキーワードを抜き出して整理する

- 理解度を自己チェックする

- 疑問点を明確にリストアップする

この作業なんですよね。

どれも15分もあればできちゃうし、

やるかやらないかで学習効果が全然違う。

特に次回以降の講義への準備にもなるから、

一石二鳥なんです。

それぞれ解説していきます。

学んだ内容を要点別にまとめる

学んだ内容を要点別にまとめるっていうのは、

講義で話された内容を3つから5つくらいのポイントに絞ること。

これをやっておくと、

後から見返したときにパッと思い出せるんです。

まとめ方のコツは、

- 講義の流れに沿って整理する

- 自分の言葉で書き直す

- 具体例も一緒に書いておく

こんな感じですね。

例えばマーケティングの講義だったら、

「顧客のニーズを把握する方法」

っていう大きなテーマがあったとします。

そしたら、

「アンケート調査で本音を聞き出す」

「SNSの反応を分析する」

みたいに具体的な方法を書いておく。

さらに詳しく言うと、

「アンケートは選択肢だけじゃなくて、

自由記述欄を必ず設ける」

って感じで実践的なポイントも残しておくんです。

ここで大切なのは、

講義を聞いてる最中にメモしたことを

そのまま写すんじゃないってこと。

自分なりに咀嚼して、

理解した内容を書き直すんです。

そうすることで記憶に残りやすくなるし、

実際に使えるノウハウになってくれます。

だからこそ、

要点別にまとめる作業は超重要なんです。

重要なキーワードを抜き出して整理する

重要なキーワードを抜き出すっていうのは、

講義で出てきた専門用語や大切な概念をピックアップすること。

なんでこれが大事かっていうと、

キーワードが分からないと全体の理解が曖昧になっちゃうから。

抜き出すべきキーワードは、

- 講師が何度も使った言葉

- 板書やスライドで強調されてた用語

- 初めて聞いた専門用語

この辺りですね。

例えば経済学の講義だったら、

「機会費用」とか「限界効用」

みたいな専門用語が出てきますよね。

その場では何となく分かったつもりでも、

時間が経つと「あれ、何だっけ?」

ってなっちゃうんです。

だから講義直後に、

「機会費用=何かを選んだときに諦めた選択肢の価値」

みたいに自分なりの説明を書いておく。

さらに、

「バイトするかゲームするかで、

バイトを選んだらゲームの楽しさが機会費用」

って身近な例も一緒に書いとくんです。

これをやっておくと、

次回の講義でそのキーワードが出てきても

すぐに理解できるようになります。

重要なキーワードを整理しておけば、

知識がどんどん積み上がっていくんです。

理解度を自己チェックする

理解度を自己チェックするっていうのは、

今日学んだことをどのくらい理解できてるかを確認すること。

これをやらないと、

分かったつもりで終わっちゃうんですよね。

チェック方法は、

- 誰かに説明できるかテストする

- 具体例を自分で考えてみる

- 応用問題を作って解いてみる

こんな感じです。

例えば心理学の講義で

「認知的不協和」について学んだとします。

そしたら家族や友達に、

「認知的不協和って知ってる?」

って聞いて説明してみるんです。

もし上手く説明できなかったら、

まだ理解が浅いってことですよね。

具体的には、

「自分の行動と考えが矛盾してるときに感じる不快感のこと。

例えば、ダイエット中なのにケーキを食べちゃったときの

あの嫌な気持ちが認知的不協和なんだよ」

って説明できるかどうか。

さらに踏み込んで、

「じゃあマーケティングでどう活用できる?」

って応用まで考えてみる。

そこまでできれば、

本当に理解できてるって言えるんです。

理解度チェックをしっかりやっておけば、

次の講義でつまずくこともなくなります。

疑問点を明確にリストアップする

疑問点をリストアップするっていうのは、

講義を聞いてて「あれ?」って思ったところを書き出すこと。

実はこれが一番大切かもしれません。

疑問を持つってことは、

真剣に講義を聞いてた証拠だから。

リストアップするべき疑問は、

- 理解できなかった部分

- 他の知識と矛盾してると感じた点

- もっと詳しく知りたいと思った内容

この辺りですね。

例えば統計学の講義で、

「平均値と中央値の使い分け」

について学んだとします。

でも実際のデータ分析では

どっちを使えばいいのか分からない。

そしたら、

「平均値と中央値、実際の分析ではどう判断する?」

って疑問をメモしておくんです。

さらに具体的に、

「年収データの場合はなぜ中央値の方がいいの?

平均値だと何が問題になるの?」

って深掘りした疑問も書いておく。

この疑問リストがあると、

次回の講義で質問できるし、

自分で調べるときの指針にもなります。

疑問を放置しないで、

しっかりリストアップしておくことで

学習がどんどん深くなっていくんです。

講義内容を実生活で活用する6つの方法

講義で学んだことって、

そのままにしちゃうと意味がないんです。

でも、正しい活用法を知ってれば、

学んだ知識が自分の人生を

劇的に変えてくれるんですよね。

その活用法が、

- 具体的な実践場面を想定する

- 小さな行動から始めて習慣化する

- 他の知識と組み合わせて応用する

- 実践結果を記録して振り返る

- 周囲の人と学びを共有する

- 定期的に見直して改善する

この6つなんです。

多くの人が知識を学んでも

活用できないのは、

この方法を知らないから。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

具体的な実践場面を想定する

学んだ知識を活用するには、

まず「どこで使うか」を

はっきりさせることが大事です。

なぜかっていうと、

場面が見えてないと

行動に移せないからなんです。

例えば、

- 職場でのプレゼンで使う

- 家族との会話で実践する

- 友人関係で活かす

こんな感じで、

具体的な場面を決めるんです。

僕の知り合いで

コミュニケーション講座を

受けた人がいるんですけど、

最初は「いつか使おう」って

思ってただけだったんです。

でも「明日の会議で

部下に話を聞く時に使う」って

決めた途端に行動が変わったんですよね。

頭の中で何度もシミュレーションして、

実際にその場面になったら

自然と実践できたんです。

だからまずは、

「いつ、どこで、誰に対して」

使うかを決めましょう。

小さな行動から始めて習慣化する

いきなり大きく変わろうとすると、

絶対に続かないんです。

だって人間って、

急激な変化を嫌う生き物だから。

そこで大切なのが、

- 1日5分だけ実践する

- 週に1回だけ意識して使う

- 1つの場面だけで試してみる

こういう小さなステップから

始めることなんです。

例えばですが、

時間管理の講義を受けたとしたら、

いきなり1日のスケジュールを

全部変えようとしないで、

「朝の30分だけ計画を立てる」

みたいな感じで始めるんです。

実際に、ある主婦の方は

家計管理の講義を受けた後、

毎日家計簿をつけるんじゃなくて、

週に1回だけレシートを整理する

ところから始めたんですって。

それが3ヶ月続いたら、

自然と毎日記録する習慣が

ついちゃったんです。

小さな成功体験を積み重ねることで、

だんだん大きな変化に

つながっていくんですよね。

他の知識と組み合わせて応用する

学んだ知識って、

単体で使うより組み合わせた方が

何倍も効果があるんです。

なぜなら、

現実の問題って複雑だから、

1つの知識だけじゃ解決できないことが多いんです。

例えば、

- マーケティング + 心理学

- 時間管理 + コミュニケーション術

- 健康管理 + ストレス解消法

こんな風に組み合わせるんです。

僕が知ってる営業マンは、

セールス講座で学んだテクニックを

心理学の知識と組み合わせて使ってます。

ただ商品を説明するんじゃなくて、

お客さんの心理状態を読みながら

タイミングを計って提案するんです。

その結果、

売上が前年の2倍になったって

言ってましたね。

これまでに学んだことを

思い出してみて、

今回の学びとどう組み合わせられるか

考えてみてください。

実践結果を記録して振り返る

やりっぱなしじゃ、

成長できないんです。

だって、

何がうまくいって何がダメだったか

分からないままだから。

記録するべきことは、

- 何を実践したか

- どんな結果になったか

- 次回どう改善するか

この3つだけで十分です。

例えば、

プレゼン講座で学んだことを

会議で使ったとしたら、

「今日は声のトーンを意識した。

みんなが最後まで聞いてくれた。

次回は身振り手振りも加えてみよう」

こんな感じで、

スマホのメモ帳に

3行だけ書くんです。

ある会社員の方は、

毎晩寝る前に

その日の実践を振り返って、

手帳に一言だけ

「今日の学び」を書いてるそうです。

たった1行でも、

1ヶ月続けると30個の気づきが

たまるじゃないですか。

それを見返すだけで、

自分がどれだけ成長したか

実感できるんですよね。

周囲の人と学びを共有する

一人で頑張るより、

周りの人を巻き込んだ方が

続けやすいし効果も高いんです。

なぜかというと、

人に話すことで自分の理解も深まるし、

相手からも新しい気づきがもらえるから。

共有の仕方としては、

- 家族に今日学んだことを話す

- 同僚と実践方法について相談する

- SNSで学びをシェアする

こんな方法があります。

僕の友人は、

マネジメント講座を受けた後、

奥さんに「今日こんなこと学んだよ」って

毎回報告してるんです。

そしたら奥さんが

「それって子育てにも使えそうだね」って

言ってくれて、

家庭でも職場でも

同じスキルを活かせるように

なったんですって。

一人だけで考えてたら

絶対に気づけなかった応用法ですよね。

人に話すことで、

自分の学びが何倍にも

広がっていくんです。

定期的に見直して改善する

最初にうまくいったからって、

そのまま続けてちゃダメなんです。

だって状況は変わるし、

自分のレベルも上がってるから、

やり方も進化させないと。

見直すタイミングは、

- 1ヶ月に1回

- 季節の変わり目

- 大きな変化があった時

このくらいがちょうどいいです。

例えば、

時間管理の方法を見直すとしたら、

「この方法で効率は上がったけど、

もっと家族との時間を作りたいな」

って感じで、

次のステップを考えるんです。

ある起業家の方は、

3ヶ月ごとに学んだことを

全部見直してるそうです。

「今の自分に必要なのは何か」

「もっと伸ばせるスキルは何か」

こんなことを考えながら、

学習計画を立て直してるんですって。

そうやって常に進化し続けることで、

学んだ知識が自分の武器として

どんどん磨かれていくんですよね。

学習効果を最大化するための3つのツール

学習効果を劇的に上げたいなら、

適切なツールを使うのが一番の近道です。

これらのツールを使いこなせば、

勉強時間は半分になるのに成果は2倍になります。

具体的には、

- 学習管理アプリ

- マインドマップ作成ツール

- 復習スケジュール管理システム

この3つが超重要なんですよね。

多くの人がなんとなく勉強してるけど、

ツールを使えば学習が格段に楽になる。

しかも効果も目に見えて上がるから、

モチベーションも維持しやすいんです。

それぞれ詳しく説明していきます。

学習管理アプリ

学習管理アプリっていうのは、

あなたの勉強を見える化してくれる最強の味方です。

なぜかというと、

人間って進歩が見えないとやる気なくしちゃうから。

例えば、こんなことができるんです。

- 勉強時間の記録と分析

- 目標設定と達成度の確認

- 学習内容の整理と振り返り

勉強時間を記録するだけでも、

「今日は3時間も頑張ったんだ」

って実感できるじゃないですか。

それに、どの科目にどれくらい時間かけてるかも

一目でわかるようになります。

具体的に言うと、

数学に週10時間、英語に週5時間みたいな感じで

データが蓄積されていくんです。

ただし注意点もあって、

記録することが目的になっちゃダメなんですよね。

あくまで学習効果を上げるための手段だから、

シンプルに使えるアプリを選ぶのがコツです。

複雑すぎるアプリだと、

記録するだけで疲れちゃいますからね。

だからこそ、

学習管理アプリは勉強の必需品なんです。

マインドマップ作成ツール

マインドマップ作成ツールは、

頭の中を整理するのに最適な道具なんです。

これが効果的な理由は、

脳が情報を関連づけて覚える性質があるから。

具体的には、

- 複雑な内容の視覚化

- 知識同士のつながりを発見

- 記憶に残りやすい形での整理

こういうことができちゃうんです。

例えば歴史の勉強をするとき、

年号を丸暗記するより関連性で覚えた方が楽ですよね。

マインドマップなら、

「江戸時代→鎖国→ペリー来航→開国」

みたいに流れで理解できます。

さらに詳しく言うと、

色分けしたり図を入れたりすることで、

右脳と左脳の両方を使って学習できるんです。

でもね、最初は綺麗に作ろうとしすぎちゃダメ。

見た目より内容が大事だし、

完璧を求めすぎると手が止まっちゃいます。

まずは思いついたことを

どんどん書き出すことから始めましょう。

そうやって使い続けていけば、

マインドマップが学習の強い武器になります。

復習スケジュール管理システム

復習スケジュール管理システムっていうのは、

忘れる前に復習するタイミングを教えてくれる仕組みです。

人間の記憶って放っておくと

どんどん薄れていっちゃうんですよね。

だからこそ、

- 最適なタイミングでの復習提案

- 忘却曲線に基づいた学習計画

- 効率的な記憶定着のサポート

こんな機能が超役に立つんです。

例えば、今日覚えた英単語を

明日、3日後、1週間後、1ヶ月後

っていう感じで復習するスケジュールを組んでくれる。

これって「間隔反復学習法」っていう

科学的に証明された方法なんですよ。

もっと具体的に説明すると、

一度覚えた内容を忘れそうになった瞬間に復習することで、

記憶がより強固になっていくんです。

ただし、システムに頼りすぎるのも危険です。

自分の理解度や体調に合わせて

スケジュールを調整することも大切なんですよね。

機械的にやるんじゃなくて、

「今日はちょっときついから明日にしよう」

みたいな柔軟性も必要です。

でも基本的には、

システムの提案に従って復習すれば間違いありません。

復習スケジュール管理システムがあれば、

効率よく長期記憶に定着させられます。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- アウトプットは学習の記憶定着率を劇的に向上させる

- 専用リンクやSNSを使った即座のアウトプットが効果的

- 完璧を求めず継続性を最優先にすることが成功の鍵

- 毎日決まった時間のアウトプット習慣が成長を加速させる

- マーケティング知識があるとコンテンツの戦略的意図が見抜ける

- 身振り手振りや声のトーンから制作者の技術を分析できる

- アウトプットとアフィリエイトの連携で学習と収益化が同時に可能

- 学習コミュニティ参加で成長スピードが何倍にも向上する

- 現実的な目標設定と進捗の可視化が長期継続の秘訣

- 定期的な振り返りと計画調整で学習効果を最大化できる

まとめ

学習効果を劇的に上げる

アウトプット術について

詳しく解説してきました。

多くの人がインプット中心の

勉強法で悩んでいる中、

アウトプットの重要性を

理解できたのではないでしょうか。

特に重要なのは、

完璧を求めすぎないことと

継続性を最優先にすることです。

毎日少しずつでも

アウトプットを続けることで、

学んだ知識が確実に定着し

実際に使えるスキルになります。

さらにマーケティング知識を身につければ、

コンテンツの戦略的意図まで

理解できるようになります。

これは単なる学習を超えて、

あなたの思考力そのものを

レベルアップさせてくれるでしょう。

アウトプットとアフィリエイトを

組み合わせることで、

学習しながら収益を得ることも

可能になります。

勉強代を回収しながら

スキルアップできるなんて、

こんなに素晴らしいことはありません。

大切なのは今日から

小さな一歩を踏み出すことです。

SNSで学んだことを

一言つぶやくだけでも

立派なアウトプットになります。

学習効果を最大化するツールも

積極的に活用してください。

あなたの成長を加速させる

すべての方法をお伝えしました。

後は行動するだけです。

明日からではなく、

今この瞬間から始めましょう。

継続的な学習と

効果的なアウトプットで、

理想の未来を手に入れてください。

よくある質問

アウトプットって具体的に何をすればいいの?

学んだことをTwitterで140字にまとめたり、人に説明したり、ブログに書いたりするのがおすすめです。最初は3分間メモでも十分効果があるので、完璧を求めず小さく始めてみてください。

アウトプットが続かないときはどうすればいい?

毎日決まった時間にアウトプットする習慣をつけることが大切です。完璧を求めすぎず、他人と比較せず、まずは継続を最優先にしましょう。小さな成果でも記録に残すとモチベーションが上がります。

アウトプットしながらお金を稼ぐことはできる?

学習記録と一緒に参考書を紹介したり、実際に使ったツールをレビューしたりすることで、自然にアフィリエイト収入を得ることができます。押し売りではなく、本当に良いと思ったものだけ紹介するのがコツです。

マーケティング知識を身につける必要はある?

コンテンツの戦略的意図を理解したり、自分のコンテンツ制作に活かしたりするために、基本的なマーケティング知識はとても役立ちます。4Pや証拠マーケティングなどの基本から始めましょう。

学習効果を最大化するにはどうすればいい?

学習管理アプリやマインドマップツールを使って進捗を見える化し、学習コミュニティに参加して仲間と切磋琢磨することが効果的です。一人で頑張るより、みんなと一緒に学ぶ方が成長が早くなります。

講義後にやるべきことは何?

学んだ内容を要点別にまとめ、重要なキーワードを整理し、理解度をチェックして疑問点をリストアップすることが大切です。この4つの整理作業で記憶の定着率が3倍以上変わります。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。