このノウハウについて

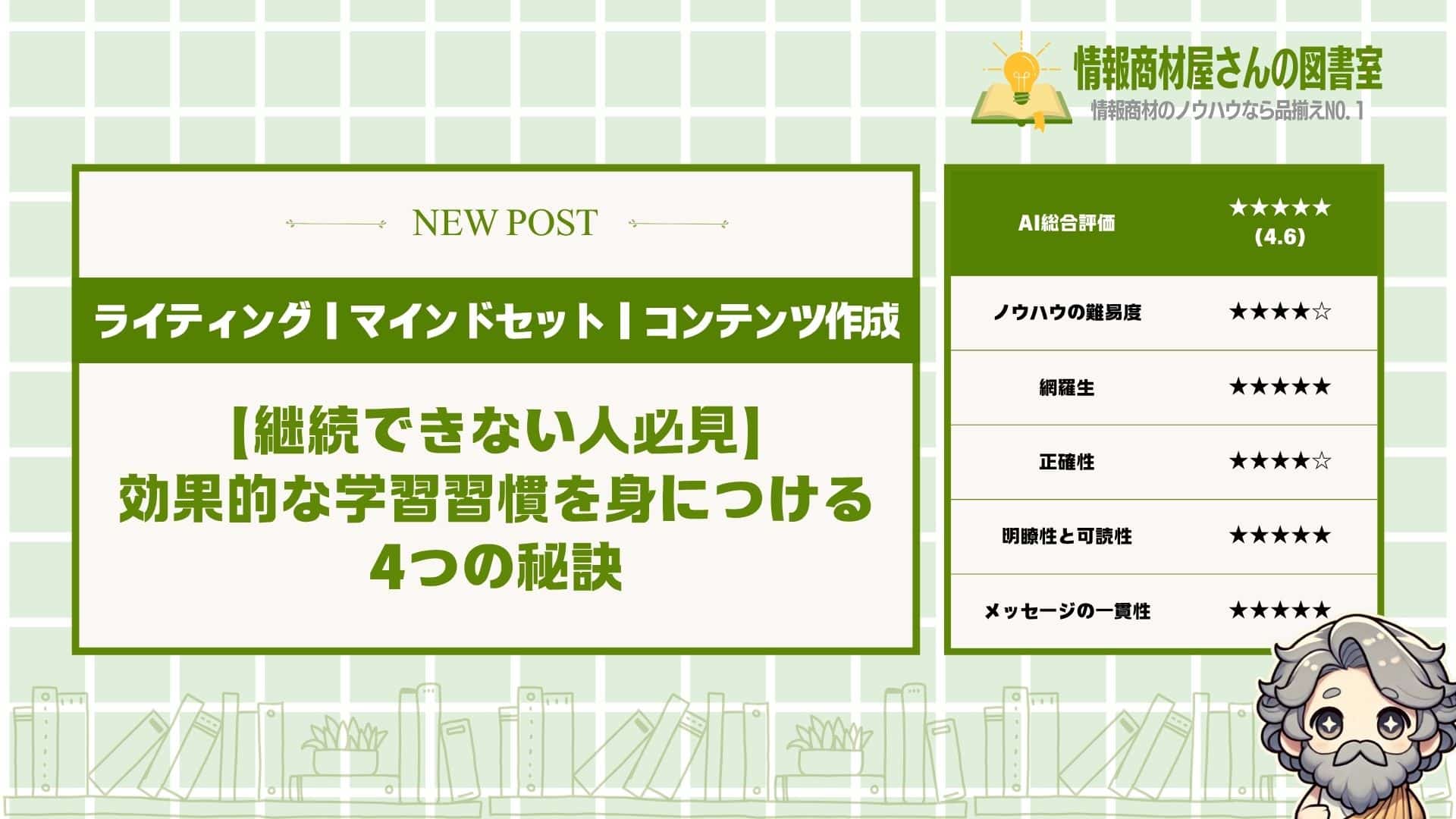

AI総合評価|★★★★★(4.6)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

学習で成果を出したい人にとって、まさに宝の山です。基本姿勢から具体的な実践方法まで、成功への道筋が驚くほど明確に示されています。特に「失敗を恐れずチャレンジする」考え方や「PDCAサイクル」の活用法は、あなたの学習効率を劇的に向上させるでしょう。読み進めるうちに、今まで結果が出なかった理由がスッキリと理解でき、明日から実践したくなる内容が満載です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●学習しても全然成果が出ない

●何を勉強すればいいかわからない

●継続できずにいつも三日坊主になってしまう

学習で本当に成果を出したい人が

「結局何をどうすればいいの?」と

迷子状態になってしまうケースは非常に多いです。

そこでこの記事では、

成功者から効果的に学んで

確実に成果につなげるための

『学習の基本姿勢から実践方法』まで

体系的にまとめて解説します。

この記事を読めば

「学習で成果を出すために本当に必要な考え方と行動」が

すべて分かります。

私が多くの成功者を分析して発見した

効果実証済みの学習ノウハウを凝縮しました。

本気で成長したい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 学習で成果を出すために必要な4つの基本姿勢

- 成功者から効果的に学ぶ5つのステップ

- 成功者の習慣を身につける3つのポイント

- 学びを成果に変える実践方法4つ

- インプットとアウトプットの最適なバランス

- 効果的な学習を実現する具体的な5つのステップ

- 動画学習で成果を出すための4つの方法

学習で成果を出すために必要な基本姿勢4つ

学習で本当に成果を出したいなら、

まずは心構えから変えないとダメなんです。

この4つの基本姿勢を身につければ、

どんなことでも確実に上達できるようになります。

その4つが、

- 「自分はできない」という認識から始める

- 誰もが初心者からスタートすることを理解する

- プライドを捨てて素直に学ぶ

- 年齢や学歴に関係なく学び続ける

なんですよね。

多くの人がここでつまづいてるから、

なかなか成長できないんです。

でも逆に言えば、

この基本さえ押さえちゃえば周りと差をつけられる。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

「自分はできない」という認識から始める

学習のスタートラインは、

「自分はまだできない」って認めることなんです。

なぜかっていうと、

この謙虚な気持ちがあるからこそ真剣に学べるから。

例えば、

- 今の自分には足りないものがある

- まだまだ知らないことだらけ

- 改善の余地がたくさんある

こんな風に思えることですね。

もっと具体的に言うと、

料理を覚えたい人が「自分は料理下手だ」って認めるから、

レシピをちゃんと見るし、失敗を恐れずに挑戦できるんです。

でも「俺はそこそこできる」って思ってる人は、

基本を飛ばして応用から始めたがる。

そうすると結局、

基礎ができてないから上手くいかないんですよね。

だからこそ最初は、

「できない自分」を受け入れることが大切。

その素直さがあるからこそ、

吸収力が格段に上がるんです。

誰もが初心者からスタートすることを理解する

どんなに凄い人でも、

最初はみんな初心者だったってことを忘れちゃダメです。

これを理解してると、

自分が今できなくても焦らなくなるんですよね。

具体的には、

- プロのスポーツ選手も最初はボールを上手く扱えなかった

- 有名な料理人も最初は包丁の持ち方から学んだ

- 成功した経営者も最初は失敗ばかりしてた

こんな感じです。

例えばですが、

テレビで見る料理の鉄人だって、

最初は卵焼きすら上手く作れなかったはず。

でも毎日練習して、

失敗を重ねながら技術を磨いていったんです。

つまり今の自分と比べるべきは、

その人の現在の姿じゃなくて過去の姿。

「あの人も最初はこんな感じだったんだな」

って思えると、心が楽になります。

そうすると変なプレッシャーを感じずに、

自分のペースで学習を続けられるんです。

プライドを捨てて素直に学ぶ

ここからが特に重要なんですけど、

プライドって学習の最大の敵なんですよね。

どうしてかというと、

プライドがあると「知らない」って言えなくなるから。

例えば、

- 分からないことを質問できない

- 基本的なことを今さら聞けない

- 間違いを指摘されても素直に受け入れられない

こんな状況になっちゃうんです。

僕の知り合いで、

パソコンが苦手な50代の人がいるんですが、

その人は「分からないことは何でも聞く」って決めてるんです。

最初は恥ずかしがってたんですが、

今では若い人にも平気で質問してる。

そしたらどんどん上達して、

今では普通にネットショッピングとかもできるようになりました。

逆にプライドが高い人は、

「こんなことも知らないの?」って思われるのが嫌で質問しない。

だから結局、

いつまで経っても上達しないんです。

素直に学ぶ姿勢があれば、

どんどん新しいことを吸収できるようになります。

年齢や学歴に関係なく学び続ける

最後に大事なのが、

年齢や学歴なんて関係ないってことです。

なぜなら学習能力は、

年を取っても衰えないし、学歴とも関係ないから。

実際に、

- 60歳からプログラミングを始めて成功した人

- 中卒でも独学で専門知識を身につけた人

- 定年後に新しい趣味を極めた人

こんな人たちがたくさんいるんです。

例えば、

おばあちゃんがYouTubeでゲーム実況してるのを見たことありませんか?

最初はスマホの操作もおぼつかなかったのに、

今では動画編集までやってるんですよね。

年齢を理由に諦める必要なんて、

まったくないってことです。

むしろ大人になってからの学習って、

人生経験があるぶん理解が深くなったりする。

「もう歳だから」「学歴がないから」

なんて言い訳は捨てちゃいましょう。

学び続ける気持ちさえあれば、

いつからでも成長できるんです。

成功者から効果的に学ぶ方法5ステップ

成功者から学ぶって言っても、

実は正しいやり方があるんです。

このやり方を知ってるかどうかで、

あなたの成長スピードが全然違ってきます。

その方法が、

- STEP1. 苦労して成功を収めた人を選ぶ

- STEP2. 長期的な努力の結果を重視する

- STEP3. 結果よりもプロセスに注目する

- STEP4. 成功者の考え方を徹底的に模倣する

- STEP5. 継続的に調整と改善を行う

この5つのステップなんですよね。

多くの人が間違った学び方をしてるから、

なかなか結果が出ないんです。

でも、この5つのステップを

正しく実践すれば大丈夫。

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP1. 苦労して成功を収めた人を選ぶ

苦労して成功した人を選ぶのが、

学びにおいて一番重要なポイントです。

なぜかと言うと、

苦労した人ほど失敗から学んでるから。

例えば、

- 何度も挫折を経験した人

- 長い間結果が出なかった人

- 試行錯誤を繰り返してきた人

こういう人たちですね。

もっと具体的に言うと、

10年かけて年収1000万になった人の方が、

1年で同じ結果を出した人より価値がある。

だって、10年の間には

たくさんの失敗があったはずだから。

その失敗から得た教訓こそが、

あなたにとって宝物になるんです。

逆に、すぐに結果を出した人って

運が良かっただけかもしれない。

だからこそ、

苦労した人を選ぶのが大切なんですよ。

STEP2. 長期的な努力の結果を重視する

長期的な努力の結果を重視するのは、

持続可能な成功法則を学べるからです。

短期間の成功って、

再現性が低い場合が多いんですよね。

たとえば、

- 5年以上続けてる事業

- 10年間安定した収入

- 長年にわたる顧客との関係

こんな感じの成果ですね。

実際に、一発屋で終わる人と

長く活躍し続ける人って全然違う。

長く続けてる人は、

変化に対応する力を持ってるんです。

市場が変わっても、

時代が変わっても、

しっかりと適応してきてる。

そういう人から学べば、

あなたも同じように長く成功できる。

だから短期的な結果に惑わされずに、

長期的な視点で成功者を選びましょう。

STEP3. 結果よりもプロセスに注目する

結果よりもプロセスに注目するのが、

実は一番学びが深くなる方法なんです。

結果だけ見てても、

どうやってそこに辿り着いたかわからないから。

注目すべきプロセスは、

- どんな失敗をしたのか

- その時どう考えたのか

- どうやって乗り越えたのか

この3つが特に大事ですね。

例えば、月収100万の人がいたとして、

「100万稼いでる」という結果だけ見ても意味がない。

でも、「最初の2年は月収5万だった」

「3年目にやっと軌道に乗った」

みたいなプロセスを知ると勉強になる。

その人がどんな壁にぶつかって、

どうやってそれを乗り越えたのか。

そこにこそ、

あなたが真似すべきヒントがある。

だからこそ、結果じゃなくて

プロセスに注目するんです。

STEP4. 成功者の考え方を徹底的に模倣する

成功者の考え方を徹底的に模倣するのは、

最短で成功に近づく方法だからです。

考え方が変われば、

行動も自然と変わってくるんですよね。

模倣すべき考え方は、

- 問題への向き合い方

- 時間の使い方の優先順位

- 失敗した時の捉え方

この辺りが特に重要ですね。

成功者って、普通の人と

全く違う視点で物事を見てる。

例えば、失敗した時に

「なんでダメなんだろう」じゃなくて

「これで一つ学べた」って考える。

この考え方の違いが、

長期的に大きな差を生むんです。

だから、成功者の本を読んだり、

動画を見たりして考え方を吸収する。

そして、その考え方を

自分の日常に取り入れていく。

これを続けてると、

自然と成功者と同じ行動ができるようになります。

STEP5. 継続的に調整と改善を行う

継続的に調整と改善を行うのは、

成功者から学んだことを自分に合わせるためです。

成功者のやり方をそのまま真似しても、

うまくいかない場合があるから。

調整と改善のポイントは、

- 自分の現状に合わせる

- 結果を定期的にチェックする

- うまくいかない部分を修正する

この3つを意識することですね。

例えば、成功者が朝5時に起きてても、

あなたには夜型の方が合うかもしれない。

そしたら、夜の時間を活用する方法に

調整すればいいんです。

大事なのは、成功者の「本質」を

自分なりの方法で実現すること。

表面的な真似じゃなくて、

その奥にある原理原則を理解する。

そうすれば、自分に合った形で

成功者のノウハウを活用できる。

だからこそ、継続的な調整と改善が

絶対に必要なんですよ。

成功者の習慣を身につける3つのポイント

成功者の習慣を身につけるには、

表面的な真似じゃダメなんです。

もっと深いところまで

掘り下げて理解する必要がある。

そうすることで、

あなたも同じような結果を

手に入れることができるんですよね。

具体的には、

- 日常的な行動パターンを把握する

- 優先する価値観を理解する

- 問題解決の思考プロセスを分析する

この3つが重要になってきます。

多くの人は成功者の

見た目の部分しか見てない。

でも本当に大切なのは、

その奥にある考え方なんです。

それぞれ解説していきます。

日常的な行動パターンを把握する

成功者の日常を観察することが、

習慣を身につける第一歩なんです。

なぜかって言うと、

成功は毎日の小さな行動の積み重ねだから。

例えば、

- 朝起きてまず何をするか

- 仕事中にどんな順番で作業するか

- 休憩時間をどう使ってるか

こういう細かい部分を

チェックしてみてください。

実際に僕が知ってる

月収1000万円の経営者さんは、

朝5時に起きて必ず読書してるんです。

その後に軽い運動をして、

メールチェックは9時以降。

つまり朝の時間を

自分の成長に使ってるんですよね。

こんな風に、成功者って

時間の使い方が違うんです。

彼らは無意識に

効率的な行動を選んでる。

だからこそ、その行動パターンを

しっかり観察することが大切。

そうすれば自然と

同じような結果に近づけるんです。

優先する価値観を理解する

成功者が何を大切にしてるかを

知ることが超重要なんですよね。

というのも、価値観が違うと

行動も全然変わってくるから。

具体的には、

- お金よりも時間を重視する

- 短期利益より長期的な信頼を選ぶ

- 完璧よりもスピードを優先する

みたいな感じですね。

例えば、ある成功者は

「お金は後からついてくる」

って考え方を持ってるんです。

だから最初は利益度外視で

お客さんの満足度を追求する。

結果的に信頼が積み重なって、

大きな収益につながってるんですよね。

でも普通の人だったら、

目先の利益を追っちゃう。

そこが大きな違いなんです。

だから成功者の判断基準を

しっかり理解しておく必要がある。

そうすることで、同じような

判断ができるようになるんです。

問題解決の思考プロセスを分析する

成功者がどうやって問題を解決してるか、

その思考の流れを知ることなんです。

これが分かると、

あなたも同じように考えられるようになる。

例えば、

- まず全体像を把握する

- 問題を細かく分解する

- 優先順位をつけて対処する

こんな手順で進めてるんですね。

僕が見てきた成功者は、

問題が起きても慌てないんです。

「これはチャンスだ」

って考え方に切り替える。

そして冷静に状況を分析して、

最適な解決策を見つけ出すんですよね。

例えば、売上が落ちた時も

「なぜ落ちたのか」

を徹底的に調べる。

感情的にならずに、

データを見て判断するんです。

この思考プロセスを真似すれば、

あなたも同じような結果を

出せるようになります。

成功者の頭の中を

のぞき見する感覚ですね。

そうやって思考パターンを

コピーしていくことが大切なんです。

学びを成果に変える実践方法4つ

学んだことを

ただの知識で終わらせちゃダメなんです。

この4つの方法を使えば、

あなたの学びが確実に成果に変わります。

その方法が、

- 成功体験をフィードバックに活用する

- 失敗から得られる教訓を適用する

- 模倣した行動の結果を評価する

- 継続的に行動を調整し改善する

なんですよね。

多くの人が学んでも結果が出ないのは、

この4つができてないからなんです。

でも逆に言うと、

この4つさえマスターすれば学習効果は爆上がり。

それぞれ解説していきます。

成功体験をフィードバックに活用する

成功体験っていうのは、

あなたの最高の教材なんです。

なぜかというと、

あなた自身が実際に体験した生きた情報だから。

例えば、

- うまくいったときの状況

- その時の気持ちや行動

- 何がポイントだったのか

こんなことを

詳しく振り返ってみるんです。

僕の友人で営業が得意な人がいるんですが、

その人は契約が取れた日は必ず日記を書いてます。

「今日はお客さんのどの言葉に反応して、

自分がどう答えたから契約になったのか」

を細かく記録してるんですよね。

そうやって成功パターンを

データとして蓄積していく。

次に同じような場面が来たとき、

その成功体験を再現できるわけです。

でもここで大事なのが、

ただ記録するだけじゃダメってこと。

その成功体験を次の行動に

どう活かすかを考えるのが重要なんです。

成功体験をフィードバックに使えば、

あなたの学びは確実に成果に変わります。

失敗から得られる教訓を適用する

実はね、

失敗こそが最高の先生なんです。

失敗したときって、

何がダメだったのかがハッキリ見えるから。

具体的には、

- なぜ失敗したのか

- どこで間違えたのか

- 次はどうすればいいのか

この3つを

しっかり分析することですね。

例えば料理で失敗したとき、

「塩を入れすぎた」だけで終わらせない。

「なぜ塩を入れすぎたのか?」

「味見をしなかったからだ」

「次は必ず味見をしよう」

こんな風に

具体的な改善策まで考えるんです。

僕が知ってるブロガーさんは、

記事がバズらなかったとき必ず原因を分析してます。

「タイトルが弱かったのか」

「内容が薄かったのか」

「投稿時間が悪かったのか」

そうやって一つずつ

仮説を立てて検証していく。

だからこそその人は

どんどん上達していくんですよね。

失敗を恥ずかしがらずに、

しっかりと教訓に変えていきましょう。

模倣した行動の結果を評価する

成功者の真似をしたら、

そこで満足しちゃダメなんです。

大切なのは

その結果をちゃんと評価すること。

なぜなら、

- 同じことをしても結果が違う場合がある

- あなたに合う部分と合わない部分がある

- 環境や状況が違うから

こんな理由があるからなんです。

例えばYouTuberの真似をして

動画を作ったとしますよね。

でも再生回数が伸びなかった。

そこで「真似したのになぜ?」

って考えるのが大事なんです。

もしかしたら、

その人の話し方は真似できても

カメラワークが全然違ったかもしれない。

または、

投稿するジャンルや時間帯が

全く違ってたかもしれません。

だからこそ、

模倣した後の結果をしっかり見て

「何が足りなかったのか」

を分析するんです。

そうすることで、

次の模倣がより精度の高いものになります。

模倣は始まりであって、

そこからの改善が本当の学びなんです。

継続的に行動を調整し改善する

ここが一番大事なポイントなんですが、

学びって一回で完璧になることはないんです。

だからこそ、

継続的に調整していく必要がある。

つまり、

- やってみる

- 結果を見る

- 改善する

この3つのサイクルを

ずーっと回し続けることなんです。

例えば筋トレでも、

最初は軽い重量から始めますよね。

慣れてきたら重量を上げて、

フォームが崩れたらまた調整する。

これを繰り返すから

だんだん筋肉がついてくるわけです。

僕の知り合いの料理人さんは、

同じ料理でも毎回少しずつ変えてます。

「今日は塩を少し減らしてみよう」

「今度は火加減を変えてみよう」

そうやって常に改善を続けてるから、

どんどん美味しくなっていくんです。

でもね、

多くの人はここで諦めちゃう。

一回うまくいかないと

「自分には向いてない」

って思っちゃうんですよね。

でも実際は、

調整と改善を続けることで

必ず上達していくんです。

継続的な改善こそが、

学びを成果に変える最大の秘訣なんです。

インプットとアウトプットのバランスを取るべき3つの理由

学習で成果を出したいなら、

インプットとアウトプットのバランスが超重要なんです。

このバランスを意識するだけで、

今までの勉強時間が無駄にならなくなります。

その理由が、

- 学習内容が記憶に定着しやすくなるから

- 実践的なスキルが身につくから

- 学習効率が大幅に向上するから

この3つなんですよね。

多くの人がインプットばかりに

時間を使っちゃってるんですが、

それだと全然身につかない。

でも、この3つの理由を知れば、

なぜバランスが大切なのかが分かります。

それぞれ詳しく説明していきますね。

学習内容が記憶に定着しやすくなるから

記憶に残すためには、

アウトプットが絶対に必要なんです。

なぜなら、人間の脳は

使わない情報をどんどん忘れちゃうから。

例えば、こんな経験ありませんか?

- 本を読んだ直後は分かった気になる

- でも1週間後には内容を思い出せない

- テスト勉強で覚えたことがすぐ抜ける

これって典型的な

インプットだけの学習なんです。

実際に、学習した内容の90%は

アウトプットで定着するって言われてる。

つまり、どんなに良い本を読んでも、

どんなに素晴らしい動画を見ても、

アウトプットしなきゃ意味がないってこと。

でも、ブログに書いたり、

誰かに説明したりすると、

一気に記憶に残るようになるんです。

だからこそ、学んだことは

必ずアウトプットする癖をつけましょう。

実践的なスキルが身につくから

アウトプットすることで、

本当に使えるスキルが手に入るんです。

理由は簡単で、

実際に使ってみないと分からないことがいっぱいあるから。

具体的には、

- 知識を自分の言葉で説明する力

- 学んだことを実際の場面で使う力

- 問題にぶつかったときの解決力

こんなスキルが身につきます。

例えばですが、

マーケティングの本を10冊読んでも、

実際にブログを書いてみないと

本当の理解は得られないんです。

書いてみて初めて、

「あ、ここが難しいんだ」

「この部分がよく分からない」

って気づくことができる。

そして、その気づきこそが

本当の学習につながるんですよね。

頭で分かってることと、

実際にできることは全然違う。

だから、学んだことは

どんどん実践してみることが大切なんです。

学習効率が大幅に向上するから

バランスを取ることで、

学習のスピードがめちゃくちゃ上がります。

これは、アウトプットすることで

自分の理解度が明確になるからなんです。

例えば、

- どこが分かってないかが見える

- 何を重点的に学べばいいかが分かる

- 無駄な勉強時間を削れる

こんなメリットがあります。

実際に、同じ動画を何回も見るより、

1回見てブログに書いた方が

よっぽど理解が深まるんです。

なぜかって言うと、

書こうとした瞬間に

「あれ、この部分よく分からないな」

って気づけるから。

そしたら、その部分だけ

もう一度動画を見直せばいい。

こうやって、自分が分からない部分に

ピンポイントで時間を使えるようになる。

結果的に、同じ時間でも

何倍も効率よく学習できちゃうんです。

だから、インプットしたら

すぐにアウトプットする習慣を作りましょう。

効果的な学習を実現する5つのステップ

勉強しても全然身につかない、

そんな悩みを抱えてませんか?

実はこれ、

正しい学習ステップを知らないだけなんです。

この5つのステップを実践すれば、

今まで無駄にしてた時間が激減します。

その5つのステップが、

- STEP1. 学習目標を明確に設定する

- STEP2. インプットで基礎知識を身につける

- STEP3. アウトプットで知識を定着させる

- STEP4. 他人に説明して理解度を確認する

- STEP5. 継続的に復習して完全習得する

なんですよね。

どれか一つでも欠けちゃうと、

せっかくの努力が水の泡になっちゃう。

逆に言えば、この順番通りにやれば

確実に知識が自分のものになります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 学習目標を明確に設定する

学習目標を明確にするっていうのは、

「何のために学ぶのか」をはっきりさせることです。

これができてないと、

途中で挫折しちゃう可能性が高くなるんですよね。

具体的には、

- 英語を話せるようになりたい

- プログラミングで副業したい

- 資格を取って転職したい

こんな感じで目標を決めるんです。

もっと詳しく言うと、

「3ヶ月後に日常会話ができるレベルの英語力」

みたいに期限と具体的なレベルまで決めちゃう。

そうすることで、

どのくらいのペースで学習すればいいかも見えてきます。

目標が曖昧だと、

「なんとなく勉強してる」状態になっちゃって、

結局身につかないまま終わっちゃうんです。

だからこそ最初に、

しっかりとした目標設定が必要なんですよね。

STEP2. インプットで基礎知識を身につける

インプットっていうのは、

情報を頭に入れる作業のことですね。

本を読んだり動画を見たりして、

まずは基礎的な知識を蓄えるんです。

例えばですが、

- 本を読んで重要なポイントをメモする

- 動画を見ながらマインドマップを作る

- セミナーに参加して話を聞く

こういった活動がインプットになります。

ここで大切なのが、

同じ内容を複数回繰り返すこと。

一回見ただけじゃ、

どうしても記憶に残りにくいんですよね。

特に動画学習の場合は、

同じ動画を3回くらい見ると効果的です。

1回目は全体の流れを掴んで、

2回目でメモを取りながら理解を深める。

3回目で完全に理解するって感じですね。

ただし、インプットだけじゃ

知識は定着しないんです。

STEP3. アウトプットで知識を定着させる

アウトプットっていうのは、

学んだことを外に出すことですね。

実は学んだことの90%は、

アウトプットで定着するって言われてるんです。

具体的なアウトプット方法は、

- ブログに学んだことを書く

- SNSでポイントをシェアする

- 友達に教える

こんな感じですね。

例えば読書で学んだことなら、

1冊につき1〜3つの重要なポイントを抽出して、

それを1文でまとめてみる。

そしてそれをTwitterでつぶやいたり、

ブログ記事にしたりするんです。

こうやって外に出すことで、

「あ、ここがよく分かってないな」

っていう部分が見えてきます。

分からない部分が見つかったら、

また本を読み返したり動画を見直したりする。

このサイクルを繰り返すことで、

知識がどんどん定着していくんですよね。

STEP4. 他人に説明して理解度を確認する

他人に説明するっていうのは、

自分の理解度をチェックする最強の方法なんです。

なぜかっていうと、

本当に理解してないと人に説明できないから。

例えば、

- 家族に今日学んだことを話す

- 友達に教える

- オンラインで情報発信する

こういった方法がありますね。

実際にやってみると分かるんですが、

「えーっと、どう説明しよう」

って詰まる部分が出てきます。

その詰まった部分こそが、

まだ完全に理解できてない箇所なんです。

僕も新しいことを学んだときは、

必ず誰かに話すようにしてるんですが、

説明に困る部分が必ず出てきます。

そういう部分を見つけたら、

もう一度教材に戻って復習する。

この繰り返しで、

理解度がグッと上がるんですよね。

STEP5. 継続的に復習して完全習得する

継続的な復習っていうのは、

一度学んだことを定期的に見直すことです。

人間の記憶って、

時間が経つとどんどん薄れていっちゃうんですよね。

だからこそ復習が大切なんです。

復習のタイミングは、

- 学習した翌日

- 1週間後

- 1ヶ月後

こんな感じで間隔を空けていきます。

例えば英単語を覚えるときも、

一回覚えただけじゃすぐ忘れちゃう。

でも翌日、1週間後、1ヶ月後に

同じ単語を見直すことで、

長期記憶に定着するんです。

復習するときのコツは、

全部を見直すんじゃなくて、

重要なポイントだけをチェックすること。

最初に作ったメモやマインドマップを

パラパラと見返すだけでも効果的です。

この継続的な復習があるからこそ、

学んだことが完全に自分のものになるんですよね。

動画学習で成果を出すための4つの方法

動画を見ただけで満足してませんか?

実は、ほとんどの人が間違った学習をしてるんです。

でもね、正しい動画学習の方法を知れば、

今までの10倍速で成長できちゃいます。

その秘訣が、

- 同じ動画を繰り返し視聴する

- 視聴中にメモとマインドマップを作成する

- 学んだ内容をコンテンツ化する

- 他人に教えて知識を定着させる

この4つなんですよね。

これってめちゃくちゃ大事で、

知ってるか知らないかで結果が全然違う。

多くの人が「見ただけ」で終わってるから、

せっかくの学習時間がムダになっちゃってる。

それぞれ解説していきます。

同じ動画を繰り返し視聴する

同じ動画を何度も見ることで、

内容が頭にしっかり定着するんです。

なぜかというと、

人間の脳は繰り返しで記憶が強化される仕組みだから。

例えば、

- 1回目:全体の流れを掴む

- 2回目:細かいポイントに気づく

- 3回目:完全に理解できる

こんな感じで段階的に理解が深まるんですよね。

よくあるのが、

YouTubeで勉強系の動画を1回見て

「なるほど〜」って満足しちゃうパターン。

でも実際は、

その時点では30%も理解できてないんです。

だからこそ、

最低でも3回は同じ動画を見てほしい。

特に重要な部分は、

一時停止してじっくり考える時間も作りましょう。

僕の知り合いで月収500万の人がいるんですが、

その人は気に入った動画を10回以上見るって言ってました。

「1回見ただけじゃ絶対に身につかない」

って断言してたのが印象的でしたね。

同じ動画を繰り返し見ることで、

確実にあなたの知識になっていきます。

視聴中にメモとマインドマップを作成する

動画を見ながら手を動かすことで、

学習効果が劇的にアップするんです。

というのも、

ただ見てるだけだと受け身の学習になっちゃうから。

具体的には、

- 重要なポイントをメモする

- 関連する内容を線で繋ぐ

- 自分なりの気づきを書き込む

こういう作業をしながら見るんです。

特にマインドマップがおすすめで、

中心に動画のテーマを書いて、

そこから枝分かれさせて情報を整理していく。

例えばですが、

マーケティングの動画を見てたら、

「マーケティング」を中心に置いて、

「集客」「販売」「リピート」みたいに枝を作る。

そして各枝に、

動画で学んだ具体的なノウハウを書き込んでいくんです。

こうすることで、

情報が頭の中で整理されて、

後から見返した時にすぐ思い出せる。

手を動かしながら学ぶと、

脳の違う部分も使うから記憶に残りやすいんですよね。

学んだ内容をコンテンツ化する

動画で学んだことを、

自分なりにまとめてコンテンツにするのが超重要。

なぜなら、

アウトプットすることで知識が完全に定着するからです。

例えば、

- ブログ記事にまとめる

- SNSで要点をシェアする

- YouTubeで解説動画を作る

こんな感じで外に発信するんですね。

実は、学習の効果って

インプット10%、アウトプット90%って言われてるんです。

つまり、見ただけじゃほとんど意味がなくて、

外に出すことで初めて自分のものになる。

僕も以前は動画を見るだけで満足してたんですが、

ブログに書くようになってから

理解度が全然違うことに気づきました。

書こうとすると、

「あれ?この部分よく分からないな」

って気づくことが多いんです。

そしたらもう一度動画を見直して、

しっかり理解してから書く。

この繰り返しで、

確実に知識が身についていくんですよね。

他人に教えて知識を定着させる

学んだことを誰かに教えるのが、

最も効果的な学習方法なんです。

理由は簡単で、

人に教えるためには完璧に理解してないといけないから。

具体的な方法としては、

- 家族や友人に説明する

- 勉強会で発表する

- オンラインコミュニティで共有する

こういう場を作ってみてください。

教える時って、

相手に分かりやすく伝えないといけないじゃないですか。

だから自然と、

「どう説明したら理解してもらえるかな?」

って考えるようになる。

この思考プロセスが、

自分の理解をさらに深めてくれるんです。

実際に教えてみると分かるんですが、

「あ、ここまだ曖昧だったな」

って部分がすぐ見つかります。

そしたらまた動画を見直して、

しっかり理解し直す。

この繰り返しで、

その分野の専門家レベルまで知識が深まっていくんですよね。

僕の周りでも、

勉強したことを積極的に人に教えてる人ほど、

成長スピードが早い傾向にあります。

読書効率を最大化する4つのテクニック

読書って実は、

全部読む必要なんてないんです。

この4つのテクニックを使えば、

読書時間が半分になって

理解度は2倍になりますよ。

その4つが、

- 目次から必要な章だけを選んで読む

- 重要ポイントを1文でまとめる

- 学んだ内容を人に話す

- SNSでアウトプットして発信する

なんですよね。

多くの人が本を最初から最後まで

読まなきゃって思い込んでる。

でも実際は、

自分に必要な部分だけ読めばいいんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

目次から必要な章だけを選んで読む

本って全部読む必要なくて、

自分に必要な部分だけ読めばOKなんです。

だって考えてみてください、

300ページの本でも実際に使える情報って

せいぜい3つくらいじゃないですか。

例えば、

- 営業の本なら「クロージング」の章だけ

- ダイエットの本なら「食事法」の章だけ

- 投資の本なら「リスク管理」の章だけ

みたいな感じですね。

僕の知り合いの経営者も、

ビジネス書は目次を5分眺めて

気になる章を2つだけ読むって言ってました。

それでも十分成果が出てるんです。

むしろ全部読もうとすると、

情報が多すぎて頭がパンクしちゃう。

だからこそ、

「今の自分に必要な情報は何か?」

を明確にしてから本を開くんです。

そうすれば読書時間も短縮できて、

しかも必要な知識だけしっかり身につく。

目次を見て必要な章だけ読む、

これだけで読書効率は劇的に上がります。

重要ポイントを1文でまとめる

本を読んだ後に大切なのが、

学んだことを1文でまとめることなんです。

なぜかっていうと、

人間の脳って複雑な情報は忘れやすいから。

例えば、

- この本で一番大事なことは何?

- 明日から実践することは何?

- 人に教えるなら何を伝える?

こんな質問を自分にしてみる。

そうすると、

「あ、結局これが言いたかったのか」

って本質が見えてくるんです。

僕も以前は読書ノートに

びっしり書き込んでたんですが、

結局見返すことがなかった。

でも1文でまとめるようになってから、

その1文だけはしっかり覚えてるし

実際に行動に移せるようになったんです。

だって1文だったら

覚えやすいじゃないですか。

長々とメモを取るより、

エッセンスを1文にギュッと凝縮する。

これが読書を血肉にする

一番のコツなんです。

学んだ内容を人に話す

ここからがめちゃくちゃ大切なんですけど、

学んだことは人に話すのが一番なんです。

実は学習って、

インプット1割、アウトプット9割で

記憶に定着するって言われてる。

例えば、

- 家族に「今日こんな本読んだよ」って話す

- 友達に「面白い話聞いた?」って聞かれた時に話す

- 職場で「最近知ったんですけど」って共有する

こんな感じで気軽に話せばいいんです。

別に完璧に説明する必要はなくて、

「うろ覚えだけど確かこんな感じ」

でも全然OK。

僕の友人で読書家の人がいるんですが、

その人はカフェで読書して

帰り道に奥さんに内容を話すのが習慣なんだって。

そうすることで、

読んだ内容がしっかり頭に残るし

奥さんとの会話も弾むんですよ。

人に話すことで、

自分の理解度もチェックできるし

相手にも価値を提供できる。

学んだ内容を人に話す、

これだけで読書の価値は10倍になります。

SNSでアウトプットして発信する

最後に紹介するのが、

SNSで学んだことを発信することです。

これが一番効果的で、

しかも多くの人に価値を届けられるんです。

なぜならSNSって、

不特定多数の人が見てるから

いい加減なことは書けないじゃないですか。

例えば、

- 「今日読んだ本で学んだこと3つ」

- 「この本の一番刺さった一文」

- 「読書で気づいた自分の変化」

こんな投稿をするんです。

ツイッターでもインスタでも

フェイスブックでもなんでもいい。

僕も読書した後は必ず

ツイッターで感想を呟くようにしてるんですが、

それがきっかけで同じ本を読んだ人と

繋がることもあるんです。

しかも発信することで、

「この人は勉強熱心だな」

って思ってもらえるから

自分のブランディングにもなる。

読書→発信→反応をもらう→また読書

っていう良いサイクルができるんですよ。

SNSでアウトプットして発信する、

これで読書が単なる知識吸収から

価値創造に変わります。

スキマ時間を有効活用すべき4つの理由

普通の人は1日24時間しかないって思ってるけど、

実は隠れた時間がいっぱいあるんです。

スキマ時間を上手く使えるようになると、

学習効率が劇的にアップして、

ストレスも減らしながら成長できます。

その理由が、

- 学習時間を大幅に増やせるから

- 集中力を維持しやすいから

- ストレスを軽減できるから

- 継続しやすい習慣を作れるから

なんですよね。

多くの人がスキマ時間を

ただぼーっと過ごしてるけど、

これってめちゃくちゃもったいない。

でも正しく活用すれば、

人生が変わるレベルで成長できるんです。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

学習時間を大幅に増やせるから

スキマ時間を使えば、

1日の学習時間が2倍、3倍になります。

だって、普段何気なく過ごしてる時間が

全部勉強時間に変わるからなんです。

例えば、

- 電車待ちの5分

- お昼休憩の15分

- 寝る前のスマホタイム

こんな時間が積み重なると、

1日で1時間以上になることも。

実際に計算してみると分かるんですが、

1日1時間のスキマ時間があったとして、

1ヶ月で30時間、1年で365時間です。

これって丸15日分の時間なんですよ。

15日間ずっと勉強してるのと同じ。

そう考えると、

スキマ時間ってバカにできないですよね。

しかも、事前にやることを

リストアップしておけば、

空いた時間にすぐ行動できる。

単語の復習とか記事タイトル考案とか、

細切れでできるタスクを用意しとくんです。

ToDoリストを常に更新して、

空き時間を見つけたら即座に行動。

こうやって積み重ねていくと、

気づいた時にはものすごい学習量になってます。

集中力を維持しやすいから

短時間の学習って、

実は集中力がめちゃくちゃ高いんです。

なぜなら、時間が限られてるから

ダラダラできないからなんですよね。

考えてみてください、

- 3時間の勉強時間がある時

- 10分しかない時

どっちが集中できますか?

絶対に10分の方ですよね。

時間がないからこそ、

めちゃくちゃ集中するんです。

例えば、電車で5分しかない時に

英単語を覚えようとすると、

普段の3倍くらい集中できる。

「この5分で5個覚えよう」

って決めると、本気モードになるんです。

だから、長時間ダラダラ勉強するより、

スキマ時間で集中して学ぶ方が

実は効率が良かったりします。

集中力って筋肉と同じで、

使いすぎると疲れちゃうんですが、

短時間なら最大パワーで使える。

この特性を活かすことで、

質の高い学習ができるんです。

ストレスを軽減できるから

スキマ時間を有効活用すると、

「時間がない」っていうストレスが

めちゃくちゃ減るんです。

というのも、少しずつでも

前に進んでる実感があるからなんですよね。

普通だと、

- 今日も勉強できなかった

- また時間を無駄にした

- 全然成長してない

こんな風に自分を責めちゃう。

でもスキマ時間を使ってれば、

「今日も5分だけど頑張った」

って思えるんです。

たった5分でも、

やらないよりは100倍マシ。

この小さな達成感が積み重なって、

自己肯定感もアップします。

しかも、ToDoリストを使えば

やるべきことが整理されて、

頭の中もスッキリするんです。

優先順位を付けて重要なタスクから取り組むから、

「何をやればいいか分からない」

っていう迷いもなくなる。

タスクを完了する度に

達成感も得られるから、

モチベーションも維持しやすいんです。

継続しやすい習慣を作れるから

スキマ時間の活用って、

継続するのがめちゃくちゃ簡単なんです。

なぜかっていうと、

ハードルが低いからなんですよね。

例えば、

- 毎日3時間勉強する

- 電車で5分単語を覚える

どっちが続けやすいですか?

絶対に後者ですよね。

5分なら誰でもできる。

この「誰でもできる」っていうのが

習慣化の最大のコツなんです。

最初は小さく始めて、

だんだん大きくしていく。

PDCAサイクルも回しやすいんですよ。

Plan(計画)で5分の学習を決めて、

Do(実行)で実際にやってみる。

Check(評価)で効果を確認して、

Action(改善)で次に活かす。

失敗を恐れずに

トライ&エラーを繰り返せるから、

どんどん上達していくんです。

失敗しても「たった5分だから」

って思えるから、

気軽にチャレンジできる。

この気軽さが、

長期的な成長につながるんですよね。

スキマ時間を活用した学習を実践する5ステップ

スキマ時間を使いこなせる人って、

実は学習がめちゃくちゃ効率的なんです。

この5つのステップを覚えておけば、

毎日の小さな時間が積み重なって

大きな成果につながりますよ。

その5つのステップが、

- STEP1. やるべきタスクを事前にリストアップする

- STEP2. 細切れでできる学習内容を準備する

- STEP3. ToDoリストを常に最新状態に更新する

- STEP4. 空き時間を見つけたら即座に行動する

- STEP5. 完了したタスクをチェックして達成感を得る

なんですよね。

これらのステップは順番通りにやることで、

スキマ時間が勝手に学習時間に変わっちゃうんです。

電車の待ち時間とか、

お昼休みの余った10分とかが

全部学習に使えるようになります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. やるべきタスクを事前にリストアップする

やるべきことを前もって書き出しておくのが、

スキマ時間活用の基本中の基本です。

だって考えてみてください、

急に10分空いたときに「何しよう?」って考えてたら

あっという間に時間が過ぎちゃうじゃないですか。

例えば、こんなタスクを書き出しておくんです。

- 英単語を20個覚える

- 資格試験の過去問を3問解く

- 読みかけの本を10ページ読む

こういう風に具体的に書いておくと、

空き時間ができたときにパッと取りかかれるんですよね。

友達のAさんは毎朝5分かけて

その日やりたい学習タスクを書き出してるそうです。

「今日は通勤電車で英語のリスニング」

「お昼休みに簿記の計算問題」

みたいな感じで決めておくんです。

そうすると、実際にその時間になったとき

迷わずにすぐ行動できるから

時間のムダが一切ないんですよ。

リストアップするときのコツは、

できるだけ具体的に書くことですね。

「勉強する」じゃなくて

「○○を△分やる」って決めておくと

もっと行動しやすくなります。

だからこそ、

事前のリストアップが超重要なんです。

STEP2. 細切れでできる学習内容を準備する

ここからが肝心なところなんですが、

スキマ時間って基本的に短いじゃないですか。

だから長時間かかる勉強は

スキマ時間には向かないんですよね。

そこで大事になってくるのが、

短時間でサクッとできるタスクを用意しておくこと。

- 単語カードで暗記

- 一問一答形式の問題

- 音声学習コンテンツ

こんな感じのやつですね。

例えば英語の勉強だったら、

長文読解よりも単語の暗記の方が

5分とか10分の時間にぴったりなんです。

知り合いのBさんは、

スマホに単語アプリを入れて

電車の中で毎日コツコツやってるんです。

一駅区間で大体5個くらいの単語を覚えて、

往復で10個は確実に頭に入れてるって言ってました。

資格の勉強でも同じで、

分厚いテキストを読むより

一問一答の問題集の方が

スキマ時間には使いやすいんですよね。

準備するときは、

「これなら3分でできる」

「これなら5分でできる」

って時間別に分けておくといいですよ。

そうやって細切れタスクを準備しておけば、

どんな短い時間でも有効活用できちゃうんです。

STEP3. ToDoリストを常に最新状態に更新する

さて、ここで重要になってくるのが、

ToDoリストをいつでも最新にしておくことなんです。

古い情報が載ってるリストって、

見る気がしなくなっちゃうじゃないですか。

ToDoリストっていうのは、

やるべきことを整理して管理するためのツールのこと。

- 整理:頭の中のごちゃごちゃを一覧にする

- 管理:大事なことから順番に並べる

- 達成感:終わったときの嬉しさを味わう

この3つの役割があるんですよね。

でも一番大切なのは、

常に新しい状態にしておくことなんです。

例えば朝にリストを作ったとしても、

夕方には状況が変わってることってありますよね。

急に会議が入ったり、

予定より早く終わったタスクがあったり。

だから1日に2〜3回は

リストを見直して更新するんです。

実際にやってる人の話を聞くと、

お昼休みと夕方の2回は必ずチェックして

新しいタスクを追加したり

終わったものを消したりしてるそうです。

スマホのメモアプリを使えば、

いつでもどこでも更新できるから便利ですよ。

常に最新状態のリストがあれば、

スキマ時間ができたときに

すぐに適切なタスクを選べるんです。

STEP4. 空き時間を見つけたら即座に行動する

ここが一番大事なポイントなんですけど、

空き時間を見つけたら考える前に動くことなんです。

「あ、10分空いた」って思ったら、

すぐにリストを見て行動開始。

これができるかどうかで

スキマ時間活用の成果が全然変わってきます。

よくある失敗パターンが、

- 「後でやろう」と先延ばしする

- 「何をやろうかな」と悩んでる間に時間が過ぎる

- スマホを触って気づいたら時間がない

こんな感じなんですよね。

でも事前にリストを作っておけば、

悩む時間がゼロになるんです。

友達のCさんは、

電車が遅れて駅で待ってる間も

すぐにスマホでリスニング学習を始めるんです。

「5分でも無駄にしたくない」

って言ってて、その積み重ねで

TOEICのスコアを200点も上げたんですよ。

逆に、空き時間ができても

「ちょっとくらい休憩しよう」

って思っちゃう人は要注意。

その「ちょっと」が積み重なると

けっこうな時間になっちゃうんです。

即座に行動するコツは、

リストを見やすい場所に置いておくこと。

スマホの待ち受け画面に貼り付けたり、

手帳の最初のページに書いておいたり。

そうやって準備しておけば、

空き時間を見つけた瞬間に行動できるようになります。

STEP5. 完了したタスクをチェックして達成感を得る

最後のステップが、

やり終えたタスクにチェックを入れることなんです。

これ、めちゃくちゃ重要なんですよ。

達成感がないと続かないじゃないですか。

チェックを入れる瞬間って、

「やったー!」って気持ちになりますよね。

- 「今日も頑張った」という満足感

- 「確実に進歩してる」という実感

- 「明日も頑張ろう」というやる気

こんな効果があるんです。

例えば、単語を10個覚えたら

リストの横に「✓」マークを付ける。

たったこれだけのことなんですが、

脳が「成功体験」として記憶してくれるんです。

知り合いのDさんは、

専用のノートを作って

完了したタスクを赤ペンで消してるんです。

「赤で消すときの爽快感がクセになる」

って言ってて、それがモチベーションになってるんですよね。

1週間後にそのノートを見返すと、

「こんなにたくさんやったんだ」

って自分でも驚くそうです。

デジタルでやる場合は、

完了したタスクが自動で消えちゃうアプリより

チェックマークが残るタイプがおすすめ。

後から見返したときに、

自分の頑張りが目に見えるからです。

小さな達成感の積み重ねが、

継続する力になっていくんですよね。

だからこそ、

チェックを入れる習慣を大切にしましょう。

ToDoリストで時間管理を成功させる3つのポイント

ToDoリストって、

実は時間管理の最強ツールなんです。

これを正しく使えるようになると、

毎日がめちゃくちゃ楽になるし、

やりたいことがどんどん進むようになります。

成功させるポイントは、

- やるべきことを整理して頭をクリアにする

- 優先順位をつけて重要なタスクから取り組む

- 完了時の達成感でモチベーションを維持する

この3つなんですよね。

多くの人がToDoリストを作っても

うまくいかないのは、

この3つを意識してないから。

逆に言うと、この3つさえ押さえとけば

誰でも時間管理がうまくなっちゃいます。

それぞれ解説していきます。

やるべきことを整理して頭をクリアにする

ToDoリストの一番の効果は、

頭の中をスッキリさせることなんです。

なぜかっていうと、

人間の脳って一度に覚えられることに

限界があるからなんですよね。

例えば、

- 明日の会議の資料作り

- 友達への誕生日プレゼント選び

- 歯医者の予約取り

こんな感じで頭の中に

やることがいっぱい浮かんでると、

脳がパンクしちゃうんです。

もっと具体的に言うと、

「あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ」

って常に頭の片隅で考えてる状態。

これだと集中力が散漫になって、

目の前のことに100%集中できません。

でもね、ToDoリストに書き出すだけで

脳がリラックスするんですよ。

「あ、忘れる心配がなくなった」

って安心するからなんです。

実際に僕の知り合いも、

仕事のタスクを全部書き出すようになってから

残業時間が半分になったって言ってました。

頭がクリアになると、

それだけ効率が上がるんです。

優先順位をつけて重要なタスクから取り組む

どうしたらいいかと言うと、

ToDoリストに優先順位をつけることなんです。

これができると、

本当に大切なことから片付けられるようになります。

具体的には、

- 緊急で重要なもの

- 重要だけど緊急じゃないもの

- 緊急だけど重要じゃないもの

こんな風に分けるんですね。

一番上の「緊急で重要なもの」から

順番にやっていくわけです。

例えばですが、

明日が締切の企画書作りと

来週の飲み会の予約だったら、

企画書を先にやりますよね。

当たり前のことなんですけど、

意外とできてない人が多いんです。

ここからが大切なんですけど、

優先順位をつけないと

どうでもいいことばっかりやっちゃう。

メールの返信とか、

SNSのチェックとか、

そういう簡単なことから手をつけがち。

でも本当に大切なのは、

自分の将来につながる重要なタスクです。

優先順位をしっかりつけることで、

人生が確実に良い方向に向かいます。

完了時の達成感でモチベーションを維持する

ここが一番面白いところなんですが、

ToDoリストの項目にチェックを入れる瞬間って

めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。

なぜなら、

脳が「やり遂げた!」って

達成感を感じるからなんです。

実際に、

- 資料作成 ✓

- 買い物 ✓

- 友達に連絡 ✓

こんな風にチェックマークがつくと、

「今日も頑張ったな」って

満足感が得られるんですよね。

小さなことでも、

一つ一つクリアしていく感覚が

すごく気持ちいい。

例えば、ゲームのクエストを

クリアしていく感覚に似てます。

そうすると何が起こるかっていうと、

「明日もToDoリストを作ろう」

って自然に思えるようになるんです。

つまりですね、

達成感が次の行動への

エネルギーになってくれる。

僕の友人なんかは、

ToDoリストのチェックが楽しすぎて、

わざと細かくタスクを分けてるって

言ってました。

「洗濯物を干す」じゃなくて、

「洗濯機を回す」「洗濯物を干す」「取り込む」

みたいに分けるんです。

そうすると達成感を

3回味わえるじゃないですか。

この達成感の積み重ねが、

継続する力になるんです。

PDCAサイクルで学習効果を最大化する4つの方法

実は勉強で結果が出ない人って、

やり方がバラバラなんですよね。

でも、PDCAサイクルを使えば、

学習効果がめちゃくちゃ上がります。

その4つの方法が、

- Plan:明確な学習計画を立てる

- Do:計画に基づいて実行する

- Check:学習成果を客観的に評価する

- Action:改善点を見つけて次に活かす

なんです。

これって企業でも使われてる

超実践的な方法なんですよ。

勉強にも応用できるし、

むしろ勉強こそ使うべきなんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

Plan:明確な学習計画を立てる

学習計画を立てるっていうのは、

ゴールを決めて道筋を作ること。

これができてないと、

どこに向かってるか分からなくなっちゃう。

具体的には、

- 何を勉強するか決める

- いつまでに終わらせるか決める

- 1日どのくらいやるか決める

こんな感じですね。

例えばさ、英単語を覚えたいなら、

「1000個の単語を3ヶ月で覚える」

って決めるじゃないですか。

そしたら1ヶ月で約330個、

1日だと約11個覚えればいいって

計算できますよね。

ここからが重要なんですけど、

計画は細かく立てた方がいいんです。

朝の通勤時間に5個、

お昼休みに3個、

寝る前に3個みたいに。

そうすると、

「今何をすればいいか」が

はっきりするんですよ。

計画がないまま勉強するのって、

地図なしで知らない街を歩くのと同じ。

だからこそ、

しっかりとした計画を立てましょう。

Do:計画に基づいて実行する

実行するっていうのは、

立てた計画を素直にやること。

ここで大切なのは、

完璧を求めすぎないことなんです。

たとえば、

- 計画通りにいかない日があっても気にしない

- 70%できれば上出来だと思う

- とにかく継続することを優先する

こういう考え方ですね。

実際にやってみると分かるんですが、

計画って思った通りにいかないもの。

急な用事が入ったり、

体調が悪かったり、

やる気が出ない日もある。

でもそれって当たり前なんですよ。

大事なのは、

「今日できなかったから明日2倍やろう」

じゃなくて、

「明日からまた普通にやろう」

って考えること。

無理をしすぎると続かないし、

続かないと意味がないじゃないですか。

それよりも、

毎日少しずつでも続けることの方が

よっぽど効果があるんです。

実行するときは、

継続を一番に考えてくださいね。

Check:学習成果を客観的に評価する

評価するっていうのは、

自分の勉強がうまくいってるか

チェックすることです。

これをしないと、

効果があるのかないのか分からない。

例えば、

- テストの点数を記録する

- 覚えた単語の数を数える

- 理解度を10点満点で採点する

みたいな感じですね。

ここで気をつけたいのが、

感覚だけで判断しないこと。

「なんとなくできるようになった気がする」

じゃダメなんですよ。

数字で見えるようにしないと、

本当の成果が分からないから。

僕の知り合いで、

毎日勉強してるのに成績が上がらない人がいたんです。

でも記録をつけ始めたら、

実は勉強時間が全然足りてないことが

判明したんですよね。

感覚では「頑張ってる」と思ってたけど、

実際は1日30分しかやってなかった。

だからこそ、

客観的な評価が必要なんです。

記録をつけることで、

自分の現状がはっきり見えてきます。

Action:改善点を見つけて次に活かす

改善するっていうのは、

評価で見つかった問題点を

次の計画に反映させること。

これがPDCAサイクルの

一番重要な部分かもしれません。

具体的には、

- うまくいかなかった理由を考える

- どうすれば改善できるか考える

- 次の計画に改善点を盛り込む

こんな流れですね。

例えばさっきの英単語の話で、

1日11個覚える計画だったとしますよね。

でも実際は5個しか覚えられなかった。

そしたら、

「なんで5個しかできなかったんだろう?」

って考えるんです。

時間が足りなかったのか、

方法が悪かったのか、

集中できなかったのか。

原因が分かったら、

次の計画で改善する。

時間が足りないなら時間を増やすし、

方法が悪いなら方法を変える。

失敗を恐れちゃダメなんですよ。

失敗は改善のヒントをくれる

貴重な情報だから。

むしろ失敗しないと、

何が良くて何が悪いか分からない。

だから失敗したら、

「よし、改善点が見つかった!」

って思うようにしてください。

継続的な学習習慣を身につけるための3つの心構え

学習を続けるのって、

実は心構えが9割なんです。

この心構えさえマスターしちゃえば、

どんなに忙しくても学習が習慣になっちゃいます。

その心構えが、

- 失敗を恐れずチャレンジする

- トライ&エラーを積極的に繰り返す

- 失敗から学んで次の行動に活かす

この3つなんですよね。

多くの人がここでつまづいて、

学習が続かなくなっちゃうんです。

でも逆に言えば、

この3つさえ押さえとけば大丈夫。

順番に詳しく見ていきましょう。

失敗を恐れずチャレンジする

失敗を恐れないことが、

学習習慣の第一歩なんです。

なぜかっていうと、

完璧を求めすぎると動けなくなっちゃうから。

例えば、

- 完璧な計画を立ててから始めようとする

- 全部理解してから次に進もうとする

- 間違いを恐れて手が止まってしまう

こんな感じで、

結局何も始められないんですよね。

実際に僕の知り合いで、

英語学習を始めようとした人がいるんです。

でもその人、

「完璧な教材を見つけてから」

って言って3ヶ月も教材選びしてた。

結局その間、

一切英語に触れてなかったんですよ。

だからこそ、

まずは60点でもいいから始めること。

始めちゃえば、

後から修正していけばいいんです。

完璧じゃなくても、

行動してる人の方が絶対に上達します。

トライ&エラーを積極的に繰り返す

トライ&エラーっていうのは、

やってみて、うまくいかなかったら別の方法を試すこと。

これが学習習慣を作る上で

めちゃくちゃ重要なんですよね。

なぜなら、

- 自分に合う方法が見つかる

- 改善点が明確になる

- 成功パターンが蓄積される

こういうメリットがあるからです。

例えば朝の勉強時間を作りたいとき、

最初は6時起きを目指したとします。

でも続かなかったら、

6時30分に変更してみる。

それでもダメなら、

夜型に切り替えてみるんです。

こうやって色んなパターンを試すうちに、

自分にピッタリの方法が見つかります。

最初から正解を当てようとしないで、

どんどん試していくのがコツ。

そうすれば必ず、

あなたに合った学習スタイルが見つかりますよ。

失敗から学んで次の行動に活かす

失敗から学ぶっていうのは、

ただ反省するだけじゃダメなんです。

具体的に次の行動を変えることが

ポイントになってきます。

理由は、

- 同じ失敗を繰り返さなくなる

- 改善のスピードが上がる

- 成功確率が高まる

からなんですね。

例えば、

- 計画通りに勉強できなかった理由を分析する

- 時間配分のミスを次回は修正する

- 環境の問題があれば場所を変える

こんな風に、

失敗の原因を具体的に特定するんです。

僕の友人で資格勉強してる人がいるんですが、

最初は電車の中で勉強してたんです。

でも全然集中できなくて、

「自分は集中力がない」って落ち込んでた。

そこで場所を図書館に変えたら、

一気に集中できるようになったんですよね。

問題は集中力じゃなくて、

環境だったってわけです。

このように失敗を分析して、

次の行動に活かしていく。

そうすると学習効率が

どんどん上がっていくんです。

コンテンツ作成で重要な構成要素5つ

コンテンツ作成で大切なのは、

5つの構成要素をしっかり押さえること。

この5つを意識するだけで、

あなたのコンテンツは劇的に変わります。

その5つの要素が、

- 主張を明確に示す

- 理由を論理的に説明する

- 具体例で理解を深める

- 譲歩で相手の立場を尊重する

- 結論で要点をまとめる

なんですよね。

この順番で組み立てることで、

読者に納得してもらいやすくなる。

どれか一つでも欠けちゃうと、

説得力がガクッと落ちちゃうんです。

それぞれ解説していきます。

主張を明確に示す

主張を明確に示すっていうのは、

あなたが伝えたいことをはっきり言うこと。

これができないと読者は

何が言いたいのか分からなくなっちゃう。

例えば、

- 僕はそう思う

- これが正しいと考える

- 絶対にこうすべきだ

こんな風に断定的に

言い切っちゃうんです。

もっと具体的に言うなら、

「定期的な運動は健康に良い」

みたいにズバッと言い切る。

曖昧な表現だと、

読者の心に響かないんですよね。

「運動は多分いいと思います」

なんて言われても説得力ゼロでしょ。

だからこそ自信を持って、

「これが正解だ!」って言い切る。

そうすることで読者も

「この人の話を聞いてみよう」

って思ってくれるんです。

理由を論理的に説明する

理由を論理的に説明するのは、

主張の根拠をしっかり示すためですね。

根拠がないと単なる感想になっちゃって、

読者に行動してもらえません。

ポイントは、

- なぜそう言えるのか

- どんな根拠があるのか

- 何が理由なのか

これらを順序立てて

説明することなんです。

さっきの運動の例で言うなら、

「心血管健康が改善される」

「ストレスが軽減される」

「体重管理ができる」

っていう3つの理由を挙げる。

理由は3つくらいがちょうどいいんです。

多すぎると読者が混乱しちゃうし、

少なすぎると説得力に欠ける。

だから3つの理由で

しっかりと論理的に組み立てる。

そうすれば読者も

「なるほど、確かに」

って納得してくれるはずです。

具体例で理解を深める

具体例で理解を深めるのは、

抽象的な話を身近にするためですね。

理由だけ聞いても

ピンとこない人が多いんです。

だからこそ、

- 実際の体験談

- 身近な例え話

- 数字やデータ

こういう具体例を

どんどん出していく。

運動の話なら、

「週に3回のジョギングで心肺機能アップ」

「ヨガでリラックス効果抜群」

「筋トレで代謝が20%向上」

みたいな感じですね。

具体例があると読者は

「あ、自分にもできそう」

って思ってくれるんです。

逆に具体例がないと、

「で、結局どうすればいいの?」

ってなっちゃう。

だから理由とセットで

必ず具体例も用意する。

そうすることで読者の理解が

グッと深まるんですよ。

譲歩で相手の立場を尊重する

譲歩で相手の立場を尊重するのは、

読者との信頼関係を築くためなんです。

一方的に自分の意見を押し付けると、

読者は反発しちゃうことがある。

そこで大事なのが、

- 確かに〜という意見もある

- もちろん〜という考えも分かる

- たしかに〜というケースもある

こんな風に相手の立場も

理解してることを示すんです。

例えば運動の話なら、

「確かに忙しくて時間がない人もいる」

「もちろん体力に自信がない人もいる」

って認めてあげる。

そうすると読者は

「この人は私の気持ちを分かってくれる」

って思ってくれるんです。

その上で解決策を提示すれば、

素直に聞いてもらえる。

譲歩することで対話の雰囲気が和らいで、

合意に至りやすくなるんですよね。

結論で要点をまとめる

結論で要点をまとめるのは、

読者の記憶に残すためですね。

長い文章を読んだ後って、

結局何が大事だったか忘れがち。

だからこそ最後に、

- 主張の再確認

- 重要なポイントの整理

- 行動への呼びかけ

これらをギュッと

まとめてあげるんです。

運動の例なら、

「やっぱり定期的な運動は健康に良い」

「心血管、ストレス、体重の3つに効果的」

「まずは週1回から始めてみよう」

みたいな感じですね。

結論がしっかりしてると、

読者は「よし、やってみよう」

って行動に移してくれる。

逆に結論がないと、

「いい話だったけど、で?」

ってなっちゃうんです。

だから必ず最後に

主張を再度強調して締める。

そうすることで読者の心に

しっかりと刻まれるんですよ。

断定的な表現を効果的に使う4つの方法

断定的な表現って、

実は文章の説得力を一気に上げる魔法なんです。

でもね、使い方を間違えると

相手に嫌な印象を与えちゃう。

正しく使えれば、

あなたの文章が劇的に変わりますよ。

その方法が、

- 自信を持った言葉遣いを心がける

- 個人の意見であることを明示する

- 根拠のある主張のみ断定する

- 相手に配慮した伝え方を選ぶ

この4つなんです。

多くの人が断定的な表現を避けがちですが、

実際は読者の心を動かす強力な武器になる。

ただし、バランスが大切で、

使い所を見極めることが重要なんですよね。

それぞれ解説していきます。

自信を持った言葉遣いを心がける

自信を持った言葉遣いっていうのは、

あなたの主張に確信を込めることなんです。

なぜなら、自信のない表現は

読者の心に響かないから。

例えば、

- 「〜だと思います」→「〜です」

- 「たぶん〜でしょう」→「〜に違いありません」

- 「〜かもしれません」→「〜です」

こんな風に変えるだけで、

文章の印象がガラッと変わるんですよ。

実際に僕が見てきた文章でも、

「思います」ばかり使ってる人の記事って

なんだか頼りない印象になっちゃう。

逆に、「僕はそう思う」とか

「これは間違いない」って断言してる人の文章は

読んでて引き込まれるんです。

もちろん、全部が全部断定する必要はないけど、

大事なポイントでは自信を持って伝える。

そうすることで、読者は

「この人の言うことなら信頼できそう」

って感じてくれるようになります。

個人の意見であることを明示する

個人の意見であることを明示するのは、

断定的な表現を使う上での大前提なんですね。

というのも、断定しながらも

「これは私の考えです」って示すことで

相手に押し付けがましい印象を与えないから。

具体的には、

- 「僕はこう思う」

- 「私の経験では〜です」

- 「個人的には〜だと考えています」

こういう前置きを入れるんです。

例えばですが、

「ライティングは毎日やるべきです」

だけだと、ちょっと偉そうに聞こえちゃう。

でも「僕の経験では、

ライティングは毎日やるべきです」

って言うと、グッと受け入れやすくなる。

これって相手の立場を尊重してることにもなるし、

対話的な雰囲気も作れるんですよ。

確かに断定的な表現は強いけど、

個人の意見だと明示することで

相手との信頼関係も築けちゃうんです。

根拠のある主張のみ断定する

根拠のある主張のみ断定するっていうのは、

裏付けがないことは断定しちゃダメってことです。

なんでかっていうと、

根拠のない断定は信頼を失うから。

主張を支える要素として、

- 自分の体験談

- 具体的なデータや事例

- 論理的な理由づけ

この3つのうち、どれか一つでも

しっかりあることが大切なんです。

たとえば、

「毎日ブログを書けば必ず稼げます」

って断定するなら、自分が実際に稼いだ経験とか

データとかが必要じゃないですか。

逆に言うと、そういう裏付けがあるなら

堂々と断定していいんですよ。

「僕は毎日ブログを3ヶ月続けて

月10万円稼げるようになりました。

だから毎日続けることが重要です」

こんな風に言えれば、

読者も「なるほど」って納得してくれる。

根拠があるからこそ、

断定的な表現が活きてくるんです。

相手に配慮した伝え方を選ぶ

相手に配慮した伝え方を選ぶのは、

断定的な表現を使う上で一番大切なことかも。

どうしてかというと、

相手の気持ちを考えないと反発されちゃうから。

配慮の仕方としては、

- 反対意見も認める

- 相手の状況を理解する

- 押し付けない姿勢を示す

この3つを意識するんです。

例えばこんな感じ。

「確かに毎日書くのは大変だと思います。

でも僕の経験では、

継続することが一番の近道だと思うんです」

最初に「確かに〜」って譲歩を入れることで、

相手の立場を理解してることを示してる。

その上で自分の意見を断定的に伝えるから、

相手も受け入れやすくなるんですよね。

こうやって譲歩を使うことで、

お互いに歩み寄れる雰囲気も作れるし

信頼関係も深まっていく。

断定的な表現と配慮のバランスが取れれば、

説得力があって優しい文章になるんです。

継続的成長のための基本心構え5つ

成長し続ける人って、

実は特別な才能があるわけじゃないんです。

この5つの心構えを身につけるだけで、

あなたも確実に成長し続けられるようになります。

その5つが、

- 完璧主義を手放す

- 小さな進歩を積み重ねる

- 失敗を学習機会と捉える

- 長期視点で物事を考える

- 柔軟性を持って取り組む

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもしれませんが、

正しく実践できてる人は意外と少ない。

この5つって全部つながってるんですが、

それぞれ役割が違うんです。

そのポイントも含めて、

それぞれ解説していきます。

完璧主義を手放す

完璧主義を手放すっていうのは、

5〜7割の完成度で行動に移すこと。

これができるかどうかで、

成長スピードが全然変わってくるんです。

例えば、

- とりあえず形にしてから改善する

- 100点を目指さず70点で動く

- 完成度より行動回数を重視する

こんな感じで考えるんですね。

もっと具体的に言うと、

ブログを書くときに完璧な文章を目指さない。

まずは伝えたいことを書いて、

投稿してから直していくんです。

SNSの投稿だって同じで、

完璧な文章を考えてたら1時間かかっちゃう。

でも70点の文章なら10分で書けるじゃないですか。

そうやって行動回数を増やすことで、

結果的に上達も早くなるんですよね。

完璧主義の人って結局行動できないから、

成長も遅くなっちゃうんです。

だからこそ、

完璧主義は今すぐ手放しましょう。

小さな進歩を積み重ねる

小さな進歩を積み重ねるっていうのは、

毎日ちょっとずつでも前に進むこと。

これが継続的成長の一番の秘訣なんです。

具体的には、

- 毎日10分だけでも勉強する

- 1日1つでも新しいことを試す

- 昨日の自分より少しでも成長する

そんなイメージですね。

例えばライティングを上達させたいなら、

毎日100文字でもいいから書く。

最初は全然うまく書けなくても、

1ヶ月続けたら確実に変わってます。

僕の知り合いでTwitterを始めた人がいるんですが、

最初は「おはよう」しか書けなかった。

でも毎日1つずつ投稿を続けて、

3ヶ月後にはバズる投稿を書けるようになったんです。

小さな積み重ねって、

気づいたときには大きな差になってる。

だからこそ、

今日からでも小さく始めてみてください。

失敗を学習機会と捉える

失敗を学習機会と捉えるっていうのは、

うまくいかなかったときに「なぜだろう?」って考えること。

これができる人とできない人で、

成長速度が10倍くらい変わってきます。

たとえば、

- 失敗した原因を分析する

- 次はどうすればいいか考える

- 同じ失敗を繰り返さない仕組みを作る

こういう風に捉えるんです。

SNSで投稿がバズらなかったとき、

「自分にはセンスがない」って諦めちゃダメ。

「どんな投稿がバズってるのかな?」

「自分の投稿と何が違うのかな?」

って分析するんです。

実際に僕も最初の頃は、

投稿が全然反応されなくて落ち込んでました。

でもバズってる投稿を100個くらい分析したら、

共通点が見えてきたんですよね。

そこから投稿の反応が一気に良くなりました。

失敗って実は成長のチャンスなんです。

だからこそ、

失敗したときこそ学ぶ姿勢を持ちましょう。

長期視点で物事を考える

長期視点で物事を考えるっていうのは、

今すぐ結果が出なくても続けること。

これが一番難しいんですけど、

成長には絶対に必要な考え方なんです。

例えば、

- 1年後の自分をイメージする

- 短期的な結果に一喜一憂しない

- 継続することの価値を理解する

そんな感じで考えるんですね。

筋トレって1日やっただけじゃ

全然変化がないじゃないですか。

でも3ヶ月続けたら確実に体が変わる。

スキルアップも全く同じで、

短期間では変化が見えにくいんです。

僕がライティングを始めたときも、

最初の3ヶ月は全然稼げませんでした。

でも「1年後には絶対に稼げるようになる」

って信じて続けたんです。

そしたら半年後くらいから、

だんだん仕事がもらえるようになった。

長期視点があったからこそ、

途中で諦めずに続けられたんですよね。

だからこそ、

長い目で見て取り組んでいきましょう。

柔軟性を持って取り組む

柔軟性を持って取り組むっていうのは、

うまくいかないときに方法を変えること。

頑固に同じやり方を続けるより、

柔軟に変化させる方が成長できるんです。

具体的には、

- 効果的な方法を常に模索する

- 結果を見て改善を重ねる

- 新しいやり方にもチャレンジする

こういう姿勢ですね。

例えば勉強方法も、

テキストを読むだけじゃ覚えられないなら動画を見る。

動画でも覚えられないなら、

実際に手を動かしてみる。

そうやって自分に合う方法を見つけていくんです。

僕も最初はブログだけで発信してたんですが、

なかなか読者が増えませんでした。

そこでTwitterも始めて、

YouTubeにもチャレンジしたんです。

そしたらTwitterが自分に合ってて、

一気にフォロワーが増えました。

柔軟に方法を変えたからこそ、

結果につながったんですよね。

だからこそ、

一つのやり方にこだわりすぎないでください。

効果的な学習を継続する方法6ステップ

勉強してるつもりなのに、

なぜか身についてない経験ありませんか?

実はね、効果的な学習には

ちゃんとしたステップがあるんです。

このステップを知っておけば、

無駄な時間を使わずに確実に成長できます。

その6つのステップが、

- STEP1. 5〜7割完成で行動を開始する

- STEP2. 同じ内容を10回以上復習する

- STEP3. 学習内容をメモに記録する

- STEP4. 実践しながら改善点を見つける

- STEP5. 効率的な方法を模索する

- STEP6. 学習プロセスを仕組み化する

なんです。

このステップって、

実は多くの人ができてないことばかり。

でも逆に言えば、

これさえ押さえれば一気に差をつけられる。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 5〜7割完成で行動を開始する

完璧主義を捨てて、

まずは形にすることから始めましょう。

これができるかどうかで、

学習スピードが全然変わってきます。

よくある例が、

- 本を全部読んでから行動しようとする

- 動画を最後まで見てから始めようとする

- 完璧に理解してから実践しようとする

こんな感じですね。

でもね、実際は5〜7割理解できたら

もう行動に移しちゃって大丈夫なんです。

例えばブログを始めたいなら、

記事の書き方を完璧に覚える前に

とりあえず1記事書いてみる。

プログラミングを学びたいなら、

全ての文法を覚える前に

簡単なコードを書いてみる。

こんな感じで、

まずは手を動かしちゃうんです。

なぜかって言うと、

実際にやってみないと分からないことが

めちゃくちゃ多いからなんですよね。

頭で考えてるだけじゃ、

本当の理解には繋がらない。

だからこそ、

5〜7割で行動開始が大切なんです。

STEP2. 同じ内容を10回以上復習する

復習って、

実は学習の中で一番大事な部分です。

なぜなら、人間の脳は

忘れるようにできてるからですね。

具体的には、

- 1回目で30%理解

- 2回目で50%理解

- 3回目で70%理解

みたいに、

段階的に理解が深まっていきます。

だから動画教材なら、

最低でも10回は見直すのがおすすめ。

本なら同じ章を

何度も読み返すんです。

僕の知り合いで成功してる人って、

みんなこの復習を徹底してるんですよね。

あるマーケティングの動画を

15回も見直してたって人もいました。

そこまでやるから、

内容が血肉になるんです。

1回見ただけで満足しちゃう人が多いけど、

それじゃあ身につかないのは当然。

復習こそが、

学習効果を最大化する秘訣なんです。

STEP3. 学習内容をメモに記録する

メモを取るって、

ただの記録じゃないんですよね。

実は脳に定着させるための

最強のツールなんです。

例えば、

- 重要なポイントを書き出す

- 自分の言葉で要約する

- 疑問に思ったことを記録する

こういうことをやるんです。

動画を見ながらメモを取ると、

内容の理解度が全然違ってくる。

なぜかって言うと、

手を動かすことで脳が活性化するから。

それに、後から見返したときに

「あ、ここが大事だったんだ」

って思い出しやすくなります。

僕も昔は面倒くさがって

メモを取らずに学習してたんです。

でも全然身についてなくて、

同じ動画を何回も見直してた。

メモを取るようになってからは、

1回の学習効果が格段に上がったんですよね。

少し手間はかかるけど、

その分確実に成長できる。

だからメモは

絶対に取った方がいいです。

STEP4. 実践しながら改善点を見つける

学んだことは、

すぐに実践に移すのが鉄則です。

実践することで初めて、

本当の問題点が見えてくるからですね。

よくあるのが、

- 理論は分かったけど実際にやると難しい

- 教材通りにやったけど上手くいかない

- 想定してなかった問題が出てきた

こんな状況です。

でもこれって、

実は成長のチャンスなんですよね。

例えばライティングを学んだら、

実際に記事を書いてみる。

そうすると、

「ここの表現が難しいな」

「この構成だと読みにくいかも」

って気づくことがある。

その気づきが、

次の改善点になるんです。

実践しないと分からないことって、

本当にたくさんあります。

だから学んだら即実践。

そして実践の中で

改善点を見つけていく。

この繰り返しが、

確実な成長に繋がるんです。

STEP5. 効率的な方法を模索する

同じことをやるにしても、

やり方次第で効率は全然変わります。

常に「もっと良い方法はないか?」

って考える習慣をつけましょう。

例えば、

- 作業時間を短縮できる方法はないか

- もっと効果的なアプローチはないか

- 無駄な工程を省けないか

こういうことを考えるんです。

最初は時間がかかっても、

効率化を意識することで

どんどんスピードアップできます。

僕も記事を書くとき、

最初は1記事に3時間かかってました。

でも効率化を意識して、

テンプレートを作ったり

リサーチ方法を改善したりしたんです。

そしたら今では

1時間で書けるようになった。

効率化って、

最初は面倒に感じるかもしれません。

でも長期的に見ると、

めちゃくちゃ大きな差になります。

だから常に効率的な方法を

模索する姿勢を持ちましょう。

STEP6. 学習プロセスを仕組み化する

最後のステップは、

学習を仕組み化することです。

仕組み化することで、

継続が楽になるんですよね。

具体的には、

- 学習する時間を決める

- 学習する場所を決める

- 学習する順番を決める

こんな感じで、

パターン化しちゃうんです。

例えば、

「朝の7時から8時は必ず学習時間」

「カフェで集中して勉強する」

「動画→メモ→実践の順番で進める」

みたいに決めておく。

そうすると、

いちいち「今日は何をしようかな」

って考える必要がなくなります。

決まった流れに沿って

自動的に学習できるようになるんです。

僕の知り合いで、

毎朝6時から1時間必ず勉強してる人がいます。

その人は3年間続けて、

今では専門家レベルになってる。

仕組み化の力って、

本当にすごいんですよね。

最初は意識的にやってたことが、

だんだん習慣になって

当たり前になってくる。

そこまでいけば、

継続的な成長は間違いありません。

知識習得が重要な4つの理由

今の時代、

知識を身につけることが

人生を大きく左右するんです。

この4つの理由を知っておくと、

なんで勉強が大切なのかが

はっきりと見えてきますよ。

その理由っていうのが、

- 時代の変化に対応できるようになるから

- 自分の技術で生活できるようになるから

- 継続的な成長を実現できるから

- 柔軟性と自立性を身につけられるから

この4つなんですよね。

どれも今の時代には

欠かせないポイントばかり。

学んだことを実践して

自分のものにすることで、

着実に成長していけるんです。

順番に詳しく見ていきましょう。

時代の変化に対応できるようになるから

時代の変化に対応するには、

新しい知識を常に取り入れることが必要なんです。

だって考えてみてください、

10年前にはスマホもそんなに普及してなかったし、

今みたいにAIが話題になることもなかった。

例えば、

- 昔は写真を現像してたけど今はデジタル

- 昔は手紙だったけど今はメール

- 昔は辞書で調べてたけど今はネット検索

こんな風に変わってきてるじゃないですか。

もっと具体的に言うと、

写真屋さんで働いてた人も

デジタル写真の技術を覚えないと

お客さんに対応できなくなっちゃった。

でもね、ここで大事なのは

変化を怖がるんじゃなくて

「新しいことを覚えよう」って思えるかどうか。

知識を身につける習慣があれば、

どんな変化が来ても大丈夫。

むしろ変化を楽しめるようになるし、

新しいチャンスを見つけることもできる。

だからこそ、

時代の変化に対応するために知識習得が重要なんです。

自分の技術で生活できるようになるから

自分の技術で生活できるっていうのは、

会社に頼らなくても稼げるようになるってこと。

これができると、

人生の選択肢がめちゃくちゃ広がるんです。

具体的には、

- プログラミングができれば在宅ワーク可能

- 英語ができれば翻訳の仕事ができる

- 料理が得意なら料理教室を開ける

こんな感じで技術があると

いろんな働き方ができるんですよね。

例えばですが、

コロナの時期に会社が大変になっても

プログラミングができる人は

在宅で仕事を続けられた人が多かった。

でも、技術がない人は

会社が休みになったら

収入がゼロになっちゃったんです。

この差って本当に大きいと思うんですよ。

自分の技術があれば

いざという時も安心だし、

好きな場所で好きな時間に働くことも可能。

学んだ知識を実践して

自分のものにできれば、

それが一生の財産になるんです。

継続的な成長を実現できるから

継続的な成長っていうのは、

一度学んだら終わりじゃなくて

ずっと成長し続けることなんです。

なぜなら、

知識を身につける習慣ができると

自然と成長のサイクルが回り始めるから。

例を挙げると、

- 新しいことを学ぶ

- 実践してみる

- うまくいかない部分を見つける

- また学んで改善する

この繰り返しですね。

もう少し詳しく説明すると、

料理を覚えようと思って

最初はレシピ通りに作ってみる。

でも実際に作ってみると

「あれ、なんか味が薄いな」

って気づくじゃないですか。

そしたら今度は

調味料の使い方を勉強して

また挑戦してみる。

こうやって少しずつ上達していくんです。

知識習得の習慣があると

この成長サイクルが自然と身につく。

だから一つのことだけじゃなくて

いろんな分野でも成長できるようになるんです。

柔軟性と自立性を身につけられるから

柔軟性と自立性っていうのは、

どんな状況でも自分で考えて行動できる力のこと。

これがあると、

人に頼らなくても問題を解決できるようになるんです。

具体例を出すと、

- 困ったことがあっても自分で調べて解決

- 新しい環境でもすぐに適応できる

- 予想外のことが起きても冷静に対処

こんなことができるようになります。

例えばですが、

海外旅行に行った時に

電車の乗り方がわからなくても

スマホで調べたり、人に聞いたりして

なんとか目的地にたどり着ける人っているじゃないですか。

逆に、いつも誰かに頼ってばかりの人は

一人だと何もできなくなっちゃう。

でも知識を身につける習慣があると

「わからないことがあったら調べればいい」

って自然に思えるようになる。

他人の成功例を参考にしつつ

自分なりの方法を見つけることもできるし、

常に新しい知識を吸収する姿勢も維持できる。

そうやって柔軟性と自立性を

どんどん伸ばしていけるんです。

効果的な知識習得を実現する5つのステップ

知識をちゃんと身につけるには、

正しいステップが必要なんです。

この5つのステップを守るだけで、

あなたの学習効率が劇的に上がって、

本当に使える知識が手に入ります。

その5つのステップが、

- STEP1. 学習目標を明確に設定する

- STEP2. 信頼できる情報源を選定する

- STEP3. 計画的な学習スケジュールを作成する

- STEP4. 学んだ内容を記録・整理する

- STEP5. 定期的に理解度を確認する

なんですよね。

どのステップも超重要で、

1つでも抜けちゃうと効果が半減しちゃう。

でも逆に言えば、この5つさえ守れば

確実に成長できるってことです。

順番に詳しく解説していきますね。

STEP1. 学習目標を明確に設定する

学習目標をはっきりさせることが、

知識習得の第一歩なんです。

なぜかっていうと、

ゴールが見えてないと迷子になっちゃうから。

例えばね、

- 3ヶ月でプログラミングの基礎をマスターする

- 英語で日常会話ができるようになる

- 副業で月5万円稼げるスキルを身につける

こんな感じで具体的に決めるんです。

もっと詳しく言うと、

「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」

この3つを明確にするのがコツ。

目標があいまいだと、

「なんとなく勉強してるけど進歩してない」

って状況になっちゃうんですよね。

でも目標がはっきりしてると、

今日やるべきことが見えてくる。

それに、達成したときの喜びも

めちゃくちゃ大きくなるんです。

だからまずは、

あなたの学習目標をしっかり決めましょう。

STEP2. 信頼できる情報源を選定する

信頼できる情報源を見つけるのが、

効率的な学習のカギになります。

というのも、間違った情報で学んじゃうと

後で修正するのが大変だから。

具体的には、

- 実績のある専門家の書籍

- 評判の良いオンライン講座

- 業界で認められた資格取得サイト

こういうところから学ぶのがおすすめ。

たとえば、プログラミングを学ぶなら

現役エンジニアが書いた本とか、

大手企業が提供してる学習サイトとか。

そういう信頼性の高い情報源を

2〜3個選んで集中するんです。

あっちこっち手を出すより、

質の高い情報源を深く学ぶ方が

結果的に早く上達できるんですよ。

情報があふれてる時代だからこそ、

「どこから学ぶか」が超重要なんです。

STEP3. 計画的な学習スケジュールを作成する

学習スケジュールを作ることで、

継続的に知識を積み重ねられるんです。

なんでかっていうと、

計画がないと「今日はいいや」って

サボっちゃうことが多いから。

スケジュールの作り方は、

- 週単位で学習時間を決める

- 毎日同じ時間に勉強する習慣をつける

- 無理のない範囲で設定する

この3つがポイントですね。

例えば、平日は朝30分、

休日は2時間みたいな感じで

現実的な計画を立てるんです。

最初から「毎日3時間やる!」とか

無茶な計画を立てちゃうと、

続かなくて挫折しちゃうんですよ。

それよりも「毎日15分でもいいから続ける」

って方がよっぽど効果的。

小さな積み重ねが、

気づいたら大きな成果になってるんです。

だから、あなたのライフスタイルに合った

無理のないスケジュールを作ってくださいね。

STEP4. 学んだ内容を記録・整理する

学んだことを記録して整理するのが、

知識を定着させる秘訣なんです。

理由は簡単で、

人間は忘れる生き物だから。

記録の方法としては、

- ノートに手書きでまとめる

- デジタルツールでメモを取る

- 自分の言葉で要点を整理する

こんなやり方があります。

たとえば、新しい概念を学んだら

「これは○○のことで、△△に使える」

って自分なりに解釈して書いておく。

そうすると後で見返したとき、

「あー、そういうことだったな」

ってすぐに思い出せるんです。

さらに、週末に1週間分の学習内容を

振り返って整理する時間を作ると

より効果的ですよ。

記録を取る習慣がつくと、

自分の成長も実感できるし、

モチベーションも上がるんです。

STEP5. 定期的に理解度を確認する

定期的に理解度をチェックすることが、

本当の知識習得につながるんです。

なぜなら、「分かったつもり」と

「本当に理解してる」は全然違うから。

確認方法は、

- 学んだことを他人に説明してみる

- 実際に問題を解いてみる

- 習得した知識を使って何かを作ってみる

こういうアプローチが効果的ですね。

例えば、プログラミングを学んでるなら

簡単なアプリを作ってみるとか、

英語を学んでるなら外国人と会話してみるとか。

実際にやってみると、

「あれ、思ったより理解できてない」

って気づくことがよくあるんです。

でもそれが分かれば、

どこを重点的に復習すればいいか

はっきりするじゃないですか。

月に1回でもいいから、

自分の理解度を客観的にチェックする

時間を作ってみてください。

学んだ知識を実践で活かす6つの方法

知識を学んでも、

実際に使えなきゃ意味ないですよね。

でも安心してください。

この6つの方法を知ってるだけで、

学んだことがちゃんと身につきます。

その方法っていうのが、

- 小さなプロジェクトから始める

- 他人の成功例を参考にする

- 自分なりのアレンジを加える

- 失敗を恐れずに挑戦する

- フィードバックを積極的に求める

- 継続的に改善を重ねる

この6つなんです。

多くの人が知識を学んでも

結局使えずに終わっちゃうんですが、

この方法なら確実に活かせます。

実は僕の周りでも

この方法で成功してる人がたくさんいて、

再現性もばっちりなんですよね。

それぞれ詳しく説明していきます。

小さなプロジェクトから始める

小さなプロジェクトから始めるのが、

知識を実践で活かす一番の近道です。

なぜかっていうと、

いきなり大きなことをやろうとすると

挫折しちゃうからなんですよね。

例えば、

- 1週間で完成できる小さな課題

- 失敗してもダメージが少ない範囲

- 自分一人でできる規模の取り組み

こういうレベルから

スタートするのがコツです。

プログラミングを学んだなら、

いきなり大きなアプリを作ろうとしないで、

まずは計算機とか簡単なゲームを作ってみる。

料理を学んだなら、

フルコースじゃなくて

まずは卵焼きから始めてみるんです。

小さな成功体験を積み重ねることで、

自信もついてきますし、

知識も確実に定着していきます。

そうやって段階的に

レベルアップしていけば、

気がついたら大きなことも

できるようになってるんですよね。

他人の成功例を参考にする

他人の成功例を参考にするのは、

めちゃくちゃ効率的な学習方法です。

というのも、

成功してる人のやり方をマネすれば、

同じような結果が出やすいからです。

具体的には、

- 成功者の手順や方法論

- 使ってるツールや技術

- 失敗から学んだポイント

こういった情報を

徹底的にリサーチするんです。

例えばですが、

YouTubeで人気のチャンネルがあったら、

どんな構成で動画を作ってるのか、

サムネイルはどんな感じなのか、

そういうのを細かく分析してみる。

ビジネスで成功してる人がいたら、

どんな流れでお客さんを集めてるのか、

どんなサービスを提供してるのか、

そこを徹底的に研究するんです。

ただし、ここで大切なのは

丸パクリじゃなくて参考にすること。

成功例を見ることで、

自分が何をすればいいかが

明確になってきます。

自分なりのアレンジを加える

自分なりのアレンジを加えるって、

実は知識を本当に自分のものにする

一番大切な部分なんです。

どうしてかって言うと、

そのまま真似してるだけだと

応用が利かないからなんですよね。

例えば、

- 自分の得意分野と組み合わせる

- 自分の環境に合わせて調整する

- 独自のアイデアを1つ加えてみる

こんな風に

ちょっとずつ変化をつけるんです。

料理のレシピを覚えたとしても、

そのまま作るだけじゃなくて、

好きな野菜を追加してみたり、

調味料を少し変えてみたりする。

そうすることで、

レシピの本質が理解できて、

他の料理にも応用できるようになります。

プログラミングでも同じで、

教科書通りに作るだけじゃなくて、

機能を1つ追加してみたり、

デザインを変えてみたりする。

そういう小さなアレンジが、

知識を深く理解することに

つながっていくんです。

失敗を恐れずに挑戦する

失敗を恐れずに挑戦するのは、

知識を活かすために絶対必要なマインドです。

なんでかっていうと、

失敗しないと本当の学びが

得られないからなんですよね。

よくある失敗パターンとして、

- 完璧を求めすぎて行動できない

- 失敗したらどうしようと不安になる

- 他人の目を気にしすぎてしまう

こういうのがあるんですが、

これって本当にもったいないんです。

僕の知り合いで

ブログを始めた人がいるんですが、

最初の記事は本当にひどかったんですよ。

でも、毎日書き続けて、

失敗しながらも改善していったら、

今では月に数十万円稼いでます。

最初から完璧な記事を

書こうとしてたら、

きっと1記事も書けなかったでしょうね。

失敗は成功への階段だと思って、

どんどんチャレンジしていけば、

知識は確実に身についていきます。

フィードバックを積極的に求める

フィードバックを積極的に求めるのは、

成長スピードを爆速にする秘訣です。

理由は簡単で、

自分では気づけない問題点を

他の人が教えてくれるからです。

具体的なフィードバックの求め方は、

- 先輩や経験者に直接聞く

- オンラインコミュニティで相談する

- 友人や家族に率直な意見をもらう

こんな感じで

いろんな人の意見を聞くんです。

例えばですが、

プレゼンの練習をしてるなら、

家族の前で発表してみて、

どこが分かりにくかったか聞いてみる。

料理を作ったなら、

友達に食べてもらって、

味や見た目について

正直な感想をもらうんです。

最初は批判されるのが

怖いかもしれませんが、

フィードバックがあるからこそ

改善できるポイントが見つかります。

そうやって他人の視点を取り入れることで、

知識の活用方法が

どんどん上達していくんですよね。

継続的に改善を重ねる

継続的に改善を重ねることが、

知識を実践で活かす最終段階です。

なぜなら、

一度できるようになっても

そこで止まっちゃったら

成長が止まっちゃうからです。

改善のポイントとしては、

- 定期的に振り返りの時間を作る

- 新しい情報や技術を取り入れる

- 過去の自分と比較して成長を確認する

この3つを意識することですね。

僕が知ってる成功してる人たちは、

みんな継続的な改善を

習慣にしてるんですよ。

例えば、

毎週金曜日に今週の振り返りをして、

来週はどこを改善するか決めたり、

月に1回は新しい本を読んで

知識をアップデートしたりしてます。

小さな改善でも、

それを続けていけば

1年後には大きな差になってる。

知識を学んだだけで満足しないで、

それをどう活かすか、

どう改善するかを

常に考え続けることが大切なんです。

そうやって継続的に

レベルアップしていけば、

学んだ知識で生活できるように

なっちゃいますからね。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 「自分はできない」という認識から謙虚に学習を始める

- 苦労して成功を収めた人を選んで学ぶ対象にする

- 結果よりもプロセスに注目して成功者を分析する

- 成功体験をフィードバックに活用して次に活かす

- 失敗から得られる教訓を適用して改善を重ねる

- インプット1割、アウトプット9割で知識を定着させる

- 同じ動画を最低3回は繰り返し視聴する

- 学んだ内容を必ずコンテンツ化してアウトプットする

- 目次から必要な章だけを選んで効率的に読書する

- スキマ時間を活用して学習時間を大幅に増やす

- ToDoリストで時間管理を成功させて継続する

- PDCAサイクルで学習効果を最大化する

まとめ

学習で成果を出すための

すべてのノウハウを

お伝えしてきました。

基本姿勢から具体的な

実践方法まで、

成功への道筋は

もう明確になったはずです。

特に重要なのは、

「自分はできない」という

謙虚な姿勢から始めて、

成功者のプロセスを

徹底的に分析すること。

そして学んだ知識を

アウトプット中心で

実践に活かしていく

サイクルを作ることです。

完璧主義は今すぐ捨てて、

5〜7割の完成度で

どんどん行動に移しましょう。

失敗を恐れずに

チャレンジを続けることで、

確実に成長できます。

あなたの学習が

本当の成果に変わるよう、

今日から実践してください。

継続的な成長こそが、

人生を変える

最強の武器になります。

よくある質問

学習を始めても3日坊主で終わってしまいます。どうすれば続けられますか?

完璧を求めすぎていませんか?まずは毎日5分だけでも続けることから始めましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、自然と習慣になっていきます。「今日も5分頑張れた」という達成感が明日のやる気につながるんです。

勉強しても全然覚えられません。記憶力が悪いのでしょうか?

記憶力の問題ではありません。学んだことをすぐにアウトプットしていますか?人に説明したり、ブログに書いたりすることで記憶に定着します。インプットだけでは90%忘れてしまいますが、アウトプットすれば確実に覚えられますよ。

忙しくて勉強時間が取れません。どうすればいいですか?

スキマ時間を活用してみませんか?電車の待ち時間や昼休みの10分でも立派な学習時間です。事前にやることをリストアップしておけば、空いた時間にすぐ行動できます。1日の小さな時間を集めると、1年で365時間にもなるんです。

何から勉強すればいいか分からず迷っています。

まずは明確な目標を決めましょう。「3ヶ月後にこうなりたい」という具体的なゴールを設定すれば、自然と学ぶべきことが見えてきます。完璧な計画を立てようとせず、60点の計画でもまず始めることが大切です。

動画を見ても内容を忘れてしまいます。効果的な見方はありますか?

同じ動画を最低3回は見ましょう。1回目で全体を把握し、2回目でメモを取り、3回目で完全理解を目指します。見ながら手を動かしてメモやマインドマップを作ると、記憶への定着率が劇的に上がりますよ。

失敗するのが怖くて行動できません。

失敗は成長のチャンスです。完璧を求めず、まずは70点でも行動してみましょう。失敗から学んだことを次に活かせば、必ず上達します。成功者も最初はみんな失敗を重ねているんです。あなたも同じスタートラインに立っているだけですよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。