このノウハウについて

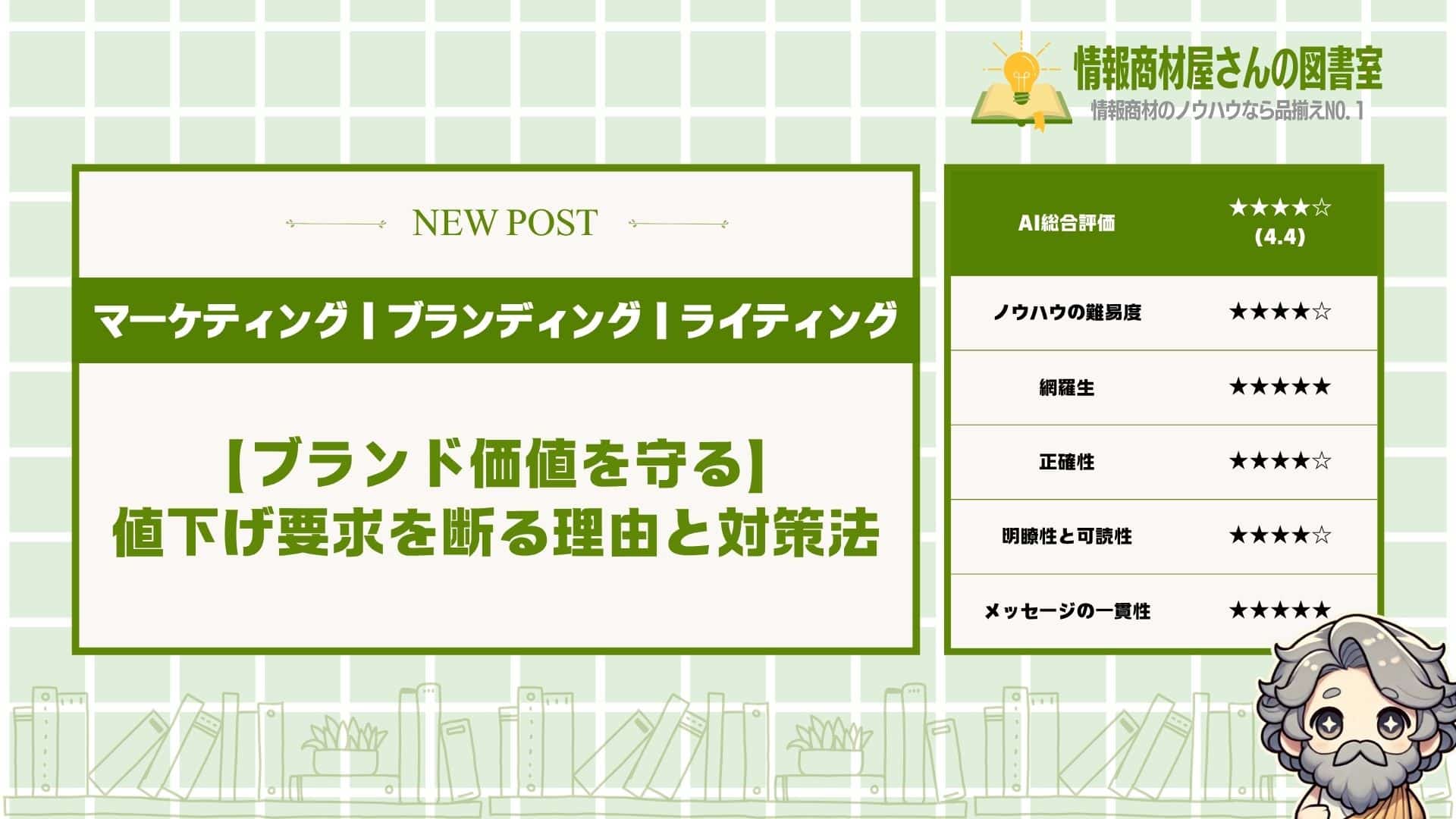

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

マーケティングの常識を覆す革新的な内容で、読者のビジネス成功に直結する価値ある情報が満載です。顧客の声に惑わされず、データに基づいた戦略的判断ができるようになれば、あなたの会社は確実に競合より一歩先を行けるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●顧客の声を聞くのが正しいと思ってるけど、なぜか売上が伸びない

●アンケート結果と実際の売上データが全然合わない

●値下げ要求に応じてるのに、お客さんがどんどん離れていく

多くの経営者が「お客様の声こそ正義」と

信じて疑わないけれど、

実はそれが最大の落とし穴になってるんです。

そこでこの記事では、

顧客の声に振り回されずに

本当に売上を伸ばす方法を

データ分析の専門家が徹底解説します。

この記事を読めば

「顧客の本音と建前を見抜き、

ブランド価値を守りながら

持続的な成長を実現する方法」が

すべて分かります。

10年以上のマーケティング経験で培った

失敗しない戦略構築のノウハウを公開します。

売上アップを本気で目指す経営者は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 顧客の声を聞くことが危険な4つの理由

- 顧客の声に振り回されない判断をする5つのステップ

- 値下げ要求を断るべき5つの根拠

- ブランド価値を維持すべき4つの理由

- 顧客ニーズと購買行動にギャップが生まれる理由

- 本質的なニーズを発見する5つの方法

- 効果的なマーケティング戦略を立案する手順

- 潜在的欲求を理解してロイヤルティを高める技術

顧客ニーズと実際の購買行動にギャップが生まれる4つの理由

お客さんが言ってることと

実際に買うものって全然違うんです。

これを理解しておくと、

商品やサービスの売上がぐんと伸びますよ。

そのギャップが生まれる理由は、

- 顧客が本音を隠して回答するから

- 価格重視の心理が働くから

- 実際の体験と期待値が異なるから

- 性別や属性による価値観の違いがあるから

この4つなんですよね。

例えば寿司店で量を増やしたら

お客さんが減っちゃったとか、

アンケートでは安い商品が人気なのに

実際は高い商品が売れるとか。

そんな不思議な現象の正体が

これから分かっちゃいます。

それぞれ解説していきます。

顧客が本音を隠して回答するから

お客さんって正直に答えてくれないんです。

だって人間だもん、

見栄とか建前とかあるじゃないですか。

具体的には、

- 健康志向だと言いながら高カロリー商品を買う

- 質を重視すると答えながら安い商品を選ぶ

- 環境に配慮すると言いながら使い捨て商品を購入する

こんな感じですね。

例えばですが、

「普段どんな食事を心がけてますか?」

って聞かれたら、

「野菜中心の健康的な食事です」

って答えるじゃないですか。

でも実際のレシートを見ると、

コンビニ弁当とかお菓子とか

ジャンクフードばっかりだったりする。

これって別に嘘をついてるわけじゃなくて、

理想の自分を答えちゃってるんですよね。

アンケートに答えるときって、

「こう答えるべきだ」

っていう気持ちが働いちゃうんです。

だからこそアンケート結果だけじゃなくて、

実際の購買データを見ることが

めちゃくちゃ大切になってくるんです。

価格重視の心理が働くから

価格のことを聞かれると、

みんな安い方を選んじゃうんです。

これって心理的に仕方がないことなんですよね。

例えば、

- 「どちらの価格帯がお好みですか?」と聞かれる

- 「予算はどれくらいですか?」と質問される

- 「この機能にいくらまで出せますか?」と尋ねられる

こういう場面では、

どうしても安い方を選んじゃう。

実際にあった話なんですが、

あるレストランで価格アンケートを取ったら

みんな「もっと安くして」って答えたんです。

でも実際に安い商品だけを揃えたら、

お客さんが来なくなっちゃった。

なぜかというと、

安い商品しかないお店って

「質が悪そう」って思われちゃうから。

価格を聞かれると、

お財布のことを考えちゃうんですよね。

でも実際に商品を選ぶときは、

価格以外のことも考えてる。

だから価格重視のアンケート結果と

実際の購買行動にズレが生まれちゃうんです。

実際の体験と期待値が異なるから

お客さんが想像してることと

実際の体験って全然違うんです。

特に量とか見た目とかで

ギャップが生まれやすいんですよね。

よくある例が、

- 寿司屋で量を増やしたら客足が減った

- 大盛りサービスを始めたら女性客が離れた

- ボリューム満点をウリにしたら売上が下がった

こんな感じです。

実際にあった寿司店の話なんですが、

お客さんから「もっと量を増やして」

って要望があったんです。

それで量を1.5倍にしたら、

なぜかお客さんが減っちゃった。

理由を聞いてみると、

「食べきれなくて罪悪感がある」

「見た目が美しくない」

「お腹いっぱいになりすぎて苦しい」

って声が多かったんです。

特に女性のお客さんは、

量よりも見た目の美しさとか

ちょうどいい満足感を求めてたんですよね。

だからこそ、

お客さんの要望をそのまま叶えるんじゃなくて、

その奥にある本当のニーズを

理解することが大切なんです。

性別や属性による価値観の違いがあるから

男性と女性、年齢、職業によって

価値観って全然違うんです。

でもアンケートだと

その違いが見えにくいんですよね。

例えば、

- 男性は量やコスパを重視する傾向

- 女性は見た目や質感を重視する傾向

- 若い人は新しさやトレンドを重視

- 年配の方は信頼性や安心感を重視

こんな感じで違いがあります。

さっきの寿司店の例でも、

男性客は「量が多くて嬉しい」

って言ってくれたんです。

でも女性客は

「量が多すぎて食べきれない」

「見た目が雑になった」

って感じてたんですよね。

同じ「量を増やす」っていう施策でも、

受け取り方が全然違っちゃう。

だから全体のアンケート結果だけ見てると、

特定の属性のお客さんを

失っちゃうことがあるんです。

年齢でも違いがあって、

若い人は「インスタ映え」を気にするけど、

年配の方は「栄養バランス」を重視したりする。

だからこそ、

ターゲットを明確にして

その人たちの価値観に合わせることが

めちゃくちゃ重要になってくるんです。

顧客の声を聞くことが危険な理由4つ

顧客の声を聞くのって、

実はめちゃくちゃ危険なんです。

この事実を知っておけば、

ビジネスで大失敗を避けられます。

危険な理由は、

- 本音と建前が異なるから

- 声の大きな少数派に偏るから

- 市場全体のニーズを見失うから

- イノベーションを阻害するから

この4つなんですよね。

多くの経営者が顧客の声を

神様のように扱ってるけど、

それが落とし穴になってる。

マクドナルドや服飾店の事例も含めて、

それぞれ解説していきます。

本音と建前が異なるから

顧客が口で言うことと、

実際の行動は全く違うんです。

これが分かってないと、

商品開発で大失敗しちゃいます。

具体的な例を見てみると、

- 健康的な商品が欲しいと言う

- でも実際はジャンクフードを買う

- 環境に優しい商品を求める

- でも安い商品を選ぶ

こんな感じですね。

マクドナルドのサラダバーガーが

まさにこの典型例なんです。

お客さんは「健康的なメニューが欲しい」

って声を上げてたんですよね。

でも実際に販売してみたら、

全然売れなかったんです。

なぜなら、マクドナルドに来る人は

本当はハンバーガーとポテトが食べたいから。

健康的なものが欲しいなら、

そもそもマクドナルドに来ないんですよ。

これが本音と建前の違いです。

声の大きな少数派に偏るから

どうしても声の大きい人の意見って、

実際よりも多く感じちゃうんです。

でもそれって、全体のほんの一部だったりする。

だから全体を見誤っちゃうんですよね。

例えば、

- クレームを言う人は少数派

- でも声が大きいから目立つ

- 満足してる人は黙ってる

こういう構造があるんです。

服飾店の接客でも同じことが起きてます。

「話しかけられたくない」

っていう声が目立つんですよね。

そうすると店員さんが

お客さんに話しかけなくなる。

でも実際は、

丁寧な接客を求めてる人の方が多い。

話しかけられたくない人は

声を上げるけど、

丁寧な接客が欲しい人は黙ってるんです。

結果的に、セールス頻度が下がって

売上が減少しちゃう。

声の大きな少数派に振り回されて、

多数派のニーズを無視してしまうんです。

市場全体のニーズを見失うから

お客さんの声だけ聞いてると、

市場全体が見えなくなっちゃうんです。

これってすごく危険なことなんですよね。

なぜかっていうと、

- 既存客の声しか聞こえない

- 潜在客の声は聞こえない

- 競合に流れた客の声も聞こえない

こんな状況になるからです。

マクドナルドの例で言うと、

健康志向の声に応えすぎて

本来のターゲットを見失ったんです。

ファストフードに求められてるのは、

手軽さと美味しさなのに。

健康的なメニューを増やしたせいで、

ブランドイメージがぼやけちゃった。

そうすると、

「ファストフードが食べたい」

って人も離れちゃうんです。

競合他社との差別化も

うまくいかなくなる。

結果的に、どっちつかずの

中途半端なブランドになっちゃうんですよね。

市場全体を見ないと、

こういう失敗をしちゃいます。

イノベーションを阻害するから

これが一番やばいんですけど、

お客さんの声を聞きすぎると

新しいものが生まれなくなるんです。

お客さんって、

今あるものの改良しか求めないから。

例えば、

- もっと安くして

- もっと便利にして

- もっと早くして

こんな要望ばっかりなんですよね。

でも本当に革新的な商品って、

お客さんが想像もしてないものなんです。

iPhoneが出る前に、

「タッチパネルのスマホが欲しい」

って言ってた人いないでしょ?

みんな「もっと小さい携帯電話」

とか言ってたはずです。

でもAppleは顧客の声を無視して、

全く新しいものを作った。

それが大成功につながったんです。

顧客の声を聞きすぎると、

こういう革新的な発想ができなくなる。

既存の枠組みの中でしか

考えられなくなっちゃうんですよね。

だからこそ、顧客の声は

参考程度に留めておくのが大切です。

顧客の声に振り回されない判断をする方法5ステップ

マクドナルドのサラダバーガーが

なぜ大失敗したか知ってますか?

顧客の健康志向の声に応えた結果、

売上低迷とブランドイメージ悪化を

招いてしまったんです。

このように顧客の声だけを頼りに

判断すると危険な場合があります。

そこで今回は、

- STEP1. データで顧客の行動を分析する

- STEP2. 複数の情報源から意見を収集する

- STEP3. 長期的な市場トレンドを調査する

- STEP4. 自社の強みと戦略を再確認する

- STEP5. テストマーケティングで検証する

この5つのステップを紹介します。

顧客の声は大切ですが、

それだけで判断するのは危険。

データや市場分析と組み合わせることで、

失敗リスクを大幅に減らせるんです。

それでは詳しく解説していきます。

STEP1. データで顧客の行動を分析する

データ分析こそが、

顧客の本当のニーズを

教えてくれる最強の武器です。

なぜなら顧客の言葉と行動には

大きなギャップがあるからなんです。

例えば、

- 購買データの分析

- アクセス解析の確認

- 売上ランキングの調査

これらのデータを見ると

本当の顧客行動が見えてきます。

マクドナルドの事例でも、

健康志向の声は確かにありました。

でも実際の売上データを見ると、

従来のハンバーガーが圧倒的に人気。

健康的なメニューは

話題にはなっても売れなかった。

ここからが重要なんですが、

顧客は「こうしたい」と言っても

実際にはそう行動しないことが多い。

だからこそデータで

本当の行動パターンを

しっかり把握する必要があるんです。

服飾店でも同じことが起きてます。

「話しかけられたくない」という声に

応えて接客を控えめにしたら、

逆に売上が下がってしまった。

データを見ると丁寧な接客を受けた

お客さんの方が購買率が高かったんです。

だから顧客の声だけじゃなく、

必ずデータで裏付けを取ることが

成功への第一歩になるんですよね。

STEP2. 複数の情報源から意見を収集する

一つの声だけに頼るのは、

めちゃくちゃ危険なんです。

というのも、声の大きい人の意見が

全体の意見だと錯覚しちゃうから。

具体的には、

- アンケート調査の実施

- SNSでの意見収集

- 競合他社の動向調査

こんな感じで情報源を

分散させることが大切です。

マクドナルドの場合も、

健康志向の声が目立ってたけど

実は少数派だった可能性があります。

SNSで健康的な食事について

発信する人は目立つけど、

実際の購買層とは違うんです。

どういうことかというと、

声を上げる人と実際に買う人は

別の人だったりするんですよね。

だから複数のチャネルで

意見を集めることで

全体像が見えてくるんです。

例えば店頭でのアンケート、

オンラインでの調査、

既存顧客への聞き取り。

これらを組み合わせることで

偏りのない判断材料が手に入ります。

一つの声に振り回されずに、

様々な角度から情報を集める。

これが冷静な判断をするための

基本中の基本なんです。

STEP3. 長期的な市場トレンドを調査する

短期的な声に惑わされちゃダメ。

長期的な市場の流れを

しっかり把握することが

成功のカギを握ってるんです。

なぜかって言うと、

一時的なブームと本当のトレンドは

全然違うものだから。

調査すべきポイントは、

- 過去3年間の市場データ

- 競合他社の戦略変化

- 消費者行動の変遷

これらを詳しく分析してみましょう。

健康志向ブームも実は

一時的なものだった可能性があります。

確かに健康への関心は高まったけど、

ファストフードに求めるものは

やっぱり手軽さと美味しさ。

つまり本質的なニーズは

変わってなかったってことです。

ここで大事なのは、

表面的な声に惑わされずに

根本的な価値観を見抜くこと。

服飾店の例でも同じで、

「話しかけられたくない」は

一時的な感情かもしれません。

でも長期的に見ると、

丁寧な接客を求める声の方が

安定して存在してるんです。

だからトレンド分析では

短期的な変化と長期的な変化を

分けて考えることが重要。

そうすることで本当に対応すべき

変化が見えてくるんですよね。

STEP4. 自社の強みと戦略を再確認する

顧客の声に応える前に、

まず自分たちの強みを

しっかり把握しておくことです。

どうしてかというと、

自社の強みを活かせない方向に

進んでしまうリスクがあるから。

確認すべきポイントは、

- 自社の核となる価値

- 競合との差別化要因

- 既存顧客が評価してる点

これらを明確にしておきましょう。

マクドナルドの強みって

やっぱり手軽で美味しいハンバーガー。

健康的なメニューに力を入れすぎて、

本来の強みがぼやけちゃったんです。

顧客の声に応えることは大切だけど、

自分たちらしさを失っちゃ意味がない。

実際に成功してる企業を見ると、

顧客の声を聞きつつも

自社の強みは絶対に手放さない。

例えばAppleなんかも

「安くしてほしい」って声があっても

プレミアム路線は変えませんよね。

それが結果的に

ブランド価値を保ってるんです。

だから顧客の声に対応する時も、

自社の強みを活かせる範囲で

対応することが重要。

そうすることで顧客満足と

自社の競争力の両方を

維持できるんです。

STEP5. テストマーケティングで検証する

最後のステップが一番大切。

どんなに分析しても、

実際にやってみないと

本当の結果は分からないんです。

テストマーケティングの良いところは、

リスクを最小限に抑えながら

検証できることなんですよね。

具体的な方法としては、

- 限定店舗での試験導入

- 期間限定メニューでの検証

- A/Bテストでの比較

こんな感じで小さく始めることです。

マクドナルドも最初から

全店舗でサラダバーガーを

展開する必要はなかった。

一部の店舗で試して、

本当に売れるかどうかを

確認すべきだったんです。

そうすれば大きな損失を

避けることができたはず。

服飾店の接客についても同じで、

いきなり全スタッフの接客スタイルを

変える必要はありません。

一部のスタッフで試してみて、

売上や顧客満足度を比較する。

そうやって効果を確認してから

本格導入すればいいんです。

テストマーケティングの結果、

顧客の声と実際の行動が

違うことがよく分かります。

だからこそ小さく試して、

データを取って、

それから判断することが重要なんです。

バランスの取れたサービス提供を実現する6つのステップ

サービス提供で一番やっちゃいけないのが、

「量を増やせば喜ばれる」って思い込み。

実はこれ、

逆効果になることが多いんです。

この記事を読めば、

お客さんが本当に求めてるものが分かって、

無駄なコストをかけずに満足度を上げられます。

バランスの取れたサービス提供には、

こんなステップが必要なんですよね。

- 顧客属性別のニーズを明確化する

- 適正な提供量の基準を設定する

- 品質と量のバランスを調整する

- 定期的に顧客満足度を測定する

- フィードバックを収集して改善する

- コスト効率を維持しながら最適化する

この6つのステップって、

どれも欠かせないものばかり。

特に最初の3つは基盤になる部分で、

後の3つは継続的な改善のためのもの。

それぞれ解説していきます。

顧客属性別のニーズを明確化する

お客さんのニーズを把握するとき、

一番大事なのは属性別に分けて考えること。

なぜかって言うと、

年齢や性別、価値観によって求めるものが全然違うから。

例えば、こんな違いがあります。

- 男性は量を重視する傾向

- 女性は質や見た目を重視する傾向

- 年配の方は安定感を求める傾向

実際にあった話なんですけど、

ある寿司店が「お客さんに喜んでもらおう」って

ネタを大きくしたんです。

そしたらどうなったかと言うと、

女性のお客さんがどんどん減っちゃった。

女性からすると、

「食べきれないし、見た目も美しくない」

って感じたみたいなんですね。

だからこそ、

属性別にニーズを分けて考えることが重要。

価格アンケートでも同じことが起きるんです。

アンケートだと安い選択肢を選ぶけど、

実際の購買行動は全然違ったりする。

顧客属性別のニーズを正しく把握できれば、

こういう失敗を避けられるんです。

適正な提供量の基準を設定する

適正な提供量っていうのは、

お客さんが「ちょうどいい」って感じる量のこと。

これを設定しておかないと、

過剰サービスで逆に満足度が下がっちゃいます。

基準を設定するときのポイントは、

- 顧客が消費しきれる量

- 品質を保てる範囲内

- コスト効率が合う量

この3つなんですよね。

さっきの寿司店の例で言うと、

「女性でも食べきれる量」

っていう基準がなかったから失敗した。

量を増やしたことで、

一時的には「お得感」が出たんです。

でも長期的に見ると、

「食べきれない」「もったいない」

って感じるお客さんが増えちゃった。

特に女性のお客さんは、

「量より質」を求める傾向が強いから、

大きすぎるネタに魅力を感じなかったんです。

適正な提供量の基準があれば、

こういう問題を事前に防げます。

お客さんが満足できて、

なおかつ経営的にも成り立つ量を見つけることが大切。

品質と量のバランスを調整する

品質と量のバランス調整って、

実はサービス提供で一番難しい部分。

でもここを間違えると、

お客さんの満足度がガクッと下がっちゃいます。

調整のポイントは、

- 品質を下げずに量を調整

- 顧客の期待値に合わせる

- コストとのバランスを考慮

こんな感じですね。

よくある失敗パターンが、

「量を増やすために品質を下げる」

っていうやつ。

これをやっちゃうと、

お客さんは「前の方が良かった」

って感じるようになります。

例えば、レストランで

「ボリュームアップしました!」

って言って量を増やしたけど、

味が薄くなったり、盛り付けが雑になったり。

そうすると、お客さんは

「量はいらないから、前の品質に戻して」

って思うようになるんです。

だから品質は絶対に維持しつつ、

量を調整していくことが重要。

もし量を増やすなら、

品質も一緒に向上させるか、

少なくとも現状維持は必須です。

品質と量のバランスが取れてこそ、

お客さんに本当に喜んでもらえるサービスになるんです。

定期的に顧客満足度を測定する

顧客満足度の測定って、

「やりっぱなし」になりがちなんですよね。

でも定期的に測定しないと、

お客さんの変化に気づけません。

測定で大切なのは、

お客さんの本音を引き出すこと。

測定方法としては、

- アンケート調査

- 直接インタビュー

- 購買データの分析

この3つを組み合わせるのがベスト。

ただし、アンケートだけに頼っちゃダメ。

なぜなら、アンケートと実際の行動は

違うことが多いから。

価格アンケートでよくあるのが、

「安い商品がいい」って答えるけど、

実際は中価格帯の商品を買ってる、みたいな。

だから購買データも一緒に見て、

「言ってることと行動が一致してるか」

をチェックすることが重要なんです。

測定の頻度は、

月1回から四半期に1回くらいがおすすめ。

あまり頻繁すぎると、

お客さんに迷惑をかけちゃうし、

データの変化も見えにくくなります。

定期的な測定ができれば、

お客さんのニーズの変化にも

すぐに対応できるようになります。

フィードバックを収集して改善する

フィードバック収集で一番大事なのは、

「改善につながる情報」を集めること。

ただ「良い・悪い」を聞くだけじゃ、

具体的にどう改善すればいいか分からないんです。

効果的なフィードバック収集のコツは、

- 具体的な改善点を聞く

- 良い点も悪い点も両方聞く

- 改善案も一緒に聞く

こんな感じですね。

例えば、「サービスはいかがでしたか?」

じゃなくて、

「どの部分を改善すれば、もっと満足していただけますか?」

って聞く方が有効。

さっきの寿司店の例だと、

もしフィードバックを集めてたら、

「ネタが大きすぎて食べにくい」

って声をもっと早く拾えたはず。

そうすれば、客足が減る前に

改善できたかもしれません。

フィードバックを集めたら、

必ず改善につなげることが重要。

お客さんからの意見を聞きっぱなしにしちゃうと、

「この店は意見を聞いてくれない」

って思われちゃいます。

改善した結果も、

お客さんに報告できるとさらに良いですね。

「皆さんのご意見を参考に、こう改善しました」

って伝えると、お客さんとの関係がもっと良くなります。

コスト効率を維持しながら最適化する

コスト効率を維持しながらの最適化って、

経営者にとって一番頭の痛い問題。

でもここをクリアしないと、

長期的にサービスを続けられません。

最適化のポイントは、

「無駄を削って、価値を高める」こと。

具体的には、

- 過剰サービスの見直し

- 効率的な提供方法の検討

- 価値の高い部分への集中

この3つが重要なんです。

過剰サービスの典型例が、

さっきの寿司店のネタ増量。

量を増やすことで材料費が上がったのに、

お客さんの満足度は逆に下がった。

これって完全に無駄なコストですよね。

こういう部分を見つけて削ることで、

コスト効率を上げられます。

そして浮いたコストを、

お客さんが本当に価値を感じる部分に投資する。

例えば、ネタの量じゃなくて

ネタの質を上げるとか、

接客サービスを向上させるとか。

価格競争に巻き込まれないためにも、

コスト効率の最適化は必須。

安売り競争を続けてると、

最終的にはブランド価値が下がって、

利益率も悪くなっちゃいます。

だからこそ、コスト効率を保ちながら、

お客さんに価値を提供し続けることが重要なんです。

顧客の声を活用する際に注意すべき3つのポイント

顧客の声に耳を傾けるのは大切だけど、

実はそれが裏目に出ることもあるんです。

この記事を読むことで、

顧客の声を正しく活用して

ビジネスを成功に導けるようになります。

注意すべきポイントは、

- 感情的な反応と冷静な判断を分けること

- 短期的な要望と長期的な価値を区別すること

- 声なき顧客の存在を忘れないこと

この3つなんですね。

どれも見落としがちだけど、

めちゃくちゃ重要なポイントです。

マクドナルドのサラダバーガー失敗や

服飾店の接客問題なんかも

実例として紹介していきます。

それぞれ解説していきます。

感情的な反応と冷静な判断を分けること

顧客の感情的な反応と

冷静な判断は全く別物だから、

しっかり分けて考える必要があります。

これができないと、

間違った方向に進んじゃうんですよね。

例えば、

- 「話しかけないで」という声

- 「健康的なメニューが欲しい」という要望

- 「もっと安くして」という意見

こんな感じの声ですね。

服飾店では実際に

「話しかけられたくない」

っていう顧客の声が多かったんです。

それで接客頻度を下げたら、

売上がガクッと落ちちゃった。

でもね、よく考えてみると

話しかけられたくないのは

その瞬間の感情なんですよ。

本当は丁寧な接客を受けたいし、

困ったときはサポートして欲しい

って思ってるんです。

感情的な声だけに振り回されると、

本当のニーズを見失っちゃうから

注意が必要なんですね。

短期的な要望と長期的な価値を区別すること

お次は短期的な要望と

長期的な価値の話なんですが、

これもめっちゃ大事なポイントです。

目先の要望に応えることが

必ずしも正解じゃないからです。

具体的には、

- 健康志向のトレンド

- 価格を下げて欲しいという声

- 新しい機能を追加して欲しい要望

みたいなものですね。

マクドナルドがまさにこれで

失敗しちゃったんですよ。

健康志向の声に応えて

サラダバーガーを作ったけど、

全然売れなかった。

なぜかっていうと、

マクドナルドに求められてるのは

手軽で美味しいファストフードだから。

健康的な食事が欲しい人は

そもそもマクドナルドに来ないんです。

短期的なトレンドに合わせるより、

自分たちの本来の価値を

大切にした方が良かったんですね。

ブランドイメージも損なっちゃって、

結果的に多くの顧客を

失うことになっちゃいました。

声なき顧客の存在を忘れないこと

最後に大切なのが、

声なき顧客の存在を

絶対に忘れちゃいけないってことです。

文句を言わない顧客こそが

実は一番大切だったりするんです。

例えば、

- 黙って満足している顧客

- 不満があっても言わない顧客

- 静かに去っていく顧客

こういう人たちですね。

声の大きい顧客の意見ばかり

聞いてると危険なんですよ。

なぜなら、満足してる顧客は

わざわざ意見なんて言わないから。

不満がある人の方が

声を上げやすいじゃないですか。

だから意見を聞くと

ネガティブなものが多くなっちゃう。

でも実際は、

静かに満足してる顧客の方が

圧倒的に多いかもしれないんです。

その人たちの存在を忘れて

声の大きい少数派に合わせると、

大多数の顧客を失っちゃう。

だからこそ、データ分析とか

購買行動の観察とかで

声なき顧客のニーズも

しっかり把握する必要があるんですね。

ブランド価値を維持すべき4つの理由

ブランド価値って、

一度失うと取り戻すのが超大変なんです。

でも逆に言うと、

しっかり維持できれば会社の宝物になる。

ブランド価値を維持すべき理由は、

- 長期的な収益性を確保できるから

- 顧客ロイヤルティを高められるから

- 競合他社との差別化を図れるから

- 企業の信頼性を向上させられるから

この4つなんですよね。

どれも会社の成長に欠かせないもので、

特に長期的な視点で見ると重要度が増します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

長期的な収益性を確保できるから

ブランド価値を維持することで、

長期的に安定した収益を生み出せるんです。

その理由は、

値下げ競争に巻き込まれずに済むからですね。

例えば、

- 定価での販売を継続できる

- 利益率の圧迫を避けられる

- 価格競争から脱却できる

こんなメリットがあります。

ハイブランドが値下げ要求に応じちゃうと、

ブランドのプレミアム感が一気に失われるんです。

消費者って面白いもので、

一度安く買えた商品は「その価格が適正」って思っちゃう。

そうなると、

もう定価では買ってくれなくなっちゃうんですよね。

さらに厄介なのが、

競合他社も同じような値下げをせざるを得なくなること。

結果として業界全体が価格競争に陥って、

みんなで利益を削り合う状況になっちゃいます。

だからこそ、

ブランド価値の維持が収益確保の鍵になるんです。

顧客ロイヤルティを高められるから

ブランド価値が高いと、

お客さんが「このブランドじゃなきゃダメ」って思ってくれるんです。

これって、

高級感のある体験を提供できるからなんですよね。

具体的には、

- リピート購入が増える

- 口コミで広がりやすくなる

- 他社に浮気されにくくなる

こういった効果が期待できます。

例えば銀座や六本木にお店を構えてるブランドって、

それだけで「特別感」を演出できるじゃないですか。

お客さんは商品だけじゃなくて、

その場所で買い物をする体験そのものに価値を感じるんです。

でもね、

ここで安価な商品を展開しちゃうと台無しになる。

せっかく築き上げた高級感が、

一瞬で崩れ去っちゃうんですよね。

だから一貫したブランドイメージを保つことが、

顧客ロイヤルティ向上の秘訣なんです。

競合他社との差別化を図れるから

ブランド価値があると、

価格以外の部分で勝負できるようになります。

なぜかっていうと、

お客さんが品質やサービスの違いを認識してくれるから。

差別化のポイントとしては、

- 独自の体験価値を提供できる

- 品質の高さをアピールできる

- サービスのクオリティで勝負できる

こんな感じですね。

実際に高級ブランドって、

同じような商品でも圧倒的に高い価格で売れてるでしょ?

それは消費者が「このブランドだからこその価値」を

しっかり理解してくれてるからなんです。

逆に言うと、

ブランド価値がないと価格でしか勝負できなくなる。

そうなっちゃうと、

より安い商品を出してくる競合に負けちゃうんですよね。

だからこそブランド価値を維持して、

他社とは違う土俵で戦えるようにしておくことが大切なんです。

企業の信頼性を向上させられるから

ブランド価値が高い企業って、

自然と信頼性も高く見られるんです。

これは、

一貫したブランドイメージを保ってることが評価されるから。

信頼性向上の要素は、

- 長期的な視点での経営姿勢

- 品質への強いこだわり

- お客さんへの誠実な対応

こういったものが挙げられます。

たとえばですが、

上流階級をターゲットにしたブランドイメージを作ってる企業って、

それだけで「きちんとした会社」って印象を与えられるんです。

高所得層の人たちって、

商品選びにすごく慎重じゃないですか。

だから信頼できる企業の商品しか買わない傾向があるんですよね。

そういう意味でも、

ブランド価値の維持は企業の信頼性向上に直結します。

一度築いた信頼を失うのは簡単だけど、

取り戻すのは本当に大変なんです。

だからこそ日頃からブランド価値を大切にして、

企業としての信頼性を高めていくことが重要なんですよね。

値下げ要求を断るべき5つの根拠

実は値下げ要求って、

絶対に断った方がいいんです。

この5つの根拠を知っておけば、

自信を持って値下げを断れるし、

むしろビジネスが良くなります。

その5つの根拠が、

- ブランドのプレミアム感が失われるから

- 利益率が圧迫されて経営が悪化するから

- 顧客が割引前提で購入するようになるから

- 競合他社との価格競争が激化するから

- 定価での販売が困難になるから

なんですよね。

どれも知らないと

ヤバいことになる内容ばかりです。

値下げって一見お客さんのためって

思うかもしれないけど、

実は逆効果なんですよ。

順番に詳しく説明していきますね。

ブランドのプレミアム感が失われるから

値下げをしちゃうと、

あなたのブランドが安っぽく見えちゃいます。

だって人って、

高いものには価値があるって

無意識に思ってるからなんです。

たとえば、

- シャネルのバッグ

- ロレックスの時計

- 高級レストランの料理

こういうものって、

高いからこそ価値があるって

みんな感じるじゃないですか。

もしシャネルのバッグが

突然半額になったら、

「あれ?偽物?」って思いません?

それと同じことが

あなたのビジネスでも起こるんです。

でもね、ここで大切なのは、

高級感って一度失うと

取り戻すのがめちゃくちゃ大変ってこと。

六本木や銀座にお店を構える

高級ブランドが絶対に値下げしないのも、

このプレミアム感を守るためなんですよね。

だからこそ、

値下げ要求は断るべきなんです。

利益率が圧迫されて経営が悪化するから

値下げすると、

単純に儲けが少なくなっちゃいます。

これって当たり前のことなんですが、

意外とみんな軽く考えがちなんですよね。

例を挙げると、

- 材料費や人件費は変わらない

- でも売値だけ下がる

- 結果的に利益がガクッと減る

こんな感じになるんです。

もっと具体的に言うなら、

10万円の商品を8万円で売ったとしても、

作るのにかかるお金は変わらないですよね。

そうすると2万円分の利益が

そのまま消えちゃうんです。

そしてね、ここからが怖いところで、

利益が減ると新しい商品を作ったり、

サービスを良くするお金がなくなる。

結果的に、お客さんに提供できる価値も

下がっちゃうんですよ。

これって本末転倒ですよね。

だから経営を安定させるためにも、

値下げ要求は断った方がいいんです。

顧客が割引前提で購入するようになるから

一度値下げに応じちゃうと、

お客さんが「また安くしてくれるでしょ?」

って思うようになるんです。

これがめちゃくちゃ厄介で、

定価で買ってくれなくなっちゃう。

よくある例が、

- セールばかりやってるお店

- いつも割引クーポンを配ってる店

- 「今だけ特価」が常にある店

こういうお店って、

お客さんがセールの時しか来ないでしょ?

それと同じことが起こるんです。

僕の知り合いの美容師さんも、

一度だけ常連さんに値下げしたら、

その後ずっと「前回と同じ値段で」

って言われるようになったって話してました。

結局その人は、

定価では二度と利用してくれなくなったんです。

こうなっちゃうと、

あなたのサービスの価値が

どんどん下がって見えちゃう。

お客さんにとっても、

あなたにとっても良くないんですよね。

競合他社との価格競争が激化するから

あなたが値下げすると、

同業者も値下げせざるを得なくなります。

そうすると業界全体で

価格競争が始まっちゃうんです。

これって本当に怖くて、

- みんなが値下げ合戦を始める

- 最終的に誰も儲からなくなる

- サービスの質が下がる

こんな悪循環に陥っちゃう。

実際に、格安航空会社が出てきた時も、

既存の航空会社が価格を下げて対抗したけど、

結果的にサービスの質が下がったりしましたよね。

でもね、価格以外で勝負してる会社は

この競争に巻き込まれないんです。

例えば、技術力やサービスの質、

アフターフォローの充実さとか、

そういう部分で差別化してる会社は強い。

だから値下げじゃなくて、

価値を上げる方向で考えた方が

絶対に良いんですよね。

定価での販売が困難になるから

一度値下げの癖がついちゃうと、

定価で売るのがめちゃくちゃ難しくなります。

これって心理的な問題も大きくて、

あなた自身が「定価は高すぎるかも」

って思っちゃうようになるんです。

具体的には、

- 値下げが当たり前になる

- 定価に自信が持てなくなる

- お客さんに申し訳なく感じる

こんな状態になっちゃう。

でも考えてみてください。

あなたが最初につけた定価って、

ちゃんと理由があったはずですよね。

材料費や人件費、技術料、

そして適正な利益を考えて

決めた価格のはずです。

それなのに値下げしちゃうと、

その価値を自分で否定することになる。

高級ブランドが絶対に値下げしないのも、

自分たちの価値に自信があるからなんです。

シャネルもエルメスも、

「この価格が適正です」って

堂々と言えるから成功してるんですよね。

だからこそ、定価での販売を守るためにも、

値下げ要求はきっぱり断りましょう。

ブランド価値崩壊を防ぐ4つの対策

ブランド価値の崩壊って、

一度起きちゃうと元に戻すのがめちゃくちゃ大変なんです。

でも、きちんとした対策を取れば、

あなたのブランドは長期間愛され続けるんですよね。

その対策が、

- 価格政策を一貫して維持する

- ターゲット顧客を明確に設定する

- マーケティング戦略を統一する

- 長期的な視点で経営判断を行う

この4つなんです。

どれも当たり前に思えるかもですけど、

実際にできてる会社は意外と少ない。

特に売上が厳しいときほど、

この原則を守るのが難しくなるんですよね。

それぞれ解説していきます。

価格政策を一貫して維持する

価格政策を一貫して維持するっていうのは、

簡単に値下げしちゃダメってことです。

なぜかっていうと、

値下げってブランド価値を一気に下げちゃうから。

例えば、

- 高級ブランドなのに安売りする

- いつでも割引があると思われる

- プレミアム感が完全に消える

こんなことが起きちゃうんです。

実際にルイ・ヴィトンとかシャネルって、

絶対にセールしないじゃないですか。

それは値下げすることで、

「高級品」っていうイメージが崩れるのを知ってるから。

一度値下げに応じちゃうと、

お客さんは「また安くなるかも」って思うようになる。

そうなると定価で買う人がいなくなって、

結果的に利益がどんどん減っちゃうんです。

だからこそ、

価格政策は絶対にブレちゃダメなんですよね。

ターゲット顧客を明確に設定する

ターゲット顧客を明確に設定するっていうのは、

「誰に向けてるブランドなのか」をはっきりさせること。

これができてないと、

ブランドメッセージがブレブレになっちゃうんです。

具体的には、

- 高所得層向けなのか一般向けなのか

- 年齢層はどこを狙うのか

- どんなライフスタイルの人なのか

こういうことを決めるんですね。

例えば六本木や銀座にお店を構えるブランドって、

明らかに上流階級をターゲットにしてるでしょ。

立地だけで「このブランドは高級なんだな」

って分かるようになってるんです。

でも、ここで安い商品を出しちゃったら、

せっかくの高級イメージが台無しになる。

ターゲットが曖昧だと、

こういう判断ミスをしちゃうんですよね。

だから最初にしっかりと、

「どんな人に愛されたいブランドなのか」を決めることが大切なんです。

マーケティング戦略を統一する

マーケティング戦略を統一するっていうのは、

全ての発信や宣伝で同じメッセージを伝えること。

バラバラなことを言ってたら、

お客さんが混乱しちゃいますからね。

例えば、

- 広告では高級感を演出してるのに

- SNSでは親しみやすさをアピール

- 店舗では安さを強調

こんな感じだと、

結局何のブランドなのか分からなくなっちゃう。

アップルなんかは良い例で、

どの媒体を見ても「シンプルで洗練されてる」

っていうメッセージが一貫してるんです。

CMも、パッケージも、店舗も、

全部同じ世界観で作られてる。

だからこそ強いブランドイメージが

お客さんの頭の中に残るんですよね。

逆に統一感がないと、

せっかくの良い商品でもブランド価値が伝わらない。

全てのタッチポイントで

同じブランド体験を提供することが重要なんです。

長期的な視点で経営判断を行う

長期的な視点で経営判断を行うっていうのは、

目先の売上より将来のブランド価値を重視すること。

短期的な利益を追いすぎると、

ブランドが崩壊しちゃう危険があるんです。

よくあるのが、

- 売上が落ちたから急いで値下げ

- 話題性のために安い商品を出す

- 競合に対抗して価格競争に参加

こういう判断ですね。

でも、これって一時的に売上は上がるかもですけど、

長期的にはブランド価値を下げちゃうんです。

例えば、高級レストランが

「今月だけ半額キャンペーン」

なんてやったらどうでしょう。

確かにその月の売上は上がるかもですが、

「あのレストランって実は高くないのかも」

って思われちゃいますよね。

そうなると今後は定価で来てくれるお客さんが減って、

結果的に売上が下がっちゃう。

だからこそ、

10年後、20年後にどうなりたいかを考えて判断することが大切なんです。

高級感を演出する6つの方法

高級感の演出って、

実はブランドの生死を分ける重要な戦略なんです。

これをマスターできれば、

価格競争から抜け出して

安定した利益を確保できます。

高級感を演出する方法は、

- ブランドイメージを明確に構築する

- 顧客の期待を上回る価値を提供する

- 競合との差別化要素を強化する

- 特別感のある顧客体験を創造する

- 品質とサービスのクオリティを向上させる

- ブランドロイヤルティを継続的に育成する

この6つが軸になってきます。

どれも単独じゃなくて、

組み合わせることで効果が倍増するんですよね。

値下げに頼らない

強いブランドを作るために、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ブランドイメージを明確に構築する

ブランドイメージの構築って、

高級感演出の土台になる部分です。

なぜかっていうと、

お客さんが「高級」って感じるのは

明確なイメージがあるからなんですね。

例えば、こんな要素が大切になってきます。

- 上流階級との関連付け

- 特別な立地の選択

- 一貫したブランドメッセージ

六本木や銀座みたいな

高級エリアに店舗を構えるのも

その一つですよね。

立地だけで「あ、ここは特別な場所だ」

って感じさせることができるんです。

でも注意したいのが、

安易な商品展開をしちゃうこと。

安価な商品を出しすぎると、

せっかく築いたブランドイメージが

一気に崩れちゃうんです。

だからこそ、

最初にしっかりとしたイメージを

固めておくことが重要なんです。

顧客の期待を上回る価値を提供する

期待を上回る価値提供こそが、

高級感を実感してもらう決め手になります。

お客さんが「この値段でここまで?」

って驚いてくれる瞬間を作るのが大事なんです。

具体的には、

- 商品の品質向上

- サービスの細やかさ

- アフターフォローの充実

こういった部分で差をつけていきます。

たとえば、

高級ホテルのコンシェルジュサービスって

お客さんの要望を先回りして叶えてくれますよね。

そんな風に、

言われる前に気づいて行動する。

これができると、

お客さんは「さすが高級ブランドは違う」

って感動してくれるんです。

逆に期待を下回っちゃうと、

「この値段でこれだけ?」

って不満につながっちゃう。

だから常に期待値の

ちょっと上を狙っていくのがコツです。

競合との差別化要素を強化する

差別化要素の強化は、

価格競争から脱出するための鍵になります。

他社が真似できない独自性があれば、

値下げ圧力に屈する必要がなくなるんです。

差別化のポイントは、

- 独自の技術やノウハウ

- オリジナルのデザイン性

- 他にはない体験価値

この辺りを磨いていくことですね。

例えば、

職人の手作業でしか作れない商品とか、

特別な素材を使った限定品とか。

そういう「ここでしか手に入らない」

っていう価値を作り出すんです。

もし競合が同じような商品を

安く売り始めたとしても、

あなたの商品には独自の価値がある。

だからお客さんは

「やっぱりこのブランドがいい」

って選び続けてくれるんです。

差別化要素が弱いと、

結局は価格勝負になっちゃって

ブランド価値が下がる一方になります。

特別感のある顧客体験を創造する

特別感のある体験って、

お客さんの記憶に深く残るものなんです。

この体験があるからこそ、

「また来たい」「人に話したい」

って気持ちになってもらえます。

特別感を演出する方法は、

- 限定性の活用

- パーソナライズされたサービス

- 非日常的な空間作り

こんな感じで工夫していきます。

高級レストランで

シェフが直接テーブルに来て

料理の説明をしてくれたりしますよね。

あれも特別感の演出の一つです。

「今日だけ」「あなただけ」

っていう限定性も効果的。

VIP会員限定のイベントとか、

個別のカスタマイズサービスとか。

そういう体験をしてもらうと、

お客さんは「特別扱いされてる」

って感じてくれるんです。

この特別感こそが、

高級ブランドの価値の源泉になります。

品質とサービスのクオリティを向上させる

品質とサービスのクオリティは、

高級感の基盤となる部分です。

どんなにイメージ戦略を頑張っても、

実際の品質が伴わなければ

お客さんはすぐに離れちゃいます。

クオリティ向上のポイントは、

- 素材や製造工程の見直し

- スタッフの教育とトレーニング

- 品質管理システムの強化

この辺りを徹底していくことですね。

例えば、

高級ブランドのバッグって

縫製の一針一針まで丁寧に作られてて、

何年使っても型崩れしないじゃないですか。

そういう「本物の品質」があるから、

高い値段でも納得して買ってもらえるんです。

サービス面でも同じで、

スタッフの対応一つで

ブランドの印象が決まっちゃいます。

だから定期的な研修とか、

接客マニュアルの見直しとか、

そういう地道な努力が大切になってきます。

品質が高ければ高いほど、

お客さんの満足度も上がって

リピート率も向上します。

ブランドロイヤルティを継続的に育成する

ブランドロイヤルティの育成は、

長期的な成功のために欠かせません。

一度ファンになってもらえれば、

多少価格が高くても

選び続けてもらえるからです。

ロイヤルティを育てる方法は、

- 一貫したブランド体験の提供

- 顧客との継続的なコミュニケーション

- 長期的な関係性の構築

こういった取り組みが効果的です。

例えば、

アップルのファンって

新商品が出るたびに買い替えますよね。

あれは単に商品が良いだけじゃなくて、

ブランドへの愛着があるからなんです。

顧客との関係性を大切にして、

定期的にフォローアップしたり、

特別なイベントに招待したり。

そうやって「このブランドは私を大切にしてくれる」

って感じてもらうんです。

一度強いロイヤルティができれば、

競合が安い価格で攻めてきても

簡単には奪われません。

だからこそ、

目先の売上だけじゃなくて

長期的な関係性を重視することが

ブランド価値を守る秘訣なんです。

マーケティング戦略でロジカルアプローチが重要な4つの理由

マーケティング戦略って、

感覚で決めちゃダメなんです。

ロジカルなアプローチを取れば、

売上アップが確実に見込めるようになります。

その理由が、

- 目的が明確になり戦略がブレなくなるから

- ターゲット市場を正確に特定できるから

- ブランドメッセージに一貫性が生まれるから

- 顧客の真のニーズを深く理解できるから

この4つなんですよね。

多くの会社が感覚でマーケティングしてるから、

失敗してるケースがめちゃくちゃ多い。

でも、この4つを押さえとけば、

競合に差をつけられるんです。

それぞれ解説していきます。

目的が明確になり戦略がブレなくなるから

ロジカルなアプローチを取ると、

何のためにマーケティングするかがハッキリします。

目的が明確だと、

戦略で迷うことがなくなるんですよね。

例えば、

- 新規顧客を増やしたいのか

- 既存顧客の単価を上げたいのか

- ブランド認知度を高めたいのか

こういった目的がハッキリしてると、

やるべきことが見えてきます。

もっと具体的に言うと、

新規顧客を増やしたいなら

広告費を増やして認知拡大に力を入れる。

既存顧客の単価アップが目的なら、

アップセルやクロスセルに

リソースを集中させるんです。

でも、目的が曖昧だと、

あれもこれもやりたくなっちゃう。

結果的に、

どれも中途半端になって

効果が出ないんですよね。

だからこそ、

ロジカルに目的を決めることが大切なんです。

ターゲット市場を正確に特定できるから

ロジカルなアプローチだと、

誰に向けて商品を売るかが明確になります。

これができてないと、

マーケティング費用がムダになっちゃうんです。

具体的には、

- 年齢層はどのくらいか

- どんな悩みを持ってるか

- どこで情報収集してるか

こういったことを

データで把握できるようになります。

例えば、化粧品を売りたいとしても、

20代の女性と50代の女性では

求めてるものが全然違いますよね。

20代なら「可愛く見せたい」、

50代なら「若々しく見せたい」

みたいな感じで。

だから、ターゲットが違えば、

使う広告媒体も変わってきます。

20代ならInstagramやTikTok、

50代ならFacebookや雑誌広告

っていう風に使い分けが必要なんです。

でも、感覚でやってると、

「なんとなく若い女性向け」

みたいな曖昧な設定になっちゃう。

そうすると、誰にも刺さらない

メッセージになってしまうんですよね。

だからこそ、

ロジカルにターゲットを決めることが重要なんです。

ブランドメッセージに一貫性が生まれるから

ロジカルなアプローチを取ると、

どんなメッセージを伝えるかが統一されます。

一貫性があるメッセージって、

お客さんの記憶に残りやすいんですよね。

例えば、

- 「高品質で安心」

- 「手軽で便利」

- 「おしゃれで個性的」

こういったコンセプトを

一つに絞って伝え続けることです。

AppleのCMを思い出してみてください。

どの商品でも

「シンプルで美しい」

っていうメッセージが一貫してますよね。

iPhoneでもMacでも、

同じブランドイメージを

感じられるようになってる。

これがあるからこそ、

「Appleの商品なら間違いない」

って思ってもらえるんです。

でも、感覚でやってると、

商品ごとにメッセージがバラバラになる。

今回は「安い」をアピールして、

次回は「高品質」をアピールする

みたいな感じで。

そうすると、お客さんは

「結局何が売りなの?」

って混乱しちゃうんですよね。

だからこそ、

ロジカルにメッセージを統一することが大切なんです。

顧客の真のニーズを深く理解できるから

ロジカルなアプローチだと、

お客さんが本当に求めてることが分かります。

お客さんの言葉じゃなくて、

行動を見ることで本音が見えてくるんです。

具体的には、

- どの商品をよく買ってるか

- どのページを長く見てるか

- どの時間帯にアクセスしてるか

こういったデータを

分析することですね。

例えば、アンケートでは

「値段の安さを重視する」

って答えてる人がいたとします。

でも、実際の購買データを見ると、

高い商品を選んでることがある。

これって、本当は品質を重視してるけど、

「安さを重視する」って答える方が

印象がいいと思ってるからなんです。

だから、お客さんの声だけじゃなくて、

行動データを見ることが大切。

購買履歴やサイトの閲覧データから、

本当のニーズを探り出すんです。

そうすると、

「実は品質を重視してるんだな」

って分かってくる。

だからこそ、

ロジカルなデータ分析が必要なんですよね。

効果的なマーケティング戦略を立案する5つのステップ

マーケティングで失敗する人の

共通点って知ってますか?

それは「顧客の声だけ」を

信じちゃってることなんです。

この記事を読めば、

データに基づいた本当に効果的な

マーケティング戦略が作れるようになります。

具体的には、

- STEP1. マーケットリサーチでデータを収集する

- STEP2. 競合分析で差別化ポイントを見つける

- STEP3. 市場をセグメンテーションで細分化する

- STEP4. ニーズ分析で顧客の期待を把握する

- STEP5. データに基づいて戦略を策定する

この5つのステップですね。

どのステップも欠かせないもので、

順番通りにやることで

売上アップに直結する戦略が完成します。

それぞれ詳しく解説していきますね。

STEP1. マーケットリサーチでデータを収集する

マーケットリサーチっていうのは、

市場の「本当の姿」を

データで明らかにすることです。

なぜなら、お客さんの言葉と

実際の行動って全然違うからなんですよ。

例えば、

- 購買履歴の分析

- ウェブサイトの行動データ

- 売上データの推移

こういったデータを集めるんです。

よくあるのが、

アンケートで「価格重視」って答えた人が

実際には高級品を買ってるケース。

お客さんって自分でも

本当の理由が分からないことが多いんです。

だからこそ、

言葉じゃなくて行動を見る。

これがマーケットリサーチの

一番大切なポイントなんですよね。

データ分析ツールを使えば、

お客さんがどのページを見て

どこで離脱してるかも分かります。

AIや機械学習を使った

予測分析も今は簡単にできる時代。

こうやってデータを集めることで、

感覚じゃなくて事実に基づいた

戦略が立てられるようになるんです。

STEP2. 競合分析で差別化ポイントを見つける

競合分析で大事なのは、

「自分だけの強み」を

見つけ出すことなんです。

というのも、同じようなことを

やってても埋もれちゃうからですね。

具体的には、

- 競合の商品ラインナップ

- 価格設定の戦略

- マーケティング手法

これらを徹底的に調べるんです。

例えばですけど、

コーヒーショップを経営するとして

スターバックスと全く同じことをやっても

勝てるわけがないじゃないですか。

でも、スターバックスが

やってない部分を見つければ

そこがチャンスになるんです。

実際に、地元密着型のカフェが

「地域の食材を使った限定メニュー」で

差別化に成功してる例もあります。

ここで重要なのは、

競合の「弱み」を見つけること。

どんな大手企業でも

完璧じゃないんですよね。

必ずどこかに隙があるから、

そこを狙い撃ちするんです。

競合分析をしっかりやることで、

自分のポジションが明確になって

お客さんに選ばれる理由が作れます。

STEP3. 市場をセグメンテーションで細分化する

市場のセグメンテーションっていうのは、

大きな市場を小さなグループに

分けることなんです。

なぜかというと、

みんなに向けた商品って

結局誰にも刺さらないからですね。

セグメンテーションの方法は、

- 年齢や性別での分け方

- 収入レベルでの分け方

- ライフスタイルでの分け方

こんな感じで分けていきます。

たとえば、化粧品を売るとしても

20代の学生と40代の主婦では

求めてるものが全然違いますよね。

学生なら「プチプラで可愛い」、

主婦なら「エイジングケア効果」

みたいな感じで。

だから、それぞれのグループに

ピッタリ合った商品を作るんです。

セグメンテーションをすることで、

マーケティングメッセージも

より具体的になります。

「みなさんに愛される商品」より

「忙しい30代ママのための時短コスメ」

の方が響くじゃないですか。

このように市場を細かく分けることで、

それぞれのグループに

刺さる戦略が立てられるんです。

STEP4. ニーズ分析で顧客の期待を把握する

ニーズ分析で大切なのは、

お客さんの「本当の期待」を

見つけ出すことなんですよ。

なぜなら、お客さんが口にする要望と

心の奥で求めてることって

違う場合が多いからです。

ニーズ分析では、

- 表面的な要望

- 隠れた本音

- まだ気づいてない潜在ニーズ

この3つを見極めるんです。

例えば、お客さんが

「安い商品が欲しい」って言っても

本当は「コスパの良い商品」を

求めてる場合があります。

安さだけじゃなくて、

品質と価格のバランスが

取れてることが重要なんですね。

さらに深く分析すると、

「失敗したくない」っていう

不安が隠れてたりします。

だから、価格の安さより

「安心して買える理由」を

伝える方が効果的だったりするんです。

ニーズ分析をしっかりやると、

お客さんが本当に欲しがってる

価値が見えてきます。

その価値を提供できれば、

価格競争に巻き込まれることなく

選ばれる商品が作れるんです。

STEP5. データに基づいて戦略を策定する

最後のステップでは、

これまで集めたデータを使って

具体的な戦略を作り上げるんです。

ここまでのデータがあれば、

感覚に頼らない確実な戦略が

立てられるからですね。

戦略策定で考えることは、

- どのセグメントを狙うか

- どんな価値を提供するか

- どうやって差別化するか

この3つが核になります。

例えば、データ分析の結果

「30代の共働き夫婦」が

一番有望なセグメントだと分かったとします。

そしたら、この層に向けて

「時短」と「品質」を両立した

商品やサービスを作るんです。

競合分析で分かった隙を突いて、

他社がやってない

「平日夜間配送サービス」を

付けるとかですね。

大事なのは、すべての判断を

データに基づいて行うこと。

「なんとなく良さそう」じゃなくて

「データがこう示してるから」

っていう根拠を持つんです。

この方法で戦略を作れば、

成功する確率がグンと上がります。

なぜなら、推測じゃなくて

事実に基づいてるからなんですよね。

自社から積極的に仕掛けるべき6つの理由

顧客の声を待ってるだけじゃ、

もう勝てない時代になってるんですよね。

自分から積極的に仕掛けることで、

競合をごぼう抜きできちゃうんです。

その理由が、

- 競合との差別化が図れるから

- 顧客ニーズを先取りできるから

- ブランド認知度を向上させられるから

- 市場変化に迅速対応できるから

- 売上増加の機会を創出できるから

- 顧客ロイヤルティを高められるから

この6つなんです。

多くの会社が受け身になってる中で、

自分から動けば一気に差がつきます。

それに、お客さんが気づいてない

潜在的なニーズも掘り起こせるんですよね。

それぞれ解説していきます。

競合との差別化が図れるから

競合との差別化っていうのは、

他の会社と違うことをして目立つってことです。

みんなが同じことしてる中で、

あなただけ違うことしたら注目されますよね。

例えば、

- 他社が待ってる間に先手を打つ

- 新しいサービスを率先して提案する

- 顧客が困る前に解決策を用意する

こんな感じで動くんです。

実際にある化粧品会社では、

お客さんからの要望を待つんじゃなくて、

季節の変わり目に合わせて新商品を提案したんですよね。

そしたら「この会社は私のことを

よく分かってくれてる」って評判になって、

売上が30%もアップしたんです。

でもね、ここで大切なのは、

ただ目立てばいいってわけじゃないんですよ。

お客さんにとって本当に価値のあることを

先回りして提供することが重要なんです。

そうすることで、

「この会社は特別だな」って思ってもらえるんですよね。

顧客ニーズを先取りできるから

顧客ニーズの先取りっていうのは、

お客さんが「欲しい」って言う前に用意しておくことです。

これができると、

お客さんから「すごい!」って言われちゃいます。

具体的には、

- データ分析で購買パターンを読む

- 季節や時期に合わせて提案する

- 業界のトレンドを先読みする

こういうことをやるんです。

例えば、あるコンビニでは、

天気予報を見て雨の日の前日に

傘の発注を増やしてるんですよね。

お客さんが「傘が欲しい」って思った時に、

ちゃんと用意されてるから満足度が高いんです。

さらに言うと、お客さんの購買履歴を見て、

「そろそろこの商品が必要になりそうだな」

って予測することもできちゃいます。

だからこそ、お客さんの声を待つんじゃなくて、

行動データを分析して先回りすることが大切なんです。

ブランド認知度を向上させられるから

ブランド認知度っていうのは、

あなたの会社がどれだけ知られてるかってことです。

積極的に仕掛けることで、

たくさんの人に知ってもらえるんですよね。

やり方としては、

- 新しい取り組みを発信する

- メディアに取り上げられるような活動をする

- SNSで話題になるような企画を立てる

こんな感じです。

実際に、ある小さなカフェが、

地域の高齢者向けにスマホ教室を開いたんです。

そしたら地元のテレビ局に取り上げられて、

一気に有名になっちゃったんですよね。

「あのスマホ教室をやってるカフェ」

って覚えてもらえるようになったんです。

でも注意したいのは、

ただ目立てばいいってわけじゃないってこと。

あなたの会社の価値観や理念に合った活動じゃないと、

逆効果になっちゃう可能性もあるんです。

だから、自分たちらしい方法で

積極的に発信していくことが大切なんですよね。

市場変化に迅速対応できるから

市場変化への迅速対応っていうのは、

世の中の流れが変わった時にすぐ対応できることです。

受け身でいると、

変化に気づくのが遅れちゃうんですよね。

対応方法は、

- 市場動向を常にチェックする

- 競合の動きを観察する

- 新しい技術やトレンドを研究する

これらを日頃からやっておくんです。

コロナ禍の時に、

多くの飲食店がテイクアウトに切り替えましたよね。

でも、早めに動いた店舗は

お客さんを確保できたけど、

遅れた店舗は苦戦したんです。

特に、コロナが始まる前から

デリバリーサービスを研究してた店舗は、

すぐに対応できて売上を維持できました。

つまり、普段から積極的に情報収集して、

「もしこうなったらどうしよう」

って考えておくことが重要なんです。

そうすることで、いざという時に

素早く動けるようになるんですよね。

売上増加の機会を創出できるから

売上増加の機会創出っていうのは、

新しい稼ぎ方を自分で作り出すことです。

待ってるだけじゃ、

今ある売上しか期待できないんですよね。

機会を作る方法は、

- 新商品やサービスを積極的に提案する

- 既存商品の新しい使い方を提案する

- 異業種とのコラボレーションを企画する

こういうことをやるんです。

例えば、あるパン屋さんが、

朝食用のパンだけじゃなくて

夜食用のパンも作り始めたんです。

そしたら夜の時間帯の売上が

新たに生まれて、全体の売上が40%もアップしました。

さらに、近所の珈琲店とコラボして

「パンと珈琲のセット」を作ったら、

お互いの売上が伸びたんですよね。

こんな風に、今あるものを違う角度から見たり、

他の会社と組んだりすることで、

新しい売上の柱を作れちゃうんです。

積極的に仕掛けることで、

売上の可能性がどんどん広がっていくんですよね。

顧客ロイヤルティを高められるから

顧客ロイヤルティっていうのは、

お客さんがあなたの会社を好きになって、

ずっと使い続けてくれることです。

積極的に仕掛けることで、

お客さんとの関係がどんどん深くなるんですよね。

関係を深める方法は、

- お客さんが困る前にサポートする

- 定期的に有益な情報を提供する

- お客さん一人ひとりに合わせた提案をする

こういうことをやるんです。

ある美容院では、お客さんの髪質や

ライフスタイルを記録しておいて、

季節に合わせたヘアケア方法をメールで送ってるんです。

そうすると、お客さんは

「この美容院は私のことを

ちゃんと覚えてくれてる」って感じるんですよね。

結果として、他の美容院に行かずに

ずっと通い続けてくれるようになったんです。

さらに、そのお客さんが友達に

「すごくいい美容院があるよ」

って紹介してくれるようにもなりました。

だから、ただサービスを提供するだけじゃなくて、

お客さんとの関係を大切にして

積極的にコミュニケーションを取ることが重要なんです。

顧客の潜在的欲求を理解すべき4つの理由

お客さんが本当に欲しがってるものって、

実は口に出してることと全然違うんです。

この隠れた欲求を理解できれば、

長期的に愛されるビジネスが作れちゃいます。

その理由がこの4つ、

- 長期的な顧客関係を構築できるから

- ブランドロイヤルティを高められるから

- 持続的な売上成長を実現できるから

- 競合他社との差別化を図れるから

なんですよね。

表面的な要望だけ聞いてると、

一時的な売上しか作れません。

でも本質的なニーズが分かれば、

お客さんの心をがっちり掴めるんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

長期的な顧客関係を構築できるから

潜在的欲求を理解すると、

お客さんとずっと良い関係が続けられます。

なぜなら、その人の価値観や

ライフスタイルの根っこに寄り添えるからなんです。

例えば、

- 生活の質を向上させたい気持ち

- 効率的に時間を使いたい願望

- 感情的な満足を得たい欲求

こういった深い部分ですね。

実際にあった話なんですが、

とあるコーヒーショップが

「美味しいコーヒーが飲みたい」

っていう表面的な要望だけ聞いてたんです。

でも実際は、お客さんの本当の欲求は

「忙しい日常から少し離れてリラックスしたい」

だったんですよね。

それに気づいてから、

コーヒーの味だけじゃなくて

居心地の良い空間作りに力を入れたんです。

そしたらお客さんが毎日のように通ってくれて、

まさに常連さんだらけになったんですよ。

表面的な要望って流行に左右されがちだし、

広告の影響で変わっちゃうことも多いんです。

でも潜在的欲求は違うんですよね。

その人の根本的な価値観から生まれてるから、

そこに応えられると信頼関係がめちゃくちゃ深くなります。

ブランドロイヤルティを高められるから

潜在的欲求に応えられると、

お客さんがあなたのブランドを愛してくれるようになります。

というのも、他では満たされない

特別な価値を提供できるからなんです。

具体的には、

- 他社では気づかない細かいニーズへの対応

- お客さんの深層心理に響くメッセージ

- 長期的な満足感を与える商品設計

こんなことができちゃうんです。

例えばですが、

スマートフォンを例に考えてみましょう。

表面的には「高性能なスマホが欲しい」

って言うお客さんが多いじゃないですか。

でも本当の欲求は

「人とのつながりを大切にしたい」

「自分らしさを表現したい」

だったりするんです。

そこに気づいたAppleは、

単なる高性能端末じゃなくて

「ライフスタイルを豊かにするツール」

として商品を位置づけたんですよね。

だからAppleファンって、

新商品が出るたびに買い替えるし

他のブランドに浮気しないんです。

これがまさにブランドロイヤルティですよね。

お客さんの心の奥底にある欲求を満たせると、

「この会社じゃないとダメ」

って思ってもらえるようになるんです。

持続的な売上成長を実現できるから

潜在的欲求を理解してると、

売上が安定して伸び続けるんです。

なぜかって言うと、

一時的な流行に左右されない

本質的な価値を提供できるからなんですよね。

ポイントは、

- 流行に関係なく求められる価値の提供

- リピート購入を促す商品開発

- 口コミで広がりやすい満足度の実現

こういったことですね。

実際に市場調査やデータ分析を通じて

お客さんの行動を観察してみると面白いんです。

アンケートで「安い商品が欲しい」

って答えてた人が、

実際には高くても品質の良いものを買ってたりするんですよ。

これって本当の欲求は

「コスパの良い買い物をして賢い消費者でいたい」

だったりするからなんです。

だから単純に安い商品を作るんじゃなくて、

「この価格でこの品質なら納得」

って思ってもらえる商品を作る。

そうすると、お客さんは満足して

また買ってくれるし、

友達にも勧めてくれるんです。

これが持続的な成長につながるんですよね。

表面的な要望だけ追いかけてると、

価格競争に巻き込まれちゃって

利益がどんどん減っちゃいます。

競合他社との差別化を図れるから

潜在的欲求を理解してると、

他の会社では真似できない

独自のポジションを作れるんです。

それは、お客さんが気づいてない

ニーズを発掘できるからなんですよね。

差別化のポイントは、

- 他社が見落としてる顧客ニーズの発見

- 独自の価値提案の構築

- 市場をリードする新商品の開発

こんな感じですね。

例えば、掃除機の市場を考えてみましょう。

昔はみんな「よく吸う掃除機が欲しい」

って表面的な要望ばかり聞いてたんです。

でもダイソンは違ったんですよね。

お客さんの本当の欲求は

「掃除のストレスを減らしたい」

「効率的に家事を済ませたい」

だって気づいたんです。

だから吸引力だけじゃなくて、

軽くて使いやすいデザインや

メンテナンスの簡単さにこだわった。

その結果、高価格でも

お客さんに選ばれるブランドになったんです。

競合他社は今でも

吸引力の数値ばかりアピールしてるけど、

ダイソンは生活の質の向上を提案してる。

これが潜在的欲求を理解した

差別化戦略の威力なんですよね。

お客さんが本当に求めてることを

先回りして提供できれば、

競合他社は追いつけなくなるんです。

本質的なニーズを発見する5つの方法

お客さんが本当に欲しがってるもの、

実はそれって表面に出てこないんですよね。

この5つの方法をマスターすれば、

お客さんの心の奥底にある本当の欲求が

手に取るように分かるようになります。

その5つの方法が、

- 市場調査データを徹底的に分析する

- 顧客の購買行動を観察する

- ライフスタイルや価値観を調査する

- 表面的な要望と本質的なニーズを区別する

- 長期的な視点で顧客価値を評価する

これらの方法なんです。

どの方法も単独で使うより、

組み合わせて使った方が効果抜群。

お客さんの本音を探り当てる

強力な武器になってくれますよ。

それぞれ解説していきます。

市場調査データを徹底的に分析する

市場調査データの分析って、

お客さんの本音を知るための宝の山なんですよね。

なぜかって言うと、

データには嘘がないからです。

分析すべきデータっていうのは、

- 売上データの推移

- 商品別の購入頻度

- 季節による変動パターン

- 年齢層別の購買傾向

こういった数字の羅列ですね。

例えばですけど、

化粧品の売上データを見てみると、

20代は安い商品をたくさん買ってて、

40代は高い商品を少し買ってる。

この違いから分かることは、

20代は「いろんなものを試したい」

40代は「確実に効果があるものが欲しい」

っていう本質的なニーズがあるってことです。

さらに深く掘り下げてみると、

20代の購入タイミングって

給料日後に集中してたりするんです。

これって「お金に余裕がある時に

自分へのご褒美として買いたい」

っていう心理が隠れてるんですよ。

だからこそ、

データを見る時は表面的な数字じゃなくて、

その背景にある人間の心理を

読み取ることが大切なんです。

顧客の購買行動を観察する

お客さんの行動を観察するのって、

アンケートよりもずっと正確なんです。

だって人は嘘をつくけど、

行動は嘘をつかないからですね。

観察すべき行動パターンは、

- 店舗での滞在時間

- 商品を手に取る順番

- 迷っている時の表情や仕草

- 最終的な購入決定のタイミング

こんな感じの細かい動きです。

実際にあるコンビニで観察してみると、

お客さんって必ず右回りで店内を回って、

最後にレジ前のお菓子を見るんですよ。

これって「ついでに何か甘いものが欲しい」

っていう潜在的な欲求があるってことです。

だからレジ前にお菓子を置くのって、

すごく理にかなってるんですよね。

でもって、もっと面白いのが、

雨の日は温かい飲み物の売上が上がるけど、

晴れた暑い日でも温かいコーヒーを買う人がいる。

これは「気分転換したい」とか

「ほっと一息つきたい」っていう

感情的なニーズがあるからなんです。

こういう行動の裏にある心理を

読み取れるようになると、

商品開発のヒントがどんどん見えてきます。

ライフスタイルや価値観を調査する

ライフスタイルや価値観の調査って、

お客さんの人生そのものを理解することなんです。

これが分かると、

なぜその商品を必要としてるのかが

クリアに見えてくるんですよね。

調査すべき要素っていうのは、

- 一日のスケジュール

- 休日の過ごし方

- お金をかけたいもの

- 将来への不安や希望

こういった生活の全体像です。

例えば働くお母さんの場合、

朝は子供の準備で大忙しで、

夜は家事と仕事の疲れでクタクタ。

そんな人が求めてるのって、

「時短できるもの」じゃなくて

「心の余裕を作ってくれるもの」なんです。

だから冷凍食品を買う時も、

「手抜きしてる罪悪感を和らげてくれる」

そんな商品を選ぶんですよ。

パッケージに「愛情たっぷり」とか

「お母さんの味」って書いてあると、

つい手に取っちゃうのもそのせいです。

また、一人暮らしの若い人の場合、

SNSで自分らしさを表現したいって

価値観を持ってることが多い。

だから商品を選ぶ時も、

「インスタ映えするかどうか」が

重要な判断基準になってるんです。

表面的な要望と本質的なニーズを区別する

表面的な要望と本質的なニーズの違いって、

めちゃくちゃ重要なポイントなんですよ。

これを間違えると、

全然売れない商品を作っちゃうからです。

区別するためのポイントは、

- 「欲しい」と言ってるものの理由

- その商品で解決したい本当の問題

- 購入後に期待している変化

- 長期的に得たい価値

こういった深い部分を探ることですね。

例えばですが、

「安いスマホが欲しい」って言う人がいても、

本当は「通信費を抑えて家族との時間にお金を使いたい」

っていうのが本質的なニーズだったりします。

だから「安さ」だけをアピールするより、

「家族との時間を大切にできる」

っていう価値を伝えた方が響くんです。

また、「ダイエット商品が欲しい」って言う人も、

実際は「自分に自信を持ちたい」とか

「周りから認められたい」って気持ちがある。

体重を減らすことは手段であって、

目的じゃないんですよね。

この本質的なニーズに気づけると、

商品の見せ方が全然変わってきます。

「3kg痩せる」じゃなくて

「自信に満ちた毎日を送れる」

っていう風にアプローチできるんです。

長期的な視点で顧客価値を評価する

長期的な視点で顧客価値を見るってことは、

一回の購入じゃなくて、

その人の人生全体を考えることなんです。

そうすることで、

本当に価値のある関係が築けるんですよね。

長期的に考えるべき要素は、

- 顧客のライフステージの変化

- 将来的な購買力の変化

- ブランドへの愛着度

- 口コミや紹介による影響力

こういった将来への投資的な視点です。

例えば学生の時は安い商品しか買えなくても、

社会人になったら高い商品も買えるようになる。

その時に「学生時代からお世話になってるブランド」

として選んでもらえるかどうかが大切なんです。

実際にユニクロなんかは、

学生でも買いやすい価格設定で

若い頃からファンを作ってますよね。

そして社会人になっても、

「やっぱりユニクロが安心」って思って

継続して購入してもらってる。

さらに長期的な視点で見ると、

満足したお客さんは必ず誰かに紹介してくれます。

一人のお客さんが10人に紹介してくれたら、

その価値は計り知れないですよね。

だからこそ、

目先の利益だけじゃなくて、

その人の人生に寄り添える商品やサービスを

提供することが重要なんです。

ブランドイメージと一致した商品開発を行う3つのステップ

商品開発で失敗する原因って、

実はブランドイメージとのズレなんです。

このステップを実践することで、

お客さんから愛され続ける商品が作れます。

具体的なステップは、

- STEP1. ブランドコンセプトを明確に定義する

- STEP2. 顧客期待を超える価値を設計する

- STEP3. 一貫性のある商品ラインを構築する

この3つですね。

多くの企業が見落としがちなポイントも

しっかり解説していきます。

どのステップも実際に成功してる企業が

やってることばかりです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. ブランドコンセプトを明確に定義する

ブランドコンセプトの定義は、

商品開発の土台となる最重要ステップです。

なぜなら、ここがぶれてしまうと

すべての商品に一貫性がなくなるから。

具体的には、

- あなたの会社が大切にしてる価値観

- お客さんにどんな体験を提供したいか

- 他社とは何が違うのか

こういったことを

はっきりさせることですね。

例えば、アップルの場合だと

「シンプルで美しいデザイン」

っていうコンセプトが明確でしょ。

だからiPhoneもMacも

同じような洗練されたデザインになってる。

お客さんも「アップルらしい」

って感じられるんです。

でも実際には、多くの企業が

このコンセプト作りで失敗してる。

「売れそうだから」とか

「競合がやってるから」

みたいな理由で商品を作っちゃう。

そうすると、お客さんからは

「この会社、何がしたいの?」

って思われちゃうんですよね。

だからこそ、まずはブランドコンセプトを

しっかり固めることが大切なんです。

STEP2. 顧客期待を超える価値を設計する

お客さんの期待を超える価値設計こそが、

商品開発で差をつけるポイントになります。

というのも、表面的な要望だけ聞いてても

本当に喜ばれる商品は作れないからです。

重要なのは、

- お客さんが言葉にできない本当の悩み

- 生活をもっと豊かにしたい気持ち

- 感情的な満足感を得たい欲求

こんな深い部分を

理解することなんです。

例えば、掃除機を買う人の場合、

表面的には「ゴミを吸い取りたい」

って言うかもしれません。

でも本当は「家族との時間を増やしたい」

とか「きれいな家で気持ちよく過ごしたい」

っていう願いがあるんですよね。

だから成功してる企業は、

単に吸引力が強い掃除機じゃなくて

「時短できる」「静音設計」みたいな

価値を提供してるんです。

ここで大切なのは、

アンケートだけに頼らないこと。

お客さんの行動を観察したり、

実際に使ってる様子を見たりして

本質的なニーズを見つけ出すんです。

そうやって見つけた価値を

商品に込めることができれば

お客さんは感動してくれます。

STEP3. 一貫性のある商品ラインを構築する

商品ライン全体での一貫性が、

ブランドの信頼性を決定づけます。

なぜかというと、バラバラな商品を出してると

お客さんが混乱しちゃうからなんです。

一貫性を保つポイントは、

- デザインの統一感

- 品質レベルの統一

- 価格帯の整合性

この3つを意識することですね。

例えば、無印良品を見てみると

どの商品も「シンプル」「ナチュラル」

っていうコンセプトで統一されてる。

文房具も家具も食品も、

全部同じブランドらしさがあるでしょ。

だからお客さんは安心して

新商品も買えるんです。

逆に、高級路線の商品の隣で

激安商品を売ってたらどうでしょう。

お客さんは「この会社、大丈夫?」

って不安になっちゃいますよね。

そうならないためにも、

商品開発の段階から

ブランド全体との整合性を考える。

新しい商品を作るときも、

既存の商品ラインとの関係性を

しっかり検討することが大切です。

そうすることで、お客さんから

「やっぱりこの会社の商品は信頼できる」

って思ってもらえるようになるんです。

イノベーションを創出する4つの手法

イノベーションって、

実は4つの手法で確実に生み出せるんです。

この4つをマスターすれば、

あなたの会社も市場のリーダーになれます。

その4つの手法が、

- 市場をリードする新商品を開発する

- 顧客が気づいていないニーズを発掘する

- 競合他社との差別化戦略を立案する

- 継続的な改善サイクルを確立する

なんですよね。

多くの企業が闇雲に新しいことを始めようとしますが、

実はこの4つの型があるんです。

この型を知らないと、

無駄な時間とお金を使っちゃうことになります。

それぞれ詳しく解説していきますね。

市場をリードする新商品を開発する

新商品開発っていうのは、

お客さんの本当の欲求を理解することから始まるんです。

なぜかと言うと、

表面的な要望だけ聞いてても意味がないから。

例えば、

- 「安い商品が欲しい」

- 「便利な機能が欲しい」

- 「おしゃれなデザインが欲しい」

こんな声をよく聞きますよね。

でもね、これって本当の欲求じゃないんです。

実際は「生活をもっと豊かにしたい」っていう深い願いがある。

安さを求める人だって、

本当は「お金の心配をしないで好きなものを買いたい」

って思ってるわけです。

便利さを求める人も、

「もっと自分の時間を大切なことに使いたい」

っていう気持ちがあるんですよね。

だからこそ、

表面的な声に惑わされちゃダメなんです。

お客さんの行動をじっくり観察して、

本当に求めてるものを見つけ出す。

それができれば、

市場をリードする商品が作れるようになります。

顧客が気づいていないニーズを発掘する

お客さん自身が気づいてないニーズを見つけるのが、

イノベーションの核心部分なんですよ。

どうしてかっていうと、

みんなが気づいてるニーズはもう競合がいっぱいいるから。

具体的には、

- お客さんの無意識の行動パターン

- 困ってるけど諦めてること

- 当たり前だと思い込んでること

こういうところにヒントが隠れてます。

例えばですが、

スマートフォンが出る前って、

みんな「携帯電話で十分」って思ってたじゃないですか。

でも実際は、

「いつでもどこでもインターネットを使いたい」

っていう潜在的な欲求があったんです。

アップルはそこに気づいて、

iPhoneを作ったわけですね。

他にも、コンビニだって同じです。

昔は「お店は決まった時間に開いてるもの」

って当たり前だと思われてた。

でも「いつでも買い物したい」

っていう隠れたニーズがあったんです。

そういう「当たり前」を疑って、

本当はどうしたいのかを考える。

それが潜在ニーズを

発掘するコツなんですよね。

競合他社との差別化戦略を立案する

差別化戦略っていうのは、

ライバルと同じことをしないってことです。

その理由はシンプルで、

同じことをしてたら価格競争になっちゃうから。

差別化のポイントは、

- 独自の価値提案を作る

- お客さんとの関係性を深める

- ブランドイメージを統一する

この3つが重要になってきます。

例えば、スターバックスを見てください。

コーヒーを売ってるだけじゃないですよね。

「おしゃれな空間で過ごす時間」

を売ってるんです。

だから他のコーヒーショップより高くても、

お客さんは喜んで買ってくれる。

ユニクロも同じですよね。

ただの安い服屋さんじゃなくて、

「高品質でシンプルなファッション」

っていう価値を提供してます。

こんな風に、

商品そのものじゃなくて、

その商品を通じて何を提供するかが大切。

それがはっきりすれば、

自然と競合との違いが生まれるんです。

お客さんも「ここじゃないとダメ」

って思ってくれるようになります。

継続的な改善サイクルを確立する

改善サイクルを作るっていうのは、

一度作った商品をずっと良くし続けることなんです。

なんでこれが必要かっていうと、

お客さんの求めるものって常に変わってるから。

改善サイクルの流れは、

- お客さんの反応をチェックする

- 問題点や改善点を見つける

- 実際に改善してみる

- また反応をチェックする

この繰り返しですね。

例えば、トヨタの「カイゼン」って有名ですよね。

工場の作業員さんが毎日小さな改善を積み重ねてる。

その結果、

世界一の自動車メーカーになったんです。

アマゾンも同じで、

お客さんの使いやすさを毎日改善してます。

「ワンクリックで注文」とか、

「当日配送」とか、

どんどん便利になってますよね。

こういう改善って、

一回やったら終わりじゃないんです。

毎日続けることで、

気がついたら競合がマネできないレベルになってる。

だからこそ、

改善を習慣にすることが大切なんですよね。

最初は小さなことからでも構いません。

続けることが一番重要なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 顧客の本音と建前は全く異なるため、言葉より行動データを重視する

- 声の大きな少数派に惑わされず、市場全体のニーズを把握する

- 値下げ要求に応じるとブランド価値が崩壊し、利益率が悪化する

- データ分析とテストマーケティングで仮説を検証してから判断する

- 顧客属性別にニーズを分析し、適正な提供量の基準を設定する

- 短期的な要望と長期的な価値を区別して戦略を立てる

- 競合分析で差別化ポイントを見つけ、独自のポジションを確立する

- 顧客の潜在的欲求を理解し、期待を超える価値を提供する

- ブランドコンセプトを明確にし、一貫性のある商品ラインを構築する

- 継続的な改善サイクルを確立し、市場変化に迅速対応する

まとめ

顧客の声を聞くことの危険性と、

データに基づいた正しい判断方法を

詳しく解説してきました。

多くの経営者が

「お客様の声こそ正義」

と信じて疑わないけれど、

実際は本音と建前が全く違います。

アンケートでは

「安い商品が欲しい」

と答える人が、

実際は高品質な商品を選ぶ。

健康志向を訴える声に応えて

サラダバーガーを作ったら、

全然売れなかった。

こんな失敗例は

枚挙にいとまがありません。

大切なのは、

顧客の言葉ではなく

行動データを見ること。

購買履歴や

サイトの閲覧データから

本当のニーズを読み取る。

そして値下げ要求には

絶対に応じない。

ブランド価値を守り抜くことが

長期的な成功の鍵になります。

競合他社が

価格競争に走る中、

あなただけは違う土俵で勝負する。

顧客の潜在的欲求を理解し、

期待を超える価値を提供する。

そうすることで、

お客さんから愛され続ける

強いブランドが完成します。

今日から顧客の声に惑わされず、

データに基づいた戦略的判断で

ビジネスを成功に導いてください。

よくある質問

顧客の声を聞くのは良いことだと思うのですが、なぜ危険なのでしょうか?

顧客の声には本音と建前があり、実際の購買行動と異なることが多いからです。健康的な商品が欲しいと言いながらジャンクフードを買ったり、質を重視すると答えながら安い商品を選んだりします。声だけを信じて商品開発すると大失敗する可能性があります。

顧客の声に振り回されないためには、どうすれば良いでしょうか?

まずはデータで顧客の行動を分析することが大切です。購買データやアクセス解析を確認し、複数の情報源から意見を集めましょう。そして長期的な市場トレンドを調査し、自社の強みを再確認してからテストマーケティングで検証することが重要です。

値下げ要求を断ると、お客さんが離れてしまうのではないでしょうか?

実は値下げに応じる方が危険なんです。一度値下げすると、お客さんは割引前提で購入するようになり、ブランドのプレミアム感も失われます。高級ブランドが絶対に値下げしないのは、自分たちの価値を守るためです。価格以外の価値で勝負することが長期的な成功につながります。

お客さんが「量を増やして」と言ってきた場合、どう対応すべきでしょうか?

量を増やす前に、その要望の本当の理由を探ることが大切です。寿司店で量を増やしたら女性客が減った事例のように、表面的な要望と本質的なニーズは違います。顧客属性別にニーズを分析し、品質を下げずに適正な量を提供することが重要です。

新しい商品を開発する時は、どんなことに注意すべきでしょうか?

まずはブランドコンセプトを明確に定義し、一貫性を保つことが重要です。お客さんの表面的な要望ではなく、潜在的な欲求を理解して価値を設計しましょう。そして必ずテストマーケティングで検証してから本格展開することで、失敗リスクを大幅に減らせます。

顧客の本当のニーズを知るには、どうすれば良いでしょうか?

アンケートだけでなく、購買データや行動観察を組み合わせることが大切です。お客さんのライフスタイルや価値観を調査し、表面的な要望と本質的なニーズを区別しましょう。長期的な視点で顧客価値を評価することで、本当に求められているものが見えてきます。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。