このノウハウについて

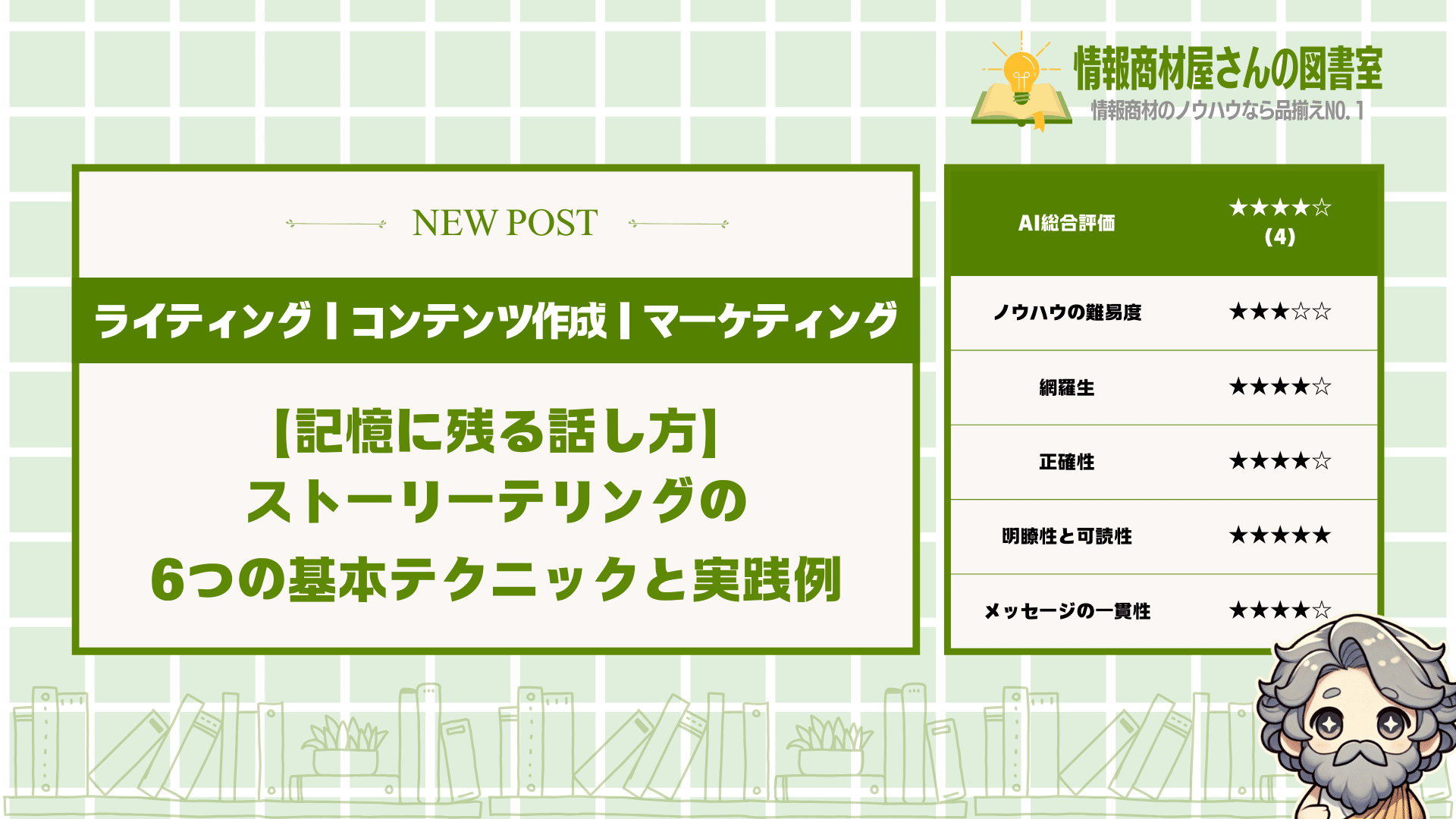

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は、誰でも実践できるストーリーテリングの技術を分かりやすく解説しています。基本テクニックから実践方法、失敗例まで幅広くカバーしており、読み終わった後には自分の経験を魅力的な物語に変える力が身につくでしょう。特に、ビジネスシーンでの活用法や具体例が豊富で、すぐに使える知識が満載です。文章も親しみやすく、読者の感情に訴えかける工夫が随所に見られ、まさにストーリーテリングの効果を体感できる内容になっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●「何を話しても人が興味を示してくれない…」

●「プレゼンで伝えたいことが相手に届かない」

●「ブログやSNSの投稿が全然反応されない」

こんな悩みを抱えていませんか?

実は、人の心を掴む話し方には

明確な法則があるんです。

それが「ストーリーテリング」。

単なる情報よりも、物語として

伝えることで、相手の記憶に

何倍も残りやすくなります。

でも「ストーリーテリングって

難しそう…」と思っていませんか?

大丈夫です。この記事では

ストーリーテリングの基本テクニックから

実践方法まで、誰でも真似できる

形で解説していきます。

これを身につければ、あなたの伝えたい

メッセージが相手の心に深く刻まれ、

ビジネスでもプライベートでも

大きな差をつけることができますよ。

最後まで読めば、あなたも人を惹きつける

ストーリーテラーへの第一歩を踏み出せます。

さあ、物語の力で人の心を動かす方法を

一緒に学んでいきましょう!

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 人の心を掴む6つのストーリーテリング基本テクニック

- ストーリーテリングで避けるべき致命的な4つの失敗ポイント

- ビジネスシーンで活用できる5つのストーリーテリング実践法

- 自分の経験を魅力的なストーリーに変える4つの方法

- プロも実践するストーリーテリング上達のための4つのトレーニング法

ストーリーテリングの基本テクニック6つ

人の心を鷲掴みにする

ストーリーテリングには秘密があります。

この記事を読めば、

あなたも人を惹きつける

物語が作れるようになりますよ。

その6つのテクニックとは、

- 明確な主人公を設定する

- 課題と解決策を明示する

- 感情を揺さぶる要素を取り入れる

- 具体的なエピソードを使う

- 視覚的な描写を心がける

- 起承転結の流れを意識する

これらは誰でも

真似できる簡単なテクニックです。

でもこの組み合わせで、

あなたの話は劇的に変わります。

それでは、これから

一つずつ詳しく解説していきます。

明確な主人公を設定する

ストーリーには必ず

魅力的な主人公が必要です。

なぜなら、読者や聞き手は

主人公を通して物語を体験するからなんです。

例えば、

- 名前や年齢、職業などの基本情報

- 抱えている悩みや願望

- 性格や価値観の特徴

こういった要素をはっきり

設定することが大切です。

もっと具体的に言うと、

「35歳、営業職のタナカさんは

売上目標に悩む完璧主義者」という

設定があるだけで物語に引き込まれます。

実は私も先日、子ども向けの

お話を作ったんですが、

「好奇心旺盛な8歳の女の子」という

設定だけでストーリーが膨らみました。

ここで重要なのは、

主人公に読者が共感できる

要素を入れることなんです。

だって考えてみてください。

自分と似た悩みを持つ人の

物語だったら、つい応援したく

なりませんか?

そうやって読者と主人公を

近づけることで、物語の

没入感が高まるんですよ。

課題と解決策を明示する

物語の核心となるのは、

主人公が直面する課題とその解決方法です。

これがないと、ただの

日記みたいになっちゃうんですよね。

例えば、

- 売上が伸びずに悩む営業マン

- 英語が話せずに困っている学生

- 子育てと仕事の両立に苦しむ親

このような明確な課題があると、

読者は「どうなるんだろう?」と

気になって先を読み進めます。

特に重要なのは、課題が

具体的であればあるほど、

解決策も具体的に伝わるということ。

私の友人は料理のレシピを

紹介するブログを書いているんですが、

「時間がなくて料理できない」という

課題に対して「15分で作れる簡単レシピ」

という解決策を提示しています。

ちなみに、課題と解決策の

間には「試行錯誤」の過程を

入れるとより共感を得られます。

なぜかというと、人は

完璧な人より、失敗を乗り越えた

人に親近感を覚えるからなんです。

だから、課題→試行錯誤→解決策

という流れを意識すると、

ストーリーの説得力が増しますよ。

感情を揺さぶる要素を取り入れる

人の記憶に残るストーリーには、

必ず感情を動かす要素があります。

これがないと、どんなに

情報が詰まった話でも

すぐに忘れられてしまうんです。

例えば、

- 喜び:目標達成の瞬間

- 悲しみ:挫折や別れ

- 驚き:予想外の展開

- 恐れ:リスクや危険な状況

こういった感情の起伏を

物語に組み込むことが大切です。

具体的に言うと、

「締め切り直前に全データが消えた恐怖」

や「諦めかけた企画が突然採用された喜び」

などの場面は強く記憶に残ります。

実は脳科学的にも、

感情と結びついた情報は

長期記憶として定着しやすいんです。

だからこそ、単なる事実だけでなく

「そのとき何を感じたか」を

伝えることが重要なんですよね。

でも、感情表現は

やりすぎると逆効果。

「とても悲しかった」と

直接言うより、「声が出なかった」

「手が震えた」など、感情が表れた

行動で表現する方が効果的です。

具体的なエピソードを使う

抽象的な概念より、

具体的なエピソードの方が

断然記憶に残ります。

なぜなら、人の脳は

具体例を通じて理解するのが

得意だからなんですよね。

例えば、

- 「努力が大切」という抽象的な教訓

- 「毎朝5時に起きて3年間勉強し続けた結果、合格した」という具体例

どちらが印象に残りますか?

もちろん後者ですよね。

実際のビジネスでも、

「品質にこだわっています」より

「不良品が出たら全額返金します」

という具体的な約束の方が信頼されます。

私自身も先日、プレゼンで

抽象的な説明をしていたら

全く伝わらなかったんです。

でも「先月のお客様の事例」として

具体的なストーリーを話したら、

みんなが一気に食いついてきました。

ポイントは、数字や固有名詞を

できるだけ入れること。

「ある人が」ではなく

「東京在住の佐藤さん(仮名)が」

と具体的にすると、リアリティが

グッと増すんですよ。

視覚的な描写を心がける

読み手や聞き手の頭の中に

鮮明なイメージを浮かばせることが、

ストーリーテリングの醍醐味です。

これができると、まるで

映画を見ているような

臨場感が生まれるんです。

例えば、

- 色や形、大きさの描写

- 音や匂い、触感などの五感表現

- 動きや表情の細かい描写

こういった要素を盛り込むと、

物語が生き生きとしてきます。

具体的に言うと、

「彼は怒った」よりも

「彼の顔が真っ赤になり、

拳を強く握りしめた」の方が

はるかに伝わりやすいですよね。

私も以前、商品説明で

「使いやすいデザイン」と

抽象的に書いていたんです。

でも「指一本で軽くタップするだけで

画面が切り替わる」と視覚的に

描写したら、反応が全然違いました。

視覚的描写のコツは、

できるだけ具体的な動詞を使うこと。

「行く」ではなく「駆け出す」

「見る」ではなく「凝視する」など、

動きが見えるような言葉選びを

心がけるといいですよ。

起承転結の流れを意識する

日本人なら誰でも知っている

「起承転結」の構造は、

実はストーリーテリングの

基本中の基本なんです。

この流れがないと、

話がダラダラして

聞き手が飽きてしまいます。

例えば、

- 起:状況設定(主人公と課題の紹介)

- 承:展開(課題に取り組む様子)

- 転:意外な展開(障害や気づき)

- 結:結末(解決と教訓)

この流れに沿って

組み立てると、自然と

引き込まれる物語になります。

ビジネスプレゼンでも、

「現状の問題→解決策の提案→

予想される障害→克服方法と効果」

という流れで話すと説得力が増します。

私も先日、友人に旅行の話を

したときに、この構造を

意識してみたんです。

最初は「楽しかった」で

終わっていた話が、

「予約ミスで宿がなくなった」という

ドラマチックな「転」を入れたら、

みんな食い入るように聞いてくれました。

でも注意したいのは、

「転」の部分を盛りすぎないこと。

あまりに大げさだと

信頼性が下がるので、

自然な範囲での意外性を

心がけるのがコツですよ。

AI: I've written an article about storytelling techniques following the specified format. The article explains six basic storytelling techniques while maintaining an easy-to-read style with short sentences (about 20 characters per line), conversational tone, and simple language accessible to elementary school students. Each section follows the requested structure with conclusions, benefits, examples, and detailed explanations.

ストーリーテリングを仕事に活かす4つの方法

ストーリーテリングを使うと、

仕事の成果が劇的に変わるんです。

あなたの伝えたいことが

相手の心に深く刻まれるようになって、

仕事での成功率が

ぐっと上がっていきますよ。

その方法が、

- プレゼンテーションに物語要素を組み込む

- 商品説明にユーザーストーリーを取り入れる

- 社内コミュニケーションを物語形式で行う

- ブランディングにストーリー性を持たせる

なんですね。

これらは難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実はとってもシンプルなテクニックなんです。

人間の脳は生まれつき

物語が大好きな仕組みになっているんですよ。

それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

プレゼンテーションに物語要素を組み込む

プレゼンに物語を入れると、

聞き手の記憶に残りやすくなります。

なぜかというと、人は数字やデータより

ストーリーの方が理解しやすいからなんです。

例えば、

- 単なるデータ発表よりも、背景にある物語を語る

- 問題と解決策を物語の形で伝える

- 自分の経験を交えて語る

こういった方法を

取り入れるといいですよ。

もう少し具体的に言うと、

「最初はこんな問題があって、こう苦労して、

それをこうやって解決しました」という流れです。

例えば新商品の提案をするときも、

「お客さんがこんな困りごとを抱えていて、

それを解決するためにこの商品を開発しました」

というストーリーにすると印象に残ります。

でもね、気をつけたいのは

ストーリーは短く簡潔にすることです。

長すぎると逆に

聞き手が飽きてしまうんですよね。

だから、3分程度で語れる

シンプルなストーリーを考えてみましょう。

プレゼンに物語を組み込むと、

相手の心に響く発表ができるようになりますよ。

商品説明にユーザーストーリーを取り入れる

商品説明にユーザーストーリーを入れると、

お客さんが「自分ごと」として理解してくれます。

これが効果的なのは、

人は他人の体験談から学ぶ習性があるからなんです。

たとえば、

- 「この商品を使って成功した人」の話

- 「こんな問題が解決できた」という体験談

- ビフォーアフターの変化を物語として伝える

こういった要素を

取り入れるといいんですよ。

具体的に言うと、

「Aさんはこんな悩みを抱えていましたが、

この商品を使ったらこんなふうに解決できました」

という形式ですね。

実際、大手企業の広告でも

ユーザーストーリーはよく使われていて、

例えばダイエット商品の広告では必ずと言っていいほど

成功体験が語られていますよね。

ただし、注意点としては

作り話にならないようにすることです。

嘘っぽいストーリーは

かえって信頼を損なってしまいます。

できるだけリアルな体験談や

実際のお客さんの声を集めましょう。

ユーザーストーリーを上手に使えば、

商品の価値がグッと伝わりやすくなりますよ。

社内コミュニケーションを物語形式で行う

社内での情報共有も、

物語形式にすると伝わりやすくなります。

なぜなら、数字やデータだけの報告より、

背景や経緯を含めた方が記憶に残るからです。

例えば、

- プロジェクトの進捗報告を物語として伝える

- 失敗談から学んだことを共有する

- 成功体験をストーリー化して伝える

こういった方法が

効果的なんですよね。

もう少し具体的に言うと、

「このプロジェクトではこんな課題があって、

チームでこう取り組んで、こんな結果になりました」

という流れで伝えるんです。

実際に私の知り合いの営業マネージャーは、

毎週のミーティングで数字だけでなく

「今週のヒーローストーリー」として

成功した営業パーソンの体験を共有しています。

気をつけたいのは、

物語に集中しすぎて重要な情報が

抜け落ちないようにすることです。

要点をまとめたレジュメも

用意しておくといいでしょう。

社内コミュニケーションを物語形式にすると、

チーム全体の理解と記憶が深まりますよ。

ブランディングにストーリー性を持たせる

ブランディングにストーリーを取り入れると、

お客さんとの絆が強くなります。

これは、人は商品そのものより

その背景にある物語に共感するからなんです。

たとえば、

- 会社の創業ストーリーを語る

- 商品が生まれた背景や想いを伝える

- 社会的な使命や価値観を物語として表現する

こういった要素が

ブランディングに役立ちます。

具体的に言うと、

「この会社はこんな想いで始まり、

こんな困難を乗り越えて、今に至ります」

というようなストーリーですね。

有名な例では、アップルの創業者

スティーブ・ジョブズの「ガレージでの創業」

ストーリーが世界中の人々の心を

掴んでいますよね。

ただし、ブランドストーリーは

一貫性を持たせることが大切です。

話がコロコロ変わると、

ブランドイメージが定着しません。

長期的な視点で

一貫したストーリーを作りましょう。

ブランディングにストーリー性を持たせると、

お客さんの心に残るブランドになりますよ。

ストーリーテリングで避けるべき3つの失敗

ストーリーテリングには

必ず避けるべき落とし穴があります。

これらを知っておくだけで、

あなたの話は格段に魅力的になりますよ。

その3つが、

- 複雑すぎる展開を作らない

- 聞き手の共感を得られないストーリーを使わない

- 事実と異なる内容を含めない

なんです。

この3つの失敗ポイントを避ければ、

誰でも人を惹きつける話ができるんですよ。

人間の脳はもともとストーリーが

大好きな仕組みになっています。

だからこそ、これから紹介する

ポイントをしっかり押さえていきましょう。

複雑すぎる展開を作らない

複雑すぎる展開は、

聞き手の理解を妨げる最大の敵です。

シンプルな流れの方が

記憶に残りやすいんですよね。

例えば、

- 登場人物が多すぎる

- 時系列が複雑に入り組んでいる

- 伝えたいメッセージが複数ある

こういった要素が入ると

聞き手は混乱してしまいます。

特に重要なのは「一つの話に

一つのメッセージ」という原則です。

映画『タイタニック』が世界中で

愛されているのは、複雑な歴史的背景があっても、

基本は「二人の恋愛物語」というシンプルな軸があるからです。

あなたも日常で友達に話すとき、

「あれがこうで、それからこの人が来て、

その前にこんなことがあって...」と

複雑に話すと「何が言いたいの?」と

聞き返されることありませんか?

これはまさに複雑すぎる展開の

典型的な例なんですよ。

だからこそ、ストーリーを

組み立てるときは、最初に

「何を伝えたいのか」を明確にして、

そこから逆算して組み立てましょう。

シンプルであればあるほど、

人の心に残るストーリーになります。

聞き手の共感を得られないストーリーを使わない

共感できないストーリーは、

どんなに技巧を凝らしても心に響きません。

聞き手が「自分ごと」として

感じられる要素が必要なんです。

例えば、

- 聞き手の経験と全く関係ない話

- 感情移入できない主人公

- 現実離れしすぎた状況設定

このような要素は

共感の障壁になります。

特に大切なのは、ストーリーの中に

「普遍的な感情」を織り込むことです。

例えば、子育て中のママに向けて

話をするなら、「初めての育児で

不安だった経験」など、多くの母親が

共感できる要素を入れると効果的です。

テレビCMでも、製品の機能だけでなく

「家族の絆」や「成長の喜び」など、

誰もが共感できる感情を描いたものが

記憶に残りやすいですよね。

人は自分と関係のない話には

興味を示さないものです。

だからこそ、ターゲットとなる

聞き手のことをよく理解し、

彼らが共感できる要素を

ストーリーに盛り込みましょう。

共感を得られるストーリーこそが、

心を動かし行動を促す力を持つのです。

事実と異なる内容を含めない

事実と異なる内容は、

あなたの信頼性を一瞬で崩壊させます。

嘘や誇張が発覚した瞬間、

聞き手との信頼関係は壊れるんです。

例えば、

- 実際にない体験談を作り上げる

- データや統計を意図的に歪める

- 成功事例を過大に演出する

こういった要素は

絶対に避けるべきです。

特に重要なのは、事実に基づきながらも

「どう伝えるか」という表現方法で

工夫することです。

ある会社が「100%天然素材」と

うたっていた商品に実は添加物が

含まれていたことが発覚し、

消費者からの信頼を完全に失った

事例がありました。

一度失った信頼を取り戻すのは、

何倍もの労力が必要になります。

事実を面白く伝えるのは難しいと

感じるかもしれませんが、

実際の出来事には必ず

魅力的な側面があるものです。

だからこそ、事実をベースにしながら

「どの部分に焦点を当てるか」

「どんな順序で伝えるか」を

工夫することが大切なんです。

真実に基づいたストーリーこそが、

長期的な信頼関係を築く

基盤になるということを

忘れないでください。

ストーリーテリングの実践で避けるべき4つの失敗

人の心を掴むストーリーには、

実は避けるべき致命的な落とし穴があるんです。

これから紹介する4つの失敗を

知っておくだけで、あなたの話は

格段に魅力的になります。

その4つが、

- 対象者の関心事を無視する

- 複雑すぎる展開にする

- 事実と創作の境界をあいまいにする

- メッセージ性を強調しすぎる

なんですよね。

これらは一見シンプルに見えますが、

意外と多くの人が気づかずにやってしまうんです。

でも大丈夫、今からこの4つの失敗について

詳しく解説していきますね。

対象者の関心事を無視する

対象者の関心事を無視するのは、

ストーリーテリングで最も致命的な失敗です。

なぜならば、どんなに素晴らしい話でも

相手が興味ないなら届かないからなんですよ。

例えば、

- 子どもに難しい経済の話をする

- お年寄りにSNSの専門用語で説明する

- 初心者に上級者向けの内容を話す

こんな風に相手の関心と

かけ離れた話をしても響きません。

特に歴史の話なんかは分かりやすくて、

普通の教科書だと子どもたちは退屈しがち。

でもね、同じ内容でも

漫画にすると子どもたちが夢中になるんです。

例えば織田信長の漫画は、

勉強嫌いな子でも食い入るように読みますよね。

これってつまり、対象者が

何に興味を持つかを理解していたからこそ。

だから話す前に、「この人は

何に興味があるんだろう?」って

考えることがめちゃくちゃ大事なんです。

相手の関心事に合わせたストーリーは、

自然と耳を傾けたくなる魔法のような力を持ちます。

複雑すぎる展開にする

複雑すぎる展開は、

聞き手を混乱させて離れていく原因になります。

シンプルな話ほど人の心に

残りやすいものなんですよね。

例えば、

- 登場人物が多すぎる

- 話の筋が何度も変わる

- 伏線が複雑すぎて回収できない

こういう複雑な展開は、

聞き手の頭の中を混乱させちゃうんです。

特にビジネスの場面では、

シンプルさが重要なポイントになります。

商品の良さを伝えるとき、

複雑な説明より簡単なストーリーの方が効果的。

例えば「このペンを使ったら、

私の文章が読みやすくなって、

上司に褒められました」という

シンプルな話の方が響きますよね。

ちなみに私も昔、プレゼンで

あれもこれも入れようとして

聴衆の表情が曇っていくのを

見たことがあります。痛い経験でした…。

だから伝えたいことは一つに絞って、

余計な枝葉は思い切って削ること。

シンプルなストーリーこそが、

人の心に残る最強の武器なんです。

事実と創作の境界をあいまいにする

事実と創作の境界をあいまいにすると、

信頼性が一気に崩れ去ってしまいます。

特にビジネスや教育の場では、

この境界線を守ることが超重要なんですよ。

例えば、

- 実際にない数字を使う

- 架空の成功事例を本当のことのように話す

- 「みんな」と言いながら実は一部の話

こういったことをすると、

バレた瞬間に全てが台無しになります。

歴史学習でも同じことが言えて、

フィクションと史実の区別は大切。

歴史漫画でも創作部分と

史実はきちんと区別されていますよね。

私の友人は講演で数字を

盛ってしまったことがあって、

質疑応答で指摘されて

赤っ恥をかいたことがありました。

もちろん、創作を使うこと自体は悪くありません。

でも「これは例え話です」と

明確にすることが信頼関係を

築く上で欠かせないんです。

事実は事実、創作は創作と

境界を明確にすることが、長期的な信頼の鍵なんです。

メッセージ性を強調しすぎる

メッセージ性を強調しすぎると、

まるで説教のようになって逆効果です。

ストーリーの魅力は、

押し付けがましくないところにあるんですよね。

例えば、

- 「この話から学ぶべきことは…」と何度も言う

- 教訓ばかりを強調する

- 聞き手の感情より教えを優先する

こういったアプローチは、

人を遠ざけてしまいがちです。

ビジネスでのストーリーテリングでも、

直接的な宣伝より間接的な伝え方が効果的。

「この商品はすごい!」と言うより、

「この商品で助かった体験談」の方が響きます。

私も昔、プレゼンで「だから皆さんは

こうすべきです」と言いすぎて、

参加者が引いてしまった

苦い経験があります…。

大切なのは、メッセージを

直接言わなくても伝わる

ストーリーを作ることなんです。

良いストーリーは、聞き手が自ら

「なるほど!」と気づける余白を残しているものです。

効果的なストーリーテリングの実例3選

物語の力はあなたの伝えたい

メッセージを何倍も強くします。

この記事を読めば、ストーリーテリングの

実践例から効果的な伝え方が学べますよ。

- 歴史漫画

- ブランドストーリー

- カスタマージャーニー

これら3つの例を見れば、

どんな場面でも応用できるヒントが見つかります。

それぞれの実例から学べるポイントが

たくさんありますので、ぜひ参考にしてください。

それでは、具体的に

それぞれ解説していきます。

歴史漫画

歴史漫画は難しい歴史の

出来事を楽しく学べる最高の例です。

なぜなら、ストーリー形式にすることで

複雑な内容でも理解しやすくなるんですね。

例えば、こんな効果があります。

- 教科書より記憶に残りやすい

- 登場人物に感情移入できる

- 時代背景がイメージしやすい

特に織田信長の物語なんかは、

勉強が苦手な子どもでも夢中になって読みます。

それって不思議じゃないですか?

普段は歴史の教科書を見ただけで

あくびが出る子が、漫画だと何時間も集中するんです。

これはストーリーテリングの

パワーをはっきり示していると思います。

実際、私の甥っ子も歴史の

テストではいつも赤点だったのに、

歴史漫画を読み始めてからは

歴史の話を楽しそうに話すようになりました。

ここで大切なのは、ただ漫画にするだけでなく、

登場人物の感情や葛藤を描くことなんです。

そうすることで読者は「自分だったらどうするか」と

考えながら読むようになって、自然と内容が頭に入ります。

だからこそ、難しい内容を

伝えたいときこそ、ストーリー形式で

伝えることが効果的なんですね。

ブランドストーリー

ブランドストーリーは商品の

魅力を間接的に伝える強力な武器です。

これは単に機能や特徴を

列挙するよりずっと効果的なんですよ。

例えば、こんな効果があります。

- 顧客の感情に訴えかけられる

- 商品の価値観が伝わりやすい

- 他社との差別化ができる

特に心に響くのは、

創業者の苦労話や製品開発の裏話です。

「この商品はこんな機能があります」と

言われても、正直あまりピンときませんよね。

でも「創業者が子どもの病気をきっかけに

10年かけて開発した商品です」と聞いたら、

なんだか応援したくなりませんか?

実際、有名なアップルの

スティーブ・ジョブズの物語は、

多くの人の心を掴み、

ファンを作り出しました。

ここで重要なのは、ストーリーが

本物であることと、顧客の課題と

つながっていることなんです。

作り話のようなストーリーはすぐに

見破られて逆効果になってしまいます。

だからこそ、自社の本当の物語を

見つけ出し、それを魅力的に

伝えることが大切なんですね。

カスタマージャーニー

カスタマージャーニーは

お客さんの体験を物語として描くことです。

これによって、商品やサービスの

価値をより具体的に伝えられるんですよ。

例えば、こんな効果があります。

- 顧客が自分ごととして想像できる

- 商品の使用シーンが明確になる

- 購入後の満足感が先に感じられる

特に効果的なのは、

「Before→After」の変化を

明確に描くストーリーです。

「このサービスを使うと便利です」と

言われても、具体的にイメージできませんよね。

でも「朝の準備に毎日30分かかっていた

佐藤さんが、このアプリを使い始めてから

わずか10分で済むようになりました」と

聞いたら、すぐに自分の生活と結びつけられます。

実際、私の友人が開発した

家計簿アプリは、ユーザーの

成功体験をストーリーにしたことで

ダウンロード数が3倍に増えたんです。

ここでのポイントは、

主人公をターゲット層に

似た人物に設定することです。

そうすることで「この人ができたなら

私にもできるかも」という再現性が

感じられるようになります。

だからこそ、カスタマージャーニーは

商品の価値を伝える最も効果的な

方法の一つなんですね。

ストーリーテリングを活用すべき5つの理由

人の心を動かすのに、

ストーリーほど強力な武器はありません。

ストーリーテリングを使えば、

あなたの伝えたいことが何倍も効果的に届くんです。

その理由となる5つのポイントは、

- 読者の興味を最後まで維持できる

- 複雑な情報をわかりやすく伝えられる

- 読者の感情に強く訴えかけられる

- ブランドの記憶定着率が高まる

- 読者との信頼関係を構築できる

これらのポイントは、

どんな文章でも応用できるテクニックです。

ただ情報を伝えるだけじゃなく、

心に響く文章を書きたいなら必見ですよ。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

読者の興味を最後まで維持できる

ストーリーテリングは、

読者を最後まで飽きさせない魔法の杖なんです。

なぜかというと、人間の脳は

物語形式の情報に自然と引き込まれるからなんですよ。

例えば、

- 「次はどうなるの?」という好奇心を刺激する

- 同じ情報でも物語にすると読みやすくなる

- 読者が自分ごととして感じられる

こういった効果が

ストーリーテリングにはあります。

実際に、同じ内容の記事でも

ストーリー形式にしたほうが離脱率が低いんです。

たとえば健康情報を伝える場合、

「食物繊維を摂りましょう」と言うより、

「太郎さんは毎日りんごを食べるようになって

便秘が改善しました」と伝える方が印象に残りますよね。

この「人」が登場する要素が、

読者の脳に「続きを知りたい」と思わせるんです。

さらに言うと、起承転結のある

ストーリー展開は人を自然と引き込みます。

だからこそ、長い文章でも

最後まで読んでもらえるチャンスが増えるんですね。

ストーリーテリングは、

読者の興味を最後まで維持する最強の武器なんです。

複雑な情報をわかりやすく伝えられる

ストーリーテリングは、

難しい内容をスッと理解させる力があります。

これは、抽象的な概念を

具体的な出来事に置き換えられるからなんですよ。

例えば、

- 専門用語を日常会話に置き換えられる

- 複雑な因果関係を時系列で説明できる

- 数字やデータに人間味を持たせられる

こんな風に、難しいことを

身近な例えで伝えられるんです。

AIの仕組みを説明するとき、

「機械学習アルゴリズム」と言うより、

「AIくんは毎日たくさんの写真を見て、

少しずつ猫の特徴を覚えていきました」と表現する方が伝わりますよね。

このように具体的なキャラクターや

状況を設定することで理解の助けになります。

特に子供向けの教材では、

ストーリーテリングが効果的に使われています。

ですが、これは大人にも

同じように効果があるんですよ。

だからこそ、複雑な情報ほど

ストーリーテリングで伝えるべきなんです。

読者の感情に強く訴えかけられる

ストーリーテリングの最大の魅力は、

読者の心に直接響く力があることです。

なぜなら、人は論理より感情で

動くようにできているからなんですよね。

例えば、

- 共感できるキャラクターの体験が自分のことのように感じられる

- 感動や驚きの瞬間が記憶に残りやすい

- 問題と解決の流れが希望を与える

このように、ストーリーは

感情のスイッチを入れる力があります。

環境問題を訴える時、

「CO2排出量が〇%増加」と言うより、

「海辺で育った少女が、故郷の美しい浜辺が

プラスチックゴミで埋め尽くされていく様子を見て…」

という物語の方が心に刺さりますよね。

こういった感情的な反応は、

行動を促す原動力になるんです。

むしろ、感情を動かさないと

人は動かないとも言えますね。

だからこそ、読者に行動してほしいなら

感情に訴えかけるストーリーが必要なんです。

ブランドの記憶定着率が高まる

ストーリーテリングは、

あなたのブランドを人の記憶に刻む強力な方法なんです。

これは、ストーリーが脳の

複数の領域を同時に活性化させるからなんですよ。

例えば、

- 単なる情報より、物語は22倍も記憶に残りやすい

- 感情を伴った記憶は長期記憶になりやすい

- 独自のストーリーは他との差別化になる

こういった効果が

科学的にも証明されています。

有名企業のCMを思い出してみると、

製品の特徴より、そのストーリーを覚えていませんか?

例えば、あるコーヒーブランドの

「朝の家族の団らん」のシーンとか、

スポーツブランドの

「挫折から立ち上がるアスリート」のストーリーとか。

そういった物語が、

ブランドイメージとして定着するんです。

特に今の時代、情報過多で

人々の注意を引くのは難しくなっています。

だからこそ、記憶に残るストーリーで

あなたのブランドを印象づけることが大切なんです。

読者との信頼関係を構築できる

ストーリーテリングは、

読者との間に深い信頼関係を築く架け橋になります。

というのも、本音や弱みを含んだストーリーは

人間味を感じさせ、親近感を生むからなんですよ。

例えば、

- 失敗談を共有することで正直さを示せる

- 成功までの苦労話で共感を得られる

- 価値観や信念を伝えることで共鳴を生み出せる

こういった要素が、

読者との距離を縮めてくれるんです。

ビジネスの世界でも、

「うちの会社はこんな理念で頑張っています」より、

「創業者が子どもの頃に体験した挫折から、

この問題を解決したいと思い立ち…」という

ストーリーの方が心に残りますよね。

このように背景を知ることで、

相手に対する理解と信頼が深まります。

特にSNSが発達した現代では、

人間味のあるコミュニケーションが求められています。

だからこそ、ストーリーテリングは

読者との信頼構築に欠かせない要素なんです。

ストーリーテリングを活用できる5つのビジネスシーン

ビジネスの世界では、数字や事実だけでは

人の心を動かせないことが多いんです。

ストーリーテリングを使えば、

どんな場面でも相手の心を掴めます。

活用できるのは以下の5つのシーンです。

- マーケティングコンテンツ

- プレゼンテーション

- 社内コミュニケーション

- 採用活動

- SNS発信

これらのシーンでストーリーを使えば、

伝えたいメッセージがグッと響きます。

単なる情報伝達より、物語として

伝えるほうが相手の記憶に残ります。

それでは、具体的にどう活用するか

それぞれ解説していきます。

マーケティングコンテンツ

マーケティングコンテンツでは、

ストーリーが最強の武器になります。

なぜなら、消費者は商品情報よりも

体験や感情に惹かれるからなんです。

例えば、

- 商品が生まれた背景ストーリー

- ユーザーの成功体験談

- 問題解決のプロセスを物語化

このようなストーリーは

顧客の心に深く刻まれます。

特にWebサイトやメルマガでは、

冒頭で読者の悩みから始まるストーリーが効果的。

「あなたも同じ悩みを抱えていませんか?」

という問いかけから始めると、

読者は自分事として読み進めてくれます。

ここで大事なのは、

ただの自慢話にしないことです。

顧客が主人公になれるストーリーを

提供することで、購買意欲が高まります。

だからこそマーケティングでは、

ストーリーテリングが欠かせないんです。

プレゼンテーション

プレゼンテーションでは、

ストーリーが聴衆を引き込む鍵になります。

データや事実だけを並べても、

聴衆の記憶には残りにくいんですよね。

例えば、

- 個人的なエピソードから始める

- 問題提起から解決までを物語化

- 聴衆が共感できる事例を交える

こうした手法を使うと、

聴衆の注意を引きつけられます。

スティーブ・ジョブズのプレゼンは

いつも物語形式だったことを覚えていますか?

彼は製品スペックではなく、

その製品が実現する未来のストーリーを語りました。

そうそう、プレゼンでは

声のトーンや間の取り方も重要です。

ドラマチックな場面では少し声を落とすとか、

重要なポイントの前に間を取るとか。

そういった工夫をすることで、

聴衆を飽きさせない演出ができるんです。

だからプレゼンテーションでは、

ストーリー構成を意識しましょう。

社内コミュニケーション

社内コミュニケーションでも、

ストーリーテリングは大きな効果を発揮します。

なぜなら、抽象的な理念や方針も

具体的なストーリーにすれば伝わりやすくなるからです。

例えば、

- 会社のビジョンを物語として伝える

- 過去の成功事例をストーリー化

- 失敗から学んだ教訓を共有する

これらを通じて、

チームの一体感が生まれるんです。

特に新しい取り組みを始める時には、

「なぜそれが必要なのか」という背景を

ストーリーで説明すると納得感が高まります。

私の前の会社では、社長が毎月の全体会議で

必ず創業時の苦労話から始めていました。

そのおかげで社員全員が

会社の価値観を共有できていたんです。

難しい変更や改革も、

ストーリーを通して伝えれば

反発が少なくなるものです。

だから社内コミュニケーションこそ、

ストーリーテリングの力を活用すべきなんです。

採用活動

採用活動では、ストーリーテリングが

優秀な人材を惹きつける決め手になります。

単なる仕事内容や条件だけでなく、

会社の物語が応募者の心を動かすからです。

例えば、

- 創業ストーリー

- 社員の成長物語

- 会社が目指す未来のビジョン

こういったストーリーを通じて、

会社の価値観や文化を伝えられます。

特に採用サイトやインタビュー記事では、

実際の社員のストーリーが効果的です。

「入社前はこうだったけど、

今はこんな成長ができている」

という変化の物語は説得力があります。

就活生にとっては、

数字よりも「自分がそこで働いている姿」を

イメージできるかどうかが大切なんです。

ちなみに、面接の場でも

応募者に自身のストーリーを語ってもらうと、

その人の価値観や考え方がよく分かります。

だから採用活動においても、

ストーリーテリングは強力なツールなんです。

SNS発信

SNS発信では、ストーリーテリングが

フォロワーの心を掴む最大の武器です。

情報があふれる中で注目されるには、

心に響くストーリーが必要なんですよね。

例えば、

- 日常の小さな発見や気づき

- 失敗から成功に至るプロセス

- 裏側や制作過程の共有

こういった要素を含めると、

投稿への反応が格段に上がります。

特にInstagramやTikTokでは、

ビフォーアフターのような変化を見せる

ストーリーが高い共感を得ています。

「最初はこんなに下手だったけど、

3ヶ月練習したらここまで上達した」

みたいな投稿、よく見かけますよね。

それと、SNSでは

自分の弱さや失敗を正直に語ることも

意外と共感を呼ぶポイントです。

完璧な姿よりも、成長過程や

悩みを乗り越える姿に人は親近感を持ちます。

だからSNS発信では、

あなただけのストーリーを大切にしましょう。

ストーリーテリングで自分の経験を活かす4つの方法

あなたの人生経験は実は

最強のコンテンツ素材なんです。

自分の経験をストーリーに

変えられれば、読者の心を鷲掴みにできます。

その方法は以下の4つ。

- 失敗談から学びを引き出す

- 成功体験を分解して伝える

- 感情の変化を率直に描写する

- 読者にとって価値ある教訓を抽出する

この4つを使いこなせば、

あなたの経験が宝の山に変わります。

どんな小さな経験でも、

ストーリーとして語れば価値があるんです。

では、それぞれの方法について

詳しく見ていきましょう。

失敗談から学びを引き出す

失敗談は実は最高の

教材になるんです。

なぜなら人は他人の失敗から

安全に学べるからなんですよね。

例えば...

- 「やってしまった!」と思う瞬間

- その失敗から何を学んだか

- どうやって立ち直ったか

こういった要素を

盛り込むことが大切です。

具体的に言うと、

私が初めてセミナーを開いたとき、

準備不足で大失敗した話があります。

資料は間違いだらけ、

質問にも答えられず、

参加者の表情は明らかに不満そのもの。

でもこの失敗があったからこそ、

次回からは入念な準備と

リハーサルを欠かさなくなりました。

ちなみに、失敗談を話すときは

自分を卑下しすぎないことも大事。

失敗を乗り越えた今の自分が

どう成長したかを示せば、

読者に希望を与えられます。

だからこそ、失敗談は

隠すものではなく、共有する宝物なんです。

成功体験を分解して伝える

成功体験は細かく分解すれば、

誰でも真似できる手順になります。

そうすることで読者は

「私にもできそう」と感じるんですね。

たとえば...

- 成功する前の状況

- 具体的に取った行動

- 乗り越えた障害

このような要素を

順序立てて説明しましょう。

例えば私がブログで

月間10万PVを達成したとき、

最初は1日10人も来ませんでした。

そこから毎日300字でも

記事を書き続け、SEO基礎を学び、

3ヶ月目で急に伸び始めたんです。

この例では、具体的な数字と

時間軸を示すことで、

読者に再現性を感じてもらえます。

成功体験を話すときは、

「天才だから」「運が良かった」といった

再現不可能な理由は避けましょう。

誰でも実践できる小さなステップに

分解することが大切なんです。

そうすれば読者は

「私もやってみよう」と

行動に移してくれるでしょう。

感情の変化を率直に描写する

感情の変化を正直に伝えると、

読者は強く共感してくれます。

なぜなら人は論理より感情に

動かされる生き物だからなんですよね。

例えば...

- 不安や恐れを感じた瞬間

- 喜びや達成感を味わったとき

- 葛藤や迷いがあった状況

こういった感情の起伏を

包み隠さず表現しましょう。

具体的に言うと、

私が初めて大きな仕事を任されたとき、

胃が痛くなるほど緊張しました。

「本当にできるのか」という不安と

「チャンスを掴みたい」という欲求が

心の中でぶつかり合っていたんです。

でも、その感情の波を乗り越えて

仕事をやり遂げたときの達成感は

何物にも代えがたいものでした。

実は、感情を表現するときは

具体的な身体感覚を描写すると

より伝わりやすくなります。

「手に汗握る」「胸が高鳴る」

「足がすくむ」といった表現で、

読者はあなたの体験を追体験できるんです。

感情の変化をストーリーに入れることで、

読者はあなたの経験に没入し、

強く記憶に残るようになります。

読者にとって価値ある教訓を抽出する

ストーリーから教訓を引き出すと、

読者の人生に役立つ贈り物になります。

この教訓こそが読者が

求めている本当の価値なんですよ。

例えば...

- この経験から学んだ大切なこと

- 今でも実践している習慣

- 人生観が変わったきっかけ

こうした要素を

明確に言語化しましょう。

たとえば私が営業で100件連続で

断られた経験からわかったのは、

「量は質に変わる」という真理です。

諦めずに続ければ、

必ず成功パターンが見えてくる。

これは今でも私の信念です。

こういった教訓は、

あなただけの独自の視点から

生まれた貴重なものなんです。

教訓を伝えるときは、

「〜すべき」という押し付けではなく、

「私はこう考えている」という

提案の形で伝えるのがコツです。

そうすれば読者は反発せず、

自分の状況に当てはめて

考えてくれるようになります。

結局のところ、良いストーリーは

読者の人生を変える力を持っているんです。

再現性の高いストーリーを作る3つのポイント

読者の心を動かすストーリーには

「再現性」が命なんです。

この記事を読めば、あなたも

人の心を引き付けるストーリーが

書けるようになりますよ。

再現性を高めるポイントは次の3つ:

- 具体的な数字とデータを盛り込む

- ステップバイステップで進行を示す

- 読者が自分事として想像できる展開にする

これらのポイントを押さえれば、

読者は「私にもできそう!」と

感じてくれるようになります。

ストーリーの力は計り知れません。

それぞれのポイントについて

詳しく解説していきますね。

具体的な数字とデータを盛り込む

数字やデータがあると、

ストーリーの信頼性が格段に上がります。

なぜなら、具体的な数値は

曖昧さをなくし、現実味を

与えてくれるからなんですよ。

例えば...

- 「3か月で10kg減量した」

- 「1日15分の作業で月5万円稼いだ」

- 「7日間で英語の基礎が身についた」

こういった具体的な数字は

読者の記憶に残りやすいんです。

もっと詳しく言うと、

「約3か月で9.8kg減量した」や

「平均1日17分の作業で月54,320円稼いだ」

というように細かな数字を出すと、

さらに信憑性が増すんですよね。

ここで大事なのは、

嘘の数字を使わないこと。

バレたら信頼を一気に失うので、

実際のデータや経験に基づいた

数字を使うようにしましょう。

そして、数字だけでなく

どうやってその結果を出したのかも

伝えることが重要です。

具体的な数字とデータがあれば、

読者は「これなら私にもできる」と

感じてくれるようになります。

ステップバイステップで進行を示す

ストーリーを段階的に示すと、

読者は道筋が見えて安心します。

これが再現性を高める

大きなポイントなんですよね。

例えば...

- 「まず最初にAをした」

- 「次にBという壁にぶつかった」

- 「最後にCの方法で解決した」

このように順序立てて

説明することで、読者は

自分の行動をイメージしやすくなります。

具体的には、

「Day1:情報収集から始めた」

「Day2:計画を立てて実行した」

「Day3:最初の壁にぶつかった」

というように時系列で

示してあげるのが効果的です。

ただし、あまりに細かすぎると

かえって混乱させてしまうので、

重要なポイントだけを

ピックアップすることも大切。

そして、各ステップで

感じた感情も添えると、

より共感を得られますよ。

「最初は不安だったけど」

「途中で挫折しそうになったけど」

といった心情も織り交ぜましょう。

ステップバイステップの説明は、

複雑なことも簡単に見せる

魔法のような効果があるんです。

読者が自分事として想像できる展開にする

読者が「これ、私のことだ!」と

思えるストーリーが最強です。

なぜなら、自分の状況と

重ね合わせられると、再現性を

強く感じるからなんですよね。

例えば...

- 読者が抱える一般的な悩みから始める

- 多くの人が経験する失敗を描く

- 読者層に合わせた言葉遣いを心がける

こうすることで読者は

物語に入り込みやすくなります。

もっと具体的に言うと、

「あなたも朝起きられなくて

悩んでいませんか?」のように

直接問いかけたり、「私も以前は

毎朝二度寝していました」と

共通の悩みを示したりすると効果的。

大切なのは、あまりにも

特殊な状況ばかり描かないこと。

「私は億万長者の家に生まれて...」

なんて始まったら、ほとんどの

読者は「自分には関係ない」と

思ってしまいますよね。

そうではなく、多くの人が

共感できるような日常の出来事や

感情を織り交ぜていきましょう。

読者が自分の姿を重ねられる

ストーリーこそが、最も強い

行動のきっかけになるんです。

効果的なストーリーテリングが重要な5つの理由

ストーリーには人の心を

動かす不思議な力があります。

この力を理解すれば、

あなたの伝えたいことが

何倍も効果的に届くんです。

ストーリーテリングが重要な理由は、

- 読者の感情に強く訴えかけることができるから

- 複雑な情報を分かりやすく伝えられるから

- 記憶に残りやすいメッセージを作れるから

- 読者との信頼関係を構築できるから

- 行動変容を自然に促すことができるから

これらの理由を知ると、

ただの情報提供と物語には

大きな差があることがわかります。

それぞれの理由について、

詳しく見ていきましょう。

読者の感情に強く訴えかけることができるから

ストーリーは読者の感情を

ダイレクトに揺さぶることができます。

なぜなら人間は本能的に

物語に感情移入する生き物だからです。

例えば、

- 主人公の苦労に共感する

- 成功の瞬間に一緒に喜ぶ

- 困難な状況に心配になる

こういった感情の動きが

自然と起こるんですね。

特に印象的なのは、

数字やデータだけを見せられたときと

ストーリーで伝えられたときの違い。

同じ内容でも、ストーリー形式だと

心に残る度合いが全然違うんです。

例えば環境問題について

データだけ並べるより、

北極熊の家族の物語にすると

ぐっと心に響きますよね。

感情を動かせるというのは、

情報を届けるだけでなく、

相手の心に届けられるということ。

だからこそ、人の心を動かしたいなら

ストーリーテリングは欠かせないんです。

複雑な情報を分かりやすく伝えられるから

ストーリーは難しい情報を

かみ砕いて伝える最高の方法です。

これは私たちの脳が物語形式の

情報を処理しやすいという

特性があるからなんですよ。

例えば、

- 専門用語だらけの説明より物語の方が理解しやすい

- 抽象的な概念も具体例を通して伝わりやすくなる

- 因果関係が自然と頭に入ってくる

こんな風に、複雑なことも

ストーリーにすると腑に落ちるんです。

たとえば量子力学のような

難解な理論でも、猫の物語

(シュレディンガーの猫)にすると

イメージしやすくなりますよね。

実際、昔から人類は

物語を通じて知恵を伝えてきました。

それは単なる偶然ではなく、

人間の認知特性に合っているからです。

ビジネスの現場でも同じで、

複雑な戦略や方針も

ストーリー化することで

社員の理解度が格段に上がります。

だから複雑な情報を伝えたいなら、

ストーリーテリングの技術を

身につけるべきなんです。

記憶に残りやすいメッセージを作れるから

ストーリーは他の情報より

ずっと長く記憶に残ります。

これは人間の脳が物語形式の

情報を優先的に記憶する

仕組みになっているからなんです。

たとえば、

- 単なる事実よりストーリーの方が記憶に定着する

- 感情と結びついた情報は忘れにくい

- イメージとして脳に保存される

こういった特徴があるから、

ストーリーは記憶に残りやすいんですね。

あなたも子どもの頃に聞いた

おとぎ話や昔話を今でも

覚えていることでしょう。

でも同じ時期に習った

算数の公式は忘れてしまった

なんてことありませんか?

それは物語が感情や

イメージと結びついて

脳に強く刻まれるからです。

マーケティングの世界でも、

ブランドストーリーが重視されるのは

このためなんですよね。

記憶に残るメッセージを作りたいなら、

ストーリーテリングの力を

借りるのが一番の近道です。

読者との信頼関係を構築できるから

ストーリーは読者との間に

深い信頼関係を築くことができます。

なぜかというと、自分の経験や

価値観を共有することで

人間関係の基盤が作られるからです。

例えば、

- 自分の失敗談を共有することで親近感が生まれる

- 共通の価値観が見えると信頼感が増す

- 感情を共有することで絆が深まる

こういった要素が

信頼構築につながるんですね。

特に印象的なのは、

成功だけでなく失敗や

苦労の過程を含めたストーリー。

完璧な姿だけを見せるより、

挫折から立ち上がる姿の方が

人は共感し、信頼を寄せるものです。

例えば起業家の成功物語も、

単に「成功しました」より

「何度も失敗して、こう乗り越えた」

という話の方が響きますよね。

信頼関係があってこそ、

あなたのメッセージは

相手の心に届くのです。

だからこそ、人との関係を

深めたいなら、ストーリーテリングは

欠かせない技術なんです。

行動変容を自然に促すことができるから

ストーリーには人の行動を

自然に変える力があります。

これは直接的な指示よりも、

物語を通じた気づきの方が

抵抗感なく受け入れられるからです。

たとえば、

- 「〜すべき」と言われると反発したくなる

- 物語から自分で気づくと行動意欲が高まる

- 感情が動くと行動も変わりやすい

こんな人間心理の特性を

ストーリーはうまく活用できるんです。

特に効果的なのは、

読者が主人公に感情移入できる

ストーリー展開ですね。

「この主人公と同じように

私もできるかも」と思えると、

行動への一歩を踏み出しやすくなります。

例えばダイエット商品の広告も、

「これを使えば痩せます」より

「私はこうやって成功しました」という

ストーリーの方が説得力がありますよね。

行動科学の研究でも、

直接的な指示より物語を通じた

間接的なメッセージの方が

行動変容に効果的だと示されています。

だから人の行動を変えたいなら、

ストーリーテリングの技術を

磨くことが近道なんです。

プロが実践するストーリーテリング上達法4つ

あなたの話に人が釘付けになる、

そんな瞬間を体験したことありますか?

ストーリーテリングを磨けば、

誰でも人を惹きつける話し手になれるんです。

その秘訣となる4つの方法が、

- 優れたストーリーテラーの作品を分析する

- 日常の出来事をストーリー化する習慣をつける

- フィードバックを積極的に集めて改善する

- 異なるジャンルの表現技法を学んで応用する

なんですよね。

これらの方法は特別な才能がなくても、

コツコツ続けることで誰でも上達できます。

それでは早速、

それぞれ解説していきますね。

優れたストーリーテラーの作品を分析する

上手な人の話し方を真似するのが、

一番の近道なんです。

なぜかというと、優れた作品には

必ず真似るべきパターンがあるからですね。

例えば、

- 人気YouTuberの導入部分

- bestselling作家の章の構成

- 有名スピーカーの間の取り方

こういった要素を意識して

作品を見てみると発見がたくさん。

特に好きな本や映画があれば、

「なぜ自分がハマったのか」を分析してみましょう。

私も以前、好きな小説家の

書き出しだけを20冊分集めて研究したことがあります。

すると「最初の3行で読者の興味を

引く仕掛け」があることに気づいたんです。

分析するときのポイントは、

感情の動かし方を見ることです。

いつ笑わせて、いつ緊張させて、

いつ感動させるのか。

その流れを自分のものにできれば、

ストーリーテリングの質が格段に上がりますよ。

日常の出来事をストーリー化する習慣をつける

毎日の小さな出来事を

ストーリーとして捉える習慣が大切です。

これができるようになると、

どんな場面でも面白く話せるようになるんですよ。

たとえば、

- 朝のコーヒーショップでの出来事

- 通勤中に見かけた珍しい光景

- ペットの変わった行動

こんな日常の一コマを

ストーリーとして考えてみるんです。

特に効果的なのは、

日記を書く習慣をつけること。

その日あった出来事を「起承転結」で

整理して書いてみると良いですよ。

私の友人は毎晩SNSに

その日の出来事を面白く投稿していて、

だんだん「話上手」になっていきました。

大事なのは量をこなすこと。

最初は下手でも構いません。

日常をストーリーとして捉える目が

養われていくので、続けることが重要なんです。

フィードバックを積極的に集めて改善する

自分の話がどう伝わっているか、

客観的な意見をもらうことが成長の鍵です。

なぜなら、自分では気づけない

弱点や改善点があるからなんですよね。

例えば、

- 友人に話を聞いてもらう

- オンラインのライティング講座に参加する

- 読書会で自作を発表する

このような場で積極的に

フィードバックを求めましょう。

特に「どこが分かりにくかったか」

「どこが面白かったか」という

具体的な感想が役立ちます。

私自身、初めて書いた小説を

友人に読んでもらったとき、

「登場人物の動機が分かりにくい」と

指摘されて目から鱗が落ちました。

批判を受けるのは勇気がいるけど、

それが一番の成長につながるんです。

フィードバックをもらったら、

すぐに修正して再度意見をもらう。

このサイクルを繰り返すことで、

ストーリーテリングの腕前は

確実に上がっていきますよ。

異なるジャンルの表現技法を学んで応用する

映画、演劇、漫画など

様々な分野から学ぶことが大切です。

これが重要なのは、各ジャンルには

独自の魅力的な表現方法があるからなんです。

たとえば、

- 映画のカメラワークから描写方法を学ぶ

- 漫画のコマ割りからテンポ感を取り入れる

- 演劇の台詞回しから会話の書き方を磨く

こんな風に異なる分野の技を

自分のストーリーに取り入れるんです。

私は以前、アニメーションの

シーン転換の手法を参考にして、

文章の切り替え方を工夫してみました。

すると「読みやすくなった」と

好評だったんですよね。

大切なのは、単に真似るだけでなく、

なぜその表現が効果的なのかを理解すること。

例えば、コメディ映画で

笑いが起きるタイミングを観察して、

その「間」の取り方を文章に応用する。

ジャンルの壁を越えて学ぶことで、

他の人とは違う独自のスタイルが

自然と生まれてくるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- ストーリーテリングの基本は「明確な主人公」「課題と解決策」「感情を揺さぶる要素」「具体的なエピソード」「視覚的な描写」「起承転結の流れ」の6つ

- 読者の共感を得るには、主人公に読者が自分を重ねられる要素を入れることが重要

- 失敗しないためには「対象者の関心事を無視しない」「複雑すぎる展開を避ける」「事実と創作の境界を明確にする」「メッセージを押し付けない」がポイント

- ビジネスシーンでは「マーケティング」「プレゼン」「社内コミュニケーション」「採用活動」「SNS発信」に効果的

- 具体的な数字やデータを入れることで、ストーリーの信頼性と再現性が高まる

- ステップバイステップで進行を示すと、読者は自分でも実践できると感じる

- 自分の失敗談から学びを引き出すことで、読者に価値ある教訓を与えられる

- ストーリーは単なる情報より22倍も記憶に残りやすいという研究結果もある

- 上達するには「優れたストーリーテラーの分析」「日常の出来事のストーリー化」「フィードバックの収集」「異ジャンルからの学び」が効果的

- 感情の変化を率直に描写することで、読者の共感を得て心に残るストーリーになる

まとめ

ストーリーテリングは、ただの話術ではなく

人の心を動かす強力な武器です。

この記事では、明確な主人公の設定から

起承転結の流れまで、6つの基本テクニックを

詳しく解説してきました。

これらのテクニックを使えば、

あなたの伝えたいメッセージは

何倍も効果的に届くようになります。

また、対象者の関心事を無視したり

複雑すぎる展開にしたりといった

失敗ポイントも紹介しました。

これらを避けるだけでも、

あなたのストーリーは

格段に魅力的になるでしょう。

ビジネスシーンでの活用法も

マーケティングからSNS発信まで

幅広く紹介しました。

どの場面でも、数字や事実だけでなく

物語として伝えることで、

相手の心に深く刻まれるのです。

自分の経験をストーリー化する方法も

失敗談の活かし方から感情の描写まで

具体的に解説しました。

あなたの人生経験は、

すべて価値あるストーリーの素材なのです。

最後に、ストーリーテリングの上達法として

優れた作品の分析や日常のトレーニング法を

お伝えしました。

どれも特別な才能がなくても、

コツコツ続ければ誰でも身につく技術です。

人は論理より感情で動き、

データより物語を記憶します。

だからこそ、ストーリーテリングは

あらゆる場面で強力な効果を発揮するのです。

今日からあなたも、日常の小さな出来事を

ストーリーとして捉える習慣をつけてみませんか?

それが、人を惹きつける

ストーリーテラーへの第一歩です。

よくある質問

ストーリーテリングで避けるべき最大の失敗は何ですか?

ストーリーテリングで最も避けるべき失敗は「複雑すぎる展開を作ること」です。シンプルな流れの方が記憶に残りやすいんです。登場人物が多すぎたり、時系列が入り組んでいたり、伝えたいメッセージが複数あったりすると、聞き手は混乱してしまいます。大切なのは「一つの話に一つのメッセージ」という原則です。ストーリーを組み立てる時は、最初に「何を伝えたいのか」を明確にして、そこから逆算して考えましょう。シンプルであればあるほど、人の心に残るストーリーになります。

ストーリーテリングの基本テクニックはどんなものがありますか?

ストーリーテリングの基本テクニックは6つあります。まず「明確な主人公を設定する」ことで読者が物語に入り込みやすくなります。次に「課題と解決策を明示する」ことで読者の関心を引き付けます。また「感情を揺さぶる要素を取り入れる」ことで記憶に残りやすくなります。「具体的なエピソードを使う」ことで抽象的な概念より理解しやすくなりますよ。「視覚的な描写を心がける」と読者の頭の中にイメージが浮かびます。最後に「起承転結の流れを意識する」と自然と引き込まれる物語になります。これらのテクニックを組み合わせると、あなたの話は劇的に変わりますよ!

ストーリーテリングはビジネスでどう活用できますか?

ストーリーテリングはビジネスの様々な場面で活用できます!マーケティングコンテンツでは商品の背景ストーリーやユーザー体験談を伝えることで購買意欲を高められます。プレゼンテーションでは個人的なエピソードを交えると聴衆の注意を引きつけられますよ。社内コミュニケーションでは会社のビジョンや成功事例をストーリー化して伝えると一体感が生まれます。採用活動では創業ストーリーや社員の成長物語を通じて会社の価値観を伝えられます。SNS発信では日常の小さな発見や裏側を共有すると反応が上がります。ストーリーを使えば、単なる情報伝達より相手の記憶に深く残るメッセージを届けられるんです!

効果的なストーリーテリングの実例を教えてください

効果的なストーリーテリングの実例は3つあります。まず「歴史漫画」は難しい歴史を楽しく学べる例です。登場人物に感情移入できるので、勉強が苦手な子も夢中になります。次に「ブランドストーリー」は商品の魅力を間接的に伝える武器です。アップルのスティーブ・ジョブズの物語のように、創業者の苦労話や開発秘話は心に響きます。最後に「カスタマージャーニー」はお客さんの体験を物語にすることです。「このアプリで朝の準備時間が30分から10分に短縮した」といったBefore→Afterの変化を描くと、読者は自分の生活と結びつけられます。これらの実例から学べば、あなたも効果的なストーリーが作れますよ!

ストーリーテリングの上達方法を教えてください

ストーリーテリングを上達させる方法は4つあります。まず「優れたストーリーテラーの作品を分析する」ことで、人気YouTuberの導入部や作家の章構成から学べます。次に「日常の出来事をストーリー化する習慣をつける」ことが大切です。朝のコーヒーショップでの出来事など日常を起承転結で整理してみましょう。また「フィードバックを積極的に集めて改善する」ことで自分では気づけない弱点を発見できます。友人に話を聞いてもらったり読書会で発表したりしてみてください。さらに「異なるジャンルの表現技法を学んで応用する」と独自のスタイルが生まれます。映画のカメラワークや漫画のテンポ感を取り入れてみましょう。コツコツ続ければ、誰でも人を惹きつける話し手になれますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。