このノウハウについて

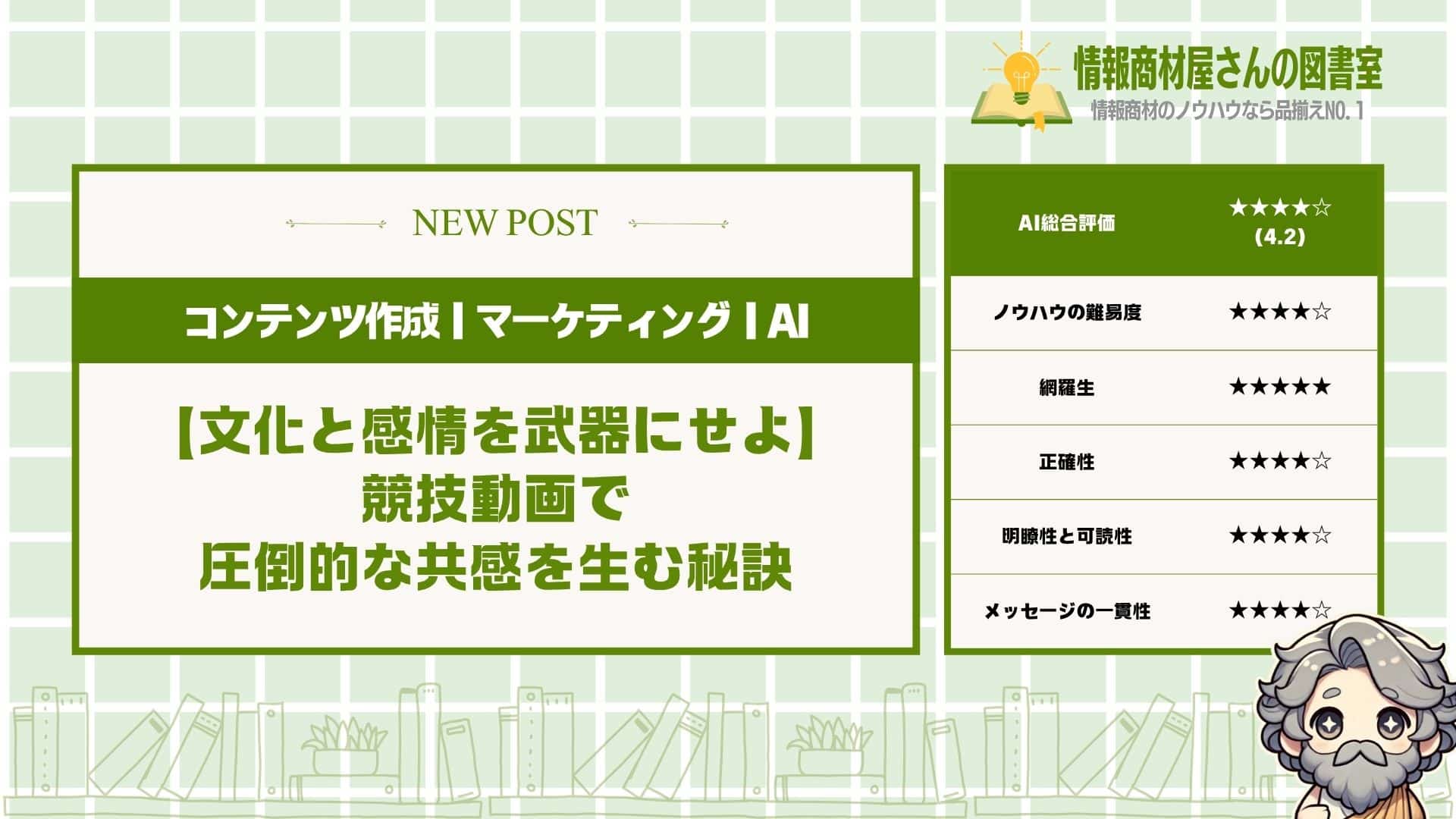

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

動画制作の基礎から応用まで幅広くカバーした実践的なノウハウが満載です。視聴者の心を掴む演出テクニックから音楽の効果的な使い方まで、プロレベルの技術を分かりやすく解説しています。競技と感情、文化的背景まで考慮した総合的なアプローチで、あなたの動画制作スキルが劇的に向上すること間違いなしです。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●動画を作ってもすぐに飽きられてしまう

●視聴者が最後まで見てくれない

●他の動画との差別化ができない

●音楽の使い方が分からない

今の時代、動画なしでは勝負にならない。

でも多くの人が「結局何から始めればいいの?」と

最初の一歩で挫折してしまうケースは非常に多いです。

そこでこの記事では、

動画制作初心者でも迷わずに

視聴者を最後まで釘付けにできるよう

『動画制作の基本』となる

考え方から実践テクニックまでまとめて解説します。

この記事を読めば

「ゼロから動画制作を始める初心者が

視聴者の心を掴むまでに本当に必要な手順」が

全て分かります。

プロが10年かけて培ってきた

動画制作のノウハウや経験を凝縮しました。

魅力的な動画を作れるようになりたい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 動画制作が重要な4つの理由と視聴者の心を掴む方法

- 魅力的な動画コンテンツを作る6つの具体的な方法

- 視聴者を最後まで引きつける演出テクニック5つ

- 動画制作で避けるべき失敗パターン3つと対策法

- プロが実践している動画制作のコツ4つ

- 音楽を動画に効果的に組み込む6つのテクニック

- 競技と感情をコントロールする実践的な方法

動画制作が重要な4つの理由

今の時代、

動画なしでは勝負にならない。

この記事を読めば、

なぜ動画がこんなにも大切なのか

しっかり理解できるようになります。

動画制作が重要な理由は、

- 視聴者の注意を効果的に引けるから

- 情報を分かりやすく伝えられるから

- 感情的なつながりを作れるから

- 長期的な影響を与えられるから

この4つなんです。

どれも現代のビジネスや

コミュニケーションには欠かせない要素。

文字だけでは伝わらない部分を

動画が補ってくれるんですよね。

それぞれ解説していきます。

視聴者の注意を効果的に引けるから

動画は文字や画像よりも

圧倒的に人の注意を引きつけられる。

これは人間の脳が

動くものに反応しやすいからなんです。

例えば、

- SNSで動画が自動再生される

- 音楽や効果音が聞こえてくる

- 人の表情や動きが見える

こんな要素があるからですね。

実際にスポーツの試合動画を見てると、

プレイヤーの緊張した表情とか

会場の盛り上がりが伝わってくる。

文字で「緊張してました」って書かれても

ピンとこないじゃないですか。

でも動画なら一発で分かる。

さらに言うと、

背景に流れる音楽も大きな効果があって、

視聴者をその場にいるような気分にさせる。

これって文字だけじゃ

絶対に作れない体験なんですよね。

だからこそ、

動画は注意を引く力が段違いなんです。

情報を分かりやすく伝えられるから

動画なら複雑な情報も

めちゃくちゃ分かりやすく伝えられる。

なぜなら視覚と聴覚を

同時に使えるからです。

具体的には、

- 図解しながら説明できる

- 実際の動きを見せられる

- 声のトーンで感情も伝わる

こんなメリットがあります。

例えばスポーツの戦略を説明するとき、

文字だけだと「選手Aが右に動いて...」

みたいになっちゃう。

でも動画なら実際の動きを見せながら

「ここで選手Aがこう動くことで

相手の隙を作ってるんです」

って説明できるんです。

しかも、解説者の声のトーンで

「ここが重要なポイントですよ」

っていう強調も自然にできる。

文字だと太字にしたり

色を変えたりしないといけないけど、

動画なら声の抑揚だけで十分。

だから視聴者も

ストレスなく理解できるんですよね。

情報を正確に、

そして楽しく伝えられるのが動画の強みです。

感情的なつながりを作れるから

ここからが特に大切なんですけど、

動画は感情に直接訴えかけられる。

これは人と人との関係を作る上で

めちゃくちゃ重要なことなんです。

動画で感情が伝わる要素って、

- 表情の変化

- 声の震えや興奮

- 場面の臨場感

こういうものがありますね。

競技で勝利した瞬間の選手の表情とか、

負けて悔しがってる様子とか、

そういうのって見てる人の心に響く。

文字で「嬉しかったです」って書かれても

なんとなくしか伝わらないけど、

実際に涙を流して喜んでる姿を見ると

こっちまで嬉しくなっちゃう。

それに、背景音楽も感情を増幅させる。

感動的なシーンに

ぴったりの音楽が流れると、

その場面がより印象的になるんです。

こうやって感情でつながると、

視聴者はあなたのことを

ただの情報発信者じゃなくて

親しみやすい人として見てくれる。

感情的なつながりができれば、

信頼関係も自然と生まれるんですよね。

長期的な影響を与えられるから

動画の一番すごいところは、

見た人の記憶に長く残ることなんです。

なぜかっていうと、

複数の感覚を使って情報を受け取るから

脳に強く刻まれるんですよね。

記憶に残りやすい要素として、

- 映像のインパクト

- 音楽や効果音

- ストーリー性

こういうものがあります。

例えば印象的なスポーツシーンって、

何年経っても覚えてるじゃないですか。

あの選手がこんなプレイをして、

会場がこんな風に盛り上がって、

解説者がこんなことを言ってた。

そういう細かいことまで

鮮明に思い出せたりする。

これが文字だけの記事だったら、

「あー、なんか読んだことあるな」

程度の記憶しか残らない。

でも動画なら、

見た瞬間に「あ、これ知ってる!」

って思い出せるんです。

さらに言うと、

その動画を見た人が他の人に話すときも、

「こんな動画があってさ」

って紹介しやすい。

文字の情報って人に伝えにくいけど、

動画なら「とにかく見て!」

って言えばいいからね。

こうやって長期的に影響を与えて、

さらに口コミでも広がっていく。

それが動画の持つ

最大の力なんです。

魅力的な動画コンテンツを作る6つの方法

動画コンテンツで人を引きつけるには、

実は6つのポイントを押さえるだけで十分なんです。

この6つを意識するだけで、

あなたの動画は見違えるほど魅力的になります。

その6つが、

- テーマを明確に設定する

- ターゲット視聴者を具体的に決める

- ストーリー構成を練り上げる

- 視覚的な要素を効果的に使う

- 音楽と効果音を適切に配置する

- 感情に訴える演出を取り入れる

なんですよね。

これらは全部つながってて、

どれか一つでも欠けると効果が半減しちゃう。

でも逆に言えば、

この6つさえ押さえれば誰でも魅力的な動画が作れます。

それぞれ解説していきます。

テーマを明確に設定する

テーマっていうのは、

その動画で一番伝えたいことですね。

これがはっきりしてないと、

視聴者は「何の動画なの?」って混乱しちゃうんです。

例えば、

- サッカーの戦術解説

- 料理のレシピ紹介

- 旅行先のおすすめスポット

こんな感じで、

一言で説明できるレベルまで絞り込むのがコツ。

もっと具体的に言うと、

「初心者向けのパスタの作り方」

みたいに詳しく決めちゃうんです。

そうすることで、

動画の内容がブレなくなるし、

視聴者も最後まで見てくれるようになります。

よくある失敗が、

あれもこれも詰め込んじゃうパターン。

料理動画なのに途中で掃除の話が出てきたり、

ゲーム実況なのに関係ない雑談が長すぎたり。

そういう動画って、

結局何が言いたいのか分からなくなっちゃうんですよね。

だからこそ、

テーマは一つに絞って明確にしましょう。

ターゲット視聴者を具体的に決める

ターゲット視聴者っていうのは、

「誰に向けて作る動画なのか」を決めることです。

これを決めないと、

誰にも刺さらない動画になっちゃうんですよ。

具体的には、

- 年齢層(20代の女性とか)

- 興味関心(ダイエットに興味があるとか)

- 悩み(料理が苦手で困ってるとか)

こういうことを細かく想像するんです。

例えばですが、

「一人暮らしを始めたばかりの大学生で、

料理が全くできなくて困ってる人」

みたいに具体的に決めちゃう。

そうすると、

その人が知りたいことや困ってることが見えてきます。

だから動画の内容も、

その人に向けて作れるようになるんですね。

実際に人気のYouTuberさんたちも、

必ずターゲットを意識して動画を作ってます。

子供向けのチャンネルなら子供が喜ぶ内容、

ビジネス系なら働いてる人が知りたい内容、

みたいに使い分けてるんです。

だからあなたも、

まずは「誰のための動画なのか」を決めてから作り始めましょう。

ストーリー構成を練り上げる

ストーリー構成っていうのは、

動画の流れを事前に決めておくことですね。

これがしっかりしてると、

視聴者は最後まで飽きずに見てくれます。

基本的な流れは、

- 導入(つかみ)

- 展開(メイン内容)

- 結論(まとめ)

この3つで構成するのがおすすめ。

導入では視聴者の興味を引いて、

展開でメインの内容を伝えて、

結論でしっかりまとめる感じです。

例えば料理動画なら、

「今日は簡単で美味しいパスタを作ります!」(導入)

「材料はこれだけ、作り方はこうです」(展開)

「10分でこんなに美味しいパスタができました!」(結論)

みたいな流れになります。

ここで大切なのが、

最初の30秒で視聴者の心をつかむこと。

なぜなら、

多くの人は最初の30秒で見続けるかどうかを判断するからです。

だから導入部分では、

「この動画を見ると何が得られるのか」を

はっきり伝えてあげましょう。

そうすることで、

視聴者は「最後まで見よう」って思ってくれるんです。

視覚的な要素を効果的に使う

視覚的な要素っていうのは、

色や文字、画像なんかのことですね。

これらを上手に使うと、

動画がぐっと見やすくなるんです。

ポイントとしては、

- 重要な部分に色をつける

- 文字で補足説明を入れる

- 図やイラストで分かりやすくする

こんな感じで工夫するといいです。

例えば料理動画なら、

材料の分量を画面に文字で表示したり、

完成品をアップで映したりする感じ。

そうすると視聴者は、

「あ、ここが大事なポイントなんだな」

って理解しやすくなります。

最近の動画では、

テロップ(字幕)を入れるのが当たり前になってますよね。

これも視覚的な要素の一つで、

音が出せない環境でも内容が分かるようになってます。

でも注意したいのが、

やりすぎると逆に見にくくなっちゃうこと。

文字が多すぎたり、

色がごちゃごちゃしてると、

何に注目していいか分からなくなります。

だからシンプルで分かりやすく、

本当に必要な部分だけに使うのがコツです。

音楽と効果音を適切に配置する

音楽と効果音は、

動画の雰囲気を作る超重要な要素なんです。

これがあるかないかで、

動画の印象がガラッと変わっちゃいます。

使い方のコツは、

- 動画の内容に合った音楽を選ぶ

- 盛り上がる場面で効果音を入れる

- 音量のバランスを調整する

この3つを意識することですね。

例えば、

楽しい内容なら明るい音楽、

真面目な内容なら落ち着いた音楽、

みたいに使い分けるんです。

実際にスポーツの動画なんかを見てると、

緊張感のある場面では静かな音楽、

勝利の瞬間では盛り上がる音楽、

って感じで使い分けられてますよね。

効果音も同じで、

「ポン」とか「キラキラ」みたいな音を

重要な場面で使うと印象に残りやすくなります。

ただし、

音楽や効果音が大きすぎると、

肝心の話し声が聞こえなくなっちゃう。

だから音量のバランスは、

話し声がちゃんと聞こえるレベルに調整しましょう。

感情に訴える演出を取り入れる

感情に訴える演出っていうのは、

視聴者の心を動かす工夫のことですね。

これができると、

ただ情報を伝えるだけじゃなくて、

視聴者の心に残る動画になります。

具体的な方法は、

- 成功や失敗の瞬間を強調する

- 視聴者の共感を呼ぶエピソードを入れる

- 驚きや発見の演出を加える

こんな感じで工夫するといいんです。

例えば料理動画なら、

「実は私も最初は失敗ばかりでした」

みたいな体験談を入れると親近感がわきます。

スポーツ動画なら、

勝負の瞬間をスローモーションにしたり、

選手の表情をアップで映したりすると臨場感が出ます。

人って論理的な情報だけじゃなくて、

感情的な部分でも判断するんですよね。

だから「面白かった」「感動した」「役に立った」

みたいな感情を抱いてもらえると、

その動画を人に紹介したくなったり、

チャンネル登録してくれたりします。

でも演出のやりすぎは禁物で、

わざとらしくなると逆効果になっちゃう。

自然な感じで、

視聴者の気持ちに寄り添うような演出を心がけましょう。

視聴者を最後まで引きつける演出テクニック5つ

あなたの動画、

10秒で飽きられてませんか?

実は、視聴者の心を掴んで

最後まで釘付けにする演出テクニックがあるんです。

この5つのテクニックを使えば、

視聴者があなたの動画から

離れられなくなっちゃいます。

その5つのテクニックが、

- 冒頭で強いインパクトを与える

- 緊張感のある場面を作り出す

- 視聴者の感情を揺さぶる

- 予想外の展開を用意する

- クライマックスを効果的に演出する

なんですよね。

どれも動画制作で

絶対に外せないポイントです。

プロの動画制作者も

必ず意識してる部分なので、

あなたも取り入れてみてください。

それぞれ解説していきます。

冒頭で強いインパクトを与える

冒頭の5秒で勝負は決まる、

これが動画制作の鉄則なんです。

だって考えてみてください、

最初がつまらなかったら

すぐに他の動画に移っちゃいますよね。

具体的には、

- 衝撃的な映像から始める

- 結論を最初に言っちゃう

- 音楽で一気に引き込む

こんな方法が効果的です。

例えばスポーツ動画なら、

「この試合で奇跡が起きました」

って最初に言っちゃうんです。

そうすると視聴者は、

「えっ、何が起きたの?」

って気になって見続けてくれる。

音楽も超重要で、

冒頭から盛り上がる曲を使うと

一気にテンションが上がるんですよね。

でもここで注意したいのが、

インパクトだけじゃダメってこと。

ちゃんと内容と繋がってないと、

「騙された」って思われちゃいます。

だからこそ、

内容に合った強いインパクトを

最初に持ってくることが大切なんです。

緊張感のある場面を作り出す

緊張感があると、

人って画面から目が離せなくなるんです。

これは人間の本能的な部分で、

危険や変化を察知すると

注意深く見てしまうんですよね。

動画で緊張感を作る方法は、

- 音楽のテンポを変える

- 沈黙の時間を作る

- カメラアングルを工夫する

こんな感じです。

競技動画で説明すると、

選手が勝負の瞬間を迎える時に

音楽をピタッと止めるんです。

すると視聴者は、

「今から何が起こるんだろう」

って身構えちゃうんですよね。

カメラも選手の表情をアップにして、

汗や緊張した顔を映すと

さらに効果的です。

ただし、緊張感ばっかりだと

疲れちゃうので注意が必要。

適度にリラックスできる場面も

挟んであげることで、

メリハリのある動画になります。

緊張感のコントロールができれば、

視聴者を思い通りに導けるようになるんです。

視聴者の感情を揺さぶる

感情が動くと、

人はその場から離れられなくなります。

喜怒哀楽、どの感情でもいいので

視聴者の心を揺さぶることが

動画制作では超大切なんです。

感情を揺さぶる要素って、

- プレイヤーの表情や反応

- 勝利や敗北の瞬間

- 背景にある物語

こういう部分なんですよね。

例えば、負けて悔しがってる選手の姿を

じっくり映すんです。

そうすると視聴者も、

「あー、悔しいだろうな」

って共感しちゃうんですよね。

逆に勝利の瞬間なら、

喜びを爆発させてる場面を

しっかりと捉える。

視聴者も一緒に嬉しくなって、

「よかったー!」

って感情移入しちゃいます。

でも感情を揺さぶるには、

その選手やプレイヤーの背景も

ちゃんと伝えることが重要。

ただ結果だけ見せるんじゃなくて、

そこに至るまでの努力や苦労も

描けると最高なんです。

予想外の展開を用意する

人って予想がつく展開だと、

すぐに飽きちゃうんですよね。

だからこそ、

「えっ、そうなるの?」

って思わせる展開が必要なんです。

予想外の展開を作るには、

- 逆転劇を強調する

- 意外な結果を際立たせる

- 隠れた事実を後から明かす

こんな方法が効果的です。

スポーツの試合なんかだと、

最初は負けてた選手が

最後に大逆転するじゃないですか。

そういう時は、

「もうダメかと思いました」

って状況をしっかり見せるんです。

そうすると逆転した時の

インパクトが何倍にもなる。

視聴者も、

「まさかこんな展開になるなんて!」

って驚いてくれるんですよね。

でも予想外って言っても、

嘘をついちゃダメです。

事実の中で、

どう見せるかの工夫が大切。

視聴者を騙すんじゃなくて、

驚かせることが目的なんです。

クライマックスを効果的に演出する

クライマックスは動画の命、

ここで失敗すると全てが台無しです。

今まで積み上げてきた緊張感や感情を

一気に解放する場面だからこそ、

演出にはとことんこだわりましょう。

効果的なクライマックス演出は、

- 音楽を最高潮に持っていく

- カメラワークを派手にする

- スローモーションを使う

こういう技術的な部分です。

競技の決定的な瞬間なら、

音楽をドーンと盛り上げて

カメラもぐるぐる回したりする。

スローモーションで

その瞬間をじっくり見せると、

視聴者の印象に強く残るんです。

例えば、

ゴールが決まる瞬間を

スローで見せるとかですね。

ボールがゴールに向かっていく様子を

ゆっくり映すと、

めちゃくちゃドラマチックになります。

ただし、クライマックスの後は

ちゃんと余韻も大切にしてください。

いきなり終わっちゃうと、

視聴者が置いてけぼりになります。

静かな音楽に変えて、

感動の余韻を味わってもらう時間も

作ってあげるといいんです。

動画制作で避けるべき失敗パターン3つ

動画作りで失敗する人って、

実は同じような間違いを

繰り返してるんですよね。

この3つのパターンを避けるだけで、

あなたの動画は見違えるほど

良くなります。

その失敗パターンが、

- テーマが曖昧で伝わりにくくなること

- 音楽と映像のバランスが悪くなること

- 視聴者の興味を維持できなくなること

なんです。

どれも初心者がやりがちな

ミスなんですけど、

知ってるだけで全然違う。

逆に言えば、

これさえ気をつけておけば

視聴者に刺さる動画が作れちゃいます。

それぞれ解説していきますね。

テーマが曖昧で伝わりにくくなること

テーマがぼんやりしてると、

視聴者は何の動画なのか

分からなくなっちゃうんです。

だって考えてみてください、

あなたも「結局何が言いたいの?」

って動画、すぐ閉じますよね。

例えば、こんな感じの動画です。

- スポーツの話から急に音楽の話になる

- プレイヤーの紹介なのか戦略解説なのか不明

- 複数のテーマが混在して焦点がぼける

実際にある動画制作者さんが

サッカーの戦術について話してたのに、

途中から選手の私生活の話になって、

最後は音楽の話で終わってたんです。

視聴者のコメントを見ると、

「何の動画だったの?」

って困惑する声ばかりでした。

でもね、これって

作ってる本人は気づかないんですよ。

頭の中では繋がってるから、

「関連してるじゃん」

って思っちゃうんです。

だけど視聴者からすると、

全然違う話に聞こえちゃう。

だからこそ、

動画を作る前に

「今回は○○について話す」

って明確に決めておくことが大切なんです。

テーマを一つに絞るだけで、

視聴者にとって分かりやすい

動画になります。

音楽と映像のバランスが悪くなること

音楽と映像のバランスって、

実はめちゃくちゃ重要なんですけど、

多くの人が軽視しがちなんですよね。

なぜなら、音楽が強すぎると

話してる内容が聞こえないし、

逆に弱すぎると単調になっちゃうから。

よくある失敗例としては、

- BGMが大きすぎて声が聞き取れない

- 緊張感のある場面なのに明るい音楽

- 音楽が途中で急に切れる

こんな感じですね。

僕が見た動画で印象的だったのが、

スポーツの試合解説をしてる動画で

めちゃくちゃアップテンポな音楽が

ずっと流れてたんです。

でも、解説者の方は

冷静に戦術を分析してて、

音楽と内容が全然合ってなかった。

視聴者も集中できないし、

何より解説が頭に入ってこない。

これじゃあもったいないですよね。

音楽って視聴者の感情を

コントロールする道具なんです。

だから映像の内容に合わせて

音楽を選ぶことが大切。

緊張感のある場面では

静かで重厚な音楽を使ったり、

盛り上がる場面では

テンポの良い音楽を使ったり。

そうやって音楽と映像を

うまく組み合わせることで、

視聴者をどんどん引き込める動画になります。

視聴者の興味を維持できなくなること

視聴者の興味を維持するのって、

実は一番難しいスキルなんですが、

これができないと最後まで見てもらえません。

というのも、今の時代って

面白くないと感じた瞬間に

すぐ他の動画に移っちゃうからなんです。

興味を失わせる原因は、

- 同じようなシーンが続く

- 話すテンポが単調

- 予想できる展開ばかり

こういうことなんですよね。

例えば、あるゲーム実況者の方が

同じプレイスタイルで

ずっと淡々と進めてる動画がありました。

最初の5分はまだ見れるんですが、

10分、15分と経つにつれて

だんだん飽きてきちゃうんです。

結局、途中で見るのをやめちゃいました。

でも同じゲームでも、

プレイ中に急に戦略を変えたり、

予想外の展開になったりする動画は

最後まで見ちゃうんですよね。

視聴者って常に

「次は何が起こるんだろう?」

って期待してるんです。

だから動画の中に

適度な変化や驚きを

入れてあげることが大切。

話すスピードを変えたり、

カメラアングルを変えたり、

ちょっとした工夫で全然違います。

視聴者の興味を最後まで

維持できるようになれば、

あなたの動画はもっと多くの人に

愛される動画になりますよ。

プロが実践している動画制作のコツ4つ

動画制作で成功するには、

プロが使ってる4つのコツを知ることです。

これを覚えとけば、

素人っぽい動画から一気に脱出できます。

その4つのコツがこちら。

- 事前の企画書作成を徹底する

- 複数のパターンを試作する

- 客観的な視点でチェックする

- 視聴者のフィードバックを活用する

どれも地味に見えるかもですが、

プロはこの基本を絶対に外しません。

むしろこの基本があるからこそ、

視聴者を引き込む動画が作れるんです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

事前の企画書作成を徹底する

企画書を作ることで、

動画の方向性がブレなくなります。

なぜかというと、

頭の中だけで考えてると迷子になっちゃうから。

例えば、

- 誰に向けた動画なのか

- どんな感情を伝えたいのか

- 最終的に何をしてもらいたいのか

こういうことを

紙に書き出すんですね。

スポーツの試合でも、

選手は事前に戦略を練るじゃないですか。

「この場面ではこう攻める」

「相手がこう来たらこう対応する」

そんな感じで、

動画も設計図が必要なんです。

でも多くの人って、

いきなりカメラを回し始めちゃう。

そうすると途中で

「あれ、何を伝えたかったんだっけ?」

ってなっちゃうんですよね。

だからこそ企画書を作って、

動画の軸をしっかり決めておくことが大切です。

複数のパターンを試作する

一つのアイデアだけじゃなくて、

いくつかのパターンを作ってみること。

これをやると、

より良いアイデアが見つかるからです。

具体的には、

- オープニングの音楽を3パターン試す

- 話し方のトーンを変えてみる

- カメラアングルを複数撮影する

こんな感じで

バリエーションを作るんです。

例えばですが、

同じ内容でも明るい音楽と静かな音楽では

全然印象が変わりますよね。

競技の緊張感を伝えたいなら、

ドキドキする音楽の方がいいかもしれない。

でも温かい雰囲気を出したいなら、

優しいメロディーの方が合うかも。

最初から一つに決めちゃうと、

もっと良い選択肢を見逃しちゃいます。

だから面倒でも、

複数のパターンを試してみる。

そうすることで、

最高の組み合わせが見つかるんです。

客観的な視点でチェックする

自分で作った動画を、

他人の目線で見直すことです。

作ってる本人って、

どうしても主観的になっちゃうから。

例えば、

- 説明が早すぎて分からない

- 音楽が大きすぎて声が聞こえない

- 画面の切り替わりが激しすぎる

こういう問題に

気づけなくなっちゃうんです。

プロの制作現場では、

必ず第三者がチェックしてます。

「ここの部分、もう少しゆっくり話した方がいいんじゃない?」

「この音楽、ちょっと浮いてない?」

そんな風に、

冷静な意見をもらうんですね。

一人で作業してる場合でも、

時間を置いてから見直すのがおすすめ。

作った直後じゃなくて、

一日経ってから見てみる。

そうすると、

「あれ、ここ変だな」

って気づけることが多いんです。

客観的な視点を持つことで、

視聴者にとって分かりやすい動画になります。

視聴者のフィードバックを活用する

実際に動画を見てもらって、

感想や意見を聞くことです。

どんなにプロでも、

視聴者の反応は予想できないから。

具体的には、

- どの部分が面白かったか

- どこで飽きてしまったか

- 何が分からなかったか

こういうことを

素直に教えてもらうんです。

例えば、

競技の緊張感を表現したつもりでも

「なんか怖かった」

って感想をもらうかもしれません。

それって作り手の意図とは

ちょっと違いますよね。

でもそういう生の声こそが、

次の動画を良くするヒントになるんです。

最初は批判的な意見を聞くのって

ちょっと辛いかもしれません。

でも視聴者の本音を知ることで、

確実にスキルアップできます。

だからこそ、

積極的にフィードバックをもらって

次の制作に活かしていきましょう。

動画に音楽を使うべき4つの理由

動画制作において、

音楽は単なる背景じゃないんです。

音楽をうまく使えば、

視聴者の心をがっちり掴んで、

最後まで見てもらえる動画が作れます。

その理由が、

- 視聴者の感情を効果的に動かせるから

- 動画の雰囲気を格段に高められるから

- 視聴者の集中力を持続させられるから

- 文化的な共感を生み出せるから

この4つなんですよね。

どれも動画の質を上げるために

欠かせない要素ばかりです。

これらを理解して使いこなせれば、

あなたの動画も劇的に変わりますよ。

それぞれ解説していきます。

視聴者の感情を効果的に動かせるから

音楽っていうのは、

人の感情に直接働きかけるもの。

だからこそ、動画で音楽を使うと

視聴者の心を思った方向に導けるんです。

例えば、

- 悲しいシーンでは切ない音楽

- 盛り上がるシーンでは激しい音楽

- 感動的なシーンでは壮大な音楽

こんな風に使い分けるんですね。

実際、テレビドラマとかでも

音楽がないシーンって想像できないでしょ?

それくらい音楽は

感情を動かすのに必要不可欠なんです。

ところで、音楽の効果って

科学的にも証明されてるんですよ。

人間の脳は音楽を聞くと、

感情を司る部分が活発になる。

だから、映像だけでは伝わりにくい

微妙な感情も音楽があれば簡単に伝わります。

視聴者の感情をコントロールできれば、

あなたの伝えたいメッセージも

しっかり届くようになるんです。

動画の雰囲気を格段に高められるから

雰囲気作りにおいて、

音楽ほど効果的なものはありません。

というのも、音楽は瞬時に

その場の空気感を変えられるから。

具体的には、

- ホラー系の音楽で恐怖感

- ジャズで大人っぽい雰囲気

- ポップスで明るい雰囲気

こんな感じで使い分けられます。

例えばですけど、

カフェの紹介動画を作るとしますよね。

そこでクラシック音楽を流せば

上品で落ち着いた印象になるし、

ボサノバを流せばおしゃれな印象になる。

同じ映像でも音楽次第で

全然違う雰囲気になっちゃうんです。

でね、ここが大切なんですけど、

雰囲気って視聴者の記憶に残りやすいんですよ。

「あの動画、なんかいい感じだったな」

って思ってもらえれば、

また見に来てくれる可能性が高くなります。

雰囲気を制する者が

動画制作を制すると言っても

過言じゃないですね。

視聴者の集中力を持続させられるから

音楽のリズムやメロディが、

視聴者の注意を引きつけ続けるんです。

なぜかというと、

人間の脳は音楽のパターンを

無意識に追いかけるようにできてるから。

例えば、

- テンポの良い音楽でスピード感

- 緩急のある音楽で飽きさせない

- 盛り上がりのある音楽で引き込む

こういった効果が期待できます。

実際、YouTubeの人気動画を見てみると、

ほとんどが効果的に音楽を使ってるんですよね。

それも偶然じゃなくて、

音楽があることで視聴者が

最後まで見続けてくれるからなんです。

さらに言うと、音楽は

映像の切り替わりをスムーズにしてくれます。

シーンが変わっても音楽が続いてれば、

視聴者は自然に次のシーンに

集中できるようになるんです。

逆に音楽がない動画って、

なんとなく物足りなくて

途中で見るのをやめちゃいがち。

だからこそ、集中力を保つために

音楽は絶対に必要なんです。

文化的な共感を生み出せるから

音楽っていうのは、

文化やアイデンティティを表現する手段。

だから、適切な音楽を選ぶことで

視聴者との共感を生み出せるんです。

例えば、

- 和楽器の音楽で日本らしさ

- ロックで若者らしさ

- クラシックで格式高さ

こんな風に文化的な背景を伝えられます。

具体的に言うと、

日本の伝統工芸を紹介する動画で

三味線の音楽を使えば、

見てる人も「日本っていいな」って感じますよね。

それとか、スポーツの動画で

応援歌みたいな音楽を使えば、

見てる人も一緒に応援したくなっちゃう。

でも、ここで注意したいのが、

ターゲットに合った音楽を選ぶこと。

若い人向けの動画なのに

演歌を使っちゃったら逆効果ですからね。

視聴者の文化的背景を理解して

適切な音楽を選べれば、

「この動画、自分のことを分かってくれてる」

って思ってもらえるんです。

文化的な共感が生まれれば、

視聴者はあなたの動画のファンになってくれますよ。

音楽を動画に効果的に組み込む6つのテクニック

動画制作で一番大切なのは、

実は音楽の使い方なんです。

音楽を上手に使えるようになれば、

視聴者の心をガッチリ掴んで離さない動画が作れます。

そのためのテクニックが、

- 動画の開始部分でインパクトを与える

- シーンの転換点で音楽を変化させる

- 重要な場面で音量を調整する

- 無音部分を戦略的に活用する

- 音楽と映像のタイミングを同期させる

- フェードイン・フェードアウトを使いこなす

この6つなんですよね。

どれも簡単そうに見えて、

実は奥が深いテクニックばかり。

でも、この6つをマスターできれば、

プロ並みの動画が作れちゃいます。

順番に詳しく解説していきます。

動画の開始部分でインパクトを与える

動画の最初の5秒で勝負は決まる、

これが動画制作の鉄則です。

なぜなら、視聴者が続きを見るかどうかは

最初の印象で99%決まっちゃうから。

例えば、こんな開始方法があります。

- 突然大音量の音楽で始める

- 静寂から徐々に音楽を盛り上げる

- 印象的なメロディーで注意を引く

YouTubeの人気チャンネルを見てると、

みんな最初の音楽にこだわってるんです。

特にゲーム実況とかだと、

「どーも!」って挨拶と同時に

テンション高い音楽が流れるじゃないですか。

あれって、視聴者を一気に

その世界に引き込む効果があるんですよね。

逆に、最初がしょぼい音楽だと

「なんか微妙だな...」って思われて

すぐに離脱されちゃう。

だからこそ、開始部分の音楽選びは

めちゃくちゃ重要なんです。

シーンの転換点で音楽を変化させる

シーンが変わるタイミングで

音楽もガラッと変えるのがコツです。

これをやると、視聴者が

「おっ、何か変わった!」って感じて

集中力が戻るんですよね。

具体的には、

- 楽しいシーンから悲しいシーンへの転換

- 静かな場面から激しい場面への変化

- 日常シーンからクライマックスへの移行

こういう場面で音楽を変えるんです。

映画とかドラマを思い出してください。

恋愛シーンでは優しい音楽、

アクションシーンでは激しい音楽が流れますよね。

あれと同じことを

自分の動画でもやるんです。

例えば、料理動画だったら

材料紹介は軽快な音楽、

調理中は集中できる落ち着いた音楽、

完成時は達成感のある音楽みたいに。

こうやって音楽を変えることで、

視聴者は最後まで飽きずに

見続けてくれるようになります。

重要な場面で音量を調整する

大事な場面では音楽の音量を

上手にコントロールするのがポイント。

音量調整ひとつで、

視聴者の注意をグッと引きつけられるんです。

調整のパターンとしては、

- 重要なセリフの時は音楽を小さくする

- 感動的な場面では音楽を大きくする

- 緊張感を出したい時は音量を下げる

こんな感じですね。

テレビ番組でも同じことやってて、

司会者が大事なことを話す時って

BGMがスッと小さくなるじゃないですか。

あれって、視聴者に

「今から重要なことを言いますよ」

って無意識に伝えてるんです。

逆に、感動的なシーンでは

音楽をドーンと大きくして

感情を盛り上げる。

この音量のメリハリがあるかないかで、

動画の完成度が全然変わってきます。

無音部分を戦略的に活用する

意外かもしれないけど、

音楽を止める瞬間も超重要なんです。

無音にすることで、

かえって視聴者の注意を引けるから。

無音を使う効果的な場面は、

- 驚きの事実を発表する直前

- 感動的な瞬間を強調したい時

- 視聴者に考える時間を与えたい時

こういうタイミングですね。

バラエティ番組とかでも、

「答えは...」の後に

一瞬音楽が止まったりしますよね。

あの「シーン...」っていう無音が、

めちゃくちゃドキドキ感を演出してる。

YouTuberの動画でも、

重要な発表の前に

わざと無音にする人が多いんです。

「実は...」って言った後に

音楽を止めると、

視聴者は「何だろう?」って

身を乗り出して聞いてくれる。

無音も立派な演出技法なんです。

音楽と映像のタイミングを同期させる

音楽のビートと映像の動きを

ピッタリ合わせるテクニックです。

これができると、動画が

プロっぽく見えるんですよね。

同期させる方法は、

- 音楽のドラムに合わせてカットを切る

- メロディーの盛り上がりに映像を合わせる

- 楽器の音に効果音を重ねる

こんな感じです。

MVとかダンス動画を見てると、

音楽と映像がバッチリ合ってて

見てて気持ちいいじゃないですか。

あれと同じことを

普通の動画でもやるんです。

例えば、商品紹介動画だったら

「ジャン!」っていう音楽に合わせて

商品をアップで映すとか。

料理動画なら、

包丁で切る音に合わせて

カット編集するとか。

こういう細かい同期が積み重なって、

見てて心地いい動画になるんです。

フェードイン・フェードアウトを使いこなす

音楽の始まりと終わりを

自然にする技術ですね。

これをマスターすると、

音楽の切り替えがスムーズになって

プロっぽい仕上がりになります。

使い方のパターンは、

- 動画開始時にゆっくり音楽を始める

- シーン転換で音楽を徐々に変える

- 動画終了時に音楽を自然に終わらせる

こういう場面で活用します。

普通の人が作った動画って、

音楽がブツッと切れたり

急に始まったりしてて不自然なんです。

でも、フェードを使うと

まるで映画みたいに

滑らかな音楽の流れができる。

特に、感動系の動画では

フェードアウトが効果的で、

余韻を残しながら終われるんです。

YouTubeの人気動画を見てると、

みんな自然に音楽が始まって

自然に終わってますよね。

あれがフェード技術の力なんです。

プロが実践している音楽活用術3つ

プロの動画制作者は、

音楽を単体で使うことはほぼありません。

この記事を読めば、

あなたも視聴者の心を掴む音楽の使い方がマスターできます。

プロが実践してる音楽活用術は、

- 複数の音楽トラックを重ねて使用する

- 効果音と音楽を巧みに組み合わせる

- 視聴者の心理状態に合わせて音楽を調整する

この3つなんです。

どれも一見難しそうに見えるけど、

実はコツさえ掴めば誰でもできちゃいます。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

複数の音楽トラックを重ねて使用する

複数の音楽を重ねることで、

動画に奥行きと深みが生まれるんです。

なぜかって言うと、

一つの音楽だけじゃ表現できない感情の幅を作れるから。

例えば、

- メインのメロディ

- 背景のアンビエント音

- リズムを強調するパーカッション

こんな風に重ねていくんですよ。

メインのメロディは視聴者の感情を

直接的に動かす役割を担ってます。

背景のアンビエント音は、

雰囲気作りに欠かせない要素なんです。

さらに詳しく言うと、

競技シーンではメインメロディで緊張感を演出しつつ、

背景音で会場の臨場感を再現してるんですね。

ここで注意したいのが、

音量バランスの調整です。

全部の音が同じ音量だと、

ごちゃごちゃして聞きづらくなっちゃう。

メインを70%、背景を30%くらいの

バランスで調整するのがベストですね。

だからこそ、

複数トラックの重ね技が重要なんです。

効果音と音楽を巧みに組み合わせる

効果音と音楽の組み合わせは、

視聴者の没入感を劇的に高めます。

というのも、

音楽だけだと単調になりがちだけど、効果音が加わることで現実味が増すから。

具体的には、

- 拍手や歓声などの会場音

- 競技特有の音(ボールの音、靴音など)

- 緊張感を演出するサウンドエフェクト

これらを音楽に合わせて配置するんです。

音楽が盛り上がる部分では

会場の歓声を重ねて興奮度をアップさせる。

静かなシーンでは、

競技者の息遣いや足音を際立たせて緊張感を演出するんですね。

例えばバスケの試合動画なら、

ドリブル音やシューズのキュッという音を

音楽のリズムに合わせて配置してるんです。

でもここで大事なのが、

効果音が音楽を邪魔しないこと。

あくまで音楽を引き立てる

脇役として使うのがコツなんです。

音楽が主役で効果音は演出、

この関係性を忘れちゃダメですよ。

だから効果音と音楽の

絶妙なバランスが求められるんです。

視聴者の心理状態に合わせて音楽を調整する

視聴者の心理に合わせた音楽調整こそが、

プロと素人の決定的な違いなんです。

なぜなら、

同じシーンでも視聴者の感情の流れに合わせて音楽を変えることで、より深い感動を生み出せるから。

調整のポイントは、

- 緊張から解放への感情変化

- 期待感から達成感への移行

- 静寂から爆発的な盛り上がりへの転換

こういった心理の流れを読むことですね。

競技の序盤では控えめな音楽で

視聴者の集中力を高めていく。

中盤で徐々に音楽のテンションを上げて、

クライマックスで一気に爆発させるんです。

具体的に言うと、

試合開始時は静かなピアノから始まって、

決定的な瞬間でオーケストラが鳴り響くような構成ですね。

ただし、ここで気をつけないといけないのが、

音楽の変化が唐突すぎないこと。

自然な流れで音楽が変化していかないと、

視聴者が違和感を覚えちゃうんです。

文化的な背景も考慮する必要があって、

日本人なら和楽器の音色に親しみを感じやすいとか、そういう要素も大切なんですよ。

視聴者の心理状態を読み取って

音楽を調整できるかどうかが勝負なんです。

競技で勝つための戦略を立てる5つのステップ

競技で勝つには、

ちゃんとした戦略が絶対に必要なんです。

この5つのステップを覚えとけば、

どんな競技でも勝率がぐんと上がります。

その5つのステップが、

- STEP1. 相手の特徴を分析する

- STEP2. 自分の強みと弱みを把握する

- STEP3. 複数の戦略パターンを準備する

- STEP4. 状況に応じて戦略を調整する

- STEP5. 結果を振り返り次回に活かす

なんですよね。

多くの人は感情に流されて

戦略なしで勝負しちゃうんです。

でも、それじゃあ運任せになって

安定して勝てないんですよ。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 相手の特徴を分析する

相手を知ることが、

勝利への第一歩なんです。

なぜかって言うと、

相手の癖や弱点が分かれば対策が立てられるから。

例えば、

- 攻撃パターンの癖

- 得意な技や戦法

- 苦手な状況や場面

こういうことを

事前に調べておくんです。

テニスで言えば、

相手がバックハンドが苦手だったら

そこを狙い撃ちすればいいじゃないですか。

将棋なら、

相手が攻撃的な戦法を好むなら

守備を固めて待つ作戦が有効ですよね。

ここで大事なのは、

感情的にならずに冷静に観察すること。

「あいつムカつく」とか思ってると

客観的な分析ができなくなっちゃう。

相手は敵じゃなくて、

分析すべき対象だと思うんです。

そうすれば緊張や恐れも和らいで、

冷静に戦略を立てられるようになります。

だからこそ、

相手の分析は絶対に欠かせません。

STEP2. 自分の強みと弱みを把握する

自分のことを正しく知るのが、

戦略を立てる上で超重要なポイント。

どうしてかっていうと、

自分の武器を最大限に活かせるからなんです。

具体的には、

- 得意な技や戦法

- 体力や集中力の持続時間

- プレッシャーに対する耐性

こんなことを

しっかり把握しておくんですね。

サッカーで例えるなら、

足が速いのが武器なら

カウンター攻撃を中心にした戦術を選ぶ。

逆に体力がないなら、

短期決戦を狙う作戦を立てるんです。

さらに言うと、

自分の感情の動きも知っておくことが大切。

緊張すると手が震えるとか、

興奮すると判断が甘くなるとか。

そういう自分の癖を知ってれば、

事前に対策を練れるじゃないですか。

例えば深呼吸をするとか、

一度冷静になる時間を作るとか。

自分を客観視できるようになると、

感情に振り回されることがなくなります。

STEP3. 複数の戦略パターンを準備する

一つの作戦だけじゃ、

絶対に勝ち続けることはできません。

理由は簡単で、

相手も対策を立ててくるからです。

準備しておくべきパターンは、

- メインの基本戦略

- 劣勢になった時の逆転策

- 相手が予想外の動きをした時の対応

最低でもこの3つは

用意しておきたいところ。

野球で言うなら、

先発投手がダメだった時の

リリーフ陣みたいなもんですね。

ボクシングなら、

パンチが効かない相手には

足を使って逃げ回る作戦とか。

ここでポイントなのは、

感情的になった時でも使える

シンプルな戦略を含めること。

競技中って緊張したり

焦ったりすることがあるじゃないですか。

そんな時に複雑な作戦は

頭が回らなくて実行できない。

だから簡単で確実な

「逃げの一手」も準備しておく。

そうすれば冷静さを取り戻して、

また攻めに転じることができるんです。

STEP4. 状況に応じて戦略を調整する

試合中に戦略を変えるのが、

勝負を分ける一番のカギなんです。

なぜなら、

実際の勝負は予想通りにいかないから。

調整すべきタイミングは、

- 相手が予想と違う動きをした時

- 自分の調子が思わしくない時

- 試合の流れが変わった時

こういう場面で

素早く判断できるかが勝負。

格闘技で例えると、

相手のパンチが思ったより重かったら

距離を取る戦法に切り替える。

チェスなら、

相手が守備的に来たら

じっくり攻める作戦に変更する。

でもね、ここが一番難しいところで、

感情が邪魔をすることが多いんです。

「この作戦で絶対勝つ!」

って思い込んじゃうと

柔軟性がなくなっちゃう。

だから常に冷静でいることが大事。

「今の状況はどうなのか?」

「作戦を変えるべきか?」

こういうことを

試合中も考え続けるんです。

STEP5. 結果を振り返り次回に活かす

試合が終わった後の振り返りが、

実は一番大切な作業なんですよ。

どうしてかって言うと、

次の勝利につながる宝の山だから。

振り返るべきポイントは、

- 戦略がうまくいった部分

- 失敗した原因と改善点

- 感情の動きとその影響

こういうことを

ノートに書き出すんです。

卓球で例えるなら、

「フォアハンドの攻撃は効果的だった」

「でもバックが甘くて失点が多かった」

みたいな感じ。

さらに感情面でも、

「緊張して最初のサーブをミスった」

「途中で焦って作戦を忘れた」

とか記録しておく。

こうやって振り返ると、

自分の成長ポイントが見えてくるんです。

そして次の試合では、

同じミスを繰り返さないように

対策を立てられるじゃないですか。

これを続けてると、

どんどん強くなっていけるんですよね。

感情に流されて負けた試合も、

冷静に分析すれば必ず学びがあります。

競技中の感情がパフォーマンスに与える4つの影響

競技中の感情って、

実はあなたのパフォーマンスを

大きく左右してるんです。

この4つの感情の影響を

しっかり理解できれば、

もっと安定した結果が出せるようになります。

その4つが、

- 緊張で本来の実力を発揮できなくなる

- 恐れで積極的な行動を取れなくなる

- 怒りで冷静な判断ができなくなる

- 興奮で集中力が散漫になる

この辺りなんですよね。

どれも普段は感じてるけど、

競技中だとマイナスに働いちゃう。

でも、これらの感情が

どう影響するかを知ってるだけで

対策が立てられるんです。

順番に見ていきましょう。

緊張で本来の実力を発揮できなくなる

緊張っていうのは、

あなたの体を硬くして動きを悪くしちゃうんです。

普段できることができなくなるのは、

筋肉が固まって自然な動きが

できなくなるからなんですね。

例えば、

- いつものシュートが入らない

- パスのタイミングがずれる

- 動きがぎこちなくなる

こんな状況になっちゃいます。

テニスの試合で、

普段なら楽勝で決められる

ボレーをネットにかけちゃう。

バスケで、

いつもなら絶対入るフリースローを

外しちゃうなんてことも。

でもね、緊張って完全に悪いものじゃないんです。

適度な緊張は集中力を高めてくれるし、

やる気も上げてくれる。

ただ、度が過ぎると

体が思うように動かなくなっちゃう。

だからこそ、

緊張とうまく付き合うことが大切なんです。

恐れで積極的な行動を取れなくなる

恐れっていうのは、

「失敗したらどうしよう」って気持ちのこと。

この感情が強くなりすぎると、

チャンスがあっても行動できなくなっちゃうんです。

具体的には、

- 攻撃のチャンスを逃す

- 守備的になりすぎる

- リスクを取れなくなる

こういう状況が生まれます。

サッカーで言うと、

ゴール前でシュートを打たずに

パスを選んじゃうみたいな感じ。

野球だったら、

勝負どころでストライクゾーンに

投げられなくなっちゃう。

そうなると、相手にペースを

握られちゃうんですよね。

恐れがあると、どうしても

「やらない理由」を探しちゃう。

でも競技って、

積極的に行かないと勝てないじゃないですか。

だから恐れをコントロールして、

必要な時にはリスクを取れるように

なることが重要なんです。

怒りで冷静な判断ができなくなる

怒りっていうのは、

頭に血が上って冷静さを失わせちゃう感情。

この状態になると、

普段なら絶対しないような

ミスを犯しちゃうんです。

例えば、

- 無謀な攻撃を仕掛ける

- 相手の挑発に乗っちゃう

- 戦略を忘れて感情的になる

こんなことが起きちゃいます。

バスケで審判の判定に腹を立てて、

テクニカルファウルを取られる。

テニスで相手のプレーにイライラして、

無理なショットを打っちゃう。

こういうのって、

後から考えると「なんであんなことを」

って思うじゃないですか。

でも、その瞬間は

感情が理性を上回っちゃってるんです。

怒りって一瞬で判断力を奪うから、

本当に怖い感情なんですよね。

競技では常に冷静でいることが

勝利への近道なんです。

興奮で集中力が散漫になる

興奮っていうのは、

一見良さそうに思えるけど

実は集中力を散らしちゃう感情。

テンションが上がりすぎると、

大事なポイントを見落としちゃうんです。

よくあるのが、

- 細かいミスが増える

- 相手の動きを読めなくなる

- 自分のペースを崩しちゃう

こういう状況ですね。

野球で大量得点を取った後、

守備でエラーを連発しちゃう。

サッカーで先制点を取った直後、

気が緩んで失点しちゃう。

興奮してる時って、

「もう勝った」みたいな気持ちに

なりがちなんです。

でも競技って最後まで

何が起こるか分からない。

だからこそ、良い流れの時ほど

冷静さを保つことが大切。

興奮をエネルギーに変えつつ、

集中力は維持する。

このバランスが取れると、

最高のパフォーマンスが出せるんです。

競技で感情をコントロールする6つの方法

競技で勝つために必要なのは、

技術だけじゃないんです。

実は感情をうまくコントロールできるかどうかで、

勝負の8割が決まっちゃうんですよね。

感情をコントロールする方法は、

- 深呼吸で心を落ち着かせる

- ポジティブな言葉を自分にかける

- 成功のイメージを頭に描く

- 集中できるルーティンを作る

- 失敗を受け入れて切り替える

- 試合前の準備を徹底する

この6つなんです。

どれも今日から実践できる

カンタンな方法ばかりですよ。

でも効果は抜群で、

プロの選手もみんなやってる方法です。

それぞれ解説していきます。

深呼吸で心を落ち着かせる

深呼吸は、

緊張した心を一瞬で落ち着かせる魔法みたいなもの。

なぜかというと、

呼吸をゆっくりすることで体がリラックスモードに切り替わるから。

例えば、

- 4秒かけて息を吸う

- 4秒間息を止める

- 8秒かけてゆっくり吐く

こんな感じで呼吸するだけです。

これをやると、

心臓の鼓動がゆっくりになって、

頭の中がスッキリしてくるんですよね。

テニスの錦織圭選手も、

サーブを打つ前に必ず深呼吸してるじゃないですか。

あれも緊張をほぐして、

集中力を高めるためなんです。

ちなみに、深呼吸は試合中だけじゃなくて、

練習中にも使えるテクニックです。

ミスした後にイライラしちゃったときも、

深呼吸すれば気持ちを切り替えられます。

だからこそ、

深呼吸は競技者にとって必須スキルなんです。

ポジティブな言葉を自分にかける

自分に向けてポジティブな言葉をかけるのは、

心の支えになる最強の方法です。

どうしてかっていうと、

人間の脳は自分が言った言葉を信じちゃう性質があるからなんです。

具体的には、

- 「俺はできる」

- 「今日は調子がいい」

- 「絶対に勝てる」

こういう言葉を心の中で唱えるんです。

バスケットボールの選手が、

フリースローを打つ前に何かつぶやいてるのを見たことありませんか?

あれも「入る、入る」って

自分に言い聞かせてるんですよね。

逆に「ダメかも」「負けそう」なんて思っちゃうと、

本当にそうなっちゃうから怖いんです。

でも気をつけなきゃいけないのは、

言葉だけじゃなくて本当に信じることです。

口先だけで「できる」って言っても、

心の奥で「無理だ」って思ってたら意味がない。

だから最初は小さな目標から始めて、

成功体験を積み重ねることが大切なんです。

そうやって自信をつけていけば、

ポジティブな言葉も自然と信じられるようになります。

成功のイメージを頭に描く

成功のイメージを頭の中で描くのは、

実際に成功する確率を上げる秘密兵器です。

というのも、

脳は想像と現実の区別がつかないから、

イメージトレーニングも本当の練習と同じ効果があるんです。

例えば、

- ゴールを決める瞬間

- 表彰台に立つ姿

- 観客から拍手をもらう場面

こんなシーンを具体的に想像するんです。

フィギュアスケートの羽生結弦選手は、

演技前に必ず頭の中で完璧な演技をイメージしてたって有名ですよね。

そのおかげで本番でも、

まるでリハーサル通りに演技できてたんです。

ただし、ここで大事なのは、

できるだけリアルに想像することです。

観客の声、会場の匂い、

自分の心臓の音まで感じるくらい詳細に。

そうすると本番でも、

「あ、これ知ってる感じだ」って思えて、

緊張せずに実力を発揮できるんです。

毎日寝る前に5分だけでも、

成功のイメージを描く習慣をつけてみてください。

集中できるルーティンを作る

ルーティンっていうのは、

いつも同じ動作を繰り返すことで集中状態に入る方法です。

なんでルーティンが効果的かっていうと、

決まった動作をすることで脳が「集中モード」に切り替わるからなんです。

よくある例は、

- 手首を回す

- 深呼吸を3回する

- 決まった言葉を唱える

こういう動作を毎回同じ順番でやるんです。

野球のイチロー選手のバッターボックスでの動作、

めちゃくちゃ有名ですよね。

あれも毎回全く同じ動作をすることで、

集中力を最大限に高めてたんです。

ルーティンの良いところは、

緊張してても自動的に体が動くことです。

頭が真っ白になっちゃっても、

いつもの動作をするだけで落ち着けるんですよね。

大切なのは、

自分だけのオリジナルルーティンを見つけること。

他の人のマネじゃなくて、

自分がしっくりくる動作を探してみてください。

そして一度決めたら、

練習でも試合でも必ず同じようにやることです。

失敗を受け入れて切り替える

失敗を受け入れるっていうのは、

ミスしても引きずらずに次に集中することです。

どうしてこれが重要かっていうと、

一つのミスにこだわってると、

どんどん悪い流れになっちゃうからなんです。

具体的には、

- 「まあ、こういうこともある」

- 「次で取り返せばいい」

- 「これも経験だ」

こんな風に考えるんです。

テニスの大坂なおみ選手も、

ミスした後はすぐに前を向いて、

次のポイントに集中してましたよね。

逆にミスを引きずっちゃう選手は、

一つのミスから崩れて負けちゃうことが多いんです。

でも「失敗を受け入れる」って、

最初はすごく難しく感じるかもしれません。

特に完璧主義の人は、

ミスするたびに自分を責めちゃいがちです。

そんな時は「失敗も成長の一部だ」って

考え方を変えてみてください。

プロの選手だって毎日失敗してるし、

その失敗があるから上手くなれるんです。

だから失敗したときこそ、

素早く気持ちを切り替える練習だと思って取り組みましょう。

試合前の準備を徹底する

試合前の準備を徹底するのは、

不安を減らして自信を持つための最強の方法です。

なぜなら、

しっかり準備できてると「やることはやった」って

安心できるからなんです。

準備の内容は、

- 体のコンディション調整

- 戦術の確認

- 必要な道具のチェック

こういうことを全部済ませておくんです。

サッカーの本田圭佑選手は、

試合前に必ず相手チームの分析を徹底的にやって、

どんな場面でも対応できるよう準備してたそうです。

そのおかげで試合中も冷静に判断できて、

重要な場面で結果を出せてたんですよね。

準備不足だと、

「あれもやっとけばよかった」

「これも忘れてた」

って不安になっちゃいます。

そうすると集中できなくなって、

本来の実力が発揮できません。

だからこそ、

試合の1週間前から準備リストを作って、

一つずつチェックしていくのがおすすめです。

当日になって慌てることがないよう、

前日までに全部終わらせておきましょう。

そうすれば試合当日は、

「完璧に準備できた」っていう自信を持って臨めます。

戦略と感情管理を両立させる3つのコツ

競技で勝つためには、

頭で考える戦略と心の感情、

この2つをうまく使いこなすことが超重要なんです。

この記事を読めば、

冷静な判断力を保ちながら

感情もプラスに活用できるようになります。

具体的には、

- 冷静さを保ちながら柔軟に戦略を変更する

- 感情の変化を戦略に活かす

- メンタルトレーニングを日常的に行う

この3つのコツを

マスターしていきましょう。

多くの人が戦略か感情の

どちらか一方に偏りがちですが、

実は両方を使えるのが理想なんです。

それぞれ詳しく

見ていきましょうね。

冷静さを保ちながら柔軟に戦略を変更する

冷静さを保つっていうのは、

感情に振り回されずに

状況を客観的に見ることなんです。

でもね、ここで大切なのが

感情を完全に無視するんじゃなくて、

感情をコントロールしながら戦略を変えること。

例えば、

- 相手の動きが予想と違った時

- 自分の調子が思ったより悪い時

- 観客の声援でプレッシャーを感じた時

こんな場面で

パニックにならずに対応することですね。

テニスの試合で考えてみると、

最初はベースライン中心の戦略で

いこうと思ってたとしましょう。

でも実際に試合が始まったら、

相手がめちゃくちゃ攻撃的で

ベースラインにいると危険だと分かった。

そんな時に、

「最初の戦略にこだわらなきゃ」

って思わずに、

「じゃあネットプレーに変更しよう」

って切り替えられるかどうかなんです。

ここで重要なのが、

感情的になって「やばい!」って

焦るんじゃなくて、

「なるほど、こういう相手か」

って冷静に分析すること。

そうすると戦略変更も

スムーズにできるし、

新しい戦略にも集中できるんです。

感情の変化を戦略に活かす

感情って邪魔者だと

思われがちなんですけど、

実は戦略に使える強力な武器なんですよ。

なぜかっていうと、

感情は体の状態や相手の様子を

敏感にキャッチしてくれるからです。

具体的には、

- 緊張感から相手の強さを察知

- 興奮状態から自分の好調さを感じ取る

- 不安から危険なポイントを予測

こんな情報を

感情が教えてくれるんです。

サッカーの試合で

「なんかやばい雰囲気だな」

って感じる時ってありますよね。

それって実は、

相手チームの連携が良くなってきたり、

自分のチームの動きが悪くなってる

サインだったりするんです。

その「やばい」って感情を

「守備を固めよう」

「パスミスを減らそう」

って戦略に変換できれば、

失点を防げるかもしれません。

逆に「今日は調子いいな」

って感じる時は、

普段よりも積極的な戦略に

切り替えてもいいかもしれない。

感情を無視するんじゃなくて、

感情が教えてくれる情報を

戦略に活かしていくんです。

メンタルトレーニングを日常的に行う

メンタルトレーニングっていうのは、

心の筋トレみたいなものです。

体の筋トレと同じで、

毎日コツコツやることで

心も強くなっていくんですよね。

そうすると、

- プレッシャーに負けない心

- 冷静な判断力

- 感情をコントロールする力

これらが自然と

身についてくるんです。

一番カンタンなのが

深呼吸の練習ですね。

朝起きた時、寝る前、

練習の前後に

ゆっくりと深呼吸をする。

これだけでも心が落ち着いて、

感情に振り回されにくくなります。

他にも、イメージトレーニングで

「こんな場面になったらこう対応する」

って頭の中でシミュレーションしたり、

日記を書いて自分の感情を

客観視する習慣をつけたり。

プロのアスリートも

メンタルコーチをつけて

毎日メンタルトレーニングを

やってるんですよ。

それくらい心の準備って

大切なんです。

毎日5分でもいいから

メンタルトレーニングの時間を作ると、

本番で戦略と感情の両方を

上手に使えるようになります。

文化的背景が競技に与える影響4つ

競技って実は、

その国や地域の文化によって全然違う顔を見せるんです。

この違いを理解しておくと、

世界中の競技を見るのがもっと楽しくなりますよ。

文化が競技に与える影響は、

- 戦略やプレイスタイルが変化するから

- プレイヤーの価値観が行動に反映されるから

- 競技への取り組み方が文化により決まるから

- 観客との関係性が文化で左右されるから

この4つなんですよね。

どれも競技の本質に関わってくる、

めちゃくちゃ大事な要素です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

戦略やプレイスタイルが変化するから

文化的背景によって、

同じ競技でも戦略が全く変わってきます。

なぜかっていうと、

その文化が大切にしてる価値観が戦略に現れるからなんです。

例えば、

- 個人を重視する文化

- チームワークを大切にする文化

- 攻撃的な姿勢を好む文化

こんな風に文化によって

重要視されるポイントが違うんですよね。

アメリカのバスケットボールを見てみると、

個人のスキルを活かした華やかなプレーが多い。

一方で日本のバスケットボールは、

チーム一丸となった連携プレーを重視する傾向があります。

どちらも同じバスケットボールなのに、

見てて全然違う印象を受けるじゃないですか。

これって文化的な価値観が、

プレイスタイルにそのまま反映されてるからなんです。

だからこそ各国の競技を見ると、

その国の文化が手に取るように分かるんですよ。

プレイヤーの価値観が行動に反映されるから

プレイヤーの行動って、

その人が育った文化の価値観がめちゃくちゃ出てるんです。

これが分かると、

なんで選手がそういう判断をしたのかが見えてきます。

具体的には、

- 勝利への執着度

- チームメイトへの接し方

- 失敗した時の反応

こういう部分に文化的な違いが現れるんです。

例えばですけど、

韓国のプロゲーマーって練習量がハンパないんですよ。

1日12時間以上練習するのが当たり前で、

勝利のためなら何でもするっていう姿勢。

これって韓国の競争社会の文化が、

そのまま競技に反映されてるからなんです。

一方でヨーロッパの選手は、

プライベートと競技のバランスを大切にする傾向がある。

家族との時間を優先したり、

長期的な視点で競技と向き合ったりするんです。

どっちが良い悪いじゃなくて、

文化的な価値観の違いが行動に出てるってことなんですよね。

競技への取り組み方が文化により決まるから

文化によって、

競技に対する基本的な考え方が全然違うんです。

だから同じ競技をやってても、

練習方法や目標設定が変わってくるんですよね。

例えば、

- 結果重視の文化

- プロセス重視の文化

- 楽しさを大切にする文化

こんな感じで文化ごとに

重要視するポイントが違います。

日本の部活動文化を見てみると、

厳しい上下関係の中で忍耐力を鍛える傾向がある。

「苦しい練習を乗り越えてこそ成長する」

っていう考え方が根付いてるんです。

でもアメリカだと、

個人の才能を伸ばすことを重視する。

楽しみながら競技をして、

モチベーションを維持することを大切にするんですよね。

ここからが面白いんですけど、

どちらの方法でも強い選手が育つんです。

つまり文化に合った取り組み方をすることが、

一番効果的だってことなんですよ。

観客との関係性が文化で左右されるから

観客と選手の関係って、

文化によってめちゃくちゃ違うんです。

この関係性が競技の雰囲気や、

選手のパフォーマンスに大きく影響するんですよね。

例えば、

- 熱狂的に応援する文化

- 静かに見守る文化

- 批判的な目で見る文化

こういう観客の文化的特徴があります。

南米のサッカーを見てると、

観客が選手と一体になって戦ってる感じがしますよね。

歌って踊って、まるでお祭りみたい。

選手もその熱気に押されて力を発揮するんです。

一方で日本の相撲だと、

観客は静かに技を見極めようとする。

集中して競技を見守る文化があるから、

会場全体が緊張感に包まれるんですよね。

どちらも素晴らしい観戦文化なんですけど、

競技に与える影響は全然違う。

選手も観客の文化に合わせて、

自分のパフォーマンスを調整してるんです。

だからこそ文化的背景を理解すると、

競技の奥深さがもっと見えてくるんですよ。

社会的つながりを競技で築く方法6つ

競技って実は、

勝ち負けだけじゃないんです。

一番大きな価値は、

人とのつながりを作れることなんですよね。

競技を通して築ける

社会的つながりの方法は、

- 積極的にコミュニケーションを取る

- 相手を尊重する態度を示す

- 共通の目標を見つけて協力する

- 競技後に交流の時間を作る

- SNSで継続的に関係を維持する

- 文化交流イベントに参加する

この6つなんです。

どれも難しいことじゃないんですが、

意外とやってない人が多い。

でも、これができるようになると

競技がもっと楽しくなりますよ。

それぞれ解説していきます。

積極的にコミュニケーションを取る

積極的にコミュニケーションを取ることで、

相手との距離がぐっと縮まるんです。

なぜかっていうと、

人って話しかけられると嬉しいもんだから。

具体的には、

- 試合前に挨拶をする

- 相手の良いプレーを褒める

- 休憩時間に雑談をする

こんな感じですね。

例えば、テニスの試合で

相手が素晴らしいショットを打ったとき、

「今のすごいですね!」って声をかける。

そうすると相手も

「ありがとうございます!」って

笑顔で返してくれるんです。

バスケットボールでも、

ハーフタイムに「お疲れ様です」って

声をかけるだけで雰囲気が変わる。

ただし、ここで大切なのは

タイミングを見極めることですね。

相手が集中してるときに

無理に話しかけるのは逆効果。

試合の流れを読みながら、

自然なタイミングで声をかけましょう。

積極的なコミュニケーションが、

素敵な関係の第一歩になるんです。

相手を尊重する態度を示す

相手を尊重する態度を示すことで、

お互いに気持ちよく競技ができるようになります。

どうしてかというと、

尊重されてる人は相手も尊重したくなるから。

例えば、

- 相手のプレースタイルを認める

- 審判の判定に文句を言わない

- 負けても相手を称える

こういう行動ですね。

サッカーの試合で

相手チームが上手い戦術を使ってきたとき、

「いい作戦ですね」って認めてあげる。

そうすると相手も

「こちらこそ、勉強になります」って

お互いを高め合えるんです。

卓球でも、相手が得意な技を使ったら

「その技、どうやって練習したんですか?」

って興味を示してあげる。

でもね、ここで注意したいのは

本心から言うことなんです。

嘘っぽい褒め方だと

相手にバレちゃいますからね。

素直に「すごいな」って思ったことを

そのまま伝えるのが一番。

相手への敬意が、

深いつながりを生むんです。

共通の目標を見つけて協力する

共通の目標を見つけて協力することで、

ライバルから仲間に変わるんです。

なんでかっていうと、

同じ方向を向いてる人って仲良くなりやすいから。

具体的には、

- 技術向上を一緒に目指す

- 大会での上位入賞を狙う

- 新しいルールを覚える

こんな目標ですね。

例えば、バドミントンで

「お互いスマッシュを強くしたいね」

って話になったとします。

そうしたら一緒に練習メニューを考えたり、

お互いのフォームをチェックし合ったり

できるじゃないですか。

野球でも、

「チーム全体のレベルアップを図ろう」

って目標があれば協力しやすい。

守備練習を一緒にやったり、

バッティングのコツを教え合ったり

自然と絆が深まるんです。

ただ、ここで大事なのは

お互いにメリットがあることですね。

一方的に教えるだけじゃなくて、

お互いが成長できる関係が理想。

共通の目標があると、

競技がもっと楽しくなりますよ。

競技後に交流の時間を作る

競技後に交流の時間を作ることで、

競技以外の部分でもつながれるんです。

理由は簡単で、

リラックスした状態だと本音で話せるから。

例えば、

- 試合後にお茶をする

- みんなで食事に行く

- 感想を話し合う

こういう時間ですね。

バレーボールの試合が終わったあと、

「お疲れ様でした、コーヒーでも飲みませんか?」

って誘ってみる。

そうすると試合中は見えなかった

相手の人柄が分かったりするんです。

「実は緊張してたんですよ」

「あのプレー、すごく悩んだんです」

なんて本音が聞けたりして。

ボウリング大会のあとに

みんなでファミレスに行って

「今日のストライク気持ちよかったね」

って盛り上がるのも最高ですよね。

でも、ここで気をつけたいのは

無理強いしないことです。

疲れてる人もいるし、

用事がある人もいますから。

「もしよろしければ」って

気遣いを忘れずに誘いましょう。

競技後の交流が、

一生の友達を作るきっかけになるんです。

SNSで継続的に関係を維持する

SNSで継続的に関係を維持することで、

一度きりの出会いを長期的なつながりに変えられます。

どういうことかというと、

定期的に連絡を取ることで関係が深まるから。

具体的には、

- 練習の様子を共有する

- 大会の結果を報告し合う

- 応援メッセージを送る

こんな使い方ですね。

例えば、陸上競技で知り合った人の

インスタグラムをフォローして、

練習動画に「頑張ってますね!」ってコメント。

そうすると相手も

「ありがとうございます!」って

返事をくれるんです。

水泳の大会で会った人が

新記録を出したときに

「おめでとうございます!」ってメッセージ。

こういう小さなやり取りが

関係を温かく保ってくれるんですよね。

ただし、ここで注意したいのは

程よい距離感を保つことです。

毎日連絡するのはちょっと重いし、

プライベートに踏み込みすぎるのもダメ。

競技に関することを中心に、

自然なペースでやり取りしましょう。

SNSを上手く使えば、

世界中に仲間ができますよ。

文化交流イベントに参加する

文化交流イベントに参加することで、

競技を通じて異文化理解も深められるんです。

なぜなら、違う文化の人と競技をすると

新しい発見がたくさんあるから。

例えば、

- 国際大会に出場する

- 外国人選手との練習会

- 文化紹介を兼ねた競技会

こういうイベントですね。

空手の国際大会で

海外の選手と組手をしたとき、

「この技、どこで習ったんですか?」

って聞いてみる。

そうすると

「私の国では子どもの頃からやるんです」

なんて文化の違いが分かったりする。

サッカーの国際親善試合で

「あなたの国ではどんな練習をするんですか?」

って質問すると面白い答えが返ってくる。

「うちの国では砂浜で練習するんですよ」

なんて聞くと、へぇーって思いますよね。

でも、ここで大切なのは

偏見を持たずに接することです。

「この国の人はこうだ」って

決めつけないで、一人ひとりと向き合う。

文化の違いを楽しみながら、

人としてのつながりを大切にしましょう。

文化交流イベントは、

視野を広げる最高の機会なんです。

競技における人間関係で注意すべきポイント3つ

競技の世界って、

実は技術よりも人間関係の方が難しかったりするんです。

この3つのポイントを押さえとけば、

競技仲間との関係がグッと良くなって、

競技自体も楽しくなりますよ。

その3つが、

- 文化的な違いを理解せずに判断すること

- 競争心が強すぎて関係を悪化させること

- 言語の壁を理由に交流を避けること

なんですよね。

これって意外と多くの人が

やっちゃってる失敗なんです。

でも逆に言えば、

この3つを気をつけるだけで

他の人より一歩リードできるってことです。

それぞれ解説していきます。

文化的な違いを理解せずに判断すること

文化的な違いを理解しないで相手を判断するのって、

競技の世界では一番やっちゃいけないことなんです。

なぜかというと、

文化が違えば競技に対する考え方も

全然違ってくるからなんですよね。

例えば、

- 練習に対する取り組み方

- チームワークの捉え方

- 勝負に対する姿勢

こんな基本的なことでも

文化によって大きく変わってきます。

日本人だと個人練習を重視する傾向があるけど、

南米の選手は仲間とワイワイやりながら

練習するのが当たり前だったりする。

どっちが正しいとかじゃなくて、

それぞれの文化に根ざした

やり方があるってことなんです。

ここで大切なのは、

「自分のやり方が正解」って

決めつけないことですね。

相手の文化的背景を理解して、

「そういう考え方もあるんだな」って

受け入れる姿勢が重要なんです。

そうすることで、

お互いを尊重し合える関係が築けるんですよ。

競争心が強すぎて関係を悪化させること

競争心が強すぎると、

かえって人間関係を壊しちゃうことがあるんです。

これが起こる理由は、

勝つことだけに集中しすぎて

相手への配慮を忘れちゃうからなんですね。

よくある例として、

- 練習で相手を見下すような態度を取る

- 負けた相手に対して冷たくする

- 自分の成績しか気にしない

こういう行動をしちゃう人がいます。

確かに競技では勝負が大事だけど、

それで人間関係を犠牲にしちゃうと

長期的には損なんですよ。

例えば、いつも一緒に練習してる仲間に

「君はまだまだだね」なんて言っちゃったら、

その人はもう一緒に練習したくなくなりますよね。

そうなると結果的に、

自分の練習環境も悪くなっちゃう。

だからこそ、競争心は大切にしつつも、

相手への敬意を忘れないことが重要なんです。

ライバルだからこそお互いを高め合える、

そんな関係を目指していきましょう。

言語の壁を理由に交流を避けること

言語の壁があるからって、

最初から交流を諦めちゃうのはもったいないんです。

実際のところ、

競技の世界では言葉以外の

コミュニケーション方法がたくさんあるからなんですね。

具体的には、

- 身振り手振りでの意思疎通

- 競技を通じた技術の共有

- 表情や態度での気持ちの伝達

こういう方法で十分通じ合えるんです。

僕の知り合いで、

海外の選手と全然言葉が通じないのに

すごく仲良くなった人がいるんですよ。

その人は練習中に相手の良いプレーを見たら

大きく拍手して親指を立てて褒めたり、

困ってる時は身振りで助けを申し出たりしてた。

そしたら相手も同じように

気持ちを表現してくれるようになって、

言葉なしでも深い友情が生まれたんです。

言語の壁って確かに存在するけど、

それを乗り越える方法はいくらでもある。

むしろ言葉に頼らない分、

より純粋な気持ちで

相手と向き合えることもあるんですよ。

文化と社会性を重視した競技の成功事例4選

競技の成功って、

実は勝ち負けだけじゃ決まらないんです。

文化と社会性を大切にした競技は、

選手もファンもみんなが幸せになれて、

長く愛され続けるんですよね。

その成功事例が、

- 国際大会での文化交流プログラム

- 多国籍チームでの協力体制構築

- 地域密着型スポーツイベント

- オンライン競技コミュニティ

この4つなんです。

どれも競技の枠を超えて、

人と人とのつながりを大切にしてる。

だからこそ多くの人に愛されて、

成功を収めてるんですよね。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

国際大会での文化交流プログラム

国際大会で文化交流を取り入れると、

競技がただの勝負事じゃなくなるんです。

なぜかって言うと、

選手同士が相手の文化を理解することで、

お互いを尊重し合えるようになるから。

例えば、

- 試合前の文化紹介タイム

- 各国の伝統料理を楽しむ交流会

- 民族衣装での開会式参加

こんな取り組みがあるんですよね。

オリンピックでも、

選手村での文化交流は有名でしょ?

日本の折り紙を教える選手がいたり、

ブラジルの選手がサンバを踊ったり。

そういう交流があるからこそ、

試合でライバル同士になっても、

お互いを心から応援できるんです。

でも、ここで気をつけたいのは、

文化交流って一方的じゃダメってこと。

お互いの文化を紹介し合って、

初めて本当の理解が生まれるんです。

それに、文化の違いを楽しむ姿勢が

観客にも伝わって、

競技全体の魅力が高まっちゃうんですよね。

だからこそ、国際大会では

文化交流プログラムが欠かせないんです。

多国籍チームでの協力体制構築

多国籍チームって、

実は最強のチームワークを生み出せるんです。

というのも、

違う文化の人たちが協力することで、

新しいアイデアや戦略が生まれるから。

具体的には、

- 各国の戦術を組み合わせた新戦略

- 言葉の壁を乗り越える工夫

- 文化的価値観を活かした役割分担

こんな感じですね。

サッカーのクラブチームを見てると、

よく分かると思うんです。

ブラジル選手の技術と、

ドイツ選手の戦術理解と、

日本選手の献身性が合わさると、

すごいチームが出来上がる。

例えば、レアル・マドリードなんかは

世界中から選手が集まってるけど、

それぞれの良さを活かしてるでしょ?

ただし、多国籍チームで大切なのは、

お互いの文化を理解し合うこと。

「この国の人はこういう考え方なんだ」

って分かってると、

コミュニケーションがスムーズになる。

そうすると、チーム全体が

一つの家族みたいになって、

強いチームワークが生まれるんです。

結果として、多国籍チームは

単一国籍のチームよりも

柔軟で強いチームになれちゃうんですよね。

地域密着型スポーツイベント

地域に根ざしたスポーツイベントは、

競技を文化の一部にしちゃうんです。

どういうことかって言うと、

地域の人たちが「自分たちのイベント」

って感じられるようになるから。

例を挙げると、

- 地元の伝統と組み合わせた競技ルール

- 地域の特産品を使った表彰式

- 地元の子どもたちが参加できる企画

こういう工夫があるんです。

箱根駅伝なんて、

まさに地域密着の成功例でしょ?

沿道の人たちが選手を応援して、

地域全体がお祭り状態になる。

それに、各大学が通る地域の人たちも

「うちの前を走る選手を応援しよう」

って気持ちになるんですよね。

さらに言うなら、

地域のお店や企業も協力して、

イベントを盛り上げてくれる。

そうなると、競技が終わった後も

地域の人たちの心に残り続けるんです。

「来年もまた楽しみだな」

って思ってもらえるから、

イベントが長続きするし、

どんどん大きくなっていく。

だから地域密着型のイベントは、

競技の社会的価値を高める

最高の方法なんですよね。

オンライン競技コミュニティ

オンラインのコミュニティって、

世界中の人たちをつなげる魔法みたいなもんです。

なぜなら、

物理的な距離や時間の制約を超えて、

同じ競技を愛する人たちが集まれるから。

コミュニティでは、

- 24時間いつでも情報交換

- 世界各国のプレイヤーとの対戦

- 文化を超えた友情の形成

こんなことが起こってるんです。

eスポーツなんかを見てると、

すごく分かりやすいと思うんですよね。

日本のプレイヤーが韓国のプレイヤーと

オンラインで対戦して、

お互いの技術を認め合ったりする。

そこから友情が生まれて、

実際に会いに行く人もいるくらい。

でもね、オンラインコミュニティで

一番すごいのは、

言葉の壁を乗り越えちゃうこと。

ゲームの中では、

プレイスタイルや行動で

コミュニケーションが取れるから、

言葉が通じなくても理解し合える。

そうやって築かれた関係は、

リアルでの国際交流にもつながって、

競技全体の発展に貢献してるんです。

結果的に、オンラインコミュニティは

競技の文化的価値を

世界規模で広げる力を持ってるんですよね。

競技に音楽を取り入れるべき4つの理由

音楽と競技の組み合わせって、

実は想像以上にすごい力を持ってるんです。

この記事を読むことで、

なぜ多くの成功している競技が

音楽を効果的に使ってるのかが分かります。

その理由は主に4つあって、

- 観客の興奮度を高められるから

- プレイヤーのモチベーションが向上するから

- 競技の魅力を幅広い層に伝えられるから

- 記憶に残る体験を創出できるから

これらの理由を知ることで、

あなたも競技の見方が変わるはずです。

音楽がどれだけ競技を盛り上げて、

みんなを夢中にさせるのかが見えてきます。

それぞれ解説していきます。

観客の興奮度を高められるから

観客の興奮度を高めるのに、

音楽ほど効果的なものはありません。

音楽には人の感情を

直接的に動かす力があるからなんです。

例えば、

- 試合開始前の盛り上がる音楽

- 得点シーンでの爆発的なサウンド

- 緊張感を演出するBGM

こんな場面で音楽が流れると、

観客の心は一気に競技に引き込まれます。

バスケットボールの試合を

想像してみてください。

シュートが決まった瞬間に

ドラムの音がドンドン鳴り響いて、

会場全体が「うおおお!」って

盛り上がる光景が浮かびませんか?

あの瞬間、観客は単なる見物人じゃなくて、

競技の一部になってるんですよね。

でも音楽がないと、

どんなにすごいプレーでも

なんだか物足りない感じになっちゃう。

音楽があることで観客の感情が

最高潮まで引き上げられて、

会場全体が一体感に包まれるんです。

だからこそ、観客の興奮度を高めるために

音楽は絶対に必要なんです。

プレイヤーのモチベーションが向上するから

プレイヤーのモチベーションって、

音楽によって劇的に変わるんですよ。

なぜかって言うと、

音楽には人の心を奮い立たせる

特別な効果があるからです。

具体的には、

- アドレナリンの分泌を促進する

- 集中力を高める効果がある

- チーム一体感を生み出す

こういった効果が

科学的にも証明されてるんです。

ボクシングの試合で

選手が入場するときのことを

考えてみてください。

お気に入りの音楽に合わせて

リングに向かう選手の表情って、

めちゃくちゃ気合いが入ってますよね。

あの音楽があるからこそ、

「よし、やってやるぞ!」って

気持ちが最高潮になるんです。

逆に無音の中で試合をするって

想像してみてください。

なんだか寂しくて、

選手も観客も盛り上がりに欠けそうじゃないですか。

音楽があることで選手の心に火がついて、

普段以上の力を発揮できるようになる。

そういう意味で、音楽は

プレイヤーにとって最高の応援団なんです。

競技の魅力を幅広い層に伝えられるから

競技の魅力を多くの人に伝えるには、

音楽の力がすごく重要になってきます。

というのも、音楽には

年齢や文化を超えて人を惹きつける

魔法のような力があるからです。

例えばですが、

- 若い世代にはポップスやロック

- 年配の方にはクラシックやジャズ

- 国際的にはワールドミュージック

こんな風に音楽を使い分けることで、

いろんな人に競技の面白さを

伝えることができるんです。

フィギュアスケートを見てください。

美しいクラシック音楽に合わせて

選手が滑る姿を見ると、

スポーツに興味がない人でも

「わあ、きれい!」って

思わず見入っちゃいますよね。

あれって音楽があるからこそ

芸術的な美しさが伝わるんです。

もし音楽なしでただ滑ってるだけだったら、

多分そこまで多くの人は

興味を持たないと思うんですよね。

音楽が競技に新しい魅力を加えて、

今まで興味がなかった人たちも

巻き込んでいく力があるんです。

だから競技の裾野を広げるためにも、

音楽は欠かせない要素なんです。

記憶に残る体験を創出できるから

記憶に残る体験を作り出すのに、

音楽ほど効果的なものはないんです。

人間の脳って音楽と記憶が

すごく密接に結びついてるからなんですね。

具体的に言うと、

- 特定の音楽を聞くと昔の記憶がよみがえる

- 感動的な瞬間と音楽がセットで記憶される

- 音楽があることで体験がより鮮明になる

こういう現象が起こるんです。

オリンピックの開会式を

思い出してみてください。

あの壮大な音楽と共に

聖火が点灯される瞬間って、

何年経っても忘れられませんよね。

もしあの瞬間に音楽がなかったら、

きっとこんなに印象に残らなかったはずです。

音楽があることで、

その瞬間が特別なものになって、

一生忘れられない思い出になるんです。

それに、好きな音楽を聞くたびに

その時の興奮や感動が

よみがえってくるじゃないですか。

そうやって音楽は競技の体験を

より豊かで印象深いものにしてくれる。

だからこそ、忘れられない体験を作るために

音楽は絶対に必要なんです。

音楽と競技の融合で避けるべき3つの失敗

音楽と競技を組み合わせるとき、

実は多くの人が同じような失敗をしてるんです。

この失敗を避けることができれば、

競技の体験がぐっと良くなって、

プレイヤーも観客も満足できます。

よくある失敗パターンが、

- 競技の流れを無視した音楽使用

- 過度な音量設定による集中力の阻害

- 楽曲選択のミスマッチによる違和感

この3つなんですよね。

どれも「音楽を入れればいいでしょ」

っていう軽い気持ちで起こりがち。

でも実際は、競技の特性や

参加者の気持ちを考えないと

逆効果になっちゃうんです。

それぞれ詳しく解説していきます。

競技の流れを無視した音楽使用

競技の流れを無視して音楽を使うのは、

最も避けるべき失敗パターンです。

なぜかっていうと、

競技にはそれぞれ独特のリズムや

テンポがあるからなんですよね。

例えば、こんな場面で起こりがち:

- 静寂が必要な場面で音楽を流す

- 緊張感のある瞬間にのんびりした曲

- 盛り上がる場面で暗い曲調

テニスの試合を想像してみてください。

プレイヤーがサーブを打つ直前って、

めちゃくちゃ集中してる瞬間じゃないですか。

そのタイミングで音楽が流れたら、

集中が途切れちゃいますよね。

逆に、ポイントが決まった瞬間は

観客が盛り上がる絶好のチャンス。

ここで適切な音楽が流れれば、

会場全体が一体感に包まれるんです。

でも、このタイミングを間違えると、

せっかくの盛り上がりが台無しになる。

だからこそ、競技の流れを

しっかり理解することが大切なんです。

過度な音量設定による集中力の阻害

音量が大きすぎるっていうのは、

プレイヤーの集中力を完全に奪っちゃう失敗です。

これって意外と気づかない人が多くて、

「盛り上げるために大音量で!」

って考えがちなんですよね。

よくある問題として:

- プレイヤー同士の声が聞こえない

- 審判の指示が伝わらない

- 観客の応援が音楽にかき消される

バスケットボールの試合で考えてみましょう。

チームメイト同士で作戦を伝え合うとき、

大音量の音楽が流れてたら

コミュニケーションが取れないんです。

特にバスケって、

瞬間的な判断が勝負を分けるスポーツ。

「パス!」「シュート!」

みたいな声かけができないと、

チームプレーが成り立たない。

実際に、プロの試合でも

音量調整を間違えて

プレイが中断されることがあるんです。

音楽は雰囲気作りのためのもので、

競技の邪魔をしちゃダメなんですよね。

適切な音量設定ができれば、

プレイヤーも観客も

みんなが楽しめる環境になります。

楽曲選択のミスマッチによる違和感

楽曲選択を間違えるっていうのは、

競技の雰囲気を台無しにしちゃう失敗です。

どういうことかっていうと、

その競技や場面に合わない曲を

選んじゃうってことなんです。

例えば:

- 子供の大会でハードロック

- 格式高い競技でポップス

- 静かな競技で激しいダンスミュージック

ゴルフの大会を例に考えてみましょう。

ゴルフって、静寂の中で

集中力を研ぎ澄ませるスポーツ。

そんな場面で、

ドンドン鳴るような激しい音楽が流れたら

めちゃくちゃ違和感ありますよね。

逆に、若い人向けのスケートボード大会で

クラシック音楽が流れても

なんか合わない感じがする。

楽曲選択って、

その競技の文化や参加者の年齢層、

会場の雰囲気を全部考えないとダメなんです。

最近では、AIを使って

競技に最適な楽曲を選ぶ

システムも開発されてるんですよ。

でも結局は、人間が

「この競技にはこの音楽が合う」

っていう感覚を持つことが一番大切。

楽曲選択がばっちり決まれば、

競技の魅力が何倍にも膨らむんです。

競技の未来を変える4つのトレンド

競技の世界は今、

劇的な変化の真っ只中にあります。

これらのトレンドを理解しておけば、

競技業界の波に乗り遅れることなく、

新しいチャンスを掴むことができます。

その4つのトレンドが、

- デジタル技術との組み合わせが進む

- 観客体験のパーソナライゼーションが実現する

- リアルタイム音楽生成技術が普及する

- バーチャル空間での新しい競技形態が生まれる

これらのトレンドは、

どれも競技の根本を変える力を持ってます。

選手も観客も、

今までとは全く違う体験ができるようになる。

そんな未来がもうすぐそこまで来てるんです。

それぞれ解説していきます。

デジタル技術との組み合わせが進む

デジタル技術と競技の融合は、

もはや避けて通れない流れになってます。

この組み合わせが進むことで、

競技の可能性が無限に広がるからなんです。

例えば、

- AR技術で選手の動きを可視化

- センサーで詳細なデータを収集

- AIが戦略をリアルタイムで分析

こんなことが当たり前になってきてるんですよね。

テニスの試合で言うと、

ボールの軌道や回転数が

リアルタイムで画面に表示される。

選手の心拍数や疲労度まで

観客が見ることができちゃう時代です。

野球でも、ピッチャーの球速だけじゃなく、

バッターのスイングスピードや

打球の角度まで瞬時に分析される。

そういうデータが競技を

より戦略的で面白いものにしてくれる。

観客にとっても選手にとっても、

今まで見えなかった部分が見えるようになる。

だからこそ、デジタル技術との組み合わせは

競技の未来を大きく変える要素なんです。

観客体験のパーソナライゼーションが実現する

観客一人ひとりに合わせた体験が、

これからの競技観戦の常識になります。

なぜかって言うと、

みんなが求める楽しみ方が違うからなんです。

具体的には、

- 好きな選手の詳細データだけを表示

- 自分のレベルに合わせた解説

- 興味のある場面だけをハイライト

こんな風に、一人ひとりに最適化された

観戦体験が提供されるようになる。

サッカーの試合を見てるとき、

初心者の人にはルールの説明が自動で表示されて、

上級者には戦術の詳細分析が見れる。

応援してるチームの選手だけを

追いかけるカメラワークも選択できちゃう。

でもね、ここで大切なのは、

パーソナライゼーションが進みすぎると

みんなで一緒に盛り上がる楽しさが

失われる可能性もあるってこと。

だから、個人の好みに合わせつつも、

みんなで共有できる瞬間を

どう作るかが課題になってきます。

それでも、観客一人ひとりが

自分だけの特別な体験を得られるのは

間違いなく競技の魅力を高めてくれます。

リアルタイム音楽生成技術が普及する

試合の展開に合わせて

音楽が自動で作られる時代がやってきます。

これが実現すると、

競技の臨場感が今とは比べ物にならないくらい

高まるからなんです。

例えば、

- 緊迫した場面で自動的に緊張感のある音楽

- 得点シーンで盛り上がる音楽が瞬時に生成

- 選手ごとに専用のテーマ音楽が作られる

こんなことが可能になってくる。

バスケットボールの試合で、

最後の1分になったら

心臓がドキドキするような音楽が流れて、

シュートが決まった瞬間に

爆発的な音楽に切り替わる。

しかも、その音楽は

その試合のためだけに作られた

世界に一つだけの楽曲なんです。

映画のサウンドトラックみたいに、

競技の感動を何倍にも増幅してくれる。

ただし、音楽が競技の邪魔をしないように

バランスを取るのが重要になってきます。

選手の集中を妨げたり、

観客が音楽に気を取られすぎたりしないよう

細かい調整が必要になる。

それでも、リアルタイム音楽生成技術は

競技体験を革命的に変える力を持ってます。

バーチャル空間での新しい競技形態が生まれる

物理的な制約を超えた

全く新しい競技が誕生してます。

どうしてかっていうと、

バーチャル空間なら現実では不可能なことが

何でもできちゃうからなんです。

新しい競技形態として、

- 重力を無視した3D空間での競技

- 現実にはない道具を使った競技

- 世界中の選手が同時に参加できる競技

こういうものが次々と生まれてる。

例えば、空中に浮かんだリングを

飛び回りながら通過する競技とか、

魔法のような能力を使って戦う競技とか。

現実のスポーツじゃ絶対に無理なことが

バーチャル空間なら簡単にできちゃう。

しかも、世界中どこにいても

同じ空間で一緒に競技ができる。

時差も距離も関係なく、

地球の裏側の人とリアルタイムで対戦できる。

でも注意しなきゃいけないのは、

バーチャルだからこそ

公平性を保つのが難しいってこと。

機器の性能差や通信環境の違いが

競技結果に影響する可能性がある。

それでも、バーチャル空間での競技は

今までにない興奮と可能性を

僕たちに与えてくれることは間違いありません。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 動画制作では視聴者の注意を引く力が文字や画像より圧倒的に強い

- 複雑な情報も視覚と聴覚を同時に使えば分かりやすく伝えられる

- 感情的なつながりを作ることで視聴者との信頼関係が生まれる

- テーマを明確に設定してターゲット視聴者を具体的に決めることが必須

- 冒頭の5秒で勝負は決まるため強いインパクトが重要

- 緊張感のある場面作りと視聴者の感情を揺さぶる演出が効果的

- テーマが曖昧だと視聴者が混乱するため一つに絞る

- 音楽と映像のバランスが悪いと集中できない動画になる

- 事前の企画書作成と複数パターンの試作が成功の鍵

- 音楽は視聴者の感情を効果的に動かす最強のツール

- フェードイン・フェードアウトでプロっぽい仕上がりになる

- 競技では感情をコントロールすることで勝率が劇的に上がる

まとめ

動画制作で成功するには、

視聴者の心を掴む

基本的な考え方を

理解することが大切です。

まず動画制作が重要な理由は、

視聴者の注意を効果的に引けて、

情報を分かりやすく伝えられて、

感情的なつながりを作れるから。

そして魅力的な動画を作るには、

テーマを明確に設定して、

ターゲット視聴者を決めて、

ストーリー構成を練り上げる

ことが欠かせません。

視聴者を最後まで

引きつけるためには、

冒頭で強いインパクトを与えて、

緊張感のある場面を作り出し、

感情を揺さぶる演出を

取り入れることが重要です。

失敗を避けるためには、

テーマを曖昧にせず、

音楽と映像のバランスを整え、

視聴者の興味を維持する

工夫を忘れないでください。

プロのコツとしては、

事前の企画書作成を徹底し、

複数のパターンを試作して、

客観的な視点でチェックし、

フィードバックを活用すること。

音楽は動画制作において

最強の武器になります。

視聴者の感情を動かし、

雰囲気を高め、

集中力を持続させる

効果があるからです。

競技動画では感情管理も重要で、

深呼吸で心を落ち着かせ、

ポジティブな言葉をかけ、

成功のイメージを描くことで

パフォーマンスが向上します。

これらの要素を組み合わせれば、

視聴者の心に響く

素晴らしい動画が作れます。

今すぐこの知識を活用して、

あなただけの魅力的な

動画制作を始めてください。

よくある質問

動画制作を始めたいけど、何から手をつければいいか分からないです。

まずはテーマを一つに決めることから始めましょう。「誰に向けて」「何を伝えたい」のかを紙に書き出すだけで、作りたい動画の方向性がはっきりします。機材は後回しでも大丈夫、スマホでも十分魅力的な動画が作れますよ。

動画に音楽を入れたいけど、どんな音楽を選べばいいですか?

動画の内容と雰囲気に合った音楽を選ぶのがコツです。楽しい内容なら明るい音楽、真面目な内容なら落ち着いた音楽を使いましょう。大切なのは話し声がちゃんと聞こえる音量に調整することです。無料で使える音楽サイトもたくさんありますよ。

視聴者が最後まで見てくれる動画を作るにはどうすればいいですか?

最初の5秒で視聴者の心を掴むことが一番大切です。冒頭で「この動画を見ると何が得られるのか」をはっきり伝えて、適度に音楽や映像に変化をつけましょう。予想外の展開や驚きの要素を入れると、視聴者が「次は何だろう?」と期待して最後まで見てくれます。

競技の動画を作る時に気をつけることはありますか?

競技の流れに合わせて音楽や演出を調整することが重要です。静寂が必要な場面では音楽を控えめにして、盛り上がる瞬間では一気に音量を上げましょう。選手の感情や観客の反応も映すと、見ている人も一緒に応援したくなる動画になります。

動画制作で一番よくある失敗は何ですか?

テーマがあいまいで「結局何が言いたいの?」という動画になってしまうことです。一つの動画で複数のことを伝えようとすると、視聴者が混乱してしまいます。「今回は○○について話す」と明確に決めてから作り始めると、分かりやすい動画になりますよ。

動画制作のスキルを上達させるにはどうすればいいですか?

作った動画を客観的にチェックすることと、視聴者からの感想をもらうことが一番の上達法です。時間を置いてから自分の動画を見直すと「ここ変だな」と気づけます。批判的な意見も貴重なヒントになるので、積極的にフィードバックをもらって次の制作に活かしましょう。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。