このノウハウについて

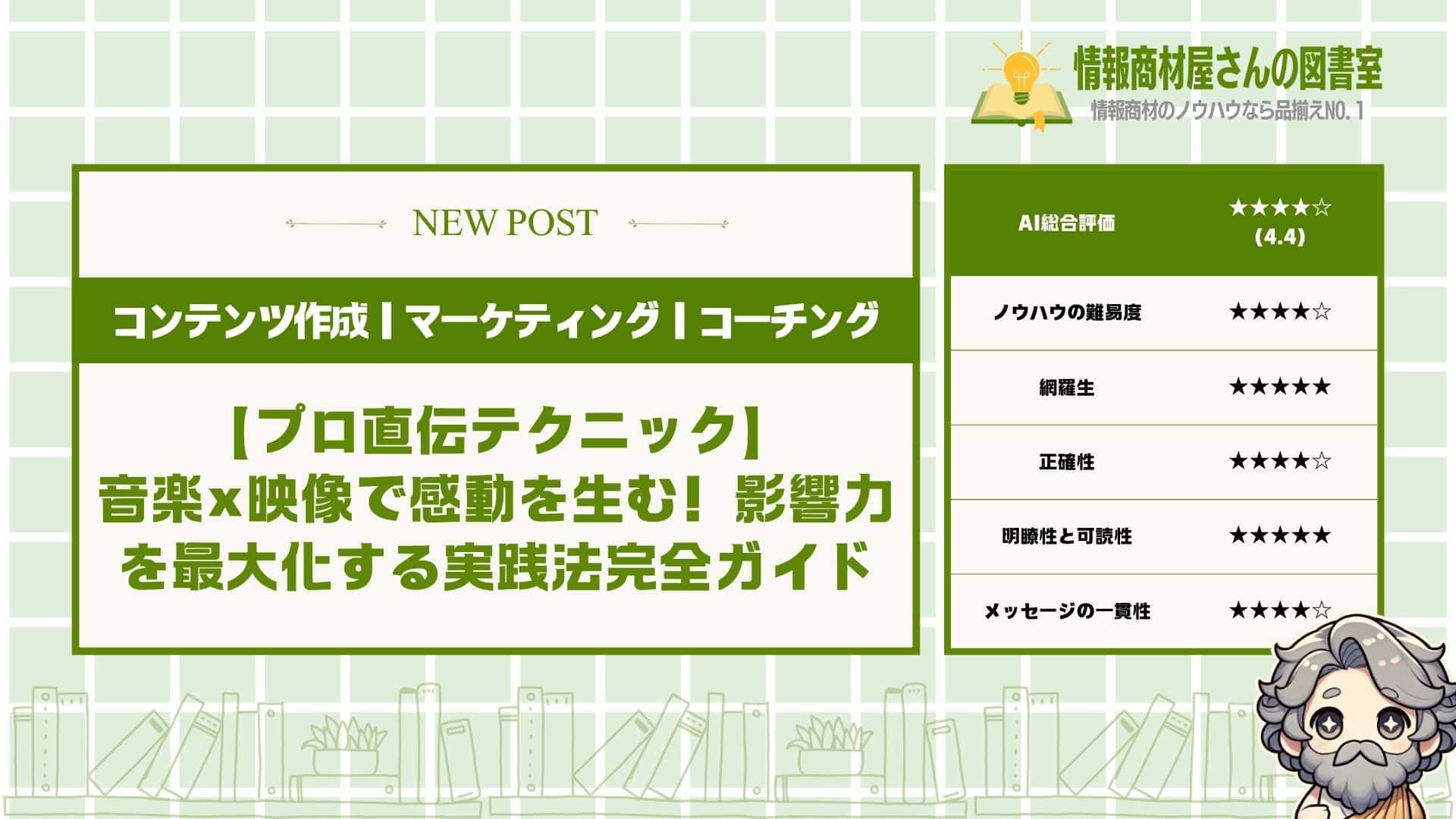

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

音楽とビデオ制作の力で社会に影響を与えたいあなたにとって、まさに宝の山です。プロが実際に使っている6つのテクニックから、失敗を避ける3つのポイントまで、実践的な内容がぎっしり詰まっています。読み終わる頃には、あなたも人の心を動かす作品を作れるようになっているでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●ビデオを作ってみたいけど、何から始めればいいか分からない

●せっかく作った動画が全然見てもらえない

●音楽の力で人の心を動かしたいけど、具体的な方法が知りたい

多くの人が「感動的なビデオを作りたい」と思っても、

どうやって視聴者の心を掴めばいいのか

分からずに挫折してしまいます。

そこでこの記事では、

音楽とビデオ制作の力を使って

社会に本当のインパクトを与える方法を

基礎から実践テクニックまで徹底解説します。

この記事を読めば、

「ただの動画」から「人の心を動かす作品」へと

あなたの創作レベルが劇的に変わります。

プロが10年かけて身につけた

音楽×映像のノウハウを凝縮しました。

本気で影響力のある作品を作りたい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- ビデオ制作で重要な4つの要素の活用法

- 心に響くビデオを企画する5つのステップ

- プロが実践する6つの制作テクニック

- 絶対に避けるべき3つの失敗パターン

- 音楽で感情をコントロールする実践法

- 社会的影響力を最大化する具体的戦略

- アーティストとして成功するための秘訣

ビデオ制作で重要な4つの要素

ビデオ制作で一番大切なのは、

視聴者の心をつかむことです。

この4つの要素をしっかり押さえれば、

見る人が最後まで離れないビデオが作れます。

その4つが、

- 明確なテーマを設定する

- 視聴者との感情的なつながりを作る

- 文化的背景を理解する

- 個人的な経験を活用する

なんです。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実はコツを知れば誰でもできるんですよ。

特に音楽系のビデオなら、

これらの要素がめちゃくちゃ重要になってきます。

それぞれ解説していきます。

明確なテーマを設定する

テーマっていうのは、

そのビデオで何を伝えたいかってことです。

これがはっきりしてないと、

見る人が「結局何が言いたいの?」ってなっちゃう。

例えば、

- この曲がどれだけすごいか

- 音楽が人生を変えた話

- 昔の思い出と音楽の関係

こんな感じで、

1つのことに絞るのがコツですね。

よくあるのが、

「あれもこれも伝えたい!」

って欲張っちゃうパターン。

でもそうすると、

結局何も伝わらないんです。

だからまずは、

「このビデオで一番言いたいことは何?」

って自分に問いかけてみて。

その答えが、

あなたのテーマになります。

テーマが決まったら、

それ以外の要素は思い切って削る。

そうすることで、

メッセージがくっきり伝わるビデオになるんです。

視聴者との感情的なつながりを作る

感情的なつながりって言うと、

要するに「共感」してもらうことですね。

見てる人が「わかる!」

って思えるような内容にするんです。

具体的には、

- 懐かしい気持ちになる

- 胸がキュンとする

- 涙が出そうになる

こんな感情を呼び起こすこと。

音楽のビデオなら特に、

この感情的なつながりが大切なんですよ。

例えば、

「この曲を聞くと高校時代を思い出す」

みたいな体験談を入れたりね。

そうすると見てる人も、

「私にもそんな曲がある!」

って共感してくれるんです。

ただし、ここで注意なのが、

自分の感情に正直になること。

作り物の感情って、

なぜか見透かされちゃうんですよね。

だから、本当に自分が感じたことを

素直に表現するのが一番です。

文化的背景を理解する

文化的背景っていうのは、

その時代の空気感とか社会の雰囲気のこと。

これを理解してると、

ビデオにめちゃくちゃ深みが出るんです。

例えばね、

- 90年代のJ-POPブーム

- バンドブームの時代

- 音楽番組が人気だった頃

こういう時代背景を知ってると、

その頃の音楽の話がリアルになる。

実際に、

「あの頃はCDを買うために

バイト代を全部つぎ込んでた」

なんて話をすると、同世代の人は

「そうそう!」ってなるじゃないですか。

でも、これって別に

難しい歴史の勉強じゃないんです。

その時代に生きてた人の話を聞いたり、

当時の雑誌を見たりするだけでも

十分なんですよ。

大切なのは、

音楽がその時代の人たちにとって

どんな意味を持ってたかを理解すること。

そうすると、

ただの音楽紹介じゃなくて、

時代を切り取ったビデオになるんです。

個人的な経験を活用する

個人的な経験っていうのは、

あなただけが持ってる特別な体験のこと。

これがあると、

他の人には作れないオリジナルなビデオになります。

どういうことかって言うと、

- 初めてその曲を聞いた時の気持ち

- その音楽に救われた体験

- アーティストとの思い出

こんな、あなたにしか語れない話ですね。

例えば、

「失恋した時にこの曲に出会って、

涙が止まらなかった」

みたいな体験談。

これって、同じ曲について語っても、

人によって全然違う話になるじゃないですか。

だからこそ価値があるんです。

でも、「私の体験なんて

大したことない...」

って思う人もいるかもしれません。

でもね、どんな小さな体験でも、

それはあなただけのもの。

その体験を通して音楽を語ることで、

見る人も新しい発見ができるんです。

大切なのは、

恥ずかしがらずに正直に話すこと。

そうすることで、

心に響くビデオが作れるんですよ。

ビデオ制作で避けるべき3つの失敗

ビデオ制作で失敗する人って、

実は同じような間違いを

繰り返してるんですよね。

でもって、これから話す

3つのポイントを押さえておけば、

視聴者に響くビデオが作れます。

その3つが、

- 曖昧なテーマ設定をしてしまうこと

- 視聴者の共感を得られないこと

- 文化的配慮を欠いてしまうこと

なんです。

どれも基本的なことなんですが、

意外とできてない人が多い。

特に音楽系のビデオとか

個人的な体験を扱うときは

要注意なんですよね。

順番に詳しく見ていきましょう。

曖昧なテーマ設定をしてしまうこと

テーマがぼんやりしてると、

視聴者は何を見せられてるのか

分からなくなっちゃうんです。

なんでかっていうと、

人って明確なメッセージがないと

集中力が続かないからなんですよね。

例えば、

- 何となく音楽について語る

- 昔の思い出を漠然と振り返る

- 感情的な話を整理せずに話す

こんな感じで作っちゃうと、

視聴者は途中で離脱しちゃいます。

もっと具体的に言うなら、

「あの頃の音楽は良かった」

みたいな話だけじゃダメってこと。

「90年代のロックが

僕の人生をどう変えたか」

みたいに具体的にするんです。

そうしないと、

視聴者は「で、結局何が言いたいの?」

って思っちゃうんですよね。

特に個人的な経験を話すときは、

その経験から何を学んだのか、

視聴者にどんな価値を提供するのかを

はっきりさせることが大切。

だからこそ、

テーマは具体的に設定しましょう。

視聴者の共感を得られないこと

共感が得られないビデオって、

どんなに技術的に優れてても

心に響かないんですよ。

これは人間の心理として、

自分と関係ないことには

興味を持てないからなんです。

よくある失敗例が、

- 自分だけの特殊な体験を語る

- 視聴者の立場を考えない

- 一方的に話すだけで終わる

こういうパターンですね。

例えばですけど、

「僕は有名アーティストと友達で」

みたいな自慢話をされても、

普通の人は「はぁ、そうですか」

って感じになっちゃう。

でも、これを

「音楽に救われた辛い時期があって」

みたいな話にすると、

多くの人が「分かる!」

って思えるじゃないですか。

つまり、個人的な体験でも

多くの人が経験しそうなことや、

感じそうな感情に焦点を当てるんです。

そうすることで、

視聴者は「この人の気持ち分かるな」

って思ってくれるようになります。

共感なしには、

どんなメッセージも届かないんです。

文化的配慮を欠いてしまうこと

文化的な配慮を忘れると、

炎上したり批判されたりして

大変なことになっちゃいます。

特に音楽や時代背景を扱うときは、

その当時の社会情勢や

文化的な意味を理解してないと

大きな問題になるんですよね。

注意すべきポイントは、

- 特定の文化を軽視する表現

- 時代背景を無視した解釈

- 偏見や先入観に基づいた発言

こういうところです。

例えば、

80年代の音楽について語るとき、

その時代の社会問題や

若者の心境を理解せずに

「ただ楽しい時代だった」

みたいに単純化しちゃダメ。

実際には経済的な問題もあったし、

いろんな社会的な背景があったわけで、

そういうことを知らずに語ると

「この人分かってないな」

って思われちゃいます。

それに、音楽って

その文化圏の人たちにとって

すごく大切なものじゃないですか。

だから軽々しく扱ったり、

表面的な理解だけで語ったりすると、

その文化を愛する人たちから

反感を買っちゃうんです。

しっかりとリサーチして、

敬意を持って扱うことが

めちゃくちゃ重要なんですよね。

心に響くビデオを企画する5つのステップ

心に響くビデオって、

実は決まった手順があるんです。

この5つのステップを踏めば、

視聴者の心をがっちり掴めるビデオが作れます。

その5つのステップが、

- STEP1. ターゲット視聴者を明確にする

- STEP2. 伝えたいメッセージを整理する

- STEP3. 感情的な要素を盛り込む

- STEP4. 構成とストーリーラインを作る

- STEP5. 視覚的なイメージを決める

この順番でやっていくんです。

音楽ビデオでも企業のPRビデオでも、

基本的な流れは同じなんですよね。

それぞれ解説していきます。

STEP1. ターゲット視聴者を明確にする

ターゲット視聴者を決めるのが、

ビデオ企画の一番最初にやることなんです。

なぜかって言うと、

誰に向けて作るかで内容が全然変わるから。

例えば、

- 10代の学生向け

- 30代の働く女性向け

- 60代のシニア向け

こんな感じで年代が違うだけでも、

使う音楽や映像の雰囲気が変わります。

もっと具体的に言うと、

10代向けなら流行りの楽曲を使って

テンポの早い編集にしたりするんです。

でも60代向けなら、

落ち着いた音楽でゆったりした編集にする。

これって料理と同じなんですよね。

子供向けのお弁当と

大人向けの懐石料理って、

全然違うじゃないですか。

ビデオも同じで、

誰に向けて作るかを最初に決めないと

みんなに響かない中途半端なものになっちゃう。

だからまずは、

ターゲット視聴者をはっきりさせましょう。

STEP2. 伝えたいメッセージを整理する

伝えたいメッセージっていうのは、

そのビデオで一番言いたいことですね。

これが整理できてないと、

視聴者に何も伝わらないビデオになっちゃいます。

具体的には、

- 音楽の素晴らしさを伝えたい

- 特定のアーティストの魅力を知ってもらいたい

- ある時代の文化的背景を理解してもらいたい

こういうメッセージを

一つに絞り込むんです。

例えばですけど、

80年代の音楽シーンを紹介するビデオなら

「あの時代の音楽がいかに革新的だったか」

っていうメッセージに集中する。

あれもこれも伝えようとすると、

結局何が言いたいのか分からなくなる。

これって学校の発表と同じなんです。

一つのテーマについて

しっかり話した方が

聞いてる人に伝わりやすいでしょ。

ビデオも同じで、

メッセージを一つに絞った方が

視聴者の心に刺さるんですよね。

だから次に進む前に、

「このビデオで一番伝えたいことは何か」

をはっきりさせておきましょう。

STEP3. 感情的な要素を盛り込む

感情的な要素を入れるのが、

心に響くビデオを作る秘訣なんです。

人って理屈じゃなくて

感情で動く生き物だから。

例えば、

- 懐かしさを感じる映像

- ワクワクする音楽

- 感動的なストーリー

こういう要素を

意識的に入れていくんです。

音楽ビデオなら、

その楽曲を聴いた時の

個人的な思い出を映像で表現したり。

昔好きだった人を思い出すとか、

学生時代の楽しい記憶とか、

そういう感情に訴えかけるんです。

これって映画と同じ仕組みなんですよね。

良い映画って必ず

観客の感情を揺さぶるシーンがある。

笑ったり泣いたり、

ドキドキしたりハラハラしたり。

ビデオも同じで、

視聴者の感情を動かせれば

記憶に残る作品になるんです。

だからこそ、

どんな感情を呼び起こしたいかを

事前に考えておくのが大切なんです。

STEP4. 構成とストーリーラインを作る

構成とストーリーラインっていうのは、

ビデオの流れを決めることですね。

これがしっかりしてないと、

視聴者が途中で飽きちゃいます。

基本的な構成は、

- オープニング(つかみ)

- 展開(メイン部分)

- クライマックス(盛り上がり)

- エンディング(締め)

この4つの流れで作るんです。

例えば音楽をテーマにしたビデオなら、

最初にアーティストの魅力的な映像で掴んで、

その人の音楽的な背景を紹介して、

代表曲の一番盛り上がる部分をクライマックスにする。

これって小説の構成と同じなんです。

起承転結っていう流れがあるでしょ。

ビデオも同じで、

最初から最後まで

視聴者を飽きさせない流れを作る。

特に最初の15秒が勝負なんですよね。

ここで興味を引けないと、

すぐに他の動画に移っちゃう。

だからオープニングは

一番インパクトのある映像や音楽を

持ってくるのがコツなんです。

STEP5. 視覚的なイメージを決める

視覚的なイメージを決めるのが、

最後の仕上げの部分ですね。

ここで全体の雰囲気や

見た目の印象が決まります。

具体的には、

- 色合い(暖色系か寒色系か)

- 撮影スタイル(手持ちか三脚か)

- 編集のテンポ(早いか遅いか)

こういう要素を

統一感を持って決めるんです。

例えばノスタルジックな音楽ビデオなら、

セピア色やオレンジ系の色合いにして

ゆったりとした編集にする。

逆にエネルギッシュな楽曲なら、

鮮やかな色彩で

テンポの早い編集にするんです。

これって洋服のコーディネートと似てるんです。

全身の色合いやスタイルを

統一した方がおしゃれに見えるでしょ。

ビデオも同じで、

最初から最後まで

一貫したビジュアルスタイルにする。

そうすることで、

プロっぽい仕上がりになって

視聴者に強い印象を残せるんです。

文化的な背景を伝えるビデオなら、

その時代らしい映像の質感や

色合いを再現するのも効果的ですね。

プロが実践するビデオ制作テクニック6つ

プロのビデオ制作者は、

視聴者の心を掴む特別な技術を使ってるんです。

これらのテクニックを身につけたら、

あなたの動画も一気にプロレベルになります。

その6つのテクニックが、

- ストーリーテリングを活用する

- 音楽と映像を効果的に組み合わせる

- 視聴者の感情に訴えかける

- 文化的要素を自然に取り入れる

- 個人的エピソードを織り交ぜる

- 視覚的インパクトを重視する

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実は奥が深いテクニックばかり。

でも、コツさえ掴めば

誰でも使えるようになります。

それぞれ解説していきます。

ストーリーテリングを活用する

ストーリーテリングっていうのは、

物語の力を使って視聴者を引き込むこと。

これができると、最後まで見てもらえる

動画が作れるようになるんです。

例えば、

- 始まり、中間、終わりの構成

- 主人公の成長や変化

- 問題解決の過程を描く

こんな要素を入れるんですね。

実際のプロの動画を見てみると、

必ず何かしらの物語が隠れてます。

例えば、商品紹介動画でも

「困ってた人がこの商品で解決した」

みたいなストーリーになってる。

音楽のプロモーション動画なら、

アーティストの成長物語や

楽曲が生まれた背景を描いてるんです。

ところでですね、

ストーリーには必ず感情の起伏が必要。

平坦な話だと、

視聴者は途中で飽きちゃうから。

だからこそ、

物語の構成を意識して作りましょう。

音楽と映像を効果的に組み合わせる

音楽と映像の組み合わせは、

視聴者の感情をコントロールする最強の武器。

これがうまくできると、

見る人の心を自由に動かせるんです。

具体的には、

- 映像の切り替わりを音楽に合わせる

- 感情的なシーンで音楽を盛り上げる

- 静寂を効果的に使う

こういうことをやるんですね。

プロの映画を思い出してみてください。

怖いシーンでは不気味な音楽、

感動的なシーンでは美しいメロディが流れてる。

これって偶然じゃなくて、

計算されて作られてるんです。

例えば、YouTubeの人気動画でも、

BGMのタイミングが絶妙だったりします。

話が盛り上がるところで音楽も盛り上がって、

静かに話すところでは音量を下げてる。

そうすることで、

視聴者は自然と動画に集中しちゃうんです。

音楽の力って本当にすごくて、

同じ映像でも音楽次第で全然違う印象になる。

だからこそ、

音楽選びは超重要なんです。

視聴者の感情に訴えかける

感情に訴えかけるっていうのは、

見る人の心を動かすテクニックのこと。

これができるようになると、

忘れられない動画が作れるんです。

例えば、

- 共感できるシチュエーション

- 懐かしい思い出を呼び起こす

- 驚きや感動を与える

こんな要素を盛り込むんですね。

実際に成功してる動画を見ると、

必ず何かしらの感情を刺激してます。

例えば、家族の絆を描いた動画なら

「自分の家族も大切にしよう」

って思わせてくれる。

昔の音楽を使った動画なら、

その時代を知ってる人は

懐かしい気持ちになっちゃいます。

でもですね、

感情に訴えかけるときは注意が必要。

やりすぎると嘘っぽく見えるし、

逆効果になっちゃうことも。

だから、自然な形で

感情を引き出すのがコツなんです。

文化的要素を自然に取り入れる

文化的要素っていうのは、

その時代や地域の特色を活かすこと。

これをうまく使えると、

より深みのある動画になるんです。

具体的には、

- その時代の音楽や映像スタイル

- 地域特有の風景や建物

- 文化的な背景や歴史

こういうものを取り入れるんですね。

例えば、80年代をテーマにした動画なら

当時のファッションや音楽を使ったり、

ネオンサインや古いゲーム機を映したり。

日本の動画なら、

桜や神社、お祭りなんかを

さりげなく入れることもあります。

でも、文化的要素を使うときは

押し付けがましくならないのが大事。

あくまで自然に、

動画の一部として溶け込ませる。

そうすることで、

見る人に「あ、これ分かる!」

って思ってもらえるんです。

文化的な共通体験って、

人と人をつなげる力があるから。

だからこそ、

上手に活用していきましょう。

個人的エピソードを織り交ぜる

個人的エピソードっていうのは、

作り手の実体験や思い出を入れること。

これがあると、

動画に温かみと信頼感が生まれるんです。

例えば、

- 子供の頃の思い出

- 失敗談や成功体験

- 家族や友人との出来事

こんな話を織り交ぜるんですね。

YouTuberの動画を見てると、

よく個人的な話が出てきますよね。

「実は昔こんなことがあって...」

みたいな話をされると、

なんだか親近感が湧いちゃう。

例えば、料理動画で

「これ、おばあちゃんから教わったレシピなんです」

って言われたら、急に特別感が出る。

音楽系の動画でも、

「この曲を初めて聞いたとき、涙が出ました」

なんて話があると、グッと引き込まれます。

ただし、個人的すぎる話は

逆に引かれちゃうこともある。

視聴者が共感できるレベルの

エピソードを選ぶのがポイント。

だからこそ、

バランスを考えて使いましょう。

視覚的インパクトを重視する

視覚的インパクトっていうのは、

パッと見て「おお!」って思わせること。

これができると、

最初の数秒で視聴者を掴めるんです。

具体的には、

- 鮮やかな色使い

- 印象的な構図

- 意外性のある映像

こういう要素を使うんですね。

プロの動画を見てると、

最初の画面から「何これ!?」

って思わせる工夫がしてある。

例えば、真っ赤な背景に

白い文字がドーンと出てきたり、

逆さまの映像から始まったり。

音楽動画なら、

アーティストのアップから始まって

だんだん引いていく構図とか。

でもですね、

インパクトだけ狙ってもダメ。

内容とちゃんと合ってないと、

「なんか違うな」って思われちゃう。

だから、動画の内容に合った

インパクトを考えるのが大事。

視覚的インパクトは最初の掴みだけど、

その後の内容も充実させないと

最後まで見てもらえないんです。

音楽が感情に与える影響4つの理由

音楽って聞いただけで、

なぜか涙が出たり元気になったりしますよね。

実はこれ、

ちゃんとした科学的な理由があるんです。

この理由を知っておくと、

音楽をもっと上手に生活に活かせるようになります。

音楽が感情に影響を与える理由は、

- 脳の感情中枢を直接刺激するから

- 過去の記憶と結びついて思い出を呼び起こすから

- リズムが心拍数や呼吸に影響を与えるから

- ホルモン分泌を促進して気分を変化させるから

この4つなんです。

どれも私たちの体の中で

実際に起こってることなんですよね。

音楽を聞くだけで

体の中がこんなに変化してるなんて驚きです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

脳の感情中枢を直接刺激するから

音楽は脳の感情を司る部分に、

直接働きかけてくれるんです。

これが起こる理由は、

音楽が脳の特別な場所に届くからなんですね。

具体的には、

- 悲しい曲を聞くと涙腺が緩む

- 明るい曲で自然と笑顔になる

- 激しい曲で興奮状態になる

こんな反応が起こります。

例えばですが、

お葬式で流れる静かな音楽を聞くと、

自然と厳粛な気持ちになりますよね。

逆に運動会の行進曲を聞くと、

なんだかワクワクして

体を動かしたくなっちゃいます。

ここで大切なのは、

これが意識的な反応じゃないってことです。

私たちが「悲しくなろう」って

思って悲しくなってるわけじゃない。

音楽が脳に届いた瞬間、

勝手に感情が動き出すんです。

だからこそ音楽って、

こんなにも強力な力を持ってるんですね。

過去の記憶と結びついて思い出を呼び起こすから

音楽には記憶を呼び起こす

すごい力があるんです。

なぜかっていうと、

脳の中で音楽を処理する場所と記憶を保存する場所が近いから。

だから音楽を聞くと、

- 昔の恋人との思い出がよみがえる

- 学生時代の楽しかった日々を思い出す

- 家族との大切な時間が頭に浮かぶ

こんなことが起こるんです。

私の友人も、

ある曲を聞くたびに高校時代の文化祭を思い出すって言ってました。

その曲が流れると、

友達と一緒に準備した日々や

ステージで歌った瞬間が鮮明によみがえるんだそうです。

でも、ここがポイントなんですけど、

思い出すのは出来事だけじゃないんです。

その時に感じた感情まで

一緒によみがえってくるんですよね。

楽しかった記憶なら楽しい気持ちに、

悲しかった記憶なら悲しい気持ちになる。

音楽は記憶と感情をセットで

私たちの心に届けてくれるんです。

リズムが心拍数や呼吸に影響を与えるから

音楽のリズムって、

私たちの体のリズムと同調するんです。

これが起こるのは、

人間の体が外からのリズムに合わせようとする性質があるから。

例えば、

- ゆっくりした曲で心拍数が落ち着く

- 速いテンポの曲で呼吸が早くなる

- 一定のリズムで体がリラックスする

こんな変化が体の中で起こってます。

病院の待合室で流れてる音楽って、

だいたいゆったりしたテンポですよね。

あれは患者さんの緊張を和らげるために、

わざとゆっくりした曲を選んでるんです。

逆にジムで流れてる音楽は

アップテンポなものが多い。

それでポイントなのは、

これが無意識に起こってることなんです。

私たちが「心拍数を下げよう」って

意識しなくても勝手に変化する。

音楽のリズムが体のリズムを

自然にコントロールしてくれるんですね。

ホルモン分泌を促進して気分を変化させるから

音楽を聞くと、

脳から幸せホルモンが出てくるんです。

どうしてかっていうと、

音楽が脳の報酬系っていう部分を刺激するからなんですね。

具体的に分泌されるのは、

- ドーパミン(やる気や快感のホルモン)

- セロトニン(幸せを感じるホルモン)

- エンドルフィン(痛みを和らげるホルモン)

こういったホルモンたちです。

お気に入りの曲を聞いてる時って、

なんだか気分が良くなりますよね。

あれは実際に脳の中で

幸せホルモンが出てるからなんです。

研究によると、

好きな音楽を聞いてる時の脳の状態は

美味しいものを食べてる時と似てるんだとか。

でも、ここで面白いのは、

音楽の種類によって出るホルモンが違うってこと。

クラシック音楽はリラックス効果のあるホルモンを、

ロック音楽は興奮系のホルモンを

多く分泌させるって言われてます。

だから音楽を選ぶ時は、

どんな気分になりたいかを考えて選ぶといいんです。

音楽による感情コントロールで注意すべき3つのポイント

音楽で感情をコントロールするとき、

実は気をつけないといけないことがあるんです。

この3つのポイントを押さえておけば、

音楽を使って上手に心の状態を整えられます。

注意すべきポイントは、

- 音量を上げすぎないこと

- 場所と時間を考慮すること

- 依存しすぎないようバランスを保つこと

なんですよね。

これらを無視しちゃうと、

逆に心や体に悪影響が出ちゃいます。

音楽の力を正しく活用するためにも、

それぞれ解説していきます。

音量を上げすぎないこと

音量を上げすぎると、

感情コントロールどころか体に害が出ちゃうんです。

大音量で聞き続けると

聴覚にダメージを与えるからなんですね。

例えば、

- 耳鳴りが起こる

- 聞こえが悪くなる

- 頭痛がする

こんな症状が出てきます。

特に、イヤホンやヘッドホンで

大音量の音楽を聞き続けると危険です。

WHO(世界保健機関)によると、

85デシベル以上の音を8時間以上聞くと

聴覚に損傷を与える可能性があるって言われてるんです。

85デシベルって、

交通量の多い道路と同じくらいの音量。

でもさ、感情が高ぶってるときって

ついつい音量を上げたくなるじゃないですか。

悲しいときに泣ける曲を大音量で聞いたり、

テンション上げたいときにロックを爆音で聞いたり。

そんなときこそ気をつけてほしいんです。

適度な音量で聞くことで、

安全に感情をコントロールできるんですよね。

場所と時間を考慮すること

場所と時間を考えないで音楽を聞くと、

周りの人に迷惑をかけちゃうんです。

音楽って自分だけの世界に入れるけど、

実際は周りにも影響を与えるからですね。

具体的には、

- 電車の中でイヤホンから音漏れ

- 夜中に大音量で音楽を流す

- 職場で集中したいときにノリノリの曲

こういう状況ですね。

電車で音漏れしてると、

周りの人はすごく不快に感じるんです。

特に朝の通勤ラッシュなんかは、

みんなピリピリしてるから余計に迷惑。

夜中の大音量も近所迷惑になるし、

職場でテンション高い曲を聞いてたら

周りの人の集中を妨げちゃいます。

だからね、音楽で感情をコントロールするときは

TPOをしっかり考えることが大切なんです。

自分の気持ちを整えつつ、

周りの人への配慮も忘れちゃいけないんですよね。

依存しすぎないようバランスを保つこと

音楽に依存しすぎちゃうと、

音楽なしでは感情をコントロールできなくなるんです。

音楽はあくまでもツールの一つであって、

それだけに頼りきりになるのは危険だからなんですね。

例えば、

- 音楽がないと眠れない

- 嫌なことがあると必ず音楽に逃げる

- 音楽なしでは集中できない

こんな状態になっちゃいます。

僕の知り合いにも、

常にイヤホンをつけてないと

落ち着かない人がいるんです。

その人は音楽がないと

不安になっちゃうって言ってました。

でもこれって、

自分の力で感情をコントロールする能力が

どんどん弱くなってるってことなんですよね。

音楽は確かに素晴らしいツールだけど、

それに頼りすぎるのはよくないんです。

深呼吸をしたり、

散歩をしたり、

友達と話したり。

音楽以外の方法も組み合わせることで、

バランスの取れた感情コントロールができるんです。

感情別に効果的な音楽を選ぶ5つの方法

今日のあなたの気分に

ピッタリ合う音楽、選べてますか?

実は音楽って、

感情をコントロールする

最強のツールなんですよね。

正しい選び方を知っておけば、

毎日がもっと楽しくなりますよ。

効果的な音楽の選び方は、

- 気分を上げたい時はアップテンポな曲を選ぶ

- リラックスしたい時はスローテンポな曲を選ぶ

- 集中したい時はインストゥルメンタル曲を選ぶ

- 元気を出したい時は好きなアーティストの曲を選ぶ

- 癒されたい時は自然音が入った曲を選ぶ

この5つなんです。

どれも簡単にできることばかりで、

今日からすぐに試せます。

それぞれ解説していきます。

気分を上げたい時はアップテンポな曲を選ぶ

気分を上げたい時は、

テンポが早い曲を選ぶのがベストです。

なぜかっていうと、

人間の心拍数と音楽のテンポが

連動するからなんですよね。

例えば、

- BPM120以上の楽曲

- ドラムビートが強い曲

- サビが盛り上がる曲

こういった曲を聞くと、

自然と体が動きたくなります。

朝の通勤時間に

J-POPのアップテンポな曲を聞くと、

一日のスタートが切れるんです。

例えばですが、

Official髭男dismの「Pretender」や

米津玄師の「Lemon」の

サビ部分なんかがそうですね。

ただし注意点があって、

あまりにもテンポが早すぎると

逆に疲れちゃうことがあります。

自分の今の体調に合わせて、

ちょうどいいテンポを見つけるのが

コツなんですよ。

だからこそ、

アップテンポな曲で気分を上げていきましょう。

リラックスしたい時はスローテンポな曲を選ぶ

リラックスしたい時は、

ゆったりとしたテンポの曲が一番です。

これは科学的にも証明されてて、

スローテンポな音楽を聞くと

副交感神経が活発になるんです。

具体的には、

- BPM60-80程度の楽曲

- ピアノやギターがメインの曲

- 歌詞が穏やかな内容の曲

こんな感じの曲を選ぶといいですね。

お風呂上がりや

寝る前の時間に聞くと、

体がリラックスモードに入ります。

クラシック音楽の

「月光」や「エリーゼのために」

なんかも効果抜群ですよ。

でもね、ここで大事なのは

歌詞の内容も気にすること。

いくらテンポがゆっくりでも、

悲しい歌詞だと気分が沈んじゃう

可能性があるんです。

できるだけ前向きな内容か、

歌詞のない楽曲を選ぶのが

安全ですね。

スローテンポな曲で、

心と体をゆっくり休ませてあげましょう。

集中したい時はインストゥルメンタル曲を選ぶ

集中したい時に最適なのは、

歌詞がない楽器だけの曲です。

どうしてかって言うと、

歌詞があると脳が言葉を

処理しようとしちゃうからなんです。

おすすめは、

- クラシック音楽

- ジャズのピアノソロ

- アンビエント音楽

こういった種類の音楽ですね。

勉強や仕事をする時に

バックグラウンドで流しておくと、

集中力がグッと上がります。

特にバッハの「ゴルトベルク変奏曲」や

久石譲さんの楽曲なんかは

集中力アップに効果的です。

ただし、音量は控えめにするのが

ポイントなんですよ。

大きすぎる音は

逆に集中の邪魔になっちゃいます。

「聞こえるか聞こえないか」

くらいの音量が

ちょうどいいんです。

インストゥルメンタル曲で、

集中力をマックスまで高めていきましょう。

元気を出したい時は好きなアーティストの曲を選ぶ

元気を出したい時は、

あなたが大好きなアーティストの曲が

一番効果的です。

なぜなら、好きな音楽を聞くと

脳内でドーパミンという

幸せホルモンが分泌されるからです。

例えば、

- 学生時代によく聞いていた曲

- ライブで盛り上がった思い出がある曲

- カラオケで歌うのが好きな曲

こういった曲には、

あなたの楽しい記憶が

たくさん詰まってるんです。

落ち込んだ時に

嵐の「Love so sweet」を聞いて

元気になった経験がある人も

多いんじゃないでしょうか。

これは音楽と記憶が

強く結びついてるからなんですよね。

でも気をつけたいのは、

失恋の思い出がある曲は

避けた方がいいってことです。

逆に悲しい気持ちになっちゃう

可能性があるからです。

好きなアーティストの曲で、

心の底から元気を出していきましょう。

癒されたい時は自然音が入った曲を選ぶ

癒されたい時に最高なのは、

自然の音が入った音楽です。

実は人間って、

自然の音を聞くと本能的に

安心するようにできてるんです。

具体的には、

- 雨の音が入った楽曲

- 鳥のさえずりが聞こえる曲

- 波の音がバックに流れる音楽

こんな感じの曲がおすすめですね。

疲れた一日の終わりに

こういった音楽を聞くと、

心がスーッと軽くなります。

最近だと、YouTubeやSpotifyで

「自然音 音楽」って検索すると

たくさん見つかりますよ。

特に森の中で録音された音や

小川のせせらぎが入った曲は

癒し効果が高いんです。

ただ、あまりにも単調すぎると

逆に眠くなっちゃうこともあります。

適度にメロディーがある曲を

選ぶのがコツですね。

自然音が入った曲で、

日々の疲れをしっかり癒していきましょう。

音楽で感情をコントロールする実践テクニック6ステップ

音楽を聞いてるとき、

なんか気持ちが変わったことってありませんか?

実はそれ、偶然じゃないんです。

音楽には感情をコントロールする力があって、

それを意図的に使えるようになるんですよ。

このテクニックを身につけると、

イライラしてるときに落ち着けたり、

やる気が出ないときに元気になれちゃいます。

そのための6つのステップが、

- STEP1. 現在の感情状態を把握する

- STEP2. 目標とする感情を明確にする

- STEP3. 目的に合った音楽ジャンルを選択する

- STEP4. 適切な音量とタイミングを設定する

- STEP5. 音楽を聴きながら深呼吸を行う

- STEP6. 効果を振り返り記録する

なんですよね。

どれも難しくないんですけど、

順番通りにやることが大切。

慣れてくると5分もあれば

気持ちを切り替えられるようになります。

それぞれ解説していきますね。

STEP1. 現在の感情状態を把握する

まず最初にやることは、

今の自分の気持ちを知ることです。

なぜかっていうと、

今の状態が分からないと

どこに向かえばいいか分からないから。

例えば、

- なんかモヤモヤしてる

- すごくイライラしてる

- 悲しい気持ちになってる

こんな感じで、

今の気持ちを言葉にしてみるんです。

もっと詳しく言うなら、

「上司に怒られてへこんでる」とか

「友達とケンカして悲しい」みたいに

具体的にするとさらにいいですね。

でもね、意外と自分の感情って

ちゃんと見つめてないことが多いんです。

なんとなくモヤモヤしてるけど、

それが何なのか分からない状態。

だからこそ、まずは立ち止まって

「今、私はどんな気持ちなんだろう?」

って自分に聞いてみてください。

これができるだけで、

感情をコントロールする第一歩になります。

STEP2. 目標とする感情を明確にする

次にやることは、

どんな気持ちになりたいかを決めることなんです。

これって実はめちゃくちゃ大事で、

ゴールが決まってないと音楽選びができないんですよね。

具体的には、

- リラックスしたい

- やる気を出したい

- 集中したい

こういう風に、

なりたい感情を決めるってことです。

例えば、さっきイライラしてたなら

「落ち着いた気持ちになりたい」とか、

悲しかったなら「前向きになりたい」とか。

でも注意してほしいのが、

いきなり真逆の感情を目指さないこと。

すごく落ち込んでるのに

「超ハッピーになりたい!」

って思っても無理があるじゃないですか。

だから、まずは「少し楽になりたい」とか

「ちょっと前向きになりたい」くらいから

始めるのがコツなんです。

目標が決まったら、

次は音楽選びですよ。

STEP3. 目的に合った音楽ジャンルを選択する

ここからが本格的な音楽選びですね。

さっき決めた目標に合わせて、ジャンルを選ぶんです。

なんでジャンルから選ぶかっていうと、

それぞれのジャンルには特徴があって、

感情に与える影響が違うからなんですよ。

例えば、

- クラシック音楽→リラックス効果

- アップテンポなポップス→やる気アップ

- 自然音→集中力向上

こんな感じで、

ジャンルごとに得意分野があるんです。

もっと具体的に言うと、

疲れてるときにヘビーメタルを聞いても

余計疲れちゃうじゃないですか。

逆に、やる気を出したいときに

子守唄みたいな曲を聞いても

眠くなっちゃいますよね。

だからこそ、目的と音楽の特性を

ちゃんと合わせることが大切なんです。

最初は「なんとなくこれかな?」

くらいでも全然大丈夫。

慣れてくると、自分にぴったりの

ジャンルが分かってきますよ。

STEP4. 適切な音量とタイミングを設定する

音楽を選んだら、

今度は音量とタイミングを調整しましょう。

実はこれ、めちゃくちゃ重要なポイントで、

同じ曲でも音量や聞くタイミングで

効果が全然変わっちゃうんです。

基本的なルールとしては、

- リラックスしたいとき→小さめの音量

- やる気を出したいとき→少し大きめの音量

- 集中したいとき→邪魔にならない程度

こんな感じですね。

例えば、イライラしてるときに

爆音で音楽を聞いちゃうと

余計にイライラが増しちゃうことがあるんです。

逆に、やる気を出したいときに

すごく小さい音で聞いても

あんまり効果がないんですよね。

それから、タイミングも大切で、

感情をコントロールしたいと思ったら

すぐに音楽をかけるのがベスト。

時間が経っちゃうと、

感情が固まっちゃって

音楽の効果が薄くなっちゃうんです。

だから、「あ、今気持ちを変えたい」

って思ったら即行動がおすすめです。

STEP5. 音楽を聴きながら深呼吸を行う

音楽をかけたら、

次は深呼吸を組み合わせてみてください。

なんで深呼吸かっていうと、

音楽と呼吸を合わせることで

感情コントロールの効果が倍増するからなんです。

やり方はとってもシンプルで、

- 音楽のリズムに合わせて息を吸う

- ゆっくりと息を吐く

- これを3〜5回繰り返す

これだけなんですよ。

例えば、ゆったりしたクラシックを聞きながら

その曲調に合わせてゆっくり呼吸する。

すると、音楽のリラックス効果と

深呼吸のリラックス効果が重なって

すごく落ち着けるんです。

でも最初は、音楽と呼吸を合わせるのが

ちょっと難しく感じるかもしれません。

そんなときは無理しなくて大丈夫。

音楽を聞きながら、なんとなく

ゆっくり呼吸するだけでも効果ありますよ。

慣れてくると自然にできるようになって、

さらに効果を実感できるはずです。

STEP6. 効果を振り返り記録する

最後のステップは、

どのくらい効果があったかを振り返ることです。

これをやる理由は、

自分にとって効果的な音楽や方法を

見つけるためなんですよね。

記録する内容は、

- 最初の感情(10段階で評価)

- 使った音楽のジャンル

- 音楽を聞いた後の感情(10段階で評価)

こんな感じで、簡単でOKです。

例えば、「イライラ度8だったのが、

クラシックを10分聞いて3になった」

みたいに記録しておくんです。

そうすると、「私にはクラシックが効く」

っていうのが分かってきます。

でも、毎回完璧に記録しなくても

全然大丈夫ですよ。

「今日の音楽、すごく効いた!」

くらいのメモでも十分です。

大切なのは、自分なりのパターンを

見つけていくこと。

そうすれば、感情をコントロールするのが

どんどん上手になっていきますからね。

アーティストが社会に必要とされる4つの理由

アーティストって実は、

社会にとって絶対に欠かせない存在なんです。

この記事を読めば、

なぜアーティストがこんなに大切なのか

はっきり分かりますよ。

アーティストが必要な理由は、

- 文化的価値を創造し続けるから

- 社会問題に光を当てるから

- 人々の心に深い感動を与えるから

- 次世代への重要なメッセージを残すから

この4つなんです。

どれも私たちの生活に

深く関わってることばかり。

知らず知らずのうちに、

アーティストの影響を受けてるんですよね。

それでは詳しく

見ていきましょう。

文化的価値を創造し続けるから

文化的価値の創造こそが、

アーティストの最も重要な役割です。

なぜなら、文化っていうのは

人間が生きていく上で欠かせないものだから。

例えば、

- 新しい音楽のジャンルを作る

- 今までにない表現方法を生み出す

- 時代を映す作品を残す

こういうことを

アーティストがやってくれてるんです。

具体的に言うと、

ビートルズが登場したときのことを

考えてみてください。

彼らは今までにない音楽を作って、

世界中の音楽文化を変えちゃったんです。

その影響は今でも続いてて、

現代の音楽にも生きてるんですよね。

でもね、文化的価値って

一度作ったら終わりじゃないんです。

時代が変われば新しい価値観が生まれるし、

社会の変化に合わせて

文化も変わっていかないといけない。

だからこそアーティストは、

常に新しいものを生み出し続ける必要があるんです。

その結果として、

私たちの生活が豊かになっていくんですよね。

社会問題に光を当てるから

社会問題を世の中に知らせること、

これもアーティストの大切な仕事なんです。

というのも、普通の人って

社会問題に気づきにくいことが多いから。

具体的には、

- 戦争の悲惨さを歌で伝える

- 差別問題を作品で表現する

- 環境問題の深刻さを訴える

こんな風に、

難しい問題を分かりやすく伝えてくれるんです。

たとえば、ボブ・ディランっていう

歌手がいるんですけど、

彼は反戦の歌をたくさん作りました。

その歌を聞いた人たちが、

戦争について真剣に考えるようになったんです。

ニュースで聞くだけだと

なかなか心に響かないことでも、

音楽や絵になると急に身近に感じられる。

そういう力が

アーティストにはあるんですよね。

しかも、アーティストの作品って

感情に直接訴えかけてくるじゃないですか。

だから頭で理解するだけじゃなくて、

心で感じることができるんです。

その結果、多くの人が

社会問題に関心を持つようになって、

実際に行動を起こすきっかけにもなるんです。

人々の心に深い感動を与えるから

人の心を深く動かすこと、

これがアーティストの特別な力なんです。

なんでかっていうと、

感動って人間にとって

すごく大切なものだから。

例えば、

- 辛いときに励ましてくれる歌

- 悲しいときに寄り添ってくれる絵

- 希望を与えてくれる映画

こういうものが

私たちの人生を支えてくれてるんです。

実際に、好きな歌を聞いて

元気になった経験って

誰にでもあるんじゃないでしょうか。

それから、美術館で絵を見て

心が洗われるような気持ちになったり。

そんな体験をさせてくれるのが

アーティストなんですよね。

でもって、この感動っていうのは

一時的なものじゃないんです。

心に残った作品って、

何年経っても覚えてるし、

人生の大切な場面で思い出したりする。

そうやって、アーティストの作品が

私たちの人生の一部になっていくんです。

だからこそ、アーティストは

社会にとって欠かせない存在なんですよね。

次世代への重要なメッセージを残すから

次の世代に大切なことを伝える、

これもアーティストの重要な使命なんです。

どうしてかというと、

人間の知恵や経験っていうのは

受け継がれていかないと意味がないから。

具体的には、

- 平和の大切さを歌で伝える

- 愛の素晴らしさを絵で表現する

- 人生の教訓を物語にする

こんな風にして、

大切なメッセージを残してくれるんです。

例えば、手塚治虫さんの漫画って

今でも多くの人に読まれてますよね。

彼の作品には、

生命の尊さや平和の大切さが

描かれてるんです。

それを読んだ子どもたちが、

その価値観を受け継いでいく。

そうやって、大切なメッセージが

世代を超えて伝わっていくんですよね。

しかも、アーティストのメッセージって

説教臭くないのがいいところ。

楽しみながら、自然に

大切なことを学べるんです。

だから子どもから大人まで、

みんなが受け入れやすいんですよね。

そういう意味で、アーティストは

未来を作る重要な役割を

担ってるんです。

アーティストが社会的影響力を発揮する5つの方法

アーティストって実は、

社会を変える力を持ってる存在なんです。

この記事を読めば、

あなたもアーティストとして

社会に大きな影響を与える方法が分かります。

その方法っていうのが、

- 音楽を通じて社会問題を訴える

- ライブパフォーマンスで直接メッセージを伝える

- SNSを活用して幅広い層にリーチする

- チャリティ活動に積極的に参加する

- 他のアーティストとコラボレーションする

この5つなんですよね。

どれも今すぐ始められるし、

やり方次第で本当に大きな変化を起こせます。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

音楽を通じて社会問題を訴える

音楽っていうのは、

人の心にダイレクトに響く最強のツールです。

だって、メロディーと歌詞が組み合わさると、

理屈じゃなくて感情で伝わるからなんです。

例えば、

- 環境問題を歌った楽曲

- 戦争の悲惨さを伝える歌

- 差別をなくそうという想いを込めた曲

こんな感じで、

社会の問題を音楽にのせるんです。

実際にボブ・ディランっていう歌手は、

反戦メッセージを歌に込めて

多くの人の意識を変えました。

日本でも尾崎豊さんが

若者の心の叫びを歌にして、

社会現象を起こしたんですよね。

ただし、ここで大切なのは、

説教臭くならないようにすること。

人って押し付けられると

反発しちゃうじゃないですか。

だからこそ、

自然に心に入ってくるような

優しい表現を心がけましょう。

音楽の力を使えば、

きっと多くの人に想いが届きます。

ライブパフォーマンスで直接メッセージを伝える

ライブっていうのは、

アーティストと観客が直接つながれる

特別な空間なんです。

その場にいる全員が同じ時間を共有してるから、

メッセージの伝わり方が段違いなんですよね。

具体的には、

- MC(トーク)で想いを語る

- パフォーマンス中に社会問題を表現する

- 観客と一緒に行動を起こす

こういうことができるんです。

例えばですけど、

環境問題について歌う前に

「みんなで地球を守ろうよ」

って話しかけてみる。

そうすると会場全体が

一つの想いでまとまるんです。

さらに言うと、

ライブ会場でリサイクル活動をしたり、

募金箱を設置したりもできますよね。

でもね、ここで注意したいのは、

エンターテイメントとしての楽しさも

忘れちゃダメってこと。

お客さんは楽しみに来てるわけだから、

メッセージも楽しく伝える工夫が必要です。

ライブの熱気と一緒に

想いを届けられたら最高ですね。

SNSを活用して幅広い層にリーチする

SNSっていうのは、

今の時代で一番影響力のある

コミュニケーションツールです。

なぜかっていうと、

年齢や住んでる場所に関係なく

瞬時に情報を届けられるからなんです。

使えるプラットフォームは、

- Twitter(X)で短いメッセージ

- Instagramで視覚的な表現

- TikTokで若い世代にアプローチ

こんな感じで使い分けるんです。

例えばね、

環境問題について発信するなら

海洋汚染の写真をInstagramに投稿して、

「みんなで考えよう」ってコメントする。

そうすると、普段は環境問題に

興味がない人でも目に留まるんです。

実際に海外のアーティストは

SNSで政治的な発言をして

大きな議論を巻き起こしてます。

ただし、SNSで大切なのは

継続的に発信すること。

一回だけじゃなくて、

定期的にメッセージを送り続ける。

そうすることで、

だんだんフォロワーの意識も

変わっていくんですよね。

SNSの拡散力を使えば、

想像以上に多くの人に届けられます。

チャリティ活動に積極的に参加する

チャリティ活動っていうのは、

言葉じゃなくて行動で示す方法です。

実際に困ってる人たちのために

動いてる姿を見せることで、

ファンも「自分も何かしたい」って思うんです。

参加できる活動は、

- 災害支援のチャリティコンサート

- 病気で苦しむ子どもたちへの支援

- 貧困地域での音楽教室

こういうのがありますね。

例えばですが、

地震で被災した地域で

無料のライブを開催する。

そうすると被災者の方々に

元気を届けられるし、

同時に支援の輪も広がるんです。

海外では「ライブエイド」っていう

大規模なチャリティコンサートが

アフリカの飢餓問題解決に貢献しました。

日本でも東日本大震災の時に

多くのアーティストが支援活動をして、

復興の力になったんですよね。

大事なのは、

一回きりじゃなくて継続すること。

問題が解決するまで

長期的に関わり続ける姿勢が

本当の影響力につながります。

チャリティ活動を通じて、

音楽以外でも社会貢献できるんです。

他のアーティストとコラボレーションする

コラボレーションっていうのは、

一人じゃできないことを

みんなで力を合わせてやることです。

複数のアーティストが集まると、

それぞれのファンが合わさって

めちゃくちゃ大きな影響力になるんです。

コラボの方法としては、

- 社会問題をテーマにした楽曲制作

- 合同でのチャリティライブ

- SNSでの共同キャンペーン

こんなやり方があります。

例えばね、

環境問題について歌う時に

ジャンルの違うアーティスト同士が

一緒に楽曲を作るんです。

ロックバンドとラッパーが組めば、

普段は接点のないファン同士が

同じメッセージを受け取れますよね。

実際に「We Are The World」っていう楽曲は、

たくさんのアーティストが参加して

世界中で大ヒットしました。

あの楽曲のおかげで

アフリカ支援への関心が

一気に高まったんです。

コラボする時のコツは、

お互いの個性を活かしながら

共通のメッセージを伝えること。

みんなで力を合わせれば、

一人では届かない場所まで

想いを運んでいけるんです。

アーティストの影響力を最大化するための3つのポイント

アーティストの影響力って、

実は戦略的に作れるものなんです。

この3つのポイントを押さえれば、

あなたの作品が人の心に深く刺さって、

社会に本当の変化を起こせます。

その3つのポイントが、

- 一貫したメッセージを発信し続ける

- ターゲット層を明確に設定する

- 適切なタイミングで行動を起こす

なんですよね。

多くのアーティストは

なんとなく作品を作ってるけど、

これじゃあ影響力は生まれません。

でも、この3つを意識するだけで

あなたの作品が人々の意識や行動を

ガラッと変えられるようになります。

それぞれ解説していきます。

一貫したメッセージを発信し続ける

一貫したメッセージっていうのは、

あなたが伝えたいことを

ブレずに発信し続けることです。

なぜかって言うと、

人って何度も同じメッセージを聞いて

初めて心に響くからなんですよね。

例えば、

- 平和への願い

- 環境問題への警鐘

- 社会格差への問題提起

こんなテーマを

一貫して発信し続けるんです。

具体的に言うと、

ボブ・マーリーは生涯を通じて

平和と愛のメッセージを歌い続けました。

彼の楽曲「One Love」や「Get Up, Stand Up」は

すべて同じ根っこから生まれてるんです。

だからこそ、彼の音楽は

世界中の人々の心に刺さって、

今でも愛され続けてるんですよね。

逆に言うと、

毎回違うことを言ってたら

誰も覚えてくれません。

「あの人は何を伝えたい人なの?」

って思われちゃうんです。

だからこそ、

あなたの核となるメッセージを決めて、

それを軸に作品を作り続けましょう。

ターゲット層を明確に設定する

ターゲット層を明確にするっていうのは、

「誰に向けて発信するか」を

はっきりさせることなんです。

これが大事な理由は、

全員に響く作品なんて

結局誰にも響かないからですね。

具体的には、

- 年齢層

- 価値観

- 抱えてる悩み

この辺りを

しっかり絞り込むんです。

例えばですが、

尾崎豊は10代から20代の

社会に対して疑問を感じてる若者に

メッセージを届けました。

「15の夜」や「卒業」は

まさにその世代の心を

ダイレクトに射抜いたんです。

もし彼が「みんなに聞いてもらいたい」

って思ってたら、

あんなに刺さる楽曲は生まれなかった。

ターゲットを絞ったからこそ、

その世代の人たちが

「この人は自分のことを分かってくれる」

って感じたんですよね。

そうやって強い共感を生み出せれば、

その人たちがあなたの作品を

周りの人にも広めてくれます。

結果的に、

より大きな影響力につながるんです。

適切なタイミングで行動を起こす

適切なタイミングっていうのは、

社会の空気感や人々の関心に

合わせて作品を発表することです。

タイミングが合えば、

同じ作品でも何倍もの影響力を

発揮できるからなんですよね。

例えば、

- 社会問題が注目されてる時

- 人々が変化を求めてる時

- 大きな出来事が起こった後

こんな時に

関連するメッセージを発信するんです。

実際に、

長渕剛の「乾杯」は

バブル崩壊後の不安な時代に

多くの人の心を支えました。

また、忌野清志郎は

チェルノブイリ原発事故の後に

反原発の楽曲を発表して

大きな議論を巻き起こしたんです。

もしこれらの楽曲が

平和で何も問題のない時期に

発表されてたら、

ここまでの影響力は生まれなかった。

でも注意が必要なのは、

トレンドに乗っかるだけじゃダメってこと。

あくまでもあなたの

一貫したメッセージがあって、

それを伝えるのに最適なタイミングを

見極めることが大切なんです。

そうすることで、

あなたの作品が時代の声となって、

人々の心に深く刻まれるんですよね。

アーティストの影響力を受け取る側が意識すべき3つのこと

アーティストの作品って、

ただ聞いてるだけじゃもったいないんです。

実はね、受け取る側の意識を

ちょっと変えるだけで、

アーティストからの影響力を

何倍も深く受け取れるようになる。

そのために意識すべきことが、

- 作品の背景にあるメッセージを理解する

- 自分なりの解釈を大切にする

- 日常生活に良い影響を取り入れる

この3つなんですよね。

どれも難しいことじゃないんだけど、

意外とできてない人が多いのが現実。

でも逆に言えば、

これができるようになると

アーティストの作品から

めちゃくちゃ多くのことを学べる。

それぞれ解説していきます。

作品の背景にあるメッセージを理解する

作品の背景にあるメッセージを理解するっていうのは、

アーティストが何を伝えたくて

その作品を作ったのかを知ることなんです。

なぜかって言うと、

アーティストって基本的に

何かしらの想いがあって作品を作ってるから。

例えば、

- 社会問題への怒り

- 愛する人への想い

- 自分の体験から学んだこと

こんな感じでね。

有名な話だと、

ボブ・ディランの「風に吹かれて」は

公民権運動の時代に作られた楽曲で、

人種差別への疑問を歌ったものなんです。

当時のアメリカの社会情勢を知ってると、

この曲の重みが全然違って聞こえる。

ただのメロディーじゃなくて、

社会を変えたいっていう

強いメッセージが込められてるんですよね。

最近だと、BTSが国連でスピーチしたり、

社会問題について積極的に発言してる。

彼らの楽曲も、

単なるエンターテイメントじゃなくて

若者への応援メッセージが込められてることが多い。

そういう背景を知ってから聞くと、

同じ曲でも受け取れるものが

格段に増えるんです。

だからこそ、

作品の背景を理解することって大切なんですよ。

自分なりの解釈を大切にする

自分なりの解釈を大切にするっていうのは、

アーティストのメッセージを

自分の人生に当てはめて考えることです。

これがめちゃくちゃ重要でして、

同じ作品でも人によって

受け取り方が全然違うんですよね。

具体的には、

- 自分の体験と重ね合わせる

- 今の自分の状況に置き換える

- 自分だったらどう感じるか考える

こんな風に考えてみるんです。

例えばね、

失恋の歌を聞いたとき、

「あー、この気持ち分かる」

って思うことってあるじゃないですか。

それって、アーティストの体験と

自分の体験を重ね合わせてるから

共感できるんですよね。

でも、もう一歩踏み込んで、

「この歌詞の『諦める』って部分、

自分だったら違う選択をするかも」

とか考えてみる。

そうすると、

ただ共感するだけじゃなくて

自分の価値観を見つめ直すきっかけになる。

アーティストの正解を探すんじゃなくて、

自分にとっての意味を見つけることが

一番大切なんです。

日常生活に良い影響を取り入れる

日常生活に良い影響を取り入れるっていうのは、

アーティストから学んだことを

実際の生活で活かすことなんです。

せっかく素晴らしいメッセージを受け取っても、

それで終わっちゃったら

もったいないじゃないですか。

例えば、

- 前向きな歌詞から元気をもらう

- 努力の大切さを歌った曲から頑張る気持ちをもらう

- 人への優しさを歌った曲から思いやりを学ぶ

こんな感じですね。

実際に、スポーツ選手が

試合前に特定の楽曲を聞いて

モチベーションを上げるって話、

よく聞きますよね。

あれも、アーティストの影響力を

実生活に取り入れてる例なんです。

もっと身近な例だと、

「頑張ろう」って歌詞の曲を聞いて

実際に勉強や仕事を頑張れるようになったり、

「人に優しく」っていうメッセージから

家族や友達に優しくできるようになったり。

そういう小さな変化でも、

積み重なると人生が変わっていく。

アーティストの作品って、

そういう力を持ってるんですよね。

だから、ただ聞くだけじゃなくて

実際の行動に移すことが

めちゃくちゃ大切なんです。

社会に大きな影響を与えたアーティスト事例4選

音楽って実は、

世界を変える力があるんです。

この記事を読めば、

アーティストがどれだけ社会を動かせるか

よく分かりますよ。

今回紹介するアーティストは、

- ボブ・ディラン

- ジョン・レノン

- マイケル・ジャクソン

- レディー・ガガ

この4人なんです。

どの人も音楽を通して、

社会に大きなメッセージを送り続けた人たち。

彼らの影響力は今でも

多くの人の心に響いてるんですよね。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ボブ・ディラン

ボブ・ディランは、

1960年代のアメリカで反戦運動の象徴になった人です。

彼の歌詞が人々の心を揺さぶったからこそ、

多くの若者が社会問題に目を向けるようになったんです。

例えば、

- 戦争への反対メッセージ

- 差別問題への抗議

- 政府への批判

こういった内容を

歌に込めたんですよね。

特に「風に吹かれて」という曲では、

「いったい何人の人が死ねば、

あまりにも多くの人が死んだと分かるのか」

って歌ったんです。

この歌詞を聞いた若者たちは、

ベトナム戦争の現実について

真剣に考えるようになりました。

ところで、ディランの凄いところは、

難しい政治の話を

誰でも分かる言葉で歌ったことなんです。

お母さんが子供に話しかけるみたいに、

やさしい言葉で大切なことを伝えた。

だからこそ多くの人が

彼のメッセージを受け取れたんですよね。

結果として、ディランの音楽は

反戦運動を大きく盛り上げることになりました。

ジョン・レノン

ジョン・レノンといえば、

平和への願いを歌い続けた人として有名ですね。

ビートルズ時代から解散後まで、

ずっと愛と平和のメッセージを発信し続けたんです。

代表的な活動として、

- 「イマジン」での平和への呼びかけ

- ベッドインでの反戦アピール

- 平和運動への積極的参加

こんなことをやってたんです。

特に「イマジン」って曲では、

「想像してごらん、国境がない世界を」

って歌って、世界中の人に平和を考えさせました。

この曲を聞いた人たちは、

戦争のない世界って本当に素敵だなって

心から思うようになったんです。

それからベッドインっていう、

ちょっと変わった抗議活動もやりました。

これは奥さんのヨーコさんと一緒に

ベッドに入ったまま記者会見をして、

「愛こそすべて」って訴えたんです。

多くの人が「なんだこれは?」って思ったけど、

だからこそ注目を集めて

平和のメッセージが広まったんですよね。

レノンの影響で、

音楽を通して社会問題を語ることが

当たり前になったんです。

マイケル・ジャクソン

マイケル・ジャクソンは、

人種の壁を音楽で壊した人なんです。

黒人と白人が分かれてた時代に、

音楽で両方の人たちをつなげたんですよね。

彼が取り組んだテーマは、

- 人種差別への反対

- 地球環境の保護

- 子供たちへの愛

こういったことでした。

「ブラック・オア・ホワイト」では、

「肌の色なんて関係ない」

っていうメッセージを歌ったんです。

このミュージックビデオを見た人たちは、

人種の違いなんてちっぽけなことだって

気づくようになりました。

さらに「アース・ソング」では、

地球が泣いてるって歌って

環境問題について考えさせたんです。

でもね、マイケルの一番すごいところは、

ダンスと歌で言葉の壁も越えたことなんです。

世界中どこの国の人でも、

マイケルの音楽を聞けば

同じ気持ちになれたんですよね。

結果的に、マイケルの音楽は

世界中の人々が一つになるきっかけを

作ったんです。

レディー・ガガ

レディー・ガガは、

「ありのままの自分でいいんだよ」

って教えてくれるアーティストです。

特にいじめられてる子や、

自分に自信がない人たちを

勇気づけることに力を入れてるんです。

彼女が伝えてるメッセージは、

- 自分らしさを大切にすること

- いじめをなくすこと

- 心の病気への理解

こんな内容なんですよね。

「ボーン・ディス・ウェイ」では、

「あなたはそのままで完璧よ」

って歌って、多くの人を励ましました。

この歌を聞いた若者たちは、

自分のことを好きになれるように

なったんです。

それから「ボーン・ディス・ウェイ財団」

っていう団体も作って、

いじめをなくす活動をしてるんです。

実際にガガのファンの中には、

「彼女の歌で自分を好きになれた」

「いじめに負けない強さをもらった」

って言う人がたくさんいるんですよね。

最近では心の病気についても

オープンに話すようになって、

同じ悩みを持つ人たちの支えになってます。

ガガの影響で、

「みんな違ってみんないい」

っていう考え方が広まったんです。

音楽がコミュニティに与える4つの効果

音楽って実は、

コミュニティを劇的に変える力を持ってるんです。

この効果を知っとけば、

あなたのコミュニティ運営が一気に楽になります。

その効果が、

- メンバー同士の絆が深まるから

- 共通の価値観を共有できるから

- 参加意欲が自然に高まるから

- 世代を超えた交流が生まれるから

なんですよね。

どれも当たり前に感じるかもですが、

実際に活用できてる人は少ない。

この4つの効果を理解すれば、

音楽を使ったコミュニティ作りができるようになります。

それぞれ解説していきます。

メンバー同士の絆が深まるから

音楽を一緒に聞いたり歌ったりすると、

メンバー同士の距離がぐっと縮まります。

これは音楽が持つ特別な力で、

人と人をつなげる効果があるからなんです。

例えば、

- みんなで同じ歌を歌う

- 一緒にライブを見に行く

- お気に入りの曲を共有する

こんな経験をすると、

自然と親近感が湧いてくるんですよね。

もっと具体的に言うと、

学校の合唱コンクールで

クラスの結束が強くなったり、

カラオケで盛り上がった後に

友達関係が深まったりします。

でもここで大切なのは、

音楽を押し付けちゃダメってこと。

みんなが楽しめる音楽を

選ぶのがポイントなんです。

無理やり参加させるんじゃなくて、

自然に参加したくなる雰囲気を作ることが重要。

だからこそ、

音楽を使ってメンバー同士の絆を深められるんです。

共通の価値観を共有できるから

音楽には、

言葉では伝えにくい価値観を共有する力があります。

歌詞やメロディーを通じて、

同じ想いや考えを自然に分かち合えるんです。

例えば、

- 平和を願う歌

- 仲間を大切にする歌

- 頑張ろうって気持ちになる歌

こういう曲を一緒に聞くことで、

コミュニティの方向性が見えてきます。

実際に、地域のお祭りで

昔から歌い継がれてる歌があったり、

スポーツチームに応援歌があるのも

同じ理由なんですよね。

音楽を通じて価値観を共有すると、

メンバーが同じ方向を向きやすくなる。

そうなると、

コミュニティの活動もスムーズに進むし、

みんなが協力的になってくれます。

だって、同じ想いを持ってる仲間だって

感じられるからです。

共通の価値観があるコミュニティは、

長続きするし結束も強くなります。

参加意欲が自然に高まるから

音楽があると、

イベントや集まりに参加したくなっちゃうんです。

これは音楽が持つ楽しさや

ワクワク感が影響してるからなんですね。

例えば、

- 音楽付きのパーティー

- ライブイベント

- みんなで歌う会

こういう企画があると、

「行ってみたいな」って思いません?

もっと分かりやすく言うと、

音楽フェスに何万人も集まったり、

地域の盆踊りに子供からお年寄りまで

参加するのも同じ理由です。

音楽があることで、

「楽しそう」「面白そう」って

感じてもらえるんです。

ただし、ここで注意したいのは、

音楽の選び方ですね。

参加者の年齢層や好みを考えて、

みんなが楽しめる音楽を選ぶのが大切。

そうすれば、自然と参加意欲が高まって、

コミュニティが活性化していきます。

世代を超えた交流が生まれるから

音楽には、

年齢の壁を取り払う不思議な力があります。

おじいちゃんから孫まで、

同じ歌で盛り上がれるのが音楽の魅力なんです。

例えば、

- 昔の名曲をみんなで歌う

- 世代を超えて愛される曲

- 伝統的な音楽を一緒に楽しむ

こんな場面を作ると、

普段話さない世代同士が仲良くなります。

実際に、敬老会で若い人が

お年寄りと一緒に歌ったり、

子供たちがおじいちゃんおばあちゃんと

踊ったりする光景をよく見かけますよね。

これって、音楽があるからこそ

実現できることなんです。

世代を超えた交流が生まれると、

コミュニティに深みが出てきます。

いろんな年代の知恵や経験が

混ざり合うことで、

より豊かなコミュニティになるんです。

そして、お互いを理解し合える

関係性も築けるようになります。

だからこそ、音楽を使って

世代を超えた交流を促進することが大切なんです。

音楽活動を継続するために注意すべき3つのポイント

音楽活動を長く続けるって、

実はめちゃくちゃ難しいんです。

でもね、この3つのポイントを

しっかり押さえておけば、

挫折することなく活動を続けられます。

その3つのポイントがこちら。

- 参加者のニーズを定期的に把握すること

- 活動資金の確保を計画的に行うこと

- 地域との連携を常に意識すること

この3つを意識するだけで、

音楽活動がグッと安定するし、

長期的に楽しめるようになるんです。

多くの音楽グループが

途中で解散しちゃう理由も、

実はこの3つができてないから。

それぞれ解説していきます。

参加者のニーズを定期的に把握すること

参加者のニーズを把握するのは、

音楽活動を続ける上で一番大切なこと。

なぜかっていうと、

参加者が満足してないと

どんどん人が離れちゃうから。

例えば、

- やりたい曲ができない

- 練習時間が合わない

- レベルについていけない

こんな不満が溜まっていくと、

メンバーは辞めちゃうんです。

具体的には、月に1回でもいいから

「今どんな気持ちで参加してる?」

って聞いてみるといいですよ。

アンケートを取ったり、

練習後に軽く話を聞いたりするだけでも

全然違います。

あとね、新しく入ってきた人には

特に気を配ってあげてください。

最初の1ヶ月で

「この活動楽しい!」

って思ってもらえるかどうかで、

その後の定着率が変わってくるんです。

だからこそ、

参加者の声に耳を傾けることが大切。

活動資金の確保を計画的に行うこと

活動資金の確保は、

音楽活動の生命線みたいなもの。

お金がないと、

楽器のメンテナンスもできないし、

会場も借りられません。

具体的には、

- 楽器の修理代

- 練習場所のレンタル料

- 楽譜や資料代

こういった費用が

毎月必要になってきます。

例えば、月会費を3000円に設定して、

10人のメンバーがいれば

月3万円の予算ができますよね。

この3万円で練習場所を借りて、

残ったお金で楽器のメンテナンスや

新しい楽譜を買うんです。

ただし、急な出費もあるから

少しずつでも貯金しておくのがコツ。

ピアノの調律が必要になったり、

マイクが壊れたりすることもあるから、

予備費として月の予算の2割くらいは

取っておくといいですよ。

お金の管理をしっかりしておけば、

活動が途中で止まることもないし、

みんなも安心して参加できるんです。

だから計画的な資金確保は

絶対に欠かせません。

地域との連携を常に意識すること

地域との連携は、

音楽活動を豊かにしてくれる大切な要素。

地域の人たちと仲良くなれば、

活動の幅がグッと広がるから。

例えば、

- 地域のお祭りで演奏する機会

- 公民館での発表会

- 地元のイベントでの出演

こんなチャンスが

どんどん舞い込んでくるんです。

実際に、ある合唱団の話なんですが、

最初は5人くらいの小さなグループだったのに、

地域の敬老会で歌ったのがきっかけで

地元で有名になったんですって。

今では30人を超える大きな団体になって、

年に10回以上も地域のイベントに

呼ばれるようになったそうです。

でもね、地域との連携って

一朝一夕にはできません。

まずは地域の掲示板をチェックしたり、

市役所に相談に行ったりして、

どんなイベントがあるか調べてみてください。

そして積極的に

「私たちも参加したいです」

って声をかけていくんです。

地域の人たちも音楽があると

イベントが盛り上がるから、

喜んで迎えてくれますよ。

地域との絆を大切にすることで、

活動がより意味のあるものになるんです。

音楽で社会的メッセージを効果的に伝える3つのテクニック

音楽って実は、

世の中を変える力を持ってるんです。

この3つのテクニックを覚えておけば、

あなたの音楽で人の心を動かして

社会をより良い方向に導けるようになります。

その3つのテクニックが、

- ストーリーを音楽に込めて表現する

- 聴衆の感情に直接訴えかける

- 具体的な行動を促すメッセージを組み込む

この順番で使っていくのがコツなんです。

単純に思えるかもですが、

実際にやってみると奥が深い。

それぞれのテクニックには

ちゃんとした理由があるんですよね。

順番に詳しく解説していきます。

ストーリーを音楽に込めて表現する

ストーリーがある音楽は、

聞いてる人の心にスーッと入っていきます。

なぜかっていうと、

人間って物語を聞くのが大好きだから。

例えば、こんなストーリーが効果的です。

- 困難を乗り越えた体験談

- 変化していく人の成長物語

- 現実の問題から希望への転換

こういうストーリーを歌詞に込めると、

聞いてる人が自分のことのように感じるんです。

実際に、あるミュージシャンが

貧困地域で育った経験を歌にしたところ、

多くの人が涙を流して聞いてくれた

っていう話もあるんですよね。

でもね、ここで大切なのは、

ただ悲しい話を歌うだけじゃダメってこと。

ストーリーには必ず、

「希望」や「解決への道筋」を

入れておくのがポイントなんです。

そうしないと、聞いた人が

ただ落ち込んで終わっちゃうから。

だからこそ、ストーリーを作るときは

最後に明るい未来を見せてあげましょう。

聴衆の感情に直接訴えかける

感情に訴えかけるっていうのは、

頭で考える前に心で感じさせること。

これができると、

メッセージが相手の心の奥まで届くんです。

具体的には、

- 怒りの感情を呼び起こす

- 悲しみに共感してもらう

- 希望を感じてもらう

こういう感情を音楽で表現するんです。

メロディーやリズム、

楽器の使い方でも感情って変わるじゃないですか。

例えば、激しいドラムビートは

怒りや情熱を表現できるし、

静かなピアノの音は

悲しみや優しさを伝えられる。

ある研究では、

感情に訴えかける音楽を聞いた人の方が

社会問題により関心を持つようになった

っていう結果も出てるんです。

ただし、ここで注意したいのは、

感情だけに頼りすぎないこと。

感情で心を動かしたあとは、

ちゃんと論理的な部分も

フォローしてあげる必要があります。

そうじゃないと、

一時的に感動しただけで終わっちゃう。

だから感情と理性、

両方にアプローチするのが大事なんです。

具体的な行動を促すメッセージを組み込む

行動を促すメッセージっていうのは、

「じゃあ、どうしたらいいの?」

っていう疑問に答えてあげること。

これがないと、せっかく心を動かしても

何も変わらないで終わっちゃうんです。

行動を促すメッセージの例としては、

- 投票に行こう

- 寄付をしよう

- 話し合いを始めよう

こんな感じで、

具体的で分かりやすいものがいいですね。

大切なのは、

難しすぎない行動を提案すること。

いきなり「世界を変えよう」って言われても、

普通の人は何をしたらいいか分からないじゃないですか。

でも「まずは家族と話してみよう」とか

「SNSでシェアしてみよう」とか、

小さな一歩を示してあげると

人は動きやすくなるんです。

実際に、環境問題を歌った楽曲で

「今日からマイバッグを使おう」

っていうメッセージを込めたところ、

リスナーの行動が変わったっていう事例もあります。

さらに効果的なのは、

「みんなでやろう」っていう

仲間意識を作ってあげること。

一人だと不安でも、

みんなと一緒なら頑張れるじゃないですか。

だからメッセージには、

「一緒に」とか「みんなで」っていう

言葉を入れるのがおすすめです。

そうすることで、音楽を聞いた人が

実際に行動を起こしてくれるようになります。

音楽による社会変革の成功事例4選

音楽って実は、

世の中を変える力を持ってるんです。

この記事を読むことで、

音楽がどれだけ社会を動かしてきたか分かります。

今回紹介する成功事例は、

- 公民権運動での抗議歌

- 環境保護キャンペーンのテーマソング

- 地域活性化プロジェクトの応援歌

- 国際平和を訴えるコンサート活動

この4つなんですよね。

どれも音楽の力で

実際に社会を変えた出来事です。

音楽がどんな風に

人々の心を動かしたのかも含めて、

それぞれ解説していきます。

公民権運動での抗議歌

公民権運動での抗議歌は、

人々の心を一つにまとめる力を発揮しました。

なぜなら、歌には

みんなの気持ちを同じ方向に向ける

不思議な力があるからです。

代表的な例として、

- We Shall Overcome(勝利を我らに)

- Blowin' in the Wind(風に吹かれて)

- A Change Is Gonna Come(変化がやってくる)

こういった楽曲が挙げられます。

特に「We Shall Overcome」は、

デモ行進の時にみんなで歌われて、

参加者の勇気を支えたんです。

手を繋いで一緒に歌うことで、

一人じゃない安心感が生まれました。

怖い思いをしながらも、

歌があることで前に進めたんですね。

ボブ・ディランの「風に吹かれて」も

若い世代の心をガッチリ掴んで、

社会への疑問を歌にしました。

この曲を聞いた人たちが

「自分も何かしなきゃ」

って思うようになったんです。

だからこそ、抗議歌は

公民権運動の大きな原動力になったんです。

環境保護キャンペーンのテーマソング

環境保護キャンペーンのテーマソングは、

地球の大切さを多くの人に伝えました。

というのも、難しい環境問題を

音楽という分かりやすい形で

表現できたからなんです。

具体的には、

- Earth Song(マイケル・ジャクソン)

- Big Yellow Taxi(ジョニ・ミッチェル)

- What's Going On(マーヴィン・ゲイ)

こんな楽曲が話題になりました。

マイケル・ジャクソンの「Earth Song」は、

地球の痛みを歌った代表作で、

世界中の人が環境問題を考えるきっかけになったんです。

ミュージックビデオでは

森林伐採や動物の絶滅が描かれて、

見た人の心に強く響きました。

でも、ここで大切なのは、

単に問題を指摘するだけじゃなくて、

解決への希望も歌ってることなんです。

絶望だけじゃ人は動けないけど、

「みんなで頑張れば変えられる」

っていうメッセージがあると行動できる。

だから環境保護の歌は、

問題提起と希望の両方を

バランス良く伝えてるんですよね。

その結果として、

環境保護への関心が高まったんです。

地域活性化プロジェクトの応援歌

地域活性化プロジェクトの応援歌は、

住民同士の絆を深める効果を発揮しました。

なぜかって言うと、

地元の魅力を歌にすることで、

住んでる人たちの誇りが生まれるからです。

例えば、

- 地元の祭りのテーマソング

- 商店街の活性化ソング

- 観光PR用の楽曲

こういった取り組みが各地で行われてます。

津軽海峡冬景色みたいに、

その土地の風景や文化を歌った楽曲は、

地元の人にとって特別な意味を持つんです。

歌を通じて自分の住んでる場所の

良さを再発見できるんですよね。

さらに言うと、

応援歌があることで

イベントやお祭りが盛り上がって、

外からの観光客も増えるんです。

北海道の「津軽海峡冬景色」なんかは、

その地域のイメージを決定づけて、

観光地としての魅力もアップさせました。

地元の人が歌に愛着を持つと、

その気持ちが来訪者にも伝わって、

地域全体が活気づくんです。

だから応援歌は、

地域活性化の強力な武器になるんです。

国際平和を訴えるコンサート活動

国際平和を訴えるコンサート活動は、

国境を越えて人々を結びつけました。

これはですね、

音楽には言葉の壁を超える力があって、

世界中の人が同じ気持ちになれるからです。

代表的な活動として、

- Live Aid(ライブエイド)

- We Are The World プロジェクト

- Imagine Peace Tower

こんなイベントが開催されました。

1985年のライブエイドでは、

世界同時中継でコンサートが行われて、

アフリカの飢餓問題に多くの人が関心を持ったんです。

クイーンやU2といった

世界的なアーティストが参加して、

音楽の力で寄付金を集めました。

「We Are The World」も

アメリカの有名歌手が集まって作った楽曲で、

売上金が全て寄付に回されたんです。

ここで注目すべきなのは、

音楽が単なる娯楽を超えて、

社会貢献の手段になったことなんです。

ファンは好きなアーティストを応援しながら、

同時に社会の役に立てるっていう

一石二鳥の仕組みができました。

だからこそ、平和コンサートは

多くの人を巻き込んで

大きな社会変革を起こせたんです。

音楽が文化に与える影響を理解する3つのポイント

音楽って実は、

私たちの文化を形作る

とても大きな力を持ってるんです。

この3つのポイントを押さえておけば、

音楽がどれだけ社会に影響を与えてるかが

よく分かるようになります。

その3つが、

- 社会的メッセージの伝達手段として機能すること

- 世代間の価値観を繋ぐ役割を果たすこと

- 文化的アイデンティティの形成に寄与すること

なんですよね。

どれも音楽の持つ力なんですが、

それぞれ違った働きをしてるんです。

普段何気なく聞いてる音楽にも

こんな深い意味があるってことを

知ってもらえたらと思います。

順番に詳しく見ていきますね。

社会的メッセージの伝達手段として機能すること

音楽っていうのは、

言葉だけじゃ伝えきれない想いを

人々に届ける最強のツールなんです。

メロディーやリズムと一緒になることで、

メッセージがより深く心に響くからなんですね。

例えば、こんな風に使われてます。

- 平和への願いを込めた楽曲

- 社会問題への抗議を表現した歌

- 希望や勇気を与えるメッセージソング

特に抗議の歌なんかは分かりやすくて、

昔からたくさんの音楽家が

戦争反対や差別撤廃を歌ってきました。

ボブ・ディランの「風に吹かれて」とか、

ジョン・レノンの「イマジン」みたいに、

世界中の人の心を動かした楽曲もありますよね。

ここで面白いのが、

同じメッセージでも演説で聞くのと

音楽で聞くのじゃ全然違うってこと。

音楽になると感情に直接訴えかけるから、

理屈抜きで「そうだよね」って

共感しちゃうんです。

だからこそ政治家も選挙の時に

テーマソングを使ったりするし、

企業もCMで印象的な音楽を流すんですよね。

音楽があるからこそ、

メッセージが何倍も強く伝わるんです。

世代間の価値観を繋ぐ役割を果たすこと

音楽の凄いところは、

お父さんお母さんの世代と

今の若い人たちを繋いでくれることなんです。

時代が変わっても、

良い音楽は受け継がれていくからなんですね。

具体的には、

- 親から子へ受け継がれる愛聴曲

- 世代を超えて愛されるスタンダードナンバー

- リバイバルブームで再注目される楽曲

こういった現象が起きてるんです。

例えば、おじいちゃんが好きだった

昭和の歌謡曲を孫が聞いて

「この歌いいね」って言ったりします。

最近だと、昔のJ-POPが

TikTokで若い子たちの間で

また流行ったりしてますよね。

でね、ここからが大切なんですけど、

音楽を通じて世代間の会話が生まれるんです。

「この歌知ってる?」

「昔よく聞いてたよ」

みたいな感じで。

そうすると自然と、

その時代の価値観とか考え方も

一緒に伝わっていくんですよね。

音楽が橋渡し役になって、

違う世代の人たちが

お互いを理解し合えるようになるんです。

文化的アイデンティティの形成に寄与すること

音楽って実は、

「自分たちは何者なのか」っていう

アイデンティティを作る重要な要素なんです。

その地域や国の音楽を聞くことで、

「ここが自分の故郷だ」って

実感できるようになるからなんですね。

例を挙げると、

- 地方の民謡や祭りの音楽

- 国歌や愛国的な楽曲

- 特定のコミュニティで愛される音楽

こういったものがありますよね。

沖縄の三線の音色を聞くと

「あ、沖縄だな」って分かるし、

津軽三味線を聞けば

青森の文化を感じられます。

それから、同じ音楽が好きな人同士って

なんとなく仲間意識が生まれません?

ロック好きの人たちとか、

アニソン好きの人たちとか、

音楽を通じてグループができるんです。

そうやって、音楽が

「自分はこういう人間だ」っていう

アイデンティティを形作っていくんですよね。

国レベルで見ても、

K-POPが韓国の文化的影響力を

世界に広めたりしてるじゃないですか。

音楽があることで、

その文化の魅力が伝わって、

「韓国って素敵な国だな」って

思ってもらえるようになるんです。

だから音楽は、

個人のアイデンティティだけじゃなく、

国や地域の文化的な存在感も

高めてくれる力があるんです。

音楽スタイルの多様性を楽しむ5つの方法

世界にはね、

びっくりするほど色んな音楽があるんです。

この5つの方法を知っとけば、

音楽の世界がもっと広がって楽しくなります。

その5つが、

- 地域別の伝統音楽を探索する

- 異なるジャンルを意識的に聴き比べる

- 音楽の歴史的背景を調べる

- ライブパフォーマンスに積極的に参加する

- 音楽制作の技法を学んでみる

なんですよね。

どれも普段やってないことかもですが、

やってみると音楽の見方が変わります。

それぞれの方法には

違った楽しさがあるんです。

順番に見ていきましょう。

地域別の伝統音楽を探索する

地域の伝統音楽を聞くと、

その土地の文化がすごく分かるんです。

なぜかっていうと、

音楽にはその場所の歴史や生活が詰まってるから。

例えば、

- アフリカの太鼓の音楽

- 日本の雅楽や民謡

- アイルランドのケルト音楽

こんな感じで、

地域ごとに全然違う特色があります。

アフリカの太鼓音楽なんかは、

コミュニティの結束を深めるために使われてて、

リズムが体の奥から響いてくる感じがします。

日本の雅楽は、

宮廷で演奏されてた上品な音楽で、

静寂の中に美しさを見つける文化が表れてるんです。

ここで大切なのは、

その音楽がどんな場面で使われてたかを知ること。

お祭りの音楽なのか、

宗教的な儀式の音楽なのか、

それとも日常生活の中の音楽なのか。

そういう背景を知ると、

音楽の聞こえ方が全然変わってきます。

地域の伝統音楽を探ることで、

世界の文化の豊かさを感じられるんですよね。

異なるジャンルを意識的に聴き比べる

ジャンルを意識して聞き比べると、

音楽の作り方の違いがよく分かります。

それぞれのジャンルには、

独特のルールや表現方法があるからなんです。

具体的には、

- ロックの力強いギターサウンド

- ジャズの即興演奏

- クラシックの繊細な楽器の組み合わせ

こんな風に、

ジャンルごとに特徴が全然違います。

ロックは感情をストレートに表現するから、

ギターの音も大きくて迫力があります。

ジャズは演奏者の個性を大切にするから、

同じ曲でも毎回違う演奏になるんです。

でもね、

ただ聞くだけじゃもったいない。

「今のドラムの叩き方、さっきの曲と違うな」

とか、

「このベースライン、すごくかっこいい」

みたいに注意深く聞いてみて。

そうすると、

それぞれのジャンルの良さが見えてきます。

最初は違いが分からなくても、

聞いてるうちに絶対分かるようになります。

ジャンルの聞き比べをすることで、

音楽の表現の幅広さを実感できるんです。

音楽の歴史的背景を調べる

音楽の歴史を知ると、

なんでその音楽が生まれたかが分かります。

音楽って、

その時代の社会情勢や人々の気持ちを反映してるんです。

調べてみると面白いのが、

- ブルースが生まれた理由

- ロックンロールが若者に支持された背景

- ヒップホップが都市部で発展した経緯

こういう歴史的な流れですね。

ブルースは、

アメリカの奴隷制度の中で生まれた音楽で、

苦しい気持ちを歌に込めたのが始まりなんです。

ロックンロールは、

1950年代の若者が大人の価値観に反発して、

自分たちの音楽を求めた結果生まれました。

さらに言うと、

技術の発展も音楽に大きな影響を与えてます。

レコードができたから音楽が広まったし、

エレキギターができたからロックが生まれた。

インターネットができたから、

世界中の音楽が簡単に聞けるようになったんです。

歴史を知ることで、

音楽がどれだけ人々の生活と密接に関わってるかが分かります。

音楽の背景を調べると、

ただの音が物語を持った特別なものに変わるんですよね。

ライブパフォーマンスに積極的に参加する

ライブに行くのが一番、

音楽の生の魅力を感じられる方法です。

録音された音楽とは全然違って、

その場でしか味わえない特別な体験があるから。

ライブの良さっていうのは、

- 演奏者との距離の近さ

- 観客との一体感

- その日だけの特別な演奏

こんなところにあります。

小さなライブハウスなんかだと、

演奏者の表情まではっきり見えるし、

音楽に込めた気持ちがダイレクトに伝わってきます。

大きなコンサートホールでは、

何千人もの人が同じ音楽を聞いて、

会場全体が一つになる感動があるんです。

それにね、

ライブでは演奏者も毎回違う演奏をします。

その日の気分や観客の反応によって、

同じ曲でも全然違う表現になる。

だから、

「あの日のライブは特別だった」

っていう思い出ができるんです。

色んなジャンルのライブに行けば、

それぞれの音楽の特色もよく分かります。

ライブパフォーマンスに参加することで、

音楽の持つ本当のパワーを体感できるんです。

音楽制作の技法を学んでみる

音楽がどうやって作られるかを知ると、

聞く時の楽しさが何倍にもなります。

作る側の視点が分かると、

「ここでこの楽器を使ったのはこういう理由か」

って気づけるようになるんです。

学んでみると面白いのが、

- メロディーの作り方

- リズムの組み立て方

- 楽器の重ね方

こういう基本的な技法ですね。

メロディーって、

ただ適当に音を並べてるわけじゃなくて、

人の心に響くような法則があるんです。

リズムも、

どのタイミングで音を鳴らすかで、

聞いてる人の気分が全然変わってきます。

実際に楽器を触ってみたり、

スマホのアプリで簡単な曲を作ってみたりすると、

音楽の仕組みがよく分かります。

「あ、この部分はベースが支えてたのか」

とか、

「ドラムがないとこんなに寂しい感じになるのか」

みたいな発見があるんです。

作る技法を学ぶことで、

今まで何気なく聞いてた音楽の中に、

たくさんの工夫や技術があることに気づけます。

音楽制作の技法を知ると、

聞く音楽すべてが教材になるんですよね。

音楽の多様性を日常生活に取り入れる実践法4選

音楽の多様性を日常に取り入れると、

あなたの世界がガラッと変わります。

これができるようになれば、

毎日がもっと豊かで刺激的になって、

新しい発見や感動がいっぱい待ってるんです。

具体的な方法は、

- プレイリストに異文化の楽曲を追加する

- 音楽イベントや文化祭に参加する

- 楽器演奏を通じて異なるスタイルを体験する

- 音楽を通じた国際交流活動に参加する

この4つなんですよね。

どれも今日からできることばかりで、

特別なスキルとかお金もそんなにいりません。

音楽の力で人生を変える第一歩、

それぞれ解説していきます。

プレイリストに異文化の楽曲を追加する

プレイリストに異文化の楽曲を入れるのが、

一番手軽で効果的な方法です。

だって、普段聞いてる音楽に

ちょっと違う国の曲を混ぜるだけで、

新しい世界が広がるからなんです。

例えば、

- K-POPやラテン音楽を普段のポップスに混ぜる

- アフリカの民族音楽をリラックス用に追加

- インドの古典音楽を作業用BGMに入れる

こんな感じですね。

最初は「なんか変な感じ」って

思うかもしれないけど、

聞いてるうちに慣れてくるんです。

そうすると、今まで知らなかった

メロディーやリズムに心が踊るようになって、

音楽の楽しみ方が一気に広がります。

ここで大切なのは、

無理して全部理解しようとしないこと。

言葉が分からなくても、

メロディーや楽器の音色を

純粋に楽しめばいいんですよ。

音楽って言葉を超えて

心に響くものだから、

最初は感覚で楽しんじゃいましょう。

音楽イベントや文化祭に参加する

音楽イベントや文化祭に足を運ぶのも、

めちゃくちゃ効果的な方法なんです。

なぜかっていうと、

生の演奏を聞くことで、

その文化の魅力をダイレクトに感じられるから。

具体的には、

- 地域の国際文化祭

- 民族音楽のコンサート

- 世界音楽フェスティバル

こういうイベントがおすすめです。

実際に行ってみると、

演奏者の表情や会場の雰囲気、

観客の反応なんかも一緒に楽しめるんです。

例えば、太鼓の演奏を生で聞くと、

音の迫力だけじゃなくて、

演奏者の気合いとか魂みたいなものが伝わってきます。

それに、同じように音楽を楽しんでる人たちと

自然に交流できるのも魅力的。

「この楽器って何ていうんですか?」

なんて話しかけるだけで、

新しいつながりが生まれたりするんです。

だからこそ、

積極的にイベントに参加してみましょう。

楽器演奏を通じて異なるスタイルを体験する

楽器演奏を通じて異なるスタイルを学ぶのは、

音楽の多様性を肌で感じる最高の方法です。

というのも、実際に楽器を触ることで、

その音楽の文化的な背景まで

体で理解できるようになるからなんです。

挑戦しやすい楽器は、

- ウクレレでハワイアン音楽

- カホンでラテンリズム

- 三線で沖縄民謡

こんな感じですね。

最初はぎこちなくても、

練習してるうちに、

その音楽の独特なリズムや雰囲気が分かってきます。

例えば、ウクレレを弾いてると、

ハワイの人たちがなぜあんなに

のんびりした音楽を愛するのかが

なんとなく理解できるようになるんです。

楽器を通じて音楽を学ぶと、

聞くだけでは分からない

深い部分まで感じ取れるようになります。

それに、同じ楽器を習ってる仲間と

一緒に演奏する楽しさも味わえるし、

音楽を通じた友達も作れちゃいます。

だから、興味のある楽器があったら、

思い切って始めてみるのがおすすめです。

音楽を通じた国際交流活動に参加する

音楽を通じた国際交流活動への参加は、

多様性を体験する究極の方法だと思います。

なぜなら、音楽を媒介にして

異なる文化の人たちと直接つながれるからです。

参加できる活動としては、

- 国際交流センターの音楽イベント

- 外国人コミュニティの文化祭

- 音楽を使った語学交流会

こういうのがあります。

実際に参加してみると、

言葉が通じなくても音楽があれば

自然にコミュニケーションが取れるんです。

例えば、ブラジル人の友達と

一緒にサンバのリズムを叩いてると、

言葉なんて関係なく盛り上がれちゃいます。

そこから「この楽器はどこで買えるの?」

「今度一緒に練習しない?」

なんて話が広がっていくんですよね。

音楽って本当に不思議で、

国籍や年齢を超えて人と人を

つなげてくれる力があるんです。

それに、実際にその国の人から

音楽の背景や意味を教えてもらえるのも

すごく貴重な経験になります。

だからこそ、勇気を出して

国際交流活動に参加してみてください。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 明確なテーマ設定が視聴者の心を掴む最重要ポイント

- 感情的なつながりを作ることで記憶に残る作品になる

- 文化的背景の理解が作品に深みを与える

- 個人的な体験を活用してオリジナリティを生み出す

- ターゲット視聴者を明確にすることで響く作品が作れる

- 音楽と映像の効果的な組み合わせが感情をコントロールする

- ストーリーテリングを活用して最後まで見てもらう

- 一貫したメッセージの発信が影響力を最大化する

- 適切なタイミングでの行動が社会変革を起こす

- 継続的な活動と地域連携が長期的成功の鍵

- 音楽の多様性を取り入れることで表現の幅が広がる

- プレイリストの工夫で日常から創作力を高められる

まとめ

音楽とビデオ制作の力で

社会に影響を与える方法を

詳しく解説してきました。

大切なのは、

明確なテーマを設定して

視聴者との感情的なつながりを

作ることでしたね。

プロが使う6つのテクニックも

決して難しいものではありません。

ストーリーテリングや

音楽と映像の組み合わせなど、

今日からすぐに実践できることばかりです。

でも一番重要なのは、

一貫したメッセージを

発信し続けることです。

あなたが本当に伝えたいことを

音楽に込めて、

多くの人の心に届けてください。

最初は小さな一歩でも、

継続することで必ず

大きな影響力を持てるようになります。

音楽には人の心を動かし、

社会を変える力があります。

その力を信じて、

今日から行動を始めてみませんか?

あなたの作品が

誰かの人生を変える日が

きっと来るはずです。

よくある質問

ビデオ制作って難しそうだけど、初心者でも心に響く動画は作れるの?

大丈夫です!4つの基本要素(明確なテーマ設定、視聴者との感情的なつながり、文化的背景の理解、個人的な経験の活用)を押さえれば、誰でも心に響くビデオが作れます。特に音楽系のビデオなら、あなたの体験談を素直に話すだけでも十分魅力的になりますよ。

音楽で感情をコントロールするって本当にできるの?科学的な根拠はあるの?

はい、科学的にも証明されています!音楽は脳の感情を司る部分に直接働きかけ、心拍数や呼吸にも影響を与えます。さらに幸せホルモン(ドーパミン、セロトニン)の分泌も促進するので、気分を変えることが実際に可能なんです。6つのステップに従えば、誰でも感情コントロールができるようになります。

アーティストが社会に与える影響って、普通の人には関係ないんじゃない?

実は私たちの日常生活に深く関わっているんです!アーティストは文化的価値の創造、社会問題への気づき、心の支え、次世代へのメッセージ伝達という4つの重要な役割を担っています。あなたが好きな音楽で元気をもらったり、考えさせられたりした経験があれば、それがまさにアーティストの影響力なんです。

音楽活動を続けたいけど、いつも途中で挫折しちゃう。どうすれば長続きするの?

長続きさせるコツは3つあります!参加者のニーズを定期的に聞いて満足度を保つこと、活動資金を計画的に確保すること、地域との連携を意識することです。特に参加者の声に耳を傾けることで、みんなが楽しく続けられる環境を作れます。小さな工夫の積み重ねで、きっと長く楽しい活動ができるようになりますよ。

音楽の多様性を楽しみたいけど、どこから始めたらいいか分からない

まずは普段のプレイリストに異文化の楽曲を1〜2曲追加することから始めてみてください!K-POPやラテン音楽など、聞きやすいものから試してみるのがおすすめです。慣れてきたら音楽イベントに参加したり、簡単な楽器(ウクレレやカホンなど)に挑戦してみると、音楽の世界がどんどん広がっていきますよ。

音楽を使って社会にメッセージを伝えたいけど、説教臭くなりそうで心配

大切なのは、ストーリーを込めて自然に伝えることです!個人的な体験談を音楽に込め、聞く人の感情に寄り添いながら、最後に具体的で小さな行動を提案してみてください。「みんなで一緒に」という仲間意識を作ることで、押し付けがましくなく、心に響くメッセージが届けられますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。