このノウハウについて

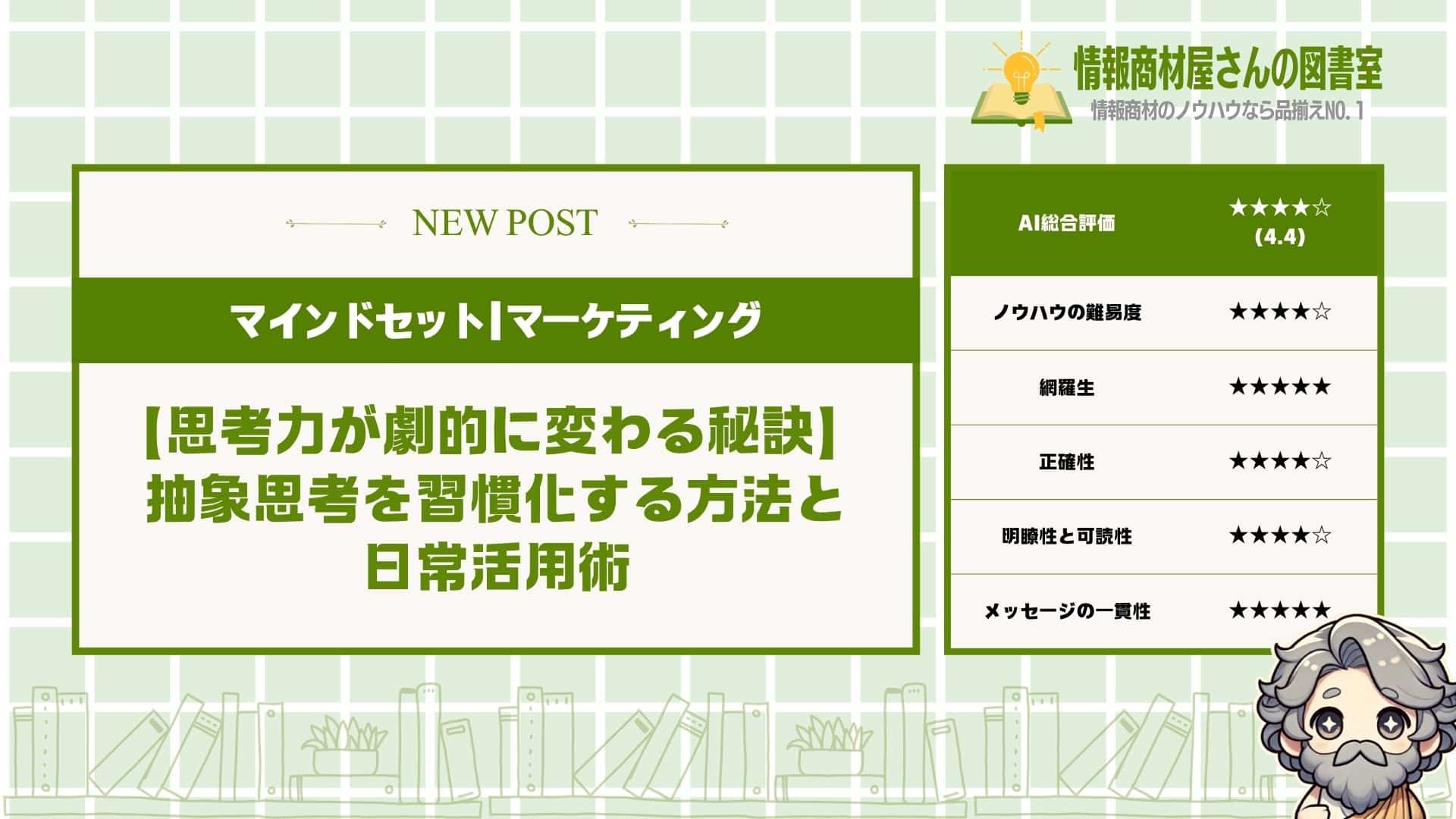

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

抽象思考という高度なスキルを、誰でも理解できる形で体系的に解説した価値ある内容です。複雑な概念を具体例で分かりやすく説明し、実践的な方法まで網羅しているため、読者が確実にスキルアップできる構成になっています。ビジネスから日常生活まで幅広く応用できる知識が詰まっており、人生を変える思考法を身につけたい方には必読の記事といえるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●抽象思考って聞いたことあるけど、よく分からない

●複雑な問題にいつも振り回されて、解決策が見つからない

●アイデアが浮かばなくて、仕事でも勉強でも行き詰まってる

現代社会では情報が溢れすぎて、

本当に大切なことが見えなくなっています。

目の前の問題に追われるばかりで、

根本的な解決ができずに

同じ失敗を繰り返してしまう。

そこでこの記事では、

物事の本質を見抜き、

どんな問題でもスッキリ解決できる

『抽象思考』の全てを解説します。

この記事を読めば、

複雑に見える問題の共通点を発見し、

一つの解決策で複数の課題を

まとめて解決できるようになります。

さらに、異分野の知識を組み合わせて

誰も思いつかないアイデアを生み出したり、

相手の本当のニーズを見抜いて

信頼関係を築けるようになります。

抽象思考をマスターすれば、

仕事でも人間関係でも

圧倒的な差をつけられます。

人生を変える思考法を今すぐ身につけましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 抽象思考が重要な4つの理由と具体的なメリット

- 複雑な問題を効率的に解決する思考プロセス

- 抽象思考を鍛える5つの実践的トレーニング方法

- ビジネスで差別化を図る戦略的活用法

- 日常生活で抽象思考を活用する具体的場面

- マーケティングで成功する抽象思考の使い方

- 抽象思考を習慣化するための3つのコツ

抽象思考が重要な4つの理由

あなたが今まで

なかなか成果が出なかった理由、

実は「抽象思考」が足りなかっただけかもしれません。

この4つの理由を理解すれば、

どんな分野でも圧倒的に成長スピードが上がります。

その4つが、

- 物事の本質を理解できるようになるから

- 余計な情報を排除して核心をつかめるから

- 技術習得のスピードが向上するから

- 限られたリソースを効率活用できるから

なんです。

これらって一見バラバラに見えるけど、

実は全部つながってるんですよね。

抽象思考ができるようになると、

まるで霧が晴れるように物事が見えてきます。

順番に詳しく説明していきますね。

物事の本質を理解できるようになるから

抽象思考の最大のメリットは、

物事の本当に大切な部分が見えるようになること。

表面的な情報に惑わされずに、

「これって結局何なの?」っていう核心部分をつかめるんです。

例えば、

- 成功者の共通点が見える

- 問題の根本原因がわかる

- なぜうまくいかないかがはっきりする

こんな感じで、

今まで見えなかったものが見えてきます。

たとえばですが、

SNSで成功してる人たちを見てると、

投稿内容はバラバラじゃないですか。

でも抽象思考で見ると、

「読者の悩みを解決してる」

っていう共通点が見えてくる。

そうすると、

「あ、投稿内容よりも読者目線が大事なんだ」

って本質がわかるんです。

この本質を理解できると、

自分も同じように成果を出せるようになります。

逆に本質を理解せずに

表面だけマネしても全然うまくいかない。

だからこそ、

抽象思考で本質を見抜く力が必要なんです。

余計な情報を排除して核心をつかめるから

今の時代って情報が多すぎて、

何が大切かわからなくなっちゃいますよね。

でも抽象思考ができれば、

本当に必要な情報だけを選び取れるようになります。

具体的には、

- 重要な情報と雑音の区別ができる

- 優先順位をつけるのが上手になる

- 迷いが少なくなって決断が早くなる

こういう変化が起きるんです。

例えば副業を始めるとき、

ネットで調べるとめちゃくちゃ情報が出てきます。

「アフィリエイト」「転売」「動画編集」

「プログラミング」「ライティング」...

普通だったら全部気になって、

どれから始めればいいかわからなくなる。

でも抽象思考で考えると、

「自分のスキルを活かせるもの」

「継続しやすいもの」

っていう基準で絞り込めるんです。

そうすると選択肢が3つくらいに減って、

迷わずに行動できるようになります。

情報に振り回されるんじゃなくて、

情報を使いこなせるようになる。

これが抽象思考の威力なんです。

技術習得のスピードが向上するから

何か新しいことを学ぶとき、

抽象思考があると圧倒的に早く身につきます。

なぜかって言うと、

共通するパターンや法則を見つけるのが得意になるから。

例えば、

- 基本原理を理解して応用できる

- 他の分野の知識を活用できる

- 効率的な学習方法がわかる

こんなふうに、

学び方そのものが上手になるんです。

実際に僕の知り合いで、

プログラミングを学んでる人がいるんですが、

最初は全然わからなかったそうです。

でも「プログラミングって料理のレシピと同じだ」

って抽象的に考えるようになってから、

一気に理解が進んだって言ってました。

料理も手順通りに材料を組み合わせるし、

プログラミングも手順通りにコードを書く。

この共通点に気づいたから、

料理の経験をプログラミングに活かせたんです。

さらに、基本的な考え方がわかると、

新しい言語を学ぶときも早くなります。

一度パターンを理解すれば、

あとは応用するだけだからです。

だから抽象思考ができる人は、

どんどん新しいスキルを身につけていけるんです。

限られたリソースを効率活用できるから

特に個人や中小企業の場合、

時間もお金も人手も限られてますよね。

そんなときこそ、

抽象思考が威力を発揮します。

なぜなら、効率的な使い方が見えてくるから。

たとえば、

- 一つの施策で複数の効果を狙える

- 無駄な作業を見つけて削減できる

- 本当に必要なものに集中できる

こういうことができるようになります。

実際に小さな会社の社長さんが、

「SNS運用に時間をかけられない」

って悩んでたんです。

でも抽象思考で考えてみると、

「お客さんとの接点を増やす」

っていうのが本当の目的だった。

そうすると、SNS以外にも

メルマガやブログ、セミナーなど

いろんな選択肢があることがわかります。

その中から自分に合うものを選んで、

効率よく成果を出せるようになったんです。

抽象思考があると、

「何のためにやるのか」

っていう目的がはっきりします。

目的がはっきりすれば、

手段はいくらでも見つかるし、

一番効率的な方法を選べるんです。

抽象思考を鍛える5つの方法

抽象思考を身につけると、

物事の本質がはっきり見えるようになるんです。

この力を手に入れることで、

仕事でも勉強でも圧倒的に成果が出やすくなります。

抽象思考を鍛える方法は、

- 共通点を意識的に探す習慣をつける

- 具体例から一般化して考える

- 「なぜ」を3回繰り返して問いかける

- 異なる分野の知識を関連付ける

- 図やモデルを使って整理する

この5つですね。

どれも普段の生活で

すぐに実践できることばかり。

毎日少しずつ意識するだけで、

考える力がぐんぐん伸びていきます。

それぞれ解説していきます。

共通点を意識的に探す習慣をつける

共通点を探すクセをつけると、

抽象思考がめちゃくちゃ鍛えられます。

なぜかというと、

バラバラに見える物事の裏にある法則を見つける練習になるから。

例えば、

- 成功している人の行動パターン

- うまくいった企画の特徴

- 人気のある商品の共通点

こんなことを普段から意識してみるんです。

最初は「なんか似てるな」

くらいの感覚でも全然OK。

慣れてくると、

「あ、これとこれって実は同じ仕組みだ」

って気づけるようになります。

例えば僕の知り合いで

営業がすごく上手な人がいるんですが、

その人はいつも相手の話をよく聞くんです。

で、よく観察してみると、

人気のあるYouTuberも視聴者のコメントを

すごく大切にしてるんですよね。

これって「相手を理解する」

っていう共通点があるわけです。

そうやって共通点を見つけられると、

営業でもYouTubeでも応用できる法則が見えてくる。

だからこそ、

普段から共通点を探すクセをつけましょう。

具体例から一般化して考える

具体例から一般化するっていうのは、

個別の出来事から広く使える法則を見つけること。

これができるようになると、

一つの経験を色んな場面で活かせるようになります。

具体的には、

- 失敗した経験から学べること

- 成功した時の要因分析

- 他の人の体験談から得られる教訓

こういうことを意識してみてください。

例えば、プレゼンで失敗した時に

「準備不足だった」で終わらせない。

「なぜ準備不足になったのか」

「どんな準備をすれば良かったのか」

まで考えるんです。

そうすると、

「重要なことほど早めに取りかかる」

っていう一般的な法則が見えてきます。

この法則は、

プレゼンだけじゃなくて試験勉強や

プロジェクト管理にも使えますよね。

中小企業の社長さんなんかは

この考え方がすごく上手で、

一つの成功事例から色んなアイデアを生み出してる。

だから限られたリソースでも

効率よく結果を出せるんです。

「なぜ」を3回繰り返して問いかける

「なぜ」を3回繰り返すと、

表面的な理由じゃなくて本当の原因が見えてきます。

これをやることで、

物事の根本を理解する力がつくんですよね。

やり方はシンプルで、

- 1回目:直接的な原因を考える

- 2回目:その原因のさらに奥の理由を探る

- 3回目:もっと深い本質的な部分を見つける

この流れです。

例えば、「売上が下がった」という問題があったとします。

1回目の「なぜ」:

お客さんが減ったから

2回目の「なぜ」:

競合他社に流れたから

3回目の「なぜ」:

うちの商品の魅力が伝わってないから

こうやって掘り下げると、

「売上アップのためには商品の魅力をもっと伝える必要がある」

っていう本質が見えてきます。

最初の「お客さんが減った」だけだと

対策が曖昧になっちゃうけど、

3回掘り下げることで具体的な解決策が見つかる。

この思考法は、

仕事でも人間関係でも使えるから

ぜひ習慣にしてみてください。

異なる分野の知識を関連付ける

全然違う分野の知識を繋げて考えると、

新しいアイデアがどんどん生まれます。

これは抽象思考の醍醐味とも言える部分で、

イノベーションを起こす人はみんなやってることなんです。

関連付けのコツは、

- スポーツと仕事の共通点

- 料理と企画作りの似ている部分

- 子育てとマネジメントの類似点

こんな感じで考えてみることです。

例えば、野球の「バント」って

自分の成績は犠牲にするけど

チーム全体のために行動することですよね。

これをビジネスに当てはめると、

「短期的な利益より長期的な関係を重視する」

っていう戦略に繋がります。

実際に、ある中小企業の社長さんは

この考え方で顧客との信頼関係を築いて、

競合他社との差別化に成功してるんです。

目先の売上を追うんじゃなくて、

お客さんのためになることを優先したら

結果的に売上も上がったって話でした。

こうやって異分野の知識を組み合わせると、

誰も思いつかないような解決策が見つかります。

図やモデルを使って整理する

複雑な情報を図やモデルで整理すると、

抽象的な概念がすっきり理解できます。

頭の中だけで考えてると

ごちゃごちゃになりがちだけど、

目に見える形にすることで整理されるんです。

使いやすい図やモデルは、

- マインドマップ

- フローチャート

- 相関図

- ピラミッド構造

この辺りですね。

例えば、新しいプロジェクトを始める時に

関係者や作業の流れを図にしてみる。

そうすると、

「ここがボトルネックになりそうだな」

「この人とこの人の連携が重要だな」

っていうことが一目で分かります。

僕も記事を書く時は

必ず構成を図にしてから書き始めるんですが、

これをやると論理的な流れが作りやすくなる。

文章だけで考えてた時は

話があっちこっちに飛んでたけど、

図にすることで筋道立てて考えられるようになりました。

特に複雑な問題を解決する時は、

図やモデルを使って整理するクセをつけると

抽象思考がぐんと伸びますよ。

抽象思考を実践で活用する3つの場面

抽象思考って、

実際の仕事や生活で使えてこそ意味があるんです。

この3つの場面を押さえておけば、

あなたの問題解決力がぐんと上がります。

具体的には、

- 問題解決の戦略を立てるとき

- チームでの意思決定を行うとき

- 新しいアイデアを生み出すとき

この3つなんですよね。

どれも日常的によくある場面だけど、

抽象思考を使うかどうかで結果が全然違ってくる。

特に中小企業で働いてる人なら、

限られた時間とお金を有効活用するために必須のスキルです。

順番に見ていきましょう。

問題解決の戦略を立てるとき

問題解決で一番大切なのは、

表面的な症状じゃなくて根本原因を見つけること。

抽象思考を使うと、

バラバラに見える問題の共通点が見えてくるんです。

例えば、

- 売上が下がってる

- お客さんからのクレームが増えた

- スタッフのやる気が下がってる

こんな問題があったとします。

一つ一つ別々に対処してたら、

時間もお金もいくらあっても足りませんよね。

でも抽象思考で考えてみると、

「お客さんとの関係性が悪化してる」

っていう共通の原因が見えてくる。

そうなると解決策も明確になります。

お客さんとの関係を改善する施策を打てば、

3つの問題が一気に解決する可能性が高いんです。

僕の知り合いの会社でも、

似たようなことがありました。

複数の部署で別々の問題が起きてたんですが、

よく調べてみたら情報共有の仕組みに問題があった。

それを改善したら、

全部の問題がスッキリ解決したんですよね。

これが抽象思考の威力なんです。

チームでの意思決定を行うとき

チームで何かを決めるとき、

みんなの意見がバラバラになることってよくありますよね。

そんなときこそ、

抽象思考の出番なんです。

なぜかって言うと、

一見違う意見でも、根っこの部分では同じことを言ってる場合が多いから。

具体的には、

- Aさん「新商品を作ろう」

- Bさん「既存商品を改良しよう」

- Cさん「マーケティングを強化しよう」

こんな感じで意見が分かれたとします。

でも抽象的に考えてみると、

みんな「売上を伸ばしたい」

っていう同じ目標を持ってるんですよね。

そこが分かれば、

「どの方法が一番効率的に売上を伸ばせるか」

っていう基準で議論できる。

感情的な対立じゃなくて、

建設的な話し合いになるんです。

実際に僕が見た会議でも、

最初はみんなバラバラなことを言ってたんですが、

「結局みんな何を実現したいの?」

って聞いたら意外と共通点があった。

そこから一気に話がまとまって、

30分で結論が出たんですよね。

抽象思考があると、

こういう風にチームの力を最大限に引き出せるんです。

新しいアイデアを生み出すとき

アイデアを考えるとき、

ゼロから何かを生み出そうとしてませんか?

実は、

既にあるものの組み合わせで新しいアイデアって生まれるんです。

抽象思考を使うと、

一見関係ないものの共通点が見えてくる。

例えば、

- カフェの居心地の良さ

- 図書館の静けさ

- コワーキングスペースの機能性

この3つを抽象化すると、

「集中できる環境」っていう共通点がありますよね。

そこから、

「集中カフェ」とか「勉強特化型カフェ」

みたいなアイデアが生まれる。

実際にそういうお店も増えてますし、

結構人気になってたりします。

他にも、

「子育て」と「仕事」を抽象化すると

「人を育てる」っていう共通点がある。

そこから、

「子育て経験を活かした人材育成サービス」

なんてアイデアも生まれるかもしれません。

重要なのは、

全然違うジャンルのものでも

抽象的に見ると共通点があるってこと。

その共通点を見つけられると、

今まで誰も思いつかなかった

新しい組み合わせが見えてくるんです。

だからこそ、

日頃から抽象思考を鍛えておくと

アイデア力がどんどん上がっていきます。

中小企業が抽象思考で差別化を図る4つの戦略

中小企業が今の競争社会で

生き残るために必要なのは「抽象思考」なんです。

この考え方をマスターすれば、

大手企業にも負けない独自の戦略が立てられます。

その具体的な方法が、

- 競合他社との共通課題を抽出する

- 顧客ニーズの本質的な部分を見極める

- 業界の枠を超えた成功事例を参考にする

- 限られた予算で最大効果を狙う施策を考える

この4つなんですよね。

多くの中小企業は目の前の問題に

追われがちですが、

一歩引いて物事を見ることで

全く違う解決策が見えてきます。

それぞれ解説していきます。

競合他社との共通課題を抽出する

競合他社との共通課題を見つけることで、

業界全体の弱点を発見できるんです。

なぜかっていうと、

同じ業界にいる会社は

似たような問題を抱えてることが多いから。

例えば、

- 人材不足

- 集客の難しさ

- コスト削減の限界

こんな課題が浮かび上がってきます。

地方の工務店を例に挙げると、

どこも職人の高齢化と

若手の確保に悩んでるじゃないですか。

でも、ある工務店は

この問題を「技術継承」という

もっと大きな視点で捉えたんです。

そして、地域の高校と連携して

建築コースを作ったり、

YouTubeで職人技を発信したりして

若者の関心を引くことに成功しました。

ここで大切なのは、

表面的な問題だけじゃなくて

その奥にある本当の課題を見つけること。

人材不足っていう現象の裏には、

業界のイメージの問題とか

働き方の魅力不足があったりするんです。

だからこそ、

共通課題を深く掘り下げることが重要なんですよね。

顧客ニーズの本質的な部分を見極める

お客さんが本当に求めてるものを

理解することが差別化の鍵になります。

というのも、

お客さんが口に出すニーズと

本当に欲しいものは違うことが多いんです。

具体的には、

- 表面的な要望

- 隠れた不安や悩み

- 理想の未来像

これらを分けて考える必要があります。

例えば、会計事務所に相談に来る

中小企業の社長がいたとしましょう。

「税務申告をお願いしたい」

って言ってるけど、

本当は経営の数字が分からなくて

不安なんですよね。

だから、単純に申告書を作るだけじゃなくて、

月次の経営レポートを分かりやすく説明したり、

将来の資金繰りまで相談に乗ったりする。

そうすると、

他の事務所とは全然違う価値を

提供できるようになるんです。

お客さんも「この事務所は違う」

って感じてくれて、

長期的な関係が築けます。

表面的なニーズだけじゃなくて、

その奥にある本当の願いを

汲み取ってあげることが大切なんですよね。

業界の枠を超えた成功事例を参考にする

全く違う業界の成功事例から

ヒントを得ることで、

革新的なアイデアが生まれるんです。

どうしてかっていうと、

同じ業界ばかり見てると

発想が似たり寄ったりになっちゃうから。

参考にできる事例として、

- 異業種のマーケティング手法

- 他業界の顧客対応方法

- 全く違う分野の効率化アイデア

こんなものがあります。

実際に、地方の小さな美容院が

カフェの「常連客システム」を取り入れて

大成功した話があるんです。

美容院って普通、

予約を取って来店してもらうだけですよね。

でも、この美容院は

カフェみたいにポイントカードを作って、

来店回数に応じて特典を付けたり、

誕生日月にはプレゼントを渡したりしたんです。

さらに、コーヒーや軽食も用意して

「美容院+カフェ」みたいな

新しいコンセプトを作り上げました。

結果的に、お客さんの滞在時間が伸びて、

リピート率も大幅にアップしたそうです。

このように、

業界の常識にとらわれずに

他の分野から学ぶ姿勢が

差別化につながるんですよね。

限られた予算で最大効果を狙う施策を考える

少ない予算でも大きな成果を出すには、

戦略的な思考が必要不可欠です。

なぜなら、中小企業は

大企業みたいに潤沢な資金がないから、

一つ一つの投資を慎重に選ばないといけないんです。

効果的な施策の例として、

- 既存顧客の満足度向上

- 口コミを生む仕組み作り

- 地域密着型のイベント開催

こういった方法があります。

例えば、小さなパン屋さんが

新規顧客獲得のために

大きな広告を打つのは現実的じゃないですよね。

でも、既存のお客さんに

「今度新商品を作るので、

どんなパンが食べたいか教えてください」

ってアンケートを取ったらどうでしょう。

お客さんは自分の意見が

商品に反映されることで

特別感を感じるし、

新商品への期待も高まります。

そして、実際に商品ができたときに

「あなたのアイデアから生まれました」

って伝えれば、

そのお客さんは必ず友達に話すんです。

これって、

ほとんどお金をかけずに

口コミマーケティングができちゃう

すごく効率的な方法なんですよね。

大切なのは、

お金をかけることじゃなくて

お客さんとの関係性を深めることなんです。

抽象思考が重要な4つの理由

抽象思考って、

実は人生を激変させる力があるんです。

この思考法をマスターできれば、

どんな困難な問題でも

スッキリ解決できるようになります。

その理由が、

- 複雑な問題を効率的に解決できるから

- 異なる分野の知識を応用できるから

- 創造的なアイデアを生み出せるから

- ビジネスで戦略的な判断ができるから

この4つなんですよね。

これらができるようになると、

周りの人から一目置かれる存在になれます。

普通の人が悩んでることを

サクッと解決しちゃうんですから。

それぞれ解説していきます。

複雑な問題を効率的に解決できるから

抽象思考があると、

どんなに複雑な問題でも

シンプルに整理できちゃうんです。

なぜかっていうと、

問題の本質を見抜く力が

身につくからなんですよね。

例えば、

- 売上が下がってる原因がわからない

- チームの雰囲気が悪い

- 勉強してるのに成績が上がらない

こんな問題があったとします。

普通の人だったら、

「とりあえず頑張ろう」とか

「もっと努力しよう」って

考えがちじゃないですか。

でも抽象思考ができる人は違います。

売上が下がってるなら、

「お客さんのニーズが変わったのかな」

「競合が新しいサービス始めたのかな」

って因数分解して考えるんです。

チームの雰囲気が悪いなら、

「コミュニケーションの問題かな」

「目標設定に問題があるのかな」

って要素を分けて考える。

勉強の成績が上がらないなら、

「やり方が間違ってるのかな」

「集中できる環境じゃないのかな」

って原因を細かく分析するんです。

こうやって問題を小さく分けると、

一つずつ解決していけばいいから

すごく楽になるんですよね。

だからこそ、抽象思考って

問題解決に欠かせないんです。

異なる分野の知識を応用できるから

抽象思考ができるようになると、

全然違う分野の知識でも

自分の問題に活かせるようになります。

これができる理由は、

物事の共通点を見つけるのが

上手になるからなんです。

具体的に言うと、

- 料理の段取りをビジネスに活かす

- スポーツの戦略を勉強法に使う

- ゲームの攻略法を人間関係に応用する

こんなことができちゃうんです。

例えばですけど、

料理って段取りがすごく大事ですよね。

野菜を切って、

お湯を沸かして、

調味料を準備して...

この順番を間違えると

時間がかかっちゃいます。

でも、この考え方って

ビジネスでも全く同じなんです。

プロジェクトを進めるときも、

どの作業を先にやって、

どの作業を後回しにするか。

この順番を考えるのが大切。

料理の段取りと

ビジネスの進め方って、

本質的には同じことなんですよね。

こういう共通点が見えてくると、

今まで学んだことが

全部つながって見えてきます。

だから新しいことを覚えるのも

すごく早くなるんです。

創造的なアイデアを生み出せるから

抽象思考ができると、

誰も思いつかないような

斬新なアイデアが浮かんできます。

どうしてかというと、

固定観念にとらわれずに

物事を考えられるようになるから。

例えば、

- カフェと図書館を組み合わせる

- 運動と勉強を同時にやる方法

- ゲーム感覚で掃除を楽しくする

こんなアイデアが思い浮かぶんです。

普通だったら、

「カフェはコーヒーを飲む場所」

「図書館は本を読む場所」

って分けて考えがちですよね。

でも抽象思考ができる人は、

「居心地の良い空間」

「集中できる環境」

って共通点で考えるんです。

そうすると、

「じゃあ両方の良いところを

組み合わせたらどうなるかな」

って発想が生まれる。

実際に、最近は

ブックカフェとか

コワーキングスペースとか

増えてますよね。

これって、異なる要素を

組み合わせた結果なんです。

運動しながら勉強するのも

同じ考え方ですね。

「体を動かすこと」と

「頭を使うこと」を

同時にやっちゃう。

ウォーキングしながら

音声学習するとか、

立ちながら本を読むとか。

こういう発想って、

抽象思考があるからこそ

生まれてくるんです。

ビジネスで戦略的な判断ができるから

抽象思考があると、

ビジネスで的確な判断が

できるようになります。

なぜなら、目の前の細かいことに

惑わされずに、

全体像を把握できるからです。

具体的には、

- 長期的な視点で物事を考える

- 本質的な価値を見極める

- リスクとリターンを冷静に判断する

こんなことができるようになります。

例えばですが、

新しい商品を開発するとき。

普通だったら、

「この機能をつけたら売れるかな」

「値段をいくらにしようかな」

って目先のことを考えがち。

でも抽象思考ができる人は違います。

「お客さんが本当に求めてるのは何か」

「この商品でどんな価値を提供できるか」

「5年後もこの需要は続くのか」

こんな風に、

もっと深いレベルで考えるんです。

実際に成功してる経営者って、

みんなこういう考え方をしてます。

スティーブ・ジョブズも、

「お客さんは何が欲しいかわからない。

だから我々が示してあげるんだ」

って言ってましたよね。

これって、表面的な要望じゃなくて、

本質的なニーズを見抜いてたから

言えることなんです。

iPhoneが出る前は、

みんな「電話は電話、音楽は音楽」

って分けて考えてました。

でもジョブズは、

「みんなが本当に欲しいのは、

手のひらサイズのコンピューターだ」

って抽象的に捉えてたんです。

だからこそ、

あんな革新的な商品が

作れたんですよね。

抽象思考を身につける4つのトレーニング

抽象思考って、

実は誰でも身につけられるスキルなんです。

このトレーニングを続けることで、

複雑な問題もスッキリ解決できるようになります。

具体的なトレーニング方法は、

- 日常の出来事を抽象化して考える

- 読書で著者の思考パターンを分析する

- 他分野の知識を自分の専門に応用する

- 問題解決のフレームワークを活用する

この4つなんですね。

どれも今日から始められる

カンタンなトレーニングばかり。

継続すれば必ず

思考力がアップしますよ。

それぞれ解説していきます。

日常の出来事を抽象化して考える

日常の出来事を抽象化するっていうのは、

起こった出来事の本質を考えることです。

これができるようになると、

同じような問題に出会ったときにすぐ解決できちゃいます。

例えば、

- 電車が遅れてイライラした

- 友達との約束を忘れて気まずくなった

- 仕事でミスして上司に怒られた

こんな出来事があったとしますよね。

これをもっと深く考えてみるんです。

電車が遅れてイライラしたなら、

「自分がコントロールできないことに

感情を振り回されてる」って考える。

友達との約束を忘れたなら、

「管理システムが機能してない」

って捉えるんです。

仕事でミスしたなら、

「確認作業のプロセスに問題がある」

って分析してみる。

こうやって抽象化して考えると、

同じパターンの問題が起きたときに

すぐ対処法が思い浮かぶんですよね。

だって本質が分かってるから、

根本的な解決策が見えるんです。

毎日ちょっとした出来事でも

「これって何が原因だろう?」

って考える癖をつけましょう。

読書で著者の思考パターンを分析する

読書するときは、

著者がどんな思考パターンで書いてるかを分析するんです。

これをやると、

いろんな角度から物事を考える力がつきます。

具体的には、

- この著者はどんな順番で説明してる?

- なぜこの例を使ったんだろう?

- どんな理屈で結論に導いてる?

こんなことを考えながら読むんですね。

例えば、ビジネス書を読んでるとき、

著者が「まず現状分析、次に問題点の洗い出し、

最後に解決策の提示」って流れで書いてたとします。

すると、「あ、この人は論理的に

段階を踏んで説明するタイプなんだな」

って分かるじゃないですか。

小説なら、

「この作家は心理描写から入って

徐々に行動に移していく書き方をするな」

って気づいたりする。

こうやって著者の思考パターンを

たくさん集めていくと、

自分の中に引き出しが増えるんです。

問題に直面したとき、

「あの著者だったらどう考えるかな?」

って思い出せるようになります。

だからこそ、

ただ内容を読むだけじゃなくて

思考パターンも盗んじゃいましょう。

他分野の知識を自分の専門に応用する

他分野の知識を自分の専門に応用するっていうのは、

全然違う分野のアイデアを持ってくることです。

これができると、

誰も思いつかないような解決策が見つかります。

例えば、

- 料理の段取りを仕事の進め方に活かす

- スポーツの戦略をビジネスに応用する

- 音楽のリズム感を文章の構成に使う

こんな感じですね。

実際に、料理とサッカーの戦略って

めちゃくちゃ似てるんですよ。

料理では「下ごしらえ→調理→盛り付け」

って流れがあるじゃないですか。

サッカーでも「守備→中盤でのボール回し→攻撃」

って段階的に進めていく。

どちらも「準備が8割」って考え方が

共通してるんですよね。

この共通点が見えると、

「仕事でも準備にもっと時間をかけよう」

って気づけるんです。

他にも、音楽の「間」の取り方を

プレゼンに応用したり、

ゲームの攻略法を勉強に使ったり。

全然関係ないと思ってた分野にも、

実は使えるヒントがいっぱい隠れてます。

だから普段から

「これって他のことにも使えないかな?」

って考える習慣をつけましょう。

問題解決のフレームワークを活用する

問題解決のフレームワークっていうのは、

考えるときの型みたいなものです。

これを使うと、

どんな問題でも整理して考えられるようになります。

一番カンタンなのが、

- 現状把握

- 問題の特定

- 原因分析

- 解決策の検討

- 実行と検証

この5ステップですね。

例えば、「最近売上が下がってる」

って問題があったとします。

まず現状把握で、

「先月と比べて20%ダウンしてる」

って数字を出す。

次に問題の特定で、

「新規顧客が減ってるのか、

リピート客が減ってるのか」

を調べるんです。

原因分析では、

「競合が増えたから」とか

「商品の魅力が伝わってないから」

とか理由を考える。

解決策の検討で、

「SNSでの発信を増やそう」とか

「商品説明を改善しよう」

って対策を立てるんですね。

最後に実行して、

結果を検証する。

この型を使えば、

どんな複雑な問題でも

ステップバイステップで解決できちゃいます。

最初は意識的にやる必要があるけど、

慣れてくると自然にできるようになりますよ。

抽象思考力を高める3つのコツ

抽象思考力って、

実はめちゃくちゃ大事なスキルなんです。

これができるようになると、

どんな問題でもサクッと解決できるし、

アイデアもバンバン浮かんでくる。

そのための3つのコツが、

- 常に「なぜ」を5回繰り返す

- 具体と抽象を行き来して考える

- 他者との議論で視点を広げる

なんですよね。

どれも今日からできる

カンタンなことばかりです。

でも、これをやるだけで

頭の回転がグッと良くなるんです。

順番に詳しく説明していきますね。

常に「なぜ」を5回繰り返す

「なぜ」を5回繰り返すっていうのは、

物事の本質を見抜く最強の方法です。

これをやると、

表面的な理由じゃなくて

本当の原因が分かるようになるんです。

例えば、こんな感じで、

- なぜ売上が下がったの?

- なぜお客さんが来なくなったの?

- なぜ商品に魅力を感じないの?

- なぜ競合に負けてるの?

- なぜ差別化できてないの?

って掘り下げていくんです。

最初は「値段が高いから」

って思ってたとしても、

5回なぜを繰り返すと

「差別化できてないから」

が本当の原因だって分かったりする。

そしたら解決策も

全然違うものになりますよね。

値段を下げるんじゃなくて、

商品の独自性を出せばいいんです。

このように、なぜを繰り返すことで

問題の核心に辿り着けるんです。

最初は面倒くさいかもですが、

慣れてくると自然にできるようになります。

そうなったら、

どんな問題でも本質を見抜けるようになる。

具体と抽象を行き来して考える

具体と抽象を行き来するっていうのは、

目の前の事例から法則を見つけて、

その法則を別の場面で使うことです。

これができると、

一つ学んだことを色んな場面で活かせるんです。

例えばですが、

- 料理で味のバランスを取る技術

- サッカーで攻守のバランスを取る戦略

- 仕事でタスクのバランスを取る方法

これって全部「バランス」

っていう共通点がありますよね。

料理で学んだバランス感覚を

仕事に活かすこともできるんです。

甘すぎる料理に塩を足すように、

楽しすぎる職場に少し緊張感を足す。

そんな風に考えられるようになると、

一つの経験から何倍も学べるんです。

でもって、これを意識してやると

だんだん上手になってきます。

「あ、これって前に経験したあれと同じだな」

って気づけるようになるんです。

そうなったら、

新しい問題に出会っても

過去の経験を活かして解決できる。

他者との議論で視点を広げる

他者との議論っていうのは、

自分だけでは気づけない視点を

教えてもらえる最高の機会です。

一人で考えてると、

どうしても同じような考え方になっちゃうんです。

だけど議論することで、

- 全然違う角度からの意見

- 自分が見落としてた部分

- 新しいアイデアのヒント

こういうのがバンバン出てくるんです。

例えば、マーケティングの話をしてて

「若い人向けの商品を作ろう」

って自分は思ってたとします。

でも議論してると、

「いや、むしろ高齢者の方が

お金持ってるんじゃない?」

って意見が出たりするんです。

そうすると、

「あ、そういう見方もあるのか」

って新しい発見があるんですよね。

しかも、議論してると

自分の考えも整理されるんです。

人に説明しようとすると、

曖昧だった部分がハッキリしてくる。

だから一石二鳥なんですよね。

最初は議論するのが

恥ずかしいかもしれません。

でも、間違いを恐れずに

どんどん発言してみてください。

間違ったって別に問題ないし、

むしろそこから学べることの方が多いんです。

抽象思考が活かせる場面4選

抽象思考って、

実はめちゃくちゃ使える場面が多いんです。

この4つの場面を知っとけば、

あなたの仕事の幅がグンと広がりますよ。

その4つが、

- 新規事業の企画立案

- チームマネジメント

- 問題解決の戦略策定

- 異業種との協業プロジェクト

なんですよね。

どの場面も、

物事を大きな視点で捉える力が必要。

細かいことばっかり見てると、

本当に大切なことを見逃しちゃうんです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

新規事業の企画立案

新規事業を考えるとき、

抽象思考がめちゃくちゃ役に立つんです。

なぜかっていうと、

まだ存在しないものを想像する必要があるから。

例えば、

- 市場のニーズを抽象化して捉える

- 競合他社の共通点を見つける

- 顧客の本当の悩みを深掘りする

こんなことが必要になってきます。

具体的に言うと、

コンビニって元々は「便利な店」っていう

抽象的なアイデアから生まれたんですよね。

「24時間いつでも買い物できたらいいな」

っていう顧客の潜在的な願いを

形にしたのがコンビニなんです。

でもね、

抽象思考だけじゃダメなんですよ。

アイデアを具体的な形に落とし込む力も

同じくらい大切なんです。

「こんなサービスがあったらいいな」

っていう想像を現実にする。

そのバランスが取れてこそ、

新規事業って成功するんですよね。

チームマネジメント

チームを管理するときも、

抽象思考がすごく重要になってきます。

っていうのも、

人それぞれ違う個性を持ってるから。

具体例を挙げると、

- メンバーの強みを抽象化して理解する

- チーム全体の方向性を統一する

- 個人の目標とチーム目標を結びつける

こういうことが必要なんです。

例えばですが、

Aさんは細かい作業が得意で、

Bさんは人とのコミュニケーションが上手だとします。

この2人の共通点って何でしょうか?

どちらも「丁寧さ」っていう

抽象的な特徴があるんですよね。

Aさんは作業に対して丁寧だし、

Bさんは人に対して丁寧なんです。

そこで注意したいのが、

それぞれの丁寧さの活かし方が違うってこと。

同じ「丁寧」でも、

発揮される場面が全然違うんです。

だからマネージャーは、

その違いを理解した上で適材適所に配置する。

そうすることで、

チーム全体のパフォーマンスが上がるんです。

問題解決の戦略策定

問題を解決するとき、

抽象思考があると解決スピードが全然違います。

なぜなら、

問題の本質を見つけやすくなるから。

例えば、

- 表面的な問題と根本的な問題を分ける

- 似たような問題の解決法を応用する

- 問題を構成する要素を整理する

こんなアプローチができるんです。

営業の売上が下がったっていう問題があったとします。

表面的に見ると、

「営業マンの頑張りが足りない」

って思っちゃうかもしれません。

でも抽象思考で考えると、

「顧客との接点が減ってる」

っていう本質が見えてくるんです。

コロナ禍で対面営業ができなくなって、

オンライン営業に切り替えたけど

うまくいってないっていうケースですね。

そうすると解決策も変わってきます。

営業マンを叱るんじゃなくて、

オンライン営業のスキルアップをする。

そっちの方が効果的ですよね。

問題の本質を見抜けるかどうかで、

解決までの時間が大きく変わるんです。

異業種との協業プロジェクト

異業種の人たちと一緒に仕事するとき、

抽象思考がめちゃくちゃ重要になります。

どうしてかっていうと、

業界の常識が全然違うから。

具体的には、

- 異なる業界の共通点を見つける

- 専門用語を分かりやすく翻訳する

- それぞれの強みを組み合わせる

こういうことが求められるんです。

IT業界と飲食業界が

一緒にアプリを作るプロジェクトがあったとします。

IT側は「ユーザビリティ」って言うけど、

飲食側は「お客さんの使いやすさ」って言う。

実は同じことを言ってるんですが、

言葉が違うだけで伝わらないんです。

そんなとき抽象思考があると、

「どちらも顧客体験を良くしたいんだな」

って共通点が見えてくる。

そこから具体的な話に進めていけば、

お互いの理解が深まるんですよね。

また、異業種だからこその

新しいアイデアも生まれやすくなります。

飲食業界の「おもてなし」の考え方を

アプリの設計に活かすことで、

今までにない温かみのあるサービスができる。

そういう化学反応が起きるのも、

抽象思考があるからこそなんです。

抽象思考でターゲット層を明確化する5つの手順

多くの人がマーケティングで失敗する理由って、

ターゲット層を表面的にしか見てないからなんです。

でもね、抽象思考を使えば、

お客さんの本当の気持ちが手に取るように分かる。

そうすると競合がマネできない

独自のマーケティング戦略が作れちゃうんですよ。

具体的な手順は、

- STEP1. 顧客の表面的な行動を観察する

- STEP2. 行動の背景にある動機を分析する

- STEP3. 潜在的な欲求や価値観を探る

- STEP4. ペルソナの抽象的な特徴を整理する

- STEP5. ターゲット層の本質的なニーズを定義する

この5つのステップですね。

どのステップも欠かせないし、

順番通りにやることで効果が倍増します。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 顧客の表面的な行動を観察する

まずは目に見える行動を

しっかりと観察することから始めましょう。

なぜかというと、

行動には必ず理由があるからです。

観察すべき行動の例として、

- どんな商品を買っているか

- どの時間帯に活動しているか

- どんなSNSを使っているか

こういった具体的な行動を

データとして集めるんです。

例えば、あるカフェの店長さんが

お客さんの行動を観察したとしますよね。

すると平日の午後2時頃に

一人でノートパソコンを持った人が多いことに気づく。

この人たちは必ずコーヒーを注文して、

2時間くらい滞在してるんです。

こうした行動パターンを見つけることで、

次のステップで深掘りできるんですよ。

観察は全ての基礎になるから、

しっかりと時間をかけてやりましょう。

STEP2. 行動の背景にある動機を分析する

ここからが重要なんですけど、

なぜその行動をとるのかを考えるんです。

表面的な行動の裏には、

必ず何かしらの動機が隠れてるからなんですね。

分析すべき動機の例は、

- 問題を解決したい

- 理想の状態になりたい

- 不安を取り除きたい

こんな感じの心理状態です。

さっきのカフェの例で言うと、

平日午後にパソコンを持ってくる人たちは

なぜそうするのかを考えてみる。

もしかすると在宅ワークで家だと集中できないから、

静かで落ち着いた環境を求めてるのかもしれません。

あるいは副業をしてて、

会社の同僚にバレたくないから

外で作業してるのかもしれない。

こういう動機が分かると、

どんなサービスを提供すればいいかが見えてきます。

動機を正しく理解することで、

お客さんの心に響くアプローチができるようになるんです。

STEP3. 潜在的な欲求や価値観を探る

さらに深いところにある、

本人も気づいてない欲求を見つけるのがここですね。

これができると競合との差別化が

圧倒的にしやすくなるんです。

探るべき潜在的な欲求として、

- 承認されたい気持ち

- 安心感を得たい願望

- 成長したい欲求

こういった根本的な人間の欲求があります。

カフェの例で考えてみると、

外で作業する人の潜在的な欲求は

「プロフェッショナルでありたい」かもしれません。

家で作業してると怠けてる感じがするけど、

カフェで作業してると頑張ってる感じがする。

そんな自己イメージを

大切にしてるのかもしれないんです。

あるいは「つながりを感じたい」という

欲求もあるかもしれませんね。

一人で作業してても、

周りに人がいることで孤独感が和らぐ。

こうした深い欲求が分かると、

単なる作業スペース以上の価値を提供できます。

STEP4. ペルソナの抽象的な特徴を整理する

今度は集めた情報を整理して、

ターゲット層の本質的な特徴をまとめるんです。

抽象的な特徴を整理することで、

より多くの人に当てはまる戦略が作れるからですね。

整理すべき抽象的特徴は、

- 価値観や信念

- ライフスタイルの傾向

- 意思決定のパターン

こういった内面的な要素です。

カフェの例だと、

「自律性を重視する人」

「環境に左右されやすい人」

「効率を求める人」

といった特徴が見えてきます。

これらの人に共通してるのは、

自分なりのこだわりを持ってることですよね。

単に安いからとか近いからじゃなくて、

自分の価値観に合う場所を選んでる。

そういう抽象的な特徴が分かると、

どんな言葉で伝えればいいかも見えてきます。

抽象的な特徴をしっかり整理することで、

ブレないマーケティングメッセージが作れるんです。

STEP5. ターゲット層の本質的なニーズを定義する

最後に一番大切なことなんですが、

本当に求めてるものを一言で表現するんです。

本質的なニーズが分かれば、

どんな商品やサービスを作ればいいかが明確になります。

定義すべき本質的なニーズの例として、

- 自分らしくいたい

- 成長を実感したい

- 安心して挑戦したい

こんな根本的な願望があります。

カフェの例で最終的に分かったのは、

「自分のペースで成果を出したい」

というニーズかもしれません。

家だと誘惑が多くて集中できないし、

オフィスだと他人のペースに合わせないといけない。

でもカフェなら自分のペースで、

なおかつ適度な緊張感もある。

そんな環境で成果を出したいんですね。

このニーズが分かれば、

単なるカフェじゃなくて

「あなたのペースで成果が出せる場所」

として提供できます。

本質的なニーズを定義できると、

お客さんの心に深く刺さる価値提案ができるようになるんです。

抽象思考を使ったコンテンツ最適化の6つの方法

コンテンツが読まれない理由、

実は「抽象思考」が足りてないからなんです。

この6つの方法をマスターしたら、

あなたのコンテンツが劇的に変わります。

その6つの方法が、

- 顧客の感情に訴える要素を明確にする

- 複雑な情報を分かりやすく構造化する

- ストーリーテリングで共感を生み出す

- 視覚的な表現で概念を伝える

- SEOキーワードを自然に組み込む

- 読者の行動を促すメッセージを設計する

なんですよね。

どれも抽象思考を使って

コンテンツを最適化する技術です。

一つ一つ実践すれば、

読者の心をガッチリ掴めるようになりますよ。

それぞれ解説していきます。

顧客の感情に訴える要素を明確にする

顧客の感情に訴えるには、

まず相手の心の奥底を理解することが大切です。

なぜかというと、

人は論理じゃなくて感情で行動するからなんですね。

例えば、

- 不安を解消したい

- 理想の自分になりたい

- 他人に認められたい

こんな感情を抱えてるんです。

ダイエット商品を例に挙げると、

お客さんが本当に欲しいのは「痩せる方法」じゃない。

「痩せて自信を持ちたい」

「好きな服を着たい」

っていう感情なんですよ。

だからこそ、商品の機能を説明するより

「あなたも素敵になれますよ」

って感情に訴えかけた方が響くんです。

でも、ここで注意したいのが

感情に訴えるだけじゃダメってこと。

きちんと相手の立場に立って、

本当に必要な情報も一緒に伝えてあげる。

そうすることで、

信頼関係も築けるようになります。

複雑な情報を分かりやすく構造化する

複雑な情報は必ず整理して、

誰でも理解できる形に変えることが必要です。

どうしてかっていうと、

人の脳は複雑すぎる情報を嫌うからなんです。

具体的には、

- 箇条書きで要点をまとめる

- 図やグラフで視覚化する

- ステップごとに分けて説明する

こんな工夫をするんですね。

例えばですが、

投資の話をするときを考えてみましょう。

「複利効果によって資産が増える」

って言われても、初心者にはチンプンカンプンです。

でも、

「100万円を年利5%で運用すると、

10年後には163万円になります」

って具体的な数字で示すと分かりやすい。

さらに、

「毎月1万円貯金するより、

投資した方が63万円も多くなる」

って比較すると、もっと理解しやすくなるんです。

情報を整理するときのコツは、

小学生でも分かるレベルまで噛み砕くこと。

そうすれば、どんな人にも

あなたのメッセージが届くようになります。

ストーリーテリングで共感を生み出す

ストーリーを使うと、

読者の心にグッと響くコンテンツが作れます。

なぜなら、人は物語に感情移入する

生き物だからなんですよね。

例えば、

- 失敗から成功への体験談

- お客さんの変化のエピソード

- 商品開発の裏話

こういうストーリーが効果的です。

僕の知り合いのコーチの話なんですが、

最初は全然お客さんが集まらなかったんです。

でも、自分の挫折体験を正直に話すようになってから、

「この人なら分かってくれそう」

って思ってもらえるようになった。

結果的に、お客さんがどんどん増えて

今では月収100万円を超えてるんですよ。

ストーリーの力って、

本当にすごいんです。

ただし、作り話はダメですよ。

嘘のストーリーは必ずバレるし、

信頼を失ってしまいます。

だからこそ、リアルな体験談を

素直に伝えることが大切なんです。

視覚的な表現で概念を伝える

難しい概念は言葉だけじゃなく、

視覚的に表現すると理解しやすくなります。

理由は簡単で、

人は文字より画像の方が記憶に残りやすいからです。

例えば、

- 図解やイラストを使う

- 色分けで情報を整理する

- アイコンで要点を強調する

こんな工夫をするんです。

マーケティングファネルの説明を例に挙げると、

「認知→興味→検討→購入」

って文字で書くより、

逆三角形の図で表現した方が

一瞬で理解できるじゃないですか。

お客さんが上から下に流れていく様子が

パッと頭に浮かぶんですよね。

最近では、SNSでも

インフォグラフィックが人気です。

複雑なデータを

カラフルなグラフにまとめることで、

多くの人にシェアされてるんです。

でも、デザインに�凝りすぎて

肝心の内容が薄くならないよう注意が必要。

見た目と中身のバランスを

うまく取ることが重要なんです。

SEOキーワードを自然に組み込む

SEOキーワードは無理やり詰め込むんじゃなくて、

自然な文章の流れの中に入れることが大事です。

なぜかっていうと、

Googleは不自然なキーワードの使い方を嫌うからなんです。

具体的には、

- タイトルに主要キーワードを入れる

- 見出しに関連キーワードを散りばめる

- 本文で同義語も使って表現を豊かにする

こんな感じでやるんですね。

例えば、「ダイエット」がメインキーワードなら、

「痩せる」「減量」「体重管理」

みたいな関連する言葉も一緒に使うんです。

そうすることで、

様々な検索パターンにヒットしやすくなる。

でも、一番大切なのは

読者にとって価値のある内容を書くこと。

SEOを意識しすぎて

読みにくい文章になったら本末転倒です。

まずは読者のことを考えて、

その次にSEOを意識する。

この順番を間違えないように

気をつけてくださいね。

読者の行動を促すメッセージを設計する

コンテンツの最後には必ず、

読者に何をしてほしいか明確に伝えることが重要です。

どうしてかというと、

人は具体的な指示がないと行動しないからなんです。

例えば、

- メルマガ登録してください

- この商品を試してみてください

- コメントで感想を教えてください

こういう具体的なお願いをするんです。

YouTuberが動画の最後に

「チャンネル登録お願いします」

って言ってるのも同じ理由ですね。

言わないと、視聴者は

「面白かった」で終わっちゃうんです。

でも、お願いするときは

相手にとってのメリットも一緒に伝える。

「メルマガ登録すると、

限定情報をお届けします」

みたいな感じで。

ただのお願いじゃなくて、

Win-Winの関係を作ることが大切なんです。

そうすれば、読者も喜んで

行動してくれるようになりますよ。

抽象思考マーケティングの成功事例3選

抽象思考を使ったマーケティングで

大成功してる企業って実はたくさんあるんです。

この3つの事例を知っとけば、

あなたのビジネスでも同じような成果が出せます。

今回紹介するのは、

- Apple

- Nike

- Starbucks

この3つの企業ですね。

どの企業も商品じゃなくて、

もっと深い部分で顧客の心を掴んでる。

そのやり方がめちゃくちゃ参考になるし、

真似できる部分もいっぱいあるんです。

順番に見ていきましょう。

Apple

Appleが成功してるのは、

商品じゃなくて「ライフスタイル」を売ってるから。

iPhoneやMacを買う人って、

実は機能だけで選んでないんですよね。

例えば、

- クリエイティブな人になりたい

- おしゃれな人だと思われたい

- 最先端の人でありたい

こんな気持ちを満たしてくれるんです。

実際にAppleのCMを見てみると、

商品の機能説明はほとんどしてない。

代わりに、

「Think Different(違う考え方をしよう)」

っていうメッセージを伝えてるじゃないですか。

これって完全に抽象思考の活用なんです。

お客さんが本当に欲しいのは

スマホじゃなくて「理想の自分」。

その理想の自分になれる道具として

iPhoneを位置づけてるんですよね。

だからこそ、同じような機能の

Androidスマホがあっても、

わざわざ高いiPhoneを選ぶ人が多いんです。

Nike

Nikeのマーケティングも

めちゃくちゃ上手いんですよ。

靴を売ってるんじゃなくて、

「挑戦する気持ち」を売ってるんです。

「Just Do It」っていうスローガン、

聞いたことありますよね。

これって、

- やりたいことがあるけど迷ってる人

- 一歩踏み出せない人

- 自分を変えたい人

そんな人たちの背中を押してくれる言葉。

Nikeのスニーカーを履くと、

なんだか頑張れそうな気がしてくるじゃないですか。

実際に、Nikeは有名なアスリートを

広告に起用することが多いんですが、

彼らの「努力」や「挑戦」の部分を強調してる。

例えば、マイケル・ジョーダンの

「失敗を恐れるな」っていうメッセージとか。

お客さんは靴を買ってるつもりでも、

実は「挑戦する勇気」を買ってるんです。

だから、ちょっと高くても

Nikeを選んじゃうんですよね。

Starbucks

Starbucksも抽象思考マーケティングの

お手本みたいな企業なんです。

コーヒーを売ってるんじゃなくて、

「第三の場所」を提供してるんですよね。

家でも職場でもない、

リラックスできる特別な空間。

そこが、

- 一人の時間を大切にしたい人

- おしゃれな場所で過ごしたい人

- 自分らしくいられる場所が欲しい人

こんな人たちにぴったりハマるんです。

実際にStarbucksに行くと、

長時間パソコンで作業してる人とか、

友達とゆっくり話してる人がいるじゃないですか。

あれって、コーヒーを飲むためじゃなくて、

その「空間」を求めて来てるんです。

だからこそ、家でも同じコーヒーが

作れるのに、わざわざお店に行く。

しかも、コンビニコーヒーの

3倍くらいの値段でも平気で払っちゃう。

それは「特別な体験」に

お金を払ってるからなんですよね。

抽象思考が重要な4つの理由

抽象思考ができる人って、

実は人生でめちゃくちゃ得してるんです。

この思考法をマスターできれば、

仕事でも人間関係でも圧倒的に差をつけられます。

その理由が、

- 複雑な問題を整理できるから

- 新しいアイデアを生み出せるから

- 相手の立場で考えられるから

- 市場の変化に対応できるから

なんですよね。

普通の人は目の前のことしか見えないけど、

抽象思考ができる人は全体を俯瞰できる。

これって実際の場面では

めちゃくちゃ大きな違いになるんです。

それぞれ解説していきます。

複雑な問題を整理できるから

複雑な問題って、

実は共通のパターンがあるんです。

そのパターンを見抜けるようになると、

どんな問題でもスッキリ整理できちゃいます。

例えば、

- 職場でのトラブル

- お客さんからのクレーム

- チームでの意見の食い違い

こんな問題が起きたときですね。

看護師の転職支援をしてる人の話なんですが、

最初は個別の相談に一つずつ答えてたそうです。

でもね、よく見てみると

みんな同じような悩みを抱えてることに気づいた。

「給料が安い」「人間関係がきつい」

「スキルアップできない」って感じで。

そこで抽象的に考えてみたんです。

つまり、「情報不足」っていう

根本的な問題があることに気づいたんですよね。

転職市場のこと、

自分のスキルの価値、

病院ごとの特徴とか。

そういう情報をちゃんと整理して提供したら、

相談者の悩みが一気に解決したそうです。

個別の問題じゃなくて、

全体のパターンを見抜けたからこそできたことなんです。

新しいアイデアを生み出せるから

新しいアイデアって、

実は既存のものの組み合わせなんです。

でもそれに気づくには、

物事を抽象的に捉える必要があるんですよね。

具体的には、

- 全然違う業界のやり方を参考にする

- 昔のアイデアを現代風にアレンジする

- 複数の解決策を組み合わせる

こんな感じですね。

旅行者向けのクレジットカードを

提案してる会社の話があるんです。

最初はポイント還元率とか、

年会費の安さとかで勝負してたんですって。

でもね、競争が激しくて

なかなか差別化できなかった。

そこで抽象的に考えてみたんです。

「旅行者が本当に求めてるものって何だろう?」

って考えたときに気づいたのが、

「安心感」だったんですよね。

海外で困ったときのサポートとか、

現地の情報を事前に教えてくれるサービスとか。

そういう「体験」を提供することで、

他社との差別化に成功したそうです。

クレジットカードっていう商品を

「金融商品」じゃなくて「旅行体験のパートナー」

として捉え直したからできたアイデアなんです。

相手の立場で考えられるから

相手の立場で考えるって、

実は抽象思考の応用なんです。

自分の視点から離れて、

相手の状況や気持ちを想像する力ですね。

これができると、

- コミュニケーションがスムーズになる

- 相手が本当に欲しがってるものがわかる

- 信頼関係を築きやすくなる

こんな良いことがあります。

さっきの看護師転職支援の人も、

最初は自分の経験だけで話してたそうです。

「私はこうやって転職に成功した」

みたいな感じで。

でも相談者の反応がイマイチだった。

そこで考え方を変えたんです。

相談者の立場に立って考えてみると、

「自分にもできるかな?」っていう不安が

一番大きいことに気づいたんですって。

だから、体験談を共有するときも

「私だからできた」じゃなくて、

「あなたにもできる理由」を伝えるようにした。

具体的には、転職成功者の共通点を分析して、

「こういう準備をすれば大丈夫」

っていう再現性のある方法を教えるようになったんです。

そしたら相談者との信頼関係が深まって、

成功率も格段に上がったそうです。

市場の変化に対応できるから

市場って常に変化してるじゃないですか。

でも抽象思考ができる人は、

表面的な変化に惑わされないんです。

本質的な流れを見抜けるから、

変化に柔軟に対応できるんですよね。

例えば、

- 新しい技術が出てきたとき

- お客さんのニーズが変わったとき

- 競合他社が新サービスを始めたとき

こんなときでも冷静に対応できます。

クレジットカード会社の話でも、

最初はポイント競争に巻き込まれてたんです。

他社がポイント還元率を上げると、

うちも上げなきゃって感じで。

でもね、抽象的に考えてみると

「ポイント競争って本質じゃないよね」

って気づいたんですって。

お客さんが本当に求めてるのは、

「旅行をもっと楽しくしたい」

っていう気持ちだった。

だから、ポイントじゃなくて

「旅行体験」で勝負することにしたんです。

現地のレストラン情報を提供したり、

トラブル時の24時間サポートを充実させたり。

そうしたら、他社がポイント競争してる間に

独自のポジションを確立できたんですよね。

市場の表面的な動きじゃなくて、

お客さんの本質的なニーズを見抜けたから

できたことなんです。

抽象思考を鍛える5つの方法

抽象思考って、

実はビジネスで成功する人の共通点なんです。

この思考法をマスターすれば、

どんな業界でも応用が利くようになります。

その方法が、

- 具体的な事例から共通点を見つける

- 異なる分野の知識を組み合わせる

- 顧客の本質的なニーズを考える

- 問題の根本原因を探る

- 複数の視点から物事を捉える

なんですよね。

どれも一見難しそうに見えますが、

実は日常でできることばかりです。

コツさえ掴めば、

思考の幅がグンと広がりますよ。

それぞれ解説していきます。

具体的な事例から共通点を見つける

共通点を見つけるっていうのは、

バラバラに見える出来事の中から同じパターンを発見すること。

これができるようになると、

一つの成功体験を別の場面でも活かせるんです。

例えば、

- 看護師の転職が上手くいった理由

- 旅行好きがクレジットカードを選ぶ理由

- 人気店が繁盛する理由

こんな風に、

全然違う業界の話でも共通点があるんですよね。

看護師の転職支援を見てみると、

成功する人は必ず情報収集を徹底してる。

医療知識を深めて、

体験談を共有して人脈を作って、

結果的に転職市場で有利になってるんです。

でも、これって看護師だけの話じゃないですよね。

どんな業界でも、

情報収集と人脈作りは成功のカギになってる。

つまり「準備を怠らない人が勝つ」

っていう共通点が見えてくるんです。

こういう風に、

具体的な事例から法則を見つけ出すのが抽象思考の第一歩ですね。

異なる分野の知識を組み合わせる

知識の組み合わせっていうのは、

全く関係ない分野の知識をミックスして新しいアイデアを生み出すこと。

これができると、

他の人が思いつかないような発想ができるようになります。

具体的には、

- 医療の知識 × マーケティング

- 旅行の体験 × 金融サービス

- 料理のコツ × ビジネス戦略

みたいな組み合わせですね。

例えば、旅行好きの人に

クレジットカードを提案する場合を考えてみましょう。

普通なら「ポイントが貯まりますよ」

って言うだけかもしれません。

でも、旅行の知識があれば、

「空港ラウンジが無料で使えて、長時間の乗り継ぎも快適に過ごせますよ」

って具体的な価値を伝えられる。

これは旅行の経験と

金融サービスの知識を組み合わせた結果なんです。

さらに言うと、

医療現場での「患者さんの不安を取り除く」スキルを

営業に活かすこともできますよね。

お客さんの心配事を先回りして解決してあげる、

みたいな感じで応用できるんです。

こんな風に、

異なる分野の知識を掛け合わせることで独自の強みが生まれるんです。

顧客の本質的なニーズを考える

本質的なニーズっていうのは、

お客さんが本当に求めてるものを見抜くこと。

表面的な要望じゃなくて、

その奥にある本当の気持ちを理解するんです。

例えば、

- 「安いものが欲しい」→「失敗したくない」

- 「便利なものが欲しい」→「時間を節約したい」

- 「人気のものが欲しい」→「周りに認められたい」

こんな感じですね。

看護師の転職支援で考えてみると、

「給料の高い病院を紹介して」って言われたとします。

でも、本当のニーズは

「今の職場でのストレスから解放されたい」

かもしれないんです。

だとしたら、給料だけじゃなくて

職場環境や人間関係も重要になってきますよね。

旅行好きの人にクレジットカードを勧める時も同じです。

「ポイントが欲しい」って言ってても、

本当は「旅行をもっと楽しみたい」が本音かもしれない。

そうなると、ポイントの話より

旅行先での特典の話をした方が響くんです。

表面的な言葉に惑わされずに、

その人が本当に求めてるものを見つけ出すのが大切なんですね。

問題の根本原因を探る

根本原因を探るっていうのは、

目に見える問題の奥にある本当の原因を見つけること。

これができると、

表面的な対処療法じゃなくて根本的な解決ができるんです。

よくある例が、

- 売上が下がった → なぜ?

- お客さんが来なくなった → なぜ?

- スタッフのモチベーションが低い → なぜ?

こんな風に「なぜ?」を

5回繰り返すのが基本ですね。

看護師の転職がうまくいかない場合を考えてみましょう。

「面接で落ちる」っていう問題があったとします。

でも、なぜ面接で落ちるのか?

準備不足だから。

なぜ準備不足なのか?

情報収集が足りないから。

なぜ情報収集が足りないのか?

どこで情報を集めればいいか分からないから。

こんな風に掘り下げていくと、

「情報収集の方法を教える」ことが根本的な解決策だって分かるんです。

クレジットカードが売れない場合も同じです。

「興味を持ってもらえない」

↓

「メリットが伝わってない」

↓

「お客さんのニーズを理解してない」

みたいに掘り下げて、

本当の原因を見つけ出すんです。

複数の視点から物事を捉える

複数の視点っていうのは、

一つの出来事をいろんな角度から見ること。

これができると、

偏った判断をしなくなるし、より良い解決策が見つかります。

具体的には、

- 自分の立場から見た場合

- 相手の立場から見た場合

- 第三者の立場から見た場合

この3つの視点は最低でも持ちたいですね。

看護師の転職支援で考えてみると、

転職がうまくいかない看護師さんがいたとします。

看護師さんの視点では、

「条件に合う病院がない」って思ってるかもしれません。

でも、病院側の視点で見ると、

「即戦力になる人材が欲しい」って思ってる。

転職エージェントの視点では、

「マッチングがうまくいってない」って見えるかもしれません。

こんな風に、

それぞれの立場で見え方が全然違うんです。

旅行好きの人へのクレジットカード提案も同じですね。

お客さんは「年会費が高い」って思ってても、

カード会社は「サービス内容を考えれば妥当」って思ってる。

営業担当者は「もっと分かりやすく説明しないと」

って思ってるかもしれません。

それぞれの視点を理解することで、

みんなが納得できる提案ができるようになるんです。

複数の視点を持つことで、

物事の本質がより鮮明に見えてくるんですね。

抽象思考を習慣化するための4つのコツ

抽象思考って、

実は毎日の小さな習慣で身につくんです。

この4つのコツを実践すれば、

物事の本質を見抜く力がぐんぐん伸びます。

その4つのコツが、

- 日常の出来事を抽象化して考える

- 読書で多様な視点を身につける

- 他者との対話で思考を深める

- 定期的に振り返りを行う

なんですよね。

どれも特別なことじゃないんですが、

意識してやってる人は少ない。

でも、この4つを意識するだけで、

考える力が劇的に変わるんです。

それぞれ解説していきます。

日常の出来事を抽象化して考える

日常の出来事を抽象化するっていうのは、

起こったことの「なぜ」を考えることです。

表面的な現象じゃなくて、

その背景にある理由を探るんですね。

例えば、

- なぜこの商品は売れてるのか

- なぜあの人は成功してるのか

- なぜこの方法がうまくいったのか

こんな風に考えるんです。

看護師の転職支援を例に挙げると、

単に「転職したい」じゃなくて、

「なぜ転職を考えるのか」を深く考える。

そうすると、

「より良い医療を提供したい」

「患者さんとの関わりを大切にしたい」

みたいな本質が見えてくるんです。

この本質を理解できれば、

転職市場での競争力も自然と上がります。

情報収集するときも、

表面的な条件だけじゃなくて、

その職場の理念や文化まで見えるようになる。

そうやって日常的に

「なぜ」を考える習慣をつけると、

抽象思考がどんどん鍛えられるんです。

読書で多様な視点を身につける

読書で多様な視点を身につけるっていうのは、

自分とは違う考え方に触れることなんです。

いろんな分野の本を読むことで、

物事を見る角度が増えるんですね。

具体的には、

- ビジネス書

- 小説や文学

- 歴史や哲学の本

- 専門分野の書籍

こういった本を読むんです。

旅行者向けのクレジットカード提案を考えるとき、

旅行の本だけ読んでても限界があります。

でも心理学の本を読んでれば、

「人はなぜ旅行したくなるのか」

みたいな深い部分が見えてくる。

経済の本を読んでれば、

「どんなときにお金を使いたくなるのか」

っていう視点も手に入ります。

そうやって多角的に物事を見られると、

競争の激しい市場でも独自の視点が生まれる。

他の人が気づかないような

お客さんのニーズに気づけるんです。

だからこそ、

ジャンルを問わずいろんな本を読んで、

自分の中の引き出しを増やしていきましょう。

他者との対話で思考を深める

他者との対話で思考を深めるってのは、

人と話すことで新しい発見をすることです。

一人で考えてるだけじゃ、

どうしても限界があるんですよね。

でも人と話すと、

- 自分にない視点をもらえる

- 考えの穴に気づける

- 新しいアイデアが生まれる

こんないいことがあるんです。

例えば看護師の転職支援について、

実際に転職した看護師さんと話してみる。

そうすると、

「体験談を共有することで、

他の看護師とのつながりが生まれる」

みたいな発見があったりします。

これって一人で考えてたら、

なかなか思いつかないことですよね。

でも実際に経験した人と話すと、

「ああ、そういう価値もあるのか」

って気づけるんです。

さらに言うと、

話してる相手も新しい気づきを得られる。

お互いにとってプラスになるから、

関係性も深まっていくんです。

だから積極的に人と話して、

いろんな意見を聞いてみてください。

定期的に振り返りを行う

定期的に振り返りを行うっていうのは、

自分の思考パターンを客観視することです。

振り返りをすることで、

考え方のクセや改善点が見えてくるんですね。

振り返るポイントは、

- どんな判断をしたか

- なぜその判断をしたか

- 結果はどうだったか

- 次はどう改善するか

こんな感じです。

例えば旅行者向けのクレジットカード提案で、

「ポイント還元率の高さ」をアピールしたとします。

でも反応がイマイチだった。

そこで振り返ってみると、

「旅行者が本当に求めてるのは、

ポイントじゃなくて安心感だったのかも」

って気づくかもしれません。

海外で困ったときのサポートとか、

そういう部分の方が大事だったんですね。

こうやって振り返ることで、

次回はもっと的確な提案ができるようになります。

振り返りは週に一回とか、

月に一回とか、定期的にやるのがコツ。

そうすると自分の思考が

どんどん洗練されていくんです。

抽象思考が重要な4つの理由

抽象思考ができる人って、

実は人生がめちゃくちゃ楽になるんです。

この思考法をマスターしておけば、

どんな問題も冷静に解決できちゃいます。

その理由が、

- 複雑な問題を整理して考えられるから

- 多角的な視点で物事を判断できるから

- 創造的なアイデアを生み出せるから

- 論理的な思考力が身につくから

なんですよね。

これらの理由を知っておけば、

なぜ抽象思考が大切なのかが分かります。

日常生活でも仕事でも、

きっと役に立つはずです。

それぞれ解説していきます。

複雑な問題を整理して考えられるから

複雑な問題って、

実は抽象思考で整理すると簡単になります。

なぜかっていうと、

問題の本質を見抜けるようになるからなんです。

例えば、

- 情報をグループ分けして考える

- 共通点を見つけて整理する

- 優先順位をつけて考える

こんな風に整理できちゃうんです。

もっと具体的に言うと、

学校のテスト勉強で困ったとき。

「数学が苦手、英語も苦手、理科も...」

って考えるんじゃなくて、

「暗記系と理解系に分けてみよう」

って整理するんです。

そうすると、暗記系は繰り返し練習、

理解系は基礎から順番に学ぶ、

っていう対策が見えてきます。

ここで大切なのは、

目の前の問題に振り回されないこと。

一歩引いて全体を見ることで、

本当に解決すべきポイントが分かるんです。

そうやって問題を整理できると、

どんな困った状況でも落ち着いて対処できます。

多角的な視点で物事を判断できるから

多角的な視点っていうのは、

いろんな角度から物事を見ることですね。

これができるようになると、

偏った判断をしなくなるんです。

具体的には、

- 相手の立場に立って考える

- 長期的な影響を考える

- 違う業界の事例を参考にする

こんな感じで考えられます。

例えばですが、

友達と喧嘩したときのこと。

「あの子がひどいことを言った」

って思うだけじゃなくて、

「なんでそんなことを言ったんだろう?」

って相手の気持ちも考えてみる。

もしかしたら、その子も

何かイヤなことがあったのかもしれません。

そう考えると、

「話を聞いてみよう」

っていう解決策が見えてきます。

でもね、これって練習が必要なんです。

最初は自分の考えに固執しがちだけど、

意識的に「他の見方はないかな?」

って考える習慣をつけること。

そうすることで、

バランスの取れた判断ができるようになります。

創造的なアイデアを生み出せるから

創造的なアイデアって、

実は抽象思考から生まれるんです。

なぜなら、既存の枠にとらわれずに

自由に発想できるからなんですね。

例えば、

- 全然違う分野のアイデアを組み合わせる

- 「もしも」の状況を想像してみる

- 常識を疑って考えてみる

こういう発想ができちゃいます。

分かりやすい例で言うと、

お弁当を作るときのこと。

「いつものおかずじゃつまらないな」

って思ったとき、

「お菓子作りの技術を使えないかな?」

って考えてみる。

そうすると、卵焼きを

ロールケーキみたいに巻いてみたり、

野菜を花の形に切ってみたり。

そんな新しいアイデアが浮かんできます。

抽象思考ができると、

「これとこれって実は似てるかも」

っていう発見ができるんです。

一見関係なさそうなものでも、

共通点を見つけて組み合わせる。

そうやって今まで誰も思いつかなかった

アイデアが生まれるんですよね。

論理的な思考力が身につくから

論理的な思考力っていうのは、

筋道立てて考える力のことです。

抽象思考ができると、

この力がグンと伸びるんですよね。

理由としては、

- 原因と結果の関係が見えるようになる

- 根拠を持って説明できるようになる

- 矛盾に気づけるようになる

こんな能力が身につきます。

例えば、友達に何かを説明するとき。

「これがいいよ!」

って言うだけじゃなくて、

「なぜなら〇〇だから」

っていう理由も一緒に伝える。

さらに、「例えば〇〇の場合は...」

っていう具体例も添えてあげる。

そうすると相手も納得しやすいし、

自分の考えもより明確になります。

論理的思考って、

実は相手のことを思いやることでもあるんです。

相手が理解しやすいように、

順序立てて説明してあげる。

そういう優しさが、

結果的に自分の思考力も鍛えてくれるんですよね。

抽象思考を鍛える5つの方法

実は、頭が良い人って

みんな抽象思考が得意なんです。

この思考法をマスターすれば、

問題解決がめちゃくちゃ楽になりますよ。

抽象思考を鍛える方法は、

- 具体的な事例から共通点を見つける

- 「なぜ」を3回繰り返して考える

- 異なる分野の知識を結びつける

- 図やモデルを使って整理する

- 他人の意見を聞いて視野を広げる

この5つなんです。

どれも日常でできることばかりで、

特別な才能なんて必要ありません。

毎日少しずつ意識するだけで、

考える力がグンと伸びていきます。

それぞれ解説していきます。

具体的な事例から共通点を見つける

具体的な事例から共通点を見つけるのが、

抽象思考の第一歩なんですよね。

なぜかというと、

バラバラに見える出来事にも必ずパターンがあるから。

例えば、

- 人気のお店の特徴

- 売れてる商品の共通点

- 成功してる人の行動パターン

こんな風に

共通点を探してみるんです。

人気のラーメン店を考えてみると、

味がおいしいのは当たり前として、

店主の人柄が良かったり清潔感があったりする。

コンビニで売れてる商品も、

パッケージが目立つとか

手に取りやすい位置にあるとか。

でも、さらに深く考えてみると、

「お客さんの気持ちを考えてる」

っていう共通点が見えてきませんか?

ここで大切なのは、

表面的な共通点だけじゃなくて

もっと深い部分まで掘り下げること。

そうすると、

いろんな場面で応用できる法則が見つかるんです。

「なぜ」を3回繰り返して考える

「なぜ」を3回繰り返すだけで、

物事の本質が見えてくるんです。

これができるようになると、

表面的な理解から脱出できるんですよね。

具体的には、

- なぜそうなったのか?

- なぜそれが原因なのか?

- なぜその根本原因があるのか?

こんな感じで

掘り下げていくんです。

例えばですが、

「最近疲れやすい」って悩みがあったとします。

1回目:なぜ疲れやすいのか?

→夜更かしが多いから

2回目:なぜ夜更かしするのか?

→スマホを見てしまうから

3回目:なぜスマホを見てしまうのか?

→ストレス発散の手段がそれしかないから

こうやって掘り下げると、

本当の問題は「ストレス発散方法」

だってことが分かりますよね。

最初は単純に

「早く寝ればいい」

って思ってたかもしれません。

でも実際は、

ストレスの解消方法を変えないと

根本的な解決にならないんです。

異なる分野の知識を結びつける

全然違う分野の知識を結びつけると、

新しいアイデアがポンポン生まれるんです。

なぜなら、

一見関係なさそうなものにも共通の原理があるから。

例えば、

- 料理とプログラミング

- スポーツとビジネス

- 音楽と数学

こういう組み合わせで

考えてみるんです。

料理とプログラミングって

全然違うように見えるけど、

実は手順を組み立てるのが共通してる。

レシピ通りに作るのも、

コードを書くのも、

順番を間違えたらうまくいかない。

スポーツで言えば、

チームワークや戦略の立て方が

そのままビジネスに活かせたりします。

音楽のリズムやハーモニーは、

数学の比率や周期と深く関係してる。

こんな風に、

普段は別々に考えてることを

意識的に結びつけてみるんです。

そうすると、

今まで気づかなかった解決策が

見つかることがよくあります。

図やモデルを使って整理する

複雑な情報も図にすると、

一気に分かりやすくなるんですよね。

これは頭の中を整理するのに

めちゃくちゃ効果的なんです。

使える図の種類は、

- マインドマップ

- フローチャート

- 相関図

こんなのがありますね。

マインドマップは、

中心にテーマを書いて

そこから枝分かれさせていく方法。

例えば「転職」について考えるとき、

中心に「転職」って書いて、

そこから「理由」「条件」「準備」

みたいに枝を伸ばしていく。

フローチャートは、

手順や判断の流れを整理するのに便利。

「もし〇〇なら△△する」

みたいな条件分岐も

視覚的に分かりやすくなります。

相関図は、

いろんな要素がどう関係してるかを

線で結んで表現する方法。

頭の中でモヤモヤしてたことも、

紙に書き出すとスッキリするし、

新しい気づきも生まれやすくなるんです。

他人の意見を聞いて視野を広げる

自分一人で考えてると、

どうしても視野が狭くなっちゃうんです。

だからこそ、

いろんな人の意見を聞くのが大事なんですよね。

特に効果的なのは、

- 全然違う職業の人

- 年齢が離れてる人

- 異なる文化背景の人

こういう人たちの

意見を聞くことです。

例えば、

営業の仕事をしてる人が

エンジニアの人と話すと、

全く違う視点が得られる。

営業は「人との関係」を重視するけど、

エンジニアは「効率や仕組み」を重視する。

この違いを知ることで、

自分の考え方の偏りに気づけるんです。

年配の方と話すときも、

経験に基づいた深い洞察が聞けたり、

若い人からは新しい発想をもらえたり。

大切なのは、

「この人の意見は間違ってる」

って決めつけないこと。

まずは「なるほど、そういう見方もあるのか」

って受け入れてみる。

そうすると、

自分の思考の幅がどんどん広がっていきます。

日常生活で抽象思考を活用する場面4つ

実は日常生活のあらゆる場面で、

抽象思考って使えるんですよ。

これを意識して使うだけで、

問題解決がめちゃくちゃ楽になります。

具体的には、

- 仕事の問題解決で活用する

- 人間関係の悩みを整理する

- 将来の計画を立てる時に使う

- 学習効果を高める時に実践する

この4つの場面なんです。

どれも普段やってることなんですけど、

抽象思考を意識するだけで全然変わる。

頭の中がスッキリして、

答えが見つかりやすくなるんですよね。

それぞれ解説していきます。

仕事の問題解決で活用する

仕事で困ったとき、

抽象思考を使うと答えが見えてきます。

なぜかっていうと、

問題の本質が見えるようになるから。

例えば、

- お客さんからクレームが来た

- 売上が下がってる

- チームの雰囲気が悪い

こんな問題があったとしますよね。

普通だったら「どうしよう」って

その場しのぎの対応になっちゃう。

でも抽象思考を使うと、

「なんでこうなったんだろう?」

って根本原因を考えるんです。

お客さんのクレームなら、

「商品の問題?それとも説明不足?」

みたいに一歩引いて考える。

売上が下がってるなら、

「市場が変わった?競合が強くなった?」

って大きな視点で見るんですよね。

そうすると表面的な問題じゃなくて、

本当の原因が見えてくる。

だからこそ、

根本的な解決策が思いつくんです。

人間関係の悩みを整理する

人間関係で悩んだとき、

抽象思考があると冷静になれます。

感情的になりがちな場面でも、

客観的に状況を見られるからなんです。

よくある悩みって、

- 上司とうまくいかない

- 友達と喧嘩した

- 家族との関係が微妙

こんな感じですよね。

でもこういうときって、

つい相手のせいにしちゃう。

「あの人が悪い」

「理解してくれない」

って思っちゃうんです。

けれど抽象思考を使うと、

「なんでこの関係になったんだろう?」

って冷静に考えられる。

もしかしたら自分にも

原因があるかもしれない。

相手の立場になって考えたら、

違う見方ができるかもしれない。

そんな風に色んな角度から

状況を整理できるんですよね。

だからこそ、

人間関係の悩みもスッキリ解決できます。

将来の計画を立てる時に使う

将来のことを考えるとき、

抽象思考があると迷わなくなります。

大きな視点で物事を捉えられるので、

本当に大切なことが見えるから。

例えば、

- 転職したいけど迷ってる

- 結婚について考えてる

- 子供の教育方針を決めたい

こんな人生の大きな決断があるとします。

普通だったら目先のことばかり

考えちゃいますよね。

「給料が下がるかも」

「今の会社の人に悪いかも」

みたいに。

でも抽象思考を使うと、

「自分は何を大切にしたいんだろう?」

って本質を考えるんです。

お金なのか、やりがいなのか、

それとも家族との時間なのか。

自分の価値観を整理してから

判断できるようになる。

だから後悔しない選択が

できるようになるんですよね。

学習効果を高める時に実践する

勉強するとき、

抽象思考を使うと理解が深まります。

ただ覚えるんじゃなくて、

なぜそうなるのかを考えるから。

学習で大切なのは、

- なんでこうなるの?

- 他の分野とどう繋がる?

- 実生活でどう使える?

こんな疑問を持つことなんです。

例えば数学の公式を覚えるとき、

ただ暗記するんじゃダメ。

「なんでこの公式になるんだろう?」

「どんな場面で使うんだろう?」

って考えるんです。

そうすると公式の意味が分かって、

応用問題も解けるようになる。

歴史を学ぶときも同じで、

年号を覚えるだけじゃなくて

「なんでその時代にそうなったの?」

って背景を考える。

そうすると歴史の流れが見えて、

面白くなってくるんですよね。

だからこそ、

学習効果がグンと上がるんです。

抽象思考を習慣化するコツ3つ

抽象思考を習慣にするって、

実は毎日のちょっとした工夫で

できちゃうんですよね。

この3つのコツを実践すれば、

問題解決が得意になったり、

創造性がぐんと伸びます。

その3つのコツが、

- 毎日5分間の振り返り時間を作る

- 読書で多様な考え方に触れる

- 議論や対話の機会を増やす

なんです。

どれも難しそうに見えるけど、

実際はすごくシンプル。

普段の生活にちょこっと

取り入れるだけで効果抜群です。

それぞれ解説していきます。

毎日5分間の振り返り時間を作る

毎日たった5分だけでも

振り返りの時間を作るのが

めちゃくちゃ大切なんです。

なぜなら振り返ることで、

具体的な出来事から

抽象的な学びを見つけられるから。

例えば、

- 今日うまくいったことは何だろう

- 失敗した原因はどこにあったかな

- この経験から何を学べるかな

こんな感じで

自分に問いかけるんです。

具体的には、

友達とケンカしちゃった日があったとしましょう。

ただ「ケンカした」で終わらせずに、

「なんでケンカになったんだろう」

って考えてみる。

そうすると、

「お互い話を聞かなかったからかも」

って気づくんですよね。

この気づきが抽象思考なんです。

振り返りを続けてると、

パターンが見えてくるようになります。

「あ、いつもこういう時に

同じ失敗してるな」

みたいな感じで。

そうやって自分の行動を

客観視できるようになると、

次から同じ失敗を避けられるんです。

だからこそ、

毎日5分の振り返りを習慣にしましょう。

読書で多様な考え方に触れる

読書って実は、

抽象思考を鍛える最高の方法なんですよ。

どうしてかというと、

本を読むことで自分とは違う

考え方や価値観に触れられるから。

読む本のジャンルは、

- 小説や物語

- ビジネス書や自己啓発書

- 歴史や哲学の本

こんな感じで

バラバラでも全然OK。

大切なのは、

「この著者はなんでこう考えるんだろう」

って疑問を持ちながら読むこと。

例えばですが、

小説を読んでる時に

主人公の行動を見て考えてみる。

「なんでこの人は

こんな選択をしたんだろう」

って思うじゃないですか。

そこで立ち止まって

理由を考えてみるんです。

すると、

「この人は家族を大切にしてるから

自分を犠牲にしたのかな」

みたいに気づく。

これが抽象思考の練習になるんです。

読書を通じて

いろんな人の考え方を知ると、

自分の視野がどんどん広がります。

そうなると、

普段の生活でも

「別の見方もあるかも」

って考えられるようになるんですよね。

だから本を読む時は、

ただ読むだけじゃなくて

「なぜ?」を大切にしましょう。

議論や対話の機会を増やす

人との議論や対話って、

抽象思考を育てる

めちゃくちゃ良い練習になります。

理由は簡単で、

相手の意見を理解するために

深く考える必要があるからです。

対話の機会として、

- 家族や友達との会話

- 職場での意見交換

- オンラインでの議論

こういう場面を

積極的に作ってみましょう。

ここで大切なのは、

相手の意見を否定するんじゃなくて

「なんでそう思うのかな」

って興味を持つこと。

例えば、

友達が「映画はアクションが一番」

って言ったとします。

そこで「違うよ、恋愛映画でしょ」

って返すんじゃなくて、

「どうしてアクションが好きなの?」

って聞いてみる。

すると友達は

「スカッとするから」

とか理由を教えてくれますよね。

そこからさらに

「スカッとするのって

どんな時に必要なのかな」

って考えてみる。

こうやって会話を深めていくと、

お互いの価値観や考え方が

よく分かるようになるんです。

議論を通じて

いろんな角度から物事を見る練習をすると、

一人で考える時も

多角的に考えられるようになります。

だからこそ、

人との対話を大切にしましょう。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 抽象思考は物事の本質を理解し効率的に問題解決できる

- 「なぜ」を3回繰り返すことで根本原因が見えてくる

- 異分野の知識を組み合わせると創造的アイデアが生まれる

- 顧客の本質的ニーズを見抜けば差別化が可能になる

- 具体例から共通点を見つける習慣で思考力が向上する

- 図やモデルを使うと複雑な情報を整理できる

- 他者との議論で多角的な視点が身につく

- 毎日5分の振り返りで抽象思考が習慣化される

- 読書で多様な考え方に触れると視野が広がる

- 中小企業は抽象思考で大企業に負けない戦略が立てられる

- Apple・Nike・Starbucksは商品ではなく価値観を売っている

- 問題の表面的症状ではなく根本原因を見つけることが重要

- 相手の立場で考える力がコミュニケーション能力を向上させる

- 市場の変化に対応するには本質的な流れを見抜く必要がある

- 抽象思考は論理的思考力と創造性の両方を高める最強スキル

まとめ

抽象思考の重要性と

具体的な鍛え方について

詳しく解説してきました。

この思考法をマスターすれば、

複雑な問題も

スッキリ整理できるし、

誰も思いつかないような

アイデアも生み出せます。

特に大切なのは、

目の前の現象に

惑わされないこと。

一歩引いて全体を見ることで、

本当に解決すべき

ポイントが見えてきます。

「なぜ」を3回繰り返したり、

異分野の知識を

組み合わせたり、

図を使って整理したり。

こうした方法を

毎日少しずつ実践するだけで、

思考力は確実に向上します。

AppleやNikeのように、

商品ではなく価値観を売る。

そんな抽象思考を活かした

マーケティングも

参考になったはずです。

抽象思考は一朝一夕では

身につきませんが、

毎日5分の振り返りや

読書での学びを続ければ

必ず習慣化できます。

複雑な現代社会で

成功するために、

今日から抽象思考を

意識して生活してみてください。

きっとあなたの人生が

劇的に変わるはずです。

よくある質問

抽象思考ができない人でも、すぐに身につけられる方法はありますか?

はい、誰でも身につけられます。まずは「なぜ」を3回繰り返す習慣から始めてください。例えば「なぜ売上が下がったの?」「なぜお客さんが来ないの?」「なぜ魅力が伝わらないの?」と掘り下げるだけで、問題の本質が見えてきます。毎日5分の振り返り時間を作るだけでも、考える力がぐんぐん伸びますよ。

抽象思考を使うと、具体的にどんな変化が起きるのでしょうか?

まず、複雑な問題がスッキリ整理できるようになります。今まで「どうしよう」と悩んでいたことが、「あ、これが原因だったのか」と明確に見えてくるんです。さらに、一つ学んだことを別の場面でも活かせるようになり、学習スピードが劇的に向上します。周りの人からも「この人は考え方が違うな」と一目置かれる存在になれますよ。

中小企業の経営者ですが、抽象思考を使ってどう差別化すればいいですか?

お客さんの表面的な要望ではなく、本当に求めているものを見つけることがカギです。例えば「安い商品が欲しい」と言われても、実は「失敗したくない」という不安があるかもしれません。その不安を解決するサービスを提供すれば、価格競争から抜け出せます。他業界の成功事例も参考にして、独自の価値を作り出しましょう。

抽象思考を鍛える時間がない忙しい人でも続けられる方法はありますか?

通勤時間や休憩時間を活用しましょう。電車の中で「今日うまくいったことの共通点は何だろう?」と考えたり、コーヒーを飲みながら「この問題と前に経験した問題って似てるな」と気づくだけでOKです。特別な時間を作る必要はありません。日常の出来事を「なぜ?」で考える癖をつけるだけで、自然と抽象思考が身につきます。

抽象思考を使ったマーケティングで成果を出すコツを教えてください。

商品の機能ではなく、お客さんの理想の未来を売ることです。Appleはスマホではなく「クリエイティブなライフスタイル」を、Nikeは靴ではなく「挑戦する勇気」を売っています。あなたの商品を使うことで、お客さんがどんな素敵な自分になれるかを伝えましょう。感情に訴えかけるストーリーを作ることで、競合との差別化が簡単にできますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。