このノウハウについて

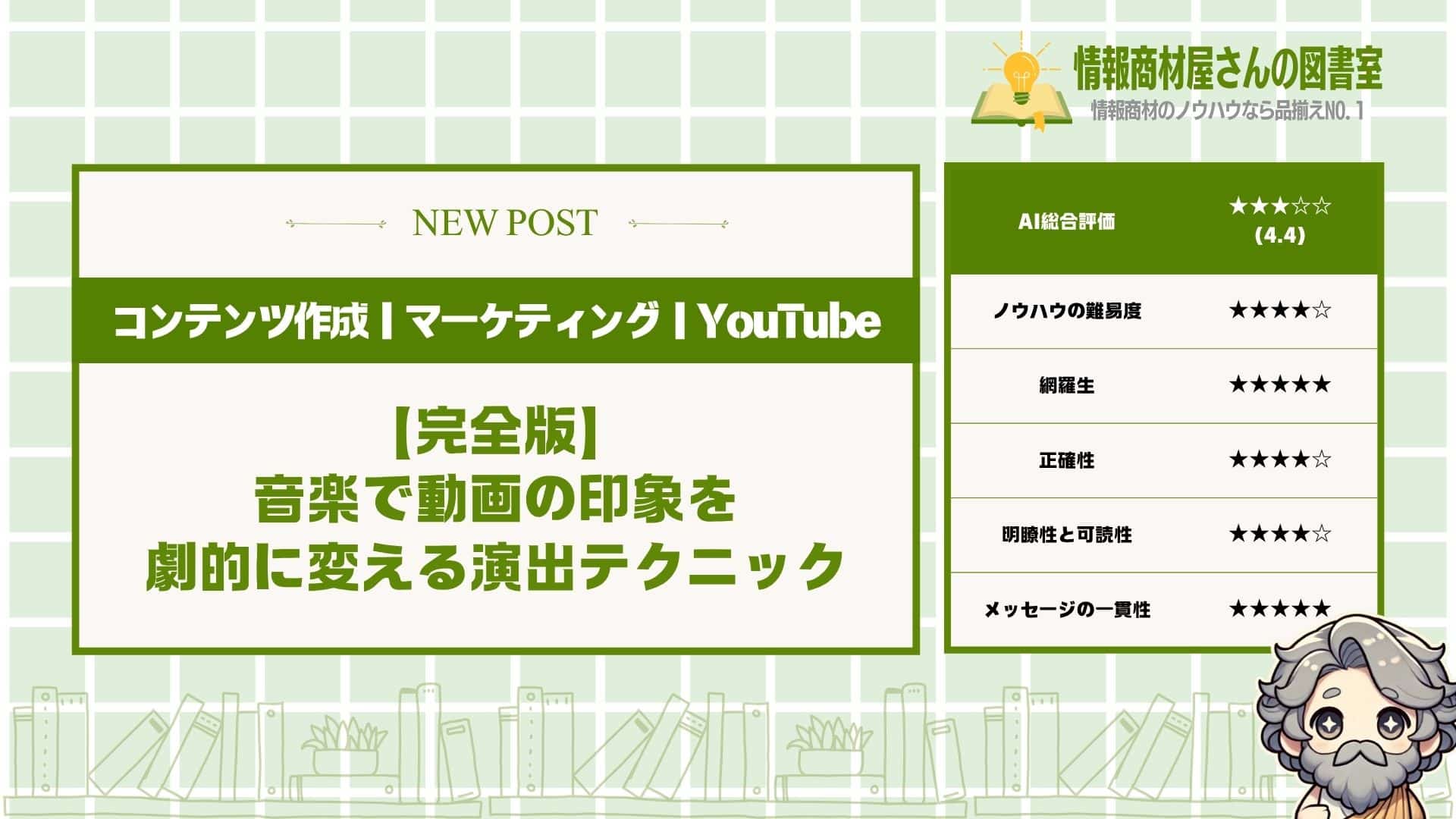

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

動画制作における音楽活用の重要性から具体的なテクニックまで、初心者から上級者まで幅広く学べる充実した内容です。音楽で感情を操る方法、緊張感の演出、失敗を避けるポイントなど、実践的なノウハウが詰まっており、あなたの動画制作スキルを確実にレベルアップさせてくれます。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●動画を作ってるけど、なんか物足りない感じがする...

●音楽の選び方が分からなくて、いつも適当に選んじゃう

●視聴者が途中で離脱しちゃうから、最後まで見てもらいたい!

動画制作を始めた多くの人が

「映像は撮れたけど、なんか印象に残らない」

という壁にぶつかってしまいます。

実は、視聴者の心を掴むかどうかは

音楽の使い方で9割決まってしまうんです。

そこでこの記事では、

動画制作のプロが実際に使っている

音楽活用の全テクニックを

初心者でも分かりやすく解説します。

この記事を読めば

「音楽一つで動画の印象を劇的に変える方法」

「視聴者を最後まで釘付けにする演出術」

「絶対に避けるべき失敗パターン」

が全て分かります。

10年以上の動画制作経験で培った

音楽演出のノウハウを全て公開します。

視聴者の心を自在に操りたい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 動画制作で音楽を活用すべき4つの理由と効果的な使い方

- 視聴者の感情を思い通りに誘導する音楽選択の5ステップ

- 緊張感のある動画を制作する6つの具体的テクニック

- 音楽とセリフを効果的に組み合わせる5つの実践方法

- 絶対に避けるべき音楽使用の失敗例4つと対処法

- プロが実践している音楽演出の応用技術3選

- 視聴者に強烈な印象を与える演出手法4つの使い分け

動画制作で音楽を活用すべき4つの理由

動画制作において、

音楽は絶対に欠かせない要素なんです。

音楽を効果的に使えば、

視聴者の心を自由自在に操れるようになります。

その理由が、

- 視聴者の感情を効果的に誘導できるから

- 場面転換を自然に演出できるから

- 作品全体の統一感を生み出せるから

- 視聴者の記憶に残りやすくなるから

この4つなんですよね。

多くの動画制作者が

音楽の力を軽視してるんですが、

これってすごくもったいない。

音楽一つで動画の質が

劇的に変わるんですから。

それぞれ詳しく解説していきます。

視聴者の感情を効果的に誘導できるから

音楽には、

視聴者の感情を一瞬で変える魔法のような力があります。

なぜなら、人間の脳は音楽を聞いた瞬間に

感情的な反応を示すからなんです。

例えば、

- 悲しいメロディーで涙を誘う

- 激しいリズムで緊張感を高める

- 優しい音色で安心感を与える

こんな感じで、

音楽は感情のスイッチを押すんですね。

実際に、サスペンス映画では

裏切りのシーンで不協和音を使ったり、

危機的な状況で激しいドラムビートを重ねたりします。

これによって視聴者は、

映像だけでは感じられない深い感情を体験するんです。

でも注意したいのは、

音楽と映像の感情が一致してないと逆効果になること。

楽しいシーンに悲しい音楽を使ったら、

視聴者は混乱しちゃいますからね。

だからこそ、伝えたい感情に合わせて

音楽を選ぶことが重要なんです。

場面転換を自然に演出できるから

場面が変わるとき、

音楽があると視聴者がスムーズについてこれるんです。

これはなぜかというと、

音楽が「次の場面に移りますよ」っていう合図になるから。

具体的には、

- フェードアウトで場面の終わりを示す

- 新しいメロディーで新場面の始まりを告げる

- テンポチェンジで雰囲気の変化を表現する

こういった使い方ができるんですね。

例えば、平和な日常シーンから

緊迫した警察の捜査シーンに切り替わるとき、

音楽なしだと急すぎて視聴者がついていけません。

でも、日常シーンの穏やかな音楽を徐々にフェードアウトさせて、

緊張感のあるBGMに切り替えることで、

視聴者の心の準備ができるんです。

さらに言うと、

音楽のブリッジ部分を使って時間の経過を表現したり、

同じメロディーの違うアレンジで場所の移動を示したりもできます。

こうやって音楽を使えば、

編集だけでは表現しきれない繊細な場面転換ができるようになるんです。

作品全体の統一感を生み出せるから

音楽があることで、

バラバラだった映像が一つの作品としてまとまるんです。

理由は簡単で、

音楽が作品全体を貫く「テーマ」の役割を果たすから。

例えば、

- 主人公のテーマ曲を繰り返し使う

- 特定の楽器で世界観を統一する

- 同じコード進行で感情の一貫性を保つ

こんな工夫ができるんですよね。

実際に、多くの映画では

メインテーマを様々なシーンでアレンジして使ってます。

危機的な状況では重厚なオーケストラ版、

感動的なシーンでは優しいピアノ版、

といった具合にね。

そうすることで視聴者は無意識に

「これは同じ作品の一部なんだ」って感じるんです。

逆に、シーンごとに全く違うジャンルの音楽を使うと、

作品がバラバラに見えちゃいます。

だからこそ、最初に作品全体の音楽的な方向性を決めて、

それに沿って音楽を選んでいくことが大切なんです。

視聴者の記憶に残りやすくなるから

そして最後に、

音楽があると動画が記憶に焼き付くんです。

なぜかって言うと、

人間の脳は音楽と映像をセットで記憶するからなんですね。

実際に、

- CMソングを聞くと商品を思い出す

- 映画音楽で名シーンが蘇る

- ゲーム音楽でそのステージを思い出す

こんな経験、誰でもあるでしょ?

動画制作でも全く同じことが起きるんです。

特に印象的なシーンに特徴的な音楽を使うと、

視聴者はその音楽を聞くたびに動画を思い出してくれます。

例えば、感動的なクライマックスシーンで

美しいメロディーを流したとします。

すると視聴者は後日その音楽を聞いたとき、

「あの動画の感動シーンだ!」って思い出すんです。

これって、動画制作者にとって

すごく価値のあることですよね。

だって、視聴者に長く記憶してもらえるってことは、

また見てもらえる可能性が高いってことですから。

だからこそ、記憶に残る音楽選びは

動画制作において欠かせない要素なんです。

感情を伝える動画音楽の選び方5ステップ

動画制作で一番悩むのって、

実は音楽選びなんですよね。

この5つのステップを覚えとけば、

視聴者の心をがっちり掴める動画が作れます。

その5つのステップが、

- STEP1. 表現したい感情を明確に定義する

- STEP2. シーンの目的に合わせて音楽ジャンルを決める

- STEP3. テンポと音量で緊張感を調整する

- STEP4. 楽器編成で雰囲気を作り込む

- STEP5. 試聴しながら最終的な選択をする

なんです。

音楽って映像の50%を占めるって

言われるくらい重要なんですよ。

でも、なんとなくで選んでる人が

めちゃくちゃ多いんです。

順番通りにやっていけば、

プロレベルの音楽選びができるようになります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 表現したい感情を明確に定義する

感情を明確に定義するっていうのは、

「何を感じさせたいか」をはっきりさせること。

これができてないと、

音楽選びで絶対に迷子になっちゃいます。

例えば、

- 裏切りの衝撃を感じさせたい

- 危機感を煽りたい

- 安心感を与えたい

こんな風に具体的に決めるんです。

「なんとなく良い感じ」じゃダメで、

「視聴者にどんな気持ちになってほしいか」

を一言で言えるレベルまで絞り込みます。

実際に人気YouTuberの動画を見ると、

感情の定義がめちゃくちゃ明確なんですよ。

サスペンス系の動画なら

「不安と緊張」に特化してるし、

感動系なら「温かさと希望」一本です。

ここで大事なのは、

1つのシーンに複数の感情を

詰め込みすぎないこと。

「感動もさせたいし、

笑いも取りたいし、

驚きも与えたい」

こんな欲張りをすると、

結局何も伝わらない動画になっちゃいます。

だからこそ、

感情は1つに絞って定義しましょう。

STEP2. シーンの目的に合わせて音楽ジャンルを決める

シーンの目的が決まったら、

次はそれに合う音楽ジャンルを選ぶんです。

ジャンルによって与える印象が

全然違うからですね。

具体的には、

- クラシック:上品で格式高い印象

- エレクトロニック:現代的でスタイリッシュ

- アコースティック:温かくて親しみやすい

こんな感じで使い分けます。

例えばですけど、

企業の信頼性を伝えたいなら

クラシックやオーケストラ系。

若者向けの商品紹介なら

エレクトロニックやポップス系が

ぴったりハマるんです。

ここでよくある失敗が、

「好きな音楽」を選んじゃうこと。

自分がロック好きだからって、

感動的なシーンにハードロックを

使っちゃダメなんですよ。

視聴者が求めてる感情と

音楽ジャンルがズレると、

一気に違和感のある動画になります。

だから必ず、

シーンの目的を最優先にして

ジャンルを決めてください。

STEP3. テンポと音量で緊張感を調整する

テンポと音量っていうのは、

視聴者の心拍数をコントロールする要素。

これを意識するだけで、

動画の没入感が段違いになります。

調整のポイントは、

- 速いテンポ:緊張感や興奮を演出

- 遅いテンポ:落ち着きや安らぎを演出

- 大きな音量:迫力や重要性を強調

こんな感じですね。

例えば警察が登場するシーンなら、

テンポを速めにして音量も上げる。

そうすると視聴者は自然と

「何か大変なことが起きてる!」

って感じるんです。

逆に、ほっこりするシーンなら

ゆったりしたテンポで音量も控えめ。

実際にサスペンス映画を見ると、

犯人が迫ってくるシーンでは

必ずテンポが速くなってるんですよ。

でも気をつけないといけないのは、

ずっと同じテンポだと飽きられること。

メリハリをつけて、

静と動を使い分けるのが

プロの技なんです。

STEP4. 楽器編成で雰囲気を作り込む

楽器編成っていうのは、

どんな楽器が使われてるかってこと。

これが雰囲気作りの

最後の仕上げになるんです。

楽器ごとの特徴は、

- ピアノ:上品で洗練された印象

- ギター:親しみやすくて温かい

- ストリングス:壮大で感動的

こんな感じですね。

例えば、裏切りのシーンなら

不協和音が入ったストリングスや

重低音のシンセサイザーを選ぶ。

そうすると視聴者は無意識に

「何か嫌な予感がする」

って感じるようになります。

逆に、信頼関係を表現したいなら

アコースティックギターとピアノの

シンプルな組み合わせがベスト。

ここで重要なのは、

楽器の数を欲張りすぎないこと。

「豪華にしたい」って思って

いろんな楽器を詰め込むと、

うるさくて映像に集中できません。

シンプルで効果的な楽器編成が、

一番視聴者の心に響くんです。

STEP5. 試聴しながら最終的な選択をする

最後のステップは、

実際に映像と合わせて聞いてみること。

頭で考えてるだけじゃ分からない

微妙なズレが見つかるからです。

試聴するときのチェックポイントは、

- 映像のリズムと音楽が合ってるか

- セリフが聞き取りにくくないか

- 感情の流れが自然か

この3つですね。

例えば、感動的なシーンで

音楽が盛り上がりすぎてると、

セリフが聞こえなくなっちゃいます。

そういう時は音量を下げるか、

もう少し控えめな曲に変更する。

実際にプロの動画編集者は、

同じシーンに対して5〜10曲は

試聴してから決めてるんですよ。

「最初に選んだ曲が一番良かった」

なんてことも結構あります。

でも比較検討することで、

「なぜその曲がベストなのか」

が明確になるんです。

時間はかかるけど、

この最終チェックが動画の

クオリティを決めるといっても

過言じゃありません。

状況描写を効果的に演出する音楽テクニック6つ

映像作品で一番大事なのって、

実は音楽の使い方なんですよね。

この6つのテクニックを覚えとけば、

視聴者の心をガッチリ掴める映像が作れます。

その6つが、

- 無音の間を戦略的に配置する

- 音量の強弱で危機感を表現する

- リズムの変化で心理状態を描写する

- 不協和音で不安感を演出する

- 楽器の重ね方で複雑な感情を表現する

- 音楽の終わり方で余韻を残す

なんです。

どれも映像制作では

めちゃくちゃ重要なポイント。

特に裏切りや危機感みたいな

複雑な感情を表現するときには必須ですね。

順番に詳しく解説していきます。

無音の間を戦略的に配置する

無音の間っていうのは、

音楽を意図的に止めることで緊張感を作り出すテクニック。

これがあるからこそ、

視聴者の心臓がドキドキしちゃうんです。

例えば、

- 重要な台詞の前に音楽を止める

- 危険が迫る瞬間に完全に無音にする

- 裏切りが発覚する場面で音を消す

こんな使い方ですね。

実際に警察ドラマとかでも、

犯人が逮捕される直前に

音楽がピタッと止まることがあります。

あの瞬間って、

めっちゃドキドキしませんか?

それと同じ効果を

狙って作り出すんです。

無音の時間が長すぎると

逆に間延びしちゃうから、

2〜3秒くらいがベストですね。

この無音の間を上手く使えば、

視聴者の注意を一点に集中させられるんです。

音量の強弱で危機感を表現する

音量の変化っていうのは、

感情の波を直接的に表現できる最強の武器。

だからこそ、

危機感を演出するときには絶対に使いたいテクニックなんです。

具体的には、

- 小さい音から急に大きくする

- 大音量から一気に小さくする

- 徐々に音量を上げて緊張感を高める

みたいな感じで使います。

映画館で映画を見てるとき、

急に音が大きくなってビックリした経験ありますよね?

あれって偶然じゃなくて、

意図的に作られてるんです。

音量が小さいときは

不安や恐怖を表現して、

大きくなったときに危機が爆発する。

この落差が大きければ大きいほど、

視聴者のハラハラドキドキが増すんです。

特に裏切りのシーンでは、

静かな音楽から一転して

大音量にするのが効果的ですね。

リズムの変化で心理状態を描写する

リズムの変化って言うのは、

登場人物の心の動きをそのまま音で表現すること。

これができると、

視聴者が登場人物の気持ちに完全に同化しちゃうんです。

例えば、

- 心拍数が上がるようにテンポを速くする

- 不安なときは不規則なリズムにする

- 落ち着いてるときはゆったりしたテンポにする

こんな風に使い分けるんですね。

実際にサスペンス映画では、

犯人に追われるシーンで

音楽のテンポがどんどん速くなっていきます。

あれを聞いてると、

自分も一緒に走ってる気分になりませんか?

それがリズムの変化の力なんです。

特に心理的な変化が激しいシーンでは、

リズムをコロコロ変えることで

複雑な感情を表現できるんですよ。

だからこそ、

登場人物の心境に合わせてリズムを調整するのが大切なんです。

不協和音で不安感を演出する

不協和音っていうのは、

わざと気持ち悪い音を作り出すテクニック。

これを使うことで、

視聴者に「何か変だな」って感覚を植え付けられるんです。

具体的には、

- 普通じゃない音の組み合わせを使う

- 耳に引っかかるような音を混ぜる

- 美しいメロディーに異質な音を入れる

みたいな感じですね。

ホラー映画でよく聞く

「キーッ」っていう嫌な音も

不協和音の一種なんです。

あの音を聞くと、

なんとなく嫌な予感がしますよね。

それと同じ原理を使って、

裏切りや危機が近づいてることを

音で予告するんです。

普通の音楽に少しだけ

不協和音を混ぜることで、

「何かおかしい」っていう感覚を作り出せるんですよ。

この微妙な違和感が、

視聴者の無意識に働きかけて不安感を煽るんです。

楽器の重ね方で複雑な感情を表現する

楽器の重ね方っていうのは、

複数の楽器を組み合わせて感情の複雑さを表現すること。

これができるようになると、

単純な喜怒哀楽を超えた深い感情が描けるんです。

例えば、

- ピアノで悲しさを表現しながらバイオリンで希望を重ねる

- ドラムで緊張感を作りながらフルートで美しさを加える

- ギターで怒りを表現しながらチェロで諦めを混ぜる

こんな風に使い分けます。

人間の感情って、

実際は複雑で矛盾してることが多いじゃないですか。

悲しいけど少し安心してたり、

怒ってるけど諦めてたり。

そういう複雑な気持ちを

一つの楽器だけで表現するのは無理なんです。

だからこそ、

複数の楽器を重ねることで

リアルな感情を作り出すんですね。

特に裏切りのシーンでは、

信頼と疑念が混在してるから

楽器の重ね方が超重要になってきます。

音楽の終わり方で余韻を残す

音楽の終わり方っていうのは、

視聴者の心に最後の印象を刻み込む大切な部分。

ここをうまくやることで、

映像が終わった後も感情が続くんです。

具体的には、

- 急に音楽を止めて衝撃を与える

- だんだん小さくして消えていく

- 最後の一音だけ長く響かせる

みたいな終わり方があります。

映画館で映画を見終わった後、

しばらく席から立てなかった経験ありませんか?

あれって音楽の終わり方が

うまく作られてるからなんです。

特に余韻を残したいときは、

音楽をフェードアウトさせるよりも

一つの音を長く響かせる方が効果的。

その音が消えるまでの間に、

視聴者は今見た映像を

心の中で反芻するんですよね。

だからこそ、

最後の音選びは慎重にやる必要があるんです。

プロが実践している音楽演出の応用技術3つ

音楽って実は、

めちゃくちゃ奥が深い演出ツールなんです。

この3つの技術をマスターできれば、

あなたの動画作品は劇的に印象深くなります。

プロが使ってる技術は、

- ライトモチーフで登場人物を印象づける

- 音楽の層を重ねて複雑な心境を表現する

- サウンドデザインと音楽を融合させる

この3つなんですよね。

どれも聞いたことはあるかもですが、

実際に使いこなせてる人は少ない。

それぞれの技術には

独特のコツがあるんです。

順番に詳しく解説していきます。

ライトモチーフで登場人物を印象づける

ライトモチーフっていうのは、

特定のキャラクターに専用の音楽をつけること。

その人が登場するたびに

同じメロディーを流すんです。

なぜこれが効果的かっていうと、

- 視聴者が無意識に記憶する

- キャラクターの存在感が強くなる

- 感情移入しやすくなる

こんな効果があるからですね。

例えば、主人公には明るいピアノ、

悪役には重いオーケストラみたいに

使い分けるんです。

実際に映画でも、

ダース・ベイダーには「帝国のマーチ」、

ハリー・ポッターには「ヘドウィグのテーマ」

っていう専用曲がありますよね。

ただし注意点があって、

あまりにも頻繁に使いすぎると

くどくなっちゃうんです。

大事な場面で効果的に使うのが

プロのやり方なんですよ。

キャラクターの印象を

音楽で強烈に残せるのが

ライトモチーフの魅力です。

音楽の層を重ねて複雑な心境を表現する

音楽の層を重ねるっていうのは、

複数の楽器や音を同時に鳴らすこと。

これをやると、

一つの音楽だけでは表現できない

複雑な感情を作り出せるんです。

どうしてこれが有効かというと、

- 人の心境は単純じゃないから

- 複数の感情が同時に存在するから

- リアルな心の動きを再現できるから

こういう理由があるんですね。

たとえばね、

悲しいピアノの上に

希望を表すバイオリンを重ねる。

そうすると、

「悲しいけど希望も持ってる」

っていう複雑な気持ちが表現できます。

警察が迫ってくる緊迫した場面でも、

危機感を表すドラムの上に

裏切りを示す不協和音を重ねたりする。

でもここで気をつけたいのが、

音が多すぎると逆に混乱しちゃうこと。

3〜4つの音の層が

ちょうどいいバランスなんです。

人の心の複雑さを

音楽で見事に表現できるのが

この技術の素晴らしいところです。

サウンドデザインと音楽を融合させる

サウンドデザインと音楽の融合は、

効果音と音楽を一体化させる技術。

これができると、

現実感と音楽的な美しさを

同時に実現できちゃうんです。

この技術が重要な理由は、

- リアリティが格段に上がる

- 没入感が深くなる

- 印象に残りやすくなる

こんなメリットがあるから。

具体的には、

雨の音をリズムとして使ったり、

足音を楽器の一部にしたりします。

車のエンジン音を

ベースラインとして活用する

なんてこともできるんです。

危機的な状況なら、

心臓の鼓動音を

ドラムビートに組み込んだりね。

ただし、やりすぎると

どっちつかずになっちゃう。

音楽が主役なのか、

効果音が主役なのか

はっきりさせることが大切です。

現実と音楽の境界を

自然に溶かすことができれば、

視聴者は作品世界に完全に引き込まれます。

動画制作で避けるべき音楽使用の失敗例4つ

動画制作で一番やっちゃいけないのが、

音楽の使い方を間違えることなんです。

これを理解しておけば、

視聴者に響く動画が作れるし、

法的なトラブルも避けられます。

避けるべき失敗例は、

- 場面と音楽のミスマッチを起こすこと

- 音楽の音量が台詞を邪魔すること

- 著作権を無視して楽曲を使用すること

- 同じパターンの音楽ばかり使うこと

この4つなんですよね。

どれも初心者がやりがちな失敗で、

でも知ってれば簡単に防げるもの。

一つでも当てはまったら、

せっかくの動画が台無しになっちゃいます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

場面と音楽のミスマッチを起こすこと

場面と音楽がちぐはぐになってると、

視聴者は一気に冷めちゃうんです。

なぜなら音楽って感情を左右する

めちゃくちゃ強力な要素だから。

例えば、

- 悲しいシーンでアップテンポな曲

- 緊迫した場面でのんびりした音楽

- 感動的な瞬間にコミカルなBGM

こんな組み合わせですね。

実際にあった話なんですが、

友人の結婚式動画で

感動的な誓いのシーンに

ゲームのBGMが流れてたんです。

みんな笑っちゃって、

せっかくの感動が台無しに。

音楽選びって、

料理の味付けと同じなんですよ。

どんなに良い素材でも、

塩と砂糖を間違えたら

とんでもない味になっちゃう。

だからこそ、

場面に合った音楽選びが超重要なんです。

音楽の音量が台詞を邪魔すること

音楽の音量調整を間違えると、

大事な台詞が聞こえなくなっちゃいます。

これって視聴者にとって

めちゃくちゃストレスなんですよね。

よくある失敗パターンが、

- BGMが台詞より大きい

- 急に音楽が爆音になる

- 重要な場面で音楽がうるさい

みたいな感じです。

YouTubeでよく見かけるんですが、

せっかく良いこと話してるのに

BGMがうるさくて何言ってるか分からない。

そうなると視聴者は

「音量下げよう」って思うか、

もしくは動画を閉じちゃうんです。

音楽って脇役なんですよ。

主役は映像と台詞で、

音楽はそれを引き立てる存在。

脇役が主役より目立っちゃったら、

作品として成り立たないじゃないですか。

だから音量バランスって、

めちゃくちゃ大切なんです。

著作権を無視して楽曲を使用すること

著作権を無視した音楽使用は、

法的なトラブルの元になります。

「バレなきゃ大丈夫」って思ってる人、

それ超危険な考え方ですよ。

実際に起こるトラブルって、

- 動画の削除や収益化停止

- 著作権者からの損害賠償請求

- アカウント自体の凍結

こんな感じなんです。

知り合いのYouTuberも、

人気の楽曲を無断使用して

チャンネルが凍結されちゃいました。

それまで積み上げてきた

登録者数も再生回数も

一瞬でパーになったんです。

著作権って、

信号無視と同じなんですよね。

「今は車来てないから大丈夫」

って思って渡っても、

事故に遭ったら取り返しつかない。

だからこそ、

フリー音源や著作権フリーの楽曲を

使うのが安全なんです。

同じパターンの音楽ばかり使うこと

同じような音楽ばっかり使ってると、

視聴者は飽きちゃうんですよね。

なぜかっていうと、

人って変化を求める生き物だから。

マンネリ化しやすいパターンが、

- いつも同じジャンルの音楽

- 似たようなテンポの楽曲

- 決まった場面で決まった音楽

こんな感じです。

例えば毎回、

感動シーンでピアノの曲、

アクションシーンでロック

みたいな決まりきったパターン。

最初は良くても、

3回目、4回目になると

「またこの音楽か」って思われちゃう。

音楽のバリエーションって、

料理のレシピと一緒なんです。

毎日カレーだと美味しくても、

1週間続いたら飽きますよね。

でも和食、洋食、中華って

バリエーション豊かだと

毎日楽しみになる。

だからこそ、

音楽選びにも幅を持たせることが

視聴者を飽きさせないコツなんです。

動画でテーマを明確にすべき4つの理由

動画制作で一番大切なのって、

実はテーマをはっきりさせることなんです。

これができるかどうかで、

視聴者の心をつかめるかが決まっちゃいます。

その理由がこの4つ。

- 視聴者の感情に強く訴えかけられるから

- メッセージが一貫して伝わりやすいから

- 印象に残る作品を制作できるから

- 視聴者の共感を得やすくなるから

なんですよね。

どれも動画の成功に

直結する重要なポイントです。

テーマが曖昧だと、

せっかく良い映像を撮っても台無しになっちゃう。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

視聴者の感情に強く訴えかけられるから

テーマが明確だと、

視聴者の心にダイレクトに響くんです。

なぜなら人間の脳って、

はっきりしたメッセージに反応しやすいから。

例えば、

- 裏切りをテーマにした緊張感

- 危機的状況での人間ドラマ

- 音楽を通じた感情の表現

こういう明確なテーマがあると、

視聴者は自然と感情移入しちゃいます。

実際に成功している動画を見ると、

「裏切り」というテーマが繰り返し出てきて、

危機感や緊張感が音楽やセリフで伝えられてる。

登場人物の行動も

そのテーマに沿って展開されてるから、

視聴者は最後まで集中して見続けるんです。

でもね、テーマが曖昧だと

視聴者は「何が言いたいの?」って

混乱しちゃうんですよ。

感情に訴えかけるには、

まず何を感じてもらいたいかを

制作者がはっきり決めておくことが大切。

そうすることで、

視聴者の心を確実に動かせる動画になります。

メッセージが一貫して伝わりやすいから

テーマを決めておくと、

動画全体で同じメッセージが伝わるようになります。

というのも、テーマがあることで

すべての要素が同じ方向を向くからなんです。

具体的には、

- 音楽の選び方

- セリフの内容

- 映像の構成

これらがすべて

一つのテーマに向かって作られる。

たとえば音楽家や芸術をテーマにした動画なら、

音楽が重要な役割を果たして、

感情やテーマを強調する手段として使われます。

創作活動や表現の重要性が

映像全体を通して一貫して描かれるから、

視聴者にとって分かりやすいんですね。

逆にテーマがバラバラだと、

視聴者は途中で迷子になっちゃいます。

「さっきは恋愛の話だったのに、

今度は仕事の話?」

みたいな感じで混乱するんです。

でもテーマが一本筋として通ってれば、

最初から最後まで

同じメッセージが届けられる。

だからこそ、

視聴者の記憶にも残りやすくなるんです。

印象に残る作品を制作できるから

明確なテーマがあると、

他の動画と差別化できて印象に残ります。

なぜかというと、

特徴的な要素が際立つからなんですよね。

例えば、

- 警察や法的問題の緊迫感

- 社会的状況の重厚さ

- 登場人物が直面する危機

こういうテーマ性があると、

視聴者の心に強烈に刻まれます。

実際に印象に残る動画って、

警察や法的問題といったキーワードが出てきて、

緊迫した状況が描写されてたりする。

登場人物が直面する問題や危機が

これらのテーマと関連してるから、

法的な問題や社会的な状況が

物語の背景として機能してるんです。

そうなると視聴者は、

「あの動画、すごく印象的だったな」

って後から思い出すんですよ。

テーマがないと、

なんとなく見て終わりになっちゃう。

でも明確なテーマがあれば、

視聴者の心に深く刻まれて、

長く記憶に残る作品になります。

視聴者の共感を得やすくなるから

はっきりしたテーマがあると、

視聴者が「分かる!」って共感してくれます。

理由は簡単で、

人間って共通の体験や感情に

強く反応するからなんです。

共感を呼ぶテーマって、

- 人間関係での裏切り体験

- 困難な状況での選択

- 夢や目標への挑戦

こういう誰もが経験しそうなことですね。

特に裏切りをテーマにした動画なら、

多くの人が似たような経験をしてるから、

「自分も同じような思いをした」

って感じてもらえるんです。

音楽や芸術をテーマにした場合も、

創作活動の苦労や喜びって

多くの人が理解できる感情ですよね。

だから視聴者は、

「この気持ち、よく分かる」

って思いながら見てくれる。

共感が生まれると、

視聴者は動画に対して

親近感を持ってくれるんです。

そうなると、

最後まで見てもらえるし、

他の人にも紹介してもらえる。

テーマを明確にすることで、

視聴者との距離がぐっと縮まるんですね。

動画のテーマ設定を成功させる5つのステップ

動画のテーマ設定って、

実は動画の成功を左右する

一番大切な部分なんです。

この5つのステップを覚えておけば、

視聴者の心をがっちり掴める

魅力的な動画が作れちゃいます。

その5つのステップが、

- STEP1. 核となるキーワードを3つ選定する

- STEP2. テーマに合った感情の方向性を決める

- STEP3. 視聴者のターゲット層を明確化する

- STEP4. テーマを視覚的に表現する方法を考案する

- STEP5. 一貫性のあるストーリー構成を組み立てる

なんですね。

どのステップも飛ばしちゃダメで、

順番通りにやることが重要です。

実際にやってみると分かりますが、

この流れで進めると迷わずに

テーマが決まっていきますよ。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 核となるキーワードを3つ選定する

核となるキーワードを3つ選ぶのが、

テーマ設定の土台になるんです。

なぜかって言うと、

キーワードがあやふやだと

動画全体がブレブレになっちゃうから。

例えば、

- 裏切り

- 音楽

- 警察

みたいな感じですね。

この3つのキーワードがあれば、

「音楽家が裏切りによって

警察沙汰になる話」

っていう軸が見えてきます。

もっと具体的に言うと、

「才能ある音楽家が信頼していた人に裏切られて、

法的トラブルに巻き込まれる」

みたいなストーリーが浮かんできませんか?

でもここで注意したいのが、

キーワード同士に関連性がないと

バラバラな印象になること。

だからこそ、選んだ3つのキーワードが

どう繋がるかを考えながら

選定することが大切なんです。

核となるキーワードを3つ決めることで、

動画のテーマがしっかり定まります。

STEP2. テーマに合った感情の方向性を決める

感情の方向性っていうのは、

視聴者にどんな気持ちになってもらいたいかってこと。

これを決めておかないと、

せっかく良い内容でも

心に響かない動画になっちゃうんです。

感情の方向性として、

- 危機感を煽る

- 緊張感を高める

- 同情心を引き出す

こんな選択肢があります。

「裏切り」をテーマにした動画なら、

最初は安心感を与えておいて、

途中から一気に危機感を煽る。

そうすることで、

視聴者は「えっ、どうなるの?」

って食い入るように見てくれます。

音楽を使って感情をコントロールするのも

すごく効果的ですよね。

静かな音楽から始めて、

だんだん緊迫した音楽に変えていく。

そうすると視聴者の心拍数も

自然と上がっていくんです。

感情の方向性が決まっていれば、

視聴者の心を思い通りに動かせます。

STEP3. 視聴者のターゲット層を明確化する

ターゲット層を明確にするってのは、

「誰に向けて作るか」をはっきりさせること。

これが曖昧だと、

誰にも刺さらない中途半端な動画になります。

ターゲットを決める時は、

- 年齢層

- 興味関心

- 悩みや問題

この3つを具体的に想像しましょう。

例えば「音楽をやってる20代で、

業界の裏側を知りたがってる人」

みたいに詳しく設定するんです。

そうすると、どんな言葉を使えばいいか、

どんな演出が響くかが

自然と見えてきます。

音楽業界の専門用語を使ったり、

実際にありそうなエピソードを入れたり。

そういう細かい配慮が、

「この動画、自分のために作られてる!」

って感じさせるんですよね。

逆にターゲットが曖昧だと、

「なんか薄っぺらいな」

って思われちゃいます。

だからこそ、

「この人に見てもらいたい」

っていう具体的な人物像を

しっかり決めることが大切なんです。

ターゲット層が明確になれば、

その人たちの心に直接届く動画が作れます。

STEP4. テーマを視覚的に表現する方法を考案する

視覚的な表現っていうのは、

言葉だけじゃなくて

目で見て分かるように伝えること。

なんでこれが重要かって言うと、

人間って視覚からの情報を

一番強く記憶するからなんです。

視覚的な表現方法として、

- 色の使い分け

- カメラアングルの変化

- 小道具や背景の工夫

こういうのがあります。

「裏切り」のテーマなら、

最初は明るい色調で撮影しておいて、

裏切りが発覚する場面で

急に暗い色調に変える。

そうすると視聴者は、

言葉で説明されなくても

「あ、何か変わった」

って直感的に感じ取れるんです。

警察が関わる場面なら、

青い光を効果的に使ったり、

サイレンの音を背景に入れたり。

そういう演出で、

緊迫感が一気に高まります。

でも注意したいのが、

やりすぎると安っぽくなること。

だから、テーマに合った

さりげない演出を心がけましょう。

視覚的な表現が上手くいけば、

言葉以上に強いインパクトを与えられます。

STEP5. 一貫性のあるストーリー構成を組み立てる

一貫性のあるストーリー構成っていうのは、

最初から最後まで筋が通ってる話の流れのこと。

これができてないと、

視聴者は「結局何が言いたいの?」

って混乱しちゃいます。

ストーリー構成で大切なのは、

- 導入部分での興味引き

- 中盤での展開

- 終盤での結論

この3つの流れです。

音楽家の裏切りをテーマにするなら、

最初は順調に見える音楽活動を描いて、

中盤で裏切りが発覚、

最後に法的問題に発展する。

こんな風に、

段階的に話が進んでいくように

構成を組み立てるんです。

そして各段階で、

選んだキーワードが

しっかり活用されてるかチェック。

「音楽」「裏切り」「警察」の

3つが自然に組み込まれてれば、

テーマがブレることはありません。

また、感情の起伏も計算して、

視聴者が飽きないように

メリハリをつけることも重要です。

一貫性があるストーリーは、

視聴者の心に深く残る動画を作り上げます。

音楽で動画のテーマを効果的に演出する4つの方法

動画の音楽選びって、

実は物語の印象を決める最重要ポイントなんです。

これをマスターしちゃえば、

視聴者の心をガッチリ掴んで離さない動画が作れちゃいます。

その4つの方法が、

- テーマに合った楽曲のジャンルを選択する

- 感情の起伏に合わせて音量を調整する

- 重要なシーンで印象的な楽曲を配置する

- 無音の効果的な使い方をマスターする

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってみると奥が深いんです。

特に「裏切り」や「危機」みたいな

重いテーマを扱う時は超重要。

それぞれ解説していきます。

テーマに合った楽曲のジャンルを選択する

楽曲のジャンル選びは、

動画の世界観を一瞬で決めちゃう魔法みたいなもの。

だからこそ、テーマとぴったり合う

ジャンルを選ぶのが絶対に必要なんです。

例えば、

- サスペンス系なら不協和音やダークアンビエント

- 感動系なら弦楽器メインのオーケストラ

- アクション系なら激しいロックやエレクトロニック

こんな感じですね。

もっと具体的に言うと、

「裏切り」がテーマの動画だったら、

最初は穏やかなピアノから始まって、

だんだん不安になる音に変えていく。

そうすることで視聴者は

「何か嫌な予感がする...」

って感じるようになるんです。

でも気を付けたいのは、

あまりにもベタすぎる選択をしないこと。

ホラー映画みたいな怖い音楽を

サスペンスで使っちゃうと、

逆に安っぽく見えちゃうんですよね。

だからこそ、テーマに合いつつも

ちょっと意外性のある選択をするのがコツなんです。

感情の起伏に合わせて音量を調整する

音量調整って言うのは、

視聴者の感情をコントロールする最強の技術。

これが上手くできると、

見てる人の心拍数まで操れちゃうんです。

具体的には、

- 緊張シーンでは音量を徐々に上げる

- 静寂な場面では音量をぐっと下げる

- クライマックスでは一気に最大音量にする

みたいな感じです。

さっき話した「危機感」を演出する時も、

最初は小さな音から始めて、

だんだん大きくしていくんです。

まるで嵐が近づいてくるみたいに、

じわじわと不安を煽っていく。

そして一番ヤバい場面で

音楽をドカンと大きくする。

そうすると視聴者は

「うわっ!」ってビックリして、

画面に釘付けになっちゃうんです。

逆に、重要な台詞がある時は

音楽をほぼ無音にして、

声だけが聞こえるようにする。

そうすることで、その台詞の重要性が

グッと際立つんですよね。

重要なシーンで印象的な楽曲を配置する

印象的な楽曲の配置っていうのは、

視聴者の記憶に残る瞬間を作ること。

ここで勝負をかけることで、

動画全体の印象がガラッと変わるんです。

例えば、

- 主人公が真実を知る瞬間

- 裏切りが発覚する場面

- 最後の決断をする時

こういう場面ですね。

「警察」や「法的問題」が絡む

シリアスなシーンだったら、

重厚なオーケストラを使って

緊迫感を演出するんです。

でも、ただ大きな音を鳴らせば

いいってもんじゃないんですよ。

その楽曲が、そのシーンの感情と

ぴったり合ってないと意味がない。

主人公が絶望してる時に

明るい音楽を流しちゃったら、

視聴者は「え?」って混乱しちゃいます。

だからこそ、そのシーンで

登場人物が何を感じてるのかを

しっかり理解してから選ぶんです。

そうすることで、視聴者も

同じ感情を体験できるようになるんですよね。

無音の効果的な使い方をマスターする

無音って言うのは、

実は音楽よりも強力な演出技術。

静寂を上手く使えるようになると、

視聴者の注意を一点に集中させられるんです。

具体的には、

- 衝撃的な事実が明かされる直前

- 重要な決断をする瞬間

- 感情的なピークに達した時

こんな場面で使うんです。

例えば「裏切り」がバレる瞬間、

それまで流れてた音楽を

パッと止めちゃうんです。

そうすると視聴者は

「え、何が起こるの?」

って身構えるようになる。

そこで重要な台詞を言わせると、

その言葉が心に刺さるんですよね。

音楽家の人たちも、

この無音の効果をよく知ってて、

コンサートでも使ってるんです。

演奏の途中で突然止めることで、

観客の集中力を最大限に高める。

動画でも同じことができるんです。

ただし、無音を使いすぎると

逆に効果が薄れちゃうから、

本当に大切な場面だけに絞るのがコツですね。

緊張感のある動画を制作する6つのテクニック

視聴者の心を

ぐっと掴む動画って、

実は緊張感が命なんです。

この6つのテクニックを

マスターすれば、

見てる人が画面から

目を離せなくなりますよ。

その6つが、

- 暗めの色調で画面全体を統一する

- 短いカットを連続して使用する

- 不安を煽る効果音を適切に配置する

- 登場人物の表情を効果的にクローズアップする

- 予測不可能な展開を意図的に組み込む

- 沈黙の時間を戦略的に活用する

なんですよね。

どれも簡単にできそうで、

実は奥が深いテクニックばかり。

でも、コツさえ掴めば

誰でも使えるようになります。

それぞれ解説していきます。

暗めの色調で画面全体を統一する

暗めの色調にするだけで、

動画の雰囲気が一気に

緊張感あるものになるんです。

なぜかって言うと、

人間って暗い場所に対して

本能的に警戒心を持つから。

例えば、

- 夜の街角のシーン

- 薄暗い部屋での会話

- 影が多い室内

こんな感じの色調ですね。

具体的には、

明度を30%くらい下げて、

コントラストを強めにする。

そうすると、

まるで映画の

サスペンスシーンみたいに

なるんですよ。

警察が容疑者を

取り調べるシーンとか、

裏切りが発覚する場面とか。

そういう重要な場面って

必ず暗めの色調になってます。

これは偶然じゃなくて、

ちゃんと計算されてるんです。

明るい色調だと

どうしてもほんわかした

印象になっちゃう。

でも暗くすることで、

視聴者の心に

「何か起こりそう」

っていう予感を植え付けられる。

だからこそ、

暗めの色調は超重要なんです。

短いカットを連続して使用する

短いカットを

バンバン切り替えることで、

視聴者の心拍数を

上げることができるんです。

これって、

脳が情報を処理しきれなくて

興奮状態になるから。

例えば、

- 2秒で切り替わる人物のアップ

- 1秒で変わる手元のカット

- 3秒で移る背景の映像

みたいな感じですね。

普通のテレビ番組だと

5秒から10秒くらいで

カットを切り替えるんですが、

緊張感を出したいときは

もっと短くします。

音楽家が演奏してる場面でも、

指の動き、表情、楽器のアップを

短時間でパパパって

切り替えるんです。

そうすると、

見てる人は

「次は何が映るんだろう」

って集中しちゃう。

危機的な状況を

表現するときにも

この手法がよく使われます。

警察に追われてるシーンとか、

法的問題で追い詰められてる

場面とかでね。

短いカットの連続は、

視聴者を画面に

釘付けにする魔法なんです。

不安を煽る効果音を適切に配置する

効果音って、

視聴者の感情を

直接操れる最強の武器なんです。

特に不安を煽る音は、

人の心を一瞬で

ざわつかせることができる。

具体的には、

- 低い周波数のうなり音

- 突然鳴る金属音

- だんだん大きくなる心音

こんな音を使うんです。

例えば、

裏切りが発覚する場面で

「ゴゴゴゴ」っていう

低音を入れたり。

芸術家が創作に

行き詰まってるシーンで

時計の針の音を

やたら大きくしたり。

これだけで、

見てる人は

「何か嫌なことが起こりそう」

って感じるんですよ。

音楽と効果音の組み合わせも

めちゃくちゃ大事。

静かな音楽が流れてる中に

突然「ガシャン」って音が入ると、

びっくりするじゃないですか。

そのびっくりが、

緊張感につながるんです。

でも、やりすぎは禁物。

効果音を入れすぎると

うるさくなっちゃうから、

ここぞって場面だけに

使うのがコツですね。

登場人物の表情を効果的にクローズアップする

人の表情って、

言葉以上に

感情を伝える力があるんです。

だからこそ、

クローズアップを使って

表情をしっかり見せることが

めちゃくちゃ重要。

なぜなら、

人間は他人の表情を見て

感情を読み取る生き物だから。

例えば、

- 目だけをアップにした映像

- 口元の微妙な動きを捉えたカット

- 眉間にしわを寄せた瞬間

こういうのを映すんです。

音楽家が演奏に集中してる時の

真剣な表情をアップにしたり、

警察の取り調べで

動揺してる様子を

大きく映したり。

特に、

裏切りに気づいた瞬間の

表情なんかは最高ですね。

最初は信じられないって顔をして、

だんだん現実を受け入れて、

最後に怒りや悲しみが

混じった表情になる。

その変化を

クローズアップで捉えると、

見てる人も一緒に

感情が揺さぶられるんです。

でも、ただアップにすればいい

ってわけじゃありません。

タイミングが大事で、

感情が一番高まった瞬間に

クローズアップするのがコツ。

そうすることで、

視聴者の心に

強烈な印象を残せるんです。

予測不可能な展開を意図的に組み込む

視聴者が

「次はこうなるだろうな」

って予想してる時に、

全然違う展開にするんです。

これが、

緊張感を生む一番の方法。

人って、

予想外のことが起こると

ドキドキしちゃうんですよね。

具体的には、

- 味方だと思ってた人が敵だった

- 安全だと思ってた場所が危険だった

- 解決したと思った問題がまた起こった

みたいな展開ですね。

例えば、

音楽家が作品を完成させて

ほっとしてる場面で、

突然警察がやってくるとか。

芸術活動が順調に進んでると

思わせておいて、

実は法的な問題を

抱えてたことが発覚するとか。

こういう「え?」って

なる展開を入れるんです。

裏切りのテーマなんかも

この手法にぴったり。

信頼してた人に

後ろから刺されるって

展開は、

見てる人の心を

一気に掴みます。

ただし、

あまりにも突飛すぎると

「は?意味わからん」

ってなっちゃうから、

ちゃんと伏線は

張っておくことが大事。

後から振り返った時に

「あ、あの時の行動は

そういう意味だったのか」

って思えるレベルが理想ですね。

沈黙の時間を戦略的に活用する

実は、

音がない時間こそが

一番緊張感を作れるんです。

なぜかって言うと、

人は静寂に対して

不安を感じる生き物だから。

「静寂は嵐の前の静けさ」

って言葉があるように、

何も起こってない時間が

一番ドキドキするんですよね。

例えば、

- 会話が途切れた瞬間

- 音楽が急に止まった時

- 効果音が一切ない場面

こういう時間を作るんです。

裏切りが発覚した直後に

しばらく無音にしたり、

危機的状況で

みんなが息を潜めてる

場面を作ったり。

音楽家が演奏を止めて、

会場が静まり返る瞬間とか

めちゃくちゃ効果的です。

警察の取り調べでも、

質問の後に

長い沈黙を入れると、

見てる人も

「どう答えるんだろう」

ってハラハラします。

でも、

沈黙が長すぎると

退屈になっちゃうから、

3秒から5秒くらいが

ちょうどいいですね。

その後に

急に音が戻ってくると、

より一層インパクトが

強くなるんです。

法的問題や芸術活動の

重要な場面で

この手法を使うと、

視聴者の集中力を

最大限に引き出せます。

沈黙は、

動画制作者にとって

最強の武器なんです。

動画制作でテーマを伝える際の注意点4つ

動画制作でテーマを伝えるとき、

実は多くの人がやりがちな

失敗パターンがあるんです。

これらの注意点を押さえとけば、

視聴者にしっかりとメッセージが届く

動画が作れるようになります。

その注意点が、

- テーマを詰め込みすぎないこと

- 視聴者を混乱させる要素を避けること

- 一貫性のない演出をしないこと

- 倫理的な配慮を怠らないこと

なんですよね。

どれも基本的なことに見えるかもですが、

意外と見落としがちなポイントです。

これらを意識するだけで

動画のクオリティがぐんと上がるので、

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

テーマを詰め込みすぎないこと

テーマを詰め込みすぎると、

視聴者が何を伝えたいのか

分からなくなっちゃうんです。

なぜかって言うと、

人間の脳って一度に処理できる

情報量に限りがあるからなんですね。

例えば、

- 裏切りのテーマ

- 音楽と芸術の重要性

- 法的問題の深刻さ

これらを全部一つの動画に

入れちゃったとしますよね。

そうすると視聴者は

「結局何が言いたいの?」

って混乱しちゃうんです。

裏切りの話をしてたと思ったら

急に音楽の話になって、

最後は法的問題の話になる。

これじゃあ、どのテーマも

中途半端になっちゃいます。

だからこそ、一つの動画では

メインテーマを一つに絞って、

それを深く掘り下げることが大切。

そうすることで視聴者の心に

しっかりとメッセージが刺さるんです。

視聴者を混乱させる要素を避けること

視聴者を混乱させる要素があると、

せっかくのテーマが台無しになります。

これってよくあることなんですが、

情報の整理ができてないと

こういうことが起きちゃうんですよね。

具体的には、

- 急な場面転換

- 説明不足な登場人物

- 脈絡のない音楽の使い方

こんな感じの要素です。

例えばですけど、

危機感を演出したいからって

突然警察が出てきたとしますよね。

でも、なんで警察が出てきたのか

背景が説明されてないと、

視聴者は「???」ってなっちゃう。

音楽についても同じで、

感情を盛り上げたいからって

急にテンションの高い曲を流しても、

流れに合ってなかったら逆効果です。

だから、すべての要素が

テーマに沿って自然に流れるように

構成することが重要なんです。

一貫性のない演出をしないこと

一貫性のない演出をしちゃうと、

動画全体がバラバラな印象になって

テーマが伝わりにくくなります。

というのも、演出って

テーマを支える大切な要素だから、

ここがブレちゃうとダメなんです。

例えば、

- 音楽のトーンがバラバラ

- 映像の色味が統一されてない

- キャラクターの行動に一貫性がない

こういう状況ですね。

裏切りというシリアスなテーマを

扱ってるのに、

途中でコミカルな音楽を使ったり。

危機感を演出したいのに、

明るい色調の映像を使ったり。

こんなことをしちゃうと、

視聴者は「なんか違和感があるな」

って感じちゃうんです。

芸術作品として音楽を使うなら、

その音楽がテーマにどう関わってるのか

明確にしておく必要があります。

だからこそ、最初にテーマを決めたら

すべての演出要素が

そのテーマに向かって統一されてるか

チェックすることが大切なんです。

倫理的な配慮を怠らないこと

倫理的な配慮を怠っちゃうと、

テーマが伝わる前に

視聴者に不快感を与えちゃいます。

なぜなら、動画って

多くの人が見るメディアだから、

社会的な責任があるんですよね。

注意すべき点としては、

- 暴力的な表現の使い方

- 差別的な内容の回避

- プライバシーの保護

こういったことです。

例えば、法的問題を扱うときに

実在の事件を参考にしたとしても、

関係者のプライバシーは

しっかり守らないといけません。

警察や法執行機関を描くときも、

偏見を助長するような表現は

避ける必要があります。

裏切りというテーマを扱うときも、

特定の職業や立場の人を

悪者にしすぎないよう気をつける。

音楽や芸術を題材にするときも、

アーティストの権利を尊重して、

無断使用は絶対にダメです。

こうした配慮をしっかりしておくことで、

安心してテーマに集中できる

動画作りができるんです。

動画の構造設計で重要な4つのポイント

動画を作るときに

一番大切なのが構造設計なんです。

これをマスターしちゃえば、

視聴者が最後まで見てくれる動画が作れます。

その重要なポイントが、

- シーンの目的を明確に設定する

- 断片的な描写で視聴者の関心を引く

- シーン間の流れを意識して構成する

- 解釈の余地を残して視聴者を惹きつける

この4つなんですよね。

多くの人が見落としがちですが、

これらは動画制作の基本中の基本。

どれか1つでも欠けちゃうと、

視聴者が途中で離脱しちゃうんです。

それぞれ詳しく解説していきます。

シーンの目的を明確に設定する

シーンの目的を明確にするっていうのは、

そのシーンで何を伝えたいかをはっきりさせること。

これができてないと、

視聴者が混乱しちゃうんです。

例えば、

- このシーンで感動させたい

- ここで笑わせたい

- この場面で緊張感を作りたい

こんな風に

目的をはっきりさせるんですね。

もっと具体的に言うと、

恋愛映画の告白シーンなら

「ドキドキ感を最大限に演出する」

っていう目的があるわけです。

そうすることで、

音楽の選び方も変わってくるし

カメラワークも決まってきます。

目的が曖昧だと、

何を表現したいのか分からない

中途半端なシーンになっちゃう。

だからこそ、

まずはシーンの目的を決めましょう。

断片的な描写で視聴者の関心を引く

断片的な描写っていうのは、

全部を一気に見せないってことです。

少しずつ情報を出していくことで、

視聴者の好奇心をくすぐるんですよね。

なぜかっていうと、

- 人は謎があると気になる

- 全部見せると飽きちゃう

- 想像する楽しみがある

こういう心理があるからなんです。

テレビドラマでよくあるでしょ?

「え、なんで彼がここにいるの?」

みたいなシーンが突然出てきて、

後で理由が分かるパターン。

あれがまさに断片的な描写なんです。

視聴者は「なんで?」って思うから、

続きが気になって見続けちゃう。

料理番組でも、

最初に完成品をちらっと見せて

「これがどうやってできるのか」

って興味を引くじゃないですか。

だから断片的に見せることで、

視聴者の関心をガッチリ掴めるんです。

シーン間の流れを意識して構成する

シーン間の流れを意識するっていうのは、

前のシーンと次のシーンの繋がりを考えること。

これがスムーズじゃないと、

視聴者が置いてけぼりになっちゃいます。

というのも、

- 急に場面が変わると混乱する

- 感情の変化が激しすぎると疲れる

- 論理的な繋がりがないと理解できない

こんな問題が起きるからです。

例えば、

悲しいシーンの直後に

いきなり爆笑シーンが来たら

視聴者は戸惑っちゃいますよね。

でも、悲しいシーンの後に

少し静かなシーンを挟んでから

明るいシーンに移れば自然です。

音楽でも同じことが言えて、

激しい曲の後に急に静かな曲じゃなくて

だんだん音量を下げていく方が自然。

つまり、シーン同士が

バトンリレーみたいに

スムーズに繋がるように設計するんです。

そうすることで、

視聴者が迷子にならずに

最後まで見てくれるようになります。

解釈の余地を残して視聴者を惹きつける

解釈の余地を残すっていうのは、

全部を説明しすぎないってことなんです。

ちょっとした謎や疑問を残しておくことで、

視聴者が自分なりに考えてくれるんですよね。

なぜこれが大切かというと、

- 人は考える楽しみがある

- 想像力を働かせると記憶に残る

- 議論のネタになって拡散される

こういう効果があるからです。

例えば、

映画の最後に主人公が微笑むシーンがあって

その理由をあえて説明しない。

すると視聴者は

「なんで笑ったんだろう?」

って考えるじゃないですか。

友達と映画の話をするときも

「あの最後のシーン、どう思った?」

って会話が生まれるんです。

YouTubeでも、

コメント欄で視聴者同士が

「あのシーンの意味は...」

って議論してるのを見かけますよね。

ただし、謎を作りすぎると

「意味不明」って思われちゃうので

バランスが大事なんです。

程よく謎を残すことで、

視聴者の心に長く残る動画になります。

音楽とセリフを効果的に組み合わせる5つの方法

動画制作で一番大切なのって、

実は音楽とセリフの組み合わせなんです。

この2つがうまく噛み合うと、

視聴者の心をガッチリ掴める動画が作れちゃいます。

そのための方法が、

- セリフの感情に合わせて音楽を選択する

- 音楽でセリフの内容を補完する

- タイミングを合わせて相乗効果を生む

- 音量バランスを調整して聞きやすくする

- 無音の間を活用してメリハリをつける

この5つなんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってみると奥が深い。

でも、コツを掴んじゃえば

誰でもできるようになります。

それぞれ解説していきます。

セリフの感情に合わせて音楽を選択する

セリフの感情と音楽の雰囲気を

ピッタリ合わせるのが基本中の基本。

なぜなら、音楽がセリフの感情を

倍増させる効果があるからなんです。

例えば、

- 悲しいセリフには切ない音楽

- 嬉しいセリフには明るい音楽

- 怒ってるセリフには激しい音楽

こんな感じで合わせるんですね。

もっと具体的に言うと、

「ありがとう」っていう感謝のセリフなら

温かいピアノの音楽を選ぶんです。

逆に「許せない」っていう怒りのセリフなら

ドラムが効いた激しい音楽を選ぶ。

ただし、ここで注意したいのが

音楽が強すぎるとセリフが聞こえなくなること。

あくまでもセリフが主役で、

音楽は脇役だってことを忘れちゃダメです。

音楽はセリフの感情を

後押しする存在なんですよ。

音楽でセリフの内容を補完する

音楽っていうのは、

セリフだけじゃ伝えきれない部分を補ってくれるもの。

これができると、視聴者に

もっと深く内容を理解してもらえるんです。

具体的には、

- セリフの裏にある気持ち

- 言葉にできない微妙な感情

- シーンの背景や状況

こういうのを音楽で表現するんですね。

例えばですが、

「大丈夫だよ」っていうセリフがあったとします。

でも実は心配してるっていう設定なら、

少し不安な音楽を流すんです。

そうすると視聴者は、

「あ、本当は心配なんだな」

って気づいてくれるんですよ。

これって、映画でもよく使われる手法で、

言葉と音楽のギャップで深みを出してる。

だからこそ、セリフの表面だけじゃなくて

その奥にある感情まで考えて音楽を選ぶのが大切なんです。

タイミングを合わせて相乗効果を生む

音楽とセリフのタイミングが合うと、

1+1が3にも4にもなるんです。

理由は簡単で、

人間の脳が音楽とセリフを同時に処理するから。

例を挙げると、

- セリフが盛り上がる瞬間に音楽も盛り上がる

- 静かなセリフの時は音楽も静かになる

- セリフが終わった瞬間に音楽が変わる

こんな感じで合わせるんですね。

もっと具体的に説明すると、

「やったー!」っていう喜びのセリフなら

その瞬間に音楽も一気に明るくなる。

逆に「さようなら」っていう別れのセリフなら

音楽もゆっくりとフェードアウトしていく。

でも、ここで気をつけたいのが

あまりにもピッタリ合わせすぎると不自然になること。

少しずらしたり、

わざと合わせなかったりするのも

テクニックの一つなんです。

タイミングを意識するだけで、

動画のクオリティが格段に上がりますよ。

音量バランスを調整して聞きやすくする

どんなに良い音楽を選んでも、

音量バランスが悪いと台無しになっちゃいます。

なぜかというと、

セリフが聞こえなかったり音楽がうるさすぎたりすると

視聴者がストレスを感じるから。

調整のポイントは、

- セリフがしっかり聞こえる音量

- 音楽は背景に回る程度の音量

- 場面に応じて音楽の音量を変える

この3つですね。

基本的には、セリフの音量を100とすると

音楽は30から50くらいがちょうど良い。

でも、セリフがない場面では

音楽の音量を上げても大丈夫です。

実際に私の知り合いの動画クリエイターも、

「音量バランスで動画の印象が全然変わる」

って言ってました。

特に感動的なシーンでは、

音楽を少し大きめにして

感情を盛り上げることもあります。

ただし、やりすぎは禁物で、

常にセリフが主役だってことを忘れちゃダメですよ。

無音の間を活用してメリハリをつける

実はね、音がない瞬間っていうのが

すごく大切な役割を果たしてるんです。

無音があることで、

その前後の音楽やセリフがより印象的になるから。

使い方としては、

- 重要なセリフの前に無音を作る

- 感動的な場面で一瞬音楽を止める

- シーンの切り替わりで無音を挟む

こんな感じで活用するんですね。

例えば、告白シーンで

「好きです」っていうセリフの直前に

一瞬だけ音楽を止めるんです。

そうすると、その言葉が

すごく重要に聞こえるんですよ。

あるいは、衝撃的な事実が明かされる時に

音楽をパタッと止めることで

視聴者の注意を一点に集中させる。

でも、無音を使いすぎると

今度は間延びした印象になっちゃう。

だからこそ、ここぞという場面で

効果的に使うのがコツなんです。

無音っていう「何もない」ものが、

実は動画に大きなインパクトを与えてくれるんですね。

視覚的・聴覚的要素を活用する6つのテクニック

動画制作で一番大切なのは、

見る人の心をつかむこと。

この6つのテクニックを覚えておけば、

あなたの動画は格段に魅力的になります。

その6つのテクニックは、

- 映像と音楽のリズムを同期させる

- 色彩で感情やテーマを表現する

- 効果音でリアリティを演出する

- カメラワークで視聴者の注意を誘導する

- ライティングで雰囲気を作り出す

- 編集技法で時間の流れを操作する

なんですよね。

これらは全部、

見る人の感情に直接働きかける方法です。

どれも簡単に始められるものばかりなので、

順番に詳しく説明していきますね。

映像と音楽のリズムを同期させる

映像と音楽のリズムを合わせると、

見る人がめちゃくちゃ引き込まれるんです。

なぜかというと、

人間の脳は規則的なリズムに反応するから。

例えば、

- 音楽のビートに合わせてカットを切り替える

- ドラムの音と映像の動きを合わせる

- メロディーの高低と画面の明暗を連動させる

こんな感じですね。

テレビのCMとかでも

よく使われてる手法なんですよ。

音楽がドンッて鳴ったときに

商品がパッと画面に現れたりするでしょ?

あれも同じ原理です。

でも注意したいのは、

やりすぎると逆に疲れちゃうこと。

大事な場面だけに使うのが

効果的なんですよね。

だからこそ、

メリハリをつけて使うのがコツです。

色彩で感情やテーマを表現する

色って実は、

人の気持ちをすごく左右するんです。

これを意識するだけで、

動画の印象がガラッと変わります。

具体的には、

- 赤は情熱や怒りを表現

- 青は冷静さや悲しみを演出

- 黄色は明るさや楽しさを伝える

みたいな感じですね。

映画でも恋愛シーンは暖色系、

アクションシーンは寒色系が多いでしょ?

あれも色彩心理学を

うまく活用してるんです。

そうはいっても、

色の使い方にはバランスが大切。

一つの色だけじゃなくて、

メインカラーとサブカラーを決めるといいですよ。

そうすることで、

統一感のある美しい映像になるんです。

効果音でリアリティを演出する

効果音があるかないかで、

動画のクオリティは天と地の差になります。

理由は簡単で、

人は普段から音に囲まれて生きてるから。

例えば、

- ドアが閉まる音

- 足音

- 風の音

こういう日常的な音があるだけで、

映像がリアルに感じられるんです。

料理動画で「ジュー」って音がしたら、

お腹が空いてきちゃうでしょ?

あれも効果音の力なんですよね。

ただし、効果音は

やりすぎるとうるさくなっちゃう。

自然に聞こえるレベルで

調整するのがポイントです。

カメラワークで視聴者の注意を誘導する

カメラの動きって、

見る人の目線をコントロールできるんです。

これができるようになると、

伝えたいことがしっかり伝わります。

基本的な技法は、

- ズームインで注目させる

- パンで空間の広がりを見せる

- ティルトで高さや深さを表現する

こんな感じですね。

例えば、大切な表情を見せたいときは

ゆっくりズームインしてあげる。

そうすると見る人も

「あ、ここが重要なんだな」

って自然に理解してくれるんです。

でもここで気をつけたいのは、

カメラを動かしすぎないこと。

動きすぎると酔っちゃったり、

何を見ればいいかわからなくなります。

だから必要な場面だけで

効果的に使うのが大切なんです。

ライティングで雰囲気を作り出す

照明って、

動画の雰囲気を決める超重要な要素なんです。

同じ場所でも照明が変わるだけで、

全然違う印象になっちゃいます。

基本的な使い分けは、

- 明るい照明で元気な印象

- 暗い照明で落ち着いた印象

- 横からの光で立体感を演出

みたいな感じですね。

ホラー映画が怖く見えるのも、

実は照明の使い方がうまいから。

下からライトを当てると

顔が怖く見えるんですよ。

逆に上からやわらかい光を当てると、

優しい印象になります。

でもね、照明って

機材がなくても工夫できるんです。

窓際で撮影したり、

レフ板の代わりに白い紙を使ったり。

そういう小さな工夫でも

十分効果があるんですよね。

編集技法で時間の流れを操作する

編集って実は、

時間をコントロールする魔法なんです。

この技術を覚えると、

見る人を飽きさせない動画が作れます。

よく使われる技法は、

- カットで不要な時間を省く

- スローモーションで印象的な瞬間を強調

- 早送りで長い作業を短縮

こんな感じですね。

料理動画で野菜を切るシーンを

全部見せられたら退屈でしょ?

でも要所要所だけ見せて、

あとは早送りにすれば飽きません。

逆に感動的なシーンは

スローモーションにしてあげる。

そうすると印象に残りやすくなるんです。

ただし、編集のリズムも大切で、

単調にならないよう変化をつけること。

長いカットと短いカットを

バランスよく組み合わせるのがコツなんです。

視聴者に強い印象を与える演出手法4選

動画で視聴者の心を

がっちり掴むには、

演出の技術が超重要なんです。

この4つの手法をマスターすれば、

あなたの動画も記憶に残る

特別な作品になりますよ。

その演出手法が、

- 対比を使って感情を際立たせる

- 繰り返しでテーマを強調する

- 意外性のある展開で記憶に残す

- 五感に訴える表現で没入感を高める

この4つなんですね。

どれも簡単に見えるけど、

実は奥が深い技術なんです。

視聴者の心を動かすために

欠かせない要素ばかりだから、

しっかり覚えておいてください。

それぞれ解説していきます。

対比を使って感情を際立たせる

対比っていうのは、

正反対のものを並べて

感情をより強く感じさせる技術です。

なぜかというと、

人間の脳って違いを感じ取ったとき

より強烈に印象が残るからなんですよ。

例えばこんな感じで、

- 明るいシーンの後に暗いシーン

- 静かな場面の後に騒がしい場面

- 幸せな瞬間の後に悲しい瞬間

こういう対比を作るんです。

映画でよくあるのが、

楽しい家族の食事シーンの直後に

突然の事故のニュースが流れる

みたいな演出ですね。

この対比があるからこそ、

視聴者は「えっ!」って

心を揺さぶられるんです。

ここで大切なのは、

対比を作るタイミングなんですよ。

あまりにも頻繁にやりすぎると

視聴者が疲れちゃうし、

逆に少なすぎると印象が薄くなる。

だからバランスが重要で、

本当に伝えたい場面で

効果的に使うのがコツなんです。

対比を意識するだけで、

あなたの動画の感情表現が

格段にレベルアップしますよ。

繰り返しでテーマを強調する

繰り返しっていうのはですね、

同じ要素を何度も使って

メッセージを視聴者の心に

刻み込む手法なんです。

これが効果的な理由は、

人間って同じことを何回も聞くと

自然と記憶に残りやすくなるからです。

具体的にはこんな要素を繰り返します、

- 特定の音楽やメロディー

- 決まったセリフやフレーズ

- 同じ映像や色使い

たとえばなんですが、

主人公が困ったときに

必ず同じ音楽が流れるとか。

「頑張れ」っていう言葉が

動画の中で何度も出てくるとか。

そういう繰り返しがあると、

視聴者は無意識のうちに

そのテーマを覚えちゃうんです。

さらにいうとですね、

繰り返しには安心感を与える

効果もあるんですよ。

人って慣れ親しんだものに

安心感を覚える生き物だから、

同じ要素が出てくると

「あ、これ知ってる」って

リラックスできるんです。

でも注意点もあって、

あまりにも同じことばかりだと

飽きられちゃうんですね。

だから基本は繰り返しつつも、

少しずつ変化を加えていく

っていうのがプロの技なんです。

繰り返しを上手に使えば、

視聴者の記憶に確実に残る

動画が作れるようになります。

意外性のある展開で記憶に残す

意外性っていうのは、

視聴者が「え、そうなるの?」

って驚くような展開を作ることです。

どうしてこれが大事かっていうと、

人間の脳って予想外のことが起きると

強烈に記憶に焼き付くからなんですね。

例えばこんな意外性が効果的です、

- 予想と真逆の結末

- 突然のジャンル変更

- キャラクターの意外な一面

よくあるパターンだと、

最初はコメディーっぽく始まったのに

途中から急にシリアスになったり。

優しそうなおじいさんが

実は凄腕の格闘家だったり。

そういう「えー!」って

びっくりする展開ですね。

この意外性を作るコツは、

最初に視聴者の予想を

わざと一定の方向に向けることです。

「きっとこうなるだろうな」

って思わせておいて、

そこから裏切るんですよ。

ただしここで気をつけたいのが、

意外性だけを狙いすぎて

ストーリーがめちゃくちゃに

ならないようにすることです。

驚きはあるけど、

後から振り返ったときに

「なるほど、そういうことか」

って納得できる展開が理想的。

意外性を上手に使えば、

視聴者が友達に話したくなるような

印象深い動画が作れますよ。

五感に訴える表現で没入感を高める

五感に訴えるっていうのは、

視覚や聴覚だけじゃなくて

触覚や嗅覚、味覚まで

想像させる表現のことです。

なんでこれが重要かというと、

五感を刺激された視聴者は

まるで自分がその場にいるような

感覚になるからなんですね。

具体的にはこんな要素を使います、

- リアルな音響効果

- 質感が伝わる映像

- 温度や匂いを連想させる演出

たとえばですが、

雨のシーンで実際の雨音を使ったり、

焚き火の映像でパチパチという

本物の音を入れたり。

料理のシーンでは

湯気の立ち方や

ジュージューという音で

美味しそうな感じを演出するんです。

こういう細かい工夫があると、

視聴者は画面の向こうの世界を

リアルに感じられるようになります。

特に効果的なのが、

音楽と映像と効果音を

バランスよく組み合わせることです。

静かなシーンでは環境音を活かして、

激しいシーンでは迫力のある音響で

臨場感を高めるんですよ。

でも大切なのは、

やりすぎないことなんです。

あまりにもリアルすぎると

逆に不自然になっちゃうから、

程よいバランスが重要なんですね。

五感への訴えかけを意識すれば、

視聴者が最後まで夢中になって

見てくれる動画が作れます。

視聴者の心を掴む動画メッセージ作成法4つ

動画で視聴者の心を掴むには、

メッセージの作り方がめちゃくちゃ重要なんです。

この4つの方法をマスターすれば、

あなたの動画は視聴者の記憶に深く刻まれます。

その4つの方法が、

- 特定のテーマを明確に設定する

- 感情的なキーワードを効果的に使う

- 断片的な構造で解釈の余地を残す

- 視聴者の共感を呼ぶストーリーを組み込む

なんですよね。

この4つって単独でも効果あるけど、

組み合わせることで威力が倍増するんです。

それぞれのテクニックには

独自の役割があるからこそ、

全部使いこなせるようになってほしい。

それぞれ解説していきます。

特定のテーマを明確に設定する

テーマを明確に設定するってのは、

動画全体を貫く軸を決めることなんです。

これができてないと視聴者は

何を伝えたいのか分からなくて離脱しちゃう。

例えば、

- 裏切りをテーマにした動画

- 危機感を煽るメッセージ

- 成長をテーマにした内容

こんな感じで、

一つの軸を決めるってことですね。

もっと詳しく説明すると、

「裏切り」をテーマにした場合、

動画の最初から最後まで

その感情を視聴者に感じさせ続けるんです。

音楽の選び方、

セリフの内容、

映像の構成、

全部が「裏切り」という感情に

統一されてるような状態ですね。

でもここで注意してほしいのが、

テーマを決めたら絶対にブレちゃダメってこと。

途中で違うテーマが混じると、

視聴者は混乱しちゃうんです。

一つのテーマに集中することで、

視聴者の心に深く刺さる動画になるんですよ。

感情的なキーワードを効果的に使う

感情的なキーワードっていうのは、

視聴者の心を直接揺さぶる言葉のことです。

これを使うことで、

視聴者の感情に直接アプローチできちゃうんですね。

具体的には、

- 恐怖を感じさせる言葉

- 希望を抱かせる表現

- 怒りを呼び起こすフレーズ

こういった言葉を

戦略的に配置するんです。

たとえばなんですけど、

「もう手遅れかもしれない」

っていう言葉を動画で使ったとしますよね。

そうすると視聴者は

無意識に危機感を感じて、

続きが気になって仕方なくなるんです。

逆に「まだ間に合う」

って言葉を使えば、

希望を感じて行動したくなる。

ただし気をつけてほしいのが、

感情的なキーワードを使いすぎると

逆効果になっちゃうってことです。

適度に使うからこそ効果があるし、

視聴者の心に響くんですよ。

断片的な構造で解釈の余地を残す

断片的な構造っていうのは、

あえて情報を完全に伝えきらないテクニックです。

これをやることで、

視聴者が自分で考えたくなっちゃうんですね。

例えば、

- 結末を明かさない

- 重要な部分をぼかす

- 続きを匂わせて終わる

こんな構造にするんです。

具体的に言うとですね、

物語の途中で「実は...」

って言いかけて止めちゃうんです。

そうすると視聴者は

「え、何?続きが知りたい!」

って思っちゃうじゃないですか。

人間って完結してない情報があると、

無意識にそれを完成させたくなる

心理があるんですよ。

だからこそ断片的な構造にすることで、

視聴者の頭の中に

あなたの動画が残り続けるんです。

でも注意点もあって、

あまりにも情報が少なすぎると

視聴者がイライラしちゃう。

適度なバランスが大切なんですよね。

視聴者の共感を呼ぶストーリーを組み込む

共感を呼ぶストーリーっていうのは、

視聴者が「あ、これ自分のことだ」

って思えるような話のことです。

これができると視聴者は

あなたの動画に感情移入しちゃうんですね。

ポイントとしては、

- 誰でも経験しそうな出来事

- 感情的に共感できる体験

- 身近に感じられるエピソード

こういった要素を

ストーリーに入れることです。

例えばなんですが、

「友達に裏切られた経験」

っていうストーリーを入れたとします。

多くの人が似たような経験をしてるから、

「あ、私もそんなことあった」

って共感してくれるんですよね。

そうすると視聴者は

あなたの動画を自分事として

受け取ってくれるようになる。

さらに効果的なのが、

その体験から学んだことや

感じたことも一緒に伝えることです。

そうすることで視聴者は

「この人の話、参考になる」

って思ってくれるんですよ。

動画で視聴者に強烈な印象を与える5つの手法

動画制作で一番大切なのは、

視聴者の心を一瞬で掴むこと。

この5つの手法をマスターすれば、

見た人が忘れられない動画が作れます。

その手法が、

- 音楽で感情を直接的に操作する

- セリフのタイミングを計算して配置する

- 視覚的なインパクトを最大化する

- 緊張感のあるシーンを効果的に挿入する

- 記憶に残るキャッチフレーズを作成する

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってみると奥が深い。

でも、コツさえ掴めば

誰でも使いこなせる技術です。

それぞれ詳しく説明していきますね。

音楽で感情を直接的に操作する

音楽っていうのは、

人の感情を一瞬で変える魔法みたいなもの。

なぜかっていうと、

音楽は理性を通り越して直接心に響くから。

例えば、こんな場面で使い分けます。

- 悲しいシーンでは低音の弦楽器

- 緊張する場面では不協和音

- 希望を表現するときは明るいメロディー

映画を思い出してみてください。

怖いシーンになると、

ドキドキする音楽が流れますよね。

あれを聞いただけで、

何も起きてないのに心臓がバクバクする。

そういうふうに、

音楽は人の体まで反応させちゃうんです。

だからこそ、動画を作るときは

「この場面でどんな気持ちになってほしいか」

を先に決めてから音楽を選ぶのがコツ。

音楽選びを適当にしちゃうと、

せっかくの映像が台無しになっちゃいます。

音楽こそが、視聴者の感情を

思い通りにコントロールする鍵なんです。

セリフのタイミングを計算して配置する

セリフのタイミングって、

実は動画の印象を決める超重要な要素。

どうしてかっていうと、

同じ言葉でもタイミング次第で全然違う意味になるから。

具体的には、

- 音楽が盛り上がる瞬間に重要なセリフ

- 静寂の後に衝撃的な一言

- 映像の切り替わりと同時に次の展開を示す言葉

こんな感じで配置するんです。

例えばですが、

感動的な音楽が流れてる最中に

「ありがとう」って言葉が入ると、

その言葉が何倍も心に響きますよね。

逆に、変なタイミングで

重要なセリフを言っちゃうと、

全然印象に残らない。

料理と同じで、

材料は良くても調理のタイミングを間違えると

美味しくなくなっちゃうんです。

だから、セリフを入れる前に

「ここで言ったら一番効果的かな?」

って何回も確認するのが大事。

計算されたタイミングのセリフは、

視聴者の記憶に強烈に刻まれます。

視覚的なインパクトを最大化する

視覚的なインパクトっていうのは、

パッと見た瞬間に「うわっ!」って思わせること。

これができると、

視聴者が画面から目を離せなくなります。

インパクトを作る方法は、

- 色のコントラストを極端にする

- 予想外の映像を突然挿入する

- 画面いっぱいに迫力ある映像を映す

こういうテクニックですね。

例えば、ずっと暗い映像が続いてたのに

急に真っ白な光が画面を覆ったりすると、

見てる人はビックリしますよね。

そのビックリした瞬間に、

大切なメッセージを伝えるんです。

人間の脳って、

驚いた時ほど記憶に残りやすいから。

だから、普通の映像ばかりじゃなくて

「えっ?」って思うような映像を

意図的に混ぜ込むのがコツなんです。

ただし、やりすぎると

逆に疲れちゃうから注意が必要。

視覚的なインパクトは、

ここぞという時に使うのが効果的です。

緊張感のあるシーンを効果的に挿入する

緊張感があるシーンっていうのは、

視聴者をハラハラドキドキさせる場面のこと。

なんでこれが大事かっていうと、

緊張してる時って人は集中するから。

緊張感を作る方法は、

- 音を突然止める

- カメラを揺らして不安定感を演出

- 何かが起こりそうな雰囲気を作る

こんな感じです。

例えばですが、

楽しい音楽が流れてたのに

急に無音になったりすると、

「何が起こるんだろう?」って身構えますよね。

その瞬間、視聴者の注意は

100%画面に向いてるんです。

そこで重要な情報を伝えれば、

確実に記憶に残ります。

映画でも、静かなシーンの後に

突然大きな音がすると

みんなビックリして印象に残るでしょ?

あれと同じ原理です。

緊張感のあるシーンを上手く使えば、

視聴者を動画の世界に引き込めます。

記憶に残るキャッチフレーズを作成する

記憶に残るキャッチフレーズっていうのは、

一度聞いたら頭から離れない言葉のこと。

どうしてキャッチフレーズが大切かっていうと、

人は印象的な言葉で物事を覚えるから。

効果的なキャッチフレーズの特徴は、

- 短くて覚えやすい

- リズムが良い

- 意外性がある

この3つですね。

CMを思い出してみてください。

「そうだ、京都に行こう」とか

「お口の恋人」みたいなフレーズって、

何年経っても覚えてますよね。

それくらい、良いキャッチフレーズは

人の記憶に深く刻まれるんです。

動画でも同じで、

最後に印象的なフレーズがあると

視聴者はその動画を忘れません。

ただし、無理やり作ろうとすると

変な感じになっちゃうから、

自然に出てくる言葉を大切にするのがコツ。

記憶に残るキャッチフレーズがあれば、

あなたの動画は他と差別化できます。

動画制作で避けるべき3つの失敗パターン

動画制作で失敗する人って、

実は同じパターンで失敗してるんです。

これを知っておくだけで、

視聴者に響く動画が作れるようになります。

その失敗パターンが、

- メッセージを詰め込みすぎること

- 感情的な要素を軽視すること

- 視聴者の立場を考えないこと

なんですよね。

多くの人がやっちゃう

典型的な失敗なんです。

でも逆に言うと、

この3つを避けるだけで一気に上達する。

それぞれ解説していきます。

メッセージを詰め込みすぎること

メッセージを詰め込みすぎると、

視聴者は何も覚えてくれません。

なぜなら人間の脳って、

一度にたくさんの情報を処理できないからです。

例えば、

- 商品の良さを10個も説明する

- 複数のテーマを同時に扱う

- 結論が3つも4つもある

こんな動画を見たことありませんか?

テレビCMを思い出してみてください。

15秒とか30秒の短い時間で、

たった1つのメッセージしか伝えてない。

「美味しい」とか「安い」とか、

本当にシンプルなメッセージだけです。

でもね、ここで大切なのは、

1つのメッセージを深く伝えること。

表面的に10個伝えるより、

1つを心に刺さるように伝える方が効果的なんです。

断片的な構造でも構わないんですよ。

むしろ視聴者に考える余地を与えて、

より深い印象を残せるんです。

だからこそ、

メッセージは1つに絞りましょう。

感情的な要素を軽視すること

感情的な要素を軽視すると、

どんなに良い内容でも心に響きません。

というのも、人は論理じゃなくて

感情で行動する生き物だからです。

具体的には、

- 音楽を適当に選んでしまう

- セリフが事務的すぎる

- 視覚的なインパクトがない

こういう動画って多いんですよね。

例えばですが、

同じ「ありがとう」という言葉でも、

背景音楽次第で全然印象が変わります。

悲しい音楽なら感動的に聞こえるし、

明るい音楽なら嬉しさが伝わってくる。

音楽やセリフっていうのは、

視聴者の感情に直接訴えかけるんです。

だから「裏切り」や「危機感」みたいな

強いテーマを扱うときは特に重要。

感情を揺さぶることができれば、

視聴者の記憶に深く残るんですよ。

逆に感情的な要素がないと、

すぐに忘れられちゃいます。

論理的な説明も大切だけど、

感情に訴えることを忘れちゃダメです。

視聴者の立場を考えないこと

視聴者の立場を考えないと、

独りよがりな動画になっちゃいます。

なぜかというと、作り手と視聴者では

知識レベルや興味が全然違うからです。

よくある例が、

- 専門用語を多用する

- 背景説明を省略する

- 自分の興味だけで作る

こんな感じですね。

例えば、料理動画を作るとき、

「塩少々」って言葉を使ったとします。

でも初心者からすると、

「少々って具体的にどのくらい?」

って疑問に思うじゃないですか。

作り手は当たり前だと思ってることも、

視聴者には分からないことが多いんです。

だからこそ、視聴者が

「もっと知りたい」って思うような

追加情報を用意しておくことが大切。

断片的な内容だったとしても、

視聴者が理解できるレベルで作る。

そうすることで、

視聴者は考察したり議論したりしたくなる。

結果的に、動画への関心が高まって、

より深い印象を残せるんです。

視聴者目線で作ることを

絶対に忘れちゃいけません。

継続的な視聴者獲得のための戦略5選

動画投稿を続けてるのに、

なかなか視聴者が増えないって悩んでませんか?

実は、継続的に視聴者を

獲得するには5つの戦略があるんです。

この戦略を使えば、

一度見てくれた人が

リピーターになってくれます。

その5つが、

- シリーズ化で期待感を演出する

- 視聴者参加型のコンテンツを作る

- 定期的な情報発信で関係性を築く

- コミュニティ形成を促進する

- フィードバックを積極的に活用する

なんですよね。

どれも今日から使える

カンタンな方法ばかりです。

でも、正しくやらないと

効果が半減しちゃうんです。

順番に詳しく

解説していきます。

シリーズ化で期待感を演出する

シリーズ化っていうのは、

動画を連続的なストーリーにすること。

これをやると視聴者が

「次も見たい!」って思ってくれるんです。

理由はシンプルで、

人間って続きが気になる生き物だから。

例えば、

- 第1話、第2話みたいな番号をつける

- 「次回予告」を動画の最後に入れる

- 前回のあらすじを最初に入れる

こんな工夫をするだけです。

テレビドラマを思い出してください。

毎回「え、そこで終わり?」

って思うところで終わりますよね。

だからこそ来週も見ちゃう。

動画も全く同じなんです。

僕の知り合いのYouTuberも、

料理動画をシリーズ化したら

登録者が3倍になったって言ってました。

「30日間お弁当作りチャレンジ」

みたいなタイトルにしたんです。

そうすると視聴者が

「今日はどんなお弁当かな?」

って毎日楽しみにしてくれる。

ただし、シリーズ化するときは

最初に全体の構成を決めておきましょう。

途中でネタ切れになったり、

話がブレちゃうと逆効果です。

だからこそ、

シリーズ化で期待感を作ることが大切なんです。

視聴者参加型のコンテンツを作る

視聴者参加型っていうのは、

見てる人が一緒に楽しめるコンテンツのこと。

これをやると視聴者が

「自分も関わってる」って感じてくれます。

なぜなら、人って受け身じゃなくて

参加してる方が楽しいからです。

具体的には、

- コメントで質問を募集する

- アンケート機能を使う

- 視聴者のリクエストに応える

こんな感じですね。

例えば料理チャンネルなら、

「今度作ってほしい料理をコメントで教えて!」

って言うんです。

そうすると視聴者が

「私のリクエストが採用されるかも」

ってワクワクしてくれる。

実際に採用されたら、

その人は絶対にファンになります。

だって自分の意見が

動画に反映されたんですから。

ゲーム実況でも同じです。

「次にプレイするゲームを

みんなで決めよう!」

って投票を作る。

そうすると視聴者が

「自分が選んだゲームだから見なきゃ」

って思ってくれるんです。

ただし、全部のリクエストに

応えようとしちゃダメです。

自分のチャンネルの方向性と

合わないものは断りましょう。

そうしないと、

チャンネルがブレちゃいます。

視聴者参加型にすることで、

一方的な発信から双方向のコミュニケーションに変わるんです。

定期的な情報発信で関係性を築く

定期的な情報発信っていうのは、

決まった時間に動画を投稿すること。

これをやると視聴者が

あなたを身近に感じてくれるようになります。

というのも、定期的に会う人って

自然と親しくなるじゃないですか。

例えば、

- 毎週水曜日の夜8時に投稿

- 毎日朝7時に短い動画をアップ

- 月曜日は〇〇、金曜日は△△みたいにテーマを決める

こんな風にルールを作るんです。

テレビ番組も同じですよね。

「月9ドラマ」って言葉があるように、

月曜日の9時に見る習慣ができる。

動画も全く同じで、

「水曜日の夜は〇〇さんの動画」

って習慣を作ってもらうんです。

僕が見てるYouTuberも、

毎朝6時に必ず動画をアップしてます。

だから朝の支度をしながら

その人の動画を見るのが習慣になった。

もし投稿が止まったら、

「あれ?今日は大丈夫かな?」

って心配になっちゃいます。

それくらい生活の一部になるんです。

でも、無理なスケジュールは

絶対に組まないでください。

続かなくなって、

視聴者をがっかりさせちゃいます。

最初は週1回でも全然OK。

大切なのは継続することです。

定期的な発信で、

視聴者との信頼関係を築いていきましょう。

コミュニティ形成を促進する

コミュニティ形成っていうのは、

視聴者同士が交流できる場所を作ること。

これができると視聴者が

あなたのチャンネルに愛着を持ってくれます。

なぜかっていうと、

人は仲間がいる場所から離れたくないからです。

具体的な方法は、

- Discordサーバーを作る

- コメント欄での交流を促す

- ライブ配信でリアルタイム交流

こんな感じですね。

例えば、ゲーム実況チャンネルなら

「一緒にゲームする仲間募集!」

ってDiscordを作る。

そうすると視聴者同士が

「今度一緒にやりませんか?」

って交流し始めるんです。

料理チャンネルなら、

「今日作った料理の写真を

コメントで見せて!」

って呼びかける。

そうすると視聴者が

お互いの料理を見て

「美味しそうですね!」

って交流が生まれます。

実際に僕が知ってるチャンネルでは、

視聴者同士が仲良くなって

オフ会まで開催してました。

そうなったらもう、

そのチャンネルを見なくなることは

ほぼありません。

だって友達がいる場所だから。

ただし、コミュニティの管理は

しっかりやる必要があります。

荒らしや迷惑な人がいたら、

すぐに対処しましょう。

コミュニティを作ることで、

単なる視聴者から仲間に変わるんです。

フィードバックを積極的に活用する

フィードバックを活用するっていうのは、

視聴者の意見を動画作りに反映させること。

これをやると視聴者が

「この人は私たちの声を聞いてくれる」

って感じてくれるんです。

理由は簡単で、

自分の意見を大切にしてくれる人を

嫌いになることはないからです。

例えば、

- 「音声が小さい」→次回から音量を上げる

- 「もっと詳しく説明して」→解説を丁寧にする

- 「この企画面白かった」→似た企画を増やす

こんな風に改善していくんです。

実際に改善したときは、

「前回〇〇さんから頂いた意見で

音量を調整しました!」

って報告するのがポイント。

そうすると視聴者が

「ちゃんと聞いてくれてる!」

って嬉しくなります。

僕が見てるチャンネルでも、

「編集がちょっと早すぎる」

ってコメントがあったら、

次の動画で改善してました。

そしたらコメント欄が

「改善してくれてありがとう!」

って感謝の声でいっぱいになった。

こういう積み重ねが

信頼関係を作るんです。

ただし、全部の意見に

従う必要はありません。

自分のスタイルを大切にしながら、

建設的な意見だけ取り入れましょう。

批判的なコメントも、

「もっと良くするためのヒント」

って考えるのがコツです。

フィードバックを活用することで、

視聴者と一緒にチャンネルを作っていけるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 音楽は視聴者の感情を効果的に誘導し場面転換を自然に演出する

- 感情を明確に定義してからテーマに合った音楽ジャンルを選択する

- テンポと音量で緊張感を調整し楽器編成で雰囲気を作り込む

- 無音の間を戦略的に配置して視聴者の注意を集中させる

- 場面と音楽のミスマッチや音量バランスの失敗を絶対に避ける

- 著作権を無視した楽曲使用は法的トラブルの元になる

- 同じパターンの音楽ばかり使うと視聴者が飽きてしまう

- ライトモチーフで登場人物を印象づけ音楽の層を重ねて複雑な心境を表現

- 映像と音楽のリズムを同期させて色彩で感情やテーマを表現

- 対比を使って感情を際立たせ繰り返しでテーマを強調する

- 意外性のある展開で記憶に残し五感に訴える表現で没入感を高める

- メッセージを詰め込みすぎず感情的要素を重視して視聴者目線で制作

まとめ

動画制作における音楽の力は

想像以上に強力で、

視聴者の心を自在に操ることができます。

感情誘導から場面転換、

統一感の演出まで、

音楽は映像を支える重要な要素です。

でも多くの人が

音楽選びを適当にしてしまい、

せっかくの動画を

台無しにしています。

この記事で紹介した

5ステップの選び方や

6つの緊張感演出テクニック、

そして絶対に避けるべき

4つの失敗パターンを

しっかり覚えておけば、

あなたの動画は確実に

レベルアップします。

特に大切なのは、

感情を明確に定義してから

音楽を選ぶことと、

視聴者目線で制作することです。

プロが使っている

ライトモチーフや

音楽の層重ねなどの

応用技術も使えるようになれば、

他の動画制作者と

大きく差をつけられます。

音楽は動画の50%を占める

と言われるほど重要な要素。

今日から実践して、

視聴者の心を掴む

魅力的な動画を

作っていきましょう。

よくある質問

動画に音楽を入れるとどんな良いことがあるの?

音楽を入れると見てる人の気持ちを自由に変えられるようになります。悲しい場面では泣きたくなるような音楽、楽しい場面では心が弾むような音楽を使うことで、あなたの動画がもっと心に響く作品になりますよ。

音楽の音量が大きすぎて話が聞こえません。どうすればいいですか?

話の声を100とすると、音楽は30から50くらいの大きさにするのがちょうど良いです。音楽は主役ではなく、話を素敵に飾る脇役だと考えてください。話がしっかり聞こえることが一番大切ですよ。

どんな音楽を選べば動画がかっこよくなりますか?

まず「どんな気持ちになってもらいたいか」を決めてから音楽を選びましょう。ドキドキさせたいなら速いテンポの音楽、安心させたいならゆったりした音楽がぴったりです。場面の気持ちと音楽の雰囲気を合わせることが成功の秘訣です。

著作権が心配です。安全に音楽を使う方法はありますか?

フリー音源や著作権フリーの音楽を使うのが一番安全です。人気の楽曲を勝手に使うと、動画が削除されたりアカウントが止められたりする危険があります。安心して使える音楽サイトがたくさんあるので、そちらを利用しましょう。

音楽と映像のタイミングが合わせられません。コツを教えてください。

音楽のリズムに合わせて映像を切り替えると、見てる人がワクワクします。ドンッという音に合わせて場面を変えたり、静かな音楽の時はゆっくりした映像にしたりしてください。最初は難しいですが、練習すれば必ずできるようになりますよ。

同じような音楽ばかり使ってしまいます。どうすれば変化をつけられますか?

いろんなジャンルの音楽に挑戦してみましょう。ピアノ、ギター、オーケストラなど、楽器の種類を変えるだけでも印象がガラッと変わります。毎回違うスタイルの音楽を使えば、見てる人が飽きることなく最後まで楽しんでくれますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。