このノウハウについて

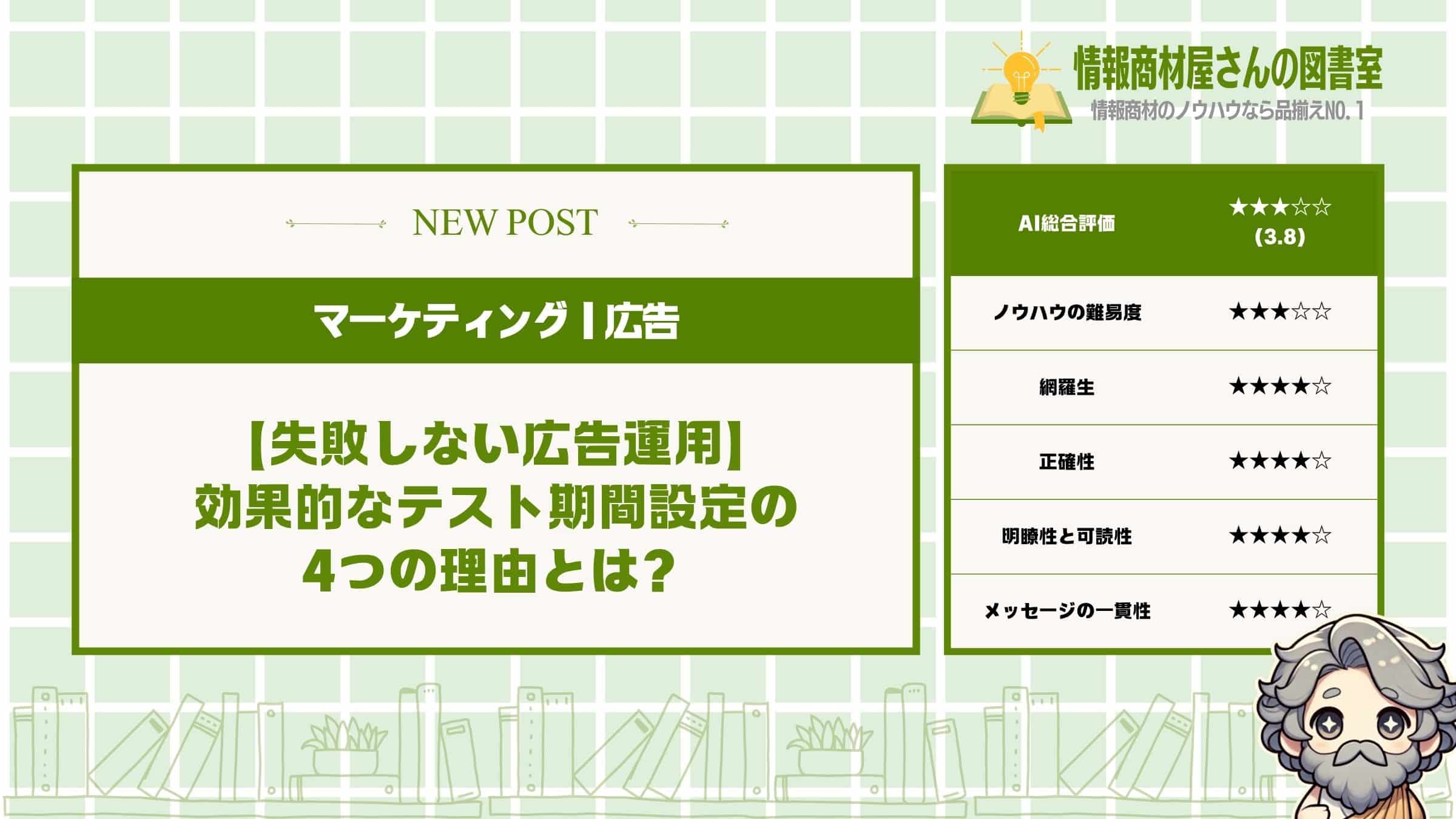

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

広告運用でテスト期間の重要性を理解し、予算に応じた最適な設定方法を身につけたい人にとって非常に価値の高い内容です。初心者でも分かりやすい具体例と実践的なステップで、無駄な広告費を削減しながら効果的なデータ収集ができるようになります。テスト期間を正しく設定することで、あなたの広告運用が劇的に改善され、競合他社に差をつける強力な武器を手に入れることができるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●広告運用を始めたけどテスト期間をどう設定すればいいか分からない

●予算が限られているから効率的にデータを集めたい

●テストはやってるけど成果につながらない

広告運用を始めた多くの人が

「テスト期間をどう決めればいいの?」と

最初の設定で迷ってしまうケースは非常に多いです。

そこでこの記事では、

予算に関係なく効果的なテスト期間を設定し

無駄な広告費を削減しながら

確実に成果を出せる方法をまとめて解説します。

この記事を読めば

「広告運用でテスト期間を設定する重要性から

具体的な設定方法まで」が

全て分かります。

実際に多くの企業が実践している

テスト期間設定のノウハウを凝縮しました。

広告運用で成果を出したい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 広告運用でテスト期間が重要な4つの理由

- 予算別テスト期間の設定方法3パターン

- 効果的なテスト期間を設定する5つのステップ

- 短期間で成果を最大化するテスト手法

- 実際に効果があったテスト期間設定事例

広告運用を始めたばかりの人が

最初に見落としがちなのが

「テスト期間」の重要性なんです。

でも実は、このテスト期間こそが

あなたの広告運用の成功と失敗を

分ける最重要ポイントなんですよ。

広告運用でテスト期間が重要な4つの理由

テスト期間をしっかり設けることで、

広告運用の成果が劇的に変わります。

この記事を読めば、

無駄な広告費を使わずに

効率よく成果を出せるようになりますよ。

テスト期間が重要な理由は、

- 広告効果を正確に測定できるから

- 無駄な広告費を削減できるから

- データに基づいた改善ができるから

- 競合他社との差別化を図れるから

この4つなんです。

多くの人がテスト期間を軽視して

いきなり大きな予算を使っちゃうんですが、

それって超もったいないことなんですよね。

テスト期間があることで

広告運用の精度がグンと上がるんです。

それぞれ解説していきます。

広告効果を正確に測定できるから

テスト期間を設けることで、

あなたの広告がどれくらい効果があるのか

正確に把握できるようになるんです。

なぜなら、限られた期間と予算で

集中的にデータを集められるからなんですね。

例えば、

- クリック率がどれくらいか

- コンバージョン率はどうか

- 1件獲得するのにいくらかかるか

こういう大切な数字が

はっきり見えてくるんです。

もっと具体的に言うと、

1週間で10万円使って

100件のお問い合わせが来たとしたら、

1件あたり1000円で獲得できるって分かりますよね。

この数字が分かれば、

月100万円使ったら1000件獲得できるって

計算できちゃうんです。

ただし、注意したいのは

データの信憑性を確保するために

ある程度のアクセス数は必要だってこと。

10クリックで判断するのと

1000クリックで判断するのじゃ

全然違いますからね。

最低でも100クリック以上は

集めてから判断するのがおすすめです。

だからこそ、テスト期間を設けて

正確な数字を把握することが大切なんです。

無駄な広告費を削減できるから

テスト期間があることで、

効果の悪い広告に大金を使っちゃう

リスクを避けられるんですよ。

というのも、小さな予算で試すことで

ダメな広告を早めに見つけられるからです。

具体的には、

- 反応の悪いキーワード

- クリックされない広告文

- コンバージョンしないランディングページ

こういうダメな部分が

すぐに分かっちゃうんです。

例えばですけど、

いきなり月100万円の予算で

広告を始めたとしましょう。

でも蓋を開けてみたら

全然効果がなかったって場合、

100万円がパーになっちゃいますよね。

でも、最初に10万円でテストしてれば

「これダメだな」って早めに気づいて

90万円は節約できたんです。

実際に僕の知り合いの会社でも、

テスト期間を設けずに

いきなり大きな予算を使って

300万円を無駄にしちゃった例があります。

その後、テスト期間を設けるようになってから

広告費の無駄遣いが激減したそうです。

だから、テスト期間は

お金を守るための保険みたいなものなんです。

データに基づいた改善ができるから

テスト期間で集めたデータがあると、

感覚じゃなくて数字に基づいて

改善できるようになるんです。

これが本当に大きなメリットでして、

データがあることで的確な改善ができるからなんですね。

データから分かることって、

- どの時間帯が効果的か

- どんな年齢層がよく反応するか

- どのデバイスからのアクセスが多いか

こういう具体的な情報なんです。

例えば、テストしてみたら

平日の午前中よりも

夜の時間帯の方が

コンバージョン率が2倍高いって分かったとします。

そしたら、夜の時間帯に

予算を集中させればいいですよね。

逆に、効果の悪い時間帯は

予算を減らすか停止しちゃえばいい。

こういう判断ができるのも

テスト期間でデータを集めたからなんです。

データがないと、

「なんとなくこっちの方がいいかも」

っていう感覚頼りになっちゃって、

結果的に遠回りしちゃうんですよ。

でも、データがあれば

「この数字が悪いから、ここを改善しよう」

って明確に分かるんです。

だからこそ、テスト期間で

しっかりデータを集めることが重要なんです。

競合他社との差別化を図れるから

テスト期間を通じて、

あなただけの勝ちパターンを

見つけることができるんです。

なぜかというと、テストを繰り返すことで

他の人が気づいていない

効果的な手法を発見できるからなんですね。

例えば、

- 他社が使ってないキーワード

- 競合が気づいてない時間帯

- 独自の広告文のパターン

こういう「穴場」を

見つけられるんです。

実際に、ある美容サロンの事例では、

他の店舗が「美容」「エステ」みたいな

王道キーワードを使ってる中で、

「疲れ」「癒し」というキーワードで

テストしてみたんです。

そしたら、競合が少ないから

クリック単価も安くて、

しかもコンバージョン率も高かったんですよ。

これって、テスト期間があったからこそ

発見できた勝ちパターンなんです。

もし最初から決めつけて

王道キーワードだけでやってたら、

この発見はなかったでしょうね。

テスト期間があることで、

こういう「自分だけの武器」を

見つけられるようになるんです。

そして、その武器があれば

競合他社に負けない

強い広告運用ができるようになりますよ。

効果的なテスト期間を設定する5つのステップ

広告のテストって、

実は期間の設定で9割が決まるんです。

これができれば、

無駄な広告費を削減できて、

しかも成果が出やすくなります。

そのための5つのステップが、

- STEP1. テストの目的と仮説を明確にする

- STEP2. 必要なサンプル数を計算する

- STEP3. 予算に応じた期間を決定する

- STEP4. 測定指標とKPIを設定する

- STEP5. テスト環境を整備する

なんですよね。

これらのステップを順番に進めることで、

効果的なテスト期間が設定できます。

ほとんどの人が適当に期間を決めちゃうんですが、

それだと正確なデータが取れないんです。

順番に詳しく解説していきます。

STEP1. テストの目的と仮説を明確にする

テストの目的と仮説を決めるのが、

まず最初にやるべきことです。

なぜなら、これが決まってないと

どれくらいの期間が必要か分からないから。

例えば、

- クリック率を改善したいのか

- コンバージョン率を上げたいのか

- 新しいターゲット層を見つけたいのか

こんな感じで目的によって

必要な期間が全然違うんです。

もっと具体的に言うなら、

「赤いボタンと青いボタン、どっちがクリックされやすいか」

みたいな仮説を立てるんです。

ここでポイントなのが、

仮説は1つずつテストすること。

あれもこれも一緒にテストしちゃうと、

何が効果があったのか分からなくなります。

だから、まずは1つの仮説に絞って

しっかりとテストすることが大切です。

目的と仮説が明確になれば、

次のステップに進みやすくなります。

STEP2. 必要なサンプル数を計算する

サンプル数の計算って、

テスト期間を決める上で超重要なんです。

というのも、データが少なすぎると

信頼できる結果が出ないから。

具体的には、

- 最低でも100クリック以上

- コンバージョンなら30件以上

- 統計的有意性を保つための数値

こういった基準があります。

例えばですが、

1日10クリックしか来ないサイトで

100クリック集めようと思ったら10日かかりますよね。

でも1日50クリック来るなら

2日で済むわけです。

ここで注意したいのが、

少なすぎるサンプル数でテストを終わらせちゃうこと。

「なんとなく良さそう」で判断しちゃうと、

実は偶然だった可能性があるんです。

だからこそ、最初にサンプル数を決めて、

それに達するまでテストを続けることが大事。

必要なサンプル数が分かれば、

自然とテスト期間も見えてきます。

STEP3. 予算に応じた期間を決定する

予算っていうのは、

テスト期間を決める時の現実的な制約ですね。

どれだけ長期間テストしたくても、

お金がなければできないじゃないですか。

例えば、

- 月の広告予算が10万円

- 1日あたり3,000円使える

- 10日間で3万円のテスト予算

こんな風に逆算して考えるんです。

もう少し詳しく説明すると、

1クリック100円の広告なら

1日30クリック集められる計算になります。

そうすると10日間で300クリック。

これなら十分なサンプル数になりますよね。

でも気をつけたいのが、

予算をケチりすぎること。

テスト期間が短すぎると

正確なデータが取れないんです。

逆に予算を使いすぎても

本格運用の資金がなくなっちゃいます。

だから、全体予算の20〜30%を

テストに使うのがちょうどいいんです。

STEP4. 測定指標とKPIを設定する

測定指標とKPIの設定は、

テストの成功を判断するための基準作りです。

これがないと、

テストが終わっても何も分からないんです。

設定すべき指標は、

- クリック率(CTR)

- コンバージョン率(CVR)

- 獲得単価(CPA)

- 広告費用対効果(ROAS)

こういったものですね。

例えば、現在のクリック率が2%なら

「3%以上になったら成功」

みたいな基準を決めるんです。

ここで大切なのが、

現実的な目標を設定すること。

いきなり2%から10%を目指すのは

ちょっと無理がありますよね。

だから、少しずつ改善していく

現実的な目標にするのがコツです。

また、複数の指標を見ることも重要。

クリック率は上がったけど

コンバージョン率が下がった、なんてこともあるから。

測定指標が決まれば、

どれくらいの期間でその数値に到達できるかも

予測しやすくなります。

STEP5. テスト環境を整備する

テスト環境の整備っていうのは、

正確なデータを取るための準備のことです。

環境が整ってないと、

せっかくテストしても意味がないんです。

整備すべきポイントは、

- 計測ツールの設定

- テストパターンの準備

- データ収集の仕組み作り

- 外部要因の排除

こんな感じですね。

具体的に言うと、

GoogleアナリティクスやFacebook広告マネージャーで

ちゃんと数値が取れるか確認するんです。

それから、A/Bテストなら

AパターンとBパターンを同時に走らせる設定も必要。

ここで注意したいのが、

テスト期間中に他の要素を変えちゃうこと。

例えば、広告文をテストしてる最中に

ランディングページも変更しちゃったら

どっちの効果か分からなくなります。

だから、テスト期間中は

他の要素は固定しておくのが鉄則。

また、季節やイベントの影響も考慮して

テストのタイミングを選ぶことも大切です。

環境がしっかり整備できれば、

信頼性の高いテスト結果が得られます。

予算別テスト期間の設定方法3パターン

広告運用で失敗する人の共通点、

それは予算に関係なく同じテスト期間を設定してることなんです。

この3つのパターンを使い分けるだけで、

あなたの広告運用の精度がグッと上がって

無駄な広告費を削減できるようになります。

その3つのパターンが、

- 月10万円以下の小規模予算での運用法

- 月50万円程度の中規模予算での運用法

- 月100万円以上の大規模予算での運用法

なんですよね。

多くの人が予算の違いを無視して

同じようにテストしちゃってるけど、

それだと結果が出ないのは当然です。

予算によってテストできる項目も

期間も全然違うんですから。

それぞれ詳しく解説していきますね。

月10万円以下の小規模予算での運用法

小規模予算では、

1つのことに集中してテストするのが鉄則です。

なぜなら予算が少ないと

複数のテストを同時に行っても

統計的に意味のあるデータが取れないからです。

小規模予算でのテスト項目は、

- 広告文のメインメッセージ

- ターゲット層の絞り込み

- 配信時間帯の最適化

この3つから1つだけ選んでください。

例えば広告文をテストするなら、

「価格を前面に出すパターン」と

「品質を前面に出すパターン」の

2パターンだけに絞るんです。

もっと具体的に言うと、

英会話スクールの広告なら

「月額3,000円で始められる」という価格訴求と

「ネイティブ講師が直接指導」という品質訴求を

比較するって感じですね。

ここで大切なのは、

テスト期間を最低2週間は取ることです。

1週間だとデータが少なすぎて

判断を間違えちゃいますからね。

小規模予算だからこそ、

じっくり時間をかけて確実なデータを集めましょう。

月50万円程度の中規模予算での運用法

中規模予算になると、

複数の要素を同時にテストできるようになります。

この予算帯なら十分なアクセス数が確保できるので、

より細かい検証が可能になるんですよね。

中規模予算でテストすべき項目は、

- 広告クリエイティブのパターン(3-4種類)

- ランディングページの構成

- ターゲット層の詳細設定

こんな感じで複数同時に進められます。

たとえばですが、

化粧品の広告なら「Before/After写真を使ったクリエイティブ」

「モデルを使った生活シーンのクリエイティブ」

「商品単体のクリエイティブ」

この3つを同時にテストするんです。

同時に、20代女性と30代女性で

ターゲットを分けてテストすることもできちゃいます。

でもここで注意が必要なのは、

テスト期間を1ヶ月程度に設定することです。

複数の要素をテストするってことは、

それだけデータを集めるのに時間がかかるんですよね。

焦って早く結論を出そうとすると、

間違った判断をしちゃう可能性が高くなります。

月100万円以上の大規模予算での運用法

大規模予算では、

本格的なA/Bテストが可能になります。

この予算があれば統計的に信頼できるデータが

短期間で集められるので、

より高度なテストができるんです。

大規模予算でのテスト項目は、

- 複数のランディングページ同士の比較

- 広告配信プラットフォームの比較

- 購買プロセス全体の最適化

こういった包括的なテストが可能です。

例えばなんですが、

不動産投資セミナーの集客なら

「セミナー申込み型のLP」と

「資料請求型のLP」と

「個別相談型のLP」の

3つを同時にテストできます。

さらに、Facebook広告とGoogle広告で

それぞれ同じテストを実施して、

プラットフォームによる違いも検証できちゃうんです。

ここからが面白いところなんですけど、

大規模予算なら1週間という短期間でも

十分なデータが集まります。

だから素早くPDCAサイクルを回せて、

他の競合よりも早く最適解にたどり着けるんですよね。

ただし注意点もあって、

データが多すぎて分析が複雑になりがちです。

だからこそ事前に「何を検証したいのか」を

明確にしておくことが大切になってきます。

広告運用でテスト期間を設定すべき4つの理由

広告運用を始めるとき、

いきなり本格運用してませんか?

実はテスト期間を設けることで、

失敗のリスクを大幅に減らせるんです。

その理由が、

- 運用の基礎を築けるから

- 市場動向に迅速に対応できるから

- データ収集と分析が効率的に行えるから

- 本番運用の準備がスムーズに進むから

なんですよね。

多くの人がテスト期間を軽視しがちですが、

これってめちゃくちゃもったいない。

テスト期間があるかないかで、

広告の成果が全然変わってくるんです。

それぞれ解説していきます。

運用の基礎を築けるから

テスト期間を設けることで、

広告運用の土台をしっかり作れるんです。

なぜかっていうと、

テストなしでいきなり本格運用すると失敗しやすいから。

例えば、

- ターゲット設定が曖昧

- 予算配分が適切じゃない

- クリエイティブの方向性が定まらない

こんな状態で運用を始めちゃうと、

お金をドブに捨てることになります。

実際に、テスト期間なしで

月100万円の広告費を使って、

全然成果が出なかった企業もあるんです。

でも、テスト期間を設けた企業は

月10万円のテストで問題点を発見して、

本格運用で大成功を収めました。

ここで大切なのは、

テスト期間中に基本的な設定を固めることなんです。

どのターゲットに響くのか、

どんなメッセージが刺さるのか、

これを小さな予算で確認できるんですよね。

失敗のコストを最小限に抑えながら、

成功の確率を最大化できる。

だからこそ、

運用の基礎を築くためにテスト期間が必要なんです。

市場動向に迅速に対応できるから

テスト期間があると、

市場の変化にサクッと対応できるようになります。

というのも、

短期間でデータを集めて判断できるからなんです。

具体的には、

- 競合の動きをすぐキャッチできる

- トレンドの変化に敏感になれる

- ユーザーの反応をリアルタイムで把握できる

こんなメリットがあるんですよね。

例えばですが、

コロナ禍でマスクの需要が急激に増えたとき、

テスト期間を設けてた企業は素早く対応できました。

1週間のテストで需要の高さを確認して、

すぐに本格的な広告運用に切り替えたんです。

一方で、長期間のテストをしてた企業は

タイミングを逃して機会損失になりました。

市場って本当に変化が激しいんですよ。

昨日まで効果的だった広告が、

今日は全然響かないなんてザラにあります。

だから短期間でテストして、

すぐに方向転換できる体制が大事なんです。

テスト期間を適切に設定することで、

市場の波に乗れるようになるんですよね。

データ収集と分析が効率的に行えるから

テスト期間を設けると、

データの収集と分析がめっちゃ楽になります。

どういうことかと言うと、

短期間で集中的にデータを集められるからです。

例えば、

- クリック率の変化を素早く把握

- コンバージョン率の傾向を即座に分析

- ユーザーの行動パターンを短時間で理解

こんなことができちゃうんです。

実際に、ある化粧品会社では

2週間のテスト期間で1万件のデータを収集して、

最適な広告パターンを見つけました。

そのデータをもとに本格運用したところ、

初月からROAS(広告費用対効果)が300%を超えたんです。

もしテスト期間なしで運用してたら、

こんなに効率よくデータは集められませんよね。

さらに言うと、

テスト期間中はデータの質も高いんです。

なぜなら、

集中的に運用してるから条件が揃ってるから。

長期間ダラダラとデータを集めると、

季節や市場の変化でデータがブレちゃいます。

でも短期間なら、

純粋な広告の効果を測定できるんです。

だからこそ、

効率的なデータ収集にはテスト期間が欠かせないんですよね。

本番運用の準備がスムーズに進むから

テスト期間があることで、

本格運用への移行がとってもスムーズになります。

なんでかっていうと、

事前に問題点を洗い出せるからなんです。

テスト期間中に見つかる問題って、

- 予算配分の偏り

- ターゲティングの精度不足

- クリエイティブの訴求力不足

こういうのがほとんどなんですよね。

例えばですが、

あるECサイトでは1ヶ月のテスト期間で

広告の配信時間に問題があることを発見しました。

夜中に配信してた広告を

昼間に変更しただけで、

コンバージョン率が2倍になったんです。

もしテスト期間がなかったら、

この問題に気づくのに数ヶ月かかってたでしょう。

その間の機会損失を考えると、

テスト期間の価値は計り知れません。

それに、テスト期間中に

運用のルーティンも確立できるんです。

どのタイミングでデータをチェックして、

どんな基準で判断するのか、

これが明確になってると本格運用が楽になります。

準備万端の状態で本格運用に入れるから、

成功の確率がグッと上がるんですよね。

予算別テスト期間の設定方法3パターン

広告のテスト期間って、

実は予算によって

全然違う設定をしなきゃいけないんです。

この設定を間違えちゃうと、

せっかくのテストが

無駄になっちゃうんですよね。

でも逆に言うと、

予算に合った正しい設定ができれば、

効率よくデータが集められて

広告の成果がぐんと上がります。

その3つのパターンが、

- 高予算の場合は短期集中型で設定する

- 低予算の場合はアクセス数基準で設定する

- 中予算の場合はバランス型で設定する

なんですよね。

それぞれの予算で

やり方が変わってくるから、

自分の状況に合わせて

選ぶ必要があるんです。

各パターンの特徴と

具体的な設定方法について、

詳しく解説していきます。

高予算の場合は短期集中型で設定する

高予算があるときは、

短期間でガッと集中して

テストするのが一番効率的です。

というのも、

お金をかけられる分、

短時間で大量のデータが

集められるからなんですよね。

具体的には、

- 1週間で月予算の30%を投入

- 毎日のクリック数を100以上確保

- 複数のパターンを同時テスト

こんな感じで進めていきます。

例えばですが、

月予算が30万円あるなら、

最初の1週間で9万円使って

一気にデータを集めちゃうんです。

そうすると、

1日1万円以上使えるから、

クリック単価が100円だとしても

毎日100クリック以上は確実に取れます。

ここからが大切なんですけど、

短期集中のメリットって

データの信頼性が高いことなんです。

短期間で集めたデータは

市場の変動の影響を受けにくいし、

季節性とかも関係なく

純粋な広告の効果が測れるんですよ。

だからこそ、

高予算の場合は短期集中で

テストを進めていきましょう。

低予算の場合はアクセス数基準で設定する

低予算のときは、

期間じゃなくて

アクセス数を基準に

テストを設定するのがコツです。

なぜかというと、

予算が少ないと

時間で区切っちゃうと

十分なデータが集まらないからです。

例えば、

- 最低100クリック集まるまで継続

- コンバージョン10件を目標に設定

- 週予算を固定して長期運用

こういう基準で進めるんです。

もっと具体的に言うと、

週予算が1万円しかない場合、

クリック単価100円だと

1週間で100クリックしか取れません。

でも100クリックって

統計的にはまだまだ少ないんですよね。

だから期間を気にせず、

「300クリック集まるまで続ける」

みたいな設定にしちゃうんです。

そうしたら、

たとえ3週間かかったとしても、

しっかりとしたデータが

手に入るじゃないですか。

注意点としては、

あまりにも長期間になりすぎると

市場の変動の影響を受けちゃうことです。

でも低予算の場合は、

データの量を優先して

アクセス数基準で

テストを進めていきましょう。

中予算の場合はバランス型で設定する

中予算の場合は、

短期集中と長期運用の

いいとこ取りをした

バランス型がおすすめです。

理由は簡単で、

ある程度の予算はあるけど

高予算ほどじゃないから、

工夫が必要だからなんです。

具体的には、

- 2週間を1サイクルとして設定

- 週予算の70%をテストに投入

- 残り30%で継続的な改善を実施

こんな感じで進めていきます。

例えば月予算15万円なら、

週予算は約3.5万円になりますよね。

そのうち2.5万円を

最初の2週間のテストに使って、

残りの1万円で

その後の調整をしていくんです。

2週間あれば、

それなりのデータは集まるし、

市場の変動も

そこまで大きく影響しません。

しかも、

テスト後に調整用の予算が

残ってるから、

すぐに改善策を試せるんですよ。

バランス型の良さって、

リスクを分散できることなんです。

一気に予算を使い切らないから、

テスト結果が悪くても

修正する余裕があるし、

逆に良い結果が出たら

すぐにスケールできます。

だからこそ中予算の場合は、

このバランス型で

テストを進めていきましょう。

短期間テストで成果を最大化する5つのステップ

短期間で効果的なテストを実行すれば、

広告運用の成果を劇的に向上させることができます。

この5つのステップを実践すれば、

無駄な時間とお金を使わずに

最短で結果を出せるようになりますよ。

その5つのステップが、

- STEP1. 市場動向を事前に調査する

- STEP2. 大量アクセスを集める施策を実行する

- STEP3. データの信憑性を高める仕組みを作る

- STEP4. 迅速な改善サイクルを回す

- STEP5. 本番運用への移行準備を整える

なんですね。

多くの人が長期間テストを続けて

結果的に失敗してしまうのは、

このステップを知らないからなんです。

それぞれのステップには

重要なポイントがあるので、

順番に詳しく説明していきますね。

STEP1. 市場動向を事前に調査する

市場動向の調査っていうのは、

テストを始める前に絶対やっておくべきことです。

なぜかというと、

市場の流れを無視してテストしても

本番で全く通用しないからなんですよね。

調査すべきポイントは、

- 競合の広告の出し方

- 季節による需要の変化

- 業界全体のトレンド

こんな感じです。

例えばですが、

クリスマス商品を8月にテストしても

意味がないじゃないですか。

逆に、夏の商品を冬にテストしても

正確なデータが取れません。

だからこそ、事前に

「今の時期に何が求められてるか」

を徹底的に調べるんです。

競合他社がどんな広告を出してるかも

めちゃくちゃ重要な情報ですよね。

市場のニーズを正確に把握してから

テストを開始することで、

無駄な時間を大幅に短縮できるんです。

STEP2. 大量アクセスを集める施策を実行する

大量アクセスを集めるのが、

短期間テストの最重要ポイントなんです。

というのも、

少ないアクセス数だと信頼できるデータが取れないから。

具体的な施策としては、

- 予算を一時的に大幅に増やす

- 複数の広告媒体を同時に使う

- ターゲットを広めに設定する

こういった方法があります。

普段月10万円の予算なら、

テスト期間だけ50万円に増やすとか

そんなイメージですね。

複数の媒体を使うのも効果的で、

GoogleとFacebookを同時に使えば

アクセス数は一気に倍になります。

ただし、ここで注意したいのが

予算を増やすだけじゃダメってこと。

しっかりとした戦略を持って

効率よくアクセスを集める必要があるんです。

大量のアクセスがあるからこそ、

短期間で正確な判断ができるようになります。

STEP3. データの信憑性を高める仕組みを作る

データの信憑性を高めるっていうのは、

集めたデータが本当に正しいかを確認することです。

なぜこれが大切かっていうと、

間違ったデータで判断すると

本番で大失敗するからなんですよね。

信憑性を高める方法は、

- 複数の計測ツールで数値を確認

- 異常値を除外する仕組み

- データの取得期間を統一

こんな感じです。

例えば、Googleアナリティクスと

広告管理画面の数値が

大きく違ってたりするんですよ。

そういう時は、どちらが正しいのか

しっかり検証する必要があります。

また、たまたま有名人が紹介してくれて

一日だけアクセスが爆増したとか

そういう異常値は除外しないとダメです。

普通の状態でのデータじゃないと

本番運用の参考にならないからね。

データの信憑性が高ければ高いほど、

自信を持って次のステップに進めます。

STEP4. 迅速な改善サイクルを回す

迅速な改善サイクルっていうのは、

データを見てすぐに修正を加えることです。

短期間テストでは、

スピードが命なんですよね。

改善サイクルの流れは、

- 毎日データをチェック

- 問題点を即座に特定

- 24時間以内に修正を実行

この3つです。

普通の運用だと週1回とか

月1回しか見直さない人が多いんですが、

テスト期間はそれじゃ遅すぎます。

例えば、クリック率が低い広告があったら

その日のうちに文章を変更するとか

そのくらいのスピード感が必要です。

1週間後に気づいて修正しても、

その1週間分の予算は無駄になっちゃいます。

だからこそ、毎日必ずデータを確認して

おかしいところがあったら

すぐに手を打つんです。

このサイクルを回せるかどうかで、

テストの成果は大きく変わってきますよ。

STEP5. 本番運用への移行準備を整える

本番運用への移行準備っていうのは、

テストで得た知識を実際の運用に活かす準備のことです。

ここまでくれば、

もう成功は目の前なんですよね。

移行準備で大切なのは、

- 成功パターンのマニュアル化

- 失敗要因の明確化

- 継続運用のスケジュール作成

この3つです。

テストで「これは効果があった」

っていうパターンを見つけたら、

それをマニュアルにまとめるんです。

例えば、「この時間帯に広告を出すと

反応が良い」とか

「このキーワードは必ず入れる」とか

そういう具体的なノウハウですね。

逆に、失敗したパターンも

しっかり記録しておきます。

同じ失敗を繰り返さないためにも

「これはやっちゃダメ」

っていうリストを作っておくんです。

そして最後に、本番運用での

スケジュールを決めます。

テスト期間は短期集中でしたが、

本番は長期戦になるので

無理のないペースで進めることが大切ですよ。

成功する広告テスト期間の実践事例3選

広告のテスト期間って、

実は成功パターンがいくつかあるんです。

この3つの事例を知っておけば、

あなたの予算や状況に合わせて

最適なテスト戦略が組めるようになります。

今回紹介するのは、

- 高予算×短期集中で成功した事例

- 低予算×長期継続で成功した事例

- 季節性を活用して成功した事例

この3つなんですよね。

それぞれ予算も期間も全然違うけど、

どれも結果を出してるのが面白いところ。

あなたの状況に当てはまるものが

きっと見つかるはずです。

それぞれ解説していきます。

高予算×短期集中で成功した事例

高予算を使って短期間でテストすると、

めちゃくちゃ精度の高いデータが取れるんです。

なぜかっていうと、

大量のアクセスを一気に集められるから

統計的に信頼できる数字が出るんですよね。

具体的には、

- 1週間で100万円の予算を投下

- 10,000クリック以上のデータを収集

- 複数の広告パターンを同時テスト

こんな感じで進めていきます。

実際にあった話なんですけど、

あるECサイトが新商品の広告で

1週間に150万円かけてテストしたんです。

その結果、5つの広告パターンの中から

最も効果的なものを特定できて、

本格運用でROAS(広告費用対効果)が

3.2倍まで跳ね上がったんですよ。

でもね、ここで大切なのは

ただお金をかければいいってわけじゃない。

短期間だからこそ、

市場の変動に左右されにくいし、

データの鮮度も保てるんです。

それに、競合他社の動きとか

季節要因の影響も最小限に抑えられる。

だからこそ、予算に余裕があるなら

短期集中型のテストが一番確実なんです。

低予算×長期継続で成功した事例

低予算でも諦める必要はないんですよ。

時間をかけて丁寧にデータを積み重ねれば

しっかりと結果は出せるんです。

というのも、少ないデータでも

仮説を立てながら改善していけば

徐々に精度が上がっていくからなんです。

例えば、

- 月3万円の予算で3ヶ月継続

- 毎週小さな改善を積み重ね

- 少ないクリック数でも傾向を分析

こういうアプローチですね。

個人事業主の方で

月の広告予算が5万円しかない人がいたんです。

その人は3ヶ月かけて

毎週広告文を少しずつ変えながら

テストを続けていったんですよね。

最初の月はクリック率が0.8%だったのが、

3ヶ月後には2.3%まで改善されて

コンバージョン率も1.5倍になったんです。

ただし、長期テストには注意点もあって。

市場の変動とか競合の動きで

途中でデータの前提が変わっちゃう

可能性があるんですよね。

それでも、予算が限られてるなら

この方法しかないじゃないですか。

だから、市場の変化を常にチェックしながら

柔軟にテスト内容を調整していくのが

成功のコツなんです。

季節性を活用して成功した事例

季節に合わせてテストのタイミングを調整すると、

めちゃくちゃ効率よく結果が出せるんです。

なぜなら、商品やサービスによっては

特定の時期に需要が爆発的に高まるから

その波に乗ってテストできるんですよね。

具体的には、

- クリスマス商戦の2ヶ月前にテスト開始

- 夏休み前の旅行関連サービス

- 新年度前の転職・学習サービス

こんな感じで狙い撃ちするんです。

実際に、あるギフト商品を扱う会社が

10月からクリスマス向けの広告テストを

始めたケースがあるんです。

11月中旬までに最適な広告パターンを見つけて、

12月の本格シーズンで一気に売上を伸ばした。

結果的に、前年同期比で売上が280%アップ

したんですよね。

でもね、季節性を活用する場合は

タイミングが超重要なんです。

テスト期間が短すぎると

十分なデータが取れないし、

逆に遅すぎると本番に間に合わない。

それに、季節商品って

その時期を逃すと次のチャンスは1年後。

だからこそ、逆算してスケジュールを組んで

確実にテスト期間を確保することが

成功の鍵になるんです。

ABテストを実施すべき4つの理由

ABテストって、

マーケティングで絶対にやっておくべきことなんです。

これをやるかやらないかで、

売上が2倍、3倍と変わってきます。

ABテストを実施すべき理由は、

- マーケティング効果を数値で測定できるから

- 無駄な広告費を削減できるから

- 顧客の反応を正確に把握できるから

- 継続的な改善サイクルを構築できるから

この4つなんですよね。

どれも売上に直結する

めちゃくちゃ重要なポイントです。

感覚でマーケティングをやってると、

どんどんお金が無駄になっちゃうんです。

それぞれ解説していきます。

マーケティング効果を数値で測定できるから

ABテストの最大のメリットは、

マーケティングの効果を数字でハッキリ見えることです。

数字で見えるからこそ、

どの施策が本当に効果があるのかが分かるんですよね。

例えば、

- クリック率が2.5%から4.2%に上がった

- 登録率が12%から18%に改善した

- コンバージョン率が3%から5.5%になった

こんな風に、

具体的な数字で効果が見えるんです。

実際に、ある会社では

広告のクリエイティブを変えただけで

クリック率が1.7倍になったケースもあります。

これって感覚だけだと

絶対に分からないことなんですよね。

「なんとなく良さそう」とか

「前より反応が良い気がする」

じゃダメなんです。

数字で見えるからこそ、

自信を持って次の施策を打てる。

そして上司や同僚にも

説得力のある報告ができるんです。

数値で測定できることで、

マーケティングが科学になるんですよね。

無駄な広告費を削減できるから

ABテストをやると、

めちゃくちゃ広告費の節約になります。

なぜかっていうと、

効果の低い広告にお金を使わなくて済むからです。

具体的には、

- 効果の低いクリエイティブを早期発見

- 反応の悪いランディングページを特定

- コンバージョンしない広告文を排除

こういったことが

データで明確になるんです。

例えばですけど、

月に100万円の広告費を使ってるとします。

でも実は、そのうち30万円分の広告が

ほとんど効果がなかったりするんですよね。

ABテストをやってれば、

その30万円を効果的な広告に回せる。

そうすると同じ100万円でも

売上が1.5倍、2倍になったりします。

ある企業では、

ABテストで広告費を40%削減しながら

売上を20%アップさせたケースもあるんです。

これって本当にすごいことで、

利益率が一気に改善するんですよね。

無駄を削って効果を最大化する、

それがABテストの威力なんです。

顧客の反応を正確に把握できるから

ABテストをやると、

お客さんの本当の気持ちが見えてきます。

自分たちが「これは良い」と思ってても、

お客さんは全然違うことを考えてたりするんです。

例えば、

- 「お得感」より「信頼性」を重視してる

- 長い説明より短くて分かりやすい方が好き

- 青いボタンより赤いボタンをクリックする

こんな意外な発見が

たくさん出てくるんですよね。

実際に、ある通販サイトでは

「今すぐ購入」というボタンより

「カートに入れる」の方が

クリック率が30%も高かったんです。

これって普通に考えたら

「今すぐ購入」の方が良さそうじゃないですか。

でもお客さんの心理は違ったんです。

「今すぐ購入」だとプレッシャーを感じるけど、

「カートに入れる」だと気軽に押せる。

そういう微妙な心理が

ABテストで見えてくるんですよね。

お客さんの反応を正確に把握できれば、

どんどん売れる仕組みが作れるんです。

継続的な改善サイクルを構築できるから

ABテストの本当の価値は、

一回やって終わりじゃないところです。

継続的にテストを繰り返すことで、

どんどん成果が積み上がっていくんですよね。

改善サイクルっていうのは、

- テスト実施

- 結果分析

- 仮説立案

- 次のテスト実施

この繰り返しなんです。

最初は小さな改善でも、

それが積み重なると大きな差になります。

例えば、毎月5%ずつ改善していけば

1年後には60%以上の改善になるんです。

ある会社では、

月1回のABテストを1年間続けて

最終的にコンバージョン率が3倍になりました。

一つ一つの改善は小さくても、

継続することで大きな成果につながる。

そしてこの改善サイクルが回り始めると、

競合他社との差がどんどん開いていくんです。

継続的な改善サイクルこそが、

長期的な成功の秘訣なんですよね。

効果的なABテストを実行する6つのステップ

ABテストって、

実は正しいやり方を知らない人が多いんです。

でも、この6つのステップを覚えちゃえば、

誰でも効果的なテストができるようになります。

その6つのステップが、

- STEP1. テスト対象を明確に設定する

- STEP2. 具体的な仮説を立案する

- STEP3. 測定指標を事前に決定する

- STEP4. テスト期間と条件を統一する

- STEP5. データを正確に収集する

- STEP6. 結果を分析して次に活かす

この順番でやるだけなんですよね。

多くの人がテキトーにやっちゃって、

結果が分からなくなっちゃうんです。

でも、この手順通りにやれば

必ず改善できるようになりますよ。

それぞれ解説していきます。

STEP1. テスト対象を明確に設定する

テスト対象を明確にするっていうのは、

何をテストするかをはっきり決めることです。

これをあいまいにしちゃうと、

結果が分からなくなっちゃうんですよね。

例えば、

- クリエイティブの画像だけをテスト

- LPのヘッドラインだけをテスト

- ボタンの色だけをテスト

こんな風に1つずつ決めるんです。

よくある失敗パターンが、

画像もテキストも同時に変えちゃうこと。

そうすると、どっちが効果あったのか

全然分からなくなっちゃうんですよ。

だからこそ、

「今回は画像だけをテストする」

って最初に決めとくのが大事なんです。

クリエイティブをテストする場合は、

LPは絶対に固定しておきましょう。

逆にLPをテストするときは、

クリエイティブは変えちゃダメです。

1つの要素だけを変えることで、

その効果がはっきり見えるようになります。

テスト対象を明確にすることが、

成功への第一歩なんです。

STEP2. 具体的な仮説を立案する

仮説を立てるっていうのは、

「こうしたらこうなるはず」って予想することですね。

これをやっとかないと、

ただの運任せになっちゃいます。

具体的には、

- この画像に変えたらクリック率が上がるはず

- このテキストにしたら登録率が上がるはず

- このボタンの色にしたらコンバージョン率が上がるはず

こんな感じで予想するんです。

例えばですが、

「若い女性の画像に変えたら、

同世代の人がクリックしやすくなるはず」

みたいな仮説を立てるんですよね。

仮説があると、

結果を見たときに「なぜそうなったか」

が分かりやすくなります。

予想通りだったら、

その理由が正しかったってことだし、

予想と違ったら新しい発見があるんです。

テキトーにテストしちゃうと、

結果が出ても「たまたまかな?」

って思っちゃうじゃないですか。

でも仮説があれば、

その結果に意味を見つけられるんです。

だから必ず、

「なぜそうなると思うのか」

まで考えてからテストしましょう。

STEP3. 測定指標を事前に決定する

測定指標っていうのは、

何の数字を見て判断するかってことです。

これを決めとかないと、

結果が良いのか悪いのか分からないんですよね。

主な指標としては、

- クリック率(CTR)

- 登録率(CVR)

- コンバージョン率

この辺りを見ることが多いですね。

例えば、クリエイティブをテストするなら

クリック率を見ればいいし、

LPをテストするなら登録率を見る感じです。

よくある間違いが、

テスト後に「あ、この数字も見てみよう」

って後から指標を増やしちゃうこと。

そうすると、

どの数字を信じていいか分からなくなります。

「クリック率は上がったけど、

登録率は下がった。どっちが正解?」

みたいになっちゃうんですよ。

だから最初に、

「今回はクリック率だけを見る」

って決めとくのが大切なんです。

1つの指標に集中することで、

結果がシンプルで分かりやすくなります。

測定指標を事前に決めることが、

正確な判断につながるんです。

STEP4. テスト期間と条件を統一する

テスト期間と条件を統一するっていうのは、

公平にテストするためのルールですね。

これをサボっちゃうと、

正確な結果が出なくなっちゃいます。

統一すべき条件は、

- テスト期間(同じ日数でテスト)

- 配信時間(同じ時間帯で配信)

- ターゲット(同じ属性の人に配信)

こういうところなんです。

例えば、Aパターンを平日にテストして、

Bパターンを土日にテストしたとします。

そしたら、平日と土日で

人の行動が違うかもしれないじゃないですか。

平日は忙しくてクリックしないけど、

土日はゆっくり見てクリックするかも。

そうなると、どっちのパターンが良いかじゃなくて、

曜日の違いが結果に影響しちゃうんです。

だから、AパターンもBパターンも

同じ条件でテストするのが大事。

同じ期間、同じ時間帯、同じターゲットで

テストすることで、純粋にクリエイティブやLPの

違いだけを測定できるんですよね。

条件を統一することが、

信頼できる結果を得る秘訣なんです。

STEP5. データを正確に収集する

データを正確に収集するっていうのは、

数字をちゃんと記録して管理することですね。

これをテキトーにやっちゃうと、

せっかくのテストが無駄になっちゃいます。

記録すべきデータは、

- クリック数とクリック率

- 登録数と登録率

- コンバージョン数とコンバージョン率

最低でもこの辺りは押さえときましょう。

例えば、Aパターンで1000回表示されて、

50回クリックされたらクリック率は5%。

Bパターンで1000回表示されて、

80回クリックされたらクリック率は8%。

こんな風に、きちんと数字で

比較できるようにするんです。

よくあるのが、

「なんとなくBの方が良さそう」

って感覚で判断しちゃうこと。

でも感覚って当てにならないんですよ。

実際に数字を見てみたら、

思ってたのと全然違うことが多いんです。

だから必ず数字で記録して、

データに基づいて判断しましょう。

スプレッドシートとかに記録しとけば、

後から見返すときも便利ですよ。

正確なデータ収集が、

正しい判断の基礎になるんです。

STEP6. 結果を分析して次に活かす

結果を分析して次に活かすっていうのは、

テストで分かったことを今後に使うことですね。

これをやらないと、

テストした意味がなくなっちゃいます。

分析のポイントは、

- どのパターンが良かったか

- なぜそのパターンが良かったのか

- 次はどこを改善すべきか

この3つを考えることなんです。

例えば、若い女性の画像の方が

クリック率が高かったとします。

そしたら、「ターゲットと同世代の人物を使うと

反応が良くなる」っていう法則が分かりますよね。

今度は別の商品でも、

同じようにターゲットと同世代の人を

使ってみようって考えられるんです。

成功した要素は本番運用に反映して、

失敗した要素からは改善点を見つける。

そうやって、どんどん精度を

上げていくのが大事なんですよね。

1回のテストで終わりじゃなくて、

継続的にテストと改善を繰り返す。

そうすることで、

だんだん成果が上がるようになります。

結果を次に活かすことが、

長期的な成功につながるんです。

成果につながるテスト手法4つ

WEB広告で成果を出すには、

とにかくテストが命なんです。

でもね、適当にテストしてても

全然成果につながらないんですよ。

正しいテスト手法を知ってれば、

無駄な広告費を使わずに済むし、

確実に成果を上げられます。

その手法が、

- クリエイティブ要素を段階的に検証する

- LPの構成を部分的に改善する

- ターゲット層を細分化してテストする

- 季節や時期を考慮してテストする

この4つなんですね。

多くの人がやりがちなのは、

一度に色んなことを変えちゃうこと。

そうすると何が効果あったのか

全然分からなくなっちゃうんです。

それぞれ解説していきます。

クリエイティブ要素を段階的に検証する

クリエイティブ要素のテストは、

一つずつ変えるのが鉄則です。

なぜかっていうと、

複数の要素を同時に変えると

どれが効果あったか分からないから。

テストする要素としては、

- 画像の種類や色合い

- キャッチコピーの文言

- ボタンの色やデザイン

- レイアウトの配置

こんな感じですね。

例えばね、

画像だけを変えてテストするとしましょう。

商品の写真を使ったバージョンと

イラストを使ったバージョンで

クリック率を比較するんです。

そうすると、

「写真の方がクリック率が2倍高い」

みたいな明確な結果が出る。

でも注意しなきゃいけないのは、

テスト期間をちゃんと設けること。

1日だけのデータじゃ

たまたまかもしれないからね。

最低でも1週間は様子を見て、

データが安定してから判断しましょう。

LPの構成を部分的に改善する

LPのテストをするときは、

クリエイティブを固定するのがコツ。

そうじゃないと、

LPの効果なのかクリエイティブの効果なのか

ごちゃごちゃになっちゃうんです。

具体的にテストする部分は、

- ファーストビューの見出し

- 商品説明の順番

- お客様の声の配置

- 申し込みボタンの位置

こういった要素ですね。

実際にあった話なんですが、

ある会社がLPの見出しを変えただけで

登録率が30%もアップしたんです。

元々は「今すぐ始めよう」

っていう見出しだったのを

「3日で効果を実感」

に変えただけなんですよ。

これって、

お客さんが求めてる情報が

「いつ効果が出るか」だったってことなんです。

だからこそ、

一つずつ丁寧にテストすることで

こういう発見ができるんですね。

ターゲット層を細分化してテストする

ターゲット層の細分化テストは、

同じ商品でも全然違う結果が出ます。

というのも、

年齢や性別、興味関心によって

反応する広告が全く違うから。

細分化の方法としては、

- 年齢層(20代、30代、40代など)

- 性別(男性、女性)

- 興味関心(ダイエット、美容、副業など)

- 地域(都市部、地方)

こんな感じで分けてテストするんです。

面白い例があって、

同じダイエットサプリの広告でも

20代女性には「可愛く痩せる」

30代女性には「健康的に痩せる」

っていうメッセージが刺さったんです。

年代が違うだけで

求めてるものが全然違うんですよね。

20代は見た目重視、

30代は健康重視っていう感じで。

だから最初は大雑把にテストして、

反応が良いターゲット層を見つけたら

そこをさらに細分化していく。

そうやって段階的に絞り込むことで、

最も効率の良いターゲット層が見えてきます。

季節や時期を考慮してテストする

季節や時期によるテストは、

意外と見落としがちなんですけど超重要。

なぜなら、

同じ商品でも季節によって

売れ方が全然違うからなんです。

考慮すべき時期は、

- 季節の変わり目

- イベント前後(クリスマス、正月など)

- 給料日前後

- 学校の新学期

こういったタイミングですね。

例えばダイエット商品だったら、

年末年始は需要が高まるし、

夏前の5月6月も売れやすい。

逆に、

副業系の商品だったら

給料日前の方が反応が良かったりします。

お金に余裕がない時期の方が

「何とかしなきゃ」って気持ちが強いから。

実際にあるクライアントさんの例だと、

同じ広告を12月に出したときと

2月に出したときで

コンバージョン率が3倍も違ったんです。

12月はボーナス時期で

お金に余裕があったから

高額商品でも売れやすかったんですね。

だからこそ、

季節や時期を意識してテストすることで

より効率的に成果を上げられるんです。

ABテスト結果を最大限活用する3つの方法

ABテストをやっただけで

満足してちゃもったいない!

結果をうまく活用できれば、

マーケティング効果が何倍にもなります。

その活用方法が、

- 成功パターンを他の施策に横展開する

- 失敗データから改善ポイントを抽出する

- 継続的なPDCAサイクルを確立する

この3つなんですよね。

多くの人がテストはするんですが、

その後の活用が甘いことが多い。

でも実は、テスト後の活用こそが

一番重要な部分だったりします。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

成功パターンを他の施策に横展開する

成功したテスト結果は、

他の施策でも使い回せる宝物です。

なぜかっていうと、

人の心理って基本的に同じだから。

例えば、

- 効果的だった画像のテイスト

- 反応が良かったキャッチコピー

- クリック率が高かった色使い

こんな要素は、

他の広告でも活かせるんです。

実際に、あるクリエイティブで

「無料」という文字を赤色にしたら

クリック率が30%上がったとします。

そしたら他の広告でも

重要な部分を赤色にしてみる。

すると同じように

効果が出る可能性が高いんです。

ただし注意点もあって、

全く同じ内容だと飽きられちゃう。

だからエッセンスを抽出して、

アレンジを加えながら使うのがコツ。

成功パターンを見つけたら、

それを軸に展開していけばいいんです。

失敗データから改善ポイントを抽出する

失敗したテストこそ、

実は一番価値のある情報なんです。

だって失敗から学べることって

成功以上に多いじゃないですか。

具体的には、

- なぜクリック率が下がったのか

- どの部分が響かなかったのか

- ターゲットとズレていた箇所はどこか

こういうことが分析できます。

たとえばですね、

画像を変更したらクリック率が

半分になっちゃったとします。

そこで「なんでだろう?」って

深く考えてみるんです。

すると、元の画像は女性モデルで

新しい画像は男性モデルだった。

ターゲットが女性だから、

同性の方が共感しやすかったのかも。

こんな風に仮説を立てられるんです。

この気づきがあれば、

次回からは性別を意識して

クリエイティブを作れますよね。

失敗データは宝の山なので、

しっかり分析する習慣をつけましょう。

継続的なPDCAサイクルを確立する

一回テストして終わりじゃなくて、

ずーっと回し続けるのが大切です。

なんでかって言うと、

市場って常に変化してるから。

今日効果的だったものが、

明日も効果的とは限らないんです。

PDCAのやり方はこんな感じ、

- Plan:仮説を立ててテスト設計

- Do:実際にテストを実行

- Check:結果を詳しく分析

- Action:次のテストに活かす

このサイクルを

止めずに回し続けるんです。

例えば月に2回はABテストをやって、

その結果を必ず次に活かす。

そうやって少しずつ改善していけば、

半年後には大きな差になってます。

実際に継続してる会社は、

コンバージョン率が2倍、3倍になることも

珍しくないんですよ。

逆に一回やって満足しちゃう会社は、

いつまでも成果が伸びない。

だからこそ、仕組み化して

継続できる体制を作ることが重要です。

PDCAを回すのが当たり前になれば、

自然と成果も上がっていきますからね。

Webテストで期間設定が重要な4つの理由

Webテストを成功させるかどうかって、

実は期間設定で9割決まっちゃうんです。

この期間設定をちゃんと理解しとけば、

無駄な広告費を使わずに済むし、

正確なデータも手に入ります。

その重要な理由が、

- 正確なデータを収集できるから

- 無駄な広告費を削減できるから

- 迅速な意思決定ができるから

- テスト結果の信憑性を高められるから

この4つなんですよね。

多くの人がテストで失敗するのって、

この期間設定を適当にやってるから。

でも実際は、予算や目標に合わせて

柔軟に期間を決める必要があるんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

正確なデータを収集できるから

期間設定をきちんとやると、

データの精度がグンと上がるんです。

なぜかって言うと、

十分なサンプル数を確保できるからなんですね。

例えば、

- 100アクセスごとに結果を分析

- 1週間単位でデータを測定

- 目標値に達するまで継続

こんな感じで期間を決めることです。

実際にあった話なんですが、

ある会社が1日だけテストして

「このページは効果がない」

って判断しちゃったんです。

でも実は、そのページって

3日目から急にクリック率が上がって、

最終的には目標を大幅に上回ったんですよね。

つまり、期間が短すぎると

本当の効果が見えないってことです。

だからこそ、最初から

「最低でも○○アクセスまでは続ける」

って決めておくのが大切なんです。

そうすることで、

正確なデータが手に入るんですよ。

無駄な広告費を削減できるから

期間設定をちゃんとやれば、

お金の無駄遣いを防げるんです。

どうしてかと言うと、

効果のないテストをダラダラ続けずに済むから。

具体的には、

- 1日で500万円の高予算テスト

- 100アクセスごとの低予算テスト

- 目標達成時点での即座終了

みたいな設定ができるんです。

例えばですが、

クリック率が明らかに低いページって

3日もあれば分かっちゃうじゃないですか。

そんなときに1ヶ月も続けてたら、

めちゃくちゃお金がもったいない。

逆に、すごく効果が出てるテストなら

予算を追加してでも続けたいですよね。

そういう判断ができるのも、

期間設定をしっかりやってるからなんです。

実際に僕の知り合いも、

期間設定を見直しただけで

広告費を30%カットできたって言ってました。

だから期間設定って、

コスト削減の面でも超重要なんです。

迅速な意思決定ができるから

期間を決めておくと、

判断がめちゃくちゃ早くなるんですよね。

なぜなら、事前に

「いつまでに何を決めるか」

がハッキリしてるからです。

例えば、

- 1週間ごとに結果を分析

- 1日ごとに数値をチェック

- 目標値達成で即座に次のステップ

こんな風に決めておくんです。

よくあるのが、

「なんとなくテストを続けてる」

っていう状況なんですが、

これだと判断がどんどん遅れちゃう。

でも期間を決めておけば、

「今日で100アクセス達成したから、

明日から次のテストに移ろう」

って感じでサクサク進められるんです。

特にWebの世界って

変化がめちゃくちゃ早いじゃないですか。

だからこそ、

スピード感を持って判断することが

成功の鍵になってくるんですよね。

テスト結果の信憑性を高められるから

最後に、期間設定をしっかりやると

テスト結果に説得力が生まれるんです。

その理由は、

統計的に意味のあるデータが取れるから。

例えば、

- 最低限のアクセス数を確保

- 十分なデータが集まるまで継続

- クリック率や登録率を正確に測定

こういうことができるんです。

実際にあった話なんですが、

ある企業が10アクセスだけで

「Aパターンの方が効果的」

って判断しちゃったんです。

でも100アクセス集めてみたら、

実はBパターンの方が

圧倒的に成果が良かったんですよね。

これって、サンプル数が少なすぎて

正しい判断ができなかったってことです。

だからこそ、事前に

「最低○○アクセスは集める」

って決めておくのが大事なんです。

そうすることで、

上司やクライアントに対しても

「このデータは信頼できます」

って自信を持って報告できるんですよ。

効果的なテスト期間を設定する5つのステップ

テスト期間の設定って、

実は成功と失敗を分ける超重要なポイントなんです。

この5つのステップをマスターすれば、

無駄なお金と時間を使わずに

確実にデータが取れるようになります。

その5つのステップが、

- STEP1. テストの目標指標を明確にする

- STEP2. 予算に応じた期間を決める

- STEP3. 必要なアクセス数を計算する

- STEP4. データ収集の頻度を設定する

- STEP5. 終了基準を事前に決める

なんですよね。

多くの人がテストで失敗するのは、

この順番を間違えてるからなんです。

適当にテストを始めちゃうと

お金だけ無駄になって終わっちゃう。

順番通りにやっていけば、

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP1. テストの目標指標を明確にする

テストの目標指標っていうのは、

「何を測るか」を最初に決めることです。

これを決めないとテストが迷子になって、

結局何も分からないまま終わっちゃうんですよね。

例えば、

- クリック率を上げたいのか

- 登録率を改善したいのか

- 売上を増やしたいのか

こういう風に

はっきりさせることですね。

もっと具体的に言うと、

「今のクリック率2%を3%にしたい」

みたいに数字まで決めちゃうんです。

ここからが大切なんですけど、

目標が曖昧だとテスト自体が意味なくなる。

だって、何を改善したいのか分からないと

どのデータを重視すればいいか分からないじゃないですか。

それに、複数の指標を同時に追いかけると

結果の判断がめちゃくちゃ難しくなるんです。

だからこそ、

1つの指標に絞って明確にしましょう。

STEP2. 予算に応じた期間を決める

予算に応じた期間設定っていうのは、

お財布と相談してテスト期間を決めることなんです。

なぜかっていうと、

予算によってデータの集め方が全然違うからですね。

具体的には、

- 高予算なら短期間で一気にデータ収集

- 低予算なら長期間でじっくりデータ収集

この2パターンに

分かれるんですよ。

高予算の場合だったら、

1日で500万円使って一気に結果を出す。

これなら1週間もあれば

十分なデータが集まっちゃいます。

でもね、低予算の場合は違うんです。

毎日少しずつ広告費を使って、

1ヶ月とか2ヶ月かけてデータを集める。

どっちが正解とかじゃなくて、

予算に合わせて期間を調整するのがコツなんです。

STEP3. 必要なアクセス数を計算する

必要なアクセス数の計算っていうのは、

信頼できるデータを取るために最低限必要な人数を決めることです。

どうしてこれが重要かっていうと、

少なすぎるアクセス数だとデータが当てにならないからなんですよね。

例えば、

- 10人のテストで成功率50%

- 1000人のテストで成功率50%

この2つって

全然信憑性が違うじゃないですか。

10人だと偶然の可能性が高いけど、

1000人なら本当に50%の可能性が高い。

だからテスト前に

「最低100アクセスは必要」

みたいに決めておくんです。

そうすれば途中で判断に迷わないし、

中途半端なデータで間違った結論を出さずに済む。

一般的には100アクセス以上あれば、

ある程度信頼できるデータになります。

でも、より正確にしたいなら

300とか500アクセスを目標にするといいですね。

STEP4. データ収集の頻度を設定する

データ収集の頻度設定っていうのは、

どのタイミングでデータをチェックするかを決めることなんです。

これを決めておかないと、

毎日データを見て一喜一憂しちゃうからですね。

具体的には、

- 毎日チェックするのか

- 1週間ごとにチェックするのか

- 100アクセスごとにチェックするのか

こんな感じで

ルールを決めておくんです。

毎日チェックする場合だと、

データの変動に振り回されやすい。

でも1週間ごとなら、

ある程度まとまったデータで判断できます。

ただし、ここで注意したいのが

頻度を決めたら守ること。

途中で「気になるから見ちゃおう」

ってやると判断がブレちゃうんです。

だからこそ、

最初に決めた頻度を守りましょう。

STEP5. 終了基準を事前に決める

終了基準を事前に決めるっていうのは、

「こうなったらテスト終了」っていうルールを最初に作ることです。

これがないとテストがダラダラ続いて、

結局いつまでも結論が出ないんですよね。

終了基準には、

- 目標指標を達成した場合

- 十分なデータが集まった場合

- 予算を使い切った場合

この3つのパターンが

あるんです。

例えば「クリック率3%を達成したら終了」

とか「1000アクセス集まったら終了」

みたいに具体的に決めておく。

そうすると迷いなく

テストを終了できるんですよ。

逆に終了基準がないと、

「もうちょっと様子を見よう」

って永遠に続けちゃう。

それだと予算も時間も無駄になるし、

次のテストに進めないじゃないですか。

だからこそ、

終了基準は絶対に事前に決めましょう。

実際に効果があったテスト期間設定事例3選

テスト期間の設定って、

実は広告運用の成功を左右する

超重要なポイントなんです。

この3つの事例を知っておけば、

あなたも予算に関係なく

効率的なテストができるようになります。

その3つが、

- 1日500万円投入の短期集中テスト

- 100アクセス単位の段階的テスト

- 週単位での継続的テスト

なんですよね。

それぞれ予算や目標によって

使い分けるのがコツです。

どの方法も実際に結果が出てる

やり方だから安心してください。

それぞれ解説していきます。

1日500万円投入の短期集中テスト

これは大きな予算がある場合に

一気にデータを集める方法です。

短期間で大量の広告費を使うことで、

すぐに結果が分かるのが最大のメリット。

具体的には、

- 1日で500万円を投入

- 大量のアクセスを瞬時に獲得

- その日のうちにデータ分析

こんな流れになります。

例えばですが、

新商品のLPを作ったとして、

「これが売れるかどうか今すぐ知りたい」

って場面ありますよね。

そんなときに500万円を

1日でドーンと投入するんです。

すると大量のアクセスが来るから、

クリック率も登録率も

その日のうちに分かっちゃう。

でもね、これって

資金力がある会社じゃないと

なかなかできないのが現実です。

だから個人や小さな会社は

次に紹介する方法がおすすめ。

100アクセス単位の段階的テスト

これは予算が少ない人でも

しっかりテストできる方法です。

アクセス数を基準にすることで、

お金をかけすぎずに

データの信憑性を確保できるんです。

やり方としては、

- 100アクセスごとに結果を分析

- クリック率や登録率を測定

- データが溜まったら次のテスト

こんな感じですね。

たとえば広告を出して、

100人がLPを見に来たとします。

その中で何人がクリックして、

何人が登録したかを

しっかり記録するんです。

100アクセスって聞くと

少なく感じるかもしれませんが、

実はこれで十分なんですよ。

統計学的にも

100サンプルあれば

ある程度の傾向は掴めるから。

だから少ない予算でも

ちゃんとしたテストができちゃう。

週単位での継続的テスト

これは長期的な視点で

じっくりテストする方法です。

1週間ごとに結果を振り返って、

次の週の戦略を立てていく

継続的なアプローチなんです。

具体的には、

- 1週間ごとにテスト実施

- 毎週結果を分析

- 改善点を次週に反映

こういう流れになります。

例えば月曜日から日曜日まで

広告を回してみて、

週末に結果をまとめるんです。

「今週はクリック率が2%だった」

「来週はキーワードを変えてみよう」

みたいな感じで改善していく。

この方法の良いところは、

曜日による違いも分かることです。

平日と週末では

反応が全然違うことが多いから、

そういう発見もできちゃう。

でも注意点もあって、

1週間だと季節的な要因や

イベントの影響を受けやすいんです。

だからこそ最低でも

4週間は続けることが大切。

継続的なテストが広告運用で重要な4つの理由

広告運用で結果を出し続けるには、

継続的なテストが絶対に欠かせません。

これを理解して実践すれば、

競合に負けない強い広告が作れます。

その理由が、

- 市場の変動に素早く対応できるから

- 競合他社との差別化を図れるから

- 季節性トレンドを活用できるから

- 広告効果を持続的に向上させられるから

この4つなんですね。

多くの人が一度作った広告を

そのまま放置しがちですが、

それじゃあ結果は出ません。

市場は生き物のように変化するから、

それぞれ詳しく解説していきます。

市場の変動に素早く対応できるから

市場の変動に素早く対応できるのが、

継続的なテストの最大のメリットです。

なぜなら市場って、

毎日のように変化してるからなんです。

例えば、

- ユーザーの興味関心の変化

- 競合の新しい戦略

- 経済状況の変動

こんな変化が日々起きてます。

もっと具体的に言うと、

去年バズった広告文が

今年は全然響かないとか、

よくある話なんですよね。

例えば「在宅ワーク」って言葉も、

コロナ前後で反応が全然違います。

でも継続的にテストしてれば、

こういう変化にすぐ気づける。

そして新しいアプローチを

すぐに試せるんです。

だからこそ、

継続的なテストが重要なんです。

競合他社との差別化を図れるから

競合他社との差別化を図れるのも、

継続的なテストの大きな価値です。

というのも、みんな同じような広告を

出してる業界が多いからなんですね。

例えば、

- 似たようなキャッチコピー

- 同じような画像やデザイン

- 横並びの価格設定

こんな状況になりがちです。

実際、英会話スクールの広告って

「短期間で話せるようになる」

みたいな似たような文言ばかり。

でも継続的にテストしてると、

他とは違うアプローチが見つかります。

例えば「失敗しない英会話」とか、

「恥ずかしがり屋のための英会話」とか、

ちょっと違う切り口が発見できる。

そういう小さな違いが、

結果的に大きな差になるんです。

テストを続けることで、

競合にはない独自性が生まれます。

季節性トレンドを活用できるから

季節性トレンドを活用できるのも、

継続的なテストの重要なポイントです。

なぜかというと、商品やサービスって

季節によって売れ方が変わるからです。

例えば、

- ダイエット商品は春に売れる

- 転職サービスは年度末に需要増

- 暖房器具は秋口から注目される

こんな傾向がありますよね。

もっと詳しく言うと、

フィットネスジムの広告なら

「夏までに痩せる」は春に効果的だけど、

秋には「冬太り対策」の方が響く。

でも、これって実際にテストしないと

どのタイミングがベストか分からない。

地域によっても違うし、

ターゲット層によっても変わります。

だから定期的にテストして、

季節ごとの最適解を見つけるんです。

そうすることで、

季節性トレンドを最大限活用できます。

広告効果を持続的に向上させられるから

広告効果を持続的に向上させられるのが、

継続的なテストの最終的な目標です。

これができるようになると、

長期的に安定した結果が出せます。

例えば、

- クリック率の段階的な改善

- コンバージョン率の向上

- 広告費用対効果の最適化

こんな改善が積み重なります。

実際の話として、

最初は1%だったクリック率が

テストを重ねることで3%になったり、

コンバージョン率が倍になったりします。

例えば月100万円の広告費なら、

効果が2倍になれば実質50万円の節約。

これって年間で600万円の差になる。

そういう大きな改善も、

一度のテストじゃ絶対に無理です。

小さなテストを積み重ねることで、

大きな成果につながるんですね。

だからこそ継続的なテストが、

広告運用では欠かせないんです。

広告運用のデータ分析を深掘りする5つの方法

広告運用で伸び悩んでる人って、

実はデータの見方が浅いんです。

この5つの分析方法をマスターすれば、

広告の成果が驚くほど変わりますよ。

具体的な方法がこちら。

- クリック率とコンバージョン率の相関を調べる

- 広告クリエイティブの効果を数値で評価する

- ランディングページとの相性を分析する

- ユーザー行動パターンを詳細に追跡する

- 競合他社のデータと比較検証する

どれも一見難しそうですけど、

やり方さえ分かれば意外とシンプル。

今まで見えなかった問題点が

はっきり見えてくるはずです。

それぞれ解説していきます。

クリック率とコンバージョン率の相関を調べる

クリック率が高いのに

コンバージョンが低い広告って結構あるんです。

この相関関係を調べることで、

本当に効果的な広告が見つかります。

たとえば、

- クリック率3%、コンバージョン率1%の広告A

- クリック率1.5%、コンバージョン率4%の広告B

こんなデータがあったとします。

一見すると広告Aの方が

良さそうに見えますよね。

でも実際は広告Bの方が

コンバージョン数は多いんです。

クリック率だけ見てると、

こういう見落としが起きちゃう。

だからこそ両方の数値を

グラフにして比較するんです。

横軸にクリック率、縦軸にコンバージョン率を

取ってプロットしてみてください。

すると理想的な広告は

右上の角に位置するはず。

この分析をすることで、

どの広告が本当に優秀なのかが一目瞭然になります。

広告クリエイティブの効果を数値で評価する

広告のクリエイティブって、

感覚で判断しがちなんですよね。

でも数値で評価することで、

どんなクリエイティブが効果的なのかがはっきりします。

具体的には、

- 画像の色合い別の効果測定

- キャッチコピーのパターン別分析

- CTAボタンのデザイン別比較

こういった要素を分けて測定するんです。

例えば赤いボタンと青いボタンで

クリック率を比較してみる。

すると赤いボタンの方が

1.2倍クリックされやすいとか、

そういうデータが取れるんです。

キャッチコピーも同じで、

「今すぐ」という言葉があるものと

ないものでテストしてみる。

そうすると「今すぐ」がある方が

コンバージョン率が20%高いとか、

そんな発見があったりします。

こういうデータを蓄積していくと、

勝ちパターンが見えてくるんです。

次に新しいクリエイティブを作るときも、

過去のデータを参考にできますからね。

ランディングページとの相性を分析する

広告とランディングページの相性って、

めちゃくちゃ重要なんです。

この相性が悪いと、

せっかくクリックしてもらっても離脱されちゃいます。

分析すべきポイントは、

- 広告のメッセージとLPの内容の一貫性

- デザインの統一感

- ユーザーの期待値とのギャップ

この3つですね。

よくあるのが広告では

「無料で始められます」って言ってるのに、

LPに行くといきなり有料プランの話が出てくるパターン。

これだとユーザーは

「話が違うじゃん」って思って離脱します。

だから広告のメッセージと

LPの最初の見出しは必ず一致させる。

これだけで離脱率が

大幅に改善されるんです。

デザインも同じで、

広告が青基調なのにLPが赤基調だと

違和感を感じちゃいますよね。

色合いやフォント、全体の雰囲気を

統一することで信頼感が生まれます。

ユーザー行動パターンを詳細に追跡する

ユーザーがどんな行動を取ってるのか、

これを詳しく追跡するとめちゃくちゃ面白いデータが取れます。

行動パターンを知ることで、

どこで離脱してるのかが手に取るように分かるんです。

追跡すべき項目は、

- ページ滞在時間

- スクロール深度

- クリックした箇所

- 離脱したポイント

こういった細かいデータです。

例えばLPの途中で

みんなが離脱してるとしますよね。

そこを詳しく見てみると、

価格が表示される部分だったりする。

そうすると「価格の見せ方に

問題があるのかな」って仮説が立てられます。

スマホユーザーとPCユーザーでも

行動パターンは全然違うんです。

スマホユーザーは縦スクロールが多いけど、

PCユーザーは横の情報も見る傾向がある。

こういう違いを理解して

それぞれに最適化していくんです。

ヒートマップツールを使えば、

どこがよくクリックされてるかも分かります。

意外なところがクリックされてたりして、

新しい発見があったりするんですよ。

競合他社のデータと比較検証する

自分のデータだけ見てても、

それが良いのか悪いのか判断できませんよね。

だからこそ競合他社のデータと

比較することが大切なんです。

比較すべき指標は、

- 業界平均のクリック率

- 同業他社のコンバージョン率

- 広告費用対効果の相場

こういった数値ですね。

例えば自分のクリック率が2%だとして、

それが高いのか低いのか分からない。

でも業界平均が1.5%だと分かれば、

「うちは平均より良いんだ」って安心できます。

逆に業界平均が3%だったら、

「まだまだ改善の余地があるな」って分かる。

競合の広告クリエイティブも

定期的にチェックしましょう。

どんなキャッチコピーを使ってるのか、

どんなデザインにしてるのか。

そういうのを参考にして

自分の広告に活かしていくんです。

ただしパクリはダメですよ。

参考にして自分なりに

アレンジすることが大切です。

競合分析をすることで、

市場全体の動きも見えてきます。

成功事例から学ぶ広告運用改善術4つ

広告運用で結果を出すなら、

成功してる他社の事例を

徹底的に研究するのが一番の近道です。

この4つの方法をマスターすれば、

あなたの広告運用スキルが

グンと上達しちゃいます。

その4つの方法が、

- 他社の広告クリエイティブを分析する

- 効果的なランディングページ構成を研究する

- 成功パターンから仮説を立てる

- 学んだ手法を自社向けにカスタマイズする

なんですよね。

どれも地味に見えるかもですが、

実はめちゃくちゃ効果的な方法です。

成功してる会社は必ずやってることで、

これができるかどうかで差がつくんです。

順番に詳しく解説していきます。

他社の広告クリエイティブを分析する

他社の広告クリエイティブを

しっかり分析することで、

何が効果的なのかが見えてきます。

なぜなら、今表示されてる広告って

すでにテストを重ねて

勝ち残った広告だからです。

分析するポイントとしては、

- キャッチコピーの書き方

- 画像やデザインの使い方

- ターゲット層への訴求方法

こんな感じですね。

例えばFacebookやInstagramで

同じ業界の広告を見てみると、

似たようなパターンが見つかるはず。

「30代女性向け」とか

「副業を始めたい人向け」とか、

ターゲットが明確な広告ほど参考になります。

でもここで大事なのは、

ただ見るだけじゃダメってこと。

スクリーンショットを撮って

ファイルに保存しておいたり、

気づいたことをメモしておくんです。

そうやって継続的に分析してると、

「あ、この業界はこういう訴求が多いな」

って傾向がつかめてきます。

だからこそ、

他社の広告分析は欠かせないんです。

効果的なランディングページ構成を研究する

ランディングページの構成を研究するのも

めちゃくちゃ勉強になります。

というのも、広告をクリックした後の

ランディングページで成約が決まるからです。

研究するべきポイントは、

- ファーストビューの作り方

- お客様の声の配置

- 申し込みボタンのデザインや位置

この辺りですね。

成功してるランディングページって

必ず共通点があるんですよ。

例えば、ファーストビューで

「誰のための商品なのか」が

一瞬で分かるようになってたり。

お客様の声も、ただ並べるんじゃなくて

「どんな悩みを持ってた人が

どう変わったのか」が具体的に書いてある。

さらに言うと、申し込みボタンも

「今すぐ申し込む」じゃなくて

「無料で資料をもらう」みたいに

ハードルを下げてるパターンが多いです。

こういう細かい工夫を見つけて

自分のランディングページに

活かせるかどうかが勝負なんです。

だから、気になる広告を見つけたら

必ずランディングページまで

チェックするクセをつけましょう。

成功パターンから仮説を立てる

ここからが本当に大切なんですけど、

分析した結果から仮説を立てるのが

一番重要なステップです。

なぜかって言うと、ただ真似するだけじゃ

自分の商品やサービスには

うまく当てはまらないことが多いから。

仮説を立てるときのコツは、

- なぜその広告が効果的なのか理由を考える

- 自分のターゲットにも当てはまるか検証する

- どの部分を参考にするか優先順位をつける

こんな感じです。

例えば、ある化粧品の広告で

「30日で肌が変わる」って

訴求してるのを見つけたとします。

そこで「なんで30日なんだろう?」

って考えてみるんです。

調べてみると、肌のターンオーバーが

約28日周期だから、それに合わせて

30日って設定してるのかもしれない。

そうすると、自分が健康食品を

売ってる場合でも、

「30日で体質改善」みたいな

訴求ができるかもしれませんよね。

こうやって「なぜ?」を繰り返して

仮説を立てることで、

表面的な真似じゃない応用ができるんです。

仮説を立てるクセがつけば、

広告運用のレベルが一気に上がりますよ。

学んだ手法を自社向けにカスタマイズする

最後のステップが、学んだ手法を

自社向けにカスタマイズすることです。

これができないと、せっかく分析しても

結果につながらないんですよね。

カスタマイズするときは、必ず

自分の商品やサービスの特徴と

お客さんのニーズを考慮します。

具体的なカスタマイズ方法は、

- ターゲット層の違いを考慮する

- 商品の価格帯に合わせて調整する

- 業界の特性を反映させる

この3つがポイントです。

たとえば、高額な商品を売ってる場合は

いきなり購入を促すんじゃなくて、

まずは資料請求や相談から始める。

逆に、安い商品なら

「今だけ限定価格」みたいに

すぐ行動してもらう訴求が効果的です。

でも、ここで注意したいのは

完璧を求めすぎないこと。

最初は70点くらいの出来でも

実際にテストしてみて、

データを見ながら改善していけばいいんです。

実際、僕の知り合いの会社も

他社の成功事例を参考にして

広告を作ったんですが、最初は全然ダメでした。

でも、3回くらい改善を重ねたら

コンバージョン率が2倍になったんです。

だからこそ、まずは行動して

改善を繰り返すのが大事なんですよね。

広告運用でテスト期間を設定すべき4つの理由

広告運用でテスト期間を設定すること、

これが成功の分かれ道なんです。

テスト期間をちゃんと設けることで、

無駄な広告費を削減できて、

効率よく結果を出せるようになります。

その理由が、

- 効率的にデータを収集できるから

- 無駄な広告費を削減できるから

- 市場の変動に対応できるから

- 継続的な改善の基盤を築けるから

なんですよね。

多くの人がテスト期間の重要性を

軽く見がちなんですが、

これが広告運用の基盤を築く

一番大切なプロセスなんです。

短期間で効率的にデータを集めて、

改善を繰り返していくことが

広告運用成功の秘訣です。

それぞれ解説していきます。

効率的にデータを収集できるから

テスト期間を設定する一番の理由は、

短期間で必要なデータを

効率よく集められることなんです。

なぜなら、決まった期間で

集中的にデータを取ることで、

ノイズが少ない正確な情報が

手に入るからなんですね。

例えば、

- クリック率の変化

- コンバージョン率の推移

- 広告表示回数の傾向

こういったデータを

まとめて取れるんです。

ダラダラと長期間広告を回し続けるより、

1週間とか2週間って決めて

集中的にテストした方が

はるかに効率がいいんですよ。

例えばですけど、

A/Bテストで2つの広告文を比較する時、

1ヶ月間ダラダラやるより

2週間でパッと結果を出した方が

次の改善にすぐ取りかかれますよね。

ただし、データ収集する時は

最低限の表示回数やクリック数が

必要になってくるんです。

あまりにも短すぎる期間だと

統計的に意味のあるデータが

取れなくなっちゃうんですね。

だから、効率とデータの質の

バランスを考えながら

適切な期間を設定することが大切です。

テスト期間をしっかり決めることで、

データ収集の効率が

格段にアップするんです。

無駄な広告費を削減できるから

テスト期間を設けることで、

効果の悪い広告に

お金を使い続けることを

防げるんですよね。

というのも、短期間で結果を判断して、

ダメなものはすぐに止められるから

無駄な出費を抑えられるんです。

具体的には、

- 効果の低いキーワードの発見

- クリック率の悪い広告文の特定

- ターゲット設定のミスの早期発見

こんなことが分かるんです。

例えばなんですが、

新しいキーワードで広告を出す時、

最初の1週間でクリック率が0.5%以下だったら

そのキーワードはすぐに停止するんです。

そうすることで、

効果の出ないキーワードに

何万円も使っちゃうことを

防げるんですよね。

実際に、テスト期間を設けずに

3ヶ月間同じ設定で広告を回し続けて、

50万円も無駄にしちゃった人を

知ってるんです。

でも、テスト期間をちゃんと決めてれば

最初の2週間で問題に気づいて

軌道修正できたはずなんですよ。

テスト期間中に得られたデータを

しっかり分析することで、

どこに問題があるのかが

手に取るように分かります。

だからこそ、テスト期間の設定は

広告費の節約に直結する

重要なポイントなんです。

市場の変動に対応できるから

市場って常に変化してるじゃないですか。

だから、テスト期間を設けることで

その変化にすぐ対応できるように

なるんです。

なぜかというと、短いサイクルで

テストを繰り返すことで、

市場の動きを敏感に察知できるから

なんですね。

例えば、

- 競合他社の広告戦略の変化

- 季節要因による需要の変動

- トレンドキーワードの出現

こういった変化を

いち早くキャッチできるんです。

特に最近だと、

SNSでバズったキーワードが

急に検索ボリュームを増やすことが

よくあるんですよね。

そんな時、2週間のテスト期間で

新しいキーワードを試してみて、

効果が良ければすぐに本格運用に

切り替えられるんです。

逆に、長期間同じ設定で

広告を回し続けてると、

市場の変化に気づくのが遅れて

チャンスを逃しちゃうんですよ。

例えば、コロナ禍の時に

「在宅ワーク」関連のキーワードが

急激に注目されましたよね。

その時、すぐにテストを開始して

効果を確認できた広告主は

大きな成果を上げられたんです。

市場の変動に素早く対応するためにも、

テスト期間の設定は

欠かせない要素なんです。

継続的な改善の基盤を築けるから

テスト期間を設定することは、

広告運用を継続的に改善していく

土台作りになるんですよ。

それはなぜかと言うと、

定期的にテストを行う習慣ができて、

常に最適化を意識した運用が

できるようになるからなんです。

具体的には、

- PDCAサイクルの確立

- データ分析スキルの向上

- 改善ポイントの明確化

こういった効果が

期待できるんですね。

例えば、毎月第一週をテスト期間にして、

新しいキーワードや広告文を試す

ルーティンを作るんです。

そうすると、月末には必ず

「今月はこんな発見があった」

「来月はここを改善しよう」

って振り返りができるんですよね。

実際に、継続的にテストを行ってる

広告主の成果を見ると、

半年後、1年後の数値が

最初と比べて大幅に改善されてるんです。

でも、テストをやらずに

同じ設定で回し続けてる人は、

1年経っても成果が横ばいのまま

なんてことがよくあるんですよ。

継続的な改善には、

データに基づいた戦略的な

アプローチが不可欠なんです。

テスト期間を設けることで、

そのアプローチが自然と

身につくようになります。

だから、テスト期間の設定は

長期的な成功のための

基盤づくりなんです。

効果的なテスト期間を設定する5つのステップ

広告運用で失敗する人の9割は、

テスト期間の設定を間違えてるんです。

この5つのステップを実践すれば、

無駄な広告費を使わずに

効率的にデータを集められます。

具体的なステップは、

- STEP1. 広告の目標と予算を明確にする

- STEP2. テスト対象の要素を決定する

- STEP3. 最適なテスト期間を算出する

- STEP4. データ収集の仕組みを整える

- STEP5. 結果分析と改善を実行する

この順番で進めることで、

短期間で成果につながる

データが手に入るんですよね。

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP1. 広告の目標と予算を明確にする

最初にやるべきことは、

広告の目標と予算をはっきりさせること。

これができてないと、

テスト期間も適当になっちゃうんです。

なぜかっていうと、

目標によってテストの進め方が

全然変わってくるからなんですよね。

例えば、

- 売上アップが目標なのか

- 認知度向上が目標なのか

- リード獲得が目標なのか

こんな感じで目標が違えば、

見るべき数字も変わってきます。

売上が目標なら購入率を重視するし、

認知度なら表示回数やクリック率を

チェックしないといけない。

でもって、予算も超重要です。

月10万円しか使えないのに、

月100万円の予算前提で

テスト計画を立てても意味がない。

だからこそ、最初に

「何のために」「いくらで」

広告を出すのかを決めましょう。

STEP2. テスト対象の要素を決定する

次にやることは、

何をテストするかを決めること。

これを明確にしないと、

データがバラバラになって

何が効果的だったか分からなくなります。

理由は単純で、

一度にいろんなことをテストすると

どれが成果に影響したか分からないから。

テストできる要素としては、

- 広告の画像やテキスト

- ターゲット設定

- 配信時間帯

- 予算配分

こういったものがありますね。

ここで大切なのは、

一度に1つの要素だけをテストすること。

例えば、画像をテストするなら

他の条件は全部同じにして、

画像だけを変えるんです。

そうすることで、

「この画像の方が効果的だった」

って明確に分かるようになる。

逆に、画像もテキストも

ターゲットも全部変えちゃうと、

何が良かったのか全然分からない。

だから、テストする要素は

1つずつ絞り込んでいきましょう。

STEP3. 最適なテスト期間を算出する

ここが一番重要なポイントなんですが、

テスト期間は適当に決めちゃダメです。

なぜなら、短すぎると

信頼できるデータが取れないし、

長すぎると無駄な費用がかかるから。

計算方法としては、

- 目標とする成果数を決める

- 1日あたりの予算を設定する

- 必要なデータ量を逆算する

この3つで期間が決まります。

例えば、コンバージョン率を

テストしたい場合を考えてみましょう。

統計的に意味のあるデータを取るには、

最低でも100件のコンバージョンが

必要だと言われてるんです。

もし1日10件のコンバージョンが

取れる予算なら、10日間テストすれば

100件のデータが集まりますよね。

でも実際は、季節や曜日の影響も

考慮しないといけません。

だから、最低でも2週間、

できれば1ヶ月はテストした方が

正確なデータが取れるんです。

STEP4. データ収集の仕組みを整える

データを正しく集められる

仕組みを作っておくことも大切です。

これができてないと、

せっかくテストしても

分析できないデータしか残らない。

準備すべきものとしては、

- アクセス解析ツールの設定

- コンバージョン測定の設定

- データを記録するシートの準備

こういったものが必要ですね。

特に、コンバージョン測定は

めちゃくちゃ重要なんです。

「どの広告から何件の申し込みがあったか」

これが分からないと、

テストの意味がなくなっちゃう。

Google AnalyticsやFacebook広告の

管理画面を使えば、

自動でデータを集められます。

でも、それだけじゃ不十分で、

自分なりにデータを整理する

シートも作っておいた方がいい。

日付、広告の種類、費用、成果を

一覧で見られるようにしておくと、

後で分析するときに便利なんです。

STEP5. 結果分析と改善を実行する

最後のステップは、

集めたデータを分析して

次のアクションを決めること。

これをやらないと、

テストした意味が全くありません。

分析のポイントは、

数字だけじゃなくて

「なぜその結果になったか」を

考えることなんです。

分析する項目としては、

- クリック率

- コンバージョン率

- 費用対効果

- ターゲット別の成果

こういったデータを見ていきます。

例えば、A案とB案をテストして

A案の方がクリック率が高かったとします。

そしたら、「なぜA案の方が

クリックされやすかったのか」を

考えてみるんです。

画像が目を引いたからなのか、

テキストが分かりやすかったからなのか、

それとも別の理由があるのか。

その理由が分かれば、

次のテストでさらに良い結果を

出せるようになります。

そして、良い結果が出た要素は

本格的に採用して、

悪かった要素は改善していく。

この繰り返しが、

広告運用の成功につながるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- テスト期間は広告効果の正確な測定に必要不可欠

- 無駄な広告費削減の鍵はテスト期間の適切な設定

- 予算に応じてテスト期間の設定方法を変える必要がある

- 高予算なら短期集中、低予算ならアクセス数基準で設定

- テストの目標と仮説を明確にしてから期間を決める

- 最低100クリック以上のデータで統計的信頼性を確保

- データ収集の頻度と終了基準を事前に設定する

- 市場動向の事前調査でテスト効率を大幅向上

- 継続的なテストサイクルで競合他社との差別化を図る

- 成功パターンの横展開で広告効果を持続的に向上

まとめ

広告運用でテスト期間を設定することの

重要性と具体的な方法について

解説してきました。

テスト期間をしっかり設けることで

広告効果を正確に測定でき、

無駄な広告費を大幅に削減できます。

予算に応じて設定方法を変えることで、

月10万円の少額予算でも

月100万円の大規模予算でも

効率的にデータを収集できるのです。

高予算なら短期集中型で

一気にデータを集め、

低予算ならアクセス数基準で

じっくりとデータを蓄積していく。

どちらの方法も

適切に実行すれば

確実に成果につながります。

大切なのは

テストの目標を明確にして

仮説を立ててから

期間設定を行うことです。

そして継続的にテストを繰り返すことで

競合他社に負けない

強い広告運用ができるようになります。

テスト期間の設定は

広告運用成功の第一歩です。

今すぐ実践して

あなたの広告運用を

劇的に改善してください。

よくある質問

テスト期間ってどのくらいの長さに設定すればいいの?

予算によって変わりますが、基本的には最低100クリック以上のデータが集まるまでです。高予算なら1週間の短期集中、低予算なら1ヶ月程度の長期継続がおすすめ。大切なのは期間より「十分なデータ量」を確保することです。

テスト期間中は毎日データをチェックした方がいいの?

短期テストなら毎日、長期テストなら週1回のチェックがベストです。毎日見すぎると数字の変動に振り回されちゃうので注意。事前に「いつチェックするか」を決めておくと、冷静に判断できますよ。

予算が少なくてもちゃんとしたテストはできる?

もちろんできます!予算が少ない場合は「アクセス数基準」でテストしましょう。100アクセス集まるまで続ける、みたいに期間より数字を重視すれば、少ない予算でも信頼できるデータが取れます。

テスト中に広告の設定を変更してもいいの?

テスト期間中の設定変更は絶対NGです!途中で変更すると「何が効果的だったか」が分からなくなっちゃいます。テスト中は我慢して、結果が出てから改善しましょう。それが正確なデータを取る秘訣です。

ABテストと普通のテストって何が違うの?

ABテストは2つのパターンを同時に比較するテスト方法です。普通のテストより精度が高くて、「どっちが良いか」がはっきり分かります。予算に余裕があるなら、ABテストの方が確実に成果につながりますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。