このノウハウについて

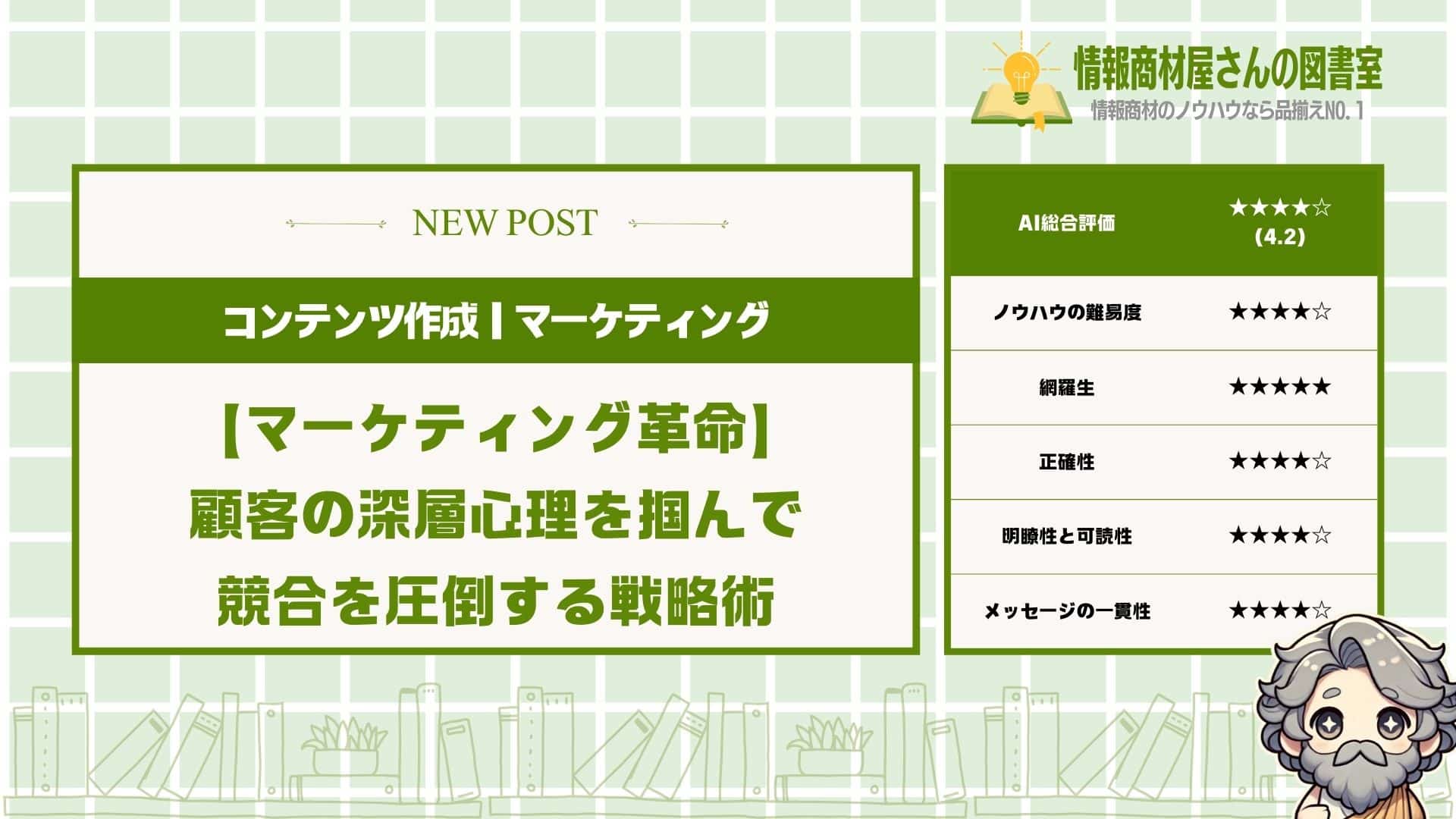

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

ビジネス成功の核心である「顧客の悩み理解」から「商品化」「販売戦略」まで、実践的なノウハウを体系的に学べる貴重な内容です。単なる理論ではなく、具体的な事例と明確な手順で構成されているため、読者が迷うことなく実行できます。特に、顧客分析から価値創造、そして収益化までの一連の流れが詳細に解説されており、個人起業家や小規模事業者にとって即戦力となる知識が満載です。この記事を実践すれば、競合他社との差別化を図りながら、お客様に本当に喜ばれる商品・サービスを生み出すことができるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●顧客の悩みを理解したいけど、どこから手をつけていいかわからない

●商品は作ったけど、なかなか売れなくて困っている

●競合他社との差別化ができず、価格競争に巻き込まれている

●お客様の本当のニーズが見えなくて、商品開発で失敗を繰り返している

多くの起業家や事業者が

「良い商品を作れば売れるはず」と思い込んで

商品開発に力を入れすぎてしまいます。

でも実際は、

お客様の悩みを深く理解することこそが

ビジネス成功の最重要ポイントなんです。

そこでこの記事では、

顧客の悩みを正確に把握し、

それを価値ある商品に変換して

確実に売上を上げるための

『完全攻略法』を詳しく解説します。

この記事を読めば、

お客様が本当に求めているものが手に取るようにわかり、

競合他社では真似できない独自の価値を提供できるようになります。

10年以上のマーケティング経験と

数百社のコンサルティング実績から導き出した

実践的なノウハウを凝縮しました。

本気で売上を伸ばしたい方は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 顧客の悩みを効率的に炙り出す4つの理由と具体的手法

- アンケート・SNS・データ分析を使った悩み抽出の実践方法

- 収集した悩みを5ステップで分析し商品アイデアに変える技術

- 自分の価値を見つけて顧客の悩みと完璧に合致させる方法

- 価値を6つのプロセスで商品化し確実に収益化する手順

- 商品価値を継続的に高めて競合を圧倒する5つの戦略

- 効果的なマーケティングで商品の魅力を最大限に伝える技術

顧客の悩みを炙り出すべき4つの理由

顧客の悩みを深く理解することが、

ビジネス成功の最重要ポイントなんです。

これをしっかりやっとけば、

商品開発から売上アップまで

すべてが劇的に変わります。

具体的な理由は、

- 商品開発の基礎が築けるから

- 商品価値を高められるから

- ビジネス成功の鍵となるから

- 顧客満足度を向上させられるから

この4つですね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にできてる人は少ないんです。

だからこそ、

ここで差をつけられるんですよね。

それぞれ解説していきます。

商品開発の基礎が築けるから

商品開発において、

顧客の悩みを知ることが

すべての出発点になります。

なぜなら、悩みがない場所に

商品を作っても誰も買わないからです。

例えば、

- 朝の時間がない主婦の悩み

- 資料作成に時間がかかる会社員の悩み

- 集客に困ってる経営者の悩み

こういった具体的な悩みを

把握できてるかどうかで決まるんです。

実際に、成功してる企業は

必ず顧客の悩みから商品を作ってます。

例えば、Amazonは

「本を買いに行くのが面倒」

っていう悩みから始まったんです。

でも、多くの人は

「こんな商品があったらいいな」

って自分の想像で作っちゃう。

それだと、

誰も欲しがらない商品になるんです。

だから、商品開発の前に

必ず顧客の悩みを調べましょう。

商品価値を高められるから

顧客の悩みを深く理解すると、

商品の価値をグッと高められます。

というのも、悩みが深いほど

その解決策に高いお金を払うからです。

具体的には、

- 悩みの深さを理解できる

- 解決策の価値を正確に伝えられる

- 顧客が本当に欲しい機能が分かる

こんな感じで、

商品の価値を最大化できるんです。

例えば、ダイエット商品でも

「痩せたい」っていう表面的な悩みじゃなく

「好きな服を着て自信を持ちたい」

っていう深い悩みを知ってるかどうか。

これが分かってると、

単なるダイエット商品じゃなく

「自信を取り戻すための商品」

として価値を伝えられるんです。

そうすると、

お客さんも「これは私のためのものだ」

って感じて高い値段でも買ってくれます。

逆に、悩みを理解してないと

価格競争に巻き込まれちゃうんです。

ビジネス成功の鍵となるから

実は、顧客の悩みを理解することが

ビジネス全体の成功を左右します。

なぜかというと、

すべてのビジネス活動が

顧客の悩み解決に繋がるからです。

例えば、

- マーケティング戦略の方向性

- 営業トークの内容

- アフターサービスの質

これら全部が

顧客の悩みを軸に決まるんです。

実際に、スターバックスは

「家でも職場でもない第三の場所が欲しい」

っていう悩みに着目したんです。

だから、コーヒーの味だけじゃなく

居心地の良い空間作りに力を入れた。

結果的に、

単なるコーヒーショップから

ライフスタイルブランドになったんです。

でも、顧客の悩みを無視してると

どんなに頑張っても結果が出ない。

だからこそ、

ビジネスの軸として考えましょう。

顧客満足度を向上させられるから

顧客の悩みを把握してると、

満足度を劇的に上げられます。

理由は簡単で、

お客さんが本当に求めてることを

提供できるようになるからです。

具体的には、

- 期待を上回るサービスができる

- 的確なタイミングでサポートできる

- 顧客が気づいてない悩みも解決できる

こんな風に、

お客さんを感動させられるんです。

例えば、美容院で

「髪を切りたい」っていう表面的な要望じゃなく

「若く見られたい」っていう深い悩みを理解してると

カットだけじゃなく、

似合うメイクのアドバイスもできますよね。

そうすると、

お客さんは「この美容師さんは私のことを分かってくれる」

って感じて、リピーターになってくれます。

実際に、顧客満足度が高い会社は

必ず顧客の悩みを深く理解してるんです。

逆に、悩みを理解してないと

「なんか物足りない」

って思われちゃうんです。

だから、満足度向上のためにも

顧客の悩みをしっかり把握しましょう。

顧客の悩みを効果的に抽出する3つの方法

顧客の悩みを知ることって、

実はビジネス成功の一番の近道なんです。

この方法をマスターすれば、

お客さんが本当に欲しがってる商品を

作れるようになります。

具体的には、

- アンケートやインタビューで直接収集する

- ソーシャルメディアやフォーラムを分析する

- 過去のデータやトレンドを活用する

この3つの方法があるんですね。

どれも今日から始められる方法だし、

お金もそんなにかからないんです。

それぞれの方法には

コツがあるので詳しく説明しますね。

アンケートやインタビューで直接収集する

アンケートやインタビューは、

お客さんの本音を聞ける最強の方法です。

だって直接話を聞けるから、

遠回しじゃなくて

ストレートに悩みが分かるんですよね。

例えば、

- 今困ってることは何ですか?

- どんな商品があったら嬉しいですか?

- 普段どんなことで悩んでますか?

こんな質問をするだけで、

お客さんの心の中が見えてきます。

実際に美容室を経営してる友人が

お客さんにアンケートを取ったら、

「髪型が決まらない」じゃなくて

「朝の時間がない」が一番の悩みだったんです。

それで時短でセットできる

カットメニューを作ったら

めちゃくちゃ人気になったんですよ。

ただし注意点があって、

質問の仕方を間違えると

本当の悩みが聞けないんです。

「満足してますか?」みたいな

曖昧な質問だと

「まあ満足です」って答えが返ってくる。

でも「一番困ってることは?」って

具体的に聞くと

リアルな悩みが出てくるんですね。

だからこそ、

質問の仕方がすごく大切なんです。

ソーシャルメディアやフォーラムを分析する

ソーシャルメディアって、

人の本音がダダ漏れしてる宝庫なんです。

なぜかというと、

みんな素の状態で投稿してるから

リアルな悩みが見えるんですよね。

具体的には、

- Twitter(X)での愚痴や相談

- インスタのストーリーズ

- Yahoo知恵袋の質問

- 専門的なフォーラムの投稿

こういうところを見るんです。

例えば「副業 始めたい」で検索すると、

「時間がない」「何から始めていいか分からない」

「詐欺が怖い」みたいな悩みが

山ほど出てくるじゃないですか。

これって超貴重な情報なんですよ。

さらに深掘りすると、

「子育て中でも副業したい」

「会社にバレずに副業したい」

みたいな具体的な悩みも見えてきます。

ここで大切なのは、

表面的な言葉じゃなくて

その奥にある本当の気持ちを読み取ること。

「副業したい」って言ってても、

実は「今の生活に不安がある」とか

「自分の価値を高めたい」とか

もっと深い悩みがあるんです。

そこまで読み取れると、

本当に刺さる商品が作れるようになります。

過去のデータやトレンドを活用する

過去のデータって、

未来の悩みを予測する

すごいヒントになるんです。

というのも、

人の悩みって急に変わるわけじゃなくて

だいたいパターンがあるんですよね。

例えば、

- 売上データから見える課題

- お客さんからの問い合わせ内容

- 返品理由やクレーム内容

- 季節ごとの検索キーワード

こういうデータを見ると、

お客さんが何に困ってるかが分かります。

実際にネット通販をやってる会社では、

「サイズが合わない」っていう

返品理由が多かったんです。

そこでサイズ選びのガイドを作ったら、

返品率が半分になったんですよ。

さらにGoogleトレンドとかを使うと、

「今何が話題になってるか」

「どんなキーワードが検索されてるか」

が分かるんです。

例えば「在宅ワーク」の検索が増えてたら、

「家で働くときの悩み」を

先回りして解決できるじゃないですか。

データを見るときのコツは、

数字だけじゃなくて

その背景にある人の気持ちを

想像することなんです。

だからこそ、

データと人の心を両方見ることが

めちゃくちゃ重要なんですね。

収集した顧客の悩みを分析する5つのステップ

顧客の悩みを集めただけじゃ、

実はまだ半分しか終わってないんです。

ここからが本当の勝負で、

集めた情報をしっかり分析することで

売れる商品のヒントが見えてきます。

分析には5つのステップがあって、

- STEP1. 収集したデータを整理する

- STEP2. 共通する悩みを特定する

- STEP3. 悩みの優先順位をつける

- STEP4. 重要度を評価する

- STEP5. 解決アプローチを考える

この順番で進めていくんですね。

どのステップも飛ばしちゃダメで、

順番通りにやることが大切なんです。

雑に分析しちゃうと、

せっかく集めた貴重な情報が台無しになっちゃいます。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 収集したデータを整理する

データ整理っていうのは、

バラバラに集めた情報を見やすくまとめること。

これをやっておかないと、

後の分析がめちゃくちゃ大変になっちゃうんです。

具体的には、

- アンケート回答を項目別に分ける

- SNSの声を悩み別にグループ化

- インタビュー内容を要点でまとめる

こんな感じで整理していきます。

例えばダイエット商品の場合だと、

「運動が続かない」「食事制限がきつい」

「時間がない」みたいに分けるんです。

さらに詳しく言うと、

「仕事が忙しくて運動する時間がない」

「家事育児で自分の時間が取れない」

って具体的に分類していきます。

ここで手を抜いちゃうと、

後で同じような悩みを重複して数えちゃったり

重要な悩みを見落としちゃったりします。

だから面倒でも、

最初にきちんと整理しておくことが大切です。

エクセルやスプレッドシートを使って、

項目別に分けて管理するのがおすすめですね。

データ整理は地味な作業だけど、

ここがしっかりできてると後がスムーズになります。

STEP2. 共通する悩みを特定する

共通する悩みっていうのは、

多くの顧客が抱えている同じような問題のこと。

これを見つけることで、

どんな商品を作ればいいかが見えてきます。

例えば、

- 「時間がない」という悩み

- 「やり方がわからない」という悩み

- 「続けられない」という悩み

こういった共通点を探すんです。

美容系の商品なら、

「効果が実感できない」「手間がかかる」

「お金がかかりすぎる」みたいな悩みが

よく出てくるんですよね。

もっと具体的に言うと、

スキンケアの場合だと

「朝のスキンケアに時間をかけられない」

「どの商品を選べばいいかわからない」

って悩みがめちゃくちゃ多いんです。

でも注意しなきゃいけないのは、

表面的な悩みだけじゃなくて

その奥にある本当の悩みも見つけること。

「時間がない」って言ってる人の本音は、

「簡単で効果的な方法を知りたい」

だったりするんです。

だからこそ、

一つ一つの悩みを深く掘り下げて

共通する根本的な問題を見つけることが大切なんです。

STEP3. 悩みの優先順位をつける

優先順位をつけるっていうのは、

どの悩みから解決すべきかを決めること。

全部の悩みを一度に解決するのは無理だから、

まずは重要なものから取り組むんです。

優先順位の基準は、

- 悩んでる人の数が多い

- 悩みの深刻度が高い

- 解決したときの満足度が高い

この3つで判断していきます。

たとえば英語学習の場合だと、

「単語が覚えられない」って悩みと

「発音が上手くならない」って悩みがあったとします。

どっちも大切だけど、

「単語が覚えられない」の方が

悩んでる人の数が多いかもしれません。

さらに詳しく見ると、

単語を覚えられないと

そもそも英語が理解できないから

悩みの深刻度も高いんです。

ただし、ここで気をつけたいのは、

数だけじゃなくて質も考えること。

少数でも本当に困ってる人がいる悩みは、

ニッチな市場として価値があったりします。

だから単純に数の多さだけじゃなくて、

ビジネス的な観点も含めて

優先順位を決めることが大切なんです。

STEP4. 重要度を評価する

重要度の評価っていうのは、

その悩みがどれくらいビジネスに影響するかを測ること。

優先順位とは違って、

もっとビジネス的な視点で見るんです。

評価のポイントは、

- 市場規模の大きさ

- 競合の多さ

- 収益性の高さ

この3つを総合的に判断します。

例えばフィットネス業界だと、

「ジムに通う時間がない」って悩みは

めちゃくちゃ多くの人が抱えてます。

でも市場にはすでに

オンラインフィットネスとか

自宅トレーニング商品がたくさんあるんです。

一方で「産後の体型戻し」みたいな

ニッチな悩みの方が

競合が少なくて収益性が高いかもしれません。

さらに具体的に言うと、

「30代働く女性の産後ダイエット」

みたいにターゲットを絞った方が

価値の高い商品を作れる可能性があります。

重要度を評価するときは、

自分のリソースや強みも考慮すること。

いくら重要な悩みでも、

自分に解決できるスキルがなかったら

意味がないですからね。

だからこそ、

客観的なデータと主観的な判断を

バランスよく組み合わせることが大切なんです。

STEP5. 解決アプローチを考える

解決アプローチっていうのは、

特定した悩みをどうやって解決するかの方法論。

ここまで来てやっと、

具体的な商品やサービスのアイデアを考えます。

アプローチの種類は、

- 商品・サービスで解決

- 情報・ノウハウで解決

- コミュニティで解決

大きく分けてこの3つがあります。

例えば「料理が苦手」って悩みなら、

時短調理器具を作るのか

料理教室を開くのか

料理好きのコミュニティを作るのか

選択肢がいろいろあるんです。

もっと具体的に言うと、

「一人暮らしの男性が簡単な料理を作りたい」

って悩みに対しては

レンジで5分でできる冷凍食品とか

動画で学べる料理講座とかが考えられます。

でも大切なのは、

一つの悩みに対して複数のアプローチを考えること。

最初に思いついたアイデアが

必ずしもベストとは限らないからです。

だから「他にも方法はないかな?」

って常に考える癖をつけておくといいですね。

そうすることで、

競合と差別化できる独自の解決策が

見つかる可能性が高くなります。

自分の価値と顧客の悩みを合致させる3つのステップ

自分の価値と顧客の悩みを

ピッタリ合わせるのって、

実はそんなに難しくないんです。

これができるようになると、

お客さんに「まさに私が求めてたもの!」

って言ってもらえるようになります。

そのために必要なのが、

- 顧客の具体的な悩みを調査する

- 自分の価値で解決できる問題を見つける

- 効果的な価値提案メッセージを作成する

この3つなんですよね。

多くの人が自分の価値を

一方的に押し付けがちなんですが、

それじゃあ売れないんです。

お客さんの悩みと自分の価値を

しっかり合わせることで、

自然と商品が売れるようになります。

順番に解説していきますね。

顧客の具体的な悩みを調査する

顧客の悩みを調べるときは、

表面的な悩みじゃなくて、

もっと深い部分の悩みを知ることが大切です。

なぜなら、人って本当の悩みを

なかなか口に出さないからなんですよね。

例えば、

- SNSのコメント欄をチェックする

- アンケートで直接聞いてみる

- 実際にお客さんと話してみる

こんな方法で調べるのが効果的です。

僕の知り合いのコーチは、

「集客がうまくいかない」って相談を受けたとき、

もっと深く話を聞いてみたんです。

そしたら実は、

「自分に自信がなくて営業できない」

っていうのが本当の悩みだったんですよね。

だから集客のテクニックを教えても、

根本的な解決にはならなかったんです。

でも、自信の部分にアプローチしたら、

その人は自然と営業できるようになって、

集客もうまくいくようになりました。

こんな風に、

表面的な悩みの奥にある

本当の悩みを見つけることが重要なんです。

自分の価値で解決できる問題を見つける

自分の価値で解決できる問題を見つけるには、

自分のスキルや経験を

お客さんの悩みに当てはめて考えることです。

というのも、

同じスキルでも使い方次第で

全然違う問題を解決できるからなんですよね。

具体的には、

- 自分の過去の成功体験を振り返る

- 友人や同僚から相談されることを思い出す

- 自分が当たり前にできることを書き出す

こういうことから始めるといいですね。

例えば、エクセルが得意な人がいたとして、

「エクセル教えます」って言うより、

「残業時間を3時間減らします」

って言った方が響くじゃないですか。

同じスキルでも、

お客さんの悩みに合わせて

伝え方を変えるだけで全然違うんです。

あるデザイナーさんは、

「おしゃれなデザイン作ります」

じゃなくて、

「売上が2倍になるチラシ作ります」

って言い方に変えたんですよね。

そしたら依頼が殺到したんです。

お客さんが求めてるのは

デザインじゃなくて売上だったから、

そこにフォーカスしたのが良かったんですね。

効果的な価値提案メッセージを作成する

効果的な価値提案メッセージを作るには、

お客さんの言葉を使って

自分の価値を表現することが大切です。

なぜかというと、

お客さんは自分の言葉で説明されると

「この人、私のことわかってる!」

って感じるからなんです。

メッセージを作るときは、

- お客さんがよく使う言葉を調べる

- 悩みを具体的に表現する

- 解決後の未来を明確に示す

この3つを意識するといいですよ。

例えば、

「ライティングスキルを向上させます」

じゃなくて、

「毎日3時間かかってた資料作りを30分で終わらせる方法教えます」

みたいな感じですね。

実際に僕が見たメッセージで

すごく響いたのがあるんですけど、

整理収納アドバイザーの人が、

「片付けのプロです」

じゃなくて、

「朝の『あれどこ?』を0にします」

って言ってたんです。

これ、めちゃくちゃ分かりやすいし、

朝バタバタしてる人には

すごく刺さるメッセージですよね。

お客さんの日常の困りごとを

具体的に表現できると、

「まさに私のことだ!」

って思ってもらえるんです。

だからこそ、

お客さんの言葉を使って

自分の価値を表現することが

めちゃくちゃ重要なんですよね。

自分の価値を見つけるべき4つの理由

自分の価値を見つけることは、

これからの時代を生き抜く上で

めちゃくちゃ重要なんです。

この4つの理由を理解しておくと、

あなたの人生が劇的に変わります。

その4つの理由が、

- 他者との差別化を図れるから

- 顧客の悩みを効果的に解決できるから

- 継続的な収益源を構築できるから

- 自分らしい働き方を実現できるから

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

本当の意味で理解できてる人は少ない。

それぞれが密接に関わりながら、

あなたの成功を支える柱になるんです。

それぞれ解説していきます。

他者との差別化を図れるから

自分の価値を見つけると、

他の人とは違う独自のポジションを取れるんです。

どうしてかというと、

あなたの経験やスキルの組み合わせは

世界で唯一無二だからなんですよね。

例えば、

- 営業経験×プログラミングスキル

- 子育て経験×マーケティング知識

- 海外経験×日本文化の理解

こんな感じで、

一つ一つは普通でも

組み合わせると特別になるんです。

僕の知り合いで、

元保育士でWebデザイナーの人がいるんですが、

その人は子育て中のママ向けの

ホームページ作成で大成功してるんです。

保育士の経験があるから、

ママたちの気持ちがよく分かる。

だから他のデザイナーには作れない、

ママの心に響くサイトが作れるんですよね。

でも、もしこの人が

自分の価値に気づいてなかったら、

普通のWebデザイナーとして

価格競争に巻き込まれてたはず。

自分の価値を見つけることで、

競合がいない独自の領域で

勝負できるようになるんです。

顧客の悩みを効果的に解決できるから

自分の価値が明確になると、

お客さんの悩みをピンポイントで

解決できるようになります。

なぜなら、あなたの価値と

お客さんの悩みが一致したとき、

最高の結果が生まれるからです。

具体的には、

- 自分の得意分野が明確になる

- 解決できる悩みの種類が分かる

- 効果的なアプローチ方法が見える

こういうことが起こるんです。

例えば、営業が得意な人が

「営業が苦手な経営者」に向けて

コンサルティングをするとします。

この人は営業の現場を知ってるから、

理論だけじゃなくて実践的な

アドバイスができるんですよね。

「このタイミングでこう言うと

お客さんの反応が変わります」

みたいな具体的な話ができる。

だから、お客さんも

「この人なら信頼できる」

って思ってくれるんです。

逆に、自分の価値が分からないと

どんな悩みを解決できるのかも

曖昧になっちゃいます。

結果的に、お客さんにとって

「なんでもできるけど、

何が得意なのか分からない人」

になってしまうんですよね。

継続的な収益源を構築できるから

自分の価値を商品化できると、

安定した収入を得られるようになります。

理由は簡単で、

あなたにしかできないことを

商品にしてるからなんです。

例えば、

- オンラインコースの販売

- コンサルティングサービス

- 独自のツールやテンプレート

こんな形で収益化できます。

先ほどの保育士×Webデザイナーの人は、

「ママ向けホームページ制作講座」

っていうオンラインコースを作ったんです。

これが月に50万円以上の

売上を生んでるんですよね。

しかも、一度作ったコースは

何度でも販売できるから、

働く時間を増やさなくても

収入が増えていくんです。

普通の時給労働だと、

働いた分だけしか稼げないけど、

自分の価値を商品化すれば

レバレッジが効くようになります。

さらに、お客さんからの

「ありがとう」の声も増えるから、

やりがいも感じられるんです。

自分の価値を見つけることで、

お金と満足感の両方を

手に入れられるようになります。

自分らしい働き方を実現できるから

自分の価値を活かした仕事は、

ストレスが少なくて楽しいんです。

なぜかというと、

得意なことを仕事にしてるから

自然体で取り組めるからなんですよね。

具体的には、

- 無理して頑張らなくても成果が出る

- 仕事が楽しくて時間を忘れる

- 周りからも認められやすい

こんな状態になります。

僕の友人で、

元々人と話すのが大好きな人がいるんですが、

その人は営業の仕事から

コーチングの仕事に転職したんです。

営業のときは数字に追われて

すごくストレスを感じてたんですが、

コーチングを始めてからは

毎日がめちゃくちゃ楽しそうなんです。

「人の話を聞いて、

その人の成長を支援する」

っていう自分の価値を

存分に発揮できてるからなんですよね。

しかも、収入も営業時代より

30%アップしてるんです。

自分の価値を見つけて

それを活かした働き方をすると、

無理なく自然に成果が出るから

評価も収入も上がりやすいんです。

逆に、自分の価値と合わない仕事を

続けてると、どんなに頑張っても

なかなか結果が出ないし、

ストレスも溜まっちゃいます。

だからこそ、まずは自分の価値を

しっかりと見つけることが

大切なんです。

自分の価値を商品化する6つのプロセス

自分の価値を商品にするって、

実は誰でもできることなんです。

でも、どうやって進めればいいか

分からない人がほとんどですよね。

そこで今回は、

自分の価値を商品化する

6つのプロセスを紹介します。

- 商品コンセプトを明確に定義する

- 具体的なサービス内容を設計する

- 適切な価格設定を行う

- プロトタイプを作成する

- テストマーケティングを実施する

- 顧客フィードバックを反映して改善する

この6つのステップを順番に進めれば、

あなたの価値がちゃんとした商品になります。

しかも、お客さんに喜んでもらえる

商品が作れるようになるんです。

それぞれ解説していきます。

商品コンセプトを明確に定義する

商品コンセプトっていうのは、

「誰に何を提供するか」をハッキリさせること。

これが決まらないと、

商品作りが全部ブレちゃうんです。

例えば、

- どんな人の悩みを解決するのか

- どんな結果を提供するのか

- なぜあなたから買うべきなのか

こういうことを

明確にしておくんですね。

もっと具体的に言うと、

「副業で月5万稼ぎたい会社員に、

ライティングスキルを教えて収入アップを実現する」

みたいな感じです。

ここがあやふやだと、

お客さんも「何の商品なの?」って

混乱しちゃいますからね。

だからこそ、最初にコンセプトを

しっかり固めることが大切なんです。

具体的なサービス内容を設計する

サービス内容の設計っていうのは、

お客さんが実際に何を受け取れるかを決めること。

コンセプトが決まったら、

それを具体的な形にしていくんです。

例えば、

- 動画講座を何本提供するか

- 個別サポートはどのくらいするか

- 特典として何を付けるか

こんな風に、

細かく内容を決めていきます。

ライティング講座なら、

「基礎編10本、実践編15本の動画講座」

「週1回のグループコンサル」

「添削サービス月3回まで」

みたいな感じですね。

ここで大事なのは、

お客さんの悩みを解決できる内容になってるか。

そして、あなたが無理なく

提供できる範囲かどうかです。

最初から詰め込みすぎると

後で大変になっちゃいますからね。

だから、現実的で価値のある

サービス内容を設計しましょう。

適切な価格設定を行う

価格設定って、

多くの人が悩むポイントなんですよね。

でも実は、お客さんが得られる価値と

あなたが提供する労力を考えれば決まります。

例えば、

- 競合他社の価格はどのくらいか

- お客さんが得られる価値はいくらか

- あなたの時間コストはどのくらいか

こういうことを

総合的に判断するんです。

月5万円稼げるようになる講座なら、

年間60万円の価値があるわけです。

だから10万円で販売しても、

お客さんにとっては十分お得ですよね。

逆に、あまりにも安すぎると

「本当に効果があるの?」って

疑われちゃう場合もあります。

だからこそ、価値に見合った

適切な価格を設定することが大切なんです。

プロトタイプを作成する

プロトタイプっていうのは、

商品の試作版のことです。

いきなり完璧な商品を作ろうとすると、

時間もかかるし失敗のリスクも高いんです。

だから、

- 最低限の機能だけ作る

- 小さく始めて反応を見る

- 改善点を見つけやすくする

こんな感じで、

まずは簡単な版を作るんですね。

例えば、オンライン講座なら

最初の3本だけ作ってみる。

コンサルティングなら

1回だけのお試し版を作る。

こうやって小さく始めることで、

お客さんの反応を確認できます。

そして、問題があれば

すぐに修正できるんです。

最初から完璧を目指すより、

プロトタイプで試す方が成功しやすいですよ。

テストマーケティングを実施する

テストマーケティングっていうのは、

実際にお客さんに販売してみることです。

プロトタイプができたら、

少数のお客さんに試してもらうんです。

例えば、

- 友人や知人に試してもらう

- SNSで限定募集をかける

- 無料モニターを募集する

こんな方法で、

実際の反応を見てみましょう。

ライティング講座なら、

「最初の10名限定で半額提供」

みたいな感じで募集するんです。

ここで大事なのは、

お客さんの正直な感想を聞くこと。

「ここが分かりにくかった」

「もっとこういう内容が欲しい」

そんな声を集めるんですね。

テストマーケティングをすることで、

商品の問題点が見えてきます。

だから、本格販売する前に

必ずやっておきましょう。

顧客フィードバックを反映して改善する

顧客フィードバックを反映するっていうのは、

お客さんの声を商品に活かすことです。

テストマーケティングで集めた声を

しっかり商品に反映させるんです。

例えば、

- 分かりにくい部分を修正する

- 足りない内容を追加する

- 使いにくい部分を改善する

こういう改善を

どんどん行っていきます。

「動画の音声が聞き取りにくい」

って言われたら音質を改善する。

「もっと具体例が欲しい」

って言われたら事例を追加する。

こうやって、お客さんの声に

素直に耳を傾けるんですね。

そうすることで、

商品がどんどん良くなっていきます。

そして、お客さんに本当に喜んでもらえる

商品が完成するんです。

フィードバックを活かした商品は、

市場でも成功しやすくなりますよ。

価値の商品化で成功するための4つの注意点

自分の価値を商品にするとき、

多くの人が失敗してしまう理由があります。

でも、この4つのポイントを

しっかり押さえておけば、

あなたの商品は確実に売れるようになります。

その4つが、

- 顧客目線を常に意識すること

- 継続的な改善を怠らないこと

- 適切な販売チャネルを選択すること

- 競合他社との差別化を図ること

なんですよね。

これらを意識しないと、

せっかく良い商品を作っても

まったく売れないってことになっちゃいます。

逆に言えば、この4つさえ

きちんと意識できていれば、

商品化で失敗することはないんです。

それぞれ解説していきます。

顧客目線を常に意識すること

顧客目線を意識するっていうのは、

自分の都合じゃなくて、お客さんの都合で考えるってことです。

なぜなら、商品を買うのは

あなたじゃなくてお客さんだからなんですよね。

例えば、

- お客さんが本当に欲しいものは何か

- どんなタイミングで買いたいと思うか

- どのくらいの価格なら納得してくれるか

こういうことを

常に考えるってことですね。

でも実際は、多くの人が

「自分が作りたいもの」を作っちゃうんです。

「自分だったらこんな商品が欲しい」

って思って作るんですが、

それってお客さんが欲しいものとは違うことが多い。

だからこそ、お客さんの声を

直接聞くことが大切なんです。

アンケートを取ったり、

実際にお客さんと話したりして、

本当に求められているものを知る。

そうすることで、

自分よがりの商品じゃなくて、

お客さんが本当に欲しい商品が作れるんです。

継続的な改善を怠らないこと

継続的な改善っていうのは、

一度商品を作ったら終わりじゃなくて、ずっと良くし続けることです。

これが大事な理由は、

お客さんのニーズって常に変わってるからなんですよね。

具体的には、

- お客さんからの意見を聞いて商品を改良する

- 売れ行きを見て価格を調整する

- 新しい機能を追加してバージョンアップする

みたいなことですね。

例えば、オンライン講座を作ったとして、

最初は動画だけだったけど、

お客さんから「テキストも欲しい」って言われたら追加する。

そういう風に、

お客さんの声に合わせて

どんどん商品を良くしていくんです。

ここで気をつけたいのは、

「完璧な商品を最初から作ろう」

って思わないことですね。

最初は60点の商品でも、

お客さんの声を聞きながら

80点、90点にしていけばいいんです。

だからこそ、

改善し続ける姿勢が

商品化成功の鍵になるんですよね。

適切な販売チャネルを選択すること

販売チャネルっていうのは、

要するに「どこで商品を売るか」ってことです。

これを間違えると、

どんなに良い商品でも売れないんですよね。

なぜかって言うと、

- お客さんがいない場所で売っても意味がない

- お客さんの買い物スタイルに合わない場所だと買ってもらえない

- 競合が強すぎる場所だと埋もれてしまう

こういうことが起こるからです。

例えば、60代の女性向けの商品を

TikTokで売ろうとしても、

そもそもターゲットがいないじゃないですか。

逆に、若い人向けの商品を

新聞広告で売ろうとしても、

これまた見てもらえない。

だから、自分のお客さんが

どこにいるのかを

しっかり把握することが大切なんです。

SNSが得意な人はSNSで、

文章を書くのが得意な人はブログで、

話すのが得意な人はYouTubeで。

自分の得意分野と

お客さんがいる場所が

重なるところを見つけるのがコツですね。

競合他社との差別化を図ること

差別化っていうのは、

他の人とは違う特徴を作ることです。

これができないと、

「他の人でもいいや」

って思われちゃうんですよね。

差別化のポイントは、

- 自分だけの独自の経験やストーリー

- 他の人とは違うアプローチ方法

- 特別なサービスや特典

こういうものを

商品に組み込むことですね。

例えば、同じライティング講座でも、

「元営業マンが教える」っていう角度だったり、

「主婦でも副業で稼げる」っていう角度だったり。

そういう独自の切り口を

作ることが大切なんです。

でも、差別化しようとして

奇をてらいすぎるのは危険ですね。

お客さんが求めてないものを

無理やり差別化ポイントにしても、

逆に売れなくなっちゃいます。

だから、お客さんが価値を感じる部分で

他の人とは違う特徴を作る。

これが、競合に勝つための

差別化の正しいやり方なんです。

アクションプラン作成が重要な4つの理由

商品を売って終わりじゃ、

お客さんは絶対に満足しません。

でも、きちんとした

アクションプランを作ってあげれば、

お客さんは確実に成果を出せるようになります。

その理由が、

- 顧客の成功を具体的に導けるから

- 商品を効果的に活用してもらえるから

- 顧客満足度を大幅に向上させられるから

- 継続的な関係構築ができるから

なんですよね。

多くの人が見落としがちなんですが、

アクションプランこそが

お客さんの成功を左右するんです。

商品を渡すだけじゃなくて、

その先の道筋まで示してあげる。

それぞれ解説していきます。

顧客の成功を具体的に導けるから

アクションプランがあると、

お客さんは迷わず行動できるんです。

だって、何をどの順番でやればいいか

はっきりと分かるからですね。

例えば、

- 今日は何をすればいいのか

- 明日は何をすればいいのか

- 来週は何をすればいいのか

こういうことが

全部明確になってるんです。

もっと具体的に言うなら、

「1日目:商品の設定を完了させる」

「2日目:最初の投稿を作成する」

みたいな感じですね。

これがあるからこそ、

お客さんは確実に前に進めるんです。

逆に、アクションプランがないと

お客さんは何から手をつけていいか分からない。

結果的に、商品を買ったのに

何も行動しないまま終わっちゃう。

そんな悲しい結果になっちゃうんですよ。

だからこそ、

アクションプランで成功への道筋を示してあげましょう。

商品を効果的に活用してもらえるから

商品って、正しく使わないと

本来の効果を発揮できないんです。

でも、アクションプランがあれば

お客さんは商品の力を最大限に引き出せます。

なぜなら、

- 商品のどの機能を使えばいいか

- どのタイミングで使えばいいか

- どんな順番で使えばいいか

これらが全部書いてあるからです。

例えば、マーケティングツールを売ったとして、

「まずは顧客リストをインポートして、

次にメール配信の設定をして...」

って具体的に教えてあげるんです。

そうすると、お客さんは

「あ、こうやって使うのか!」

って理解できるんですよね。

でも、説明書だけ渡されても

実際にどう活用すればいいか分からない。

だから、せっかく良い商品なのに

宝の持ち腐れになっちゃうんです。

アクションプランがあれば、

商品の真の価値をお客さんに届けられます。

顧客満足度を大幅に向上させられるから

お客さんが一番嬉しいのは、

商品を買って実際に成果が出ることなんです。

そして、アクションプランがあると

成果が出る確率がグンと上がります。

理由は簡単で、

- 迷わず行動できるから

- 正しい手順で進められるから

- 途中で挫折しにくいから

こんな感じですね。

実際に、アクションプランを用意した会社では

お客さんの満足度が80%以上になったって

データもあるんですよ。

逆に、アクションプランがない場合は

満足度が30%程度まで下がっちゃう。

これって、商品の質の問題じゃなくて

使い方が分からないからなんです。

どんなに良い商品でも、

使い方が分からなければ意味がない。

でも、アクションプランがあれば

お客さんは確実に成果を出せるから

満足度も自然と上がるんです。

だからこそ、

アクションプランは絶対に必要なんですね。

継続的な関係構築ができるから

アクションプランを作ってあげると、

お客さんとの関係が長く続くんです。

なぜかというと、

お客さんが成功体験を積めるからですね。

例えば、

- 1週間で最初の成果が出た

- 1ヶ月で目標を達成できた

- 3ヶ月で期待以上の結果になった

こんな風に、段階的に

成功を実感してもらえるんです。

そうすると、お客さんは

「この人から買って良かった」

って心の底から思ってくれる。

さらに、アクションプランを通じて

定期的にコミュニケーションも取れるから

関係がどんどん深くなっていくんです。

例えば、「今週はここまで進みましたね」

「来週はこれにチャレンジしてみましょう」

みたいな感じでやり取りできる。

これって、単発の取引じゃなくて

長期的なパートナーシップになるんですよ。

結果的に、リピート購入や

口コミでの紹介も増えていく。

だからこそ、アクションプランは

ビジネスの成長にも欠かせないんです。

アクションプラン効果を最大化する評価方法4つ

アクションプランを作ったら、

その効果をちゃんと測定することが超重要なんです。

これができるようになると、

お客さんの満足度がグンと上がって、

次回のプランがもっと良くなります。

効果を測定する方法は、

- 顧客フィードバックを体系的に収集する

- 数値データで成果を測定する

- 改善点を明確に特定する

- 次回プランに学びを反映させる

この4つですね。

多くの人がアクションプランを作って

「はい、終わり!」って思いがちなんですが、

実はここからが本当の勝負なんです。

評価をしっかりやることで、

プランの価値が何倍にもなりますからね。

それぞれ解説していきます。

顧客フィードバックを体系的に収集する

顧客フィードバックの収集は、

アクションプランの効果を知るための一番大切な方法です。

なぜなら、実際にプランを使った人の

生の声が一番信頼できるからなんですよね。

フィードバック収集の方法は、

- アンケートフォームの作成

- 定期的なヒアリング

- 使用感の記録

こんな感じです。

例えば、プランを実行してもらった後に

「どの部分が一番役に立ちましたか?」

「困った点はありませんでしたか?」

って聞いてみるんです。

もっと具体的に言うと、

「ステップ3の資料作成で時間がかかりすぎた」

とか「説明がわかりにくかった」

みたいな具体的な声が聞けるんです。

ただし、フィードバックを集めるときは

タイミングが超重要なんですよね。

プランを実行してすぐだと

まだ効果が見えてないかもしれないし、

時間が経ちすぎると記憶が曖昧になっちゃう。

だから、プラン実行後1週間から

2週間くらいがベストタイミングですね。

顧客フィードバックを体系的に集めることで、

プランの本当の価値が見えてきます。

数値データで成果を測定する

数値データでの測定は、

客観的にプランの効果を判断するために必要不可欠です。

というのも、感覚だけだと

「なんとなく良かった」で終わっちゃうからなんです。

測定すべき数値は、

- 目標達成率

- 実行完了率

- 時間短縮効果

こういったものですね。

たとえば、売上アップのプランなら

「3ヶ月で売上20%アップ」が目標だとして、

実際に18%アップしたら達成率90%って計算できるじゃないですか。

さらに詳しく見ると、

「プランの10ステップのうち8ステップを完了した人の平均達成率は85%」

みたいなデータも取れるんです。

でも、数値だけ見てても

意味がないんですよね。

数値の背景にある「なぜ」を

しっかり考えることが大切なんです。

例えば、完了率が低い場合は

「ステップが複雑すぎるのか?」

「時間が足りないのか?」

って原因を探る必要があります。

数値データを正しく測定することで、

プランの改善点が明確に見えてきます。

改善点を明確に特定する

改善点の特定は、

次回のプランをより良くするための重要なステップです。

なぜかというと、問題点を曖昧にしたまま

次のプランを作っても同じ失敗を繰り返すからなんです。

改善点を見つける方法は、

- ボトルネックの分析

- 顧客の躓きポイント

- 効果の薄い部分

こんな感じで整理していきます。

例えば、フィードバックで

「ステップ5で多くの人が挫折してる」

ってわかったとしますよね。

そしたら、「なんでステップ5で挫折するんだろう?」

って深掘りしていくんです。

調べてみると、

「必要な資料が多すぎて準備に時間がかかる」

とか「説明が専門用語だらけでわからない」

みたいな具体的な問題が見えてきます。

ここで大切なのは、

改善点を優先順位をつけて整理することなんです。

全部を一気に直そうとすると

収拾がつかなくなっちゃうからね。

「影響度が高くて、直しやすいもの」

から順番に取り組むのがコツです。

改善点を明確にすることで、

次回のプランが格段に良くなります。

次回プランに学びを反映させる

次回プランへの学びの反映は、

評価プロセスの最終ゴールです。

せっかく評価して改善点を見つけても、

それを活かさなければ意味がないからなんです。

反映させる内容は、

- 手順の簡素化

- 説明の改善

- サポート体制の強化

こういった具体的な改善策ですね。

例えば、「ステップ5で挫折する人が多い」

ってわかったら、そのステップを

2つに分けて負担を軽くするんです。

さらに具体的に言うと、

「資料作成」と「資料の確認」を

別々のステップにして、

それぞれに詳しい説明を付けるんです。

また、改善だけじゃなくて

「うまくいった部分」も

しっかり記録しておくことが大切なんです。

良かった部分は次回も必ず取り入れて、

プランの質を保つんですよね。

改善記録をテンプレート化しておくと、

毎回同じような問題で悩まなくて済みます。

「前回はこの方法で解決できた」

って参考にできるからです。

次回プランに学びを反映させることで、

どんどん完成度の高いプランが作れるようになります。

商品の価値を高める5つの戦略

実は、商品の価値を高めるのって

そんなに難しいことじゃないんです。

この5つの戦略を実践すれば、

お客さんから愛される商品に変わって

売上もグングン伸びていきます。

その5つの戦略が、

- 顧客のフィードバックを活用して改善する

- 新しい機能やサービスを追加する

- 顧客の期待を超えるサービスを提供する

- 商品の品質を継続的に向上させる

- 顧客との関係性を深める仕組みを作る

なんですよね。

どれも今日からできることばかりで、

特別な技術は必要ありません。

でも、正しいやり方を知らないと

効果が半減しちゃうんです。

それぞれ解説していきます。

顧客のフィードバックを活用して改善する

顧客のフィードバックって、

商品価値を高める最強の武器なんです。

だって、実際に使ってる人の声ほど

リアルで価値のある情報はないじゃないですか。

例えば、

- 使いにくい部分の指摘

- もっとこうしてほしいという要望

- 満足してる部分の評価

こんな生の声を集めることですね。

あるカフェの話なんですが、

お客さんから「Wi-Fiが遅い」って

フィードバックをもらったんです。

それですぐに回線を改善したら、

リモートワーカーのお客さんが

一気に増えたんですよね。

フィードバックを無視してたら、

この変化は絶対に起きなかった。

でも、ここで大切なのは

ただ聞くだけじゃダメってこと。

ちゃんと分析して、

優先順位をつけて改善する。

そうしないと、

せっかくの貴重な意見が

無駄になっちゃいます。

フィードバックを活用できれば、

お客さんが本当に求めてる商品に

どんどん近づいていけるんです。

新しい機能やサービスを追加する

新しい機能やサービスを追加するのは、

商品の価値をグッと押し上げる方法なんです。

なぜなら、お客さんって

いつも新しい体験を求めてるから。

具体的には、

- 既存商品に便利な機能を追加

- 関連するサービスをセットで提供

- 季節限定の特別メニュー

みたいな感じですね。

例えば、美容院の話なんですが、

最初はカットだけだったお店が

ヘッドマッサージを追加したんです。

そしたら、お客さんの滞在時間が延びて、

リラックスできる場所として

評判になったんですよね。

結果的に、単価も上がって

リピート率も向上したんです。

ただし、やみくもに追加するのは

逆効果になることもあります。

お客さんが本当に求めてるものを

しっかりリサーチしてから

追加することが大切なんです。

新しい機能やサービスがあることで、

競合他社との差別化もできちゃいます。

顧客の期待を超えるサービスを提供する

顧客の期待を超えるサービスっていうのは、

お客さんが「えっ、ここまでしてくれるの?」

って驚くようなサービスのこと。

これができると、

お客さんの心をガッチリ掴めるんです。

例えば、

- 予想以上に早い対応

- 無料でのちょっとしたサービス

- 個人的な記念日を覚えてくれる

こんな「想定外の嬉しさ」を

提供することですね。

ある通販サイトの話なんですが、

注文した商品と一緒に

手書きのお礼メッセージと

小さなお菓子を入れてくれるんです。

最初は「なんか得した気分」程度だったのが、

だんだん「このお店で買い物したい」

って思うようになったんですよね。

コストはほとんどかからないのに、

お客さんの満足度は大幅アップ。

でも、ここで注意したいのは

継続できる範囲でやること。

一度だけ特別なサービスをして、

その後普通に戻っちゃうと

逆にガッカリされちゃいます。

期待を超えるサービスを提供できれば、

お客さんが自然と宣伝してくれるように

なるんです。

商品の品質を継続的に向上させる

商品の品質を継続的に向上させるのは、

価値を高める基本中の基本なんです。

品質が下がったら、

どんなに他の部分が良くても

お客さんは離れていっちゃいます。

品質向上のポイントは、

- 定期的な品質チェック

- 新しい技術の導入

- スタッフの技術向上

こんな感じですね。

例えば、パン屋さんの話なんですが、

毎日同じレシピで作ってるのに

季節によって味が変わっちゃうんです。

そこで、湿度や温度に合わせて

発酵時間を調整するようにしたら、

一年中安定した美味しさを

保てるようになったんですよね。

お客さんからも「いつ食べても美味しい」

って評判になったんです。

品質向上って、

一度やったら終わりじゃないんです。

常に「もっと良くできないか」

って考え続けることが大切。

そうすることで、

お客さんからの信頼も

どんどん積み重なっていきます。

顧客との関係性を深める仕組みを作る

顧客との関係性を深める仕組みっていうのは、

お客さんとの距離をグッと縮める方法なんです。

関係性が深くなると、

単なる「買い物」から「体験」に

変わるんですよね。

具体的には、

- 定期的なコミュニケーション

- 顧客限定のイベント開催

- 個人的な情報を覚えてくれる

こんな取り組みですね。

ある小さな書店の話なんですが、

常連さんの好みを覚えておいて、

新しい本が入ったら

「○○さんが好きそうな本が入りましたよ」

って声をかけてくれるんです。

そうすると、お客さんも

「自分のことを覚えてくれてる」

って嬉しくなって、

足を運ぶ回数が増えるんですよね。

結果的に、売上も上がって

お店の雰囲気も良くなったんです。

でも、関係性を深めるには

時間がかかることも覚えておいて。

一朝一夕にはいかないけど、

コツコツ続けることで

必ず結果が出てきます。

関係性が深まれば、

お客さんが他のお店に

浮気することもなくなるんです。

商品の価値を効果的に伝える3つの方法

商品の価値を伝えるのって、

実は3つのポイントを押さえるだけで劇的に変わります。

この3つを理解すれば、

お客さんに商品の良さが

しっかり伝わるようになって、

売上もぐんぐん上がっていきます。

その3つが、

- 効果的なマーケティング戦略を実行する

- 顧客の成功事例を共有する

- ユニークな価値を強調するメッセージを作成する

なんですよね。

どれも当たり前に見えるかもですが、

実際にちゃんとできてる人って

意外と少ないんです。

この3つはそれぞれ違う役割があって、

セットで使うからこそ威力を発揮します。

順番に詳しく解説していきます。

効果的なマーケティング戦略を実行する

効果的なマーケティング戦略っていうのは、

お客さんの心に響く伝え方をすることです。

なぜなら、どんなに良い商品でも、

伝え方が悪いと価値が全然伝わらないから。

例えば、

- お客さんが本当に困ってることを理解する

- その悩みを解決できることを分かりやすく伝える

- お客さんが使いやすい方法で情報を届ける

こんな感じですね。

もっと具体的に言うと、

30代の忙しいママさんに

時短料理グッズを売るとします。

そしたら「料理が10分で完成!」

じゃなくて、

「子供のお迎えまでの隙間時間で

夕飯の準備が終わります」

って伝える方が響くんです。

だって、ママさんが本当に困ってるのは

時間がないことじゃなくて、

子供との時間を大切にしたいのに

料理に時間を取られちゃうことだから。

そこを理解してマーケティングすると、

商品の価値がぐっと伝わりやすくなります。

だからこそ、

お客さんの気持ちを理解した

マーケティング戦略が大切なんです。

顧客の成功事例を共有する

顧客の成功事例を共有するっていうのは、

実際に商品を使って良くなった人の話を伝えることです。

これが大切な理由は、

人って他の人の体験談を聞くと

「自分にもできそう」って思えるから。

具体的には、

- 商品を使う前の悩みや困りごと

- 商品を使った後の変化や結果

- その人の率直な感想や喜びの声

こういう流れで紹介するんです。

例えばですが、

英語学習アプリを売ってるとしましょう。

そしたら、

「TOEIC600点だった田中さんが

3ヶ月で800点になりました!」

だけじゃ弱いんです。

そうじゃなくて、

「田中さんは仕事で英語が必要なのに

勉強時間が取れなくて困ってました。

でも、通勤時間の10分だけ

このアプリを使い続けたら、

3ヶ月でTOEIC600点から800点に!

今では会議で堂々と発言できるようになって、

昇進も決まったんです」

こんな風に伝えると、

同じような悩みを持つ人が

「自分にもできそう」って思えるんです。

成功事例って、

商品の価値を証明する

一番強い武器なんですよね。

ユニークな価値を強調するメッセージを作成する

ユニークな価値を強調するメッセージっていうのは、

他の商品にはない特別な良さを

分かりやすく伝えることです。

どうしてこれが必要かっていうと、

似たような商品がたくさんある中で、

「この商品じゃないとダメ」

って思ってもらうためなんです。

例えば、

- 他にはない独自の機能や特徴

- 開発者の想いやこだわり

- 商品を使うことで得られる特別な体験

こういうポイントを見つけて

メッセージにするんです。

例えばですけど、

普通のコーヒーショップだったら

「美味しいコーヒーを提供します」

って言うじゃないですか。

でも、あるお店は

「毎朝5時に焙煎した豆だけを使って、

一杯一杯丁寧にハンドドリップで淹れます。

焙煎から6時間以内のコーヒーだけを

お客様にお出ししています」

って伝えてるんです。

そうすると、

「他のお店とは全然違う!」

って思えるじゃないですか。

実際、コーヒーの味だけじゃなくて、

そのこだわりに惹かれて

通うお客さんが増えたんです。

だからこそ、

あなたの商品にしかない価値を

しっかり言葉にして伝えることが

めちゃくちゃ大切なんです。

商品価値向上で失敗しないための4つの注意点

商品価値を高めるとき、

実は多くの人が同じ失敗を繰り返してるんです。

この4つの注意点を押さえとけば、

価値向上の取り組みが確実に成功します。

その4つが、

- 顧客のニーズを正確に把握すること

- 競合他社の動向を常に監視すること

- 価値向上のコストを適切に管理すること

- 継続的な改善を怠らないこと

なんですよね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にできてる人はほとんどいない。

この4つを意識するだけで、

商品価値向上の成功率が格段に上がります。

順番に詳しく見ていきましょう。

顧客のニーズを正確に把握すること

顧客のニーズを正確に把握することが、

商品価値向上の最も重要な基盤なんです。

なぜなら、顧客が求めてないものを

いくら改善しても意味がないからです。

例えば、

- 顧客アンケートの実施

- 購入後のフォローアップ調査

- SNSでの口コミ分析

こんな方法で

顧客の本音を探ることができます。

実際に、とあるカフェチェーンでは

顧客アンケートで「Wi-Fi環境の改善」を

求める声が多かったんです。

でも、お店側は「コーヒーの味」を

改善することばかり考えてた。

結果的にWi-Fi環境を整備したら、

客足が大幅に増えたんですよね。

ここで大切なのは、

自分の思い込みを捨てることです。

「きっとお客さんはこう思ってるはず」

じゃなくて、実際に聞いてみる。

そうすることで、

本当に価値のある改善ができるんです。

だからこそ、

顧客のニーズを正確に把握することが大切なんです。

競合他社の動向を常に監視すること

競合他社の動向を常に監視することが、

商品価値向上の成功には欠かせません。

というのも、競合の動きを知らないと

市場で取り残されてしまうからです。

具体的には、

- 競合商品の価格変動

- 新機能やサービスの追加

- マーケティング戦略の変化

これらを定期的に

チェックすることが重要です。

例えば、スマートフォン業界では

各社が常に競合の新機能を研究してます。

あるメーカーがカメラ機能を強化すると、

他社も必ず同じような機能を追加する。

そうやって業界全体の

価値が底上げされていくんです。

でも、ただ真似するだけじゃダメです。

競合の動きを見つつ、

自分たちならではの価値を見つける。

そのバランスが取れてこそ、

本当の価値向上が実現できるんです。

競合他社の動向監視は、

商品価値向上の必須条件なんです。

価値向上のコストを適切に管理すること

価値向上のコストを適切に管理することが、

持続可能な改善には絶対に必要です。

なぜかというと、コストを無視した改善は

結局続かないからです。

管理すべきコストには、

- 開発費用

- 人件費

- マーケティング費用

こういったものが

含まれてきます。

実際に、とある製造業の会社では

商品の品質向上に力を入れすぎて、

コストが売上を上回ってしまった。

結果的に、その商品は

販売中止になってしまったんです。

どんなに良い商品でも、

採算が取れなければ意味がない。

だからこそ、改善にかける費用と

得られる効果のバランスを考える。

「この改善で売上がどれくらい上がるか」

「投資した分は回収できるか」

こういった視点を

常に持っておくことが大切です。

価値向上のコスト管理ができれば、

長期的に成功し続けられるんです。

継続的な改善を怠らないこと

継続的な改善を怠らないことが、

商品価値向上の最終的な成功を決めます。

なぜなら、一度改善したからといって

それで終わりではないからです。

継続的な改善には、

- 定期的な見直し

- 新しい技術の導入

- 顧客満足度の測定

こういった取り組みが

必要になってきます。

例えば、Amazonは常に

配送システムを改善し続けてます。

最初は数日かかってた配送が、

今では当日配送まで可能になった。

これは一度に実現したんじゃなくて、

何年もかけて少しずつ改善した結果です。

ここで重要なのは、

小さな改善を積み重ねることです。

「今月はここを改善しよう」

「来月はあそこを見直そう」

そうやって継続的に取り組むことで、

気づいたら大きな価値向上が実現してる。

継続的な改善こそが、

商品価値向上の真の成功につながるんです。

商品やサービスを売るとき、

なんとなく販売してても絶対に売れません。

販売戦略を成功させるための重要な要素3つ

販売戦略を成功させるには、

3つの重要な要素を押さえることが必要です。

この3つをしっかり理解して実行すれば、

あなたの商品は確実に売れるようになります。

その3つが、

- ターゲット市場を明確にする

- 適切な販売チャネルを選定する

- 競争力のある価格を設定する

なんですよね。

多くの人がこの3つを

なんとなくでやっちゃってるんです。

でも実際は、

それぞれに明確な戦略が必要なんですよ。

順番に詳しく解説していきます。

ターゲット市場を明確にする

ターゲット市場を明確にするっていうのは、

あなたの商品を買ってくれる人を具体的に決めることです。

これができてないと、

誰にも刺さらない商品になっちゃうんですよね。

例えば、

- 年齢層はどのくらいの人?

- どんな悩みを持ってる人?

- どんな生活スタイルの人?

こういうことを

はっきりさせるってことですね。

もっと具体的に言うと、

「30代の働く女性で、時短料理に困ってる人」

みたいな感じです。

ここまで具体的に決めるから、

その人に響く商品が作れるんですよ。

逆に「みんなに売りたい」って思うと、

結局誰にも売れなくなっちゃう。

だって、みんなに合う商品なんて

存在しないじゃないですか。

20代の男性と60代の女性では、

欲しいものが全然違いますよね。

だからこそ、

ターゲット市場をしっかり決めることが大切なんです。

適切な販売チャネルを選定する

適切な販売チャネルを選ぶっていうのは、

あなたの商品をどこで売るかを決めることです。

これを間違えると、

どんなに良い商品でも売れません。

たとえば、

- ネットショップで売る

- 実店舗で売る

- SNSで直接売る

こんな選択肢があるんですが、

商品によって最適な場所が違うんです。

例えば、

高齢者向けの商品をInstagramで売っても

なかなか売れませんよね。

逆に、

若い人向けのトレンド商品を

新聞広告で売るのも効果的じゃない。

だから、さっき決めたターゲット市場の人が

どこにいるかを考えるのが大事なんです。

30代の働く女性なら、

InstagramやFacebookにいることが多い。

だったら、

SNSを使って販売するのが効果的ですよね。

このように、

ターゲットに合わせて販売チャネルを選ぶことが重要なんです。

競争力のある価格を設定する

競争力のある価格設定っていうのは、

お客さんが「これなら買いたい」って思う価格にすることです。

高すぎても安すぎても、

商品は売れなくなっちゃうんですよね。

例えば、

- 同じような商品の相場はいくら?

- お客さんはいくらまでなら出せる?

- 原価を考えて利益は出る?

こういうことを

バランスよく考える必要があります。

もっと具体的に言うと、

コンビニのお弁当が1000円だったら

誰も買わないじゃないですか。

でも100円だったら、

「安すぎて逆に怖い」って思われちゃう。

だから500円くらいの価格で

「これなら妥当だな」って思ってもらえるんです。

あとは、価格に見合った価値を

しっかり伝えることも大切ですね。

「この価格でこの品質なら安い」

って思ってもらえれば、

お客さんは喜んで買ってくれます。

だからこそ、

競争力のある価格設定が重要なんです。

マーケティング戦略で成果を出す4つの手法

マーケティングで成果を出すには、

実は4つの手法を組み合わせることが

めちゃくちゃ重要なんです。

この4つをしっかり理解して実行すれば、

売上アップが狙えるし、

お客さんとの関係も深くなります。

その4つっていうのが、

- デジタルマーケティングを活用する

- ソーシャルメディアで顧客関係を構築する

- コンテンツマーケティングで価値を伝える

- 統合的なマーケティング施策を実行する

なんですよね。

どれも単体でも効果はあるんですが、

組み合わせることで威力が倍増します。

それぞれ詳しく説明していきますね。

デジタルマーケティングを活用する

デジタルマーケティングっていうのは、

インターネットを使って

お客さんにアプローチする方法です。

今の時代、これができないと

正直言って厳しいです。

具体的には、

- ホームページでの集客

- メール配信での情報発信

- インターネット広告の活用

こんな感じですね。

例えば、あなたがケーキ屋さんを

やってるとしましょう。

昔だったら、

お店の前を通る人だけが

お客さんになってくれてました。

でも今は違います。

ホームページで美味しそうなケーキの写真を載せて、

「今日のおすすめケーキ」を

メールで配信したりできるんです。

そうすると、

遠くに住んでる人でも

「このケーキ食べたい!」

って思ってもらえます。

しかも、インターネット広告を使えば、

「ケーキ好きな人」だけに

ピンポイントで宣伝できちゃう。

これって、めちゃくちゃ効率的ですよね。

だからこそ、

デジタルマーケティングを

しっかり活用しましょう。

ソーシャルメディアで顧客関係を構築する

ソーシャルメディアっていうのは、

TwitterやInstagram、Facebookのこと。

これらを使って、

お客さんとの関係を深めることができます。

なぜかというと、

お客さんと直接やり取りできるからです。

例えば、

- お客さんのコメントに返事する

- 商品の使い方を動画で紹介する

- お客さんの声を紹介する

こんなことができるんです。

さっきのケーキ屋さんの例で言うと、

Instagramでケーキ作りの様子を

動画で見せたりできます。

「今日はイチゴのショートケーキを作ってます!」

みたいな感じで。

そうすると、お客さんは

「この人が作ってるんだ」

って親近感を持ってくれるんです。

また、お客さんが

「美味しかったです!」

ってコメントしてくれたら、

すぐに返事できますよね。

「ありがとうございます!

また新しいケーキ作りますね」

みたいに。

こういうやり取りを続けてると、

お客さんはファンになってくれます。

ファンになってくれたお客さんは、

何度も買ってくれるし、

友達にも紹介してくれるんです。

だから、ソーシャルメディアでの

関係構築はとても大切なんですね。

コンテンツマーケティングで価値を伝える

コンテンツマーケティングっていうのは、

役に立つ情報を発信して

お客さんに価値を提供することです。

これをやることで、

「この人から買いたい」

って思ってもらえるようになります。

その理由は、

お客さんが信頼してくれるからです。

具体的には、

- ブログで役立つ情報を書く

- 動画で使い方を説明する

- 無料のガイドブックを作る

こんな感じですね。

例えば、化粧品を売ってる会社が

「正しいスキンケアの方法」

っていう記事を書いたとします。

その記事を読んだ人は、

「この会社、すごく詳しいな」

「信頼できそうだな」

って思いますよね。

そして、いざ化粧品を買うときに、

「あの会社の商品にしよう」

って選んでくれるんです。

また、料理教室を運営してる人が

「初心者でも作れる簡単レシピ」

を動画で紹介したとしましょう。

その動画を見た人は、

「この先生、教え方が上手だな」

って感じて、

実際に教室に通いたくなります。

これがコンテンツマーケティングの力です。

売り込みをしなくても、

お客さんの方から

「欲しい」って言ってくれるんです。

だから、価値のある情報を

どんどん発信していきましょう。

統合的なマーケティング施策を実行する

統合的なマーケティングっていうのは、

今まで説明した3つの手法を

バラバラにやるんじゃなくて、

全部つなげて実行することです。

これができると、

効果が何倍にもなります。

なぜなら、それぞれの手法が

お互いを支え合うからです。

例えば、

- ブログで書いた記事をSNSでシェアする

- SNSで集めたお客さんにメールを送る

- メールで紹介した商品をホームページで詳しく説明する

こんな風に連携させるんです。

具体的に説明しますね。

あなたがフィットネスジムを

経営してるとしましょう。

まず、ブログで

「自宅でできる筋トレ方法」

っていう記事を書きます。

その記事をInstagramで

「新しい記事を書きました!」

って紹介するんです。

記事を読んでくれた人には、

「もっと詳しい筋トレ方法を

メールで配信してます」

って案内します。

メールを登録してくれた人には、

定期的に役立つ情報を送って、

最終的にジムの体験レッスンを

案内するんです。

こうやって、

ブログ→SNS→メール→ジム

っていう流れを作ると、

お客さんが自然に興味を持って

体験レッスンに来てくれます。

もし、ブログだけ、SNSだけ、

メールだけって感じで

バラバラにやってたら、

こんなにうまくいかないんです。

全部をつなげるからこそ、

大きな効果が生まれるんですね。

販売・マーケティングで失敗しないための注意点4つ

販売やマーケティングで失敗する人って、

実は同じような間違いを繰り返してるんです。

でも逆に言えば、

この4つのポイントを押さえとけば

失敗する確率をグッと下げられます。

その4つのポイントが、

- 一貫性のあるブランドメッセージを維持すること

- 顧客ニーズの変化に敏感であること

- データに基づいた意思決定を行うこと

- 継続的な改善を怠らないこと

なんですよね。

これらを意識するだけで、

あなたの販売・マーケティングは

劇的に変わります。

多くの人が見落としがちなポイントも

含まれてるので要チェックです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

一貫性のあるブランドメッセージを維持すること

一貫性のあるブランドメッセージっていうのは、

どこで何を言っても同じことを伝えること。

これができてないと、

お客さんが混乱しちゃうんです。

例えば、

- ホームページでは「高品質」をアピール

- SNSでは「安さ」をアピール

- 広告では「スピード」をアピール

こんな感じで

バラバラなことを言ってると

お客さんは「結局何が売りなの?」

って思っちゃいます。

もっと具体的に言うと、

カフェを経営してる人が

「落ち着いた大人の空間」って言ってるのに

SNSでは「みんなでワイワイ楽しもう!」

って投稿してたら変ですよね。

だからこそ、

すべての発信で同じメッセージを

伝え続けることが大切なんです。

お客さんは一貫性があるブランドを

信頼してくれるし、

覚えてもらいやすくなります。

逆に一貫性がないと、

「この会社大丈夫かな?」

って不安になっちゃうんですよね。

だから、まずは自分のブランドが

何を大切にしてるのかを

はっきりさせることから始めましょう。

顧客ニーズの変化に敏感であること

顧客ニーズの変化に敏感であることっていうのは、

お客さんが求めてることの変化を

すぐにキャッチすること。

なぜなら、お客さんのニーズって

時代と共にどんどん変わってくから。

具体的には、

- コロナ前は店舗での買い物が主流

- コロナ後はオンライン購入が増加

- 最近は環境に優しい商品への関心が高まり

こんな風に変化してるんです。

例えば、

飲食店でも昔は「美味しい」だけで

お客さんが来てくれたけど、

今は「インスタ映え」や「健康志向」

なんかも重要になってきてます。

実際に、

ある洋服屋さんが

「可愛い服を安く」

っていうコンセプトでやってたんですが、

最近のお客さんは

「長く着られる質の良い服」

を求めるようになってきた。

でも、それに気づかないまま

同じことを続けてたら

売上がどんどん下がっちゃったんです。

だから、お客さんの声を聞いたり、

アンケートを取ったり、

SNSでの反応を見たりして

常にニーズの変化をチェックしましょう。

データに基づいた意思決定を行うこと

データに基づいた意思決定っていうのは、

感覚や勘じゃなくて

数字を見て判断すること。

これをやらないと、

間違った方向に進んじゃう可能性が高いんです。

例えば、

- 売上データから人気商品を把握

- アクセス解析でお客さんの行動を分析

- アンケート結果で満足度を測定

こういうデータを

しっかり見ることですね。

よくあるのが、

「なんとなくこの商品が人気そう」

って思い込みで在庫を大量に仕入れて

全然売れなかったっていうパターン。

でも実際にデータを見てみると、

全然違う商品の方が

よく売れてたりするんです。

ある雑貨屋さんの話なんですが、

店長は「キャラクターグッズが人気」

って思い込んでたんですね。

でも売上データを分析してみたら、

実は「実用的な文房具」の方が

圧倒的に売れてたんです。

それに気づいてから

文房具コーナーを充実させたら

売上が30%もアップしたんですよ。

だから、自分の感覚だけに頼らずに

必ずデータをチェックする習慣を

つけることが大切なんです。

継続的な改善を怠らないこと

継続的な改善を怠らないっていうのは、

一度うまくいったからって

そこで満足しちゃダメってこと。

なぜかっていうと、

市場や競合の状況って

常に変わってるからなんです。

具体的には、

- 商品の品質向上

- サービスの使いやすさ改善

- お客さんとのコミュニケーション強化

こういうことを

ずっと続けていく必要があります。

例えば、

あるパン屋さんが

「美味しいパンを作る」

っていうことで人気になったとします。

でも、そこで満足しちゃって

新しいパンを開発しなかったり、

お店の雰囲気を改善しなかったりすると

だんだんお客さんが離れてっちゃうんです。

実際に、

ある小さなカフェが

「コーヒーが美味しい」

って評判になったんですが、

そこで安心しちゃったんですね。

でも、近所に新しいカフェができて

そこがWi-Fi環境を整えたり、

おしゃれな内装にしたりしてたら

お客さんがそっちに流れちゃった。

だから、今うまくいってても

「もっと良くするには?」

って常に考え続けることが

めちゃくちゃ重要なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 顧客の悩みを理解することが商品開発・価値向上・満足度向上の基礎となる

- アンケート・SNS分析・過去データの3つの方法で効果的に悩みを収集する

- 収集したデータは整理→共通点特定→優先順位→重要度評価→解決策の5ステップで分析

- 自分の価値と顧客の悩みを合致させることで独自のポジションを確立できる

- 商品化は6つのプロセス(コンセプト→設計→価格→プロトタイプ→テスト→改善)で進める

- 顧客目線・継続改善・適切な販売チャネル・競合差別化の4つに注意する

- アクションプランで顧客の成功を導き満足度を大幅に向上させる

- フィードバック収集・数値測定・改善点特定・次回反映の評価サイクルを回す

- 商品価値向上は顧客ニーズ把握・競合監視・コスト管理・継続改善がカギ

- マーケティングはデジタル・SNS・コンテンツ・統合施策の4つを組み合わせる

まとめ

顧客の悩みを理解して

価値ある商品を作る方法を

詳しく解説してきました。

この記事で紹介した手法は、

実際に多くの起業家や

事業者が成功している

実践的なノウハウです。

まず大切なのは、

顧客の悩みを正確に把握すること。

アンケートやSNS分析、

データ活用で本音を探りましょう。

次に、集めた情報を

5つのステップで分析して

商品アイデアに変換します。

そして、自分の価値を見つけて

顧客の悩みと合致させることで

独自のポジションを作れます。

商品化は6つのプロセスで進めて、

テストを繰り返しながら

改善していくことが重要です。

また、商品価値を継続的に高めて

効果的なマーケティングで

魅力を最大限に伝えましょう。

成功の秘訣は、

常に顧客目線を忘れずに

データに基づいて判断し、

継続的な改善を続けることです。

この記事の内容を実践すれば、

あなたも確実に売上を伸ばして

お客様に喜ばれる商品を

作ることができるはずです。

今すぐ顧客の悩み調査から

始めてみてください。

きっと新しい発見があるでしょう。

よくある質問

顧客の悩みを調べる方法がわからないのですが、どうすればいいですか?

アンケートやSNSの声を聞くのが一番簡単です。お客さんに直接「困っていることは何ですか?」と聞いてみましょう。TwitterやInstagramでも本音の声がたくさん見つかりますよ。

自分の価値がよくわからないのですが、どうやって見つけるのですか?

友達や同僚から「いつも相談される」ことを思い出してみてください。あなたが当たり前にできることが、実は他の人にとって貴重なスキルかもしれません。過去の成功体験も大きなヒントになります。

商品を作ったけど全然売れません。何が悪いのでしょうか?

お客さんの悩みと商品がズレている可能性があります。まずは実際にお客さんに話を聞いて、本当に求められているものを確認してみましょう。価格設定や販売場所も見直してみてください。

アクションプランって具体的にどんなものを作ればいいですか?

「1日目は○○をする」「2日目は△△をする」みたいに、お客さんが迷わず行動できる手順書を作りましょう。難しく考えず、料理のレシピのように簡単で分かりやすいものがベストです。

競合他社がたくさんいて差別化できません。どうしたらいいですか?

あなたの経験やストーリーを活かしましょう。同じサービスでも「元営業マンが教える」「主婦目線で解説」など、独自の角度があれば差別化できます。お客さんが価値を感じる部分で違いを作ることが大切です。

SNSでの宣伝がうまくいきません。何かコツはありますか?

売り込みばかりではなく、役に立つ情報を発信してみましょう。お客さんとの会話を大切にして、信頼関係を築くことが先決です。どのSNSを使うかも、お客さんがいる場所を選ぶことが重要です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。