このノウハウについて

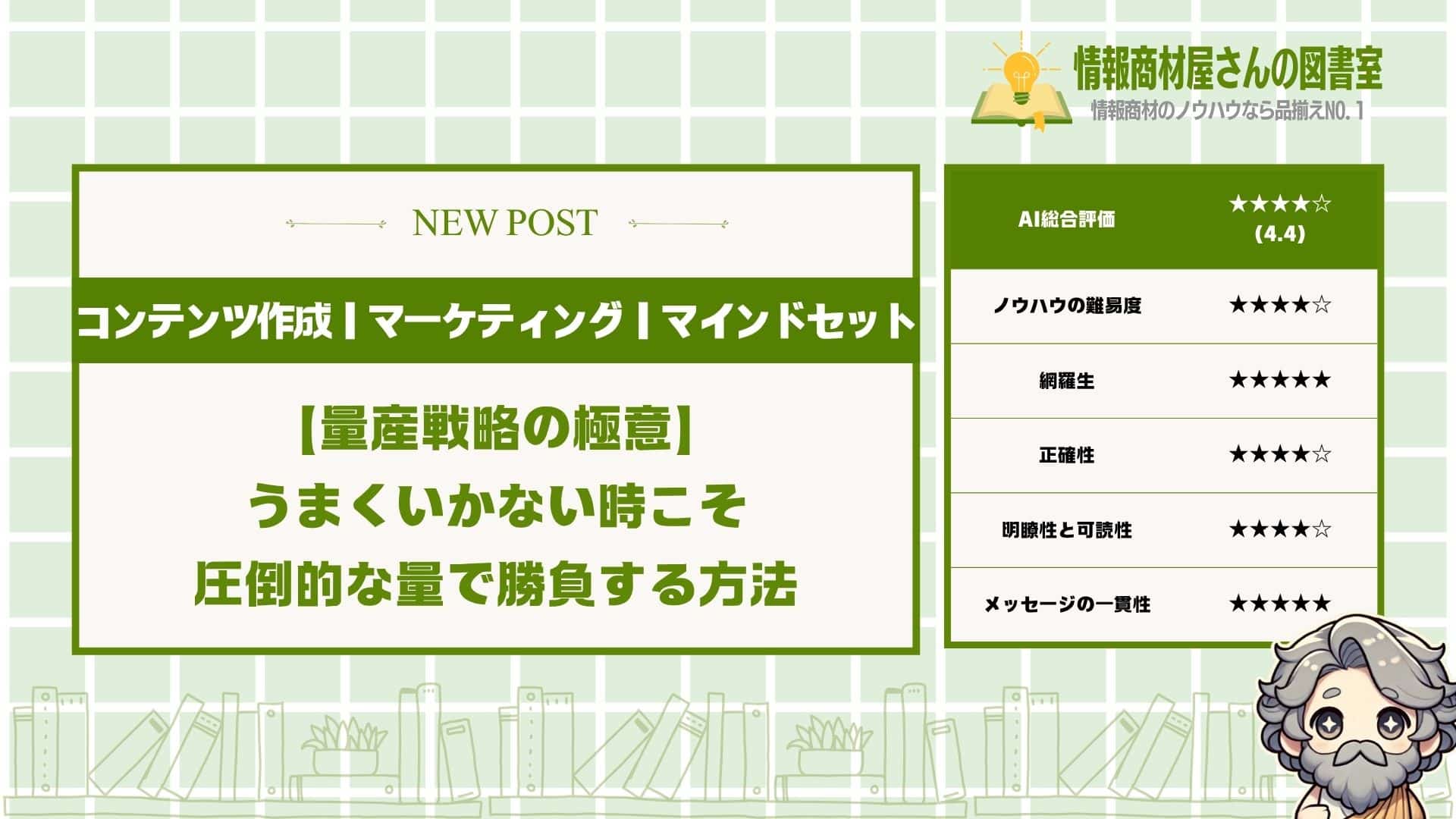

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

情報発信やビジネスで伸び悩んでいるあなたに革命的な変化をもたらします。記憶の活用からファン獲得、創作活動の継続まで、成功者が実践している「量による突破戦略」を完全網羅。読むだけで行動力が爆上がりし、停滞期を一気に突破できる実践的なノウハウが満載です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●情報発信のネタが思い浮かばなくて困ってる

●ファンがなかなか増えなくて悩んでる

●創作活動が続かなくて挫折しそう

多くの人が「質を高めよう」と考えがちですが、

実は成功の秘訣は「量」にあるんです。

ピカソは生涯で15万点以上の作品を残し、

成功している起業家たちも

圧倒的な量のアウトプットで結果を出しています。

そこでこの記事では、

あなたの脳内に眠っている記憶を活用して

継続的にコンテンツを生み出し、

ファンを獲得する具体的な方法を解説します。

この記事を読めば

「量による突破戦略」の全てが理解でき、

停滞期を一気に突破して

圧倒的な成果を手に入れられます。

うまくいかない時こそ量で勝負する、

その具体的な実践法を最後まで読んでマスターしてください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 脳内の記憶を情報発信ネタに変える4つの理由と具体的方法

- ファンを10人増やすだけでビジネスが激変する仕組み

- 効果的なファン獲得を実現する5つのステップ

- 大量生産で創造性を高める科学的根拠と実践テクニック

- 継続的な創作活動を支える習慣作りの具体的方法

- 量産戦略で成功した事例とその分析

- 停滞期を突破する量による戦略の実践法

脳内の記憶を情報発信に活用すべき4つの理由

あなたの頭の中にある

忘れかけた記憶こそが、実は最高の情報発信ネタなんです。

この記事を読めば、

今まで見過ごしてた宝の山に気づいて、

ネタ切れに悩むことがなくなります。

その理由がこの4つ。

- 忘れられた経験に価値があるから

- ユニークな視点を提供できるから

- 新たなインスピレーションが生まれるから

- 収益機会を増やせるから

多くの人が面白い経験してるのに、

それを全部忘れちゃってるんですよね。

でも実際は、

その記憶の中にお宝が眠ってる。

それを掘り起こす方法も含めて、

順番に説明していきますね。

忘れられた経験に価値があるから

忘れられた経験っていうのは、

実はめちゃくちゃ価値があるネタの宝庫なんです。

なぜかっていうと、

みんな自分の経験を軽く見すぎてるから。

具体的には、

- 昔のバイト経験

- 学生時代の失敗談

- 家族との何気ない会話

- 旅行先での小さな発見

こんな感じの経験ですね。

例えばですけど、

エジプト旅行に行った経験があるとしましょう。

「別に普通の旅行でしょ」

って思うかもしれませんが、

実際はすごく貴重な体験なんです。

現地の人との会話とか、

食べ物の味とか、

街の匂いとか。

そういう細かい部分まで

覚えてることってありますよね。

それって読者からしたら

「へぇ、そうなんだ!」

って興味深い情報なんですよ。

過去の借金経験だって同じです。

当時は辛かったかもしれませんが、

今振り返ると学びがいっぱいある。

その学びを共有することで、

同じような状況の人を助けられるんです。

だからこそ、

忘れかけた経験にこそ価値があるんですね。

ユニークな視点を提供できるから

ユニークな視点っていうのは、

あなただけが持ってる独特な見方のこと。

これが情報発信では

めちゃくちゃ武器になるんです。

なんでかって言うと、

- 他の人と差別化できる

- 読者の記憶に残りやすい

- オリジナリティが生まれる

こんな効果があるからなんです。

たとえばね、

ブログを1日10記事書いた経験があるとします。

普通の人からしたら

「え、そんなに書けるの?」

って驚きの体験じゃないですか。

でもあなたにとっては

「まあ、やればできるよね」

くらいの感覚かもしれません。

そのギャップがすごく大事なんです。

あなたが当たり前だと思ってることが、

他の人にとっては非常識だったりする。

だから読者は

「この人の話、面白いな」

って感じるんですよね。

さらに言うと、

その経験から得た独自のコツとか、

失敗談とかも含めて発信できる。

そうすると、

他の人では絶対に書けない記事になるんです。

だからこそ、

自分の記憶を大切にしてほしいんですね。

新たなインスピレーションが生まれるから

新たなインスピレーションっていうのは、

記憶を掘り起こすことで生まれる新しいアイデアのこと。

これがあると、

情報発信のネタが無限に広がっていくんです。

どういうことかっていうと、

- 過去の経験同士が繋がる

- 新しい気づきが生まれる

- 別の角度から物事を見れる

こんな現象が起きるんですよね。

例えばですが、

昔のアルバイト経験を思い出してるとします。

そのときに

「あ、あの時の失敗って今の仕事にも活かせるな」

って気づくことがあるんです。

そうすると、

「失敗から学んだ○○のコツ」

みたいな記事が書けちゃう。

しかも、実体験に基づいてるから

説得力もバツグンなんですよね。

さらに面白いのが、

一つの記憶から複数の記事が生まれること。

エジプト旅行の例で言うと、

「海外旅行の準備術」

「現地の人との交流方法」

「一人旅のメリット・デメリット」

みたいに展開できるんです。

記憶って連鎖するから、

一つ思い出すと芋づる式に出てくる。

だからこそ、

記憶を意識的に掘り起こすことが大切なんです。

収益機会を増やせるから

収益機会を増やせるっていうのは、

記憶を活用することで稼げるチャンスが広がるってこと。

これが一番重要なポイントかもしれません。

理由はシンプルで、

- ネタが豊富になる

- 継続的に発信できる

- 専門性が高まる

こんな好循環が生まれるからです。

具体的に説明しますね。

まず、記憶を全部ネタにすると

発信する内容に困らなくなります。

普通の人って

「今日は何を書こうかな」

って毎回悩むじゃないですか。

でも記憶を活用できれば、

ネタは無限にあるんです。

そうすると継続的に発信できるから、

読者もついてきてくれる。

読者が増えれば、

当然収益も上がりやすくなりますよね。

さらに、自分の経験に基づいた発信って

説得力があるから信頼されやすいんです。

信頼されると、

商品やサービスも売れやすくなる。

実際に僕の知り合いでも、

過去の転職経験を記事にして

転職関連のアフィリエイトで稼いでる人がいます。

取捨選択せずに、

全部の情報をアウトプットすることで

思わぬ収益源が見つかったりするんですよね。

だからこそ、

記憶を大切な資産として活用してほしいんです。

ファンを増やすべき4つの理由

ファンを増やすことは、

ビジネス成功の最短ルートなんです。

この4つの理由を理解しておけば、

なぜファン作りが大切なのかが

はっきりと分かるようになります。

その4つが、

- 新企画の初速が格段に速くなるから

- 口コミマーケティングの効果が高まるから

- ブランド認知度が向上するから

- 新規顧客を獲得しやすくなるから

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

実際にどんな効果があるのかを

正しく理解できてない人が多い。

これらの理由って

それぞれ繋がってるんですが、

役割が全然違うんです。

そのあたりも詳しく触れながら、

それぞれ解説していきます。

新企画の初速が格段に速くなるから

新企画の初速が速くなるのは、

ファンがいることで最初から注目してくれる人がいるから。

これがあるかないかで、

企画の成功率が全然変わってくるんです。

例えば、

- 新商品を出した瞬間に反応がある

- SNSで投稿したらすぐにいいねが付く

- メルマガを送ったら開封率が高い

こんな状況になるんですね。

もっと分かりやすく言うと、

学校の文化祭で人気者が出し物をやるのと、

誰も知らない人がやるのとでは

最初から集まる人数が違うじゃないですか。

それと同じで、

ファンがいると最初からお客さんが

ある程度集まってくれるんです。

ここからが大切なんですけど、

この初速があることで

他の人たちも「何かあるのかな?」って

興味を持ってくれるようになる。

人って、みんなが注目してるものに

自然と興味を持つ生き物なんですよね。

だからこそ、

ファンを増やすことが重要なんです。

口コミマーケティングの効果が高まるから

口コミマーケティングの効果が高まるのは、

ファンが自然と商品やサービスを

周りの人に紹介してくれるから。

しかも、これがお金をかけずに

できちゃう最強のマーケティングなんです。

具体的には、

- ファンが友達に「これいいよ」って紹介してくれる

- SNSでシェアしてくれる

- レビューを書いてくれる

こういうことが起こるんですね。

例えば、あなたが好きな

YouTuberの動画があったとします。

そしたら自然と

「この動画面白いから見てみて」って

友達に教えたくなりませんか?

それと全く同じことが

あなたのビジネスでも起こるんです。

どうしたらいいかと言うと、

まずはファンになってもらうような

価値のあるコンテンツを作ること。

そうすれば、ファンの人たちが

勝手に宣伝してくれるようになって、

あなたは何もしなくても

新しいお客さんが集まってくる。

これが口コミマーケティングの

すごいところなんですよね。

ブランド認知度が向上するから

ブランド認知度が向上するのは、

ファンが継続的にあなたのことを

話題にしてくれるから。

これによって、あなたの名前や

商品名が自然と広まっていくんです。

例えば、

- 「○○さんの商品使ってるんだ」という会話

- SNSでのメンション

- ブログでの紹介記事

こんな形で広がっていくんですね。

分かりやすく例えると、

クラスで人気の子っていますよね。

その子のことは

直接話したことがない人でも

なんとなく知ってるじゃないですか。

それは、周りの人が

その子のことを話題にするから。

ビジネスでも全く同じで、

ファンが増えれば増えるほど

あなたのことを知ってる人が

どんどん増えていくんです。

そうなると、新しい商品を出すときも

「あ、あの人の商品なんだ」って

最初から信頼してもらえる。

これがブランド認知度の

パワーなんですよね。

新規顧客を獲得しやすくなるから

新規顧客を獲得しやすくなるのは、

ファンからの紹介や口コミで

信頼度が最初から高い状態で

お客さんがやってくるから。

これって、めちゃくちゃ

営業が楽になるんです。

具体的には、

- 友達からの紹介で来たお客さん

- 口コミを見て興味を持った人

- SNSでファンの投稿を見た人

こういう人たちですね。

例えばですが、

美容院を探すとき、

知らない美容院に飛び込みで行くのと、

友達が「ここすごく良かったよ」って

紹介してくれた美容院に行くのとでは

全然安心感が違いますよね。

後者の方が

「きっと良いお店なんだろうな」って

最初から期待して行くじゃないですか。

それと同じで、

ファンからの紹介で来た人は

最初から「良い商品なんだろうな」って

思ってくれてるんです。

そうなると、商品の説明も

すんなり聞いてくれるし、

購入までのハードルも低くなる。

結果的に、新規顧客の獲得が

すごく楽になるんですよね。

効果的なファン獲得を実現する5つのステップ

ファンが10人増えるだけで、

あなたのビジネスは劇的に変わります。

この5つのステップを実践すれば、

口コミで勝手に広がる仕組みが手に入るんです。

具体的なステップがこちら。

- STEP1. ターゲット層を明確に設定する

- STEP2. おもしろいコンテンツを企画する

- STEP3. 継続的な発信スケジュールを作る

- STEP4. ファンとの交流を積極的に行う

- STEP5. コンテンツの質を定期的に見直す

この順番で進めていけば、

ファンが自然と集まってきます。

しかも、そのファンたちが

あなたの代わりに宣伝してくれるようになる。

それぞれ解説していきます。

STEP1. ターゲット層を明確に設定する

ターゲットを決めるのは、

ファン獲得の最重要ポイントです。

なぜかっていうと、

誰に向けて発信するかで内容が全然変わるから。

具体的には、

- 年齢層

- 性別

- 趣味や興味

- 悩みや課題

こういうのを細かく決めるんです。

例えばですが、

30代の働くママをターゲットにするなら、

時短レシピや子育て術が刺さりますよね。

でも20代の独身男性なら、

キャリアアップや趣味の話の方が響く。

ここからが重要なんですけど、

ターゲットが曖昧だと誰にも刺さらないコンテンツになっちゃうんです。

「みんなに好かれたい」って思うと、

結局誰からも興味を持ってもらえない。

だからこそ、

最初にターゲットをしっかり決めましょう。

STEP2. おもしろいコンテンツを企画する

おもしろいコンテンツっていうのは、

ターゲットが「これ知りたかった!」って思う内容のこと。

これができれば、

ファンが勝手に増えていくんです。

ポイントとしては、

- 役に立つ情報

- 共感できる体験談

- 意外性のある発見

この3つを意識すること。

たとえば料理系なら、

「コンビニ食材だけで作る本格パスタ」

みたいな企画だと興味を引きますよね。

普通のパスタレシピじゃなくて、

「コンビニ食材だけ」っていう制約が面白い。

どうしたらいいかっていうと、

まず自分の得意なことを洗い出してみる。

そこに「意外性」や「制約」を加えると、

一気におもしろいコンテンツになるんです。

おもしろいコンテンツを一つずつ積み重ねることが、

ファン獲得の近道なんですよね。

STEP3. 継続的な発信スケジュールを作る

継続的な発信っていうのは、

ファンとの信頼関係を築く基本中の基本。

というのも、

たまにしか発信しない人を信頼するのって難しいじゃないですか。

スケジュールの例として、

- 毎日の投稿時間を決める

- 曜日ごとのテーマを設定する

- 月間の企画を計画する

こんな感じで組み立てるんです。

例えば、

月曜日は「今週の目標」、

水曜日は「お役立ち情報」、

金曜日は「今週の振り返り」みたいに。

テーマを決めておくと、

ネタ切れで困ることもなくなります。

ここで大切なのは、

無理のないペースで続けること。

毎日投稿が理想だけど、

週3回でも全然オッケー。

大事なのは「この人は定期的に発信してくれる」

って思ってもらうことなんです。

継続することで、

ファンがあなたを信頼してくれるようになります。

STEP4. ファンとの交流を積極的に行う

ファンとの交流を大切にすることで、

一方的な発信じゃなくて双方向のコミュニケーションが生まれます。

なぜこれが重要かというと、

交流があることでファンの愛着が深まるから。

具体的な交流方法は、

- コメントへの返信

- 質問への回答

- ファンの投稿をシェア

こういうことですね。

たとえば、

あなたの投稿にコメントをくれた人に、

丁寧に返事をするだけでも印象が全然違います。

「この人は私のことを見てくれてる」

って感じてもらえるんです。

それに加えて、

ファンからの質問を次の投稿のネタにしたり、

ファンが作った作品を紹介したりする。

そうすることで、

ファンは「自分も参加してる」って実感できるんです。

交流が活発になればなるほど、

そのファンたちが他の人に紹介してくれる確率も上がります。

だからこそ、

一人ひとりのファンを大切にしましょう。

STEP5. コンテンツの質を定期的に見直す

コンテンツの質を見直すっていうのは、

ファンの反応を分析して改善していくこと。

これをやらないと、

せっかく続けてても効果が薄くなっちゃうんです。

見直すポイントとしては、

- いいねやコメントの数

- シェアされた回数

- フォロワーの増減

こういうデータを定期的にチェックする。

例えば、

「今月はどの投稿が一番反応良かったかな?」

って振り返ってみるんです。

反応が良かった投稿の共通点を見つけて、

それを次の企画に活かしていく。

逆に反応が悪かった投稿も、

「なんで響かなかったんだろう?」

って分析してみる。

でも、ここで注意したいのは、

数字だけに振り回されないこと。

たまには反応が悪くても、

本当に価値のある情報なら続けるべきです。

大切なのは、

ファンが本当に求めてる情報を届けること。

定期的に見直しながら、

コンテンツの質を高めていきましょう。

口コミマーケティングで成功する3つの方法

口コミマーケティングって、

実は3つのコツを押さえるだけで

劇的に成果が変わるんです。

この3つをマスターできれば、

あなたの商品やサービスが

勝手に広まっていく仕組みができちゃいます。

その3つのコツが、

- 信頼感を構築して拡散しやすい環境を作る

- 継続的な拡散でリーチ数を最大化する

- ファンの声を活用してコンテンツを改善する

なんですよね。

どれも聞いたことあるかもしれないけど、

正しいやり方を知らない人がほとんど。

実際にこの3つを実践すれば、

口コミが自然に生まれる流れが作れるんです。

それぞれ詳しく説明していきますね。

信頼感を構築して拡散しやすい環境を作る

信頼感を作ることが、

口コミマーケティングの土台になるんです。

だって信頼されてない人の話って、

誰も人に伝えたくないじゃないですか。

例えば、こんな状況を想像してみて、

- あの人の商品、本当に良かったよ

- 友達にも絶対おすすめしたい

- みんなに教えてあげよう

こういう気持ちになってもらうことですね。

もっと具体的に言うと、

美容院で髪を切ってもらったときに

「この美容師さん、すごく上手だった!」

って友達に話したくなる感覚です。

この「話したくなる」気持ちを

作り出すのが信頼感の力なんですよ。

でもね、信頼感って一朝一夕では

作れないのが正直なところ。

だからこそ、まずは小さなことから

コツコツと積み重ねていくのが大事。

約束を守る、質の高いサービスを提供する、

お客さんの声にちゃんと耳を傾ける。

そういう当たり前のことを

当たり前にやり続けることで、

信頼感が生まれて口コミが広がるんです。

継続的な拡散でリーチ数を最大化する

継続的に情報を発信し続けることで、

どんどん多くの人に届けられるようになります。

一回だけ良いコンテンツを作っても、

すぐに忘れられちゃうのが現実なんですよね。

継続的な拡散のポイントは、

- 面白いコンテンツを定期的に作る

- ファンが増えるたびに拡散力もアップする

- 新しい企画の初速が早くなる

こんな好循環を作ることです。

例えばですが、

毎週火曜日に面白い動画をアップする

YouTuberさんがいたとします。

最初は100人しか見てくれなくても、

面白い動画を続けていくうちに

1000人、1万人と増えていくんです。

そうすると新しい動画を出したとき、

最初から1万人が見てくれるから

一気に拡散されやすくなるんですよね。

これが継続の力なんです。

一つ一つのコンテンツを

丁寧に作り続けることで、

ファンがどんどん増えていく。

そしてファンが増えれば増えるほど、

口コミの威力も強くなっていくんです。

毎日コツコツ続けるのは大変だけど、

その積み重ねが後々大きな力になります。

ファンの声を活用してコンテンツを改善する

ファンの人たちからの声を聞いて、

コンテンツをもっと良くしていくのが

最後のポイントになります。

お客さんが何を求めているかを知ることで、

より喜んでもらえるものが作れるんです。

ファンの声を活用する方法として、

- お客さんの感想をしっかり聞く

- 改善点を見つけて次に活かす

- ファンが欲しがるものを作る

こういうことを意識してみてください。

たとえば、ケーキ屋さんで

「もう少し甘さ控えめだと嬉しい」

ってお客さんに言われたとします。

その声を聞いて甘さを調整したケーキを作ったら、

「前より美味しくなった!」って

喜んでもらえるかもしれません。

そしたらそのお客さんは

「あのケーキ屋さん、お客さんの声を聞いて

どんどん美味しくなってるよ」って

友達に話してくれるんです。

これがファンの声を活かした

口コミマーケティングですね。

お客さんの声に耳を傾けることで、

商品やサービスがどんどん良くなって、

結果的に口コミも増えていく。

でも大切なのは、全部の意見を

聞き入れる必要はないってこと。

あなたのブランドに合った声を選んで、

改善に活かしていけばいいんです。

そうやってファンと一緒に

より良いものを作っていく姿勢が、

強い口コミを生み出すんですよ。

ファン獲得で避けるべき4つの失敗パターン

ファン獲得で失敗する人って、

実は同じパターンにハマってるんです。

このパターンを知っておけば、

無駄な時間を使わずに済むし、

効率よくファンを増やせます。

失敗パターンは、

- 一貫性のないコンテンツを発信すること

- ファンとのコミュニケーションを怠ること

- 短期間で結果を求めすぎること

- 競合他社の真似ばかりすること

この4つなんですよね。

どれも「あるある」な失敗で、

多くの人がやっちゃってる。

でも逆に言えば、

これを避けるだけで差がつくってことです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

一貫性のないコンテンツを発信すること

一貫性のないコンテンツって、

ファンにとって混乱の元なんです。

なぜかっていうと、

あなたが何者なのか分からなくなるから。

例えば、

- 今日はビジネスの話

- 明日は料理の話

- 明後日はゲームの話

こんな感じだと、

フォローする理由が見つからない。

もっと具体的に言うと、

ビジネス系の発信者だと思ってフォローしたのに、

急に料理の写真ばっかり投稿されたら困りますよね。

「この人、結局何の専門家なの?」

って思っちゃうじゃないですか。

そうなると、ファンは離れていく。

だからこそ、

軸となるテーマを決めることが大切。

その軸がブレないように

コンテンツを作り続けることで、

信頼できるファンが増えていくんです。

ファンとのコミュニケーションを怠ること

ファンとのコミュニケーションを怠るのは、

めちゃくちゃもったいないことなんです。

というのも、

ファンって双方向のやり取りを求めてるから。

具体的には、

- コメントに返信しない

- DMを無視する

- 質問に答えない

こういうことをやっちゃうと、

ファンは「この人は自分のことを見てくれない」

って感じちゃうんです。

例えば、

YouTubeでコメントしたのに

全然返事がこないと悲しいですよね。

「せっかく応援してるのに...」

って気持ちになっちゃう。

そういうファンが積み重なると、

どんどん離れていっちゃうんです。

でも、ちゃんとコミュニケーションを取れば、

ファンはもっと応援してくれるようになる。

だからこそ、

できる範囲でいいので反応してあげることが大切なんです。

短期間で結果を求めすぎること

短期間で結果を求めすぎるのは、

ファン獲得の最大の敵かもしれません。

なぜなら、

ファンって時間をかけて育てるものだから。

よくある失敗が、

- 1ヶ月で諦める

- フォロワーが増えないとイライラする

- すぐに方向転換してしまう

こんな感じですね。

でも考えてみてください。

あなたが誰かのファンになるとき、

いきなりファンになりますか?

多分、何回かその人のコンテンツを見て、

「この人いいな」って思って、

徐々にファンになっていきますよね。

つまり、ファンになるまでには

時間がかかるってことなんです。

だからこそ、

継続することが何より大切。

おもしろいコンテンツを

コツコツ発信し続けることで、

徐々にファンが増えていくんです。

競合他社の真似ばかりすること

競合他社の真似ばかりするのは、

実はすごく危険なことなんです。

理由は簡単で、

あなたの個性が消えちゃうから。

例えば、

- 人気な人と同じような投稿をする

- 流行りのネタばかり追いかける

- オリジナリティがない

こういうことをやってると、

「この人じゃなくてもいいや」

って思われちゃうんです。

実際、同じようなコンテンツなら、

フォロワーが多い人の方を見ますよね。

わざわざあなたをフォローする理由がない。

そうじゃなくて、

あなたならではの視点や経験を活かすことが大切。

例えば、

同じビジネスの話でも、

あなたの失敗談を交えて話すとか。

そういう「あなたにしか話せないこと」が、

ファンを惹きつけるんです。

だからこそ、

他の人の真似じゃなくて、

自分らしいコンテンツを作ることが重要なんです。

大量生産が創造性を高める4つの理由

実は、クリエイティブな仕事で

一番大切なのは「量」なんです。

この事実を知っておくだけで、

あなたの創作スキルは劇的に向上します。

その理由が、

- 技術力が自然に向上するから

- アイデアの引き出しが増えるから

- 失敗を恐れなくなるから

- 独自のスタイルが確立されるから

この4つなんですよね。

多くの人が「質」にこだわりすぎて、

結果的に成長が止まってしまいがち。

でも実際は、量をこなすことで

質も自然についてくるんです。

それぞれ解説していきます。

技術力が自然に向上するから

大量に作品を作ることで、

技術力は勝手に上がっていくんです。

これは筋トレと同じで、

繰り返すことで自然に身につくから。

例えば、

- 手の動きが滑らかになる

- 色の組み合わせが上手くなる

- 構図のバランス感覚が身につく

こんな変化が起きるんですね。

ピカソなんて生涯で

15万点以上の作品を残してるんですよ。

これだけの量を作ってたら、

そりゃあ技術も向上しますよね。

芸大でも1年間で

1000枚のドローイングを課題にすることがあるんです。

ドローイングっていうのは、

スケッチやイラストの基礎になる絵のこと。

アーティストがスキル向上のために

大量に描くのが一般的なんですよね。

アイデアを素早く形にする手段としても

よく使われてるんです。

だからこそ、

技術力向上には量が欠かせないんです。

アイデアの引き出しが増えるから

たくさん作品を作ると、

アイデアの引き出しがどんどん増えていきます。

なぜなら、作品を作る過程で

新しい発見や気づきが生まれるからです。

具体的には、

- 偶然できた表現が新しいアイデアになる

- 失敗から新しい技法を発見する

- 過去の作品同士を組み合わせて新作が生まれる

こんなことが起きるんですよね。

料理でも同じじゃないですか。

毎日違う料理を作ってると、

「あ、この組み合わせ美味しそう」

って新しいレシピが思いつく。

でも月に1回しか料理しない人は、

そういう発見がないんです。

創作も全く同じで、

量をこなすことで偶然の発見が増える。

その発見が積み重なって、

豊富なアイデアの引き出しになるんです。

だから大量生産することで、

創造性がどんどん高まっていくんですよね。

失敗を恐れなくなるから

大量に作品を作ってると、

失敗に対する恐怖心がなくなります。

これがめちゃくちゃ重要で、

失敗を恐れなくなると創造性が爆発するんです。

理由はシンプルで、

- 失敗しても次があると思える

- 実験的なことにチャレンジできる

- 完璧主義から解放される

こんな心理状態になるから。

例えば、1年に1枚しか絵を描かない人って

その1枚に全てをかけちゃうじゃないですか。

だから「失敗したらどうしよう」

って不安になって、無難な作品しか作れない。

でも毎日10枚描いてる人なら、

「今日失敗しても明日また描けばいいや」

って気楽に挑戦できるんです。

ピカソも絵を描くスピードが

めちゃくちゃ速かったんですよね。

考える時間より、

実際に作品を生み出すことに重点を置いてた。

即興的に作品を作ることで、

創造性がどんどん高まっていったんです。

失敗を恐れない環境こそが、

本当の創造性を生み出すんですね。

独自のスタイルが確立されるから

量をこなすことで、

あなただけの独自スタイルが自然に生まれます。

これは意識的に作るものじゃなくて、

勝手に出てくるものなんですよね。

なぜかというと、

- 自分の好みが作品に現れる

- 得意な技法が自然に身につく

- 無意識の癖がスタイルになる

こういうことが起きるからです。

書道でも同じですよね。

最初はお手本通りに書こうとするけど、

たくさん練習してると自分らしい字になってくる。

それと全く同じことが

創作活動でも起きるんです。

100枚描いた時の作品と、

1000枚描いた時の作品を比べると、

明らかに個性が出てきてるはず。

でもこれって、

量をこなさないと絶対に身につかないんですよね。

だって10枚しか描いてない人は、

まだ自分のスタイルを見つける段階まで

到達してないから。

独自のスタイルを確立するためにも、

大量生産が絶対に必要なんです。

創作活動で大量生産を実現する5つの方法

創作活動で成長したいなら、

大量生産が一番の近道なんです。

この方法をマスターすれば、

あなたの創作スキルが劇的に向上します。

その具体的な方法が、

- 毎日決まった時間に制作する

- 完璧を求めずに完成させる

- 制作時間に上限を設ける

- 簡単な題材から始める

- 制作記録をつけて進捗を管理する

この5つなんですよね。

実は、あの有名なピカソも

生涯で15万点以上の作品を作ってます。

芸大でも1年間で1000枚の

ドローイングを課題にするところもあるんです。

それぞれ解説していきます。

毎日決まった時間に制作する

毎日同じ時間に制作するのが、

大量生産への第一歩なんです。

なぜなら、習慣になれば

迷わずに制作に取りかかれるから。

例えば、

- 朝起きて30分間だけ描く

- 夜寝る前に1時間制作する

- お昼休みに15分だけスケッチする

こんな感じで決めちゃうんです。

もっと具体的に言うと、

「朝7時から7時30分は絵を描く時間」

って決めちゃうんですね。

そうすると、その時間になったら

自然と手が動くようになります。

歯磨きと同じような感覚で

制作できるようになるんです。

ただし、最初は短い時間から

始めるのがコツですよ。

いきなり2時間とか決めちゃうと

続かなくなっちゃいます。

15分でも30分でも全然OK。

続けることが一番大切なんです。

だからこそ、

毎日決まった時間に制作しましょう。

完璧を求めずに完成させる

完璧を求めないことが、

大量生産のカギなんです。

というのも、完璧を目指すと

1つの作品に時間をかけすぎちゃうから。

具体的には、

- 70点でも完成させる

- 細部にこだわりすぎない

- 「まあ、これでいいか」精神

これを大切にするんです。

例えばですが、

1つの絵を10時間かけて完璧にするより、

2時間で5枚描いた方が上達するんですよ。

ピカソも絵を描くスピードが

めちゃくちゃ速かったんです。

考える時間よりも、

実際に手を動かすことを重視してました。

でもね、「手抜きしろ」って

言ってるわけじゃないんです。

その時の自分の実力で

ベストを尽くすけど、

時間をかけすぎないってこと。

「今日はここまで」って

区切りをつけるのが大事なんですね。

そうやって数をこなしていくと、

自然と質も上がっていきます。

完璧を求めずに、

どんどん完成させていきましょう。

制作時間に上限を設ける

制作時間に上限を決めるのは、

集中力を最大限に活用するためです。

時間制限があると、

人って不思議と集中できるんですよね。

例えば、

- 1つの作品は2時間まで

- スケッチは30分以内

- アイデア出しは15分限定

こんな風に決めちゃいます。

学校のテストと同じで、

時間が決まってると集中するじゃないですか。

それと全く同じ原理なんです。

時間無制限だと、

「あとでやればいいや」って

だらだらしちゃうんですよね。

でも「30分しかない!」って思うと、

その30分を大切に使おうとします。

ここで重要なのは、

時間が来たら潔く諦めること。

「あと少しで完成するのに…」

って思っても、やめるんです。

そうすることで、

次回はもっと効率よく作業できるようになります。

制作時間に上限を設けて、

集中力を最大化しましょう。

簡単な題材から始める

簡単な題材から始めることで、

制作のハードルをぐっと下げられます。

難しい題材だと、

途中で嫌になっちゃうからです。

簡単な題材っていうのは、

- 身の回りにあるもの

- 単純な形のもの

- 見慣れたもの

こういうものですね。

例えば、りんごとか、

コップとか、ペンとか。

そういう身近なものから

始めるのがおすすめです。

「え、そんな簡単なもの?」

って思うかもしれませんが、

これがめちゃくちゃ大事なんです。

芸大でも、最初は基本的な形から

練習するんですよ。

いきなり複雑な人物画とかは

やらないんです。

簡単な題材でも、

毎日描いてると上達するし、

自信もついてきます。

そして自信がついたら、

少しずつ難しい題材に

チャレンジしていけばいいんです。

簡単な題材から始めて、

制作を習慣化しましょう。

制作記録をつけて進捗を管理する

制作記録をつけることで、

自分の成長が見えるようになります。

記録があると、

モチベーションも維持しやすいんです。

記録する内容は、

- 今日何を作ったか

- どのくらい時間をかけたか

- 気づいたことや反省点

この3つだけでOKです。

例えば、

「今日はりんごのスケッチを3枚、

30分で描いた。

影の付け方がまだ難しい」

こんな感じで簡単に書くんです。

スマホのメモ帳でも、

手帳でも何でも構いません。

1週間後、1ヶ月後に

記録を見返してみてください。

「あ、こんなに作品作ってたんだ」

「最初より上達してる」

って実感できるはずです。

ピカソが15万点も作品を残せたのも、

きっと自分の制作を

しっかり把握してたからでしょうね。

記録をつけることで、

創作活動が楽しくなりますよ。

制作記録をつけて、

自分の成長を実感しましょう。

スピード重視の創作で得られる3つの効果

創作でスピードを重視すると、

あなたの才能が一気に開花します。

実際にスピード重視で創作すると、

直感力が鋭くなって迷いがなくなるんです。

具体的には、

- 直感的なアイデアを逃さなくなる

- 考えすぎによる迷いがなくなる

- 創作への恐怖心が薄れる

この3つの効果が得られるんですよね。

ピカソなんかは生涯で15万点以上も

作品を作ったって言われてます。

彼がなぜそんなに多くの傑作を

生み出せたのかも含めて、

それぞれ解説していきます。

直感的なアイデアを逃さなくなる

直感的なアイデアっていうのは、

スピード重視でないと絶対に逃しちゃうんです。

なぜかっていうと、

アイデアって一瞬で消えちゃうから。

例えば、こんな経験ありませんか?

- お風呂で良いアイデアが浮かんだのに忘れちゃった

- 電車で思いついたネタを後で思い出せない

- 寝る前のひらめきが朝には消えてる

こういうのって本当にもったいない。

でもね、スピード重視で創作してると、

思いついた瞬間にすぐ形にできるんです。

ピカソなんかはスケッチを

めちゃくちゃ早く描いてました。

考える前に手を動かして、

頭の中のイメージを即座に紙に落とす。

そうやって直感を大切にしてたから、

あんなに独創的な作品が生まれたんです。

実際、芸大では1年間で1000枚の

ドローイングを課題にすることもあるんですよ。

ドローイングっていうのは、

スケッチやイラストの基礎になる絵のこと。

これを大量にやることで、

頭で考える前に手が動くようになる。

そうなると直感的なアイデアを

逃すことがなくなるんです。

考えすぎによる迷いがなくなる

考えすぎちゃうのって、

創作の一番の敵なんですよね。

というのも、考えれば考えるほど

「これでいいのかな?」って不安になっちゃう。

よくあるパターンが、

- この表現で伝わるかな?

- もっと良い言い回しがあるんじゃない?

- 読者に響くかな?

こんな風に考え込んじゃうこと。

でもさ、スピード重視で創作してると

考える暇がないんです。

だから迷いようがない。

手を動かすことに集中できるんですよね。

ピカソも実際に絵を描くスピードが

めちゃくちゃ速かったって有名です。

考える時間よりも、

実際に作品を生み出すことに

全力を注いでたんです。

その結果、迷いのない

力強い作品が生まれる。

僕の知り合いの漫画家さんも

「最初の3秒で決めたアイデアが

一番良かった」って言ってました。

あれこれ悩んで修正したけど、

結局最初のバージョンに戻したんだって。

だからこそ、考えすぎる前に

まずは形にしちゃうのが大事なんです。

創作への恐怖心が薄れる

創作への恐怖心って、

実はスピードで解決できるんです。

なんでかっていうと、

恐怖心って時間があるから生まれるもの。

例えば、

- 失敗したらどうしよう

- 下手だと思われたらどうしよう

- 時間をかけたのに駄作だったらどうしよう

こういう不安って、

じっくり考える時間があるから出てくる。

でもね、スピード重視だと

そんなこと考えてる暇がないんです。

とにかく手を動かすことに集中するから、

恐怖心が入り込む隙がない。

ピカソが即興的に作品を生み出してたのも

これと同じ理由なんですよね。

即興で創作することで、

創造性が最大限に高まるんです。

実際、芸大の学生たちも

大量のドローイングを描くうちに

「失敗を恐れない心」が育つって言われてます。

1000枚も描いてたら、

1枚1枚に対する執着がなくなるじゃないですか。

「ダメだったら次描けばいいや」

って気持ちになれる。

そうやって恐怖心が薄れていくと、

本当に自由な発想で創作できるようになるんです。

即興性を高める創作テクニック6選

即興で何かを作るって、

実はめちゃくちゃ大切なスキルなんです。

このテクニックをマスターすれば、

アイデアに詰まったときでもサクサク作品が生まれます。

その具体的な方法が、

- 制限時間を設けて制作する

- ランダムなお題で挑戦する

- 最初のアイデアを大切にする

- 修正よりも新作に取り組む

- 他人の作品から刺激を受ける

- 環境を変えて制作する

この6つなんですよね。

どれも今日からできることばかりで、

特別な道具も必要ありません。

ピカソが15万点も作品を残せたのも、

こういった即興性があったからこそです。

それぞれ解説していきます。

制限時間を設けて制作する

時間制限があると、

人って不思議と集中力が爆上がりするんです。

だって考える暇がないから、

手を動かすしかないじゃないですか。

例えば、

- 10分でイラストを完成させる

- 30分で短い小説を書く

- 5分で歌詞を作る

こんな感じで時間を区切るんです。

実際に芸大では1年間で1000枚の

ドローイングを課題にするところもあるんですって。

ドローイングっていうのは、

スケッチやイラストの基礎になる絵のこと。

時間をかけすぎちゃうと、

どうしても頭で考えちゃうんですよね。

でも制限時間があると、

直感で手を動かすしかない。

その直感こそが、

あなたの本当の創造性なんです。

最初は雑な作品になっちゃうかもですが、

それでも全然オッケーなんですよ。

ランダムなお題で挑戦する

予想できないお題って、

脳みそを強制的に働かせてくれるんです。

普段なら絶対選ばないテーマだからこそ、

新しい発想が生まれるんですよね。

具体的には、

- 辞書をパラパラめくって出た単語

- 友達に適当な言葉を言ってもらう

- ネットのお題生成サイトを使う

こういう方法があります。

例えば「消しゴム」と「宇宙」が出たら、

宇宙で消しゴムを使う話を作るんです。

変な組み合わせだなって思うでしょ?

でもそこがポイントなんです。

変だからこそ、

普通じゃ思いつかないアイデアが出てくる。

ピカソも絵を描くとき、

考える時間よりも実際に手を動かすことを重視してました。

ランダムなお題は、

考えすぎを防いでくれる最高のツールなんです。

最初のアイデアを大切にする

一番最初に浮かんだアイデアって、

実はめちゃくちゃ価値があるんです。

なぜかっていうと、

あなたの素直な感性から生まれてるから。

よくあるのが、

- 最初のアイデアを否定しちゃう

- もっといいのがあるはずって考えちゃう

- 結局何も作れなくなる

こんなパターンですね。

でも最初のアイデアには、

あなたらしさがギュッと詰まってるんです。

例えば料理でも、

パッと思いついた組み合わせが

意外においしかったりするじゃないですか。

創作も全く同じなんですよ。

頭で考えすぎると、

どんどん複雑になっちゃって動けなくなる。

だからこそ最初のアイデアを

そのまま形にしてみるんです。

完璧じゃなくてもいいから、

とりあえず作ってみる。

そうすると次のアイデアも

どんどん浮かんでくるようになります。

修正よりも新作に取り組む

一つの作品をずっと直してるより、

新しい作品をどんどん作った方がいいんです。

これってめちゃくちゃ大事な考え方で、

ピカソが実際にやってたことなんですよね。

理由はシンプルで、

- 修正してると時間がかかりすぎる

- 新作を作る方がスキルアップが早い

- たくさん作ると自分の傾向が見えてくる

こういうメリットがあるから。

ピカソは生涯で15万点以上も

作品を残したって言われてます。

これって一つ一つを完璧にしてたら

絶対に無理な数字ですよね。

でも大量に作ったからこそ、

あの独特な表現力が身についたんです。

修正って確かに大切なんですけど、

即興性を高めたいなら後回しでオッケー。

まずはとにかく数を作ることに

集中してみてください。

他人の作品から刺激を受ける

いい作品を見ると、

自分も何か作りたくなりませんか?

それって実は、

創造性のスイッチが入ってる証拠なんです。

刺激を受ける方法としては、

- 美術館や展示会に行く

- 好きなアーティストの作品を見る

- 全然違うジャンルの作品に触れる

こんな感じですね。

例えば音楽を作ってる人が

絵画を見たときに、

色使いからメロディーを思いついたりする。

ジャンルが違うからこそ、

新鮮な発想が生まれるんです。

大切なのは、

「これいいな」って思った瞬間に

すぐ自分も作り始めること。

時間が経っちゃうと、

せっかくの刺激が薄れちゃうんですよね。

だから「いいな」って思ったら、

その場でスマホにメモするとか

簡単なスケッチを描くとか。

そういう小さな行動が、

即興性を高めてくれるんです。

環境を変えて制作する

いつもと違う場所で作ると、

不思議と新しいアイデアが浮かぶんです。

環境が変わると脳みそも

いつもと違う働きをするからなんですよね。

おすすめの場所は、

- カフェや図書館

- 公園のベンチ

- 電車の中

こういうところですね。

家だとどうしても、

いつものパターンで考えちゃうじゃないですか。

でも外に出ると、

周りの音や景色が刺激になって

思わぬアイデアが生まれるんです。

例えば電車で隣に座った人の会話から

ストーリーのヒントをもらったり。

カフェの BGM から

新しいメロディーを思いついたり。

環境を変えるだけで、

こんなにも創作のきっかけが増えるんです。

ピカソも即興的に作品を生み出すことで

創造性を高めてたって言われてます。

あなたも今度、

いつもと違う場所で創作してみてください。

継続的な創作活動を支える習慣作り4ステップ

創作を続けるって、

実はめちゃくちゃ難しいことなんです。

でもね、正しい習慣さえ身に付けば、

毎日楽しく創作できるようになります。

そのための4つのステップが、

- STEP1. 無理のない目標設定をする

- STEP2. 制作環境を整備する

- STEP3. 成果を記録して振り返る

- STEP4. 仲間と共有して刺激を得る

なんですよね。

これって、あのピカソも

実践してたことなんです。

ピカソは生涯で15万点以上も

作品を作り続けたんですから。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 無理のない目標設定をする

無理のない目標設定っていうのは、

毎日続けられるくらい小さな目標を立てること。

これができないと、

3日坊主で終わっちゃうんです。

例えば、

- 1日1枚絵を描く

- 毎日10分だけ創作時間を作る

- 週に3回は制作する

こんな感じですね。

大切なのは「できそう」って

思える目標にすることなんです。

実際、芸大では1年間で

1000枚のドローイングを課題にすることもあります。

1000枚って聞くと多そうですが、

1日3枚描けば達成できる計算。

そう考えると、

意外とできそうじゃないですか?

ドローイングっていうのは、

スケッチやイラストの基礎になる練習のこと。

アーティストがスキルアップのために

大量に描くのが一般的なんです。

アイデアを素早く形にする

即興性も身に付くんですよね。

だからこそ、

無理のない目標から始めましょう。

STEP2. 制作環境を整備する

制作環境を整備するっていうのは、

いつでもすぐに創作できる状態を作ること。

環境が整ってないと、

やる気があっても行動できないんです。

具体的には、

- 道具をすぐ使える場所に置く

- 作業スペースを確保しておく

- 集中できる時間帯を決める

こういうことですね。

例えば、絵を描くなら

スケッチブックと鉛筆を

いつも手の届く場所に置いとく。

音楽を作るなら、

楽器やパソコンをすぐ使える状態にしとく。

そんな感じです。

実はピカソも、

制作スピードがめちゃくちゃ速かったんです。

考える時間よりも、

実際に作品を生み出すことに

重点を置いてたんですよね。

だって、環境が整ってれば

思いついた瞬間に行動できるじゃないですか。

その即興性が、

創造性を高めてくれるんです。

だからこそ、

いつでも創作できる環境を作りましょう。

STEP3. 成果を記録して振り返る

成果を記録して振り返るっていうのは、

自分の成長を見える化すること。

これをやらないと、

モチベーションが続かないんです。

記録する内容としては、

- 今日作った作品

- かかった時間

- 感じたこと

こんなことを書き留めとくんです。

例えば、

「今日は30分でイラスト1枚完成。

昨日より線がきれいに描けた」

みたいな感じですね。

実際、ピカソが15万点以上の

作品を残せたのも、

量をこなし続けたからなんです。

量をこなすことで、

質の向上と独自性の確立に

つながったんですよね。

でも、ただ作るだけじゃダメで、

振り返りが大切なんです。

「今日はここが良かった」

「明日はここを改善しよう」

って考える時間を作る。

そうすることで、

どんどん上達していくんです。

記録を見返すと、

自分の成長が実感できて

やる気も湧いてきますよ。

だからこそ、

成果の記録と振り返りを習慣にしましょう。

STEP4. 仲間と共有して刺激を得る

仲間と共有して刺激を得るっていうのは、

一人で創作するんじゃなくて

みんなで高め合うってことです。

一人だと、どうしても

モチベーションが下がっちゃうんですよね。

共有する方法としては、

- SNSに作品を投稿する

- 創作仲間を見つける

- オンラインコミュニティに参加する

こんなことができます。

例えば、Twitterで

「今日の1枚」とか投稿してる人

よく見かけませんか?

あれって、仲間からの反応が

モチベーションになってるんです。

「いいね」や「コメント」をもらうと、

明日も頑張ろうって思えるじゃないですか。

それに、他の人の作品を見ることで

新しいアイデアも浮かんできます。

「あ、こんな表現方法もあるんだ」

って発見があるんですよね。

ピカソも、他のアーティストと

刺激し合いながら創作してました。

即興的に作品を生み出すことで、

創造性が高まるって分かってたんです。

だからこそ、

一人で抱え込まずに仲間と共有しましょう。

商品数を増やすべき4つの理由

ビジネスで行き詰まったとき、

多くの人は「質を高めよう」って考えがちです。

でも実は、商品数を増やすことで

一気に状況が好転することが多いんですよね。

商品数を増やすべき理由は、

- 多くの人にリーチできるから

- 試行錯誤の機会が増えるから

- 収益源を分散できるから

- 市場での存在感を高められるから

この4つなんです。

多くの人が商品数を増やすことに

抵抗を感じてるのが現実。

でも、ピカソみたいに

大量の作品を生み出すことが

成功の近道だったりするんですよ。

それぞれ解説していきます。

多くの人にリーチできるから

商品数を増やすと、

それだけ多くの人に届けられるんです。

なぜかっていうと、

人それぞれ求めてるものが違うから。

例えば、

- 初心者向けの商品

- 中級者向けの商品

- 上級者向けの商品

こんな感じで分けられますよね。

1つの商品だけだと、

その商品に興味がない人は

スルーしちゃうじゃないですか。

でも商品が5個あったら、

「この商品は興味ないけど、

あっちの商品は気になるな」

って思ってもらえる可能性が高まります。

実際に僕の知り合いで、

コンサル商品を1つしか持ってなかった人がいるんです。

その人が3つの価格帯で

商品を作り直したところ、

売上が2倍になったんですよね。

高額商品は手が出ないけど、

安い商品なら買いたいって人が

けっこういたんです。

商品数が多いほど、

より多くの人の心に刺さります。

試行錯誤の機会が増えるから

商品数を増やすっていうのは、

実験の回数を増やすってことなんですよね。

これがめちゃくちゃ大事で、

試行錯誤なしに成功はありえないんです。

具体的には、

- どんな商品が売れるのか

- どんな価格設定がいいのか

- どんな訴求が響くのか

こういうことが分かってきます。

1つの商品だけだと、

それがダメだった時に

どこを改善すればいいか分からない。

でも5つ商品があって、

そのうち2つが売れたとしたら、

「なぜこの2つが売れたのか」

って分析できるじゃないですか。

そしたら売れる商品の共通点が見えて、

次に作る商品の精度がグッと上がるんです。

量をこなすことで、

必ず突破口が見つかるんですよ。

うまくいかない時こそ、

量で突破するのが効果的なんです。

収益源を分散できるから

これはリスク管理の話なんですけど、

商品が1つだけだと危険なんですよね。

なんでかっていうと、

その商品が売れなくなったら

収入がゼロになっちゃうから。

例えば、

- 季節によって売れ行きが変わる商品

- 競合が出てきて売れなくなる商品

- トレンドが変わって需要がなくなる商品

こういうリスクがあるんです。

でも商品が複数あれば、

1つがダメになっても

他でカバーできるじゃないですか。

実際に、コロナの時に

対面セミナーしかやってなかった人は

めちゃくちゃ困ったんですよね。

でもオンライン商品も持ってた人は、

むしろ売上が伸びたりしてました。

卵を一つのカゴに盛るなって言葉があるけど、

まさにそれなんです。

収益源を分散しておくことで、

安定したビジネスができるんですよ。

市場での存在感を高められるから

商品数が多いと、

市場での存在感がグッと高まるんです。

どういうことかというと、

「この人はいろんな商品を持ってる専門家だ」

って思われやすくなるってこと。

たとえば、

- 商品が1つの人

- 商品が10個ある人

どっちが専門家っぽく見えますか?

絶対に後者ですよね。

商品数が多いと、

それだけで信頼性が高まるんです。

記事、メルマガ、商品など、

様々な形でのアウトプットが

あなたの専門性を証明してくれます。

僕が見てる情報発信者で、

毎月新しい商品を出してる人がいるんです。

その人のことを、

「この人はいつも新しいことを学んでて、

アップデートし続けてるんだな」

って思うんですよね。

だから新商品が出ると、

つい気になって見ちゃうんです。

継続的な努力が、

新たなアイデアや成功を生む土壌になるんですよ。

うまくいかない時ほど

量で勝負するのが最強なんです。

量による突破戦略を実践する5つのステップ

量による突破戦略っていうのは、

うまくいかない時に量で勝負する方法なんですね。

この戦略を身につけちゃえば、

どんな壁にぶつかっても突破できるようになります。

その具体的なステップが、

- STEP1. 現在の10倍の目標を設定する

- STEP2. 毎日のアウトプット時間を確保する

- STEP3. 完璧を求めずに公開する

- STEP4. 結果を分析して改善点を見つける

- STEP5. 継続的に量産体制を維持する

この5つなんです。

多くの人って、

うまくいかない時に立ち止まっちゃうんですよね。

でも実は、そんな時こそ

量で押し切るのが一番効果的なんです。

順番に詳しく見ていきましょう。

STEP1. 現在の10倍の目標を設定する

現在の10倍の目標設定っていうのは、

今やってることの10倍の量を目指すことです。

なぜかって言うと、

大胆な目標じゃないと現状を突破できないからなんですね。

具体的には、

- 記事を月1本書いてるなら月10本

- メルマガを週1回なら毎日配信

- 商品を年1個作ってるなら年10個

こんな感じで設定するんです。

例えばですが、

ピカソって生涯で5万点以上の作品を作ったって言われてます。

1日平均で考えると、

毎日2〜3作品作ってた計算になるんですよね。

だからこそ、

あれだけの名作を生み出せたんです。

ここで大切なのは、

「無理だ」って思っても一旦設定することなんです。

最初から諦めちゃったら、

現状を突破することなんてできませんからね。

10倍の目標を設定することで、

今までとは違う行動パターンが生まれるんです。

STEP2. 毎日のアウトプット時間を確保する

毎日のアウトプット時間確保っていうのは、

何があっても作業する時間を死守することなんです。

これができないと、

量による突破なんて絶対に無理だからです。

時間確保のコツは、

- 朝の1時間を必ず確保する

- スマホを触る時間を作業に変える

- 移動時間も活用する

こういう工夫をすることですね。

実際に成功してる人たちって、

みんな毎日必ずアウトプットしてるんですよ。

例えば、

有名なブロガーさんは毎朝5時に起きて

2時間記事を書いてから会社に行ってたりします。

そういう積み重ねがあるからこそ、

月間100万PVとかの結果を出せるんです。

大事なのは、

「今日は疲れたから」とか言い訳しないことです。

疲れてても30分だけでもいいから、

必ず何かしらアウトプットする。

その習慣が量産体制の基盤になるんですよね。

STEP3. 完璧を求めずに公開する

完璧を求めずに公開するっていうのは、

60点でもいいからとにかく世に出すことです。

完璧主義になっちゃうと、

量を作ることなんて絶対にできないからなんですね。

公開する基準は、

- 最低限の情報が伝わればOK

- 誤字脱字がなければ十分

- 完成度より公開スピード重視

この程度で大丈夫なんです。

よく聞く話なんですが、

成功してる起業家って最初の商品はめちゃくちゃショボかったりするんです。

でも、とにかく公開して

お客さんの反応を見ながら改善していく。

その繰り返しで、

最終的にすごい商品になってるんですよね。

逆に完璧を求めすぎる人って、

いつまで経っても何も公開できない。

結果として、

お客さんからのフィードバックももらえないし

改善のチャンスも逃しちゃうんです。

だからこそ、

60点でもいいから公開する勇気が大切なんです。

STEP4. 結果を分析して改善点を見つける

結果分析っていうのは、

公開したコンテンツの反応をちゃんと見ることです。

量を作っても改善しなかったら、

同じミスを繰り返すだけで意味がないからなんですね。

分析すべきポイントは、

- どのコンテンツが一番反応良かったか

- 逆に全然反応がなかったのはどれか

- コメントや質問の内容

こういうところを見るんです。

例えばですが、

10記事書いた中で1記事だけバズったとします。

そしたら、その記事の何が良かったのか

徹底的に分析するんですよね。

タイトルが良かったのか、

内容が刺さったのか、

投稿時間が良かったのか。

そういう分析をして、

次のコンテンツに活かしていく。

この繰り返しによって、

どんどん質が上がっていくんです。

量をこなしながら質も上げる、

これが量による突破戦略の真髄なんですよね。

STEP5. 継続的に量産体制を維持する

量産体制の維持っていうのは、

一時的じゃなくて長期間続けることです。

多くの人って最初だけ頑張って、

途中で息切れしちゃうからなんですね。

維持するためのコツは、

- 無理のないペースを見つける

- 作業を習慣化する

- 小さな成果でも喜ぶ

この3つを意識することです。

実際に、

継続できてる人とできない人の違いって

ここにあるんですよ。

例えば、

毎日ブログを3年間書き続けた人と

1ヶ月だけ毎日書いた人では

結果が全然違いますよね。

3年間の人は、

累計で1000記事以上書いてるわけです。

そうなると、

検索エンジンからの評価も上がるし

ファンも増えてくる。

でも1ヶ月の人は、

30記事書いただけで終わっちゃってる。

だからこそ、

継続することがめちゃくちゃ大事なんです。

最初は大変かもしれないけど、

習慣になっちゃえば苦じゃなくなります。

量産体制を維持することで、

必ず大きな突破口が見つかるんですよね。

大量アウトプットで成果を上げる3つのコツ

大量にアウトプットすることで、

成果は10倍も20倍も変わってきます。

この記事を読めば、

少ない努力で最大の結果を

手に入れる方法が分かりますよ。

その3つのコツが、

- テンプレートを活用して効率化する

- 小さな改善を積み重ねる

- 失敗を恐れずに挑戦し続ける

なんですね。

多くの人が量を増やすことに

抵抗を感じてるんですが、

実はこれが一番の近道なんです。

ピカソだって大量の作品を作ったから

あれだけの成功を手にしたわけで。

それぞれ解説していきます。

テンプレートを活用して効率化する

テンプレートを使うことで、

アウトプットの量を一気に増やせます。

なぜかというと、

毎回ゼロから考える必要がなくなるから。

例えば、

- ブログ記事の型を決める

- メルマガの構成をパターン化する

- 商品紹介の流れを統一する

こんな感じで型を作っておくんです。

僕の知り合いで毎日ブログを書いてる人がいるんですが、

その人は記事の構成を完全にパターン化してました。

「問題提起→解決策→具体例→まとめ」

っていう流れを決めてるから、

30分で1記事書けちゃうんですよね。

でも注意したいのは、

テンプレートに頼りすぎないこと。

型があるからこそ、

その中で自分らしさを出すのが大切で。

テンプレートは効率化の道具であって、

創造性を殺すものじゃないんです。

だからこそ、

テンプレートをうまく活用して

大量アウトプットを実現しましょう。

小さな改善を積み重ねる

小さな改善の積み重ねが、

結果的に大きな成果につながります。

これは大量アウトプットを続けることで、

自然と改善点が見えてくるからなんです。

具体的には、

- 前回より少しだけ分かりやすく書く

- 読者の反応を見て微調整する

- 新しい表現を1つだけ試してみる

こういった小さな変化を

毎回取り入れていくんです。

例えばですが、

毎日メルマガを書いてる人がいて、

最初は開封率が10%だったんですよ。

でも毎回タイトルを少しずつ変えたり、

書き出しを工夫したりしてたら、

3ヶ月後には開封率が30%になってました。

一回一回の改善は本当に小さいんですが、

それが積み重なると大きな差になる。

ここで大切なのは、

完璧を求めすぎないことですね。

60点でもいいから出し続けて、

少しずつ改善していく。

そうすることで、

大量アウトプットと質の向上を

同時に実現できるんです。

失敗を恐れずに挑戦し続ける

失敗を恐れないことが、

大量アウトプットの最大のコツです。

というのも、

失敗を恐れてしまうと

手が止まっちゃうから。

例えば、

- 反応が悪かったらどうしよう

- 批判されたらどうしよう

- 恥ずかしい思いをしたらどうしよう

こんなことを考えてると、

結局何も作れなくなっちゃうんです。

でも実際のところ、

失敗って学びの宝庫なんですよね。

僕も最初にブログを始めた頃は、

全然読まれない記事ばっかり書いてました。

でも100記事、200記事と書き続けるうちに、

どんな記事が読まれるのかが分かってきたんです。

失敗があったからこそ、

今の自分があるって感じですね。

それに、失敗って思ってるだけで、

実は誰も気にしてないことが多い。

みんな自分のことで精一杯だから、

他人の失敗なんて覚えてないんですよ。

だからこそ、

どんどん挑戦して、どんどん作って、

大量のアウトプットを心がけましょう。

量産戦略で注意すべき4つのポイント

量産戦略って、

実は思ってるより難しいんです。

でも、この4つのポイントを押さえとけば、

効率よく成果を出せるようになります。

その4つが、

- 品質を完全に無視しないこと

- ターゲットを明確にしておくこと

- 継続可能なペースを保つこと

- 定期的に戦略を見直すこと

なんですよね。

多くの人が量産戦略で失敗するのは、

これらのバランスが取れてないから。

ピカソみたいに大量のアウトプットをしつつ、

でも最低限の質は保つ必要があるんです。

順番に詳しく見ていきますね。

品質を完全に無視しないこと

品質を完全に無視しちゃうと、

量産戦略は絶対に失敗します。

なぜなら、どれだけ量を作っても、

誰にも見てもらえなくなるからなんです。

例えば、

- 内容が薄すぎる記事ばかり

- 誤字脱字だらけのメルマガ

- 適当に作った商品

こんな感じで質を無視すると、

読者さんがどんどん離れていっちゃう。

もっと具体的に言うと、

記事を1日10本書いても、

中身がスカスカだったら意味がないんです。

読者さんは最初の1、2記事で

「この人の記事は価値がない」

って判断しちゃいますからね。

だからこそ、量産するときでも

最低限の品質ラインは守らないといけません。

完璧じゃなくていいから、

読者さんにとって価値のある内容にする。

これが量産戦略の大前提なんです。

ターゲットを明確にしておくこと

ターゲットが曖昧だと、

量産戦略は確実に迷走します。

どうしてかというと、

誰に向けて書いてるかわからないから、

内容がブレブレになっちゃうんです。

例えば、

- 初心者向けなのか上級者向けなのか

- 男性向けなのか女性向けなのか

- 20代向けなのか40代向けなのか

これが決まってないと、

毎回違う人に向けて書くことになる。

そうなると、読者さんは

「この人の発信は一貫性がない」

って感じちゃうんですよね。

僕の知り合いでも、

ターゲットを決めずに記事を量産して、

結局誰にも響かなかった人がいます。

でも、ターゲットを明確にしてからは、

同じ量でも反応が10倍になったんです。

だから量産する前に、

必ずターゲットを決めておきましょう。

継続可能なペースを保つこと

継続可能なペースを保つのが、

量産戦略で一番大切なポイントです。

というのも、無理なペースで始めると、

必ず途中で挫折しちゃうからなんです。

よくある失敗例が、

- 1日10記事書こうとする

- 毎日メルマガを3通出そうとする

- 週に5個商品を作ろうとする

こんな感じで最初から飛ばしすぎちゃう。

でも、こういうペースって

長続きしないんですよね。

最初の1週間は頑張れても、

2週間目には疲れ果てて、

結局やめちゃうパターンが多い。

それよりも、1日1記事でも

3ヶ月続ける方が絶対に効果的です。

僕も最初は無理して

1日5記事書こうとしてました。

でも、2週間で燃え尽きちゃって、

結局1ヶ月何も書けなくなったんです。

だからこそ、自分が続けられるペースを

しっかり見極めることが重要なんです。

定期的に戦略を見直すこと

定期的に戦略を見直すことで、

量産戦略の効果を最大化できます。

なぜなら、同じやり方をずっと続けてても、

時代や読者さんのニーズは変わるからです。

見直すべきポイントは、

- どの記事が一番読まれてるか

- どんな内容に反応が良いか

- どの時間帯に投稿すると効果的か

こういうデータを定期的にチェックする。

そして、うまくいってることは続けて、

うまくいってないことは変えていく。

例えば、ノウハウ系の記事よりも

体験談の方が読まれてるなら、

体験談の比率を増やしていくんです。

僕も月に1回は必ず

自分の発信を振り返ってます。

どの投稿が伸びたか、

どんなコメントが多かったか、

全部データで見るようにしてるんです。

そうすることで、

量産戦略の精度がどんどん上がっていく。

だから、作るだけじゃなくて

定期的に見直すことも忘れずにやりましょう。

量産戦略で成功した事例3選

実は成功してる人って、

みんな圧倒的な量をこなしてるんです。

この記事を読むことで、

量産することがどれだけ重要かが分かって、

あなたも迷わず行動できるようになります。

今回紹介する事例は、

- ピカソの作品制作アプローチ

- 人気ブロガーのコンテンツ戦略

- 成功企業の商品開発手法

この3つなんですよね。

どれも量産することで

圧倒的な成果を出してる例ばかりです。

それぞれの具体的な戦略と、

なぜ量産が効果的だったのかも含めて、

詳しく解説していきます。

ピカソの作品制作アプローチ

ピカソって実は、

生涯で約5万点もの作品を作ってるんです。

これだけの量を作れたからこそ、

世界で最も有名な画家になれたんですよね。

ピカソの量産戦略で特に注目すべきなのが、

- 毎日必ず何かしらの作品を作る

- 完璧を求めずにとにかく手を動かす

- 失敗作も含めて全て価値のある学びと考える

こんな感じの取り組み方でした。

彼は「インスピレーションは

働いているときにやってくる」

って言葉を残してるんですけど、

まさにその通りなんです。

例えば、有名な「ゲルニカ」も

それまでに描いた何千枚もの絵があったから

生まれた傑作なんですよね。

でも、ここで大切なのは、

ピカソが量だけを重視してたわけじゃないってこと。

量をこなしながらも、

常に新しい技法や表現方法を試してたんです。

だからこそ、青の時代、ばら色の時代、

キュビスムなど、様々なスタイルを確立できた。

結果として、5万点という膨大な作品数が

彼の名前を永遠に残すことになったんです。

人気ブロガーのコンテンツ戦略

人気ブロガーの多くは、

毎日のように記事を投稿してるんです。

これが彼らの成功の秘訣で、

量産することでファンを獲得してるんですよね。

成功してるブロガーの共通点として、

- 毎日更新を継続している

- 1つのテーマで100記事以上書いている

- 読者の反応を見ながら改善を重ねている

こういった特徴があります。

特に有名なのが、

月間100万PVを達成してるブロガーさんの話なんですが、

彼は最初の1年で365記事を書いたそうです。

つまり、毎日1記事ずつ

休まずに投稿し続けたってことですね。

最初の頃は1日50PVとかだったらしいんですが、

3ヶ月目くらいから徐々にアクセスが増えて、

1年後には月10万PVになってたんです。

ただし、ここで重要なのは、

ただ量を書けばいいってわけじゃないってこと。

読者のコメントや反応を見ながら、

どんな記事が喜ばれるかを分析して、

それに合わせて内容を調整してたんです。

例えば、ハウツー系の記事の反応が良ければ、

そのジャンルの記事を増やしていく。

こうやって量産しながら質も向上させることで、

多くの読者に愛されるブログになったんですよね。

成功企業の商品開発手法

成功してる企業って、

実は大量の商品を試作してるんです。

その中からヒット商品が生まれるから、

量産アプローチが欠かせないんですよね。

有名な例として挙げられるのが、

- アップルの試作品は発売商品の10倍以上

- トヨタは年間数百の改良案を検討

- ソニーは「失敗を恐れない」文化で多数の実験

こんな感じの取り組みです。

例えば、アップルのiPhoneが生まれるまでに、

実は何百ものプロトタイプが作られてたんです。

デザインから機能まで、

ありとあらゆるパターンを試して、

その中から最高のものを選んだ結果が今のiPhoneなんですよね。

スティーブ・ジョブズも

「完璧な商品を作るためには、

99の失敗作が必要だ」

って言ってたそうです。

でも、ここで注目したいのは、

ただ闇雲に量産してるわけじゃないってこと。

市場調査やユーザーテストを繰り返しながら、

データに基づいて改良を重ねてるんです。

だからこそ、最終的に市場に出る商品は

多くの人に愛される完成度になってる。

量産することで試行錯誤の機会が増えて、

結果として質の高い商品が生まれるんです。

停滞の原因となる飽きと中断を克服する4つの方法

多くの人が挫折する理由、

それは「飽き」なんです。

この飽きをうまく乗り越えられれば、

あなたは確実に成功に近づけます。

飽きと中断を克服する方法は、

- 新しい刺激を定期的に取り入れる

- 小さな変化をつけて継続する

- 飽きる前に行動パターンを変える

- 停滞期を成長のチャンスと捉える

この4つなんですよね。

実はこれって、

心理学的にもちゃんと根拠があります。

人間の脳は新しい刺激を求めるから、

同じことを続けてると必ず飽きちゃう。

順番に詳しく説明しますね。

新しい刺激を定期的に取り入れる

新しい刺激を取り入れることで、

脳が活性化されて継続しやすくなります。

なぜかって言うと、

人間の脳は新しいものに興味を示すようにできてるから。

例えば、

- いつもと違う場所で作業する

- 新しいツールを使ってみる

- 違うジャンルの情報に触れる

こういった小さな変化でも、

十分に刺激になるんです。

僕の知り合いで、

毎日ブログを書いてる人がいるんですが、

その人は週に1回カフェで作業するんですって。

家で書くのと全然違って、

新鮮な気持ちで記事が書けるって言ってました。

たったそれだけのことでも、

モチベーションって維持できるんですよ。

重要なのは、

「完全に新しいこと」じゃなくてもいいってこと。

ちょっとした環境の変化や、

やり方の工夫だけでも効果抜群です。

新しい刺激を意識的に取り入れることで、

飽きずに行動を続けられるようになります。

小さな変化をつけて継続する

継続するコツは、

小さな変化を積み重ねることです。

大きく変えすぎると逆に疲れちゃうから、

本当に小さな変化で十分なんです。

具体的には、

- 作業時間を30分ずらす

- 使う道具を少し変える

- アウトプットの形式を変える

こんな感じですね。

例えば、いつも文章を書いてる人なら、

たまに動画で話してみるとか。

いつもパソコンで作業してる人なら、

スマホでメモを取ってみるとか。

本当にちょっとしたことでいいんです。

ある起業家の方は、

毎日SNSに投稿する内容を少しずつ変えてるそうです。

月曜は体験談、火曜はノウハウ、

水曜は質問形式みたいに。

そうすることで、

自分も読者も飽きないんですって。

ポイントは、

「変化させすぎない」こと。

あくまで小さな変化だからこそ、

ストレスなく続けられるんです。

飽きる前に行動パターンを変える

これが一番大事なんですけど、

飽きてから変えるんじゃ遅いんです。

飽きる前に、

先手を打って変化させることが重要。

なぜなら、

- 飽きてからだとやる気が下がる

- 一度止まると再開が困難

- モチベーション回復に時間がかかる

こういう問題があるからです。

例えば、毎日同じ時間に作業してて、

「なんか最近つまらないな」

って感じ始めたら要注意。

その時点で、

すぐに何かを変えるんです。

時間を変えるでもいいし、

場所を変えるでもいい。

とにかく「飽きる前」がポイント。

実際に成功してる人って、

この先読み能力がすごく高いんですよ。

「そろそろ飽きそうだな」

って感じたら、即座に行動パターンを変える。

だから長期間継続できるし、

結果的に大きな成果を出せるんです。

自分の心の変化に敏感になって、

早めに対策を打つことが大切です。

停滞期を成長のチャンスと捉える

停滞期って、

実は成長のための準備期間なんです。

多くの人は停滞期を嫌がるけど、

これは大きな間違いなんですよね。

停滞期の本当の意味は、

- 次のステップへの準備期間

- スキルの定着期間

- 新しいアイデアが生まれる時期

こういうことなんです。

植物だって、

花を咲かせる前に根をしっかり張るじゃないですか。

それと同じで、

停滞期は根を張ってる時期なんです。

ある有名なYouTuberさんが言ってたんですが、

再生回数が伸びない時期があったそうです。

でもその時期に、

動画の質を上げることに集中したんですって。

そしたら急に再生回数が爆発して、

一気にチャンネル登録者が増えたそうです。

停滞期があったからこそ、

その後の成長があったんですね。

だから停滞期を感じても、

「今は成長の準備をしてるんだ」

って前向きに捉えることが大事。

この考え方ができるようになると、

停滞期も楽しく過ごせるようになります。

マーケティング知識を実践で活用する3つのポイント

マーケティングを学んでも、

実際に成果が出る人って

実はめちゃくちゃ少ないんです。

でもね、この3つのポイントを

しっかり押さえておけば、

あなたも確実に結果を出せるようになります。

その3つのポイントが、

- 学んだ知識をすぐに行動に移す

- 分析よりも実行を優先する

- 他の人より多くのコンテンツを作成する

なんですよね。

多くの人がマーケティングを学んでも

結果が出ないのには理由があるんです。

それは知識を頭に入れただけで

満足しちゃってるから。

でも実際は、行動しないと

何も変わらないんですよね。

順番に解説していきますね。

学んだ知識をすぐに行動に移す

学んだマーケティング知識は、

その日のうちに実践するのが一番です。

なぜかっていうと、

時間が経つほど行動するハードルが

どんどん高くなっちゃうから。

具体的には、

- セミナーを受けたその日にSNS投稿する

- 本を読んだらすぐブログを書く

- 動画を見たら即座に実践してみる

こんな感じですね。

例えばなんですけど、

マーケティングの本で

「ターゲットを明確にしよう」

って学んだとします。

そしたらその日のうちに、

自分の商品やサービスの

ターゲットを紙に書き出すんです。

「30代の働くママで、

時短料理に悩んでる人」

みたいな感じで具体的にね。

ここで大事なのは、

完璧じゃなくてもいいってこと。

最初は間違ってても、

やりながら修正していけばいいんです。

とにかく学んだその瞬間に

手を動かすクセをつけましょう。

分析よりも実行を優先する

マーケティングって、

分析ばっかりしてても意味がないんです。

それよりも、とにかく実行することで

リアルな反応が見えてくるんですよね。

たとえば、

- どんな投稿がウケるか分からない→とりあえず10個投稿してみる

- どんなタイトルがいいか迷う→3パターン作って試してみる

- ターゲットが曖昧→実際に発信して反応を見る

こういう感じです。

僕の知り合いで、

SNSマーケティングを学んだ人がいるんですが、

最初の3ヶ月間、

競合分析ばっかりやってたんです。

でも全然フォロワーが増えなくて。

そこで方針を変えて、

毎日3回投稿することにしたら、

1ヶ月でフォロワーが

10倍になったんですよね。

分析してる時間があったら、

その分コンテンツを作った方が

よっぽど効果的なんです。

市場の反応は、

実際にやってみないと分からない。

だからこそ、

まずは行動を最優先にしましょう。

他の人より多くのコンテンツを作成する

成功してる人って、

とにかくコンテンツの量が半端ないんです。

なぜなら、量をこなすことで

質も自然と上がってくるから。

具体的には、

- 他の人が週1回投稿なら毎日投稿する

- 他の人が月1本動画なら週3本作る

- 他の人が年10記事なら月10記事書く

こんな感じで、

圧倒的な量で勝負するんです。

実際にね、

YouTubeで成功してる人の多くは、

最初の1年で100本以上

動画を投稿してるんですよ。

週2本ペースですね。

一方で、月1本しか投稿しない人は、

なかなか結果が出ない。

これって当たり前の話で、

量が多いほど改善のチャンスも

多くなるじゃないですか。

100本作れば、

どんな動画がウケるか

だんだん分かってくる。

でも10本だけだと、

まだまだ手探り状態なんです。

最初は質より量を意識して、

とにかくたくさん作ることから

始めてみてください。

考えすぎを防いで行動力を高める4つのコツ

実は、考えすぎてしまう人ほど

行動力が低くなっちゃうんです。

でもね、この4つのコツを

覚えておけば大丈夫。

行動力がぐんぐん上がって、

結果も自然についてきますよ。

その4つのコツが、

- 完璧な計画を立てることをやめる

- 60%の準備で行動を開始する

- 失敗を学習機会として活用する

- 行動しながら軌道修正していく

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってみると意外と難しい。

でも、この4つができるようになれば

確実に行動力が変わってきます。

それぞれ解説していきます。

完璧な計画を立てることをやめる

完璧な計画なんて、

実は存在しないんですよ。

なぜなら、計画を立ててる間に

状況がどんどん変わっちゃうから。

例えば、

- 競合他社が新しいサービスを始める

- 市場のニーズが変化する

- 自分の環境が変わる

こんなことが日常茶飯事で

起こってるじゃないですか。

だから、完璧な計画を立てようとして

3ヶ月も4ヶ月も考え続けてたら、

その間に世の中が変わっちゃう。

実際に僕の知り合いで、

ブログを始めようとして

半年間も記事の構成を考え続けた人がいます。

結局その間に、

同じジャンルで始めた人たちが

どんどん結果を出しちゃって、

完全に出遅れちゃったんです。

完璧を求めすぎると、

結果的に何も始められなくなる。

だからこそ、

完璧な計画は諦めましょう。

60%の準備で行動を開始する

ここからが大切なんですけど、

60%の準備ができたら即行動です。

これくらいの準備度で始めるのが

実は一番効率がいいんですよね。

具体的には、

- 基本的な知識を身につけた

- 最低限の道具を揃えた

- やり方の大枠を理解した

この程度で十分なんです。

例えばYouTubeを始めたいなら、

スマホとちょっとした編集アプリがあれば

もう始められちゃいます。

高級なカメラや

完璧な台本なんて必要ない。

実際に、スマホ一台で

月収100万円を稼いでる

YouTuberさんもいるくらいです。

60%の準備で始めることで、

残りの40%は実際にやりながら

身につけていけばいいんです。

むしろ、実践の中で学んだことの方が

頭の中だけで考えたことより

よっぽど役に立ちますからね。

だから、準備が6割できたら

すぐに動き出しましょう。

失敗を学習機会として活用する

そうは言っても、

失敗するのって怖いですよね。

でも実は、失敗こそが

最高の学習機会なんです。

なぜかって言うと、

失敗したときに人は一番真剣に

原因を考えるからなんですよね。

例えば、

- なぜうまくいかなかったのか

- どこで間違えたのか

- 次はどうすればいいのか

こういうことを

本気で考えるじゃないですか。

僕も最初にブログを始めたとき、

3ヶ月間全然アクセスが来なくて

めちゃくちゃ落ち込みました。

でも、その失敗があったからこそ

SEOの勉強を本気でやったし、

読者のことを真剣に考えるようになった。

結果的に、その後の成長スピードが

めちゃくちゃ早くなったんです。

失敗を恐れて行動しないより、

失敗から学んで成長する方が

絶対に得なんですよ。

だから、失敗を怖がらずに

どんどんチャレンジしていきましょう。

行動しながら軌道修正していく

最後に一番大事なのが、

行動しながら軌道修正すること。

これができるようになると、

もう怖いものなしですね。

というのも、最初の計画通りに

物事が進むことなんて

ほとんどないからなんです。

でも、それでいいんですよ。

- やってみて反応が悪かったら方向転換

- 思わぬところで好評だったらそこを伸ばす

- 新しい発見があったら取り入れる

こんな感じで、

柔軟に対応していけばいいんです。

実際に、今人気のTikTokerさんも

最初は料理動画を投稿してたのに、

ペットの動画が反響良くて

今はペット専門になってる人がいます。

最初の計画にこだわってたら、

今の成功はなかったでしょうね。

行動してみないと分からないことって

本当にたくさんあるんです。

だからこそ、

まず行動して、

その結果を見ながら

どんどん軌道修正していく。

これが一番確実で

効率的な方法なんですよ。

継続的な行動を維持する5つの実践法

多くの人が挫折する理由は、

継続的な行動ができないからなんです。

でも、継続するための

具体的な方法を知っておけば、

あなたも必ず行動を続けられます。

継続を維持するための

5つの実践法がこちら。

- 毎日の行動を習慣化する

- 完璧を求めずに継続を優先する

- 行動量を数値で管理する

- 結果よりもプロセスに集中する

- 行動しない日を作らないルールを設ける

この5つを実践すれば、

飽きや中断に負けることなく

行動を続けられるようになります。

成功する人とそうでない人の違いは、

実はここにあるんですよね。

順番に詳しく解説していきます。

毎日の行動を習慣化する

習慣化っていうのは、

考えなくても自然に行動できる状態のこと。

歯磨きと同じレベルまで

行動を習慣にしちゃえば、

もう継続で悩むことはありません。

習慣化のポイントは、

- 同じ時間に行う

- 同じ場所で行う

- 小さな行動から始める

この3つなんです。

例えば、ブログを書くなら

毎朝7時に机に向かって

まずは1行だけでも書く。

最初は「今日は何を書こうかな」

って考えるかもしれないけど、

2週間も続ければ自然に手が動きます。

僕の知り合いも、

最初は5分だけって決めて

YouTubeの台本作りを始めたんです。

でも3ヶ月後には、

朝起きたら自然に机に向かって

1時間集中して作業してました。

習慣って一度身につけば、

意志力を使わずに行動できるから

めちゃくちゃ楽になるんですよ。

だからこそ、

まずは習慣化を目指しましょう。

完璧を求めずに継続を優先する

完璧主義って、

実は継続の最大の敵なんですよね。

「今日は調子が悪いから明日にしよう」

「もっといいアイデアが浮かんでから」

って言ってるうちに、

結局何もしなくなっちゃうんです。

継続を優先するコツは、

- 60点でもいいから出す

- 量をこなして質を上げる

- 完璧じゃなくても公開する

こんな感じですね。

例えば、SNSで発信するときも

「この投稿、微妙かも...」

って思っても投稿しちゃう。

そうすると、反応を見ながら

「次はこうしよう」

って改善点が見えてくるんです。

実際、僕が見てきた

成功してる人たちって、

最初の投稿はみんなひどいです。

でも、毎日投稿し続けてるうちに

どんどん上手になってる。

逆に、完璧を求めて

なかなか投稿しない人は、

いつまでたっても上達しないんですよね。

だから、完璧を求めるより

継続を優先しましょう。

行動量を数値で管理する

数値で管理するっていうのは、

自分の行動を見える化すること。

人間って、進歩が見えないと

やる気がなくなっちゃうんです。

でも数値で管理すれば、

「今日も1歩前進した」

って実感できるようになります。

管理する数値の例は、

- ブログなら記事数

- YouTubeなら動画本数

- SNSなら投稿数

こんな感じですね。

例えば、カレンダーに

毎日の行動数を書き込んでいく。

ブログを1記事書いたら「1」、

2記事書いたら「2」って感じで。

そうすると、1ヶ月後に

「今月は30記事も書けた!」

って達成感を味わえるんです。

ある起業家の方は、

毎日のアウトプット数を

スマホのメモに記録してました。

「今日はTwitter3投稿、

YouTube台本1本、ブログ1記事」

みたいな感じで。

そしたら、自分の行動量が

目に見えて分かるから、

「今日はちょっと少ないな」

って気づけるようになったんです。

数値で管理すると、

行動が習慣になりやすいんですよ。

結果よりもプロセスに集中する

結果ばかり気にしてると、

すぐに挫折しちゃうんですよね。

なぜかって言うと、

結果が出るまでには時間がかかるから。

でも、プロセスに集中すれば

毎日小さな達成感を味わえるんです。

プロセス重視のポイントは、

- 今日やるべきことだけ考える

- 結果は後からついてくると信じる

- 行動したこと自体を褒める

この3つですね。

例えば、YouTubeを始めたとして

「登録者1000人になりたい」

って結果ばかり考えてると辛くなります。

でも、

「今日は1本動画を作ろう」

「今日は台本を1つ書こう」

って今日の行動だけ考える。

そうすると、動画を1本作れただけで

「今日もちゃんとできた!」

って満足感を得られるんです。

実際、成功してる人って

結果を気にしてないことが多い。

ただひたすら、

毎日の行動を積み重ねてるだけ。

気がついたら、

大きな結果がついてきてるんですよね。

だから、結果よりも

プロセスに集中しましょう。

行動しない日を作らないルールを設ける

「行動しない日を作らない」

これが継続の最強ルールなんです。

1日でも休んじゃうと、

そこから崩れやすくなるんですよね。

だからこそ、どんなに忙しくても

最低限の行動は続ける。

このルールのコツは、

- 最低ラインを決めておく

- 忙しい日用の簡単メニューを用意

- 「今日だけは特別」を禁止する

この3つなんです。

例えば、普段は1時間作業するけど

忙しい日は5分だけでもいい。

でも、完全に何もしない日は

絶対に作らないんです。

ある成功者の方は、

どんなに疲れてる日でも

最低1ツイートは必ずしてました。

「今日は疲れたから寝ます」

でもいいから、とにかく投稿する。

そうやって、

行動しない日を作らなかったんです。

結果として、

1年間で1000投稿を達成して、

フォロワーも大幅に増えました。

逆に、「今日は特別だから休もう」

って一度でも思っちゃうと、

次の日も休みたくなるんですよね。

そうやって、

だんだん行動しなくなっちゃう。

だからこそ、

行動しない日は絶対に作らない。

これを徹底しましょう。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 忘れかけた記憶こそが最高の情報発信ネタの宝庫である

- ファンが10人増えるだけでビジネスは劇的に変化する

- 口コミマーケティングは最強の無料宣伝ツールになる

- 大量生産することで技術力と創造性が同時に向上する

- 完璧を求めずに60点でも継続することが成功の鍵

- ピカソは15万点の作品を残したからこそ名作を生み出せた

- テンプレートを活用すれば効率的に量産できる

- 失敗を恐れずに挑戦し続けることで突破口が見つかる

- 習慣化できれば意志力を使わずに行動を継続できる

- 量産戦略では品質を完全に無視してはいけない

- 継続可能なペースを保つことが長期成功の秘訣

- 行動しない日を絶対に作らないルールが重要

まとめ

成功する人としない人の違いは、

実は「量」にあったんです。

ピカソが15万点もの作品を残し、

成功する起業家たちが

圧倒的なアウトプットで

結果を出しているように、

量こそが突破の鍵なんですね。

あなたの脳内に眠っている

忘れかけた記憶を活用して、

継続的にコンテンツを生み出し、

ファンを獲得していく。

この流れを作ることで、

停滞期を一気に突破できます。

大切なのは完璧を求めず、

60点でもいいから

継続することです。

失敗を恐れずに

どんどん挑戦して、

行動しない日を

絶対に作らない。

テンプレートを活用しながら

効率的に量産し、

小さな改善を積み重ねていく。

そうすることで、

必ず大きな突破口が見つかります。

今日からでも遅くありません。

まずは1つでもいいので、

あなたの記憶の中から

ネタを見つけて

アウトプットしてみてください。

量による突破戦略を実践して、

圧倒的な成果を

手に入れましょう。

よくある質問

記憶を情報発信に活用するって、どんな記憶でも価値があるんですか?

はい!あなたが「普通」だと思っている経験こそ、実は読者にとって貴重な情報なんです。昔のバイト体験や学生時代の失敗談、家族との何気ない会話まで、全部がお宝ネタになります。他の人にとっては「へぇ、そうなんだ!」って興味深い体験なんですよ。

ファンを作るのって、どのくらい時間がかかるものですか?

ファン作りは時間をかけて育てるものです。最初は少数でも、継続的に価値のあるコンテンツを発信し続けることで、3ヶ月〜半年くらいで熱心なファンが10人できれば大成功!その10人が口コミで広げてくれるので、そこから一気に広がりますよ。

大量生産すると質が下がりませんか?

実は逆なんです!量をこなすことで技術力が自然に向上して、アイデアの引き出しも増えていきます。ピカソも15万点以上の作品を作ったからこそ、あの表現力が身についたんです。最初は60点でも、100個作れば確実に上達しますよ。

継続するのが苦手なんですが、何かコツはありますか?

継続のコツは「小さく始める」ことです。1日5分でも、毎日続けることが大切。歯磨きと同じレベルまで習慣にしちゃえば、もう悩むことはありません。完璧を求めず、行動しない日を絶対に作らないルールを設けると、自然と続けられるようになりますよ。

考えすぎて行動できないのですが、どうすればいいですか?

60%の準備ができたら即行動がベストです!完璧な計画なんて存在しないので、考えている間に状況が変わってしまいます。失敗を恐れずに、行動しながら軌道修正していく方が確実に成果が出ますよ。まずは今日から小さな一歩を踏み出しましょう。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。