このノウハウについて

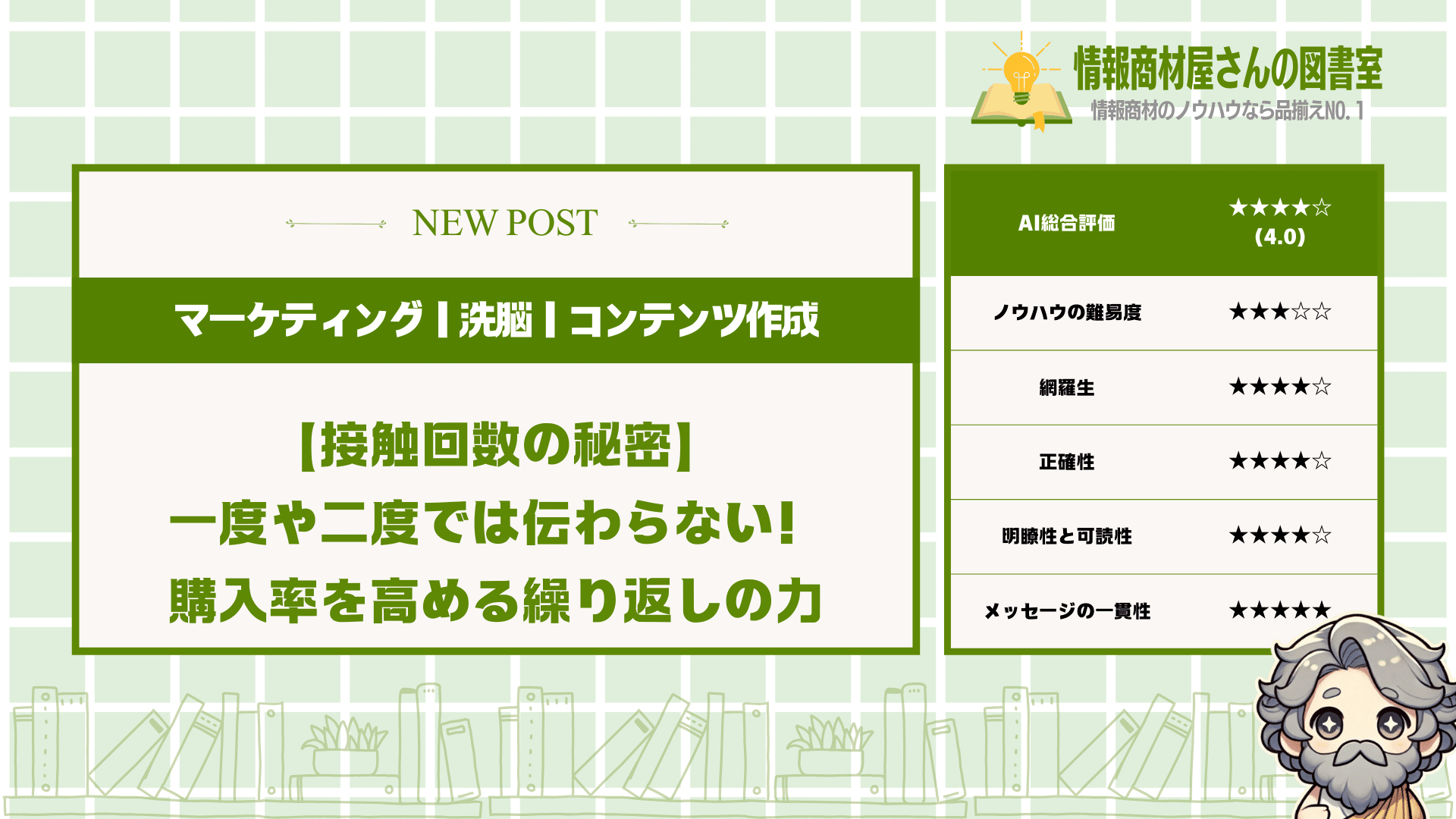

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

この記事は繰り返し接触がいかに購入率を高めるかを科学的根拠と実践的なステップで解説しています。初心者でも理解しやすい具体例と明確な手順があり、すぐに実践できる内容です。特に7回の接触で購入率が50%以上になるという具体的なデータは、読者の行動を促す強力な動機づけになるでしょう。この記事を読めば、あなたのマーケティング戦略は一気に進化し、見込み客を顧客に変える効果的な接触計画が立てられるようになります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●何度メールを送っても返信がこない…

●SNSで情報発信しているけど、なかなか反応がもらえない

●せっかく良い商品なのに、なぜか購入してもらえない

こんな悩みを抱えていませんか?

実は、見込み客が購入に至らない最大の理由は「接触回数が足りていない」だけかもしれません。

マーケティングの世界では古くから「7回の法則」が知られています。見込み客と7回接触すると、購入率が驚くほど上がるという法則です。

この記事では、繰り返し接触が購入率を高める科学的な理由から、実践的な接触方法まで徹底解説します。

なぜ一度や二度の接触では成果が出ないのか。

どうすれば効果的に繰り返し接触できるのか。

どんなタイミングで、どんな内容を伝えるべきなのか。

これらの疑問にすべて答えます。

この記事を読み終える頃には、あなたも繰り返し接触の威力を理解し、購入率を劇的に高める戦略が立てられるようになるでしょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- なぜ7回の接触で購入率が50%以上に上がるのか

- 繰り返し接触が購入率を高める5つの科学的理由

- 効果的な繰り返し接触を実現する6つのステップ

- 繰り返し接触を最大化する実践テクニック5選

- 繰り返しで避けるべき注意点と効果を最大化する方法

繰り返し接触が購入率を向上させる5つの理由

あなたのセールスが伸び悩んでいるなら、

接触回数が足りていないかもしれません。

実は見込み客との接触回数を

増やすだけで売上が劇的に変わるんです。

その理由となる5つのポイントが、

- 見込み客との7回の接触で購入率が大幅に上がる

- 単純接触効果で商品への親近感が生まれる

- 顧客の価値観を少しずつ変化させる

- 商品の記憶が定着しやすくなる

- 信頼関係の構築につながる

なんですよね。

これらのポイントは科学的にも

証明されている効果なんです。

一度や二度の接触だけじゃなく、

繰り返し伝えることの大切さを

詳しく見ていきましょう。

見込み客との7回の接触で購入率が大幅に上がる

見込み客と7回接触すると、

購入率が驚くほど上がります。

これはマーケティングの世界では

古くから知られている法則なんです。

例えば、

- 1回目の接触では2%程度の反応

- 3回目で5%程度に上昇

- 7回目になると50%以上の確率で購入に至る

こんな感じで接触回数が

増えるほど購入率が上がるんです。

実際の販売現場では、

最初の提案で即決する人は

ほんの一握りしかいません。

多くの人は「考えておきます」と

その場では決断しないんですよね。

でも、その後も丁寧に

接触を続けていくことで、

「あ、このお店の人、熱心だな」

「この商品のことをよく見かけるな」

という印象が強まり、

購入への抵抗が減っていくんです。

だからこそ、一度や二度の接触で

諦めないことが大切なんですよ。

7回という数字を目安に

粘り強く接触を続けましょう。

単純接触効果で商品への親近感が生まれる

単純接触効果というのは、

何度も見るだけで好感度が上がる心理効果です。

人間の脳はこの仕組みで

自然と親しみを感じるようになっているんです。

例えば、

- 初めて見た商品には警戒心がある

- 2回目に見ると「あ、これ知ってる」と思う

- 5回目には「よく見かけるな」と親近感が生まれる

このように、ただ見る回数が

増えるだけで親しみが湧くんです。

街中で見かけるカフェを思い出してみてください。

最初は「新しいお店ができたな」程度でも、

何度も前を通ううちに「入ってみようかな」

という気持ちが自然と生まれますよね。

これと同じことが

あなたの商品にも起こるんです。

ちなみに、この効果は

意識しなくても自然と起こります。

だからこそ、見込み客の目に

何度も触れる機会を作ることが

売上アップの近道なんですよ。

顧客の価値観を少しずつ変化させる

繰り返し接触は、

顧客の価値観を少しずつ変えていきます。

最初は必要ないと思っていた商品でも、

何度も触れることで「欲しい」に変わるんです。

例えば、

- 初回:「そんなの必要ない」

- 3回目:「便利かもしれないけど高いな」

- 7回目:「これがあれば生活が楽になりそう」

このように少しずつ

考え方が変わっていくんです。

スマホが登場した当初、

「そんなの必要ない」と思っていた人も

今ではほとんどの人が持っていますよね。

それは繰り返し目にすることで

「便利そう」「みんな持ってる」

という価値観の変化があったからです。

特に大切なのは、

一度に大きく変えようとしないこと。

人間は急激な変化に

抵抗を感じる生き物です。

だからこそ、少しずつ

何度も伝えることで

自然と価値観を変えていくんですよ。

商品の記憶が定着しやすくなる

繰り返し接触すると、

商品の記憶が脳に定着しやすくなります。

人間の脳は繰り返し入ってくる情報を

重要だと判断して記憶するんです。

例えば、

- 1回だけ見た広告はすぐ忘れる

- 3回見ると「どこかで見たことある」と思い出す

- 7回以上見ると「あの商品」と具体的に思い出せる

こんな感じで、繰り返すことで

記憶の定着度が変わってくるんです。

学校の勉強を思い出してみてください。

一度読んだだけでは覚えられないけど、

何度も復習すると試験でも思い出せましたよね。

商品の認知も全く同じで、

何度も目にすることで

「あの商品」と思い出してもらえるようになります。

特にインターネットの情報があふれる今の時代、

一度見ただけの情報はすぐに忘れられます。

だからこそ、様々な場面で

繰り返し接触することが

記憶に残るための必須条件なんです。

信頼関係の構築につながる

繰り返しの接触は、

お客さんとの信頼関係を築く基礎になります。

継続的に接触することで

「この人は続けている」という

安心感が生まれるんです。

例えば、

- 一度きりの接触では「売りつけられた」と感じる

- 継続的な情報提供で「この人は本気だ」と思われる

- 長期的な関わりで「この人なら信頼できる」と感じる

このように、接触を続けることで

信頼のレベルが変わっていくんです。

友達づくりを考えてみてください。

一度会っただけで親友になることはなく、

何度も会って話すうちに

信頼関係が築かれていきますよね。

ビジネスでも全く同じで、

一度きりの接触では信頼は生まれません。

特に大切なのは、

売り込みだけでなく

価値ある情報を提供し続けること。

そうやって繰り返し接触することで、

「この人から買いたい」という

信頼関係が自然と構築されるんです。

効果的な繰り返し接触を実現する6つのステップ

マーケティングの世界では、

繰り返し接触が購買を促す鍵なんです。

この記事を読めば、

顧客の心を動かす接触法が身につきますよ。

以下の6つのステップを順番に見ていきましょう:

- STEP1. 顧客の現在の価値観を理解する

- STEP2. 伝えるべきメッセージを明確にする

- STEP3. 複数の接触チャネルを設計する

- STEP4. 一貫性のあるメッセージを繰り返す

- STEP5. 顧客の反応に合わせて調整する

- STEP6. 最適な接触頻度を見極める

この6つのステップは、

どんなビジネスでも応用できる基本です。

実際に研究でも、7回の接触で

購入率が大きく上がることがわかっています。

それでは、各ステップを

詳しく解説していきますね。

STEP1. 顧客の現在の価値観を理解する

顧客がいま何を大切にしているかを

知ることが最初の一歩です。

なぜなら、相手の価値観を理解せずに

メッセージを届けても響かないからなんですよ。

例えば、こんな価値観の違いがあります:

- 「安さ」重視の人と「品質」重視の人

- 「時間節約」を求める人と「じっくり選びたい」人

- 「トレンド」を追う人と「定番」を好む人

これらを理解しないと、

的外れな提案をしてしまいます。

実際にある化粧品会社では、

顧客を「自然派志向」と「効果重視派」に分けて

アプローチを変えたところ、売上が30%アップしたんです。

顧客理解のためには、

アンケートやSNSでの反応分析が効果的です。

また、実際の購買データを分析すれば

言葉にされない価値観も見えてきます。

この価値観理解があってこそ、

次のステップに進む土台ができるんですね。

STEP2. 伝えるべきメッセージを明確にする

伝えるメッセージは、

シンプルで明確なものにすべきです。

というのも、複雑なメッセージは

記憶に残りにくく、繰り返しの効果が薄れるからなんです。

効果的なメッセージには以下の特徴があります:

- 一文で言い切れる簡潔さ

- 具体的なベネフィットを含む

- 感情に訴えかける要素がある

例えば「時間を節約できる」より

「朝の準備時間が10分短縮」の方が具体的です。

ある食品メーカーは「健康的」という

抽象的なメッセージから、

「毎日の元気を支える栄養素X配合」に

変更したところ、反応率が2倍になりました。

メッセージを考える際は、

顧客の言葉をそのまま使うのも効果的です。

カスタマーサポートでよく聞かれる質問や

レビューでの表現を取り入れると、

共感を得やすくなります。

ちなみに、メッセージは

顧客の現在の価値観と、

あなたが伝えたい新しい価値観を

橋渡しするものであるべきです。

だからこそ、顧客の心に刺さる

明確なメッセージ設計が重要なんですよ。

STEP3. 複数の接触チャネルを設計する

様々な場所で顧客と

接点を持つことが大切です。

これは単に回数を増やすだけでなく、

異なる状況で接触することで記憶に残りやすくなるからなんです。

効果的なチャネル組み合わせの例としては:

- メールとSNSの併用

- オンライン広告と実店舗POPの連動

- ウェブサイトとダイレクトメールの連携

これらを組み合わせることで、

顧客の日常生活の様々な場面に登場できます。

ある不動産会社では、SNS・メール・

電話・対面相談の4チャネルで

同じ物件の魅力を伝えたところ、

成約率が従来の2倍になったという事例があります。

チャネル設計では、顧客の

ライフスタイルに合わせることが重要です。

例えば、朝の通勤時間にはポッドキャスト、

昼休みにはSNS、夜はメールというように、

生活リズムに合わせた接触計画を立てましょう。

また、各チャネルの特性を活かして、

視覚・聴覚・感情など異なる側面から

アプローチすることも効果的です。

こうした多角的な接触によって、

メッセージの印象が強化されるんですね。

STEP4. 一貫性のあるメッセージを繰り返す

どのチャネルでも同じ核となる

メッセージを伝え続けることが重要です。

なぜかというと、バラバラの内容だと

混乱を招き、繰り返しの効果が

半減してしまうからなんですよ。

一貫性を保つためのポイントは:

- 核となるメッセージは変えない

- デザインや色使いに統一感を持たせる

- トーンや言葉遣いを揃える

例えば、メールでは「時短」を

SNSでは「高品質」を強調するのではなく、

「高品質だからこそ実現する時短」と

一貫したメッセージにします。

あるアパレルブランドでは、

「サステナブルでエシカルな選択」という

メッセージを全チャネルで統一したところ、

ブランド認知度が45%上昇した例があります。

ただし、完全に同じ表現の繰り返しは

飽きられる原因になります。

そこで、核となるメッセージは同じでも、

表現方法や切り口を少しずつ変えていくと良いでしょう。

たとえば、同じ「時短」というメッセージでも、

「朝の準備時間短縮」「空いた時間で趣味を楽しむ」

など異なる角度から伝えるわけです。

こうした一貫性のある繰り返しこそが、

顧客の心に深く根付かせる秘訣なんです。

STEP5. 顧客の反応に合わせて調整する

メッセージへの反応を

常に観察して調整することが大切です。

これは、一方的に伝えるだけでなく、

対話のように進化させていくことで

効果が高まるからなんですね。

反応を測る指標としては:

- クリック率や開封率

- 滞在時間や離脱率

- コメントや問い合わせ内容

これらを分析して、

どのメッセージが響いているかを把握します。

ある通販サイトでは、商品説明の

「使いやすさ」に関する部分に

反応が良かったため、その要素を

強調するよう全チャネルで調整したところ、

コンバージョン率が15%向上しました。

反応を見る際は数字だけでなく、

質的な情報も重視しましょう。

例えば、問い合わせ内容や

SNSコメントの「言葉」そのものから、

顧客の本当の関心事がわかることもあります。

また、反応がないことも

重要な情報です。

反応がない場合は、メッセージ自体か、

タイミング、チャネルのいずれかに

問題がある可能性が高いです。

こうした継続的な調整によって、

繰り返し接触の効果を最大化できるんですよ。

STEP6. 最適な接触頻度を見極める

接触の回数と間隔を

最適化することが最後のステップです。

これは、少なすぎると効果がなく、

多すぎると煩わしさを感じさせて

逆効果になるからなんです。

頻度設計のポイントとしては:

- 業界や商品特性に合わせた基本設計

- 顧客の購買サイクルに合わせる

- 重要度の高い時期に集中させる

例えば、日用品なら週1回、

高額商品なら月1-2回といった

基本設計から始めるといいでしょう。

ある自動車ディーラーでは、

購入検討期間(約3ヶ月)の最初は月2回、

中盤は週1回、決断時期には週2回と

頻度を変えたところ、成約率が25%向上しました。

また、顧客からの反応があった後は、

すぐに次の接触をするのも効果的です。

興味を示したタイミングこそ、

情報を受け入れる準備ができている時なんです。

一方で、長期間反応がない場合は、

いったん頻度を下げて、異なる

アプローチを試してみるのも一つの手です。

最適な頻度は顧客層や商品によって

大きく異なるため、テストと調整を

繰り返しながら見つけていくものなんですよ。

繰り返し接触を最大化する実践テクニック5選

あなたのマーケティングが思うように結果を出せないのは、

接触回数が足りていないからかもしれません。

繰り返し接触を最適化するだけで、

購入率が劇的に向上する可能性があります。

この記事では以下の5つのテクニックを紹介します:

- 異なるメディアを組み合わせる

- ストーリー性を持たせて伝える

- 顧客の行動に合わせたタイミングで接触する

- データ分析で最適な接触回数を把握する

- 接触ごとに少しずつ新しい価値を提供する

これらのテクニックは研究結果に基づいており、

見込み客との関係構築に役立ちます。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

異なるメディアを組み合わせる

異なるメディアを組み合わせると、

接触の効果が何倍にも高まります。

なぜなら、人は複数の経路から同じメッセージを受け取ると、

より強く印象に残るからなんです。

例えば、

- SNSで見たブランドをメールでも見かける

- YouTubeで知った商品を実店舗でも目にする

- ブログ記事で読んだ内容をポッドキャストでも聴く

こういった複数の接点があると、

ブランドの信頼性が自然と高まります。

特に効果的なのが、オンラインとオフラインの組み合わせ。

デジタルだけでなく、実世界での体験も加えることで

記憶に残りやすくなるんです。

私の友人は小さなパン屋を経営していますが、

InstagramとLINEに加えて紙のショップカードも活用しています。

お客さんはSNSで新商品を知り、LINEでクーポンをもらい、

カードでポイントを貯める…という流れで

自然と何度も店に足を運ぶようになったそうです。

ただし、メディアの選択は

ターゲットに合わせることが大切です。

若い世代ならTikTokやInstagram、

ビジネスパーソンならLinkedInやメールなど、

相手がよく使うメディアを選びましょう。

異なるメディアでの接触は、

まさに「点」ではなく「面」で攻めるイメージです。

ストーリー性を持たせて伝える

ストーリー性のあるメッセージは、

単なる情報よりも記憶に残りやすいです。

人間の脳は物語形式の情報を

特に強く記憶する仕組みになっているんですね。

例えば、

- 創業者の苦労話

- 商品開発の裏側

- お客様の成功体験

こういったストーリーは感情を動かし、

単なる商品紹介よりも深く心に刻まれます。

特に効果的なのは、「英雄の旅」のような

物語の型を取り入れること。

主人公(お客様)が問題に直面し、

あなたの商品やサービスと出会い、

困難を乗り越えて成長する…という流れです。

私が最近買ったシャンプーは、

開発者が自分の髪の悩みから研究を始め、

7年かけて完成させたという話を知って購入を決めました。

そのストーリーを知ることで、

「この商品には本気の想いが込められている」と感じたんです。

ただし、作り話や誇張は絶対にNG。

真実に基づいた誠実なストーリーが

長期的な信頼関係を築きます。

ストーリーは人の心を動かし、

単なる繰り返し接触以上の効果を生み出すのです。

顧客の行動に合わせたタイミングで接触する

顧客の行動に合わせたタイミングでの接触は、

ランダムな接触より何倍も効果的です。

なぜなら、相手が必要としているタイミングで

情報を届けることができるからなんですね。

例えば、

- ウェブサイト閲覧後のリターゲティング広告

- 商品カートに入れたけど購入しなかった人へのメール

- 季節の変わり目に合わせた関連商品の案内

こういった「ちょうどいいタイミング」での接触は、

相手にとって迷惑ではなく、むしろ役立つ情報になります。

特に重要なのが「マイクロモーメント」と呼ばれる、

ユーザーが情報を求めている瞬間を捉えること。

「知りたい」「行きたい」「買いたい」「やりたい」という

4つの瞬間に情報を届けると効果絶大です。

私自身も先日、キャンプ用品のサイトを見た後、

「初心者におすすめのテント選び」というメールが届いて、

思わずクリックしてしまいました。

まさに欲しい情報が欲しいタイミングで届いたんです。

ただし、過剰な追跡や頻繁すぎる接触は

プライバシー侵害と感じられる可能性があります。

適切な頻度とタイミングで接触することが、

顧客との良好な関係を築く鍵なのです。

データ分析で最適な接触回数を把握する

データ分析を活用すれば、

最適な接触回数が科学的に分かります。

単なる「7回接触」という一般論ではなく、

あなたのビジネスに最適な回数が見えてくるんです。

例えば、

- 購入までの平均接触回数

- 離脱しやすいタイミング

- 最も反応の良い接触方法

こういったデータを分析することで、

効率的なマーケティング戦略が立てられます。

特に重要なのがファネル分析。

認知→興味→検討→購入という各段階で、

どれくらいの接触が必要かを把握できます。

あるアパレルブランドでは、

データ分析の結果、5回目の接触で

購入率が急上昇することが分かりました。

そこで5回目の接触に特に力を入れたところ、

コンバージョン率が23%も向上したそうです。

ただし、数字だけに囚われず、

質的なフィードバックも大切にしましょう。

お客様の声やアンケート結果と

数値データを組み合わせることで、

より効果的な接触戦略が見えてきます。

データに基づいた接触計画は、

感覚的なマーケティングより

はるかに効果的なんですよ。

接触ごとに少しずつ新しい価値を提供する

接触するたびに新しい価値を提供すると、

顧客の興味を持続させることができます。

同じ内容の繰り返しではなく、

毎回少しずつ新しい情報や視点を加えるのがポイントです。

例えば、

- 1回目:商品の基本情報

- 2回目:使い方のコツ

- 3回目:ユーザーの成功事例

- 4回目:裏話や開発秘話

このように段階的に情報を深めていくと、

顧客は次の接触も期待するようになります。

特に効果的なのが「教育コンテンツ」の提供。

商品の価値を最大限に引き出す方法を

少しずつ教えていくアプローチです。

私がよく購入するコーヒー豆の店は、

購入後に「美味しい入れ方」「豆の保存方法」

「産地の話」と段階的にメールを送ってくれます。

毎回新しい発見があるので、

メールを開くのが楽しみになっているんです。

ただし、価値のない接触は

むしろマイナスになることも。

質の高い情報を計画的に提供することで、

「この人からの連絡には価値がある」

という認識を作ることが大切です。

新しい価値を少しずつ提供することで、

単なる接触回数以上の効果を

生み出すことができるのです。

繰り返しで避けるべき注意点4つ

繰り返しには効果的な使い方と

避けるべき注意点があるんです。

これから紹介する4つの注意点を

知っておくだけで、あなたの伝え方が変わります。

その注意点とは、

- 同じ表現の過度な使用で飽きられる

- 3回以上の繰り返しで効果が低下する

- 5回以上の繰り返しで逆効果になる

- 聞き手の知識レベルを無視した繰り返しをする

これらは会話でもプレゼンでも

文章でも同じように当てはまります。

特に人に何かを伝えたいときには

この注意点を意識してみてください。

それぞれ詳しく解説していきます。

同じ表現の過度な使用で飽きられる

同じ表現を何度も使うと、

聞き手や読者はすぐに飽きてしまいます。

人の脳は新しい情報に反応するように

できているからなんですよね。

例えば、

- 「すごい」を連発する

- 「とても重要です」と何度も言う

- 同じフレーズを変化なく繰り返す

こういった表現の繰り返しは

聞き手の集中力を奪ってしまうんです。

もっと具体的に言うと、

「この商品はすごいです!すごい機能があります!すごい価格です!」

というような表現です。

これでは「すごい」という言葉の

インパクトがどんどん薄れていきます。

だからこそ、言い換えの技術が大切。

「素晴らしい」「驚くべき」「注目の」など

似た意味でも表現を変えることで、

新鮮さを保つことができるんです。

同じ内容でも伝え方を変えれば、

飽きられずに最後まで聞いてもらえます。

3回以上の繰り返しで効果が低下する

実は繰り返しの効果が

最も高いのは3回までなんです。

研究によると、それ以上は

聞き手の記憶に残りにくくなるんですよ。

例えば、

- 1回目:気づく

- 2回目:理解する

- 3回目:記憶に定着する

- 4回目以降:うんざりし始める

このように人間の脳は

3回目で最適な学習効果を得られます。

テレビCMでも重要なメッセージは

3回程度繰り返すことが多いんですよ。

これは「3回の法則」と呼ばれて、

コミュニケーションの基本とされています。

だから大事なことは3回まで。

それ以上は別の言い方や

違う角度からのアプローチが必要です。

3回を意識することで、

効果的な伝達ができるようになります。

5回以上の繰り返しで逆効果になる

5回以上も同じことを繰り返すと、

聞き手はイライラし始めます。

これは「過剰学習効果」といって、

むしろ反感を買うことになるんですよね。

例えば、

- 「わかりました」と言っているのに説明し続ける

- 同じ事例を何度も持ち出す

- すでに理解された概念を繰り返す

こういった過剰な繰り返しは

相手を小バカにしているように感じさせます。

特に営業トークなどでは、

同じセールスポイントを何度も言うと

「しつこい」と思われてしまうんです。

心理学的に見ても、5回以上の繰り返しは

「押し付け」と感じられやすくなります。

そのため、重要なポイントでも

表現を変えながら伝えることが大切。

繰り返しの回数よりも、

どう伝えるかの工夫が重要なんです。

聞き手の知識レベルを無視した繰り返しをする

相手の知識レベルを考えずに

繰り返すのは最悪の失敗です。

専門家に基礎を何度も説明したり、

初心者に難しい内容を繰り返しても

効果がないんですよね。

例えば、

- パソコンに詳しい人に「電源ボタンはここ」と繰り返す

- 初心者に専門用語だけを何度も言う

- 子供に大人向けの説明を繰り返す

こういった不適切な繰り返しは

相手の信頼を失うことになります。

特に教育現場では、生徒の理解度に

合わせた繰り返しが重要なんです。

相手の反応を見ながら、

必要なところだけ繰り返す技術が大切。

例えば会議でも、全員が理解している内容を

何度も繰り返すと時間の無駄になります。

だからこそ、相手の知識レベルを

見極める観察力が必要なんです。

相手に合わせた繰り返しこそが

効果的なコミュニケーションの秘訣です。

繰り返しの効果を最大化する実践方法4つ

人の記憶に情報を定着させるには、

繰り返しの技術が絶対に欠かせません。

この記事で紹介する4つの方法を使えば、

あなたの伝えたいことが確実に相手の心に残ります。

その4つの方法は、

- 重要ポイントを冒頭と最後に配置する

- キーワードを一貫して使用する

- 聞き手の反応を見ながら調整する

- フィードバックを求めて理解度を確認する

なんですよね。

これらはどれも簡単に実践できるのに、

効果はバツグンに高いんです。

特に人に何かを教えたり、

説明したりする機会が多い人には必見です。

それでは、これから

それぞれの方法を詳しく解説していきますね。

重要ポイントを冒頭と最後に配置する

人の記憶は最初と最後に

聞いたことをよく覚えているんです。

この心理効果を「初頭効果」と「新近効果」と呼び、

記憶の仕組みを利用した技です。

例えば、

- 会議での発言は結論を最初と最後に言う

- プレゼンでは核心を冒頭と締めくくりに置く

- 説明するときは要点を最初と最後に繰り返す

こういった工夫をすると、

相手の記憶に残りやすくなります。

具体的に言うと、「今日お伝えしたいのは○○です」と

最初に言って、最後にも「今日のポイントは○○でした」と締めるんです。

これって実は学校の先生が

よく使っているテクニックなんですよ。

でもね、ただ同じことを

繰り返すだけじゃダメなんです。

ちょっと言い方を変えたり、

角度を変えたりすると効果がアップします。

あと、重要なことは3回程度の

繰り返しが最も効果的だと言われています。

多すぎると逆に飽きられちゃうので、

バランスが大事なんですよね。

キーワードを一貫して使用する

キーワードを一貫して使うと、

相手の頭にその言葉が刻まれていきます。

専門用語や難しい表現を変えると、

逆に混乱を招くことがあるんです。

例えば、

- 商品名は常に同じ呼び方で統一する

- 重要な概念は同じ言葉で説明し続ける

- 代名詞より具体的な名称を使い続ける

このような一貫性が、

記憶の定着を助けてくれます。

たとえば「AIツール」と言ったら

途中で「人工知能アプリ」と言い換えないことです。

これは特に子どもに何かを

教えるときにすごく大切なポイントです。

ただし、単調にならないように

周辺の言葉は変えていくといいでしょう。

そうそう、キーワードを使うときは、

ちょっと声のトーンを変えたり、

間を取ったりするのも効果的です。

こうすることで、キーワードが

耳に残りやすくなるんですよね。

何かを教えるときは、

このキーワードの一貫性を意識してみてください。

聞き手の反応を見ながら調整する

効果的な繰り返しには、

相手の反応を見る目が必要です。

理解してないようなら繰り返し、

わかってるなら先に進むという

柔軟さが大切なんですよ。

例えば、

- うなずきが少なければもう一度説明する

- 目が泳いでいたら別の言い方で伝える

- 質問が出たら立ち止まって繰り返す

こんな風に相手の様子を

よく観察することが重要です。

特に目の動きや表情は、

理解度を示す重要なサインなんです。

オンライン会議だと表情が見にくいので、

小さな質問を投げかけて反応を確認するといいですよ。

でもね、ここで気をつけたいのが、

しつこく感じさせないことなんです。

「わかった?わかった?」って

何度も聞くのは逆効果。

代わりに「ここまでで質問ある?」とか

「次に進んでも大丈夫?」って

さりげなく確認するのがコツです。

相手の反応を見ながら調整する技術は、

コミュニケーションの基本中の基本なんですよ。

フィードバックを求めて理解度を確認する

相手に内容を要約してもらうと、

本当に理解できているか確認できます。

これは一方的な繰り返しより、

双方向のコミュニケーションを生み出すんです。

例えば、

- 「今の説明をあなたの言葉で言うとどうなる?」

- 「ここまでのポイントを教えてもらえる?」

- 「この内容を友達に説明するとしたら?」

このような問いかけで、

相手の理解度がハッキリわかります。

実際に相手が説明してくれると、

どこが理解できていないかもわかるんです。

そこをピンポイントで

補足説明できるから効率的ですよね。

学校の先生がよく「誰か前に出て

説明してくれる人?」って聞くのも

このテクニックなんですよ。

あと、フィードバックをもらうときは、

相手を責めるような言い方は絶対NG。

「ちゃんと聞いてた?」じゃなくて

「私の説明が足りなかったかも」という

姿勢で接すると、相手も素直に応えてくれます。

フィードバックを求めることは、

実は最強の繰り返し効果を生み出すんです。

効果的な繰り返しが成功を生み出す5つの理由

あなたの成功を邪魔してるのは、

実は「一度やってダメだった」という思い込みかもしれません。

効果的な繰り返しこそが、

あらゆる分野で成功への近道なんです。

その理由は以下の5つ。

- 行動に移しやすくなるから

- 複雑な問題をシンプルに解決できるから

- 継続的な成長が実現できるから

- 顧客の心に深く刻まれるから

- フィードバックを活かした改善ができるから

これらの理由を理解すれば、

「繰り返し」の本当の価値が見えてきます。

一度きりのチャレンジで諦めていた人も、

繰り返しの力を知れば考え方が変わるはず。

では、それぞれの理由について

詳しく解説していきますね。

行動に移しやすくなるから

繰り返し行うことで、

行動のハードルがグッと下がります。

これは人間の脳の仕組みによるもので、

何度も同じことをすると自然と体が覚えていくんです。

例えば、

- 朝のランニングが習慣になる

- 新しい言語の学習が日課になる

- 営業の電話が怖くなくなる

このように、最初は勇気がいることも

繰り返すうちに自然な行動になっていきます。

特に仕事の場面では、

プレゼンや商談も同じことが言えますよね。

初めての提案は緊張するけど、

10回目ともなると落ち着いてできるようになる。

実はこれ、脳が「安全だ」と

認識するようになるからなんです。

最初はドキドキしたことも、

何度も経験すると恐怖心が薄れていく。

だからこそ、新しいことに

チャレンジするときこそ繰り返しが大切。

行動に移しやすくなれば、

成功への第一歩を踏み出せるんです。

複雑な問題をシンプルに解決できるから

繰り返しの力は、

複雑な問題を分解する効果があります。

一見難しそうな課題も、

繰り返し取り組むことで本質が見えてくるんですよ。

例えば、

- 大きなプロジェクトを小さなタスクに分ける

- 難しい概念を基本要素に分解する

- 複雑な商品説明をわかりやすく伝える

こういった場面で、

繰り返し考えることが解決の鍵になります。

私の友人は料理が苦手だったんですが、

基本の炒め物を毎日繰り返し作っていました。

最初は味も見た目もイマイチでしたが、

3ヶ月後には立派な一品が作れるように。

これって、複雑な料理のプロセスを

繰り返すことで理解していったからなんです。

ビジネスでも同じことが言えて、

難しい交渉や企画も繰り返し経験することで上達します。

シンプルに考えて同じことを

繰り返すことで、複雑な問題も解決できる。

だからこそ、難しいと感じることこそ

繰り返し取り組む価値があるんです。

継続的な成長が実現できるから

繰り返しの真の力は、

少しずつでも確実に成長できる点にあります。

一度きりの挑戦では得られない

深い学びが、繰り返しから生まれるんですよ。

例えば、

- 毎日の筋トレで少しずつ筋力アップ

- 定期的な振り返りで業務改善

- 継続的な学習で専門知識の蓄積

こういった積み重ねが、

長期的な成功を支えるんです。

私自身、ブログ記事を書き始めた頃は

1記事書くのに丸一日かかっていました。

でも100記事書いた今では、

質の高い記事が2時間で書けるように。

これって、同じことを繰り返しながらも

毎回少しずつ改善を加えてきたからなんです。

特に注目したいのは、

「完璧」を目指すよりも「継続」を重視すること。

毎回80点の出来でも続けられる方が、

100点を目指して挫折するよりずっと成長できます。

継続的な繰り返しがあれば、

気づかないうちに大きな成長を遂げられるんです。

顧客の心に深く刻まれるから

繰り返しのメッセージは、

人の記憶に強く残るという特徴があります。

マーケティングの世界では、

この原則が特に重要なんですよ。

例えば、

- 何度も目にする広告のフレーズ

- 繰り返し伝えられる商品の特徴

- 一貫したブランドメッセージ

これらは私たちの脳に

自然と刻み込まれていきます。

有名な広告キャッチコピーを

思い出してみてください。

なぜ覚えているかというと、

何度も目にしたり耳にしたりしたから。

私の知り合いの経営者は、

「うちの強みは迅速対応です」と毎回伝えています。

最初は特に印象に残らなかったのに、

10回目くらいで「あの迅速対応の会社」として

顧客の心に定着したそうです。

ただし大切なのは、

単純な繰り返しではなく価値ある情報を伝えること。

同じ内容でも角度を変えたり、

具体例を添えたりする工夫が必要です。

顧客の心に刻まれるメッセージは、

繰り返しの力で確実に届けられるんです。

フィードバックを活かした改善ができるから

繰り返しの真の威力は、

毎回のフィードバックを活かせる点にあります。

一度きりの挑戦では気づけない

改善点が見えてくるんですよね。

例えば、

- 商品開発の各段階での顧客の反応

- プレゼン後の質問から見える弱点

- 営業トークでの反応の違い

これらの情報を集めることで、

次はもっと良くできるんです。

私の友人は新商品を出す前に、

必ず10人以上に試してもらうそうです。

最初の3人からのフィードバックで

基本的な問題点を修正し、

次の3人からは使い勝手について、

最後の4人からは価格設定について意見をもらう。

この繰り返しのプロセスのおかげで、

発売時には完成度の高い商品になるんだとか。

ビジネスの世界では特に、

小さな失敗から学んで改善する姿勢が大切です。

「失敗は成功のもと」という言葉がありますが、

それは繰り返しがあってこそ意味を持ちます。

フィードバックを活かした繰り返しこそが、

確実な成功への道筋を作ってくれるんです。

シンプルに考えて行動するための4つのステップ

複雑な物事も、シンプルに考えれば

誰でも行動できるようになります。

この記事を読めば、あなたも

迷わず行動できるようになりますよ。

- STEP1. 明確な目標を具体的に設定する

- STEP2. 段階的なアクションプランを作成する

- STEP3. 定期的に結果を評価する

- STEP4. 状況に応じて戦略を柔軟に変更する

この4つのステップさえ押さえておけば、

どんな難しい課題も乗り越えられます。

実は多くの人が複雑に考えすぎて、

行動できなくなっているんですよね。

でも大丈夫です、これから

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP1. 明確な目標を具体的に設定する

まず最初にやるべきことは、

自分が達成したい目標を明確にすることです。

曖昧な目標だと途中で迷子になるので、

できるだけ具体的に設定しましょう。

例えば、

- 「痩せたい」ではなく「3ヶ月で5kg減量する」

- 「英語を勉強する」ではなく「半年でTOEIC700点を取得する」

- 「お金を貯める」ではなく「1年で100万円貯金する」

このように具体的な数字や

期限を入れると良いですね。

もっと詳しく言うと、

「いつまでに」「何を」「どれくらい」

という3つの要素を入れると完璧です。

目標が明確になると不思議と

やる気も出てくるものなんです。

それに、具体的な目標があれば

達成できたかどうかも判断しやすい。

だからこそ、まずは

目標をハッキリさせることから始めましょう。

STEP2. 段階的なアクションプランを作成する

目標が決まったら、次は

そこに到達するための道筋を作ります。

一気に大きな目標を達成しようとすると

挫折しやすいので注意が必要です。

例えば、

- 大きな目標を小さな中間目標に分ける

- 毎日・毎週何をするか具体的に決める

- やるべきことの優先順位をつける

こういった工夫をすることで、

着実に前進できるようになります。

特に大事なのは「小さく分ける」こと。

例えば5kg減量したいなら、

「1ヶ月で1.5kgずつ減らす」と決めるんです。

そして「毎日30分の運動」

「間食を控える」など具体的な行動も決めます。

このように段階的に計画を立てると、

一歩一歩確実に進められますよ。

それに小さな成功体験を積み重ねることで、

モチベーションも維持しやすくなります。

だから、大きな目標を達成するためには、

小さな一歩を積み重ねる計画が大切なんです。

STEP3. 定期的に結果を評価する

計画を立てて行動したら、

次は結果をチェックする番です。

定期的に振り返りをしないと、

間違った方向に進んでいても気づけません。

例えば、

- 週に一度の進捗確認

- 月末の成果測定

- 数値で見える化する

こういった評価の仕組みを

作っておくことが大切です。

ダイエットなら毎週体重を測る、

英語学習なら月に一度模試を受けるなど、

自分の進み具合を確認しましょう。

そうすれば「このペースじゃ目標に

届かないな」とか「順調に進んでいるぞ」

といったことが分かります。

評価するときのポイントは、

自分を責めないことです。

うまくいかなかった場合も

「なぜうまくいかなかったのか」を

冷静に分析するようにしましょう。

定期的な評価があるからこそ、

次のステップへの改善が可能になるんです。

STEP4. 状況に応じて戦略を柔軟に変更する

最後に大切なのは、

固定観念にとらわれないことです。

計画通りにいかないことは

当たり前と思っておきましょう。

例えば、

- 予想外の障害が出てきた

- 思ったより進捗が遅い

- 環境が変わった

こんなとき、計画を

そのまま続けても効果は薄いです。

例えば、ジムに通う計画だったけど

仕事が忙しくなって行けなくなったら、

「家でできる10分筋トレ」に切り替えるとか。

英語学習でも、教材が合わなければ

別の方法を試してみることが大事です。

柔軟性があるからこそ、

どんな状況でも前に進めるんです。

でも注意してほしいのは、

「変更」と「諦め」は違うということ。

目標は変えずに、

そこに至る方法を変えるのが大切です。

状況に応じて戦略を柔軟に変更できれば、

どんな困難も乗り越えられるようになります。

複雑な情報が思考力に与える5つの影響

あなたの脳は今、情報の洪水に

溺れかけているかもしれません。

この記事を読めば、複雑な情報から

自分の思考を守る方法がわかります。

- 情報過多で判断力が鈍ってしまう

- 複雑な情報に脳が疲労してしまう

- 本質的な部分を見失いやすくなる

- 自分の意見を持ちにくくなる

- 不安や混乱が増幅してしまう

これらはどれも現代人が

直面している大きな問題です。

でも大丈夫、対策を知れば

あなたの思考力は守れます。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

情報過多で判断力が鈍ってしまう

情報が多すぎると、

何が正しいか判断できなくなります。

これは脳の処理能力に

限界があるからなんですね。

例えば...

- 選択肢が多すぎて決められない

- ニュースを見すぎて考えがまとまらない

- SNSの意見に振り回される

こんな経験、

ありませんか?

特にスマホを見る時間が

長い人ほどこの状態になりやすいです。

朝起きてからベッドに入るまで

ずっと情報を入れ続けていると、

自分の頭で考える時間が

なくなってしまうんですよね。

この状態が続くと、

自分で判断する筋肉が衰えて、

他人の意見に流されやすい

洗脳されやすい状態になります。

だからこそ、情報との

適切な距離感が大切なんです。

複雑な情報に脳が疲労してしまう

複雑な情報を処理し続けると、

脳はどんどん疲れていきます。

これは単なる疲労感ではなく、

思考の質そのものが落ちるんです。

たとえば...

- 集中力が続かなくなる

- 簡単なことも理解しづらくなる

- 記憶力が一時的に低下する

こういった症状は

情報疲れの典型的なサインです。

特に難しい専門用語や

複雑な図表を見続けた後は、

脳が「もうムリ」と

サインを出していることが多いんです。

脳科学の研究によると、

人間の脳は一度に処理できる

情報量に明確な限界が

あるとわかっています。

その限界を超えると、

どんどん判断ミスが増えていくんです。

だから、複雑な情報に

触れる時間を制限することが、

実は賢い判断力を

維持するコツなんですよ。

本質的な部分を見失いやすくなる

情報が複雑になればなるほど、

本当に大切なことが見えなくなります。

これは「木を見て森を見ず」という

状態そのものなんですよね。

例えば...

- 細かいデータばかり気にして全体像を忘れる

- 枝葉末節にこだわって核心を見失う

- 情報収集だけで行動できなくなる

こんな状況、

よくありますよね。

特にインターネットの発達で、

どんどん情報が細分化されて、

「これも知らなきゃ」「あれも

調べなきゃ」という気持ちに

かられやすくなっています。

でも実は、成功している人ほど

シンプルな考え方をしているんです。

ウォーレン・バフェットのような

投資家も、複雑な情報より

基本的な原則を大事にして

判断していると言われています。

本質を見抜く力を磨くには、

情報を減らすことも時には必要です。

自分の意見を持ちにくくなる

情報が複雑すぎると、

自分の意見が形成できなくなります。

これは他人の意見に

依存しやすくなる状態なんです。

たとえば...

- 専門家の意見をそのまま受け入れる

- 周りの人と同じ意見になりがち

- 「正解」を求めて自分で考えるのをやめる

こういった状況、

身に覚えはありませんか?

特にSNSの普及により、

「いいね」の数や人気の意見に

流されやすい環境に

なっているんですよね。

あるアメリカの研究では、

情報過多の状態にある人ほど

自分の意見より集団の意見に

従う傾向があるそうです。

これって怖いことで、

知らず知らずのうちに

自分の考えではなく、

誰かの考えを生きることになります。

自分の頭で考える習慣を

持つことが、今の時代こそ大切です。

不安や混乱が増幅してしまう

複雑な情報は人の不安や

混乱を大きくしてしまいます。

これは脳が「わからないこと」を

危険と認識するからなんですね。

例えば...

- ニュースを見るたびに不安になる

- SNSの情報で混乱する

- 将来のことを考えると頭がパニックになる

こんな経験、

ありませんか?

特にコロナ禍のような

不確実な状況では、

情報が錯綜して不安が

増幅されやすくなります。

心理学では「情報不安症候群」

という言葉もあるほどです。

常に最新情報を追いかけると、

脳は常に警戒モードになり、

ストレスホルモンが

出続ける状態になります。

だからこそ、情報との

適切な距離感を保ち、

シンプルな思考を

維持することが大切なんです。

シンプル思考を身につける7つの方法

情報があふれる現代では、

シンプルに考える力が武器になります。

複雑な思考は判断力を鈍らせ、

気づかぬうちに搾取される原因に。

でも安心してください。

シンプル思考は誰でも身につけられます。

そのための7つの方法が、

- 情報の取捨選択を徹底する

- 一度に処理する情報量を制限する

- 要点をメモに書き出す

- 複雑な情報を図解化する

- 「なぜ」を5回繰り返して本質を探る

- 定期的に情報断ちをする

- 自分の言葉で説明してみる

なんですね。

これらはどれも特別な才能が

必要なわけではありません。

日常生活の中で少しずつ

取り入れられる方法ばかりです。

それでは、具体的にどうすれば

いいのか解説していきますね。

情報の取捨選択を徹底する

情報の取捨選択とは、

本当に必要な情報だけを選び取ること。

なぜなら、すべての情報を

処理しようとすると脳が疲れてしまうからです。

例えば、

- SNSの投稿は全部見なくていい

- ニュースは自分に関係あるものだけチェック

- 会議では結論だけメモする

このように必要なものだけを

選ぶ習慣をつけましょう。

特にスマホの通知は要注意です。

本当に必要な通知だけにしておくと、

集中力がぐっと高まります。

私の友人は毎朝15分だけ

ニュースをチェックするルールを作り、

それ以外の時間は見ないようにしています。

すると、不安感が減っただけでなく、

仕事の生産性も上がったそうです。

情報を選ぶときのポイントは、

「これは本当に今の自分に必要か?」

と問いかけることです。

必要ないと感じたら、

思い切って捨てる勇気を持ちましょう。

情報の取捨選択ができれば、

頭の中がすっきりして思考が明晰になります。

一度に処理する情報量を制限する

一度に処理する情報量を

意識的に制限することが大切です。

脳の処理能力には限界があり、

詰め込みすぎると思考の質が下がるんですね。

例えば、

- 一度に読むメールは5件まで

- 会議のアジェンダは3項目まで

- 一日の重要タスクは最大3つに絞る

といった具合に制限をかけます。

これをタイムボックスと呼びますが、

例えば「30分間はこの仕事だけ」と

決めて集中するのも効果的です。

私自身、朝の1時間は

メールチェックを禁止にしたところ、

クリエイティブな仕事の質が上がりました。

実はこれ、有名企業の経営者も

実践していることなんですよ。

スティーブ・ジョブズは

アップルの製品ラインを

思い切って削減したことで有名です。

情報量を制限するときのコツは、

「最も重要なものから順に」

優先順位をつけることです。

そして、下位のものは

思い切って後回しにする。

情報量を制限することで、

思考がクリアになり、判断力が高まります。

要点をメモに書き出す

要点をメモに書き出すことは、

思考を整理する最強の方法です。

頭の中だけで考えていると、

どんどん複雑になっていくからなんですね。

例えば、

- 会議の内容を3行でまとめる

- 読んだ本の要点を付箋に書く

- 悩み事を箇条書きにする

こうしたメモ習慣を

身につけるといいでしょう。

特に手書きのメモは効果的で、

脳に強く印象づけられるんです。

私の知人は毎晩寝る前に、

その日学んだことを5行以内で

ノートにまとめる習慣があります。

その結果、記憶の定着率が

格段に上がったそうです。

実は、アインシュタインも

複雑な理論を考えるとき、

必ずメモを取っていたといわれています。

メモを取るときのポイントは、

「誰かに説明するつもりで」

書くことです。

そうすれば自然と

要点だけが残りますよ。

要点をメモに書き出す習慣をつければ、

複雑な情報も自分の中で

整理できるようになります。

複雑な情報を図解化する

複雑な情報は図解化すると、

一瞬で理解できるようになります。

文字だけの情報より、

視覚的に整理したほうが脳に優しいんですね。

例えば、

- 仕事の流れをフローチャートにする

- 人間関係を相関図で表す

- 問題と解決策をマインドマップにする

このように図にすることで、

全体像がつかみやすくなります。

特に因果関係や構造を

理解したいときに効果的です。

私も難しい本を読むときは、

必ず図解しながら読むようにしています。

そうすると、内容の理解が

30%くらい早くなった気がします。

図解のコツは、

「最初は雑でいい」ということ。

完璧を求めず、まずは

頭の中のイメージを外に出すことが大事です。

レオナルド・ダ・ヴィンチも

複雑な発明のアイデアを

常にスケッチで整理していました。

図解化する習慣を身につければ、

複雑な問題も単純な要素に

分解できるようになりますよ。

「なぜ」を5回繰り返して本質を探る

「なぜ」を5回繰り返すことで、

物事の本質に迫ることができます。

表面的な理解にとどまらず、

根本原因を探れるようになるんですね。

例えば、

- なぜこの商品が売れないのか

- なぜこの習慣が続かないのか

- なぜこの問題が解決しないのか

と問いかけ、その答えにさらに

「なぜ」と掘り下げていきます。

これはトヨタ自動車が

問題解決に使っている手法として有名です。

私の友人は子育てで悩んだとき、

この方法を使ったそうです。

「子どもが言うことを聞かない」

という問題に対して5回「なぜ」を繰り返し、

最終的に自分の伝え方に問題があると気づきました。

「なぜ」を繰り返すときのコツは、

「自分の思い込みを疑う」姿勢です。

最初の答えは往々にして

表面的なものが多いので。

この方法を使えば、

複雑に見える問題の本質が見えてきて、

シンプルな解決策が見つかりやすくなります。

定期的に情報断ちをする

定期的に情報断ちをすることは、

脳をリセットする効果があります。

常に情報を入れ続けると、

思考が鈍り創造性が低下するんですね。

例えば、

- 週末はSNSを見ない日を作る

- 月に1回はデジタルデトックスデーを設ける

- 朝の1時間はスマホを見ない

といった情報断ちを

試してみてください。

最初は不安かもしれませんが、

すぐに心地よさを感じるはずです。

私も毎週日曜日は

完全にSNSを断つ日にしています。

すると月曜からの仕事の

アイデアが湧きやすくなりました。

情報断ちのポイントは、

「代わりに何をするか」を決めておくこと。

読書や散歩、家族との会話など、

質の高い時間の使い方を

計画しておきましょう。

シリコンバレーのIT企業でも、

定期的な「テックフリーデー」を

設ける企業が増えているんですよ。

定期的な情報断ちで、

脳をすっきりさせることが

シンプル思考への近道です。

自分の言葉で説明してみる

自分の言葉で説明してみると、

理解度が一気に深まります。

人に教えられるレベルになって

初めて本当の理解といえるんですね。

例えば、

- 学んだことを家族に説明する

- 難しい概念を子どもにわかりやすく話す

- 自分のブログやノートに書き出してみる

このように自分の言葉に

置き換える練習をしましょう。

これはフェインマン・テクニックと

呼ばれる学習法でもあります。

私の知り合いは新しいスキルを

学ぶたびに、必ず誰かに

教えるつもりで説明するそうです。

その結果、知識の定着率が

驚くほど高まったとのこと。

説明するときのコツは、

「専門用語を使わない」ことです。

小学生にもわかるような

言葉で説明できれば、

本当に理解できている証拠です。

アインシュタインも

「6歳の子どもに説明できないなら、

あなたは本当に理解していない」

と言ったと伝えられています。

自分の言葉で説明する習慣をつければ、

複雑な知識もシンプルに

整理できるようになりますよ。

複雑な情報に惑わされないための4つの対策

あなたの脳は今、情報の洪水に

溺れかけているかもしれません。

複雑な情報を整理できれば、

人生の選択がグッと楽になります。

そのための4つの対策が、

- 情報源の信頼性を確認する

- 感情に訴えかける情報に警戒する

- 複数の視点から情報を検証する

- 結論を急がず熟考する時間を持つ

これらなんですね。

どれも実践すれば今日から

使える方法ばかりです。

でも知っているだけじゃなく、

実際に使えるようになることが大切。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

情報源の信頼性を確認する

情報源が信頼できるかどうかは、

情報の質を左右する最重要ポイントです。

なぜなら、どんなに魅力的な情報でも

出どころが怪しければ価値がないからです。

例えば、

- 専門家や研究機関の発表なのか

- 個人の意見や体験談なのか

- 情報発信者に何か隠れた意図はないか

こういった点をチェックすると

情報の信頼性が見えてきます。

もっと具体的に言うと、

ニュースを見るときに「この記事を

書いたのは誰?」と考えてみるといいです。

大手メディアでも、記者の

個人的な見解が入り込むことがあります。

特にネット上の情報は誰でも

発信できるので要注意です。

信頼性の高い情報源を

いくつか決めておくと便利ですよ。

例えば学術論文や政府統計など、

裏付けのある情報源を持っておくと安心です。

結局のところ、情報源を

確認する習慣があるかないかで、

あなたが騙されるリスクは

大きく変わってくるんです。

感情に訴えかける情報に警戒する

感情を揺さぶる情報には

特に注意が必要です。

なぜなら、感情が高ぶると

冷静な判断ができなくなるからです。

例えば、

- 恐怖を煽るような表現

- 強い怒りを引き起こす内容

- 過度に希望を持たせる約束

このような情報に触れると、

つい感情的に反応してしまいます。

具体的には「このままでは

大変なことになる!」といった

恐怖を煽る表現に要注意です。

こうした表現は、あなたの

判断力を鈍らせようとしています。

感情的になったときは、

一度深呼吸して冷静になりましょう。

「なぜこの情報は私の感情を

刺激するのだろう?」と考えてみるのです。

情報を見たときに感じる

感情に名前をつけてみるのも効果的。

「これは怒りだな」「これは

不安を感じているな」と認識するだけで、

感情に流されずに

情報を評価できるようになります。

複数の視点から情報を検証する

一つの情報源だけを信じるのは、

とても危険なことなんです。

複数の視点から検証することで、

より正確な全体像が見えてきます。

例えば、

- 反対意見も積極的に調べる

- 違う立場の人の意見を聞く

- 海外のメディアはどう報じているか

こうした多角的なアプローチで

情報の偏りを減らせます。

特に自分の意見と合わない

情報にも目を向けることが大切です。

エコーチェンバー(似た意見だけが

響き合う空間)に閉じこもらないように。

例えば選挙の時、支持する候補者の

情報だけでなく、対立候補の

政策も調べてみるといいでしょう。

そうすることで、より

バランスの取れた判断ができます。

また、専門家の間でも

意見が分かれることがあります。

一人の専門家の意見だけでなく、

様々な専門家の見解を比較すると、

より信頼性の高い

結論に近づけるんですよ。

結論を急がず熟考する時間を持つ

情報を得たらすぐに判断せず、

じっくり考える時間が必要です。

急いで結論を出すと、

後から後悔することが多いからです。

例えば、

- 一晩寝かせてから判断する

- メモを取りながら整理する

- 信頼できる人と話し合ってみる

こういった方法で、より

冷静な判断ができるようになります。

特に大きな決断をするときは、

「24時間ルール」を使ってみてください。

重要な決断は最低でも

24時間待ってから行うというルールです。

例えば高額な買い物を

考えているとき、「明日まで

待ってから決める」と自分に言い聞かせる。

そうすると冷静になって、

本当に必要かどうか判断できます。

また、考えを書き出すことも

効果的な方法です。

頭の中だけで考えると

混乱しがちですが、

紙に書き出すことで

思考が整理されるんです。

シンプル思考で得られる4つのメリット

人生がシンプルになると、

心と頭に驚くほどの余裕が生まれます。

複雑な世の中だからこそ、

シンプルさを取り戻すことが大切なんです。

シンプル思考で得られるメリットは、

- ストレスが軽減される

- 創造性が高まる

- 意思決定のスピードが上がる

- 自分らしい生き方を取り戻せる

この4つなんですよね。

どれも毎日の生活を

ぐっと楽にしてくれるものばかり。

複雑な情報に振り回されず、

本当に大切なことに集中できるようになります。

それでは、それぞれの

メリットについて詳しく見ていきましょう。

ストレスが軽減される

シンプル思考を身につけると、

日々のストレスがみるみる減っていきます。

なぜなら、頭の中が整理されて

余計なことを考えなくなるからなんです。

例えば、

- 選択肢が少なくなる

- 考えることが減る

- 悩む時間が短くなる

こういった変化が

自然と起こってくるんですね。

もっと具体的に言うと、

朝の服選びでも違いが出てきます。

「今日は何を着ようかな」と

30分も悩む代わりに、シンプルな

選択肢から5分で決められるようになる。

こういう小さな決断の積み重ねが、

実は脳への負担をすごく軽くするんです。

複雑な情報が増えると思考力が低下して、

判断力も失われていくんですよね。

でも、シンプルに考えることで

その負担から解放されるんです。

結果として心に余裕が生まれ、

ストレスがぐっと減っていくわけです。

創造性が高まる

シンプル思考を持つと、

驚くほど創造性が高まります。

余計な情報や迷いがなくなると、

脳が本来持つ創造力を発揮できるんです。

例えば、

- 新しいアイデアが浮かびやすくなる

- 問題解決の視点が広がる

- 直感が冴えてくる

こんな変化が

自然と現れてくるんですよ。

実際、多くの天才的な発明家や

アーティストはシンプルな生活を

好む傾向があります。

スティーブ・ジョブズが同じ服を

着続けていたのも、余計な決断に

エネルギーを使わないためでした。

複雑な情報に囲まれていると、

脳は常に処理に追われて疲れてしまいます。

でも、シンプルな環境と思考を

手に入れると、脳に余裕が生まれるんです。

その結果、今まで気づかなかった

アイデアや発想が湧いてくるようになり、

創造性が大きく高まるんですね。

意思決定のスピードが上がる

シンプル思考を身につけると、

決断力が格段にアップします。

複雑な選択肢や情報が整理されるので、

本当に大切なことが見えてくるんですよね。

例えば、

- 優先順位がはっきりする

- 迷いが少なくなる

- 本質を見抜けるようになる

こういった変化によって、

決断が速くなるんです。

具体的には、仕事の依頼を受けるかどうか、

新しい習慣を始めるかどうかなど、

日常のあらゆる場面で効果を発揮します。

「これは自分の目標に合っているか?」

というシンプルな基準で判断できるので、

迷う時間が大幅に減るんですね。

複雑な情報に振り回されていると、

判断力が低下して洗脳されやすい

状態になってしまいます。

でも、シンプルな思考を持っていれば、

情報の本質を見極められるようになり、

素早く正確な決断ができるようになるんです。

結果として、人生の舵取りが

上手くなっていくわけですね。

自分らしい生き方を取り戻せる

シンプル思考は、

本来の自分を取り戻す鍵になります。

複雑な社会のルールや周りの期待から

解放されて、自分の本心と向き合えるんです。

例えば、

- 他人の評価を気にしなくなる

- 本当にやりたいことが見えてくる

- 無理をしなくなる

こういった変化が

自然と起こってくるんですね。

より具体的に言うと、SNSでの

いいね数を気にせず、本当に

伝えたいことを発信できるようになったり。

無理して合わせていた人間関係から

卒業して、心から楽しめる関係だけを

大切にできるようになったり。

複雑な情報に惑わされていると、

自分を見失いやすく、他人に

搾取されやすい状態になります。

でも、シンプルな思考を持つことで

自己防衛の意識が高まり、本当の

自分の声を聴けるようになるんです。

シンプル思考は単なる効率化ではなく、

自分らしさを取り戻すための

大切な道具なんですよね。

効果的な情報伝達が重要な5つの理由

あなたの話が相手に届かないのは、

情報伝達の方法に問題があるかも。

効果的な情報伝達ができれば、

人間関係もビジネスも一気に好転します。

その重要な理由が、

- ビジネスでの成功率が高まるから

- 聞き手の理解度が格段に向上するから

- 時間と労力を大幅に節約できるから

- 信頼関係を構築しやすくなるから

- 自分の考えを正確に伝えられるから

なんですよね。

これらの理由を知っておくと、

日常のコミュニケーションが変わります。

情報伝達の質を上げるだけで、

人生の質も上がるんです。

それでは、この5つの理由について

詳しく解説していきますね。

ビジネスでの成功率が高まるから

ビジネスでの成功率は、

情報伝達の質で大きく変わります。

なぜなら、どんな素晴らしいアイデアも

伝わらなければ意味がないからです。

例えば...

- プレゼンで相手を納得させられる

- 商談でクライアントの心をつかめる

- チーム内での意思疎通がスムーズになる

こういった場面で、

情報伝達力が成功を左右するんです。

特にビジネスの現場では、

話し方が見た目よりも重要なことが多いです。

スライドがキレイでも話し方が

つまらなければ誰も聞いてくれません。

逆に、シンプルな資料でも

心を動かす話し方ができれば成功します。

感情を込めて話すことで、

相手の記憶に残りやすくなるんですよ。

だからこそ、効果的な情報伝達が

ビジネスの成功率を高めるんです。

聞き手の理解度が格段に向上するから

聞き手の理解度が上がると、

あなたの伝えたいことが確実に届きます。

効果的な情報伝達は、相手の頭に

すっと入っていくからなんです。

たとえば...

- 複雑な内容でも分かりやすく整理される

- 重要ポイントが明確になる

- 記憶に残りやすくなる

これらのメリットによって、

相手はあなたの話を理解しやすくなります。

特に大事なのは、視覚と聴覚の

両方に訴えかける方法です。

マインドマップやスライドなどの

視覚的要素を使うと理解度が上がります。

それに加えて、声のトーンや

間の取り方などの工夫も効果的。

聞き手を飽きさせない工夫をすることで、

理解度は格段に向上するんです。

だから効果的な情報伝達は、

相手の理解を深める最短ルートなんですよ。

時間と労力を大幅に節約できるから

効果的な情報伝達ができると、

無駄な時間と労力が激減します。

なぜなら、一度でちゃんと伝わるから

何度も説明し直す手間が省けるんです。

例えば...

- 会議の時間が短縮される

- メールのやり取りが減る

- 誤解による手戻りが少なくなる

こういった効果によって、

みんなの貴重な時間が守られます。

特に仕事の現場では、

情報の伝え方一つで効率が変わります。

伝え方を工夫するちょっとした手間が、

後々の大きな時間節約につながるんです。

顧客のニーズに合わせた情報提供を

最初からできれば、余計な修正も減ります。

だからこそ、効果的な情報伝達は

時間と労力の節約に直結するんです。

信頼関係を構築しやすくなるから

信頼関係の構築には、

効果的な情報伝達が欠かせません。

なぜなら、相手に正確に伝わることで

誤解や不信感が生まれにくくなるからです。

例えば...

- 約束事が明確に伝わる

- お互いの期待値が一致する

- 透明性のある関係が築ける

これらの要素が信頼関係の

土台となるんですよね。

特に大事なのは、相手の立場に

立った情報の伝え方です。

感情を込めて伝えることで、

単なる情報以上の価値が生まれます。

相手が求めている情報を

適切なタイミングで提供できれば、

「この人は私のことを理解している」

という安心感が生まれるんです。

だからこそ、効果的な情報伝達は

強固な信頼関係を築く近道なんです。

自分の考えを正確に伝えられるから

自分の考えを正確に伝えられると、

誤解されるリスクが大幅に減ります。

これって当たり前のようで、

実は多くの人が苦手としていることなんです。

たとえば...

- 言いたいことが相手に伝わらない

- 言葉足らずで誤解される

- 伝えたつもりが全然違う解釈をされる

こんな経験、誰にでもありますよね。

特に重要なのは、伝え方の

バリエーションを持っていること。

同じ内容でも、相手によって

伝え方を変えられることが大切です。

視覚的な説明が得意な人もいれば、

物語形式で理解する人もいます。

多様な表現方法を身につけておくと、

どんな相手にも対応できるようになります。

だからこそ、効果的な情報伝達は

自分の考えを正確に届ける保証になるんです。

情報伝達で活用すべき6つの表現方法

情報を効果的に伝えるには、

実は6つの表現方法が鍵になります。

これらを使いこなせれば、

あなたのメッセージはグンと伝わりやすくなります。

その6つとは、

- マインドマップ

- インフォグラフィック

- ストーリーテリング

- 比喩表現

- 質問形式

- 実演・デモンストレーション

これらは単なる伝達手段ではなく、

相手の心に響かせる強力な武器です。

どれも簡単に取り入れられるものばかりなので、

ぜひ試してみてください。

それぞれの特徴と活用法について、

詳しく解説していきます。

マインドマップ

マインドマップは複雑な情報を

視覚的に整理できる素晴らしい方法です。

脳の働き方に合わせた表現法なので、

記憶に残りやすいという大きな利点があります。

例えば、

- アイデア出しの場面

- 会議での情報整理

- 学習内容のまとめ

こういった場面で

とても役立ちます。

具体的に言うと、プロジェクト計画を立てるとき、

中心に目標を置いて枝分かれさせていくんです。

「販売促進」という中心から「SNS活用」「イベント開催」

といった枝を伸ばしていけば一目瞭然になります。

実は私も先日、記事の構成を

マインドマップで整理してみたんですよ。

それまでは箇条書きで考えていたんですが、

マインドマップにしたら関連性が見えてきて驚きました。

頭の中がスッキリして、

アイデアが次々と湧いてきたんです。

特に視覚的な学習が得意な人には、

このマインドマップがピッタリです。

複雑な情報を整理したいときは、

ぜひマインドマップを活用してみてください。

インフォグラフィック

インフォグラフィックは難しい情報を

パッと見てわかるように変換する魔法のようなものです。

データや数字を視覚的に表現するので、

理解のスピードが格段に上がるんですよね。

例えば、

- 統計データの説明

- 手順やプロセスの説明

- 比較情報の提示

こんな場面で威力を発揮します。

具体的には、「日本の人口推移」という

ただの数字の羅列を折れ線グラフにするだけで、

「あ、こんな風に変化してきたんだ!」と

一目で理解できるようになるんです。

私の友達は先日、会社の売上データを

インフォグラフィックにしたところ、

それまで無関心だった社員たちが

急に興味を示し始めたと言っていました。

なんでも、カラフルな円グラフと

イラストを組み合わせただけなのに、

みんなが「へぇ、こんな傾向があったんだ」と

話し合い始めたそうです。

特に数字や統計が苦手な人に

情報を伝えるときには最適です。

複雑なデータを伝えるときは、

インフォグラフィックの力を借りましょう。

ストーリーテリング

ストーリーテリングは単なる情報を

心に響く物語に変える強力な手法です。

人は数字やデータより、

物語に心を動かされるものなんですよね。

例えば、

- 商品の価値を伝える場面

- 理念や方針の説明

- 説得や共感を得たいとき

こういった場面で効果的です。

具体的には、「この商品は耐久性に優れています」

と言うよりも、

「大雨の中、この傘を使った女性が

どんなに感謝していたか」という物語の方が、

商品の価値が伝わりやすいんです。

私も先日、子どもに野菜の大切さを

説明しようとしたんですが、

「野菜には栄養がある」と言っても

全く興味を示してくれませんでした。

でも「野菜戦士が体の中で悪い菌と

戦っている」というお話にしたら、

急に興味を持って野菜を

食べ始めたんですよ。

人の心を動かしたいなら、

数字やデータだけでなく、

それにまつわるストーリーを

添えることが大切です。

情報に命を吹き込むストーリーテリングは、

最も心に残る伝達方法と言えるでしょう。

比喩表現

比喩表現は難しい概念を

身近なものに置き換える素晴らしい方法です。

未知のものを既知のものに例えることで、

理解のハードルがグッと下がるんですよね。

例えば、

- 専門用語の説明

- 抽象的な概念の説明

- 複雑なシステムの説明

こんな場面で特に効果的です。

具体的に言うと、「インターネットは

情報の高速道路である」という例えなら、

データがどう流れるかを

イメージしやすくなりますよね。

先日、私はクラウドストレージの仕組みを

おばあちゃんに説明することになったんです。

最初は「データをサーバーに保存して…」と

説明しても全く伝わらなかったのですが、

「あなたの大切な写真を預かってくれる

デジタルな倉庫みたいなもの」と言ったら、

「あぁ、そういうことね!」と

すぐに理解してくれました。

専門知識のない人に説明するときは、

その人の知っていることに例えると良いです。

難しい話をするときこそ、

比喩表現を使って橋渡しをしましょう。

質問形式

質問形式は相手の頭を

積極的に働かせる素晴らしい方法です。

一方的に情報を伝えるより、

考えるきっかけを与えることができるんですよね。

例えば、

- 興味を引きたいとき

- 問題意識を持ってもらいたいとき

- 記憶に残してほしいとき

こういった場面で効果を発揮します。

具体的には、「この方法は効果的です」と

言うよりも、

「あなたならこの問題をどう解決しますか?」と

問いかける方が考えが深まります。

実は先日、私が行った社内研修で

「SDGsとは何か」というテーマがあったんです。

最初に「SDGsとは持続可能な開発目標で…」と

説明を始めたら、みんな退屈そうでした。

そこで「あなたの会社がなくなったら、

この地域にどんな影響があると思いますか?」と

質問してみたんです。

すると、みんな急に真剣に考え始めて、

活発な議論が生まれました。

相手に「考える余地」を与えることで、

より深い理解と記憶につながります。

情報を一方的に流すのではなく、

質問で相手の思考を刺激しましょう。

実演・デモンストレーション

実演・デモンストレーションは

百聞は一見に如かずを体現する方法です。

説明だけでは伝わりにくいことも、

実際に見せることで一瞬で理解できるんですよね。

例えば、

- 製品の使い方

- 技術やスキルの伝達

- 複雑な手順の説明

こういった場面で特に効果的です。

具体的には、料理レシピを文字だけで説明するより、

実際に調理過程を見せる方が圧倒的に分かりやすいですよね。

先日、私は新しいアプリの使い方を

チームメンバーに説明することになったんです。

マニュアルを作って配ろうと思ったのですが、

画面共有で実際の操作を見せながら説明したところ、

「文章だけだと分からなかったけど、

実際に見ると簡単だね!」と好評でした。

特に「やり方」に関することは、

言葉で説明するより見せた方が早いことが多いです。

私もYouTubeで分からないことを

検索することが増えましたが、

これも「見て学ぶ」効果の

証拠と言えるでしょう。

何かを教えたり伝えたりするなら、

実演・デモンストレーションが最も効果的です。

効果的な情報伝達のための準備5ステップ

情報をうまく伝えるには

準備が9割を占めるんです。

きちんと準備すれば

相手に確実に伝わるようになります。

そのために必要な5つのステップが

- STEP1. 伝えたい核心メッセージを明確にする

- STEP2. 聞き手の知識レベルを把握する

- STEP3. 最適な表現方法を選択する

- STEP4. 伝達内容の構成を組み立てる

- STEP5. 実践的なリハーサルを行う

なんですよね。

これらのステップは順番に

行うことが大切なんです。

一つでも抜けると

せっかくの情報が台無しになります。

では、それぞれの

ステップについて詳しく解説していきます。

STEP1. 伝えたい核心メッセージを明確にする

伝えたい核心メッセージは

最初に自分自身で明確にしておく必要があります。

なぜなら、メッセージがぼやけていると

聞き手に何も伝わらないからなんです。

例えば、

- 「この商品の良さを伝えたい」は抽象的すぎる

- 「この商品で時間が50%節約できる」は具体的で良い

- 「この方法で月5万円の副収入が得られる」も明確

このように具体的な

メッセージを決めておくんですね。

もっと詳しく言うと

「この情報を知って何ができるようになるのか」

を明確にすることです。

特に大事なのは

「これだけは絶対に伝えたい」という

一番のポイントを絞ることなんです。

情報を詰め込みすぎると

かえって何も伝わらなくなります。

だからこそ、伝えたい核心を

一言で言えるくらいに練っておくことが

最初のステップとして重要なんです。

STEP2. 聞き手の知識レベルを把握する

聞き手の知識レベルを把握することは

効果的な情報伝達の鍵となります。

なぜなら、相手のレベルに合わせないと

情報が頭上を通り過ぎてしまうからです。

たとえば、

- 初心者には専門用語を使わない

- 中級者には適度な専門用語と具体例を混ぜる

- 上級者には最新情報や深い洞察を提供する

こんな風に相手によって

伝え方を変える必要があるんです。

実際のケースでいうと

同じダイエット情報でも

全く運動したことがない人と

毎日ジムに通っている人では

伝え方が全然違いますよね。

ここでのポイントは

「想定よりも少し下のレベル」で

話すことなんです。

私も先日、子どもに料理の作り方を

教えようとしたんですが、

「適当に炒める」という指示だけでは

全然伝わらなかったんです。

「弱火で3分間、箸で混ぜながら」と

具体的に伝えたら、ちゃんと

理解してもらえました。

このように、相手の知識レベルを

正確に把握することで

情報伝達の効果が大きく変わるんです。

STEP3. 最適な表現方法を選択する

最適な表現方法を選ぶことは

情報が頭に残るかどうかの分かれ道です。

人によって情報の受け取り方が

違うからこそ、表現方法の選択が

重要になってくるんですね。

例えば、

- 視覚型の人には図やグラフが効果的

- 聴覚型の人には語り口調や音声が効果的

- 体感型の人には実際に体験させる方法が効果的

このように、相手のタイプに

合わせた表現方法を選ぶんです。

具体的に言うと、

プレゼンでは話し方が見た目より

ずっと重要だったりします。

実際に私の友人は

シンプルなスライドでも

感情豊かな話し方をしたところ

聴衆から大好評だったんです。

逆に、凝ったスライドでも

棒読みだと全く心に残りません。

ここで大切なのは

複数の表現方法を組み合わせること。

例えばマインドマップで全体像を示し、

具体例を話し、実際に体験してもらう

といった組み合わせが効果的です。

このように、伝えたい内容に

最適な表現方法を選ぶことで

情報の定着率が大きく変わるんです。

STEP4. 伝達内容の構成を組み立てる

伝達内容の構成は

情報の流れを決める重要な要素です。

どんなに良い情報でも

順序がバラバラだと

理解されにくくなるんですよね。

例えば、

- 最初に全体像を示す

- 重要なポイントから順に説明する

- 具体例を交えながら進める

こういった構成を

意識することが大切です。

特に効果的なのが

「起承転結」の構成なんです。

最初に問題提起をして

その背景を説明し

解決策を提示して

まとめるという流れです。

私も先日、商品説明をするときに

「なぜこの商品が必要か」から始めて

「どんな問題を解決するか」

「どう使うか」「結果どうなるか」

という流れで話したら

とても分かりやすいと好評でした。

また、情報量が多い場合は

3つか5つくらいのカテゴリーに

分けるのがコツなんです。

人間の脳は3〜5個の

情報をまとまりとして

認識しやすいからなんですね。

このように構成を工夫することで

複雑な情報でも分かりやすく

伝えることができるんです。

STEP5. 実践的なリハーサルを行う

実践的なリハーサルは

本番での成功を左右する

最も重要なステップです。

頭の中でうまくいくと思っても

実際に口に出してみると

全然違うことが多いんですよね。

例えば、

- 実際の環境に近い状態で練習する

- 時間を計って話す練習をする

- 友人や家族に聞いてもらいフィードバックをもらう

こういったリハーサルが

成功への近道なんです。

具体的には、鏡の前で

実際に話してみたり、

スマホで録画して

自分の話し方をチェックしたり。

私も大事なプレゼンの前は

必ず5回は通して練習します。

最初と5回目では

伝わり方が全然違うんですよ。

特に重要なのは

想定質問への回答も

準備しておくことです。

先日、商品説明会で

事前に想定質問を20個用意していたら

実際に15個がその中から

出てきて余裕で答えられました。

リハーサルでは時間配分も

確認することが大切です。

早口になりがちな部分や

詰まりやすい部分を

事前に把握できるからです。

このように実践的なリハーサルを

しっかり行うことで

本番での情報伝達が

格段に向上するんです。

圧倒的情報量がもたらす購買意欲向上の5つの効果

情報量を増やすだけで、

商品の売上が3倍になる秘密があります。

この記事では、なぜ情報量が

購買意欲を高めるのか理解できますよ。

そのポイントは以下の5つです。

- 十分な情報量で購入への不安を取り除く

- 多角的な情報提供で製品価値を理解させる

- 詳細情報で顧客の判断材料を増やす

- 情報過多状態で衝動買いを促進する

- 情報の厚みで商品の信頼性を高める

これらのポイントを押さえれば、

あなたの商品も売れやすくなります。

お客さんが「買いたい!」と思う

心理的な仕組みがわかりますよ。

それでは、一つずつ詳しく

見ていきましょう。

十分な情報量で購入への不安を取り除く

人は情報が少ないと、

どうしても購入を迷ってしまうものです。

なぜなら、不明点があると

脳は「危険かも」と警戒するからなんですね。

例えば、

- 「この商品本当に効果あるの?」

- 「使い方が難しくないかな?」

- 「壊れやすくないかな?」

こういった疑問が

解消されないままだと、

お客さんは「やっぱりやめとこう」と

思ってしまうんです。

もっと具体的に言うと、

化粧品を買うときに成分表示が

詳しく書かれていないと不安ですよね。

「何が入ってるかわからないし、

肌に合うかどうか不安だな」って。

だからこそ、細かい情報を

たっぷり提供することが大切なんです。

お客さんが持つかもしれない

疑問点を先回りして答えておく。

そうすれば「この商品なら

安心して買えそう」という

気持ちになってもらえるんですよ。

十分な情報量があれば、

不安は自然と取り除かれるんです。

多角的な情報提供で製品価値を理解させる

商品の価値は、

いろんな角度から見せることで

初めて伝わるものなんです。

一面だけ見せても、

お客さんは「それだけ?」と

物足りなさを感じてしまうんですよね。

たとえば、

- 機能面からの説明

- デザイン性の紹介

- 使用感のレビュー

このように様々な視点から

情報を提供することが重要です。

掃除機を例にすると、

吸引力だけでなく、重さや

音の大きさ、収納のしやすさなど

複数の特徴を伝えることで、

「これは便利そうだな」と

価値を感じてもらえるわけです。

僕が最近買ったスマホケースも、

防水性能だけでなく、デザインや

耐久性、持ちやすさなどの情報が

あったから購入を決めました。

それぞれの情報が重なり合って、

「これは買う価値がある」と

感じるようになるんですね。

多角的な情報があればあるほど、

商品の魅力が立体的に伝わり、

購入意欲が高まるんです。

詳細情報で顧客の判断材料を増やす

詳細な情報は、

お客さんの判断材料になります。

これがあると、自分で

「買うべきかどうか」を

決められるようになるんですよね。

例えば、

- 具体的なスペック情報

- 使用シーンの詳細な説明

- 他製品との比較データ

こういった情報があると、

お客さんは自分の状況と照らし合わせて

判断できるようになります。

パソコンを買うとき、

CPUやメモリの数値だけでなく、

「このスペックだとこんなことができる」

という具体例があると分かりやすいですよね。

私も先日、カメラを買うときに

「このレンズだと夜景も綺麗に撮れます」

という情報があったから、

自分の用途に合うと判断できました。

詳細情報は単なる数字やデータではなく、

お客さんの生活にどう役立つかを

イメージさせる役割も果たします。

だから、細かい情報を

惜しみなく提供することで、

お客さんは納得して購入できるんです。

詳細情報は迷いを減らし、

自信を持って「買う」という

決断を後押しするんですよ。

情報過多状態で衝動買いを促進する

実は、たくさんの情報を

一度に与えると、人は

冷静な判断ができなくなります。

これ、ちょっと意外かもしれませんが、

脳が情報処理に忙しくなって

感情的な判断に頼るようになるんです。

例えば、

- 限定感を強調する情報

- 今だけのお得な情報

- 他の人の購入実績

こういった情報が大量にあると、

「考えるより先に買わなきゃ」という

気持ちになるんですよね。

セールのチラシで「70%OFF」

「本日限り」「残りわずか」などの

情報が目に飛び込んでくると、

つい「今買わないと損する!」と

思ってしまいますよね。

僕も先日、Amazonのタイムセールで

「あと3分で終了」「残り2個」という

表示を見て、本当は必要なかった

ガジェットを衝動買いしてしまいました。

情報過多の状態では、

人は損失回避の心理が働いて

「今すぐ行動しなきゃ」と

思うようになるんです。

だからこそ、適切なタイミングで

情報量を増やすことが、

衝動買いを促す効果的な方法なんです。

情報の厚みで商品の信頼性を高める

情報量が多い商品は、

なぜか信頼感が増すんです。

これって不思議なことですが、

情報が詳しいと「ちゃんと考えられた商品」

という印象を与えるからなんですよね。

たとえば、

- 開発ストーリーの詳細

- 素材の産地や製造方法

- 品質管理の取り組み

こういった背景情報があると、

「この商品は手抜きではない」と

感じてもらえるんです。

食品で原材料や製造工程が

詳しく書かれていると、

「安全に気を使ってるんだな」と

思いますよね。

私が最近買った腕時計も、

職人の技術や伝統について

たくさん説明があったから、

「本物だな」と思えました。

情報の厚みは、商品への

愛情や誠実さの表れとして

受け取られるんです。

お客さんは「この会社は

隠し事をしていない」と感じ、

安心して購入できるようになります。

だからこそ、商品の背景にある

ストーリーも含めて情報を

たっぷり提供することが、

信頼性を高める近道なんです。

情報提供バランスを最適化する4つのポイント

情報提供のバランスが

ビジネスの成功を左右します。

適切な情報量と伝え方を知れば、

顧客の購買意欲が驚くほど高まります。

以下の4つのポイントを押さえましょう:

- 顧客層に合わせた情報量を設定する

- 重要度に応じて繰り返し頻度を調整する

- 情報の提供タイミングを戦略的に計画する

- データと感情的要素をバランスよく配置する

これらのポイントを理解することで、

情報過多にならず効果的に伝えられます。

それぞれのポイントについて、

詳しく解説していきましょう。

顧客層に合わせた情報量を設定する

顧客層によって必要な情報量は

まったく異なるものなんです。

初心者には簡潔な説明が効果的で、

玄人には詳細情報が重要になります。

例えば...

- 初心者向けには基本情報のみ

- 中級者には応用情報を追加

- 上級者には専門的な情報も含める

初心者に専門用語をたくさん使うと、

理解できずに離れていってしまいます。

逆に、玄人に基本的なことばかり

説明すると「物足りない」と感じるんですね。

私の友人は化粧品を売る時、

若い女性には「簡単にきれいになれる」と伝え、

美容オタクには「この成分の配合比率」など

細かい情報を提供しているんです。

その結果、どちらの顧客層からも

高い支持を得ることができました。

情報量の調整は顧客満足度に

直結する重要な要素なんです。

だからこそ、ターゲットをしっかり分析して

最適な情報量を見極めましょう。

重要度に応じて繰り返し頻度を調整する

重要なポイントほど、

繰り返し伝えることが大切です。

でも、やりすぎると

うんざりされてしまうんですよね。

具体的には次のようなことを

意識するといいでしょう。

- 核心となるメッセージは3回程度繰り返す

- 補足情報は1〜2回に留める

- 繰り返す際は表現を少しずつ変える

同じことをまったく同じ言い方で

繰り返すとしつこく感じられます。

けれども、少し言い方を変えて

伝えると「なるほど」と納得してもらえるんです。

先日あるセミナーに参加したんですが、

講師の方は「行動が大切」という

メッセージを冒頭、中盤、締めくくりで

少しずつ言い方を変えて繰り返していました。

その結果、参加者の多くが

「行動することの大切さ」を強く

記憶に残していたんですよ。

繰り返しの頻度は情報の定着率と

比例する関係にあります。

だからこそ、重要なメッセージほど

戦略的に繰り返すことを心がけましょう。

情報の提供タイミングを戦略的に計画する

情報を伝えるタイミングは、

受け手の理解度を左右するんです。

いくら良い情報でも、

タイミングが悪ければ効果半減です。

次のようなポイントを

意識するといいでしょう。

- 基本情報から応用情報へと段階的に提供する

- 質問が生まれるタイミングで答えを用意する

- 重要情報は集中力が高い冒頭か締めくくりに配置する

いきなり難しい話をすると、

相手はついていけなくなります。

基礎からステップアップしていくと、

自然と理解が深まっていくんですね。

私がマーケティングの教材を作った時、

最初は「なぜこれが必要か」という

動機づけから始め、徐々に

具体的な方法へと移行しました。

すると受講者からは

「流れが自然で理解しやすかった」

という感想をたくさんいただけたんです。

情報提供のタイミングは

理解度と行動喚起に直結します。

そのため、相手の心理状態を

想像しながら情報の順序を

慎重に設計することが大切なんです。

データと感情的要素をバランスよく配置する

人は論理と感情の

両方で意思決定するものなんです。

データだけでは心が動かず、

感情だけでは信頼されません。

バランスの取れた情報提供には

次のような工夫が効果的です。

- 数値データと体験談を交互に配置する

- 客観的事実の後に感情に訴える表現を添える

- 理性的判断と感情的共感を促す質問を織り交ぜる

統計やデータは信頼性を高めますが、

それだけでは「冷たい」印象になります。

一方、感動話ばかりだと

「根拠がない」と思われがちなんですよね。

私の知り合いの不動産屋さんは、

物件の説明で「築年数や利回り」といった

データと「この窓からの朝日が最高です」

という感情的要素を上手く組み合わせています。

その結果、契約率が

以前より30%も上がったそうです。

論理と感情のバランスは

説得力と親しみやすさを両立させます。

だからこそ、頭と心の両方に

届くような情報配置を心がけましょう。

情報提供による感情操作の効果的な使い方3つ

あなたの言葉で人の心を動かせたら、

ビジネスは劇的に変わります。

適切な情報提供と感情操作の技術を身につければ、

セールスの成約率が驚くほど上がるんです。

その効果的な使い方が、

- 成功体験をイメージさせて購買意欲を高める

- 損失回避の心理を活用して行動を促す

- 希少性と限定感を演出して決断を急がせる

この3つなんですよね。

どれも人の心理をうまく理解して、

適切なタイミングで使うことが大切です。

それでは、これからそれぞれの

テクニックを詳しく解説していきますね。

成功体験をイメージさせて購買意欲を高める

成功体験をイメージさせると、

人は商品に強く惹かれるようになります。

なぜかというと、人は自分の未来の

幸せな姿を見せられると抵抗が減るんです。

例えば、こんな風に:

- 「この教材で月収10万円アップした人が続出」

- 「このダイエット法で3ヶ月で10kg減量に成功」

- 「初心者がたった2週間でWebサイトを完成させた」

こういった成功事例を示すことで、

読者は「自分もできるかも」と思い始めます。

さらに具体的な数字や期間を入れると、

イメージがより鮮明になるんですよ。

「30日間で」「初月から」など、

時間軸を示すことも効果的です。

ただし、あまりに現実離れした

成功体験は逆効果になることも。

信頼性を保つために、

統計データや実際の体験談を

バランスよく提供することがポイントです。

成功体験のイメージを持ってもらえれば、

購入への心理的ハードルが大きく下がります。

損失回避の心理を活用して行動を促す

損失回避の心理を活用すると、

人はより早く行動を起こすようになります。

これは人間が得るものより、

失うものに対して敏感だからなんです。

たとえば、次のような表現が効果的です:

- 「この機会を逃すと次回はいつになるか分かりません」

- 「今行動しないと、ライバルに先を越されます」

- 「早期割引は今週末で終了します」

このような表現をすることで、

「行動しないと損をする」という感覚を

強く抱かせることができるんです。

特に期間限定のオファーや

数量限定の商品は、この心理を

うまく活用しています。

わたしの友人は新商品の発売時に

「先着100名様限定」という文言を

使ったところ、販売数が3倍になったそうです。

でも、注意点としては、

あまりにも強い損失感を与えすぎると

不信感を生むこともあります。

適度な緊張感を持たせつつ、

誠実さを失わないバランスが大切です。

損失回避の心理をうまく活用すれば、

「今すぐ行動しなきゃ」という

気持ちを引き出せるんです。

希少性と限定感を演出して決断を急がせる

希少性と限定感を演出すると、

人は決断のスピードが速くなります。

これは「手に入りにくいもの」に

価値を感じる人間心理を利用したものなんです。

効果的な例としては:

- 「数量限定100セットのみ」

- 「期間限定の特別コンテンツ付き」

- 「この条件でのご提供は今回だけ」

こういった表現を使うことで、

「今すぐ決めないと手に入らない」という

焦りの感情を生み出せます。

特に「残りわずか」という表現は、

即決を促す強力なトリガーになります。

あるオンラインショップでは、

商品ページに「残り3点」と表示するだけで

購入率が30%上昇したという事例もあります。

ただし、ここで大事なのは

実際の希少性と一致させること。

嘘の希少性を演出すると、

バレたときの信頼低下は

取り返しがつかないものになります。

また、あまりにも頻繁に「限定」を

使いすぎると効果が薄れるので注意が必要です。

希少性と限定感をうまく演出できれば、

「今買わなきゃ」という緊急性を

効果的に生み出せるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 見込み客との7回の接触で購入率が50%以上に跳ね上がる

- 単純接触効果で何度も見るだけで商品への親近感が自然と生まれる

- 繰り返し接触は顧客の価値観を少しずつ変化させる効果がある

- 複数の接触チャネル(メール、SNS、実店舗など)を組み合わせるとより効果的

- 一貫性のあるメッセージを繰り返すことで記憶に定着しやすくなる

- 顧客の反応に合わせて接触内容を調整することが重要

- ストーリー性を持たせた情報は単なる繰り返しより記憶に残りやすい

- 接触ごとに新しい価値を少しずつ提供すると興味を持続させられる

- 同じ表現の過度な使用は避け、3回程度の繰り返しが最も効果的

- 情報提供と感情操作を組み合わせると購買意欲を効果的に高められる

まとめ

繰り返し接触の威力について詳しく解説してきました。この記事を通して、なぜ7回の接触で購入率が劇的に上がるのか、その科学的な理由が理解できたのではないでしょうか。

単純接触効果によって親近感が生まれ、繰り返しのメッセージで記憶に定着し、少しずつ価値観が変化していく。これらの効果が組み合わさることで、購入への抵抗が自然と減っていくのです。

特に重要なのは、一度や二度の接触で諦めないこと。多くの販売者は3回目までで諦めてしまいますが、実は4回目以降で購入率が急上昇することが研究でも証明されています。

効果的な繰り返し接触を実現するためには、複数のチャネルを組み合わせ、一貫性のあるメッセージを伝えながらも、接触ごとに新しい価値を提供することが大切です。

また、お客様の反応をよく観察し、それに合わせて柔軟に調整していくことも忘れないでください。

ただし、同じ表現を過度に使ったり、5回以上同じことを繰り返したりすると逆効果になる可能性もあります。3回程度の繰り返しが最も効果的だということを覚えておきましょう。

この記事で紹介した方法を実践すれば、あなたのビジネスでも購入率が大きく向上するはずです。明日からでも、見込み客との接触回数を意識的に増やし、7回の法則を活用してみてください。

成果が出るまでには少し時間がかかるかもしれませんが、繰り返し接触の威力を信じて続けることが、最終的な成功への近道です。あなたのマーケティングが新たな次元に進化することを心から願っています。

よくある質問

繰り返し接触って具体的に何回くらい必要なんですか?

マーケティングの世界では「7回の法則」が有名です。一般的に見込み客と7回接触すると購入率が大幅に上がります。1回目の接触では約2%の反応、3回目で5%程度、そして7回目になると50%以上の確率で購入に至るケースが多いんです。ただし、業種や商品によって最適な回数は変わってきますので、自分のビジネスに合った接触回数を見つけることが大切ですよ。

繰り返し接触するとき、同じ内容を伝えても大丈夫ですか?

まったく同じ内容の繰り返しは避けた方が良いです。核となるメッセージは一貫させつつも、表現方法や切り口を少しずつ変えていくのがポイントです。例えば「時短」というメッセージなら、一度目は「朝の準備時間短縮」、二度目は「空いた時間で趣味を楽しむ」など異なる角度から伝えると、飽きられずに印象に残ります。同じことを同じ言い方で5回以上繰り返すと、しつこく感じられて逆効果になってしまうので注意しましょう。

繰り返し接触するための効果的なチャネルは何ですか?

最も効果的なのは複数のチャネルを組み合わせることです。例えば、メールとSNS、ウェブサイトとダイレクトメール、オンライン広告と実店舗POPなどを連動させると効果が高まります。これは単に回数を増やすだけでなく、異なる状況で接触することで記憶に残りやすくなるからです。特にオンラインとオフラインの組み合わせが強力で、ある不動産会社ではSNS・メール・電話・対面相談の4チャネルで同じ物件の魅力を伝えたところ、成約率が従来の2倍になった事例もあります。

繰り返し接触するタイミングはどう決めればいいですか?

顧客の行動に合わせたタイミングが最も効果的です。例えば、ウェブサイト閲覧後のリターゲティング広告、商品カートに入れたけど購入しなかった人へのメール、季節の変わり目に合わせた関連商品の案内などが効果的です。特に「知りたい」「行きたい」「買いたい」「やりたい」というマイクロモーメントを捉えて情報を届けると効果絶大です。また、顧客からの反応があった後はすぐに次の接触をするのも効果的ですよ。興味を示したタイミングこそ、情報を受け入れる準備ができている瞬間なんです。

繰り返し接触で気をつけるべき注意点はありますか?

最も注意すべきは「しつこく感じさせない」ことです。過剰な接触や同じ表現の連続使用は逆効果になります。また、顧客の知識レベルを無視した繰り返しも避けるべきです。例えば、専門家に基礎を何度も説明したり、初心者に専門用語だけを繰り返したりすると信頼を失います。さらに、プライバシーへの配慮も重要です。過剰な追跡や頻繁すぎる接触はプライバシー侵害と感じられる可能性があります。適切な頻度とタイミングで接触し、相手の反応を見ながら調整することが、良好な関係を築く鍵なのです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。