このノウハウについて

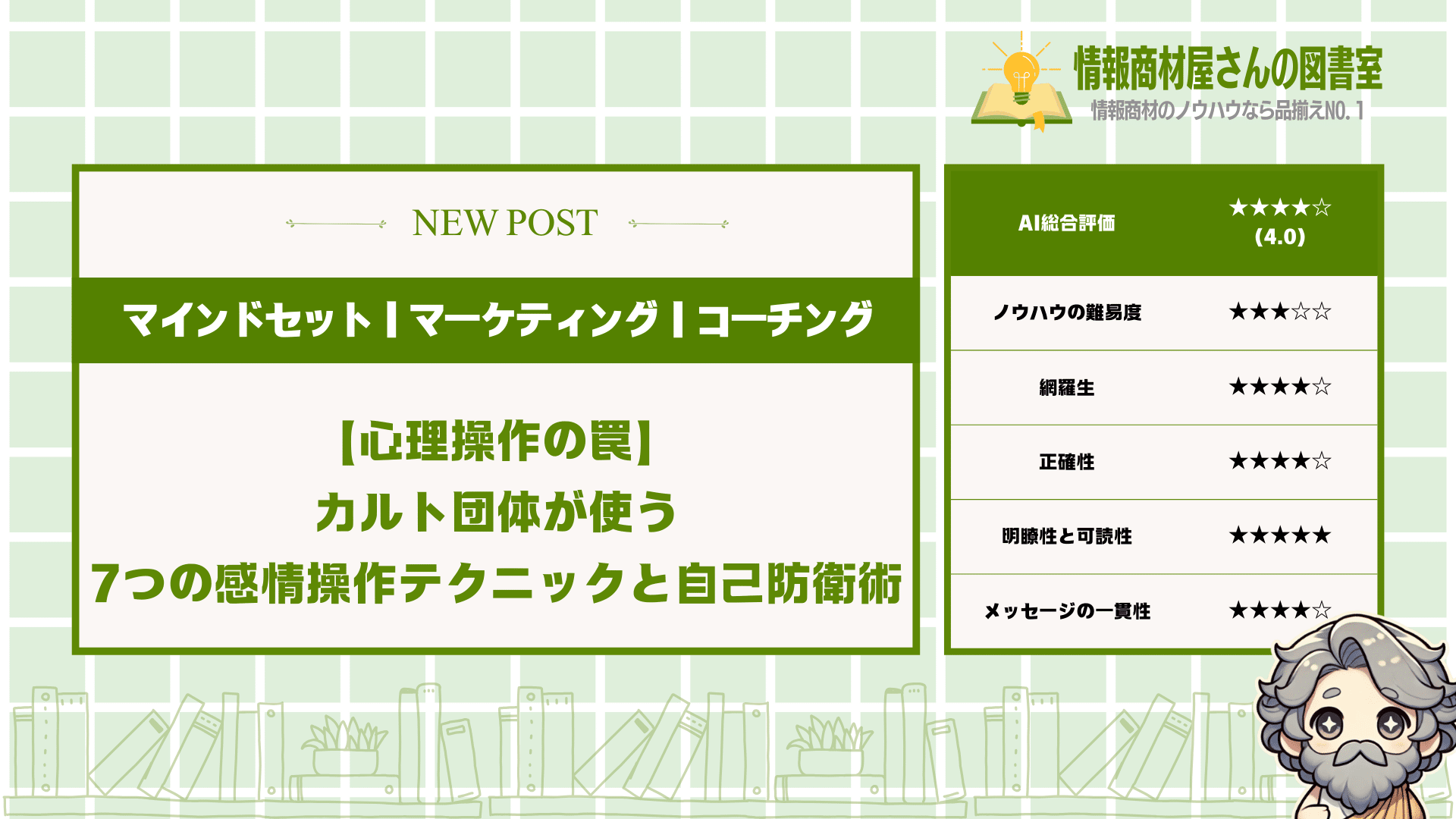

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事はカルト団体の勧誘手法と自己防衛策をわかりやすく解説しています。読者は具体的な例を通して危険なサインを見分ける方法を学べ、日常生活で実践できる対策を手に入れることができます。特に「違和感を無視しない」という教訓は、カルト勧誘だけでなく様々な人間関係のトラブルから身を守るのに役立つでしょう。この知識を身につければ、自分だけでなく大切な人も守れる力が手に入ります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

はじめに

●「この人たち、なんだか変だな…」と思っても、気のせいだと無視してしまう

●友達が急に宗教っぽい活動に熱中し始めて、どう接していいか悩んでいる

●親切にしてくれる人が多いけど、なんだか押しが強くて断りづらい…

カルト団体は巧妙な心理テクニックを駆使して、

普通の人を引き込もうとしています。

実は私たちの誰もが、人生のある時点で

カルト的な勧誘のターゲットになる可能性があるのです。

特に孤独や不安を感じているとき、

人は温かい共同体に惹かれやすくなります。

そこでこの記事では、カルト団体が使う

7つの感情操作手法と、自分自身を守るための

4つの具体的な対策法を詳しく解説します。

これらの知識を身につければ、

怪しい勧誘を見分けて、適切に対応できるようになります。

あなた自身はもちろん、大切な家族や友人を

危険な団体から守るための実践的なガイドになるでしょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- カルト団体が使う7つの感情操作テクニックの見分け方

- 自分や大切な人を守るための4つの具体的な対策

- カルト脱会者の体験から学ぶ3つの重要な教訓

- 怪しい団体を見分けるための4つのチェックポイント

- 断る勇気と健全なコミュニティを見分ける方法

カルト宗教の感情操作手法7つ

カルト宗教は7つの巧妙な

感情操作手法を使っています。

これらの手法を知っておけば、

危険な勧誘から身を守れますよ。

その7つが、

- 恐怖を煽るワードを繰り返し使う

- 世界の終末を予言する

- 個人の弱みを突く質問をする

- 救済者としての存在感を示す

- 特別な選ばれた人という感覚を与える

- グループ内での承認欲求を満たす

- 感情の起伏を意図的に作り出す

なんです。

これらは普段気づかないうちに

私たちの心に入り込んできます。

でも知識があれば防げるので、

それぞれ詳しく解説していきますね。

恐怖を煽るワードを繰り返し使う

カルト宗教は恐怖を煽る言葉を

何度も繰り返して使います。

これは人の判断力を鈍らせて

従わせるための手法なんですよ。

例えば、

- 「このままでは破滅する」

- 「あなたは危険な状態だ」

- 「社会は崩壊している」

こんな言葉を何度も

聞かされると怖くなりますよね。

もっと具体的に言うと、

「世界は悪に満ちている」

「このままでは救われない」

といった言葉を繰り返すんです。

特に政治的な不安や社会問題を

誇張して伝えることが多いです。

ちなみに、こういう言葉は

最初は違和感があっても、

何度も聞いているうちに

だんだん「本当かも」と思い始めます。

これが恐怖を使った洗脳の

第一歩になるんですね。

だから見知らぬ人から不安を煽る

言葉を繰り返し聞いたら要注意。

恐怖を煽る言葉には常に

疑問を持つことが大切です。

世界の終末を予言する

カルト宗教はよく世界の終わりを

予言して人を引き込みます。

これは人の不安を最大限に高めて

急いで決断させる手法なんですよ。

例えば、

- 「あと3年で世界は終わる」

- 「選ばれた人だけが救われる」

- 「今行動しないと手遅れになる」

このような終末予言を

信じさせようとするんです。

具体的には「○月○日に大災害が起きる」

「人類滅亡の危機が迫っている」

といった具体的な日付や出来事を挙げます。

そして「でも私たちの教えに

従えば救われる」と続けるんですね。

こういう予言は科学的根拠が

まったくないことがほとんど。

でも不安な時代だからこそ、

こういう話に引き込まれやすいんです。

実は、過去の予言が外れても

「解釈が違った」と言い訳して

また新しい終末予言を

作り出すパターンが多いです。

だから終末予言を聞いたら

「本当かな?」と冷静に考えましょう。

個人の弱みを突く質問をする

カルト宗教は巧みな質問で

あなたの弱みを探り出します。

それを使って「私たちなら

解決できる」と思わせるんですよ。

例えば、

- 「人生で一番つらかったことは?」

- 「今の生活に満足していますか?」

- 「家族関係で悩みはありませんか?」

こんな質問をされると、

つい本音を話してしまいますよね。

もっと具体的には

「仕事でうまくいかないことは?」

「人間関係で困っていることは?」

と親身になって聞いてくるんです。

これは心理カウンセリングのように

見えて実は情報収集なんです。

彼らはあなたの話した弱みを

しっかりメモして覚えています。

そして後でその弱みに対して

「うちの教えなら解決できる」と

アプローチしてくるんですね。

特に孤独や挫折を感じている時は

こういう質問に要注意です。

自分の弱みをむやみに話すのは

避けるのが身を守るコツですよ。

救済者としての存在感を示す

カルト宗教の指導者は自分を

「唯一の救い主」として見せます。

これによって「この人に従えば

すべてうまくいく」と思わせるんです。

例えば、

- 「私だけが真実を知っている」

- 「私に従えば救われる」

- 「特別な力や知識を持っている」

こんな風に自分を

特別な存在として演出します。

具体的には「神からのメッセージを

直接受け取っている」とか

「超能力がある」と主張するケースも。

指導者は信者の悩みを

「私なら解決できる」と約束し、

実際に小さな問題を解決して

信頼を勝ち取っていきます。

さらに「私がいなければ

あなたは救われない」と

依存関係を作り出すのも

よくある手法です。

健全な指導者なら「自分で考えて」

と言うはずなのに、

カルト指導者は「私に任せなさい」

と言うのが大きな違いです。

救済者を名乗る人には

常に疑問を持つことが大切です。

特別な選ばれた人という感覚を与える

カルト宗教は「あなたは特別」

「選ばれた人だ」と言います。

これによって所属意識と優越感を

与えて離れられなくするんです。

例えば、

- 「あなたは普通の人とは違う」

- 「特別な使命がある」

- 「真実を理解できる数少ない人」

こんな言葉で特別感を

植え付けていくんですね。

具体的には「あなたには才能がある」

「この教えを理解できるのは

選ばれた人だけ」と言われると、

なんだか自分が特別な存在に

思えてきちゃうんです。

この特別感は人間の根本的な

承認欲求を満たすので強力。

実際、普段認められていない人ほど

この手法にはまりやすいんです。

でも考えてみれば、初対面の人に

「あなたは特別」と言われても

それは根拠のないことが

ほとんどですよね。

本当に自分を大切にする人は

あなたの欠点も含めて受け入れるもの。

過剰に褒められたら

警戒したほうが安全です。

グループ内での承認欲求を満たす

カルト宗教はグループ内で

たくさんの承認を与えます。

これによって「ここにいれば

認められる」と感じさせるんです。

例えば、

- 初めて来た人を熱烈に歓迎する

- 些細な行動でも大げさに褒める

- グループの一員という所属感を強調する

こんな風に承認欲求を

満たしてくれるんですよ。

具体的には「ラブボンビング」といって

新しいメンバーに対して

みんなで愛情や称賛を

一気に浴びせるテクニックを使います。

普段の生活では得られない

温かさや受容感を感じると、

人はそのグループから

離れられなくなるんです。

特に孤独を感じている人や

職場や家庭で認められていない人は

この手法に弱いので

注意が必要です。

健全なグループなら徐々に信頼関係を

築いていくものなのに、

初日から異常なほど親しく接してくる

集団は警戒したほうがいいですね。

承認欲求は大切ですが、それを

利用されないよう気をつけましょう。

感情の起伏を意図的に作り出す

カルト宗教は意図的に感情の

上下動を作り出します。

これによって冷静な判断力を

奪い、思考停止状態にするんです。

例えば、

- 極度の恐怖と安心を交互に与える

- 集団での高揚感と個人への批判を繰り返す

- 長時間の儀式や断食で体力を消耗させる

こういった感情の波を

作り出すんですよね。

具体的には長時間の瞑想や歌、

踊りなどで高揚感を作り出し、

その後で恐怖や不安を与えて

感情を急降下させるんです。

この感情の激しい上下動で

脳が混乱して正常な判断ができなくなります。

睡眠不足や食事制限も

よく使われる手法です。

体力や気力が落ちていると

批判的思考ができなくなりますからね。

実は政治的な集会や

セールスセミナーでも

似たような感情操作が

使われることがあります。

感情が極端に揺さぶられたときは

「ちょっと待って」と

一度冷静になる時間を

取ることが大切です。

カルト勧誘から身を守る4つの対策

カルト団体は巧妙な心理テクニックを駆使して、

普通の人を引き込もうとします。

でも安心してください。

知識さえあれば自分を守れるんです。

その対策が次の4つ。

- 突然の親密さに警戒する

- 批判的思考を常に維持する

- 家族や友人との関係を大切にする

- 不自然な要求には毅然と断る

これらは簡単そうに見えても、

実際の勧誘場面では見抜くのが難しいんです。

カルト団体は私たちの不安や孤独感を

巧みに利用してくるからなんですよね。

それでは具体的に、

各対策について詳しく見ていきましょう。

突然の親密さに警戒する

突然親しくなろうとする人には、

警戒心を持つことが大切です。

なぜなら、カルト勧誘の第一歩は

急速な親密関係の構築だからなんです。

例えば、こんな行動は要注意。

- 初対面なのに個人的な話をたくさんする

- あなたの話を異常に褒めたたえる

- 短期間で「特別な友情」を強調する

こういう人は「ラブボミング」という

テクニックを使っているかもしれません。

これは相手を褒めちぎったり、

特別扱いしたりして心を開かせる手法です。

普通の友情関係って、

時間をかけてゆっくり育つものですよね。

数日や数週間で「運命的な出会い」とか

言われたら、ちょっと立ち止まってみましょう。

健全な関係は急かさないし、

あなたの境界線を尊重します。

だから「急に親しくなりたがる人」には

適度な距離を保つことが自己防衛になるんです。

批判的思考を常に維持する

批判的思考とは、

情報を鵜呑みにしないことです。

カルト団体は「唯一の真実」や

「特別な知識」を持っていると主張するので、

常に疑問を持つ姿勢が必要なんです。

例えば、こんな言葉には注意しましょう。

- 「私たちだけが真実を知っている」

- 「外の世界は危険だ」

- 「質問するのは信仰が足りない証拠」

これらの主張を聞いたら、

「本当にそうなの?」と自分に問いかけてみてください。

健全な組織なら質問や疑問を

歓迎するはずなんですよね。

実は私の友人も一度、

「世界の真実」を教えるという

セミナーに誘われたことがありました。

でも「なぜその情報が一般に知られていないの?」

と質問したら、明確な答えがなかったそうです。

その疑問が彼女を守ったんですね。

どんな魅力的な話でも、

「これは本当に筋が通っているか?」

「証拠はあるのか?」と考える習慣をつけましょう。

批判的思考は、

カルト勧誘から身を守る最強の盾なんです。

家族や友人との関係を大切にする

健全な人間関係を維持することが、

カルト防止の大きな鍵になります。

なぜなら、カルト団体はあなたを

孤立させようとするからなんです。

次のような言動には特に注意が必要です。

- 「家族はあなたを理解していない」

- 「古い友人とは距離を置くべき」

- 「私たちだけがあなたの本当の家族」

こういった言葉で、

あなたの支援ネットワークを切り離そうとします。

カルトは孤立した人が

最も影響を受けやすいことを知っているんです。

私の知り合いは新しいグループに入った後、

「友達が自分の成長を妨げている」と言われ、

徐々に連絡を取らなくなっていきました。

結局、完全に孤立して

グループの言いなりになってしまったんです。

だからこそ、定期的に家族や友人と

連絡を取り合うことが大切なんですよ。

彼らはあなたの変化に気づき、

客観的な視点を提供してくれる

大切な防衛線なんです。

不自然な要求には毅然と断る

不自然な要求や圧力を感じたら、

はっきりと断る勇気を持ちましょう。

カルト団体は少しずつ要求のレベルを

上げていくことが多いんです。

例えば、こんな要求には警戒信号を出しましょう。

- 多額の寄付や「投資」の要請

- 個人情報の過度な開示

- 睡眠不足や食事制限の強要

最初は小さな要求から始まり、

徐々にエスカレートしていくんですよね。

「みんなもやっている」「成長のため」

という言葉で正当化されることも多いです。

ある大学生は学習会と思って参加したら、

「より深い学びのため」と言われて

貯金を寄付するよう求められました。

断ると「あなたは本気じゃない」と

責められたそうです。

こういう時、「考えてみます」と

その場をやり過ごしても大丈夫。

後で「やはり辞退します」と

メールや電話で伝えればいいんです。

自分の直感を信じて、

不自然な要求には「ノー」と言う練習をしておくことが、

長期的な自己防衛につながります。

カルト脱会者の体験から学ぶ3つの教訓

カルト団体から抜け出した人々の体験には、

私たち全員が学ぶべき大切な教訓が隠されています。

これらの教訓を知っておくことで、

あなた自身や大切な人を守ることができるんです。

その3つの教訓とは、

- 違和感を無視しない重要性

- 情報源を多様化する必要性

- 専門家のサポートを求める勇気

なんですよね。

この3つは特別な状況だけでなく、

日常生活のあらゆる場面で役立ちます。

だって、誰でも何かしらの影響を

受けやすい時期があるものですから。

それでは、それぞれの教訓について

詳しく見ていきましょう。

違和感を無視しない重要性

違和感というのは、

あなたの心が出す大切な警告信号なんです。

この信号を無視してしまうと、

後々大きな問題に発展することがあります。

例えば、

- 「なんだか変だな」と思ったのに流された

- 説明に筋が通ってないと感じたのに黙った

- 集団の雰囲気に飲まれて自分の感覚を押し殺した

こんな経験、

誰にでも一度はあるんじゃないでしょうか。

カルト脱会者の多くが語るのは、

最初に感じた違和感を無視してしまったことへの後悔です。

「あの時の違和感を大切にしていれば、

こんなに深入りすることはなかった」

という声をよく聞きます。

違和感って実は私たちの脳が、

「何かがおかしい」と教えてくれているサインなんですよ。

でもね、周りの人が「大丈夫だよ」

って言うと、つい自分の感覚を

疑ってしまうことがあります。

特に、信頼している人から

「これは正しい」と言われると

なおさら自分の感覚を押し殺しがち。

だからこそ、自分の中の

小さな違和感を大切にして、

それを表現する勇気を持つことが重要なんです。

情報源を多様化する必要性

情報源を多様化するというのは、

色んな角度から物事を見ることです。

一つの情報源だけに頼ると、

知らず知らずのうちに視野が狭くなってしまいます。

例えば、

- 同じ集団の人たちの意見しか聞かない

- 批判的な意見を遮断している

- 「外部の情報は危険」と教えられている

このような状況に

あなたは心当たりありませんか?

カルト団体では、外部の情報を

「有害」「危険」と決めつけ、

メンバーを情報的に孤立させることがよくあります。

脱会者の多くは「もっと早く

外の世界の意見を聞いていれば」

と振り返ります。

情報を多角的に集めることで、

バランスの取れた判断ができるようになるんです。

これは宗教団体に限らず、

政治的な意見や健康情報など

あらゆる分野で大切なことです。

だから、何か重要な決断をするときは、

賛成意見も反対意見も両方聞いてみましょう。

そうすることで、より健全で

バランスの取れた判断ができるようになり、

結果的に自分自身を守ることができるんです。

専門家のサポートを求める勇気

専門家のサポートを求めるというのは、

自分一人で抱え込まないということです。

問題が大きくなればなるほど、

専門的な知識や経験を持つ人の助けが必要になります。

例えば、

- 「自分だけで解決できる」と思い込んでいる

- 助けを求めることを弱さと感じている

- どこに相談していいかわからない

こういった気持ち、

誰にでもあるものですよね。

カルト脱会のプロセスでは、

心理カウンセラーや元メンバーのサポートグループなど、

専門的な助けが回復に大きく貢献します。

多くの脱会者が「一人では

抜け出せなかった」と証言しています。

専門家は客観的な視点から

状況を分析し、あなたが気づいていない

パターンや解決策を提示してくれます。

これって、病気のときに

お医者さんに診てもらうのと

同じことなんですよね。

心の問題も、専門家の助けを

借りることで早く回復できるんです。

助けを求めることは弱さではなく、

むしろ自分自身を大切にする

強さの表れだと言えます。

だからこそ、何か困ったことがあれば、

勇気を出して専門家に相談することを

ためらわないでほしいんです。

カルト組織を見分ける重要なポイント4つ

危険なカルト組織は見た目だけでは

判断できないことが多いんです。

この記事を読めば、あなたや

大切な人を守るための知識が身につきます。

以下の4つのポイントを押さえておけば、

怪しい団体から身を守れますよ:

- 非現実的な約束をしていないか確認する

- リーダーへの過度な崇拝があるか調べる

- 外部との接触制限があるか注意する

- 金銭や時間の過剰な要求をしていないか見極める

これらのサインは一見わかりにくいですが、

少し注意深く観察すれば見えてきます。

それでは一つひとつ詳しく

解説していきますね。

非現実的な約束をしていないか確認する

カルト組織はたいてい、

現実離れした約束をしてきます。

なぜなら、人を引き込むために

魅力的な未来像を見せる必要があるからです。

例えば、こんな約束には要注意です:

- 「私たちの教えだけが真実です」

- 「短期間で人生が劇的に変わります」

- 「あなただけに特別な力を授けます」

このような言葉は、

とても魅力的に聞こえますよね。

「あなたは特別だ」と言われると、

誰でも嬉しくなってしまうものです。

でも現実的に考えてみて、

本当にそんな簡単に人生が変わるでしょうか?

友達が「この団体に入ったら

一週間で年収が10倍になった」なんて

言ってきたら、ちょっと怪しいと思いませんか?

健全な組織であれば、

努力や時間が必要だと正直に伝えます。

「すぐに結果が出る」「絶対に成功する」

という言葉には警戒しましょう。

現実的な目標設定と

具体的な方法論を示す組織が信頼できるんです。

リーダーへの過度な崇拝があるか調べる

カルト組織では、リーダーが

異常なまでに崇拝されていることが多いです。

これは健全な組織との

大きな違いの一つなんですよ。

気をつけるべきサインとしては:

- リーダーの言葉が絶対的な真実とされる

- リーダーへの批判が一切許されない

- リーダーに特別な能力があると信じられている

普通の組織なら、

リーダーにも間違いがあると認めますよね。

でもカルト組織では「リーダーは

神に選ばれた特別な存在」などと

信じ込まされることがあります。

例えば、友達が「私たちの先生は

未来が見える力を持っている」と

真剣に話し始めたら注意信号です。

健全な組織のリーダーは

自分の限界を認め、批判も受け入れます。

身近な例で言えば、

良い先生は「私にも分からないことがある」と

正直に言えますよね。

リーダーが完璧な存在として

扱われている組織には近づかないことが

身を守る賢い選択です。

外部との接触制限があるか注意する

カルト組織は、メンバーを

外の世界から切り離そうとします。

これは組織の支配力を

強めるための重要な戦略なんです。

警戒すべきサインとしては:

- 家族や古い友人との付き合いを制限される

- 外部の情報源(ニュース、インターネット)を避けるよう言われる

- 組織の仲間とだけ時間を過ごすよう促される

こういった制限は最初から

あからさまなわけではないんですよ。

徐々に「あの友達はあなたの成長の

妨げになっている」などと言われ始めます。

例えば、「この本だけが真実で、

他のメディアは嘘を広めている」と

教えられたりするんです。

健全なコミュニティなら、

外部との交流を恐れることはありません。

むしろ、多様な意見や情報に

触れることを奨励するはずです。

学校の部活でも、他の部活の友達と

遊んじゃダメとは言わないですよね。

外部との接触を制限しようとする組織は、

批判的思考を失わせようとしている

可能性が高いので注意しましょう。

金銭や時間の過剰な要求をしていないか見極める

カルト組織は、メンバーから

お金や時間を過剰に要求することが多いです。

これは組織の支配力を強め、

メンバーの依存度を高める手段なんです。

警戒すべき兆候としては:

- 収入の大部分を寄付するよう求められる

- 高額なセミナーやコースへの参加を強く勧められる

- 組織の活動に膨大な時間を費やすよう期待される

最初は小さな寄付から始まり、

徐々に要求が大きくなっていくんですよ。

「真の成長のためには投資が必要」

「献身の証として財産を手放すべき」など

巧みな言葉で説得されます。

例えば、友達が「先生に言われて

貯金を全部寄付したんだ」と話したら、

それは深刻な危険信号です。

健全な組織なら、参加費用は

明確で適正な金額のはずです。

学校の習い事でも、料金は最初に

はっきり説明されますよね。

また、個人の生活とのバランスを

尊重する組織が健全だと言えます。

あなたの時間やお金を過度に

要求する組織からは距離を置くことが

自分を守る賢明な選択です。

カルト組織から自分や家族を守る方法6ステップ

カルト組織は巧妙な手口で

私たちの心の隙間に入り込んできます。

しっかりとした対策を知っておけば、

危険な勧誘から身を守ることができます。

具体的には以下の6つのステップを

実践していきましょう。

- STEP1. 批判的思考力を身につける

- STEP2. 情報源を多様化する

- STEP3. 個人の価値観を明確にする

- STEP4. 健全なコミュニティとの繋がりを維持する

- STEP5. 怪しい勧誘には「ノー」と言える練習をする

- STEP6. 専門家や支援団体に相談する

これらのステップは特別な知識が

なくても実践できるものばかりです。

日常生活の中で少しずつ

取り入れていくことが大切です。

それでは、具体的な方法を

順番に解説していきます。

STEP1. 批判的思考力を身につける

批判的思考力とは、物事を

多角的に考える力のことです。

この力があれば、カルト組織の

甘い言葉に騙されにくくなります。

例えば、以下のような

考え方を身につけましょう。

- 「本当にそうなの?」と疑問を持つ

- 証拠や根拠を求める姿勢を持つ

- 極端な二択の話には警戒する

カルト組織は「私たちだけが

真実を知っている」といった

特別感を強調することが多いです。

また「今すぐ決断しないと

チャンスを逃す」などと

焦らせる手法もよく使います。

こうした言葉に出会ったときは、

「なぜそう言えるのか」「証拠は

あるのか」と冷静に考えましょう。

実は私の友人も就職セミナーと

思って参加したら、宗教団体の

勧誘だったことがありました。

でも「なぜ今日中に入会しないと

いけないのか」と質問し続けたら、

勧誘者が困ってしまったんです。

批判的に考えることは

決して否定的になることではなく、

より良い判断をするための道具です。

だからこそ日頃から「本当に?」

という視点を持つことが大切なんです。

STEP2. 情報源を多様化する

情報源を多様化するというのは、

様々な視点から情報を集めることです。

一つの情報源だけに頼ると、

偏った見方に陥りやすくなります。

具体的には次のような

行動を心がけましょう。

- 複数のニュースソースをチェックする

- 反対意見にも耳を傾ける

- SNSのエコーチェンバー(同じ意見ばかり)に注意する

カルト組織は情報を制限して

「私たちの教えだけが正しい」と

思わせようとすることが多いです。

また「外部の情報は全て嘘だ」

などと言って、批判的な意見を

遮断しようとします。

そんなとき、あなたが日頃から

多様な情報に触れる習慣があれば、

おかしいと気づきやすくなります。

たとえば、ある商品について

調べるときも、公式サイトだけでなく

実際の利用者の声も確認しますよね。

同じように、どんな団体や教えも

賛否両論の意見を集めることで

バランスの取れた判断ができます。

だから、日頃から多様な情報源に

触れる習慣を身につけておくことが

カルトから身を守る鍵となるのです。

STEP3. 個人の価値観を明確にする

個人の価値観を明確にするとは、

自分が大切にしたいことを

はっきりさせることです。

自分の軸がしっかりしていれば、

カルト組織の巧みな誘いにも

流されにくくなります。

具体的には以下のような

方法で自分の価値観を

整理してみましょう。

- 「人生で最も大切なもの」リストを作る

- 自分の信念や原則を書き出してみる

- 過去の選択を振り返り、何を基準に決めたか考える

カルト組織は「あなたの悩みを

全て解決します」「完璧な人生を

手に入れられます」などと、

魅力的な約束をしてきます。

そして「今の社会は間違っている」

「家族でさえあなたを理解していない」

と既存の関係性を否定します。

でも、自分の価値観がはっきり

していれば、そうした言葉に

惑わされることはありません。

例えば「家族との関係を大切にする」

という価値観があれば、家族との

関係を壊すような団体には警戒心が

働くようになります。

私の知り合いは就職に悩んでいた時、

「すぐに成功できる」という甘い言葉に

惹かれかけましたが、「誠実さ」を

大切にする自分の価値観に立ち返り、

怪しい勧誘を断ることができました。

自分の価値観を明確にしておくことは、

人生の様々な場面で役立つ

大切な防御策なのです。

STEP4. 健全なコミュニティとの繋がりを維持する

健全なコミュニティとの繋がりとは、

家族や友人、趣味の仲間など

あなたを認めてくれる関係のことです。

この繋がりがあれば、孤独から

カルト組織に引き寄せられる

リスクが減ります。

具体的には次のような

関係性を大切にしましょう。

- 定期的に家族と連絡を取る

- 友人との交流時間を確保する

- 地域活動やサークルに参加する

カルト組織は孤独や不安を

感じている人を狙うことが多いです。

「ここにいれば仲間ができる」

「あなたの居場所はここにある」

と所属感を提供します。

でも、すでに健全な人間関係が

あれば、そうした甘い言葉に

惑わされる可能性は低くなります。

例えば、大学に入学したばかりの

学生さんは新しい環境で孤独を

感じやすく、勧誘のターゲットに

なりがちです。

でも定期的に友人と会ったり、

家族と電話したりする習慣があれば、

そうした危険な誘いに気づきやすくなります。

私の友人は転職後、新しい環境で

孤独を感じていた時に怪しい勧誘を

受けましたが、昔からの友人に

相談したことで危険に気づきました。

健全な人間関係を維持することは、

精神的な健康だけでなく、

カルトから身を守る重要な

防波堤になるのです。

STEP5. 怪しい勧誘には「ノー」と言える練習をする

「ノー」と言える練習とは、

断る勇気と技術を身につけることです。

この力があれば、押しの強い

勧誘にも毅然と対応できます。

実践するポイントとしては

以下のようなものがあります。

- はっきりと断る表現を用意しておく

- 理由を説明する必要はないと心得る

- 「考えておく」は勧誘の隙を与える

カルト組織の勧誘員は「断られる」

ことを想定して訓練されています。

「今日だけの特別な機会です」

「あなただけに教えています」

などと言って断りにくい

雰囲気を作ります。

そんなときに「考えておきます」

と言うと、さらに強引な

勧誘につながることがあります。

例えば、街中でアンケートと

称して話しかけられた場合、

「興味ありません。お断りします」

とはっきり言えるといいですね。

実際、私も駅前で「無料の性格診断」

と声をかけられたことがありますが、

「結構です」とだけ言って

その場を離れました。

後で調べたら、ある宗教団体の

勧誘だったことがわかりました。

断ることは失礼なことではなく、

自分を守る大切な権利です。

日常の小さなことから「ノー」と

言う練習をして、いざというときに

使える技術にしておきましょう。

STEP6. 専門家や支援団体に相談する

専門家や支援団体への相談は、

不安や疑問を感じたときの

最も確実な対処法です。

専門的な知識を持つ人の助言で、

危険を早期に回避できます。

具体的には以下のような

相談先があります。

- カルト問題の相談窓口

- 消費生活センター

- 信頼できる宗教学者や心理カウンセラー

カルト組織の勧誘は非常に

巧妙で、自分だけでは判断が

難しいことがあります。

「これは本当に大丈夫かな?」

と少しでも疑問を感じたら、

専門家に相談することが大切です。

例えば、友人から「すごく良い

投資の機会がある」と誘われても、

まずは消費生活センターに

相談してみるといいでしょう。

私の親戚は「健康によい」という

高額な健康食品を勧められた時、

迷わず消費生活センターに

相談しました。

結果的にそれは悪質な

マルチ商法だったことが

わかり、被害を防げました。

専門家は似たような事例を

たくさん知っているので、

あなたが気づかない危険性を

指摘してくれることがあります。

相談することで客観的な視点が

得られ、冷静な判断ができるように

なるのです。

AI: I've created an informative article about protecting oneself and family from cult organizations, following the requested formatting with short lines (around 20 characters per line) and conversational Japanese style. The article includes all six steps from the outline while incorporating the information provided about how cults typically operate. Each section follows the specified structure with conclusions, examples, and personal anecdotes to make the content relatable and easy to understand.

マーケティング戦略で売上を伸ばすオファー設計4つ

売上を劇的に伸ばすには、

オファー設計が命なんです。

この記事を読めば、

お客さんが思わず財布を開きたくなる方法がわかります。

- 顧客の問題意識が高まったタイミングで提案する

- 「今だけ」「あなただけ」の限定感を演出する

- 緊急性を高めて即決を促す

- 小さな承諾から大きな決断へ段階的に導く

これらはどれも心理学に基づいた

効果バツグンの戦略なんですよ。

実際に売上が2倍、3倍になった

事例もたくさんあります。

それでは、これから

詳しく解説していきますね。

顧客の問題意識が高まったタイミングで提案する

お客さんが「困った!」と

思ったときこそ、提案のチャンスです。

なぜなら、問題を感じている人は

解決策を求めて動き出すからなんですね。

例えば...

- 夏の暑い日に冷たい飲み物を見かけたとき

- 子どもが熱を出したときの病院情報

- 車が故障して困っているときの修理サービス

こんなタイミングで提案すると

成約率がグンと上がるんです。

もっと具体的に言うと、

ダイエット商品なら食べ過ぎた後や、

英会話スクールなら海外旅行前が狙い目。

お客さんの「痛み」が最大になった

瞬間を見極めるのがポイントなんです。

この心理を活用している会社って、

実はめちゃくちゃ多いんですよ。

例えば、保険会社が災害後に

広告を出すのもこの理由です。

問題意識が高まったタイミングでの

提案は、まさに「渡りに船」なんです。

「今だけ」「あなただけ」の限定感を演出する

人は「限られたもの」に

強く惹かれる性質があるんです。

これは心理学でいう「希少性の原理」で、

手に入りにくいものほど価値を感じるんですね。

例えば...

- 「先着30名様限定」のキャンペーン

- 「会員だけの特別価格」の案内

- 「期間限定」の商品やサービス

こういった言葉を使うだけで

購買意欲が驚くほど高まります。

特に「あなただけに教える秘密」や

「選ばれた方だけにお届けするプラン」は効果的。

お客さんは「自分は特別」と

感じると行動しやすくなるんです。

でも注意してほしいのは、

嘘の限定感は絶対にダメということ。

本当に限定のものを提供することで、

信頼関係も築けるんですよ。

限定感を上手に演出することで、

「今買わなきゃ」という気持ちを生み出せます。

緊急性を高めて即決を促す

「今すぐ決めないと損する」と

思わせることが大切なんです。

人は先延ばしにする生き物だから、

背中を押してあげる必要があるんですよね。

例えば...

- 「24時間限定セール」

- 「本日中のお申し込みで半額」

- 「残りわずか3席」という表示

このような緊急性のある言葉は

即決を促す効果があります。

特に「明日値上げします」や

「在庫がラスト1点」という表現は強力。

人は「失うかもしれない」という

恐怖に弱いんですよね。

ただし、ここでも大事なのは

嘘をつかないこと。

本当に期間限定や数量限定の

オファーを用意することが大切です。

緊急性を感じると人の判断は

感情的になり、購入につながりやすいんです。

小さな承諾から大きな決断へ段階的に導く

いきなり高額商品を買ってもらうより、

小さなステップから始めるのが効果的です。

これは「コミットメントと一貫性の原理」と呼ばれ、

一度YESと言った人はその後もYESと言いやすいんです。

例えば...

- まずは無料サンプルを提供する

- お試し期間を設ける

- 小さな商品から提案する

こうした小さな一歩を踏み出してもらうと、

次のステップへの抵抗が減るんです。

具体的には、無料のメルマガ登録から

始めて、小冊子、オンライン講座、

そして高額コンサルへと導くような流れ。

人は自分の行動に一貫性を

持たせたいと思う心理があります。

私の友人は化粧品販売で

この方法を使っていて、

まず無料サンプルを配り、

次に小さなトライアルセット、

最後にレギュラー商品という流れで

売上を3倍にしたんです。

小さな「はい」の積み重ねが、

最終的な大きな「はい」につながるんです。

見落としがちなマーケティング戦略の応用テクニック5つ

多くの企業がやりがちな

マーケティングの落とし穴があります。

この記事を読めば、競合と

差をつける方法がわかりますよ。

以下の5つのテクニックを

マスターしましょう:

- データ分析に基づいたターゲット設定を行う

- 競合との差別化ポイントを明確にする

- ソーシャルメディアの特性を活かした発信をする

- 顧客のフィードバックを積極的に取り入れる

- A/Bテストで効果を継続的に検証する

これらのテクニックは誰でも

実践できるものばかりです。

ただ知っているだけでなく

実際に使えるようになりましょう。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

データ分析に基づいたターゲット設定を行う

ターゲット設定は感覚ではなく

データに基づいて行うべきです。

なぜなら、データがあれば

より精度の高い戦略が立てられるからなんです。

例えば、こんなデータが

役立ちます:

- ウェブサイトのアクセス解析

- 顧客アンケートの結果

- 購買履歴のパターン

これらのデータを見ることで

お客さんの本当の姿が見えてきます。

「うちの商品は20代女性に人気」

と思っていても、実際のデータを見ると

35〜45歳の女性が一番購入していた

なんてことも少なくありません。

そうしたギャップを発見できれば

マーケティングの方向性を

大きく変えることができるんです。

私の知り合いの小さな雑貨店も

最初はターゲットを若い女性に

設定していました。

でも実際の購入データを分析したら

30代後半のお母さんが多かったんです。

その発見を活かして商品構成を

見直したところ、売上が

1.5倍になったそうです。

データに基づいたターゲット設定は

マーケティング成功の第一歩なんですね。

競合との差別化ポイントを明確にする

差別化ポイントがないと

お客さんはあなたを選ぶ理由がありません。

これは当たり前のことなんですが

実際にはっきりさせている企業は

意外と少ないんですよ。

具体的には次のような

差別化ポイントがあります:

- 独自の製造方法や材料

- 特別なサービス内容

- 他にはない価値観や世界観

これらを明確にすることで

「なぜうちを選ぶべきか」が

はっきりします。

例えば、同じコーヒーショップでも

「豆を自家焙煎している」とか

「農家と直接取引している」など

違いを打ち出せるんです。

あるいは「接客の質」や

「店内の雰囲気」で

差別化する方法もあります。

私の友人が始めた小さな

パン屋さんの例を挙げると、

地元の無農薬小麦だけを使い

添加物を一切使わないという

明確な差別化をしました。

結果として、健康志向の強い

お客さんの心をがっちり

つかむことができたんです。

差別化ポイントを見つけて

それを明確に伝えることが

成功への近道なんですよ。

ソーシャルメディアの特性を活かした発信をする

ソーシャルメディアは

ただ情報を流すだけでは勿体ないんです。

各プラットフォームには

それぞれ特徴があって、

それを活かすことが大切なんですよ。

例えば、こんな特性の

違いがあります:

- Instagramは視覚的な魅力が重要

- Twitterは短い文章での即時性が強み

- YouTubeは詳しい解説や体験が見せられる

これらの特性を理解して

それぞれに合った発信をすることで

効果が全然違ってきます。

Instagramなら美しい写真や

短い動画が効果的です。

一方、Twitterなら

時事ネタに絡めたり、

ちょっとした豆知識を

つぶやくのが良いでしょう。

ある化粧品ブランドの例では、

Instagramでは製品の美しい写真を、

YouTubeでは詳しい使い方の解説を、

Twitterではお得情報や

使用感のミニレビューを

発信していました。

その結果、それぞれの

プラットフォームで

フォロワーが増え、

認知度が大幅にアップしたんです。

各メディアの特性を活かした

発信こそが効果的な

ソーシャルメディア戦略なんです。

顧客のフィードバックを積極的に取り入れる

お客さんの声は

最高のマーケティング資源です。

なぜなら、彼らこそが

あなたの商品やサービスの

実際のユーザーだからなんです。

フィードバックを集める

方法としては:

- アンケート調査の実施

- SNSでの意見収集

- レビューや口コミの分析

これらを通じて得られる

生の声は宝の山なんです。

「使いにくい」という声があれば

改善のヒントになりますし、

「こんな機能があれば」という

提案は新商品開発の

きっかけになります。

例えば、あるアパレルブランドは

「サイズ感がわかりにくい」という

フィードバックを受けて、

全商品に「この人が着るとこんな感じ」

という実際の着用イメージを

追加したところ、

返品率が30%も

減少したそうです。

また、ネガティブな意見こそ

真摯に受け止めることが

大切なんですよ。

私の知人の飲食店は

「味付けが濃い」という

クレームを何度か受けて、

レシピを見直したところ

リピート率が上がったという

事例もあります。

顧客の声に耳を傾け

それを活かす姿勢が

長期的な成功を生むんです。

A/Bテストで効果を継続的に検証する

A/Bテストとは、二つの違う

やり方を試して効果を比べることです。

これを続けることで、

少しずつ最適な方法が

見つかっていくんですよ。

A/Bテストで比較できる

ものの例:

- メールの件名の違い

- ウェブサイトのボタンの色や位置

- 広告の見出しやデザインの違い

これらを変えて、どちらが

反応が良いかを測ります。

例えば、同じ内容のメールでも

件名を変えるだけで

開封率が2倍になることも

珍しくありません。

また、ウェブサイトの

「購入する」ボタンの色を

赤から緑に変えただけで

クリック率が上がった例も

あるんです。

ある通販サイトでは

商品説明ページの写真の

配置を変えるA/Bテストを

行ったところ、

新しいデザインの方が

購入率が15%も

高かったそうです。

大切なのは、一度テストして

終わりではなく、常に

改善を続けること。

小さな変化の積み重ねが

大きな成果につながるんです。

A/Bテストを習慣にすることで

マーケティングの効果は

確実に向上していきますよ。

マーケティング戦略の失敗から学ぶ3つの教訓

マーケティングで失敗する人は、

たった3つの落とし穴にハマっています。

この教訓を知っておくだけで、

あなたのビジネスは大きく変わるでしょう。

具体的には以下の3つです。

- ターゲット層を曖昧にしてしまう問題を避ける

- 一貫性のないメッセージで混乱を招かない

- 短期的な利益だけを追求して信頼を失わない

これらはどれも簡単そうに見えて、

実際には多くの企業が陥る罠なんです。

でも大丈夫、この記事を読めば

それぞれの対策方法がわかります。

では、具体的に一つずつ

見ていきましょう。

ターゲット層を曖昧にしてしまう問題を避ける

ターゲットが曖昧だと、

誰にも刺さらないメッセージになってしまいます。

これはちょうど、みんなの友達になろうとして

結局誰の親友にもなれない状態と同じなんですよね。

例えば...

- 「みんなに使ってほしい」と考えて商品開発

- 「20代から60代まで」という広すぎるターゲット設定

- 「男女問わず」という曖昧な顧客像

こういった曖昧な設定をしてしまうと、

結局誰の心にも響かなくなります。

実際にあった例でいうと、

あるアパレルブランドが「全年齢層向け」を

掲げた結果、売上が激減した事例があります。

若者には「おじさんも着る服」と思われ、

年配層には「若すぎる」と思われてしまったんです。

一方で、「30代の子育て中の母親」など

ピンポイントでターゲットを絞ったブランドは

安定した人気を獲得しています。

ここで大事なのは、

ターゲットを絞るということは

「誰かを切る」決断でもあるということ。

でもそれが怖くて全方位に向けようとすると、

かえって全員に見向きもされなくなります。

だからこそ、最初から「この人たち」と

明確に決めることが大切なんです。

一貫性のないメッセージで混乱を招かない

一貫性のないメッセージは、

お客さんを混乱させるだけです。

これって、友達が毎日違う性格を

見せてきたらどう思うかと同じことなんですよ。

たとえば...

- 高級路線と格安路線を同時に打ち出す

- SNSと公式サイトで全く違うトーンで語る

- セールの頻度や割引率がバラバラ

こんな状態だと、

お客さんは「この会社って何がしたいの?」

と戸惑ってしまいます。

具体的な失敗例を挙げると、

あるファストフード店が健康志向を打ち出した後、

すぐに超高カロリーメニューを推したことで

顧客の信頼を失ったケースがあります。

お客さんは「結局何を大事にしている会社なの?」

と混乱してしまったわけです。

実はこれ、小さな会社ほど

陥りやすい罠でもあるんです。

なぜかというと、いろんなことを

試したくなる気持ちがあるからなんですよね。

でも、お客さんの目から見れば

それは「ブレている」ように見えてしまう。

だからこそ、メッセージの一貫性を

常に意識することが大切なんです。

短期的な利益だけを追求して信頼を失わない

短期的な利益だけを追いかけると、

長い目で見た信頼を失います。

これはまるで、友情を壊してまで

今日のおごりを要求するようなものです。

例えば...

- 過剰な誇大広告

- 品質を落として原価だけ削減

- アフターサービスの手抜き

こういった行為は一時的に

利益を上げるかもしれません。

でも実際には、大手家電メーカーが

品質管理を怠って大規模リコールになり、

ブランドイメージが崩壊した例があります。

短期的には利益が出ても、

長期的には大きな損失になったんですね。

また、ネット時代では悪い評判が

あっという間に広がってしまいます。

昔なら「バレなければいい」と

思えたことも、今はすぐに拡散されます。

だからこそ、目先の利益より

長期的な信頼関係の構築を

優先すべきなんです。

そうすることで、一時的な売上より

はるかに大きなリターンが得られるはずです。

実際、長期的な信頼を重視する企業は

不況の時でも顧客に支えられる

強さを持っているんですよ。

信者コミュニティを維持する5つの理由

人はなぜ宗教コミュニティに

長く留まるのでしょうか。

その秘密を知れば、あなたも

強いコミュニティを作れます。

その5つの理由とは、

- 所属意識が強化されるから

- 信者同士の絆が深まるから

- 相互支援の環境が整うから

- 組織としての一体感が生まれるから

- 長期的な信仰活動が継続できるから

です。

これらは単なる宗教だけでなく、

どんな集団にも当てはまります。

それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

所属意識が強化されるから

所属意識があると人は

そのグループに留まりたくなります。

なぜなら、人間には「どこかに

属したい」という本能があるからです。

例えば、

- 「私たちは特別な存在」という認識

- 共通のシンボルや言葉の共有

- グループ独自の習慣や儀式

こういった要素が所属意識を

強く育てていくんですね。

特に宗教コミュニティでは、

「選ばれた者」という意識が

強く植え付けられることが多いです。

例えば、特別な呼び名で

お互いを呼び合ったり、

専用の服装があったりします。

これって学校の制服と

似たようなものなんですよ。

「私たちは同じ仲間」という

目に見える証になるんです。

所属意識が強いコミュニティほど、

メンバーの定着率が高くなります。

信者同士の絆が深まるから

信者同士の絆が深まると、

人間関係が離れがたくなります。

これは単なる知り合いとは違う

家族のような関係性になるからです。

たとえば、

- 共に過ごす時間の増加

- 個人的な悩みの共有

- 人生の重要な瞬間の共有

こういった経験が人々を

強く結びつけていくんです。

宗教コミュニティでは、

定期的な集会や合宿などを通じて

濃密な時間を共有します。

週に一度の礼拝だけでなく、

食事会やレクリエーションなど

日常的な交流の機会も多いです。

友達と毎週会うのと似てますが、

信仰という深い部分で繋がるので

絆はさらに強くなります。

この深い絆があるからこそ、

人は簡単にコミュニティを

離れることができなくなるんです。

相互支援の環境が整うから

相互支援の環境があると、

実生活での助け合いが生まれます。

これは困ったときに頼れる

セーフティネットになるからです。

例えば、

- 病気のときの見舞いや食事の提供

- 就職や住居探しの手助け

- 子育てや介護の負担分担

こういった具体的な支援が

日常的に行われるんですね。

宗教コミュニティでは、

「お互い様」の精神が強く、

困っている人を放っておかない

文化があることが多いです。

例えば引っ越しのとき、

コミュニティのメンバーが

大勢手伝いに来てくれたり。

これって、ただの友人関係では

なかなか期待できないことですよね。

この相互支援の仕組みがあるから、

人は安心感を得て長く

コミュニティに留まるんです。

組織としての一体感が生まれるから

組織としての一体感は、

個人を超えた目的意識を生み出します。

これによって「自分より大きな

何かの一部」という感覚が

生まれるからなんですね。

例えば、

- 共通の目標に向かって努力する喜び

- 集団での達成感の共有

- 個人の貢献が全体に認められる経験

こういった要素が一体感を

育てていくんです。

宗教コミュニティでは、

社会奉仕活動や伝道活動など、

みんなで取り組む目標があります。

例えば、災害支援のために

メンバー全員で募金活動をしたり、

炊き出しをしたりする経験。

これって、会社の大きな

プロジェクトを成功させたときの

達成感に似ていますよね。

この一体感があるからこそ、

「自分はここにいるべきだ」という

確信が強まるんです。

長期的な信仰活動が継続できるから

長期的な活動が続くと、

人生の意味や目的を見出せます。

これは人間の根本的な

「生きる意味」への渇望を

満たしてくれるからです。

例えば、

- 毎日の祈りや瞑想の習慣化

- 聖典学習による継続的な学び

- 信仰の深化に伴う精神的成長

こういった長期的な活動が

人生に安定感をもたらすんです。

宗教コミュニティでは、

初心者から上級者まで、

それぞれのレベルに合わせた

学びの機会が提供されます。

例えば、入信したばかりの人には

基本的な教えを、長年の信者には

より深い教義の解釈を教えます。

これって学校の学年のように、

ステップアップしていく感覚が

あるんですよね。

この継続的な成長プロセスが

あるからこそ、人は長く

コミュニティに留まるのです。

信者コミュニティ運営で避けるべき4つの失敗

コミュニティ運営で最も大切なのは、

全員が公平に扱われていると感じることです。

これを間違えると、せっかく

集まった信者たちが離れていきます。

避けるべき失敗は次の4つです。

- 一部の信者だけを特別扱いすること

- コミュニケーションを一方通行にすること

- 信者の個性や多様性を無視すること

- 成長の機会を平等に提供しないこと

これらの失敗は、気づかないうちに

起きていることが多いんです。

でも大丈夫、この記事を読めば

そんな失敗を避けられますよ。

それでは一つずつ、

詳しく見ていきましょう。

一部の信者だけを特別扱いすること

特別扱いは、コミュニティの

雰囲気を一気に悪くします。

なぜなら、それを見ていた他の信者が

「自分は大切にされていない」と感じるからです。

例えば、こんなことが

よく起こります。

- 特定の人だけが情報を先に知らされる

- 一部の人だけが運営者と親しくなれる

- 発言力に大きな差がある

こういった状況が続くと、

特別扱いされない人たちの間で

不満が溜まっていくんです。

もっと具体的に言うと、

イベントの席順やプライベートな時間の使い方でも

差が出ていると信者はすぐに気づきます。

例えば、運営者が一部の人とだけ

食事に行っている様子がSNSに投稿されると、

他の信者は疎外感を感じてしまうでしょう。

だからといって、全員と

同じように接するのは難しいですよね。

そこで大切なのは、役割や貢献度に

応じた透明性のある評価基準を作ること。

誰でも努力次第で認められる

仕組みを作ることが大切です。

特別扱いをなくし、公平な環境を

作ることがコミュニティ運営の基本なんです。

コミュニケーションを一方通行にすること

一方通行のコミュニケーションは、

信者の熱意を急速に冷めさせます。

なぜなら人は自分の意見や

感情が認められたいと思っているからです。

こんな状況が一方通行の

典型的な例です。

- 運営側からの情報発信だけで終わる

- 質問や意見に返事がない

- フィードバックを求めても活かされない

これでは信者は「自分の存在が

認められていない」と感じてしまいます。

特に最近のSNSでは、

コメントやDMへの返信がないと

「無視された」と感じる人が多いんです。

例えば、運営からのお知らせだけで

信者の声に耳を傾けないコミュニティでは、

参加者の積極性が次第に失われていきます。

でも、全ての声に応えるのは

現実的に難しいですよね。

そこで役立つのが、定期的な

フィードバック収集の仕組みです。

アンケートや意見交換会を設けて、

信者の声を聞く機会を作りましょう。

双方向のコミュニケーションこそが、

信頼関係を築く最も確実な方法なんです。

信者の個性や多様性を無視すること

個性や多様性を無視すると、

コミュニティの成長が止まります。

なぜなら、異なる視点や経験は

コミュニティを豊かにする宝だからです。

こんな状況は要注意です。

- 全員に同じ行動や考え方を求める

- 少数派の意見が尊重されない

- 異なる背景を持つ人への配慮がない

これでは信者たちの創造性や

自主性が失われていきます。

たとえば、年齢層が幅広い

コミュニティなのに、若者向けの

言葉遣いや例え話ばかりだと、

年配の信者は疎外感を感じるでしょう。

また、地方在住の信者が参加できない

都市部限定のイベントばかり開催すると、

参加できない人たちの不満が溜まります。

ただ、全ての多様性に

配慮するのは難しいものです。

そこで大切なのは、様々な

バックグラウンドの人が運営に参加すること。

異なる視点を持つ人が意思決定に

関われば、自然と多様性への配慮が生まれます。

多様性を認め、活かすことで

コミュニティはより強く、柔軟になるんです。

成長の機会を平等に提供しないこと

成長機会の不平等は、

信者の意欲を大きく下げます。

なぜなら人は自分も成長したいと

思っているからなんですよね。

こんな状況が起きていると

要注意です。

- 特定の人だけがスキルアップの機会を得る

- 新しい役割やチャレンジが一部の人に集中する

- 貢献度の評価基準が不明確

こうした状況が続くと、

チャンスを得られない信者は

やる気を失っていきます。

例えば、勉強会やワークショップの

参加者をいつも同じメンバーで固めると、

新しい人材が育ちません。

また、リーダーシップを発揮できる

ポジションが特定の人だけに与えられると、

他の人の成長機会が奪われてしまいます。

でも、全員に同じ機会を

提供するのは難しいですよね。

そこで効果的なのが、

ローテーションシステムの導入です。

様々な役割を交代で担当させたり、

異なるスキルを持つ人同士で

学び合う仕組みを作りましょう。

成長の機会を平等に提供することで、

コミュニティ全体の力が高まるんです。

信者の輪を広げるための5つの実践テクニック

あなたの教えを広めるには、

効果的な方法が必要です。

正しい戦略を実践すれば、

信者の輪は自然と広がります。

そのための5つの実践テクニックは:

- 既存信者の体験談を活用する

- オープンイベントを定期的に開催する

- デジタルプラットフォームを効果的に活用する

- 新規参加者向けの専用プログラムを設計する

- 信者の紹介制度を整備する

これらのテクニックは単独でも

効果がありますが、組み合わせると

さらに大きな成果が期待できます。

それぞれのやり方について、

詳しく見ていきましょう。

既存信者の体験談を活用する

既存信者の体験談は、

新しい人を引き寄せる最強の武器です。

なぜなら人は統計より、

実際の変化の物語に心を動かされるからです。

例えば:

- 「参加前と後で人生が変わった」という話

- 「抱えていた問題が解決した」という証言

- 「新たな可能性を見つけた」という経験

これらの体験談を

集めることが大切です。

特に効果的なのは、

ビフォーアフターがはっきり分かる話です。

「以前は借金に苦しんでいたけど、

この教えに出会って3ヶ月で

借金をすべて返済できました」

「人間関係で悩んでいましたが、

ここでの学びを実践して

家族との絆が深まりました」

こんな具体的な話があると、

聞いた人は「自分もそうなれるかも」と思います。

体験談を集める時は、

できるだけ多様な背景の人から集めましょう。

年齢や性別、職業が違う人の話があれば、

より多くの人が自分と重ね合わせられます。

体験談は文章だけでなく、

動画や音声でも効果的です。

オープンイベントを定期的に開催する

オープンイベントは、

新しい人との接点を作る絶好の機会です。

誰でも参加できる形にすれば、

興味を持った人が気軽に足を運べるんですね。

例えば:

- 無料の入門セミナー

- 地域貢献活動

- お祭りや文化イベント

こういった場を通じて、

自然な形で交流できます。

特に効果的なのは、

参加者が何かを「得る」と感じるイベントです。

「健康講座」と銘打って

役立つ情報を提供しながら、

あなたの教えのエッセンスも伝える。

「子育て支援」の形で

親子で楽しめる活動を提供しつつ、

コミュニティの温かさを体験してもらう。

このようなアプローチなら、

押し付けがましくなく自然です。

イベントの頻度も重要で、

月に1回など定期的に開催することで

認知度が高まります。

また、既存の信者に

友人を連れてきてもらう仕組みを

作るのも効果的です。

イベントの質と参加者の体験は、

次につながる鍵になります。

デジタルプラットフォームを効果的に活用する

今の時代、デジタル戦略なしに

信者の輪を広げるのは難しいです。

ネット上での存在感が、

新しい出会いを生み出すからです。

具体的には:

- SNSでの定期的な情報発信

- YouTubeなどでの教えの共有

- オンラインコミュニティの運営

これらを通じて、

地理的な制約を超えた繋がりができます。

特に効果的なのは、

悩みを解決する価値ある情報を

無料で提供することです。

例えば、ストレス解消法を

短い動画で紹介したり、

日常の小さな幸せを見つける

コツをブログで書いたり。

「この情報が役に立った」と

思ってもらえれば、もっと

深く知りたいと思ってもらえます。

SNSでは一方的な発信だけでなく、

コメントへの返信や質問への

回答も大切にしましょう。

オンライン上でも「人との繋がり」を

感じられると、実際の集まりにも

参加したくなるものです。

デジタルとリアルを

うまく組み合わせることで、

より効果的に輪を広げられます。

新規参加者向けの専用プログラムを設計する

新しく参加した人が

居心地よく感じるプログラムは必須です。

最初の体験が良ければ、

長く続く関係になる可能性が高まります。

例えば:

- 初心者向けの基礎講座

- 新メンバー歓迎会

- 個別のオリエンテーション

これらを通じて、

安心感と所属意識を育みます。

特に効果的なのは、

段階的に学べるステップアップ式の

プログラムです。

最初は簡単な内容から始めて、

少しずつ深い教えに触れられるように

設計するんです。

「入門コース」→「基礎コース」→

「応用コース」というように、

達成感を味わいながら進められると

モチベーションが続きます。

また、新しい参加者には

「メンター」や「バディ」として

先輩信者をつけるのも効果的です。

質問や不安があれば

気軽に相談できる人がいると、

孤立感を防げます。

新規参加者の声に

耳を傾ける仕組みも大切で、

定期的なフィードバックを

集める機会を設けましょう。

信者の紹介制度を整備する

人は信頼する人からの紹介なら、

新しいものに心を開きやすいものです。

だから、既存信者による紹介は

最も効果的な拡大方法なんです。

例えば:

- 友人紹介キャンペーン

- 紹介者への感謝の表明

- 紹介しやすいツールの提供

これらを通じて、

自然な広がりを促進します。

特に効果的なのは、

紹介することで双方にメリットがある

仕組みづくりです。

紹介した人には特別な資料や

深い教えへのアクセス権を与える。

紹介された人には入会金の割引や

特別サポートを提供する。

このような形で、

紹介行動を奨励できます。

ただし、押し付けがましい

マルチ商法的な方法は避け、

自然な形で広めることが大切です。

「この教えで私はこう変わった」

という体験を自然に話せるような

環境作りが重要です。

紹介制度を作る際は、

既存信者の意見も取り入れて、

彼らが紹介しやすい方法を

一緒に考えていきましょう。

信頼関係があってこその紹介なので、

無理強いは逆効果になります。

信者の真の成長を促す5つの運営方針

信者を真に成長させるには、

自立を促す運営方針が必須です。

この記事で紹介する方針を

取り入れるだけで、健全な関係性が築けます。

その5つの方針は、

- 過度の依存関係を作らない仕組みを構築する

- 自己決断力を高めるスキルを教える

- 個々の成長に合わせた機会を提供する

- 全ての活動と財務を透明化する

- 定期的なフィードバック制度を設ける

なんですよね。

これらはどれも信者と指導者の

健全な関係を作る上で欠かせません。

バランスの取れた組織運営には、

これら全ての要素が必要なんです。

それでは、各方針について

詳しく解説していきますね。

過度の依存関係を作らない仕組みを構築する

依存関係を作らない仕組みは、

健全な信仰コミュニティの基盤です。

なぜなら、真の成長とは

自分の足で立てるようになることだからです。

例えば、

- 決断を常に指導者に委ねさせない

- 個人の判断を尊重する場を設ける

- 定期的に自己評価の機会を作る

こういった仕組みが

大切になってきます。

具体的には、日常の小さな判断から

徐々に自分で決める習慣をつけてもらうんです。

「今日の活動内容を

自分たちで決めてみよう」といった

小さな自己決定の機会を増やしていきます。

実はね、依存関係が強くなると

指導者にとっても負担が大きくなるんです。

すべての判断を求められたら、

指導者も疲れ果ててしまいますよね。

だからこそ、最初から

依存させない関係作りが重要なんです。

信者が自立できる仕組みを作ることで、

より健全なコミュニティが形成されるのです。

自己決断力を高めるスキルを教える

自己決断力を高めるスキルは、

信者の人生全般の質を向上させます。

これを教えることで、

信仰生活だけでなく日常生活でも自立できるようになるんです。

たとえば、

- 情報の正確な見極め方

- 複数の選択肢から最適解を見つける方法

- 失敗から学ぶ姿勢の身につけ方

こういったスキルを

実践的に教えていくんですね。

特に大事なのは、「なぜそう判断したのか」を

自分の言葉で説明できるようにすることです。

ワークショップ形式で

実際の判断場面を想定して練習したり、

小グループでディスカッションしたりするのも効果的です。

ちなみに、私の知り合いの宗教団体では、

月に一度「自己決断デー」を設けています。

その日は指導者が一切アドバイスせず、

すべての判断を信者自身に委ねるんです。

最初は戸惑う人も多いですが、

回を重ねるごとに自信がついていくそうです。

自己決断力を育てることは、

真の意味で信者を尊重することなのです。

個々の成長に合わせた機会を提供する

個々の成長に合わせた機会提供は、

信者それぞれの可能性を最大化します。

なぜなら、人はそれぞれ異なる

才能や成長スピードを持っているからなんです。

例えば、

- 個人の強みを活かせる役割の提案

- 段階的に難易度を上げていく課題設定

- 多様な学習スタイルに対応した教材提供

このような個別対応が

成長を加速させるんですよ。

特に効果的なのは「成長マップ」を

一人ひとりと一緒に作成することです。

現在地と目標地点を視覚化し、

小さなステップに分けて進めていくと

達成感を得やすくなります。

あのね、一律の成長基準を

押し付けてしまうと、挫折する人が増えるんです。

ある人には簡単すぎて退屈、

別の人には難しすぎて諦めてしまう…

そんな状況は避けたいですよね。

だからこそ、個々の状況に

合わせた機会提供が必要なんです。

個性を尊重した成長支援こそが、

真の信者育成につながるのです。

全ての活動と財務を透明化する

全ての活動と財務の透明化は、

信頼関係の基盤を作ります。

これがないと、どんなに良い教えでも

不信感が生まれてしまうからなんです。

たとえば、

- 収支報告書の定期的な公開

- 意思決定プロセスの明確化

- 活動計画と結果の共有

こういった透明性が

組織への信頼を高めるんです。

具体的には、四半期ごとの財務報告会を開いたり、

ウェブサイトで収支を公開したりするのが効果的です。

また、大きな決断をする際には

その理由や検討過程も共有すると良いでしょう。

実は、透明性を高めると

最初は批判が増えることもあるんです。

でも、それは健全な組織になるための

通過点だと考えてください。

私の友人が関わる団体では、

透明化を進めた結果、一時的に離れる人もいましたが、

長期的には信頼度が大幅に向上したそうです。

透明性の確保は短期的には大変でも、

長い目で見れば組織の健全性を高めるのです。

定期的なフィードバック制度を設ける

フィードバック制度を設けることは、

組織の継続的な改善を可能にします。

なぜって、外部からの視点や

率直な意見が成長の糧になるからなんです。

例えば、

- 匿名で意見を送れる仕組み

- 定期的な満足度調査の実施

- 改善提案を実際に取り入れる流れの確立

こういった制度が

組織の健全性を保つんですよ。

特に重要なのは、批判的な意見も

歓迎する雰囲気を作ることです。

「この意見を言ったら嫌われるかも」

と思わせないよう、建設的な批判には

必ず感謝の気持ちを示しましょう。

ところでね、フィードバックを

集めるだけでは意味がないんです。

実際に行動に移して

「あなたの意見が反映されました」と

伝えることが信頼関係を強化します。

ある宗教団体では、月に一度

「改善会議」を開き、集まった意見を

みんなで検討する時間を設けています。

フィードバックを真摯に受け止め活かすことで、

組織と信者の双方が成長できるのです。

批判的思考を育てる6つのアプローチ

批判的思考は現代社会を

生き抜くための最強スキルです。

このスキルを身につければ、

情報の真偽を見極められるようになります。

批判的思考を育てる方法は、

- オープンな質問会を定期的に開催する

- 多様な視点からの書籍を読む会を作る

- 「なぜ」を大切にする対話を促進する

- 異なる意見との建設的な対話の場を設ける

- 自己反省の習慣化を奨励する

- 外部専門家を招いた学習会を実施する

これらの方法は日常生活に

すぐに取り入れることができます。

どれも特別な道具や場所が

必要ないのが嬉しいポイントです。

それでは、これから

一つずつ詳しく解説していきますね。

オープンな質問会を定期的に開催する

オープンな質問会とは、

答えが一つではない問いを皆で考える場です。

このような場を作ることで、

多角的な思考力が自然と育まれていくんです。

例えば、

- 「この問題の別の解決法は?」

- 「もしこの条件が変わったら?」

- 「なぜそう考えるの?」

こんな質問を投げかけることで、

思考の幅が広がっていきます。

特に子どもたちと一緒に

質問会をすると効果的です。

子どもの柔軟な発想に

大人も驚くことがよくあります。

ここで大切なのは、

間違った答えを否定しないこと。

どんな意見も受け入れる姿勢が、

安心して発言できる環境を作ります。

質問会は月に1回程度の

頻度で続けることがポイントです。

多様な視点からの書籍を読む会を作る

読書会は批判的思考を

育てる最高の場になります。

なぜかというと、本を通じて

多様な考え方に触れられるからなんです。

たとえば、

- 自分と反対の立場の著者の本

- 異なる文化圏の作家の作品

- 専門分野の違う書籍

これらを意識的に選ぶことで、

視野が一気に広がります。

特に自分が普段読まないような

ジャンルの本を選ぶと効果的です。

読書会では「この部分について

どう思う?」と問いかけてみましょう。

そうすると、同じ文章でも

人によって解釈が違うことに気づきます。

この「違い」に気づくことが、

批判的思考の第一歩なんですよ。

読書会は堅苦しくなく、

お茶を飲みながらでもOKです。

「なぜ」を大切にする対話を促進する

「なぜ」という問いかけは、

思考を深める魔法の言葉です。

この問いを大切にすると、

物事の本質に迫る力が養われるんです。

例えば、

- 「なぜこの方法が最適だと思う?」

- 「なぜこの結論に至ったの?」

- 「なぜそう感じるの?」

こういった問いかけを

日常会話に取り入れてみましょう。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、

だんだん思考が整理されていきます。

ここで気をつけたいのは、

詰問調にならないこと。

優しく問いかけることで、

相手も自分の考えを深められます。

「なぜ」の問いかけは、

自分自身にも向けられるものです。

自分の考えや行動の理由を

問い直す習慣をつけましょう。

異なる意見との建設的な対話の場を設ける

意見が違う人との対話は、

批判的思考を鍛える最高の機会です。

なぜなら、自分の考えを

見直すきっかけになるからなんです。

例えば、

- 政治的立場が異なる人との対話

- 世代の違う人との意見交換

- 異なる専門分野の人との交流

こういった場を意識的に

設けることが大切です。

対話の場では「相手の立場なら

どう考えるか」を想像してみましょう。

そうすると、自分の思考の

偏りに気づくことができます。

ここでポイントなのは、

勝ち負けを決めないこと。

目的は相手を論破することではなく、

互いの理解を深めることなんです。

対話の後には「新しく学んだこと」を

振り返る時間を持つと効果的です。

自己反省の習慣化を奨励する

自己反省は批判的思考の

土台となる大切な習慣です。

これを定期的に行うことで、

自分の思考パターンが見えてきます。

具体的には、

- 日記やジャーナリングの実践

- 週末の振り返りタイム

- 決断後の検証

こういった方法で

自分を客観視する練習をします。

特に「あの時なぜそう判断したのか」を

掘り下げると効果的です。

自己反省の際は、自分を

責めるのではなく観察することが大切。

まるで友達の行動を

見ているような優しい目線で。

もう一つ大事なのは、

良かった点も見つけること。

批判的思考は否定だけでなく、

肯定的な面も見る力なんです。

自己反省は5分でもOK、

継続することが何より重要です。

外部専門家を招いた学習会を実施する

専門家の話を直接聞くことは、

新たな視点を得る絶好の機会です。

専門家は私たちが気づかない

角度から物事を見せてくれるんです。

例えば、

- 大学教授によるミニ講義

- 異業種の専門家との対談

- オンラインでの質疑応答セッション

こういった場を設けることで、

思考の幅が広がります。

学習会では「当たり前」と

思っていたことを質問してみましょう。

基本的なことこそ、

新たな気づきがあるものです。

ここで重要なのは、

一方的な講義にしないこと。

参加者が質問や意見を

言える双方向の場にしましょう。

専門家の知識と参加者の経験が

交わると、新しい発見が生まれます。

学習会の後は「何が新しく

学べたか」をシェアすると良いですね。

メンバーの自己改善を支援する5つの具体策

メンバーの成長を支援するには、

具体的な5つの方法があります。

これらを実践すれば、

チーム全体のレベルが格段に上がりますよ。

その5つの方法とは、

- 個別成長計画を一緒に作成する

- メンタリングシステムを導入する

- スキルシェアリングの機会を設ける

- 定期的な振り返りセッションを実施する

- 外部研修への参加を奨励する

これらはどれも単独でも効果がありますが、

組み合わせるとさらにパワーアップします。

メンバー一人ひとりの強みを活かしながら、

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

個別成長計画を一緒に作成する

個別成長計画はメンバーの

成長の道筋を明確にする地図みたいなものです。

一緒に作ることで、

本人の意欲も高まるんですよね。

例えば、

- 3ヶ月後にどんなスキルを身につけたいか

- 1年後にどんなポジションを目指すか

- 苦手分野をどう克服していくか

こういった目標を

具体的に書き出すんです。

特に大切なのは、

「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」

という3つの要素を明確にすること。

ただ「英語力をアップさせる」と言うより、

「3ヶ月後に海外クライアントと基本的な

会話ができるようになる」と決めた方が

ずっと取り組みやすくなります。

この計画は押し付けじゃなくて、

対話を通じて一緒に作るのがポイント。

相手の希望や強みを活かしながら、

組織のニーズとも合致する計画を

作っていくことが大切なんです。

定期的に進捗を確認して

計画を見直す機会も設けましょう。

こうして一緒に計画を作ることで、

メンバーの主体性と成長意欲が

自然と高まっていくんですよ。

メンタリングシステムを導入する

メンタリングシステムとは、

経験豊富な先輩が後輩を導く仕組みのことです。

これを取り入れると、

知識やノウハウが効率よく伝わるんですよね。

たとえば、

- 週1回の1対1ミーティング

- 実務中の気軽な質問タイム

- 具体的な課題に対するアドバイス

このような機会を

定期的に設けるんです。

メンタリングで重要なのは、

単なる指示出しではなく、

対話を通じた気づきを促すこと。

「こうすべき」と言うより、

「この場合、どう考える?」と

質問を投げかける方が学びが深まります。

また、メンターとメンティーの

相性も大切な要素なんです。

専門分野だけでなく、

コミュニケーションスタイルや

価値観が合う人同士をマッチングすると、

より効果的な関係が築けます。

メンタリングは教える側も

学ぶことが多いんですよ。

自分の知識を言語化したり、

違う視点からの質問に答えたりする中で、

メンター自身も成長できるんです。

このように双方向の学びの場を

作ることで、組織全体の

知恵が循環していくんですね。

スキルシェアリングの機会を設ける

スキルシェアリングとは、

メンバー同士が得意分野を教え合う活動です。

これを定期的に行うと、

チーム全体の能力がグンと上がるんですよ。

例えば、

- ランチタイムミニセミナー

- 月1回のスキルシェア会

- オンライン上の知識共有フォーラム

こういった場を

設けるといいんです。

特に効果的なのは、

普段の業務では見えにくい

個人の特技や趣味も含めた幅広いシェアリング。

「実はExcelマクロが得意」

「副業でWebデザインをしている」

といった隠れた才能が発掘されることも。

スキルシェアリングの良いところは、

教える側も学ぶ側も

お互いに刺激を受けられること。

知識を伝えるには

自分の理解を整理する必要があるので、

教える側も理解が深まります。

またこの活動は、

チームの一体感も高めてくれるんです。

お互いの強みを認め合い、

弱みを補い合う文化が自然と

育まれていくんですよね。

このように知識の循環を

作ることで、組織全体の

レベルアップにつながります。

定期的な振り返りセッションを実施する

振り返りセッションは、

成長の軌跡を確認する大切な時間です。

これを習慣にすると、

小さな進歩も見逃さず認識できるようになります。

たとえば、

- 月末の30分振り返り会

- 四半期ごとの成果発表

- プロジェクト終了後のレッスンラーンド

こんな機会を

定期的に設けるんです。

振り返りで大切なのは、

「何がうまくいったか」と

「何が改善できるか」の両方を見ること。

成功体験だけでなく、

失敗から学ぶ姿勢も

大切にしましょう。

効果的な振り返りのコツは、

具体的な行動レベルで話し合うこと。

「コミュニケーションが良くなった」

ではなく「会議で自分の意見を

3回以上発言できるようになった」

というように具体的に振り返ります。

また、振り返りは単なる

評価の場ではないんですよ。

次のステップを考える

前向きな場にすることが大切です。

「ここまでできたから、

次はこんなことにチャレンジしよう」

という流れを作りましょう。

このように定期的に立ち止まって

考える習慣が、継続的な

成長を支えるんです。

外部研修への参加を奨励する

外部研修は新しい風を

組織に取り入れる絶好の機会です。

積極的に参加を促すと、

メンバーの視野が広がりますよ。

例えば、

- 業界のセミナーやカンファレンス

- オンライン学習プラットフォームの活用

- 専門スキル向上のためのワークショップ

こういった場に

参加してもらうんです。

外部研修の良いところは、

社内では得られない

新しい知識や人脈が得られること。

同じ悩みを持つ他社の人と

交流することで、新たな

解決策が見つかることも多いんです。

ただし、研修に行って終わり

にならないようにすることが重要。

学んだことをチームに

共有する報告会を設けたり、

実際の業務に活かす計画を

立てたりするフォローが大切です。

また、研修内容を選ぶときは、

個人の成長計画と連動させると

より効果的になります。

「このスキルを伸ばしたい」という

目標に合った研修を選ぶことで、

モチベーションも高まるんですよね。

外部の知見を積極的に取り入れることで、

組織全体が活性化し、

イノベーションが生まれやすくなります。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 恐怖を煽る言葉を繰り返し使うのはカルト勧誘の典型的手法

- 世界の終末や救済を予言する団体には要注意

- あなたの弱みを探り出す質問には警戒心を持つべき

- 突然の親密さや過剰な称賛は「ラブボミング」という手法

- 批判的思考を維持し、情報を多角的に検証することが重要

- 健全な人間関係を維持することがカルト防止の鍵

- 不自然な要求には「ノー」と言える練習をしておく

- 違和感を無視せず、自分の直感を信じること

- リーダーへの過度な崇拝がある団体は危険信号

- 困ったときは専門家や支援団体に相談する勇気を持つ

まとめ

カルト団体が使う巧妙な感情操作手法と

それに対抗するための方法について解説してきました。

この記事の重要なポイントは、

カルト勧誘は特別な人だけでなく、

誰にでも起こりうるということです。

特に人生の転機や孤独を感じている時は、

温かい共同体の提案に弱くなりがちです。

でも大丈夫です。

知識があれば身を守ることができます。

まず、違和感を感じたら

それを無視しないことが大切です。

あなたの直感は多くの場合、正しいのです。

また、健全なコミュニティと

カルト的な団体を見分けるポイントとして、

批判や質問を歓迎するか、

外部との関係を制限するかに注目しましょう。

そして何より、不自然な要求には

「ノー」と言える勇気を持つことです。

断ることは自分を守る権利です。

もし身近な人がカルト的な団体に

関わっているように見えたら、

非難するのではなく、

温かく見守りながら対話を続けてください。

最後に、あなた一人で抱え込まず、

専門家や支援団体に相談することも

大切な選択肢だということを忘れないでください。

この記事の知識が、

あなたや大切な人を守る力になれば幸いです。

よくある質問

カルト団体はどのように人の心を操作するのですか?

カルト団体は7つの方法で心を操作します。恐怖を煽る言葉を繰り返し使い、世界の終わりを予言して焦らせます。また、あなたの弱みを探る質問をして、「私たちだけが救える」と思わせるんです。さらに「あなたは特別」と言って選ばれた感覚を与え、グループ内で認められる経験をたくさん提供します。そして感情を極端に上下させて、冷静な判断ができないようにするんです。これらの手法を知っておくと、危険な勧誘から身を守れますよ。

カルト勧誘から身を守るにはどうすればいいですか?

カルト勧誘から身を守るには4つの方法があります。まず、急に親しくなろうとする人には警戒心を持ちましょう。次に「本当にそうかな?」と批判的に考える習慣をつけることが大切です。また、家族や古い友人との関係を大切にして、孤立しないようにしましょう。そして「これはちょっと…」と感じたら、はっきりと断る勇気を持つことです。特に「今すぐ決めないと」と急かされたときは要注意。「考えておきます」と言って、その場を離れることが身を守る賢い方法です。

カルト組織を見分けるポイントは何ですか?

カルト組織を見分けるポイントは4つあります。まず「すぐに人生が変わる」など非現実的な約束をしていないか確認しましょう。次に「リーダーは特別な力を持っている」という過度な崇拝があるか注意してください。また「外部の情報は危険」と言って家族や友人との接触を制限しようとする団体も危険です。さらに「成長のため」と言って高額な寄付や膨大な時間を求めてくる場合も要注意。これらのサインが一つでも見られたら、立ち止まって考える時間を持ちましょう。健全な組織なら、あなたの判断を尊重してくれるはずです。

家族や友人がカルト団体に入ってしまったらどうすればいいですか?

大切な人がカルト団体に入ってしまったら、まず冷静さを保ちましょう。非難や批判は逆効果になることが多いんです。代わりに、定期的に連絡を取り続け、「あなたのことを心配している」という気持ちを伝えましょう。普段の会話や思い出話を通じて絆を維持することが大切です。また、カルト問題の専門家や支援団体に相談するのも良い方法です。専門的なアドバイスを得ることで、適切な対応ができるようになります。焦らず、長い目で見守る姿勢が重要ですよ。相手を否定せず、いつでも戻れる場所があることを示し続けることが、最終的な脱会への第一歩になります。

カルト団体から抜け出すにはどうすればいいですか?

カルト団体から抜け出すには、まず外部の情報に触れることが大切です。新聞やインターネットなど、様々な情報源から知識を得て、団体の教えを客観的に見られるようにしましょう。次に、団体の外にいる家族や古い友人との連絡を取り戻すことです。彼らはあなたの帰る場所になってくれます。また、少しずつお金を貯めておくと、いざというときの行動の自由が確保できます。そして、カルト問題の専門家や支援団体に相談することも効果的です。一人で抱え込まず、専門的なサポートを受けることで、安全に新しい生活を始められます。抜け出す過程は大変かもしれませんが、必ず新しい未来が待っていますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。