このノウハウについて

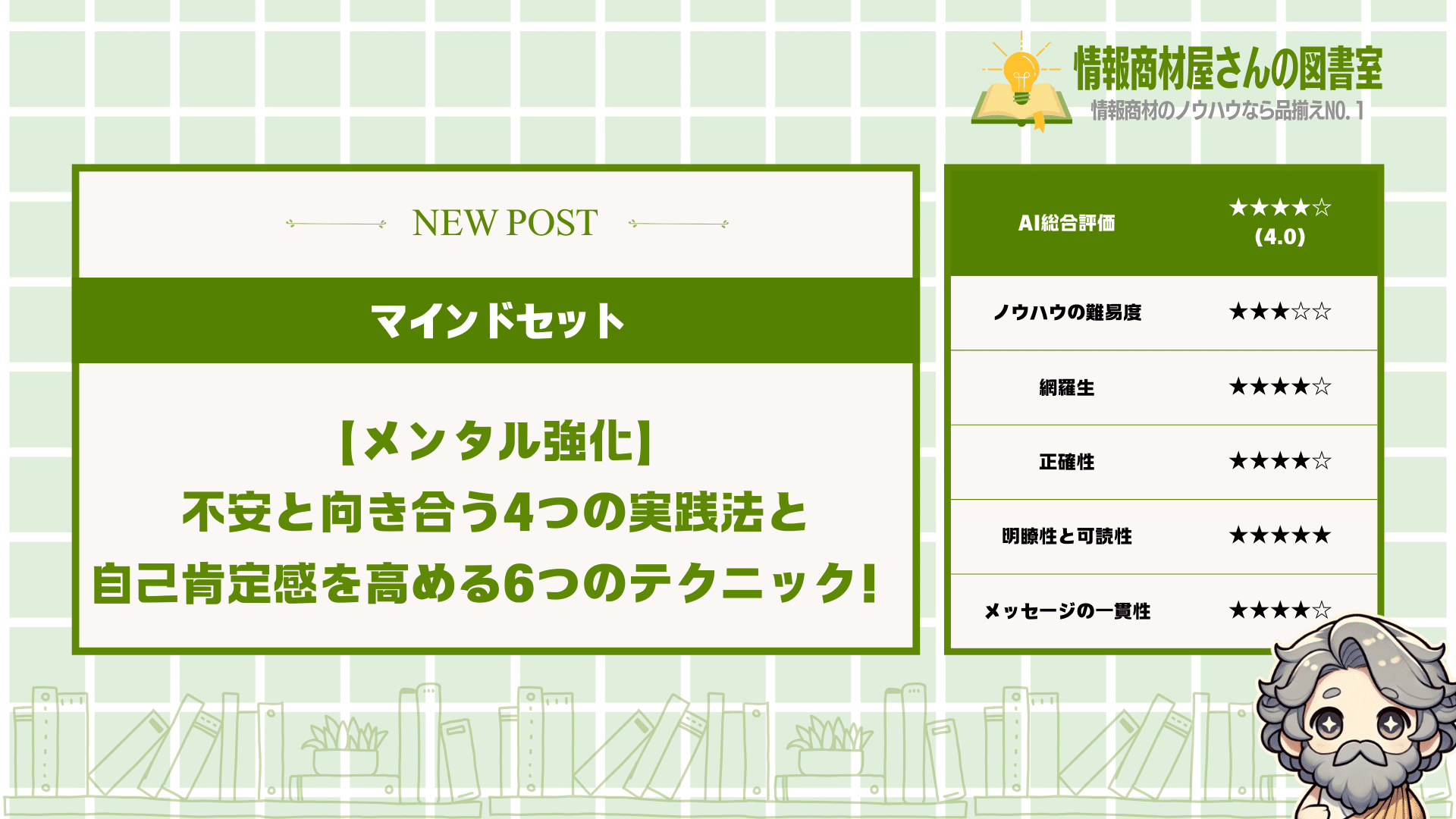

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は失敗から学び、行動し続けることの大切さを分かりやすく解説しています。実践的なテクニックが豊富に紹介されており、読者はすぐに行動に移せる具体的な方法を手に入れることができます。特に不安と向き合う方法や自己肯定感を高める実践法は、日常生活ですぐに活用できる貴重なノウハウです。完璧主義から脱却し、小さな一歩から始める大切さを学べば、あなたの人生は確実に前向きな変化を遂げるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

はじめに

●いつも失敗が怖くて新しいことに挑戦できない

●完璧にできないと思うと行動に移せない

●自分に自信が持てず、不安ばかりが大きくなる

失敗を恐れて行動できない。

完璧を求めすぎて何も始められない。

こんな悩みを抱えている人は

実はとても多いんです。

でも、人生で本当に大切なのは

失敗しないことではなく、

失敗から学び、行動し続けることなんですよね。

この記事では、失敗から効果的に学ぶ方法や

完璧主義から抜け出すコツ、

メンタルを強化する実践的なテクニックまで

幅広くご紹介します。

これらの方法を実践すれば、

あなたも失敗を恐れずに挑戦できるようになり、

人生の可能性がぐっと広がるはずです。

小さな一歩から始めて、

確実に成長していくための道筋を

一緒に見つけていきましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 失敗から学ぶことの重要性と具体的な学び方

- 失敗後の効果的なリカバリー戦略4ステップ

- 行動し続けることが重要な5つの理由

- 行動習慣化で失敗しないための4つの注意点

- 完璧主義から脱却する方法と解放された人の特徴

- 不安と向き合うための効果的な方法4つ

- 自己肯定感を高める実践的な方法6つ

失敗から学ぶ重要性5つ

失敗は実は最高の先生なんです。

この記事を読めば、失敗を恐れなくなり、

むしろ積極的に挑戦できるようになります。

失敗から学べる重要なことは:

- 新しいスキルや知識が身につく

- 問題解決能力が向上する

- 精神的な強さが育まれる

- 創造性や柔軟性が高まる

- 次の成功への具体的な道筋が見える

どれも私たちの成長に欠かせない

大切な要素ばかりなんですよね。

失敗を避けるのではなく、

どう活かすかが人生の分かれ道です。

それでは、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

新しいスキルや知識が身につく

失敗するとその瞬間に、

新しい知識が頭に入ってくるんです。

なぜなら失敗は「やり方が違った」という

情報をダイレクトに教えてくれるからです。

例えば:

- 料理を失敗して味付けのコツを学ぶ

- 道に迷って新しい近道を発見する

- プレゼンで緊張して話し方の重要性を知る

このように失敗は

教科書よりも効果的です。

特に料理の場合、レシピ通りにやったのに

失敗すると「あ、火加減が大事なんだ」と

身をもって学べますよね。

私も先日、初めてパンケーキを作ったときに

焦げてしまったんです。でもそのおかげで

弱火の大切さを忘れられないくらい学びました。

ここで大事なのは、失敗したときに

「なぜダメだったのか」を考えること。

そうすれば次回は同じ失敗を

しなくて済むようになります。

つまり、失敗はただの失敗ではなく、

新しい知恵を得るチャンスなんです。

問題解決能力が向上する

失敗すると不思議と、

問題を解決する力が鍛えられます。

これは失敗が私たちの脳に

「別の方法を考えろ」と命令するからなんです。

例えば:

- 締め切りに間に合わなくて時間管理を学ぶ

- 予算オーバーして節約術を身につける

- チームワークがうまくいかず協力の重要性を知る

こういった経験は、

実際に体験しないとわかりません。

特に仕事の締め切りを守れなかった経験は、

次からタスク管理の方法を

根本から見直すきっかけになりますよね。

私の友人は大事なプレゼン資料を

前日に消してしまったことがあります。

それ以来、彼はバックアップを

三重に取るようになったんです。

何より大切なのは、

問題が起きたときにパニックにならないこと。

落ち着いて「どうすれば解決できるか」

を考える習慣がつくと、

どんな状況でも対応できるようになります。

失敗経験が多い人ほど、

実は問題解決のプロなんですよ。

精神的な強さが育まれる

失敗を乗り越えると、

心が驚くほど強くなります。

これは失敗という挫折を経験することで、

精神的な筋肉が鍛えられるからなんですね。

例えば:

- 面接に落ちて立ち直る力がつく

- 人間関係のトラブルで忍耐力が育つ

- スポーツの試合で負けて粘り強さを学ぶ

こういった経験は最初は辛いけど、

確実に心を強くしてくれます。

特に就職活動で何度も不採用になると、

最初は落ち込むけど、そのうち

「次があるさ」と前向きになれるようになるんです。

私自身、小さな会社を始めたとき

最初の半年は全く売上げがなくて

毎日不安でいっぱいでした。

でも、その経験があったからこそ、

今では多少の問題が起きても

「なんとかなる」と思えるようになりました。

失敗を経験するたびに、

少しずつ心の免疫力が高まっていくんです。

だから、精神的に強くなりたいなら、

小さな失敗を恐れずに挑戦することが一番です。

創造性や柔軟性が高まる

失敗すると不思議と、

頭が柔らかくなるんです。

これは「うまくいかない」という状況が、

新しい発想を生み出す原動力になるからです。

例えば:

- 計画通りにいかずに別の方法を考える

- 予想外の障害で創造的な解決策を見つける

- 失敗から思いがけないアイデアが生まれる

こういった経験は、

私たちの思考の幅を広げてくれます。

実際、料理で材料を間違えたことから

新しいレシピが生まれることって

よくありますよね。

私の友達は絵を描いていて

誤って水をこぼしたことがあるんですが、

それがきっかけで水彩画の

新しい技法を発見したんです。

大事なのは、失敗したときに

「どうしよう」で終わらせないこと。

「じゃあ、どうすれば?」と

次の一手を考える習慣をつけると、

創造性がどんどん高まっていきます。

失敗は実は、固定観念を

壊してくれる最高のきっかけなんです。

次の成功への具体的な道筋が見える

失敗した後って、

実は成功への地図が手に入る瞬間なんです。

なぜなら失敗は「ここが違った」という

具体的なポイントを教えてくれるからです。

例えば:

- テストで間違えた問題が次回の正解につながる

- 商品が売れなかった理由がわかり改良できる

- スポーツの試合で負けた原因が次の勝利を呼ぶ

このように失敗は、

成功するためのヒントの宝庫です。

特にビジネスの世界では、

最初の商品やサービスがうまくいかなくても、

お客さんの反応を見て改良することで

ヒット商品が生まれることが多いんです。

私も以前、ワークショップを開いたとき

参加者が少なくて落ち込みました。

でも、来てくれた人の感想を聞いて内容を

見直したら、次回は満員になったんです。

ここで大切なのは、

失敗を「終わり」ではなく

「始まり」と捉えること。

失敗から学んだことを

次にどう活かすかを考えると、

成功への道筋がクリアに見えてきます。

失敗は実は、成功するための

最短ルートを教えてくれるんです。

失敗後の効果的なリカバリー戦略4ステップ

失敗から立ち直るには、

実は4つの明確なステップがあるんです。

この4ステップを知っておけば、

どんな失敗からも素早く復活できます。

そのステップが、

- STEP1. 感情を整理する時間を取る

- STEP2. 失敗の原因を客観的に分析する

- STEP3. 具体的な改善点を見つける

- STEP4. 新たな行動計画を立てて実行する

なんですよね。

この順番で進めることが

とっても大切なポイントなんです。

ステップを飛ばしてしまうと、

同じ失敗を繰り返しちゃいます。

では、この4つのステップについて

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 感情を整理する時間を取る

感情整理の時間を取ることは、

リカバリーの第一歩として絶対に必要です。

なぜなら、感情が整理できていないと、

冷静な判断ができなくなるからなんです。

例えば:

- 悔しさや怒りが残ったまま次の行動を決める

- 落ち込んだ気持ちのまま原因分析をする

- 自己嫌悪に浸ったまま改善策を考える

こういった状態では、

良い結果は生まれません。

もっと具体的に言うと、

テストで悪い点を取った後に

「もう勉強なんて意味ない」と

投げ出してしまうようなものです。

感情を整理する方法としては、

深呼吸をしたり、好きな音楽を聴いたり、

少し散歩をするのも効果的です。

大切なのは、自分の感情に

正直になることなんですよ。

「失敗して当然悲しい」と

認めてあげることから始まります。

そうすることで心が落ち着いて、

次のステップに進む準備ができるんです。

STEP2. 失敗の原因を客観的に分析する

失敗の原因を客観的に分析するのは、

感情が落ち着いた後の重要なステップです。

この分析ができないと、

同じ失敗を繰り返す可能性が高いんですよね。

例えば:

- 何がうまくいかなかったのか

- どのタイミングで問題が発生したか

- 自分でコントロールできた部分はどこか

こういった点を

冷静に考えてみましょう。

特に大事なのは、

「自分のせい」と「環境のせい」を

きちんと分けて考えることです。

例えば、プレゼンに失敗したとき、

「自分の準備不足」という自分の問題と

「急な時間変更」という環境の問題を

分けて考えるといいんです。

この分析をするときのコツは、

友達に説明するつもりで

紙に書き出してみることです。

書くことで頭の中が整理されて、

思いもよらない気づきが得られます。

客観的な分析ができると、

次のステップである改善点の発見が

ずっと簡単になるんですよ。

STEP3. 具体的な改善点を見つける

具体的な改善点を見つけることは、

失敗を成長に変える鍵となります。

原因分析ができたら、次は

「どうすれば良かったのか」を

具体的に考えるんですね。

例えば:

- 準備時間が足りなかった→次回は3日前から準備する

- 知識が不足していた→この分野の本を2冊読む

- チームとの連携ミス→週1回の確認ミーティングを

設ける

このように具体的な

行動レベルまで落とし込むんです。

より具体的に言うと、

「もっと頑張る」ではなく

「毎日30分早く起きて復習する」

というレベルで決めることが大切です。

改善点を見つける際のポイントは、

自分でコントロールできることに

焦点を当てることなんですよ。

他人や環境のせいにしても

変えられないことが多いですからね。

小さくても確実に実行できる

改善点を見つけることで、

次の成功への道が開けます。

STEP4. 新たな行動計画を立てて実行する

新たな行動計画を立てて実行するのが、

リカバリー戦略の最終ステップです。

ここまで来たら、あとは

実際に動き出すだけなんですよね。

例えば:

- いつまでに何をするかの具体的なスケジュール作り

- 必要なリソースや協力者を確保する

- 小さな成功体験を積み重ねる計画

こういった具体的な

行動計画が必要です。

特に重要なのは、計画を

「小さな一歩」から始めることです。

たとえば、大きなプロジェクトに

失敗した後なら、まずは小さな

関連タスクから始めるといいんです。

行動計画を立てる時のコツは、

「いつ、どこで、何を、どのように」を

明確にすることなんですよ。

そして、行動した結果を

記録することも大切です。

何よりも大事なのは、

実際に行動することなんです。

どんなに素晴らしい計画も、

実行しなければ意味がありません。

この4つのステップを踏むことで、

失敗は単なる挫折ではなく、

次の成功への重要な一歩になります。

行動し続けることが重要な5つの理由

人生で本当に大切なのは、

考えることより行動し続けることなんです。

行動し続けるからこそ、

人は成長して目標を達成できます。

その重要な理由が5つあります。

- 恐怖から解放されるから

- 自信を育てることができるから

- 成果を着実に積み上げられるから

- 停滞感からの脱却ができるから

- 長期的な成長が実現できるから

この5つの理由を理解すれば、

あなたの行動力は格段に上がります。

どんな小さなことでも、

まずは動き出すことが大切なんです。

それでは、これから1つずつ

詳しく解説していきますね。

恐怖から解放されるから

行動し続けると、不思議と

恐怖から解放されていくんです。

なぜなら、動いている間は

恐怖を感じる余裕がないからなんですよね。

例えば:

- 発表会の練習を毎日続けると本番の緊張が減る

- 新しい仕事に毎日取り組むと不安が薄れていく

- 苦手な人と少しずつ話すと怖さが消えていく

こういった経験、

あなたにもありませんか?

特に発表会の例でいうと、

練習を重ねれば重ねるほど自信がついて、

本番での緊張感が和らいでいきます。

逆に何もしないでいると、

頭の中で恐怖だけが膨らんでしまう。

これって、私も昔すごく悩んでたんですが、

行動し始めたら意外とできちゃったんです。

例えば私は人前で話すのが苦手でしたが、

小さな場で少しずつ話す機会を作ったら、

いつの間にか恐怖感が薄れていきました。

だから、恐怖を感じるときこそ、

小さな一歩を踏み出してみることが大切。

行動し続けることで、

恐怖は自然と解放されていくんです。

自信を育てることができるから

行動し続けることで、

少しずつ自分への自信が育っていきます。

これは、小さな成功体験が

積み重なっていくからなんですよね。

例えば:例えば、

- 毎日10分の運動を続けて体力がついた

- 英語を毎日少しずつ勉強して

会話できるようになった - ブログを継続して読者が増えてきた

こういった小さな成功体験が、

自信を育てる土台になるんです。

特に最初は誰でも下手くそで、

思うような結果が出ないものです。

でも、毎日少しずつ続けていくと、

「あれ?少し上手くなってきたかも」と

感じる瞬間が必ず訪れます。

私の友達は料理が苦手だったんですが、

週に一回だけチャレンジすると決めて、

半年後には家族に褒められるようになりました。

こういう経験って、すごく大事なんですよ。

自分にもできるんだという実感が、

次の行動へのエネルギーになります。

だからこそ、自信を育てるためには

小さな行動を積み重ねることが大切なんです。

成果を着実に積み上げられるから

行動し続けることで、

目に見える成果が積み上がっていきます。

これは単純な話で、行動しなければ

何も生まれないからなんですよね。

例えば:

- 毎日500円貯金すると1年で18万円になる

- 毎日1ページ本を書くと1年で365ページの本ができる

- 毎日10分筋トレすると1年で60時間の筋トレになる

こんな風に小さな行動でも、

続けることで大きな成果になるんです。

特に重要なのは、

「完璧にやろう」と思わないこと。

ちょっとずつでも進めていけば、

時間が味方になってくれるんです。

私自身、英語の勉強で挫折しかけたとき、

「毎日5分だけでもいいから続けよう」と決めました。

すると3ヶ月後には、

簡単な海外ドラマが字幕なしで

理解できるようになっていたんです。

こういう成果の積み重ねは、

一気にやろうとすると難しいけど、

少しずつ続けると驚くほど大きくなります。

行動の積み重ねが、

確実に成果につながるんです。

停滞感からの脱却ができるから

行動し続けることで、

あの嫌な停滞感から抜け出せます。

何もしていないと感じる時って、

心がどんどん重くなっていくものですよね。

例えば:

- 一日中ベッドで過ごすと気分が落ち込む

- 先延ばしにすると余計にやる気が出なくなる

- 何も決断できないとストレスが溜まる

こういった停滞感は、

小さな行動で打ち破れるんです。

特に大事なのは、

「完璧な行動」を目指さないこと。

とにかく体を動かすことで、

心も動き始めるんですよ。

私も仕事で行き詰まったとき、

とりあえず机の整理だけでもしよう、

と小さなことから始めました。

すると不思議と、

他のことにも手がつけられるように

なっていったんです。

行動することで生まれる小さな変化が、

停滞感を打ち破るきっかけになります。

だから、どんなに小さなことでも、

まずは動き出すことが大切なんです。

長期的な成長が実現できるから

行動し続けることで、

人は驚くほど大きく成長できます。

これは、複利効果のように

成長が加速していくからなんですよね。

例えば:

- 毎日1%成長すると1年後には37倍になる

- 継続的な学習で知識が指数関数的に増える

- 習慣化された行動は自動的に成果を生み出す

こういった長期的な視点で見ると、

行動の力はすごいんです。

特に最初の頃は成果が見えにくいけど、

ある時点から急に伸び始めることが多いんです。

私の知り合いは、動画編集を

毎日30分だけ練習していました。

最初の3ヶ月は全然上達を感じなかったけど、

半年後には仕事の依頼が来るレベルになっていたんです。

これって本当にすごいことで、

コツコツ積み上げた行動が、

ある時点で大きな成果になるんですよね。

長期的な視点を持って行動し続けることが、

本当の成長につながるんです。

行動習慣化で失敗しないための4つの注意点

行動を習慣にしようとして

挫折した経験はありませんか?

実は多くの人が同じ悩みを

抱えているんです。

この記事を読めば、

行動習慣化の失敗パターンを避けて

確実に成功できるようになります。

注意すべき4つのポイントは:

- 完璧を求めすぎないこと

- 一度の失敗で諦めないこと

- 無理なペースを設定しないこと

- 周囲の評価に振り回されないこと

これらのポイントを押さえることで、

習慣化の成功率が大幅に上がります。

どれも実践しやすいものばかりなので、

ぜひ最後まで読んでみてください。

それでは一つずつ、

詳しく解説していきますね。

完璧を求めすぎないこと

完璧主義は習慣化の

最大の敵と言っても過言ではありません。

なぜなら、完璧を求めすぎると

小さなミスで挫折しやすくなるからです。

例えば:

- 「毎日2時間勉強する」と決めたのに1時間50分しかできなかった

- 「完全な食事管理」を目指したのに一口だけお菓子を食べてしまった

- 「毎朝5時起き」なのに5時5分に起きてしまった

こんな小さなズレで

「もう失敗した」と諦めてしまうんです。

実際、習慣化に成功している人は

80%できれば「よくやった!」と

自分を褒める傾向があります。

完璧よりも継続を重視する

マインドセットが大切なんですね。

ある研究では、完璧主義者は

非完璧主義者と比べて目標達成率が

30%も低いという結果も出ています。

だから「まぁいいか」精神で

気楽に取り組むことが大事。

完璧を求めず「まずまずできた」

という基準でOKと思えれば、

習慣化はずっと続きやすくなります。

一度の失敗で諦めないこと

習慣化の道のりで、

失敗は必ず起こるものです。

重要なのは失敗後の対応であり、

一度のミスで全てを投げ出さないことが

成功への鍵となります。

例えば:

- 3日続いた習慣が4日目に途切れた

- 予定通りできない日があった

- 思ったより成果が出ない日がある

こういったことは

誰にでも起こることなんです。

成功者と失敗者の違いは、

失敗後にどう行動するかという点。

アメリカの心理学者の研究によると、

習慣化に成功した人の91%は

途中で失敗を経験しているそうです。

でも彼らは「明日また始めよう」と

単純に再開する決断をしたんですね。

私自身も筋トレを習慣にしようとして、

最初の1ヶ月で5回も休んでしまいました。

でも「5回失敗したからダメだ」と

考えるのではなく、「25日はできた!」と

ポジティブに捉え直したんです。

一度の失敗は単なる学びの機会。

諦めずに再開することが、

習慣化成功への最短ルートなのです。

無理なペースを設定しないこと

持続可能な習慣を作るには、

無理のないペース設定が不可欠です。

高すぎる目標は最初は頑張れても、

長期的には挫折の原因になってしまうんです。

例えば:

- いきなり毎日1時間の運動を始める

- 一気に食生活を完全に変える

- 睡眠時間を大幅に削って勉強する

こういった急激な変化は

体と心に大きな負担をかけます。

習慣化の専門家ジェームズ・クリアは

「小さな1%の改善」を提唱しています。

彼の研究によると、無理のないペースで

少しずつ改善していく方が、

長期的な成功率が5倍も高いそうです。

僕の友人は毎日10km走ると決めて

3日で挫折しました。

でも「まずは5分だけ走る」と

目標を小さくしたら、

今では30分走れるようになったんですよ。

ですから、まずは「小さすぎるかも?」と

思えるくらいの目標から始めて、

徐々にレベルアップしていくのが賢明です。

無理なく続けられることが、

習慣化の本質なんですね。

周囲の評価に振り回されないこと

習慣化の旅で大切なのは、

自分自身の基準で行動することです。

他人の評価や意見に振り回されると、

本来の目的を見失いやすくなります。

例えば:

- SNSでの「いいね」を気にしすぎる

- 友達の進度と比較してしまう

- 家族からの否定的な意見に影響される

こういった外部からの評価は

モチベーションを大きく左右します。

心理学者のキャロル・ドゥエックによると、

内発的動機(自分のため)で行動する人は、

外発的動機(他人の評価のため)の人より

習慣の定着率が3倍高いそうです。

私も以前、ブログ更新を習慣にしようとして

アクセス数を気にしすぎて挫折しました。

でも「まず自分が書きたいことを書く」と

方針転換したら、不思議と続けられるように

なったんです。

周りの声は参考程度に聞き流し、

自分の内なる声に従って行動することが

習慣化成功の秘訣です。

自分のペースで、自分のために

取り組むことを忘れないでください。

完璧主義から脱却すべき3つの理由

完璧主義はあなたの成長と

幸せを奪う最大の敵なんです。

いつまでも行動できなくて、

自分を責めてばかりいるなら、

それは完璧主義の罠に

はまっているかもしれません。

完璧主義から脱却すべき理由は、

- 行動力が低下してしまうから

- 過剰な準備で時間を無駄にしてしまうから

- 失敗への恐怖心が強くなるから

この3つなんですよね。

どれも知ってるようで

実は見過ごしがちなポイントです。

完璧を目指すことで

どんな問題が起きるのか、

そしてどう抜け出せばいいのか、

具体的に解説していきますね。

行動力が低下してしまうから

完璧主義者は行動力が

どんどん下がっていくんです。

なぜなら、始める前から

「完璧にできないかも」という

不安が頭をよぎって

手が止まってしまうからなんですよ。

例えば:

- レポートの書き出しに何時間も悩む

- SNSの投稿を何度も書き直して結局投稿しない

- 新しい趣味を始める前に必要以上に調べ続ける

こんな経験、

ありませんか?

特に仕事やプロジェクトでは、

完璧な計画を立てようとするあまり、

実際の作業に取りかかるまでに

何日も過ぎてしまうことがあります。

でもね、実はプロの人たちって

60点の出来でもまず行動するんです。

だって、動き始めないと

何も始まらないじゃないですか。

完璧を目指すより、まず動いて、

それから改善していく方が

結果的に成長スピードが

何倍も速くなるんですよ。

だからこそ、完璧主義から脱却して

行動力を取り戻すことが大切なんです。

過剰な準備で時間を無駄にしてしまうから

完璧主義者は準備に

膨大な時間を費やしてしまいます。

これが実はとても

もったいないことなんですよね。

例えば:

- プレゼン資料を何度も修正し続ける

- 旅行の計画を細部まで立てすぎる

- メールの文面を30分以上考える

こういった過剰な準備って、

実はあまり意味がないんです。

特に仕事では、準備に3時間かけて

100点の成果を出すより、

1時間の準備で80点の成果を

さっさと出した方が効率的です。

残りの2時間で別の仕事も

進められるわけですからね。

実は、多くの成功者は

「まずは形にする」ことを重視します。

完璧な準備をしてから行動するのではなく、

ある程度準備したら実行に移すんです。

そして実行しながら

修正していくスタイルを取ります。

時間は有限なので、過剰な準備より

適切な行動に時間を使う方が

あなたの人生をずっと

豊かにしてくれるはずです。

失敗への恐怖心が強くなるから

完璧主義者は失敗することに

異常なほど恐怖を感じるんです。

この恐怖心が強くなると、

チャレンジする気持ちが萎えてしまうんですよね。

例えば:

- 新しい仕事の依頼を断ってしまう

- 人前で意見を言えなくなる

- 新しいスキルの習得を先延ばしにする

こんな風に、失敗への恐怖から

成長の機会を逃してしまうんです。

特に仕事やキャリアでは、

失敗を恐れて挑戦しないことで、

本来得られたはずの経験や

スキルを失ってしまいます。

でも実は、失敗こそが

最高の学びの場なんですよ。

失敗したときこそ、

「ここがダメだった」と

具体的な改善点が

見えてくるものです。

例えば私も以前、大事なプレゼンで

失敗した経験があります。

でもその失敗から資料の作り方や

話し方を改善できて、

次のプレゼンでは

驚くほど好評だったんです。

失敗を恐れず、むしろ成長のための

貴重な機会だと捉えられれば、

完璧主義の呪縛から

解放されるはずですよ。

完璧主義から解放された人の3つの特徴

完璧主義から抜け出せた人は、

人生が驚くほど楽になります。

いつも「もっと頑張らなきゃ」

「まだ足りない」って思ってた人が、

急に肩の荷が下りたような

軽やかさを感じるんです。

そんな完璧主義から解放された人には、

次の3つの特徴があります。

- 挑戦を楽しめるようになる

- 柔軟な思考で問題解決ができる

- 他者との協力関係が築きやすくなる

この3つの特徴を身につけると、

毎日がずっと生きやすくなります。

完璧じゃなくても大丈夫。

そう思えるだけで人生は変わります。

では、これから3つの特徴について

詳しく見ていきましょう。

挑戦を楽しめるようになる

完璧主義から解放されると、

新しいことへの挑戦が楽しくなります。

なぜなら失敗を恐れる気持ちが

少なくなるからなんですね。

例えば:

- 「うまくいかなくてもいいや」と思える

- 失敗しても「次に活かせばいい」と考えられる

- 結果より過程を大切にできる

こういう考え方ができるように

なるんです。

もっと具体的に言うと、

料理が苦手な人が新しいレシピに

挑戦できるようになったり、

人前で話すのが苦手だった人が

小さな発表から始めてみたり。

こんな風に、前は怖くて

できなかったことに

チャレンジできるようになります。

大事なのは、60点でも

まずやってみるという姿勢。

完璧を求めすぎると、

行動に移せなくなっちゃいます。

でも、「まあいいか」って

気持ちで始められると、

どんどん成長できるんですよ。

挑戦することそのものが

楽しくなれば、人生の可能性は

ぐんと広がります。

柔軟な思考で問題解決ができる

完璧主義から解放された人は、

柔軟な考え方ができるようになります。

これって、一つの正解だけじゃなく

いろんな可能性を見られるように

なるってことなんです。

例えば:

- 「こうでなければならない」という

固定観念がなくなる - 予想外の出来事にも対応できる

- 失敗を新たな発見のチャンスと捉えられる

このように考えることで、

行き詰まりにくくなります。

具体的に言うと、仕事で

思い通りにいかないことがあっても、

「別のやり方を試してみよう」と

発想を切り替えられるようになる。

あるいは、計画していた旅行が

天候で中止になっても、

「室内でできる別の楽しみ方を

見つけよう」と前向きに考えられる。

ここで重要なのは、部分的な

成功にも目を向けられること。

うまくいかなかったことばかりに

注目するのではなく、

「ここはよかった」という

小さな成功も見つけられます。

そうすると、次に活かせる

ヒントが見つかるし、

モチベーションも保てるんです。

柔軟な思考は問題解決の

最強の武器になります。

他者との協力関係が築きやすくなる

完璧主義から解放されると、

人との関係がぐっと良くなります。

というのも、自分にも他人にも

完璧を求めなくなるから、

お互いに楽な関係が築けるんですよね。

例えば:

- 人の意見を素直に聞ける

- 自分の弱みをさらけ出せる

- 助けを求めることに抵抗がなくなる

こういう変化が

起こってくるんです。

もっと具体的に言うと、

仕事のプロジェクトで

「私一人でやらなきゃ」と

抱え込まずに、チームに

助けを求められるようになる。

または、友人に対して

「完璧な友達でなければ」という

高すぎる期待をしなくなり、

お互いの個性を認め合える

関係が築けるようになります。

実は、完璧主義者って

周りの人を疲れさせがちなんです。

でも、「人間だもの、

みんな失敗するよね」って

気持ちで接すると、

周りの人も安心します。

そうすると、お互いに

本音で話せるようになって、

より深い信頼関係が

生まれるんですよ。

人との協力関係は、

一人では成し遂げられない

大きなことを実現する

力になります。

学び続けることが重要な5つの理由

人生で本当に成功する人は、

実は学び続ける習慣を持っています。

その習慣があるからこそ、

周りと差をつけて前に進めるんです。

学び続けることで得られる

重要なメリットは以下の5つ。

- 同じ失敗を繰り返さなくなる

- 新たな成功のチャンスを掴める

- 業界の変化に対応できる

- キャリアの選択肢が広がる

- 自己成長を実感できる

これらのメリットを理解すれば、

学びを続ける理由がはっきりしますよね。

日々の小さな学びが、

実は大きな変化を生み出すんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

同じ失敗を繰り返さなくなる

失敗から学ぶことで、

同じミスを二度としなくなります。

これって当たり前のようで、

実はすごく大切なスキルなんですよ。

例えば:

- 仕事でのミスを分析する

- 人間関係のトラブルから教訓を得る

- お金の使い方の反省を活かす

こういった日常の小さな失敗から

学びを得ることが成長の鍵です。

具体的に言うと、プレゼンで

緊張して言葉に詰まった経験があれば、

次回は事前準備をしっかりして

練習を重ねるようになりますよね。

このように失敗から学んだことを

次に活かせる人は着実に成長します。

でもね、ここで大事なのは

単に「失敗した」で終わらないこと。

「なぜ失敗したのか」を

じっくり考えて分析する姿勢です。

そうやって得た教訓こそが、

あなたの貴重な財産になるんです。

新たな成功のチャンスを掴める

学び続けることで、

思いがけないチャンスに気づけます。

なぜなら知識が増えると、

見える世界が広がるからなんですよ。

例えば:

- 新しい趣味から副業のアイデアを得る

- 本で読んだ知識が仕事で役立つ

- 違う業界の知識が思わぬ形で活きる

こんな風に、一見関係ないと

思える学びが実は宝の山なんです。

私の友達は料理の勉強をしていて、

それをSNSに投稿していました。

すると思いがけず企業から

レシピ開発の依頼が来たんです。

これって学びが新しいドアを

開いた素敵な例ですよね。

さらに言うと、学びは

視野を広げてくれるものです。

だからこそ、「これは役に立つかな?」

なんて考えずに吸収していくのが大事。

思いがけないところで

チャンスは転がっているんです。

業界の変化に対応できる

学び続ける人は、

業界の変化にも柔軟に対応できます。

今の時代、どの業界も

猛スピードで変わっていくんですよね。

例えば:

- テクノロジーの進化についていく

- 新しい仕事のやり方を取り入れる

- 顧客ニーズの変化を理解する

こういった変化に対応できるかが

生き残るための必須条件です。

特にAIの進化は目覚ましく、

昨日の常識が今日には通用しません。

それでも学び続ける人は、

新しい情報をどんどん取り入れます。

ちなみに、変化に対応するのは

単に情報を知るだけじゃないんです。

その変化が自分の仕事や生活に

どう影響するかを考える力も必要。

だからこそ、ただ情報を集めるだけでなく、

それをどう活かすかを考える習慣をつけましょう。

キャリアの選択肢が広がる

学びを続けることで、

キャリアの可能性が無限に広がります。

新しいスキルを身につけるほど、

あなたの市場価値は高まるんですよ。

例えば:

- 語学力を身につけて海外で働く

- デジタルスキルで転職の幅を広げる

- 専門知識で独立起業する

こんな選択肢が増えることで、

人生の自由度がグッと上がります。

実際、私の先輩は40代で

プログラミングを独学で学び、

IT企業に転職して

年収を1.5倍にしました。

これも学びが新しい道を

切り開いた良い例ですね。

また、複数のスキルを持つことで

「オンリーワン」の存在になれます。

例えば営業のスキルと分析力を

両方持っている人は貴重な存在です。

だからこそ、今の仕事に関係なくても

興味のある分野は学んでおくべきなんです。

自己成長を実感できる

学び続けることで、

自分の成長を実感できるんです。

この「成長している」という感覚は、

人間の大きな喜びの一つなんですよ。

例えば:

- 去年できなかったことができるようになる

- 複雑な問題を解決できるようになる

- 周りから頼られる存在になる

こういった変化は、

あなたの自信につながります。

昨日より今日、今日より明日と

少しずつ成長している実感。

これが人生の満足度を

高めてくれるんです。

また、学びによる成長は

単にスキルだけじゃありません。

物事の見方や考え方も

豊かになっていきます。

だからこそ、学び続けることは

人生をより豊かにする近道なんです。

自分の成長を感じられると、

さらに学ぶ意欲も湧いてきますよ。

失敗から効果的に学ぶ4つの方法

失敗は成長するための最高の教材です。

この記事を読めば、どんな失敗も

あなたの強みに変えられますよ。

失敗から効果的に学ぶ方法は次の4つです。

- 失敗の原因を客観的に分析する

- 具体的な改善点をリストアップする

- 得た教訓を次のチャレンジに活かす

- 失敗体験を他者と共有する

これらのステップを踏むことで、

失敗が無駄にならなくなります。

一度の失敗で学べることは

実はたくさんあるんですよ。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

失敗の原因を客観的に分析する

失敗の原因を冷静に見つめることが、

学びの第一歩になります。

なぜなら、原因がわからないと

同じ失敗を繰り返してしまうからです。

例えば、こんな分析ができます。

- 準備不足だったのか

- 知識が足りなかったのか

- 周りとの連携ミスだったのか

こういった視点で

自分の行動を振り返るんです。

もっと具体的に言うと、

プレゼンに失敗した場合は

「資料作成が遅れて練習時間が足りなかった」

という原因が見えてきます。

このように具体的な原因がわかれば、

次に何をすべきかが明確になります。

ただし、ここで大切なのは

自分を責めすぎないこと。

客観的に見るということは、

感情を抜きにして事実だけを見ることです。

「私はダメな人間だ」ではなく

「ここが足りなかった」と考えましょう。

そうすることで、失敗から

建設的な学びを得られるんです。

具体的な改善点をリストアップする

改善点を具体的に書き出すことで、

次の行動計画が明確になります。

これをしないと、分析で終わって

実際の改善につながらないんですよね。

例えば次のような改善点です。

- 締切の3日前には準備を終える

- 必要なスキルを学ぶ研修に参加する

- チームとの定期的な情報共有の場を設ける

このように具体的に

行動レベルまで落とし込むんです。

特に「次回はもっと頑張る」みたいな

あいまいな目標ではなく、

「プレゼン前に3回は通し練習をする」

というように具体的にするのがポイント。

改善点はできるだけ

測定可能なものにしましょう。

そうすると、本当に改善できたのかが

後で確認できるようになります。

また、一度にたくさんの改善点を

挙げすぎないことも大事です。

2〜3個に絞って確実に

実行する方が効果的ですよ。

そうやって小さな成功体験を積み重ねると、

失敗から学ぶ力がどんどん高まります。

得た教訓を次のチャレンジに活かす

学んだことを実際に試してみることが、

本当の意味での成長につながります。

なぜかというと、知識だけでは

スキルにならないからなんですね。

具体的には以下のようなことです。

- 前回の反省点を行動計画に組み込む

- 新しいアプローチを意識的に実践する

- 改善結果を記録して振り返る

こうした取り組みを

意識的に行うことが大切です。

例えば、プレゼンで緊張して

うまく話せなかった場合、

次は小さな場で練習を重ねてから

本番に臨むといった工夫ができます。

このように、失敗から得た教訓を

次のチャレンジに活かすことで、

着実にスキルアップできるんです。

ここでのコツは、

チャレンジのハードルを

適切な高さに設定すること。

あまりに難しすぎると

また失敗して自信を失いますし、

簡単すぎると成長が遅くなります。

自分の現在のレベルから

少し背伸びする程度の

チャレンジがベストですよ。

そうやって少しずつステップアップすれば、

失敗から学ぶサイクルが

うまく回り始めるんです。

失敗体験を他者と共有する

失敗体験を話すことで、

新たな気づきが得られます。

実は、自分一人で考えるより

他の人の視点を入れた方が

学びが深くなるんですよ。

例えばこんな共有方法があります。

- 信頼できる同僚に相談する

- チーム内で失敗事例を共有する

- メンターにアドバイスを求める

こうした対話を通じて

気づかなかった視点が見えてきます。

特に「私はこう失敗したけど、

あなたならどうする?」と

具体的に聞くと良いアドバイスが

もらえることが多いですね。

また、失敗体験を共有することは

周りの人の学びにもなります。

私自身も先日、大事なプロジェクトで

スケジュール管理に失敗したことを

チームに正直に話しました。

すると、同じ悩みを持っていた

メンバーから「実は私も困っていた」と

打ち明けられ、一緒に改善策を

考えることができたんです。

このように失敗を隠さず共有することで、

個人の学びだけでなく

組織全体の成長にもつながります。

失敗を恥じるのではなく、

貴重な学びの機会として

積極的に共有する姿勢が大切なんです。

自己投資で失敗しないための3つの注意点

自己投資で失敗する人の多くは、

たった3つのポイントを見落としています。

この記事を読めば、

あなたの自己投資が無駄にならず、

確実に成長につながる

道筋が見えてきますよ。

自己投資で失敗しないための注意点は、

- 目的に合った投資先を選ぶこと

- 継続できる学習計画を立てること

- 学びを行動に移す機会を作ること

この3つなんです。

どれも当たり前に思えるかもですが、

実際にできている人は少ないんですよね。

これからそれぞれの注意点について、

具体的に解説していきますね。

目的に合った投資先を選ぶこと

目的に合った投資先を選ぶことが、

自己投資の成功の第一歩なんです。

なぜなら、目的が明確でないと

どんなに良い教材も効果が出ないからです。

例えば:

- 「なんとなく」スキルアップのためと思って

高額セミナーに参加 - 周りがやっているからという理由だけで資格取得

- トレンドだからという理由だけで

プログラミングを学ぶ

こういった目的が曖昧な投資は、

ほとんどの場合失敗に終わります。

特に注意してほしいのが、

「他の人がやっているから」という理由です。

友達が英会話を始めたから自分も、

という理由だけで始めても続かないんですよね。

まずは「なぜそれを学びたいのか」

「どんな未来を実現したいのか」を考えましょう。

たとえば私の知人は、

転職したいという明確な目標があったので、

その業界で求められるスキルだけを

集中的に学んで見事に転職できました。

目的が明確だったからこそ、

無駄なく効率的に学べたんです。

自分の目標達成に直結する

投資先を選ぶことが大切なんですよ。

継続できる学習計画を立てること

継続できる学習計画を立てることは、

自己投資の効果を最大化する秘訣です。

どんなに素晴らしい教材も、

続けられなければ意味がないんですよね。

具体的には、

- 一度に大量の学習を詰め込みすぎない

- 日常生活に無理なく組み込める時間設定

- 小さな成功体験を積み重ねられる計画

このような計画が

継続につながるポイントです。

特に重要なのが「小さな目標設定」。

大きな目標だけだと挫折しやすいんです。

例えば英語学習なら、

「1年後に TOEIC 800点」ではなく、

「今週は毎日10分の単語学習」

という小さな目標から始めるんです。

ある友人は毎朝の通勤電車で

5分だけ勉強する習慣をつけました。

小さすぎると思うかもしれませんが、

1年続けたら驚くほど知識が増えたそうです。

あと大事なのは「記録すること」。

進捗を見える化すると続きやすくなります。

カレンダーにチェックを入れたり、

アプリで記録したりする方法が効果的です。

無理のない計画で少しずつ続けることが、

自己投資の成功への近道なんですよ。

学びを行動に移す機会を作ること

学びを行動に移す機会を作ることは、

自己投資の効果を実感するために不可欠です。

いくら知識を得ても実践しなければ、

本当の意味での成長は得られないんですよね。

例えば、

- 学んだことをすぐに仕事に活かす

- 小さなプロジェクトを自分で始めてみる

- 学習仲間と一緒にアウトプットする場を持つ

こういった行動が

学びを定着させるポイントです。

特に大切なのが「失敗を恐れないこと」。

完璧を目指すあまり行動できない人が多いんです。

私の友人はプログラミングを学び始めたとき、

いきなり自分のブログを作ってみました。

最初は見栄えも機能も完璧じゃなかったけど、

実際に作る過程で多くのことを学べたそうです。

また、学びを共有することも

効果的な実践方法の一つです。

例えば、学んだことを誰かに教えたり、

SNSで発信したりするだけでも良いんです。

人に説明することで

自分の理解も深まるんですよね。

学びと実践のサイクルを

回し続けることが大切なんです。

メンタル強化に取り組むべき5つの理由

メンタルを強化すると、人生の質が劇的に向上します。

あなたの毎日がもっと充実して、問題が起きても余裕で対処できるようになるんですよ。

その理由は5つあります。

- 日常生活でのストレスに強くなれるから

- 困難な状況でも冷静に判断できるようになるから

- 人間関係がスムーズになるから

- 自分の可能性を最大限に引き出せるから

- 長期的な幸福感を得られるから

これらはどれも私たちの生活に直結する大切なメリットです。

メンタルが強くなると、これらがすべて手に入るんですね。

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

日常生活でのストレスに強くなれるから

メンタルを鍛えると、

日々のストレスにビクともしなくなります。

なぜなら、ストレスへの対処法が身につき、

小さな問題に振り回されなくなるからなんです。

例えば、こんな変化が起きます。

- 電車の遅延にイライラしなくなる

- 仕事のトラブルも冷静に対応できる

- 予定変更があっても柔軟に受け入れられる

特に通勤電車の遅延って、

朝からイライラの原因になりがちですよね。

でも、メンタルが強い人は「しょうがないな」と受け入れて、その時間を読書や考え事の時間に変えちゃうんです。

仕事で急な変更があったときも、

「どうしよう」と慌てるんじゃなくて、

「じゃあどうするか」と解決策を考えられるようになります。

実は私も以前は小さなことですぐに

ストレスを感じていたんです。

でも、不安と向き合う勇気を持ち、

自分の反応を見つめ直すことで、だいぶ楽になりました。

ストレスを感じても、それに振り回されない力がつくと、

毎日がずっと楽しくなります。

そして、エネルギーを大切なことに

使えるようになるんですよね。

メンタルが強くなると、ストレスに強くなって

日常生活の質が格段に上がるんです。

困難な状況でも冷静に判断できるようになるから

メンタルが強いと、困った状況でもパニックにならず

冷静に対応できます。

これって、問題解決能力が高まって、

危機的状況でも最善の選択ができるようになる

ということなんです。

たとえば、次のような場面で違いが出ます。

- 締め切り直前のトラブル

- 予期せぬ経済的問題

- 人間関係の急な変化

締め切りが迫っているときに、

突然パソコンがフリーズしたらどうします?

メンタルが弱いと「どうしよう!」と

頭が真っ白になりますよね。

でも、メンタルが強い人は「まずバックアップを確認して、

代替案を考えよう」と次の一手を打てるんです。

私の友人は転職活動中に突然内定取り消しを

経験したんですが、落ち込む代わりに

「これは新しいチャンス」と捉え直しました。

結果的に、より条件の良い会社に転職できたんですよ。

不安と向き合う勇気があると、

問題の本質を見極められるようになります。

だから、周りが混乱している状況でも、

あなたは冷静に判断できるようになるんです。

この能力は仕事でも私生活でも、

あなたの強みになります。

困難な状況こそ、メンタルの強さが真価を

発揮する場面なんですよ。

人間関係がスムーズになるから

メンタルが強くなると、人との関わり方がグッと

上手くなります。

これは自分の感情をコントロールできるようになり、

相手の気持ちも理解しやすくなるからなんですね。

具体的には、こんな変化が起きます。

- 些細な誤解でケンカしなくなる

- 相手の意見を冷静に聞ける

- 自分の気持ちを適切に伝えられる

例えば、友達との約束に遅れてきた相手に対して。

メンタルが弱いと「なんで待たせるの!」と

怒りが先に出ちゃいますよね。

でも、メンタルが強いと「何かあったのかな?」と

相手の事情を考えられるようになるんです。

職場でも、意見が対立したときに感情的にならずに

「なるほど、そういう見方もあるんですね」と

受け止められるようになります。

自己肯定感が高まると、

他人の評価を気にしすぎなくなるんですよ。

だから、自分の意見もハッキリ言えるし、

相手の意見も素直に聞けるようになります。

私も以前は人の一言で傷ついていましたが、

自分を認める練習をしたら、

人間関係がずっと楽になりました。

周りの人も、あなたとの関係に安心感を持つようになります。

メンタルの強さは、人間関係の潤滑油のような

役割を果たすんですよ。

自分の可能性を最大限に引き出せるから

メンタルが強くなると、

自分の限界を超えていけるようになります。

なぜなら、失敗を恐れずチャレンジできるようになり、

自分の本当の可能性に気づけるからなんです。

例えば、こんな変化が起きます。

- 新しいことに挑戦する勇気が湧く

- 失敗しても立ち直りが早くなる

- 自分の強みを活かせるようになる

新しい趣味や仕事のスキルを学ぶとき、

最初はうまくいかないことばかりですよね。

メンタルが弱いと「自分には向いてない」と

すぐに諦めてしまいます。

でも、メンタルが強い人は「まだ慣れてないだけ」と

考えて続けられるんです。

私の知り合いは40代で全く未経験のプログラミングを

始めましたが、何度も挫折しそうになりながらも続けました。

今では副業で収入を得るまでになったんですよ。

自己肯定感が高まると、

「失敗してもいいんだ」という気持ちが強くなります。

そうすると、今まで避けていた挑戦にも

前向きになれるんですね。

あなたの中には、まだ眠っている

才能がたくさんあるはずです。

メンタルの強化は、その才能を開花させるための

土台となるんですよ。

長期的な幸福感を得られるから

メンタルが強い人は、長い目で見て幸せを

感じられるようになります。

これは一時的な快楽ではなく、

人生全体の満足度が高まるということなんですよ。

具体的には、こんな変化を感じられます。

- 小さな幸せに気づけるようになる

- 困難を乗り越えた喜びを味わえる

- 自分の成長を実感できる

例えば、SNSで他人の華やかな生活を見て

落ち込むことってありますよね。

メンタルが弱いと「自分だけ取り残されている」と

感じてしまいます。

でも、メンタルが強くなると

「自分の人生は自分のペースでいい」と

思えるようになるんです。

朝起きたときの空の美しさや、美味しいコーヒーの香りなど、日常の小さな喜びに気づけるようになります。

自己肯定感が向上すると、他人と比べるのではなく、

昨日の自分と今日の自分を比べられるようになります。

私自身、メンタルを鍛え始めてから「幸せ」の定義が

変わりました。

物や地位ではなく、自分の心の状態こそが

幸せの源だと気づいたんです。

長い人生、山あり谷ありですが、メンタルの強さがあれば、

どんな状況でも幸せを見つけられます。

それこそが、メンタル強化の

最大の恩恵なのかもしれませんね。

不安と向き合うための効果的な方法4つ

不安と向き合うには具体的な方法があって、

実践すれば誰でも乗り越えられるんです。

この記事を読めば、あなたの心を

苦しめている不安から解放される道筋が見えてきますよ。

- 不安を紙に書き出して客観視する

- 小さな一歩から行動を始める

- 過去の成功体験を思い出す

- 深呼吸や瞑想で心を落ち着かせる

これらの方法は科学的にも効果が

認められているものばかりなんです。

どれも特別な道具や専門知識が

なくても今すぐ始められます。

では、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

不安を紙に書き出して客観視する

不安を紙に書き出すと、

頭の中のモヤモヤが整理できるんです。

これは心理学でも効果が

認められている方法なんですよ。

例えば:

- 「明日のプレゼンで失敗したらどうしよう」

- 「新しい職場で馴染めるかな」

- 「お金が足りなくなったらどうしよう」

こんな不安を全部

紙に書き出してみるんです。

書き出すことで、頭の中だけで

考えるよりもずっと冷静に見られるようになります。

さらに、書いた不安に対して

「最悪の場合は?」「対処法は?」と

書き添えていくと効果的です。

私も仕事で大きなプロジェクトを

任されたときは不安でたまらなかったんです。

でも、紙に「何が不安なのか」を

細かく書き出したら、意外と対処できる

ことばかりだと気づけました。

ここでのポイントは、

書いたら終わりじゃないってこと。

書いた不安を見直して、

「これって本当に起こる?」

「対策はある?」と考えるんです。

そうすることで、漠然とした不安が

具体的な課題に変わって、

心の負担がグッと軽くなりますよ。

小さな一歩から行動を始める

不安を感じるとき、まずは

小さな一歩を踏み出すことが大切です。

なぜなら、行動することで

不安は少しずつ薄れていくからなんです。

例えば:

- 大きな目標を小さく分解する

- 5分だけでも取り組んでみる

- できた部分を確認しながら進める

このように小さく始めると、

ハードルが下がって行動しやすくなります。

英語学習に不安を感じていた友人は、

「まずは1日3単語だけ覚える」という

超小さな目標から始めたんです。

それが習慣になって、今では

毎日30分の学習が苦にならなくなったって言ってました。

ここで大事なのは、完璧を

目指さないってことなんですよ。

「とりあえず形にする」

「とりあえず始める」という

マインドを持つことが重要です。

小さな一歩を積み重ねることで、

不安の正体が見えてきて、

自信につながっていくんです。

だから、不安を感じたら

「何か一つでも行動してみる」

という習慣を身につけましょう。

過去の成功体験を思い出す

過去の成功体験を思い出すと、

自分への自信が湧いてきます。

これは脳が「できた」という

記憶を活性化させるからなんですね。

例えば:

- 困難を乗り越えた経験

- 褒められたこと

- 小さな達成感を得たとき

こういった経験を思い出すと、

「あのときできたんだから、今回もできる」

という気持ちが生まれるんです。

私が就職活動で不安だったとき、

学生時代のプロジェクトで

リーダーを務めた経験を思い出しました。

あのときも最初は不安だったけど、

結局やり遂げられたんだと。

その記憶が支えになったんです。

ここで効果的なのは、

成功体験を日記やノートに

記録しておくことなんですよ。

不安になったときに、

すぐに取り出して読み返せるようにしておくと、

心の支えになります。

小さな成功でも構いません。

「できた」という経験を

積み重ねることが、不安と

向き合う強さになるんです。

深呼吸や瞑想で心を落ち着かせる

深呼吸や瞑想は、不安で

乱れた心を落ち着かせる即効性があります。

これは自律神経のバランスを

整える効果があるからなんですよ。

例えば:

- 4秒かけて息を吸い、6秒かけて吐く深呼吸

- 5分間だけ目を閉じて呼吸に集中する

- スマホアプリを使った誘導瞑想

こういった方法は、

どこでも簡単に実践できます。

私も大事なプレゼンの前は、

必ずトイレで3分間の深呼吸タイムを

取るようにしているんです。

これだけで心拍数が落ち着いて、

頭もクリアになる感じがします。

特に効果的なのは、

朝起きてすぐと寝る前に

短い瞑想を習慣にすることです。

スマホのタイマーで3分だけでも、

続けることで効果を実感できますよ。

不安になったときは、まず呼吸を

意識することから始めてみてください。

深呼吸や瞑想は、不安と向き合うための

土台となる心の安定をもたらしてくれるんです。

自己肯定感を高める実践的な方法6つ

自己肯定感が高まると、人生の質が驚くほど変わります。

自分を大切にできる人は、ストレスに強く、

幸福度も高いことが研究でわかっているんです。

自己肯定感を高める方法は、

- 毎日の小さな成功を記録する

- 自分の長所リストを作成する

- 否定的な自己対話を書き換える

- 感謝の気持ちを意識的に持つ

- 自分にご褒美を与える習慣をつける

- 自分の価値観に合った目標を設定する

これらはどれも難しくなく、

今日から始められるものばかりです。

小さな変化の積み重ねが、

やがて大きな自信につながっていくんですよ。

それでは、具体的な方法を一つずつ見ていきましょう。

毎日の小さな成功を記録する

小さな成功を毎日記録することで、

自己肯定感がぐんぐん高まります。

なぜなら、私たちは自分の成功よりも失敗を

覚えてしまう傾向があるからなんです。

例えば:

- 今日完成させたレポート

- 片付けた部屋の一角

- 新しく挑戦した料理

このような小さな成功でも書き留めていくことが大切です。

「成功日記」として専用のノートを

作ってみるのもいいですね。

毎晩寝る前に5分だけ時間を取って、

その日達成したことを3つ書き出してみましょう。

最初は「書くことがない」と感じるかもしれませんが、

続けていくうちに小さな成功に気づく目が養われていきます。

ある研究では、3週間この習慣を続けた人の

自己肯定感が明らかに向上したという

結果も出ているんですよ。

自分の成長を可視化することで、

「私はちゃんとやれている」という実感が湧いてきます。

この積み重ねが、

自分を信じる力を少しずつ強くしていくんです。

自分の長所リストを作成する

自分の長所リストを作ることは、

自分の価値を再確認する強力な方法です。

私たちは自分の短所には気づきやすいのに、

長所には意外と気づいていないことが多いんですよね。

例えば:

- 人の話をよく聞ける

- 困っている人を放っておけない

- 細かいことに気が付く

こういった特徴も立派な長所なんです。

まずは10個くらいを目標に、

自分の良いところをリストアップしてみましょう。

思いつかない場合は、

家族や友人に「私の良いところは何だと思う?」と

聞いてみるのも一つの方法です。

意外な長所が見つかって驚くかもしれません。

このリストは完成したら終わりではなく、

新しい長所に気づいたら追加していくといいですね。

特に落ち込んでいるときや自信がないときに見返すと、

「そうだ、私にはこんな良いところがあるんだ」と

思い出せます。

自分の長所を意識することで、

短所ばかりに目を向けがちな視点が

変わってくるんです。

否定的な自己対話を書き換える

頭の中で繰り広げられる否定的な自己対話を

書き換えることが、自己肯定感アップの鍵になります。

私たちは気づかないうちに自分に厳しい言葉を

かけていることが多いんですよね。

例えば:

- 「どうせ私には無理」を

「まだ慣れていないだけ」に - 「失敗した自分はダメだ」を

「失敗から学べることがある」に - 「完璧にできなかった」を

「精一杯やった」に

このように書き換えてみましょう。

最初は違和感があるかもしれませんが、

意識的に繰り返すことで徐々に自然になってきます。

否定的な考えが浮かんだら

「ちょっと待って、それは本当?」と

一度立ち止まることが大切です。

もし友達がそんな状況なら、

どんな言葉をかけるだろうと考えてみるといいですよ。

ある心理学の研究では、

自分に優しく話しかける練習をした人は、

3ヶ月後に自己肯定感が30%も向上したそうです。

自分の内側から湧き上がる声が応援してくれるものに

変われば、自然と自分を信じられるようになります。

感謝の気持ちを意識的に持つ

感謝の気持ちを持つことは、

自己肯定感を高める意外な方法なんです。

なぜなら、感謝は「私には受け取るに値する価値がある」と

いう感覚を自然と育むからなんですよ。

例えば:

- 今日も健康に過ごせたこと

- おいしい食事ができたこと

- 誰かの笑顔や親切な言葉

こういった日常の小さなことに目を向けてみましょう。

「感謝ノート」を作って、

毎日3つの感謝できることを書き出す習慣を

つけるのもおすすめです。

最初は「大したことないな」と思うかもしれませんが、

続けていくうちに感謝できることがどんどん

見つかるようになります。

ハーバード大学の研究によると、

感謝の習慣がある人は幸福度が高く、

自己肯定感も強い傾向があるそうです。

感謝することで、

「足りないもの」から「既に持っているもの」に意識が向き、自然と豊かさを感じられるようになるんです。

この積み重ねが、

自分自身を価値ある存在として認める力になっていきます。

自分にご褒美を与える習慣をつける

自分にご褒美を与える習慣は、

自己肯定感を育てる素晴らしい方法です。

これは「自分は大切にされるべき存在だ」というメッセージを自分自身に送ることになるんですよね。

例えば:

- 頑張った後の特別なコーヒータイム

- 好きな本を読む時間を確保する

- 小さな目標達成後の趣味の時間

こういったご褒美を意識的に取り入れてみましょう。

大切なのは、

ご褒美の内容よりも「自分へのご褒美だ」と

意識することなんです。

「これは自分へのプレゼントだ」と

思いながら楽しむことで、自己肯定感が高まります。

特に何か頑張ったことや乗り越えたことがあった後には、

必ず自分を労わる時間を作りましょう。

あるカウンセラーの調査では、

自分にご褒美を与える習慣のある人は、

ストレス耐性が高く自己肯定感も高いという

結果が出ています。

自分を大切にする小さな行動の積み重ねが、

やがて「自分は価値のある存在だ」という

深い確信につながるんです。

自分の価値観に合った目標を設定する

自分の本当の価値観に合った目標を設定することが、

確かな自己肯定感につながります。

他人の期待や社会の「べき」に合わせた目標では、

達成しても心から満足できないことが多いんですよね。

例えば:

- 周りと比べない自分だけの基準

- 「すべき」ではなく「したい」から始まる目標

- 自分の強みを活かせる分野での挑戦

このような自分らしい目標を見つけていきましょう。

「私にとって本当に大切なことは何か」を

考える時間を持つことから始めるといいですね。

自分の価値観を明確にするために、

「理想の1日」を具体的に書き出してみるのも効果的です。

そこから見えてくる本当の望みが、

あなたの価値観に合った目標のヒントになります。

心理学者のマズローは「自己実現に向かう過程そのものが、

人間の幸福と自己肯定感の源泉になる」と言っています。

自分の内側から湧き上がる目標に向かって進むとき、

自然と「これでいいんだ」という自己肯定感が

育まれていくんです。

メンタル強化を妨げる4つの思考パターン

メンタルを強くしたいのに、

知らず知らずの間に自分で邪魔してるかも。

この記事を読めば、自分の

思考パターンの落とし穴に気づけます。

メンタル強化を妨げる思考パターンは以下の4つです:完璧主義に囚われること

- 過去の失敗にとらわれ続けること

- 他人と自分を比較し続けること

- 「〜すべき」という思考に支配されること

これらは誰もが一度は

陥りがちな考え方なんですよね。

でも大丈夫、気づくことが

変化の第一歩なんです。

それでは、この4つの思考パターンを

詳しく見ていきましょう。

完璧主義に囚われること

完璧主義はメンタルを

どんどん弱くしていきます。

なぜなら、現実世界で

完璧なんて存在しないからです。

こんな完璧主義の罠に

ハマっていませんか?

- 小さなミスも許せない

- 100点か0点かの二択で考える

- 「もっと良くできたはず」と自分を責める

完璧を目指すこと自体は

悪いことじゃないんです。

でも、それが「できなかったら

価値がない」という考えに

繋がると危険なんですよ。

例えば、仕事のプレゼンで

一箇所だけ言い間違えたとします。

全体の99%は素晴らしかったのに、

その1%のミスだけを気にして

「失敗した」と思い込んでしまう。

これって、すごくもったいないですよね。

完璧主義から抜け出すには、

「良い加減」を意識するといいんです。

完璧じゃなくても、十分に

良い状態があるってことです。

だから、完璧を求めるのをやめて、

成長の過程を楽しむことが

メンタル強化の第一歩なんですよ。

過去の失敗にとらわれ続けること

過去の失敗にとらわれると、

前に進むエネルギーが奪われます。

これは、脳が過去のネガティブな

出来事を強く記憶する性質があるからです。

次のような思考パターンに

陥っていませんか?

- 「あの時こうしていれば...」と何度も考える

- 昔の失敗を思い出して自己嫌悪に陥る

- 新しいことに挑戦するとき過去の失敗を思い出す

過去の失敗を振り返ることは、

学びを得るためには大切です。

でも、いつまでも同じ失敗を

繰り返し思い出して自分を

責め続けるのは違いますよね。

たとえば、5年前に大事な

プレゼンに失敗したとします。

今でも「あの時こうすれば良かった」

と考え続けているなら、それは

もう学びではなく足かせになっています。

過去は変えられないけど、

未来は変えられるんです。

過去の失敗と向き合うコツは、

「教訓」と「感情」を分けること。

教訓は大切に持ち帰り、

ネガティブな感情は手放す。

そうすれば、過去の失敗は

あなたを強くする材料に変わります。

他人と自分を比較し続けること

他人と自分を比較し続けると、

自分の価値を見失ってしまいます。

なぜなら、比較は永遠に

終わらないゲームだからです。

こんな思考に陥って

いませんか?

- SNSで他人の成功を見て落ち込む

- 友達の良いところばかり見て自分を責める

- 「あの人はできるのに、私はダメだ」と考える

比較すること自体は人間の

自然な思考パターンなんです。

でも、それが習慣になると

自分の良さを見失って、

いつも不満を感じるようになります。

例えば、友達がSNSに

豪華な旅行の写真を投稿したとします。

「私も行きたかったな」と思うのは

自然ですが、「私の人生はつまらない」

という結論に至るのは飛躍しすぎです。

実は、比較するなら「昨日の自分」と

「今日の自分」を比べるのが一番なんです。

それって、自分だけの

成長物語を作ることになるんですよね。

だから次に比較したくなったら、

「私は私のペースで成長している」

と自分に言い聞かせてみてください。

「〜すべき」という思考に支配されること

「〜すべき」思考は、

知らず知らずのうちに自分を縛ります。

これは外部から押し付けられた

基準で自分を判断してしまうからです。

次のような考えに

囚われていませんか?

- 「こうあるべき」と自分にプレッシャーをかける

- 「みんなができるなら私もできるはず」と考える

- 自分のやりたいことより「すべきこと」を優先する

「すべき」という言葉には

強制力があるんですよね。

それが多すぎると、自分の

本当の気持ちや価値観から

離れてしまうんです。

例えば、「30歳までに

結婚すべき」と思い込んでいたら、

焦りや不安が生まれますよね。

でも、それって誰が決めた

ルールなんでしょう?

「すべき」を「したい」に

置き換えてみると視野が広がります。

「結婚すべき」ではなく

「幸せな関係を築きたい」と考えれば、

年齢という枠から自由になれますね。

自分の内側の声に耳を傾けて、

本当に大切にしたい価値観を

見つけることがメンタル強化につながるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 失敗は最高の教材であり、新しいスキルや知識、問題解決能力を身につける機会になる

- 失敗後のリカバリーには「感情整理→原因分析→改善点発見→行動計画」の4ステップが効果的

- 行動し続けると恐怖から解放され、自信がつき、成果が積み上がっていく

- 行動習慣化には完璧を求めすぎず、一度の失敗で諦めないことが重要

- 完璧主義は行動力低下や過剰な準備、失敗への恐怖心を強める原因になる

- 完璧主義から解放されると挑戦を楽しめ、柔軟な思考ができるようになる

- 不安に対処するには書き出す、小さく行動する、過去の成功を思い出す、呼吸法が効果的

- 自己肯定感を高めるには小さな成功の記録や長所リスト作成が役立つ

- メンタル強化を妨げる思考パターンには比較や「〜すべき」思考がある

- 学び続けることで同じ失敗を繰り返さず、新たなチャンスを掴める

まとめ

失敗を恐れず、行動し続けることの大切さを

様々な角度から解説してきました。

失敗は実は最高の教材であり、

そこから得られる学びは何物にも

代えがたい価値があります。

新しいスキルの習得や問題解決能力の向上、

精神的な強さ、そして創造性の高まりなど、

失敗から学べることはたくさんあるんですよね。

大切なのは、失敗後の感情を整理し、

原因を冷静に分析して、

具体的な改善点を見つけること。

そして小さな一歩から

また行動を始めることです。

完璧主義に囚われると行動力が低下し、

過剰な準備で時間を無駄にしてしまいます。

「できなかったらどうしよう」と

恐れるよりも、「まずはやってみよう」

という姿勢が成長への近道なんです。

不安と向き合うには、紙に書き出したり、

小さな行動から始めたり、

深呼吸で心を落ち着かせるのが効果的。

自己肯定感を高めるには、

小さな成功を記録したり、

自分の長所リストを作ったり、

否定的な自己対話を書き換えることが大切です。

何より重要なのは、他人と比較せず、

自分のペースで成長を続けること。

今日からでも実践できる小さなことから

始めてみてください。

失敗を恐れず、完璧を求めすぎず、

一歩ずつ前に進んでいけば、

きっとあなたの人生は

より豊かなものになるはずです。

よくある質問

失敗したときに落ち込みすぎて前に進めません。どうすればいいですか?

失敗後は感情を整理する時間を取ることが大切です。深呼吸をしたり、好きな音楽を聴いたりして心を落ち着かせましょう。そして「失敗して当然悲しい」と自分の気持ちを認めてあげてください。感情が整理できたら、「何がうまくいかなかったのか」「どうすれば良かったのか」を紙に書き出してみると、客観的に分析できるようになります。小さな改善点を見つけて、次に活かす行動計画を立てれば、失敗が成長のチャンスに変わりますよ。

完璧にできないと行動できません。この考え方を変えるにはどうしたらいいですか?

完璧主義から抜け出すには「60点でもまずやってみる」という考え方を意識してみましょう。完璧を目指すと行動に移せなくなりますが、「まあいいか」という気持ちで始められると、どんどん成長できるんです。実はプロの人たちも最初から完璧ではなく、動き始めてから改善していくスタイルを取っています。また、失敗を「次に活かせる学び」と捉えると、チャレンジする勇気が湧いてきますよ。小さな一歩から始めて、少しずつ自信をつけていくことが大切です。

新しいことを始めるときの不安を和らげる方法はありますか?

新しいことへの不安を和らげるには、まず小さな一歩から始めることがポイントです。例えば「1日5分だけ」など、超小さな目標を設定すれば、心理的なハードルが下がります。また、過去に困難を乗り越えた経験を思い出すと、「あのときできたんだから、今回もできる」という自信が湧いてきます。不安になったときは深呼吸や5分間の瞑想で心を落ち着かせるのも効果的です。そして何より、不安は誰にでもあるもの。完璧を目指さず、失敗してもいいという気持ちで挑戦することで、少しずつ自信がついていきますよ。

自己肯定感を高める簡単な方法を教えてください。

自己肯定感を高める簡単な方法は、まず「毎日の小さな成功」を記録することです。寝る前に今日できたことを3つノートに書き出してみましょう。また、自分の長所リストを作って、落ち込んだときに見返すのも効果的です。否定的な自己対話も書き換えてみてください。「どうせ無理」→「まだ慣れていないだけ」、「失敗した自分はダメだ」→「失敗から学べることがある」というように。そして、自分へのご褒美の時間を意識的に作ることも大切です。頑張った後の特別なコーヒータイムなど、「これは自分へのプレゼントだ」と思いながら楽しむことで、自己肯定感がぐんぐん高まりますよ。

行動習慣を続けるコツはありますか?いつも三日坊主で終わってしまいます。

習慣を続けるコツは、まず「小さすぎるかも?」と思えるくらいの目標から始めることです。例えば「毎日10kmランニング」ではなく「5分だけ走る」など、無理なく続けられる設定が大切です。また、一度の失敗で諦めないことも重要。習慣化に成功した人の91%は途中で失敗を経験していますが、「明日また始めよう」と単純に再開する決断をしています。さらに、自分のペースで自分のために取り組むこと。他人の評価を気にせず、内発的動機(自分のため)で行動すると習慣の定着率が3倍高くなります。小さな成功体験を積み重ねて、徐々にレベルアップしていくのが習慣化成功の秘訣ですよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。