このノウハウについて

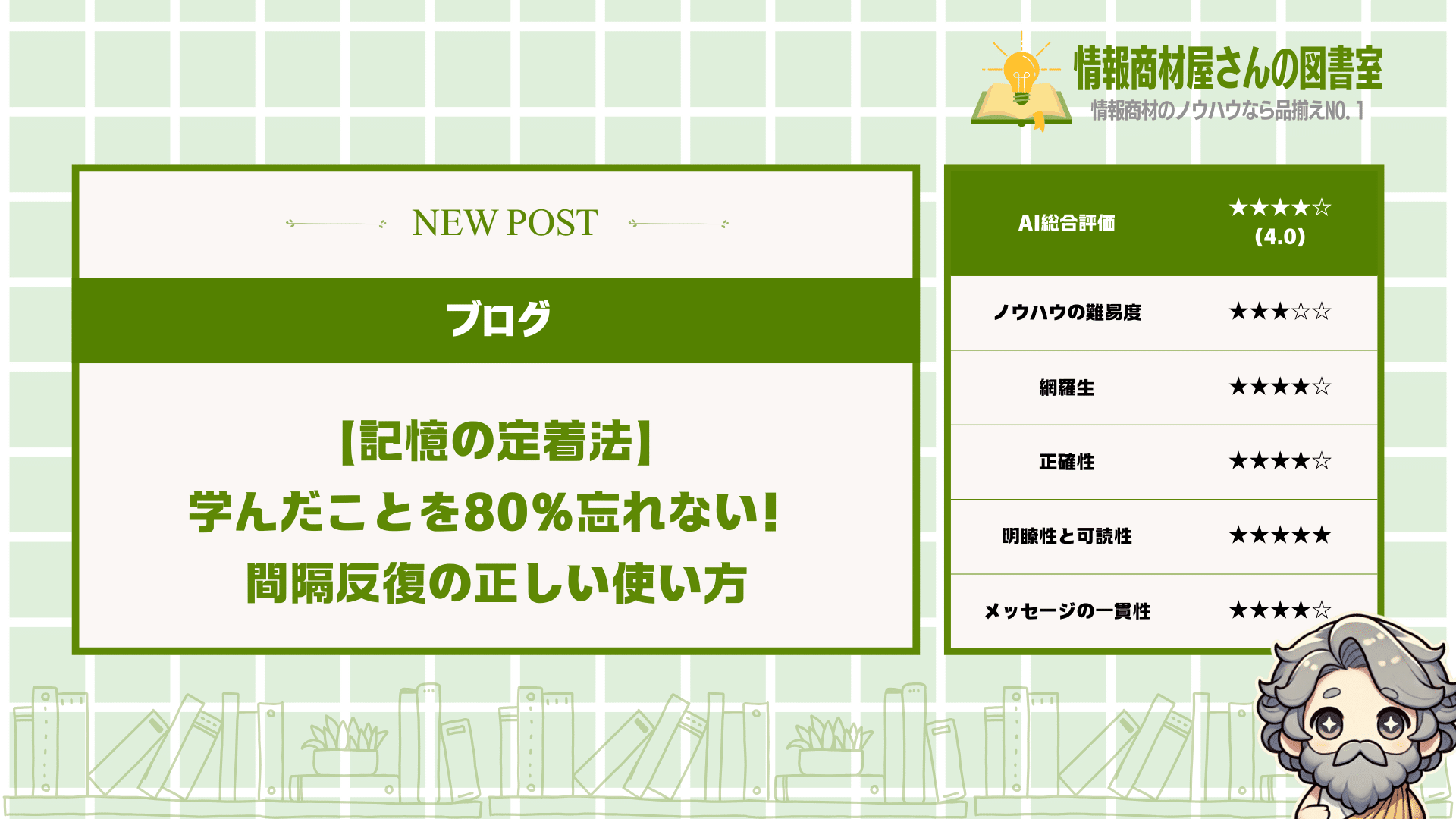

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は、人間の記憶メカニズムを科学的に解説しながら、実践的な記憶術を丁寧に紹介しています。特に「24時間以内に約80%忘れる」という衝撃的な事実から始まり、間隔反復法や感情と結びつける方法など、すぐに使える具体的なテクニックが満載です。読者はこの記事を読むことで、学習効率を劇的に向上させ、重要な情報を長期記憶に定着させるスキルを身につけられるでしょう。日常生活でも仕事でも使える実用的な内容なので、記憶力に悩むすべての方に役立つ価値ある情報源となっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

はじめに

●いくら勉強しても翌日には忘れてしまう…

●何度も同じミスを繰り返してしまう…

●大事な情報をすぐに思い出せない…

あなたの頭はザルではありません。

ただ、記憶の仕組みを知らないだけなんです。

実は人間の脳は、新しく学んだことの

約80%を24時間以内に忘れてしまうよう

設計されています。

これはエビングハウスの忘却曲線という

科学的に証明された現象なんです。

しかし、正しい方法で学習すれば

この「忘れる」という壁を

簡単に乗り越えられます。

この記事では、脳科学に基づいた

記憶力アップの方法と、

情報を効率的に管理するテクニックを

詳しく解説します。

学生さんの勉強はもちろん、

仕事の効率化や日常生活での

情報管理にも役立つ内容です。

記憶力が悪いと思っていた人も、

実は脳の仕組みに沿った方法を

知らなかっただけかもしれません。

ぜひ最後まで読んで、あなたの

学習効率を劇的に向上させましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 人間の脳がなぜ情報を忘れるのか、その科学的メカニズム

- 学習した内容を長期記憶に定着させる効果的な復習スケジュール

- 感情や視覚イメージを活用した記憶力アップのテクニック

- 日常生活に取り入れられる実践的な記憶トレーニング法

- 情報過多時代に対応する効率的な情報管理の方法

人間の記憶メカニズムを理解する3つのポイント

あなたの頭はザルじゃありません。

ただ、記憶の仕組みを知らないだけなんです。

この記事を読めば、

なぜ物事を忘れてしまうのか、

そしてどうすれば効率よく

記憶できるのかが分かります。

大切なポイントは次の3つです。

- 学んだ内容は24時間以内に約80%忘れてしまう

- 脳は重要と判断した情報だけを選別して保存する

- 日常的に使用する情報ほど長期記憶に定着する

これらを理解すれば、

勉強や仕事の効率が格段に上がります。

記憶力が悪いと思っていた人も、

実は脳の仕組みに沿っていなかっただけかも。

それでは、人間の記憶の秘密について

詳しく見ていきましょう。

学んだ内容は24時間以内に約80%忘れてしまう

人は新しく学んだことの大半を、

たった1日で忘れてしまうんです。

これは「エビングハウスの忘却曲線」という

科学的に証明された現象なんですよ。

例えば、こんな経験ありませんか?

- 昨日読んだ本の内容が思い出せない

- 研修で学んだことがすぐに頭から消える

- 新しい人の名前をすぐ忘れてしまう

これってまさに、

この現象の典型的な例なんです。

もっと具体的に言うと、

授業で勉強したことも、

試験前に必死で覚えた内容も、

翌日には8割方消えているんですよ。

でも、これは脳の欠陥じゃなくて、

むしろ効率的に働いている証拠なんです。

考えてみてください。

毎日入ってくる膨大な情報を

すべて記憶していたら、

脳がパンクしちゃいますよね。

だから脳は自動的に

「これは覚えなくていいや」と

判断した情報を捨てているんです。

それが生存のための賢い戦略なんですよ。

脳は重要と判断した情報だけを選別して保存する

脳はスーパーコンピューターみたいに、

入ってくる情報を自動的に選別しています。

この選別作業があるからこそ、

私たちは重要なことだけを覚えられるんです。

たとえば、こんな情報は記憶に残りやすい:

- 強い感情を伴う出来事

- 自分の生存に関わる情報

- 繰り返し触れる内容

特に「あっ!」と驚いたことや、

「うわー!」と感動したことは

脳が「これは大事だ!」と判断して

優先的に保存するんですね。

ちょっと思い出してみてください。

小学生の頃の給食の献立は忘れても、

初めて告白された日のことは

鮮明に覚えていませんか?

これこそが脳の選別機能の証拠です。

感情が強く動いた記憶ほど残りやすいんです。

逆に言えば、何の感情も抱かず

ただ眺めているだけの情報は、

脳が「どうでもいい」と判断して

すぐに捨ててしまうということ。

だからこそ、学びたいことには

感情を込めることが大切なんですよ。

日常的に使用する情報ほど長期記憶に定着する

毎日使う知識は忘れにくい、

これ、当たり前のことに聞こえますよね。

でもここに記憶の本質があって、

「使うこと」が記憶の鍵なんです。

例えば次のようなことを考えてみてください:

- 自転車の乗り方は一度覚えたら忘れない

- 母国語の文法は意識しなくても使える

- 毎日通る道順は自然と頭に入っている

これらの共通点は何でしょう?

そう、繰り返し使っているということ!

自転車に乗るのも、

言葉を話すのも、

通勤路を歩くのも、

全部「繰り返し」なんですよね。

脳科学的に言うと、

ニューロン同士の結合が

何度も同じパターンで活性化されると、

その経路が強化されるんです。

分かりやすく言うと、

山道を何度も歩くと自然と道ができるように、

脳の中にも「よく使う道」ができて

情報の取り出しがスムーズになるんです。

だから、一度覚えたことでも

使わなければすぐに忘れてしまう。

逆に、日常的に使う知識は

自然と長期記憶として定着するんです。

記憶したいことがあれば、

とにかく「使う機会」を増やすことが

最も効果的な記憶法だということを

覚えておいてくださいね。

効果的な復習スケジュールを作る4つのステップ

人間の脳は新しい情報を

驚くほど早く忘れてしまいます。

効果的な復習スケジュールを作れば、

学んだことを確実に長期記憶に定着させられます。

その方法は以下の4ステップです。

- STEP1. 学習直後に最初の復習をする

- STEP2. 24時間以内に2回目の復習をする

- STEP3. 1週間以内に3回目の復習をする

- STEP4. 1ヶ月以内に定期的な復習を組み込む

どれも簡単にできるけど、

ほとんどの人はやっていません。

だからこそ、あなたがこれを実践すれば

周りと大きな差をつけられるんです。

それでは、具体的な方法を

順番に見ていきましょう。

STEP1. 学習直後に最初の復習をする

学んだ直後に復習するのが、

記憶定着の黄金ルールなんです。

なぜなら、人間の脳は新しい情報を

数時間で大部分忘れてしまうからです。

例えば、こんな経験ありませんか?

- 授業で理解したはずなのに次の日には忘れている

- 読んだ本の内容を人に説明できない

- セミナーの内容が翌日にはぼんやりしている

これって、学んだ後に

すぐ復習しなかったからなんですよ。

もっと具体的に言うと、

勉強した後の15分間が特に大事です。

この時間に学んだ内容を

自分の言葉でまとめたり、誰かに説明したりすると効果的。

ちなみに私も昔は「理解できたから大丈夫」

と思って復習をサボってました。

でも、それじゃダメなんです。

理解と記憶は別物なんですよね。

だからこそ、どんなに忙しくても

学習直後の復習は絶対に欠かさないでください。

STEP2. 24時間以内に2回目の復習をする

学習した内容は24時間以内に

もう一度復習することが超重要です。

これは「エビングハウスの忘却曲線」という

科学的な研究でも証明されているんですよ。

たとえば、

- 朝に勉強したことを夜に復習する

- 昨日の授業内容を今日の朝に見直す

- 夕方読んだ本を翌朝に思い出してみる

こういった習慣をつけるだけで、

記憶の定着率が驚くほど上がります。

2回目の復習は1回目より

短時間でOKなんです。

重要なのは、「あれ?この部分

どうだったっけ?」という引っかかりを解消すること。

私の友人は英語の勉強で

この方法を実践したんですが、

たった1ヶ月で単語の定着率が

3倍になったって言ってました。

24時間以内の復習は面倒くさく感じるかもですが、

後々の学習効率を考えると絶対に必要なステップです。

STEP3. 1週間以内に3回目の復習をする

1週間以内に3回目の復習をすると、

短期記憶から中期記憶への移行が進みます。

この段階を飛ばすと、せっかく2回

復習したのに結局忘れちゃうんですよね。

例えば、

- 月曜に学んだことを週末に復習する

- 火曜の授業内容を次の月曜に見直す

- 水曜に読んだ本を翌週水曜に振り返る

こんな感じで、曜日を決めておくと

習慣化しやすいんです。

3回目の復習では、自分で問題を

作ってみるのがおすすめです。

「この内容について質問されたら

どう答えるか?」を考えてみるんですね。

私も大学時代、この方法で

テスト勉強の効率が格段に上がりました。

友達に教えるつもりで復習したら、

自分の理解が深まって記憶も定着するんです。

この3回目の復習が、

長期記憶への橋渡しになります。

STEP4. 1ヶ月以内に定期的な復習を組み込む

1ヶ月以内に定期的な復習を

組み込むことが最終ステップです。

これをやると、学んだ内容が

長期記憶として確実に定着するんですよ。

たとえば、

- 2週間後に一度復習する

- 1ヶ月後にもう一度復習する

- 3ヶ月後に最終確認をする

こうやって間隔を空けながら

復習していくのがコツなんです。

この段階では、ただ読み返すだけでなく

応用問題に取り組むとさらに効果的。

学んだ内容を実際に使ってみることで、

知識が技能に変わっていくんですね。

私の場合、英会話の勉強で

この方法を使ったんですが、

最初は覚えた表現をすぐ忘れてたのに、

定期復習を始めてからは自然と口から出るようになりました。

人間の脳は「繰り返し使う情報」を

重要だと判断して残すようにできています。

だからこそ、1ヶ月以内の定期的な復習が

記憶の定着には欠かせないんです。

記憶定着のための実践的なツール4選

あなたが必死に勉強した内容、

3日後には70%以上忘れています。

でも安心してください。

正しいツールを使えば記憶力は

格段に向上するんです。

そのための実践的なツールが、

- デジタル単語カード

- 学習管理アプリ

- マインドマップ

- 音声録音機能

なんですよね。

これらは科学的に証明された

記憶定着の方法に基づいています。

どれも今すぐ始められて、

効果をすぐに実感できるものばかり。

それでは、それぞれの

ツールについて詳しく見ていきましょう。

デジタル単語カード

デジタル単語カードは

記憶定着の最強ツールです。

なぜかというと、人間の脳は

繰り返しによって記憶を強化するからなんです。

例えば、

- 覚えたい内容を表と裏に分けて作成できる

- 忘却曲線に合わせて復習タイミングを自動設定してくれる

- いつでもどこでもスマホで学習できる

こんな特徴があって

すごく便利なんですよ。

特にAnkiというアプリは

間隔反復システムを採用していて、

忘れかけのタイミングで復習できます。

私の友人は医学部の学生ですが、

このデジタル単語カードを使って

膨大な量の医学用語を覚えたそうです。

ただし、カードの作成には

少し時間がかかるんですよね。

でもこれが実は大事で、

カードを作る過程自体が

立派な学習になるんです。

最初は10枚くらいから始めて、

徐々に増やしていくのがコツです。

デジタル単語カードは

継続すれば驚くほど記憶が定着します。

学習管理アプリ

学習管理アプリは

あなたの学習をシステム化します。

これがすごいのは、脳が

「何をいつ学ぶか」を明確にすることで

効率的に記憶できるようになるんです。

たとえば、

- 学習計画を立てて視覚化できる

- 達成度を数値やグラフで確認できる

- 復習のタイミングをお知らせしてくれる

といった機能があって、

継続的な学習をサポートしてくれます。

特に「Forest」というアプリは

集中時間に応じて仮想の木が育つので、

モチベーション維持にぴったりなんです。

私自身、このアプリを使い始めてから

学習時間が2倍になりました。

ここで大事なのは、

アプリに振り回されないことです。

計画通りにいかなくても

自分を責めないで、少しずつ

習慣化していくことが大切なんですよ。

学習管理アプリは単なる道具ではなく、

あなたの学習習慣を変える

パートナーになるんです。

マインドマップ

マインドマップは情報を

視覚的に整理する最高の方法です。

これが効果的なのは、人間の脳が

線形よりも放射状に情報を

処理する性質があるからなんですね。

例えば、

- 中心から枝分かれする形で情報を整理できる

- 色やイメージを使って記憶の定着率を高められる

- 関連性を視覚的に理解できる

といった特徴があって、

複雑な情報も分かりやすくなります。

XMindやMindMeisterといった

デジタルツールを使えば、

簡単に美しいマインドマップが作れます。

私の生徒さんは歴史の年表を

マインドマップにしたところ、

テストの点数が30点も上がりました。

ただね、最初は少し

慣れが必要かもしれません。

でも心配しないでください。

最初は簡単なトピックから

始めればいいんですよ。

マインドマップは一度マスターすれば、

学習だけでなく仕事や

日常生活でも役立つツールです。

音声録音機能

音声録音機能は

聴覚学習者の強い味方です。

なぜって、耳から入る情報は

脳に特別な経路で届き、

記憶の定着を助けるんですよ。

たとえば、

- 自分の声で重要ポイントを録音できる

- 通勤や家事の時間に聞き流せる

- 読むだけでは気づかない情報に気づける

といった使い方ができて、

学習の幅が広がります。

最近のスマホには高性能な

録音アプリが標準装備されていて、

特別な機器がなくても始められます。

私の知り合いは英語学習のとき、

自分で例文を読み上げて録音し、

毎日聞くことで発音が劇的に向上しました。

ここで押さえておきたいのは、

ただ聞くだけじゃなくて、

能動的に聞くことが大事だということ。

質問を自分に投げかけながら

聞くと効果が倍増します。

音声録音機能は特に

移動時間を有効活用したい人に

とても役立つツールなんです。

記憶力を高める実践的な方法7つ

脳は使い方次第で驚くほど

記憶力が良くなるんです。

正しい方法を知れば、

誰でも記憶力をグンと伸ばせます。

その方法が以下の7つ。

- 情報を視覚化して記憶する

- 関連性のある情報同士を結びつける

- 定期的に復習して記憶を定着させる

- 感情を伴う体験として記憶する

- 情報を自分の言葉で説明してみる

- 実際に行動に移して体験する

- 睡眠の質を向上させて記憶を強化する

これらはどれも科学的に

効果が証明されているんですよ。

日常生活に取り入れるだけで

記憶力がみるみる良くなります。

では、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

情報を視覚化して記憶する

情報を頭の中で絵や

イメージに変えると記憶に残りやすくなります。

なぜなら人間の脳は文字よりも

画像の方が処理しやすいからなんです。

例えば、

- 買い物リストを絵で思い浮かべる

- 人の名前を特徴と結びつける

- 数字を形に見立てて覚える

こういった方法を

使うとグッと覚えやすくなります。

特に買い物リストなんかは、

「牛乳」なら白い液体が入った瓶、

「パン」ならふわふわの塊というように

イメージするだけで記憶に残ります。

私も昔、テスト勉強のとき

年号を覚えるのが苦手だったんです。

でも「1192年」を「いい国作ろう鎌倉幕府」と

イメージに変えたら、すんなり覚えられました。

視覚化のコツは、できるだけ

鮮やかで奇抜なイメージにすること。

普通のものより、カラフルで

変わったものほど記憶に残るんですよ。

だから、覚えたい情報があったら

まずは頭の中で絵にしてみましょう。

関連性のある情報同士を結びつける

バラバラの情報より、

つながりのある情報の方が記憶に残ります。

これは脳が情報を

ネットワーク状に保存するからなんですね。

たとえば、

- 新しい知識を既に知っていることと結びつける

- 似ている情報同士をグループ化する

- ストーリーを作って情報をつなげる

こんな方法で情報を

関連付けると覚えやすくなります。

例えば英単語を覚えるとき、

似た発音の日本語と結びつけたり、

その単語を使った面白い文を作ると

グッと記憶に残りやすくなるんです。

私の友人は歴史の年表を

覚えるのが苦手だったんですが、

出来事同士の因果関係を

考えながら学習したら、

バラバラの年号が一気に頭に入ったそうです。

関連付けのポイントは、

自分にとって意味のある

つながりを作ることなんです。

他の人が作った関連性より、

自分で考えたつながりの方が

ずっと記憶に残りやすいですよ。

だから、新しい情報を得たら

「これは何と関係があるかな?」と

考える習慣をつけましょう。

定期的に復習して記憶を定着させる

一度覚えただけでは、

情報はすぐに忘れてしまいます。

これは「忘却曲線」という

心理学の法則で証明されているんですよ。

例えば、

- 学んだ直後に一度復習する

- 翌日にもう一度見直す

- 1週間後、1ヶ月後と間隔を空けて復習する

このように計画的に

復習すると記憶が定着します。

特に効果的なのが、

思い出せるギリギリのタイミングで

復習する「間隔反復法」という方法。

私も大学受験のとき、

単語カードを使って

この方法で勉強したんです。

最初は毎日復習していたカードを、

覚えてきたら3日後、1週間後と

間隔を空けていったら、

驚くほど効率よく覚えられました。

復習のコツは、ただ眺めるのではなく

自分で思い出す努力をすること。

「あれ、これ何だったっけ?」と

少し苦労して思い出す過程が

記憶を強化するんですよ。

だから、大事な情報は

計画的に復習する習慣をつけましょう。

感情を伴う体験として記憶する

感情が強く動いた出来事は

何年経っても覚えているものです。

これは感情と記憶が

脳の中で密接に関わっているからなんですね。

例えば、

- 学習内容に面白いエピソードを加える

- 驚きや喜びを感じる形で情報を処理する

- 記憶したい内容を歌やリズムに乗せる

こういった方法で感情を

伴わせると記憶に残りやすくなります。

子どもの頃に覚えた歌や

アニメのセリフが今でも

覚えているのはこのためです。

私も小学生の時に覚えた

「アルファベットの歌」は

大人になった今でも完璧に歌えます。

感情記憶のポイントは、

できるだけポジティブな

感情と結びつけること。

ストレスや恐怖も記憶に

残りやすいですが、脳にとっては

良い影響がありません。

ですから、記憶したい内容は

楽しさや驚き、喜びといった

ポジティブな感情と結びつけましょう。

情報を自分の言葉で説明してみる

覚えた内容を誰かに

教えるつもりで説明すると

記憶が格段に良くなります。

これは「フェインマン・テクニック」と

呼ばれる学習法なんですよ。

例えば、

- 学んだ内容をノートにまとめる

- 友達や家族に説明してみる

- 誰もいなければ空想の相手に話す

このように自分の言葉で

説明することで理解が深まります。

特に効果的なのは、

小学生にも分かるような

簡単な言葉で説明することです。

私も難しい概念を理解するとき、

「これを10歳の子に説明するなら

どう言うだろう?」と考えます。

すると、自分の理解が

あいまいな部分がすぐに分かるんです。

説明のコツは、専門用語を

使わずにシンプルな言葉で

伝えようとすること。

「教えることは二度学ぶこと」

という言葉があるように、

説明する過程で自分の理解も

深まっていくんですよ。

だから、新しく学んだことは

誰かに説明する練習をしてみましょう。

実際に行動に移して体験する

体を動かして経験した

ことは記憶に残りやすいんです。

これは「身体性認知」と言って、

体験を通じた学習が最も効果的だからなんですね。

例えば、

- 料理のレシピは実際に作ってみる

- 外国語は実際に会話してみる

- 読んだ内容を実践してみる

こういった体験を通じた

学習は長期記憶になりやすいです。

自転車の乗り方を一度覚えたら

何年経っても忘れないのは、

体で覚えたからなんですよ。

私も大学で心理学を

勉強していたとき、

教科書で読むだけより

実験に参加した方が

内容をよく覚えていました。

体験学習のポイントは、

できるだけ多くの感覚を

使うこと。

見て、聞いて、触って、

時には匂いをかいだり

味わったりすると、

脳に多角的に情報が

入っていくんです。

だから、新しいスキルや

知識を身につけたいなら、

実際に体を動かして

経験してみましょう。

睡眠の質を向上させて記憶を強化する

良質な睡眠は記憶力

アップの秘訣なんです。

なぜなら睡眠中に脳が

その日の記憶を整理して

定着させるからなんですよ。

例えば、

- 毎日同じ時間に寝る習慣をつける

- 寝る前のスマホ使用を控える

- 寝室は静かで暗く快適な環境にする

こういった工夫で睡眠の

質が上がり記憶力も良くなります。

特に重要なのが深い眠り(徐波睡眠)と

レム睡眠の両方をしっかりとること。

研究によると、テスト前に

しっかり睡眠をとった学生は、

徹夜で勉強した学生より

良い成績を収めたそうです。

私も以前は締め切り前に

徹夜することが多かったのですが、

今は早めに作業を終えて

7時間以上の睡眠を確保するようにしています。

すると、記憶力だけでなく

創造性も高まることに気づきました。

睡眠改善のコツは、

就寝前のルーティンを

作ることなんです。

例えば、寝る1時間前には

スマホを見ないようにして、

リラックスできる音楽を聴いたり

読書をしたりすると良いですよ。

だから、記憶力を高めたいなら

まずは睡眠の質を見直してみましょう。

記憶力が低下する原因と対策3つ

あなたの頭がモヤモヤして、

物忘れが増えていませんか?

実はそれ、生活習慣の

ちょっとした変化で改善できるんです。

記憶力アップのための対策は、

- ストレスを管理して記憶力の低下を防ぐ

- 十分な睡眠時間を確保する

- バランスの良い食事と適度な運動を取り入れる

この3つがカギになります。

どれも難しいことではなく、

毎日の生活に取り入れやすいものばかり。

これらを意識するだけで、

頭の回転が格段に良くなりますよ。

それじゃあ、具体的な方法を

順番に見ていきましょう。

ストレスを管理して記憶力の低下を防ぐ

ストレスは記憶力を

どんどん奪っていく大敵なんです。

なぜかというと、ストレスホルモンが

脳の海馬という記憶をつかさどる部分を傷つけるから。

例えば、こんな経験ありませんか?

- 締め切り前に名前が思い出せなくなる

- 試験前に覚えたはずの内容が飛ぶ

- 大事なプレゼン前に資料の内容を忘れる

これらはすべて、

ストレスが原因なんですよ。

特に仕事や勉強で追い詰められると、

脳が防衛反応を起こして記憶力が低下します。

私の友人は営業成績が悪くて

毎日プレッシャーを感じていたんですが、

お客さんの名前さえ出てこなくなったんです。

でもね、ストレス対策をすれば

すぐに改善できるんですよ。

深呼吸を1日3回するだけでも、

脳内のストレスホルモンが減少します。

あとは、好きな音楽を聴いたり、

お風呂でゆっくりしたりするのも効果的。

何より大切なのは、

「完璧にやろう」という

プレッシャーを手放すことなんです。

ストレスを減らすことで、

記憶力は驚くほど回復しますよ。

十分な睡眠時間を確保する

睡眠不足は記憶力低下の

最大の原因と言っても過言じゃありません。

というのも、睡眠中に脳が

その日の記憶を整理して定着させるからなんです。

こんな経験はないですか?

- 徹夜明けに簡単な計算ミスをする

- 寝不足の日に人の名前を忘れる

- 睡眠不足が続くと新しいことが覚えられない

これらは全部、

睡眠不足の影響なんですよ。

特に睡眠の中でもレム睡眠と

ノンレム睡眠のサイクルが大切で、

このリズムが乱れると記憶の定着が悪くなります。

私自身、以前は夜更かしが

習慣になっていたんですが、

仕事のミスが増えて困っていました。

でも、毎晩7時間の睡眠を

確保するようにしたら、

頭の回転が全然違うんです。

睡眠の質を上げるコツとしては、

寝る1時間前にスマホを見ないことや、

毎日同じ時間に寝ることが効果的です。

あと、寝室は暗くして

静かな環境を作ることも大事。

質の良い睡眠を取ることで、

記憶力は自然と向上していきますよ。

バランスの良い食事と適度な運動を取り入れる

食事と運動は脳の働きに

直接影響を与えるんです。

これは、栄養素が脳細胞の

修復や新しい神経回路の形成に

必要だからなんですよね。

たとえば次のような経験は

ありませんか?

- 朝食抜きの日は頭が回らない

- ジャンクフード中心の食生活で集中力が落ちる

- 運動不足の時期に物忘れが増える

これらはすべて、

脳への栄養供給や血流の問題なんです。

特に青魚に含まれるDHAや

ナッツ類のビタミンEは

記憶力向上に効果があります。

私の母は60代になってから

ウォーキングと魚中心の食事に

切り替えたんですが、

以前より物忘れが減ったと喜んでいます。

具体的には、1日30分の

ウォーキングと、週3回の魚料理を

取り入れるだけでも効果が出るんですよ。

それから、水分補給も大切です。

脱水状態になると脳の働きが

鈍くなってしまいます。

食事と運動のバランスを整えれば、

記憶力だけでなく集中力も

アップしていくんです。

AI技術の発達で情報検索は

簡単になりましたが、

自分の脳の記憶力を高めることの

価値は変わりませんよ。

情報発信が顧客の記憶に残らない3つの理由

あなたの情報発信、ほとんど

誰の記憶にも残ってないかも。

この記事を読めば、なぜ情報が

顧客の脳に定着しないのかが

バッチリわかるようになります。

記憶に残らない主な理由は:

- 脳は一度の情報提供だけでは記憶しにくい

- 情報過多の時代で注目を集めにくい

- 感情に訴えかける要素が不足している

これらの問題点を理解すれば、

あなたの情報発信が劇的に変わります。

しかも解決方法はそんなに

難しくないんですよ。

では、なぜ情報発信が記憶に

残らないのか、詳しく見ていきましょう。

脳は一度の情報提供だけでは記憶しにくい

人間の脳は一回だけ見た情報を

すぐに忘れてしまう仕組みなんです。

これは私たちの脳が効率的に

働くための自然な特性なんですよ。

例えば:

- 初めて聞いた人の名前をすぐ忘れる

- 一度読んだ本の内容が思い出せない

- SNSで見た投稿を数分後には忘れている

こんな経験、誰にでも

あるんじゃないでしょうか?

特にSNSなんかだと、一回の

投稿で終わらせちゃう人が多いです。

でもね、それじゃあ相手の

記憶には全然残らないんですよ。

脳科学的に見ても、情報は

繰り返し触れることで初めて定着します。

だから、大切なメッセージは

最低でも3回は伝える必要があるんです。

一回だけの情報発信では

ほぼ確実に忘れられてしまう。

そこを理解して、繰り返しの

戦略を立てることが大切なんです。

情報過多の時代で注目を集めにくい

今の時代、人々は毎日

何千もの情報に触れています。

そんな情報の洪水の中で、

あなたの発信が埋もれてしまうのは当然なんです。

たとえば:

- 一日に見るSNS投稿は平均300件以上

- メールやメッセージは数十から数百件

- ニュースやブログ記事も無数に存在する

こういった状況の中で、

どうやって目立つのか考えないといけません。

特にスマホでスクロールする

スピードを考えると恐ろしいですよね。

数秒で何十もの情報が

流れていってしまうんです。

こんな状況では、一度見ただけの

情報はすぐに次の情報に押し出されます。

だからこそ、同じ内容でも

形を変えて何度も発信することが重要。

それに、タイミングも大事で、

同じ人が見る可能性を高めるために

時間帯や曜日を変えて

発信することも効果的なんです。

情報過多の時代だからこそ、

繰り返しの戦略が必須なんですね。

感情に訴えかける要素が不足している

人の記憶に残るのは事実よりも、

その情報から感じた感情なんです。

ところが多くの情報発信は、

感情に訴えかける要素が足りていません。

例えば:

- 数字や事実だけを伝える無味乾燥な投稿

- 個人的なストーリーが含まれていない内容

- 読み手の感情を考慮していない一方的な発信

こういった発信は、どんなに

価値ある情報でも記憶に残りにくいんです。

なんていうか、人間って

意外と感情的な生き物なんですよね。

「へぇー」と思っても、

「うわぁ!」と思わなければ記憶には残らない。

私自身も昔は「正しい情報」だけを

伝えようとして失敗した経験があります。

実は、情報と感情をセットにすると

記憶の定着率は5倍以上になるという研究もあるんです。

驚き、喜び、共感、感動…

こういった感情を呼び起こす工夫が必要です。

だから、あなたの情報発信には

必ず感情的な要素を加えましょう。

感情に訴えかけることで、

記憶に残る情報発信ができるようになります。

記憶に残る情報発信を継続するための4つのポイント

あなたの情報発信、実は

ほとんど誰の記憶にも残ってないかも。

この記事を読めば、

記憶に残る情報発信の秘訣がわかります。

その4つのポイントが、

- コンテンツカレンダーで計画的に発信する

- 顧客からのフィードバックを活用して改善する

- 一貫したブランドメッセージを維持する

- データ分析で効果的な発信タイミングを見極める

なんですよね。

人の脳は新しい情報をすぐに

忘れてしまう仕組みになってます。

だからこそ、計画的で

継続的な発信が大切なんです。

それでは、この4つのポイントを

詳しく解説していきますね。

コンテンツカレンダーで計画的に発信する

コンテンツカレンダーは

計画的な情報発信の強い味方です。

なぜなら、思いつきで発信すると

すぐに続かなくなるからなんですよね。

例えば、

- いつ何を発信するか事前に決めておく

- 繁忙期も安定して発信できる

- テーマに一貫性を持たせやすくなる

こんな風に、カレンダーを

作っておくと楽になります。

特に大切なのは、

発信する内容の重複を避けつつも、

同じメッセージを形を変えて伝えること。

例えば月曜日に「朝食の大切さ」を

発信したなら、木曜日には

「朝食レシピ」として関連情報を出す。

これって、ただの思いつきじゃ

絶対にできないことですよね。

それと、カレンダーがあると

チーム内での情報共有もスムーズ。

誰がいつ何を担当するのか

一目でわかるから便利なんです。

ちなみに、スマホのカレンダーアプリでも

十分使えますが、専用のツールも

たくさんあるので試してみてください。

コンテンツカレンダーで計画すれば、

継続的な発信が当たり前になります。

顧客からのフィードバックを活用して改善する

フィードバックは情報発信の

最高の改善ツールなんです。

なぜかというと、実際の受け手の

反応がわかるからですね。

たとえば、

- コメント欄の質問内容をチェックする

- 「いいね」が多い投稿の特徴を分析する

- 直接寄せられた感想を次回に活かす

こういったことを

していくといいんですよ。

特に大事なのは、

質問が多い内容については

より詳しく解説する記事を作ること。

それって、読者が本当に

知りたいことだってことですからね。

わたしの友達は料理のブログを

書いているんですが、「下ごしらえの

コツが知りたい」というコメントが

多かったので、そのテーマで

シリーズ記事を書いたんです。

そしたら、そのシリーズが

一番人気になったんですよ。

あと、ネガティブな意見こそ

実は宝の山だったりします。

「説明がわかりにくい」という

指摘があれば、次は図解を

増やすなどの工夫ができますよね。

フィードバックを活用することで、

どんどん記憶に残る発信ができるように

なっていくんです。

一貫したブランドメッセージを維持する

一貫したメッセージは

記憶への入り口なんです。

なぜなら、バラバラな情報より

一貫性のある情報の方が

脳に定着しやすいからなんですよね。

例えば、

- 使う言葉や表現を統一する

- 同じ価値観を繰り返し伝える

- ビジュアルイメージを揃える

こういうことを意識すると

ブランドの印象が強くなります。

特に大切なのは、

あなたの情報発信の「核」となる

メッセージを決めておくこと。

例えば「健康的な生活習慣の提案」が

核なら、季節の変わり目には

「春の健康管理法」というように

核を軸にした情報を発信します。

私の知り合いは「シンプルな暮らし」を

テーマにSNSで発信していて、

どの投稿も必ず「Less is more」という

言葉で締めくくるんです。

そうすると、フォロワーの人たちが

その言葉を覚えて、日常でも

使うようになったそうです。

また、発信する時間帯や

頻度も一定にしておくと、

「あの人の投稿の時間だ」と

習慣的に見てもらえるようになります。

一貫したメッセージを維持することで、

あなたの情報が人々の記憶に

しっかりと残るようになるんです。

データ分析で効果的な発信タイミングを見極める

データ分析は情報発信の

成功率を高める秘密兵器です。

なぜかというと、感覚ではなく

事実に基づいて改善できるからですね。

例えば、

- いいねやシェアが多い時間帯を調べる

- 滞在時間が長い記事の特徴を分析する

- クリック率の高いタイトルのパターンを見つける

こういったことを

チェックするといいんです。

特に大切なのは、

ユーザーがアクティブな時間帯を

把握して発信することですね。

朝型のターゲット層なら朝7時頃、

ビジネスパーソンなら昼休みの12時頃、

主婦層なら子どもが寝た後の21時頃など、

ターゲットによって最適な時間は違います。

私の友達は美容系のYouTuberなんですが、

視聴データを分析したら日曜の夜が

一番視聴率が高いことがわかって、

その時間に合わせて動画を公開するように

したら、再生数が1.5倍になったんです。

また、季節やイベントに合わせた

発信タイミングも重要です。

例えば、ダイエット情報なら

年始や夏前に需要が高まりますよね。

データに基づいて発信タイミングを

最適化することで、より多くの人の

記憶に残る情報発信ができるんです。

情報発信の記憶定着度を高める3つの実践テクニック

あなたの情報発信、ほとんど

相手の記憶に残ってないかも。

この記事を読めば、あなたの

メッセージが人の脳に刻まれる

テクニックが身につきますよ。

- 繰り返しの法則を活用して同じメッセージを変化させる

- 顧客との対話を通じて双方向のコミュニケーションを作る

- 定期的なリマインダーコンテンツで記憶を呼び起こす

これらのテクニックを使えば、

一度きりの発信で終わらせず、

相手の記憶に残り続けられます。

人の脳は繰り返し触れた情報を

大切だと判断する性質があるんです。

それでは、具体的な方法を

詳しく見ていきましょう。

繰り返しの法則を活用して同じメッセージを変化させる

繰り返しの法則とは、同じ内容を

形を変えて何度も伝えることです。

人の脳は反復によって情報を

定着させる仕組みになっているんですね。

例えば、こんな方法があります。

- 文章で伝えた内容を画像にする

- 動画で説明した内容をポッドキャストで話す

- 長文の記事をツイートで要約する

このように形式を変えることで、

「また同じ話か」と思われずに

同じメッセージを届けられるんです。

もっと具体的に言うと、

例えば「情報発信は継続が大事」

という内容を伝えるなら、

月曜日に体験談として、水曜日に

データとして、金曜日に図解として

発信するような感じですね。

ここで大切なのは、見た目や

アプローチを変えることです。

同じ言葉で同じように伝えると

うんざりされちゃいますからね。

だからこそ、同じ核となる

メッセージを様々な角度から

伝える工夫が必要なんです。

顧客との対話を通じて双方向のコミュニケーションを作る

顧客との対話を作ることは、

記憶定着の最強の武器になります。

なぜなら、人は自分が参加した

会話を特に強く記憶するからなんです。

たとえば次のような方法で

対話を生み出せます。

- コメント欄での質問への丁寧な返信

- アンケートを実施して結果をシェア

- フォロワーの体験談を取り上げる

こうした対話があると、相手は

「自分も関わっている」という

感覚を持つようになるんですね。

さらに具体的な例を挙げると、

Instagramのストーリーで質問箱を

設置して回答する企業が増えてます。

このやり方だと、質問した人は

自分の疑問が取り上げられた喜びと

その回答を強く記憶に残すんです。

ここで注意したいのは、形だけの

対話になってしまわないこと。

本当に相手の意見や質問に

真摯に向き合う姿勢が大切です。

対話を通じて信頼関係が築ければ、

あなたの情報は特別な価値を持って

相手の記憶に残り続けるでしょう。

定期的なリマインダーコンテンツで記憶を呼び起こす

定期的なリマインダーとは、

過去の情報を思い出させる

コンテンツのことなんです。

これが効果的なのは、人間の脳が

「思い出す」という作業自体で

記憶を強化するからなんですよ。

例えば以下のような方法が

効果的です。

- 過去の人気記事をリメイクする

- 「1年前の今日」のコンテンツを紹介

- 季節ごとに繰り返すテーマ設定

このように過去の情報に

新しい価値を加えて再発信すると

記憶の定着率がグンと上がります。

具体的な事例としては、

メールマガジンで「先月の

ベスト記事TOP3」をまとめたり、

SNSで「#throwbackthursday」

というハッシュタグを使って

過去の投稿を再共有する方法も

実践されていますね。

ただし、単に同じものを

繰り返すだけではダメです。

新しい視点や最新情報を

追加することで、「懐かしさ」と

「新鮮さ」を両立させましょう。

こうしたリマインダーコンテンツは

相手の脳内で情報の道筋を

何度も強化し、忘れにくい

記憶として定着させるんです。

記憶に残る学習法を実践すべき5つの理由

知識を本当に身につけるには、

記憶に残る学習法が絶対に必要です。

この方法を知っているだけで、

あなたの学習効率は驚くほど上がります。

記憶に定着させるポイントは、

- 1回の学習では長期記憶に定着しないから

- 繰り返し学習で知識が定着するから

- 実践的な応用で理解が深まるから

- 学習効率が大幅に向上するから

- 自信を持って知識を活用できるようになるから

これらのポイントを押さえれば、

どんな難しい内容も身につきます。

ただ暗記するだけじゃなく、

本当の意味で使える知識になるんです。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

1回の学習では長期記憶に定着しないから

1回だけの学習では、

ほとんど記憶に残らないんです。

これは脳の仕組みから来ていて、

人間は繰り返さないと忘れるようにできています。

例えば、

- 昨日覚えた英単語を今日は思い出せない

- 一度読んだ本の内容をほとんど説明できない

- 講義で聞いた内容が翌日には曖昧になっている

こんな経験、誰にでも

あるんじゃないでしょうか。

実は、人間の脳は1回見ただけの情報の

約80%を24時間以内に忘れてしまうんです。

これをエビングハウスの忘却曲線と言って、

学習した内容は時間とともに急速に忘れていきます。

だからこそ、何度も繰り返し

学習することが大切なんですね。

私も昔は1回勉強したら

もう大丈夫だと思っていました。

でも実際にテストになると

全然思い出せなくて焦ったことが何度もあります。

この経験から、1回の学習では

絶対に定着しないことを学びました。

だからこそ、記憶に残る学習法では

繰り返しが最も重要なポイントなんです。

繰り返し学習で知識が定着するから

繰り返し学習すると、

脳に強い記憶の道ができるんです。

これは神経回路が強化されて、

情報の取り出しが簡単になるからなんですよ。

例えば、

- 10回繰り返すと基本的な理解ができる

- 20回で応用できるレベルになる

- 30回以上で人に教えられるレベルになる

このように回数を重ねるほど、

知識は確実に定着していきます。

特に大事なのは、時間を空けて

繰り返すことなんですね。

例えば、今日学んだことを明日、

1週間後、1ヶ月後と復習すると効果的です。

私自身、英語の単語を覚える時に

この方法を使ったら驚くほど定着しました。

ただ単に何度も読むだけじゃなく、

時間を空けて思い出す努力をすることが大切です。

脳は「これは大事な情報だ」と

判断して長期記憶に保存してくれるんです。

繰り返し学習は面倒に感じるかもしれませんが、

結果的に最も効率的な学習法なんです。

実践的な応用で理解が深まるから

学んだことを実際に使ってみると、

理解がグンと深まるんです。

なぜかというと、知識を活用することで

脳が多角的に情報を処理するからなんですよ。

たとえば、

- 英語を学んだら実際に会話してみる

- 数学の公式を使って問題を解いてみる

- プログラミングを学んだら実際にコードを書いてみる

こういった実践が、

記憶の定着に驚くほど効果的です。

ただ読むだけや聞くだけでは、

表面的な理解に留まってしまいます。

でも実際に使ってみると、

「あ、こういうことだったのか!」と腑に落ちるんです。

私も料理のレシピを読むだけでは

なかなか覚えられませんでした。

でも実際に作ってみると、

手順や材料の組み合わせが自然と頭に入りました。

これって、体験を通じて

多感覚的に記憶しているからなんですね。

だから、学んだことはすぐに

実践してみることをおすすめします。

学習効率が大幅に向上するから

記憶に残る学習法を使うと、

勉強時間が劇的に減るんです。

なぜなら、忘れて何度もやり直す

無駄な時間がなくなるからなんですよね。

例えば、

- 1回の集中学習より分散学習の方が効率が良い

- 復習のタイミングを計画的に設定できる

- 理解度に合わせて学習内容を調整できる

このように効率よく

学習を進めることができます。

特に大事なのは、自分の理解度を

正直に確認することなんです。

「わかった気」になっていると、

後で全部やり直しになってしまいます。

私も受験勉強のとき、最初は

ただ問題集を解くだけでした。

でも間違えた問題を記録して

定期的に復習する方法に変えたら、

同じ間違いを繰り返さなくなって

成績がグッと上がったんです。

学習効率を上げるには、

自分の弱点を把握して集中的に対策すること。

これが記憶に残る学習法の

大きなメリットなんですよ。

自信を持って知識を活用できるようになるから

記憶に定着した知識があると、

自信を持って使えるようになります。

これって、頭で理解しているだけでなく、

体が覚えているような状態なんですよね。

例えば、

- 緊張する場面でも知識を引き出せる

- 応用が必要な場面で柔軟に対応できる

- 新しい情報と既存の知識を結びつけられる

こういった「使える知識」が

自信につながるんです。

特に大事なのは、知識を

自分のものにする感覚です。

単なる暗記ではなく、理解して

自分の言葉で説明できるレベルになると、

本当の意味で知識が

身についたと言えます。

私も以前は試験前に詰め込んで、

試験が終わるとすぐ忘れていました。

でも記憶に残る学習法を実践してからは、

何年経っても基礎知識が頭に残っています。

この「忘れない」という安心感が、

新しい挑戦への自信にもつながるんです。

知識を本当に自分のものにするためにも、

記憶に残る学習法は欠かせません。

記憶の定着を妨げる4つの落とし穴

あなたの脳は、実はとても忘れっぽい

設計になっているんです。

いくら必死に勉強しても、

記憶に残らない理由があります。

その理由は以下の4つの落とし穴に

関係しているんですよね。

- 一度きりの学習で満足してしまう

- 復習の間隔を適切に設定しない

- 理論だけで実践が伴わない

- 学習内容を応用する機会を作らない

これらの落とし穴を知っておくと、

効率よく学習できるようになります。

学習した内容を長期記憶に

定着させるコツがわかります。

それでは一つずつ詳しく

見ていきましょう。

一度きりの学習で満足してしまう

一度だけ学んだだけでは、

ほとんど記憶に残らないんです。

なぜなら、人間の脳は繰り返し

見たものを大事だと判断するからです。

例えば、

- 一回だけ読んだ本の内容

- 一度だけ聞いた講義の内容

- 一回だけ見た動画の情報

こういったものは、

翌日にはほとんど忘れてしまいます。

エビングハウスの忘却曲線という

有名な研究があるんですが、

学習した内容は24時間後には

約70%も忘れてしまうんです。

これってすごく怖いことで、

せっかく勉強したのに翌日には

ほとんど頭に残っていない

ということなんですよね。

だから、「もう理解したから大丈夫」

と思っても油断は禁物です。

最低でも10回以上は

同じ内容を復習する必要があります。

一度きりの学習で満足せず、

繰り返し学ぶことが記憶定着の鍵なんです。

復習の間隔を適切に設定しない

復習の間隔を適切に設けないと、

せっかくの学習効果が半減します。

これは「間隔効果」という

脳の記憶メカニズムに関係しているんです。

たとえば、

- 一日に10回同じことを復習する

- 毎日少しずつ1週間かけて復習する

- 1日後、3日後、1週間後と間隔を空けて復習する

この中で最も効果的なのは、

3番目の「間隔を空けた復習」なんです。

脳は適度に忘れかけた情報を

思い出すときに最も記憶が強化されます。

だから、すべての復習を

一日に詰め込むのは非効率的。

最初は1日後、次は3日後、

その次は1週間後というように、

徐々に間隔を広げていくと

記憶の定着率が上がるんです。

ところで、スマホのリマインダーや

カレンダーアプリを使えば、

この間隔復習を簡単に

管理できるようになりますよ。

適切な間隔での復習が、

記憶の定着には欠かせないんです。

理論だけで実践が伴わない

理論を学ぶだけでは、

本当の理解には至りません。

なぜなら、脳は実際に体験した

ことをより強く記憶するからです。

例えば、

- 料理の本を読むだけ

- 実際に料理を作ってみる

- 人に教えながら料理を作る

この中で最も記憶に残るのは、

最後の「人に教えながら実践する」です。

知識は使わないと

すぐに忘れてしまうんですよね。

読んだだけ、聞いただけの情報は

脳内で弱いつながりしか作りません。

でも、その知識を使って

何かを作ったり解決したりすると、

脳内に強い神経回路が

形成されるんです。

例えば英語を勉強するなら、

単語や文法を覚えるだけでなく、

実際に外国人と会話したり、

英語で日記を書いたりすることで、

記憶の定着率が

劇的に高まります。

理論と実践をセットにすることで、

本当の意味で知識が身につくんです。

学習内容を応用する機会を作らない

学んだ内容を応用する機会がないと、

せっかくの知識も死蔵してしまいます。

これは「転移学習」という

記憶の仕組みに関係しているんです。

例えば、

- 数学の公式を暗記するだけ

- その公式を使って問題を解く

- 日常生活の中でその公式を活用する

この中で最も記憶に定着するのは、

日常生活での応用です。

応用することで、脳内で

知識のネットワークが広がります。

新しい状況で知識を使うたびに、

その記憶は強化されるんです。

例えば、プログラミングを学んだなら、

自分の困りごとを解決するツールを

実際に作ってみるといいでしょう。

これが応用の一例です。

また、学んだことを友人に

説明してみるのも効果的です。

人に教えることは、

最高の応用方法の一つなんです。

学習内容を様々な場面で応用することで、

記憶は長期的に定着していきます。

AI: I'll create an article about memory retention issues based on your structure and information, following the format example.

記憶に残る学習を習慣化する3つのステップ

学習した内容を脳に定着させるには、

正しい方法で繰り返すことが鍵なんです。

この記事で紹介する3つのステップを

実践すれば、あなたの学びは無駄になりません。

その3つのステップとは、

- 毎日の学習計画を立てる

- 復習スケジュールを明確にする

- 学んだ内容の活用場面を意識的に作る

なんですよね。

これらは単なる勉強法ではなく、

脳の仕組みに合わせた効率的な記憶法です。

どれも難しいことじゃないので、

今日から始められますよ。

それでは具体的に

それぞれ解説していきますね。

毎日の学習計画を立てる

学習計画を立てることが、

記憶力アップの第一歩なんです。

なぜなら、計画があると脳が

「これは大事なこと」と認識するからですね。

例えば、

- 「毎朝6時から30分間英単語を覚える」

- 「寝る前に数学の公式を5つ復習する」

- 「昼休みに10分間前日の内容を思い出す」

このように具体的な時間と

内容を決めておくんです。

特に効果的なのは、

同じ時間帯に同じ場所で学ぶこと。

これって、お母さんが「宿題は

いつも同じ場所でやりなさい」って

言うのと同じ理屈なんですよ。

脳は環境の力を借りて、

「あ、ここは勉強モードに入る場所だ」

と自動的に切り替わるんです。

私の友達は毎朝同じカフェで

資格の勉強をしていたんですが、

3か月で難関試験に合格しました。

彼女が言うには「カフェに入った瞬間から

集中モードになれた」そうです。

だから、明日からでも

「いつ・どこで・何を・どれくらい」

を決めて学習してみてください。

計画を立てることで、

あなたの学習効率は格段に上がりますよ。

復習スケジュールを明確にする

復習スケジュールを明確にすることが、

記憶定着の決め手となります。

というのも、人間の脳は一度学んだことを

何度も繰り返さないと忘れてしまうからなんですね。

具体的には、

- 学習した当日に1回目の復習

- 翌日に2回目の復習

- 1週間後に3回目の復習

- 1か月後に4回目の復習

といった具合に、間隔を

徐々に広げていくといいです。

これは「間隔反復法」と呼ばれていて、

記憶の定着に非常に効果的なんです。

ちょっと面倒くさく感じるかもですが、

実はこれが最も効率的な方法なんですよ。

例えるなら、植物に水をあげるようなもの。

最初はたくさん水が必要だけど、

根付いてくると少しずつ間隔を

空けても大丈夫になりますよね。

私自身、英語の勉強で

この方法を使ったところ、

覚えた単語を忘れにくくなりました。

特に大事なのは、

スマホのリマインダーなどを使って

復習日を忘れないようにすることです。

人間は忘れる生き物なので、

復習のタイミングも忘れてしまうんですよ。

このスケジュールを守ることで、

あなたの記憶力は飛躍的に向上しますよ。

学んだ内容の活用場面を意識的に作る

学んだ内容を実際に使う場面を

意識的に作ることが超重要なんです。

なぜかというと、知識は使わないと

どんどん薄れていってしまうからですね。

例えば、

- 英語を学んだら外国人と話す機会を作る

- 数学を学んだら日常の計算に応用してみる

- 歴史を学んだら友達との会話で話題にする

こんな風に、学んだ内容を

実生活で活用する場面を

意識的に作るんです。

実はこれ、ただの復習より

何倍も記憶に残りやすいんですよ。

使うことで「あ、これって

役に立つんだ!」という実感が

湧いてくるからなんです。

私の場合、料理の知識を学んだ後、

すぐに実際に作ってみることで

レシピが頭に定着しました。

逆に、ただ読んだだけの

レシピはすぐに忘れてしまいます。

あとね、誰かに教えるのも

すごく効果的な方法なんです。

「教えることは二度学ぶこと」

っていう言葉があるくらいですから。

だから、学んだことを

家族や友達に説明してみるといいですよ。

活用する場面を作ることで、

知識は生きた知恵に変わるんです。

脳の情報処理メカニズムを理解する3つのポイント

あなたの脳は毎日膨大な情報を

ふるいにかけているんです。

このメカニズムを理解すれば、

学習効率が驚くほど上がります。

脳の情報処理には

主に3つのポイントがあります。

- 重要な情報だけを選別して記憶していることを知る

- 使わない情報は自動的に削除されることを理解する

- 記憶の定着には繰り返しが必要なことを認識する

これらは当たり前のように

思えるかもしれません。

でも実は、多くの人が

この仕組みを活かしきれていないんです。

それじゃあ、詳しく

一つずつ見ていきましょう。

重要な情報だけを選別して記憶していることを知る

脳は自動的に「これ大事!」と

感じた情報だけを残すんです。

これは生き残るための

本能的な機能なんですよね。

例えば...

- 強い感情を伴う出来事はよく覚えている

- 興味のある話題は自然と頭に入ってくる

- 危険を感じた経験は忘れにくい

こんなふうに、脳は

勝手に情報の優先順位をつけています。

もっと身近な例で言うと、

好きなアイドルの情報は覚えやすいのに、

数学の公式はなかなか頭に入らない。

これって、脳が「この情報は

重要だ」と判断しているかどうかの差なんです。

だから覚えたい情報があるときは、

まずその情報を「重要」だと

脳に認識させる必要があるんですよ。

たとえば、試験勉強するとき

「これを覚えないと単位が取れない!」と

危機感を持つと記憶に残りやすくなります。

このように、情報に重要性や

感情を結びつけることで、

脳は自然とその情報を選別して記憶します。

脳の選別機能を理解すれば、

記憶したい情報に意図的に

「重要タグ」をつけられるようになるんです。

使わない情報は自動的に削除されることを理解する

脳はハードディスクと違って、

使わない情報はどんどん捨てていくんです。

これは脳のメモリ容量を

効率よく使うための賢い仕組みなんですよね。

例えば...

- 昔の電話番号を忘れてしまう

- 一度だけ会った人の名前が出てこない

- 学生時代に覚えた公式を思い出せない

こんな経験、誰にでも

あるんじゃないでしょうか。

もう少し具体的に言うと、

中学で習った英単語が大人になると

ほとんど思い出せなくなりますよね。

これは脳が「この情報は

もう使わないな」と判断して

自動的に削除しているんです。

ここで大切なのは、

この「忘れる」という現象は

悪いことじゃないということ。

むしろ、脳が正常に

働いている証拠なんですよ。

でもね、重要な情報まで

忘れてしまうと困りますよね。

そこで必要になるのが、

メモやデジタルツールなどの

外部記憶装置の活用です。

忘れることを前提に、

重要な情報は繰り返し使うか

外部に記録しておく習慣をつけましょう。

脳の自動削除機能を理解すれば、

情報管理の方法が根本から変わるんです。

記憶の定着には繰り返しが必要なことを認識する

記憶を定着させるには、

何度も繰り返すことが絶対条件なんです。

これは神経回路が強化される

脳科学的な理由があるんですよ。

例えば...

- 毎日使う携帯番号は忘れない

- よく行くお店の場所はすぐ思い出せる

- 何度も歌った曲の歌詞は自然と覚えている

このように、繰り返し使う情報は

自然と脳に定着していきます。

具体的に言うと、新しい言語を

学ぶときも、単語を一度見ただけでは

ほとんど覚えられませんよね。

でも、その単語を何度も

使ったり見たりすると、

いつの間にか覚えているものです。

ここでポイントなのは、

ただ繰り返すだけじゃなく、

「間隔を空けて繰り返す」ことなんです。

今日覚えたことを明日、

1週間後、1ヶ月後と

間隔を空けて復習すると効果的です。

また、ただ眺めるだけでなく、

自分で思い出す「アクティブリコール」

という方法が特に効果的なんですよ。

例えば、単語帳を見るのではなく、

自分で思い出そうとする方が

記憶の定着率が高まります。

日常生活の中で、覚えたい情報を

意識的に使う機会を作ることも

とても効果的な方法です。

繰り返しの重要性を理解すれば、

効率的な学習計画が立てられるようになります。

効果的な情報管理を実現する5つの方法

情報を上手に管理できたら、

あなたの人生は劇的に変わります。

仕事も勉強も効率アップ!

迷いや忘れ物も減って、

ストレスフリーな毎日に。

効果的な情報管理には

以下の5つの方法があります。

- 重要情報を定期的に復習する

- 自分自身に問いかけて記憶を定着させる

- 新しい知識を既存の情報と関連付ける

- 視覚的なイメージで情報を記憶する

- 日常のルーチンに新しい情報を組み込む

これらの方法は脳の特性を

うまく活用したものなんです。

私たちの脳は忘れるように

できているからこそ、

効率的な管理が必要なんですよ。

それでは、それぞれの方法を

詳しく見ていきましょう。

重要情報を定期的に復習する

重要な情報は繰り返し

復習することが大切です。

なぜなら、私たちの脳は

使わない情報を自動的に

捨ててしまうからなんです。

例えば、

- 1回だけ見た名前はすぐ忘れる

- 何度も呼んだ名前は覚えている

- 定期的に使う暗証番号は忘れない

このように、繰り返し

触れる情報ほど記憶に残ります。

特に仕事で覚えたい情報は、

その日のうちに一度復習し、

翌日、一週間後にも確認すると良いです。

私の友人は英語の単語を

覚えるとき、最初の日に5回、

3日後に3回、1週間後に1回と

計画的に復習していました。

これによって記憶の定着率が

格段に上がったそうです。

ただ闇雲に繰り返すだけでなく、

間隔を空けて復習することが

効果的なポイントなんですよ。

脳は「これは大事な情報だな」と

判断して、長期記憶として

保存してくれるんです。

だからこそ、重要情報は

計画的に復習する習慣を

身につけることが大切です。

自分自身に問いかけて記憶を定着させる

自分に問いかけることは、

記憶を強化する最強の方法です。

受動的に情報を眺めるより、

能動的に思い出す作業の方が

脳に強い印象を残すんです。

例えば、

- 本を読んだ後に内容を自分で要約する

- 学んだことを誰かに説明してみる

- 自分でクイズを作って解いてみる

こういった方法で、

記憶の定着率が大幅に上がります。

特に効果的なのは、

学んだ内容を自分の言葉で

誰かに説明することです。

私自身、新しいスキルを

身につけるときは、必ず

ノートに「今日学んだこと」を

自分の言葉でまとめています。

さらに、それを家族に

説明してみると、理解が

不十分な部分がすぐわかるんです。

あと大事なのは、

単に「わかった」と思うだけでなく、

「なぜそうなるのか」まで

問いかけることです。

理由まで理解できると、

記憶の構造が立体的になって

忘れにくくなります。

自分自身に問いかける習慣は、

情報を単なる知識から

使える知恵に変える鍵なんです。

新しい知識を既存の情報と関連付ける

新しい情報は既に知っている

ことと結びつけると、

驚くほど記憶に残りやすくなります。

脳は孤立した情報より、

つながりのある情報の方が

処理しやすいようにできているんです。

例えば、

- 新しい英単語を似た日本語と関連付ける

- 新しい概念を既知の例えで理解する

- 学んだことを自分の経験と結びつける

こうした関連付けが

記憶の定着を助けます。

特に効果的なのは、

自分の体験や感情と

結びつけることなんです。

友人が料理のレシピを

覚えるとき、「このソースは

祖母の味に似ている」と

関連付けていました。

そうすることで、単なる

手順ではなく、感情を伴った

記憶になるんですね。

また、新しい情報を学ぶときは、

「これは前に学んだあのことと

似ているな」と意識的に

探してみることも大切です。

情報同士をつなぐことで、

記憶のネットワークが

強化されていくんです。

既存の知識と新しい情報を

橋渡しすることで、

記憶の定着率が格段に上がります。

視覚的なイメージで情報を記憶する

情報を視覚的なイメージに

変換すると、記憶力が

驚くほど高まります。

人間の脳は文字や数字より、

画像や映像の方が

処理しやすいようにできているんです。

例えば、

- 覚えたい数字を絵や形に置き換える

- 複雑な概念を図や表で整理する

- 抽象的な情報をストーリーに変換する

こういった方法で、

記憶の効率が格段に上がります。

特に効果的なのは、

奇抜でユニークな

イメージを作ることです。

私の知り合いは買い物リストを

覚えるとき、それぞれの品物を

家の中の場所と結びつけて

イメージしていました。

「牛乳は玄関に大きな牛がいる」

「トマトはソファの上で踊っている」

といった具合に、変な絵を

頭の中で作るんです。

また、マインドマップのような

視覚的な整理法も非常に役立ちます。

中心から枝分かれする形で

情報を整理すると、関連性が

一目でわかるようになります。

視覚的なイメージは言葉より

何倍も多くの情報を

一度に処理できるんです。

だからこそ、重要な情報は

積極的に視覚化する習慣を

身につけましょう。

日常のルーチンに新しい情報を組み込む

新しい情報を日常生活の

ルーチンに組み込むと、

自然と記憶に定着します。

毎日の習慣と結びつけることで、

意識しなくても情報が

頭に入ってくるんです。

例えば、

- 通勤時間に学習コンテンツを聴く

- 歯磨き中に覚えたい単語を声に出す

- 食事の準備をしながら新しい知識を復習する

こうした「ながら学習」が

効果的な情報管理につながります。

特に大切なのは、

すでにある習慣に

新しい情報を「上乗せ」することです。

私の同僚は朝のコーヒーを

入れる時間を使って、

その日の重要タスクを

頭の中で整理していました。

コーヒーを入れるという

毎日の行動と、タスク確認を

セットにしたんですね。

また、スマホの壁紙や

付箋を活用して、目につく場所に

重要情報を置くのも効果的です。

毎日見る場所に情報があると、

自然と脳に刷り込まれていきます。

日常のルーチンに情報を

組み込むことで、特別な時間を

作らなくても学習が続けられます。

これこそが持続可能な

情報管理の秘訣なんです。

忘却を前提とした情報管理の4つのテクニック

人間の脳は毎日膨大な情報を

忘れるように設計されています。

この仕組みを理解して

上手に付き合えば、情報管理が格段に楽になります。

そのための4つのテクニックが、

- デジタルツールやノートに重要事項を記録する

- 情報を定期的に整理して見直す

- 記録した内容を実生活で積極的に活用する

- 情報の優先順位をつけて管理する

なんですよね。

これらのテクニックは簡単そうに見えて、

実は多くの人が正しく実践できていません。

忘れることを前提にした情報管理は、

むしろ記憶力の限界を認めた賢い選択なんです。

それでは具体的に、

それぞれのテクニックを解説していきます。

デジタルツールやノートに重要事項を記録する

重要な情報は必ず外部に

記録しておくべきなんです。

なぜなら、人間の脳は選択的に

情報を忘れるよう設計されているからです。

例えば、

- 会議で決まった重要事項

- 友人との約束の日時

- 買い物リスト

こういった情報は

頭の中だけで覚えようとすると危険です。

特に緊急性が低いものほど、

脳は優先的に忘れていきます。

スマホのメモアプリや手帳など、

自分に合った記録ツールを見つけることが大切です。

私も以前は「覚えておこう」と

思っていたことがよく抜け落ちていました。

でも今はスマホのメモアプリに

すぐ入力する習慣がついて、忘れ物が激減しました。

記録するときのコツは、

思いついたらすぐ書くことなんです。

「あとで書こう」と思った時点で、

その情報は既に危険な状態にあります。

だから、思いついた瞬間に

記録する習慣を身につけましょう。

情報を定期的に整理して見直す

記録するだけでは不十分で、

定期的な整理と見直しが必要です。

これをしないと、せっかく記録した情報が

死蔵されてしまうからなんですよね。

例えば、

- 週末に今週のメモを整理する時間を設ける

- 月初めに先月の記録を振り返る

- 季節の変わり目に不要になった情報を削除する

このような定期的な見直しが

情報の鮮度を保つ秘訣です。

特に情報量が増えてくると、

整理せずに放置するとカオス状態になります。

私の場合は毎週日曜の夜に

その週のメモを整理する時間を設けています。

これによって重要な情報が

埋もれることなく目に触れる機会が増えました。

見直す際のポイントは、

「まだ必要か?」という視点で判断すること。

不要な情報は思い切って削除し、

必要な情報は目立つように再整理しましょう。

こうした定期的な整理が、

情報の質を高め、活用しやすくします。

記録した内容を実生活で積極的に活用する

情報は活用してこそ、

その価値が生まれるものなんです。

記録しただけで満足せず、

日常生活で積極的に使うことが大切なんですよね。

例えば、

- 学んだ英語フレーズを会話で使ってみる

- メモした料理のコツを実際に試してみる

- 記録したアイデアをプロジェクトに取り入れる

このように実践することで、

情報が生きた知識になります。

特に新しく学んだことは、

72時間以内に使わないと忘れやすいんです。

私も読書で得た知識を

ブログにまとめたり、友人との会話で使うようにしています。

そうすることで単なる「情報」から

自分の「知恵」に変わっていくんですよね。

活用する際のコツは、

小さな一歩から始めることです。

完璧を求めず、まずは試してみる。

その繰り返しが情報の定着を促進します。

記録した情報を活用することで、

脳内の記憶と外部記録が相互に強化されるんです。

情報の優先順位をつけて管理する

すべての情報を同じように

扱うのは非効率的なんです。

重要度や緊急度に応じて

優先順位をつけることが効果的なんですよね。

例えば、

- 「今日中に対応」の最優先事項

- 「今週中に確認」の重要事項

- 「いつか役立つかも」の参考情報

このように分類することで、

情報への対応がスムーズになります。

特に情報過多の現代では、

すべてに同じエネルギーを使えません。

私の場合、タスク管理アプリで

重要度に応じて色分けしています。

赤は緊急、黄色は重要だけど急ぎではない、

青は参考情報という具合です。

優先順位付けのポイントは、

「これをしないとどうなるか」を考えること。

影響が大きいものから

順に対応していくのが効率的です。

優先順位をつけることで、

限られた時間とエネルギーを最適に配分できるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 人間は新しく学んだ内容の約80%を24時間以内に忘れてしまう

- 脳は重要と判断した情報だけを選別して長期記憶に保存する

- 学習後24時間以内の復習が記憶定着の黄金ルール

- 間隔を空けた復習(1日後、1週間後、1ヶ月後)が最も効果的

- 感情を伴う体験として記憶すると格段に定着率が上がる

- 視覚的なイメージに変換すると情報を記憶しやすくなる

- 学んだ内容を自分の言葉で説明することで理解が深まる

- 実際に行動に移して体験することで記憶が強化される

- 質の良い睡眠が記憶の整理と定着に不可欠

- 重要情報は外部ツールに記録し、定期的に見直すことが効率的

まとめ

人間の脳は驚くべき能力を持つ一方で、

新しい情報を驚くほど早く

忘れてしまう性質があります。

この記事では、脳の記憶メカニズムと

それを活かした効率的な学習法、

情報管理のテクニックを紹介しました。

記憶力アップの鍵は、脳の仕組みに

沿った方法で学ぶことにあります。

特に重要なのは、学んだ直後の復習と

間隔を空けた繰り返し学習です。

24時間以内に最初の復習をし、

その後1週間以内、1ヶ月以内と

計画的に復習することで、

記憶の定着率が劇的に高まります。

また、情報を視覚化したり、

感情と結びつけたり、

実際に使ってみることも

効果的な方法です。

日常生活では、重要な情報は

デジタルツールやノートに記録し、

定期的に整理して見直す習慣を

つけることが大切です。

「覚えられない」と諦める前に、

まずは今日紹介した方法を

一つでも試してみてください。

きっと、あなたの学習効率や

情報管理能力が向上するはずです。

記憶力は生まれつきの才能ではなく、

正しい方法で鍛えられるスキルです。

この記事の内容を実践して、

あなたの脳の可能性を

最大限に引き出しましょう。

よくある質問

なぜ昨日勉強したことをすぐに忘れてしまうのですか?

これは「エビングハウスの忘却曲線」という現象が原因です。人間の脳は新しく学んだ内容の約80%を24時間以内に忘れてしまうように設計されています。これは脳が効率的に働くための自然な仕組みなんです。大切なのは、学んだ直後に一度復習し、24時間以内にもう一度見直すこと。この小さな習慣で記憶の定着率がグンと上がりますよ!

効果的な復習のタイミングはいつがベストですか?

最も効果的な復習タイミングは「間隔反復法」に基づいたスケジュールです。具体的には、①学習直後に最初の復習、②24時間以内に2回目の復習、③1週間以内に3回目の復習、④1ヶ月以内に定期的な復習、という流れがベストです。この方法を使うと、脳が「これは大切な情報だ」と認識して、短期記憶から長期記憶へと移行させてくれます。試験前の一夜漬けより、この方法で少しずつ復習する方が断然効果的ですよ!

記憶力を高めるための簡単な方法はありますか?

記憶力を高める簡単な方法はたくさんあります!特に効果的なのは、①情報を視覚化して記憶する(数字や単語を絵やイメージに変換)、②学んだ内容を自分の言葉で誰かに説明する(教えることで理解が深まる)、③感情を伴う体験として記憶する(面白いエピソードと結びつける)、④十分な睡眠をとる(睡眠中に記憶が整理される)です。これらの方法は科学的にも効果が証明されていて、今日から始められるものばかり。ぜひ試してみて、記憶力アップを実感してくださいね!

デジタルツールを使った効果的な記憶法はありますか?

デジタルツールを活用した記憶法はとても効果的です!特におすすめは、①デジタル単語カード(Ankiなど)で間隔反復学習をする、②学習管理アプリ(Forestなど)で集中時間と復習計画を管理する、③マインドマップアプリ(XMind、MindMeisterなど)で情報を視覚的に整理する、④スマホの録音機能で学んだ内容を自分の声で録音して通勤中に聴く、といった方法です。これらのツールを上手に使えば、脳の記憶メカニズムに沿った効率的な学習ができますよ。忙しい毎日でも、スキマ時間を活用して記憶力アップが目指せます!

ストレスと記憶力の関係について教えてください

ストレスは記憶力の大敵です!ストレスホルモンが脳の海馬(記憶をつかさどる部分)にダメージを与えるため、緊張したり追い詰められたりすると物忘れが増えてしまいます。例えば、試験前に覚えたはずの内容が飛んでしまったり、大事なプレゼン前に資料の内容を忘れたりする経験はありませんか?これはストレスの影響なんです。対策としては、深呼吸を1日3回行う、好きな音楽を聴く、お風呂でリラックスするなどの簡単なストレス管理が効果的。「完璧にやろう」というプレッシャーを手放すだけでも、記憶力は驚くほど回復しますよ!

情報を長期記憶に定着させるコツはありますか?

情報を長期記憶に定着させる最大のコツは「関連付け」と「実践」です!新しい知識を既に知っていることと結びつけたり、実際に使ってみたりすることで、脳内に強い記憶の道ができます。例えば、新しい英単語を覚えるなら似た発音の日本語と関連付けたり、実際に会話で使ってみたりするのが効果的。また、感情を伴わせることも重要で、驚きや喜びといったポジティブな感情と結びつけると記憶に残りやすくなります。さらに、誰かに教えるつもりで説明してみると、自分の理解があいまいな部分が明確になり、より深い記憶になりますよ。毎日の生活で少しずつ実践すれば、驚くほど記憶力がアップします!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。