このノウハウについて

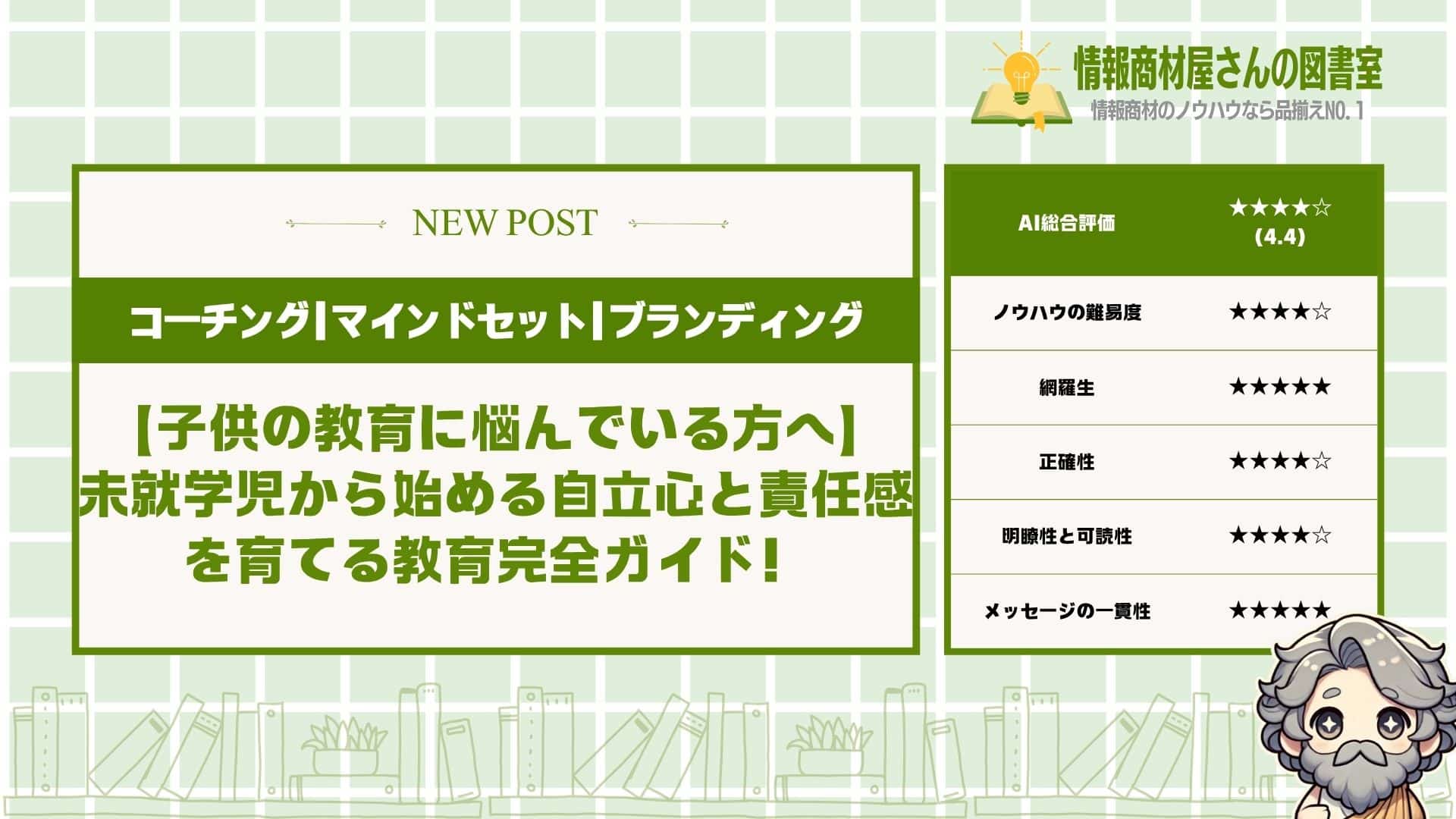

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

子供の教育に悩む親御さんにとって、実践的で包括的な解決策を提供する価値の高いコンテンツです。旅行計画を通じた教育からお金の概念まで、体系的にまとめられており、読むだけで子供の将来が大きく変わる可能性を秘めています。未就学児から中学生まで年齢別のアプローチが詳しく解説されているため、どの家庭でもすぐに実践できる内容となっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●子供に何か教育的な体験をさせたいけど、何から始めればいいか分からない

●旅行は楽しいけれど、ただの思い出作りで終わってしまっている

●お金の教育って大切だと思うけど、どうやって教えればいいの?

一般的に子供の教育というと

学校任せになりがちですが、

実は家庭でできる最高の教育があるんです。

それが「子供主導の旅行計画」と

「実践的なお金の教育」なんですよね。

この記事では、

3歳から始められる具体的な方法から

中学生まで対応できる本格的な取り組みまで、

年齢別に詳しく解説していきます。

この記事を読めば

「子供が自分で考えて行動する力」と

「将来お金に困らない経済感覚」を

同時に身につけさせる方法が分かります。

実際に実践したご家庭では

子供の積極性が驚くほど向上し、

学校でも自信を持って発表できるようになっています。

子供の可能性を最大限に引き出したい方は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 子供主導の旅行計画が重要な4つの理由と教育効果

- 年齢別の旅行計画参加方法と具体的なステップ

- 旅行を通じて身につく5つの実践的スキル

- 未就学児から始めるお金の教育の正しい方法

- 創作物を使った効果的なお金の学習システム

- ご褒美を与える適切なタイミングと境界線

- 自立心を育てる具体的な家庭での取り組み

- コミュニケーション能力とお金の関係性

子供主導の旅行計画が重要な4つの理由

子供に旅行の計画を任せることで、

学校じゃ絶対に身につかない

大切なスキルがぐんぐん育ちます。

しかも、家族の絆も深まって

一石二鳥なんですよね。

その理由が、

- 子供の自主性と責任感が育つから

- 家族のコミュニケーションが深まるから

- 学校では学べない実践的スキルが身につくから

- 旅行への関心と参加意欲が高まるから

この4つなんです。

どの理由も子供の成長にとって

めちゃくちゃ大切なことばかり。

未就学児でも簡単な計画から

始められるのがいいところですね。

それぞれ解説していきます。

子供の自主性と責任感が育つから

子供主導の旅行計画は、

自分で考えて決める力を

ぐんぐん伸ばしてくれるんです。

なぜかって言うと、

「自分が決めた」っていう責任が

子供の心に芽生えるからなんですね。

例えば、

- 行き先を自分で選ぶ

- 何をするか自分で決める

- 時間配分も自分で考える

こんな風に全部自分で決めるんです。

でね、ここからが面白いところなんですが、

自分で決めたことって

絶対に頑張ろうとするじゃないですか。

親に「あそこ行きなさい」って言われるより、

自分で「ここ行きたい!」って決めた方が

ワクワクするし責任も感じるんです。

実際に、子供が計画した旅行では

普段よりも積極的に行動する子が多いんですよ。

それに、計画通りにいかなかったときも

「次はもっと上手にやろう」って

自分で反省するようになります。

これって、将来どんなことにも

応用できる大切な力なんですよね。

だからこそ、子供に計画を任せることで

自主性と責任感がぐっと育つんです。

家族のコミュニケーションが深まるから

子供が旅行プランを発表するとき、

家族の会話がいつもより

何倍も盛り上がるんですよ。

というのも、子供が一生懸命考えた計画を

家族みんなで聞くことで、

普段見えない子供の一面が見えるからです。

具体的には、

- 子供の好きなものがわかる

- 考え方や価値観が見える

- 成長した部分に気づける

こんなことが起こります。

例えばですが、

「お母さんが疲れないように

休憩時間も入れました」

なんて言われたら感動しちゃいますよね。

子供なりに家族のことを

ちゃんと考えてくれてるんだなって

改めて気づくことができるんです。

そうすると自然と、

「ありがとう」とか「すごいね」とか

褒める言葉がたくさん出てきます。

さらに言うと、

親も自分の意見を伝える機会が増えるので

お互いの考えを知ることができるんです。

普段の生活では忙しくて

なかなかゆっくり話せないけど、

旅行計画なら楽しく話し合えますもんね。

こうやって家族のコミュニケーションが

どんどん深まっていくんです。

学校では学べない実践的スキルが身につくから

学校の勉強も大切だけど、

旅行計画で身につくスキルは

もっと実用的なんですよね。

なぜなら、実際の生活で使える

「生きた知識」を学べるからです。

身につくスキルは、

- 情報収集能力

- 時間管理能力

- 予算計算能力

- プレゼンテーション能力

こんな感じです。

例えば、行きたい場所を調べるときは

インターネットで検索したり

パンフレットを読んだりしますよね。

これって立派な情報収集なんです。

しかも、ただ調べるだけじゃなくて

「どこが一番楽しそうかな」とか

「家族みんなが喜びそうかな」とか

考えながら選ぶじゃないですか。

それから、時間を考えて

「午前中はここ、午後はあそこ」って

スケジュールを組むのも勉強になります。

実際に、子供が計画を立てることで

授業でも積極的に発言するようになった

っていう話もよく聞くんですよ。

自分の考えを人に伝える経験を積むことで

自信がついて、学校でも堂々と話せるようになるんです。

こういう実践的なスキルって

大人になってからもずっと使えるから

本当に価値があるんですよね。

旅行への関心と参加意欲が高まるから

自分で計画した旅行って、

当日のワクワク感が全然違うんです。

どうしてかっていうと、

「自分が作った旅行」だから

特別感がハンパないんですよね。

例えば、

- 「僕が選んだお店だ!」

- 「私が決めた時間通りだ!」

- 「計画通りに進んでる!」

こんな風に感じるんです。

普通の旅行だと、

親が決めたスケジュールに

ただついていくだけじゃないですか。

でも自分で計画すると、

全部が「自分事」になるんです。

だから、移動中も退屈しないし

「次はあそこに行くんだ」って

ずっとワクワクしてるんですよね。

それに、うまくいったときの達成感も

めちゃくちゃ大きいんです。

「自分の計画で家族が喜んでくれた」

っていう経験は、子供にとって

すごく自信になります。

実際に、一度旅行計画を任された子は

「次の旅行も計画したい!」って

積極的になることが多いんですよ。

こうやって旅行に対する関心が高まって、

家族旅行がもっと楽しくなるんです。

子供に旅行計画を立てさせる6つのステップ

子供に旅行の計画を

立てさせるのって、

実はめちゃくちゃ効果的なんです。

これをやると、

プランニング能力、

プレゼン力、

意思決定力が一気に伸びちゃいます。

具体的なステップは、

- STEP1. 子供の興味のある場所をリサーチさせる

- STEP2. 予算と日程の制約を一緒に確認する

- STEP3. 行き先と活動内容を決めさせる

- STEP4. 詳細なスケジュールを作成させる

- STEP5. 家族にプレゼンテーションしてもらう

- STEP6. 親子で最終調整を行う

この6つなんですね。

未就学児でも

簡単なところから始められるし、

小学生なら本格的にできちゃいます。

家族のコミュニケーションも

グッと深まるんですよ。

それぞれ詳しく

見ていきましょう。

STEP1. 子供の興味のある場所をリサーチさせる

まずは子供に

好きな場所を調べてもらうんです。

これをやることで、

自分で情報を集める力が

めちゃくちゃ育つんですよね。

例えば、

- 動物園が好きなら全国の動物園

- お城が好きなら歴史的な場所

- 乗り物が好きなら鉄道博物館

こんな感じで

調べてもらうんです。

小学生なら

インターネットで検索したり、

図書館で本を借りたりできますよね。

未就学児でも

パンフレットを見せてあげたり、

一緒に写真を見たりするだけでOK。

ここで大事なのは、

「なんでその場所に行きたいの?」

って理由も聞いてあげること。

理由を考えることで、

自分の気持ちを整理する力も

身についちゃうんです。

親としては

つい口出ししたくなるけど、

子供の興味を最優先にしてあげましょう。

STEP2. 予算と日程の制約を一緒に確認する

次はですね、

現実的な部分を

一緒に確認していくんです。

これって実は

めちゃくちゃ大切な学習なんですよ。

確認することは、

- 使える予算はいくらか

- 何日間の旅行にするか

- いつ頃行けるのか

この3つを

しっかり話し合うんです。

例えば、

「今回は3万円までで、

2泊3日で考えてみよう」

って具体的に伝えてあげる。

すると子供は

「じゃあ遠すぎる沖縄は無理だな」

って自然に考えるようになるんです。

お金の概念を学ぶのにも

すごくいい機会なんですよね。

交通費、宿泊費、食事代って

分けて考えることで、

算数の勉強にもなっちゃいます。

制約があることで、

逆に創造力が刺激されて

面白いアイデアが出てくるんです。

STEP3. 行き先と活動内容を決めさせる

ここからが

本格的な決断の時間ですね。

子供に最終的な決定を

してもらうんです。

これによって

判断力がグンと伸びるんですよ。

決めてもらうことは、

- メインの行き先

- そこで何をするか

- 他に寄りたい場所はあるか

こんな感じで

具体的に決めてもらいます。

例えば、

「動物園に行って、

ペンギンのショーを見て、

帰りに温泉に寄る」

みたいな感じですね。

子供なりに

優先順位をつけて考えるので、

論理的思考も育っちゃいます。

もし迷ってるようなら、

「どっちがより楽しそう?」

「どっちがより学べそう?」

って質問してあげるといいですよ。

最終的には

子供の意見を尊重して、

決定権を渡してあげましょう。

STEP4. 詳細なスケジュールを作成させる

今度は

具体的なタイムスケジュールを

作ってもらうんです。

これが一番

時間管理能力を育てるのに

効果的なステップなんですよね。

作ってもらうスケジュールは、

- 何時に出発するか

- 各場所での滞在時間

- 移動時間の計算

- 食事の時間

こういう細かい部分まで

考えてもらうんです。

小学生なら

「動物園は2時間、

移動に1時間、

お昼ご飯に1時間」

って具体的に時間配分できますよね。

未就学児でも

「朝ごはんの後に出発して、

お昼を食べて、

夕方に帰ってくる」

程度でも十分です。

ここで大切なのは、

完璧を求めすぎないこと。

多少無理があっても、

子供が一生懸命考えたなら

それでOKなんです。

STEP5. 家族にプレゼンテーションしてもらう

ここが一番

子供が成長するポイントですね。

自分の考えた計画を

家族の前で発表してもらうんです。

これによって

コミュニケーション能力が

めちゃくちゃ伸びるんですよ。

プレゼンの内容は、

- なぜその場所を選んだか

- 何が楽しみか

- どんなスケジュールか

- 予算内に収まっているか

こんなことを

話してもらいます。

例えば、

「僕は動物園を選びました。

理由は象が大好きだからです。

朝9時に出発して...」

って感じですね。

家族みんなで

真剣に聞いてあげることで、

子供の自信もついちゃいます。

学校での発表も

積極的になったっていう

お母さんの話もよく聞くんですよ。

質問されても

自分で答えられるように

なってくるんです。

STEP6. 親子で最終調整を行う

最後は

現実的な調整を

一緒にやっていくんです。

子供のアイデアを

できるだけ活かしながら、

安全面や実現可能性をチェックするんですね。

これで親子の

コミュニケーションが

さらに深まっちゃいます。

調整するポイントは、

- 時間配分は現実的か

- 安全面で問題はないか

- 予算オーバーしていないか

- 天候の備えはあるか

こういう部分を

一緒に見直すんです。

例えば、

「動物園で3時間は長すぎるかも。

2時間にして、

その分お土産を見る時間を作ろう」

みたいな提案をしてあげる。

子供の意見を

否定するんじゃなくて、

より良くするための提案として

伝えるのがコツなんです。

最終的に

「これなら完璧だね!」

って子供が納得できる

計画に仕上げていきましょう。

旅行計画で子供が身につく5つのスキル

子供に旅行の計画を立てさせると、

学校では学べない大切なスキルが身につくんです。

これを知ってるだけで、

家族旅行が最高の教育の場に変わります。

具体的には、

- プランニング能力を向上させる

- プレゼンテーション力を高める

- 意思決定能力を鍛える

- 問題解決スキルを育てる

- 時間管理能力を身につける

この5つのスキルなんですよね。

どれも将来絶対に必要になるスキルで、

大人になってから身につけるのは大変。

でも旅行計画なら楽しみながら

自然と覚えられちゃうんです。

それぞれ解説していきます。

プランニング能力を向上させる

プランニング能力っていうのは、

目標に向かって計画を立てる力のこと。

これが身につくと、

勉強でも部活でも何でも上手くいくようになります。

旅行計画で身につくのは、

- 行き先を調べる力

- スケジュールを組む力

- 予算を考える力

こんな感じですね。

例えば、

「ディズニーランドに行きたい」

って子供が言ったとします。

そこで親が全部決めちゃうんじゃなくて、

子供に調べさせるんです。

「何時に開園するの?」

「どのアトラクションに乗りたい?」

「お昼ご飯はどこで食べる?」

こういうことを一つずつ

子供に考えさせてあげる。

最初は時間がかかるかもしれませんが、

だんだん上手になっていきますよ。

そうやって練習してるうちに、

物事を順序立てて考える力が育つんです。

プレゼンテーション力を高める

プレゼンテーション力は、

自分の考えを相手に伝える力ですね。

これができるようになると、

学校の発表でも堂々とできるようになります。

旅行計画では、

- 家族に計画を説明する

- なぜその場所がいいか理由を話す

- みんなが楽しめる工夫を提案する

こんなことをやってもらうんです。

うちの知り合いの家では、

子供が手作りの資料を作って

家族会議で発表するそうです。

「今度の旅行はここに行きたいです」

「理由は3つあります」

って感じで話すんですって。

最初はモジモジしてたけど、

今では堂々と話せるようになったって

お母さんが喜んでました。

学校の授業参観でも、

積極的に手を挙げるようになったそうです。

家族という安心できる環境だからこそ、

のびのびと練習できるんですよね。

意思決定能力を鍛える

意思決定能力っていうのは、

いくつかの選択肢から一つを選ぶ力。

大人になったら毎日のように

決断しなきゃいけない場面があります。

旅行計画では、

- AとBどっちの観光地にする?

- 電車で行く?車で行く?

- ホテルと旅館どっちがいい?

こんな選択がたくさん出てきますよね。

ここで大事なのは、

子供に理由も一緒に考えさせること。

「なんでそっちを選んだの?」

って聞いてあげるんです。

「電車の方が景色が見えるから」

「ホテルの方がプールがあるから」

みたいに答えてくれたら大成功。

理由を考える習慣がつくと、

なんとなくで決めることがなくなります。

友達に誘われても、

「本当にやりたいことかな?」

って一度考えられるようになるんです。

問題解決スキルを育てる

問題解決スキルは、

困ったことが起きた時に解決する力。

これがあると、

どんなピンチでも乗り越えられます。

旅行計画では、

- 雨が降ったらどうする?

- 予算がオーバーしちゃった

- 行きたい場所が休館日だった

こんなトラブルがよく起こりますよね。

でもこれって、

実は最高の学習チャンスなんです。

「雨でも楽しめる場所を探そう」

「お金のかからない遊び方を考えよう」

って一緒に考えてあげる。

友達の家では、

旅行先で道に迷っちゃったそうです。

でも子供が地図を見ながら、

「こっちの道を通れば近道だよ」

って提案してくれたんですって。

普段だったらスマホで調べちゃうけど、

子供に任せてみたら意外とできた。

そういう経験が積み重なって、

「自分で何とかできる」っていう

自信につながるんです。

時間管理能力を身につける

時間管理能力は、

限られた時間を有効に使う力ですね。

これができると、

宿題も遊びも両方楽しめるようになります。

旅行では、

- 朝何時に出発する?

- 各観光地でどのくらい時間を使う?

- 帰りの時間も考えて計画する

こんなことを考えなきゃいけません。

最初は時間の感覚がつかめなくて、

「2時間もあれば全部見れるでしょ」

なんて言うかもしれません。

でも実際に行ってみると、

「全然時間が足りなかった」

って気づくんです。

そういう失敗を重ねながら、

だんだん時間の使い方が上手になる。

ある家族は、

子供が作ったスケジュールが

きっちりしすぎてて笑っちゃったそうです。

「10時から10時15分:お土産を買う」

「10時15分から10時30分:トイレ休憩」

みたいに細かすぎて。

でもそのおかげで、

普段の生活でも時間を意識するようになって、

朝の準備が早くなったんですって。

年齢別の旅行計画参加方法4パターン

子供に旅行の計画を

任せることで、

実はすごいスキルが身につくんです。

これをやっておくだけで、

お子さんの考える力や

発表する力がぐんぐん伸びます。

年齢に合わせた参加方法は、

- 未就学児(3-5歳)の関わり方

- 小学校低学年(6-8歳)の参加方法

- 小学校高学年(9-12歳)の計画立て

- 中学生以上の本格的な企画運営

この4つのパターンがあるんですね。

それぞれの年齢で

できることが全然違うから、

無理させちゃダメなんです。

でも逆に言うと、

年齢に合わせてやってあげれば

どの子でも楽しく参加できちゃいます。

それぞれ解説していきます。

未就学児(3-5歳)の関わり方

未就学児の場合は、

「選ぶ」ことから始めるのがベストです。

なぜかって言うと、

この年齢はまだ複雑な計画は

立てられないからなんですね。

でも選択することなら、

- 動物園と水族館、どっちがいい?

- お弁当とレストラン、どっちにする?

- 電車とバス、どっちで行く?

こんな風に聞いてあげられます。

たとえば動物園を選んだら、

「なんで動物園がいいの?」

って理由も聞いてみてください。

「ライオンさんに会いたいから」

なんて答えが返ってくるはずです。

そしたら、

「じゃあライオンさんに会いに行こうね」

って一緒に盛り上がってあげる。

これだけでも子供は

自分の意見が通ったって感じて、

すごく嬉しくなるんです。

さらに当日は、

「○○ちゃんが選んでくれた動物園だね」

って声をかけてあげてください。

自分が決めた旅行だって実感できて、

責任感みたいなものも芽生えるんです。

未就学児でも立派な

旅行のパートナーになれちゃいます。

小学校低学年(6-8歳)の参加方法

小学校低学年になったら、

簡単な調べ物をお任せしちゃいましょう。

というのも、この年齢って

好奇心がめちゃくちゃ旺盛で、

調べることが楽しくなってくるんです。

具体的には、

- 行きたい場所の写真を探す

- 何時に開いてるか調べる

- どんな動物がいるか見つける

こういうことなら

一人でもできちゃいます。

例えば水族館に行くとしたら、

「どんなお魚がいるか調べてくれる?」

ってお願いしてみてください。

そうすると子供は

一生懸命インターネットや本で

調べてくれるはずです。

調べた後は必ず

発表の時間を作ってあげてくださいね。

「ペンギンさんがいるんだって!」

「イルカショーもあるよ!」

なんて目を輝かせて教えてくれます。

この発表する経験が

実はめちゃくちゃ大切なんです。

学校の授業でも

積極的に手を挙げられるように

なったりするんですよ。

小学校低学年は

調べる楽しさと発表する喜びを

セットで覚えさせてあげましょう。

小学校高学年(9-12歳)の計画立て

小学校高学年になったら、

いよいよ本格的な計画作りに

チャレンジさせてあげてください。

なぜなら、この年齢になると

時間の概念がしっかりしてきて、

順序立てて考えられるようになるからです。

任せられることは、

- 1日のスケジュール作り

- 予算の計算

- 移動手段の比較検討

こんなことまでできちゃいます。

たとえば東京ディズニーランドに

行くとしましょう。

「朝何時に出発して、

何時にどのアトラクションに乗って、

お昼は何時にどこで食べるか

計画してくれる?」

こんな風にお願いしてみてください。

最初はうまくいかないかもしれません。

でも、

「移動時間も考えてみようか」

「混雑する時間も調べてみよう」

って少しずつヒントを出してあげる。

そうすると子供なりに

一生懸命考えて、

立派な計画を作ってくれます。

この経験を通して

時間管理能力や

問題解決能力が育つんです。

小学校高学年は

本格的なプランナーとして

扱ってあげることが大切ですね。

中学生以上の本格的な企画運営

中学生以上になったら、

もう完全に企画運営を

任せちゃって大丈夫です。

この年齢になると

大人と同じレベルで

物事を考えられるようになるからなんです。

任せられることは、

- 予算管理

- 宿泊先の予約

- 緊急時の対応策まで

ここまで幅広くお任せできます。

例えば家族で温泉旅行に行くとしたら、

「今回の旅行、全部お任せするから

企画してくれる?」

って丸投げしちゃってください。

予算を決めて、

宿を比較検討して、

観光スポットを調べて、

移動手段まで全部考えてくれます。

もちろん最初は

「えー、そんなの無理だよ」

って言うかもしれません。

でも、

「困ったときは相談してね」

って伝えておけば安心して

取り組んでくれるはずです。

実際にやってみると、

大人が思ってる以上に

しっかりした計画を立ててくれます。

この経験が将来、

社会に出たときの

企画力や実行力につながるんです。

中学生以上は

一人の大人として信頼して

任せてあげることが何より大切ですね。

教育効果を最大化する旅行の3つのポイント

旅行って実は、

子供にとって最高の教室なんです。

でもね、ただ行くだけじゃもったいない。

ちょっとした工夫で教育効果がグンと上がるんですよ。

その工夫っていうのが、

- 子供の発表を最後まで聞く姿勢を保つ

- 失敗も含めて学習体験として捉える

- 旅行後の振り返りを必ず実施する

この3つなんです。

どれも難しいことじゃないんですが、

意外とできてない家庭が多いんですよね。

この3つを意識するだけで、

旅行が子供の成長につながる貴重な時間に変わります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

子供の発表を最後まで聞く姿勢を保つ

子供が旅行の計画を発表するとき、

最後まできちんと聞いてあげることが何より大切です。

なぜかっていうと、

聞いてもらえることで子供の自信が育つから。

例えば、

- 「今度の旅行はここに行きたい」

- 「この時間にこれをやりたい」

- 「お昼ご飯はこのお店がいいと思う」

こんな発表をしてくれたとき、

途中で口を挟みたくなっちゃうんですよね。

「そこは遠すぎるよ」とか

「その時間だと混んでるよ」とか。

でも、そこはグッと我慢。

子供なりに一生懸命考えて、

勇気を出して発表してるんです。

まずはその気持ちを

しっかり受け止めてあげましょう。

実際に僕の知り合いの家庭では、

6歳の子が30分かけて旅行プランを発表したそうです。

途中でちょっと的外れなことも言ってたけど、

お母さんは最後まで「うんうん」って聞いてた。

そしたらその子、

学校の発表でも堂々と話せるようになったんですって。

だからこそ、

最後まで聞く姿勢を大切にしてください。

失敗も含めて学習体験として捉える

旅行中に何かうまくいかないことがあっても、

それを「失敗」じゃなくて「学び」として捉えるんです。

これができると、

子供の問題解決能力がグンと伸びるんですよ。

具体的には、

- 電車を乗り間違えた

- お店が閉まってた

- 雨で予定が変更になった

こんなトラブルが起きたとき。

「あーあ、失敗しちゃった」

じゃなくて、

「どうしたらいいかな?」

って一緒に考えるんです。

電車を乗り間違えたら、

「次はどの電車に乗ればいいかな?」

って子供と一緒に調べる。

お店が閉まってたら、

「他にどんなお店があるか探してみよう」

って新しい発見を楽しむ。

そうやって一つ一つの出来事を

学びのチャンスに変えていくんですね。

ある家庭では、

子供が計画した観光地が工事中で入れなかったんです。

でも家族みんなで

「じゃあ代わりにどこに行こうか?」

って話し合って、全然違う場所に行った。

結果的にそっちの方が楽しくて、

子供も「計画通りじゃなくても大丈夫なんだ」

って学べたそうです。

そんな風に、

失敗を学びに変える視点を持ちましょう。

旅行後の振り返りを必ず実施する

旅行から帰ってきたら、

必ず家族みんなで振り返りの時間を作ってください。

振り返りをすることで、

体験が記憶にしっかり定着するんです。

振り返りでやることは、

- 楽しかったことを話し合う

- 困ったことや大変だったことを共有する

- 次回はどうしたいか考える

この3つですね。

「今回の旅行で一番楽しかったことは何?」

「困ったときはどうやって解決したっけ?」

「今度行くときは何を気をつけようか?」

こんな質問を投げかけながら、

みんなで話し合うんです。

写真を見ながらやると、

より思い出がよみがえりやすいですよ。

実際にこの振り返りをやってる家庭では、

子供の記憶力や表現力が格段に上がってるんです。

例えば、

「あのとき迷子になりそうになったけど、

お母さんと手をつないでたから大丈夫だった」

とか具体的に話せるようになる。

そして次の旅行では、

「今度は地図を持って行こう」

って自分から提案するようになるんです。

この振り返りの時間があるかないかで、

旅行の教育効果は全然変わってきます。

だからぜひ、

旅行後の振り返りを習慣にしてくださいね。

未就学児にお金の教育をすべき4つの理由

未就学児のうちから

お金の教育を始めるのって、

実はめちゃくちゃ大切なんです。

この時期に正しい

お金の概念を教えてあげると、

子どもの将来が劇的に変わります。

その理由が、

- 価値交換の概念を早期に理解できるから

- 努力と報酬の関係性を学べるから

- 自立心と責任感を育てられるから

- 社会性と共感力を身につけられるから

なんですよね。

どれも子どもの成長にとって

すごく重要な要素ばかり。

「まだ早いんじゃない?」

って思うかもしれませんが、

実際はその逆なんです。

それぞれ解説していきます。

価値交換の概念を早期に理解できるから

価値交換っていうのは、

何かと何かを交換するってこと。

これを小さいうちから覚えると、

社会の仕組みがスッと分かるようになるんです。

例えば、、、

- 子どもが描いた絵に値段をつける

- 折り紙作品を家族に「販売」する

- おもちゃの売買ごっこをする

こんな遊びを通して

価値交換を体験させてあげる。

もっと具体的に言うと、

子どもが一生懸命描いた絵を

「これは100円の価値があるね!」

って言ってお金を渡してあげるんです。

そしたら子どもは

「自分が作ったものにお金がもらえる」

って感覚を覚えます。

これって実は、

大人になってからの仕事と

全く同じ構造なんですよね。

だからこそ、

この時期に体験させてあげると

将来的にビジネス感覚が身につく。

お店でお買い物するときも、

「なんでお金を払うのか」

っていう理由が分かるようになります。

価値交換の概念を理解できれば、

お金の本質が自然と身につくんです。

努力と報酬の関係性を学べるから

努力したら報酬がもらえる。

これを体で覚えるのが大事なんです。

なぜなら、この関係性が分からないと

将来働くことの意味が理解できないから。

具体的には、

- 踊りを披露して出演料をもらう

- お手伝いをして報酬を得る

- 何かを教えてあげて対価をもらう

こういう体験をさせてあげる。

例えばですが、

子どもが家族の前で

一生懸命ダンスを踊ったとします。

そしたら、

「素晴らしいパフォーマンスでした!

出演料として50円どうぞ」

って渡してあげるんです。

すると子どもは、

「頑張ったらお金がもらえるんだ」

って理解するようになります。

これがめちゃくちゃ重要で、

将来的に「働く」ということの

基礎になるんですよね。

逆に、何もしなくても

お小遣いをもらえる環境だと、

努力する意味が分からなくなっちゃう。

だからこそ、

小さいうちから努力と報酬を

セットで教えてあげましょう。

自立心と責任感を育てられるから

自分でお金を稼ぐ体験って、

子どもの自立心をグッと高めるんです。

というのも、

「自分の力で何かを得られる」

って感覚が芽生えるから。

例えば、

- 自分で作ったものを売る

- 自分のスキルでお金を得る

- 自分で稼いだお金を管理する

こんな経験をすると

子どもは変わります。

実際に、

子どもが折り紙で鶴を作って

それを家族に10円で売ったとしましょう。

そのお金で

自分の欲しいものを買えたら、

「自分の力でできた!」

って感じるはずです。

この感覚がすごく大切で、

将来的に自立した大人になるための

土台になるんですよね。

それに、お金を稼ぐってことは

他の人に価値を提供するってこと。

だから自然と、

「相手のことを考えて行動しよう」

っていう責任感も育つんです。

自立心と責任感が育てば、

将来どんな環境でも

たくましく生きていけるようになります。

社会性と共感力を身につけられるから

お金の教育を通じて、

実は社会性も育つんです。

なぜかっていうと、

お金を稼ぐには相手のことを

考えないといけないから。

具体的には、

- 相手が何を欲しがってるか考える

- 相手に喜んでもらえることをする

- 相手の立場に立って行動する

こういうことを自然と学びます。

例えばですが、

おじいちゃんが肩こりで困ってるとき、

子どもが肩もみをしてあげて

お駄賃をもらったとします。

この体験を通して子どもは、

「困ってる人を助けるとお金がもらえる」

「人の役に立つって嬉しい」

って感じるようになるんです。

これってまさに、

共感力や思いやりの心を

育ててることになりますよね。

さらに言うと、

価値を提供するためには

相手のニーズを理解する必要がある。

だから自然と、

「この人は何を求めてるんだろう?」

って考える習慣がつくんです。

これが将来的に、

コミュニケーション能力や

協調性につながっていく。

お金の教育って実は、

人間関係のスキルも

同時に身につけられるんです。

創作物を使ったお金の教育方法5ステップ

子供にお金のことを教えるなら、

創作物を使うのが一番効果的なんです。

この方法を使えば、

難しいお金の話も楽しく学べちゃいます。

その具体的なステップが、

- STEP1. 子供の作品に価格をつけさせる

- STEP2. 家族が作品を購入する体験をさせる

- STEP3. おもちゃで売買ごっこを実践する

- STEP4. 折り紙作品でお店屋さんごっこをする

- STEP5. 作品の価値について話し合う

これらのステップなんですよね。

どれも家で簡単にできることばかりで、

特別な道具も必要ありません。

子供が自然にお金の仕組みを覚えられて、

それぞれ解説していきます。

STEP1. 子供の作品に価格をつけさせる

子供の作品に値段をつけるのは、

価値を考える第一歩になるんです。

なぜかというと、

自分で作ったものの価値を客観視できるから。

例えば、

- 絵を描いたら「これは100円かな」

- 粘土で作ったら「これは50円だよ」

- 工作したら「これは200円にしよう」

こんな風に値段を決めさせるんです。

最初は適当な金額でも全然大丈夫で、

「なんでその値段にしたの?」って聞いてみましょう。

すると子供なりに、

「時間がかかったから」とか「上手にできたから」

って理由を話してくれるんですよね。

ここで大切なのは、

正解を教えることじゃないんです。

子供が自分で考えて、

自分なりの基準を作ることが重要。

だからどんな値段をつけても、

まずは「そうなんだね」って受け入れてあげましょう。

STEP2. 家族が作品を購入する体験をさせる

家族が実際に作品を買うことで、

お金と物の交換を体験できるんですよね。

これが大事な理由は、

リアルな売買の感覚を味わえるからです。

具体的には、

- お父さんが絵を「買う」

- お母さんが工作を「購入」

- おじいちゃんが粘土作品を「注文」

みたいな感じですね。

本物のお金を使って、

「はい、100円です」って渡してもらいましょう。

子供は自分の作品がお金になることに、

すごくびっくりするんです。

「えー!本当にお金もらえるの?」

って目をキラキラさせて喜んでくれます。

でもここで注意したいのは、

毎回買ってあげる必要はないってこと。

時には「今日はお金がないから買えない」

って言うのも大切な経験になります。

そうすることで、

お金には限りがあることも学べるんです。

STEP3. おもちゃで売買ごっこを実践する

おもちゃを使った売買ごっこは、

商売の基本を覚える最高の方法なんです。

どういうことかというと、

実際のお店と同じ流れを体験できるから。

例えば、こんなおもちゃを使います:

- ぬいぐるみ

- ミニカー

- ブロック

これらを「商品」として並べて、

お店屋さんごっこをするんですね。

「いらっしゃいませ!」

「このぬいぐるみはいくらですか?」

「300円です!」

こんなやり取りを繰り返すうちに、

自然と売買の流れが身につきます。

さらに面白いのは、

子供が店員さんとお客さんの両方を体験できること。

売る側の気持ちと買う側の気持ち、

両方を理解できるようになるんです。

だからこそ、

お金のやり取りがどういうものか実感できるんですよね。

STEP4. 折り紙作品でお店屋さんごっこをする

折り紙でお店屋さんごっこをすると、

自分で商品を作る楽しさを覚えられるんです。

なぜこれが効果的かというと、

商品作りから販売まで全部体験できるから。

作れる商品の例は、

- 折り紙の花

- 動物の折り紙

- 箱や入れ物

こういったものですね。

子供は一生懸命折り紙を折って、

「これは私が作ったお花です」って言いながら売るんです。

すると「自分で作ったものがお金になる」

っていう感覚がどんどん強くなります。

実際に、ある家庭では

5歳の女の子が折り紙のお花を50個も作って、

家族みんなに売ったそうなんです。

その子は「お花屋さんになりたい」

って言うようになったんですって。

ここで大切なのは、

作品の出来栄えじゃないんです。

一生懸命作ったという気持ちを

しっかり認めてあげることが重要なんですよね。

STEP5. 作品の価値について話し合う

最後のステップは、

なぜその作品に価値があるのか話し合うことです。

この話し合いが重要な理由は、

価値の本質を理解できるようになるから。

話し合うポイントは、

- どれくらい時間をかけたか

- どんな工夫をしたか

- 誰が喜んでくれるか

こういったことですね。

例えば、子供が絵を描いたとき、

「この絵のどこが一番頑張ったところ?」

って聞いてみるんです。

すると「ここの色を混ぜるのが大変だった」

とか「お母さんの顔を似せるのが難しかった」

って教えてくれます。

そこで「だから価値があるんだね」

って一緒に確認するんです。

実際に、6歳の男の子が

ロボットの絵を描いたときのことなんですが、

「このロボットは強くて優しいんだ」って説明してくれたんです。

そのストーリーを聞いた家族は、

みんなでその絵の価値を認めてあげました。

こうやって価値について話し合うことで、

お金は単なる紙切れじゃなくて、

人の気持ちや努力と交換するものだって分かるんですよね。

お金を稼ぐ意識を育てる教育法6つ

未就学児の頃から

お金を稼ぐ意識を育てることで、

子供の将来は大きく変わります。

この教育法を実践すれば、

子供は自立心と創造性を

同時に身につけられるんです。

その具体的な方法が、

- 小遣いではなく労働対価として渡す

- 他人のニーズを考えさせる習慣をつける

- 価値を提供することの大切さを教える

- ビジネス感覚を遊びで身につけさせる

- 自分で稼ぐ喜びを体験させる

- 社会貢献の意識を芽生えさせる

この6つなんですね。

どれも簡単にできることばかりですが、

効果は絶大です。

子供の頃から正しいお金の概念を

身につけさせてあげましょう。

それぞれ解説していきます。

小遣いではなく労働対価として渡す

お金は働いた対価として

もらうものだと教えることが大切です。

なぜかというと、

ただもらうものだと思ってしまうと

働く意欲が育たないからなんです。

例えば、

- お手伝いをしたらお金をもらえる

- 何もしなくてもお金がもらえる

この2つだったら、

どっちが子供のためになるでしょうか。

明らかに前者ですよね。

お手伝いをして初めてお金がもらえる

っていう仕組みにすることで、

子供は働くことの価値を理解します。

でもここで気をつけたいのが、

お手伝いの内容を

しっかり決めておくことです。

例えばですけど、

「お皿を洗ったら50円」

「洗濯物を畳んだら30円」

みたいに明確にしてあげる。

そうすることで子供は

「これをやったらお金がもらえる」

って分かりやすく理解できるんです。

だからこそ、

労働対価としてお金を渡しましょう。

他人のニーズを考えさせる習慣をつける

他人が何を求めているかを

考える力を育てることが重要です。

というのも、

お金を稼ぐっていうのは結局

他人の困りごとを解決することだからです。

具体的には、

- 家族が困っていることは何か

- お友達が欲しがっているものは何か

- みんなが喜ぶことは何か

こんなことを日常的に

考えさせてあげるんです。

例えば夕飯の時に

「お母さんが今一番困ってることって何だろう?」

って聞いてみる。

そうすると子供は

「洗い物が大変そう」

「お掃除が大変そう」

って答えてくれるかもしれません。

そしたら次に

「じゃあどうやったら

お母さんを助けられるかな?」

って聞いてみるんです。

この習慣をつけることで、

子供は自然と他人のことを

考える力が身につきます。

これってまさに

ビジネスの基本的な考え方なんですよね。

価値を提供することの大切さを教える

お金をもらうためには

相手に価値を与えることが必要だと

教えてあげましょう。

なぜなら、

価値を与えずにお金をもらうことは

できないからです。

例えば、

- 絵を描いて家族に喜んでもらう

- 踊りを披露してみんなを楽しませる

- 折り紙を作ってプレゼントする

こういった活動を通して

価値提供の概念を学ばせるんです。

実際にうちでやってるのが、

子供が作った折り紙に

家族みんなで値段をつけること。

「この鶴は上手にできてるから100円だね」

「この花は色がきれいだから150円だね」

みたいな感じで評価してあげる。

そうすると子供は

「もっと上手に作ろう」

「もっと喜んでもらおう」

って思うようになるんです。

この経験が将来

「相手に価値を提供する」

っていう意識につながります。

だから小さい頃から

価値提供の大切さを教えてあげましょう。

ビジネス感覚を遊びで身につけさせる

遊びを通じて

ビジネスの基本を学ばせることができます。

遊びだから子供も楽しみながら

自然とビジネス感覚が身につくんです。

例えばこんな遊びがおすすめ、

- おもちゃ屋さんごっこ

- レストランごっこ

- 美容院ごっこ

こういった遊びの中で

お客さん役とお店の人役を

交互にやらせてあげる。

おもちゃ屋さんごっこなら、

「いらっしゃいませ!」

「このおもちゃはどうですか?」

って接客の練習もできちゃいます。

さらに面白いのが、

お客さん役の時に

「もっと安くしてください」

って交渉させてみること。

そうするとお店の人役は

「じゃあ特別に10円安くします」

みたいに対応を考えるようになる。

この経験が将来

交渉力や営業力につながるんです。

遊びながら学べるから

子供も嫌がらずに続けられますよ。

自分で稼ぐ喜びを体験させる

自分の力でお金を稼ぐ喜びを

実際に体験させてあげることが大切です。

この体験があるかないかで、

将来の働く意欲が全然違ってきます。

具体的にはこんな方法があります、

- パフォーマンスでお金をもらう

- 手作り作品を売る

- お手伝いの報酬をもらう

例えばですが、

家族の前で歌を歌ったり

踊りを披露したりして

「出演料」をもらうんです。

最初は50円とか100円でいいので、

「すごく上手だったから

これをあげるね」

って渡してあげる。

そうすると子供は

「自分の頑張りがお金になった!」

って実感できるんです。

この喜びを一度味わうと、

「もっと頑張ろう」

「もっと上手になろう」

って自然と思うようになります。

実際にうちの子も

最初にお金をもらった時の

嬉しそうな顔は忘れられません。

その後も積極的に

いろんなことにチャレンジするように

なったんですよね。

社会貢献の意識を芽生えさせる

お金を稼ぐことと同時に、

社会の役に立つ意識も育てましょう。

お金だけを目的にするのではなく、

みんなの役に立つことが大切だと

教えてあげるんです。

例えば、

- 困っている人を助ける

- みんなが喜ぶことをする

- 地域のお役に立つ

こういった意識を

小さい頃から育てていきます。

具体的には近所のおじいちゃんの

お買い物を手伝ったり、

公園のゴミ拾いをしたりする。

そしてその後に

「みんなが喜んでくれたね」

「きっと助かったと思うよ」

って声をかけてあげるんです。

この経験を積むことで、

子供は自然と

「人の役に立ちたい」

って思うようになります。

そうすると将来

お金を稼ぐ時も

「どうやったらみんなが喜ぶかな」

って考えるようになるんです。

これってすごく大切なことで、

社会貢献の意識があるからこそ

長期的に成功できるんですよね。

だから小さい頃から

この意識を育ててあげましょう。

未就学児のお金教育で注意すべき3つのポイント

未就学児にお金の教育をするとき、

実は多くの親が失敗してるんです。

でも正しいポイントを押さえとけば、

子供がお金について楽しく学べます。

そのポイントが、

- 年齢に適した方法で教えること

- 遊び感覚を大切にして進めること

- 子供のペースに合わせて実践すること

なんですよね。

これらを意識しないと、

子供がお金を嫌いになっちゃう。

逆にこの3つを守れば、

お金について自然に理解してくれます。

それぞれ詳しく説明していきますね。

年齢に適した方法で教えること

年齢に適した方法で教えるっていうのは、

子供の理解力に合わせた教え方をすること。

これができないと、

子供が混乱して逆効果になっちゃうんです。

例えば、

- 3歳なら絵本でお金を知る

- 4歳なら実際のお金を触る

- 5歳なら簡単な計算をする

こんな感じで段階を踏むんですね。

もっと具体的に言うと、

3歳の子にいきなり「投資」の話をしても

全然理解できないじゃないですか。

でも「このお金でパンが買えるよ」

って教えたら分かってくれる。

だからこそ、

その子の発達段階を見極めることが大切。

無理に難しいことを教えようとしないで、

今その子が理解できることから始める。

そうすることで、

お金に対する興味を育てられるんです。

遊び感覚を大切にして進めること

遊び感覚を大切にするっていうのは、

勉強っぽくしないで楽しく教えること。

子供って遊びを通して

一番よく学習するからなんです。

具体的には、

- 折り紙で作品を作って売る

- ダンスショーで出演料をもらう

- おもちゃ屋さんごっこをする

みたいなことですね。

例えば、子供が描いた絵に

「100円で売ってください」

って家族がお金を払うんです。

そうすると子供は、

「自分の作品にはお金の価値があるんだ」

って自然に理解してくれる。

ここで大切なのは、

決して「勉強」にしないこと。

あくまで楽しい遊びとして

お金の概念を教えてあげる。

そうすれば子供は嫌がらないし、

むしろ積極的に参加してくれるんです。

子供のペースに合わせて実践すること

子供のペースに合わせるっていうのは、

焦らずに子供の成長を待つこと。

親が急いじゃうと、

子供にとってストレスになっちゃうんです。

例えば、

- 今日は興味を示さない

- 途中で飽きちゃう

- 違うことに気が向く

こんなことはよくあること。

そんなときは無理強いしないで、

「また今度やろうね」

って言って終わりにする。

子供が「またやりたい」

って言ってきたときが

再開のタイミングなんです。

実際に、お金の教育って

一回で完璧にできるものじゃない。

何度も繰り返しながら、

少しずつ理解を深めていくもの。

だからこそ、

子供が楽しんでる間だけやる。

そうすることで、

お金に対して良いイメージを持ってもらえるんです。

子どもにご褒美を与えるべき4つの理由

子どもにご褒美をあげるのって、

実は教育にとってすごく大切なことなんです。

適切にご褒美を与えることで、

子どもの成長を大きく後押しできるんですよ。

その理由が、

- 学習への動機づけができるから

- 努力する習慣が身につくから

- 親子の信頼関係が深まるから

- 自己肯定感を育てられるから

この4つなんですね。

多くの親御さんが

「ご褒美って甘やかしじゃない?」

って心配されるかもしれません。

でも正しい与え方を知っていれば、

子どもの成長にとって最高のサポートになるんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

学習への動機づけができるから

ご褒美があることで、

子どもは自然と学習に興味を持つようになります。

これは脳の仕組み的にも

理にかなった方法なんですよ。

例えば、

- 本を読んだらおやつがもらえる

- 新しいことを覚えたら褒めてもらえる

- 質問に答えられたら特別な時間がもらえる

こんな風に設定してあげるんです。

特に効果的なのが、

本を読むなどのインプットに対するご褒美なんですね。

「この本読み終わったら、

好きなお菓子買ってあげる」

って約束してあげると、子どもは喜んで読書します。

さらに読んだ後に

「どんなお話だった?」

って質問して答えられたら、遊び感覚でおやつタイムにする。

こうやって学習と楽しい体験を

セットにしてあげることで、勉強が好きになるんです。

ただ単に「勉強しなさい」って言うより、

ずっと効果的なやり方なんですよ。

努力する習慣が身につくから

ご褒美を上手に使うと、

子どもは自然と頑張る癖がつきます。

なぜかって言うと、

努力した後に良いことが待ってるって分かるからなんです。

具体的には、

- 毎日コツコツ続ける力

- 難しいことにも挑戦する勇気

- 最後まであきらめない気持ち

こういう力が育つんですね。

例えば、うちの近所の子は

毎日30分読書を続けてたんです。

お母さんが「1週間続けたら、

好きな本を1冊買ってあげる」

って約束してくれてたから。

最初は嫌々だったけど、

だんだん読書が楽しくなって、今では自分から本を読むようになったんですって。

これって、ご褒美がきっかけになって

努力する習慣が身についた素晴らしい例ですよね。

大切なのは、当たり前のことじゃなくて

特別な努力に対してご褒美をあげること。

そうすることで、

子どもは「頑張れば良いことがある」って学習するんです。

親子の信頼関係が深まるから

ご褒美の約束を守ることで、

親子の絆がぐっと深くなります。

これは約束を守るっていう

基本的な信頼関係の話なんですね。

例えば、

- 約束したご褒美をちゃんとあげる

- 子どもの頑張りを認めてあげる

- 一緒に喜びを分かち合う

こんなやり取りが増えるんです。

子どもって、親が自分のことを

ちゃんと見てくれてるかどうかをすごく気にしてるんですよ。

「テストで90点取ったら、

一緒に映画を見に行こう」

って約束して、実際に90点取った時にちゃんと映画に連れて行く。

そういう積み重ねが、

「お母さんは僕のことをちゃんと見てくれてる」

っていう安心感につながるんです。

ただし、テストの点数みたいな

アウトプットに対するご褒美は適切な指導とセットにすることが大切。

「どうやって勉強したの?」

「次はどこを頑張りたい?」

って会話も一緒にしてあげると、もっと効果的になりますよ。

自己肯定感を育てられるから

ご褒美をもらうことで、

子どもは「自分はできる子なんだ」って感じられます。

この感覚こそが、

将来の成功につながる一番大切な土台なんです。

具体的には、

- 自分の努力が認められる喜び

- 頑張った結果が形になる達成感

- 親から愛されてるっていう安心感

こういう気持ちが育つんですね。

例えば、苦手な算数の問題を

最後まで諦めずに解けた時に、「すごいね!よく頑張ったね」

って言葉と一緒に小さなご褒美をあげる。

そうすると子どもは、

「僕って頑張れる子なんだ」

「難しいことでもできるんだ」

って自信を持てるようになるんです。

大事なのは、結果だけじゃなくて

プロセスも一緒に褒めてあげること。

「最後まで諦めなかったのが素晴らしい」

「一生懸命考えてる姿がかっこよかった」

そんな風に声をかけてあげると、子どもの心にしっかり届きます。

自己肯定感が高い子は、

大人になってからも色んなことに挑戦できるようになるんですよ。

効果的なご褒美を与える5つのステップ

子どものやる気を引き出すご褒美って、

実は与え方にコツがあるんです。

このステップを知っておけば、

お子さんが自分から勉強したり

お手伝いしたりするようになります。

その5つのステップが、

- STEP1. インプットとアウトプットを区別する

- STEP2. 日常行為と特別な努力を分ける

- STEP3. 適切なタイミングを見極める

- STEP4. 遊び感覚で実施する

- STEP5. 継続的に効果を確認する

なんですよね。

多くのお母さんが間違えちゃうのは、

どんなことにもご褒美をあげちゃうこと。

でも実際は、

あげるべき時とそうでない時があるんです。

それぞれ詳しく説明していきますね。

STEP1. インプットとアウトプットを区別する

インプットに対するご褒美の方が、

実は長期的に効果があるんです。

なぜかっていうと、

インプットは子どもが自分でコントロールできるから。

例えば、

- 本を読む

- 勉強する時間を作る

- 新しいことを学ぶ

こういうことですね。

本を読むっていうのは、

子どもが「やろう」って思えばできる。

でもテストの点数は、

その日の体調とか問題の難しさで

変わっちゃうじゃないですか。

だからこそ、

「本を読んだらご褒美」の方が

子どもにとって分かりやすいんです。

ただし、テストの点数みたいな

アウトプットも完全に無視しちゃダメ。

適切な指導と組み合わせれば、

アウトプットへのご褒美も効果的なんです。

要するに、

インプットを重視しつつ

アウトプットもバランスよく評価することが大切。

STEP2. 日常行為と特別な努力を分ける

当たり前のことには、

ご褒美をあげない方がいいんです。

理由は簡単で、

日常的なことは習慣として身につけてほしいから。

具体的には、

- 歯を磨く

- お皿を片付ける

- 宿題をする

みたいなことですね。

お皿を片付けるのって、

家族の一員として当然のこと。

それにご褒美をあげちゃうと、

「ご褒美がないとやらない子」

になっちゃう可能性があるんです。

でも、いつもより多くお手伝いしたり、

自分から進んで何かやってくれた時は違います。

そういう特別な努力や

自発的な行動には

「ありがとう」って感謝を伝える。

そして時には、

ご褒美を考えてもいいんです。

だから、普通のことと

特別な努力をしっかり区別することが重要なんです。

STEP3. 適切なタイミングを見極める

ご褒美をあげるタイミングって、

めちゃくちゃ大事なんですよ。

なぜなら、タイミングが悪いと

逆効果になっちゃうことがあるから。

ベストなタイミングは、

- 子どもが頑張った直後

- 成果が出た瞬間

- 努力している最中

こんな感じです。

例えば、本を最後まで読み終わった時に

すぐ「よく頑張ったね!」って言う。

これが一番効果的なんです。

1週間後に「そういえば先週本読んでたよね」

って言っても、子どもはピンとこない。

だって子どもって、

今この瞬間を生きてるじゃないですか。

だからこそ、

その場ですぐに反応してあげる。

これができると、

子どもは「また頑張ろう」って思えるんです。

適切なタイミングを逃さないことで、

ご褒美の効果が最大限に発揮されるんです。

STEP4. 遊び感覚で実施する

ご褒美って、

堅苦しくやる必要ないんです。

むしろ遊び感覚でやった方が、

子どもも楽しんでくれます。

例えば、

- 本を読んだ後にクイズを出す

- 正解したらおやつタイム

- スタンプカードを作る

みたいな感じですね。

「この本の主人公の名前は何だった?」

って質問して、答えられたら

好きなおやつを一緒に食べる。

これだと、本を読むのが

ゲームみたいになるじゃないですか。

子どもって遊びが大好きだから、

勉強も遊びの延長にしちゃう。

そうすると、

「勉強=つまらないもの」じゃなくて

「勉強=楽しいもの」になるんです。

ポイントは、

お母さんも一緒に楽しむこと。

遊び感覚でやることで、

親子の時間も増えて一石二鳥なんです。

STEP5. 継続的に効果を確認する

ご褒美をあげっぱなしじゃ、

意味がないんですよね。

ちゃんと効果が出てるか、

定期的にチェックすることが大切です。

確認するポイントは、

- 子どもが自発的に行動するようになったか

- ご褒美なしでもやるようになったか

- 勉強や読書が習慣になったか

こういうことです。

例えば、最初は本を読んだら

おやつをあげてたとします。

でも1ヶ月後に、

おやつがなくても本を読むようになってたら

それは大成功なんです。

逆に、ご褒美がないと

全然やらなくなっちゃった場合は

やり方を見直す必要がある。

もしかしたら、

ご褒美に頼りすぎてたかもしれません。

だからこそ、

月に1回くらいは振り返る時間を作る。

そして必要に応じて、

ご褒美の内容や頻度を調整していく。

継続的に効果を確認することで、

本当に子どものためになるご褒美システムが作れるんです。

インプット重視のご褒美システム4つの方法

子どもにご褒美をあげるとき、

実はテストの点数より読書の方が効果的なんです。

この方法を使えば、

子どもが自然と学ぶことを好きになって、

長期的に成長し続けるようになります。

その具体的な方法が、

- 読書後の質問ゲームでおやつを与える

- 新しい知識を教えてもらったら褒める

- 学習時間そのものを評価する

- 好奇心を示した時に特別な体験を提供する

なんですよね。

多くの親御さんは結果だけを見がちですが、

実は過程を大切にした方が子どもは伸びるんです。

この4つの方法は遊び感覚でできるものばかりで、

親子の関係も良くなります。

それぞれ解説していきます。

読書後の質問ゲームでおやつを与える

読書した後に質問に答えられたら

おやつをあげるっていう方法です。

これが効果的な理由は、

読書という行動そのものを評価してるからなんです。

具体的には、

- 本を読み終わった時点で質問する

- 内容について楽しく会話する

- 答えられたらおやつタイム

こんな流れですね。

例えば、

「今日読んだ本で一番面白かったのはどこ?」

って聞いてあげるんです。

子どもが一生懸命説明してくれたら、

「すごいね!よく覚えてるね!」

って言いながらおやつを出してあげる。

さらに詳しく言うと、

クイズ形式にしても楽しいですよ。

「この本の主人公の名前は何だっけ?」

みたいに親子でゲーム感覚でやる。

ここで大切なのは、

正解不正解じゃなくて読書したことを評価すること。

間違えても

「惜しい!でも頑張って読んだからおやつだね」

って言ってあげるんです。

こうすることで、

読書そのものが楽しい時間になるんですよね。

新しい知識を教えてもらったら褒める

子どもが何か新しいことを覚えて

教えてくれた時に思いっきり褒めるんです。

どうしてこれが良いかっていうと、

知識を得ること自体に価値があると伝えられるから。

例えば、

- 図鑑で覚えた動物の話をしてくれた時

- テレビで見た科学の話を説明してくれた時

- 友達から聞いた面白い話を教えてくれた時

こんな場面ですね。

子どもって新しいことを覚えると、

すぐに誰かに話したくなるじゃないですか。

その時に

「へー!そんなこと知ってるんだ!すごいね!」

って目を輝かせて聞いてあげる。

もっと具体的に言うと、

「ママ(パパ)知らなかった!教えてくれてありがとう」

って言うのも効果的です。

ただし注意したいのは、

嘘っぽい褒め方はしないこと。

子どもって敏感だから、

本当に興味を持って聞いてるかどうか分かるんです。

だからこそ、

本当に子どもの話に興味を持って聞いてあげましょう。

学習時間そのものを評価する

勉強した時間や集中して取り組んだ姿勢を

褒めてあげる方法です。

なぜこれが大事かというと、

結果じゃなくて努力を認めることで継続する力がつくから。

具体的には、

- 30分集中して宿題をした

- 分からない問題でも諦めずに考えた

- 自分から机に向かった

こういう行動を見つけた時ですね。

例えばですが、

算数の問題が解けなくても

「30分も頑張ったね!えらいよ」

って声をかけてあげるんです。

解けなかったことは気にしないで、

頑張った時間を認めてあげる。

さらに言うなら、

「今日は集中してたね。すごく真剣な顔してたよ」

みたいに具体的に褒めるのもいいです。

でも気をつけたいのは、

当たり前のことまで褒めすぎないこと。

毎日の宿題は当然やるものだから、

特別頑張った日だけ褒めるようにしましょう。

そうすることで、

努力することの価値を子どもが理解できるようになります。

好奇心を示した時に特別な体験を提供する

子どもが何かに興味を持った時に、

それに関連した特別な体験をさせてあげる方法です。

これが効果的な理由は、

好奇心を持つこと自体が素晴らしいと伝えられるからなんです。

例えば、

- 恐竜に興味を持ったら博物館に連れて行く

- 料理に興味を持ったら一緒にお菓子作り

- 星に興味を持ったらプラネタリウムに行く

こんな感じですね。

子どもが

「どうして空は青いの?」

って質問してきた時が絶好のチャンス。

その場で簡単に説明してあげて、

「今度科学館に行ってみようか」

って提案するんです。

もっと身近な例だと、

虫に興味を持った子には

一緒に公園で虫探しをしてあげる。

ただし大切なのは、

無理に教育的にしすぎないこと。

あくまでも楽しい体験として、

子どもの興味に寄り添ってあげるんです。

そうすると子どもは

「新しいことに興味を持つっていいことなんだ」

って自然に学んでくれますよ。

アウトプットを適切に評価する3つの方法

子どもの勉強で一番悩むのが、

テストの点数をどう評価するかですよね。

でもね、適切に評価してあげると

子どもは勝手に勉強好きになっちゃうんです。

その秘訣が、

- テスト結果と努力過程を両方見る

- 間違いから学ぶ姿勢を褒める

- 成長の過程を具体的に認める

この3つなんですよ。

多くの親御さんが点数だけ見がちですが、

実はそれだけじゃもったいない。

子どもの学習意欲を引き出すには、

もっと深い部分を見てあげる必要があるんです。

それぞれ解説していきます。

テスト結果と努力過程を両方見る

テストの点数だけじゃなくて、

そこまでの頑張りも一緒に見てあげることが大切です。

なぜかって言うと、

結果だけ見てると子どもが萎縮しちゃうからなんですよね。

例えば、

- 毎日コツコツ勉強してた

- 分からない問題を質問してきた

- 苦手な分野に挑戦してた

こういう過程があったかどうかです。

仮に80点だったとしても、

「毎日1時間勉強してたもんね」

って声をかけてあげる。

そうすると子どもは、

「お母さんは僕の頑張りを見てくれてる」

って感じるんです。

逆に90点取ったとしても、

たまたま運が良かっただけかもしれない。

そのときは素直に褒めつつも、

「次回はもう少し準備してみようか」

って提案してあげるといいですね。

ただし、ここで注意したいのが

努力を褒めすぎないこと。

努力だけ褒めてると、

結果を出すことの大切さを忘れちゃうんです。

だからこそ、

結果と過程をバランスよく見てあげましょう。

間違いから学ぶ姿勢を褒める

間違いを恐れずに挑戦する子は、

将来的に大きく伸びるんですよ。

というのも、

間違いから学ぶ力って一生使えるスキルだからです。

具体的には、

- 分からない問題にも挑戦した

- 間違いを素直に認めた

- 解き直しを自分からやった

こんな行動を見つけたら褒めてあげてください。

例えばですが、

算数のテストで計算ミスがあったとします。

そのとき、

「ここ間違えちゃったね」

って子どもが自分で気づいたら大チャンス。

「自分で気づけたのがすごいね!

次は気をつけられそう?」

って声をかけてあげるんです。

実際に僕の知り合いのお子さんも、

間違いを指摘されるのを嫌がってたんですが、

お母さんが褒め方を変えたら変わったんですよ。

「間違いを見つけるの上手だね」

って言い方に変えたら、

自分から間違い探しするようになったんです。

でもね、ここで大切なのが

間違いを放置しないこと。

間違いから学ぶ姿勢は褒めつつも、

正しい答えはちゃんと教えてあげる。

そのバランスが、

子どもの成長につながるんです。

成長の過程を具体的に認める

子どもの成長って、

実は小さな変化の積み重ねなんですよね。

その小さな変化を見つけて

具体的に伝えてあげることが重要です。

なぜなら、

子ども自身は自分の成長に気づきにくいからなんです。

例えば、

- 前回より計算が早くなった

- 漢字を覚える量が増えた

- 集中できる時間が長くなった

こういう変化を見つけてあげるんです。

「先月は20分しか集中できなかったのに、

今日は30分もできたね!」

って具体的に言ってあげる。

そうすると子どもは、

「あ、僕って成長してるんだ」

って実感できるんですよ。

ある教育研究では、

具体的な成長を伝えられた子どもの方が

学習意欲が高まったって結果も出てるんです。

ただね、ここで気をつけたいのが

他の子と比較しないこと。

「○○ちゃんより上手になったね」

じゃなくて、

「前の自分より上手になったね」

って伝えてあげる。

そうすることで、

子どもは自分のペースで成長できるし、

競争じゃなくて向上心を育てられるんです。

成長を認めてもらえた子どもは、

自然と次の目標に向かって頑張るようになります。

日常生活でのご褒美の境界線を決める4つの基準

子育てしてると、

「これってご褒美あげるべき?」

って迷うこと多いですよね。

この境界線をきちんと決めとくと、

子どもの自主性も育つし、

親も迷わずに済むんです。

その4つの基準が、

- お手伝いには感謝の言葉で応える

- 自発的な行動を特別に評価する

- 継続的な努力に対して報酬を検討する

- 家族のルールを明確に伝える

なんですよね。

これを意識するだけで、

子どもも混乱しないし、

親子関係もスムーズになります。

それぞれ詳しく見ていきますね。

お手伝いには感謝の言葉で応える

お手伝いに対しては、

物でのご褒美じゃなくて

感謝の言葉で応えるのがベストです。

なぜかっていうと、

お手伝いって家族の一員として

当たり前のことだからなんですよね。

例えば、

- 食器を片付けてくれた時

- お風呂掃除を手伝ってくれた時

- 洗濯物をたたんでくれた時

こんな時ですね。

これらに物でご褒美をあげちゃうと、

「ご褒美がないとやらない子」

になっちゃう可能性があるんです。

実際に、

お手伝いのたびにお小遣いをあげてた

お母さんの話を聞いたことがあるんですが、

子どもが

「今日はお金もらえないなら

お手伝いしない」

って言うようになったそうです。

そうじゃなくて、

「ありがとう、助かったよ」

「おかげでママも楽になった」

って心からの感謝を伝える。

これだけで十分なんですよね。

感謝の言葉って、

子どもにとって一番のご褒美なんです。

自発的な行動を特別に評価する

自発的な行動については、

これは特別に評価してあげるのが

すごく大切なんですよね。

っていうのも、

自分から進んでやった行動って

一番伸ばしてあげたい部分だからです。

具体的には、

- 誰にも言われずに宿題をやった

- 弟や妹の面倒を見てくれた

- 困ってる友達を助けた

こういう場面ですね。

例えばですが、

いつもは「宿題やりなさい」

って言わないとやらない子が、

ある日自分から

「宿題終わったよ」

って報告してきたとします。

この時は、

「えらいね!自分からやったんだね」

って特別に褒めてあげる。

場合によっては、

好きなおやつを買ってあげたり、

一緒に遊ぶ時間を作ってあげたり。

そうやって特別感を演出するんです。

でもここで注意したいのが、

毎回同じご褒美じゃダメってこと。

自発的な行動は不定期だからこそ、

ご褒美も不定期にするのがコツなんです。

継続的な努力に対して報酬を検討する

継続的な努力については、

これは報酬を検討してもいいかなって

思うんですよね。

なぜなら、

継続するって大人でも難しいし、

子どもにとってはもっと大変だから。

例えば、

- 毎日本を読む習慣

- ピアノの練習を続ける

- 早寝早起きを1週間続ける

こんな感じですね。

特に本を読む習慣なんかは、

読んだ後に簡単な質問をして、

答えられたらおやつをあげる。

これって遊び感覚でできるし、

インプットに対するご褒美だから

長期的にも効果があるんです。

実際に、

「今日読んだ本で面白かったところは?」

って聞いて、

ちゃんと答えられたら

好きなお菓子を選ばせてあげる。

そんな風にしてる家庭もあります。

ただし、

継続的な努力に対する報酬も

永続的じゃなくていいんです。

習慣として定着したら、

だんだんご褒美は減らしていく。

そうやって最終的には、

自分でできるようになるのが目標ですね。

家族のルールを明確に伝える

家族のルールを明確に伝えるのは、

子どもが混乱しないために

めちゃくちゃ重要なんです。

ルールがはっきりしてないと、

「なんで今回はもらえないの?」

って子どもが不満に思っちゃいますからね。

例えば、

- 当たり前のことにはご褒美なし

- 特別頑張った時だけ特別なご褒美

- 継続した努力には週末にご褒美

こんな感じで決めておく。

そして大事なのが、

家族みんなで話し合って決めること。

「うちはこういうルールだよ」

って最初に説明しておけば、

子どもも納得しやすいんです。

ある家庭では、

冷蔵庫にルールを貼り出して、

いつでも確認できるようにしてるそうです。

「お手伝い→ありがとうの言葉」

「自分から宿題→特別なおやつ」

「1週間早寝早起き→好きな場所にお出かけ」

みたいに書いてあるんですって。

これなら子どもも分かりやすいし、

親も一貫した対応ができますよね。

ルールは家族によって違っていいから、

みんなが納得できるものを

作ってみてくださいね。

子供に自立心を育てるべき4つの理由

子供の将来を本気で考えるなら、

自立心を育てることが一番大切なんです。

これをやっとくだけで、

お子さんが大人になったとき

困らない人間になれるんですよね。

その理由が、

- 将来の経済的自立につながるから

- 責任感のある大人に成長できるから

- 自己肯定感が高まるから

- 社会で通用する人材になれるから

この4つなんです。

どれも子供の人生を

左右する大事なポイント。

親としては絶対に

知っておきたい内容ですよね。

それぞれ解説していきます。

将来の経済的自立につながるから

自立心がある子供は、

将来お金で困らない大人になります。

なぜかっていうと、

自分で稼ぐ力が自然と身につくから。

例えば、

- 小遣いを自分で稼ぐ経験

- お金の価値を理解する力

- ビジネス感覚の基礎

こういうのが育つんですよね。

実際に小遣いを

家のお手伝いで稼がせてる家庭の子って、

お金の大切さをよく分かってます。

「これを買うには

○時間働かないといけない」

って計算できるようになるんです。

でもここで注意したいのが、

日常の当たり前のことには

報酬を与えちゃダメってこと。

歯磨きとか宿題とかは

やって当然のことだから、

それにお金を払っちゃうと変な価値観になっちゃう。

あくまで「価値を生み出すこと」に

対価を払うのが大事なんです。

そうやって育った子は、

大人になってからも自分で稼げる人間になります。

責任感のある大人に成長できるから

自立心を育てられた子供って、

めちゃくちゃ責任感が強くなるんです。

どうしてかって言うと、

自分の行動の結果を

ちゃんと受け止める経験をしてるから。

具体的には、

- 自分の選択に責任を持つ

- 他人に迷惑をかけない意識

- 約束を守る習慣

こんな感じですね。

例えばですけど、

自分で小遣いを管理してる子は

「お金がないから買えない」

っていう現実を受け入れられます。

親にねだったりしないで、

「じゃあどうやって稼ごうか」

って考えるようになるんです。

さらに言うと、

感謝の気持ちを表現することも

自然とできるようになります。

「ありがとう」って言葉が

心から出てくるんですよね。

これって実は、

責任感と深く関係してるんです。

他人がしてくれたことの価値を理解して、

それに対してちゃんと感謝できる。

そういう子は将来、

職場でも家庭でも信頼される大人になります。

自己肯定感が高まるから

これがすごく大事なんですが、

自立心って自己肯定感を育てるんです。

理由は簡単で、

「自分でできた」っていう成功体験が

どんどん積み重なるから。

例えば、

- 自分で問題を解決できた喜び

- 誰かの役に立てた達成感

- 新しいことにチャレンジする勇気

こういうのが自然と身につきます。

実際に創作活動とかで

何かを作り上げた子供って、

めちゃくちゃ嬉しそうな顔するじゃないですか。

あれって「自分にもできるんだ」

っていう自信がついた瞬間なんです。

そして、この自己肯定感が高い子は

新しいことにもどんどんチャレンジします。

失敗を恐れないんですよね。

なぜなら、

「失敗しても大丈夫」

「また頑張ればいい」

って思えるから。

この考え方ができる子は、

将来どんな困難があっても

乗り越えていけるんです。

社会で通用する人材になれるから

最後になりますが、

自立心がある子は社会で活躍できます。

なんでかっていうと、

コミュニケーション能力と

チームワークが身につくから。

具体的には、

- 相手の立場を理解する力

- 自分の意見をしっかり伝える力

- みんなで協力して目標を達成する力

こういうスキルですね。

例えば家族旅行の計画を

子供に任せてみるとします。

そうすると、

「お父さんはこれが好きだから」

「お母さんはここに行きたがってた」

って考えるようになるんです。

これって立派な

コミュニケーション能力ですよね。

さらに、お金の交渉なんかも

すごくいい練習になります。

「これを買うためには

いくら必要で、どう説得しよう」

って戦略的に考えるんです。

そうやって育った子は、

将来的に輝かしいキャリアを築けます。

なぜなら、経済的な理解と

社会的なスキルの両方を

バランスよく身につけてるから。

会社でも、自分で考えて行動できて、

みんなと協力もできる。

そんな人材は

どこに行っても重宝されるんです。

自立心を育てる具体的な方法5つ

子供の自立心を育てるには、

日常生活の中で実践的な経験を

積ませることが一番大切なんです。

この方法を実践すれば、

将来お金に困らない大人に

育てることができますよ。

具体的な方法は、

- 小遣いを自分で稼ぐ機会を作る

- 日常の当たり前の行動には報酬を与えない

- 感謝の気持ちを言葉で表現させる

- 年齢に応じた家事を任せる

- 自分で決断する場面を増やす

この5つなんですよね。

どれも家庭で今すぐ始められることばかり。

特別な道具や費用も必要ありません。

それぞれ解説していきます。

小遣いを自分で稼ぐ機会を作る

小遣いを稼ぐ体験をさせることで、

お金の価値と労働の関係を

肌で感じさせることができるんです。

これをやることで、

将来の経済的な自立につながる

基礎的な考え方が身につきます。

具体的には、

- お手伝いをしたら報酬を渡す

- 家族の靴磨きで小銭を稼がせる

- 近所の人への簡単なお手伝い

こんな感じですね。

例えばですが、

洗車を手伝ったら100円、

庭の草むしりをしたら50円

みたいに設定するんです。

そうすると子供は

「あ、働いたらお金がもらえるんだ」

って自然に理解するようになります。

ここで大事なのは、

金額よりも体験そのものなんですよ。

お金を稼ぐって大変だけど、

やりがいもあるんだって

実感してもらうことが目的です。

この経験があると、

大人になってからも

お金を大切に使うようになります。

日常の当たり前の行動には報酬を与えない

歯磨きや宿題みたいな

当たり前のことには

お金を払っちゃダメなんです。

なぜかって言うと、

報酬がないとやらない子に

なっちゃうからなんですよね。

当たり前の行動っていうのは、

- 自分の部屋の片付け

- 学校の宿題をやること

- 歯磨きや手洗い

こういうやつです。

これらは生活する上で

絶対に必要なことじゃないですか。

だから報酬なしでも

できるようになってもらわないと

困るんですよね。

でも、普通の家事とは

ちゃんと区別してあげましょう。

例えば、自分の食器を洗うのは当たり前。

でも家族全員の食器を洗うのは

立派なお手伝いです。

この違いを教えてあげることで、

責任感と働く意欲の両方を

バランスよく育てられるんです。

感謝の気持ちを言葉で表現させる

感謝を言葉にする習慣をつけると、

人とのつながりを大切にする

心が育つんですよ。

これができるようになると、

将来コミュニケーション能力の高い

大人になれるんです。

感謝を表現する場面は、

- ご飯を作ってもらったとき

- 送り迎えをしてもらったとき

- 友達に何かを借りたとき

こんなときですね。

最初は「ありがとう」って

言わせるだけでも十分です。

慣れてきたら

「お疲れさまでした」とか

「助かりました」みたいに

バリエーションを増やしていきます。

感謝の気持ちを表現できる子は、

周りの人から愛されるんですよね。

そうすると自然と

人間関係も良くなるし、

将来仕事でも成功しやすくなります。

感謝って実は

最強のコミュニケーション術なんです。

年齢に応じた家事を任せる

家事を任せることで、

家族の一員としての責任感と

実生活に必要なスキルが身につきます。

年齢に合わせて段階的に増やすことで、

無理なく成長させることができるんです。

年齢別の家事例は、

- 3〜5歳:おもちゃの片付け、靴を揃える

- 6〜8歳:洗濯物をたたむ、テーブルを拭く

- 9〜12歳:お米を炊く、掃除機をかける

こんな感じですね。

小さい頃から家事をやってる子は、

一人暮らしを始めても

全然困らないんですよ。

むしろ友達から

「すごいね」って言われて

自信につながったりします。

家事って生きていく上で

絶対に必要なスキルじゃないですか。

だからこそ早いうちから

身につけさせてあげることが

親の役目だと思うんです。

最初はうまくできなくても

温かく見守ってあげましょう。

自分で決断する場面を増やす

決断する経験を積ませることで、

将来一人で判断できる

大人に育てることができます。

小さな決断から始めることで、

責任感と自信の両方を

育てることができるんです。

決断させる場面は、

- 今日着る服を選ばせる

- 夕飯のメニューを決めさせる

- 習い事を続けるかやめるか

こういう機会ですね。

最初は服を選ぶとか

簡単なことから始めます。

慣れてきたら

もう少し重要な決断も

任せてみるんです。

例えば、

「今月のお小遣い、貯金する?

それとも欲しいものを買う?」

みたいな質問をしてみる。

そうすると子供なりに

一生懸命考えるんですよね。

たとえ失敗しても、

それが学びになるんです。

決断する力がある子は、

将来どんな困難にも

立ち向かえる大人になります。

子供の教育でバランスを取るべき3つのポイント

子供の教育って、

実はバランスが一番大切なんです。

このバランスをうまく取れると、

子供が将来しっかりと自立できる

大人に育ってくれるんですよね。

そのバランスを取るべき

ポイントが3つあって、

- インプットとアウトプットの比重を調整する

- 勉強と体験学習を組み合わせる

- 個人の成長と社会性の両方を重視する

この3つなんです。

どれか一つだけに偏っちゃうと、

子供の成長にムラができちゃう。

でも全部バランス良くやれば、

経済力も社会性も身につけられます。

それぞれ解説していきます。

インプットとアウトプットの比重を調整する

インプットとアウトプットの

バランスを整えることが、

子供の学習効果を最大化するんです。

なぜなら、知識を入れるだけじゃ

実際に使える力にならないから。

例えば、

- 本で読んだことを人に説明させる

- 学んだことを実際にやってみる

- 覚えたことを自分の言葉で書かせる

こんな感じですね。

うちの近所の子も、

算数で習った計算を

お買い物で実際に使わせてもらったら、

一気に理解が深まったって

お母さんが言ってました。

さらに詳しく言うと、

小遣いを自分で管理させて

家計簿をつけさせるのも

すごく効果的なんです。

ここで大切なのは、

日常生活の当たり前のことには

特別な報酬を与えないこと。

お手伝いしたからお小遣い、

じゃなくて家族の一員として

当然やることは区別する。

でも、特別に頑張ったときは

しっかり認めてあげるんです。

インプットとアウトプットの

バランスが取れてると、

子供は自然と考える力がつきます。

勉強と体験学習を組み合わせる

勉強だけじゃなくて、

実際の体験と組み合わせることで、

学びが何倍も深くなるんですよ。

どうしてかっていうと、

体験を通して学んだことって

忘れにくいからなんです。

具体的には、

- 家族旅行で歴史や地理を学ぶ

- 料理を通して算数や科学を体験する

- 創作活動で表現力を身につける

こういうことですね。

例えばですが、

京都に家族旅行に行ったとき、

事前に歴史の本を読んでから

実際にお寺を見学する。

そうすると、教科書で見た

写真が実際の建物として

目の前に現れるわけです。

この感動って、

机の上だけじゃ絶対に

味わえないものなんですよね。

さらに言うと、

創作活動なんかも

すごく効果的なんです。

絵を描いたり、

工作をしたりすることで、

想像力や問題解決能力が

自然と育っていく。

年齢に応じて適切な方法を

選んであげることも大切で、

小さい子には体を使った学び、

大きくなったら考えさせる学びを

増やしていくんです。

勉強と体験がうまく組み合わさると、

子供は学ぶことが楽しくなります。

個人の成長と社会性の両方を重視する

個人の成長だけじゃなくて、

社会の中で生きていく力も

同時に育ててあげることが

めちゃくちゃ重要なんです。

というのも、将来子供が

一人で生きていくときに、

両方の力が絶対に必要だから。

例えば、

- 自分の夢を追求する力

- 他人と協力する力

- お金を稼ぐ力

この3つがバランス良く

育つようにするんです。

自己実現っていうのは、

子供が自分の好きなことや

得意なことを見つけて、

それを伸ばしてあげること。

でも同時に、

ボランティア活動とか

地域のお祭りに参加させて、

社会貢献の大切さも

教えてあげるんです。

実際に、近所の中学生が

老人ホームでお手伝いをしてから、

「将来は人の役に立つ仕事がしたい」

って言うようになったそうです。

さらに踏み込んで言うと、

コミュニケーション能力と

お金の関係性も

教えてあげるといいんです。

お金を稼ぐときって、

必ず誰かとのやり取りが

発生するじゃないですか。

だから交渉スキルとか、

相手の気持ちを理解する力とか、

そういうのも一緒に

身につけさせてあげる。

感謝の気持ちを表現することも

すごく大切で、

「ありがとう」が自然に

言える子に育てるんです。

個人の力と社会性の両方が

育った子供は、

将来どんな環境でも

輝けるようになります。

コミュニケーション能力とお金の関係を教える方法3つ

お金を稼ぐ力って、

実はコミュニケーション能力と深く繋がってるんです。

これを子供のうちから理解させとけば、

将来の経済力と社会性が一気に育ちます。

具体的な方法は、

- 交渉スキルを実践で身につけさせる

- 家族でお金について話し合う機会を作る

- 他者との協力でお金を稼ぐ体験をさせる

この3つなんですよね。

どれも日常生活の中で

簡単に取り入れられることばかり。

でも効果は抜群で、

子供の将来を大きく左右します。

それぞれ解説していきます。

交渉スキルを実践で身につけさせる

交渉スキルっていうのは、

お金を稼ぐ上で絶対に必要な能力です。

なぜかって言うと、

ビジネスって基本的に人と人とのやり取りだから。

例えば、

- お小遣いの金額を話し合う

- 欲しいものを買うための条件交渉

- 友達との物々交換

こんな場面で練習できちゃいます。

うちの知り合いの家では、

子供が「ゲーム買って」って言ったとき、

すぐには買わないんですって。

「どうしてそのゲームが必要なの?」

「お手伝いを1ヶ月続けたら考えるよ」

みたいに条件を出すんです。

そうすると子供は、

「宿題も毎日やるから」

「部屋の掃除も手伝うから」

って自分から提案してくるようになる。

これって立派な交渉じゃないですか。

こういう小さな積み重ねが、

将来の営業力や経営力に繋がるんです。

だからこそ、

日常の中で交渉の機会を作ってあげましょう。

家族でお金について話し合う機会を作る

家族でお金の話をするって、

実はめちゃくちゃ大切なんです。

というのも、

お金の価値観って家庭で決まるから。

具体的には、

- 家計の収支を子供にも説明する

- 将来の夢とお金の関係を話し合う

- 投資や貯金の考え方を共有する

こんなことを普通に話すんです。

例えばですが、

「今月は電気代が高かったから、

来月はみんなで節約しようか」

って子供にも相談するんですよね。

そうすると子供は、

「じゃあ僕は電気をこまめに消すよ」

「テレビの時間を減らそうか」

って自分から提案してくれます。

これってお金の大切さを

肌で感じる体験になるんです。

でも、ここで注意したいのが、

お金の話を怖いものにしないこと。

「お金がない」「お金が心配」

ばっかり言ってると、

子供がお金に対して不安を持っちゃいます。

だから、

「お金は大切だけど、みんなで工夫すれば大丈夫」

っていう前向きな話し方をしましょう。

他者との協力でお金を稼ぐ体験をさせる

一人でお金を稼ぐのも大事ですが、

人と協力して稼ぐ体験はもっと価値があります。

なぜなら、

現実のビジネスってチームワークが命だから。

例えば、

- 友達と一緒にレモネードスタンドをやる

- 兄弟で協力してお手伝いをする

- 近所の人と一緒に花を育てて売る

こんな体験をさせてあげるんです。

知り合いの家では、

子供たちが夏休みに

「アイスキャンディー屋さん」をやったそうです。

一人は材料を買いに行く係、

一人は作る係、

一人は売る係って分担して。

最初はケンカもしたけど、

「みんなで協力しないと売れない」

って気づいたんですって。

そしたら自然と、

「どうしたらもっと売れるかな」

「お客さんに喜んでもらうには?」

って話し合うようになったんです。

これって立派なビジネス会議ですよね。

こういう体験を通して、

「人と協力するとできることが増える」

「みんなで稼いだお金は特別」

って実感できるんです。

そうすると大人になったとき、

自然とチームワークを大切にする人になります。

自己実現と社会貢献の意識を育てる取り組み4つ

子供が将来輝くためには、

自分らしさを見つけて社会に役立つ人になることが大切なんです。

この4つの取り組みを実践すれば、

お子さんの可能性がぐんと広がります。

具体的には、

- 子供の興味や才能を見つけて伸ばす

- ボランティア活動に参加させる

- 地域コミュニティとの関わりを持たせる

- 成功体験を社会に還元する姿勢を教える

この4つなんですよね。

どれも家庭で始められることばかりで、

特別な準備も必要ありません。

大切なのは継続することと、

子供の気持ちに寄り添うこと。

それぞれ解説していきます。

子供の興味や才能を見つけて伸ばす

子供の興味や才能を見つけることが、

自己実現への第一歩になります。

なぜかというと、

好きなことや得意なことがあると自信が生まれるからなんです。

例えば、

- 絵を描くのが好き

- 人と話すのが得意

- 計算が早くできる

こんな小さなことでも

立派な才能の芽なんですよね。

うちの近所の子は、

虫が大好きで毎日観察してたんです。

最初は「変わった子だな」

って思われてたんですが、

今では昆虫博士って呼ばれてます。

学校の理科の授業でも

みんなに教えてあげてるそうです。

ここで注意したいのは、

親の価値観を押し付けないこと。

「勉強ができる子になってほしい」

って思うのは自然ですが、

子供には子供の個性があります。

まずは子供が何に興味を示すか、

じっくり観察してあげましょう。

そして興味を示したら、

とことん応援してあげることが大切です。

ボランティア活動に参加させる

ボランティア活動は、

社会貢献の意識を育てる最高の方法です。

というのも、

人の役に立つ喜びを直接体験できるからなんです。

具体的には、

- 地域の清掃活動

- 老人ホームでの交流

- 募金活動のお手伝い

こういった活動に参加させてみましょう。

実際に参加した子供たちは、

「ありがとう」って言われる嬉しさを知ります。

お友達の家族が参加してる

地域の清掃活動があるんですが、

小学生の子も一緒に参加してるんです。

最初は嫌がってたそうですが、

今では「今度はいつ?」

って聞くようになったとか。

大切なのは、

無理強いしないことですね。

子供が「やってみたい」

って思えるような雰囲気作りが重要。

親も一緒に参加して、

楽しそうにしてる姿を見せてあげましょう。

そうすると子供も自然と

「やってみようかな」って気持ちになります。

地域コミュニティとの関わりを持たせる

地域の人たちとの関わりは、

子供の社会性を大きく育てます。

なぜなら、

いろんな年代の人と接することで視野が広がるからです。

例えば、

- 近所の商店街での買い物

- 地域のお祭りへの参加

- 町内会のイベント

こんな場面を積極的に作ってあげましょう。

商店街のおじいちゃんと話したり、

お祭りで地域の人と協力したり、

そういう経験が子供を成長させます。

知り合いの子は、

近所の八百屋さんで野菜の名前を覚えて、

今では野菜博士になってるんです。

おじいちゃんが優しく教えてくれるから、

毎日のように通ってるそうです。

最近はオンラインが主流ですが、

リアルな人間関係も大切にしたいですね。

地域の人たちは、

子供にとって貴重な先生になります。

いろんな職業の人、

いろんな考え方の人と触れ合うことで、

子供の世界がどんどん広がっていきます。

成功体験を社会に還元する姿勢を教える

成功体験を独り占めしないで、

みんなで分かち合う気持ちを育てることが重要です。

これができるようになると、

真の意味での自己実現につながるんです。

具体的には、

- 得意なことを友達に教える

- 成功した方法をシェアする

- 困ってる人を助ける

こんな行動を褒めてあげましょう。

テストで良い点を取ったときに、

「どうやって勉強したの?」

って聞いてくる友達に教えてあげる。

そんな優しさを大切にしたいですね。

ある子は算数が得意で、

クラスの苦手な子に教えてあげてるんです。

最初は自分だけ良い点が取れればいい

って思ってたそうですが、

今では「みんなで頑張ろう」って言ってます。

この考え方って、

将来リーダーになるときにも役立ちます。

自分だけが成功するんじゃなくて、

周りの人も一緒に成功させる。

そんな人になれたら素敵ですよね。

だからこそ、小さな成功体験から

シェアする習慣を身につけさせてあげましょう。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 子供主導の旅行計画は自主性と責任感を育てる最高の教育法

- 年齢に応じたステップで無理なく参加させることが成功の鍵

- プランニング・プレゼン・意思決定・問題解決・時間管理の5つのスキルが身につく

- お金の教育は価値交換の概念から始めて段階的に進める

- 創作物を使った売買体験で楽しくお金の仕組みを学習

- ご褒美はインプット重視で日常行為と特別な努力を区別する

- 小遣いは労働対価として渡し当たり前のことには報酬を与えない

- 自立心は将来の経済的自立と責任感のある大人への成長につながる

- 感謝の気持ちを表現させることでコミュニケーション能力も向上

- 個人の成長と社会性のバランスを取りながら総合的に育成

- 交渉スキルと協力体験でビジネス感覚と人間関係スキルを習得

- 興味や才能を見つけて社会貢献の意識まで育てることが最終目標

まとめ

子供主導の旅行計画と

お金の教育について

詳しく解説してきました。

この記事でお伝えした方法は、

どれも今日から始められる

実践的なものばかりです。

特に重要なのは、

年齢に合わせて段階的に

進めていくことです。

3歳なら選択から始めて、

小学生になったら本格的な計画作り、

中学生では完全に任せる。

お金の教育も同じで、

創作物の売買から始めて、

だんだん本格的な経済活動へ。

この積み重ねが、

子供の将来を大きく左右します。

実際にこの方法を実践した

ご家庭の子供たちは、

学校でも積極的になり、

自分で考えて行動する力が

格段に向上しています。

大切なのは完璧を求めず、

子供のペースに合わせること。

失敗も含めて学習体験として

捉えてあげてください。

そして何より、

親子で一緒に楽しむことが

一番の成功の秘訣です。

子供の可能性は無限大。

この記事の方法を参考に、

ぜひ今日から始めてみてください。

きっと数ヶ月後には、

お子さんの成長に

驚かれることでしょう。

よくある質問

子供に旅行計画を任せるのは何歳からできますか?

3歳から始められます!未就学児なら「動物園と水族館どっちがいい?」という選択から、小学生なら本格的なスケジュール作りまで、お子さんの年齢に合わせて少しずつお任せしていけば大丈夫です。最初は簡単なことから始めて、だんだん難しいことにチャレンジさせてあげましょう。

子供が立てた計画が現実的じゃない時はどうすればいいですか?

子供のアイデアを否定せずに、一緒に調整してあげてください。「すごいアイデアだね!でも時間が足りないかも。どこを一番見たい?」という風に質問形式で導いてあげると、子供も納得して修正できます。親子で話し合いながら、実現可能な素敵な計画に仕上げていきましょう。

お金の教育はいつから始めたらいいですか?

3歳頃から遊び感覚で始めるのがベストです!折り紙で作った作品に値段をつけたり、おもちゃのお店屋さんごっこをしたり、楽しみながら学べる方法がたくさんあります。難しく考えず、日常の遊びの中でお金の仕組みを教えてあげれば、自然と理解してくれますよ。

ご褒美をあげすぎて甘やかしになりませんか?

正しい与え方をすれば甘やかしになりません!大切なのは、当たり前のことには報酬を与えず、特別な努力や新しいことを学んだときだけ認めてあげること。本を読んだ後の質問に答えられたらおやつをあげるなど、学習につながるご褒美なら効果抜群です。

子供が計画を立てるのを嫌がる場合はどうしたらいいですか?

無理強いは禁物です!まずは「今度の旅行、どこに行きたい?」という簡単な質問から始めて、子供が興味を示したら少しずつお任せしていきましょう。ゲーム感覚で楽しくできるよう工夫して、子供のペースに合わせることが成功の秘訣です。

自立心を育てるために普段の生活で気をつけることはありますか?

年齢に合った家事をお任せして、自分で決断する場面を増やしてあげてください。3歳なら靴を揃える、小学生なら洗濯物をたたむなど、できることから始めましょう。そして「ありがとう」の気持ちを言葉で表現する習慣をつけると、将来コミュニケーション上手な大人になれます。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。