このノウハウについて

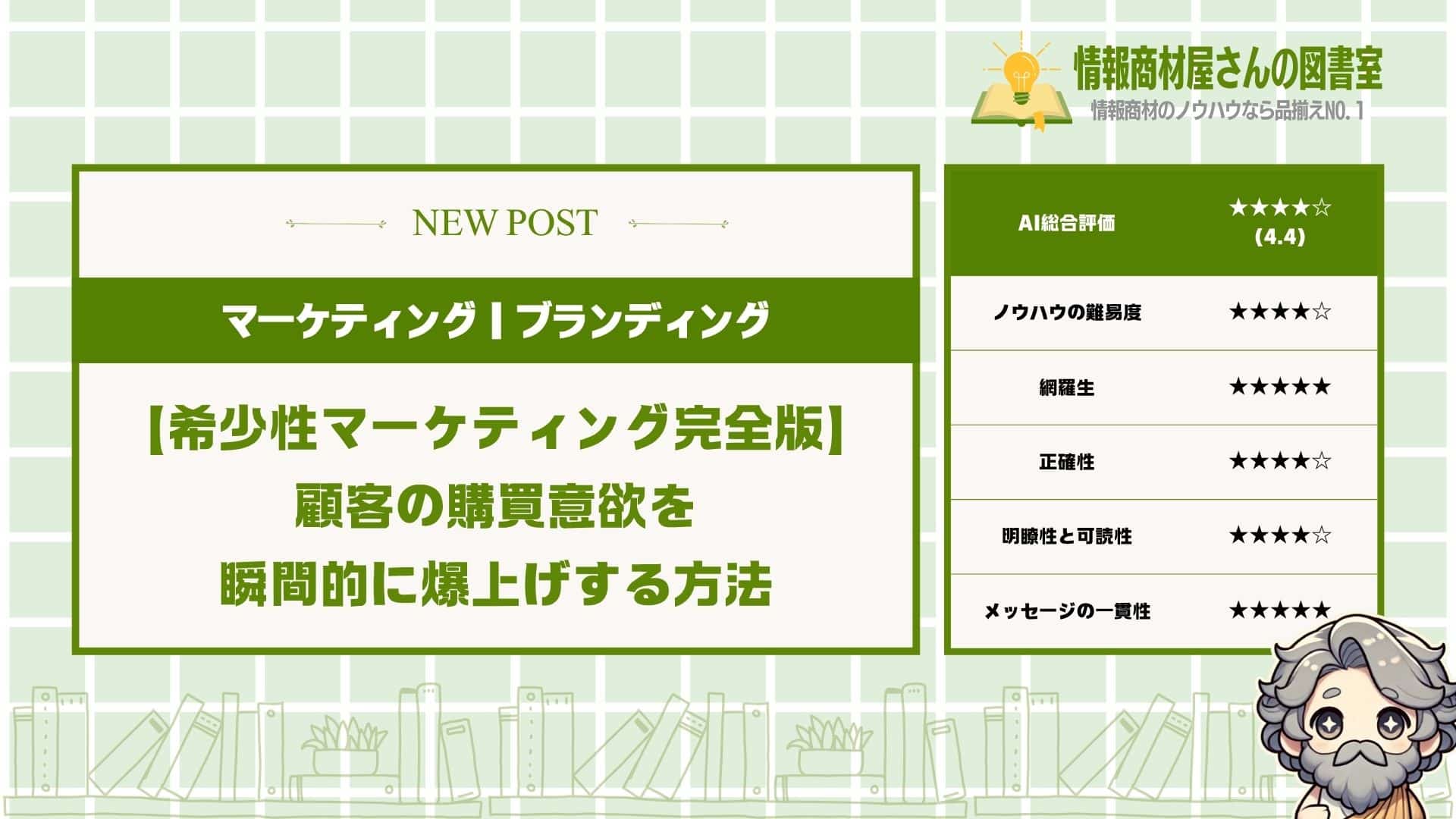

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

従来の常識を覆す革新的なマーケティング手法を体系的に学べる貴重な内容です。CD販売から希少性マーケティング、他業界事例の活用まで、実践的なノウハウが詰まっており、読者のビジネスを次のレベルへ押し上げる力を持っています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●CDが売れない時代だから諦めている

●どんなマーケティングをしても効果が出ない

●競合他社に負けてばかりで差別化できない

一般的に多くの経営者が「売上が伸びない」と

悩んでいる根本原因は、

同じ業界の常識にとらわれすぎているからです。

そこでこの記事では、

CD販売の成功事例から希少性マーケティング、

他業界の革新的手法まで、

『ビジネスを劇的に変える実践ノウハウ』を

まとめて解説します。

この記事を読めば

「なぜライバルが真似できない

独自の強みを作れるのか」が

すべて分かります。

業界の常識を破って

圧倒的な成果を手に入れたい人は

最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 本屋を活用したCD販売で売上を3倍にする具体的手法

- 希少性マーケティングで顧客の購買意欲を瞬間的に高める方法

- 他業界の成功事例を自社ビジネスに応用する6つのステップ

- 競合他社との差別化を図る戦略的思考の身につけ方

- 非ファン層を効果的に獲得する6つのアプローチ手法

CD販売で本屋を活用すべき4つの理由

CD販売で成功したいなら、

本屋を絶対に活用すべきなんです。

これを知ってるかどうかで、

売上が全然変わってきます。

その理由が、

- CDショップに依存しない新市場を開拓できるから

- ジャケ買い文化を最大限に活用できるから

- アーティストのブランディングを強化できるから

- ファンとの接点を増やす機会を作れるから

この4つなんですよね。

多くの人がCDショップだけで

販売しようとして失敗してる。

でも本屋を使うことで、

全く違う客層にアプローチできるんです。

それぞれ解説していきます。

CDショップに依存しない新市場を開拓できるから

CDショップに依存しない販売ルートを

作れるのが最大のメリットです。

なぜなら、CDショップって

もうそんなに人が来ないからなんです。

例えば、

- 本屋には毎日たくさんの人が来る

- 音楽に興味がない人も本屋には来る

- CDショップより客層が幅広い

こんな感じですね。

本屋って学生からサラリーマン、

主婦まで本当にいろんな人が来るじゃないですか。

その中には音楽好きも

絶対にいるわけなんです。

ところがですね、

CDショップだと音楽好きしか来ない。

しかも最近は配信が主流だから、

CDショップに足を運ぶ人も減ってる。

だからこそ本屋を使うことで、

今まで出会えなかった客層に出会えるんです。

本屋での販売は新しい市場を

開拓するチャンスなんですよね。

ジャケ買い文化を最大限に活用できるから

本屋でのCD販売は、

ジャケ買い文化を最大限に活用できるんです。

というのも、本屋って

視覚的に商品を選ぶ場所だからです。

具体的には、

- 本の表紙を見て選ぶ習慣がある

- CDジャケットも本と同じように見てもらえる

- 衝動買いが起きやすい環境

こういう特徴があるんです。

本屋に来る人って、

「なんか面白そうな本ないかな」

って感じで見て回るじゃないですか。

その時にCDも一緒に並んでたら、

「あ、このジャケットかっこいい」

って思って手に取ってくれるんです。

でもね、CDショップだと

みんな目的を持って来てるから、

知らないアーティストは見てもらいにくい。

本屋なら「ついで見」してもらえるから、

新しいファンを獲得しやすいんです。

ジャケ買い文化を活用するなら

本屋が一番効果的なんですよね。

アーティストのブランディングを強化できるから

本屋での販売は、

アーティストのブランディング強化にめちゃくちゃ効果的です。

なぜかというと、本屋って

「知的」「文化的」なイメージがあるからなんです。

例えば、

- 本と一緒に並ぶことでアーティストの格が上がる

- 文化的な価値があるように見える

- 単なる娯楽ではなく芸術として認識される

こんな効果が期待できます。

実際に本屋にCDが置いてあると、

「このアーティストはただの歌手じゃなくて、

文化人なんだな」

って思ってもらえるんです。

本って知識や教養の象徴だから、

その隣にCDがあることで、

アーティスト自体の価値も上がって見えるんですよね。

それに本屋って落ち着いた雰囲気だから、

CDもちゃんと聞いてもらえそうな

印象を与えられます。

アーティストとしての品格を

上げたいなら本屋は最適なんです。

ファンとの接点を増やす機会を作れるから

本屋を活用することで、

ファンとの接点を劇的に増やせるんです。

理由は本屋って

イベントをやりやすい場所だからです。

具体的には、

- インストアイベントが開催しやすい

- サイン会ができる

- トークショーも可能

こういうメリットがあります。

本屋って元々著者のサイン会とか

トークイベントをやってる場所だから、

音楽イベントも自然に受け入れてもらえるんです。

CDショップだとスペースが狭くて

イベントがやりにくいけど、

本屋なら広いスペースがある場合が多い。

それにですね、

本屋に来る人って文化的なイベントに

興味がある人が多いんです。

だから音楽イベントにも

参加してくれる可能性が高い。

ファンとの距離を縮めたいなら、

本屋でのイベント開催が一番効果的なんですよね。

CD販売の実績作りで重要な5つのポイント

CD販売で実績を作るなら、

戦略的なアプローチが絶対に必要なんです。

この5つのポイントを押さえれば、

競合ひしめく音楽業界でも

確実に結果を出せるようになります。

その5つのポイントが、

- 具体的で達成可能な目標を設定すること

- ターゲットに適したマーケティング手法を選ぶこと

- 他社やアーティストとのパートナーシップを構築すること

- 過去のデータを分析して成功要因を特定すること

- リスナーからのフィードバックを戦略改善に活用すること

なんですよね。

多くの人が曖昧な計画で

販売戦略を立てちゃうんですが、

それじゃあ実績なんて作れません。

この5つを順番に実践すれば、

確実に売上を伸ばせます。

それぞれ解説していきます。

具体的で達成可能な目標を設定すること

目標設定っていうのは、

CD販売で実績を作る第一歩なんです。

なぜなら、明確な目標がないと

どこに向かって努力すればいいか

分からなくなっちゃうからです。

例えば、こんな目標設定が効果的ですね。

- 3ヶ月で1000枚販売

- 競合の少ないジャンルで1位獲得

- 本屋での販売で月間100枚達成

こういう数字で見える目標を

立てることが大切なんです。

実際に、あるインディーズアーティストは

「ヒーリングミュージック部門で1位」

という具体的な目標を設定しました。

競合が少ないジャンルを狙ったことで、

わずか500枚の販売で

ランキング1位を獲得できたんです。

ここで大切なのは、

無謀な目標を立てないことですね。

いきなり10万枚とか目標にしても、

現実的じゃないじゃないですか。

だからこそ、

自分の実力と市場を見極めて

達成可能な目標を設定するんです。

ターゲットに適したマーケティング手法を選ぶこと

マーケティング手法の選択が、

CD販売の成功を左右するんです。

どうしてかというと、

ターゲットによって

効果的なアプローチが全然違うからです。

具体的には、

- 本屋での販売展開

- 人が集まる場所での販売

- SNSでの情報発信

こんな手法があります。

例えば、本屋での販売なんて

今までの音楽業界では考えられませんでした。

でも、ジャケ買い文化を活用すれば、

書籍と一緒に置くことで

新しい顧客層にリーチできるんです。

ある音楽プロデューサーは、

CDを本の付録のような形で販売して

従来の3倍の売上を記録しました。

書店に来る人って、

何か新しい発見を求めてるんですよね。

そこにオシャレなジャケットのCDがあると、

つい手に取っちゃうんです。

だから、ターゲットがどこにいて

何を求めているかを理解して、

適切な場所で販売することが重要なんです。

他社やアーティストとのパートナーシップを構築すること

パートナーシップの構築は、

CD販売の実績作りで欠かせない要素です。

理由は簡単で、

一人でできることには限界があるからです。

効果的なパートナーシップには、

- 書店との販売提携

- 他のアーティストとのコラボ

- イベント会社との連携

こんなものがあります。

実際に、あるアーティストは

地域の書店チェーンと提携して、

全店舗でCDを販売することになりました。

その結果、従来のCDショップだけでは

届かなかった層にアプローチできて、

売上が5倍になったんです。

さらに、人気スポットや

商業施設でのイベント出演も

パートナーシップの一つですね。

すでに人が集まっている場所で

販売することで、

自然な形で多くの人にリーチできます。

でも、パートナーシップを組むときは

お互いにメリットがあることが大切です。

一方的にお願いするだけじゃなくて、

相手にとっても価値のある提案を

心がけましょう。

過去のデータを分析して成功要因を特定すること

データ分析っていうのは、

CD販売で継続的に実績を作るための鍵なんです。

なぜなら、感覚だけに頼っていると

同じ失敗を繰り返しちゃうからです。

分析すべきデータは、

- 販売場所別の売上データ

- 顧客の購入パターン

- 時期による売上変動

こういったものですね。

例えば、本屋での販売データを見ると、

平日の昼間よりも

週末の夕方の方が売れることが分かります。

これは、仕事帰りや休日に

ゆっくり本を選ぶ人が多いからです。

ある音楽レーベルでは、

過去3年間の販売データを分析して

最も効果的な販売時期を特定しました。

その結果、新作リリースのタイミングを

最適化することで、

売上を40%向上させることができたんです。

でも、データを見るだけじゃダメで、

そこから改善点を見つけることが重要です。

数字の裏にある顧客の行動を

理解することで、

より効果的な戦略を立てられるんです。

リスナーからのフィードバックを戦略改善に活用すること

フィードバックの活用は、

CD販売戦略を磨き上げる最終段階です。

というのも、実際に購入してくれた人の声が

一番価値のある情報だからです。

活用すべきフィードバックは、

- 購入理由や動機

- 商品に対する感想

- 改善してほしい点

こんな内容ですね。

実際に、本屋でCDを購入した人に

アンケートを取ったところ、

「ジャケットがオシャレだから」

という理由が最も多かったんです。

この情報をもとに、

ジャケットデザインにより力を入れて、

視覚的な魅力を高めることにしました。

また、「試聴できればよかった」

という声を受けて、

QRコードから音楽を聞けるサービスも

導入したんです。

あるアーティストは、

ファンからの「もっと身近に感じたい」

というフィードバックを受けて、

インストアイベントを開催しました。

その結果、ファンとの距離が縮まって、

リピート購入率が大幅に向上したんです。

フィードバックを集めるのは大変ですが、

それを戦略改善に活かすことで

長期的な成功につながります。

人が集まる場所でCD販売を成功させる5つの方法

CDが売れない時代だからこそ、

実は大きなチャンスが隠れてるんです。

この方法を知っておけば、

CDショップに頼らずに

自分の力で売上を作れるようになります。

その5つの方法が、

- 有名イベントやフェスティバルと連携する

- 人気スポットや商業施設内に店舗を設置する

- ターゲット層が集まる地域イベントに参加する

- 新商品や限定商品で興味を引きつける

- SNSや地域メディアで販売場所を広報する

なんですよね。

どれも「すでに人が集まってる場所」を

うまく活用する方法です。

わざわざお客さんを呼ぶ必要がないから、

成功する確率がグッと上がるんです。

それぞれ詳しく説明していきますね。

有名イベントやフェスティバルと連携する

有名なイベントと組むのが、

CD販売で一番効果が高い方法です。

なぜかって言うと、

もうすでに何千人、何万人って人が

集まってくるからなんですよね。

例えば、

- 音楽フェスティバル

- 地域のお祭り

- アートイベント

- フードフェスティバル

こういう場所に物販ブースを出すんです。

音楽フェスなら当然音楽好きが集まるし、

アートイベントなら感性豊かな人が来る。

だから自然とCDに興味を持ってくれる

お客さんと出会えるんですよね。

実際に、小さなインディーズバンドでも

フェスの物販で1日で100枚以上

売り上げたって話もよく聞きます。

ポイントは事前にイベント主催者と

しっかり連携を取ることですね。

ただブースを出すだけじゃなくて、

イベントの雰囲気に合わせた

演出や商品展開をすることで、

もっと多くの人に手に取ってもらえます。

人気スポットや商業施設内に店舗を設置する

商業施設の中に店舗を構えるのも、

めちゃくちゃ効果的な方法なんです。

理由は簡単で、

毎日たくさんの人が通るからですね。

具体的には、

- ショッピングモール

- 駅構内

- 観光地

- カフェやレストラン

こういう場所です。

特に面白いのが、

本屋さんでCD販売をすることなんですよ。

本屋って音楽好きな人も多いし、

「ジャケ買い」って文化があるじゃないですか。

本と一緒に並んでると、

CDも本の付録みたいに見えて

手に取りやすくなるんです。

実際にこの方法で成功してる

アーティストもいて、

CDショップでは全然売れなかったのに

本屋では飛ぶように売れたって話もあります。

大切なのは、その場所にいる人が

どんな気持ちでいるかを考えること。

リラックスしてる時間に

素敵な音楽と出会えたら、

きっと買ってくれますよね。

ターゲット層が集まる地域イベントに参加する

地域のイベントって、

実はCD販売の穴場なんですよ。

なんでかって言うと、

競合が少ないからなんです。

例えば、こんなイベントがあります。

- 商店街のイベント

- 学校の文化祭

- 地域の夏祭り

- 福祉施設のイベント

こういう場所だと、

音楽を売ろうとしてる人って

ほとんどいないんですよね。

だから目立つし、

珍しがって人が集まってくる。

特に地域密着型のイベントだと、

お客さんとの距離が近いから

直接話しながら販売できるんです。

「どんな音楽なんですか?」

「どこで活動してるんですか?」

こんな会話から始まって、

気がついたら10枚、20枚と

売れてることもよくあります。

地域イベントのいいところは、

一度顔を覚えてもらえれば

リピーターになってくれることですね。

「あ、この前の音楽の人だ!」

って覚えてもらえると、

次のイベントでも声をかけてくれます。

新商品や限定商品で興味を引きつける

人って「限定」って言葉に

めちゃくちゃ弱いんですよね。

だからこそ、限定商品を作るのが

CD販売成功の秘訣なんです。

例えば、

- イベント限定盤

- 数量限定版

- 特典付きCD

- サイン入りCD

こういう特別感のある商品です。

「今日だけ」「ここだけ」って言われると、

つい欲しくなっちゃうじゃないですか。

実際に、通常盤は全然売れなかったのに

限定版にしたら完売したって話も

よく聞くんですよね。

特典をつけるのも効果的で、

CDと一緒にステッカーやポストカード、

小さなグッズをセットにするだけで

価値がグッと上がります。

でも一番大切なのは、

お客さんが「得した」って

感じられることなんです。

限定だから高くするんじゃなくて、

同じ値段でも特別感を演出する。

そうすることで、

「買ってよかった」って

満足してもらえるんですよね。

SNSや地域メディアで販売場所を広報する

どんなにいい場所で販売しても、

知ってもらえなかったら意味がないですよね。

だからこそ、SNSでの宣伝が

めちゃくちゃ大切なんです。

具体的には、

- Instagram

- Twitter

- Facebook

- TikTok

こういうSNSを使います。

でも、ただ「CD売ってます」って

投稿するだけじゃダメなんですよ。

「今日は○○駅前でライブ販売してます!」

「限定10枚だけ持ってきました!」

こんな風に、リアルタイムで

情報を発信するのがポイントです。

地域のフリーペーパーや

コミュニティサイトに

情報を載せてもらうのも効果的ですね。

特に地域密着のメディアって、

意外と多くの人が見てるんです。

SNSと地域メディアを組み合わせることで、

幅広い年代の人に

情報を届けることができます。

大切なのは継続すること。

一回だけじゃなくて、

定期的に情報を発信し続けることで

だんだん認知してもらえるようになります。

そうすると、

「あ、またあの人だ」って

覚えてもらえるようになるんですよね。

戦略的思考を身につける4つの方法

戦略的思考って、

実はビジネスで成功するための

一番大切なスキルなんです。

これができるようになると、

競合に差をつけて

圧倒的な結果を出せるようになります。

戦略的思考を身につける方法は、

- ビジネスモデルキャンバスを活用する

- 異業種交流会に積極的に参加する

- 継続的な学習習慣を作る

- 実験的アプローチを取り入れる

この4つなんですよね。

どれも今日からできることばかりで、

特別な才能とかは必要ありません。

大切なのは正しいやり方を知って、

コツコツ続けることです。

それぞれ解説していきます。

ビジネスモデルキャンバスを活用する

ビジネスモデルキャンバスっていうのは、

あなたのビジネスを9つの要素で

整理できる便利なツールです。

これを使うことで、

自分のビジネスの全体像が

手に取るようにわかるんですよ。

具体的には、

- 顧客セグメント

- 価値提案

- チャネル

- 顧客との関係

- 収益の流れ

こんな感じで分けて考えます。

例えばですけど、

カフェを経営してる人なら

「顧客セグメント」は会社員とか学生。

「価値提案」は美味しいコーヒーと

落ち着ける空間って感じですね。

さらに詳しく言うと、

平日の朝は急いでる会社員向けに

テイクアウトを強化するとか。

休日は学生向けに

WiFi完備の勉強スペースを

作るって戦略が見えてきます。

でね、ここからが面白いんですが、

他の業界の成功事例も

このキャンバスで分析できるんです。

例えば美容室の予約システムを

自分のカフェに応用できないかとか。

そういう発想が自然に

湧いてくるようになるんですよ。

だからこそ、

ビジネスモデルキャンバスは

戦略的思考の基礎になるんです。

異業種交流会に積極的に参加する

異業種交流会って、

戦略的思考を鍛える

最高の場所なんですよね。

なぜかっていうと、

全然違う業界の人たちと話すことで

新しい視点がどんどん手に入るから。

参加するメリットは、

- 他業界の成功事例を直接聞ける

- 自分の業界の常識を疑える

- 新しいビジネスチャンスを発見できる

こんな感じです。

実際にあった話なんですが、

IT企業の社長さんが

美容師さんと話してたんです。

そしたら美容師さんが

「お客さんの髪質データを

スマホで管理してる」って言ったんですよ。

それを聞いたIT社長は

「これってもっと効率化できるんじゃない?」

って思ったんですね。

結果的に美容室向けの

顧客管理システムを開発して

大成功したんです。

こういう発見って、

同じ業界の人とばっかり話してたら

絶対に生まれないじゃないですか。

だから異業種交流会は

めちゃくちゃ価値があるんです。

継続的な学習習慣を作る

継続的な学習習慣っていうのは、

戦略的思考の土台になる部分です。

新しい知識がどんどん入ってくると、

それまで見えなかった

チャンスが見えるようになるんですよ。

学習のポイントは、

- 自分の業界以外の情報も取り入れる

- 成功事例と失敗事例の両方を学ぶ

- 学んだことを実際に試してみる

この3つですね。

例えばですが、

飲食店をやってる人が

アパレル業界のマーケティングを

学んだとしますよね。

そうすると、

「季節限定メニューを

ファッションみたいに打ち出せないかな」

って発想が生まれるんです。

実際に春限定の桜メニューを

インスタ映えするように作って

大ヒットした店もあります。

さらに言うと、

失敗事例から学ぶのも

めちゃくちゃ大切なんですよ。

「なんでこの戦略は失敗したんだろう?」

って分析することで

同じ失敗を避けられますからね。

でも一番重要なのは、

学んだことを実際に試すこと。

知識だけ増やしても

戦略的思考は身につかないんです。

だからこそ、

継続的な学習と実践の

セットが必要なんですよね。

実験的アプローチを取り入れる

実験的アプローチっていうのは、

小さく試して大きく育てる考え方です。

これができるようになると、

リスクを最小限に抑えながら

新しいチャンスを掴めるんですよ。

実験のやり方は、

- 仮説を立てる

- 小規模でテストする

- 結果を分析する

- 改善して再テストする

こんな流れですね。

例えば、

ケーキ屋さんが新商品を

作りたいとしましょう。

いきなり大量生産するんじゃなくて、

まず10個だけ作って

お客さんの反応を見るんです。

「美味しいけど甘すぎる」

って意見が多かったら

砂糖を減らして再テスト。

今度は「ちょうどいい甘さ!」

って評判だったら

本格的に商品化するって感じです。

もっと具体的に言うと、

SNSで写真を投稿して

「いいね」の数や

コメントの内容も分析します。

そうやってデータを集めることで、

感覚じゃなくて事実に基づいた

判断ができるようになるんです。

この実験的アプローチって、

マーケティングだけじゃなくて

経営のあらゆる場面で使えます。

新しい営業方法とか、

スタッフの教育方法とか、

店舗のレイアウトとか。

何でも小さく試せるから、

失敗しても大きな損失にならないんです。

だからこそ、

実験的アプローチは

戦略的思考に欠かせないんですよね。

他業界の成功事例を分析すべき4つの理由

ビジネスで成功したいなら、

自分の業界だけ見てちゃダメなんです。

他の業界の成功事例を分析すれば、

あなたのビジネスが一気に伸びますよ。

その理由が、

- 新しいアイデアを発見できるから

- 競合他社との差別化を図れるから

- ビジネスの視野を広げられるから

- イノベーションを生み出せるから

この4つなんですよね。

同じ業界ばっかり見てると、

どうしても考えが凝り固まっちゃう。

でも他業界を見ると、

全く新しい発見があるんです。

それぞれ解説していきます。

新しいアイデアを発見できるから

他業界の成功事例を見ると、

今まで思いつかなかったアイデアがポンポン出てきます。

なぜかって言うと、

違う業界では全く違うやり方で問題を解決してるからです。

例えば、

- 飲食店のサブスク制度

- アパレルの限定販売戦略

- エンタメ業界のファン作り

こんな感じで、

業界が違うだけで手法も全然違うんですよね。

実際に、情報発信をしてる人が

マキシマムザホルモンの戦略を真似して

めちゃくちゃファンが増えたって話もあります。

音楽業界と情報発信って

一見関係なさそうじゃないですか。

でも、ファンを作るという点では

共通してるんですよ。

だからこそ、

「これ自分の業界でも使えるかも」

って視点で見ることが大切なんです。

自分の業界だけ見てたら、

絶対に思いつかないアイデアが山ほどあります。

競合他社との差別化を図れるから

他業界の成功事例を取り入れると、

競合との差別化が簡単にできちゃいます。

どうしてかというと、

みんな同じ業界の事例しか見てないからですね。

具体的には、

- 同じ業界の真似ばかりしてる

- 似たようなサービスが多い

- 価格競争に陥りがち

こういう状況になってるんです。

そんな中で他業界の手法を使えば、

一気に目立つことができます。

例えば、コンサル業界で

ゲーム業界のレベルアップ制度を導入したら

どうでしょうか。

クライアントが成長するたびに

レベルが上がっていく仕組みです。

これって普通のコンサルでは

やってないですよね。

でも、ゲーム業界では

当たり前の手法なんです。

だから他業界を見ることで、

競合がやってない新しい手法が見つかります。

ビジネスの視野を広げられるから

他業界を分析すると、

ビジネス全体の見方が変わってきます。

理由は単純で、

いろんな角度からビジネスを見られるようになるからです。

視野が広がる要素として、

- 違うターゲット層の攻め方

- 新しい収益モデル

- 異なるマーケティング手法

こんなことが学べるんです。

例えば、美容業界では

「体験→継続」っていう流れが基本ですよね。

でも、これをオンライン教育に応用すると

「無料講座→有料コース」になります。

同じ構造なのに、

業界が違うと見え方も変わってくる。

こういう発見があると、

自分のビジネスモデルも見直せるんです。

「うちも体験から入ってもらおうかな」

とか新しい発想が生まれます。

だから他業界を見ることで、

ビジネス全体の理解が深まるんですよ。

イノベーションを生み出せるから

他業界の成功事例を組み合わせると、

全く新しいイノベーションが生まれます。

なんでかっていうと、

異なる要素を掛け合わせることで

化学反応が起こるからなんです。

イノベーションの例として、

- 異業界の技術の組み合わせ

- 違う業界の仕組みの融合

- 新しい価値提供の方法

こういうものが挙げられますね。

実際に、UberEatsって

タクシー業界の配車システムと

飲食業界のデリバリーを組み合わせたものです。

どちらも既存の仕組みなんですが、

組み合わせることで全く新しいサービスになった。

これがまさにイノベーションですよね。

あなたも他業界の事例を見て、

「これとこれを組み合わせたらどうなるかな」

って考えてみてください。

そうすると、今までにない

新しいサービスが思いつくかもしれません。

だからこそ、他業界の分析は

イノベーションを生み出すために必要不可欠なんです。

成功事例を自社ビジネスに活用する6つのステップ

成功事例を自社に取り入れるには、

体系的なアプローチが必要なんです。

この6つのステップを実践すれば、

他社の成功を自分のものにできちゃいます。

具体的なステップは、

- STEP1. 他業界の成功事例を収集する

- STEP2. 自社の強みと課題を明確にする

- STEP3. 顧客ニーズを詳しく調査する

- STEP4. 応用可能な要素を抽出する

- STEP5. 小規模でテスト実施する

- STEP6. 結果を分析して改善する

この流れで進めることで、

失敗のリスクを最小限に抑えられます。

それに、成功の確率も

グッと上がるんですよね。

順番に詳しく見ていきましょう。

STEP1. 他業界の成功事例を収集する

他業界の成功事例を集めることが、

革新的なアイデアの第一歩になります。

同じ業界ばかり見てても、

似たような発想しか生まれないからです。

例えば、

- 飲食業界の顧客サービス

- IT業界のマーケティング手法

- 製造業の効率化システム

こんな風に幅広く

情報を集めるのがコツですね。

具体的には、スターバックスの

「第三の場所」という概念を

美容院が取り入れた事例があります。

ただコーヒーを売るお店じゃなくて、

家でも職場でもない居心地の良い空間を作る。

この考え方を美容院が採用して、

単なるカットの場所から

リラックスできる特別な時間を提供する場所に変わったんです。

だからこそ、業界の枠を超えて

アンテナを張り巡らせることが大切。

毎日少しずつでも、

他業界の情報に触れる習慣をつけましょう。

STEP2. 自社の強みと課題を明確にする

自社の現状を正しく把握することが、

成功事例を活用する土台になるんです。

強みも課題も分からないままだと、

どの事例を参考にすべきか判断できないからです。

具体的な分析項目は、

- 商品・サービスの特徴

- 顧客からの評価ポイント

- 競合との違い

- 改善したい課題

これらを洗い出すことから

スタートしてみてください。

例えばですが、小さな町の本屋さんが

自分たちの強みを「地域密着」と「店主の本の知識」

と分析したケースがあります。

そこで大手書店にはない

個人的なおすすめや地域イベントとの連携を強化したんです。

ここで重要なのは、

客観的な視点を持つこと。

従業員や顧客からの

フィードバックも積極的に集めて、

自分では気づかない強みや課題を発見しましょう。

STEP3. 顧客ニーズを詳しく調査する

顧客の本当のニーズを理解することで、

成功事例をより効果的に活用できます。

表面的な要望だけじゃなくて、

その奥にある本質的な欲求を掴むのがポイントなんです。

調査すべき内容は、

- 顧客の悩みや不満

- 理想の状態や願望

- 購入時の判断基準

- 競合を選ぶ理由

こういった深い部分まで

掘り下げて聞いてみてください。

実際に、あるカフェが顧客調査をしたところ、

「美味しいコーヒー」よりも「一人でも気軽に入れる雰囲気」

を求めてることが分かったんです。

そこで、一人席を増やしたり

読書しやすい照明に変えたりした結果、

リピーター率が大幅にアップしました。

アンケートやインタビューだけじゃなく、

実際の行動も観察してみると良いですね。

お客さんが何に時間をかけてるか、

どこで迷ってるかを見ることで、

言葉にならないニーズも見えてきます。

STEP4. 応用可能な要素を抽出する

成功事例から自社に活かせる部分を

見つけ出すのが、このステップの目的です。

全部をそのまま真似するんじゃなくて、

エッセンスを取り出して応用するのがコツなんですよね。

抽出すべき要素は、

- 顧客とのコミュニケーション方法

- サービス提供の仕組み

- 価格設定の考え方

- ブランディングの手法

こんな感じで、具体的な手法より

考え方や仕組みに注目してください。

例えば、ディズニーランドの

「キャストが常に笑顔でお客様を迎える」という事例から、

歯医者さんが「痛みを和らげる声かけ」を学んだケースがあります。

遊園地と歯医者は全然違う業界だけど、

「お客様の不安を取り除く」という本質は同じなんです。

重要なのは、表面的な真似じゃなくて

なぜその手法が成功したのかを理解すること。

その理由が分かれば、

自社の状況に合わせてアレンジできます。

STEP5. 小規模でテスト実施する

いきなり大きく変更するんじゃなくて、

まずは小さく試してみるのが安全です。

リスクを抑えながら、

実際の効果を確認できるからです。

テストの方法としては、

- 一部の商品やサービスで試す

- 特定の顧客層に限定する

- 期間を区切って実施する

- 一つの店舗や部署で先行導入

こういった形で範囲を限定して

スタートしてみてください。

実際に、あるレストランが

「注文時におすすめメニューを積極的に提案する」

という手法を一週間だけテストしました。

最初は一人のスタッフだけで始めて、

売上が20%アップしたので

他のスタッフにも展開したんです。

小さくテストすることで、

問題点も早めに発見できます。

お客さんの反応を見ながら

微調整していけるのも大きなメリットですね。

失敗しても大きな損失にならないから、

気軽にチャレンジできちゃいます。

STEP6. 結果を分析して改善する

テストの結果をしっかり分析して、

次のアクションに活かすのが最後のステップです。

ここを怠ると、せっかくの学びが

無駄になっちゃうんですよね。

分析すべきポイントは、

- 数値的な成果(売上、顧客数など)

- 顧客の反応や満足度

- スタッフの負担や感想

- 予想外の効果や問題点

これらを総合的に評価して、

続けるか改善するかを判断してください。

例えば、あるネイルサロンが

「施術中にお客様の好きな音楽をかける」

というサービスをテストしたとき、

満足度は上がったけど施術時間が延びる問題が発生しました。

そこで、事前にプレイリストを作っておく

という改善策を実施したら、

両方の問題を解決できたんです。

大切なのは、失敗を恐れずに

どんどん改善していく姿勢。

一回のテストで完璧になることは

ほとんどないから、

継続的に調整していくことが成功の秘訣です。

プラットフォーム戦略が重要な4つの理由

情報発信で成功したいなら、

プラットフォーム戦略が超重要なんです。

この戦略をマスターしとけば、

あなたの発信力が一気に爆上がりします。

その理由が、

- リーチできる読者層が大幅に拡大するから

- 競合他社との差別化を図れるから

- リスクを分散して安定した発信ができるから

- 新しいビジネスチャンスを発見できるから

なんですよね。

どれも見逃せない

メリットばかりです。

それぞれの理由を知っておけば、

戦略的に発信できるようになります。

それぞれ解説していきます。

リーチできる読者層が大幅に拡大するから

複数のプラットフォームを使うと、

今まで届かなかった人たちにも情報が届くんです。

なぜかと言うと、

それぞれのプラットフォームには違う人たちがいるから。

例えば、

- Twitterにいるビジネスマン

- Instagramにいる若い女性

- Facebookにいる主婦層

こんな感じで、

まったく違う人たちがいるんですよね。

だからこそ、Twitterだけで発信してた人が

Instagramも始めると一気に読者が増える。

それも全然違うタイプの

読者が増えるんです。

実際に、TwitterでFacebookの活用法を発信してる人がいるんですが、

その人はTwitterのフォロワーをFacebookに誘導してるんです。

そうすることで、

両方のプラットフォームでフォロワーが増えてる。

しかも、TwitterとFacebookって

使ってる人の年齢層も違うじゃないですか。

だから全然違う読者層に

アプローチできちゃうんです。

複数のプラットフォームを使えば、

読者層の拡大は間違いないですね。

競合他社との差別化を図れるから

プラットフォーム戦略を使うと、

ライバルと全然違う場所で勝負できるんです。

どういうことかと言うと、

みんなが同じ場所で戦ってる間に別の場所で勝負するってこと。

具体的には、

- みんながTwitterにいる間にInstagramで勝負

- みんながInstagramにいる間に新しいプラットフォームで勝負

- みんながメジャーな場所にいる間にマイナーな場所で勝負

こんな感じですね。

例えば、みんながTwitterで

ビジネス系の発信をしてるとします。

でも、そこで戦うと

めちゃくちゃ競争が激しいんです。

だったら、Instagramで

ビジュアル重視のビジネス発信をしたらどうでしょう。

Instagramだと、

ビジネス系の発信者がまだ少ないから目立ちやすい。

実際に、新しいプラットフォームを

いち早く使い始めた人って成功してるんです。

TikTokが流行り始めた時も、

最初に始めた人たちがバズりまくってた。

競合が少ない場所で戦えば、

差別化なんて簡単にできちゃいます。

リスクを分散して安定した発信ができるから

一つのプラットフォームだけに頼ってると、

そのプラットフォームがダメになった時にヤバいんです。

でも複数使ってれば、

一つがダメになっても大丈夫。

例えば、

- Twitterのアカウントが凍結される

- Instagramの規約が変わってリーチが激減する

- YouTubeの収益化条件が厳しくなる

こんなことって

実際によくあるじゃないですか。

だから一つのプラットフォームだけだと、

それがダメになった瞬間に終わっちゃう。

でも、TwitterとInstagramと

YouTubeを全部やってたらどうでしょう。

一つがダメになっても、

残りの二つで発信を続けられる。

実際に、Twitterのアカウントが凍結されて

困ってた人がいたんです。

でも、その人はInstagramもやってたから

そっちで発信を続けることができた。

そして、新しいTwitterアカウントを作って

Instagramから誘導して復活したんです。

複数のプラットフォームを使ってれば、

こんな風にリスクを分散できるんですよね。

新しいビジネスチャンスを発見できるから

色んなプラットフォームを使ってると、

思いがけないビジネスチャンスが見つかるんです。

なぜなら、それぞれのプラットフォームで

違う反応や需要があるから。

例えば、

- Twitterでは文章術の需要が高い

- Instagramではデザインの需要が高い

- YouTubeでは話し方の需要が高い

こんな感じで、

プラットフォームごとに求められるものが違うんです。

だから、色んなプラットフォームで発信してると

「あ、ここではこんなことが求められてるんだ」

って気づけるんですよね。

実際に、TwitterでFacebook活用法を発信してる人がいるんですが、

その人は最初Twitterだけで発信してた。

でも、Facebookも始めてみたら

全然違う反応があることに気づいたんです。

Facebookでは、より詳しい解説や

コミュニティ作りの需要が高かった。

そこで、Facebook専用のコンサルティングサービスを始めたら

めちゃくちゃ売れたんです。

これって、複数のプラットフォームを使ってたから

発見できたビジネスチャンスなんですよね。

一つのプラットフォームだけだと、

こういうチャンスに気づけない。

複数使ってるからこそ、

新しい可能性が見えてくるんです。

競合の少ない場所を見つける3つのコツ

競合がひしめく場所で戦うより、

ライバルが少ない場所を見つけた方が圧倒的に楽なんです。

この3つのコツを知っておけば、

あなたも穴場を見つけて一人勝ちできます。

具体的には、

- 新興プラットフォームを積極的にリサーチする

- ターゲット層が集まる穴場を発見する

- 慣れ親しんだプラットフォームから脱却する

この3つですね。

多くの人が同じ場所で戦ってるから、

なかなか結果が出ないんです。

でも、ちょっと視点を変えるだけで、

競合ゼロの美味しい場所が見つかりますよ。

それぞれ解説していきます。

新興プラットフォームを積極的にリサーチする

新しく出てきたプラットフォームって、

実は一番狙い目なんですよ。

なぜかっていうと、

まだライバルがほとんどいないからです。

例えば、

- 新しいSNSが登場した時

- 新しい動画配信サービスが始まった時

- 新しいコミュニティサイトができた時

こんなタイミングが

めちゃくちゃチャンスなんです。

みんなが「まだ様子見しよう」って

思ってる間に飛び込むんですね。

そうすると、

そのプラットフォームで一番手になれる。

一番手になれれば、

後から来る人たちより圧倒的に有利です。

だからこそ、

新しいプラットフォームの情報は常にチェック。

アンテナを張っておいて、

「これは!」って思ったら即行動する。

新興プラットフォームを制する者が、

情報発信の世界を制するんです。

ターゲット層が集まる穴場を発見する

あなたのお客さんが集まってるのに、

競合がいない場所って実は結構あるんです。

そういう場所を見つけられれば、

お客さんを独り占めできちゃいます。

具体的には、

- 特定の趣味のコミュニティ

- 年齢層が偏ったプラットフォーム

- 地域限定のサービス

こんな感じの場所ですね。

例えばですが、

40代女性向けのビジネス情報を発信するなら、

みんなInstagramやTwitterばっかり見てる。

でも実際は、

Facebookの特定グループの方が

40代女性が多かったりするんです。

そういう穴場を見つけるには、

お客さんの行動パターンを観察すること。

「この人たちって普段どこにいるんだろう?」

って考えてみるんです。

意外と盲点になってる場所に、

あなたのお客さんがごっそりいたりします。

ターゲット層の穴場を見つけられれば、

競合ゼロで情報発信できるんです。

慣れ親しんだプラットフォームから脱却する

これが一番大事なんですけど、

みんなが使ってる場所から離れることです。

慣れ親しんだ場所って楽なんですが、

その分ライバルもめちゃくちゃ多い。

例えば、

- Twitterばかりやってる人

- Instagramしか使わない人

- YouTubeだけに集中してる人

こんな感じで、

一つの場所に固執しちゃうんです。

でも実は、

TwitterでFacebookの活用法を教えたり、

InstagramでTikTokの情報を発信したり。

そういうクロスプロモーションが

めちゃくちゃ効果的なんですよ。

みんながTwitterでTwitterのことばっかり話してる時に、

あなただけFacebookの話をしてたら目立ちますよね。

しかも、Facebookを知りたい人にとっては

すごく価値のある情報になる。

慣れ親しんだ場所を出るのは勇気がいりますが、

そこにこそチャンスが眠ってるんです。

みんなと同じことをやってたら、

みんなと同じ結果しか出ませんからね。

非ファンを効果的に獲得する6つのアプローチ

あなたの商品やサービスって、

実はファンじゃない人にこそ

大きなチャンスが眠ってるんです。

この6つのアプローチを使えば、

今まで見向きもしなかった人たちが

あなたに興味を持ってくれるようになります。

その6つが、

- 視覚的インパクトで関心を引きつける

- 口コミが自然発生する仕組みを構築する

- 他の文化や関心事と組み合わせてアピールする

- SNSで非ファン向けメッセージを発信する

- 広告戦略を非ファン層に最適化する

- 共通の興味を活用したコンテンツを制作する

なんですよね。

どれも今すぐ実践できる方法ばかりで、

しかも効果が目に見えて分かります。

ファンじゃない人って実は宝の山で、

正しくアプローチすれば新しい顧客になってくれる。

それぞれ解説していきます。

視覚的インパクトで関心を引きつける

視覚的インパクトっていうのは、

見た瞬間に「何これ?」って思わせること。

これができれば非ファンでも

自然とあなたに注目してくれるんです。

例えば、

- 長い行列ができてる店

- 人だかりができてるイベント

- 派手な装飾や目立つディスプレイ

こういうのを見ると、

つい気になっちゃいますよね。

人間って本能的に、

みんなが注目してるものに

興味を持つようにできてるんです。

だから、わざと行列を作ったり、

人が集まってる様子を演出したりする。

そうすると「なんで人気なんだろう?」

って思って近づいてくれるんですよね。

でも、ここで大切なのは、

ただ目立つだけじゃダメってこと。

その後にちゃんと価値を提供できないと、

一回見ただけで終わっちゃいます。

だからこそ、見た目のインパクトと

中身の充実をセットで考えましょう。

口コミが自然発生する仕組みを構築する

口コミが自然に生まれる仕組みって、

実は意図的に作ることができるんです。

これができると非ファンの人たちが

勝手にあなたの宣伝をしてくれます。

具体的には、

- 写真を撮りたくなる体験

- 友達に話したくなるサービス

- SNSでシェアしたくなる特典

こんな要素を盛り込むんです。

例えばですが、

可愛いラテアートが出てくるカフェって

みんな写真撮ってSNSに上げますよね。

あれって完全に口コミの仕組みなんです。

お客さんが勝手に宣伝してくれるから、

その写真を見た非ファンの人たちが

「私も行ってみたい」って思う。

しかもこの方法のすごいところは、

お金をかけずに宣伝できることです。

広告費を使わなくても、

お客さん自身が広告塔になってくれる。

だから、どうやったら人が

「これ誰かに伝えたい!」

って思うかを考えてみてください。

他の文化や関心事と組み合わせてアピールする

他の文化や関心事と組み合わせるっていうのは、

全然違う分野の人たちにもアプローチする方法です。

これをやると今まで接点がなかった人たちが

あなたに興味を持ってくれるようになります。

例えば、

- コーヒーショップ × アート展示

- フィットネス × 音楽イベント

- 料理教室 × 語学レッスン

みたいな感じですね。

コーヒーに興味がない人でも、

アートが好きなら足を運んでくれる。

そこでコーヒーの美味しさを知って、

新しいファンになってくれるかもしれません。

この方法のポイントは、

自分の分野とは違うけど、

ターゲット層が重なる分野を選ぶこと。

全く関係ない組み合わせだと、

逆に混乱させちゃうからです。

でも上手く組み合わせられれば、

一気に新しい顧客層を開拓できます。

SNSで非ファン向けメッセージを発信する

SNSで非ファン向けのメッセージを発信するって、

実はファン向けとは全然違うアプローチが必要なんです。

非ファンの人たちに響くメッセージを作れれば、

今まで知らなかった人たちが興味を持ってくれます。

ポイントは、

- 専門用語を使わない

- 身近な悩みから入る

- 分かりやすい事例を使う

こういうことですね。

ファンの人たちは既に興味があるから、

専門的な話でも聞いてくれます。

でも非ファンの人たちは違う。

まず「自分に関係ある話かな?」

って思ってもらわないといけません。

例えば、プロテインを売りたいなら、

「筋トレ効果アップ!」じゃなくて

「疲れにくい体を作る方法」

みたいな感じで伝える。

筋トレに興味がない人でも、

疲れにくくなりたいって思いますよね。

そうやって入り口を広げることで、

非ファンの人たちにも届くメッセージになるんです。

広告戦略を非ファン層に最適化する

広告戦略を非ファン層に最適化するっていうのは、

今まで狙ってなかった人たちに向けて広告を作ること。

これができると広告の効果が

一気に何倍にもなります。

非ファン向けの広告で大切なのは、

- 興味を持ってもらうこと

- 敷居を低く感じてもらうこと

- 具体的なメリットを伝えること

この3つなんです。

ファン向けの広告だと、

「新商品登場!」だけでも反応してくれます。

でも非ファンの人たちは、

「で、それが私に何の関係があるの?」

って思っちゃうんですよね。

だから「あなたの悩みを解決します」

っていう角度から入るんです。

例えば、高級化粧品の広告なら、

「エイジングケア」じゃなくて

「5歳若く見られる方法」

みたいに具体的に伝える。

そうすると非ファンの人でも、

「ちょっと気になるかも」

って思ってくれるようになります。

共通の興味を活用したコンテンツを制作する

共通の興味を活用したコンテンツっていうのは、

あなたの分野と関係ない人でも楽しめる内容のこと。

これを作ることで非ファンの人たちが

自然とあなたを知ってくれるようになります。

例えば、

- 料理レシピと一緒に食器を紹介

- 旅行情報と一緒にカメラを紹介

- 健康情報と一緒にサプリを紹介

こんな感じですね。

食器に興味がない人でも、

美味しそうな料理のレシピなら見てくれる。

そこで自然と食器の良さも伝えられるんです。

この方法のすごいところは、

売り込み感が全然ないこと。

役立つ情報を提供してるだけなのに、

結果的に商品やサービスも知ってもらえる。

だから非ファンの人たちも

嫌な気持ちにならずに済むんです。

コンテンツを作るときは、

「この情報、本当に役立つかな?」

って視点で考えてみてください。

役立つ情報を提供し続けてれば、

非ファンの人たちも少しずつ

あなたを信頼してくれるようになります。

希少価値を向上させるべき4つの理由

ビジネスで成功したいなら、

希少価値を高めることが絶対に必要なんです。

これを理解して実践すれば、

お客さんから選ばれるブランドになって

売上も自然とアップしていきます。

その理由がこちらの4つです。

- 供給制限により需要を増加させられるから

- ファンの購買意欲を効果的に刺激できるから

- ブランドイメージを強力に向上できるから

- 競合他社との差別化を図れるから

どれも売上に直結する

重要なポイントばかりなんです。

逆に言うと、この4つを知らないと

お客さんに選んでもらえないまま

終わっちゃう可能性が高い。

それぞれ解説していきます。

供給制限により需要を増加させられるから

供給制限をかけることで、

お客さんの「欲しい」気持ちを

めちゃくちゃ強くできるんです。

なぜかって言うと、

人は手に入りにくいものほど

価値を感じる心理があるからなんですね。

例えば、

- 限定100個だけの商品

- 今日だけの特別価格

- 会員限定のサービス

こんな感じで制限をかけると

お客さんの反応が全然違うんです。

実際にAppleのiPhoneなんかも

発売日に行列ができるじゃないですか。

あれも供給を絞ることで

「みんなが欲しがってる」

っていう状況を作り出してるんです。

コンビニの限定商品とかも同じで、

「なくなったら終わり」って思うから

つい買っちゃうんですよね。

でも注意点もあって、

制限をかけすぎると

お客さんが諦めちゃうこともある。

だから適度な制限をかけて

「今買わないと損する」

って思わせるのがコツなんです。

供給制限は需要を生み出す

最強の武器なんですよ。

ファンの購買意欲を効果的に刺激できるから

希少価値が高い商品って、

ファンの人たちの心をガッツリ掴むんです。

というのも、ファンって

「特別なものが欲しい」

っていう気持ちが人一倍強いから。

具体的には、

- 他の人が持ってないもの

- 自分だけが知ってる商品

- みんなが羨ましがるアイテム

こういうものに対して

お金を払いたくなるんです。

例えばですけど、

人気アーティストのライブチケットって

すぐ売り切れるじゃないですか。

あれもファンが

「絶対に行きたい」

って思うからなんですよね。

限定グッズとかも同じで、

ファンの人は多少高くても

買っちゃうんです。

逆に、いつでも買えるものだと

「また今度でいいや」

って後回しにされがち。

でも希少価値があると

「今しか買えない」

って思って即決してくれる。

ファンの購買意欲を刺激するなら

希少価値は絶対に必要なんです。

ブランドイメージを強力に向上できるから

希少価値が高いブランドって、

自然と「高級感」や「特別感」

を演出できるんですよ。

なぜなら、簡単に手に入らないものは

「価値が高いもの」

って思われるからなんです。

例えば、

- 会員制の高級レストラン

- 予約が取れない美容院

- 抽選でしか買えない商品

こういうのって、

なんとなく凄そうに感じません?

実際にエルメスのバッグなんかも

すぐには買えないから

みんな憧れるんですよね。

もし同じバッグが

コンビニで売ってたら

きっと誰も欲しがらないはず。

希少価値があるからこそ

「持ってるだけで自慢できる」

って思われるんです。

ただ、希少価値だけじゃダメで

品質もちゃんとしてないと

すぐにバレちゃいます。

でも逆に言うと、

品質が良い商品に希少価値をプラスすれば

最強のブランドイメージが作れる。

希少価値はブランドを格上げする

魔法の要素なんです。

競合他社との差別化を図れるから

希少価値があると、

他の会社と比較されにくくなるんです。

どういうことかっていうと、

「ここでしか買えない」

って状況を作れるからなんですね。

具体的には、

- オリジナル商品の開発

- 独自のサービス提供

- 特別な体験の演出

こんな感じで、

他では真似できないことをやる。

例えば、スターバックスって

コーヒーを売ってるけど

「第三の場所」っていう

独自のコンセプトがあるじゃないですか。

あれも一種の希少価値で、

他のカフェとは違う

特別な空間を提供してるんです。

もしスタバが普通のカフェだったら

きっとここまで人気にならなかった。

でも独自の価値があるから

お客さんはスタバを選ぶんです。

競合が多い業界ほど

希少価値の重要性が高くなる。

だって、同じような商品ばかりだと

結局は値段で勝負するしかないから。

でも希少価値があれば

「ここじゃないとダメ」

って思ってもらえるんです。

競合との差別化には

希少価値が一番効果的なんですよ。

希少性マーケティングが効果的な4つの理由

希少性マーケティングって、

実は人の心理をめちゃくちゃ刺激するんです。

この仕組みを理解しとけば、

あなたの商品やサービスが飛ぶように売れます。

希少性が効果的な理由は、

- 顧客の購買意欲を瞬間的に高められるから

- 商品の価値を実際以上に感じさせられるから

- ファンのコレクター心理を刺激できるから

- 競合他社との差別化を図れるから

この4つなんですよね。

どれも人間の本能に働きかける

めちゃくちゃ強力な要素です。

これらを上手く使えば、

商品が勝手に売れていく状況を作れちゃいます。

それぞれ解説していきます。

顧客の購買意欲を瞬間的に高められるから

希少性マーケティングの最大の効果は、

お客さんの「今すぐ欲しい!」って気持ちを爆発させることです。

人って「手に入らないかも」って思った瞬間、

めちゃくちゃ欲しくなっちゃうんですよね。

例えば、

- 残り3個しかありません

- 明日で販売終了です

- 先着100名様限定

こんな言葉を見ると、

つい焦っちゃいませんか?

通販サイトでよく見る

「残り在庫わずか」の表示も同じです。

普段なら「また今度でいいや」って思うのに、

「今買わないと手に入らない」って思うと

すぐにポチっちゃうんです。

でもね、ここで大切なのは、

本当に限定にすることなんです。

嘘の限定だとバレた瞬間、

お客さんの信頼を失っちゃいますからね。

だからこそ、

本当の希少性を作ることが重要なんです。

商品の価値を実際以上に感じさせられるから

希少性があると、

商品の価値がグンと上がって見えるんです。

これって心理学でも証明されてて、

「手に入りにくい=価値が高い」って脳が勝手に判断しちゃうんですよね。

具体的には、

- 限定版のスニーカー

- 数量限定のお菓子

- 期間限定メニュー

こういうものって、

普通のものより高く感じませんか?

実際、フェスの物販なんかでも

長蛇の列ができてるグッズを見ると

「きっと価値があるものなんだ」って思っちゃいます。

その列を見た他の人も、

「あんなに並んでるなら欲しい」って

興味を持つようになるんです。

これが希少性の魔法なんですよね。

同じ商品でも、

希少性があるだけで価値が何倍にも感じられる。

だから高い値段でも

お客さんが納得して買ってくれるんです。

ファンのコレクター心理を刺激できるから

ファンって、

限定品に対してめちゃくちゃ敏感なんです。

「これを逃したら二度と手に入らない」って思うと、

何としてでも手に入れたくなっちゃうんですよね。

例えば、

- 初回限定盤のCD

- 限定カラーのグッズ

- イベント限定商品

こういうものを見ると、

ファンの心がざわざわしちゃいます。

通販で買えなかった商品が

リアルイベントで売られてたりすると、

もう大変なことになります。

何時間でも並んじゃうんです。

その姿を見た他の人も、

「そんなに価値があるものなの?」って

興味を持つようになります。

コレクター心理って本当に強力で、

理性を超えて行動させちゃうんです。

だからこそ、

ファンがいる商品やサービスなら

希少性マーケティングは絶対に効果的なんです。

競合他社との差別化を図れるから

希少性マーケティングの最後の効果は、

ライバルとの違いを明確にできることです。

同じような商品がたくさんある中で、

「限定」って付くだけで特別感が出るんですよね。

どういうことかっていうと、

- 他社は普通に売ってる

- あなたは限定で売る

- お客さんはあなたを選ぶ

こんな流れができちゃうんです。

需要と供給のバランスを

意図的に操作することで、

市場での立ち位置を変えられるんです。

例えば、

同じようなセミナーがいっぱいあっても

「月1回限定開催」って言われると

特別感がありますよね。

価格だって高く設定できちゃいます。

希少性があることで、

お客さんが「価値がある」って

勝手に思ってくれるからです。

これが競合との差別化に

めちゃくちゃ効果的なんです。

希少性マーケティング実施時の注意点4つ

希少性マーケティングは

使い方を間違えると大失敗するんです。

でも、この4つの注意点を守れば

失敗せずに売上アップできます。

その4つの注意点が、

- 過度な演出で顧客の信頼を失わないこと

- 需要予測を正確に行って機会損失を防ぐこと

- 法的な表示義務を必ず守ること

- 長期的なブランド価値を損なわないこと

なんですよね。

どれも当たり前に見えるけど、

実際にやってみると意外と難しい。

特に売上を急いでるときほど

これらを見落としがちなんです。

それぞれ解説していきます。

過度な演出で顧客の信頼を失わないこと

過度な演出は

お客さんの信頼を一瞬で失います。

なぜなら、嘘っぽい演出って

すぐにバレちゃうからなんです。

例えば、

- 在庫がたくさんあるのに「残り3個」と表示

- 毎日「本日限定」と言い続ける

- 実際は大量生産なのに「手作り限定品」と謳う

こんなことをやってしまうと、

お客さんは騙されたと感じます。

特にSNSが発達した今の時代だと、

嘘の情報はすぐに拡散されちゃう。

「あの会社は嘘つきだ」

なんて口コミが広まったら最悪ですよね。

だから、希少性を演出するときも

本当のことだけを伝えるのが大切。

例えば本当に在庫が少ないときだけ

「残りわずか」って表示するんです。

そうすれば、お客さんも

「この会社は信頼できる」

って思ってくれるようになります。

信頼関係があってこそ、

希少性マーケティングも効果を発揮するんです。

需要予測を正確に行って機会損失を防ぐこと

需要予測を間違えると、

せっかくのチャンスを逃しちゃいます。

というのも、少なすぎても多すぎても

どっちも問題が起きるからなんです。

具体的には、

- 予想より需要が多くて売り切れ続出

- 予想より需要が少なくて在庫の山

- タイミングを間違えて売れ残り

こういう状況になりがちです。

例えば、人気アーティストのグッズを

100個しか用意しなかったとします。

でも実際には500人が欲しがってたら、

400人分の売上を失うことになる。

逆に500個用意したのに

50人しか買わなかったら、

450個が無駄になっちゃいます。

そうならないためには、

過去のデータをしっかり分析すること。

SNSでの反応や

事前予約の数なんかも参考になります。

それでも完璧な予測は難しいから、

少し多めに用意しておくのがコツ。

売れ残ったら別の機会で販売すればいいし、

機会損失よりはマシですからね。

法的な表示義務を必ず守ること

法的な表示義務を守らないと、

最悪の場合は罰金や営業停止になります。

なぜかというと、消費者を守るための

法律がしっかりあるからなんです。

守るべき法律として、

- 景品表示法(優良誤認・有利誤認の禁止)

- 特定商取引法(返品・クーリングオフの表示)

- 消費者契約法(不当な勧誘の禁止)

これらがあります。

例えば「今だけ50%オフ」って書いたら、

本当に期間限定じゃないとダメ。

ずっと同じ価格で売ってたのに

「特別価格」って言うのもアウトです。

あとは返品できるかどうかとか、

送料がいくらかかるかとかも

ちゃんと書かないといけません。

「知らなかった」じゃ済まされないのが

法律の怖いところなんです。

だから希少性を演出するときも、

必ず法律に詳しい人にチェックしてもらう。

もしくは消費者庁のガイドラインを

しっかり読んでから実施しましょう。

長期的なブランド価値を損なわないこと

短期的な売上ばかり追いかけると、

ブランドの価値が下がっちゃいます。

どうしてかというと、安売りばかりしてると

「安い商品」ってイメージがついちゃうから。

よくある失敗パターンが、

- 毎月「最後のセール」をやる

- 希少性を謳いながら大量販売

- 品質を下げて数だけ増やす

こんなことをやってしまうケース。

例えば高級ブランドが

毎日セールをやってたらどうでしょう。

「あ、この商品って実は安物なんだ」

って思われちゃいますよね。

そうなると、今後は定価で

買ってくれる人がいなくなります。

だからこそ、希少性マーケティングも

年に数回だけにするとか、

本当に特別なときだけにするんです。

そうすれば「この会社のセールは本物だ」

って思ってもらえるようになる。

長い目で見たときに、

お客さんから愛され続けるブランドになれば

結果的に売上も安定するんです。

目先の利益だけじゃなくて、

10年後も愛されるブランドを目指しましょう。

希少性演出の効果を測定する方法3選

希少性の演出って、

やったはいいけど実際どのくらい効果があったか分からないですよね。

でも実は、

ちゃんと効果を測る方法があるんです。

その方法を知っておけば、

次の施策がもっと上手くいくようになります。

効果測定の方法は、

- 売上データと在庫回転率を分析する

- 顧客アンケートで購買動機を調査する

- SNSでの話題性と拡散状況を追跡する

この3つなんですよね。

どれも簡単にできるものばかりで、

特別な知識がなくても大丈夫。

それぞれのやり方を詳しく説明するので、

あなたのビジネスでも使えるはずです。

それぞれ解説していきます。

売上データと在庫回転率を分析する

売上データを見れば、

希少性演出の効果がはっきり分かります。

なぜなら、

希少性を感じた人は急いで買うから、売上の変化がすぐ現れるんです。

具体的には、

- 限定販売前後の売上比較

- 在庫の減り方のスピード

- 通常商品との売上差

こういうデータを比べてみましょう。

例えば、

普段は1日10個しか売れない商品が、「残り50個限定」って表示したら1日で30個売れた。

これなら明らかに

希少性演出の効果があったってことですよね。

さらに詳しく見るなら、

時間ごとの売上推移も追ってみてください。

限定開始直後にドカンと売れて、

その後は徐々に落ち着いていく。

こんなパターンが見えたら、

お客さんが「今買わなきゃ」って焦って行動してくれた証拠です。

在庫回転率も同じで、

普段より早く商品がなくなれば希少性演出が成功してるってことになります。

顧客アンケートで購買動機を調査する

数字だけじゃ分からないこともあるから、

お客さんに直接聞いてみるのが一番確実です。

実際に買ってくれた人の気持ちを知ることで、

どんな部分が効果的だったかがよく分かるんです。

アンケートで聞くべきことは、

- 購入を決めた理由

- 限定表示を見た時の気持ち

- 他の商品と迷ったかどうか

こんな感じの質問ですね。

「残り3個」って表示を見て、

「えっ、もうそんなに少ないの?」って思って慌てて買った人もいるでしょう。

逆に、

「本当に限定なのかな?」って疑って様子を見てた人もいるかもしれません。

実際のアンケート結果では、

「売り切れるのが怖くて急いで注文しました」とか「友達にも教えたくて買いました」なんて回答がよく出てきます。

こういう生の声を集めることで、

次回はもっと効果的な希少性演出ができるようになります。

お客さんの本音が分かれば、

どの部分を強化すればいいかも見えてきますからね。

希少性演出が本当に購買の決め手になったかどうか、

アンケートなら確実に把握できるんです。

SNSでの話題性と拡散状況を追跡する

SNSを見てると、

希少性演出がどのくらい注目されてるかがすぐ分かります。

話題になってる商品って、

みんなが「これ欲しい!」とか「もう売り切れてる」とか投稿してくれるんですよね。

チェックすべきポイントは、

- 商品名での検索数

- シェアやリツイートの回数

- ハッシュタグの使用状況

こういう数字を追いかけてみましょう。

フェスの物販で長蛇の列ができてる写真がTwitterでバズったりしますよね。

「この列やばい」とか

「通販で買えなかったから並んでる」とか、そんなツイートがたくさん出てきます。

こういう投稿が増えれば増えるほど、

希少性演出が成功してるってことなんです。

Instagram のストーリーズで

「ラスト1個ゲット!」みたいな投稿をしてくれる人もいます。

そうやって自然に宣伝してもらえるのも、

希少性演出の大きな効果の一つですね。

さらに言うと、

SNSでの拡散は次の販売にもつながります。

「前回買えなかった」って人が

次回の限定販売を楽しみに待ってくれるようになるんです。

ビジネスモデル適用で失敗しない5つの注意点

他社の成功事例を見つけても、

そのまま真似したら大失敗するケースがほとんどなんです。

でも、正しい注意点を知っておけば、

リスクを最小限に抑えながら新しいビジネスモデルを導入できます。

失敗を避けるための注意点は、

- ターゲット市場を慎重に再評価すること

- 競合分析を徹底的に行うこと

- 自社リソースの限界を把握すること

- 段階的に実施すること

- 顧客フィードバックを必ず収集すること

この5つなんですよね。

どれも当たり前に思えるかもですが、

実際にやってる会社は意外と少ないんです。

特に最初の3つは事前準備として超重要で、

後の2つは実行段階で欠かせません。

それぞれ解説していきます。

ターゲット市場を慎重に再評価すること

ターゲット市場の再評価っていうのは、

成功事例と自分の市場が本当に同じかどうかチェックすることです。

なぜなら、同じように見える市場でも、

実は全然違う特徴を持ってることがよくあるからなんです。

例えば、こんな違いがあります:

- 顧客の年齢層や価値観

- 購買行動のパターン

- 競合の数や強さ

たとえば、アメリカで成功したサブスクリプションモデルを

日本に持ち込もうとしたとしましょう。

でも日本の消費者は月額課金に対して

アメリカ人より慎重な傾向があるんです。

さらに詳しく調べてみると、

日本では一括払いを好む人が多かったり、

無料お試し期間をより長く求める傾向があったりします。

ここで大切なのは、

表面的な成功だけを見ないことなんです。

その成功の背景にある市場環境や

顧客の行動パターンまで深く理解する必要があります。

だからこそ、自分の市場に合わせた

カスタマイズが絶対に必要になってくるんです。

競合分析を徹底的に行うこと

競合分析を徹底するっていうのは、

同業他社だけじゃなくて間接的な競合まで調べ尽くすことです。

というのも、新しいビジネスモデルを導入するときは、

今まで気づかなかった競合が現れることがあるからです。

調べるべき競合は:

- 直接的な競合(同じ商品・サービス)

- 間接的な競合(同じニーズを満たす別の手段)

- 潜在的な競合(将来参入してくる可能性がある企業)

例えば、オンライン英会話を始めようとしたとき、

他のオンライン英会話会社だけを見てたら危険です。

実際には英語学習アプリや

YouTubeの無料英語チャンネル、

さらには海外ドラマで学習する人まで競合になります。

もっと具体的に言うと、

Netflix で英語字幕を見ながら学習する人にとって、

あなたのサービスは「お金がかかる選択肢」になっちゃうんです。

だから、どんな方法で顧客が

同じ目標を達成しようとしてるかを

幅広く調査することが重要なんです。

競合の強みや弱みを把握できれば、

自分のサービスをどう差別化するかが見えてきます。

自社リソースの限界を把握すること

自社リソースの限界を把握するっていうのは、

人・お金・時間・技術の現実的な制約を正直に認めることです。

なぜかっていうと、成功事例の会社と

全く同じリソースを持ってる会社なんてないからです。

チェックすべきリソースは:

- 人的リソース(スキルと人数)

- 資金力(初期投資と運転資金)

- 技術力(システムや設備)

- 時間(市場投入までの期間)

例えば、Amazonのような巨大ECサイトの

物流システムを真似しようとしたとします。

でも実際には、Amazonは何十年もかけて

数千億円を投資してシステムを構築してるんです。

中小企業が同じことをやろうとしたら、

資金が底をついて倒産しちゃいます。

もう少し現実的な例だと、

SNSマーケティングで成功してる会社を見て

「うちも同じことやろう」って思ったとしても、

専門スタッフがいなければ継続できません。

だからこそ、自分たちができる範囲で

どこまで真似できるかを冷静に判断する必要があります。

無理をして背伸びするより、

自分たちのリソースに合わせた形で

成功事例のエッセンスを取り入れることが大切なんです。

段階的に実施すること

段階的に実施するっていうのは、

いきなり全部変えるんじゃなくて小さく始めることです。

その理由は、失敗したときのダメージを

最小限に抑えられるからなんです。

段階的な実施の流れ:

- 小規模テスト

- 結果の分析と改善

- 徐々に規模を拡大

たとえば、新しい定額制サービスを始めるとしたら、

いきなり全商品を定額制にするのは危険です。

まずは一部の商品だけで

1ヶ月間テストしてみるんです。

そこで顧客の反応を見て、

「思ったより利用頻度が低い」とか

「価格設定が高すぎる」とかがわかります。

さらに詳しく分析すると、

特定の年齢層だけが利用してるとか、

平日と休日で利用パターンが違うとかも見えてきます。

こういった発見を元に改善を重ねて、

手応えを感じてから本格展開するんです。

この方法なら、もし失敗しても

会社全体への影響は限定的です。

逆に成功の兆しが見えたら、

自信を持って投資を増やせます。

顧客フィードバックを必ず収集すること

顧客フィードバックの収集っていうのは、

実際に使ってる人の生の声を聞くことです。

なぜなら、自分たちが「うまくいってる」と思ってても、

顧客は全然違うことを感じてる場合があるからです。

収集すべきフィードバック:

- 使いやすさの評価

- 価格に対する満足度

- 改善してほしい点

- 他の人に勧めたいかどうか

例えば、オンライン学習サービスを始めたとして、

「登録者数が増えてるから成功だ」って思ったとします。

でも実際に顧客に聞いてみると、

「動画が重くて見づらい」とか

「質問への回答が遅い」とかの不満が出てくるんです。

もっと具体的には、

「スマホで見ると文字が小さすぎて読めない」とか

「夜の時間帯だけ動画が止まる」とかの

技術的な問題も見つかります。

こういう問題を放置してると、

最初は我慢してくれてた顧客も

だんだん離れていっちゃいます。

でも早めにフィードバックを集めて改善すれば、

顧客満足度を高められるし、

口コミで新しい顧客も獲得できます。

だからこそ、定期的なアンケートや

直接のヒアリングを欠かさずやることが

ビジネスモデル成功の鍵になるんです。

情報発信で失敗しないための4つの注意点

情報発信で失敗する人って、

実は同じようなミスを繰り返してるんですよね。

でもね、これから話す4つのポイントを押さえとけば、

失敗のリスクをがくっと減らせます。

その4つっていうのが、

- プラットフォームごとの文化を理解すること

- 一貫性のあるブランドイメージを保つこと

- フォロワーとの双方向コミュニケーションを重視すること

- 長期的な視点で戦略を継続すること

なんです。

この4つって当たり前に聞こえるかもしれないけど、

意外とできてない人が多いんですよ。

逆に言えば、この4つをちゃんとやってる人は

情報発信で結果を出してる人が多い。

それぞれ詳しく見ていきますね。

プラットフォームごとの文化を理解すること

プラットフォームごとの文化を理解するっていうのは、

その場所に合った発信の仕方をするってことです。

なぜかっていうと、

TwitterとInstagramじゃ全然空気が違うからなんですよね。

例えば、こんな違いがあります。

- Twitterは文字中心でリアルタイム性重視

- Instagramは写真中心で美しさ重視

- Facebookはコミュニティ感を大切にする

同じ内容を発信するにしても、

Twitterなら短文でパンチのある書き方。

Instagramなら綺麗な写真と一緒に

ストーリー性のある文章にする。

Facebookなら読者との距離感を縮めるような

親しみやすい書き方にするんです。

実際に、あるマーケターの人が

TwitterでFacebook活用法を発信してたんですが、

めちゃくちゃ反応が良かったそうです。

なんでかっていうと、

Twitterユーザーの多くがFacebookを使いこなせてなかったから。

だからこそ、その場所の文化を理解して

適切な情報を適切な形で届けることが大切なんですよね。

一貫性のあるブランドイメージを保つこと

一貫性のあるブランドイメージっていうのは、

どのプラットフォームでも「あなたらしさ」を保つってことですね。

これができてないと、

フォロワーが混乱しちゃうんです。

具体的には、

- 発信する内容のテーマが一貫してる

- 話し方や文体が統一されてる

- 使う色やデザインが揃ってる

こういうことです。

例えばですが、

Twitterでは真面目なビジネス情報を発信してるのに、

Instagramでは遊びの投稿ばっかりだったらどうでしょう。

フォロワーからすると、

「この人、結局何をしたい人なの?」

って思っちゃいますよね。

だから、どのプラットフォームでも

軸となるメッセージは統一しておく。

でも、表現の仕方は

そのプラットフォームに合わせて変える。

これがバランス感覚として大切なんです。

実際に成功してる発信者を見てると、

どこで見てもその人らしさが伝わってきます。

それが信頼につながって、

長期的なファンを作ることができるんですよね。

フォロワーとの双方向コミュニケーションを重視すること

双方向コミュニケーションっていうのは、

一方的に発信するだけじゃなくて、ちゃんと会話することです。

これをやらないと、

フォロワーとの距離がどんどん離れちゃうんですよ。

例えば、

- コメントにはできるだけ返信する

- 質問を投げかけて反応を見る

- フォロワーの投稿にもいいねやコメントする

こういう小さなことの積み重ねなんです。

SNSって本来は

ソーシャル(社会的)なネットワークじゃないですか。

だから、一方通行の発信だと

テレビやラジオと変わらなくなっちゃう。

でも、ちゃんと会話してると

フォロワーが「仲間」になってくれるんです。

ある情報発信者の人は、

毎日必ずフォロワーからの質問に答える時間を作ってるそうです。

そうすることで、

フォロワーが積極的に質問してくれるようになって、

エンゲージメントがめちゃくちゃ高くなったんだとか。

結果的に、その人の商品やサービスも

よく売れるようになったそうですよ。

長期的な視点で戦略を継続すること

長期的な視点で戦略を継続するっていうのは、

短期的な結果に一喜一憂しないってことですね。

情報発信って、

すぐに結果が出るものじゃないんです。

だから、こんな心構えが必要になります。

- 最低でも半年は続ける覚悟を持つ

- 毎日少しずつでも発信を続ける

- 結果が出なくても改善を続ける

多くの人が挫折しちゃうのは、

1ヶ月や2ヶ月で結果を求めすぎるから。

でも実際は、

3ヶ月目くらいからじわじわと反応が出始めて、

半年くらいでようやく手応えを感じるもんなんです。

僕の知り合いでも、

最初の3ヶ月はフォロワーが100人も増えなかったのに、

半年後には1000人を超えてた人がいます。

その人が言ってたのは、

「最初はしんどかったけど、続けてて良かった」

ってことでした。

競合が少ない新しいプラットフォームを見つけても、

そこで継続できなきゃ意味がないんです。

だからこそ、

長期的な視点を持って取り組むことが大切なんですよね。

成功したブランディング事例3選

実は、人気ブランドって

わざと手に入りにくくしてるんです。

この戦略を知っておけば、

あなたのビジネスでも同じように

お客さんが殺到する仕組みが作れます。

今回紹介する事例は、

- アパレルブランドの限定販売戦略

- 飲食店の行列マーケティング手法

- エンターテイメント業界のファン拡大施策

この3つなんですよね。

どれも「希少価値」と「視覚化」を

うまく使ってブランド力を高めてる。

実際にどんなことをやってるのか、

具体的に解説していきますね。

アパレルブランドの限定販売戦略

限定販売って聞くと、

つい欲しくなっちゃいますよね。

これは「今しか買えない」って思うから、

お客さんの購買意欲が一気に高まるんです。

例えば、こんな戦略があります。

- 月に100着だけの数量限定

- 1週間だけの期間限定販売

- 特定の店舗でしか買えない場所限定

こういう制限をかけることで、

お客さんは「今買わないと損する」

って感じるようになるんですね。

実際に人気ブランドでは、

新作を発表する前に

「次回入荷は未定です」

なんてアナウンスしたりする。

そうすると、ファンの人たちは

発売日に朝早くから並んだり、

オンラインで張り付いて待ってたりします。

でも注意したいのは、

ただ少なくすればいいってもんじゃない。

商品自体に魅力がないと、

限定にしても誰も欲しがらないからね。

まずは商品の質を高めて、

それから限定戦略を使うのが正解です。

飲食店の行列マーケティング手法

行列ができてるお店って、

なんとなく美味しそうに見えません?

これは人間の心理を利用した

すごく賢いマーケティング手法なんです。

具体的には、

- わざと席数を少なくする

- 営業時間を短くする

- 一日限定○食で終了にする

こんな工夫をしてるんですよ。

たとえば、ラーメン屋さんで

「一日30杯限定」って看板を出してる

お店を見たことありませんか?

実際は50杯作れるのに、

あえて30杯で止めることで

「売り切れ御免」の特別感を演出してる。

そうすると、通りかかった人が

「あ、行列できてる。美味しいのかな」

って思って並び始めるんです。

さらに面白いのは、

SNSで「○○のお店、今日も行列だった」

って投稿されること。

これが口コミになって、

どんどん新しいお客さんが来るようになる。

行列を見た人は、

「みんなが並んでるから間違いない」

って安心感も得られるんですよね。

エンターテイメント業界のファン拡大施策

エンタメ業界って、

ファンじゃない人にも興味を持ってもらうのが

めちゃくちゃ上手なんです。

なぜかっていうと、

「特別な体験」を提供するのが得意だから。

例を挙げてみると、

- 限定グッズの先行販売

- ファンクラブ限定イベント

- SNSでの舞台裏公開

こういうことをやってるんですね。

アイドルグループなんかだと、

握手会やサイン会を開催して

ファンとの距離を縮めてる。

でも、ここからが面白いところで、

その様子をSNSで発信することで

ファンじゃない人にも

「なんか楽しそう」って思わせてるんです。

例えば、握手会の様子を見た人が

「あんなに喜んでもらえるなら私も」

って思って興味を持ち始める。

それに、他の文化と絡めるのも上手。

アニメとカフェのコラボとか、

ゲームと映画の連動企画とか、

そういうクロスオーバーで

新しい層にアプローチしてるんです。

結果的に、元々のファンも満足して、

新しいファンも獲得できる。

だからこそ、エンタメ業界は

どんどん市場が広がっていくんですよね。

成功事例活用で成果を上げた企業3選

成功してる企業って、

実は他の会社の良いところを

めちゃくちゃ研究してるんです。

この記事を読んだら、

あなたも大企業がやってる

成功事例の活用法が分かって、

自分のビジネスに応用できるようになります。

今回紹介するのは、

- Netflix

- Uber

- Amazon

この3つの企業ですね。

どの会社も他業界の

成功パターンをうまく取り入れて、

自分たちの強みと組み合わせてる。

そのやり方を知れば、

あなたも同じように成果を出せるはずです。

それぞれ解説していきます。

Netflix

Netflixの成功の秘訣は、

テレビ業界の常識を

完全に無視したことなんです。

なぜかって言うと、

他の業界の成功事例を

徹底的に研究したからですね。

具体的には、

- データ分析の活用

- 顧客の視聴パターン解析

- パーソナライゼーション技術

こんな感じで、

IT業界のやり方を

エンターテイメント業界に持ち込んだんです。

例えばですけど、

Amazonが商品をおすすめするように、

Netflixは動画をおすすめしてくれる。

「あなたにオススメの作品」

って出てくるじゃないですか。

あれって完全に

ECサイトの手法なんですよね。

でも、ここからが面白いんですが、

Netflixはそれだけじゃ終わらなかった。

視聴者のデータを使って、

オリジナル作品まで作り始めたんです。

「ハウス・オブ・カード」とか

「ストレンジャー・シングス」とか、

全部データに基づいて企画されてる。

だからこそNetflixは、

従来のテレビ局を追い抜いて

世界一の動画配信サービスになれたんです。

Uber

Uberがすごいのは、

タクシー業界の問題を

テクノロジーで解決したことですね。

どうやったかと言うと、

配車アプリという全く新しい仕組みを

作り上げたんです。

ポイントとしては、

- スマホアプリでの配車

- リアルタイムでの位置情報共有

- キャッシュレス決済

この3つが革命的だったんですよ。

従来のタクシーって、

電話で呼ぶか路上で捕まえるかしか

方法がなかったじゃないですか。

でもUberは、

「今どこにいるか分からない」

「いつ来るか分からない」

「現金しか使えない」

っていう不便さを全部解決した。

実際に使ってみると分かるんですが、

アプリで呼んだら

運転手さんが今どこにいるか

リアルタイムで分かるんです。

あと何分で到着するかも

ちゃんと表示される。

決済もクレジットカードで

自動的に処理されるから、

降りるときにお金のやり取りがない。

この便利さを一度体験したら、

もう普通のタクシーには戻れません。

だからこそUberは、

世界中で愛されるサービスになったんです。

Amazon

Amazonの成功って、

実は小さな本屋さんから始まってるんです。

でも今では何でも売ってる

巨大なマーケットプレイスになってる。

その秘密は、

顧客体験を徹底的に改善し続けたことなんですね。

具体的に言うと、

- ワンクリック注文

- 翌日配送サービス

- カスタマーレビューシステム

こういった仕組みを

どんどん取り入れていったんです。

例えばワンクリック注文って、

今では当たり前だと思うかもですが、

昔はめちゃくちゃ画期的だった。

普通のネットショップだと、

カートに入れて、

住所を入力して、

支払い方法を選んで...

って手順が面倒だったんです。

でもAmazonは、

「ボタン一つで注文完了」

っていう体験を作った。

さらにすごいのが、

お客さんの声を活かす仕組みですね。

商品のレビューを見れば、

実際に買った人の正直な感想が分かる。

これって他の業界でも

応用できる考え方なんです。

お客さんの不便を見つけて、

それを解決する仕組みを作る。

そうやって少しずつ改善を重ねたから、

Amazonは世界最大のEC企業になれたんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 本屋でのCD販売は新しい客層開拓とジャケ買い文化活用が鍵

- 人が集まる場所での販売は競合が少なく成功確率が高い

- 希少性マーケティングは顧客心理を刺激し価値を高める最強手法

- 限定性の演出は過度にならず信頼を失わないよう注意が必要

- 他業界の成功事例は自社の強みと課題を明確にしてから活用する

- ビジネスモデル適用は段階的実施と顧客フィードバック収集が重要

- 戦略的思考はビジネスモデルキャンバスと継続学習で身につく

- 異業種交流会は新しい視点とビジネスチャンス発見の宝庫

- 実験的アプローチでリスクを最小化しながら成長を実現できる

- 成功企業は他業界の手法を自社に応用して革新を生み出している

まとめ

この記事では、

従来の常識を覆す

革新的なマーケティング手法を

体系的に解説してきました。

CD販売の成功事例から学べるのは、

競合が少ない場所を見つけて

新しい客層にアプローチする

重要性です。

希少性マーケティングは、

顧客の購買心理を刺激し、

商品価値を高める

最強の武器になります。

ただし過度な演出は禁物で、

信頼関係を築きながら

実施することが大切です。

他業界の成功事例活用では、

自社の強みと課題を

明確にしてから

段階的に取り入れましょう。

戦略的思考を身につけるには、

ビジネスモデルキャンバスの活用と

継続的な学習習慣が

欠かせません。

異業種交流会への参加や

実験的アプローチも

新しい発見をもたらします。

成功している企業は皆、

他業界の優れた手法を

自社に応用して

革新を生み出しています。

あなたも今日から

業界の常識にとらわれず、

新しい視点で

ビジネスを見直してみてください。

小さな変化から始めて、

継続的に改善を重ねれば、

必ず大きな成果に

つながるはずです。

よくある質問

CD販売で本屋を使うって本当に効果があるの?

はい、とても効果があります!本屋には毎日たくさんの人が来るので、音楽に興味がない人にもCDを見てもらえるチャンスが広がります。CDショップより客層が幅広いので、新しいファンを獲得しやすくなるんです。

人が集まる場所でCD販売するときの一番のコツは?

限定商品を作ることです!「今日だけ」「ここだけ」という特別感があると、お客さんの「欲しい」気持ちが一気に高まります。普通のCDより限定版の方が圧倒的に売れやすくなりますよ。

CD販売の実績を作るために最初に何をすればいい?

まずは達成できる目標を決めることです。いきなり1万枚を目指すのではなく、「3ヶ月で100枚」のような現実的な数字から始めましょう。小さな成功を積み重ねることで、大きな実績につながります。

SNSでCD販売の宣伝をするときの注意点は?

「CD売ってます」だけではダメです。リアルタイムで「今○○駅前にいます!」「限定10枚だけ持参!」のような緊急感のある情報を発信しましょう。お客さんが「今行かなきゃ」と思ってくれるような投稿が効果的です。

他の業界の成功事例を真似するときに失敗しないコツは?

いきなり全部を真似しないことです。まずは小さくテストして、お客さんの反応を見てから本格的に始めましょう。例えば一部の商品だけで1週間試してみて、うまくいったら徐々に広げていく方法が安全です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。