このノウハウについて

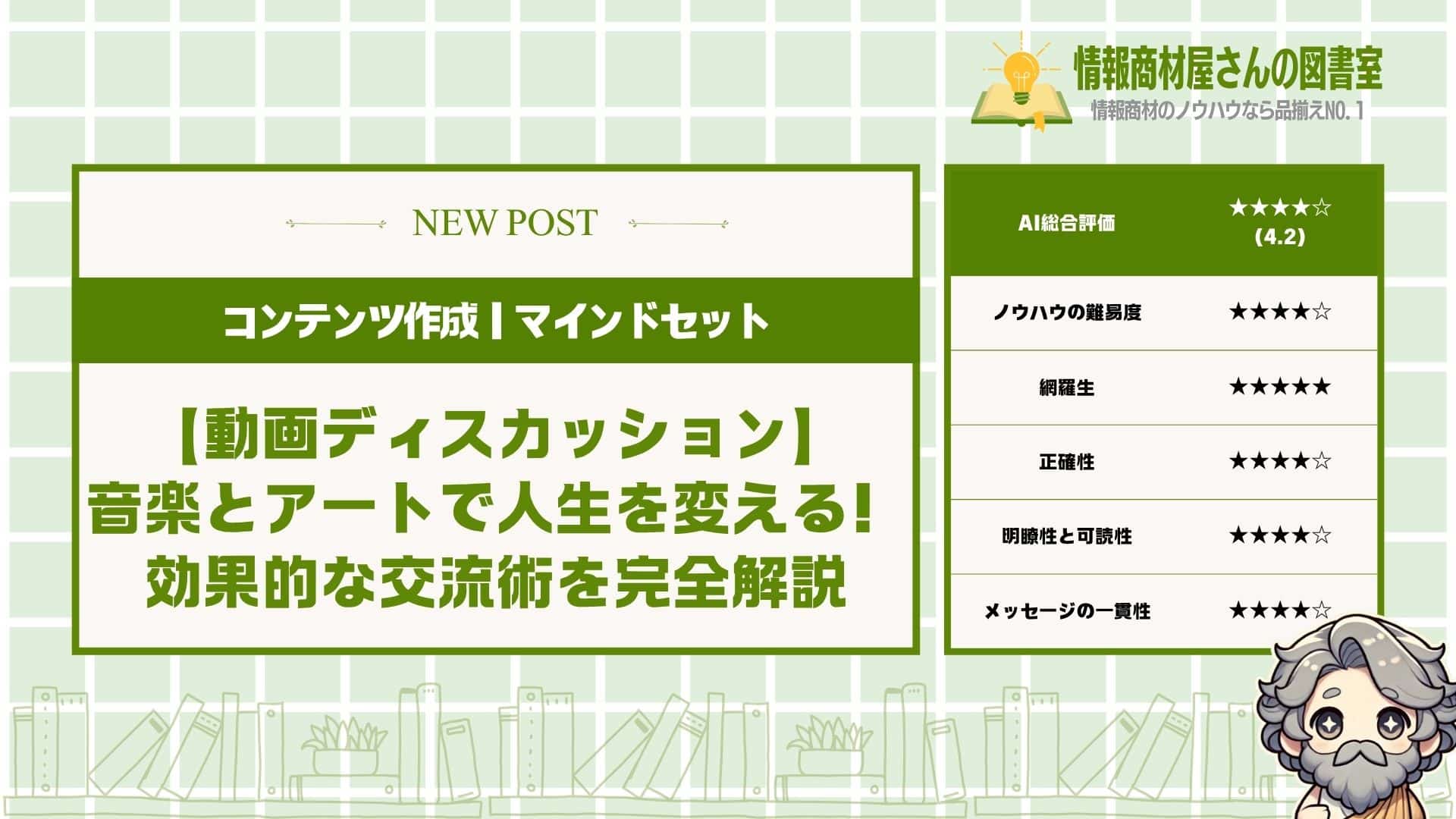

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

文化活動を通じた人生の豊かさを追求したい方にとって、実践的で包括的な内容となっています。動画ディスカッションから音楽・アート体験、異文化交流、文化活動の継続まで幅広くカバーしており、読者の様々なニーズに応えられる価値ある内容です。具体的なステップや事例が豊富で、今すぐ行動に移せる実用性の高い情報が満載です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●文化活動に興味があるけど何から始めていいか分からない

●音楽やアートイベントに参加してみたいけど一人だと不安

●せっかく参加しても続かない、活かし方が分からない

文化活動への参加を躊躇してしまう最大の理由は

「どこから手をつければいいのか分からない」

という迷いにあります。

そこでこの記事では、

音楽やアートを通じた文化活動の始め方から

継続のコツ、人生への活かし方まで

『文化活動参加の完全ガイド』として

体系的にまとめて解説します。

この記事を読めば

「ゼロから文化活動を始めて

充実した文化的な人生を送るために

本当に必要な手順と心構え」が

すべて分かります。

実際の参加者の体験談や

具体的な失敗例・成功例を交えながら

文化活動の魅力を余すところなくお伝えします。

豊かな文化的体験を求める方は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 動画ディスカッションで深い交流を生む5つの運営テクニック

- 音楽とアートが人生に与える4つの重要な効果

- 異文化交流を成功させる具体的な実践方法

- 文化イベント参加で失敗しない3つの注意点

- 文化活動を継続させる4つのコツと目標設定法

- イベント体験を人生に活かす実践的な記録・共有術

- 地域文化発展への貢献と次世代継承の方法

動画ディスカッションを始めるべき4つの理由

動画を見ながらみんなで話し合うって、

実はものすごく価値があることなんです。

これを始めると、

あなたの世界がガラッと変わります。

動画ディスカッションを始めるべき理由は、

- 多様な視点を学べるから

- 深い理解が得られるから

- コミュニケーション能力が向上するから

- 新しい発見ができるから

この4つなんですよね。

どれも普通に動画を見てるだけじゃ

絶対に得られないメリットばかり。

一人で動画を見てるのって、

実はもったいないことしてるんです。

順番に詳しく説明していきますね。

多様な視点を学べるから

動画ディスカッションの一番のメリットは、

自分とは違う考え方に触れられることです。

みんなで話し合うことで、

一人では絶対に気づけない視点が手に入るんです。

例えば、

- 同じシーンでも全然違う感想を持つ人がいる

- 自分が見落としてた細かい部分に気づく人がいる

- 全く違う角度から作品を分析する人がいる

こんな感じで、

みんなそれぞれ違う見方をしてるんです。

音楽の動画を見てても、

メロディーに注目する人もいれば、

歌詞の意味を深く考える人もいる。

アートの動画だったら、

色使いに感動する人もいれば、

作者の背景を調べたがる人もいるんです。

でも一人で見てたら、

自分の好きな部分しか見ないじゃないですか。

だからこそ他の人の意見を聞くと、

「そんな見方があったのか!」

って驚くことばかりなんです。

この多様な視点に触れることで、

物事を多角的に見る力が身につきます。

深い理解が得られるから

動画ディスカッションをすると、

内容への理解がめちゃくちゃ深くなります。

なんでかって言うと、

みんなで質問し合ったり説明し合ったりするからです。

具体的には、

- 分からない部分を質問できる

- 自分の理解を説明して確認できる

- 他の人の解釈を聞いて理解が深まる

こういうやり取りが自然に起こるんです。

例えばですけど、

文化についての動画を見てたとします。

一人だと「へー、そうなんだ」

で終わっちゃうことが多いですよね。

でも複数人で見てると、

「これってどういう意味なの?」

「なんでこうなったんだろう?」

って疑問が次々出てくる。

そうすると誰かが詳しく説明してくれたり、

みんなで調べたりするんです。

結果として、

ただ見るだけじゃ絶対に得られない

深い理解が手に入るんですよね。

これって学校の授業と同じで、

一方的に聞くより議論した方が

記憶にも残りやすいんです。

コミュニケーション能力が向上するから

動画ディスカッションって、

実はコミュニケーションの練習にもなるんです。

自分の考えを相手に分かりやすく伝える力が

自然と身についていきます。

例えば、

- 自分の感想を言葉にする練習になる

- 相手の意見を聞いて理解する力がつく

- 議論を建設的に進める技術が身につく

こんな感じで、

話す力と聞く力の両方が鍛えられるんです。

特に音楽やアートについて話すときって、

感覚的なことを言葉で表現しないといけない。

「この曲のここが好き」

って思っても、それを相手に伝えるのって

結構難しいじゃないですか。

でもディスカッションを重ねてると、

だんだん上手に説明できるようになる。

相手が「あー、分かる!」

って言ってくれたときの嬉しさったら

もうたまらないんです。

この経験を積むことで、

普段の会話でも相手に伝わりやすい

話し方ができるようになります。

新しい発見ができるから

動画ディスカッションの醍醐味は、

予想もしなかった発見があることです。

一人で見てたら絶対に気づかなかった

面白いポイントが次々出てくるんです。

よくあるのが、

- 隠された意味やメッセージに気づく

- 作品の背景にある物語を知る

- 自分の新しい好みを発見する

こういう「あ!」って瞬間ですね。

実際に参加者同士で質問を投げかけ合うと、

思いもよらない答えが返ってくることがある。

「なんでこのアーティストはこの表現を選んだんだろう?」

って何気なく聞いたら、

詳しい人が歴史的背景まで教えてくれたり。

そうすると作品の見え方が

ガラッと変わっちゃうんです。

さっきまで「なんか変な動画だな」

って思ってたのが、

「これってすごく深い意味があったんだ!」

って感動に変わったりする。

こういう発見って、

一人じゃ絶対に味わえない体験なんです。

みんなの情熱が伝わってきて、

自分も新しいことに興味を持つようになる。

それが動画ディスカッションの

一番の魅力かもしれませんね。

動画ディスカッションで盛り上がる話題3選

動画でディスカッションするとき、

どんな話題で盛り上がればいいか悩みませんか?

実は、みんなが自然と

熱く語れる話題があるんです。

この話題を知っておけば、

動画の視聴者も一緒に楽しめるし、

コメント欄も活発になりますよ。

その盛り上がる話題が、

- 音楽とアーティストについて

- 文化的な作品について

- 創作活動について

この3つなんですよね。

どれも人それぞれ違った意見があるから、

自然と議論が白熱するんです。

参加者同士で質問し合ったり、

新しい発見があったりするのも魅力的。

それぞれ詳しく見ていきますね。

音楽とアーティストについて

音楽の話題は、

どんな人でも必ず盛り上がる鉄板ネタです。

なぜかというと、

みんな何かしら好きな音楽があるから。

例えば、

- 最近ハマってるアーティスト

- 昔よく聞いてた懐かしい曲

- ライブに行った感動体験

- 歌詞の解釈について

こんな話題が自然と出てくるんです。

特に面白いのが、

同じ曲でも人によって

全然違う感想を持ってること。

「この曲は失恋の歌だと思ってた」

「えー、私は希望の歌だと思ってた」

みたいなやり取りが生まれるんですよね。

ただし注意点もあって、

音楽の好みって結構個人的だから、

否定的な意見は控えめにした方がいいです。

「このアーティスト嫌い」じゃなくて、

「この曲はちょっと苦手かも」

くらいの表現にしておくと安全。

音楽談義は時間を忘れるほど

楽しくなっちゃいます。

文化的な作品について

映画や本、アニメの話題も

めちゃくちゃ盛り上がりますよ。

どうしてかって言うと、

作品には必ずメッセージが込められてるから、

それについて語り合うのが楽しいんです。

具体的には、

- 最近見た映画の感想

- 読んだ本の印象的なシーン

- アニメのキャラクターの魅力

- 作品に込められたメッセージ

こういう内容で話が弾むんですね。

例えばですが、

同じ映画を見ても、

「主人公の行動に感動した」って人もいれば、

「ちょっと理解できなかった」って人もいる。

その違いを聞くのが

すごく面白いんですよ。

でも気をつけたいのは、

ネタバレに関すること。

まだ見てない人がいるかもしれないから、

「ネタバレ注意」って一言添えるか、

結末は言わないようにするのがマナー。

文化的な作品の話は、

お互いの価値観が見えるから

とても興味深いディスカッションになります。

創作活動について

創作の話題って、

実はみんな興味津々なんです。

理由は簡単で、

「自分も何か作ってみたい」

って思ってる人が多いから。

例えば、

- 絵を描くときのコツ

- 小説を書く時の悩み

- 動画編集の苦労話

- アイデアの思いつき方

こんな話題が出てくるんです。

特に盛り上がるのが、

「どうやってアイデアを思いつくの?」

っていう質問ですね。

創作してる人それぞれに

独自の方法があるから、

聞いてて本当に勉強になる。

「散歩中に思いつく」って人もいれば、

「お風呂に入ってる時にひらめく」

って人もいるんですよ。

創作活動の話で注意したいのは、

初心者の人を置いてけぼりにしないこと。

専門用語ばかり使わずに、

「つまりこういうことなんだけど」

って分かりやすく説明してあげると親切。

創作の話は、

みんなでワクワクしながら

アイデアを共有できる素敵な時間になります。

効果的な動画ディスカッション運営方法5ステップ

動画でのディスカッションって、

実はめちゃくちゃ奥が深いんです。

でも正しいステップを踏めば、

参加者全員が満足する

充実した対話を作れるようになります。

その5つのステップが、

- STEP1. 明確なテーマを設定する

- STEP2. 参加者の役割を決める

- STEP3. 質問リストを事前準備する

- STEP4. 積極的な対話を促進する

- STEP5. 議論の要点をまとめる

なんですよね。

この順番で進めることで、

誰でも質の高いディスカッションが

運営できるようになります。

各ステップには

それぞれ重要な意味があって、

どれも欠かせないんです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 明確なテーマを設定する

テーマ設定っていうのは、

ディスカッション成功の土台になる部分。

なぜなら、テーマが曖昧だと

参加者が何を話していいか

分からなくなっちゃうからです。

例えば、、、

- 音楽について語る

- 特定のアーティストの作品を深掘りする

- 文化的な影響について議論する

こんな感じで

具体的に決めておくんです。

もっと詳しく言うと、

「今話題のアーティストAの新作について、

どんな文化的メッセージが込められてるか」

みたいに絞り込むのがベスト。

そうすることで、

参加者は事前に考えをまとめられるし、

当日も話しやすくなるんですよね。

ここで大切なのは、

参加者のレベルに合わせること。

初心者が多いなら

分かりやすいテーマにするし、

上級者が集まるなら

もっと深いテーマでも大丈夫です。

テーマがしっかり決まってれば、

ディスカッションの半分は成功したも同然。

STEP2. 参加者の役割を決める

参加者の役割を決めるっていうのは、

それぞれに明確な立場を与えること。

これをやっておくと、

全員が積極的に参加できるように

なるんですよ。

具体的には、

- 司会進行役

- 質問を投げかける役

- 異なる視点を提供する役

こういう役割分担ですね。

例えばですが、

音楽のディスカッションなら

「ファン目線で語る人」と

「批評家目線で語る人」を

分けて配置するんです。

そうすると自然に

多角的な議論が生まれるし、

参加者も自分の役割が分かってるから

発言しやすくなります。

でも注意点もあって、

役割を固定しすぎちゃダメなんです。

途中で役割を変えたり、

自由に発言できる時間も

作ってあげることが大切。

役割があることで安心感が生まれて、

より深い対話ができるようになります。

STEP3. 質問リストを事前準備する

質問リストの準備っていうのは、

ディスカッションの流れを

スムーズにするための仕込み。

なぜかっていうと、

会話が途切れたときに

すぐに次の話題に移れるからです。

準備しておく質問は、

- 導入用の簡単な質問

- 議論を深める質問

- まとめに向かう質問

この3種類がおすすめ。

導入では

「この作品の第一印象は?」

みたいな答えやすいものから始めて、

徐々に

「この表現に込められた意図は?」

という深い質問に移っていきます。

ただし、質問リストは

あくまでもガイドライン。

参加者の反応を見ながら、

臨機応変に使い分けることが

めちゃくちゃ重要なんです。

時には予定してた質問を飛ばして、

参加者が盛り上がってる話題を

深掘りする方がいい場合もあります。

質問リストがあることで、

運営者も安心してディスカッションを

進められるようになります。

STEP4. 積極的な対話を促進する

対話の促進っていうのは、

参加者同士が自然に会話できる

環境を作ってあげること。

これができると、

一方的な発表会じゃなくて

本当の意味でのディスカッションになります。

促進のコツは、

- 相手の意見を受けて質問する

- 異なる視点を引き出す

- 沈黙を恐れない

この3つですね。

例えば、誰かが

「このアーティストの音楽は革新的だ」

って言ったら、

「どの部分が一番革新的だと思う?」

って深掘りしてあげるんです。

そうすると他の参加者も

「私は違う部分が革新的だと思う」

って自然に参加してくれるように

なります。

大事なのは、

運営者が話しすぎないこと。

あくまでも参加者が主役で、

運営者は黒子に徹するのが

ベストなんです。

積極的な対話ができるようになると、

参加者の満足度が格段に上がります。

STEP5. 議論の要点をまとめる

最後のまとめっていうのは、

ディスカッション全体を振り返って

重要なポイントを整理すること。

これをやることで、

参加者は「今日話したことは何だったのか」

がクリアになるんです。

まとめるべき内容は、

- 出てきた主要な意見

- 参加者間で共通した見解

- 今後考えていきたい課題

こんな感じですね。

具体的には、

「今日はアーティストAの作品について、

革新性と伝統性の両面から

議論できましたね」

みたいに振り返ります。

そして、

「次回はもっと具体的な楽曲分析を

してみたいですね」

って次につなげるのも大切。

ここで注意したいのは、

無理に結論を出そうとしないこと。

ディスカッションの価値は

結論を出すことじゃなくて、

多様な視点を知ることにあります。

しっかりまとめることで、

参加者は達成感を感じて

また参加したくなるんです。

動画ディスカッションでよくある失敗と対策4つ

動画ディスカッションって、

実は失敗しやすいポイントがあるんです。

でもこの4つの対策を知っとけば、

みんなが楽しく参加できる

素晴らしいディスカッションが作れます。

よくある失敗パターンは、

- 一部の人だけが話し続ける問題を防ぐ

- 話題が脱線する状況を避ける

- 批判的な雰囲気を作らない

- 時間管理を徹底する

この4つなんですよね。

どれも音楽やアートの話で

盛り上がってるときに起きがち。

参加者が熱くなればなるほど、

こういう問題が出てきやすいんです。

順番に詳しく見ていきますね。

一部の人だけが話し続ける問題を防ぐ

一部の人だけが話し続けちゃうのは、

ディスカッションで一番よくある失敗です。

これが起きちゃうと、

他の参加者が置いてけぼりになっちゃう。

例えば、こんな状況ですね。

- 音楽好きの人が延々と語り続ける

- アートに詳しい人が専門用語ばかり使う

- 声の大きい人が場を独占する

特に好きなアーティストの話になると、

ついつい熱くなって話し続けちゃうんです。

「このバンドの〇〇っていう曲知ってる?

あれって実は〇〇年に作られてて...」

みたいに止まらなくなっちゃう。

ここで大切なのは、

司会者がうまく交通整理すること。

「〇〇さんの意見も聞いてみましょう」

って感じで、他の人にも話を振るんです。

あとは時間を区切って、

一人3分までとかルールを決めとく。

そうすれば全員が平等に

発言できる場になるんですよね。

話題が脱線する状況を避ける

話題がどんどん脱線しちゃうのも、

動画ディスカッションあるあるです。

これって参加者が盛り上がってる証拠でもあるけど、

本来の目的から離れちゃうとまずいんです。

よくあるパターンが、

- 音楽の話から個人的な思い出話になる

- アート作品から作者のゴシップになる

- 文化論から政治の話になる

例えばですが、

ある楽曲について話してたのに、

「そういえば昔の恋人がこの曲好きだった」

なんて個人的な話になっちゃう。

最初は「あるある〜」って

みんな共感してくれるんですけど、

だんだん本題から離れていく。

そんなときは、

「面白い話ですね!でも今日のテーマに戻ると...」

って感じで軌道修正するんです。

事前にディスカッションの

ゴールを明確にしとくのも大事。

「今日は〇〇について

みんなの意見を聞きたい」

ってはっきり伝えとけば、

脱線しても戻りやすくなります。

批判的な雰囲気を作らない

批判的な雰囲気になっちゃうと、

せっかくのディスカッションが台無しです。

これが一番気をつけないといけない

ポイントかもしれません。

特に注意したいのが、

- 「それは違う」って頭から否定する

- 「そんなの知らないの?」って見下す

- 「センスないね」って人格否定する

音楽やアートって好みが分かれるから、

ついつい自分の価値観を押し付けがち。

「このアーティスト最高でしょ!」

「え、知らないの?ありえない」

みたいな感じになっちゃう。

でもこれやっちゃうと、

その人はもう発言しにくくなるんです。

だからこそ、

「なるほど、そういう見方もあるんですね」

って受け入れる姿勢が大切。

意見が違っても、

「面白い視点ですね」

って言えるかどうかで

場の雰囲気が全然変わります。

批判じゃなくて質問で返すのも

すごく効果的なんですよね。

時間管理を徹底する

時間管理ができてないと、

ディスカッション全体がグダグダになります。

これって意外と軽視されがちなんですけど、

実はめちゃくちゃ重要なポイント。

時間管理の失敗例は、

- 最初のテーマで時間を使いすぎる

- 終了時間をオーバーしちゃう

- 参加者の発言時間がバラバラ

特に文化やアートの話って、

深く語ろうと思えばいくらでも語れる。

「この作品の背景を説明すると...」

って始まったら最後、

30分でも1時間でも話せちゃうんです。

でもそうなると、

他のテーマに時間が回らない。

だからこそ、

事前にタイムスケジュールを決めとく。

「最初の15分で〇〇について」

「次の20分で△△について」

みたいな感じで区切るんです。

あとは司会者がストップウォッチを持って、

時間を意識しながら進行する。

「あと5分なので、まとめに入りましょう」

って声かけするだけで、

参加者も時間を意識してくれるんですよね。

音楽が人生に与える重要な効果4つ

音楽って、

実は私たちの人生を大きく変える力を持ってるんです。

この4つの効果を知っておけば、

毎日がもっと充実して豊かになります。

音楽が与える効果は、

- 感情を豊かに表現できるようになるから

- 他者との深いつながりを築けるから

- ストレスを効果的に解消できるから

- 創造性と想像力が向上するから

この4つなんですよね。

どれも日常生活で実感できることばかりで、

知らないうちに損してる人も多いんです。

音楽の力を味方につけることで、

人生がガラッと変わっちゃいます。

それぞれ解説していきます。

感情を豊かに表現できるようになるから

音楽を聴いてると、

自分の気持ちをうまく表現できるようになるんです。

これは音楽が感情を表現する

重要な手段だからなんですよね。

例えば、

- 悲しいときに聴く曲で涙が出る

- 嬉しいときに聴く曲で踊りたくなる

- 怒ってるときに聴く曲でスッキリする

こんな経験、

みんなあるじゃないですか。

実際に研究でも分かってることなんですが、

音楽を聴く人ほど感情表現が上手になるんです。

友達と話してても、

「この曲聴いてると切ない気持ちになる」

とか自然に言えるようになる。

でもね、ここからが大切なんですけど、

音楽って言葉にできない感情も表現してくれるんです。

なんとなくモヤモヤしてるとき、

ピッタリの曲に出会うと「これこれ!」って思うでしょ。

そうやって自分の感情を

音楽を通して理解できるようになるんです。

だからこそ、

音楽は感情表現を豊かにしてくれるんですよね。

他者との深いつながりを築けるから

音楽があると、

人と人とのつながりがめちゃくちゃ深くなるんです。

それは音楽が人々をつなげる力を

持ってるからなんですよね。

具体的には、

- 同じ曲が好きな人と仲良くなる

- コンサートで知らない人と盛り上がる

- 音楽の話で会話が弾む

こんなことが起きるんです。

よく考えてみてください、

初対面の人とも「この曲知ってる?」って話すだけで一気に距離が縮まりますよね。

それに音楽体験を共有すると、

その瞬間の感情も一緒に共有できちゃうんです。

どうしたらいいかと言うと、

好きな音楽について積極的に話してみることですね。

相手も自分の音楽体験を話してくれて、

お互いの価値観が分かるようになります。

実際に音楽好きの人たちって、

年齢や職業が違っても仲良くなりやすいんです。

音楽という共通言語があるから、

心の壁がなくなっちゃうんですよね。

そんなふうに音楽は、

人との深いつながりを作ってくれるんです。

ストレスを効果的に解消できるから

音楽を聴くだけで、

ストレスがスーッと消えていくんです。

これは音楽が心と体に

直接働きかけてくれるからなんですね。

たとえば、

- 疲れたときにゆったりした曲を聴く

- イライラしたときに好きな曲を聴く

- 不安なときに落ち着く音楽をかける

こういう使い方ができるんです。

科学的にも証明されてることなんですが、

音楽を聴くとストレスホルモンが減るんですよ。

それで心拍数も安定して、

リラックス状態になれちゃいます。

ここで面白いのが、

クラシックじゃなくても効果があることなんです。

自分が好きな音楽なら、

ロックでもポップスでも大丈夫。

要は自分にとって心地いい音楽が

一番ストレス解消になるってことですね。

仕事で疲れて帰ってきたとき、

お気に入りの曲をかけるだけで気分転換できるでしょ。

そうやって音楽は、

毎日のストレスを和らげてくれるんです。

創造性と想像力が向上するから

音楽に触れてると、

アイデアがどんどん浮かんでくるようになるんです。

なぜなら音楽が脳の創造性を

刺激してくれるからなんですよね。

例を挙げると、

- 作業中に音楽を聴いてアイデアが浮かぶ

- 新しい音楽を聴いて想像力が膨らむ

- リズムに合わせて発想が豊かになる

こんなことが起こるんです。

実際に多くのクリエイターが、

音楽を聴きながら作品を作ってますよね。

それは音楽が右脳を活性化させて、

直感的な発想を促してくれるからなんです。

さらに言うなら、

いろんなジャンルの音楽を聴くほど効果的なんです。

ジャズを聴いた後にクラシックを聴くと、

全然違う発想が生まれたりします。

音楽って文化的なアイデンティティも

形成してくれるから、自分の個性も磨かれるんです。

普段聴かない音楽にチャレンジすると、

新しい自分を発見できることもあります。

そういうふうに音楽は、

私たちの創造性をグングン伸ばしてくれるんですよね。

音楽を日常生活に取り入れる方法5ステップ

実は音楽って、

あなたの毎日を劇的に変える力を持ってるんです。

この5つのステップを実践すれば、

音楽があなたの人生を豊かにしてくれます。

その5つのステップが、

- STEP1. 自分の好みの音楽ジャンルを見つける

- STEP2. 毎日決まった時間に音楽を聴く習慣をつける

- STEP3. 音楽仲間とのコミュニティに参加する

- STEP4. 楽器演奏や歌唱に挑戦する

- STEP5. 音楽体験を他者と積極的に共有する

なんですよね。

どれも難しそうに見えるかもですが、

実際はとってもカンタンなんです。

音楽は感情を表現する大切な手段だし、

人と人をつなげる魔法みたいなもの。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 自分の好みの音楽ジャンルを見つける

まず最初にやることは、

あなたが本当に好きな音楽を見つけることなんです。

なぜかっていうと、

好きじゃない音楽を無理に聞いても続かないから。

例えば、

- ポップス

- ロック

- クラシック

- ジャズ

- R&B

こんな感じで色んなジャンルがありますよね。

でもね、最初から決めつけちゃダメなんです。

「私はポップスしか聞かない」

って思ってても、実はクラシックが好きかもしれない。

だから色んな音楽を聞いてみるのが大事。

YouTubeとかSpotifyで

「おすすめプレイリスト」を聞いてみると、

意外な発見があったりするんですよ。

僕の友達も最初はロックしか聞かなかったのに、

たまたまジャズを聞いたら大ハマりしちゃって。

今では毎日ジャズカフェに通ってます。

そんな風に、自分でも知らなかった

好みを発見できるのが音楽の面白いところ。

だからこそ、

色んなジャンルにチャレンジしてみましょう。

STEP2. 毎日決まった時間に音楽を聴く習慣をつける

好きな音楽が見つかったら、

今度は毎日聞く習慣を作ることですね。

これができると、

音楽があなたの生活の一部になるんです。

具体的には、

- 朝起きたとき

- 通勤・通学中

- お風呂に入ってるとき

- 寝る前

こんなタイミングがおすすめ。

特に朝に音楽を聞くと、

一日のスタートがめちゃくちゃ良くなります。

好きな曲を聞くだけで

気分が上がって、やる気も出てくる。

逆に夜に聞くなら、

リラックスできる曲がいいですね。

クラシックとか、

ゆったりしたバラードとか。

ここで大切なのは、

「決まった時間」に聞くってこと。

習慣にするためには、

毎日同じタイミングで音楽を聞くのがコツなんです。

最初は忘れちゃうかもしれないけど、

続けてると自然に体が覚えてくれますよ。

STEP3. 音楽仲間とのコミュニティに参加する

一人で音楽を楽しむのもいいけど、

仲間と一緒だともっと楽しくなるんです。

どうしてかっていうと、

音楽って人と人をつなげる力があるから。

参加できるコミュニティは、

- 地域の音楽サークル

- オンラインの音楽ファンクラブ

- ライブハウスの常連グループ

- 楽器店の初心者教室

こんな感じでたくさんあります。

最初は緊張するかもしれないけど、

音楽好き同士ってすぐに仲良くなれるんですよ。

同じ歌手が好きだったり、

同じ曲に感動したりすると、

一気に距離が縮まります。

実際に音楽仲間ができると、

新しい音楽を教えてもらえたり、

一緒にライブに行けたりするんです。

私の知り合いも音楽サークルに入って、

そこで出会った人たちと

今でも定期的にカラオケに行ってます。

音楽体験を他の人と共有すると、

一人では気づけなかった魅力を発見できる。

だからこそ、

勇気を出してコミュニティに参加してみましょう。

STEP4. 楽器演奏や歌唱に挑戦する

聞くだけじゃなくて、

実際に音楽を作ってみるのもすっごく楽しいんです。

なぜなら、自分で音楽を奏でると

今まで以上に音楽が身近に感じられるから。

挑戦しやすい楽器は、

- ウクレレ

- キーボード

- ハーモニカ

- カラオケでの歌唱

- スマホアプリの楽器

こんな感じですね。

「楽器なんて難しそう」

って思うかもしれないけど、大丈夫。

最初は簡単な曲から始めればいいんです。

ウクレレなら3つのコードだけで

弾ける曲がいっぱいあるし、

キーボードも片手で弾ける曲から始められる。

歌だって、好きな曲を

お風呂で歌うだけでも立派な音楽体験。

大切なのは完璧を目指さないこと。

楽しく続けてると、

いつの間にか上達してるもんです。

友達の中にも30歳からギターを始めて、

今では小さなライブハウスで

演奏してる人がいるんですよ。

だから年齢なんて関係ないし、

「今からでも遅くない」んです。

STEP5. 音楽体験を他者と積極的に共有する

最後のステップは、

あなたの音楽体験をみんなに伝えることなんです。

これをすることで、

音楽がもっともっと楽しくなります。

共有の方法としては、

- SNSで好きな曲を紹介する

- 友達におすすめの音楽を教える

- 家族と一緒に音楽を聞く

- ブログで音楽レビューを書く

- 音楽イベントの感想を話す

こんなことができますね。

実はね、音楽体験を共有すると

自分の中でその体験がより深くなるんです。

「この曲のここが良かった」

って人に説明することで、

自分でも気づかなかった魅力を発見できる。

それに、あなたが紹介した音楽で

誰かが感動してくれたら、

めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。

音楽って感情を表現する手段だから、

それを共有することで心のつながりができるんです。

例えば、落ち込んでる友達に

元気が出る曲を教えてあげたり、

恋人と一緒に思い出の曲を聞いたり。

そうやって音楽を通じて

人とのつながりが深くなっていく。

これこそが音楽を日常に取り入れる

一番の醍醐味なんですよね。

アートが人生に与える重要な効果4つ

実は、アートって

あなたの人生を根本から変える力を持ってるんです。

これを知っておくだけで、

毎日がもっと豊かで意味のあるものになります。

アートが人生に与える効果は、

- 文化的なアイデンティティを確立できるから

- 社会問題への理解が深まるから

- 美的感覚と審美眼が養われるから

- 自己表現の幅が大きく広がるから

この4つなんですよね。

どれも普段の生活では

気づきにくいことばかりです。

でも知っておくと、

アートとの向き合い方が完全に変わりますよ。

それぞれ解説していきます。

文化的なアイデンティティを確立できるから

文化的なアイデンティティっていうのは、

「自分がどんな人間なのか」を知ることなんです。

これがはっきりしてると、

自分に自信が持てるようになるんですよね。

例えば、

- 日本の伝統芸術に触れる

- 地域の祭りに参加する

- 昔から続く工芸品を学ぶ

こんなことをしてみるんです。

日本画を見てると、

「ああ、これが日本人の美意識なんだな」

って感じることがあるじゃないですか。

浮世絵の繊細な線とか、

水墨画の余白の美しさとか。

そういうのを見てると、

自分の中にも同じ感性があることに気づくんです。

ところで、これって

海外に行ったときに特に実感するんですよね。

現地のアートを見て、

「やっぱり日本のアートとは違うな」

って思う瞬間があるはず。

その違いを感じることで、

逆に自分のルーツが見えてくる。

だからこそ、

アートは自分を知る最高の手段なんです。

社会問題への理解が深まるから

社会問題って、

ニュースで見てもピンとこないことが多いですよね。

でもアートを通して見ると、

その問題がリアルに感じられるようになるんです。

なぜかっていうと、

- 感情に直接訴えかけてくる

- 体験として問題を感じられる

- 当事者の気持ちが分かる

こんな効果があるからなんです。

例えば、戦争の写真展を見たとき、

ただの数字じゃなくて

一人一人の人生を感じることができる。

貧困をテーマにした映画を見れば、

その人たちの日常がどんなものか

想像できるようになるんです。

実際に、ピカソの「ゲルニカ」という絵は、

戦争の悲惨さを多くの人に伝えました。

この絵を見た人たちは、

戦争がどれだけ恐ろしいものかを

心の底から理解したんです。

そうやって、アートは

私たちの心に直接語りかけてくる。

頭で理解するんじゃなくて、

心で感じることができるんですよね。

だから社会問題に対しても、

もっと深く理解できるようになるんです。

美的感覚と審美眼が養われるから

美的感覚っていうのは、

「何が美しいか」を感じ取る力のことです。

この力が身につくと、

日常生活がめちゃくちゃ豊かになるんですよ。

というのも、

- 普通の景色でも美しさを発見できる

- ファッションのセンスが良くなる

- 部屋の装飾が上手になる

こんな変化が起きるからです。

美術館で名画を見てると、

色の組み合わせとか構図の取り方とか

自然に学べるじゃないですか。

それが積み重なっていくと、

街を歩いてても「あの建物きれいだな」

とか気づけるようになるんです。

コンビニで買い物してても、

商品のパッケージデザインの良し悪しが

分かるようになったりする。

さらに言うと、

自分の服選びも変わってきます。

色の合わせ方とか、

シルエットの美しさとか

そういうのが分かるようになる。

結果として、

周りの人から「センスいいね」

って言われることが増えるんです。

これって、アートに触れ続けた

自然な結果なんですよね。

だからこそ、

美的感覚を育てることは大切なんです。

自己表現の幅が大きく広がるから

自己表現って、

自分の気持ちや考えを相手に伝えることですよね。

アートに触れてると、

その方法がどんどん増えていくんです。

その理由は、

- いろんな表現方法を知れる

- 感情を形にする技術が身につく

- 創造性が刺激される

こういうことがあるからなんです。

例えば、絵を描くことで

言葉では表現できない気持ちを

形にできるようになる。

音楽を聴いてると、

メロディーで感情を表現する方法が

分かってくるんです。

写真を撮るようになれば、

一瞬の美しさを切り取って

人に伝えることができる。

実際に、SNSで自分の作品を

シェアしてる人たちを見てください。

絵を描いてる人、

写真を撮ってる人、

詩を書いてる人。

みんな自分なりの方法で、

気持ちを表現してるじゃないですか。

そして、それを見た人たちが

「素敵ですね」「感動しました」

ってコメントしてる。

これって、アートを通して

人とのつながりが生まれてるってことなんです。

だから自己表現の幅が広がると、

人とのコミュニケーションも豊かになるんですよね。

音楽とアートで人生を変えた成功事例3選

音楽やアートって、

実は人生をガラッと変える力を持ってるんです。

この3つの事例を見れば、

あなたも新しい可能性に気づけるはず。

今回紹介するのは、

- 音楽療法で心の健康を回復した事例

- 地域アート活動で新しい仲間を見つけた事例

- 創作活動で自己実現を果たした事例

この3つなんですよね。

どれも普通の人が体験した

リアルな変化の物語です。

きっとあなたにも

当てはまる部分があるはず。

それぞれ解説していきます。

音楽療法で心の健康を回復した事例

音楽療法っていうのは、

音楽の力で心を癒やす方法のこと。

実際に多くの人が

この方法で人生を立て直してるんです。

例えば、

- うつ病で悩んでた人が楽器演奏で回復

- 不安症の人が歌うことで気持ちが楽に

- 引きこもりの人が音楽で外に出られるように

こんな変化が起きてるんですよ。

特に印象的だったのが、

30代の会社員の田中さんの話。

仕事のストレスで

うつ病になっちゃったんですが、

音楽療法に通い始めたんです。

最初はピアノを触るだけでも

手が震えてたそうなんですが、

少しずつ弾けるようになって。

3ヶ月後には

好きな曲を演奏できるまでに回復。

音楽が感情を表現する手段になって、

言葉では伝えられない気持ちを

音に込められるようになったんですって。

でね、ここで大切なのが、

音楽療法は一人でやるものじゃないってこと。

セラピストと一緒に進めるから、

安心して取り組めるんです。

音楽には本当に

心を癒やす不思議な力があるんですよね。

地域アート活動で新しい仲間を見つけた事例

地域のアート活動に参加すると、

思いがけない出会いが待ってるんです。

なぜかっていうと、

同じ興味を持った人たちが集まるから。

具体的には、

- 絵画教室で生涯の友人ができた

- 陶芸サークルで結婚相手と出会った

- 地域の壁画制作で近所の人と仲良くなった

みたいなことが実際に起きてます。

60歳で定年退職した佐藤さんは、

一人暮らしで寂しい毎日を送ってたんです。

そんなとき、

市の広報で見つけた陶芸教室に参加。

最初は「私なんかにできるかな」

って不安だったそうなんですが、

みんな優しく教えてくれて。

今では毎週の陶芸教室が

生活の中心になってるんですって。

同世代の仲間もできて、

一緒に美術館に行ったり

お茶したりする関係に発展。

アートって文化的なアイデンティティを

形成する要素でもあるから、

価値観の合う人と出会いやすいんです。

特に地域のアート活動は、

近所の人との関係も深められるから

一石二鳥なんですよね。

アートを通じて人とつながるって、

本当に素敵なことだと思います。

創作活動で自己実現を果たした事例

創作活動って、

自分の中にある「本当の自分」を見つける手段なんです。

多くの人が創作を通じて、

今まで知らなかった自分に出会ってるから。

例えば、

- 主婦が小説を書いて作家デビュー

- サラリーマンが絵を描いて個展開催

- 学生が音楽制作でプロになった

こんな風に人生が変わった人がいるんです。

特に印象的だったのが、

40代の主婦、山田さんの体験談。

子育てが一段落して

「自分って何がしたいんだろう」

って悩んでたときに、

昔好きだった絵を描き始めたんです。

最初は趣味程度だったんですが、

描いてるうちにどんどん夢中に。

地域の絵画コンテストに応募したら

なんと入賞しちゃって。

それがきっかけで

個展を開くまでになったんです。

「自分にもこんな才能があったなんて」

って本人もびっくりしてました。

創作活動の良いところは、

正解がないってことなんです。

自分の感じたことを

自由に表現できるから、

本当の自分と向き合えるんですよね。

アート作品には

その人なりのメッセージや意義が込められるから、

作ってる本人も新しい発見があるんです。

創作を通じて自己実現するって、

年齢に関係なく誰でもできることなんです。

効果的な異文化交流を実現する5つの方法

異文化交流って、

実はちょっとしたコツがあるんです。

このコツを知ってるだけで、

相手との距離がぐっと縮まって、

お互いを深く理解し合えるようになります。

その5つの方法が、

- 相手の文化について事前に調べる

- 積極的にコミュニケーションを取る

- 音楽やアートを通じて交流する

- 文化的な違いを受け入れる

- 共通の体験を作り出す

なんですよね。

これらの方法を使えば、

言葉の壁があっても心は通じ合えます。

文化の違いが壁じゃなくて、

むしろ楽しい発見になるんです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相手の文化について事前に調べる

相手の文化を事前に調べておくことが、

異文化交流の第一歩なんです。

なぜかっていうと、

基本的な知識があるだけで

相手への敬意が伝わるからですね。

例えば、

- その国の挨拶の仕方

- 大切にしてる祭りや行事

- 食事のマナーや習慣

こういうことを知ってるだけで

全然違うんですよ。

実際にアメリカの友達と会う前に、

感謝祭について調べておいたら、

「よく知ってるね!」って

すごく喜んでもらえたんです。

さらに詳しく言うと、

その友達の家族の感謝祭の話を

聞かせてもらえるようになりました。

ただし注意したいのは、

調べた情報がすべてじゃないってこと。

ステレオタイプにならないよう、

「こんなことを聞いたんだけど本当?」

って確認する姿勢が大切です。

事前に調べることで、

相手との会話のきっかけも作れるし、

より深い交流ができるようになります。

積極的にコミュニケーションを取る

コミュニケーションを積極的に取ることが、

異文化交流を成功させる鍵になります。

どうしてかって言うと、

黙ってるだけじゃ何も始まらないし、

相手も「興味ないのかな」って思っちゃうからです。

具体的には、

- 質問をたくさんする

- 自分のことも話す

- 身振り手振りを使う

こんな感じで関わっていくんです。

言葉が完璧じゃなくても大丈夫。

韓国の留学生と話すとき、

お互い片言の英語だったけど、

スマホの翻訳アプリも使いながら

一生懸命話してたんです。

そしたら逆に、

その一生懸命さが伝わって

すごく仲良くなれました。

大事なのは完璧さじゃなくて、

相手に興味を持ってる気持ちを

しっかり伝えることなんですよね。

間違いを恐れずに、

どんどん話しかけていきましょう。

音楽やアートを通じて交流する

音楽やアートを使った交流は、

言葉の壁を越える最強の方法です。

理由は簡単で、

音楽やアートって世界共通の言語だから。

言葉が通じなくても、

感情は伝わるんですよね。

例えば、

- お互いの国の音楽を聞き合う

- 一緒に絵を描いてみる

- 伝統的な踊りを教え合う

こういう活動をするんです。

ブラジルの友達と会ったとき、

サンバのリズムに合わせて

一緒に踊ったことがあります。

最初はぎこちなかったけど、

音楽が流れ始めたら

自然と笑顔になっちゃって。

その瞬間、言葉なんて

必要ないんだなって実感しました。

音楽やアートには、

人の心を開く不思議な力があります。

緊張してた空気も一気に和んで、

その後の会話もすごく弾むんです。

創造性や革新性も生まれやすくて、

お互いの文化の新しい魅力を

発見できることも多いんですよね。

文化的な違いを受け入れる

文化的な違いを受け入れることが、

本当の異文化交流には欠かせません。

というのも、

違いを否定してしまったら

そこで交流は終わっちゃうからです。

違いを受け入れるっていうのは、

- 「なるほど、そういう考え方もあるんだ」

- 「面白い習慣だね」

- 「私たちとは違うけど素敵だね」

こんな風に思えることですね。

インドの友達が手で食事してるのを見て、

最初は「えっ」って思ったんです。

でも話を聞いてみたら、

「手で食べると温度が分かるし、

食べ物への感謝の気持ちも深まる」

って教えてくれました。

実際に試してみたら、

確かに食べ物との距離が近くなって

新鮮な体験でした。

違いを受け入れるコツは、

「なぜそうするのか」を

相手に聞いてみることです。

必ず理由があるし、

その理由を知ると

「なるほど!」って納得できることが多いんです。

共通の体験を作り出す

共通の体験を作ることで、

文化の違いを超えた絆が生まれます。

なぜなら、

一緒に何かをした思い出って

言葉や文化の違いより強いからです。

共通体験っていうのは、

- 一緒に料理を作る

- スポーツを楽しむ

- 観光地を回る

こういうことですね。

フランスの友達と一緒に

お好み焼きを作ったことがあります。

彼女は「これ何?」「どうやって混ぜるの?」

って興味津々で質問してくれて。

完成したお好み焼きを

「おいしい!」って言いながら

一緒に食べたとき、

すごく嬉しかったんです。

その体験があったから、

今でも連絡を取り合ってるし、

彼女が日本に来るときは

必ず会うようになりました。

共通体験は記憶に残りやすくて、

その人のことを思い出すきっかけにもなります。

だからこそ、

何か一緒にできることを見つけて

チャレンジしてみてくださいね。

異文化交流が重要な4つの理由

異文化交流って、

実は私たちの人生を劇的に変える力があるんです。

この4つの理由を知っておけば、

なんで世界中の人が異文化交流に夢中になるのかが分かります。

その4つっていうのが、

- 相互理解が深まるから

- 視野が広がり成長できるから

- 共通点を発見できるから

- 偏見や誤解を解消できるから

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

実際の体験談を交えながら説明すると全然違うんです。

それぞれの理由には、

あなたの人生を豊かにするヒントが詰まってます。

それでは詳しく、

それぞれ解説していきます。

相互理解が深まるから

相互理解っていうのは、

お互いの文化や考え方を本当の意味で分かり合うこと。

これができるようになると、

人間関係がめちゃくちゃ楽になるんです。

たとえば、

- 相手の行動の理由が分かる

- なんでそう考えるのかが見える

- お互いを尊重できるようになる

こんな変化が起きるんですね。

実際に、韓国の友達ができた日本人の女性は、

最初は「なんで韓国の人ってこんなにストレートなの?」

って思ってたそうです。

でも一緒に過ごすうちに、

それが相手を思いやる気持ちの表れだって分かったんですって。

韓国では、本音で話すことが

相手への愛情表現なんですよね。

そうやって文化の背景を知ると、

相手の行動が全然違って見えてくる。

最初はびっくりしたことも、

今では「ああ、心配してくれてるんだな」

って温かい気持ちになるそうです。

だからこそ異文化交流を通じて、

相互理解がどんどん深まっていくんです。

視野が広がり成長できるから

視野が広がるっていうのは、

今まで知らなかった世界を知ることができるってこと。

そしてそれが、

あなた自身の成長につながるんです。

例えば、

- 新しい価値観に触れられる

- 違った角度から物事を見られる

- 自分の常識が覆される

こんな体験ができるんですよね。

アメリカに留学した大学生の話なんですが、

向こうでは授業中にガンガン質問するのが当たり前だったそうです。

日本だと「空気を読む」のが大切で、

みんなが静かにしてる時は質問しにくいじゃないですか。

でもアメリカでは、

「分からないことは積極的に聞く」

っていうのが当然の文化なんです。

その環境にいるうちに、

「あ、こういう考え方もあるんだ」

って気づいたんですって。

今では日本に帰ってきても、

分からないことは遠慮なく質問できるようになったそうです。

これって明らかに、

その人の成長につながってますよね。

だから異文化交流は、

あなたを一回りも二回りも大きくしてくれるんです。

共通点を発見できるから

共通点を発見するっていうのは、

文化は違っても人間として同じ部分を見つけること。

これが分かると、

世界中の人と友達になれちゃうんです。

具体的には、

- 家族を大切にする気持ち

- 美味しいものを食べたい欲求

- 笑顔になりたい願望

こういう部分ですね。

インドネシアの音楽イベントに参加した人の体験談があるんですが、

最初は言葉も文化も全然違って戸惑ったそうです。

でも音楽が始まった瞬間、

みんなが一緒に手拍子をして笑顔になったんですって。

その時に「ああ、音楽を楽しむ気持ちは一緒なんだ」

って感じたそうです。

言葉が通じなくても、

音楽やアートを通じて心が通じ合う。

そういう瞬間って、

本当に感動的なんですよね。

文化の違いばかりに目が行きがちだけど、

実は共通点の方がたくさんあるんです。

それに気づけるのが、

異文化交流の素晴らしいところなんですよね。

偏見や誤解を解消できるから

偏見や誤解を解消するっていうのは、

間違った思い込みをなくすってこと。

これができると、

もっと自由に世界を楽しめるようになります。

よくある偏見として、

- あの国の人は冷たい

- この文化の人は怖い

- その宗教の人は厳しい

みたいなものがありますよね。

でも実際に交流してみると、

全然違うことが分かるんです。

ドイツ人は冷たいって思われがちだけど、

実際に友達になった人の話を聞くと真逆でした。

確かに最初はよそよそしいけど、

一度仲良くなると家族のように接してくれるんですって。

それがドイツの文化で、

すぐに親しくなるよりも時間をかけて信頼関係を築くんです。

冷たいんじゃなくて、

慎重なだけだったんですね。

そういう文化的な背景を知ると、

「冷たい」っていう偏見が「慎重で誠実」

っていう理解に変わるんです。

だからこそ実際に交流することで、

間違った思い込みがどんどんなくなっていくんですよね。

異文化交流で避けるべき4つの注意点

異文化交流するとき、

実は多くの人がやりがちな失敗があるんです。

この失敗を避けるだけで、

相手との関係が劇的に良くなって、

お互いを深く理解できるようになります。

その避けるべき注意点が、

- 先入観を持って接すること

- 自分の価値観を押し付けること

- 表面的な理解で満足すること

- 文化的な違いを否定的に捉えること

なんですよね。

これらって無意識にやっちゃうから、

気づかないうちに相手を傷つけてることも。

でも逆に言えば、

これさえ気をつければ大丈夫ってことです。

順番に詳しく見ていきましょう。

先入観を持って接すること

先入観を持って接するのは、

異文化交流で一番やっちゃいけないことです。

なぜなら、先入観があると

相手の本当の姿が見えなくなっちゃうから。

例えば、

- この国の人はこういう性格だろう

- あの文化の人は○○が好きなはず

- きっとこんな考え方をしてるだろう

こんな風に決めつけちゃうことですね。

もっと具体的に言うと、

「アメリカ人はハンバーガーばっかり食べてる」

とか思い込んじゃうような感じ。

でも実際に話してみると、

健康志向でサラダしか食べない人もいるし、

日本料理が大好きな人もいるんです。

ここで大切なのは、

相手を一人の個人として見ること。

国や文化で判断するんじゃなくて、

その人自身と向き合うんです。

そうすると相手も心を開いてくれて、

本当の交流ができるようになるんですよね。

自分の価値観を押し付けること

自分の価値観を押し付けるのは、

異文化交流を台無しにしちゃう行為です。

だって、価値観って文化によって

全然違うものだから。

具体的には、

- 自分の国のやり方が正しい

- こうするべきだと決めつける

- 相手の方法を否定する

こういう態度のことです。

例えばですが、

日本では時間を守るのが当たり前だけど、

他の国では時間にゆるい文化もあります。

そのとき「時間を守らないなんてダメだ」

って言っちゃうのが押し付けなんです。

でも相手の文化では、

人との関係を大切にして、

会話が終わるまで待つのが礼儀だったりする。

どちらも間違いじゃないんですよね。

ただ、文化が違うだけなんです。

だからこそ、

「なるほど、そういう考え方もあるんだ」

って受け入れる姿勢が大切。

表面的な理解で満足すること

表面的な理解で満足しちゃうのは、

本当にもったいないことなんです。

なぜかというと、

文化の本当の豊かさを見逃しちゃうから。

例えば、

- 料理を食べただけで文化を知った気になる

- 有名な観光地を見ただけで満足する

- 挨拶の仕方を覚えただけで終わる

こんな感じで終わっちゃうことですね。

もっと具体的に言うと、

韓国料理のキムチを食べて

「韓国文化を理解した!」

って思っちゃうような感じ。

でも実際は、なぜキムチが生まれたのか、

どんな歴史があるのか、

家族でどう作り継がれてるのか。

そういう深い部分にこそ、

文化の本当の魅力があるんです。

だから表面だけじゃなくて、

「なぜ?」「どうして?」

って興味を持ち続けることが大切なんですよね。

文化的な違いを否定的に捉えること

文化的な違いを否定的に捉えるのは、

交流の可能性を潰しちゃう行為です。

違いって本来は、

お互いを豊かにしてくれるものなのに。

よくあるのが、

- 変だと思って拒否反応を示す

- 理解できないから避ける

- 自分たちの方が優れてると思う

こういう反応をしちゃうことです。

例えばね、

インドでは手で食事をする文化があります。

それを見て「汚い」とか「野蛮だ」

って思っちゃう人もいるんです。

でも実際は、手で食べることで

食べ物の温度や食感を確かめて、

より美味しく食べる知恵なんですよね。

むしろ、その文化には

深い意味と歴史があるんです。

違いを見つけたときこそ、

「面白い!なんでそうなったんだろう?」

って好奇心を持つのが大切。

そうすると相手も喜んで

いろんなことを教えてくれるし、

お互いの世界が広がっていくんです。

文化交流を成功させる実践テクニック6選

文化交流って、

実は誰でもできちゃうんです。

この6つのテクニックを使えば、

どんな人とでも心から繋がれて、

お互いの文化を楽しく学び合えます。

その6つのテクニックが、

- 相手の言語を少しでも学ぶ

- 伝統的な行事に参加する

- 現地の料理を一緒に作る

- 文化的背景について質問する

- 自分の文化も積極的に紹介する

- 継続的な関係を築く

なんですよね。

どれも難しそうに見えるかもですが、

実際はめちゃくちゃシンプル。

今日から使えるものばかりなので、

ぜひ試してみてください。

それぞれ解説していきます。

相手の言語を少しでも学ぶ

相手の言語を覚えるっていうのは、

文化交流の第一歩なんです。

ペラペラに話せなくても、

挨拶だけでも覚えておくと

相手はめちゃくちゃ喜んでくれます。

たとえば、

- こんにちは

- ありがとう

- おいしい

この3つだけでも十分ですよ。

韓国の友達に「アンニョンハセヨ」

って言っただけで、

その子の顔がパッと明るくなったんです。

「日本人なのに韓国語知ってるの?」

って驚いてくれて、

そこから会話が盛り上がりました。

でも注意してほしいのは、

発音を間違えても全然大丈夫ってこと。

大切なのは、

相手の文化に興味を持ってる

っていう気持ちを伝えることなんです。

Google翻訳とかを使って

練習しておくだけでも、

相手との距離がグッと縮まりますよ。

伝統的な行事に参加する

伝統的な行事に参加するのは、

その文化の心を知る一番の方法です。

なぜかっていうと、

行事にはその国の価値観や

大切にしてることが全部詰まってるから。

例えば、

- お祭り

- 宗教的な儀式

- 季節のイベント

こういうものに参加してみるんです。

僕の友達がインドのディワリ祭り

っていうお祭りに参加したときの話。

最初は何をしていいか分からなかったけど、

現地の人たちが優しく教えてくれて、

一緒にランプを灯したり踊ったりしたそうです。

その体験を通して、

インドの人たちが家族をどれだけ大切にしてるか

肌で感じることができたって言ってました。

ただ見てるだけじゃなくて、

実際に体験することで、

その文化の深いところまで理解できるんです。

最初は恥ずかしいかもしれないけど、

参加してみると絶対に楽しいですよ。

現地の料理を一緒に作る

料理を一緒に作るっていうのは、

文化交流の最高の方法の一つです。

料理って、その国の歴史や

生活スタイルが全部現れるもの。

一緒に作ることで、

自然と会話も弾むんですよね。

具体的には、

- 材料の意味を聞く

- 作り方のコツを教わる

- 家庭の味を体験する

こんなことができちゃいます。

友達のメキシコ人の子と

タコスを作ったときのこと。

「このスパイスはお母さんから教わったの」

って話してくれて、

家族の思い出まで聞かせてもらいました。

料理を通じて、

その人の人生の一部に触れられるんです。

しかも、一緒に作った料理を食べながら

お互いの国の話をするのって、

本当に楽しいんですよ。

失敗しても笑い合えるし、

成功したら一緒に喜べる。

そういう体験が、

お互いの心を近づけてくれるんです。

文化的背景について質問する

文化的背景について質問するのは、

相手のことを深く知るための鍵です。

ただし、質問の仕方が大事。

相手が嫌な気持ちにならないように、

興味を持って聞くことが重要なんです。

例えば、

- なぜこの習慣があるの?

- この行事にはどんな意味があるの?

- あなたの国ではどう考えるの?

こんな風に聞いてみるんです。

僕がイスラム教の友達に

「なぜ1日5回お祈りするの?」

って聞いたときのこと。

最初は答えにくそうにしてたけど、

本当に興味があるって伝えたら、

丁寧に説明してくれました。

「神様との繋がりを感じるためなんだ」

って教えてくれて、

宗教の本当の意味が分かったんです。

大切なのは、

批判するためじゃなくて、

理解するために質問すること。

そうすれば相手も喜んで

自分の文化について話してくれますよ。

自分の文化も積極的に紹介する

自分の文化を紹介するっていうのは、

お互いを理解し合うために必要なこと。

一方的に相手の文化を学ぶだけじゃなくて、

自分のことも伝えてあげるんです。

そうすることで、

対等な関係が築けるんですよね。

紹介できるものって、

- 日本の季節の行事

- 家庭料理のレシピ

- 日本のマナーや考え方

こういうものがありますね。

外国人の友達に七夕の話をしたとき、

「短冊に願い事を書くなんて素敵!」

って言ってもらえました。

その後、みんなで短冊を作って

願い事を書いたんです。

自分にとっては当たり前のことでも、

相手にとっては新鮮で面白いもの。

だから恥ずかしがらずに、

どんどん自分の文化を紹介してください。

お互いの文化を交換し合うことで、

より深い友情が生まれるんです。

継続的な関係を築く

継続的な関係を築くっていうのは、

一回会っただけで終わらせないこと。

本当の文化交流って、

長い時間をかけて育てていくものなんです。

だからこそ、

継続して関係を保つことが大切。

継続する方法としては、

- 定期的に連絡を取る

- 文化的なイベントに一緒に参加する

- お互いの国の情報を共有する

こんなことができますね。

僕には3年前に出会った

ブラジル人の友達がいるんです。

最初はただの知り合いだったけど、

定期的にメッセージを送り合ったり、

お互いの国のニュースを教え合ったり。

今では本当の親友になって、

お互いの文化についても

すごく詳しくなりました。

一回の出会いを大切にして、

長く関係を続けていくこと。

それが本当の文化交流に

繋がっていくんですよね。

時間はかかるかもしれないけど、

その分得られるものも大きいですよ。

音楽イベントに参加すべき5つの理由

音楽イベントって、

実は人生を変える力を持ってるんです。

参加すると、普段の生活では

絶対に味わえない特別な体験ができて、

音楽の世界がガラッと広がります。

その理由が、

- 新しい音楽ジャンルに出会えるから

- 同じ趣味を持つ仲間と繋がれるから

- アーティストの生の演奏を体感できるから

- 日常のストレスから解放されるから

- 音楽的感性が豊かになるから

なんですよね。

この5つのポイントを知っておけば、

音楽イベントがどれだけ価値があるか

よく分かってもらえると思います。

それぞれ詳しく

お話ししていきますね。

新しい音楽ジャンルに出会えるから

音楽イベントに行くと、

今まで聞いたことがない音楽に

びっくりするほど出会えるんです。

というのも、

イベントって色んなアーティストが

一緒に出演することが多いから。

例えば、

- ロックが好きで行ったのにジャズに感動

- ポップス目当てだったのにレゲエにハマった

- クラシック好きなのに電子音楽に魅力を感じた

こんな感じで、

思いもよらない音楽に

心を奪われちゃうことがよくあります。

実際に、ロックフェスに参加した人が

「前座で出てきた民族音楽のバンドに

すっかり魅了されて、帰りにCDを買い漁った」

なんて話もあるんですよ。

でも、家で音楽を聞いてるだけだと

こういう偶然の出会いって

なかなか起こらないじゃないですか。

音楽配信アプリも便利だけど、

結局は自分の好みの範囲内で

選んじゃいがちですからね。

だからこそ、音楽イベントは

新しいジャンルとの出会いの宝庫なんです。

同じ趣味を持つ仲間と繋がれるから

音楽イベントでは、

音楽好きな人たちとの

素敵な出会いがたくさん待ってます。

なぜかというと、

同じアーティストや音楽を愛する人同士って

自然と話が弾むからなんですよね。

よくある光景が、

- 隣の人と一緒に歌って仲良くなる

- グッズ売り場で話しかけられる

- 休憩時間に音楽談義で盛り上がる

こんな感じです。

あるジャズフェスに参加した女性は、

「同じアーティストのTシャツを着てた人に

声をかけられて、今でも音楽仲間として

一緒にライブに行く関係が続いてる」

って話してました。

普段の生活だと、

音楽の話を深くできる人って

意外と少ないんですよね。

家族や職場の人とは

音楽の趣味が合わなかったり、

そもそも音楽にそんなに興味がなかったり。

でも音楽イベントなら、

みんな音楽が大好きな人ばかりだから

話が合わないなんてことはありません。

アーティストの生の演奏を体感できるから

生の演奏って、

CDや配信では絶対に味わえない

特別な魅力があるんです。

どうしてかっていうと、

その場の空気感や臨場感、

アーティストの息遣いまで感じられるから。

具体的には、

- 楽器の振動が体に直接響く

- アーティストの表情や動きが見える

- 観客との一体感を味わえる

こういう体験ができるんです。

実際に、クラシックコンサートに行った人が

「ピアノの鍵盤を叩く音や、

バイオリンの弦が震える音まで聞こえて、

まるで音楽の中にいるような感覚だった」

って感動を語ってました。

さらに、アーティストも

その日その時の気分や観客の反応で

演奏を変えることがあるんですよね。

だから同じ曲でも、

CDとは全然違う表現になったり、

即興で演奏が加わったりすることも。

これって、その場にいる人だけが

味わえる特別な体験なんです。

日常のストレスから解放されるから

音楽イベントに参加すると、

普段のモヤモヤや疲れが

嘘みたいにスッキリするんです。

理由は簡単で、

音楽に集中してる間は

他のことを考える余裕がないから。

例えば、

- 仕事の悩みを忘れて歌に夢中になる

- 人間関係のストレスが音楽で吹き飛ぶ

- 将来の不安より今この瞬間を楽しむ

こんな状態になれるんですよね。

ロックフェスに参加した会社員の人が

「3日間のフェスの間、

会社のことを一切考えなかった。

帰ってきたら気持ちがリセットされて、

また頑張ろうって思えた」

って話してくれました。

音楽って、心に直接働きかける

不思議な力があるじゃないですか。

悲しい時に聞くと涙が出てきたり、

元気な曲を聞くとテンションが上がったり。

だから音楽イベントは、

心のデトックスができる

最高の場所なんです。

音楽的感性が豊かになるから

音楽イベントに参加してると、

音楽を聞く耳がどんどん

鋭くなっていくんです。

なぜなら、色んな音楽に触れることで

音楽の奥深さや面白さに

気づけるようになるから。

よくある変化が、

- 楽器の音を聞き分けられるようになる

- 歌詞の意味をより深く理解できる

- 音楽の構成やメロディーに注目するようになる

こんな感じですね。

ある人は、

「最初はただ好きな曲を聞いてるだけだったけど、

色んなライブに行くうちに、

ドラムのリズムパターンや

ベースラインの面白さに気づくようになった」

って言ってました。

そうやって音楽的感性が豊かになると、

今まで何とも思わなかった曲が

急に素晴らしく聞こえたりするんです。

まるで新しい言語を覚えたみたいに、

音楽の世界がどんどん広がっていく。

これって、人生をより豊かにしてくれる

素敵な変化だと思いませんか。

アート作品を深く理解する4つのアプローチ

アート作品って、

ただ見るだけじゃもったいないんです。

実は深く理解することで、

作品の本当の魅力に気づけるし、

自分の感性もどんどん磨かれます。

そのための4つのアプローチが、

- 作品の歴史的背景を調べる

- 作者の意図やメッセージを読み取る

- 自分なりの解釈を言語化する

- 他の観客の意見と比較検討する

これなんですよね。

この4つを順番にやってくと、

作品がぐっと身近に感じられます。

最初は難しそうに思えるかもですが、

慣れると楽しくて仕方なくなりますよ。

それぞれ解説していきます。

作品の歴史的背景を調べる

作品の歴史的背景を調べることで、

その作品がなぜ生まれたのかが見えてきます。

背景を知ると作品の意味が

全然違って見えるからなんですね。

例えば、

- その時代の社会情勢

- 作者が生きていた環境

- 当時の芸術の流れ

こういうことを調べるんです。

ピカソの「ゲルニカ」って

有名な絵がありますよね。

あれも戦争の悲惨さを描いた作品ですが、

スペイン内戦の背景を知ってると

作品の重みが全然違います。

実際に美術館で

「ゲルニカ」を見た人の話によると、

歴史を知ってから見ると

涙が出そうになったそうです。

でもね、難しく考える必要はなくて、

ちょっとネットで調べるだけでも

十分なんですよ。

作品のタイトルと「背景」って

検索するだけで色々出てきます。

そうすると作品を見る目が

がらっと変わってくるんです。

作者の意図やメッセージを読み取る

作者の意図やメッセージを読み取るのは、

作品との対話みたいなものです。

作者が何を伝えたかったのかを

感じ取ることで、作品がもっと深く理解できます。

具体的には、

- 色の使い方に注目する

- 構図や配置を観察する

- 表情やポーズの意味を考える

こんな感じで見ていくんです。

例えばですけど、

暗い色ばかり使われてる絵なら

悲しみや重いテーマを表現してるかも。

逆に明るい色が多ければ、

喜びや希望を表現してる可能性が高いです。

ある美術館で展示されてた

現代アートの作品では、

観客が作者のメッセージを読み取って

「この作品は孤独感を表現してるんだ」

って気づいた瞬間があったそうです。

ただ、正解はひとつじゃないから

自由に感じ取っていいんですよ。

作者の意図と違っても

それはそれで価値のある解釈です。

大切なのは作品と向き合って、

何かを感じ取ろうとする姿勢なんです。

自分なりの解釈を言語化する

自分なりの解釈を言語化するっていうのは、

感じたことを言葉にしてみることです。

これをやると自分の感性が

はっきりと見えてくるんですよね。

やり方としては、

- 第一印象を素直に言葉にする

- なぜそう感じたのか理由を考える

- 自分の体験と結びつけて考える

こういう手順でやってみてください。

例えば「この絵を見ると懐かしい気持ちになる」

って感じたとしますよね。

そしたら「なんで懐かしいんだろう?」

って考えてみるんです。

もしかしたら色合いが

子供の頃の思い出と似てるからかも。

音楽イベントに参加した人の話では、

演奏を聞いて「自由になりたい気持ち」

を感じたそうです。

その理由を考えてみたら、

音楽のリズムが心の奥で

何かを解放してくれる感じがしたから

だったんですって。

こんな風に自分の感情を

丁寧に言葉にしていくと、

作品への理解がぐんと深まります。

最初はうまく言葉にできなくても、

続けてるうちに上達しますよ。

他の観客の意見と比較検討する

他の観客の意見と比較検討するのは、

自分の視野を広げる最高の方法です。

同じ作品を見ても人によって

感じ方が全然違うからなんですね。

比較する方法は、

- 美術館の感想ノートを読む

- ネットのレビューをチェックする

- 友達と一緒に見に行って話し合う

こんな感じでできます。

実際にアート作品の分析をしてた

グループの話なんですが、

ひとつの絵について話し合ったら

10人いれば10通りの解釈が出たそうです。

ある人は「希望を感じる」って言うし、

別の人は「不安を表現してる」って言う。

でもそれぞれの意見を聞いてると、

「あ、そういう見方もあるんだ」

って新しい発見があるんです。

特に音楽イベントなんかだと、

同じ演奏を聞いても

人それぞれ受け取り方が違います。

でもその違いを知ることで、

作品の奥深さがもっと見えてくるんです。

自分の解釈が正しいかどうかより、

色んな見方があることを知るのが

すごく大切なんですよね。

文化イベント参加で失敗しない3つの注意点

文化イベントで失敗しないためには、

ちゃんとした準備と心構えが必要なんです。

この3つのポイントを押さえとけば、

どんな文化イベントでも楽しめて、

しかも周りからも好印象を持ってもらえます。

その3つが、

- 事前準備を怠らないこと

- 先入観を持たずに臨むこと

- マナーやルールを守ること

なんですよね。

これらを意識するだけで、

イベントでの体験が全然違ってきます。

実際に音楽イベントやアート展で

失敗した人の話もよく聞くんですが、

大体この3つのどれかができてないんです。

それぞれ解説していきます。

事前準備を怠らないこと

事前準備っていうのは、

イベントを最大限楽しむための土台作りなんです。

なぜかって言うと、

準備不足だと当日になって慌てちゃって、

肝心の内容に集中できなくなるから。

例えば、

- 開催場所や時間の確認

- 参加費や持ち物のチェック

- イベント内容の基本情報収集

こんな基本的なことですね。

でもこれができてないと、

会場で迷子になったり、

必要なものを忘れて困ったりするんです。

実際にあるコンサートで、

開演時間を間違えて覚えてた人がいて、

1時間遅れで到着したらもう半分終わってた

なんて話もあります。

それから服装も大事ですよ。

クラシックコンサートにTシャツで行ったり、

野外フェスにヒールで行ったりすると、

周りから浮いちゃったり体調崩したりします。

事前にどんな雰囲気のイベントか調べて、

それに合った格好をしていくのが基本。

だからこそ、

事前準備はしっかりやっときましょう。

先入観を持たずに臨むこと

先入観を持たないっていうのは、

心をオープンにしてイベントに参加すること。

これが大切な理由は、

先入観があると新しい発見や感動を

見逃しちゃうことが多いからなんです。

具体的には、

- 「きっとつまらないだろう」

- 「自分には合わないはず」

- 「どうせ理解できない」

こんな気持ちで参加すること。

これだと本当にもったいないんですよね。

例えば、現代アートの展示会で、

「よくわからない作品ばっかり」

って最初から決めつけてる人がいました。

でも実際に作品の前で立ち止まって、

じっくり見てみたら、

その作品が持つメッセージに気づいて

すごく感動したって話があるんです。

音楽イベントでも同じで、

知らないアーティストだからって

スマホいじってたりすると、

素晴らしい演奏を聞き逃しちゃいます。

文化イベントって、

自分の世界を広げてくれるチャンスなんです。

だからこそ、

素直な気持ちで参加することが大切。

マナーやルールを守ること

マナーやルールを守るっていうのは、

みんなが気持ちよくイベントを楽しむための基本。

どうしてこれが重要かって言うと、

一人のマナー違反が他の参加者の体験を

台無しにしちゃうことがあるからです。

例えば、

- 演奏中のおしゃべりや携帯音

- 写真撮影禁止なのに勝手に撮影

- 指定席以外の場所に座る

こういう行為ですね。

実際にクラシックコンサートで、

演奏中にずっと咳払いしてる人がいて、

周りの人が集中できなくなった

なんてことがよくあります。

美術館でも、

作品に触っちゃダメなのに

触ろうとする人がいたりして、

警備員さんが注意してる場面を見かけます。

それから、会場によっては

飲食禁止だったり、

大きな荷物は預けなきゃいけなかったり、

細かいルールがあることも多いんです。

でも逆に言えば、

マナーをちゃんと守ってる人は

周りからも好印象を持ってもらえるし、

自分自身も気持ちよく参加できます。

だからこそ、

基本的なマナーは絶対に守りましょう。

イベント体験を人生に活かす4つの実践法

イベントに参加するだけで

終わっちゃってる人、めちゃくちゃ多いんですよね。

でも実は、その体験を

きちんと活かせば人生が変わります。

この4つの方法を使えば、

あなたの体験が何倍も価値あるものになりますよ。

その方法が、

- 体験を日記やブログに記録する

- 学んだことを友人と共有する

- 関連する分野の学習を深める

- 次回参加への計画を立てる

なんです。

どれも簡単にできることばかりですが、

やってる人は本当に少ない。

だからこそ、これをやるだけで

周りの人と大きな差がつくんですよね。

それぞれ解説していきます。

体験を日記やブログに記録する

体験を記録することで、

その時の感動や学びが永遠に残るんです。

記録しないと、

どんなに素晴らしい体験も忘れちゃうからですね。

例えば、

- コンサートで感じた音の迫力

- アート展で見た作品の印象

- その時の自分の気持ちの変化

こんなことを書き留めておくんです。

あるコンサートに行った人が、

「生の演奏を聞いて涙が出た」

って日記に書いたとしますよね。

その時は何となく書いただけでも、

後で読み返すと当時の気持ちが蘇ってくる。

そして、なぜ涙が出たのかを

改めて考えるきっかけにもなるんです。

記録するときのコツは、

感情も一緒に書くことですね。

「楽しかった」だけじゃなくて、

「なぜ楽しかったのか」まで書く。

そうすることで、

自分の価値観や好みが見えてきます。

記録することで体験が

ただの思い出から学びに変わるんですよ。

学んだことを友人と共有する

友人と体験を共有すると、

自分では気づかなかった視点が見えてきます。

人に話すことで、

自分の中で整理されるからなんですね。

共有する内容は、

- イベントで印象に残ったこと

- 新しく発見したこと

- 感じた疑問や興味

こんな感じです。

美術館に行った人が友達に

「あの絵を見てて時間を忘れちゃった」

って話したとしましょう。

すると友達が

「どんなところに魅力を感じたの?」

って聞いてくれるかもしれません。

そこで初めて、

自分が色使いに惹かれてたことに気づいたりする。

一人で考えてるだけじゃ

絶対に出てこない発見ですよね。

それに、友達も一緒に

そのイベントに興味を持ってくれるかも。

次回は一緒に参加できるかもしれないし、

関連する情報を教えてくれるかもしれない。

共有することで体験が

どんどん広がっていくんです。

関連する分野の学習を深める

イベント体験をきっかけに

関連分野を学ぶと、次回の体験が何倍も深くなります。

基礎知識があると、

見えるものが全然違ってくるからですね。

学習できる分野は、

- その分野の歴史や背景

- 技術的な仕組みや手法

- 関連するアーティストや作品

こういったことです。

ジャズコンサートに行った人が、

帰ってからジャズの歴史を調べたとします。

そうすると、次にジャズを聞いた時に

「これはビバップの影響を受けてるな」

なんて分かるようになる。

同じ音楽を聞いても、

全く違う楽しみ方ができるんですよね。

学習方法は何でもOKです。

本を読んでもいいし、

YouTubeで動画を見てもいい。

大切なのは、

体験と知識をつなげることなんです。

知識があることで体験が

ただの娯楽から教養に変わっていきます。

次回参加への計画を立てる

次回の参加計画を立てることで、

今回の体験がもっと活かされるんです。

計画があると、

今回の反省点を次に活かせるからですね。

計画に含めるべきことは、

- 次に参加したいイベントの種類

- 今回の体験で足りなかった部分

- 一緒に参加したい人

こんな内容です。

現代アートの展示を見た人が、

「今度は作家の講演会も聞いてみたい」

って思ったとしましょう。

そしたら、その作家の

今後のスケジュールを調べてみる。

講演会の情報をチェックしたり、

関連するワークショップを探したりするんです。

そうやって計画を立てることで、

一回の体験が継続的な学びになっていく。

さらに、計画があることで

日常生活にも張り合いが出てきますよね。

「来月のイベントが楽しみ」

って思えると、毎日がワクワクする。

計画を立てることで体験が

人生の一部として根付いていくんですよ。

文化活動を始める5つのステップ

実は文化活動って、

始めるのめちゃくちゃ簡単なんです。

この5つのステップを知っておけば、

今まで敷居が高いと思ってた

文化活動にも気軽に参加できちゃいます。

その5つのステップが、

- STEP1. 自分の興味分野を明確にする

- STEP2. 地域の文化団体を調べる

- STEP3. 体験イベントに参加する

- STEP4. 継続参加を決断する

- STEP5. 積極的に交流を図る

この順番で進めていけば、

文化活動を通じて新しい仲間と出会えて、

自分の世界がぐっと広がるんです。

文化活動って個人にとっても

コミュニティにとっても

すごく大切な役割があるんですよね。

順番に詳しく説明していきますね。

STEP1. 自分の興味分野を明確にする

まずは自分が何に興味があるか、

はっきりさせることから始めましょう。

これをやっとかないと、

後で「なんか違うな」って

なっちゃうことが多いんです。

興味分野を見つける方法として、

- 子供の頃好きだったこと

- 最近気になってること

- SNSでよく見ちゃうジャンル

こんなところから探してみてください。

例えばですが、

昔ピアノを習ってたなら音楽系、

美術館に行くのが好きなら

アート系って感じですね。

もっと具体的に言うと、

「絵を描くのが好き」だったら

絵画教室や美術サークル、

「歌うのが好き」だったら

合唱団やゴスペルサークルとか。

でもね、ここで大切なのは

完璧を求めすぎないことなんです。

「昔やってたけど下手だから」とか

「才能ないから」とか

考える必要は全然ありません。

文化活動って上手い下手じゃなくて、

楽しむことが一番大事なんですよ。

だからこそ、

素直に興味があることを選びましょう。

STEP2. 地域の文化団体を調べる

興味分野が決まったら、

今度は近くにある文化団体を探してみます。

これが意外と簡単で、

調べ方さえ知ってれば

すぐに見つかっちゃうんです。

調べる場所としては、

- 市区町村の公式サイト

- 公民館や文化センターの掲示板

- 地域の情報誌

この3つをチェックすれば

だいたい見つかります。

市役所のサイトには

「生涯学習」とか「文化活動」って

コーナーがあることが多いんです。

そこには地域で活動してる

サークルや団体の一覧が

載ってることがほとんど。

さらに詳しく調べたいなら、

直接公民館に行って

スタッフさんに聞いてみるのもアリです。

公民館の人って地域の文化活動に

めちゃくちゃ詳しいんですよ。

「こんなことやりたいんですけど」って

相談すると、ぴったりの団体を

紹介してくれることが多いです。

最近はSNSで活動してる団体も多いから、

インスタやフェイスブックで

検索してみるのもおすすめですね。

STEP3. 体験イベントに参加する

良さそうな団体が見つかったら、

まずは体験イベントに参加してみましょう。

いきなり入会するより、

雰囲気を確かめてからの方が

絶対に安心できるからです。

体験できるイベントには、

- 無料体験レッスン

- 発表会の見学

- ワークショップ参加

こんな種類があります。

多くの文化団体では

「見学歓迎」とか「体験OK」って

書いてあることが多いんです。

例えば合唱団なら、

練習の見学をさせてもらったり、

実際に一緒に歌わせてもらったり。

絵画サークルなら、

みんなが描いてるところを見学して、

簡単なスケッチを体験させてもらったり。

体験のときに注目してほしいのは、

メンバー同士の雰囲気なんです。

みんな楽しそうに活動してるか、

初心者にも優しく教えてくれるか、

年齢層は自分に合ってるか。

このあたりをしっかり見ておくと、

後で「思ってたのと違う」って

ならずに済みますよ。

体験は恥ずかしがらずに、

積極的に参加してみてくださいね。

STEP4. 継続参加を決断する

体験してみて「いいな」と思ったら、

継続参加を決断しましょう。

ここで大切なのは、

完璧を求めすぎないことなんです。

継続参加を決めるポイントは、

- 楽しく活動できそうか

- メンバーと仲良くできそうか

- 無理なく通えるスケジュールか

この3つが揃ってれば十分です。

「上達できるかな」とか

「ついていけるかな」とか

心配する気持ちはわかります。

でもね、文化活動って

上達することだけが目的じゃないんです。

同じ趣味を持つ仲間と出会えて、

新しいことにチャレンジできて、

日常に彩りが加わる。

これだけでも十分価値があるんですよ。

実際に参加してる人の話を聞くと、

「最初は不安だったけど、

みんな優しくて楽しい」って

言う人がほとんどなんです。

文化活動を通じて交流を深めることで、

人生がより豊かになっていくんですね。

だからこそ、

思い切って一歩踏み出してみましょう。

STEP5. 積極的に交流を図る

参加が決まったら、

今度は積極的に交流していきましょう。

せっかく文化活動を始めるなら、

仲間との繋がりも大切にしたいですよね。

交流を深める方法として、

- 練習後のお茶会に参加

- 発表会の準備を手伝う

- 他のメンバーに質問する

こんなことから始めてみてください。

文化活動のメンバーって、

基本的にみんな優しい人が多いんです。

なぜかというと、

同じことを楽しんでる仲間だから、

自然と親近感が湧くんですよね。

例えば絵画サークルなら、

「この色の使い方、素敵ですね」とか

「どこで画材買ってるんですか」とか。

音楽系なら、

「この曲好きなんです」とか

「楽器はどこで習ったんですか」とか。

こんな風に共通の話題があるから、

会話のキッカケがたくさんあるんです。

さらに深く交流したいなら、

発表会やイベントの準備を

積極的に手伝ってみてください。

一緒に何かを作り上げる体験って、

仲間意識をすごく高めてくれるんです。

文化活動を通じた交流は、

ただの趣味仲間を超えて

人生の大切な友人になることも多いんですよ。

文化活動を継続させる4つのコツ

音楽や絵画、演劇など、

文化活動を始めたものの続かない人が多いんです。

でも実は、

ちょっとしたコツを知ってるだけで

文化活動って楽しく続けられるんですよね。

文化活動を継続できれば、

新しい仲間との出会いや

自分の成長を実感できます。

そのために大切なのが、

- 明確な目標を設定する

- 仲間との交流を大切にする

- 定期的に成果を振り返る

- 新しい挑戦を恐れない

この4つなんです。

どれも今日からできることばかりで、

特別な才能なんていりません。

文化活動って本来楽しいものなのに、

なぜか途中で嫌になっちゃう人が多い。

それぞれ解説していきます。

明確な目標を設定する

文化活動を続けるなら、

まずはっきりした目標を決めることが大事。

なんとなくやってると、

すぐにやる気がなくなっちゃうからです。

例えば、

- 3ヶ月後に発表会に出る

- 年末までに作品を10個作る

- 来年の文化祭で演奏する

こんな感じで、

期限と内容を決めるんです。

僕の知り合いで絵を描いてる人がいるんですが、

最初は「上手になりたい」って

ふわっとした目標だったんですよね。

でも「毎月1枚は完成させる」って

具体的な目標に変えたら、

一気に続くようになったんです。

目標があると、

今日何をすればいいかが分かる。

逆に目標がないと、

「今日はいいかな」って

サボっちゃうんですよね。

だからまずは、

小さくてもいいから目標を決めましょう。

仲間との交流を大切にする

文化活動って、

一人でやるより仲間がいた方が絶対続きます。

同じことをやってる人たちと

お互いに刺激し合えるからなんです。

仲間がいると、

- お互いの作品を見せ合える

- 分からないことを教え合える

- 一緒に発表会に参加できる

こんなメリットがあるんですよね。

サークルや教室に通うのもいいし、

SNSで同じ趣味の人を探すのもあり。

最近だと、オンラインでも

たくさんのコミュニティがありますからね。

一人だと「今日はやめとこう」って

思っちゃう日でも、

仲間がいると「頑張ろう」って気持ちになる。

それに、他の人の作品を見ると

「自分もこんなの作りたい」って

新しいアイデアが浮かんだりするんです。

文化活動って本来、

みんなで楽しむものですからね。

定期的に成果を振り返る

どんなに頑張ってても、

自分の成長が見えないと続かないんです。

だから月に1回でもいいから、

自分がどれだけ上達したかを確認しましょう。

振り返る方法としては、

- 作品を写真に撮って残しておく

- 練習日記をつける

- 友達や家族に見てもらう

こんな感じですね。

例えば、ピアノを習ってる人なら

毎月同じ曲を録音してみる。

3ヶ月前の演奏と比べると、

「あ、こんなに上手になってる!」って

実感できるはずです。

僕も昔、書道を習ってたんですが、

最初の頃の字と比べると

全然違ってびっくりしました。

その時に「続けてて良かった」って

心から思えたんですよね。

成長が見えると、

もっと頑張ろうって気持ちになる。

だから定期的に、

自分の成果をチェックしてみてください。

新しい挑戦を恐れない

同じことばかりやってると、

どうしても飽きちゃうんですよね。

だから時々は、

新しいことにも挑戦してみましょう。

いつもと違うことをやると、

また新鮮な気持ちで取り組めるからです。

新しい挑戦って言っても、

- いつもと違う技法を試してみる

- 新しいジャンルの曲に挑戦する

- 他の分野とコラボしてみる

こんな小さなことでいいんです。

絵を描いてる人なら、

いつも水彩画を描いてるなら

たまには色鉛筆を使ってみるとか。

音楽をやってる人なら、

クラシックばかりじゃなくて

ポップスにも挑戦してみるとか。

新しいことをやると、

今まで気づかなかった自分の可能性が

見えてくることもあるんです。

それに、失敗しても

それも一つの経験になる。

文化活動って、

正解がないからこそ面白いんですよね。

文化活動がもたらす未来への3つの効果

文化活動に参加するってことは、

実は未来への投資なんです。

これを知っておけば、

あなたの文化活動への見方が

がらりと変わりますよ。

文化活動が未来にもたらす効果は、

- 地域文化の発展に貢献できる

- 次世代への文化継承ができる

- 創造的な社会づくりに参加できる

この3つなんです。

どれも聞いたことがあるかもですが、

実際にどんな影響があるかって

意外と知らない人が多いんですよね。

この3つの効果を理解すれば、

文化活動への参加が

もっと意味のあるものになります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

地域文化の発展に貢献できる

地域文化の発展に貢献するっていうのは、

あなたが住んでる場所の文化を

もっと豊かにしていけるってことです。

なぜかって言うと、

一人ひとりの参加が積み重なって

大きな文化の流れを作るからなんですね。

具体的には、

- 地元のお祭りに参加する

- 地域の合唱団に入る

- 町の美術展に作品を出す

こんな活動が挙げられます。

例えばですが、

町内会の夏祭りで太鼓を叩いたり、

地元の文化センターで絵を描いたり。

そういう小さな参加でも、

その地域の文化が活気づくんです。

実際に、ある小さな町では

住民が始めた手作り市が

今では県外からも人が来る

大きなイベントになったりしてます。

ここで大切なのは、

文化って一人では作れないってことです。

みんなで参加するからこそ、

その地域らしい文化が育っていく。

だからこそ、

地域文化の発展には

あなたの参加が欠かせないんです。

次世代への文化継承ができる

次世代への文化継承っていうのは、

今ある大切な文化を

子どもたちに伝えていくことです。

これができる理由は、

文化活動を通じて自然に

技術や心が受け継がれるからなんです。

例えば、

- おばあちゃんから孫へ編み物を教える

- 地域の職人さんから陶芸を学ぶ

- 伝統舞踊を若い世代に教える

こういった活動ですね。

これって単に技術を教えるだけじゃなくて、

その文化に込められた思いや

歴史も一緒に伝わるんです。

例えば、茶道を習うとき、

お茶の点て方だけじゃなくて

「相手を思いやる心」も

一緒に学びますよね。

さらに言うと、

文化継承って一方通行じゃないんです。

教える側も新しい発見があったり、

若い世代のアイデアで

伝統が新しく生まれ変わったりする。

だから文化継承に参加すると、

過去と未来をつなぐ

大切な役割を果たせるんです。

創造的な社会づくりに参加できる

創造的な社会づくりっていうのは、

新しいアイデアや表現が

どんどん生まれる社会を作ることです。

文化活動が創造性を育むのは、

いろんな人との交流や

新しい表現への挑戦があるからなんですね。

具体的には、

- アート作品を通じて社会問題を考える

- 音楽で人と人をつなげる

- 演劇で新しい価値観を表現する

こんな活動が当てはまります。

例えばですが、

地域のアーティストが描いた壁画が

その街の新しいシンボルになったり。

音楽イベントがきっかけで

世代を超えた交流が生まれたりするんです。

実際に、ある地域では

若いアーティストたちが始めた

アートプロジェクトが話題になって、

その地域に移住する人が増えたって

事例もあるんですよ。

ここで面白いのは、

文化活動って正解がないってことです。

だから自由に発想できるし、

新しいものを生み出す力が

自然に身についていく。

そういう創造的な人が増えれば、

社会全体がもっと豊かで

面白いものになっていくんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 動画ディスカッションは多様な視点を学び深い理解を得る最高の手段

- 効果的な運営には明確なテーマ設定と参加者の役割分担が必須

- 音楽は感情表現を豊かにし他者との深いつながりを築く力がある

- アートは文化的アイデンティティの確立と美的感覚の向上をもたらす

- 異文化交流では先入観を持たず相手の文化を受け入れる姿勢が重要

- 音楽やアートを通じた交流は言葉の壁を越える最強の方法

- 文化イベント参加には事前準備とマナー遵守が成功の鍵

- 体験を日記やブログに記録し友人と共有することで学びが深まる

- 文化活動継続には明確な目標設定と仲間との交流が不可欠

- 文化活動は地域発展と次世代継承に貢献する社会的意義がある

- 新しい挑戦を恐れず定期的に成果を振り返ることで成長を実感できる

- 創造的な社会づくりに参加することで個人も社会も豊かになる

まとめ

文化活動への参加方法と

その人生への活かし方について

詳しく解説してきました。

動画ディスカッションから始まり

音楽・アートイベントへの参加、

異文化交流の実践方法まで

幅広くカバーしました。

この記事で最も伝えたかったのは

文化活動は特別な才能がなくても

誰でも始められるということです。

大切なのは完璧を求めることではなく

新しい体験を楽しむ気持ちと

継続する意志だけです。

音楽やアートには

人と人をつなげる魔法のような力があります。

同じ感動を共有することで

言葉を超えた深いつながりが生まれます。

文化活動を通じて得られるのは

技術の向上だけではありません。

新しい仲間との出会い、

自分自身の新たな発見、

そして人生の豊かさです。

今日からでも始められることがたくさんあります。

地域の文化センターを調べてみたり

興味のあるイベントを探してみたり

小さな一歩から始めてみてください。

あなたの文化活動への参加が

地域の文化発展にもつながり

次世代への大切な文化継承にもなります。

文化活動は個人の楽しみを超えて

社会全体を豊かにする力を持っています。

迷っているなら今すぐ行動に移して

新しい文化的な人生を始めてみてください。

よくある質問

動画ディスカッションって難しそうだけど、初心者でもできるの?

全然大丈夫です!最初は簡単な感想を言うだけでも立派なディスカッションになります。「この曲好きだな」「この絵きれいだね」から始めて、だんだん深い話ができるようになりますよ。みんな最初は初心者だったので、優しく教えてくれる人がたくさんいます。

音楽イベントに一人で参加するのは恥ずかしくない?

一人参加の人はとても多いんです!音楽好きな人たちは優しい人ばかりで、一人で来てる人同士で自然に仲良くなることもよくあります。むしろ一人だと自分のペースで楽しめるし、新しい音楽にも集中できるので、実は一人参加の方が楽しいって人もいるんですよ。

アート作品の良し悪しが分からないんだけど、どうしたらいい?

良し悪しなんて考えなくて大丈夫!大切なのは「自分がどう感じるか」です。「なんか好きだな」「ちょっと怖いな」「きれいだな」そんな素直な気持ちが一番大切なんです。正解はないので、自分の感じたことを大事にしてください。それがアート鑑賞の第一歩です。

異文化交流で失敗したらどうしよう?

失敗を恐れる必要はありません!むしろ失敗から学ぶことの方が多いんです。言葉を間違えても、マナーを知らなくても、相手を理解しようとする気持ちがあれば必ず伝わります。みんな最初は分からないことばかりなので、「教えて」って素直に聞けば喜んで教えてくれますよ。

文化活動を始めたいけど、お金がかかりそうで心配...

実は無料や低料金で参加できる文化活動がたくさんあります!公民館のサークルは月1000円程度、図書館のイベントは無料のことが多いです。最初は体験参加から始めて、続けられそうなら本格的に始めればOK。お金をかけなくても十分楽しめる文化活動がいっぱいありますよ。

年齢が気になるんだけど、何歳からでも文化活動は始められる?

何歳からでも全然大丈夫です!60歳から絵を始めて個展を開く人もいれば、70歳から合唱団に入る人もいます。文化活動に年齢制限はありません。むしろ人生経験が豊富な分、深い表現ができることも多いんです。「やりたい」と思った時が始める一番いいタイミングですよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。