このノウハウについて

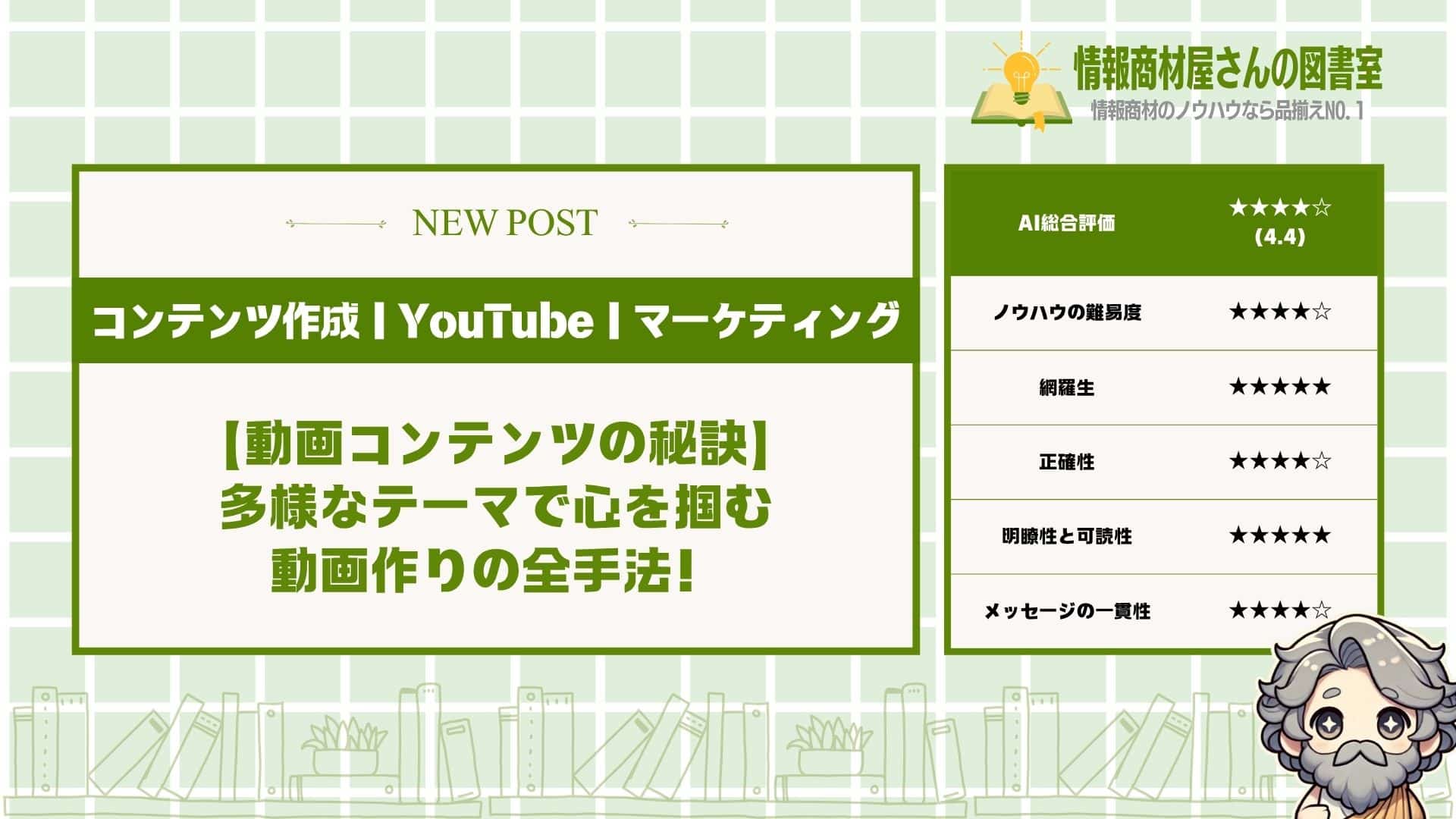

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

動画制作の基礎から応用まで完璧にマスターできます!多様なテーマを扱いながらも視聴者に愛される動画が作れるようになり、あなたの発信力が劇的にアップする未来が待っています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●動画を作りたいけど何から始めればいいか分からない

●せっかく作った動画が全然再生されない

●複雑なテーマをどう分かりやすく伝えればいいの?

動画制作を始めようとした人の多くが

「結局どうすれば視聴者に響く動画が作れるの?」と

最初の一歩で挫折してしまうケースは非常に多いです。

そこでこの記事では、

初心者でも迷わずに実践すれば

視聴者に愛される動画が作れるよう

『動画制作の基本』となる

考え方から具体的なテクニックまでまとめて解説します。

この記事を読めば

「ゼロから動画制作を始める人が

視聴者の心を掴むまでに本当に必要な手順」が

全て分かります。

多様なテーマを扱いながらも

炎上せずに価値ある動画を作るノウハウを凝縮しました。

動画で成功したい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 多様なテーマで視聴者を惹きつける4つの理由と実践方法

- 効果的な動画コンテンツを制作する6ステップの完全ガイド

- 炎上リスクを回避しながら個人的意見を伝える5つの鉄則

- 音楽・文化・政治などセンシティブな話題の扱い方

- 視聴者の感情を動かす6つの表現テクニック

- 動画制作で絶対に失敗しない5つの注意点

- 成功する動画制作の7ステップ実践法

多様なテーマの動画を制作すべき4つの理由

動画制作で成功したいなら、

1つのテーマにこだわっちゃダメなんです。

いろんなテーマを扱うことで、

チャンネルの可能性が一気に広がります。

その理由が、

- 幅広い視聴者層にリーチできるから

- コンテンツの差別化を図れるから

- 制作者の知識と視野が広がるから

- 長期的なチャンネル成長につながるから

なんですよね。

実際に成功してる動画制作者を見ると、

音楽から政治、文化まで幅広く扱ってる。

1つのテーマだけじゃ限界があるけど、

多様なテーマなら無限の可能性があるんです。

それぞれ解説していきます。

幅広い視聴者層にリーチできるから

多様なテーマを扱うと、

いろんな人があなたの動画を見てくれるようになります。

だって考えてみてください、

1つのテーマだけだと興味ない人は絶対見ないじゃないですか。

例えば、

- 音楽好きな人

- 政治に興味がある人

- 文化について学びたい人

- エンタメを求める人

こんな感じで、

全然違う興味を持つ人たちが集まってくるんです。

もっと具体的に言うと、

音楽の動画で10代の子が興味を持って、

政治の動画で40代の人がファンになる。

そうやって年齢も性別も

バラバラな視聴者が集まってくるんですよね。

ここで大切なのは、

それぞれの視聴者が他のテーマにも興味を持つことなんです。

最初は音楽目当てで来た人が、

あなたの文化の動画も見るようになったりする。

そうやってファンが濃くなっていくし、

チャンネル全体の再生時間も伸びるんです。

多様なテーマを扱うからこそ、

幅広い視聴者にリーチできるんですよね。

コンテンツの差別化を図れるから

多様なテーマを扱うことで、

他のチャンネルとの差別化ができちゃいます。

なぜかっていうと、

同じような内容ばかりのチャンネルが多いからなんです。

具体的には、

- 音楽だけのチャンネル

- 政治だけのチャンネル

- エンタメだけのチャンネル

こんな感じで、

みんな1つのジャンルに特化してるんですよね。

でもそこで、音楽も政治も文化も扱うチャンネルがあったら、

「おっ、このチャンネル面白そう」

って思ってもらえるじゃないですか。

実際に2007年や2011年の出来事を

音楽と政治の両方から語る動画があったとしたら、

他では見られない独特な視点になります。

さらに言うと、

アメリカとメキシコの文化を比較しながら

音楽の話もするなんて、

普通のチャンネルじゃ絶対やらないですよね。

そういう独自性があるからこそ、

視聴者に「このチャンネルでしか見れない」

って思ってもらえるんです。

多様なテーマを組み合わせることで、

オンリーワンのコンテンツが作れるんですよね。

制作者の知識と視野が広がるから

いろんなテーマを扱うことで、

あなた自身がめちゃくちゃ成長できるんです。

これって実は、

動画制作における最大のメリットかもしれません。

例えば、

- 音楽について調べる

- 政治の動向を学ぶ

- 文化の違いを研究する

- 社会問題を考える

こんなことを繰り返してると、

自然と博識になっていくんですよね。

もっと言うと、

音楽の動画を作るために調べてたら、

その時代の政治情勢も知ることになる。

そしたら次の政治の動画で、

「あ、これ音楽の動画で調べたことと繋がってる」

って気づくんです。

そうやって知識が点と線で繋がっていくと、

より深い内容の動画が作れるようになります。

実際に成功してる動画制作者って、

どんな話題でも面白く語れるじゃないですか。

それって、いろんなテーマを扱ってきたからこそ

身についた能力なんですよね。

多様なテーマを扱うことで、

制作者としてのレベルがどんどん上がっていくんです。

長期的なチャンネル成長につながるから

多様なテーマを扱うチャンネルは、

長期的に見て圧倒的に強いんです。

どうしてかっていうと、

1つのテーマだけだとネタ切れになっちゃうからなんですよね。

考えてみてください、

- 音楽だけで何年も続けられますか?

- 政治だけで毎日投稿できますか?

- 文化だけで視聴者を飽きさせませんか?

こんな感じで、

1つのテーマだけだと限界が見えちゃうんです。

でも多様なテーマを扱ってれば、

ネタは無限にあるじゃないですか。

今日は音楽、明日は政治、

来週は文化について語る。

そんな感じで、

いつでも新鮮なコンテンツを提供できます。

しかも、時代の流れに合わせて

柔軟にテーマを変えられるのも強みなんです。

例えば、2007年の出来事が話題になったら

その時代の音楽や政治を取り上げる。

アメリカとメキシコの関係が注目されたら、

両国の文化や歴史を語る。

そうやって時代に合わせて

コンテンツを作れるからこそ、

長期的にチャンネルが成長していくんですよね。

効果的な動画コンテンツを制作する6つのステップ

動画制作で一番大切なのは、

実は「計画」なんです。

この6つのステップをしっかり踏めば、

視聴者に響く動画が作れるようになります。

その6つのステップが、

- STEP1. メインテーマと方向性を決定する

- STEP2. 各話題の関連性を整理する

- STEP3. ターゲット視聴者を明確にする

- STEP4. 構成と流れを設計する

- STEP5. 文化的背景を調査する

- STEP6. 一貫性のあるメッセージを作成する

なんですよね。

多くの人が失敗するのは、

いきなり撮影から始めちゃうから。

でも実際は、この準備段階が

動画の成功を左右するんです。

順番に詳しく見ていきましょう。

STEP1. メインテーマと方向性を決定する

メインテーマっていうのは、

動画全体で一番伝えたいことです。

これが決まってないと、

視聴者は混乱しちゃうんですよね。

なぜかというと、

- 何の動画か分からない

- 最後まで見る理由がない

- 記憶に残らない

こんな状況になっちゃうから。

例えば、音楽について話すなら

「音楽の魅力を伝える」がテーマ。

政治について話すなら

「政治問題の解決策を提案する」

みたいな感じですね。

ここで大切なのは、

テーマを1つに絞ること。

あれもこれも詰め込むと、

結局何も伝わらない動画になっちゃいます。

だからまずは、

「この動画で何を伝えたいか」

を明確にしましょう。

STEP2. 各話題の関連性を整理する

各話題の関連性を整理するのは、

動画に一貫性を持たせるためです。

バラバラな話題を並べただけだと、

視聴者は途中で離脱しちゃうんです。

具体的には、

- 話題同士のつながりが見えない

- 流れが不自然になる

- 理解しにくくなる

こういう問題が起きるんですね。

たとえば、文化と政治について話すなら、

「文化が政治に与える影響」

という軸で整理する。

移民問題と音楽を扱うなら、

「移民が音楽文化に与えた変化」

みたいな関連性を見つけるんです。

でも実際には、

関連性が薄い話題もありますよね。

そういう時は、

無理につなげようとしないこと。

むしろ別の動画に分けた方が、

それぞれの話題を深く掘り下げられます。

関連性を整理することで、

視聴者にとって分かりやすい動画になるんです。

STEP3. ターゲット視聴者を明確にする

ターゲット視聴者を明確にするのは、

誰に向けて話すかを決めるためなんです。

これが曖昧だと、

誰にも響かない動画になっちゃいます。

理由はシンプルで、

- 話し方が定まらない

- 内容の深さが決まらない

- 興味を引く要素が分からない

こんな感じになるから。

例えば、音楽好きの20代に向けるなら、

最新のトレンドや流行を重視する。

政治に関心がある40代なら、

データや事実を重視した内容にする。

文化に興味がある学生なら、

歴史的背景から説明するとか。

ここで注意したいのは、

ターゲットを絞りすぎないこと。

あまりに狭くしすぎると、

視聴者数が限られちゃいます。

でも広すぎても、

誰にも刺さらない動画になる。

だから「メインターゲット」を決めつつ、

その周辺の人たちも意識するのがコツです。

STEP4. 構成と流れを設計する

構成と流れの設計っていうのは、

動画の「設計図」を作ることです。

これをやっておくと、

撮影がめちゃくちゃスムーズになります。

なぜなら、

- 何を話すかが明確

- 時間配分が決まる

- 無駄な部分がなくなる

こういうメリットがあるからなんです。

基本的な構成は、

「導入→本題→まとめ」の3部構成。

導入では視聴者の興味を引いて、

本題で核心的な内容を伝える。

最後のまとめで、

重要なポイントを再確認するんです。

でも、ここで大切なのは

「視聴者の気持ち」を考えること。

最初は興味を持ってもらって、

途中で飽きさせないように工夫する。

例えば、5分おきに

「ここからが重要なんですが」

みたいな区切りを入れるとか。

構成がしっかりしてると、

視聴者は最後まで見てくれるようになります。

STEP5. 文化的背景を調査する

文化的背景の調査は、

内容に深みを持たせるために必要なんです。

表面的な情報だけだと、

薄っぺらい動画になっちゃいます。

調査すべきポイントは、

- 歴史的な経緯

- 社会的な影響

- 地域による違い

こういった要素ですね。

例えば、2007年や2011年の出来事を扱うなら、

その時代の社会情勢を調べる。

アメリカとメキシコの関係を話すなら、

両国の歴史的背景を理解する。

音楽文化について語るなら、

その音楽が生まれた社会的背景を知る。

こういう調査をしておくと、

話に説得力が生まれるんです。

でも注意したいのは、

調査しすぎて情報過多にならないこと。

大切なのは、視聴者にとって

「なるほど!」と思える情報を選ぶこと。

文化的背景を理解してると、

より深い洞察を提供できるようになります。

STEP6. 一貫性のあるメッセージを作成する

一貫性のあるメッセージ作成は、

動画制作の最終仕上げなんです。

ここまでのステップを踏まえて、

ブレないメッセージを作り上げます。

一貫性が大事な理由は、

- 視聴者が混乱しない

- 記憶に残りやすい

- 信頼性が高まる

こういう効果があるからです。

具体的には、最初に決めたテーマから

最後まで軸がブレないようにする。

途中で別の話題が出てきても、

必ずメインテーマに結びつける。

例えば、「文化の多様性」がテーマなら、

音楽も政治も移民問題も、

すべて多様性の観点から語るんです。

ここで気をつけたいのは、

無理やりつなげようとしないこと。

自然な流れで一貫性を保つのが

プロの技なんですよね。

一貫性があると、

視聴者は「この人の話は分かりやすい」

って感じてくれるようになります。

多様なテーマの動画制作で注意すべき5つのポイント

動画で色んなテーマを扱うとき、

実は見落としがちな落とし穴があるんです。

これを知らないと、

せっかく作った動画が台無しになっちゃう。

でも逆に言えば、

この5つのポイントを押さえるだけで

プロレベルの動画が作れるんですよね。

その5つのポイントが、

- 主題の一貫性を保つこと

- 文脈を明確に説明すること

- 地域性を考慮すること

- 時代背景を正確に伝えること

- 視聴者の理解度を確認すること

なんです。

音楽、文化、政治、移民問題...

こんな風に話題が飛び回る動画ほど

この5つが重要になってくる。

実際、2007年や2011年の出来事を

扱った動画でも同じことが言えます。

順番に詳しく見ていきましょう。

主題の一貫性を保つこと

主題の一貫性っていうのは、

動画全体を通して軸がブレないこと。

これができてないと、

視聴者が途中で混乱しちゃうんです。

たとえば、

- 音楽の話から急に政治の話

- 文化の話から移民問題へ

- 個人的な感情から社会問題へ

こんな風に話が飛んじゃうと

「結局何が言いたいの?」

ってなっちゃうんですよね。

僕が見た動画でも、

音楽の話をしてたのに

急にアメリカとメキシコの関係の話になって

視聴者がポカンとしてる場面がありました。

だからこそ、最初に

「今日は〇〇について話します」

って明確に伝えることが大切。

途中で話題が変わるときも、

「ここからは別の角度で見てみましょう」

みたいに繋ぎを入れるんです。

そうすることで、

視聴者が迷子にならずに済みます。

文脈を明確に説明すること

文脈を明確にするっていうのは、

「なぜその話をするのか」を伝えること。

これがないと、

断片的な情報の寄せ集めになっちゃう。

例を挙げると、

- その出来事の前後関係

- なぜそれが重要なのか

- 今の話とどう繋がるのか

こういうことを説明するんです。

特に2007年や2011年の出来事を

扱うときなんかは要注意ですね。

「2007年に〇〇が起きました」

だけじゃダメなんです。

「2007年に〇〇が起きて、

それが今の△△に繋がってるんです」

って説明しないと。

視聴者からすると、

「で、それが何?」

って思っちゃうんですよね。

だから必ず、

その情報がなぜ大切なのかを

セットで伝えることが重要です。

地域性を考慮すること

地域性を考慮するっていうのは、

その地域の特色や背景を理解すること。

同じ話題でも、

地域によって受け取り方が全然違うんです。

具体的には、

- アメリカとメキシコの文化の違い

- 地域特有の価値観

- その土地の歴史的背景

こういうことを頭に入れておく。

アメリカで当たり前のことが

メキシコでは違って見えたり、

その逆もあるんですよね。

例えば、移民問題について話すとき、

アメリカ側の視点だけじゃダメ。

メキシコ側の事情も理解して、

両方の立場を考慮した内容にする。

そうしないと、

一方的な内容になっちゃって

視聴者に偏見を与えかねません。

だからこそ、

地域性をちゃんと調べて

バランスの取れた内容にすることが大切です。

時代背景を正確に伝えること

時代背景を正確に伝えるっていうのは、

その時代の空気感を再現すること。

これができないと、

現代の価値観で過去を判断しちゃう。

ポイントとしては、

- その時代の常識

- 当時の社会情勢

- 現在との違い

こういうことを説明するんです。

2007年と2011年って、

たった4年の差だけど

社会情勢は結構変わってるんですよね。

2007年はリーマンショック前、

2011年は東日本大震災の年。

こういう背景を知らないと、

当時の人の行動や考えが

理解できないんです。

「なんでそんなことしたの?」

って思っちゃうけど、

当時の状況を知れば納得できる。

だから必ず、

「当時はこういう時代でした」

って前置きを入れることが重要です。

視聴者の理解度を確認すること

視聴者の理解度を確認するっていうのは、

ちゃんと伝わってるかチェックすること。

特に複雑なテーマを扱うときは、

途中で置いてけぼりになりがち。

確認の方法としては、

- 要点をまとめて繰り返す

- 「ここまで大丈夫ですか?」と問いかける

- コメント欄での反応をチェック

こんな感じですね。

社会的、文化的、政治的なテーマって

人によって理解度が全然違うんです。

だから、難しい話をした後は

必ず振り返りの時間を作る。

「つまり、〇〇ということですね」

って簡単にまとめ直すんです。

個人的な意見や感情を表現するときも、

「私の考えですが...」

って前置きを入れて、

事実と意見を分けて伝える。

そうすることで、

視聴者が混乱せずに

最後まで付いてきてくれるんです。

社会的テーマを扱う動画の制作テクニック4つ

社会的なテーマを動画で扱うとき、

一番大切なのは視聴者の信頼を得ることなんです。

この4つのテクニックを覚えておけば、

炎上せずに価値ある動画が作れるようになります。

その4つが、

- 客観的な視点を維持する

- 複数の角度から検証する

- 具体的な事例を活用する

- 感情と論理のバランスを取る

なんですよね。

どれも基本的なことに見えますが、

実際にやってみると意外と難しい。

特に社会問題って感情的になりがちだから、

冷静さを保つのがポイントです。

それぞれ解説していきます。

客観的な視点を維持する

客観的な視点っていうのは、

自分の感情や偏見を動画に持ち込まないこと。

これができないと視聴者から

「この人偏ってるな」って思われちゃうんです。

例えばですが、

- 政治的な話題で一方的な批判をしない

- 個人的な体験だけで全体を判断しない

- 「絶対に」「間違いなく」みたいな断定を避ける

こんな感じで気をつけるんです。

もっと具体的に言うと、

移民問題について話すときに

「移民は全員悪い人だ」って決めつけない。

代わりに、

「移民問題にはこんな課題があります」

って事実ベースで伝えるんですね。

でも、完全に感情を排除する必要はないんです。

人間らしさも大切だから、

「私はこう感じました」って表現は全然OK。

ただし、それが事実なのか意見なのかを

はっきり分けて伝えることが大切です。

だからこそ、

客観的な視点を心がけましょう。

複数の角度から検証する

複数の角度から検証するっていうのは、

一つの情報だけで判断しないってこと。

なぜなら、社会問題って

必ず複数の側面があるからなんです。

具体的には、

- 賛成派と反対派の両方の意見を調べる

- 異なる立場の人の声を聞く

- 複数のニュースソースを確認する

これをやるだけで、

動画の信頼性がぐっと上がります。

例えば、2011年の震災について話すなら、

被災者の声だけじゃなくて

支援者や専門家の意見も取り入れる。

そうすることで、

より立体的な情報が伝えられるんです。

ここで注意したいのが、

「両論併記すればいい」ってわけじゃないこと。

ただ並べるだけじゃなくて、

それぞれの根拠や背景も説明する。

そうすると視聴者が

自分で判断できるようになるんです。

結果的に、

より価値の高い動画になります。

具体的な事例を活用する

具体的な事例を活用するっていうのは、

抽象的な話だけじゃなくて実例を示すこと。

これをやると視聴者が

「なるほど、そういうことか」って理解しやすくなるんです。

例えば、

- 統計データを使う

- 実際に起きた出来事を紹介する

- 当事者の体験談を取り上げる

こんな風に具体例を入れるんです。

文化問題について話すときも、

「文化の違いは大変です」って言うより

「アメリカとメキシコではこんな違いがあります」

って具体的に示す方が分かりやすい。

2007年の金融危機を例に出すなら、

「経済が悪化した」じゃなくて

「失業率が○%上がった」って数字で示す。

ただし、事例を使うときは

必ず事実確認をしっかりやること。

間違った情報を流しちゃうと、

せっかくの動画が台無しになります。

信頼できるソースから情報を取って、

できれば複数の資料で裏を取る。

そうやって作った動画は、

視聴者からの信頼も厚くなります。

感情と論理のバランスを取る

感情と論理のバランスを取るっていうのは、

データだけでもなく感情だけでもない動画を作ること。

どっちかに偏りすぎると、

視聴者に響かない動画になっちゃうんです。

バランスの取り方としては、

- 統計やデータで事実を示す

- 体験談で感情に訴える

- 専門家の意見で信頼性を高める

この3つを組み合わせるのがコツです。

例えば、音楽と政治の関係について話すとき、

「音楽は政治に影響される」っていうデータを示す。

その後で、

「実際にミュージシャンがこんな体験をした」

って感情的な部分も伝える。

そして最後に、

「専門家はこう分析している」

って論理的な解説を加えるんです。

でも、バランスって人によって違うから、

自分の動画スタイルに合わせて調整する。

感情重視の人なら論理を少し足して、

論理重視の人なら感情を少し足す。

そうすることで、

より多くの人に伝わる動画になります。

結局のところ、

視聴者のことを考えて作るのが一番大切です。

文化的コンテンツを魅力的に伝える方法3つ

文化的なコンテンツって、

実は伝え方ひとつで全然印象が変わるんです。

この3つの方法をマスターすれば、

あなたの文化コンテンツが劇的に魅力的になります。

その3つが、

- ビジュアル要素を効果的に使用する

- ストーリーテリングを取り入れる

- 視聴者との共感ポイントを作る

なんですよね。

どれも基本的なことに見えるかもですが、

実際にできてる人って意外と少ない。

この3つを組み合わせることで、

文化の深い魅力を伝えられるようになります。

それぞれ解説していきます。

ビジュアル要素を効果的に使用する

ビジュアル要素っていうのは、

文化コンテンツの第一印象を決める超重要な部分。

これができてないと、

どんなに良い内容でも見てもらえないんです。

例えば、

- 色鮮やかな映像

- 印象的な写真

- 分かりやすいグラフィック

こういう要素を

うまく使うことですね。

2007年の音楽シーンを紹介するとき、

ただ文字で説明するより、

当時のライブ映像を使った方が断然伝わります。

アメリカとメキシコの文化交流について話すなら、

両国の象徴的な建物や風景を

並べて見せてあげるんです。

でもここで注意したいのが、

ビジュアルはあくまで伝える手段だってこと。

見た目だけキレイでも、

内容が薄っぺらいと意味がありません。

文化の本質を表現できる

ビジュアルを選ぶのが大切なんです。

だからこそ、

ビジュアル選びは慎重にやりましょう。

ストーリーテリングを取り入れる

ストーリーテリングっていうのは、

文化を物語として語ること。

これができると、

視聴者が自然と引き込まれるんです。

なぜかっていうと、

- 人は物語が大好き

- 感情移入しやすくなる

- 記憶に残りやすい

こんな効果があるからなんです。

例えばですが、

2011年の政治的な出来事を伝えるとき、

データだけ並べても面白くないじゃないですか。

でも「ある移民家族の体験談」として

物語にすると一気に身近に感じられます。

音楽文化を紹介するときも、

「このアーティストがどんな想いで曲を作ったか」

っていうストーリーがあると深みが出るんです。

ただし、ここで気をつけたいのが、

事実を曲げちゃダメだってこと。

ストーリーにするからって、

嘘を混ぜたら信頼を失います。

あくまで事実をベースに、

魅力的な物語として構成するんです。

そうすることで、

文化の奥深さが伝わりやすくなります。

視聴者との共感ポイントを作る

共感ポイントっていうのは、

視聴者が「あ、これ分かる!」って思える部分。

これを作れるかどうかで、

コンテンツの響き方が全然違うんです。

共感が生まれる理由は、

- 自分の経験と重なる

- 感情が動かされる

- 親近感が湧く

こういうことが起きるからなんですね。

たとえば、異文化について話すとき、

「最初は戸惑ったけど慣れると楽しい」

みたいな体験談を入れるんです。

誰でも新しい環境に飛び込んだ経験って

ありますよね。

そこに共感してもらえると、

文化の話も身近に感じてもらえます。

政治や社会問題を扱うときも、

日常生活への影響を具体的に示すんです。

「あなたの生活にもこんな変化があったでしょ?」

って問いかけることで、

一気に自分ごとになります。

でも注意したいのが、

共感を狙いすぎて薄っぺらくならないこと。

本当に心から共感できる

リアルな体験を選ぶのが大切です。

そうすれば、文化的なコンテンツも

しっかりと心に届くようになります。

個人的な経験を動画で共有すべき4つの理由

動画でお話しするときって、

個人的な経験をガンガン入れた方がいいんです。

実際にやってみると分かるんですが、

視聴者さんの反応が全然違ってくるんですよね。

その理由が、

- 視聴者との信頼関係を築けるから

- コンテンツに独自性を生み出せるから

- 視聴者の共感を呼び起こせるから

- メッセージの説得力を高められるから

なんです。

どれも動画作りには欠かせない要素で、

これができるかどうかで再生回数も変わってきます。

個人的な体験談って、

実はめちゃくちゃパワーがあるんですよ。

それぞれ解説していきます。

視聴者との信頼関係を築けるから

個人的な経験を話すことで、

視聴者さんとの距離がグッと縮まるんです。

なぜかって言うと、

人って本音を話してくれる人を信頼するからなんですね。

例えば、

- 失敗した話

- 恥ずかしかった体験

- 悩んでいた時期の話

こういうのを正直に話すと、

「この人、嘘ついてないな」って感じてもらえます。

もっと具体的に言うなら、

「副業で最初の3ヶ月は全然稼げなくて、

妻に怒られまくってました」

みたいな話ですね。

こんな風に弱みも見せることで、

視聴者さんは「この人、人間らしいな」って思うんです。

そうすると自然と、

「この人の話をもっと聞いてみたい」

って気持ちになってくれるんですよね。

逆に完璧すぎる人の話って、

なんだか信用できないじゃないですか。

だからこそ、

個人的な経験をどんどん話していきましょう。

コンテンツに独自性を生み出せるから

あなたの経験って、

この世界でたった一つしかないものなんです。

これが分かってると、

他の人と差別化できるコンテンツが作れちゃいます。

具体的には、

- あなただけの失敗談

- あなたならではの成功体験

- あなたが感じた独特な感情

こういうのを動画に入れ込むんです。

例えばですけど、

同じダイエットの話をするにしても、

「コンビニ弁当ばっかり食べてた時期に

体重が10キロ増えて、階段で息切れした話」

なんて入れると一気にオリジナルになります。

他の人がどんなに似たような内容を話しても、

あなたの体験談は真似できないんですよね。

だって実際に体験してないから。

そこで嘘をついても、

視聴者さんにはバレちゃうんです。

本当の体験だからこそ出てくる、

細かい感情や状況の描写があるからなんですね。

これが独自性を生む秘訣なんです。

視聴者の共感を呼び起こせるから

個人的な経験を話すと、

視聴者さんが「あ、私も同じだ!」って感じてくれるんです。

共感してもらえると、

動画への関心がめちゃくちゃ高まるんですよね。

例えば、

- 朝起きるのが辛い話

- 上司との関係で悩んだ話

- 子育てで疲れ果てた話

こういう日常的な体験って、

多くの人が経験してることなんです。

だから「分かる分かる!」って

画面の向こうでうなずいてくれる。

実際に僕も動画を見てて、

話し手の人が「満員電車で通勤するのが嫌で嫌で」

って話してるのを聞いたとき、

「めっちゃ分かる!」って思ったんです。

その瞬間から、

その人の話にグッと引き込まれました。

共感って、

人と人をつなぐ最強の接着剤なんですよね。

だからこそ、

視聴者さんが「私も同じ!」って思えるような

個人的な経験をどんどん話していきましょう。

メッセージの説得力を高められるから

個人的な経験があると、

あなたの話に重みが出るんです。

理論だけ話すよりも、

実体験が入ってる方が断然説得力がありますからね。

具体的には、

- 実際に試してみた結果

- その時に感じた生の感情

- 周りの人の反応

こういうのを織り交ぜながら話すんです。

例えば、

「早起きは良いですよ」って言うより、

「僕も最初は5時起きなんて無理だと思ってたんですが、

実際に1ヶ月続けてみたら、

仕事の効率が2倍になったんです」

って話す方が信じてもらえます。

体験談があることで、

「この人は実際にやってるんだな」

って思ってもらえるんですよね。

しかも感情的な表現、

例えば「最初はめちゃくちゃ眠くて辛かった」

みたいなのが入ってると、

リアリティが増すんです。

理屈だけじゃなくて、

感情も一緒に伝わるから、

視聴者さんの心にも響くんですよね。

動画で感情を効果的に表現する6つの方法

動画で感情を伝えるって、

実はめちゃくちゃ奥が深いんです。

この6つの方法をマスターしとけば、

視聴者の心をガッチリ掴める動画が作れちゃいます。

その6つの方法が、

- 自然な笑い声を適切なタイミングで入れる

- 身振り手振りを使って感情を視覚化する

- 声のトーンや速度を意識的に変化させる

- 表情を豊かにして感情を伝える

- 間を効果的に使って感情の余韻を残す

- BGMや効果音で感情を演出する

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際やってみると意外と難しい。

でも一つずつ練習していけば、

必ず上達できるテクニックばかりです。

それぞれ解説していきます。

自然な笑い声を適切なタイミングで入れる

笑い声っていうのは、

視聴者との距離を一気に縮めてくれる魔法のツール。

これができると、

親しみやすさが格段にアップするんです。

たとえば、

- 失敗談を話すときの苦笑い

- 嬉しいことがあったときの満面の笑み

- ちょっとした冗談を言ったあとのクスッと笑い

こんな感じですね。

大切なのは、

作り笑いじゃなくて心からの笑いってこと。

視聴者って敏感だから、

わざとらしい笑いはすぐバレちゃうんです。

だからこそ、

本当に楽しいと思えるネタを用意しとくのがコツ。

自分が心から笑えるエピソードとか、

思わずニヤけちゃう体験談とかね。

そういうのを動画に盛り込んでおくと、

自然な笑い声が出やすくなります。

あと、笑うタイミングも超重要で、

話の区切りとか、ちょっとした間に入れるといい感じになるんです。

自然な笑い声があるだけで、

動画全体が温かい雰囲気になっちゃいます。

身振り手振りを使って感情を視覚化する

身振り手振りってのは、

言葉だけじゃ伝わらない感情を目で見せる技術。

これがあるかないかで、

動画の伝わりやすさが全然違ってくるんです。

例を挙げると、

- 大きさを表現するときの手の動き

- 驚いたときの両手を上げるポーズ

- 困ったときの頭をかく仕草

みたいな感じですね。

人って言葉よりも、

実は視覚情報の方を信頼しやすいんです。

だから手の動きとか体の動きで、

感情を表現してあげると説得力が増すんですよ。

たとえば「めちゃくちゃ大きい」って言うときに、

両手を大きく広げながら話すと、

その大きさが視聴者にも伝わりやすくなります。

でも気をつけたいのが、

やりすぎると逆に不自然になっちゃうってこと。

普段の会話で使うくらいの、

自然な身振り手振りを心がけるのがベストです。

身振り手振りがうまく使えると、

視聴者も一緒に感情を体験してくれるようになります。

声のトーンや速度を意識的に変化させる

声のトーンと速度の変化って、

感情表現の中でも特に効果が高いテクニック。

これをマスターしちゃえば、

同じ内容でも全然違う印象を与えられるんです。

具体的には、

- 嬉しいときは高めのトーンで早めに話す

- 悲しいときは低めのトーンでゆっくり話す

- 重要なポイントは声を張って強調する

こんな使い分けですね。

人の脳って面白くて、

声のトーンから話し手の感情を自動的に読み取っちゃうんです。

だから意識的にトーンを変えてあげると、

視聴者も同じような感情になりやすいんですよ。

たとえば楽しいエピソードを話すときは、

ちょっと高めの声で弾むように話すと、

聞いてる人も楽しい気分になっちゃいます。

逆に真剣な話をするときは、

低めの声でゆっくり話すと、

「あ、これは大切な話なんだな」って伝わるんです。

最初は意識しすぎて不自然になるかもだけど、

練習してるうちに自然にできるようになります。

声のトーンと速度をうまく使い分けられれば、

視聴者の感情をコントロールできちゃいます。

表情を豊かにして感情を伝える

表情っていうのは、

人の感情を伝える最も直接的な方法。

豊かな表情があるだけで、

動画の魅力が何倍にもアップしちゃうんです。

代表的な表情としては、

- 驚いたときの目を見開く表情

- 困ったときの眉をひそめる表情

- 嬉しいときの満面の笑顔

などがありますよね。

表情って実は、

話している内容よりも先に視聴者に届くんです。

だから話の内容と表情が一致してないと、

「なんか違和感があるな」って思われちゃう。

例えば楽しい話をしてるのに、

無表情だったら全然楽しそうに見えないじゃないですか。

逆に悲しい話をしてるのに、

ニコニコしてたら「この人大丈夫?」って思われちゃいます。

だからこそ話の内容に合わせて、

適切な表情を作ることが大切なんです。

最初は鏡を見ながら練習するといいですよ。

表情豊かに話せるようになると、

視聴者との距離がグッと縮まります。

間を効果的に使って感情の余韻を残す

間っていうのは、

実は感情表現において超重要な要素。

この間の使い方がうまいと、

視聴者の心に深く響く動画が作れちゃいます。

効果的な間の使い方は、

- 重要なポイントの前後に間を置く

- 感動的な話のあとに余韻を残す

- 笑いを取ったあとに間を空ける

こんな感じですね。

人って間があると、

その前に聞いた内容を無意識に考えちゃうんです。

だから大切なことを言ったあとに、

ちょっと間を空けてあげると、

その内容が視聴者の心に染み込みやすくなるんですよ。

たとえば感動的なエピソードを話したあとに、

2〜3秒の間を空けると、

視聴者もその感動を味わう時間ができます。

逆に間がないと、

せっかくの感動も流れちゃうんですよね。

でも間を空けすぎると、

今度は「あれ?止まった?」って思われちゃうから、

適度な長さを意識することが大切です。

間を効果的に使えるようになると、

動画全体にメリハリが生まれます。

BGMや効果音で感情を演出する

BGMと効果音っていうのは、

感情表現の最後の仕上げみたいなもの。

これがあるかないかで、

動画の完成度が劇的に変わっちゃうんです。

使い方としては、

- 楽しいシーンには明るいBGM

- 感動的なシーンには壮大なBGM

- 驚きのシーンには効果音

みたいな感じですね。

音楽って人の感情に、

直接働きかける力があるんです。

だから映像と音楽がマッチしてると、

視聴者も自然とその感情になっちゃうんですよ。

例えば楽しい話をしてるときに、

明るくて軽快なBGMが流れてたら、

聞いてる人も楽しい気分になりやすいです。

逆に真剣な話をしてるときに、

ふざけたBGMが流れてたら台無しになっちゃいます。

だからこそ内容に合った、

適切な音楽選びが重要なんです。

でも音楽に頼りすぎると、

話し手の声が聞こえにくくなっちゃうから、

音量のバランスも気をつけたいところですね。

BGMと効果音をうまく使えば、

プロ級の感情表現ができちゃいます。

個人的な意見を動画で伝える際の5つの注意点

動画で個人的な意見を

発信するときって、

実はすごく危険なんです。

ちゃんとポイントを押さえとけば、

炎上せずに自分の思いを

伝えることができますよ。

気をつけるべきポイントは、

- 客観的な事実と主観的な意見を明確に分ける

- 視聴者への配慮を忘れずに発言する

- 炎上リスクを事前に検討する

- 社会的な影響を考慮して内容を選ぶ

- 批判的なコメントへの対応方針を決めておく

この5つなんですよね。

どれも基本的なことに見えるけど、

いざ動画を撮ってると

忘れがちになっちゃうんです。

それぞれ解説していきます。

客観的な事実と主観的な意見を明確に分ける

事実と意見をごちゃ混ぜにしちゃうと、

視聴者が混乱しちゃうんですよ。

なぜなら、事実だと思って聞いてたことが

実は個人の感想だったりすると、

信頼を失っちゃうからなんです。

例えば、

- 「これは事実なんですが」

- 「私の個人的な意見としては」

- 「データによると」

こんな風に前置きを

つけてあげるといいですね。

もっと具体的に言うなら、

「昨日のニュースで報道されてましたが」

って事実を伝えた後に、

「私はこう思うんですけど」

って意見を言う感じです。

この区別をしっかりしとかないと、

視聴者は何が本当で

何があなたの考えなのか分からなくなる。

そうなると動画の信頼性が

ガクッと下がっちゃうんです。

特に社会問題とか

センシティブな話題を扱うときは、

この区別がめちゃくちゃ大事になってきます。

事実と意見をきちんと分けることで、

視聴者も安心して動画を見れるんです。

視聴者への配慮を忘れずに発言する

視聴者のことを考えて話すのって、

動画作りの基本中の基本なんです。

どうしてかって言うと、

動画って一方的に話してるように見えて、

実は視聴者との会話だからなんですよね。

配慮すべきポイントとしては、

- 傷つく人がいないか

- 誤解を招く表現じゃないか

- 差別的な内容になってないか

こういうことを

チェックしていくんです。

例えばですが、

特定の職業や地域の人を

悪く言っちゃうような発言は

絶対に避けた方がいいですよね。

また、「みんな知ってると思うけど」

みたいな言い方も、

知らない人を置いてけぼりにしちゃう。

だから「知らない人もいると思うので

簡単に説明しますね」

って言い方に変えるだけで

全然印象が変わるんです。

視聴者の中には

いろんな立場の人がいるってことを

常に頭に置いておく。

そうすれば自然と

配慮のある発言ができるようになりますよ。

炎上リスクを事前に検討する

炎上って一度起こっちゃうと、

もう取り返しがつかないんです。

だからこそ、動画を公開する前に

「これって炎上しないかな?」

って考えるクセをつけましょう。

炎上しやすい内容って、

- 政治的な話題

- 宗教に関する内容

- 差別につながる発言

こういうのが代表的ですね。

でも最近は本当に

何が炎上のきっかけになるか

分からない時代になってます。

例えば、何気なく言った

食べ物の好みでさえ、

「地域差別だ」って言われることもある。

だから動画を撮り終わったら、

一回冷静になって見直してみる。

「この部分、誤解されないかな?」

「変な風に受け取られないかな?」

って客観的にチェックするんです。

もし少しでも不安に感じる部分があったら、

その部分はカットするか、

言い方を変えた方がいいですよ。

炎上リスクを事前に潰しておくことで、

安心して動画を公開できるんです。

社会的な影響を考慮して内容を選ぶ

あなたの動画って、

思ってる以上に影響力があるんです。

特に登録者が多かったり、

影響力のある人だったりすると、

その発言が社会に与える影響は大きい。

考慮すべきポイントは、

- 真似する人が出てこないか

- 間違った情報が広まらないか

- 社会に悪い影響を与えないか

こういうことなんですよね。

たとえばですが、

危険な行為を面白おかしく紹介したら、

それを真似して怪我する人が出るかもしれない。

また、確証のない情報を

「これ本当らしいよ」

って言っちゃうと、

デマが広まる原因になっちゃいます。

だから動画の内容を決めるときは、

「これが広まったらどうなるかな?」

って一歩先を考えてみる。

もし悪い影響が予想されるなら、

その内容は避けるか、

注意喚起をセットで入れるんです。

社会への影響を考えて発信することで、

責任ある動画作りができるようになります。

批判的なコメントへの対応方針を決めておく

動画を公開したら、

必ず批判的なコメントが来るんです。

でもそのときに感情的になって

反応しちゃうのが一番ダメなパターン。

だからこそ、事前に

「批判されたらどう対応するか」

を決めておくんです。

対応方針の例としては、

- 建設的な批判には丁寧に返す

- 悪質なコメントは削除・ブロック

- 感情的にならず冷静に対応

こんな感じですね。

特に大事なのが、

批判と誹謗中傷を

きちんと区別することなんです。

「ここの部分、違うと思います」

っていうのは批判で、

これには真摯に向き合う必要がある。

でも「お前はバカだ」

みたいなのは誹謗中傷だから、

相手にする必要はないんです。

また、批判に対して

すぐに反応するんじゃなくて、

一度時間を置いてから返事する。

そうすることで

冷静な対応ができるし、

炎上を防ぐこともできるんです。

事前に対応方針を決めておけば、

いざというときも慌てずに済みますよ。

感情的な動画コンテンツを成功させる4つのコツ

視聴者の心を動かす動画って、

実は4つのコツがあるんです。

この4つを押さえておけば、

あなたの動画も感情に響く

コンテンツに変わります。

その4つが、

- ターゲット視聴者の感情に寄り添う

- ストーリー構成で感情の起伏を作る

- 視聴者参加型の要素を取り入れる

- 継続的なコミュニケーションを心がける

なんですよね。

多くの人が動画を作るとき、

技術的なことばかり気にしがち。

でも本当に大切なのは、

視聴者の心にどう届けるかなんです。

それぞれ解説していきます。

ターゲット視聴者の感情に寄り添う

ターゲット視聴者の感情に寄り添うっていうのは、

相手が今どんな気持ちでいるかを理解すること。

これができないと、

どんなに良い動画を作っても響かないんです。

例えばですね、

- 視聴者が抱えてる悩み

- 日常で感じてるストレス

- 心の奥で願ってること

こういうことを

しっかり把握するんです。

もっと具体的に言うと、

30代の働くお母さんがターゲットなら

「時間がない」「疲れてる」「子育てが大変」

みたいな感情を理解してあげる。

そしたら動画の中で

「毎日お疲れさまです」

って声をかけてあげたり、

「時間がないのは当たり前ですよね」

って共感してあげるんです。

ここで大切なのは、

上から目線にならないこと。

同じ立場に立って、

一緒に悩んでる友達みたいな

感覚で話しかけるのがコツです。

だからこそ、

ターゲットの感情を深く理解しましょう。

ストーリー構成で感情の起伏を作る

ストーリー構成で感情の起伏を作るっていうのは、

動画の中で山あり谷ありの展開を作ること。

なぜかっていうと、

人って平坦な話だと飽きちゃうからです。

具体的には、

- 問題提起でドキドキさせる

- 解決策でワクワクさせる

- 失敗談でハラハラさせる

こんな感じで

感情を揺さぶるんですね。

例えば料理動画だったら、

最初に「今日は失敗しそうな予感が...」

って不安を煽って、

途中で「あ、やっぱり焦げちゃった!」

って失敗を見せる。

でも最後に「実はこの裏技で大丈夫なんです」

って解決策を出すんです。

そうすると視聴者は

「どうなるんだろう」

「えー、大丈夫かな」

「おお、すごい!」

って感情がコロコロ変わる。

この感情の変化が、

動画を最後まで見てもらう秘訣なんです。

だから平坦に説明するんじゃなくて、

ストーリーで感情を動かしましょう。

視聴者参加型の要素を取り入れる

視聴者参加型の要素を取り入れるっていうのは、

一方的に話すんじゃなくて巻き込むこと。

そうすることで、

視聴者が「自分も関わってる」って感じるんです。

たとえば、

- コメントで質問を投げかける

- 「あなたならどうしますか?」って聞く

- 一緒に考える時間を作る

こういう工夫を

動画の中に入れるんです。

実際に成功してる動画を見ると、

「皆さんはどう思いますか?」

「コメント欄で教えてください」

って視聴者に話しかけてることが多い。

これって単純に見えるけど、

すごく効果的なんですよね。

なぜなら、話しかけられた人は

「自分に向けて言ってる」

って感じるから。

そこで注意したいのは、

形だけの参加型にしないこと。

本当に視聴者の意見を聞きたい、

一緒に考えたいっていう

気持ちを込めることが大切です。

だからこそ、

視聴者を巻き込む工夫をしましょう。

継続的なコミュニケーションを心がける

継続的なコミュニケーションを心がけるっていうのは、

一回の動画で終わりじゃなくて関係を続けること。

これが実は、

感情的なつながりを深める一番のコツなんです。

例えば、

- 前回の動画の反応に触れる

- コメントで寄せられた質問に答える

- 視聴者の体験談を紹介する

こんな風に

前回とのつながりを作るんです。

あるユーチューバーさんは、

毎回動画の最初に

「前回のコメントありがとうございました」

って言ってから本題に入るんですよね。

たったこれだけなんですが、

視聴者は「ちゃんと見てくれてる」

「大切にされてる」って感じる。

そしたら次の動画も見たくなるし、

コメントも残したくなるんです。

ここで大事なのは、

形だけじゃなくて本当に

視聴者のことを考えること。

一人一人の顔を思い浮かべながら、

「この人に喜んでもらいたい」

って気持ちで動画を作ることです。

だからこそ、

継続的な関係作りを意識しましょう。

音楽が個人に与える重要な影響4つ

音楽って実は、

あなたの人生を大きく変える力を持ってるんです。

この4つの影響を知っておけば、

音楽をもっと効果的に活用できて、

毎日がもっと豊かになりますよ。

その4つの影響が、

- 感情を豊かに表現できるようになるから

- ストレス解消と心の安定が得られるから

- 創造性と想像力が向上するから

- 自分らしいアイデンティティを形成できるから

なんですよね。

どれも日常生活で

すぐに実感できることばかりです。

音楽がどんな風に

あなたの内面に働きかけるのか、

具体的に見ていきましょう。

それぞれ解説していきます。

感情を豊かに表現できるようになるから

音楽を聴いたり演奏したりすると、

感情の表現力がぐんと上がるんです。

これは音楽が感情と直接つながってて、

言葉では表せない気持ちを

音で表現できるからなんですよね。

例えば、

- 悲しいときにバラードを聴く

- 嬉しいときにアップテンポな曲を選ぶ

- イライラしたときにロックを聴く

こんな経験、

みんなあるじゃないですか。

これって実は、

音楽を通して自分の感情を

整理したり表現したりしてるんです。

さらに言うと、

楽器を演奏する人なら、

その日の気分で演奏の仕方が変わったり、

曲調を選んだりしますよね。

でも、ここで大事なのは、

音楽は感情を押し殺すんじゃなくて、

むしろ感情を受け入れて

表現する手助けをしてくれること。

だから音楽に触れる機会が多い人ほど、

自分の気持ちを上手に

コントロールできるようになるんです。

ストレス解消と心の安定が得られるから

音楽を聴くだけで、

ストレスがスーッと軽くなるのを感じませんか。

実際に音楽には、

心拍数を落ち着かせたり、

リラックス効果をもたらす力があるんです。

具体的には、

- クラシック音楽でリラックス

- 自然音入りの音楽で集中力アップ

- 好きなアーティストの曲で気分転換

みたいな使い方ができますよね。

特にクラシック文化では、

音楽療法として活用されてきた

長い歴史があるんです。

例えば、

仕事で疲れて帰ってきたとき、

お気に入りの音楽をかけるだけで、

一日の疲れがふっと軽くなる。

そんな経験、

きっとあなたにもあるはず。

音楽って薬みたいに、

即効性があるストレス解消法なんですよ。

しかも副作用もないし、

いつでもどこでも使える。

だからこそ音楽は、

心の健康を保つための

最強のツールなんです。

創造性と想像力が向上するから

音楽に触れてると、

頭の中がどんどん柔らかくなってくるんです。

なぜかって言うと、

音楽は論理的思考とは違って、

右脳を刺激してくれるから。

例えば、

- メロディーから風景を想像する

- リズムに合わせて体を動かす

- 歌詞から物語を思い浮かべる

こういうことが自然にできるように

なってくるんですよね。

実際に音楽を学んでる子どもたちは、

他の分野でも創造的な発想が

豊かになるって研究結果もあるんです。

例えば、

ピアノを習ってる子が

算数の問題を解くとき、

パターンを見つけるのが上手だったり。

音楽って一見関係なさそうな分野にも、

良い影響を与えてくれるんです。

それに音楽を聴いてるだけでも、

「この曲はどんな場面で使われそう?」

とか想像するじゃないですか。

そういう小さな想像の積み重ねが、

創造性をどんどん育ててくれるんです。

自分らしいアイデンティティを形成できるから

音楽の好みって、

その人の個性そのものなんですよね。

どんな音楽を聴くかで、

「自分はこういう人間だ」

っていうアイデンティティが作られていくんです。

例えば、

- ロック好きの人の自由な精神

- ジャズ好きの人の洗練された感性

- ポップス好きの人の親しみやすさ

みたいな感じで、

音楽の趣味が人格形成に

大きく関わってくるんです。

特に若い頃に聴いた音楽って、

その後の人生にずっと影響を与え続ける。

例えば、

中学生のときに出会ったアーティストの

価値観や生き方に共感して、

それが自分の人生の指針になったり。

音楽って単なる娯楽じゃなくて、

自分が何者なのかを

教えてくれる先生みたいなもの。

だからこそ、

いろんな音楽に触れることで、

自分らしさを見つけられるし、

それを大切にできるようになるんです。

音楽と文化を通じて社会とつながる3つのステップ

音楽や文化活動って、

実は最強の社会とのつながり方なんです。

この3つのステップを実践すれば、

今まで感じたことのない深いつながりと

充実感を手に入れられます。

その3つのステップが、

- STEP1. 自分の興味のある分野を明確にする

- STEP2. 同じ関心を持つ人々と交流する

- STEP3. 地域社会の文化活動に貢献する

なんですよね。

多くの人が「社会とのつながり」って

難しく考えがちなんですが、

実はめちゃくちゃシンプルなんです。

音楽や文化を入り口にすることで、

自然に人とのつながりが生まれて、

気づいたら社会の一員になってるんです。

順番に詳しく説明していきますね。

STEP1. 自分の興味のある分野を明確にする

まず最初にやることは、

自分が本当に好きな音楽や文化を見つけること。

これができないと、

その後のつながりが全部薄っぺらくなっちゃうんです。

具体的には、

- クラシック音楽が好き

- ロックやポップスに興味がある

- 地域の伝統文化に関心がある

- 特定のアーティストのファン

こんな感じで、

自分の心が動くものを探すんです。

例えばね、

2007年にリリースされた

あるアーティストの「第5ディスク」を

聞いて感動したとしましょう。

その感動こそが、

あなたの興味の方向性を示してるんです。

でも注意したいのは、

「みんなが好きだから」とか

「流行ってるから」っていう理由で

選んじゃダメってこと。

本当に自分の心が動くものじゃないと、

長続きしないし、

深いつながりも生まれないんです。

だからこそ、

自分の本当の興味を見つけることが

すべての出発点になるんですよね。

STEP2. 同じ関心を持つ人々と交流する

興味のある分野が決まったら、

次は同じものが好きな人たちを探すこと。

一人で楽しむのもいいんだけど、

共通の話題がある人と話すと

楽しさが何倍にもなるんです。

交流の場としては、

- 音楽イベントやコンサート

- 文化サークルや愛好会

- オンラインコミュニティ

- 地域の文化センター

こういうところが

めちゃくちゃ狙い目ですね。

実際に、メキシコやアメリカでも

音楽を通じたコミュニティが

すごく活発なんですよ。

現地の人たちは、

音楽フェスティバルや

地域の文化イベントで

自然につながりを作ってるんです。

最初は緊張するかもしれないけど、

好きなものが同じだと

話が盛り上がりやすいんですよね。

「あのアーティストの新曲どう思う?」

とか

「このクラシック曲の演奏素晴らしかったよね」

みたいな会話から始まって、

気づいたら深い友達になってたりします。

同じ関心を持つ人との交流は、

あなたの世界を一気に広げてくれるんです。

STEP3. 地域社会の文化活動に貢献する

最後のステップは、

今度は自分が地域に何かを返すこと。

これができるようになると、

本当の意味で社会とつながれるんです。

貢献の仕方は色々あって、

- 地域の音楽イベントでボランティア

- 文化祭や地域祭りの企画・運営

- 音楽教室や文化教室の講師

- 地域の文化保存活動への参加

こんな活動が考えられますね。

例えば、地域のクラシック文化を

次の世代に伝える活動とか、

すごく意味のある貢献だと思うんです。

あなたが最初のステップで見つけた

「好きなもの」を使って、

今度は誰かの役に立てるんですよ。

これって本当に素晴らしいことで、

自分も嬉しいし、

地域の人たちも喜んでくれるし、

文化も継承されていくんです。

実際に文化活動に貢献してる人って、

個人のアイデンティティも

しっかりしてるんですよね。

「自分は地域の文化を支えてる一人なんだ」

っていう実感があるから、

自信を持って生活できるんです。

音楽や文化を通じた社会貢献は、

あなた自身の成長にもつながるんです。

移民問題について学ぶ5つの方法

移民問題って、

ニュースで聞くけど複雑で分からないことが多いですよね。

でも実は、正しい学び方を知ってれば、

この難しい問題もちゃんと理解できるようになります。

その学び方が、

- 信頼できる情報源を選定する

- 多角的な視点で情報を収集する

- 当事者の声に耳を傾ける

- 歴史的背景を調べる

- 専門家の分析を参考にする

なんですよね。

この5つを順番にやっていけば、

移民問題の本質が見えてきます。

SNSの短い情報だけじゃなくて、

しっかりとした知識が身につくんです。

それぞれ解説していきます。

信頼できる情報源を選定する

移民問題を学ぶときは、

まず信頼できる情報源を見つけることが一番大切です。

なぜかっていうと、

この問題って感情的になりやすいから、偏った情報がすごく多いんですよね。

例えば、

- 政府の公式統計データ

- 大学の研究機関の報告書

- 国際機関の調査結果

こういうところから情報を取るんです。

政府の統計データなら、

実際にどれくらいの人が移民として来てるのか、

どんな職業についてるのかが数字で分かります。

大学の研究機関だと、

感情論じゃなくて客観的なデータをもとに

分析してくれてるんですよね。

逆に、個人のブログとか

SNSの投稿だけを信じちゃうと危険です。

その人の主観が入ってるから、

事実とは違う情報を覚えちゃう可能性があるんです。

だからまずは、

しっかりとした機関が出してる情報を探しましょう。

多角的な視点で情報を収集する

移民問題を理解するには、

いろんな立場の人の意見を聞くことが必要です。

一つの視点だけだと、

問題の一部しか見えないからなんですよね。

具体的には、

- 移民を受け入れる国の視点

- 移民として来る人の視点

- 地域住民の視点

こんな感じで見ていくんです。

受け入れる国の政府は、

「経済にプラスになる」とか

「労働力不足を解決できる」って考えてるかもしれません。

でも地域住民は、

「文化が変わっちゃうのが心配」とか

「仕事を取られるんじゃないか」って不安に思ってる場合もあります。

移民として来る人たちは、

「家族を養うために必死」とか

「戦争から逃げてきた」っていう事情があったりするんです。

どの立場も間違ってるわけじゃなくて、

それぞれに理由があるんですよね。

だからこそ、一方的な見方じゃなくて、

全体像を把握することが大切なんです。

当事者の声に耳を傾ける

移民問題を本当に理解したいなら、

実際に移民として生活してる人の話を聞くのが一番です。

統計やデータも大切だけど、

リアルな体験談には勝てないんですよね。

例えば、

- 移民として来た人の体験談

- 移民を雇用してる企業の話

- 移民が多い地域の住民の声

こういう生の声を集めるんです。

移民として来た人は、

「言葉の壁で苦労した」とか

「子どもの教育で悩んだ」っていう具体的な話をしてくれます。

企業の人は、

「真面目に働いてくれて助かってる」とか

「文化の違いで戸惑うこともある」って教えてくれるかもしれません。

こういう話を聞くと、

ニュースだけじゃ分からない現実が見えてくるんです。

インターネットで体験談を探したり、

図書館で手記を読んだりするのもいいですね。

当事者の声を聞くことで、

問題がより身近に感じられるようになります。

歴史的背景を調べる

移民問題って、

実は昔からずっと続いてる問題なんです。

今起きてることだけ見てても、

なぜそうなったのかが分からないんですよね。

調べるべきことは、

- その国の移民政策の変化

- 過去の移民の波

- 国際情勢の影響

こんなところです。

例えばアメリカなら、

1800年代にヨーロッパから大量の移民が来た時期があります。

その時も今と同じように、

「文化が変わる」とか「仕事が奪われる」って心配する人がいたんです。

でも結果的に、

その移民たちがアメリカの発展に大きく貢献したんですよね。

こういう歴史を知ってると、

今の問題も冷静に考えられるようになります。

歴史の教科書とか、

博物館の資料なんかも参考になりますよ。

過去と現在を比べることで、

問題の本質が見えてくるんです。

専門家の分析を参考にする

最後に大切なのが、

この分野の専門家が何て言ってるかを知ることです。

専門家は長年研究してるから、

素人じゃ気づかない視点を持ってるんですよね。

参考にすべき専門家は、

- 移民政策の研究者

- 社会学者

- 経済学者

こういう人たちです。

移民政策の研究者は、

「どんな政策が効果的か」とか

「他の国の成功例や失敗例」を教えてくれます。

社会学者は、

「移民と地域住民の関係」とか

「文化の融合がどう起きるか」を分析してくれるんです。

経済学者なら、

「移民が経済に与える影響」を

数字で示してくれたりします。

こういう専門家の本を読んだり、

講演会に参加したりするのがおすすめです。

ただし、専門家も人間だから、

完全に中立じゃない場合もあります。

だから複数の専門家の意見を聞いて、

自分なりに判断することが大切なんです。

政治的議論に参加する際の6つのステップ

政治の話って、

なんか難しそうで避けがちですよね。

でも実は、正しいステップを踏めば

誰でも建設的な政治議論ができるんです。

そのために必要なのが、

- STEP1. 基本的な政策内容を把握する

- STEP2. 異なる立場の意見を調査する

- STEP3. 事実と意見を区別して整理する

- STEP4. 自分の価値観を明確にする

- STEP5. 建設的な対話を心がける

- STEP6. 継続的に学習を続ける

この6つのステップなんですよね。

これらを順番に実践していけば、

感情的にならずに冷静な議論ができます。

移民問題とか複雑なテーマでも、

しっかりとした視点で向き合えるようになる。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 基本的な政策内容を把握する

まず最初にやるべきことは、

その政策の基本的な内容を理解することです。

なぜなら、基本を知らないまま議論しても

的外れな話になっちゃうからなんですよね。

例えば移民問題なら、

- 現在の移民受け入れ数

- 移民に関する法律

- 政府の基本方針

こういった基本情報を

まずは押さえておくことが大切。

具体的に言うと、

日本の外国人労働者数が約173万人いるとか、

特定技能制度っていう仕組みがあるとか。

そういう基本的な数字や制度を

しっかり頭に入れておくんです。

ここで注意したいのは、

一つの情報源だけに頼らないこと。

政府の発表だけじゃなくて、

複数のメディアや資料を見比べる。

そうすることで、

より正確な全体像が見えてきます。

だからこそ、

まずは基本的な政策内容の把握から始めましょう。

STEP2. 異なる立場の意見を調査する

次にやってほしいのが、

いろんな立場の人の意見を調べることなんです。

これが超重要で、

一つの視点だけだと偏った考えになっちゃう。

調べるべき意見としては、

- 賛成派の主張

- 反対派の主張

- 中立的な専門家の見解

こんな感じで、

バランスよく情報を集めるのがコツ。

例えば移民問題だったら、

「労働力不足解消のために必要」って言う人もいれば、

「文化的摩擦が心配」って言う人もいる。

どちらの意見にも、

それなりの根拠があるんですよね。

さらに詳しく調べてみると、

経済学者は数字で効果を説明するし、

社会学者は文化的影響を重視する。

こういう違いを知っておくと、

議論がめちゃくちゃ深くなります。

大事なのは、

自分と違う意見も尊重すること。

「この人はこういう理由で

そう考えてるんだな」

って理解しようとする姿勢が必要。

そうやって多角的に見ることで、

より建設的な議論ができるようになるんです。

STEP3. 事実と意見を区別して整理する

ここからが特に大切なんですけど、

事実と意見をきちんと分けて考えることです。

なぜかと言うと、

この2つがごちゃ混ぜになると議論が混乱するから。

区別すべきポイントは、

- 客観的に証明できる事実

- 個人の価値観に基づく意見

- データに基づく分析

こういう風に

整理して考えるのがポイントなんです。

例えば「外国人労働者が年々増加している」

これは統計データがあるから事実ですよね。

でも「移民受け入れは良いことだ」

これは個人の価値観による意見。

さらに具体的に言うと、

「治安が悪化した」っていう主張があったとき、

実際の犯罪統計はどうなのかを調べる。

感情的な印象と実際のデータが

違うことってよくあるんです。

注意したいのは、

データの読み方も大切だということ。

同じ統計でも、

見る角度によって解釈が変わることがある。

だからこそ、

事実と意見をしっかり区別して整理することが重要なんです。

STEP4. 自分の価値観を明確にする

どうしたらいいかと言うと、

自分が何を大切にしているかをはっきりさせることです。

これをやっておかないと、

議論の軸がブレブレになっちゃうんですよね。

明確にすべき価値観は、

- 経済成長を重視するか

- 文化的多様性を重視するか

- 安全性を最優先にするか

こういった基本的な考え方を

整理しておくことが大切。

例えば移民問題で言うなら、

「経済効果は認めるけど、急激な変化は避けたい」

みたいな自分なりの軸を持つ。

もっと具体的に言うと、

「地域コミュニティの結束を大切にしたいから、

段階的な受け入れが良いと思う」とか。

そういう風に、

自分の価値観に基づいた考えを持つんです。

ただし気をつけたいのは、

価値観が絶対正しいわけじゃないってこと。

他の人には他の人の価値観があって、

それも尊重する必要がある。

でも自分の軸がないと、

議論でフラフラしちゃうから。

だからこそ、

自分の価値観をしっかり明確にしておきましょう。

STEP5. 建設的な対話を心がける

さて、ここで重要になってくるのが、

相手を攻撃するんじゃなくて一緒に考える姿勢です。

なぜなら、感情的になった瞬間に

議論じゃなくて口喧嘩になっちゃうから。

建設的な対話のコツは、

- 相手の意見をまず聞く

- 共通点を見つける

- 違いを尊重する

こんな感じで、

お互いを理解し合う気持ちが大切なんです。

例えば移民問題で意見が分かれたとき、

「あなたの考えは間違ってる」じゃなくて、

「なるほど、そういう視点もありますね」って言う。

その上で、

「私はこう考えるんですが、どう思いますか?」

って自分の意見を伝える。

さらに具体的に言うと、

「確かに文化的摩擦の心配はありますね。

でも適切なサポートがあれば解決できませんか?」

みたいな建設的な提案をする。

大切なのは、

「正解を見つけよう」っていう共通の目標を持つこと。

勝ち負けじゃなくて、

みんなにとって良い解決策を探す。

そういう気持ちで話し合えば、

きっと有意義な議論ができるはずです。

STEP6. 継続的に学習を続ける

最後に大事なことは、

一度勉強したら終わりじゃないってことです。

政治や社会の問題って、

時代とともにどんどん変化していくもの。

継続的な学習のポイントは、

- 最新の情報をチェックする

- 専門家の分析を読む

- 実際の政策効果を追跡する

こういう習慣を

日常的に続けることが重要なんです。

例えば移民政策だって、

コロナ禍で状況が大きく変わったし、

経済情勢によっても議論の内容が変わる。

だから常に新しい情報を

アップデートしていく必要があるんですよね。

具体的には、

信頼できるニュースサイトを定期的にチェックしたり、

政策の実施後の効果を追跡調査したり。

そうやって継続的に学んでいくと、

より深い理解ができるようになります。

注意したいのは、

情報の質を見極めることですね。

フェイクニュースや偏った情報に

惑わされないよう気をつける。

複数の情報源を比較して、

信頼性の高い情報を選ぶ習慣をつけましょう。

そうすることで、

政治的議論により深く参加できるようになるんです。

価値観の違いを理解するための3つのアプローチ

価値観の違いって、

実はちゃんとしたアプローチがあるんです。

このアプローチを知っとけば、

家族や友人、職場の人との関係が

めちゃくちゃ良くなりますよ。

そのアプローチが、

- 相手の背景や経験を知る

- 共通点を見つけて対話する

- 違いを受け入れる姿勢を持つ

この3つなんですよね。

移民問題とか政治的な話題で

意見が分かれることってよくあるじゃないですか。

でも、この3つのアプローチを使えば、

お互いを理解し合えるようになります。

それぞれ解説していきますね。

相手の背景や経験を知る

相手の背景や経験を知ることが、

価値観の違いを理解する第一歩なんです。

なぜかっていうと、

人の価値観って育った環境や

経験によって作られるものだから。

例えば、

- どんな家庭で育ったか

- どんな仕事をしてきたか

- どんな困難を乗り越えてきたか

こういうことを知ると、

その人の考え方が見えてくるんですよね。

移民問題について考えてみましょう。

移民に反対する人がいたとして、

その人が地方の工場で働いてて

外国人労働者に仕事を取られた経験があるとします。

そうすると、

「移民が増えると仕事がなくなる」

って心配になるのも分かりますよね。

一方で移民に賛成する人は、

国際的な企業で働いてて

多様な文化の人と一緒に働いた経験があるかもしれません。

だから、

「多様性は会社を強くする」

って考えるんです。

どちらも自分の経験から

生まれた価値観なんですよね。

相手の背景を知ろうとする姿勢があれば、

なんでそう思うのかが理解できるようになります。

共通点を見つけて対話する

共通点を見つけて対話するのが、

価値観の違いを乗り越える鍵になります。

だって、違いばっかり見てたら

お互いに嫌になっちゃうじゃないですか。

でも共通点があると分かれば、

- あ、この人も同じこと考えてるんだ

- 根っこの部分は一緒なんだな

- 話し合えばお互い分かり合えそう

そんな風に感じられるんです。

政治的な議論でも同じことが言えますよね。

保守的な人とリベラルな人が

政策について話し合うとき、

最初は対立しがちです。

でも、よく話を聞いてみると

「みんなが幸せになってほしい」

っていう想いは同じだったりするんです。

ただ、そのための方法が

違うだけなんですよね。

例えば、

経済政策について話すときも

「国民の生活を良くしたい」

っていう目標は一緒だったりします。

その共通点を見つけられれば、

建設的な対話ができるようになるんです。

違いを攻撃するんじゃなくて、

共通の目標に向かって

一緒に考えられるようになります。

違いを受け入れる姿勢を持つ

違いを受け入れる姿勢を持つことが、

価値観の違いを理解する最後のステップです。

これができないと、

結局は自分の考えを押し付けるだけになっちゃう。

受け入れるっていうのは、

- 相手の考えも正しい可能性がある

- 自分の考えが絶対じゃない

- 多様な意見があった方が良い

こんな風に思えることですね。

倫理的な問題について

考えてみましょう。

環境問題と経済発展のバランスって

めちゃくちゃ難しい問題じゃないですか。

環境を重視する人は

「地球を守ることが最優先」

って考えます。

経済を重視する人は

「雇用を守ることが大切」

って考えるんです。

どっちも間違ってないんですよね。

地球環境も大切だし、

人々の生活も大切です。

だからこそ、

お互いの価値観を受け入れて

バランスの取れた解決策を

一緒に考えていくことが重要なんです。

完璧な答えなんてないからこそ、

いろんな視点が必要になってきます。

違いを受け入れられる人になれば、

もっと豊かな人間関係が築けるし、

社会全体も良くなっていくはずです。

動画制作が重要な4つの理由

動画制作って、

今のビジネスでは絶対に欠かせないツールなんです。

この4つの理由を知っておけば、

あなたのビジネスや発信力が格段にアップします。

その4つが、

- ビジネス成果を向上させられるから

- 視聴者との強い関係性を築けるから

- 複雑な情報を分かりやすく伝えられるから

- 他の媒体より記憶に残りやすいから

なんですよね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にその威力を理解してる人は少ない。

動画って文章やSNSの投稿とは

全然違う力を持ってるんです。

それぞれ解説していきます。

ビジネス成果を向上させられるから

動画制作をすると、

売上や集客が劇的に改善するんです。

なぜかっていうと、

動画は購買意欲を刺激する力が圧倒的だから。

例えば、

- 商品紹介動画で売上が3倍になった

- サービス説明動画で問い合わせが倍増した

- 会社紹介動画で採用応募者が急増した

こんな事例がめちゃくちゃ多いんですよね。

実際に、ある小さなカフェが

メニュー紹介動画を作ったところ、

来店客数が前月比で150%も増えたんです。

動画だと商品の魅力が

リアルに伝わるからなんですよね。

文章だけだと伝わりにくい

商品の質感や雰囲気、使い心地なんかも

動画なら一発で分かっちゃう。

それに、動画を見た人って

行動を起こしやすくなるんです。

「これ欲しい!」

「試してみたい!」

って気持ちになりやすいんですよね。

だからこそ、

動画制作はビジネス成果に直結するんです。

視聴者との強い関係性を築けるから

動画を作ると、

視聴者との距離がグッと縮まるんです。

これは動画だけが持つ

特別な力なんですよね。

なぜなら、

- 声のトーンで人柄が伝わる

- 表情で感情が共有できる

- 身振り手振りで親近感が湧く

こういう要素があるからです。

文章だけだと冷たく感じる内容でも、

動画だと温かみを感じられるんです。

例えば、YouTubeで人気の

料理チャンネルを見てると分かりますが、

視聴者は料理を学ぶだけじゃなくて

その人の人柄に惹かれてるんですよね。

でも、ここで大切なのは

継続して動画を出すことなんです。

一回だけ動画を作っても

関係性は築けません。

定期的に動画を出すことで、

視聴者は「この人の動画が楽しみ」

って思ってくれるようになる。

そうなったら、

もうファンになってくれてるってことです。

複雑な情報を分かりやすく伝えられるから

動画って、

難しい内容をカンタンに説明できる最強のツールなんです。

どうしてかっていうと、

視覚と聴覚を同時に使えるから。

具体的には、

- 図やグラフを見せながら説明できる

- 実際の操作画面を映しながら教えられる

- イラストや写真で理解を助けられる

こんなことができちゃうんです。

例えば、スマホアプリの使い方を

文章で説明するのってめちゃくちゃ大変じゃないですか。

「まず右上のボタンを押して、

次に出てきた画面の下の方にある...」

みたいな感じになっちゃう。

でも動画なら、

実際に操作してる画面を見せながら

「ここをタップして、こうやって...」

って説明できるんです。

これだと一発で理解してもらえますよね。

それに、動画だと

視聴者のペースに合わせて

一時停止したり巻き戻したりできる。

分からないところは何度でも見返せるから、

理解度がグンと上がるんです。

だからこそ、

複雑な情報を伝えるなら動画が一番なんです。

他の媒体より記憶に残りやすいから

動画で伝えた情報って、

文章や音声だけより圧倒的に記憶に残るんです。

なんでかっていうと、

人間の脳は映像情報を処理するのが得意だから。

研究によると、

- 文章だけの情報は3日後に10%しか覚えてない

- 動画の情報は3日後でも65%覚えてる

- 感情が動いた動画はさらに記憶に残る

こんな結果が出てるんです。

例えば、CMを思い出してみてください。

昔見たCMでも、

印象的だったものは今でも覚えてませんか?

「そうだ、京都行こう」とか

「やっぱりイナバ、100人乗っても大丈夫」とか。

これって動画だからこそ

記憶に残ってるんですよね。

しかも、動画は感情を動かしやすいんです。

笑ったり、感動したり、

驚いたりした体験って

忘れにくいじゃないですか。

動画はそういう感情を

簡単に引き出せるんです。

だから、あなたが伝えたいメッセージも

動画にすることで長く記憶に残って、

行動につながりやすくなるんです。

成功する動画制作の7つのステップ

動画制作で失敗する人の9割は、

いきなり撮影から始めちゃってるんです。

でも実際は、撮影前の準備が

動画の成功を左右するって知ってました?

この7つのステップを順番に進めれば、

視聴者に刺さる動画が作れるようになります。

具体的なステップは、

- STEP1. 動画の目的とターゲットを明確にする

- STEP2. テーマとメッセージを具体的に決める

- STEP3. 構成と台本を詳細に作成する

- STEP4. 必要な素材と情報を収集する

- STEP5. 撮影・編集を効率的に進める

- STEP6. 視聴者目線で内容をチェックする

- STEP7. 配信後の効果を測定・分析する

これらのステップって、

実は多くの人が軽く考えがちなんです。

特に最初の3つのステップを

しっかりやるかどうかで結果が変わります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 動画の目的とターゲットを明確にする

動画制作で一番大切なのは、

「誰に何を伝えたいか」をハッキリさせること。

これが曖昧だと、

どんなに良い映像を撮っても響かないんです。

まず決めるべきことは、

- 動画を見て欲しい人は誰か

- その人にどんな行動をして欲しいか

- どんな気持ちになって欲しいか

この3つなんですよね。

例えばですけど、

料理動画を作るとしましょう。

「20代の一人暮らしの女性に、

簡単で美味しい料理を覚えてもらって、

実際に作ってみたいと思ってもらう」

こんな感じで具体的に決めるんです。

ここで注意したいのが、

ターゲットを広くしすぎないこと。

「みんなに見て欲しい」って思うと、

結局誰にも響かない動画になっちゃいます。

だからこそ、

一人の人を思い浮かべて作ることが大切です。

STEP2. テーマとメッセージを具体的に決める

テーマとメッセージっていうのは、

動画の軸となる部分ですね。

ここがブレブレだと、

視聴者は「結局何が言いたいの?」って混乱しちゃいます。

決めるポイントは、

- 一つのテーマに絞る

- 伝えたいメッセージを一言で表現する

- そのメッセージが相手にとって価値があるか

この辺りを意識することです。

よくある失敗例として、

一つの動画で色んなことを詰め込みすぎること。

音楽の話をしながら、

政治の話も入れて、

文化の話まで混ぜちゃうみたいな。

これじゃあ視聴者は

何を覚えて帰ればいいか分からないんです。

だから一つのテーマに絞って、

そのテーマについて深く掘り下げる。

そうすることで、

視聴者の心に残る動画になるんですよね。

STEP3. 構成と台本を詳細に作成する

構成と台本作りは、

動画制作の設計図を作るようなもの。

これをしっかり作っておくと、

撮影がめちゃくちゃスムーズになります。

構成で決めることは、

- オープニングで何を話すか

- 本編をどんな順番で進めるか

- エンディングでどう締めくくるか

こういった流れですね。

例えば料理動画なら、

「完成品を最初に見せる→材料紹介→調理過程→完成」

みたいな流れを決めるんです。

台本については、

一字一句書く必要はないんですけど、

話すポイントは整理しておきましょう。

特に大事なのが、

視聴者が離脱しそうなタイミングを予想すること。

最初の15秒で興味を引けなかったら、

ほとんどの人は動画を閉じちゃいますからね。

だからこそ構成段階で、

「どうやって最初に引きつけるか」を考えておくんです。

STEP4. 必要な素材と情報を収集する

素材と情報の準備は、

料理で言う材料の下ごしらえみたいなもの。

ここで手を抜くと、

後で「あれがない、これがない」って慌てることになります。

準備するものは、

- 撮影に使う映像素材

- BGMや効果音

- 説明に使う資料や画像

この辺りが基本ですね。

特に情報収集については、

信頼できる情報源から集めることが大切。

間違った情報を伝えちゃうと、

視聴者からの信頼を失っちゃいますからね。

例えば健康に関する動画なら、

医師監修の記事や公的機関の情報を参考にする。

料理動画なら、

実際に何度も作って失敗しないレシピにする。

こういった準備をしっかりやることで、

視聴者にとって価値のある動画になるんです。

STEP5. 撮影・編集を効率的に進める

撮影と編集は、

ここまでの準備がしっかりできてれば意外とスムーズ。

逆に準備不足だと、

この段階でめちゃくちゃ時間がかかっちゃいます。

効率的に進めるコツは、

- 撮影前にカメラアングルを決めておく

- 編集で使いそうなカットを多めに撮る

- 音声は別録りで品質を上げる

こんな感じですね。

編集については、

最初から完璧を目指さない方がいいです。

「とりあえず一本完成させる」

っていう気持ちで取り組みましょう。

編集ソフトも、

最初は無料のものから始めて大丈夫。

大切なのは技術じゃなくて、

視聴者に価値を提供できるかどうかですから。

慣れてきたら少しずつ

編集技術を上げていけばいいんです。

STEP6. 視聴者目線で内容をチェックする

動画が完成したら、

必ず視聴者目線でチェックしましょう。

作った本人は内容を知ってるから、

客観的に見るのが難しいんです。

チェックするポイントは、

- 最初の15秒で興味を引けてるか

- 話の流れが分かりやすいか

- 音声が聞き取りやすいか

この辺りが基本ですね。

できれば家族や友達に

一度見てもらうのがおすすめ。

「ここが分からなかった」

「もう少しゆっくり話して欲しい」

そんなフィードバックをもらえると、

動画の質がグッと上がります。

あとは自分でも、

一日置いてから見直してみること。

時間を空けることで、

客観的に動画を見ることができるんです。

そうすると「ここ長すぎるな」とか

「この説明足りないな」って気づけますよ。

STEP7. 配信後の効果を測定・分析する

動画を配信したら終わりじゃなくて、

その後の反応をしっかり見ることが大切。

ここで得た情報が、

次の動画をもっと良くするヒントになるんです。

チェックすべき数字は、

- 再生回数と再生時間

- いいねやコメントの数

- 視聴者がどこで離脱してるか

こういったデータですね。

例えば3分の動画なのに、

平均視聴時間が1分だったとしましょう。

そうすると「2分あたりで飽きられてる」

って分析できるわけです。

次回は2分あたりに

もっと面白い要素を入れてみる。

こうやって改善していくことで、

どんどん視聴者に愛される動画が作れるようになります。

コメントも貴重な情報源で、

視聴者の生の声が聞けるんです。

「もっとこういう動画が見たい」

「ここが分からなかった」

そんな声を次の動画に活かしていけば、

ファンがどんどん増えていきますよ。

動画制作で失敗しないための5つの注意点

動画制作で失敗する人の99%は、

これから話す5つのポイントを

無視してるんです。

この5つを知っておくだけで、

視聴者に愛される動画が

作れるようになります。

その5つのポイントが、

- 視聴者のニーズを最優先に考えること

- 一つの動画に複数のテーマを詰め込まないこと

- 専門用語を使いすぎないこと

- 適切な長さに調整すること

- 継続的な改善を怠らないこと

なんですよね。

実際、多くの動画クリエイターが

これらを軽視してしまって、

視聴者に響かない動画を

作り続けてしまってます。

でも逆に言えば、

この5つさえ押さえておけば

他の人と大きく差をつけられる。

それぞれ解説していきます。

視聴者のニーズを最優先に考えること

視聴者のニーズを最優先にするって、

動画制作の基本中の基本なんです。

というのも、自分が作りたいものと

視聴者が見たいものって

全然違うことが多いから。

例えば、

- 自分の趣味の話ばかりしてしまう

- 視聴者が知りたい情報を後回しにする

- 自分の自慢話が中心になってしまう

こんな感じで、

ついつい自分目線になっちゃうんです。

でも実際に成功してる動画って、

視聴者が「これ知りたかった!」

って思える内容になってる。

料理動画だったら、

作り方の手順を分かりやすく見せるとか、

失敗しやすいポイントを教えてくれるとか。

そういう視聴者目線の配慮が

めちゃくちゃ大切なんですよね。

だからこそ、動画を作る前に

「視聴者は何を求めてるのか」を

しっかり考えることが重要です。

一つの動画に複数のテーマを詰め込まないこと

一つの動画には一つのテーマだけ、

これが鉄則なんです。

なぜかっていうと、

テーマが多すぎると視聴者が

混乱しちゃうからなんですよね。

よくある失敗例が、

- 料理の作り方と健康の話を一緒にする

- ビジネスの話と恋愛の話を混ぜる

- 商品紹介と自分の近況報告を同時にやる

みたいな感じです。

実際、音楽、政治、移民問題なんかを

一つの動画で扱おうとすると、

どのテーマも中途半端になっちゃう。

視聴者からしたら、

「結局何が言いたいの?」

って思われちゃうんです。

だから一つの動画では

一つのことだけに集中する。

そうすることで、

そのテーマについて深く掘り下げられるし、

視聴者にとっても分かりやすい動画になります。

専門用語を使いすぎないこと

専門用語を使いすぎちゃうと、

視聴者が置いてけぼりになっちゃいます。

どうしてかっていうと、

あなたにとって当たり前の言葉でも、

視聴者には全然分からないことが多いから。

例えば、

- IT系の専門用語を連発する

- 業界の略語をそのまま使う

- 難しいカタカナ語ばかり使う

こんな動画を見てると、

視聴者は「ついていけない」って感じて

動画を閉じちゃうんです。

でも逆に、難しいことを

簡単な言葉で説明できる人って

めちゃくちゃ重宝されるんですよね。

小学生でも分かるような言葉で

説明してくれる動画の方が、

結果的に多くの人に見てもらえる。

だから専門用語を使うときは、

必ず簡単な言葉で言い換えるか、

分かりやすく説明することが大切です。

適切な長さに調整すること

動画の長さって、

内容に合わせて調整するのが基本です。

というのも、長すぎても短すぎても

視聴者にとって良くないから。

よくある問題が、

- 5分で済む内容を20分で話す

- 重要な情報を短時間で詰め込みすぎる

- 途中でダラダラと関係ない話をする

みたいなことなんです。

例えば、簡単な料理の作り方なら

5分程度でサクッと見せる方がいいし、

複雑な解説が必要なら

15分かけてもいい。

大事なのは、

伝えたい内容に対して

適切な時間配分をすること。

視聴者の時間は貴重だから、

無駄な部分はカットして

必要な情報だけを伝える。

そうすることで、

最後まで見てもらえる動画になります。

継続的な改善を怠らないこと

動画制作で一番大切なのが、

継続的に改善し続けることなんです。

なぜなら、一回作って終わりじゃなくて、

視聴者の反応を見ながら

どんどん良くしていく必要があるから。

具体的には、

- コメントで指摘された部分を直す

- 視聴時間が短い部分を分析する

- 他の人気動画を参考にする

こういうことを続けていくんです。

実際、最初から完璧な動画を

作れる人なんていないんですよね。

みんな試行錯誤しながら、

少しずつ上達していく。

だから「この動画はイマイチだった」

って思っても落ち込む必要はなくて、

次の動画で改善すればいいんです。

そうやって改善を続けていけば、

必ず視聴者に愛される動画が

作れるようになります。

私が実践している動画制作テクニック6つ

動画制作で一番大切なのは、

視聴者の心をつかんで離さないことなんです。

これから紹介するテクニックを使えば、

あなたの動画も見違えるほど魅力的になります。

私が実際に使ってる手法は、

- ストーリーテリング手法を活用する

- 視覚的な要素を効果的に使う

- 視聴者とのインタラクションを促進する

- データに基づいて内容を最適化する

- 他の成功事例から学びを得る

- 定期的にフィードバックを収集する

この6つなんですよね。

どれも今日から使える

実践的なものばかりです。

それぞれのテクニックには

コツがあるので詳しく説明しますね。

それぞれ解説していきます。

ストーリーテリング手法を活用する

ストーリーテリングっていうのは、

物語の力を使って視聴者を引き込む技術です。

人って昔から物語が大好きで、

ストーリーがあると自然と集中しちゃうんですよね。

例えば、

- 始まりから終わりまでの流れを作る

- 問題と解決の構造を意識する

- 感情に訴えかける要素を入れる

こんな感じで組み立てるんです。

私が音楽について話すときも、

「昔はこんな問題があったけど、

こうやって解決したんです」

みたいな流れにしてます。

文化や政治の話だって、

「なぜこの問題が起きたのか」から始めて、

「どう変わっていったのか」まで

順序立てて説明するんです。

でもね、ここで注意したいのが、

ストーリーが複雑すぎちゃダメってこと。

視聴者が途中で混乱したら、

せっかくの物語も台無しになっちゃいます。

シンプルで分かりやすい流れを心がけて、

一つのテーマに集中するのがコツですね。

だからこそ、ストーリーテリングは

動画制作の基本中の基本なんです。

視覚的な要素を効果的に使う

視覚的な要素っていうのは、

画面に映る全てのもののことですね。

人間の脳って、文字よりも

映像の方を圧倒的に早く処理するんです。

具体的には、

- 色使いで感情をコントロールする

- 図やグラフで情報を分かりやすくする

- 動きのある演出で注意を引く

こういうことを意識してます。

例えばですが、移民問題について話すとき、

地図や統計グラフを使うと

一気に理解しやすくなるんですよ。

文字だけで「移民が増えてます」って言うより、

グラフで変化を見せた方が

インパクトがあるじゃないですか。

それに、色の使い方も大事で、

重要なポイントは赤で強調したり、

安心感を与えたいときは青を使ったり。

でも、視覚的な要素を使いすぎると、

今度は情報がごちゃごちゃになっちゃう。

だから、本当に必要な部分だけに

絞って使うのがポイントなんです。

視覚的な要素は、あくまでも

メッセージを伝えるためのサポート役。

主役はあなたの伝えたい内容だってことを

忘れちゃいけませんね。

視聴者とのインタラクションを促進する

インタラクションっていうのは、

視聴者との双方向のやり取りのことです。

一方的に話すだけじゃなくて、

視聴者に参加してもらうんですよね。

これが大切な理由は、

- 視聴者が能動的に動画を見るようになる

- コメントや反応で関係性が深まる

- 次の動画も見てもらいやすくなる

こんなメリットがあるからです。

私の場合、動画の途中で

「皆さんはどう思いますか?」

って質問を投げかけるようにしてます。

政治の話をするときなんかは、

「コメント欄で意見を聞かせてください」

って呼びかけるんです。

そうすると、視聴者の人たちが

自分の考えを書いてくれるようになって、

すごく盛り上がるんですよ。

ただし、インタラクションを求めるときは、

答えやすい質問にするのがコツ。

難しすぎる質問だと、

みんな答えるのをためらっちゃいます。

「AとBどっちが好きですか?」

みたいな簡単な選択肢から始めて、

徐々に深い話題に持っていくんです。

視聴者との距離が縮まると、

動画の価値もグッと上がりますからね。

データに基づいて内容を最適化する

データに基づく最適化っていうのは、

数字を見ながら動画を改善していくことです。

感覚だけで作ってると、

どうしても自己満足になっちゃうんですよね。

チェックすべきデータは、

- 視聴時間と離脱ポイント

- コメントの内容と感情

- 再生回数の伸び方

この3つが特に重要です。

例えば、文化について話した動画で、

5分あたりで視聴者が離れてるなら、

その部分に問題があるってことですよね。

もしかしたら話が難しすぎたり、

テンポが悪かったりするかもしれません。

そういうときは、その部分を

もっと分かりやすく作り直すんです。

コメントも宝の山で、

「ここがよく分からなかった」

っていう意見があったら、

次の動画では詳しく説明します。

でもね、データばかり気にしすぎると、

今度は自分らしさが失われちゃう。

数字は参考程度にして、

最終的には自分の伝えたいメッセージを

大切にするのがバランスですね。

データは道しるべであって、

ゴールじゃないってことです。

他の成功事例から学びを得る

成功事例から学ぶっていうのは、

うまくいってる人の真似をすることですね。

でも、ただコピーするんじゃなくて、

「なぜうまくいってるのか」を分析するんです。

学ぶべきポイントは、

- 構成の組み立て方

- 話し方や表現のテクニック

- 視聴者との関わり方

こういう部分なんですよね。

例えば、倫理について話してる

人気YouTuberがいたとします。

その人の動画を見て、

「どんな順番で説明してるか」

「どこで具体例を出してるか」

を細かくチェックするんです。

そうすると、自分の動画にも

活かせるヒントが見つかります。

私も政治系の動画を作るとき、

海外の成功事例をよく研究してました。

「この人はこうやって複雑な問題を

分かりやすく説明してるんだな」

って発見があるんですよ。

ただし、真似するときは

自分なりのアレンジを加えることが大事。

完全にコピーしちゃうと、

個性がなくなっちゃいますからね。

成功事例は参考書みたいなもので、

最終的には自分の色を出すのが

一番大切なんです。

定期的にフィードバックを収集する

フィードバックの収集っていうのは、

視聴者の声を積極的に聞くことです。

自分では気づかない問題点が

たくさん見つかるんですよね。

効果的な収集方法は、

- コメント欄での直接的な意見

- アンケート機能を使った調査

- SNSでの反応をチェック

こんな感じで幅広く集めます。

私の場合、動画の最後に

「改善点があったら教えてください」

って必ずお願いしてるんです。

そうすると、本当に貴重な意見が

たくさん集まってきます。

「音楽の説明がもう少し詳しいと嬉しい」

とか「政治の話は例えがあると分かりやすい」

みたいな具体的なアドバイスをもらえるんですよ。

でも、全部の意見を取り入れようとすると、

今度は方向性がブレちゃいます。

だから、多くの人が言ってることや、

自分も「なるほど」って思えることを

優先的に改善するようにしてます。

フィードバックは宝物だけど、

最終的な判断は自分でするってことですね。

視聴者の声を大切にしながらも、

自分の軸はしっかり持つのが

長続きするコツなんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 多様なテーマを扱うことで幅広い視聴者層にリーチできる

- 動画制作は目的とターゲットを明確にすることから始める

- 一つの動画には一つのテーマだけに絞ることが鉄則

- 事実と個人的意見は必ず明確に分けて伝える

- 視聴者への配慮を忘れずに炎上リスクを事前に検討する

- 構成と台本作りが動画の成功を左右する最重要ポイント

- 感情表現には声のトーン・表情・身振り手振りを効果的に使う

- 専門用語は使いすぎず小学生でも分かる言葉で説明する

- 視聴者とのインタラクションを促進して関係性を深める

- データに基づいて継続的に内容を改善し続ける

まとめ

動画制作で成功するためには、

多様なテーマを扱いながらも

視聴者のニーズを最優先に

考えることが何より大切です。

まずは動画の目的と

ターゲットを明確にして、

一つのテーマに絞った

構成と台本を作りましょう。

撮影では感情表現を意識して、

声のトーンや表情、

身振り手振りを効果的に使い、

視聴者の心に響く

コンテンツを作ってください。

個人的な意見を伝えるときは、

事実と意見を明確に分けて、

炎上リスクを事前に検討し、

視聴者への配慮を

忘れないことが重要です。

完成した動画は

視聴者目線でチェックして、

配信後のデータを分析しながら

継続的に改善を続けましょう。

最初は完璧を目指さずに、

まずは一本完成させることから

始めてください。

視聴者との関係性を大切にしながら

価値ある動画を作り続ければ、

必ず多くの人に愛される

クリエイターになれます。

今日から実践して、

あなたの動画制作を

成功に導いてください!

よくある質問

動画制作を始めたいけど、何から手をつければいいか分からないです。

まずは動画の目的とターゲットをはっきり決めましょう。「誰に何を伝えたいか」が明確になれば、自然と作るべき内容が見えてきます。最初は短い動画から始めて、慣れてきたら少しずつ長くしていけば大丈夫ですよ。

一つの動画でいろんな話題を扱っても大丈夫ですか?

一つの動画には一つのテーマだけに絞るのがおすすめです。音楽、政治、文化など複数の話題を混ぜると、視聴者が混乱してしまいます。それぞれのテーマを別々の動画で深く掘り下げた方が、視聴者にとって分かりやすく価値のある内容になりますよ。

動画で個人的な体験談を話すのは恥ずかしいです。

個人的な体験談こそが、あなたの動画を特別なものにしてくれます。失敗談や恥ずかしい経験も含めて正直に話すことで、視聴者との信頼関係が生まれるんです。完璧である必要はありません。人間らしさが伝わる動画の方が、視聴者の心に響きますよ。

政治的な話題を扱うとき、炎上が心配です。

事実と意見をきちんと分けて話すことが大切です。「これは私の個人的な意見ですが」という前置きを入れて、客観的な視点を保ちましょう。また、異なる立場の意見も紹介することで、バランスの取れた内容になります。炎上を恐れすぎず、視聴者への配慮を忘れなければ大丈夫です。

動画の長さはどれくらいがベストですか?

内容によって適切な長さは変わります。簡単な説明なら3-5分、詳しい解説なら10-15分が目安です。大切なのは、伝えたい内容に対して無駄な部分をカットすること。視聴者の時間は貴重なので、必要な情報だけをコンパクトにまとめましょう。

文化的なテーマを扱うとき、どんなことに注意すべきですか?

地域性や時代背景をしっかり調べることが重要です。アメリカとメキシコの文化の違いや、2007年と2011年の社会情勢の変化など、正確な情報に基づいて話しましょう。また、一方的な見方ではなく、複数の角度から検証した内容にすることで、信頼性の高い動画になります。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。