このノウハウについて

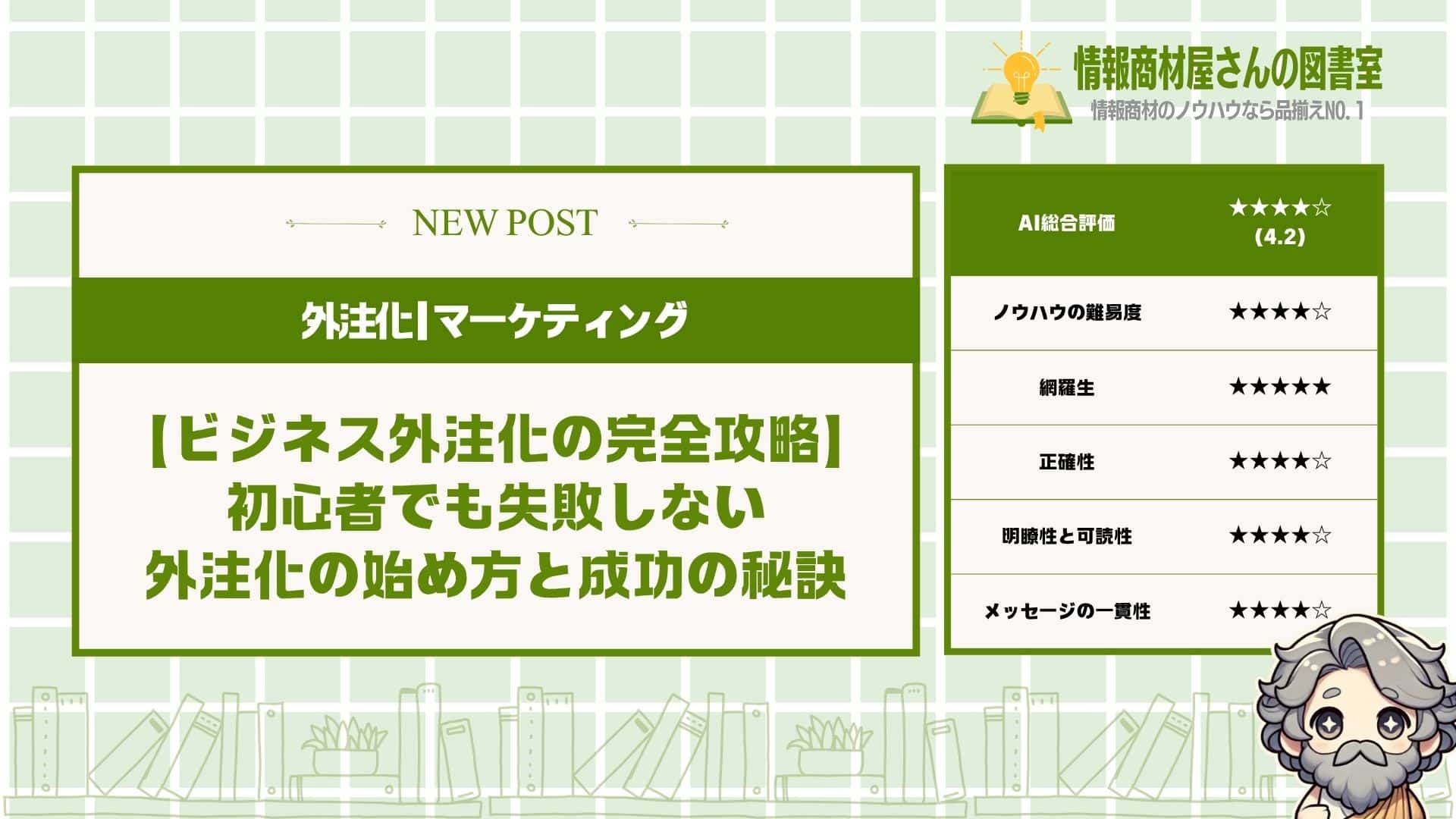

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

外注化からセミナー運営、そして引退戦略まで幅広くカバーした実践的なノウハウ記事です。特に外注化については具体的なステップが詳しく解説されており、初心者でも迷わず実践できる内容となっています。セミナー運営のテクニックや引退後の新しい活動分野まで網羅されているため、ビジネスの成長段階に応じて長期的に活用できる価値の高い記事です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●外注化に興味があるけれど何から始めればいいか分からない

●セミナーを開催したいが準備や進行方法が不安

●将来的な引退を考えているが具体的な計画が立てられない

多くの個人事業主や起業家が

「一人でできることには限界がある」と感じながらも

外注化やセミナー運営に踏み出せずにいます。

また、成功した後の引退についても

「いつかは考えなければ」と思いつつ

具体的な行動に移せていないのが現状です。

そこでこの記事では、

外注化の基本から成功するセミナー運営、

そして円満なビジネス引退まで

一連の流れを体系的に解説します。

この記事を読めば

「ビジネスを効率化し、長期的に成功を維持する方法」が

すべて分かります。

実際の成功事例と失敗談を交えながら

実践的なノウハウをお伝えするので、

事業拡大を目指す方は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 外注化が重要な4つの理由と成功させる6つのステップ

- 外注先を見つける5つの方法と失敗しない選定基準

- セミナー運営の準備から当日の進行まで完全マスター

- 参加者満足度を高める効果的な進行テクニック

- 外注先との信頼関係を築く具体的な方法

- ビジネス引退を決断すべき4つの理由と実現方法

- 引退後の新たな活動分野と価値提供の継続方法

外注化が重要な4つの理由

外注化って実は、

成功する人とそうじゃない人の

決定的な違いなんです。

この4つの理由を理解しとけば、

あなたも効率的に結果を出せる

ようになりますよ。

その4つが、

- 自分の時間を効率的に確保できるから

- 専門知識を持つ人材を活用できるから

- 質の高い成果物を得られるから

- チーム運営スキルを向上させられるから

なんですよね。

どれも聞いたことあるかもですが、

実際にやってる人は少ない。

でもこの4つを意識するだけで、

あなたの仕事は劇的に変わります。

それぞれ解説していきます。

自分の時間を効率的に確保できるから

外注化の一番のメリットは、

自分の時間を作れることなんです。

だってさ、一人で全部やろうとしたら

絶対に時間が足りなくなるでしょ。

例えば、

- 記事を書く時間

- 画像を作る時間

- SNSを更新する時間

こんな作業を全部やってたら、

一日があっという間に終わっちゃう。

もっと具体的に言うと、

ブログ記事一本書くのに3時間、

画像作成に1時間かかってたとしますよね。

そしたら一日4時間も

単純作業に使っちゃってる。

でもね、ここからが大事なんだけど、

その4時間を戦略を考える時間に

使えたらどうでしょう。

新しい企画を考えたり、

マーケティングの勉強をしたり、

お客さんとの関係を深めたり。

そっちの方が絶対に

価値のある時間の使い方ですよね。

だからこそ、

外注化で時間を確保するのが重要なんです。

専門知識を持つ人材を活用できるから

外注化のすごいところは、

プロの力を借りられることですね。

自分が苦手な分野でも、

その道のプロに任せれば安心なんです。

具体的には、

- デザインのプロ

- ライティングのプロ

- マーケティングのプロ

こういう人たちの力を

借りることができるんです。

例えばデザインが苦手な人が

無理してバナーを作ろうとしても、

どうしても素人っぽくなっちゃう。

でもプロのデザイナーに頼めば、

見た目もキレイで効果的な

バナーを作ってもらえます。

それに何より、

プロは作業スピードが違うんですよ。

あなたが3時間かけてやることを、

プロなら30分で終わらせちゃう。

しかも品質は圧倒的に高い。

これって最高じゃないですか。

だから専門知識を持つ人材を

活用しない手はないんです。

質の高い成果物を得られるから

外注化すると、

自分一人でやるよりも

圧倒的に質が上がるんです。

なぜかって言うと、

それぞれの分野のプロが

本気で取り組んでくれるから。

例えば、

- 文章のプロが書いた記事

- デザインのプロが作った画像

- 動画のプロが編集した動画

こういうのって、

素人が作ったものとは

雲泥の差があるでしょ。

実際に僕の知り合いで、

ライティングを外注化した人がいるんです。

最初は自分で記事を書いてたんですが、

プロのライターに頼んだら

アクセス数が3倍になったって言ってました。

それだけ質の違いが

結果に現れるんですよね。

しかもね、質が高いと

お客さんからの信頼も上がります。

「この人のコンテンツは

いつも質が高いな」

って思ってもらえる。

そうすると自然と

ファンが増えていくんです。

だから質の高い成果物を得るためにも、

外注化は欠かせないんです。

チーム運営スキルを向上させられるから

外注化って実は、

チーム運営の練習にもなるんです。

将来的に事業を大きくしたいなら、

絶対に必要なスキルですよね。

どうしたらいいかと言うと、

- 明確な指示を出す

- 進捗を管理する

- コミュニケーションを取る

こういうことを

実践で学べるんです。

例えば外注先に記事を依頼するとき、

どんな内容で書いてほしいか

具体的に伝える必要があります。

「面白い記事を書いて」

じゃ絶対に伝わらないでしょ。

「20代女性向けに、

ダイエットの悩みを解決する

3000文字の記事を書いて」

って具体的に伝えるんです。

こういう経験を積むことで、

自然とマネジメント力が身につく。

それに外注先との

やり取りを通じて、

相手の立場に立って考える力も

鍛えられるんですよ。

将来チームを持ったときに、

この経験が絶対に活きてきます。

だからチーム運営スキルを

向上させるためにも、

外注化は重要なんです。

外注化を成功させる6つのステップ

外注化って、

実はちゃんとした手順があるんです。

この6つのステップを順番に進めれば、

失敗せずに外注化できちゃいます。

その6つのステップが、

- STEP1. 外注化する業務を明確に定義する

- STEP2. 適切な外注先を選定する

- STEP3. 詳細な指示書を作成する

- STEP4. 信頼関係を構築する

- STEP5. 定期的なコミュニケーションを取る

- STEP6. 成果物を評価し改善点を共有する

なんですよね。

多くの人が外注化で失敗するのは、

この順番を守らないからです。

特に最初の3つのステップを

しっかりやっておかないと、

後で必ずトラブルになっちゃいます。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 外注化する業務を明確に定義する

外注化する業務は、

まず最初にはっきりと決めておくことです。

なぜかって言うと、

曖昧なまま外注に出すと

お互いが困っちゃうからなんですよね。

例えば、

- ブログ記事の執筆

- SNSの投稿作成

- 画像の編集作業

こんな感じで

具体的に決めておくんです。

「ブログ記事を書いてもらう」って決めたら、

さらに詳しく決めていきます。

「3000文字のSEO記事を週に2本」

みたいに数字も入れるんです。

でも、ここで注意したいのが、

いきなり全部を外注しちゃダメってこと。

最初は小さな業務から始めて、

うまくいったら少しずつ増やしていく。

これが失敗しないコツなんです。

例えば、最初は記事1本だけお願いして、

その人が信頼できそうだったら

2本、3本って増やしていく感じですね。

外注化する業務を明確に決めておけば、

次のステップがスムーズに進みます。

STEP2. 適切な外注先を選定する

外注先選びっていうのは、

めちゃくちゃ大切な作業です。

ここで間違えちゃうと、

後でどんなに頑張っても

うまくいかないんですよね。

選ぶときのポイントは、

- 過去の実績をチェック

- コミュニケーションの取りやすさ

- 料金の妥当性

この3つを必ず確認します。

過去の実績っていうのは、

その人がどんな仕事をしてきたかってことです。

ブログ記事をお願いしたいなら、

その人が書いた記事を見せてもらいましょう。

実際に見てみると、

「あ、この人なら安心だな」とか

「ちょっと文章が硬いかも」とか

分かっちゃいます。

それから、メッセージのやり取りで

返事が早いかどうかも見ておく。

返事が遅い人だと、

急ぎの仕事をお願いできないですからね。

料金については、

安すぎる人も高すぎる人も避けた方がいいです。

適切な外注先を見つけられれば、

長期的にお付き合いできる

パートナーになってくれます。

STEP3. 詳細な指示書を作成する

指示書作りっていうのは、

外注化で一番重要な作業かもしれません。

これがしっかりしてないと、

思ってたのと全然違う成果物が

出来上がっちゃうんです。

指示書に書くべきことは、

- 具体的な作業内容

- 納期と品質の基準

- 参考になる資料やサンプル

こういった内容ですね。

例えば、ブログ記事をお願いするなら、

「3000文字で、見出しは3つ以上、

画像は2枚以上入れてください」

みたいに数字で伝えるんです。

「いい感じに書いてください」じゃ、

相手も困っちゃいますからね。

それから、過去に書いた記事で

「こんな感じで書いてほしい」っていう

サンプルも一緒に渡します。

文章のトーンとか、

構成の仕方とかが

一発で伝わりますから。

指示書を作るのは最初は大変だけど、

一度作っちゃえば使い回せます。

新しい人にお仕事をお願いするときも、

同じ指示書を渡せばいいんです。

詳細な指示書があれば、

期待通りの成果物が

手に入りやすくなります。

STEP4. 信頼関係を構築する

信頼関係っていうのは、

外注化を成功させる土台になる部分です。

お互いが信頼し合えてないと、

いい仕事はできないんですよね。

信頼関係を作るコツは、

- 約束は必ず守る

- 相手の立場に立って考える

- 感謝の気持ちを伝える

この3つを意識することです。

約束っていうのは、

料金の支払いとか、

資料を渡すタイミングとかですね。

「来週までに資料をお渡しします」って言ったら、

絶対に来週までに渡す。

当たり前のことだけど、

これができてない人が多いんです。

それから、相手の立場に立つってことも大切。

外注先の人だって、

他にもお客さんがいるかもしれません。

無理なスケジュールをお願いしたり、

深夜にメッセージを送ったりしないように

気をつけましょう。

「ありがとうございます」とか

「助かりました」とか、

感謝の言葉もちゃんと伝える。

これだけで、相手のモチベーションが

全然違ってきますから。

信頼関係ができてくると、

相手も「この人のために頑張ろう」って

思ってくれるようになります。

STEP5. 定期的なコミュニケーションを取る

コミュニケーションっていうのは、

外注化では欠かせない要素なんです。

放置しちゃうと、

思わぬトラブルが起きちゃいますからね。

定期的に連絡を取る理由は、

- 進捗状況の確認

- 問題の早期発見

- モチベーションの維持

こんなところにあります。

例えば、1週間かかる仕事をお願いしたら、

3日目くらいに「調子はどうですか?」って

軽く声をかけてみる。

そうすると、「実はここで困ってます」とか

「予定より早く終わりそうです」とか

教えてもらえるんです。

問題があっても、早めに分かれば

対処できますからね。

それに、定期的に連絡を取ることで、

「ちゃんと見てくれてるんだな」って

相手も安心してくれます。

ただし、連絡しすぎるのもダメ。

毎日「どうですか?」って聞かれたら、

相手も集中できなくなっちゃいます。

週に1〜2回くらいが

ちょうどいいペースですね。

定期的なコミュニケーションを取ることで、

お互いが安心して仕事を進められます。

STEP6. 成果物を評価し改善点を共有する

成果物の評価っていうのは、

次回以降の品質向上のために必要なんです。

ただ「ありがとうございました」で終わらせちゃうと、

同じミスが繰り返されちゃいますからね。

評価するときのポイントは、

- 良かった点を具体的に伝える

- 改善してほしい点を優しく伝える

- 次回への期待を込めたメッセージ

この3つを意識することです。

例えば、記事を書いてもらったら、

「見出しの作り方がとても上手でした」とか

「読みやすい文章でした」とか

具体的に褒めてあげる。

改善点については、

「次回はもう少し具体例があると嬉しいです」

みたいに、やわらかく伝えます。

「ダメでした」とか

「期待外れでした」とか

きつい言い方はしちゃダメ。

相手のモチベーションが下がっちゃって、

次回からいい仕事をしてもらえなくなります。

それから、改善点だけじゃなくて、

「次回も楽しみにしています」とか

前向きなメッセージも添えましょう。

フィードバックをもらった相手も、

「次はもっと頑張ろう」って

思ってくれるはずです。

しっかりと評価して改善点を共有すれば、

どんどん品質が上がっていきます。

私が実践している外注化のコツ4つ

外注化を成功させるには、

ちゃんとしたコツがあるんです。

このコツを知っておけば、

外注先とのトラブルがなくなって

質の高い成果物が手に入ります。

そのコツっていうのが、

- テンプレート化された指示書を活用する

- 定期的なフィードバックを実施する

- 長期的なパートナーシップを重視する

- 段階的に業務範囲を拡大する

この4つなんですよね。

実際に僕も最初は外注で失敗しまくってて、

お金だけ払って使えない成果物ばかりでした。

でもこの4つを実践するようになってから、

外注がめちゃくちゃうまくいくようになったんです。

順番に詳しく説明していきますね。

テンプレート化された指示書を活用する

指示書をテンプレート化するっていうのは、

毎回同じ形式で依頼内容を伝えること。

これをやっておくと、

外注先も迷わずに作業できるし

あなたも指示を出すのが楽になります。

例えば、こんな項目を決めておくんです。

- 作業の目的

- 具体的な作業内容

- 納期

- 注意点

記事の外注なら、

「タイトル」「文字数」「キーワード」

「参考記事」「NGワード」みたいに

項目を決めておく感じですね。

僕も最初は毎回バラバラに指示してて、

「あれ?これどういう意味ですか?」

って質問ばかり来てました。

でもテンプレートを作ってからは、

質問が激減したんです。

しかも外注先の人からも

「分かりやすくて助かります」

って言われるようになりました。

テンプレートがあると、

お互いにストレスがなくなるんですよね。

定期的なフィードバックを実施する

フィードバックっていうのは、

完成した成果物に対してコメントすること。

これをちゃんとやらないと、

外注先の人は何が良くて何がダメなのか

分からないままなんです。

具体的には、

- 良かった点を褒める

- 改善してほしい点を伝える

- 次回への期待を込める

こんな感じで伝えてあげるんです。

例えば記事なら、

「導入部分がすごく読みやすかったです。

ただ、もう少し具体例があると

さらに良くなりそうです」

みたいな感じですね。

実は僕、最初はフィードバックを

面倒くさがってやってなかったんです。

そしたら毎回同じようなミスが続いて、

結局自分で修正する羽目になってました。

でもちゃんとフィードバックするようになったら、

どんどん成果物の質が上がっていったんです。

フィードバックって、

外注先の人を育てる投資みたいなものなんですよね。

長期的なパートナーシップを重視する

パートナーシップを重視するっていうのは、

一回限りじゃなくて長く付き合う関係を作ること。

これができると、

お互いのことがよく分かって

スムーズに仕事が進むようになります。

長期的な関係を築くには、

- 相手の都合も考慮する

- 適正な報酬を支払う

- 感謝の気持ちを伝える

こういうことが大切なんです。

例えば、急ぎの依頼をするときも

「お忙しい中すみません」

って一言添えるだけで全然違います。

僕も昔は安い人を探しては

使い捨てみたいにしてました。

でも今は信頼できる人と

長く付き合うようにしてるんです。

そうすると、相手も僕の好みや

やり方を覚えてくれて、

指示しなくても期待通りの成果物が

上がってくるようになりました。

長期的な関係って、

結局お互いにとってメリットが大きいんですよね。

段階的に業務範囲を拡大する

段階的に業務範囲を拡大するっていうのは、

いきなり大きな仕事を任せるんじゃなくて

少しずつ仕事を増やしていくこと。

これをやると、

お互いの信頼関係が築けて

失敗のリスクも減らせます。

具体的な流れとしては、

- 最初は小さな作業から

- 慣れてきたら作業量を増やす

- 信頼できるようになったら重要な仕事も任せる

こんな感じで進めていくんです。

記事の外注なら、

最初は1000文字の記事から始めて、

慣れてきたら3000文字、5000文字

って増やしていく感じですね。

僕も最初は焦って、

いきなり大きな案件を任せてました。

そしたら期待と全然違う成果物が来て、

お互いに嫌な思いをしたんです。

でも段階的にやるようになってからは、

そういうトラブルがなくなりました。

相手も安心して作業できるし、

僕も安心して任せられるようになったんです。

段階的に進めることで、

お互いにとって良い関係が作れるんですよね。

外注化を始めるべき4つの理由

外注化って実は、

個人事業主や小さな会社の人にとって最強の武器なんです。

これをマスターできれば、

あなたの事業は一気に加速します。

外注化を始めるべき理由は、

- 自分の時間を有効活用できるから

- 専門スキルを持つ人材を活用できるから

- 事業規模を効率的に拡大できるから

- コストを抑えながら品質を向上できるから

この4つなんですよね。

どれも事業を成長させるのに

欠かせない要素ばかりです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

自分の時間を有効活用できるから

外注化の最大のメリットは、

自分の時間を取り戻せることです。

だって考えてみてください、

あなたにしかできない仕事に集中できるんですよ。

具体的には、

- 記事作成を外注して戦略立案に集中

- 動画編集を外注して企画作りに専念

- データ入力を外注して営業活動に時間を使う

こんな感じで役割分担ができます。

例えばですが、

記事を1本書くのに3時間かかってたとしますよね。

それを外注すれば、

その3時間で新しいビジネスプランを考えたり、

お客さんとの打ち合わせができるわけです。

実際に、あるブログ運営者の方は

記事作成を外注化したことで、

月間50万PVを達成したって話もあります。

でもね、ここで大切なのは

何を外注して何を自分でやるかの判断。

自分にしかできない部分、

例えば戦略を決めたり方向性を決めるのは

絶対に自分でやった方がいいんです。

逆に、誰でもできる作業は

どんどん外注しちゃいましょう。

そうすることで、

あなたの時間がめちゃくちゃ有効活用できるようになります。

専門スキルを持つ人材を活用できるから

外注化のすごいところは、

プロのスキルを借りられることなんです。

これって本当にお得だと思いませんか。

例えば、

- プロのライターに記事を書いてもらう

- デザイナーにロゴやバナーを作ってもらう

- 動画編集のプロに編集を任せる

こういうことができちゃいます。

もしあなたが動画編集を一から覚えようとしたら、

どれくらい時間がかかると思います?

きっと数ヶ月はかかりますよね。

でも外注すれば、

今すぐプロレベルの動画が手に入るんです。

実際に、YouTubeで成功してる人の多くは

動画編集を外注してるって知ってました?

彼らは企画や撮影に集中して、

編集はプロに任せてるんです。

だからこそ、

質の高いコンテンツを量産できてるんですよね。

しかも、外注先の人たちって

その分野のプロだから、

あなたが知らないテクニックもたくさん知ってます。

結果的に、

自分でやるよりも高品質なものができあがるんです。

事業規模を効率的に拡大できるから

外注化って、

事業を大きくするための近道なんです。

なぜかというと、

一人でできることには限界があるからですね。

具体的には、

- 記事を月10本から50本に増やせる

- 複数のプロジェクトを同時進行できる

- 24時間体制で作業を回せる

こんなことが可能になります。

例えばですが、

あなたが一人で記事を書いてたら

月に10本が限界だったとしますよね。

でも5人のライターに外注すれば、

月50本の記事が書けちゃうわけです。

しかも、あなたは記事を書かずに

他の重要な仕事に集中できる。

ある会社では、

コンテンツ制作を外注化することで

半年でアクセス数を5倍に増やしたそうです。

これって一人だったら

絶対に無理な数字ですよね。

外注化することで、

時間の制約を超えて事業を拡大できるんです。

だからこそ、

本気で事業を大きくしたいなら外注化は必須なんです。

コストを抑えながら品質を向上できるから

外注化って実は、

めちゃくちゃコスパがいいんです。

「え、外注したらお金かかるんじゃないの?」

って思うかもしれませんが、実は逆なんですよね。

例えば、

- 正社員を雇うより安い

- 必要な時だけお願いできる

- 設備投資が不要

こんなメリットがあります。

正社員を一人雇うとしたら、

月給だけで20万円以上はかかりますよね。

それに加えて社会保険料や

ボーナス、退職金なんかも考えると

年間で400万円以上は必要です。

でも外注なら、

必要な分だけお支払いすればOK。

記事1本3000円で外注したとして、

月20本お願いしても6万円です。

しかも、プロが書いた記事だから

品質も高いんですよね。

実際に、ある企業では

記事作成を外注化することで、

コストを70%削減しながら

品質を向上させることができたそうです。

さらに、外注先の人たちは

その分野の専門家だから、

あなたが思いつかないようなアイデアも

提案してくれることがあります。

結果的に、

安いコストで高品質なものが手に入るんです。

外注先を見つける5つの方法

外注先を見つけるには、

5つの効果的な方法があります。

この方法を使えば、

あなたも優秀なパートナーを

見つけられるようになりますよ。

その5つの方法が、

- クラウドワークスで募集する

- ランサーズで人材を探す

- ココナラでスキル保有者を見つける

- SNSで直接スカウトする

- 知人からの紹介を活用する

なんですよね。

それぞれ特徴があって、

使い分けることが大切なんです。

どの方法も実際に

多くの人が成功してる方法ですからね。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

クラウドワークスで募集する

クラウドワークスは、

外注先を見つける一番メジャーな方法です。

なぜなら、登録者数が多くて

幅広いスキルを持った人がいるからなんです。

例えば、

- ライター

- デザイナー

- 動画編集者

- プログラマー

こんな感じで、

ほぼ全ての職種の人がいますね。

実際に僕の知り合いも、

クラウドワークスで記事作成を外注して

月間50万PVのブログを作ったんです。

最初は1記事500円から始めて、

だんだん信頼関係を築いていった。

そしたら今では、

10人以上のライターチームができて

毎月100記事以上を投稿してるんですよ。

ただし注意点もあって、

募集文の書き方がめちゃくちゃ大事。

具体的な仕事内容と

メリットをしっかり書かないと

良い人材は集まりません。

「記事を書いてください」じゃなくて、

「○○について1000文字の記事を書いてください。

継続依頼もあります」みたいに

詳しく書くのがコツですね。

だからこそ、

クラウドワークスを使うときは

募集文にこだわりましょう。

ランサーズで人材を探す

ランサーズっていうのは、

クラウドワークスと似てるけど

ちょっと違った特徴があるんです。

どういうことかというと、

比較的スキルの高い人が多いってことですね。

具体的には、

- 実績豊富なフリーランス

- 専門性の高いスキル保有者

- 長期的な関係を求める人

こんな人たちが

集まってる印象があります。

例えばですが、

YouTubeの動画編集を外注したい場合、

ランサーズだと経験豊富な編集者が見つかりやすい。

実際に僕の友人は、

ランサーズで見つけた編集者に依頼して

YouTubeチャンネルの収益化に成功しました。

その編集者は過去に

100本以上の動画を編集した経験があって、

最初からクオリティの高い動画を作ってくれたんです。

でもその分、料金は

クラウドワークスより高めになることが多い。

質を重視するなら

ランサーズがおすすめですし、

コストを抑えたいなら

クラウドワークスがいいでしょうね。

どっちを選ぶかは、

あなたの予算と求める品質次第です。

だから最初に、

自分の条件を明確にしておきましょう。

ココナラでスキル保有者を見つける

ココナラは他とは

ちょっと違った仕組みなんですよ。

というのも、

スキルを持った人が自分から

「こんなことできますよ」って

サービスを出品してるからです。

例えば、

- ロゴデザイン 5000円

- 記事作成 3000円

- 動画編集 10000円

みたいに、

最初から値段とサービス内容が

決まってるんですね。

だから、あなたは

欲しいサービスを探して

ポチっと購入するだけ。

めちゃくちゃ簡単でしょ?

実際に僕も、

ブログのヘッダー画像を

ココナラで依頼したことがあります。

3000円で依頼したんですが、

想像以上にクオリティが高くて

びっくりしました。

しかも、修正も

2回まで無料でやってくれて

すごく親切だったんです。

ただし、ココナラは

単発の依頼に向いてますね。

継続的な外注というより、

「今回だけお願いしたい」

みたいなときに便利です。

だからこそ、

まずはココナラで試してみて

気に入った人がいたら

長期的にお付き合いするのがいいでしょう。

SNSで直接スカウトする

SNSでのスカウトは、

実はめちゃくちゃ効果的な方法なんです。

なぜかっていうと、

その人の実力や人柄が

事前に分かるからなんですよね。

具体的には、

- Twitterで情報発信してる人

- Instagramで作品を投稿してる人

- YouTubeで実績を公開してる人

こういう人たちに

直接声をかけるんです。

例えばですが、

Twitterでライティングについて

有益な情報を発信してる人がいたとします。

その人のツイートを見れば、

文章力や知識レベルが分かりますよね。

だから、いきなり依頼するより

安心してお願いできるんです。

実際に僕の知り合いは、

Instagramでイラストを投稿してる人に

直接DMを送って

ブログのアイキャッチ画像を依頼しました。

その人は普段から

クオリティの高いイラストを投稿してたので、

依頼した結果も期待通りだったんです。

ただし、SNSでスカウトするときは

礼儀正しく丁寧にアプローチすることが大切。

いきなり「仕事ください」じゃなくて、

まずはその人の投稿に

いいねやコメントをして

関係性を作ってからにしましょうね。

知人からの紹介を活用する

知人からの紹介は、

実は一番安心できる方法なんです。

どうしてかというと、

その人の実力や人柄を

知人が保証してくれるからですね。

例えば、

- 友人が使ってるデザイナー

- 同僚が知ってるライター

- 先輩が紹介してくれる編集者

こんな感じで、

信頼できる人からの紹介なら

安心してお願いできますよね。

実際に僕も、

友人の紹介でライターさんに

記事作成をお願いしたことがあります。

その友人が

「この人すごく丁寧で、

納期も絶対に守ってくれるよ」

って教えてくれたんです。

実際にお願いしてみると、

本当にその通りで

期待以上の記事を書いてくれました。

しかも、友人の紹介だから

最初から信頼関係ができてて

やり取りもスムーズだったんです。

ただし、知人の紹介は

断りにくいっていうデメリットもある。

もし合わなかった場合でも、

知人の顔を立てて

続けなきゃいけないかもしれません。

だからこそ、

最初は小さな仕事から始めて

お互いの相性を確認するのがいいでしょうね。

外注化で失敗しないための4つの注意点

外注化で失敗しないためには、

4つの注意点を守ることが絶対に必要です。

この4つを知っておけば、

外注化でお金と時間を無駄にすることがなくなります。

その4つが、

- コミュニケーション不足を避けること

- 品質管理を徹底すること

- 適切な報酬設定を行うこと

- 契約内容を明確にしておくこと

なんですよね。

これらを守らないと、

外注した意味がなくなっちゃうんです。

最悪の場合、

外注化する前より状況が悪くなることも。

だからこそ、この4つは

絶対に押さえておきましょう。

それぞれ解説していきます。

コミュニケーション不足を避けること

コミュニケーション不足っていうのは、

外注化で一番やっちゃダメなことです。

これをやっちゃうと、

思ってた成果物と全然違うものが上がってきます。

例えば、

- 指示が曖昧すぎる

- 連絡頻度が少なすぎる

- フィードバックをしない

こんな状況になっちゃうんです。

実際に、記事作成を外注した人が

「SEO対策した記事を書いて」

って曖昧な指示だけ出したんですよね。

そしたら、キーワードも入ってないし、

文字数もバラバラの記事が納品されて

結局全部書き直しになったんです。

でも逆に、チャットワークを使って

毎日進捗確認をしてる人もいます。

その人は外注したライターさんと

密にやりとりしながら進めてるから、

思った通りの記事がちゃんと上がってくる。

だからこそ、コミュニケーションは

外注化の生命線だと思ってください。

連絡を怠ると、

必ず失敗しちゃいます。

品質管理を徹底すること

品質管理を徹底するっていうのは、

納品されたものをしっかりチェックすることです。

これができないと、

外注化した意味がなくなっちゃうんですよね。

具体的には、

- 添削者を配置する

- チェックリストを作る

- 修正指示を具体的に出す

こういうことが大切になってきます。

例えばですが、YouTube動画の編集を

外注化した人がいたんです。

最初は編集者さんに丸投げしてたから、

テロップの位置がバラバラだったり

BGMの音量が合ってなかったりして

結局自分で修正する羽目になった。

でも、チェックリストを作って

「テロップは画面下から3分の1の位置」

「BGMは-20dBに統一」

みたいに具体的な基準を決めたんです。

そしたら、修正作業がほとんどなくなって

外注化の効果をちゃんと感じられるようになりました。

品質管理を怠ると、

結局自分の作業が増えちゃうんです。

だからこそ、

品質管理は絶対に徹底しましょう。

適切な報酬設定を行うこと

適切な報酬設定っていうのは、

安すぎず高すぎない金額を設定することですね。

これを間違えると、

良い人材が集まらなくなっちゃいます。

例えば、

- 相場より安すぎる設定

- スキルに見合わない報酬

- 成果に対する評価がない

こんな状況だと失敗しやすいんです。

実際に、記事作成を1文字0.1円で

外注募集した人がいたんですが、

応募してくるのは初心者ばかりで

使い物にならない記事しか上がってこなかった。

でも、1文字1円に設定し直したら

経験豊富なライターさんが応募してきて、

月間50万PVを達成するブログを作れたんです。

安い報酬だと、

どうしても質の低い人材しか集まりません。

逆に高すぎると、

コストが合わなくなっちゃいますよね。

だから、相場をしっかり調べて

適切な報酬を設定することが大切なんです。

契約内容を明確にしておくこと

契約内容を明確にするっていうのは、

お互いの責任範囲をはっきりさせることです。

これをやっとかないと、

後でトラブルになっちゃうんですよね。

明確にすべき内容は、

- 納期と修正回数

- 著作権の取り扱い

- 機密保持について

こういったことですね。

例えば、動画編集の外注で

修正回数を決めてなかった人がいるんです。

そしたら、何回も修正依頼を出してるうちに

編集者さんから追加料金を請求されて

結局予算オーバーになっちゃった。

でも、最初から「修正は3回まで」

って決めておけば、

そんなトラブルは起きなかったんです。

契約書まで作る必要はないけど、

最低限のルールは決めておきましょう。

曖昧なままだと、

お互いにとって良くない結果になります。

だからこそ、

契約内容は最初にしっかり決めておくことが大切なんです。

セミナー運営が重要な4つの理由

セミナー運営って、

今の時代めちゃくちゃ重要なんですよ。

これができるようになると、

あなたのビジネスが一気に加速します。

その理由が、

- 専門知識を効率的に共有できるから

- 参加者との信頼関係を構築できるから

- ビジネスの成長機会を創出できるから

- 個人のブランド価値を向上させられるから

なんですよね。

この4つを理解しておけば、

セミナー運営の価値がよく分かります。

それぞれの理由を

詳しく解説していきます。

専門知識を効率的に共有できるから

セミナー運営の最大のメリットは、

専門知識を一度に多くの人に伝えられること。

これって実は、

めちゃくちゃ効率的な方法なんです。

具体的には、

- 1対1で教える時間を大幅短縮

- 同じ内容を何度も説明する手間が省ける

- 参加者同士の学び合いも生まれる

こんな効果があるんですよね。

例えばですが、

あなたがマーケティングの専門家だとします。

普通なら10人に教えるのに

10回の個別相談が必要ですよね。

でもセミナーなら、

1回で10人全員に教えられちゃう。

しかも参加者同士が

「あ、そういう考え方もあるんだ」

って気づき合ったりするんです。

これって個別指導では

絶対に生まれない価値なんですよ。

だからこそ、

専門知識の共有にはセミナーが最適なんです。

参加者との信頼関係を構築できるから

セミナーを通じて、

参加者との深い信頼関係が築けるんです。

なぜかというと、

リアルタイムで価値を提供できるから。

例えば、

- その場で質問に答えてもらえる安心感

- 講師の人柄や専門性を直接感じられる

- 同じ時間を共有している特別感

こういった要素が

信頼関係を強くするんですね。

特に質問コーナーなんかは

めちゃくちゃ効果的です。

参加者が「この人は本当に分かってる」

って実感してくれるんですよ。

僕の知り合いのコンサルタントも、

セミナーで質問に答えまくってたら

「ぜひ個別で相談したい」

って依頼が殺到したって言ってました。

文章やメールだけじゃ伝わらない

あなたの魅力が伝わるんです。

だから信頼関係を築くなら、

セミナー運営は欠かせないツールですね。

ビジネスの成長機会を創出できるから

セミナー運営は、

新しいビジネスチャンスを生み出してくれます。

これが実は、

多くの人が見落としてるポイントなんです。

具体的には、

- 新規顧客との出会いの場

- サービスの改善点を発見できる機会

- 口コミや紹介につながるきっかけ

こんな機会が自然に生まれるんです。

例えばですが、

セミナー参加者から

「こんなサービスもやってほしい」

って要望をもらったりします。

そこから新しい商品開発に

つながることもあるんですよね。

実際に、あるWebデザイナーの方は

セミナーで「動画編集も教えて」

って声をもらって新サービスを始めました。

結果的に売上が1.5倍になったんです。

セミナーって単なる情報発信じゃなくて、

ビジネス拡大の入り口なんですよ。

だからこそ、

積極的に取り組む価値があるんです。

個人のブランド価値を向上させられるから

セミナー運営を続けていると、

あなた自身のブランド価値がぐんぐん上がります。

理由は簡単で、

専門家としての認知度が高まるからなんです。

例えば、

- 「○○といえばあの人」という印象

- SNSでの拡散や口コミ効果

- 業界内での専門家としての地位確立

こういった効果が期待できるんですね。

セミナー講師って聞くと、

なんか凄い人って印象がありませんか?

実際にそうなんですよ。

人前で話せるスキルと専門知識を

両方持ってる人って少ないんです。

だからセミナーを定期開催してると、

「この分野の専門家」

って認識してもらえるようになります。

僕の友人のライターさんも、

月1回セミナーを開催してたら

業界誌から取材依頼が来たって言ってました。

そこから仕事の依頼も増えて、

単価も2倍になったんです。

セミナー運営って、

個人ブランディングの最強ツールなんですよ。

成功するセミナー準備の5つのステップ

セミナーを成功させたいなら、

準備が全てって言っても過言じゃありません。

この準備をしっかりやっとけば、

当日は参加者から「すごく勉強になりました!」

って感謝されまくりです。

その具体的なステップが、

- STEP1. セミナーの目的と対象者を明確に設定する

- STEP2. 参加者の質問や要望を事前に収集する

- STEP3. 内容を参加者に合わせてカスタマイズする

- STEP4. 使用するツールの操作方法を事前に確認する

- STEP5. 当日の進行スケジュールを詳細に組み立てる

この5つなんですよね。

どれも当たり前に見えるかもですが、

実際にちゃんとできてる人は少ない。

逆に言うと、

この5つをしっかりやるだけで

他の人と圧倒的に差がつくんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

STEP1. セミナーの目的と対象者を明確に設定する

セミナーの目的と対象者を

はっきりさせることが一番大切です。

なぜなら、これが決まってないと

内容がブレブレになっちゃうから。

例えば、

- 初心者向けなのか上級者向けなのか

- 知識を教えるのか実践方法を教えるのか

- 何歳くらいの人がターゲットなのか

こういうことを最初に決めるんです。

よくあるのが、

「みんなに役立つセミナーにしよう」

って考えちゃうパターン。

でも実際は、

みんなに向けたセミナーって

誰にも刺さらないんですよね。

だからこそ、

「30代の会社員で副業を始めたい人向け」

みたいに具体的に決めちゃう。

そうすると内容も自然と決まってくるし、

参加者も「これ私のためのセミナーだ!」

って感じてくれるんです。

STEP2. 参加者の質問や要望を事前に収集する

参加者が何を知りたがってるかを

事前に聞いとくのがめちゃくちゃ重要。

これをやっとくと、

セミナーの満足度が爆上がりします。

具体的には、

- 申込み時にアンケートを取る

- メールで質問を募集する

- SNSで事前に聞いてみる

こんな感じで情報を集めるんです。

例えばですが、

「ブログで稼ぐ方法」っていうセミナーでも

人によって知りたいことが全然違う。

「記事の書き方を知りたい人」もいれば、

「アクセスの集め方を知りたい人」もいる。

事前に聞いとけば、

その人たちが一番知りたいことを

メインで話せるじゃないですか。

そしたら参加者は

「まさに知りたかったことだ!」

って大満足してくれるんです。

STEP3. 内容を参加者に合わせてカスタマイズする

STEP2で集めた情報をもとに、

セミナーの内容を参加者に合わせて調整します。

これができてるかどうかで、

セミナーの質が全然変わってくるんです。

例えば、

- 初心者が多いなら基礎から丁寧に

- 経験者が多いなら応用テクニックを中心に

- 質問が多かった部分は時間を多めに取る

こういう風に調整するわけです。

僕の知り合いのセミナー講師は、

毎回参加者に合わせて資料を作り直してます。

最初は「面倒だな」って思ってたらしいんですが、

やってみたら参加者の反応が全然違った。

「私のために作ってくれたんだ」

って感じてもらえるから、

最後まで集中して聞いてくれるんですよね。

だからこそ、

面倒でもカスタマイズは絶対やった方がいい。

STEP4. 使用するツールの操作方法を事前に確認する

当日使うツールの操作は、

事前に必ず確認しておきましょう。

なぜかっていうと、

当日トラブったら一気に信頼を失うから。

よく使われるのが、

- Zoomの画面共有機能

- チャット機能の使い方

- 録画機能の設定方法

こういう基本的な機能ですね。

でも意外と、

「あれ、画面共有ってどうやるんだっけ?」

って当日になって焦る人が多いんです。

参加者からすると、

「この人大丈夫かな?」

って不安になっちゃいますよね。

だから前日には必ず、

実際に使う機能を一通り試しておく。

できれば友達とかに頼んで、

リハーサルをやっとくのがベストです。

そうすれば当日は安心して

セミナーに集中できますからね。

STEP5. 当日の進行スケジュールを詳細に組み立てる

最後に、当日の進行スケジュールを

分単位で決めておきましょう。

これがあると、

セミナーがスムーズに進むんです。

スケジュールに入れるのは、

- 開始から挨拶まで(5分)

- 自己紹介(10分)

- メイン内容(60分)

- 質疑応答(10分)

- まとめと次回案内(5分)

こんな感じで細かく決めるんです。

特に大事なのが、

途中で休憩を入れること。

人の集中力って、

長くても90分が限界なんですよね。

だから60分くらいで一回休憩を入れて、

参加者の集中力をリセットしてあげる。

あと、時間を守ることも超重要。

「あと5分で終わります」

って言ったのに20分延びたら、

参加者はイライラしちゃいます。

だからこそ、

詳細なスケジュールを作って

それを絶対に守るようにしましょう。

セミナー当日の効果的な進行方法6つ

セミナーを成功させるには、

当日の進行が9割決めるって言っても過言じゃない。

この6つの方法を使えば、

参加者が最後まで集中して聞いてくれるし、

満足度もぐんと上がります。

その6つの方法が、

- マシンガントークでテンポよく話を進める

- チャット機能を活用してリアルタイムで質問を受け付ける

- 参加者の反応を確認しながら話すスピードを調整する

- 適切なタイミングで休憩を挟む

- 具体例や事例を交えて分かりやすく説明する

- 参加者の集中力を維持する工夫を取り入れる

なんですよね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際やってみると奥が深いんです。

でも、コツさえ掴めば

誰でもできるようになりますよ。

それぞれ解説していきます。

マシンガントークでテンポよく話を進める

マシンガントークっていうのは、

間を空けずにスピード感を持って話すこと。

これができると参加者が

飽きる暇がなくなるんです。

例えば、

- 「えーっと」「あのー」を使わない

- 次の話題にすぐ移る

- 沈黙の時間を作らない

こんな感じですね。

よくセミナーで見かけるのが、

話の途中で「えーっと」って

考え込んじゃう人。

これやっちゃうと、

参加者の集中が一気に切れちゃうんです。

だからこそ事前に話す内容を

しっかり準備しておくのが大切。

台本まで作る必要はないけど、

話の流れは頭に入れておきましょう。

そうすれば自然とテンポよく

話せるようになりますからね。

マシンガントークができれば、

参加者を最後まで引きつけられます。

チャット機能を活用してリアルタイムで質問を受け付ける

チャット機能を使うのは、

参加者との距離を縮めるのに最高の方法。

これをうまく使えると、

一方的な講義じゃなくて

双方向のやり取りができるんです。

具体的には、

- 「質問があったらチャットに書いてくださいね」

- 「分からないことがあったら遠慮なくどうぞ」

- 「今の話で疑問に思ったことありますか?」

こんな風に声をかけるんです。

実際にやってみると分かるんですが、

チャットって思ってる以上に

参加者が使ってくれるんですよ。

手を挙げて発言するのは恥ずかしいけど、

チャットなら気軽に質問できるじゃないですか。

だから「今日は質問しづらいな」

って思ってる人でも

積極的に参加してくれるようになります。

質問が来たらすぐに答えてあげると、

「この人は私たちのことを

ちゃんと見てくれてる」

って思ってもらえるんです。

チャット機能をフル活用すれば、

参加者の満足度が劇的に上がります。

参加者の反応を確認しながら話すスピードを調整する

参加者の反応を見るっていうのは、

セミナー成功の秘訣なんですよね。

なぜなら、みんなが理解できてないのに

どんどん先に進んじゃったら

置いてけぼりになっちゃうから。

例えば、

- うなずいてる人が少ない

- チャットで「分からない」って声が出る

- 質問が全然来ない

こんな時は要注意です。

僕も最初の頃は、

用意した内容を全部話すことに

必死になってたんですよ。

でも、参加者の顔を見てみたら

「???」って表情の人ばかり。

それで気づいたんです。

「あ、みんな置いてけぼりになってる」って。

それからは話してる途中で

「ここまでで質問ありますか?」

って確認するようにしました。

そうすると参加者も

「あ、分からないこと聞いていいんだ」

って安心してくれるんです。

反応を見ながら調整できれば、

全員が理解できるセミナーになります。

適切なタイミングで休憩を挟む

休憩を挟むっていうのは、

参加者の集中力を保つために絶対必要。

人間の集中力って、

実は15分から20分しか続かないんです。

だから、

- 30分に1回は小休憩

- 1時間に1回は長めの休憩

- 話題が変わるタイミングで区切る

こんな感じで休憩を入れるんです。

よくあるのが、

2時間ぶっ通しでセミナーをやっちゃうパターン。

これだと後半になるにつれて

参加者の頭がボーッとしてきちゃう。

せっかく良い内容を話してても

聞いてもらえないんじゃ意味ないですよね。

休憩中は「お疲れ様でした」

「ストレッチしてくださいね」

って声をかけてあげると親切。

たった5分の休憩でも、

参加者はリフレッシュできるんです。

そうすると後半の集中力も

しっかり保てるようになりますよ。

適切な休憩があれば、

最後まで質の高いセミナーができます。

具体例や事例を交えて分かりやすく説明する

具体例を使うっていうのは、

難しい話を分かりやすくする魔法みたいなもの。

抽象的な話だけだと、

参加者は「で、結局何をすればいいの?」

って思っちゃうんです。

例えば、

- 実際にあった成功事例

- 失敗から学んだ体験談

- 身近な例え話

こういうのを織り交ぜるんです。

僕がマーケティングの話をする時は、

必ずコンビニの例を使うようにしてます。

「コンビニって、レジの前にお菓子が置いてあるでしょ?

あれって実は計算されたマーケティングなんですよ」

みたいな感じで説明すると、

「あー、なるほど!」

って納得してもらえるんです。

専門用語ばかり使って説明するより、

身近な例で説明した方が

圧倒的に伝わりやすい。

参加者も「自分の生活に置き換えて考えよう」

って思ってくれるようになります。

具体例をたくさん用意しておけば、

どんな難しい内容でも分かりやすく伝えられます。

参加者の集中力を維持する工夫を取り入れる

集中力を維持する工夫っていうのは、

参加者を飽きさせないための小技みたいなもの。

単調な話し方だと、

どんなに良い内容でも眠くなっちゃうんです。

工夫の例としては、

- 声のトーンを変える

- 身振り手振りを使う

- 参加者に質問を投げかける

こんなことができます。

特に効果的なのが、

「皆さんはどう思いますか?」

って参加者に問いかけること。

これをやると、

「え、自分に聞かれてる?」

って一気に意識が戻るんです。

あとは話すスピードを変えるのも効果的。

大事なポイントの時は

ゆっくり話して、

例え話の時は少し早めに話す。

こうするとメリハリがついて、

参加者も「今の話、重要だな」

って分かってくれるんです。

小さな工夫の積み重ねが、

参加者の集中力を最後まで保つコツなんです。

セミナー後のフォローアップで実践すべき4つのこと

セミナーが終わった後の対応で、

参加者との関係性が決まるって知ってました?

実はここでしっかりフォローできれば、

次回の参加率も売上も大幅にアップするんです。

そのために必要なのが、

- 録画データを参加者に共有する

- 質問やフィードバックに個別に対応する

- 次回セミナーの案内を適切なタイミングで送る

- 関連コンテンツを継続的に提供する

この4つなんですよね。

どれも当たり前に見えるかもですが、

実際にちゃんとやってる人って少ない。

だからこそ、ここで差をつけられるんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

録画データを参加者に共有する

録画データの共有は、

参加者にとって一番嬉しいフォローアップです。

なぜなら、セミナー中に聞き逃した部分や

もう一度確認したい内容があるからなんです。

例えば、

- メモが追いつかなかった重要な部分

- 質疑応答で出た有益な情報

- 参加途中で入った人が見れなかった前半部分

こんな状況って、

セミナーでは必ず起こりますよね。

だから録画があることで、

参加者は安心してセミナーに集中できるんです。

でも、ただ録画を送るだけじゃダメで、

「○月○日まで視聴可能です」みたいに

期限を設けることが大切なんですよ。

期限があることで、

参加者に緊急性を感じてもらえる。

そうすると、実際に見てもらえる確率が

グッと上がるんです。

録画データをしっかり活用してもらえれば、

参加者の満足度も信頼度も高まります。

質問やフィードバックに個別に対応する

個別対応っていうのは、

参加者一人一人に向き合うってことです。

これができると、参加者は

「この人は本当に自分のことを考えてくれてる」

って感じてくれるんですよね。

具体的には、

- セミナー中に答えきれなかった質問への回答

- 個人的な相談や悩みへのアドバイス

- 参加者からの感想に対するお礼メッセージ

こういった対応を

一つ一つ丁寧にやるんです。

例えばですが、

「今日のセミナーすごく勉強になりました!」

っていう感想が来たとします。

そしたら、

「ありがとうございます!特にどの部分が参考になりましたか?」

みたいに返すんです。

そうすると会話が生まれて、

関係性がどんどん深くなっていく。

ここで大切なのは、

テンプレートじゃなくて個別に書くこと。

一人一人の状況に合わせた返信をすることで、

「この人なら信頼できる」って思ってもらえるんです。

個別対応は時間がかかるけど、

その分リターンも大きいですよ。

次回セミナーの案内を適切なタイミングで送る

次回の案内タイミングって、

めちゃくちゃ重要なんですよね。

早すぎても遅すぎてもダメで、

参加者の熱が冷めない絶妙なタイミングがあるんです。

一般的には、

- セミナー終了から3日以内

- 録画データと一緒に送る

- 参加者限定の特典をつける

この3つを意識するといいですね。

3日以内っていうのは、

まだセミナーの内容が記憶に残ってるから。

1週間も経っちゃうと、

「あー、そういえばセミナー参加したな」

くらいの温度感になっちゃうんです。

だから熱が冷めないうちに、

次の機会を提案するのがコツ。

それと、参加者限定の特典も効果的です。

「今回参加してくれた方だけに」

っていう特別感があると、

参加率がグンと上がるんですよ。

適切なタイミングでの案内が、

継続的な関係構築の鍵になります。

関連コンテンツを継続的に提供する

継続的なコンテンツ提供は、

参加者との関係を長期的に維持する方法です。

セミナーは一回きりで終わりじゃなくて、

そこから関係性を深めていくスタート地点なんです。

提供するコンテンツとしては、

- セミナー内容の補足資料

- 関連する最新情報やニュース

- 参加者からの質問をまとめたQ&A集

こういったものが効果的ですね。

例えば、マーケティングのセミナーをやったなら、

「今週のマーケティングニュース」みたいな

メルマガを週1で送るとか。

そうすることで、

参加者はあなたのことを忘れないし、

専門家としての信頼も高まっていくんです。

ここで注意したいのは、

売り込みばっかりにならないこと。

8割は価値提供で、

2割くらいで商品の紹介をする。

このバランスを保つことで、

参加者に嫌がられることなく

関係性を維持できるんですよ。

継続的な価値提供こそが、

長期的な成功につながる秘訣です。

外注先との信頼関係を築くべき3つの理由

外注を成功させるなら、

信頼関係の構築が絶対に欠かせません。

この関係性がしっかりできてると、

仕事の質も効率も劇的に変わるんです。

信頼関係を築くべき理由は、

- 作業品質が大幅に向上するから

- プロジェクトが円滑に進行するから

- 長期的なパートナーシップが構築できるから

この3つなんですよね。

どれも外注で成果を出すために

超重要なポイントです。

これを理解してるかどうかで、

外注の成功率が全然違ってきます。

それぞれ解説していきます。

作業品質が大幅に向上するから

信頼関係があると、

外注先の人たちが本気で取り組んでくれるようになります。

だって人間って、

信頼してくれる人のために頑張りたくなるじゃないですか。

具体的には、

- より丁寧な作業をしてくれる

- 分からない部分を積極的に質問してくれる

- 自分なりの改善案を提案してくれる

こんな変化が起きるんです。

例えばですが、

ライティングの外注をしてるとしましょう。

最初は言われた通りに書くだけだった人が、

信頼関係ができてくると「こういう書き方の方が読者に響くと思うんですが」

って提案してくれるようになるんです。

実際に僕の知り合いも、

外注ライターさんと仲良くなってから記事の質が一気に上がったって言ってました。

でもね、信頼関係を築くのって

そんなに難しいことじゃないんですよ。

個別チャットで「いつもありがとうございます」

って感謝を伝えるだけでも全然違います。

プロフィールを見て趣味の話をしたり、

「お疲れ様でした」の一言を添えるだけでもOK。

相手も人間だから、

そういう気遣いがすごく嬉しいんです。

だからこそ、信頼関係を築くことで

作業品質が劇的に向上するんですよね。

プロジェクトが円滑に進行するから

信頼関係ができてると、

何かトラブルが起きても素早く解決できちゃいます。

これがめちゃくちゃ大きいんですよ。

というのも、

- 問題を早めに相談してくれる

- 修正依頼を素直に受け入れてくれる

- スケジュール調整に協力的になってくれる

こんな感じで、

コミュニケーションがスムーズになるんです。

逆に信頼関係がないと、

問題を隠したり、修正を嫌がったりしがちです。

例えば、納期が厳しくなった時。

信頼関係があれば

「ちょっと厳しいですが、頑張ってみます」

って協力してくれる。

でも関係性が悪いと、

「そんなの無理です」って断られちゃうんですよね。

僕が聞いた話では、

チーム全体で感想を共有するようにしたら一気にモチベーションが上がったって事例もあります。

みんなで「今月の記事、すごく良かったです」

って褒め合うことで、チーム全体の雰囲気が良くなったんです。

そうすると自然と、

「みんなで良いものを作ろう」っていう気持ちになる。

結果的にプロジェクト全体が

スムーズに回るようになるんです。

信頼関係があるからこそ、

プロジェクトが円滑に進むんですよね。

長期的なパートナーシップが構築できるから

これが一番大きなメリットかもしれません。

信頼関係を築けると、

その人と長く一緒に仕事ができるようになります。

長期的に一緒に仕事をするメリットって、

- あなたの好みや要求を理解してくれる

- 新しい人を探す手間が省ける

- スキルアップしていく過程を見守れる

こんなところですね。

新しい外注先を探すのって、

本当に大変じゃないですか。

また一から説明して、

また一から関係性を作って...

でも長期パートナーがいれば、

そんな手間が一切なくなります。

例えば、最初は記事1本3000円だった人が、

スキルアップして5000円、8000円と成長していく。

そういう成長を一緒に見守れるのって、

すごく楽しいし、やりがいもあるんです。

実際に、添削者専用のチャットルームを作って

情報共有を円滑にしてる人もいます。

添削のマニュアルやテンプレートを提供して、

みんなでスキルアップを図ってるんです。

そうやって一緒に成長していくことで、

本当の意味でのパートナーシップが生まれる。

もちろん、時にはトラブルもあります。

でもそんな時でも、

相手を尊重した言葉遣いを心がけて、丁寧に対応する。

契約解除が必要になっても、

「今回はご縁がありませんでしたが、またの機会があれば」

って感じで、関係性を悪化させないようにする。

そういう積み重ねが、

長期的なパートナーシップにつながるんです。

外注先と良好な関係を作る5つの方法

外注で一番大切なのは、

実は「人間関係」なんです。

これができてないと、

どんなに良いマニュアルがあっても

外注化は絶対に失敗しちゃいます。

でも逆に言うと、

人間関係さえうまくいけば

外注化は余裕で成功するんですよね。

その具体的な方法が、

- 個別チャットで定期的に感謝を伝える

- プロフィールや趣味の話で親近感を高める

- チーム全体で成果を共有してモチベーションを上げる

- 相手の文化や価値観を理解する

- 定期的なフィードバックで成長をサポートする

この5つなんです。

どれも今日からできることばかりだし、

お金もかからない方法ばかり。

でも効果は抜群で、

外注先の人たちが自分から積極的に

動いてくれるようになります。

それぞれ詳しく解説していきますね。

個別チャットで定期的に感謝を伝える

個別チャットでの感謝って、

外注先との関係を深める一番カンタンな方法です。

なぜなら、

みんなの前じゃなくて

個人的に感謝されると

特別感を感じるからなんですよね。

例えば、

- いつもありがとうございます

- おかげで助かってます

- 品質が素晴らしいです

こんな感じで伝えるだけです。

もっと具体的に言うと、

「昨日の記事、すごく読みやすくて

クライアントさんからも褒められました」

みたいに詳しく伝えるんです。

これだけで外注先の人は

「この人のために頑張ろう」

って思ってくれるようになります。

ちなみに、感謝を伝えるタイミングは

作業が完了した直後がベスト。

その場でパッと送るだけで

相手のモチベーションが

ぐんと上がるんですよね。

感謝を個別で伝えることで、

外注先との絆が確実に深まります。

プロフィールや趣味の話で親近感を高める

プロフィールや趣味の話をするのは、

相手を「ただの作業者」じゃなくて

「一人の人間」として見るってことです。

こうすることで、

お互いに親しみやすさが生まれて

コミュニケーションが円滑になるんです。

具体的には、

- 出身地の話

- 好きな食べ物の話

- 休日の過ごし方

こんな雑談をするんですね。

例えばですが、

「○○さんって確か猫好きでしたよね。

うちの猫も最近こんなことしてて…」

みたいな感じで話しかけるんです。

そうすると相手も

「この人は自分に興味を持ってくれてる」

って感じて、距離がぐっと縮まります。

でも注意点があって、

プライベートに踏み込みすぎるのはNG。

あくまで軽い雑談レベルで

相手が答えやすい話題を選ぶのが大切です。

趣味の話ができるようになると、

仕事の話もしやすくなって

全体的に関係が良くなります。

チーム全体で成果を共有してモチベーションを上げる

チーム全体での成果共有は、

みんなで一緒に頑張ってる感を作るのに最高の方法です。

一人ひとりが孤独に作業するんじゃなくて、

チーム一丸となって目標に向かってる

っていう雰囲気を作れるんですよね。

やり方としては、

- 今月の売上報告

- クライアントからの感謝の声

- チーム全体の成長データ

こういうのを定期的に共有するんです。

例えば、

「みなさんのおかげで今月の売上が

過去最高を更新しました!」

って報告するんですね。

そうすると外注先の人たちも

「自分たちの頑張りが結果に繋がってる」

って実感できるようになります。

さらに効果的なのが、

個人の頑張りもチーム全体で褒めること。

「○○さんの記事が特に評価が高くて、

チーム全体のレベルアップに繋がってます」

みたいに伝えるんです。

成果を共有することで、

外注先の人たちが自分事として

プロジェクトに取り組んでくれるようになります。

相手の文化や価値観を理解する

相手の文化や価値観を理解するのは、

特に海外の外注先と働くときに超重要です。

文化の違いを理解しないまま

日本のやり方を押し付けちゃうと、

相手が困惑しちゃうんですよね。

理解すべきポイントは、

- 働く時間の考え方

- コミュニケーションのスタイル

- 宗教的な配慮

こういうことです。

例えばですが、

フィリピンの方だと家族をすごく大切にするので、

家族の用事があるときは

快く休みを取らせてあげるんです。

そうすると相手も

「この人は自分のことを理解してくれてる」

って感じて、信頼関係が深まります。

逆に、文化の違いを無視して

「なんで急に休むんだ」

みたいな態度を取っちゃうと

関係が悪くなっちゃいます。

最初は分からないことが多いと思うので、

「あなたの国ではどうですか?」

って素直に聞いてみるのがおすすめです。

相手の文化を尊重することで、

お互いに気持ちよく働けるようになります。

定期的なフィードバックで成長をサポートする

定期的なフィードバックは、

外注先の人のスキルアップを手助けする

最も効果的な方法です。

ただ指示を出すだけじゃなくて、

相手の成長を本気で考えてあげることで

長期的に良い関係が築けるんですよね。

フィードバックのポイントは、

- 良かった点を具体的に褒める

- 改善点を優しく伝える

- 次回への期待を込める

この3つです。

例えば、

「今回の記事、導入部分がすごく魅力的でした。

ただ、もう少し具体例があると

さらに読者に伝わりやすくなりそうです」

みたいに伝えるんです。

そして最後に

「次回も楽しみにしてます」

って付け加えるんですね。

こうすることで相手は

「成長できてるんだ」

って実感できるし、

もっと頑張ろうって思ってくれます。

大切なのは、

ダメ出しじゃなくて成長支援の気持ち。

相手のことを本当に思って

フィードバックしてあげれば、

必ず伝わります。

継続的にフィードバックを続けることで、

外注先の人たちが自分から

スキルアップしてくれるようになります。

添削者や管理者との連携を強化する4つのステップ

外注化で成功するためには、

添削者との連携が超重要なんです。

ここがうまくいけば、

記事の品質がぐんと上がって、

あなたの事業も安定しますよ。

連携を強化するための

4つのステップがこちら。

- 添削者専用のチャットルームを設置する

- 添削マニュアルとテンプレートを提供する

- 添削者同士の意見交換会を開催する

- 添削品質の評価システムを導入する

この4つをやるだけで、

添削者との関係がめちゃくちゃ良くなります。

結果的に記事の質も上がって、

読者からの評価も高くなるんですよね。

順番に詳しく解説していきますね。

添削者専用のチャットルームを設置する

添削者専用のチャットルームは、

情報共有をスムーズにする最強のツールです。

これがあるだけで、

みんなが同じ情報を共有できて、

作業効率が劇的に上がるんですよ。

例えば、

- 急な修正指示の共有

- 新しいルールの伝達

- 質問や相談の受け付け

こんなことが

リアルタイムでできちゃいます。

もっと具体的に言うと、

「今日から見出しの文字数を30文字以内にしてください」

みたいな指示も一瞬で全員に伝わる。

普通だったらメールで一人ずつ送って、

返信を待って...って感じで

めちゃくちゃ時間がかかりますよね。

でもチャットルームがあれば、

一度投稿するだけで全員が見てくれる。

しかも、添削者同士で

「分からないことがあったら聞いてね」

って雰囲気も作れるんです。

これだけで作業の質が

ぐっと上がっちゃうんですよね。

添削マニュアルとテンプレートを提供する

添削マニュアルとテンプレートがあると、

添削の品質がバラバラになるのを防げます。

だって、人それぞれ

添削のやり方って違うじゃないですか。

具体的には、

- 文章の修正ポイント

- コメントの書き方

- チェックする項目

これらを統一できるんです。

例えばですが、

「誤字脱字は赤文字で修正」

「改善提案は青文字でコメント」

みたいなルールを決めておく。

そうすると、どの添削者が担当しても

同じレベルの添削が受けられるんですよね。

さらに、テンプレートがあることで

添削者の負担も軽くなります。

「どうやってコメントしよう...」

って悩む時間がなくなって、

作業がサクサク進むんです。

結果的に、添削者も楽になるし、

記事の質も安定するし、

まさに一石二鳥なんですよ。

添削者同士の意見交換会を開催する

意見交換会っていうのは、

添削者のスキルアップには欠かせません。

一人で作業してると、

どうしても視野が狭くなっちゃうんですよね。

でも他の人の意見を聞くことで、

新しい発見がたくさんあるんです。

例えば、

- 効率的な添削方法

- 見落としがちなポイント

- 読者に響く表現の仕方

こんなことを

みんなでシェアできちゃいます。

実際に僕が知ってる会社では、

月に一回オンラインで集まって

「今月気づいたこと」を発表してもらってるんです。

そしたら、ある添削者が

「接続詞を変えるだけで文章が読みやすくなる」

ってコツを教えてくれて、

みんなのスキルが一気に上がったんですよね。

こういう横のつながりがあると、

添削者のモチベーションも上がるし、

チーム全体のレベルアップにもなる。

しかも、意見交換会があることで

「一人じゃない」って安心感も生まれるんです。

添削品質の評価システムを導入する

評価システムがあると、

添削者のやる気がめちゃくちゃ上がります。

なぜなら、自分の頑張りが

ちゃんと見てもらえてるって分かるからです。

評価のポイントとしては、

- 添削の正確性

- コメントの分かりやすさ

- 納期の守り方

この3つを基準にするといいですね。

例えば、月末に

「今月の添削で特に良かった点」

を個別にフィードバックしてあげる。

「○○さんの提案のおかげで、

読者からの反応が良くなりました」

みたいな具体的な成果を伝えるんです。

そうすると、添削者も

「自分の仕事が役に立ってる」

って実感できて、もっと頑張ろうって思えるんですよね。

逆に、改善点がある場合も

「次回はここを意識してもらえると嬉しいです」

って優しく伝えてあげる。

こうやって定期的に評価することで、

添削者との信頼関係も深まるし、

全体の品質も向上していくんです。

外注化でトラブルが起きた時の対処法3つ

外注化でトラブルが起きても、

適切な対応をすれば必ず解決できます。

この対処法を知っておくことで、

今後同じようなトラブルを防げるし、

外注先との関係も良好に保てるんです。

具体的な対処法は、

- 迅速かつ丁寧に初期対応を行う

- 契約解除時も相手を尊重した対応をする

- 原因分析と再発防止策を必ず実施する

この3つなんですよね。

多くの人がトラブルが起きると

パニックになって適当に対応しちゃう。

でも、この3つの流れで対応すれば、

トラブルを成長の機会に変えられるんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

迅速かつ丁寧に初期対応を行う

トラブルが起きたら、

とにかく素早く丁寧に対応することが一番大切です。

なぜかっていうと、

対応が遅れるほど相手の不信感が大きくなるから。

例えば、こんな状況で、

- 外注先から連絡が来なくなった

- 納期に間に合わない連絡があった

- 品質が期待と全然違った

こういうトラブルが起きたとします。

ここで大切なのは、

まず24時間以内に返事をすること。

「お疲れ様です。

ご連絡いただきありがとうございます。

状況を確認させていただきますね」

みたいな感じで、

まずは受け取ったことを伝えるんです。

そのあとで具体的な解決策を

一緒に考えていく。

実際に僕の知り合いの経営者も、

外注ライターさんが急に音信不通になった時、

すぐに「体調は大丈夫ですか?」って連絡したそうです。

そしたら相手の方から

「実は家庭の事情で...」って

正直に話してくれたんですって。

だからこそ、

迅速で丁寧な対応が信頼関係を保つんです。

契約解除時も相手を尊重した対応をする

どうしても契約を解除しないといけない時でも、

相手を尊重した言葉遣いを心がけましょう。

というのも、

外注先の人だって一生懸命やってくれてるから。

具体的には、

- 感謝の気持ちを最初に伝える

- 解除の理由を正直に説明する

- 今後の成功を祈る言葉で締める

こんな流れで伝えるんです。

例えばですが、

「これまで本当にありがとうございました。

今回は方向性が合わなかったのですが、

○○さんのスキルは素晴らしいと思います」

みたいな感じですね。

絶対に避けたいのは、

「もう結構です」

「期待外れでした」

みたいな冷たい言い方。

実際に、ある会社の事例では、

契約解除になったライターさんに

丁寧にお礼を伝えたところ、

その人が別の優秀なライターさんを

紹介してくれたそうなんです。

人とのつながりって

どこで役に立つか分からない。

だからこそ、

最後まで相手を大切にしましょう。

原因分析と再発防止策を必ず実施する

トラブルが解決した後が、

実は一番重要なタイミングなんです。

なんでかっていうと、

同じトラブルを繰り返さないためには

原因をしっかり分析する必要があるから。

分析すべきポイントは、

- なぜトラブルが起きたのか

- 自分側に改善点はなかったか

- 事前に防げる方法はあったか

この3つですね。

例えば、

納期遅れのトラブルが起きたとします。

そしたら、

「最初の説明が足りなかったかな?」

「進捗確認のタイミングが遅かったかな?」

って振り返るんです。

そこで気づいたことを

次回の外注化に活かしていく。

具体的には、

契約書にもっと詳しく書いたり、

週1回の進捗確認を必須にしたり。

僕が聞いた話では、

ある人が外注先との連絡ミスで

大きなトラブルになったことがあったそうです。

でもそれをきっかけに

連絡ルールを明文化したら、

その後は全然トラブルが起きなくなったんですって。

トラブルって嫌なものだけど、

実はビジネスを成長させる

大きなチャンスでもあるんです。

だからこそ、

原因分析と再発防止を怠らないことが大切なんですよね。

ビジネス引退を決断すべき4つの理由

成功してるビジネスマンでも、

引退を考える時が必ず来るんです。

この記事を読むことで、

あなたも引退のタイミングや理由が

はっきりと見えてきますよ。

その4つの理由がこちらです。

- 家族との時間を優先できるから

- 生活の質を大幅に向上させられるから

- 蓄積したノウハウを次世代に継承できるから

- 新たな挑戦への時間を確保できるから

どれも本当に大切なことばかりで、

お金だけじゃ解決できない問題なんですよね。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

家族との時間を優先できるから

家族との時間を作るために

ビジネス引退を決断するのが一番多い理由です。

なぜなら、どんなにお金を稼いでも

失った時間は二度と戻ってこないからなんです。

例えば、

- 子どもの成長を間近で見られる

- 夫婦での会話時間が増える

- 家族旅行にゆっくり行ける

こういう当たり前のことが

できるようになるんですよね。

実際に多くの経営者が

「子どもが小さいうちに一緒にいたかった」

って後悔してるって話をよく聞きます。

特に子どもが小学生の頃って

一番親と過ごしたがる時期じゃないですか。

でも中学生になったら

友達との時間の方が大切になっちゃう。

だからこそ、

その大切な時期を逃さないために

引退を決断する人が多いんです。

ここで気をつけたいのは、

「いつか時間ができたら」

って先延ばしにしがちなこと。

でも実際は、

ビジネスって放っておくと

どんどん忙しくなっちゃうんですよね。

だから意識的に

「家族の時間を優先する」

って決断することが必要なんです。

生活の質を大幅に向上させられるから

引退することで、

毎日のストレスがめちゃくちゃ減るんですよ。

というのも、経営者って

常にプレッシャーと戦ってるから

心の余裕がなくなりがちなんです。

具体的には、

- 朝起きる時間を自分で決められる

- 好きなことに時間を使える

- 健康管理に集中できる

こんな風に、

自分のペースで生活できるんです。

例えば朝の7時に起きて

ゆっくりコーヒーを飲みながら

読書する時間を作れたりします。

今まで会議や打ち合わせに

追われてた時間を

自分の好きなことに使えるんですよね。

さらに言うと、

健康面でもかなり良い影響があって、

ストレスが減ることで

体調も良くなることが多いんです。

でもね、ここで注意したいのが

「お金の心配」なんですよね。

引退後の生活費や

将来への不安があると

結局ストレスになっちゃいます。

だからこそ、

しっかりとした資産形成をしてから

引退を決断することが大切なんです。

蓄積したノウハウを次世代に継承できるから

長年ビジネスをやってきた経験って

本当に価値があるものなんですよ。

それを次の世代に伝えることで、

多くの人の役に立てるからなんです。

例えば、

- セミナーで経験を共有する

- 後輩起業家にアドバイスする

- 本やブログで情報発信する

こういう形で

自分の知識を活かせるんですね。

実際に外注化のノウハウとか

セミナー運営のコツなんかは

多くの人が知りたがってる情報です。

特に起業したばかりの人にとって

先輩経営者の体験談って

めちゃくちゃ参考になるじゃないですか。

自分が苦労して学んだことを

教えてあげることで

その人の成功を早められるんです。

ただし、ここで大切なのは

「教える側の心構え」なんですよね。

お金儲けのためじゃなくて

本気で相手のことを思って

アドバイスすることが重要です。

そうすることで、

自分自身も新たなやりがいを

見つけることができるんです。

新たな挑戦への時間を確保できるから

引退って実は

「新しいスタート」でもあるんです。

今まで忙しくてできなかったことに

チャレンジする時間ができるからなんですよね。

具体的には、

- 不動産投資の勉強と実践

- 仮想通貨などの新しい投資

- 趣味の分野を本格的に始める

こんな感じで、

全く違う分野に挑戦できるんです。

例えば不動産投資なんて

今までビジネスで忙しくて

勉強する時間がなかった人も多いはず。

でも引退後なら

じっくりと市場を研究して

良い物件を探す時間がありますよね。

仮想通貨だって

値動きをチェックしたり

新しい技術を学んだりする

時間的余裕ができます。

でもね、ここで気をつけたいのは

「何でもかんでも手を出す」

ってことなんです。

せっかく時間ができても

あれこれ手を出しすぎると

結局中途半端になっちゃいます。

だから自分が本当に興味のある分野を

2〜3個に絞って

集中的に取り組むことが大切なんです。

円満なビジネス引退を実現する5つのステップ

ビジネスで成功した後、

いつかは引退を考える時が来るもの。

でもね、正しい手順を踏めば

みんなに感謝されながら引退できるんです。

その具体的な方法が、

- STEP1. 引退時期と理由を明確にする

- STEP2. 事業の縮小計画を立てる

- STEP3. 外注先やパートナーに方針を伝える

- STEP4. ノウハウの引き継ぎ準備をする

- STEP5. 段階的に業務を移行する

この5つのステップなんですよね。

実際に家族との時間を優先して

ビジネスを縮小した人の経験をもとに、

円満な引退の方法をお伝えします。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 引退時期と理由を明確にする

引退を成功させるには、

まず「いつ」「なぜ」を

はっきりさせることが大切です。

これが決まってないと、

周りの人も混乱しちゃうんですよね。

例えば、

- 家族との時間を増やしたい

- 新しい分野に挑戦したい

- 生活の質を向上させたい

こんな理由が考えられます。

実際に引退を決断した人は、

「家族との時間を優先したい」

という明確な理由がありました。

さらに詳しく言うと、

自分の幸せを再確認して

生活の質を向上させたかったんです。

ここで大切なのは、

理由を周りの人に

きちんと説明できるようにしておくこと。

「なんとなく疲れたから」

じゃなくて、前向きな理由があると

みんなも応援してくれるんです。

時期についても、

「来年の3月まで」みたいに

具体的な日程を決めましょう。

だからこそ、引退時期と理由を

最初にしっかり固めることが重要なんです。

STEP2. 事業の縮小計画を立てる

さて次はですね、

事業をどう縮小していくかの

計画を立てることです。

いきなり全部やめちゃうと、

関係者に迷惑をかけちゃいますからね。

計画に含めるべきことは、

- どの業務から縮小するか

- どのくらいのペースで減らすか

- 最終的にどこまで残すか

こういったことを決めるんです。

例えばセミナー運営をしてる人なら、

月4回開催してたのを

月2回、月1回って段階的に減らしていく。

外注化のコンサルをしてる場合は、

新規クライアントの受付を停止して

既存のお客さんだけに集中する感じですね。

でもってここが重要なんですが、

完全にゼロにしなくてもいいんです。

情報発信だけは継続して、

ペースを落として活動する

っていう選択肢もありますからね。

縮小計画があることで、

関係者も心の準備ができるし

引き継ぎもスムーズに進むんです。

そんなわけで、

事業の縮小計画をしっかり立てましょう。

STEP3. 外注先やパートナーに方針を伝える

ここからが本当に大切なんですけど、

関係者への連絡は

できるだけ早めにしましょう。

急に「来月で終わります」

なんて言われたら困っちゃいますよね。

伝えるべき相手は、

- 外注先のスタッフ

- ビジネスパートナー

- 長期契約のクライアント

こんな人たちです。

実際の引退事例では、

外注先やセミナー参加者に

感謝の気持ちと一緒に方針を伝えてました。

「これまでありがとうございました。

家族との時間を大切にしたくて

事業を縮小することにしました」

みたいな感じですね。

この時のポイントは、

批判的な理由じゃなくて

前向きな理由を伝えること。

「仕事が嫌になった」じゃなくて

「新しいことに挑戦したい」

って言い方にするんです。

そうすると相手も

「応援したい」って気持ちになって

円満に話が進むんですよね。

だから外注先やパートナーには、

誠意を持って方針を伝えることが大事なんです。

STEP4. ノウハウの引き継ぎ準備をする

どうしたらいいかと言うと、

今まで培ってきた知識や経験を

次の人に渡せるようにするんです。

せっかくのノウハウが

消えちゃうのはもったいないですからね。

引き継ぐべき内容は、

- 業務の進め方

- クライアント対応のコツ

- トラブル対処法

こういったものです。

例えば外注化のやり方とか

セミナー運営のノウハウとか、

実際に使ってたマニュアルを整理する感じ。

引退を決めた人も、

外注化やセミナー運営の経験を

次世代に引き継ぐ意向を示してました。

具体的には、

「こういう時はこう対応する」

っていう事例集を作ったり

動画で説明を録画したりするんです。

ここで注意したいのは、

引き継ぎ相手を見つけること。

ノウハウを渡す相手がいないと

意味がないですからね。

だからこそ、ノウハウの引き継ぎ準備は

早めに始めることが重要なんです。

STEP5. 段階的に業務を移行する

最後のステップとしては、

実際に業務を少しずつ

相手に任せていくことです。

いきなり全部渡すんじゃなくて、

徐々に慣れてもらうのがコツなんですよね。

移行の流れとしては、

- 最初は一緒に作業する

- 次に見守りながら任せる

- 最後は完全に引き渡す

こんな感じで進めます。

例えばセミナー運営なら、

最初は一緒に準備して

次回は準備だけ任せて

最終的に全部お任せする感じですね。

実際の引退事例でも、

段階的に業務を移行しながら

自分は不動産投資や仮想通貨など

新しい分野にチャレンジしてました。

でも完全に情報発信をやめるんじゃなくて、

ペースを落として継続してるんです。

これって本当に賢いやり方で、

関係者との繋がりも保てるし

自分の新しい挑戦も応援してもらえる。

そんなふうに段階的に移行することで、

みんなが納得できる引退が実現できるんです。

ビジネス引退で失敗しないための3つの注意点

ビジネス引退って、

実は始めるより難しいんです。

これを知らずに引退すると、

せっかく築いた関係も信頼も

全部台無しになっちゃいます。

でも、正しいやり方を知ってれば、

綺麗に引退できて、

その後の人生も充実するんですよね。

その秘訣が、

- 急激な事業停止を避けること

- 関係者への感謝を忘れないこと

- 完全撤退ではなく緩やかな移行にすること

この3つなんです。

多くの人が引退で失敗するのは、

この3つを軽く考えてるから。

でも実際は、

これができるかどうかで

引退後の人生が180度変わります。

順番に詳しく見ていきましょう。

急激な事業停止を避けること

急に「明日から辞めます」って

やっちゃうのが一番危険。

なぜなら、関係者に迷惑をかけて、

あなたの評判が地に落ちるからです。

具体的には、

- お客さんが困る

- 外注先が収入を失う

- 取引先との約束が破られる

こんなことが起こっちゃうんです。

例えば、セミナー運営してる人が

突然「来月から全部やめます」

って言ったらどうでしょう。

参加者は困るし、

会場の予約はどうするのって話になる。

さらに言うと、

急激に辞めると自分も損するんですよね。

収入が一気にゼロになったり、

今まで築いた資産が無駄になったり。

だからこそ、

段階的に縮小していくのが大事。

半年とか1年かけて、

ゆっくりとペースを落としていく。

そうすれば誰も困らないし、

あなたの評判も保たれるんです。

関係者への感謝を忘れないこと

ビジネス引退するとき、

感謝の気持ちを伝えるのって

めちゃくちゃ重要なんですよ。

これをやらないと、

「あの人は恩知らずだ」

って思われちゃうからです。

感謝を伝える相手は、

- お客さん

- 外注パートナー

- 取引先の企業

こういう人たちですね。

特に外注パートナーには

しっかりと感謝を伝えましょう。

彼らがいたからこそ、

あなたのビジネスが成り立ってたんです。

実際に、感謝を込めて

最後のセミナーを開いたり、

お礼のメッセージを送ったりする人もいます。

そうすると、引退後も

良い関係が続くんですよね。

逆に感謝を忘れると、

業界での評判が悪くなって、

将来何かやりたくなったときに

協力してもらえなくなります。

だから、面倒でも

一人一人に感謝を伝える。

これが引退を成功させる

大きなポイントなんです。

完全撤退ではなく緩やかな移行にすること

いきなり全部やめちゃうんじゃなくて、

少しずつ活動を減らしていく。

これが一番賢いやり方なんです。

なぜかっていうと、

完全にゼロにしちゃうと

後戻りできなくなるから。

緩やかな移行の例としては、

- 週5の活動を週3に減らす

- セミナーの回数を半分にする

- 新規受注だけストップする

こんな感じですね。

例えば、家族との時間を

優先したいって理由で引退する場合。

いきなり全部やめるんじゃなくて、

まずは活動量を半分にしてみる。

そうすると家族時間も増えるし、

収入も完全にはなくならない。

しかも、やっぱり続けたいって

思ったときに復活しやすいんです。

実際に、緩やかに移行した人は

引退後も情報発信を続けてたりします。

ペースは落としつつも、

ノウハウを次世代に伝えたり、

新しい分野にチャレンジしたり。

そうやって人生を楽しんでるんですよね。

だからこそ、

完全撤退じゃなくて緩やかな移行。

これを意識してみてください。

引退後の新たな活動分野4選

引退した後って、

実は人生の新しいスタートラインなんです。

家族との時間を大切にしながらも、

新しいことにチャレンジできる

最高のタイミングでもあるんですよね。

そんな引退後におすすめの

活動分野がこちら。

- 不動産投資

- 仮想通貨投資

- 情報発信活動

- 趣味の追求

どれも今までの経験を活かしつつ、

新しい可能性を広げられる分野です。

家族との時間も確保できて、

自分のペースで進められるのが魅力的。

それぞれ詳しく解説していきますね。

不動産投資

不動産投資っていうのは、

引退後の安定収入を作るのに

めちゃくちゃ向いてる分野なんです。

なぜかというと、

一度仕組みを作ってしまえば

ほとんど手間がかからないから。

例えば、

- マンションの一室を貸し出す

- アパート経営をする

- 駐車場経営をする

こんな感じで、

毎月決まった収入が入ってくるんです。

実際に引退した知り合いの方は、

3つのマンションを持ってて

月に30万円の家賃収入があるって言ってました。

その人曰く、

「管理会社に任せてるから

ほとんど何もしてない」とのこと。

ただし注意点もあって、

最初の物件選びがすごく大切なんです。

立地が悪いと入居者が見つからないし、

古すぎる物件だと修繕費がかかりすぎる。

でも逆に言えば、

しっかりとした物件を選べば

長期間安定した収入が期待できるんですよね。

引退後の生活を支える

心強い味方になってくれます。

仮想通貨投資

仮想通貨投資は、

少額から始められて

大きな可能性を秘めた分野です。

引退後の時間を使って

じっくり勉強できるのが

最大のメリットなんですよね。

具体的には、

- ビットコインの長期保有

- イーサリアムへの投資

- 定期的な積立投資

こういった方法があります。

例えばなんですけど、

月に3万円ずつビットコインを買い続けてる

引退した元会社員の方がいるんです。

その方は「老後の楽しみ」として

仮想通貨の勉強を始めたそうで。

最初は全然わからなかったけど、

今では市場の動きを見るのが

日課になってるって言ってました。

もちろんリスクもあるから、

生活に必要なお金は別に確保しておく。

そのうえで余裕資金で

チャレンジするのがポイントです。

新しい技術を学ぶ楽しさもあって、

脳の活性化にもつながるんですよ。

情報発信活動

情報発信活動というのは、

今まで培った経験や知識を

多くの人に伝える活動のことです。

引退後だからこそできる、

ゆったりとしたペースで

価値ある情報を届けられるんです。

方法としては、

- ブログでの体験談発信

- YouTubeでの解説動画

- セミナーでの直接指導

こんな感じで色々あります。

実際に外注化で成功した経験を

ブログで発信してる方がいるんですが、

その記事がすごく人気なんですよね。

「実際にやった人の話だから説得力がある」

って読者からのコメントも多くて。

しかも情報発信って、

収益化もできちゃうんです。

広告収入やアフィリエイト、

有料コンテンツの販売なんかで

お小遣い程度は稼げるようになる。

一番大切なのは、

自分の経験が誰かの役に立つってこと。

引退後の生きがいとしても

すごく充実感があります。

趣味の追求

趣味の追求は、

引退後の人生を豊かにする

最も大切な活動かもしれません。

今まで仕事で忙しくて

できなかったことに

思いっきり時間を使えるんです。

例えば、

- 写真撮影で全国を旅する

- 陶芸や絵画などの創作活動

- ガーデニングで季節を楽しむ

どれも心を豊かにしてくれる活動ですよね。

知り合いの引退した方は、

若い頃にやってた写真を再開して

今では地元の写真サークルのリーダーになってます。

「毎日が楽しくて仕方ない」

って嬉しそうに話してくれるんです。

趣味って一見お金にならないように思えるけど、

実は意外な収入源になることもあるんですよ。

写真を販売したり、

手作り作品をネットで売ったり。

でも一番の価値は、

毎日にワクワクが生まれること。

家族との時間も大切にしながら、

自分だけの楽しみを見つけられるのが

引退後の特権なんです。

引退後も価値を提供し続ける方法3つ

ビジネスから引退したからって、

今まで培った経験が無駄になるわけじゃないんです。

むしろ引退後だからこそ、

新しい形で価値を提供できるようになります。

その方法が、

- 過去の経験を共有する

- ペースを落として情報発信を継続する

- 後進の指導やメンタリングを行う

この3つなんですよね。

引退って聞くと、

「もう何もしない」って思いがちですが、

実際はそうじゃない。

これまでの経験を活かして、

違う角度から貢献できるんです。

それぞれ解説していきます。

過去の経験を共有する

過去の経験を共有するのが、

引退後の価値提供で一番効果的な方法です。

なぜなら、実際に現場で培った経験こそが、

今悩んでる人にとって最高の教材になるから。

例えば、

- 外注化で失敗した体験談

- セミナー運営の裏側の話

- 家族との時間を優先した理由

こんな生の体験談ですね。

現役時代は忙しくて話せなかった失敗談も、

引退後なら余裕を持って語れるじゃないですか。

「あの時はこんなミスをして大変だった」

「でも、そのおかげでこんなことを学んだ」

みたいな話って、

めちゃくちゃ価値があるんです。

特に引退を決断した理由なんかは、

同じような状況の人にとって参考になる。

家族との時間を優先するために

ビジネスを縮小したっていう体験談は、

多くの人が悩んでることですからね。

だからこそ、

過去の経験をどんどん共有していきましょう。

ペースを落として情報発信を継続する

情報発信をやめる必要なんて、

全然ないんですよね。

ただペースを落として、

自分のペースで続けていけばいいんです。

現役時代みたいに、

- 毎日投稿しなきゃ

- セミナーを定期開催しなきゃ

- 売上を上げなきゃ

こんなプレッシャーから解放されるからこそ、

もっと自由に発信できるようになります。

週に1回でも月に1回でも、

自分が伝えたいことを伝えればいい。

例えば不動産投資や仮想通貨に

新しく挑戦してるなら、

その体験談を発信するのもありですよね。

「引退後にこんなことやってみたら、

こんな発見がありました」

みたいな感じで。

むしろ引退後だからこそ、

売上のことを気にせずに

純粋に価値のある情報を発信できる。

読者にとっても、

そういう発信の方が信頼できるんです。

だから無理しないペースで、

情報発信を続けていきましょう。

後進の指導やメンタリングを行う

後進の指導やメンタリングこそが、

引退後の最高の価値提供だと思うんです。

というのも、経験豊富な人から直接学べる機会って、

めちゃくちゃ貴重だから。

具体的には、

- 個別コンサルティング

- 少人数制の勉強会

- オンラインでの質問対応

こんな形でサポートしてあげること。

現役時代は大勢を相手にしてたかもしれませんが、

引退後は一人ひとりと向き合う時間ができますよね。

「外注化で困ってる人がいたら相談に乗る」

「セミナー運営で悩んでる人にアドバイスする」

そんな感じで、

困ってる人を個別にサポートしてあげる。

これって現役時代にはできなかった

贅沢な時間の使い方じゃないですか。

実際に外注化やセミナー運営で

成功と失敗を経験してきた人の話って、

本やネットの情報とは全然違うんです。

「この場面ではこうした方がいい」

「ここは注意した方がいい」

そんな細かいアドバイスができるのは、

実際に経験した人だけですからね。

だからこそ後進の指導に力を入れることで、

引退後も大きな価値を提供できるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 外注化は時間確保、専門知識活用、品質向上、チーム運営スキル向上の4つのメリットがある

- 外注化成功の6ステップ:業務定義→外注先選定→指示書作成→信頼関係構築→コミュニケーション→評価改善

- 外注先選定はクラウドワークス、ランサーズ、ココナラ、SNS、知人紹介の5つの方法を使い分ける

- セミナー成功の準備5ステップ:目的設定→質問収集→内容カスタマイズ→ツール確認→スケジュール作成

- 当日の効果的進行方法:マシンガントーク、チャット活用、反応確認、適切な休憩、具体例使用、集中力維持

- 外注先との信頼関係構築には個別感謝、趣味の話、成果共有、文化理解、定期フィードバックが重要

- 添削者との連携強化は専用チャット、マニュアル提供、意見交換会、評価システムで実現

- 外注トラブル対処は迅速丁寧な初期対応、尊重した契約解除、原因分析と再発防止が必須

- ビジネス引退の理由:家族時間優先、生活質向上、ノウハウ継承、新たな挑戦時間確保

- 円満引退の5ステップ:時期理由明確化→縮小計画→方針伝達→ノウハウ引き継ぎ→段階的移行

- 引退後の活動分野は不動産投資、仮想通貨投資、情報発信活動、趣味追求がおすすめ

- 引退後も過去の経験共有、ペースを落とした情報発信、後進指導で価値提供を継続できる

まとめ

外注化からセミナー運営、

そして引退戦略まで

一連の流れを解説してきました。

外注化は単なる作業の

委託ではありません。

時間を確保し、

専門知識を活用し、

品質を向上させる

戦略的な手法です。

6つのステップを順番に進めれば

必ず成功できます。

業務を明確に定義し、

適切な外注先を選び、

詳細な指示書を作成する。

そして信頼関係を築き、

定期的にコミュニケーションを取り、

成果物を評価して改善する。

セミナー運営も同じです。

準備の5ステップと

当日の6つの進行方法を

実践すれば参加者満足度は

確実に上がります。

特に重要なのは

参加者の反応を見ながら

調整することです。

外注先との信頼関係構築では

個別での感謝の言葉、

趣味の話での親近感、

チーム全体での成果共有が

効果的でした。

そして最終的には

ビジネス引退という

選択肢もあります。

家族との時間を優先し、

生活の質を向上させ、

新たな挑戦をする時間を

確保するためです。

引退後も価値提供は

継続できます。

過去の経験を共有し、

ペースを落として

情報発信を続け、

後進の指導を行う。

これらすべてが

あなたのビジネス人生を

豊かにしてくれます。

今日から外注化に挑戦し、

セミナー運営を学び、

将来の引退計画も

考えてみてください。

よくある質問

外注化って本当に効果があるの?失敗しそうで怖いです

外注化は正しい手順で進めれば必ず成功します。最初は小さな作業から始めて、信頼関係を築きながら段階的に範囲を広げていけば安心です。この記事で紹介した6つのステップを順番に実践すれば、失敗のリスクを大幅に減らせます。

外注先はどこで見つけるのがベストですか?

初心者にはクラウドワークスがおすすめです。登録者数が多く、幅広いスキルを持った人がいるからです。質を重視するならランサーズ、単発の依頼ならココナラが向いています。SNSでの直接スカウトや知人の紹介も効果的な方法です。

外注にかかる費用はどのくらいが適正ですか?

記事作成なら1文字1円程度、動画編集なら1本5000円から1万円が相場です。安すぎると質の低い人材しか集まらず、高すぎるとコストが合いません。相場をしっかり調べて、スキルに見合った適正な報酬を設定することが成功のカギです。

セミナー運営で参加者が集まらない時はどうすればいいですか?

参加者が集まらない原因は、対象者が明確でないか、価値が伝わっていないことが多いです。「30代会社員で副業を始めたい人向け」のように具体的にターゲットを絞り、参加することで得られるメリットを明確に伝えましょう。事前アンケートで参加者の悩みを聞いて、それに答える内容にするのも効果的です。

外注先とトラブルになった時の対処法を教えてください

トラブルが起きたら24時間以内に丁寧に返事をすることが大切です。まずは状況を確認し、相手の立場に立って解決策を一緒に考えましょう。契約解除が必要な場合も、感謝の気持ちを伝えて相手を尊重した対応を心がけてください。その後は原因を分析して、同じトラブルを防ぐための改善策を立てることが重要です。

ビジネス引退のタイミングはいつが良いですか?

家族との時間を優先したい、生活の質を向上させたいと強く感じた時が引退のベストタイミングです。子どもが小学生の間に一緒にいたい、新しいことに挑戦したいという明確な理由があるなら、躊躇せずに決断しましょう。ただし急激な事業停止は避けて、半年から1年かけて段階的に縮小することが大切です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。