このノウハウについて

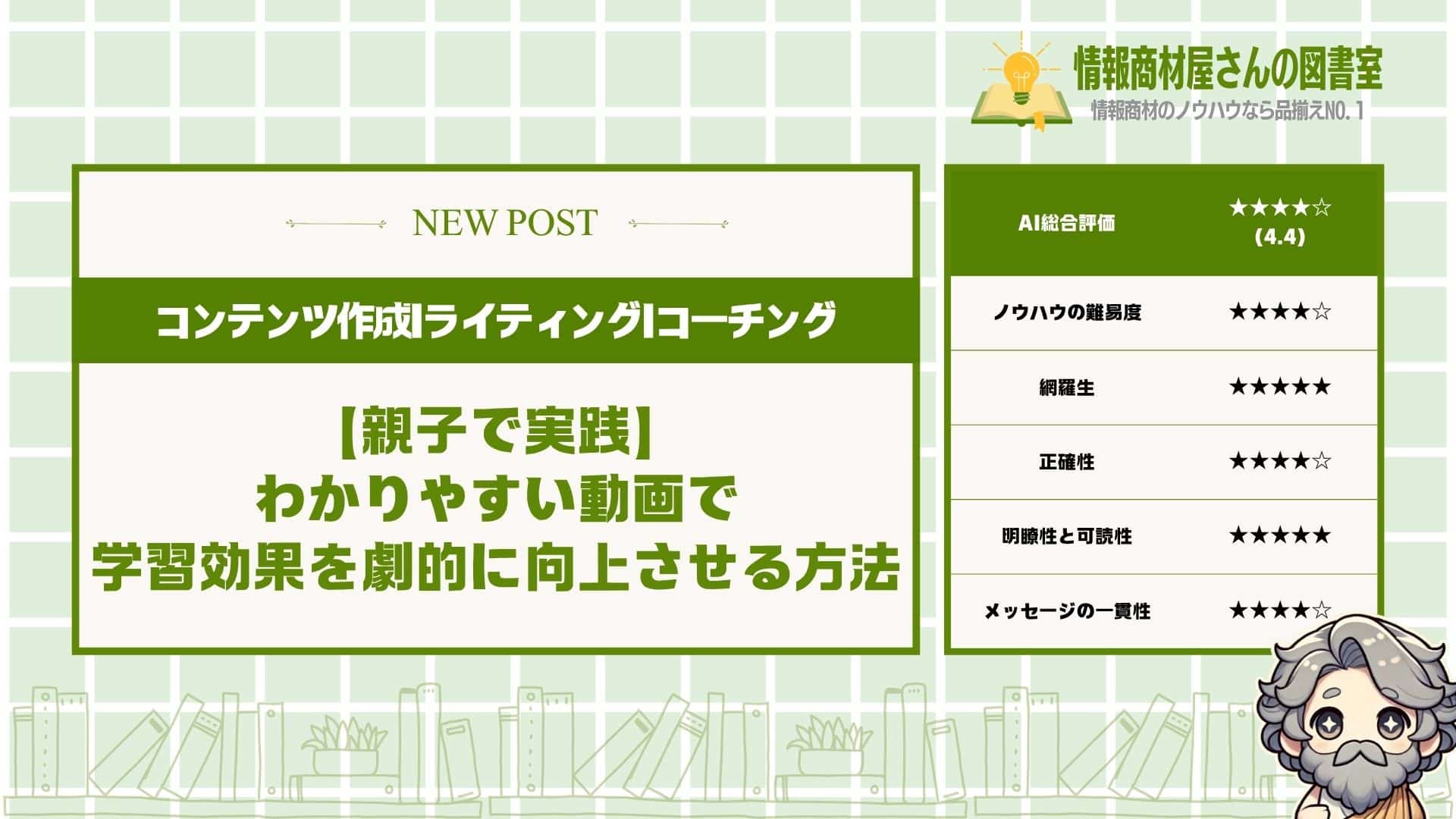

AI総合評価|★★★★☆(4.4)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

動画学習と動画作成の両面から子どもの成長をサポートする実践的な内容が詰まっています。親子で取り組める具体的な方法が豊富に紹介されており、読者が今すぐ実践できる価値の高い情報ばかりです。特に動画作成による学習効果の向上や親子関係の改善について、科学的根拠に基づいた説得力のある内容となっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●子どもの勉強に対するやる気が全然上がらない...

●説明が下手で子どもに教えるのが苦手

●親子で一緒に学べる方法を探してるけど見つからない

現代の教育現場では、

従来の教え方だけでは

子どもの学習意欲を引き出すのが

難しくなってきています。

そこでこの記事では、

動画学習と動画作成を活用して

親子で楽しく学びながら

子どもの表現力と理解力を

同時に伸ばす方法をお伝えします。

この記事を読めば

「動画を使った学習サポートの具体的な手順」が

すべて分かります。

多くの家庭で実践されて

効果が実証されている方法を

分かりやすくまとめました。

子どもの成長を加速させたい親御さんは最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- わかりやすい動画を作るための4つの基本原則

- 抽象的な内容を具体的に伝える5つの効果的な方法

- 視聴者を飽きさせない動画構成7ステップの実践法

- 動画学習で成果を上げる具体的なコツと継続方法

- 親子で動画学習を楽しむための実践的なアプローチ

- 動画作成が人生を変える4つの理由と自己成長への道筋

- 効果的な動画学習を実現する5つのステップ

わかりやすい動画を作るための4つの基本原則

動画を作るとき、

一番大切なのは「視聴者がスッと理解できること」なんです。

この4つの原則を守るだけで、

あなたの動画は劇的にわかりやすくなります。

その4つっていうのが、

- 難しい専門用語を避けて話す

- 身近な例を使って説明する

- 視聴者目線で内容を組み立てる

- 一つの動画で一つのテーマに絞る

なんですよね。

これができてない動画って、

正直めちゃくちゃ多いんです。

作り手は理解してるつもりでも、

視聴者には全然伝わってない。

それぞれ解説していきます。

難しい専門用語を避けて話す

専門用語を使わないことが、

わかりやすい動画の絶対条件です。

だって専門用語って、

その分野を知らない人には暗号と同じじゃないですか。

たとえば、

- ROI(投資収益率)

- KPI(重要業績評価指標)

- UX(ユーザーエクスペリエンス)

こんな言葉を使われても、

初心者は「???」ってなっちゃいます。

もっと具体的に言うなら、

「ROIが高い」じゃなくて「お金をかけた分、しっかり稼げる」って言えばいいんです。

ここで気をつけたいのが、

専門用語を使いたくなる心理なんですよね。

なんか賢そうに見えるし、

プロっぽく聞こえるから使いたくなる。

でもそれって完全に自己満足で、

視聴者のことを考えてないんです。

本当にプロなら、

誰でもわかる言葉で説明できるはず。

身近な例を使って説明する

身近な例を使うと、

どんなに難しい内容でも一瞬で理解してもらえます。

なぜなら人って、

自分の知ってることと結びつけて理解するからなんです。

例を挙げると、

- 料理のレシピ

- スポーツのルール

- 買い物の体験

こういう日常的なことと関連付けるんです。

たとえばですが、

「復習の大切さ」を伝えたいとき。

「記憶の定着率が向上する」なんて言うより、

「スポーツ選手が毎日練習するのと同じ」って言った方がピンときますよね。

歌手だって毎日発声練習するし、

料理人だって基本の包丁さばきを繰り返し練習する。

それと同じで、

勉強も繰り返しが大事なんですよって伝える。

そうすると視聴者は、

「あー、確かにそうだな」って納得してくれるんです。

抽象的な話の後には、

必ず「例えば」をつけて具体例を出しましょう。

視聴者目線で内容を組み立てる

視聴者目線で考えることが、

動画作りで一番重要なポイントです。

というのも、

作り手と視聴者の知識レベルって全然違うからなんですよね。

具体的には、

- 視聴者が何を知りたがってるか

- どこでつまづきやすいか

- どんな順番で説明すれば理解しやすいか

こういうことを常に考えるんです。

例えばですけど、

YouTubeで料理動画を作るとき。

作り手は「塩少々」って言葉を当たり前に使うけど、

初心者は「少々って具体的にどのくらい?」って思うわけです。

だから「小さじ4分の1くらい」とか、

「親指と人差し指でつまんだ量」とか具体的に説明する。

ここがポイントなんですが、

自分が当たり前だと思ってることほど説明を忘れがちなんです。

視聴者の立場に立って、

「この説明で本当にわかるかな?」って何度も確認しましょう。

一つの動画で一つのテーマに絞る

一つの動画では、

一つのテーマだけに絞って話すのが鉄則です。

なぜかというと、

人間の集中力って実はそんなに続かないからなんです。

よくある失敗例が、

- ダイエット方法を5つも6つも詰め込む

- 投資の話から副業の話まで盛り込む

- 料理のコツを10個も一気に説明する

こんな感じで欲張っちゃうパターン。

でも実際には、

「今日は腹筋の正しいやり方だけ」とか「今日は卵焼きの作り方だけ」みたいに絞った方がいいんです。

僕も最初の頃は、

「せっかくだから色々教えてあげよう」って思って詰め込んでました。

でも視聴者からすると、

情報が多すぎて結局何も覚えられないんですよね。

一つのことを丁寧に説明して、

視聴者に「これなら自分にもできそう」って思ってもらう。

そっちの方が、

よっぽど価値のある動画になるんです。

抽象的な内容を具体的に伝える5つの方法

抽象的な話って、

相手に全然伝わらないんですよね。

でも、この5つの方法を使えば、

どんな難しい内容でも

相手にスッと理解してもらえます。

その5つの方法が、

- 「例えば」を使って具体例を示す

- スポーツ選手の練習例で説明する

- 数字を視覚的にイメージできる形で提示する

- 比喩表現を効果的に活用する

- 実際の体験談を交える

こんな感じですね。

どれも簡単にできることばかりですが、

実際に使えてる人は少ないんです。

逆に言えば、これができるだけで

周りの人より圧倒的に

分かりやすく話せるようになります。

それぞれ解説していきます。

「例えば」を使って具体例を示す

「例えば」っていう言葉は、

抽象的な話を具体的にする魔法の言葉なんです。

なぜかというと、

人の脳って抽象的なことより

具体的なことの方が理解しやすいから。

たとえば、

- 「努力が大切です」→「例えば、毎日30分勉強するとか」

- 「健康に気をつけましょう」→「例えば、階段を使うとか」

- 「コミュニケーションが重要」→「例えば、挨拶を大切にするとか」

こんな風に使うんです。

もっと詳しく説明すると、

「努力が大切」だけだと

何をどう努力すればいいか分からない。

でも「毎日30分勉強する」って言えば、

具体的に何をすればいいか

イメージできるじゃないですか。

ここで大切なのは、

相手が実際にできそうな例を

選ぶことなんですよね。

あまりにも難しい例だと、

逆に「自分には無理だ」って

思われちゃいます。

だからこそ、

「例えば」の後には

身近で簡単な例を持ってくる。

スポーツ選手の練習例で説明する

スポーツ選手の練習例って、

みんなが知ってるから

説明するときにすごく便利なんです。

どうしてかっていうと、

テレビでよく見るから

イメージしやすいんですよね。

例えば、

- サッカー選手が毎日リフティング練習する

- 野球選手が素振りを1000回やる

- テニス選手がサーブ練習を繰り返す

こういう例を使うわけです。

復習の大切さを伝えたいときも、

「イチロー選手は毎日同じ練習を

何千回も繰り返してたんです」

って言えば一発で伝わります。

歌手の例も同じですね。

「あの有名な歌手も、

毎日発声練習を欠かさない」

って言えば説得力が増すんです。

ここでのコツは、

有名な選手や歌手の名前を

出すことなんですよね。

みんなが知ってる人の例だと、

「あ、その人でもそんなに

頑張ってるんだ」って

納得してもらえます。

だから、復習や継続の話をするときは

スポーツ選手の例を使ってみてください。

数字を視覚的にイメージできる形で提示する

数字だけポンって出されても、

正直ピンとこないですよね。

そこで大切になってくるのが、

その数字を身近なものに

置き換えることなんです。

たとえば、

- 「1万円」→「ランチ20回分」

- 「100時間」→「映画50本分」

- 「1キロメートル」→「学校から駅まで」

こんな感じで言い換えるんです。

もうちょっと具体的に言うと、

「この商品は1万円です」

って言うより、

「この商品はランチ20回分、

つまり1万円です」

って言った方が分かりやすい。

なんでかっていうと、

1万円って数字だけだと

高いのか安いのか判断しにくいから。

でも「ランチ20回分」って聞くと、

「あ、そんなもんか」って

感覚的に理解できるんです。

時間の話も同じですね。

「100時間勉強してください」

より「映画50本見る時間分

勉強してください」の方が

リアルに感じられます。

だから数字を使うときは、

必ず身近なものに例えて

説明するようにしましょう。

比喩表現を効果的に活用する

比喩表現っていうのは、

難しいことを身近なものに

例えて説明することですね。

これがめちゃくちゃ効果的なのは、

人って知らないことを

知ってることで理解するから。

例えば、

- 「記憶は筋肉と同じ」

- 「勉強は料理みたいなもの」

- 「コミュニケーションは

キャッチボールと一緒」

こういう感じで使います。

「記憶は筋肉と同じ」って言えば、

使わないと衰えるし、

鍛えれば強くなるって

すぐに理解してもらえる。

「勉強は料理みたいなもの」

って言えば、材料(知識)を集めて、

手順(方法)に従って作る(学ぶ)

っていうのが分かりやすくなります。

ここでのポイントは、

相手が絶対に知ってるものを

比喩に使うことなんです。

マニアックなものを比喩に使っても、

それ自体を説明しなきゃいけなくなって

本末転倒になっちゃいます。

だから、料理とか筋トレとか

スポーツとか、誰でも知ってるものを

比喩に使うのがコツですね。

実際の体験談を交える

体験談って、

説得力が段違いなんですよね。

なぜなら、実際に起こったことだから

リアリティがあるんです。

具体的には、

- 「私も最初は全然できませんでした」

- 「友達がこの方法で成功しました」

- 「お客さんからこんな話を聞きました」

こういう話を入れるんです。

例えば、復習の大切さを伝えたいとき、

「復習は大切です」って言うより、

「私も最初は復習してなくて

テストでひどい点数取ったんです。

でも復習するようになってから

成績がグンと上がりました」

って言った方が説得力ありますよね。

体験談を話すときのコツは、

失敗談から入ることなんです。

いきなり成功談を話すと、

「この人は特別だから」って

思われちゃう可能性がある。

でも失敗談から入ると、

「あ、この人も普通の人なんだ」

って親近感を持ってもらえます。

そのあとで改善した話をすれば、

「自分にもできそう」って

思ってもらえるんですよね。

だから体験談を使うときは、

失敗→改善→成功の流れで

話すようにしましょう。

視聴者を飽きさせない動画構成7ステップ

動画で一番大切なのって、

実は最後まで見てもらうことなんです。

この7つのステップを

マスターしちゃえば、

視聴者がずっと画面に

くぎ付けになる動画が作れます。

その7つのステップが、

- STEP1. 冒頭で結論を明確に示す

- STEP2. テンポよく話すリズムを作る

- STEP3. 重要ポイントを3回繰り返す

- STEP4. 視覚的な要素を適切に配置する

- STEP5. 区切りのタイミングを意識する

- STEP6. 視聴者の反応を想像しながら進める

- STEP7. 最後に要点をまとめて締める

なんですよね。

これって順番通りにやるだけで、

誰でも飽きられない動画が作れる。

実際に多くのYouTuberも

無意識にこの流れを使ってるんです。

順番に詳しく

解説していきますね。

STEP1. 冒頭で結論を明確に示す

冒頭で結論を言っちゃうのが、

視聴者を最後まで

引っ張るコツなんです。

だって人って、

「この動画で何が分かるのか」

がはっきりしないと

すぐに離脱しちゃうから。

例えば、

- 今日は○○の方法をお伝えします

- この動画を見れば○○ができるようになります

- 結論から言うと○○です

こんな感じで

最初にゴールを見せてあげる。

もっと具体的に言うなら、

「今日はダイエットで

3ヶ月で5キロ痩せる方法を

お話しします」

みたいに言っちゃうんです。

そうすると視聴者は、

「どうやって5キロ痩せるんだろう」

って気になって最後まで見てくれる。

逆に結論を言わないと、

「何の話をしてるのか分からない」

って思われて離脱されちゃうんです。

だからこそ最初の30秒で、

この動画のゴールを

はっきり伝えましょう。

STEP2. テンポよく話すリズムを作る

テンポの良さっていうのは、

視聴者を飽きさせない

一番のポイントなんですよ。

なぜかっていうと、

人って単調なリズムだと

眠くなっちゃうからです。

テンポを作るコツは、

- 話すスピードに緩急をつける

- 間を効果的に使う

- 声のトーンを変える

この3つを意識すること。

例えばですけど、

重要なところは少しゆっくり話して、

説明部分はサクサク進める。

人気YouTuberの

ヒカキンさんとかも、

「ブンブン、ハロー YouTube!」

って独特のリズムがありますよね。

あれも視聴者を

飽きさせないための工夫なんです。

単調に話すんじゃなくて、

まるで友達と楽しく

おしゃべりしてるような

リズムを心がけてみて。

そうすると視聴者も

自然と引き込まれていきます。

STEP3. 重要ポイントを3回繰り返す

大事なことは3回言う、

これが記憶に残る

黄金ルールなんです。

人間の脳って、

1回聞いただけじゃ

なかなか覚えられないもの。

でも3回聞くと、

「あ、これ重要なんだな」

って認識してくれるんですよ。

繰り返し方のパターンは、

- 最初に結論として言う

- 途中で具体例と一緒に言う

- 最後にまとめとして言う

こんな感じです。

例えば、

「継続が一番大切です」

っていうメッセージなら、

最初に「継続が大切」って言って、

途中で「スポーツ選手も

毎日練習を継続してるから

上達するんです」って具体例を出す。

そして最後に

「やっぱり継続が

一番大切ってことですね」

って締めくくる。

こうやって角度を変えて

3回伝えることで、

視聴者の記憶にしっかり残るんです。

STEP4. 視覚的な要素を適切に配置する

視覚的な要素っていうのは、

文字や図解、画像のことで、

これがあるかないかで

理解度が全然変わってきます。

どうしてかっていうと、

人って聞くだけじゃなくて

見ることでも情報を

処理してるからなんです。

効果的な視覚要素は、

- 重要な言葉をテロップで表示

- 図やグラフで数字を見せる

- イメージ画像で理解を助ける

こういうものですね。

例えばなんですけど、

「月収100万円」って話すときに、

画面に「月収100万円」って

文字を出してあげる。

そうすると耳と目、

両方から情報が入って

記憶に残りやすくなるんです。

テレビのバラエティ番組とかも、

芸能人が話してる内容を

テロップで表示してますよね。

あれも同じ効果を狙ってるんです。

ただし注意点として、

画面がごちゃごちゃしすぎると

逆に見づらくなっちゃうので、

シンプルに分かりやすく

配置することが大切です。

STEP5. 区切りのタイミングを意識する

区切りのタイミングっていうのは、

話の切り替わりポイントで

一呼吸置くことなんです。

これをやると視聴者が

情報を整理しやすくなって、

最後まで疲れずに

見てもらえるようになります。

区切りを入れるべきタイミングは、

- 新しい話題に移るとき

- 重要なポイントの前後

- 具体例を出すとき

こんなときですね。

例えばですが、

「次に大切なのは...」

って言った後に2秒くらい間を空ける。

そうすると視聴者も

「お、次は何かな」

って注意を向けてくれるんです。

お笑い芸人さんとかも、

オチの前に間を作って

笑いを取りやすくしてますよね。

動画でも同じで、

適度な間があることで

メリハリが生まれて

飽きにくくなるんです。

ただし間が長すぎると

テンポが悪くなっちゃうので、

2〜3秒程度に

留めておくのがコツです。

STEP6. 視聴者の反応を想像しながら進める

視聴者の反応を想像するっていうのは、

「今この人たちは

何を思ってるかな」

って考えながら話すことです。

なんでこれが大切かというと、

視聴者の気持ちに寄り添えると

共感してもらいやすくなるから。

想像すべき反応は、

- 「本当にそうなの?」という疑問

- 「具体的にはどうするの?」という質問

- 「それって難しくない?」という不安

こういった心の声ですね。

例えば、

「毎日運動すれば痩せます」

って言ったときに、

視聴者は「でも続かないよ」

って思うかもしれない。

だからそこで、

「続かないって思った人、

実は簡単な方法があるんです」

って先回りして答えてあげる。

これをやると視聴者は

「この人、私の気持ち分かってる!」

って感じて親近感を持ってくれます。

人気YouTuberの方々も、

コメント欄でよく来る質問を

動画の中で先に答えたりしてますよね。

それも視聴者の反応を

想像してるからできることなんです。

STEP7. 最後に要点をまとめて締める

最後のまとめっていうのは、

動画の内容を振り返って

重要なポイントを

もう一度確認することです。

どうしてまとめが必要かっていうと、

人って時間が経つと

最初の方の内容を

忘れちゃうからなんですよね。

効果的なまとめ方は、

- 今日お話しした○つのポイント

- 特に覚えておいてほしいこと

- 次にやるべきアクション

この3つを整理して伝えること。

例えば、

「今日は動画構成の7ステップを

お話ししました。

特に大切なのは冒頭で結論を言うこと。

まずは次の動画で

試してみてくださいね」

みたいな感じです。

テレビのニュース番組でも、

最後に「今日のまとめです」

って要点を振り返りますよね。

あれも視聴者の記憶に

残してもらうための工夫なんです。

まとめがあることで、

視聴者は「あ、そうだった」

って思い出せるし、

行動にも移しやすくなります。

だから最後の30秒は

必ずまとめの時間として

確保しておきましょう。

成功する動画クリエイターの共通点4つ

動画で成功してる人って、

実は4つの共通点があるんです。

この4つを真似するだけで、

あなたの動画も格段に良くなります。

その4つが、

- 視聴者のコメントを分析している

- 継続的に投稿スケジュールを守っている

- 他の人気動画から学び続けている

- 自分なりの話し方スタイルを確立している

なんですよね。

多くの人は動画を作ることばかり考えてるけど、

成功してる人は違うアプローチをしてる。

視聴者との関係性や学習姿勢、

そして個性の出し方まで考えてるんです。

それぞれ解説していきます。

視聴者のコメントを分析している

成功してる動画クリエイターは、

コメント欄を宝の山だと思ってるんです。

なぜなら、視聴者の本音が

そのまま書かれてるから。

例えば、

- 「ここがわからなかった」

- 「もっと詳しく知りたい」

- 「この部分が面白かった」

こんなコメントが

次の動画のヒントになるんですよね。

人気YouTuberのヒカキンさんも、

コメントを毎日チェックしてるって言ってました。

視聴者が「次はこんな動画が見たい」って書いてたら、

それをメモして企画に活かしてるんです。

でもね、ここで大切なのは

ただ読むだけじゃダメってこと。

コメントの中でも特に多い意見や、

何度も出てくるキーワードに注目する。

そうすると、視聴者が本当に求めてるものが

はっきり見えてくるんです。

だからこそ、

コメント分析は欠かせないんですよね。

継続的に投稿スケジュールを守っている

継続的な投稿って、

成功への一番の近道なんです。

というのも、視聴者は

あなたの動画を習慣にしたがってるから。

具体的には、

- 毎週火曜日の夜8時に投稿

- 月・水・金の朝7時に投稿

- 毎日お昼の12時に投稿

みたいな感じで、

決まった時間に投稿してる人が強いんです。

テレビ番組と同じで、

「この時間になったら見よう」って思ってもらえる。

例えば、朝の情報番組って

毎日同じ時間にやってるじゃないですか。

だから視聴者も「朝はこの番組」って

習慣になってるんです。

それと全く同じで、

あなたの動画も習慣にしてもらう。

ただし、無理なスケジュールは禁物です。

週1回しか投稿できないなら、

それを確実に守る方がいい。

毎日投稿するって決めて3日で挫折するより、

週1回を半年続ける方が絶対に効果的なんです。

他の人気動画から学び続けている

成功してる人は、

他の人の動画をめちゃくちゃ研究してるんです。

なぜかっていうと、

すでに成功してる人から学ぶのが一番早いから。

例えば、

- サムネイルのデザイン

- タイトルの付け方

- 話し方のテンポ

こういうところを

細かくチェックしてるんですよね。

人気YouTuberのはじめしゃちょーさんも、

他の人の動画を毎日見て勉強してるって話してました。

「この人のここが上手いな」って思ったら、

すぐに自分の動画に取り入れてみる。

ただし、完全にパクるんじゃなくて、

自分なりにアレンジするのがコツです。

学ぶときのポイントは、

なぜその動画が人気なのかを考えること。

「面白いから」じゃなくて、

「どこが面白いのか」まで分析する。

そうすると、自分の動画にも

その要素を活かせるようになるんです。

自分なりの話し方スタイルを確立している

話し方のスタイルって、

あなたの個性そのものなんです。

これがあるから視聴者は

「この人の動画が見たい」って思ってくれる。

具体的には、

- ゆっくり丁寧に説明するスタイル

- テンポよくポンポン話すスタイル

- 関西弁で親しみやすく話すスタイル

みたいな感じで、

それぞれ違った魅力があるんです。

例えば、料理系YouTuberのリュウジさんは

「やばい」「うまい」を連発する話し方が特徴的。

これが彼の個性になってて、

真似する人もいるくらいです。

でも大切なのは、

無理に作ったキャラじゃダメってこと。

自然体で話せる範囲で、

少しだけ個性を強調するのがベスト。

普段の会話で使ってる口癖や、

よく使う表現を動画でも使ってみる。

そうすると、だんだん

あなたらしい話し方が固まってくるんです。

最初は恥ずかしいかもしれないけど、

個性がある人の方が絶対に覚えてもらえるんですよね。

親が動画学習をサポートすべき4つの理由

実は今の時代、

子どもの成長に一番必要なのって

親のサポートなんですよね。

特に動画学習の分野では、

親がちょっと手を貸すだけで

子どもの能力がびっくりするほど伸びるんです。

その理由が、

- 子どもの学習効果が大幅に向上するから

- 親子のコミュニケーションが深まるから

- 子どもの自主性を育てられるから

- 将来必要なスキルを身につけられるから

この4つなんです。

どれも子どもの未来にとって

めちゃくちゃ大切なことばかり。

でも、多くの親御さんが

この重要性に気づいてないんですよね。

詳しく説明していきますね。

子どもの学習効果が大幅に向上するから

親がサポートすることで、

子どもの学習効果って本当に変わるんです。

なぜかっていうと、

一人でやるより圧倒的に学びが深くなるから。

例えば、

- 分からないところをすぐ聞ける

- 作った動画を一緒に見直せる

- 改善点を具体的に教えてもらえる

こんな環境が整うんですよね。

実際に、子どもが算数の解き方を

動画で説明しようとしたとき、

親が「なんでそうなるの?」って質問するだけで

理解がぐっと深まるんです。

教科書を読むだけだと

「なんとなく分かった気」になっちゃうけど、

動画で人に説明しようとすると

本当に理解してないと無理じゃないですか。

そこで親がちょっとしたヒントを出したり、

「もう一回説明してみて」って言ったりすると、

子どもは自分の理解を確認できるんです。

これって一人だと絶対にできないこと。

だからこそ、親のサポートがあると

学習効果が何倍にもなるんですよね。

親子のコミュニケーションが深まるから

動画学習を一緒にやることで、

親子の関係がめちゃくちゃ良くなるんです。

どうしてかというと、

子どもの本当の気持ちや考えが見えるようになるから。

具体的には、

- 子どもが何に興味を持ってるか分かる

- どんなことで悩んでるか見える

- 子どもの成長を実感できる

こういうことが起こるんです。

例えばですけど、

子どもが好きな本について動画を作ってるとき、

「なんでこの本が好きなの?」って聞くと

普段は話さないような深い話をしてくれたりします。

学校であった出来事とか、

友達との関係とか、

将来の夢とか。

普通の会話だと

「学校どうだった?」「普通」

で終わっちゃうことが多いけど、

動画作りを通じてだと自然に話してくれるんです。

それに、子どもの動画を見てると

「こんなこと考えてたんだ」

って驚くことがよくあるんですよね。

親が思ってる以上に

子どもって深く物事を考えてる。

そんな発見があると、

親子の会話も自然に増えていくんです。

子どもの自主性を育てられるから

親がサポートするっていっても、

実は子どもの自主性を伸ばすことにもなるんです。

これって矛盾してるように感じるかもですが、

適切なサポートは子どもの独立心を育てるんですよね。

なぜなら、

- 自分で考える機会が増える

- 試行錯誤する経験を積める

- 達成感を味わえる

こんな体験ができるからです。

例えば、子どもが料理の動画を作りたいって言ったとき、

親が全部やっちゃうんじゃなくて

「どんな料理にする?」「材料は何が必要?」

って質問するだけでいいんです。

そうすると子どもは自分で考えて、

自分で計画を立てて、

自分で実行するようになります。

失敗しても、親がいるから安心して

「次はこうしてみよう」って挑戦できる。

この安全な環境があるからこそ、

子どもは思い切って新しいことに

チャレンジできるようになるんです。

結果的に、親に頼らずに

自分で物事を進められる力が

どんどん身についていくんですよね。

将来必要なスキルを身につけられるから

これからの時代に絶対必要なスキルって、

動画学習を通じて身につけられるんです。

なんでかっていうと、

今の社会で求められる能力と

動画作りで使う能力が同じだから。

例えば、

- 自分の考えを分かりやすく伝える力

- 相手の立場に立って考える力

- 論理的に物事を組み立てる力

これって全部、動画を作るときに

自然に使ってる能力なんですよね。

実際に、学校の発表とか

将来の就職面接とかで、

「自分の意見をはっきり言える子」って

すごく評価されるじゃないですか。

動画学習をやってる子って、

人前で話すことに慣れてるから

そういう場面でも堂々としてるんです。

それに、これからはAIが発達して

単純な作業は機械がやるようになる。

だからこそ、自分の頭で考えて

それを人に伝える能力が

めちゃくちゃ重要になってくるんです。

親がサポートしながら動画学習をやることで、

子どもは自然にそういう力を

身につけられるんですよね。

動画学習で親子関係を向上させる3つのポイント

動画学習って実は、

親子関係を劇的に良くしてくれるんです。

この3つのポイントを意識するだけで、

子どもとの距離がぐっと縮まりますよ。

その3つのポイントが、

- 子どもの意見を尊重して聞く

- 失敗を恐れずチャレンジを応援する

- 成長した部分を具体的に褒める

なんですよね。

どれも当たり前に思えるかもしれませんが、

動画学習の場面だからこそ効果抜群なんです。

実際に子どもと一緒に動画を作ったり

見たりする中で実践できる方法ばかり。

それぞれ詳しく解説していきますね。

子どもの意見を尊重して聞く

子どもの意見をちゃんと聞いてあげることが、

動画学習成功の一番のカギなんです。

なぜかっていうと、

動画って子どもの考えが丸見えになるから。

例えば、、、

- どんなテーマで動画を作りたいか

- どんな構成にしたいか

- どんなメッセージを伝えたいか

こういうことを

子どもに聞いてあげるんです。

もっと具体的に言うと、

「今度の夏休みの思い出を動画にしたい」

って子どもが言ったとしますよね。

そしたら親は

「どんな場面を入れたいの?」

「誰に見せたい動画なの?」

って質問してあげる。

こうやって子どもの考えを

引き出してあげることが大切なんです。

ここで注意したいのが、

親の価値観を押し付けちゃダメってこと。

「勉強の動画にしなさい」

「もっと真面目な内容にしなさい」

なんて言っちゃうと逆効果です。

子どもは自分の意見が

否定されたって感じちゃうから。

だからこそ、

まずは子どもの話をしっかり聞きましょう。

失敗を恐れずチャレンジを応援する

失敗を恐れずに挑戦させてあげることが、

子どもの成長には欠かせないんですよ。

というのも、

動画作りって失敗の連続だから。

具体的には、

- 撮影がうまくいかない

- 編集で思うようにならない

- 話すのが恥ずかしくて固まっちゃう

こんなことが

しょっちゅう起こるんです。

でもそれって当然のことで、

最初からうまくいく子なんていません。

例えば、うちの近所の田中さんの息子くんは

最初の動画で10回も撮り直したそうです。

でも田中さんは

「大丈夫、みんな最初はそうだよ」

って励まし続けたんですって。

その結果、息子くんは

諦めずに最後まで動画を完成させました。

そしたら次の動画からは

どんどん上達していったんです。

ここで大事なのは、

失敗した時の親の反応なんですよね。

「なんでできないの?」

「もっとちゃんとやりなさい」

なんて言っちゃダメです。

「失敗は成長のチャンス」

って考えて応援してあげましょう。

成長した部分を具体的に褒める

成長した部分を具体的に褒めることで、

子どものやる気がぐんぐん上がるんです。

なぜなら、

子どもって認められたい気持ちが強いから。

例えば、

- 前より声がはっきり聞こえるようになった

- カメラ目線で話せるようになった

- 編集のテクニックが上達した

こういう変化を

見逃さずに褒めてあげるんです。

もっと詳しく言うと、

「今日の動画、前回より声が大きくて聞きやすかったよ」

「カメラをしっかり見て話せてたね」

って具体的に伝えてあげる。

すると子どもは

「お母さんがちゃんと見てくれてる」

「自分の頑張りが伝わってる」

って感じるんです。

実際に、知り合いの佐藤さんは

娘さんの動画を毎回メモを取りながら見て

良くなった点を3つずつ伝えてるそうです。

そしたら娘さんが

「次はもっと上手に作る!」

って積極的になったんですって。

ただし、ここで気をつけたいのが

「すごいね」「上手だね」

だけじゃダメってこと。

何がどう良くなったのかを

はっきり伝えてあげないと効果半減です。

だからこそ、

具体的に褒めることを心がけましょう。

親子で動画学習を楽しむ方法4選

親子で動画学習を始めると、

子どもの学習意欲が驚くほど変わります。

実際にやってみると分かるんですが、

普通の勉強より何倍も楽しく学べるんです。

その具体的な方法が、

- 親が率先して動画学習を実践する

- 子どもと一緒に動画を作成する

- 動画を通じて子どもの成長をサポートする

- 学習成果を家族で共有し合う

この4つなんですよね。

どれも今日からできることばかりで、

特別な道具も必要ありません。

スマホ一台あれば十分です。

それぞれ解説していきます。

親が率先して動画学習を実践する

親が自分から動画学習をやってる姿を見せることが、

一番効果的な方法なんです。

なぜかっていうと、

子どもって親の行動をよく見てるから。

例えば、

- お母さんが料理動画を見ながら新しいレシピに挑戦してる

- お父さんがDIY動画を見ながら棚を作ってる

- 英語の勉強動画を見て発音練習してる

こんな場面を見せてあげるんです。

もっと具体的に言うと、

「今日はこの動画で新しいことを覚えたよ」

って子どもに話してあげる。

そうすると子どもは、

「動画で学ぶって楽しそうだな」

って自然に思うようになるんですよね。

ここで大切なのは、

失敗した時も隠さないことです。

「この動画の通りにやったけど上手くいかなかった」

って正直に話してあげる。

そして「でも次はこうやってみよう」

って前向きな姿勢を見せてあげましょう。

親が楽しそうに学んでる姿を見せることで、

子どもも自然と動画学習に興味を持ちます。

子どもと一緒に動画を作成する

子どもと一緒に動画を作るっていうのは、

学習効果が抜群に高い方法なんです。

作る過程で自然と知識が身につくし、

何より親子の絆も深まるんですよね。

作る動画の例としては、

- 算数の問題を解説する動画

- 理科の実験を記録する動画

- 読書感想を発表する動画

こんな感じですね。

例えば算数の動画なら、

子どもが先生役になって

お母さんやお父さんに教えてあげる。

「ここがポイントなんだよ」

って説明してもらうんです。

人に教えるためには、

自分がちゃんと理解してないとダメじゃないですか。

だから自然と勉強が深くなるんです。

動画を作る時は、

完璧を求めなくて大丈夫。

むしろ「間違えても大丈夫だよ」

って雰囲気を作ってあげることが大切です。

子どもと一緒に「うまくできたね」

「今度はここを改善してみよう」

って話し合いながら作ってみてください。

動画を通じて子どもの成長をサポートする

動画を使って子どもの成長をサポートするっていうのは、

子どもの「できた!」を増やしてあげることなんです。

動画なら何度でも見返せるから、

子どものペースに合わせて学習できるんですよね。

サポートの具体例は、

- 苦手な分野の動画を一緒に探してあげる

- 動画の内容について質問してあげる

- 学んだことを実際にやらせてあげる

こんな感じです。

例えば子どもが漢字が苦手だったら、

楽しい漢字学習動画を一緒に見つける。

そして「この漢字の意味分かった?」

「実際に書いてみる?」

って声をかけてあげるんです。

動画を見た後は、

必ず実践の時間を作ってあげましょう。

見るだけじゃなくて、

実際にやってみることで記憶に残るんです。

ここで重要なのは、

子どもが分からない時に怒らないこと。

「大丈夫、もう一回見てみよう」

って優しく声をかけてあげてください。

動画学習の良いところは、

何度でもやり直せることですからね。

学習成果を家族で共有し合う

学習成果をみんなで共有するっていうのは、

子どものやる気を一番上げる方法なんです。

なぜなら、

頑張ったことを認めてもらえると嬉しいから。

共有の方法としては、

- 作った動画を家族で見る時間を作る

- 学んだことを夕食の時に発表してもらう

- おじいちゃんやおばあちゃんにも見せてあげる

こんなことができますね。

例えば週末に、

「今週みんなが作った動画を見る時間」

を作ってあげる。

お父さんが作ったDIY動画、

子どもが作った算数の解説動画、

お母さんが作った料理動画。

みんなで見て、

「すごいね」「勉強になったよ」

って感想を言い合うんです。

さらに効果的なのは、

おじいちゃんやおばあちゃんに

動画を送ってあげること。

「孫が頑張って作った動画だよ」

って紹介してあげると、

子どもはめちゃくちゃ喜びます。

家族みんなで学習成果を共有することで、

「また頑張ろう」って気持ちになるんです。

学習が楽しい家族の時間になって、

自然と勉強好きな子どもに育ちますよ。

効果的な動画学習サポートを実現する5つの方法

実は動画学習って、

親のサポート次第で効果が10倍変わるんです。

この記事を読むことで、

お子さんの表現力や考える力を

グンと伸ばしてあげられますよ。

効果的なサポート方法は、

- 子どもに基本的な撮影方法を教える

- 一緒に動画の企画を考える

- 完成した動画を見て具体的なフィードバックをする

- 親自身も動画作成にチャレンジする

- 定期的に動画学習の時間を設ける

この5つなんです。

どれも難しそうに見えるかもですが、

実はすごくシンプルなことばかり。

親子で楽しみながらできることなので、

お子さんとの絆も深まっちゃいます。

それぞれ解説していきます。

子どもに基本的な撮影方法を教える

撮影方法を教えてあげるのが、

動画学習の第一歩なんですよね。

なぜかというと、

技術的な不安がなくなることで

お子さんが内容に集中できるからです。

例えば、

- スマホの持ち方

- 明るい場所での撮影

- 声の大きさの調整

こんな基本的なことから

始めてあげればいいんです。

最初は「スマホを横に持って撮ろうね」

とか「窓の近くで撮ると綺麗だよ」

みたいな簡単なアドバイスで十分。

お子さんが慣れてきたら、

「今度は違う角度から撮ってみよう」

なんて提案してみてください。

ここで大事なのは、

完璧を求めすぎないことですね。

最初はブレブレの動画でも、

「頑張って撮れたね!」

って褒めてあげる。

そうすることで、

お子さんが「もっと上手になりたい」

って自然に思うようになるんです。

撮影の基本さえ身につけば、

お子さんは自信を持って

動画作りに取り組めるようになります。

一緒に動画の企画を考える

企画を一緒に考えるっていうのは、

お子さんの創造力を最大限に引き出すこと。

どうしてかと言うと、

親が一緒に考えることで

アイデアがどんどん膨らむからなんです。

具体的には、

- 今日あった出来事を動画にする

- 好きな本の感想を話す

- 将来の夢について語る

こんなテーマから

始めてみるといいですよ。

例えばですが、

お子さんが「今日学校で面白いことがあった」

って言ったとします。

そしたら「それ動画で教えて!」

って提案してみてください。

「どんな風に話したら

みんなに伝わるかな?」

なんて一緒に考えてあげる。

そうすると、

お子さんは「こう話そう」

「ここで身振り手振りを使おう」

って自分で工夫し始めるんです。

企画を考える時間って、

実は親子の大切な対話の時間でもあります。

お子さんの考えや感じ方を

深く知ることができるし、

親子の絆もグッと深まりますよ。

一緒に企画を練ることで、

お子さんの「伝える力」が

自然と育っていくんです。

完成した動画を見て具体的なフィードバックをする

フィードバックっていうのは、

お子さんの成長を加速させる魔法みたいなもの。

なんでそんなに大切かっていうと、

客観的な視点をもらうことで

自分では気づけない良さや改善点が見えるからです。

ポイントとしては、

- 良かった部分を具体的に褒める

- 改善点は提案として伝える

- 次回への期待を込めたコメント

この3つを意識してあげてください。

例えば、

「声がはっきり聞こえて分かりやすかったよ」

「最初の挨拶がとても自然だったね」

みたいに具体的に褒める。

そのあとで、

「もう少しゆっくり話すと

もっと伝わりやすくなるかも」

って改善点を優しく提案してあげる。

実際に僕の知り合いのお母さんは、

お子さんの動画を見るたびに

「今回は表情が豊かでよかった!」

って具体的に褒めてたんです。

そしたらそのお子さん、

どんどん表現力が豊かになって、

学校の発表でも堂々と話せるようになったそうです。

大切なのは、

批判じゃなくて応援の気持ちで

フィードバックすることですね。

お子さんが「次も頑張ろう」

って思えるような

温かいコメントを心がけましょう。

具体的なフィードバックがあることで、

お子さんは確実に上達していきます。

親自身も動画作成にチャレンジする

実は親が動画を作るっていうのが、

一番効果的なサポート方法だったりします。

理由は簡単で、

「お母さんも頑張ってる」

っていう姿を見せることで

お子さんのやる気が倍増するからです。

チャレンジ内容は、

- 今日の料理の手順を撮影

- 趣味について語る動画

- 子どもへのメッセージ動画

こんな感じで全然大丈夫。

最初は「え、私が動画なんて...」

って思うかもしれません。

でもね、完璧である必要は

全くないんですよ。

むしろ親が試行錯誤してる姿を見ることで、

お子さんは「失敗してもいいんだ」

って安心できるんです。

ある家庭では、

お母さんが家庭菜園の様子を

毎週動画で記録してたんです。

最初はスマホの操作も

うまくいかなかったそうですが、

お子さんが「お母さん、こうするといいよ」

ってアドバイスしてくれて。

今では親子で動画作りを楽しんで、

お子さんの表現力も

めちゃくちゃ伸びたそうです。

親が学ぶ姿勢を見せることで、

お子さんも「学ぶって楽しい」

って感じられるようになります。

親自身がチャレンジすることで、

お子さんの動画学習への取り組みが

格段に積極的になるんです。

定期的に動画学習の時間を設ける

定期的な時間を作るっていうのは、

動画学習を習慣化するための秘訣なんです。

というのも、

決まった時間があることで

お子さんにとって特別な時間になるからですね。

設定方法としては、

- 週に1回、土曜日の午後

- 平日の夕食後30分間

- 月に2回、親子タイム

こんな風に無理のない範囲で

決めてあげるといいですよ。

例えば、

「毎週日曜日は動画の日」

って決めて、

その日はお子さんが主役になれる時間を作る。

そうすると、

お子さんは一週間の間に

「今度はこんな動画を作ろう」

って考えるようになるんです。

知り合いの家庭では、

毎月第一土曜日を

「家族動画の日」にしてるそうです。

その日は家族みんなで

動画を作ったり見たりして、

お互いの作品について話し合う。

お子さんは毎月その日を

すごく楽しみにしてるし、

表現力もどんどん伸びてるんだとか。

継続することで、

お子さんの中に「伝える力」が

しっかりと根付いていきます。

忙しい毎日でも、

短時間でいいから定期的に時間を作ることで

お子さんの成長を確実にサポートできるんです。

定期的な動画学習の時間があることで、

お子さんは自然と表現することが

得意になっていきます。

動画学習を継続するための3つのコツ

動画学習って実は、

ちょっとしたコツを知ってるかどうかで継続できるかが決まっちゃうんです。

このコツを実践すれば、

挫折せずに確実に成果を出せるようになります。

その3つのコツが、

- 自分のペースで無理なく進める

- 学んだことを実生活で実践する

- 小さな成果でも必ず記録に残す

なんですよね。

多くの人が動画学習で失敗するのって、

実はこの基本的なことができてないから。

でも逆に言えば、

この3つさえ押さえておけば大丈夫。

それぞれ詳しく説明していきますね。

自分のペースで無理なく進める

自分のペースで学習を進めるのが、

動画学習を続ける一番のコツです。

なぜかっていうと、

無理をしちゃうと必ず続かないから。

例えば、

- 毎日2時間は絶対見る

- 1週間で10本は消化する

- 他の人より早く終わらせる

こんな感じで頑張りすぎちゃう人が多いんです。

でもね、これって完全に逆効果。

最初の1週間は頑張れても、

2週間目には疲れちゃって見なくなる。

そして「自分はダメだ」って

自己嫌悪に陥っちゃうんですよね。

だからこそ大切なのが、

「今日は15分だけ」とか「1本だけ見よう」

っていう小さな目標を立てること。

物足りないくらいがちょうどいいんです。

そうすると「明日も見たいな」って

自然に思えるようになります。

自分のペースを大切にすれば、

動画学習は絶対に続けられるんです。

学んだことを実生活で実践する

学んだことをすぐに実生活で使ってみる、

これが動画学習を継続する秘訣なんです。

どうしてかっていうと、

実践することで「学ぶ意味」を実感できるから。

具体的には、

- 料理動画を見たらその日に作ってみる

- 英語フレーズを覚えたら家族に使ってみる

- 掃除テクニックを学んだらすぐに試してみる

こんな風に小さなことでいいんです。

例えばですけど、

掃除の動画で「重曹とクエン酸を混ぜると汚れが落ちる」

って学んだとしますよね。

その日のうちにお風呂掃除で試してみる。

そうすると「本当にピカピカになった!」って

感動するじゃないですか。

この感動があるから、

「また新しいことを学びたい」って思えるんです。

逆に動画を見るだけで終わっちゃうと、

「時間を無駄にしてるだけかも」って不安になる。

だから必ず実践してみる。

これだけで動画学習が

楽しくて仕方なくなりますよ。

小さな成果でも必ず記録に残す

どんなに小さな成果でも記録に残す、

これが動画学習を長続きさせる最後のコツです。

記録を残すことで、

自分の成長を目で見て確認できるようになるんです。

記録の方法は、

- スマホのメモ帳に一言書く

- カレンダーにシールを貼る

- 写真で before after を撮る

こんな簡単なことで十分。

例えば料理動画を見て

オムライスを作ったとしますよね。

「今日はオムライス作れた!

卵がちょっと破れちゃったけど美味しかった」

これだけメモしておくんです。

そして1ヶ月後に見返すと、

「あの時はオムライスも上手く作れなかったのに、

今はハンバーグまで作れるようになってる」

って自分の成長に気づけるんです。

この「成長してる実感」があるから、

もっと学びたくなるし続けられる。

人間って忘れやすい生き物だから、

記録に残さないと頑張ったことも忘れちゃうんですよね。

でも記録があれば、

「自分はちゃんと成長してる」って確信できます。

小さな記録の積み重ねが、

動画学習を継続する一番の力になるんです。

動画学習が効果的な4つの理由

動画学習って、

実は最強の勉強法なんです。

この理由を知っておけば、

お子さんの成績アップはもちろん、

あなた自身のスキルアップも

グンと楽になりますよ。

動画学習が効果的な理由は、

- 視覚と聴覚で理解が深まるから

- 繰り返し学習で記憶に定着するから

- 自分のペースで進められるから

- 楽しみながら継続できるから

この4つなんですね。

どれも科学的にも証明されてることで、

実際に試してみると違いがはっきり分かります。

小学生から大人まで、

誰でも効果を実感できる方法です。

それぞれ解説していきます。

視覚と聴覚で理解が深まるから

視覚と聴覚を同時に使うと、

理解力が格段にアップするんです。

これは脳の仕組み上、

当たり前のことなんですよね。

例えば、

- 文字だけの説明よりも図解付きの方が分かりやすい

- 音声だけよりも映像付きの方が記憶に残る

- 実際の動きを見ながら聞く方が理解が早い

こんな経験、

誰でもあるんじゃないでしょうか。

実際に料理を覚えるとき、

レシピ本だけ読むより、

料理動画を見た方が圧倒的に分かりやすいですよね。

手の動きや火加減、

材料の状態まで一目で分かる。

これと同じことが

勉強でも起こるんです。

数学の問題解説も、

文字だけの参考書より、

先生が実際に解いてる動画の方が

「あ、そういうことか!」って瞬間が多い。

だからこそ、

動画学習は理解が深まるんです。

繰り返し学習で記憶に定着するから

繰り返し学習こそが、

記憶に定着させる最強の方法。

動画なら何度でも同じ内容を

同じクオリティで学べるんです。

具体的には、

- 分からない部分だけ何度も見返せる

- 忘れた頃にもう一度復習できる

- 同じ先生の同じ説明を何度でも聞ける

これって実はすごいことなんですよ。

学校の授業だと、

一度聞き逃したらそれで終わり。

でも動画なら、

「えっ、今なんて言った?」

って思ったらすぐに巻き戻せる。

僕の知り合いのお母さんも、

子どもに英語の動画を見せてたんですが、

最初は全然分からなかった単語も、

3回目くらいで自然に覚えてたって言ってました。

子どもって特に、

同じものを何度も見るの好きじゃないですか。

その特性を活かせるのが

動画学習の大きなメリットなんです。

自分のペースで進められるから

自分のペースで学べるって、

実はめちゃくちゃ大事なことなんです。

人それぞれ理解のスピードが違うから、

自分に合わせて調整できるのは最高ですよね。

例えば、

- 理解が早い部分は倍速で見る

- 難しい部分はゆっくり何度も見る

- 疲れてるときは短時間だけ学習する

こんな風に調整できるんです。

学校の授業だと、

みんなと同じペースで進まないといけない。

分からなくても置いていかれるし、

簡単すぎても待ってないといけない。

でも動画学習なら、

完全に自分中心で進められます。

実際に動画学習を取り入れた家庭では、

子どもが「自分で学ぶ力」を

身につけるようになったって報告も多いんです。

自分でコントロールできるから、

学習に対する主体性も育つんですね。

だからこそ、

動画学習は効果的なんです。

楽しみながら継続できるから

楽しくないと続かない、

これは勉強の鉄則ですよね。

動画学習なら、

エンターテイメント要素も取り入れながら

学べるから継続しやすいんです。

具体的には、

- アニメーションや図解で視覚的に楽しい

- 音楽や効果音で飽きさせない工夫がある

- ゲーム感覚で学べるコンテンツも豊富

こんな要素が盛りだくさんなんです。

最近の教育系YouTuberさんとか見てると、

本当に面白く作ってありますよね。

歴史の動画なんて、

まるでドラマを見てるみたいに

夢中になって見ちゃいます。

うちの近所の小学生も、

算数の動画にハマって、

「次の動画まだかな?」

って楽しみにしてるって聞きました。

勉強が「やらされるもの」から

「楽しいもの」に変わったんです。

この変化って、

学習効果に与える影響は計り知れません。

楽しいから続く、

続くから身につく、

身につくからもっと楽しくなる。

この好循環を作れるのが、

動画学習の最大の魅力なんです。

小学生でも理解できる動画作成の3つのポイント

小学生でも分かる動画を作るのって、

実はめちゃくちゃ簡単なんです。

この3つのポイントを抑えておけば、

あなたの動画が誰にでも伝わるようになって、

見てる人がどんどん増えていきますよ。

そのポイントがこちら。

- わかりやすい言葉と具体例を使う

- 視聴者がイメージしやすい内容を心がける

- テンポよく飽きさせない構成を意識する

この3つなんですよね。

どれも当たり前のことに聞こえるかもですが、

実際にできてる人って少ないんです。

だからこそ、この3つを意識するだけで

他の人より圧倒的に分かりやすい動画が作れちゃう。

それぞれ詳しく説明していきますね。

わかりやすい言葉と具体例を使う

分かりやすい言葉を使うっていうのは、

小学生が聞いても「あ、なるほど」って思える言葉選びをすることです。

なぜかっていうと、

難しい言葉を使っちゃうと見てる人が置いてけぼりになっちゃうから。

例えばこんな感じで、

- 「効率的」じゃなくて「早くて楽」

- 「最適化」じゃなくて「もっと良くする」

- 「コンテンツ」じゃなくて「動画や記事」

こんな風に言い換えるんです。

具体例も超大事でね、

「料理が上手になる方法」を説明するなら、

「卵焼きを作るとき、最初は弱火でゆっくり」

みたいに身近な例を出してあげる。

そうすると見てる人は

「あ、卵焼きなら私も作ったことある」

って感じで頭の中でイメージできるんですよ。

でね、ここで気をつけたいのが、

専門用語を使いたくなっちゃう気持ちなんです。

賢く見せたくて難しい言葉を使っちゃうと、

結果的に誰にも伝わらない動画になっちゃう。

だからこそ、

分かりやすい言葉と具体例を意識しましょう。

視聴者がイメージしやすい内容を心がける

イメージしやすい内容っていうのは、

見てる人が頭の中で映像を思い浮かべられる話し方のこと。

これができると、

見てる人がぐっと集中して聞いてくれるようになるんです。

たとえば、

- 「朝起きて顔を洗うとき」

- 「お母さんと一緒に買い物に行くとき」

- 「友達と遊んでるとき」

こんな場面を使って説明するんです。

もっと具体的に言うとね、

「勉強のやる気を出す方法」を説明するなら、

「宿題をやりたくないとき、まず机の上を片付けてみて」

って感じで話すんです。

そうすると見てる人は

自分の机を思い浮かべながら聞いてくれる。

ここでのコツなんですけど、

五感を使った表現を入れてあげること。

「甘い匂い」「ふわふわした感触」

「キラキラ光る」みたいな表現を使うと、

より鮮明にイメージしてもらえるんですよね。

あとは、季節や時間帯も意識してあげると

さらにイメージしやすくなります。

だから、

視聴者がイメージしやすい内容を心がけましょう。

テンポよく飽きさせない構成を意識する

テンポの良い構成っていうのは、

見てる人が「次は何だろう」ってワクワクしながら見られる作り方のこと。

これができてないと、

どんなに良い内容でも途中で飽きられちゃうんです。

ポイントはこんな感じ、

- 1つの話は2分以内にまとめる

- 「次はこれを説明するよ」って予告を入れる

- 「さて、ここからが大切なんだけど」みたいな接続詞を使う

こうやって構成するんです。

例えばね、

料理の作り方を説明するとき、

「材料を切る→炒める→味付けする」

って順番に短く区切って説明する。

そして「次は味付けのコツを教えるね」

って予告を入れてあげるんです。

でもって、ここで注意したいのが

一度に詰め込みすぎちゃうこと。

「あれも伝えたい、これも伝えたい」

って思っちゃうと、

結果的にごちゃごちゃした動画になっちゃう。

だから1つの動画では

1つのことだけを丁寧に説明してあげる。

そうすることで、

テンポよく飽きさせない構成が作れるんです。

効果的な動画学習を実現する5つのステップ

動画学習って、

実は正しいやり方があるんです。

この5つのステップを知っとけば、

学習効率が3倍以上アップします。

その5つのステップが、

- STEP1. 学習目標を明確に設定する

- STEP2. 適切な動画コンテンツを選択する

- STEP3. メモを取りながら視聴する

- STEP4. 学んだ内容を実践で活用する

- STEP5. 定期的に復習を行う

なんですよね。

多くの人が動画を見てるだけで

満足しちゃってるのが現実。

でも、この5つのステップを踏めば、

確実に身につく学習ができるんです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 学習目標を明確に設定する

学習目標を明確にするのが、

動画学習で一番大切なことです。

目標がはっきりしてないと、

どんなに良い動画を見ても意味がないんですよね。

例えば、

- 英語を話せるようになりたい

- エクセルの関数を覚えたい

- 料理のレパートリーを増やしたい

こんな具体的な目標を

最初に決めるんです。

もっと詳しく言うと、

「3ヶ月後に外国人と10分間会話できる」

みたいに期限も決めちゃいます。

そうすることで、

脳が「この情報は重要だ」って

認識してくれるんですよ。

実際に僕の知り合いも、

「プレゼンが上手くなりたい」って

漠然と思ってた時は全然成長しなかった。

でも「来月の会議で5分間のプレゼンを成功させる」

って具体的な目標にした途端、

みるみる上達したんです。

目標設定って、

それだけパワフルなんですよね。

STEP2. 適切な動画コンテンツを選択する

適切な動画選びが、

学習の成果を左右するんです。

なぜかって言うと、

自分のレベルに合わない動画を見ても

全然頭に入ってこないから。

選ぶポイントは、

- 自分のレベルより少し上の内容

- 説明が分かりやすい

- 実践的な内容が含まれている

この3つを満たしてる動画ですね。

特に大事なのが、

「少し難しいけど理解できる」

っていうレベル感なんです。

例えばですけど、

英語初心者がいきなり

ネイティブの早口動画を見ても

ちんぷんかんぷんじゃないですか。

逆に簡単すぎる動画だと、

退屈で集中できなくなっちゃう。

だからこそ、

「ちょっと背伸びすれば届く」

くらいの動画を選ぶのがコツなんです。

適切な動画を選べれば、

学習効果は格段に上がります。

STEP3. メモを取りながら視聴する

メモを取りながら見るのが、

動画学習の効果を倍増させる秘訣。

ただ見てるだけだと、

脳が受け身モードになっちゃうんですよね。

メモを取る内容は、

- 重要だと思ったポイント

- 疑問に思ったこと

- 実践してみたいこと

この3つを意識して

書き留めるんです。

手で書くことで、

脳の記憶回路が活性化されて

定着率が大幅にアップするんですよ。

実際に研究でも証明されてて、

メモを取った人と取らなかった人では

1週間後の記憶率に3倍の差が出たんです。

僕も最初は面倒くさがって

メモなしで動画を見てたんですが、

全然覚えてなくて愕然としました。

でもメモを取るようになってから、

学んだことがしっかり頭に残るようになったんです。

メモを取る習慣をつけるだけで、

動画学習の質が劇的に変わります。

STEP4. 学んだ内容を実践で活用する

学んだことを実践するのが、

本当の意味での学習完了なんです。

というのも、

知識だけ頭に入れても

使えなきゃ意味がないから。

実践のやり方は、

- その日のうちに1つでも試してみる

- 家族や友達に教えてみる

- SNSでアウトプットする

こんな感じで、

とにかく外に出すことですね。

例えば料理動画を見たなら、

その日の夕飯で作ってみる。

プレゼン動画を見たなら、

鏡の前で実際に話してみるんです。

僕の友人で英語学習してる人がいるんですが、

動画で覚えたフレーズを

その日のうちにオンライン英会話で使ってるんですって。

そしたら、

どんどん英語が上達していって

今では海外出張も任されるようになったんです。

実践することで、

知識が本当のスキルに変わるんですよね。

STEP5. 定期的に復習を行う

定期的な復習が、

学習内容を長期記憶に定着させる鍵。

人間の脳って、

使わない情報はどんどん忘れちゃうんです。

復習のタイミングは、

- 学習した翌日

- 1週間後

- 1ヶ月後

この3回やれば、

ほぼ確実に記憶に残ります。

復習する時は、

前に取ったメモを見返したり

動画の重要部分だけ見直すんです。

全部見直す必要はなくて、

ポイントだけ確認すればOK。

実際にドイツの心理学者が発見した

「エビングハウスの忘却曲線」でも

復習の重要性が証明されてるんですよ。

復習しないと、

1日後には74%も忘れちゃうんです。

でも適切なタイミングで復習すれば、

記憶の定着率は90%以上になる。

だからこそ、

復習を習慣にすることが大切なんです。

動画学習で成果を上げるための注意点3つ

動画学習で失敗する人って、

実は同じような間違いを繰り返してるんです。

この3つのポイントを押さえとけば、

動画学習で確実に成果が出せるようになります。

その3つが、

- 受動的な視聴だけで終わらせないこと

- 長時間の連続視聴を避けること

- 質の低い動画コンテンツを選ばないこと

なんですよね。

多くの人がやりがちな失敗なんですが、

知ってるだけで避けられちゃいます。

この3つを意識するだけで、

学習効果が劇的に変わってきますよ。

それぞれ詳しく説明していきますね。

受動的な視聴だけで終わらせないこと

受動的な視聴っていうのは、

ただ動画を見てるだけの状態のこと。

これだけだと脳に定着しないから、

せっかく学んでも忘れちゃうんです。

例えば、

- ただ画面を眺めてるだけ

- メモも取らずにぼーっと見てる

- 内容について考えずに流し見してる

こんな感じの視聴方法ですね。

テレビを見てる時と

同じような感覚で動画を見ちゃってる。

でも学習動画って、

エンターテイメントじゃないじゃないですか。

だから意識的に

アクティブに関わっていく必要があるんです。

具体的には、動画を見ながら

「なるほど、これは○○ってことか」

って自分なりに解釈してみる。

そうやって頭を使いながら見ると、

内容がしっかり頭に入ってくるんですよね。

ただ見るだけじゃなくて、

積極的に学ぶ姿勢が大切なんです。

長時間の連続視聴を避けること

長時間の連続視聴っていうのは、

2時間も3時間も続けて動画を見ること。

これやっちゃうと集中力が落ちて、

後半の内容が全然頭に入らなくなるんです。

よくある失敗パターンが、

- 休日に一気に5時間見ようとする

- 疲れてるのに無理して続ける

- 集中力が切れてるのに気づかない

みたいな感じですね。

人間の集中力って

そんなに長く続かないんですよ。

大体30分から1時間が限界って

言われてるじゃないですか。

それなのに3時間も4時間も

続けて見ようとしちゃう。

そうすると、最初の30分は

しっかり理解できてても、

後半はほとんど覚えてない状態になる。

だったら30分見て10分休憩、

また30分見て10分休憩って

リズムを作った方がいいんです。

そっちの方が結果的に

たくさんのことを覚えられるし、

理解も深まるんですよね。

質の低い動画コンテンツを選ばないこと

質の低い動画コンテンツっていうのは、

内容が薄かったり間違いが多い動画のこと。

こういう動画で学んじゃうと、

逆に変な知識が身についちゃうんです。

例えば、

- 説明が曖昧でよく分からない

- 間違った情報を教えてる

- 内容が古すぎて役に立たない

こんな動画ですね。

YouTubeとかだと

誰でも動画を投稿できるから、

中には適当な内容の動画もあるんです。

特に注意したいのが、

再生回数だけで判断しちゃうこと。

再生回数が多くても、

内容が正確とは限らないじゃないですか。

だから動画を選ぶ時は、

投稿者の経歴とか専門性を

ちゃんと確認した方がいいんです。

例えば、英語を学びたいなら

英語の先生が作った動画を選ぶ。

プログラミングを学びたいなら

現役エンジニアの動画を選ぶ。

そうやって信頼できる人の

動画を選ぶようにすると、

正しい知識が身につくんですよね。

質の高い動画で学べば、

効率よく成長できるんです。

動画作成が人生を変える4つの理由

動画作成って、

ただの趣味じゃないんですよね。

実は人生をガラッと変える

パワーを秘めてるんです。

この4つの理由を知っておくと、

あなたの成長スピードが爆上がりします。

その4つが、

- 自分の考えを整理して伝える力が身につくから

- 学習内容を深く理解して記憶に定着させられるから

- 自己成長を実感して学習意欲が高まるから

- 効率的な学習方法で短期間で成果を出せるから

なんです。

どれも聞いたことがあるかもですが、

なぜ動画作成がこんなに効果的なのか

分かってない人が多いんですよね。

実際に動画を作る過程で

これらの力が自然と身についていくんです。

それぞれ解説していきます。

自分の考えを整理して伝える力が身につくから

動画作成をすると、

自分の頭の中がスッキリ整理されるんです。

なぜかって言うと、

人に分かりやすく説明するために

自分の考えをまとめ直すからなんですよね。

例えば、

- 何を一番伝えたいのか

- どの順番で話せば分かりやすいか

- 相手はどこでつまずきそうか

こんなことを考えながら

動画の構成を作っていくんです。

もっと具体的に言うと、

数学の問題を友達に教える動画を作るとしますよね。

そしたら「なんで最初にこの公式を使うの?」

って疑問を持つ人がいることに気づくんです。

だから動画では、

「まず全体の流れを説明してから、

なぜこの公式が必要なのかを話そう」

って考えるようになる。

こうやって相手の立場で考える習慣がつくから、

普段の会話でも説明が上手になるんです。

学校の発表とか、

友達との会話でも

「あ、この人話が分かりやすいな」

って言われるようになりますよ。

動画作成を続けていくと、

自然と伝える力が身についていくんです。

学習内容を深く理解して記憶に定着させられるから

動画を作るときって、

勉強した内容がめちゃくちゃ頭に残るんですよ。

どうしてかっていうと、

人に教えるために何度も復習するからなんです。

具体的には、

- 教科書を読み返す

- 自分の言葉で説明し直す

- 分からない部分を調べ直す

こんな作業を繰り返すんですね。

例えばですが、

歴史の出来事について動画を作るとします。

そしたら「なんでこの戦争が起きたんだっけ?」

「この人物はどんな性格だったの?」

って疑問がどんどん出てくるんです。

それを調べて、

自分なりに理解して、

分かりやすく説明する。

この過程で、

ただ暗記するだけじゃなくて

「なるほど、そういうことか!」

って深く理解できるようになるんです。

しかも動画を作った後も、

自分の動画を見返すことで

復習もできちゃう。

だから一度動画にした内容は、

テストの時にもスラスラ思い出せるんですよね。

自己成長を実感して学習意欲が高まるから

動画作成を続けてると、

自分の成長がめちゃくちゃ実感できるんです。

なぜなら、

過去の自分と今の自分を

動画で比較できるからなんですよね。

例えば、

- 最初の動画と今の動画の違い

- 説明の分かりやすさの変化

- 話し方の上達具合

こういうのが目に見えて分かるんです。

実際に3ヶ月前に作った動画を見返すと、

「うわー、こんなに下手だったんだ」

って思うことがよくあります。

でもそれって、

今の自分が成長してる証拠なんですよね。

成長が実感できると、

「もっと上手になりたい」

「もっと分かりやすく伝えたい」

って気持ちが自然と湧いてくるんです。

だから勉強することが

苦痛じゃなくなってくる。

むしろ「次はどんな動画を作ろうかな」

って楽しみになってくるんですよ。

この好循環が生まれると、

学習意欲がどんどん高まっていくんです。

効率的な学習方法で短期間で成果を出せるから

動画作成って、

実はめちゃくちゃ効率的な学習方法なんです。

理由は簡単で、

一度に複数のスキルが身につくからなんですよね。

具体的には、

- 内容を理解する力

- 分かりやすく伝える力

- 動画編集のスキル

この3つが同時に鍛えられるんです。

例えばですけど、

英語の文法について動画を作るとします。

そしたら英語の勉強になるのはもちろん、

人に教える練習にもなるし、

動画編集の技術も覚えられる。

一石三鳥なんですよね。

しかも動画を作る過程で、

「ここが分からない」

「この部分をもっと詳しく調べよう」

って能動的に学習するようになるんです。

受け身で授業を聞いてるだけより、

圧倒的に記憶に残りやすい。

だから同じ時間勉強するなら、

動画作成を取り入れた方が

短期間で成果が出るんですよ。

実際に動画作成を始めた子どもたちは、

3ヶ月くらいで

「勉強が楽しくなった」

「テストの点数が上がった」

って変化を実感してるんです。

動画作成で自己成長を実現する5つのステップ

動画を作るだけで、

あなたの学習効果が10倍になります。

この方法を実践すれば、

子どもも大人も学ぶことが楽しくなって、

人生がイージーモードに変わります。

具体的なステップは、

- STEP1. 学習テーマを明確に設定する

- STEP2. 情報収集と内容整理を行う

- STEP3. 動画の構成と流れを決める

- STEP4. 実際に動画を撮影・編集する

- STEP5. 振り返りと改善点を見つける

この5つです。

実は動画作成って、

ただ撮るだけじゃ意味がないんですよね。

でも正しい順番でやれば、

自分の成長を実感できて学習意欲も爆上がりします。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 学習テーマを明確に設定する

最初にやることは、

何について学ぶかをはっきり決めることです。

これをしっかりやっとかないと、

動画作成が途中でブレブレになっちゃいます。

テーマ設定のコツは、

- 自分が興味あること

- 人に教えたいこと

- 実生活で役立つこと

この3つを意識することですね。

例えば「料理の基本」とか

「英語の発音のコツ」みたいに、

具体的で分かりやすいテーマがおすすめ。

「勉強全般」みたいに

範囲が広すぎると、

何を話せばいいか分からなくなります。

ここで大事なのは、

自分が本当に興味を持ってることを選ぶこと。

興味がないテーマだと、

調べるのも面倒になって続かないんです。

でも好きなことなら、

もっと深く知りたくなって自然と学習が進みます。

だからこそ、

テーマ設定は慎重に決めましょう。

STEP2. 情報収集と内容整理を行う

次にやるのは、

テーマについて徹底的に調べることです。

情報をたくさん集めることで、

自分の理解がどんどん深くなっていきます。

情報収集の方法は、

- 本や雑誌を読む

- ネットで検索する

- 専門家の話を聞く

こんな感じで進めていけばOK。

本って特におすすめで、

体系的にまとまってるから理解しやすいんです。

ネットの情報は手軽だけど、

間違ってることもあるから要注意。

複数の情報源を比較して、

正しい情報かどうか確認しましょう。

そして集めた情報は、

必ずメモに整理してください。

頭の中だけで覚えようとすると、

後で「あれ、何だっけ?」ってなります。

ノートでもスマホでもいいから、

大事なポイントを書き出しておく。

そうすることで、

情報収集と内容整理がスムーズに進みます。

STEP3. 動画の構成と流れを決める

ここからが本格的な準備段階ですが、

動画の流れを事前に決めておくことが超重要です。

構成を決めておかないと、

撮影中に「次何話そう?」って迷っちゃいます。

基本的な構成は、

- 導入(何について話すか)

- 本編(メインの内容)

- まとめ(大事なポイントの振り返り)

この3つで組み立てればバッチリ。

例えば料理動画なら、

「今日は卵焼きの作り方を教えます」から始まって、

実際の作り方を説明して、

最後に「ポイントは火加減でした」って締める感じ。

構成を決めるときは、

見る人の立場になって考えるのがコツです。

「自分がこの動画を見るなら、

どんな順番で説明されたら分かりやすいかな?」

って想像してみてください。

そうすると自然と、

相手に伝わりやすい構成が見えてきます。

構成がしっかりしてると、

動画作成がスムーズに進むから必須です。

STEP4. 実際に動画を撮影・編集する

いよいよ動画を作る段階ですが、

ここが一番楽しいところなんです。

撮影することで、

自分の理解度がはっきり分かります。

撮影のポイントは、

- 明るい場所で撮る

- 声をはっきり話す

- カメラを意識しすぎない

この3つを押さえておけば大丈夫。

最初は緊張するかもしれませんが、

何回か撮ってるうちに慣れてきます。

スマホのカメラでも

十分きれいに撮れるから、

特別な機材は必要ありません。

編集も最初は簡単でOK。

不要な部分をカットしたり、

字幕を入れたりするだけで

見やすい動画になります。

撮影中に間違えても、

「あ、間違えた」って言って

もう一回やり直せばいいんです。

完璧を求めすぎると、

なかなか撮影が進まないから注意。

だからこそ、

まずは気軽に撮影してみましょう。

STEP5. 振り返りと改善点を見つける

最後のステップは、

作った動画を見返して改善点を見つけることです。

これをやることで、

次回の動画がもっと良くなります。

振り返りのポイントは、

- 内容は分かりやすかったか

- 声は聞き取りやすかったか

- 時間は適切だったか

こんなことをチェックしてみてください。

自分で見返すのはもちろん、

家族や友達に見てもらうのもおすすめ。

他の人の意見を聞くと、

自分では気づかない改善点が見つかります。

「ここの説明がよく分からなかった」

「もう少しゆっくり話してほしい」

みたいなフィードバックがもらえるはず。

そして次の動画を作るときは、

その改善点を意識して取り組む。

この繰り返しで、

動画作成のスキルがどんどん上がっていきます。

最初は完璧じゃなくても、

続けることで必ず上達するから大丈夫。

だからこそ、

振り返りと改善を忘れずにやりましょう。

動画作成がもたらす未来の変化4つ

動画作成を親子で始めると、

家族全体の人生が

劇的に変わっていくんです。

この記事を読むことで、

動画作成がどれだけ

あなたの家庭を良い方向に

変えてくれるかが分かります。

具体的には、

- 子どもが主体的に学習するようになる

- 親子で一緒に成長できる関係が築ける

- 家庭全体の学習環境が向上する

- 将来の成功につながるスキルが身につく

この4つの変化が起きるんですね。

どれも今すぐには

想像しにくいかもしれませんが、

実際に動画作成を始めた家庭では

こんな変化が起きてるんです。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

子どもが主体的に学習するようになる

動画作成を始めると、

お子さんが自分から

勉強するようになるんです。

なぜかというと、

動画を作るために

自分で調べたり考えたりする

必要があるからなんですね。

例えば、

- 「恐竜について動画作りたい」

- 「宇宙のことを調べて発表したい」

- 「料理の作り方を教える動画を作りたい」

こんな風に言い始めるんです。

普通だったら

「勉強しなさい」って

言わないといけないのに、

動画作成だと逆なんですよ。

子どもの方から

「これについて調べたい」

「もっと知りたい」

って言ってくるんです。

実際にある家庭では、

息子さんがサッカーの動画を

作りたがって、

ルールから戦術まで

一生懸命調べるようになったそうです。

その結果、

サッカーのことだけじゃなくて、

調べる習慣そのものが

身についたんですって。

でも注意したいのが、

最初から完璧を求めちゃダメってこと。

下手でも何でも、

まずは作らせてあげる。

そうすると

「もっと上手に作りたい」

って気持ちが生まれて、

自然と学習意欲が湧いてくるんです。

だからこそ、

動画作成は子どもを

主体的な学習者に

変えてくれるんですよ。

親子で一緒に成長できる関係が築ける

動画作成って実は、

親子が対等な立場で

学び合える最高の機会なんです。

というのも、

動画作成に関しては

親も子も初心者だから、

一緒にゼロから学べるんですね。

具体的には、

- お父さんが編集ソフトで悩んでる横で子どもがアドバイス

- お母さんが撮影で困ってるときに子どもがアイデア出し

- 家族みんなでどんな動画にするか相談

こんな場面が日常的に

起きるようになります。

普段だと

「勉強教えてあげる」

「これはこうするのよ」

みたいに親が教える側に

なりがちじゃないですか。

でも動画作成だと、

子どもの方が

「こうしたらどうかな?」

って提案してくれたり、

親が「それいいね!」

って感心したりするんです。

例えばですけど、

ある家庭では

お母さんがパソコン操作で

つまづいてたときに、

小学生の娘さんが

「ママ、こっちのボタン押してみて」

って教えてくれたそうなんです。

そのときお母さんは

「この子にも教えてもらえることがあるんだ」

って気づいて、

それ以来子どもの意見を

もっと聞くようになったって

言ってました。

こういう関係って、

普通の勉強だと

なかなか作れないんですよね。

だって算数や国語は

親の方が知識があるから、

どうしても教える・教えられる

の関係になっちゃう。

でも動画作成なら

みんな同じスタートライン。

だからこそ、

親子で一緒に成長していける

素敵な関係が築けるんです。

家庭全体の学習環境が向上する

動画作成を始めると、

家の中が自然と

学びの場に変わっていくんです。

なぜそうなるかというと、

動画のネタを探すために

家族みんなが

いろんなことに興味を持つように

なるからなんですね。

例えば、

- リビングで家族が動画の企画会議

- 食事中に「今度これについて調べてみない?」

- 本棚から参考になりそうな本を探し始める

こんな光景が

当たり前になってきます。

今までだったら

テレビを見てるだけだった時間が、

「次はどんな動画作ろうか」

「あの動画もっと良くするには?」

みたいな話し合いの時間に

変わっていくんです。

実際にある家庭では、

動画作成を始めてから

家族の会話が3倍に増えたって

データもあるそうです。

しかもその会話の内容が、

ただの雑談じゃなくて

「学び」につながる話ばかり。

例えばお父さんが

「今日会社でこんなことがあったよ」

って話すと、

「それ動画のネタになりそう!」

って子どもが反応する。

そこから

「じゃあお父さんの仕事について

調べてみようか」

って話が広がっていく。

こんな風に、

普通の日常会話が

学習のきっかけに

なっていくんです。

さらに言うと、

動画作成のために

図書館に一緒に行ったり、

博物館に足を運んだり、

外での学習機会も増えていきます。

結果として、

家庭全体が学習に対して

前向きな雰囲気に

包まれるようになるんですよ。

将来の成功につながるスキルが身につく

動画作成を通じて身につくスキルって、

これからの時代に

めちゃくちゃ重要なものばかりなんです。

どうしてそう言えるかというと、

動画作成には

現代社会で求められる能力が

すべて詰まってるからなんですね。

具体的に身につくスキルは、

- 情報を整理して分かりやすく伝える力

- 相手の立場に立って考える力

- 創造性と問題解決能力

これらが自然と

育っていくんです。

まず情報を整理する力について

お話しすると、

動画を作るときって

「何を」「どの順番で」

「どんな風に」伝えるかを

考える必要があるじゃないですか。

これって実は、

プレゼンテーション能力や

文章を書く力の基礎になるんです。

ある中学生の男の子は、

動画作成を1年続けた結果、

学校の発表が得意になって、

生徒会長に立候補するまでに

なったそうです。

それから相手の立場に立つ力も

すごく大事なんですけど、

動画って見る人のことを

考えないと作れないんですよね。

「この説明で分かるかな?」

「ここは退屈じゃないかな?」

って常に視聴者目線で

考える習慣がつきます。

これって将来、

どんな仕事についても

絶対に役立つスキルですよね。

お客さんのことを考えられる人、

相手の気持ちが分かる人って

どこに行っても重宝されますから。

創造性についても触れておくと、

動画作成って正解がないんです。

同じテーマでも

人それぞれ違う表現になる。

だから自分なりの工夫や

アイデアを出す力が

どんどん鍛えられていくんです。

これらのスキルって、

今の学校教育だけでは

なかなか身につかないもの。

でも動画作成なら

楽しみながら自然と

身についていくんですよ。

動画学習で成果を上げる4つのコツ

動画を使った学習って、

実は普通の勉強よりもずっと効果的なんです。

この4つのコツを知っておけば、

今までの2倍のスピードで覚えられちゃいます。

その4つのコツが、

- 短時間で集中して取り組む

- 自分のペースを維持する

- 定期的な復習スケジュールを作る

- 苦手分野を重点的に録画する

この順番で実践すると、

勉強がめちゃくちゃ楽しくなるんですよ。

それぞれのコツには

ちゃんとした理由があるんです。

順番に詳しく説明していきますね。

短時間で集中して取り組む

動画学習で一番大切なのは、

短い時間でぎゅっと集中することなんです。

だらだら長時間やるよりも、

15分とか20分の短時間の方が頭に入りやすいから。

例えば、

- 英単語を10個だけ録音する

- 数学の公式を3つだけ説明する

- 理科の実験を1つだけ撮影する

こんな感じで区切ってやるんです。

実際に僕の知り合いの中学生も、

毎日15分だけ英単語を録音してたら

1ヶ月で200個も覚えちゃったんですって。

短時間だからこそ、

「今日もやろう」って気持ちになれるんですよね。

長時間やろうとすると、

「めんどくさいな」って思っちゃう。

でも15分なら、

「ちょっとやってみようかな」って気になるでしょ。

それに、短時間で区切ると

達成感も味わいやすいんです。

「今日も15分頑張った!」って

毎日小さな成功体験を積めるから。

だからこそ、

短時間集中が一番効果的なんです。

自分のペースを維持する

ここで大事になってくるのが、

周りに合わせないで自分のペースでやること。

友達が1時間やってるからって、

無理して1時間やる必要はないんですよ。

具体的には、

- 自分が理解できるスピードで話す

- 分からない部分は何度でも録り直す

- 疲れたら無理しないで休憩する

こういう感じですね。

例えばなんですけど、

歴史の年号を覚えるときも

自分が覚えやすいリズムで録音すればいいんです。

「1192年、いい国作ろう鎌倉幕府」を

ゆっくり言ったり、早口で言ったり。

自分にとって一番覚えやすい方法を

見つけていけばいいんですよ。

それから、

分からない部分があったら恥ずかしがらないで

何度でも録り直しましょう。

動画なんて誰も見てないんだから、

間違えても全然平気です。

むしろ間違えた部分を

もう一回説明し直すことで

より深く理解できるようになるんです。

自分のペースを大切にすることで、

ストレスなく続けられるんですよ。

定期的な復習スケジュールを作る

さて、ここからが重要なポイントなんですが、

録画した動画は定期的に見返さないと意味がないんです。

人間の脳って、

1日経つと70%のことを忘れちゃうから。

だから復習のタイミングが超大切で、

- 録画した当日にもう一度見る

- 3日後にもう一度見る

- 1週間後にもう一度見る

- 1ヶ月後にもう一度見る

この4回のタイミングで見返すんです。

例えば月曜日に英単語を録画したら、

月曜日の夜、木曜日、来週の月曜日、来月の月曜日

っていう感じですね。

実際にこの方法を使った高校生が、

化学の元素記号を全部覚えちゃったって話もあるんです。

最初は「水素はH、酸素はO」って

当たり前のことから録画してたんですけど、

1ヶ月後には118個全部言えるようになってた。

復習スケジュールを作ると、

「今日は何を見返そう」って迷わなくて済むんです。

カレンダーに書いておけば、

忘れることもないですしね。

それに、同じ動画を何度も見てると

「あ、前より理解できてる」って

成長を実感できるのも嬉しいポイントです。

定期的な復習こそが、

記憶を長期間キープする秘訣なんですよ。

苦手分野を重点的に録画する

最後のコツなんですけどね、

得意な分野じゃなくて苦手な分野を録画するのがポイント。

苦手なところって、

人に説明するのが一番難しいじゃないですか。

でも逆に言うと、

説明できるようになったら完璧に理解できてるってことなんです。

例えば、

- 数学の連立方程式が苦手

- 英語の現在完了形が分からない

- 理科の電流の計算ができない

こんな苦手分野こそ、

動画で自分に説明してみるんです。

僕の友達の話なんですけど、

物理が全然分からなくて困ってたんですよ。

でも「力の合成」について

自分で図を描きながら動画で説明してみたら、

急に理解できるようになったんです。

「あ、こういうことだったのか!」って

録画してる最中に気づいたんですって。

苦手分野を録画すると、

「ここが分からない」っていう部分が

はっきり見えてくるんですよね。

そしたらその部分だけ

教科書を読み直したり、

先生に質問したりできる。

得意な分野を録画しても、

「まあ、知ってるよね」で終わっちゃうけど、

苦手分野は必ず新しい発見があるんです。

苦手分野の録画を続けてると、

気がついたら苦手じゃなくなってるんですよ。

動画学習を継続するための工夫3つ

動画学習を続けるには、

3つのポイントを押さえることが大切です。

この3つを実践すれば、

今まで挫折してた動画学習も

楽しく続けられるようになります。

その3つのポイントが、

- 学習記録をつける

- 達成目標を明確に設定する

- 学習環境を整える

なんですよね。

どれも簡単にできることばかりですが、

意外とやってない人が多いんです。

でも、この3つをちゃんとやるだけで、

動画学習の効果がぐーんと上がります。

それぞれ解説していきます。

学習記録をつける

学習記録をつけることで、

動画学習の継続率が格段に上がります。

なぜかっていうと、

自分の頑張りが目に見えて分かるからなんです。

記録をつける方法は、

- 今日見た動画のタイトルを書く

- 学習時間をメモする

- 理解できたポイントを3つ書く

こんな感じで簡単でOK。

手帳でもスマホのメモアプリでも、

何でも大丈夫です。

大切なのは毎日ちょっとずつでも

書き続けることなんですよね。

例えば、英語の動画を30分見たら

「今日は過去形の使い方が分かった」

って一言書くだけでも効果抜群。

そうすると1週間後に見返したとき、

「こんなに勉強してたんだ!」

って実感できるんです。

人って忘れやすい生き物だから、

記録がないと頑張ったことも忘れちゃう。

でも記録があれば、

「今日はサボりたいな」って思ったときも

「昨日まで頑張ってたから今日もやろう」

って思えるんですよね。

だからこそ、

学習記録をつけることが重要なんです。

達成目標を明確に設定する

達成目標をはっきり決めておくと、

動画学習のモチベーションが続きやすくなります。

というのも、

ゴールが見えないマラソンって

めちゃくちゃしんどいじゃないですか。

目標設定のコツは、

- 期限を決める(1ヶ月後まで)

- 数字で測れるようにする

- 少し頑張れば達成できるレベルにする

この3つを意識することです。

「英語ができるようになりたい」

じゃなくて、

「1ヶ月で英単語100個覚える」

みたいに具体的にするんです。

そうすると毎日の動画学習でも、

「今日は3個覚えればいいんだ」

って計算できますよね。

実際に僕の知り合いで、

「30日でプログラミングの基礎をマスターする」

って目標を立てた人がいるんです。

その人は毎日1時間ずつ動画を見て、

本当に30日でWebサイトを作れるようになりました。

目標があったからこそ、

途中で投げ出さずに続けられたんですよね。

逆に目標がないと、

「今日はいいや」

「明日からやろう」

ってなりがちなんです。

だから最初にしっかりと、

達成目標を設定しておきましょう。

学習環境を整える

学習環境をきちんと整えることで、

動画学習の効率がめちゃくちゃ良くなります。

環境が悪いと集中できないし、

続けるのも大変になっちゃうんです。

整えるべき環境は、

- 静かで集中できる場所を作る

- スマホの通知をオフにする

- 必要な道具を手の届く場所に置く

この3つが基本ですね。

例えば、リビングのテーブルの上を片付けて、

ノートとペンを用意しておく。

そして動画学習の時間だけは、

スマホを別の部屋に置いておくんです。

これだけでも集中力が

全然違ってきます。

僕の友達は、

毎朝6時に起きて、

家族が寝てる間に動画学習してました。

その時間だけは誰にも邪魔されないから、

めちゃくちゃ集中できるって言ってたんです。

結果的に3ヶ月で資格試験に合格してました。

環境って本当に大事で、

同じ1時間でも環境が良いと

2倍も3倍も効果が変わってくるんです。

最初はちょっと面倒かもしれませんが、

一度環境を整えてしまえば

あとは楽になりますよ。

だからまずは、

自分だけの学習スペースを作ってみてください。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 動画作成では難しい専門用語を避けて身近な例を使って説明する

- 一つの動画で一つのテーマに絞り視聴者目線で内容を組み立てる

- 「例えば」を使った具体例とスポーツ選手の練習例で説明する

- 冒頭で結論を示しテンポよく話すリズムを作る

- 重要ポイントを3回繰り返し視覚的要素を適切に配置する

- 動画学習では短時間集中で自分のペースを維持する

- 定期的な復習スケジュールを作り苦手分野を重点的に録画する

- 学習記録をつけ達成目標を明確に設定する

- 親が率先して動画学習を実践し子どもと一緒に動画を作成する

- 受動的な視聴を避け長時間の連続視聴をしない

- 質の高い動画コンテンツを選択し実践で活用する

- 学習成果を家族で共有し親子関係の向上を図る

まとめ

動画学習と動画作成を活用した

親子での学習サポート方法について

詳しく解説してきました。

この方法の最大の魅力は、

子どもが自然と学習に

興味を持つようになることです。

従来の「勉強しなさい」という

押し付けではなく、

「一緒に動画を作ろう」という

楽しいアプローチで

学習意欲を引き出せます。

特に重要なのは、

親自身が動画学習に

取り組む姿勢を見せることです。

子どもは親の行動をよく見ています。

お母さんやお父さんが

楽しそうに学んでいる姿を見れば、

自然と「自分もやってみたい」

という気持ちが生まれます。

また、動画作成を通じて

身につくスキルは、

これからの時代に

絶対に必要な能力ばかりです。

情報を整理して伝える力、

相手の立場で考える力、

創造性と問題解決能力。

これらは学校のテストでは

測れない大切な力です。

動画学習と動画作成は、

親子の絆を深めながら

子どもの未来を切り開く

最高の学習方法なのです。

今日から少しずつでも

始めてみてください。

きっと子どもの成長に

驚くことになるでしょう。

よくある質問

動画を作りたいけど、何から始めればいいか分からない

まずはスマホで簡単な撮影から始めましょう。明るい場所で、話したいテーマを1つだけ決めて録画してみてください。完璧を求めず、慣れることから始めるのがコツです。

子どもが動画学習に集中してくれない

15分から20分の短い時間で区切って学習させてあげてください。子どもの興味があるテーマから始めて、親も一緒に楽しむことで自然と集中力が高まります。

動画を見ても内容を覚えられない

動画を見ながらメモを取って、学んだことをその日のうちに実践してみましょう。翌日、3日後、1週間後に復習することで記憶にしっかり定着します。

どんな動画を選べばいいか分からない

自分のレベルより少し上で、説明が分かりやすく、実践的な内容が含まれている動画を選びましょう。投稿者の専門性も確認して、信頼できる人の動画を選ぶのがポイントです。

動画学習が続かない

無理をせず自分のペースで進めることが大切です。小さな成果でも記録に残し、学んだことを実生活で使ってみましょう。楽しみながら続けることで自然と習慣になります。

親子で動画学習をするメリットって何?

子どもの学習効果が大幅に向上し、親子のコミュニケーションが深まります。一緒に学ぶことで子どもの自主性も育ち、将来必要なスキルが自然と身につくようになります。

動画作成で本当に成長できるの?

動画作成を通じて、考えを整理して伝える力、学習内容を深く理解する力、自己成長を実感する力が身につきます。効率的な学習方法なので短期間で成果を実感できます。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。