このノウハウについて

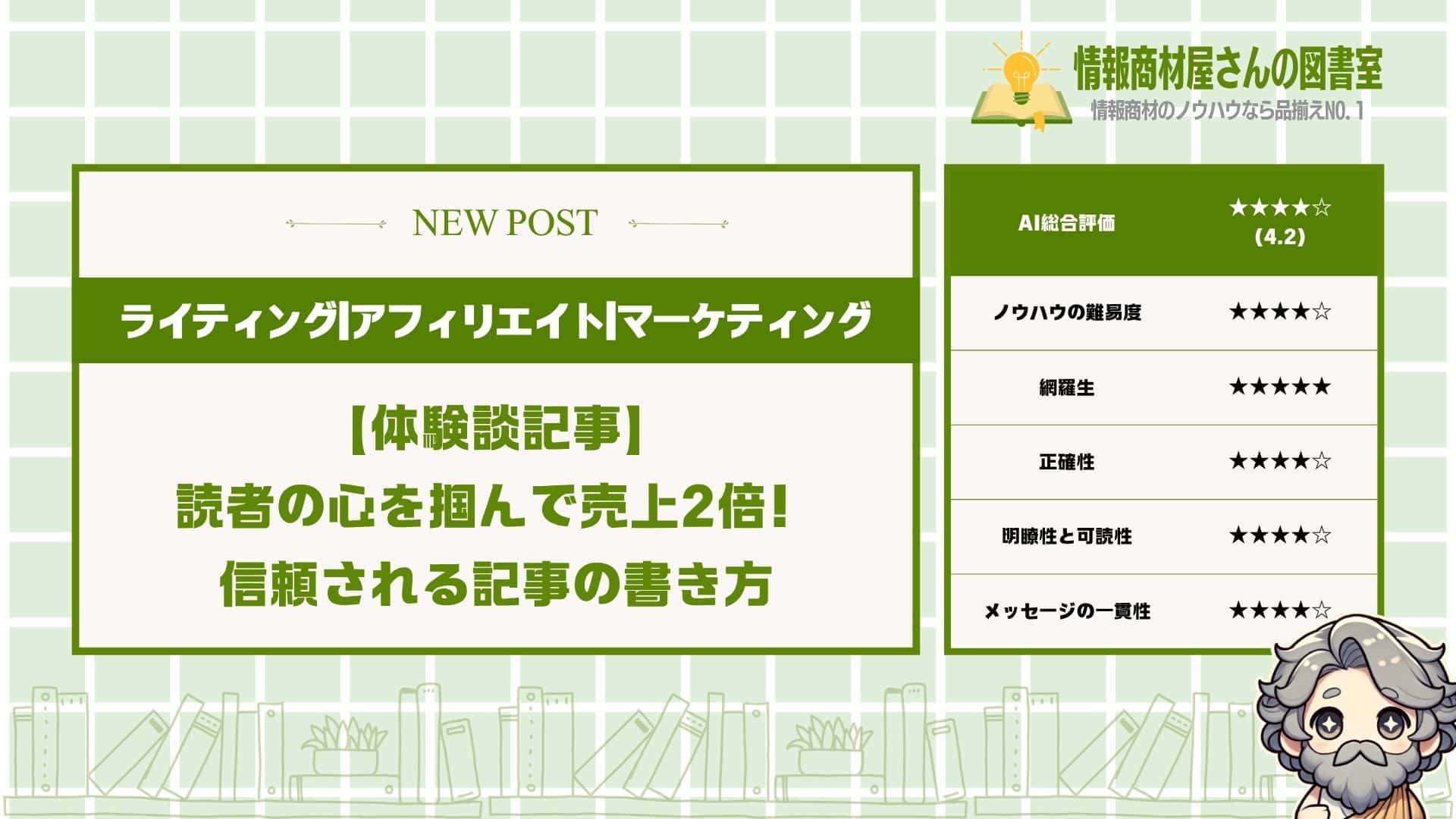

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

体験談記事の書き方を網羅的に解説した価値の高い内容です。初心者から上級者まで活用できる具体的な手法が満載で、読者の売上アップに直結する実践的なノウハウが学べます。信頼獲得から成約まで体系的にまとめられており、アフィリエイトやマーケティングで成功したい方にとって必読の内容となっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●体験談記事を書いてるけど全然売れない...

●どうやって書けば読者に信頼してもらえるの?

●メリットばかり書いてるのに成約率が上がらない

多くの人が体験談記事を書いても

「なんか胡散臭い」と思われて

読者に信頼してもらえずに悩んでいます。

そこでこの記事では、

読者の心を掴んで売上を2倍にする

体験談記事の書き方を完全解説します。

実際に月収100万円を達成している

アフィリエイターが実践している

信頼獲得から成約まで繋がる

具体的な手法をすべて公開します。

この記事を読めば

「なぜ体験談記事が売上に直結するのか」

「どうやって読者の信頼を獲得するのか」

「成約率を上げる具体的な書き方」

がすべて分かります。

10年以上の実績と経験を凝縮した

体験談記事の書き方を完全マスターして

あなたも安定した収益を手に入れてください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 体験談記事が売上に直結する4つの理由

- 効果的な体験談記事を書く6つのステップ

- 読者の信頼を獲得する具体的な方法

- デメリットを武器に変える書き方テクニック

- 成約率を2倍にする比較検討の見せ方

- リストマーケティングで継続収益を作る方法

- 体験談記事で失敗しない3つの注意点

体験談型記事が重要な4つの理由

体験談型記事は、

商品やサービスを売るときに絶対に必要な記事です。

この記事を読めば、

なぜ体験談記事が売上に直結するのかが分かります。

体験談記事が重要な理由は、

- 読者に安心感を与えられるから

- 商品購入の判断材料を提供できるから

- 実体験による信頼性が高いから

- 読者の行動を促しやすいから

この4つなんですよね。

どれも売上を上げるために

欠かせない要素ばかりです。

それぞれ詳しく解説していきます。

読者に安心感を与えられるから

読者に安心感を与えるのが、

体験談記事の一番の役割です。

なぜなら、人は知らないものに対して

すごく不安を感じるからなんですよね。

例えば、

- 本当に効果があるの?

- 失敗したらどうしよう

- 騙されたりしないかな

こんな不安を抱えてるんです。

でも体験談記事があると、

「この人も同じ不安を抱えてたんだ」

って共感してもらえるんですよね。

さらに、その不安がどう解決されたかも

リアルに伝えられるじゃないですか。

例えば、英語学習の教材を紹介するとき、

「最初は本当に話せるようになるか不安だった」

って正直に書く。

そして、

「でも3ヶ月後には外国人と普通に会話できた」

って結果も伝えてあげるんです。

この流れがあるだけで、

読者の不安がグッと和らぎます。

安心感を与えられれば、

商品購入のハードルが一気に下がるんです。

商品購入の判断材料を提供できるから

商品購入の判断材料を提供するのも、

体験談記事の大きな役割なんです。

というのも、読者は商品を買う前に

めちゃくちゃ迷ってるからです。

具体的には、

- 値段に見合う価値があるか

- 自分に合っているか

- 他の商品と比べてどうか

こんなことを考えてるんですよね。

そこで体験談記事があると、

実際に使った人の生の声が聞けるんです。

例えば、

「最初の1週間は慣れなくて大変だった」

とか、

「でも2週間目からコツを掴めた」

みたいな具体的な情報。

これって公式サイトには

絶対に書いてない情報じゃないですか。

だからこそ、読者にとって

すごく価値のある判断材料になるんです。

良い点だけじゃなくて、

悪い点も正直に書くのがポイントですね。

そうすることで、

読者が納得して購入できるようになります。

実体験による信頼性が高いから

実体験による信頼性の高さが、

体験談記事の最大の武器です。

なぜかというと、実際に体験した人の言葉って

すごく説得力があるからなんです。

例えば、

- 公式サイトの宣伝文句

- 実際に使った人の体験談

この2つを比べたら、

絶対に体験談の方を信じますよね。

公式サイトは良いことしか書かないけど、

体験談は失敗談も含めて書いてくれるから。

実際に僕も商品を買うときは、

必ず体験談やレビューを読みます。

「この人と同じ悩みを抱えてたんだ」

って共感できると、

一気に信頼度が上がるんですよね。

だから体験談記事を書くときは、

自分の失敗談も含めて正直に書く。

そうすることで、

読者からの信頼を得られるんです。

信頼されれば、

商品も自然と売れるようになります。

読者の行動を促しやすいから

読者の行動を促しやすいのも、

体験談記事の大きなメリットです。

どういうことかというと、体験談記事は

「自分にもできそう」って思わせる力があるんです。

例えば、

- 同じような悩みを持ってた人

- 同じような状況にいた人

- 同じような失敗をした人

こんな人の成功体験を読むと、

「自分にもできるかも」って思えるじゃないですか。

これが行動を促す一番のきっかけなんです。

具体的には、

「この人でもできたなら私もできる」

って思ってもらえるんですよね。

例えば、ダイエット商品の体験談で、

「運動が大嫌いな私でも3ヶ月で5kg痩せた」

って書いてあったら。

運動嫌いの人は、

「私にもできそう」って思いますよね。

この「できそう感」が、

読者の行動を後押しするんです。

だから体験談記事を書くときは、

読者と同じような状況だったことを

しっかりアピールしましょう。

体験談型記事を書くって、

実はめちゃくちゃ簡単なんですよ。

効果的な体験談型記事を書く6つのステップ

体験談型記事っていうのは、

あなたの経験を通して読者に価値を提供する記事のことです。

この記事を読めば、

読者に信頼されて行動してもらえる記事が書けるようになります。

その6つのステップが、

- STEP1. 記事の結論とベネフィットを冒頭で明示する

- STEP2. 誰でも同じ結果を得られることを強調する

- STEP3. 具体的な手順を詳細に説明する

- STEP4. 選択理由を明確に伝える

- STEP5. 良い点と悪い点を正直に書く

- STEP6. 読者の行動を促すCTAを設置する

この6つなんですよね。

どれも難しそうに見えるかもですが、

実際にやってみると意外とシンプルです。

順番通りにやっていけば、

誰でも効果的な体験談記事が書けちゃいます。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 記事の結論とベネフィットを冒頭で明示する

記事の結論とベネフィットは、

冒頭で必ず伝えるようにしましょう。

なぜなら、読者は最初の数行で

その記事を読むかどうかを決めるからです。

例えば、

- この記事を読めば○○が解決できます

- 実際に私も○○で悩んでましたが解決しました

- 同じ方法で誰でも○○できるようになります

こんな感じで

最初に結論を伝えちゃうんです。

もっと具体的に言うと、

「このアプリを使ったら月3万円節約できました」

みたいな感じですね。

ここで大事なのは、

読者が「え、それ知りたい!」って思うこと。

そのためには、

読者の悩みや願望を理解しておく必要があります。

節約したい人なら「月3万円節約」って聞いたら、

絶対に続きが気になっちゃいますよね。

だからこそ、

冒頭で結論とベネフィットを明示することが大切なんです。

STEP2. 誰でも同じ結果を得られることを強調する

誰でも同じ結果を得られるってことを、

しっかりと強調してあげてください。

そうしないと、読者は

「この人だからできたんでしょ」って思っちゃうんです。

例えば、

- 特別なスキルは一切必要ありません

- 私も最初は全くの初心者でした

- 手順通りにやれば誰でもできます

こういった表現を

記事の中に散りばめていくんです。

実際に私の知り合いで、

ブログで月10万円稼いでる人がいるんですが、

その人も最初は文章を書くのが大嫌いだったそうです。

でも、正しい方法を学んで

コツコツ続けていたら結果が出た。

そんな風に、

「普通の人でもできる」ってことを

エピソードを交えて伝えてあげるんです。

読者が「自分にもできそう」って思えたら、

その時点で半分成功したようなもの。

逆に、ここで失敗しちゃうと

どんなに良い情報を書いても読まれません。

だから、再現性を感じてもらうことを

常に意識して書いていきましょう。

STEP3. 具体的な手順を詳細に説明する

具体的な手順っていうのは、

本当に詳しく書いてあげることが大切です。

読者は、あなたが思ってる以上に

何も知らない状態だと思ってください。

例えば、

- まず○○のサイトにアクセスします

- 右上の「登録」ボタンをクリックします

- メールアドレスを入力して送信します

こんな感じで、

小学生でも分かるレベルで説明するんです。

私も最初は「これくらい分かるでしょ」って思って、

ざっくりとした説明しか書いてませんでした。

でも、実際に読者からコメントをもらうと、

「どこのボタンを押せばいいか分からない」

って質問がたくさん来たんです。

それで気づいたんですが、

自分が当たり前だと思ってることって、

読者にとっては全然当たり前じゃないんですよね。

だからこそ、

「これでもか」ってくらい詳しく書く。

スクリーンショットを撮って、

矢印で示してあげるのも効果的です。

読者が迷わずに最後まで進められるように、

丁寧に手順を説明してあげましょう。

STEP4. 選択理由を明確に伝える

選択理由を明確に伝えるっていうのは、

「なぜその方法を選んだのか」を説明することです。

これをやらないと、

読者は「他にも方法があるんじゃないの?」って思っちゃいます。

例えば、

- 3つの方法を試した結果、これが一番効果的でした

- 他の方法だと時間がかかりすぎます

- コスパを考えるとこの方法がベストです

こんな風に、

比較検討した結果を伝えてあげるんです。

実際に私がダイエットアプリを紹介する記事を書いた時も、

最初は「このアプリがおすすめです」って書いてただけでした。

でも、それだと説得力が全然ない。

そこで、

「5つのアプリを1ヶ月ずつ試して比較しました」

って前置きを入れたんです。

そしたら、

記事の信頼性が一気に上がって、

読者からの反応も良くなりました。

選択理由を明確にすることで、

読者は安心してあなたの提案を受け入れてくれます。

だから、必ず「なぜそれを選んだのか」を

しっかりと説明してあげてください。

STEP5. 良い点と悪い点を正直に書く

良い点と悪い点を正直に書くっていうのは、

体験談記事で一番大切なポイントかもしれません。

良いことばかり書いてると、

読者に「怪しい」って思われちゃうんです。

例えば、

- 良い点:操作が簡単で分かりやすい

- 悪い点:月額料金が少し高め

- 良い点:効果が早く実感できる

- 悪い点:毎日続けないと意味がない

こんな感じで、

メリットとデメリットを両方書くんです。

私も昔は、

「これは本当に素晴らしい商品です!」

って良いことしか書いてませんでした。

でも、そういう記事って

読者に響かないんですよね。

逆に、悪い点も正直に書くようになったら、

「この人は信頼できる」って思ってもらえるようになりました。

実際に、デメリットを書いた記事の方が

商品の購入率が高くなったんです。

これって不思議に思えるかもですが、

人は正直な人から買いたいと思うもの。

だから、隠さずに

良い点も悪い点も正直に書いてあげてください。

STEP6. 読者の行動を促すCTAを設置する

読者の行動を促すCTAっていうのは、

「次に何をすればいいか」を明確に示すことです。

せっかく良い記事を書いても、

読者が行動しなかったら意味がありません。

例えば、

- まずは無料体験から始めてみてください

- 詳しい情報は公式サイトで確認できます

- 気になる方は下のリンクからチェックしてみてください

こんな感じで、

具体的な行動を提案してあげるんです。

私の友人でアフィリエイトをやってる人がいるんですが、

最初はCTAを全然意識してませんでした。

でも、記事の最後に

「気になる方はこちらから」

ってリンクを貼るようになったら、

クリック率が3倍になったそうです。

読者は、

「次に何をすればいいか分からない」

って状態になりがちなんです。

だからこそ、

あなたが道筋を示してあげる必要があります。

ただし、押し付けがましくならないように

自然な感じで提案してあげてくださいね。

読者が「やってみたい」って思えるような

CTAを心がけましょう。

体験談型記事で失敗しないための5つの注意点

体験談記事を書くときに、

多くの人が同じ失敗をしてるんですよね。

でも、この5つの注意点を

しっかり守れば、読者に信頼される

体験談記事が書けるようになります。

その5つの注意点が、

- 良い点だけでなく悪い点も含めて書くこと

- 実際の体験に基づいて正直に伝えること

- 読者目線で分かりやすく説明すること

- 具体的な数字や事実を盛り込むこと

- 誇張表現を避けて信頼性を保つこと

なんです。

これらを意識するだけで、

読者が「この人の話は信用できる」

って思ってくれるようになります。

体験談記事って、

読者に安心感を与えるのが一番の目的だから、

信頼性がめちゃくちゃ重要なんですよね。

順番に詳しく説明していきますね。

良い点だけでなく悪い点も含めて書くこと

良い点だけじゃなくて、

悪い点もちゃんと書くのが大事なんです。

なぜかっていうと、

完璧すぎる話は逆に怪しく見えるから。

例えば、

- 使いにくかった部分

- 期待と違った点

- 改善してほしいところ

こんな感じで、

正直な感想を書くんですよね。

実際に僕も、

とある英語学習アプリを使った体験談を

書いたことがあるんですが、

「発音チェック機能が

思ったより厳しすぎて、

最初はちょっと心が折れそうになった」

みたいな正直な感想も書いたんです。

そうすると読者から、

「リアルな体験談で参考になった」

っていうコメントがたくさん来ました。

悪い点も含めて書くことで、

「この人は本当に使ったんだな」

って思ってもらえるんですよね。

だからこそ、

良い点と悪い点をバランスよく書きましょう。

実際の体験に基づいて正直に伝えること

これは当たり前のことなんですが、

実際に体験してないことを

体験談として書いちゃダメなんです。

本当に自分が経験したことだけを

書くようにしてください。

具体的には、

- 実際に使った期間

- 使ってみた感想

- 起こった変化

これらを正直に書くんです。

例えば、

ダイエットサプリの体験談なら、

「3ヶ月使って2キロ痩せた」

みたいに具体的に書く。

でも、実際は1ヶ月しか使ってないのに

「3ヶ月使った」って書いちゃダメなんです。

嘘を書いてしまうと、

読者にバレたときに

一気に信頼を失っちゃいます。

正直に書くことで、

読者との信頼関係が築けるんですよね。

読者目線で分かりやすく説明すること

読者目線で書くっていうのは、

読者が知りたいことを

分かりやすく説明することなんです。

自分が伝えたいことじゃなくて、

読者が知りたいことを優先する。

例えば、

- 使い方は簡単だった?

- 効果はいつから感じた?

- 値段は高いと思った?

こんな疑問に答えるように

書いていくんですよね。

僕が化粧品の体験談を書いたときは、

「敏感肌の私でも使えるかな?」

っていう読者の不安を意識して、

「最初は少量から試して、

1週間様子を見てから

本格的に使い始めました」

みたいに書いたんです。

読者が不安に思うポイントを

先回りして説明してあげると、

「この人は私のことを分かってくれてる」

って思ってもらえます。

だから、読者の立場に立って

記事を書くことが大切なんです。

具体的な数字や事実を盛り込むこと

数字や事実を使うと、

体験談がすごくリアルになるんですよね。

曖昧な表現じゃなくて、

具体的な数字を使うのがコツです。

例えば、

- 「たくさん」→「5個」

- 「安い」→「月額980円」

- 「すぐに」→「3日後に」

こんな感じで、

具体的に書くんです。

実際に僕が

プログラミングスクールの体験談を

書いたときは、

「毎日2時間勉強して、

3ヶ月で基本的なWebサイトが

作れるようになりました」

って具体的に書いたんです。

そうすると読者も、

「自分も同じくらいの時間をかければ

できるようになるんだな」

って想像しやすくなります。

数字があることで、

体験談の信頼性がグッと上がるんですよね。

誇張表現を避けて信頼性を保つこと

誇張表現を使っちゃうと、

一気に胡散臭くなっちゃうんです。

だから、事実をそのまま

淡々と書くのが一番いいんですよね。

避けたい表現は、

- 「絶対に」

- 「必ず」

- 「劇的に」

こんな言葉です。

代わりに、

「私の場合は」

「個人的には」

みたいな表現を使うといいですね。

例えば、

「絶対に痩せる!」

じゃなくて、

「私の場合は、

3ヶ月で2キロ痩せることができました」

って書く方が信頼できます。

僕も最初の頃は、

「すごく効果があった!」

みたいに書いてたんですが、

「思ったより効果を感じられた」

って書く方が、

読者に信頼してもらえるって気づいたんです。

控えめに書くことで、

逆に信頼性が高まるんですよね。

読者の行動を促すベネフィットの伝え方4つ

読者に行動してもらうには、

ベネフィットの伝え方がすべてなんです。

この4つのコツを使えば、

読者がワクワクして行動したくなる

記事が書けるようになります。

その4つが、

- 結果を得るまでの流れを詳細に説明する

- なぜその手段を選んだのか理由を明確にする

- 誰でもできる根拠を示す

- 次のアクションへ自然に誘導する

なんですよね。

これができてない記事って、

読者が「で、結局どうすればいいの?」

って迷子になっちゃうんです。

逆にこの4つができてれば、

読者は迷わず行動してくれます。

それぞれ解説していきます。

結果を得るまでの流れを詳細に説明する

結果を得るまでの流れを

詳しく説明するのが一番大切。

なぜなら、読者は

「本当にその結果が得られるのか」

を一番心配してるからです。

例えば、

- 申し込みから利用開始まで

- 学習開始から成果が出るまで

- 購入から効果を実感するまで

こんな流れを

ステップバイステップで説明するんです。

僕の知り合いがオンライン英会話を

紹介する記事を書いたときも、

「無料体験→本登録→初回レッスン→1ヶ月後の変化」

って流れを詳しく書いてました。

そしたら、

「こんな風に進むんですね!」

って読者からコメントがたくさん来たんです。

でも、ここで注意したいのが、

良いことばかり書いちゃダメってこと。

「最初の1週間は慣れなくて大変だった」

「2週間目にちょっと飽きた」

みたいなリアルな体験も入れる。

そうすると読者は

「正直に書いてくれてる」

って信頼してくれるんです。

だからこそ、

結果までの流れは詳細に書きましょう。

なぜその手段を選んだのか理由を明確にする

その手段を選んだ理由を

はっきり説明することが大事。

というのも、読者は

「なんでこの方法なの?」

って疑問に思ってるからです。

具体的には、

- 他の選択肢と比較した結果

- 自分の状況に合ってた理由

- 決め手になったポイント

こういうことを

素直に書いてあげるんです。

例えばですが、

英会話スクールの記事なら

「通学型も考えたけど、仕事が忙しくて時間が取れない」

「他のオンライン英会話も見たけど、ここが一番安かった」

みたいな感じ。

実際に僕も転職エージェントを

紹介する記事を書いたとき、

「3社登録したけど、ここが一番親身だった」

って正直に書いたんです。

そしたら、

「他社との違いがよく分かった」

って読者から反応がありました。

ここで大切なのは、

嘘を書かないことですね。

本当に比較してない場合は、

「時間がなくて1社しか試せなかった」

って正直に書く方がいいんです。

読者は意外と

そういう正直さを評価してくれます。

だから、選んだ理由は

素直に明確に書きましょう。

誰でもできる根拠を示す

誰でもできる根拠を

しっかり示すのが重要なんです。

なぜかというと、読者は

「自分には無理かも」

って不安に思ってるから。

例えば、

- 特別なスキルは必要ない

- 初心者でも大丈夫だった

- サポートがしっかりしてる

こんな根拠を

具体的に示してあげるんです。

僕の友人がプログラミングスクールを

紹介したときも、

「文系出身の自分でもできた」

「分からないことはすぐ質問できた」

って書いてました。

そうすると、

「自分も文系だから安心」

って読者が感じてくれるんです。

さらに詳しく言うと、

「最初は全然分からなかったけど、

講師の人が優しく教えてくれた」

「同じような初心者の人もたくさんいた」

みたいな体験談も入れる。

でも、ここで注意したいのが、

「絶対に誰でもできる」

って断言しちゃダメってこと。

「向き不向きはあるけど、

やる気があれば大丈夫」

くらいの表現がちょうどいいんです。

そうすると読者も

「自分にもできそう」

って思ってくれます。

次のアクションへ自然に誘導する

次のアクションへの誘導を

自然に行うのがコツなんです。

理由は、読者は

「次に何をすればいいか」

を明確に知りたがってるから。

具体的には、

- 無料体験に申し込む

- 資料請求をする

- 公式サイトを見る

こういうアクションを

さりげなく提案するんです。

例えば、

「まずは無料体験で雰囲気を確かめてみてください」

「詳しい料金は公式サイトで確認できます」

みたいな感じですね。

僕も健康食品を紹介したとき、

「気になったら公式サイトをチェックしてみてください」

って自然に誘導しました。

そしたら、

実際にクリックしてくれる人が

増えたんです。

ここで大切なのは、

押し売りにならないこと。

「絶対に買ってください」

じゃなくて、

「興味があったら見てみてください」

くらいの温度感がベストです。

読者も

「押し付けられてない」

って感じて、逆に行動してくれるんです。

だから、誘導は

自然に優しく行いましょう。

体験談記事で注意すべき3つのポイント

体験談記事を書くときは、

読者の心を掴む3つのポイントがあるんです。

これを知ってるだけで、

あなたの記事がグッと信頼される記事に変わりますよ。

その3つのポイントが、

- 誇張表現を避けて正直に伝える

- 読者が知りたい情報を優先する

- 具体的な数字や事例を盛り込む

なんですよね。

この3つって、

実は多くの人が見落としがちなんです。

でも、これさえ押さえておけば、

読者に信頼してもらえる記事が書けちゃいます。

順番に詳しく説明していきますね。

誇張表現を避けて正直に伝える

誇張表現を使わずに、

ありのままの体験を伝えるのが一番大切なんです。

だって、読者は嘘を見抜くのが

めちゃくちゃ上手だからですね。

例えば、こんな表現は避けた方がいいです。

- 「絶対に効果がある」

- 「100%満足できる」

- 「誰でも必ず成功する」

こういう言葉を使っちゃうと、

読者は「本当かな?」って疑っちゃうんです。

それよりも、

「私の場合は効果がありました」

「個人的には満足できました」

って伝える方が信頼されるんですよね。

実際に、あるダイエットサプリの体験談で、

「1ヶ月で10kg痩せた!」

って書いてある記事があったとします。

でも、その記事に

「ただし、運動も併用しました」

「食事制限もしっかりやりました」

って書いてあったら、どう思います?

「あー、サプリだけじゃないんだ」

って思いますよね。

そういう正直な部分も含めて伝えることで、

読者はあなたの記事を信頼してくれるんです。

読者が知りたい情報を優先する

読者が本当に知りたがってる情報を、

最優先で書いてあげるのが大事なんです。

なぜなら、読者は自分の悩みを解決したくて

あなたの記事を読んでるからですね。

読者が知りたいのは、こんなことです。

- 実際の使用感はどうだった?

- デメリットはあった?

- 本当に効果があった?

こういう疑問に答えてあげるんです。

例えば、化粧品の体験談なら、

「使い心地はさっぱりしてました」

「でも、乾燥肌の私には少し物足りなかったです」

みたいに具体的に書いてあげる。

そうすると、読者は

「あ、この人は本当に使ったんだな」

って感じてくれるんですよね。

逆に、商品の宣伝文句ばかり書いてても

読者は興味を持ってくれません。

だからこそ、

読者目線で情報を選んで書くことが大切なんです。

具体的な数字や事例を盛り込む

具体的な数字や事例を入れることで、

読者にリアルな体験を伝えられるんです。

数字があると、読者は

「この人は本当に体験してるんだな」

って感じてくれるからですね。

例えば、こんな感じで書くといいです。

- 「使い始めて3日目に変化を感じた」

- 「1ヶ月で体重が2kg減った」

- 「朝の準備時間が15分短縮できた」

こういう具体的な数字があると、

読者は自分の場合をイメージしやすくなるんです。

それから、事例も大切ですね。

「仕事で疲れて帰ってきた日に使ったら、

翌朝の肌の調子が全然違いました」

みたいに、シチュエーションを具体的に書く。

そうすると、読者は

「あ、私も同じような状況になるかも」

って思ってくれるんですよね。

でも、ここで注意したいのは、

嘘の数字は絶対に書かないことです。

読者は意外と敏感だから、

作り話だとバレちゃうんですよ。

だからこそ、本当の体験を

具体的な数字と一緒に伝えてあげましょう。

体験談記事の効果を最大化する4つのテクニック

体験談記事って、

実は読者の心を動かす

最強の武器なんですよ。

この4つのテクニックを

マスターしちゃえば、

あなたの体験談記事が

読者の心にガツンと響きます。

その4つっていうのが、

- 読者の悩みに寄り添う導入文を書く

- ビフォーアフターを明確に示す

- 写真や画像を効果的に活用する

- 読者のコメントや反応を取り入れる

こんな感じですね。

どれも簡単そうに見えるけど、

実際にやってみると

奥が深いんですよ。

でも大丈夫です。

一つずつ丁寧に解説していきますね。

読者の悩みに寄り添う導入文を書く

導入文で読者の悩みに

寄り添うことができれば、

もうその時点で勝負は決まってます。

なぜなら、人って

自分の悩みを理解してくれる人の話を

真剣に聞きたくなるからなんです。

例えば、

- 「私も同じことで悩んでました」

- 「その気持ち、すごく分かります」

- 「実は私も失敗した経験があって」

こういう共感から

始めるのが効果的ですね。

具体的には、

「ダイエットが続かなくて、

何度も挫折してました」

みたいな感じで書くんです。

そうすると読者は

「この人、私と同じだ!」

って思ってくれるんですよ。

ここで大切なのは、

自分の弱い部分も

正直に書くことなんです。

完璧な人の話より、

同じような失敗をした人の話の方が

心に響くじゃないですか。

だからこそ、

読者の悩みに寄り添う導入文が

体験談記事の成功の鍵なんです。

ビフォーアフターを明確に示す

ビフォーアフターを

はっきり見せることで、

読者は「自分も変われる」って

希望を持てるようになります。

これができてないと、

せっかくの体験談が

ただの日記になっちゃうんですよね。

具体的には、

- 数字で変化を示す

- 写真で変化を見せる

- 感情の変化を表現する

こんな風に変化を

分かりやすく伝えるんです。

たとえば、

「体重が65kgから55kgに減りました」

「毎日憂鬱だったのが、

今では朝起きるのが楽しみです」

みたいな感じですね。

でも、良いことばかりじゃなくて、

大変だったことも

正直に書くのがポイントなんです。

「最初の1週間は

本当にきつくて、

何度もやめようと思いました」

なんて書くと、

リアリティが出るんですよ。

読者は完璧な成功談より、

リアルな体験談の方を

信頼してくれるんです。

だから、ビフォーアフターは

良い面も大変な面も

両方しっかり伝えましょう。

写真や画像を効果的に活用する

写真や画像っていうのは、

文章だけじゃ伝わらない

リアルさを演出してくれるんです。

文章でいくら説明しても、

やっぱり実際の写真を見た方が

説得力があるじゃないですか。

例えば、

- 商品を実際に使ってる写真

- 結果が分かるビフォーアフター写真

- 使用中の様子を撮った写真

こういう写真を

記事に入れるんですね。

料理のレシピ記事なら、

作ってる途中の写真や

完成した料理の写真を

載せるのが効果的です。

でも、ここで注意したいのは、

写真は自然な感じで

撮ることなんですよ。

あまりにも完璧すぎる写真だと、

「本当に自分で撮ったの?」

って疑われちゃいます。

少しぐらい手ブレしてたり、

生活感が出てる方が

信頼してもらえるんです。

写真一枚で記事の信頼度が

ガラッと変わるので、

ぜひ活用してみてください。

読者のコメントや反応を取り入れる

読者からのコメントや反応を

記事に取り入れることで、

社会的証明の効果が

バツグンに発揮されるんです。

つまり、「他の人も良いって言ってる」

っていう安心感を

読者に与えられるんですね。

具体的には、

- 「参考になりました」というコメント

- 「私も同じことやってみます」という反応

- 「おかげで成功できました」という報告

こういうコメントを

記事の中で紹介するんです。

たとえば、

「読者のAさんから

『記事を読んで実践したら、

本当に効果がありました!』

というメッセージをいただきました」

みたいな感じですね。

でも、ここで大事なのは、

本当にもらったコメントを

使うことなんですよ。

作り話だと、

なんとなく読者に

バレちゃうんです。

だから、普段から

読者との交流を大切にして、

本物のコメントを

集めるようにしましょう。

読者の声が入ることで、

あなたの体験談記事が

より信頼できるものになります。

商品選びって実は、

正しい手順があるんです。

この手順を知ってるだけで、

失敗しない買い物ができちゃいます。

その手順が、

- STEP1. 比較する商品を3〜5つに絞る

- STEP2. 比較項目を明確に設定する

- STEP3. 各商品の情報を収集する

- STEP4. 比較表を作成して整理する

- STEP5. 優先順位をつけて評価する

- STEP6. 選択理由を論理的にまとめる

この6つなんですよね。

多くの人が商品選びで迷っちゃうのは、

この手順を知らないからなんです。

逆に言うと、この手順通りにやれば

誰でも納得できる商品選びができる。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 比較する商品を3〜5つに絞る

比較する商品は、

3〜5つに絞るのがベストです。

なぜかというと、

選択肢が多すぎると迷っちゃうから。

例えば、こんな感じで絞ります。

- 予算内で買える商品

- 評判が良い商品

- 知名度が高い商品

この3つの条件で絞ってみるんです。

もっと具体的に言うと、

スマホを買うときなら

「iPhone、Galaxy、Xperia」

みたいに3つに絞る感じですね。

でも、ここで注意点があるんです。

あまりにも安い商品や、

聞いたことがない商品は

最初から除外しちゃいましょう。

後で後悔する可能性が高いからです。

だからこそ、

まずは3〜5つに絞ることから始めましょう。

STEP2. 比較項目を明確に設定する

比較項目を決めるのが、

実は一番大切なポイントなんです。

この項目がはっきりしてないと、

結局何を比べてるのか分からなくなっちゃう。

比較項目の例としては、

- 価格

- 機能

- デザイン

- 保証期間

- 口コミ評価

こんな感じですね。

例えば掃除機を買うなら、

「吸引力、重さ、価格、音の大きさ」

みたいに具体的に決めるんです。

ここでのコツなんですけど、

自分が一番重視することを

最初に決めておくことです。

価格重視なのか、

機能重視なのか、

デザイン重視なのか。

これを決めておくと、

迷ったときの判断基準になります。

だから比較項目は、

必ず最初に決めておきましょう。

STEP3. 各商品の情報を収集する

情報収集は、

できるだけ正確な情報を集めることです。

間違った情報で判断しちゃうと、

買った後に「こんなはずじゃなかった」

ってなっちゃいますからね。

情報収集の方法は、

- 公式サイト

- 口コミサイト

- 実際に使った人の感想

- 店舗での実物確認

こんな感じです。

例えば化粧品を買うなら、

「成分表示、使用感、価格、送料」

を公式サイトでチェックします。

そのあとで口コミサイトで

「実際に使った人の感想」

をチェックするんです。

注意したいのは、

口コミの信頼性ですね。

あまりにも良い口コミばかりだったり、

悪い口コミばかりだったりする場合は

ちょっと疑った方がいいかもしれません。

だから情報収集は、

複数の場所から集めることが大切です。

STEP4. 比較表を作成して整理する

比較表を作ると、

一目で違いが分かるようになります。

頭の中だけで比較してると、

どうしても混乱しちゃうんですよね。

比較表の作り方は、

- 縦軸に商品名

- 横軸に比較項目

- 各項目の情報を記入

こんな感じです。

例えばノートパソコンなら、

「商品A:価格8万円、重さ1.2kg、バッテリー8時間」

「商品B:価格10万円、重さ1.0kg、バッテリー10時間」

みたいに整理するんです。

この表を作ると、

どの商品がどんな特徴があるのか

すぐに分かるようになります。

表を作るときのポイントは、

数字で表せるものは数字で、

表せないものは「良い・普通・悪い」

みたいに分けることです。

そうすると比較しやすくなって、

判断も早くなります。

だから比較表は、

絶対に作った方がいいですよ。

STEP5. 優先順位をつけて評価する

優先順位をつけるっていうのは、

自分にとって何が一番大切かを決めることです。

全部の条件を満たす商品って、

なかなかないじゃないですか。

だから妥協点を見つけるために、

- 絶対に譲れない条件

- できれば欲しい条件

- なくても大丈夫な条件

この3つに分けるんです。

例えばスニーカーを買うなら、

「履き心地は絶対譲れない」

「デザインはできれば好みがいい」

「ブランドはなくても大丈夫」

みたいな感じですね。

こうやって優先順位を決めると、

迷ったときの判断基準になります。

実際に僕の知り合いも、

この方法で車を選んでたんです。

「燃費は絶対重視、価格はできれば安く、

色はなんでもいい」

って決めて、結果的に満足する車を

買えたって言ってました。

だから優先順位は、

必ずつけるようにしましょう。

STEP6. 選択理由を論理的にまとめる

最後に選択理由をまとめるのは、

後で後悔しないためです。

なんとなく選んじゃうと、

後で「なんでこれにしたんだっけ?」

ってなっちゃいますからね。

選択理由のまとめ方は、

- なぜその商品を選んだのか

- 他の商品と比べてどこが良かったのか

- 自分の条件にどう合致したのか

この3つを書き出すんです。

例えば洗濯機を選んだなら、

「価格が予算内で、容量が家族にぴったり、

省エネ機能があって電気代が安くなる」

みたいに具体的に書くんです。

こうやって理由を明確にしておくと、

買った後に満足度が高くなります。

それに、同じような商品を

また買うときの参考にもなるんです。

友達に商品を勧めるときも、

「こういう理由で選んだよ」

って説明できるようになります。

だから選択理由は、

必ず文字にして残しておきましょう。

商品選択で比較が重要な4つの理由

商品を選ぶとき、

比較するのって超大事なんです。

比較をしっかりやっとけば、

買い物で失敗することがほぼなくなります。

その理由が、

- 自分に最適な商品を見つけられるから

- 購入後の後悔を防げるから

- コストパフォーマンスを最大化できるから

- 選択の根拠を明確にできるから

この4つなんですよね。

多くの人が適当に商品を選んで、

後で「あー、失敗した」って後悔してる。

でも比較をちゃんとやれば、

そんな失敗はなくなるんです。

それぞれ解説していきます。

自分に最適な商品を見つけられるから

比較をすると、

自分にピッタリの商品が見つかります。

なぜなら、比較することで

自分の本当のニーズが見えてくるからです。

例えば、、、

- 価格重視なのか

- 機能重視なのか

- デザイン重視なのか

こんな感じで

自分の優先順位がはっきりします。

スマホを買うときを考えてみてください。

iPhoneとAndroidを比較してると、

「あ、私はカメラ機能が一番大事だな」

って気づくことがあるんです。

そうすると、カメラ性能で選べばいいって

方向性が決まるじゃないですか。

比較をしないで適当に選んでたら、

こういう気づきは絶対に得られません。

だからこそ、

比較することで自分の本当の欲しいものが分かるんです。

購入後の後悔を防げるから

比較をしっかりやっておくと、

買った後に「しまった」って思うことがなくなります。

どうしてかというと、

他の選択肢も検討した上で決めてるからです。

具体的には、

- 他にもっと良い商品があったかも

- もっと安い商品があったかも

- 機能が足りなかった

こんな後悔を防げるんです。

例えば、掃除機を買うとき。

ダイソンだけ見て買っちゃうと、

後で「あ、パナソニックの方が軽くて良かった」

って思うことがあります。

でも最初にダイソン、パナソニック、

シャープを比較してたらどうでしょう。

「重さよりも吸引力を重視したから

ダイソンにした」って納得できるんです。

そんな風に、

ちゃんと検討した上で選んでるから

後悔することがないんですよね。

コストパフォーマンスを最大化できるから

比較をすることで、

一番お得な買い物ができるようになります。

理由は簡単で、

価格と性能のバランスが見えるからです。

比較するポイントとしては、

- 価格の違い

- 機能の違い

- 品質の違い

この3つを見比べることですね。

洗濯機を例に考えてみましょう。

A社の洗濯機が8万円で基本機能のみ。

B社の洗濯機が10万円で乾燥機能付き。

この場合、2万円の差で

乾燥機能が付くなら断然B社ですよね。

別で乾燥機を買ったら

5万円はかかるじゃないですか。

こんな風に、

比較することで本当にお得な商品が分かるんです。

単純に安い商品を選ぶんじゃなくて、

価値に対して適正な価格の商品を選べるようになります。

選択の根拠を明確にできるから

比較をしっかりやっておくと、

「なぜその商品を選んだか」がはっきりします。

なぜこれが大切かというと、

自分の判断に自信が持てるからです。

根拠がある選択っていうのは、

- 論理的に説明できる

- 他人にも納得してもらえる

- 自分も安心して使える

そんな状態になるんです。

例えば、車を買うとき。

トヨタ、ホンダ、日産を比較して、

「燃費と安全性でトヨタにした」

って言えるじゃないですか。

そうすると、友達に

「なんでその車にしたの?」

って聞かれても堂々と答えられます。

逆に、なんとなく選んだ商品って

後で不安になることが多いんです。

「本当にこれで良かったのかな」

って思っちゃうんですよね。

でも比較をちゃんとやってれば、

そんな不安は一切なくなります。

だからこそ、

比較して根拠を持って選ぶことが大事なんです。

商品比較で重視すべき5つのポイント

商品を選ぶとき、

なんとなくで決めちゃってませんか?

でも実は、きちんとした比較の

やり方があるんですよ。

この5つのポイントを押さえれば、

買い物で失敗することがなくなります。

その5つが、

- 機能やスペックを詳細に確認する

- 価格と送料を含めた総コストを計算する

- 口コミや評価を多角的に調べる

- アフターサービスの充実度を確認する

- 自分の使用目的との適合性を検証する

なんですよね。

この順番で比較していけば、

本当に自分にピッタリの商品が見つかります。

買った後に「あー、失敗した」

って後悔することもなくなりますよ。

順番に詳しく説明していきますね。

機能やスペックを詳細に確認する

機能やスペックの確認は、

商品比較の基本中の基本です。

ここをしっかり見ないと、

買った後に「こんなはずじゃなかった」

って後悔することになっちゃいます。

例えば、

- 容量や大きさ

- 消費電力や動作時間

- 対応している機能の種類

こういった基本的な情報を

まずは集めることから始めましょう。

スマホを買うときを考えてみてください。

バッテリーの持ち時間が

1日しかもたないのと、

2日もつのとでは全然違いますよね。

カメラの画質も、

普通の写真を撮るだけなら問題ないけど、

お仕事で使うなら高画質が必要だったりします。

だからこそ、

商品の詳細な情報を集めることが大切。

メーカーの公式サイトを見たり、

商品のパンフレットを取り寄せたりして、

しっかりと情報を集めましょう。

そうすれば、

自分が本当に必要な機能があるかどうか

はっきりと分かりますから。

価格と送料を含めた総コストを計算する

価格だけ見て決めちゃうのは、

実はとっても危険なんです。

なぜなら、商品の値段以外にも

いろんな費用がかかるからですね。

具体的には、

- 送料

- 設置費用

- 保険料

こういった追加費用を

忘れがちなんですよ。

例えばですが、

冷蔵庫を買うときのことを考えてみてください。

A店では本体価格が10万円、

B店では本体価格が11万円だったとします。

でも、A店は送料が5000円かかって、

B店は送料無料だったらどうでしょう?

実際に払う金額は、

A店が10万5000円、

B店が11万円になりますよね。

つまり、B店の方が

5000円も安くなるんです。

だから、商品の値段だけじゃなくて、

最終的に支払う金額で比較することが大切。

家電なんかだと設置費用もかかるし、

保険に入る場合もありますからね。

口コミや評価を多角的に調べる

口コミや評価を調べるのは、

めちゃくちゃ大事なポイントです。

実際に使った人の声を聞けば、

本当の使い心地が分かるんですよ。

でも、ここで注意したいのが、

- 良い口コミだけじゃなく悪い口コミも見る

- 複数のサイトで確認する

- 自分と似た使い方をしている人の意見を参考にする

こういったことを

意識することですね。

例えば、掃除機を買うときに、

「とても静かで良い」

っていう口コミがあったとします。

でも、その人がマンション住まいで、

あなたが一軒家だったら、

静かさの基準が違うかもしれません。

一軒家なら多少音が大きくても問題ないけど、

吸引力の方が重要だったりしますよね。

だから、自分と似た環境の人の

口コミを探すことが大切なんです。

Amazonのレビューだけじゃなくて、

楽天のレビューや価格.comの口コミ、

SNSでの評判なんかも調べてみましょう。

そうすれば、

より正確な情報が手に入りますよ。

アフターサービスの充実度を確認する

アフターサービスって、

買うときは軽く考えがちなんですけど、

実はすごく重要なんです。

なぜかというと、

商品が壊れたときや困ったときに、

しっかりサポートしてくれるかどうかで

満足度が全然変わってくるからですね。

チェックすべきポイントは、

- 保証期間の長さ

- 修理対応の早さ

- サポートセンターの対応時間

こういったところを

しっかり確認しておきましょう。

例えば、パソコンを買うときのことを

考えてみてください。

A社は1年保証で修理に1週間かかる、

B社は3年保証で修理に3日しかかからない

としたらどうでしょう?

パソコンが壊れたとき、

1週間も使えないのは困りますよね。

お仕事で使ってる人なら、

3日でも長いかもしれません。

だから、保証期間だけじゃなくて、

実際のサポート体制も

しっかり調べておくことが大切です。

電話サポートが24時間対応なのか、

土日も対応してくれるのかなんかも

確認しておくといいですよ。

自分の使用目的との適合性を検証する

最後に一番大切なのが、

自分の使い方に合ってるかどうか

しっかり確認することです。

どんなに良い商品でも、

自分の使い方に合ってなかったら

意味がないですからね。

確認すべきことは、

- 使う頻度

- 使う場所

- 使う目的

この3つを明確にしておくことが

とっても重要なんです。

例えば、カメラを買うときのことを

考えてみましょう。

旅行で年に数回使うだけなら、

軽くて持ち運びやすいカメラがいいですよね。

でも、お子さんの運動会や発表会で

よく使うなら、

ズーム機能が充実してるカメラの方が便利です。

プロのカメラマンが使うような

高機能なカメラを買っても、

年に数回しか使わないなら

宝の持ち腐れになっちゃいます。

逆に、頻繁に使うのに

安いカメラを買っちゃうと、

「もっと良いのにすればよかった」

って後悔することになります。

だから、自分がどんな風に使うのかを

しっかり考えてから選ぶことが

一番大切なんですよ。

比較検討を効率化するツール3選

比較検討って、

実はめちゃくちゃ時間かかるんですよね。

でも、正しいツールを使えば、

その時間を半分以下に短縮できます。

今回紹介するのは、

- 比較サイト

- 価格比較アプリ

- レビュー集約サービス

この3つなんです。

どれも無料で使えるものばかりで、

スマホがあれば今すぐ使えます。

特に忙しい人ほど、

これらのツールの恩恵を受けられる。

順番に詳しく解説していきます。

比較サイト

比較サイトっていうのは、

複数の商品やサービスを一覧で見られるサイトのこと。

一つ一つ調べる手間が省けるから、

時間短縮に超効果的なんです。

例えば、

- 価格.com

- 楽天市場の比較機能

- Amazon の類似商品表示

こんな感じのサイトですね。

価格.comなら、

同じ商品でも店舗によって

値段が全然違うのが一目瞭然。

しかも送料込みの価格で

比較してくれるから、

本当にお得な店舗が分かるんです。

楽天市場でも、

同じ商品を扱ってる店舗を

ズラーっと並べて比較できる。

ポイント還元率も含めて

計算してくれるから、

実質的にどこが一番安いかすぐ分かります。

ただし、比較サイトにも

載ってない商品もあるんですよね。

だから、比較サイトで調べた後に、

公式サイトもチェックするのがおすすめ。

比較サイトを使えば、

商品選びの時間が劇的に短くなります。

価格比較アプリ

価格比較アプリっていうのは、

スマホで商品のバーコードを読み取るだけで価格を比較できるアプリ。

店頭で商品を見つけた時に、

その場で最安値を調べられるから超便利なんです。

代表的なものだと、

- ショッピング価格比較アプリ

- バーコード読み取り機能付きアプリ

- 楽天やAmazonの公式アプリ

こういうアプリがありますね。

実際に使ってみると分かるんですが、

店頭価格とネット価格って

結構差があることが多いんです。

例えば、家電量販店で

3万円で売ってる商品が、

ネットだと2万5千円だったりする。

その場で分かるから、

「今買うか、ネットで買うか」

を即座に判断できるんです。

しかも、ポイント還元率も

アプリで確認できるから、

実質的な価格差も分かります。

ただし、送料や配送日数も

考慮に入れる必要がある。

すぐに欲しい商品なら、

多少高くても店頭で買った方が

結果的にお得な場合もあります。

価格比較アプリを使えば、

買い物の失敗がほぼなくなります。

レビュー集約サービス

レビュー集約サービスっていうのは、

複数のサイトのレビューを一つにまとめて見られるサービス。

価格だけじゃなく、

実際の使用感も含めて判断できるから、

後悔しない買い物ができるんです。

具体的には、

- みんなのレビュー

- 口コミ比較サイト

- SNSでの評判チェック

こんな感じのサービスですね。

例えば、Amazonのレビューだけじゃなく、

楽天市場やYahoo!ショッピングの

レビューも一緒に見られるんです。

しかも、レビューの信頼度も

チェックしてくれるサービスもある。

やらせレビューかどうかを

AIが判定してくれるから、

本当に参考になるレビューだけ読める。

TwitterやInstagramでの

リアルな口コミも

まとめて見られるサービスもあります。

特に美容系の商品とか、

食べ物系の商品は

SNSでの評判がすごく参考になる。

ただし、レビューは主観的なものなので、

自分の用途に合うかどうかは

別途考える必要があります。

レビュー集約サービスを使えば、

商品の本当の価値が見えてきます。

選択理由を説得力のある形で伝える4つの方法

選択理由を伝えるとき、

なんとなく「これが良いです」って言ってませんか?

でも実は、

説得力のある伝え方には4つのコツがあるんです。

この4つを使いこなせば、

相手に「なるほど!」って納得してもらえます。

その4つの方法が、

- 比較表を使って視覚的に示す

- 具体的な数値やデータを提示する

- 実際の使用シーンを想定して説明する

- デメリットも含めて正直に伝える

なんですよね。

どれも簡単にできることばかりですが、

意外とやってない人が多いんです。

でもこれができるようになると、

相手の心をぐっと掴めるようになりますよ。

それぞれ解説していきます。

比較表を使って視覚的に示す

比較表を使うと、

選択理由が一目でわかるようになります。

文章でダラダラ説明するより、

表にまとめた方が圧倒的に伝わりやすいんです。

例えば、こんな感じで、

- 価格の比較

- 機能の比較

- サービス内容の比較

これらを表にしてあげるんですね。

スマホを選ぶときを想像してみてください。

「このスマホは画面が大きくて、

カメラの性能も良くて、

バッテリーも長持ちで...」

こんな風に言葉で説明されるより、

表でサクッと比較できた方が楽ですよね。

それに表を見ると、

「あ、確かにこっちの方が良いな」

って直感的に理解できちゃいます。

人間の脳って、

視覚情報の方が処理しやすいんですよ。

だからこそ比較表は、

選択理由を伝える最強の武器なんです。

具体的な数値やデータを提示する

数値やデータがあると、

選択理由に説得力が生まれます。

「なんとなく良い」じゃなくて、

「こんな根拠があるから良い」って言えるからです。

具体的には、

- 「30%安い」

- 「2倍長持ち」

- 「満足度95%」

こういう数字を使うんですね。

例えば洗剤を選ぶとき、

「汚れがよく落ちます」って言われるより、

「従来品より汚れ落ちが40%アップ」

って言われた方が信頼できませんか?

数字があると、

「ちゃんと調べてるんだな」

って思ってもらえるんです。

それに数字って、

記憶に残りやすいんですよね。

「あ、あの40%アップの洗剤ね」

みたいに覚えてもらえるから、

選んでもらいやすくなります。

だから選択理由を伝えるときは、

必ず数字を入れるようにしましょう。

実際の使用シーンを想定して説明する

使用シーンを想定して説明すると、

相手が「自分も使ってる姿」をイメージできます。

これがめちゃくちゃ大事なんですよ。

なぜなら人は、

自分が使ってる姿を想像できないと、

なかなか行動に移せないからです。

例えば、

- 「朝の忙しい時間に」

- 「子供と一緒に使うとき」

- 「疲れて帰ってきた夜に」

こんな感じで場面を具体的に描くんです。

掃除機を選ぶときなら、

「階段の掃除も楽々できちゃいます」

って言うより、

「朝の忙しい時間でも、

階段をサッと掃除できるから、

出かける前にキレイにできますよ」

こう言った方が、

使ってる姿が浮かびやすいですよね。

そうすると相手は、

「あ、これなら私にも使えそう」

って思ってくれるんです。

だから必ず使用シーンを

具体的に想像してもらいましょう。

デメリットも含めて正直に伝える

デメリットも正直に伝えると、

かえって信頼してもらえます。

「え、デメリット言ったら選んでもらえないでしょ?」

って思うかもしれませんが、逆なんです。

良いことばかり言われると、

「本当かな?」って疑っちゃいますよね。

でもデメリットも含めて話してくれると、

「この人は正直だな」って思えるんです。

例えば、

- 「価格は少し高めですが」

- 「サイズが大きいのが難点ですが」

- 「設定が少し複雑ですが」

こんな感じで先に言っちゃうんですね。

そのあとで、

「でも、その分こんなメリットがあります」

って続けるんです。

実際、通販番組でも

「お値段は少し高めですが...」

って言ってから商品の良さを伝えてますよね。

あれって、

信頼感を作るためなんです。

正直に話してくれる人からは、

安心して買い物できますからね。

だからデメリットも含めて、

バランスよく伝えるようにしましょう。

今の時代、メールマーケティングで

月収100万円以上稼ぐ人が

続出してるって知ってましたか?

でも実際は、

多くの人がリストマーケティングで

失敗してるんですよね。

リストマーケティングで成果を上げる4つのポイント

リストマーケティングで結果を出すには、

4つの重要なポイントがあります。

この4つを押さえれば、

あなたも安定した収益を

作り出せるようになりますよ。

その4つのポイントが、

- 魅力的なリードマグネットを作成する

- メール配信で継続的に価値を提供する

- セグメント分けで個別対応を行う

- 成約率を分析して改善を続ける

なんです。

どれも基本的なことですが、

正しくやれてる人は意外と少ない。

この4つができれば、

読者との信頼関係もバッチリ築けて

売上も安定してきます。

それぞれ詳しく解説していきますね。

魅力的なリードマグネットを作成する

リードマグネットっていうのは、

メールアドレスと引き換えに渡す無料プレゼントのこと。

これが魅力的じゃないと、

そもそもリストが集まらないんですよね。

例えば、こんなものが

効果的なリードマグネットになります。

- すぐに使えるテンプレート集

- 失敗事例をまとめたレポート

- 限定動画セミナー

こういうのって、

お金を払ってでも欲しくなりませんか?

特に「すぐに使える」とか

「失敗を避けられる」みたいなのは、

人の心を動かしやすいんです。

僕の知り合いでも、

「SNS投稿テンプレート50選」

っていうリードマグネットで

月に500人以上リストを集めてる人がいます。

ここで大事なのは、

あなたの商品につながる内容にすること。

ダイエット商品を売りたいなら、

「1週間で3kg痩せる食事メニュー」

みたいな感じですね。

そうすると、

興味のある人だけが集まってくれて

後で商品も売りやすくなるんです。

魅力的なリードマグネットがあれば、

リスト集めは半分成功したようなものですよ。

メール配信で継続的に価値を提供する

メール配信で一番大切なのは、

売り込みばかりしないことです。

価値のある情報を継続的に送って、

読者との信頼関係を築くのが先なんですよね。

具体的には、

- 役立つノウハウの共有

- 業界の最新情報

- 失敗談や成功体験

こんな内容を定期的に送るんです。

例えば、週に3回メールを送るなら、

2回は価値提供、1回は商品紹介

みたいなバランスがいいですね。

実際に僕が見てるメルマガでも、

毎回「なるほど!」って思える

情報を教えてくれる人がいるんです。

その人からのメールは

必ず開いて読んじゃいますし、

商品を紹介されても

「この人なら信頼できる」

って思えるんですよね。

ここで注意したいのは、

メールの頻度を一定にすること。

たまに送ったり、

急に毎日送ったりすると

読者が離れちゃいます。

「毎週火曜日と金曜日に送る」

みたいに決めて、

しっかり守ることが大切です。

継続的な価値提供ができれば、

読者はあなたのファンになってくれますよ。

セグメント分けで個別対応を行う

セグメント分けっていうのは、

読者を属性や興味に応じて

グループ分けすることなんです。

これをやると、

それぞれのグループに合った

メッセージを送れるようになります。

例えば、

- 初心者向けグループ

- 中級者向けグループ

- 上級者向けグループ

みたいに分けるんですね。

初心者の人に上級者向けの話をしても

「難しすぎて分からない」

って思われちゃいますよね。

逆に上級者の人に基本的な話ばかりしても

「もう知ってる」

って飽きられちゃいます。

だからこそ、

レベルに合わせた内容を送ることで

それぞれの人に刺さるメッセージが作れるんです。

セグメント分けの方法としては、

アンケートを取ったり、

リンクのクリック履歴を見たりして

興味や属性を判断します。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、

これをやるかやらないかで

成約率が2倍以上変わることもあるんです。

個別対応ができれば、

読者一人ひとりに寄り添った

マーケティングができますよ。

成約率を分析して改善を続ける

リストマーケティングで成功するには、

数字をしっかり見て改善し続けることが必要です。

感覚だけでやってると、

いつまでたっても結果が出ないんですよね。

チェックすべき数字は、

- メール開封率

- リンクのクリック率

- 商品の成約率

この3つです。

メール開封率が低いなら

件名を工夫する必要があるし、

クリック率が低いなら

メール本文を見直す必要があります。

例えば、件名に

「【重要】明日で終了」

とか緊急性を入れると

開封率が上がったりするんです。

僕が知ってる人でも、

件名を変えただけで

開封率が15%から30%に

倍増した事例があります。

また、成約率を上げるためには、

デメリットも正直に伝えることが大切。

「この商品は効果が出るまで

3ヶ月かかります」

みたいに正直に言うんです。

そうすると信頼性が上がって、

結果的に成約率も上がるんですよね。

さらに、デメリットを補う特典を

付けることで購買意欲を高められます。

継続的に分析と改善を繰り返せば、

必ず成果は上がってきますよ。

メリットとデメリットを記述すべき4つの理由

商品やサービスを紹介するとき、

メリットだけ書いてませんか?

実は、デメリットも一緒に書くことで、

読者からの信頼がグッと上がって

売上も伸びちゃうんです。

その理由が、

- 読者からの信頼を獲得できるから

- 他のサイトとの差別化を図れるから

- 購買意欲を高められるから

- 長期的な関係を築けるから

この4つなんですよね。

多くの人が「デメリット書いたら

売れなくなるんじゃない?」

って心配するんですが、逆なんです。

正直にデメリットも伝えることで、

読者は「この人信頼できるな」

って思ってくれるようになります。

では、順番に見ていきましょう。

読者からの信頼を獲得できるから

デメリットも正直に書くことで、

読者は「この人は嘘をつかない人だ」

って感じてくれるんです。

なぜなら、普通の人は

良いことしか言わないから。

例えば、

- 「この商品にはこんな弱点があります」

- 「こういう人には向いてません」

- 「ここは注意が必要です」

こんな風に正直に伝えることですね。

実際に僕の知り合いの

アフィリエイターさんは、

商品のデメリットを3つ書いた記事で

成約率が2倍になったんです。

読者からしたら、

「この人は隠し事をしない」

って思えるじゃないですか。

そうすると、その人の言葉に

重みが出てくるんですよね。

「この人が言うなら間違いない」

って思ってもらえるようになる。

信頼関係ができてしまえば、

商品を買ってもらうのは簡単になります。

他のサイトとの差別化を図れるから

デメリットを書いてるサイトって、

実はそんなに多くないんです。

だからこそ、あなたが書くことで

他のサイトとは全然違う印象を

与えることができちゃいます。

具体的には、

- 他のサイトは良いことばかり

- あなたのサイトは正直で誠実

- 読者は比較して違いを感じる

こんな状況が生まれるんです。

例えば、同じ商品を紹介してる

10個のサイトがあったとしましょう。

そのうち9個が「最高です!」

「絶対おすすめ!」って書いてて、

1個だけが「ここは微妙だけど、

こういう理由でおすすめです」

って書いてたらどうでしょう?

絶対に後者の方が

印象に残りますよね。

読者の頭の中で

「あのサイトは正直だったな」

って記憶に残るんです。

そうやって差別化できれば、

あなたのサイトが選ばれやすくなります。

購買意欲を高められるから

これが一番驚くかもしれませんが、

デメリットを書くことで

逆に購買意欲が高まるんです。

理由は、デメリットを補う

特典や情報を一緒に提供できるから。

例えば、

- 「設定が難しい」→「設定代行します」

- 「初心者には複雑」→「初心者向けマニュアル付き」

- 「サポートが弱い」→「私がサポートします」

こんな感じで補完できるんです。

実際に、ある英語教材を紹介してた

ブロガーさんは、「この教材は

継続が難しい」ってデメリットを書いて、

その代わりに「継続のコツ」を

特典として付けたんです。

そしたら、その特典目当てで

商品を買う人が続出したんですよね。

デメリットがあるからこそ、

それを補う価値を提供できる。

読者は「この人から買えば

安心だな」って思ってくれるんです。

長期的な関係を築けるから

最後に、これが一番大切なんですが、

正直な情報発信をしてると

読者との関係が長続きするんです。

なぜかって言うと、

嘘をついてないから。

よくあるのが、

- 最初は良いこと言って商品を売る

- 実際に買ってみたら期待外れ

- 読者は「騙された」って感じる

こんなパターンですね。

でも、最初からデメリットも

伝えておけば、読者は納得して

商品を買ってくれるんです。

例えば、「この商品は効果が出るまで

3ヶ月かかります」って最初に言っておけば、

読者も「そうなんだ」って理解してくれる。

実際に3ヶ月後に効果が出たら、

「あの人の言った通りだった」

って信頼度がアップするんです。

そうやって信頼関係を築けば、

次に何かを紹介したときも

「この人の言うことなら」

って聞いてもらえるようになります。

一回きりの関係じゃなくて、

長期的にお付き合いできる

読者さんが増えていくんですよね。

デメリットを正直に記述する5つの方法

デメリットを正直に書くことで、

読者からの信頼を一気に獲得できます。

この方法を使えば、

「この人は本当のことを言ってくれる」

って思ってもらえるようになるんです。

デメリットを正直に記述する方法は、

- 商品の弱点を具体的に説明する

- 使用場面の制限を明記する

- 他商品との比較で劣る点を示す

- 価格面での負担を正直に伝える

- 効果が出るまでの期間を明示する

この5つなんですよね。

多くの人はメリットばかり書いちゃうけど、

それだと逆に怪しまれちゃう。

でも正直にデメリットを書けば、

読者は安心して商品を検討してくれます。

それぞれ解説していきます。

商品の弱点を具体的に説明する

商品の弱点をはっきり書くことで、

読者は「この人は正直だな」って感じてくれます。

なぜなら、完璧な商品なんて

この世に存在しないからです。

例えば、

- 設定が少し複雑

- 慣れるまで時間がかかる

- 初心者には難しい部分がある

こんな感じで、

素直に弱点を認めるんです。

もっと具体的に言うと、

「このツールは機能が豊富だけど、

最初の設定で30分くらいかかっちゃう」

みたいに書くんですね。

そうすると読者は、

「あ、この人は隠し事をしないんだな」

って思ってくれるんです。

実際に僕も商品を買うとき、

デメリットが書いてあるサイトの方が

信頼できるって感じます。

だからこそ、

弱点を隠さずに書いてあげましょう。

使用場面の制限を明記する

使用場面の制限をちゃんと書くことで、

読者は自分に合うかどうか判断できます。

これが大切な理由は、

合わない人に売っても結局クレームになるからです。

具体的には、

- 初心者向けではない

- 時間がない人には不向き

- パソコンが苦手な人は厳しい

こういう制限を

正直に伝えるんです。

たとえば、

「この副業は平日に2時間は作業時間が必要です。

忙しすぎる人には正直おすすめできません」

って書くんですね。

そうすると、

時間がない人は最初から避けてくれるし、

時間がある人は安心して買ってくれます。

結果的に、

お互いにとって良い結果になるんです。

だから使用場面の制限は、

必ず明記しておきましょう。

他商品との比較で劣る点を示す

他の商品と比べて劣る部分を

素直に認めることで、逆に信頼度が上がります。

どうしてかというと、

「この人は客観的に判断してくれる」

って思ってもらえるからです。

例えば、

- 価格は他より高め

- 機能は他より少ない

- サポートは他より手薄

こんな劣る点を

正直に書いちゃうんです。

実際に僕が見たサイトでは、

「A社の商品の方が価格は安いです。

でも品質はこちらの方が上だと思います」

って書いてありました。

これを見た瞬間、

「この人は正直だな」

って感じたんですよね。

そして結果的に、

そのサイトから商品を買いました。

だからこそ、

劣る点も隠さずに書きましょう。

価格面での負担を正直に伝える

価格の負担について

正直に伝えることで、読者は安心して検討できます。

なぜなら、

価格について隠されると不信感を持つからです。

たとえば、

- 初期費用が結構かかる

- 月額料金が発生する

- 追加費用が必要になる場合がある

こういう負担を

最初から伝えておくんです。

具体的には、

「この商品は3万円と少し高めです。

でも1年使えば月2500円なので、

長期的に見ればお得だと思います」

みたいに書くんですね。

そうすると読者は、

「価格についてもちゃんと説明してくれる」

って感じて信頼してくれます。

価格を隠して後から請求するより、

最初から正直に伝えた方が

絶対に良い結果になります。

だから価格面での負担は、

必ず正直に伝えましょう。

効果が出るまでの期間を明示する

効果が出るまでの期間を

正直に伝えることで、読者の期待値を適切に設定できます。

これが重要な理由は、

期待値がずれると後でがっかりされるからです。

例えば、

- 効果が出るまで3ヶ月はかかる

- 最初の1ヶ月は変化を感じにくい

- 個人差があるので半年かかる人もいる

こんな現実的な期間を

伝えてあげるんです。

僕が見たダイエット商品のサイトでは、

「1週間で5キロ痩せる!」

じゃなくて、

「3ヶ月で健康的に5キロ減量を目指します」

って書いてありました。

これを見たとき、

「現実的で信頼できるな」

って思ったんですよね。

逆に即効性をうたってるサイトは、

「怪しいな」って感じちゃいます。

だからこそ、

効果が出るまでの期間は

正直に明示しておきましょう。

デメリットを補う特典を提供する6つのステップ

商品やサービスのデメリットを

正直に伝えつつ、

それを補う特典を提供するのが

信頼を得る最強の方法なんです。

この方法をマスターすれば、

お客さんの不安を取り除いて、

他のライバルと差をつけられます。

そのための6つのステップが、

- STEP1. デメリットを分析して課題を特定する

- STEP2. 課題解決に役立つ特典を企画する

- STEP3. 特典の価値を明確に伝える

- STEP4. 特典の受け取り方法を簡単にする

- STEP5. 期限を設けて緊急性を演出する

- STEP6. 特典の効果を測定して改善する

これらのステップを順番に実行すれば、

デメリットが逆に武器になっちゃいます。

しかも、お客さんのリストも

同時に獲得できるんですよね。

それぞれ解説していきます。

STEP1. デメリットを分析して課題を特定する

デメリットの分析っていうのは、

お客さんが感じる不安や問題を

しっかり把握することなんです。

なぜなら、デメリットを隠すより

正直に伝えた方が信頼されるから。

例えば、

- 価格が高い

- 使い方が難しい

- 効果が出るまで時間がかかる

こんな感じで、

お客さんが心配に思うことを

全部リストアップしてみましょう。

もっと具体的に言うと、

「このオンライン講座は10万円します」

っていう価格のデメリットがあったとします。

そしたら、

「10万円も払って失敗したらどうしよう」

「本当に元が取れるのかな」

って不安になりますよね。

こういう不安を

一つひとつ書き出していくんです。

そうすることで、

どんな特典を用意すればいいかが

はっきり見えてきます。

デメリットを正直に伝えることで、

逆にお客さんからの信頼を

獲得できるようになるんです。

STEP2. 課題解決に役立つ特典を企画する

課題解決に役立つ特典っていうのは、

STEP1で見つけたデメリットを

カバーできる価値あるものを作ること。

これができると、

お客さんの不安が一気に消えて

「これなら安心だ」って思ってもらえます。

具体的には、

- 返金保証をつける

- サポート体制を充実させる

- 追加の学習教材を提供する

こんな特典を考えてみましょう。

さっきの10万円の講座の例だと、

「30日間の全額返金保証」

「個別コンサル3回分」

「追加の動画教材50本」

みたいな特典を用意するんです。

そうすると、

「失敗しても返金してもらえる」

「分からないことは質問できる」

「さらに詳しく学べる」

って安心感が生まれますよね。

ここで大切なのは、

特典の価値を高く見せることです。

例えば、

「通常5万円の個別コンサルを3回分」

「市販価格3万円相当の動画教材」

みたいに価値を明確にしておく。

そうすることで、

デメリットよりもメリットの方が

大きく感じられるようになります。

STEP3. 特典の価値を明確に伝える

特典の価値を明確に伝えるっていうのは、

お客さんに「これはお得だ」って

しっかり理解してもらうことですね。

だって、どんなに良い特典でも

その価値が伝わらなかったら

意味がないじゃないですか。

価値を伝える方法として、

- 具体的な金額を提示する

- 他社との比較を示す

- 実際の効果を数字で表現する

こういうやり方があります。

例えば、

「通常なら個別コンサル1回5万円のところ、

今回は3回分15万円相当を無料でお付けします」

って具体的に伝えるんです。

さらに、

「他のスクールでは個別サポートなしで

同じ価格なのに、うちは手厚くサポートします」

みたいに比較も入れる。

そうすると、

お客さんは「これは本当にお得だ」って

実感できるようになります。

でも、ここで注意したいのは、

嘘の価値を伝えちゃダメってこと。

本当に価値のある特典を用意して、

その価値を正直に伝えることが

長期的な信頼につながるんです。

STEP4. 特典の受け取り方法を簡単にする

特典の受け取り方法を簡単にするっていうのは、

お客さんが迷わずに

特典をゲットできるようにすることです。

なぜかっていうと、

手続きが面倒だと

せっかくの特典も台無しになっちゃうから。

簡単にする方法は、

- ワンクリックで受け取れる

- 自動で送られてくる

- 複雑な手続きを省く

こんな感じですね。

例えば、

「購入後すぐにメールで特典をお送りします」

「会員サイトに自動でアクセス権を付与します」

みたいに、お客さんが何もしなくても

特典が手に入るようにするんです。

逆に、

「特典を受け取るには、こちらのフォームに

住所と電話番号を入力して、

さらに購入証明書をアップロードして...」

なんて面倒な手続きがあったら

誰も特典を受け取らないですよね。

だからこそ、

できるだけシンプルで

分かりやすい受け取り方法を

用意してあげることが大切なんです。

STEP5. 期限を設けて緊急性を演出する

期限を設けて緊急性を演出するっていうのは、

「今すぐ行動しないと損しちゃう」って

お客さんに思ってもらうことなんです。

これをやると、

「後で考えよう」って先延ばしにされずに

その場で決断してもらえます。

緊急性を演出する方法は、

- 特典の提供期限を設ける

- 数量限定にする

- 早期申込み特典をつける

こういうやり方があります。

例えば、

「この特典は今月末まで限定です」

「先着100名様限定の特典です」

「今週中にお申し込みの方には

さらに追加特典をプレゼント」

みたいな感じですね。

でも、ここで大切なのは、

本当に期限を守ることです。

「期限延長しました」って

何度もやってしまうと

お客さんからの信頼を失っちゃいます。

だから、最初に決めた期限は

しっかり守るようにしましょう。

そうすることで、

次回からも「この人の期限は本当だ」って

信頼してもらえるようになります。

STEP6. 特典の効果を測定して改善する

特典の効果を測定して改善するっていうのは、

どの特典がお客さんに響いているかを

データで確認して、もっと良くしていくことです。

なぜなら、最初から完璧な特典を

作るのは難しいから。

測定する項目としては、

- 特典付きの成約率

- 特典なしとの比較

- お客さんからの反応

こういうものを見ていきます。

例えば、

「返金保証をつけたら成約率が20%上がった」

「個別サポートの特典が一番人気だった」

「動画教材よりもPDF資料の方が喜ばれた」

みたいなデータが取れるんです。

そしたら、

効果の高い特典はそのまま続けて、

あまり響かない特典は

別のものに変えてみる。

例えば、

動画教材があまり人気じゃなかったら、

代わりに個別相談会を特典にしてみる

みたいな感じですね。

こうやって改善を繰り返すことで、

お客さんにとって本当に価値のある

特典を提供できるようになります。

そして、それが結果的に

売上アップにもつながるんです。

私が実践している信頼獲得術3つ

アフィリエイトで稼ぐなら、

読者からの信頼が絶対に必要なんです。

でも実際のところ、

どうやって信頼を獲得したらいいか分からない人が多い。

そこで僕が実際にやってる

信頼獲得術を3つお伝えします。

それが、

- 実体験に基づいた正直なレビューを書く

- 読者限定の特別特典を用意する

- 定期的なフォローアップメールを送る

この3つなんですよね。

どれも簡単そうに見えて、

実は奥が深いんです。

でもこの3つをマスターすれば、

読者があなたを信頼してくれるようになります。

詳しく見ていきましょう。

実体験に基づいた正直なレビューを書く

正直なレビューを書くっていうのは、

メリットもデメリットも包み隠さず書くこと。

これが信頼獲得の基本中の基本なんです。

なぜかっていうと、

完璧な商品なんて存在しないから。

例えば、

- 良い面だけじゃなくて悪い面も書く

- 実際に使ってみた感想を素直に書く

- 向いてない人も正直に伝える

こんな感じで書くんです。

僕も最初は良いことばかり書いてたんですが、

それだと読者に「怪しい」って思われちゃう。

でも、デメリットも正直に書くようになったら、

「この人は信頼できそう」って言われるようになったんです。

ただし、デメリットを書くときは

必ずそれを補う情報も一緒に書くこと。

例えば、

「設定が少し複雑だけど、サポートが充実してるから安心」

みたいな感じですね。

そうすることで、

読者の不安を取り除いてあげられる。

デメリットを正直に書きつつ、

それをフォローしてあげるのが大切なんです。

読者限定の特別特典を用意する

読者限定の特別特典っていうのは、

あなたから買ってくれた人だけがもらえる特典のこと。

これがあるかないかで、

成約率が大きく変わってきます。

どうしてかというと、

同じ商品を紹介してる人は他にもいるから。

でも特典があることで、

- あなたから買う理由ができる

- 他のサイトとの差別化ができる

- 読者にとってお得感が生まれる

こんなメリットがあるんです。

特典の内容は、

その商品のデメリットを補うものがベスト。

例えば、

商品の設定が複雑なら設定マニュアルを作ったり、

初心者向けじゃないなら初心者向けの解説動画を作ったり。

そうすることで、

読者の「でも○○が心配...」っていう不安を解消できる。

特典を作るのは少し大変だけど、

一度作っちゃえばずっと使えるからコスパは良いです。

それに、特典を通じて

読者のメールアドレスも取得できるし。

特典は信頼獲得だけじゃなくて、

リストマーケティングにもつながる優秀な仕組みなんです。

定期的なフォローアップメールを送る

定期的なフォローアップメールっていうのは、

商品を買ってくれた人に継続的に送るメールのこと。

これが信頼関係を深めるのに

めちゃくちゃ効果的なんです。

なぜなら、

買って終わりじゃなくて、その後もサポートしてくれる人って信頼できるじゃないですか。

フォローアップメールでは、

- 商品の使い方のコツを教える

- 最新情報をお知らせする

- 読者の悩みに答える

こんな内容を送ります。

例えば、

英語学習アプリを紹介したなら、

「今週のおすすめ学習法」みたいなメールを送る。

そうすることで、

読者は「この人は本当に自分のことを考えてくれてる」って感じてくれるんです。

でも、ここで大事なのは

売り込みばかりしないこと。

フォローアップメールの8割は

読者にとって有益な情報にして、

残りの2割で新しい商品を紹介する。

そうすることで、

読者との信頼関係を維持しながら、

新しい商品も売れるようになります。

リストマーケティングの基本は、

まず信頼関係を築くことなんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 体験談記事は読者に安心感を与える最強の武器

- デメリットも正直に書くことで信頼性が格段に上がる

- 比較表を使って選択理由を視覚的に示す

- 具体的な数字や事例でリアリティを演出する

- 読者の悩みに寄り添う導入文で心を掴む

- ビフォーアフターを明確に示して希望を与える

- メリットだけでなくデメリットも含めて書く

- 読者限定の特別特典で差別化を図る

- 誇張表現を避けて正直に体験を伝える

- 継続的な価値提供で読者との信頼関係を築く

- 写真や画像を効果的に活用してリアルさを演出

- 読者のコメントや反応を取り入れて社会的証明を作る

まとめ

体験談記事で成功するための

すべての方法を解説してきました。

読者の心を掴んで

売上を2倍にする秘訣は

正直で誠実な情報発信にあります。

メリットだけでなく

デメリットも正直に伝えることで

読者からの信頼を獲得できます。

そして具体的な数字や事例を使って

リアルな体験を伝えることで

読者は安心して商品を検討できます。

比較検討の過程を丁寧に見せて

選択理由を明確にすることで

説得力のある記事が完成します。

さらに読者限定の特別特典を用意して

デメリットを補う価値を提供すれば

他のサイトとの差別化も可能です。

体験談記事は一度書けば

長期間にわたって

あなたの資産となります。

今回お伝えした方法を実践すれば

読者に信頼される記事が書けて

安定した収益を手に入れられます。

まずは一つの商品について

正直な体験談記事を書いてみてください。

きっと今までとは違う

読者の反応を感じられるはずです。

よくある質問

体験談記事って本当に必要なの?

はい、とても大切です!体験談記事は読者に安心感を与えて、商品を買う時の不安を取り除いてくれます。実際に使った人の正直な感想があると、読者は「この人と同じ悩みを持ってたんだ」って共感できるんです。

体験談記事を書くのが難しそうで心配です

大丈夫です!6つのステップに沿って書けば、誰でも魅力的な体験談記事が作れちゃいます。まずは結論を最初に書いて、具体的な手順を詳しく説明するだけ。特別な文章力は必要ありません。

デメリットも書いたら商品が売れなくなりませんか?

実は逆なんです!デメリットも正直に書くことで、読者からの信頼がグッと上がります。「この人は嘘をつかない」って思ってもらえるので、結果的に商品も売れやすくなるんです。ただし、デメリットを補う特典も一緒に用意するのがコツです。

商品を比較する時間がなくて困っています

比較サイトや価格比較アプリを使えば、時間を半分以下に短縮できます!価格.comなら同じ商品でも店舗によって値段が全然違うのが一目でわかるし、スマホアプリなら店頭でバーコードを読み取るだけで最安値がすぐ分かります。

メールマーケティングで失敗しないか不安です

4つのポイントを押さえれば大丈夫です!魅力的な無料プレゼントでリストを集めて、売り込みばかりしないで価値ある情報を継続的に送る。読者をグループ分けして、それぞれに合ったメッセージを送ることで成功率がグンと上がります。

写真を撮るのが苦手で体験談記事に使えません

完璧な写真は必要ありません!少し手ブレしてたり、生活感が出てる方が「本当に自分で撮ったんだな」って信頼してもらえます。商品を実際に使ってる様子や、結果が分かるビフォーアフター写真があれば十分効果的です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。