このノウハウについて

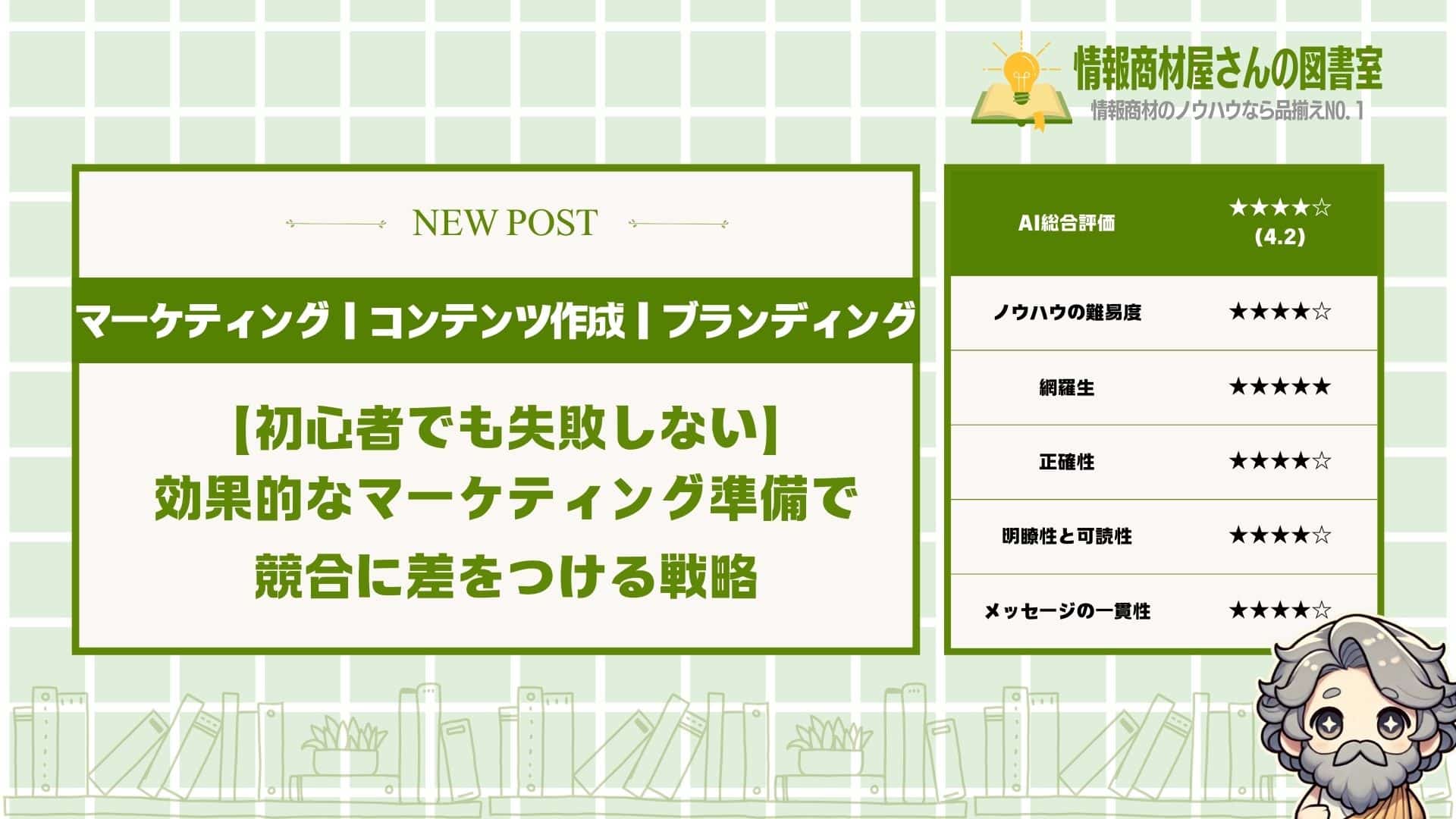

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

商品開発からマーケティング戦略まで、ビジネス成功に必要な全ての要素を体系的に学べる貴重な内容です。初心者でも実践しやすい具体的なステップが豊富に含まれており、読み進めるだけで確実にスキルアップできます。特にターゲティングの重要性やコンセプトメイキングの手法は、あなたのビジネスを劇的に変える可能性を秘めています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品を作ったけど全然売れない...

●ターゲットを決めろって言われるけど、どうやって決めればいいの?

●ライバルが多すぎて、どう差別化すればいいか分からない

●メルマガを始めたいけど、何を書けばいいか悩んでる

あなたも同じような悩みを

抱えていませんか?

実は、商品が売れない原因の8割は

「マーケティング準備不足」にあるんです。

どんなに良い商品を作っても、

ターゲットが曖昧だったり、

コンセプトがはっきりしてないと

お客さんには響きません。

そこでこの記事では、

売れる商品を作るために必要な

「マーケティング準備の全手順」を

初心者でも分かりやすく解説します。

この記事を読めば、

「誰に何をどう売るか」が明確になり、

競合他社との差別化も簡単にできるようになります。

実際に多くの企業が実践している

実証済みの方法だけを厳選しました。

本気で売上を伸ばしたい人は最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- ターゲティングが商品成功に必要な3つの理由

- 効果的なターゲティングを実現する5つのステップ

- ライバルリサーチで活用すべき情報収集源4選

- コンセプトメイキングで差別化を図る3つの方法

- 効果的なコンセプトメイキングを実現する5つのステップ

- ライバルリサーチが必要な4つの理由

- 効果的なライバルリサーチを行う7つのステップ

- 効果的なメールマガジンを作成する5つのステップ

ターゲッティングが商品成功に必要な3つの理由

商品を作る前に、

ターゲットを決めないと絶対に失敗します。

この3つの理由を知っておくだけで、

商品作りで迷うことがなくなりますよ。

その3つが、

- 顧客のニーズを正確に把握できるから

- 競合他社との差別化を図れるから

- マーケティング効果を最大化できるから

なんですよね。

どれも商品を売るために

めちゃくちゃ大切なことばかり。

実際にやってない人が多いから、

ここで差をつけられるんです。

それぞれ解説していきます。

顧客のニーズを正確に把握できるから

ターゲットを決めると、

お客さんが何を求めてるかがはっきり分かります。

だって、誰に向けて作るかが

明確になってるからですね。

例えば、

- どんな悩みを抱えてるか

- どんな解決策を探してるか

- どんな言葉で検索してるか

こんなことが

手に取るように分かるんです。

もっと詳しく言うと、

30代のワーキングマザーがターゲットなら

「時短」「効率化」「家事との両立」

みたいなキーワードが出てきますよね。

でも、ターゲットが曖昧だと

お客さんの本当の悩みが見えない。

TwitterやYahoo知恵袋で

リサーチしても的外れな情報ばかり

集めちゃうことになるんです。

逆に、ターゲットがはっきりしてると

Google検索でも欲しい情報が

すぐに見つかります。

だからこそ、

ターゲットを最初に決めるのが大切なんです。

競合他社との差別化を図れるから

ターゲットが明確だと、

他の商品との違いをはっきり打ち出せます。

なぜなら、そのターゲットに特化した

商品を作れるからなんですよね。

具体的には、

- そのターゲット専用の機能

- そのターゲットが好む表現

- そのターゲットの価値観に合った訴求

こういった要素を

商品に盛り込めるんです。

例えば、忙しいサラリーマン向けなら

「たった5分で完了」とか

「通勤時間だけで身につく」

みたいな訴求ができますよね。

でも、ターゲットが曖昧だと

どこにでもある商品になっちゃう。

「みんなに役立つ」って商品は

結局誰にも刺さらないんです。

参考になる人が少ないジャンルなら、

それは逆にチャンスなんですよ。

独自のポジションを築けるから、

競合がいない状態で商品を売れます。

だから、ターゲットを絞って

差別化を図るのが重要なんです。

マーケティング効果を最大化できるから

ターゲットが決まってると、

宣伝の効果が何倍にもなります。

というのも、どこで宣伝すればいいかが

すぐに分かるからなんです。

例えば、

- どのSNSを使ってるか

- どんなキーワードで検索してるか

- どんな時間帯にネットを見てるか

こういった情報が

手に入るんですよね。

20代の女性がターゲットなら

InstagramやTikTokで宣伝すればいいし、

40代の男性なら

FacebookやTwitterが効果的です。

さらに、ターゲットが明確だと

刺さる言葉も分かります。

コンセプトメイキングでも

そのターゲットが反応する

独自のアイデアを考えられるんです。

でも、ターゲットが曖昧だと

どこに宣伝すればいいか分からない。

結果的に、お金と時間を

無駄に使っちゃうことになります。

だからこそ、商品作りの初期段階で

ターゲットを決めるのが大切なんです。

効果的なターゲッティングを実現する5つのステップ

商品を作る前に

ターゲットを決めてない人って

実は結構多いんですよね。

でも、これをやっとくだけで

商品がバンバン売れるようになります。

そのための5つのステップが、

- STEP1. 市場調査を徹底的に行う

- STEP2. 顧客データを詳細に分析する

- STEP3. ペルソナを具体的に設定する

- STEP4. ターゲット層の優先順位を決める

- STEP5. 定期的に見直しと改善を行う

なんです。

これらのステップを順番にやれば、

誰でも効果的なターゲッティングができちゃいます。

商品開発の初期段階で

やっとくべき重要なことばかりです。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 市場調査を徹底的に行う

市場調査っていうのは、

商品開発のための材料を集めることです。

なぜなら、お客さんが何を求めてるかを

知らないと商品が作れないからですね。

調査方法としては、

- TwitterやSNSでの情報収集

- Yahoo知恵袋での悩み調査

- Google検索での関連キーワード調査

- 関連する本を読む

- 体験談を聞く

こんな感じで進めていきます。

例えば、ダイエット商品を作るなら

「ダイエット 失敗」とか「痩せない 理由」

みたいなキーワードで検索するんです。

そうすると、

「運動が続かない」

「食事制限がつらい」

みたいな悩みが見つかります。

Yahoo知恵袋なんかだと

リアルな悩みがたくさん書いてあるので、

そこから商品のヒントを得られるんですよ。

本を読むのも大事で、

専門的な知識を身につけられます。

実際に体験した人の話を聞くと、

データだけじゃ分からない

生の声が聞けるんです。

こうやって材料を集めることで、

どんな商品が求められてるかが見えてきます。

STEP2. 顧客データを詳細に分析する

顧客データの分析は、

集めた情報を整理して意味のある形にすることです。

というのも、ただ情報を集めただけじゃ

商品作りに活かせないからなんです。

分析する項目は、

- 年齢層

- 性別

- 職業

- 悩みの種類

- 解決したい度合い

こんな感じですね。

さっきのダイエットの例で言うと、

「30代の働く女性が多い」

「時間がないことが一番の悩み」

「短期間で結果を出したい」

みたいなことが分かってきます。

例えば、Yahoo知恵袋で

100件の質問を見たとしましょう。

その中で「時間がない」って言ってる人が

60人いたとしたら、

それが一番大きな悩みだと分かります。

また、質問してる人のプロフィールを見ると

年齢層や職業も見えてきますよね。

こうやってデータを数字で見ることで、

感覚じゃなくて事実に基づいた

商品作りができるんです。

分析した結果を表にまとめたり、

グラフにしたりすると

さらに分かりやすくなります。

STEP3. ペルソナを具体的に設定する

ペルソナっていうのは、

理想的なお客さんの人物像を

詳しく設定することです。

なぜかって言うと、

誰に向けて商品を作るかが明確になると

商品の内容も決まりやすくなるからです。

設定する項目は、

- 名前と年齢

- 職業と年収

- 家族構成

- 趣味や興味

- 抱えてる悩み

こんな感じで具体的に決めます。

例えば、

「田中美香さん、35歳、会社員、年収400万円、

夫と子供2人、趣味は読書、

産後太りが気になってる」

みたいな感じですね。

ここまで具体的に設定すると、

「美香さんだったらどんな商品が欲しいかな?」

って考えられるようになります。

美香さんは忙しい働くママだから、

時間をかけずにできるダイエット方法が

欲しいはずですよね。

ジムに通う時間もないし、

厳しい食事制限も難しい。

だから、家でできる簡単なエクササイズとか

置き換えダイエットみたいな商品が

喜ばれそうだなって分かります。

こうやってペルソナを設定することで、

商品の方向性がはっきりします。

STEP4. ターゲット層の優先順位を決める

ターゲット層の優先順位を決めるのは、

限られた時間とお金を効率的に使うためです。

だって、全部のお客さんに同時に

アプローチするのは無理じゃないですか。

優先順位を決める基準は、

- 商品を買ってくれる可能性の高さ

- 悩みの深刻度

- 競合の少なさ

- 市場の大きさ

こんな感じで判断します。

さっきのダイエットの例だと、

「30代働く女性」「40代主婦」「20代学生」

みたいにターゲットが分かれたとします。

この中で一番悩みが深刻で、

お金を払ってでも解決したいのは

どの層かを考えるんです。

30代働く女性は収入もあるし、

時間がないから手軽な解決策にお金を払いそう。

40代主婦は時間はあるけど、

お金に余裕がないかもしれない。

20代学生はお金がないし、

まだそこまで深刻じゃないかも。

こんな風に比較して、

30代働く女性を最優先にする、

みたいな感じで決めていきます。

優先順位が決まったら、

まずは一番のターゲットに集中して

商品を作ったりマーケティングしたりします。

STEP5. 定期的に見直しと改善を行う

定期的な見直しと改善は、

ターゲッティングの精度を上げるために必要です。

なぜなら、市場は常に変化してるし、

お客さんのニーズも変わるからです。

見直すタイミングは、

- 商品リリース後

- 売上が落ちてきた時

- 新しい競合が出てきた時

- 季節の変わり目

- 半年に1回の定期見直し

こんな感じで設定します。

例えば、最初は30代女性をターゲットにしてたけど、

実際に売れてるのは40代女性が多いって分かったら

ターゲットを変更するんです。

また、コロナの影響で

在宅ワークが増えたから、

「通勤中にできるダイエット」じゃなくて

「在宅ワーク中にできるダイエット」

にシフトする、みたいな感じですね。

お客さんの声を聞いたり、

売上データを分析したりして

改善点を見つけていきます。

「思ってたターゲットと違う人が買ってる」

「想定してた悩みと違う悩みを持ってる」

みたいなことがよくあるんです。

そういう時は素直に軌道修正して、

実際のお客さんに合わせて

ターゲッティングを変えていきます。

この見直しを続けることで、

どんどん精度の高いターゲッティングが

できるようになるんです。

ドライバーリサーチで活用すべき情報収集源4選

商品を作る前に、

お客さんのことを知らないとヤバいんです。

でも、どこから情報を集めればいいか

分からない人がめちゃくちゃ多い。

そこで活用すべき情報収集源が、

- Twitter

- Yahoo知恵袋

- Google検索

- 専門書籍

この4つなんですよね。

この4つを使いこなせれば、

お客さんの本音がバッチリ見えてきます。

それぞれの使い方にはコツがあるから、

詳しく説明していきますね。

Twitterは、

リアルタイムで人の本音が見れる最高のツールです。

なぜかというと、

みんな思ったことを素直につぶやいてるから。

例えば、こんなツイートが見つかります。

- 「ダイエット始めたけど続かない...」

- 「副業したいけど何から始めればいいの?」

- 「英語勉強してるけど全然上達しない」

こういうつぶやきって、

まさにお客さんの悩みそのものじゃないですか。

しかも、リアルタイムで今まさに

困ってる人の声が聞けるんです。

さらに詳しく調べたいときは、

そのツイートにリプライしてる人の声も見てみる。

「分かる!私も同じ悩みある」

「こんな方法試してみたけどダメだった」

こんな会話から、

お客さんがどんな解決策を求めてるかも分かります。

検索機能を使って、

あなたの商品ジャンルに関連するキーワードで

どんどん調べてみてください。

そうすると、

お客さんの生の声がザクザク見つかりますよ。

Yahoo知恵袋

Yahoo知恵袋は、

人の深い悩みが詰まった宝庫なんです。

というのも、

わざわざ質問投稿するってことは

かなり本気で困ってるってことだから。

具体的には、こんな質問が投稿されてます。

- 「30代で転職したいけど不安です」

- 「子育てしながら在宅ワークできますか?」

- 「投資初心者ですが何から始めれば?」

こういう質問を見ると、

お客さんがどんなことで悩んでるかが

手に取るように分かるんです。

特に注目すべきは、

質問の詳細部分ですね。

「実は今まで〇〇を試したけどダメでした」

「〇〇が心配で踏み出せません」

こんな風に、

失敗体験や不安要素も書いてくれてる。

これって商品を作るときの

超重要な情報じゃないですか。

お客さんが過去に失敗したことや

不安に思ってることが分かれば、

それを解決する商品が作れますからね。

回答欄も要チェックです。

どんな回答にお礼コメントがついてるか見れば、

お客さんが求めてる解決策の方向性も見えてきます。

Google検索

Google検索は、

みんながどんなことを知りたがってるかが分かる場所。

なぜなら、

検索キーワードって人の欲求そのものだからです。

例えば、「ダイエット」で検索すると、

関連キーワードがずらっと出てきますよね。

- 「ダイエット 簡単」

- 「ダイエット 続かない」

- 「ダイエット 40代」

こういうキーワードを見てると、

お客さんが何を求めてるかが丸分かり。

「簡単にできるダイエット法が知りたい」

「続けられるダイエット法が知りたい」

「40代でもできるダイエット法が知りたい」

こんな風に、

お客さんのニーズが見えてくるんです。

さらに深く調べたいときは、

実際に検索結果のページを見てみる。

上位に出てくるページって、

みんなが求めてる情報が載ってるってことだから。

どんな内容が人気なのか、

どんな切り口で書かれてるのかを

チェックしてみてください。

そうすると、

お客さんがどんな情報を求めてるかが

より具体的に分かりますよ。

専門書籍

専門書籍は、

そのジャンルの本当に深い部分が学べる場所なんです。

どうしてかというと、

著者がそのジャンルの専門家だから。

例えば、こんな情報が手に入ります。

- そのジャンルの歴史や背景

- 成功事例や失敗事例の詳細

- 最新の研究結果やトレンド

こういう情報って、

ネットではなかなか見つからないんですよね。

特に注目すべきは、

事例紹介の部分です。

「Aさんは〇〇で悩んでいましたが、

△△を実践して□□になりました」

こんな事例を読むと、

お客さんの悩みパターンや

解決策のヒントが見えてきます。

しかも、本に載ってる事例って

しっかり検証されてることが多いから

信頼性も高いんです。

本を読むときのコツは、

お客さんの立場になって読むこと。

「この部分でお客さんは何を感じるかな?」

「この解決策はお客さんにとって実践しやすいかな?」

こんな風に考えながら読むと、

商品作りに活かせる情報が

どんどん見つかりますよ。

コンセプトメイキングで差別化を図る3つの方法

コンセプトメイキングで差別化するには、

3つの重要な方法があるんです。

この3つをマスターすれば、

他の人がやってない独自のアイデアが

どんどん見つかるようになります。

その3つが、

- 競合分析を徹底的に実施する

- 独自のポジションを明確に定義する

- 顧客の潜在ニーズを発掘する

なんですよね。

多くの人がコンセプト作りで失敗するのは、

この3つを適当にやっちゃうから。

でもこの3つをちゃんとやれば、

参考になる人が少ない場合でも

逆にチャンスに変えられるんです。

それぞれ解説していきます。

競合分析を徹底的に実施する

競合分析っていうのは、

同じジャンルの人たちが何をやってるかを

しっかり調べることです。

これをやることで、

みんながやってることと

やってないことが見えてくるんですよね。

具体的には、

- Twitterで同じジャンルの人をチェック

- Yahoo知恵袋で悩みを調べる

- Google検索で上位サイトを見る

こんな感じで調べていくんです。

例えばダイエットのジャンルだったら、

「みんな筋トレばっかり言ってるな」

とか気づくじゃないですか。

そしたら、

「食事だけで痩せる方法」

みたいな切り口が見つかったりするんです。

ここで大切なのは、

表面的に見るんじゃなくて

深く掘り下げること。

同じような内容を発信してる人が多いなら、

そこには必ず穴があるんですよ。

その穴を見つけるために、

競合分析は絶対に手を抜いちゃダメなんです。

独自のポジションを明確に定義する

独自のポジションっていうのは、

「あなたならではの立ち位置」のこと。

これが決まってないと、

他の人と同じような発信になっちゃうんです。

ポジションを決めるときは、

- 自分の経験や体験談

- 他の人がやってない切り口

- 自分だけが知ってる情報

この辺りを組み合わせるんですね。

たとえば僕の知り合いで、

「元銀行員のライター」

っていう人がいるんです。

その人は金融の知識があるから、

「お金に困らないライターになる方法」

っていう独自のポジションを作ってるんですよ。

これって他のライターには

真似できないじゃないですか。

だからこそ、

自分の過去の経験とか

今持ってるスキルを棚卸しして、

オリジナルのポジションを作るんです。

参考になる人が少ない場合は、

逆にチャンスなんですよね。

競合が少ないってことは、

そのポジションを独占できるってことだから。

顧客の潜在ニーズを発掘する

潜在ニーズっていうのは、

お客さんが気づいてない本当の悩みのこと。

これを見つけられると、

めちゃくちゃ差別化できるんです。

潜在ニーズを見つけるには、

- 表面的な悩みの奥にある本当の悩み

- お客さんが言葉にできない不安

- 解決したいけど諦めてること

こういうのを探していくんですね。

例えば、

「ダイエットしたい」

っていう人がいたとします。

でも本当は、

「自分に自信を持ちたい」

っていうのが潜在ニーズだったりするんです。

そうすると、

「自信が持てるダイエット法」

みたいなコンセプトが作れますよね。

これを見つけるためには、

お客さんの話をよく聞いたり、

体験談を集めたりするのが大切。

商品化するジャンルに関連する本を読んで、

どんな悩みが書かれてるかチェックするのも

すごく効果的なんです。

潜在ニーズが見つかれば、

他の人が気づいてない切り口で

コンセプトが作れるようになります。

ターゲッティングで失敗しないための4つの注意点

ターゲッティングで失敗する人って、

実は同じような間違いを繰り返してるんです。

でもね、これから話す4つの注意点を

しっかり守れば失敗を避けられますよ。

その4つが、

- 思い込みだけで判断しないこと

- データを定期的に更新すること

- 複数の情報源を活用すること

- 実際の顧客の声を重視すること

なんですよね。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にできてない人がめちゃくちゃ多い。

この4つを意識するだけで、

ターゲッティングの精度がぐんと上がります。

それぞれ解説していきます。

思い込みだけで判断しないこと

思い込みでターゲットを決めちゃうのは、

マジで危険なんですよ。

なぜなら、自分の想像と

現実のお客さんって全然違うから。

例えば、

- 20代女性が欲しがると思ってた

- 男性向けだと決めつけてた

- 高収入の人しか買わないと思ってた

こんな感じで決めつけちゃうこと。

実際にはね、

40代の主婦の方が反応良かったり、

思ってもみなかった層から注文が来たりするんです。

僕の知り合いのコンサルタントも、

最初は起業家向けだと思ってたサービスが、

実は会社員の副業希望者に大ウケしたって話してました。

だからこそ、

「きっとこうだろう」っていう思い込みは

一旦横に置いておくことが大事。

データや実際の反応を見てから

判断するようにしましょう。

思い込みを捨てるだけで、

本当のターゲットが見えてきますよ。

データを定期的に更新すること

データって放置しちゃダメなんです。

というのも、

お客さんの好みや状況って

どんどん変わっていくから。

具体的には、

- 年齢層の変化

- 収入レベルの変化

- 興味関心の変化

こういうことが起きるんですよね。

例えばですが、

コロナ前は外食が好きだった人が、

今は家で料理することに興味を持ったりしてる。

または、副業ブームで

会社員の人たちの関心が

スキルアップに向いてたりとか。

ある美容サロンの経営者さんは、

3ヶ月ごとにお客さんアンケートを取って、

ターゲット層の変化をチェックしてるんです。

そうすることで、

時代に合わせたサービスを提供できてる。

だから最低でも半年に1回、

できれば3ヶ月に1回は

データを見直すようにしましょう。

複数の情報源を活用すること

情報収集って、

1つの場所だけじゃ絶対にダメなんです。

なぜかっていうと、

それぞれの場所で違う情報が手に入るから。

例えば、

- Twitterでのリアルな声

- Yahoo知恵袋での悩み相談

- Google検索での検索キーワード

これらを全部チェックするんです。

Twitterだと、

リアルタイムでみんなが何を考えてるか分かるし、

Yahoo知恵袋だと深い悩みが見えてくる。

Google検索だと、

どんなキーワードで調べてるかが分かるんですよね。

僕が知ってるマーケターさんは、

本屋さんにも定期的に行って、

どんな本が売れてるかチェックしてるんです。

雑誌コーナーも見て、

どんな特集が組まれてるかも確認してる。

そうやって色んな角度から情報を集めることで、

より正確なターゲット像が見えてくるんです。

実際の顧客の声を重視すること

これが一番大切なんですけど、

実際にお金を払ってくれた人の声が最強なんです。

だって、口だけじゃなくて

実際に行動してくれた人だから。

具体的には、

- なぜ買おうと思ったのか

- どこで商品を知ったのか

- 他に検討した商品はあるか

こういうことを聞いてみるんです。

アンケートでも電話でも、

直接会って話を聞くのでもOK。

ある通販会社の社長さんは、

月に10人のお客さんと電話で話してるんです。

そこで聞いた話をもとに、

商品の改良やターゲットの見直しをしてる。

その結果、売上が2倍になったって言ってました。

お客さんの生の声には、

データだけじゃ分からない

本当の気持ちが詰まってるんですよね。

だからこそ、

実際の顧客の声を一番大切にしましょう。

ライバルリサーチが必要な4つの理由

ライバルリサーチって、

実はビジネスで勝つために絶対必要なんです。

これをやっとけば、

あなたのビジネスが劇的に変わります。

その理由が、

- 自社の強みと弱みを客観視できるから

- 市場での立ち位置を正確に把握できるから

- 新しいビジネスチャンスを発見できるから

- 競合他社の成功パターンを学べるから

なんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

なぜ必要なのか深く理解してない人が多い。

この4つってそれぞれ違う役割があって、

全部揃ってこそ意味があるんです。

ってことで、

それぞれ解説していきます。

自社の強みと弱みを客観視できるから

自社の強みと弱みを客観視できるのは、

ライバルと比べることで初めて分かるから。

自分だけ見てても、

何が良くて何がダメなのか見えないんです。

例えば、

- 自分の商品の価格設定

- サービスの質

- お客さんへの対応の仕方

こういうことですね。

ライバルの商品が5000円で売ってるのに、

自分が1万円で売ってたら高すぎるかもしれない。

逆に、ライバルが雑な対応してるのに

自分が丁寧にやってるなら、それは大きな強みになる。

でも、これってライバルを見ないと

絶対に分からないことなんです。

自分一人で考えてても、

「これで良いのかな?」って迷うだけ。

だからこそ、

ライバルリサーチで客観視することが大切なんです。

市場での立ち位置を正確に把握できるから

市場での立ち位置を把握できるのは、

全体の中で自分がどこにいるかが見えるから。

これが分からないと、

どこに向かって進めばいいか分からないんです。

具体的には、

- 自分は高級路線なのか安価路線なのか

- お客さんの層はどこを狙ってるのか

- 競合と比べてどんな特徴があるのか

こんなことが見えてきます。

例えば、アサヒビールって

「辛口」っていう立ち位置を作ったんです。

他のビールが「まろやか」とか「コク」を

アピールしてる中で、「辛口」で差別化した。

これも市場全体を見たからこそ

できた戦略なんですよね。

自分だけ見てたら、

「辛口」なんて発想は出てこない。

だから市場での立ち位置を知るために、

ライバルリサーチが欠かせないんです。

新しいビジネスチャンスを発見できるから

新しいビジネスチャンスを発見できるのは、

ライバルがやってないことが見つかるから。

そこに隙間があれば、

そこがあなたのチャンスになるんです。

例えば、

- ライバルが対応してない客層

- まだ誰も解決してない問題

- みんなが見落としてるニーズ

こういうのが見えてきます。

P&Gって会社があるんですが、

この会社は常にライバルを研究してる。

そして、ライバルがやってない

新しい商品を次々と作ってるんです。

洗剤一つとっても、

「汚れ落ち重視」「香り重視」「肌に優しい」

みたいに細かく分けて商品を作ってる。

これもライバルリサーチがあるからこそ

できることなんですよね。

だからこそ、

ライバルリサーチでチャンスを見つけることが大切なんです。

競合他社の成功パターンを学べるから

競合他社の成功パターンを学べるのは、

すでに結果が出てる方法が分かるから。

これを真似すれば、

失敗のリスクを大幅に減らせるんです。

具体的には、

- どんなコンセプトで売ってるのか

- どんな言葉でお客さんに伝えてるのか

- どんな戦略で集客してるのか

こういうことが分かります。

例えば、ブログやTwitterで

成功してる人の発信を見てみると、

共通するパターンがあるんです。

「毎日投稿してる」「お客さんの悩みに答えてる」

「具体的な体験談を話してる」みたいな。

これって、一から自分で考えるより

成功してる人を見た方が早いですよね。

もちろん、そのまま真似するんじゃなくて、

自分なりにアレンジすることが大切。

でも、成功パターンを知ってるかどうかで

結果は大きく変わってくるんです。

だから競合他社の成功パターンを学ぶために、

ライバルリサーチが必要なんです。

効果的なライバルリサーチを行う7つのステップ

ライバルリサーチって、

実はビジネス成功の鍵を握ってるんです。

この7つのステップを実践すれば、

競合他社の強みを自分のビジネスに

活かせるようになります。

具体的なステップは、

- STEP1. リサーチ対象の競合企業を選定する

- STEP2. 検索エンジンで基本情報を収集する

- STEP3. 企業理念とコンセプトを分析する

- STEP4. 商品・サービスのUSPを調査する

- STEP5. SNSでの発信内容をチェックする

- STEP6. 収集した情報を整理・分類する

- STEP7. 自社への活用方法を検討する

この7つですね。

一つ一つやっていけば、

確実にライバルの良いところを

吸収できるようになります。

それぞれ解説していきます。

STEP1. リサーチ対象の競合企業を選定する

リサーチ対象の競合企業を選ぶときは、

自分のビジネスと似てる会社を

3〜5社選ぶのがベストです。

なぜかというと、

同じ市場で戦ってる会社の方が

参考になる情報が多いからなんです。

選び方のポイントは、

- 同じ商品やサービスを扱ってる会社

- 同じお客さんをターゲットにしてる会社

- 自分より少し上のレベルの会社

こんな感じですね。

例えば、あなたがカフェを経営してるなら、

近所のスターバックスやドトールを

選ぶのがいいでしょう。

または、同じ地域で人気のある

個人経営のカフェも参考になります。

ここで大切なのは、

あまりにも大きすぎる会社は

避けた方がいいってことです。

規模が違いすぎると、

参考にならない場合が多いんです。

だからこそ、

自分と同じくらいの規模か

少し上のレベルの会社を選びましょう。

STEP2. 検索エンジンで基本情報を収集する

検索エンジンを使った情報収集は、

ライバルリサーチの基本中の基本です。

どうしてかっていうと、

ネット上には会社の情報が

たくさん転がってるからなんです。

調べるべき情報は、

- 会社の基本情報(設立年、従業員数など)

- 主力商品やサービス

- 売上や業績

- ニュース記事や取材記事

このあたりですね。

具体的には、会社名で検索して

公式サイトを隅々まで見てみましょう。

「会社概要」や「私たちについて」

のページには重要な情報が

ぎっしり詰まってます。

さらに深く調べたいなら、

「会社名 + 売上」

「会社名 + 評判」

みたいに検索してみてください。

業界紙の記事や

口コミサイトの情報も

かなり参考になりますよ。

この段階では、

とにかく情報を集めることに

集中しましょう。

STEP3. 企業理念とコンセプトを分析する

企業理念とコンセプトの分析は、

その会社の「心臓部分」を

知ることができる重要なステップです。

というのも、

企業理念には会社の価値観や

目指してる方向性が込められてるからです。

分析すべきポイントは、

- どんな価値観を大切にしてるか

- お客さんに何を提供したいか

- 社会にどう貢献したいか

こういった部分ですね。

例えば、アサヒビールの企業理念は

「お客様に最高の満足を提供する」

という考えが根底にあります。

これを見ると、

品質へのこだわりや

お客さん第一主義が伝わってきますよね。

P&Gの場合は、

「消費者の生活を向上させる」

という理念を掲げてます。

ここから分析できるのは、

単に商品を売るだけじゃなくて

生活全体を豊かにしたいって

考えてることです。

こうやって企業理念を深く分析すると、

その会社の戦略や商品開発の

方向性が見えてきます。

STEP4. 商品・サービスのUSPを調査する

USPっていうのは、

その会社だけの「特別な売り」のことです。

なんでこれが大事かっていうと、

USPがあるからこそ

お客さんに選んでもらえるからなんです。

調査すべきUSPは、

- 他社にはない独自の特徴

- お客さんが感じる一番のメリット

- 競合との明確な違い

この3つですね。

例えば、ドミノピザのUSPは

「30分以内にお届け」でした。

これは他のピザ屋にはない

明確な差別化ポイントでしたよね。

マクドナルドなら

「早い・安い・うまい」が

長年のUSPになってます。

こうやって調査してみると、

成功してる会社には必ず

分かりやすいUSPがあることが

見えてきます。

逆に言うと、

USPがはっきりしてない会社は

苦戦してる場合が多いんです。

だからこそ、

ライバルのUSPをしっかり調べて

自分のビジネスの参考にしましょう。

STEP5. SNSでの発信内容をチェックする

SNSの発信内容をチェックするのは、

リアルタイムの戦略を知るのに

めちゃくちゃ有効な方法です。

なぜなら、SNSには

その会社の「今」の考え方や

取り組みが現れるからです。

チェックすべきSNSは、

- Twitter(X)

- Instagram

- Facebook

- LinkedIn

このあたりですね。

具体的には、どんな内容を

どのくらいの頻度で投稿してるか

をチェックしてみてください。

例えば、スターバックスのInstagramを

見てみると、新商品の紹介だけじゃなくて

季節感のある写真や

お客さんとの交流を大切にしてる

のが分かります。

また、投稿に対する

「いいね」や「コメント」の数も

参考になりますよ。

どんな投稿が人気なのか、

どんな内容に反応が良いのかを

分析してみましょう。

さらに、ハッシュタグの使い方や

投稿のタイミングなんかも

勉強になる部分です。

STEP6. 収集した情報を整理・分類する

収集した情報を整理・分類するのは、

バラバラな情報を

使える形にするための大切な作業です。

どうしてかっていうと、

情報がごちゃごちゃのままだと

活用できないからなんです。

整理の方法は、

- 会社ごとにフォルダを作る

- 項目別に分類する

- 重要度でランク付けする

こんな感じでやってみてください。

例えば、エクセルやGoogleスプレッドシートで

表を作ってみるのがおすすめです。

縦軸に会社名、

横軸に「企業理念」「USP」「SNS戦略」

みたいに項目を作ってみましょう。

そうすると、

会社ごとの特徴が

一目で比較できるようになります。

また、特に参考になりそうな情報には

色をつけたり、

コメントを追加したりして

後で見返しやすくしておくのも

大切ですね。

この整理作業をしっかりやっておくと、

次のステップがスムーズに進みます。

STEP7. 自社への活用方法を検討する

自社への活用方法を検討するのは、

リサーチの成果を実際のビジネスに

活かすための最終ステップです。

ここまで来たら、

集めた情報を自分のビジネスに

どう応用するかを考えましょう。

活用のポイントは、

- 真似できる部分を見つける

- 自分なりにアレンジする

- 実際に試してみる

この3つですね。

例えば、ライバルのSNS戦略で

「毎日決まった時間に投稿してる」

ことが分かったとします。

そしたら、自分も同じように

決まった時間に投稿する

スケジュールを作ってみましょう。

ただし、完全にコピーするんじゃなくて

自分らしさを加えることが大切です。

類語辞典を使って

言葉を変えてみたり、

自分の業界に合わせて

アレンジしてみたりしてください。

そして、実際に試してみて

効果を測定することも忘れずに。

うまくいったら続けるし、

うまくいかなかったら

別の方法を試してみる。

こうやって試行錯誤を繰り返すことで、

ライバルリサーチの成果を

自分のビジネス成長に

つなげることができます。

ライバルリサーチで失敗しないための5つの注意点

ライバルリサーチで失敗する人の8割は、

同じ間違いを繰り返してます。

この5つの注意点を知っておけば、

リサーチで無駄な時間を使わずに済みます。

失敗しないための注意点は、

- 表面的な情報だけで判断しないこと

- 複数の情報源から収集すること

- 定期的にリサーチを更新すること

- 自社の状況と比較して分析すること

- 得た情報を実際の戦略に落とし込むこと

この5つなんですよね。

どれも当たり前に見えるけど、

実際にできてる人は少ないんです。

それぞれ詳しく解説していきます。

表面的な情報だけで判断しないこと

表面的な情報だけで判断するのは、

リサーチで一番やっちゃいけないことです。

なぜなら、本当に大切な情報は

表面には出てこないからなんです。

例えば、

- ホームページのキャッチコピーだけ見る

- 商品の価格だけチェックする

- SNSの投稿数だけ数える

こんな感じで終わっちゃう人が多い。

でも実際は、そのキャッチコピーの裏に

どんな戦略があるのかが重要なんです。

例えば、アサヒビールの場合、

「辛口」というキャッチコピーの裏には

「ビール本来の味を追求する」

という企業理念があります。

だから表面だけじゃなくて、

その奥にある考え方まで掘り下げる。

これができないと、

ライバルの本当の強みが見えてこない。

結果的に、間違った戦略を

立てちゃうことになるんです。

複数の情報源から収集すること

複数の情報源から収集するのは、

正確な情報を得るために絶対必要です。

1つの情報源だけだと、

偏った情報しか手に入らないからです。

具体的には、

- 検索エンジンでの調査

- SNSでの情報収集

- 業界レポートの確認

こういった複数の角度から

情報を集めることが大切。

例えば、検索エンジンで

P&Gの企業理念を調べたとします。

でも、それだけじゃ不十分なんです。

TwitterやInstagramで

実際の顧客の声を見たり、

業界のニュースサイトで

最新の動向をチェックしたり。

そうやって多角的に情報を集めると、

より正確で立体的な情報が手に入る。

1つの情報源だけに頼ってると、

重要な情報を見落としちゃうんです。

だからこそ、複数の情報源を

使い分けることが重要なんです。

定期的にリサーチを更新すること

定期的にリサーチを更新するのは、

変化に対応するために必要不可欠です。

ビジネスの世界は常に変化してるから、

昔の情報だけじゃ通用しないんです。

更新が必要な理由は、

- 競合の戦略が変わる

- 市場のトレンドが変化する

- 新しい競合が現れる

こんな変化が日々起こってるから。

例えば、半年前は

「高品質・高価格」で勝負してた企業が、

今は「コスパ重視」に戦略を変えてる

なんてことはよくあります。

だから月に1回とか、

定期的にリサーチを見直すんです。

そうしないと、

古い情報をもとに戦略を立てて

失敗しちゃうことになる。

特にデジタル業界なんかは

変化が激しいから、

もっと頻繁に更新が必要ですね。

自社の状況と比較して分析すること

自社の状況と比較して分析するのは、

実際に使える情報にするために重要です。

ライバルの情報を集めただけじゃ、

自分のビジネスには活かせないんです。

比較すべきポイントは、

- 自社の強みと弱み

- 利用できるリソース

- ターゲット顧客の違い

こういった要素を考慮すること。

例えば、大手企業の戦略を見つけても、

自分が個人事業主なら

同じことはできないじゃないですか。

でも、その戦略の考え方を

自分の規模に合わせて応用することはできる。

具体的には、大手が使ってる

「顧客の声を前面に出す」という手法を、

個人なら「お客様の体験談」として

ブログで紹介するとか。

そうやって自分の状況に合わせて

情報を加工することが大切なんです。

得た情報を実際の戦略に落とし込むこと

得た情報を実際の戦略に落とし込むのは、

リサーチの最終ゴールです。

情報を集めただけで満足してちゃ、

全く意味がないんです。

戦略に落とし込む方法は、

- 具体的なアクションプランを作る

- 期限を決めて実行する

- 結果を測定して改善する

この流れで進めることです。

例えば、ライバルが

「類語辞典を使って独自のUSPを作ってる」

という情報を得たとします。

それを知っただけじゃダメで、

「来週までに類語辞典を使って

自分のUSPを3つ作る」

みたいに具体的な行動に移すんです。

そして実際に作ったUSPを

ブログやSNSで試してみて、

どれが一番反応が良いかを測る。

こうやって情報を行動に変えることで、

初めてリサーチが価値を持つんです。

私が実践しているリサーチ活用術4つ

リサーチしても結果を

うまく活用できない人が多いんです。

でも、これから紹介する4つの方法を

実践すれば、リサーチが売上に直結します。

その4つの方法が、

- 類語辞典を使って独自のUSPを作成する

- 競合の成功事例を自社流にアレンジする

- リサーチ結果を定期的に見直す

- チーム全体でリサーチ情報を共有する

なんですよね。

どれも簡単にできることばかりですが、

やってる人は意外と少ないんです。

この4つをしっかり実践すれば、

リサーチが無駄になることはありません。

それぞれ解説していきます。

類語辞典を使って独自のUSPを作成する

類語辞典を使うことで、

競合と差別化できるUSPが作れます。

なぜなら、同じ意味でも

表現を変えるだけで印象が変わるからです。

例えば、

- 「安い」→「コスパ抜群」

- 「早い」→「スピーディー」

- 「簡単」→「シンプル」

こんな感じで言い換えができます。

競合が「安い商品」って言ってるなら、

あなたは「コスパ抜群の商品」って言えばいい。

同じ意味なのに、

「コスパ抜群」の方が価値を感じませんか?

これだけで競合との差別化が

できちゃうんですよね。

実際に、大手企業も

この手法をよく使ってます。

アサヒビールなんかは

「辛口」って言葉を使って差別化してるし、

P&Gも「プレミアム」って言葉で

高級感を演出してます。

類語辞典を使うだけで、

あなたも同じことができるんです。

だからこそ、リサーチした後は

必ず類語辞典を使って言葉を磨きましょう。

競合の成功事例を自社流にアレンジする

競合の成功事例を見つけたら、

そのまま真似するんじゃなくて自社流にアレンジしましょう。

というのも、完全にパクるのは

お客さんにもバレちゃうからです。

具体的には、

- 商品の見せ方を変える

- ターゲットを少しずらす

- 価格帯を変える

こんな感じでアレンジできます。

例えば、競合が

「主婦向けの時短料理レシピ」を

売ってるとしましょう。

それを見て、あなたは

「一人暮らし男性向けの時短料理レシピ」

にアレンジするんです。

同じ時短料理でも、

ターゲットを変えるだけで

全然違う商品になりますよね。

さらに言うと、

競合が動画で説明してるなら

あなたは図解で説明してみる。

こうやって見せ方を変えるだけでも

差別化できちゃいます。

大切なのは、

競合の良いところを学びつつ

自分らしさを加えることなんです。

リサーチ結果を定期的に見直す

リサーチ結果は一度作ったら終わりじゃなくて、

定期的に見直すことが超重要です。

なぜかっていうと、

市場の状況は常に変化してるからです。

例えば、

- 新しい競合が参入してくる

- お客さんのニーズが変わる

- 流行りの言葉が変わる

こんなことが日常茶飯事です。

だから、3ヶ月に1回くらいは

リサーチ結果を見直してみてください。

そうすると、

「あ、この競合新しく出てきたな」

「お客さんの悩みが変わってきてるな」

って気づけます。

実際に僕も、

定期的にリサーチを見直してるんですが、

毎回新しい発見があるんですよね。

特に最近は、

AIの普及でお客さんの悩みが

大きく変わってきてます。

だからこそ、

古い情報に頼ってちゃダメなんです。

常に最新の情報を

キャッチアップしていきましょう。

チーム全体でリサーチ情報を共有する

もしあなたがチームで仕事してるなら、

リサーチ情報は必ず共有してください。

一人だけが知ってても、

チーム全体のパフォーマンスは上がらないからです。

共有方法としては、

- 定期的な情報共有会を開く

- 共有フォルダにまとめる

- チャットで随時共有する

こんな感じがおすすめです。

例えば、営業チームなら

「今月見つけた競合情報」を

週1回共有するとか。

マーケティングチームなら

「お客さんの新しいニーズ」を

月1回共有するとか。

こうやって情報を共有すると、

チーム全体のレベルが上がります。

しかも、一人では気づけなかった

新しい視点も得られるんです。

実際に、僕が以前いた会社でも

情報共有を始めてから

売上が20%アップしました。

それくらい、

情報共有の効果は大きいんです。

だからこそ、

一人で抱え込まずに

みんなで情報を活用していきましょう。

コンセプトメイキングが重要な4つの理由

コンセプトメイキングって、

ビジネスの成功を左右する

めちゃくちゃ大事な作業なんです。

これをちゃんとやっとけば、

あなたのビジネスが

圧倒的に強くなります。

その理由が、

- ビジネスの方向性が明確になるから

- 競合他社との差別化が図れるから

- 情報発信の軸が決まるから

- 顧客に伝わりやすいメッセージが作れるから

なんですよね。

多くの人がコンセプトメイキングを

軽く考えがちなんですが、

実はビジネスの基盤を作る

超重要なステップなんです。

これらの理由を知れば、

なぜコンセプトメイキングが

必要なのかが分かります。

それぞれ解説していきます。

ビジネスの方向性が明確になるから

コンセプトメイキングをすると、

あなたのビジネスがどこに向かうべきかが

はっきりと見えてきます。

なぜなら、コンセプトが

ビジネスの軸を決めるからです。

例えば、

- どんなお客さんを狙うか

- どんな商品を作るか

- どんな価値を提供するか

これらが全部クリアになるんです。

実際に、アサヒビールは

「楽しい生活文化の創造」

というコンセプトを掲げて、

お酒を通じて人々の生活を

豊かにする方向性を決めました。

P&Gも「暮らしを感じる変えていく」

というコンセプトで、

日用品を通じて生活の質を

向上させる方向性を明確にしてます。

方向性が決まってないと、

あっちこっちに手を出して

結局何も成果が出ないんです。

でも、コンセプトが決まれば、

迷うことなく一直線に

進んでいけるようになります。

だからこそ、ビジネスの方向性を

明確にするためにも

コンセプトメイキングが必要なんです。

競合他社との差別化が図れるから

コンセプトメイキングの最大のメリットは、

他の会社と全然違う存在になれることです。

他社とは異なる強みを

見つけることができるからです。

差別化のポイントとして、

- 独自のサービス内容

- 特別な顧客体験

- オリジナルの価値提供

こういったものが挙げられます。

例えば、同じビール会社でも

アサヒビールは「楽しい生活文化の創造」

というコンセプトで、

ただのお酒じゃなくて

生活を豊かにする商品として

位置づけてるんです。

これによって、他のビール会社とは

全く違う印象を

お客さんに与えることができてます。

差別化ができてないと、

価格競争に巻き込まれて

利益がどんどん削られちゃいます。

でも、独自のコンセプトがあれば、

お客さんはあなたの商品を

特別なものとして見てくれるんです。

結果的に、競合他社との差別化が

しっかりと図れるようになります。

情報発信の軸が決まるから

コンセプトが決まると、

何を発信すればいいかが

めちゃくちゃ分かりやすくなります。

というのも、コンセプトが

発信内容の基準になるからです。

情報発信で迷いがちなのが、

- どんな内容を発信するか

- どんな切り口で話すか

- どんなメッセージを伝えるか

こういったことですよね。

でも、コンセプトが決まってれば、

そのコンセプトに沿った内容を

発信すればいいだけなんです。

例えば、P&Gの「暮らしを感じる変えていく」

というコンセプトなら、

日常生活をより良くするための

情報を発信すればいいわけです。

コンセプトがないと、

今日は美容の話、明日は料理の話、

その次は旅行の話みたいに

バラバラになっちゃいます。

そうなると、お客さんは

「この人は結局何の専門家なの?」

って混乱しちゃうんです。

でも、軸が決まってれば、

一貫したメッセージを

伝え続けることができます。

顧客に伝わりやすいメッセージが作れるから

コンセプトがあると、

お客さんに響くメッセージが

簡単に作れるようになります。

なぜかというと、コンセプトが

お客さんとの共通言語になるからです。

伝わりやすいメッセージの要素は、

- 分かりやすい言葉

- 具体的な価値

- 感情に訴える内容

こういったものです。

実際に、アサヒビールの

「楽しい生活文化の創造」

というコンセプトは、

お客さんにとって

すごく分かりやすいメッセージです。

「ああ、このビールを飲むと

楽しい時間が過ごせるんだな」

って直感的に理解できますよね。

メッセージが伝わらないと、

どんなに良い商品を作っても

お客さんには響きません。

でも、コンセプトに基づいた

明確なメッセージがあれば、

お客さんの心にストレートに

届くようになります。

結果として、商品の価値が

しっかりと伝わって、

購入につながりやすくなるんです。

効果的なコンセプトメイキングを実現する5つのステップ

売れるビジネスと売れないビジネスの違いって、

実はコンセプトメイキングにあるんです。

この5つのステップを実践すれば、

お客さんに選ばれるビジネスが作れます。

その5つのステップが、

- STEP1. 自社の強みを洗い出す

- STEP2. ターゲット顧客を明確にする

- STEP3. 競合他社を分析する

- STEP4. 差別化ポイントを見つける

- STEP5. コンセプトを言語化する

なんですよね。

どれも欠かせないステップで、

順番通りに進めることが大切です。

一つでも飛ばしちゃうと、

お客さんに響かないコンセプトになっちゃう。

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP1. 自社の強みを洗い出す

自社の強みを洗い出すのは、

コンセプトメイキングの土台作りです。

ここでちゃんと強みを見つけられないと、

他社との差別化ができなくなっちゃいます。

例えば、こんなことを考えてみてください。

- 今までどんな成果を出してきたか

- お客さんからどんなことを褒められるか

- 他の人よりも得意なことは何か

こういうことを紙に書き出してみるんです。

よくあるのが、

「自分には特別な強みなんてない」

って思い込んじゃうパターン。

でも実際は、

自分では当たり前だと思ってることが

他の人にとっては価値のあることだったりします。

だからこそ、

周りの人に聞いてみるのもおすすめです。

友達や家族、お客さんに

「私の良いところって何だと思う?」

って素直に聞いてみましょう。

そうすると、

自分では気づかなかった強みが

どんどん見えてくるはずです。

強みを洗い出すときは、

遠慮しないで全部書き出すのがコツです。

STEP2. ターゲット顧客を明確にする

ターゲット顧客を明確にするのは、

誰に向けて商品を作るかを決めることです。

これが曖昧だと、

誰にも響かないコンセプトになっちゃいます。

具体的には、

- どんな悩みを持った人なのか

- 年齢や性別はどのくらいか

- どんな生活をしているのか

こんなことを詳しく考えてみてください。

例えば、

「30代の働くお母さんで、

子育てと仕事の両立に悩んでいる人」

みたいな感じですね。

ここで大切なのは、

できるだけ具体的にイメージすることです。

「20代から40代の女性」

みたいな広い設定だと、

結局誰にも刺さらないんですよ。

だから、

「35歳の会社員で、5歳の子供がいて、

毎日時間に追われている田中さん」

くらい具体的に設定しましょう。

そうすると、

その人が何を求めているのか、

どんな言葉に反応するのかが見えてきます。

ターゲットが明確になれば、

コンセプトも自然と決まってくるんです。

STEP3. 競合他社を分析する

競合他社を分析するっていうのは、

同じような商品を売ってる会社を調べることです。

これをやらないと、

他の会社と同じようなコンセプトになっちゃいます。

調べるポイントは、

- どんなコンセプトで商品を売ってるか

- どんなお客さんをターゲットにしてるか

- どんな強みをアピールしてるか

こんなことを詳しく見てみてください。

例えば、

英会話スクールをやるとしたら、

他の英会話スクールのホームページを見て回るんです。

そうすると、

「短期間で話せるようになる」

って謳ってるところが多いことが分かります。

でも中には、

「楽しく学べる」

って切り口で差別化してるところもあったりします。

こういう情報を集めることで、

自分はどんな切り口で勝負すればいいかが見えてくるんです。

競合分析をするときは、

最低でも5社くらいは調べてみましょう。

そうすると、

業界全体の傾向が見えてきて、

差別化のヒントが見つかります。

STEP4. 差別化ポイントを見つける

差別化ポイントを見つけるのは、

他社にはない自分だけの強みを作ることです。

これができないと、

お客さんに選んでもらえません。

見つけ方のコツは、

- 自分の強み×お客さんの悩み

- 競合がやってないこと

- 自分にしかできないこと

この3つを掛け合わせて考えることです。

例えば、

あなたが元営業マンで

コミュニケーションが得意だとします。

そして、

お客さんが「人前で話すのが苦手」

って悩んでいるとしましょう。

競合を調べてみたら、

みんな理論的なことばかり教えてて、

実践的なことを教えてる人が少ない。

だったら、

「営業経験を活かした実践的な話し方講座」

みたいな差別化ができそうですよね。

こんな風に、

自分の経験や強みを活かして、

他の人とは違う切り口を見つけるんです。

差別化ポイントは、

お客さんにとって価値があることじゃないと意味がありません。

だから、

「自分がやりたいこと」じゃなくて、

「お客さんが求めてること」を基準に考えましょう。

STEP5. コンセプトを言語化する

コンセプトを言語化するのは、

今まで考えてきたことを分かりやすい言葉にまとめることです。

これができないと、

お客さんに伝わらないコンセプトになっちゃいます。

言語化するときのポイントは、

- 小学生でも分かる言葉を使う

- 具体的で分かりやすい表現にする

- お客さんの心に響く言葉を選ぶ

こんなことを意識してみてください。

例えば、

アサヒビールの「楽しい生活文化の創造」

みたいに、シンプルで分かりやすい言葉がいいんです。

難しい専門用語を使ったり、

長々とした説明をしたりすると、

お客さんに伝わりません。

だから、

「○○で悩んでる人を、○○で解決する」

みたいなシンプルな形にまとめましょう。

さっきの話し方講座の例だと、

「人前で話すのが苦手な人を、

営業経験を活かした実践的な方法で自信を持って話せるようにする」

みたいな感じですね。

コンセプトができたら、

家族や友達に聞いてもらって、

「何をしてる人なのか分かる?」

って確認してみてください。

すぐに理解してもらえたら、

良いコンセプトができてる証拠です。

コンセプトとUSPの成功事例3選

コンセプトとUSPを

うまく作れた企業は、

みんなに愛されて長く続いてるんです。

この3つの事例を見ることで、

あなたも魅力的なコンセプトと

USPの作り方が分かります。

今回紹介するのは、

- アサヒビール

- P&G

- スターバックス

この3つなんですよね。

どれも日本でおなじみの企業で、

それぞれ全然違うアプローチを

取ってるのが面白いところ。

この違いを理解できれば、

あなたのビジネスにも

きっと活かせるはずです。

それぞれ解説していきます。

アサヒビール

アサヒビールのコンセプトは、

「楽しい生活文化の創造」なんです。

これがすごくいいのは、

お酒を飲む場面を

もっと楽しくしようって

考えてるところですね。

例えば、

- 仲間との時間を大切にする

- 特別な瞬間を演出する

- 日常に小さな幸せを作る

こんな感じで、

ただビールを売るんじゃなくて、

楽しい時間を売ってるんです。

実際にアサヒビールのCMを

見てみると分かるんですが、

いつも人とのつながりや

楽しい瞬間が描かれてます。

「乾杯をもっとおいしく」

っていうキャッチフレーズも

まさにそれを表してるんですよね。

だからこそ、お客さんは

アサヒビールを選ぶとき、

「楽しい時間が過ごせそう」

って無意識に感じるんです。

これって、商品の味だけじゃなくて、

その先にある体験を

売ってるってことなんですよね。

P&G

P&Gのコンセプトは、

「暮らしを感じる変えていく」です。

これがすごいのは、

日常生活の小さな困りごとを

解決することに

徹底的にこだわってるところ。

具体的には、

- 洗濯がもっと楽になる

- 掃除がもっと簡単になる

- 毎日がもっと快適になる

そんな風に、

普通の人の普通の悩みを

解決してくれるんです。

例えば、アリエールの洗剤なら

「汚れがしっかり落ちる」

だけじゃなくて、

「洗濯の時間が短縮できる」

みたいな提案をしてくれます。

ファブリーズなら

「においを消す」だけじゃなくて、

「部屋にいる時間が

もっと心地よくなる」

って感じですね。

つまり、商品を使うことで

生活がどう変わるかを

具体的に教えてくれるんです。

だから、お客さんは

P&Gの商品を見るたびに、

「これで生活が良くなりそう」

って思っちゃうんですよね。

スターバックス

スターバックスのコンセプトは、

「第三の場所」なんです。

家でも職場でもない、

特別な空間を作ろうって

考えてるんですよね。

これがめちゃくちゃ

うまくいってる理由は、

現代人の心理を

よく分かってるからです。

例えば、

- 一人でゆっくりしたい

- 友達とおしゃべりしたい

- 仕事に集中したい

そんな時に、

「スタバに行こう」

って自然に思い浮かぶ

ようになってるんです。

実際にスタバの店内を

見てみると分かるんですが、

一人席もあれば、

グループで座れる席もある。

Wi-Fiも完備されてて、

長時間いても

居心地がいいように

設計されてるんですよね。

そして、コーヒーの味も大事だけど、

それ以上に「この空間にいる自分」

を演出してくれるんです。

だからこそ、ちょっと高くても

スタバを選んじゃうんですよね。

コーヒーを飲むだけじゃなくて、

特別な時間を過ごしてる

って感じられるからです。

コンセプトメイキングで失敗しないための4つの注意点

コンセプトメイキングって、

実は失敗しやすいポイントがいくつかあるんですよね。

でもこれらの注意点を知っておけば、

スムーズに魅力的なコンセプトが作れちゃいます。

特に気をつけたいのが、

- 抽象的すぎる表現を避けること

- 顧客目線を忘れないこと

- 実現可能性を考慮すること

- 一貫性を保つこと

この4つなんです。

どれも当たり前に聞こえるかもですが、

実際にやってみると意外と難しい。

でも逆に言えば、

この4つさえクリアできれば

お客さんに刺さるコンセプトが作れるんです。

順番に詳しく見ていきましょう。

抽象的すぎる表現を避けること

抽象的な表現って、

お客さんには全然伝わらないんですよね。

なぜなら、人は具体的なイメージが

湧かないものには興味を持てないから。

例えば、こんな表現は危険です。

- 「最高のサービスを提供」

- 「お客様の満足度向上」

- 「革新的なソリューション」

こういう言葉って、

聞いたことあるけど

結局何をしてくれるのか分からない。

コンビニで例えるなら、

「便利な生活をサポート」

じゃなくて

「24時間いつでも買い物できる」

の方が分かりやすいじゃないですか。

だからこそ、

具体的な言葉を使うことが大切。

「3日で体重を2kg減らす」

「月収を30万円アップさせる」

みたいに数字を使ったり、

具体的な結果を示すんです。

お客さんが「あ、これなら分かる」

って思えるレベルまで

具体的にしてあげましょう。

顧客目線を忘れないこと

これがめちゃくちゃ大事なんですが、

自分目線でコンセプトを作っちゃダメなんです。

お客さんが何を求めてるかを

しっかり考えないといけない。

よくある失敗例がこんな感じ。

- 自分の得意なことをアピール

- 技術的な専門用語を使いまくる

- 自分が言いたいことだけ言う

でもお客さんからしたら、

「で、私にとって何がいいの?」

って思っちゃうんですよね。

例えば、

「10年の経験を活かした指導」

よりも

「初心者でも3ヶ月で結果が出る指導」

の方が魅力的じゃないですか。

お客さんの立場に立って、

「この人のサービスを受けたら

どんな良いことがあるんだろう」

って考えてみる。

そうすると自然と、

お客さんに響くコンセプトが

できあがるんです。

実現可能性を考慮すること

夢みたいなコンセプトを作っても、

実現できなかったら意味がないですよね。

お客さんとの信頼関係も

壊れちゃいます。

例えば、こんなのは危険。

- 「1週間で10kg痩せる」

- 「何もしなくても月100万稼げる」

- 「絶対に成功する方法」

こういうのって、

一見魅力的に見えるんですけど

現実的じゃないんです。

アサヒビールの

「楽しい生活文化の創造」

みたいに、

実現可能で継続できるものが理想。

自分のスキルや経験、

リソースを考えて、

「これなら確実に提供できる」

って思えるレベルに設定する。

そうすることで、

お客さんからの信頼も得られるし、

自分も自信を持って

サービスを提供できるんです。

一貫性を保つこと

コンセプトって、

一度決めたら一貫して使い続けることが大切。

コロコロ変えちゃうと、

お客さんが混乱しちゃうんです。

よくある失敗パターンがこれ。

- 今日は「効率重視」明日は「丁寧さ重視」

- SNSとホームページで違うことを言う

- 時期によってコンセプトを変える

P&Gの「暮らしを感じる変えていく」

みたいに、

長期間同じメッセージを

発信し続けることが重要なんです。

だから最初のコンセプト作りで、

しっかり時間をかけて

「これで行く!」

って決めることが大切。

そして決めたら、

すべての情報発信で

同じトーンで伝え続ける。

そうすることで、

お客さんの頭の中に

あなたのイメージが

しっかり定着するんです。

マーケティング準備を総括すべき4つの理由

マーケティング準備が完了したら、

必ず総括をしておきましょう。

この総括をしっかりやっておくと、

次のステップがめちゃくちゃ楽になります。

総括すべき理由は、

- ビジネスの方向性を明確にできるから

- 情報発信の基盤を作れるから

- 次のマーケティング活動をスムーズに進められるから

- 顧客とのコミュニケーションを深められるから

この4つなんですよね。

どれも大切なポイントで、

一つでも欠けると後々困ることになります。

それぞれ解説していきます。

ビジネスの方向性を明確にできるから

ビジネスの方向性を明確にするのが、

マーケティング準備の総括で一番大切なこと。

なぜなら、方向性が曖昧だと

すべての活動がブレブレになっちゃうからです。

例えば、

- 自分は何を売りたいのか

- どんなお客さんに届けたいのか

- どんな価値を提供したいのか

こういうことが

はっきりしてくるんですよね。

もっと具体的に言うと、

コンセプトメイキングやUSPの作成を通じて

「あ、自分のビジネスってこういう方向なんだ」

って気づけるんです。

これってすごく大事で、

方向性がはっきりしてないと

お客さんも混乱しちゃいます。

「この人、結局何がしたいの?」

って思われちゃうんですよね。

でも総括をしっかりやっておけば、

自分もお客さんも迷わなくなります。

だからこそ、

ビジネスの方向性を明確にしましょう。

情報発信の基盤を作れるから

情報発信の基盤を作るのも、

総括をする重要な理由の一つ。

というのも、基盤がないと

発信内容がバラバラになっちゃうからなんです。

具体的には、

- 何を伝えるべきか分からない

- 誰に向けて話せばいいか迷う

- どんな価値を提供すればいいか悩む

こんな状況になっちゃうんですよね。

でも、マーケティング準備を総括すると、

「自分の発信の軸はこれだ」

って明確になるんです。

例えば、コンセプトが

「忙しいママでも簡単にできる料理法」

だったとしましょう。

そうすると、発信内容も

「時短レシピ」「簡単調理法」「栄養バランス」

みたいに自然と決まってきます。

これが情報発信の基盤になるんですよね。

基盤があると、

毎回「今日は何を発信しよう」

って悩まなくて済みます。

だから、情報発信の基盤を

しっかり作っておきましょう。

次のマーケティング活動をスムーズに進められるから

次のマーケティング活動をスムーズに進めるためにも、

総括は欠かせません。

なぜかというと、準備段階で作ったものを

次のステップで活用できるからです。

例えば、

- メールマガジンの作成

- セールスページの制作

- SNSでの発信戦略

こういう活動が

格段に楽になるんですよね。

特にメールマガジンを作るときは、

コンセプトとUSPがあると

本当に助かります。

「何を書けばいいか分からない」

って悩む時間が大幅に短縮されるんです。

実際に、準備をしっかりした人と

そうでない人では

作業スピードが全然違います。

準備をした人は

「あ、これを書けばいいんだ」

ってすぐに分かるんですよね。

だからこそ、

次の活動をスムーズに進めるためにも

総括は必要なんです。

顧客とのコミュニケーションを深められるから

顧客とのコミュニケーションを深めるのも、

総括をする大切な理由。

どうしてかというと、

自分の価値が明確になることで

お客さんとの関係が深くなるからです。

例えば、

- お客さんの悩みが分かる

- どんな解決策を提供できるか明確

- 自分の強みを活かせる

こういう状態になるんですよね。

もっと具体的に言うと、

USPを作る過程で

「自分はこんな人の役に立てる」

って分かってくるんです。

そうすると、お客さんとの会話も

「この人、私のことを分かってくれる」

って感じてもらえるようになります。

これって、信頼関係を築くのに

めちゃくちゃ重要なんですよね。

お客さんも、

「この人なら安心して任せられる」

って思ってくれるようになります。

だから、顧客とのコミュニケーションを

深めるためにも総括は必要なんです。

効果的なメールマガジンを作成する5つのステップ

メールマガジンって、

実はビジネスで一番大切なツールなんです。

この5つのステップをマスターすれば、

読者がワクワクして待ってくれるメルマガが作れちゃいます。

その5つのステップが、

- STEP1. コンセプトを活かしたテーマを設定する

- STEP2. USPを反映した内容を企画する

- STEP3. 読者が求める価値を明確にする

- STEP4. 継続的な配信計画を立てる

- STEP5. 効果測定の仕組みを構築する

なんですよね。

これらのステップは順番が超重要で、

どれか一つでも抜けちゃうと効果が半減しちゃう。

コンセプトやUSPの準備ができてる人なら、

すぐに実践できる内容になってます。

それぞれ解説していきます。

STEP1. コンセプトを活かしたテーマを設定する

コンセプトを活かしたテーマ設定が、

メルマガ成功の一番の鍵なんです。

なぜかって言うと、

あなたのビジネスの方向性がはっきりしてないと読者が混乱しちゃうから。

例えば、

- あなたが何の専門家なのか

- どんな価値を提供してくれるのか

- なぜあなたから学ぶべきなのか

こういうことが

テーマから伝わってこないとダメなんです。

もっと具体的に言うと、

「副業で月10万稼ぐライティング術」みたいに、

誰に何を教えるのかが一発で分かるテーマにすること。

ここでポイントなのが、

コンセプトメイキングで決めた内容を

そのままテーマに反映させることなんです。

準備段階で作ったコンセプトって、

実はメルマガのテーマ設定でも使えるんですよ。

だからこそ、

事前準備がめちゃくちゃ大切になってくる。

テーマがブレブレだと読者も離れちゃうし、

あなた自身も何を書けばいいか分からなくなっちゃいます。

だから最初にしっかりと、

コンセプトを活かしたテーマを決めちゃいましょう。

STEP2. USPを反映した内容を企画する

USPを反映した内容企画こそが、

他のメルマガとの差別化を生み出すんです。

というのも、

同じような内容のメルマガって山ほどあるじゃないですか。

だから、

- あなただけの独自の視点

- あなたにしか語れない体験

- あなたオリジナルの方法論

これらを盛り込んだ企画を

作っていく必要があるんです。

例えば、普通のライティング講座なら

「文章の書き方」を教えるだけかもしれません。

でも、あなたのUSPが

「初心者でも3日で書けるようになる」だったら、

その独自性を活かした企画にするんです。

ここで大事なのは、

USPの作成段階で見つけた

あなたの強みを最大限に活用すること。

準備段階で作ったUSPって、

メルマガの企画でも威力を発揮するんですよね。

だって、あなたにしかない価値を

読者に届けられるようになるから。

そうすると読者は、

「この人からじゃないと学べない」

って思ってくれるようになります。

USPを反映させた企画こそが、

あなたのメルマガを特別なものにしてくれるんです。

STEP3. 読者が求める価値を明確にする

読者が求める価値の明確化は、

メルマガの開封率を左右する超重要なポイントなんです。

なぜなら、

読者は自分にとって価値があるものしか読まないからです。

具体的には、

- 読者の悩みを解決する情報

- 読者の目標達成に役立つノウハウ

- 読者が知りたがってる最新情報

こういう価値を

毎回のメルマガで提供していくんです。

例えば、副業で稼ぎたい人向けなら、

「今月の副業収入を2倍にする方法」とか、

「失敗しない副業の始め方」みたいな内容ですね。

でも、ここで注意したいのが、

価値って人によって全然違うってこと。

だからこそ、あなたのコンセプトに

共感してくれる読者が求める価値を

しっかりとリサーチする必要があるんです。

アンケートを取ったり、

SNSでコメントをもらったり、

直接話を聞いたりするのがおすすめ。

そうやって集めた情報を元に、

読者が本当に求めてる価値を

メルマガで提供していくんですよ。

読者の求める価値が明確になれば、

メルマガの内容も自然と決まってきます。

STEP4. 継続的な配信計画を立てる

継続的な配信計画って、

メルマガ成功の生命線なんです。

どういうことかって言うと、

不定期配信だと読者との関係が築けないからなんです。

例えば、

- 毎週火曜日の朝7時に配信

- 月・水・金の夜8時に配信

- 毎日朝6時に配信

みたいに、

読者が「今日はメルマガが来る日だ」って

分かるようなスケジュールを作ること。

そうすると読者も習慣として

あなたのメルマガを読んでくれるようになります。

でも、ここで大切なのは、

無理のない配信頻度にすることなんです。

最初は張り切って毎日配信しようとしても、

続かなくなっちゃう人がほとんど。

だから、週1回とか週2回とか、

確実に続けられる頻度から始めるのがおすすめです。

それに、配信計画を立てるときは、

1ヶ月分とか3ヶ月分とか、

まとめて内容を考えておくと楽になります。

そうすれば、毎回

「今日は何を書こう?」って悩まなくて済むし、

一貫性のある内容を配信できるんです。

継続こそがメルマガの最大の武器なので、

しっかりとした配信計画を立てましょう。

STEP5. 効果測定の仕組みを構築する

効果測定の仕組み構築は、

メルマガを改善し続けるために絶対必要なんです。

なぜかっていうと、

数字を見ないと何が良くて何が悪いかが分からないから。

測定すべき数字は、

- 開封率(どれくらいの人が開いてくれたか)

- クリック率(リンクをクリックしてくれたか)

- 配信停止率(メルマガをやめた人の割合)

この3つが基本になります。

例えば、開封率が20%だったら、

件名を変えてみて25%に上げられないか試してみる。

クリック率が5%だったら、

リンクの貼り方や文章を工夫してみる。

こんな感じで、

数字を見ながら改善していくんです。

最初は数字を見るのが面倒かもしれませんが、

これをやるかやらないかで結果が全然違ってきます。

だって、効果測定をしてる人って

実は少ないんですよ。

だからこそ、あなたがちゃんと数字を見て

改善を続けていけば、

他の人よりも圧倒的に良いメルマガが作れちゃいます。

効果測定の仕組みを作って、

データに基づいた改善を続けていきましょう。

マーケティング準備で継続改善すべき3つのポイント

マーケティング準備は、

一度やったら終わりじゃないんです。

継続的に改善し続けることで、

あなたのビジネスはどんどん強くなっていきます。

特に改善すべきポイントが、

- コンセプトメイキングを定期的に見直す

- USPの効果を検証し続ける

- 市場リサーチを継続的に行う

この3つなんですよね。

多くの人がマーケティング準備を

一度で完了させようとしちゃうんですが、

それじゃあもったいない。

継続的に改善することで、

ライバルとの差をどんどん広げられるんです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

コンセプトメイキングを定期的に見直す

コンセプトメイキングは、

定期的に見直すことが超重要なんです。

なぜなら、市場や顧客のニーズは

常に変化してるからですね。

例えば、

- 競合他社の動向変化

- 顧客の悩みの変化

- 業界トレンドの変化

こんな変化が日々起きてるんです。

去年うまくいったコンセプトが、

今年も同じように響くとは限らない。

だからこそ、

3ヶ月に1回は見直しをしましょう。

実際に僕の知り合いの

コンサルタントさんも、

定期的にコンセプトを調整してるんです。

最初は「時短」をメインにしてたけど、

お客さんの反応を見てたら

「効率化」の方が響くことに気づいたんですって。

そこでコンセプトを微調整したら、

問い合わせが2倍になったそうです。

見直しをする時のポイントは、

お客さんの声を必ず聞くことですね。

アンケートを取ったり、

直接話を聞いたりして、

今のコンセプトが響いてるかチェックしましょう。

定期的な見直しをすることで、

常に最適なコンセプトを保てるんです。

USPの効果を検証し続ける

USPっていうのは、

作ったら終わりじゃないんですよ。

効果があるかどうかを

しっかり検証し続けることが大切なんです。

具体的には、

- 反応率の測定

- 問い合わせ数の変化

- 売上への影響

こういったデータを

定期的にチェックするんです。

例えば、ホームページに

新しいUSPを載せたとしますよね。

そしたら、

アクセス数がどう変わったか、

問い合わせが増えたか減ったか、

そういうのを必ず確認するんです。

もし反応が悪かったら、

USPを調整する必要があります。

僕が見てきた中で、

USPを3回作り直した人がいるんですが、

最終的に売上が5倍になったんです。

最初のUSPは

「業界最安値」だったんですが、

全然響かなかった。

次に「最短3日で結果が出る」

に変えたら少し良くなったけど、

まだイマイチだったんです。

最後に「失敗しない方法を教えます」

にしたら、一気に反応が良くなったんですよね。

検証する時は、

必ず数字で判断することが大切です。

感覚だけで判断しちゃうと、

間違った方向に行っちゃうことがあるんです。

だからこそ、

データをしっかり取って検証しましょう。

市場リサーチを継続的に行う

市場リサーチって、

一度やったら終わりじゃないんです。

継続的に行うことで、

常に最新の情報をキャッチできるんですよね。

理由は簡単で、

市場は常に変化してるからです。

リサーチすべきポイントは、

- 競合他社の新サービス

- 顧客の新しい悩み

- 業界の新しいトレンド

こういった情報を

定期的に集めるんです。

例えば、月に1回は

競合他社のホームページを

チェックするようにしましょう。

新しいサービスが出てないか、

価格が変わってないか、

そういうのを確認するんです。

また、お客さんとの会話の中で

新しい悩みが出てきてないかも

注意深く聞いてみてください。

僕の知り合いの

Web制作会社の人は、

毎月お客さんにアンケートを送ってるんです。

そしたら、最近は

「SNS運用も一緒にやってほしい」

という声が増えてることに気づいたんですって。

それで新しいサービスを作ったら、

売上が30%アップしたそうです。

市場リサーチは、

新しいチャンスを見つけるためにも

すごく重要なんです。

週に1時間でもいいので、

継続的にリサーチする時間を

作るようにしましょう。

そうすることで、

ライバルより先に新しいチャンスを

つかめるようになるんです。

成功するマーケティング基盤の構築事例3選

マーケティングで成功してる人って、

実は基盤作りがめちゃくちゃ上手なんです。

この3つの事例を知っておくと、

あなたも同じように成果を出せるようになります。

具体的には、

- コンセプトを軸にした情報発信事例

- USPを活かしたメールマガジン事例

- 継続改善で成果を上げた事例

この3つなんですよね。

どれも実際に結果を出してる人の

リアルな事例ばかりです。

それぞれの成功ポイントも含めて、

詳しく見ていきましょう。

コンセプトを軸にした情報発信事例

コンセプトがしっかりしてると、

情報発信が一気に楽になるんです。

なぜかっていうと、

発信内容に一貫性が生まれるからなんですよね。

例えば、

- 「忙しいママでも5分で美肌」

- 「料理嫌いでも10分で絶品料理」

- 「運動音痴でも自宅で筋トレ」

こんな感じで、

ターゲットと解決策が明確になってます。

実際に美容系で発信してる人の話なんですが、

最初はバラバラな内容を投稿してたんです。

でも「時短美容」っていうコンセプトを決めたら、

フォロワーが3ヶ月で5倍になったって言ってました。

コンセプトが決まると、

どんな投稿をするかも自然と決まってくる。

だから毎日のネタ探しに悩まなくなるし、

見てる人も「この人はこういう人だ」って覚えてくれるんです。

ここで大切なのは、

コンセプトを一言で言えるようにすることですね。

USPを活かしたメールマガジン事例

USPっていうのは、

あなただけの強みのことなんです。

これをメールマガジンに活かすと、

読者がどんどん増えていくんですよね。

具体的には、

- 他の人にはない経験

- 独自の視点や考え方

- 特別なスキルや知識

こういうものを前面に出すってことです。

例えば、元銀行員の人が

お金の話をメルマガで発信してるんですが、

「銀行の裏側を知ってる人だから信頼できる」

って読者がどんどん増えたんです。

普通のお金の専門家とは違って、

「銀行員時代の実体験」っていうUSPがあったから

差別化できたんですよね。

メルマガの登録率も、

一般的な3%から8%まで上がったって聞きました。

USPがあると、

「この人から学びたい」って思ってもらえるんです。

だからこそ、自分だけの強みを

しっかり見つけることが大事なんですよね。

継続改善で成果を上げた事例

マーケティングって、

一度作ったら終わりじゃないんです。

継続的に改善していくことで、

どんどん成果が上がっていくんですよね。

実際の改善ポイントとしては、

- 反応の良い投稿を分析する

- 読者の声を聞いて内容を調整する

- 数字を見ながら戦略を修正する

こんな感じで、

データを見ながら改善していくんです。

ある起業家の人は、

最初のメルマガの開封率が15%だったんですが、

毎月少しずつ改善を続けて、

1年後には35%まで上がったんです。

件名を変えたり、

送る時間を調整したり、

内容の構成を見直したり。

小さな改善を積み重ねることで、

大きな成果につながったんですよね。

この人が言ってたのは、

「完璧を目指さずに、まずは始めること」

だったんです。

最初は上手くいかなくても、

続けていれば必ず結果が出てくる。

だからこそ、

継続的な改善が一番大切なんですよね。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- ターゲットを決めないと商品は絶対に失敗する

- 顧客のニーズを正確に把握することで売上が3倍変わる

- 競合他社との差別化がマーケティング効果を最大化する

- 市場調査は感覚ではなくデータで判断する

- ペルソナは実在の人物のように具体的に設定する

- Twitter・Yahoo知恵袋・Google検索・専門書籍が最強の情報源

- コンセプトメイキングはビジネスの方向性を決める土台

- USPは他社にはない自分だけの特別な売りを明確にする

- ライバルリサーチは自社の強みと弱みを客観視するために必要

- 類語辞典を使うだけで競合との差別化が簡単にできる

- メールマガジンはコンセプトとUSPを活かした内容にする

- 効果測定の仕組みを作らないと改善できない

- マーケティング準備は一度で終わりではなく継続改善が必要

- 成功事例を参考にして自分なりにアレンジすることが重要

まとめ

商品が売れない原因の8割は

マーケティング準備不足にあります。

でも、この記事で紹介した

ターゲティングとコンセプトメイキングを

しっかり実践すれば、

お客さんに選ばれる商品が作れます。

特に大切なのは、

ターゲットを明確に決めることです。

「誰に向けて作るか」が曖昧だと、

どんなに良い商品を作っても

お客さんには響きません。

でも、30代の働くお母さんのように

具体的にターゲットを決めれば、

その人が求める価値が見えてきます。

次に重要なのが、

ライバルリサーチです。

競合他社が何をやってるかを知ることで、

自分だけの強みが見つかります。

そして、その強みを活かして

独自のコンセプトを作るんです。

コンセプトが決まったら、

それを軸にしてメルマガや

SNSで情報発信していきましょう。

一貫したメッセージを発信することで、

お客さんの心に響く

ビジネスが作れるようになります。

マーケティング準備は

一度やったら終わりではありません。

3ヶ月に1回は見直しをして、

常に最新の情報に

アップデートしていきましょう。

そうすることで、

ライバルとの差をどんどん

広げることができます。

今すぐ行動を起こして、

売れる商品を作る準備を

始めてください。

あなたのビジネスが

劇的に変わるはずです。

よくある質問

ターゲッティングって本当に必要なの?面倒くさそうだけど...

ターゲッティングをしないと商品が売れません。お客さんが何を求めているかが分からないし、他の商品との違いも出せないからです。最初は面倒でも、やっておくと後がとても楽になりますよ。

ライバルリサーチって何を調べればいいの?

ライバルの強みと弱み、どんなお客さんを狙っているか、どんな言葉で宣伝しているかを調べましょう。ホームページやSNSを見るだけでもたくさんの情報が手に入ります。

コンセプトメイキングが難しくて進まない...

完璧を目指さずに、まずは「誰の、どんな悩みを、どう解決するか」を簡単な言葉で書いてみてください。小学生でも分かるような言葉で書けたら成功です。後から何度でも直せますよ。

USPって何?どうやって作るの?

USPは「あなただけの特別な売り」のことです。あなたの経験や得意なこと、他の人とは違う部分を見つけて、それをお客さんの悩み解決に活かせるようにすれば完成します。

メルマガを始めたいけど、何を書けばいいか分からない

コンセプトとUSPが決まっていれば、メルマガの内容は自然と決まります。読者の悩みを解決する情報や、あなたの体験談を交えた役立つ話を書けば大丈夫です。まずは週1回から始めてみましょう。

マーケティング準備って時間がかかりそう...

最初は時間がかかりますが、準備をしっかりやっておくと後の作業が驚くほど楽になります。商品作りも情報発信も迷わなくなるので、結果的に時間の節約になりますよ。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。