このノウハウについて

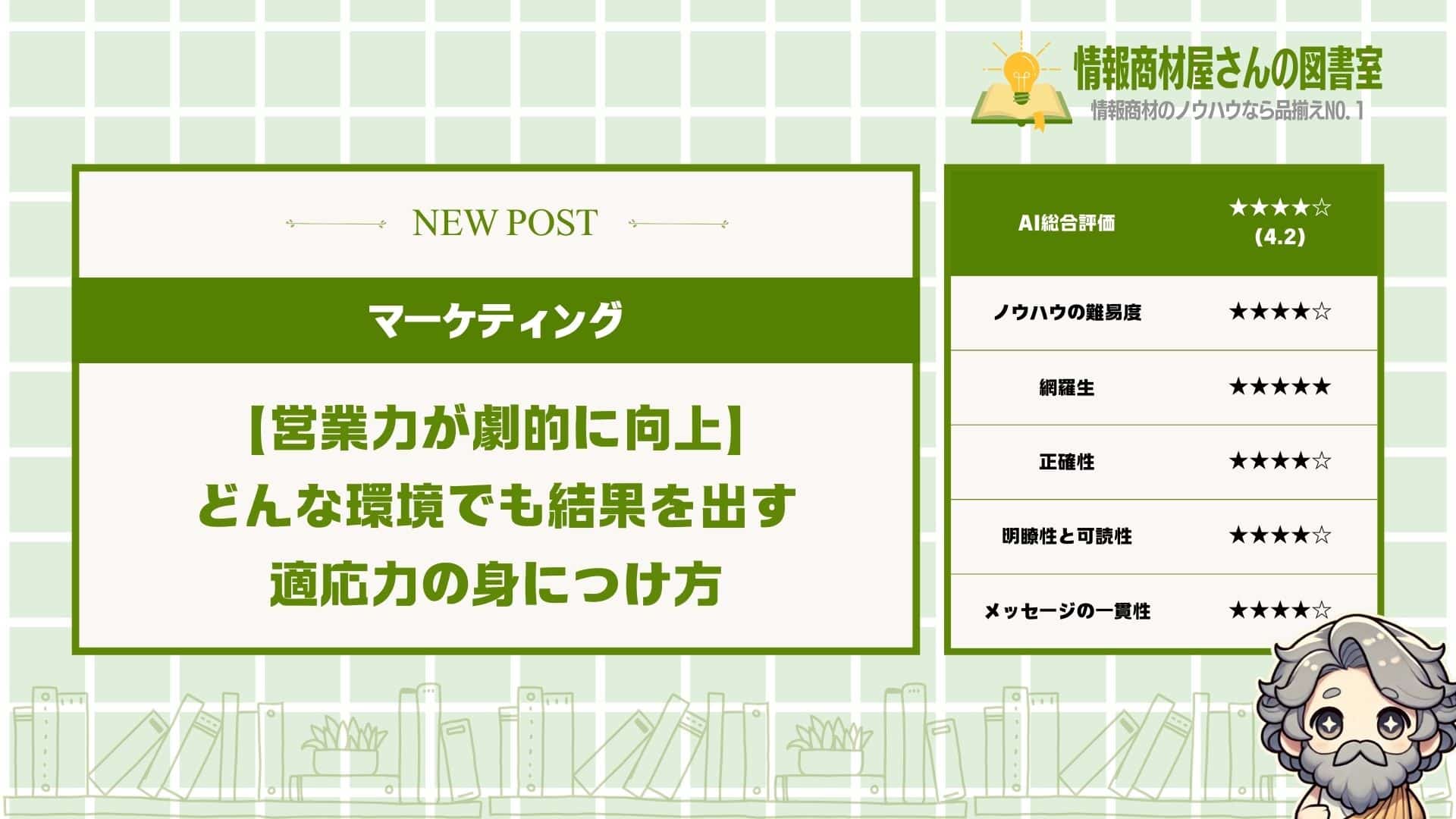

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★★☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

前提共有から始まり、実際のオンライン誘導まで体系的に学べる実践的な内容です。異業種交流会での自己紹介テクニックから、最終的な収益化まで段階的に解説されており、読者が迷うことなく実践できる構成になっています。営業やコミュニケーションに悩む人にとって、即座に使える具体的な手法が満載で、読み進めるほどに「自分にもできそう」という確信が得られる価値の高い記事です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●異業種交流会で自己紹介するけど、

いつも相手に興味を持ってもらえない

●せっかく名刺交換しても、

その後の関係が続かない

●リアルで出会った人を

どうやってオンラインに誘導すればいいか分からない

多くの人が異業種交流会で

「自分の話をしっかり伝えよう」と

一生懸命になってしまいます。

でも実は、

相手との前提共有を軽視することで

9割の人が自己紹介に失敗しているんです。

そこでこの記事では、

前提共有の重要性から始まり、

相手の心を掴む自己紹介の方法、

そして最終的にオンラインへ誘導して

収益化まで繋げる具体的な戦略を

段階的に解説します。

この記事を読めば、

どんな業界の人とも信頼関係を築き、

継続的なビジネスチャンスを

生み出せるようになります。

営業力とコミュニケーション力を

同時に向上させたい人は

最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 前提共有で信頼関係を築く4つの重要な理由

- 相手の背景を理解する3つの効果的な方法

- 異業種交流会で成功する自己紹介5ステップ

- 理解度に合わせた説明で相手の心を掴むテクニック

- リアルからオンラインへ誘導する6つの具体的方法

- ソーシャルメディア活用で成果を上げる5つの戦略

- フロントエンドからバックエンドへ誘導する7ステップ

前提共有が重要な4つの理由

自己紹介で失敗する人の9割は、

前提共有を軽視してるんです。

でも、前提共有をちゃんとやれば、

相手との距離がグッと縮まって

信頼関係も一気に築けちゃいます。

前提共有が重要な理由は、

- 相手との信頼関係を構築できるから

- 誤解や混乱を防げるから

- 相手の興味を引きやすくなるから

- より関連性のある情報を提供できるから

この4つなんですよね。

これを知らないと、

どんなに良い自己紹介をしても

相手にスルーされちゃうんです。

逆に、この4つを意識するだけで

相手から「もっと話を聞きたい」

って思ってもらえるようになります。

それぞれ詳しく解説していきますね。

相手との信頼関係を構築できるから

前提共有をすることで、

相手との信頼関係が一気に深まります。

なぜかというと、

相手の立場や状況を理解してることが

伝わるからなんです。

例えば、

- 相手の業界の課題を理解してる

- 相手の立場の大変さを分かってる

- 相手の専門分野を尊重してる

こういう姿勢が伝わるんですよね。

具体的に言うと、

IT業界の人に対して

「最近のシステム開発って大変ですよね」

って一言添えるだけでも違います。

相手は「この人、分かってくれてる」

って感じるんです。

そうすると、

「この人なら話しやすそう」

「信頼できそうな人だな」

って思ってもらえるんですよね。

逆に、相手の背景を無視して

自分の話ばかりしてると

「この人、自分勝手だな」

って思われちゃうんです。

だからこそ、

前提共有で信頼関係を築くことが

めちゃくちゃ大切なんですよ。

誤解や混乱を防げるから

前提共有をしっかりやると、

相手が混乱することがなくなります。

これって、

相手の知識レベルに合わせて

話せるようになるからなんです。

例えば、

- 専門用語を使うかどうかの判断

- どこまで詳しく説明するかの調整

- 相手が知ってる前提での話し方

こんな感じで調整できるんですよね。

実際に、マーケティングの話をするとき

相手がマーケティング未経験なら

「マーケティングっていうのは

お客さんに商品を知ってもらう活動のことです」

って説明から始めるじゃないですか。

でも、相手がマーケティング経験者なら

いきなり「CVRを改善するために」

って話し始めても大丈夫なんです。

この使い分けができないと、

相手は「何の話をしてるんだろう」

って混乱しちゃうんですよね。

特に異業種交流会では

いろんな業界の人がいるから

前提共有なしで話すと

ほぼ確実に混乱を招いちゃいます。

だから、前提共有で

相手のレベルを把握することが

すごく重要なんです。

相手の興味を引きやすくなるから

前提共有ができてると、

相手が興味を持ちやすい話題を

選べるようになるんです。

なぜなら、

相手の関心事や悩みが

見えてくるからなんですよね。

例えば、

- 相手の業界の最新トレンド

- 相手の職種でよくある課題

- 相手が今困ってそうなこと

こういうのが分かるんです。

営業の人だったら

「最近、お客さんとの商談で

オンラインが増えて大変じゃないですか?」

って話を振ると食いついてくれます。

デザイナーの人だったら

「AIツールの登場で

デザインの仕事も変わってきてますよね」

って話すと興味を持ってくれるんです。

でも、前提共有なしで

自分の話ばかりしてると

相手は「自分には関係ない話だな」

って思っちゃうんですよね。

そうなると、

どんなに素晴らしい話をしても

相手の心には響かないんです。

だからこそ、

相手の興味を引くためにも

前提共有が欠かせないんですよ。

より関連性のある情報を提供できるから

前提共有をしっかりやると、

相手にとって価値のある情報を

ピンポイントで提供できるんです。

これが一番大きなメリットかもしれません。

相手の状況が分かれば、

その人に合った情報を

選んで伝えられるからなんです。

たとえば、

- 起業したばかりの人には資金調達の話

- 管理職の人にはチームマネジメントの話

- フリーランスの人には営業の話

こんな感じで使い分けられるんですよね。

実際に、僕の知り合いで

コンサルタントをやってる人がいるんですが

その人は必ず相手の業界や規模を聞いてから

「それなら、こんな事例があります」

って具体的な話をしてくれるんです。

そうすると、聞いてる側は

「まさに自分が知りたかった情報だ」

って感じるんですよね。

逆に、一般的な話ばかりしてると

「知ってる話だな」

「自分には当てはまらないな」

って思われちゃうんです。

だから、前提共有で

相手の状況を把握して

その人にピッタリの情報を

提供することが大切なんですよ。

相手の背景を理解する3つの方法

異業種交流会で

自己紹介を成功させるには、

相手の背景を知ることが

めちゃくちゃ重要なんです。

これができるようになると、

相手に興味を持ってもらえて

信頼関係も築きやすくなります。

具体的な方法は、

- 相手の所属業界を事前に調べる

- 参加者リストから共通点を探す

- 会話の中で相手の立場を確認する

この3つですね。

どれも簡単にできることなんですが、

やってる人は意外と少ないんです。

だからこそ、

この3つを実践するだけで

他の人と差をつけられるんですよ。

それぞれ解説していきます。

相手の所属業界を事前に調べる

相手の所属業界を

事前に調べておくと、

話がスムーズに進むんです。

なぜかというと、

相手が理解しやすい言葉で

自己紹介できるから。

例えば、

- IT業界の人には技術的な話

- 飲食業界の人には接客の話

- 製造業の人には品質管理の話

こんな感じで

相手の業界に合わせて

話題を選べるんですよね。

もっと具体的に言うと、

IT業界の人に対しては

「システムの効率化」とか

「データ分析」みたいな

キーワードを使うんです。

逆に飲食業界の人には

「お客様満足度」とか

「リピート率向上」とか

そういう言葉を使う。

でも注意点があって、

専門用語を使いすぎると

逆に距離を感じさせちゃうんです。

だから、相手の業界を理解した上で

分かりやすい言葉で伝えるのが

ポイントなんですよね。

事前に調べておくことで、

相手に「この人は分かってくれる」

って思ってもらえるんです。

参加者リストから共通点を探す

参加者リストがあるときは、

そこから共通点を探すのが

めちゃくちゃ効果的なんです。

共通点があると、

会話が盛り上がりやすくなるし

親近感も湧きやすいんですよね。

チェックするポイントは、

- 同じ地域出身

- 似たような業界

- 会社の規模が近い

- 年代が同じくらい

こんな感じですね。

たとえば、

同じ大阪出身の人がいたら

「大阪のどちらご出身ですか?」

って聞けるじゃないですか。

そうすると、

「あ、私も梅田でよく働いてました」

みたいな話に発展して

一気に距離が縮まるんです。

また、参加者リストを見て

どんな業界の人が多いかも

チェックしておくといいですよ。

IT系の人が多いなら

デジタル化の話題を準備したり、

製造業の人が多いなら

品質向上の話を用意したり。

そうやって事前に準備しておくと、

当日の会話がスムーズになって

印象に残りやすくなるんです。

会話の中で相手の立場を確認する

これが一番大切なんですけど、

実際に話してる最中に

相手の立場を確認するんです。

なぜなら、

事前の情報だけじゃ

分からないことがたくさんあるから。

確認する方法は、

- 「どちらのお仕事をされてるんですか?」

- 「どんなことを担当されてるんですか?」

- 「今日はどんなきっかけで参加されたんですか?」

こういう質問をするんですね。

例えば、

「マーケティングの仕事をしてます」

って言われたとしても、

BtoBなのかBtoCなのか、

デジタルなのかアナログなのか

全然違うじゃないですか。

だから、

「どんなお客様を相手にされてるんですか?」

って聞いて詳しく確認するんです。

そうすると、

「うちは中小企業向けのサービスで...」

みたいに具体的に教えてくれる。

その情報をもとに、

「実は私も中小企業のお手伝いをしてまして」

って自己紹介につなげられるんです。

でも、質問攻めにならないよう

自然な会話の流れで聞くのが

コツなんですよね。

相手の立場を理解することで、

その人に響く自己紹介ができるんです。

異業種交流会での自己紹介5ステップ

異業種交流会で自己紹介をする時、

多くの人が相手のことを考えずに話しちゃうんです。

でも実は、相手の背景を理解して

自己紹介をするだけで、

一気に印象が良くなるんですよね。

この5つのステップを実践すれば、

どんな相手でも興味を持ってもらえます。

その5つのステップが、

- STEP1. 名前と所属を簡潔に伝える

- STEP2. 参加目的を明確に述べる

- STEP3. 自分のストーリーを交える

- STEP4. 共通の関心事を見つける

- STEP5. 相手への質問を用意する

これらのステップです。

実際に使ってみると分かるんですが、

相手との距離がぐっと縮まります。

会話も自然に続くようになるので、

本当に効果的なんですよね。

それぞれ解説していきます。

STEP1. 名前と所属を簡潔に伝える

最初の自己紹介では、

シンプルで分かりやすい内容にすることが大切です。

なぜなら、相手が理解しやすいように

情報を整理してあげる必要があるからです。

例えば、

- 「田中と申します、IT企業で営業をしています」

- 「佐藤です、地元の美容院を経営しています」

- 「山田といいます、フリーランスでデザインをやっています」

こんな感じで、

名前と所属を簡潔に伝えるんです。

もっと具体的に言うと、

「株式会社○○のマーケティング部で

新規開拓を担当している田中です」

みたいに詳しく話すのもいいですね。

ここで注意したいのは、

専門用語を使いすぎないことです。

「情報発信ビジネスで

コンテンツマーケティングをやってます」

なんて言っても、

相手には全然伝わらないんですよね。

だから、「ブログを書いて

商品を紹介する仕事をしています」

みたいに言い換えるのが大事です。

相手が理解できる言葉で伝えることで、

第一印象がぐっと良くなります。

STEP2. 参加目的を明確に述べる

参加目的を伝えることで、

相手に自分の関心事を知ってもらえます。

どうしてかというと、

目的を共有することで

相手との共通点を見つけやすくなるからです。

参加目的の例としては、

- 「新しいビジネスパートナーを探しています」

- 「異業種の方の考え方を学びたくて参加しました」

- 「自分の事業のヒントを得たいと思って来ました」

こういった感じで、

正直に目的を伝えるんです。

さらに詳しく言うと、

「うちの会社でも新しいサービスを始めたいので、

色んな業界の方のお話を聞きたくて」

みたいに具体的に話すのもいいですね。

ここで大切なのは、

相手の業界や背景を考慮することです。

製造業の方に対して

「SNSマーケティングの勉強をしに来ました」

って言っても、

あまり響かないかもしれません。

でも、「新しい販売方法を学びたくて」

って言えば、

相手も興味を持ってくれるはずです。

目的を明確に伝えることで、

会話のきっかけを作ることができます。

STEP3. 自分のストーリーを交える

自分のエピソードを話すことで、

印象に残りやすい自己紹介になります。

というのも、ストーリーがあると

相手に親近感を持ってもらいやすいからです。

効果的なストーリーの例は、

- 「実は5年前まで全く違う仕事をしていました」

- 「この仕事を始めたきっかけは○○でした」

- 「失敗から学んだことがあります」

こんな感じで、

自分の経験を交えるんです。

もう少し具体的に言うと、

「元々は会社員だったんですが、

子育てをきっかけに独立しました」

みたいなエピソードですね。

ただし、ここでも注意点があります。

相手の状況を考えずに

自分の話ばかりしちゃうと、

逆効果になってしまうんです。

例えば、会社員の方に対して

「会社員時代は本当につまらなくて」

なんて言ったら、

相手は不快に感じるかもしれません。

だから、相手の立場を考えながら

適切なストーリーを選ぶことが大切です。

自分のストーリーを上手に伝えることで、

相手との距離をぐっと縮めることができます。

STEP4. 共通の関心事を見つける

共通点を探ることで、

会話が自然に続くようになります。

なぜかというと、人は自分と似た部分がある人に

親しみを感じる傾向があるからです。

共通の関心事を見つける方法は、

- 「同じ地域で活動されてるんですね」

- 「お客様との関係性って大切ですよね」

- 「新しいことを学ぶのって楽しいですよね」

こういった感じで、

相手との共通点を探すんです。

より具体的に言うと、

「私も営業をやってるので、

お客様のニーズを聞くのって

本当に大変ですよね」

みたいな感じです。

でも、ここで気をつけたいのは、

無理に共通点を作ろうとしないことです。

相手の業界を全く知らないのに

「分かります分かります」

って言っても、

すぐにバレちゃいますからね。

むしろ、「詳しくないんですが、

○○って大変そうですね」

って素直に言った方が、

相手も話しやすくなります。

共通の関心事を見つけることで、

お互いに興味を持って話せるようになります。

STEP5. 相手への質問を用意する

質問を投げかけることで、

会話を活性化させることができます。

そもそも、一方的に話すだけじゃ

コミュニケーションにならないからです。

効果的な質問の例は、

- 「どんなきっかけでその仕事を始められたんですか?」

- 「最近の業界の変化って感じますか?」

- 「仕事で一番やりがいを感じる瞬間は?」

こんな感じで、

相手が答えやすい質問を用意するんです。

さらに踏み込んで言うと、

「私の業界では○○が課題なんですが、

そちらの業界ではいかがですか?」

みたいに比較しながら聞くのもいいですね。

ただし、ここでも相手の理解度を

考慮することが重要です。

専門的すぎる質問をしても、

相手が答えにくくなってしまいます。

例えば、「ROIの改善について

どう思われますか?」

なんて聞いても、

相手が困ってしまうかもしれません。

「売上を上げるために

工夫されてることってありますか?」

って聞いた方が、

相手も答えやすいはずです。

適切な質問を用意することで、

相手との会話が盛り上がって、

お互いにとって有意義な時間になります。

理解度に合わせた説明をする4つのポイント

相手の理解度に合わせて説明するって、

実はコミュニケーションの超基本なんです。

でも、これができてない人が

めちゃくちゃ多いんですよね。

理解度に合わせた説明ができれば、

相手との信頼関係がグッと深まります。

そのポイントがこちら:

- 専門用語を避けて分かりやすく話す

- 相手の反応を見ながら調整する

- 具体例を使って説明する

- 相手のペースに合わせて進める

この4つを意識するだけで、

あなたの説明力は劇的に変わります。

どれも今日から使えるテクニックなので、

それぞれ詳しく解説していきます。

専門用語を避けて分かりやすく話す

専門用語を使わないことが、

相手に伝わる説明の第一歩なんです。

なぜなら、専門用語を使った瞬間に

相手は「分からない」って感じちゃうから。

例えば、こんな感じで:

- 「コンバージョン率」→「お客さんが買ってくれる割合」

- 「エンゲージメント」→「お客さんとの関わり合い」

- 「ペルソナ設定」→「理想のお客さん像を決めること」

こうやって言い換えるだけで、

相手の理解度がグンと上がるんです。

特に異業種交流会なんかだと、

みんな違う業界の人が集まってるじゃないですか。

そこで専門用語バンバン使っちゃうと、

「この人、何言ってるか分からない」

って思われちゃう。

せっかくの出会いのチャンスが

台無しになっちゃうんですよね。

だからこそ、

小学生でも分かる言葉で話すのが大切なんです。

相手の反応を見ながら調整する

相手の反応をしっかり見ることで、

説明の仕方を変えられるんです。

これができると、

相手に「この人は私のことを分かってくれてる」

って思ってもらえるようになります。

具体的には、こんな反応をチェック:

- 「うんうん」って頷いてる→理解してる

- 「?」って顔してる→分からない

- 目が泳いでる→ついていけてない

相手が「?」って顔してたら、

すぐに説明を変えるんです。

「あ、今の分かりにくかったですね。

もっと簡単に言うと...」

こんな感じで調整してあげる。

実際、僕も最初は相手の反応を

全然見れてなかったんですよね。

でも、意識して相手の表情を見るようになったら、

会話がめちゃくちゃスムーズになりました。

相手の反応を見ながら話すだけで、

コミュニケーション力がグッと上がるんです。

具体例を使って説明する

具体例を使うことで、

難しい話も一瞬で理解してもらえます。

抽象的な話って、

どうしても相手に伝わりにくいんですよね。

でも具体例があると:

- 「売上アップの方法」→「コンビニが商品を目線の高さに置く理由」

- 「マーケティング戦略」→「スタバが居心地の良い空間を作る理由」

- 「ブランディング」→「アップルが白い箱にこだわる理由」

こうやって身近な例を出すと、

「あー、なるほど!」

って一気に理解してもらえるんです。

特に自分の体験談を混ぜると、

さらに効果的ですね。

「実は僕も最初は全然分からなくて、

でも○○をやってみたら...」

こんな感じで話すと、

相手も「自分にもできそう」

って思ってくれるようになります。

具体例は相手の理解を深めるだけじゃなく、

親近感も生んでくれるんです。

相手のペースに合わせて進める

相手のペースに合わせることが、

理解度を高める最後のポイントなんです。

どんなに良い説明でも、

相手がついてこれなかったら意味がない。

だから、こんなことを意識します:

- 一つ説明したら相手の反応を待つ

- 「ここまで大丈夫ですか?」って確認する

- 相手から質問が出るまで待つ

せっかちな人ほど、

どんどん話を進めちゃうんですよね。

でも、それだと相手は

「置いてけぼり」になっちゃう。

僕も昔、AIの話を友達にしたとき、

最初は全然理解してもらえなかったんです。

でも、「これ分かる?」

って一つずつ確認しながら話したら、

最後には「面白そう!」

って言ってもらえました。

相手のペースに合わせるだけで、

理解度が全然違ってくるんです。

焦らずに、相手に合わせて

ゆっくり進めていくのが大切ですね。

興味を引く表現テクニック4選

実は、どんなに良い内容でも

相手に興味を持ってもらえなければ

全く意味がないんですよね。

でも、ちょっとした表現の工夫で

相手の反応は劇的に変わるんです。

今回お伝えする4つのテクニックは、

- 数字を使って具体性を高める

- 感情を込めた言葉を選ぶ

- 質問形式で相手の関心を引く

- ビジュアル要素と組み合わせる

この4つになります。

どれも今日から使えるものばかりで、

実際に僕も普段から使ってるんです。

それぞれ詳しく

解説していきますね。

数字を使って具体性を高める

数字を使うだけで、

あなたの話は一気に説得力が増します。

なぜなら、数字があることで

相手が具体的にイメージできるからなんです。

例えば、

- 「たくさん稼げる」より「月100万稼げる」

- 「すぐできる」より「5分でできる」

- 「多くの人が」より「1000人が」

こんな感じで数字を入れるだけで

全然印象が変わりますよね。

特に「寝てても100万円入る」

みたいな表現は強烈です。

「寝てても」という状況と

「100万円」という具体的な金額が

組み合わさることで、

相手の頭に鮮明な映像が浮かぶんです。

ただし、数字を使うときは

嘘をついちゃダメですよ。

正確な数字を使うことで

信頼性も一緒に高まるんです。

感情を込めた言葉を選ぶ

感情を動かす言葉を使えば、

相手の心にダイレクトに響きます。

というのも、人は理屈じゃなくて

感情で行動するからなんですよね。

感情を喚起する言葉って、

- 「ワクワクする」

- 「ドキドキする」

- 「感動した」

- 「衝撃的だった」

こういう表現のことです。

例えば、「良い商品です」と言うより

「感動するほど素晴らしい商品です」

の方が心に響きますよね。

僕も最近、知り合いから

「これマジで衝撃的だから見て!」

って言われたことがあるんです。

その瞬間、すごく気になって

すぐに見ちゃいました。

でも、もしその人が

「これ良いから見て」

って言ってたら、

そんなに興味を持たなかったと思うんです。

だからこそ、感情を込めた言葉選びが

めちゃくちゃ大切なんですよ。

質問形式で相手の関心を引く

質問を投げかけると、

相手は自然と答えを考え始めます。

そうすることで、

あなたの話に集中してもらえるんです。

質問形式の例としては、

- 「なぜだと思いますか?」

- 「どちらが良いと思いますか?」

- 「あなたならどうしますか?」

- 「想像してみてください」

こんな感じですね。

特に「想像してみてください」

っていう質問は強力です。

相手の頭の中で

具体的な映像を作らせることができるから。

例えば、

「毎朝好きな時間に起きて、

カフェでゆっくりコーヒーを飲みながら

仕事をしている自分を想像してみてください」

こう言われると、

その光景が頭に浮かびませんか?

そうやって相手を

あなたの話の世界に引き込むことで、

興味を持ち続けてもらえるんです。

ビジュアル要素と組み合わせる

言葉だけじゃなくて、

ビジュアル要素と組み合わせることで

表現力が格段にアップします。

なぜかというと、

人は視覚からの情報を

最も理解しやすいからなんです。

ビジュアル要素っていうのは、

- 図やグラフ

- 写真や画像

- 動画

- イラスト

こういうものですね。

例えば、売上の話をするときに

「売上が上がりました」と言うより、

右肩上がりのグラフを見せながら

「このように売上が急上昇しました」

って言った方が伝わりやすいです。

僕も先日、友人に

AIツールの説明をしたときに、

実際に画面を見せながら

「これ5分で作ったんですよ」

って実演したんです。

そしたら、その友人が

「え、マジで!?自分にもできそう!」

って一気に興味を持ってくれました。

言葉だけだったら

絶対にこんな反応はなかったと思います。

だからこそ、ビジュアル要素との組み合わせは

本当に効果的なんですよ。

聞いてもらえる環境を作る方法3つ

実は、どんなに素晴らしい話でも、

環境が整ってないと誰も聞いてくれません。

この3つの方法を使えば、

相手があなたの話に夢中になって、

最後まで集中して聞いてくれるようになります。

その3つの方法が、

- リラックスできる空間を整える

- アイコンタクトを意識する

- 相手の話にしっかり耳を傾ける

なんですよね。

これって当たり前に思えるかもしれないけど、

実際にできてる人はほとんどいません。

だからこそ、この3つをマスターするだけで、

他の人と圧倒的な差がつくんです。

それぞれ解説していきます。

リラックスできる空間を整える

リラックスできる空間っていうのは、

相手が心を開いて話を聞ける環境のことです。

なぜなら、緊張してる状態だと

人は話を聞く余裕がないからなんですよね。

例えば、

- 騒音がない静かな場所

- 適度な温度で快適な環境

- 座り心地の良い椅子

こんな環境を用意してあげるんです。

想像してみてください。

うるさいカフェで重要な話をされても、

全然集中できないじゃないですか。

でも、静かで落ち着いた場所なら、

自然と相手の話に耳を傾けられますよね。

それと同じで、

物理的な環境を整えることが

めちゃくちゃ大切なんです。

あとは、相手が緊張しないように

笑顔で接することも忘れちゃダメです。

表情一つで相手の気持ちって

ガラッと変わりますからね。

だからこそ、まずは環境作りから

始めてみてください。

アイコンタクトを意識する

アイコンタクトっていうのは、

相手の目を見て話すことですね。

これをするだけで、

「この人は私の話を真剣に聞いてくれてる」

って相手に思ってもらえるんです。

具体的には、

- 話すときは相手の目を見る

- 聞くときも相手の目を見る

- 適度に視線を外すことも大切

こんな感じで意識してみてください。

ただし、ずっと見つめ続けるのは

逆に相手を緊張させちゃいます。

だから、3秒見たら1秒外す、

みたいなリズムを作ってあげるんです。

これは僕の友人の営業マンから

教えてもらった技術なんですが、

本当に効果抜群でした。

彼は月に1000万円以上売り上げる

トップセールスマンなんですけど、

「アイコンタクトが全ての基本」

って言ってたんですよね。

実際に彼の営業を見学させてもらったら、

お客さんが最初から最後まで

真剣に話を聞いてくれてました。

それもこれも、

アイコンタクトの力なんです。

相手の話にしっかり耳を傾ける

相手の話にしっかり耳を傾けるっていうのは、

ただ聞くだけじゃなくて、

反応を示しながら聞くことなんです。

これができると、

相手は「この人は私のことを理解してくれてる」

って感じてくれるようになります。

例えば、

- 「なるほど」って相づちを打つ

- 「それは大変でしたね」って共感する

- 「もう少し詳しく教えてください」って質問する

こんな反応を示してあげるんです。

これって実は、

相手に「聞いてもらえてる」って

安心感を与えてるんですよね。

人って、自分の話を聞いてもらえると

嬉しくなって、もっと話したくなるんです。

そうなると、相手も

あなたの話を聞きたくなるんですよ。

これは心理学でいう「返報性の原理」

っていうやつですね。

相手に何かしてもらったら、

お返しをしたくなるっていう心理です。

だから、まずはあなたが

相手の話をしっかり聞いてあげる。

そうすれば、相手も自然と

あなたの話に耳を傾けてくれるようになります。

リアルからオンラインへ誘導すべき4つの理由

リアルで出会った人を

オンラインに誘導するのって、

めちゃくちゃ大切なんです。

これができるようになると、

ビジネスが一気に加速するし、

収益も安定してきます。

その理由が、

- ビジネスチャンスを最大化できるから

- 継続的な関係構築ができるから

- 効率的な情報発信が可能になるから

- 収益化への道筋が明確になるから

この4つなんですよね。

多くの人がリアルで終わっちゃって、

もったいないことしてるんです。

でも、これらの理由を知れば、

なぜオンライン誘導が必要なのか分かります。

それぞれ解説していきます。

ビジネスチャンスを最大化できるから

リアルからオンラインに誘導すると、

ビジネスチャンスが何倍にも広がります。

だって、一度の出会いで終わらずに、

継続的にアプローチできるようになるからです。

例えば、

- セミナーで知り合った人をSNSに誘導

- 名刺交換した人をメルマガに登録

- 交流会で話した人をLINEに追加

こんな感じで、

リアルの出会いを活かせるんです。

実際に、あるコンサルタントの方は

セミナー参加者100人のうち30人を

メルマガに誘導したそうです。

その結果、半年後に

そのメルマガから50万円の売上が生まれました。

ただし、ここで大切なのは

相手にとって価値のある情報を

提供し続けることなんです。

単純に売り込むだけじゃなくて、

役立つ情報を定期的に発信する。

そうすることで、

相手との信頼関係も深まって、

自然とビジネスに繋がっていくんです。

継続的な関係構築ができるから

オンラインに誘導する最大のメリットは、

継続的に関係を築けることです。

リアルだけだと、

その場限りになっちゃうことが多いんですよね。

でも、オンラインなら違います。

- 毎日のSNS投稿で存在を思い出してもらう

- 週1回のメルマガで価値提供する

- ライブ配信で直接コミュニケーション

こういうことができるようになります。

例えば、名刺交換しただけの人でも、

その後SNSで繋がって投稿を見てもらえれば、

だんだん親近感を持ってもらえるんです。

ある起業家の方は、

交流会で出会った人を必ずTwitterに誘導して、

毎日の学びや気づきを投稿してました。

すると、3ヶ月後に

その人たちから仕事の依頼が来るようになったんです。

これって、継続的に価値提供してたから

信頼関係が築けた結果なんですよね。

リアルだけじゃ絶対に無理だった話です。

効率的な情報発信が可能になるから

オンラインに誘導すると、

情報発信の効率が劇的に上がります。

一人ひとりに個別で連絡するより、

一度に多くの人に情報を届けられるからです。

具体的には、

- メルマガで一斉に最新情報を配信

- SNSで日常の学びをシェア

- ウェビナーで専門知識を伝える

こんなことができるようになります。

例えば、税理士の方が

セミナー参加者50人をメルマガに誘導したとします。

税制改正の情報があったとき、

電話で一人ひとりに連絡するのは大変ですよね。

でも、メルマガなら

一通のメールで全員に伝えられます。

しかも、そのメールに

詳しい解説記事のリンクを貼れば、

より深い価値提供もできるんです。

このように、オンラインを活用することで

時間を有効活用しながら、

より多くの人に価値を届けられるようになります。

収益化への道筋が明確になるから

オンラインに誘導すると、

収益化までの道筋がはっきり見えてきます。

リアルだけだと、

どうやって売上に繋げるか分からないことが多いんです。

でも、オンラインなら段階的にアプローチできます。

- まずは無料の価値提供で信頼関係を築く

- 次に低価格商品で購入体験をしてもらう

- 最後に高額商品を提案する

この流れを作れるんです。

例えば、コーチングをやってる人が

セミナー参加者をメルマガに誘導したとします。

最初は無料で役立つ情報を配信して、

信頼関係を築いていきます。

次に、3000円の電子書籍を販売して、

お金を払ってもらう体験をしてもらう。

そして最後に、

30万円のコーチングプログラムを提案するんです。

実際にこの方法で、

月収100万円を達成した人もいます。

これって、最初のセミナーで

いきなり30万円の商品を売るより、

はるかに成約率が高くなるんです。

オンラインに誘導することで、

こういった戦略的なアプローチが可能になります。

リアルからオンラインへ効果的に誘導する6つの方法

リアルで出会った人を

オンラインに誘導するって、

実はめちゃくちゃ大切なスキルなんです。

このスキルを身につけると、

対面で会った人たちと

継続的につながりを持てるようになります。

そのための具体的な方法が、

- 自然な会話で興味を引く

- 具体的な価値提案をする

- QRコードやリンクを活用する

- フォローアップの機会を作る

- SNSアカウントを積極的に紹介する

- 名刺にオンライン情報を記載する

この6つなんですよね。

どれも簡単に実践できるけど、

やり方にはちょっとしたコツがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

自然な会話で興味を引く

自然な会話の中で興味を引くのが、

オンライン誘導の第一歩です。

なぜなら、いきなり宣伝っぽいことを言うと、

相手は警戒してしまうからなんですよね。

例えば、

- 「最近こんなことやってるんです」

- 「実はこういう情報を発信してまして」

- 「こんな面白い話があるんですよ」

こんな感じで軽く触れるんです。

もっと具体的に言うと、

「最近SNSで料理のコツを発信してるんですが、

フォロワーさんから『助かります』って

メッセージをもらえて嬉しいんです」

みたいな感じですね。

これだと相手も

「どんな内容なんだろう?」

って自然に興味を持ってくれます。

大切なのは、

自分の活動を自慢するんじゃなくて、

相手にとって価値がありそうだと

感じてもらうことなんです。

だからこそ、

自然な会話の中で興味を引くことが重要なんです。

具体的な価値提案をする

具体的な価値提案をするのは、

相手に「見てみたい」と思わせるためです。

曖昧な説明だと、

相手は行動する理由を見つけられないからなんです。

具体的な価値提案の例として、

- 「毎日5分でできる節約術を紹介してます」

- 「初心者でも分かるプログラミング講座」

- 「忙しい人向けの時短レシピ集」

こういった感じで、

相手が得られるメリットを明確にします。

さらに詳しく言うと、

「私のメルマガでは、

月1万円節約できる具体的な方法を

毎週お伝えしてるんです」

って伝えるんですよね。

そうすると相手は

「月1万円も節約できるなら見てみたい」

って思ってくれます。

ここで注意したいのは、

大げさに言いすぎないことです。

実際に提供できる価値の範囲で、

正直に伝えるのが一番効果的なんです。

だから、具体的な価値提案を

しっかりと準備しておきましょう。

QRコードやリンクを活用する

QRコードやリンクを活用するのは、

相手が簡単にアクセスできるようにするためです。

口頭で説明するだけだと、

後で忘れてしまう可能性が高いからなんですよね。

活用方法としては、

- 名刺にQRコードを印刷する

- スマホで簡単に表示できるリンクを用意する

- 資料やチラシにQRコードを載せる

こんな感じで準備しておくんです。

実際に使う場面では、

「こちらのQRコードから

すぐに見れますよ」

って言いながら名刺を渡すんです。

相手もその場で

スマホでピッと読み取れるから、

アクセスしてもらいやすくなります。

特に最近は、

QRコードに慣れてる人が多いので、

抵抗感なく使ってもらえるんですよね。

リンクも短縮URLを使って、

覚えやすくしておくのがポイントです。

そうすることで、

相手が後からでもアクセスしやすくなります。

フォローアップの機会を作る

フォローアップの機会を作るのは、

一度の出会いで終わらせないためです。

その場で興味を持ってもらっても、

時間が経つと忘れられてしまうからなんです。

フォローアップの方法として、

- 連絡先を交換する

- 後日メッセージを送る約束をする

- 次に会う機会を作る

こういった機会を積極的に作ります。

例えば、

「今度また詳しい話をしましょう」

って言って連絡先を交換するんです。

そして数日後に、

「先日はありがとうございました。

お話しした○○の件、

こちらのリンクで詳しく見れますよ」

ってメッセージを送るんですよね。

これだと相手も

「覚えててくれたんだ」

って嬉しく感じてくれます。

大切なのは、

押し付けがましくならないことです。

相手のペースに合わせて、

自然にフォローアップしていきましょう。

SNSアカウントを積極的に紹介する

SNSアカウントを積極的に紹介するのは、

日常的につながりを持てるからです。

メルマガよりも気軽で、

相手も気軽にフォローしてくれるんですよね。

紹介する時のポイントは、

- どんな内容を発信してるかを伝える

- フォローするメリットを説明する

- 実際の投稿例を見せる

こんな感じで具体的に伝えます。

「Twitterで毎日、

仕事で使える時短テクニックを

つぶやいてるんです」

って言いながら、

実際の投稿を見せるんですよね。

相手が「これ便利そう」

って思ってくれたら、

その場でフォローしてもらえます。

特にInstagramやTikTokなら、

視覚的に分かりやすいので、

興味を持ってもらいやすいんです。

複数のSNSをやってる場合は、

相手が使ってそうなものを

優先的に紹介するのがコツです。

そうすることで、

フォローしてもらえる確率が上がります。

名刺にオンライン情報を記載する

名刺にオンライン情報を記載するのは、

後から思い出してもらいやすくするためです。

名刺って後で見返すことが多いので、

そこにオンライン情報があると便利なんですよね。

記載する情報としては、

- SNSのアカウント名

- ブログやサイトのURL

- QRコード

- メルマガの登録先

こういった情報を分かりやすく載せます。

実際の名刺では、

「毎日の時短術を発信中!

@jitan_master」

みたいに書いておくんです。

そうすると相手も

「時短術か、気になるな」

って思って後からチェックしてくれます。

名刺のデザインも、

オンライン情報が目立つように

工夫するのがポイントです。

QRコードを大きめに配置したり、

SNSアイコンを使ったりすると、

パッと見て分かりやすくなります。

名刺交換の時も、

「こちらでも情報発信してるので、

よろしければご覧ください」

って一言添えると効果的です。

ソーシャルメディア活用で成果を上げる5つのテクニック

ソーシャルメディアで成果を上げるには、

戦略的なアプローチが必要なんです。

これを知ってるかどうかで、

フォロワーの質や反応が

全然違ってきますよ。

具体的には、

- プロフィールを魅力的に作成する

- 定期的な投稿スケジュールを組む

- フォロワーとの交流を積極的に行う

- ハッシュタグを戦略的に使用する

- 他のSNSとの連携を図る

この5つを押さえることですね。

実際にやってみると分かるんですが、

どれも簡単そうで奥が深いんです。

でも、コツを掴めば

誰でも実践できる内容ばかり。

それぞれ解説していきます。

プロフィールを魅力的に作成する

プロフィールっていうのは、

あなたの第一印象を決める大切な場所。

ここがしっかりしてないと、

どんなに良い投稿をしても

見てもらえないんですよね。

例えば、

- 何をしてる人なのか分からない

- どんな価値を提供してくれるのか不明

- 興味を引く要素がない

こんなプロフィールだと、

フォローしてもらえません。

もっと具体的に言うと、

「会社員です」だけじゃなくて

「営業で月間売上1位を3回取った会社員」

みたいに書くんです。

そうすると、営業に興味がある人が

「この人から学びたい」

って思ってくれるじゃないですか。

プロフィール写真も大切で、

顔がはっきり見える写真を使うのがベスト。

人は顔が見えない相手より、

顔が見える相手の方を信頼するんです。

だからこそ、プロフィールは

あなたの魅力を最大限に伝える場所として

しっかり作り込みましょう。

定期的な投稿スケジュールを組む

投稿スケジュールを組むっていうのは、

毎日決まった時間に投稿すること。

これができてると、

フォロワーがあなたの投稿を

楽しみに待ってくれるようになります。

具体的には、

- 毎朝8時に投稿

- 毎日お昼の12時に投稿

- 毎晩20時に投稿

こんな感じで決めるんです。

実際にやってみると分かるんですが、

決まった時間に投稿してると

その時間にいいねが集まりやすくなる。

フォロワーが「この時間に見に行こう」

って習慣にしてくれるからなんですね。

逆に、バラバラの時間に投稿してると

フォロワーも見逃しちゃうことが多い。

せっかく良い内容を投稿しても

見てもらえないのはもったいないですよね。

スケジュールを組むときは、

あなたのフォロワーが

SNSを見てる時間帯を狙うのがコツ。

だからこそ、投稿スケジュールを決めて

継続的に発信していきましょう。

フォロワーとの交流を積極的に行う

フォロワーとの交流っていうのは、

一方的に発信するだけじゃなくて

コミュニケーションを取ること。

これをやってると、

フォロワーとの距離がグッと縮まって

ファンになってもらえるんです。

例えば、

- コメントには必ず返信する

- 相手の投稿にもいいねやコメントをする

- DMで個別にやり取りする

こういうことを意識するんですね。

実際に僕の知り合いで

フォロワー1000人なのに

めちゃくちゃ影響力がある人がいるんです。

その人は、コメントを全部返してて

フォロワー一人一人を

大切にしてるんですよ。

だから、その人が何か発信すると

すぐにシェアしてもらえるし

応援してもらえるんです。

逆に、フォロワーが多くても

交流してない人は

反応が薄いことが多い。

フォロワーの数よりも

関係性の深さの方が大切なんですね。

だからこそ、フォロワーとの交流を

積極的に行っていきましょう。

ハッシュタグを戦略的に使用する

ハッシュタグを戦略的に使うっていうのは、

適当にタグを付けるんじゃなくて

しっかり考えて選ぶこと。

これができてると、

新しいフォロワーに

見つけてもらいやすくなります。

ポイントとしては、

- 人気すぎるタグは避ける

- ニッチなタグを狙う

- 投稿内容と関連性の高いタグを選ぶ

この3つを意識するんです。

例えば、#ビジネスみたいな

人気すぎるタグを使っても

すぐに埋もれちゃうんですよね。

でも、#副業初心者向けみたいな

もう少し具体的なタグなら

ターゲットに届きやすい。

実際に、あるインフルエンサーが

#朝活習慣というタグを使って

朝活に興味がある人を集めてました。

そのタグから毎日10人くらい

新しいフォロワーが増えてたんです。

ハッシュタグを調べるときは、

そのタグでどんな投稿があるか

事前にチェックするのも大切。

自分の投稿が浮かないか

確認してから使いましょう。

だからこそ、ハッシュタグは

戦略的に選んで使っていきましょう。

他のSNSとの連携を図る

他のSNSとの連携っていうのは、

1つのSNSだけじゃなくて

複数のプラットフォームを活用すること。

これをやってると、

より多くの人に

あなたの存在を知ってもらえます。

具体的には、

- TwitterとInstagramを連携

- YouTubeとTikTokを連携

- ブログとSNSを連携

こんな感じで組み合わせるんです。

実際にやってみると分かるんですが、

それぞれのSNSで

違うタイプの人がフォローしてくれる。

Twitterは文章好きな人が多くて、

Instagramは画像重視の人が多い。

だから、同じ内容でも

それぞれのSNSに合わせて

形を変えて投稿するんです。

例えば、ブログで書いた内容を

Twitterでは要約して投稿して

Instagramでは画像にして投稿する。

そうすると、1つのコンテンツから

3つのSNSで発信できるんですよね。

連携するときは、

それぞれのSNSの特徴を理解して

最適化するのがポイント。

だからこそ、他のSNSとの連携を図って

あなたの影響力を広げていきましょう。

フロントエンドからバックエンドへ誘導する7つのステップ

リアルの活動で知り合った人を

オンラインに誘導するのって、

実は思ってる以上に難しいんです。

でも、この7つのステップを

きちんと実践すれば、

自然な流れで誘導できちゃいます。

その7つのステップがこちら:

- リアル活動で信頼関係を築く

- ウェビナーやライブ配信を開催する

- コンテンツのティーザーを提供する

- メールニュースレターを発行する

- ソーシャルメディアでシェアする

- 段階的なアプローチを設計する

- 情報商材への自然な流れを作る

これらのステップは

それぞれ違う役割があるんですよね。

最初の信頼関係作りから

最終的な商品販売まで、

段階的に進めていくのがコツです。

それぞれ解説していきます。

リアル活動で信頼関係を築く

リアル活動っていうのは、

対面で人と会って関係を作ることですね。

これが全ての土台になるから、

めちゃくちゃ大切なんです。

具体的には、

- 自分の活動を軽く紹介する

- 相手の興味を引く話をする

- 連絡先を自然に交換する

- QRコードや名刺を活用する

こんな感じで進めていきます。

例えばですが、

「最近こんなことやってるんですよ」

って軽く話してみるんです。

そうすると相手も

「へぇ、それ面白そうですね」

って興味を持ってくれる。

そこで初めて

「よかったらSNSで発信してるんで

見てみてください」

って提案するんですよね。

いきなり商品を売るんじゃなくて、

まずは興味を持ってもらう。

これがリアル活動の

一番大切なポイントなんです。

ウェビナーやライブ配信を開催する

ウェビナーっていうのは、

インターネットで開催するセミナーのこと。

これを使うと、

一度にたくさんの人に

価値を提供できるんです。

やり方としては、

- 興味を引くテーマを設定する

- 参加者に有益な情報を提供する

- 最後にオンラインコンテンツを紹介する

こんな流れで進めていきます。

たとえば、

「副業で月5万稼ぐ方法」

みたいなテーマでウェビナーを開催。

参加者が

「おぉ、これは役に立つな」

って感じてくれたら成功です。

そこで最後に

「もっと詳しく知りたい方は

こちらのコンテンツをどうぞ」

って案内するんですよね。

ライブ配信も同じような感じで、

リアルタイムで交流しながら

価値を提供していく。

参加者との距離が縮まるから、

その後の誘導もスムーズになります。

コンテンツのティーザーを提供する

ティーザーっていうのは、

映画の予告編みたいなものですね。

本編の一部を見せることで、

「続きが気になる!」

って思わせるんです。

具体的には、

- 記事の冒頭部分だけ公開する

- 動画のダイジェスト版を作る

- 「続きはこちら」のリンクを設置する

こんな感じで進めていきます。

例えば、

「月収100万稼ぐ3つの秘訣」

っていう記事があったとしますよね。

そしたら1つ目の秘訣だけ

無料で公開するんです。

読んだ人が

「残りの2つも知りたい!」

って思ったら、

有料コンテンツに誘導する。

これがティーザーの威力なんですよね。

全部見せちゃったら

買う理由がなくなっちゃうけど、

一部だけ見せることで

欲しくなってもらえるんです。

メールニュースレターを発行する

メールニュースレターっていうのは、

定期的に送るメールマガジンのこと。

これを使うと、

読者との関係を深められるんです。

発行する内容としては、

- 役に立つ情報やノウハウ

- 最新の業界情報

- 個人的な体験談

- 商品やサービスの案内

こんな感じのバランスで

送っていくのがコツですね。

たとえば、

週に1回のペースで

「今週の副業情報」

みたいなタイトルで送る。

毎回価値のある情報を

提供し続けることで、

読者が楽しみにしてくれるようになります。

そうやって信頼関係を築いてから、

たまに商品を紹介するんです。

いきなり売り込むんじゃなくて、

まずは価値を提供する。

これがメールニュースレターの

正しい使い方なんですよね。

ソーシャルメディアでシェアする

ソーシャルメディアっていうのは、

TwitterやInstagramのことですね。

これを使うと、

フォロワーを自然に

オンラインコンテンツに誘導できます。

シェアする内容としては、

- 有益な情報の一部

- 「続きはこちら」のリンク

- 体験談や事例

- 質問やアンケート

こんな感じで投稿していきます。

例えば、

「今日学んだ副業のコツ」

みたいな投稿をして、

最後に「詳しくはブログで」

ってリンクを貼るんです。

フォロワーが

「もっと知りたい」

って思ってくれたら、

リンクをクリックしてくれる。

そうやって自然に

オンラインコンテンツに

誘導できるんですよね。

大切なのは、

売り込み感を出さないこと。

あくまで価値のある情報を

シェアしてるだけ、

っていう感じで投稿するのがコツです。

段階的なアプローチを設計する

段階的なアプローチっていうのは、

いきなり高額商品を売るんじゃなくて、

少しずつステップアップしていくこと。

これがめちゃくちゃ大切なんです。

具体的な流れとしては、

- 無料コンテンツで価値提供

- 低価格商品で信頼獲得

- 中価格商品で関係深化

- 高価格商品で本格サポート

こんな感じで進めていきます。

たとえば、

最初は無料のメルマガで

有益な情報を提供する。

次に1000円くらいの

ノウハウ資料を販売して、

「この人の情報は価値がある」

って思ってもらう。

そして5000円の動画講座、

最後に5万円のコンサルティング、

みたいな流れで進めるんです。

いきなり5万円の商品を

売ろうとしても難しいけど、

段階的に進めれば自然に買ってもらえます。

情報商材への自然な流れを作る

情報商材っていうのは、

ノウハウやスキルを教える商品のこと。

これを自然に販売するには、

流れを作るのが大切なんです。

自然な流れっていうのは、

- 問題を認識してもらう

- 解決策があることを伝える

- 自分が解決できることを示す

- 商品で解決できることを説明する

こんな順番で進めていきます。

例えば、

「副業で稼げなくて困ってませんか?」

って問題を提起する。

そして

「実は正しい方法があるんです」

って解決策があることを伝える。

「私もこの方法で成功しました」

って実績を見せて、

最後に「この商品で学べます」

って案内するんです。

この流れで進めると、

相手は自然に

「欲しいな」

って思ってくれるんですよね。

押し売りするんじゃなくて、

相手が欲しくなるような

流れを作ることが大切です。

オンライン誘導で失敗しない4つの注意点

リアルで出会った人を

オンラインに誘導するとき、

やり方を間違えると一発で嫌われます。

でも、この4つの注意点を守れば、

自然な流れで関係を深められて

最終的に商品購入まで繋げられるんです。

その4つのポイントが、

- 押し売り感を出さないこと

- 相手のペースを尊重すること

- 価値提供を最優先にすること

- 継続的なフォローを怠らないこと

なんですよね。

これって当たり前に見えるかもですが、

実際にできてる人は少ないんです。

ちょっとしたコツを知ってるかどうかで

結果が全然変わってくるんですよ。

それぞれ解説していきます。

押し売り感を出さないこと

押し売り感を出さないっていうのは、

相手に「売りつけられてる」って感じさせないこと。

これができないと、

どんなに良い商品でも絶対に売れません。

例えば、

- いきなり商品の話をしない

- 自分の話ばかりしない

- 相手の悩みを聞くことから始める

こんな感じで進めるんです。

もっと具体的に言うと、

名刺交換した瞬間に

「僕のメルマガ読んでください」

なんて言っちゃダメなんですよ。

まずは相手の仕事の話を聞いて、

「あ、それって大変そうですね」

って共感してあげる。

そこから自然に、

「実は僕も同じような悩みがあって

こんな方法で解決したんです」

って話に持っていくんです。

相手が興味を示してくれたら、

「もしよかったら詳しい話を

SNSでシェアしてるんで見てみてください」

って軽く提案する。

この流れだと、

押し売り感が全然出ないんですよね。

相手のペースを尊重すること

相手のペースを尊重するってのは、

無理やり急かさないってことです。

人それぞれ決断するスピードが違うから、

そこを理解してあげないといけません。

具体的には、

- すぐに返事を求めない

- 何度も同じ提案をしない

- 相手が興味を示すまで待つ

これが大切なんです。

例えばですが、

QRコードを渡したとして、

その場で「今すぐ登録してください」

なんて言っちゃダメなんですよ。

「時間があるときに

見てもらえたら嬉しいです」

くらいの軽い感じがベスト。

そうすると相手も

プレッシャーを感じないし、

むしろ「この人は押し付けがましくないな」

って好印象を持ってくれるんです。

僕の知り合いで、

名刺交換した人に翌日すぐメールして

「昨日の件いかがですか?」

って聞いちゃう人がいるんですけど、

これは完全にNGですね。

最低でも1週間は待って、

それも軽い感じで連絡するのが正解です。

価値提供を最優先にすること

価値提供を最優先にするってのは、

まず相手にとって役立つことをしてあげること。

売ることよりも、

まずは相手の役に立つことを考えるんです。

例えば、

- 相手の悩みを解決するアドバイス

- 役立つ情報の提供

- 人脈の紹介

こういうことから始めるんですよ。

もし相手が集客に悩んでるなら、

「こんな方法がありますよ」

って具体的なアドバイスをする。

それで実際に結果が出たら、

相手は「この人すごいな」

って思ってくれるじゃないですか。

そうなったら、

「もっと詳しい話を聞きたい」

って向こうから言ってくれるんです。

僕も最初は、

ウェビナーで無料で価値提供して、

参加者の悩みを解決してあげてました。

そしたら自然と、

「有料でも教えてもらいたい」

って言ってくれる人が出てきたんですよね。

これが理想的な流れなんです。

継続的なフォローを怠らないこと

継続的なフォローを怠らないってのは、

一度だけじゃなくて定期的に連絡を取ること。

人って忘れやすい生き物だから、

たまに思い出してもらう必要があるんです。

でも、これにもコツがあって、

- 売り込みじゃなくて価値提供で連絡する

- 相手の状況を気にかけてあげる

- 適切な頻度で連絡する

これが大事なんですよね。

例えば、

メールニュースレターを発行して、

役立つ情報を定期的に送るとか。

SNSで相手の投稿に

いいねやコメントをしてあげるとか。

そういう小さな積み重ねが

関係を深めていくんです。

ある経営者の方は、

出会った人に毎月1回、

「お疲れ様です。調子はいかがですか?」

って軽いメッセージを送ってるそうです。

そうすると、

何か困ったことがあったときに

真っ先に相談してもらえるんですって。

これって結果的に、

ビジネスチャンスに繋がってるんですよね。

だからこそ、

継続的なフォローは絶対に必要なんです。

成功事例から学ぶ効果的な連携戦略3選

リアルとオンラインを

上手につなげてる人って、

めちゃくちゃ効率よく稼いでるんです。

この連携戦略をマスターすれば、

あなたも少ない労力で

大きな収益を生み出せるようになります。

今回紹介する3つの戦略が、

- セミナー講師のSNS活用事例

- コンサルタントのメルマガ誘導事例

- 専門家のコンテンツ販売事例

この3つなんですよね。

どれも実際に結果を出してる人が

使ってる方法ばかりです。

それぞれのポイントや

具体的なやり方まで詳しく解説していきます。

セミナー講師のSNS活用事例

セミナー講師がSNSを使って

リスト獲得してる方法って、

実はめちゃくちゃシンプルなんです。

なぜかというと、

リアルで興味を持ってもらった人を

そのままオンラインに誘導してるから。

具体的な流れとしては、

- セミナー中に軽く自分のSNSを紹介

- 参加者との自然な会話で興味を引く

- QRコードで簡単にフォローできる仕組み

- フォローアップで価値提供を継続

こんな感じですね。

例えば、マーケティングセミナーの講師が

「今日話した内容の詳細は

Twitterで毎日発信してるんですよ」

って軽く伝えるだけ。

そしたら興味を持った人が

自然とフォローしてくれるんです。

ここで大切なのは、

押し付けがましくしないこと。

「良かったらフォローしてください」

くらいの軽いトーンで十分なんです。

参加者も「この人から学びたい」

って思ってる状態だから、

自然とSNSもチェックしてくれるんですよね。

コンサルタントのメルマガ誘導事例

コンサルタントがメルマガで

リスト獲得してる方法は、

段階的なアプローチがポイントなんです。

というのも、

いきなり商品を売るんじゃなくて、

まずは価値提供から始めてるから。

よく使われてる手法が、

- ウェビナーで興味を引く

- 無料コンテンツで価値提供

- メールニュースレターで関係構築

- 段階的に高額商品へ誘導

この流れですね。

実際に見た事例だと、

経営コンサルタントの人が

「売上アップの3つの秘訣」

っていうウェビナーを開催してたんです。

そこで参加者に

「今日の内容をまとめた資料を

メルマガで配信しますね」

って伝えるんです。

そうすると参加者は

「あの内容をもっと詳しく知りたい」

って思ってメルマガに登録してくれる。

その後は定期的に

価値のある情報を配信しながら、

徐々に信頼関係を築いていくんです。

最終的には

「個別コンサルティング」

みたいな高額商品を案内する。

この流れが自然だから、

成約率もめちゃくちゃ高いんですよね。

専門家のコンテンツ販売事例

専門家がコンテンツ販売で

成功してる方法って、

ティーザー戦略がめちゃくちゃ上手なんです。

ティーザーっていうのは、

商品の予告みたいなもので、

「もっと知りたい」って思わせる仕組みですね。

成功してる専門家がやってるのは、

- SNSで本格的な情報の一部を公開

- 「続きはこちらで」って誘導

- 無料コンテンツで価値を実感してもらう

- 有料コンテンツへの自然な流れ

こんな感じです。

例えば、投資の専門家が

Twitterで「今月の運用実績」

を公開してたんです。

でも詳しい手法については

「メルマガで詳しく解説してます」

って書いてあるんですよね。

興味を持った人は

「どうやってその結果を出したの?」

って思ってメルマガに登録する。

そこで無料で価値のある情報を提供して、

「この人の情報は本物だ」

って思ってもらうんです。

その後に

「さらに詳しい手法を知りたい方は

こちらの有料コンテンツで」

って案内する。

この流れが自然だから、

お客さんも納得して購入してくれるんです。

重要なのは、

無料の段階でしっかり価値を感じてもらうこと。

そうすれば有料コンテンツへの

ハードルがグッと下がるんですよね。

強い営業マンが持つべき適応力5つ

強い営業マンって、

どんな場所でも結果を出せるんですよね。

この5つの適応力を身につければ、

あなたも環境に左右されない

営業マンになれます。

その5つが、

- 異文化や異業種でも迅速に適応する

- 新しい情報に対してオープンに対応する

- 自信を持って自分の価値を伝える

- 相手の話をしっかり聞いて共感を示す

- 新しい人脈を積極的に構築する

これらのスキルなんです。

どれも営業の現場で

すぐに使える実践的なものばかり。

アウェイな環境でも戦える

営業マンの秘密を知れますよ。

順番に詳しく解説していきます。

異文化や異業種でも迅速に適応する

異文化や異業種の場所でも、

すぐに馴染める力が大切なんです。

なぜなら、営業マンって

いろんな場所で仕事をするから。

例えば、こんな場面で

適応力が必要になります。

- IT業界から製造業への転職

- 海外の取引先との商談

- 年齢層の違うお客様との接客

IT業界にいた人が製造業に行くと、

専門用語も文化も全然違うんですよね。

でも適応力がある人は、

まず相手の話をよく聞いて

その業界の常識を理解しようとします。

そして、自分の経験を

その業界の言葉で説明し直すんです。

ここで大切なのは、

「郷に入っては郷に従え」の精神。

自分のやり方を押し通そうとせず、

まずはその環境のルールを受け入れる。

そうすることで、

相手からの信頼を得やすくなるんです。

異文化や異業種でも迅速に適応できれば、

どこでも活躍できる営業マンになれます。

新しい情報に対してオープンに対応する

新しい情報が入ってきたとき、

素直に受け入れられる人が強いんです。

というのも、営業の世界って

変化がめちゃくちゃ早いから。

新しい情報への対応例として、

- 新しい営業手法の導入

- 競合他社の新サービス情報

- お客様のニーズの変化

こういった情報が日々入ってきます。

たとえば、今まで対面営業しかしてなかった人が

オンライン営業を始めるとき。

「やっぱり営業は対面じゃないと」

って思い込んでる人は適応できません。

でも柔軟な人は、

「オンラインならではの良さもあるかも」

って考えるんですよね。

実際、オンライン営業なら

移動時間がないから効率的だし、

画面共有で資料も見せやすい。

そんな新しい発見ができるのは、

オープンな姿勢があるからなんです。

頭が固い人は、

新しい情報を拒絶しがちです。

でも営業で成功したいなら、

常に学び続ける姿勢が必要。

新しい情報にオープンでいることで、

時代に合った営業ができるようになります。

自信を持って自分の価値を伝える

自分の価値をしっかり伝えられる人が、

結果的に信頼されるんですよね。

自信がない営業マンから

商品を買いたいと思わないでしょ。

自己アピールが必要な場面って、

- 初回の商談での自己紹介

- 競合との比較で選ばれるとき

- 価格交渉での説得

こういう重要な場面ばかりです。

例えば、初回商談で

「私、まだ経験が浅くて...」

なんて言ったら相手は不安になります。

でも経験の浅さを逆手に取って、

「だからこそ、お客様の立場で

一緒に考えられるんです」

って伝えられる人は強い。

自分の弱みも強みに変えて

堂々と話せるんですよね。

ただし、自信と傲慢は違います。

自信がある人は相手を尊重しつつ、

自分の価値もしっかり伝えられる。

傲慢な人は自分のことばかり話して、

相手の気持ちを考えません。

この違いを理解して、

適切な自己アピールをすることが大切。

自信を持って価値を伝えられれば、

どんな相手からも信頼されます。

相手の話をしっかり聞いて共感を示す

相手の話を真剣に聞ける人って、

営業で圧倒的に有利なんです。

なぜかというと、人は話を聞いてくれる人を

信頼するようにできてるから。

アクティブリスニングの具体例は、

- 相手の目を見て話を聞く

- 相槌を打ちながら聞く

- 質問で話を深掘りする

これらを意識するだけで全然違います。

よくある失敗例として、

相手が話してる最中に

次に何を話そうか考えてる人がいます。

でもそれって、

相手に伝わっちゃうんですよね。

「この人、私の話聞いてないな」

って思われたら信頼関係は築けません。

逆に、相手の話に対して

「それは大変でしたね」

「なるほど、そういうことだったんですね」

って共感を示せる人は好かれます。

共感するときのコツは、

相手の感情に寄り添うこと。

事実だけじゃなくて、

相手がどう感じたかを理解する。

そうすることで、

「この人は私のことを分かってくれる」

って思ってもらえるんです。

相手の話をしっかり聞いて共感できれば、

自然と信頼関係が生まれます。

新しい人脈を積極的に構築する

新しい人とのつながりを作るのが得意な人は、

営業でもチャンスが広がるんです。

人脈があると、紹介や情報が入ってきて

仕事につながりやすくなるから。

人脈構築の機会として、

- 業界のセミナーや勉強会

- 異業種交流会

- 既存の取引先からの紹介

こういった場面を活用できます。

たとえば、製造業の営業マンが

IT関係の勉強会に参加したとします。

一見関係なさそうですが、

IT企業も製造業のサービスを使うかもしれません。

そこで出会った人が将来、

転職先で決裁権を持つ可能性もあります。

だから、直接的な利益がなくても

人とのつながりを大切にする人が強い。

人脈を作るときのポイントは、

まず相手に価値を提供すること。

「何かもらおう」じゃなくて、

「何か役に立てることはないかな」

って考える姿勢が大切です。

そういう人の周りには、

自然と人が集まってきます。

そして、その人たちが

あなたの営業活動を支えてくれる。

新しい人脈を積極的に構築することで、

営業の可能性は無限に広がります。

環境に左右されない自信と技術を身につける方法5つ

どんな場所でも、

どんな相手でも、

自分らしく力を発揮できる人っていますよね。

この記事を読めば、

あなたもそんな風に

どこでも堂々と活躍できる人になれます。

その方法が、

- 自分の強みを理解して活かす

- 相手に応じてコミュニケーション方法を調整する

- 緊張や不安を抑えて冷静さを保つ

- 変化や挑戦に対して前向きな態度を持つ

- 知識やスキルを継続的に向上させる

この5つなんです。

どれも難しそうに見えるかもですが、

実は誰でもできることばかり。

日常の小さな心がけで

確実に身につけられる技術です。

それぞれ解説していきます。

自分の強みを理解して活かす

自分の強みを知ってる人は、

どんな環境でも自信を持って行動できます。

なぜなら、

自分の武器を分かってるから

迷わず使えるからなんです。

例えば、

- 人の話を聞くのが得意

- 物事を分かりやすく説明できる

- 細かいことに気づくのが上手

こんな強みがあるとします。

人の話を聞くのが得意な人なら、

初対面の人とも

すぐに打ち解けられますよね。

相手の話をしっかり聞いて、

「この人は私の話を理解してくれる」

って思ってもらえるから。

物事を分かりやすく説明できる人は、

どんな難しい話でも

相手に合わせて伝えられます。

専門用語を使わずに、

身近な例で説明したりして

相手に「なるほど!」って思ってもらえる。

でも、多くの人は

自分の強みに気づいてないんです。

「私なんて特別なことはできない」

って思い込んでしまってる。

だからこそ、

まずは自分の強みを見つけることから始めましょう。

相手に応じてコミュニケーション方法を調整する

相手に合わせて話し方を変えられる人は、

どんな場面でも上手くいきます。

というのも、

人それぞれ理解しやすい伝え方が

違うからなんですよね。

具体的には、

- 年上の人には丁寧な言葉遣いで

- 同世代の人にはフランクに

- 専門知識がない人には簡単な言葉で

こんな風に調整するんです。

たとえば、

お客さんに商品を説明するとき。

IT関係の人になら

「このシステムは効率化に優れてて」

って言えば伝わります。

でも、お年寄りの方には

「これを使うと今までの半分の時間で

同じことができるようになりますよ」

って言った方が分かりやすい。

同じ内容でも、

相手によって伝え方を変えるんです。

これができるようになると、

どんな業界の人とも

スムーズに話せるようになります。

相手が理解しやすい形で

情報を伝えられるから、

信頼関係も築きやすくなるんですよね。

緊張や不安を抑えて冷静さを保つ

緊張しやすい場面でも

落ち着いていられる人は強いです。

なぜかっていうと、

冷静だからこそ

適切な判断ができるからなんです。

緊張を抑える方法として、

- 深呼吸をする

- 事前準備をしっかりする

- 「緊張してもいい」と受け入れる

これらが効果的ですね。

深呼吸は本当に効果があって、

鼻から4秒吸って、

口から8秒かけて吐く。

これを3回やるだけで、

心拍数が落ち着いて

頭がクリアになります。

事前準備も大切で、

「こんな質問が来たらどう答えよう」

って想定しておくんです。

準備ができてると、

「大丈夫、これは想定内だ」

って思えるから安心できます。

でも一番大事なのは、

緊張を完全になくそうとしないこと。

「緊張してもいいんだ」

って受け入れると、

逆にリラックスできるんですよね。

変化や挑戦に対して前向きな態度を持つ

新しいことに前向きに取り組める人は、

どんな環境でも成長し続けられます。

それは、

変化を恐れずに

チャンスとして捉えられるからです。

前向きな態度を持つコツは、

- 失敗を学びの機会と考える

- 小さな成功を積み重ねる

- 「できない」ではなく「どうしたらできるか」を考える

こんな感じです。

失敗したとき、

「なんで失敗したんだろう」

って落ち込むんじゃなくて、

「次はどうしたらうまくいくかな」

って考えるんです。

小さな成功を積み重ねるのも大切で、

「今日は新しい人と話せた」

「いつもより上手く説明できた」

みたいな小さなことでも

自分を褒めてあげる。

そうすると、

「自分は成長してるんだ」

って実感できて、

次の挑戦にも前向きになれます。

問題に直面したときも、

「これは無理だ」

って諦めるんじゃなくて、

「どうしたら解決できるかな」

って考える習慣をつけましょう。

知識やスキルを継続的に向上させる

常に学び続ける人は、

どんな場面でも対応できる力を持ってます。

なぜなら、

幅広い知識があると

相手との共通点を見つけやすいからです。

継続的に学ぶ方法として、

- 毎日少しずつでも新しい情報に触れる

- 異業種の人と積極的に話す

- 本やネットで幅広い分野を学ぶ

これらがおすすめです。

毎日15分でもいいから、

自分の専門分野以外の

記事を読んでみるんです。

そうすると、

「あ、こんな業界もあるんだ」

「こんな考え方もあるんだ」

って新しい発見があります。

異業種の人との交流も大切で、

その人たちの話を聞くことで

自分では思いつかない視点を

得ることができます。

たとえば、

営業の人が製造業の人と話すと、

「お客さんの要望を実現するのに

こんな技術的な苦労があるんだ」

って分かったりします。

そういう知識があると、

お客さんとの話でも

「製造の現場では大変でしょうね」

って共感を示せるようになるんです。

新しい環境に挑戦することで得られる効果5つ

新しい環境に挑戦するって、

実は人生を変える最強の方法なんです。

これを知ってるかどうかで、

あなたの成長スピードが全然違ってきます。

具体的に得られる効果は、

- 異なる考え方やアプローチで視野を広げる

- 成功体験を重ねて自己信頼を深める

- 問題解決を通じて分析力や創造力を磨く

- 変化に迅速に適応できる能力を高める

- 人との出会いを通じてネットワークを拡大する

この5つなんですよね。

どれも聞いたことがあるかもですが、

実際にどんな効果があるかって分からない人が多い。

でも、これらの効果を理解して

実際に行動に移せば、

今までとは全く違う自分になれるんです。

それぞれ解説していきます。

異なる考え方やアプローチで視野を広げる

新しい環境に飛び込むと、

今まで知らなかった考え方に出会えるんです。

っていうのも、

違う環境には違う価値観を持った人たちがいるから。

例えば、

- 全く違う業界の人の発想

- 異なる文化圏の人の考え方

- 年齢が離れた人の価値観

こんな感じで、

普段接しない人たちの考えに触れられます。

僕の知り合いで営業マンの人がいるんですが、

その人は異業種の交流会によく参加してるんです。

IT業界から飲食業界まで、

本当にいろんな人と話してる。

そこで学んだのが、

「業界によって全然アプローチが違う」

ってことだったそうです。

でもね、ここからが面白いんですけど、

その違いを自分の営業に活かせるようになったんです。

IT業界の論理的なアプローチと

飲食業界の感情的なアプローチを組み合わせて、

お客さんに合わせて使い分けられるようになった。

その結果、

営業成績がぐんと上がったんですよね。

これって、新しい環境に挑戦したからこそ

得られた視野の広がりなんです。

成功体験を重ねて自己信頼を深める

新しい環境での挑戦って、

小さな成功体験をたくさん積めるんです。

なぜかっていうと、

未知の状況を乗り越えるたびに

「自分にもできるじゃん」って感じられるから。

具体的には、

- 初めての場所で人と話せた

- 知らない業界の人と仲良くなれた

- 苦手だった分野で結果を出せた

こんな小さな成功が積み重なっていきます。

ある女性の話なんですが、

もともとすごく人見知りだったんです。

でも転職を機に、

全く知らない業界に飛び込んだ。

最初は本当に大変だったそうです。

業界用語も分からないし、

人間関係も一から築かないといけない。

でも、一つ一つクリアしていくうちに、

「私って意外とやれるかも」

って思えるようになったんです。

そしたら、今度は社内のプロジェクトで

積極的に発言するようになった。

前の職場では絶対にできなかったことが、

自然とできるようになってたんです。

これが自己信頼の深まりなんですよね。

新しい環境での成功体験が、

自分への信頼を確実に高めてくれる。

だからこそ、

新しい環境への挑戦が大切なんです。

問題解決を通じて分析力や創造力を磨く

新しい環境では、

予想もしなかった問題がどんどん出てきます。

そんな時、今までの方法じゃ解決できないから、

新しい解決策を考えないといけないんです。

例えば、

- 文化の違いから生まれる誤解

- 業界特有のルールへの対応

- 全く知らない分野での課題解決

こういった問題に直面します。

でも、これがめちゃくちゃいい訓練になるんです。

知り合いのコンサルタントの人が、

海外の案件を担当することになったんです。

日本のやり方が全く通用しなくて、

最初は本当に困ったそうです。

でも、現地の人と話を重ねて、

その国の文化や価値観を理解していった。

そして、日本の手法と現地の文化を

うまく組み合わせた新しいアプローチを考案したんです。

それが大成功して、

今では海外案件の専門家として活躍してる。

この経験を通じて、

分析力と創造力が格段に上がったそうです。

問題を多角的に見る力と、

既存の枠を超えた解決策を生み出す力。

これって、新しい環境での問題解決を通じて

初めて身につくスキルなんですよね。

変化に迅速に適応できる能力を高める

新しい環境に慣れるプロセスって、

実は変化への適応力を鍛える最高の訓練なんです。

どういうことかというと、

環境が変わるたびに適応することを繰り返すから、

変化に強くなるんです。

具体的には、

- 新しいルールへの順応

- 異なる人間関係の構築

- 未知の業務への対応

こんなことを経験します。

最初は戸惑うかもしれませんが、

慣れてくると変化すること自体が怖くなくなります。

ある営業マンの話なんですが、

転職を3回経験してるんです。

最初の転職の時は、

新しい環境に慣れるのに半年かかった。

でも2回目は3ヶ月、

3回目はなんと1ヶ月で馴染めたそうです。

これって、変化への適応力が

どんどん上がってる証拠ですよね。

今では、急な異動や新しいプロジェクトも

全然平気だそうです。

むしろ、変化があることを

楽しめるようになったって言ってました。

この能力があると、

どんな状況でも冷静に対応できるようになります。

変化の激しい今の時代には、

本当に大切なスキルなんです。

人との出会いを通じてネットワークを拡大する

新しい環境の一番の魅力って、

今まで出会えなかった人たちと繋がれることなんです。

なぜなら、違う環境には

違うバックグラウンドを持った人がいるから。

例えば、

- 異業種の専門家

- 異文化の友人

- 年齢や立場が違う仲間

こんな多様な人たちと出会えます。

そして、この出会いが

あなたの人生を大きく変えるきっかけになるんです。

ある女性起業家の話なんですが、

もともと事務職をしてたんです。

でも、習い事で通い始めた英会話教室で

外国人の起業家と知り合った。

その人から海外のビジネス事情を聞いて、

「私も何かやってみたい」

って思うようになったそうです。

そして、その人に相談しながら

輸入ビジネスを始めることになった。

今では年商数千万円の会社を経営してます。

これって、新しい環境での出会いがなかったら

絶対に起こらなかったことですよね。

人とのネットワークは、

新しい機会や情報をもたらしてくれます。

そして、困った時に助けてくれる

心強い仲間にもなってくれる。

だからこそ、新しい環境での出会いを

大切にしてほしいんです。

コミュニケーションスキルを継続的に向上させる効果5つ

コミュニケーションスキルって、

一度身につけたら終わりじゃないんです。

継続的に向上させることで、

あなたの人生がガラッと変わります。

その効果がこの5つ。

- 信頼関係を深めてネットワークを広げる

- フィードバックを受け入れて自己改善する

- 誤解を減らして問題解決をスムーズにする

- 様々な場面で自信を持って意見を表明する

- 異なる状況に応じて柔軟に対応する

これらの効果は、

どれも仕事やプライベートで

めちゃくちゃ役に立つものばかり。

特に営業や接客の仕事してる人なら、

この効果を実感できるはずです。

それぞれ詳しく解説していきます。

信頼関係を深めてネットワークを広げる

コミュニケーションスキルを磨き続けると、

人との信頼関係がどんどん深まります。

なぜかというと、

相手の話をしっかり聞けるようになって、

共感力も高まるからなんです。

例えば、こんな場面で差が出ます。

- 初対面の人との会話がスムーズ

- 相手の本音を引き出せる

- 長期的な関係を築ける

営業の世界でも、

トップセールスマンほど

この能力が高いって言われてます。

彼らは異業種の人とも

すぐに打ち解けられるんですよね。

共通の話題を見つけるのが上手で、

相手の興味を引く話し方ができる。

だからこそ、

どんな環境でも人脈を広げられるんです。

ネットワークが広がれば、

新しいチャンスも舞い込んでくる。

結果的に、

あなたの可能性がどんどん広がっていくんです。

フィードバックを受け入れて自己改善する

コミュニケーションスキルが向上すると、

他人からの意見を素直に受け入れられます。

これって実は、

成長するためにめちゃくちゃ大事なこと。

なぜなら、自分では気づけない

盲点を教えてもらえるからです。

具体的には、

- 相手の意見を否定しない

- 批判も建設的に受け止める

- 改善点を見つけて実践する

こういうことができるようになります。

例えば、プレゼンした後に

「もう少しゆっくり話した方がいい」

って言われたとしましょう。

普通なら「え、そうかな?」

って思っちゃうかもしれません。

でも、コミュニケーションスキルが高い人は、

「確かに、聞き手の立場で考えてみよう」

って素直に受け入れるんです。

そして実際に改善して、

次回はもっと良いプレゼンができる。

この積み重ねが、

あなたを成長させ続けるんですよね。

誤解を減らして問題解決をスムーズにする

コミュニケーションが上手になると、

相手との誤解がグッと減ります。

これは、相手の話を正確に理解して、

自分の考えも明確に伝えられるから。

問題が起きても、

すぐに解決できるようになるんです。

例えば、

- 相手の真意を正確に把握できる

- 自分の意図を誤解なく伝えられる

- 建設的な議論ができる

こんなことが可能になります。

職場でよくある例で言うと、

「この資料、明日までに」

って言われたとします。

普通なら「はい、わかりました」

で終わっちゃうかもしれません。

でも、コミュニケーション上手な人は、

「明日の何時頃までに、どの形式で

お渡しすればよろしいでしょうか?」

って確認するんです。

こうすることで、

後から「そういう意味じゃなかった」

っていうトラブルを防げます。

結果的に、

仕事がスムーズに進むし、

信頼関係も深まるんですよね。

様々な場面で自信を持って意見を表明する

コミュニケーションスキルを継続的に向上させると、

どんな場面でも堂々と話せるようになります。

なぜかって言うと、

相手に合わせた話し方ができるようになって、

自分の考えを整理して伝える力がつくから。

自信がついてくるんですよね。

例えば、

- 会議での発言が積極的になる

- 初対面の人とも臆せず話せる

- 自分の価値を効果的にアピールできる

こういう変化が起きます。

営業の世界では、

「アウェイでも戦える」

って表現をよく使います。

これは、どんな環境でも

自信を持って自分を表現できる

っていう意味なんです。

例えば、全く知らない業界の人たちの前でも、

「私の経験では...」

って堂々と話せるようになる。

専門用語を使わずに、

誰にでもわかりやすい言葉で

自分の考えを伝えられるんです。

この自信があると、

チャンスを逃すことがなくなります。

異なる状況に応じて柔軟に対応する

コミュニケーションスキルが高まると、

相手や場面に応じて話し方を変えられます。

これを「アダプタビリティ」って言うんですが、

要は臨機応変に対応できる力のこと。

この能力があると、

どんな相手とも良好な関係を築けるんです。

具体的には、

- 相手の文化や背景を理解して話す

- 年齢や立場に応じて言葉遣いを変える

- 非言語的コミュニケーションも使い分ける

こんなことができるようになります。

例えば、年配の方と話すときは

ゆっくり丁寧に話したり、

若い人と話すときは

もう少しカジュアルにしたり。

外国の方と話すときは、

ジェスチャーを多めにして

わかりやすい単語を選んだり。

営業の強い人って、

この使い分けがめちゃくちゃ上手なんです。

相手が理系の人なら論理的に話すし、

感情的な人なら共感を示しながら話す。

だからこそ、

どんな相手からも信頼されるし、

結果も出せるんですよね。

多様な業界の知識を広げることで得られるメリット5つ

多様な業界の知識を身につけると、

あなたの人生が劇的に変わります。

この知識を手に入れることで、

どんな環境でも活躍できる

強い人間になれるんですよね。

そのメリットが、

- 異なる視点やアプローチで考え方を豊かにする

- 各業界特有のスキルや知識を獲得する

- 様々な環境に適応する経験を積む

- 異業界の人々とのつながりを深める

- 複雑な問題を解決する新しいアイデアを生み出す

この5つなんです。

これらのメリットを理解すれば、

なぜ多様な業界の知識が

あなたの武器になるかが分かります。

どれも実際に体験できる

具体的なメリットばかりです。

それぞれ解説していきます。

異なる視点やアプローチで考え方を豊かにする

異なる業界の知識を学ぶと、

ものの見方が一気に広がります。

なぜかっていうと、

業界ごとに全く違う考え方や

やり方があるからなんですよね。

例えば、

- IT業界の効率重視の考え方

- 医療業界の安全第一の思考

- 芸術業界の創造性を大切にする視点

こういう違いがあるんです。

IT業界では「とにかく早く結果を出そう」

って考えるのが当たり前。

でも医療業界では「慎重に確実に」

っていうのが基本なんですよね。

この違いを知ってると、

同じ問題でも複数の角度から

考えられるようになります。

ここが面白いところなんですが、

一つの業界しか知らないと

どうしても考え方が偏っちゃう。

でも複数の業界を知ってると、

「こっちの業界ならこう考えるな」

って選択肢が増えるんです。

だからこそ、

異なる視点を持つことで

考え方が豊かになるんですよね。

各業界特有のスキルや知識を獲得する

各業界には、

その業界でしか身につかない

特別なスキルがあります。

というのも、

業界ごとに求められる能力が

全然違うからなんです。

具体的には、

- 営業業界のコミュニケーション術

- 製造業界の品質管理の技術

- 金融業界のリスク分析能力

こんな感じですね。

営業業界では人の心を動かす

話し方やプレゼン技術が身につく。

製造業界では細かいところまで

気を配る品質管理の考え方が学べます。

金融業界だと数字を読み取って

リスクを判断する力が鍛えられるんです。

これらのスキルって、

その業界にいないと

なかなか身につかないもの。

でも一度身につけちゃえば、

他の業界でも活かせるんですよね。

例えば営業で覚えた話し方は、

どの業界でも人間関係を良くするのに

役立ちますからね。

だから各業界のスキルを

どんどん吸収していけば、

あなたの武器が増えていくんです。

様々な環境に適応する経験を積む

色んな業界を知ることで、

どんな環境でも対応できる

強い適応力が身につきます。

どうしてかっていうと、

業界が変わると文化も

ルールも全部変わるからです。

例えば、

- 厳格な上下関係がある業界

- フラットな関係を重視する業界

- チームワークを大切にする業界

こういう違いがあるんですよね。

銀行みたいな業界だと

きちんとした上下関係があって、

礼儀正しさが求められます。

でもIT系のベンチャー企業だと

社長とも気軽に話せるような

フラットな関係が普通なんです。

こうした違いを体験することで、

「この環境ではこう振る舞えばいいんだな」

っていう感覚が養われます。

そうなると新しい環境に入っても、

「あ、ここはあの業界と似てるな」

って感じで素早く適応できるんです。

適応力って一度身につけると、

転職や異動があっても

全然怖くなくなりますよ。

むしろ新しい環境が楽しみに

なっちゃうくらいです。

だから様々な環境を経験することが、

あなたの大きな財産になるんですよね。

異業界の人々とのつながりを深める

いろんな業界を知ってると、

色んな人と仲良くなれます。

なぜなら共通の話題が

たくさん作れるからなんです。

例えば、

- 相手の業界の話題についていける

- 自分の業界の話を分かりやすく説明できる

- 業界の違いを楽しく話し合える

こんなことができるようになります。

相手が「うちの業界は大変で...」

って話してきたときに、

「あー、分かります!」

って言えるとすごく喜ばれるんです。

逆に自分の業界の話をするときも、

相手の業界と比較しながら説明すると

「なるほど!」って理解してもらえます。

実際に僕の知り合いで

色んな業界を経験した人がいるんですが、

その人の周りにはいつも

色んな業界の人が集まってるんですよね。

みんなその人と話すのが楽しいから

自然と人が寄ってくるんです。

そうやって人とのつながりが増えると、

新しい情報が入ってきたり

仕事の機会をもらえたりします。

人脈って本当に大切で、

一人では絶対にできないことも

人とのつながりがあれば実現できちゃう。

だからこそ異業界の人々との

つながりを深めることが

あなたの人生を豊かにするんです。

複雑な問題を解決する新しいアイデアを生み出す

複数の業界を知ってると、

今まで誰も思いつかなかった

すごいアイデアが生まれます。

というのは、

異なる業界の知識を組み合わせることで、

全く新しい解決策が見つかるからです。

具体的には、

- A業界の技術とB業界のニーズを組み合わせる

- C業界の考え方をD業界の問題に応用する

- 複数業界の良いところを混ぜ合わせる

こういうことができるんです。

例えば、ゲーム業界の

「楽しませる仕組み」を

教育業界に持ち込んだら

楽しく学べる教材ができますよね。

医療業界の「安全管理」の考え方を

建設業界に応用すれば

事故の少ない現場が作れます。

こんな風に業界の枠を超えて

知識を組み合わせると、

誰も考えつかなかった

画期的なアイデアが生まれるんです。

実際に成功してる会社って、

こういう異業界の知識を

うまく組み合わせてることが多い。

一つの業界だけ知ってる人には

絶対に思いつかないような

発想ができるようになります。

これって本当にすごい武器で、

あなたの価値を一気に高めてくれる。

だから複数の業界を知ることで、

新しいアイデアを生み出す力が

どんどん強くなっていくんですよね。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 前提共有なしの自己紹介は9割が失敗する

- 相手の業界や立場を事前に調べることが成功の鍵

- 自己紹介は5つのステップで段階的に進める

- 専門用語を避けて相手の理解度に合わせて説明する

- 押し売り感を出さずに価値提供を最優先にする

- QRコードや名刺を活用してオンライン誘導を簡単にする

- SNSでは定期的な投稿とフォロワーとの交流が重要

- 無料コンテンツから段階的に高額商品へ誘導する

- 継続的なフォローで関係性を深め続ける

- 多様な業界の知識が新しいアイデアを生み出す武器になる

まとめ

前提共有の重要性から始まり、

実際のオンライン誘導まで

体系的に解説してきました。

多くの人が異業種交流会で

失敗してしまう理由は、

相手のことを考えずに

自分の話ばかりしてしまうからです。

でも、この記事で紹介した

前提共有のテクニックを使えば、

どんな相手とも信頼関係を築けます。

まず相手の業界や立場を理解して、

その人に合わせた話し方をする。

そして5つのステップで

段階的に自己紹介を進めて、

自然な流れでオンラインに誘導する。

この流れを覚えれば、

異業種交流会が

あなたのビジネスチャンスを

広げる場所に変わります。

大切なのは、

売り込みではなく

価値提供を最優先にすること。

相手の役に立つ情報を提供して、

信頼関係を築いてから

商品やサービスを紹介する。

この順番を間違えなければ、

必ず結果がついてきます。

どんな環境でも結果を出せる

強い営業マンになるために、

今日から実践してみてください。

あなたの営業力と

コミュニケーション力が

劇的に向上するはずです。

よくある質問

前提共有って何をすればいいの?具体的な方法が分からない

相手の業界や立場を事前に調べて、その人が理解しやすい言葉で話すことです。「最近のシステム開発って大変ですよね」みたいに、相手の状況を理解してることを伝えるだけで信頼関係がぐっと深まります。

自己紹介で緊張してしまって上手く話せません

鼻から4秒吸って口から8秒で吐く深呼吸を3回やってみてください。それと「緊張してもいいんだ」って受け入れると逆にリラックスできます。事前に「こんな質問が来たらどう答えよう」って準備しておくのも効果的です。

リアルで出会った人をオンラインに誘導するタイミングが分からない

まず相手の悩みを聞いて共感してから、「実は同じような悩みがあってこんな方法で解決したんです」って自然に話を持っていきます。相手が興味を示したら「詳しい話をSNSでシェアしてるんで見てみてください」って軽く提案するのがベストです。

専門用語を使わずに説明するのが難しい

「コンバージョン率」を「お客さんが買ってくれる割合」、「エンゲージメント」を「お客さんとの関わり合い」みたいに小学生でも分かる言葉に置き換えましょう。身近な例を使って説明すると、相手に「なるほど!」って思ってもらえます。

SNSでフォロワーが増えない

プロフィールで「何をしてる人なのか」「どんな価値を提供してくれるのか」を明確にしましょう。毎日決まった時間に投稿して、フォロワーとの交流を積極的に行うことが大切です。人気すぎるハッシュタグは避けて、ニッチなタグを狙うのがコツです。

新しい環境に飛び込むのが怖い

新しい環境では小さな成功体験を積み重ねることで自信がつきます。「初めての場所で人と話せた」「知らない業界の人と仲良くなれた」みたいな小さなことでも自分を褒めてあげてください。失敗を学びの機会と考えて、前向きに取り組めば必ず成長できます。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。