このノウハウについて

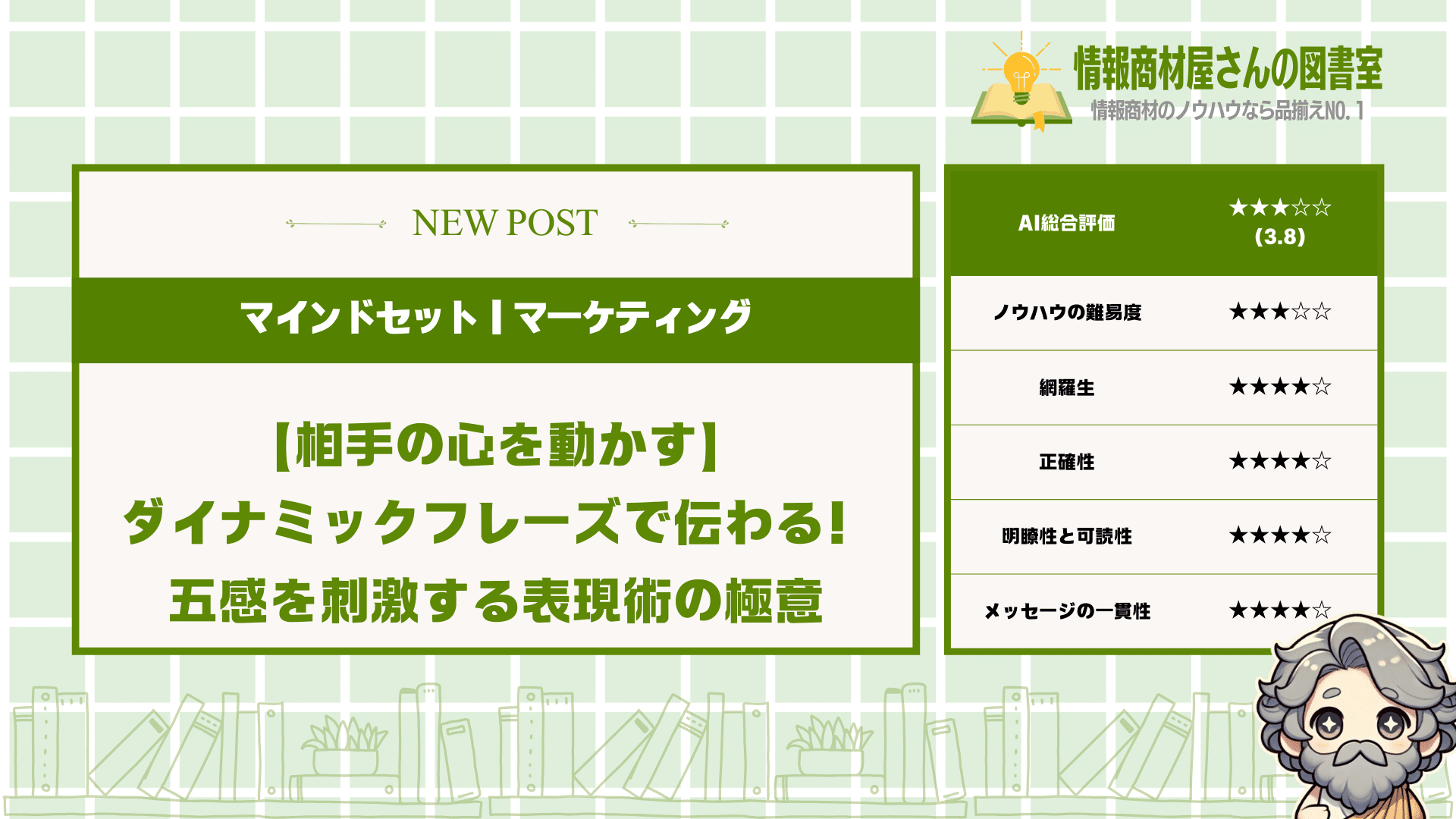

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は人間関係の基本となるラポール構築から、相手のタイプ別コミュニケーション方法、心を動かす表現技術まで幅広く解説しています。特に「イメージ想像法」や「ダイナミックフレーズ」の具体例が豊富で、読者はすぐに実践できるでしょう。五感を使った表現方法や相手のタイプ別アプローチなど、日常会話からビジネスシーンまで応用できる実用的な内容です。これらのテクニックを身につければ、人間関係が劇的に改善し、仕事やプライベートでの説得力が格段に高まるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●人間関係がうまくいかなくて悩んでいる

●会話が続かず、相手と打ち解けられない

●商談や交渉でなかなか成果が出ない

人と人との関係を深める「ラポール」は、

あなたの人生を大きく変える可能性を

秘めています。

実は多くの人が、コミュニケーションで

「何を話すか」ばかりに気を取られていますが、

本当に大切なのは「どう伝えるか」なのです。

この記事では、相手との信頼関係を築く

「ラポール形成」の基本から、

相手のタイプ別コミュニケーション術、

そして心を動かす表現技術まで

体系的に解説します。

これらのテクニックを身につければ、

初対面の人とも自然と打ち解けられるようになり、

ビジネスでの成功率も格段に高まるでしょう。

人間関係に悩むあなたも、

この記事を読み終える頃には、

コミュニケーションの達人への

第一歩を踏み出せるはずです。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- ラポールが人間関係を変える5つの理由とその効果

- 効果的なラポール構築の4つのステップと具体的な実践法

- 相手のタイプを見分ける3つの方法と最適なアプローチ

- 視覚・聴覚・体感覚優位タイプ別のコミュニケーション術

- イメージ想像法とダイナミックフレーズで相手の心を動かす方法

ラポールが人間関係を変える5つの理由

人と人との間に生まれる「ラポール」は、

あなたの人間関係を根本から変えてしまう力を持っています。

このページを読み終える頃には、

あなたも人間関係の達人への第一歩を踏み出せるでしょう。

ラポールが人間関係を変える理由は次の5つです。

- コミュニケーションが円滑になるから

- 相手のニーズを深く理解できるから

- 提案や意見が受け入れられやすくなるから

- 長期的な信頼関係を築けるから

- ビジネスの成功率が高まるから

これらはどれも私たちの日常生活や

仕事の場面で大きな影響を与えます。

ラポールを身につけることで、

あなたの人間関係は劇的に変わるんです。

それでは、一つひとつ

詳しく見ていきましょう。

コミュニケーションが円滑になるから

ラポールがあると会話が

スムーズに進むようになります。

なぜなら、お互いに心の壁が

低くなるからなんですね。

例えば次のような変化が起きます。

- 言葉が少なくても意図が伝わる

- 緊張感なく本音で話せる

- 沈黙も心地よく感じられる

特に初対面の人と話すとき、

最初は緊張してぎこちないですよね。

でも、ラポールが形成されると

その緊張感がスーッと消えていくんです。

具体的には、お互いの話すテンポが

自然と合ってきたり、相槌のタイミングが

ピッタリ合うようになったりします。

これ、実は脳科学的にも

証明されていることなんですよ。

ラポールが形成されると、脳波が

シンクロする現象が起きるんです。

だからこそ、コミュニケーションの

質が格段に上がるわけです。

お互いの理解が深まれば、

誤解も少なくなりますよね。

相手のニーズを深く理解できるから

ラポールがあると相手が

本当に求めていることがわかります。

これは表面的な言葉だけでなく、

心の奥にある本音を感じ取れるからです。

こんな経験ありませんか?

- 「大丈夫です」と言っても実は違う

- 言葉と表情が一致していない

- 言わなくても何を望んでいるかわかる

このような微妙なサインを

見逃さなくなるんですね。

例えば友達が「別に何もいらない」と

言っていても、実は何か欲しいものが

あるとわかることがありますよね。

これがラポールによって

可能になるんです。

ビジネスの場面でも同様で、

お客さんが明確に言語化できていない

ニーズを察知できるようになります。

「この人は何を求めているんだろう?」

という疑問が自然と解消されるんです。

相手のニーズを深く理解できれば、

的確な対応ができるようになります。

提案や意見が受け入れられやすくなるから

ラポールがあると、あなたの

アイデアや提案が素直に受け入れられます。

これは相手があなたを

信頼しているからこそなんですね。

例えばこんな場面で違いが出ます。

- 難しい交渉の場面

- 新しいアイデアを提案するとき

- 相手に変化を求めるとき

ラポールがない状態だと、

どんなに良い提案でも警戒されがちです。

でも、ラポールがしっかりあれば

「この人が言うなら」と受け入れてもらえる。

具体的には、上司に新しい

プロジェクトの提案をするとき、

普段から信頼関係を築いていれば

前向きに検討してもらえますよね。

これって実は心理学で

「説得の原則」として研究されています。

人は論理よりも、誰が言うかで

判断することが多いんです。

だからこそ、ラポールを築いておくことが

アイデアを実現する近道になるんですよ。

長期的な信頼関係を築けるから

ラポールは一時的な親密さではなく、

長く続く信頼関係の土台になります。

一度築いたラポールは、

小さな誤解や衝突があっても

簡単には崩れないものなんです。

こんな特徴があります。

- 困ったときに助け合える

- お互いの成長を喜べる

- 時間が経っても関係が続く

例えば、久しぶりに会った

古い友人と、すぐに打ち解けられるのは

ラポールがあるからですよね。

学生時代の友人と何年ぶりかに

会っても、すぐに当時の関係に

戻れることってありませんか?

これがラポールの力なんです。

ビジネスの世界でも同じで、

一度信頼関係を築いたお客さんは

何年経っても取引を続けてくれます。

人間関係には浮き沈みがつきものですが、

ラポールがあれば乗り越えられるんです。

だからこそ、短期的な利益より

長期的な関係構築を優先すべきなんです。

ビジネスの成功率が高まるから

ラポールはビジネスの成功に

直結する重要な要素です。

なぜなら、どんなビジネスも

最終的には人と人との関係だからです。

ビジネスでのラポールの効果は次の通り。

- 成約率のアップ

- リピート顧客の増加

- 紹介ビジネスの拡大

営業の場面を思い浮かべてみてください。

ラポールがある状態とない状態では

成約率に雲泥の差がつきます。

実際、トップセールスマンほど

商品説明よりも関係構築に

時間をかけているんですよ。

あるセールストレーニングでは、

「商品知識20%、ラポール形成80%」

という黄金比率があるほどです。

さらに、ラポールがあれば

クレームも建設的な意見として

受け取ってもらいやすくなります。

「この人のためなら」と思ってもらえれば、

多少の不便や高価格でも

受け入れてもらえるんです。

ビジネスの本質は信頼関係であり、

ラポールこそがその基盤なのです。

効果的なラポール構築の4つのステップ

人間関係の成功は、実は

ラポール構築にかかっています。

ラポールを身につければ、

どんな相手とも信頼関係が築けるんです。

これから説明する4つのステップは:

- STEP1. 相手に対して真摯な関心を示す

- STEP2. 共通点を見つけて共感を深める

- STEP3. 積極的に傾聴する姿勢を持つ

- STEP4. 一貫した誠実な態度で接する

この4つのステップは誰でも

すぐに実践できるものばかり。

でも効果は絶大で、

仕事でもプライベートでも役立ちます。

それでは、順番に

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 相手に対して真摯な関心を示す

相手への本物の関心が

ラポール構築の第一歩です。

なぜなら、人は自分に

興味を持ってくれる人に心を開くからなんです。

例えば:

- 相手の話に集中して聞く

- 相手の趣味や関心事について質問する

- 相手の成果や経験を認める言葉をかける

こういった行動は

「あなたに興味があります」という

メッセージを伝えることになります。

もっと具体的に言うと、

名前を覚えて呼んだり、

前回の会話の内容を覚えていたりすると効果的。

相手が話した内容を

次に会ったときに「この前◯◯って言ってたけど、

どうなった?」と聞くだけでも違います。

ここで大切なのは、

演技ではなく本当の関心を持つこと。

演技は必ず相手に

バレてしまうものなんです。

だから、まずは相手のことを

純粋に知りたいという気持ちを

持つことから始めましょう。

真摯な関心を示すことで、

相手は安心感を得て心を開きます。

STEP2. 共通点を見つけて共感を深める

共通点を見つけると、

相手との距離がぐっと縮まります。

これは人間の心理として、

似た経験や価値観を持つ人に

親近感を抱くからなんですね。

例えば:

- 同じ出身地や学校

- 共通の趣味や関心事

- 似た経験や悩み

こういった共通点を見つけると、

「この人は自分と似ている」と

感じてもらえるんです。

具体的な方法としては、

会話の中で「私も同じです!」と

共感を示す瞬間を大切にすること。

例えば相手が「最近ジムに

通い始めたんです」と言ったら、

「私も健康のために運動始めました!」

と返すといいでしょう。

ただし、無理に共通点を

作り出そうとするのはNG。

嘘をついたり、興味もない

ことに興味があるふりをすると、

かえって信頼を失います。

自然な会話の中で

見つかった共通点を大切にして、

そこから会話を広げていきましょう。

共通点を通じた共感が

深まると、相手との心理的な

距離が一気に縮まります。

STEP3. 積極的に傾聴する姿勢を持つ

積極的な傾聴は、

ラポール構築の最強の武器です。

なぜって、ほとんどの人は

「聞かれる」より「話す」ことが

好きだからなんですよね。

例えば:

- 相手の話を遮らない

- うなずきや相づちで関心を示す

- 質問を通じて話を深める

こういった傾聴の姿勢は

「あなたの話は価値がある」という

メッセージになります。

特に効果的なのは、

オウム返しと要約です。

「なるほど、〇〇ということですね」

と相手の言葉を繰り返したり、

要約したりすると、相手は

「ちゃんと聞いてくれている」と感じます。

傾聴するときのポイントは、

スマホをいじったり、周りを

見回したりしないこと。

目を見て、体を少し

前に傾けるだけでも、

聞く姿勢は伝わります。

あと、すぐにアドバイスしたり

自分の話に切り替えたりするのも

避けた方がいいんです。

まずは相手の話を

最後まで聞き切ることが大切。

積極的な傾聴を心がけると、

相手は「この人は自分を

理解してくれる」と感じ、

心を開いてくれるようになります。

STEP4. 一貫した誠実な態度で接する

一貫性と誠実さは、

長期的なラポール維持の鍵です。

これは信頼関係を築くうえで、

予測可能性が安心感を

生み出すからなんですよね。

例えば:

- 約束を必ず守る

- 言動に一貫性を持たせる

- 正直に謝れる勇気を持つ

こういった態度は

「この人は信頼できる」という

印象を強く与えます。

具体的に言うと、

「5分後に連絡します」と言ったら

本当に5分後に連絡する。

小さな約束でも守ることが、

大きな信頼につながるんです。

また、意見が合わないときでも、

相手を尊重しながら

正直に自分の考えを伝えることも大切。

ここで注意したいのは、

人によって態度を変えないこと。

A社では熱心なのに、

B社ではそっけない態度だと、

いつか必ずその評判は

広まってしまいます。

どんな相手に対しても

誠実さを持って接することで、

「この人は本物だ」という

信頼を勝ち取れるんです。

一貫した誠実な態度は、

短期的な関係だけでなく、

長期的な信頼関係を

築く土台となります。

ラポール形成レベルを高める3つの方法

人の心を一瞬でつかむ秘密、

それはラポール形成のレベルにあります。

相手との信頼関係を深めれば、

どんな場面でも会話が弾むようになります。

そのためのステップが、

- 「For You」のマインドで相手を尊重する

- 「With You」の姿勢で協力関係を構築する

- 「As You」の境地で相手と一体感を生み出す

この3つなんです。

これらのステップを踏むことで、

相手との距離がぐっと縮まります。

信頼関係を築くための具体的な方法を、

それぞれ解説していきます。

「For You」のマインドで相手を尊重する

「For You」とは、相手のために

何かをする心構えのことです。

これが信頼関係の第一歩になるんですよ。

相手を大切に思う気持ちが伝わるからです。

例えば、

- 相手の話をじっくり聞く

- 困っていることを手伝う

- 相手の好みを覚えておく

こういった小さな行動が、

実は大きな信頼につながります。

もっと具体的に言うと、

友達が好きな飲み物を覚えておいて、

次に会ったときに用意しておくことです。

この「あなたのことを考えていましたよ」という

メッセージが相手の心に響くんですね。

でもね、ここで大切なのは、

見返りを求めないことなんです。

純粋に相手のことを考えた行動じゃないと、

かえって不信感を生んでしまいます。

だから「For You」のマインドは、

相手への思いやりから始まるものなんです。

「With You」の姿勢で協力関係を構築する

「With You」は、相手と一緒に

何かを成し遂げる姿勢のことです。

このレベルになると、お互いが

パートナーとして認め合えるようになります。

例えば、

- 共通の目標に向かって協力する

- 意見の違いを尊重しながら話し合う

- 成功も失敗も分かち合う

こういった経験を通して、

絆が深まっていくんです。

学校のグループプロジェクトで、

みんなで協力して素晴らしい発表ができたとき、

自然と仲間意識が生まれますよね。

それと同じで、一緒に何かを乗り越えると、

特別な結びつきが生まれるんです。

ここでのポイントは、

対等な関係を築くことなんですよ。

上から目線だったり、逆に頼りすぎたりすると、

バランスが崩れてしまいます。

お互いの強みを活かし合える関係こそ、

「With You」の理想的な形なんです。

「As You」の境地で相手と一体感を生み出す

「As You」というのは、相手の立場に

完全に立てる境地のことです。

これが最も深いラポールのレベルで、

相手の考えや感情が直感的に分かるようになります。

例えば、

- 言葉にしなくても気持ちが伝わる

- 相手の視点から物事を見られる

- 先回りして相手のニーズに応えられる

このレベルになると、まるで

心が通じ合っているような感覚になります。

長年の友情や家族関係で、

「あ、今〇〇が欲しいんだな」とか

「きっとこう思っているはずだ」と分かることがありますよね。

それがまさに「As You」の状態なんです。

このレベルに到達するには、

時間と経験の積み重ねが必要です。

でも、相手のことを本当に理解しようとする

姿勢があれば、少しずつ近づけます。

相手の価値観や背景を知り、

尊重することから始めてみましょう。

「As You」の境地に達すると、

言葉以上のコミュニケーションが可能になるんです。

需要創造に最適なタイミングを見極める3つのポイント

あなたが商品を売りたいとき、

実は「タイミング」が9割の勝負を決めます。

どんなに素晴らしい商品でも、

提案するタイミングを間違えると全く響かないんです。

需要創造のタイミングを見極める

ポイントは次の3つ。

- 顧客の期待から不安への感情変化を観察する

- 脳内ホルモンの変化のサインを見逃さない

- 相手の言動から購買準備状態を判断する

これらのポイントを押さえれば、

あなたの提案力は格段に上がります。

お客さんの心の動きを読み取り、

ぴったりのタイミングで提案できるようになりますよ。

それでは順番に、

それぞれ解説していきます。

顧客の期待から不安への感情変化を観察する

お客さんの感情は「期待」から

「不安」へと変化するタイミングがあります。

このタイミングを見逃さないことが、

需要創造の絶好のチャンスなんです。

例えば...

- 「いいな」と思った直後の「でも...」という表情

- 前のめりになった後の急な沈黙

- 質問が具体的になった後の迷いの表情

こういった変化は、

お客さんの心が動いている証拠です。

もっと具体的に言うと、

新しい家を見て「素敵!」と言った後に

「でも予算オーバーかな...」と

つぶやくような瞬間がそうです。

この感情の揺れ動きこそが、

あなたの商品やサービスが必要とされる瞬間なんです。

だって、期待だけの状態では

まだ「欲しい」だけで「買う」にはなってないんですよね。

逆に不安だけになってしまうと、

もう諦めてしまって購買意欲がなくなってしまいます。

この「期待」と「不安」の

ちょうど間のタイミングを狙いましょう。

そのタイミングで解決策を提示すると、

お客さんはあなたの提案に飛びつくんです。

脳内ホルモンの変化のサインを見逃さない

実はお客さんの心の変化は、

脳内ホルモンの変化と密接に関係しています。

ドーパミンからノルアドレナリンへの

移行を見逃さないことが大切なんです。

具体的には、

- 興奮した表情から真剣な表情への変化

- 質問の内容が「夢」から「現実」に変わる

- 体の姿勢が前のめりから少し引く

このような変化が

見られたら要注意です。

例えば、新車を見て目を輝かせていた人が、

突然価格表を真剣に見始めたとき。

これはドーパミン(期待や喜び)から

ノルアドレナリン(緊張や不安)への切り替わりのサインです。

ドーパミンって簡単に言うと

「わくわくホルモン」みたいなものです。

一方、ノルアドレナリンは

「緊張・集中ホルモン」と考えるといいでしょう。

このホルモンの切り替わりのタイミングが、

提案のベストタイミングなんです。

なぜかというと、この瞬間に

お客さんは理想と現実のギャップを感じているから。

そこであなたが橋渡し役になって、

「こうすれば理想に近づけますよ」と提案すると効果的です。

このタイミングを見極めるには、

お客さんの表情や言葉の変化に敏感になることが大切ですよ。

相手の言動から購買準備状態を判断する

お客さんの言葉や行動には、

「買う準備ができた」というサインがあります。

このサインを見逃さないことが、

需要創造の最後の鍵となるんです。

具体的なサインとしては、

- 「具体的にどうすれば...」という質問

- 「いつから始められる?」という時期の確認

- メモを取り始める行動

こういった変化は購買の

準備が整ったことを示しています。

例えば英会話スクールの説明を聞いていた人が、

「レッスンは何曜日にあるんですか?」と聞き始めたら。

これはもう頭の中で

通うイメージができている証拠です。

この状態になったら、

背中を押してあげるだけでOKなんです。

ここで大切なのは、

最初のヒアリングをしっかりしておくこと。

お客さんの目標や理想をきちんと把握していれば、

この購買準備状態に入ったときに最適な提案ができます。

私も先日、パソコンを買おうか迷っていたとき、

店員さんが私の使用目的をしっかり聞いてくれて。

「この機種なら予算内で

あなたの目的すべてカバーできますよ」と言われた瞬間、

すぐに購入を決めました。

お客さんの言動をよく観察して、

購買準備のサインを見逃さないようにしましょう。

需要創造を成功させる4つの心理テクニック

人の心を動かして購入に導くには、

脳の仕組みを理解するのが近道です。

正しい心理テクニックを使えば、

なかった需要も生み出せるんです。

以下の4つのテクニックを

マスターしましょう:

- ドーパミンを活用して期待感を高める

- ノルアドレナリンを利用して危機感を生み出す

- 理想と現実のギャップを明確に示す

- 不安解消の具体的な手段を提案する

これらは心理学の基本を応用した

テクニックばかりです。

どれも日常生活で私たちが

無意識に反応している仕組みなんです。

それぞれどう活用するのか、

具体的に解説していきます。

ドーパミンを活用して期待感を高める

ドーパミンを出させると、

相手の期待感が自然と高まります。

このホルモンは脳内で「やる気」や

「ワクワク感」を生み出すんです。

例えば、

- 「これを使うと人生が変わります」

- 「たった3日で結果が出ます」

- 「誰でも簡単にできます」

こんな言葉を聞くと、

なんだか期待しちゃいますよね。

もっと具体的に言うと、

新しいスマホが発売される前の

ワクワク感がまさにこれです。

「新機能で何ができるんだろう」

「生活がどう便利になるんだろう」と

心が弾むあの感覚です。

このドーパミンの分泌を

うまく促すことが大切なんです。

でも、ただ期待させるだけじゃダメ。

実現可能な範囲で期待を持たせましょう。

嘘の約束をしても、後で

失望されるだけになってしまいます。

だから、実際に提供できる

価値を基に期待感を高めるのが

需要創造の第一歩なんです。

ノルアドレナリンを利用して危機感を生み出す

ノルアドレナリンを出させると、

人は行動せずにはいられなくなります。

このホルモンは「危機」や「緊張」を

感じたときに分泌されるんですよ。

例えば、

- 「このチャンスは今だけです」

- 「放っておくとさらに悪化します」

- 「98%の人が見逃している事実」

こういう言葉を聞くと、

なんだか焦っちゃいますよね。

身近な例で言うと、

「セール終了まであと3日」という

告知を見たときの気持ちです。

「買わないと損するかも」

「このチャンスを逃したら後悔する」

という感覚が湧いてきます。

このノルアドレナリンの分泌を

適切に促すことが重要なんです。

ただし、あまりに強い危機感は

逆に人を麻痺させることもあります。

だから、行動できる範囲の

適度な危機感を与えることが

需要創造の秘訣なんですよ。

理想と現実のギャップを明確に示す

理想と現実のギャップを見せると、

人は変化を求めるようになります。

このギャップは「不満」や「欲求」の

源になるものなんです。

例えば、

- 「あなたの本来の価値はもっと高い」

- 「多くの人はこの問題を解決している」

- 「このままでは目標に届かない」

こんな言葉を聞くと、

現状に不満を感じますよね。

具体的に言うと、ダイエット広告で

「ビフォーアフター」の写真を

見せられたときの気持ちです。

「私もこうなりたい」

「今の自分とは大きな差がある」と

感じさせるわけです。

このギャップ認識が

行動の原動力になるんです。

でも、ただギャップを見せるだけでは

絶望感を与えるだけになります。

だからこそ、次のステップとして

具体的な解決策を示すことが

需要創造には欠かせないんです。

不安解消の具体的な手段を提案する

不安を解消する手段を示すと、

人は喜んでそれに飛びつきます。

この提案は「救済」や「解決策」として

受け入れられやすいんです。

例えば、

- 「このツールで簡単に解決できます」

- 「3ステップで理想に近づけます」

- 「初心者でも失敗しない方法です」

こういう言葉を聞くと、

安心感が生まれますよね。

日常的な例で言うと、

「保証付き」や「30日間返金保証」

という言葉の効果です。

「失敗しても大丈夫」

「リスクなく試せる」という

安心感が生まれます。

この不安解消の手段提示が

購入決定の最後の一押しになります。

ただし、実現できない約束は

信頼を損なう結果になります。

だから、本当に提供できる

解決策を示すことが

持続的な需要創造の鍵なんです。

需要創造のプロセスで設定すべき3つの目標

あなたのビジネスが成功するかどうかは、

顧客の心に「欲しい!」を作れるかにかかっています。

正しい目標設定ができれば、

お客さんは自然とあなたの商品を求めるようになります。

その鍵となる3つの目標とは、

- 顧客の具体的なゴールイメージを構築する

- 達成可能な中間目標を設定する

- 目標達成後の理想的な未来を描かせる

この3つをしっかり押さえることで、

お客さんの心に自然と需要が生まれるんです。

どれも実はとても簡単なことなんですが、

多くの人が見落としがちなポイントです。

それでは、これから詳しく

それぞれの目標について解説していきますね。

顧客の具体的なゴールイメージを構築する

顧客の頭の中に明確な

ゴールの姿を思い浮かべてもらうことが超大切です。

これができないと、お客さんは

「なんとなくいいかも」で終わってしまうんですよね。

例えば、

- 「痩せたい」ではなく「3ヶ月で10kg減量して昔の服が着られるようになる」

- 「英語を話せるようになりたい」ではなく「海外旅行で現地の人と楽しく会話できる」

- 「お金持ちになりたい」ではなく「月収50万円稼いで家族と毎月旅行に行ける」

こんな風に、ぼんやりした願望を

鮮明な映像に変えるイメージです。

もっと具体的に言うと、

お客さんが「その姿が見える」くらい

詳細に描写することが大事なんです。

ここでのコツは、五感を使った表現で

リアルに感じてもらうことなんですよ。

例えば「海辺のカフェで潮風を感じながら、

現地の人と笑顔で会話している自分」みたいな。

人は具体的なイメージがあると、

それを実現したいという気持ちが強くなります。

だからこそ、最初のステップでは

できるだけ鮮明な目標イメージを

一緒に作り上げることが重要なんです。

達成可能な中間目標を設定する

大きな目標だけだと、

「無理かも...」と諦めちゃう人が多いんです。

そこで必要なのが、

小さな成功体験を積み重ねられる中間目標なんですよね。

例えば、

- 最初の1週間で2kg減量

- 英会話の挨拶フレーズ10個をマスター

- 副業で最初の5000円を稼ぐ

このような小さな一歩が、

大きな変化への道筋を作るんです。

人間の脳は小さな成功を経験すると、

ドーパミンという幸せホルモンが出るんですよ。

このドーパミンが出ると、

「もっとやりたい!」という気持ちになります。

ここで大事なのは、

その中間目標が「できそう」と

感じられる難易度に設定することです。

難しすぎても簡単すぎても

モチベーションは続きません。

ちょうどいい「手が届きそうな高さ」が

理想的な中間目標なんです。

こうして小さな成功体験を積み重ねることで、

大きな目標も達成できるという確信が

お客さんの中に生まれていくんですよ。

目標達成後の理想的な未来を描かせる

目標を達成した「その先」の

素晴らしい未来をイメージしてもらうことが、

実は一番の原動力になるんです。

なぜなら、人は目標そのものより、

その先にある生活の変化に魅力を感じるからなんですよね。

例えば、

- 健康的な体型を手に入れて自信を持って海水浴に行ける

- 外国人の友達ができて世界が広がる

- 経済的な余裕ができて家族との時間を大切にできる

こういった「その先の幸せ」を

具体的に描くことが大切です。

目標達成後の生活がどう変わるのか、

周りの人の反応はどう変わるのか、

自分の気持ちはどう変わるのか。

特に効果的なのは、

「あなたが目標を達成したとき、

家族や友人はどんな反応をするでしょうか?」

という問いかけです。

人は自分のためより、

大切な人のために頑張れるものなんです。

この「目標達成後の未来」と

「現在の状態」のギャップを

はっきり認識してもらうことで、

「このギャップを埋めたい!」という

強い欲求が自然と生まれてくるんです。

そして、そのギャップを埋める手段として

あなたの商品やサービスが

自然と選ばれるようになります。

イメージ想像法が効果的な5つの理由

あなたの言葉が相手の脳内に

鮮明な映像を作り出せたら?

この記事を読めば、人の心を

動かすコミュニケーション力が手に入ります。

- 脳内で具体的なイメージを作り出せるから

- 言葉だけより強い印象を与えられるから

- 感情に直接訴えかけることができるから

- 複雑な概念を理解しやすくするから

- 記憶に残りやすい情報になるから

これらのポイントを押さえると、

あなたの伝えたいことがスムーズに伝わります。

相手の心に残る言葉の使い方って、

実はとってもシンプルなんです。

それでは、イメージ想像法の

効果について詳しく見ていきましょう。

脳内で具体的なイメージを作り出せるから

イメージ想像法は脳内に

具体的な映像を作り出せる強力な方法です。

なぜなら人間の脳は言葉よりも

映像で考える仕組みになっているからなんです。

例えば...

- 「美味しいアイス」と言われて頭に浮かぶ映像

- 「海辺の夕日」と聞いて感じる温かさ

- 「新車の匂い」という言葉で思い出す感覚

こういった表現を使うと、

相手の頭の中に映像が自動的に浮かびます。

特に「ふわっと溶けるチョコレートアイスが

舌の上でとろける感じ」と言われると、

ほとんどの人が無意識に

その感覚を思い浮かべてしまうんですよね。

これってルータイスの方程式でいう

イマジネーションと臨場感の掛け算なんです。

つまり、想像力と実感を

かけ合わせることで現実感が生まれる。

だからこそ、具体的なイメージを

作り出せる言葉選びが大切なんです。

言葉だけより強い印象を与えられるから

イメージ想像法は単なる言葉よりも

はるかに強い印象を相手に与えられます。

というのも、人は感覚的な体験を

言葉だけの説明より深く記憶するからです。

たとえば次のような例があります。

- 「良い商品です」より「この商品で朝の時間が10分短縮できます」

- 「便利です」より「片手でサッと取り出せて、すぐに使えます」

- 「効果的です」より「使った翌朝、鏡を見て思わず笑顔になります」

こんな風に具体的に言うと、

相手の頭の中に映像が浮かびますよね。

特に「この本を読んだ後は、

目の前の問題が解決策と一緒に見えてくる」

というような表現だと、

読者は自分事として捉えやすくなります。

ここでのポイントは、

五感に訴える言葉を意識的に使うこと。

視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の

それぞれに響く言葉を選ぶんです。

そうすることで、あなたの伝えたい内容が

相手の心により深く刻まれるんですよ。

感情に直接訴えかけることができるから

イメージ想像法の素晴らしい点は、

感情に直接働きかけられることなんです。

これが効果的な理由は、人間の行動は

論理より感情で決まることが多いからです。

例えば以下のような例を見てみましょう。

- 「安心感があります」より「まるで母親に抱きしめられているような安心感」

- 「楽しいです」より「子供の頃に遊んだ夏休みを思い出すようなワクワク感」

- 「達成感があります」より「山頂に立った時のような爽快な気分になれる」

このように言われると、

その感情が実際に湧いてきませんか?

特に「この商品を使うと、朝起きるのが

楽しみになるくらい肌の調子が変わります」

という表現は、期待感と

喜びを同時に感じさせることができます。

感情に訴えかける表現を使うときは、

相手の優位な感覚タイプを見極めることも大切。

視覚優位な人には見た目の変化を、

聴覚優位な人には音や言葉の響きを強調する。

このように感情に直接訴えかけることで、

相手の心を動かす力が格段に高まるんです。

複雑な概念を理解しやすくするから

イメージ想像法は難しい話を

簡単に伝える魔法のような方法です。

なぜって、抽象的な概念を

具体的な映像に置き換えられるからなんです。

たとえば...

- 「投資の分散」→「卵を一つのカゴに入れない」

- 「データ分析」→「パズルのピースを組み合わせる作業」

- 「プログラミング」→「料理のレシピを書くようなもの」

こんな風に例えると、

初めて聞く人でも「なるほど!」と納得します。

特に「クラウドストレージは、

あなたの大切な写真や書類を

空の上の金庫に保管するようなもの」

という説明だと、すぐにイメージできますよね。

複雑な概念を伝えるときは、

6感ワードを効果的に使うのがコツです。

6感ワードって何かというと、

五感に「第六感」を加えたもの。

直感や感覚的な理解を促す言葉を

使うことで、相手の理解が深まります。

難しいことをカンタンに伝えられる能力は、

ビジネスでもプライベートでも大きな武器になりますよ。

記憶に残りやすい情報になるから

イメージ想像法を使うと、

情報が記憶に残りやすくなります。

これは人間の脳が物語や映像として

情報を整理する特性があるからなんです。

例えば次のような違いがあります。

- 「効率的です」より「朝の準備時間が半分になります」

- 「健康に良い」より「階段を駆け上がっても息切れしなくなります」

- 「便利な機能」より「寝ている間にすべてのデータを自動で整理します」

こういう言い方をすると、

数日後でも話の内容を覚えていることが多いんです。

特に「このノートを使うと、

アイデアが湧き出る泉を持ち歩いているような感覚」

という表現は、その商品の価値を

強く印象づけることができます。

記憶に残る情報を作るときは、

相手の現実と結びつけることがポイント。

「これを使うと、あなたの毎日が

こう変わります」という具体的な変化を示す。

そうすることで、あなたの言葉は

単なる情報ではなく、相手の記憶に刻まれる

大切なメッセージになるんです。

イメージ想像法を活用した説得力のある表現方法7つ

人の心を動かす言葉には、

鮮明なイメージが宿っています。

説得力のある表現をマスターすれば、

あなたの言葉は確実に相手の心に届きます。

そのための7つの方法が、

- ルータイスの方程式(I×V=R)を理解する

- 商品使用後の未来像を具体的に描写する

- 五感ワードを効果的に取り入れる

- 抽象的な概念を身近な例えで表現する

- ストーリー形式で伝える内容を組み立てる

- 相手の価値観に合わせたイメージを選ぶ

- 質問を通じて相手の想像力を刺激する

これらの方法です。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実は日常会話でも使える簡単なテクニックなんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

ルータイスの方程式(I×V=R)を理解する

ルータイスの方程式は、

説得力ある表現の基本となる公式です。

この公式は「I(イマジネーション)×V(臨場感)=R(現実の変化)」という

シンプルな考え方なんですよ。

例えば、

- 「痩せた自分」をただ想像するだけではダメ

- その想像に「汗をかく感触」や「服がゆるくなる感覚」という臨場感を加えると効果的

- 「朝起きて鏡を見たら、お腹周りがすっきりしている」という具体的なシーンを描く

このように、単なる想像だけでなく

リアルな感覚を加えることが大切です。

もっと具体的に言うと、

「このダイエット法を続けると、1ヶ月後には階段を息切れせずに上れるようになりますよ」

という表現が相手の心に響きます。

想像力だけでは人は動きません。

そこに臨場感が加わることで初めて現実が変わるんです。

だから、何かを伝えるときは

「見える」だけでなく「感じる」要素も入れましょう。

想像と臨場感の掛け算が、

相手の行動を促す原動力になるんです。

商品使用後の未来像を具体的に描写する

商品を使った後の姿を

具体的に描くことが超大事です。

なぜなら、人は「買った後どうなるか」を

イメージできないと行動できないからなんです。

例えば、

- このシャンプーを使うと、髪がサラサラになるだけでなく

- 朝の準備時間が5分短縮される

- 周りから「髪、何かした?」と聞かれる機会が増える

こんな風に、使用後の変化を

細かく伝えることが効果的です。

特に重要なのは、その商品によって

日常生活のどんな小さな部分が変わるかを伝えること。

例えば掃除機なら、

「この掃除機を使うと、休日の掃除時間が半分になって、その分家族との時間が増えますよ」

という表現が心に響きます。

時間の節約や周囲からの反応など、

目に見える変化を具体的に伝えましょう。

ただ「良くなります」ではなく、

「こんな風に良くなります」と伝えるんです。

商品使用後の未来像が鮮明になればなるほど、

相手の購買意欲は高まっていくんですよ。

五感ワードを効果的に取り入れる

五感を刺激する言葉を使うと、

相手の脳内にリアルな体験が生まれます。

これが大切なのは、人間の記憶や感情が

五感と強く結びついているからなんですね。

例えば、

- 視覚:「鮮やかな青空のように透明感のある肌に」

- 聴覚:「シャキッという音が心地よいレタスの新鮮さ」

- 触覚:「肌にすーっと馴染むなめらかなテクスチャー」

- 味覚:「ほのかな甘みが広がるフルーティーな香り」

- 嗅覚:「森の中で深呼吸したときのような清々しい香り」

こういった表現を使うと、

説明が一気に生き生きとしてきます。

さらに効果的なのは、相手の優位な感覚に

合わせた言葉選びをすることなんです。

たとえば視覚優位の人には

「見た目がこう変わります」という表現が効果的。

触覚優位の人には

「こんな感触になります」という表現が響きます。

五感ワードを使うことで、

抽象的な説明が具体的な体験に変わるんです。

相手の心に残る表現をするなら、

五感を意識した言葉選びを心がけましょう。

抽象的な概念を身近な例えで表現する

難しい概念や専門的な内容は、

身近な例えを使うとスッと伝わります。

これが効果的なのは、人は知っていることと

結びつけると理解しやすくなるからなんです。

例えば、

- 「免疫システム」を「国の防衛軍」に例える

- 「ビタミンCの働き」を「体の中の掃除屋さん」と表現する

- 「株式投資のリスク分散」を「卵を複数のかごに分ける」ことに例える

このように身近なものに置き換えると、

難しい内容でもイメージしやすくなります。

特に効果的なのは、子どもにも分かるような

シンプルな例えを使うことです。

例えば投資信託の仕組みを説明するなら、

「みんなでお金を出し合って、専門家に買い物を任せるようなもの」と言えば分かりやすいですよね。

抽象的な概念ほど、

具体的な例えが重要になってきます。

だから専門用語を使いたくなったら、

「つまりこれは〇〇みたいなものです」と

必ず言い換えを加えるようにしましょう。

身近な例えを使うことで、

どんな難しい内容も理解しやすくなるんです。

ストーリー形式で伝える内容を組み立てる

人は論理より物語に

心を動かされるものなんです。

なぜなら、ストーリーには感情が

含まれているからなんですよね。

例えば、

- 「この商品の開発者は10年間の失敗を乗り越えて...」

- 「私自身も最初は信じられなかったのですが...」

- 「あるお客様は使い始めて3日目に気づいたことがあって...」

こんな風に物語の形で伝えると、

相手は自然と耳を傾けてくれます。

特に効果的なのは、

「問題→試行錯誤→解決」という流れです。

例えば「私も以前はあなたと同じ悩みを抱えていました。色々試した結果、この方法で解決できたんです」という話し方は共感を生みやすいんです。

物語には登場人物や背景、

葛藤や解決があると良いですね。

ただの情報より、誰かの体験として

伝わる方が記憶に残りやすいんです。

ストーリーには人の心を掴む力があるので、

重要なポイントほど物語形式で伝えましょう。

相手の価値観に合わせたイメージを選ぶ

人それぞれ大切にしている

価値観は違うものです。

だから、相手が何を重視するかを

見極めて言葉を選ぶことが大切なんです。

例えば、

- 安全を重視する人には「20年間事故ゼロの実績」

- 新しさを重視する人には「最新技術を採用した初の製品」

- 効率を重視する人には「従来の半分の時間で結果が出る」

このように、相手の価値観に

合わせた表現を選ぶと効果的です。

特に大切なのは、相手の言葉や

反応から価値観を読み取ること。

例えば「コスパはどうですか?」と質問する人には、

「この商品は初期費用は高めですが、5年使えるので長い目で見るとお得です」という説明が響きます。

「安全性は?」と聞く人には、

安全面の詳細を伝えましょう。

相手が何を大切にしているかを

見極めることがポイントです。

同じ商品でも、相手によって

強調するべき特徴は変わってくるんですよ。

質問を通じて相手の想像力を刺激する

質問は相手の脳を

アクティブにする魔法の言葉です。

なぜなら、質問されると人は

自然と答えを考え始めるからなんです。

例えば、

- 「この商品を使ったら、朝の準備時間がどう変わると思いますか?」

- 「もし毎日30分余裕ができたら、何をしたいですか?」

- 「このスキルが身についたら、どんな仕事に挑戦できると思いますか?」

こんな質問をすると、相手は

自分なりのイメージを描き始めます。

特に効果的なのは、

未来を想像させる「もし〜だったら?」という質問。

例えば「もしこの商品があなたの悩みを解決したら、どんな気持ちになりますか?」と聞くと、相手は解決後の自分をイメージするんです。

質問は一方的な説明より、

相手の参加意識を高めます。

相手自身が考えたイメージは、

あなたが説明するより説得力があるんです。

質問を通じて相手の想像力を刺激すれば、

自然と商品やサービスの価値を実感してもらえますよ。

イメージ想像法で使える五感表現テクニック5選

五感を刺激する表現を使えば、

読み手の脳内に鮮明なイメージが生まれます。

この記事を読めば、あなたの文章が

格段に魅力的になること間違いなしです。

具体的に学べる五感表現は次の5つです。

- 視覚的表現で鮮明な映像を思い浮かばせる

- 聴覚的表現で印象的な音を連想させる

- 触覚的表現で肌感覚を思い出させる

- 味覚的表現で美味しさを感じさせる

- 嗅覚的表現で香りを想起させる

これらのテクニックを使うと、

読み手の脳内で「現実」が作られるんです。

イメージが鮮明になればなるほど、

伝えたいことが心に届きやすくなります。

それでは、五感表現テクニックを

順番に見ていきましょう。

視覚的表現で鮮明な映像を思い浮かばせる

視覚的表現を使うと、読み手の頭の中に

まるで映画のような映像が浮かびます。

色や形、明るさなどの視覚情報を

言葉で伝えることで効果を発揮するんです。

例えば、

- 「真っ赤に染まった夕焼け空」

- 「キラキラと輝く海面」

- 「どんよりとした灰色の雲」

こんな表現をすると、

読み手の脳内に映像が生まれます。

もっと具体的に言うと、

「薄暗い部屋の隅で小さく震える子猫」と書くと、

その情景が目に浮かぶようですよね。

「見る」という行為は情報収集の

大部分を占めているんです。

だからこそ、視覚的表現は

イメージ想像法の基本中の基本。

「見える化」することで、

抽象的な概念も具体的に伝わります。

視覚的表現を使うことで、読み手の

脳内に鮮明な映像を作り出せるんです。

聴覚的表現で印象的な音を連想させる

聴覚的表現を使うと、読み手は

実際に音を聞いているような感覚になります。

音の大きさや質感、リズムなどを

言葉で表現することで効果が出るんですよ。

例えば、

- 「カリカリと鳴る足音」

- 「シーンと静まり返った教室」

- 「ザーザーと降り続ける雨音」

このような表現をすると、

読み手の耳に音が聞こえてきます。

具体的に言うと、

「パチパチと焚き火が弾ける音」と書くと、

その音が聞こえてくるような気がしませんか?

実は、音の表現って

意外と記憶に残りやすいんです。

特に、オノマトペ(擬音語・擬態語)は

日本語の強みでもあります。

「サラサラ」「ドキドキ」「ガタンゴトン」

など、音を言葉にすると臨場感が増します。

聴覚的表現を上手に使うことで、

読み手の心に響く文章になるんです。

触覚的表現で肌感覚を思い出させる

触覚的表現を使うと、読み手は

実際に触れているような感覚になります。

温度や質感、重さなどの触感を

言葉で伝えることがポイントなんです。

例えば、

- 「ひんやりとした朝の空気」

- 「ふわふわの綿菓子のような雲」

- 「ざらざらした砂浜の感触」

こういった表現をすると、

読み手の肌が反応します。

もっと詳しく言うと、

「じめじめとした梅雨の不快感」と書くと、

その湿気を感じる人も多いはず。

触覚は私たちの体全体で

感じる感覚だからこそ、強い印象を残します。

特に、快・不快の感情と

直結しやすい特徴があるんです。

「チクチク」「サラサラ」「ヒリヒリ」など、

感触を表す言葉を意識的に使ってみましょう。

触覚的表現を活用することで、

読み手の身体感覚に訴える文章になります。

味覚的表現で美味しさを感じさせる

味覚的表現を使うと、読み手は

本当に味わっているような感覚になります。

甘い、辛い、酸っぱいなどの味や、

食感を言葉で伝えるのがコツなんです。

例えば、

- 「とろけるようなチョコレート」

- 「さっぱりとした柑橘の酸味」

- 「ジューシーな果肉の甘さ」

こんな表現をすると、

読み手の口の中で味が広がります。

具体的に言うと、

「カリッと香ばしい外側と、中からとろ〜り溢れる

チーズの塩気」と書くと、よだれが出そうですよね。

味覚表現は食べ物だけでなく、

抽象的な概念にも使えるんです。

「甘い思い出」「苦い経験」「渋い表情」など、

味覚を借りた表現は日常でもよく使われます。

このように味覚表現は人の本能的な

欲求に直結するから、印象に残りやすいんです。

味覚的表現を取り入れることで、

読み手の感情を刺激する文章になります。

嗅覚的表現で香りを想起させる

嗅覚的表現を使うと、読み手は

実際に香りを嗅いでいるような感覚になります。

香りの種類や強さ、印象などを

言葉で表現することがポイントです。

例えば、

- 「焼きたてパンの香ばしい香り」

- 「雨上がりの森の清々しい空気」

- 「懐かしい祖母の家の匂い」

このような表現をすると、

読み手は香りを感じ始めます。

さらに具体的に言うと、

「潮の香りと混じり合う、磯の生臭さと

波の香り」と書くと、海を思い出しませんか?

嗅覚は記憶と感情に

強く結びついているんです。

香りの記憶は何十年も前のことでも

鮮明に思い出せることがあります。

「ふわっと漂う」「鼻をつく」「香り立つ」など、

嗅覚を表す言葉を意識的に使ってみましょう。

嗅覚的表現を活用することで、

読み手の記憶と感情を呼び覚ます文章になります。

イメージ想像法を日常生活で活用する3つの場面

言葉の力だけで相手の脳内に

鮮明なイメージを描ける人は強い。

この記事を読めば、あなたも

イメージ想像法を使いこなせるようになります。

具体的に活用できる場面は:

- プレゼンテーションで聴衆を引き込む

- 営業トークで商品の価値を伝える

- 教育や指導で理解を深める

これらの場面では、相手の脳内に

具体的なイメージを描かせることが大切です。

相手が想像できれば行動も変わる、

それぞれの場面について詳しく解説していきます。

プレゼンテーションで聴衆を引き込む

プレゼンでは聴衆の脳内に

鮮明な映像を作り出すことが重要です。

なぜなら、人は目で見たものを

言葉だけより7倍以上記憶するからなんですね。

例えば次のような方法があります:

- 具体的な事例や体験談を語る

- 「想像してみてください」と促す言葉を使う

- 五感に訴える表現を意識的に取り入れる

特に「この製品を使うと、朝の

準備時間が10分短縮されます」より

「この製品があれば、朝の

あわただしい時間でも、ゆっくり

コーヒーを飲む余裕ができますよ」と

言う方が効果的です。

ルータイスの方程式によると、

イマジネーション(I)と臨場感(V)を

掛け合わせることで現実(R)が変わります。

だからこそ、聴衆に「使った後の

未来」を鮮明に想像させることが大切。

「このプレゼンが終わった後、

あなたはこの情報をどう活用できるか

考えてみてください」と問いかけると

聴衆の集中力も高まります。

プレゼンでイメージを描かせることは、

単なる情報伝達から心を動かす体験へと

変えるための最強の武器なんです。

営業トークで商品の価値を伝える

営業トークでは、お客さんに

商品を使った後の姿を想像させることが

成約率を大きく左右します。

これは単に商品の特徴を説明するより

はるかに効果的なんですよね。

具体的には:

- 「この商品を使うと〇〇ができるようになります」

- 「これがあれば、△△の悩みから解放されますよ」

- 「使い始めて3ヶ月後にはこんな変化が...」

たとえば掃除機を売るなら

「1200Wのパワフルモーター搭載」より

「これを使えば、お子さんが

床に寝転んでも安心なほど

キレイな床が5分で手に入りますよ」

と伝える方がぐっと響きます。

特に大切なのは、五感ワードを

上手に使い分けること。

視覚タイプの人には「見てください、

この美しい仕上がり」、聴覚タイプには

「この静かな動作音をお聞きください」など

相手の優位感覚に合わせた表現が効果的です。

でもね、ここで気をつけたいのが

嘘や誇張は絶対ダメということ。

イメージは具体的でも、提供する

価値は正直に伝えることが信頼関係の基本。

そうすることで、お客さんは

「この商品で自分の生活が

良くなる」と実感し、自然と

購入決断に向かうんです。

教育や指導で理解を深める

教育の場では、抽象的な概念を

具体的なイメージに変換することが

理解を劇的に深めます。

これは脳が具体例を通じて

情報を処理しやすくなるからなんですね。

たとえば次のような方法があります:

- 身近な例えを使って説明する

- 「〜のようなもの」という比喩表現を活用する

- 物語形式で概念を伝える

数学の方程式を教えるときも

「x+y=10」と板書するだけでなく

「10個のりんごがあって、

友達と分け合うとき、あなたがx個、

友達がy個持つとすると...」と

イメージを描かせる方が頭に入ります。

ここで使えるのが6感ワード。

視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚に

第六感も加えた表現方法です。

例えば歴史の授業なら

「1192年に鎌倉幕府が成立」と

年号を暗記させるより

「馬の蹄の音が響く鎌倉の朝、

潮の香りが漂う中、源頼朝は

日本初の武家政権を開きました」

と伝える方が記憶に残りやすい。

私が教えていた時、ある生徒が

「先生の説明は映画を見てるみたい」

と言ってくれたことがあります。

それこそがイメージ想像法の

効果なんですよね。

教えることは単なる情報伝達ではなく、

相手の脳内に新しい世界を

創り出す創造的な行為なのです。

相手のタイプを見分ける3つの方法

人の話し方や行動パターンには、

その人の思考タイプが隠れています。

このタイプを見抜くことができれば、

コミュニケーションが一気に円滑になります。

そのための3つの方法が、

- 会話中の特徴的な言葉遣いに注目する

- 身体の動きやジェスチャーを観察する

- 情報の受け取り方の傾向を確認する

なんですよね。

これらを意識するだけで、

相手の理解度がグッと深まります。

人それぞれ情報の処理方法が違うので、

見分け方を知るのは超重要です。

では、これから具体的に

それぞれ解説していきますね。

会話中の特徴的な言葉遣いに注目する

言葉遣いを観察すれば、

相手のタイプがすぐに見えてきます。

なぜなら、人は無意識のうちに

自分の得意な感覚に基づく言葉を使うからなんです。

例えば、こんな特徴があります。

- 「見える」「はっきりしない」などの視覚的表現

- 「聞こえる」「響く」などの聴覚的表現

- 「感じる」「重い」などの体感覚的表現

これらの言葉が会話の中で

どれだけ出てくるかを数えてみるといいです。

視覚優位の人は「見た目が良い」「パッと見て」

といった表現をよく使います。

聴覚優位の人なら「それって耳に心地いいね」

「その説明は音が良いね」と言うかもしれません。

さらに、体感覚優位の人は

「それって重たい問題だね」「軽い気持ちで」

という言い方をしますよね。

ちなみに、私の友人は

会話の中で「見える化する」「見通しが立つ」

という言葉をよく使います。

これを聞いただけで、

彼が視覚優位タイプだとわかるんです。

言葉遣いって本当に面白くて、

その人の内面をさりげなく表しています。

だからこそ、相手の言葉に

耳を傾けることが大切なんですよ。

身体の動きやジェスチャーを観察する

身体の動きやジェスチャーは、

その人のタイプを物語る重要なサインです。

というのも、私たちは言葉だけでなく

体全体でコミュニケーションをとっているからなんです。

以下のような特徴があります。

- 目線が上を向きやすい(視覚優位)

- 耳に手をやる仕草が多い(聴覚優位)

- 体を揺らしたり触れたりする(体感覚優位)

これらの動きは無意識なので、

とても正直な情報源になります。

視覚優位の人は話すとき、

空間に図を描くように手を動かします。

聴覚優位の人は会話中に

頭を傾けて「聞く姿勢」を見せることが多いです。

体感覚優位の人になると、

距離が近くなりやすく、接触を好む傾向があります。

実は先日、会議で隣に座った人が

常に手元でペンを回したり、椅子を揺らしたりしていました。

これを見て「この人は体で考えるタイプだな」

と気づき、説明するときに実際に動きを交えたら

理解が早かったんです。

ジェスチャーを観察することで、

相手の思考パターンが手に取るように分かります。

だから会話中は言葉だけでなく、

相手の体の動きにも注目してみてくださいね。

情報の受け取り方の傾向を確認する

情報の受け取り方を見れば、

その人の優位タイプがはっきりします。

なぜかというと、人は自分が処理しやすい

形式の情報を好む傾向があるからなんです。

具体的には次のような特徴があります。

- 図や表、画像で理解したがる(視覚優位)

- 説明を聞いて理解したがる(聴覚優位)

- 実際にやってみて理解したがる(体感覚優位)

これらの傾向は日常会話でも

簡単に確認することができます。

視覚優位の人は「図で示してもらえますか?」

と資料やビジュアルを求めがちです。

聴覚優位の人は「もう一度説明してもらえますか?」

と口頭での情報を重視します。

体感覚優位の人は「ちょっとやってみせて」

と実際の体験を通じた理解を好みます。

例えば私の職場の上司は、

いつも「それ、図にしてくれる?」と言います。

最初は面倒だと思っていましたが、

これが彼の視覚優位な情報処理スタイルだと

気づいてからは、最初から図解資料を用意するようになりました。

すると、コミュニケーションが

スムーズになったんですよね。

情報の受け取り方を観察することで、

相手に合わせた説明方法が選べるようになります。

そうすれば、あなたの伝えたいことが

より確実に相手に届くようになりますよ。

視覚優位タイプと効果的にコミュニケーションする5つの戦略

相手のタイプを見抜いて話せば、

あなたの言葉は100倍伝わります。

特に視覚優位タイプの人には、

目で見える情報が何より効果的。

この記事では次の5つの戦略を紹介します。

- 図表やイラストを活用して説明する

- 色彩豊かな表現を意識して話す

- 「見える」「イメージ」などの視覚的キーワードを使う

- 要点をメモや資料で視覚化する

- 身だしなみや表情に気を配る

これらの方法を使えば、

視覚優位の人との会話がグンと楽になります。

仕事でもプライベートでも、

相手に合わせた話し方ができるようになりますよ。

それでは、それぞれの戦略について

詳しく解説していきます。

図表やイラストを活用して説明する

図表やイラストは視覚優位タイプの人に

最も効果的なコミュニケーションツールです。

なぜなら、彼らは見ることで情報を

最も効率よく理解できるからなんです。

例えば、

- 複雑な数字の説明にグラフを使う

- 手順の説明にフローチャートを描く

- 抽象的な概念をイラストで表現する

こういった視覚的な補助があると、

理解度が格段に上がります。

実際の会議やプレゼンでは、

パワーポイントやホワイトボードを活用すると効果的。

特に重要なポイントは

色を変えたりマーカーで強調すると良いでしょう。

ただし、ごちゃごちゃした図は逆効果。

シンプルで見やすいデザインを心がけてください。

視覚優位の人は「百聞は一見にしかず」を

体現しているような人たちなんです。

だからこそ、言葉だけでなく

図表やイラストで見せることが大切です。

色彩豊かな表現を意識して話す

色彩豊かな表現を使うと、

視覚優位タイプの心に強く響きます。

なぜかというと、彼らは言葉から

イメージを作り出すのが得意だからです。

例えば、

- 「青空のような爽やかな気分」

- 「真っ赤に燃えるような情熱」

- 「黄金色に輝く素晴らしいアイデア」

このような色彩表現を使うと、

相手の頭の中でイメージが広がります。

会話の中で「明るい未来」ではなく

「輝く黄金の未来」と言うだけで印象が変わるんです。

また、形や大きさに関する表現も

効果的に使うといいですよ。

例えば、単に「大きな問題」と言うより

「山のように積み重なった課題」と表現する。

こうした表現を意識するだけで、

相手の理解度や記憶への定着率が上がります。

視覚優位の人にとって色や形の表現は、

言葉を絵に変換する手助けになるんです。

「見える」「イメージ」などの視覚的キーワードを使う

視覚的なキーワードを使うと、

相手との波長がぴったり合います。

これは、視覚優位タイプの人が

そういった言葉に自然と反応するからなんです。

例えば、

- 「見通しが立ちました」

- 「全体像を描いてみましょう」

- 「明るい展望が見えてきました」

こんな言葉を使うと、

相手は無意識に親近感を覚えます。

ビジネスの場面では、

「この計画の先に見えるのは...」

という言い方が効果的です。

逆に「感じる」や「聞こえる」といった

他の感覚を表す言葉はあまり響きません。

相手の使う言葉にも注目してみてください。

視覚優位の人は自然と視覚的な言葉を使います。

そのパターンを見つけたら、

同じような言葉で返すと会話がスムーズになりますよ。

視覚的キーワードは、

相手の心の扉を開ける鍵のようなものなんです。

要点をメモや資料で視覚化する

重要なポイントは必ず

目に見える形で残しましょう。

視覚優位タイプの人は、

耳で聞いただけの情報を忘れがちだからです。

例えば、

- 会議の要点をリストアップする

- 約束事項をメールで確認する

- 説明しながらメモを取ってもらう

こうした「見える記録」があると、

相手の理解と記憶が格段に良くなります。

特に複雑な内容を伝えるときは、

事前に資料を用意しておくと効果的です。

また、話しながらキーワードを

ホワイトボードに書き出すのも有効な方法。

視覚優位の人は、見たものを

写真のように記憶する能力が高いんです。

だからこそ、大事なことは

必ず目に見える形で残すことが重要なんですね。

視覚的な記録は、後から見返せる

安心感も与えてくれます。

身だしなみや表情に気を配る

視覚優位タイプの人は、

あなたの見た目にとても敏感です。

なぜなら、彼らは視覚情報から

多くのことを読み取るからなんです。

例えば、

- 清潔感のある服装

- 表情の豊かさ

- ジェスチャーの適切さ

これらが会話の内容以上に

強いメッセージになることもあります。

特に初対面の印象は、

言葉よりも見た目で決まることが多いんです。

また、表情やアイコンタクトも

非常に重要な要素になります。

視覚優位の人は、あなたの目の動きや

表情の変化を敏感に感じ取ります。

だから、話すときは相手の目を見て、

豊かな表情で伝えることを心がけましょう。

身だしなみや表情は「見えない言葉」。

視覚優位の人には特に強く伝わるんです。

聴覚優位タイプを魅了する4つのコミュニケーション術

聴覚優位の人は音や声の情報に

敏感に反応する特別な存在です。

この人たちとうまく話せるようになれば、

人間関係がグッと良くなります。

そのためのコツが、

- 声のトーンやリズムに変化をつける

- 「聞こえる」「響く」などの聴覚的表現を取り入れる

- 音楽や音の例えを用いて説明する

- 電話やボイスメッセージを積極的に活用する

なんですよね。

これらの方法を使うと、

聴覚優位の人の心をつかめます。

言葉選びや話し方を少し工夫するだけで、

会話の質がぐんと上がるんです。

それでは一つずつ、

詳しく解説していきますね。

声のトーンやリズムに変化をつける

聴覚優位の人は声の高低や

テンポの変化に敏感なんです。

単調な話し方では興味を

失わせてしまうからです。

例えば、

- 大切なポイントで声を少し低くする

- 楽しい話題では明るく早めに話す

- 間(ま)を効果的に使う

こういった工夫が

とても効果的なんですよね。

特に「間」の使い方は重要で、

話の切れ目でちょっと黙ってみる。

すると聴覚優位の人は

その瞬間に情報を整理できるんです。

私の友達は声のトーンを

意識的に変えるようになって、

会議での説得力が

格段にアップしたって言ってました。

声のバリエーションを意識すると、

相手の注意を引き続けられます。

でも、やりすぎると演技っぽく

なっちゃうので注意が必要。

自然な範囲で声に変化をつければ、

聴覚優位の人の心をつかめますよ。

「聞こえる」「響く」などの聴覚的表現を取り入れる

聴覚優位の人は音に関連する

言葉に強く反応するんです。

彼らの脳は聴覚的な表現で

情報を処理しやすいからなんですね。

例えば、

- 「それって耳に心地よい話ですね」

- 「あなたの意見は響きますね」

- 「その考えは音楽のように調和していますね」

こんな風に言うと、

相手の心に届きやすくなります。

特に「それを聞いて安心しました」という

表現は効果的なんですよ。

視覚的な「見える」より

「聞こえる」という表現の方が、

聴覚優位の人には

すっと入っていくんです。

私の上司は聴覚優位で、

「それいい音がしますね」と言うと、

いつも目を輝かせて

話に乗ってくれるんです。

だから意識的に聴覚的表現を

会話に取り入れてみましょう。

相手の理解度と親密感が

一気に高まりますよ。

音楽や音の例えを用いて説明する

音楽や日常の音を例えに使うと、

聴覚優位の人の理解が深まります。

彼らは音のイメージで

物事を把握しやすいからなんです。

例えば、

- 「それはジャズのように自由な発想ですね」

- 「その問題は不協和音のように感じます」

- 「雨音のようにリズミカルな提案ですね」

こんな表現を使うと、

相手の頭にすっと入るんです。

難しい概念も音楽に例えると、

わかりやすくなることが多いんですよ。

「チームワークはオーケストラのように

それぞれの音が調和することが大切」

なんて言い方も効果的です。

私の教え子に聴覚優位の子がいて、

数学を音のリズムで教えたら、

急に理解が進んで

成績がぐんと上がったんです。

音や音楽の例えは抽象的な

内容も具体化してくれます。

だから難しい話をするときこそ、

音の例えを使ってみましょう。

電話やボイスメッセージを積極的に活用する

聴覚優位の人は文字より

声のやりとりを好む傾向があります。

声のニュアンスから多くの

情報を受け取れるからなんです。

例えば、

- 大事な用件はメールより電話で伝える

- LINEの文字メッセージよりボイスメッセージを送る

- オンライン会議ではカメラオフより音声重視で

こういった方法が

効果的なんですよね。

特にボイスメッセージは

文字では伝わらない感情や、

声のトーンで微妙なニュアンスを

伝えられるのがいいんです。

私の取引先に聴覚優位の方がいて、

メールを何度送っても返事がなかったのに、

電話をかけたらすぐに

話が進んだことがありました。

ちなみに音声通話の質も大事で、

雑音が少ないクリアな環境を

用意するのもポイントです。

聴覚優位の人との重要な話は、

声を通じて伝えることを

心がけるといいでしょう。

体感覚優位タイプと心を通わせる4つの方法

体感覚優位タイプの人は、

感情や触感で世界を理解しています。

この人たちとうまく繋がれると、

深い信頼関係が築けるようになります。

そのための方法が以下の4つです。

- 「感じる」「触れる」などの体感表現を多用する

- 実際に体験できる機会を提供する

- 感情に訴えかける言葉選びを心がける

- 適切な距離感とジェスチャーを意識する

これらは一見シンプルですが、

実践するとその効果は絶大です。

相手の心に響くコミュニケーションが

自然とできるようになりますよ。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

「感じる」「触れる」などの体感表現を多用する

体感覚優位タイプの人には、

体感に関する言葉が強く響きます。

なぜなら、彼らは世界を

感覚で捉えているからなんですね。

例えば以下のような表現を

積極的に使うといいでしょう。

- 「心に響きましたか?」

- 「その考え方に触れてみましょう」

- 「温かい気持ちになりますね」

こういった言葉を使うと、

相手の理解度がぐっと上がります。

特に「心に響く」「胸に刺さる」

といった表現は効果的です。

ちなみに私の友人は営業職なんですが、

体感表現を意識し始めてから

成約率が20%も上がったそうです。

ただし、使いすぎると不自然になるので、

会話の流れを見ながら取り入れましょう。

適切なタイミングで体感表現を

使うことで、相手の心に確実に

あなたの言葉が届くようになります。

実際に体験できる機会を提供する

体感覚優位タイプの人は、

実際に体験することで最も学びます。

説明だけでなく体験させることで、

理解度が飛躍的に高まるんです。

こんな機会を作ってみましょう。

- 製品を実際に触らせてみる

- デモンストレーションを行う

- 体験型のワークショップを開催する

これらの体験を通じて、

相手は情報を身体で覚えていきます。

例えば新しいアプリの使い方を

教えるなら、説明するよりも

一緒に操作してみる方が効果的です。

私の妹は料理教室の先生なんですが、

レシピを渡すだけでなく、実際に

生徒に調理させる時間を多く取ります。

すると「あ、こういう感じなんだ!」と

理解が深まるそうなんです。

体験の機会を提供することで、

言葉だけでは伝わらない感覚的な

理解を促すことができるんですね。

感情に訴えかける言葉選びを心がける

体感覚優位タイプの人は、

感情表現に強く反応します。

というのも、彼らは論理より

感情で判断することが多いからです。

効果的な感情表現としては、

- 「うれしい」「楽しい」などのポジティブな感情

- 「残念」「寂しい」などのネガティブな感情

- 「ワクワク」「ドキドキ」などのオノマトペ

これらを会話に取り入れると、

相手の共感を得やすくなります。

たとえば「この商品を使うと

毎朝がワクワクしますよ」と

言うと印象に残りやすいんです。

私の同僚はプレゼンの際、

「このプロジェクトに携われて

本当に嬉しいです」と感情を

素直に表現したところ、大好評でした。

ただし、大切なのは真実の感情を

伝えることです。嘘の感情は

すぐに見抜かれてしまいます。

感情を率直に伝えることで、

体感覚優位タイプの人との

心の距離が一気に縮まるでしょう。

適切な距離感とジェスチャーを意識する

体感覚優位タイプの人との会話では、

非言語コミュニケーションが重要です。

実は言葉以上に、体の動きや

距離感が大きな影響を与えるんです。

効果的なアプローチとしては、

- 適度な距離感(文化によって異なる)

- 手振りや表情などの豊かなジェスチャー

- 状況に応じた軽いタッチ(握手など)

これらを意識することで、

言葉だけでは伝わらない

メッセージが伝わります。

例えば説明する際に、

手で形を描きながら話すと

理解度が上がることがあります。

ある研修講師の方は、話す時に

常に両手を使って表現するそうです。

そうすることで「この人の話は

なんだか分かりやすい」と

感じてもらえるそうです。

ただし、文化や個人によって

快適な距離感は異なるので、

相手の反応を見ながら調整しましょう。

適切な非言語コミュニケーションは、

体感覚優位タイプの人との関係を

より深く、より豊かにしてくれます。

ダイナミックフレーズを使うべき5つの理由

文章に命を吹き込むなら、

ダイナミックフレーズが最強の武器です。

読み手の心を掴んで離さない

魔法のような効果があるんです。

その理由は次の5つ。

- 表現が生き生きとして読み手の興味を引きつける

- 抽象的な概念を具体的に伝えられる

- 読み手の想像力を刺激できる

- 複数の感覚に訴えかけることで記憶に残る

- 共感を生み出し信頼関係を構築できる

これらのテクニックを使いこなせば、

あなたの文章は一気に変わります。

どんな文章でも読みたくなる

魅力的なものに変身するんです。

じゃあ、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

表現が生き生きとして読み手の興味を引きつける

ダイナミックフレーズを使うと、

文章が息を吹き返したように生き生きします。

なぜなら、静的な表現から

動きのある表現に変わるからなんです。

例えば、

- 「説明する」→「紐解いていく」

- 「理解する」→「腑に落ちる」

- 「成功する」→「花開く」

こんな風に言葉を

変えるだけで全然違うんです。

「彼は説明した」より

「彼は丁寧に謎を紐解いていった」

のほうが、なんだか

続きが気になりませんか?

ちょっとした言葉選びで、

読み手の目が離せなくなるんです。

だから、もし人に読んでもらいたいなら、

ダイナミックフレーズは必須アイテムです。

平凡な言葉を特別なものに

変える魔法のようなものなんですよ。

抽象的な概念を具体的に伝えられる

ダイナミックフレーズの素晴らしさは、

ふわっとした概念をハッキリ見せられること。

これができると、相手の頭の中に

クリアなイメージが浮かぶんです。

例えば、

- 「経済的自由」→「朝、目覚ましなしで自然に目覚める贅沢」

- 「効率的な作業」→「手が勝手に動き、時間が倍になる感覚」

- 「充実感」→「胸の奥から湧き上がる温かい満足感」

このように具体的に表現すると、

抽象的な概念がグッと身近になります。

「成功」って言われても

ピンときませんよね?

でも「夢だった家を現金で買える瞬間」

と言われたら、イメージが湧きます。

このように、ぼんやりした概念を

具体的な形に変えるのが大事なんです。

抽象的な言葉より具体的な表現のほうが、

相手の心に深く刺さるんですよ。

読み手の想像力を刺激できる

ダイナミックフレーズは

読み手の頭の中に映画を作れます。

これって、想像力のスイッチを

オンにする力があるってことなんです。

例えば、

- 「考える」→「頭の中でパズルのピースを組み合わせる」

- 「悩む」→「迷路の中をさまよう」

- 「喜ぶ」→「心の中で花火が打ち上がる」

こんな表現を使うと、

読み手は自然と想像の世界に入ります。

「彼女は考えていた」より

「彼女は眉間にしわを寄せ、頭の中で

複雑なパズルを解くように思考を巡らせた」

の方が、その場面が

目に浮かびませんか?

想像力が刺激されると、

読み手は物語の一部になれるんです。

そうすると、文章との距離が縮まって

もっと読みたいという気持ちになります。

想像力を刺激する表現は

読み手を夢中にさせる秘訣なんですよ。

複数の感覚に訴えかけることで記憶に残る

ダイナミックフレーズの強みは、

五感を刺激して記憶に残ることです。

なぜかというと、人は複数の感覚で

体験したことをよく覚えるからなんです。

例えば、

- 視覚:「空には綿菓子のような雲が浮かんでいた」

- 聴覚:「彼の言葉は風鈴のように心地よく響いた」

- 触覚:「彼女の手は冬の朝の窓ガラスのように冷たかった」

こういう表現を使うと、

読み手の脳内で感覚が呼び覚まされます。

「おいしいケーキ」より

「舌の上でとろけるチョコレートの甘さと、

かすかな苦みが絶妙に混ざり合うケーキ」

の方が、味を感じられますよね?

実は、こういう表現をすると

脳は実際に体験したかのように反応するんです。

だからこそ、五感を刺激する表現は

長く記憶に残りやすいんです。

複数の感覚に訴えかける表現で、

あなたの文章は忘れられない存在になります。

共感を生み出し信頼関係を構築できる

ダイナミックフレーズを使うと、

不思議と読み手との距離が縮まります。

これは、相手の体験として

語ることで共感を生むからなんです。

例えば、

- 「勉強が大変」→「目の前の教科書を見るだけで肩が重くなる感覚」

- 「仕事が忙しい」→「次々と鳴る通知音に心臓がドキドキする瞬間」

- 「子育ての喜び」→「小さな手が自分の指を握った時の温かさ」

こんな風に相手の体験として

描写すると、「わかる!」と思ってもらえます。

「ダイエットは難しい」より

「甘いケーキを見た瞬間、

決意が揺らぐあの気持ち、わかりますよね」

と言われたら、ついうなずいてしまいませんか?

この「わかる!」という瞬間が、

信頼関係を作る土台になるんです。

共感を生み出す表現を使えば、

読み手はあなたを味方だと感じます。

そして、そこから生まれる信頼関係は

あなたのメッセージを届ける力になるんです。

ダイナミックフレーズを作る6つの方法

言葉の表現力を高めるには、

ダイナミックフレーズが鍵になります。

文章や会話が一気に魅力的になり、

相手の心を動かす力が手に入りますよ。

これから解説する方法は次の6つです。

- 静的な表現を動的な表現に変換する

- 抽象的な概念を具体的な行動で示す

- 複数の感覚を組み合わせて描写する

- 時間の経過や変化を含める

- 相手の体験として語る

- 感情を喚起する言葉を選ぶ

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は日常的に使える技です。

ちょっとしたコツを知るだけで、

あなたの言葉は生き生きとしてきます。

それでは早速、

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

静的な表現を動的な表現に変換する

静的な表現を動的に変えると、

文章が一気に生き生きしてきます。

これは言葉に動きや躍動感を

加えることで可能になるんです。

例えば、

- 「美しい景色がある」→「美しい景色が広がっている」

- 「大きな影響がある」→「大きな影響を与えている」

- 「問題がある」→「問題が浮かび上がっている」

このように「ある」という

静的な表現を変えるだけでも違います。

もっと具体的に言うと、

「彼は賢い人だ」という表現よりも、

「彼は難問を次々と解決していく」の方が

ずっと印象に残りますよね。

動詞を工夫するだけで、

文章の印象がガラッと変わるんです。

この方法を使うと読み手の頭の中に、

動きのある映像が浮かびやすくなります。

だから説明が必要な時は、

静的な表現より動的な表現を

意識してみてください。

静的から動的への転換は、

表現力アップの基本中の基本なんです。

抽象的な概念を具体的な行動で示す

抽象的な概念は具体的な行動で

示すと格段に伝わりやすくなります。

なぜなら人は具体的なイメージが

あると理解しやすいからなんですね。

例えば、

- 「幸せな生活」→「朝起きるのが楽しみで、笑顔で一日を始められる生活」

- 「成功する」→「月収が3倍になり、好きな時に休暇が取れるようになる」

- 「健康的」→「階段を息切れせずに上れて、夜はぐっすり眠れる状態」

このように具体的な行動や

状態で表すと伝わりやすいです。

「経済的自由」という言葉だけだと

人によって想像するものが違います。

でも「毎月の収入が支出を上回り、

好きな時に好きなものを

迷わず買える状態」と言えば、

誰でも同じイメージを持てますよね。

この技術は特に説明や説得の

場面で効果を発揮します。

抽象的な概念を使うときは、

必ず具体例をセットにする

習慣をつけるといいですよ。

具体的な行動で示すことで、

あなたの言葉は相手の心に

しっかりと届くようになります。

複数の感覚を組み合わせて描写する

複数の感覚を組み合わせると、

表現がリアルで立体的になります。

人は五感で世界を感じているので、

複数の感覚に訴えかけると

より強く印象に残るんですね。

例えば、

- 視覚:「青い海が広がっている」

- 聴覚:「波の音が耳に心地よく響く」

- 触覚:「肌に感じる潮風がさわやか」

- 嗅覚:「潮の香りが鼻をくすぐる」

- 味覚:「塩の味が唇に残る」

これらを組み合わせると、

ただ「海」と言うよりも

ずっとリアルに伝わりますよね。

例えば新商品の紹介なら、

「見た目が美しく、手に取ると

しっとりとした質感があり、

使うたびに柑橘系の香りが

広がります」という感じです。

この方法は特に物語や体験を

伝えるときに効果的です。

でもビジネスの場面でも、

プレゼンや商品説明に

取り入れると印象に残ります。

複数の感覚を意識することで、

あなたの言葉は相手の脳内に

鮮明なイメージを描き出せるんです。

時間の経過や変化を含める

時間の経過や変化を含めると、

表現に動きと深みが生まれます。

これは過去・現在・未来という

時間軸を意識して描写する技術です。

例えば、

- 過去:「以前は毎朝目覚ましを3つもセットしていた」

- 現在:「今では目覚まし時計より先に自然と目が覚める」

- 未来:「このまま続ければ、朝の時間を有効活用できるようになるだろう」

こんな風に時間の流れを

入れるだけで物語性が生まれます。

商品やサービスの説明でも、

「これまでの悩み」→「現在の解決策」→

「これからの展望」という流れで

説明すると納得感が増しますよ。

特にビフォーアフターの比較は、

変化を実感させるのに効果的です。

「このトレーニングを始める前は

階段で息切れしていたのに、

今では駅の階段を駆け上がれるように

なりました」みたいな感じですね。

時間軸を意識した表現を使うと、

相手に変化のプロセスを

想像させることができます。

時間の要素を含めることで、

静止画ではなく映像のような

表現が可能になるんです。

相手の体験として語る

相手の体験として語ると、

ぐっと親近感と共感が生まれます。

これは「あなた」を主語にして、

相手の立場で状況を描写する技です。

例えば、

- 「この商品を使うと便利です」→「あなたがこの商品を手に取ると、すぐにその軽さに驚くでしょう」

- 「この方法は効果的です」→「あなたがこの方法を試すと、わずか3日で変化を実感できます」

- 「この場所は素晴らしいです」→「あなたがここに立つと、360度の絶景があなたを包み込みます」

このように相手を主役にすると、

想像しやすくなるんですね。

特に「あなたが〇〇すると、△△になります」

という構文は強力です。

これを使うと相手の頭の中で、

自分が実際に体験している

イメージが浮かびやすくなります。

セールスレターやプレゼンでは、

この技術が特に効果的です。

でも友達との会話でも、

「あなたならどう感じる?」と

相手の立場で考えてもらうと

会話が深まりますよ。

相手を主役にした表現を使うと、

言葉がより身近に感じられ、

心に届きやすくなるんです。

感情を喚起する言葉を選ぶ

感情を喚起する言葉を選ぶと、

表現の印象が何倍も強くなります。

これは相手の心に直接働きかける

感情的な言葉を意識して使う技術です。

例えば、

- 「良い」→「感動的な」「心躍る」「胸が熱くなる」

- 「悪い」→「絶望的な」「心が折れそうな」「打ちのめされる」

- 「大きい」→「圧倒的な」「途方もない」「想像を超える」

このように感情を伴う言葉を

選ぶだけで印象が変わります。

「きれいな景色」と言うより

「息をのむほど美しい景色」と

言った方が伝わる感じが違いますよね。

特に重要なポイントを伝えるときは、

感情的な言葉を意識的に使うと

印象に残りやすくなります。

でも使いすぎると逆効果なので、

本当に強調したいところだけに

使うのがコツですよ。

例えば「この商品を使った瞬間、

長年の悩みから解放される喜びを

感じるでしょう」という表現は、

単なる効果説明より心に響きます。

感情を喚起する言葉を選ぶことで、

あなたの表現は相手の心の琴線に

触れるものになるんです。

ダイナミックフレーズで表現力を高める4つのテクニック

言葉の使い方一つで、あなたの伝える内容は

何倍も魅力的になります。

ダイナミックフレーズを使いこなせば、

相手の心を動かす表現力が身につきますよ。

この記事では次の4つのテクニックを紹介します:

- 視覚・聴覚・触覚を組み合わせる

- 過去・現在・未来の時間軸を活用する

- 相手の立場に立った表現を取り入れる

- 具体例で抽象的な概念を説明する

これらのテクニックは誰でも

すぐに使い始めることができます。

ちょっとした工夫で、あなたの言葉は

生き生きとした説得力を持ちます。

それでは、それぞれの

テクニックを詳しく見ていきましょう。

視覚・聴覚・触覚を組み合わせる

複数の感覚を組み合わせると、

言葉に立体感が生まれます。

人の脳は感覚的な表現に

強く反応するようにできているんです。

例えば次のような表現があります:

- 「青く輝く海の波の音が心地よく響く」

- 「ふわふわの毛布に包まれる暖かさ」

- 「カリカリとした食感と甘酸っぱい香り」

こんな風に視覚と聴覚を

組み合わせた表現をすると、

相手の脳内でより鮮明な

イメージが広がるんですよね。

もっと具体的に言うと、

「成功」という抽象的な概念も

「観客の大きな拍手が響く中、

手のひらに冷たいトロフィーの感触」

というように表現できます。

ここでのポイントは、

一つの感覚だけに頼らないこと。

なんと言っても、人間は

複数の感覚で世界を認識しています。

だからこそ、複数の感覚を

組み合わせた表現は心に残るんです。

多くの感覚を刺激することで、

あなたの言葉はより記憶に残ります。

過去・現在・未来の時間軸を活用する

時間軸を活用した表現は、

ストーリー性を生み出します。

これにより、相手は単なる情報ではなく

一つの物語として受け取るんですよ。

たとえば:

- 「昨日までの苦労が今日の喜びに変わる」

- 「今の一歩が明日の大きな変化につながる」

- 「過去の失敗が未来の成功の種になる」

このように時間の流れを

意識した表現をすると、

相手に変化や成長のイメージを

強く印象づけることができます。

例えば就職活動中の人に対して、

「今は不安かもしれませんが、

半年後にはあなたは

新しい職場で活躍している」

という表現は希望を与えますよね。

時間軸を使う時のコツは、

過去・現在・未来をつなげること。

つまり、単に「未来はこうなる」

だけでなく、

「過去はこうで、今はこう、

だから未来はこうなる」という

ストーリーラインを

作ることが大切なんです。

時間軸を意識した表現で、

あなたの言葉に説得力が生まれます。

相手の立場に立った表現を取り入れる

相手の視点で語ることで、

共感を生み出せます。

これは「あなたは~」という

二人称での語りかけが効果的なんです。

例えば:

- 「あなたがボタンを押すと、すぐに結果が表示されます」

- 「あなたの悩みが一瞬で解消されるのを感じるでしょう」

- 「あなたならきっとこの方法で成功できます」

こんな風に相手を主語にした

表現を使うと、

読み手や聞き手は自分事として

内容を受け止めやすくなります。

より具体的には、

「この商品を使うと便利です」より

「あなたがこの商品を使うと、

朝の準備時間が10分短縮されます」

の方が伝わりやすいですよね。

相手視点の表現で大事なのは、

リアルな状況設定です。

言ってみれば、相手の日常や

悩みをしっかり理解していないと、

「それ、私のことじゃないよ」と

思われてしまうんです。

だから相手のことをよく知り、

本当の気持ちに寄り添うことが大切。

相手の立場で語ることで、

あなたの言葉は心に届きます。

具体例で抽象的な概念を説明する

抽象的な概念は具体例で

説明すると分かりやすくなります。

人は具体的なイメージの方が

理解しやすく記憶に残りやすいんです。

例えば:

- 「幸せ」→「休日の朝、好きな音楽を聴きながらコーヒーを飲む瞬間」

- 「効率化」→「3時間かかっていた作業が30分で終わること」

- 「安心感」→「どんなミスをしても上司が支えてくれると知っている状態」

このように具体的な場面や

数字を使って説明すると、

抽象的な概念が

相手の頭の中でクリアになります。

たとえば「投資は大切」と

言うよりも、

「毎月5000円を20年間投資すると、

約200万円の資産になる可能性がある」

と伝える方が説得力がありますよね。

具体例を使う時のポイントは、

相手の生活に近い例を選ぶこと。

つまり、専門家向けなら専門的な例、

初心者なら身近な例というように、

相手に合わせた具体例を

選ぶことが重要なんです。

具体例を効果的に使うことで、

あなたの説明は鮮明に伝わります。

ダイナミックフレーズを効果的に使う3つの場面

言葉に命を吹き込めば、

あなたのメッセージは何倍も強くなります。

ダイナミックフレーズを使いこなせば、

相手の心を鷲掴みにできるんです。

そんな効果的な場面が、

- プレゼンテーション

- セールスコピー

- ストーリーテリング

なんですよね。

これらの場面では特に、

言葉の選び方が結果を左右します。

静的な表現から動的な表現に

変えるだけで効果は驚くほど違います。

それぞれの場面について、

詳しく解説していきますね。

プレゼンテーション

プレゼンの場では、

ダイナミックフレーズが聴衆の心を動かします。

なぜなら、生き生きとした表現は

記憶に残りやすいからなんです。

例えば、

- 「数字が跳ね上がる」

- 「アイデアが花開く」

- 「問題を打ち砕く」

このような表現を使うと、

聴衆の頭の中にイメージが湧きます。

「売上が増加した」より

「売上が急上昇して天井を突き破った」と言えば、

その様子が目に浮かぶでしょう。

もっと具体的に言うと、

「20%の成長」よりも「昨年の壁を打ち破り、

飛躍的に伸びた成果」の方が印象に残ります。

ここで大切なのは、

感覚を刺激することなんです。

視覚だけでなく、聴覚や触覚も

使った表現を取り入れましょう。

「私たちの新サービスは、

お客様の悩みを溶かす温かいスープのようです」

このように複数の感覚を

組み合わせると効果的です。

プレゼンでダイナミックフレーズを使えば、

あなたの言葉は聴衆の心に深く刻まれます。

セールスコピー

セールスコピーでは、

ダイナミックフレーズが購買意欲を高めます。

これは、読み手の感情を

動かす力があるからなんですよ。

たとえば、

- 「悩みを吹き飛ばす」

- 「人生を塗り替える」

- 「未来を切り開く」

こんな表現を使うと、

商品の価値がグッと伝わります。

「効果がある」という表現より、

「あなたの肌に輝きを取り戻す」と言った方が、

読み手は自分の変化をイメージできますよね。

さらに具体的な例だと、

「この教材で学べば、知識が頭に染み込み、

明日からの仕事が変わります」という表現。

これって静的な「この教材は役立ちます」

よりずっと魅力的じゃないですか?

それから、時間軸を意識した

表現も効果的なんです。

「今までの苦労が嘘のように消え去り、

明日からは笑顔で目覚められる朝が待っています」

このように過去と未来を

対比させる表現も強力です。

特に「あなた」を主語にして、

体験として語ることがポイント。

「この商品を手にした瞬間、

指先からエネルギーが湧き上がるのを感じるでしょう」

セールスコピーにダイナミックフレーズを取り入れれば、

読み手の購買意欲を確実に高められます。

ストーリーテリング

ストーリーテリングでは、

ダイナミックフレーズが物語に命を吹き込みます。

聞き手を物語の世界に

引き込めるからこそ効果的なんです。

例えば、

- 「心が震える瞬間」

- 「時間が止まったかのような静けさ」

- 「喜びが体中を駆け巡る」

こういった表現を使うと、

聞き手は自分の体験として感じられます。

「彼は悲しかった」という表現より、

「彼の目から涙がこぼれ落ち、肩が小刻みに震えた」と言えば、

その場面が鮮明に伝わりますよね。

もっと深く掘り下げると、

「彼女は扉を開けた瞬間、甘いバニラの香りが鼻をくすぐり、

幼い頃の記憶が一気に押し寄せてきた」という表現。

これは複数の感覚を使って、

時間の経過も含んでいるんです。

ストーリーテリングでは、

感情の変化を表すのも重要です。

「最初は疑いの目で見ていた彼が、

徐々に表情を緩め、最後には大きな笑顔を見せた」

このように変化を描写することで、

聞き手は物語の流れを感じられます。

特に効果的なのは、

聞き手自身を物語の主人公にすること。

「あなたがその山頂に立った時、

眼下に広がる景色に息を呑むでしょう」

ストーリーテリングにダイナミックフレーズを活用すれば、

聞き手の心に残る物語を紡ぎ出せるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- ラポールとは人と人との間に生まれる信頼関係のことで、コミュニケーションの円滑化や長期的な信頼構築に不可欠

- ラポール構築には「相手への真摯な関心」「共通点の発見」「積極的な傾聴」「一貫した誠実さ」の4ステップが効果的

- ラポール形成レベルは「For You(相手のために)」→「With You(一緒に)」→「As You(相手と一体化)」の順に深まる

- 人は視覚・聴覚・体感覚のいずれかが優位なタイプに分かれ、言葉遣いや身体の動きから見分けられる

- 視覚優位タイプには図表や色彩豊かな表現、聴覚優位タイプには声のトーンや音の例え、体感覚優位タイプには体験や感情表現が効果的

- イメージ想像法は脳内に具体的な映像を作り出し、言葉だけより強い印象を与える

- 五感を刺激する表現は複数の感覚に訴えかけることで記憶に残りやすくなる

- ダイナミックフレーズは静的な表現を動的に変え、抽象的な概念を具体的に伝える技術

- 効果的な表現には視覚・聴覚・触覚の組み合わせや時間軸の活用、相手視点での語りかけが重要

- これらのテクニックはプレゼン、セールス、ストーリーテリングなど様々な場面で活用できる

まとめ

人間関係を深めるラポール形成と心を動かす

表現技術について詳しく解説してきました。

ラポールとは単なる親密さではなく、

相手との間に生まれる深い信頼関係のこと。

これがあるかないかで、あなたの人間関係や

ビジネスの成功率は大きく変わります。

ラポールを構築するには、相手への

真摯な関心を示し、共通点を見つけ、

積極的に傾聴する姿勢が大切です。

そして一貫した誠実な態度で接することで、

長期的な信頼関係が築けるのです。

また、人はそれぞれ視覚・聴覚・体感覚の

いずれかが優位なタイプに分かれます。

相手の言葉遣いや身体の動きを観察すれば、

どのタイプかを見分けることができます。

視覚優位タイプには図表や色彩豊かな表現を、

聴覚優位タイプには声のトーンや音の例えを、

体感覚優位タイプには実際の体験や

感情表現を使うと効果的です。

そして、相手の心を動かすには

イメージ想像法とダイナミックフレーズが強力です。

五感を刺激する表現や、静的な表現を

動的に変える技術を使えば、あなたの言葉は

相手の脳内に鮮明なイメージを作り出します。

これらのテクニックは難しそうに見えても、

少しずつ実践していけば必ず身につきます。

まずは相手のタイプを観察することから始め、

少しずつ表現方法を工夫してみましょう。

人間関係の悩みが解消され、

コミュニケーションが楽しくなる日は

思ったより近いかもしれません。

今日からこれらのテクニックを

意識して使ってみてください。

あなたの言葉が相手の心に届き、

豊かな人間関係を築けることを願っています。

よくある質問

ラポールとは何ですか?初心者にも分かりやすく教えてください

ラポールとは、人と人との間に生まれる「信頼関係」や「心の絆」のことです。お互いに心を開いて気持ちよく会話ができる状態を指します。例えば、初対面でも「この人となら話しやすい」と感じたり、言葉が少なくても意図が伝わったりする関係です。ラポールができると、コミュニケーションがスムーズになり、相手のニーズを深く理解できるようになります。人間関係の土台となる大切な要素なんですよ。

ラポールを築くのに何日くらいかかりますか?

ラポール形成に必要な時間は、相手との関係性や状況によって大きく変わります。初対面でも数分で基本的なラポールが生まれることもあれば、深い信頼関係を築くには数週間から数ヶ月かかることもあります。大切なのは時間の長さではなく、相手に対する真摯な関心や共感、誠実な態度の積み重ねです。「For You」のマインドで接し、相手の話に積極的に耳を傾け、共通点を見つけていくことで、ラポール形成のスピードは格段に上がりますよ。

ラポールが上手く築けているかどうか、どうやって判断できますか?

ラポールが築けているかどうかは、いくつかの明確なサインで判断できます。例えば、会話のテンポが自然と合ってきたり、相槌のタイミングがピッタリ合うようになったりします。また、沈黙も心地よく感じられるようになり、言葉が少なくても意図が伝わるようになります。お互いの表情が柔らかくなり、ボディランゲージも自然と似てくることも特徴です。さらに、相手が本音で話してくれるようになったり、質問が具体的になってきたりすれば、それはラポールが形成されている証拠と言えるでしょう。

ラポールを築くのが苦手です。何から始めればいいですか?

ラポール構築が苦手な方は、まず「相手への真摯な関心」から始めてみましょう。相手の話に集中して聞き、名前を覚えて呼びかけ、前回の会話内容を覚えておくだけでも効果があります。次に、会話の中で共通点を探してみてください。同じ出身地や趣味があれば「私も同じです!」と共感を示しましょう。また、積極的な傾聴も大切です。相手の話を遮らず、うなずきや相づちで関心を示し、「なるほど、〇〇ということですね」とオウム返しをすると効果的です。最初は少し意識して練習が必要ですが、徐々に自然にできるようになりますよ。

ビジネスでラポールを活用するコツはありますか?

ビジネスでラポールを活用するコツはいくつかあります。まず、商品説明よりも関係構築に時間をかけましょう。トップセールスマンは「商品知識20%、ラポール形成80%」という黄金比率で時間配分しています。次に、相手のタイプ(視覚・聴覚・体感覚優位)を見極め、それに合わせたコミュニケーション方法を選びましょう。例えば、視覚優位の人には図表を使い、聴覚優位の人には声のトーンを工夫します。また、相手の期待から不安への感情変化を観察し、そのタイミングで解決策を提案すると効果的です。最後に、一貫した誠実な態度で接することが長期的な信頼関係構築の鍵となります。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。