このノウハウについて

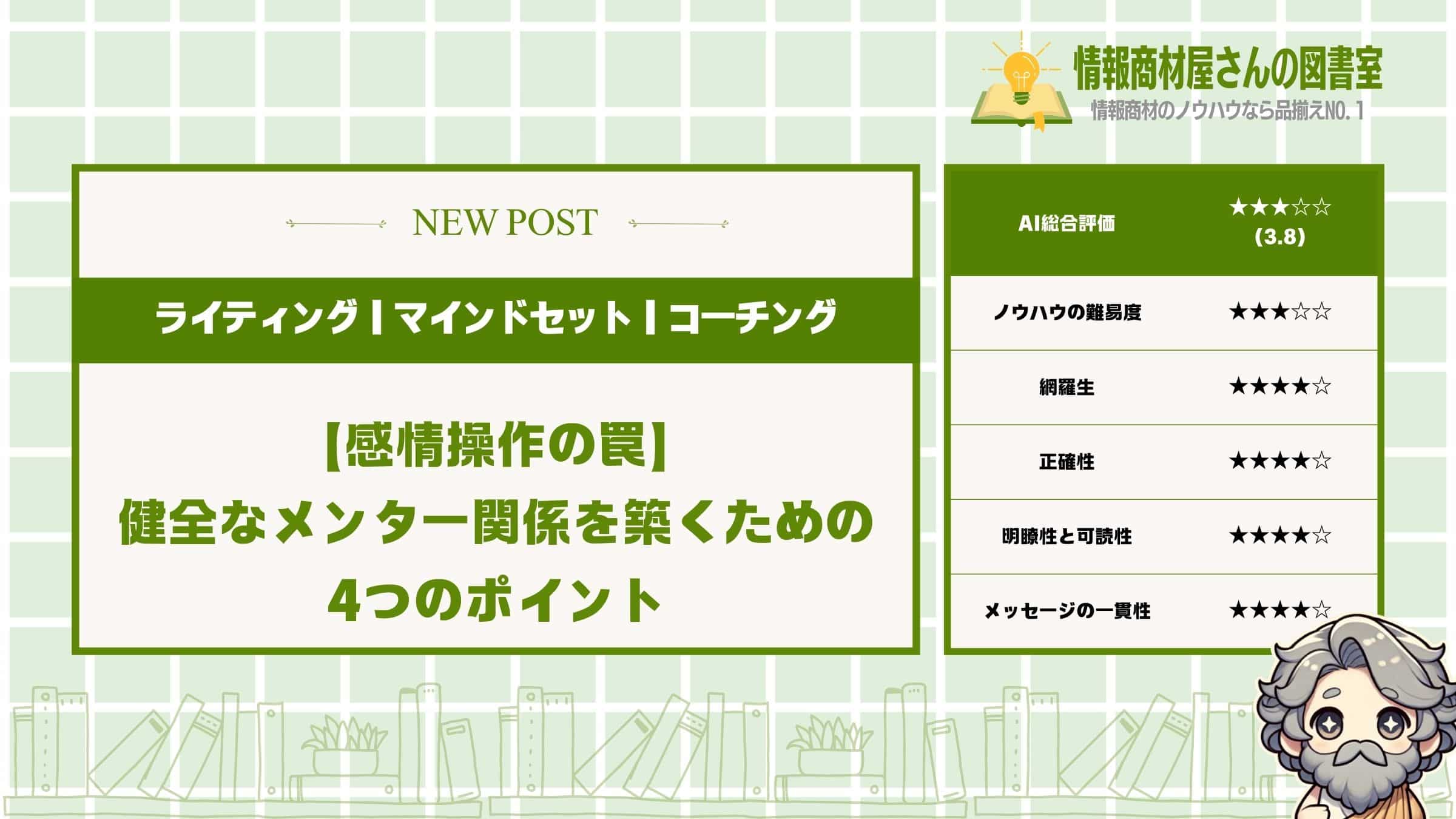

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は、メンター関係における感情操作の危険性と健全な関係の築き方について包括的に解説しています。読者はこの記事を読むことで、自分が受けている指導が操作的なものかどうかを見分ける目を養い、本当の意味で成長できる関係を構築するための具体的な方法を学べます。特に「なぜ」と問いかける習慣や自分の直感を信じる大切さなど、すぐに実践できるポイントが豊富に含まれており、メンターとの関係に悩む人にとって道しるべとなる価値ある内容です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●「この人についていけば成功できる」と

言われるまま行動している

●メンターの言うことに違和感を感じても、

自分が間違っているのかもと不安になる

●本当に自分の成長につながる関係なのか、

判断できない

メンター制度は私たちの成長を加速させる

素晴らしいものです。

しかし、中には感情操作によって依存関係を作り出し、

あなたの自立心を奪ってしまう危険な関係もあります。

この記事では、

健全なメンター関係と感情操作的な

関係の違いを明確にし、

自分で考える力を育てながら本当の成長を

手に入れる方法をお伝えします。

実績のある指導者の知恵を借りつつも、

最終的な判断は自分で行う—

このバランスこそが、長期的な成功への鍵なのです。

あなたがメンター関係で悩んでいるなら、

この記事が自分らしい成長への道しるべになるでしょう。

信頼できる指導者との健全な関係を築き、

真の意味で人生を加速させる

方法を一緒に見ていきましょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 健全なメンター制度の本来の4つの目的と価値

- 感情操作的なメンター関係を見分ける5つの危険信号

- 自分で考える力を養い、依存を防ぐ実践的な方法

- 情報リテラシーを高めて感情操作から身を守る技術

- 長期的な成功につながる持続可能な成長戦略

健全なメンター制度の重要性と4つの本来の目的

良質なメンター制度は

あなたの人生を大きく変える力を持っています。

正しいメンター関係を築けば、

キャリアも人生も加速度的に成長できるんです。

メンター制度の本来の目的は次の4つです。

- キャリアの成長を加速させる

- 専門知識や経験から学べる

- 困難な状況での適切なアドバイスを得られる

- 業界内のネットワークを広げられる

これらの目的を理解しておくと、

悪質なメンター関係に騙されにくくなります。

世の中には残念ながら、

メンター制度を悪用する人たちもいるんです。

でも本来のメンター制度は、

あなたの可能性を広げるためのものなんですよ。

それぞれの目的について

詳しく見ていきましょう。

キャリアの成長を加速させる

メンター制度の一番の魅力は、

キャリアの成長スピードを速めてくれることです。

これは単なる時間短縮ではなく、

質の高い成長を実現してくれるんですね。

例えば、

- 失敗しがちなポイントを事前に教えてもらえる

- 効率的な学習方法を知ることができる

- 自分では気づかない強みを発見できる

こういった点が

キャリア成長の加速につながります。

特に新しい分野に挑戦するときは、

独学だと遠回りすることが多いんです。

でも、良いメンターがいれば

「この部分は後回しでOK」とか

「ここは特に重点的に学んで」など

的確なアドバイスがもらえます。

私の友人は料理人を目指していたとき、

一流シェフのメンターを見つけました。

そのメンターは「包丁技術より

まずは素材の見極め方を学べ」と

意外なアドバイスをしたそうです。

これにより彼女は他の研修生より

早く料理の本質を理解できたんですね。

メンターは単なる先生ではなく、

あなたの可能性を最大限に引き出す

伴走者なんです。

だからこそ、キャリアの成長を

本気で加速させたいなら、

良質なメンター関係を築きましょう。

専門知識や経験から学べる

メンターの持つ専門知識や経験は、

あなたにとって何よりの宝物になります。

なぜかというと、これらは

教科書には載っていない生きた知恵だからです。

例えば、

- 業界の暗黙のルールを教えてもらえる

- 失敗から学んだ貴重な教訓を共有してもらえる

- 最新のトレンドや将来の展望について知ることができる

こうした知識は、

普通に働いているだけでは

なかなか得られないものです。

特に専門性の高い分野では、

ちょっとしたコツや視点の違いが

大きな差を生み出すことがあります。

私の知り合いのプログラマーは、

メンターから「コードの書き方より

問題の捉え方が重要」と教わりました。

これによって彼は単なるコーダーから

問題解決のスペシャリストへと

成長することができたんです。

また、メンターの経験は

あなたの失敗リスクを減らしてくれます。

「過去に私はこの方法で失敗した」

という話は、あなたを同じ轍から

守ってくれる貴重な情報なんですよね。

健全なメンター関係では、

こうした知識や経験が一方的ではなく、

お互いの対話を通じて共有されます。

これこそが本来の

メンター制度の価値なのです。

困難な状況での適切なアドバイスを得られる

人生やキャリアの中で、

誰もが壁にぶつかる時があります。

そんな時、メンターの存在は

心強い味方になってくれるんですよ。

例えば、

- 仕事で行き詰まった時の打開策

- 人間関係のトラブルへの対処法

- キャリアの岐路での意思決定

こういった場面で、

経験豊富なメンターからの

アドバイスは非常に価値があります。

特に重要なのは、メンターは

あなたの状況を客観的に見られること。

感情に流されず、冷静な視点で

状況を分析してくれるんです。

ある営業職の方は、大きな商談で

失敗した後、メンターに相談しました。

メンターは「それは技術的な問題じゃなく、

相手のニーズを十分に理解していなかったから」

と指摘してくれたそうです。

この気づきがなければ、

彼は同じ失敗を繰り返していたかもしれません。

ただし、健全なメンター関係では、

アドバイスを押し付けることはありません。

「こうすべき」ではなく、

「こういう選択肢があるよ」と

示してくれるのが良いメンターです。

最終的な判断はあなた自身が行い、

その結果に責任を持つことが

成長につながるんですね。

業界内のネットワークを広げられる

メンター制度の見逃せない

メリットの一つが、人脈の拡大です。

良いメンターは自分の

ネットワークをあなたに紹介してくれる、

そんな懸け橋になってくれるんですね。

例えば、

- 業界の重要人物との出会い

- 新しい仕事やプロジェクトの機会

- 様々な専門家との交流

こういったつながりは、

自分ひとりでは作りにくいものです。

特に業界に入ったばかりの頃は、

誰に会うべきか、どんな集まりに

参加すべきかもわからないですよね。

私の先輩デザイナーは、

メンターの紹介で大手企業の

プロジェクトに参加する機会を得ました。

その経験が彼女のポートフォリオを

豊かにし、さらなるキャリアアップに

つながったんです。

また、メンターを通じて知り合った人々は、

将来的にあなたの新たなメンターや

協力者になる可能性もあります。

こうした人間関係の連鎖が、

あなたの可能性を何倍にも

広げてくれるんですよ。

ただし、ネットワーキングは

単なる名刺交換ではありません。

真に価値のある関係を築くには、

あなた自身も何かを提供できる

人間になることが大切です。

それこそがメンターが

あなたに教えてくれる

大切な教訓の一つなのです。

カルト的メンター関係から身を守る6つの方法

あなたの成長を約束する人が、実は自分の利益のために

あなたを操っているかもしれません。

メンター関係は本来、成長を助けるものですが、

時に危険な依存関係に変わることがあります。

この記事では、健全なメンター関係を保ち、

カルト的な支配から身を守る方法を紹介します。

具体的には以下の6つの

ポイントについて解説します。

- 複数の情報源から知識を得る

- 決断の最終判断は自分で行う

- 定期的に関係性を見直す

- 不快な要求には「ノー」と言える勇気を持つ

- 家族や友人との関係を大切にする

- 専門家に相談する勇気を持つ

これらは一見シンプルですが、

実践するとあなたの自立心を強く育てる効果があります。

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

複数の情報源から知識を得る

メンターからの情報だけでなく、

様々な情報源から学ぶことがとても大切です。

一つの情報源だけに頼ると、視野が狭くなり偏った

考え方に陥りやすくなるんですよね。

例えば、

- 複数の本や記事を読む

- 違う立場の人の意見を聞く

- 反対意見も積極的に調べる

このように多角的に情報を集めることで、

バランスのとれた判断ができます。

特にインターネットがある今は、様々な専門家の意見に

簡単にアクセスできますよね。

あるビジネス塾に所属していた友人は、

講師の言うことだけを信じていましたが、

別の専門書を読んだことで視野が広がりました。

ちなみに、情報を比較する時は「なぜ違うのか」を

考えるとより深い理解につながります。

情報源が多ければ多いほど、一人の「先生」に

依存するリスクは減っていくんです。

だから、常に複数の情報源から

学ぶ習慣を身につけましょう。

決断の最終判断は自分で行う

どんな素晴らしいアドバイスでも、

最終的な決断は必ず自分自身で下すことが重要です。

他人に判断を委ねると、自分の人生の

責任を放棄することになるんですよね。

例えば、

- 大切な決断の前に一人で考える時間を作る

- メンターの意見を参考にしつつも鵜呑みにしない

- 自分の直感や価値観と照らし合わせる

このように自分で考える習慣をつけることで、

判断力が鍛えられます。

メンターからのアドバイスはあくまで「参考意見」で

あって、「絶対的な指示」ではありません。

私の知り合いは投資の先生に言われるがままに

全財産を投じましたが、結果的に大きな損失を

出してしまいました。

もし「これは本当に自分に合っているのか」と

立ち止まって考えていれば違った結果に

なったかもしれません。

自分で決断する力は使えば使うほど強くなります。

だからこそ、どんなに信頼する

メンターでも、最終判断は必ず自分で行いましょう。

定期的に関係性を見直す

メンターとの関係は固定的ではなく、

時間とともに変化するものだと理解しましょう。

定期的に関係性を見直すことで、

不健全な依存関係に陥るのを防げるんですよね。

例えば、

- 3ヶ月ごとに関係性を振り返る

- 成長や変化を感じられているか確認する

- 関係性からストレスを感じていないか自問する

このように意識的に関係を見直すことで、

問題点に早く気づくことができます。

健全なメンター関係では、あなたは徐々に自立し、

依存度は下がっていくはずです。

ある女性は、ビジネスコーチとの関係が長くなるほど

「指示を仰がないと不安」という状態になっている

ことに気づきました。

彼女は勇気を出して一度関係を休止し、

自分の判断で行動する期間を設けたんです。

関係性の見直しは、自分自身の成長の証でもあります。

定期的な振り返りを通じて、

健全で互いに尊重し合える関係を維持していきましょう。

不快な要求には「ノー」と言える勇気を持つ

メンターからの要求でも、

違和感や不快感を覚えたら断る勇気を

持つことが大切です。

「ノー」と言えないことは、自分の境界線を

守れていないサインかもしれませんよ。

- 例えば、 過度な時間や金銭の要求

- プライベートな情報の開示要求

- 他の人間関係を制限する要求

こういった要求には警戒して、

はっきりと断る練習をすることが

自己防衛につながります。

健全なメンターは、あなたの「ノー」を尊重し、

無理強いをすることはありません。

実際に、あるセミナー講師は参加者に

「家族との時間よりここでの学びを優先すべき」と

言い続けていました。

これに違和感を覚えた一人が断ったところ、

グループから排除されてしまったのです。

これは明らかに不健全な関係の

サインだったんですね。

自分の直感を信じて、

不快な要求には「ノー」と言える

勇気を持ちましょう。

それが自分自身を守る最も

重要な防衛線なのです。

家族や友人との関係を大切にする

メンター以外の人間関係を大切にすることは、

健全なバランスを保つ鍵となります。

家族や古い友人は、

あなたの変化に気づき、客観的な

意見をくれる存在なんですよね。

例えば、

- 定期的に家族と過ごす時間を確保する

- 古くからの友人との関係を維持する

- メンター関係について信頼できる人に相談する

このように多様な人間関係を保つことで、

一人の人に依存するリスクを減らせます。

カルト的な組織やメンターは、

しばしば外部の人間関係を制限しようとします。

ある自己啓発グループに入った男性は、

「古い友人関係は成長の妨げになる」と言われ、

徐々に友人との連絡を絶ちました。

しかし後になって、

それがグループへの依存を強める

戦略だったと気づいたのです。

多様な人間関係は、異なる視点をもたらし、

あなたの判断力を守ります。

だからこそ、メンター関係に没頭しすぎず、

大切な人とのつながりを維持しましょう。

専門家に相談する勇気を持つ

メンター関係に不安を感じたら、

カウンセラーなどの専門家に

相談する勇気を持ちましょう。

第三者の専門的な視点は、

あなたが気づいていない

問題を明らかにしてくれるんですよ。

例えば、

- 心理カウンセラーへの相談

- カルト被害の専門家への問い合わせ

- サポートグループへの参加

こうした専門家は、あなたの状況を客観的に評価し、

適切なアドバイスをくれます。

特に「このメンター関係は健全だろうか」と

疑問を感じた時は要注意です。

ある女性は、

スピリチュアル系のメンターに

強い不安を感じながらも

「先生を疑うなんて」と悩んでいました。

勇気を出してカウンセラーに相談したことで、

その関係が操作的だったと気づけたのです。

専門家への相談は弱さではなく、

自分を守るための賢明な選択です。

不安や違和感を感じたら、

ためらわずに専門家の力を

借りる勇気を持ちましょう。

成功者の模倣を盲目的に行う危険性5つ

あなたの成長を止めているのは、

実は「成功者の真似」かもしれません。

盲目的な模倣には、

知らないうちに陥る危険が潜んでいます。

その危険性は次の5つです。

- 自分の思考力が衰えていく

- 状況に適応する能力が失われる

- 指導者への依存体質が形成される

- 独自の強みや個性が失われる

- 批判的思考ができなくなる

これらは一見気づきにくいですが、

長期的には大きな問題になります。

では、具体的にどんな問題が

起きるのか見ていきましょう。

自分の思考力が衰えていく

思考力の衰えは模倣を

続けるとどんどん進行します。

なぜなら「考える筋肉」を

使わなくなるからなんですね。

例えば、こんな状況が起きます。

- 判断を常に他人に委ねる

- 自分で決断できなくなる

- 問題解決能力が低下する

特に「これどうしたらいい?」と

常に誰かに聞かないと不安になります。

買い物ですら「これ買っていいかな」と

SNSで質問する人もいるほどです。

この状態が続くと、脳は

「考えなくてOK」と学習します。

すると、筋肉が衰えるように

思考力もどんどん弱くなるんです。

実は成功するには「自分で考える力」が

最も大切なスキルの一つなんですよ。

だからこそ、模倣だけに頼らず

自分の頭で考える習慣を持ちましょう。

状況に適応する能力が失われる

環境適応力の低下は、

成功者の模倣の大きな落とし穴です。

なぜって、世の中は常に変化していて、

昨日の成功法則が今日も通用するとは限らないからです。

こんな状況に陥りやすいんですよ。

- マニュアル通りにしか動けない

- 想定外の事態に対応できない

- 新しい環境で途方に暮れる

たとえば、SNSマーケティングで

「いいね」を集める方法を学んだとします。

でもアルゴリズムが変わったら

その方法はもう通用しません。

それなのに「先生が言ったから」と

同じやり方を続けてしまうんです。

実際、私の知り合いは高額塾で

教わった通りにやり続けて、

環境が変わったのに気づかず

半年も無駄にしていました。

変化に対応できる柔軟さこそが

本当の意味での成功の鍵なんです。

指導者への依存体質が形成される

依存体質は気づかないうちに

じわじわと形成されていきます。

これは「自分では何もできない」という

思い込みが強化されるからなんですね。

こんな兆候が見られます。

- 常に指導者の承認を求める

- 自信を持って決断できない

- 指導者がいないと不安になる

例えば、ビジネスの判断でも

「先生ならどうするか」と考え、

自分の直感や経験を

完全に無視してしまうんです。

私のコミュニティにいた人も

「先生に聞いてから決めます」が

口癖になってしまい、小さな決断すら

自分でできなくなっていました。

この依存状態は、実は

指導者にとっても望ましくありません。

本当に良い指導者は、あなたが

自立することを望んでいるはずです。

依存から脱却して初めて

本当の成長が始まるんですよ。

独自の強みや個性が失われる

個性の喪失は模倣の中でも

最も悲しい結果かもしれません。

それは市場であなたを

際立たせる要素が消えるからです。

こんな状態に陥りがちです。

- 他の模倣者と区別がつかなくなる

- 自分らしさが薄れていく

- 本来の強みが埋もれてしまう

例えば、YouTubeで成功している人の

真似をして動画を作ったとします。

でも同じことを何百人もやっていたら、

あなただけが選ばれる理由はありません。

現に、ある業界では成功者の

真似をした人たちが大量に生まれ、

みんな同じような内容を発信して

誰も目立てなくなっています。

あなたの中にある独自の視点や経験、

それこそが本当の武器なんです。

模倣しながらも自分らしさを

失わないことが大切ですよ。

批判的思考ができなくなる

批判的思考の欠如は、

長期的に見て最も危険な状態です。

これは「言われたことを疑わない」

習慣が身についてしまうからなんですね。

次のような状況に陥ります。

- 情報を鵜呑みにしてしまう

- 詐欺や悪質な商法に引っかかりやすくなる

- 間違った方向に進んでも気づけない

たとえば、「これをすれば必ず成功する」と

言われたら、本当かどうか検証せずに信じてしまう。

実際、高額塾で「このやり方で稼げる」と

教わったことをそのまま信じ、

何ヶ月も成果が出ないのに

疑問を持たない人がたくさんいます。

私の友人も「先生が言うなら間違いない」と

批判的思考を完全に停止させ、

結果的に100万円以上の

損失を出してしまいました。

健全な懐疑心を持ち、

「本当にそうなのか」と考える習慣が

あなたを守る最大の防御になるんです。

健全な成功者模倣と自己思考のバランスを取る方法6ステップ

成功者の真似をするだけじゃ、

本当の成功は手に入らないんです。

この記事を読めば、

模倣と自分らしさを両立させる方法が分かります。

具体的には以下の6ステップを紹介します。

- STEP1. 模倣の目的を明確にする

- STEP2. 複数の成功モデルを研究する

- STEP3. 自分の価値観とすり合わせる

- STEP4. 批判的思考を常に維持する

- STEP5. 実践と検証を繰り返す

- STEP6. 自分なりのアレンジを加える

これらのステップを順番に実践すれば、

他人の成功法則を取り入れながらも

自分らしさを失わない方法が身につきます。

それでは、各ステップについて

詳しく解説していきますね。

STEP1. 模倣の目的を明確にする

模倣をする前に、

なぜ真似するのかを明確にすることが大切です。

ただ漠然と「成功したいから」では、

途中で迷子になってしまいます。

例えば、

- スキルアップのため

- 時間短縮のため

- 失敗リスクを減らすため

このように目的を

はっきりさせておくんですね。

もっと具体的に言うと、

「ブログ収益を上げるために、

月100万稼ぐブロガーの記事構成を学ぶ」

といった感じです。

目的が明確だと、

何を模倣すべきかも見えてきます。

そして、「この部分は必要ない」と

取捨選択できるようになるんです。

ここがポイントなんですが、

目的なしの模倣は思考停止につながります。

だからこそ、まずは

「なぜ模倣するのか」を考えましょう。

STEP2. 複数の成功モデルを研究する

一人の成功者だけを

盲目的に真似るのは危険です。

複数の成功者から学ぶことで、

共通点と相違点が見えてきます。

例えば、

- 3人の起業家の本を読み比べる

- 異なる業界の成功法則を調べる

- 反対の意見も積極的に探す

こういった多角的な

アプローチが重要なんです。

具体的には、YouTubeで稼ぐなら

チャンネル登録者数の多い3〜5人のクリエイターの

動画編集スタイルを比較してみるといいでしょう。

複数の視点を持つことで、

「これは絶対」という思い込みを避けられます。

一人の師匠に従うだけだと、

その人の限界があなたの限界になってしまいます。

みなさん、「この人の言うことは絶対」

って思いがちですが、それは危険なんです。

だからこそ、複数の成功者から

学ぶ姿勢を持ちましょう。

STEP3. 自分の価値観とすり合わせる

成功者の方法が自分の価値観と

合わない場合は要注意です。

どんなに効果的な方法でも、

自分の信念に反するなら長続きしません。

例えば、

- 家族との時間を大切にしたい人が週7日働く方法

- 誠実さを重視する人が誇大広告的な手法

- 健康第一の人が睡眠時間を削る戦略

こういったミスマッチは

避けるべきなんです。

もっと身近な例で言うと、

SNSで人気の投稿スタイルが自分の人柄と合わないなら、

無理に真似る必要はありません。

自分の価値観と合わせることで、

長期的に続けられる方法が見つかります。

「成功者だから」という理由だけで、

自分の大切にしていることを捨てないでください。

ここが難しいところなんですが、

成功と自分らしさのバランスが重要なんです。

だからこそ、模倣する前に

自分の価値観との相性を確認しましょう。

STEP4. 批判的思考を常に維持する

「先生の言うことは絶対」という

思考停止状態は危険です。

どんな成功者の教えも、

常に疑問を持って受け取るべきです。

具体的には、

- なぜこの方法が効果的なのか

- どんな状況では通用しないのか

- 他にもっと良い方法はないか

こういった視点を

持ち続けることが大切です。

例えば、投資の成功者が「これに投資すべき」と言っても、

その理由や根拠を自分なりに検証することが重要です。

批判的思考があれば、

詐欺や間違った教えから身を守れます。

「言われたことをそのままやる」は、

実は一番危険な姿勢なんですよ。

特に「考えるな、ただ従え」と

言われたら要注意です。

そういう時こそ、

自分の頭で考える必要があります。

STEP5. 実践と検証を繰り返す

模倣した方法は必ず

実践して検証することが大切です。

理論だけでなく実際に試して、

自分に合うかどうか確かめましょう。

例えば、

- 小さく試してみる

- 結果を数値で測定する

- うまくいかない部分を特定する

このサイクルを

繰り返すことが成長につながります。

具体的には、成功者のメール文章を参考にしたら、

実際に送信して開封率や反応を測定するといった感じです。

実践することで、

本当に効果がある方法が見えてきます。

ただ聞いているだけでは、

本当の理解は得られないんです。

ここがポイントなんですが、

失敗も貴重な学びの機会です。

だからこそ、恐れずに

実践と検証を繰り返しましょう。

STEP6. 自分なりのアレンジを加える

最終的には模倣から一歩進んで、

自分なりのアレンジを加えることが重要です。

完全なコピーでは限界があり、

独自性こそが本当の強みになります。

例えば、

- 複数の方法を組み合わせる

- 自分の強みを活かした変更を加える

- 時代や環境に合わせて更新する

こういった工夫が

あなただけの武器になります。

例えば、人気YouTuberの編集スタイルを学んだ後、

自分の専門知識や個性を活かしたオリジナル要素を

加えるといった感じです。

アレンジを加えることで、

競争の少ない独自のポジションを確立できます。

ただのコピーは誰にでもできますが、

独自性は簡単には真似されません。

私も最初は先生のやり方をそのまま真似てましたが、

少しずつ自分らしさを加えていったら反応が

良くなりました。

だからこそ、最終的には

「あなたらしさ」を加えることを忘れないでください。

自分で考える力を養う5つの実践法

世の中には「考えるな、ただ従え」と

言う指導者が驚くほど多いんです。

そんな環境から抜け出して、

本当の自分の力を発揮できるようになります。

この記事では次の5つの方法を紹介します。

- 定期的に「なぜ」と問いかける習慣をつける

- 多様な情報源から学ぶ

- 指導者の言葉を鵜呑みにしない

- 失敗を恐れず実験する

- 自分の意見を言語化して発信する

これらは特別な才能がなくても、

誰でも今日から始められる方法です。

ちょっとした習慣の積み重ねが、

あなたの思考力を大きく変えていきます。

それでは一つずつ詳しく

解説していきますね。

定期的に「なぜ」と問いかける習慣をつける

「なぜ」と問いかける習慣は、

思考力を鍛える最強の武器です。

この習慣があれば、表面的な理解から

深い洞察へと進むことができるんですよ。

例えば、

- 「なぜこの方法が良いとされているの?」

- 「なぜみんなこれを当たり前だと

思っているの?」 - 「なぜ私はこの選択をしようとしているの?」

こういう問いかけを

日常的に行うんです。

朝起きてから夜寝るまで、

色んな場面で「なぜ」を使ってみましょう。

最初は少し疲れるかもしれませんが、

脳の筋トレだと思って続けてみてください。

特に誰かに何かを教わったときは、

必ず「なぜそうなるの?」と考える。

これだけでも、人と違う視点が

身についていくんですよね。

「なぜ」を問い続けることで、

自分の頭で考える筋肉が鍛えられます。

多様な情報源から学ぶ

多様な情報源から学ぶことは、

視野を広げる最高の方法なんです。

一つの情報源だけに頼ると、

知らず知らずのうちに偏った考え方になってしまいます。

例えば、

- 反対意見の本や記事を読んでみる

- 違う業界の人と話してみる

- 海外のニュースや考え方に触れてみる

こうやって意識的に

多様な情報に触れるんです。

SNSのアルゴリズムは似た情報ばかり

見せてくるように設計されています。

だから意識して、自分と

違う意見の人の話も聞いてみましょう。

ときには「これは違うな」と

思うこともあるかもしれません。

でもそれこそが大事で、

「なぜ違うと感じるのか」を考えることで

自分の考えが深まっていくんです。

情報源が多様であればあるほど、

あなたの思考は柔軟で強くなります。

指導者の言葉を鵜呑みにしない

指導者の言葉を疑う姿勢は、

本当の学びへの第一歩です。

どんな偉い人でも完璧ではなく、

時には間違うことがあるんですよ。

例えば、

- 「そのやり方が唯一の正解」と

言われても検証する - 「質問するな」という指導者には特に注意する

- 「私の言うことだけ聞いていれば

成功する」という発言に警戒する

こういう言葉には

要注意なんです。

真の指導者は「自分で考えろ」と

言ってくれる人なんですよね。

「私の言うことを絶対に守れ」と

言う人ほど、実は自信がない場合が多いです。

良い指導者は質問を歓迎し、

「なぜそうなのか」を丁寧に説明してくれます。

もし説明を拒む指導者に出会ったら、

それは大きな赤信号かもしれません。

指導者の言葉を適度に疑うことで、

本当に価値のある学びが得られるんです。

失敗を恐れず実験する

失敗を恐れずに実験することは、

成長への最短ルートなんです。

頭で考えるだけでなく実際にやってみると、

予想外の発見がたくさんあります。

例えば、

- 小さなリスクから始める実験

- 「これはどうなるだろう?」という

好奇心を大切にする - 失敗したときのリカバリープランを持っておく

こういう姿勢で

チャレンジしてみるんです。

料理で例えると、レシピ通りに

作るだけじゃなく、ちょっと材料を

変えてみるような感覚ですね。

「これ、ちょっとやってみよう」

という気持ちが大切です。

失敗しても大丈夫。

それも貴重な学びになります。

むしろ失敗した経験こそが、

あなただけの財産になるんですよ。

実験と失敗の繰り返しが、

自分で考える力を飛躍的に高めてくれます。

自分の意見を言語化して発信する

自分の考えを言葉にして発信することは、

思考を整理する最良の方法です。

頭の中だけで考えているときと、

実際に言葉にするときでは明確さが全然違うんです。

例えば、

- ブログやSNSで自分の意見を書いてみる

- 友人と議論する機会を作る

- 日記に自分の考えをまとめる

こういった形で

アウトプットしてみましょう。

最初は「うまく言えない」と

感じるかもしれません。

でも、それこそが成長のチャンスなんです。

言葉にできないということは、

まだ自分の中で整理できていない証拠。

私も最初はブログを書くのに

何時間もかかっていました。

でも続けるうちに、自分の考えが

クリアになってきたんです。

自分の意見を発信し続けることで、

思考力と表現力の両方が鍛えられます。

危険な指導者を見分ける4つのサイン

あなたの成長を妨げる人が、

実は一番近くにいるかもしれません。

危険な指導者を見抜けないと、

時間もお金も無駄にしてしまいます。

そんな危険な指導者の特徴は、

- 質問や疑問を嫌がる態度を示す

- 自分の実績を過剰にアピールする

- 「絶対」「必ず」などの断定的表現を多用する

- 失敗の責任を生徒側に押し付ける

この4つなんですよね。

これらのサインを知っておくと、

後悔する前に見極められます。

正しい指導者を選ぶことが、

あなたの成功への近道なんです。

それでは一つずつ、

詳しく解説していきますね。

質問や疑問を嫌がる態度を示す

本当に実力のある指導者は、

質問をされても嫌な顔をしません。

むしろ質問を歓迎するのが、

信頼できる先生の特徴なんです。

例えば、こんな反応は要注意です。

- 「そんなこと聞くな」と怒る

- 質問すると話題をそらす

- 「言われた通りにやれ」と押し付ける

こういう反応をする人は、

自分の知識に自信がないんです。

もっと具体的に言うと、

「なぜそうなるんですか?」と聞いたら

「今は理由を考えずにやれ」と言われるパターン。

本当に分かっている人なら、

どんな質問にも丁寧に答えられます。

質問を避ける指導者は、

実は答えを知らないことが多いんです。

あなたの学びを深めるためには、

疑問を持つことがとても大切。

だから質問を嫌がる指導者には、

あなたの大切な時間を預けないでくださいね。

自分の実績を過剰にアピールする

本物の実力者は、

実績をしつこく言わなくても伝わるもの。

常に自分の成功話ばかりする人は、

実はそれほど成功していないことが多いんです。

こんな話し方をする人には気をつけましょう。

- 「私は〇〇万円稼いだ」を連呼する

- 高級車や時計の自慢が多い

- 数字を具体的に証明しない

本当に結果を出している人は、

そんな自慢話をする必要がないんですよ。

例えば、月収1000万円稼いでいる人が、

毎日のようにその話をするでしょうか?

実績がある人は、むしろあなたの話を

じっくり聞いてくれることが多いです。

過剰なアピールは、

自信のなさの裏返しなんですね。

信頼できる指導者は、

あなたの成長に焦点を当ててくれます。

だから実績自慢が多い人には、

警戒心を持っておくといいでしょう。

「絶対」「必ず」などの断定的表現を多用する

断定的な言葉を多用する指導者は、

実は危険信号を出しているんです。

世の中に「絶対」や「必ず」は、

ほとんど存在しないと考えた方がいいですよ。

警戒すべき表現としては、

- 「これをやれば絶対成功する」

- 「私のやり方なら必ず結果が出る」

- 「100%うまくいく方法」

こういった表現が多い人は、

誠実さに欠けていることが多いんです。

本当に実力のある指導者なら、

「多くの場合」「可能性が高い」など

現実的な表現を使います。

なぜなら成功には個人差があり、

環境や能力によって結果は変わるから。

断定的な言葉で安心感を売る人は、

あなたの不安につけ込んでいるだけかも。

私も昔「絶対儲かる」という言葉に

騙されてしまった経験があります。

結局のところ、地道な努力なしに

成功する方法なんてないんですよね。

失敗の責任を生徒側に押し付ける

良い指導者は生徒の失敗にも、

一緒に責任を感じるものです。

でも危険な指導者は、

すべての責任をあなたに押し付けます。

こんな言い方をする人には注意してください。

- 「あなたのやり方が悪い」

- 「真剣に取り組んでいないからだ」

- 「言った通りにやっていないからだ」

もちろん努力は大切ですが、

指導法にも問題がある可能性はあります。

例えば、成果が出ないとき

「あなたの実行力が足りない」と

一方的に責められた経験はありませんか?

本当に優れた指導者なら、

「どこが分かりにくかったかな?」と

改善点を一緒に考えてくれるはず。

教える側も学ぶ側も、

お互いに成長していくものなんです。

失敗したとき、全て生徒のせいにする人は、

自分の教え方を振り返る謙虚さがありません。

そういう指導者からは、

本当の意味での成長は得られないでしょう。

本当の学びを得るための批判的思考力5つ

情報があふれる現代社会では、

本当に価値ある学びを得るのが難しくなっています。

批判的思考力を身につければ、

質の高い学びを効率よく得られるようになります。

その5つの力とは、

- 指導内容に対して「なぜ」と問いかける

- 情報の真偽を複数の視点から検証する

- 自分の価値観と照らし合わせて判断する

- 根拠のない情報を鵜呑みにしない

- 常に自分の頭で考える習慣を身につける

この5つの力は単なるテクニックではなく、

人生の質を高める本質的な能力です。

これからの時代を生き抜くために、

ぜひマスターしてほしいスキルばかりです。

それでは、一つずつ詳しく

解説していきますね。

指導内容に対して「なぜ」と問いかける

「なぜ」と問いかけることは、

学びの質を高める最も基本的な姿勢です。

この姿勢があれば、表面的な知識だけでなく

本質的な理解に到達できるんですよ。

例えば、

- 先生がこう言ったから

- 本にそう書いてあったから

- みんながそうしているから

こういった理由だけで

行動してしまうことってありますよね。

でも「なぜそうするのか」と

自分に問いかけてみると、理解が深まります。

学校で「この公式を覚えなさい」と

言われたとき、ただ暗記するより

「なぜこの公式が成り立つの?」と

考えると本当の理解につながるんです。

この「なぜ」という問いは、

子どもの頃は自然にできていたのに、

大人になると忘れがちになります。

だからこそ意識的に

「なぜ」と問う習慣をつけることが、

本物の学びへの第一歩なんですね。

「なぜ」と問いかける姿勢は、

表面的な知識を超えた深い理解への

鍵となるのです。

情報の真偽を複数の視点から検証する

情報の真偽を見極めるには、

複数の視点から検証することが欠かせません。

一つの情報源だけを信じると、

偏った理解や誤った判断につながるんです。

例えば、

- 違う専門家の意見も調べてみる

- 反対の立場からの主張も確認する

- 実際のデータや研究結果を探してみる

このように様々な角度から

情報を検証してみるんですね。

SNSで「○○が健康にいい!」という

情報を見たとき、すぐ信じるのではなく

医学的な研究結果や複数の専門家の

見解を調べてみることが大切です。

昔、「卵はコレステロールが高いから

一日一個まで」と言われていましたが、

最新の研究では必ずしもそうでは

ないことがわかっています。

このように、情報は時代とともに

更新されることもあるんです。

さらに言えば、情報を提供している人の

立場や利害関係も考慮することが重要です。

複数の視点から検証する習慣は、

情報過多の時代を賢く生きるための

必須スキルと言えるでしょう。

自分の価値観と照らし合わせて判断する

自分の価値観と照らし合わせることは、

学びを自分のものにする重要なプロセスです。

どんなに正しい情報でも、自分の人生観や

目標に合わなければ活かせないんですよね。

例として、

- この知識は自分の目標達成に役立つか

- この考え方は自分の価値観に合っているか

- この方法は自分の生活スタイルに適しているか

こんな風に自分自身と

対話してみることが大切です。

健康法一つとっても、朝型の人には

「早起きして運動」が合うかもしれませんが、

夜型の人には別のアプローチが

適しているかもしれません。

つまり、どんな情報も「自分にとって」

どうなのかというフィルターを

通すことが重要なんです。

私自身も以前、有名な成功法則を

試してみたものの、自分の性格や

生活リズムに合わず苦しんだ経験があります。

結局、その方法を自分流にアレンジして

初めて効果が出始めたんですよね。

自分の価値観と照らし合わせることで、

他人の成功法則ではなく、自分だけの

本当に役立つ知恵となるのです。

根拠のない情報を鵜呑みにしない

根拠のない情報を見極めることは、

質の高い学びのための防御壁となります。

根拠が不明確な情報をそのまま受け入れると、

時間もエネルギーも無駄にしてしまうんです。

具体的には、

- 「〇〇が言っていた」だけの情報

- データや出典が示されていない主張

- 極端な成功例だけを強調する話

こういった情報には

注意が必要なんですよね。

「一週間で10kg痩せる方法」なんて

聞いたら、それが医学的に可能なのか

疑問を持つべきですよね。

「私の友達がこの方法で大成功した」

という話も、その成功が偶然なのか

再現性があるのか考える必要があります。

最近、子どもの教育法について

ネットで調べていたら、科学的根拠のない

情報がたくさん出てきて驚きました。

専門家の意見と一般の人の体験談を

区別することも大切なポイントです。

根拠を確認する習慣をつければ、

質の高い情報だけを選び取り、

効率的に成長できるようになります。

常に自分の頭で考える習慣を身につける

自分の頭で考える習慣は、

本当の学びの土台となる最も重要な要素です。

他人の考えに依存せず、自分自身で

判断する力があれば、どんな状況でも

適切な選択ができるようになります。

例えば、

- 権威ある人の意見も一度立ち止まって考える

- 「みんながやっているから」で動かない

- 自分なりの結論を出す時間を持つ

こういった姿勢が

大切になってくるんですね。

有名なビジネス書の内容も、

そのまま受け入れるのではなく

「自分のビジネスにどう応用できるか」

考えることで初めて価値が生まれます。

学校の勉強でも、答えを覚えるだけでなく

「なぜその答えになるのか」を

自分なりに理解することが重要です。

私も以前は有名な投資家の助言を

そのまま実行していましたが、

自分で市場を分析する習慣をつけてから

初めて安定した結果が出るようになりました。

さらに言うと、自分で考える習慣は

創造性やオリジナリティの源にもなります。

常に自分の頭で考える習慣は、

生涯にわたって役立つ最高の

知的資産となるのです。

効率的な学習と成長を実現する4つのバランス戦略

あなたの学習効果が10倍になる

秘密の方法をお教えします。

このやり方を知れば、

無駄な勉強時間が激減して、

成長のスピードが

驚くほど加速するんです。

その4つの戦略が、

- インプットとアウトプットを適切に組み合わせる

- 指導者の知識と自己判断を調和させる

- 学びの量と質のバランスを意識する

- 受動的学習と能動的学習を使い分ける

なんですね。

これらはどれも単独では効果が薄いけど、

組み合わせると驚くほど力を発揮します。

バランスが取れた学習こそが、

真の成長への近道なんです。

それでは、それぞれの戦略について

詳しく解説していきますね。

インプットとアウトプットを適切に組み合わせる

インプットとアウトプットは、

バランスよく組み合わせるのが超大事です。

なぜなら、知識を入れるだけでは

本当の理解には至らないからなんですよね。

例えば、

- 本を読むだけで実践しない

- 講義を聞くだけで問題を解かない

- 動画を見るだけで説明できない

こんな状態では、

知識が定着しないんです。

もっと具体的に言うと、

料理のレシピを読んだだけでは

実際に美味しい料理が

作れるようにはならないですよね。

やっぱり実際に手を動かして、

失敗しながら学ぶことが大切なんです。

でもね、アウトプットばかりでも

ダメなんですよ。

基礎知識がないまま挑戦しても、

効率が悪すぎて時間の無駄になります。

だから、新しい知識を得たら

すぐに使ってみる習慣をつけましょう。

インプットとアウトプットの

理想的な比率は「6:4」くらい。

この黄金比率を意識すれば、

学習効果が格段に上がりますよ。

指導者の知識と自己判断を調和させる

指導者の教えを尊重しつつも、

自分の頭で考えることが大切です。

これを怠ると、思考停止状態に

陥ってしまうからなんですね。

例えば、

- 先生の言うことを鵜呑みにする

- 有名人の意見を無条件に信じる

- 教科書の内容を疑わない

こういった姿勢では、

本当の成長は望めません。

特に最近はSNSで情報が溢れていて、

誰でも専門家のように発信できます。

だからこそ、批判的思考を

持つことが重要なんです。

ただし、全てを疑うのではなく、

「なぜそうなのか」を考える姿勢が大事。

僕も昔は有名講師の言うことを

全て正しいと思い込んでいました。

でも、実際に試してみると

自分には合わないことも多かったんです。

そこで気づいたのは、

指導者の知恵を借りつつも、

最終判断は自分でする

というバランスの大切さでした。

だからこそ、人の意見は参考にしつつも

自分のフィルターを通すことを忘れないでください。

学びの量と質のバランスを意識する

学びにおいては量と質、

どちらも大切なバランスが必要です。

このバランスを間違えると、

成長の速度が格段に遅くなってしまうんですよね。

例えば、

- たくさん本を読んでも内容を覚えていない

- 一つの本を何度も読むだけで応用できない

- 情報収集ばかりで行動に移せない

こんな状態だと、

時間だけが過ぎていきます。

特に今の時代、スマホで簡単に

情報が手に入るからこそ危険なんです。

情報を集めることが目的になって、

実際の行動が疎かになりがち。

かといって、一つのことだけを

深く掘り下げすぎるのも問題です。

幅広い知識があってこそ、

新しいアイデアや解決策が生まれます。

私の経験では、新しい分野は

最初に広く浅く学んでから、

興味を持った部分を

深掘りするのが効果的でした。

量をこなしながらも質を意識する、

この両立が最高の学習を生み出すんです。

受動的学習と能動的学習を使い分ける

受動的学習と能動的学習は、

場面によって使い分けるのが効果的です。

というのも、それぞれに

メリットとデメリットがあるからなんですよね。

例えば、

- 講義を聞くだけ(受動的)

- 自分で問題を解く(能動的)

- 本を読むだけ(受動的)

これらをバランスよく

組み合わせることが大切です。

受動的学習は効率よく

情報を取り入れられる反面、

定着率が低いという

デメリットがあります。

一方、能動的学習は記憶に

残りやすいけれど時間がかかります。

だから、最初は講義や本で

概要をつかみ(受動的)、

その後で問題を解いたり

人に説明したり(能動的)するのが良いんです。

私も語学学習で、最初は

ただ聞き流すだけでした。

でも、実際に話せるようになったのは

積極的に会話練習を始めてからなんです。

ですから、効率と定着のバランスを

考えて学習方法を選びましょう。

両方をうまく組み合わせることで、

学習効果は何倍にも高まりますよ。

学習効果を最大化する自己防衛テクニック4選

あなたの頭は他人に乗っ取られていませんか?

知らず知らずのうちに思考停止に陥っているかも。

正しい学習法を身につければ、

成長スピードは10倍になります。

その方法が、

- 情報の取捨選択を徹底する

- 自分に合った学習法を見極める

- 定期的に学びを振り返り修正する

- 自分の成長に責任を持つ

という4つのテクニックです。

これらは単なるテクニックではなく、

あなたの人生を守る防衛術なんです。

どれも実践しやすいものばかりなので、

順番に詳しく解説していきますね。

情報の取捨選択を徹底する

情報の取捨選択は学びの質を

決定づける最重要スキルです。

なぜなら、今の時代は情報が

多すぎて溺れてしまうからなんですよね。

例えば、

- SNSで見かける「簡単に成功する方法」

- 友達から勧められた「絶対稼げる副業」

- ネット上の「誰でもできる◯◯術」

こういった情報に飛びついて

失敗した経験はありませんか?

特にYouTubeやTikTokでは、

「これさえ知れば成功する」と

謳う情報があふれています。

でもね、そういう情報の

ほとんどは役に立たないんです。

大切なのは「この情報は本当に

私に必要?」と常に問いかけること。

情報を鵜呑みにせず、

自分のフィルターを通すことで、

本当に価値ある学びだけを

取り入れることができるんです。

自分に合った学習法を見極める

自分に合った学習法を見つけることは、

効率的な成長への近道なんです。

これができないと、いくら時間をかけても

成果が出ないことがあるんですよね。

例えば、

- 本で学ぶのが得意な人

- 動画で見るのが分かりやすい人

- 実際に体験して覚える人

みんな違いがあるんです。

私の友達は本を読むのが苦手で、

何時間読んでも頭に入らなかったんです。

でも動画学習に切り替えたら、

一気に理解が深まったって言ってました。

ここで大事なのは、他の人の

「これが最高の学習法だ!」という

意見に流されないことなんです。

有名な先生が「朝5時に起きて

勉強するのが一番」と言っても、

あなたが夜型なら意味がないですよね。

自分の特性を理解して、

それに合わせた方法を選ぶことが、

学習効果を何倍にも高める

秘訣なんですよ。

定期的に学びを振り返り修正する

定期的な振り返りは、

学習の質を高める最強の方法です。

これをしないと、同じ間違いを

繰り返してしまうんですよね。

例えば、

- 週に一度、学んだことをノートにまとめる

- 月末に成長した点と課題を書き出す

- 3ヶ月ごとに学習計画を見直す

こんな風に振り返る習慣が大切です。

私も最初は振り返りをせずに

ただ前に進むだけでした。

そしたら半年経っても

あまり成長を感じられなくて。

でも週末に15分だけ振り返りの

時間を作るようにしたら、

「あ、ここが間違ってた」

「こうすればもっと効率的だ」

という気づきがたくさん得られたんです。

振り返りって面倒くさく感じるかも

しれないけど、実はすごく大事。

「学び方を学ぶ」ってことが

できるようになるんですよね。

定期的な振り返りこそが、

無駄な遠回りを防ぎ、

最短距離で成長するための

コンパスになるんです。

自分の成長に責任を持つ

自分の成長に責任を持つことは、

学びの最終的な鍵となります。

他人任せにすると、いつまでも

依存状態から抜け出せないんですよね。

例えば、

- 「先生が教えてくれなかった」と責任転嫁する

- 「この教材が悪い」と言い訳する

- 「環境のせいで成長できない」と諦める

こういう思考パターンに

陥っていませんか?

私の知り合いに、いつも講座や

セミナーを渡り歩いている人がいます。

でも、「このセミナーはイマイチだった」

「あの先生は教え方が下手」と

いつも不満を言っているんです。

一方で、同じセミナーに参加した

別の友人は大きく成長していました。

その違いは何かというと、

「自分で考え、実践する」という

姿勢があるかどうかなんです。

どんな素晴らしい先生や教材に

出会っても、行動するのは自分自身。

「この学びをどう活かすか」を

常に考え、実践することが、

本当の意味での学習効果を

最大化する秘訣なんです。

成功するために必要な判断力を育てる3つの方法

あなたの判断力が強くなれば、

人生の選択を間違えなくなります。

判断力は成功への近道であり、

あなたの人生を大きく変える力です。

その判断力を育てる方法は、

- 受け取った指導内容を批判的に分析する

- 自分の経験と照らし合わせて考える

- 様々な意見や手法を比較検討する

この3つなんですね。

これらの方法を使えば、

誰でも判断力を鍛えられます。

それぞれの方法には特徴があって、

組み合わせると効果が高まります。

では、どうやって実践するのか、

それぞれ解説していきます。

受け取った指導内容を批判的に分析する

誰かから教わったことは、

すぐに鵜呑みにしないことが大切です。

なぜなら、全ての指導が

あなたに合うとは限らないからなんです。

例えば、

- 有名な先生の教えでも自分には

合わないことがある - SNSで流行っている方法が必ずしも

正しいとは限らない - 成功者のアドバイスが全ての

人に当てはまるわけではない

こういったことは

よくあることなんですよね。

特に私たちの周りには

情報があふれかえっています。

その中で「この人の言うことは

正しいのかな?」と考える習慣をつけると、

判断力がグンと伸びるんです。

小学生の頃、先生の言うことを

何でも「正しい」と思っていた経験、

ありませんか?

でも大人になると、

「この部分は賛成だけど、

ここは違うかな」と

考えられるようになりますよね。

これこそが批判的思考であり、

成功への第一歩なんです。

批判的に考えるというのは、

否定することではなく、

よく考えて取捨選択することです。

そうやって自分の頭で考える習慣が、

あなたの判断力を確実に育てていきます。

自分の経験と照らし合わせて考える

人から教わったことを、

自分の経験と比べてみることが大切です。

これが判断力を育てる上で、

とても効果的な方法なんですよ。

例えば、

- 過去に成功した方法と似ているかどうか

- 以前失敗した時の状況と何が違うのか

- 自分の価値観や強みを活かせる方法かどうか

こんな風に考えてみると、

良い判断ができるようになります。

特に「この方法、前にやって

うまくいったな」という経験は

貴重な判断材料になります。

私自身、新しい仕事の方法を

教えてもらった時、いつも

過去の経験と照らし合わせます。

そうすると「あ、これは

前にやって上手くいかなかったな」

とか気づくことがあるんです。

逆に「これは前と似てるけど、

あの部分が改善されてる!」と

発見することもあります。

自分の経験を大切にすることで、

他の人には見えない視点が

手に入るんですよね。

だからこそ、新しい情報を得たら

必ず自分の経験と照らし合わせる

習慣をつけましょう。

様々な意見や手法を比較検討する

一つの意見だけを聞くのではなく、

複数の意見を集めて比べることが大事です。

なぜかというと、一つの視点だけでは

全体像が見えないからなんですね。

例えば、

- 成功している人たちの共通点を探す

- 反対意見にも耳を傾けてみる

- 違う業界の手法から学ぶ

このように幅広く情報を集めると、

より良い判断ができるようになります。

特に大切なのは、

自分と意見が違う人の話も

ちゃんと聞くことなんです。

私の友人は転職を考えていた時、

「絶対に転職すべき」という人と

「今の会社に残るべき」という人、

両方の意見を聞いていました。

そうすることで、自分では

気づかなかった視点に出会えて、

最終的に良い判断ができたんです。

また、全く違う分野の手法を

自分の状況に当てはめてみると、

新しい発見があったりします。

例えば料理の手順を仕事の

進め方に応用してみるとか、

スポーツの練習法を勉強に

取り入れてみるとか。

このように様々な角度から

物事を見る習慣をつけると、

判断力はどんどん磨かれていきます。

複数の視点を持つことが、

成功への近道なんです。

成長を加速させる理想的な指導者の選び方4つ

あなたの成長スピードは、

選ぶ指導者で10倍も変わります。

正しい指導者を見つければ、

無駄な遠回りをせずに目標達成できますよ。

その選び方のポイントが、

- 実績と専門知識を確認する

- 言動の一貫性をチェックする

- 自己成長を促してくれる人を選ぶ

- 指導スタイルが自分に合っているか確認する

なんですね。

この4つのポイントを押さえれば、

あなたにぴったりの指導者が見つかります。

成長の近道は良い先生を見つけること。

それぞれ詳しく解説していきます。

実績と専門知識を確認する

実績と専門知識は、

良い指導者の最低条件です。

なぜなら、結果を出せる人からしか

本当に役立つことは学べないからなんですよね。

例えば、

- 自分が目指す分野で成功している

- 専門的な知識が豊富である

- 他の人を成功に導いた実績がある

こういった点を

必ずチェックしましょう。

もっと具体的に言うと、

その人のポートフォリオや実績、

資格や経歴を確認するといいです。

ビジネスの指導者なら、

自分のビジネスで成功しているか、

他の人を成功させた実例があるか。

これって当たり前のようで、

意外と見落としがちなポイントなんです。

話が上手いだけの人や、

理論だけ知っている人には注意が必要。

実際に結果を出している人から学ぶことで、

あなたも同じように成功できる可能性が高まります。

言動の一貫性をチェックする

言動に一貫性がある人は、

信頼できる指導者の証です。

これは本当に大事で、

言うことがコロコロ変わる人からは学べません。

例えば、

- 発言と行動が一致している

- 時間が経っても主張が大きく変わらない

- 困難な状況でも自分の価値観を貫いている

このような特徴を

持つ人を選びましょう。

特に注目したいのは、

その人が困難な状況でどう振る舞うか。

プレッシャーがかかった時こそ、

その人の本質が見えるものです。

また、SNSやブログの過去の投稿を

チェックしてみるのも良い方法。

そこで言っていることと、

今言っていることに矛盾がないか。

言動に一貫性がある人は、

確固たる信念と経験に基づいて指導してくれます。

そんな人から学べば、

あなたも芯の通った人になれますよ。

自己成長を促してくれる人を選ぶ

自己成長を促してくれる指導者は、

あなたの可能性を最大限に引き出してくれます。

なぜかというと、単に答えを教えるだけでなく、

自分で考える力を養ってくれるからなんですね。

例えば、

- 質問を投げかけて考えさせてくれる

- 失敗を恐れずチャレンジさせてくれる

- あなたの強みを見つけて伸ばしてくれる

こういった特徴を持つ人が

理想的な指導者です。

具体的には、「こうすべき」と

一方的に指示するのではなく、

「どうしたらいいと思う?」と

あなたの意見を尊重してくれる人。

私の友人は、いつも答えを教えてくれる

先生から学んでいましたが、

自分で考える力が育たず、

結局成長が止まってしまいました。

反対に、自分で考えさせる指導者から

学んだ人は、長期的に成長し続けています。

良い指導者は魚をあげるのではなく、

釣り方を教えてくれる人なんですよね。

指導スタイルが自分に合っているか確認する

指導スタイルの相性は、

学びの効果を大きく左右します。

どんなに優れた指導者でも、

あなたとの相性が悪ければ効果は半減します。

例えば、

- コミュニケーションの取り方

- フィードバックの与え方

- 教え方のテンポやリズム

これらが自分に合っているか

確認することが大切です。

詳しく言うと、厳しい指導が好きな人もいれば、

優しく励ましてもらいたい人もいますよね。

また、細かく段階を踏んで教えてほしい人もいれば、

大枠だけ示してあとは自分でやりたい人もいます。

ちなみに私の場合、

最初は厳しい指導者が合うと思っていたんです。

でも実際に学んでみたら、

リラックスした雰囲気で教えてくれる人の方が

吸収できることに気づきました。

指導スタイルの相性は体験してみないと

わからないこともあるので、

可能なら体験レッスンや短期のコースで

試してみることをおすすめします。

自分に合った指導スタイルの人から学ぶことで、

学びの効率が格段に上がりますよ。

長期的な成功を実現する持続可能な成長戦略5つ

本当の成功は一時的な成果ではなく、

長く続く成長の積み重ねなんです。

これから紹介する5つの戦略を

実践すれば、人生が大きく変わります。

その5つが、

- 短期的成果と長期的成長のバランスを取る

- 自分の価値観に合った方法を選択する

- 学び続ける習慣を身につける

- 定期的に自己評価を行う

- 環境の変化に柔軟に対応する

なんですよね。

どれも聞いたことあるかもですが、

実際に実践できてる人は少ないんです。

これらの戦略はバラバラに見えて、

実は深く関連しているんですよ。

では、一つひとつ詳しく

見ていきましょう。

短期的成果と長期的成長のバランスを取る

短期的な成果と長期的な成長の

両方を大切にすることが成功の鍵です。

どちらか一方だけを追求すると、

持続可能な成功は難しくなるんですよ。

例えば、

- すぐに結果を出そうとして基礎をおろそかにする

- 将来のことばかり考えて今の行動が伴わない

- 短期的な評価に一喜一憂して長期的な視点を失う

こういった偏りがあると、

本当の成功から遠ざかります。

具体的に言うと、勉強でも

テスト前だけ詰め込んで高得点を取っても、

本当の理解につながらないですよね。

逆に「いつか役立つから」と

今の行動につながらない知識ばかり

集めても意味がないんです。

バランスを取るコツは、

小さな成功体験を積み重ねながら、

長期的なビジョンを持つことなんです。

たとえば、毎日少しずつ英語を勉強して

短期的な達成感を味わいながら、

将来の留学という大きな目標に向かう感じ。

このように短期と長期、

両方の視点を持つことで、

モチベーションを保ちながら成長できるんです。

自分の価値観に合った方法を選択する

自分の価値観に合った方法を選ぶことは、

持続可能な成長の最重要ポイントです。

なぜなら、他人の成功法をそのまま真似ても、

あなた自身には合わないことが多いからなんです。

例えば、

- 朝型の人に夜型の作業スタイルを強制する

- 内向的な人に無理やり外交的な営業方法を勧める

- 自分の興味と全く合わない分野に挑戦し続ける

こういったミスマッチがあると、

長続きしないし、ストレスも溜まります。

もっと身近な例で言うと、

友達が朝5時起きで成功したからといって、

夜型の人がそれを真似しても続かないですよね。

大切なのは、成功者の「何を」ではなく

「なぜそうしたのか」という本質を学ぶこと。

自分に合った方法を見つけるには、

まず自己理解が必要なんです。

何が好きで、何が得意で、

何に価値を感じるのか。

これを知ることで、あなたらしい

成長の道筋が見えてきます。

だから「みんながやってるから」ではなく

「これは自分に合っているから」という

理由で選択していくことが大切なんです。

学び続ける習慣を身につける

学び続ける習慣こそが、

長期的な成功の最大の武器になります。

どんな分野でも、学びをやめた瞬間から

衰退が始まるというのが現実なんですよ。

例えば、

- 新しい情報や技術に触れ続ける

- 異なる分野の知識を積極的に取り入れる

- 失敗から学ぶ姿勢を持ち続ける

こういった習慣がある人は、

時代が変わっても適応できます。

具体的な例を挙げると、

スマホが普及した時に「今さら覚えられない」と

学びを拒んだ人と、積極的に使い方を

学んだ人では、今や生活の質が全然違いますよね。

学びの習慣を身につけるには、

小さなことから始めるのがコツです。

例えば、毎日15分だけ本を読む、

週に一回は新しいことに挑戦する、

月に一度は自分の専門外の講座を受けるなど。

大切なのは継続できる仕組みを

自分で作ることなんです。

学びを日常に組み込むことで、

気づけば膨大な知識と経験が

あなたの中に蓄積されていきます。

そして、その蓄積こそが

あなたの成長を支える土台になるんです。

定期的に自己評価を行う

定期的な自己評価は、

自分の成長を確実にする羅針盤です。

振り返りなしでは、同じ間違いを

繰り返してしまうことが多いんですよね。

例えば、

- 月末に今月の目標達成度を確認する

- 半年ごとに自分のスキルの変化を評価する

- 定期的に「なぜこの活動をしているのか」を

問い直す

こういった習慣があると、

自分の進む方向を見失いません。

具体的に言うと、日記をつけている人は

自分の考えや行動のパターンに気づきやすく、

改善点も見つけやすいんですよね。

自己評価で大切なのは、

厳しすぎず甘すぎない、

バランスの取れた視点を持つこと。

「できなかったこと」だけでなく

「できるようになったこと」にも

しっかり目を向けることが重要です。

そうそう、自己評価には

外部からのフィードバックも

取り入れるといいんですよ。

信頼できる人に意見を求めたり、

客観的な指標で自分を測ったりすることで、

自分では気づかない盲点が見えてきます。

こうして定期的に立ち止まり、

自分を見つめ直すことが、

確実な成長につながるんです。

環境の変化に柔軟に対応する

環境変化への柔軟な対応力は、

長期的に成功するための必須スキルです。

固定観念に縛られていると、

世の中の変化についていけなくなるんですよね。

例えば、

- 新しい技術やトレンドを積極的に取り入れる

- 予想外の出来事を学びの機会と捉える

- 「これまでずっとこうだった」という

思い込みを手放す

こういった姿勢があると、

どんな状況でも道を見つけられます。

身近な例で言うと、コロナ禍で

オンラインに素早く適応できた人と、

「対面じゃないとダメ」と抵抗した人では、

その後の展開が大きく変わりましたよね。

柔軟性を高めるには、

日頃から「別の方法」を

考える習慣をつけるといいんです。

例えば、いつもの通勤ルートを

変えてみたり、新しい趣味に

挑戦してみたりすることで、

変化への抵抗感が減っていきます。

でもね、柔軟であることと

軸がないことは違うんですよ。

大切な価値観や目標は守りながら、

そこに至る方法や手段を

柔軟に変えていく姿勢が重要なんです。

このバランス感覚があれば、

どんな時代の変化にも

しなやかに対応できるようになります。

感情操作に気づくための5つの重要なサイン

あなたの心がなんとなく重い。

でも原因がわからない。

こんな状態、実は感情操作を

受けているサインかもしれません。

感情操作に気づけると、

心の自由を取り戻せるんです。

具体的には以下の5つのサインに

注目してみてください。

- 自分の直感に違和感を覚える

- 相手の要求に応じた後に罪悪感が残る

- 会話の後に混乱や疲労を感じる

- 自分の意見や価値観が軽視される

- 相手との関係に不平等さを感じる

これらのサインは日常の中に

隠れていることが多いんです。

でも一度気づいてしまえば、

対処法も見えてきます。

それでは、一つひとつ

詳しく見ていきましょう。

自分の直感に違和感を覚える

直感に違和感を感じるのは、

感情操作の最も基本的なサインです。

これは体が出す警告信号で、

無視してはいけないものなんですよ。

例えば、

- 「なんか変だな」と思う

- 話を聞いて胸がモヤモヤする

- 相手の言葉に納得できない

こんな感覚が出てきたら

要注意サインなんです。

もっと具体的に言うと、

友達に「これくらい当然でしょ」と言われて、

嫌な気持ちになるけど、

断れない状況があったとします。

そのとき「何か違う」という

感覚が湧いてくるんですよね。

この感覚こそが、あなたの内側から

出てくる大切なメッセージなんです。

心と体は正直で、危険を

感じると反応してくれます。

だから、その違和感を

無視しないでくださいね。

自分の直感は、あなたを

守るための大切な味方なんです。

相手の要求に応じた後に罪悪感が残る

相手の頼みを聞いた後に

なぜか罪悪感が残るなら要注意です。

健全な関係では、助け合いは

気持ちいいものなんですよ。

こんな状況に心当たりはありませんか?

- 断れなくて「はい」と言った

- 相手を喜ばせるために無理をした

- 自分の予定をキャンセルした

これらは相手が巧みに

あなたを操作している可能性があります。

例えば友達から「忙しいのは

わかるけど、私だけ頼れる人がいなくて...」

と言われて、自分の大事な予定を

キャンセルしてしまったり。

後で「なんであんなことしたんだろう」

と後悔する経験、ありませんか?

これって実は相手の要求が

不適切だったサインなんです。

健全な人間関係では、

お互いの境界線が尊重されます。

だから、罪悪感や後悔が

残る場合は立ち止まって考えてみて。

あなたの気持ちは、

大切にされるべきものなんです。

会話の後に混乱や疲労を感じる

会話の後に頭がぐちゃぐちゃになったり、

妙に疲れを感じるなら危険信号です。

これは「ガスライティング」という

操作テクニックの影響かもしれません。

例えば、こんな経験はありませんか?

- 会話の内容がコロコロ変わる

- 自分の記憶が正しいか不安になる

- 話し終わった後、頭痛がする

これらは相手があなたの認識を

意図的に混乱させている可能性があります。

具体的には「そんなこと言ってない」

「あなたが勘違いしてる」と言われたり。

さらには「そんなに敏感になるなんて、

あなた精神的に大丈夫?」なんて

言われることもあるんです。

こうした言葉で自信を失わせ、

自分の判断力を疑わせるんですよね。

健全なコミュニケーションでは、

こんな混乱や疲労は起きません。

だから会話後に妙な疲れや

混乱を感じたら要注意です。

それはあなたの心と体が

「何かおかしい」と教えてくれているんです。

自分の意見や価値観が軽視される

自分の考えや気持ちが

いつも無視されるなら警戒サインです。

健全な関係では、お互いの意見が

尊重されるものなんですよ。

こんな状況に心当たりはありませんか?

- 意見を言うと「そんなの間違ってる」と

否定される - 自分の気持ちを「大げさだよ」と片付けられる

- 価値観の違いを「あなたが未熟だから」と

説明される

これらは相手があなたの

自己価値感を下げようとしている証拠です。

例えば「この映画良かったな」と

言ったら「センスないね」と言われたり。

もっと深刻なのは「そんなこと

考えるなんて、あなたらしくない」と

あなたの本質まで否定されることです。

こういう言葉を繰り返し浴びると、

自分の判断に自信が持てなくなります。

でも覚えておいてほしいのは、

あなたの意見や感情は大切だということ。

誰にも、それを軽視する

権利はないんですよ。

あなたの考えが尊重されない関係は、

健全とは言えないかもしれません。

相手との関係に不平等さを感じる

関係の中で常に自分だけが

譲っている感覚があれば危険信号です。

健全な人間関係は、ギブアンドテイクの

バランスがとれているものなんですよ。

次のような状況はありませんか?

- いつも自分だけが謝っている

- 相手の都合に合わせてばかりいる

- 自分の話はすぐ切り上げられる

これらは関係が一方通行になっている

サインかもしれません。

例えば友人との約束で、

あなたが5分遅れたら大目玉。

でも相手が30分遅れても

「ごめんね〜」で済まされる。

こういった「ダブルスタンダード」は

感情操作の典型的なパターンなんです。

また「こんなにしてあげてるのに」

という言葉をよく聞くなら要注意。

本当に健全な関係では、

お互いの貢献が自然と均衡します。

相手の要求ばかりが通る関係は、

長期的には心を蝕んでいきます。

関係の不平等さを感じたら、

それは重要な警告サインなんです。

感情操作への対処法

感情操作に気づいたなら、

次は対処法を知ることが大切です。

知識は力になります。

あなたを守る盾にもなるんです。

具体的な対処法として

次の3つがポイントになります。

- 自己認識の強化

- 情報リテラシーの向上

- 健全なコミュニティの構築

これらの方法を知っておくと、

感情操作から身を守れます。

それぞれどんな対策なのか、

詳しく見ていきましょう。

自己認識の強化

自己認識を強化することは、

感情操作への最強の防御になります。

自分自身をよく知ることで、

他者の影響を見極められるようになるんです。

具体的にはこんな方法があります。

- 自分の価値観を紙に書き出してみる

- 感情日記をつけて感情の動きを観察する

- 自分が譲れないものは何かリストアップする

これらの方法で自分自身を

客観的に見つめられるようになります。

例えば、友人から「それくらい

できないの?」と言われたとき。

自分の中に「NO」という気持ちが

あるのに、断れない自分に気づく。

そして「私は人に嫌われるのが

怖いんだな」と自分の弱点を知る。

このように自己理解を深めると、

操作されやすいポイントが見えてきます。

自分を知ることは、

境界線を引く第一歩なんです。

毎日少しずつ自己観察する習慣をつけると、

驚くほど自分が強くなりますよ。

自己認識が高まれば、感情操作は

効かなくなっていくんです。

情報リテラシーの向上

情報リテラシーを高めると、

感情操作の手口が見抜けるようになります。

知識は力であり、

あなたを守る盾にもなるんです。

実践できる方法としては、

- 複数の情報源をチェックする習慣をつける

- 「なぜそう思うのか」と自分に問いかける

- SNSの情報を鵜呑みにしない

これらを意識するだけでも、

情報の見方が変わってきます。

例えば友人が「みんなそう思ってるよ」

と言ってきたとします。

そのとき「本当に全員?」

「誰が具体的に?」と考えてみる。

こうした批判的思考を身につけると、

感情に訴えかける操作に気づきやすくなります。

また、感情操作についての本や記事を

読むのも効果的です。

知識があれば「あ、これはガスライティングだ」

と名前をつけて認識できるようになります。

情報リテラシーは一朝一夕には

身につきませんが、

少しずつ習慣にしていくことで、

確実に力になっていきますよ。

情報を見極める力は、

現代を生きる上での必須スキルなんです。

健全なコミュニティの構築

健全な人間関係を築くことは、

感情操作から身を守る強力な方法です。

あなたを尊重してくれる人たちに

囲まれることが大切なんですよ。

具体的には次のような関係を

意識して作っていきましょう。

- 意見が違っても否定しない友人を見つける

- グループ内で全員が発言できる場を作る

- 「NO」と言っても関係が壊れない信頼関係を築く

このような関係があると、

感情操作の被害に気づきやすくなります。

例えば友人に「最近の彼との関係、

なんか疲れるんだよね」と打ち明けたとき。

「それって彼のこんな言動が

原因かもしれないね」と

客観的な視点をくれる友人は宝物です。

また、多様な価値観に触れることで、

「これが普通」という思い込みから

自由になれます。

健全なコミュニティでは、

お互いの成長を応援し合えるんです。

ただし、すぐに理想の環境は

作れないかもしれません。

でも一人でも信頼できる人を

見つけることから始めてみてください。

健全な関係は、あなたの心の

安全基地になるんです。

情報リテラシーを高めて感情操作を防ぐ4つのポイント

毎日SNSやニュースで大量の情報に

さらされている私たちの心は、

知らず知らずのうちに

操作されているかもしれません。

でも大丈夫、適切な情報リテラシーを

身につければ自分の心を守れます。

そのための具体的な方法が、

- 情報の信頼性を複数の観点から評価する

- 感情に訴えかける表現に注意を払う

- 事実と意見を明確に区別する

- 批判的思考スキルを日常的に実践する

という4つのポイントなんです。

これらを日常生活に取り入れるだけで、

情報に振り回されない強さが身につきます。

なんか難しそうに聞こえるかもですが、

実はとってもシンプルなことなんですよ。

それでは順番に、

それぞれ解説していきますね。

情報の信頼性を複数の観点から評価する

情報の信頼性を判断するには、

いくつかの視点で見ることが大切です。

一つの情報源だけを信じると、

思わぬ落とし穴にはまることがあるんです。

例えば、

- 情報源は誰なのか

- 発信された目的は何か

- 他の情報源でも確認できるか

こういった点をチェックすると

情報の信頼性がわかりやすくなります。

特にネットの情報は誰でも

発信できるから要注意。

「専門家が言っている」という

表現にも気をつけたほうがいいですね。

その「専門家」が本当に

その分野の専門家なのか確認してみましょう。

私の友だちも「健康に良い」という

情報を鵜呑みにして高額なサプリを買って、

後から調べたら科学的根拠が

まったくなかったってことがありました。

もし大事な判断をするなら、

複数の情報源で確認することが重要。

新聞やテレビだけでなく、

学術論文や公的機関の発表も見てみると、

情報の信頼性を

より正確に判断できるようになりますよ。

感情に訴えかける表現に注意を払う

感情を揺さぶる表現が使われてると、

冷静な判断ができなくなることがあります。

そういう表現は私たちの理性より、

感情に直接働きかけてくるんですよね。

例えば、

- 極端な言葉遣い(最高、最悪など)

- 恐怖を煽る表現

- 緊急性を強調する言葉

こういった表現が多い情報には

要注意が必要です。

「今すぐ行動しないと手遅れに!」

なんて言われると焦っちゃいますよね。

でもちょっと待って、

本当にそんなに急ぐ必要があるの?

私も以前、「限定10名様」という

言葉に焦って不要なセミナーに申し込み、

後から「毎週同じ募集をしてる」と

知ってガッカリした経験があります。

特に広告やセールスでは、

感情を揺さぶる表現がよく使われます。

そんなときは一度深呼吸して、

「これは本当に必要?」と自問すると、

冷静な判断ができるように

なっていきますよ。

事実と意見を明確に区別する

事実と意見の区別ができると、

情報の本質が見えてきます。

この区別ができないと、

他人の考えを自分の考えと勘違いしちゃうんです。

例えば、

- 「〇〇は危険だ」(意見)

- 「〇〇の事故が3件発生した」(事実)

- 「みんなが認めている」(根拠不明)

このような違いを

見分けられるようになりましょう。

特にニュース記事でも、

事実と記者の意見が混ざっていることがあります。

「〇〇と思われる」「〇〇だろう」

という表現は意見の可能性が高いです。

私の子どもが学校で「みんなスマホ持ってる」

と言って買って欲しがったとき、

実際に調べたら「みんな」は

クラスの半分以下だったということがありました。

意見と事実を区別するコツは、

「これは検証できる情報か?」と考えること。

数字やデータで裏付けられるものは事実、

価値判断を含むものは意見と考えると、

情報の本質を見抜く力が

自然と身についていきますよ。

批判的思考スキルを日常的に実践する

批判的思考とは、

情報を鵜呑みにしないで考える習慣のこと。

難しく聞こえるかもですが、

要は「本当かな?」と疑問を持つ姿勢なんです。

例えば、

- なぜそう言えるのか

- 他の可能性はないか

- どんな前提に基づいているか

こういった視点で情報を

見ることが大切です。

「このニュースの裏には何があるんだろう?」

と考えてみるのも良い練習になります。

最初は面倒くさいと

感じるかもしれませんが、

習慣になると自然と

情報を整理できるようになりますよ。

私も最初は「疑い過ぎると疲れるな」

と思っていたんですが、

今では自然と「これって本当?」と

考えられるようになりました。

批判的思考は筋トレと同じで、

日々の小さな実践が大切。

例えば夕飯時に家族と

ニュースについて話し合うだけでも、

情報を多角的に見る習慣が

身についていきます。

感情操作に強い健全な人間関係を構築する3つの秘訣

あなたの周りの人間関係、

知らないうちに操られていませんか?

健全な人間関係を築くことは、

心の平和と幸福への近道なんです。

その秘訣が、

- 多様な意見を尊重する環境を意識的に作る

- 相互に成長を促し合える対等な関係を築く

- 過度な依存関係を避け自立性を保つ

この3つなんですよね。

どれも聞いたことあるかもですが、

実践できている人は意外と少ないんです。

これらの秘訣を使いこなせば、

感情操作から自分を守れますよ。

それでは一つずつ、

具体的に見ていきましょう。

多様な意見を尊重する環境を意識的に作る

多様な意見を大切にする場所は、

感情操作に強い関係の土台になります。

なぜなら、いろんな考え方に触れると

一方的な影響を受けにくくなるからなんです。

例えば、

- 「それ、違う見方もあるよね」と

言い合える友達関係 - 反対意見も安心して言える家族の雰囲気

- 意見が分かれたときも互いを尊重できる職場

こういう環境があると、

心の自由が守られるんですよね。

特に大事なのは、意見が違っても

相手を否定しない姿勢です。

友達との会話でも、

「それは違うと思う」じゃなくて

「そういう見方もあるね、私はこう思うよ」

という言い方をしてみましょう。

この小さな言葉の違いが、

実は大きな効果を生むんです。

職場のミーティングでも、

反対意見を言った人を

みんなで責めるような雰囲気は危険信号。

そうじゃなくて、

「新しい視点をありがとう」って

感謝できる関係が理想なんです。

多様な意見があふれる環境こそが、

感情操作に負けない関係の基盤になります。

相互に成長を促し合える対等な関係を築く

お互いの成長を応援し合える関係は、

感情操作とは真逆の健全な関係です。

どちらかが上から目線だったり、

一方的に与えるだけの関係は危ないんですよね。

例えば、

- お互いの目標や夢を知っている友人関係

- 苦手なことを助け合えるパートナーシップ

- 「ありがとう」と「ごめんね」が

自然に言える関係

このような関係では、

感情操作の入る隙がないんです。

特に重要なのは、

「対等」という意識です。

友達との関係でも、

いつも自分が我慢したり、

相手の機嫌を取ったりしていませんか?

それって実は、

健全な関係じゃないかもしれません。

例えば私の友人は、

意見が違うとき「どう思う?」と

まず私の考えを聞いてくれます。

そして自分の意見も言いつつ、

「どっちがいいかな?」と

一緒に考えてくれるんです。

こういう対等な関係こそが、

お互いの成長を促し、

感情操作を寄せ付けないんですよ。

相手を尊重しながらも、

自分も尊重される関係を

意識的に作っていきましょう。

過度な依存関係を避け自立性を保つ

自分の足で立ちながら関係を築くと、

感情操作に強い心が育ちます。

なぜなら、依存しすぎると

相手の言うことを何でも受け入れがちになるからです。

例えば、

- 一人の時間も大切にできる関係

- お互いの趣味や活動を尊重できる関係

- 「ノー」と言っても関係が壊れない信頼関係

こういう関係は、

健全な距離感があるんですよね。

特に気をつけたいのは、

「この人がいないと生きていけない」

という感覚です。

恋愛関係でよくありがちですが、

これは実はとても危険なサインなんです。

友達との関係でも、

毎日連絡しないと不安になったり、

相手の予定に合わせすぎたりしていませんか?

私の知り合いは、

週に一度は「自分の日」を作って、

好きなことをする時間を確保しています。

そうすることで、

関係の中でも自分らしさを

失わないようにしているんです。

自立していることで、

相手も自分も息苦しくならず、

長く続く関係が築けるんですよ。

過度な依存を避けて自立性を保つことは、

感情操作に負けない関係の秘訣なんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 健全なメンター関係は成長を加速させ、専門知識を学び、困難な状況での適切なアドバイスを得られる場所

- 自分の直感に違和感を覚えたり、会話後に混乱や疲労を感じる場合は感情操作のサイン

- 常に「なぜ」と問いかける習慣をつけると、思考停止を防ぎ自分で考える力が育つ

- 複数の情報源から学び、指導者の言葉を鵜呑みにしない姿勢が大切

- 質問や疑問を嫌がる指導者や、失敗の責任を生徒側に押し付ける人には注意が必要

- 自分の価値観に合った学習法を見極め、定期的に振り返りを行うことが成長のカギ

- 短期的成果と長期的成長のバランスを取ることで持続可能な成功が実現できる

- 多様な意見を尊重する環境と、相互に成長を促し合える対等な関係が理想的

- 情報の信頼性を複数の観点から評価し、感情に訴えかける表現に注意を払うことが重要

- 自己認識を強化し、健全なコミュニティを構築することで感情操作から身を守れる

まとめ

メンター関係は私たちの成長を加速させる素晴らしい仕組みですが、その関係性が健全かどうかを見極めることが何よりも大切です。

この記事では、本来のメンター制度の目的から、感情操作の見分け方、そして自分で考える力を養う方法まで幅広く解説してきました。

健全なメンター関係では、あなたは徐々に自立し、依存度は下がっていくはずです。もし「この人がいないと何もできない」と感じるなら、それは危険信号かもしれません。

特に大切なのは「なぜ」と問いかける習慣です。どんなに信頼する指導者でも、その言葉を鵜呑みにせず、自分の頭で考える筋肉を鍛えていきましょう。

また、自分の直感に違和感を覚えたり、会話の後に混乱や疲労を感じるなら、それは体からの警告サインです。あなたの感覚を大切にしてください。

情報リテラシーを高め、複数の情報源から学ぶことも重要です。一人の指導者だけに頼らず、多様な視点を持つことで、「これは絶対」という思い込みを避けられます。

理想的なメンター関係とは、お互いの成長を応援し合える対等な関係です。あなたの意見や価値観が尊重され、質問や疑問が歓迎される環境こそ、真の学びの場と言えるでしょう。

この記事で学んだことを実践すれば、感情操作から身を守りながら、本当の意味で自分を成長させるメンター関係を築けるはずです。

あなたの成長の旅が、自立と信頼に満ちたものになりますように。

よくある質問

メンター制度の本来の目的は何ですか?

メンター制度の本来の目的は4つあります。①キャリアの成長を加速させる、②専門知識や経験から学べる、③困難な状況での適切なアドバイスを得られる、④業界内のネットワークを広げられる、です。正しいメンター関係を築くと、あなたのキャリアも人生も加速度的に成長できるんですよ!

カルト的なメンター関係から身を守るにはどうすればいいですか?

カルト的なメンター関係から身を守るには6つの方法があります。①複数の情報源から知識を得る、②決断の最終判断は自分で行う、③定期的に関係性を見直す、④不快な要求には「ノー」と言える勇気を持つ、⑤家族や友人との関係を大切にする、⑥専門家に相談する勇気を持つ。これらを実践すると、あなたの自立心が強く育ち、健全なメンター関係を保てますよ!

成功者の模倣にはどんな危険性がありますか?

成功者の模倣を盲目的に行うと5つの危険性があります。①自分の思考力が衰えていく、②状況に適応する能力が失われる、③指導者への依存体質が形成される、④独自の強みや個性が失われる、⑤批判的思考ができなくなる。これらの危険性を知ることで、ただ真似るだけでなく、自分らしい成功への道を見つけられますよ!

健全な成功者模倣と自己思考のバランスを取るにはどうすればいいですか?

健全な成功者模倣と自己思考のバランスを取るには6つのステップがあります。①模倣の目的を明確にする、②複数の成功モデルを研究する、③自分の価値観とすり合わせる、④批判的思考を常に維持する、⑤実践と検証を繰り返す、⑥自分なりのアレンジを加える。これらのステップを実践すれば、他人の成功法則を取り入れながらも、あなたらしさを失わない方法が身につきますよ!

危険な指導者を見分けるサインはありますか?

危険な指導者を見分ける4つのサインがあります。①質問や疑問を嫌がる態度を示す、②自分の実績を過剰にアピールする、③「絶対」「必ず」などの断定的表現を多用する、④失敗の責任を生徒側に押し付ける。これらのサインに気づけば、あなたの大切な時間とお金を無駄にせず、本当に価値ある指導者を見極められますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。