このノウハウについて

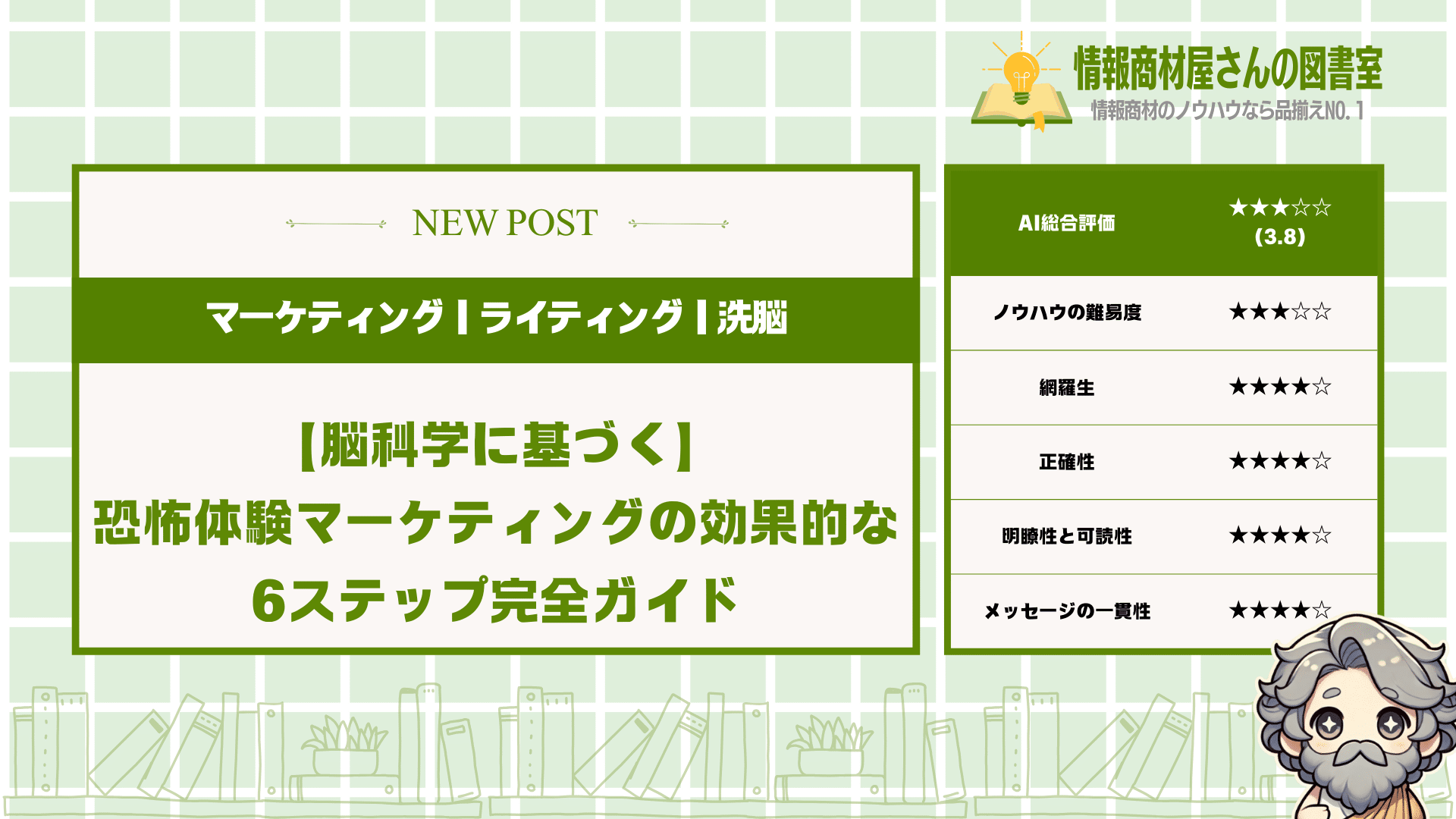

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品が全然売れなくて悩んでいる

●競合との差別化ができない

●お客さんの心を動かすマーケティングを知りたい

人間の感情の中で最も強く行動を促すのは「恐怖」です。

この原始的な感情を上手に活用すれば、あなたの商品やサービスの売上は劇的に変わる可能性があります。

でも、ただ怖がらせればいいというわけではありません。

恐怖体験マーケティングには正しい使い方があるんです。

この記事では、恐怖体験マーケティングが効果的な5つの理由と、実践するための6つのステップ、そして避けるべき4つの失敗例を詳しく解説します。

さらに、倫理的な配慮についても触れているので、顧客との信頼関係を損なうことなく効果を最大化できます。

恐怖は諸刃の剣。使い方を誤ると大炎上や信頼崩壊を招きますが、正しく使えば強力な武器になります。

この記事を読めば、あなたも感情に訴えかける効果的なマーケティングができるようになりますよ。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 恐怖体験マーケティングが効果的な5つの理由

- 効果的な恐怖体験マーケティングを実践する6つのステップ

- 恐怖体験マーケティングで避けるべき4つの失敗例

- マーケティングテクニックを倫理的に使用すべき5つの理由

- 効果的なマーケティングテクニックを倫理的に活用する4つの方法

- 顧客の幸福を最優先にするマーケティング実践法3ステップ

恐怖体験マーケティングが効果的な5つの理由

恐怖を感じると人は

すぐに行動してしまうもの。

このヒトの本能を活用すれば、

あなたの商品はグンと売れるようになります。

恐怖体験マーケティングが効果的な理由は次の5つです。

- 消費者の購買意欲を瞬時に高められる

- 記憶に強く残り長期的な印象を与える

- 即決購入を促進できる

- 競合他社との差別化が図れる

- 消費者の感情に直接訴えかけられる

これらの理由を知っておくと、

商品やサービスの売り方が変わってきます。

でも、ただ怖がらせればいいわけじゃなくて、

使い方にはコツがあるんですよ。

それぞれの理由について

詳しく解説していきますね。

消費者の購買意欲を瞬時に高められる

恐怖体験マーケティングは

購買意欲をパッと高める効果があります。

これは人間の脳が危険を感じると

すぐに対処しようとするからなんです。

例えば、こんな恐怖体験が効果的です。

- 「このままだと大変なことになりますよ」

という警告 - 「今すぐ対策しないと取り返しがつかない」

という緊急性 - 「あなただけが取り残されている」

という孤立感

こういった言葉を使うと、

お客さんはすぐに耳を傾けてくれます。

特に健康や安全に関する商品では、

「何もしないリスク」を伝えるだけで効果抜群です。

例えば歯磨き粉の広告で

「磨かないと歯が全部抜ける可能性が!」

と言われたら、ドキッとしますよね。

ただし、あまりに強い恐怖を与えすぎると

かえって拒否反応が出ることもあります。

だから恐怖と解決策をセットで

提示することが大切なんです。

恐怖を感じた人は解決策を

すぐに求めるので購買意欲が高まるんですね。

記憶に強く残り長期的な印象を与える

恐怖体験は脳に強く刻まれ、

長期間忘れられない印象を残します。

これは人間の生存本能に関わる記憶が

特に強く残るようにできているからなんです。

例えば次のような体験は記憶に残りやすいです。

- ショッキングな映像や画像

- 感情を揺さぶるストーリー

- 自分の身に起こりうる具体的なリスク

これらを広告に取り入れると

他の広告より圧倒的に記憶に残ります。

保険会社のCMで家族が困っている映像や、

セキュリティ会社の怖い侵入者の映像などは

この効果を狙ったものなんですよ。

実際、私の友人は10年前に見た

交通安全の怖いCMを今でも覚えています。

それだけ恐怖体験は

記憶に強く残るということです。

ただし、商品自体ではなく

恐怖だけが記憶に残っても意味がないので、

必ず商品と恐怖体験を結びつけることが大事です。

長期的に消費者の記憶に残ることで、

購入のタイミングで真っ先に思い出してもらえるんです。

即決購入を促進できる

恐怖体験マーケティングは

お客さんの「今すぐ買おう」を引き出せます。

なぜなら恐怖を感じると人は

すぐにその状況から逃れたいと思うからです。

例えばこんな表現が効果的です。

- 「残りわずか!このチャンスを逃すと

二度とない」 - 「今日だけの特別価格、明日からは倍額に」

- 「先着100名様限定、あとわずか」

こういった限定性や緊急性を伝えると、

「考えている時間はない」と感じさせられます。

ネットショップの「残り3個」表示や

「あと24時間で終了」というカウントダウンは

まさにこの心理を利用しているんです。

私自身も「期間限定」と書かれた

セミナーの広告を見て、考える間もなく

申し込んだことがあります。

後から考えると急ぐ必要はなかったのに、

その時は「逃したら大変」という

恐怖が勝ってしまったんですよね。

恐怖から逃れる解決策として

あなたの商品を提示することで、

即決購入を効果的に促進できるんです。

競合他社との差別化が図れる

恐怖体験マーケティングは

ライバルと一線を画す強力な武器になります。

多くの企業がポジティブな宣伝ばかりする中、

リスクを正直に伝えるアプローチは

信頼性を高めることにつながるんです。

差別化につながる恐怖体験の例としては。

- 業界の問題点を率直に指摘する

- 他社製品の落とし穴を具体的に示す

- 「知らないと損する」情報を提供する

こうした情報を出すことで

「この会社は本当のことを言ってくれる」

と思ってもらえるんですね。

例えば、セキュリティソフトの会社が

「こんな方法でハッカーに狙われています」

と具体的に示すと説得力が増します。

私の知り合いの中小企業の社長は

業界の裏側を暴露する記事を書いたところ、

問い合わせが3倍に増えたと言っていました。

みんなが美辞麗句を並べる中で、

あえてリスクや恐怖を伝えることが

強い印象と信頼を生み出すんです。

恐怖体験を通じた差別化は

価格競争から脱却する絶好の方法なんですよ。

消費者の感情に直接訴えかけられる

恐怖体験マーケティングの最大の強みは

論理ではなく感情に訴えかけられること。

人間の購買決定の多くは

感情が先で理屈は後付けなんです。

感情に訴えかける恐怖体験の例。

- 親の愛情に訴える子供の安全の訴求

- 将来の後悔を先取りして示す

- 社会的な孤立感や取り残される不安

これらは理屈ではなく

心の奥底にある感情を揺さぶります。

例えば生命保険のCMで

「もしあなたがいなくなったら家族は...」

というメッセージは理屈抜きに心に響きます。

実際私も子どもが生まれた時、

「子どもの将来が心配」という感情から

教育保険に加入しました。

冷静に考えれば他の投資方法も

あったのかもしれませんが、

感情が先に動いたんですよね。

恐怖体験は消費者の防御本能に

直接働きかけるので、論理的な判断を

超えた強い購買動機を生み出せるんです。

効果的な恐怖体験マーケティングを実践する6つのステップ

恐怖の感情は人の行動を

驚くほど強く動かすんです。

この力をマーケティングに

上手に活かせると、

売上がぐんと伸びる

可能性があります。

そのために必要な6つのステップが

- STEP1. 顧客の不安や悩みを正確に把握する

- STEP2. 適切な恐怖要素を選定する

- STEP3. 恐怖と解決策のバランスを設計する

- STEP4. 恐怖体験を商品価値と結びつける

- STEP5. 信頼性のあるメッセージを構築する

- STEP6. 顧客の反応を測定し改善する

なんですよね。

これらのステップを一つずつ

しっかり踏んでいくことが大切です。

ただ怖がらせるだけじゃなく、

きちんと計画を立てることが成功の鍵。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 顧客の不安や悩みを正確に把握する

お客さんの本当の悩みを

知ることが最初の一歩です。

なぜなら、的外れな恐怖は

逆効果になっちゃうからなんです。

例えば、こんな不安が

よくあります。

- 将来のお金の心配

- 健康を失う不安

- 周りから取り残される恐れ

お客さんによって

抱える不安は違います。

若いママさんなら子どもの

将来を心配するかもしれないし、

ビジネスマンなら

キャリアの先行きを

気にするかもしれません。

だから、アンケートや

インタビューをしっかり行って、

お客さんの本音を

引き出すことが大事なんです。

実は私も以前、ある商品の

マーケティングで失敗したことがあって。

お客さんの不安をちゃんと

理解せずに進めちゃったんです。

結果、全然響かなくて

売れませんでした。

なので、まずはお客さんの

心の中をしっかり理解することが、

恐怖体験マーケティングの

土台になるんですよ。

STEP2. 適切な恐怖要素を選定する

恐怖要素を選ぶときは、

やりすぎず、弱すぎず、ちょうどいい強さが大事です。

これがバランス感覚の

見せどころなんですよね。

良い恐怖要素の例として、

次のようなものがあります。

- 「今行動しないと損をする」という焦り

- 「健康を失うリスク」への不安

- 「周りに置いていかれる」という恐れ

これらは人の心に

自然と響くものなんです。

たとえば、歯磨き粉の広告で

「磨かないと歯周病になりますよ」と

伝えるのは効果的です。

でも「磨かないと全部の歯が

抜け落ちて誰からも好かれなくなる」

なんて言うと、やりすぎですよね。

私の友達は健康食品を

売っているんですが、

最初は「病気になりますよ」と

強く言いすぎて、お客さんに

引かれてしまったんです。

後で「健康維持が難しくなります」

という穏やかな表現に変えたら、

反応がぐんと良くなりました。

適切な恐怖要素は、

事実に基づいていて、

かつお客さんの心に

ちょうどいい緊張感を

与えるものを選びましょう。

STEP3. 恐怖と解決策のバランスを設計する

恐怖だけを伝えると

お客さんは凍りついちゃうんです。

だから、希望の光も

必ず見せてあげることが

超大切なポイントなんです。

バランスの取れた

メッセージの例としては、

- 問題提起→解決策の提示

- 不安の喚起→安心感の提供

- リスクの説明→回避方法の紹介

こういった流れを

作ることが効果的です。

具体的に言うと、

「紫外線は肌の老化を早めます」

という恐怖を伝えた後に、

「でも、この日焼け止めなら

しっかり守れますよ」と

解決策を示すわけです。

あるとき私は防災グッズの

セミナーに参加したんですが、

最初に地震の怖さばかり

30分も話されて、

もう帰りたくなっちゃいました。

でも後半で「こうすれば

家族を守れます」という

話に変わったとき、

「よし、今日帰ったら

すぐに準備しよう!」って

思えたんですよね。

このように、恐怖を7割、

希望を3割くらいの

バランスで伝えると、

お客さんの行動を

促しやすくなります。

STEP4. 恐怖体験を商品価値と結びつける

恐怖を感じてもらっても、

あなたの商品が解決策だと

思ってもらえないと意味がないんです。

だから、問題と商品を

しっかりつなげることが

すごく大事なんですよ。

効果的な結びつけ方には

こんな例があります。

- 「〇〇の問題は、この商品だけが解決できます」

- 「他の方法では不十分な理由は…」

- 「なぜこの商品が最適なのか」

こういった説明で

納得してもらうんです。

例えば、セキュリティソフトを

売るときには、

「ウイルスでデータが消えると

取り返しがつきません」と

恐怖を伝えた後に、

「このソフトは他社製品より

検出率が30%高いから

安心できます」と結びつけます。

私の知り合いが

ダイエット食品を売ってるんですが、

最初は「太るとヤバいですよ」と

言うだけで、なぜその商品が

良いのか説明してなかったんです。

売上が伸びなくて悩んでたとき、

「この商品には〇〇成分が入ってて、

それが脂肪燃焼を助けるんです」と

説明するようにしたら、

お客さんの反応が

全然違ったって言ってました。

だから、恐怖と商品の

橋渡しをしっかりすることで、

購入への道筋ができるんですね。

STEP5. 信頼性のあるメッセージを構築する

どんなに恐怖を上手に使っても、

信頼されなければ意味がないんです。

だから、嘘っぽく感じられない

メッセージ作りが大切なんですよね。

信頼性を高める要素としては、

- 具体的なデータや数字の活用

- 専門家の意見や推薦

- 実際のユーザー体験談

- 第三者機関の認証や調査結果

こういったものを

取り入れるといいです。

例えば、「この浄水器を使うと

健康リスクが減ります」と

言うだけじゃなくて、

「国立〇〇研究所の調査では、

水道水から検出された有害物質が

この浄水器で98%除去されました」

という具体的な説明が効果的です。

私も昔、あるサプリメントに

興味を持ったことがあるんですが、

「すごい効果がある!」としか

書いてなくて不安だったんです。

でも後日、大学の研究結果や

利用者の体験談が載ったサイトを見て、

「これなら信頼できるな」と思って

購入を決めました。

このように、恐怖を伝える時こそ、

裏付けとなる証拠を示して

信頼性を高めることが

とても重要なんです。

STEP6. 顧客の反応を測定し改善する

最後のステップは、

実際にやってみて改善することです。

これが意外と大事なんですが、

忘れられがちなポイントなんですよね。

効果測定の方法としては

こんなものがあります。

- 購入率の変化を観察する

- お客さんからの質問や反応を記録する

- A/Bテストで違うメッセージを比較する

- アンケートで感想を集める

こうやって集めたデータを

次に活かすんです。

例えば、保険の案内で

「もしものときの備え」という

メッセージと、

「家族を守れなくなる不安」という

メッセージを比較してみると、

どちらが申込率が高いのか

わかりますよね。

私の友達は健康食品の

通販をしているんですが、

最初は「病気になりますよ」という

強い恐怖訴求をしていたんです。

でも反応を見ていたら、

お客さんが引いてしまう

ケースが多かったので、

「健康維持が難しくなります」という

穏やかな表現に変えたところ、

反応がぐっと良くなったんです。

このように、常にお客さんの

反応を見ながら、恐怖の強さや

伝え方を調整していくことで、

より効果的なマーケティングに

近づけていけるんですよ。

恐怖体験マーケティングで避けるべき4つの失敗

恐怖を使ったマーケティングは

刃物のように扱いが難しいんです。

正しく使えば売上アップの

強力な武器になるけど、

間違えると大炎上や

信頼崩壊を招いてしまいます。

この記事では失敗しないための

4つのポイントを紹介します。

- 過度な恐怖を煽りすぎないこと

- ターゲット層に合わない恐怖要素を

使用しないこと - ポジティブな解決策を示さないまま

終わらせないこと - 倫理的・社会的配慮を欠かないこと

これらのポイントを押さえれば

恐怖マーケティングの失敗を避けられます。

お客さんの心を動かしつつも

信頼関係を築ける方法なんですよ。

それでは順番に

詳しく解説していきますね。

過度な恐怖を煽りすぎないこと

恐怖マーケティングで一番やっちゃいけないのは

過度に恐怖を煽りすぎることなんです。

これをやると逆に人は

行動を止めてしまうからなんですよね。

例えば、

- あまりにも怖すぎる内容で顧客が引いてしまう

- 現実離れした恐怖で信頼性を失う

- 過剰な恐怖で商品への関心より不安だけが残る

こういった失敗は

よく見かけるんですよね。

特に健康食品や保険の広告で

「これを使わないと大変なことになる!」

と極端に脅すケースがあります。

でもね、人間の心理として

恐怖が強すぎると防衛本能が働いて

その情報自体を無視したくなるんです。

だから、適度な緊張感を与えて

「これは対処できる問題だ」と

思わせることが大切なんですよ。

例えば美容製品なら、

「シワが100個できる!」ではなく

「早めのケアで予防できます」という

バランスの取れた伝え方がいいわけです。

要するに、恐怖は調味料のように

ほんの少し加えるだけで十分効果的。

過剰な恐怖は人を麻痺させるだけで

行動には結びつかないことを

しっかり覚えておきましょう。

ターゲット層に合わない恐怖要素を使用しないこと

ターゲット層が全く怖いと感じない要素を

使うのは完全な時間の無駄なんです。

それどころか、的外れな恐怖要素は

「この会社は私のことを理解していない」

という印象を与えてしまいます。

例えば、

- 若者向け商品に老後の不安を使う

- 富裕層に節約の恐怖を訴える

- 男性向け商品に女性特有の悩みを使う

こんな的外れな恐怖要素は

効果がないどころか逆効果なんです。

実際にあったケースでは、

若い女性向けの化粧品で

「40代になったら手遅れ!」という

メッセージを使った広告がありました。

でも、ターゲットの20代女性には

まだ実感がなく、響かなかったんですね。

むしろ「今の悩み」である

「デート前の肌トラブル」といった

身近な恐怖の方が効果的だったわけです。

だから、マーケティングを始める前に

「このターゲットが本当に恐れていることは何か?」

をしっかり調査することが大切なんです。

そうそう、年齢だけでなく

価値観や生活スタイルによっても

恐れるポイントは変わってくるんですよ。

結局、ターゲットの心理を

深く理解していないと

効果的な恐怖要素は見つけられないんです。

ポジティブな解決策を示さないまま終わらせないこと

恐怖だけを与えて終わるのは

最悪のマーケティング失敗例なんです。

なぜかというと、お客さんを

不安な状態で放置することになり、

その不快感があなたのブランドと

結びついてしまうからなんですよね。

こんな失敗例がよくあります。

- 深刻な問題を提示するだけで解決策がない

- 恐怖を煽った後のフォローがない

- 希望や前向きな未来像を示さない

実際にあった例では、

あるセキュリティ会社が

「あなたの家は今すぐ泥棒に狙われています」

という恐怖だけを強調した広告を出したんです。

でも解決策や安心感を与える内容がなく、

視聴者は不安だけが残って

その会社に良い印象を持ちませんでした。

逆に成功例では、

同じ恐怖を使っても

「だからこそ、私たちの○○があなたを守ります」

と明確な解決策を示しています。

ここでのコツは、恐怖:解決=1:2の

バランスで構成すること。

つまり、恐怖を1分間伝えたら、

解決策と安心感を2分間伝えるイメージです。

結局のところ、人は問題よりも

解決策に価値を感じるものなんです。

だから、必ず希望の光を見せる

ストーリー展開にすることが

成功の鍵なんですよ。

倫理的・社会的配慮を欠かないこと

倫理的な配慮を欠いた恐怖マーケティングは

炎上リスクが非常に高いんです。

いくら効果があっても、

社会的な批判を浴びたら

ブランドイメージが崩壊してしまいます。

避けるべき失敗例としては、

- 差別的な恐怖要素の使用

- 弱者の不安を過度に利用する

- 社会問題を軽視したメッセージ

- 科学的根拠のない恐怖を煽る

ある保険会社の例では、

「シングルマザーは将来必ず貧困に陥る」

という根拠のないメッセージで

商品を売ろうとして大炎上しました。

これは特定のグループを

不当に恐怖で脅したケースです。

また、健康食品で

「これを飲まないとガンになる」

といった科学的根拠のない

主張をするケースも問題になります。

健全な恐怖マーケティングでは、

事実に基づいた情報提供と、

尊厳を傷つけない表現が基本です。

思い出してほしいのは、

短期的な売上よりも長期的な

信頼関係の方が価値があるということ。

そのためには、常に

「このメッセージは社会的に

受け入れられるか?」という

フィルターを通すことが大切なんです。

倫理的な配慮があってこそ、

恐怖マーケティングは

持続可能な効果を発揮するんですよ。

マーケティングテクニックを倫理的に使用すべき5つの理由

あなたが使うマーケティング技術は、

人の心を動かす力を持っています。

この強力な力を倫理的に使うことで、

ビジネスの長期的な成功につながるんです。

その理由は以下の5つ。

- 消費者の信頼を長期的に獲得できる

- ブランドの評判を守ることができる

- 法的リスクを回避できる

- 持続可能なビジネス関係を構築できる

- 社会的責任を果たすことができる

これらはどれも、ビジネスを

長く続けるために欠かせないものです。

お客さんとの関係は一度きりではなく、

何度も続く長い付き合いだからこそ大切。

それでは、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

消費者の信頼を長期的に獲得できる

消費者の信頼はお金では

買えない貴重な財産なんです。

倫理的なマーケティングを実践すると、

お客さんは長期的にあなたを信頼してくれます。

例えば。

- 正直な商品説明をしている会社には

再び買い物に行きたくなる - 誇大広告をしない企業の言葉は信じやすい

- 透明性のある料金体系の会社は安心感がある

スーパーで「特売」と書いてあるのに

実は普段と同じ値段だったら、

もう二度とそのお店に行きたくないですよね。

逆に、「この商品の弱点はここです」と

正直に伝えてくれる店員さんがいたら、

「この人は本当のことを言ってくれる」と感じます。

信頼関係ができると、お客さんは

あなたの新商品も試してみようと思うんです。

また、友達や家族にも

「あの会社は信頼できるよ」と

口コミで広めてくれることもあります。

一度失った信頼を取り戻すのは、

新しい信頼を築くより何倍も大変です。

だからこそ、最初から倫理的な

マーケティングで信頼を築くことが大切なんです。

ブランドの評判を守ることができる

ブランドの評判は、

一瞬で崩れ落ちる脆いものです。

倫理的なマーケティングを続けることで、

その大切な評判を守ることができるんですね。

具体的には、

- SNSでの批判から身を守れる

- 悪評が広がるリスクを減らせる

- 危機的状況でも信者が擁護してくれる

例えば、ある化粧品会社が

「シワが消える」と誇大広告を出したとします。

実際に使った人が効果を感じられなければ、

今の時代、すぐにSNSで拡散されてしまいます。

一方で、「多少のハリ感を与えます」と

正直に伝えていれば、期待値も適切で

がっかりさせることもありません。

ブランドの評判は何年もかけて

少しずつ築き上げるものなのに、

壊れるのは一瞬なんですよね。

特に今はインターネットの時代。

悪評はあっという間に世界中に広がります。

だからこそ、短期的な売上よりも

長期的な評判を重視する倫理的な

マーケティングが重要なんです。

法的リスクを回避できる

倫理的なマーケティングは、

法的トラブルから身を守る盾になります。

誇大広告や欺瞞的な手法を避けることで、

訴訟や罰金のリスクを大きく減らせるんです。

例えば、

- 景品表示法違反の罰金を避けられる

- 消費者からの集団訴訟を防げる

- 行政処分によるビジネス停止を回避できる

ある健康食品会社が「この商品で

病気が治る」と根拠なく宣伝したら、

薬機法違反で罰せられてしまいます。

でも「健康的な生活習慣の一部として

お役立てください」と伝えれば、

問題なく商品を販売できるんですよね。

法的問題が発生すると、罰金だけでなく

弁護士費用や裁判にかかる時間、

そして会社の評判低下など、

目に見えないコストも発生します。

さらに、一度法律違反で処分を

受けると、その後の監視も厳しくなり、

ビジネス展開が制限される場合も。

倫理的なマーケティングは

短期的には面倒に感じるかもしれませんが、

長い目で見れば最も安全な道なんです。

持続可能なビジネス関係を構築できる

持続可能なビジネス関係は、

一時的な売上より何倍も価値があります。

倫理的なマーケティングを実践すると、

お客さんとの関係が長く続くんですよ。

例えば、

- リピート購入が増える

- 顧客紹介が自然に発生する

- 値上げしても理解してもらえる

コンビニで毎日買い物をするとき、

いつも気持ちよく接してくれる店員さんがいる店と、

いつもぶっきらぼうな店員さんがいる店、

どちらに行きたくなりますか?

同じように、お客さんも

「この会社は私を大切にしてくれる」

と感じると、長く付き合いたくなるんです。

一回だけの大きな売上より、

10年間毎月少しずつ買ってくれる

お客さんの方が、トータルでは

はるかに大きな価値をもたらします。

また、長期的な関係があれば、

新商品の発売時にもすぐに反応してくれますし、

会社の方針変更にも理解を示してくれます。

一時的なテクニックで売上を上げるより、

倫理的なアプローチで長く付き合える

関係を築く方が、ビジネスとして

はるかに賢い選択なんです。

社会的責任を果たすことができる

社会的責任を果たすことは、

今や「あったら良いもの」ではなく必須です。

倫理的なマーケティングを通じて、

社会に良い影響を与えることができるんですよ。

例えば、

- 環境に配慮した商品を正しく伝える

- 社会問題の解決に貢献する姿勢を示す

- 多様性や包括性を尊重するメッセージを発信する

あるアパレルブランドが

「この服を買うと売上の5%が

植樹活動に使われます」と伝えるとき、

本当にその通り実行していれば、

お客さんは良い気持ちで購入できます。

実際、最近の調査では

若い世代ほど企業の社会的責任を

重視する傾向が強まっています。

「この商品を買うことで、

世界をちょっと良くできる」

と思えることは、大きな購買動機になるんです。

また、社会的責任を果たす企業で

働く従業員のモチベーションも高まります。

「自分の仕事が社会に良い影響を与えている」

という実感は、給料以上の価値を

従業員に提供することもあるんですよ。

倫理的なマーケティングは単なる

ビジネス戦略ではなく、より良い

社会づくりへの貢献なんです。

効果的なマーケティングテクニックを倫理的に活用する4つの方法

強力なマーケティングテクニックは、

使い方を誤ると人を傷つける刃物のようなもの。

でも正しく使えば、あなたも

顧客も幸せになれる方法があります。

この記事では以下の4つの

重要なポイントを解説します。

- 顧客のニーズを正確に理解する

- 透明性のある情報提供を心がける

- 過度な感情操作を避ける

- 定期的に自社の倫理基準を見直す

これらのポイントを押さえれば、

効果的かつ倫理的なマーケティングが可能です。

マーケティングで成功しながらも、

良心を保つことができるんですね。

それでは、具体的な方法を

ひとつずつ見ていきましょう。

顧客のニーズを正確に理解する

顧客のニーズを正確に把握することが、

倫理的マーケティングの第一歩です。

なぜなら、本当に役立つものを

提供できるかどうかはここにかかっているからなんです。

例えば、こんな方法で

ニーズを理解できます。

- アンケート調査を定期的に実施する

- SNSでの反応や口コミを分析する

- カスタマーサポートからの情報を集める

特にアンケート調査では、

「何に困っていますか?」という

直接的な質問が効果的です。

また、SNSでの会話を

じっくり読み込むことで、

顧客が言葉にしていない悩みも見えてきます。

ここで大切なのは、

データを集めるだけでなく、

その背後にある感情も理解すること。

たとえば、ある化粧品会社は

顧客の声から「朝の準備時間を

短縮したい」というニーズを発見し、

時短コスメを開発して大ヒットさせました。

このように顧客理解に基づいた

製品開発やマーケティングは、

売上向上だけでなく顧客満足にも繋がります。

結局のところ、顧客の本当の

ニーズを理解することが、

倫理的かつ効果的なマーケティングの基盤なんです。

透明性のある情報提供を心がける

透明性のある情報提供は、

信頼関係を築く最も確実な方法です。

これを怠ると、一時的に売上が

上がっても長期的な信頼を失うリスクがあるんです。

透明性を高める具体的な方法には、

- 商品の長所だけでなく限界も正直に伝える

- 価格設定の理由を明確に説明する

- 個人情報の取り扱いポリシーを

わかりやすく開示する

例えば、ある食品メーカーは

添加物の使用理由と安全性について

詳しく説明するページを設けています。

これにより「なぜこの添加物が

必要なのか」という疑問に

先回りして答えることができるんですね。

また、服の通販サイトでは

「この商品は洗濯すると少し縮む

可能性があります」と事前に

伝えることで返品率を下げた例もあります。

こうした正直な情報提供は、

短期的には販売機会を

逃すように思えるかもしれません。

でも実は、「この会社は

正直だから信頼できる」という

評判を生み、長期的な顧客関係を築けるんです。

特にSNSが発達した現代では、

隠し事はすぐに暴かれる時代。

だからこそ、最初から透明性を

持って情報提供することが、

倫理的かつ賢明なマーケティング戦略なんです。

過度な感情操作を避ける

過度な感情操作は短期的な

効果はあっても、長期的には

顧客の信頼を失う原因になります。

なぜなら、人は騙されたと

感じると二度とその企業を

信用しなくなるからなんですよね。

感情操作を避けるポイントは、

- 恐怖心を過度に煽らない

- 「限定」「緊急」などの言葉を乱用しない

- 非現実的な期待を持たせない

たとえば健康食品の広告で

「これを飲まないと病気になる」と

恐怖を煽るのは避けるべきです。

代わりに「栄養バランスを

整えるサポートになります」と

正確な効果を伝える方が誠実ですよね。

また、「今日限り!」と言いながら

毎日同じセールをしているのも

顧客の信頼を損なう典型的な例です。

特に気をつけたいのが、

「劇的な変化」や「即効性」を

過度に強調することです。

あるダイエット商品が「1週間で

-10kg」と宣伝して大問題に

なったことがありましたよね。

実際には個人差があることや、

健康的な減量ペースについても

伝えるべきだったんです。

結局のところ、適切な感情に

訴えかけることは大切ですが、

それが操作や誇張にならないよう

バランスを取ることが倫理的マーケティングの要です。

定期的に自社の倫理基準を見直す

倫理基準は一度決めたら

終わりではなく、定期的に

見直すことが大切なんです。

なぜなら、社会環境や顧客の

価値観は常に変化しているから、

それに合わせて進化する必要があるんですよね。

効果的な見直し方法としては、

- 四半期ごとに倫理委員会を開催する

- 顧客からのフィードバックを分析する

- 業界の最新の倫理ガイドラインを確認する

例えば、ある食品会社では

毎月のマーケティング会議で

「この広告表現は誤解を招かないか」を

必ず議題にしているそうです。

また、IT企業では「顧客データの

使用方法」について年2回の

社内研修を実施し、最新の

プライバシー問題について学んでいます。

特に重要なのは、問題が

起きてからではなく、

予防的に見直しを行うこと。

例えば、ある化粧品会社は

SNSでの批判が起きる前に、

自主的に「理想の美しさ」を

押し付けるような広告表現を

見直したことで評価されました。

見直しの際には外部の

専門家や一般消費者の

意見を取り入れることも有効です。

社内だけでは気づかない

盲点が見つかることも多いんですよね。

定期的な倫理基準の見直しは、

ブランドの評判を守るだけでなく、

社会の変化に対応した

革新的なマーケティングを

生み出す源泉にもなるんです。

顧客の幸福を最優先にするマーケティング実践法3ステップ

マーケティングの真の成功は、

顧客の幸福を中心に据えることから始まります。

このアプローチを実践すれば、

長期的な信頼関係を築き、ビジネスを成長させられます。

具体的には以下の3ステップで実践できます。

- STEP1: 顧客視点での価値提供を明確にする

- STEP2: 倫理的な行動基準を社内で共有する

- STEP3: 顧客満足度を定期的に測定し改善する

これらのステップは順番に

実行していくことが大切です。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実はとてもシンプルな考え方なんです。

それでは、一つひとつの

ステップについて詳しく見ていきましょう。

STEP1: 顧客視点での価値提供を明確にする

顧客視点での価値提供とは、

お客さんが本当に欲しいものを理解して提供することです。

これができないと、どんなに良い商品やサービスでも

お客さんの心に響かないんですよね。

例えば、

- お客さんの悩みを深く理解する

- その悩みを解決する方法を提案する

- 提供する価値を分かりやすく伝える

このような視点で

考えることが大切です。

もっと具体的に言うと、

例えば美容サロンなら「髪を切る」という技術ではなく、

「自信を持って外出できる見た目」を提供しているんです。

お客さんが求めているのは、

実はモノやサービスそのものではなく、

それによって得られる体験や感情なんですよね。

ここで大事なのが、自分たちの

都合ではなく顧客目線で考えること。

よくあるのが、「うちの商品はこんなに

素晴らしい機能があります」と

自慢する広告メッセージ。

でも、お客さんが知りたいのは

「それが私の生活をどう良くしてくれるの?」

という点なんです。

だからこそ、顧客視点での

価値提供を明確にすることが

マーケティングの第一歩なんです。

STEP2: 倫理的な行動基準を社内で共有する

倫理的な行動基準とは、

お客さんを大切にするためのルールのようなものです。

なぜなら、マーケティングの手法は

とても強力で、使い方によっては

人の心を操作することもできるからです。

例えば、

- 誇張した表現を使わない

- お客さんの弱みにつけ込まない

- 約束したことは必ず守る

こういった基準を

会社の中で共有しましょう。

具体的には、週1回のミーティングで

「私たちはどんな価値観で仕事をするか」

について話し合う時間を作るといいですね。

マーケティングの技術は

ナイフのようなものです。

料理にも使えますが、凶器にもなり得ます。

だからこそ、会社全体で

「お客さんの幸せを最優先にする」

という価値観を共有することが重要なんです。

これは単なる理想論ではなく、

長期的なビジネスの成功にも

直結する考え方なんですよ。

なぜかというと、短期的に売上を

上げるために嘘をついたり

誇張したりすると、必ず後で

信頼を失うことになるからです。

倫理的な行動基準を守ることで、

お客さんとの信頼関係が築け、

長期的な成功につながるんです。

STEP3: 顧客満足度を定期的に測定し改善する

顧客満足度の測定とは、

お客さんが本当に喜んでいるかを

確かめることです。

これをしないと、自己満足に

陥ってしまう危険があるんですよね。

例えば、

- アンケート調査を実施する

- SNSでの反応を分析する

- 直接お客さんの声を聞く機会を作る

このような方法で

定期的に確認しましょう。

より具体的には、購入後に

「この商品はあなたの期待を

どれくらい満たしましたか?」

といった質問をメールで送るといいですね。

数字だけでなく、「どこが良かったか」

「どこを改善してほしいか」という

具体的な声を集めることが大切です。

ここでポイントなのが、

集めた声をただ集めるだけでなく、

実際の改善につなげること。

よくあるのが、アンケートは

取るけど結果を活かさないパターン。

これじゃあ意味がないんですよね。

集めた声をもとに、

商品やサービス、マーケティング方法を

どんどん改善していきましょう。

そうすることで、お客さんは

「私の声を聞いてくれている」と感じ、

さらに信頼関係が深まります。

顧客満足度を測定し改善する

サイクルを回し続けることが、

お客さんの幸福を最優先にする

マーケティングの完成形なんです。

感情操作術が効果的な5つの理由

あなたが周りの人を思い通りに

動かせたら人生は変わります。

感情操作術を身につければ、

相手の行動を自然に導けるんです。

この記事では以下の5つの

効果的な理由を解説します。

- 人間の行動を効率的に導けるから

- 意思決定プロセスに強く影響を与えるから

- 無意識の心理に働きかけるから

- 集団心理をコントロールできるから

- 長期的な関係構築に役立つから

これらを理解すれば、日常の

人間関係がぐっと楽になります。

それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

人間の行動を効率的に導けるから

感情操作術を使えば、相手の

行動を自然に誘導できます。

なぜなら人は理性より感情で

動くことが多いからなんです。

例えば次のような場面で

効果を発揮します。

- 子どもが片付けをしない時に

「片付けたら褒めるよ」と言う - 友達に頼み事をする時に

「あなたしかできないんだ」と伝える - 営業で「このチャンスを逃すと損しますよ」と

伝える

特に最後の例は日常でよく

見かけるパターンですよね。

「期間限定」や「残りわずか」という

言葉を聞くと、つい急いで買ってしまう。

これは「損失回避」という心理を

うまく刺激しているんです。

感情を動かせば、説明や説得を

長々としなくても効果的です。

だから、相手の行動を変えたいなら

まずは感情に働きかけましょう。

意思決定プロセスに強く影響を与えるから

人の決断は、実は感情が

大きく左右しているんです。

論理的に考えたつもりでも、

最終判断は感情で決まることが多いんですよ。

こんな例を見てみましょう。

- 高い商品を「安心感」で選んでしまう

- 就職先を「職場の雰囲気」で決める

- 恋愛相手を「一緒にいて楽しい」という

理由で選ぶ

特に大きな買い物をするとき、

みんな色々と比較検討しますよね。

でも最後の決め手って、

「なんとなくこっちがいい」という

感覚だったりするんです。

これって実は「感情的な判断」

なんですよね。

企業のマーケティングでも、

製品の機能より「使った時の喜び」を

伝えることが多いです。

だからこそ、相手の決断を

促したいなら感情に訴えかける

方法が効果的なんです。

無意識の心理に働きかけるから

感情操作術の強みは、相手の

無意識に影響できる点です。

人は自分が操作されていると

気づかないことが多いんです。

例えばこんな場面では

無意識に影響されています。

- テレビCMの音楽が頭から離れない

- 芸能人が使っている商品が欲しくなる

- 「みんな持ってる」と言われると気になる

特に広告の世界では、この

無意識への働きかけが上手です。

好きな曲をCMに使うと、

その商品に良いイメージが

無意識に結びつくんですよね。

また、「限定品」という言葉を

聞くと特別感を感じて欲しく

なってしまいます。

これらは全て、私たちが

意識していない部分で起きる

心理反応なんです。

無意識に働きかけるからこそ、

感情操作は強力な影響力を

持っているんですね。

集団心理をコントロールできるから

感情操作術は個人だけでなく、

集団の行動も変えられます。

人は集団の中にいると、

個人の時より感情に流されやすいんです。

例えば次のような現象が

よく見られます。

- セール会場で「人気商品」に人が集まる

- SNSで「いいね」が多い投稿が拡散される

- 政治家の演説で聴衆が一体感を感じる

特に面白いのは、最初に

数人を動かすだけで、後は

雪だるま式に広がることです。

例えば、レストランの前に

少し行列を作るだけで、

「人気店だ」と思われて

さらに人が集まります。

宗教団体や教育機関でも

この集団心理をうまく活用して

一体感を生み出しています。

集団の力を利用できるから、

感情操作術は少ない労力で

大きな効果を生み出せるんです。

長期的な関係構築に役立つから

感情操作術は一時的な効果だけでなく、

長期的な信頼関係も築けます。

適切に使えば、相手との絆を

深める強力なツールになるんです。

こんな方法が効果的です。

- 相手の話をしっかり聞いて共感する

- 小さな約束を必ず守る習慣をつける

- 困った時に手を差し伸べる

特に「共感」の力は非常に

大きいものがあります。

「あなたの気持ちわかるよ」と

真剣に伝えるだけで、相手は

あなたに心を開きやすくなります。

企業の顧客対応でも、問題解決より

まず「お客様のお気持ちはごもっとも」と

共感することが重視されます。

このように感情面での

つながりを作ることで、

長期的な信頼関係が育まれます。

だからこそ、一時的な操作ではなく

相手の感情を大切にする姿勢が

本当の感情操作術の真髄なんです。

ビジネスで活用できる感情操作術の実践法7つ

ビジネスの世界では、人の感情を理解して動かすことが成功への近道なんです。

この記事を読めば、顧客の心を掴む感情操作の技術が身につき、ビジネス成果を劇的に高められますよ。

- ターゲット市場の心理を徹底分析する

- 限定性と緊急性を効果的に伝える

- 感情に訴えるストーリーを構築する

- 恐怖と安心のバランスを取る

- フォローアップで信頼関係を強化する

- データに基づいた感情訴求点を見つける

- 倫理的な境界線を常に意識する

これらの方法は、大企業から個人事業主まで

幅広く活用されている実践的な手法です。

どれも正しく使えば、驚くほど効果的なんですよ。

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

ターゲット市場の心理を徹底分析する

顧客の心理を深く理解することが、

感情操作の第一歩です。

なぜなら、相手が何を求め、何を恐れ、

何に喜びを感じるかを知らなければ、

効果的な働きかけができないからなんですね。

例えば、

- 顧客の悩みポイントを徹底リサーチする

- SNSでのコメントや反応を分析する

- 競合製品の口コミから真のニーズを探る

このように、顧客の声に耳を傾けることで、

心の奥にある本音が見えてきます。

特に興味深いのは、

直接的な質問では得られない潜在ニーズです。

たとえば、ダイエット商品を売る場合、

「痩せたい」という表面的な欲求の裏には

「異性にモテたい」「自信を持ちたい」という

本当の願望が隠れていることが多いんです。

こういった深層心理を理解できると、

商品説明やマーケティングの方向性がガラッと

変わってきます。

ちなみに、私の友人は飲食店を経営していますが、

お客さんとの何気ない会話から好みを記録し、

次回来店時に「前回〇〇が好きだとおっしゃって

ましたよね」と声をかけるだけで、

リピート率が30%も上がったそうです。

このように、相手の心理を理解して適切に対応することが、ビジネスでの感情操作の基本なんですよ。

限定性と緊急性を効果的に伝える

人は「失うかもしれない」と感じると、急に欲しくなる生き物なんです。

この心理を利用した限定性と緊急性の演出は、購買意欲を高める最も効果的な方法の一つなんですよ。

例えば、

- 「先着30名様限定」という数量制限

- 「今日限り」という時間制限

- 「特別価格は今週末まで」という期間限定

こういった表現を使うと、

人は「今すぐ行動しないと手に入らない」と感じて、

決断を早めるんです。

これは、行動経済学でいう「損失回避性」という

人間の特性に基づいています。

私たちは何かを得ることよりも、何かを失うことに

対して2倍以上の痛みを感じるんですね。

例えば、あるオンラインショップでは

「カートに入れた商品は15分間だけ確保されます」という

タイマー表示を導入したところ、

購入率が27%もアップしたという事例があります。

ただし、気をつけたいのは、

嘘の限定性や緊急性を伝えることは

顧客の信頼を失う原因になるということ。

「毎日最終日セール」のように明らかに

矛盾する表現は避けるべきです。

本当に価値のある限定オファーを提供し、

その希少性を正直に伝えることが、

長期的な信頼関係を築く秘訣なんですよ。

感情に訴えるストーリーを構築する

数字やデータよりも、

心に響くストーリーの方が人の記憶に残りやすいんです。

なぜなら、私たちの脳は論理よりも感情を

優先して処理するように進化してきたからなんですね。

例えば、

創業者の苦労話

- 商品開発の裏側にある情熱

- 実際の顧客が体験した感動的な変化

こういったストーリーは、製品やサービスに人間味を与え、顧客との感情的なつながりを生み出します。

特に効果的なのは、

「英雄の旅」の物語構造を取り入れること。

つまり、

困難に直面した主人公(顧客自身を投影できる)が、

ある出会い(あなたの製品)によって問題を解決し、

新たな自分に生まれ変わるというストーリーです。

例えば、

アップルのスティーブ・ジョブズは製品の機能だけでなく、「考え方の違う人たち」を称える物語を通じて、

ファンの感情的なつながりを築きました。

ストーリーを構築する際は、

顧客が主人公になれるような内容にすることが

ポイントです。

「この商品を使ったらあなたはどう変わるか」という

未来のビジョンを描くことで、

顧客は自分自身の可能性に感情移入し、

行動を起こしやすくなるんですよ。

恐怖と安心のバランスを取る

人の行動を促す強力な感情の一つが「恐怖」なんです。

でも、恐怖だけを与えると人は凍りついてしまうので、

必ず「解決策」という安心材料をセットで

提供することが大切なんですよ。

例えば、

- 「このままでは〇〇のリスクがあります」

(恐怖) - 「でも、これを使えば簡単に解決できます」

(安心) - 「行動しないことによる機会損失」

(恐怖)と「行動した場合の明るい未来」

(安心)

このバランスが重要なんです。

恐怖を煽りすぎると、

人は「怖すぎて考えたくない」と

思考停止してしまいます。

逆に、安心材料ばかり伝えると

「今すぐ行動する必要はない」と

先延ばしにされてしまうんですね。

保険会社のCMでよく見られるのがこの手法です。

「もしものことがあったら家族はどうなる?」という

不安を喚起した後、「当社の保険があれば安心です」と

解決策を提示しています。

実際に私の知人は健康食品を販売していますが、

「このままの食生活を続けるとどうなるか」という

現実を伝えた上で、「でも簡単に改善できますよ」という

希望を示すアプローチに変えたところ、

成約率が2倍になったそうです。

大切なのは、

恐怖を感じさせた後に必ず実行可能な解決策を示し、

顧客に「自分にもできる」という自信を持たせる

ことなんですよ。

フォローアップで信頼関係を強化する

一度取引が成立しても、そこで終わりにしてはいけません。

継続的なフォローアップこそが、長期的な信頼関係を築き、リピーターやファンを生み出す秘訣なんです。

例えば、

- 購入後の使い方アドバイスメール

- 定期的な役立つ情報の提供

- 顧客限定のスペシャルオファー

こういった「予想以上の価値」を提供することで、

顧客は「この会社は本当に私のことを考えてくれている」と感じるようになります。

特に効果的なのは、購入直後のフォローです。

この時期は「本当に正しい選択だったのか」という

購入後の不安(認知的不協和)が生じやすい

タイミングなんですね。

例えば、

高額なオンラインコースを販売している知人は、

購入後すぐに「早速取り組めるクイックスタートガイド」を送り、さらに1週間後には電話でのフォローアップを

行っています。

その結果、返金率が10%から1%以下に下がったそうです。

また、誕生日や記念日などの個人的な

タイミングでメッセージを送ることも効果的です。

ビジネスライクな関係を超えた「人対人」のつながりを

感じさせることで、感情的な絆が強まり、

競合に流れにくい関係性が構築できるんですよ。

データに基づいた感情訴求点を見つける

感情に訴えるマーケティングは、

単なる勘や経験だけではなく、

データ分析によって効果を最大化できるんです。

なぜなら、人の感情反応にもパターンがあり、

それを数値化して検証できるからなんですね。

例えば、

- Webサイトのヒートマップ分析

- SNS投稿の反応率の比較

- A/Bテストによる訴求文の効果測定

こういったデータ収集と分析を通じて、

どんな言葉や画像が最も感情を動かすのかを

客観的に把握できます。

特に興味深いのは、

同じ内容でも表現方法によって反応が大きく変わること。

例えば、

あるECサイトでは「30%割引」と「3,000円お得」という

二つの表現をA/Bテストしたところ、

後者の方が30%も高い転換率を

示したという事例があります。

私自身も以前、メルマガの件名を10パターン用意して

テストしたことがあります。

最も開封率が高かったのは、データ的な表現

(「効果が30%アップ」)よりも感情的な表現

(「もう悩まなくていいんです」)だったんです。

このように、感情訴求のポイントはデータによって

科学的に検証し、継続的に改善していくことが重要です。

感情は主観的なものですが、

その反応は客観的に測定できるということを

忘れないでくださいね。

倫理的な境界線を常に意識する

感情操作術は強力なツールですが、

使い方を誤ると信頼を失い、

最終的に自分自身を傷つけることになります。

だからこそ、

倫理的な境界線を常に意識することが

何よりも大切なんです。

例えば、

- 虚偽の情報を流さない

- 過度な恐怖を煽らない

- 弱みにつけ込まない

これらは絶対に守るべき原則です。

効果的な感情操作と非倫理的な操作の違いは、

「Win-Win」の関係が築けるかどうか。

つまり、顧客が本当に必要としているものを、

感情に訴える形で提供しているかどうかが重要なんです。

例えば、ある健康食品会社は

「これを飲まないとガンになる」という恐怖を

煽る広告で一時的に売上を伸ばしましたが、

科学的根拠がないことが発覚して信頼を失い、

最終的には倒産しました。

一方、

「健康に不安のある方に、科学的に効果が

検証された成分をお届けします」という

正直なアプローチの会社は、

長期的に成長を続けています。

私自身も以前、

売上を上げるために少し誇張した表現を

使ったことがありますが、その後のクレームや

信頼低下を経験し、「正直に伝えることの価値」を

学びました。

感情操作術の真の目的は、

相手を騙すことではなく、

本当に価値あるものを感情的にも響く

形で伝えることなんですよ。

感情操作術から身を守る5つの方法

毎日あなたの感情を操る人たちが

実はそこらじゅうにいるんです。

この記事を読めば、

気づかないうちに操られる心から自分を守れます。

- 情報源の信頼性を常に確認する

- 感情的になる前に冷静に分析する

- 複数の視点から情報を検証する

- 恐怖や不安を煽る表現に注意する

- 自分の価値観と判断基準を明確にする

これらの方法を身につければ、

知らず知らずのうちに誘導されることがなくなります。

感情操作は巧妙になってきていて、

見抜くのが難しくなっています。

でも大丈夫、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

情報源の信頼性を常に確認する

情報を受け取るときは、

その発信元が信頼できるか確かめることが大切です。

なぜなら、信頼性の低い情報源は

感情操作の温床になりやすいからなんですよね。

例えば、

- ニュースサイトの運営者は誰か

- どんな実績や専門性があるのか

- 他の信頼できる情報源と一致しているか

こういったポイントを

チェックする習慣をつけましょう。

特にSNSでシェアされる情報は、

誰が最初に発信したのか追跡しづらいです。

だから「この情報、どこから来たんだろう?」

と一歩立ち止まって考えることが大事なんです。

宗教団体や一部の企業では、

情報源をあいまいにして信頼性を装うことがあります。

そういった手法に引っかからないよう、

発信者の意図を考える習慣をつけましょう。

情報源の信頼性を確認する習慣は、

感情操作から身を守る最初の防波堤になるんです。

感情的になる前に冷静に分析する

何かを見たり聞いたりして

すぐに感情が動いたと感じたら要注意です。

それは誰かがあなたの感情を

狙って操作しようとしている可能性があるんです。

例えば、

- 「今だけ特別!」という言葉に焦りを感じる

- 「みんな持っている」で取り残される不安を

感じる - 「このままでは大変なことに」で恐怖を感じる

こんな言葉を見聞きしたとき、

一度深呼吸して冷静になりましょう。

特に広告やニュースで

強い感情が湧いてきたときは注意が必要です。

「なぜこの情報を見て

こんな感情になるんだろう?」

と自分に問いかけてみてください。

私も先日、限定セールの広告を見て

すぐに買おうとしたことがありました。

でも「なぜ急いで買う必要があるんだろう?」

と考えたら、単に焦らされていただけでした。

感情的になる前に一呼吸置くことで、

多くの感情操作から自分を守ることができます。

複数の視点から情報を検証する

一つの情報源だけを信じるのは、

感情操作の罠にはまりやすくなります。

複数の視点から情報を見ることで、

より客観的な判断ができるようになるんです。

例えば、

- 反対意見も積極的に調べてみる

- 異なるメディアの報道を比較する

- 専門家の見解を複数確認する

こうした行動を

習慣づけることが大切です。

特に重要な決断をするときは、

賛否両論の意見をバランスよく集めましょう。

偏った情報だけを見ていると、

知らず知らずのうちに誘導されてしまいます。

教育機関や企業のマーケティングでも、

都合のいい情報だけを強調することがよくあります。

だからこそ「この情報の反対側には

何があるんだろう?」と考える習慣が必要なんです。

複数の視点から情報を検証する習慣は、

バランスの取れた判断力を養う基礎になります。

恐怖や不安を煽る表現に注意する

「このままでは大変なことになる」

そんな言葉に要注意です。

恐怖や不安を煽る表現は、

人の判断力を鈍らせる効果があるんです。

例えば、

- 「残りわずか!」という緊急性の演出

- 「あなただけが取り残される」という孤立感

- 「今買わないと後悔する」という後悔の予感

こういった表現に出会ったら、

それが本当に根拠のあるものか考えましょう。

マーケティングでは「限定オファー」や

「緊急性」を強調して購買意欲を高めます。

これは「損失回避」という

心理的傾向を利用した手法なんですよ。

先日友達が「今日限定の特別価格!」

という広告に飛びついたんですが、

次の日も同じ「限定価格」が

続いていたというオチがありました。

恐怖や不安を煽る表現に惑わされず、

冷静に判断する力を養うことが大切です。

自分の価値観と判断基準を明確にする

自分が大切にしている価値観や

判断基準を前もって決めておくことが重要です。

なぜなら、自分の軸がしっかりしていれば

感情操作に流されにくくなるからなんです。

例えば、

- 自分にとって本当に必要なものは何か

- どんな情報を信頼するのか

- 自分の意思決定の優先順位は何か

こういったことを

普段から考えておきましょう。

自分の価値観が明確だと、

外からの影響に左右されにくくなります。

特に大きな決断をするときは、

自分の価値観に照らし合わせて考えることが大事です。

ブランドストーリーテリングなどの手法は、

あなたの感情に訴えかけて価値観を揺さぶります。

でも「これは本当に自分の価値観に

合っているのかな?」と問いかければ、

感情に流されずに

冷静な判断ができるようになります。

自分の価値観と判断基準をしっかり持つことは、

感情操作から身を守る最強の盾になるんです。

シンプルで実践的なアプローチが効果的な5つの理由

シンプルで実践的なアプローチは

成功への最短距離なんです。

このアプローチを理解すれば、

あなたの成果は劇的に変わります。

このアプローチが効果的な理由は以下の5つです。

- 複雑な理論より実践が成果を生み出すから

- 知識を実際に適用することで効果が得られるから

- 経験を通じて深い理解が得られるから

- 実践によって問題解決能力が向上するから

- 行動を起こすことでモチベーションが

維持できるから

これらの理由を知ると、

なぜ単純な行動が大きな変化を生むのかが分かります。

多くの人は複雑な理論に時間を使いがちですが、

シンプルな実践こそが本当の成長をもたらします。

それでは、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

複雑な理論より実践が成果を生み出すから

複雑な理論よりも実践の方が

圧倒的に成果を生み出します。

なぜなら、どんなに素晴らしい理論も

実行しなければただの知識で終わるからです。

例えば、

- 本をたくさん読んでも行動しなければ

何も変わらない - 複雑な戦略より単純な行動の積み重ねが

結果を出す - 理論だけ知っている人より実践している

人の方が成長が早い

特に勉強や自己啓発の世界では

この傾向がはっきり出ますよね。

本をたくさん読んで知識を

増やすことは気持ちいいものです。

でも、その知識を使わなければ

何の変化も生まれません。

たとえば、ダイエットの本を

10冊読んでも痩せないのと同じです。

1冊の本の内容を実践した人の方が

確実に結果が出るんですよね。

だから、複雑な理論を追い求めるより

シンプルな行動を起こすことが大切です。

そうすれば、思った以上の

成果が生まれるはずです。

知識を実際に適用することで効果が得られるから

知識はそれを実際に使ってこそ、

初めて価値が生まれるんです。

これは当たり前のことなんですが、

意外と多くの人が忘れがちなポイントなんですよね。

例えば、

- 料理のレシピを読むだけでは

料理上手にはなれない - 英単語を覚えても会話で使わなければ

身につかない - ビジネス戦略を学んでも実行しなければ

効果は出ない

特に私たちの日常生活では、

このことがよく分かると思います。

水泳の泳ぎ方の本を読んでも、

実際にプールに入らなければ泳げるようにはなりません。

何かを学んだら、すぐに

試してみることが大切なんです。

例えば新しいマーケティング手法を

学んだとしましょう。

その日のうちに小さくても

実践してみることで効果が出始めます。

知識と実践の間には大きな壁があり、

その壁を乗り越えた人だけが成功します。

だからこそ、知識を得たらすぐに

適用することが重要なんです。

経験を通じて深い理解が得られるから

経験を通じて学ぶことは、

本当の意味での理解につながります。

なぜなら、体験から得た知識は

頭だけでなく体にも刻まれるからです。

例えば、

- 自転車の乗り方は説明を聞くより

実際に乗って覚える - 人前で話すコツは本より

実際に話してみて学べる - 商品開発は理論より市場の反応から

学ぶことが多い

特に技術や能力を身につける場合は

経験が何よりも大切ですよね。

ピアノの弾き方を本で

いくら勉強しても上手くなりません。

実際に指を動かして練習することで、

少しずつ上達していくんです。

私も昔、プログラミングを

勉強していた時のことを思い出します。

教科書を読んでいる時は

「なんとなく分かった」気になっていました。

でも実際にコードを書いてエラーと

格闘した時に初めて本当に理解できたんです。

経験から学ぶことで得られる知恵は、

一生あなたのものになります。

実践によって問題解決能力が向上するから

実践を重ねると自然と

問題解決能力が高まっていきます。

これは、実際の問題に直面することで

臨機応変な対応力が鍛えられるからです。

例えば、

- 実際に仕事で困難に直面すると

解決策を見つける力がつく - 失敗経験から学ぶことで次に活かせる

知恵が身につく - 予期せぬ状況への対応力が養われる

特にビジネスの現場では、

この能力が非常に重要になってきますよね。

計画通りに進まないことの方が

多いのが現実です。

そんな時、過去の経験から

柔軟に対応できる人が成功します。

私の友人は新しいお店を

オープンした時のことを話してくれました。

開店前に考えていた戦略は

実際にはうまくいかなかったそうです。

でも、日々のお客さんの反応を見て

少しずつ改善していったら、

最終的には当初の予想を

超える成功を収めることができました。

実践から学ぶ問題解決能力は、

どんな状況でも活きる最強のスキルなんです。

行動を起こすことでモチベーションが維持できるから

行動を起こすこと自体が

モチベーションを生み出す源になります。

これは、小さな成功体験が

次の行動への原動力になるからなんです。

例えば、

- 運動を始めると体の変化を感じて続けたくなる

- 学習で成果が出ると更に勉強したくなる

- 仕事で成功すると次も頑張ろうという

気持ちになる

特に長期的な目標に取り組む場合は、

このモチベーションサイクルが重要ですよね。

何かを始めるときは誰でも

最初は意欲に満ちています。

でも時間が経つと、その熱意は

だんだん冷めていくものです。

ところが、実際に行動して

小さな成果を得ると、

「もっとやってみよう!」という

新たなやる気が湧いてくるんです。

例えば、ブログを始めて

最初のコメントをもらった時の喜びは格別です。

その経験が「もっと良い記事を書こう」

という意欲につながります。

行動と成果の好循環こそが、

長期的なモチベーション維持の秘訣なんです。

効果を最大化するシンプルな戦略6つ

成功への近道は、実は複雑な方法ではなく

シンプルな戦略にあるんです。

この記事を読めば、すぐに実践できる

効果的な6つの戦略が手に入ります。

- 具体的で明確な目標を設定する

- 直接的なメッセージを使用する

- 実施可能な小さなステップに分解する

- 定期的なフィードバックを取り入れる

- 不要な複雑さを排除する

- 成功事例を参考にする

これらの戦略はどんな分野でも

応用できる汎用的なものです。

知識だけでなく行動に移せる

具体的な方法をお伝えします。

それでは一つずつ

詳しく見ていきましょう。

具体的で明確な目標を設定する

目標設定は成功への第一歩、

でも具体的でないと効果半減です。

なぜなら、曖昧な目標では

何を目指せばいいか分からないからなんですね。

例えば、

- 「痩せたい」ではなく「3ヶ月で5kg減量する」

- 「英語を学びたい」ではなく

「6ヶ月でTOEIC600点達成する」 - 「貯金する」ではなく「1年で50万円貯める」

このように具体的な数字や

期限を含めた目標にすると良いです。

特に「いつまでに、何を、どれくらい」という

3要素を含めると分かりやすくなります。

実は私も以前は「ブログを書く」という

曖昧な目標を立てていました。

でも「毎週月曜に1000字のブログを投稿する」と

具体化したら、継続できるようになったんです。

目標が明確になると、脳が自動的に

それに向かって行動し始めるんですよ。

だから、まずは達成したいことを

できるだけ具体的に書き出してみましょう。

直接的なメッセージを使用する

直接的なメッセージは、

相手の心に素早く届きます。

遠回しな表現では伝わりにくいので、

ストレートに伝えることが大切なんです。

例えば、

- 「可能であれば検討していただければ」ではなく「今すぐ申し込んでください」

- 「健康に良いかもしれません」ではなく

「毎日の運動で血圧が下がります」 - 「参考になるかと思います」ではなく

「この方法で問題が解決します」

こんな風に直接的な表現に

変えるだけで効果が違います。

特にビジネスの場面では、

遠回しな言い方が失敗の原因になりがち。

私の友人は営業メールで

「ご検討いただければ幸いです」と締めていましたが、

反応がイマイチでした。

「今週中にお申し込みいただくと20%割引します」と

直接的に変えたところ、成約率が3倍になったんです。

人は選択肢が多すぎると

決断できなくなる特性があります。

だからこそ、何をして欲しいのかを

はっきり伝えることが重要なんですよ。

実施可能な小さなステップに分解する

大きな目標は小さなステップに

分解することで達成しやすくなります。

なぜなら、人間の脳は小さな成功体験を

積み重ねることでモチベーションが上がるからです。

例えば、

- 「本を書く」→「毎日15分で200字書く」

- 「プログラミングを学ぶ」→

「1日1つの関数を理解する」 - 「部屋を片付ける」→「今日は本棚だけ整理する」

このように分解すると、

ハードルが下がって始めやすくなります。

特に重要なのは、最初のステップを

とても小さく設定することなんです。

私自身も筋トレを始めるとき、

「毎日30分」という目標では続きませんでした。

でも「毎日1分だけプランクをする」という

小さな目標に変えたら、3ヶ月続けられたんです。

小さな成功体験が自信につながり、

それが次の行動を促す好循環を生みます。

だから、まずは「小さすぎるかも」と

思えるくらいの一歩から始めてみましょう。

定期的なフィードバックを取り入れる

フィードバックは成長の燃料、

定期的に取り入れることで効果が倍増します。

なぜなら、自分では気づけない

改善点が見えてくるからなんですね。

例えば、

- 週に一度の振り返り時間を設ける

- 信頼できる人に意見をもらう

- 数値データを定期的にチェックする

こういった習慣を作ることで、

常に改善点が見えてきます。

特に大切なのは、感情的にならず

客観的に受け止める姿勢です。

私の場合、ブログの読者からの

コメントを最初は恐れていました。

でも批判的な意見こそ成長の種だと

気づいてからは、積極的に求めるようになりました。

すると記事の質が上がり、

読者数が3倍になったんです。

フィードバックは時に痛いですが、

それを乗り越えた先に成長があります。

だから、定期的にフィードバックを

受ける仕組みを作ってみましょう。

不要な複雑さを排除する

シンプルにすることで、

実は効果が高まることが多いんです。

複雑なものは実行のハードルが高く、

継続も難しくなってしまいます。

例えば、

- 10種類のエクササイズより3種類を確実に

- 複雑な食事制限より炭水化物を減らすだけ

- 多機能アプリより一つの機能に特化したもの

このようにシンプルにすることで

続けやすくなるんですね。

特に始めたばかりの時は、

シンプルさが成功の鍵になります。

私も仕事の効率化のために

様々なツールを導入していました。

でも結局使いこなせず、シンプルな

ToDoリストだけに絞ったら生産性が上がったんです。

人間の脳は選択肢が多すぎると

「決断疲れ」を起こしてしまいます。

だからこそ、不要な要素を削ぎ落として

本質だけを残すことが大切なんですよ。

成功事例を参考にする

成功事例を学ぶことは、

最短で結果を出す近道になります。

なぜなら、すでに効果が証明された

方法を真似るだけで良いからなんです。

例えば、

- 同業の成功者のやり方を研究する

- ベストセラー本の執筆パターンを分析する

- アスリートのトレーニング方法を取り入れる

こうした例から学ぶことで、

試行錯誤の時間を短縮できます。

特に重要なのは、表面的な真似ではなく

その背後にある原則を理解すること。

私自身、ブログ運営で伸び悩んでいた時、

人気ブロガー10人の記事構成を分析しました。

共通点を見つけて取り入れたところ、

わずか2ヶ月でPV数が5倍になったんです。

成功者は既に多くの失敗を経験し、

最適な方法を見つけ出しています。

だからこそ、「車輪の再発明」をせず、

成功事例から学ぶ姿勢が大切なんですよ。

知識と実践のギャップを埋める方法3つ

知識を持っているだけじゃ、

何も変わらないんです。

この記事を読めば、

あなたの学びが実際の成果に変わります。

その方法が、

- 学んだことをすぐに試してみる

- 知識を実生活に関連付ける

- 学習と実践のサイクルを作る

という3つのステップなんですね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実はとってもシンプルなんです。

これから一つずつ、

具体的に解説していきますね。

学んだことをすぐに試してみる

新しい知識を得たら、

すぐに実践してみることが超大事です。

なぜなら、行動しないと

頭の中の情報が定着しないからなんです。

例えば、

- 本で読んだアイデアをその日のうちに試す

- セミナーで学んだテクニックをすぐ使ってみる

- オンライン講座の内容を仕事に取り入れる

こんな風に学んだ直後に

行動に移すことが重要なんです。

料理の本を読んだだけでは

おいしい料理は作れないですよね。

実際に包丁を持って、

材料を切って、火を使って、

初めて料理のコツがわかるんです。

私の友達は英語の勉強をしていて、

新しい単語を覚えるたびに、

その日のうちに誰かに

その単語を使って話しかけるんです。

そうすることで単語の定着率が

グンと上がったって言ってました。

行動するのが怖いかもしれませんが、

失敗してもそれが一番の学びになります。

だから、知識を得たらすぐに

何かしらの形で試してみてください。

知識を実生活に関連付ける

学んだことを自分の日常生活と

結びつけることが超効果的なんです。

これをやると知識が自分ごとになって、

実践するハードルがグッと下がります。

例えば、

- 仕事の課題と学んだ知識を結びつける

- 家事や趣味に新しい学びを応用する

- 友達との会話で新しい知識を話題にする

こういう風に日常と結びつけると、

知識が生きた情報になるんですよ。

私が投資の勉強をしたとき、

最初は難しい用語ばかりで頭に入らなくて。

でも、スーパーで買い物するとき

「この商品の会社の株を買うとしたら?」

って考えるようにしたんです。

そうしたら投資の考え方が

自然と身についてきました。

子どもが算数を覚えるとき、

おやつを分け合う場面で

「半分にするにはどうする?」と

実生活で使うと覚えやすいですよね。

大人も同じなんです。

知識と実生活をつなげれば、

理解も深まるし実践もしやすくなる。

だから学んだことを毎日の生活に

どう活かせるか常に考えてみてください。

学習と実践のサイクルを作る

継続的に学んで実践する

サイクルを作ることが成功の鍵なんです。

このサイクルがないと、

せっかくの知識も時間とともに薄れます。

例えば、

- 毎週新しいことを学び、翌日に試す習慣

- 実践した結果を記録して振り返る時間

- 失敗から学んで次の学習に活かす

こういったサイクルを

意識的に作ることが大切です。

私は料理の新レシピを

週に1回必ず試すようにしています。

作った後は味や見た目、

時間などを簡単にメモして、

次回の改善点を書き留めるんです。

そうすると少しずつ

料理の腕が上がっていくのが

実感できるんですよね。

プログラミングを学ぶ友人は、

新しい技術を学んだら小さなプロジェクトを作り、

その過程で出た疑問を次の学習テーマにしています。

このサイクルが回り始めると、

知識と実践が自然と結びついて、

成長のスピードが格段に上がります。

だからこそ、学びっぱなし、

やりっぱなしにせず、

このサイクルを意識してみてください。

モチベーションを維持するための実践的テクニック5つ

継続的に高いモチベーションを

保つには実践的なテクニックが必要なんです。

この記事で紹介するテクニックを

取り入れると、あなたの目標達成率が格段に上がります。

これから紹介する5つのテクニックは、

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 目標達成を視覚化する

- 進捗状況を定期的に確認する

- 仲間と一緒に取り組む

- 自分へのご褒美システムを作る

これらのテクニックは

どれも日常生活にすぐ取り入れられるものばかり。

難しい理論じゃなくて、

今日から始められる実践的な方法です。

それでは、具体的に

一つずつ解説していきますね。

小さな成功体験を積み重ねる

小さな成功体験の積み重ねは

モチベーション維持の最強の武器です。

なぜかというと、脳は成功するたびに

「やった感」のホルモンを出してくれるからなんですよ。

例えば、

- 5分だけでも勉強する

- 今日は腕立て伏せを3回だけする

- メールを1通だけ返信する

こういった小さなことでも、

「できた!」という体験が大切なんです。

もっと具体的に言うと、

ダイエットなら「今日は炭水化物を一食減らす」、

仕事なら「今日は10分早く出社する」など、

すぐにできる小さな目標を設定します。

この小さな成功を毎日積み重ねると、

自信とやる気が自然と湧いてくるんですよ。

ここで大事なのは、

最初から完璧を目指さないこと。

だって、完璧を求めすぎると

挫折しやすくなっちゃうんですよね。

小さな一歩でも前に進んでいれば、

それは立派な成功なんです。

小さな成功体験を積み重ねることで、

モチベーションは自然と維持されるんです。

目標達成を視覚化する

目標達成を視覚化するというのは、

成功した自分の姿を具体的にイメージすることなんです。

これがすごく効果的なのは、

脳がイメージと現実を区別しにくいからなんですよね。

例えば、

- 理想の体型になった自分を鏡で見ている場面

- 昇進して新しい役職に就いている瞬間

- 夢の家を購入して玄関の鍵を開ける感触

こんな風に具体的な

イメージを持つことが大切です。

特に効果的なのは、朝起きた時と

寝る前に5分間だけ目を閉じて、

目標を達成した自分を想像することです。

このとき、単に見えるだけでなく、

その達成感や喜びを感じることが重要なんです。

ちなみに、視覚化をさらに

強力にする方法もあります。

それは、目標の写真や

イメージを壁に貼ったり、

スマホの待ち受け画面にしたりすること。

毎日目にすることで、

無意識のうちに脳が「これが現実だ」と

認識し始めるんですよね。

目標達成を視覚化することで、

潜在意識が自然とその方向に向かって

行動するようになるんです。

進捗状況を定期的に確認する

進捗状況を定期的に確認することは、

モチベーションを保つための強力な方法です。

なぜなら、自分がどれだけ前進したかを

見ることで達成感が得られるからなんですよね。

具体的には、

- カレンダーに毎日の行動を記録する

- アプリで進捗をトラッキングする

- 週に一度の振り返りタイムを設ける

こういった方法で、

自分の成長を目に見える形にします。

たとえば、ジョギングを始めたなら、

最初は5分しか走れなかったのが、

1ヶ月後には15分走れるようになった記録を見ると、

「頑張ってきたんだな」って実感できますよね。

進捗確認のコツは、

数値化できるものは数値化すること。

「なんとなく良くなった」より、

「10%向上した」という方が

モチベーションアップにつながります。

でもね、ここで気をつけたいのが、

短期的な結果だけに一喜一憂しないこと。

だって、成長って

直線的じゃないんですよね。

停滞期や後退期があっても、

長い目で見れば進歩していることが多いです。

定期的な進捗確認を習慣にすることで、

自分の成長を実感し、

モチベーションを維持できるんです。

仲間と一緒に取り組む

仲間と一緒に目標に取り組むことは、

モチベーション維持の最強の方法の一つなんです。

これが効果的なのは、人間には

「仲間と一緒に頑張りたい」という

本能があるからなんですよね。

例えば、

- 一緒に運動する友達を作る

- オンラインの目標達成コミュニティに参加する

- 家族と目標を共有して応援してもらう

こういった「仲間の存在」が

あなたを支えてくれます。

特に効果的なのは、

「アカウンタビリティパートナー」を持つこと。

これは簡単に言うと、

お互いの進捗を報告し合う相手のことです。

例えば、毎日LINEで

「今日の勉強時間:2時間達成!」と

報告し合うだけでも効果は抜群です。

また、仲間がいると

「自分だけじゃない」という安心感も生まれます。

つらい時や挫折しそうな時に、

同じ目標に向かって頑張っている人がいると

「自分も頑張ろう」という気持ちになれるんですよね。

私自身も、ダイエットを一人でやると

三日坊主になりがちでしたが、

友達と一緒に始めたら3ヶ月も続きました。

仲間と一緒に取り組むことで、

責任感が生まれ、モチベーションが

自然と維持されるようになるんです。

自分へのご褒美システムを作る

自分へのご褒美システムを作ることは、

モチベーション維持の秘訣です。

これが効果的なのは、脳が

「頑張ったら良いことがある」と

学習するからなんですよね。

例えば、

- 1週間目標を達成したら好きな映画を見る

- 一ヶ月続けたら新しい服を買う

- 小さな成功ごとに自分を褒める言葉をかける

こういった「ご褒美」が

次の行動の原動力になります。

特に効果的なのは、

目標の大きさに合わせて

ご褒美の大きさも調整すること。

小さな目標には小さなご褒美、

大きな目標には大きなご褒美を

用意するといいんです。

例えば、毎日30分の運動を

1週間続けたら、好きなスイーツを

食べる権利を得られる、みたいな感じです。

ただし、気をつけたいのは

目標と矛盾するご褒美は避けること。

ダイエット中にケーキの食べ放題は

ちょっと本末転倒ですよね(笑)

あと、ご褒美は必ずしも

物である必要はないんです。

「自分を褒める時間」や

「何もしない贅沢な時間」など、

経験もすばらしいご褒美になります。

自分へのご褒美システムを作ることで、

脳が前向きな行動と報酬を結びつけ、

モチベーションが維持されるんです。

感情操作術を学ぶべき5つの理由

人の感情を理解し操る技術は、

あなたの人生を一変させる力を持っています。

この記事を読めば、

感情操作のスキルが人生の様々な場面でどう

役立つか分かりますよ。

そのメリットは次の5つです。

- 人間関係をスムーズに構築できるようになる

- 交渉や説得の成功率が高まる

- 自分の感情をコントロールできるようになる

- 相手の本音を引き出せるようになる

- 職場や私生活での対人関係が改善する

これらのメリットは誰にでも手に入れることができるんです。

ちゃんと学べば、あなたも明日から使えるようになります。

それでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきますね。

人間関係をスムーズに構築できるようになる

感情操作術を身につけると、

初対面の人とも簡単に仲良くなれるようになります。

なぜなら、相手の感情を読み取り、

それに合わせた対応ができるようになるからなんです。

例えば、

- 相手の表情から気分を察知できる

- 声のトーンから本当の気持ちが分かる

- 体の動きから隠された感情が見えてくる

これらの変化に気づけるようになると、

相手が何を求めているのか分かるんですよね。

たとえば友達との会話でも、

「この話題は避けた方がいいな」とか

「ここで褒めると喜びそうだな」といった判断ができます。

こんな風に相手の感情に寄り添えると、

自然と信頼関係が生まれるんです。

実は私も以前は人見知りだったんですが、

感情操作のテクニックを学んでからは

どんな相手とも会話が続くようになりました。

このスキルがあれば、

初対面の人とも緊張せずに話せるし、

すぐに打ち解けることができます。

だからこそ、人間関係に悩んでいる人には

感情操作術の基本を学ぶことを強くおすすめします。

交渉や説得の成功率が高まる

感情操作術を使えば、

商談や話し合いで驚くほど有利に立てるようになります。

これは相手の感情の流れを読み、

最適なタイミングで最適な言葉を選べるようになるからです。

具体的には、

- 相手が何に価値を感じているかがわかる

- 反対意見を出すベストタイミングがわかる

- 相手の警戒心を解く方法がわかる

このようなスキルがあれば、

交渉の場で相手を不快にさせることなく、

自分の意見を通せるようになります。

例えば給料交渉の場面では、

上司の表情や反応から譲れるポイントを見極め、

最も効果的なアプローチを選べるようになるんです。

私の友人は不動産営業をしているのですが、

感情操作のテクニックを学んでから

成約率が2倍以上になったと言っていました。

お客さんの微妙な表情の変化から

本当に気になっているポイントを見抜き、

そこに焦点を当てて説明できるようになったそうです。

このように交渉や説得の場面では、

感情操作術が強力な武器になるんですよ。

自分の感情をコントロールできるようになる

感情操作術を学ぶと、

まず自分自身の感情を扱う力が身につきます。

これは他人の感情を操る前に、

自分の感情の仕組みを理解する必要があるからなんです。

例えば、

- イライラしそうになった時の対処法がわかる

- 緊張を和らげる呼吸法が使えるようになる

- ネガティブ感情を建設的に変換できる

こうしたテクニックを使えば、

感情的になりそうな場面でも冷静さを保てます。

会議で意見が否定されたとき、

普通なら腹が立つかもしれませんが、

感情をコントロールできれば建設的な反応ができるんです。

実際に私も以前はすぐカッとなるタイプでしたが、

感情操作の技術を学んでからは、

怒りを感じても一呼吸おいて対応できるようになりました。

これって人間関係だけでなく、

健康面でもメリットがあるんですよね。

ストレスが減れば心臓病や高血圧のリスクも下がりますし、

睡眠の質も良くなります。

だから感情操作術は、

まず自分自身のために学ぶ価値があるんです。

相手の本音を引き出せるようになる

感情操作術を身につけると、

人が言葉にしない本当の気持ちを引き出せるようになります。

なぜかというと、相手が心を開く環境を

意図的に作れるようになるからなんですね。

例えば、

- 信頼感を与える話し方ができるようになる

- 相手が心を開きやすい質問ができる

- 無意識の防衛反応を和らげられる

こういったスキルを使えば、

普段は言わないような本音を

相手から自然と引き出せるようになります。

例えば子どもが学校であった問題を

話したがらないときでも、

安心感を与える環境を作れば本当のことを話してくれます。

私の姪っ子は最初、いじめられていることを

誰にも言いたがらなかったんです。

でも感情操作の技術を使って

「どんなことを言っても大丈夫だよ」という

安全な空間を作ったら、すべて話してくれました。

これは仕事の場面でも役立ちます。

部下が本当の問題点を隠していても、

それを引き出せれば解決策も見つけやすくなります。

だからこそ、人の本音を知りたいなら

感情操作術は必須のスキルなんです。

職場や私生活での対人関係が改善する

感情操作術を使いこなせると、

あらゆる人間関係のトラブルが減っていきます。

これは相手の感情に合わせた

最適な対応ができるようになるからです。

例えば、

- 職場の難しい人との付き合い方がわかる

- 家族間の小さな摩擦を未然に防げる

- 友人との誤解を素早く解消できる

こうした技術があれば、

対人関係のストレスが大幅に減ります。

職場の苦手な上司に対しても、

その人の価値観や感情のパターンを理解すれば、

上手く立ち回れるようになるんですよね。

私の同僚は以前、部署内で浮いた存在でしたが、

感情操作の技術を学んでから

チーム内での評価が劇的に変わりました。

人それぞれの感情の動かし方を理解して

適切に対応できるようになったからです。

これって私生活でも同じで、

パートナーや子どもとの関係も

より深く、より穏やかになります。

感情操作術は結局のところ、

人との関わり方を根本から改善する

強力なツールなんです。

感情操作術を効果的に学習する6つの方法

あなたの言葉一つで相手の心を動かせたら、

人生はどれだけ楽になるでしょうか。

感情操作術を身につければ、

仕事でもプライベートでも大きな武器になります。

この記事では、

感情操作術を効果的に学ぶための方法を6つ紹介します。

- 基本的な心理学書籍から学ぶ

- オンラインコースを活用する

- ロールプレイで実践練習をする

- 日常会話で意識的に技術を試す

- 結果を記録して分析する

- 専門家からフィードバックを得る

これらの方法は、

初心者から上級者まで段階的に

取り組めるようになっています。

一つずつマスターしていけば、

あなたも人の感情を上手に動かせるようになりますよ。

それでは、

それぞれの方法について詳しく解説していきます。

基本的な心理学書籍から学ぶ

感情操作術の第一歩は、

良質な心理学の本から基礎知識を得ることです。

なぜなら、

人の感情の仕組みを理解しないと効果的な

操作はできないからです。

おすすめの本としては、

- 「影響力の武器」ロバート・チャルディーニ著

- 「人を動かす」デール・カーネギー著

- 「心理操作の技術」ケビン・ダットン著

これらの本は専門的な内容でも、

とても分かりやすく書かれています。

例えば「影響力の武器」では、

人が「イエス」と言いやすくなる6つの原則が

紹介されています。

「返報性の原理」という考え方は特に役立ちますよ。

これは「何かをもらったら、お返しをしたくなる」という

人間の心理です。

最初に相手に小さな親切をすることで、

後で大きなお願いを聞いてもらいやすくなるんです。

本を読むときのコツは、ただ読むだけでなく、

重要なポイントにマーカーを引いたり、

ノートにまとめたりすることです。

そうすることで、知識が頭に定着しやすくなります。

基礎知識をしっかり身につけることで、

感情操作術の土台ができあがります。

オンラインコースを活用する

書籍で基礎を学んだら、

次はオンラインコースで体系的に学ぶのがおすすめです。

オンラインコースの良いところは、

動画や音声で視覚的・聴覚的に学べることなんです。

例えば、

- Udemyの「説得心理学マスターコース」

- Courseraの「社会心理学入門」

- YouTubeの心理学チャンネル

こういったコースでは、

実際の例を見ながら学べるので理解が深まります。

特にUdemyのコースは、

セールのときなら1,000円台で購入できることも

多いんですよ。

私自身も「交渉術マスター」というコースを

受講したことがあるのですが、

講師の話し方や表情から学べることが多かったです。

テキストだけでは伝わらない「間」や「トーン」も

映像なら分かりやすいですよね。

また、多くのコースではワークシートやクイズが

用意されているので、自分の理解度をチェックしながら

進められます。

これは独学だとなかなかできない部分です。

オンラインコースを活用することで、

感情操作術の理論と実践をバランスよく

学べるようになります。

ロールプレイで実践練習をする

知識を得たら、次は実践練習が大切です。

ロールプレイは失敗しても大丈夫な環境で

技術を磨ける最高の方法なんですよ。

具体的には、

- 友人や家族に協力してもらう

- オンラインの練習コミュニティに参加する

- 鏡の前で自分と会話する練習をする

このような方法で練習できます。

例えば、「上司に昇給を交渉する」というシナリオを作り、友人に上司役をお願いしてみましょう。

そして学んだテクニックを使って交渉してみるんです。

私の友人は営業職なのですが、

毎週末に同僚とロールプレイをしていると言っていました。

最初は照れくさかったそうですが、

続けるうちに本番での会話がスムーズになったそうです。

ロールプレイのポイントは、

終わった後に必ず振り返りをすることです。

「どの言葉が効果的だったか」

「どんな表情や声のトーンが良かったか」などを

分析します。

ロールプレイを繰り返すことで、

感情操作術が自然と身についていきますよ。

日常会話で意識的に技術を試す

学んだ技術は日常生活で実践してこそ意味があります。

毎日の会話の中で少しずつ試していくことで、

自然と身につくようになるんですね。

具体的には、

- 家族との会話で共感テクニックを使う

- 友人との食事で質問テクニックを試す

- 職場での会議で説得テクニックを実践する

このように日常のあらゆる場面が練習の場になります。

例えば、スーパーのレジで店員さんの名前を呼びながら

話しかけてみるだけでも反応が変わります。

これは「名前効果」と呼ばれるテクニックの一つで、

相手に親近感を持ってもらえるんです。

私も以前、いつも行くカフェで試してみたところ、

次回から「いつもの」を覚えてもらえるようになりました。

ただし、大切なのは相手を尊重する姿勢です。

操作というと悪いイメージがありますが、

Win-Winの関係を築くために使うべきものです。

日常会話での実践を重ねることで、

感情操作術があなたの自然な振る舞いになっていきます。

結果を記録して分析する

感情操作術の上達には、結果の記録と分析が欠かせません。

なぜなら、何が効果的で何がそうでなかったかを

振り返ることで改善点が見えてくるからです。

具体的な記録方法としては、

- 日記やノートに会話の内容と結果を書き留める

- スマホのメモアプリに気づいたことを記録する

- 音声メモで振り返りを録音する

などがあります。

例えば、「今日、部長に企画を通すために

使った言い回しとその反応」といった具合に記録します。

私の知人は営業マンなのですが、

商談後すぐに車の中で音声メモに振り返りを

録音しているそうです。

それを週末にまとめて聞き直し、

次週の商談に活かしているとのこと。

記録する際のポイントは、

感情の変化に注目することです。

「相手のどんな言葉や表情が変わったか」

「どんなきっかけで態度が変わったか」などを

細かく観察します。

継続的な記録と分析によって、

あなただけの効果的な感情操作術のパターンが

見えてきますよ。

専門家からフィードバックを得る

最後に、感情操作術のレベルを上げるには

専門家のフィードバックが重要です。

自己流だけでは気づかない盲点や改善点を

教えてもらえるからなんですね。

専門家からフィードバックを得る方法としては、

- 心理学者やコーチングの専門家にセッションを

依頼する - コミュニケーション系のワークショップに

参加する - メンターを見つけて定期的にアドバイスをもらう

などがあります。

例えば、プレゼンテーションの様子を録画して、

スピーチコーチに見てもらうという方法もあります。

私自身、説得力を高めるためにコーチングを

受けたことがありますが、

「早口になりすぎている」という指摘を受けました。

自分では気づかなかった点だったので、

非常に価値ある気づきでした。

専門家のフィードバックを受ける際は、

具体的な場面や目標を伝えることがポイントです。

「営業トークを改善したい」よりも

「初対面の人との信頼関係の築き方を学びたい」のように

具体的な方がよいアドバイスがもらえます。

専門家の客観的な視点を取り入れることで、

感情操作術のマスターへの道が大きく開けるでしょう。

感情操作術をマスターするための高度な3つのテクニック

人の感情を自在に操る技術は、

ビジネスでも人間関係でも最強の武器になります。

この記事を読めば、

あなたも感情操作の達人への第一歩を踏み出せますよ。

その3つの技術とは、

- 複数の感情を同時に扱う方法を習得する

- 集団心理のダイナミクスを活用する

- 感情の連鎖反応を予測して対応する

これらのテクニックは段階的に

身につけていくことが大切です。

一度に全部を習得しようとせず、

ひとつずつ確実に実践してみましょう。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

複数の感情を同時に扱う方法を習得する

複数の感情を同時に扱えると、

相手の心を思いのままに動かせるようになります。

なぜなら、人間の感情は

単一ではなく複合的だからなんですね。

例えば、

- 期待と不安を同時に刺激する

- 安心感と好奇心を組み合わせる

- 喜びと驚きを連動させる

このように複数の感情を

うまく組み合わせるんです。

具体的には、新商品の発表で

「限定品です」と言いながら、

「でもあなたなら特別に予約できます」と伝える。

これは希少性による不安と

特別感による喜びを同時に刺激しています。

実は私も先日、友達に新しい

趣味を勧めるときに使ってみました。

「始めるのは難しいかもだけど、

私がサポートするから大丈夫」と言ったら、

すぐに興味を示してくれたんです。

このテクニックを使うときは、

相手の性格や状況をよく観察することが大切です。

向いていない相手に使うと、

逆効果になることもあります。

感情のバランスを見極めて、

適切な組み合わせを選びましょう。

複数の感情を同時に扱えるようになれば、

あなたの説得力は格段に上がりますよ。

集団心理のダイナミクスを活用する

集団心理を理解すると、

一度に多くの人の感情を動かせるようになります。

これは個人を説得するより

効率的で強力な方法なんですよ。

例えば、

- 同調圧力を利用する

- 社会的証明の原理を活用する

- グループアイデンティティに訴える

こうした心理メカニズムを

理解して活用するんです。

実際のシーンでいうと、

「すでに100人以上が参加しています」

という表現は非常に効果的です。

これは人間が持つ「多数派に従いたい」

という本能的な心理を刺激します。

私の職場でも先日、新しい制度の

導入を提案するときに、

「他部署ではすでに成功している」と伝えました。

すると反対意見が少なく、

スムーズに受け入れられたんです。

集団心理を活用するときは、

倫理的な配慮を忘れないことが重要です。

操作が露骨だと気づかれると、

信頼を失ってしまいます。

また、文化や集団によって

効果的な方法は異なります。

だからこそ、対象となる集団の

特性をよく研究してください。

集団心理のダイナミクスを理解すれば、

大きな影響力を持てるようになりますよ。

感情の連鎖反応を予測して対応する

感情の連鎖反応を予測できると、

長期的な感情操作が可能になります。

つまり、今起こす感情が

将来どう変化するかを見通せるんですね。

例えば、

- 初期の小さな感情がどう発展するか

- 一つの感情が別の感情を引き起こす過程

- 感情の波が収まるタイミング

こういった感情の流れを

把握することが大切です。

実践的な例でいうと、

最初に小さな依頼を承諾してもらい、

その後により大きな依頼をする方法があります。

これは「足in the door」テクニックと

呼ばれる有名な手法です。

私も先日、プロジェクトの協力者を

募るときに使ってみました。

最初は「5分だけアドバイスください」と

お願いし、その後「チームに入りませんか」と

誘ったら成功したんです。

感情の連鎖を活用するときは、

相手の反応を注意深く観察しましょう。

予想通りに感情が変化しないときは、

すぐに戦略を修正する柔軟さが必要です。

また、長期的な信頼関係を

壊さないよう配慮することも大切です。

感情の連鎖反応を理解して活用できれば、

より高度な感情操作が可能になりますよ。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 恐怖体験マーケティングは購買意欲を瞬時に高め、記憶に強く残る効果がある

- 恐怖と解決策のバランスを取ることが成功の鍵となる

- 顧客の不安や悩みを正確に把握することが効果的なマーケティングの第一歩

- 過度な恐怖を煽りすぎると逆効果になり、顧客の信頼を失う

- ターゲット層に合った恐怖要素を選ぶことが重要

- 恐怖を伝えた後は必ずポジティブな解決策を示す

- 倫理的・社会的配慮を欠いた恐怖マーケティングは炎上リスクが高い

- 消費者の信頼を長期的に獲得するには倫理的なアプローチが必須

- 顧客視点での価値提供を明確にすることがマーケティングの基本

- 定期的に顧客満足度を測定し、改善するサイクルを回すことが重要

まとめ

恐怖体験マーケティングは人間の原始的な感情を活用する強力な手法です。

この記事では、恐怖体験マーケティングが効果的な理由から実践方法、そして避けるべき失敗例まで詳しく解説してきました。

恐怖は人の行動を促す強力なトリガーとなります。購買意欲を瞬時に高め、記憶に強く残り、即決購入を促進する効果があるのです。

しかし、その力を活かすには正しい使い方が必要です。顧客の不安や悩みを正確に把握し、適切な恐怖要素を選定することから始めましょう。

そして最も重要なのは、恐怖と解決策のバランスです。恐怖だけを伝えると人は凍りついてしまいます。必ず希望の光も見せてあげることが超大切なポイントです。

また、過度な恐怖を煽りすぎない、ターゲット層に合った恐怖要素を使う、ポジティブな解決策を示す、倫理的・社会的配慮を欠かないといった点に注意しましょう。

恐怖体験マーケティングは刃物のようなもの。正しく使えば売上アップの強力な武器になりますが、間違えると大炎上や信頼崩壊を招きます。

最終的に大切なのは、顧客の幸福を最優先にするマーケティング姿勢です。顧客視点での価値提供を明確にし、倫理的な行動基準を社内で共有し、顧客満足度を定期的に測定・改善するサイクルを回しましょう。

恐怖体験マーケティングを倫理的に活用すれば、顧客の心を動かし、長期的な信頼関係を築きながら売上を伸ばすことができます。

この記事の知識を活かして、効果的かつ倫理的なマーケティングを実践してみてください。あなたのビジネスに新たな可能性が広がるはずです。

よくある質問

恐怖体験マーケティングは本当に効果があるのですか?

はい、恐怖体験マーケティングは非常に効果的です。人間の脳は危険を感じると即座に行動しようとする本能があります。この心理を活用すると、購買意欲が高まり、記憶に強く残り、即決購入を促進できます。ただし、恐怖と解決策のバランスが大切で、恐怖だけを与えるのではなく、必ず解決方法も提示することがポイントです。

恐怖体験マーケティングで失敗しないコツはありますか?

失敗しないコツは4つあります。①過度な恐怖を煽りすぎないこと(強すぎると人は拒絶反応を示します)、②ターゲット層に合った恐怖要素を選ぶこと(的外れだと効果がありません)、③必ずポジティブな解決策を示すこと(恐怖だけでは行動につながりません)、④倫理的・社会的配慮を忘れないこと(炎上リスクを避けるため)。これらに気をつければ、効果的な恐怖体験マーケティングが実現できます。

恐怖体験マーケティングはどんな商品やサービスに効果的ですか?

特に効果的なのは、安全や健康に関わる商品・サービスです。例えば、保険商品(「もしものときの備え」)、セキュリティサービス(「大切な家族を守る」)、健康食品(「将来の健康リスクを減らす」)、美容製品(「老化の兆候を防ぐ」)などが挙げられます。また、限定商品や期間限定オファーにも「逃したら二度とない」という恐怖を活用できます。ただし、どんな商品でも顧客の本当の悩みや不安を理解していることが前提です。

恐怖体験マーケティングと倫理的な問題の境界線はどこにありますか?

境界線は「真実に基づいているか」と「Win-Winの関係が築けるか」にあります。科学的根拠のない恐怖を煽ったり、弱者の不安を過度に利用したり、差別的な表現を使うことは明らかに倫理的ではありません。健全な恐怖体験マーケティングは、実際に存在するリスクを適切に伝え、その解決策として本当に役立つ商品やサービスを提供します。短期的な売上より長期的な信頼関係を重視する姿勢が大切です。

恐怖体験マーケティングを始めるための具体的なステップは?

6つのステップで始められます。①顧客の不安や悩みを正確に把握する(アンケートやインタビューで)、②適切な恐怖要素を選定する(強すぎず弱すぎない)、③恐怖と解決策のバランスを設計する(恐怖7:希望3くらいの比率で)、④恐怖体験を商品価値と結びつける(なぜあなたの商品が最適な解決策か)、⑤信頼性のあるメッセージを構築する(データや専門家の意見を活用)、⑥顧客の反応を測定し改善する(A/Bテストなどで効果検証)。このサイクルを回し続けることが成功の鍵です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。