このノウハウについて

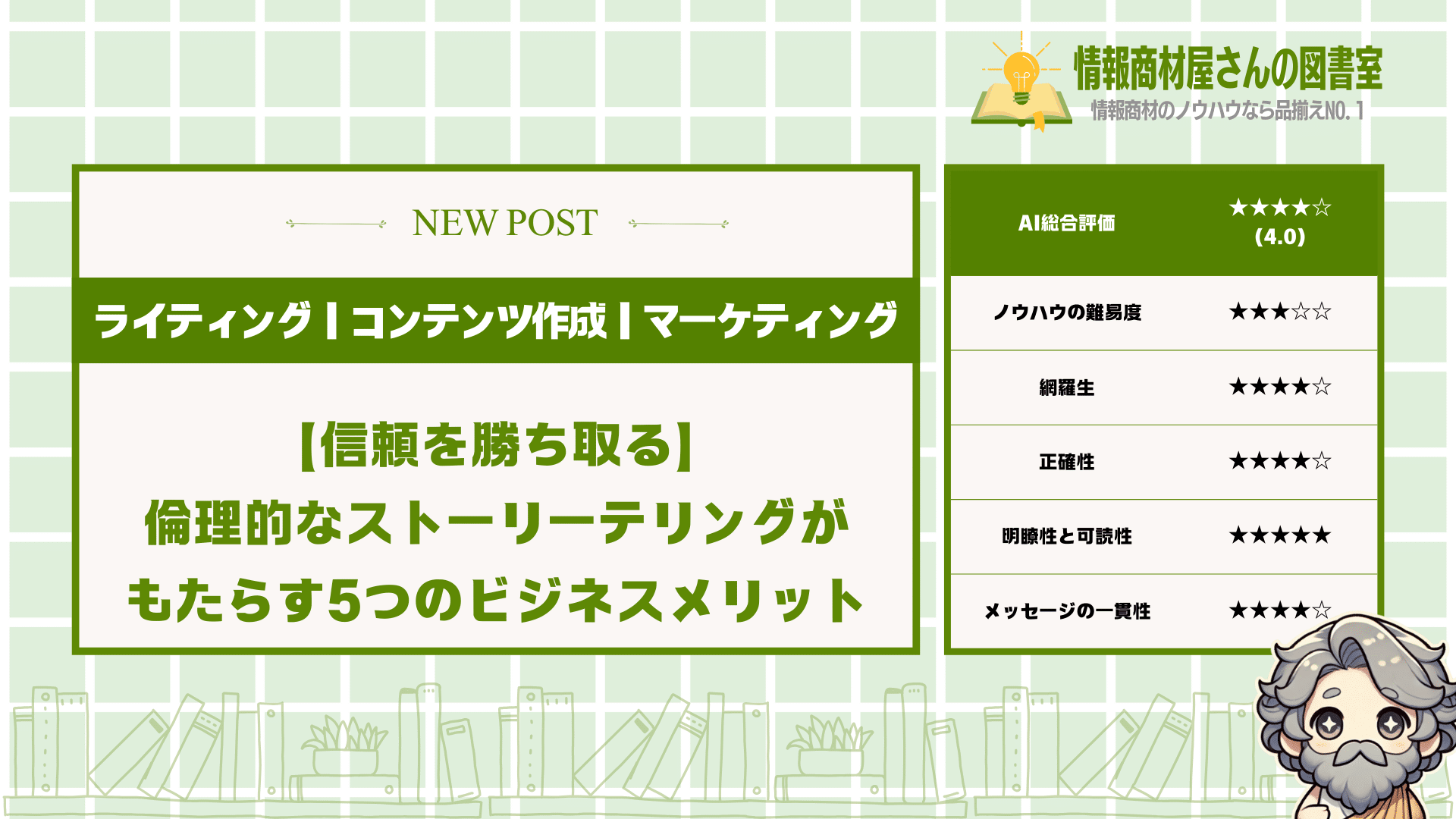

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は読者の心を掴むストーリーテリングの本質を分かりやすく解説しています。単なる理論だけでなく、実践的な例や具体的な手法が豊富に盛り込まれているため、読み終わった後すぐに試せる知識が身につきます。数字や比較、事例の効果的な使い方から、倫理的な情報発信まで幅広くカバーしており、あなたの文章や発信が劇的に変わるでしょう。ビジネスだけでなく日常のコミュニケーションにも応用できる内容で、読者の表現力を確実に高めてくれる価値ある記事です。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●文章を書いても相手に伝わっている気がしない…

●数字やデータを示しているのに、なぜか読者が行動してくれない

●もっと心に響く文章を書きたいけど、どうすればいいの?

情報があふれる現代社会で、単に情報を伝えるだけでは

もはや人の心は動きません。

特にビジネスシーンでは、データや数字だけを

並べても「へぇ〜」で終わってしまうことがほとんどです。

そこでこの記事では、読者の心に刺さり

行動を促すストーリーテリングの秘訣を

徹底的に解説します。

なぜ数字だけでは伝わらないのか?

どうすれば比較が効果的になるのか?

倫理的な情報発信がなぜビジネスに有利なのか?

これらの疑問に答えながら、あなたの

情報発信力を格段に高める方法をお伝えします。

この記事を読めば、読者の心を掴み、

行動を促す文章が書けるようになります。

ぜひ最後まで読んで、明日から使える

ストーリーテリングのテクニックを習得してください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- なぜ数字だけでは人の心に届かないのか、その心理的理由と対策

- 読者の心を掴む効果的な比較コミュニケーションの具体的手法

- 感情に訴えかけるストーリーテリングの7つの要素と実践方法

- 情報発信を多様化し、より多くの読者にリーチする戦略

- 倫理的なストーリーテリングがもたらす長期的なビジネスメリット

数字だけでは伝わらない3つの理由

数字だけで話しても、

人の心には全然届かないんです。

この理由を知っておくと、

あなたの伝え方がグンと良くなりますよ。

その3つの理由とは、

- 大規模な統計は感情を揺さぶれないから

- 抽象的な数値は個人の経験と結びつかないから

- 人間の脳は数字より物語に反応するから

なんですね。

どれも納得の理由ばかりで、

知ると「あぁなるほど!」と思うはず。

これを意識するだけで、

あなたの伝え方は劇的に変わります。

では、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

大規模な統計は感情を揺さぶれないから

大きな数字の統計って、

実は人の心を動かせないんですよ。

これは人間の脳の仕組みから

くるものなんです。

例えば、

- 「1000人が亡くなった」より

「5歳の女の子が泣きながら助けを求めていた」 - 「売上50%アップ」より

「毎月家族旅行に行けるようになった田中さん」 - 「10万人が利用」より

「不眠に悩んでいた佐藤さんが熟睡できるようになった」

このように具体的な話の方が、

ずっと心に響くんですね。

実際にニュースでも、

大きな災害の被害者数より、

一人の被災者の悲しい物語の方が

視聴者の記憶に残りやすいんです。

なぜって、大きな数字は

私たちの想像力を超えてしまうから。

「1万人」と言われても

具体的にイメージできないんですよね。

だから、何か伝えたいときは

大きな数字だけでなく、

一人の人の具体的な

ストーリーを添えることが大切です。

抽象的な数値は個人の経験と結びつかないから

抽象的な数値って、

人の実体験とつながらないんです。

だから心に響かないし、

行動にもつながりにくいんですよね。

例えば、

- 「30%オフ」より「今日の夕食代が浮く」

- 「効率20%アップ」より「毎日1時間早く帰れる」

- 「年間10万円節約」より「子どもの習い事ひとつ増やせる」

こんな風に身近な体験に

置き換えた方が伝わりやすいんです。

数字を見ても「へぇ~」で終わりますが、

自分の生活と結びつくと「欲しい!」となる。

私も先日、ある商品の広告で

「月5000円お得」と書いてあっても

特に心が動かなかったんです。

でも「これで毎月映画を2回見に行ける」

と書かれた時は「いいな」と思いました。

自分の好きなことや日常と

結びついた瞬間、価値を感じるんですね。

だから数字を伝えるときは、

相手の日常に結びつけて話すと

ぐっと心に響く

メッセージになるんです。

人間の脳は数字より物語に反応するから

人間の脳は、数字よりも

物語に強く反応するようにできてるんです。

これは何万年も前から

変わらない脳の特性なんですよ。

例えば、

- 統計資料より感動する映画

- データシートより小説や漫画

- 分析レポートより成功体験談

こういったものの方が

記憶に残りやすいですよね。

物語には感情が含まれていて、

感情は記憶を強化するんです。

昔の人は洞窟の周りに集まって

物語を語り継いできました。

「あそこの森に行くと危険だ」という

単なる情報より、

「山田さんがあの森で

恐ろしい目に遭った」という

物語の方が脳に定着するんです。

私も先日、健康に関する

講演会に参加したんですが、

数字だらけの説明はすぐ忘れてしまい、

実際に病気を克服した人の体験談だけが

今でも鮮明に

覚えているんですよね。

だから伝えたいことがあるなら、

数字だけでなく物語の形にすると

相手の記憶に残り、

行動につながりやすくなるんです。

事例を効果的に活用するための5つのテクニック

説得力のある文章には、

具体的な事例が欠かせません。

事例を上手に使えば、

読者の心をつかんで離さない魔法のような効果があるんです。

その秘訣となる5つのテクニックが、

- 対象者に近い人物の体験談を選ぶ

- 感情を揺さぶる具体的な描写を加える

- 数字と事例をバランスよく組み合わせる

- ビフォーアフターの変化を明確に示す

- 聞き手が自分事として想像できる要素を入れる

なんですよね。

これらのテクニックを使いこなせば、

あなたの伝えたいことがグッと伝わりやすくなります。

どんな素晴らしい内容でも、

事例なしでは頭に残りにくいものなんです。

それじゃあ、どうやって使うのか、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

対象者に近い人物の体験談を選ぶ

読者と似た境遇の人の話は、

圧倒的な共感を生み出します。

なぜかというと、人は自分と似た状況の人の話に

特別な親近感を抱くからなんですね。

例えば、

- 同じ年齢層の人の体験

- 似た職業や立場の人の話

- 同じ悩みを抱えていた人の事例

こういった要素が入った

事例は心に響きます。

たとえば30代の会社員向けの記事なら、

「30代で子育て中の営業マン」の体験談の方が刺さるんです。

「世界的な経営者の成功話」より、

ずっと身近に感じられますよね。

この「自分と似てる」感覚こそが、

読者の心を開く鍵になるんです。

だから記事を書くときは、

まず読者像をはっきりさせること。

そして、その読者に近い人物の

体験談を選ぶことが大切なんです。

読者が「この人、私と似てる!」と思えば、

その先の内容にもぐっと引き込まれていきますよ。

感情を揺さぶる具体的な描写を加える

感情を動かす描写があると、

記事の印象が何倍も強くなります。

これは人間の脳が感情と結びついた情報を

より強く記憶するという特性があるからです。

例えば、

- 「不安で眠れない夜が続いた」

- 「手が震えるほど興奮した」

- 「思わず涙があふれた瞬間」

こんな感情描写があると、

読者も同じ気持ちを追体験します。

もっと具体的に言うと、

「売上が上がった」より

「初めて100万円の売上を見たとき、

思わず画面を何度も更新してしまった」の方が

印象に残りますよね。

「ダイエットに成功した」より

「久しぶりに会った友人に『別人みたい!』と

驚かれた時の喜び」の方が伝わります。

こういった感情の描写があると、

読者は物語に没入していくんです。

ただし、やりすぎは逆効果。

感情表現は、事実に基づいた

自然なものを心がけましょう。

感情を揺さぶる描写があれば、

読者の記憶に長く残る事例になります。

数字と事例をバランスよく組み合わせる

数字と事例は、

お互いを強化し合う最強のコンビなんです。

というのも、数字だけでは冷たく感じ、

事例だけでは信頼性に欠けることがあるからなんですね。

例えば、

- 「売上30%アップ」+「具体的な成功体験」

- 「3ヶ月で10kg減量」+「日常生活の変化」

- 「視聴率2倍」+「視聴者の感想」

こういった組み合わせが

説得力を生み出します。

例えば「このメソッドで93%の人が成功」という

数字だけより、「93%の成功率の中の一人、

田中さんは3ヶ月で目標を達成し、

家族との時間も増えました」と伝える

方が心に響きますよね。

数字は信頼性を、

事例は親近感を与えてくれるんです。

この両方をうまく使うことで、

読者の心と頭の両方に訴えかけられます。

ただし、数字を使うときは、

できるだけシンプルにすること。

「前年比127.3%増加」より

「約1.3倍になった」の方が伝わりやすいですよ。

数字と事例をバランスよく使えば、

説得力のある内容になります。

ビフォーアフターの変化を明確に示す

人は変化のストーリーに、

強く惹きつけられるものなんです。

なぜなら、変化の過程こそが

希望を感じさせる要素だからなんですよね。

例えば、

- 「月収20万円→80万円」への道のり

- 「引きこもり→人気ブロガー」の変身

- 「運動嫌い→マラソン完走」の成長

こんな変化の物語は、

読者に可能性を感じさせます。

より具体的に言うと、

「彼女はSNSを始めたばかりのときは、

フォロワー0人からのスタートでした。

投稿するたびに不安で胃が痛くなったそうです。

それが今では1万人のフォロワーに支持され、

副業収入も生まれています」という

具体的な変化の描写が効果的なんです。

ビフォーアフターが明確なほど、

読者は自分の未来を想像しやすくなります。

ここで大切なのは、

変化の過程も含めて伝えること。

いきなり成功したように見せると、

かえって距離を感じさせてしまうんです。

つまずきや失敗も含めた

リアルな変化の過程を示しましょう。

ビフォーアフターをしっかり描けば、

読者に「自分もできるかも」と思わせられます。

聞き手が自分事として想像できる要素を入れる

読者が「これ、私のこと?」と

思える要素が決め手になります。

これは人が自分に関係する情報に

特に注意を払う性質があるからなんですね。

例えば、

- 「あなたも同じ悩みを感じたことは

ありませんか?」 - 「もしあなたがこの立場だったら…」

- 「明日のあなたがこうなっているかもしれません」

このような問いかけや

想像を促す言葉が効果的です。

例えば「朝の忙しい時間、

子どもが靴下を見つけられずに

イライラした経験はありませんか?」という

問いかけは、子育て中の親なら思わず

「あるある!」と共感してしまいますよね。

そこから収納の解決策を提案すれば、

自分事として受け止めてもらえます。

想像を促す質問や、

日常のシーンを描写することで、

読者は無意識のうちに

自分をその状況に置き換えるんです。

特に「もし〜だったら?」という

仮定の問いかけは強力です。

自分事として想像できる要素があれば、

読者は事例から学びを得やすくなります。

比較コミュニケーションが効果的な5つの理由

比較コミュニケーションは、

情報を伝える最強の武器なんです。

これを使いこなせると、

あなたの説明力が劇的に上がります。

その効果的な理由が、

- 情報の違いが一目で理解できるから

- 製品やサービスの優位性を明確に示せるから

- 顧客の意思決定をサポートできるから

- 複雑な情報を整理して伝えられるから

- 説得力のあるストーリーを構築できるから

なんですよね。

これらの理由を知ると、

なぜ比較が人の心を動かすのか分かります。

私たちの脳は「違い」に敏感で、

比較があると理解しやすいんです。

では、それぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

情報の違いが一目で理解できるから

情報の違いを比較すると、

瞬時に理解できるようになるんです。

これは私たちの脳が「対比」に

すごく反応しやすいからなんですよ。

例えば、

- 前と後の写真を並べる

- 古い方法と新しい方法を比べる

- 競合製品と自社製品を横に並べる

こんな風に比較すると、

違いがパッと目に入ってきます。

もっと身近な例で言うと、

ダイエット広告の「ビフォーアフター」。

あれって一目で効果が

分かりやすいですよね。

なんでかというと、人間の脳は

単体の情報より比較情報の方が処理しやすいんです。

「これとこれはどう違うの?」って

考える手間が省けるからなんですよ。

だからこそ、何かを説明するときは

比較を使うと相手の理解が早くなります。

違いを見せることで、

情報がクリアに伝わるんです。

製品やサービスの優位性を明確に示せるから

比較コミュニケーションを使うと、

あなたの製品の強みがハッキリ見えるんです。

これは競合との差を

具体的に示せるからなんですよね。

例えば、

- 価格の違いを数字で示す

- 機能の多さを表で比較する

- 使いやすさの違いを実例で見せる

こういう比較があると、

「なぜこっちが良いのか」が明確になります。

スマホを買うとき、

スペック表を見比べますよね。

あれも比較の力を

使った例なんです。

特に自社製品の優位性を伝えるとき、

「ただ良い」と言うより

「〇〇より△△が優れている」と言う方が

説得力があります。

ここがポイントなんですが、

比較するときは正直であることが大切です。

嘘の比較をすると、

後で信頼を失ってしまいます。

だからこそ、事実に基づいた

正確な比較で優位性を示すことが重要なんです。

顧客の意思決定をサポートできるから

比較情報は、人が決断するときの

強力な助けになるんです。

なぜなら、選択肢の違いが

明確になるからなんですよね。

例えば、

- 各プランのメリット・デメリット表

- コスパの比較グラフ

- 利用者の満足度の比較

こういった情報があると、

迷いが減って決断しやすくなります。

レストランのメニューに

カロリー表示があると選びやすいですよね。

あれも比較による

意思決定サポートなんです。

特に大きな買い物をするとき、

人は「この選択で後悔しないか」と不安になります。

そんなとき比較情報があれば、

「なるほど、これが自分に合ってる」と安心できるんです。

心理学的に見ても、人は

不確実性を嫌う生き物なんですよ。

だからこそ、比較情報で

顧客の不安を取り除くことが大切なんです。

複雑な情報を整理して伝えられるから

比較コミュニケーションは、

難しい情報をスッキリ伝える魔法なんです。

これは情報を整理して

パターン化できるからなんですよね。

例えば、

- 複雑な数値データをグラフで比較

- 専門用語を日常語と並べて説明

- 難しい概念を身近な例えと比べる

こうすると、複雑な内容も

理解しやすくなります。

保険の説明って難しいですが、

プラン比較表があると分かりやすいですよね。

あれも複雑情報を

整理した好例です。

特に専門的な内容を一般の人に伝えるとき、

比較は強い味方になります。

例えるなら、比較は情報の

「翻訳機」のような役割を果たすんです。

難しいことも、知ってることと

比べると「あぁ、そういうことか」と腑に落ちる。

だからこそ、複雑な話をするときは

比較を使って整理すると効果的なんです。

説得力のあるストーリーを構築できるから

比較を使うと、人の心に

響くストーリーが作れるんです。

これは「変化」や「成長」を

鮮明に描けるからなんですよね。

例えば、

- 問題発生前と解決後の状況比較

- お客様の声「使う前と後で変わったこと」

- 従来の苦労と新方法の快適さ

こういったストーリーは、

感情に訴えかける力があります。

映画の主人公が成長する姿に

心動かされるのと同じです。

「昔はこうだったけど、

今はこうなった」という変化。

特に「Before→After」の形式は、

人間の脳に刺さりやすいストーリー構造なんです。

なぜなら私たちは皆、

「より良くなりたい」という願望を持っているから。

比較で示す変化のストーリーは、

その願望に直接語りかけるんです。

だからこそ、説得したいときは

比較を使ったストーリーが効果的なんです。

比較コミュニケーションを成功させる6つの手法

あなたのメッセージが相手の心に届いていない?

それは比較の力を使いこなせていないからかも。

効果的な比較コミュニケーションを

マスターすれば、説得力が格段に上がります。

そのための6つの手法が、

- 自社製品と競合製品の特徴を対比する

- 「Before」と「After」の状況を視覚化する

- 数値データを用いて客観的に比較する

- 顧客の悩みと解決策を並列して示す

- 具体的な事例を用いて効果を証明する

- 図表やグラフを活用して視覚的に訴える

なんですよね。

これらの手法を使いこなせば、

あなたの伝えたいことが鮮明に伝わります。

それぞれの方法には

特徴があって使い分けが大切です。

では、それぞれの手法について

詳しく解説していきますね。

自社製品と競合製品の特徴を対比する

自社製品と競合製品を比べると、

あなたの商品の強みが際立ちます。

この方法を使うと、

お客さんの選択がグッと簡単になるんです。

例えば、

- 価格の違い

- 機能の多さ

- サポート体制の充実度

こういった点を

並べて見せるんですね。

具体的に言うと、

「当社の掃除機は3万円で5年保証、

競合他社は4万円で保証1年だけ」

というような比較です。

この対比があると、

お客さんはすぐに違いを理解できます。

でも気をつけたいのは、

あまりにもネガティブな比較は避けること。

「競合他社はダメ」というより

「私たちはここが違います」という

ポジティブな表現の方が好印象です。

対比を示すことで、

お客さんの頭の中で「なるほど!」と

理解の光が灯るんです。

「Before」と「After」の状況を視覚化する

ビフォーアフターの比較は、

変化の大きさを実感させる最強の方法です。

人は変化に敏感だから、

このギャップが大きいほど印象に残るんです。

例えば、

- ダイエット前と後の体型

- リフォーム前と後の部屋の様子

- 勉強法改善前と後の成績

こういった対比は

とても説得力がありますよね。

特に「使う前は毎日3時間かかっていた作業が、

今では30分で終わります」といった

具体的な時間比較が効果的です。

この手法のすごいところは、

お客さんが自分の状況と重ね合わせやすいこと。

「あ、私も今こんな感じ」から

「こんな風に変われるんだ!」という

希望を持ってもらえるんです。

ただし、あまりにも劇的すぎる変化は

かえって信頼性を下げることも。

現実的な範囲での

ビフォーアフターを示すことで、

説得力のある比較ができますよ。

数値データを用いて客観的に比較する

数字を使った比較は、

感覚的な主張を客観的な事実に変えます。

なぜかというと、数値は

曖昧さを排除して信頼感を生むからなんです。

例えば、

- 費用対効果の比率

- 時間短縮の割合

- 満足度調査の結果

このような数値を示すと、

説得力がグンと上がります。

「新システム導入で作業時間が47%削減」

というのは、単に「時間が短縮」と

言うよりずっと印象に残りますよね。

数値を使う際のコツは、

小さすぎる数字でも大きすぎる数字でも

ないことなんです。

たとえば、「0.5%の改善」では

インパクトが弱すぎますし、

「99%の効果」は信じてもらえないかも。

ちなみに、パーセンテージだけでなく

実数を組み合わせるとさらに効果的。

「効率が30%アップ(1日あたり2時間の節約)」

といった表現で、具体的なイメージを

持ってもらいやすくなります。

顧客の悩みと解決策を並列して示す

悩みと解決策を並べて見せると、

「この人は私の問題を理解している」と

思ってもらえます。

この方法は共感を生み出し、

信頼関係を築く土台になるんです。

例えば、

- 「朝の準備に時間がかかる」→

「5分で完了する新習慣」 - 「経費管理が面倒」→「自動化アプリで楽々処理」

- 「子供が野菜を食べない」→

「隠し技レシピで克服」

こんな風に悩みと解決を

セットで提示するんです。

特に効果的なのは、

「あなたはこんな悩みを抱えていませんか?」

と問いかけてから解決策を示す方法。

相手が「そうそう!」と頷いた瞬間、

あなたの解決策への関心は

一気に高まるんですよ。

この手法を使うときは、

実際によくある悩みを取り上げること。

的外れな悩みを挙げると

「この人は私のこと分かってない」と

思われてしまいます。

悩みと解決策の比較は、

「あなたの問題を解決できる人」という

ポジションを確立する強力な方法なんです。

具体的な事例を用いて効果を証明する

実際の成功事例を示すと、

あなたの主張に説得力が生まれます。

なぜかというと、人は

抽象的な説明より具体例の方が

理解しやすいからなんです。

例えば、

- 実際のお客さんの声

- ビフォーアフターの写真

- 成功までのプロセス

こういった事例は

「本当に効果がある」という

証拠になりますよね。

「Aさん(32歳、会社員)は

このメソッドで3ヶ月で10kg減量に成功。

以前は階段を上るのも大変でしたが、

今では週末にハイキングも楽しんでいます」

こんな具体例があると、

「私もできるかも」と思えますよね。

事例を出すときのポイントは、

ターゲットに近い人の話を選ぶこと。

20代学生向けのサービスなのに

50代経営者の事例では、

共感を得られにくいですからね。

それから、あまりにも完璧すぎる事例より、

「最初は苦労したけど乗り越えた」という

リアルな過程を含めた方が信頼性が増します。

図表やグラフを活用して視覚的に訴える

視覚的な比較資料は、

複雑な情報を一目で理解させる力があります。

文字だけの説明より、

グラフや図表の方が記憶に残りやすいんです。

例えば、

- 棒グラフでの性能比較

- 円グラフでの割合表示

- フローチャートでのプロセス比較

こういった視覚資料は

情報を整理して見せてくれます。

特に「競合他社との機能比較表」や

「導入前後のコスト変化グラフ」などは、

一目で優位性が伝わりますよね。

視覚資料を作る時のコツは、

シンプルにすることです。

あれもこれもと情報を詰め込みすぎると、

かえって理解しづらくなってしまいます。

それから、色使いも重要。

赤と緑の対比や、

自社を目立つ色にするなど、

視覚的な差別化を意識しましょう。

最近ではスマホで見る人も多いので、

小さな画面でも分かりやすい

シンプルな図表が効果的です。

比較コミュニケーションで避けるべき4つの失敗

比較コミュニケーションには

致命的な落とし穴が4つあるんです。

これらを避けるだけで、

あなたの比較戦略は劇的に効果的になります。

その4つの失敗とは、

- 虚偽や誇張した比較を行うこと

- 重要でない項目での比較に終始すること

- 競合を過度に批判すること

- 比較のポイントを多すぎて複雑にすること

なんですよね。

これらの失敗を犯してしまうと、

せっかくの比較が逆効果になりかねません。

お客さんの信頼を勝ち取るには、

正しい比較方法が必須なんです。

それでは1つずつ、

詳しく解説していきますね。

虚偽や誇張した比較を行うこと

虚偽や誇張した比較は、

信頼を一瞬で失わせる最悪の戦略です。

なぜなら、お客さんは嘘を

見抜く力を持っているからなんですよね。

例えば、

- 実際にない機能を「搭載済み」と表現する

- 効果を数倍に膨らませて伝える

- 競合の弱みを事実と異なる形で強調する

こういった誇張は

すぐにバレてしまいます。

特にインターネットの時代では、

情報検証が簡単にできますからね。

たとえば化粧品の広告で

「シワが一晩で消える」と言っても、

実際に使った人のレビューが

すぐにネット上に広がります。

そうなると、一度失った信頼を

取り戻すのは何倍も大変なんです。

だから大切なのは、

事実に基づいた正直な比較。

それが長期的な信頼関係を

築く唯一の方法なんですよ。

虚偽や誇張のない比較こそが、

真の説得力を生み出すんです。

重要でない項目での比較に終始すること

重要でない項目での比較は、

お客さんの購買意欲を下げてしまいます。

これって実は、お客さんが

本当に気にしてるポイントを外してるからなんです。

例えば、

- スマホの色のバリエーションばかり強調する

- 実用性の低い付属品の数を比較する

- デザインの細部にこだわりすぎる

こういった比較は

お客さんの琴線に触れないんですよね。

もっと具体的に言うと、

例えば掃除機の比較で考えてみましょう。

吸引力や使いやすさより

ボディカラーの種類を強調しても、

お客さんは「で、肝心の掃除性能は?」

と思ってしまうんです。

比較するなら、お客さんが

本当に解決したい問題に焦点を当てること。

それが重要なんですよ。

たとえば時間短縮、コスト削減、

使いやすさなど本質的な価値です。

お客さんの本当の悩みに応える

比較こそが心を動かすんです。

競合を過度に批判すること

競合を過度に批判するのは、

自分の首を絞める行為なんです。

なぜかというと、ネガティブな印象が

あなた自身にも跳ね返ってくるからなんですよね。

例えば、

- 競合の欠点ばかりを執拗に攻撃する

- 感情的な言葉で競合を中傷する

- 根拠なく「彼らは劣っている」と主張する

こういった批判は

プロフェッショナルさに欠けます。

競合批判に終始すると、

「自社の良さを語れないのかな?」と

お客さんに疑問を持たれてしまうんです。

たとえば飲食店が「隣の店は

味が落ちた」と言い続けるより、

「私たちは毎日新鮮な食材にこだわっています」

と自社の強みを語る方が好感度が高いですよね。

比較するなら、事実を元に

冷静に違いを示すことが大切。

それが大人のコミュニケーションです。

過度な批判ではなく、

建設的な比較が信頼を生むんです。

比較のポイントを多すぎて複雑にすること

比較ポイントが多すぎると、

お客さんの頭が混乱してしまうんです。

人間の脳は一度に処理できる

情報量に限界があるからなんですよね。

例えば、

- 20項目以上の比較表を見せる

- 細かい技術仕様を延々と並べる

- 複雑なグラフや図表で説明する

こういった情報過多は

かえって判断を難しくします。

もっと具体的に言うと、

例えばサービス比較で10個以上の

項目を一度に並べられると、

お客さんは「何が重要なの?」と混乱します。

最近買ったスマホを選ぶとき、

私も仕様表を見て頭がクラクラしました。

結局「カメラ性能」と「バッテリー持ち」

という2点だけで決めたんですよね。

だから大事なのは、

3〜5個の重要ポイントに絞ること。

それが人の記憶に残りやすいんです。

シンプルで明確な比較こそが、

お客さんの決断を後押しするんです。

比較コミュニケーションを活用した成功事例3選

比較コミュニケーションを使えば、

商品やサービスの価値が一瞬で伝わります。

上手く活用した企業は、

売上を何倍にも伸ばしているんですよ。

その具体例が、

- 価格と価値のバランスを明示した

サブスクリプションサービス - 時間効率化を数値で示したビジネスツール

- コスト削減効果を比較で証明したコンサルティング

なんです。

これらの事例は単なる比較じゃなく、

顧客の心を動かす戦略なんですよね。

どうやって自社の商品やサービスを

魅力的に見せたのか、詳しく見ていきましょう。

価格と価値のバランスを明示したサブスクリプションサービス

サブスクリプションサービスで成功する秘訣は、

価格以上の価値を明確に示すことなんです。

これができると顧客は「お得感」を

強く感じて申し込みたくなるんですよね。

例えば、

- 月額1,980円なのに5万円相当のコンテンツが見放題

- 年間プランだと実質2ヶ月分無料になる

- 競合他社より30%安いのに機能は1.5倍

こういった比較を

前面に出すサービスが増えています。

具体的な成功例として、

あるオンライン英会話サービスがあります。

このサービスは「1レッスン当たり

200円」という価格設定を強調したんです。

カフェでコーヒー1杯買うより安いのに、

ネイティブ講師から英語が学べる価値を比較で示しました。

この比較コミュニケーションにより、

新規登録者が前年比150%に増加したそうです。

お客さんが普段使うお金との比較は、

サービスの価値を実感しやすくさせるんですね。

だからこそ、価格と価値の

バランスを明示することが重要なんです。

時間効率化を数値で示したビジネスツール

ビジネスツールの成功事例では、

時間短縮効果を具体的な数字で示すことが決め手になります。

人は「時間」という目に見えない価値を

数字で示されると納得しやすいんですよね。

例えば、

- 従来の作業が10時間→2時間に短縮

- 毎日1時間の作業時間削減で月20時間の余裕が生まれる

- 導入企業の93%が業務効率30%以上アップを実感

このように具体的な

数値比較が説得力を持ちます。

あるプロジェクト管理ツールは、

「会議時間を平均40%削減」という

比較データを前面に出しました。

このツールを使うと週に約3時間、

月に12時間以上の時間が節約できると訴求したんです。

さらに「この時間で何ができるか」という

具体例まで示したことで導入率が大幅アップしました。

時間短縮は単なる効率化ではなく、

新たな価値創造につながるものだと示せたんですね。

だからこそ、時間効率化を

数値で明確に示すことが重要なんです。

コスト削減効果を比較で証明したコンサルティング

コンサルティングサービスでは、

投資に対するリターンを明確に示すことが成功の鍵です。

「いくら払って」「いくら得られるか」の

比較が明確だと契約に結びつきやすいんですよね。

例えば、

- コンサル費用100万円で年間500万円の

コスト削減を実現 - 導入1年目で投資回収率200%を達成した実績

- 同業他社と比べて平均15%の経費削減に成功

こういった数字による

比較が説得力を持ちます。

製造業向けのコンサルティング会社は、

「初期投資の5倍以上の削減効果」を強調しました。

実際のクライアント事例を使って、

導入前と導入後の具体的なコスト比較を図表で示したんです。

これにより「うちでもできるかも」と

思わせることに成功し、契約率が2倍になりました。

特に重要なのは、単に数字を示すだけでなく、

その効果がどう事業に貢献するかまで説明したことです。

だからこそ、コスト削減効果を

具体的な比較で証明することが大切なんです。

ストーリーテリングが重要な5つの理由

人の心を動かす最強の武器は、

実はストーリーテリングなんです。

あなたのメッセージが相手の心に

刺さるようになる秘密がここにあります。

その理由が、

- 読者と感情的なつながりを生み出せるから

- 複雑な情報をわかりやすく伝えられるから

- 記憶に残るメッセージを作れるから

- ブランドの個性を効果的に表現できるから

- 読者の行動を促す力があるから

なんですよね。

どれも私たちの日常で実感できる

効果ばかりなんです。

これからそれぞれの理由について

詳しく見ていきましょう。

読者と感情的なつながりを生み出せるから

ストーリーテリングの最大の強みは、

読者との間に感情的な絆を作れることです。

数字やデータだけじゃなく、

人間的な要素があるから心に響くんですね。

例えば、

- 「あの人も同じ悩みを抱えていた」と共感する瞬間

- 主人公の成功に自分のことのように

喜びを感じる体験 - 困難を乗り越える姿に勇気をもらう感動

こういった感情の動きが

人の心を掴むんです。

もっと具体的に言うと、

ダイエット商品の広告で

「30日で10kg減量!」だけより

「育児に追われる私が、

諦めかけた自分を取り戻した30日間の物語」

という方が心に響きますよね。

この感情的なつながりがあるからこそ、

メッセージに耳を傾けてくれるんです。

人は論理より感情で動くもの。

だからこそストーリーの力は絶大なんです。

複雑な情報をわかりやすく伝えられるから

ストーリーテリングの素晴らしさって、

難しい話を簡単に伝えられることなんです。

専門用語だらけの説明より、

物語の形にした方が頭に入ってくるんですよね。

例えば、

- 「昔々あるところに…」で始まる童話の記憶力

- 複雑な科学概念を例え話で理解できた経験

- 映画のストーリーを通じて歴史を学んだ記憶

こういった経験は

誰にでもあるはずです。

具体的に言うと、

投資の仕組みを説明するのに

「複利効果とは元本に利息が加算され...」より

「雪だるまが転がるほどに大きくなっていく様子」

という例えの方が伝わりやすいですよね。

この「複雑なものをシンプルに」する力は、

現代の情報過多社会では特に重要です。

ちなみに、漫画や図解などの

ビジュアル要素を組み合わせると、

さらに理解度が高まって

メッセージが伝わりやすくなります。

記憶に残るメッセージを作れるから

ストーリーテリングの凄いところは、

長く記憶に残るメッセージを作れることです。

単なる事実の羅列はすぐ忘れても、

物語は何年も覚えているものなんですよね。

例えば、

- 小学校で聞いた先生の体験談を今でも覚えている

- 映画のセリフを何年経っても引用できる

- 友達から聞いた面白い失敗談が忘れられない

こんな経験は

誰にでもあるはずです。

具体的に言うと、

会社の理念を伝えるのに

「我が社は顧客第一主義です」より

「創業者が一人のお客様のために徹夜で対応した話」

の方が何倍も印象に残りますよね。

この「記憶に残る」という特性こそ、

情報があふれる時代の強力な武器になります。

特に感情の起伏があるストーリーは

脳に強く刻まれるんですよ。

だからこそ、伝えたいことがあるなら

ストーリー形式にすべきなんです。

ブランドの個性を効果的に表現できるから

ストーリーテリングの魅力は、

あなたやブランドの個性を輝かせることです。

数字やスペックだけじゃなく、

その背景にある「なぜ」を伝えられるんですね。

例えば、

- 商品が生まれた背景や開発秘話

- 創業者の情熱や理念が伝わる創業ストーリー

- スタッフの日常を通じて見える会社の文化

こういった物語は

他との差別化になります。

具体的に言うと、

「オーガニック素材使用」という説明より

「祖父の畑で育った野菜の味を

多くの人に届けたいという思いから始まった」

という背景の方が心に響きますよね。

この個性の表現力があるからこそ、

競合と違う存在として記憶されるんです。

特に似たような商品やサービスが

あふれる現代では、

このストーリーによる差別化が

成功の鍵を握っているんですよ。

読者の行動を促す力があるから

ストーリーテリングのすごいところは、

人を動かす力を持っていることなんです。

単に「買ってください」と言うより、

物語を通じて自然に行動したくなるんですよね。

例えば、

- 成功体験を聞いて

「自分もやってみたい」と思う瞬間 - 困難を乗り越えた話に触発されて

一歩踏み出す勇気 - 共感できるストーリーに

「私も参加したい」と感じる気持ち

こういった感情の動きが

行動につながるんです。

もっと具体的に言うと、

ランニングシューズの広告で

「クッション性抜群」という説明より

「膝の怪我から復活し、マラソン完走を果たした物語」

の方が購買意欲をかき立てますよね。

この行動を促す力があるからこそ、

ビジネスでも教育でも効果を発揮します。

人は論理より感情で決断するもの。

だからこそストーリーが人を動かすんです。

効果的なストーリーテリングを実現する7つの要素

人の心を掴むストーリーには、

実は7つの共通要素があるんです。

これらの要素を理解して

取り入れるだけで、あなたの話は

驚くほど魅力的になって、

聞き手の記憶に残ります。

その7つの要素とは、

- 共感できる主人公を設定する

- 明確な課題や葛藤を提示する

- 感情の起伏を意図的に作り出す

- 具体的な詳細で臨場感を高める

- 読者が自分を投影できる展開にする

- 意外性のある転換点を組み込む

- 心に残るメッセージで締めくくる

です。

これらの要素はどれも

私たちの日常会話でも使えるもの。

でも意識的に取り入れることで、

伝える力が格段に上がります。

それでは、この7つの要素について

詳しく解説していきますね。

共感できる主人公を設定する

ストーリーの主人公は、

読者が共感できる存在であるべきです。

なぜなら、共感できる主人公がいると

読者は自然と物語に引き込まれるからです。

例えば、

- 完璧すぎない欠点を持った人物

- 読者と似た悩みや目標を持つ人

- 親しみやすい性格や特徴がある人

このような主人公だと

読者は「私も同じ!」と感じます。

もっと具体的に言うと、

ダイエットの成功談を語るなら、

「最初から完璧な食生活ができた」

という人より、

「何度も挫折しながらも

工夫して続けた」という人の方が

ずっと共感を得られるんですよね。

実は私も先日、友人の話を聞いていて

「そうそう、私もそうだった!」と

思わず声に出してしまったことがありました。

その瞬間、その話に

完全に引き込まれていたんです。

だからこそ、主人公は

読者が「自分と似てる」と

感じられる要素を

持たせることが大切なんです。

明確な課題や葛藤を提示する

良いストーリーには、

必ず乗り越えるべき課題があります。

この課題があるからこそ、

物語に緊張感と方向性が生まれるんです。

例えば、

- 達成したい明確な目標

- 解決すべき問題や障害

- 内面的な葛藤や迷い

こういった要素があると、

「どうなるんだろう」という

興味が自然と湧いてきますよね。

具体的に言うと、

「起業して成功した」という話より、

「借金を抱えながらも

アイデア一つで起業し、

様々な失敗を乗り越えて

成功した」という話の方が

ずっと引き込まれるものです。

私の知り合いも、単に

「ダイエットに成功しました」と言うより、

「お菓子が大好きなのに

どうやって我慢したか」という

葛藤の部分を話すと、

みんな食い入るように聞くんです。

課題や葛藤は、ストーリーの

エンジンのようなものなんですよ。

感情の起伏を意図的に作り出す

感情の波があるストーリーは、

読者の心に強く残ります。

なぜなら、人は感情を

動かされた経験を忘れないからです。

例えば、

- 希望と絶望の交互の出現

- 予想外の出来事による驚き

- 成功の喜びと失敗の悔しさ

こういった感情の起伏があると、

読者は物語に没入していきます。

もう少し具体的に言うと、

「順調に進んでいたプロジェクトが

突然の予算カットで中止になりそうに

なったけど、チーム全員の

創意工夫で乗り切った」という

ストーリーは感情を揺さぶりますよね。

先日、友人が語ってくれた

就職活動の話も、

最終面接で失敗して落ち込んだ後、

思いがけず別の会社から

声がかかったという展開があって、

聞いていてハラハラドキドキしました。

感情の起伏は、読者を

飽きさせない秘訣でもあるんです。

具体的な詳細で臨場感を高める

抽象的な表現より、

具体的な詳細がストーリーを生き生きとさせます。

具体的な描写があると、

読者はその場面を鮮明に想像できるんです。

例えば、

- 五感を刺激する描写

- 具体的な数字や固有名詞

- 会話や独白の引用

こういった要素を入れると、

まるでその場にいるような感覚になります。

具体的に言うと、

「美味しい料理を食べた」より、

「熱々のチーズがとろけるピザの

香ばしい香りに誘われて、

一口かじると、モチモチの生地と

トマトの酸味が絶妙に絡み合った」

という描写の方が、

読者の想像力を刺激しますよね。

私も先日、友人の旅行話を聞いたとき、

「朝日が昇る瞬間、海面が

オレンジ色に輝いて、波の音だけが

聞こえる静けさだった」という

描写に、まるで自分もそこにいるような

感覚になりました。

具体的な詳細は、ストーリーを

立体的にする魔法のようなものです。

読者が自分を投影できる展開にする

読者が「これは自分のことかも」と

感じられる展開が重要です。

自分ごととして捉えられると、

ストーリーの影響力が何倍にも高まるんです。

例えば、

- 普遍的な悩みや願望

- 誰もが経験する場面や状況

- 共感できる選択や決断

このような要素があると、

読者は自然と物語に入り込みます。

もっと具体的に言うと、

「初めての転職で不安だったけど、

勇気を出して一歩踏み出した」という

ストーリーは、多くの人が

自分の経験や将来の可能性として

投影できますよね。

私の友人が語った子育ての失敗談は、

親なら誰もが経験するような内容で、

聞いている全員が「わかる、わかる」と

うなずいていました。

読者が自分を投影できる展開は、

メッセージを届ける最短ルートなんです。

意外性のある転換点を組み込む

予想外の展開があると、

読者の記憶に強く残ります。

意外性は、ストーリーに

新鮮さと驚きを与えるんです。

例えば、

- 予想を裏切る結末

- 常識を覆す発見や気づき

- 思いがけない人物の登場

こういった転換点があると、

「おっ!」と読者の注意を引きます。

具体的に言うと、

「長年のライバルだと思っていた相手が、

実は密かに自分を応援していた」

というような展開は、

読者の心に残りやすいですよね。

私も最近、友人から聞いた話で、

「採用面接で失敗したと思ったら、

実はその正直さが評価されて

採用された」という意外な展開に

驚かされました。

意外性は、ありきたりな

ストーリーを特別なものに

変える魔法のスパイスなんです。

心に残るメッセージで締めくくる

ストーリーの最後に、

心に響くメッセージがあると完璧です。

締めくくりのメッセージは、

物語全体の意味を凝縮するものなんです。

例えば、

- 物語から得られた教訓

- 読者へのエールや呼びかけ

- 未来への希望や展望

このようなメッセージがあると、

読者の行動や考え方に影響を与えます。

具体的に言うと、

「失敗は成功の種。大切なのは、

何度倒れても立ち上がる勇気を

持ち続けること」といった

メッセージは、読者の心に

長く残りますよね。

友人が語ってくれた挫折からの

復活ストーリーの最後に、

「誰にでもチャンスは平等にある。

ただ、それを掴むかどうかは

自分次第なんだ」という言葉があって、

それが今でも私の支えになっています。

心に残るメッセージは、

ストーリーの余韻として

読者の中で生き続けるんです。

ストーリーテリングで成功を証明する4つの方法

ストーリーテリングは成功を伝える

最強の武器なんです。

あなたの商品やサービスが

どれだけ素晴らしいか、

ストーリーを使えば

説得力が10倍になります。

その方法は次の4つ。

- 実際の顧客体験談を活用する

- ビフォーアフターを明確に示す

- 具体的な数字で成果を裏付ける

- 困難から成功へのジャーニーを描く

これらはどれも簡単に

取り入れられる方法です。

ただ伝えるだけじゃなく、

心を動かすストーリーにすることが大切。

それぞれの方法を詳しく

解説していきますね。

実際の顧客体験談を活用する

顧客体験談は最も説得力のある

成功の証明方法です。

なぜなら実際に使った人の声は

どんな広告よりも信頼されるからです。

例えば、

- 「使ってみて本当に変わった」という生の声

- 顧客自身の言葉で語られた成功体験

- 具体的な悩みが解決された瞬間の描写

これらは聞く人の心に

ダイレクトに届きます。

特に「最初は半信半疑だったけど」

から始まる体験談は効果的です。

そんな体験談があれば、

読者も「自分もできるかも」と思えます。

ここで大切なのは、

顧客の言葉をそのまま使うこと。

あなたが書いた文章より、

実際の顧客の言葉の方が響くんです。

例えば私のクライアントは

メルマガで顧客の声を紹介したら、

返信率が3倍になって

申し込みも増えたんですよ。

だから顧客体験談は

必ず集めておきましょう。

本物の体験談があれば、

あなたの主張の信頼性が格段に上がります。

ビフォーアフターを明確に示す

ビフォーアフターは変化を

一目で伝える最強の方法です。

人は「変化」に惹かれる生き物なので、

この手法は驚くほど効果的なんです。

例えば、

- 「月収20万→120万になった」という変化

- 「体重80kg→60kgになった」という変化

- 「毎日残業→17時退社になった」という変化

こういった明確な対比が

人の心を動かします。

特に「3ヶ月前の私は〇〇だった」という

具体的な時間軸があると説得力が増します。

変化の過程も含めると

さらに共感を呼びますよ。

ビフォーアフターを示すときは、

感情の変化も忘れずに入れましょう。

「不安だった気持ちが自信に変わった」

という心の変化も大切です。

私の友人はダイエット商品の

ビフォーアフター写真を載せたところ、

問い合わせが5倍に増えて

売上が急上昇したそうです。

ビフォーアフターは単なる結果だけでなく、

その人の人生がどう変わったかを伝えましょう。

具体的な数字で成果を裏付ける

数字は信頼性を高める

最も効果的な要素です。

なぜなら数字は嘘をつかないし、

具体的なイメージを与えるからです。

例えば、

- 「売上が3倍になった」という具体的成果

- 「30日で10kg減量に成功」という明確な期間と結果

- 「作業時間が1/5に短縮」という効率化の度合い

こういった数字があると

説得力がグンと上がります。

特に「たった2週間で」といった

時間軸と組み合わせると効果的です。

ただし、あまりにも大きすぎる数字は

かえって信頼性を下げることも。

数字を使うときは、

その背景も一緒に説明しましょう。

例えば私のセミナーでは、

「30日で売上2倍」という数字だけでなく、

「初月は苦戦したけど、

3週目から急に伸びた」といった

プロセスも伝えるようにしています。

そうすると参加者から

「リアルで信頼できる」という

感想をよくいただくんです。

数字の裏にあるストーリーこそが、

人の心を動かす重要な要素なんですよ。

困難から成功へのジャーニーを描く

困難から成功へのジャーニーは

最も心を動かすストーリーです。

なぜなら人は「苦労して成功した物語」に

最も共感と感動を覚えるからです。

例えば、

- 「3回失敗した後の4回目で成功」という

挑戦の物語 - 「周囲の反対を押し切って

始めた事業が大成功」という逆境克服 - 「病気をきっかけに始めた取り組みが

人生を変えた」という転機

こういったジャーニーは

人の心に深く刻まれます。

特に「もう諦めようと思った瞬間」や

「転機となった出来事」を詳しく描くと効果的。

感情の起伏を入れることで、

読む人も一緒に旅をしている感覚になります。

ジャーニーを描くときは、

主人公の内面的な変化も重要です。

「考え方が変わった」「価値観が変わった」

という内面の変化が、外面の成功につながる。

私の知人は自分の失敗体験を

正直に語ったブログ記事を書いたところ、

それまでの10倍のシェアがされ、

新規顧客が急増したそうです。

困難を乗り越えるストーリーには、

人を行動させる強い力があるんですよ。

ストーリーテリングを強化する3つのビジュアル戦略

言葉だけのストーリーより、

ビジュアルを加えると記憶に残る率が6倍も高まります。

あなたの伝えたいメッセージが

相手の心に刺さり、行動につながるんです。

そのために必要な3つの戦略が、

- 感情を喚起する写真や映像を選ぶ

- 漫画や図解で複雑な情報を簡略化する

- シンボリックなイメージでメッセージを強化する

これらなんですよね。

どれも実は簡単にできるのに、

ほとんどの人が見逃しているポイントです。

これからの情報発信では、

言葉だけじゃなく目で見る要素が勝負です。

それぞれの戦略について、

詳しく解説していきますね。

感情を喚起する写真や映像を選ぶ

感情を揺さぶる写真や映像は、

言葉の100倍のインパクトを与えます。

なぜなら人間の脳は視覚情報を

言葉より60,000倍速く処理するからなんです。

例えば、

- 笑顔の家族写真

- 達成感あふれる瞬間の映像

- 困難を乗り越えた人の表情

こういった画像を見ると、

自然と感情が動きますよね。

特に「ビフォーアフター」の画像は

強力な説得力を持っています。

ダイエット成功の前後写真や、

リフォーム前後の部屋の様子など。

こういった対比は「変化」を

目に見える形で証明してくれるんです。

でも注意点としては、

あまりに演出過剰な画像は逆効果。

自然で真実味のある写真の方が、

視聴者の信頼を得やすいんですよ。

だからこそ、あなたの伝えたい

感情に合った写真選びが大切なんです。

漫画や図解で複雑な情報を簡略化する

難しい概念も漫画や図解なら、

5歳の子どもでも理解できるようになります。

これは脳が視覚的パターンを

認識するのが得意だからなんですね。

例えば、

- フローチャートでプロセスを示す

- 比較表で違いを明確にする

- 漫画のコマで時系列を表現する

こういった方法を使うと、

複雑な情報がすっと頭に入ってきます。

特に「ビジネスモデル」や「手順」は

図解にするとわかりやすくなります。

文章だけで説明すると3ページ必要なことも、

1枚の図解で完璧に伝わることがあるんです。

あとね、色使いも重要なポイント。

赤は注意喚起、青は信頼感というように。

色の心理効果を活用すると、

無意識レベルで情報が染み込みます。

つまり、複雑な情報こそ

シンプルな図解に落とし込むべきなんです。

シンボリックなイメージでメッセージを強化する

象徴的なイメージ一つで、

千の言葉を語ることができます。

これは人間の脳が「象徴」を

物語と結びつける性質があるからです。

例えば、

- 上り坂の道(成長や挑戦)

- 握手する手(協力や契約)

- 明けゆく空(希望や新たな始まり)

こういったシンボルは文化を超えて、

普遍的なメッセージを伝えられます。

特に「ブランドロゴ」などは

シンボリックなイメージの代表例ですね。

アップルのかじられたリンゴや、

ナイキのスウォッシュマークのように。

ここで大切なのは、あなたの

メッセージに一貫性を持たせること。

例えば、自由を表現したいなら

鳥や空などのイメージを一貫して使う。

そうすることで、見る人の心に

強いイメージが刻まれていくんです。

だからこそ、あなたの伝えたい

メッセージの本質を象徴するイメージを

慎重に選ぶことが大切なんですよ。

情報発信を最適化すべき5つの理由

あなたの情報発信、実は9割の人が

間違った方法で行っています。

最適化された情報発信ができれば、

ビジネスは驚くほど加速するんです。

その理由が、

- ターゲット層との信頼関係が構築できるから

- ブランド認知度を効率的に高められるから

- 顧客の購買行動に直接影響を与えられるから

- 競合他社との差別化が図れるから

- 長期的なビジネス成長の基盤になるから

なんですよね。

これらの理由を理解すると、

情報発信への投資が無駄ではないことがわかります。

むしろ、最適化しないことで

失っている機会が膨大なんです。

ここからは一つひとつの理由について、

具体的に解説していきますね。

ターゲット層との信頼関係が構築できるから

最適化された情報発信は、

ターゲット層との深い信頼関係を生み出します。

なぜなら、相手に合わせた伝え方をすると

「この人は私のことをわかってくれている」と

感じるからです。

例えば、

- 顧客の悩みを的確に言語化している

- 実際に役立つ解決策を提供している

- 一貫性のあるメッセージを発信している

このような情報発信をすると、

人は自然とあなたに親近感を抱きます。

特に「この人は私の状況を理解している」

と感じるとき、信頼感が一気に高まるんです。

もっと具体的に言うと、

30代の子育て中の女性に向けて発信するなら、

「忙しい朝の時間を5分短縮できる方法」

といった具体的な価値を示すことが大切です。

ここで大事なのは、

ターゲットの言葉で話すということ。

専門用語を使いたくなる気持ちは

わかるんですけど、実はそれが壁を作ることも。

相手が普段使う言葉で話すことで、

「この人は私と同じ目線で考えてくれる」

という安心感を与えられるんです。

信頼関係ができると、あなたの情報が

すんなり受け入れられるようになります。

ブランド認知度を効率的に高められるから

最適化された情報発信は、

ブランド認知度を爆発的に高めるパワーを持っています。

それは複数のプラットフォームで

一貫したメッセージを発信できるからなんです。

例えば、

- 異なるSNSで同じ価値観を表現する

- 視覚・聴覚など様々な感覚に訴えかける

- 定期的に目に触れる機会を増やす

こういった戦略的な発信をすると、

人々の記憶に残りやすくなります。

特にInstagramでは視覚的な要素を重視し、

Twitterでは簡潔な言葉で伝えるなど、

メディアの特性に合わせた発信が効果的です。

実はね、人は平均して7回以上

同じブランドに触れると記憶に定着するんです。

だから、異なる場所で似たメッセージに

触れる機会を作ることが大切なんですよ。

ここでポイントなのが、

単に量を増やすだけじゃダメってこと。

質の高い、一貫性のある情報発信が

ブランドの印象を強く刻み込みます。

例えば、Apple社は「シンプルで美しいデザイン」

という価値観をすべての発信に一貫させていますよね。

このように一貫した価値観で発信することで、

人々の心に確かなブランドイメージを築けるんです。

顧客の購買行動に直接影響を与えられるから

最適化された情報発信は、

顧客の財布の紐を緩める魔法のようなものです。

これは人の心理に直接働きかけ、

行動を促すことができるからなんですね。

例えば、

- 購入前の不安を解消する情報を提供する

- 商品の価値を実感できる事例を示す

- 限定感や希少性を適切に伝える

こうした要素を盛り込むことで、

「買いたい!」という気持ちが高まります。

特に「他の人も買っている」という

社会的証明を示すと効果的なんです。

実際、レビューや体験談を見て

購入を決める人は全体の70%以上います。

ここで重要なのが、

購入までの心理的なハードルを下げること。

お客さんが「でも高いかな...」と思ったとき、

「この商品で得られる価値は○○円分以上です」

と具体的に示せると背中を押せるんです。

また、情報発信の最適化で

タイミングも重要なポイントです。

例えば季節商品なら、購入を検討し始める

2週間前から情報を増やしていくといいんです。

このように顧客心理を理解した情報発信は、

自然な流れで購買行動へと導いていきます。

競合他社との差別化が図れるから

最適化された情報発信は、

あなただけの独自性を際立たせる武器になります。

これは市場が飽和している今だからこそ、

重要な意味を持つんですよね。

例えば、

- 独自の視点や価値観を示す

- 他にはない情報の切り口を提供する

- あなたらしい言葉や表現方法を確立する

こうした要素があると、

「この人からしか得られない」と思われます。

特に専門性と人間味のバランスが

差別化の決め手になることが多いんです。

例えば同じ料理レシピでも、

「私が子育て中に編み出した時短テクニック」

という文脈を加えると特別な価値が生まれます。

ここで大切なのは、

無理に違いを作ろうとしないこと。

あなたの本当の強みや信念に

基づいた発信が最も説得力を持ちます。

たとえば、「私は20年間この業界にいて

100社以上のコンサルをしてきました」

という経験は、あなただけの武器になりますよね。

差別化された情報発信ができると、

価格競争に巻き込まれずに済むんです。

あなたにしかない価値を提供できれば、

多少高くても選ばれる存在になれます。

長期的なビジネス成長の基盤になるから

最適化された情報発信は、

ビジネスの持続的な成長エンジンとなります。

それは一度構築したシステムが

長期間にわたって価値を生み出すからです。

例えば、

- 過去のコンテンツが資産として機能する

- ファンが自然と新規顧客を連れてくる

- 市場の変化に柔軟に対応できる基盤ができる

こういった好循環が、

ビジネスを安定して成長させます。

特にSEO対策されたブログ記事などは、

何年も経ってから成果を出すことも珍しくありません。

私の知り合いは3年前に書いた記事が

今になって月間1万PVを集め始めたんです。

ここで重要なのが、

常に分析と改善を続けること。

A/Bテストを行って効果的な要素を見つけ、

それを次の発信に活かしていく姿勢が大切です。

A/Bテストって難しく聞こえますが、

要は「2つのパターンを試して

どっちが効果的か比べる」ってことです。

例えば、メルマガの件名を2パターン用意して

開封率を比較するだけでも立派なテストになります。

このように常に改善を重ねる文化があると、

時間とともにビジネスの基盤は強固になっていきます。

情報発信を多様化する3つの方法

あなたの情報発信、実は多くの人に届いていないかもしれません。

多様な方法で発信することで、あなたのメッセージは

より多くの人の心に響くようになります。

その3つの方法が、

- 複数のプラットフォームを戦略的に活用する

- メディア特性に合わせたコンテンツを作成する

- 同じメッセージを異なる形式で発信する

なんですよね。

この3つを上手に組み合わせれば、

あなたの情報発信力は格段にアップします。

どれも難しく感じるかもしれませんが、

実は誰でも始められるシンプルな方法なんです。

それでは、詳しく解説していきますね。

複数のプラットフォームを戦略的に活用する

複数のプラットフォームを使うことで、

あなたのメッセージはより広く届くようになります。

なぜなら、人によって使うSNSや見る

メディアが違うからなんですよね。

例えば、

- TwitterとInstagramでは利用者層が異なる

- YouTubeとブログでは情報の受け取り方が違う

- LINEは親しい関係の人だけが見る

こんな風に、

それぞれの場所には違った特徴があるんです。

だから、

あなたが伝えたいことを複数の場所で発信すれば、

より多くの人に届く可能性が高まります。

具体的には、ブログで詳しい情報を書いて、

そのエッセンスをTwitterで短く伝え、

視覚的な部分はInstagramで見せるといった感じです。

ただし、気をつけたいのは、

全部のプラットフォームを

一度に始めないことです。

最初は1〜2つから始めて、

慣れてきたら少しずつ増やしていくのがいいですよ。

私の友人は最初Twitterだけで

発信していましたが、Instagramも加えたことで、

フォロワーが2倍になりました。

このように複数の場所で発信することで、

あなたのメッセージはより多くの人に届くようになるんです。

メディア特性に合わせたコンテンツを作成する

メディアごとの特徴を理解して、

それに合わせたコンテンツを作ることが大切です。

これができると、

それぞれのプラットフォームでより効果的に

情報を伝えられるようになります。

例えば、

- Instagramは写真や短い動画が中心

- Twitterは短い文章が得意

- YouTubeは詳しい解説動画に向いている

このように、それぞれのメディアには得意なことと

不得意なことがあるんです。

Instagramなら、きれいな写真や短い動画で

視覚的に訴えかけるのが効果的です。

一方、ブログなら詳しい情報をじっくり伝えられますし、Twitterならちょっとした気づきやニュースをすぐに

共有できます。

ここで大事なのは、

ただ同じ内容を貼り付けるのではなく、

そのメディアの特性に合わせて作り直すことなんです。

例えば、私が先日料理のレシピを発信したときは、

ブログには詳しい手順と材料を書き、

Instagramには完成品のきれいな写真と簡単な作り方を

載せました。

そうしたら、それぞれのメディアで「わかりやすい」と

好評だったんです。

このように、メディアの特性を理解して合わせた

コンテンツを作ることで、あなたの情報はより効果的に

伝わるようになります。

同じメッセージを異なる形式で発信する

同じ内容でも伝え方を変えることで、

より多くの人に理解してもらえるようになります。

人によって情報の受け取り方が違うので、

同じことを違った形で何度も伝えることが大切なんですよね。

例えば、

- 文章で読むのが好きな人

- 動画で見るのが好きな人

- 音声で聞くのが好きな人

こんな風に、情報の受け取り方は人それぞれなんです。

あなたが「節約の大切さ」を伝えたいなら、

ブログ記事で詳しく説明したり、

Instagramで節約術の写真を載せたり、

YouTubeで実践動画を公開したりできます。

大事なのは、単に同じ内容をコピペするのではなく、

それぞれの形式に合わせて作り直すことです。

私の知り合いのコーチは、

セミナーの内容をブログ記事にして、

さらにそれをポッドキャストにも展開しました。

すると、「記事は読まなかったけど、

通勤中にポッドキャストで聞いて理解できた」という

感想をもらったそうです。

これは本当に効果的で、私も最近始めたんですが、

同じ内容を違う形で発信すると、

「あ、そういうことか!」と理解してくれる人が

増えるんです。

このように、

同じメッセージを異なる形式で発信することで、

より多くの人に深く理解してもらえるようになります。

ターゲット層に響く情報発信の4つのポイント

情報発信で最も大切なのは、

相手の心に刺さることなんです。

これから紹介する4つのポイントを押さえれば、

あなたの言葉が確実に届くようになります。

ポイントは次の4つです。

- 顧客ペルソナに基づいた言葉選びをする

- 業界や年齢層に合わせた比喩を取り入れる

- 顧客の痛点に直接訴えかける内容を構成する

- 共感を呼ぶストーリーテリングを実践する

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

コツさえつかめば誰でもできるんです。

これらのポイントは互いに関連していて、

組み合わせることで効果が倍増します。

それでは、一つひとつ

詳しく見ていきましょう。

顧客ペルソナに基づいた言葉選びをする

顧客ペルソナとは、

あなたの理想のお客さんの姿のことです。

この姿を明確にしておくと、

言葉選びがグッと的確になります。

例えば、

- 20代の新社会人に向けた発信

- 子育て中のママに向けた発信

- 定年退職後の趣味探しをしている方への発信

このように対象を絞ることで、

使う言葉が自然と変わってきます。

20代の新社会人なら「キャリアアップ」や

「スキルアップ」という言葉が響きますよね。

一方、子育て中のママには

「時短」や「ゆとり」という言葉が刺さります。

この違いを意識するだけで、

情報の届き方がまったく変わるんです。

私の友人は料理教室を運営していますが、

最初は「健康的な食事」という言葉で宣伝していました。

でも、「忙しいママでも10分で作れる」に

変えたところ、申込みが3倍になったそうです。

だからこそ、誰に向けて話すのかを

しっかり決めることが大切なんです。

業界や年齢層に合わせた比喩を取り入れる

比喩というのは、

難しいことを分かりやすく伝える魔法の杖です。

でも、その比喩が相手に合っていないと、

かえって混乱させてしまいます。

例えば、

- IT業界ならコンピューターの例え

- スポーツ好きなら競技の例え

- 音楽好きなら楽器や演奏の例え

このように相手の知識や興味に

合わせた例えを使うのがポイントです。

60代の方にTikTokの例えを使っても

ピンとこないかもしれません。

逆に10代にFAXの例えを使っても

伝わりづらいですよね。

だから、相手の世界観に

合わせた比喩を選ぶことが大事なんです。

私がセミナーで金融の話をしたとき、

最初は専門用語を使っていました。

でも「お金の流れは水道水と同じ」と

例えたら、参加者の目が一斉に輝いたんです。

このように、相手の知っている世界に

置き換えることで理解が深まります。

だからこそ、相手の背景を

理解することが重要なんですね。

顧客の痛点に直接訴えかける内容を構成する

人が行動を起こすのは、

「痛み」から逃れたいときなんです。

この「痛み」つまり痛点に

ピンポイントで触れることが大切です。

例えば、

- 「時間がない」という痛点

- 「お金が足りない」という痛点

- 「自信がない」という痛点

こういった悩みに対して、

解決策を示すことが効果的です。

ただ「便利ですよ」と言うより、

「これで朝の準備時間が10分短縮できます」と

言った方が響きますよね。

なぜかというと、具体的な

痛点に触れているからです。

私の知り合いは英会話教室の広告で、

「英語が話せるようになります」と書いていました。

でも「海外出張で恥をかかない英会話」に

変えたら、申込みが倍増したそうです。

これは「恥をかきたくない」という

痛点に直接訴えかけたからなんですね。

だからこそ、相手の痛みを

理解することが情報発信の鍵なんです。

共感を呼ぶストーリーテリングを実践する

人は数字やデータより、

物語に心を動かされるものです。

共感できるストーリーは、

情報をグッと身近に感じさせます。

例えば、

- 失敗から成功した体験談

- 困難を乗り越えた実話

- 変化や成長の過程

こういったストーリーには、

人の心を掴む力があるんです。

単に「この方法は効果的です」と

言うより、実際の体験談を交えた方が伝わります。

なぜなら、人は自分と

重ね合わせて聞くからです。

私が健康食品の説明をしていたとき、

栄養素の説明だけでは反応が薄かったんです。

でも「私も毎朝疲れていましたが、

これを飲み始めてから元気に起きられます」と

話したら、みんな興味津々になりました。

このように、自分の経験や

他の人の体験を織り交ぜることで、

情報に命が吹き込まれるんです。

だからこそ、数字だけでなく、

物語を伝えることが大切なんですね。

情報発信の効果を高める分析手法3つ

情報発信の効果を最大化するには、

データを活用した分析が欠かせません。

適切な分析手法を使えば、

あなたの発信が劇的に変わるはずです。

効果的な分析手法は、

- エンゲージメント指標を定期的に測定する

- A/Bテストで最適な表現方法を見極める

- 顧客フィードバックを積極的に収集し反映する

この3つが特に重要なんです。

これらの手法を使いこなせば、

情報発信の効果が飛躍的に高まります。

それぞれの方法について、

詳しく解説していきますね。

エンゲージメント指標を定期的に測定する

エンゲージメント指標の測定は、

情報発信の効果を知る最も基本的な方法です。

なぜなら、数字で見える反応こそが

本当の効果を表しているからなんですよね。

例えば、

- いいね数やシェア数

- コメント数や滞在時間

- クリック率やフォロワー増加数

こういった数値を

定期的にチェックするんです。

特に大切なのは、単に数を見るだけでなく、

時間帯や曜日ごとの変化を追うことです。

例えば月曜の朝に投稿すると

反応が良いとか、そういったパターンが見えてきます。

私の知り合いのインフルエンサーは、

エンゲージメント率が低い投稿を分析したんです。

すると「専門用語が多すぎた」という

原因がはっきり分かって改善できました。

この分析って、難しそうに聞こえるかも

しれないけど、実はとっても簡単なんです。

ほとんどのSNSプラットフォームには

分析機能が最初から付いているんですよ。

そういった機能を使えば、

誰でも簡単に始められます。

定期的な測定を習慣にすることで、

確実に情報発信の質が上がっていきます。

A/Bテストで最適な表現方法を見極める

A/Bテストというのは、

2つのパターンを比べて効果的な方を選ぶ方法です。

これを使うと、どんな表現が

読者の心を掴むのか分かるようになります。

例えば、

- 見出しの言い回しを変える

- 画像の種類を変えてみる

- 呼びかけ方を変えてみる

このように少しずつ変えた

2つのバージョンを用意するんです。

もっと具体的に言うと、

「3日で効果が出る方法」と「たった3日で驚きの効果」

という2つの見出しを試してみるんです。

そして、どちらが多くの

クリックを集めたかを確認します。

私の友人のブロガーは、

メルマガの件名でA/Bテストをしたんですよ。

結果、疑問形で終わる件名が

開封率を15%も上げることができたんです。

このテストって、最初は

ちょっと面倒くさく感じるかもしれません。

でも、一度始めると

その効果にびっくりすると思います。

特にGoogleアナリティクスや

メルマガツールを使えば簡単に始められます。

A/Bテストを続けることで、

あなたの情報発信は確実に進化していきます。

顧客フィードバックを積極的に収集し反映する

顧客フィードバックは、

情報発信を改善する最高の宝の山なんです。

なぜなら、実際に見てくれている人の

生の声ほど価値あるものはないからです。

例えば、

- コメント欄の意見や質問

- アンケートの回答

- 直接の問い合わせ内容

こういった声を

集めることが大切なんです。

特に重要なのは、否定的な意見も

しっかり受け止めることですね。

「この部分が分かりにくかった」という

意見は、実は最高の改善ヒントなんです。

ある起業家の方は、毎回の

セミナー後にアンケートを取っていました。

そこで「具体例が少ない」という

フィードバックを受けて内容を改善したら、

満足度が一気に上がったそうです。

フィードバックを集める方法は、

思ったより簡単なんですよ。

Googleフォームで簡単なアンケートを作ったり、

SNSで質問を投げかけたりするだけでOKです。

大切なのは、集めっぱなしにせず、

必ず次の発信に活かすことです。

顧客の声に耳を傾けることで、

あなたの情報発信は確実に進化します。

情報発信の継続的改善を実現する4つのステップ

情報発信を成功させるには、

ただ続けるだけじゃダメなんです。

しっかり改善していくことで、

あなたの発信は確実に成長します。

そのために必要な4つのステップが、

- STEP1. 明確な改善目標を設定する

- STEP2. データに基づいた仮説を立てる

- STEP3. 小規模な変更から試験的に実施する

- STEP4. 結果を検証して全体に展開する

なんですよね。

この4つのステップを踏むことで、

あなたの情報発信は着実に良くなっていきます。

何をどう改善すればいいのか迷わなくなり、

効率的に成果を出せるようになりますよ。

それでは、順番に詳しく

解説していきますね。

STEP1. 明確な改善目標を設定する

改善するには、まず何を

良くしたいのかをハッキリさせることが大切です。

なぜなら、目標がないと

どこに向かって努力すればいいのか分からないからなんです。

例えば、こんな目標が考えられます。

- 記事の読者数を20%増やしたい

- コメント数を2倍にしたい

- SNSでのシェア数を増やしたい

このように具体的な数字を

設定することがポイントです。

もっと詳しく言うと、

「もっと反応が欲しい」ではなく

「Instagramのいいね数を100から200にする」と

決めるんです。

こうすれば、目標達成したかどうかが

一目で分かりますよね。

ちなみに、目標設定するときは

あまり欲張りすぎないことも大事です。

一度に全部良くしようとすると

どれも中途半端になってしまいます。

まずは一番気になる部分、

例えば「記事の読者数」だけに

集中するといいでしょう。

明確な目標があれば、

次のステップに進みやすくなります。

STEP2. データに基づいた仮説を立てる

目標を決めたら次は、

どうすれば達成できるかの仮説を立てる番です。

この仮説は、できるだけ

実際のデータに基づいて考えるのがコツなんですよ。

たとえば、こんなデータが使えます。

- 過去に人気だった記事の特徴

- 読者からのコメントやフィードバック

- アクセス解析ツールの情報

こういったデータを見ると、

「あ、こういう記事が人気なんだ」と気づけます。

具体的に言うと、

「写真付きの記事はいつも読まれている」とか

「質問形式のタイトルが反応いいな」といった発見があるんです。

そこから、「写真を増やせば

もっと読まれるんじゃないか」という

仮説が生まれるわけですね。

大事なのは、自分の勘だけで

判断しないことです。

「なんとなくこうしたらいいかも」より、

「この数字からするとこうすべき」の方が

成功する確率が高いんですよ。

ただし、データがない場合は

まず小さく試してデータを集めることから始めましょう。

仮説を立てたら、

次は実際に試してみる段階です。

STEP3. 小規模な変更から試験的に実施する

仮説ができたら、いきなり

全部変えるんじゃなくて小さく試すのがポイントです。

なぜって、大きく変えると

何が効果があったのか分からなくなるからなんです。

例えば、こんな小さな変更から始めてみましょう。

- タイトルの付け方だけ変えてみる

- 記事の冒頭部分だけ書き方を変える

- 投稿する時間帯を変えてみる

こういう一つの要素だけを

変えることをA/Bテストと言うんですよ。

もっと分かりやすく言うと、

同じ内容の記事でタイトルだけ変えた

2つのバージョンを作って、どっちが

反応いいか比べるみたいなことです。

例えば私の友達は、同じ内容の

メルマガを送るとき、件名だけ

変えた2パターンを作って

どちらが開封率が高いか試したそうです。

すると「質問形式」の件名が

「断言形式」より30%も開封率が

高かったことが分かったんです。

小さな変更から始めれば、

リスクも少ないし、何が効果的だったのか

はっきり分かりますよね。

この小さな実験の結果をもとに、

次のステップに進みましょう。

STEP4. 結果を検証して全体に展開する

実験したら、その結果を

しっかり確認することが超大切です。

というのも、思い込みで判断すると

間違った方向に進んでしまうからなんですよね。

確認すべきポイントはこんな感じです。

- 目標に対して数字はどう変わったか

- 予想通りの結果だったか、意外な発見はあったか

- 他に影響した要素はなかったか

数字をきちんと比べることで、

「あ、これは効果あったんだ!」と

客観的に判断できます。

例えば、写真を増やした記事は

滞在時間が2倍になったとか、

質問形式のタイトルはシェア数が

30%増えたとか、そういう変化です。

効果があった変更は、

他の記事やコンテンツにも

どんどん取り入れていきましょう。

でも、もし効果がなかったら?

それはそれで大事な学びなんです。

「この方法は効果ない」と

分かったことも立派な成果です。

そして忘れちゃいけないのは、

この4つのステップは一回で終わりじゃないってこと。

検証結果をもとに、また新しい

目標を立てて、サイクルを

繰り返していくんです。

このように結果を検証して全体に展開し、

また新たな改善に取り組むことで、

あなたの情報発信は着実に成長していきますよ。

効果的なストーリーテリングに必要な誠実性を維持する3つの方法

ストーリーテリングで最も大切なのは、

実は「誠実さ」なんです。

読者の信頼を勝ち取るには、

誠実性の維持が絶対に欠かせません。

その方法は主に3つあります。

- 事実に基づいた内容を優先して組み立てる

- 情報源や根拠を明確に示す

- 過度な誇張表現を避ける

これらはどれも実践しやすいですが、

ついつい忘れがちなポイントです。

でも、これらを意識するだけで

あなたの文章の信頼性は格段に上がります。

それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

事実に基づいた内容を優先して組み立てる

事実ベースの内容を優先すると、

読者はあなたの話を信じやすくなります。

なぜなら、事実は検証可能で

信頼の土台になるからなんですよ。

例えば次のようなことを心がけましょう。

- 実際にあった出来事を基にする

- 統計データを適切に引用する

- 自分の実体験を正直に伝える

特に統計データを使うときは、

最新の情報を使うのがポイントです。

古いデータだと「今でも当てはまるの?」

って思われちゃいますからね。

私自身も先日、3年前のデータを使って

記事を書いたら読者から指摘されました。

「最新のデータだともっと数値が変わってますよ」

って教えてもらって恥ずかしかったです。

事実を優先するとき、個人的な意見も

大事ですが、それは事実と区別しましょう。

「私の経験では」「私の意見としては」

といった言葉を使うと区別できます。

事実に基づいた内容は、

読者の心に深く響くんです。

情報源や根拠を明確に示す

情報源をきちんと示すことは、

あなたの話の信頼性を高める近道です。

だって、「どこから持ってきた情報か」

が分かると安心できるじゃないですか。

具体的には以下のようなことです。

- 引用元の名前や著者を明記する

- 参考にした書籍やウェブサイトのリンクを載せる

- インタビューなら誰にいつ話を聞いたか書く

特に専門的な内容を伝えるときは、

情報源の明記が超重要になります。

「ある研究によると」じゃなくて

「2023年のハーバード大学の研究によると」

というように具体的に書くんです。

私も昔は「専門家によると」とか

あいまいな書き方をしていました。

でも、それじゃ読者は

「どの専門家?信頼できるの?」

って疑問を持っちゃうんですよね。

情報源を明確にすることで、

読者はあなたの話を検証できます。

そして検証できることが分かると、

自然と信頼感が生まれるんです。

過度な誇張表現を避ける

誇張表現を控えめにすると、

読者はあなたの話を信じやすくなります。

過度な誇張は一時的に注目を集めても、

長期的な信頼関係を壊してしまうんです。

避けるべき表現の例としては、

- 「絶対に」「100%」などの断言

- 「革命的」「驚異的」などの大げさな形容詞

- 「誰でも簡単に」「すぐに結果が出る」という約束

こういった表現は魅力的に聞こえますが、

実際には期待値を上げすぎてしまいます。

私も以前「この方法で必ず成功します!」

って書いたことがあったんです。

でも読者から「やってみたけど

うまくいかなかった」という声をもらって、

表現の責任の重さを痛感しました。

代わりに「多くの場合効果的です」

「私の経験では成功率が高いです」

というような表現の方が誠実です。

正直な表現は一見地味に感じますが、

長い目で見ると読者の信頼を勝ち取ります。

過度な誇張を避けることは、

誠実なストーリーテラーの証なんです。

ストーリーテリングで多様性に配慮する4つの重要ポイント

ストーリーテリングには

多様性への配慮が必須なんです。

これを意識するだけで

あなたの物語は何倍も響くようになります。

特に大切な4つのポイントが、

- 様々な背景を持つ人々の事例を意識的に取り入れる

- ステレオタイプに基づく表現を排除する

- インクルーシブな言語を積極的に使用する

- 多様な視点からフィードバックを集める

なんですよね。

これらのポイントを押さえると

あなたの物語は多くの人の心に届きます。

どんな人にも刺さる物語を

作れるようになるんです。

それぞれのポイントについて

詳しく解説していきますね。

様々な背景を持つ人々の事例を意識的に取り入れる

多様な背景を持つ人々の

事例を入れることが超大事なんです。

なぜかというと、それによって

より多くの人があなたの物語に共感できるからなんですよ。

例えば、

- 異なる文化的背景の人の体験談

- 様々な年齢層の視点

- 多様な職業や生活環境の事例

こういった事例を

意識的に盛り込むことです。

具体的に言うと、

ビジネス成功事例を紹介するなら、

大企業の男性CEOだけでなく、

地方の女性起業家や障害を持つ経営者の

話も入れてみるといいんです。

こうすることで、読者は

「この話は自分にも関係ある」と

感じやすくなるんですよね。

実は私も昔、ある記事を書いたとき、

典型的なサラリーマンの例しか

出さなかったことがありました。

そしたら「うちの状況には

当てはまらない」という

フィードバックをたくさんもらったんです。

それからは意識的に

多様な事例を入れるようにしています。

多様な事例を入れることで、

あなたの物語はより多くの人に

響くものになるんです。

ステレオタイプに基づく表現を排除する

ステレオタイプな表現は

物語の質を下げる大きな原因なんです。

これを避けるだけで

読者の信頼を大きく獲得できます。

例えば、

- 「女性だから感情的」という決めつけ

- 「高齢者はITに弱い」という一般化

- 「若者は根気がない」という偏見

こういった固定観念に

基づく表現は要注意です。

もっと具体的に言うと、

「営業は話好きな人」とか

「エンジニアは社交性がない」

みたいな表現も避けるべきなんです。

ステレオタイプは無意識に

使ってしまうことも多いんですよね。

だから書いた後に「これって

決めつけになってない?」と

チェックする習慣をつけるといいです。

私も以前は「お母さんなら

こんな商品が便利」という

表現をよく使っていました。

でも実際には、子育ては

お母さんだけがするものじゃないし、

家族の形も様々なんですよね。

ステレオタイプを避けることで、

より多くの人に尊重された感じを

与えられる物語になります。

インクルーシブな言語を積極的に使用する

インクルーシブな言語を使うと

驚くほど読者層が広がるんです。

これは誰も排除せず、

すべての人を包み込む表現のことなんですよ。

例えば、

- 「皆さん」の代わりに「皆様」を使う

- 性別を限定しない表現を選ぶ

- 特定の宗教や文化に偏らない例え話をする

こういった配慮が

大切になってきます。

具体的には「彼または彼女」より

「その人」と表現したり、

「夫婦」より「パートナー」と

言い換えたりするんです。

こうした言葉選びは

最初は難しく感じるかもしれません。

でも慣れてくると自然と

インクルーシブな表現が

できるようになりますよ。

私自身、最初は意識して

言葉を選ぶのに苦労しました。

例えば「健常者なら簡単にできる」

という表現を使ったことがあったんですが、

それが無意識に一部の人を

排除していることに気づいたんです。

インクルーシブな言語を使うことで、

あなたの物語はより多くの人に

開かれたものになるんですよ。

多様な視点からフィードバックを集める

多様な視点からのフィードバックは

物語の質を格段に高めてくれます。

なぜかというと、自分では

気づかない盲点を発見できるからなんですよ。

例えば、

- 異なる文化背景を持つ人に読んでもらう

- 様々な年齢層の意見を聞く

- 専門知識の有無が異なる人の反応を確認する

こういったフィードバックが

とても役立ちます。

実際にやるなら、SNSで

意見を募ったり、異なる背景を持つ

友人に読んでもらったりするといいです。

私も以前、ある業界向けの

記事を書いたときに、

その業界の人だけに見せていました。

ところが偶然、全く違う分野の

友人に読んでもらったところ、

「この専門用語がわからない」と

言われて初めて気づいたんです。

それからは意識的に

様々な立場の人からフィードバックを

もらうようにしています。

多様な視点からのフィードバックを

取り入れることで、あなたの物語は

より包括的で響くものになるんです。

ストーリーテリングにおける感情操作を回避する3つのテクニック

ストーリーテリングで最も気をつけるべきは、

知らず知らずのうちに感情操作をしてしまうことです。

この記事を読めば、

あなたの文章が読者から信頼される確率がグッと高まります。

感情操作を避けるための3つのテクニックは、

- 恐怖や不安を煽る表現を控える

- 読者の自主的判断を促す情報を提供する

- 感情と理性のバランスを意識して構成する

この3つなんですね。

どれも実践しやすいけど、

ついつい忘れがちなポイントばかり。

特に影響力のある文章を書く人ほど、

この3つを意識することが大切です。

それでは、それぞれの

テクニックを詳しく解説していきますね。

恐怖や不安を煽る表現を控える

恐怖や不安を煽る表現は、

読者の信頼を一瞬で失わせる危険があります。

なぜなら、そういった表現は

読者の感情を不必要に刺激してしまうからなんです。

例えば、

- 「今すぐ行動しないと大変なことになります」

- 「このチャンスを逃したら二度と戻ってきません」

- 「あなただけが取り残されています」

こんな表現を見ると、

人はつい焦ってしまいますよね。

もっと具体的に言うと、

「この情報を知らないと、

あなたは一生お金に困り続けるでしょう」

といった言い方は完全に感情操作です。

こういう表現の代わりに、

事実に基づいた冷静な説明をしましょう。

たとえば「この方法を実践した人の87%が

成果を感じています」というように。

大切なのは読者を尊重することで、

恐怖で動かそうとしないことです。

恐怖で動いた人は後で

「騙された」と感じることが多いんです。

だから長期的な信頼関係を

築きたいなら、恐怖や不安を煽るのは避けましょう。

読者の自主的判断を促す情報を提供する

読者の自主的判断を促すには、

バランスの取れた情報提供が欠かせません。

これができると、読者は

「自分で決められた」という満足感を得られるんですよ。

例えば、

- メリットだけでなくデメリットも正直に伝える

- 複数の選択肢と各々の特徴を示す

- 成功事例だけでなく失敗例や注意点も共有する

このように情報を

バランスよく提供することが大事です。

具体的には「このアプローチは初心者に向いていますが、

時間がかかる点は考慮してください」といった伝え方です。

また、「これが絶対正解」ではなく

「こういう場合はこの方法が効果的です」と

条件付きで伝えるのも効果的。

さらに、読者自身が考える

きっかけになる質問を投げかけるのも良いですね。

「あなたの場合はどんな目標がありますか?」

「どの方法があなたの状況に合っていると思いますか?」

こういった問いかけで、

読者は自分の状況と照らし合わせて考えます。

そうすることで、読者は

自分の意思で選択したという実感を持てるんです。

感情と理性のバランスを意識して構成する

感情と理性のバランスは、

効果的なストーリーテリングの核心部分です。

このバランスを取ることで、

読者は共感しつつも冷静に判断できるようになります。

例えば、

- 感動的なエピソードの後に具体的なデータを示す

- 個人の体験談と客観的な事実を交互に配置する

- 感情に訴える表現と論理的な説明を組み合わせる

こうした構成によって、

文章に深みが生まれるんですね。

実際の例でいうと、「Aさんは3ヶ月で成果を出しました」

という体験談の後に「平均的には6ヶ月かかります」と

補足するといった具合です。

また、読者の感情を動かす表現を使うときは、

その後に「なぜそうなるのか」という

理由も添えると良いでしょう。

ストーリーテリングの魅力は

感情移入できる点にありますが、

それだけでは一時的な感動で終わってしまいます。

感情と理性をバランスよく配置することで、

読者は納得感を持って行動に移せるんです。

特に重要な決断を促す文章では、

このバランスが信頼性を大きく左右します。

だからこそ、感情に訴えかける部分と

論理的に説明する部分の配分を意識して構成しましょう。

倫理的なストーリーテリングがもたらす5つのビジネスメリット

倫理的なストーリーテリングは、

ビジネスに驚くほど大きな力をもたらします。

正しいやり方で物語を伝えれば、

お客さんとの関係が劇的に変わるんです。

その5つの大きなメリットが、

- 長期的な信頼関係を構築できる

- ブランド価値を高められる

- クレームやトラブルを未然に防げる

- 多様な顧客層にリーチできる

- 社会的責任を果たせる

なんですよね。

これらのメリットは、どんな業種でも

すぐに活かせるものばかりです。

特に今のような情報があふれる時代では、

誠実さがとても大切になってきています。

それでは、それぞれのメリットについて

詳しく見ていきましょう。

長期的な信頼関係を構築できる

誠実なストーリーテリングは、

お客さんとの長い信頼関係を作れます。

なぜなら、嘘や誇張のない話は

時間が経っても裏切らないからなんです。

例えば、

- 実際の使用体験に基づいた商品紹介

- 失敗談も含めた正直な会社の歴史

- 約束したことを必ず守る姿勢

こういった誠実な姿勢は、

お客さんの心に深く残ります。

もっと具体的に言うと、

化粧品会社が「一晩で若返る」と誇張するより

「4週間で肌のキメが整う」と正確に伝える方が、

実際の効果と期待値が一致して満足度が高まるんです。

このように事実に基づいた伝え方をすると、

お客さんは「この会社は信頼できる」と感じます。

ここで大切なのは、短期的な売上より

長い目で見た関係性を優先することです。

一度信頼を失うと取り戻すのは

とても難しいものなんですよね。

だからこそ、最初から誠実な

ストーリーテリングを心がけましょう。

ブランド価値を高められる

倫理的なストーリーテリングは、

あなたのブランドの価値を確実に高めます。

これは単なる印象だけでなく、

実際の資産価値にも影響するんですよ。

例えば、

- 環境に配慮した取り組みの紹介

- 従業員の多様性を尊重する姿勢

- 地域社会への貢献活動

こういった価値観を伝えることで、

ブランドの魅力は大きく広がります。

特に今の時代、若い世代は企業の

社会的な姿勢をとても重視しています。

パタゴニアという会社は環境保護の

取り組みを積極的に発信していて、

それが高いブランド価値につながっているんです。

このように、あなたの会社の良い取り組みを

正直に伝えることで差別化できます。

でも気をつけたいのが、

「グリーンウォッシング」と呼ばれる

見せかけだけの環境配慮です。

本当に実践していることだけを

誠実に伝えることが大切なんですね。

だからこそ、倫理的なストーリーテリングは

ブランド価値を確実に高めるのです。

クレームやトラブルを未然に防げる

倫理的なストーリーテリングは、

実はトラブル防止の最強の盾なんです。

正確で誠実な情報提供をすれば、

お客さんの期待と現実のズレが減るからです。

例えば、

- 商品の限界や注意点もきちんと説明する

- サービスの提供範囲を明確にする

- 想定されるリスクを隠さず伝える

こういった正直な姿勢は、

後々のトラブルを大きく減らします。

具体的に言うと、ダイエット商品で

「一週間で10kg減!」と誇張するより、

「健康的な食事と運動を続ければ、

平均して月に2〜3kgの減量が期待できます」

と正直に伝える方が、クレームは減ります。

お客さんが現実的な期待を持てば、

満足度も自然と高くなるんですよね。

それに、何か問題が起きたときも、

普段から誠実な関係を築いていれば、

お客さんはより寛容になってくれます。

「この会社はいつも正直だから、

今回のミスも誠実に対応してくれるはず」

という信頼があるからです。

だからこそ、最初から正直に伝えることで

トラブルを未然に防げるんです。

多様な顧客層にリーチできる

倫理的なストーリーテリングは、

実はより多くの人に届くパワーがあります。

多様な背景を持つ人々に配慮すれば、

自然と幅広い層から支持されるんですよ。

例えば、

- さまざまな年齢層の事例を紹介する

- 異なる文化背景の人々の声を取り入れる

- 障がいのある方の視点も考慮する

こんな工夫をすることで、

より多くの人があなたの話に共感します。

例えば化粧品会社が、若い女性だけでなく

様々な年齢や肌色の人々をモデルに起用すると、

「この商品は私にも合うかも」と

より多くの人が関心を持ってくれるんです。

この考え方は「インクルーシブ」と呼ばれていて、

誰も排除しない姿勢を大切にします。

あと、気をつけたいのがステレオタイプ。

「お年寄りはスマホが使えない」とか

「男性は家事が苦手」みたいな

決めつけは避けた方がいいですね。

そういった先入観を取り払って

多様な視点を取り入れることで、

より多くのお客さんの心に響くんです。

社会的責任を果たせる

倫理的なストーリーテリングは、

社会に良い影響を与える力があります。

企業には利益だけでなく、

社会への責任も求められているんです。

例えば、

- 環境問題への取り組みを発信する

- 社会課題の解決に貢献する姿勢を示す

- 誰も傷つけない表現を心がける

こういった姿勢は、社会全体に

ポジティブな変化をもたらします。

具体的には、アパレルブランドが

「私たちの製品はすべて公正な賃金で

作られています」と伝えることで、

消費者の意識も少しずつ変わっていくんです。

このように、あなたの発信が

社会の良い変化のきっかけになります。

ただし、感情操作には注意が必要です。

「この商品を買わないと地球が危ない」など、

恐怖や不安を煽るような表現は避けましょう。

代わりに「この選択が未来につながる」

というポジティブな視点で伝えると、

お客さんも前向きな気持ちで

行動してくれるようになります。

だからこそ、倫理的なストーリーテリングは

社会的責任を果たす重要な手段なのです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 大規模な統計より、一人の具体的なストーリーの方が人の心に響く

- 抽象的な数値は読者の日常生活と結びつけると理解されやすい

- 人間の脳は数字よりも物語に強く反応するよう設計されている

- 対象者に近い人物の体験談を選ぶと共感度が劇的に高まる

- 感情を揺さぶる具体的な描写が読者の記憶に強く残る

- 比較コミュニケーションは情報の違いを一目で理解させる強力な手法

- ビフォーアフターの明確な対比は読者の行動を促す効果がある

- 複数のプラットフォームを戦略的に活用すると情報の到達率が上がる

- 顧客の痛点に直接訴えかける内容構成が最も反応を得られる

- 倫理的で誠実なストーリーテリングが長期的な信頼関係を構築する

まとめ

人の心を動かすのは、数字ではなく物語なのです。

この記事では、効果的なストーリーテリングの

秘訣について詳しく解説してきました。

大きな統計より一人の具体的な体験談の方が

心に響くこと、抽象的な数値より日常と

結びついた例えの方が伝わりやすいことなど、

人間の心理に基づいた情報発信の方法を学びました。

また、比較コミュニケーションの力も

見逃せません。情報の違いを一目で理解させ、

ビフォーアフターで変化を明確に示すことで、

読者の行動を促すことができるのです。

効果的なストーリーテリングには7つの要素が

あることも分かりました。共感できる主人公、

明確な課題、感情の起伏、具体的な詳細、

読者が自分を投影できる展開、意外性のある

転換点、そして心に残るメッセージです。

これらの要素を意識するだけで、あなたの

文章は格段に読みやすく、心に残るものになります。

情報発信を多様化する方法も重要です。

複数のプラットフォームを活用し、

メディア特性に合わせたコンテンツを作成することで、

より多くの読者にリーチできるようになります。

最後に、倫理的なストーリーテリングの

重要性も忘れてはなりません。誠実で

多様性に配慮した情報発信は、長期的な

信頼関係を構築し、ブランド価値を高め、

クレームやトラブルを未然に防ぐことができます。

明日からでも、この記事で学んだテクニックを

少しずつ試してみてください。数字だけに頼らず、

心に響くストーリーを織り交ぜることで、

あなたの情報発信は確実に変わるはずです。

読者の心を掴み、行動を促す文章が書けるように

なれば、ビジネスでも私生活でも

コミュニケーションの質が飛躍的に向上します。

ぜひ、あなただけの魅力的なストーリーテリングで、

周りの人の心を動かしてみてください。

よくある質問

数字だけの説明は本当に効果がないのですか?

はい、数字だけの説明はあまり効果がありません。人の脳は大きな数字を具体的にイメージできず、感情も動きにくいのです。例えば「1000人が利用」より「不眠に悩んでいた佐藤さんが熟睡できるようになった」という具体的な話の方が心に響きます。数字は信頼性を与える重要な要素ですが、それだけでは人の心は動かないのです。

事例を効果的に使うコツはありますか?

事例を効果的に使うコツは、読者と似た境遇の人の話を選ぶことです。例えば30代の会社員向けなら「30代で子育て中の営業マン」の体験談の方が刺さります。また、感情を揺さぶる具体的な描写を加え、ビフォーアフターの変化を明確に示すことも大切です。「初めて100万円の売上を見たとき、思わず画面を何度も更新してしまった」といった感情描写があると、読者は物語に没入していきます。

比較コミュニケーションとは何ですか?どう役立ちますか?

比較コミュニケーションとは、違いを明確に示して情報を伝える方法です。例えば「自社製品と競合製品の特徴を対比する」「Before/Afterの状況を視覚化する」などがあります。人間の脳は単体の情報より比較情報の方が処理しやすいため、違いが一目で理解できます。例えば「当社の掃除機は3万円で5年保証、競合他社は4万円で保証1年だけ」という比較は、お客さんにすぐ理解してもらえます。ただし、競合を過度に批判したり、比較ポイントを多すぎて複雑にしたりしないよう注意しましょう。

ストーリーテリングが効果的なのはなぜですか?

ストーリーテリングが効果的なのは、人間の脳が数字よりも物語に強く反応するからです。物語には感情が含まれていて、感情は記憶を強化します。例えば、健康に関する数字だらけの説明はすぐ忘れてしまいますが、実際に病気を克服した人の体験談は鮮明に記憶に残ります。また、ストーリーは読者と感情的なつながりを生み出し、複雑な情報をわかりやすく伝え、行動を促す力があります。「この方法で私は成功した」という物語は、読者に「私もできるかも」と思わせるのです。

効果的な情報発信を継続するコツはありますか?

効果的な情報発信を継続するコツは、4つのステップを繰り返すことです。まず「明確な改善目標を設定する」(例:記事の読者数を20%増やす)、次に「データに基づいた仮説を立てる」(例:写真付き記事が人気だから増やそう)、そして「小規模な変更から試験的に実施する」(例:タイトルの付け方だけ変えてみる)、最後に「結果を検証して全体に展開する」(例:質問形式のタイトルがシェア数30%増につながった)というサイクルです。このプロセスを繰り返すことで、情報発信は着実に成長していきます。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。