このノウハウについて

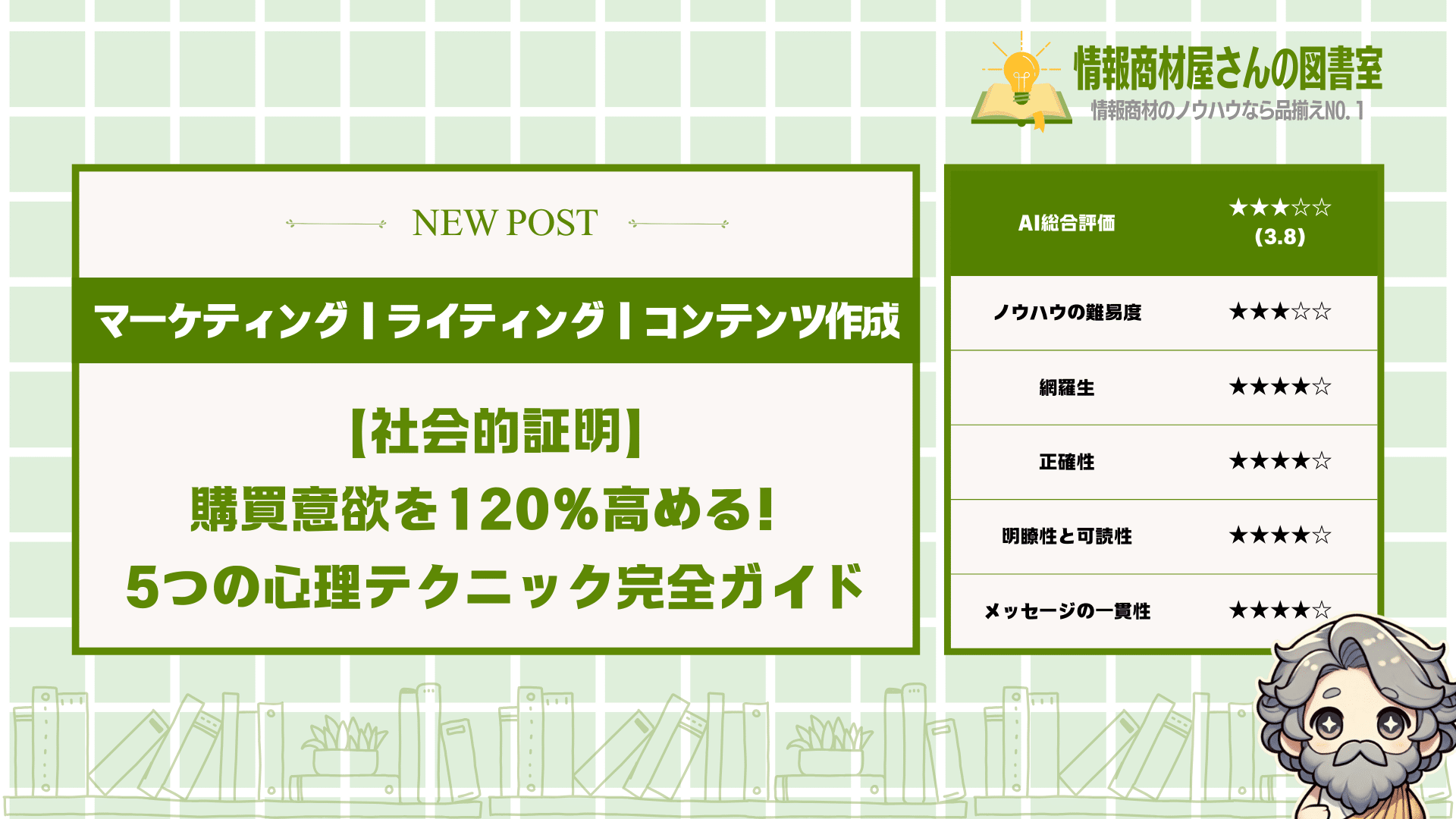

AI総合評価|★★★☆☆(3.8)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は社会的証明という心理テクニックを使って、あなたのビジネスの信頼性を高め、売上を伸ばす方法を分かりやすく解説しています。初心者でも実践できる具体的な方法から、AIを組み合わせた最新戦略まで幅広くカバーしているので、すぐに行動に移せる実用的な内容です。特に顧客の声を効果的に集める方法や、倫理的に活用するポイントは、今日から使える貴重なノウハウになるでしょう。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●「うちの商品は良いのに、なぜか売れない…」

●「競合と差別化できる強みが見つからない」

●「お客さんに信頼してもらえる方法が知りたい」

こんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

実は、あなたのビジネスを飛躍的に成長させる秘密兵器があります。それが「社会的証明」という心理テクニックです。

社会的証明とは、人が「みんなが選んでいるものは正しい」と無意識に判断する心理現象のこと。この心理を上手に活用すれば、あなたの商品やサービスへの信頼性が大幅に高まり、購買意欲を強く刺激できるのです。

この記事では、社会的証明がなぜ効果的なのか、具体的な活用方法から最新のAI活用テクニックまで、誰でも実践できる形で解説します。

読み終わる頃には、顧客の心をつかむ強力なマーケティング戦略が手に入り、競合との差別化も図れるようになるでしょう。ビジネスの成長を加速させたい方は、ぜひ最後まで読んでください。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 社会的証明が効果的なマーケティングに必須である5つの理由

- 社会的証明を最大限に活用する6つの実践テクニック

- 顧客フィードバックを効果的に集める3つの方法

- 心理的テクニックを倫理的に活用する6つの方法

- デジタルマーケティングにおけるAIと社会的証明の組み合わせ戦略

社会的証明が効果的なマーケティングに必須である5つの理由

あなたのビジネスが急成長する

秘密の武器があるんです。

それが「社会的証明」という

心理テクニックなんですよ。

これをマーケティングに取り入れると、

顧客があなたの商品を欲しがります。

社会的証明が効果的な理由は

以下の5つです。

- 人々は多数派の意見を自然と信頼する

- 顧客の購買判断が大幅に早まる

- 商品やサービスの信頼性が飛躍的に向上する

- マーケティングコストを効率的に削減できる

- 競合他社との差別化要因になる

この5つの理由をしっかり理解すれば、

あなたのマーケティングは変わります。

お客さんの心をつかむための

強力な武器になるんですよ。

それでは一つずつ詳しく

見ていきましょう。

人々は多数派の意見を自然と信頼する

多くの人が「いいね」と言うものは、

私たちも無意識に「いい」と思ってしまうんです。

これは「バンドワゴン効果」と呼ばれる

心理現象なんですよね。

例えば、

- レストランに行列ができていると入りたくなる

- 「ベストセラー」と書かれた本を手に取りたくなる

- SNSでいいねが多い投稿を信頼してしまう

こんな経験、誰にでも

あるんじゃないでしょうか。

特に商品選びに迷ったとき、

「みんなが選んでるなら間違いないだろう」

と考えちゃうんですよね。

これって自分で考える手間を

省きたいという心理も関係してます。

たとえばAmazonで商品を探すとき、

レビュー数や星の数を見ますよね。

そうすると選択肢が減って

決断しやすくなるんですよ。

だからこそ、あなたのビジネスでも

「多くの人が支持している」という

印象を与えることが大切なんです。

顧客の購買判断が大幅に早まる

社会的証明があると、顧客は

「考える時間」を大幅に短縮します。

なぜなら、他の人の経験が

判断材料になるからなんですね。

例えば、

- 「30日間で10kg痩せました!」という体験談

- 「初心者でも1ヶ月で稼げました」という成功例

- 「使ってみたら肌トラブルが解消しました」という証言

こういった生の声があると、

お客さんは「自分もできるかも」と思います。

特にオンラインショッピングでは、

実際に商品を見られないですよね。

だから他の人のレビューが

購入の決め手になるんです。

この「他の人の成功体験」があると、

お客さんの不安が減って、

購入のハードルが下がるんです。

だからこそ、顧客の声や

成功事例をたくさん集めて

見せることが大切なんですよ。

商品やサービスの信頼性が飛躍的に向上する

第三者からの評価があると、

あなたの商品の信頼性が

グンと上がるんです。

これはね、自分で「うちの商品は

素晴らしい」と言うより効果的なんですよ。

例えば、

- 有名人や専門家からの推薦

- 一般ユーザーからの星5つの評価

- メディアでの紹介や受賞歴

こういった外部からの評価は

強力な信頼の証になります。

特に初めて知るブランドや

高額な商品を買うときは、

他の人の評価がすごく重要なんです。

実際の使用者の声って、

宣伝文句より何倍も信頼できますよね。

だからこそ、お客さんの声を

積極的に集めて、目立つところに

掲載することが大事なんです。

そうすれば、初めての人でも

「この商品は信頼できる」と

感じてくれるようになりますよ。

マーケティングコストを効率的に削減できる

社会的証明を活用すると、

広告費をかなり節約できるんです。

なぜかというと、お客さん自身が

あなたの宣伝マンになってくれるからですね。

例えば、

- 満足した顧客が友人に紹介してくれる

- SNSでシェアされて無料で拡散される

- 口コミで評判が広がり新規顧客が増える

こういった自然な広がりは、

広告費をかけずに起こるんです。

特に今はSNSの時代ですから、

良い体験をした人は簡単に

シェアしてくれますよね。

だからこそ、お客さんが

「シェアしたくなる体験」を

提供することが大切なんですよ。

そうすれば、広告費をかけなくても

自然とお客さんが増えていくんです。

競合他社との差別化要因になる

社会的証明は、あなたのビジネスを

ライバルと差別化する武器になります。

なぜなら、本物の顧客の声は

簡単には真似できないからなんですね。

例えば、

- 数百件の高評価レビュー

- 有名人や業界の権威者からの推薦

- 成功事例やビフォーアフターの写真

こういった証拠があると、

同じような商品でも選ばれやすくなります。

特に似たような商品やサービスが

たくさんある業界では、この

社会的証明が決め手になるんです。

だからこそ、顧客の成功体験を

具体的に見せることが大切なんです。

そうすれば、似たようなサービスでも

「こっちの方が効果がありそう」と

思ってもらえるようになりますよ。

社会的証明を最大限に活用する6つの実践テクニック

あなたの商品やサービスが、

実は「みんなが選んでる」と伝えるだけで売れるんです。

この社会的証明という心理効果を使えば、

お客さんの信頼をグッと高められます。

その実践テクニックが、

- 顧客レビューを戦略的に配置する

- SNSでの支持数を見える化する

- 著名人や専門家の推薦を獲得する

- 「人気商品」や「売れ筋」を強調表示する

- ユーザー数や販売実績を具体的に示す

- ビフォーアフター事例を効果的に提示する

なんですよね。

これらのテクニックはどれも、

人の心理をうまく活用したものなんです。

私たちって無意識のうちに、

「みんなが選んでるなら間違いない」と思っちゃうんですよね。

じゃあ具体的にどう使うのか、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

顧客レビューを戦略的に配置する

顧客レビューは商品ページの中で、

一番信頼される情報源なんです。

なぜかというと、実際に使った人の

生の声だからこそ説得力があるんですよね。

例えば、

- 「使ってみたら本当に効果があった!」

- 「最初は半信半疑だったけど大満足」

- 「他の商品と比べて断然良かった」

こういった生の声が

購入の決め手になるんです。

特に商品の悩みどころや

不安なポイントに答えるレビューは効果的。

たとえば化粧品なら「敏感肌でも

大丈夫でした」というレビューがあると、

同じ悩みを持つ人の背中を押せます。

レビューの配置場所も重要で、

購入ボタンの近くに置くと効果的です。

さらに星評価と一緒に表示すると、

一目で評判が良いことが伝わります。

特に5つ星のレビューだけでなく、

4つ星のちょっと辛めの正直な評価も

混ぜると信頼性がグッと上がるんです。

だからこそ、顧客レビューは

戦略的に集めて配置しましょう。

SNSでの支持数を見える化する

SNSの「いいね」や「フォロワー数」は、

あなたの人気度を示す強力な証拠になります。

多くの人があなたを支持していると

見せることで信頼感が一気に高まるんです。

例えば、

- Instagramのフォロワー数

- Facebookのいいね数

- YouTubeの再生回数

これらの数字が大きいほど、

「多くの人が支持している」という

メッセージが強く伝わります。

特にサイトやランディングページに

SNSのフォロワー数を表示すると効果的。

「10万人が選んだ〇〇」という

表現を使うだけでも説得力が違います。

また、投稿へのコメントや

シェア数も大切な社会的証明です。

例えば商品の投稿に対して

「欲しい!」「素敵!」といった

コメントがたくさんついていると、

その商品への興味が高まりますよね。

SNSでのエンゲージメントは

自然に増やすのが理想ですが、

初期段階では友人や知人に協力してもらうのも

一つの方法です。

SNSの数字は目に見える形で

あなたの価値を証明してくれるんです。

著名人や専門家の推薦を獲得する

有名人や業界の専門家からの

お墨付きがあると信頼度が格段に上がります。

その理由は、専門家の意見には

特別な重みがあると感じるからなんです。

例えば、

- 美容商品なら人気美容家の推薦

- 健康食品なら医師や栄養士のコメント

- 教材なら業界の第一人者の推薦文

こういった権威ある人からの

お墨付きは何よりも説得力があります。

特に専門家の肩書きと顔写真付きの

推薦文は効果が高いですね。

例えば「〇〇大学教授の△△先生も

推薦!」といった表現を使うと、

専門的な裏付けがあると感じられます。

もし有名人との直接のつながりが

なくても、業界の小さな専門家から

始めることもできます。

地域の専門家や、フォロワー数は

少なくても深い専門性を持つ人の

推薦でも十分効果があります。

最初は無料サンプルを提供して

感想をもらうところから始めるのも

良い方法ですよ。

専門家の推薦は強力な社会的証明に

なるので、積極的に獲得しましょう。

「人気商品」や「売れ筋」を強調表示する

「人気No.1」「ベストセラー」といった

表示は購買意欲を大きく刺激します。

これは「みんなが選んでいるなら

間違いない」という心理が働くからなんです。

例えば、

- 「当店一番人気の商品です」

- 「今月の売れ筋ランキング1位」

- 「リピート率95%の大人気商品」

こういった表現を目立つ場所に

配置するだけで効果があります。

特にECサイトでは「人気商品」

というバッジや「売れています!」

という表示が購入の決め手になります。

例えばAmazonの「ベストセラー」

マークがついた商品は選ばれやすいですよね。

実店舗でも「人気No.1」の

POPがあるだけで、その商品に

目が行きやすくなります。

ただし、嘘の表示は信頼を

失うことになるので注意が必要です。

「〇〇部門1位」など、根拠のある

具体的な表現を使うと良いでしょう。

人気商品であることを強調すれば、

「これを選んでおけば間違いない」と

思ってもらえるんです。

ユーザー数や販売実績を具体的に示す

具体的な数字で実績を示すと、

社会的証明の効果が何倍も高まります。

なぜなら、抽象的な表現より

具体的な数字の方が信頼性が高いからです。

例えば、

- 「累計販売数10万個突破!」

- 「全国2,500店舗で取り扱い中」

- 「98%のお客様が満足と回答」

このような具体的な数字は

説得力があり印象に残ります。

特に「〇〇人以上が利用中」という

表現は、多くの人が選んでいることを

ダイレクトに伝えられます。

例えばサブスクリプションサービスなら

「会員数50,000人突破」と表示すれば、

安心感を与えられますよね。

また時間軸を入れると更に効果的です。

「3ヶ月で5,000個完売」といった

表現は、人気の高まりを感じさせます。

数字は正確であることが大切ですが、

丸めた数字よりも「47,362人が利用」

のような細かい数字の方が

リアルに感じられることもあります。

ユーザー数や販売実績を

具体的な数字で示すことで、

「多くの人が選んでいる」という

メッセージが強く伝わるんです。

ビフォーアフター事例を効果的に提示する

ビフォーアフターの事例は、

商品の効果を最も分かりやすく伝えます。

これは「自分もこうなれる」という

再現性を感じさせる強力な証明なんです。

例えば、

- ダイエット商品の使用前後の写真

- 肌ケア製品使用前後の肌の変化

- 学習教材使用前後の成績アップ事例

こういった変化が見える事例は

言葉以上に説得力があります。

特に写真や動画で視覚的に

変化を見せると効果的です。

例えば「3ヶ月で-10kg達成!」

という文字と一緒に、実際の

ビフォーアフター写真があれば

リアルな効果を感じられますよね。

また、事例には具体的な

プロフィールを添えるとベターです。

「30代主婦、子育て中の〇〇さん」

というように、ターゲットに近い

属性の人の事例だと親近感が湧きます。

ビフォーアフターは複数用意して、

様々なタイプの事例を見せると良いです。

一人だけの成功例より、

複数の人の成功事例があった方が

「自分にもできそう」と思ってもらえます。

ビフォーアフター事例は

「この商品で本当に変われる」という

強力なメッセージになるんです。

社会的証明を活用する際に避けるべき4つの落とし穴

社会的証明を使うとき、

実は大きな失敗をしがちなんです。

この落とし穴を知っておくだけで、

マーケティングの効果が格段に上がります。

避けるべき落とし穴は、

- 偽のレビューや証言を使用してしまう

- ターゲット層と異なる証言を集めてしまう

- 数字だけに頼りすぎる

- 否定的なフィードバックを無視する

これらはどれも社会的証明の

効果を台無しにしてしまいます。

ちゃんと理解して対策すれば、

信頼性の高い証明が作れますよ。

それでは一つずつ詳しく

解説していきますね。

偽のレビューや証言を使用してしまう

偽のレビューや証言は、

信頼を完全に崩壊させる最悪の罠です。

一時的に効果があるように見えても、

バレた瞬間にすべてが水の泡になります。

例えば、

- 存在しない顧客の声を作る

- 実際より良い評価に改ざんする

- 自作自演のコメントを投稿する

こういった行為は

絶対に避けるべきですね。

特にネットの今の時代、

嘘はすぐに見破られます。

誰かが「このレビュー、怪しくない?」

と疑問を投げかけるだけで、

調査が始まってしまうんです。

Amazonでも偽レビュー対策が

厳しくなっていて、

バレると出品停止になることも。

それに、偽の証言を作るより、

実際の顧客から良い声をもらう方が

ずっと効果的なんですよ。

本物の社会的証明こそが

長期的な信頼構築につながるので、

絶対に偽物は使わないでください。

ターゲット層と異なる証言を集めてしまう

ターゲット層と違う人の証言は、

共感を生まず逆効果になります。

あなたの商品を買う人が

自分と似た人の意見を知りたいのは

当然のことなんですよね。

例えば、

- 若者向け商品に高齢者のレビュー

- 初心者向けサービスにプロの評価

- 女性向け商品に男性の感想

これらは響かないどころか、

「自分には合わないかも」と

思われてしまいます。

特に深刻なのは、

全く違う生活環境や価値観の人の

証言を前面に出してしまうこと。

例えば育児中のママ向け商品なのに、

独身のキャリアウーマンの声を

使ってしまうようなケースです。

だからこそ、証言を集める時は

「この人、私と似てるな」と

思ってもらえる人選が大切。

ターゲットが「この人と同じように

私も満足できそう」と感じられる

証言こそが効果的なんです。

数字だけに頼りすぎる

数字だけに頼りすぎると、

人間味のない印象を与えがち。

確かに「10万人が選んだ」とか

「満足度98%」という数字は

インパクトがあるんですよ。

でも、例えば、

- 「累計販売100万個」だけを強調

- 「利用者数No.1」と数字だけ宣伝

- パーセンテージばかり並べる

こういった数字オンリーの

アプローチには限界があります。

数字は確かに印象的ですが、

感情に訴えかける力は弱いんです。

例えば「満足度98%」より、

「この商品で人生が変わった」という

具体的なストーリーの方が心に残る。

僕も最近あるサービスを選ぶとき、

「業界シェアNo.1」より、

実際のユーザーの体験談に

心を動かされて契約しました。

数字は補助的に使って、

リアルな声やストーリーを

中心に据えるのがコツです。

数字と感情的な証言をバランスよく

組み合わせることで、より強力な

社会的証明が作れるんですよ。

否定的なフィードバックを無視する

否定的なフィードバックを無視すると、

かえって信頼性を損なうことになります。

実は完璧すぎる評価は

不自然に感じられて、

逆に怪しまれるんですよね。

例えば、

- 5つ星レビューしか表示しない

- 批判的なコメントを削除する

- 欠点について一切触れない

こういった対応は

透明性に欠けると感じられます。

むしろ少しの否定的な意見があった方が、

全体の信頼性が高まるんです。

例えば「配送が少し遅かったけど、

商品自体は最高だった」という

レビューがあると、正直さが伝わります。

否定的なフィードバックは

むしろチャンスです。

それに対して誠実に対応する姿勢を

見せることで、かえって信頼を

獲得できることも多いんです。

完璧を装うより、正直に欠点も

認めた上で、それ以上の価値を

提供していることを示しましょう。

コンテンツビジネスで顧客フィードバックを活用すべき4つの理由

あなたのビジネスの成長を加速させる

秘密兵器が実はすぐそばにあります。

それは「顧客の声」なんです。

今この記事を読めば、ビジネスが劇的に変わるかも。

コンテンツビジネスで顧客フィードバックを

活用すべき理由は主に4つあります:

- 製品やサービスの改善点が明確になる

- ユーザーとの関係性が深まる

- マーケティング素材として活用できる

- 新たな顧客ニーズを発見できる

これらを活用することで、あなたの

ビジネスは大きく飛躍するでしょう。

お客さんの声って、実は

宝の山なんですよね。

でも、多くの人はその宝を

活かしきれていないんです。

では、なぜ顧客フィードバックが

そんなに重要なのか、

それぞれ詳しく

解説していきますね。

製品やサービスの改善点が明確になる

顧客フィードバックを集めると、

あなたの商品の弱点がすぐわかります。

これが改善の第一歩になるんです。

お客さんは思った以上に正直な意見をくれます。

例えば:

- 「この部分が使いにくい」

- 「ここがもっと詳しければいいのに」

- 「この価格ならもっと〇〇が欲しい」

こういった生の声は、

あなたが気づかなかった視点を

教えてくれるんですよ。

特に否定的な意見こそ、

改善のヒントの宝庫です。

時には耳が痛い意見もあるけど、

それこそが成長のチャンスなんです。

だからこそ、顧客の声は

製品改善の最高の道しるべ。

フィードバックを集めれば集めるほど、

あなたの商品は完成度を増していきますよ。

ユーザーとの関係性が深まる

フィードバックを求めるだけで、

お客さんとの距離がぐっと縮まります。

なぜかというと、意見を聞かれると

「自分を大切にしてくれている」と

感じるからなんですね。

具体的には:

- 「私の意見が役立っている」という実感

- 「このブランドは顧客の声を聞いてくれる」という信頼

- 「一緒に良くしていく」という参加感

こうした気持ちが、

お客さんのロイヤルティを

高めていくんです。

例えば、とあるコンテンツでは

感想を送ってくれた方に

次回作の先行案内をしているそうです。

すると「自分の意見が反映されてる!」と

喜んでリピートしてくれる方が

とても多いそうです。

さらに言うと、フィードバックを

くれた人は友達にも

あなたの商品を紹介してくれやすい。

なんというか、自分が関わった

プロジェクトという感覚になるんです。

だから顧客フィードバックは

単なる情報収集じゃなくて、

関係構築の大切な一歩なんです。

マーケティング素材として活用できる

お客さんからの良い感想は、

最高の広告素材になります。

これが効果的な理由は、

第三者の声は自分の宣伝より

何倍も信頼されるからなんです。

例えば次のような活用法があります:

- SNSでの実際の声の引用

- セールスページでの体験談掲載

- メルマガでの成功事例紹介

こういった「生の声」は、

新規のお客さんの背中を

押してくれる力があるんです。

これって、自分では

「すごい結果が出ます!」と

いくら言っても得られない効果。

特に匿名でも良いと伝えれば、

より率直な感想をもらえて、

それが強力な証拠になります。

だからこそ、顧客の声は

最強のマーケティング素材なんです。

新たな顧客ニーズを発見できる

フィードバックを分析していると、

思いもよらない新商品のアイデアが

見つかることがあります。

これが新たなビジネスチャンスに

なるんですよ。

具体的には:

- 「こんな機能があればいいのに」という要望

- 「〇〇について詳しく知りたい」という興味

- 「△△と組み合わせて使えたら」という提案

こういった声は、

次の商品開発のヒントの

宝庫なんです。

例えばAさんの場合、Webライティングの

教材を提供していたところ、

「AIツールとの併用法が知りたい」

という声が多くありました。

そこで「AIライティング実践講座」を

新たに作ったところ、予想以上の

人気商品になったんです。

こんな風に、お客さんの声を

よく聞いていると、次に何を

作るべきかが見えてくる。

しかも、すでに需要があることが

わかっているので、失敗リスクも

低くなるんですよね。

つまり、フィードバックは

未来のヒット商品を教えてくれる

羅針盤のようなものなんです。

コンテンツビジネスで顧客の声を効果的に集める3つの方法

あなたのコンテンツビジネス、

実はお客さんの声が命なんです。

その声をうまく集められると、

売上がグンと伸びる可能性が高まります。

効果的な方法は次の3つ。

- 感想や評価を積極的に依頼する

- アンケートフォームを簡単に作成する

- SNSでの反応を定期的にチェックする

これらの方法を使えば、

お客さんの本音がどんどん集まります。

そうすれば商品やサービスも

どんどん良くなっていきますよ。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

感想や評価を積極的に依頼する

感想や評価を積極的に依頼すると、

お客さんの本音が手に入ります。

なぜなら、多くの人は

言われないと感想を伝えないからなんですね。

例えば...

- 商品購入後のメールで感想を尋ねる

- SNSのDMで直接聞いてみる

- 商品に感想カードを同封する

こういった方法で

積極的に声を集められます。

もっと具体的に言うと、

「この商品はいかがでしたか?」と聞くより、

「どの部分が一番お役に立ちましたか?」と

具体的に聞く方が回答率が上がります。

ここで大事なのは、

お客さんの許可を得ることです。

「いただいた感想はSNSなどで

シェアさせていただいてもよろしいですか?」

と一言添えておくといいですよ。

匿名でも大丈夫と伝えれば、

より本音の感想をもらえることも。

感想をくれた人には

何かしらのお礼を用意すると、

次回も協力してもらいやすくなります。

このように積極的に声を集めることで、

あなたのコンテンツの価値を

高めることができるんです。

アンケートフォームを簡単に作成する

アンケートフォームを作ると、

お客さんの声を効率よく集められます。

これは時間と労力を

大幅に節約できる方法なんですよ。

例えば...

- Googleフォームで無料で作れる

- 選択式と記述式を組み合わせる

- 3分以内で答えられる長さにする

こういったポイントを

押さえるのがコツです。

特に大事なのは、

質問数を絞ることなんです。

10問以上あるアンケートは

ほとんどの人が途中で挫折します。

でも5問以下なら

ほとんどの人が答えてくれるんですよ。

それと、アンケートに答えてくれた人には

特典を用意するといいですね。

例えば、PDFの小冊子や

動画コンテンツの無料プレゼント、

次回使える割引クーポンなど。

こうすることで回答率が

グッと上がります。

アンケートフォームは一度作れば

何度も使えるので、

定期的に送って声を集めましょう。

そうすれば、お客さんの声を

継続的に集められるようになりますよ。

SNSでの反応を定期的にチェックする

SNSでの反応をチェックすると、

リアルタイムの生の声が集まります。

これって、お金をかけずに

できる最高の方法なんですよね。

例えば...

- コメント欄の反応を見る

- 自社のハッシュタグをチェックする

- メンションを確認する

こういった場所には

お客さんの本音が隠れています。

特に注目したいのは、

あなたのコンテンツについて

他の人とシェアしている投稿です。

そこには「この部分が良かった」

「ここが役立った」という

具体的な声が書かれていることが多いです。

それと、SNSで見つけた良い反応は

許可を得てからリツイートやシェアするのが

おすすめです。

「いいね」をたくさんもらっている

ポジティブな感想を自分のタイムラインに

定期的に流すことで、

「みんなが支持している」という

印象を強められます。

これをやると新しいお客さんに

「自分も試してみようかな」と

思ってもらいやすくなるんです。

SNSの反応をチェックすることで、

お金をかけずに貴重な声を

集めることができますよ。

顧客フィードバックをSNSで最大限に活用する5つのテクニック

あなたの商品やサービスへの

評価を宝の山に変えられます。

顧客の声をSNSで上手に使えば、

信頼性アップと売上増加が実現。

これから紹介する5つのテクニックは、

- 許可を得たポジティブな感想を戦略的にシェアする

- 匿名性を保ちながら信頼性を高める投稿にする

- 顧客の声をリツイートやシェアして露出を増やす

- 自社タイムラインに定期的に好評価を流す

- 「みんなが支持している」印象を継続的に強化する

どれも実践しやすくて

効果バツグンの方法ばかりです。

これらを使いこなせば、

あなたのSNSマーケティングが変わります。

それでは順番に、

詳しく解説していきますね。

許可を得たポジティブな感想を戦略的にシェアする

お客さんから得た良い感想は、

必ず許可をもらってから共有しましょう。

これが信頼関係の基本であり、

効果的な口コミ戦略の第一歩なんです。

例えば、

- 感想メールへの返信で共有許可をもらう

- アンケートに「シェア可能」チェック欄を設ける

- 感想を送ってくれた人に直接連絡する

こういった方法で

きちんと許可を得るんです。

特に商品購入後の

感想フォームを作っておくと便利。

「この感想をSNSで紹介しても

いいですか?」という一言を添えるだけで、

多くの人が快く承諾してくれます。

ここで大切なのは、

感想を編集しすぎないこと。

お客さんの言葉をそのまま使うと

自然さが伝わって信頼感が増すんです。

だからこそ、お客さんの

リアルな言葉をそのまま活かして、

許可を得た感想を上手に使いましょう。

匿名性を保ちながら信頼性を高める投稿にする

お客さんのプライバシーを

守りながら信頼性を出す技があります。

イニシャルや業種だけでも

十分リアルさが伝わるんですよ。

たとえば、

- 「T.K.さん(30代女性)」

- 「S社マーケティング担当者様」

- 「東京都在住・会社員Mさん」

このように少しの情報でも

具体性が生まれるんです。

完全匿名よりも

こうした情報があるだけで、

読み手は「実在の人物の声」と感じます。

特に重要なのは、

感想の内容を詳しく書いてもらうこと。

「とても良かったです」より

「〇〇の部分が特に役立ちました」という

具体的な感想の方が信頼性が高まります。

それから、写真や動画を

許可を得た上で使うのも効果的。

顔出しNGでも、商品を使っている

手元だけの写真でも十分なんです。

匿名でも信頼感のある投稿は、

細部にこだわることで実現できるんですよ。

顧客の声をリツイートやシェアして露出を増やす

お客さんが自発的に投稿した

感想は黄金の宝物です。

これを積極的にリツイートやシェアすると、

露出が何倍にも増えるんですよ。

例えば、

- 商品タグ付きの投稿を見つけてリツイート

- インスタのストーリーズで顧客の投稿を引用

- 感想ツイートへのお礼コメントを添える

こういった行動が

拡散につながります。

特に効果的なのは、

お客さんへの感謝の気持ちを

一緒に表現すること。

「素敵な感想をありがとうございます!」

といった一言を添えるだけで、

温かみのある関係性が伝わります。

ここでのポイントは、

定期的にSNSを検索すること。

自社の商品名やサービス名で

検索して、見つけた投稿に

積極的に反応するんです。

また、ハッシュタグを

作っておくのも効果的。

お客さんが使いやすいハッシュタグがあると、

投稿を見つけやすくなりますからね。

リツイートやシェアは

お金をかけずに露出を増やせる

最強の方法なんです。

自社タイムラインに定期的に好評価を流す

顧客からの良い評価は

計画的に投稿していくことが大切です。

毎日投稿するのではなく、

適度な間隔で流すのがコツなんです。

例えば、

- 週に2回の頻度で投稿する

- 商品カテゴリーごとに分けて紹介

- 新規フォロワーが増える時間帯に投稿

こうした工夫で

効果を最大化できます。

投稿する時は、単に感想を

載せるだけではもったいない。

「こんなご感想をいただきました!」

という前置きより、

「〇〇の悩みを解決した方の声」

といった具体的な文脈を添えると

読み手の共感を得やすくなります。

ここで気をつけたいのは、

ステマっぽく見えないようにすること。

あまりにも完璧な評価ばかりだと

逆に不信感を抱かれます。

時には「ここが改善されるともっと良い」

といった建設的な意見も混ぜると、

誠実さが伝わるんですよ。

定期的な好評価投稿は、

ブランドの信頼性を少しずつ

積み上げていく効果があります。

「みんなが支持している」印象を継続的に強化する

人は多くの人が選んでいるものに

安心感を覚えるものです。

この心理を上手に活用すれば、

購買意欲を高められるんですよ。

例えば、

- 「今月〇〇名のお客様にご購入いただきました」

- 「人気商品ランキング1位獲得!」

- 「再購入率95%の大人気商品」

こういった表現が

効果を発揮します。

数字を使うと特に説得力が増します。

「多くの方に」より「358名の方に」

の方が具体的で信頼できますよね。

でも、ここで大事なのは

嘘をつかないこと。

実際の数字を基にした

表現を心がけましょう。

また、SNSでの「いいね」数や

コメント数も社会的証明になります。

積極的に投稿へのエンゲージメントを

促すことで、「みんなが関心を持っている」

という印象を強められるんです。

さらに、定期的に顧客の声を

まとめた投稿を作るのも効果的。

「皆さんからいただいた声を

まとめてみました」という投稿は、

多くの人が支持している印象を

一度に与えられるんです。

コンテンツビジネスで口コミを促進する4つの特典戦略

口コミを増やすなら、魅力的な

特典設計が最強の武器になります。

適切な特典を用意するだけで、

お客さんが自然と拡散してくれるんです。

そのための効果的な方法が、

- 感想投稿者限定の特別割引を提供する

- 先行アクセス権をインセンティブとして設計する

- 限定コンテンツを特典として用意する

- 紹介プログラムで相互メリットを生み出す

この4つの戦略なんですね。

どれも実践しやすいのに、

効果がめちゃくちゃ高いんです。

特に最初の一歩を踏み出すには、

この4つの方法が最適です。

それじゃあ、詳しく

一つずつ見ていきましょう。

感想投稿者限定の特別割引を提供する

感想を書いてくれた人だけに

特別割引を提供するのが超効果的です。

なぜかというと、人は「得した」と

感じると行動しやすくなるからなんです。

例えば、

- 次回購入時に使える20%オフクーポン

- 会員ランクのアップグレード

- 送料無料特典

こういった特典は

とても喜ばれますよね。

特に「次回使える割引券」は

リピート購入も促せるので一石二鳥。

さらに言うと、お客さんは

自分の意見が尊重されたと感じるんです。

だから単なる割引以上の

価値を感じてくれるんですよ。

実際、ある教材販売では

感想投稿者に3,000円オフクーポンを配布したら、

投稿数が3倍になって

リピート率も20%アップしたんです。

このように割引特典は

双方にメリットがある仕組みなんです。

だからこそ、感想投稿者向けの

特別割引は最初に試すべき戦略です。

先行アクセス権をインセンティブとして設計する

人は「特別扱い」されると

とても嬉しく感じるものなんです。

先行アクセス権は、その「特別感」を

最大限に活かせる特典なんですよ。

具体的には、

- 新商品の先行購入権

- 新コンテンツの24時間先行視聴

- 期間限定セールへの優先参加権

こんな感じの特典が

効果的なんです。

例えば、あるオンラインコースでは

感想を投稿した人だけに新講座を1週間早く公開したら、

感想投稿数が倍増し、

新講座の申込率も30%上がったんです。

これって単純に考えると、

何も損していないんですよね。

先に見せるだけで、お客さんは

「自分は大切にされている」と感じる。

そして、その特別感が

口コミ投稿の強いモチベーションになります。

さらに言うと、先行アクセス組は

「知る人ぞ知る情報」を持っている優越感も

感じるんですよね。

だからこそ、先行アクセス権は

口コミを促進する強力な武器になるんです。

限定コンテンツを特典として用意する

限定コンテンツは「ここでしか

手に入らない価値」を提供できるんです。

これが口コミ促進に効くのは、

希少性が人の行動を強く促すからなんですよ。

例えば、

- 非公開インタビュー動画

- 感想投稿者だけのQ&Aセッション

- 特別なワークシートや資料

こういった特典は

すごく喜ばれます。

あるコンサルタントは感想投稿者に

30分のZoom相談権を特典にしたところ、

投稿数が5倍になり、

そこからの成約率も上がったんです。

ポイントは「一般では手に入らない」

と感じさせることなんですよね。

限定感があるほど、人は

その価値を高く見積もるんです。

しかも、限定コンテンツは

あなたの専門性をアピールする

チャンスにもなります。

だからこそ、限定コンテンツは

口コミを集める強力な武器になるんです。

紹介プログラムで相互メリットを生み出す

紹介プログラムは、紹介する人も

される人も得する仕組みなんです。

この「Win-Win」の関係が

口コミの連鎖を生み出すんですよ。

具体的には、

- 友達紹介で双方に割引クーポン

- 紹介ポイントの累積制度

- 紹介数に応じた特典アップグレード

このような仕組みが

効果的です。

例えば、あるサブスクサービスでは

「友達紹介で双方に1ヶ月無料」という

キャンペーンを実施したら、

新規獲得数が3倍になり、

解約率も下がったんです。

ここで大事なのは、紹介する側も

される側もメリットがあること。

片方だけが得するんじゃなくて、

双方が「ありがとう」と思える関係が理想です。

さらに言うと、紹介プログラムは

自動的に拡散する仕組みになるので、

あなたが直接宣伝しなくても

お客さんが宣伝してくれるんですよ。

だからこそ、紹介プログラムは

口コミマーケティングの王道と言えるんです。

心理的テクニックとマニピュレーションの違いを理解する5つのポイント

マーケティングの世界では、

心理テクニックと操作の境界線が曖昧です。

この違いをしっかり理解すれば、

倫理的な問題なく効果的な戦略が立てられますよ。

その5つのポイントが、

- 顧客の意思決定を尊重する

- 過度な感情操作を避ける

- 透明性のある情報提供を心がける

- 社会的証明を適切に活用する

- 倫理的な境界線を常に意識する

なんですよね。

これらのポイントは単なるルールじゃなく、

長期的な信頼関係を築くための基盤なんです。

それでは詳しく、

それぞれ解説していきます。

顧客の意思決定を尊重する

顧客の自由な選択を尊重することが、

倫理的なマーケティングの基本です。

なぜなら、人は自分で決めたと感じると

満足度が高まるからなんですよね。

例えば、

- 「これが絶対必要」ではなく「こんな価値があります」と伝える

- 選択肢を提示して自分で選ばせる

- 無理な押し売りをしない

こういったアプローチが

大切になってきます。

もっと具体的に言うと、

「このサービスを使わないとあなたは失敗する」じゃなくて、

「このサービスを使うとこんなメリットがありますよ」という伝え方です。

選択の自由を与えることで、

顧客は尊重されていると感じるんですよ。

これって友達との関係にも似てますよね。

無理に何かをさせようとする友達より、

選択を尊重してくれる友達の方が信頼できますよね。

だからこそ、説得するときも

選択肢を与えて自分で決めさせる方が、

長期的な信頼関係につながるんです。

顧客の意思決定を尊重することは、

単なる倫理的配慮ではなく、

ビジネスの成功にも直結するんですよ。

過度な感情操作を避ける

感情に訴えかけるのは効果的ですが、

過度な操作は信頼を損なう原因になります。

適切な感情への働きかけと

過剰な操作には明確な違いがあるんです。

例えば、

- 恐怖を必要以上に煽らない

- 罪悪感を過度に刺激しない

- 現実的な期待値を設定する

このあたりが境界線になります。

具体的に言うと、

「今買わないと一生後悔します!」みたいな

過剰な焦りを煽るメッセージは避けるべきです。

代わりに「今なら10%オフです」と

シンプルに事実を伝える方が誠実ですよね。

これ、親子関係にも似てるんですよ。

子どもを怖がらせて言うことを聞かせる親より、

理由を説明して納得させる親の方が

子どもとの信頼関係が長続きしますよね。

ところで、感情に訴えかけること自体は

悪いことじゃないんですよ。

大切なのは、その感情の使い方。

過度に操作するのではなく、

自然な感情の流れを尊重することが

信頼関係の構築につながるんです。

透明性のある情報提供を心がける

透明性のある情報提供は、

信頼構築の最も重要な土台です。

なぜなら、隠し事があると感じた瞬間に

人は不信感を抱くからなんですよね。

例えば、

- 商品の限界や欠点も正直に伝える

- 価格の内訳を明確にする

- 期待できる結果を誇張しない

こういった姿勢が大切なんです。

より具体的に言うと、

「このダイエット商品で必ず10kg痩せます」ではなく、

「平均的には3ヶ月で5kg程度の減量例があります」

という具体的で正確な情報提供ですね。

このような透明性は、

最初の販売には不利に思えるかもしれません。

でも考えてみてください。

友達との関係でも、いつも正直に話してくれる人と、

ちょっと誇張が多い人、どちらを信頼しますか?

透明性を持った情報提供は、

短期的な売上より長期的な信頼関係を

築くための投資なんですよ。

だからこそ、良いことだけでなく

限界や注意点も含めて伝えることが

真の透明性につながるんです。

社会的証明を適切に活用する

社会的証明は強力ですが、

その使い方に注意が必要です。

適切に使えば信頼性を高められますが、

誤った使い方は逆効果になるんですよね。

例えば、

- 実際の顧客の声をそのまま使用する

- 数字やデータを正確に伝える

- 架空のレビューや証言を作らない

こういったポイントが

とても重要になります。

具体的に言うと、

「100万人が選んだ商品!」と言うなら、

本当に100万人のデータがあることが必要です。

また、レビューも実際のものを

そのまま掲載することが大切ですよね。

これって、友達の紹介と同じなんです。

「この人すごくいい人だよ!」と言われて

会ってみたら全然違った…なんてことがあると、

紹介した友達への信頼も下がりますよね。

社会的証明は、人が判断に迷ったときに

とても頼りにする情報なんです。

だからこそ、その信頼性を守るために

事実に基づいた正確な情報を

提供することが大切なんですよ。

倫理的な境界線を常に意識する

倫理的な境界線を意識することは、

長期的なビジネス成功の鍵です。

なぜなら、一度失った信頼を

取り戻すのはとても難しいからなんですよね。

例えば、

- 短期的な利益より長期的な関係を優先する

- 自分が顧客だったらどう感じるか考える

- 業界のガイドラインを遵守する

このような視点が大切です。

もっと具体的に言うと、

「今月の売上目標を達成するためなら少し誇張しても…」

という考えは避けるべきなんです。

その代わりに「この方法で顧客と

長く付き合っていけるだろうか?」と

常に自問自答することが大切ですね。

これって、友情にも似ています。

一時的な利益のために友達を裏切ると、

その関係はもう元には戻りませんよね。

ビジネスでも同じで、

倫理的な境界線を守ることは

単なる「良い行い」ではなく、

長期的な信頼関係を築くための

必須条件なんですよ。

だからこそ、常に顧客の立場に立って

「これは適切か?」と問いかける

習慣を持つことが大切なんです。

心理的テクニックを倫理的に活用する6つの方法

あなたのマーケティングが

人を操作してるって感じたことありませんか?

心理的テクニックは強力ですが、

倫理的に使わないと信頼を失います。

この記事では以下の6つの方法を紹介します:

- 実際の顧客の声をそのまま伝える

- 商品の真の価値に基づいてプロモーションする

- 過剰な期待を煽らない表現を選ぶ

- 誠実なコミュニケーションを徹底する

- 顧客の権益を最優先に考える

- 説明責任を果たせる施策のみ実施する

これらの方法を身につければ、

心理テクニックを使いながらも誠実さを保てます。

それでは具体的に

一つずつ解説していきますね。

実際の顧客の声をそのまま伝える

顧客の声はそのまま伝えるのが

最も信頼を得られる方法です。

なぜなら、加工していない本物の声には

説得力があるからなんですよね。

例えば、

- 実際のレビューをそのまま掲載する

- 良い評価も悪い評価も隠さない

- 顧客インタビューを編集しすぎない

こういった誠実な対応が

信頼関係を築く基礎になります。

もっと具体的に言うと、

「この商品で10kg痩せました!」という声を

「みんな10kg痩せています!」と誇張するのはNG。

そのまま「Aさんは10kg痩せました」と

伝えるべきなんですよね。

このように正直に伝えることで、

潜在顧客はあなたの誠実さを感じます。

そして、その誠実さこそが

長期的な信頼関係を築く秘訣なんです。

実際の声をそのまま使うことで、

顧客はあなたのブランドに共感しやすくなります。

商品の真の価値に基づいてプロモーションする

商品の真の価値だけを伝えると、

短期的には売上が落ちるかもしれません。

でもね、長い目で見ると

これが最も賢い戦略なんです。

例えば、

- 実際に解決できる問題だけを約束する

- 効果の出るタイミングを正確に伝える

- 商品の限界も正直に説明する

こういった姿勢が

長期的な信頼を生み出します。

たとえば英会話教材なら、

「3日で英語ペラペラ!」ではなく

「3ヶ月の継続で日常会話が可能に」と伝える。

これが誠実なプロモーションです。

実際、過剰な約束をすると

期待と現実のギャップで顧客は失望します。

そうなると返品や悪い口コミが増え、

結局は売上にも悪影響なんですよね。

真の価値に基づくプロモーションは、

顧客満足度を高め、リピート購入につながります。

過剰な期待を煽らない表現を選ぶ

言葉選びひとつで、

誠実さが伝わるか操作的に見えるか変わります。

過剰な表現を避けることが、

倫理的なマーケティングの基本なんです。

たとえば、

- 「奇跡の」より「効果的な」

- 「誰でも簡単に」より「適切な努力で」

- 「必ず成功」より「成功率が高い」

このような表現の違いが

顧客の信頼感を大きく左右します。

具体的には、ダイエット商品で

「魔法のように痩せる」ではなく

「健康的な食事と併用で効果的」と伝える。

これが正直な表現の選び方です。

過剰な期待を煽ると、

最初は興味を引けても後で失望されます。

でも適切な表現を選べば、

顧客は現実的な期待を持ってくれるんです。

そうすると商品体験に満足して、

あなたのファンになってくれますよ。

誠実なコミュニケーションを徹底する

誠実なコミュニケーションとは、

常に真実を伝え続けることです。

これが信頼関係の基盤となり、

長期的なビジネス成功につながるんですよ。

例えば、

- 商品の欠点も隠さず伝える

- 質問には正直に答える

- トラブル発生時は迅速に対応する

こういった姿勢が

顧客との信頼関係を強化します。

具体的に言うと、

商品に不具合があったら隠さずに

「この点は改善中です」と伝えること。

これが誠実なコミュニケーションです。

実は人間は完璧を求めているわけではなく、

正直さと誠実さを求めているんです。

だからこそ、問題があっても

隠さず伝えることが大切なんですね。

誠実なコミュニケーションを徹底することで、

顧客はあなたのブランドを信頼してくれます。

顧客の権益を最優先に考える

顧客の権益を最優先にすると、

短期的には利益が減るように見えます。

でもこれこそが、

長期的な成功への近道なんです。

例えば、

- 返金保証を手厚くする

- 個人情報を厳重に管理する

- 顧客にとって最適な選択肢を提案する

このような姿勢が

真の顧客中心主義です。

具体的には、もっと高い商品を

売れるチャンスがあっても、

顧客に本当に必要なのは安い方だと伝える。

これが顧客の権益を守る行動です。

こうした姿勢は口コミで広がり、

結果的にブランド価値を高めます。

顧客は「この会社は私の利益を考えてくれる」

と感じると、強い信頼を寄せてくれるんです。

顧客の権益を最優先にする姿勢こそが、

持続可能なビジネスの基盤となります。

説明責任を果たせる施策のみ実施する

どんなマーケティング施策も、

「なぜそれをやるのか」説明できることが大切です。

説明できない施策は、

倫理的に問題がある可能性が高いんですよ。

例えば、

- 根拠のある数字だけを使う

- 誰に聞かれても恥じない方法を選ぶ

- 社内でも倫理的な議論をオープンにする

こういった姿勢が

説明責任を果たせる施策の基本です。

具体的には、「限定30名様」と言うなら

本当に30名に限定する理由と仕組みを

説明できるようにしておくこと。

これが説明責任を果たせる施策です。

ちなみに、説明できない理由で

「みんなやってるから」は通用しません。

自分の両親や子どもに説明して

恥ずかしくない施策だけを実施しましょう。

説明責任を果たせる施策だけを実施することで、

あなたのマーケティングは倫理的に進化します。

心理的テクニックで長期的な顧客関係を構築する4つの戦略

顧客との信頼関係を築くには、

心理的なテクニックが大切なんです。

このテクニックを使いこなせば、

お客さんはあなたのファンになります。

具体的な戦略としては、

- 短期的な売上より顧客満足を優先する

- 感情的なつながりを意識したコンテンツを作る

- 顧客からのフィードバックを真摯に受け止める

- 継続的な価値提供で信頼関係を深める

この4つが特に重要です。

これらは単なるテクニックじゃなくて、

お客さんとの関係づくりの基本なんですよ。

それぞれの戦略について、

詳しく見ていきましょう。

短期的な売上より顧客満足を優先する

顧客満足を優先することが、

実は最大の利益を生み出すんです。

なぜなら、満足したお客さんは

何度も買ってくれるからなんですよね。

例えば、

- 無理な売り込みをしない

- お客さんの本当の悩みを解決する

- アフターフォローを丁寧にする

こういった姿勢が大切です。

よくあるのが、売上を上げるために

強引に商品を売りつけるケース。

でもそれって一回きりの

お付き合いで終わっちゃうんですよね。

それよりも、お客さんが「この人から

買って良かった」と思えるような

体験を提供することが大事なんです。

私の友達は小さなパン屋をやってるんですが、

お客さんの好みを覚えていて、

「今日はあなた好みの新作ができましたよ」

って声をかけるんです。

そうすると、そのお客さんは

毎週のように通ってくれるようになった。

このように顧客満足を第一に考えれば、

自然と長期的な関係が築けるんです。

感情的なつながりを意識したコンテンツを作る

感情的なつながりを作ると、

お客さんはあなたのことを忘れません。

人は論理より感情で動くものだから、

心に響くコンテンツが必要なんです。

例えば、

- お客さんの気持ちに寄り添うストーリー

- 共感できる体験談

- 心を動かすビジュアル

こういった要素が大切です。

数字やデータだけを並べても、

なかなか人の心には届かないんですよね。

でも「私もそう思ってた!」と

思えるようなコンテンツなら、

すぐに心を開いてくれます。

実際、大手企業のCMでも

感動するストーリーが多いですよね。

それは感情に訴えかけることで、

ブランドとの絆を深めるためなんです。

SNSで自分の失敗談を包み隠さず

シェアしている起業家の方がいるんですが、

その正直さに多くの人が惹かれて

ファンになっていったんです。

感情的なつながりがあれば、

価格だけで判断されることもなくなります。

顧客からのフィードバックを真摯に受け止める

フィードバックを大切にすると、

お客さんは「自分の声が届いている」と感じます。

この感覚が信頼関係を

深めるカギなんですよね。

例えば、

- クレームを改善のチャンスと捉える

- 提案を積極的に取り入れる

- 対応結果を報告する

こういった姿勢が重要です。

多くの企業はフィードバックを

面倒なものとして扱いがちです。

でも実は、これこそが

無料のマーケティングリサーチなんです。

お客さんの声を聞くことで、

自分では気づかなかった

改善点が見えてきます。

私の知り合いは、自分の商品に

厳しい意見をくれたお客さんに

直接電話をかけて話を聞いたんです。

その後、その意見を元に商品を改良したら、

そのお客さんが一番の応援者になった。

フィードバックを真摯に受け止めることで、

お客さんとの信頼関係は格段に深まります。

継続的な価値提供で信頼関係を深める

継続的な価値提供こそが、

長期的な関係構築の秘訣です。

一度きりではなく、常に価値を

届け続けることが大切なんですよね。

例えば、

- 定期的な情報提供

- 予想以上のサービス

- 特別感のある体験

こういったことを心がけましょう。

売った後に連絡が途絶えてしまうと、

お客さんは「用済み」と

感じてしまうものです。

でも定期的に役立つ情報を送ったり、

思いがけないプレゼントをしたりすると、

「この人は本当に私のことを考えてくれている」

と感じてもらえます。

私が使っているカメラの会社は、

購入後も撮影テクニックのメールを

送ってくれるんです。

それが本当に役立つ内容で、

次もその会社から買いたいと思わせる。

このように継続的に価値を提供することで、

お客さんとの信頼関係は自然と深まっていくんです。

心理的テクニック活用時に避けるべき4つの失敗

心理マーケティングで失敗すると、

顧客の信頼を一瞬で失います。

この記事を読めば、

心理テクニックの危険な落とし穴を完全に回避できますよ。

その4つの失敗とは、

- 虚偽の社会的証明を作り出す

- 商品価値を過大に表現する

- 顧客の不安を必要以上に煽る

- 短期的な利益だけを追求する

これらはどれも一時的には効果があるように見えますが、

長期的には必ず自分の首を絞めることになります。

それぞれの失敗がどんな結果を招くのか、

詳しく解説していきますね。

虚偽の社会的証明を作り出す

虚偽の社会的証明は、

顧客の信頼を完全に破壊します。

なぜなら、嘘は必ずいつか

バレてしまうものだからです。

例えば、

- 存在しない顧客の声を捏造する

- レビュー数や評価を水増しする

- 「多くの人が選んでいます」と根拠なく主張する

こういった行為は短期的には

効果があるように見えます。

「みんなが買っているなら」と思わせれば、

確かに購買意欲は高まるでしょう。

でも今はSNSが発達していて、

嘘の情報はあっという間に拡散されます。

一度信頼を失うと取り戻すのに

何年もかかることもあるんです。

それどころか、最悪の場合は

法的な問題に発展することも。

だからこそ、実際の顧客の声を

正直に伝えることが大切なんです。

商品価値を過大に表現する

商品価値を過大に表現すると、

必ず期待と現実のギャップが生まれます。

このギャップは顧客の失望と

怒りを招くことになるんですよ。

たとえば、

- 「一晩で10kg痩せる」と非現実的な効果を約束する

- 「誰でも簡単に稼げる」と難易度を極端に下げて表現する

- 商品の限界や欠点を意図的に隠す

こんな表現をすると確かに

最初は興味を引けるかもしれません。

でも実際に商品を使った顧客が

期待通りの結果を得られなかったら?

「騙された」という感情が生まれ、

返金要求やクレームの嵐になります。

さらに怖いのは、その不満が

SNSで爆発的に拡散されること。

一人の不満顧客が数百人、数千人の

潜在顧客を遠ざけてしまうんです。

商品の本当の価値を正直に伝えることが、

長期的な信頼関係につながります。

顧客の不安を必要以上に煽る

顧客の不安を過剰に煽ると、

一時的には売上が上がるかもしれません。

しかし、そのやり方は

倫理的に大きな問題があるんです。

例えば、

- 「今買わないと一生後悔する」と極端な焦りを作り出す

- 存在しない問題を創作して不安を植え付ける

- 「みんなが持っているのにあなただけが持っていない」と孤立感を煽る

こういったテクニックは短期的には

効果があるように見えます。

恐怖や不安は人を行動させる

強力な感情ですからね。

でも顧客はそんな感情操作に

気づいたとき、強い不信感を抱きます。

「この会社は私の弱みにつけ込んで

商品を売ろうとしている」と。

そして、そういった印象は

長期的なブランドイメージを損なうんです。

顧客の本当の悩みに寄り添い、

誠実に解決策を提案することが大切です。

短期的な利益だけを追求する

短期的な利益だけを追求すると、

長期的な顧客関係が構築できません。

これは最も根本的な

マーケティングの失敗なんです。

例えば、

- 初回だけ安くして2回目から急に高くする

- アフターサポートを極端に削減する

- 一度きりの取引で顧客を使い捨てにする

こういった方法は確かに

短期的な利益を生み出します。

でも、顧客は一度だけ買う存在ではなく、

生涯にわたって価値を生み出す存在なんです。

一人の顧客が10年間あなたの商品を

買い続けてくれたらどうでしょう?

その総額はいくらになりますか?

それに口コミの価値も加わります。

だからこそ、一回の取引で

どれだけ儲けるかではなく、

顧客との長期的な関係をどう築くかを

考えることが重要なんです。

信頼関係があれば、価格競争に

巻き込まれることもなくなります。

デジタルマーケティングにおけるAI活用の重要性5つ

デジタルマーケティングにAIを

取り入れるだけで成果が激変します。

AIを使った戦略を実践すれば、

競合他社を一気に引き離せるんです。

AIを活用する重要なポイントは、

- ユーザー体験をパーソナライズできる

- マーケティング効率を大幅に向上させる

- 顧客インサイトを深く理解できる

- 競合他社との差別化が図れる

- 投資対効果を最大化できる

この5つなんですよね。

どれも今のビジネスでは

欠かせない要素になってます。

これからのマーケティングでは、

AIの力を借りないと生き残れません。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ユーザー体験をパーソナライズできる

AIを使えば一人ひとりに

ぴったりの体験を提供できます。

これってすごい強みなんです。

だって人間が手作業でやるのは不可能ですから。

例えば、

- お客さんの好みに合った商品だけを表示

- 過去の購入履歴から次に欲しいものを予測

- 閲覧パターンに合わせたコンテンツ提案

こんなことが自動で

できるようになるんです。

もっと具体的に言うと、

Netflixの「あなたにおすすめ」とか

Amazonの「この商品を買った人はこんな商品も買っています」

みたいなやつです。

これってAIがあなたの行動を

分析して出してるんですよね。

でもこれ、単なる便利機能じゃなくて

実はすごい効果があるんです。

パーソナライズされた体験を

提供されたお客さんは、

普通のお客さんより5倍も

購入しやすくなるって調査結果もあります。

だからこそ、AIを使った

パーソナライズは絶対に

取り入れるべきなんです。

マーケティング効率を大幅に向上させる

AIを導入すると、

マーケティング作業が驚くほど効率化します。

なぜなら、人間がやっていた

単調な作業をAIが一瞬でこなせるからです。

例えば、

- 膨大なデータ分析が数分で完了

- 広告のターゲティングを自動最適化

- コンテンツ作成の下書きを自動生成

こういった作業が

あっという間にできるんです。

特に広告運用では、

Google広告やFacebook広告の

自動入札システムがAIで動いています。

これによって人間が手動で

入札管理する時間が不要になり、

より戦略的な仕事に集中できるんです。

ある調査では、AIツールを

導入した企業のマーケティング部門は

生産性が平均30%向上したという

結果も出ています。

つまり、同じ人数でも

より多くの成果が出せるんですね。

これからのマーケティングでは、

AIを味方につけることで

少ないリソースでも大きな成果を

生み出せるようになります。

顧客インサイトを深く理解できる

AIを使えば、お客さんの

本音や行動パターンを

すごく深く理解できます。

これまで見えなかった

傾向やつながりが見えてくるんです。

例えば、

- SNSでの発言から本当の気持ちを分析

- 購入前の行動パターンを細かく追跡

- 離脱しそうな顧客を事前に予測

こんな分析が可能になります。

具体的には、感情分析AIを

使えば顧客レビューから

「満足」「不満」だけでなく

「期待」「驚き」「失望」など

細かい感情まで分類できるんです。

これによって「この商品の

どこに不満を感じているのか」が

はっきりわかるようになります。

さらに、AIは膨大なデータから

人間では気づかないパターンを

見つけ出すのが得意です。

例えば、ある化粧品会社では

AIによる分析で「天気が悪い日に

スキンケア商品の検索が増える」

という意外な相関関係を発見しました。

こうした深いインサイトがあれば、

マーケティング戦略はより的確に

なっていくんです。

競合他社との差別化が図れる

AIを活用すれば、他社と

まったく違うアプローチで

顧客を引きつけられます。

今やどの業界も似たような

サービスであふれてるんです。

例えば、

- 独自のAI予測モデルで先回りした提案

- 競合にないパーソナライズ体験

- AIチャットボットによる24時間対応

こういった差別化要素が

作れるようになります。

実際、ある小売業では

AIを使った商品レコメンドを

導入しただけで、競合店から

顧客を20%も奪えたそうです。

お客さんからすれば

「なんかこっちの方が私の

好みをわかってくれる」と

感じるわけですね。

また、AIを使った画像認識技術で

「この写真と似た商品を探す」みたいな

新しい検索体験を提供すれば、

競合にない魅力になります。

AIを取り入れる企業としない企業の

差はこれからどんどん開いていきます。

早めに取り入れることで

業界でのポジションを

有利にできるんです。

投資対効果を最大化できる

AIを使えば、マーケティング予算を

最も効果的に使える方法が

わかるようになります。

限られた予算でも

最大の成果を出せるんです。

例えば、

- どの広告が最も売上に貢献しているか自動分析

- 最適な広告予算配分をAIが提案

- 将来の売上予測に基づいた投資判断

こんなことが可能になります。

実際に、AIによる予算最適化を

導入した企業では、同じ予算で

平均40%も広告効果が向上した

という報告があります。

具体的な例を挙げると、

あるECサイトではAIツールを使って

「この商品のこの時間帯の広告は

効果が薄い」という分析をもとに

予算配分を調整しました。

その結果、広告費を15%削減

しながらも売上は5%アップ

という素晴らしい結果に

なったそうです。

また、AIは常に学習し続けるので

時間が経つほど精度が上がります。

だからこそ、今すぐにでも

AIツールを導入して

データを蓄積し始めることが

将来の成功につながるんです。

効果的なパーソナライゼーションを実現する4つの方法

あなたのサイト、実は訪問者を

全員同じ扱いしてませんか?

効果的なパーソナライゼーションを

取り入れるだけで、成約率が劇的に上がります。

今回は具体的な方法として、

- ユーザーの行動データを適切に収集する

- 機械学習を活用して嗜好パターンを分析する

- 類似ユーザーの好みを参考に推薦システムを構築する

- リアルタイムでコンテンツを最適化する

この4つをご紹介します。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実は取り入れるハードルはそこまで高くありません。

それでは順番に、

それぞれ解説していきますね。

ユーザーの行動データを適切に収集する

ユーザーの行動データを集めることが、

パーソナライゼーションの第一歩なんです。

なぜかというと、データがなければ

何を好むか予測できないからですね。

例えば、

- どのページを見たのか

- どのボタンをクリックしたか

- 商品をカートに入れたけど購入しなかったか

こういった情報が

宝の山なんですよ。

特にウェブサイトの場合は、

訪問者がどのページに長く滞在したかとか、

どの商品を何回見たかとか分かります。

アプリだったら、

どの機能をよく使うのかとか、

どんな時間帯に開くのかとか。

でも注意点としては、

プライバシーへの配慮は絶対必要です。

利用規約やプライバシーポリシーで

きちんと説明して、同意を得ましょう。

最近はCookieの規制も厳しくなってるので、

法律に沿った収集方法を選ぶことが大切ですよ。

機械学習を活用して嗜好パターンを分析する

機械学習を使えば、

膨大なデータから嗜好パターンを見つけられます。

これができると、お客さんが

「次に何を欲しがるか」を予測できるんですよ。

例えば、

- 夏に水着を買った人は日焼け止めも買いやすい

- ビジネス書を読む人は自己啓発本も好きかも

- 朝にアプリを開く人は健康情報に興味がある

こんなパターンを

機械が自動で見つけてくれます。

Netflixやアマゾンが「あなたへのおすすめ」で

ピッタリな商品を提案できるのも、

この技術のおかげなんです。

初めは難しく感じるかもしれませんが、

今はGoogleやAmazonが提供する

AIサービスを簡単に使えるんですよ。

技術的な知識がなくても、

これらのサービスを使えば

パターン分析ができちゃいます。

だからこそ、小さな会社でも

機械学習の恩恵を受けられる時代になったんです。

類似ユーザーの好みを参考に推薦システムを構築する

似たような行動をする人たちの

好みを参考にするのが超効果的です。

なぜなら、人間って意外と

似た人は似たものを好む傾向があるからなんです。

例えば、

- あなたと似た年齢の人が買ったもの

- 同じ商品を見た人が最終的に購入したもの

- 似た閲覧パターンの人が高評価した記事

こういった情報をもとに

おすすめを出せるんですね。

Amazonの「この商品を買った人はこんな商品も買っています」

というのも、まさにこの仕組みです。

こういうシステムを作るのは

昔は大変だったんですが、

今はプラグインやAPIで

簡単に導入できるようになりました。

例えばShopifyなら推薦エンジンが

最初から組み込まれてたりします。

このシステムがあると、

お客さんは「自分にぴったりだ!」と感じて

購入確率がグンと上がるんですよ。

リアルタイムでコンテンツを最適化する

リアルタイム最適化こそが、

パーソナライゼーションの真髄なんです。

だって、人の興味や状況って

刻一刻と変わっていくものですからね。

例えば、

- 天気に合わせた商品表示

- 時間帯によるコンテンツ変更

- 直前の行動に基づくおすすめ変更

こういった即時対応が

お客さんの心をグッと掴みます。

例えば雨の日に傘や

レインコートを前面に出すとか。

朝はヘルシーな朝食メニュー、

夜はお酒に合うおつまみを表示するとか。

最近だと、ABテストツールを使って

リアルタイムで表示を変えることも

簡単にできるようになりました。

GoogleオプティマイズやVWOといった

ツールを使えば、プログラミングの

知識がなくても設定できるんですよ。

ユーザーの行動に合わせて

すぐに反応するサイトやアプリは、

「自分のことをわかってくれている」という

特別感を生み出せるんです。

AIと社会的証明を組み合わせた戦略3ステップ

AIと社会的証明を組み合わせると、

ビジネスが一気に加速するんです。

この記事を読めば、

最新のマーケティング手法をすぐに実践できますよ。

- STEP1. 顧客データを統合して包括的なプロファイルを作成する

- STEP2. 類似ユーザーの評価を反映した推薦システムを実装する

- STEP3. 継続的な改善のためのフィードバックループを構築する

これらのステップは難しそうに

聞こえるかもしれませんが、

実はどれも基本的な考え方さえ

つかめば簡単に始められるんです。

それでは、具体的な方法を

順番に解説していきますね。

STEP1. 顧客データを統合して包括的なプロファイルを作成する

顧客データを一つにまとめると、

お客さんのことがよく分かるようになります。

これができると、お客さんが

何を好きか予測できるようになるんです。

例えば、

- お客さんがよく見るページ

- 買ったことがある商品

- どれくらい星をつけたか

こういった情報を集めることで、

その人の好みが見えてきます。

もっと具体的に言うと、

ネットショップなら「この人は青い服を

よく買うな」とか分かるんです。

あるいは「この人は週末に

よく買い物するな」とか。

こうした情報を集めることで、

その人だけの特別なプロファイルができます。

ここで大事なのは、お客さんの

プライバシーをしっかり守ること。

データを集める時は、ちゃんと

許可をもらうことが大切です。

お客さんに「どんなデータを集めてるか」

「何のために使うか」を伝えましょう。

そうすれば、お客さんも安心して

情報を提供してくれるようになりますよ。

顧客データをしっかり集めれば、

次のステップでもっと効果的な

提案ができるようになります。

STEP2. 類似ユーザーの評価を反映した推薦システムを実装する

類似ユーザーの評価を使うと、

お客さんが本当に欲しいものを提案できます。

なぜかというと、似た好みを持つ人が

良いと思ったものは、その人も

気に入る可能性が高いからなんです。

例えば、

- 「あなたと似た人はこれを買っています」

- 「この商品を買った人はこれも買っています」

- 「あなたの友達に人気の商品です」

こんな風に表示すると、

お客さんは「自分にも合いそう」と

思いやすくなります。

Netflixや Amazon のおすすめ機能を

思い浮かべてみてください。

あれって、「あなたが見た映画が

好きな人はこれも見ています」という

情報を使っているんですよね。

これがAIと社会的証明の

組み合わせなんです。

AIがデータを分析して、

「この人はこれが好きそう」と予測し、

同時に「他の人も良いと言ってる」

という社会的証明を見せるんです。

この方法を使うと、お客さんは

「自分にもできそう」「自分にも合いそう」

と感じやすくなります。

そして、その感覚こそが

購入の決め手になるんですよ。

類似ユーザーの評価を上手に見せれば、

お客さんの信頼を得やすくなります。

STEP3. 継続的な改善のためのフィードバックループを構築する

フィードバックループとは、

お客さんの反応を集めて次に活かす仕組みのこと。

これがあると、システムが

どんどん賢くなっていくんです。

例えば、

- お客さんがクリックしたかどうか

- 実際に買ったかどうか

- 満足度評価はどうだったか

こういった情報を集めると、

推薦システムの精度が上がります。

もっと具体的に言うと、

「この商品を勧めたら80%の人が

クリックした」という情報があれば、

似たお客さんにも同じ商品を

勧めるようにできますよね。

逆に「この商品は返品率が高い」

となれば、勧めるのをやめることも。

AIはこういったデータを

たくさん集めれば集めるほど、

より正確な予測ができるようになります。

大切なのは、このフィードバックを

集める仕組みを最初から作っておくこと。

例えば商品を買った後に

「この商品はいかがでしたか?」と

簡単なアンケートを送るとか。

あるいは「この商品をお友達にも

勧めたいですか?」と聞くとか。

こういった小さなフィードバックが

積み重なって、システム全体の

精度を高めていくんです。

フィードバックループを作れば、

お客さんの満足度も上がり、

ビジネスも成長していきますよ。

デジタルマーケティングで失敗しないための4つの注意点

デジタルマーケティングで失敗する人の

ほとんどが見落としがちな注意点があります。

これから紹介する4つのポイントを

押さえておけば、無駄な時間とお金を節約できますよ。

その4つとは、

- プライバシー規制を遵守する

- 過度なパーソナライゼーションを避ける

- データの質と信頼性を確保する

- 人間的な要素とAIのバランスを取る

なんです。

どれも基本的なことに見えますが、

意外と多くの企業が見落としがちなポイントです。

これらを一つずつ理解していくことで、

効果的なデジタルマーケティングができるようになります。

それでは、詳しく解説していきましょう。

プライバシー規制を遵守する

プライバシー規制を守ることは、

今のデジタルマーケティングの大前提です。

法律に違反すると、高額な罰金だけでなく、

信頼も失ってしまうからなんですね。

例えば、

- 個人情報の不適切な収集

- 同意なしのデータ利用

- データ漏洩のリスク

こういったことは絶対に

避けなければいけません。

特に最近では、多くの国で

厳しいプライバシー法が施行されています。

日本でも個人情報保護法が

年々厳しくなってきていますよね。

大切なのは、ユーザーに対して

どんな情報を集めているのか、

はっきり伝えることなんです。

例えば、わかりやすいプライバシー

ポリシーを作ったり、データの

使い方について透明性を持つこと。

こういった取り組みは、

実はマーケティングの強みにもなります。

「私たちはあなたの情報を

大切に扱います」というメッセージは、

ブランドへの信頼感を高めるんです。

プライバシーを尊重することは、

単なる法律遵守ではなく、

長期的な信頼関係構築の基盤なのです。

過度なパーソナライゼーションを避ける

パーソナライゼーションは便利ですが、

やりすぎると「気持ち悪い」と思われます。

ユーザーが「監視されている」と

感じると、逆効果になってしまうんですよね。

例えば、

- 話したことがすぐに広告に出てくる

- 過去の行動を細かく分析しすぎる

- 予測が当たりすぎて不気味に感じる

こういった経験は、

多くの人が「怖い」と感じるものです。

適切なパーソナライゼーションとは、

役立つ情報を提供しながらも、

プライバシーを尊重することなんです。

例えば、「あなたが最近見た商品」は

便利ですが、「あなたが3年前に検索した

内容に基づくおすすめ」は少し行き過ぎかも。

大切なのは、ユーザーに

選択肢を与えることです。

「パーソナライズされた体験を

望むかどうか」を選べるようにすれば、

ユーザーは自分でコントロールできると感じます。

結局のところ、パーソナライゼーションは

便利さと気持ち悪さのバランスが

重要だということを忘れないでください。

データの質と信頼性を確保する

データの質が悪いと、

どんなに優れた戦略も失敗します。

間違ったデータに基づいた判断は、

時間とお金の無駄になってしまうんですよね。

例えば、

- 古いデータに基づく分析

- サンプル数が少なすぎる調査

- バイアスのかかったデータ収集

これらは全て、

誤った結論を導く原因になります。

データを集める際は、

その出所や収集方法を

しっかり確認することが大切です。

また、複数のソースから

データを集めて比較することで、

より信頼性の高い分析ができます。

特にAIや機械学習を使う場合は、

インプットするデータの質が

そのまま結果の質に直結します。

ゴミを入れればゴミが出る、

という言葉があるように、

質の高いデータを集めることに

時間をかける価値は十分にあります。

信頼できるデータがあってこそ、

効果的なマーケティング戦略が

可能になるということを忘れないでください。

人間的な要素とAIのバランスを取る

AIだけに頼りすぎると、

ブランドの人間味が失われてしまいます。

テクノロジーと人間の感性を

うまく組み合わせることが成功の鍵なんです。

例えば、

- AIが分析・提案し人間が最終判断

- 自動化できる部分とできない部分の見極め

- 感情を理解できるのは今でも人間だけ

このバランスが大切です。

最近、あるECサイトで

AIがすべて自動化された

カスタマーサポートを利用しましたが、

複雑な問題が解決できず、

結局人間のスタッフに助けてもらいました。

AIは効率化には素晴らしいツールですが、

共感や創造性といった人間らしさは

まだ完全には再現できません。

例えば、SNSの投稿を

すべてAIに任せると、

どこか「機械的」な印象を

与えてしまうことがあります。

一方で、データ分析や

ターゲティングなどの

技術的な部分はAIの方が

正確で効率的です。

理想的なのは、AIの分析力と

人間の創造性や感性を

組み合わせるアプローチです。

テクノロジーは道具であって、

それを使いこなすのは

やはり人間であることを

忘れないようにしましょう。

最新デジタルマーケティングの成功事例3選

今やデジタルマーケティングは

企業の生命線となっています。

成功している企業はみんな

パーソナライズという秘密兵器を使いこなしてるんです。

その代表的な成功事例が、

- Netflixのコンテンツレコメンデーション

- Amazonのパーソナライズド購買体験

- Spotifyの個別化された音楽提案

なんですよね。

これらの企業はただ商品を売るんじゃなくて、

一人ひとりに合わせた体験を提供してるんです。

それぞれの事例について

詳しく見ていきましょう。

Netflixのコンテンツレコメンデーション

Netflixのすごいところは、

あなたが何を見たいか先に知ってることなんです。

彼らはユーザーの視聴履歴を

徹底的に分析して予測しているんですよね。

例えば、

- 「この映画を見た人はこれも見てます」

- 「あなたにおすすめの新着作品」

- 「あなた好みの〇〇ジャンル」

こんな風に個人に合わせた

おすすめを表示してくれます。

特に面白いのが、同じNetflixでも

人によって全く違うホーム画面になること。

これってすごいことで、

視聴者は自分に合った作品をすぐに見つけられる。

だから延々と「次のエピソードも見ちゃう」

という現象が起きるわけです。

Netflixの成功の秘密は、

このパーソナライズ技術にあるんですね。

Amazonのパーソナライズド購買体験

Amazonに行くと不思議と

欲しかったものが勝手に出てくる。

これは偶然じゃなくて、

緻密な戦略があるんですよね。

例えば、

- 「この商品を見た人はこれも見ています」

- 「あなたへのおすすめ商品」

- 「再度購入する」

こういった機能によって、

買い物が驚くほど簡単になります。

特にすごいのは、あなたの

過去の購入履歴や閲覧履歴を全部覚えていること。

例えば犬のおもちゃを買った人には

他の犬用品をおすすめしてくれるんです。

こうやって関連商品を見せることで、

「あ、これも必要かも」と思わせるんですね。

Amazonのすごさは、

買い物をもっと便利で楽しくしてくれること。

だからこそ多くの人が

Amazonのヘビーユーザーになるんです。

Spotifyの個別化された音楽提案

Spotifyが音楽の聴き方を

根本から変えたのはご存知ですか?

彼らは一人ひとりの音楽の好みを

学習して最適なプレイリストを作るんです。

例えば、

- 「あなたへのおすすめ」

- 「ディスカバリーウィークリー」

- 「デイリーミックス」

これらは全部、あなただけのために

AIが選んだ曲のコレクションなんです。

特に「ディスカバリーウィークリー」は、

まだ知らない曲を紹介してくれる機能。

実はSpotifyは単に音楽を流すだけでなく、

あなたの気分や活動に合わせた提案もしてくれる。

朝には元気が出る曲、

夜にはリラックスできる曲というように。

こうしたパーソナライズによって、

ユーザーは新しい音楽との出会いを楽しめる。

だからこそSpotifyは

音楽ストリーミングの王者なんですね。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 人々は多数派の意見を自然と信頼する「バンドワゴン効果」を活用しよう

- 顧客レビューは購入ボタン近くに戦略的に配置すると効果的

- SNSでの「いいね」数やフォロワー数を見える化して信頼性を高めよう

- 具体的な数字(「累計販売数10万個突破」など)は抽象的な表現より説得力がある

- ビフォーアフター事例は「自分もこうなれる」という再現性を感じさせる強力な証明

- 偽のレビューや証言は信頼を完全に崩壊させる最悪の罠なので絶対に避ける

- 顧客フィードバックは新商品開発のヒントになる未来のヒット商品を教えてくれる羅針盤

- 感想投稿者限定の特別割引や先行アクセス権は口コミを促進する効果的な特典

- AIを活用すれば一人ひとりに合わせたパーソナライズ体験を提供できる

- 心理テクニックは倫理的に活用し、顧客の意思決定を尊重することが長期的な信頼関係につながる

まとめ

社会的証明の力を活用すれば、あなたのビジネスは大きく成長する可能性を秘めています。

この記事では、社会的証明が効果的な5つの理由から始まり、具体的な活用法、顧客の声の集め方、そして最新のAI技術との組み合わせ方まで幅広く解説してきました。

特に重要なのは、顧客レビューを戦略的に配置することや、SNSでの支持数を見える化すること、具体的な数字で販売実績を示すことなど、すぐに実践できるテクニックです。

同時に、偽のレビューを使うことや過度な感情操作など、避けるべき落とし穴についても学びました。社会的証明は強力な武器ですが、倫理的に使うことで初めて長期的な信頼関係を築けるのです。

今日から始められることはたくさんあります。まずは顧客の声を集める仕組みを作り、それを戦略的に見せる場所を考えてみましょう。小さな一歩から始めて、少しずつ改善していくことが大切です。

社会的証明の力を味方につければ、「みんなが選んでいる」と思われるブランドへと成長できます。その結果、顧客の購買判断は早まり、マーケティングコストは削減され、競合との差別化も図れるようになるでしょう。

あなたのビジネスが社会的証明の力で大きく飛躍することを願っています。

よくある質問

社会的証明とは具体的に何ですか?初心者でも分かるように教えてください。

社会的証明とは、「多くの人が支持しているものは正しい」と人が無意識に感じる心理現象のことです。例えば、行列ができているレストランに入りたくなったり、ベストセラーの本を手に取りたくなったりする経験はありませんか?これが社会的証明の力です。私たちは自分で考える手間を省きたいので、「みんなが選んでいるなら間違いないだろう」と思って同じ選択をしがちなんです。あなたのビジネスでも「多くの人に支持されている」という印象を与えることで、新しいお客さんの心をぐっとつかむことができますよ!

社会的証明を自分のビジネスに取り入れるにはどうすればいいですか?

社会的証明をビジネスに取り入れる簡単な方法がいくつかあります。まず、お客さんの声(レビュー)を商品ページや購入ボタンの近くに載せましょう。特に「最初は半信半疑だったけど大満足!」といった生の声は説得力抜群です。次に、SNSのフォロワー数や「いいね」の数を見える形で表示すると効果的。「1万人が選んだ〇〇」という表現も強力です。また、専門家や有名人からの推薦があれば目立つ場所に掲載しましょう。「人気No.1」「売れ筋ランキング1位」といったバッジも購買意欲を刺激します。最後に、具体的な数字(「累計販売数5万個突破!」など)や、ビフォーアフターの事例を見せると信頼感がグッと高まりますよ!

社会的証明を使う時の注意点はありますか?失敗しないコツを教えてください。

社会的証明を使う時の最大の注意点は「嘘をつかないこと」です。偽のレビューや架空の数字を使うと、バレた時に信頼を完全に失います。今のネット社会では嘘はすぐに見破られますよ。また、ターゲットに合った証言を選びましょう。若者向け商品に高齢者のレビューを載せても共感されません。数字だけに頼りすぎるのも避けたほうがいいです。「10万人が利用」という数字より、「この商品で人生が変わった」という感情的なストーリーの方が心に残ります。そして意外かもしれませんが、完璧すぎるレビューばかりだと逆に怪しまれます。少しの否定的な意見も含めた方が誠実さが伝わり、全体の信頼性が高まるんです。正直さと透明性を大切にすれば、社会的証明の効果は何倍にも膨らみますよ!

お客さんの声を効果的に集めるにはどうすればいいですか?

お客さんの声を効果的に集めるには、まず「積極的に依頼する」ことが大切です。多くの人は言われないと感想を伝えないものです。商品購入後のメールで「どの部分が一番お役に立ちましたか?」と具体的に質問すると回答率が上がります。次に、回答しやすい短いアンケートフォームを作りましょう。5問以下なら多くの人が答えてくれます。回答者には特典(PDFや割引クーポン)を用意すると効果的です。SNSでの反応もこまめにチェック!自社のハッシュタグやメンションを探して、良い反応は(許可を得て)シェアしましょう。お客さんの声を集める時のポイントは「簡単に答えられる」「何かメリットがある」「自分の意見が役立っていると感じられる」の3つです。これらを意識すれば、どんどん良い声が集まりますよ!

AIと社会的証明を組み合わせるとどんなメリットがありますか?

AIと社会的証明を組み合わせると、驚くほど効果的なマーケティングができます!AIがお客さんの行動データを分析して好みを予測し、それに「他の人も選んでいる」という社会的証明を加えることで、説得力が何倍にも高まるんです。例えば、「あなたと似た人はこれを買っています」という表示は、AIの予測と社会的証明の組み合わせ。お客さんは「自分にも合いそう」と感じて購入しやすくなります。Netflixやアマゾンの「おすすめ」機能も同じ仕組みです。さらに、AIはお客さんの反応データを集めて学習し、どんどん賢くなっていきます。例えば「この商品を勧めたら80%の人がクリックした」という情報を活用して、似たお客さんにも同じ商品を勧めるようになります。AIと社会的証明の組み合わせは、未来のマーケティングの主流になることは間違いありませんよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。