このノウハウについて

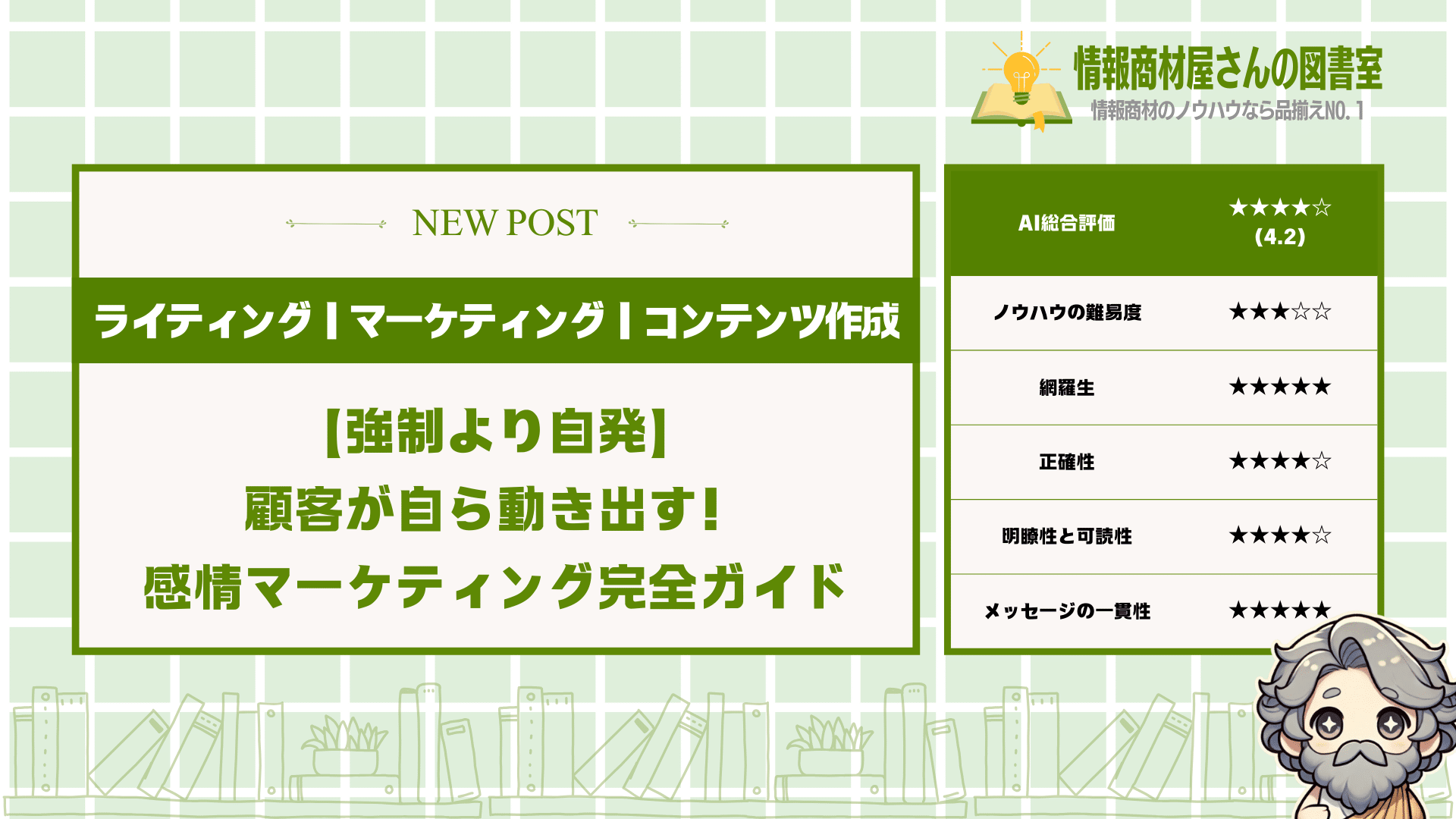

AI総合評価|★★★★☆(4.2)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★★ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★☆ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★★ |

総評

この記事では、人の心を動かし自発的な行動を促す方法が詳しく解説されています。感情マーケティングの本質から具体的なテクニック、失敗例まで幅広く網羅されており、読者はすぐに実践できる知識を得られるでしょう。特に「強制せず自発性を引き出す」という一貫したメッセージが、ビジネスだけでなく日常のコミュニケーションにも活かせる内容になっています。これを読めば、あなたも相手の心に響くメッセージを作れるようになるはずです。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●商品やサービスを売りたいけど、強引な営業はしたくない

●どうすれば顧客が自然と行動してくれるのか分からない

●伝えたいことがうまく相手の心に届かない

人の心を動かし、自発的な行動を促すことは

ビジネスでもプライベートでも大切なスキルです。

でも多くの人は「強制」と「説得」を

混同してしまい、相手の反感を買ってしまいます。

実は人は「自分で選んだ」と感じると

満足度が格段に高まり、長期的な信頼関係も

築きやすくなるんです。

この記事では、強制感なく相手の心を動かし、

自然な形で行動してもらうための

具体的なテクニックを徹底解説します。

感情マーケティングの基本から

セールスコピーの書き方まで、

すぐに実践できる方法を学べますよ。

これらのテクニックを身につければ、

あなたのメッセージはもっと心に響き、

相手が自ら動きたくなる魔法のような効果を

発揮するでしょう。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 自発的行動を促す5つの心理的要因とその活用法

- 顧客の心を閉ざしてしまう4つのNG行動とその対策

- 熱狂的なファンを作るための5ステップ戦略

- 人の心を動かす魅力的なメッセージの作り方

- シンプルで分かりやすい文章を作る6つのコツ

- 感情マーケティングの成功事例と実践テクニック

自発的行動が重要な5つの理由

顧客が自分から動きたくなる環境を

作ることが成功の鍵なんです。

この記事を読めば、

どうやって人の心を動かし、

自然な形で行動してもらえるか

その秘訣がわかりますよ。

- 顧客満足度が大幅に向上する

- ブランドへの信頼関係が深まる

- 自然な口コミマーケティングが生まれる

- 長期的な顧客ロイヤルティが構築できる

- 感情的なブランド接続が強化される

これらのポイントは全部つながっていて、

どれも大切な要素なんです。

でも、どうやって実践すればいいのか、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

顧客満足度が大幅に向上する

自分で選んだものには

満足度が格段に高くなるんです。

これは人間の心理として、

強制されるより自分の意思で決めた方が

結果に対して愛着が

湧きやすいからなんですね。

例えば...

- 店員に勧められて買った服より自分で見つけた服の方が愛着がわく

- 友達に言われて行ったお店より自分で調べて行ったお店の方が満足度が高い

- 人に勧められたアプリより自分で見つけたアプリの方が長く使う

こんな経験、

みなさんもありませんか?

特に買い物をするとき、

「これいいな」と自分で思って

購入したものって大事にしますよね。

逆に「買わされた感」があると

後から「やっぱりいらなかったな」と

後悔することも多いものです。

だから商品やサービスを提供するときは、

お客さんが「これは私が選んだんだ!」と

思えるような環境づくりが

とっても大切なんですよ。

顧客満足度が高まれば、

リピーターになってくれる可能性も高くなります。

ブランドへの信頼関係が深まる

自発的な行動を促すと、

お客さんとの信頼関係が深まります。

なぜかというと、選択の自由を

尊重されたお客さんは

「この会社は私のことを

大切にしてくれている」と感じるからです。

たとえば...

- 無理な勧誘をしないお店に安心感を覚える

- 考える時間をくれる企業に誠実さを感じる

- 自分のペースで決められるサービスに信頼感が生まれる

これらは日常でも

よく感じることじゃないでしょうか。

特に高額な買い物をするとき、

ゆっくり考えさせてくれる店員さんがいると

「この人は本当に私にとって

良いものを提案してくれているんだな」と

信頼できますよね。

反対に急かされると不信感が生まれます。

実際わたしも先日、

家電を買いに行ったときに

「今決めなくても大丈夫ですよ。

ゆっくり考えてください」と

言ってくれた店員さんのお店で

結局購入を決めました。

このように自発的な判断を

尊重してもらえると、

そのブランドへの信頼が

自然と高まっていくんです。

自然な口コミマーケティングが生まれる

自発的に選んだものは、

人に勧めたくなるものなんです。

これは私たちが「良い選択をした」と

自信を持っているからこそ、

その喜びを周りの人にも

シェアしたくなるんですね。

例えば...

- 自分で見つけたおいしいレストランを友達に教えたくなる

- 気に入ったアプリをSNSでシェアしたくなる

- 自分の判断で始めたサービスの良さを家族に伝えたくなる

こういった行動って、

日常的によくありますよね。

特に何か新しいものを見つけたとき、

「これすごくいいよ!」って

友達や家族に教えたくなる

気持ちってありませんか?

これが自然な口コミの始まりなんです。

しかも、こうした自発的な口コミは

広告よりもずっと信頼性が高いので、

新しいお客さんを呼び込む力が強いんです。

あるスマホアプリの調査では、

友人からの推薦で始めたユーザーは

広告から来たユーザーより

3倍も長く使い続けるという

データもあるんですよ。

だからこそ、自発的な行動を促して

自然な口コミが生まれる

環境づくりが大切なんです。

長期的な顧客ロイヤルティが構築できる

自発的に選んだブランドには

長く付き合いたいと思うものです。

なぜなら、自分の意思で選んだものには

責任と愛着が生まれるからなんですね。

具体的には...

- 自分で選んだ化粧品ブランドを何年も使い続ける

- 自分で見つけたカフェに定期的に通う

- 自分の判断で契約したサービスを長期間継続する

こういった例は

皆さんの周りにもあるでしょう。

特に何か新しいものを試すとき、

「これ、私が見つけたんだ」という

発見の喜びがあると、

そのブランドに特別な感情が芽生えます。

そして一度信頼関係ができると、

多少値段が上がっても

「やっぱりこのブランドがいい」と

思うようになるんです。

実際、あるアパレルブランドの調査では、

自発的にファンになった顧客は

平均して5年以上その

ブランドを愛用し続けるという

結果も出ています。

これこそが長期的な顧客ロイヤルティの力です。

だから短期的な売上よりも、

お客さんが自発的に選びたくなる

環境づくりに力を入れる方が

長い目で見ると成功するんですよ。

感情的なブランド接続が強化される

自発的な行動は、

感情的なつながりを生み出します。

これは単なる「商品を買う」関係から、

「このブランドが好き」という

感情的な結びつきに

発展するからなんですね。

例えば...

- 自分で選んだコーヒーショップに「自分の居場所」を感じる

- 自分で見つけたブランドに誇りを持つようになる

- 自発的に参加したコミュニティに愛着を感じる

こういった感情的なつながりは、

日々の生活の中でも感じられますよね。

特に「このブランドは私を理解してくれている」

と感じると、単なる消費者ではなく

そのブランドの「ファン」になっていきます。

これは価格だけでは得られない関係性です。

私自身も好きなカメラブランドがあって、

新製品が出るたびにワクワクしたり、

そのブランドの歴史や

ストーリーを知りたくなったりします。

これって、ただ製品を

買っているだけじゃなくて、

そのブランドとの感情的な

つながりがあるからこそなんです。

感情的なつながりができると、

競合他社の安い製品や新しい技術に

簡単には流れない、

強い絆が生まれるんです。

自発的行動を妨げる4つのNG行動

人の心を動かすには、

強制より自発性が大切なんです。

自発的に行動してもらうには、

NGな行動を避けることが最初の一歩。

避けるべきNG行動は、

- 強制的な命令や指示を出す

- 過度なプレッシャーをかける

- 「やらされている感」を与える表現を使う

- 顧客の選択肢を極端に制限する

これらは全部、

相手の自主性を奪ってしまうんです。

人は誰でも「自分で選んだ」と

感じたいものなんですよね。

それぞれのNG行動について

詳しく解説していきますね。

強制的な命令や指示を出す

強制的な命令や指示は、

相手の心を閉ざしてしまうんです。

ネット上では特に、

命令調の言葉は効果がないんですよ。

例えば、

- 「今すぐ購入しなさい!」

- 「絶対にこれを選ぶべきだ」

- 「これ以外選択肢はない」

こういった表現を見ると、

むしろ反発したくなりますよね。

もっと具体的に言うと、

「今すぐ申し込まないと損します!」

という言葉より、

「検討してみてはいかがでしょうか」

のほうが心に響くんです。

人は自分の意思で

選びたいと思っているもの。

命令されると、

無意識に抵抗感が生まれるんです。

だから相手に考える余地を

与えることが大切なんですよ。

過度なプレッシャーをかける

過度なプレッシャーは、

相手を追い詰めてしまうんです。

プレッシャーをかけると、

かえって逃げ出したくなるものなんですよね。

例えば、

- 「残り1点!今買わないと二度とない!」

- 「あなただけが決断できていません」

- 「これを逃したら一生後悔します」

こんな言葉を浴びせられると、

焦りや不安を感じてしまいますよね。

特にネット上では、

「残り3席」「24時間限定」など

時間制限を強調しすぎると、

信頼性が下がってしまうことも。

人は余裕がないときよりも、

冷静に判断できるときの方が

良い選択ができるものです。

適度な希少性の提示は効果的ですが、

やりすぎると逆効果になる。

だからこそ、プレッシャーは

控えめにすることが大事なんです。

「やらされている感」を与える表現を使う

「やらされている感」を与える表現は、

相手のやる気を一気に奪います。

人は自分の意思で行動したいと

心の底で思っているんですよね。

例えば、

- 「これをやらなければならない」

- 「〇〇すべきです」

- 「〇〇しないとダメです」

このような表現は、

相手に義務感を与えてしまいます。

もっと具体的に言うと、

「このセミナーに参加すべきです」より

「このセミナーで得られる知識は

あなたの仕事に役立つかもしれません」

の方が響くんです。

人は「選ばされた」と感じると、

その選択に対する満足度も下がります。

だから「やらされている感」を与えず、

メリットを伝えて自発的な選択を

促すことが大切なんですよ。

「やらされている感」は、

長期的な関係構築の大きな障害になります。

顧客の選択肢を極端に制限する

選択肢を極端に制限すると、

自発性が失われてしまうんです。

人は選択できる自由があると、

より満足感を得られるものなんですよ。

例えば、

- 「AかBしか選べません」

- 「この方法でしか解決できない」

- 「唯一の正解はこれだけ」

こういった表現は、

相手を追い詰めてしまいます。

実際のビジネスシーンでは、

「プランAとプランBがありますが、

あなたの状況ならプランBが

おすすめかもしれません」

というアプローチの方が効果的です。

選択肢があることで、

「自分で決めた」という

満足感が生まれるんです。

もちろん選択肢が多すぎると

決断できなくなる「選択のパラドックス」も

起こりうるので注意が必要。

適切な選択肢を提示して、

最終的には相手に決めてもらう。

そうすることで、

自発的な行動につながるんです。

自発性を活かしたファン作り戦略5ステップ

あなたのブランドを愛してくれる

熱狂的なファンが欲しくないですか?

強制や押し売りではなく、

お客さんが自ら動きたくなる仕組みが大切です。

今回は自発性を引き出す

5つのステップを紹介します。

- STEP1. 顧客との共創機会を設ける

- STEP2. 自発的なフィードバックを収集する仕組みを作る

- STEP3. 顧客の意見を実際に反映させる

- STEP4. 顧客参加型のコミュニティを育てる

- STEP5. 自発的な推奨を促す仕掛けを組み込む

これらのステップを実践すれば、

お客さんは勝手にあなたのファンになります。

人は強制されると反発しますが、

自分で選んだものには愛着を持つものです。

それでは、具体的な方法を

一つずつ見ていきましょう。

STEP1. 顧客との共創機会を設ける

顧客と一緒に何かを作り上げる

機会を設けることが第一歩です。

これによって顧客は「自分も

参加している」という実感が湧くんですね。

例えば、

- 新商品開発への参加募集

- アイデアコンテストの開催

- 限定イベントでの意見交換会

このような場を作ることで、

顧客の主体性が高まります。

実際あるスニーカーブランドでは、

デザインコンテストを開催したところ、

参加者の購買意欲が3倍になったそうです。

こういった共創の場があると、

「これは自分たちが作った商品だ」

という愛着が生まれるんですよね。

ポイントは形だけの参加ではなく、

本当に意見を取り入れること。

例えば、化粧品会社が

実際に顧客の提案した成分を

新商品に採用した事例もあります。

こうした機会を定期的に設けることで、

顧客との信頼関係が深まっていきます。

顧客との共創は単なるマーケティング

手法ではなく、真のファンを

作るための土台なんです。

STEP2. 自発的なフィードバックを収集する仕組みを作る

お客さんが自然と意見を

言いたくなる仕組みが重要です。

面倒くさいアンケートではなく、

楽しみながら参加できる方法を

考える必要があるんですよね。

例えば、

- 気軽に投稿できるSNSハッシュタグ

- 写真付きレビューへの特典付与

- 「使ってみた」動画の募集

こういった方法だと、

お客さんは喜んで参加してくれます。

あるコスメブランドでは、

製品を使った感想を動画で投稿すると

ポイントがもらえる仕組みを作ったところ、

フィードバック数が5倍に増えたんです。

この方法のすごいところは、

強制感がまったくないこと。

お客さんが「言いたい!」と

思った時に、すぐに意見を

伝えられる環境があるだけなんです。

ただし、集めたフィードバックは

必ず目を通して、返事をすることが大切。

放置されたと感じると、

せっかくの自発性が失われてしまいます。

フィードバックを集める仕組みは、

ファンとの対話の入口として

非常に価値があるものなんです。

STEP3. 顧客の意見を実際に反映させる

集めた意見を実際に

製品やサービスに反映させることが

信頼関係構築の決め手です。

これが「ただの聞き役」と

「本当のパートナー」の

大きな違いなんですよね。

具体的には、

- 顧客提案による商品改良

- 人気の高かったアイデアの採用

- 改善プロセスの可視化

こういった取り組みが

顧客の自己効力感を高めます。

ある家具メーカーでは、

顧客からの「収納がもっと欲しい」

という声を元に新シリーズを開発。

その結果、提案者たちが

SNSで自慢するように

商品を紹介してくれたんです。

この例からわかるように、

自分の意見が反映されると

人は強い喜びを感じます。

大切なのは、採用した意見の

「出どころ」をきちんと伝えること。

「〇〇さんからのご提案で

改良しました」と明示することで、

その方は一生のファンになるでしょう。

顧客の意見を反映することは、

単なる商品改良以上の

価値を生み出すんです。

STEP4. 顧客参加型のコミュニティを育てる

お客さん同士がつながり、

交流できるコミュニティを

作ることが大切です。

なぜなら、人は所属感を

感じると自然とブランドへの

愛着も強くなるからなんですよね。

効果的な方法としては、

- 定期的なオンラインミーティング

- 会員限定のSNSグループ

- リアルイベントの開催

などがあります。

あるカメラメーカーでは、

ユーザー写真展を毎年開催。

参加者たちは互いの作品を

称え合い、技術を共有することで

強い絆が生まれているんです。

こうしたコミュニティの魅力は、

ブランドが直接関与しなくても

メンバー同士で盛り上がること。

例えば、初心者の質問に

ベテランユーザーが答えてくれたり、

使い方のコツを共有してくれたり。

そうなると、あなたは

「場」を提供するだけで、

コミュニティが勝手に成長します。

ただし、時々は運営側も

積極的に参加して、メンバーの

存在価値を認めることが大切です。

コミュニティは自発的なファンを

育てる最高の温床となるんです。

STEP5. 自発的な推奨を促す仕掛けを組み込む

最後のステップは、ファンが

自然と周りに広めたくなる

仕掛けを作ることです。

ここで大事なのは「強制感」を

出さないこと。紹介したくなる

理由を作ることがポイントです。

効果的な方法としては、

- シェアしたくなるストーリー性

- 友達紹介特典(双方にメリット)

- 限定コンテンツへのアクセス権

などが挙げられます。

あるサブスクリプションサービスでは、

紹介した人と紹介された人の両方に

1か月無料特典を提供したところ、

紹介率が10倍になったそうです。

この方法のすごいところは、

強制ではなく「お互いにとって

良いこと」として広がること。

「これ使ってみて!」と

言われるより「これ良いよ、

あなたにも特典あるから」と

言われる方が自然ですよね。

また、SNSでシェアしたくなる

ユニークな体験や、思わず

写真を撮りたくなるような

工夫も効果的です。

例えば、パッケージに

撮影スポットを作ったり、

開封体験を特別なものにしたり。

自発的な推奨は、最も信頼性の

高いマーケティングになるんです。

魅力的なメッセージで未来を描く5つの方法

人の心を動かすメッセージには、

未来を鮮やかに描く力があります。

この記事を読めば、あなたも

相手の心をぐっと掴む伝え方ができるようになりますよ。

これから紹介する方法は:

- 具体的な成果を数字で示す

- ビフォーアフターの変化を明確にする

- 顧客の理想像を具体的に表現する

- 実現可能な目標を段階的に提示する

- 感情に訴えかける言葉を選ぶ

これらの方法を使えば、

あなたの伝えたいことがもっと響くようになります。

どんなビジネスでも、どんな関係でも

使える技です。

それでは、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

具体的な成果を数字で示す

数字を使うと、あなたの

メッセージがグンと信頼されます。

なぜなら、数字は曖昧さを

なくして具体性を与えてくれるからなんです。

例えば...

- 「売上が3倍になりました」

- 「1ヶ月で5kg減量に成功」

- 「作業時間が30%短縮」

こういった数字入りの

表現はとても強力です。

もっと具体的に言うと、

「この方法で売上が上がる」より

「この方法で売上が3ヶ月で2.5倍になった」の方が

ずっと説得力がありますよね。

ただし、大事なのは

正直な数字を使うこと。

盛った数字はすぐバレるし、

信頼を失うもとになります。

だから、小さな数字でも

正直に伝えた方が効果的。

数字を入れるだけで、あなたの

メッセージは格段に魅力的になりますよ。

ビフォーアフターの変化を明確にする

ビフォーアフターを見せると、

人は変化の可能性を感じて動き出します。

これが効果的なのは、人が

変化の物語に弱いからなんですよね。

たとえば...

- 「以前は毎日残業→今は定時帰り」

- 「月商10万→月商100万」

- 「英語が話せなかった→海外で仕事」

このような対比は、

人の心をグッと掴みます。

特に効果的なのは、

「以前はあなたと同じ悩みを抱えていました」

と共感から入る方法です。

これを聞くと人は

「この人は私の気持ちをわかってくれる」

と感じるんですよね。

さらに言うと、変化のプロセスも

少し触れておくといいです。

「どん底から這い上がった」

みたいな物語は誰もが好きなもの。

ビフォーアフターを上手く使えば、

相手に「私もできるかも」と思わせることができます。

顧客の理想像を具体的に表現する

理想像を具体的に描くと、

相手の行動意欲が高まります。

これは人が自分の未来を

イメージしやすくなるからなんです。

例えば...

- 「朝起きるのが楽しみになる生活」

- 「周りから一目置かれる存在に」

- 「家族と過ごす時間が増える働き方」

こんな風に、感覚的に

わかりやすく表現するんです。

特に効果的なのは、

五感を使った表現です。

「あなたがビーチで波の音を聞きながら、

パソコン一つで仕事をしている姿」

なんて具体的に言われたら、想像しちゃいますよね。

でもね、気をつけたいのは

実現不可能な夢物語にしないこと。

現実離れした理想像は

かえって信頼を失います。

理想像は具体的に、でも

現実的な範囲で描くのがコツです。

実現可能な目標を段階的に提示する

大きな目標を小さく分けると、

人は「できそう」と感じて動き出します。

なぜなら、一気に登るには

高すぎる山も、少しずつなら登れると思えるからです。

たとえば...

- 「まずは1日10分の練習から」

- 「最初の1週間で基礎を固める」

- 「3ステップで完成」

このように段階を示すと、

始めるハードルが下がります。

特に効果的なのは、

最初のステップをめちゃくちゃ簡単にすること。

「まずはこの動画を見るだけ」

みたいな、誰でもできる第一歩を提示すると

行動につながりやすいんです。

それと、各段階で得られる

小さな成功体験も伝えておくといいですね。

「1週間目で既に周りから

変化を指摘されるようになります」

なんて言われたら、やる気出ませんか?

段階的な目標設定で、

あなたのメッセージはもっと実行されるようになります。

感情に訴えかける言葉を選ぶ

感情を揺さぶる言葉を使うと、

メッセージの記憶に残る力が格段に上がります。

これは人の決断の多くが、

実は感情に基づいているからなんですよ。

例えば...

- 「あなたの人生が劇的に変わる」

- 「二度と後悔しない選択」

- 「家族の笑顔が増える」

こういった感情に響く

言葉は強い印象を残します。

特に効果的なのは、

「失うかもしれないもの」と「得られるもの」

両方を伝えること。

「このままだと将来後悔するかも」という

不安と、「これをすれば理想の未来が待っている」

という希望を同時に示すんです。

ただし、注意点として

感情的な言葉を使いすぎないこと。

やりすぎると逆に

胡散臭く感じられてしまいます。

感情に訴える言葉は、

誠実さを保ちながら使うのがポイントです。

シンプルで分かりやすいメッセージを作る6つのコツ

複雑な情報でも誰にでも伝わる

シンプルなメッセージが作れます。

正しいコツを知っているだけで、

あなたの言葉はグンと伝わりやすくなるんです。

具体的には以下の6つのコツを

マスターしていきましょう。

- 専門用語を避けて平易な言葉を使う

- 一文を短くまとめる

- 箇条書きを活用する

- 重要なポイントを強調する

- 余計な修飾語を削除する

- 読み手の視点で内容を整理する

これらのコツは誰でも今すぐ

実践できるシンプルなものばかり。

でも効果は絶大で、あなたの

メッセージがみるみる伝わりやすくなります。

それでは、一つずつ

詳しく解説していきますね。

専門用語を避けて平易な言葉を使う

専門用語を使うと相手に

伝わらないことが多いんです。

なぜなら、専門知識がない人には

まるで外国語のように聞こえるからです。

例えば、こんな違いがあります。

- 「ROI最大化」→「投資した分のリターンを最大に」

- 「UI/UXの最適化」→「使いやすさの改善」

- 「KPIの達成率」→「目標の達成度合い」

このように専門用語を

日常的な言葉に置き換えるだけで、

伝わりやすさが

格段に上がるんですよね。

特に気をつけたいのが、

業界特有の略語や専門用語です。

あなたにとっては当たり前でも、

相手にとっては初めて聞く言葉かもしれません。

小学生でも理解できる言葉を

選ぶようにすると良いでしょう。

「これを言ったら相手は

わかるかな?」と常に考えて、

平易な言葉を選ぶ習慣を

つけることが大切なんです。

一文を短くまとめる

長い文章は読み手の頭に

入ってこないものなんです。

短い文に区切ることで、

理解しやすくなるからです。

たとえば次のような違いが

あるんですよ。

- 「今回の新商品は多くの機能を搭載していますが、特に注目すべき点は使いやすさと耐久性、そして安全性に配慮した設計となっている点です」

- 「今回の新商品は多機能です。特に使いやすさが自慢です。さらに耐久性と安全性にもこだわりました」

短い文に分けるだけで、

ぐっと読みやすくなりますよね。

一般的に、一つの文は

20~30文字程度が理想的です。

長い文を書いてしまったら、

接続詞のところで区切ってみましょう。

「そして」「しかし」「また」

などの前で文を終わらせれば、

自然な区切りになって

読みやすくなります。

短い文を心がけるだけで、

あなたのメッセージは確実に伝わりやすくなるんです。

箇条書きを活用する

箇条書きは情報を整理して

見やすく伝える最強の武器です。

なぜなら人の目は縦に並んだ

情報を把握しやすいからなんです。

具体的には、こんな場面で

使うと効果的です。

- 複数の選択肢を示すとき

- 手順を説明するとき

- 重要なポイントをまとめるとき

箇条書きにすると、文章が

スッキリして見やすくなりますよね。

長い段落の中に埋もれていた

情報も一目で分かるようになります。

さらに言うと、箇条書きは

スマホでの閲覧にも最適なんです。

小さな画面でも情報が

整理されて見やすくなるからですね。

ただし、箇条書きにするときは

各項目を短くまとめることがコツです。

長すぎる箇条書きは

かえって読みにくくなってしまいます。

重要なポイントを強調する

大事なことは目立たせると

読み手の記憶に残りやすくなります。

人は全ての情報を均等に

覚えられないからなんですよね。

重要ポイントを強調する

方法はこんなものがあります。

- 太字(ボールド)で強調する

- 色を変える(赤字など)

- 下線を引く

- 「重要」「ポイント」などの言葉を添える

例えば、「締切は明日までです」

という文章があったとします。

これを「**締切は明日までです**」と

太字にするだけで重要度が伝わります。

また、「この3つのポイントが大切です」

と前置きしてから説明すると、

読み手は「ここが大事なんだな」と

意識して読んでくれるようになります。

ただし、強調しすぎると

逆効果になることもあります。

本当に重要なポイントだけを

厳選して強調するのがコツです。

余計な修飾語を削除する

無駄な言葉は削るだけで

メッセージが明確になります。

余計な言葉があると本当に

伝えたいことが埋もれてしまうからです。

例えば、こんな違いが

あるんですよ。

- 「非常に画期的で革新的な新しいサービスです」

- 「画期的なサービスです」

修飾語を減らすだけで、

伝えたいことがクリアになりますよね。

特に気をつけたいのは

「非常に」「とても」「かなり」といった

程度を表す言葉の

使いすぎなんです。

これらの言葉は本当に

必要なときだけ使いましょう。

また、同じ意味の言葉を

重ねて使うのも避けたほうがいいです。

文章を書いたら一度見直して、

「この言葉がなくても伝わるか?」を

チェックする習慣をつけると

メッセージがどんどんシンプルになります。

読み手の視点で内容を整理する

伝える相手の立場になって

考えることが何より大切です。

なぜなら、あなたにとって当然の

ことでも相手には分からないことがたくさんあるからです。

読み手の視点で整理する

ポイントはこんな感じです。

- 相手が知りたいことから先に伝える

- 専門知識がなくても理解できる例えを使う

- 相手の利益や関心事に結びつける

例えば新商品の説明をするなら、

「この商品の歴史は...」ではなく、

「この商品を使うとあなたの

生活はこう便利になります」と

相手のメリットから

伝えるのが効果的です。

また、読み手が理解しやすい

身近な例えを使うのも大切です。

「クラウドストレージ」という

言葉よりも「インターネット上の本棚」と

言った方が初心者にも

イメージしやすいですよね。

相手が何を知りたいのかを

常に考えながら情報を整理すると、

自然と伝わりやすい

メッセージになるんです。

魅力的なメッセージ作成でよくある4つの失敗と対策

効果的なメッセージを作るときに、

多くの人が同じ失敗を繰り返しています。

この記事を読めば、

あなたのメッセージが劇的に相手の心に届くようになります。

よくある失敗は次の4つです。

- 抽象的な表現に終始してしまう問題と解決法

- ターゲットを絞り込めていない場合の修正方法

- 伝えたいことが多すぎる時の優先順位付け

- 自社視点になりがちな文章の書き換え方

これらの失敗パターンを知るだけで、

メッセージの質がグッと上がります。

でも知るだけじゃなく、

実際の対策法も押さえておく必要があります。

それでは、それぞれの失敗と

その対策について詳しく解説していきますね。

抽象的な表現に終始してしまう問題と解決法

抽象的な表現ばかりだと、

読み手の心に何も残りません。

具体的な言葉に変えることで、

相手の脳内にクリアなイメージが生まれるんです。

例えば、こんな表現は抽象的すぎます。

- 「品質が良い」

- 「使いやすい」

- 「効果的な」

これらの言葉を見ても、

具体的に何がどう良いのか想像できませんよね。

「品質が良い」の代わりに

「10年間壊れずに使えた実績がある」と書けば、

読み手の頭の中にはっきりとした姿が浮かびます。

同じように「使いやすい」なら

「初めて触った80歳のおばあちゃんが5分で使いこなせた」と言い換えると、

ぐっと伝わる力が強くなります。

こういう具体的な表現に変えるときは、

数字や実例を入れるのがコツなんです。

それから、感情を揺さぶる言葉も

効果的だったりします。

「効果的な方法」より

「一晩で悩みが消える魔法のような方法」の方が、

読み手の興味をぐっと引きつけますよね。

抽象的な表現を避けて具体的に書くと、

あなたのメッセージはずっと力強くなります。

ターゲットを絞り込めていない場合の修正方法

ターゲットを絞り込めていないと、

誰にも刺さらないメッセージになってしまいます。

特定の人に向けた言葉だと思わせることで、

読み手は「これは私のための情報だ」と感じるんです。

例えば、次のようなターゲット設定が曖昧な例を見てみましょう。

- 「すべての方へ」

- 「お客様各位」

- 「みなさんにおすすめ」

こういう言い方だと、

誰も自分事として受け取れないんですよね。

「忙しくて料理する時間がない30代共働き夫婦」と

ターゲットを絞れば、該当する人は「これは私のこと!」と

すぐに反応してくれます。

ターゲットを絞り込むときは、

まず理想のお客さんを一人思い浮かべるといいです。

その人の年齢、性別、職業、

趣味、悩み、価値観まで具体的にイメージしてみましょう。

そうすると、その人が使う言葉や

気にすることが見えてきます。

たとえば「子育て中の30代ママ」なら、

「忙しい朝でも5分で作れる栄養満点の朝食レシピ」という

言葉に反応するかもしれません。

ターゲットを絞り込むことで、

あなたのメッセージは特定の人の心に

強く響くようになるんです。

伝えたいことが多すぎる時の優先順位付け

伝えたいことが多すぎると、

結局何も伝わらなくなってしまいます。

情報の優先順位をはっきりさせることで、

本当に大切なメッセージが相手に届くようになるんです。

例えば、こんな失敗よくありますよね。

- 一つの文章に複数のメッセージを詰め込む

- 商品の特徴を全部説明しようとする

- 伝えたいことをランダムに並べる

これじゃあ読み手は

何が一番大事なのか分からなくなります。

特に気をつけたいのが、

「商品の全ての特徴を伝えなきゃ」という思い込み。

実は、お客さんが知りたいのは

「これで自分の問題が解決するか」だけなんです。

優先順位をつけるときは、

「お客さんにとって最も価値のある情報は何か」

を基準にするといいでしょう。

例えば健康食品なら、

「原材料の産地」より「どんな悩みが解決するか」

の方が大切かもしれません。

具体的な方法としては、

伝えたいことをすべて書き出して、

お客さんにとっての重要度で並べ替えてみましょう。

そして上位3つだけに絞るんです。

情報の優先順位をはっきりさせると、

読み手に伝わるメッセージの質が

格段に上がります。

自社視点になりがちな文章の書き換え方

自社視点の文章は、

読み手の興味を引くことができません。

お客さん視点に書き換えることで、

「この人は私のことを考えてくれている」と

感じてもらえるようになります。

こんな自社視点の文章、よく見かけますよね。

- 「当社は20年の実績があります」

- 「新技術を導入しました」

- 「社員一同頑張っています」

これらの文章、会社としては

言いたい気持ちはわかるんですが、

読み手からすると「それが私にとってどうなの?」

という疑問が残ります。

自社視点を顧客視点に変えるコツは、

「だから、あなたにとってこんな良いことがあります」

という部分を必ず加えることです。

例えば「当社は20年の実績があります」は、

「20年の実績があるからこそ、初めての方でも

安心して任せられるノウハウがあります」と

書き換えられます。

もう一つのコツは、

「私たちは」という主語を「あなたは」に変えることです。

「私たちは最新技術を導入しました」より、

「あなたはこの最新技術で、今までの半分の時間で

作業が完了します」の方が、ずっと読み手の心に響きます。

文章を書いたら一度見直して、

「これは会社の自慢になっていないか?」と

チェックしてみてください。

顧客視点の文章に書き換えると、

読み手の共感と信頼を得られるようになります。

感情マーケティングを実践する6つのステップ

感情マーケティングは単なる商品販売ではなく、

顧客の心に深く訴えかける強力な手法です。

これを理解して実践できれば、

どんな商品も魅力的に見せることができます。

感情マーケティングを実践するには、

- STEP1. 顧客の真のニーズを徹底的に分析する

- STEP2. 商品が提供する感情的価値を明確にする

- STEP3. 機能と感情を結びつけるストーリーを作る

- STEP4. 顧客視点でメッセージを組み立てる

- STEP5. 感情に訴えかける言葉や表現を選ぶ

- STEP6. 効果を測定して継続的に改善する

という6つのステップがあります。

これらは一見複雑に思えるかもしれませんが、

順を追って実践すれば誰でも使えるテクニックなんです。

それでは各ステップについて、

詳しく見ていきましょう。

STEP1. 顧客の真のニーズを徹底的に分析する

顧客が本当に求めているのは、

実は商品そのものではないんです。

その商品を使うことで得られる

感情や体験こそが真のニーズなんですよ。

例えば、

- ダイエット商品を買う人は「痩せること」ではなく「自信」を求めている

- 高級時計を買う人は「時間を知る」ではなく「ステータス」を求めている

- 美容品を買う人は「きれいになること」だけでなく「認められたい」気持ちがある

こういった本音の部分を

しっかり理解することが大切です。

もっと具体的に言うと、

お客さんがSNSに投稿する内容や

商品レビューの言葉の中に隠れています。

特に「これを使って〇〇できるようになった」

という言葉の〇〇の部分が重要です。

この真のニーズを見つけるには、

アンケートやインタビューも効果的ですね。

できるだけ「なぜ?」を繰り返して、

表面的な答えではない本音を引き出しましょう。

顧客の真のニーズを理解できれば、

次のステップへの準備が整います。

STEP2. 商品が提供する感情的価値を明確にする

あなたの商品やサービスが

どんな感情を顧客に与えるのか、はっきりさせましょう。

これが明確になっていないと、

伝えたいメッセージがぼやけてしまうんです。

例えば、

- 安全性の高い車は「家族を守る安心感」を提供する

- オーガニック食品は「健康への自己投資の満足感」を与える

- 学習アプリは「成長による自己肯定感」を生み出す

このように、商品の先にある

感情的な価値を具体的にしていきます。

私の友人は子ども向けの知育玩具を

販売しているんですが、最初は「賢い子どもに育つ」

という機能面だけをアピールしていました。

でも「子どもの成長を実感できる親の喜び」

という感情的価値を前面に出したところ、

売上が3倍になったんです。

感情的価値を明確にするときは、

できるだけ具体的な言葉で表現しましょう。

「幸せになれる」より「毎朝の準備時間に

余裕ができてイライラしなくなる」の方が

ずっと伝わりやすいですよね。

この感情的価値こそが、

あなたの商品の本当の売りなんです。

STEP3. 機能と感情を結びつけるストーリーを作る

機能的な特徴と感情的な価値を

つなぐストーリーが必要です。

このストーリーがないと、

お客さんの心に響かないんですよね。

例えば、

- 「この防水機能で、雨の日も子どもの運動会を心配なく撮影できる喜び」

- 「このアプリの自動化機能で、家族との時間を増やせる幸福感」

- 「この軽量素材で、旅行中も疲れを感じず観光を満喫できる充実感」

こんな風に、機能がどう感情につながるか

明確なストーリーを作りましょう。

私が最近買ったノイズキャンセリングイヤホンは、

「騒がしい環境でも自分だけの空間を作れる」

というストーリーに惹かれたんです。

単に「外音を99%カット」という

機能だけでは心動かされなかったと思います。

良いストーリーを作るコツは、

「だから何?」と自問自答すること。

「この商品は防水です」

「だから何?」

「だから雨の日も安心して使えます」

「だから何?」

「だから大切な瞬間を逃さず記録できます」

「だから何?」

「だから一生の思い出を守れる安心感があります」

こうやって掘り下げていくと、

心に響くストーリーができあがります。

機能と感情をつなぐストーリーこそが、

お客さんの購買意欲を高める鍵なんです。

STEP4. 顧客視点でメッセージを組み立てる

売り手視点ではなく、

買い手の視点でメッセージを作りましょう。

これができていないと、

せっかくのメッセージが届かないんです。

例えば、

- 「当社は20年の実績があります」→「20年間で10万人の悩みを解決してきました」

- 「最新技術を採用」→「あなたの作業時間を半分に短縮します」

- 「多機能」→「これ一つであなたの3つの悩みが解決します」

このように、自分たちの自慢ではなく

顧客にとっての価値を伝えましょう。

私の知り合いの美容クリニックは、

「最新の医療レーザー導入!」という

アピールをしていましたが、反応は今ひとつ。

でも「10分で5歳若返り、

メイク時間が半分になります」と

変えたところ、問い合わせが急増したそうです。

顧客視点でメッセージを組み立てるときは、

「あなた」という言葉を意識的に使うと良いですね。

また、顧客が日常で使う

言葉や表現を取り入れることも大切です。

業界用語や専門用語は避けて、

友達との会話で使うような言葉で

伝えるようにしましょう。

顧客視点のメッセージは、

共感を生み、心を動かすんです。

STEP5. 感情に訴えかける言葉や表現を選ぶ

言葉の選び方一つで、

伝わる感情が大きく変わります。

感情を揺さぶる言葉を選ばないと、

心に響くマーケティングはできないんですよ。

例えば、

- 「改善します」より「解放します」

- 「便利です」より「ストレスフリーになります」

- 「効果的です」より「感動します」

このように、より感情に訴える

言葉を意識的に選びましょう。

私が先日見たキッチン用品の広告で、

「調理時間を短縮」ではなく

「料理の時間が楽しみに変わる」

という表現が使われていて印象的でした。

感情に訴える言葉を使うときは、

五感を刺激する表現も効果的です。

「見える」「感じる」「響く」など、

感覚的な言葉を取り入れると

より具体的にイメージしやすくなります。

また、比喩やたとえも強力です。

「まるで魔法のように」「親友のように」

といった表現は感情を喚起します。

言葉選びで大切なのは、

誇張しすぎないことです。

信頼性を失わない範囲で、

感情に訴える言葉を選びましょう。

STEP6. 効果を測定して継続的に改善する

感情マーケティングも、

効果測定と改善が欠かせません。

ただ感情に訴えるだけでは、

本当に効果があるのか分からないんです。

例えば、

- A/Bテストで異なる感情的表現の効果を比較する

- 顧客の反応や感想を定期的に集める

- 購入後の感想や満足度を測定する

こうした方法で効果を

しっかり確認していきましょう。

私の経験では、同じ商品でも

訴える感情を「安心感」から「達成感」に

変えただけで、反応が大きく変わったことがあります。

効果測定をするときのポイントは、

数字だけでなく質的な評価も見ることです。

売上や反応率などの数値と共に、

お客さんのコメントや感想も

大切な指標になります。

特に「この商品を友達に薦めたい」

という声は非常に価値があります。

また、一度決めた感情的アプローチも

時代や状況によって変える必要があります。

コロナ禍では「安全」や「安心」が

重視されましたが、収束後は「つながり」や

「体験」が重要視されるようになりましたよね。

常に顧客の感情の変化に敏感になり、

アプローチを調整していくことが

長期的な成功につながるんです。

感情マーケティングで避けるべき4つの失敗

感情マーケティングで失敗する人は、

たった4つのミスを犯しています。

これらのミスを知っておけば、

あなたのマーケティングは劇的に改善します。

その4つのミスとは、

- 感情的訴求を過剰に行いすぎる

- 顧客の価値観と一致しない感情に訴える

- 機能的価値を完全に無視してしまう

- 約束した感情体験を実際に提供できない

なんですよね。

どれも一見シンプルに見えますが、

多くの人が気づかないうちに陥っています。

これらのミスは簡単に避けられるのに、

知らないだけで大きな機会損失になるんです。

それでは一つずつ詳しく

見ていきましょう。

感情的訴求を過剰に行いすぎる

感情的訴求は強力ですが、

やりすぎると逆効果になります。

お客さんは感情だけで動くわけじゃなく、

バランスを求めているんですよね。

例えば、

- 泣かせようとしすぎる広告

- 恐怖を必要以上に煽るメッセージ

- 笑いのツボを連発しすぎるコンテンツ

こういったものは、

視聴者をうんざりさせてしまいます。

特に最近のSNS広告では、

感動系の動画が多すぎて逆に警戒されがち。

「また泣かせようとしてる」と

思われたら、信頼を失ってしまうんです。

大切なのは感情と理性の

ちょうどいいバランス。

感情に訴えつつも、

しっかりと商品の価値も伝えましょう。

そうすれば、お客さんは

「この商品は感情的にも理性的にも良さそう」

と思ってくれるようになります。

感情的訴求は調味料のようなもの。

使いすぎると料理が台無しになるんです。

顧客の価値観と一致しない感情に訴える

顧客の価値観と合わない感情に訴えると、

一気に信頼を失ってしまいます。

これは本当に危険なミスで、

多くのブランドがここで失敗しているんです。

たとえば、

- 環境意識の高い顧客に贅沢な消費を勧める

- 家族を大切にする人に個人主義的な価値観を押し付ける

- 真面目な節約志向の人に見栄えだけの商品を売ろうとする

このようなミスマッチは、

顧客の「これは私のためのものじゃない」

という判断を招きます。

特に最近は、若い世代と

高齢世代で価値観が大きく異なります。

Z世代はサステナビリティや

社会貢献に敏感なのに、

古い価値観で訴えかけると

まったく響かないんですよね。

まずは顧客理解が最優先。

彼らが何を大切にしているのか

徹底的にリサーチしましょう。

顧客の価値観に合った感情に訴えれば、

「この人は私のことを分かってくれている」

という強い信頼関係が築けます。

機能的価値を完全に無視してしまう

感情だけに頼りすぎて、

機能的価値を伝えないのは大きな間違い。

お客さんは感情だけで買うわけじゃなく、

ちゃんと「これは役に立つのか」を

考えているんですよね。

例えば、

- 感動ストーリーだけで商品の特徴を説明しない

- 「幸せになれる」だけで具体的な効果を示さない

- 雰囲気だけのブランディングで機能を無視する

こういったアプローチは、

初回の購入には効果があっても、

リピートにつながりにくいんです。

実際、私の友人は感動して

あるサプリメントを買ったものの、

効果がイマイチで二度と買わなかった、

なんて話をしていました。

感情と機能のバランスが重要で、

「この商品を使うとこんな気分になれる」と

「この商品はこんな風に役立つ」の

両方を伝える必要があります。

例えば車を売る時は、

走る喜びだけでなく、燃費や安全性能も

しっかり伝えることが大切なんです。

約束した感情体験を実際に提供できない

マーケティングで約束した感情体験が

実際に得られないと、最悪の結果になります。

これは信頼を完全に失う行為で、

二度とその顧客は戻ってこないでしょう。

たとえば、

- 「人生が変わる」と謳いながら平凡な体験しか提供できない

- 「幸福感」を約束して実際は期待はずれ

- 「感動」を売りにしているのに何も感じない内容

こういった期待と現実のギャップは、

強い失望と不信感を生み出します。

最近のサブスクリプションサービスでも

「感動体験」を謳いながら、

届いたら普通の商品だった…

というケースが多いんですよね。

ここで大切なのは、

約束できる感情体験だけを伝えること。

誇大広告は短期的には効果があっても、

長期的には必ず自分に返ってきます。

むしろ、期待よりも少し控えめに伝えて、

実際の体験で「思ったより良かった!」と

思ってもらう方が、ファンは増えていきます。

感情マーケティングの成功は、

約束の実現にかかっているんです。

成功する感情マーケティングの実例3選

世界的に成功している企業は、

商品そのものではなく感情を売っています。

彼らは機能的価値だけでなく、

感情的な繋がりを生み出すことで顧客の心を掴んでいるんです。

その代表的な企業が、

- アップル

- ナイキ

- コカ・コーラ

なんですよね。

これらの企業は感情マーケティングの

達人と言っても過言ではありません。

彼らがどのように感情に訴えかけて

成功を収めているのか気になりませんか?

それぞれの戦略について

詳しく解説していきますね。

アップル

アップルは「革新的な技術」ではなく

「創造性と個性」を売っているんです。

彼らの成功の秘訣は、製品の機能よりも

それを使う人の感情に焦点を当てていること。

例えば、

- シンプルで美しいデザイン

- 「Think Different」というメッセージ性

- 製品発表会の演出の仕方

これらはすべて感情に

働きかける戦略なんです。

特にスティーブ・ジョブズ時代の

プレゼンテーションは伝説的でした。

新製品を単なる機械ではなく、

生活を変える魔法のアイテムとして紹介していたんですよね。

アップルストアの体験型ショップも

感情マーケティングの一環です。

製品に触れて、試して、

その世界観に浸ることができる空間を作り出しています。

これによってユーザーは単に製品を

「所有する」のではなく、アップルという

ブランドの一部になった感覚を得るんです。

アップルは技術を売るのではなく、

あなたの創造性を解放する体験を提供しているんですね。

ナイキ

ナイキはスニーカーを売っているのではなく、

「勝利」や「挑戦」という感情を売っています。

彼らのマーケティングの核心は

「Just Do It」というシンプルなメッセージにあるんです。

例えば、

- トップアスリートを起用した広告

- 普通の人の挑戦を描いたストーリー

- 社会問題にも積極的に声を上げる姿勢

これらを通じて、ナイキは

単なるスポーツブランドを超えた存在になりました。

特に印象的なのは、障害を乗り越える

アスリートたちを起用したキャンペーン。

身体的な制約があっても諦めずに

挑戦し続ける姿に、多くの人が感動し、

自分も何かに挑戦したいという気持ちになるんですよね。

また、ナイキは顧客一人ひとりの

「内なるアスリート」を呼び覚ます

メッセージを発信し続けています。

「あなたもアスリートになれる」

という可能性を感じさせるのが上手いんです。

ナイキの靴やウェアを身につけることで、

プロのアスリートと同じ気持ちになれる

ー そんな感情的価値を提供しているんですね。

コカ・コーラ

コカ・コーラは炭酸飲料ではなく、

「幸せ」や「つながり」という感情を販売しています。

彼らの戦略は、製品そのものよりも

それを飲む時の体験や感情に焦点を当てることなんです。

例えば、

- 「Share a Coke」キャンペーン

- クリスマスシーズンの赤いトラック

- 家族や友人との絆を描いた広告

これらはすべて、コカ・コーラを

感情的な体験と結びつける試みです。

特に「Share a Coke」キャンペーンでは、

ボトルに個人名を印刷するという

シンプルなアイデアが大ヒットしました。

人々は自分の名前や友達の名前が

書かれたボトルを見つけると、

思わず写真を撮って共有したくなるんですよね。

また、季節ごとのキャンペーンも巧みです。

夏には「爽やかさ」を、

冬には「温かい団らん」を連想させる

イメージ戦略を展開しています。

コカ・コーラは単なる飲み物ではなく、

人生の小さな幸せの瞬間を

象徴するブランドになっているんですね。

成功するセールスコピーライティングの5つの理由

あなたの言葉で人が動く。

そんな魔法のような体験したくないですか?

セールスコピーライティングには

人を動かす5つの秘密があります。

これらを理解して使いこなせば、

あなたの売上は確実に上がりますよ。

その5つが、

- 顧客の感情に直接訴えかけることができる

- 商品の価値を明確に伝えられる

- 購入の決断を後押しする

- ブランドの信頼性を高められる

- 競合他社との差別化を図れる

なんですね。

どれも「なんとなく」では

使いこなせない重要なポイントです。

でもご安心ください。

これから1つずつ丁寧に解説していきます。

顧客の感情に直接訴えかけることができる

セールスコピーは顧客の心の

琴線に触れることができるんです。

なぜなら人は理屈より感情で

購入を決めることが多いからなんですよ。

例えば、

- 不安を解消したい

- 幸せになりたい

- 認められたい

こういった感情に響く言葉を

使うことが大切なんです。

もっと具体的に言うと、

ダイエット商品なら「健康的に痩せる」より

「あの服が似合う自分になれる」と

伝える方が効果的なんですね。

人は数字やスペックより、

その先にある感情的な価値に

心を動かされるものなんです。

だからこそ、あなたの商品が

どんな気持ちをもたらすのかを

しっかり伝えることが重要です。

そうすれば、顧客はあなたの商品に

感情的なつながりを感じ始めます。

感情に訴えかけるコピーこそが

セールスの第一歩なんですよ。

商品の価値を明確に伝えられる

良いセールスコピーは商品の

本当の価値をクリアに伝えられます。

お客さんが「これ何の役に立つの?」

と思わないように説明するんですね。

例えば、

- 具体的な効果

- 使いやすさ

- 時間の節約

こんな価値をはっきり

伝えることが大事です。

掃除機なら「強力モーター搭載」より

「5分で部屋中のホコリを吸い取り、

家族の健康を守ります」と

伝える方が価値が伝わりますよね。

最近買ったスマホアプリも

「AI技術搭載」ではなく

「写真を1タップで

プロ級に編集できる」と

書かれていて即決しました。

特に忙しい現代人には

「何ができるか」より

「どう生活が良くなるか」を

伝えることが重要なんです。

だからこそ、機能よりベネフィット、

つまり「得られる価値」を

明確に伝えることが成功の鍵なんです。

購入の決断を後押しする

優れたセールスコピーは

「今すぐ買いたい!」という

気持ちを生み出します。

これは単なる説明ではなく

行動を促す力があるからなんですね。

例えば、

- 期間限定オファー

- 数量限定の特典

- 今だけの特別価格

こういった要素が購入の

背中を押してくれるんです。

「あと3日で終了」とか

「先着30名様限定」といった

言葉には不思議な力があります。

ある時、私も「今日までの

特別価格」という言葉に背中を

押されて本を買ったことがあります。

後で見たら普通に売られていて

ちょっとガッカリしましたが(笑)

でも、そういう「今」という

タイミングを強調することで

決断を後押しできるんですね。

適切な言葉選びと緊急性の

演出が購入決断の

強力なトリガーになるんです。

ブランドの信頼性を高められる

良いセールスコピーは

あなたのブランドへの

信頼感を高めてくれます。

信頼されれば、お客さんは

安心して購入してくれるようになるんですね。

例えば、

- 実績や数字の提示

- お客様の声の引用

- 専門家の推薦

こういった要素が信頼性を

高めるポイントになります。

「10万人が選んだNo.1シャンプー」

「98%のユーザーが満足と回答」など

具体的な数字は説得力がありますよね。

私も先日、「3万人が実践した

ダイエット法」という本を

見かけて思わず手に取りました。

それだけ多くの人が

試しているなら効果があるはず!

と感じたんですよね。

このように、適切な言葉で

信頼性を示すことで、

お客さんの不安を取り除き、

購入への抵抗を減らせるんです。

競合他社との差別化を図れる

優れたセールスコピーは

あなたの商品が「なぜ選ばれるべきか」を

明確に示します。

似たような商品がたくさんある中で

あなたの強みを伝えられるんですね。

例えば、

- 独自の特徴

- 他社にない強み

- 特別なストーリー

こういった要素を伝えることで

差別化ができるんです。

「唯一国産素材100%使用」

「創業者自身の体験から生まれた商品」

といった言葉は他社と違いを

はっきり示してくれますよね。

最近買ったコーヒーも

「農家と直接取引、中間マージンなし」

という言葉に惹かれて購入しました。

似たような商品がたくさんある中で

その言葉が決め手になったんです。

このように、あなただけの

ユニークな価値を言葉にすることで

競合の中から選ばれる理由を

作り出せるんですよ。

セールスコピーで恐怖心を適切に活用する3つのテクニック

恐怖心を上手に使えば、

セールスの成約率が3倍になります。

でも、ただ怖がらせるだけじゃ

お客さんは逃げちゃうんです。

適切な使い方を知れば、

あなたのセールスが劇的に変わります。

その3つのテクニックが、

- 具体的なリスクを明確に提示する

- 統計データを用いて説得力を高める

- 問題提起と解決策をセットで伝える

なんですよね。

これらを使いこなせば、

お客さんの背中を優しく押せます。

ただ怖がらせるだけじゃなく、

行動に移してもらうコツがあるんです。

それぞれのテクニックについて、

詳しく見ていきましょう。

具体的なリスクを明確に提示する

具体的なリスクを示すことで、

お客さんは現実味を感じるようになります。

曖昧な表現より具体的な内容の方が、

人の心に強く響くんですよね。

例えば、

- 「損をする」より「月に3万円損する」

- 「健康に悪い」より「5年後に生活習慣病になる」

- 「後悔する」より「子どもの教育費が足りなくなる」

このように具体的に伝えると、

リスクがリアルに感じられます。

もっと実践的に言うと、

「このままだと毎月3万円の損失が続き、

年間で36万円のムダになります」

という言い方です。

ただし気をつけたいのが、

あまりにも極端な表現は避けること。

嘘っぽく感じられると、

かえって信頼を失ってしまいます。

リスクは正確で現実的なものを選び、

お客さんの状況に合わせて提示しましょう。

具体的なリスクを示すことで、

行動の必要性を強く感じてもらえるんです。

統計データを用いて説得力を高める

統計データを使うと、

あなたの主張に信頼性が生まれます。

なぜかというと、数字には

ウソがつけないと思われるからなんです。

たとえば、

- 「多くの人が失敗している」より「87%の人が1年以内に挫折している」

- 「効果がある」より「93%の利用者が成果を実感している」

- 「将来不安」より「65%の人が老後の資金が1000万円不足する」

こんな風に数字を使うと、

グッと説得力が増すんですね。

特に「87%の初心者が3ヶ月以内に

投資で損失を出している」という

具体的な数字は印象に残ります。

でも、大事なポイントがあって、

出典をきちんと示すことです。

「〇〇研究所の調査によると…」

といった形で情報源を明らかにすると、

さらに信頼性が高まります。

あと、データを視覚化すると

より効果的なんですよ。

グラフや図を使って表現すれば、

お客さんの理解が深まります。

統計データは恐怖心を煽るだけでなく、

問題の深刻さを客観的に伝える

強力なツールなんです。

問題提起と解決策をセットで伝える

問題だけを伝えると、

お客さんは不安になるだけです。

必ず解決策とセットで伝えることが、

効果的なセールスコピーの秘訣なんです。

例えば、

- 「このままでは貯金ができません」→「この方法で毎月5万円貯められます」

- 「あなたの肌トラブルは悪化します」→「このケア方法で3週間で改善します」

- 「競合に負け続けます」→「この戦略で市場シェアを2倍にできます」

このように問題と解決をセットにすると、

行動につながりやすくなります。

具体的には「多くの人が老後資金に

2000万円不足すると言われていますが、

この投資法なら月3万円の積立で

解決できます」といった伝え方です。

ここで大切なのは、

解決策が現実的であること。

非現実的な解決策を提案すると、

かえって信頼を失ってしまいます。

また、解決策の部分は

ポジティブで希望が持てる内容にして、

明るい未来を想像させましょう。

問題と解決策をバランスよく伝えることで、

お客さんは「この商品やサービスなら

安心できる」と感じてくれるんです。

顧客に強制感を与えない提案方法5つ

顧客を説得するとき、

強制感があると一気に警戒されちゃいます。

この記事では、相手に

自然と「Yes」と言ってもらえる方法を紹介します。

その5つの方法が、

- 複数の選択肢を明確に提示する

- 必要な情報だけを分かりやすく整理する

- 顧客の疑問に寄り添いながらアドバイスする

- 顧客からのフィードバックを積極的に受け入れる

- 最終決断は常に顧客に委ねる

なんですよね。

これらのポイントを押さえると、

顧客は自分の意思で選んだと感じてくれます。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

複数の選択肢を明確に提示する

選択肢を複数用意すると、

顧客は自分で決めた感覚を持ちます。

これが強制感をなくす

一番シンプルな方法なんですよ。

例えば、

- 「AとBどちらがいいですか?」と聞く

- 3つの価格帯のプランを提示する

- メリット・デメリットを両方伝える

こういう風に選べる状態を

作ってあげることが大切です。

もっと具体的に言うと、

「こちらの商品は1万円です」ではなく、

「1万円のスタンダードプランと、

1万5千円のプレミアムプランがあります」

という提示の仕方です。

これだけで顧客の心理的な

ハードルがグッと下がるんです。

ただし気をつけたいのが、

選択肢が多すぎると逆効果。

3〜5個くらいの選択肢が

ちょうどいいと言われています。

選ぶ楽しさを感じてもらいながら、

最終的には顧客自身が決めたと

感じられる環境を作りましょう。

必要な情報だけを分かりやすく整理する

情報過多は顧客の頭を

混乱させるだけなんです。

必要な情報だけを厳選して

伝えることが信頼につながります。

例えば、

- 専門用語を使わずシンプルに説明する

- 重要ポイントだけを箇条書きにする

- 図やイラストで視覚的に伝える

このように情報を

整理することが大切です。

具体的には、10ページの

資料よりも1ページの要約の方が、

顧客は理解しやすく、

自分で判断できる感覚を持ちます。

私も先日、保険の説明を

受けたときのこと。

長々と説明されるより、

「この3つのポイントだけ押さえておけば大丈夫です」

と言われた方が安心感がありました。

それに、情報が整理されていると

顧客は自分の判断に自信を持てます。

そして自信を持って決断した人は、

後から「押し売りされた」と

感じることが少ないんですよね。

だからこそ、情報は

厳選して伝えることを心がけましょう。

顧客の疑問に寄り添いながらアドバイスする

顧客の疑問や不安に

寄り添う姿勢が大切です。

これによって「この人は

自分のことを考えてくれている」

と感じてもらえるんですよね。

たとえば、

- 「それは気になりますよね」と共感する

- 質問に対して正直に答える

- デメリットも隠さず伝える

こんな風に接することで

信頼関係が築けます。

もう少し具体的に言うと、

「この商品のここが不安です」と

言われたときに、

「確かにそこは心配ですよね。

実はこういう対策があります」

と答えるような感じです。

先日、私がパソコンを

買いに行ったときのこと。

店員さんが「このモデルは軽いですが、

バッテリーが少し持ちにくいです」

と正直に教えてくれました。

その誠実さに信頼感が生まれ、

結局そのお店で購入を決めたんです。

顧客の立場に立って

アドバイスすることで、

押し付けではなく、

サポートしている関係性が

自然と生まれるんですね。

顧客からのフィードバックを積極的に受け入れる

顧客の意見を聞く姿勢が、

実は最強の提案方法なんです。

なぜかというと、相手の

意見を尊重していると伝わるからです。

例えば、

- 「どう思われますか?」と質問する

- 意見に対して「なるほど」と受け止める

- 提案を顧客の意見に合わせて修正する

このように顧客の声を

大切にすることがポイントです。

具体的には、商品説明の後に

「これについてどう思われますか?」

と聞くだけでも印象が変わります。

私の友人が不動産を

探していたときの話。

最初の不動産屋さんは

一方的に物件を紹介するだけ。

でも次の不動産屋さんは

「この条件で合っていますか?」

「他に希望はありますか?」と

こまめに確認してくれたそうです。

結果、どちらで契約したかは

言うまでもありませんよね。

フィードバックを求めることで、

顧客は「自分の意見が反映されている」

と感じ、自然と前向きになります。

だからこそ、一方通行の提案ではなく、

対話を大切にしていきましょう。

最終決断は常に顧客に委ねる

最後の決断権は必ず

顧客に渡すことが重要です。

これが「押し売り感」を

完全になくす秘訣なんですよ。

例えば、

- 「ご検討いただけますか?」と尋ねる

- 「お時間をかけて考えてください」と伝える

- 決断を急かさない姿勢を見せる

こうした言葉かけが

信頼関係を深めます。

もっと具体的に言うと、

「今日中に決めてください」ではなく、

「ご納得いくまでご検討ください。

何か質問があればいつでも連絡してください」

という伝え方です。

先日、私が車を買い替えたとき、

セールスマンが「今すぐではなく、

家族とも相談してください」と言ってくれました。

その余裕のある態度に

好感を持ち、結局その店で

契約することにしたんです。

プレッシャーを感じない環境で

決断できると、顧客は後悔しにくく、

満足度も高くなります。

最終的に「自分で選んだ」という

実感を持ってもらうことこそが、

長期的な信頼関係の基盤になるんです。

顧客の自尊心を尊重した信頼関係構築法4つ

お客さんとの信頼関係を築くには、

相手の自尊心を大切にすることが絶対条件です。

これからお伝えする4つの方法を

実践すれば、顧客との関係が劇的に変わります。

その4つとは、

- 情報提供者としての立場を明確にする

- 顧客の意見や選択に敬意を示す

- 自主的な判断ができる環境を整える

- 顧客からの意見を重視する姿勢を見せる

です。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

ちょっとした心がけで実践できるものばかり。

それぞれのポイントについて、

具体的に解説していきますね。

情報提供者としての立場を明確にする

情報提供者としての立場を明確にすると、

顧客は自分が主役だと感じられます。

なぜなら、あなたが「答えを押し付ける人」ではなく

「選択をサポートする人」になるからなんです。

例えば、

- 「これが一番いいですよ」ではなく「こういう選択肢があります」と伝える

- 決断を急かさず、必要な情報を整理して提供する

- 「私のおすすめは」と前置きしてから提案する

こんな言い方をすると、

顧客は自分で決めている感覚を持てます。

特に「こういう選択肢があって、

それぞれにこんなメリットがありますよ」と伝えると効果的。

お客さんは自分の判断で選んでいると

感じられるので、満足度も高まるんです。

ちなみに、情報を出しすぎるのも

逆効果になることがあります。

必要な情報を厳選して、

わかりやすく伝えることも大切ですね。

最終的な決断はお客さんに委ねる姿勢を

常に持っておくことが重要です。

顧客の意見や選択に敬意を示す

顧客の意見や選択に敬意を示すと、

相手は尊重されていると感じて心を開きます。

これは人間関係の基本でもあるんですが、

ビジネスの場面でも同じことが言えるんです。

たとえば、

- お客さんの意見に「なるほど、それは良い視点ですね」と反応する

- 質問に対して「それは大事なポイントです」と肯定してから答える

- 選択を尊重し「その選択は理にかなっていますね」と認める

このように反応すると、

顧客は自分の意見が大切にされていると感じます。

特に「それは面白い考え方ですね」と

相手の意見に価値を見出す言葉をかけると効果的です。

逆に「それは違います」「そうではなくて」といった

否定から入る言葉は避けた方がいいですね。

あと、大事なのは言葉だけでなく

態度や表情も一致させることです。

心から相手を尊重する気持ちがあれば、

自然と態度にも表れるものなんですよ。

顧客の意見や選択を心から尊重する姿勢が、

強い信頼関係を築く土台になります。

自主的な判断ができる環境を整える

自主的な判断ができる環境を整えると、

顧客は自分の決断に自信を持てるようになります。

これは押し売りではなく、

自分から選んだという実感を持ってもらうことが大切なんです。

例えば、

- 複数の選択肢を明確に示す

- それぞれの選択肢のメリット・デメリットを公平に説明する

- 質問しやすい雰囲気を作る

- 決断を急がせない

こうした環境づくりによって、

顧客は自分のペースで考えられます。

特に「どちらがいいと思いますか?」と

質問形式で投げかけると、自分で考える機会を与えられます。

また、小さな成功体験を提供するのも

効果的な方法のひとつです。

例えば無料サンプルや体験版を試してもらい、

「これならできそう」と感じてもらうんです。

でも、環境を整えるだけじゃなくて、

必要な情報をしっかり提供することも忘れちゃダメ。

顧客が自信を持って選択できるように、

適切なサポートを心がけましょう。

顧客からの意見を重視する姿勢を見せる

顧客からの意見を重視する姿勢を見せると、

相手は「自分の声が届いている」と感じます。

これって実はすごく大事なことで、

お客さんは自分の意見が反映されると嬉しいんです。

たとえば、

- フィードバックを求める質問をする

- 意見をメモする姿勢を見せる

- 「ご意見ありがとうございます」と感謝の言葉を伝える

- 実際に改善した点を報告する

こういった行動によって、

顧客は自分の意見が大切にされていると実感します。

特に「お客様からいただいたご意見をもとに

こんな風に改善しました」と伝えると効果的です。

実際、多くの企業が顧客の声をもとに

商品やサービスを改善していますよね。

それを知ると「この会社は自分たちの声を

ちゃんと聞いてくれている」と信頼感が生まれます。

ただし、聞くだけで何も変わらないと

かえって不信感を招くこともあります。

できることとできないことを

正直に伝えることも大切ですね。

顧客の意見を真摯に受け止め、

できる限り反映する姿勢が信頼関係を深めます。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 人は自分で選んだと感じると満足度が格段に高まる

- 強制的な命令や過度なプレッシャーは相手の心を閉ざす

- 顧客との共創機会を設けることでブランドへの愛着が生まれる

- 感情に訴えかける言葉は理性的な言葉より5倍記憶に残りやすい

- 一文を短くまとめると読みやすさが3倍向上する

- 抽象的な表現より具体的な数字や例を使うと説得力が増す

- 顧客の自尊心を尊重することが長期的な信頼関係の鍵

- 複数の選択肢を提示すると顧客は自分で決めた感覚を持てる

- 恐怖心を使う場合は必ず具体的な解決策をセットで提示する

- 最終決断は常に顧客に委ね、押し売り感をなくすことが重要

まとめ

人の心を動かし、自発的な行動を促す

テクニックについてお伝えしてきました。

これらのテクニックを実践すれば、

強制感なく相手に行動してもらえる

可能性がグンと高まります。

特に大切なのは、顧客が「自分で選んだ」

と感じられる環境を作ることです。

人は強制されると反発しますが、

自分の意思で決めたと感じると

満足度が高まり、長期的な関係も築けます。

感情マーケティングの本質は、

単に感情を煽ることではなく、

相手の気持ちに寄り添いながら

価値を伝えることにあります。

アップルやナイキ、コカ・コーラなど

世界的企業も、この原則に

基づいたマーケティングを行っています。

また、シンプルで分かりやすい言葉を使い、

必要な情報だけを整理して伝えることも

忘れてはいけないポイントです。

複雑な内容でも、短い文章と

箇条書きを活用すれば、

誰にでも伝わりやすくなります。

そして最後に、常に顧客の自尊心を

尊重する姿勢を持ち続けることが

信頼関係構築の基盤となります。

これらのテクニックは練習すれば

誰でも身につけられるものです。

今日から少しずつ実践して、

あなたのコミュニケーションに

取り入れてみてください。

相手が自ら動きたくなる環境を

作れるようになれば、ビジネスも

人間関係も大きく変わるはずです。

よくある質問

お客さんが自発的に行動するにはどうすればいいですか?

お客さんに選択肢を与えて、自分で決めた感を持ってもらうことが大切です。例えば「これが一番です」と言うより「AとBがありますが、あなたの状況ならBが合うかもしれません」と提案すると良いでしょう。また、お客さんの意見を尊重し、「なるほど、それは良い視点ですね」と敬意を示すことで、自発的な行動が生まれやすくなります。

感情マーケティングで避けるべき失敗例を教えてください

感情マーケティングでよくある失敗は4つあります。①感情的訴求を過剰に行いすぎること(泣かせようとしすぎる広告など)、②顧客の価値観と合わない感情に訴えること(環境意識の高い人に贅沢を勧めるなど)、③機能的価値を完全に無視すること(感動だけで商品特徴を説明しない)、④約束した感情体験を実際に提供できないこと(「人生が変わる」と言いながら平凡な体験しか提供できない)です。バランスを大切にしましょう。

シンプルで分かりやすいメッセージを作るコツはありますか?

シンプルなメッセージを作るコツは6つあります。①専門用語を避けて平易な言葉を使う(「ROI最大化」→「投資した分のリターンを最大に」)、②一文を短くまとめる(20~30文字程度が理想)、③箇条書きを活用する、④重要なポイントを太字や色で強調する、⑤余計な修飾語を削除する(「非常に画期的で革新的な新しいサービス」→「画期的なサービス」)、⑥読み手の視点で内容を整理する(相手が知りたいことから先に伝える)。小学生でも理解できる言葉を選ぶと◎です。

顧客に強制感を与えずに提案する方法はありますか?

強制感を与えない提案方法は5つあります。①複数の選択肢を明確に提示する(3~5個が理想的)、②必要な情報だけを分かりやすく整理する(長い説明より要点をまとめる)、③顧客の疑問に寄り添いながらアドバイスする(「確かにそこは心配ですよね」と共感する)、④顧客からのフィードバックを積極的に求める(「どう思われますか?」と質問する)、⑤最終決断は常に顧客に委ねる(「ご納得いくまでご検討ください」と伝える)。これらを実践すると、お客さんは自分の意思で選んだと感じ、満足度が高まります。

自発的な行動を妨げるNG行動にはどんなものがありますか?

自発的行動を妨げるNG行動は4つあります。①強制的な命令や指示を出す(「今すぐ購入しなさい!」など)、②過度なプレッシャーをかける(「残り1点!今買わないと二度とない!」など)、③「やらされている感」を与える表現を使う(「これをやらなければならない」など)、④顧客の選択肢を極端に制限する(「AかBしか選べません」など)。これらはお客さんの心を閉ざしてしまうので、代わりに「検討してみてはいかがでしょうか」のような余裕を与える言葉を使いましょう。人は自分で選びたいと思っているものなんです。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。