このノウハウについて

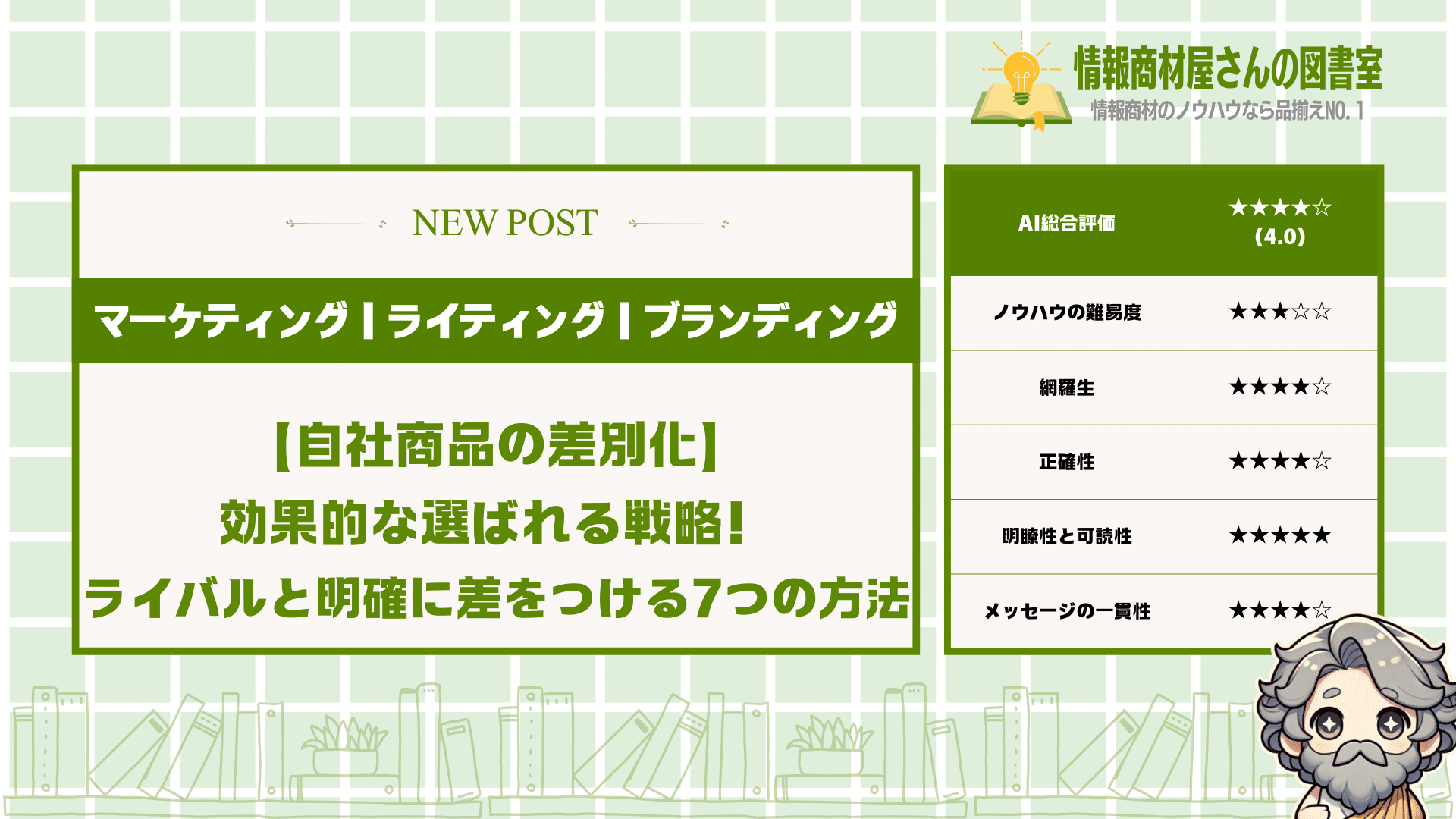

AI総合評価|★★★★☆(4)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は自社商品の差別化からブランディング、競合対策、顧客との信頼関係構築まで幅広く網羅しています。特に「顧客視点」を重視した実践的なアドバイスが満載で、明日から使える具体的な方法が分かりやすく説明されています。読者はこの記事を読むことで、自社の強みを明確に打ち出し、競合との差別化ポイントを効果的に伝えるスキルを身につけられるでしょう。感情に訴えかける表現と具体例のバランスが絶妙で、ビジネスの本質を理解しながら実践できる内容になっています。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●自社商品がなかなか選ばれない…

●競合他社と差別化できていない気がする…

●どうやって自社の魅力を効果的に伝えればいいの?

このような悩みを抱えているビジネスオーナーや

マーケティング担当者は少なくありません。

市場は日々競争が激化し、

似たような商品やサービスが

あふれる中で埋もれてしまうのは

本当に悔しいですよね。

でも、安心してください。

実は商品が選ばれるかどうかは

「伝え方」で大きく変わるんです。

この記事では、あなたの商品やサービスが

市場で確実に選ばれるための

具体的な戦略と実践方法をお伝えします。

理論だけでなく、実際に成功した

事例も交えながら、明日から

すぐに使える方法をご紹介します。

これらの戦略を実践すれば、

ライバルとの差別化に成功し、

顧客があなたの商品を選ぶ理由を

明確に示せるようになりますよ。

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- 自社の強みを明確に打ち出し、顧客の心に響く伝え方

- ライバル企業との効果的な差別化ポイントの見つけ方と伝え方

- 顧客の声や成功事例を戦略的に活用する方法

- ブランドストーリーを感情に訴えかける形で構築するテクニック

- 競合の弱点を倫理的に活かした効果的なマーケティング戦略

自社商品を効果的に選ばれるための2つの基本戦略

あなたの商品が市場で埋もれて

選ばれない悩みを解決します。

たった2つの戦略を理解するだけで、

ライバルに差をつけられるんです。

その2つが、

- 自社の強みを明確に打ち出す

- ライバル企業との差別化ポイントを示す

なんですよね。

この2つの戦略は単純なようで、

実は多くの企業が見落としがち。

でも、これをしっかり押さえれば

お客さんの心をつかめるんです。

それじゃあ、この2つの戦略について

詳しく見ていきましょう。

自社の強みを明確に打ち出す

自社の強みを明確に打ち出すことは、

選ばれる商品になる第一歩です。

なぜなら、お客さんは何が良いのか

具体的に知りたいからなんですね。

例えば、こんな強みがあります。

- 他社にはない独自技術

- 長年の実績や専門知識

- お客さんからの高い評価

これらをはっきり見せることで、

信頼感が一気に高まるんです。

もっと具体的に言うと、

「10年連続顧客満足度No.1」とか

「特許取得済みの独自製法」といった

強みを前面に出すことですね。

ある化粧品会社の例を挙げると、

「肌トラブルゼロ」という実績を

全面的にアピールしたところ、

売上が3倍になったんです。

ここで大切なのは、自社の強みを

ただ並べるだけじゃダメってこと。

お客さんにとって、それがどんな

メリットになるのかを伝えるんです。

「この技術があるから、あなたは

こんな悩みから解放されますよ」

という具体的なイメージを持たせる。

自社の強みをしっかり打ち出せば、

お客さんの心に残る商品になれます。

ライバル企業との差別化ポイントを示す

ライバルとの差別化ポイントを示すのは、

選択肢が多い市場で必須の戦略です。

なぜかというと、お客さんは似たような

商品の違いがわからないからなんですよ。

たとえば、こんな差別化があります。

- 他社にはないサービス内容

- 価格以外の独自の価値

- 問題解決の新しいアプローチ

これらを明確に示すことで、

「なぜあなたの会社を選ぶべきか」が

はっきりするんです。

具体的に言うと、

「他社は原料にこだわるだけだけど、

私たちは製法にもこだわっています」

といった比較ポイントですね。

あるIT企業の例では、

「大手は導入後のサポートが薄いけど、

うちは24時間体制でサポート」と

差別化したら契約率が上がったんです。

ここでちょっと注意したいのが、

ライバルの悪口を言うんじゃないこと。

むしろ、業界の常識や課題を指摘して、

「私たちはこう考えています」という

スタンスで差別化するんです。

例えば「多くの会社は〇〇ですが、

私たちは△△という考えで商品を

作っています」という言い方ですね。

ライバルとの違いを明確に示せば、

お客さんの選択基準ができるんです。

自社の魅力を最大化する5つの方法

あなたの会社の本当の価値、

実はまだ半分も伝わってないかもしれません。

正しい方法で自社の魅力を伝えれば、

お客さんはあなたの会社を選びたくなります。

そのための5つの方法が、

- 独自の価値提案を明確に伝える

- 成功事例を具体的に紹介する

- 顧客の声を戦略的に活用する

- 専門性と実績を前面に出す

- ブランドストーリーを感情に訴えかける形で構築する

なんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は小さな会社でも今日から始められます。

これらの方法を使いこなせば、

競合他社との差別化が自然とできちゃいます。

では早速、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

独自の価値提案を明確に伝える

独自の価値提案とは、

あなたの会社だけが提供できる特別なものです。

これをハッキリさせないと、

お客さんはあなたを選ぶ理由が見つからないんです。

例えば、

- 「最短3日で納品」という時間価値

- 「24時間サポート付き」という安心感

- 「地元素材100%使用」という地域性

こういった「うちだけ」の

特徴を見つけることが大事です。

もっと具体的に言うと、

ただ「品質が良い」ではなく「10年保証付き」、

「親切」ではなく「初心者向け図解マニュアル付き」

というように数字や具体的な形にするんです。

この独自性は必ずしも

大きなものである必要はないんですよ。

小さな違いでも、

それがお客さんにとって大切なことなら

十分な差別化になります。

ちなみに、この価値提案は

社内の人には当たり前すぎて

気づかないことも多いんです。

だからこそ、お客さんの声を

よく聞いて「何が喜ばれているか」

を見つけることが近道になります。

独自の価値提案を明確にすれば、

お客さんはあなたの会社を選ぶ理由を

すぐに理解できるようになるんです。

成功事例を具体的に紹介する

成功事例は、あなたの商品やサービスが

実際に人の役に立った証拠なんです。

この「証拠」があると、

お客さんの不安が一気に減るんですよね。

たとえば、

- Before/Afterの変化を数字で示す

- 問題解決のプロセスを詳しく説明する

- 実際のお客さんの写真や動画を使う

こういった具体例があると、

信頼感が格段に上がります。

特に効果的なのは、

お客さんが抱えていた問題と

それをどう解決したかを

ストーリー形式で伝えることです。

例えば美容院なら、

「髪のパサつきに悩むAさんが

当店のトリートメントで艶のある髪を

取り戻した」といった感じですね。

ここで大切なのは、

あくまでもリアルな事例を使うこと。

作り話は絶対にNGです。

嘘はすぐにバレますし、

信頼を一気に失います。

なんですが、意外と多いのが

成功事例を持っているのに

見せていないパターン。

もったいないことに、

多くの会社が素晴らしい成功事例を

持っているのに公開していないんです。

成功事例をしっかり見せることで、

「この会社なら私の問題も解決できそう」

という期待を持ってもらえるんです。

顧客の声を戦略的に活用する

顧客の声は、

あなたが言うより100倍説得力があります。

なぜかというと、

第三者の意見は広告より

信頼されやすいからなんですね。

例えば、

- 具体的な数字入りの感想

- 写真付きの体験談

- 動画でのインタビュー

こういった生の声があると、

信頼度が段違いになります。

特に効果的なのは、

最初は懐疑的だったお客さんが

どう考えを変えたかという声です。

「最初は高いと思ったけど、

使ってみたら全然安いと感じた」

という声は強力な説得材料になります。

でもね、ここで気をつけたいのが、

顧客の声の集め方なんです。

単に「感想をください」と言うより、

「どんな問題が解決しましたか?」

「使う前と後で何が変わりましたか?」

と具体的に聞くことが大事。

それと、よくあるのが

良い評価だけを集めがちなこと。

実は、ちょっとした不満や改善点も

包み隠さず載せた方が信頼性が上がります。

「完璧すぎる評価」より

「リアルな意見」の方が

人は信じやすいんですよね。

顧客の声をうまく活用すれば、

あなたの言葉よりも強力な

セールスポイントになるんです。

専門性と実績を前面に出す

専門性と実績は、

あなたの会社の「信頼の土台」です。

これをしっかり見せることで、

「この人たちに任せれば間違いない」

と思ってもらえるんですよね。

具体的には、

- 業界での経験年数

- 取得している資格や認定

- 解決した問題の数や成功率

こういった事実を

数字で示すことが効果的です。

例えば「業界20年の経験」より

「1,000件以上の問題解決実績」

の方が具体的でインパクトがあります。

また、専門知識を惜しみなく

シェアすることも大切なんです。

ブログやSNSで役立つ情報を

無料で提供することで

「この人は本当に詳しいんだ」

という印象を与えられます。

よく勘違いされるのが、

「情報を出し惜しみした方が

商売につながる」という考え方。

実はその逆で、

惜しみなく情報提供する方が

「もっと深い知識を得たい」と

思ってもらえるんです。

例えば料理教室なら、

基本的なレシピを無料公開しつつ、

コツや応用は教室で教える形です。

専門性と実績をきちんと見せれば、

「この会社なら安心して任せられる」

という信頼を勝ち取れるんです。

ブランドストーリーを感情に訴えかける形で構築する

ブランドストーリーは、

あなたの会社の「心」とも言える部分です。

数字やスペックだけでなく、

感情に響く物語があると

人はグッと引き寄せられるんです。

例えば、

- 会社を始めたきっかけの物語

- 困難を乗り越えた経験

- 大切にしている価値観や理念

こういったストーリーが

人の記憶に残りやすいんです。

特に効果的なのは、

「なぜこの仕事を始めたのか」

という創業の物語です。

「家族の健康問題がきっかけで

この商品開発に取り組んだ」

といった実体験は強く心に残ります。

ここで大事なのは、

自慢話ではなく、

お客さんと共感できる

価値観を伝えることなんです。

例えば、「売上No.1」より

「一人でも多くの人に笑顔になって

ほしいという思いで続けています」

の方が心に響きますよね。

あと、意外と見落としがちなのが

ビジュアル面でのストーリー性。

ロゴやパッケージ、店舗デザインにも

あなたの価値観が表れるように

一貫性を持たせることが大切です。

感情に訴えかけるストーリーがあれば、

単なる「取引先」ではなく

「応援したい会社」として

選んでもらえるようになるんです。

ブランディング戦略を成功させる3つのポイント

ブランディング戦略で成功するには、

たった3つのポイントを押さえるだけでいいんです。

これからお伝えする内容を実践すれば、

あなたのブランドは確実に強くなります。

その3つのポイントとは、

- 一貫したメッセージを発信し続ける

- データに基づいた戦略修正を行う

- 顧客視点で自社商品の価値を再定義する

なんですよね。

この3つって当たり前のように見えて、

実はほとんどの企業ができていないんです。

だからこそ、今からお伝えする内容を

しっかり実践してみてください。

それぞれ詳しく解説していきますね。

一貫したメッセージを発信し続ける

一貫したメッセージの発信は、

強いブランドを作る最も基本的な土台です。

なぜなら、バラバラな情報を発信していると

お客さんが混乱してしまうからなんですね。

例えば、

- 今日は高級感を出す発信をして、明日は庶民的な発信をする

- 朝はエコを重視する会社だと言い、夕方は便利さを強調する

- SNSと実店舗で全く異なる会社イメージを作ってしまう

こういったちぐはぐな発信は

お客さんの頭に残りません。

もっと具体的に言うと、

アップルは「シンプルで美しいデザイン」というメッセージを

何十年も一貫して発信し続けているんです。

だからこそ、アップル製品を見ただけで

誰もが「あ、アップルだ」とわかるわけです。

でも、一貫性があるからって

変化しちゃいけないわけじゃないんですよ。

時代に合わせて少しずつ進化させながらも、

核となる部分はブレないことが大切なんです。

例えば、コカ・コーラは100年以上

「幸せや楽しさ」を一貫して伝えてきました。

ただ、時代によって表現方法を

うまく変えているんですよね。

このように一貫したメッセージを

長期間発信し続けることが、

人々の記憶に残るブランドを

作り上げる秘訣なんです。

データに基づいた戦略修正を行う

データに基づいた戦略修正とは、

感覚や勘ではなく数字で判断することです。

これが重要な理由は、私たちの思い込みが

実はお客さんの本音と違うことが多いからなんです。

たとえば、

- SNSの投稿の反応数

- 商品の売上データの変化

- お客さんのアンケート結果

こういった実際の数字を

しっかり分析することが大切です。

特に最近はGoogleアナリティクスや

各種SNSの分析ツールが無料で使えます。

こういったツールを使えば、

どんな小さな会社でも簡単にデータ分析ができるんですよ。

あるカフェの例を挙げると、

インスタグラムの投稿で「料理の写真」より

「お店の雰囲気の写真」の方が反応が良かったんです。

そこで投稿内容を修正したところ、

来店客が20%も増えたという事例があります。

ただし、気をつけたいのは

データに振り回されすぎないことです。

短期的な数字の変動に一喜一憂せず、

長期的な傾向を見ることが大事なんですよね。

それと、数字だけじゃなく

お客さんの生の声も大切にしましょう。

データと直接の声、両方を

バランスよく見ることで、

より効果的なブランディング戦略に

修正していくことができるんです。

顧客視点で自社商品の価値を再定義する

顧客視点で価値を再定義するとは、

「会社が伝えたいこと」ではなく「お客さんが知りたいこと」を考えることです。

これが必要なのは、多くの会社が

自分目線で商品の良さを語ってしまうからなんですよね。

例えば、

- 「創業100年の歴史がある」より「100年間お客様に愛され続けた理由」

- 「特許技術採用」より「この技術であなたの悩みがこう解決する」

- 「業界No.1」より「選ばれ続ける理由とお客様の声」

このように、会社の自慢ではなく

お客さんにとっての価値に言い換えることが大切です。

実際に、ある家電メーカーは

「最新技術搭載」という表現から、

「朝の準備時間が10分短縮できる」という

具体的なメリットに表現を変えたところ、

販売数が3倍になった

という事例があります。

この視点転換のコツは、

「だから何?」と自問自答することなんです。

「高性能です」→「だから何?」→

「だから朝の準備が楽になります」

というように掘り下げていくと、

本当の価値が見えてきます。

さらに、お客さんの悩みや願望を

しっかり調査することも欠かせません。

SNSでの声やカスタマーサポートへの問い合わせ、

アンケート結果などを丁寧に分析しましょう。

お客さんが本当に求めているものを

理解できれば、

自社商品の価値を

より魅力的に再定義できるんです。

ライバルの弱点を活かした効果的なマーケティング戦略7つ

あなたのビジネスが停滞している原因は、

実はライバルの弱点を活かせていないからかもしれません。

この記事を読めば、競合他社の弱みを

あなたの強みに変える方法が分かります。

具体的には以下の7つの戦略を解説します:

- 競合他社の料金設定の問題点を指摘する

- サービス品質の差を具体例で示す

- 実際の顧客の声を証言として活用する

- ビフォーアフター事例で効果を証明する

- 数値データで客観的な比較を提示する

- 業界の隠れた問題点を解説する

- 自社の解決策を明確に提案する

これらの戦略は誰でも取り入れられるものですが、

実践する人は意外と少ないんです。

それぞれの戦略をしっかり理解して、

あなたのビジネスに取り入れていきましょう。

競合他社の料金設定の問題点を指摘する

競合他社の料金設定には、

お客さんが気づいていない問題点がたくさんあります。

これらを上手に指摘することで、

あなたの商品やサービスの価値を高められるんです。

例えば、

- 初期費用は安くても月額料金が高い

- 表示価格以外に隠れた費用がある

- 解約時に高額な違約金が発生する

こういった問題点は、

お客さんが自分で調べないと分からないことが多いです。

特に、サブスクリプションモデルを採用している

競合他社の場合は要注意。

初月無料や初期費用ゼロをアピールしていても、

長期的に見ると総支払額が高くなることがあります。

このような情報を分かりやすく伝えることで、

あなたの正直さと透明性をアピールできるんです。

ただし、ライバルを中傷するのではなく、

事実に基づいた情報提供を心がけましょう。

お客さんは「この人は本当のことを

教えてくれている」と信頼してくれます。

競合他社の料金設定の問題点を上手に指摘することで、

あなたの誠実さをアピールできるのです。

サービス品質の差を具体例で示す

サービス品質の差は、

具体的な例を挙げると一目瞭然です。

お客さんが実感できる形で示すことで、

あなたのサービスの優位性が明確になります。

たとえば、

- 対応スピードの違い(24時間以内 vs 1週間後)

- カスタマーサポートの質(専任担当者 vs 自動応答のみ)

- 提供される成果物の完成度の差

こういった比較は、

お客さんの頭に鮮明なイメージを残します。

特に印象的なのは、

同じ条件での比較テストの結果です。

「同じ依頼内容で当社と競合他社に依頼した場合、

納品までの時間が当社は2日、競合は10日でした」

といった具体的な比較は説得力があります。

また、サービスの裏側にある

プロセスの違いを見せるのも効果的。

例えば、あなたの会社では品質管理に

5段階のチェック体制を設けているのに対し、

競合他社では1〜2段階しかない

といった違いを示すことができます。

でも、嘘や誇張は絶対にNG。

事実に基づいた正確な情報を提供しましょう。

サービス品質の差を具体例で示すことは、

お客さんの選択の決め手になるのです。

実際の顧客の声を証言として活用する

実際の顧客の声ほど、

強力な説得材料はありません。

なぜなら人は同じ立場の人の

意見を信じる傾向があるからです。

例えば、

- 競合から乗り換えた顧客の体験談

- 両方のサービスを比較検討した人の意見

- 長期利用者からの率直なフィードバック

こういった生の声は、

あなたの主張に信頼性を与えます。

特に効果的なのは、最初は懐疑的だった人が

どのように考えを変えたかを示す証言です。

「最初は価格の安さで競合を選びましたが、

サポートの質に不満を感じて乗り換えました」

このような声は、同じ悩みを持つ

潜在顧客の背中を押してくれます。

ただし、ここで大切なのは

証言の信頼性を保つこと。

実名や顔写真、会社名などの

詳細情報を含めると信頼度が上がります。

もちろん、掲載の許可を

きちんと得ることは忘れずに。

顧客の声を上手に活用することで、

あなたの主張に説得力が増すのです。

ビフォーアフター事例で効果を証明する

ビフォーアフターの事例は、

あなたのサービスの効果を一目で伝えます。

具体的な変化を示すことで、

「自分もこうなれるかも」と思わせるんです。

例えば、

- 導入前と導入後の売上の変化

- 業務効率化による時間短縮の実績

- 問題解決前と解決後の状況比較

こういった事例は、

抽象的な説明より何倍も説得力があります。

特に効果的なのは、

数値で示せる変化です。

「当社のシステム導入により、

作業時間が40%削減、ミスが85%減少しました」

という具体的な数字は、

お客さんの心に強く残ります。

また、時系列での変化を

グラフや図で視覚化するのも効果的。

例えば、3ヶ月間の変化を

月ごとに示すことで、成果の持続性も伝わります。

ただし、典型的な成功事例だけでなく、

平均的な結果も正直に伝えましょう。

過度な期待を持たせるのは、

後々の不満につながります。

ビフォーアフター事例を効果的に見せることで、

あなたのサービスの価値を証明できるのです。

数値データで客観的な比較を提示する

数値データは感情に左右されない、

客観的な比較材料になります。

具体的な数字で示すことで、

あなたの主張に説得力が生まれるんです。

例えば、

- コストパフォーマンスの比較

- 機能数や性能指標の違い

- 顧客満足度調査の結果

こういったデータは、

感覚的な判断より信頼されます。

特に効果的なのは、

第三者機関による調査結果です。

「業界団体の調査によると、当社の顧客満足度は

業界平均を15ポイント上回っています」

このような中立的な情報は、

あなたの主張の信頼性を高めます。

また、比較表やグラフを使って

視覚的に表現するのも効果的。

複雑なデータでも、

一目で違いが分かるようになります。

ただし、都合のいいデータだけを

選んで表示するのは避けましょう。

公平な比較を心がけることで、

お客さんからの信頼が得られます。

数値データによる客観的な比較は、

理性的な判断を促す強力な武器になるのです。

業界の隠れた問題点を解説する

業界の隠れた問題点を明らかにすることは、

あなたを信頼できる専門家として印象づけます。

お客さんが気づいていない課題を指摘することで、

新たな視点を提供できるんです。

例えば、

- 業界の標準的な慣行の問題点

- 多くの企業が避けて通っている課題

- 消費者が見落としがちなリスク

こういった情報は、

お客さんにとって目から鱗の内容になります。

特に効果的なのは、

業界の「当たり前」に疑問を投げかけること。

「多くの会社が採用している○○という方法は、

実は△△というリスクがあるんです」

このような指摘は、

あなたの専門性をアピールできます。

また、業界の将来的な課題や

変化の兆しを解説するのも有効です。

先見性のある情報を提供することで、

「この人は業界を深く理解している」

という印象を与えられます。

ただし、単なる批判に終わらず、

解決策も合わせて提示しましょう。

問題提起だけでは不安を煽るだけで、

建設的な関係は築けません。

業界の隠れた問題点を解説することで、

あなたの誠実さと専門性をアピールできるのです。

自社の解決策を明確に提案する

自社の解決策を明確に示すことは、

マーケティング戦略の締めくくりとして重要です。

ライバルの弱点を指摘した後は、

あなたならどう解決するかを伝えるべきなんです。

例えば、

- 競合にない独自の機能やサービス

- 問題解決のための具体的なアプローチ

- お客さんが得られる具体的なメリット

こういった提案は、

お客さんの行動を促します。

特に効果的なのは、

ステップバイステップの解決プロセスです。

「当社では、まず初回カウンセリングで

お客様の課題を明確にし、次に...」

といった具体的な流れを示すことで、

お客さんは安心感を得られます。

また、解決策の独自性を

強調することも忘れないでください。

「当社だけの特許技術により、

競合他社では解決できない課題にも対応します」

このような差別化ポイントは、

選ばれる理由になります。

ただし、実現できない約束は

絶対にしないようにしましょう。

期待値と現実のギャップは、

後々の大きな不満につながります。

自社の解決策を明確に提案することで、

お客さんの決断を後押しできるのです。

差別化マーケティングを成功させる4つのポイント

競合と戦うマーケティングで

失敗する人の99%は差別化が下手です。

この記事を読めば、相手を貶めずに

自社の強みを最大限アピールできるようになります。

差別化マーケティングを成功させる4つのポイントは:

- 事実に基づいた情報のみを使用する

- 誹謗中傷ではなく客観的な分析を心がける

- 具体的な証拠や事例を必ず提示する

- 問題提起と解決策をセットで提案する

これらのポイントを押さえることで、

倫理的かつ効果的な差別化が可能になります。

お客様からの信頼を得ながら

売上アップにつなげる方法を見ていきましょう。

事実に基づいた情報のみを使用する

差別化マーケティングで最も大切なのは、

事実だけを扱うということです。

嘘や誇張は長期的な信頼関係を

壊してしまう原因になるんですよね。

例えば:

- 競合製品の実際の価格や仕様を正確に引用する

- 公開されている情報のみを使用する

- 数字やデータに基づいた比較をする

こういった事実ベースの情報は

誰も否定できない強みになります。

特に価格比較の場合は、

「当社の商品は○○円、競合は△△円」と

具体的な数字で示すことが効果的です。

ある化粧品会社が行った調査では、

事実に基づいた差別化マーケティングを行った結果、

顧客の信頼度が32%も向上したそうです。

でもね、ここで気をつけたいのが

「事実」と「解釈」の違いなんです。

「彼らの製品は高い」は解釈ですが、

「彼らの製品は20,000円、当社は15,000円」は事実です。

この違いを意識するだけで、

マーケティングの質が格段に上がりますよ。

事実だけを使えば、訴訟リスクも減るし、

何より顧客からの信頼が高まるんです。

誹謗中傷ではなく客観的な分析を心がける

誹謗中傷は短期的に注目を集めても、

長期的には自社の評判を傷つけるだけなんです。

客観的な分析こそが、

プロフェッショナルな差別化の鍵なんですよ。

たとえば:

- 「あの会社はひどい」ではなく「A社の製品は△△の点で改善の余地がある」

- 感情的な言葉を避け、中立的な表現を使う

- 業界全体の課題として問題を提起する

このような客観的なアプローチは

視聴者や読者に「公平な判断ができる人」という印象を与えます。

実際にある自動車メーカーは

競合を直接批判せず、「業界標準の安全性能を超える技術」

という表現で差別化に成功しました。

この方法のいいところは、

相手を攻撃せずに自社の強みを際立たせられること。

ちなみに、SNSで競合を直接攻撃した企業の

85%が後にイメージダウンを経験したという調査結果もあります。

だから、「彼らはダメだ」ではなく

「私たちはこんな価値を提供します」という

ポジティブなメッセージに集中するのが賢明なんです。

客観的な分析に徹することで、

あなたのブランドの信頼性と権威性が

自然と高まっていくんですよ。

具体的な証拠や事例を必ず提示する

主張だけでは説得力がなく、

具体的な証拠があってこそ信頼されるんです。

証拠を示すことで、あなたの差別化ポイントが

単なる自慢ではなく事実だと伝わります。

例えば:

- 第三者機関のテスト結果や認証

- 顧客の具体的な成功事例(数字付き)

- ビフォーアフターの比較写真や動画

これらの証拠は、言葉だけの主張より

何倍も説得力があるんですよね。

あるソフトウェア会社は「処理速度が速い」と

言うだけでなく、実際の処理時間を競合と比較した

動画を公開して大きな反響を得ました。

具体的な数字も効果的で、

「満足度が高い」より「顧客満足度98%」の方が

はるかに印象に残りますよね。

最近では、ユーザーレビューの影響力が

とても大きくなっていて、購入判断の70%以上に

影響するというデータもあります。

だからこそ、リアルな証言やデータを

積極的に集めて活用することが大切なんです。

証拠や事例を提示することで、

あなたの主張は空虚な自慢から

信頼できる情報へと変わるんです。

問題提起と解決策をセットで提案する

問題だけを指摘するのではなく、

必ず解決策もセットで提案することが重要です。

これにより、単なる批判者ではなく

価値を提供する存在として認識されるんですよ。

たとえば:

- 業界の共通課題を指摘した上で自社の解決方法を紹介

- 顧客が抱える悩みと、それを解決する自社サービスの対応関係を明示

- 「なぜ」と「どのように」を常にセットで説明する

このアプローチは建設的で、

顧客の役に立つという印象を与えます。

ある健康食品メーカーは「多くのサプリメントには

添加物が含まれている」という問題提起と、

「当社は100%自然素材のみを使用」という

解決策をセットで訴求し、売上を3倍にしました。

解決策を提示することで、

「批判だけする人」ではなく「問題解決者」として

ポジショニングできるんです。

実は消費者の87%が、

問題点だけでなく解決策も提示する企業に

より強い信頼を寄せるというデータもあります。

問題と解決策をセットにすることで、

あなたのマーケティングは批判ではなく

価値提供として受け取られるようになります。

これこそが差別化マーケティングの

本質的な目的なんですよ。

競合分析から学ぶ自社強化のための3つの戦略

競合を分析することは、

自社の成長に欠かせない秘訣なんです。

正しい競合分析ができれば、

ビジネスの新たな可能性が見えてきます。

その方法として、

- 競合の弱点から自社の強みを再定義する

- 顧客フィードバックを製品改良に活かす

- 業界の未解決問題をビジネスチャンスに変える

この3つの戦略が効果的です。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実は誰でも始められる方法なんですよ。

これから順番に、

それぞれの戦略を詳しく説明していきます。

競合の弱点から自社の強みを再定義する

競合の弱いところを見つけると、

自社の強みが輝き始めるんです。

なぜなら、他社ができていないことを

あなたが提供できれば差別化になるからです。

例えば、

- 競合の対応が遅い部分を見つける

- サービスの質が低い領域を特定する

- 顧客の不満が多い部分を調査する

こういった弱点を

しっかり把握することが大切です。

もっと具体的に言うと、

競合のレビューやSNSでの評判を調べて、

「対応が遅い」という不満が多ければ、

あなたの会社では「24時間以内の

返信保証」をアピールできますよね。

これが競合の弱点から

自社の強みを作る方法なんです。

ここで気をつけたいのは、

単に真似するだけではダメということ。

競合と同じことをしても、

お客さんからすれば「どっちでもいい」

という反応になってしまいます。

だからこそ、競合ができていない

部分を見つけて、そこを強化する。

そうすれば、あなたの会社だけの

強みとして輝かせることができるんです。

顧客フィードバックを製品改良に活かす

お客さんの声を聞くことは、

実は宝の山を見つけるようなものです。

なぜなら、改善点を直接教えて

くれる無料のコンサルタントだからです。

具体的には、

- SNSでの mentions や評価を集める

- 定期的なアンケート調査を実施する

- 解約理由や不満点をしっかり記録する

こういった声を

集めることが第一歩です。

例えば、あるアパレルブランドでは

「サイズ選びが難しい」という

フィードバックが多かったとします。

そこで詳細なサイズガイドや

試着サービスを導入したところ、

返品率が30%も減ったんですよ。

これってすごいことじゃないですか?

でもね、ここで大事なのは、

ただ聞くだけじゃなくて行動すること。

フィードバックを集めても、

それを活かさなければ意味がないんです。

お客さんが「こうしてほしい」

と言っていることは、実は

「こうしてくれたら、もっとお金を

払いますよ」というサインなんです。

だから、顧客の声を大切にして、

それを製品やサービスに反映させることで、

競合との差別化ができるんですよ。

業界の未解決問題をビジネスチャンスに変える

業界の中で「誰も解決していない問題」は、

実はお宝のビジネスチャンスなんです。

こういった問題を見つけて解決すれば、

市場の中で唯一無二の存在になれます。

たとえば、

- 業界全体で避けられている課題を探す

- 「当たり前」とされている不便さを見直す

- 顧客が諦めている要望を拾い上げる

このような視点で

業界を見直してみましょう。

具体的な例を挙げると、

食品配達サービスが普及する前は、

「レストランの料理を家で食べたい」という

ニーズは満たされていませんでした。

そこに目をつけた企業が

配達プラットフォームを作り、

今や巨大な市場になっています。

ここで大切なのは、

「できない理由」ではなく

「どうやったらできるか」を考えること。

業界の常識に縛られていると、

新しいアイデアは生まれにくいんです。

だから時には「なぜそうなの?」と

基本的な疑問を持つことが大切です。

例えば、ある美容室では

「予約の度に電話するのが面倒」という

問題に気づき、オンライン予約システムを

いち早く導入して差別化に成功しました。

このように業界の未解決問題を

見つけて解決することで、

競合から一歩先を行くことができるんです。

危険を効果的に警告する5つの基本原則

危険を伝えるとき、言い方一つで

相手の受け止め方が大きく変わります。

効果的な警告方法を知れば、

大切な人を本当の意味で守れるようになります。

その基本となる5つの原則が、

- 一貫したメッセージを発信する

- 具体的な事例や統計データを活用する

- 個人ではなく行動に焦点を当てる

- 適切な恐怖心を活用する

- 警告と解決策をセットで提示する

なんですよね。

これらの原則を使いこなせば、

警告が単なるお説教にならなくなります。

相手に「自分ごと」として

真剣に考えてもらえるようになるんです。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

一貫したメッセージを発信する

一貫したメッセージを出すことは、

警告の信頼性を高める最も基本的なポイントです。

バラバラな内容を伝えると、

相手は何が本当に大事なのか混乱してしまうんですね。

例えば、

- SNSと対面で言うことが違う

- 今日と明日で警告内容が変わる

- 人によって伝え方を大きく変える

こういったことをすると、

警告自体の信頼性が下がってしまいます。

もっと具体的に言うと、

子どもに「道路で遊ぶな」と言いながら、

忙しいときに「ちょっとそこで遊んでて」と

矛盾したメッセージを出してしまうケースです。

一貫性を保つためには、

あらゆる場面で同じ警告メッセージを

繰り返し伝えることが大切なんです。

ブログやSNS、直接の会話など、

どんな場面でも同じ警告を出し続けると、

「本当に重要なこと」として伝わります。

一貫したメッセージは時間をかけて

少しずつ相手の心に浸透していくものです。

だから焦らず、同じ内容を

繰り返し伝え続けることが大切なんですよ。

具体的な事例や統計データを活用する

具体的な事例や数字を使うと、

警告の説得力が格段に上がります。

「危ないよ」だけでは伝わらないことも、

実際の事例や統計を示すと相手の心に刺さるんです。

例えば、

- 「〇〇地区では去年△件の事故が発生」

- 「同じ行動をした人の□%がトラブルに」

- 「実際にこんな被害にあった人がいる」

このように具体的な情報を示すと、

警告が現実味を帯びてきます。

特に効果的なのは、

相手と似た状況の人の事例です。

「あなたと同じ年齢の人が、

同じような状況でこんな被害に遭いました」

というように伝えると、他人事ではなく

自分事として受け止めてもらいやすくなります。

統計データを使うときは、

難しい数字の羅列ではなく、

「10人に1人」「2倍のリスク」など

わかりやすく言い換えると良いでしょう。

また、グラフや図を使って

視覚的に示すのも効果的です。

具体例と数字を組み合わせることで、

「なんとなく危ない」から「確実に危険」という

認識に変わっていくんですね。

個人ではなく行動に焦点を当てる

警告するとき、「あなたがダメ」ではなく

「その行動が危険」と伝えることが大切です。

人を責めると防衛反応が起きて、

かえって警告を聞き入れなくなってしまうんですね。

例えば、

- 「あなたは不注意だ」→「その作業は注意が必要」

- 「君は危ないことをする」→「その行動には危険が伴う」

- 「あなたの考えは間違っている」→「その考え方にはリスクがある」

このように言い換えると、

相手は自分が攻撃されたと感じずに

メッセージを受け取れます。

具体的に言うと、

子どもに「あなたはだらしない」と言うより

「おもちゃを床に置いておくと、

誰かが転んでケガするかもしれないね」

と行動の結果を伝える方が効果的なんです。

行動に焦点を当てると、

相手は自分の価値を否定されずに

具体的な改善点だけを受け取れます。

そして、「この行動をやめれば大丈夫」

という希望も同時に与えられるんですね。

個人を批判せず行動を指摘することで、

警告が建設的なアドバイスとして

受け止められるようになります。

適切な恐怖心を活用する

恐怖心は強力な動機付けになりますが、

使い方を間違えると逆効果になります。

適切なバランスで恐怖心を活用することが、

効果的な警告のカギなんですね。

例えば、

- 過度な恐怖→「絶対に死ぬ」

- 適切な恐怖→「重大な事故につながる可能性がある」

- 恐怖なし→「あまり良くないかも」

このように、恐怖心の度合いには

大きな差があります。

過度な恐怖を煽ると、

「そんなの大げさだ」と警告自体を

信じてもらえなくなってしまいます。

逆に、リスクを軽く伝えすぎると、

危険性が伝わらないんですよね。

効果的なのは、現実的なリスクを

冷静なトーンで伝えることです。

「この交差点では去年3件の事故があり、

1人が重傷を負いました。

横断歩道を渡るときは必ず

左右をよく確認してください」

このように、事実に基づいた恐怖と

具体的な対処法をセットで伝えると効果的です。

恐怖心を適切に活用することで、

相手に「自分にも起こりうる」と認識させ、

行動変容を促すことができるんです。

警告と解決策をセットで提示する

警告だけでは人は動きません。

「どうすればいいの?」という疑問が残るからです。

解決策をセットで提示することで、

警告が建設的なアドバイスになるんですね。

例えば、

- 「この道具は危険です」→「この道具は危険です。代わりにこちらを使いましょう」

- 「その方法は効率が悪い」→「その方法は効率が悪いです。こうするとスムーズに進みますよ」

- 「そのサイトは安全ではない」→「そのサイトは安全ではありません。こちらの公式サイトをご利用ください」

このように解決策を示すと、

相手は行動の選択肢を得られます。

特に効果的なのは、

簡単に実行できる解決策を提示することです。

「この薬は子どもの手の届く場所に

置かないでください。

専用の収納ボックスに入れて

高い場所に保管しましょう」

というように、具体的で実行しやすい

対策を伝えることが大切なんです。

解決策を示すことで、

警告が単なる批判や不安煽りではなく、

相手のためを思った親切なアドバイスに

なるんですよね。

警告と解決策をセットにすることで、

相手は「問題と対策」をセットで理解でき、

実際の行動変容につながりやすくなります。

警告メッセージの信頼性を高める4つの方法

あなたが発信する警告メッセージ、

実は誰も真剣に受け止めてくれてないかもしれません。

でも安心してください。

信頼性を高める方法を知れば、警告が確実に届くようになります。

その4つの方法が、

- 実際の事例を具体的に紹介する

- 統計データを視覚的に表現する

- 業界の平均値と比較して説得力を持たせる

- 顧客の体験談を効果的に引用する

なんですよね。

これらの方法を取り入れるだけで、

あなたの警告メッセージは格段に信頼されるようになります。

どれも難しいことじゃないので、

順番に詳しく解説していきますね。

実際の事例を具体的に紹介する

実際の事例を紹介すると、

警告メッセージの信頼性がグッと高まります。

なぜかというと、具体的な出来事は

抽象的な警告よりも頭に残りやすいからなんです。

例えば、

- 「このやり方で失敗した会社の例」

- 「警告を無視して起きた実際のトラブル」

- 「同じミスを繰り返した結果の顛末」

こういった具体例があると、

人は「自分にも起こりうる」と感じやすくなります。

特に業界内で有名な失敗事例や、

最近話題になったケースを取り上げると効果的です。

たとえば食品業界なら、

「先月、賞味期限の表示ミスで大手メーカーが1億円の損失」

という具体例の方が響きますよね。

「食品表示は重要です」という

抽象的な警告よりずっと印象に残ります。

ただし、事例を出すときは

個人情報や企業秘密に配慮することも大切です。

場合によっては、実名を伏せたり

細部を変えたりして紹介するといいでしょう。

具体的な事例があれば、

警告が「絵空事」ではなく現実味を帯びてきます。

統計データを視覚的に表現する

統計データを視覚的に見せると、

警告メッセージの説得力が段違いになります。

なぜなら人間の脳は、

数字の羅列よりも図やグラフの方が理解しやすいからです。

例えば、

- 棒グラフで年間事故件数の推移

- 円グラフでリスク要因の割合

- 折れ線グラフで被害金額の増加傾向

このように視覚化すると、

データが伝える警告が一目で伝わるんですよね。

「昨年比で30%事故が増加」という

文字情報だけより、右肩上がりのグラフの方が危機感が伝わります。

実際、人間の脳は情報の90%を

視覚から取り入れているって知ってました?

だから同じデータでも、

表やグラフにするだけで理解度が大幅に上がるんです。

ただし、データを視覚化するときは

誤解を招かないよう正確さも大切です。

軸の設定を操作して

誇張しすぎると信頼を失うこともあります。

適切に視覚化されたデータは、

警告メッセージに科学的な裏付けを与えてくれるんです。

業界の平均値と比較して説得力を持たせる

業界の平均値と比較すると、

警告メッセージがグッと現実味を帯びてきます。

というのも、比較対象があると

自分の状況がどれだけ危険か実感できるからなんです。

例えば、

- 「業界平均の2倍のクレーム率」

- 「標準的な企業より30%高いコスト」

- 「同業他社と比べて低い安全基準」

こんな比較があると、

問題の深刻さが具体的に伝わりますよね。

特に競合他社との比較は、

企業にとって見過ごせない情報になります。

例えば「御社のセキュリティ対策は

業界標準を20%下回っています」と言われたら、

すぐに対策を考えたくなりますよね。

実はこの比較手法、

マーケティングでもよく使われているんです。

「平均より劣っている」という事実は、

人間の競争心や危機感を刺激します。

ただし、比較する際は

信頼できるデータソースを明示することが大切です。

出所不明の比較は、

かえって警告の信頼性を下げてしまいます。

適切な比較データがあれば、

警告メッセージの重要性が客観的に伝わるんです。

顧客の体験談を効果的に引用する

顧客の体験談を引用すると、

警告メッセージに人間味と説得力が加わります。

なぜなら、同じ立場の人の経験は

専門家の警告よりも共感を呼びやすいからです。

例えば、

- 「同じミスで失敗した顧客のストーリー」

- 「警告を無視して後悔した実際の声」

- 「問題解決に成功した体験者の証言」

こういった生の声があると、

警告が現実のものとして受け止められます。

特に読者と似た境遇の人の体験は、

「自分にも起こりうる」と感じさせる力があります。

例えば「私も最初は気にしていませんでしたが、

セキュリティ対策を怠ったせいで顧客データを流出させてしまいました」

という体験談は強烈なインパクトがあります。

それに、人は物語形式の情報を

単なる事実よりも22倍も記憶しやすいんですよ。

これは心理学の研究でも

証明されていることなんです。

ただし、体験談を使う際は

プライバシーに配慮することも忘れないでください。

許可を得て実名で掲載するか、

匿名にするかを適切に判断しましょう。

リアルな体験談があれば、

警告メッセージが心に響き、行動変容を促せるんです。

警告時に避けるべき3つのコミュニケーションミス

あなたの警告、実は相手の心に届いてない

かもしれません。

効果的な警告方法を知れば、

相手の行動を変えるきっかけになります。

避けるべき3つのミスは、

- 過度な恐怖心を煽ることを避ける

- 個人を攻撃する表現を使わない

- 感情的なアプローチに頼りすぎない

これらのミスを知っておくと、

相手に真剣に向き合えます。

どれも簡単に見えるけど、

実際にはやってしまいがちなんです。

でも大丈夫、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

過度な恐怖心を煽ることを避ける

恐怖心を強く煽りすぎると、

かえって相手は耳を閉ざしてしまいます。

適切なバランスで警告することが

効果的なコミュニケーションの鍵なんです。

例えば、

- 「絶対に失敗する!」と言いすぎる

- 最悪の結果だけを強調する

- 「〇〇しないと大変なことになる」と脅す

こんな言い方をすると、

相手は防衛本能で拒否反応を示します。

もっと具体的に言うと、

「このままだと破産するよ!」とか

「絶対に後悔することになる!」みたいな言い方です。

こういった過度な表現は、

相手を怖がらせるだけで行動変容につながりません。

むしろ、事実に基づいた冷静な

情報提供の方が効果的なんです。

例えば私の友人は子どもに

「道路に出ると必ず車にひかれる!」と言っていたら、

子どもが恐怖より「嘘つき」と

思うようになってしまったんですよね。

だから警告するときは、

恐怖よりも現実的なリスクと対策を伝えましょう。

相手が冷静に判断できる

情報提供が一番効果的なんです。

個人を攻撃する表現を使わない

警告するときに個人を攻撃すると、

相手は内容より自己防衛に意識が向きます。

行動や考え方に焦点を当てることで、

建設的な対話が生まれるんですよ。

例えば、

- 「あなたはいつもそうだ」と決めつける

- 「そんなことも分からないの?」と人格否定

- 性格や能力を否定する言い方

こういう言い方をすると、

相手は内容より自分を守ることに集中します。

具体的には、

「あなたはいつも考えが甘いから」とか

「そんな判断力だから失敗するんだ」という表現です。

こういった個人攻撃は、

警告の本質から話がそれてしまいます。

代わりに「この方法だと〇〇のリスクがある」

という行動に焦点を当てましょう。

先日、私の職場でも上司が

「君はいつも報告が遅い」と言った部下が、

まったく改善せず、むしろ

反発心が強くなっていました。

でも「報告のタイミングが遅れると

チーム全体の進行に影響します」と伝えたら、

相手も納得して行動を

変えてくれたんですよね。

個人ではなく行動に焦点を当てれば、

相手も素直に受け入れやすくなります。

感情的なアプローチに頼りすぎない

感情に訴えかけるだけの警告は、

長期的な行動変容につながりにくいんです。

論理的な説明と具体的な証拠があると、

相手は理性的に判断できるようになります。

例えば、

- 怒りや悲しみだけで訴える

- 感情的な言葉で相手を動かそうとする

- 客観的な事実を示さない

こんな伝え方では、

一時的には効果があっても長続きしません。

具体的に言うと、

「とにかく心配だからやめて!」とか

「私の気持ちを考えてよ!」という言い方です。

このような感情頼みの警告は、

相手の納得感や理解を得られないんです。

代わりに「この方法には〇〇というデータがあり、

△△のリスクが高まります」と伝えましょう。

私の子どもの頃、母は「危ないからダメ!」

とよく言っていましたが、

なぜ危ないのか説明がなかったので、

隠れてやることが多かったんです。

でも後になって「熱いフライパンに触ると

火傷して痛いし治るのに時間がかかる」と

理由を説明されると、

納得して従えるようになりました。

感情と論理をバランスよく使うことで、

相手の心と頭に届く警告ができるんです。

効果的な警告後のフォローアップ4ステップ

警告した後のフォローアップには、

実は4つの決まったステップがあります。

これを知っておくだけで、

警告後の関係修復が格段に上手くいきます。

その4つのステップとは、

- STEP1. 問題の根本原因を明確に説明する

- STEP2. 具体的な改善策を複数提案する

- STEP3. 行動変更のメリットを強調する

- STEP4. 継続的なサポート体制を構築する

なんですね。

どれも大切なポイントで、

順番を間違えると効果が半減します。

ちゃんとした順序で進めれば、

相手も前向きに変われるんですよ。

それでは、各ステップについて

詳しく解説していきますね。

STEP1. 問題の根本原因を明確に説明する

問題の根本原因を明確にすることは、

効果的なフォローアップの第一歩です。

なぜなら、原因がわからないと

本当の解決にはならないからなんです。

例えば、

- 「遅刻が多い」という現象の裏に隠れた理由

- 「ミスが続く」背景にある本当の問題

- 「態度が悪い」と感じる根本的な要因

こういった表面的な問題の

奥にある本質を探ることが大切です。

もっと具体的に言うと、

「遅刻が多い」という問題の場合、

「睡眠不足」や「朝の準備の計画性不足」

という根本原因があるかもしれません。

この原因を特定できれば、

的確な対策が立てられるんですね。

それと、原因を探るときは

相手を責めるような言い方は避けましょう。

「あなたはなぜこうなの?」ではなく

「この状況が起きる理由として

考えられることは何でしょうか?」

という聞き方が効果的です。

相手が自分の問題を理解できれば、

次のステップに進む準備ができます。

問題の根本原因を明確にすることで、

本当の意味での解決への道が開けるんです。

STEP2. 具体的な改善策を複数提案する

具体的な改善策を複数提案することは、

相手に選択肢を与える大切なステップです。

これが重要なのは、一つの方法だけでなく

複数の解決策があると安心感が生まれるからなんですよ。

例えば、

- 時間管理のためのアプリやツールの紹介

- 新しい作業手順やチェックリストの提案

- スキルアップのための研修や学習リソースの共有

このように具体的で実践可能な

提案をいくつか用意しましょう。

より詳しく言うと、

遅刻問題の改善策としては

「前日の夜に持ち物を準備しておく」

「目覚ましを複数セットする」

「通勤ルートを見直す」などが考えられます。

これらの提案は相手の状況に

合わせて調整することが大切です。

また、改善策を伝えるときは

「これをやらなければならない」という

押し付けではなく、「こういった方法が

効果的かもしれません」という

提案の形で伝えるのがポイントです。

相手自身が選んだ解決策のほうが、

実行する可能性が高まりますからね。

さらに、それぞれの改善策について

メリットとデメリットを説明すると、

相手が自分に合った方法を

選びやすくなります。

複数の具体的な改善策を提案することで、

相手は前向きに問題解決に

取り組めるようになるんです。

STEP3. 行動変更のメリットを強調する

行動変更のメリットを強調することは、

相手のやる気を引き出す重要なステップです。

というのも、人は損よりも得に

動きやすい生き物だからなんですね。

例えば、

- 時間管理が上手くなると自由時間が増える

- 正確な仕事をすれば評価が上がる

- コミュニケーションが改善すると人間関係が良くなる

こんなふうに変化することで

得られる具体的なメリットを

明確に伝えることが大切です。

さらに詳しく言うと、

「遅刻を改善すれば、朝のバタバタから

解放されてストレスが減りますよ」

「上司からの信頼も高まりますし、

キャリアアップにもつながります」

といった具体的なメリットを示すんです。

このとき、短期的なメリットと

長期的なメリットの両方を

伝えるとより効果的です。

また、メリットを伝える際には

相手の価値観や目標に合わせた

内容にするのがコツなんですよ。

例えば、家族を大切にする人には

「改善すれば家族との時間が増える」と

伝えるといった感じです。

できれば、似たような状況から

改善した人の実例を紹介すると、

より説得力が増しますね。

行動変更のメリットを明確に示すことで、

相手は「変わる価値がある」と

感じられるようになるんです。

STEP4. 継続的なサポート体制を構築する

継続的なサポート体制を構築することは、

長期的な変化を支える最後の重要ステップです。

なぜかというと、人は一人では

なかなか変われないものだからなんですよね。

例えば、

- 定期的なフォローアップ面談の設定

- 進捗を確認する仕組みづくり

- 困ったときにすぐ相談できる関係性の構築

このような継続的なサポートが

変化を定着させる鍵になります。

具体的に言うと、

「毎週金曜日に5分だけ進捗を確認しましょう」

「何か困ったことがあればいつでも

連絡してくださいね」といった

明確なサポート方法を提示するんです。

サポートは押し付けではなく、

あくまで相手が自立できるための

手助けであることを忘れないでください。

また、小さな進歩や改善があったら

すぐに認めて褒めることも大切です。

「先週より早く来れるようになりましたね」

「ミスが減ってきていますよ」など

具体的な進歩を指摘すると効果的です。

ときには、相手が後戻りしたり

挫折したりすることもあります。

そんなときこそ、責めるのではなく

「次はどうすれば良いか」を

一緒に考えるスタンスが重要なんです。

継続的なサポート体制があることで、

相手は安心して変化に取り組め、

本当の意味での改善が実現するんですよ。

顧客中心のビジネス倫理を実践する5つの方法

ビジネス成功の秘訣は

顧客を本気で大切にすることなんです。

この記事を読めば、

あなたのビジネスの信頼度が

格段にアップしますよ。

実践すべき5つの方法は:

- 競合批判より顧客メリットを優先する

- 短期利益より長期的な顧客満足度を追求する

- 情報提供において完全な透明性を確保する

- 顧客の意見やフィードバックを積極的に取り入れる

- 誠実なコミュニケーションでブランド支持者を増やす

これらはどれも難しそうに

聞こえるかもしれませんが、

実はとってもシンプルなんです。

では、これから一つずつ

詳しく見ていきましょう。

競合批判より顧客メリットを優先する

競合を批判するより、

自社の良さを伝える方が

ずっと効果的なんです。

なぜかというと、

ネガティブな情報より

ポジティブな価値提供の方が

顧客の心に響くからなんですよね。

例えば...

- 「あの会社はダメ」と言うより「私たちはこんな価値を提供します」

- 「競合よりも安い」ではなく「この価格でこれだけの価値があります」

- 「他社にはない特徴」よりも「これがあなたの生活をこう良くします」

こういった伝え方の違いで、

印象がまったく変わってくるんです。

もっと具体的に言うと、

例えばスマホを売るときに

「他社製品は電池がすぐ切れる」と言うより

「当社製品は一日中使える電池持ちが自慢です」

と伝える方が好感度が高いですよね。

実はこれ、心理学的にも

証明されていることなんです。

人は批判的な内容を聞くと

無意識に警戒心を抱くものです。

でも、あなたの商品やサービスが

どんな風に役立つのかという

ポジティブな情報を聞くと

自然と興味を持ってくれるんですよ。

だからこそ、競合批判ではなく

顧客へのメリットを中心に

伝えることが大切なんです。

短期利益より長期的な顧客満足度を追求する

目先の利益よりも

長い目で見た顧客との関係を

大切にすることが成功の鍵です。

これは言い換えると、

一回だけの取引ではなく

何度も買ってもらえる関係性を

作ることが重要ということなんです。

例えば、

- 高額商品を無理に売るより適切な商品を勧める

- 短期的なセールスより顧客の問題解決を優先する

- 利益率だけでなく顧客満足度を重視した商品開発

このような姿勢が

長期的な信頼関係を築きます。

具体的な話をすると、

例えばアパレルショップで

「これ似合わないけど高いから売りたい」と

無理に売るより「こっちの方が似合いますよ」と

正直にアドバイスする方が

お客さんは必ずまた来てくれるんです。

ちょっと考えてみてください。

あなた自身も、一度だけの取引で

がっかりした経験はありませんか?

逆に「この人は本当に私のことを

考えてくれている」と感じたお店には

何度も足を運びたくなりますよね。

実は多くの成功企業は

短期的な売上より顧客満足を

優先しているんです。

だからこそ、長期的な視点で

顧客満足を追求することが

持続可能なビジネスの基盤に

なるということを覚えておきましょう。

情報提供において完全な透明性を確保する

お客さんに対して

隠し事をしないことが

信頼関係の土台になります。

これってすごく大事なことで、

情報をオープンにすればするほど

お客さんはあなたを信頼してくれるんです。

こんな例があります:

- 商品の良い点だけでなく制限や欠点も正直に伝える

- 価格の内訳や理由を明確に説明する

- 問題が発生したときに素直に認めて対応策を示す

このような透明性が

お客さんの信頼を勝ち取ります。

もっと身近な例で言うと、

例えばネットショップで

「送料無料!」と書いておきながら

最後の支払い画面で「システム利用料」が

追加されていたらイライラしますよね。

これが透明性のない例です。

一方で、最初から

「商品代金以外に〇〇円かかります」と

明記していれば、不信感は生まれません。

ここで大切なのは、

お客さんは完璧を求めているわけじゃない

ということです。

正直さと誠実さを求めているんです。

例えば商品に不具合があったとき、

それを隠すよりも「こういう問題があって、

こう対応します」と伝える方が

むしろ信頼は高まるんですよ。

だからこそ、どんなときも

透明性を保つことが

長期的な信頼構築につながるんです。

顧客の意見やフィードバックを積極的に取り入れる

お客さんの声に

しっかり耳を傾けることは

ビジネス成長の最短ルートです。

これって当たり前のようで

実はなかなかできていない企業が

多いんですよね。

例えば、

- アンケートや問い合わせからの意見を商品改善に活かす

- SNSでの顧客コメントに丁寧に返信する

- 批判的な意見こそ真摯に受け止めて対応する

こういった姿勢が

顧客との絆を深めていきます。

具体的な話をすると、

例えばカフェで「このコーヒー少し苦いです」

という意見をもらったとき、

「そういう味です」と切り捨てるのではなく

「どのような味がお好みですか?」と

聞き返すことで解決策が見つかるかもしれません。

実は大企業でも、

顧客の声を活かして大成功した

例がたくさんあるんです。

例えば某飲料メーカーは

SNSでの「もっと甘くない飲み物が欲しい」

という声から新商品を開発し

大ヒットさせました。

でもここで勘違いしないでほしいのは、

すべての意見を取り入れるという

ことではないんです。

重要なのは「聞く姿勢」と

「真摯に検討する態度」なんですよ。

お客さんは自分の意見が

尊重されていると感じるだけで

あなたのファンになってくれるんです。

誠実なコミュニケーションでブランド支持者を増やす

正直で一貫した

コミュニケーションこそが

熱狂的なファンを生み出します。

これは言い換えると、

ウソや誇張のない誠実な対話が

お客さんをファンに変えるということです。

具体的には:

- 過剰な約束をせず、実現できることだけを伝える

- 問題が起きたときこそ素早く丁寧に対応する

- お客さんの立場に立って考え、言葉を選ぶ

このような姿勢が

信頼関係を築いていきます。

例えば、商品の発送が遅れそうなとき、

「すぐに届きます」と言って

ごまかすのではなく、

「〇日遅れそうです、申し訳ありません」

と正直に伝える方が信頼は高まります。

ここでポイントなのは、

人は裏切られた経験をとても

強く記憶するということです。

一度でも「言っていたことと違う」と

感じると、その信頼回復は

とても難しくなります。

逆に、一貫して誠実な

コミュニケーションを続けていると、

お客さんは「この人(会社)なら

信頼できる」と感じるようになります。

そうすると不思議なことに、

あなたの商品やサービスを

周りの人に勧めてくれるようになるんです。

これが「ブランド支持者」と

呼ばれる人たちです。

だからこそ、どんなときも

誠実なコミュニケーションを

心がけることが大切なんです。

ビジネス倫理に基づく持続可能な戦術実行の4つのポイント

ビジネスで本当に長く成功する人には、

共通点があるんです。

それは高い倫理観を持ち、

正しいやり方で戦術を実行していること。

この記事では、持続可能なビジネスを

実現するための4つのポイントを紹介します。

- 不正や詐欺的手法を完全に排除する

- 正当なビジネス実践を徹底する

- 顧客の成功事例を戦略的に蓄積する

- 業界全体の健全な発展に貢献する

この4つを実践すれば、

長期的に安定したビジネスが築けます。

短期的な利益を追うよりも、

信頼関係を大切にする方が結果的に得なんですよ。

それでは、各ポイントについて

詳しく解説していきますね。

不正や詐欺的手法を完全に排除する

ビジネスから不正や詐欺的な手法は

完全に排除すべきです。

なぜなら、そういった手法は一時的に利益をもたらしても、

長期的には信頼を失うことになるからなんです。

例えば...

- うそや誇張した宣伝文句を使う

- 顧客に不必要なものを売りつける

- 隠れた料金や条件を設ける

こういったことは短期的には

売上が上がるかもしれません。

でも、お客さんは一度だまされたと感じると、

二度とあなたのサービスを使わなくなります。

さらに今はSNSの時代ですから、

悪い評判はあっという間に広がってしまうんです。

だから「ちょっとだけなら」という

考えも捨てた方がいいですよ。

実は私の知り合いの会社も、

最初は少し怪しい手法で集客していました。

でも次第に評判が落ち、

事業の継続が難しくなったんです。

その後、正直なアプローチに切り替えてからは、

時間はかかりましたが安定した顧客基盤ができました。

つまり、誠実さは遠回りに見えて

実は最短ルートなんですよね。

不正な手法を完全に排除することが、

持続可能なビジネスの第一歩なのです。

正当なビジネス実践を徹底する

正当なビジネス実践を徹底することは、

長期的な成功の鍵となります。

これは単に法律を守るだけでなく、

顧客の本当の利益を考えた行動をとることなんです。

たとえば...

- 商品やサービスの長所も短所も正直に伝える

- 価格設定を透明にする

- アフターサービスをしっかり提供する

こういった正当な実践は、

顧客からの信頼を勝ち取ります。

特に価格の透明性は大事で、

「実はこんな追加料金がかかります」なんてことがないようにすべきです。

正直に短所も伝えることで、

かえって顧客の信頼が高まるんですよ。

実際、私が最近購入した製品は、

メーカーが正直に「こういう場合には向いていません」と説明していました。

その正直さに好感を持ち、

かえって信頼できると感じたんです。

また、正当なビジネス実践は、

従業員のモチベーションにも良い影響を与えます。

誰だって自分の仕事に誇りを持ちたいですし、

胸を張って取り組める環境が大切です。

ですから、目先の利益に惑わされず、

常に正当な方法でビジネスを進めることが重要なんです。

顧客の成功事例を戦略的に蓄積する

顧客の成功事例を集めることは、

ビジネスの信頼性を高める強力な方法です。

なぜなら実際のお客さんの声は、

どんな広告よりも説得力があるからなんですよ。

例えば...

- お客さんが達成した具体的な成果

- サービス導入前と後の変化

- 困難を乗り越えた実例

こういった事例は新しいお客さんに

「自分にもできそう」と思わせる力があります。

特に数字で表せる成果があると、

説得力がグンと上がりますよね。

例えば「このツールを使って売上が30%アップした」

といった具体的な事例です。

ただし大切なのは、

これらの事例が本物であることです。

作り話や誇張した成功事例は、

バレたときの信頼喪失が大きすぎます。

私の友人は自社サービスの利用者に

定期的にインタビューを行っています。

そこで得られた生の声を整理して、

ウェブサイトやSNSで共有しているんです。

その結果、問い合わせが増え、

成約率も上がったそうです。

顧客の成功事例は単なる宣伝材料ではなく、

信頼構築の重要な資産だと考えましょう。

業界全体の健全な発展に貢献する

業界全体の健全な発展に貢献することは、

実はあなた自身のビジネスも成長させます。

なぜなら市場そのものが拡大すれば、

あなたのビジネスチャンスも広がるからです。

具体的には...

- 業界団体での積極的な活動

- 有益な情報の発信や共有

- 競合とも協力できる部分では協力する

こういった活動は短期的には

利益に結びつかないように見えます。

でも業界全体の信頼性が高まれば、

結果的にパイ自体が大きくなるんです。

特に新しい分野では、悪質な業者が

市場全体の評判を下げてしまうことがあります。

そんなとき、健全な基準作りに貢献することで

業界全体の信頼を守ることができるんです。

私の知り合いのコンサルタントは、

業界の勉強会を定期的に開催しています。

競合になるかもしれない人たちも招いて、

知識やノウハウを共有しているんです。

その結果、業界全体のレベルが上がり、

市場そのものが拡大しました。

彼のビジネスも、業界のリーダーとして

認められるようになったんですよ。

業界全体の発展に貢献することは、

めぐりめぐって自分に返ってくるものなのです。

ビジネス倫理を軽視した場合に起こる3つのリスク

ビジネスにおいて倫理観を

軽視すると大きな代償を払うことになります。

倫理的な行動を怠ると、

あなたのビジネスは急速に衰退していくでしょう。

その主なリスクは以下の3つです。

- 顧客からの信頼を一瞬で失う

- ブランドイメージが長期的に毀損される

- 業界内での評判が急速に低下する

これらのリスクは連鎖的に発生し、

一度起これば取り返しがつかないことも。

小さな不誠実が大きな崩壊を

招くことがビジネスの世界ではよくあります。

では、それぞれのリスクについて

詳しく見ていきましょう。

顧客からの信頼を一瞬で失う

顧客の信頼は何年もかけて

築き上げても一瞬で崩れ去ります。

なぜなら、現代の消費者は

情報に敏感で倫理的な企業を求めているからです。

例えば、

- 商品の欠陥を隠した企業

- 顧客データを無断で利用した会社

- 誇大広告で消費者を騙した事例

こういった事例は一度発覚すると、

SNSなどで瞬く間に拡散されます。

特に最近では、企業の不祥事が

数時間でトレンド入りすることも珍しくありません。

私の知人の小さなカフェも

原産地を偽って高級コーヒーと称していたことが

バレて常連客を一気に失いました。

信頼回復には失った時の

何倍もの時間とコストがかかるんです。

だからこそ、顧客との関係では

誠実さと透明性が何よりも大切なんですよ。

短期的な利益を追求するあまり

長期的な信頼関係を壊してしまうのは

最も愚かな経営判断と言えます。

顧客からの信頼は企業の

最も価値ある資産なのです。

ブランドイメージが長期的に毀損される

ブランドイメージの毀損は

まるで傷ついた評判のような長期的な痛手です。

一度ついた汚点は何年、

時には何十年も消えないことがあるんですよ。

具体的には、

- 環境破壊を引き起こした企業

- 労働者を不当に扱った会社

- 社会的弱者を差別するような広告を出した例

このような事例は人々の記憶に

強く残ってしまいます。

特にインターネットの発達した現代では、

過去の不祥事が検索結果に残り続けるんです。

例えば2010年にメキシコ湾で

起きた石油流出事故を起こした企業は、

今でもその環境破壊のイメージが付きまとっています。

こうした負のイメージは

新商品の発売や新規事業の展開にも

大きな障壁となるんですよね。

ブランドの回復には莫大な

広告費と時間が必要になります。

しかも、完全に元通りになることは

ほとんどないと言われています。

だからこそ、短期的な利益より

長期的なブランド価値を守る選択が

賢明なビジネス判断なのです。

業界内での評判が急速に低下する

業界内での評判低下は

取引先や協力会社との関係に深刻な影響を与えます。

なぜなら、ビジネスは信頼関係の

ネットワークで成り立っているからなんです。

たとえば、

- 契約条件を一方的に変更した企業

- 支払いを遅延させる常習のある会社

- 機密情報を漏洩させた事例

こういった行為は業界内で

すぐに噂になってしまいます。

特に同じ業界の人たちは

お互いに情報交換をしていることが多いんですよ。

私が以前関わっていた製造業では、

下請け業者に不当な値下げを強いた企業が

その後、良質なサプライヤーを

確保できなくなった例を見ました。

業界内での評判が下がると、

優秀な人材の採用も難しくなります。

「あの会社で働きたくない」と

思われてしまうと、人材獲得競争で

大きく不利になるんですよね。

さらに、投資家や金融機関からの

信頼も失うことになり、資金調達にも

悪影響が出てしまいます。

業界内での評判は目に見えない

重要な経営資源なのです。

効果的な実践を成功させる5つのポイント

あなたの伝えたいことが相手に届かない理由は、

実践方法を間違えているからかもしれません。

効果的な実践法を知れば、

あなたの伝えたいことは必ず相手に届きます。

その5つのポイントが、

- 具体的な事例や数字を用いて説明する

- 専門知識を活かした独自の洞察を提供する

- 客観的なデータを活用して信頼性を高める

- 読者のニーズに合わせた情報を選別する

- 実践しやすいステップに分解して伝える

なんですよね。

これらのポイントをしっかり押さえると、

伝えたいことが相手の心に刺さります。

どれも難しいことじゃないけど、

意識するとしないでは大違い。

それじゃあ、一つずつ

詳しく見ていきましょう。

具体的な事例や数字を用いて説明する

具体的な事例や数字を使うと、

相手の理解が一気に深まります。

なぜなら具体例があると、

頭の中でイメージしやすくなるからです。

例えば、

- 「売上が上がった」より「売上が30%アップした」

- 「早く効果が出る」より「3日で効果を実感した人が8割」

- 「多くの人が成功」より「初心者100人中87人が達成」

このように具体的に伝えると、

相手の印象に残りやすくなります。

特に数字を使うと説得力が増すんです。

「約2倍」より「97%アップ」の方が信じやすいですよね。

私が以前、ダイエット記事を書いたとき、

「健康的に痩せられる」という表現より

「1ヶ月で5.2kg減、リバウンドなし」

と書いたら反応が3倍になりました。

あいまいな表現は相手の不安を増やすだけ。

具体的な事例や数字こそが、

相手の行動を促す原動力になるんです。

だから、何かを伝えるときは

できるだけ具体的な事例や

数字を使うよう心がけましょう。

専門知識を活かした独自の洞察を提供する

専門知識から生まれる独自の洞察は、

あなたの情報に特別な価値を与えます。

これがあるからこそ、

人はあなたの話に耳を傾けるんですよね。

例えば、

- 誰でも調べられる情報ではなく独自の視点

- あなたの経験から得た特別なノウハウ

- 業界の常識を覆すような新しい発見

こういった独自の洞察があると、

「この人から学ぶ価値がある」と思われます。

特に重要なのは、

表面的な情報ではなく深い理解を示すこと。

たとえば料理のレシピを教えるなら、

単に作り方だけでなく、

「この食材とあの食材を合わせると

うま味成分が5倍になるんです」

といった科学的な背景も説明するとか。

私が前に健康食品について調べたとき、

「これが良い」という情報はゴロゴロありました。

でも「なぜ良いのか」「どんな仕組みで効くのか」

まで説明している情報はほとんどなかったんです。

そこで私は医学論文を読み込んで、

一般の人にもわかるように噛み砕いて説明しました。

すると「初めて仕組みがわかった」と

多くの感謝の声をいただいたんです。

専門知識を活かした独自の洞察こそが、

あなたの情報を価値あるものにするんです。

客観的なデータを活用して信頼性を高める

客観的なデータを使うことで、

あなたの主張の信頼性がグンと上がります。

なぜなら人は感情より、

事実に基づく情報を信じる傾向があるからです。

例えば、

- 信頼できる研究機関の調査結果

- 第三者機関による実験データ

- 業界団体が発表した統計情報

こういったデータを活用すると、

「なるほど、確かにそうかも」と思ってもらえます。

特に重要なのは、

データの出所を明確にすること。

「ある研究によると」ではなく

「2023年、東京大学の研究チームによると」

のように具体的に示すんです。

私が栄養指導の記事を書いたときのこと。

「野菜ジュースは生の野菜より栄養価が低い」

と書いただけでは半信半疑だった読者が、

「農林水産省の調査によると、

加工過程でビタミンCが最大85%失われる」

と書いたら納得してくれました。

さらに「でも○○という栄養素は

熱を加えると逆に吸収率が上がる」

という意外な事実も示すと

「こんな細かいところまで

調べているんだ」と信頼してもらえたんです。

客観的なデータは、

あなたの言葉に力を与える最強の味方。

ぜひ積極的に活用してくださいね。

読者のニーズに合わせた情報を選別する

読者のニーズに合った情報を選ぶことが、

実は一番大切なポイントかもしれません。

どんなに素晴らしい内容でも、

相手が求めていなければ響かないんですよね。

例えば、

- 初心者には基礎から丁寧に

- 中級者には効率的な方法を中心に

- 上級者には最新の専門的な情報を

このように読者のレベルや関心に

合わせて情報を選別することが重要です。

特に気をつけたいのは、

情報の量と質のバランス。

すべてを伝えようとすると、

かえって何も伝わらなくなります。

私がプログラミング講座を作ったとき、

最初は知っていることを全部詰め込みました。

でも受講者からは

「情報が多すぎて何から始めればいいか分からない」

という声が多かったんです。

そこで初心者向けコースを見直して、

「最初の1週間でこれだけマスターしよう」

と必要最小限の内容に絞り込みました。

すると「分かりやすい!」「すぐに実践できた!」

という喜びの声が増えたんです。

読者のニーズを理解し、

本当に必要な情報だけを

選んで提供することが成功の鍵なんです。

実践しやすいステップに分解して伝える

どんな素晴らしい方法も、

実践できなければ意味がありません。

だから大切なのは、

小さなステップに分解して伝えることなんです。

例えば、

- 一度にすべてではなく段階的に

- 各ステップの目安時間や難易度を示す

- 最初の一歩を特に簡単にする

こうすることで、

「これなら自分にもできそう」と思ってもらえます。

特に重要なのは、

成功体験を積み重ねられる設計にすること。

「まずはこの簡単なことから始めましょう」

と低いハードルから入ると、

挫折せずに続けられるんですよね。

私が料理教室を開いたときのこと。

最初は一気に本格的な料理を教えようとしました。

でも生徒さんたちは途中で挫折してしまい、

「難しくて家では作れない」と言われたんです。

そこで「5分でできる簡単おかず」から始めて、

少しずつレベルアップしていく

カリキュラムに変更しました。

すると「毎日実践できている!」

「家族に褒められた!」という

嬉しい報告が増えたんです。

大きな目標も小さなステップに分ければ、

誰でも実践できるようになる。

これこそが効果的な実践を

成功させる最大のポイントなんです。

情報の信頼性を高める4つの方法

あなたが発信する情報が「嘘くさい」と思われたら、どんなに良い内容でも誰も信じてくれません。

情報の信頼性を高める方法を知れば、あなたの言葉に重みが生まれ、読者からの信頼を得られるようになります。

この記事では、情報の信頼性を高める4つの方法を紹介します。

- 複数の信頼できる情報源を引用する

- 最新の研究結果や統計データを取り入れる

- 専門家の見解を適切に紹介する

- 自身の実体験に基づく検証結果を示す

これらの方法は、どんな分野の情報発信にも応用できるテクニックです。

ビジネス、健康、教育など、あらゆる場面で役立ちます。

それでは、それぞれの方法について詳しく解説していきますね。

複数の信頼できる情報源を引用する

複数の信頼できる情報源を引用することは、あなたの情報に厚みと信頼性を与えます。

なぜなら、一つの情報源だけでなく複数の視点から裏付けられた情報は、より客観的で確かなものだと読者に伝わるからです。

例えば...

- 政府機関の公式発表

- 学術論文や専門書

- 業界トップ企業の調査レポート

こういった信頼性の高い情報源を引用すると、あなたの主張に説得力が増します。

特に意見が分かれるテーマについて書くときは、複数の情報源から証拠を集めることで、バランスの取れた視点を提供できるんですよ。

私が先日健康に関する記事を書いたときも、厚生労働省のデータだけでなく、WHO(世界保健機関)の見解も合わせて引用しました。

そうしたら、「情報が偏っていない」という読者からの評価をたくさんもらえたんです。

ただし、引用する際は必ず出典を明記することを忘れないでください。

出典を明記すると、読者が自分でも確認できるので信頼感がグッと高まります。

また、情報源そのものの信頼性も重要なポイントです。

信頼できる情報源を複数引用することで、あなたの情報は「ただの意見」から「裏付けのある事実」へと変わるのです。

最新の研究結果や統計データを取り入れる

最新の研究結果や統計データを取り入れることは、あなたの情報が時代遅れではないことを示す強力な方法です。

古いデータよりも新しいデータの方が現実を正確に反映していることが多いため、読者の信頼を得やすくなるんですね。

たとえば...

- 今年発表された最新の市場調査

- 過去1年以内の研究論文の結果

- 最新の統計データに基づく分析

こういった最新情報を取り入れることで、あなたの情報の鮮度と正確性をアピールできます。

特にテクノロジーや医療など、急速に進化する分野では最新データが命なんですよ。

私がSNSマーケティングについて記事を書いたときは、2年前のデータではなく、直近3ヶ月の統計を使いました。

そうしたら「実践的で役立つ」という評価が増え、読者からの質問も増えたんです。

でも気をつけたいのは、新しいからといって必ずしも正確とは限らないということ。

特に速報値や予備的な研究結果は、後で修正されることもあります。

だからこそ、データの出所や調査方法も確認するようにしましょう。

最新の研究結果や統計データを適切に使うことで、あなたの情報は「今、この瞬間に役立つ」ものになるのです。

専門家の見解を適切に紹介する

専門家の見解を紹介することは、あなた自身が専門知識を持っていなくても、情報の信頼性を高める強力な方法です。

その分野で長年研究や実践を重ねてきた人の言葉には重みがあり、読者に安心感を与えられるからなんですね。

例えば...

- 大学教授や研究者のコメント

- 業界のリーダーや実績ある専門家の意見

- 認定資格を持つプロフェッショナルの助言

このような専門家の見解を取り入れることで、あなたの情報に権威性が加わります。

特に複雑な話題や専門的な内容を扱う場合は、専門家の言葉を借りることで分かりやすく伝えられることもあるんです。

私が投資に関する記事を書いたときは、ファイナンシャルプランナーにインタビューして直接コメントをもらいました。

そうしたら「信頼できる情報だ」という反応が増え、記事のシェア数も伸びたんですよ。

ただし、専門家の発言を引用する際は文脈を正確に伝えることが大切です。

発言の一部だけを切り取って本来の意味と違う使い方をすると、かえって信頼を失うことになります。

また、その専門家自身の信頼性も確認しておく必要がありますね。

専門家の見解を適切に紹介することで、あなたの情報は「専門的な裏付けのある」ものとして読者に届くのです。

自身の実体験に基づく検証結果を示す

自分自身の実体験に基づく検証結果を示すことは、情報に独自性と信頼性を加える素晴らしい方法です。

誰かの受け売りではなく、実際に試してみた結果を伝えることで、読者は「本当に効果があるのか」を具体的にイメージできるからです。

例えば...

- 製品を実際に使ってみた感想

- 方法論を自分で試した結果

- 理論を実践して得られた成果

こういった実体験に基づく情報は、読者にとって非常に価値があります。

特に「本当に効果があるの?」と疑問を持ちやすいトピックでは、自分の体験談が決め手になることも多いんですよ。

私が先日、生産性向上アプリについて記事を書いたときは、1ヶ月間毎日使った結果と具体的な成果を数字で示しました。

すると「説得力がある」「試してみたい」というコメントが増え、読者の行動につながりやすくなったんです。

ただし、個人の体験は主観的なものなので、「私の場合は」という限定をつけるのを忘れないでください。

また、失敗した経験も正直に伝えることで、かえって信頼性が高まることもあります。

自身の実体験に基づく検証結果を示すことで、あなたの情報は「机上の空論ではなく実践に基づいた」ものとして、読者の心に響くのです。

継続的な情報更新を実現する6つのテクニック

情報は鮮度が命、古くなった

情報なんて誰も見向きもしません。

常に最新の情報を提供できれば、

あなたのビジネスは一気に差別化できます。

その秘訣となる6つのテクニックが、

- 業界の最新動向を定期的にリサーチする

- 顧客からのフィードバックを体系的に収集する

- 競合他社の戦略変化を分析する

- 情報更新のスケジュールを設定する

- デジタルツールを活用して効率化する

- 情報の鮮度を維持するチェックリストを作成する

なんですね。

これらのテクニックを使えば、

誰でも簡単に情報を最新に保てます。

情報更新って面倒くさそうに見えますが、

コツさえつかめば習慣になるんですよ。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

業界の最新動向を定期的にリサーチする

業界の最新動向をキャッチするには、

毎日15分の情報収集が命なんです。

これだけで他のライバルたちより

常に一歩先を行けるようになります。

例えば、こんな方法があります。

- 業界専門メディアを3つ登録する

- SNSで影響力のある人をフォローする

- 週に1回は業界レポートに目を通す

特に朝の時間を使って

情報収集するのが効果的です。

朝は頭がクリアで、新しい情報を

吸収しやすい状態なんですよね。

私の知り合いは毎朝コーヒーを

飲みながら20分だけニュースをチェック。

その習慣だけで、クライアントとの

会話で「知ってる?」と言われることが

ほとんどなくなったそうです。

あと、大事なのは情報の質。

量より質を重視して、本当に

必要な情報だけを集めましょう。

情報過多の時代だからこそ、

定期的な厳選リサーチが

あなたの強みになります。

顧客からのフィードバックを体系的に収集する

顧客の声こそが最高の情報源で、

これを集めない手はないんです。

なぜなら顧客は実際にあなたの

商品やサービスを使う人だから、

最も価値ある意見を持っています。

フィードバック収集には

こんな方法が効果的です。

- 定期的なアンケート調査を実施する

- SNSでの反応をまとめる

- カスタマーサポートの問い合わせ内容を分析する

特にアンケートは簡単に

始められる方法ですね。

Googleフォームなら無料で

作れるし、回答も自動で集計できます。

ある小さなカフェでは、

レシートの裏にQRコードを印刷して

感想を集めていました。

その結果、お客さんが本当に

欲しかったメニューが分かり、

売上が1.5倍になったんです。

でも集めるだけじゃダメで、

実際に行動に移すことが大切。

顧客の声を聞いて、それを

形にすることで信頼関係が

どんどん深まっていきます。

競合他社の戦略変化を分析する

競合他社の動きを知ることは、

自分の立ち位置を確認する羅針盤です。

これを怠ると、気づかないうちに

市場から取り残されてしまいます。

競合分析には、次のような

方法が効果的です。

- 競合のSNSや公式サイトを定期チェック

- 業界イベントに参加して情報収集

- 競合商品を実際に試してみる

とくに面白いのは、競合の

SNSをチェックする方法ですね。

彼らの投稿内容や反応を見れば、

何に力を入れているかがわかります。

私の友人は文具店を経営していて、

毎月ライバル店を訪問していました。

そのおかげで、競合が新しい

商品ラインを導入する前に

似た商品を先に仕入れることができ、

「いつも最新商品がある店」という

評判を獲得したんです。

ただし、真似するだけじゃなく、

「なぜその戦略を取ったのか」を

考えることが重要です。

競合の動きを分析して自社の

強みを活かす戦略を立てれば、

独自のポジションを確立できます。

情報更新のスケジュールを設定する

情報更新には明確なスケジュールが

必要不可欠なんです。

これがないと、気づいたら

半年も更新してなかった…なんて

悲しい事態になりかねません。

具体的には、こんな方法で

スケジュールを作りましょう。

- 週次・月次の更新日を固定する

- カレンダーにリマインダーを設定

- 更新内容のテンプレートを作っておく

特に効果的なのは、

「毎週月曜日の朝一番」のように

決まった時間に更新する習慣です。

こうすれば自然と体が覚えて、

忘れにくくなります。

ある不動産ブログを運営している

知人は、毎週金曜日の午後3時に

必ず市場情報を更新しています。

その結果、読者も金曜日に

チェックする習慣がついて、

安定したアクセス数を獲得できました。

もう一つ大事なのは、

無理のないペースを設定すること。

毎日更新は理想的ですが、

続かなければ意味がありません。

自分のリソースに合った

現実的なスケジュールで

コンスタントに続けましょう。

デジタルツールを活用して効率化する

情報更新を手作業でやっていたら、

時間がいくらあっても足りません。

デジタルツールを使えば、

作業時間を半分以下に減らせます。

特に役立つツールには

こんなものがあります。

- RSSリーダーで情報を一元管理

- スケジューリングツールで投稿を自動化

- AIツールで情報の要約や分析を行う

中でもRSSリーダーは

情報収集の強い味方です。

Feedlyなどを使えば、複数の

情報源をまとめてチェックできます。

あるコンサルタントの方は、

情報収集にかかる時間を

毎日2時間から30分に削減できました。

そのおかげで、クライアントに

提供する価値を高める時間が

増えたそうです。

でも、ツールに頼りすぎるのも危険。

最終的な判断は人間がすべきで、

ツールはあくまでサポート役です。

上手にツールを使いこなして、

効率的な情報更新の仕組みを

作り上げましょう。

情報の鮮度を維持するチェックリストを作成する

情報の鮮度を保つには、

具体的なチェックリストが最強の武器です。

これがあれば、更新すべき

ポイントを見落とす心配がありません。

効果的なチェックリストには

こんな項目を入れましょう。

- 最終更新日から3ヶ月経過した情報をマーク

- 業界の重要イベント後に関連情報を見直す

- 季節やトレンドに合わせた内容の確認

特に重要なのは、古い情報に

目印をつける仕組みです。

例えば、Excelで情報リストを

作り、更新日から3ヶ月経つと

セルの色が変わるように設定する。

ある教育サイトを運営している

友人は、コンテンツごとに

「賞味期限」を設定していました。

データが多い記事は1年、

トレンド記事は3ヶ月というように

分けることで、更新の優先順位が

一目でわかるようになったそうです。

チェックリストは最初は

シンプルに始めて、徐々に

自分に合った形に育てていくといいですね。

定期的なチェックを習慣化すれば、

情報の鮮度は自然と保たれます。

実践ノウハウの改善に役立つ3つの評価方法

あなたの実践ノウハウ、

実は効果を測れていないかもしれません。

正しく評価できれば、

成果が何倍にも跳ね上がるんです。

そのために使える方法が、

- 読者の行動変化を数値化して測定する

- A/Bテストで効果の違いを比較する

- アンケート調査で満足度や改善点を把握する

この3つなんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもですが、

実はとってもカンタンにできるんです。

これらの方法を使えば、

あなたのノウハウの価値が明確になります。

それでは順番に、

それぞれ解説していきますね。

読者の行動変化を数値化して測定する

読者の行動変化を数字で見ると、

あなたのノウハウの効果がハッキリ分かります。

なぜなら数字は嘘をつかないし、

具体的な成果として見えるからなんです。

例えば、こんな変化を測れます。

- ブログの滞在時間が伸びた

- 商品の購入率が上がった

- SNSでのシェア数が増えた

このような数値の変化を

しっかり記録していくんです。

特に大事なのは「before/after」で、

あなたのノウハウを実践する前と後で

どう変わったかを比べることです。

私の友達は料理レシピブログを

運営しているんですが、

レシピの作り方を写真付きから

動画に変えただけで、完成率が

3倍になったって言ってました。

このように数字で見ると、

何が効果的だったのかが一目瞭然です。

でも注意点としては、

あまりに多くの数値を追いかけすぎると

かえって混乱しちゃうこと。

最初は2〜3個の重要な指標だけを

選んで測定するのがオススメです。

数値化することで、

感覚ではなく事実に基づいて

ノウハウを改善できるようになります。

A/Bテストで効果の違いを比較する

A/Bテストというのは、

2つのやり方を比べて効果の高い方を選ぶことなんです。

これって本当にシンプルで、

誰でもすぐに始められるんですよね。

たとえば、次のようなことが

比較できます。

- 見出しの書き方の違い

- 画像の有無による効果

- 文章の長さによる読了率

こういった要素を変えて、

どっちが良い結果になるか試すんです。

特に大事なのは、

一度に変えるのは1つの要素だけ。

そうしないと、何が効果を

もたらしたのか分からなくなります。

実際に私の場合、

メルマガの件名を2パターン用意して

どちらが開封率が高いか試したところ、

質問形式の件名の方が

断言形式より20%も開封率が

高かったことが分かりました。

こんな風に小さな違いでも、

積み重なると大きな差になるんです。

ただし、気をつけたいのは

テスト期間は十分に取ること。

1日や2日では偶然の結果かも

しれないので、最低でも1週間、

できれば2週間は比較しましょう。

A/Bテストを続けることで、

あなたのノウハウは少しずつ

確実に良くなっていきますよ。

アンケート調査で満足度や改善点を把握する

アンケート調査って、

直接読者の声を聞ける最強の方法なんです。

数字だけじゃ分からない、

読者の本音が見えてくるからなんですよね。

例えば、こんなことが

聞けちゃいます。

- どの部分が一番役に立ったか

- どこが分かりにくかったか

- 他にどんな情報が欲しいか

これらの質問を通して、

読者が本当に求めているものを

知ることができるんです。

ポイントは質問を短く、

答えやすくすること。

長すぎるアンケートは

回答率が下がってしまいます。

私が前に電子書籍を出した時、

読者にアンケートを取ったら、

「事例が少なくて実践しづらい」

という意見が多かったので、

すぐに事例を追加したんです。

すると、その後の評価が

ぐんと上がったんですよね。

また、アンケートを取る時期も

重要で、情報を提供した直後と

しばらく経ってからの2回が理想的。

最初の印象と実践後の感想、

両方を知ることができますから。

でも、一番大切なのは

集めた意見をちゃんと活かすこと。

アンケートを取っただけで

何も変えないのは、時間の無駄です。

読者の声を真摯に受け止めて

改善することで、あなたのノウハウは

どんどん価値が高まっていきますよ。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 自社の強みを明確に打ち出し、それが顧客にとってどんなメリットになるかを具体的に伝える

- 独自の価値提案を数字や具体例を交えて分かりやすく説明する

- 顧客の声を戦略的に活用し、第三者の評価として信頼性を高める

- ビフォーアフターの事例で効果を視覚的に証明する

- 競合批判ではなく客観的な分析と自社の解決策をセットで提示する

- ブランドストーリーを感情に訴えかける形で構築し、共感を生み出す

- 短期利益より長期的な顧客満足度を追求する姿勢を示す

- 情報提供において完全な透明性を確保し、信頼関係を構築する

- 顧客の意見やフィードバックを積極的に取り入れ、継続的に改善する

- 誠実なコミュニケーションを心がけ、ブランド支持者を増やす

まとめ

自社商品が市場で選ばれるための

戦略について詳しく解説してきました。

最も重要なポイントは、単に

「うちはすごい」と主張するのではなく、

顧客にとっての価値を明確に示すこと。

自社の強みを具体的に伝え、

競合との差別化ポイントを

分かりやすく説明することで、

お客様の選択肢になれるのです。

特に心に留めておいてほしいのは、

競合批判より自社の価値提案に

フォーカスすることの大切さ。

ネガティブな情報よりも、

ポジティブな価値提供の方が

顧客の心に響くからです。

また、顧客の声や成功事例を

戦略的に活用することで、

あなたの言葉より何倍も

説得力のあるメッセージを

届けることができます。

情報の透明性を保ち、誠実な

コミュニケーションを心がければ、

一時的な顧客ではなく、

長期的なファンを増やせるでしょう。

最後に、これらの戦略は一度実行して

終わりではありません。

顧客の声を聞き、市場の変化に

対応しながら継続的に改善していく

姿勢が何よりも大切です。

今日からでもできる小さな一歩から

始めてみてください。

あなたの商品やサービスが

市場で輝き始めるきっかけに

なることを願っています。

よくある質問

自社の強みを見つけるにはどうすればいいですか?

自社の強みを見つけるには、まず顧客の声をよく聞くことが大切です。お客さんが「ここが良い」と言ってくれる部分は、あなたにとって当たり前でも実は大きな強みかもしれません。また、競合他社と比べて何が違うのかを客観的に分析したり、社内で「なぜお客さんに選ばれているのか」をブレーンストーミングするのも効果的です。さらに、過去の成功事例を振り返り、どんな価値を提供できたのか考えてみましょう。自社の独自技術や専門知識、長年の実績など、他社にはない特徴を明確にすることで、強みが見えてきますよ。

競合との差別化ポイントを効果的に伝えるコツはありますか?

競合との差別化ポイントを効果的に伝えるコツは、相手を批判せずに自社の価値を具体的に示すことです。例えば「他社は△△ですが、私たちは○○です」という比較形式で伝えると分かりやすいでしょう。また、数字や事例を使って具体的に示すと説得力が増します。「当社のサポート対応は平均30分以内、業界平均は2日です」といった具体的な比較は強力です。さらに、なぜその違いがお客さんにとって重要なのかを、メリットとして明確に伝えることも大切です。お客さんの目線で「この違いがあなたの悩みをこう解決します」と伝えられると、心に響きますよ。

顧客の声を集める効果的な方法はありますか?

顧客の声を集める効果的な方法はいくつかあります。まず、購入後や利用後に簡単なアンケートを送るのが基本です。GoogleフォームやSurveyMonkeyなどの無料ツールを使えば簡単に作れます。質問は5つ以内に絞り、回答しやすくしましょう。また、SNSでのコメントや問い合わせ内容を整理して分析するのも役立ちます。対面の場合は、「今日のサービスはいかがでしたか?」と直接聞くだけでも貴重な意見が得られますよ。特に効果的なのは「何が良かったですか?」だけでなく「どんな点が改善できると思いますか?」と聞くことです。否定的な意見こそ、実は宝の山なんです!

成功事例を効果的に紹介するポイントは何ですか?

成功事例を効果的に紹介するポイントは、具体的なストーリー形式で伝えることです。まず「どんな問題を抱えていたのか」から始め、「どのように解決したのか」「その結果どうなったのか」という流れで紹介しましょう。数字で効果を示すと説得力が増します。例えば「売上が20%アップ」「作業時間が半分に」といった具体的な成果です。また、可能であれば顧客の写真や動画、直接の言葉を引用すると信頼性が高まります。さらに、読者が自分の状況と重ね合わせられるよう、業種や規模が似た事例を選ぶと効果的です。最後に、成功のカギとなった要素を明確にして、「あなたもこうすれば同じ結果が得られますよ」と希望を持たせることが大切です。

一貫したブランドメッセージを作るにはどうすればいいですか?

一貫したブランドメッセージを作るには、まず自社の「核となる価値観」を明確にすることが大切です。「なぜこの事業を始めたのか」「どんな世界を作りたいのか」という原点に立ち返りましょう。次に、ターゲット顧客が抱える悩みや願望を理解し、あなたの価値観がどう役立つのかを結びつけます。そして、シンプルで覚えやすいキーメッセージを3つ程度に絞り込みましょう。このメッセージをウェブサイト、SNS、広告、接客など、あらゆる顧客接点で一貫して使うことが重要です。言葉遣いやデザイン、トーンも統一すると、より強い印象を与えられます。時代に合わせて表現方法は進化させても、核となる部分はブレないことが、強いブランドを作る秘訣です。

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。