このノウハウについて

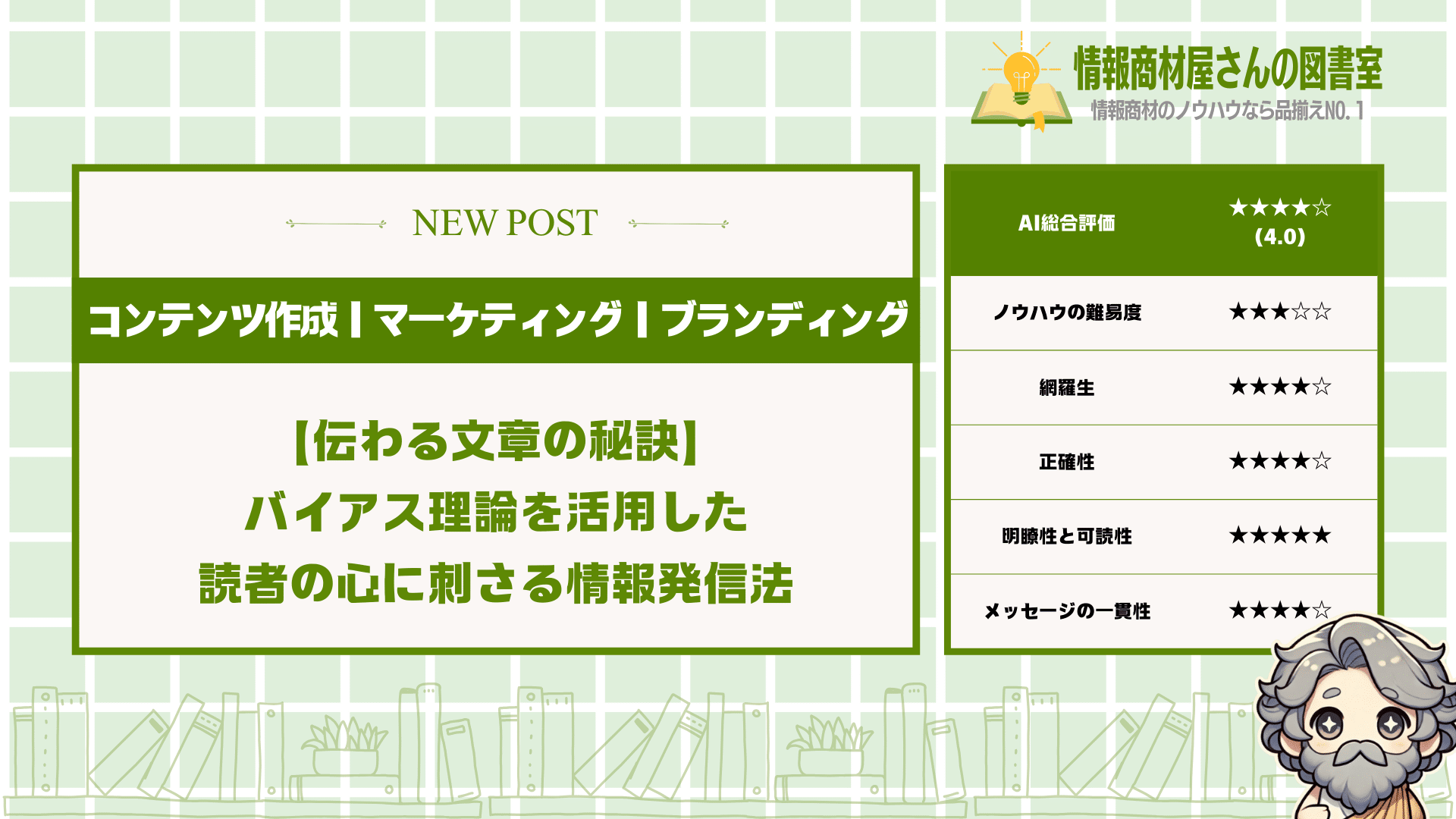

AI総合評価|★★★★☆(4.0)

| ノウハウの難易度 | ★★★☆☆ |

| 網羅生 | ★★★★☆ |

| 正確性 | ★★★★☆ |

| 明瞭性と可読性 | ★★★★★ |

| メッセージの一貫性 | ★★★★☆ |

総評

この記事は、コトラーのバイアス理論を基に情報発信を効果的に行うための実践的なノウハウが詰まっています。読者はバイアスの仕組みを理解し、それを逆手に取った情報発信のテクニックを学べるでしょう。特に「選択的注意」「選択的解釈」「選択的記憶」という3つの心理的バイアスを理解することで、あなたのメッセージが確実に相手に届き、記憶に残るようになります。実践的なテクニックが豊富に紹介されており、すぐに使える知識として非常に価値があります。

情報商材屋さんの図書室を最大限活用したい人はコチラをご確認ください。

動画や音声でも記事をご覧になれます↓

はじめに

●せっかく情報発信しているのに、なぜか読者に伝わらない…

●専門知識を持っているのに、その価値がうまく伝えられない

●どうすれば読者の心に残るメッセージを届けられるのだろう?

あなたは素晴らしい情報を持っているのに、なぜか読者に届いていないと感じていませんか?実は人間の脳には「バイアス」という情報フィルターが備わっており、すべての情報を平等に処理しているわけではないのです。

そこでこの記事では、マーケティングの権威コトラーが提唱した3つのバイアス理論を基に、読者の心に確実に届く情報発信の方法を解説します。「選択的注意」「選択的解釈」「選択的記憶」という心理メカニズムを理解し、それを活用するテクニックを身につければ、あなたの情報発信は劇的に変わります。

この記事を読めば、なぜあなたのメッセージが届いていないのかが分かり、どうすれば読者の心を掴めるのかが具体的に見えてきます。シンプルな言葉選びから視覚的要素の活用まで、すぐに実践できるテクニックが満載です。読者の心理を理解して、あなたの情報発信を次のレベルに引き上げましょう!

この記事で学べること

この記事で学べる内容

- コトラーのバイアス理論「選択的注意」「選択的解釈」「選択的記憶」の仕組みと活用法

- 読者の心に届く情報発信のための具体的な7つのテクニック

- 専門用語を分かりやすく伝える効果的な言葉選びの方法

- 情報を記憶に残すためのストーリーテリングの技術

- ターゲット別のアプローチ法と避けるべき4つの失敗パターン

顧客心理を理解するためのコトラーのバイアス理論3つ

人の脳はすべての情報を

平等に扱わないんです。

このバイアスの仕組みを知れば、

顧客の心を掴むコツが見えてきます。

コトラーが発見した3つのバイアスとは、

- 選択的注意

- 選択的解釈

- 選択的記憶

なんですよね。

この3つを理解すると、

なぜ自分の言いたいことが伝わらないのかが分かります。

そして、どうすれば効果的に

メッセージを届けられるかが見えてきます。

それでは順番に、

それぞれ解説していきますね。

情報選択の偏りを「選択的注意」と呼ぶ

選択的注意というのは、

人が自分の興味ある情報だけに目を向ける性質のことです。

私たちの脳はこの傾向が強く、

毎日膨大な情報から自分に関係あるものだけを選んでいるんです。

例えば、

- 欲しい車の広告だけが目に入る

- 好きな芸能人の話題だけ耳に残る

- 自分の趣味に関する情報だけチェックする

こんな経験、

誰にでもありますよね。

もっと身近な例で言うと、

スマホをいじりながらテレビを見ていて、

自分の名前が呼ばれた瞬間だけ

反応するようなものです。

これが選択的注意の働きで、

人は常に情報をフィルタリングしているんです。

だからこそ、あなたが何か伝えたいときは、

まず相手の注意を引く工夫が必要なんです。

興味を持ってもらえなければ、

どんなに素晴らしい内容も届きません。

選択的注意を理解することで、

伝えたいことを確実に届ける第一歩が踏み出せるんです。

情報解釈の歪みを「選択的解釈」と理解する

選択的解釈というのは、

人が情報を自分の都合のいいように解釈してしまう心理です。

これは誰にでも無意識に

起こっていることなんですよね。

例えば、

- 曖昧な言葉を自分に有利に解釈する

- 反対意見を「例外的なケース」として処理する

- 自分の信念に合わない情報を歪めて理解する

こういった傾向が

私たちにはあるんです。

具体的に言うと、

値段が高い商品を見たとき、

「高品質だから」と解釈する人もいれば、

「ぼったくりだ」と解釈する人もいます。

同じ情報でも、受け取る人の

経験や価値観によって解釈が変わるんです。

これがビジネスでは特に重要で、

あなたの言葉が思いもよらない解釈をされることもあります。

だからこそ、誤解される余地を減らし、

明確なメッセージを心がけることが大切です。

選択的解釈を意識すると、

相手の立場から情報を見直せるようになります。

記憶の選別作用を「選択的記憶」として把握する

選択的記憶というのは、

人が自分にとって重要な情報だけを覚える傾向のことです。

私たちの脳はすべてを

記憶できないからこそ、選り好みするんですね。

例えば、

- 好きな人との会話は細部まで覚えている

- 嫌いな上司の指示はすぐ忘れる

- 自分の成功体験は鮮明に残るが失敗は薄れる

このように、感情や

関心度で記憶が選別されるんです。

もっと日常的な例だと、

新しい携帯の使い方を教わったときに、

自分が使いそうな機能だけ

記憶に残って、他は忘れてしまう。

そんな経験ありませんか?

これが選択的記憶の仕組みで、

伝えた情報のすべてが相手の記憶に残るわけではないんです。

だからこそ、重要なポイントは

繰り返し伝えることが効果的です。

また、感情を動かしたり、

物語として伝えると記憶に残りやすくなります。

選択的記憶を理解することで、

あなたのメッセージが長く心に残る伝え方ができるようになるんです。

マーケティング戦略に活かすバイアス理論の実践法5つ

人の心理は思った以上に

予測可能なパターンを持っています。

このバイアス理論を理解すれば、

あなたのマーケティングは劇的に変わります。

具体的には以下の5つの方法で

実践できるんですよ。

- 重要なメッセージを繰り返し伝える

- 視覚的要素を効果的に活用する

- 顧客の価値観に合わせた表現を選ぶ

- ストーリー形式でメッセージを構成する

- 複数のチャネルで一貫したメッセージを発信する

これらの方法は人の心理的な

傾向を上手く利用したものなんです。

どれも難しいことじゃなくて、

ちょっとした工夫で効果が出ます。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

重要なメッセージを繰り返し伝える

人は繰り返し聞いた情報を

より強く記憶に残す傾向があります。

これは「選択的記憶」という

バイアスが働くからなんですよ。

例えば...

- 同じCMを何度も見ると覚えてしまう

- 繰り返し聞いた歌詞は自然に口ずさめる

- 何度も言われたアドバイスは忘れにくい

特にマーケティングでは、

キーメッセージを少なくとも3回は

異なる表現で繰り返すことが大切です。

朝のニュースで見て、昼にSNSで見て、

夜にまた別の形で見ると、その情報は

すごく印象に残るんですよね。

でも、ただ単純に同じことを

繰り返すだけじゃダメなんです。

少しずつ表現を変えたり、

角度を変えて伝えることで、

うんざりさせずに記憶に残せます。

人は自分に関係ある情報だけを

選んで記憶する生き物なので、

繰り返しが効果的なんです。

視覚的要素を効果的に活用する

視覚的な情報は言葉よりも

はるかに速く脳に届きます。

これは「選択的注意」という

バイアスを活用した方法なんです。

例えば...

- 赤い色の警告表示はすぐに目に入る

- グラフや図表は長い説明より分かりやすい

- 魅力的な写真は文章より印象に残る

人の脳は1日に見る情報の

約90%を視覚から得ているんですよ。

特に色使いや配置を工夫すると、

自然と目が向く場所をコントロール

できるようになります。

だから商品写真や動画は

とっても大事なんです。

ただし、あまりにも派手すぎると

かえって信頼性が下がることも。

バランスを考えて、伝えたい

メッセージに合った視覚要素を

選ぶことがポイントなんです。

人は自分が見たいものだけを

見る傾向があるので、視覚的な

工夫が効果的なんですよ。

顧客の価値観に合わせた表現を選ぶ

同じ内容でも言い方を変えると

受け取り方が全然違ってきます。

これは「選択的解釈」という

バイアスを利用したテクニックです。

例えば...

- 環境派には「エコ素材」と強調する

- 安全重視の人には「品質検査済み」と伝える

- 経済的な人には「長期的なコスト削減」を訴える

人はそれぞれ大切にしている

価値観が違うんですよね。

同じ商品でも、人によって

魅力に感じるポイントが

全然違うことがあります。

だからターゲットの価値観を

しっかり調査して、それに

合わせた言葉選びが大切なんです。

例えば健康食品なら、若い人には

「美容効果」、年配の方には

「健康維持」と伝え方を変えるわけです。

ここで大事なのは、嘘をつかず

正直に伝えることなんですよ。

人は自分の信念に合う情報を

好意的に解釈する傾向があるので、

価値観に合わせた表現が効果的なんです。

ストーリー形式でメッセージを構成する

人は単なる事実よりも、

物語の形で伝えられると

記憶に残りやすくなります。

これは選択的記憶と選択的注意の

両方のバイアスを活用しているんです。

例えば...

- 創業者の苦労話

- お客様の成功体験

- 商品開発の裏話

こういったストーリーは

数字やデータよりも

はるかに印象に残ります。

特に感情を動かすストーリーは

脳内でオキシトシンという

ホルモンを分泌させるんですよ。

このホルモンは信頼感や

共感を高める効果があります。

だから単に「この商品はすごい」と

言うよりも、「この商品で

こんな問題が解決した」という

ストーリーの方が効果的なんです。

でも作り話はダメですよ。

本当にあった話や実際の

体験談を基にすることで、

説得力が増すんです。

人は物語の形で情報を

整理して記憶する傾向があるので、

ストーリーテリングが効果的なんですね。

複数のチャネルで一貫したメッセージを発信する

同じメッセージを違う場所で

見ると信頼性が高まります。

これは選択的注意と選択的記憶の

バイアスを同時に活用する方法です。

例えば...

- SNSと公式サイトで同じ内容を発信する

- メールマガジンとブログで関連情報を提供する

- オフラインとオンラインで統一したデザインを使う

人は複数の情報源から

同じ内容を聞くと、

それが正しいと思いがちなんです。

これは「社会的証明」という

心理効果も関係しています。

特に今の時代は、スマホで見た情報を

後でパソコンで調べ直したりする

行動が普通になってるんですよね。

だからこそ、どのチャネルでも

メッセージに一貫性を持たせることが

とっても大切なんです。

ただし、各チャネルの特性に

合わせた表現の工夫は必要です。

例えばInstagramは視覚重視、

Twitterは簡潔な文章、というように

調整することがポイントです。

人は複数の場所で同じ情報に

触れると記憶に定着しやすいので、

マルチチャネル戦略が効果的なんです。

バイアス理論を無視した時に起こる4つの失敗

マーケティングでバイアス理論を

無視するのは大きな間違いです。

このバイアス理論を知らないと、

あなたの商品は誰にも届かなくなります。

その失敗は主に4つあります。

- マーケティングメッセージが顧客に届かない

- 顧客が誤った解釈をしてしまう

- 重要な情報が記憶されない

- マーケティング投資の効果が低下する

これらの失敗は全部繋がっていて、

どれか一つでも起きると大変なことに。

じゃあ、どうすれば防げるのか、

それぞれ詳しく見ていきましょう。

マーケティングメッセージが顧客に届かない

お客さんはあなたの伝えたい

メッセージを見てくれません。

これは「選択的注意」という

心理現象が原因なんです。

例えば、

- 興味のない広告はスルーする

- 必要ないと思った情報は読まない

- 自分に関係ないと思うメールは開かない

こんな感じで人は

自分に関係あると思う情報だけに注目します。

もっと身近な例で言うと、

スマホをいじりながらテレビを見てると、

興味のない番組は全然内容が

頭に入ってこないですよね。

でも好きなアイドルが出てきたら

急に耳と目が集中するみたいな。

これがバイアス理論の一つ、

「選択的注意」なんです。

だからこそ、まずは顧客が

「これは自分に必要だ!」と思える

メッセージの作り方から

考える必要があるんです。

顧客が誤った解釈をしてしまう

お客さんはあなたの言葉を

自分の都合のいいように解釈します。

これは「選択的解釈」という

バイアスが働くからなんです。

たとえば、

- セール品は「安かろう悪かろう」と思われる

- 高級品は「ぼったくり」と思われる

- 専門用語は「難しくて自分には関係ない」と思われる

こんな風に、あなたの意図とは

まったく違う解釈をされることが多いんです。

具体的に言うと、

「この商品は最高品質です!」と言っても、

お客さんは「どうせ誇大広告でしょ」

と思ってしまうかもしれません。

これが怖いところで、

あなたが一生懸命伝えても、

受け取る側の解釈で

まったく違う意味になってしまうんです。

だから伝え方を工夫して、

誤解されにくい表現を選ぶことが大切。

お客さんの視点に立って、

どう解釈されるかを考えましょう。

重要な情報が記憶されない

どんなに素晴らしい情報を伝えても、

お客さんの記憶に残らないことがあります。

これは「選択的記憶」という

バイアスのせいなんですね。

例えば、

- 商品の良い点だけ覚えて悪い点は忘れる

- 価格だけ覚えて機能は忘れる

- 印象的な一言だけ覚えて詳細は忘れる

こんな感じで、人は自分が

重要だと思った情報だけを記憶します。

もっと身近な例で言うと、

友達との会話でも、

自分に関係ある話は覚えてるけど、

そうでない話はすぐ忘れちゃいますよね。

これがバイアス理論の

「選択的記憶」の恐ろしさです。

だからこそ、伝えたい情報は

繰り返し伝える必要があるし、

記憶に残りやすい方法で

伝えることが大切なんです。

マーケティング投資の効果が低下する

バイアス理論を無視すると、

お金と時間の無駄遣いになります。

これは前の3つの失敗が

すべて積み重なった結果なんです。

例えば、

- 広告費を払っても見てもらえない

- 見てもらっても誤解される

- 正しく理解されても忘れられる

こんな感じで、マーケティングの

効果がどんどん薄れていくんです。

具体的に言うと、

高いお金を払って広告を出しても、

ターゲットに届かなかったり、

誤解されたりすれば、

その投資はほとんど

回収できなくなってしまいます。

僕も昔、ある商品の広告を出したとき、

専門用語ばかり使って失敗しました。

お客さんからは「何言ってるか

わからない」という反応ばかりで、

広告費が完全に無駄になってしまったんです。

だからこそ、バイアス理論を理解して

効果的なマーケティングを行うことが

投資効果を最大化する

唯一の方法なんですよ。

バイアス理論を超えた効果的なコミュニケーション戦略3つ

人の心理的バイアスを理解すれば、

コミュニケーションの成功率は劇的に上がります。

このコツさえ押さえておけば、

あなたのメッセージはしっかり相手に届きますよ。

具体的には、

- 顧客の行動データを活用して情報発信する

- パーソナライズされたコンテンツを提供する

- 双方向コミュニケーションの場を設ける

という3つの戦略が効果的です。

これらはどれも、人の心理的な壁を

うまく乗り越えるための方法なんです。

それぞれの戦略について、

詳しく見ていきましょう。

顧客の行動データを活用して情報発信する

顧客の行動データを活用すると、

メッセージの届く確率が格段に上がります。

なぜなら、相手が実際に興味を持っていることが

データから見えてくるからなんですね。

例えば、

- どんなページを長く見ているか

- どんな商品をカートに入れたか

- どんな記事をシェアしたか

こういった行動は、

言葉よりも正直なんです。

もっと具体的に言うと、

ある人がダイエット関連の記事を何度も読んでいれば、

その人は本当にダイエットに興味があるということ。

これを知っていれば、

選択的注意というバイアスを避けられます。

ここでのポイントは、

言葉だけでなく行動を見ることです。

よくありがちなのが、

アンケートだけで判断してしまうこと。

でも人って、言うことと

やることが違うことが多いんですよね。

だからこそ、実際の行動データを

しっかり分析することが大切なんです。

パーソナライズされたコンテンツを提供する

パーソナライズされたコンテンツは、

選択的解釈のバイアスを上手く乗り越えます。

これは相手の状況や好みに合わせた

情報を提供することで可能になるんです。

たとえば、

- 名前を入れたメールを送る

- 過去の購入履歴に基づいたおすすめを紹介する

- 地域や年齢に合わせた事例を示す

このように個人に合わせた情報は、

相手の心に響きやすいんですね。

特に効果的なのが、

「あなたと似た状況の人はこうしました」

という情報の伝え方です。

人は自分と似た立場の人の

体験談に強く共感するものなんです。

ただし、気をつけたいのが

プライバシーへの配慮ですね。

あまりに詳しく個人情報を

把握していることをアピールすると、

逆に警戒されてしまいます。

そのバランスを取りながら、

相手に「自分のことを理解してくれている」と

感じてもらうことが重要なんです。

双方向コミュニケーションの場を設ける

双方向コミュニケーションは、

選択的記憶のバイアスを克服する最強の武器です。

なぜなら、受け身ではなく

参加することで記憶に残りやすくなるからなんです。

例えば、

- 質問を投げかける

- コメント欄で対話する

- オンラインミーティングで意見交換する

こういった場を作ることで、

相手は単なる情報の受け手ではなくなります。

特に効果的なのが、

「この点についてどう思いますか?」と

質問を投げかけること。

脳は質問されると答えを

探そうとする性質があるんです。

また、SNSでの対話も

非常に効果的な方法です。

コメントに返信したり、

アンケート機能を使ったりすることで、

相手の参加意識が高まります。

このように双方向のやり取りがあると、

情報が記憶に残りやすくなり、

選択的記憶のバイアスを乗り越えられるんです。

バイアスを回避するための情報発信が重要な5つの理由

バイアスのない情報発信は、

あなたのビジネスを大きく変える力を持っています。

正しい情報発信ができると、

顧客との信頼関係が格段に深まるんです。

その重要な理由が、

- 信頼性の高いコミュニケーションが実現できるから

- 受け手の混乱や誤解を防げるから

- ブランドイメージを一貫して構築できるから

- 顧客からの共感と理解を得やすくなるから

- 情報の透明性を確保できるから

なんですよね。

これらはどれも切っても切れない関係で、

一つ一つが大切な要素なんです。

バイアスを避けた情報発信は、

長期的な信頼関係の土台になります。

それぞれについて詳しく

解説していきますね。

信頼性の高いコミュニケーションが実現できるから

信頼性の高いコミュニケーションは、

バイアスを避けることで初めて実現できます。

なぜなら、偏りのない情報は

相手に安心感を与えるからなんです。

例えば、

- 事実に基づいた説明

- 誇張のない表現

- 透明性のある情報提供

こういった要素が

信頼性を高めるんですね。

政治家の例で考えてみると、

海外の政治家は具体的な言葉で

ビジョンを明確に伝えることが多いです。

一方で日本の政治家は

曖昧な表現が多く、

聞き手を混乱させがちです。

これって、日常生活でも

同じことが言えると思うんです。

友達との約束でも、

「多分行けると思う」より

「3時に駅前で会おう」の方が

信頼感がありますよね。

バイアスを避けた明確な

コミュニケーションこそが、

相手との信頼関係を築く基盤になるんです。

受け手の混乱や誤解を防げるから

受け手の混乱や誤解を防ぐことは、

バイアスのない情報発信の大きなメリットです。

これが重要な理由は、

誤解が生じると関係修復に

何倍もの労力がかかるからなんです。

たとえば、

- 複雑な説明の単純化

- 専門用語の言い換え

- 結論の明確な提示

こういった工夫が

混乱を防ぐポイントです。

具体的に言うと、

医者が患者に病状を説明するとき、

専門用語をそのまま使うより、

わかりやすく言い換えた方が

患者の理解度は高まりますよね。

また、学校の先生が

難しい概念を教えるときも、

身近な例えを使った方が

子どもたちの理解が深まります。

特に重要なのは、

最終的な結論を簡潔に伝えること。

「だから何をすればいいの?」と

思わせない情報発信が大切なんです。

結局のところ、相手の立場に立って

考えた情報発信こそが、

混乱や誤解を防ぐ最良の方法なんですよ。

ブランドイメージを一貫して構築できるから

ブランドイメージの一貫性は、

バイアスのない情報発信から生まれます。

これが重要なのは、

ブレのないメッセージが

強い印象を残すからなんですね。

例えば、

- 専門分野に焦点を当てた発信

- 一貫したトーンとスタイル

- 価値観を反映した内容

こういった要素が

ブランドイメージを形作ります。

アップルを考えてみると、

シンプルで洗練されたデザインという

一貫したメッセージを発信し続けていますよね。

この一貫性があるからこそ、

「アップルらしさ」という

強いブランドイメージが築かれています。

日常生活でも同じことが言えて、

いつも優しい友人が突然冷たくなると

「どうしたの?」と心配しますよね。

これはその人の「ブランド」に

一貫性がなくなったからです。

バイアスを避けた情報発信は、

あなたやあなたの会社の

「らしさ」を確立するために

欠かせないものなんです。

顧客からの共感と理解を得やすくなるから

顧客からの共感と理解を得るには、

バイアスのない情報発信が鍵となります。

なぜかというと、

正直で透明性のある情報は

人の心に響きやすいからなんです。

たとえば、

- 顧客目線の情報提供

- 感情に訴えかけるストーリー

- 娯楽性を取り入れた発信

こういった工夫が

共感を生み出すんですね。

具体的には、

単調で退屈な説明よりも、

ストーリー性のある内容の方が

記憶に残りやすいですよね。

テレビCMでも、

商品の機能だけを並べるよりも、

その商品がある生活の

素敵なシーンを見せる方が

共感を得やすいです。

これって、子どもに野菜を

食べさせるときにも似ています。

「野菜は体にいいから食べなさい」より、

「このにんじんを食べると、

うさぎさんみたいに

ぴょんぴょん跳べるよ」

と言う方が効果的ですよね。

バイアスを避けつつも

感情に訴えかける情報発信が、

顧客の心をつかむ秘訣なんです。

情報の透明性を確保できるから

情報の透明性を確保することは、

バイアスのない発信の大きな利点です。

これが大切なのは、

隠し事のない関係こそが

長続きするからなんですよね。

例として、

- 事実と意見の明確な区別

- データや根拠の提示

- 失敗やミスの正直な開示

こういった姿勢が

透明性を高めます。

会社が商品の不具合を

素早く公表して対応する場合、

一時的には評判が下がるかもしれませんが、

長期的には信頼を得られますよね。

反対に問題を隠そうとすると、

後で発覚したときの

ダメージは何倍にも膨れ上がります。

これは友達との関係でも同じで、

小さな嘘をつき続けるより、

正直に話した方が

結局は関係が良くなりますよね。

透明性のある情報発信は、

短期的には痛みを伴うこともありますが、

長い目で見れば必ず

信頼という財産になるんです。

効果的な情報発信で実践したい7つのテクニック

あなたの情報発信が相手に届かない理由、

実はたった7つのテクニックが足りないだけかもしれません。

これらのテクニックをマスターすれば、

どんな内容でも相手の心に刺さる情報発信ができるようになります。

その7つのテクニックとは、

- 具体的で分かりやすい言葉を選ぶ

- 専門用語を適切に言い換える

- 一貫したメッセージを維持する

- 複雑な内容を簡潔にまとめる

- 結論を先に伝える

- ストーリー性を取り入れる

- 視覚的要素を効果的に活用する

なんですよね。

これらは単純そうに見えて、

実はプロの情報発信者が必ず意識していることなんです。

どれも難しいことではないのに、

効果は絶大なテクニックばかりです。

では、それぞれの内容について

詳しく解説していきましょう。

具体的で分かりやすい言葉を選ぶ

具体的で分かりやすい言葉を選ぶことは、

情報発信の基本中の基本です。

なぜなら、曖昧な表現は相手に混乱を与え、

メッセージが正確に伝わらないからなんですよね。

例えば、

- 「多くの場合」ではなく「約80%の場合」

- 「近いうちに」ではなく「来週の水曜日までに」

- 「良い結果」ではなく「売上が30%アップ」

このように具体的に言うと、

相手の理解度がグンと上がります。

海外の政治家と日本の政治家を比べると、

この違いがよく分かるんです。

海外の政治家は「3年以内に失業率を3%に下げます」と

具体的な数字を出して話すことが多いんですよ。

一方、日本の政治家は「雇用状況の改善に努めます」など

ぼんやりした表現を使うことが多いですよね。

だからこそ、伝えたいことは

できるだけ具体的な言葉で表現しましょう。

数字や日付、固有名詞を使うと

相手の頭にイメージが浮かびやすくなります。

あいまいな表現を避けることで、

あなたの情報発信は格段に分かりやすくなるんです。

専門用語を適切に言い換える

専門用語を適切に言い換えることは、

幅広い人に情報を届けるために超重要です。

専門用語をそのまま使うと、

その分野に詳しくない人には全く伝わらないからなんですよね。

例えば、

- 「ROI」→「投資に対してどれだけ利益が出たか」

- 「アルゴリズム」→「問題を解決するための手順」

- 「SEO対策」→「検索エンジンで上位表示されるための工夫」

こんな感じで簡単な言葉に置き換えると、

誰でも理解できるようになります。

僕が最近見た例だと、

医療関係の情報発信をしている人がいたんです。

その人は「心筋梗塞」という言葉を使う時に、

「心臓の筋肉に栄養が届かなくなる病気」と説明を加えていました。

そうすることで医学の知識がない人でも、

何の話をしているか理解できるようになるんです。

でも言い換えるときは注意が必要で、

あまりに簡略化しすぎると本来の意味が失われることも。

ちょうどいいバランスは、

まず専門用語を出してから簡単な説明を加えることです。

「ROI、つまり投資に対する利益率が高い」

というように使うと、両方の層に伝わりますよ。

一貫したメッセージを維持する

一貫したメッセージを維持することは、

相手からの信頼を得るための鍵なんです。

バラバラな内容を発信していると、

あなたの専門性や信頼性が低下してしまうんですよね。

例えば、

- 同じテーマについて話し続ける

- 矛盾する内容を発信しない

- 自分のブランドイメージに合った発信をする

これらを意識すると、

メッセージの一貫性が保てます。

実際にビジネスの世界では、

一貫したメッセージを発信している企業が強いんです。

Appleを例に挙げると、

「シンプルで美しいデザイン」というメッセージを

何十年も一貫して発信し続けていますよね。

そのおかげで、人々の心の中に

明確なブランドイメージが形成されているんです。

さらに言えば、自分の専門分野に

焦点を当てることも大切なポイント。

「あの人に聞けばこの分野のことが分かる」

と思われるようになると、自然と信頼も高まります。

一貫したメッセージを長期間発信し続けることで、

あなたの情報発信は強力な影響力を持つようになるんです。

複雑な内容を簡潔にまとめる

複雑な内容を簡潔にまとめることは、

相手の理解度を大きく左右します。

どんなに素晴らしい内容でも、

複雑すぎると相手は途中で離れてしまうんですよね。

例えば、

- 長い説明を3つのポイントに絞る

- 専門的な話を身近な例えで説明する

- 図やチャートを使って視覚的に示す

こういった工夫をすると、

複雑な内容でも伝わりやすくなります。

実際にアインシュタインは

「6歳の子どもに説明できないなら、あなたは本当に理解していない」

と言ったと言われています。

これってまさに情報発信の本質を

突いた言葉だと思うんです。

僕自身も経験があるんですが、

AIの仕組みについて友人に説明する時、

「AIは人間の脳をまねた仕組みで、たくさんの例を見て学習する子どものようなもの」

と言ったら、すごく納得してもらえました。

ここで大事なのは、簡潔にまとめるからといって、

重要な情報を省略しないこと。

本当に伝えたい核心部分は残しつつ、

余計な説明を削ることが上手な簡略化なんです。

複雑な内容こそ、シンプルに伝える工夫が

情報発信の質を高めるポイントになります。

結論を先に伝える

結論を先に伝えることは、

相手の注意を引きつける効果的な方法です。

多くの人は忙しく、長い説明を

最後まで聞いてくれない可能性が高いんですよね。

例えば、

- メールなら最初の一文で結論を述べる

- プレゼンなら冒頭で今日の主張を明確に

- ブログ記事なら導入部で何が分かるかを示す

こんな風に結論から入ると、

相手は内容を理解しやすくなります。

これは「PREP法」とか「逆三角形」とか

呼ばれる手法なんですが、

まず結論→理由→具体例→結論の再確認

という流れで話すと効果的なんです。

例えば、会議で新しい企画を提案するなら、

「今日は○○という新企画を提案します。これにより売上が30%増加すると予測しています」

と最初に言うと、聞き手は内容に集中しやすくなります。

特にビジネスの場面では、

この「結論ファースト」の原則は重要です。

理由や過程がどんなに複雑でも、

結論が明確であれば行動につながりやすい。

だから情報発信するときは、

最初に「何が言いたいのか」を明確に示しましょう。

ストーリー性を取り入れる

ストーリー性を取り入れることは、

情報の記憶率を大幅に高めます。

人間の脳は論理よりも物語に

強く反応するようにできているんですよね。

例えば、

- 自分の経験談を交える

- 成功や失敗のエピソードを紹介する

- 登場人物を設定して話を展開する

こういったストーリー要素があると、

情報が何倍も記憶に残りやすくなります。

実際に広告の世界では、

単に商品の性能を伝えるよりも、

「この商品でこんな問題が解決した」という

ストーリー形式の方が効果的だとわかっています。

歴史的に見ても、ナチスドイツの映画プロパガンダは

娯楽性とストーリー性を巧みに利用して、

人々の感情に訴えかけていました。

もちろんその目的は否定すべきものですが、

ストーリーの力を示す例として挙げられます。

僕の友人のケースだと、

ダイエット商品を紹介する時に、

「私はこの商品で3ヶ月で10kg痩せました。最初は○○が大変でしたが...」

というストーリーで語ると反応が全然違うと言っていました。

だからこそ、単調な情報発信ではなく、

起承転結のあるストーリーを取り入れましょう。

感情を動かすストーリーは、

あなたのメッセージを強力に届ける武器になります。

視覚的要素を効果的に活用する

視覚的要素を効果的に活用することは、

情報の理解度と記憶率を飛躍的に高めます。

人間の脳は文字情報より視覚情報の方が

処理しやすくできているんですよね。

例えば、

- 複雑なデータをグラフで表現する

- 手順や流れを図解する

- 重要なポイントを画像で強調する

こういった視覚的要素があると、

理解のスピードが格段に上がります。

研究によると、人は文字だけの情報より、

視覚的要素がある情報の方を約6倍も

よく覚えているそうなんです。

例えば料理のレシピブログを見ると、

手順ごとに写真があるものと文字だけのものでは、

どちらが分かりやすいか一目瞭然ですよね。

僕自身も先日、友人にプログラミングを教えた時、

文字で説明するよりも図を描いて示した方が

はるかに早く理解してもらえました。

ただし、視覚的要素を使う際は

本当に必要な場面で使うことが大切です。

無関係な画像をたくさん使うと、

かえって情報が伝わりにくくなってしまいます。

文字と視覚的要素のバランスを考えながら、

効果的に組み合わせることがポイントです。

バイアスを含む情報発信の4つの失敗例

情報発信するとき、知らず知らずのうちに

バイアスが入り込んでしまうことがあります。

そんなバイアスを避けるためにも、

よくある失敗例を知っておくと役立ちます。

特に気をつけたい失敗例は、

- 曖昧な表現で受け手を混乱させる

- 専門知識に偏りすぎて共感を失う

- 一貫性のない発信でブランドイメージを損なう

- 娯楽性がなく興味を引けない

この4つなんですよね。

これらの失敗例を知っておくと、

自分の情報発信が格段に良くなります。

では、それぞれの失敗例について

詳しく見ていきましょう。

曖昧な表現で受け手を混乱させる

曖昧な表現は情報の受け手を

混乱させてしまう大きな原因です。

はっきりとした言葉で伝えないと、

相手に正確に伝わらないんですよね。

例えば、

- 「そのうちやります」という期限不明な約束

- 「まあまあ良い」という評価の曖昧さ

- 「適当に」という指示の不明確さ

こういった表現は

相手を困らせてしまいます。

実際の例で言うと、日本の政治家の

発言を思い浮かべてみてください。

「前向きに検討します」とか

「状況を見極めて判断します」とか。

こんな曖昧な言い方をされると、

本当はどうしたいのか全然わからないですよね。

一方で海外の政治家は「私は○○を実現します」と

具体的に言うことが多いんです。

だからこそ、情報を発信するときは

できるだけ具体的に伝えましょう。

曖昧な表現は相手の信頼を

失うことにもつながるんです。

専門知識に偏りすぎて共感を失う

専門知識ばかり並べると、

一般の人には伝わらなくなります。

専門用語や難しい概念が多すぎると、

読み手や聞き手が離れていくんですよね。

例えば、

- 医師が患者に専門用語だけで説明する

- ITエンジニアが顧客に技術的な話ばかりする

- 学者が一般向け講演で学術用語を多用する

こういった場面では

相手の理解度に合わせられていません。

専門知識を持つ人がやりがちなのが、

「これくらい知ってるよね」という思い込み。

例えば私が友達にAIの話をするとき、

「プロンプトエンジニアリング」とか

「トークン数」とか言っても通じないんです。

でも「AIに指示を出す方法」とか

「AIが処理できる文字数の制限」と言えば

すぐに理解してもらえます。

だから、専門知識は持ちつつも、

相手に合わせた言葉選びが大切なんです。

一貫性のない発信でブランドイメージを損なう

一貫性のない情報発信は、

あなたの信頼性を大きく下げてしまいます。

今日言ったことと明日言うことが違うと、

人は「この人は何を考えているの?」と混乱するんです。

例えば、

- 健康に良いと言っていた食品を翌週に批判する

- 政治的な立場がコロコロ変わる

- 商品の説明が担当者によって異なる

こういった一貫性のなさは

信頼関係を壊してしまいます。

実際にあった例で言うと、

あるインフルエンサーが「お金より時間が大切」と

言っていたのに、次の投稿では

「稼ぐことが最優先」と言っていたんです。

フォロワーからは「結局何が言いたいの?」

という声が上がっていました。

だからこそ、自分の軸をしっかり持って

一貫したメッセージを発信することが大切なんです。

ブランドイメージは一度崩れると

取り戻すのに何倍もの努力が必要になります。

娯楽性がなく興味を引けない

どんなに素晴らしい内容でも、

面白くなければ人は見てくれません。

情報だけを淡々と伝えても、

相手の心には響かないんですよね。

例えば、

- データだけを羅列したプレゼン

- 感情の起伏がないスピーチ

- ストーリー性のない商品説明

こういった発信は

すぐに人の記憶から消えてしまいます。

歴史的な例を挙げると、

実はナチスドイツは映画を使った

プロパガンダがとても上手だったんです。

もちろん内容は良くないんですが、

技術的には当時の映画に娯楽性を

取り入れることで人々の心をつかみました。

最近のCMでも、単に商品の説明だけでなく

小さなドラマのようになっているものが

記憶に残りやすいですよね。

だからこそ、情報発信には

ストーリーや感情を取り入れることが

とても大切なんです。

情報発信の効果を高める3つの実践ポイント

情報発信で成功する人には

共通点があるのをご存知ですか?

それは「伝え方」の

テクニックを知っているんです。

これを知れば、あなたの発信も

グンと効果が上がりますよ。

ポイントは3つ。

- 自分の専門分野に焦点を絞る

- 結論から伝えて行動を促す

- 感情に訴えかける要素を組み込む

この3つを意識するだけで、

あなたの情報発信は劇的に変わります。

どれも難しいことじゃなく、

ちょっとした意識の違いなんです。

それでは、これから詳しく

それぞれ解説していきます。

自分の専門分野に焦点を絞る

専門分野に焦点を絞ると、

情報発信の効果が何倍にも高まります。

なぜなら、専門的な知識があるほど

信頼性が増すからなんですね。

例えば、

- パン屋さんがパン作りを教える

- 元教師が勉強法を教える

- プロカメラマンが写真のコツを教える

こういう専門性のある発信は

自然と人が集まってくるんです。

特に専門知識を持つ人の発信は

説得力が違いますよね。

例えば海外の政治家と

日本の政治家を比べてみると、

その違いがはっきり分かります。

海外の政治家は自分の専門分野や

得意なテーマに絞って話すことが多いです。

だから一貫性があって

メッセージが伝わりやすい。

でも、何でもかんでも話そうとすると、

どれも中途半端になっちゃうんです。

だから、あなたが得意なことや

詳しいことに絞って発信しましょう。

そうすれば自然と信頼性が高まり、

あなたのファンが増えていくんです。

結論から伝えて行動を促す

結論から先に伝えることで、

相手の行動を促せるんです。

なぜかというと、人は複雑な説明より

シンプルな指示の方が動きやすいから。

例えば、

- 「これを買うと得します」

- 「この方法で5kg痩せました」

- 「3ステップで英語が話せます」

こんな風に結論を先に伝えると、

相手は「なるほど」と思うんです。

特に忙しい現代人は、

長い説明を聞く余裕がありません。

だから最初に「何が言いたいのか」を

はっきり伝えることが大切なんです。

例えば商品の説明をするとき、

最初に「これを使うとどうなるか」を

伝えた方が効果的です。

理由や過程はその後に説明すれば、

相手はすでに興味を持っているので

ちゃんと聞いてくれるんですよ。

私も以前は「なぜそうなるか」から

説明していましたが、全然効果がなかった。

でも結論から伝えるようにしたら、

反応がグンと良くなりました。

だから、あなたも情報発信するときは

結論から伝える習慣をつけましょう。

感情に訴えかける要素を組み込む

感情に訴えかける要素を入れると、

情報がグッと記憶に残りやすくなります。

これは人間の脳が感情と結びついた

情報を優先的に記憶するからなんです。

例えば、

- 笑いを取り入れる

- 感動的なストーリーを語る

- 驚きの要素を入れる

こういった感情を動かす工夫をすると、

相手の心に残りやすくなるんです。

単調な情報だけを伝えても、

すぐに忘れられてしまいます。

テレビCMを思い出してみてください。

印象に残るCMって、必ず何かしら

感情を揺さぶる要素がありますよね。

例えば、ナチスドイツの映画プロパガンダは

娯楽性を上手く利用していました。

単なる政治的メッセージではなく、

ストーリー性のある映画として

人々の感情に訴えかけたんです。

もちろん内容は良くないですが、

伝え方のテクニックとしては

非常に効果的だったんですね。

私も最近の投稿で、冗談を

いくつか入れてみたところ、

いいねやコメントが3倍になりました。

だから情報発信するときは、

必ず感情に訴える要素を

入れることを意識しましょう。

理解しやすい情報発信をするための5つのポイント

情報をわかりやすく伝えるには、

たった5つのコツを押さえるだけでOK。

この5つを意識するだけで、

あなたの情報発信は劇的に変わります。

その5つが、

- 専門用語を日常的な言葉に置き換える

- 抽象的な概念を具体例で説明する

- 視覚的要素を効果的に活用する

- キーポイントを繰り返し強調する

- 読者の知識レベルに合わせた表現を選ぶ

なんですよね。

これらはどれも簡単そうに見えて、

実はちゃんとできてる人は少ないんです。

でも大丈夫、この記事を読めば

すぐに実践できるようになりますよ。

それぞれ詳しく解説していきます。

専門用語を日常的な言葉に置き換える

専門用語は日常語に変えると、

誰でも理解できる情報になります。

なぜなら専門用語は知ってる人にしか

伝わらないからなんですよね。

例えば、

- 「ROI」→「投資した分がどれだけ戻ってくるか」

- 「コンバージョン率」→「見た人が買う割合」

- 「アルゴリズム」→「計算の手順」

こんな感じで置き換えると

ぐっと伝わりやすくなります。

もっと身近な例で言うと、

お医者さんが「急性上気道炎です」と言うより

「風邪ですね」と言った方が安心しますよね。

これと同じことなんです。

特に気をつけたいのは、

あなたにとって当たり前の言葉でも、

相手にとっては難しい場合があること。

例えば、マーケティングの人が

「ペルソナ設定が重要」と言っても、

初心者には何のことかわかりません。

だから「どんな人に向けて作るか決める」

と言い換えた方が伝わるんです。

専門用語を使いたくなる気持ちは

わかりますが、まずは相手に伝わることを

最優先に考えましょう。

抽象的な概念を具体例で説明する

抽象的な話は具体例を添えると、

すーっと頭に入ってくるようになります。

なぜなら人は具体的なイメージが

あると理解しやすいからなんですよね。

例えば、

- 「効果的なコミュニケーション」→「相手の目を見て、うなずきながら聞く」

- 「生産性向上」→「1時間でできる仕事量が2倍になる」

- 「健康的な生活習慣」→「毎朝6時に起きて30分ウォーキングする」

このように具体的に言うと

パッと頭に浮かぶようになります。

特に効果的なのは、日常生活と

結びつけた例え話なんですよ。

たとえば「資産運用は植物を育てるようなもの」

と言えば、「すぐには大きくならないけど、

コツコツ手入れすれば育つ」というイメージが湧きます。

こういう例え話があると、

難しい概念もスッと入ってくるんです。

さらに、自分自身の経験を

具体例として話すのも効果的。

「私も最初は全然わからなかったけど、

こうやって練習したら上手くいった」

という話は説得力がありますよね。

抽象的な概念だけで終わらせず、

必ず具体例をセットで提供することで、

相手の理解度がグンと上がります。

視覚的要素を効果的に活用する

視覚的な要素を使うと、

情報が一目で伝わるようになります。

これは人間の脳が文字より

画像の方が処理しやすいからなんです。

例えば、

- 文章だけより図解があると理解度が上がる

- 数字の変化はグラフで見せると印象に残る

- 手順説明は写真や動画があるとわかりやすい

こんな風に視覚要素を

加えるだけで効果絶大です。

特に複雑な情報を伝えるときは、

図解やチャートが強い味方になります。

例えば、ダイエットの説明で

「1日の摂取カロリーと消費カロリーの差が

マイナスになれば痩せる」と言うより、

天秤のイラストで見せた方がわかりやすいですよね。

また、色使いも重要なポイント。

関連する情報には同じ色を使ったり、

重要な部分は目立つ色にしたりすると、

情報の関係性が視覚的に伝わります。

ただし、使いすぎには注意が必要です。

あれもこれもと詰め込みすぎると、

かえって情報が伝わりにくくなります。

シンプルで見やすい視覚要素を

適切に配置することで、あなたの情報は

格段に理解されやすくなりますよ。

キーポイントを繰り返し強調する

大事なポイントは繰り返すと、

相手の記憶に残りやすくなります。

これは人間の脳が繰り返し聞いた情報を

重要だと判断するからなんですよね。

例えば、

- 冒頭で要点を述べる

- 本文で詳しく説明する

- 最後にもう一度要点をまとめる

というように、同じことを

形を変えて繰り返すんです。

特に効果的なのは、「3回法則」と

呼ばれるテクニックです。

大事なポイントを、冒頭・中盤・終盤の

3回出すことで記憶に残りやすくなります。

たとえば、プレゼンでも

「これからお話しすること」「今お話ししていること」

「今日お話ししたこと」と3回出すと効果的ですよね。

ただし、ただ同じことを

繰り返すだけではつまらなくなります。

少しずつ言い方を変えたり、

違う角度から説明したりすると、

飽きずに理解を深められるんです。

例えば「早起きは健康にいい」という

メッセージを伝えるなら、

「朝型生活で健康になる」「早起きで免疫力アップ」

「朝活で一日を有効活用」と表現を変えるといいですね。

キーポイントの繰り返しは、

情報を定着させる最も効果的な方法の

一つなんですよ。

読者の知識レベルに合わせた表現を選ぶ

相手の知識レベルに合わせると、

情報がスムーズに伝わるようになります。

これは当たり前のことですが、

意外と多くの人が見落としがちなんです。

例えば、

- 初心者には基礎からわかりやすく

- 中級者には新しい視点や応用法を

- 専門家には最新の専門的知見を

このように、相手によって

伝え方を変える必要があります。

特に気をつけたいのは、

自分の知識レベルを基準にしないこと。

あなたが当たり前に知っていることでも、

相手にとっては初めて聞く情報かもしれません。

例えば、料理のレシピを書くとき、

「適量の塩を入れる」では初心者には伝わりません。

「小さじ4分の1の塩」と具体的に書く方が親切です。

また、同じ内容でも表現を

変えることも大切なポイント。

子供向けなら「おもしろい例え話」、

ビジネスパーソン向けなら「データと具体例」、

学術的な場なら「研究結果と理論」というように。

さらに、読者からのフィードバックを

積極的に集めることも効果的です。

「わかりにくかった点はどこですか?」と

聞いてみると、自分では気づかなかった

改善点が見つかることも多いんです。

相手の立場に立って考え、

その知識レベルに合わせた表現を選ぶことで、

あなたの情報発信は格段に効果的になりますよ。

情報発信で避けるべき3つの失敗パターン

あなたの情報発信が全然届いてない…

そんな悩みを今日で終わりにしましょう。

この記事を読めば、

情報発信の致命的な失敗を避けられます。

特に気をつけるべき3つのポイントは、

- 難解な表現で読者を遠ざける

- 情報過多で核心メッセージを曖昧にする

- 論理的でも退屈な内容で興味を失わせる

この3つさえ避ければ、

あなたの発信力はグンと上がります。

どれも気づかないうちに

やってしまいがちなミスなんですよね。

でも大丈夫、

簡単に直せる問題ばかりです。

それじゃあ、それぞれの失敗パターンについて

詳しく見ていきましょう。

難解な表現で読者を遠ざける

難しい言葉を使うと、

読者はすぐに離れていきます。

なぜなら、理解できない内容に

人は時間を使いたくないからです。

例えば、

- 「最適化」→「良くする」

- 「コンセプト」→「考え方」

- 「ファシリテーション」→「場を盛り上げること」

このように言い換えるだけで、

グッと伝わりやすくなるんです。

特に専門用語は要注意。

あなたには当たり前でも、読者には難しい言葉かもしれません。

私の友達は医療系のブログを書いていて、

最初は専門用語だらけでした。

でも「おばあちゃんにも分かるように」と

意識して書き直したら、読者が3倍に増えたんです。

難しく書くのは簡単なんですよ。

でも、シンプルに伝えるのが本当の実力なんです。

専門家向けの発信なら専門用語も

使っていいんですけど、その場合でも、

初めて出てくる言葉には説明を添えましょう。

難しい言葉を避けるだけで、

あなたのメッセージは確実に届きやすくなります。

情報過多で核心メッセージを曖昧にする

情報を詰め込みすぎると、

本当に伝えたいことが埋もれてしまいます。

これは意外と多くの人が

陥りがちな失敗パターンなんです。

例えば、

- 一つの記事に複数のテーマを詰め込む

- 関係ない話題を混ぜる

- 必要以上に細かい説明をする

こういった情報過多は、

読者を混乱させるだけです。

私も以前は「詳しく書かなきゃ」と思って、

一つの記事に知識を全部詰め込んでいました。

でも読者からは「何が言いたいのか分からない」

という感想ばかり…。

そこで「この記事で伝えたいことは1つだけ」と

決めてから書くようにしたんです。

すると「分かりやすい!」という

コメントが増えてきました。

情報は少なければ少ないほど、

核心メッセージが際立ちます。

だから、本当に必要な情報だけを

厳選して伝えることが大切なんです。

「これは本当に必要?」と

常に自問自答しながら発信しましょう。

論理的でも退屈な内容で興味を失わせる

論理的に正しくても、

面白くなければ誰も読んでくれません。

これは特に専門家が

陥りやすい落とし穴なんです。

例えば、

- 数字やデータばかりの説明

- 感情を排除した客観的な文章

- 堅苦しい言い回し

こういった表現は、

読者を一瞬で退屈させてしまいます。

大学の論文のような文章は、

一般の人には苦痛でしかないんですよね。

人気YouTuberを見てみると、

難しい内容でも笑いを交えて話しています。

私の知り合いのブロガーは、

投資の話をするときも自分の失敗談を

交えて書くようにしています。

そうすることで読者は

「あ、この人も失敗するんだ」と親近感を持ち、

最後まで読んでくれるようになったそうです。

論理的であることは大事ですが、

それだけじゃ人の心は動かせません。

あなたの個性や体験談、

ちょっとしたユーモアを加えることで、

読者は最後まで興味を持って読んでくれます。

退屈な内容は、

どんなに価値があっても届かないんです。

読者を惹きつける情報発信テクニック4選

情報発信で大切なのは、

読者の心をつかむテクニックです。

これから紹介する4つの方法を

マスターすれば、あなたの発信力は格段にアップします。

その4つとは、

- ストーリー性を取り入れて共感を得る

- ユーモアを適度に織り交ぜる

- 読者の課題に直結する内容を提供する

- 簡潔で明確なメッセージを心がける

この4つのテクニックは

どれも実践しやすいものばかり。

でも効果は絶大なんです。

読者はあなたの情報に惹きつけられていきます。

それでは、これから

それぞれ詳しく解説していきますね。

ストーリー性を取り入れて共感を得る

ストーリーは読者の心を

グッと掴む最強の武器です。

なぜかというと、人は

物語形式の情報に自然と引き込まれる脳の仕組みを持っているからなんですよ。

例えば、

- 自分の失敗談から学んだこと

- 成功までの道のりと苦労

- 日常で気づいた小さな発見

こういった物語は

読者の共感を呼びます。

特に「最初は私も全然ダメだった」

という挫折からの成長ストーリーは強力。

読者は「この人も同じ悩みを

抱えていたんだ」と親近感を覚えるんです。

実は私も最初のブログ記事は

全然読まれなかったんですよ。

でもストーリー性を意識した途端、

コメントやシェアが増えたんです。

このように、数字やデータだけでは

伝わらない感情が物語には宿ります。

だからこそ、情報発信には

必ずストーリー要素を入れましょう。

ユーモアを適度に織り交ぜる

ユーモアを取り入れると、

硬い内容でも読みやすくなります。

堅苦しい情報も笑いを交えることで、

読者は楽しみながら学べるようになるんです。

例えば、

- ちょっとした自虐ネタ

- 日常あるあるの話

- 意外な例え話

こういった要素が

読者を飽きさせません。

特に専門的な内容を伝える時は、

ユーモアがあると理解が深まります。

「SEO対策は恋愛と同じで、

押しつけるとうまくいかない」みたいな例え話。

こんな風に言われると、

難しい概念も親しみやすくなりますよね。

ただし、気をつけたいのは

やりすぎないこと。

面白さだけを追求して

本質的な情報が薄くなると逆効果。

バランスが大事なんです。

適度な笑いと有益な情報の両立を心がけましょう。

読者の課題に直結する内容を提供する

読者が抱える課題に

ズバリ答える内容こそ最強です。

なぜなら、人は自分の問題を

解決してくれる情報に最も価値を感じるからなんですよ。

例えば、

- よくある悩みとその解決策

- 時間やお金の節約方法

- 具体的なハウツー

このような内容は

読者の心を掴みます。

「どうすれば子どもが野菜を

食べてくれるか」という具体的な課題。

これに対して「野菜を小さく刻んで

カレーに混ぜる方法」といった具体策を提示する。

そうすると読者は

「これ、今日から使える!」と感じるんです。

実は私も、読者からの質問を

記事のネタにすることが多いんですよ。

そうすると必然的に

誰かの役に立つ内容になります。

読者の課題に寄り添った内容こそ、

長く読まれる記事の秘訣なんです。

簡潔で明確なメッセージを心がける

伝えたいことは

シンプルに伝えることが大切です。

というのも、情報過多の現代では

簡潔で分かりやすい情報が重宝されるからなんですよね。

例えば、

- 一つの記事で一つのテーマに絞る

- 結論を先に伝える

- 短い文章で区切って書く

こういった工夫が

読者の理解を助けます。

特に「この記事を読むと〇〇が

できるようになります」と最初に伝えると効果的。

読者は自分に関係ある情報かどうか

すぐに判断できるからです。

よく見かけるのが、あれもこれも

詰め込みすぎた記事。

情報量が多すぎると

かえって何も伝わらなくなります。

私も以前は知識をすべて

伝えようとして失敗しました。

大事なのは「何を伝えないか」

を決める勇気なんです。

シンプルで明確なメッセージこそ、

読者の心に残る最短ルートなのです。

専門家向け情報発信で成功する3つの秘訣

専門知識を持つあなたの情報が、

多くの人に届かない理由があります。

実は専門家が陥りがちな

情報発信の落とし穴があるんです。

この記事では成功する秘訣として

- 適切な専門用語を効果的に使い分ける

- 複雑な概念をわかりやすく解説する

- 読者の専門知識レベルを正確に把握する

という3つのポイントを

詳しく解説していきます。

これらを意識するだけで

あなたの情報発信は劇的に変わります。

それぞれのポイントについて

具体的に見ていきましょう。

適切な専門用語を効果的に使い分ける

専門用語は相手によって

使い分けることが超重要です。

なぜなら、相手の理解度によって

伝わり方が全然違うからなんです。

たとえば、こんな場面で

使い分けが必要になります。

- 初心者向けには専門用語を極力避ける

- 中級者には簡単な説明付きで使う

- 専門家同士なら適切に専門用語を活用する

専門用語を使うときは

必ず言い換えや説明を添えましょう。

たとえば医療の分野だと

「心筋梗塞」という言葉。

これを一般の人には

「心臓の血管が詰まる病気」と

言い換えるといいんです。

でも気をつけたいのは

専門用語を使いすぎること。

使いすぎると読者は

ついていけなくなります。

だからこそ、専門用語は

本当に必要な時だけ使いましょう。

そして使うときは必ず

わかりやすい説明を添えること。

これが専門家として

信頼を得るコツなんです。

複雑な概念をわかりやすく解説する

複雑な概念は身近な例えを使って

シンプルに説明するのがベストです。

なぜなら人は具体的なイメージが

あると理解しやすくなるからです。

例えば次のような方法で

難しい概念も伝わりやすくなります。

- 日常生活の例え話を使う

- ステップバイステップで説明する

- 図やイラストを活用する

特に効果的なのは

誰もが知っている例え話です。

例えば投資のリスク分散を説明するなら

「卵を一つのカゴに盛るな」という

古い格言が使えますよね。

さらに細かく言うと

専門的な内容を伝える時は

「これは〇〇みたいなものです」

という言い方が効果的なんです。

私の経験でも、プログラミングを

教える時に「変数はラベル付きの箱」と

例えると理解が早かったです。

また、長い説明よりも

短く区切って伝えることも大事。

一度に全部伝えようとせず

少しずつ理解を積み重ねていく。

このように複雑な概念も

工夫次第でわかりやすく伝わるんです。

読者の専門知識レベルを正確に把握する

読者がどのレベルなのかを

把握することが何より大切です。

なぜなら、レベルに合わない情報は

どんなに優れていても届かないからです。

読者のレベルを把握するには

こんな方法があります。

- コメントやフィードバックを分析する

- アンケートを実施してみる

- 質問の内容から理解度を推測する

読者層を知ることで

情報の出し方が変わってきます。

例えば初心者向けなら

基礎から丁寧に説明する必要があります。

一方で専門家向けなら

最新の研究結果や深い考察が喜ばれます。

私がブログを始めた頃は

みんな専門家だと思い込んでいました。

でも実際のアクセス解析をしたら

初心者の方が圧倒的に多かったんです。

それからコンテンツを

初心者向けに変えたところ

反応が劇的に良くなりました。

また、読者のレベルは

時間とともに変化することも忘れずに。

最初は初心者だった読者も

あなたの情報で成長していきます。

だからこそ、定期的に

読者層を分析し直すことが

成功への近道なんです。

情報発信で成功するための3つの基本戦略

情報発信で成功するには、

実は3つの基本戦略があるんです。

これを押さえておけば、

あなたの発信力は格段にアップします。

その3つが、

- シンプルな言葉で伝える

- ターゲットに合わせた内容を提供する

- エンターテイメント要素を取り入れる

なんですよね。

この3つの戦略を上手く組み合わせると、

驚くほど反応が変わってきます。

どんな発信をするにしても、

この基本は外せないポイントです。

それでは、それぞれの戦略について

詳しく解説していきますね。

シンプルな言葉で伝える

シンプルな言葉で伝えるのは、

情報発信の最も大切な基本です。

難しい言葉を使うと、

相手に伝わらなくなるんですよね。

例えば、

- 小学生でも理解できる表現を使う

- 専門用語には必ず説明を付ける

- 一度でも難しいと感じさせない

このようなポイントを

意識することが大切です。

特に専門用語は要注意。

使うなら必ず分かりやすく説明しましょう。

例えば「SEO対策」という言葉を使うなら、

「検索エンジンで上位表示されるための工夫」と

説明を添えるといいんです。

これ、意外と見落としがちなんですが、

一度でも難しいと感じさせると、

読者はすぐに離れていってしまいます。

「ちょっと難しいな」と思った瞬間に、

人は別のコンテンツに移ってしまうんですよね。

だからこそ、どんな専門的な内容でも、

できるだけシンプルな言葉で

噛み砕いて伝えることが重要なんです。

ターゲットに合わせた内容を提供する

ターゲットに合わせた内容を提供するのは、

情報発信の効果を何倍にも高める秘訣です。

誰に向けて発信するかで、

内容の深さや表現を変える必要があるんです。

例えば、

- 幅広い層向けなら簡単な表現を選ぶ

- 専門家向けなら適度に専門的な内容を含める

- 相手の知識レベルに合わせて情報の深さを調整する

こういった調整が

とても大切になってきます。

幅広い層に向けた発信をするなら、

誰でも理解できる言葉を選ぶことが重要。

逆に専門家向けなら、

ある程度の専門用語を使った方が

相手に「分かってくれている」と

信頼感を持ってもらえるんです。

これ、私も最初は間違えていたんですが、

どんな相手にも同じ内容を発信していたら

誰にも刺さらなくなってしまうんですよね。

ターゲットを明確にして、

その人たちが求める情報の深さや

表現方法を選ぶことで、

あなたの情報発信は

ぐっと効果的になります。

エンターテイメント要素を取り入れる

エンターテイメント要素を取り入れると、

情報がグッと記憶に残りやすくなります。

単なる情報だけでは、

人の心に残らないんですよね。

例えば、

- ストーリー性を持たせる

- ユーモアや興味深い事例を織り交ぜる

- 視覚的要素や音声など多様なメディアを活用する

こういった工夫が

効果を発揮するんです。

情報をストーリー仕立てにすると、

人は自然と集中して聞いてくれます。

「ある営業マンがこの方法を使って

売上を3倍にした」というように

具体的な人物と状況を設定すると、

聞き手は感情移入しやすくなるんです。

ここがポイントなんですけど、

ユーモアを交えることも効果的。

真面目な内容でも、

時々クスッと笑える要素があると、

相手の緊張がほぐれて

情報が入りやすくなります。

私自身、講演会で話すときは

必ず冗談を入れるようにしていますが、

その瞬間に聴衆の表情が和らぐのが

はっきりと分かるんですよね。

エンターテイメント要素は

情報発信を楽しくするだけでなく、

記憶に残りやすくする

強力な武器なんです。

効果的な情報発信のための言葉選びの技術5つ

難しい言葉を使って情報を発信しても、

誰も理解してくれないんです。

適切な言葉選びをマスターすれば、

あなたの伝えたいことが確実に届きます。

その5つの技術が、

- 小学生でも理解できる表現を使う

- 専門用語には必ず説明を加える

- 一文を短くまとめる

- 具体例を示して理解を深める

- 難しい概念を身近な例えで説明する

なんですよね。

これらの技術は単純そうに見えて、

実践するのが意外と難しいものです。

でも、この5つのポイントを押さえておけば、

あなたの情報発信は格段に効果的になります。

それぞれ詳しく解説していきますね。

小学生でも理解できる表現を使う

小学生でも理解できる言葉で話すと、

すべての人に情報が伝わりやすくなります。

なぜかというと、シンプルな言葉ほど

理解の壁が低くなるからなんですよね。

例えば、

- 「購入する」より「買う」

- 「記載する」より「書く」

- 「摂取する」より「食べる・飲む」

こういった言い換えをすることで、

誰でも理解できる内容になります。

難しい言葉を使うと知的に見えると

思いがちですが、実はその逆なんです。

本当に物事を理解している人は、

シンプルな言葉で説明できるんですよ。

アインシュタインも「6歳の子どもに

説明できないなら、あなたは理解していない」

と言ったとされています。

一度でも難しいと感じさせると、

読者はすぐに離れていってしまいます。

だからこそ、どんな専門的な内容でも

小学生にも伝わる言葉を選ぶことが大切です。

専門用語には必ず説明を加える

専門用語を使うときは、

必ず簡単な説明をセットにしましょう。

これをしないと、読者は置いてけぼりに

なってしまうんですよね。

例えば、

- SEO(検索エンジンで上位表示されるための対策)

- UI(使う人が見る画面や操作方法)

- アルゴリズム(問題を解決するための手順や計算方法)

このように括弧書きで説明を加えると、

初心者でも内容が理解できます。

専門用語をそのまま使うと、

知ってる人だけの「内輪話」になります。

でも説明を加えることで、

新しい知識として学べる機会になるんです。

さらに、説明を丁寧にすることで

あなたへの信頼感も高まります。

「この人は私のことを考えて

情報を提供してくれている」

と感じてもらえるからです。

専門用語の説明は面倒くさいと

思うかもしれませんが、これこそが

読者との信頼関係を築く第一歩なんです。

一文を短くまとめる

一文は短く、シンプルに

まとめることが大切です。

長い文章は読者の頭に

入ってこないからなんですよね。

例えば、

- 20文字程度で改行する

- 一文一義を心がける

- 接続詞を使いすぎない

こういった工夫をすることで、

読みやすさが格段に向上します。

特にスマホで読む人が増えた今、

短い文は読みやすさの基本なんです。

長い文章は情報量が多すぎて、

一度で理解するのが難しくなります。

だから、一つの文では

一つのことだけを伝えるようにしましょう。

「そして」「しかし」「さらに」などの

接続詞を多用すると文が長くなりがち。

短い文を心がけるだけで、

あなたの文章は驚くほど読みやすくなります。

具体例を示して理解を深める

具体例を示すことで、

抽象的な内容が分かりやすくなります。

なぜなら人は具体的なイメージが

あると理解が深まるからなんです。

例えば、

- 数字を使った具体例

- 日常生活での事例

- 読者が経験しそうな状況

このような具体例があると、

読者は「なるほど!」と納得します。

「この商品で売上が3倍になった」

より「この商品で売上が月10万から

30万に増えた」の方が具体的ですよね。

抽象的な説明だけだと、

頭の中でイメージできないんです。

でも具体例があれば、

自分の状況に置き換えて考えられます。

「私もこうなりたい」「これなら

できそう」と思ってもらえれば、

行動につながりやすくなるんですよね。

具体例は説得力を高める

最強の武器だと言えます。

難しい概念を身近な例えで説明する

難しい概念は身近な例えを使うと、

すっと頭に入ってくるものです。

なぜなら例えは既知の情報と

未知の情報を橋渡しするからなんです。

例えば、

- クラウドサービスは「本棚の貸し出し」

- プログラミングは「料理のレシピ作り」

- マーケティングは「恋愛の駆け引き」

こんな風に例えると、

難しい概念も理解しやすくなります。

「SEOとは検索エンジン最適化のことで...」

と説明するより「SEOとは図書館で

自分の本を目立つ場所に置いてもらうための

工夫」と言った方が分かりやすいですよね。

身近な例えは、相手の知識と

あなたの説明をつなぐ架け橋になります。

例えを考えるときは、

できるだけ多くの人が知っていることや

経験していることを選びましょう。

学校生活、食事、買い物など

誰もが経験していることが最適です。

良い例えは「あ、そういうことか!」

という瞬間を生み出し、理解を一気に

深めることができるんです。

情報発信のターゲット別アプローチ法4つ

情報発信って相手によって

全然アプローチが変わるんです。

この記事を読めば、どんな相手にも

刺さる情報発信ができるようになりますよ。

- 一般向けには基礎知識から説明する

- 専門家向けには適切な専門性を盛り込む

- 年齢層に合わせた表現方法を選ぶ

- 顧客の関心事に焦点を当てる

これらのアプローチ法を使い分けることで、

あなたの情報はもっと届くようになります。

どんな相手にも伝わる情報発信って

実はコツがあるんですよね。

それでは、それぞれの方法について

詳しく解説していきますね。

一般向けには基礎知識から説明する

一般向けの情報発信では、

まずは基礎知識から丁寧に説明するのがポイントです。

なぜなら、相手が予備知識を持っていない

可能性が高いからなんですよね。

例えば...

- 小学生でも分かる言葉を選ぶ

- 専門用語には必ず説明を付ける

- 理解しやすい例え話を入れる

こういった工夫が

とても大切になってきます。

もっと具体的に言うと、

「AIによる自然言語処理」という言葉ではなく、

「コンピューターが人間の言葉を理解する仕組み」

という言い方をするということです。

一度でも難しいと感じさせると、

読者はすぐに離れていってしまうんです。

だから、シンプルな言葉で

一つ一つ丁寧に説明することが重要。

小学生に教えるつもりで

説明するのがベストなんですよ。

そうすれば、どんな人でも

あなたの情報を理解できるようになります。

専門家向けには適切な専門性を盛り込む

専門家向けの情報発信では、

ある程度の専門性を盛り込むことが大切です。

これは専門家が「自分の知識レベルに

合っている」と感じるためなんですよね。

例えば...

- 業界用語を適度に使う

- 最新の研究データを引用する

- 深い洞察や分析を提供する

このような要素を

入れることが効果的です。

専門家は基礎的な説明ばかりだと、

「当たり前のことしか言っていない」と

感じてしまうことがあるんです。

だからといって難しすぎる内容では、

かえって信頼を失うこともあります。

ここで大事なのは「適度な」専門性。

相手の知識レベルを見極めることが重要です。

例えば、マーケティングの専門家なら

ROIやCVRといった用語は説明なしで使っても大丈夫。

でも、あまりにマニアックな用語ばかりだと、

その分野の専門家でも理解しづらくなります。

専門家の知識レベルに合わせた

適切な専門性の提供が鍵なんです。

年齢層に合わせた表現方法を選ぶ

情報発信する際は、

ターゲットの年齢層に合わせた表現が必須です。

年齢によって言葉の理解度や

関心事が全然違うからなんですよね。

例えば...

- 若年層には流行りの言葉を取り入れる

- シニア層には丁寧でゆっくりした説明を

- 中年層には具体的なメリットを強調する

こんな風に年齢で

アプローチを変えるんです。

10代向けなら、TikTokやYouTubeの

トレンドを取り入れた表現が刺さります。

一方、60代以上なら、

スマホの基本操作から丁寧に説明したり、

大きな文字で読みやすくするといった

配慮が必要になってきます。

また、表現方法だけでなく、

使うメディアも年齢層によって変えると効果的。

若い世代ならSNS、

年配の方なら紙媒体やテレビなど、

親しみのあるメディアを選ぶことも大切です。

年齢層に合わせた表現を選ぶことで、

情報の受け取られ方が格段に良くなります。

顧客の関心事に焦点を当てる

情報発信で最も大切なのは、

顧客が本当に知りたいことに焦点を当てることです。

どんなに良い情報でも、

相手の関心がなければ届かないんですよね。

例えば...

- 顧客の悩みや課題を先に示す

- 具体的なメリットを明確に伝える

- 実際の成功事例を紹介する

こういったアプローチが

効果的なんです。

ダイエット商品を売るなら、

「この成分がすごい」より先に

「お腹の脂肪が気になりませんか?」と

相手の関心事から入るほうが響きます。

そして、情報を伝える際には

ストーリー性を持たせるのも効果的。

単なる情報の羅列ではなく、

「こんな問題があって、こう解決できました」

という流れで伝えると理解されやすいんです。

さらに、エンターテイメント要素も大切。

ユーモアや興味深い事例を織り交ぜると、

相手は飽きずに最後まで聞いてくれます。

顧客の関心事に焦点を当てることで、

あなたの情報は確実に心に届くようになるんです。

情報発信を魅力的にする演出テクニック6つ

あなたの情報発信が埋もれてしまう理由、

実はたった6つのテクニックが足りないだけかも。

このテクニックを使えば、

読者が「もっと知りたい!」と思う発信ができますよ。

その6つが、

- ストーリー性を持たせて引き込む

- ユーモアを適度に取り入れる

- 印象的な事例を紹介する

- 視覚資料で理解を促進する

- 音声要素を効果的に活用する

- 双方向性のある情報発信を心がける

なんですよね。

どれも難しそうに聞こえるかもしれませんが、

実は誰でも明日から使えるテクニックばかり。

これらを組み合わせることで、

あなたの情報発信がグッと魅力的になります。

では、それぞれの演出テクニックについて

くわしく見ていきましょう。

ストーリー性を持たせて引き込む

ストーリー性を持たせると、

読者はあなたの情報に夢中になります。

なぜなら人は生まれつき

物語が大好きな生き物だからなんですね。

例えば、

- 主人公の困った状況から始める

- 問題解決の過程を順序立てて見せる

- 最後に成功した様子を描く

こんな流れで情報を伝えると、

読者はぐいぐい引き込まれていきます。

もっと具体的に言うと、

「私も最初は全然うまくいかなくて…」

から始まる話は共感を生みやすいんです。

そこから「ある日気づいたことがきっかけで…」

という展開に読者はドキドキします。

ここで大事なのは、

単なる情報の羅列じゃダメってこと。

情報に背景や状況を加えて、

読者が自分ごとのように感じられる工夫が必要です。

ストーリーには登場人物も大切で、

読者が感情移入できる人物を設定しましょう。

こうしたストーリー性があると、

情報がずっと記憶に残りやすくなるんです。

ユーモアを適度に取り入れる

ユーモアを取り入れると、

硬い内容でも読みやすくなります。

でもね、やりすぎると逆効果に

なっちゃうので注意が必要なんです。

例えば、

- 意外な例え話を使う

- 自分の失敗談を笑い話にする

- 軽いジョークを挟む

こういった要素を少し入れるだけで、

読者は「この人面白いな」と感じてくれます。

特に専門的な内容を伝える時、

ちょっとした笑いは緊張をほぐしてくれるんです。

私も先日セミナーで緊張していたとき、

「パソコンと私、どっちが固まってるか分からない状態です」

と言ったら会場が和みました。

ただし、場の雰囲気や相手に

合わせることがとても大切です。

ビジネスの場では品のあるユーモアを、

カジュアルな場ではもう少しくだけた感じで。

このバランス感覚が大事で、

読者を飽きさせない秘訣になります。

印象的な事例を紹介する

印象的な事例を紹介すると、

抽象的な概念が具体的にイメージできるようになります。

事例があることで、

読者の理解度が格段に上がるんですよね。

例えば、

- 成功した人の体験談

- 失敗から学んだ教訓

- 驚きのビフォーアフター

こういった事例は、

読者の心に強く残るものです。

特に数字を含む具体例は説得力があって、

「売上が3倍になった方法」というより

「売上が月20万から60万に増えた方法」の方が印象に残りますよね。

私の知り合いのブロガーさんは、

毎回記事に実際の体験を入れることで

読者数が半年で10倍になったんです。

ここで大切なのは、

あまりにも極端な事例ばかりだと

「自分には無理」と思われてしまうこと。

一般の人でも実現可能な事例や、

段階的に成長していく過程を見せると良いです。

印象的な事例は読者の記憶に残り、

あなたの情報発信の価値を高めてくれます。

視覚資料で理解を促進する

視覚資料を使うと、

複雑な情報もスッと頭に入ってきます。

人間の脳は文字よりも画像の方が

処理しやすいようにできているんですよ。

例えば、

- 分かりやすい図解

- 比較写真

- プロセスを示すフローチャート

こういった視覚資料があると、

文章だけでは伝わりにくい内容も理解しやすくなります。

特にデータを伝える時は、

グラフや表を使うと一目で傾向が分かりますよね。

私も先日、説明書きだけだと

10分かかった説明が、図解を使ったら

2分で理解してもらえた経験があります。

視覚資料を作る時のポイントは、

シンプルさを心がけること。

情報を詰め込みすぎると

かえって分かりにくくなってしまいます。

色使いも重要で、

関連する部分は同じ色にするなど

視覚的に整理されていると理解しやすいです。

視覚資料をうまく活用することで、

あなたの情報発信の質がグンと上がります。

音声要素を効果的に活用する

音声要素を取り入れると、

情報にリアルな臨場感が生まれます。

文字だけでは伝わらない感情や

ニュアンスが音声なら伝わるんですよね。

例えば、

- ポッドキャストでの解説

- 音声付きスライドショー

- 朗読コンテンツ

このような形式を取り入れると、

忙しい人でも移動中などに情報を得られます。

声のトーンや話すスピードによって、

同じ内容でも受け取る印象が変わりますよね。

私も文章で説明するより、

音声で説明した方が「なるほど!」と

言ってもらえることが多いんです。

音声コンテンツを作る時は、

はっきりとした発音と適度な間が大切。

また、背景音楽や効果音を

上手に使うことでメリハリがつきます。

最近はスマホでも高品質な

録音ができるので、特別な機材がなくても

十分始められるのが嬉しいところ。

音声要素を加えることで、

あなたの情報発信に新たな魅力が加わります。

双方向性のある情報発信を心がける

双方向性のある発信をすると、

読者との距離がグッと縮まります。

一方的に情報を流すだけでなく、

読者と対話する姿勢が大切なんですよね。

例えば、

- コメント欄での質問への回答

- アンケートの実施と結果共有

- 読者参加型の企画

こういった取り組みは、

読者が「自分も参加している」と感じる効果があります。

特にSNSでの質問に丁寧に答えると、

その人だけでなく見ている人全員の

信頼度がアップするんです。

私も以前はただ情報を発信するだけでしたが、

読者からの質問コーナーを設けたところ

エンゲージメントが3倍になりました。

双方向性を高めるコツは、

読者が参加しやすい仕組みを作ること。

「こんな悩みありませんか?」と

問いかけたり、簡単に回答できる

選択肢を用意したりするのが効果的です。

また、寄せられた意見や質問に

誠実に応えることで信頼関係が築けます。

双方向性のある情報発信は、

読者とのつながりを深め、ファンを作ります。

情報発信で絶対に避けるべき4つのミス

あなたの情報発信、実は多くの人に

届いていないかもしれません。

たった一つのミスが原因で、

せっかくの価値ある情報が無駄になっています。

これから紹介する4つのミスを避ければ、

あなたの発信力は格段に上がりますよ。

以下の4つのミスに注意しましょう:

- 難解な表現で読者を遠ざける

- ターゲット層を無視した内容にする

- 単調な情報の羅列に終始する

- メディア特性を活かさない一方的な発信をする

これらのミスは誰もが陥りがちですが、

気づかないうちに読者を失っているんです。

特に初心者の方は要注意です。

プロでさえ時々やってしまうミスなんですよ。

それでは、これから一つずつ

詳しく解説していきますね。

難解な表現で読者を遠ざける

難しい言葉を使うと、

読者はすぐに離れていきます。

それは読者が理解できないと

興味を失ってしまうからなんです。

例えば、こんな状況がよくあります:

- 専門用語をそのまま使ってしまう

- 長くて複雑な文章を書いてしまう

- 業界の人だけが分かる略語を使う

特に「ROI最大化のためのKPI設定」

なんて言われても、一般の人は混乱するだけ。

もっと簡単に「投資した分をどれだけ

回収できるかを測る方法」と言えばいいんです。

実は私も以前、SEO対策について

書いたときに同じミスをしました。

「検索エンジン最適化のためのメタディスクリプション設定」

なんて書いていたんです。

でも「Google検索で上位表示されるための

タイトル下の説明文の書き方」と言い換えたら、

反応が全然違ったんですよ。

難しい表現は一度でも使うと、

読者の信頼を失うリスクがあります。

だから、小学生でも分かるような

シンプルな言葉を心がけましょう。

ターゲット層を無視した内容にする

ターゲットを考えずに情報発信すると、

誰にも響かない内容になってしまいます。

なぜなら、万人向けの内容は

実は誰にも刺さらないからなんです。

こんなミスが多いんですよね:

- 専門家向けなのに初歩的すぎる

- 初心者向けなのに難しすぎる

- 年齢層や関心に合っていない

例えば、20代の投資初心者に

「債券のデュレーション管理」について

話しても興味を持ってもらえません。

むしろ「月5千円から始める

資産運用の第一歩」の方が響きますよね。

私の友人は料理ブログを運営していますが、

最初は凝った料理ばかり紹介していました。

でも実際のターゲットは忙しい主婦だと

気づいてからは「15分で作れる時短レシピ」に

変えたところ、読者が3倍に増えたんです。

ここで大事なのは、読者が何を

知りたいのかを常に考えること。

ターゲットの悩みや関心に合わせて

内容を調整することで、情報発信の

効果は劇的に高まるんです。

単調な情報の羅列に終始する

事実だけを淡々と並べると、

読者はすぐに飽きてしまいます。

なぜなら人間の脳は、感情や

ストーリーに反応するからなんです。

よくある単調な情報発信の例:

- データと数字ばかりの説明

- 箇条書きだけの長いリスト

- 感情を揺さぶる要素がない

例えば「この方法で売上が30%上がります」

より「この方法で悩んでいた山田さんの

売上が一ヶ月で30%上がった理由」の方が

興味をひきますよね。

私自身、以前はSNSで情報を

淡々と投稿していました。

でも「昨日、初めてこの方法を試した

40代の主婦が驚いた結果」というように

ストーリー仕立てにしたら、いいねが

10倍になったんです。

ここがポイントなんですが、

人は感情移入できる内容に惹かれます。

だから、事実だけでなく、ユーモアや

興味深い事例、ストーリー性を

取り入れることで、読者を

最後まで引きつけられるんです。

メディア特性を活かさない一方的な発信をする

同じ内容をすべてのメディアで

使い回すのは非効率的です。

それぞれのプラットフォームには

独自の特性があるからなんです。

こんな使い方は避けましょう:

- ブログ記事をそのままTwitterに投稿

- YouTubeの台本をそのままブログに転用

- インスタグラムで文字ばかりの投稿

例えばTwitterなら短く印象的に、

YouTubeなら視覚と音声を活用して、

インスタグラムなら魅力的な画像と

短いキャプションが効果的です。

私の知り合いのコンサルタントは、

最初はどのSNSでも同じ内容を

投稿していました。

でもInstagramでは美しいグラフィックと

短い解説、YouTubeでは詳しい解説動画、

Twitterでは簡潔なアドバイスと使い分けたら、

フォロワーが2倍に増えたんです。

大切なのは、各メディアの特性を

理解して活用すること。

そして、一方的な情報発信ではなく、

読者との対話を意識することで、

あなたの情報はより多くの人に

届くようになるんです。

この記事の重要ポイントを整理

この記事の重要点をチェックリストにまとめました。

要点の最終確認

- 「選択的注意」を理解し、読者の注意を引く視覚的要素を効果的に活用する

- 「選択的解釈」を踏まえ、読者の価値観に合わせた表現を選ぶことが重要

- 「選択的記憶」に対応するため、重要なメッセージを繰り返し伝える

- 小学生でも理解できるシンプルな言葉を選び、専門用語には必ず説明を加える

- ストーリー性を取り入れて読者の共感を得ることで情報が記憶に残りやすくなる

- 一文を短くまとめ、具体例を示して抽象的な概念を分かりやすく伝える

- ターゲットの知識レベルに合わせた表現を選び、適切な専門性を盛り込む

- 複数のチャネルで一貫したメッセージを発信し、各メディアの特性を活かす

- エンターテイメント要素や適度なユーモアを取り入れて読者の興味を引く

- 双方向性のあるコミュニケーションを心がけ、読者との距離を縮める

まとめ

人の心理を理解することは、効果的な情報発信の鍵です。この記事では、コトラーのバイアス理論を基に、なぜあなたの情報が読者に届かないのか、そしてどうすれば心に残るメッセージを伝えられるかを解説してきました。

「選択的注意」「選択的解釈」「選択的記憶」という3つのバイアスを理解すれば、情報発信の質が格段に向上します。読者は自分に関係ある情報だけに注目し、自分の価値観で解釈し、印象的な内容だけを記憶するのです。

この心理メカニズムを活かすには、シンプルな言葉選び、視覚的要素の活用、ストーリー性の導入、そして繰り返しの強調が効果的です。小学生でも理解できる表現を心がけ、専門用語には必ず説明を添え、一文は短く具体例豊かに伝えましょう。

また、ターゲットに合わせたアプローチも重要です。一般向けには基礎から、専門家向けには適度な専門性を、そして年齢層に応じた表現を選びましょう。さらに、エンターテイメント要素や双方向性を取り入れることで、読者との距離が縮まります。

これらのテクニックを実践すれば、あなたの情報発信は確実に読者の心に届くようになるでしょう。明日からでも使えるこれらの方法で、あなたのメッセージの伝わる力を高めてみませんか?

よくある質問

バイアス理論とは具体的に何ですか?初心者にも分かりやすく教えてください。

バイアス理論とは、人の脳が情報を平等に扱わず、自分に関係あるものだけを選んで受け取る心理的な仕組みのことです。コトラーが発見した3つのバイアスは「選択的注意」(興味ある情報だけに目を向ける)、「選択的解釈」(情報を自分に都合よく解釈する)、「選択的記憶」(重要な情報だけを覚える)があります。例えば、好きな車の広告だけが目に入ったり、自分の趣味の情報だけを覚えていたりする経験はありませんか?これがバイアスの働きなんです。このバイアスを理解すると、情報がなぜ相手に届かないのかが分かり、効果的に伝える方法が見えてきますよ!

情報発信で一番大切なことは何ですか?

情報発信で一番大切なのは、相手の立場に立ってシンプルな言葉で伝えることです。どんなに素晴らしい内容でも、難しい言葉や専門用語ばかりだと読者は離れてしまいます。小学生でも理解できるような平易な言葉を使い、専門用語には必ず説明を添えましょう。また、読者が本当に知りたいことに焦点を当て、ストーリー性を持たせると心に響きます。例えば「この方法で売上が30%上がります」より「この方法で悩んでいた山田さんの売上が一ヶ月で30%上がった理由」という伝え方の方が、読者の興味をぐっと引きつけられますよ。シンプルに伝える力こそが、情報発信の真の実力なのです!

読者に情報を記憶してもらうコツはありますか?

読者に情報を記憶してもらうための魔法のコツがあります!まず、重要なポイントは繰り返し伝えましょう。特に「3回法則」が効果的で、冒頭・中盤・終盤の3回、少しずつ表現を変えて同じことを伝えると記憶に残ります。次に、ストーリー形式で伝えると感情が動き、記憶に定着しやすくなります。さらに、具体的な数字や例を使うと、抽象的な説明より鮮明に記憶されます。視覚的な要素(図解や画像)も記憶を助けます。そして何より大切なのは、読者の「これは自分に必要だ!」という感情を揺さぶることです。自分事として捉えられた情報は、脳が「重要」とラベル付けして覚えてくれるんですよ。これらのコツを組み合わせれば、あなたの大切な情報はしっかり読者の心に刻まれます!

情報発信で読者を飽きさせない方法はありますか?

読者を飽きさせない情報発信の秘訣をお教えします!まず、エンターテイメント要素を取り入れましょう。ちょっとした笑いやユーモア、意外な事実は読者の興味を引きつけます。次に、一文を短くシンプルにすることで読みやすさがグンと上がります。また、視覚的要素(画像やグラフ)を効果的に使うと、文字だけより理解が深まります。ストーリー性を持たせるのも効果的!「こんな問題があって、こう解決した」という流れは自然と読者を引き込みます。さらに、読者参加型の質問や問いかけを入れると、受け身ではなく能動的に読んでもらえますよ。そして何より、読者の「痛み」や「悩み」に寄り添った内容が心を掴みます。これらを組み合わせれば、最後まで夢中で読んでもらえる魅力的な情報発信ができますよ!

専門的な内容を一般の人にも分かりやすく伝えるコツはありますか?

専門的な内容を誰にでも分かりやすく伝える魔法のコツをご紹介します!まず、専門用語には必ず簡単な説明を添えましょう。例えば「SEO対策」なら「検索エンジンで上位表示されるための工夫」と言い換えます。次に、身近な例えを使うと難しい概念も理解しやすくなります。「クラウドサービスは本棚の貸し出しのようなもの」というように。また、抽象的な話は具体例で補強すると伝わりやすいです。図解や視覚資料も理解の強い味方になります。さらに、ストーリー形式で伝えると、難しい内容も自然と頭に入ってきます。そして何より大切なのは、「6歳の子どもにも説明できる」くらいシンプルな言葉を心がけること。アインシュタインも「6歳の子どもに説明できないなら、あなたは本当に理解していない」と言ったそうです。これらのコツを使えば、どんな専門的な内容も魅力的に伝えられますよ!

【超豪華107大特典】AIで社畜を辞めたいあなたへ

こんにちは、なおとです。

ここまで読んでいただき誠にありがとうございます。

なおとって誰やねんってなるかもしれないので

簡単に僕についてまとめました。

ざっくりこんな人間です。

AIとコンテンツ販売で月170万円以上稼ぐことに成功して

社畜辞めました。

特技も才能もなく、ポンコツで面倒くさがりのダメダメ社員でしたが、

なんとか自分の理想的な生活を手に入れることができました。

正直、再現性が高く行動したら誰でもできると思います。

「AIで社畜を辞めた」誰でも再現できる方法を教えます。

僕がどうやって仕事を辞めて月収170万円を

稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

「ゼロから7桁を達成する個別ロードマップ作成会」を

期間限定で無料参加できます。

僕が辿ってきた収益化方法を完全公開します。

あなたに最適な収益化方法をヒヤリングします。

賢くAI起業したいあなたのご参加をお待ちしております。